【QAあり】上新電機、上期連結売上高2,000億円台に復帰 阪神タイガースリーグ優勝セール効果で店頭・インターネット販売とも増収

目次

高橋徹也氏(以下、高橋):みなさま、こんにちは。代表取締役兼社長執行役員CEOの高橋徹也です。

本日はお忙しい中、「2025年度第2四半期決算」及び新中期経営計画「JT-2028 経営計画」の説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

本日はスライドの順番に沿って、説明します。

説明終了後、質疑応答の時間を設けています。私、もしくは担当の役員より回答しますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

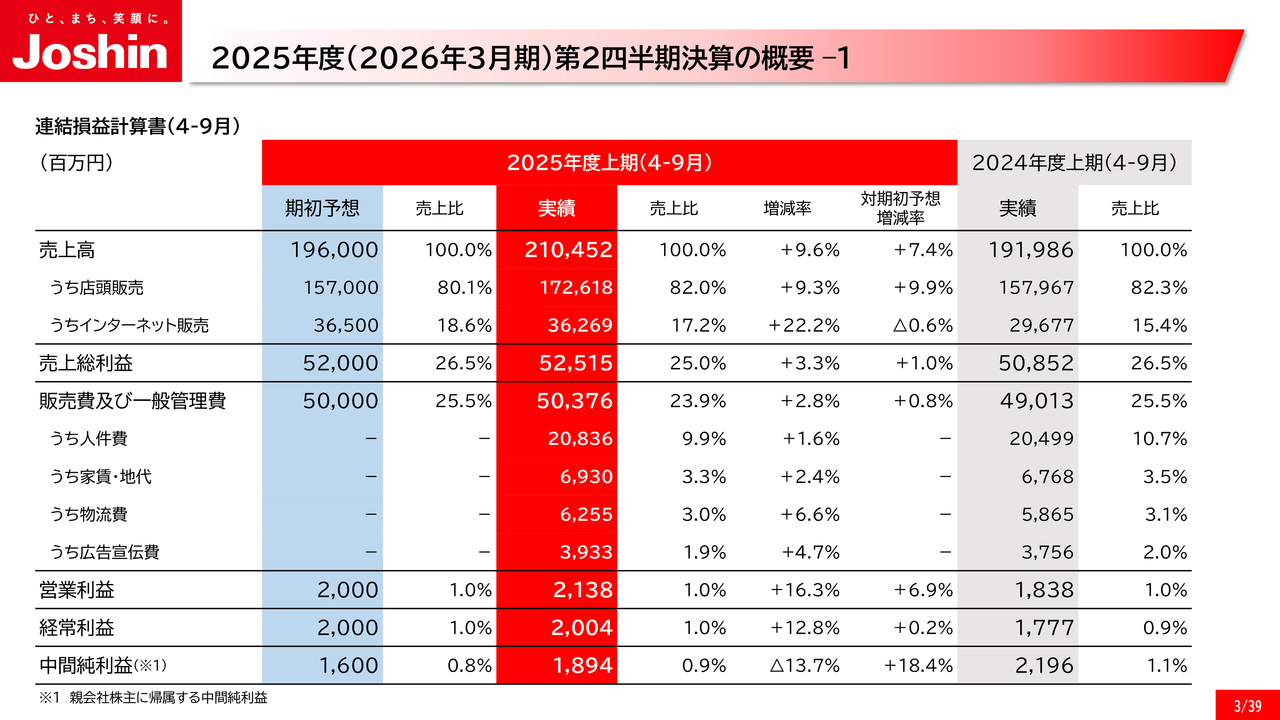

2025年度(2026年3月期)第2四半期決算の概要–1

それでは3ページをご覧ください。3ページは2025年度上期、4月から9月の連結業績一覧です。

売上高においては、期初予想を上回り、前期比で増収となりました。

店頭販売及びインターネット販売いずれも前期比で増収となりました。

利益面においては、いずれも期初予想を上回りました。営業利益、経常利益は、前期比で増益となりました。

中間純利益においては、前期比で減益となりました。これは、前期に約18億円の投資有価証券売却益を計上したことによるものです。

2025年度(2026年3月期)第2四半期決算の概要–2

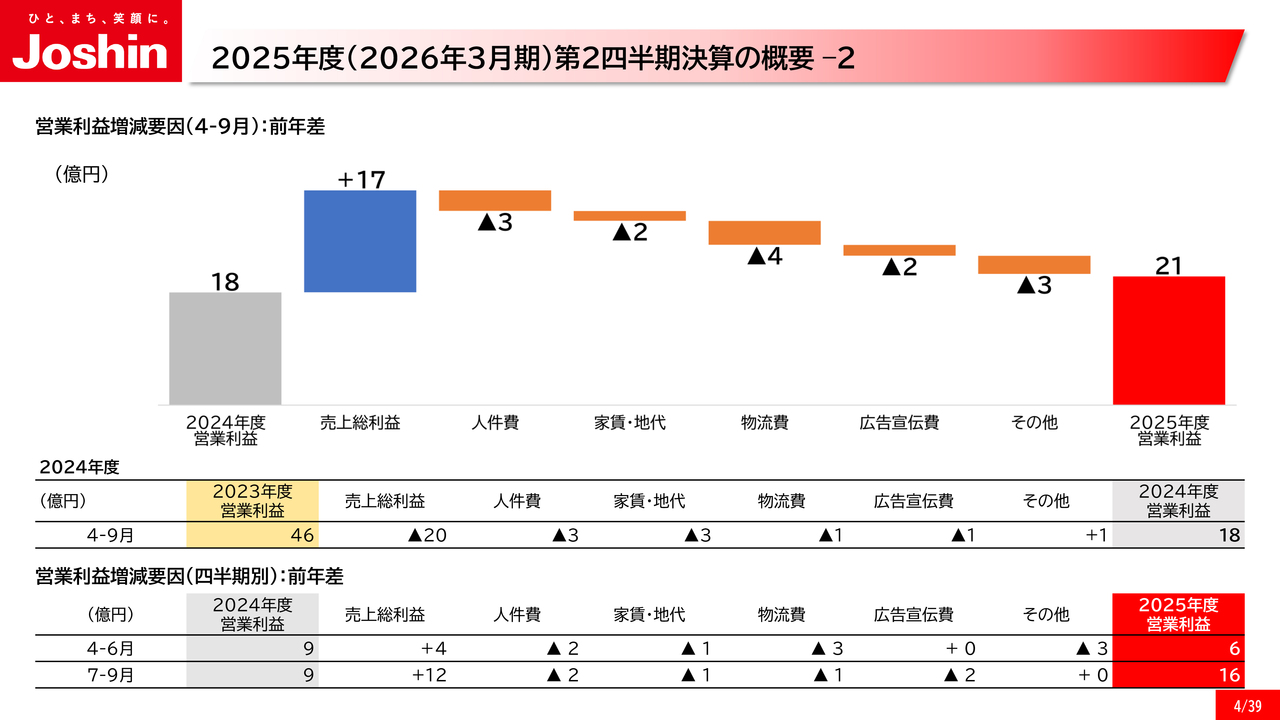

続いて4ページをご覧ください。営業利益の増減要因をグラフに示したものです。

売上総利益は前期比約17億円の増益となりました。これは、家電の販売が増加したことが影響しています。

人件費は前期比で3億円増加しました。これは、継続的に人的資本への投資をすすめた結果、「給料及び手当の支出」が増加したことによるものです。

2025年度(2026年3月期)第2四半期決算の概要–3

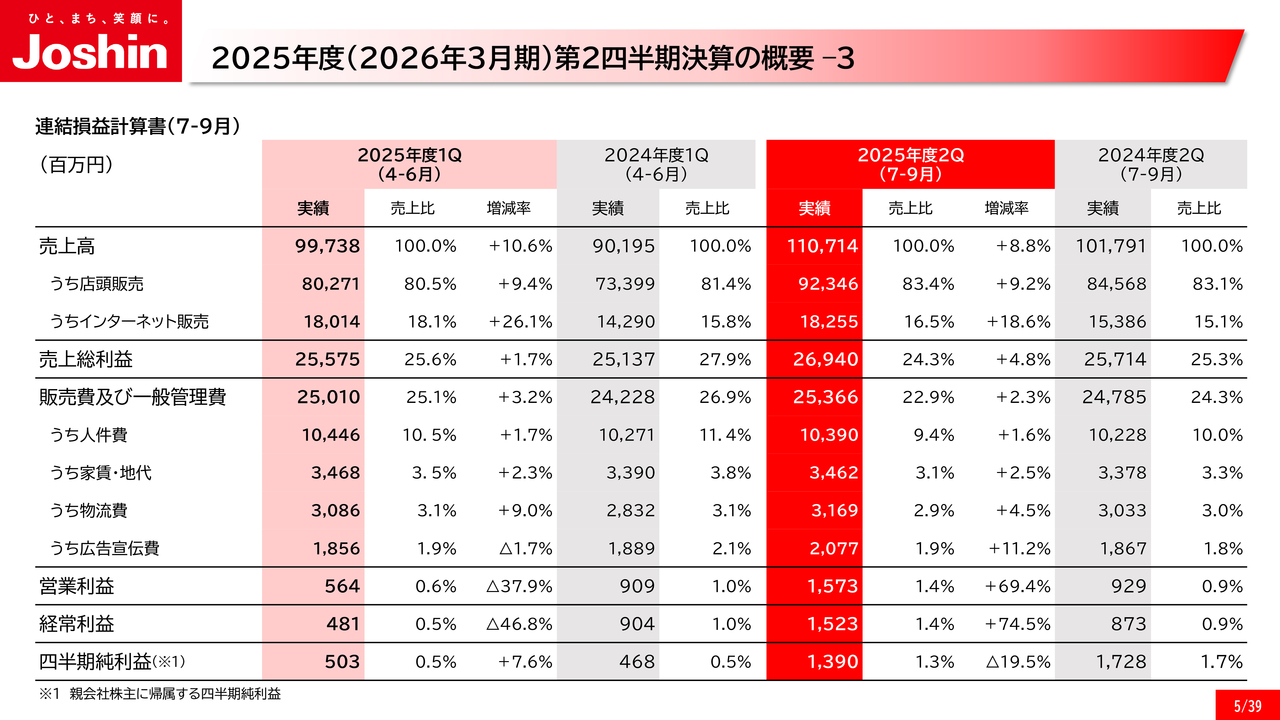

続いて5ページをご覧ください。2025年度第2四半期会計期間の連結業績一覧です。

7月から9月は、四半期純利益を除き、前期比で増収増益となりました。

販売面においては、店頭及びインターネット販売ともに増収となりました。

2025年度(2026年3月期)第2四半期決算の概要–4

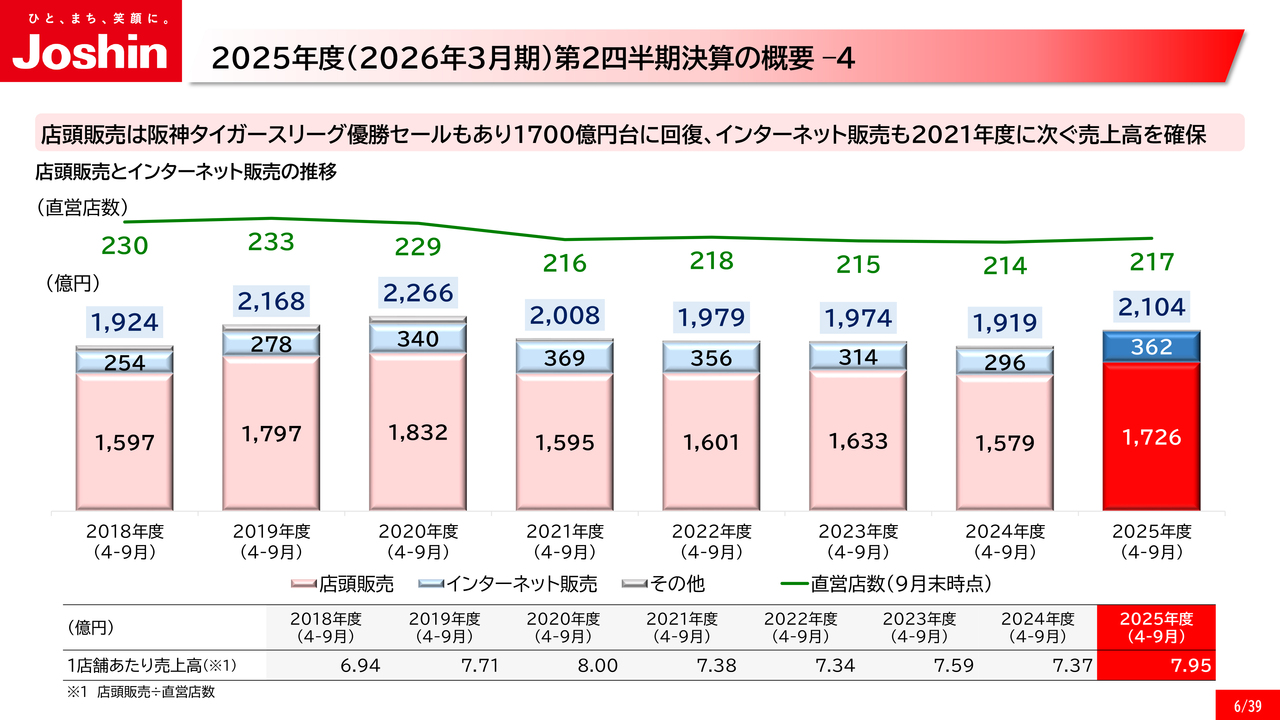

続いて6ページをご覧ください。6ページは、店頭販売及びインターネット販売における、上期の業績推移です。

9月に実施した「阪神タイガースリーグ優勝セール」の効果もあり、連結売上高は2021年度以来の2,000億円台に到達しました。

店頭販売においては、上期としては過去3番目に高い売上高を確保しました。1店舗あたりの売上高も、過去最高を記録した2020年度に次ぐ、高い売上高を確保しました。

インターネット販売については、2024年度下期から、自社サイトに加えて出店先の販売拡大を継続的に進めたことで、上期としては過去2番目に高い売上高を確保しました。

2025年度(2026年3月期)第2四半期決算の概要–5

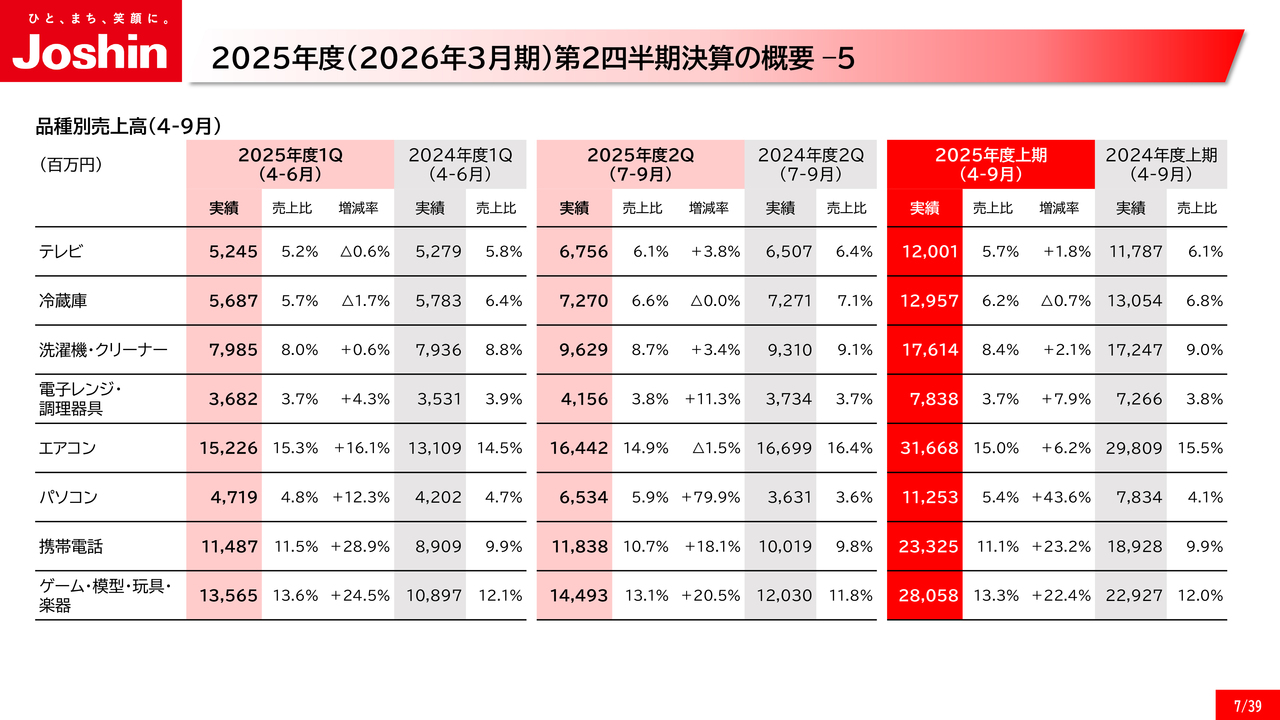

続いて7ページをご覧ください。主な品種別の売上高一覧です。

2025年度上期で見ると、「冷蔵庫」を除くすべての品種において、前期を上回る実績を確保しました。

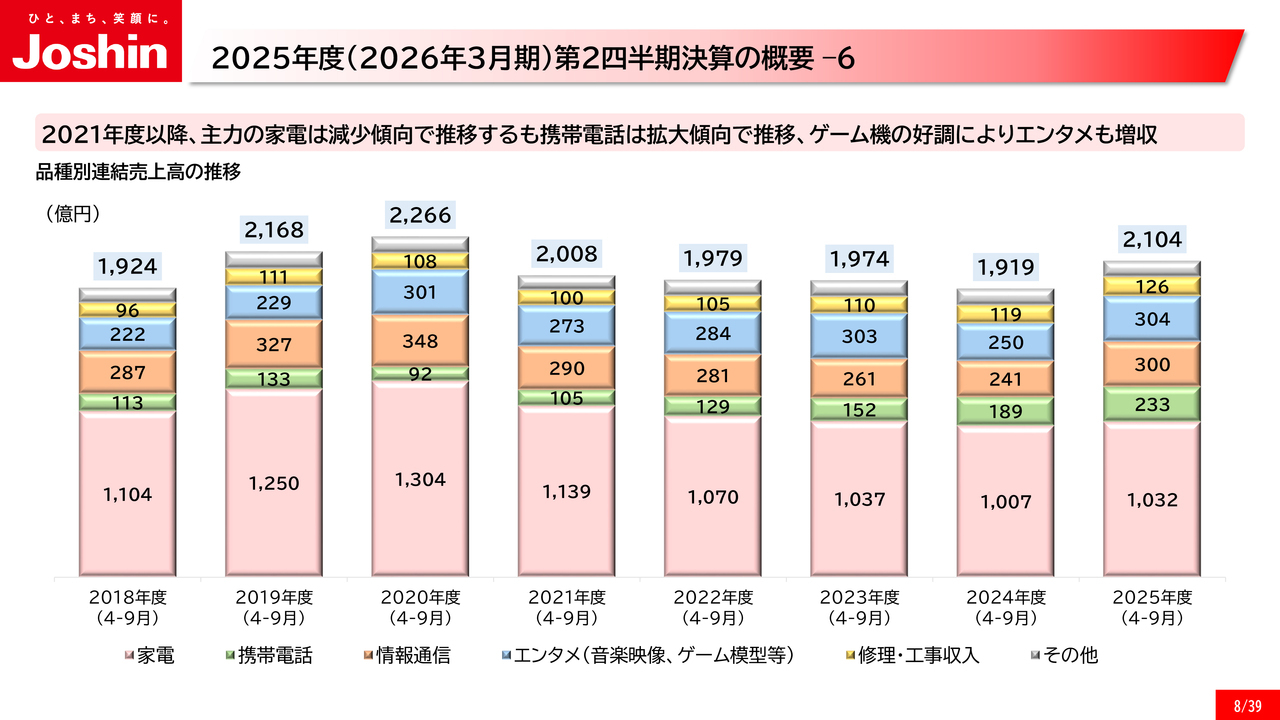

2025年度(2026年3月期)第2四半期決算の概要–6

続いて8ページをご覧ください。品種別連結売上高における、上期の業績推移です。

主力の「家電」については、前期から若干の増収となりましたが、過去最高を記録した2020年度を境に、減少傾向で推移しています。

成長事業と位置づける「携帯電話」は順調に売上を拡大しています。

2025年度(2026年3月期)第2四半期決算の概要–7

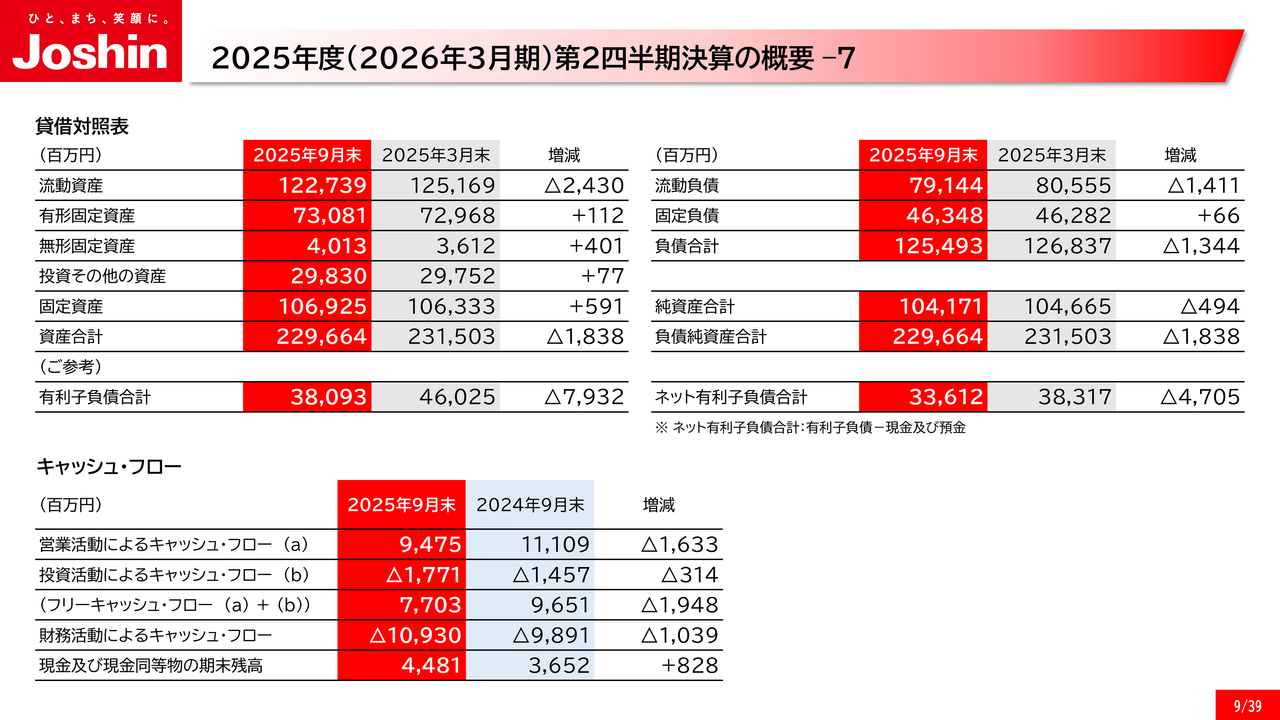

続いて9ページをご覧ください。貸借対照表とキャッシュ・フロー計算書における主要項目の実績です。

貸借対照表における資産の部では、「流動資産」の圧縮により、合計で約18億円減少しました。

負債純資産の部では、短期借入金の返済などにより、「負債」合計で約13億円減少しました。純資産は、ほぼ横ばいで推移しました。

キャッシュ・フロー計算書における、各キャッシュ・フローの推移は記載のとおりです。

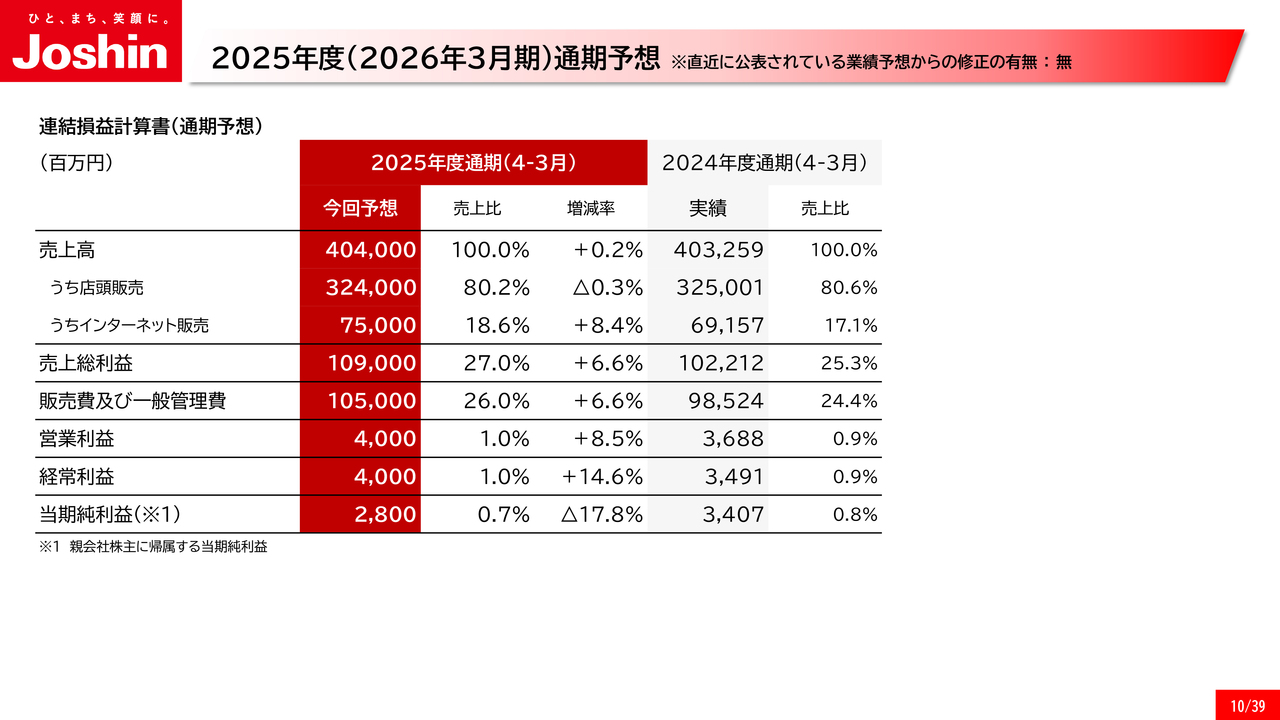

2025年度(2026年3月期)通期予想

続いて10ページをご覧ください。ここからは、2025年度通期の予想をご説明します。

上期の実績を踏まえ、通期の予想は据え置きとしました。

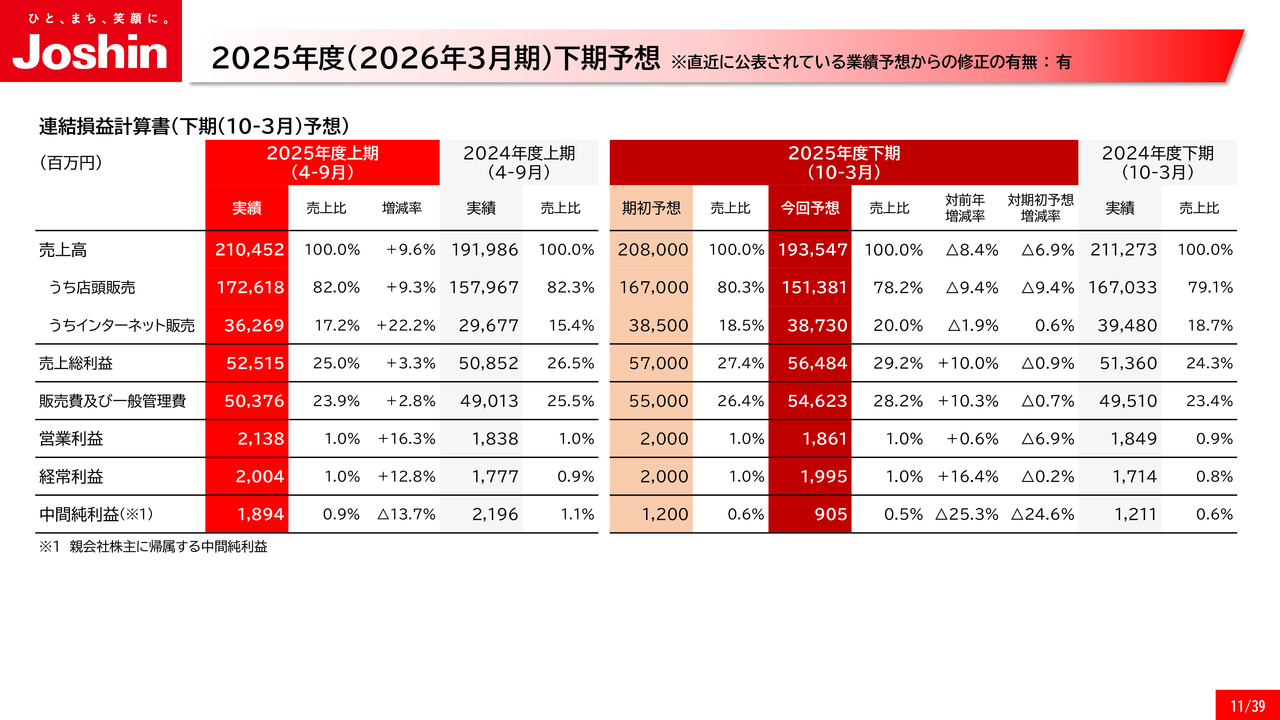

2025年度(2026年3月期)下期予想

続いて11ページをご覧ください。2025年度下期の修正後の予想です。

通期予想を据え置いたことにより、下期の予想は期初予想から下方修正するかたちになりますが、期初予想を上回る、実績の確保を目指していきます。

12ページから14ページは後ほどご確認ください。

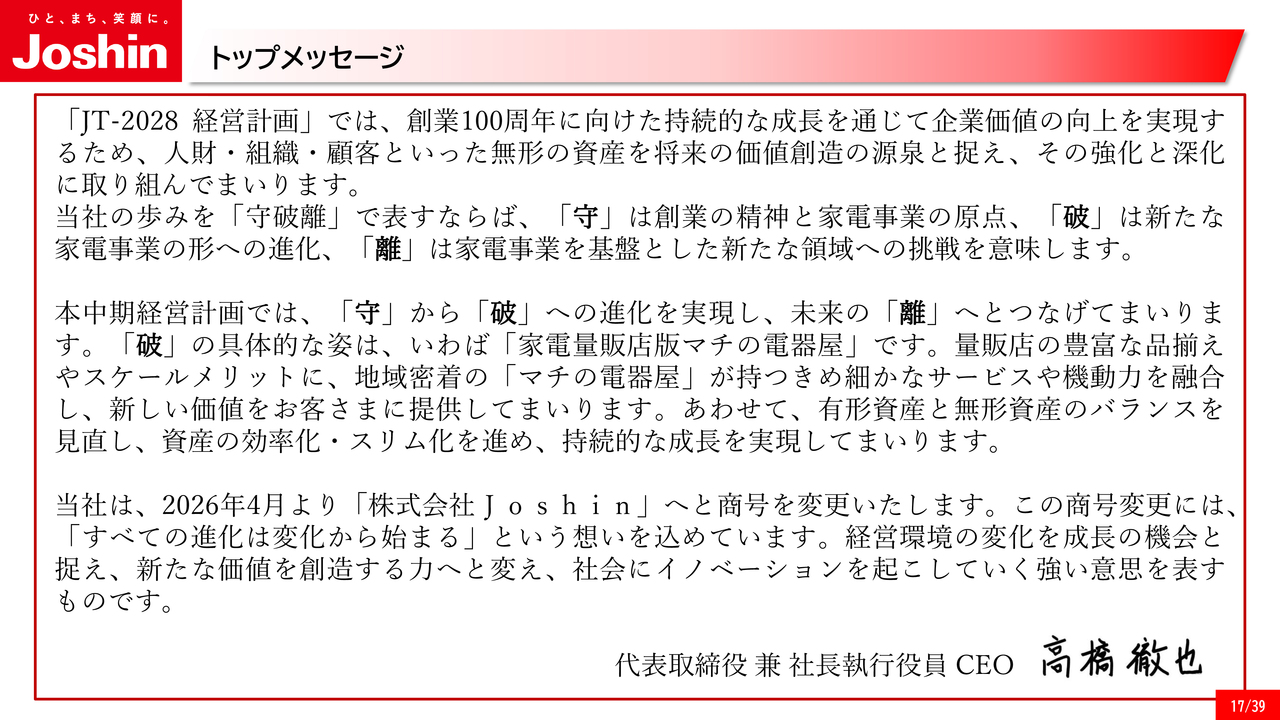

トップメッセージ

ここからは、2026年度からスタートする3ヶ年の新中期経営計画、「JT-2028 経営計画」について、説明します。

まずは、本年6月に開催された株主総会を経て、代表取締役兼社長執行役員CEOに就任しました、私、高橋徹也の「JT-2028 経営計画」にかける想いを、トップメッセージとして表明させていただきました。

「JT-2028 経営計画」では、創業100周年に向けた持続的な成長を通じて企業価値の向上を実現するため、人財・組織・顧客といった無形の資産を将来の価値創造の源泉と捉え、その強化と深化に取り組んでいきます。

当社の歩みを「守破離」で表すならば、「守」は創業の精神と家電事業の原点、「破」は新たな家電事業のかたちへの進化、「離」は家電事業を基盤とした新たな領域への挑戦を意味します。

本中期経営計画では、「守」から「破」への進化を実現し、未来の「離」へとつなげていきます。「破」の具体的な姿は、いわば「家電量販店版マチの電器屋」です。量販店の豊富な品揃えやスケールメリットに、地域密着の「マチの電器屋」が持つきめ細かなサービスや機動力を融合し、新しい価値をお客さまに提供していきます。あわせて、有形資産と無形資産のバランスを見直し、資産の効率化・スリム化を進め、持続的な成長を実現していきます。

当社は、2026年4月より「株式会社Joshin」へと商号を変更します。この商号変更には、「すべての進化は変化から始まる」という想いを込めています。経営環境の変化を成長の機会と捉え、新たな価値を創造する力へと変え、社会にイノベーションを起こしていく強い意思を表すものです。

新生Joshinグループが目指す「マチの電器屋」のイメージ

続いて18ページをご覧ください。こちらは、当社グループが目指す「家電量販店版マチの電器屋」のイメージ図です。

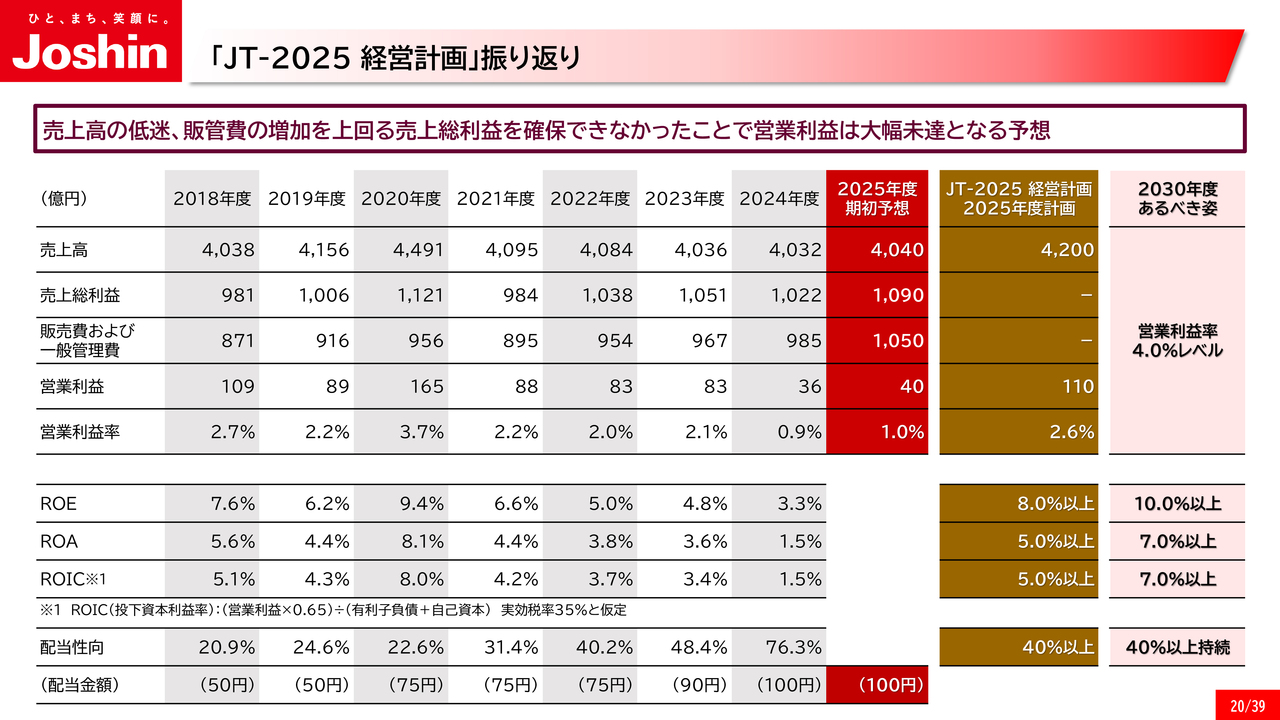

「JT-2025 経営計画」振り返り

20ページをご覧ください。2025年度が最終年度となる「JT-2025 経営計画」、この後は「現中計」の表現でご説明します。

現中計に掲げていた計画は、配当性向以外、いずれも未達で着地する見込みです。特に、営業利益が大幅未達となった要因は、「販売費及び一般管理費」の増加を上回る「売上総利益」を確保できなかったことに尽きます。

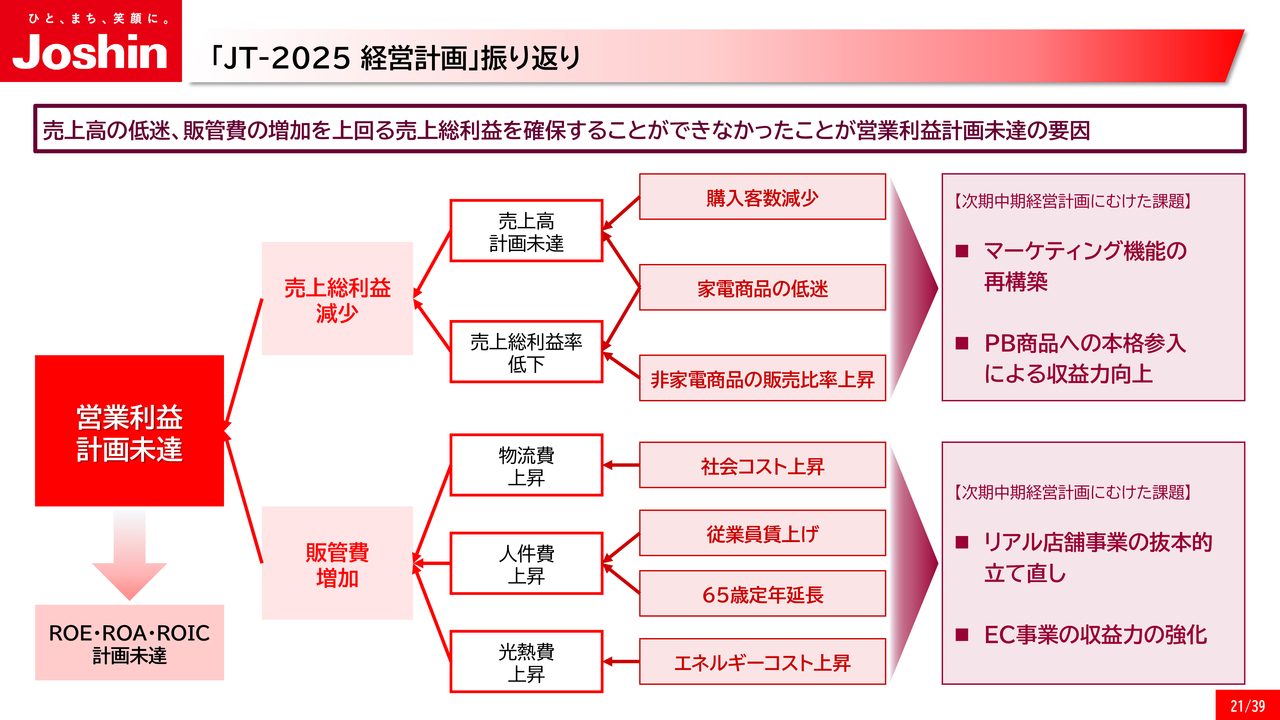

「JT-2025 経営計画」振り返り

続いて21ページをご覧ください。21ページは、現中計の「営業利益」が計画未達に終わった要因を、逆ロジックツリーにおいて整理したものとなります。

「売上総利益」を確保できなかった最大の要因は、「購入客数」の減少による「家電販売」の低迷にあります。

利益率の高い「家電販売」が低迷したことで、利益率で劣る「非家電商品」の販売比率が上昇し、「売上総利益率」の低下を招きました。

一方で、人件費をはじめとするさまざまなコストは今後も上昇傾向で推移すると考えられます。

これらの要因分析を経て導き出された課題を克服することが、次の中期経営計画の成功につながると考えています。

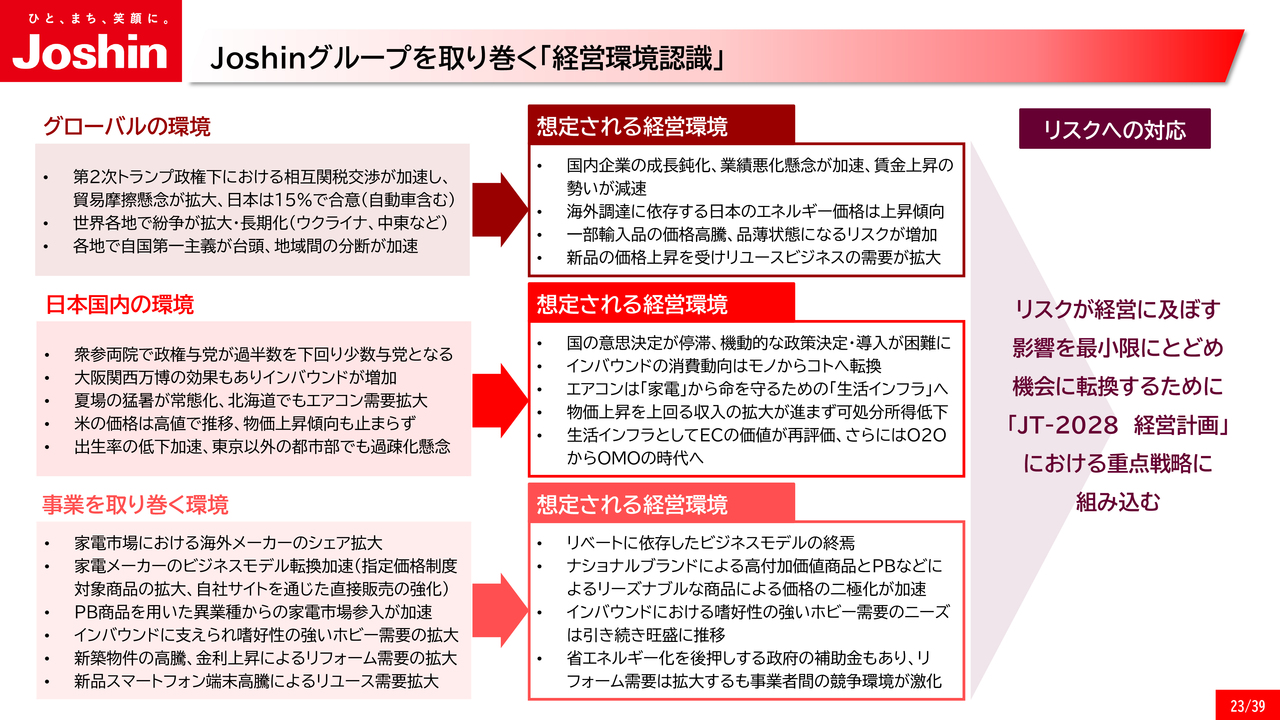

Joshinグループを取り巻く「経営環境認識」

当社グループを取り巻く経営環境認識を整理します。

当社グループを取り巻く環境を、「グローバル」「日本国内」「事業」に分けて整理しました。

企業を取り巻く環境は目まぐるしいスピードで日々変化しており、将来の先行きを見通すことができない、不安定で不確実な時代になっています。

「日本国内」でのみ事業展開をする当社グループにおいても、仕入先さまの生産動向や、お客さまの消費動向に影響を与える中、さまざまなリスクが経営に及ぼす影響を最小限に留め、機会に転換することが、次の中期経営計画で求められると認識しています。

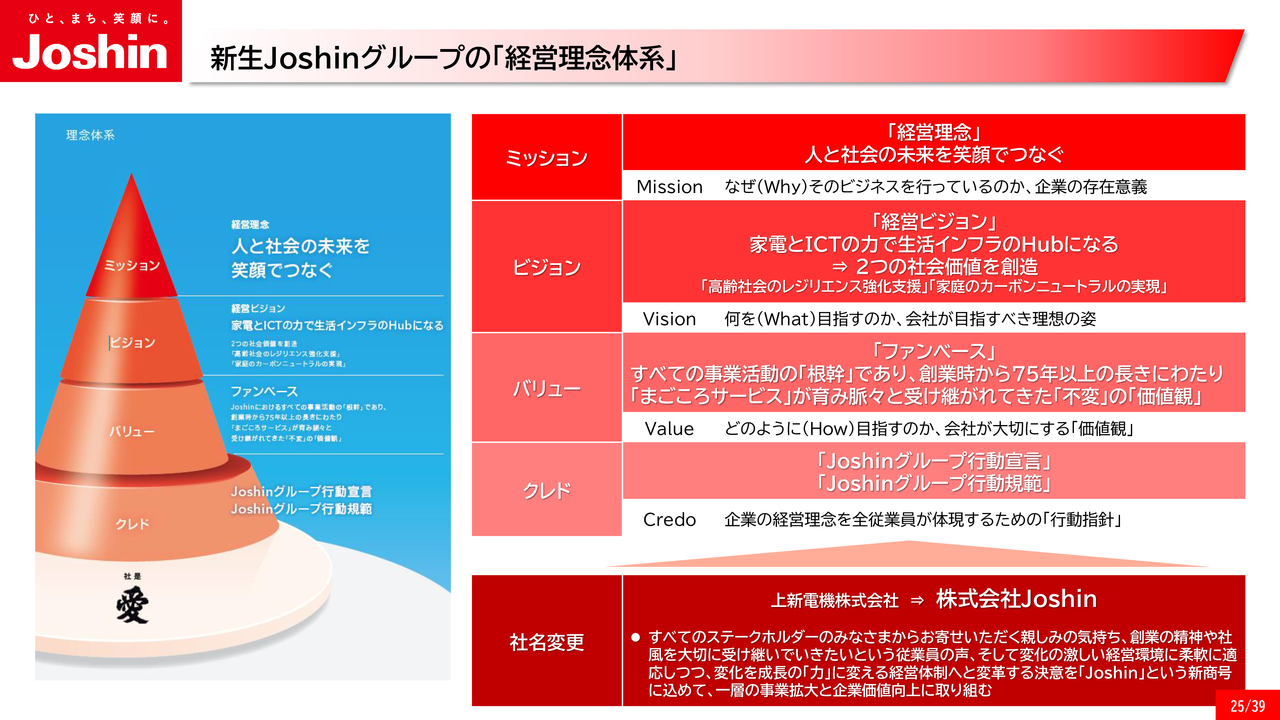

新生Joshinグループの「経営理念体系」

ここからは、新中期経営計画「JT-2028 経営計画」、この後は「新中計」との表現でご説明します。

新中計の策定にあたり、まずは「経営理念体系」を見直しました。

2021年に、「経営理念体系」を57年ぶりに改定しましたが、2026年の商号変更も踏まえ、新中計の発表に合わせてアップデートしました。

従来の「経営理念体系」では、「ミッション」に該当する「経営理念」、「経営ビジョン」まで明示してきましたが、当社が大切にする価値観である「ファンベース」を、新たに「バリュー」と定めました。

社是「愛」に基づく「まごころサービス」が、75年以上の長きにわたり育んできた「ファンベース」の思想を、すべてのステークホルダーを対象とした、すべての事業活動の礎となる不変の「価値観」であると再定義しました。

また、以前から存在する「行動宣言」「行動規範」を、経営理念を全従業員が体現するための「行動指針」である「クレド」と定めました。

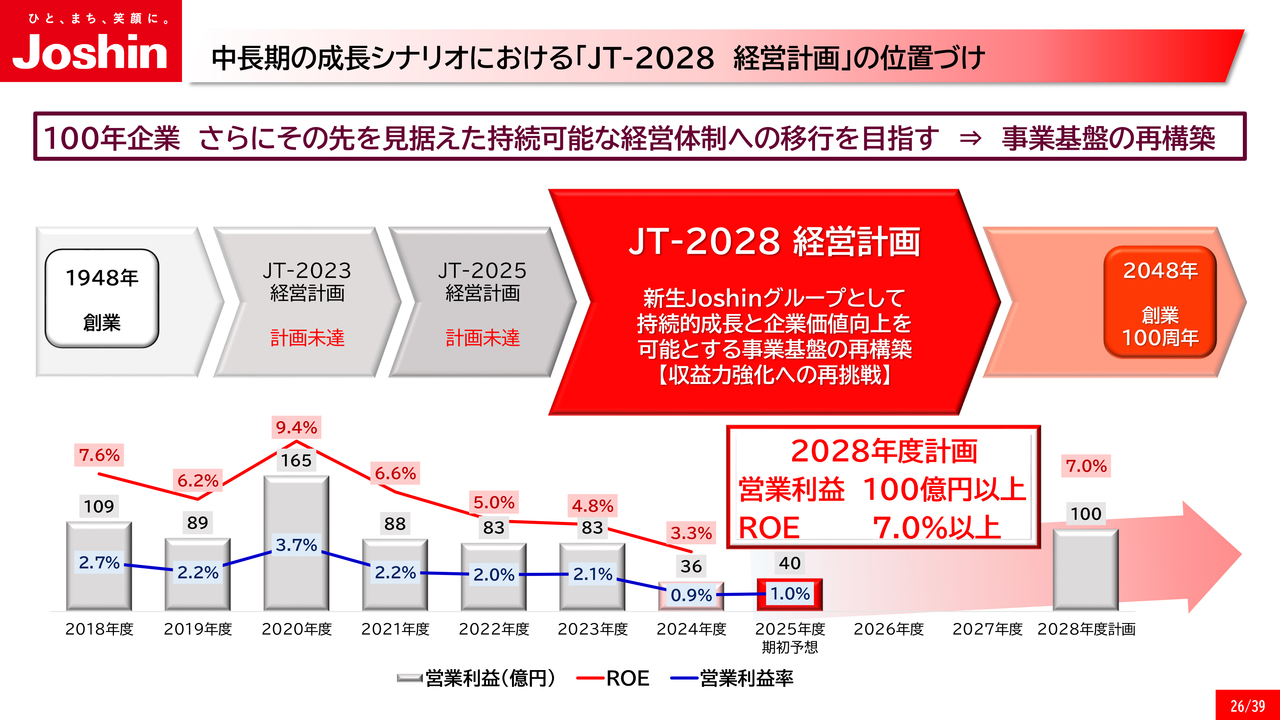

中長期の成長シナリオにおける「JT-2028 経営計画」の位置づけ

続いて26ページをご覧ください。「中長期の成長シナリオ」における新中計の位置づけをご説明します。

創業100周年となる2048年を見据えた「中長期の成長シナリオ」を、創業75周年となる2023年に発表しました。

現中計では、まず「収益力」の強化、いわゆる「稼ぐ力」の強化に取り組むことを掲げ、その上で「投資効率」を高いレベルで持続的に確保できる、筋肉質でサステナブルな経営体制への移行を目指してきましたが、未達で着地する見込みです。

新中計では、新生Joshinグループとして「持続的成長」と「企業価値の向上」を可能とする、事業基盤を構築しなければなりません。

新中計では、営業利益100億円以上、ROE7.0パーセント以上の2つのみを計画に掲げ、収益力の強化に再挑戦します。

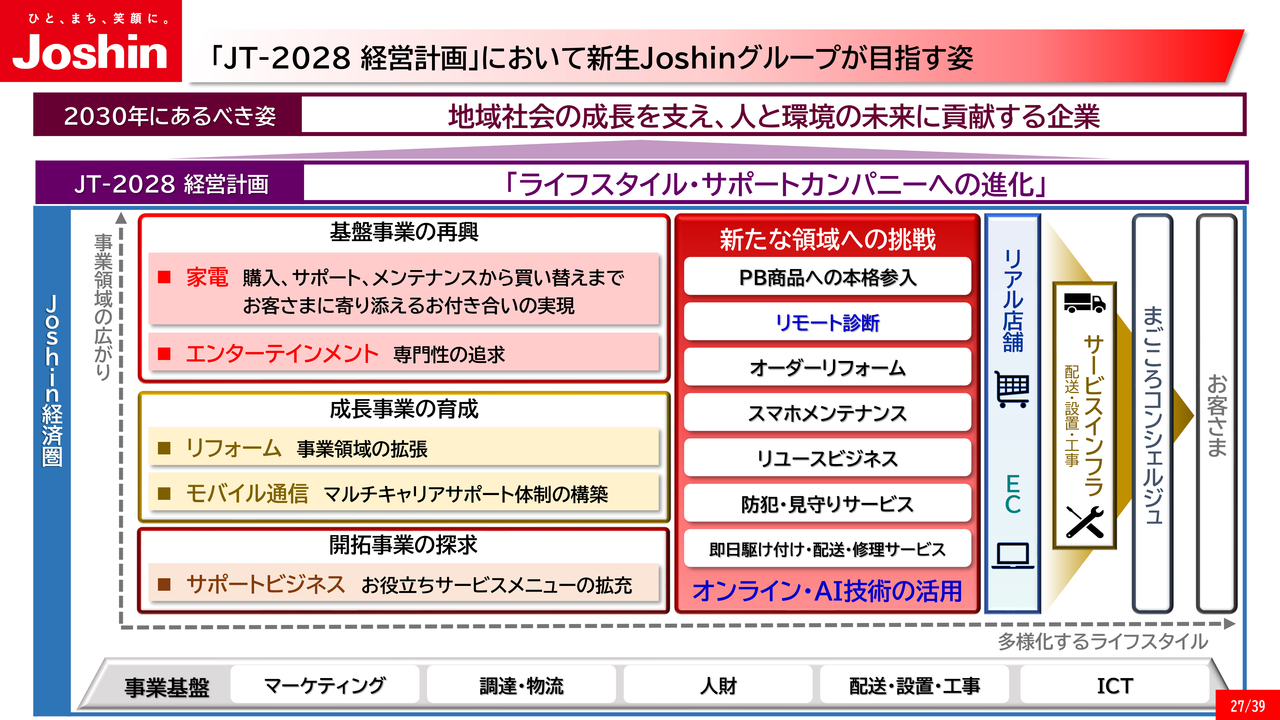

「JT-2028 経営計画」において新生Joshinグループが目指す姿

続いて27ページをご覧ください。新中計において目指す姿をご説明します。

新中計では「ライフスタイル・サポートカンパニーへの進化」を目指します。

独自のドミナント戦略を展開する当社グループにとって、お客さまの多様化するライフスタイルに合わせて、ご要望、お困りごとに応えていくためには、事業領域を拡張し、商品の販売だけでなく、幅広い領域で、多彩なサービスメニューを取り揃えていかなければなりません。

そのためには、「家電」をはじめとする既存の5カテゴリの事業成長を図りつつ、新たな領域への挑戦を同時並行で取り組んでいきます。

私たちは、これまで培ってきた信頼と地域密着の精神を大切にしながら、「量販店×マチの電器屋」の融合を通じて、新しい価値の創造に挑戦しています。

リアル店舗やEC、サービスインフラといった多様なタッチポイントを軸に、地域社会の暮らしに深く寄り添い、お客さま一人ひとりのライフステージに応じた課題解決を図る、そんな地域ベースの「Joshin経済圏」の構築を通じて、私たちは「ライフスタイル・サポートカンパニーへの進化」を目指しています。

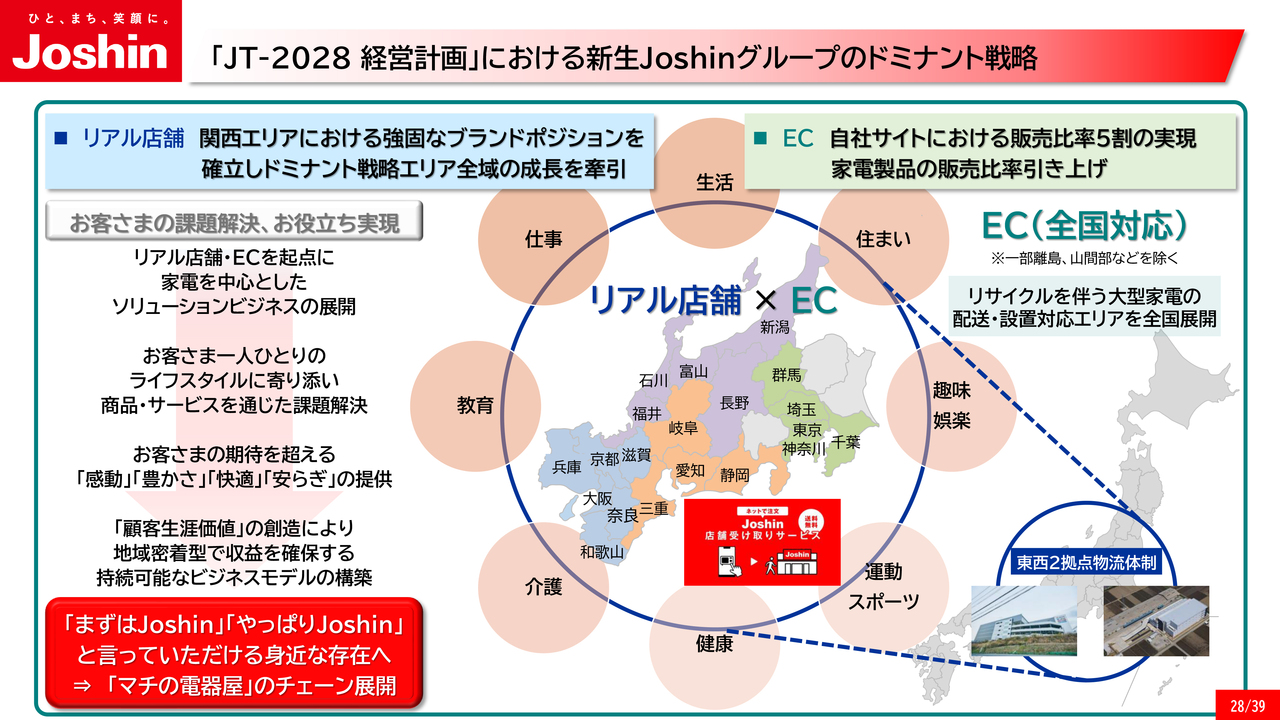

「JT-2028 経営計画」における新生Joshinグループのドミナント戦略

続いて28ページをご覧ください。新中計におけるドミナント戦略をご説明します。

当社グループは、関西・東海・関東・北信越エリアにおいてリアル店舗を出店しています。

関西を中心としたエリアに深く根ざし、地域にお住まいのお客さまに密着した店舗展開を進めてきました。それぞれの「マチ」で異なるライフスタイルや暮らしのニーズに応えるため、地域のお困りごとや要望をすくい上げ、きめ細やかに応えていくのが私たちの使命です。今後は、リアル店舗だけでなくECやアプリなどの接点も組み合わせながら、「生活のインフラ」として、お子さまから高齢の方まで、あらゆる世代にとって頼れる存在を目指します。

ECでは、東西2拠点の物流体制を活かした全国対応をおこなっています。新中計期間中に、EC全体に占める自社サイトの販売比率を5割に引き上げ、リサイクルを伴う大型家電を含む、家電の販売比率を引き上げることで、EC全体の収益力を強化していきます。

「JT-2028 経営計画」における新生Joshinグループの「重点戦略」

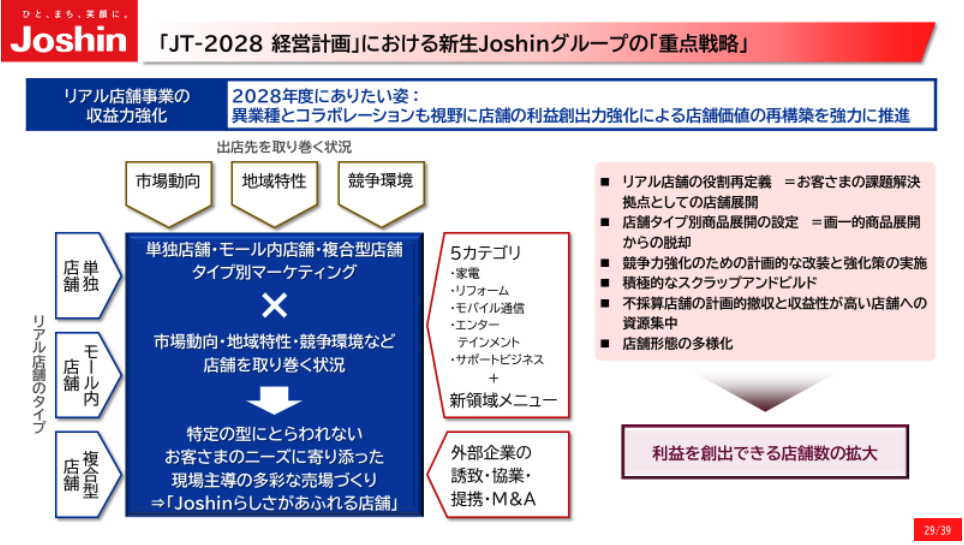

続いて29ページをご覧ください。ここからは、新中計において全社的に取り組む、3つの「重点戦略」についてご説明します。

「リアル店舗事業の収益力強化」は、新中計における最優先課題として、スピード感をもって取り組んでいきます。

2025年9月末時点で、210店舗のJoshinブランド直営店を運営していますが、収益面における店舗間格差が広がっています。店舗の「数」ではなく「質」で勝負する当社グループにおいて、既存店舗の格差是正は喫緊の課題です。

そこで、リアル店舗の「タイプ別マーケティング」と「出店先を取り巻く環境」を踏まえて、お客さまのニーズに寄り添った、多彩な売り場づくりを進めます。

個々の店舗事情に合わせて、利益創出力を強化するための最善策は何かを最優先に検討し、異業種とのコラボレーションも視野に、店舗価値の再構築を強力に推進します。

新中計では店舗数そのものの拡大ではなく、利益を創出できる店舗数の拡大を目指していきます。

「JT-2028 経営計画」における新生Joshinグループの「重点戦略」

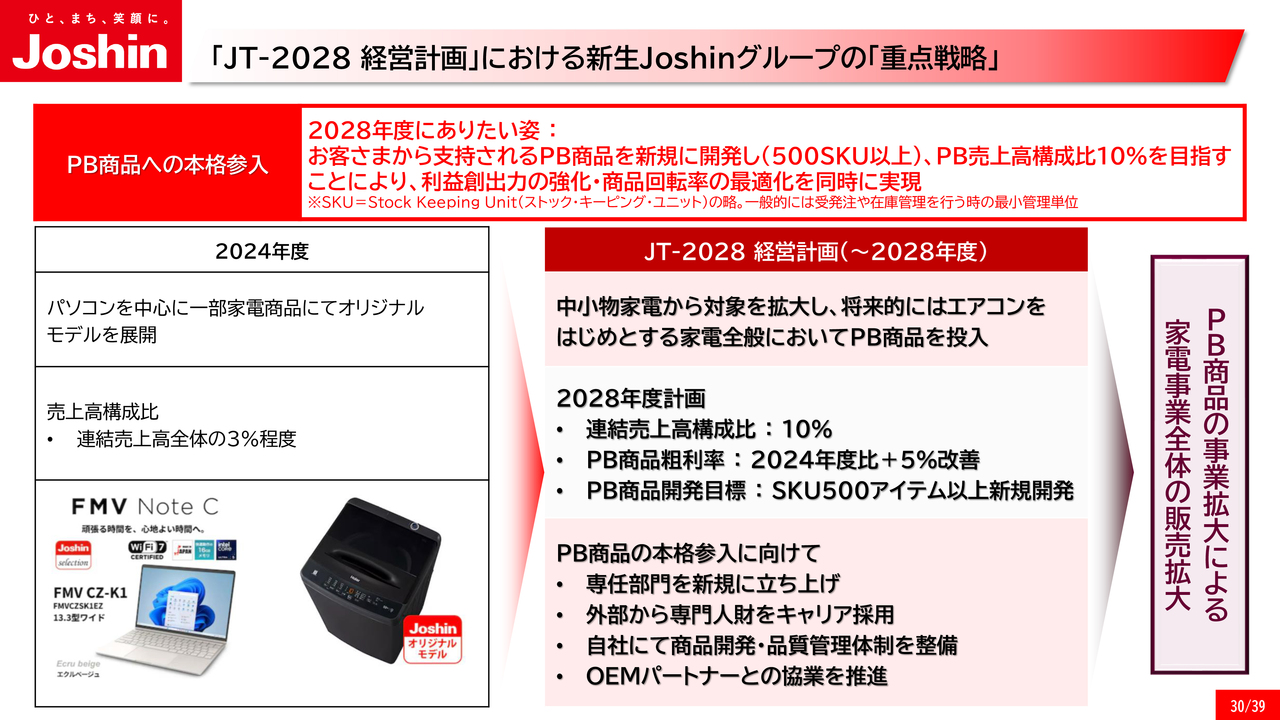

続いて30ページをご覧ください。「PB商品への本格参入」についてご説明します。

当社グループでは、現在までパソコンを中心に、一部の家電商品において、オリジナルモデルを展開しています。売上規模は、連結売上高全体の3パーセント程度を占めています。

新中計において、「PB商品への本格参入」にスピード感をもって推進します。家電市場が成熟する中、お客さまニーズの多様化を踏まえ、これまで培ってきた顧客接点と販売データを活かすことで、オリジナリティの高い価値提案型のPB展開を実現できると考えています。

「家電量販店版マチの電器屋」を具体化し、利益創出力を強化するためにも、PB商品の事業拡大は、欠かすことのできない重要な「要素」となります。

「JT-2028 経営計画」における新生Joshinグループの「重点戦略」

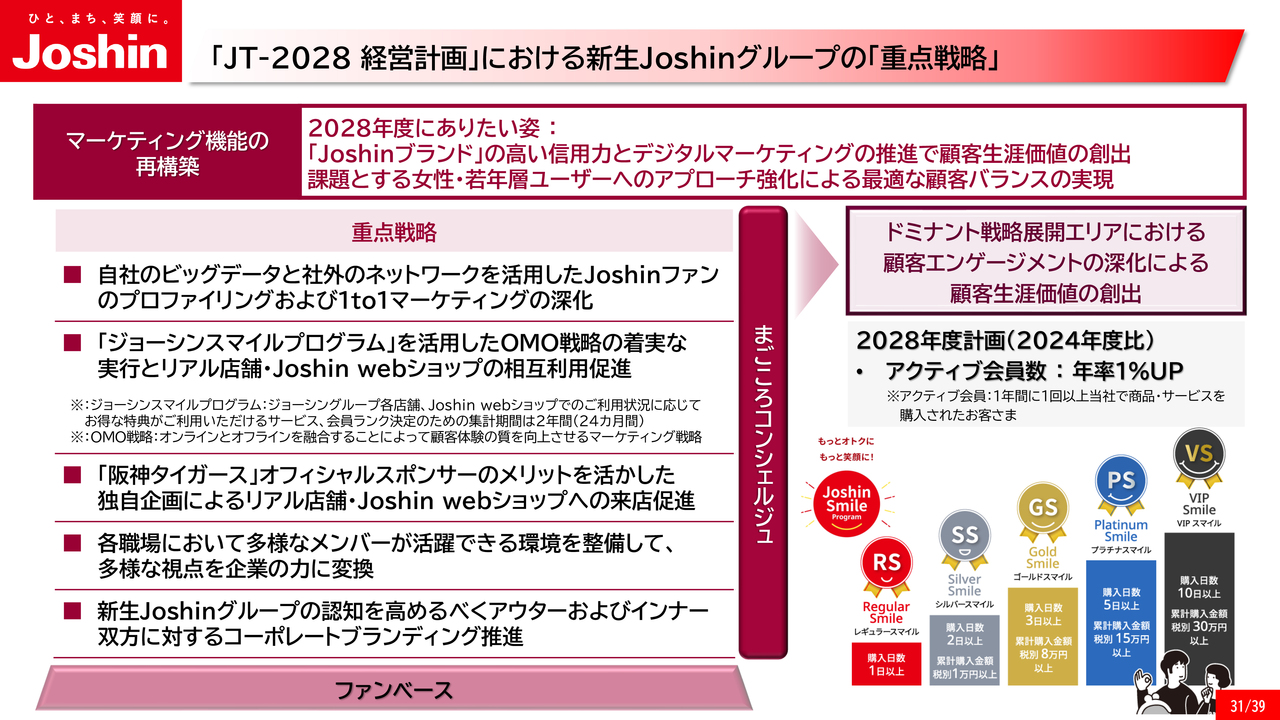

続いて31ページをご覧ください。「マーケティング機能の再構築」についてご説明します。

現中計での振り返りでもお示ししたとおり、当社グループの商品・サービスを購入されるお客さまの減少が、営業利益計画が未達に終わった最大の要因と認識しています。

独自のドミナント戦略を展開する当社グループにとって、お客さまの人数そのものの拡大はもちろんですが、如何にしてお客さまのご利用頻度を増やし、長いお付き合いができるかが、持続的成長を実現する上で必要不可欠です。

ここに掲げる個々の重点戦略を着実に実行することによって、顧客生涯価値の創出を実現していきます。

「JT-2028 経営計画」における「資本政策」

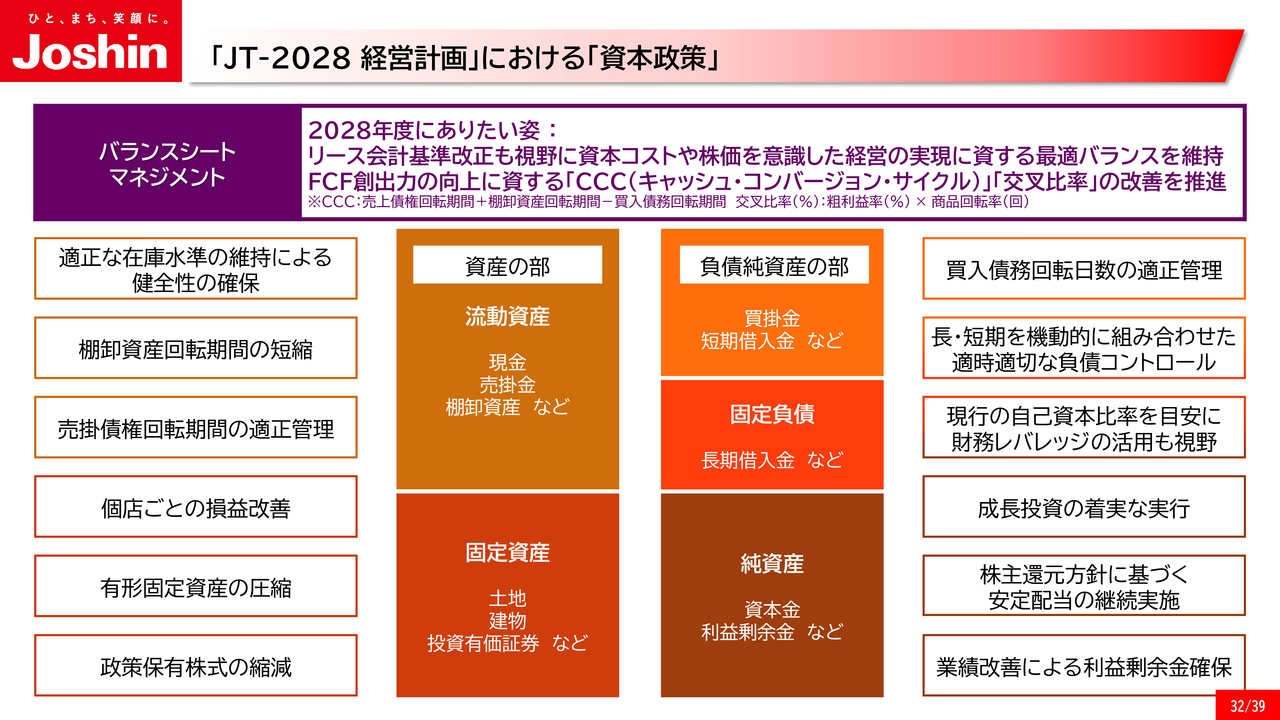

続いて32ページをご覧ください。ここからは、新中計における「資本政策」についてご説明します。

当社グループは、資本コストや株価を意識した経営を実現するために、従来「バランスシートマネジメント」に取り組んできました。

2027年からの導入が予定されている「リース会計基準の改正」も踏まえ、ここに掲げるメニューを着実に実行することで、最適なバランスの維持を目指します。

その上で、フリーキャッシュ・フローの創出力向上に資する、「キャッシュ・コンバージョン・サイクル」及び「交叉比率」の改善を推進していきます。そのために最も重要な要素は、「在庫」の適正管理だと認識しています。

「JT-2028 経営計画」における「資本政策」

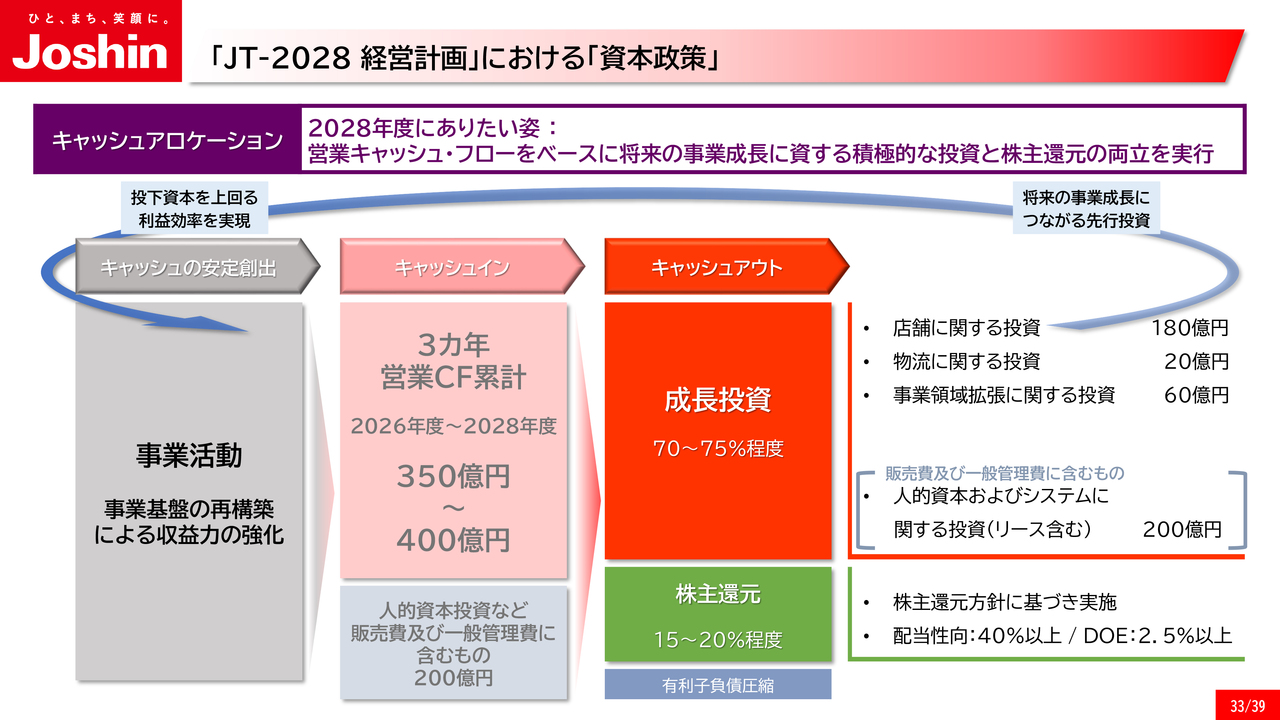

続いて33ページをご覧ください。「キャッシュアロケーション」となります。

新中計期間中における、キャッシュインの内訳はご覧のとおりです。

新中計最終年度となる2028年度に、営業利益100億円を計上できるようになれば、3ヶ年の営業キャッシュフロー累計額の確保は可能と想定しています。

成長投資の主な内訳はご覧のとおりです。

店舗に関する投資では、店舗価値の再構築に資する、スクラップアンドビルドを軸とした、既存店舗の改善に重点を置いています。

事業領域の拡張に関する投資では、外部企業との提携やM&Aも有力な手段になると考えています。

人的資本及びリースを含むシステムに関する投資は、企業の持続的成長を実現するためには不可欠であり、着実に取り組んでいきます。

「JT-2028 経営計画」における「資本政策」

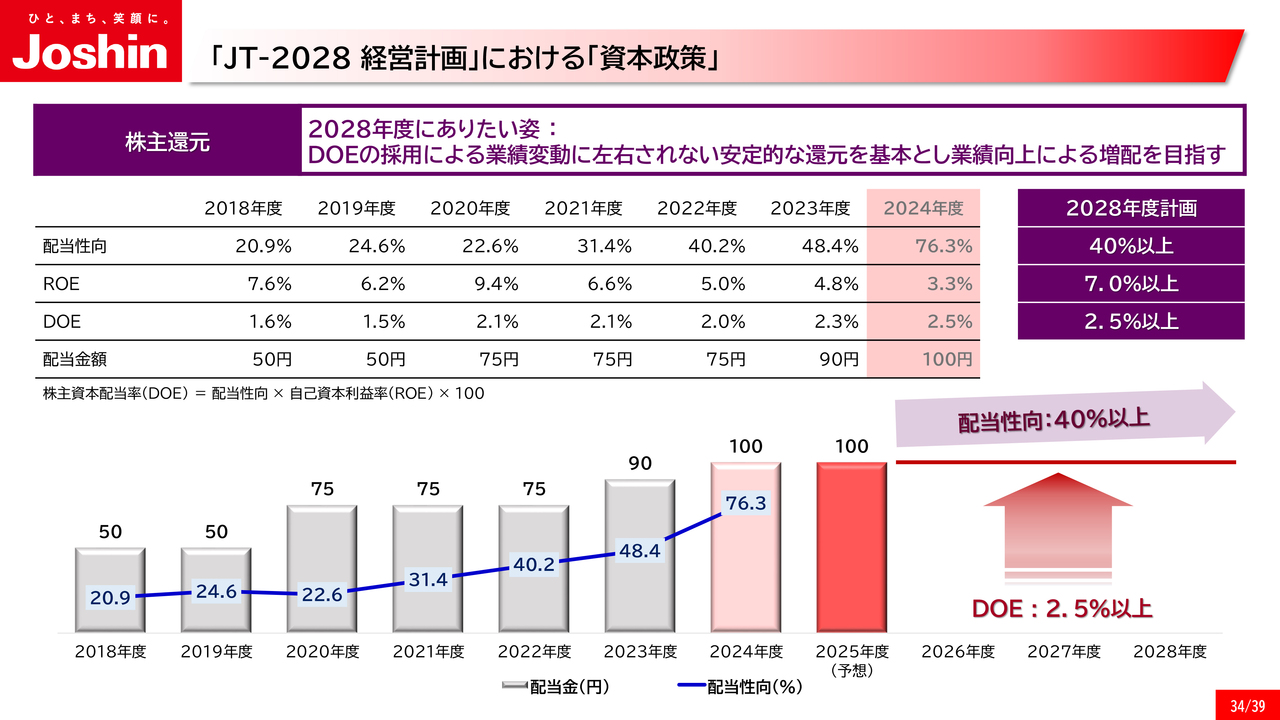

続いて34ページをご覧ください。「株主還元」の方針です。

従来の「配当性向」に加え、「DOE、いわゆる株主資本配当率」を、新たな指標として導入しました。

当社は株主への利益還元の充実を、経営の最重要課題の1つとして位置付けています。企業の利益に対する配当の割合を示す「株主還元」に加え、自己資本を基準とした還元指標である「DOE」を導入することで、安定的かつ持続的な配当を実現する姿勢を示しました。

一方で、現行の配当水準に満足することなく、収益力の強化による将来の利益拡大により、配当金そのものの引き上げも目指していきます。

「JT-2028 経営計画」における「資本政策」

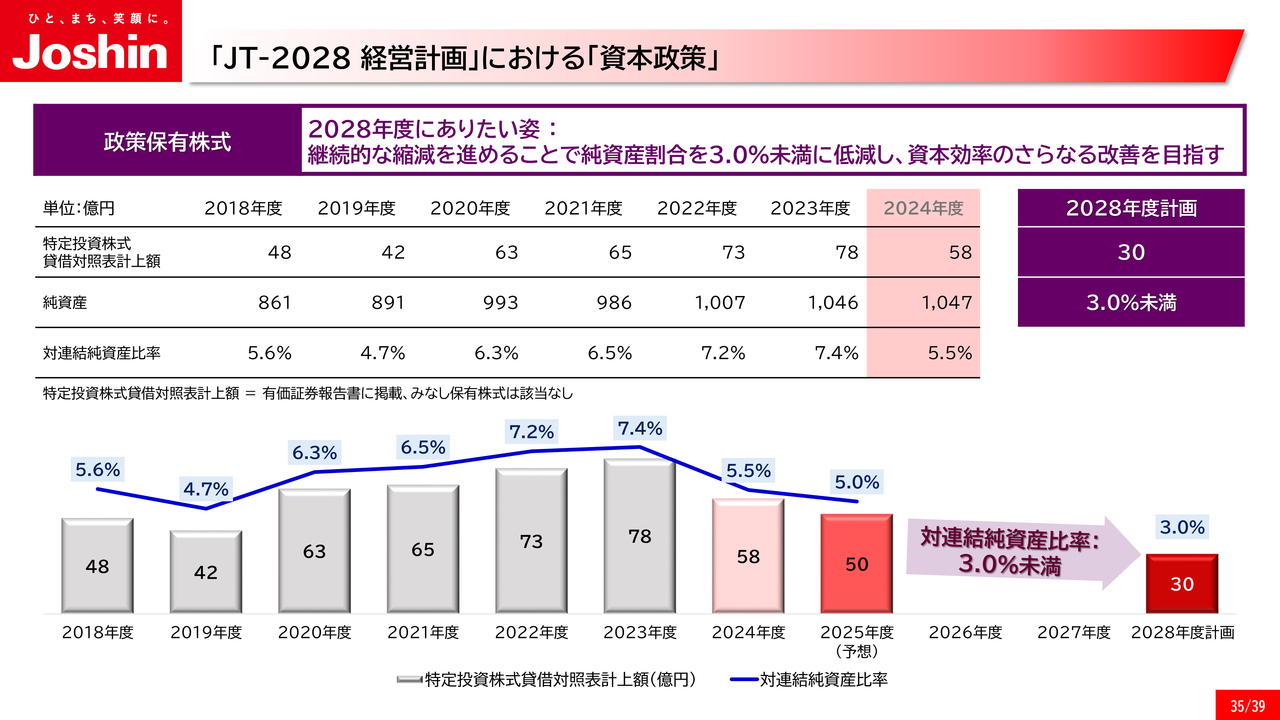

続いて35ページをご覧ください。「政策保有株式」の縮減方針です。

「バランスシートマネジメント」を実践する上で、財務面からのアプローチとして重要なのは資本効率の改善です。

「政策保有株式」については、以前より保有の意義を慎重に検討し、相手先との協議を通じて縮減を進めています。

新中計に合わせて、政策保有株式の縮減に向けた計画を立案し、実行できる環境が整いつつあると判断したため、今般の公表に至りました。

なお、昨今の上場株式の値動きにより、保有株式には一定の含み益が生じており、これを処分することで得られる利益は、ROEの向上にも寄与しています。

「JT-2028 経営計画」における「資本政策」

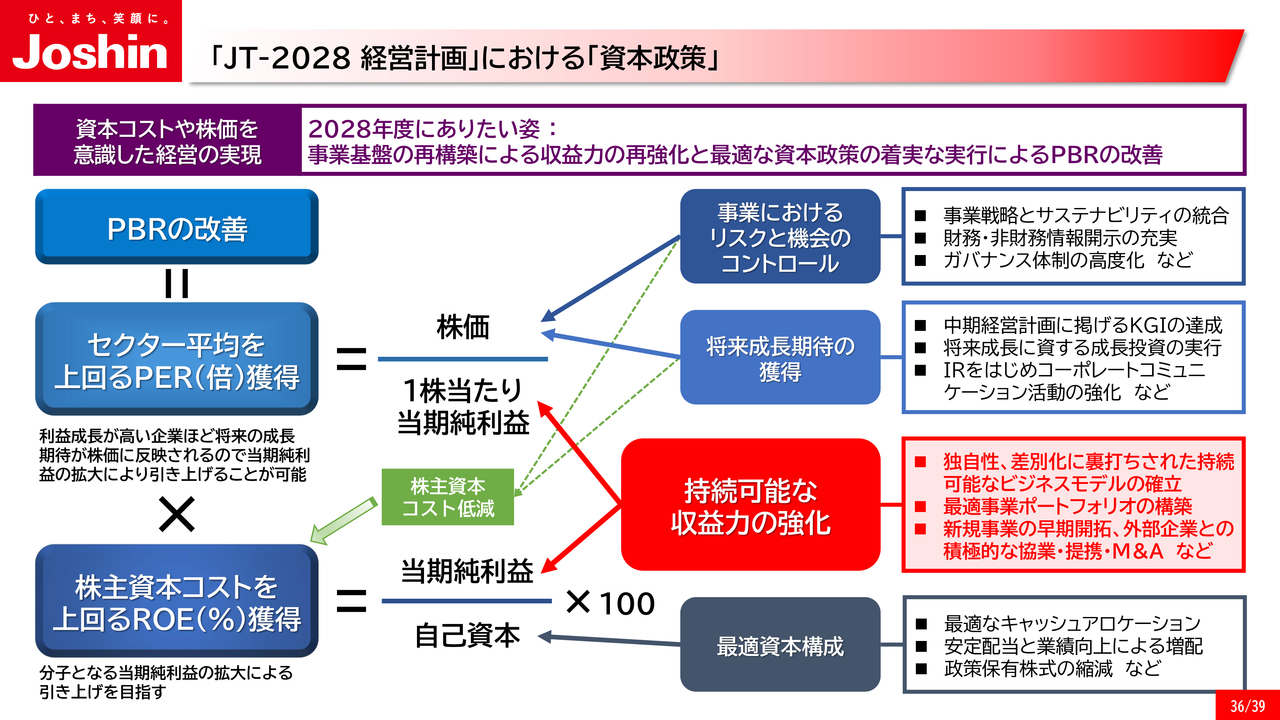

続いて36ページをご覧ください。最後に、PBRの改善に向けた取り組みについてご説明します。

現在、0.6倍台で推移している「PBR」を引き上げるためには、収益性の向上、資産の効率的な運用、株主還元の強化、事業ポートフォリオの見直しなど、市場からの評価を高める取り組みが重要だと認識しています。

「PBR」を構成する「PER」及び「ROE」双方を引き上げるためにも特に資本効率の改善を通じた「持続的な収益力の強化」が、新中計における当社グループの「最優先課題」であることは明らかです。

事業基盤の再構築による収益力の強化と、最適な資本政策の着実な実行により、PBRを改善し、企業価値の向上を目指していきます。

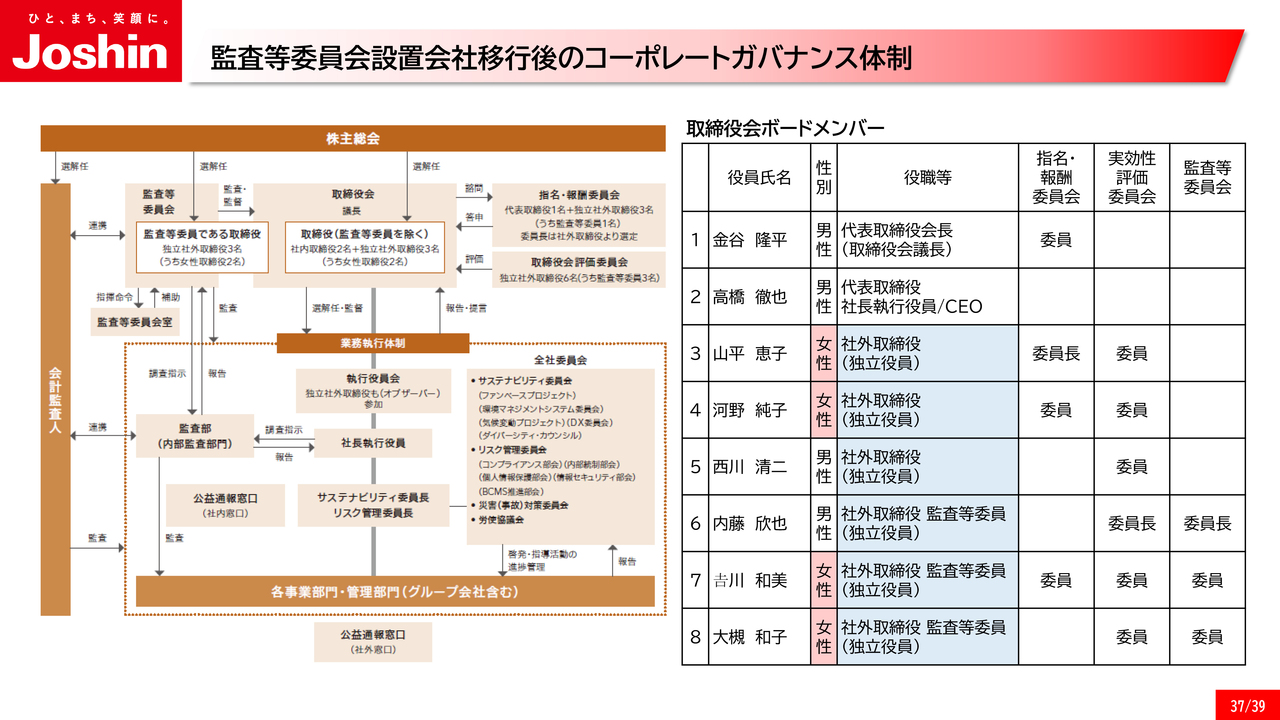

監査等委員会設置会社移行後のコーポレートガバナンス体制

続いて37ページをご覧ください。当社グループは、今年6月の株主総会を経て、監査等委員会設置会社へ移行しました。

事業ポートフォリオの見直しや、成長投資を通じた「攻めの経営」が期待される中、中長期的な競争優位性を確立し、成長戦略を実行するために、その基盤となるコーポレートガバナンス体制を変更しました。

機関設計の変更が、コーポレート・ガバナンス・コードの形式的な遵守に終わらないよう、取締役会では年間アジェンダを設定し、中長期の成長戦略に関する議論を活発に行っています。

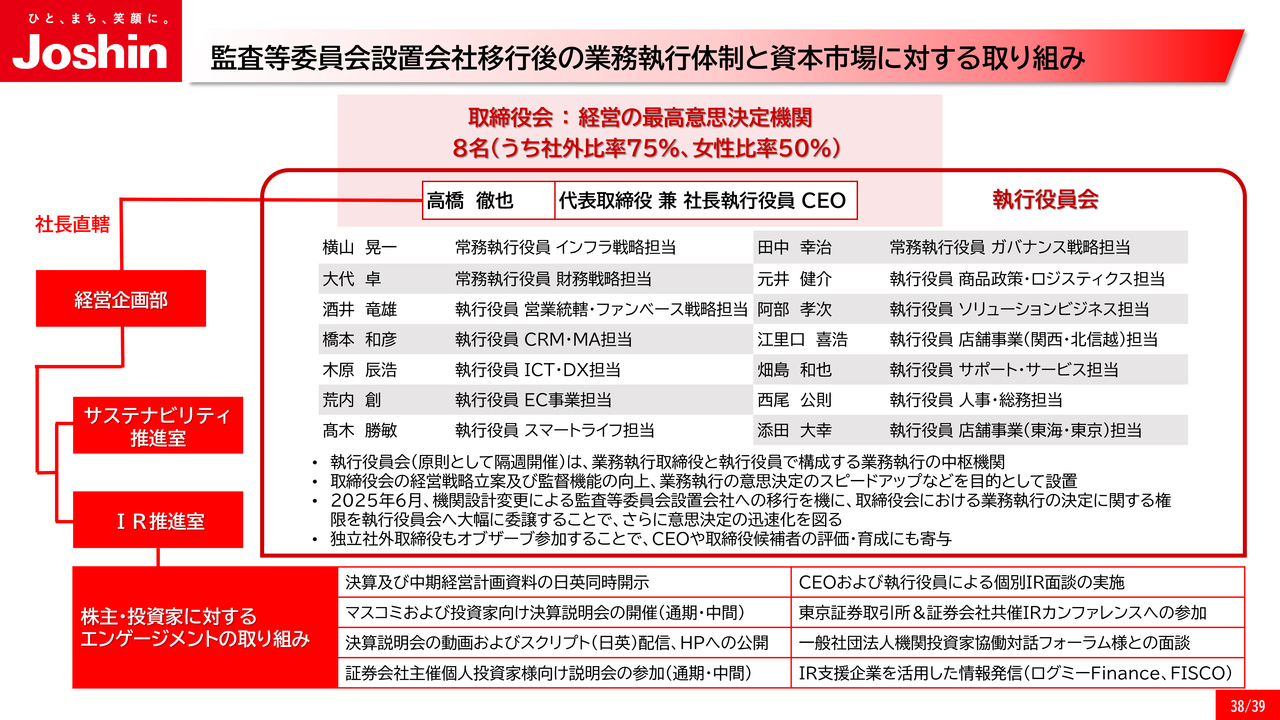

監査等委員会設置会社移行後の業務執行体制と資本市場に対する取り組み

続いて38ページをご覧ください。「執行役員会」においては、機関設計の変更による大幅な権限委譲により、業務執行における意思決定のスピードアップに取り組んでいます。

「持続的な収益性と資本効率の向上」、つまり「稼ぐ力」の強化を行うため、決して短期的な視点に偏らず、「価値創造ストーリー」の解像度アップと、それに基づく事業ポートフォリオの組み替えや成長投資の実行という、より中長期的なリスクテイクについても活発な議論を行っています。

今後は、取締役のみならず、執行役員も株主・投資家との対話に積極的に参加し、取締役会と協働して、「価値創造ストーリー」を磨き上げていきたいと考えています。

高橋氏からのご挨拶

新中計の説明は以上となります。新中計の最終年度となる2028年度は、創業80周年にあたります。

新中計における「重点戦略」に果敢に取り組み、計画に掲げる営業利益100億円以上ROE7.0パーセント以上を必ずや達成し、創業100周年を目指すべく、収益力の強化による事業基盤の再構築を果たしていきます。

引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願いします。ご清聴いただき、誠にありがとうございました。

質疑応答

<質問1>

質

新着ログ

「小売業」のログ