【QAあり】石光商事、コーヒーや食品市場を中心にビジネスを拡大 海外売上高比率25%へ、高利益商材とDX推進で収益性を強化

目次

荒川正臣氏(以下、荒川):本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。石光商事株式会社代表取締役社長の荒川と申します。本日は限られた時間ですが、どうかお付き合いください。よろしくお願いします。

本日は、会社概要、中期経営計画「SHINE2027」、株主還元の3つに分けてお話しします。

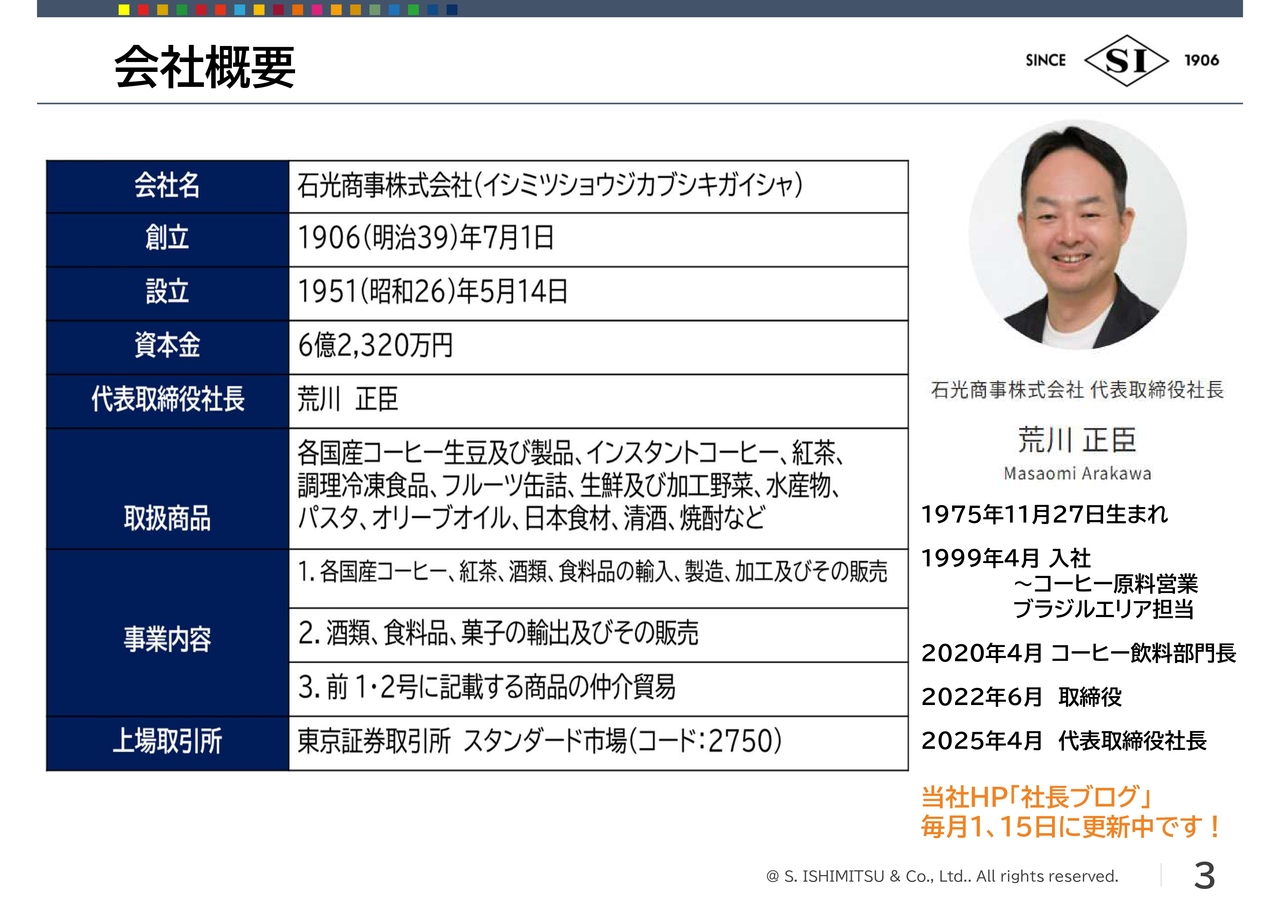

会社概要

会社概要です。当社は石光商事株式会社と申します。証券コードは2750です。創立は1906年、明治39年7月1日となり、来年で創立120周年を迎えます。資本金は6億2,320万円です。

取扱商品は、コーヒーの生豆、焙煎したレギュラーコーヒー、インスタントコーヒー、紅茶、畜産や鶏肉等の冷凍食品、水産品のエビやタコ、フルーツ缶詰、農産品などがあります。加えて、日本食材を海外に輸出する事業も行っています。

当社ホームページでは適時開示を含めて情報を更新していますので、この機会にご覧いただければと思います。社長ブログも毎月1日と15日に更新していますので、こちらもぜひ読んでいただけるとありがたいです。

増井麻里子氏(以下、増井):ご質問を挟みながら進めます。まずは創業のきっかけを教えてください。

荒川:1906年に創業者の石光季男が渡米し、当時アメリカでがんばっていた日系移民の方々へおいしい日本食を届けることで応援したいと考え、ロサンゼルスで日本食品販売会社を起業したのがきっかけです。

増井:コーヒーよりも日本食の輸出が先だったのですね。

荒川:おっしゃるとおりです。その後、コーヒーの市場性を見て、帰国してからコーヒーの商社を始めました。

増井:日本はコーヒー市場での存在感を高めてきましたが、その時すでに伸びそうだということがわかっていたのですね。

荒川:そうだと思います。

会社経営の基本方針

荒川:当社の経営の基本方針です。経営理念として「ともに考え、ともに働き、ともに栄えよう」を掲げています。ミッションは「世界の食の幸せに貢献する」で、今お話しした「アメリカにいる日系人に食品を届ける」という部分に関しても、このミッションは活きていたかと思います。

今年から私が社長に就任しましたが、スローガンとして「一緒に、夢中に!」を掲げています。当社は、経済的価値はもちろんのこと、世界の食の幸せに貢献するために社会的価値も両立させながら、200年企業を目指していきたいと考えています。

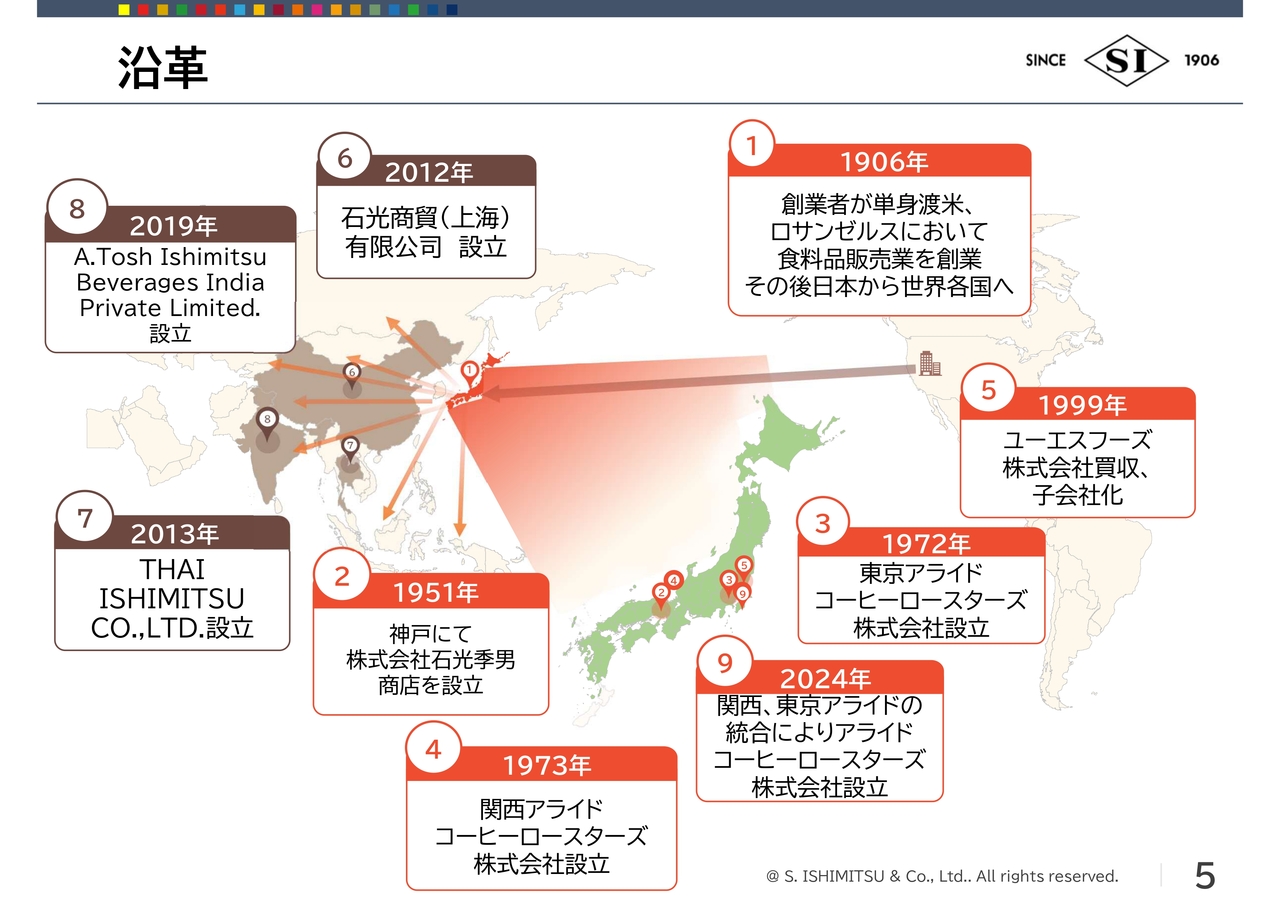

沿革

荒川:当社の沿革です。1906年にロサンゼルスで創業し、帰国してからはコーヒーや食品の市場にビジネスを拡大してきました。その後は海外にも進出し、現在は中国の上海、タイのバンコク、インドなどでも事業を展開しています。

業績推移

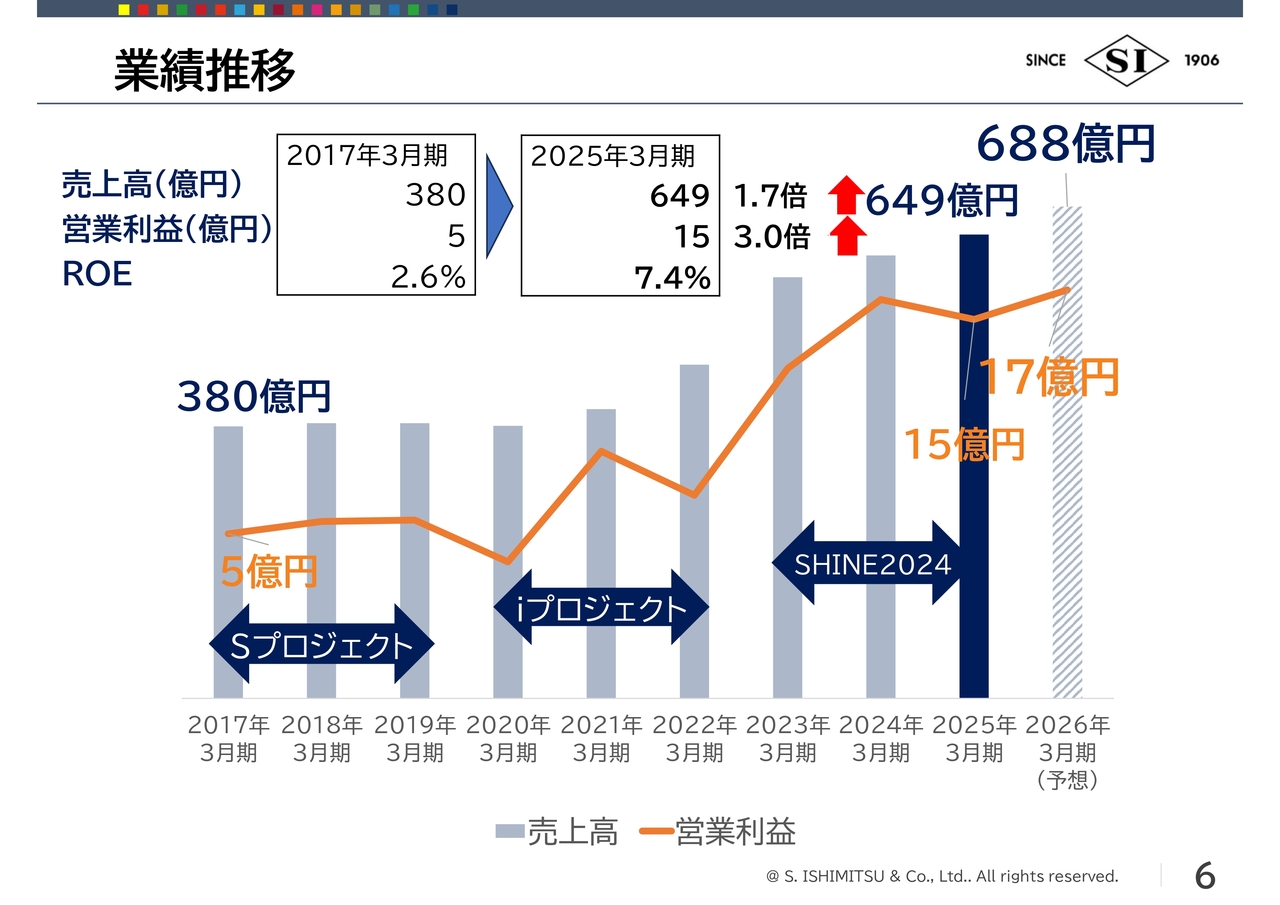

荒川:スライドのグラフは、2017年3月期から2025年3月期までの業績推移を示しています。過去9年間においては、3年ごとに中期経営計画を策定しています。スライドは過去3回の中期経営計画を振り返った図になります。

2017年3月期は、売上高380億円、営業利益5億円でしたが、2025年3月期は売上高が1.7倍の649億円、営業利益が3倍の15億円となりました。2026年3月期は、売上高688億円、営業利益17億円と見込んでいます。

増井:スライドのグラフを見ると、2023年3月期に売上高・利益とも伸びているようですが、何があったのでしょうか?

荒川:大きく2つの要因があります。1つ目は、取り扱っているさまざまな商品の原価が上昇したことです。原料高を販売価格に転嫁した結果、売上増となりました。

2つ目は、中国の上海にコーヒーの生豆の販売を主ななりわいとする石光商貿という会社があるのですが、中国でコーヒーの消費が伸びているため、この波に乗って売上が伸びたことが大きな背景となっています。

増井:やはりコロナ禍明けということもあって、再びコーヒーの消費が伸び始めたというのもあるのでしょうか?

荒川:そのとおりです。

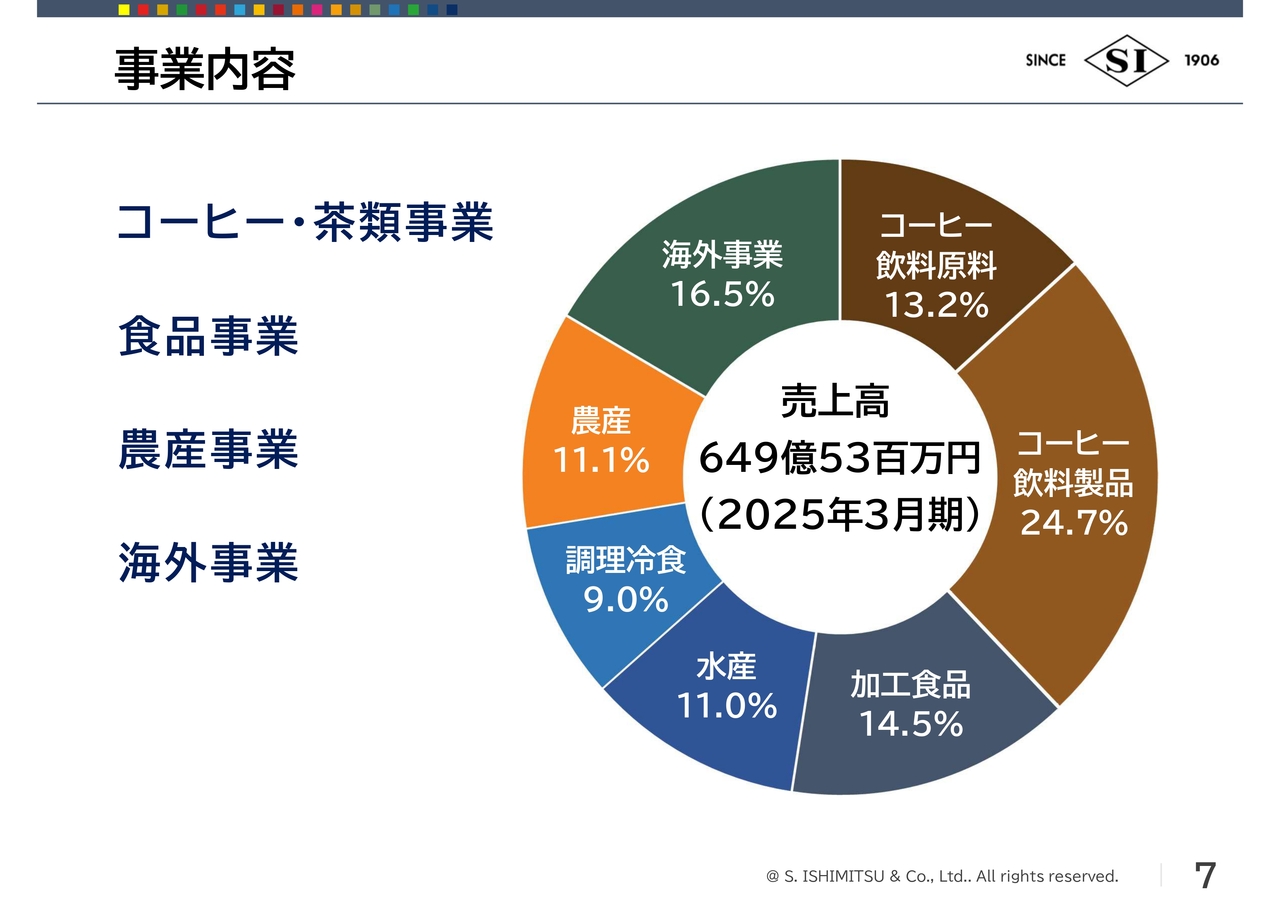

事業内容

荒川:事業内容についてご説明します。スライドには、売上高約650億円に対して事業ごとに占める割合を示しています。

コーヒー飲料原料は13.2パーセントを占めています。取り扱っている商品はコーヒーの生豆や茶類関係、紅茶などです。コーヒー飲料製品は24.7パーセントで、こちらは生豆を焙煎したコーヒーやインスタントコーヒーを販売しています。

加工食品は14.5パーセントです。こちらはトマト、オリーブオイル、フルーツ缶詰などのイタリア食材が主要商品になっています。水産は主にイカ、タコ、エビなどを冷凍の状態で取り扱っており、特に回転寿司チェーン店にお世話になっています。

調理冷食は9パーセントで、スーパーで販売される唐揚げなどのお総菜の鶏肉が主な商品となっています。農産は11.1パーセントです。ニンジン、タマネギ、タケノコ、ゴボウといった生鮮野菜を輸入し、国内で販売しています。

海外事業では輸出を行っています。日本食をヨーロッパ、アジア、最近ではアメリカ、カナダといった海外に展開しています。

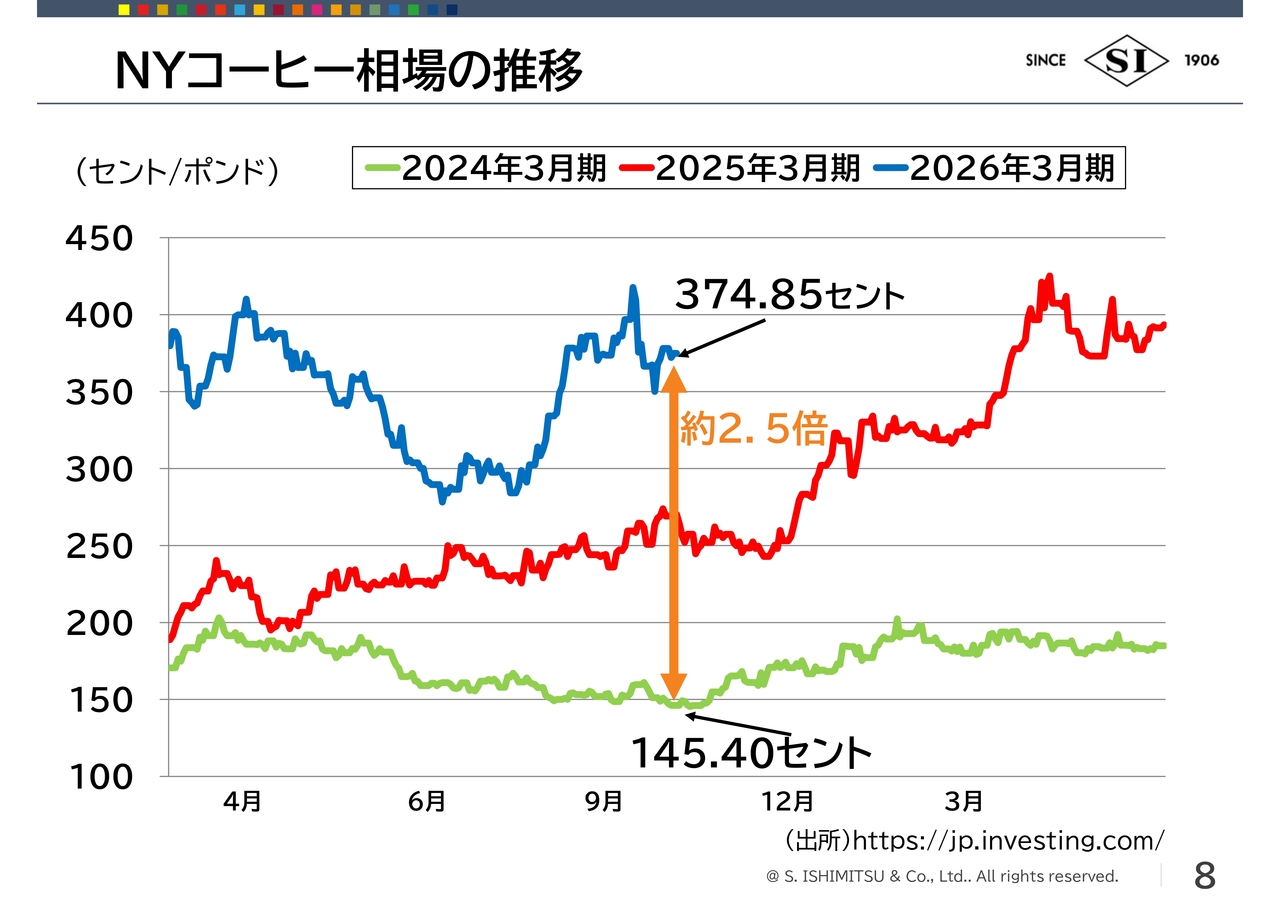

NYコーヒー相場の推移

荒川:当社の業績に大きく影響する、コーヒー相場と為替の状況についてご説明します。

スライドのグラフは、NYコーヒー相場の推移です。コーヒーには、大きく分けて「アラビカ種」と「ロブスタ種」という2つの商業品種がありますが、そのうちアラビカ種の相場を扱っているのがNYコーヒー定期市場となります。

緑色の折れ線グラフが2年前の2024年3月期の相場推移です。1ポンドあたり150セントから200セントで推移していましたが、赤線で示した2025年3月期では一時期400セントを超え、2倍以上の急騰を見せました。

青色の折れ線で示している2026年3月期は、400セントを超える時もあれば300セントまで落ちるなど、乱高下を繰り返しています。直近では再び400セント近くまで高騰しているような状況です。

コーヒーの2大生産国であるブラジルやベトナムの供給量が減少するかもしれないという懸念や、中国や発展途上国を含めた新興国のコーヒー消費が盛んになり、需給バランスがタイトになっていることが、相場急騰の背景となります。

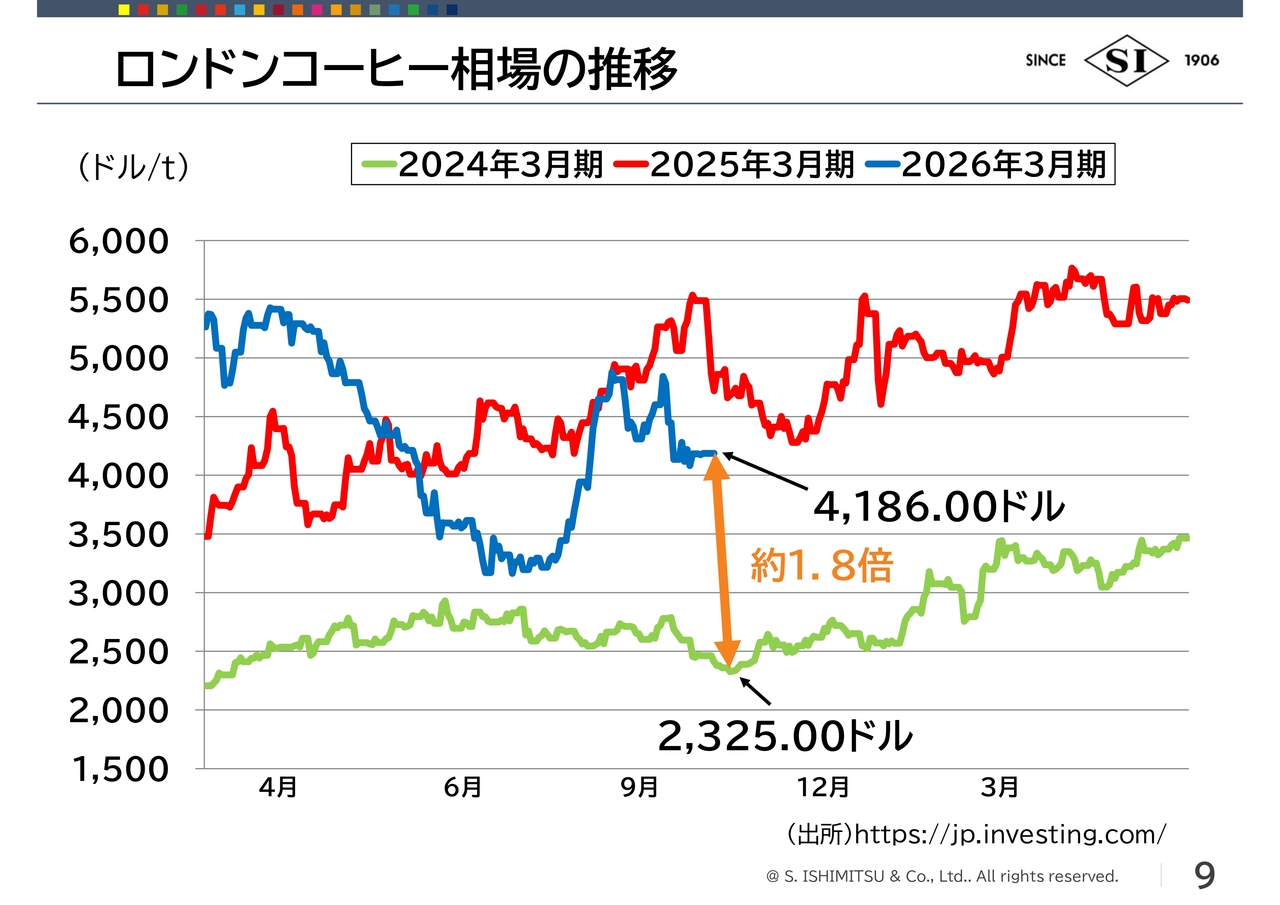

ロンドンコーヒー相場の推移

荒川:ロンドン定期市場で取引されているロブスタ種の相場推移です。

2024年3月期は、1トンあたり2,000ドルから3,500ドルぐらいでした。2025年3月期は3,500ドルから5,500ドル、現在はアラビカ種と同様に乱高下を繰り返しています。直近では4,000ドルを超えており、こちらも同じような背景となります。

増井:日本ではロブスタ種よりもアラビカ種が人気かと思いますが、御社の事業にとっては、どちらの相場の影響が大きいのでしょうか?

荒川:影響としては、双方とも同じレベルかと思います。当社は幅広いチャネルでコーヒーを販売しています。例えば工業用では、飲料メーカー向けはやはり価格訴求が強い側面があるため、ロブスタ種を使用しています。

一方、家庭用やスーパーで販売されているコーヒー、さらにはカフェチェーン店や品質が求められる華やかな席となると、アラビカ種が使用されます。そちらの販路も当社は幅広く持っているため、影響度としては同じぐらいかと思います。

増井:両方ともヘッジなどは行っていますか?

荒川:基本的には行っています。全量をすべて一緒に買い付けると、その時点でリスクが発生してしまいますので、パズルのように分散して買うことでリスクを減らしています。

また、これは月並みかもしれませんが、お客さまとのコミュニケーションにおいて現状をお伝えしながら価格転嫁することも重要視しています。

増井:「一定幅を超えたら値上げします」といったかたちでしょうか?

荒川:そうですね。なかなか難しいですが、やはり日頃のコミュニケーションが大切だと思っています。

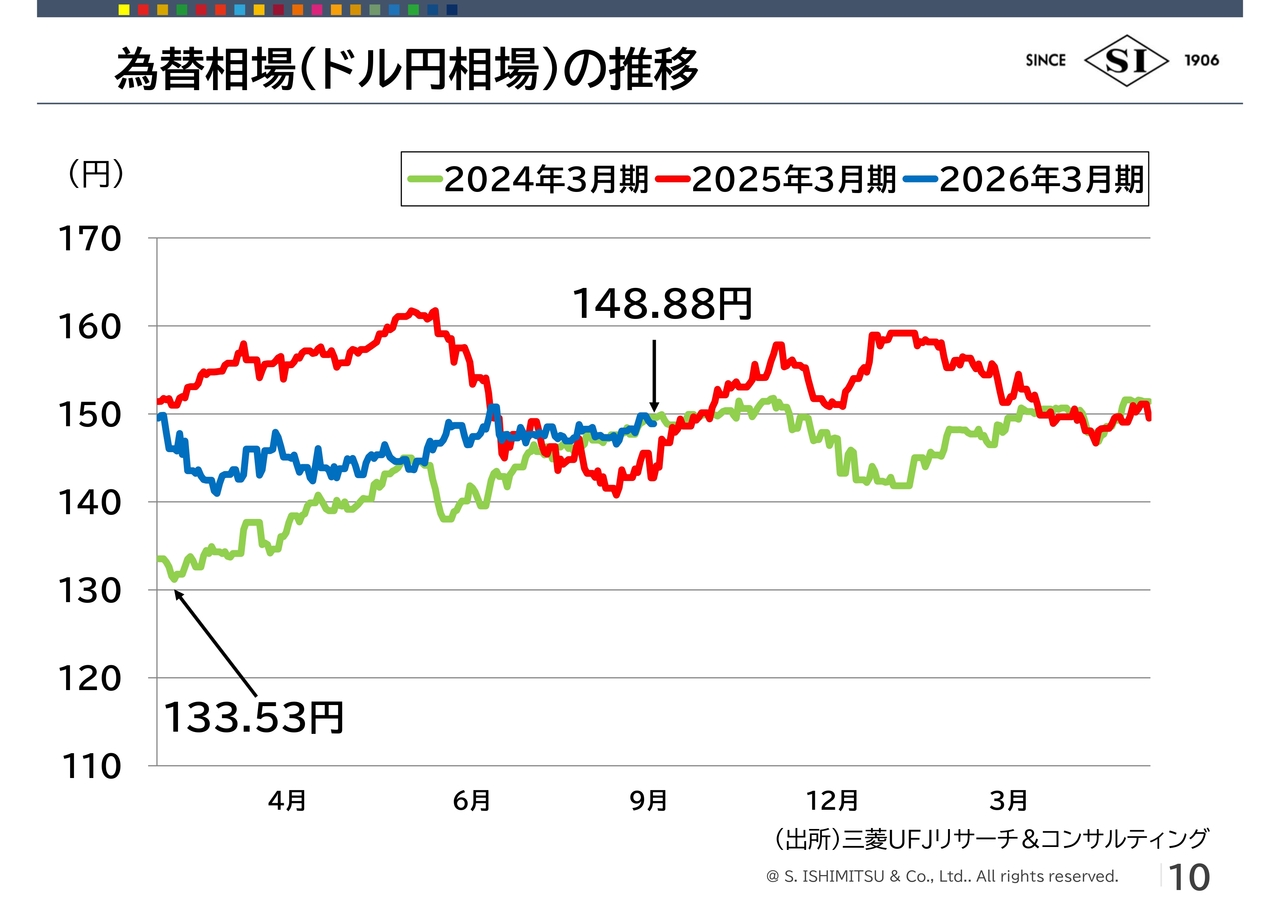

為替相場(ドル円相場)の推移

荒川:ドル円の為替相場についてご説明します。2年前の2024年3月期は133円くらいからスタートし、150円ほどとなりました。赤い折れ線グラフで示した2025年3月期は、一時期160円を超え、その後は150円近辺で推移しています。

現在も同様の推移が続いている状況です。当社は輸入商社の一面が大きいため、為替の円安影響が原料高にもつながっています。

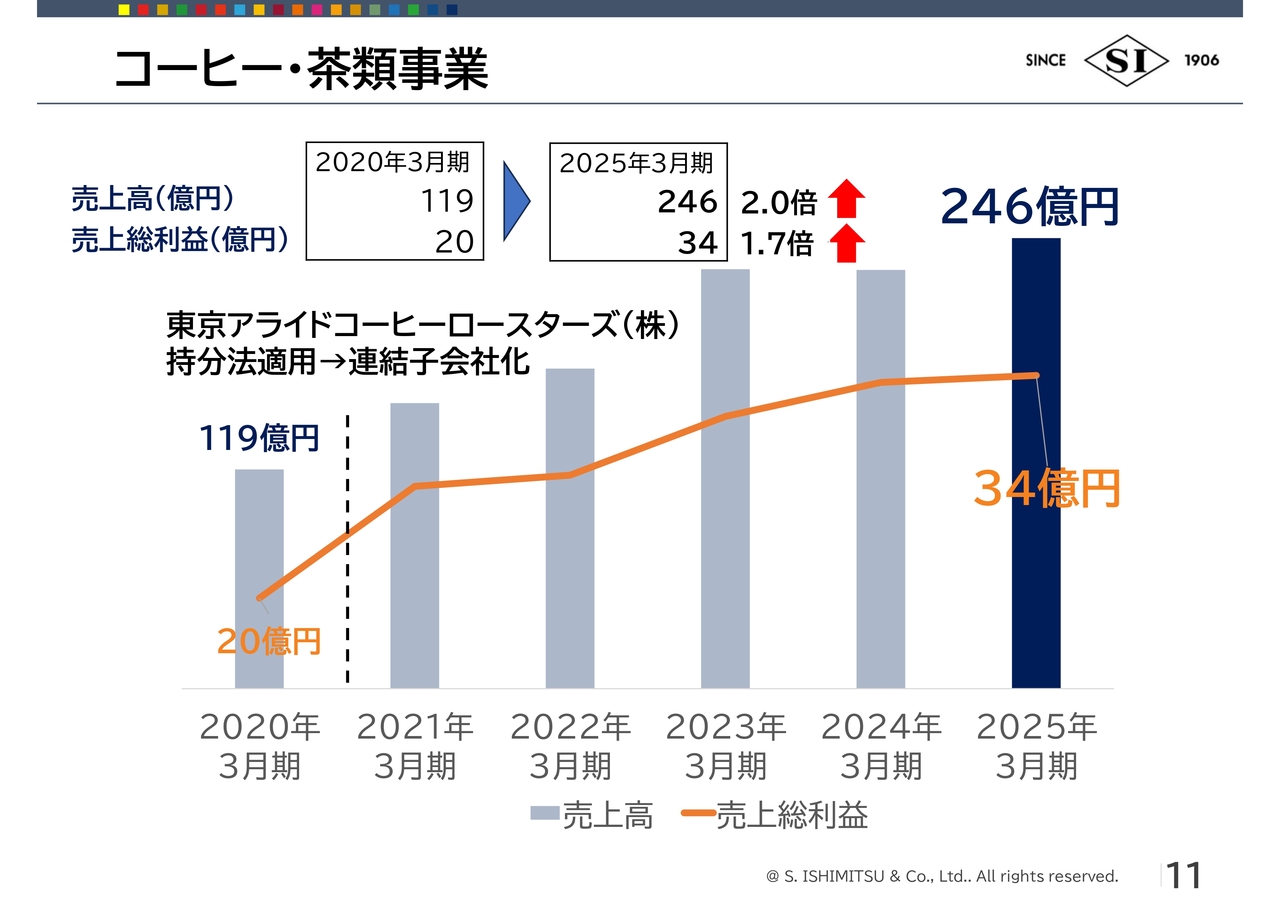

コーヒー・茶類事業

荒川:事業別の業績推移についてご説明します。コーヒー・茶類事業は、2020年3月期比で売上高が約2倍の246億円、売上総利益が1.7倍の34億円となりました。

コーヒー・茶類事業

荒川:冒頭にお話しした「経済的価値と社会的価値の両立」のうち、社会的価値に対する取り組みについてご紹介します。スライドの写真は、現在コロンビアで実施しているGHG排出量削減に向けたプロジェクトの様子です。

1杯のコーヒーが出来上がるまでのGHG排出量の割合は、生産地、いわゆる栽培環境で排出される量が約半分を占めると言われています。そこで当社では、生産地においてGHG削減を図る取り組みを進めています。

GHG排出量を低減した原料をお客さまに販売することで、気候変動への対策やScope3での排出量削減に貢献することを目指しています。

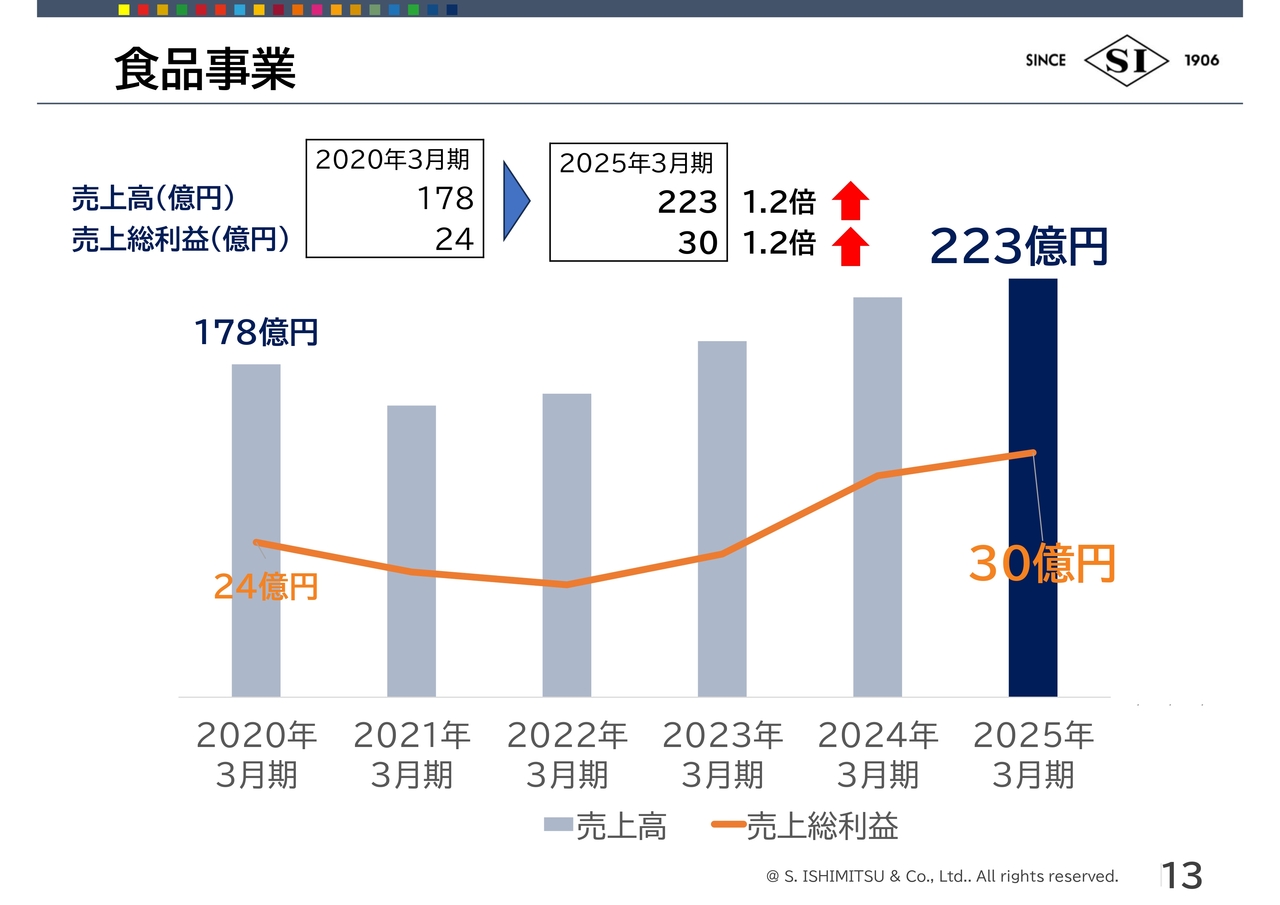

食品事業

荒川:食品事業です。売上高は2020年3月期比で1.2倍の223億円、売上総利益は1.2倍の30億円となりました。

食品事業

荒川:食品事業の取り組みについてご紹介します。

スライド左側の写真はスケソウダラのメンチカツです。当初は端材として廃棄されていたものを使用することで、フードロスの削減に取り組んでいます。自然にもお財布にも優しい商品として現在絶賛発売中で、お客さまにも大変喜んでいただいている商品です。

右側の写真はブラックタイガーです。人工池での養殖は自然破壊につながるという話もあるため、当社では粗放養殖を行っている商品を取り扱っています。自然に近い環境の池、自然に近い餌で養殖した商品を、お客さまにお届けしています。

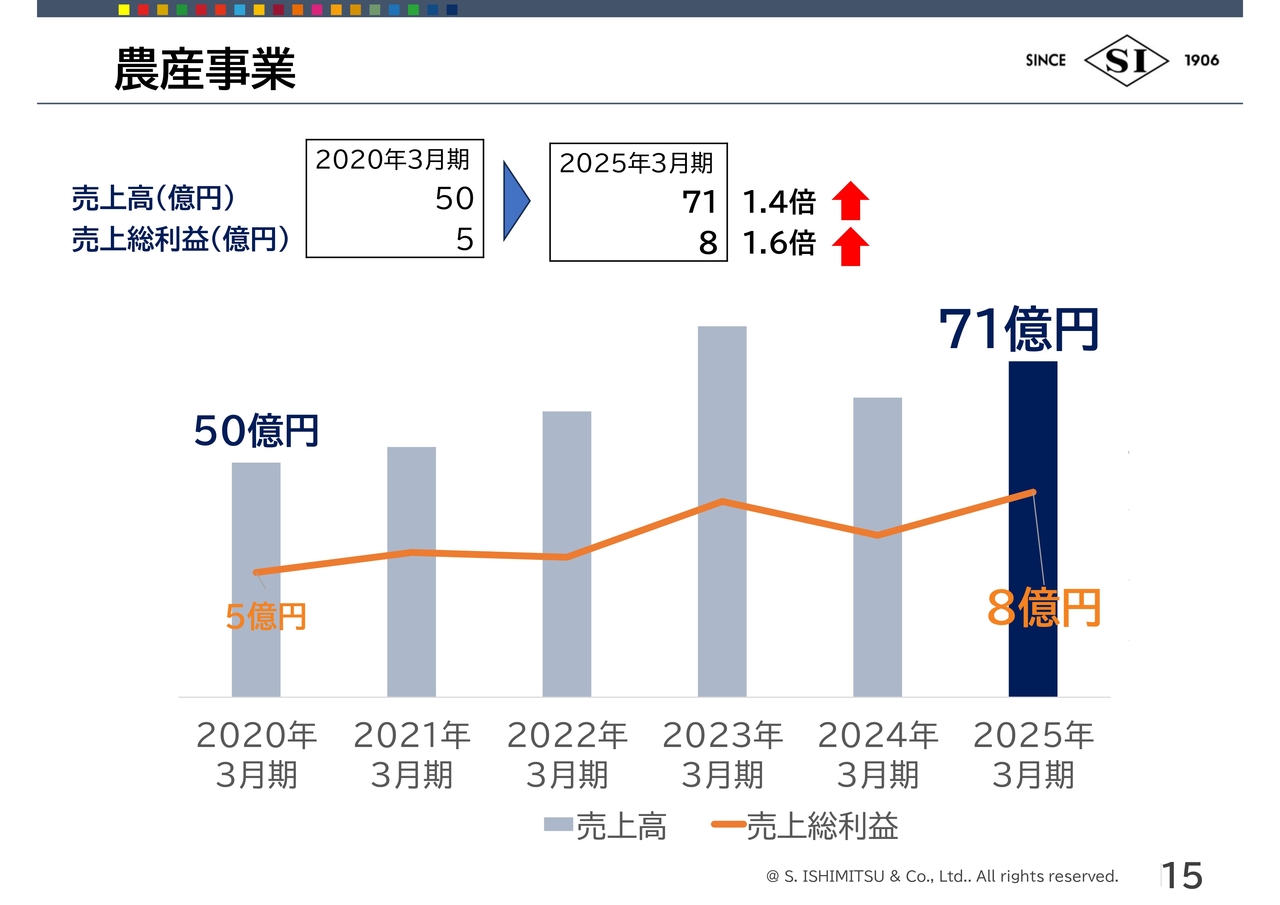

農産事業

荒川:農産事業です。売上高は2020年3月期比で1.4倍の71億円、売上総利益は1.6倍の8億円となりました。過去6年間はスライドのようなかたちで推移しています。

農産事業

荒川:農産事業において実施している、社会的価値を追求する取り組みについてご紹介します。

スライド左側の写真は圃場です。お客さまに納品するニンジンやキャベツは加工する段階で端材が出ますので、それを肥料化させ圃場に撒く、そこでできたものをお客さまに再度お届けしています。

右側の写真はレンコンです。通常、レンコンは薄皮までむいて出荷しますが、実は薄皮も可食部です。あえて薄皮をむかないで流通させることで、廃棄を減らすような取り組みを行っています。

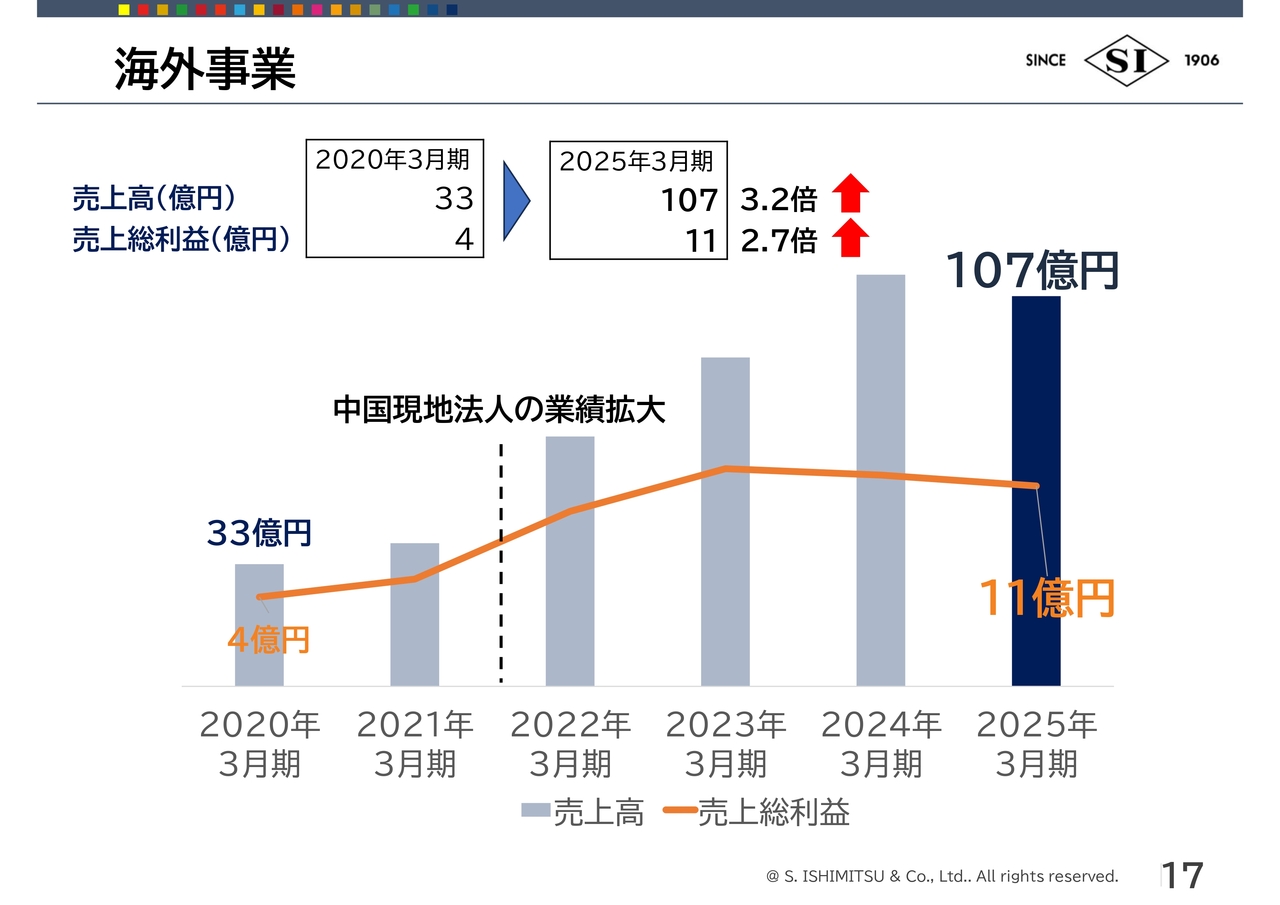

海外事業

荒川:海外事業です。2020年3月期に売上高33億円、売上総利益4億円だったものが、2025年3月期は売上高が3.2倍の107億円、売上総利益が2.7倍の11億円と大きく飛躍しています。

2022年3月期に大きく上昇していますが、これは先ほどお話ししたように、コーヒーの生豆を主な商品として取り扱う中国にある石光商貿の業績が拡大したことが大きな背景となっています。

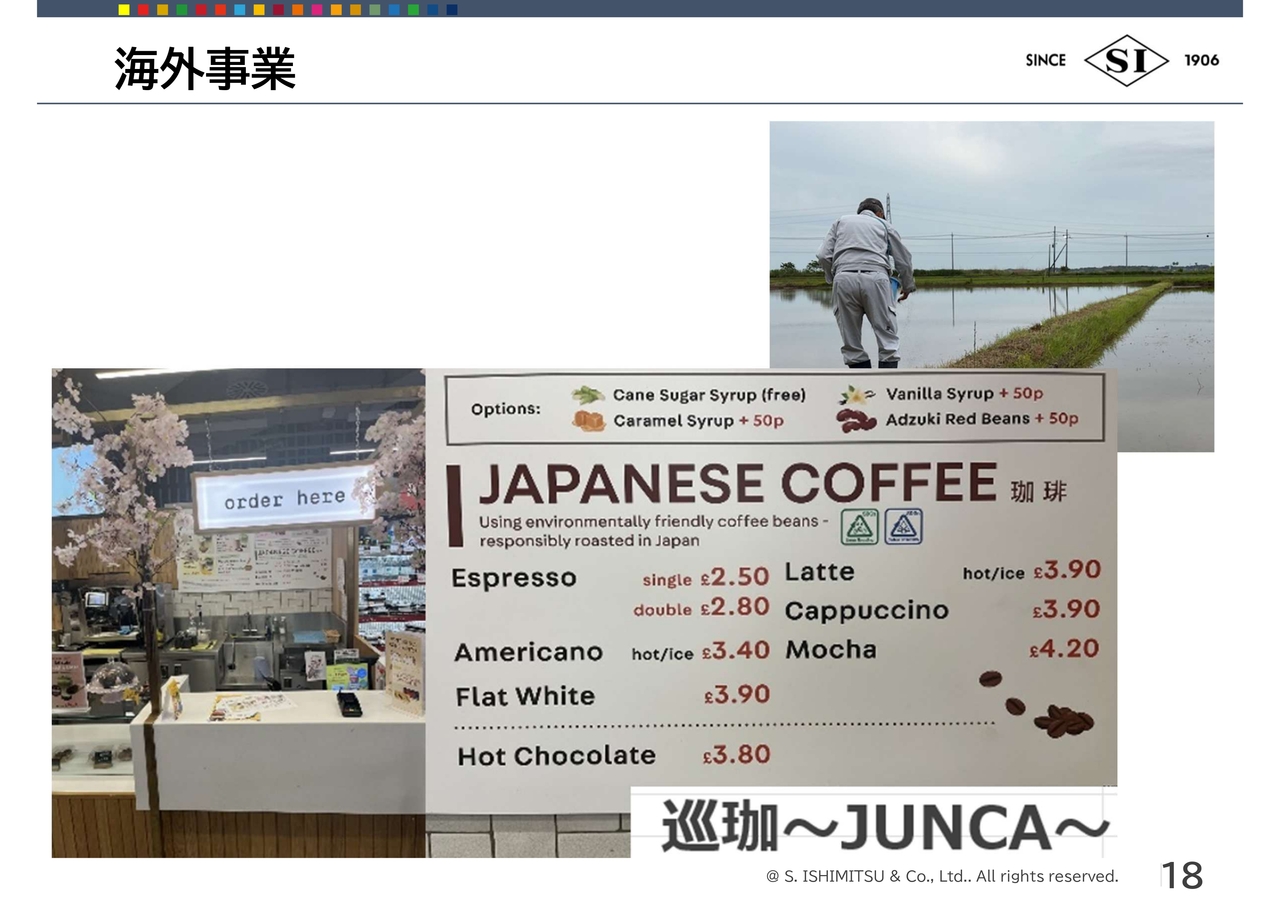

海外事業

荒川:海外事業において、社会的価値を追求した商品をご紹介します。スライド左下の写真は、イギリスのロンドンにある海外拠点傘下の店舗です。

石光商事グループのアライドコーヒーロースターズという連結子会社では、自然に優しい「グリーン焙煎」を行った商品をロンドンで販売しています。日本でも、「巡珈~JUNCA~」というブランド名で11月頃からの販売を予定しています。メイド・イン・ジャパンのコーヒーですが、社会的価値を乗せた商品の提供として先行的にトライを進めています。

右上の写真は、田んぼのあぜ道にコーヒーの抽出かす、これを全日本コーヒー協会で「コーヒーグラウンズ」と呼んでいるのですが、それを撒くことで、除草剤を使用する必要がなく、同時に抽出かすも廃棄せずに済むため、自然に優しい取り組みとしてトライしている取り組みになります。

なぜこの取り組みを海外事業で紹介しているかというと、現在はここでできたお米を海外に輸出するスキームに取り組んでいるからです。

当社グループの強み

荒川:当社グループの強みをご説明します。1つ目は、連結子会社のアライドコーヒーロースターズについてです。こちらは現在、国内4位の焙煎量という実績を持っています。

しかしながら、単純に量を追いかけるだけでなく、先ほどお話ししたグリーン焙煎などの社会的価値や、今後コーヒー市場が抱える課題に対して対策を打っていく取り組みを付加価値として乗せて提供していくことが、当社の使命と考えています。

当社グループの強み

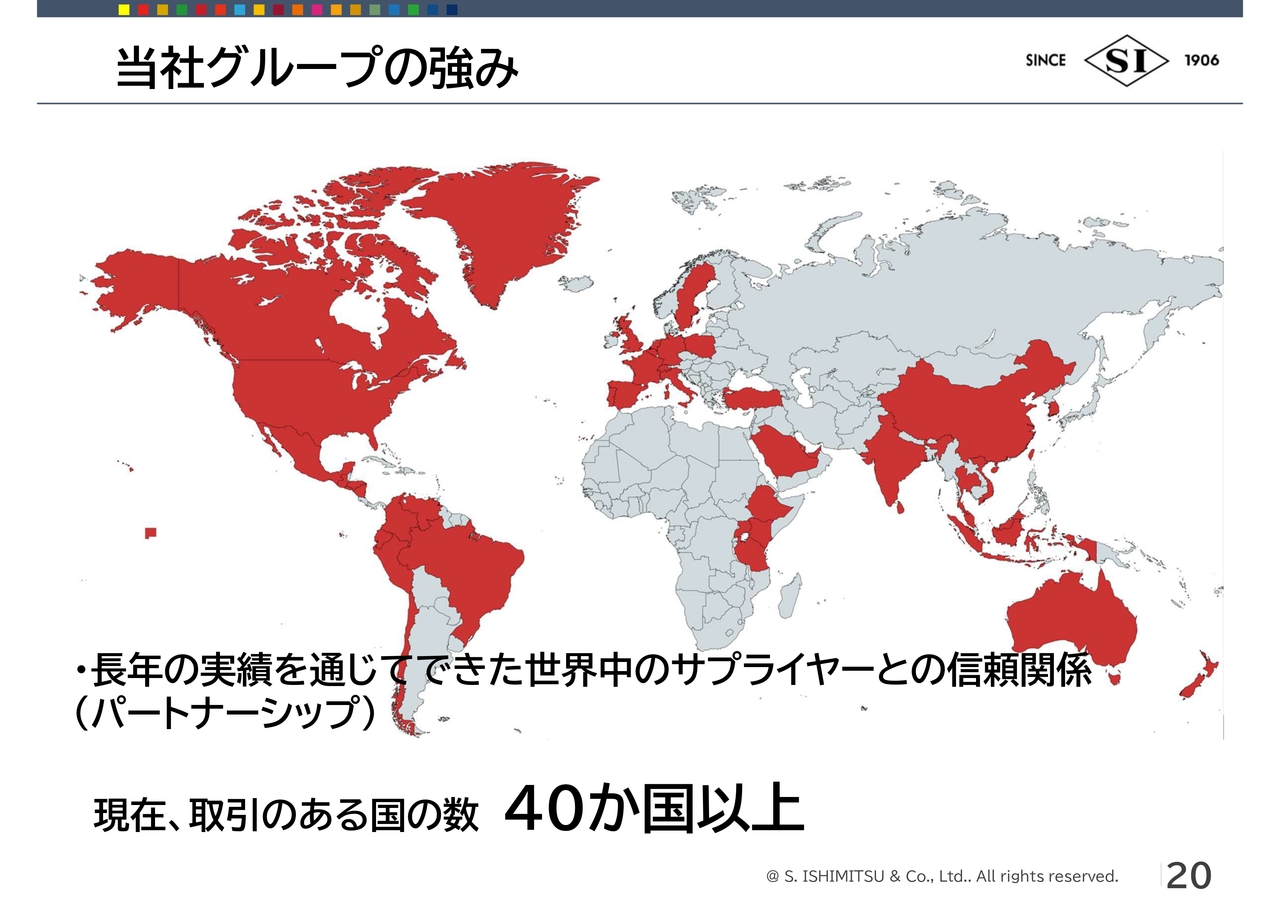

荒川:2つ目の強みは、サプライチェーンパートナーが海外に幅広くいることです。現在、当社が取引のある国の数は、販売と仕入先を含めて40ヶ国以上になります。すでに10年、20年以上取引のあるパートナーが世界各国にいることがおわかりいただけると思います。

当社グループの強み

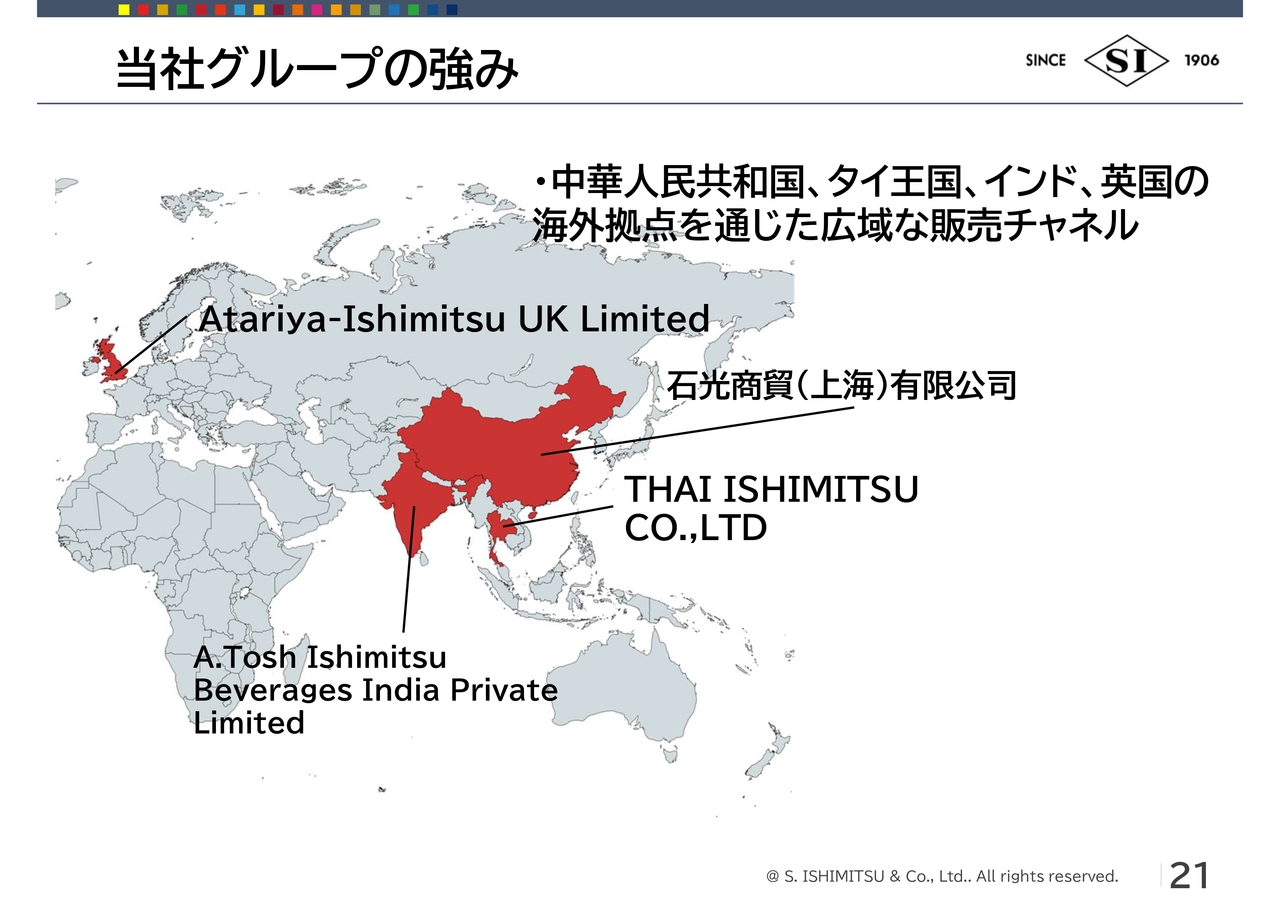

荒川:スライドは、当社の海外拠点の地図になります。上海にある石光商貿は、主にコーヒーの生豆を輸入し、中国の焙煎業者に販売しています。一部では、日本酒や焼酎も取り扱っています。

バンコクにあるTHAI ISHIMITSUも同じくコーヒーの生豆を輸入し、タイ市場で販売し、焙煎業者に扱っていただいています。最近では、嗜好品の原料として抹茶が大きなブームになっていますので、このようなところも流通させることで業績を支えています。

増井:抹茶はこのような地域でもブームなのでしょうか?

荒川:日本文化自体がブームという部分はありますが、カフェチェーンでも抹茶は若い人たちに人気があります。コーヒーのみならず、抹茶系のドリンクの市場が広がってきており、その原料を当社が供給しています。

増井:コーヒーショップなどでも、けっこう提供されているのでしょうか?

荒川:そのとおりです。

インドのA.Tosh Ishimitsu Beverages India Private Limitedでは、販売というよりも、現段階では製造工場で紅茶のティーバッグの製造やバルク製品のブレンドを行っています。

こちらの製造工場で製造した原料や製品を日本に輸入し、ティーバッグ商品をお客さまにお届けしています。また、原料ベースのものを中国の石光商貿の販売先であるカフェチェーンに提供するなど、どちらかというと供給者としての役割を担っています。

イギリスは、ロンドンにAtariya-Ishimitsu UK Limitedという合弁会社があり、特に水産品をメインとした卸に携わっています。さらに、会社の傘下である直営店を通じて、お寿司やお弁当などの水産物が使用される商品を販売しています。

今後はコーヒーの販売なども展開し、ロンドンを皮切りに、ゆくゆくはEU市場を見据えてビジネスを拡大する玄関のような位置付けを期待しているところです。

当社グループの強み

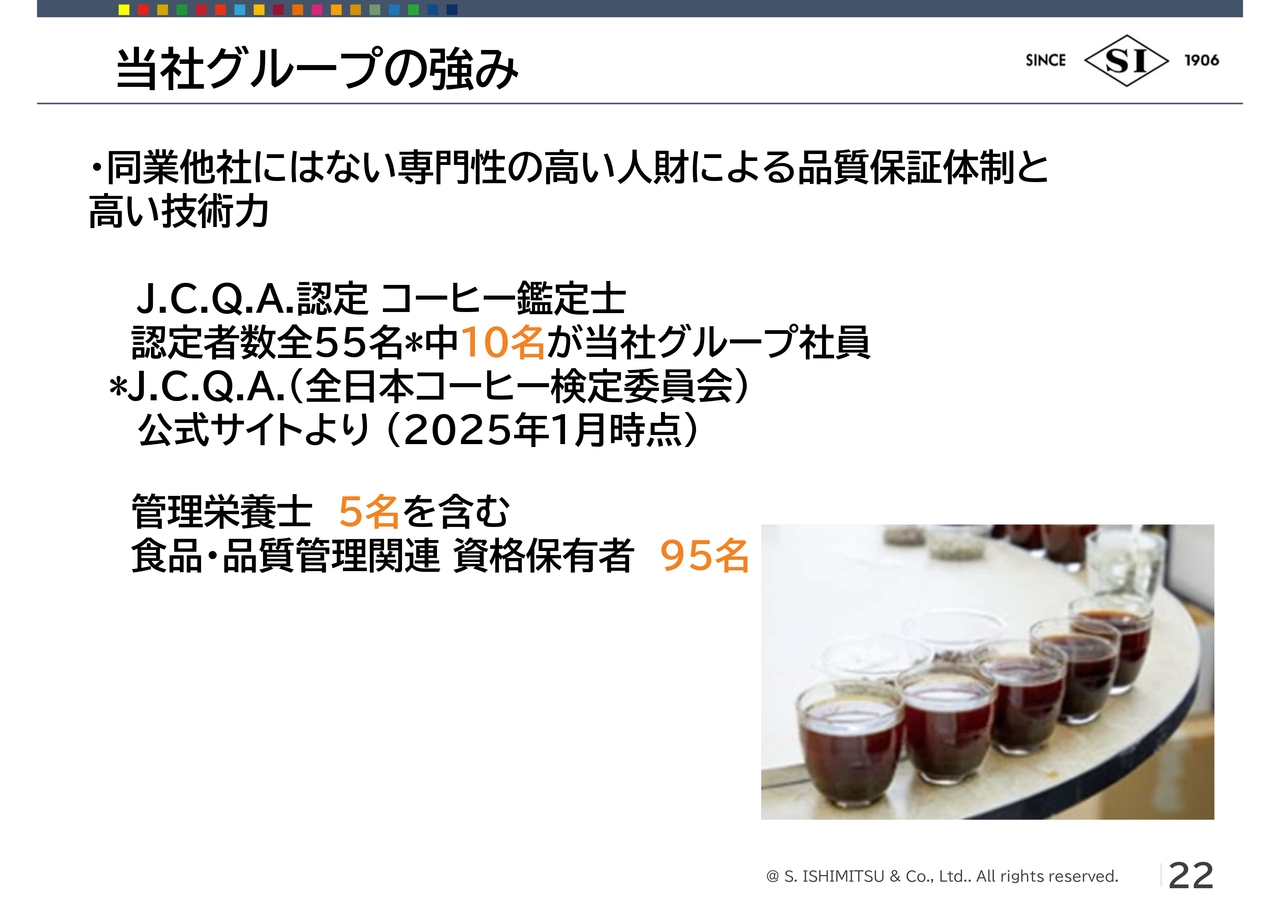

荒川:人財についても当社グループの強みと言えます。

当社はグループを含めて、コーヒー業界で長い歴史があります。その中で、J.C.Q.A.のコーヒー鑑定士検定があり、現在全国に55名の認定者がいますが、そのうち10名が当社グループの社員で占められています。

加えて、食品企業として管理栄養士5名、さらに規格、監査などの資格保有者を延べ95名ほど抱えています。このようなスキルを活かして石光商事グループの品質を支え、お客さまに提供しています。

中期経営計画「SHINE2027」について

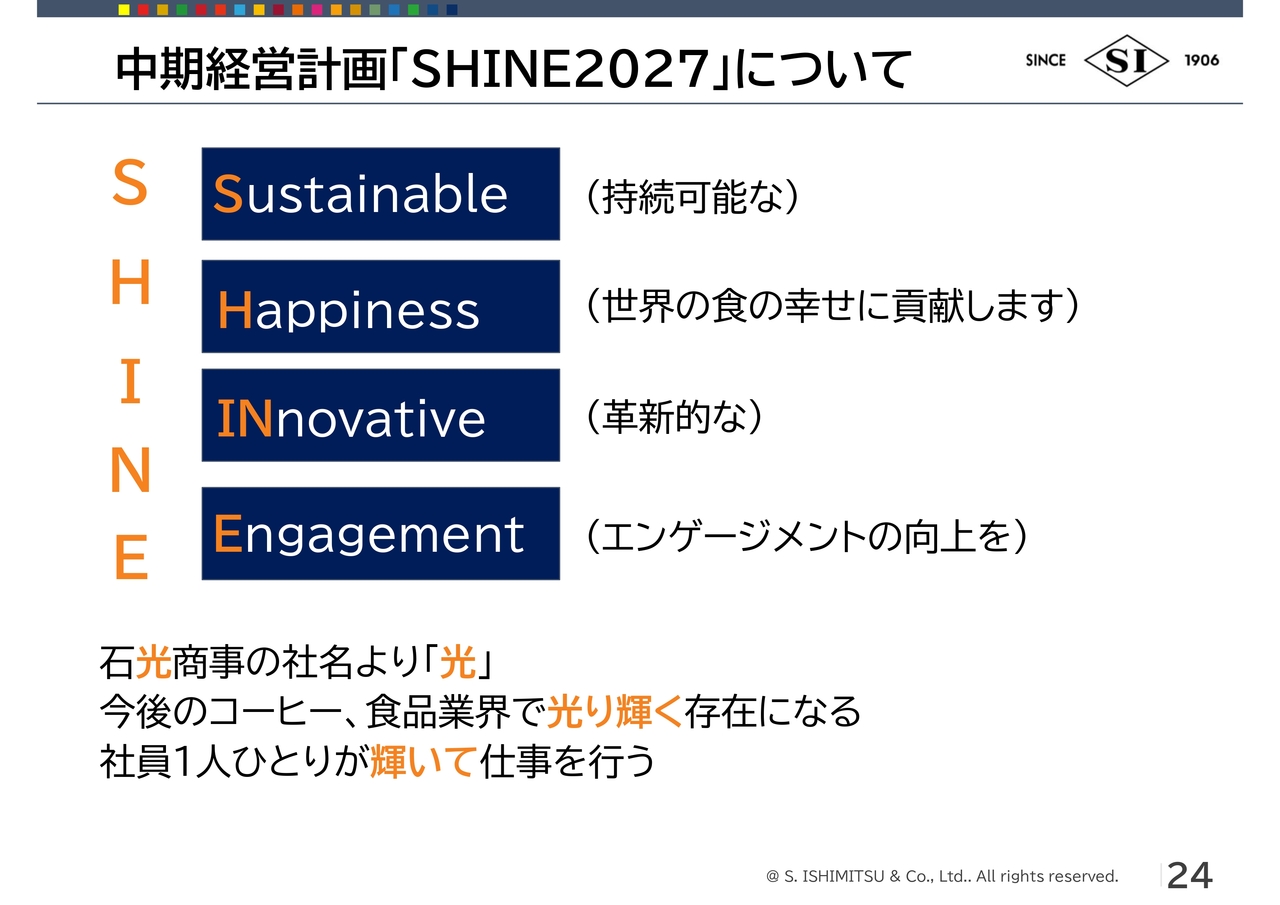

荒川:中期経営計画「SHINE2027」についてご説明します。計画名の「SHINE」は、「Sustainable」「Happiness」「INnovative」「Engagement」の頭文字をとっています。

また、石光商事の社名には「光」があるということや、社員一人ひとりが光り輝く存在になり、企業価値を向上させたいというメッセージも含まれています。

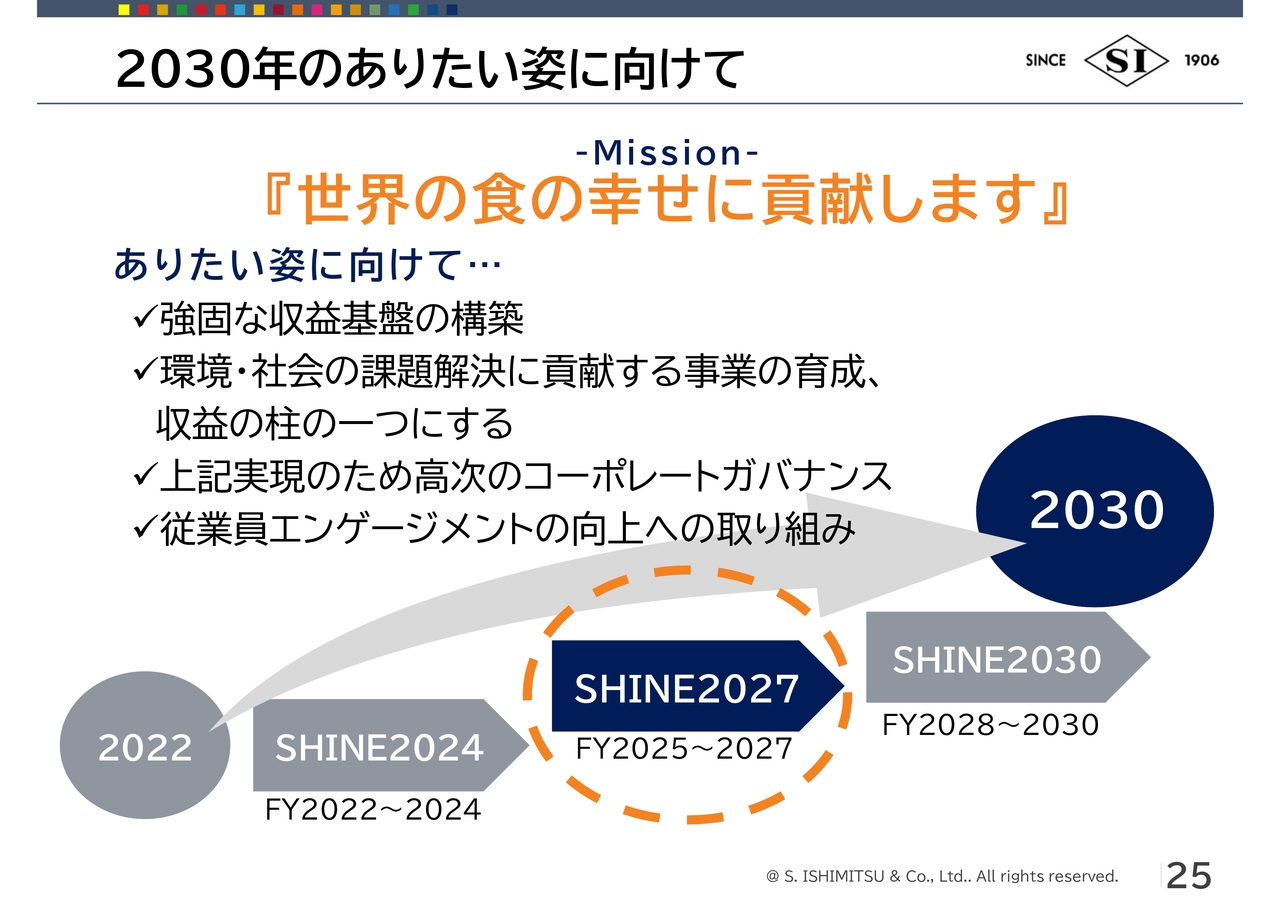

2030年のありたい姿に向けて

荒川:石光商事グループにおける2030年のありたい姿としては、大変抽象的な表現ですが、日本で良い食品企業だと認められることを見据えています。これは当社のミッションである「世界の食の幸せに貢献する」ことで成し得たいと考えています。

そうなるために、2022年から「SHINE2024」「SHINE2027」「SHINE2030」という3回の中期経営計画に取り組み、今は「ホップ・ステップ・ジャンプ」のうち「ステップ」に当たるところになります。

SHINE2027 テーマ

荒川:「ホップ・ステップ・ジャンプ」のうち、「ホップ」にあたる「SHINE2024」では、土台作りをしてきました。いよいよ変革と実践を進めるというのが、今回の「SHINE2027」における大きなテーマになっています。

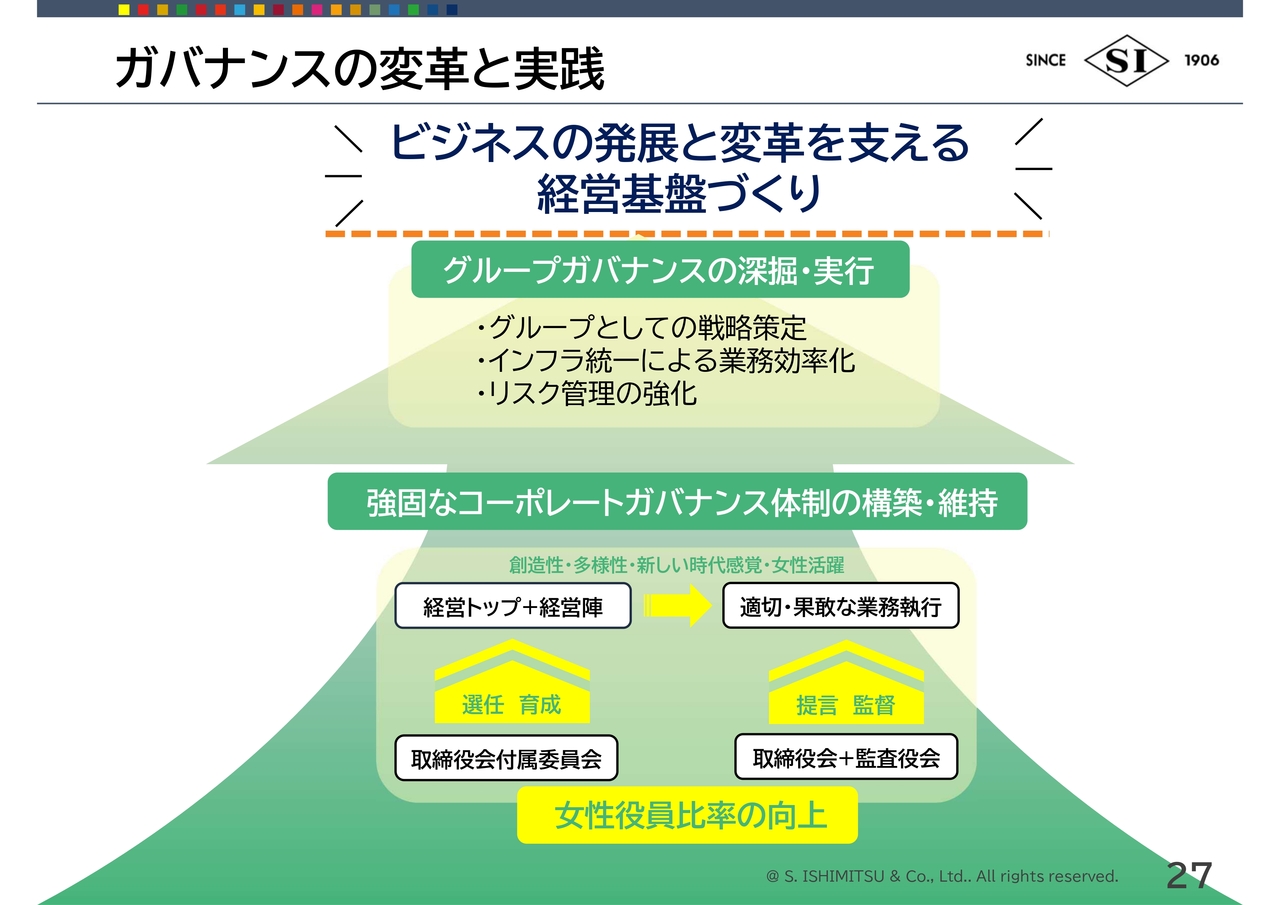

ガバナンスの変革と実践

荒川:ガバナンスの変革と実践を行い、ビジネスの発展と変革を支える経営基盤作りをします。

強固なコーポレートガバナンス体制の構築や維持、グループとしての戦略策定、インフラ統一による業務効率化、リスク管理の強化などを推し進め、ビジネスの発展と変革を支える経営基盤作りにつなげたいと考えています。

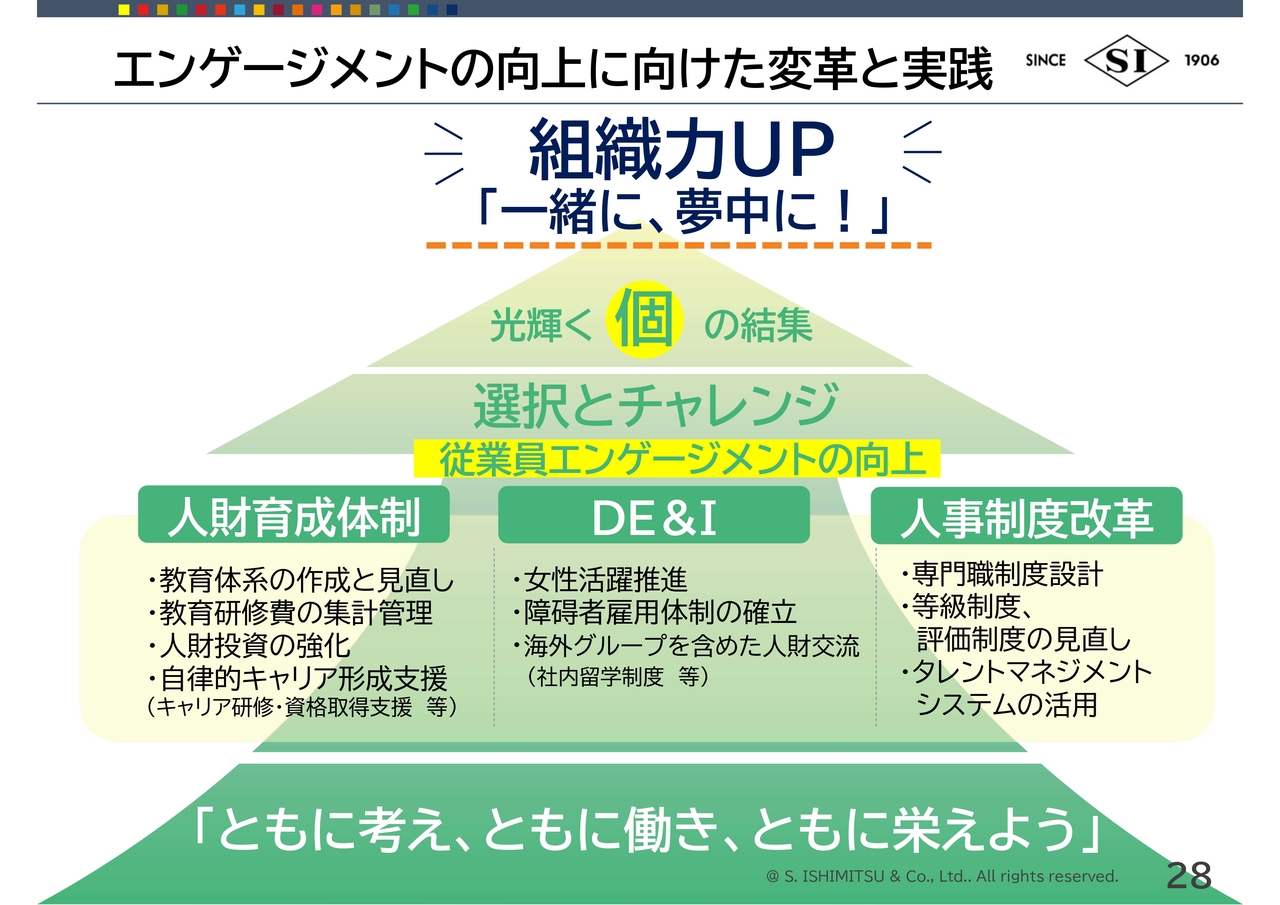

エンゲージメントの向上に向けた変革と実践

荒川:エンゲージメントの向上に向けた変革と実践についてご説明します。これは組織力をアップさせたいということで、今回スローガンに挙げている「一緒に、夢中に!」という状況をいかに作り上げるかというところになります。

具体的には、人財育成体制の整備、多様性の活用、人事制度改革などを行うことで従業員エンゲージメントの向上を図り、それぞれが光り輝く個の結集となって、組織力向上を図っていきたいと考えています。

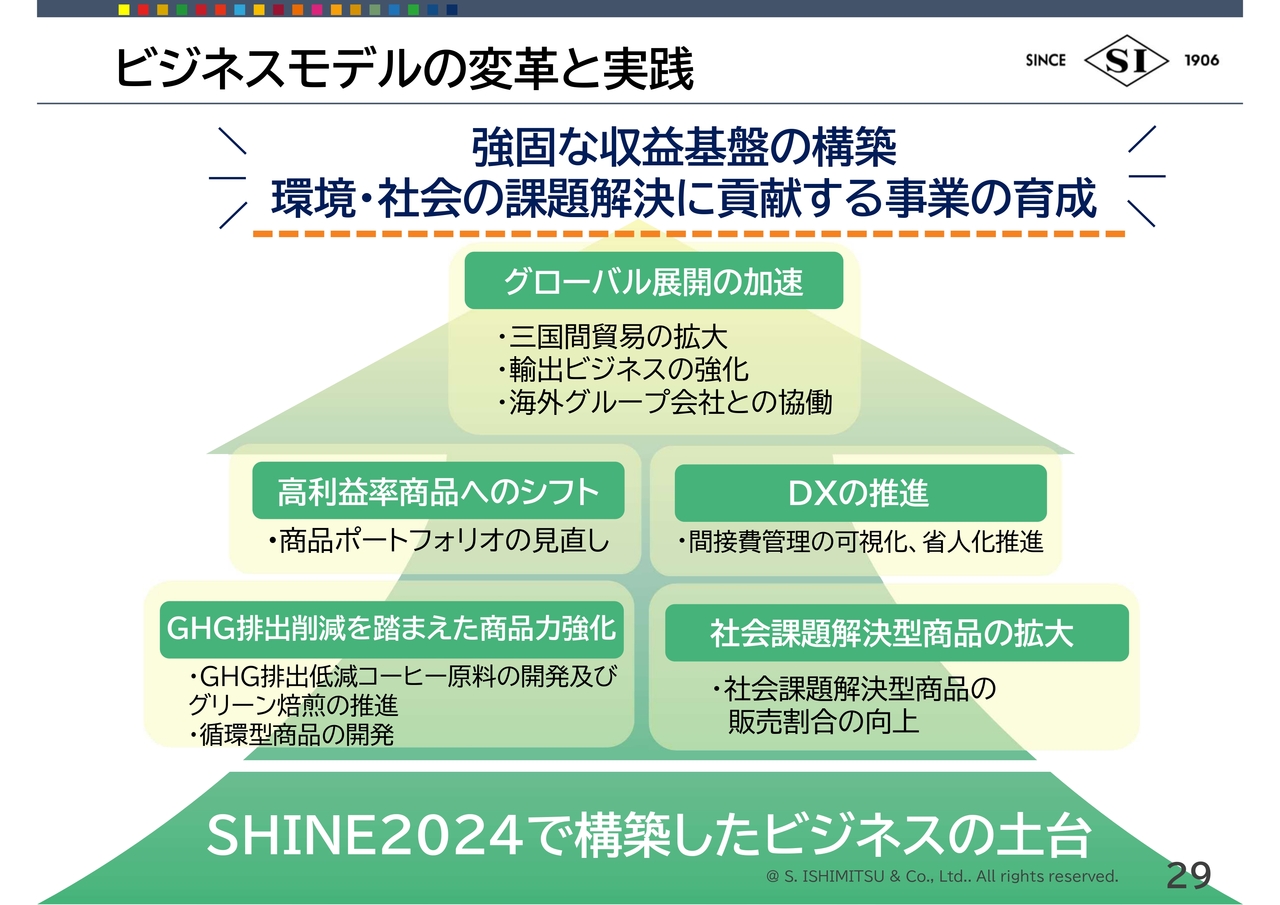

ビジネスモデルの変革と実践

荒川:ビジネスモデルの変革と実践についてです。強固な収益基盤の構築、環境・社会の課題解決に貢献する事業の育成ということで、「SHINE2024」で作ったビジネスの土台をもとに変革と実践を進めていきます。

特に商品に関しては、高利益率商品へのシフトや、デジタルトランスフォーメーションの推進による業務効率化、間接費の効率化などを図っていきます。

社会課題解決型商品の拡大については後ほどご説明します。特に当社は、GHG排出削減を踏まえた商品力の強化を進めたいと考えています。

また、グローバル展開の加速としては、三国間貿易の拡大、輸出ビジネスの強化、海外グループ会社との協働を進めることで、海外展開を加速させていきたいと考えています。

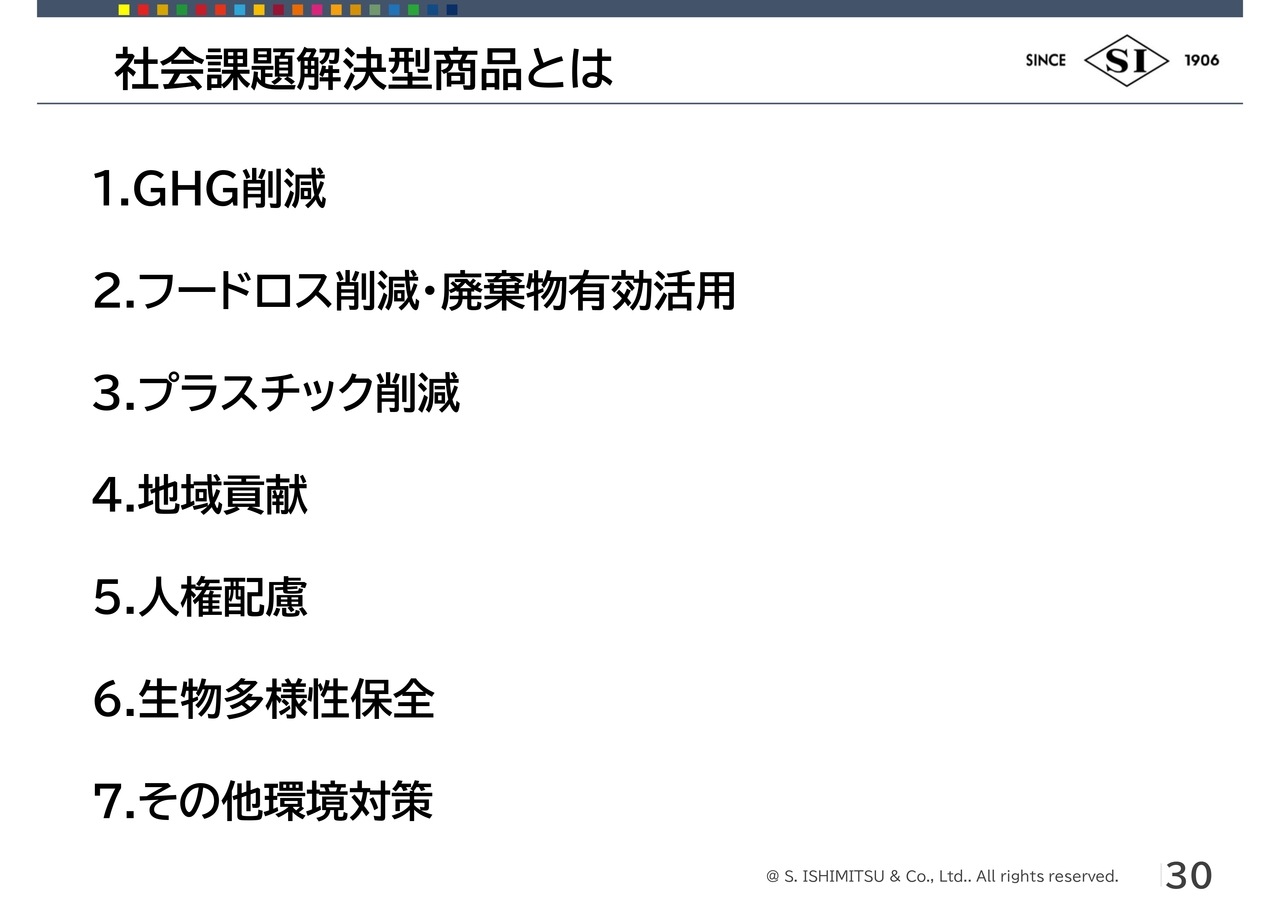

社会課題解決型商品とは

荒川:社会課題解決型商品については、GHG削減につながるような商品、フードロス削減・廃棄物有効活用、プラスチック削減、地域貢献、人権配慮、生物多様性の保全、その他環境対策になるものを当社グループの中で定義しています。

このような商品をお客さまに提案・提供し、良い食品企業と言われるべく努力しているところです。

社会課題解決型商品とは

荒川:スライド左上の写真は、ダージリン地区の紅茶畑です。紅茶は30年から40年経つと生産性が落ちてきます。そちらへの対策として、幼木への植え替えにより生産性を上げるプロジェクトに取り組んでいます。

また、左下の写真にあるように、タマネギ栽培による中国の砂漠化防止や障がい者の雇用機会を創出する取り組みも行っています。

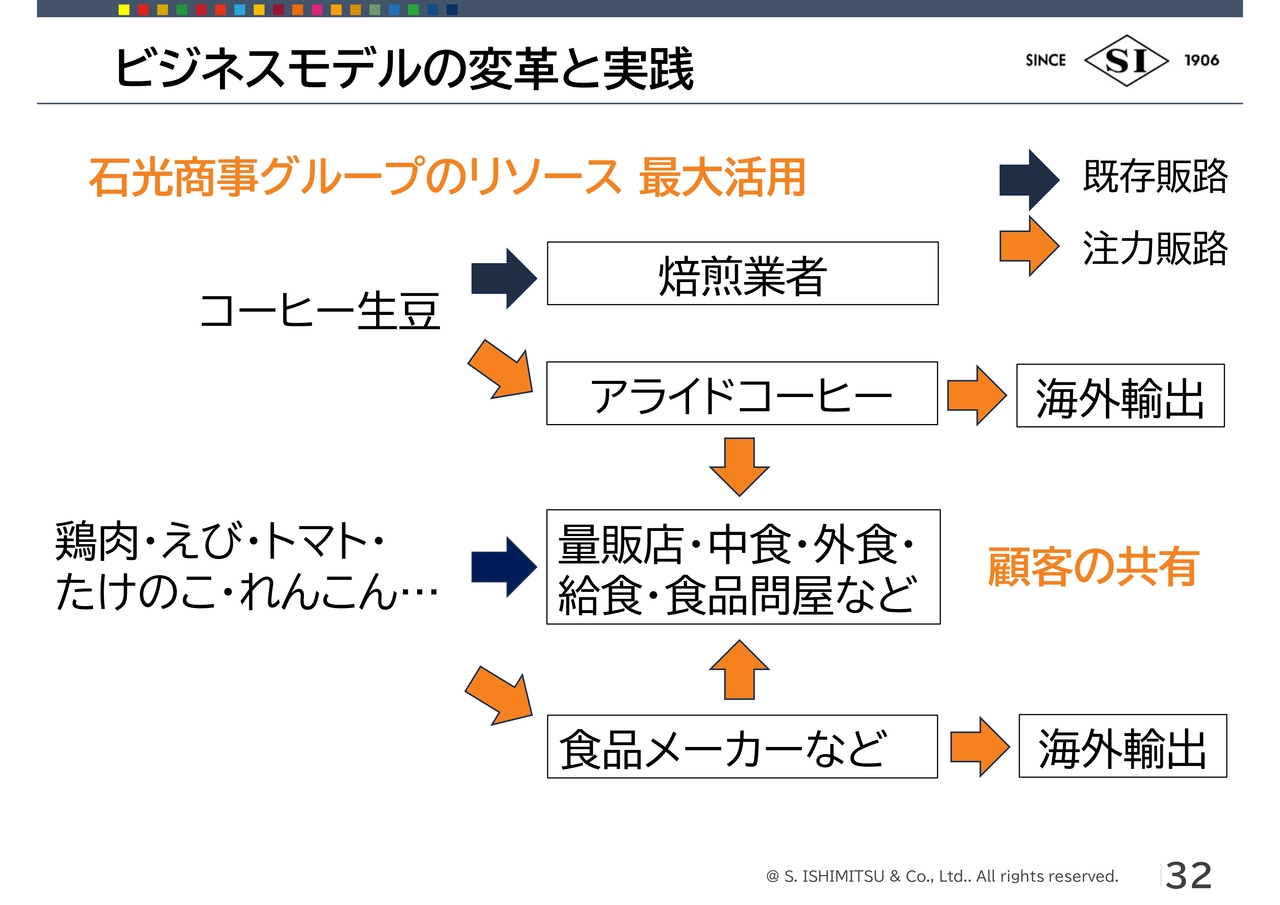

ビジネスモデルの変革と実践

荒川:石光商事グループのメンバーには、当社が120年近い歴史で培った各事業のリソースを最大活用させるべく、リソースの最大活用を再度呼びかけています。

例えば、コーヒーの生豆は焙煎業者がメインのお客さまでしたが、グループ会社のアライドコーヒーロースターズで製品に仕上げて海外に輸出展開したり、食品事業のお客さまである量販店、中食・外食業者などにアライドコーヒーロースターズで作り上げた商品を展開することで、顧客の共有を図ったりしていきたいと考えています。

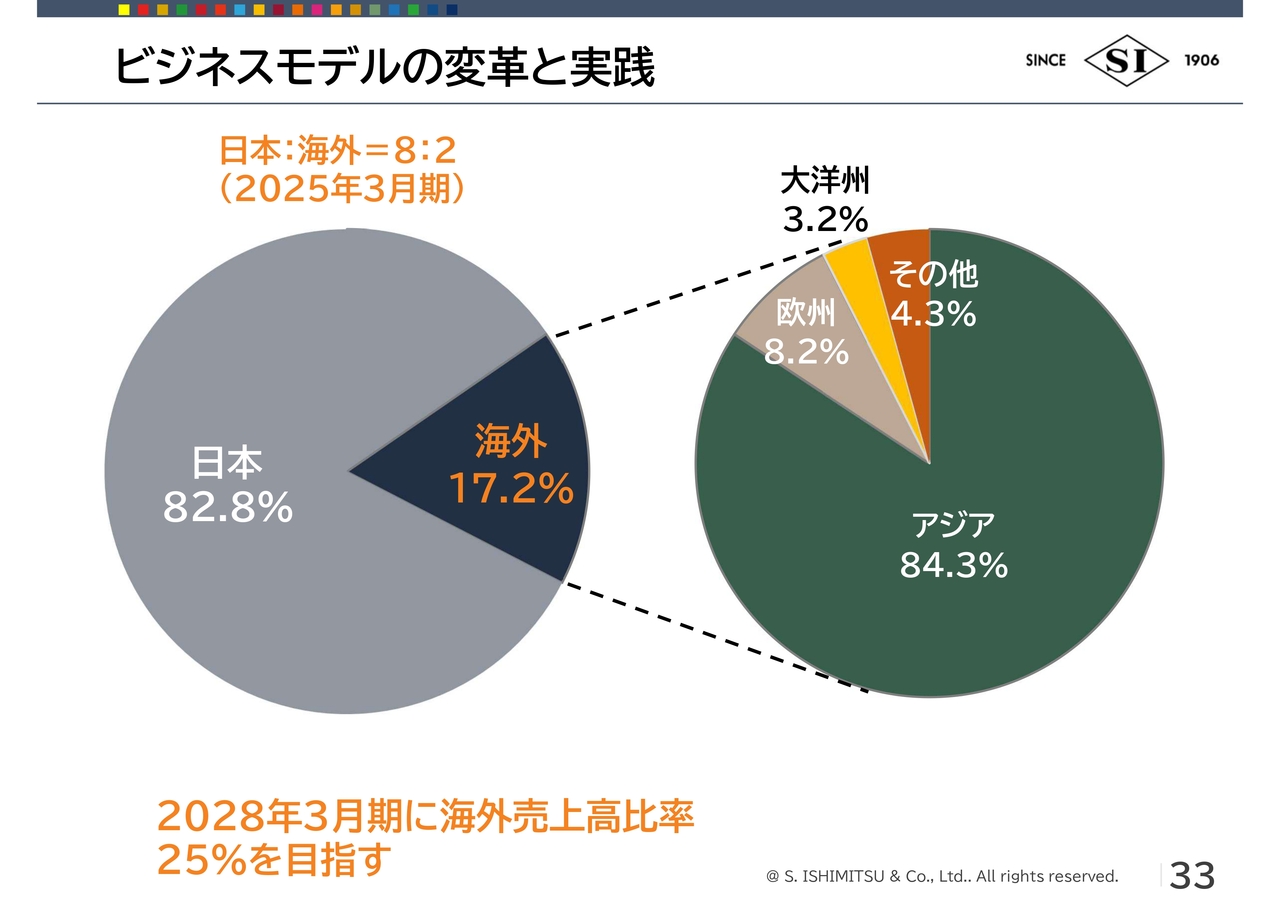

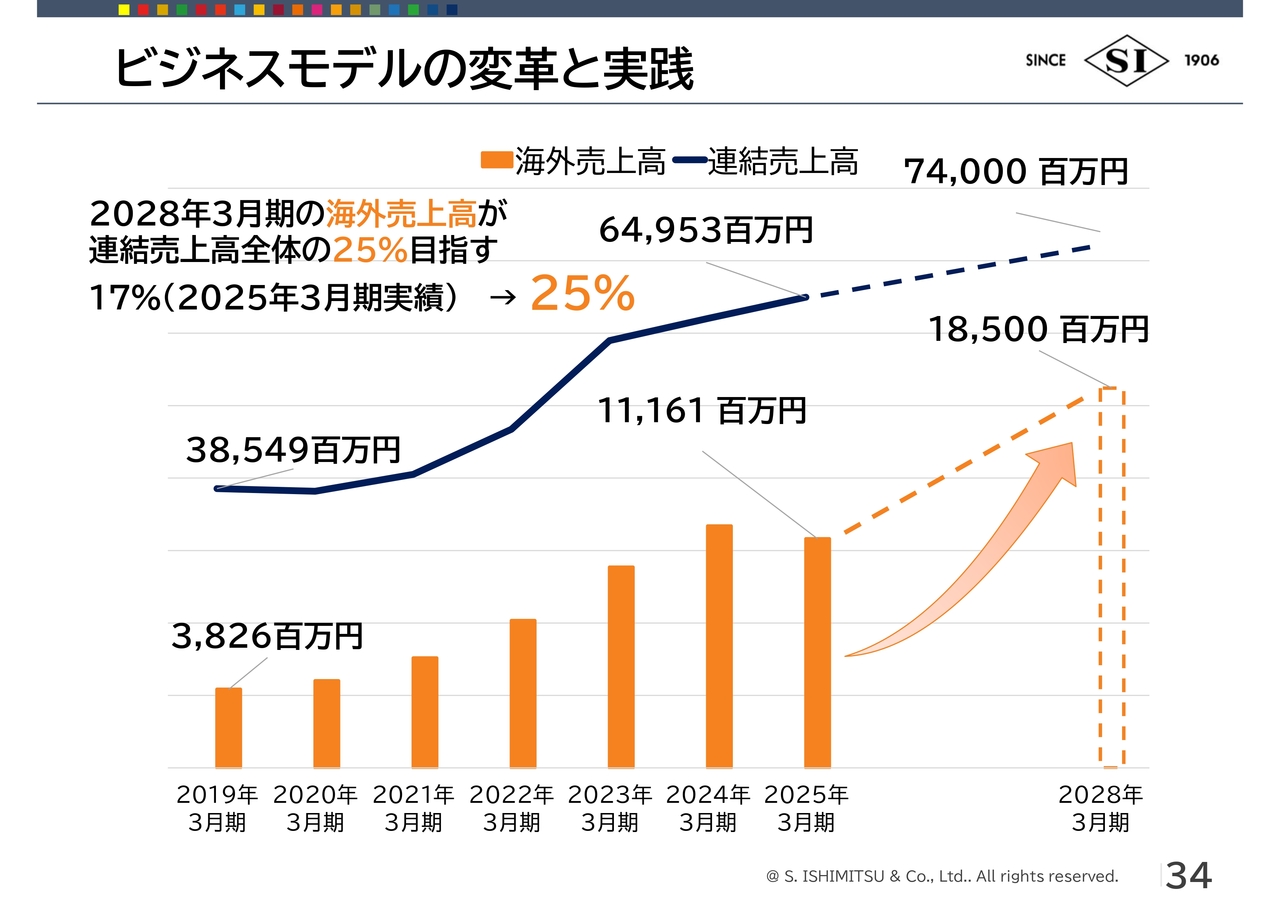

ビジネスモデルの変革と実践

荒川:現在は、売上の17.2パーセントを海外が占めていますが、2028年3月期には25パーセントを目指しています。今はアジアが84.3パーセント、欧州が8.2パーセントとなりますが、アジアは中国の石光商貿がある上海を、欧州はロンドンを拠点として海外展開を加速していきたいと考えています。

増井:海外売上高比率を25パーセントにしたいということですが、どのような積み上げでこの数字に持っていくイメージでしょうか?

荒川:かなりチャレンジングな目標になりますが、1つ目は海外拠点を通じて当社の持っている商品というリソースを展開していきます。2つ目は、当社が海外で作っている鶏肉商品や水産品、コーヒーのようなオリジナリティの高い商品を海外に販売していきます。

3つ目は、「グリーン焙煎」という社会課題に向き合ったコーヒー商品を、社会価値の乗った商品として、世界に先駆けて販売展開していきます。また、そのノウハウを含めて展開します。この3つの柱を通じて、海外比率を増やしていきたいと考えています。

増井:エリアの比率はそれほど変わらないイメージでしょうか?

荒川:アジアが大きくなると思っていますが、欧州に関しては大きな期待をしています。

増井:欧州は、特にイタリアなどコーヒーにこだわりのある国も多いと思いますが、そこにも入っていきますか?

荒川:入っていきたいと考えています。グリーン焙煎に関しては、我々独自のノウハウが詰まった商品のため、しっかりとヨーロッパのお客さまに支持されるような商品価値を提供しようと考えています。

増井:なるほど。グリーン焙煎というのが差別化の最大ポイントですね。

荒川:おっしゃるとおりです。当社グループのシンボリックな取り組みになると思っています。

ビジネスモデルの変革と実践

荒川:2025年3月期の海外売上高は約111億円でしたが、これを185億円程度にすることで全体の25パーセントになります。

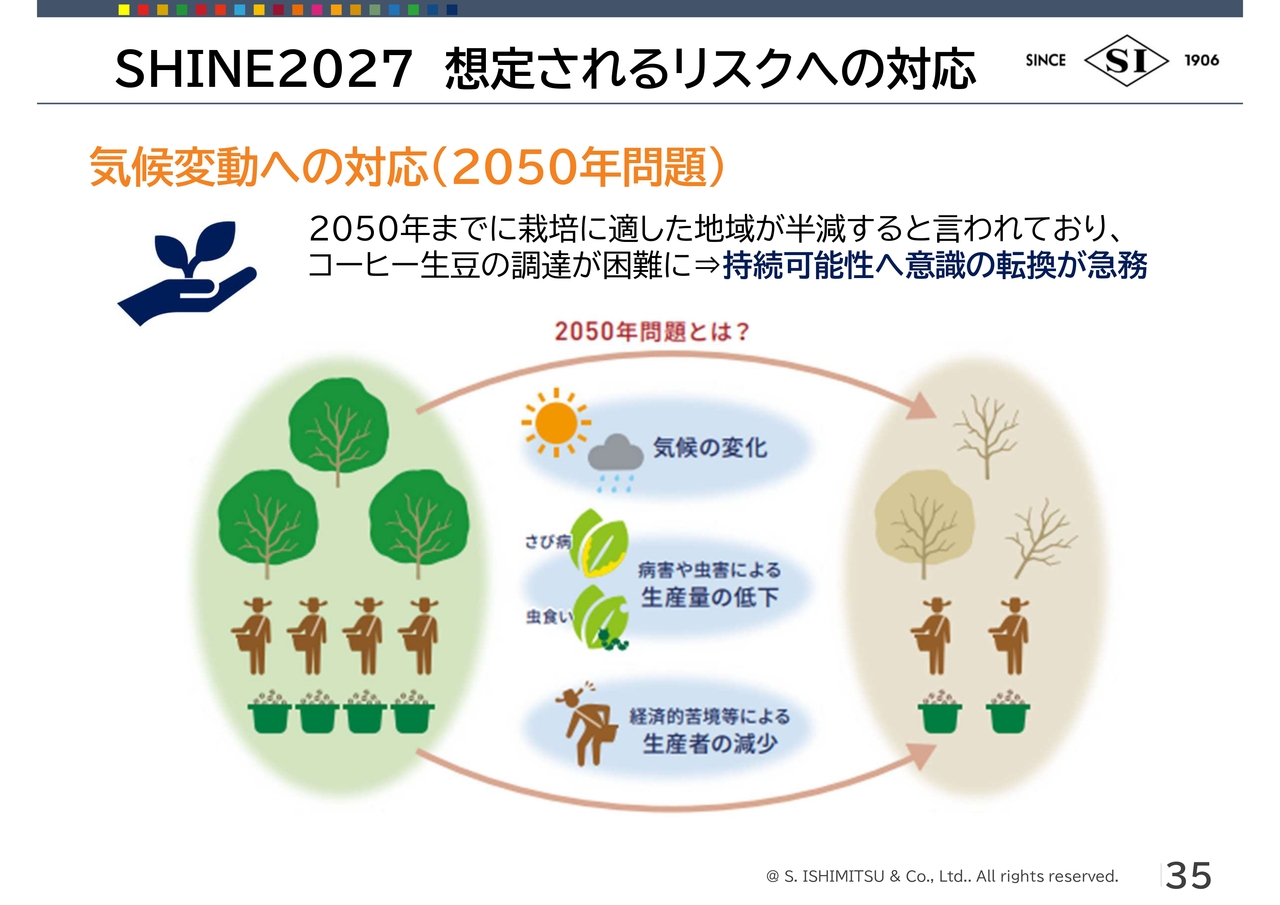

SHINE2027 想定されるリスクへの対応

荒川:コーヒーに関する社会課題については、2050年問題があります。これは二酸化炭素をはじめとするGHGの排出により、現在のコーヒー栽培地が半減するのではないかという懸念のことです。

当社グループはコーヒーを主な商売の1つとしています。我々の1つのミッションとして気候変動をいかに減らすか、そしてコーヒーの栽培を維持できるかというところにチャレンジしなければいけないと考えています。

SHINE2027 想定されるリスクへの対応

荒川:この社会問題に対する取り組みがグリーン焙煎で、コーヒーでコーヒーを焙煎するスキームとなります。

通常は化石燃料を使ってコーヒーを焙煎するところを、「コーヒーグラウンズ」と呼ばれるコーヒーの抽出残渣を乾燥・圧縮・ペレット化させたものを燃料にしてコーヒーを焙煎し、お客さまに届けます。そして、抽出された残渣を回収し、ペレット化させて燃料化することで循環が生まれます。

この取り組みによって化石燃料の使用を削減し、コーヒーグラウンズの廃棄そのものを減らすことで、GHG削減に寄与したいと考えています。

増井:コーヒーグラウンズをペレット化するには、どのような設備や技術が求められるのですか?

荒川:これはかなり難しい技術なのですが、大まかに言いますと、水分を含んだ抽出後の残渣を乾燥させる設備、乾燥させてさらさらの状態になったものを圧縮して固める設備、それを燃料として焙煎するための設備が必要になります。

また、ペレットを我々が供給すれば、例えば地元の焙煎業者がインフラを気にすることなく焙煎機でペレットを使ってグリーン焙煎できますので、幅広い展開も見据えていきたいと考えています。

増井:圧縮して固めるのはどのようなものを使っているのですか?

荒川:これはそのような設備があります。コーヒーのみならず、茶殻なども同じような設備を使いますが、固めるものによって設備の調整が必要になります。

荒井沙織氏(以下、荒井):コーヒーペレットは熱源や肥料にもなるということですが、どのような成分が含まれているのでしょうか? また、添加物は入っているのでしょうか?

荒川:成分は、主には油脂とセルロースという繊維になります。このようなものがいわゆる燃料にもつながる部分です。

肥料に関しては、コーヒーグラウンズの原料自体が多孔質で、小さい穴が多く開いていることで菌が繁殖しやすくなります。これが良い菌だと肥料になります。どのような環境でもこのペレットをまけば肥料になるのかというと、そうではないのですが、環境を選びながら肥料化につなげたいと考えています。

添加物に関しては、特にこれというものはありません。

荒井:本当に地球環境に優しいですね。

荒川:おっしゃるとおりです。

荒井:コーヒーペレットを使う顧客にとってのメリットには、どのようなものがありますか?

荒川:中長期的な目線で見ると、コーヒーがGHGを排出する悪いものであるという状況の中で、ペレットを使いコーヒーでコーヒーを焙煎したコーヒーを飲用することで、ずっとおいしいコーヒーを飲み続けられるというメリットがあります。

また、コーヒーペレットを使って焙煎することで、独特な、すっきりとして苦味も柔らかくなる味わいに仕上がりますので、味わいという部分においても楽しんでいただけるのではないかと考えています。

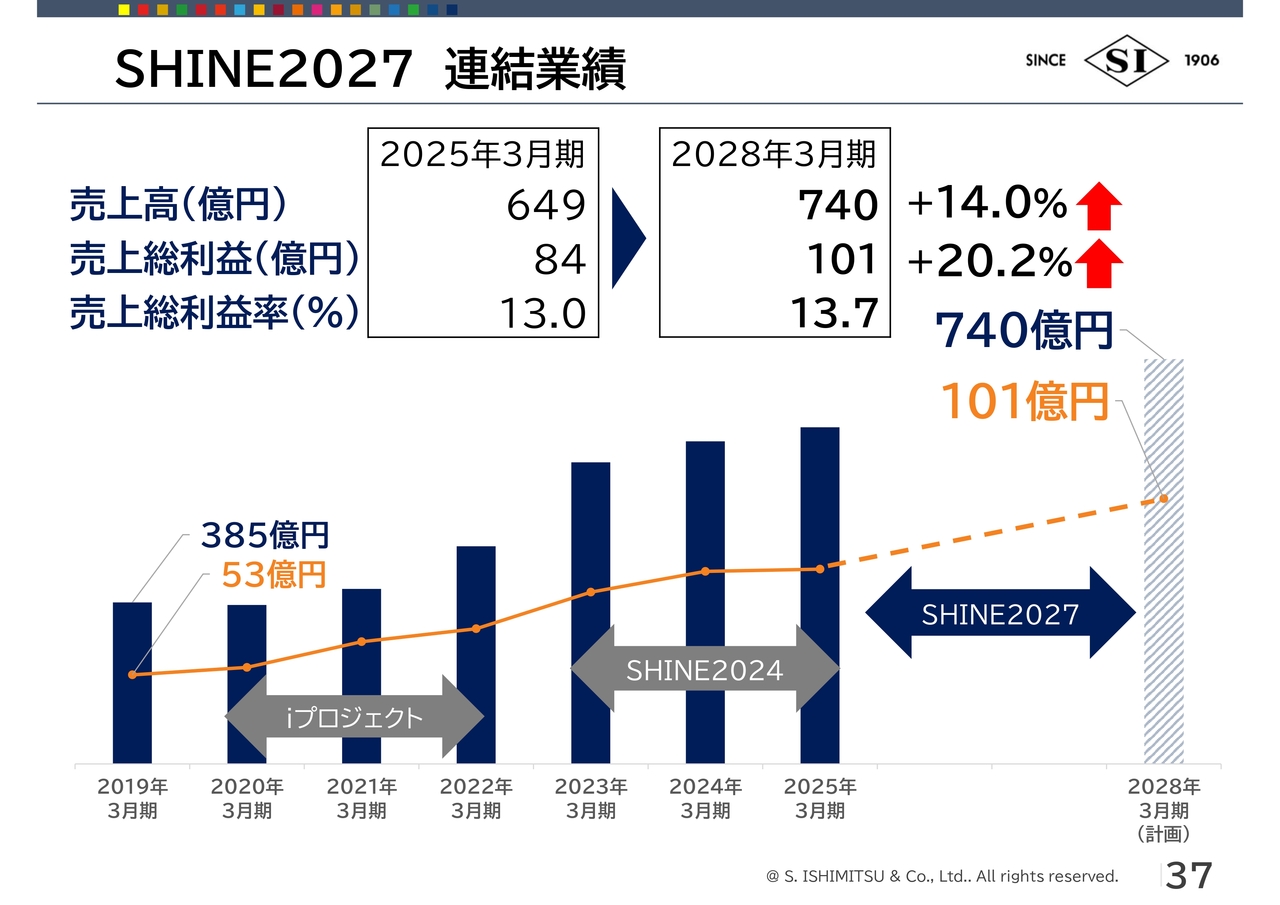

SHINE2027 連結業績

荒川:連結業績についてご説明します。中期経営計画の最終年度である2028年3月期においては、2025年3月期と比べて、売上高は14パーセント増の740億円、売上総利益は20.2パーセント増の101億円を目指しています。

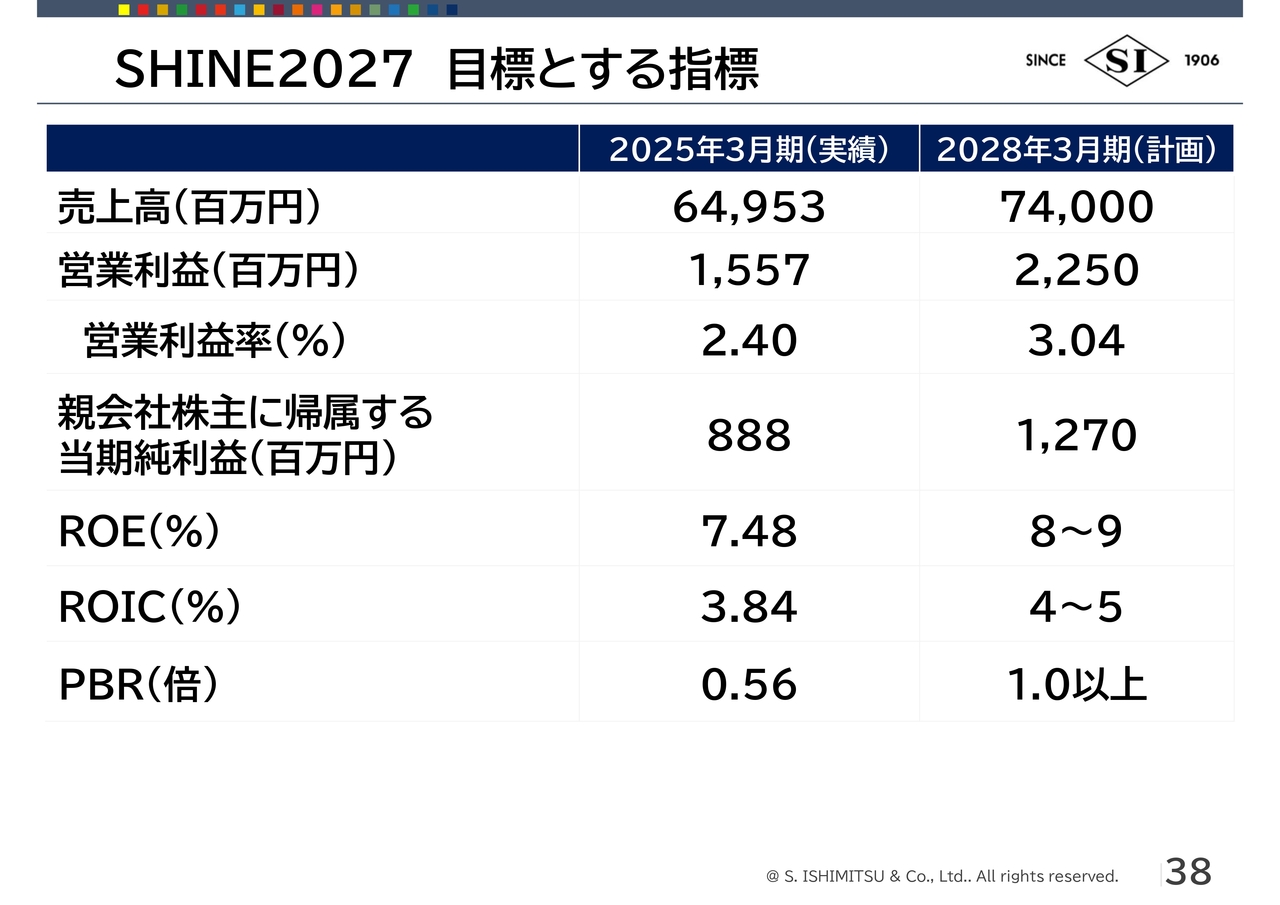

SHINE2027 目標とする指標

荒川:目標とする指標については、営業利益22億5,000万円、営業利益率3.04パーセントを掲げています。親会社株主に帰属する当期純利益は12億7,000万円、ROEは8パーセントから9パーセント、ROICは4パーセントから5パーセント、PBRは1倍以上を目標としています。

株主還元について

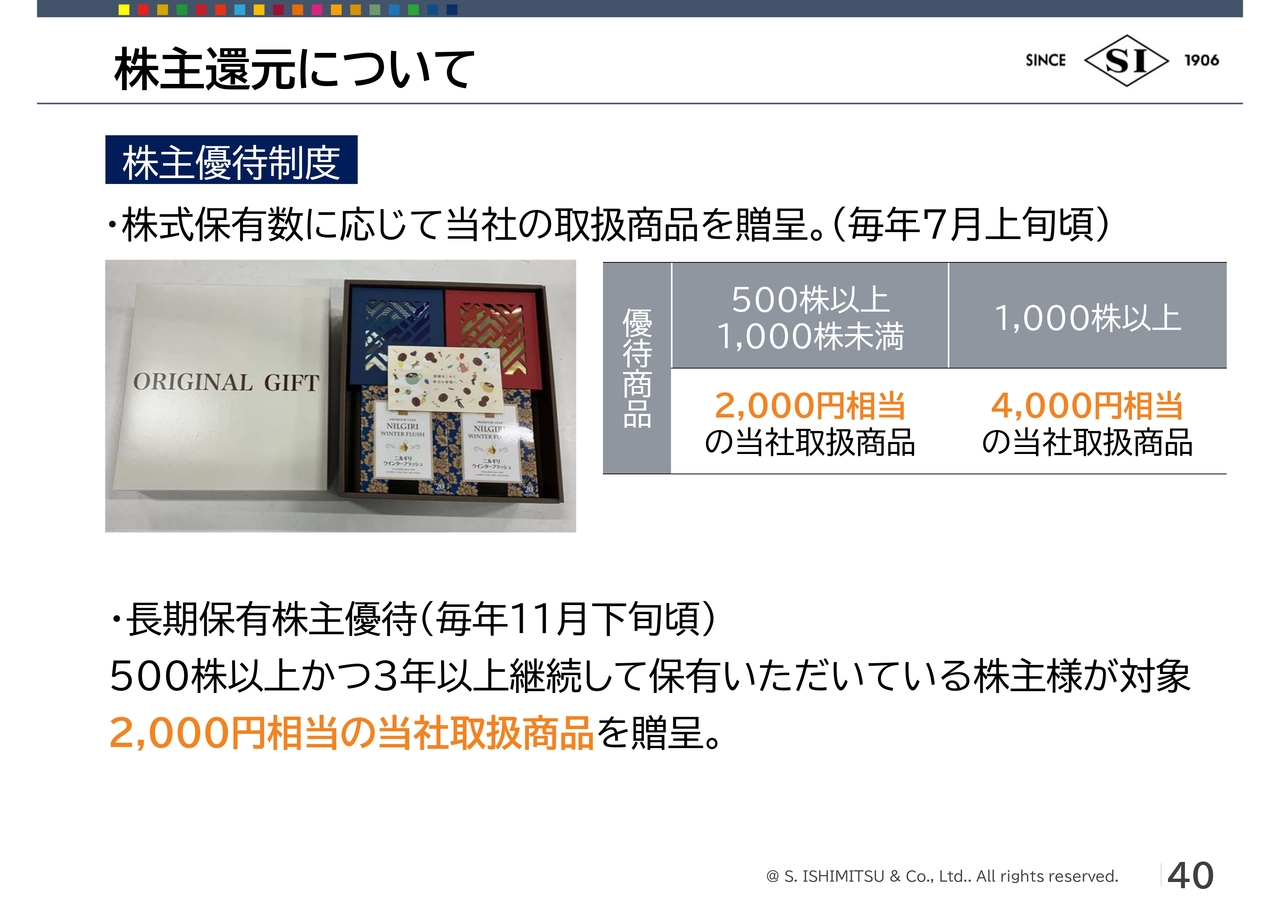

荒川:株主還元についてご説明します。まずは株主優待制度についてです。

現在、500株以上1,000株未満の株主さまに対しては2,000円相当の当社取扱商品、1,000株以上の株主さまには4,000円相当の当社取扱商品を贈呈しています。グリーン焙煎を施したコーヒーバッグ、インドの連結子会社で作っているティーバッグのセットなどをお送りしています。

また、長期保有株主優待として、500株以上かつ3年以上継続して保有いただいている株主さまを対象に2,000円相当の当社取扱商品を贈呈しています。

株主還元について

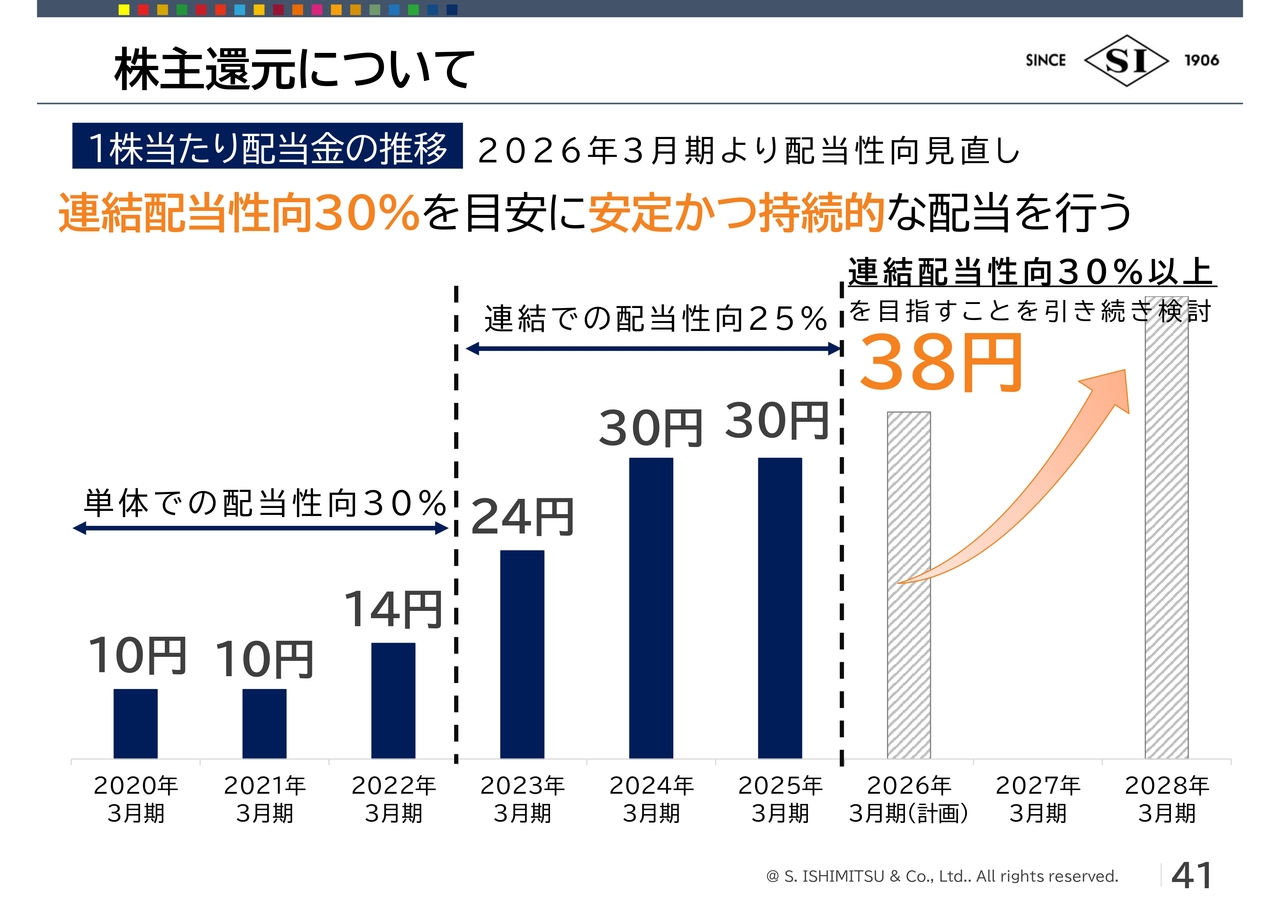

荒川:1株あたり配当金の推移と今後についてです。2025年3月期は、連結配当性向25パーセントで30円の配当を行っています。2026年3月期の計画は38円で、連結配当性向30パーセントに相当する金額を想定しています。

今中期経営計画が終わる2028年3月期には、連結配当性向を30パーセント以上にしたいと考えています。単年度の業績だけで配当性向を決めるのではなく、前期・当期の実績に来期の見通しを含めた3期の業績で、配当性向を安定的に出していければと考えています。

参考:株価の推移

荒川:株価の推移です。この歴史から見ても、今は徐々に上がりつつあります。

質疑応答:物流

新着ログ

「卸売業」のログ