さくらさくプラス、 少子化対策を追い風に保育と周辺サービスを拡充 ICT・不動産・教育研修の連携で子育て支援を深化

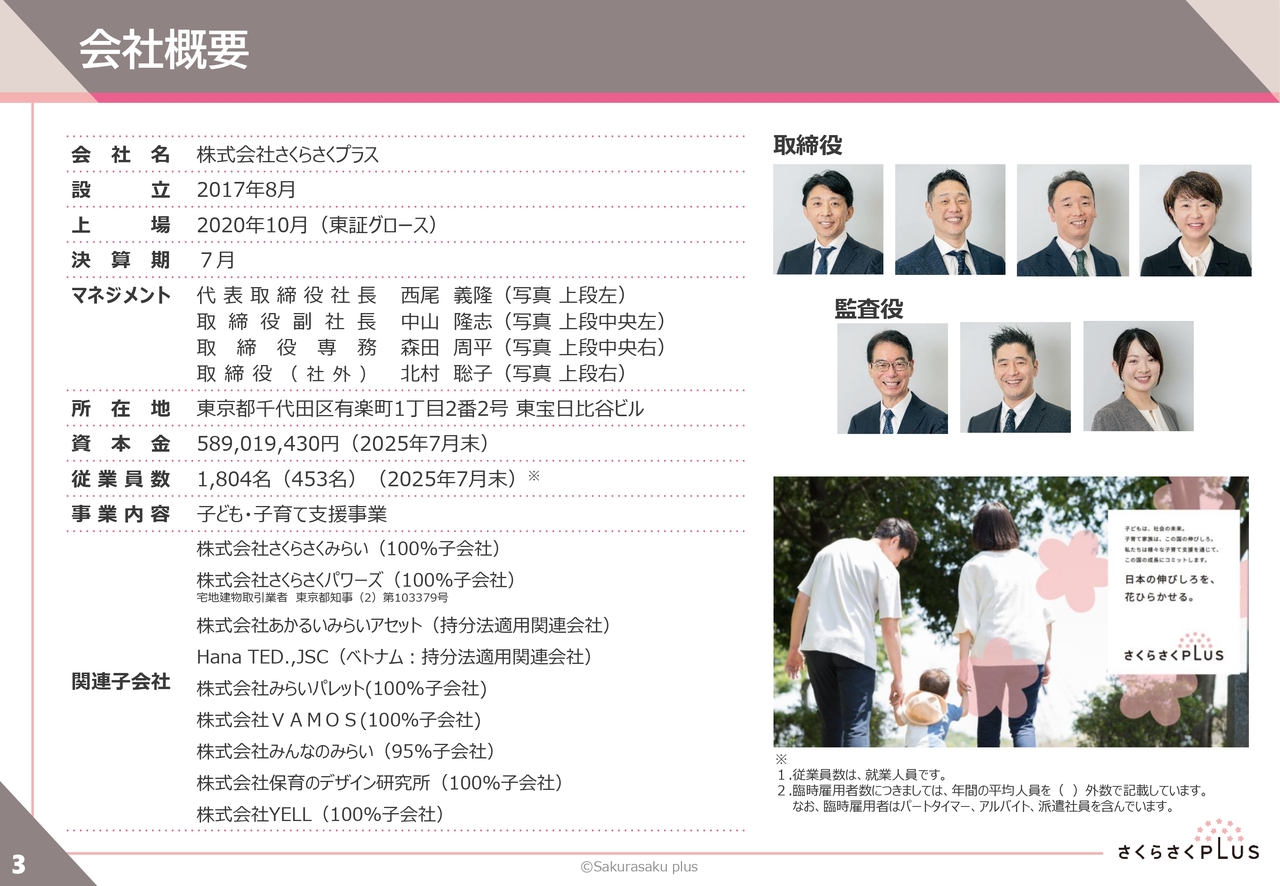

会社概要

西尾義隆氏:代表取締役社長の西尾です。事業計画及び成長可能性に関する事項について、ご説明します。

まず、会社概要についてご説明します。当社は「さくらさくプラス」という名前の会社です。桜が咲き、さらに「プラス」まで付いて「なんておめでたい会社なんだ」と思われるかもしれません。

社名のとおり「桜」が会社のモチーフになっており、「前を向いて、これからの未来にどうつないでいくか」を考えていける会社だと覚えていただければと思います。

当社は、2017年8月に設立され、2020年10月に東京証券取引所グロース市場へ上場しました。決算期は7月です。

本社所在地は東京都千代田区で、2025年7月末時点における資本金は5億8,901万9,430円、従業員数は1,804名で、そのうち臨時雇用者が453名となっています。なお、臨時雇用者にはパートタイマー、アルバイト、派遣社員を含んでいます。

当社の事業内容は、子ども・子育て支援事業です。主な連結子会社には、さくらさくみらい、さくらさくパワーズ、みらいパレット、VAMOS、みんなのみらい、保育のデザイン研究所、YELLが含まれます。

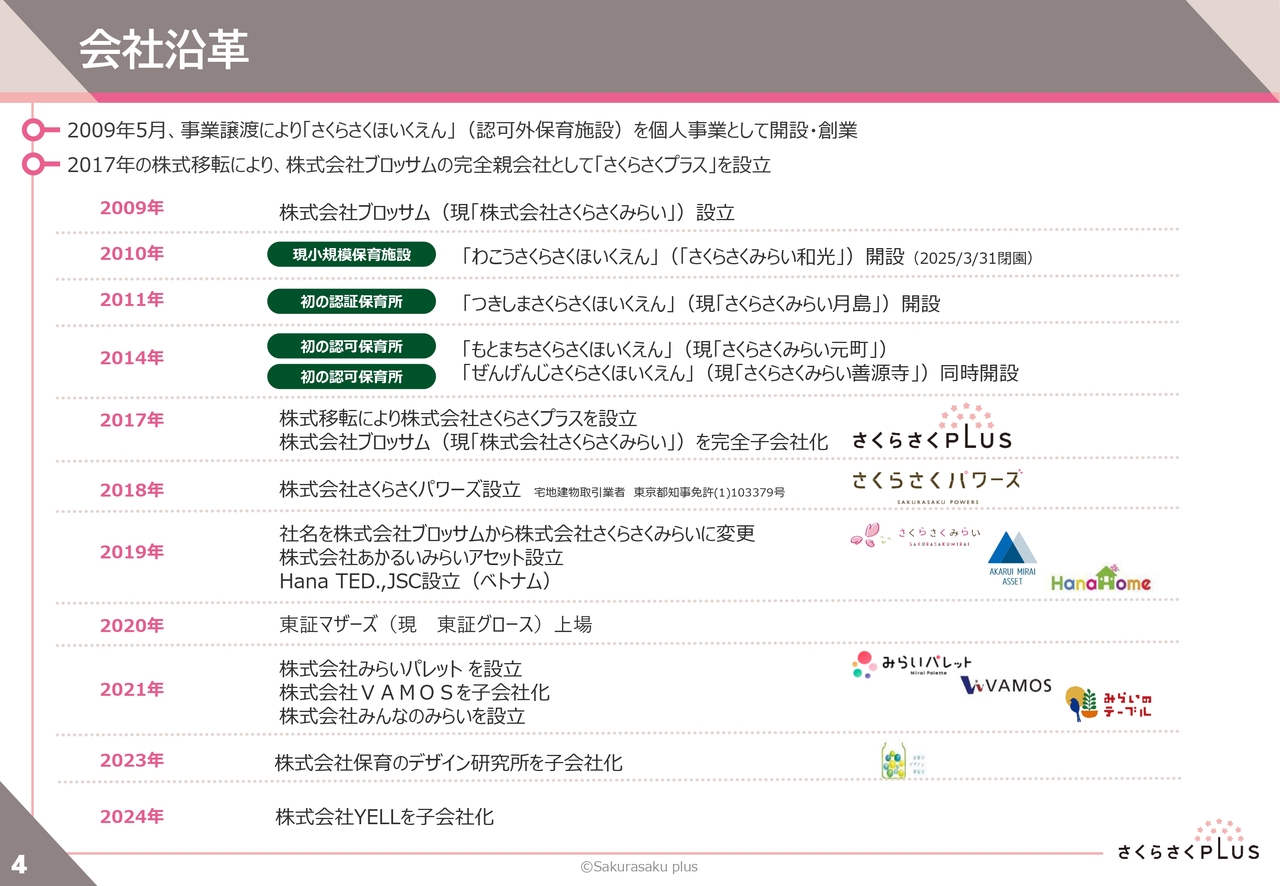

会社沿革

会社の沿革についてご説明します。

当社の起源は、2009年5月、認可外保育施設「さくらさくほいくえん」を個人事業として開設・創業したことに始まります。同年、ブロッサムを設立し、2010年には「わこうさくらさくほいくえん」を開設しました。

2011年には、初の認証保育所「つきしまさくらさくほいくえん」を開設し、2014年には初の認可保育所として、「もとまちさくらさくほいくえん」「ぜんげんじさくらさくほいくえん」を同時に開設しました。

2017年、株式移転によりさくらさくプラスを設立し、ブロッサムを完全子会社化しました。2018年にはさくらさくパワーズを設立し、宅地建物取引業者免許を取得しました。

2019年には社名をさくらさくみらいに変更し、あかるいみらいアセットと、ベトナムのHana TEDを設立しました。

2020年には東京証券取引所マザーズ市場(現グロース市場)に上場し、2021年にはみらいパレットを設立、VAMOSを子会社化、みんなのみらいを設立しました。

2023年には保育のデザイン研究所を、2024年にはYELLを子会社化し、事業領域の拡大を続けています。

企業理念

企業理念です。共働きの世帯が非常に増えており、昔とはかなり違うということを、みなさまもすでに実感されていると思います。

共働きの世帯が、今後の日本の伸びしろになってくると思っています。労働力不足という課題がある中で、女性の活躍を推進する動きや、実際に活躍する優秀な女性が増えています。

そのような状況で、男性の育児休暇の取得率は30数パーセントと、まだ整っていません。しかし、男性と女性のどちらも働きながら社会を発展させていくというのが、今の時代の流れです。

人口は減っていく状況ですが、当社のビジネスチャンスはそこにあると考え、今、事業を拡大していこうとしています。

当社は「日本の伸びしろを、花ひらかせる。」という大きなテーマを掲げ、共働き世帯の方々を支えていけるような会社になっていきたいと思っています。

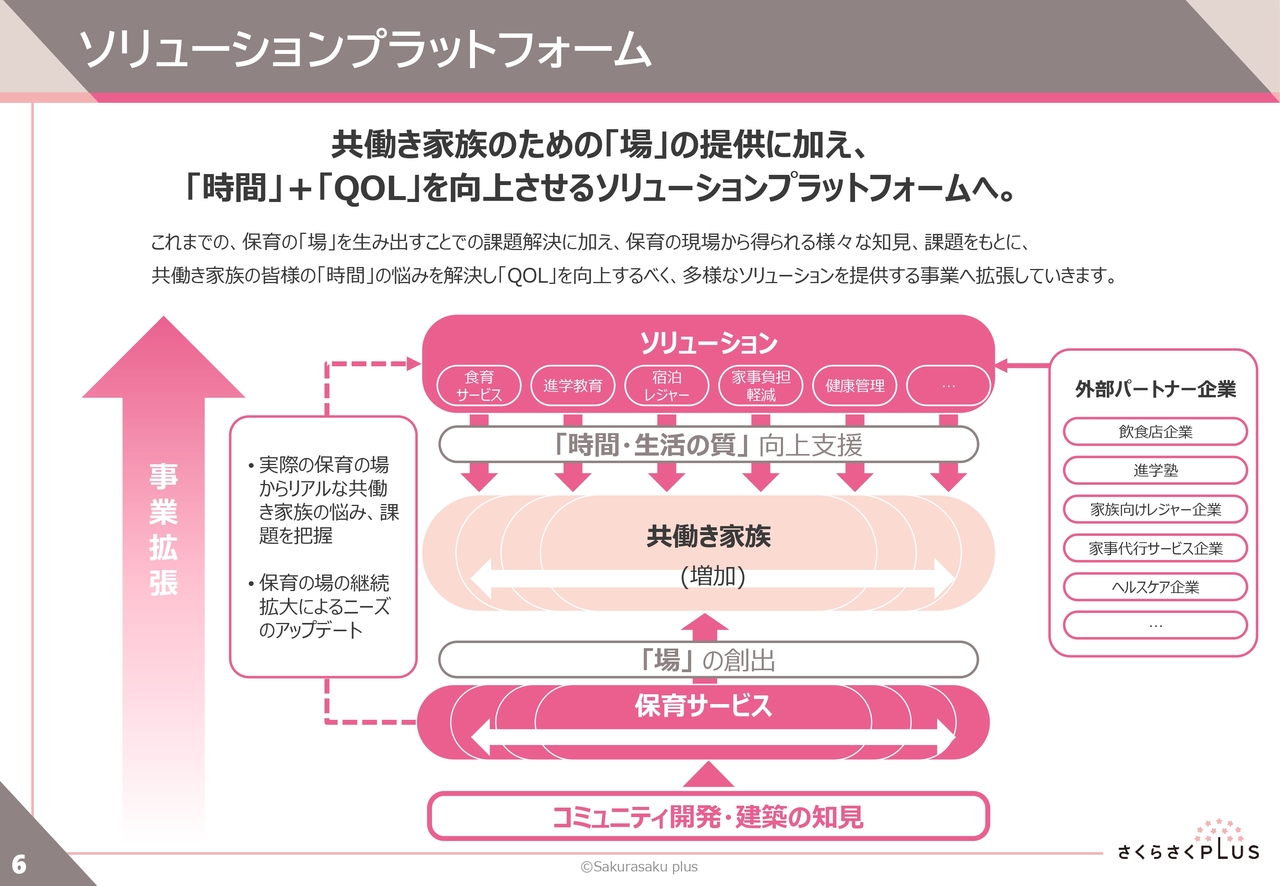

ソリューションプラットフォーム

ソリューションプラットフォームについてご説明します。

当社は、共働き家族のために保育の「場」を提供してきましたが、今後はそれに加えて、「時間」と「QOL」を向上させるための多様なサービスを提供する事業へと拡張していきます。

保育の現場から得られるリアルな悩みや課題に基づき、生活全体をサポートする複合的なソリューションを展開していきます。

これらのサービスは、外部パートナー企業との連携を通じて提供し、実際の保育の場で蓄積された課題解決ノウハウやコミュニティ開発・建築の知見を活用して構築します。

当社は今後も、「時間」と「生活の質」の両面から共働き家族を支援し、より良い社会の実現に貢献していきます。

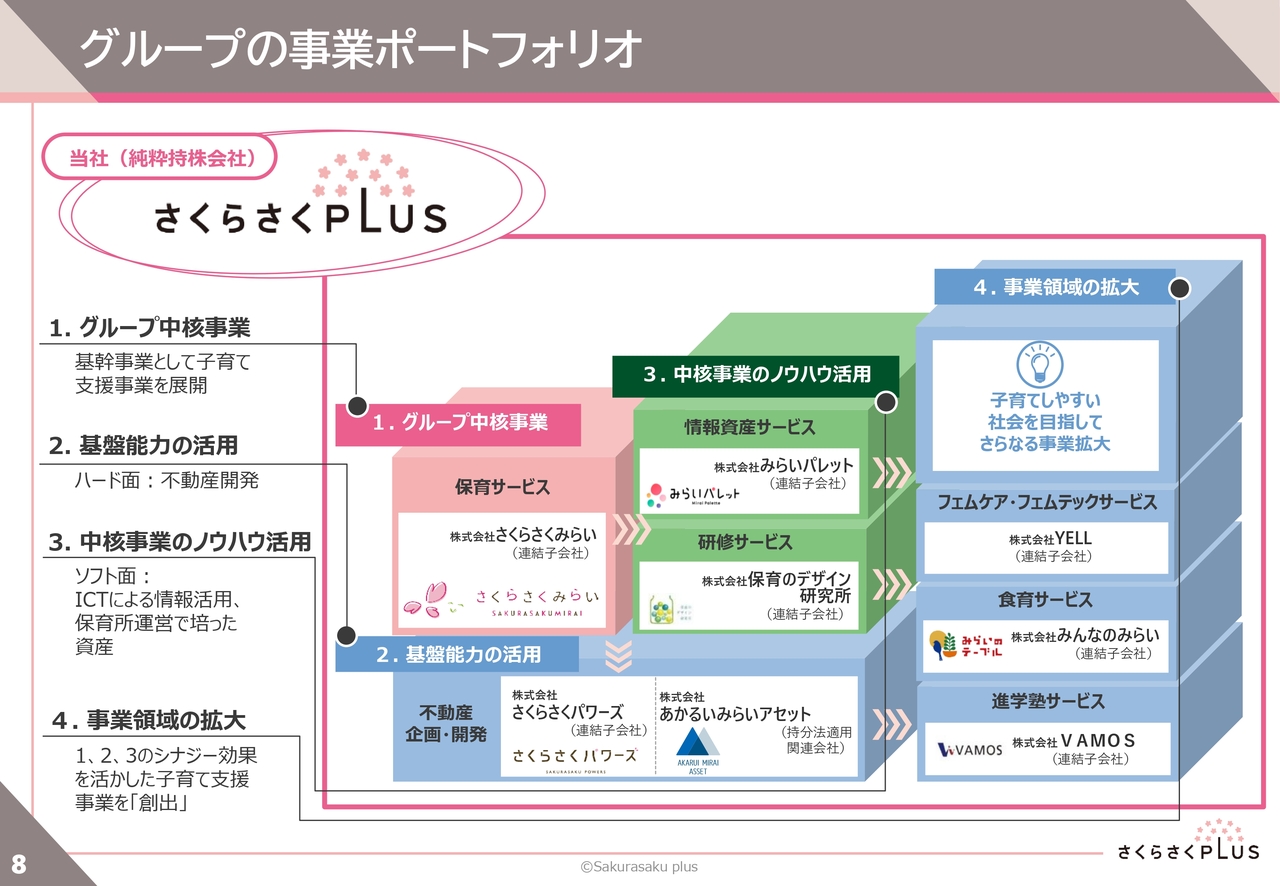

グループの事業ポートフォリオ

事業の内容についてご説明します。

当社グループの事業ポートフォリオです。当社の成長度合いとその過程を示しています。

「1. グループ中核事業」として「保育サービス」があり、「さくらさくみらい」というおめでたい名前でスタートしました。未来に向けて桜咲くという意味を込めて「さくらさくみらい」という保育所を運営しています。

そこから、現在はさらなる事業展開を図っています。「3. 中核事業のノウハウ活用」の「情報資産サービス」として、みらいパレットではICT(インフォメーション&コミュニケーションテクノロジー)を使ったサービスを提供しています。保護者に子どもたちを育てる環境を整えたり、情報を提供したり、広告の展開などを行っています。

もう1つが「研修サービス」です。保育のデザイン研究所は当社の強みの1つです。みなさまは保育士にどのようなイメージをお持ちでしょうか?

実は、保育士の資格は更新制ではありません。一度免許を取れば、ずっとそのままです。そのため、どんどんと時代や世の中の流れ、保育の常識が変わっていく一方で、学び続けづらい環境にあります。

また、処遇が低いという話もお聞きになったことがあるかもしれません。「保育の仕事は子どもだけを見ていればよい。子どもと遊んでいればよい」と誤解されることがありますが、子どもたちを育てていくためには、専門的な知識をしっかりと身につけ、そしてそれを続けていかないといけません。

その状況を受けて、保育のデザイン研究所では研修サービスを行っています。例えば鳥取県でも、保育の研修を受託しています。

このように保育に関連するサービスを続けながら、スライド下に記載している「2. 基盤能力の活用」にも取り組んでいます。

現在は、子どもを育てやすいマンションなどを開発し、提供する事業にも取り組んでいます。宅地建物取引業の免許番号も保有しています。

新しい事業として、9月1日にリリースした「フェムケア・フェムテックサービス」をご紹介します。子育てをする中で、男性と女性はまだまだイーブンではなく、当社は女性をさらに支援しなければいけないと考えています。

男性と女性では生物として違う点があり、体の負担はやはり女性のほうが多くなりがちで、生活の時間も取られやすい状況です。

そこでYELLのM&Aを行い、「フェムケア・フェムテックサービス」に参入しました。保育所でも多くの悩みを聞く機会があり、さらに女性を支援していこうというところから、事業を拡張しているところです。

スライド右上に「子育てしやすい社会を目指してさらなる事業の拡大」と示すとおり、当社は「未来にどうつないでいくか」を考える会社です。今後はさらに、未来につながる事業に取り組んでいきます。

「さくらさくプラス」という名前のとおり、明るく、そして未来につないでいけるような事業を組み立てていこうと考えています。

そのためには、共働きの世帯や女性への支援が必ず必要になってきます。そこを事業の柱として展開している会社だとご認識いただきたいと思います。

保育所周辺サービスとのシナジー

保育所周辺サービスとのシナジーについてご説明します。

当社グループでは、保育所に加えて、さまざまな関連サービスを展開し、子育て世帯への支援を拡充しています。2025年7月末時点で、当社は88施設の保育所を運営しており、保育所利用者数は4,899人となっています。

0歳から6歳までの子ども及びその保護者に対しては、みらいパレットが、システムやアプリケーションの開発・運営を行っています。

保育士・幼児教育従事者には、保育のデザイン研究所が保育研修サービスを提供しています。

さらに、子育て支援住宅の開発・紹介を担うのはさくらさくパワーズであり、出産・子育て家庭に対しては、フェムケア・フェムテックサービスを提供するYELLが商品提供や紹介を行っています。

このように、当社は保育所運営を中心としながらも、食育、教育、住宅、フェムケアなど、周辺サービスを包括的に展開し、子育て世帯の多様なニーズに対応する体制を構築しています。

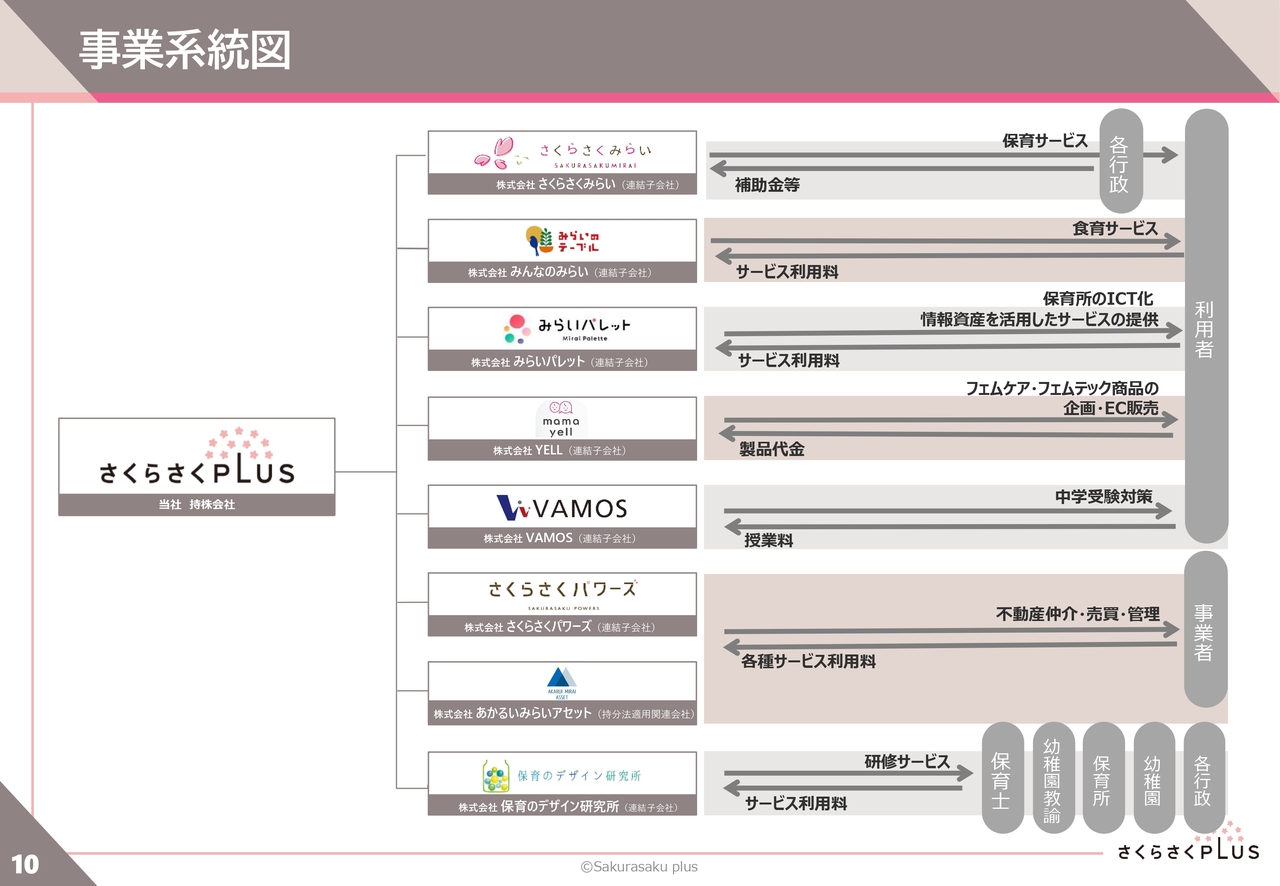

事業系統図

当社グループの事業系統図についてご説明します。

当社を純粋持株会社とし、各子会社がそれぞれの役割を担う構造となっています。

まず、保育サービスを展開するのは、連結子会社のさくらさくみらいです。また、情報資産を活用したサービスを提供するみらいパレット、進学塾サービスを展開するVAMOS、食育サービスを提供するみんなのみらいも、いずれも連結子会社です。

さらに、不動産仲介・売買・管理を行うさくらさくパワーズや、保育士・幼児教育従事者向けの研修サービスを手がける保育のデザイン研究所、フェムケア・フェムテック商品の企画及びEC販売を行うYELLなど、各社が多様な分野でサービスを提供しています。

これらの各事業は、保育所や幼稚園、各行政からの補助金、利用者からのサービス利用料や授業料、製品代金などにより収益を得ています。

このように、当社グループは、保育所運営を中心に据えながらも、幅広い周辺領域に事業を展開することで、シナジー効果を生み出しています。

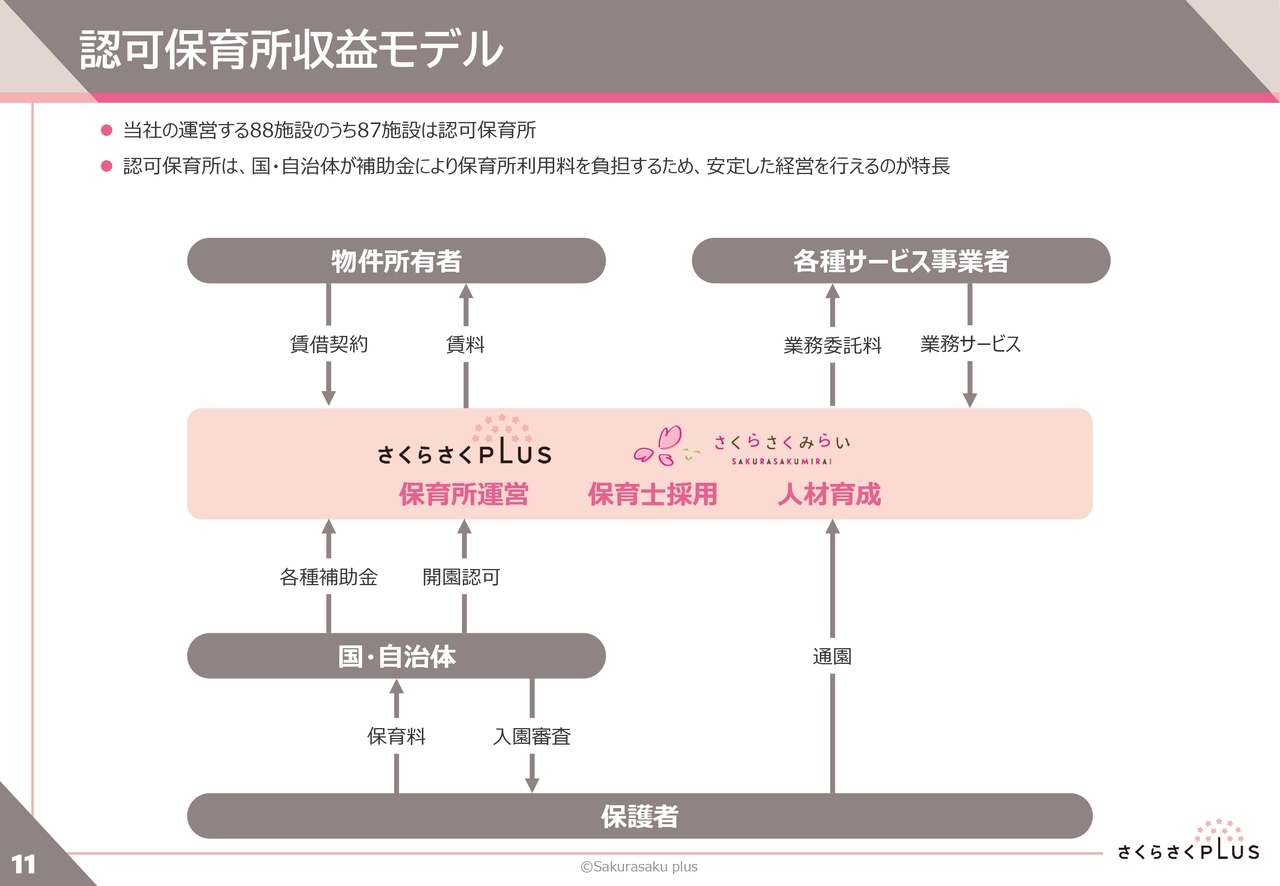

認可保育所収益モデル

認可保育所の収益モデルについて説明します。

当社が運営する88施設のうち、87施設は認可保育所です。認可保育所は、国・自治体が保育所利用料を補助金で負担するため、安定した経営を行える特長があります。

当社が運営する認可保育所では、物件所有者と賃借契約を結び、賃料を支払うほか、各種サービス事業者と連携し、設備管理などの委託業務を通じて、質の高い保育環境の維持に努めています。あわせて、保育士の採用や人材育成も行い、現場の保育体制を支えています。

一方で、保護者は国・自治体に保育料を支払い、認可保育所は、国・自治体から交付される各種補助金を主な収入源として運営しています。

このように、国・自治体を介して補助金が保育所に支給される仕組みにより、当社はグループ全体で安定した保育所運営を実現しています。

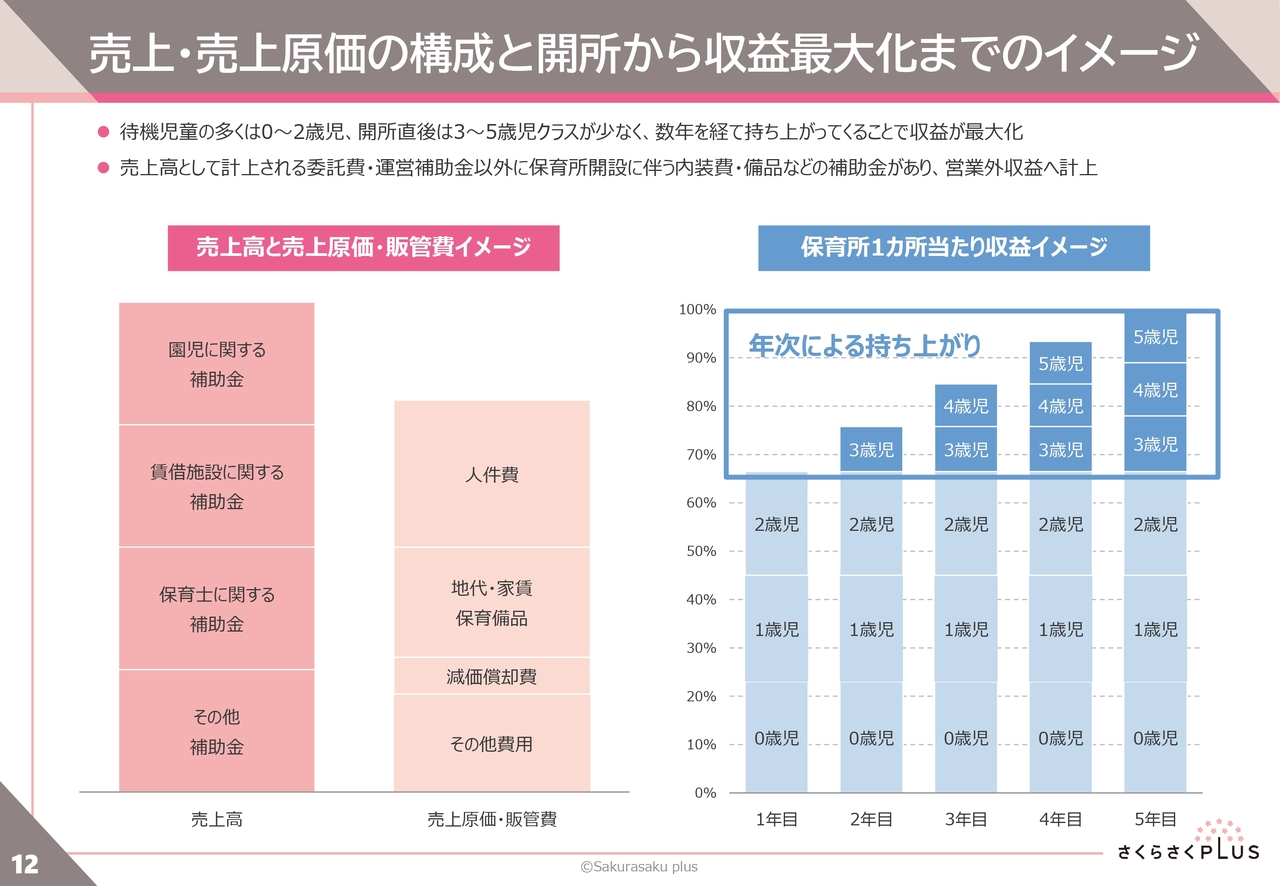

売上・売上原価の構成と開所から収益最大化までのイメージ

売上・売上原価の構成と開所から収益最大化までの流れについてご説明します。

スライド左側には売上高と売上原価・販管費のイメージを記載しています。売上高として計上されるのは、委託費・運営補助金です。そのほかに、保育所開設時には内装費・備品購入費に対する補助金もあり、これらは営業外収益として計上されます。

一方、売上原価・販管費としては、人件費や地代・家賃、保育備品費、減価償却費などがあります。

保育所の開設当初は、待機児童の多くを占める0歳から2歳児の受け入れが中心となり、3歳から5歳児クラスの園児が少ないため、稼働率はまだ低い水準にあります。

ただし、右側のグラフのとおり、年次が進むにつれて、在園児が上の年齢クラスに進級し、園全体の定員が順次充足していくことで、収益が最大化していきます。

このように、保育所は開所から数年を経て、園児構成の変化とともに収益が最大化されるモデルとなっています。

当社業績の季節変動要因について

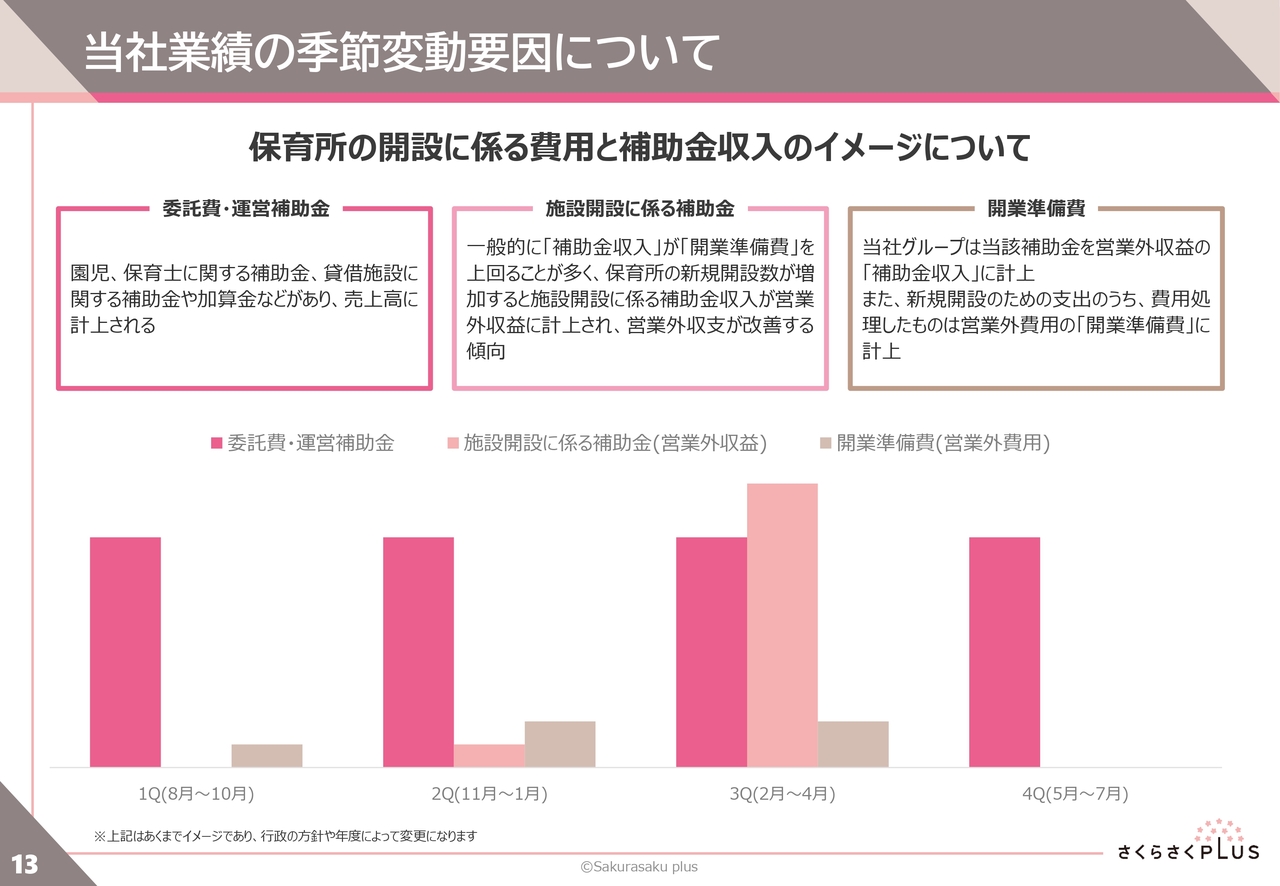

当社業績の季節変動要因についてご説明します。

スライドは、保育所の開設に係る費用と補助金収入の関係を「委託費・運営補助金」「施設開設に係る補助金」「開業準備費」の3つの観点で示しています。

保育所運営では、園児や保育士に関する補助金、貸借施設に関する補助金、加算金などがあり、これらは委託費・運営補助金として売上高に計上されます。

また、一般的に施設開設時に受け取る補助金収入は、開設準備に係る開業準備費を上回ることが多く、保育所の新規開設が増加すると、施設開設に係る補助金収入が営業外収益に計上され、営業外収支が改善する傾向があります。

当社では、このような補助金収入を営業外収益の「補助金収入」として計上し、新規開設に伴う支出のうち費用処理したものを営業外費用の「開業準備費」として整理しています。

スライド下部のグラフに記載のとおり、これらの補助金収入や開業準備費の発生には四半期ごとに特徴があります。委託費・運営補助金は通年で安定していますが、第1四半期は新規の開設や準備に伴う支出で、開業準備費が先行して発生します。

第2四半期から第3四半期にかけては、施設開設に係る補助金収入が増加し、営業外収益として計上される傾向が見られます。

ご覧のとおり、補助金収入と開業準備費の発生時期にはずれがあり、これが当社業績の季節的な変動要因となっています。ただし、年度や行政方針によって時期が変動する場合もあるため、今後も適切に収益・費用を管理していきます。

業績推移

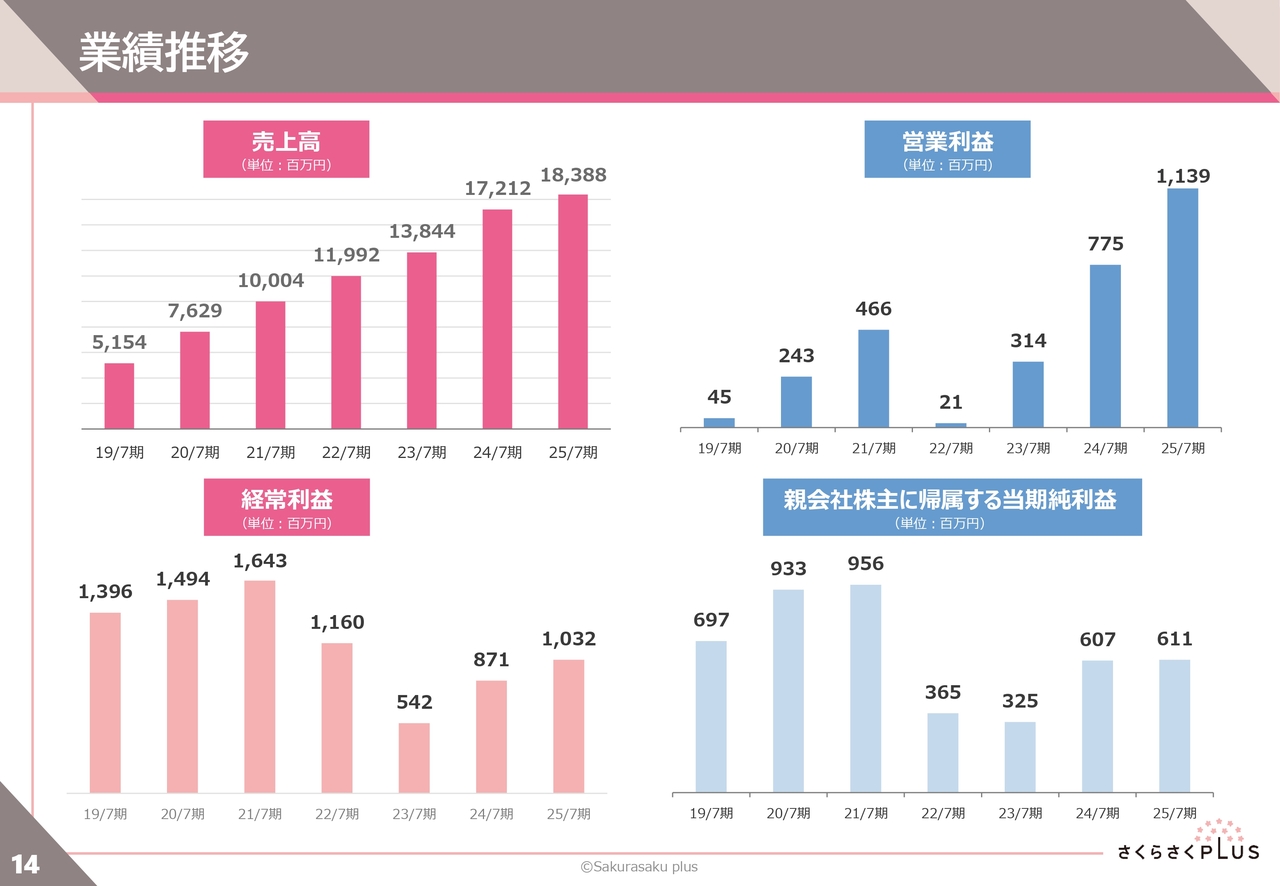

業績の推移です。

売上高は、2019年7月期の51億5,400万円から2025年7月期には183億8,800万円、営業利益は2019年7月期の4,500万円から2025年7月期には11億3,900万円へと拡大しました。

経常利益は2021年7月期に16億4,300万円となり、その後、2023年7月期はいったん減少したものの、足元は回復基調にあります。親会社株主に帰属する当期純利益も同様に回復傾向にあり、2025年7月期は6億円台の水準となっています。

市場環境①「政府の公表したこども・子育て政策」

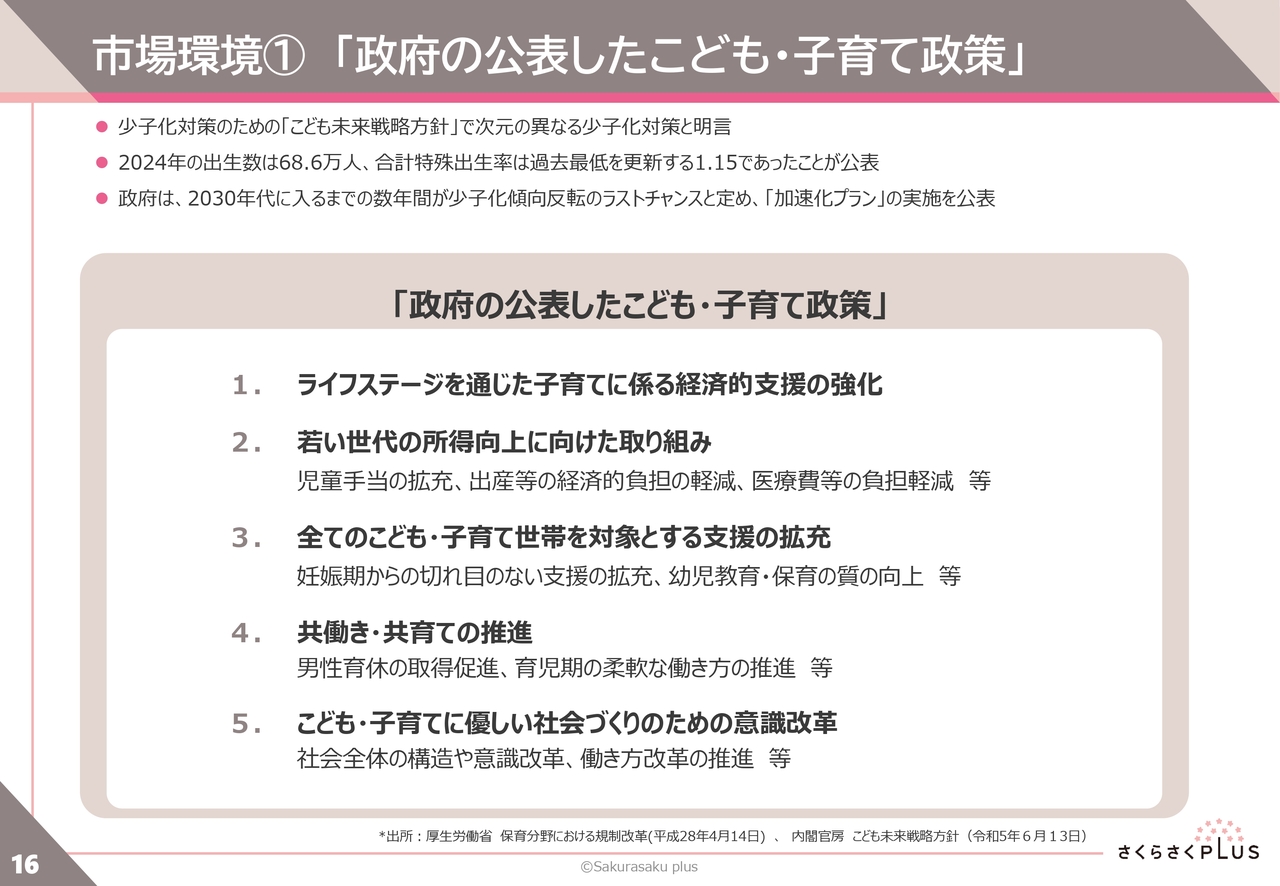

市場環境についてご説明します。

まずは、政府の公表した「こども・子育て政策」についてです。政府は「こども未来戦略方針」において、次元の異なる少子化対策を明言しています。

2024年の出生数は68万6,000人、合計特殊出生率は1.15と過去最低を更新しました。政府は、2030年代に入るまでの数年間を少子化傾向反転のラストチャンスと位置付け、「加速化プラン」の実施を公表しています。

この方針の中では、5つの重点施策が示されています。

1つ目は、ライフステージを通じた経済的支援の強化です。

2つ目は、若い世代の所得向上に向けた取り組みです。児童手当の拡充、出産等の経済的負担の軽減、医療費等の負担軽減など、若い世代への支援を充実させます。

3つ目は、すべての子育て世帯を対象とする支援の拡充です。妊娠期から切れ目のない支援を提供し、幼児教育・保育の質の向上を図ることを目的としています。

4つ目は、共働き・共育ての推進です。男性の育児休業取得促進や、柔軟な働き方制度の導入により、家庭と仕事の両立を支援します。

5つ目は、子ども・子育てに優しい社会作りのための意識改革です。社会全体の構造や意識改革、働き方改革を推進します。

このように、政府の少子化対策は、経済支援・働き方改革・教育環境整備など多岐にわたっています。

市場環境②こども未来戦略方針

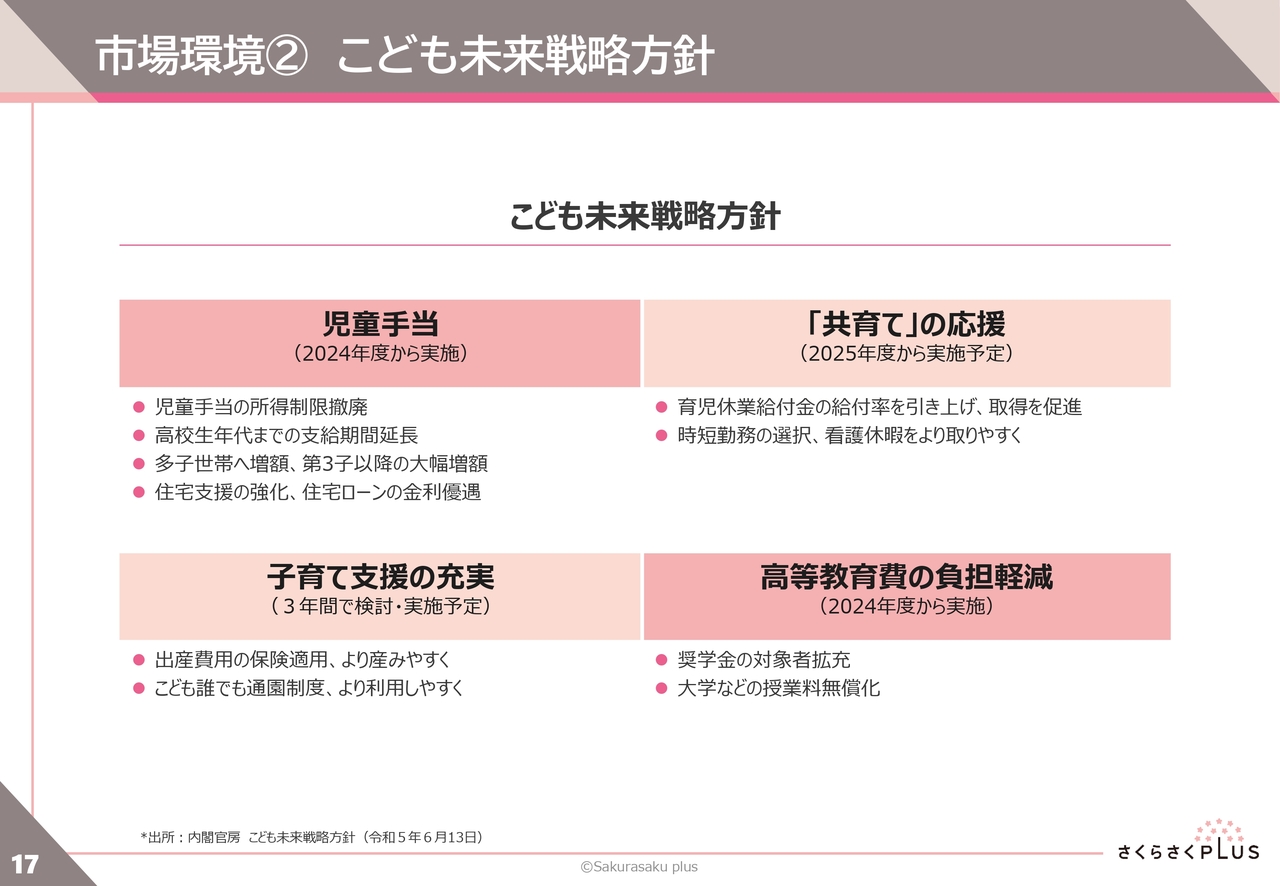

「こども未来戦略方針」についてご説明します。政府は、少子化対策の中核として「こども未来戦略方針」を掲げ、包括的な子育て支援の実現を目指しています。

この方針のもと、2024年度から順次実施する具体的な施策が整理されています。児童手当の拡充については、2024年度から所得制限が撤廃され、高校生年代まで支給期間が延長されます。さらに第3子以降については支給額を大幅に増額し、より多子世帯への支援を強化しています。また、住宅支援の強化や住宅ローン金利の優遇など、子育て世帯が暮らしやすい環境作りも進められています。

「共育て」応援については、男性の育児休業取得促進を目的に、2025年度から育児休業給付金の給付率を引き上げるほか、時短勤務の選択や看護休暇の取得がより柔軟に行えるよう制度整備が進められます。

子育て支援の充実については、出産費用の保険適用をはじめ、すべての子どもが利用できる「こども誰でも通園制度」の導入が検討されています。

高等教育費の負担軽減としては、奨学金の対象者拡大や、大学の授業料無償化など、教育段階における支援も強化されています。

「こども未来戦略方針」は、出産から教育までのライフステージ全体を通じて、経済的支援と社会的基盤の両面から子育てを支える包括的な政策です。これらの施策は、子育て世帯が安心して暮らせる環境を整備するものであり、当社グループが推進する子育て支援サービスとも高い親和性を持っています。

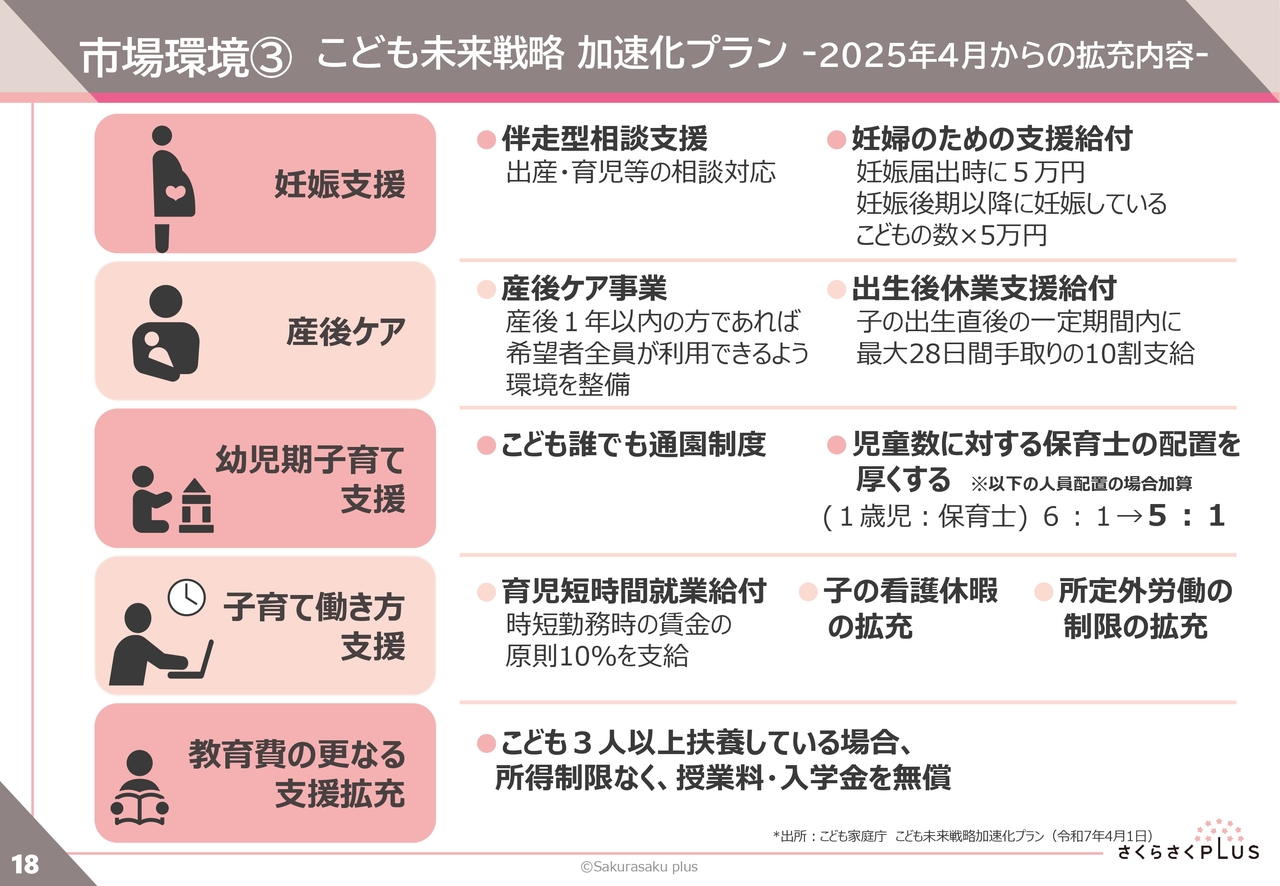

市場環境③ こども未来戦略 加速化プラン - 2025年4月からの拡充内容 -

「こども未来戦略『加速化プラン』」についてご説明します。

政府は、少子化の進行を食い止めるため、2025年4月から「こども未来戦略『加速化プラン』」を本格的に実施します。このプランでは、妊娠・出産・子育て・教育の各段階で切れ目のない支援を行うための、具体的な拡充策が示されています。

まず、妊娠支援と産後ケアの強化です。妊娠届出時に5万円、妊娠後期には妊娠している子どもの数に応じて5万円が追加で支給される妊婦のための支援給付や出産後休養支援給付も創設されます。

また、出産・育児などの相談対応を行う伴走型相談支援が全国で展開され、出産後1年以内の希望者全員が利用できるよう産後ケア事業の体制整備も進められます。

幼児期の子育て支援の拡充については、「こども誰でも通園制度」が導入され、在宅で子育てをしている世帯を含め、希望するすべての子どもが地域の保育施設や子育て支援拠点を利用できるようになります。また、1歳児の保育士配置基準が現行の「6対1」から「5対1」へと改善され、保育士の負担軽減と、より丁寧な保育体制の実現を目指します。

子育てと働き方の両立支援です。育児短時間勤務を行う際の所得減少を補うため、賃金の原則10パーセントを支給する育児短時間就業給付が導入されます。また、子どもの看護休暇や所定外労働の制限などの制度を拡充し、働きながら安心して子育てができる職場環境の整備を進めます。

教育費支援のさらなる拡充として、3人以上の子どもを扶養している世帯については、所得制限を設けず、高校や大学などの授業料・入学金を無償化する制度が導入されます。これにより、多子世帯の教育費負担を大幅に軽減し、教育機会の平等を図ります。

この「加速化プラン」は、これまでの「こども未来戦略方針」を一歩進め、実際に子育て世帯が「今すぐに支援を実感できる施策」として実行に移されるものです。これらの取り組みは、保育・教育・就労支援など多面的な分野で効果を発揮し、当社グループが担う子育て支援事業の社会的役割を一層高める追い風になると考えています。

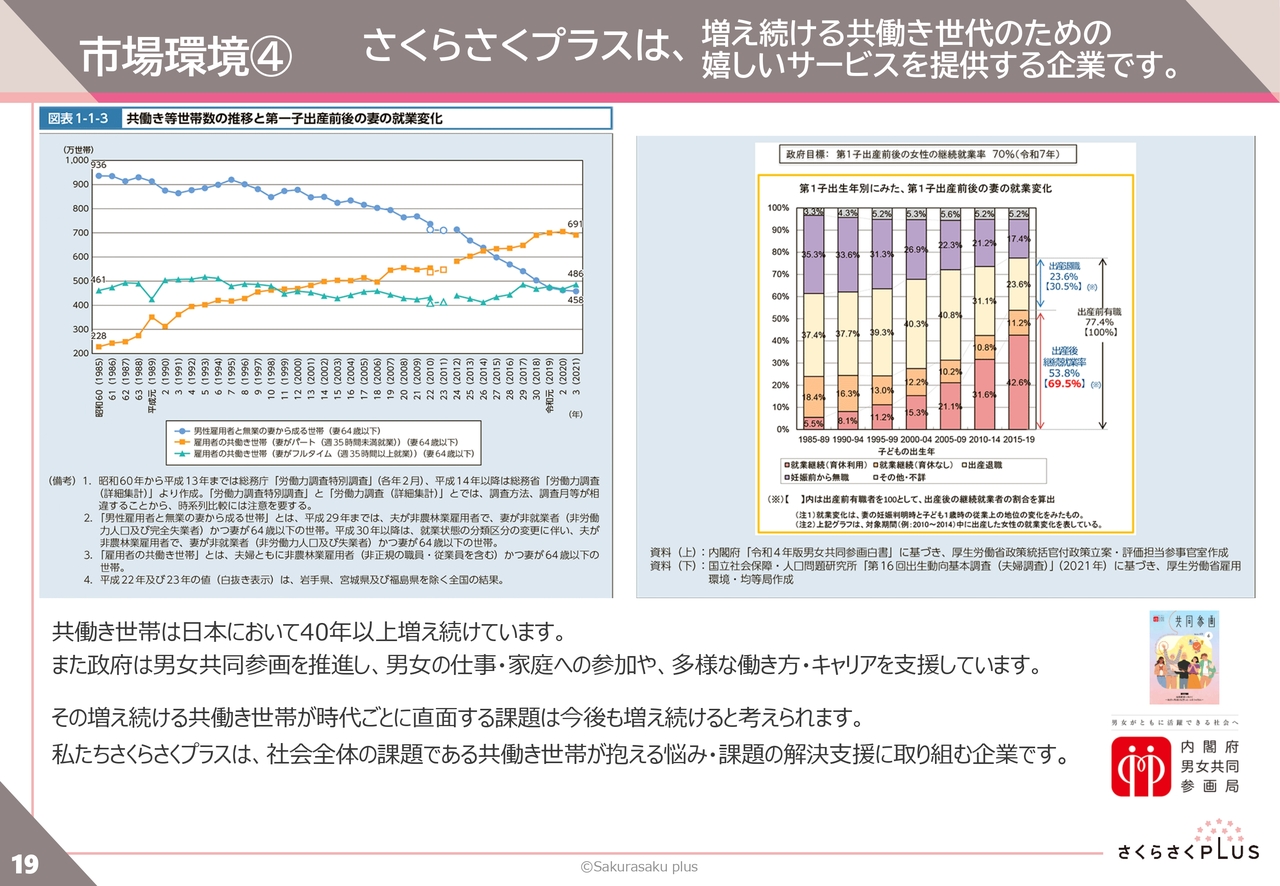

市場環境④ さくらさくプラスは、増え続ける共働き世代のためのうれしいサービスを提供する企業です。

共働き世帯を取り巻く社会環境についてご説明します。

日本では、共働き世帯が40年以上にわたり増加を続けています。スライド左側のグラフをご覧のとおり、1985年は妻がパートの共働き世帯が228万世帯、専業主婦世帯が936万世帯でしたが、その後、妻がパートの共働き世帯は年々増加し、2021年には約691万世帯と、専業主婦世帯を大きく上回っています。社会構造の変化とともに、共働きが日本の標準的なライフスタイルになりつつあります。

スライド右側のグラフは、第1子出産前後の女性の就業継続率を示しています。かつては出産を機に退職するケースが多数でしたが、近年では育児休業制度の整備や柔軟な働き方の普及により、約77パーセントの女性が出産後も就業を継続しています。このように、女性が働きながら子育てを続ける社会への移行が着実に進んでいます。

政府も男女共同参画や働き方改革を推進しており、男女問わず仕事と家庭を両立できる社会を実現するため、制度面からの後押しが強化されています。育児休業の取得促進、短時間勤務制度の拡充、在宅勤務の導入など、共働き家庭を支える政策が広がっています。

共働き世帯が直面する課題は、保育・教育・家事・健康など多岐にわたっています。当社は、社会全体の課題である共働き世帯が抱える悩み・課題の解決支援に取り組んでいきます。

市場環境⑤ 保育及びその周辺サービス売上高ランキング

保育及び周辺サービスの売上高ランキングです。各社の最新の決算資料によると、順位はスライドに記載のとおり、1位はJPホールディングス、売上高411億4,700万円、2位はライク、売上高330億2,700万円、3位はポピンズ、売上高316億9,000万円、4位がグローバルキッズCOMPANY、売上高264億4,800万円となっています。

当社さくらさくプラスは売上高183億8,800万円で第5位に位置しています。続いて、6位はテノ.ホールディングス、売上高160億1,700万円、7位はSmile Holdings、売上高136億5,600万円、8位はAIAIグループ、売上高130億7,100万円と続きます。

当社はグロース市場において上位の地位を占めており、保育及び周辺サービス業界の重要なプレイヤーとして位置づけられています。

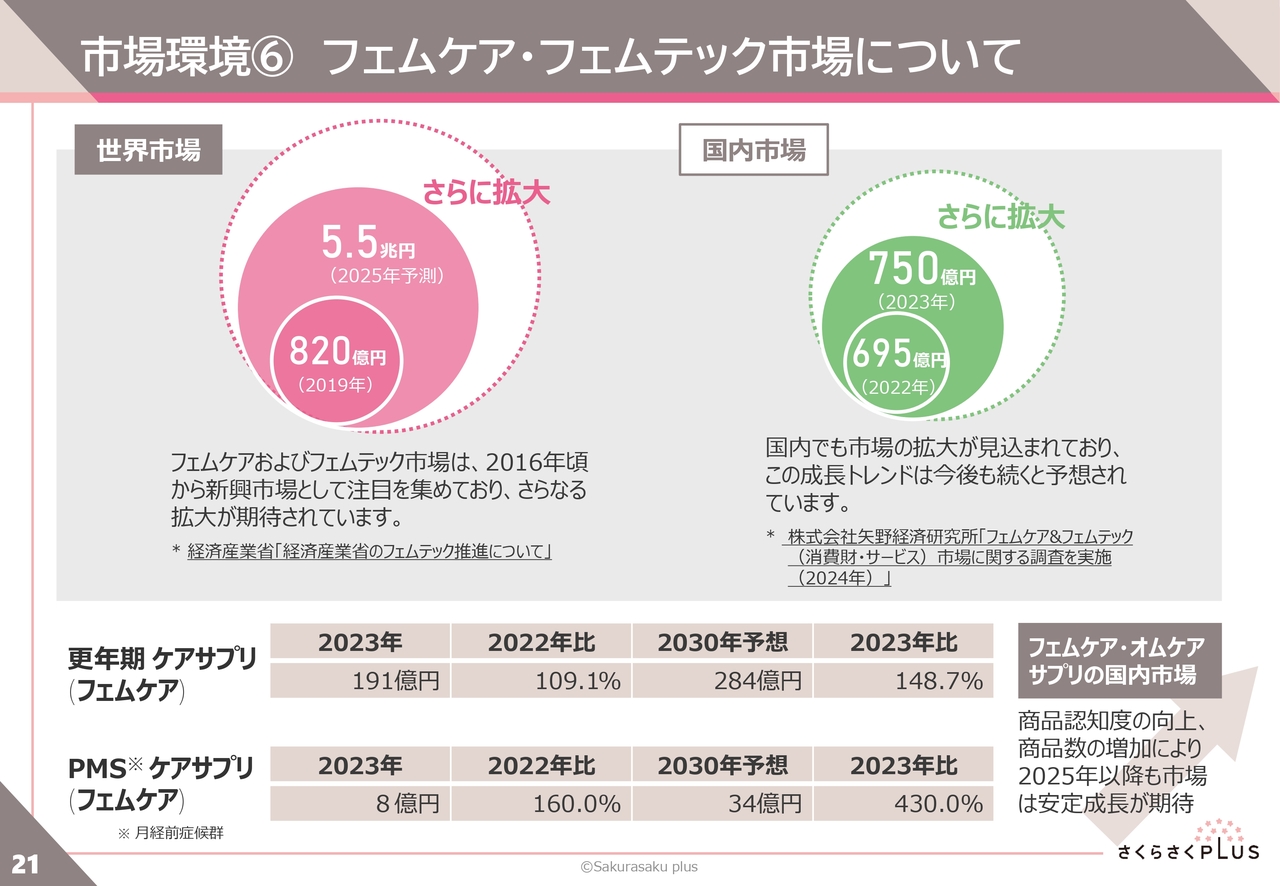

市場環境⑥フェムケア・フェムテック市場について

フェムケア・フェムテック市場の現状と今後の見通しについてご説明します。

世界市場においては、フェムケア・フェムテック分野は2016年頃から注目を集める新興市場として拡大しており、2025年には5.5兆円に達する見通しです。

国内市場でも、着実な成長が続いています。例えば、フェムケア・オムケアサプリの市場規模は、2022年に695億円、2023年には750億円と推移しており、今後も安定した成長が期待されています。

また、カテゴリ別では、更年期ケアサプリ市場は2023年に191億円で前年比109.1パーセント、2030年には284億円に拡大する見通しです。PMSケアサプリ市場は、2023年に8億円で前年比160.0パーセント、2030年には34億円、2023年比430.0パーセントの大幅な成長が見込まれています。

このように、フェムケア・フェムテック市場は今後もさらなる成長が期待される領域であり、当社としてもこの分野での事業拡充を積極的に進めていきます。

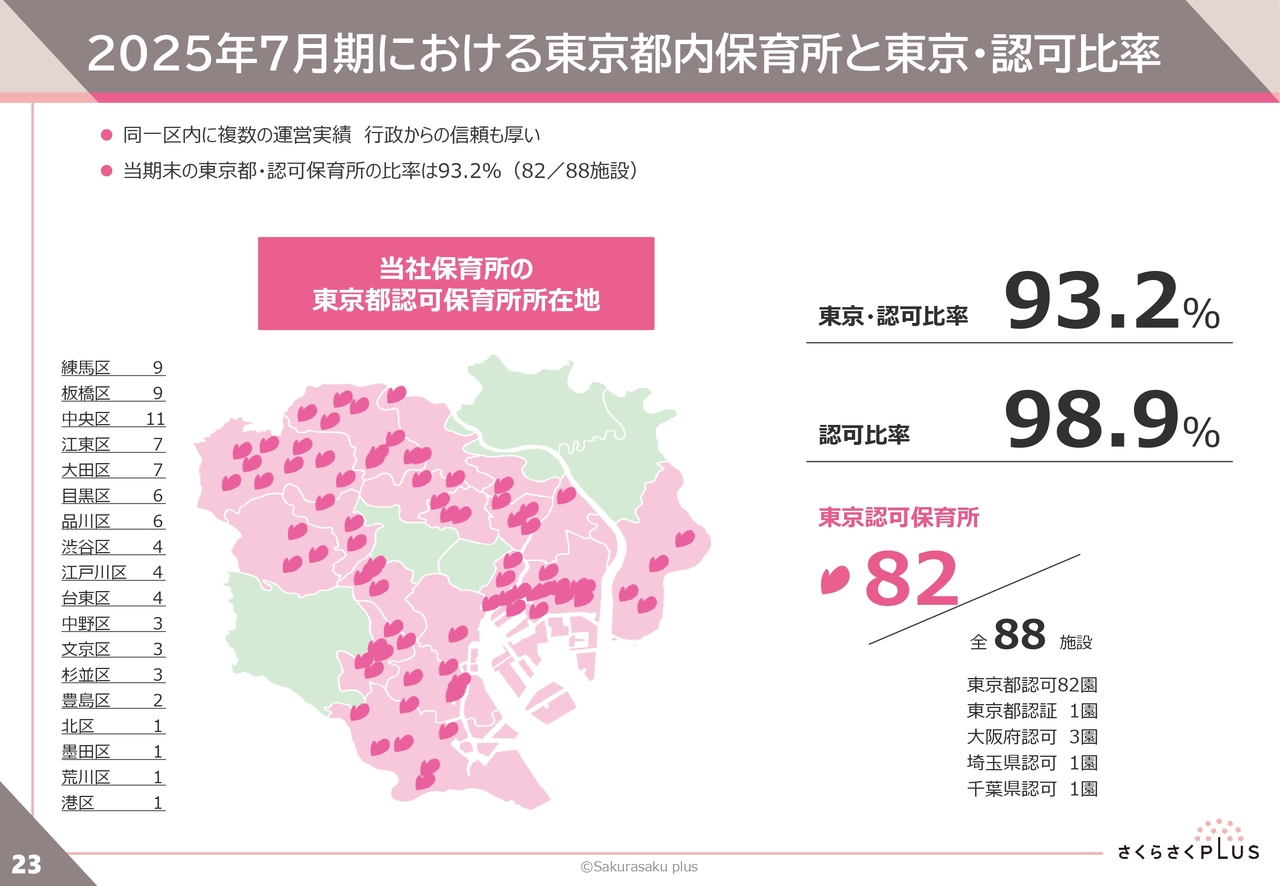

2025年7月期における東京都内保育所と東京・認可比率

当社の戦略についてご説明します。

まずは、東京都内の保育所及び認可比率についてです。スライド左側の地図は、当社保育所の東京都認可保育所所在地を示しています。

当社の認可比率は98.9パーセント、東京都での認可比率は93.2パーセントです。全88施設のうち、東京都認可保育所は82園、東京都認証保育所は1園です。その他、大阪府認可保育所が3園、埼玉県認可保育所が1園、千葉県認可保育所が1園となっています。

東京都認可保育所の内訳として、中央区が11園、練馬区が9園、板橋区が9園、江東区が7園、大田区が7園、目黒区が6園、品川区が6園、渋谷区が4園、江戸川区が4園、台東区が4園、中野区が3園、文京区が3園、杉並区が3園、豊島区が2園、北区が1園、墨田区が1園、荒川区が1園、港区が1園です。

同一区内に複数の運営実績があり、行政からの信頼も厚い体制となっています。

成長戦略 ~場の提供から更なる生活の質の向上へ~

当社の成長戦略についてご説明します。

当社は、深刻な待機児童問題を背景に、東京を中心とした日本の保育ニーズに対応するべく、不動産ノウハウを活かして「場」の課題解決に注力してきました。これが、保育所の開設・運営を基盤とする当社の成長の原点です。

そして現在、コロナ禍以降の働き方の変化を受けて、保育を取り巻く課題はさらに多様化しています。こうした時代背景を踏まえ、当社は保育の現場で得た知見を活かし、子育て家庭が抱える「時間」と「生活の質」、すなわちQOLの向上に資する取り組みを進めています。

単に「場」を提供するだけでなく、時間やQOLを総合的に支援するソリューションプラットフォームの構築を目指していきます。

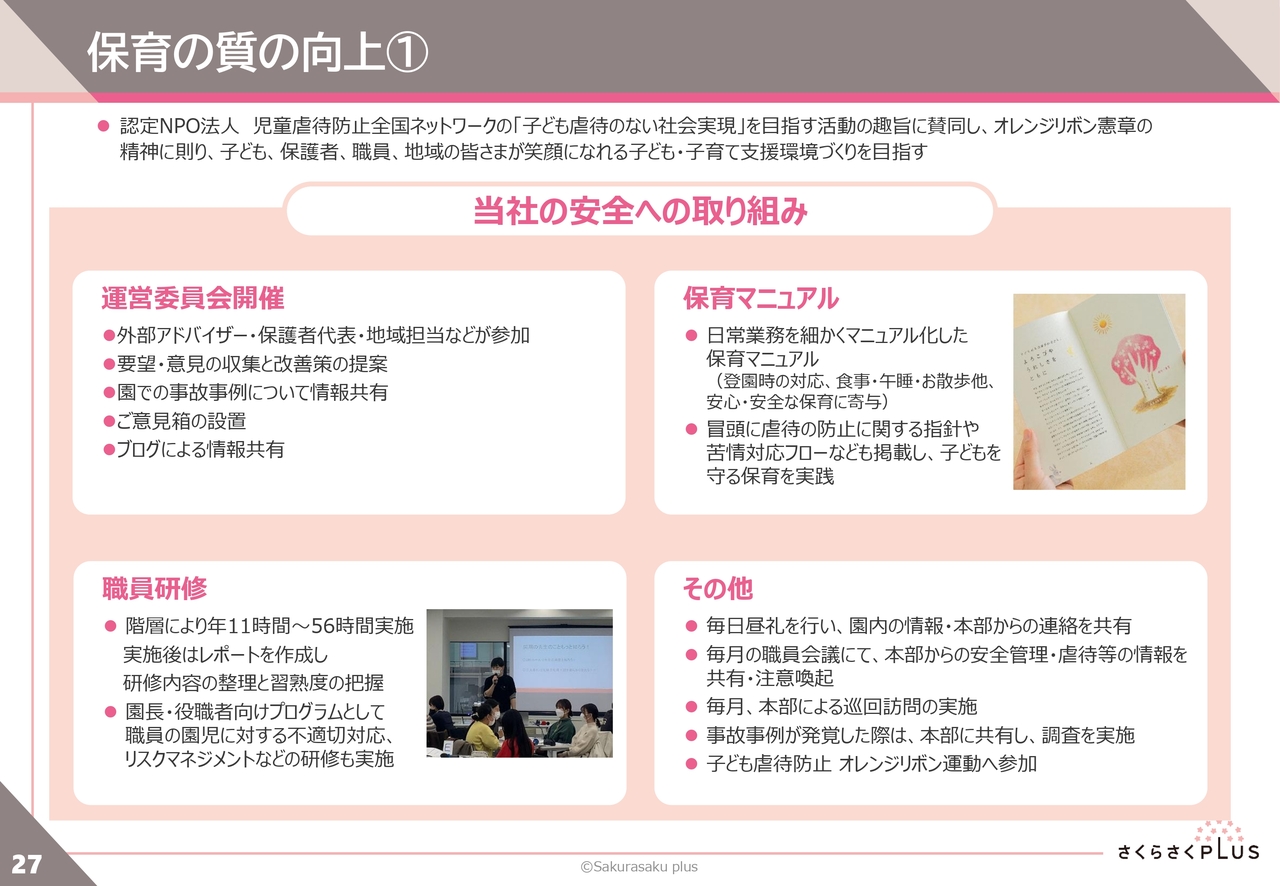

保育の質の向上①

競争優位性についてご説明します。

まずは、保育の質向上の取り組みについてです。安全への取り組みとして、当社では運営委員会を開催しています。外部アドバイザー・保護者代表・地域担当が参加して要望や意見を収集し、改善策を提案しています。園での事故事例の情報共有、ご意見箱の設置、ブログでの情報発信も行っています。

また、日常業務を細かく定めた保育マニュアルを整備し、冒頭に虐待防止指針や苦情対応フローを掲載することで、子どもを守る保育を実践しています。

職員研修は階層別に年11時間から56時間実施し、レポートで習熟度を把握しています。園長や役職者向けには、不適切対応防止やリスクマネジメントなどの研修も実施しています。

その他の取り組みとして、毎日の昼礼や毎月の職員会議での情報共有・注意喚起、本部の巡回訪問、事故事例発覚時の本部共有と調査などを通じて、運営面の質をさらに高めています。

また、認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワークの趣旨に賛同し、「オレンジリボン運動」に参加して、子ども、保護者、職員、地域のみなさまが笑顔になれる環境作りを目指しています。

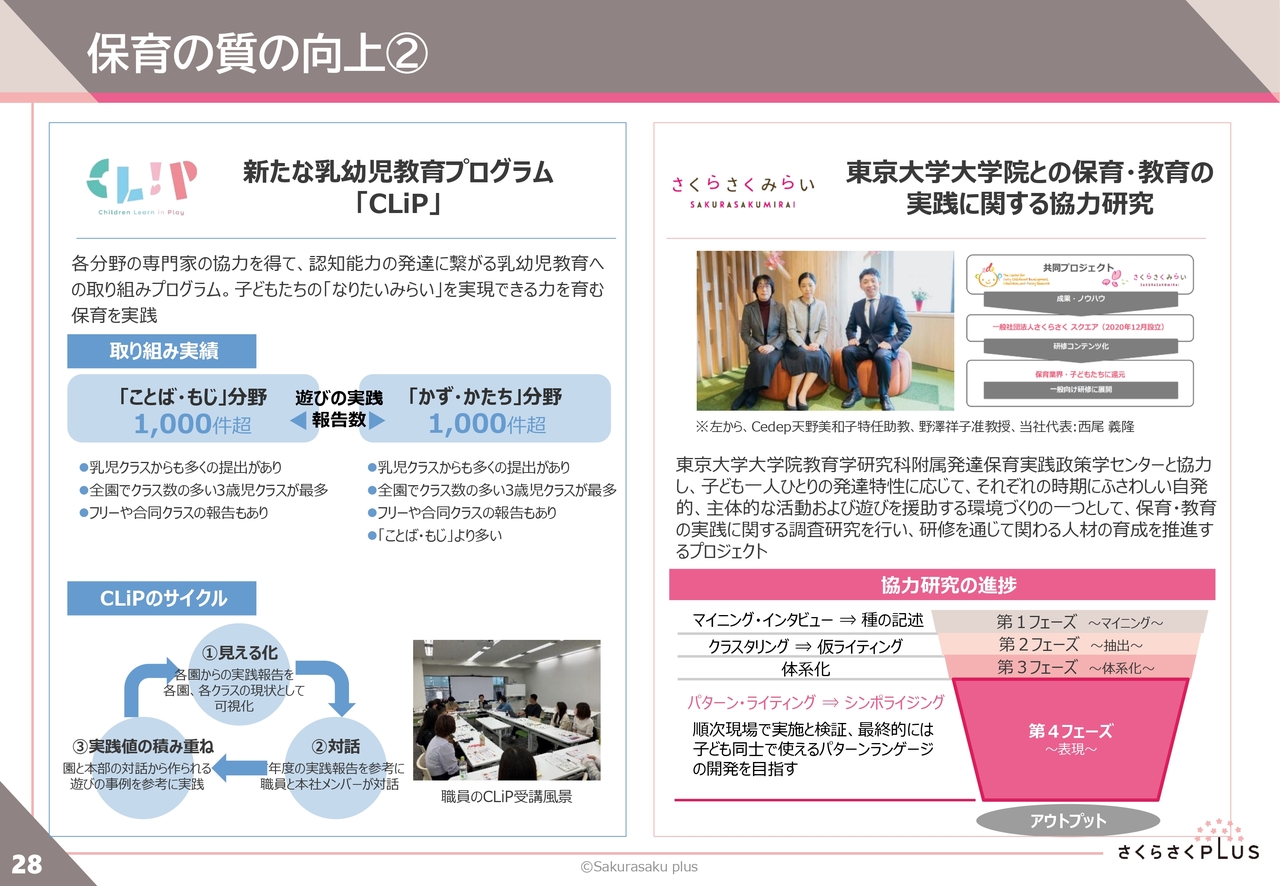

保育の質の向上②

実際の取り組みをご紹介します。

まず、当社が取り組む新たな乳幼児教育プログラム「CLiP(Children Learn in Play)」についてです。「CLiP」は、各分野の専門家の協力を得て、子どもの認知能力の発達につながる学びを支援することを目的に開発された、当社独自の教育プログラムです。子どもたちが「なりたいみらい」を実現できる力を育むことを目指し、遊びを通じて主体的に学ぶ保育の実践を行っています。

取り組み実績として、「ことば・もじ」分野、「かず・かたち」分野のいずれも1,000件を超える遊びの実践報告が寄せられています。乳児クラスからの事例提出も多く、特に全国で3歳児クラスからの報告が最も多い傾向にあります。フリーや合同クラスでの報告も数多く、園ごとの特性を活かした教育実践が進んでいます。

「CLiP」では、現場の取り組みを見える化し、分析・共有・改善を繰り返す「CLiPサイクル」を採用しています。具体的には、①全国の実践報告を各園で共有して可視化する「見える化」、②報告をもとに職員と本社メンバーが対話し、次の取り組みにつなげる「対話」、③その結果を日々の遊びや活動に反映し、実践を積み重ねる「実践値の積み重ね」という3つのステップで進行しており、この循環を通じて、現場での学びを体系化し、保育の質を継続的に高めています。

一方、当社では職員の資質向上を目的に、東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(CEDEP)との協力研究も進めています。この研究は、子ども一人ひとりの発達特性に応じ、その時期にふさわしい自発的・主体的な遊びや活動を支援する環境作りをテーマにしています。

マイニングやインタビューによる記述から始まり、クラスタリング、体系化を経て、最終的には現場で実践できる「パターン・ライティング」と「シンポライジング」へと発展させる4段階のフェーズ構成で進行しています。

これら2つの取り組みは、いずれも「保育の質を高める」という共通の理念のもとにあります。「CLiP」では子どもたちの学びの質を、東京大学との協力研究では保育者の専門性を高め、現場から生まれる実践知を未来につなげる取り組みを続けています。

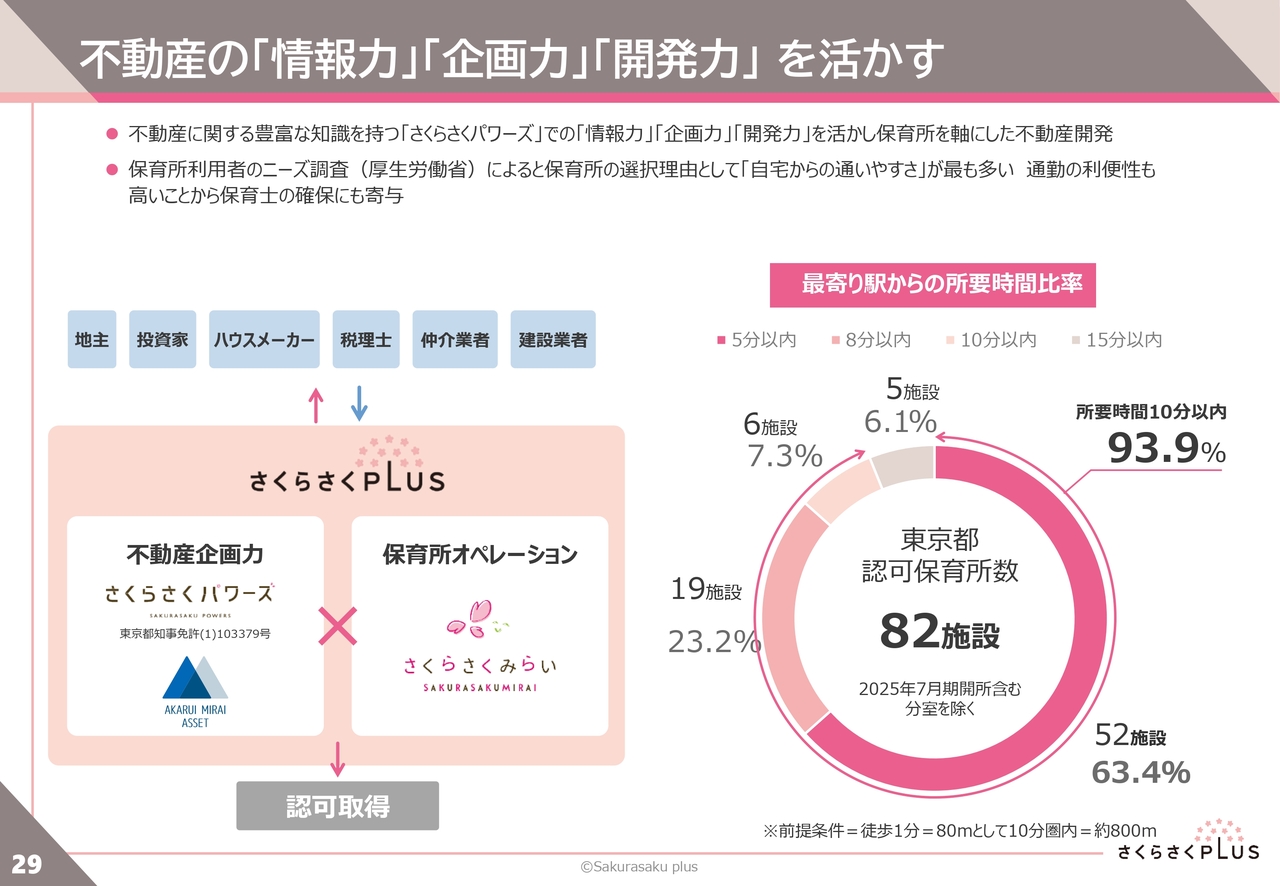

不動産の「情報力」「企画力」「開発力」を活かす

当社グループの強みである不動産事業との連携についてご説明します。

当社は、不動産に関する豊富な知識とネットワークを持つさくらさくパワーズを中心に、「情報力」「企画力」「開発力」を活かした保育所及び不動産開発を行っています。不動産の立地や条件を的確に把握し、保育所運営を担うさくらさくみらいと連携することで、地域ニーズに合致した保育施設の開設を効率的かつ安定的に進めています。

スライド左側の図に示すように、当社グループでは、地主・投資家・ハウスメーカー・税理士・仲介業者・建設業者など、多様なステークホルダーとの協力体制を構築しています。さくらさくパワーズが不動産の企画・開発を担い、さくらさくみらいが保育所の運営を担当することで、認可取得までのプロセスを一貫してグループ内で完結できることが大きな強みです。

右側の円グラフをご覧ください。厚生労働省の調査によると、保育所の選択理由として最も多いのは「自宅からの通いやすさ」です。当社の認可保育所は、東京都内82施設のうち約94パーセントが最寄駅から徒歩10分以内に位置しており、通勤・通園の利便性が高い点も利用者から高く評価されています。特に徒歩5分以内の施設が52施設、8分以内が19施設、10分以内が6施設と、利便性に優れた立地展開を実現しています。通勤の利便性の高さは、保育士の確保にも寄与しています。

こうした不動産企画力・開発力を活かしながら、今後も共働き世帯が利用しやすい環境を整備し、地域社会に根差した保育所運営を推進していきます。

不動産開発力

不動産開発力の事例をご紹介します。

当社グループの強みである不動産開発力を活かすことで、利便性の高い地域におけるドミナント戦略が可能となります。具体的には、サービスオフィス併設、倉庫のリモデリング、事業法人の遊休地活用、社宅併設保育所、借地スキームの活用といった多様なスキームで展開しています。

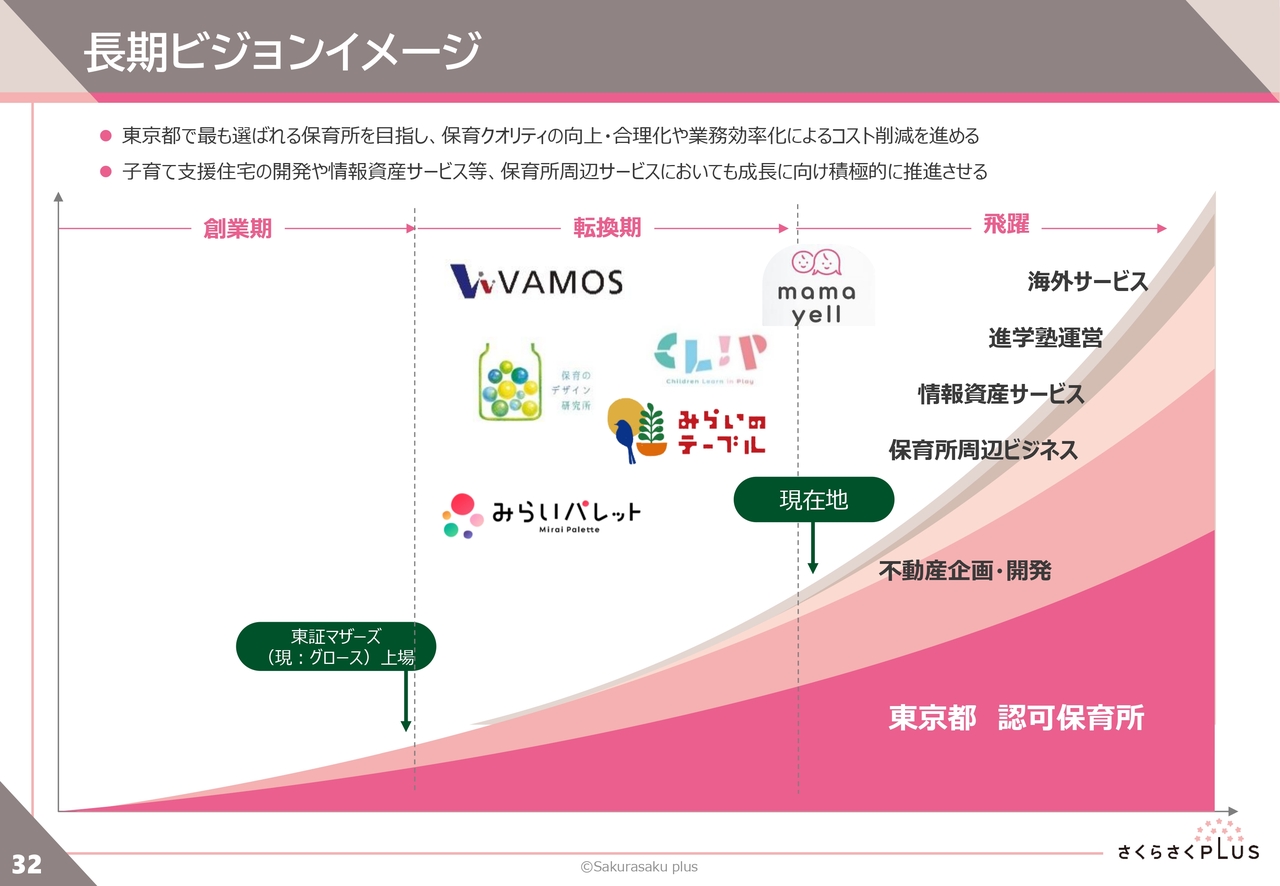

長期ビジョンイメージ

事業計画についてご説明します。

まずは、長期ビジョンです。当社は、創業期から転換期を経て飛躍段階にあります。東京都で最も選ばれる保育所を目指し、保育クオリティの向上と業務効率化によるコスト削減を進めています。また、子育て支援住宅の開発や情報資産サービス等、保育所周辺サービスにおいても成⻑に向け積極的に推進していきます。

中期経営計画

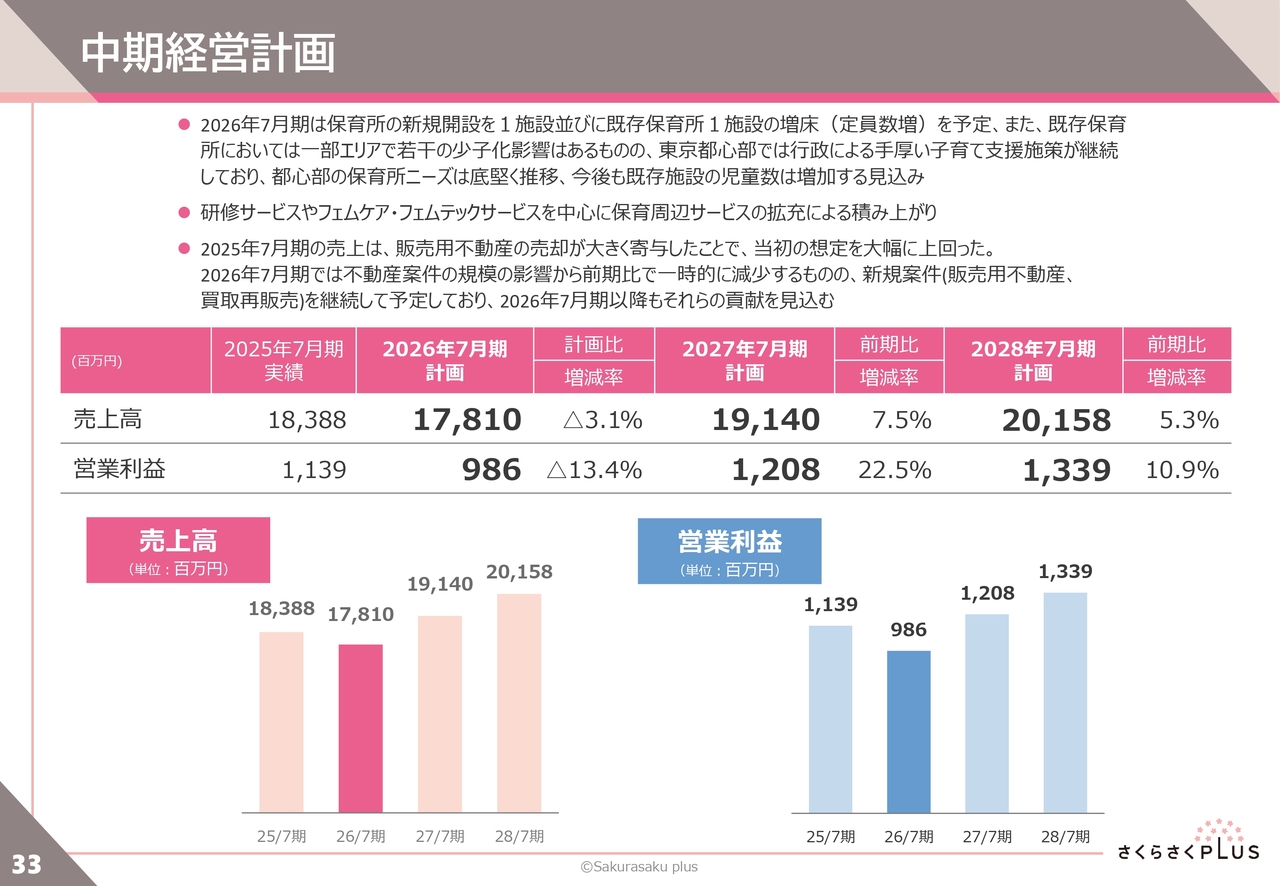

中期経営計画についてご説明します。

まず、売上高の推移です。2025年7月期の実績は183億8,800万円でした。2026年7月期は178億1,000万円を計画しており、前期比でマイナス3.1パーセントの減収見込みです。これは、販売用不動産の売却が2025年7月期において当初想定を大きく上回った一時的要因によるものです。

しかし、2027年7月期には191億4,000万円、2028年7月期には201億5,800万円と、再び増収に転じる計画です。

営業利益については、2025年7月期が11億3,900万円、2026年7月期は9億8,600万円と前期比マイナス13.4パーセントの減益を見込んでいます。その後、2027年7月期には12億800万円、2028年7月期には13億3,900万円まで増加する計画です。

都心部では行政による手厚い子育て支援が継続しており、児童数は引き続き増加する見込みです。また、研修サービスやフェムケア・フェムテックサービスなど、保育周辺サービスの拡充による積み上がりも計画に織り込んでいます。

2026年7月期経営トピックス

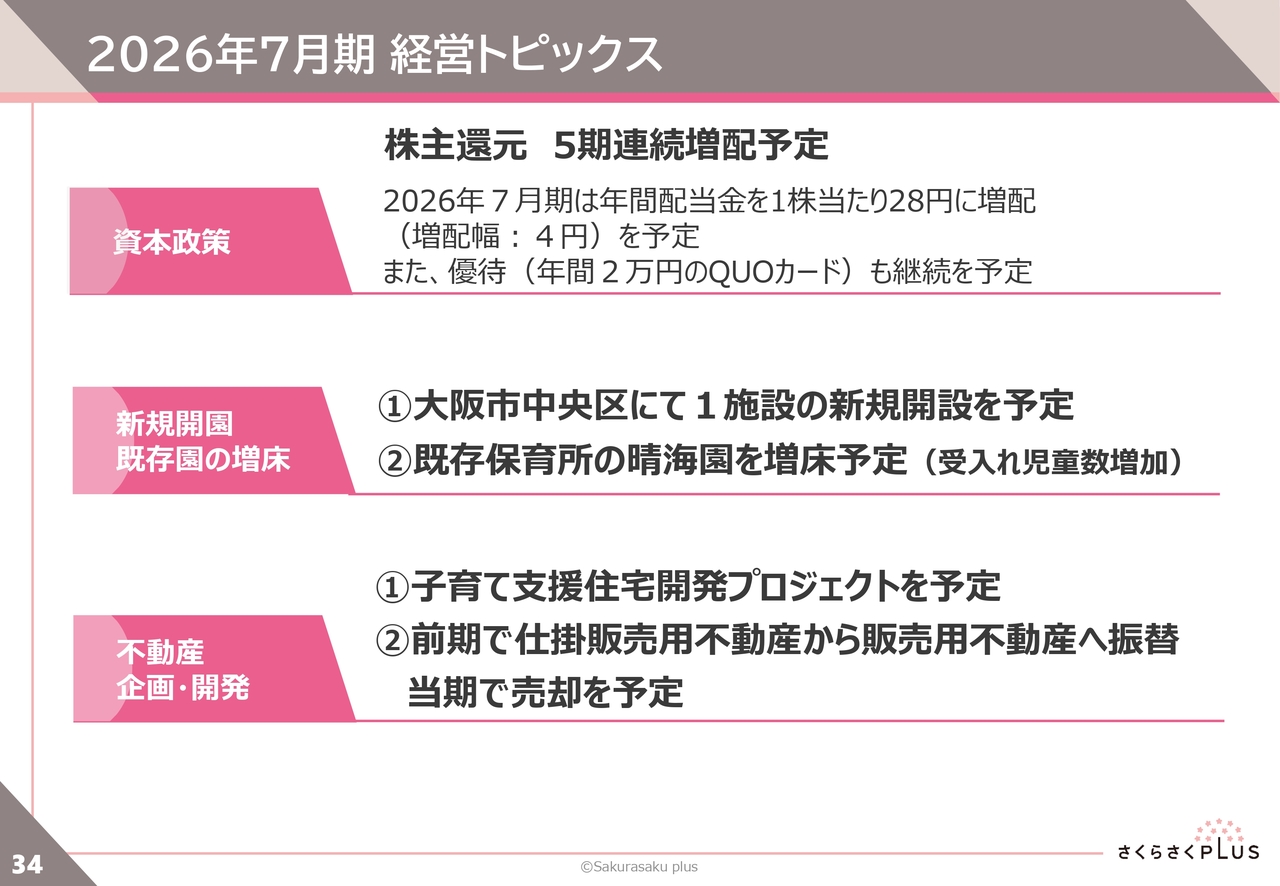

2026年7月期の経営トピックスについてご説明します。

まず、株主還元の観点では、5期連続となる増配を予定しており、年間配当金は前年比プラス4円となる1株当たり28円を予定しています。また、年間2万円分のQUOカードによる株主優待も継続して実施する予定です。

保育所運営においては、大阪市中央区にて1施設の新規開設を予定しているほか、既存の晴海園においては増床を予定しており、受け入れ児童数の増加を図ります。

不動産の企画・開発については、子育て支援住宅開発プロジェクトを予定しています。前期においては、仕掛販売用不動産から販売用不動産への振替を行っています。

運営施設数及び職員数・園児数の推移

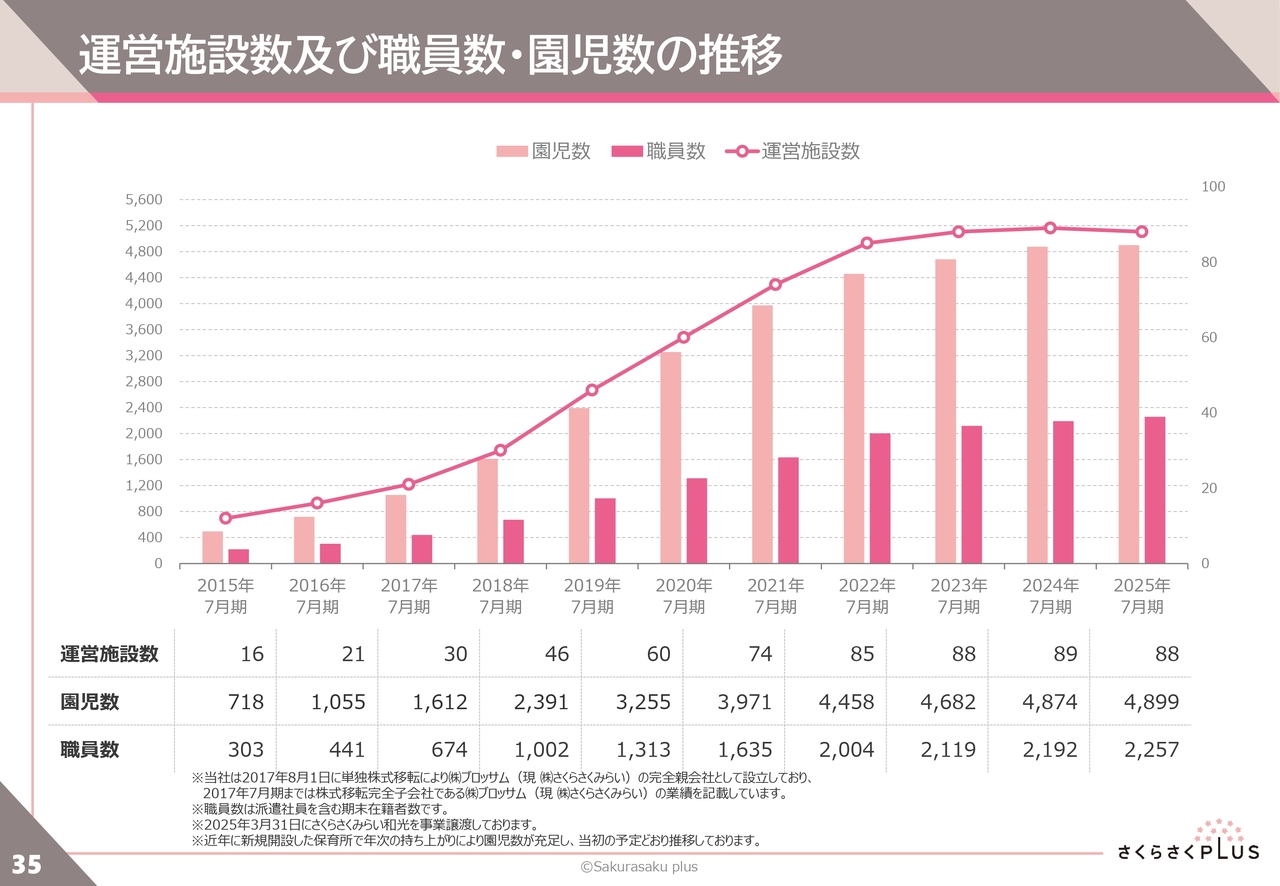

運営施設数及び職員数・園児数の推移です。

運営施設数は2015年7月期の16施設から、2025年7月期には88施設へと拡大しました。現在では、近年新規開設した保育所で年次の持ち上がりにより園児数が充足し、おおむね当初の想定どおり推移しています。なお、2025年3月31日に「さくらさくみらい和光」は事業譲渡しています。

子育て支援サービスの拡張①さくらさくパワーズ

当社の基盤能力である不動産企画・開発の取り組みについてご説明します。

当社では、東京都の「東京こどもすくすく住宅認定制度」に基づき、子育て支援住宅の開発を推進しています。これは、居住者の安全性や家事のしやすさなどに配慮した、子育てに優しい住宅を東京都が認定する制度であり、キッズルームなどの共用部も助成対象となるほか、1戸あたり最大200万円の助成が受けられるものです。

当社の第一弾プロジェクトは、東京都港区西麻布にて2024年に物件の引渡しを完了しました。第二弾としては、台東区浅草で2025年に引渡しが完了しています

また、買取再販売事業として、区分マンションを購入し、フルリノベーションを行った上で販売する取り組みも展開しています。

不動産の活用は、当社グループの中核事業を支える重要な基盤であり、今後も積極的に展開していきます。

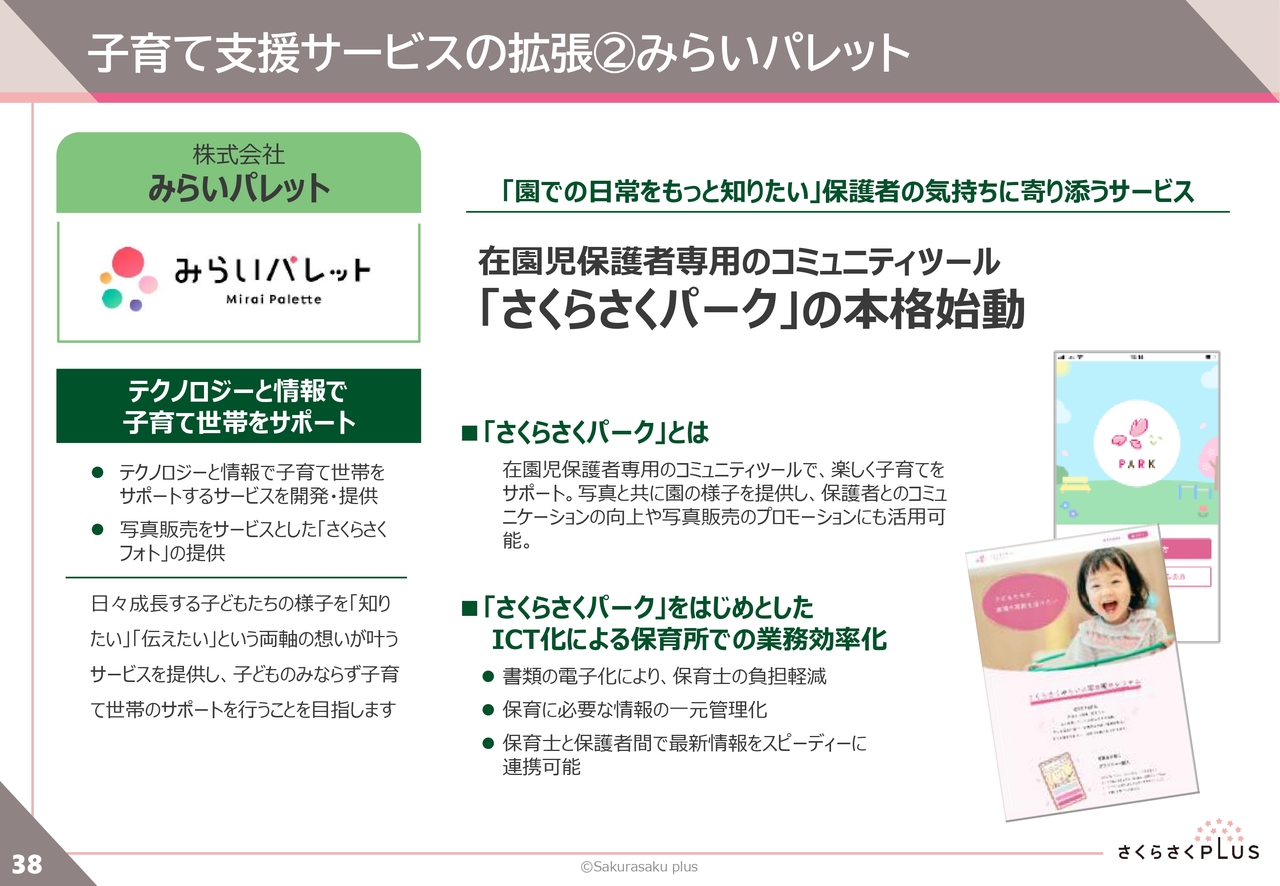

子育て支援サービスの拡張②みらいパレット

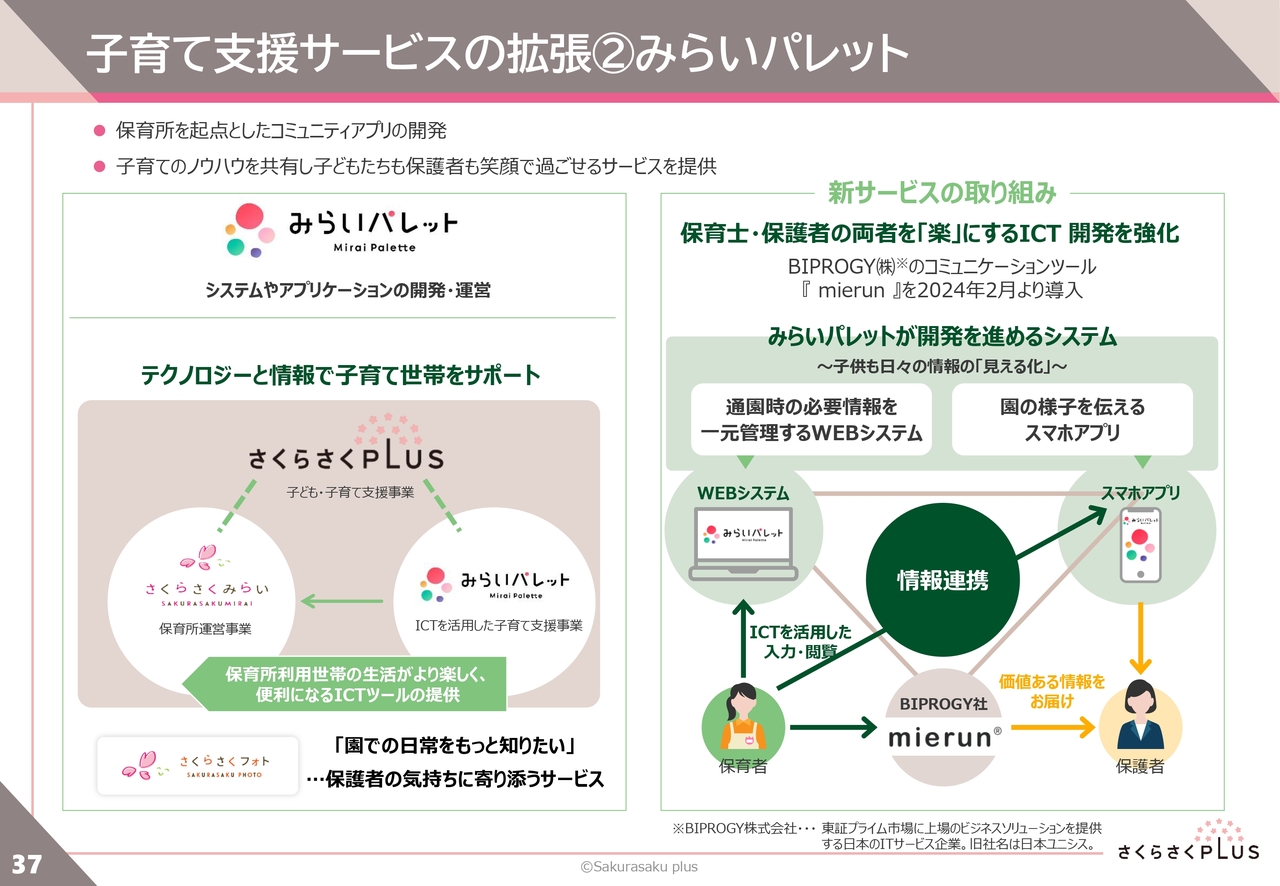

みらいパレットの取り組みについてご説明します。

当社グループでは、テクノロジーと情報の力を活用し、子育て世帯の生活をより便利に、より楽しくすることを目指しています。その中心的な役割を担うのが、システムやアプリケーションの開発・運営を行うみらいパレットです。

みらいパレットでは、保育所を起点としたコミュニティアプリの開発を行っており、子育てのノウハウを共有しながら、子どもたち、保護者もともに笑顔で過ごせるサービスを提供しています。みらいパレットが提供する「さくらさくフォト」は、「園での日常をもっと知りたい」といった、保育者の気持ちに寄り添うICTを活用したサービスです。

スライド右側に示しているのは、新サービスの取り組みです。みらいパレットでは、保育士・保護者の両者を「楽」にするICT開発の強化を進めており、その一環として、BIPROGY(旧・日本ユニシス)が提供するコミュニケーションツール「mierun(ミエルン)」を2024年2月より導入しました。

みらいパレットが開発を進める通園時に必要な情報を一元管理できるWebシステムと、園での様子をリアルタイムで伝えるスマートフォンアプリに「mierun」を連携させることで、園と家庭の情報をシームレスに共有できる仕組みを実現しています。

保育士は、ICTを活用した入力や閲覧機能を通じて、保育記録や連絡事項を簡単に共有でき、保護者には、子どもの園での姿や日々の成長をリアルタイムで届けることが可能になります。これにより、園と家庭がより緊密につながり、情報連携できる仕組みが整いました。

子育て支援サービスの拡張②みらいパレット

在園児保護者専用のコミュニティツール「さくらさくパーク」についてご説明します。

みらいパレットでは、在園児保護者専用のコミュニティツール「さくらさくパーク」を本格的に始動します。「園での日常をもっと知りたい」といった保護者の気持ちに寄り添い、写真とともに園の様子を提供することで保護者とのコミュニケーションの円滑化を図ります。また、写真販売のプロモーションにも活用することが可能です。

さらに、ICT化を進めることで、書類を電子化し、保育士の負担軽減を図るとともに、必要情報の一元管理により保育士・保護者間の迅速な情報連携を実現します。

みらいパレットは、日々成長する子どもたちの様子を知りたい、伝えたいという両軸の想いが叶うサービスを提供し、子育て世帯のサポートを行うことを目指します。

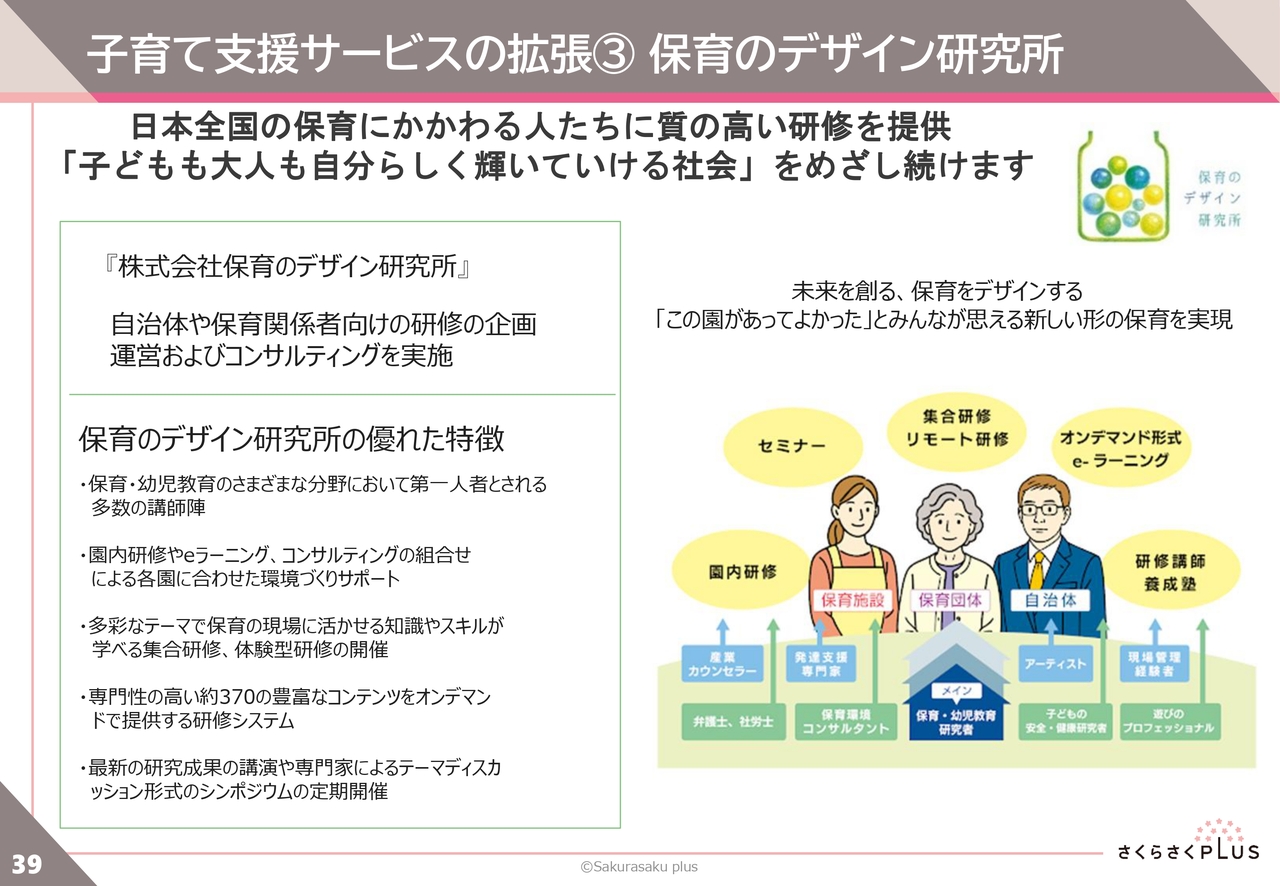

子育て支援サービスの拡張③保育のデザイン研究所

保育のデザイン研究所の取り組みについてご説明します。

当社グループの一員である保育のデザイン研究所では、日本全国の保育に関わる人々に向けて、質の高い研修やコンサルティングを提供しており、「子どもも大人も自分らしく輝いていける社会」を目指しています。

保育のデザイン研究所では、保育・幼児教育分野の第一線で活躍する講師陣が多数在籍しており、園内研修やeラーニング、コンサルティングの組み合わせによる各園に合わせた環境作りをサポートしています。

多彩なテーマで保育の現場に活かせる知識やスキルが学べる集合研修や体験型研修を開催し、専門性の高い約370個の豊富なコンテンツをオンデマンドで提供する研修システムを構築しています。

また、最新の研究成果を共有する講演や、専門家によるテーマディスカッション形式のシンポジウムを定期的に開催しています。

スライド右側の図にあるように、弁護士・社会保険労務士・産業カウンセラー・発達支援専門家など、多分野の専門家との連携により、セミナー、集合研修、リモート研修など、多様な形式で学びの機会を提供しています。

保育施設・団体・自治体と連携しながら、「この園があってよかった」と思える新しいかたちの保育を全国に広げていくことを目指しています。

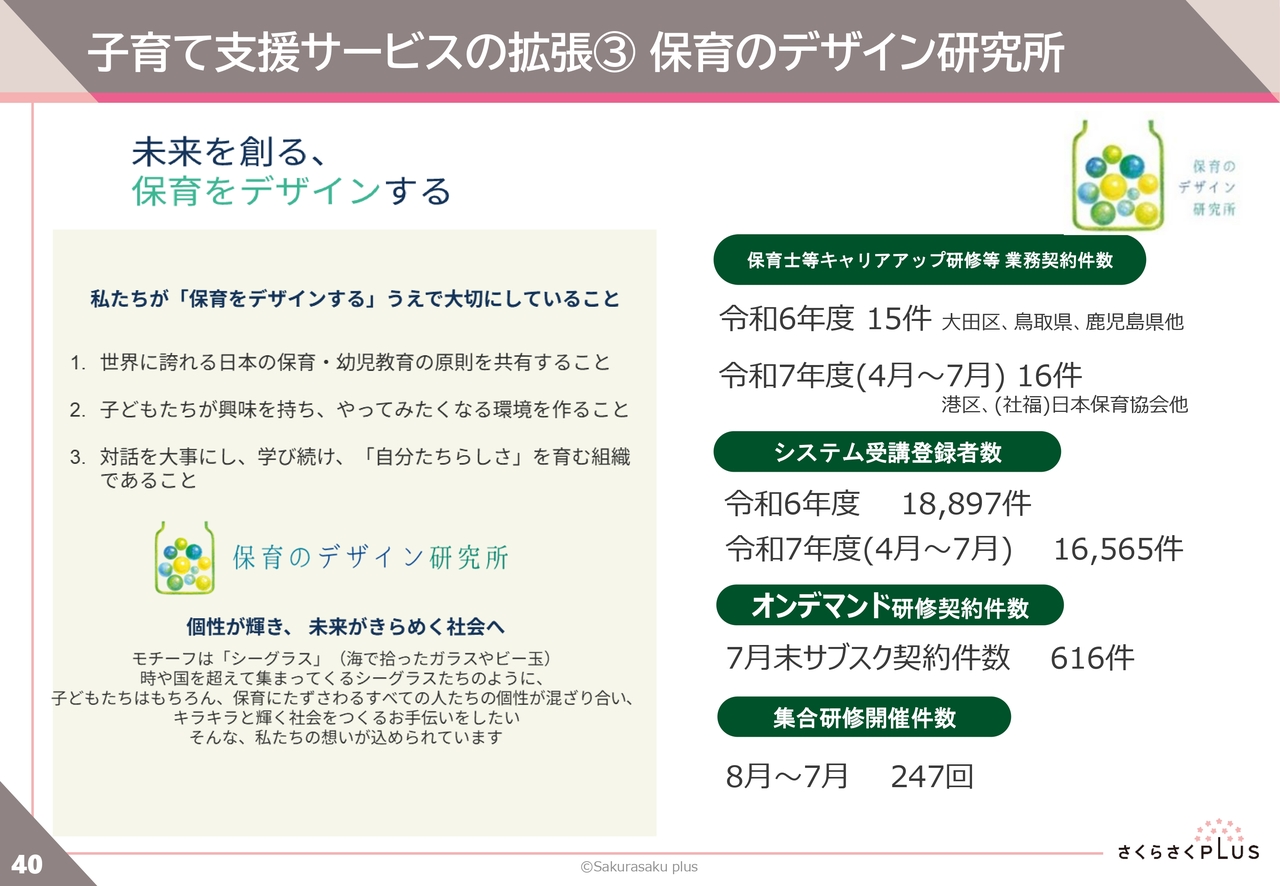

子育て支援サービスの拡張③保育のデザイン研究所

保育のデザイン研究所では、「保育をデザインする」上で大切にしていることが3つあります。1つ目は、「世界に誇れる日本の保育・幼児教育の原則を共有すること」、2つ目は、「子どもたちが興味を持ち、やってみたくなる環境を作ること」、3つ目は「対話を大事にし、学び続け、『自分たちらしさ』を育む組織であること」です。

スライド左下には、保育のデザイン研究所のロゴマークを掲載しています。モチーフは「シーグラス」(海で拾ったガラスやビー玉)です。時や国を超えて集まってくるシーグラスたちのように、子どもたちはもちろん、保育に携わるすべての人たちの個性が混ざり合い、キラキラと輝く社会を作るお手伝いをしたい、そんな想いが込められています。

右側には実績を記載しています。保育士等キャリアアップ研修等の業務契約件数は、令和6年度が15件、令和7年度(4月から7月)が16件です。

システム受講登録者数は令和6年度が1万8,897件、令和7年度(4月から7月)が1万6,565件、オンデマンド研修契約件数は7月末のサブスク契約件数が616件、集合研修開催件数は8月から7月で247回となりました。

子育て支援サービスの拡張③保育のデザイン研究所

保育のデザイン研究所のプログラム及びイベントについてご紹介します。

「保育の質向上のための研修講師養成プログラム」は2023年から毎年6ヶ月間実施しており、当期は全国から約60名の園長・施設長・指導者が受講しました。

保育のデザイン塾は、幼児教育・保育に関わる第一人者の先生方に、これまでの研究や実践等についてお話しいただくシリーズであり、2024年10月に無藤隆先生による「『愛と知の循環』論について」、2025年6月に秋田喜代美先生による「子どもの育ちを拓く」を開講しています。

また、2024年11月に「幼保小の架け橋プログラム」をテーマにシンポジウムを開催し、2025年5月には「はじめの100か月の育ちビジョン」をテーマに、「こども基本法」を踏まえた実践について議論しました。

子育て支援サービスの拡張④YELL

YELLについてご説明します。

当社は、2024年9月4日に、女性向けサプリメント商品「ママエール」を販売するYELLの全株式を取得し、完全子会社化しました。これにより、フェムケア・フェムテック分野への本格参入を果たしています。

「ママエール」は、妊活・妊娠中・産後の女性の体をサポートするサプリメントです。成分の選定や配合量にこだわり、「必要なもの」を「必要なだけ補える」ことをテーマとしています。赤ちゃんとママの健康を支える製品として、多くの支持を得ています。

今後は、さくらさくプラスとYELLが連携し、女性をサポートする多角的な事業展開を推進していきます。フェムケア・フェムテック領域での成長を加速させ、社会に必要とされる企業としての地位をさらに確立していきます。

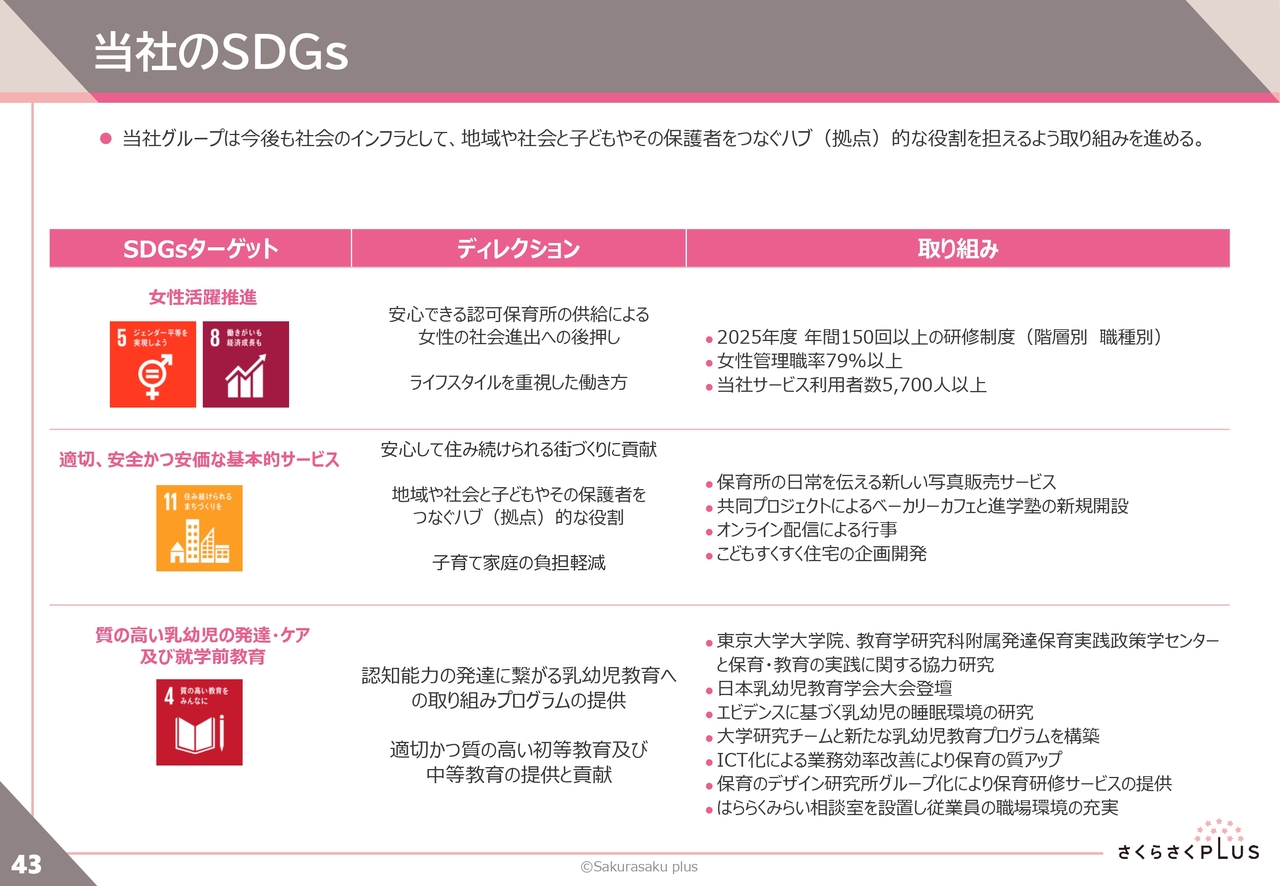

当社のSDGs

当社グループのSDGsへの取り組みについてご説明します。

当社グループは、社会のインフラとして地域や社会、子どもや保護者をつなぐハブとしての役割を果たしながら、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めています。

取り組みの1つ目は、「女性活躍推進」です。安心して働ける認可保育所の供給を通じて、女性の社会進出を後押ししています。ライフスタイルを重視した柔軟な働き方を推進し、誰もが安心して長く働ける職場環境作りを進めています。

具体的に、2025年度は年間150回以上の研修機会を設け、階層別・職種別のスキルアップを支援しています。

2つ目は、「適切・安全かつ安価な基本的サービス」の提供です。安心して住み続けられる街作りに貢献するため、地域や社会、子どもや保護者をつなぐハブとして、保育や周辺サービスを展開しています。

写真販売サービスを通じて保育の日常を発信し、保護者とのコミュニケーションを深めているほか、共同プロジェクトとしてベーカリーカフェや進学塾の新規開設にも取り組んでいます。また、オンライン配信による園行事の実施や、「こどもすくすく住宅」の企画開発を通じて、子育て世帯の負担軽減にも努めています。

3つ目は、「質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育」です。当社では、子どもの認知能力の発達につながる乳幼児教育プログラムの提供を通じて、乳幼児期から初等・中等教育までの質の高い学びの基盤作りに取り組んでいます。

東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センターとの協力研究をはじめ、 保育・教育の実践に関する学術的な取り組みを推進しています。また、日本乳幼児教育学会への登壇や、エビデンスに基づく乳幼児の睡眠環境の研究、大学研究チームと連携した幼児教育プログラムの構築など、学術研究と現場実践の両面から保育の質を高めています。

さらに、ICT化による業務効率改善や、保育のデザイン研究所による専門研修を通じて、 現場で働く保育者のスキル向上と保育環境の充実を図っています。保育の質だけでなく、職員の働きやすさにも焦点を当て、「はたらくみらい相談室」による職場環境の整備も行っています。

このように、教育・研究機関との連携と現場の支援を両立し、子どもたちの健やかな発達と、保育者が誇りを持って働ける環境作りの両面から社会に貢献しています。

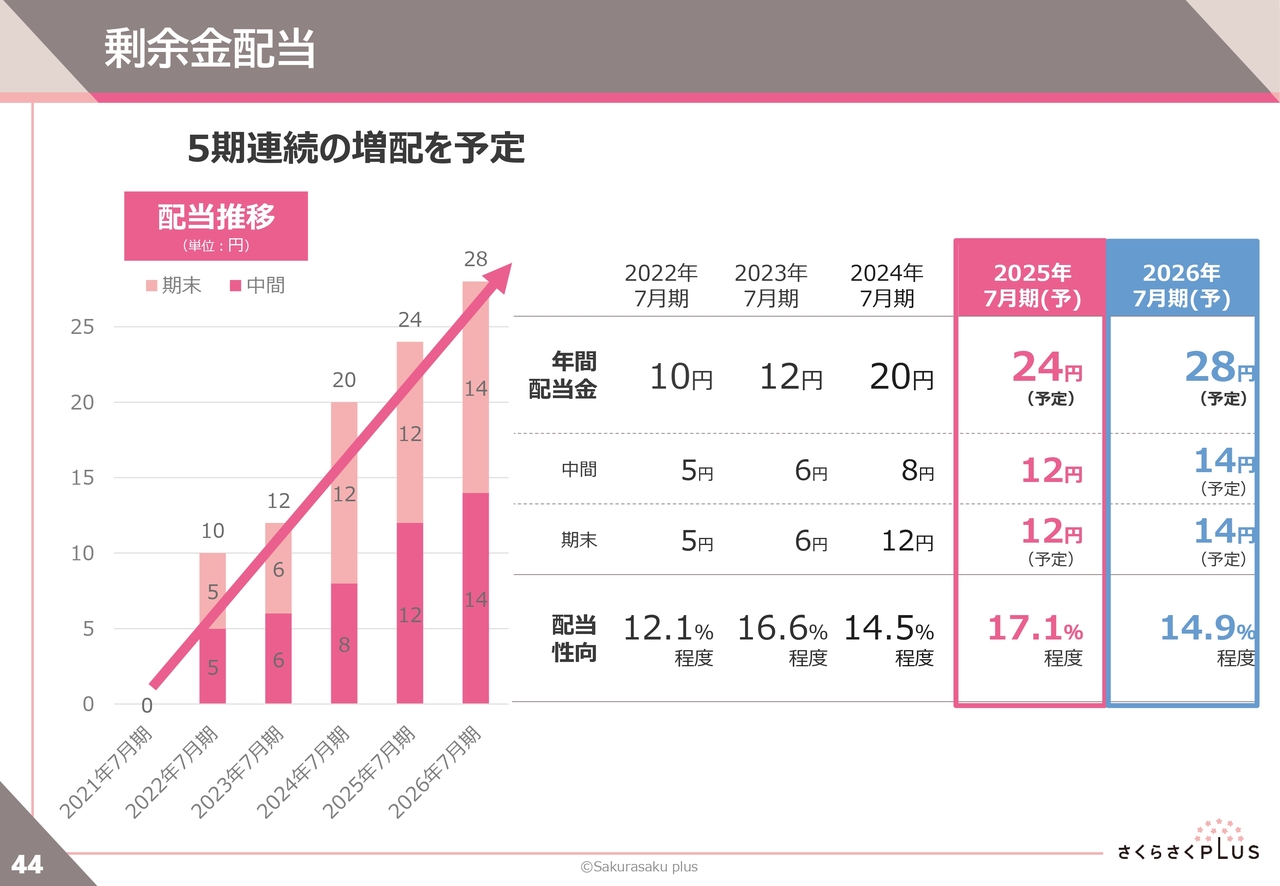

剰余金配当

剰余金配当についてご説明します。

当社は、2026年7月期において5期連続となる増配を予定しています。年間配当金は、2025年7月期が24円、2026年7月期が28円を予定しています。

内訳としては、2025年7月期の中間配当が12円、期末配当が12円となり、2026年7月期は中間・期末ともに14円ずつを予定しています。

配当性向は、2025年7月期が17.1パーセント程度、2026年7月期は14.9パーセント程度となる見込みです。

このように、当社は安定的かつ継続的な株主還元を重視し、増配を継続しています。

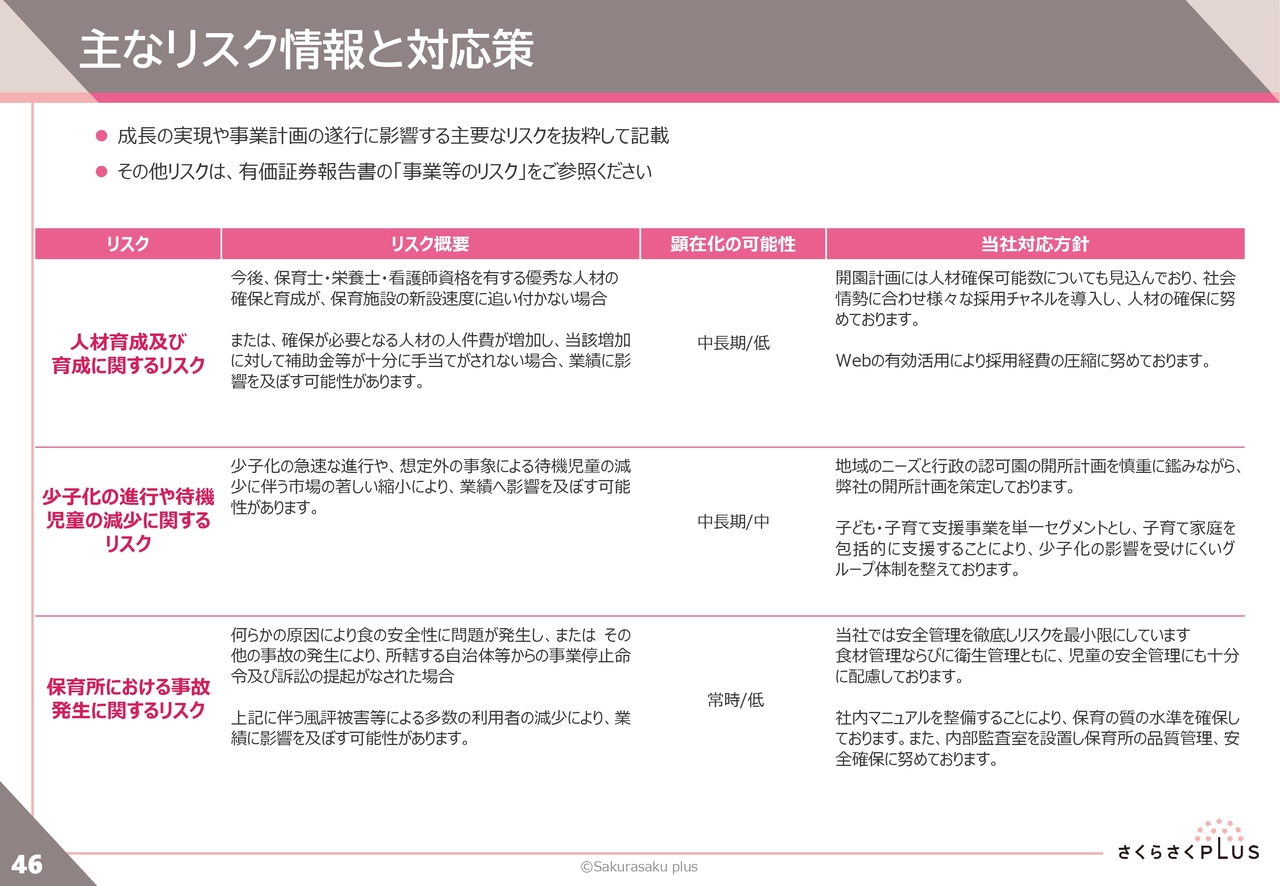

主なリスク情報と対応策

主なリスク情報とその対応策についてご説明します。

当社グループでは、成長の実現や事業計画の遂行に影響を及ぼす主要なリスクを抽出し、それぞれに対して適切な対応策を講じています。その他のリスクについては、有価証券報告書の「事業等のリスク」に詳細を記載しています。

1つ目は、「人材育成及び育成に関するリスク」です。今後、保育士や栄養士、看護師資格を有する優秀な人材の確保が難しくなった場合、保育施設の新設スピードに影響を及ぼす可能性があります。また、採用が追いつかない場合には人件費の増加や補助金の手当不足が発生し、業績に影響を与えるリスクも考えられます。

当社では、開園計画に人材確保の見通しを織り込み、社会情勢に合わせて多様な採用チャネルを導入することで、人材の安定確保に努めています。さらに、Webの有効活用により採用経費の最適化を進めています。

2つ目は、「少子化の進行や待機児童の減少に関するリスク」です。少子化の加速や想定外の事象により、待機児童の数が減少した場合、保育所の需要が縮小し、事業への影響が生じる可能性があります。

当社では、地域のニーズや行政方針を踏まえ、認可園の開所計画を慎重に検討しています。また、保育事業だけでなく、子育て支援や家庭支援などを包括的に展開することで、少子化の影響を受けにくい事業構造を構築しています。

3つ目は、「保育所における事故発生に関するリスク」です。安全管理に関する問題や事故の発生により、自治体からの事業停止命令や、利用者の減少などの影響が生じる可能性があります。

当社では、食材や衛生管理、防犯体制を徹底するとともに、社内マニュアルの整備や定期的な職員研修を通じて、保育の品質と安全性の両立に努めています。また、内部監査体制を強化し、日常的な安全管理を行うことで、事故リスクの最小化を図っています。

当社では人材確保・少子化・安全管理といった主要リスクに対して、具体的な対策を講じながら、持続的な成長を支える体制を整えています。

私からのご説明は以上です。ご清聴いただきありがとうございました。

新着ログ

「サービス業」のログ