波動分析・日柄分析とは? 株式投資に活かすための注意点とともに解説

株式市場における「波動」(波動分析)とは何か

株式市場における「波動」とは

株価の動きを観察すると、一直線に上がったり下がったりすることはほとんどありません。たとえ強い上昇トレンドの中でも、途中で何度も下がったり、横ばいになったりしながら進んでいきます。このように、株価が上がったり下がったりを繰り返す「うねり」や「リズム」を「波動(はどう)」と言います。

波動とは、株価の値動きを「波のような形」で捉える考え方です。海の波が寄せては返すように、株価も上げては下げ、また上げては下げます。なぜなら、その背後には、投資家たちの心理の揺れがあるからです。

例えば、株価が上がると「もっと上がるかもしれない」と感じて買う人が増え、やがて高値に達すると「そろそろ売っておこう」と感じる人が増える。すると株価はいったん下がり、また「安くなったから買おう」と思う人が現れて上がる。こうした人々の心理の揺れを背景にした売買が、結果として波のような形をつくっていくのです。

波動分析とは、この波の形やリズムを見極め、「今株価は上昇の途中なのか、それとも下落の途中なのか」「上昇トレンドが終わって調整に入ったのか」といった、相場の流れや転換点をつかむための分析です。

波動分析の良いところは、難しい計算や特別なツールがなくても、株価チャートを見て「今の流れがどんな波の段階にあるのか」を意識できるようになる点です。波のリズムを理解できると、短期的な上下に一喜一憂することなく、相場の大きな流れ(トレンド)を見極める力がついていきます。

波動の代表的な種類

株価の「波動」にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や意味があります。ここでは、エリオット波動理論、調整波、サイクルを紹介します。いずれも「株価は波のように動く」という共通した考え方がベースにあります。

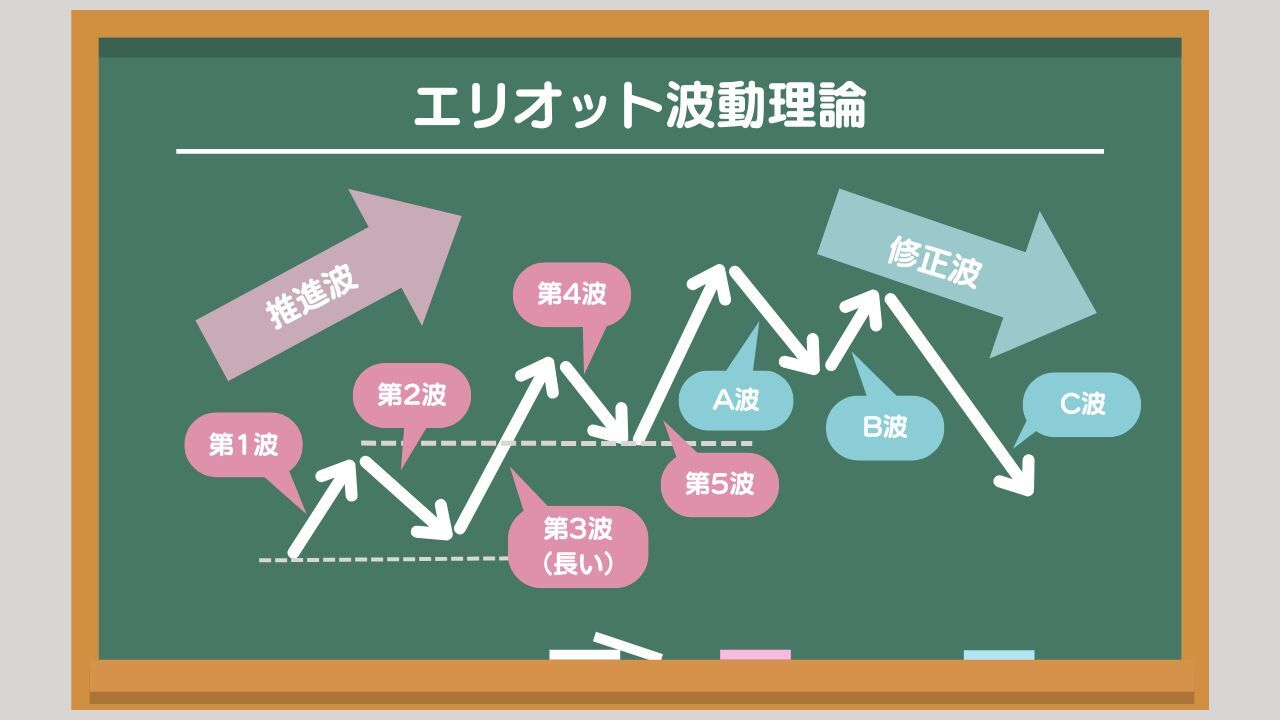

エリオット波動理論

エリオット波動理論は、アメリカのラルフ・ネルソン・エリオット氏が提唱した波動理論です。エリオット波動理論では、株価の動きを「人間の集団心理が生み出すリズム」と捉え、相場は上昇5波、下落3波の合計8つの波で構成されると考えます。

上昇相場では、

- 第1波:初動の上げ

- 第2波:一時的な押し目

- 第3波:本格上昇

- 第4波:利益確定による調整

- 第5波:最終上昇

という5つの波からなります。その後、

- A波:下落の始まり

- B波:一時反発

- C波:さらに下落

という3つの波が現れるのが基本パターンです。

この「5上げ3下げ」の波が、相場のひとつのサイクルをかたち作ります。もちろん現実のチャートがこのとおりに動くとは限りませんが、この考え方を持っておくと、相場のどの段階にいるかを意識する習慣がつきます。

エリオット波動理論には、次のルールがあります。

- 上昇5波動の第2波は、第1波の安値よりも下の値をつけない

- 上昇5波動の第3波は、第1波、第5波よりも長いことが多く、最短にはならない

- 上昇5波動の第4波の安値は、第1波の高値よりも下の値をつけない

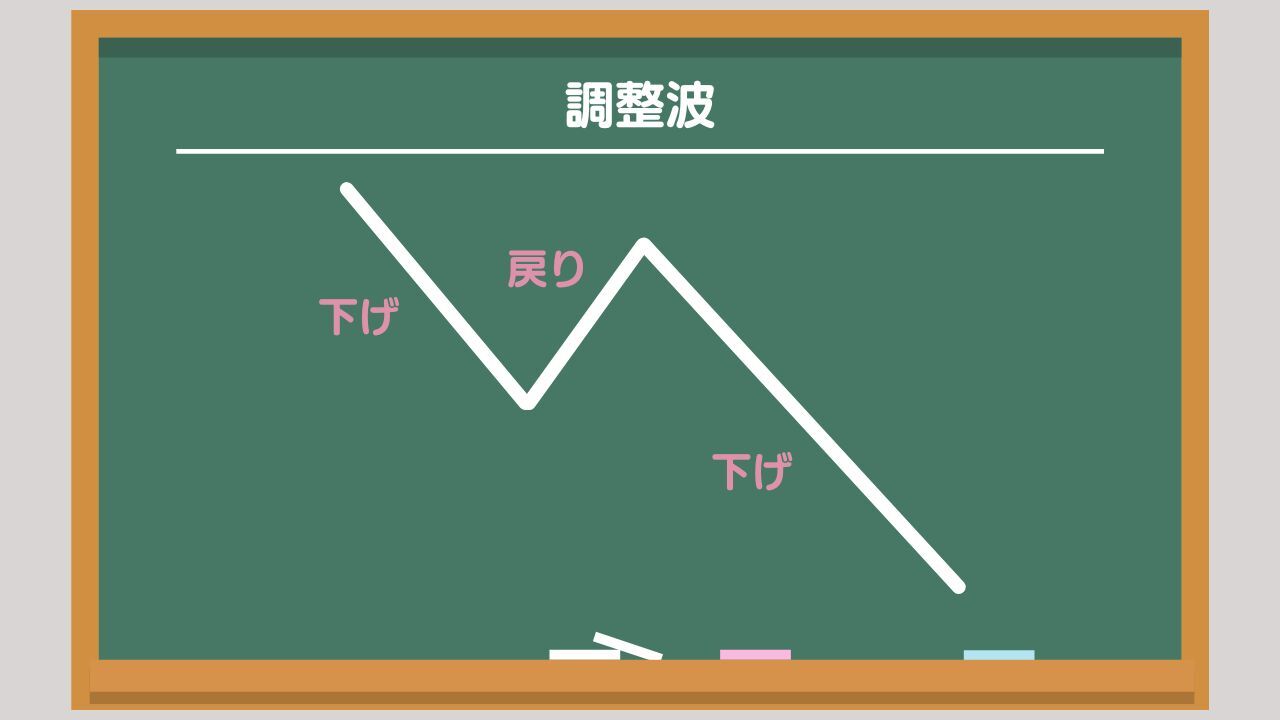

調整波

調整波とは、トレンドの途中に現れる一時的な「戻り」や「押し」の動きを指します。上昇トレンドの中での下げ(押し目)や、下降トレンドの中での上げ(戻り)がこれにあたります。

調整波は、株価がまっすぐ進むことはないことを示しています。人の心理には「利益を確定したい」「安くなったら買いたい」といった動きがあるため、一方向のトレンドの中でも、必ず一時的な調整が入るのです。

トレンドが続いている限り、調整波はむしろ「次の動きへの助走」ともいえます。上昇相場なら、「押し目買い」の好機になることも多いです。下落相場なら、戻り売りのタイミングです。

上昇相場では「一度売って様子を見よう」という投資家心理、下落相場では「安くなったから少し買ってみよう」という投資家心理がこの調整波をつくります。

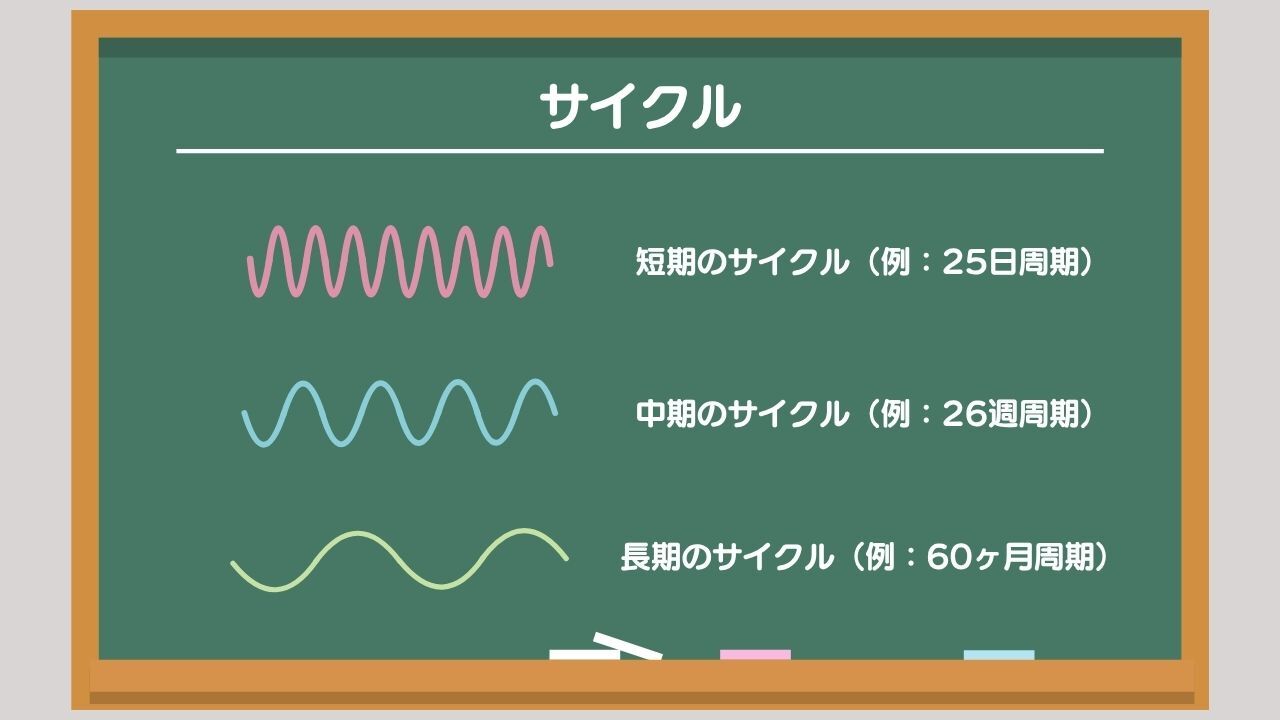

サイクル

サイクルとは、相場が一定の周期で上がったり下がったりを繰り返すという考え方です。短期・中期・長期といった各種スパンで見る波動で、まるで季節がめぐるように「上昇期→天井→下落期→底」というサイクルを繰り返します。

例えば、短期的には25日といった期間の値動きにサイクルが見つかることがあります。中期的には26週といった期間の値動きにサイクルが見つかることがあり、長期的には60ヵ月といった期間の値動きにサイクルが見つかることもあります。

投資家としては「どのサイクルにいるか」を意識することで、短期の波に一喜一憂するのではなく、大きな流れ(長期サイクル)の中で自分がどこにいるかを把握し、冷静に対処することが、サイクルを活用する最大のポイントです。

サイクル分析のベースにあるのは「人の行動には周期的なリズムがある」という見方です。人の感情には「慣れ」と「忘却」があります。例えば、大きな下落を経験するとしばらくは慎重になりますが、時間が経つとその恐怖が薄れ、「もう大丈夫だろう」と再び強気になります。このように、恐怖と欲望が時間をかけて繰り返されることが、相場のサイクルを生み出す原動力になります。

サイクルに短期、中期、長期があるのは、投資家の中にも見ている時間軸の異なる投資家がいるからです。短期投資家は数日から数週間の動きに反応し、中期投資家は数カ月〜1年単位でトレンドを追い、長期投資家は景気や企業の成長を数年かけて見ています。このためサイクルに短期、中期、長期があり、それらが複雑に絡まりあっているのです。

「日柄分析」とは

波動が「株価のリズム」を重視する考え方だとすれば、日柄分析(ひがらぶんせき)は「時間のリズム」に注目する分析法です。「株価がどれくらいの期間、上昇や下落を続けているのか」といった「期間」に注目します。

例えば、「上昇トレンドが始まってから何日経っているか」「前回の高値から何週間で転換したか」といった期間を測り、相場のリズムを読み取ります。

長く上げ続けた株は「そろそろ息切れしそう」、長く下げ続けた株は「そろそろ底打ちかもしれない」といったように、時間の経過を使って相場のリズムを判断するのが日柄分析の目的です。

波動分析と組み合わせることで、「上昇の波がそろそろ終わりそうだ」「下げが十分に続いたから次は反転かも」といったタイミングを判断する参考にします。

日柄分析のベースにあるのは、「人間の感情には時間的な限界がある」という考え方です。どんな強いトレンドでも、人の集中力・期待・恐怖はずっと続くわけではありません。時間の経過とともに感情は変化します。

株価が上がり続けると、最初は「買っておこう」という前向きな気持ちで買いが増えます。しかし、日が経つにつれて「もうかなり上がったな」「そろそろ利益を確定しようかな」という気持ちが広がってきます。時間の経過とともに、買いの勢いが徐々に疲れてくるのです。

株価が上昇してから一定の期間が経つと、投資家たちの多くが同じように「そろそろ売りたい」と考え始め、結果として株価が反転しやすいタイミングが訪れるのです。

逆に、株価が下がり続けると、最初は「もっと下がるかもしれない」と恐怖心から売りが増えます。しかし、ある程度の期間が経つと「もう十分に下がった」「これ以上は下がらないかも」と感じる人が増え、少しずつ売りが止まり、買いの動きが出てきます。時間の経過が恐怖という感情を鎮静化させるのです。

「波動分析」「日柄分析」を投資に活かす際の注意点

波動分析や日柄分析は、相場の流れをつかむ上でとても頼りになる考え方です。チャートの形や時間の経過を通して、投資家の心理の変化を読み取ることができれば、「今は買うべき時か、売るべき時か」を冷静に判断できるようになります。しかし、どちらの分析も万能な未来予測ツールではありません。

1. 相場は「想定外」に動くことがある

波動分析も日柄分析も、「過去のパターン」から未来を考える手法です。けれど実際の相場は、ニュースや為替、金利、地政学リスクなど、人間の心理以外の要因でも大きく動きます。

例えば、きれいに上昇の「第3波」に見えても、予期せぬ悪材料で一気に崩れることもあります。逆に「そろそろ下がるだろう」と思っても、新しい材料で上昇が続くこともあります。あくまで目安であり、絶対ではないことを肝に銘じましょう。

2. 「型」よりも「流れ」を意識する

波動分析や日柄分析を学ぶと、ついチャートの形を正確に当てはめたくなります。「これはエリオットの第4波かもしれない」「前回の上昇は30日続いたから、今回も30日目が転換かも」といった考え方です。

もちろん分析の練習としては大切ですが、実際の相場では「型どおり」に動くことは少ないもの。大切なのは、型よりも全体の流れをつかむことです。「今は上昇の勢いが強いのか、弱まってきているのか」「投資家の心理は楽観的なのか、慎重になっているのか」という投資家心理を感じ取ることが、波動分析の本質です。

3. 「波を読む」より、「波に乗る」意識を

テクニカル分析の目的は、相場を当てることではなく、大きな流れ(トレンド)に逆らわずに行動することです。分析によっても波を完全に読むことはできませんが、「上昇の波に乗り、下降の波では無理をしない」ためのヒントを得るようにしましょう。

YouTube「公認会計士ひねけんの株式投資チャンネル」

著書「世界一やさしいファンダメンタル株投資バイブル」

公認会計士の個人投資家。京都大学を卒業後、2003年、監査法人トーマツに入所、世界的な上場企業を担当する。2007年、独立。公認会計士事務所を開業。一方でアクションラーニング社を立ち上げる。同社では初心者投資家向けに、決算書をいかに株式投資に活用するかを中心に講義を行い、多くの個人投資家に実践的な知識を提供。「どんなに難しいことも、わかりやすく」の授業コンセプトは絶大な支持を得る。投資スタイルは、「決算書・IRなどから良い企業を見抜き、安く買って、持ち続ける」というファンダメンタルズ分析に基づく長期投資。