【QAあり】ステムセル研究所、民間さい帯血バンクのパイオニアとして、全国の産科施設へのネットワークと強固なインフラを構築

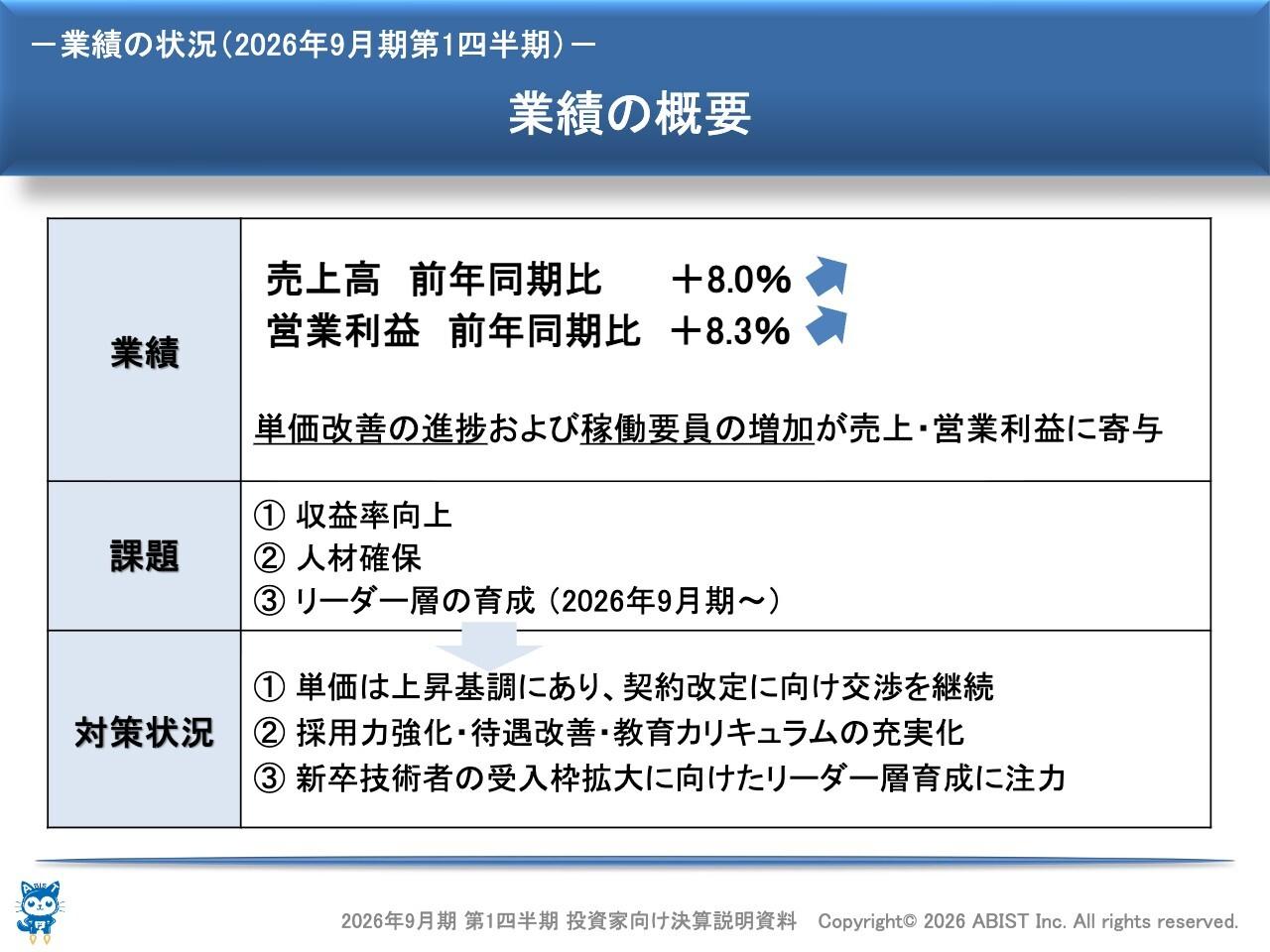

事業内容 / まとめ

清水崇文氏(以下、清水):株式会社ステムセル研究所代表取締役社長の清水です。本日は、どうぞよろしくお願いします。

まず、我々の事業内容についてご説明します。ステムセル研究所は、出産時にしか採取できない「さい帯・さい帯血」という貴重な細胞を、ご本人やご家族の将来の医療に備えて保管させていただく細胞バンク事業を行っています。

国内では、この分野において、シェアはほぼ100パーセントといえる99パーセントにのぼる企業です。

今年で26周年になりますが、保管実績としても、26年間問題なく細胞をお預かりしています。出産に関わる仕事になりますので、全国の産科さん・産婦人科さんとネットワークを構築しており、この部分での強いリレーションシップが我々の事業のベースになっています。

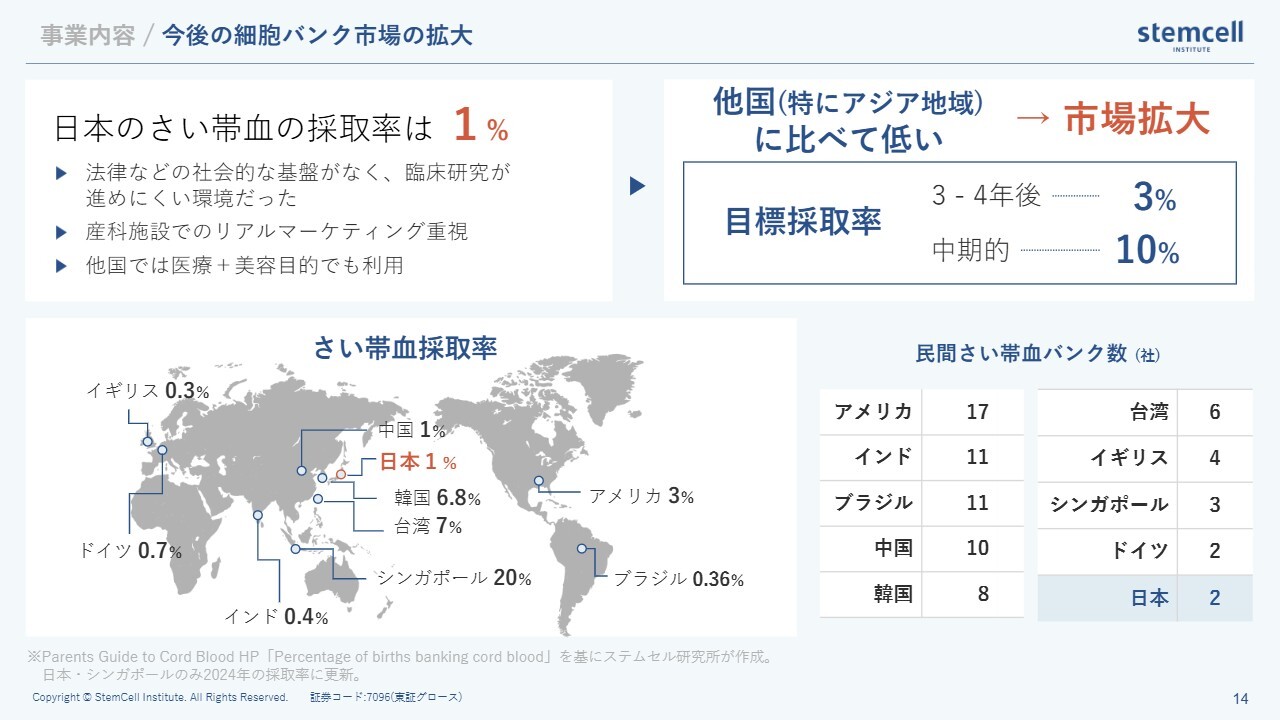

国内においての知名度はまだまだ高くありません。出産数に対する保管率は1.5パーセント程度となっており、こちらの保管率を向上させることで、今の2倍程度に伸ばしていけると思っています。当面は、中期で3パーセントから4パーセント程度の保管率を目指しています。

また、産科さん・産婦人科さんとの強いネットワークをもとに、妊婦さんや産婦人科さん向けの新しいサービスや商材の提供もしています。さらに、それに関連する企業さまへの投資・出資も実施しています。

そして、我々の成長における次の柱についてです。日本国内の出産数が漸減していることはもう明らかで、回復することはほぼありません。昨年の出産数は約68万人で、今年も減ることが予想されています。

我々は、国内ではオンリーワンの企業ですので、保管数を伸ばしていけば成長します。しかしながら、より大きなマーケットに手がかりを作っていくことは、非常に重要なことだと認識しています。

今はシンガポールに会社を作りまして、そこを中心として、インドネシアなどの周辺国への事業展開を目指して準備を進めています。

日本の出産数は約70万人弱とお伝えしましたが、東南アジアにおいては1,000万人を超えています。同時に、経済成長に伴い、我々のサービスを利用したいという方々も増えていますので、東南アジアも近いうちに、日本と同等以上の事業規模に育てていきたいと思っています。

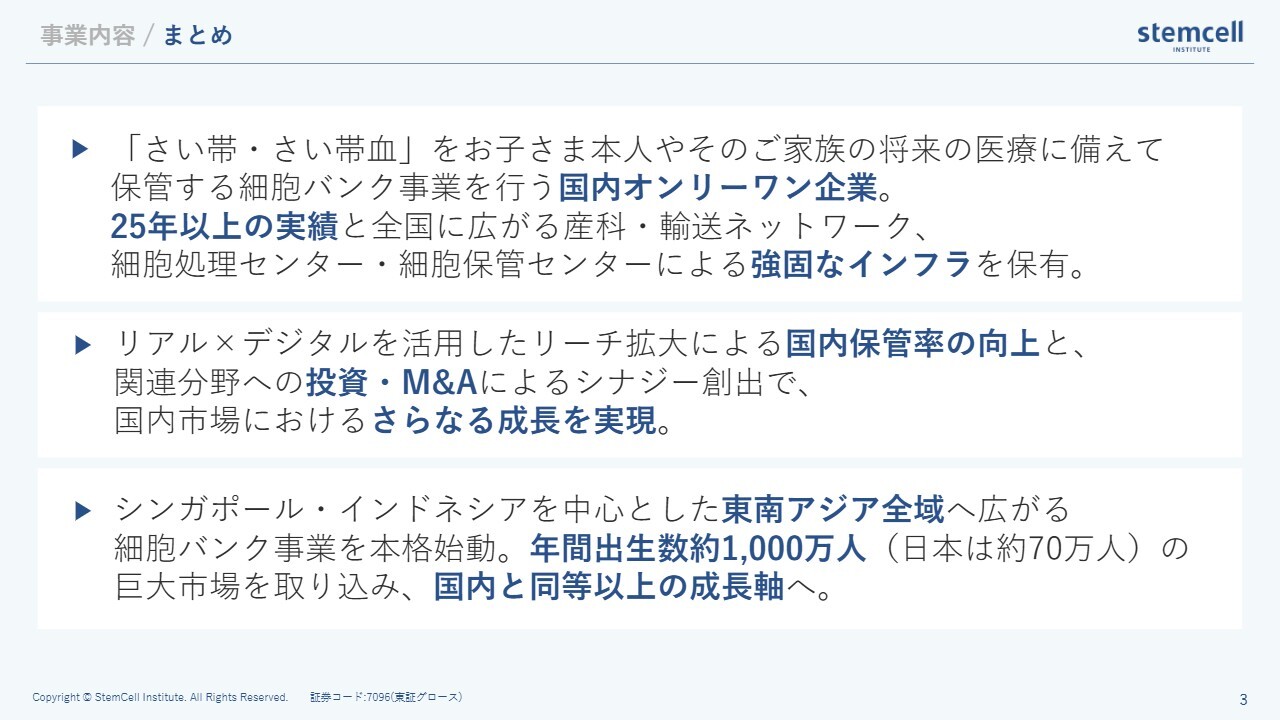

事業内容 / さい帯血とは

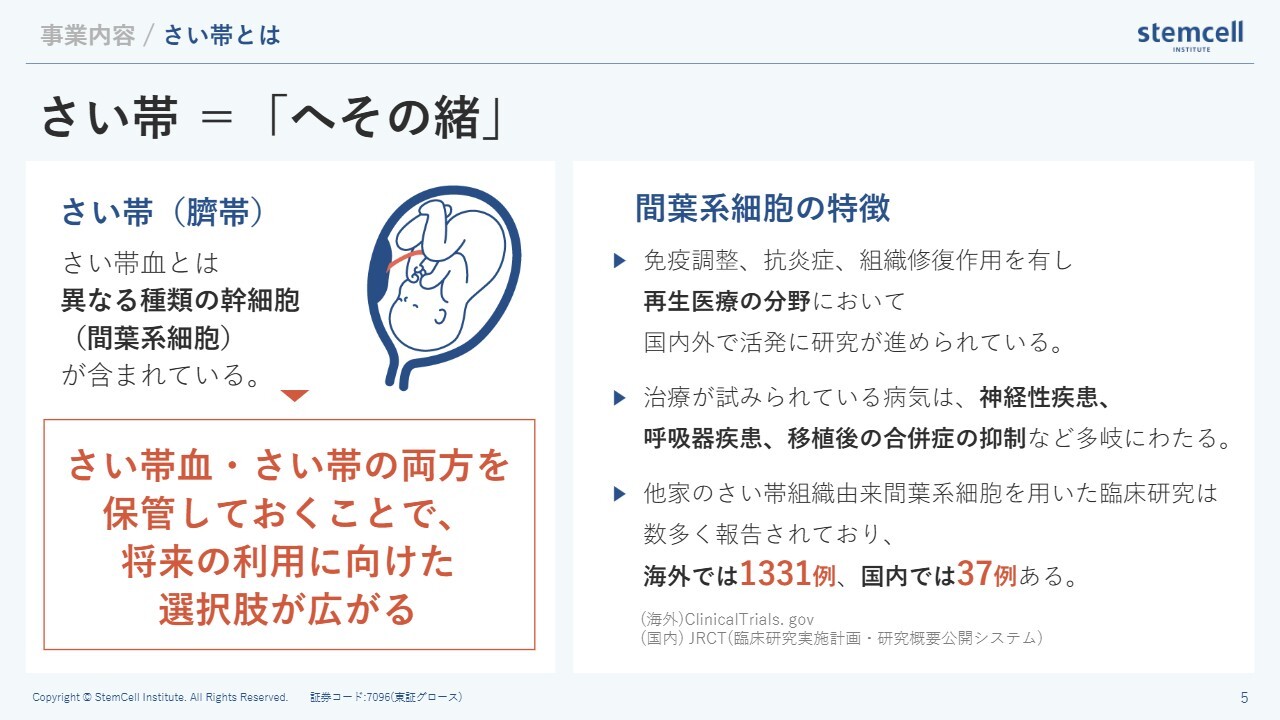

清水:さい帯血についてご説明します。あまり聞きなじみがない言葉かと思いますが、妊婦さんのお腹の中の、赤ちゃんとお母さんをつないでいる「さい帯」というものの中を流れる血液です。

この血液があることにより、赤ちゃんはお母さんの羊水の中でも呼吸をしたり、栄養をもらったりすることができます。つまり、成長の源になっている血液ということになります。

このさい帯血には、栄養を運んだり、酸素を運んだりという機能のほかにも、実は非常に貴重な細胞が含まれているということがわかっています。

それは「幹細胞」と言われる細胞です。こちらは将来の再生医療に非常に有望な細胞として、その応用に期待されています。

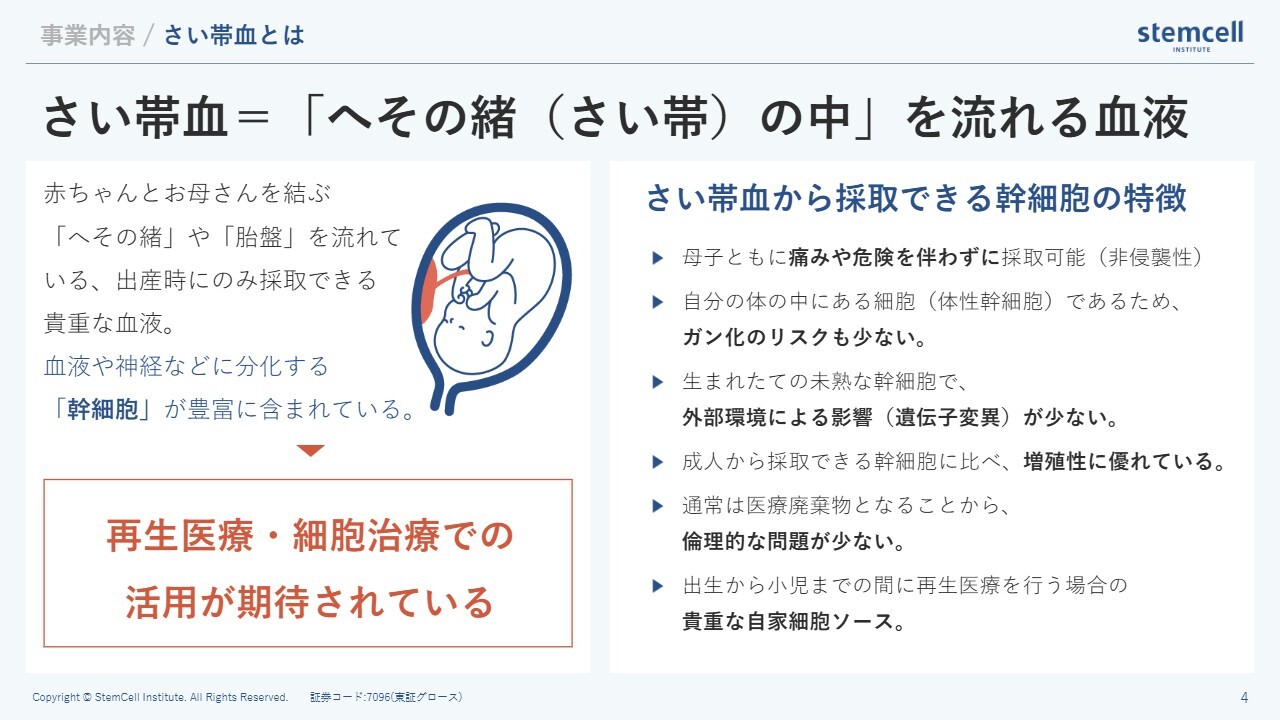

事業内容 / 「さい帯血」を用いた臨床研究および「さい帯」由来 ファミリー上清製造サービス

川合直也氏(以下、川合):fundnote株式会社の川合です。よろしくお願いします。

さい帯血について、要は高品質な幹細胞が採取できることが最大のポイントであると思っています。スライド左下に「再生医療・細胞治療での活用」と記載がありますが、このような活用は現状でどのくらいされているのでしょうか? また、現状での活用の手段として、どのようなことをしているのでしょうか?

清水:そのご質問に関しては、こちらのスライドでご説明します。

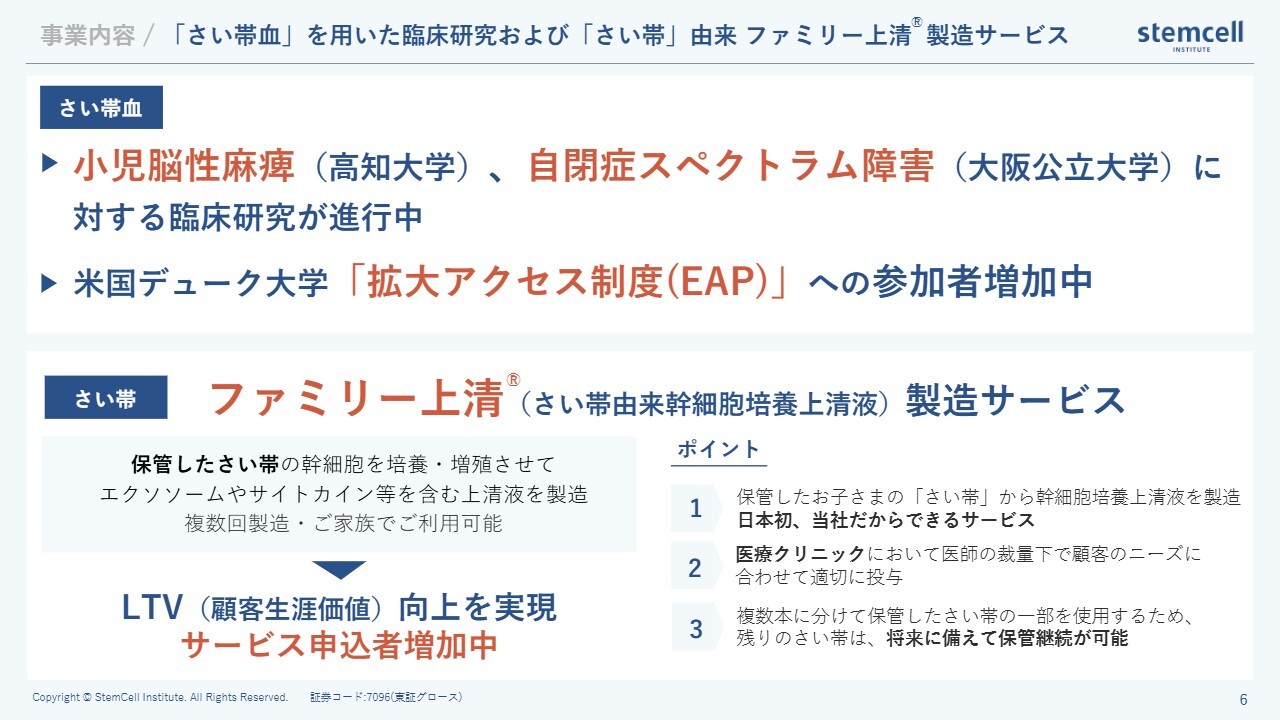

さい帯血に関しては、アメリカで研究が進んでおり、すでに臨床応用も進んでいます。また、数千例の投与例があるということが、論文ベースでも発表されています。

スライドに記載のとおり、アメリカのデューク大学においては、かなり前から研究が進められています。ここではすでに、標準治療というよりは「拡大アクセス制度(EAP)」というお医者さんの判断で投与できる枠組みが整えられています。これによって多くの方が今、治療の恩恵を受けています。

日本では、高知大学で長年にわたり小児脳性麻痺に対する臨床研究が行われています。つい先日も論文が発表されましたが、赤ちゃんご本人、さらにそのご兄弟に投与して、脳性麻痺の改善が見られました。このような研究が進んでいます。

将来的には、先進医療なり、自由診療なりで、どんどんアメリカと同じように投与を受けられるという時代に向けて、進んでいくことになります。

もう1つの応用例をご説明します。ASD、いわゆる自閉症スペクトラム障害という、病気ではない症状があります。これも一種の脳障害が原因と考えられており、脳性麻痺と同じように幹細胞を投与することで、脳の神経のコネクトが改善して、症状の改善が見られるという臨床研究が、大阪公立大学で進行中です。以上が国内のさい帯血に関する活用状況です。

川合:これらの研究の結果、認可されることになれば、投与できるということですね?

清水:そうですね。認可もそうですが、日本は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が定められています。ですので、一定の安全性とエビデンスが証明されれば、認可のほうに行くこともありますし、自由診療のほうできちんとエビデンスベースで投与していくという時代も考えられると思います。

川合:例えば、採取したさい帯血を研究したい事業者に売るといったゴールもあるのでしょうか?

清水:さい帯血に関しては法律があり、血液の一種ですので、あまり簡単に売買はできないようになっています。ただし、研究目的で一定の対象疾患をもとに、基礎研究から臨床研究をしたいという研究機関に対して、提供することはできます。

実際に、我々はいくつかの研究機関に、さい帯血やさい帯も含めて、基礎研究用途として提供しています。売買はできませんが、そのような用途は十分あります。

事業内容 / さい帯とは

清水:次に、さい帯についてご説明します。さい帯血を送る管のようなものが「さい帯」です。

さい帯の中をさい帯血が流れているのですが、実は含まれる細胞というのは、まったく違う細胞になります。さい帯の中に多く含まれているのは「間葉系細胞」と呼ばれるもので、これはさい帯血の中にも少しはあるのですが、それほど多くありません。同じように赤ちゃんとお母さんをつないでいる組織・血液なのですが、中に入っているものは、かなり違うという個性があります。

さい帯血は、神経を再生したり血液を作ったりする細胞がたくさん含まれています。一方、さい帯に含まれる細胞は、免疫を調整したり炎症を抑えたり、組織の修復を促すといった作用が確認されています。

したがって、さい帯血だけでなく、さい帯も同じように保管することで、より幅広い将来の医療に備えることができると考えられます。

実際、今さい帯に関しては、自家の利用もありますが、さい帯には免疫の寛容性がありますので、他者に投与するという研究が進んでいます。スライド右下に記載のあるとおり、すでに多くの臨床研究が進んでいます。

事業内容 / 「さい帯血」を用いた臨床研究および「さい帯」由来 ファミリー上清製造サービス

清水:こちらのスライドに関しては先ほどもご説明しましたが、さい帯血は、海外または国内ですでに臨床投与が進んでいます。

さい帯に関しては、臨床研究はまだになりますが、基礎研究として東京大学と共同研究をしています。具体的には、小児の形態異常である口唇口蓋裂という疾患の欠損部分を、さい帯を培養した骨組織によって埋めて治療するという研究になります。

一方、医療だけではありません。さい帯というのは組織ですので、拡大培養をすることで細胞をどんどん増やしていくことができます。

細胞には、増える時に出てくるエキスのようなものがあります。具体的には、細胞分裂する時にいろいろなサイトカインやタンパク質などを出しているのですが、それが実はすごく健康や美容に良いということで最近注目されています。インターネットなどでいろいろ検索していただくと多くの使用例が出てきます。

我々は、誰かの細胞ではなくて、ご自身の赤ちゃんの細胞を培養することによって、上清液を作っています。我々は「ファミリー上清」と呼んでいるのですが、これを将来的には赤ちゃんに、もしくはお母さんやお父さんに、おじいちゃんやおばあちゃんに、健康増進や美容目的で使えるというサービスも提供しています。

このように、さい帯を用いた医療・美容の用途は、これからどんどん拡大していくと考えています。

川合:さい帯血のほうは研究がされているというお話ですが、スライド下段に記載されている「ファミリー上清」製造サービスは、もう利用できるのでしょうか?

清水:実は、培養上清というのは細胞が含まれていません。細胞が分裂する時のエキスが培養液の中に出て、このエキスのほうを使うため、細胞は含まれていません。

日本は法律でいろいろな規制がありますので、細胞を使うとなると、一つひとつ積み重ねていかなければいけません。一方、いわゆる上清液に関しては、現時点では自由診療で使うことができますので、多くの方が利用されています。

しかしながら、ソースがわからない上清というのは、「ちょっと危ないのではないか?」という意見もあります。したがって、我々も他人の上清を誰にでも使うわけではなくて、基本的には赤ちゃんとそのご家族で使っていただくことに限定しています。

川合:自家・他家という話で言うと、家族が使うものは、「自家に近いもの」ということなのでしょうか?

清水:おっしゃるとおりです。ファミリーですからね。

川合:他家になると、けっこう危険性があるのでしょうか?

清水:基本的に、どのようなソースなのか、そのソースの安全性はどうか、その辺も含めて明確に開示されていない例もあります。それに比べると我々のサービスは、誰でもは使えませんが、保管しておけば、ルーツがはっきりした細胞が使えますので、この点がメリットになります。

川合:エクソソームを使った美容や医療サービスは、富裕層を中心にかなり拡大している感触がありますが、提携されているところはあるのでしょうか?

清水:クリニックとだいたい提携しています。みなさまにお出しするというよりは、きちんと我々のポリシーをわかっていただいているような医療機関と提携して、限定的にサービスを開始しています。

事業内容 / 事業フロー

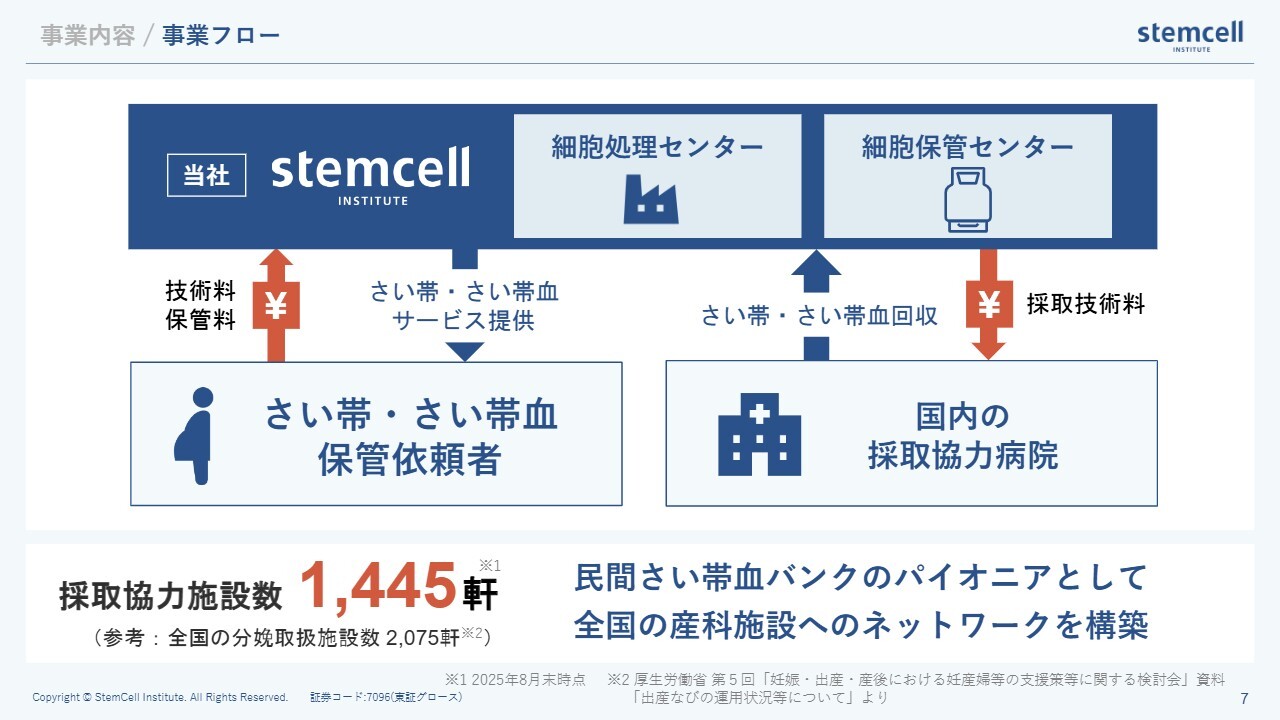

清水:事業フローについてです。冒頭にご説明しましたが、基本的には病院を経由して妊婦さんとの契約になります。

したがって、toCが契約形態になりますが、とはいえ、病院・クリニックを経由しないとさい帯は採取できません。ですので、基本的には病院に対して、我々のサービスの良さをご説明し、そこで妊婦さんが希望したら手伝っていただくという流れになっており、かつ、重要なフローになります。

現在、日本国内には2,000ヶ所ほどのお産をしているクリニックや病院があります。今期の実績として、2025年8月末時点で1,445軒と、2,000分の1,500軒ほどに協力していただいています。

これはまだ8月末時点の数になりますので、まだ増えてくると思いますが、2,000軒のうちほぼ大多数の施設で、我々のサービスに協力していただいています。このことは、我々の事業の強みでもあります。

例えば、ゼロから開始される企業さんがいらっしゃったとして、ここに協力を依頼していくのはなかなか簡単ではありません。技術的というよりは、その認知を高めてサポートしていただくことに対して、そう簡単に認知は広がりません。ですので、これは我々の強さの1つでもあると考えています。

事業内容 / マーケティングチャネル(リアル)

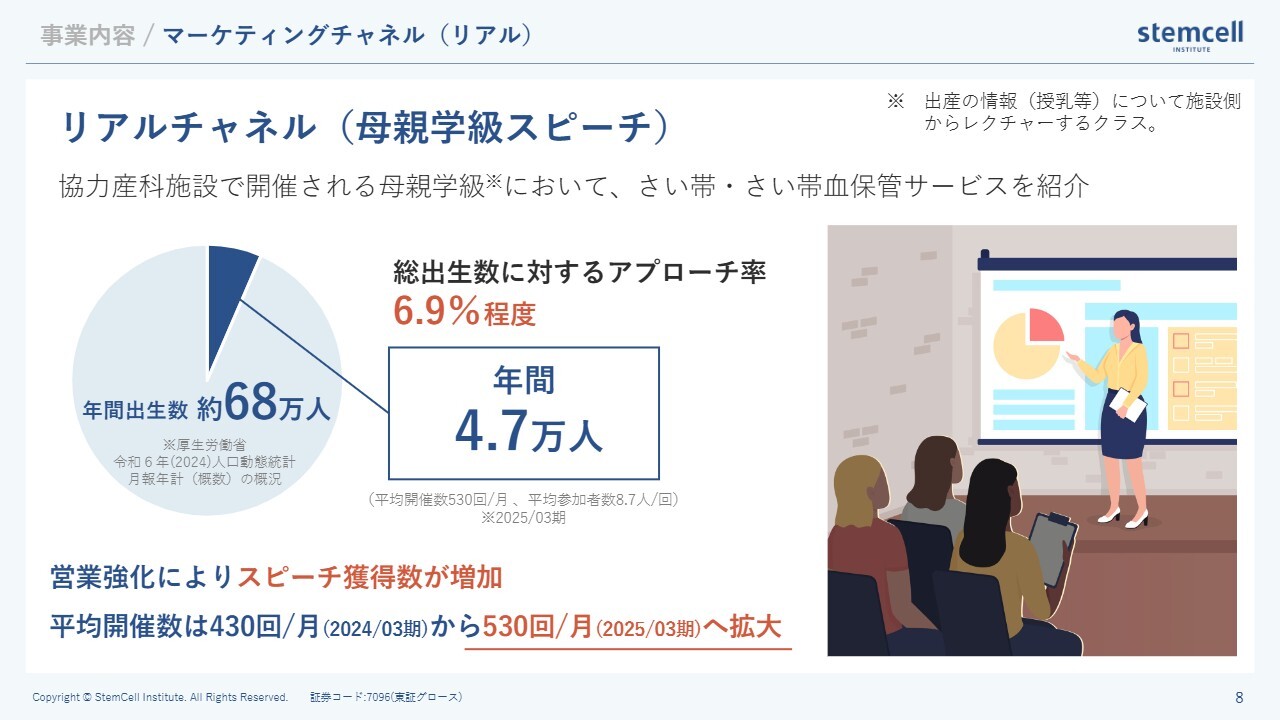

清水:みなさまご存じのとおり、今の日本において、1人の女性が2人、3人出産されるケースは多くありません。基本的に、年間出生数が毎年70万人程度ということは、70万人ほどの妊婦さんが新しく入って来るということになります。

したがって、毎年認知がどんどん積み重なっていくというよりは、毎年新しい妊婦さんが入って来るということになります。もちろん、年齢も変わってくるため、どんどん若い方が入って来られると、文化の背景も違ってきます。例えば、SNSをたくさん使うようになっているといったような背景が挙げられます。

ですので、みなさまにどのようにしっかり認知をしていただくかはすごく重要であり、毎年アップデートしていかないといけません。実は、これはすごく難しい仕事なのです。

我々のマーケティングチャネルの1つは、妊婦さんに直接語りかけて、「このサービスの良さは、このようなものですよ」ということをご説明させていただきます。

これを、我々は「リアルチャネル(母親学級スピーチ)」と呼んでいます。基本的には、先ほどお話しした産科さんにパンフレットを置かせていただいたり、母親学級において我々のサービスを紹介させていただいたりといったアプローチをとっています。

地道に施設さんとお話をしながら積み重ねていくしかありませんが、こちらも増えてきています。これが大きなリアルチャネルとなります。

したがって、まだまだ、このリアルチャネルには拡大の余地があります。また、先ほど普及率は1.5パーセントほどであるとお伝えしましたが、これもどんどん増えていくと考えています。ですので、総出産数が減る中でも、絶対数は増やしていける可能性はあると思っています。

川合:リアルチャネルに関して質問です。スライドに、アプローチしている数が年間4万7,000人と記載がありますが、これを12倍ほどにできるキャパシティが市場としてはあると思います。御社側のご説明のキャパシティはどの程度なのでしょうか?

清水:徐々に増やしていくという形態をとっています。結局のところ、病院の理解を得ないとこのようなものも増えていきません。ですので、リアルは「明日、あるいは来年に倍になる」ということにはなりません。

現在、キャパシティは100パーセントではありませんので、1割、2割増えても大丈夫ですが、たくさん人を抱えて準備するというよりは、進捗を見ながら少しずつ増やしています。

そのような意味で、リアルの部分を着実に伸ばしていきながら、デジタルでも認知度を上げていくという、両方がすごく重要だと思っています。

川合:産科施設で月に1回リアルチャネルを開催することで、開拓しているかたちですか?

清水:おっしゃるとおりです。いろいろな協力形態がありますが、1番はこのようなかたちでスピーチをさせていただくことになります。

スピーチが難しいケースでも、パンフレットを置かせていただき、受付で配っていただいたり、先生に紹介していただいたり、いろいろとランクによって協力の形態は違います。基本的にリアルチャネルを増やしていくのは、ベースとして重要なことだと思っています。

事業内容 / マーケティングチャネル(オンライン)

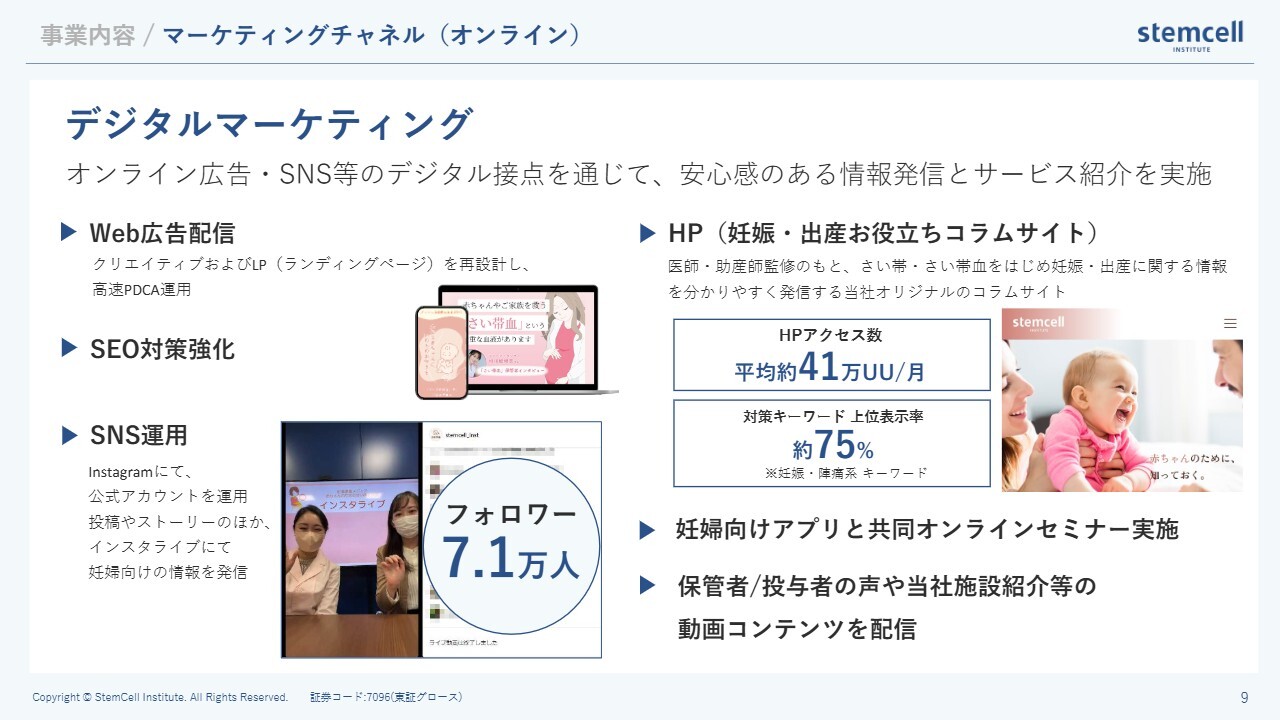

清水:もう1つのチャネルは、いわゆるオンラインです。toCの会社のみなさまがされているデジタルマーケティングやオンライン広告であったり、SNSの運用であったり、そのようなこともやはり認知を高めるという意味では必要になります。

昔は産科さんで、雑誌を読んでいる妊婦さんが多かったのですが、今はそうではなくて、携帯電話を見ている方が多いです。

妊婦さん、もしくはそのご家族に、我々のサービスについてしっかり認知していただくことはすごく重要です。したがって、オンラインのWeb広告やSEO対策強化などで普及させており、徐々に育ってきています。

先ほどのリアルチャネルでご説明した産科さんへのマーケティングと、このtoCのデジタルマーケティングの2つで妊婦さんにマーケティングしています。ですので、この2つが、我々がしている大きな認知活動になります。

川合:それぞれの受注の割合を教えてください。

清水:受注に関しては、リアルのほうが6割ほどと多くなっています。ただ、認知という意味で、資料請求や、我々にアプローチしてくださる数としては、デジタルのほうが多くなっています。

しかしながら、デジタルの場合、直接お話を聞いていただくわけではないため、成約率はどうしても下がってきます。一方で、デジタルで見た後に、リアルでコンバージョンするというケースもありますので、両方が重要であると思っています。最終的な割合としては、今のところ、リアルのほうが多いと認識しています。

川合:スライドに掲載のSNS運用の写真は、インスタグラムのライブの画面かと思いますが、どのようなところをアピールされているのでしょうか?

清水:みなさまご存じだと思いますが、広告にもいろいろな種類があります。ただ単に、バナー広告からLP(ランディングページ)への誘導だけでは、我々の仕事の認知はなかなか広がらない部分があります。

したがって、どちらかというと説明型の広告であったり、動画配信であったりを今強化しています。

しかしながら、幅広くという意味では、普通にLPなどを出していくのもありかと思いますので、どちらかというと、リアルと同じように語りかけるようなマーケティングに力を入れています。

川合:それでは、「さい帯を使って、エクソソームで美容をしましょう」といった内容も、積極的に載せているのでしょうか?

清水:まだ、そこまでは行っていません。そのサービスは去年から始めたところですので、今のところは、基本的に、さい帯血とさい帯を保管することによって、将来もたらされる赤ちゃんとご家族への健康医療メリットを訴求するようなマーケティングになっています。

事業内容 / 細胞処理センター(CPC)

清水:次に、採取したさい帯血・さい帯がどうなるかについてご説明します。なかなかイメージが湧かないと思いますが、さい帯血もさい帯も、当然、生きた細胞ですので、1週間放っておくと、細胞が死んでなにもできなくなります。

したがって、国際的なルールとして、「出産から48時間以内に処理を開始しなければいけない」というのがあり、そうすれば、きちんと生存率が確保できるというデータがあります。

我々は、東京と横浜に細胞処理センターを保有しており、国際基準にのっとり、採取したさい帯血・さい帯を48時間以内にこれらの処理センターに搬入し、作業しています。

そうは言っても、出産は365日いつ起こるかわかりませんし、毎日絶対に生まれています。そのような中で、我々は、365日日本全国どこで出産されても48時間以内に処理できます。細胞の搬送から処理するスタッフまでの一連のインフラを全部整えているのが、我々の大きな強みの1つです。

現在の細胞処理能力は、東京と横浜を合わせて1ヶ月に2,000検体ほど保管処理できます。したがって、国内最大規模の処理センターだと思っています。

川合:処理というのは、凍結させて保管するということですか?

清水:そうですね。しかし、さい帯血とさい帯では違ってきます。

さい帯血では、 赤血球の層というのは核がありませんので、再生医療には使用しません。赤血球を沈降させる薬剤を入れると、スライド中央の写真のように赤い部分が下に落ちてきます。

この後、上の部分だけを違うバッグに移し、さらに遠心分離をかけると、幹細胞の層だけに分離されます。さい帯血は血液ですので、そのようなかたちで保存します。

さい帯は組織ですので、長いさい帯をチョキチョキと切り、2センチ幅のもの掛ける10本ぐらいのバイアル(容器)に入れて、冷凍保管するという形態で処理しています。

さい帯血に関しては、1件当たり2時間半ぐらい、さい帯に関してもそれなりに時間がかかります。また、コストもすごくかかりますし、設備の維持にも費用がかかりますが、重要な心臓部分になっています。

川合:48時間以内ということで、土日も稼働しているのでしょうか?

清水:365日、お盆も正月もありません。したがって、いつ行っても我々のスタッフは動いています。

事業内容 / 細胞保管センター(CCC)

清水:処理した細胞は、大型の保管庫で凍結保管されます。液体窒素を利用していますので、マイナス200度ぐらいで冷凍します。生きた細胞をマイナス200度ぐらいで冷凍すると、基本的には永久的に生存するというデータがあります。

したがって、液体窒素の管理は非常に重要になります。我々は保管施設を3つ運用しています。今は10万検体ほどですが、全体で約20万検体を保管できるキャパシティがあります。

この仕事は非常に難しく、365日・24時間、永久にきちんと温度管理できた施設を運用していく必要があります。

我々は、これに関して26年間の経験がありますが、思ったよりいろいろなノウハウが積み込まれた仕事になります。この経験が活かせることも、我々の大きな強みだと思っています。

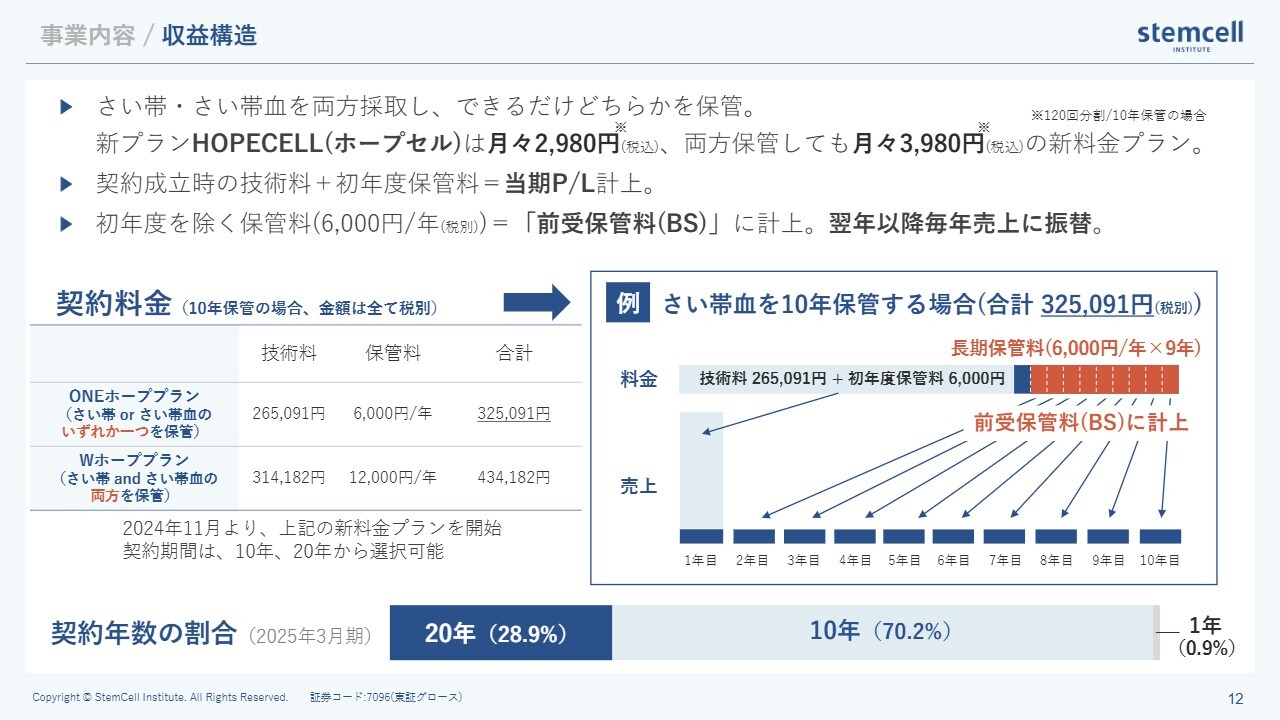

事業内容 / 収益構造

清水:我々の収益構造に関してです。さい帯・さい帯血のどちらか一方だけを保管する場合は月々2,980円(税込)、両方を保管する場合は月々3,980円(税込)という2種類のサービスプランがあります。

これは月々のサブスクリプション契約ではありません。総額の契約をしていただき、支払方法だけが分割されるということです。スライドに契約料金の記載がありますが、例えばどちらか1つだけを保管するプランは、10年間保管していただいて、32万5,000円ほどという料金になります。

会計的には、初期費用として26万5,091円の技術料と、保管料である年間6,000円掛ける10年間分の初年度分だけは当期にP/L計上します。

したがって、26万5,091円と6,000円が初年度のP/L計上となり、残りの保管料である6,000掛ける9年間分の5万4,000円は、前受保管料としてバランスシートに計上されるというモデルになっています。両方保管される場合は、スライドの「Wホーププラン」に記載の金額になります。

したがって、我々のバランスシートを見ていただくと、保管料というのがバランスシートの負債の部分に上がっていますが、これは実質的な負債ではなく、将来的に分割されて売上に振り替わるという、いわゆる将来の売上ということで負債に上がっています。

この部分をご覧いただくことも、我々のB/S上の重要なポイントではないかと思います。

事業内容 / 国内マーケットシェア

清水:冒頭にもご説明しましたが、我々のさい帯新規保管数シェアは、ほぼ100パーセントです。国内において、商業ベースで事業を行っているところは、我々のみとなっています。

しかしながら、それでも検体の保管率はまだ1パーセント強ですので、まずはいったんの中期目標として年間2万検体強を設定し、先ほどお話しした認知活動を行っています。

川合:スライドに記載のあるA社のシェアが、累計のところで約1パーセントとなっており、御社は99パーセントということで、超えられないぐらいの差があります。どのようなところが要因で、これほどの差がついたと考えていますか?

清水:やはり産科施設へのネットワークと、保管・処理のノウハウです。

例えば、本当に毎日処理しなければならないのですが、キャパシティがない場合、届いても処理できないことになります。それでは病院も提携してくれませんし、妊婦さんも契約しにくくなってしまいます。

我々の場合は、日本全国どこであっても、妊婦さんのご要望や病院の協力に応じて対応することができます。その点ですでに大きなインフラの差があります。

これだけのシェアがすでにあると、この差を埋めることはなかなか難しいと思います。そのような意味では、我々の長年の保管実績からこのシェアがあるのではないかと思います。

海外でも同様の傾向はありますが、日本ではこのような仕事はやはり、シェアが大きなところに信用を感じて預けてくださるケースが多いです。この傾向は各国でも変わりませんが、日本ではそれがより特化していますので、我々はこのようなシェアになっているのだと思います。

川合:御社とA社では、価格の差がかなりありますか?

清水:サービスのプランによっても違いますし、支払い方にもよります。例えば、彼らのほうが若干コストは安いです。ただし、分割払いができませんし、長年保管する場合は我々のほうにメリットがありますので、一概に価格は比べられません。

川合:ほぼ独占状態ですので、価格の決定力は完全に握っている状態だと思います。その部分の考え方についてはいかがでしょうか?

清水:基本的には積み上げだと思っています。闇雲に値段を決めるのではなく、やはり安定的にこの細胞保管センターや細胞処理センターを運用するためには、ある程度の粗利率が必要だと考えています。少なくとも60パーセント以上はないと難しいと思っています。

また、スタッフの給料も上げていかなければなりませんし、昨今ではいろいろな部材のコストも上がっています。それらをベースに、粗利から計算して価格設定するのが、我々の基本的な考え方です。

シェアが大きいだけに、単独で価格決定力がある状態はビジネス上よくないので、基本的にはそのような積み上げで計算するようにしています。

事業内容 / 今後の細胞バンク市場の拡大

清水:国内のさい帯血保管率はまだ低いという現状があります。そこで、マーケティングや認知活動をしっかり行うことによって、さい帯血保管率を高めていきたいと考えています。

しかしながら、経済成長の著しい、特にアジア、東南アジアにおいては、同様の事業がすでにかなり広がってきています。

したがって、我々は東南アジアへは進出しなければならないと思っています。日本国内を伸ばすのと同時に、東南アジアに進出していくことを至上命題にして進めています。

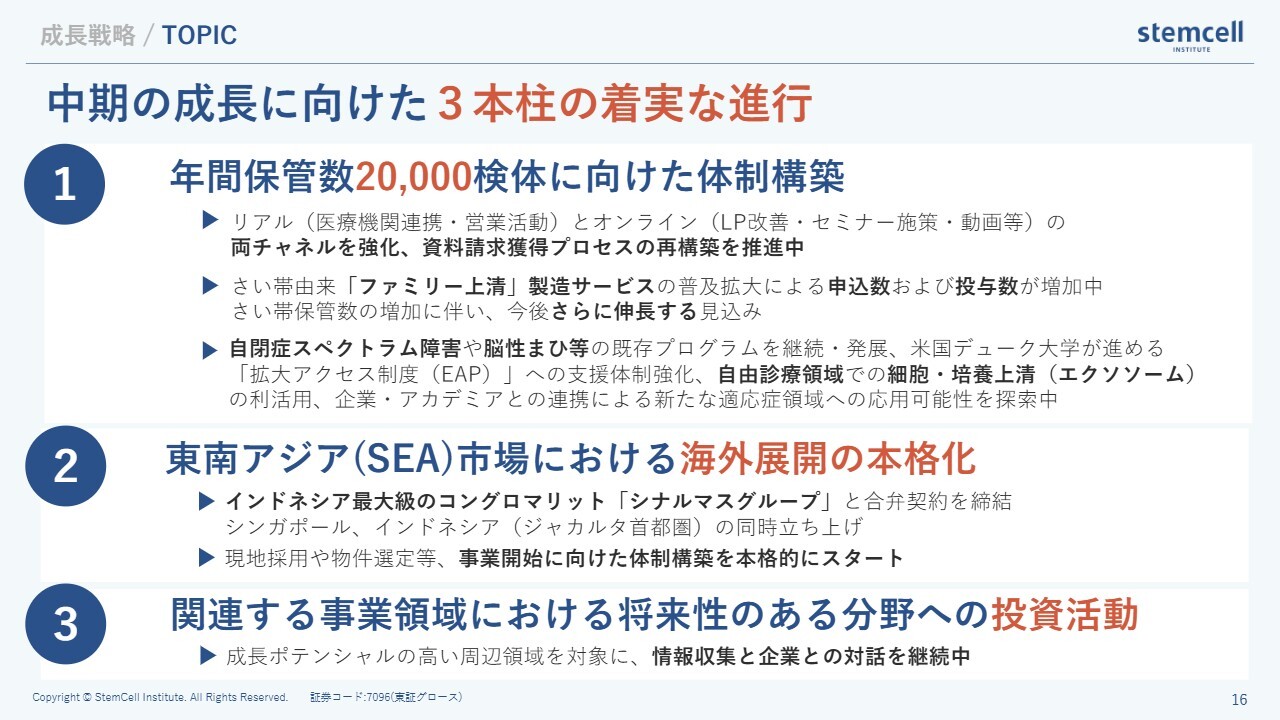

成長戦略 / TOPIC

清水:成長戦略です。先ほどのお話をまとめると、年間保管数は現在9,000検体くらいなのですが、これを早々に2万検体まで持っていきたいと思っています。そのためには、リアルとオンラインのマーケティング、認知活動が非常に重要です。

また、「何に使うのか」が広まっていかなければ、保管する方も増えません。自閉症スペクトラム障害や脳性麻痺に対する研究を、積極的に進めていくことも重要なポイントです。

さらに、それを保管することによって将来、例えばさい帯に関しては、培養上清によってエクソソームが作れることが保管の意義の向上につながります。以上の3点をポイントに、引き続き国内は2万検体に向けた対策を進めています。

後ほど数字についてお話ししますが、2万検体となると、今の売上の約2.5倍が見えてきます。この目標に向けて国内は着実に進めていく考えです。

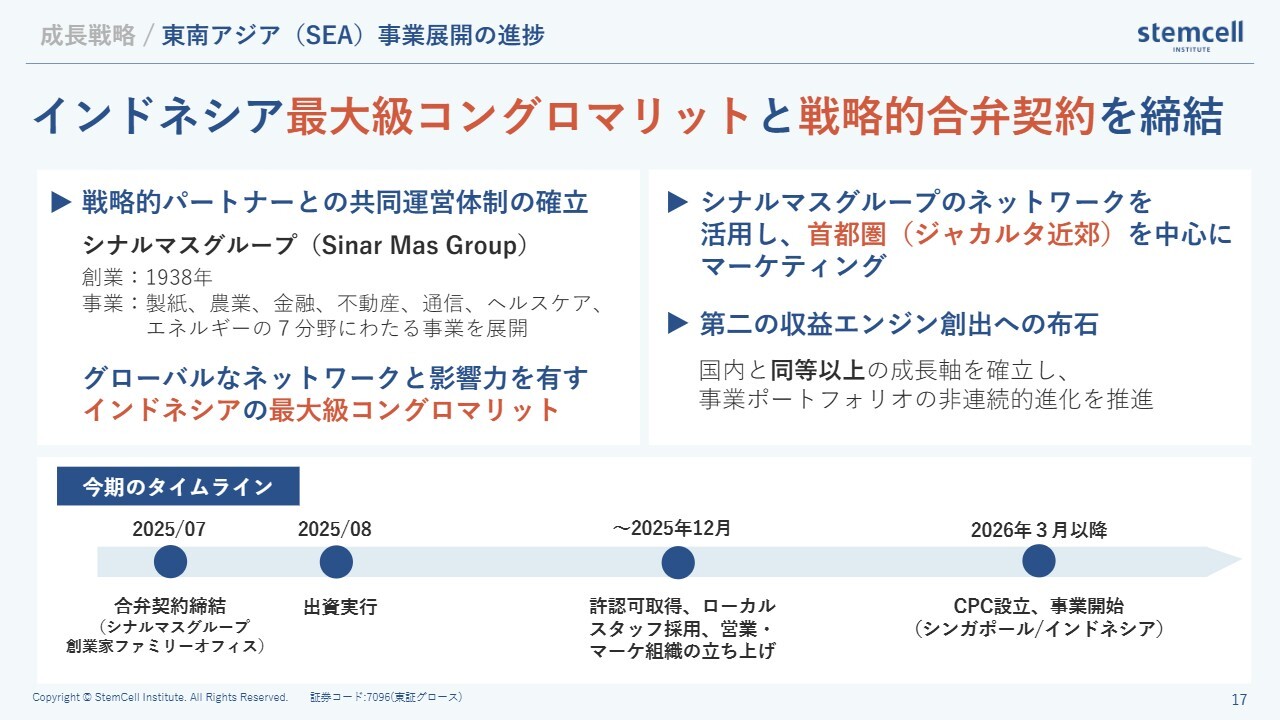

一方で、東南アジアは非常に大きなマーケットです。インドネシアにある最大級のコングロマリットであるシナルマスグループ社のオーナー家と業務提携・資本提携しました。現在、事業開始に向けて、採用や物件契約、コンピューターを購入するといった、立ち上げ作業を進めているところです。

また、国内も海外も同様に、我々のインフラをもとに関連する事業分野への投資を、引き続きチャンスがあればいろいろ取り組んでいきたいと思っています。

成長戦略 / 東南アジア(SEA)事業展開の進捗

清水:インドネシア、シンガポールについてです。インドネシアのコングロマリットとはいえ、経済的にはシンガポールにかなりお金が集まっています。そのオーナー家と今年7月に契約し、8月に出資していただいて、すでに合弁会社ができています。

先週も現地に行き、ローカルスタッフの面接や、許認可が必要なため、物件を借りるといった作業を進めているところです。

川合:現地のコングロマリットとの提携について、提携に至った経緯についてお聞かせください。

清水:実は個人的な人間関係で、前職の際にこのオーナー家とたまたま一緒にジャカルタで仕事をする機会がありました。その時に本当にファミリーのように接していただき、食事に誘っていただいたり、機会があるたびに呼ばれて行ったりしていました。

非常に大きなコングロマリットで、紙を作ったり、パームプランテーションに取り組んだりと、売上はおそらく3兆円を超えるグループです。そのオーナー家が非常に親しくしてくださっています。

今回もいろいろと考えている中で、最後には現地企業のM&Aなども考えていました。その際に、軽い気持ちで連絡してみると、「シンガポールであれば、日本ブランドでイチから始めたほうがコストかからず、マーケットも取れるから、一緒に進めよう」と即答していただき、さすがだと思いました。そのような経緯からシンガポールはスタートしました。

川合:日本とまったく同じ事業で、仕事を分け合うかたちになりますか?

清水:シンガポール現地には、すでに3つの民間バンクがあります。一番大きな会社は上場もしています。したがって、日本とは違い、逆にマーケットの取り合いにはなります。

ただし、その一番大きな会社が、2023年に少しシリアスな事故を起こしてしまいました。保管していた細胞を溶かしてしまい、裁判沙汰になり、上場会社だけにいろいろと大変なことになっています。

そのような意味では、現地の声を聞くと、今は業界全体に対する信頼が少し揺らいでいる一方、「そこに技術のしっかりした日本の会社が来て、ブランドをしっかり打ち出していけば、非常にメリットがあるため、ここはチャンスだ」とも言っていただいています。

そのような意味では今、シンガポールのシェアはすでに流動的になっている分、チャンスではないかと捉えています。

川合:日本では御社がほぼ独占状態なのですが、現地にはすでに会社があります。そしてその競合となる最大手の会社を導入している病院が、新しく御社を導入する場合、切り替えのようなかたちになりますか?

清水:病院はそんなにたくさんありません。シンガポールは小さい国ですので、11ヶ所くらいしかありません。そこに対してマーケティングしていきます。

シンガポールは基本的にフェアな国ですので、1個だけのバンクをリコメンドすることはできません。基本的に選択肢をすべて提示して、妊婦さん自身に決めてもらうかたちです。

逆にいうと、我々のブランド力が確立できれば、大きなチャンスがあるのではないかと思っています。

成長戦略 / 東南アジア(SEA)事業展開の進捗

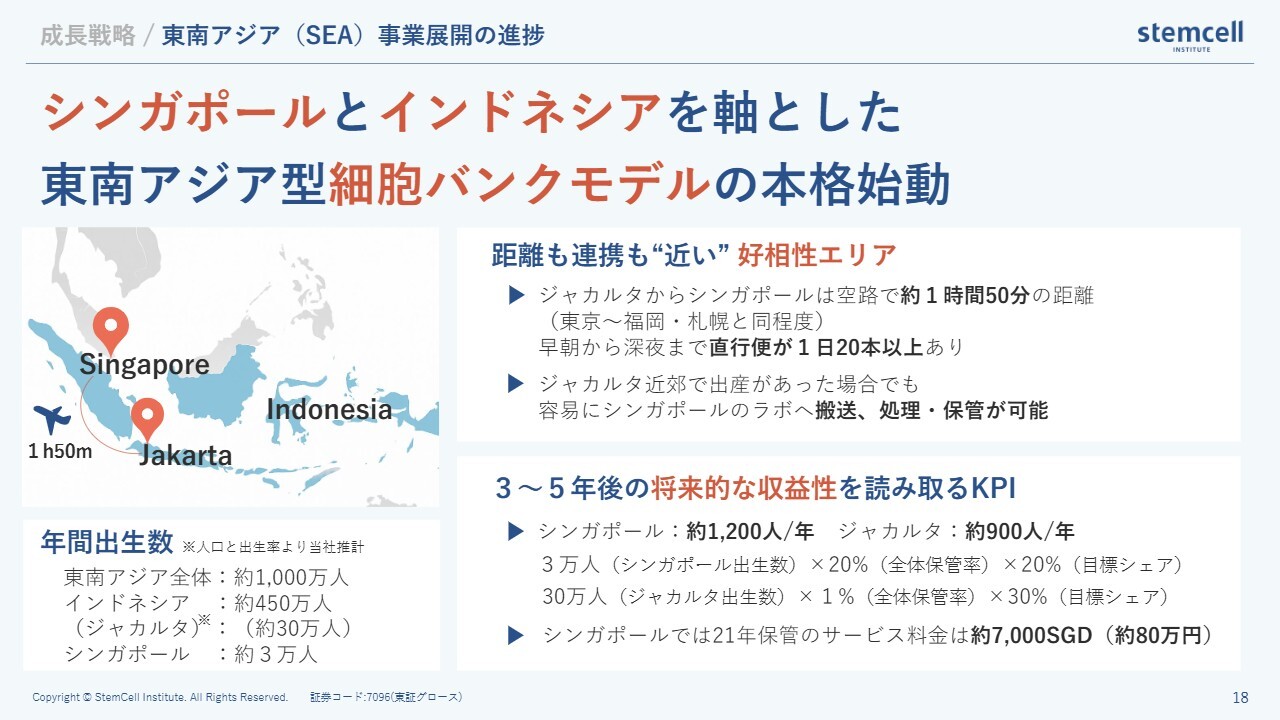

清水:シンガポールとインドネシアのジャカルタ近郊は非常に近く、1時間50分くらいで到着します。例えば、福岡や札幌から東京に向かうようなイメージです。我々は国内のその距離で処理するノウハウを持っていますので、特にジャカルタ近郊の首都圏については、十分商圏になると考えています。

さらに、パートナーはインドネシアのコングロマリットですので、大きなビジネスのベースがあります。彼らの力も借りて、シンガポールだけでなく、最初にシンガポールとジャカルタ首都圏に関しては同時にマーケティングを行いたいと思っています。

スライド左下に示すとおり、インドネシアは、東南アジアの半分くらいの出産数がある国です。インドネシアの年間出産数は約450万人と言われていますが、そのうち首都圏だけで30万人くらい出産されています。

シンガポールの年間出産数は約3万人ですが、事業の認知度が非常に高く、経済レベルも高いため、さい帯血採取率は20パーセントを超えており、日本の1パーセント強に比べて非常に高くなっています。

3年から5年の中期的な収益性のイメージです。シンガポールについては、年間出生数が約3万人、全体補完率が20パーセント、目標シェアが20パーセントで、年間約1,200人を見込んでいます。また、ジャカルタについては、年間出生数が30万人、全体補完率が1パーセント、目標シェアはあまり競合がないため30パーセントとし、年間約1,000人を見込んでいます。

これらを合計すると2,000人くらいになります。海外、シンガポールは、単価が高いため、かなりの事業規模になると考えています。これに向けて、立ち上げを準備しているところです。

川合:本日の最大のポイントはこのスライドかと思います。スライドには、シンガポールにおける21年保管のサービス料金が約7,000シンガポールドルだと書いてあります。この単価は競合と比べて高いのでしょうか?

清水:こちらは現地のサービスレベルの価格です。我々は日本で、この半額くらいでサービス提供しています。シンガポールではこれくらいの金額ですので、サービスの単価がほぼ倍とご理解ください。

川合:インドネシアについては全体保管率が1パーセントとのことですが、すでに他社がいるのでしょうか?

清水:インドネシアは、まだシンガポールほど普及していません。ようやく首都圏では経済レベルも上がってきており、他社も含めて数社が展開しようとしているところですが、きちんとスタートしている会社はまだないと理解しています。

そのような意味では、経済面を考えると今がチャンスだと思いますので、来年から同時に立ち上げていきたいと思っています。

川合:こちらも日本やシンガポールとまったく同じサービスになりますか?

清水:基本的には同じです。

川合:同じくらいの単価を取れそうでしょうか?

清水:インドネシアのジャカルタに関しても一定の富裕層がターゲットになり、それが1パーセントだと考えています。シンガポールと同じくらいの単価になると思っています。

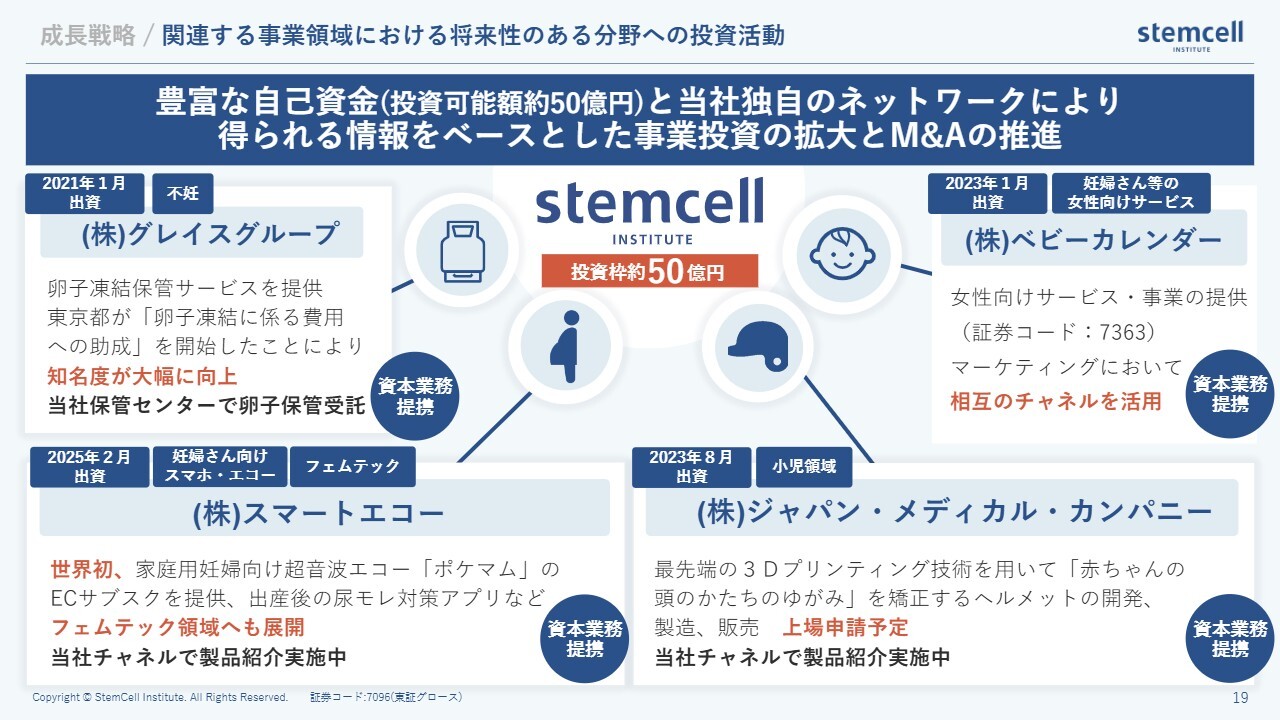

成長戦略 / 関連する事業領域における将来性のある分野への投資活動

清水:3つ目の将来の種まきについてです。妊婦さんに関わるいろいろな企業への投資を、引き続き続けていきます。一部上場した会社もありますが、引き続き、我々の本業に関係する企業に投資していきます。

我々はまず出産が起点になりますが、その前の妊娠や不妊、あるいは生まれた赤ちゃんの健康を守るものなど、我々のサービスを起点にして前後に幅広い事業があると考えています。

将来的にはそれをまとめていくことで、細胞の保管事業に加えて、前後の幅を広げていって企業規模を拡大していきたいと考えています。我々にはいろいろ情報も入ってきますので、そのような投資も進めています。

例えばその一部をご紹介すると、スライド左上に記載のとおり、社会的卵子保管という、若い女性が将来の結婚、妊娠に備えて卵子を保管していく事業があります。サービスを提供するのは違う会社ですが、我々は保管庫の部分で応援しています。

また、スライド右下に記載のとおり、赤ちゃんが生まれた時に、吸引分娩などで頭が歪んでしまうケースがあります。その歪みを、ヘルメットをかぶせることで簡単に矯正することができます。こちらは出産後にあたりますが、我々のライン上にありますので投資を行っています。

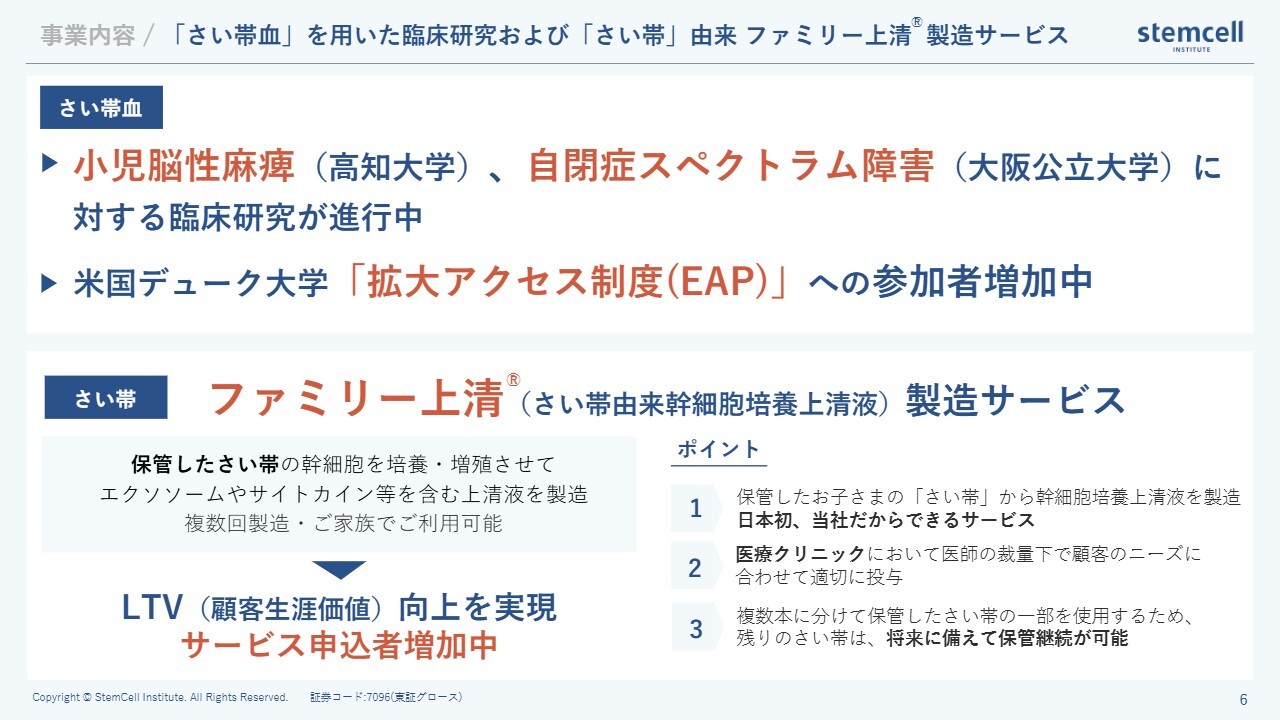

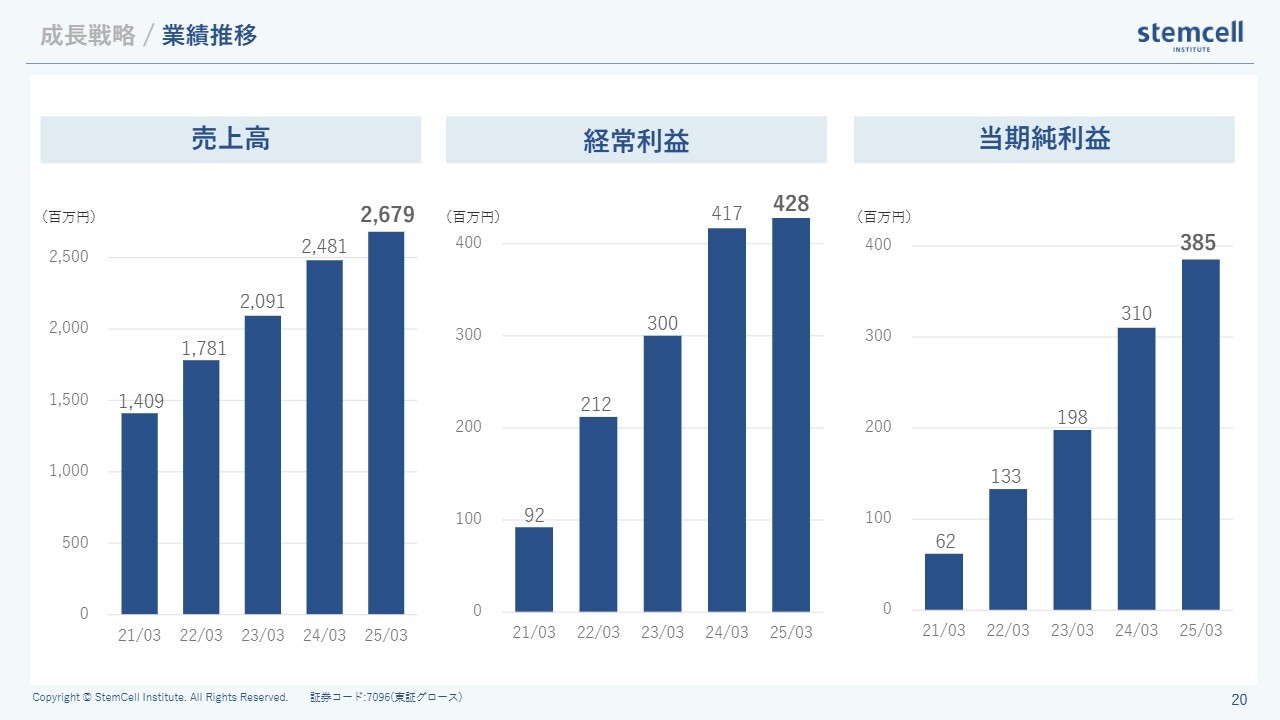

成長戦略 / 業績推移

清水:業績推移です。上場以来、基本的には右肩上がりで売上も経常利益も推移しています。年によっていろいろなことがあるため、若干うまくいったりうまくいかなかったりすることもあります。

しかしながら、基本的に国内の場合は、我々がどのようにマーケティングするかにかかっているため、それほど大きなぶれはないと考えています。

成長戦略 / 2026年3月期 通期業績予想

清水:今期に関しても、海外の先行投資を一定程度見込んでいます。それも考慮して、今期も引き続き、過去最高を更新すると見込んで、事業を進めています。

川合:今期も過去最高業績とのことですが、今期の予想の中には、海外の売上等はまだ含まれていないのでしょうか?

清水:おっしゃるとおりです。売上高はまだ含んでいません。売上高に海外が含まれるのは、来期からになります。

ただし、その準備のための販管費は連結でかかってきます。先行投資として販管費を約1億円と見て、予想を出しています。

川合:売上の伸び率についてうかがいます。前期までのチャートを見ると、20パーセントから30パーセントくらいの伸び率が継続してきた中で、今期はプラス12パーセントと、国内の伸び率については若干鈍化して見えます。これについてはどのような考え方でしょうか?

清水:基本的にはもっと伸ばしていけると思いますが、安定して伸ばしていきたいこともあり、控えめには十数パーセント、基本的には15パーセントから20パーセントくらいのポテンシャルだと思っています。

ただし、マーケティングにしてもその処理のスピードにしても、来年、倍になるとさすがに困ります。そこでトラブルが起きないように、安定的に伸ばしていきたいというレベルが、おそらく15パーセントから20パーセントくらいだと思っており、国内もその程度の進捗で考えています。

さらに海外事業の業績が加わると、この部分はかなり変わってくるのではないかと思っています。

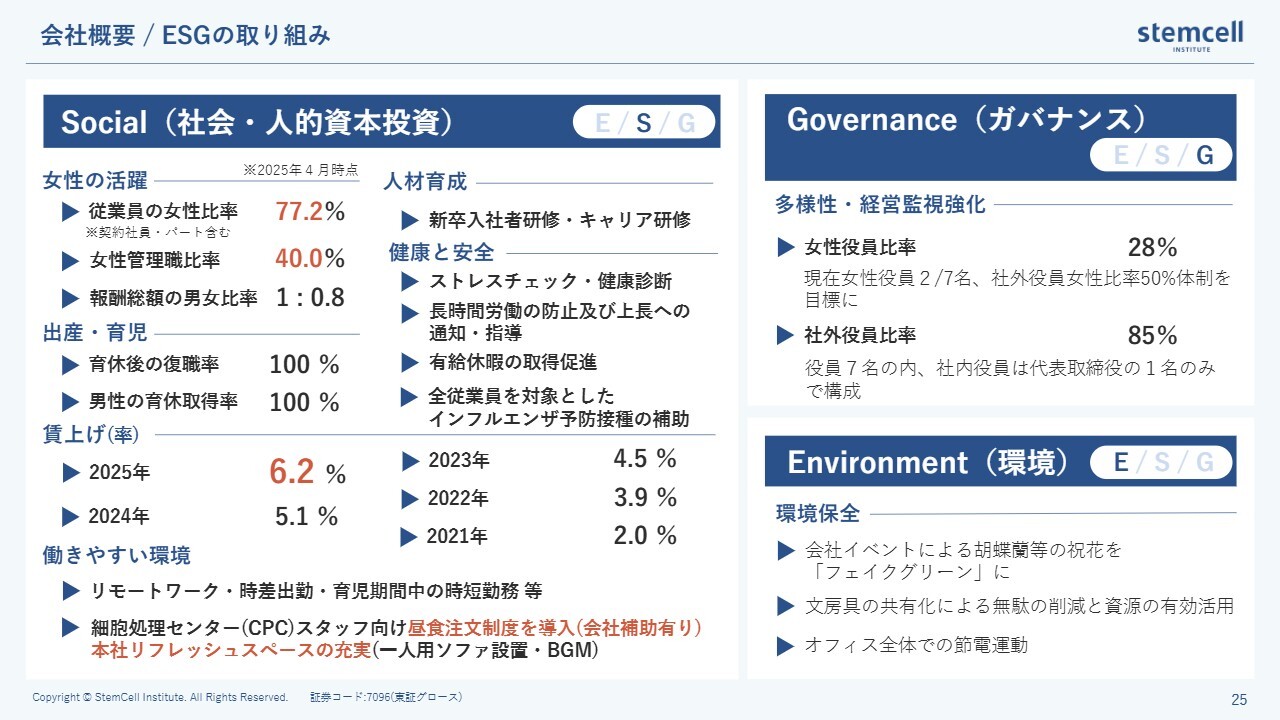

会社概要 / ESGの取り組み

清水:最後にポイントを少しご説明します。我々は仕事柄というわけでもありませんが、女性の従業員比率が8割弱になっています。管理職比率も40パーセントくらいです。

報酬差については、どうしても残り60パーセントの管理職が男性ですので、トータルとしては男性のほうが高くなっていますが、基本的にはほぼ、役職以外の給与差、対応差はありません。

出産・育児に関しても、基本的には男性の育児・育休の取得率100パーセントになっています。また、賃上げに関しても上場以降、2021年に2パーセント、2022年に3.9パーセント、2023年に4.5パーセント、2024年に5.1パーセント、2025年は6.2パーセントと、着実に昇給しています。

このようなかたちで、いろいろな家庭環境によっていろいろなケースがあるとは思いますが、休みやすく待遇が安定しているなど、基本的なベースの部分はきちんと整えて、女性も働きやすい会社にしていきたいと思っています。

質疑応答:創業のきっかけと沿革について

川合:「創業のきっかけや、御社の沿革について

新着ログ

「サービス業」のログ