【QAあり】ベース、2Qは前年比売上高+14%・営業利益+21.6%を達成 大手向け受託開発が堅調に拡大、SAP関連の人材育成も進展

目次

中山克成氏(以下、中山):こんにちは。ベース株式会社代表取締役社長の中山です。本日はお忙しい中、そして暑い中、お越しいただきありがとうございます。これより、2025年12月期第2四半期の決算説明を行います。よろしくお願いします。

ベース株式会社の証券コードは4481で、現在は東証プライムに上場しています。

本日の内容ですが、はじめに決算概要をご報告した後、上半期のトピックスをいくつかご紹介します。最後に、いつもどおり成長戦略についてご説明します。

参考資料として、当社の概要や強みなども添付していますので、ご参照ください。

2025年第2四半期 業績ハイライト

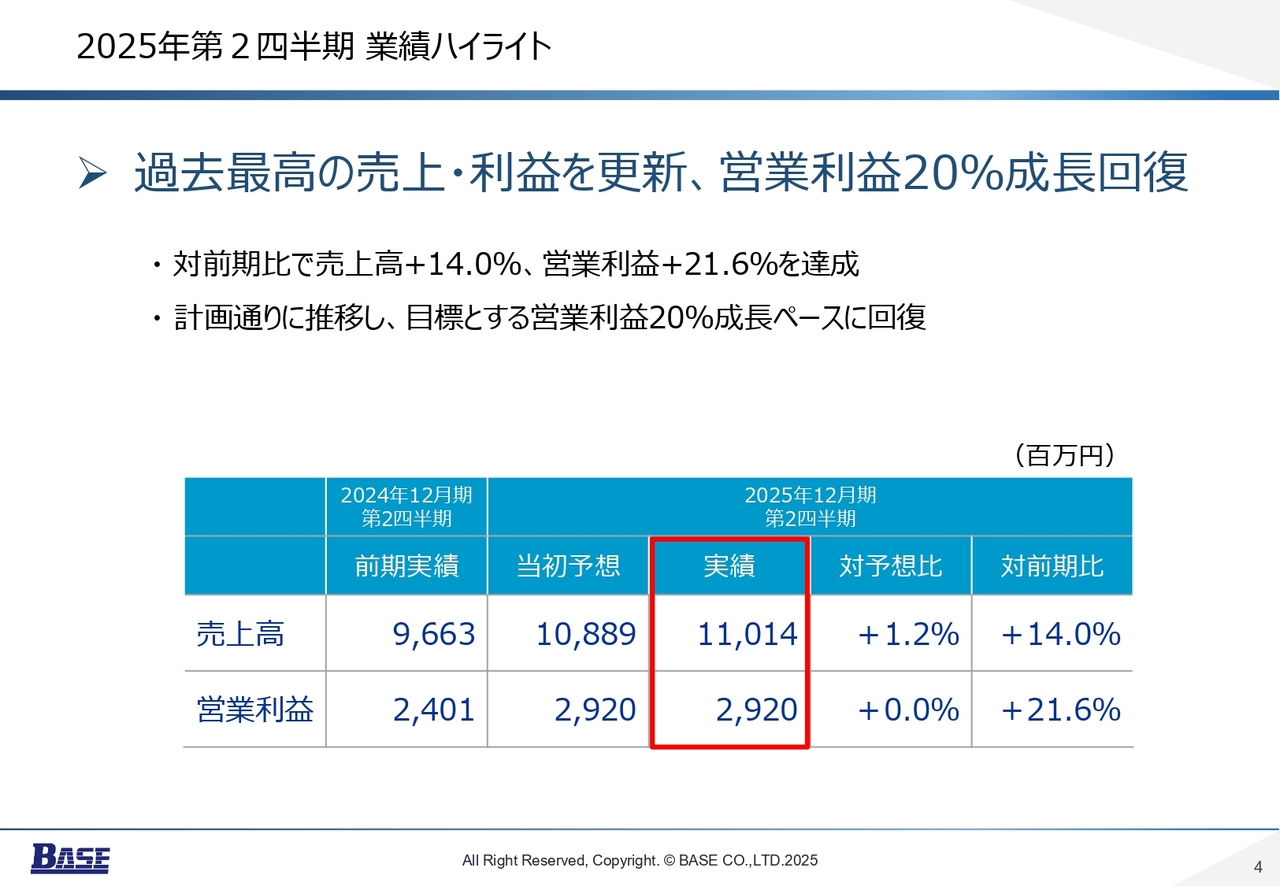

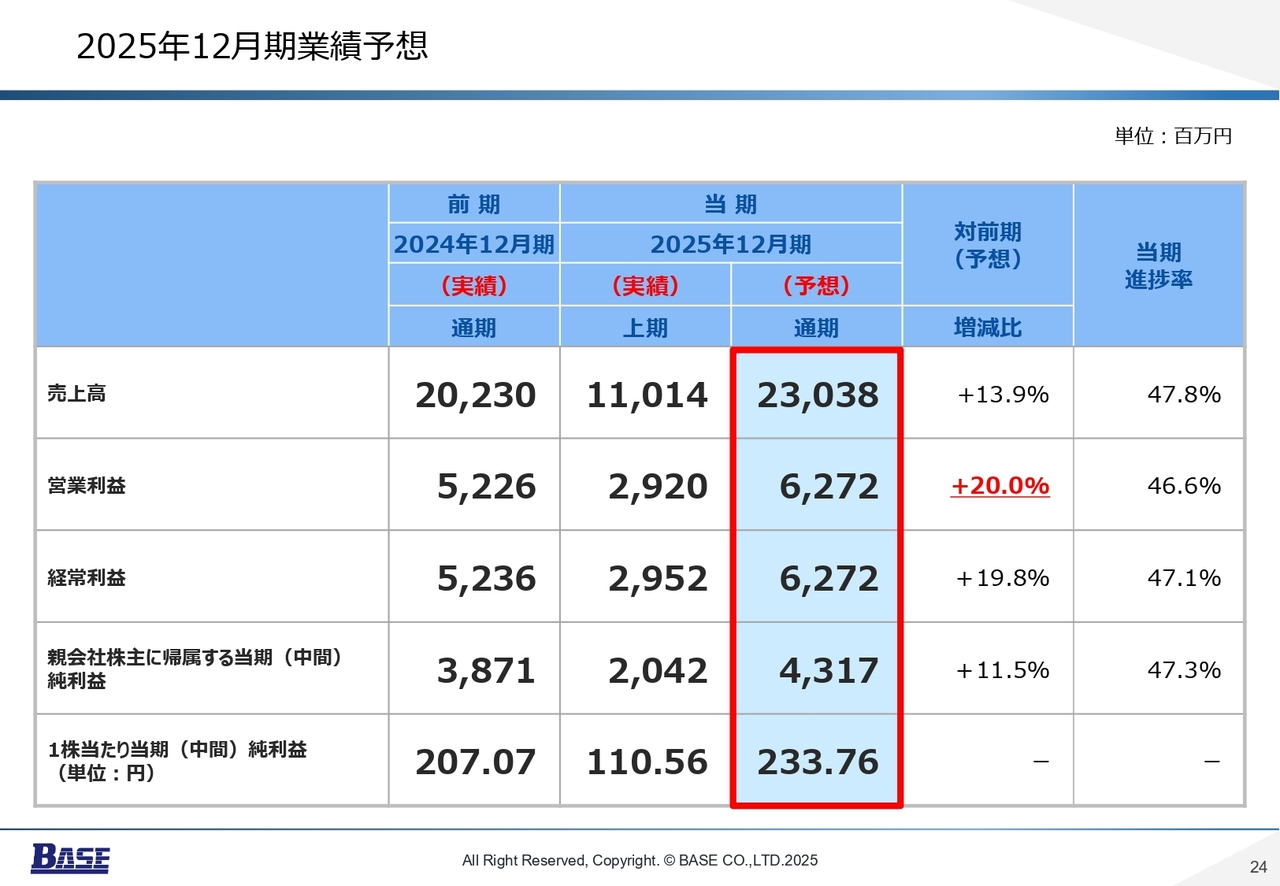

決算概要です。スライドに赤枠で囲んでいる部分が2025年12月期第2四半期の実績となります。売上高は110億円強で、前期比14パーセントの増収となりました。営業利益は29億円余りで、前期比21.6パーセントの増益を達成しています。

ここで強調したいのは、営業利益の成長率が20パーセント台であることです。さまざまな指標がある中で、当社は営業利益を唯一のKPIに設定しており、毎年、営業利益の20パーセント成長を目標としています。

昨年はその目標を達成できず、成長率は10パーセント台にとどまったため悔しい結果となりました。しかし、当時からお伝えしていたとおり、会社の戦略として人材育成などを行い、あらゆる面で良い流れが生じています。これらを含め、20パーセント成長を視野に入れて経営を進めてきました。

上半期のデータを見ると、成長率が20パーセント台に回復していることがおわかりいただけるかと思います。当社はこれを一つの目線として経営を続けていきます。短期的には波が生じることもありますが、20パーセント成長を目標に掲げている中で、今回の営業利益の回復は有意義だったと考えています。

また、当社は毎年成長を続けており、今期も最高の売上、最高の利益でした。

通期業績予想に対する進捗状況

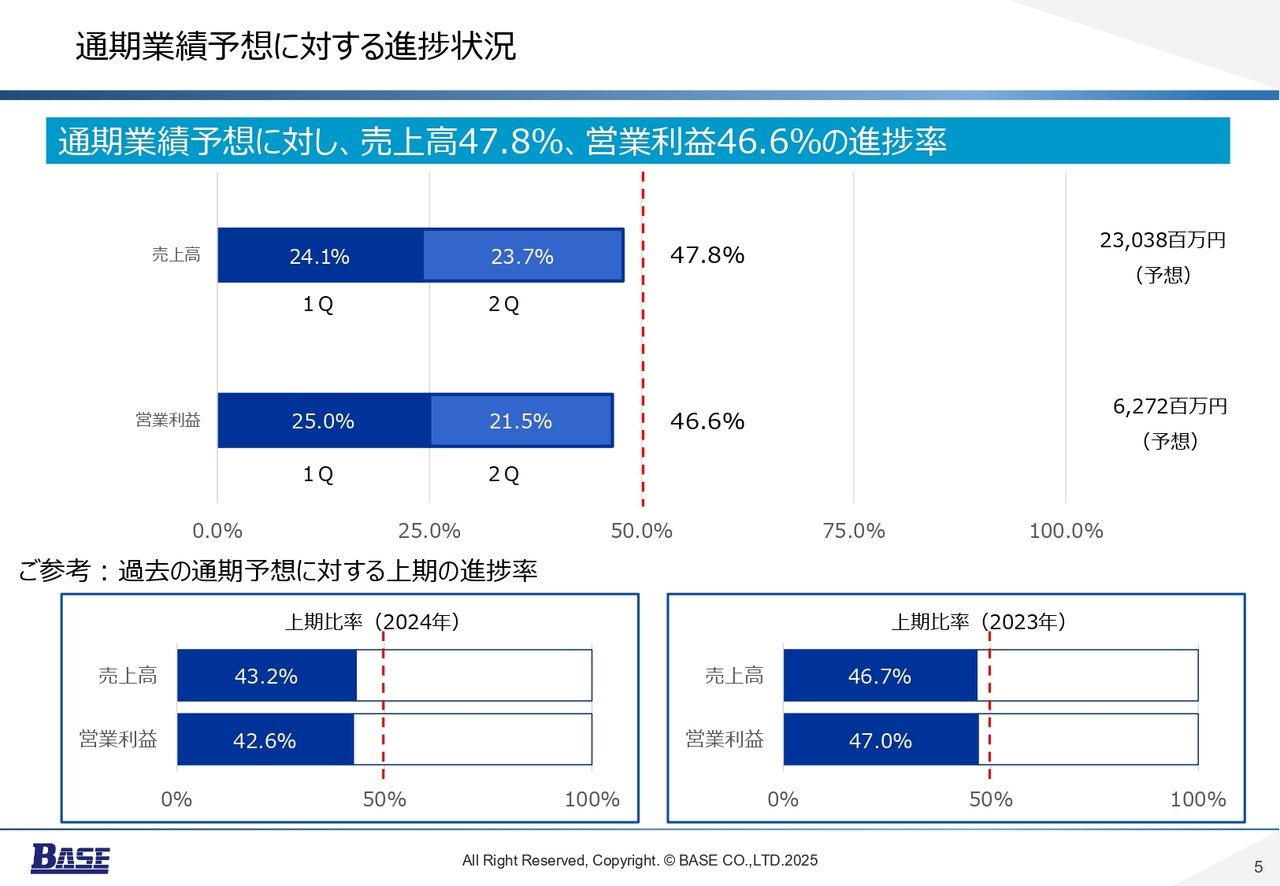

通期業績予想に対する進捗率は、売上高が約47パーセント、営業利益が約46パーセントとなっています。

例年、当社は後半に業績が上がる傾向にあるため、現在は非常によいかたちで推移していると考えています。そのため、通期予想は変更していません。

2025年第2四半期 業績サマリー

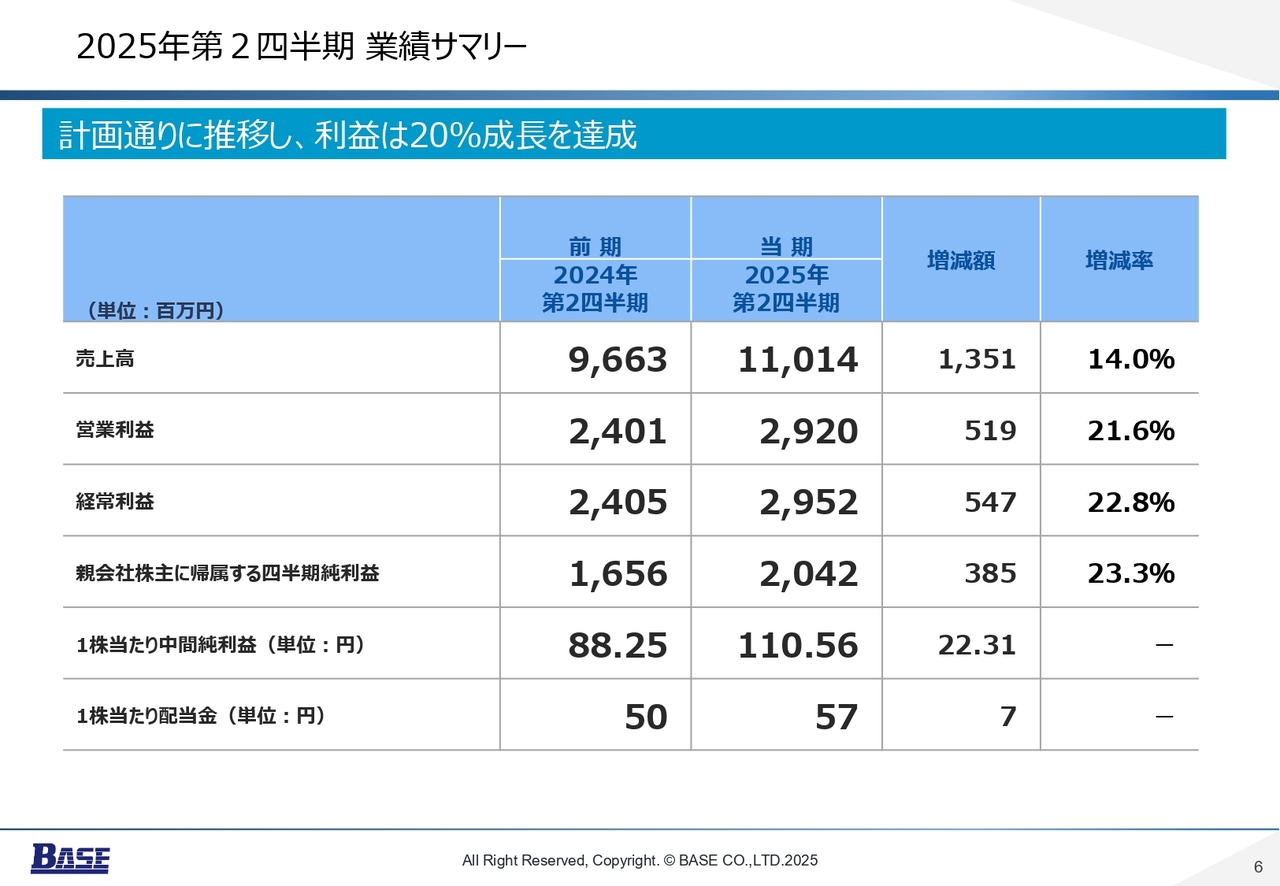

売上高は前年同期比14パーセント増、営業利益や純利益は軒並み20パーセントを超える成長率を達成しています。配当も計画どおりとなっています。

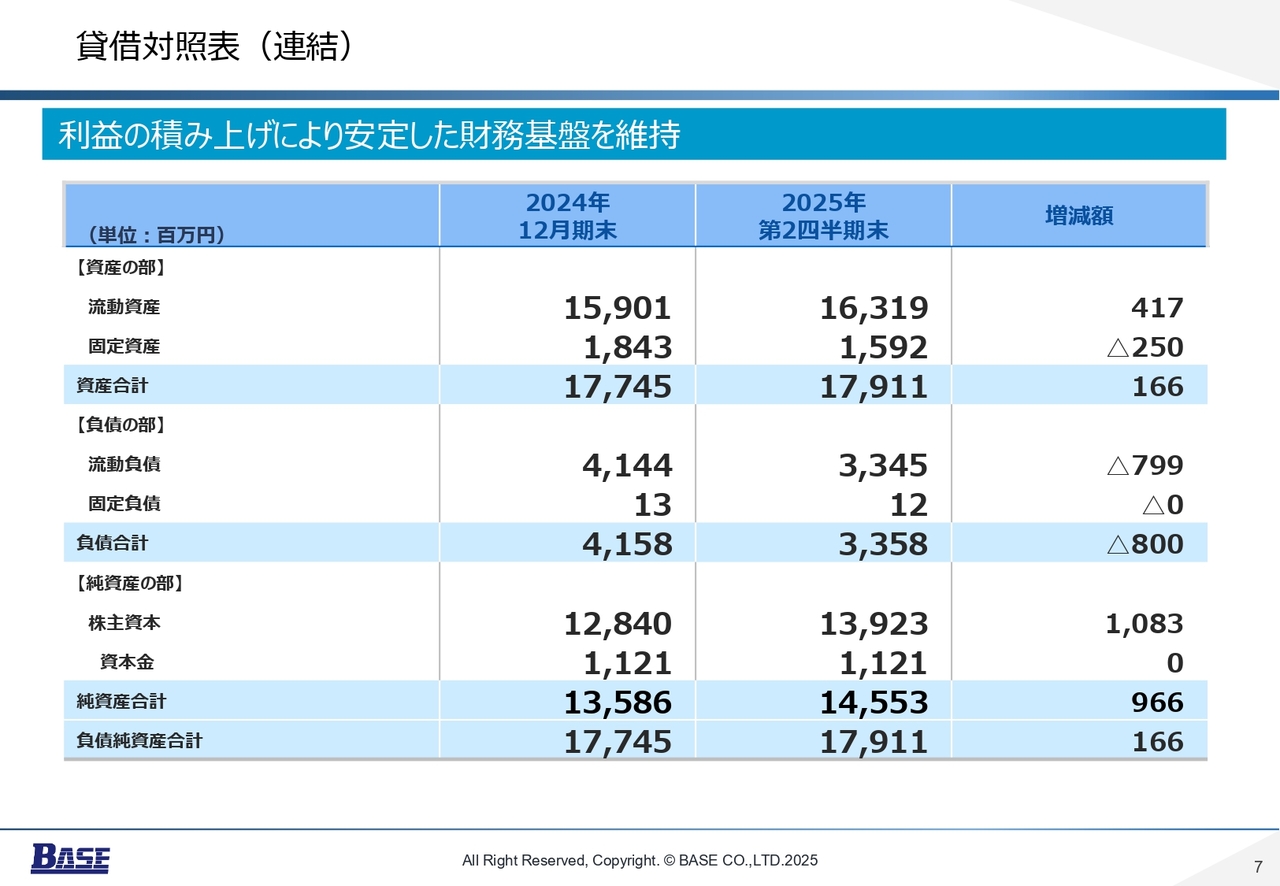

貸借対照表(連結)

B/Sは非常にバランスが取れていると考えています。純資産は増加しており、自己資本比率も非常に良い数字を維持しています。したがって、財務基盤がしっかりしていると自負しています。

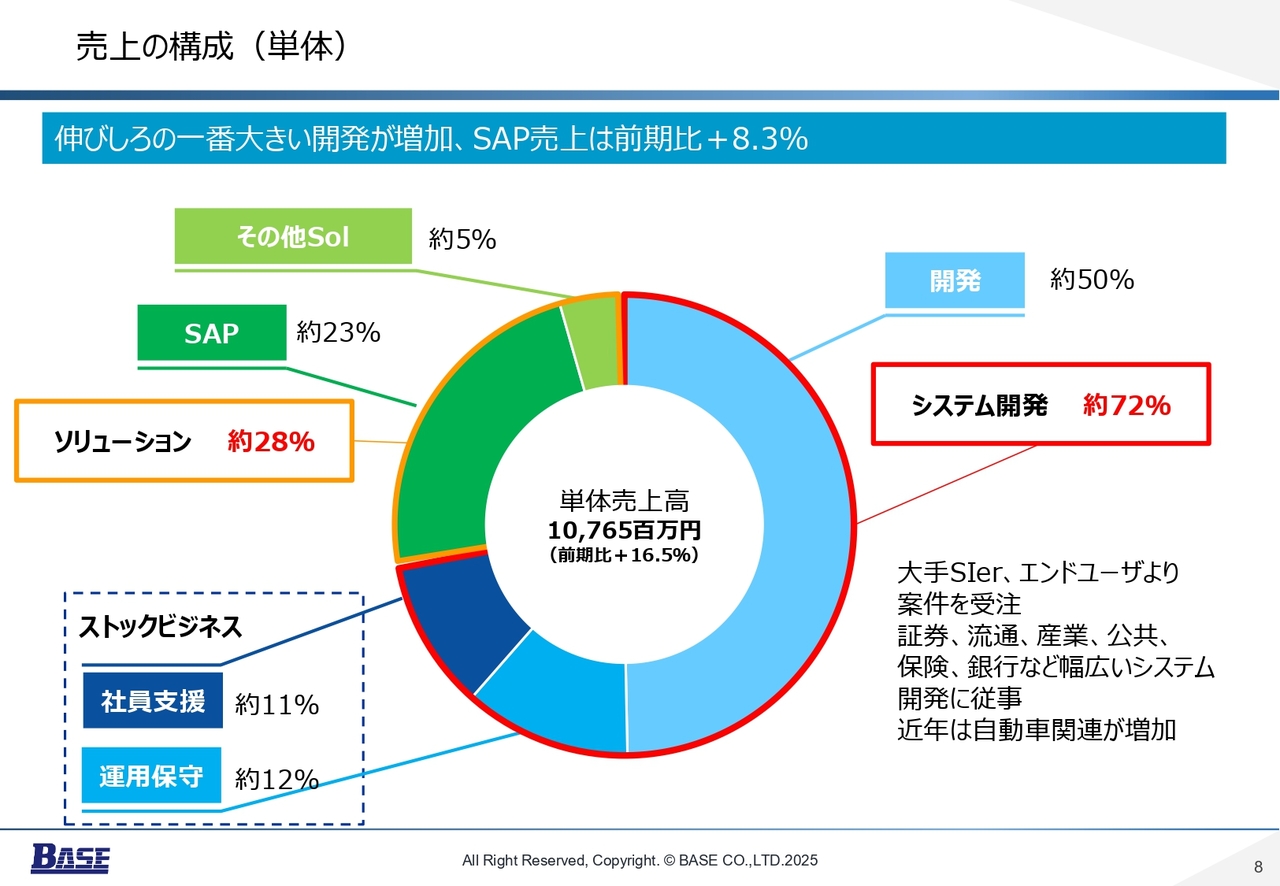

売上の構成(単体)

売上構成についてです。当社は開発会社ですので、開発の比率が高い傾向にあります。また、SAPも前期比で大きく伸びています。

その結果、単体売上高は前期比16.5パーセント増となりました。特に、SAPが前期比8.3パーセント増加しており、良い成果の一つと考えています。

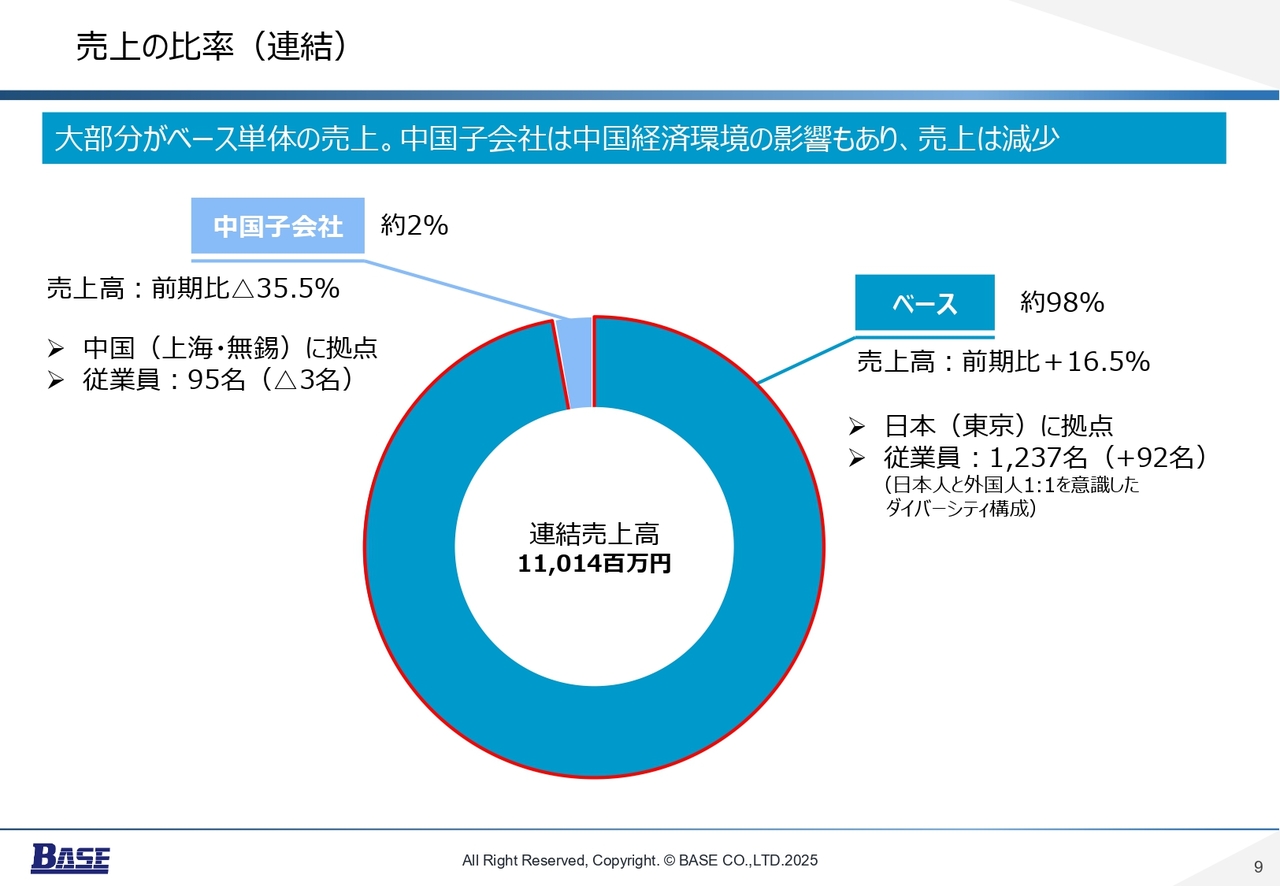

売上の比率(連結)

連結の売上比率についてです。当社は中国の無錫で登記し、無錫と上海に事業拠点を持つ子会社を1社保有しています。こちらは全体に対する数字の影響は非常に小さいですが、みなさまもご存じのとおり、2つの大きな話があります。

1つ目として、こちらはもともとオフショア目的で設立した会社ですが、最近のさまざまな動きに伴いオフショアがゼロになりました。今は現地中心でビジネスを展開しており、転換期であるという点をご認識いただければと思います。

また、中国全体の経済環境も現在はあまり芳しくない状況にあり、これまで苦戦を強いられてきました。しかし、最近の報告によれば、第2四半期から第3四半期に向けては回復するのではないかと考えています。

回復したとしても全体へのインパクトは小さく、従業員は100名前後で推移しており、売上比率は2パーセント程度、利益への影響はさらに軽微です。このため、全体への影響は限定的であるとご理解いただければと思います。

しかしながら、事業体として運営している上でトレンドには注意していますので、回復時には良い方向に進められるのではないかと考えています。オフショアで事業を行ってきた会社がオフショアをゼロにするのは非常に困難ですが、それを乗り越えて、良いかたちでビジネスモデルが転換できているのではないかと思います。

売上高については約98パーセントをベース本体、日本で稼いでいるとご認識ください。日本の従業員数は現時点で1,237名で、前期比で92名増加しています。

日本人と外国人の比率ですが、当社は以前より「1対1にする」とお話ししています。今後も積極的に中国あるいは他の外国の方を受け入れて、バランスを調整していきます。1対1を意識しているものの現時点では日本人がやや多いというかたちで推移しています。

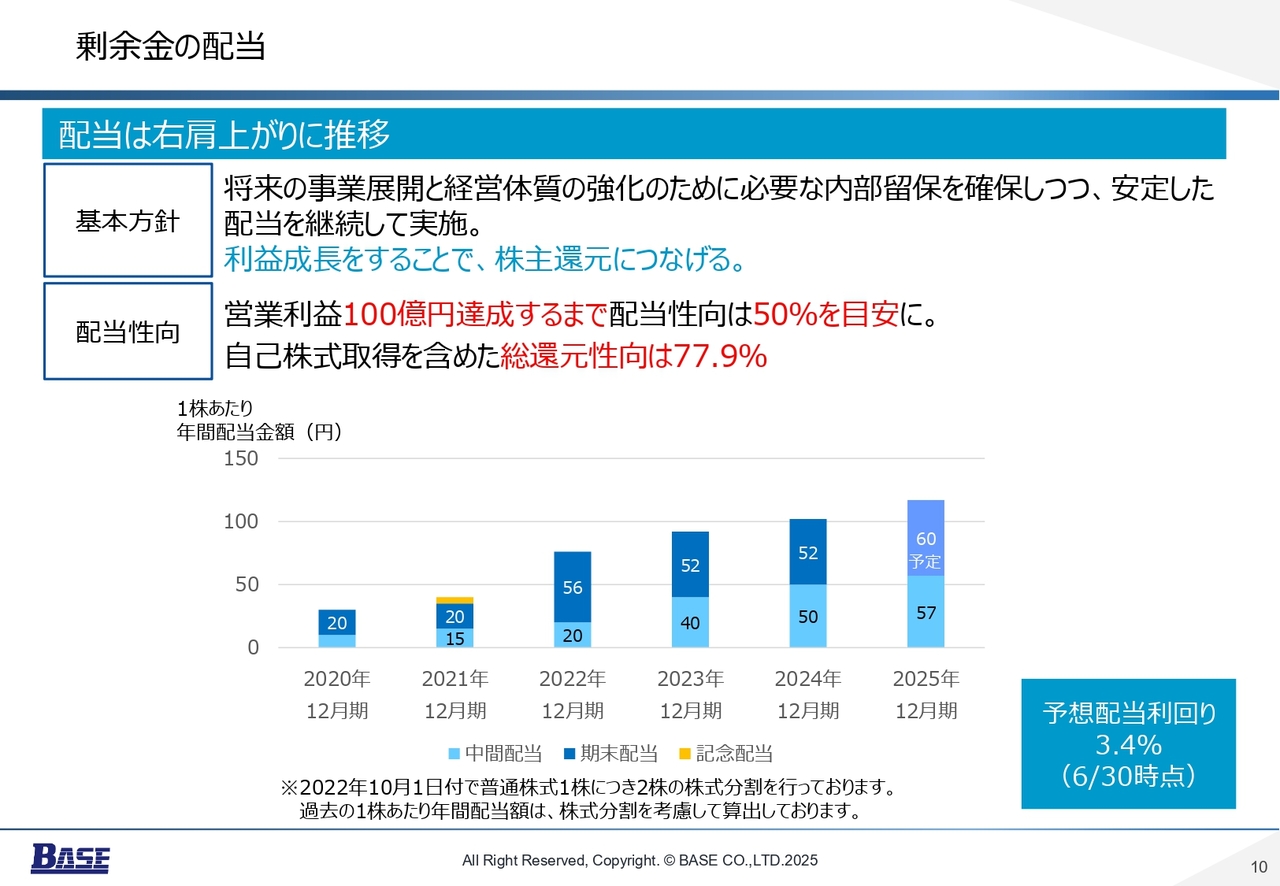

剰余金の配当

配当についてです。当社は会社運営をしっかりと行い、さまざまなステークホルダーに配慮しなければならないと考えています。

特に、株主は非常に重要なステークホルダーの1つですので、株主への還元を常に意識して取り組んでいます。したがって、事業展開や経営基盤、財務基盤の安定性、還元についても考慮しながら進めています。

「営業利益100億円を達成するまでは配当性向を50パーセントとする」ということは、これまでもみなさまにお約束してきたところであり、今年もこれを実行していきたいと考えています。通期の配当は117円を予定しており、まずは中間配当として57円を設定しています。

後ほどご紹介しますが、自社株買いも実施しており、総還元性向は現在77パーセントとなっています。今後も、株主に対する還元を常に意識していきます。

2.今期の施策と上半期のトピックス

本日はせっかくみなさまにお越しいただいていますので、社内で何が起きているのか、どこを重視しているのかについて、いくつかのトピックをピックアップしてお話ししたいと思います。

1番目は営業関連の話、2番目は顧客や案件関連の話、3番目は採用や調達関連の話です。そして4番目は、当社が最も重視している育成関連の話、5番目は品質について、6番目は株式関連の話です。この6つのテーマでお話しします。

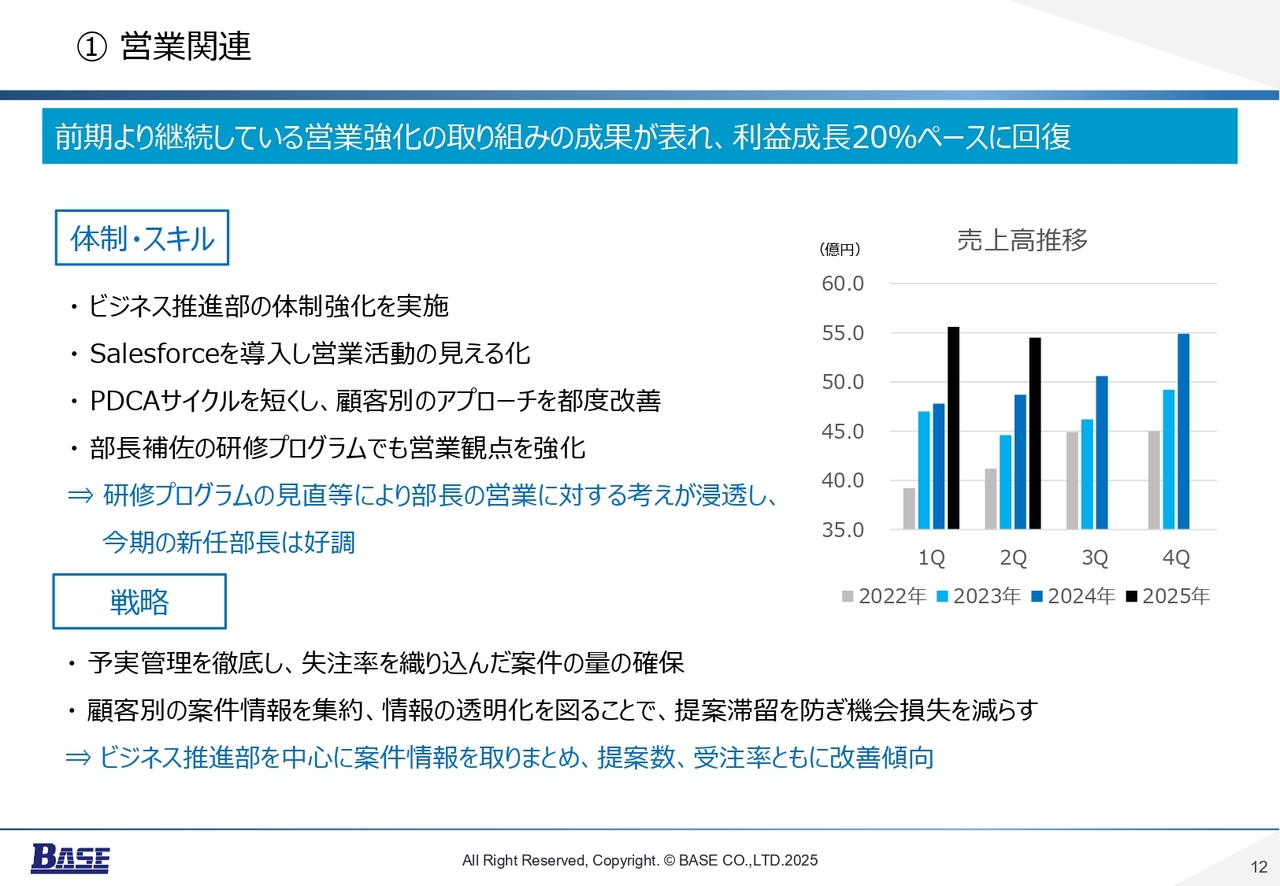

① 営業関連

営業関連についてご説明します。昨年は足踏みしている状況でしたが、今年は営業体制の強化に取り組んでいます。当社では「芝生戦略」と称して展開しており、これは非常に成功しているのではないかと考えています。

各部をビジネスユニットとして運営していく中で、「営業も含めてやってほしい」という話があり、それを部長に定着させることをこの2年間ほど進めています。そのサポート役としてビジネス推進部の取り組みも行っています。こちらを増強し、推進力をさらに高めていきます。

営業活動は難しい部分もありますが、当社では「Salesforce」をユーザーとして導入し、見える化を進めています。また、現在多くのお客さまを抱えているため、それぞれのお客さまへのフォローにおいてPDCAを回していくことを目指しています。

さらに、現在の部長には教育を実施しましたが、これから当社は営業利益20パーセント成長を見込んでいます。そのため、毎年十数パーセントは部長の数を増やしていく必要があり、今のうちに教育を進めておかなければなりません。そのため、部長補佐の教育では営業活動を1つのテーマとして進めています。

昨年の部長補佐が今年の部長となっていますので、新任の部長は最初から営業を意識しています。その結果、新任の部長もわりと順調に業務を進めることができています。当然ながら、ビジネスにおいてお客さまが最も重要ですので、常に細心の注意を払いながら取り組んでいます。

みなさまにご報告したいのは、やはり「かたちになってきた」ということです。現在は、営業をしっかりと進めています。

② 顧客・案件関連1/2

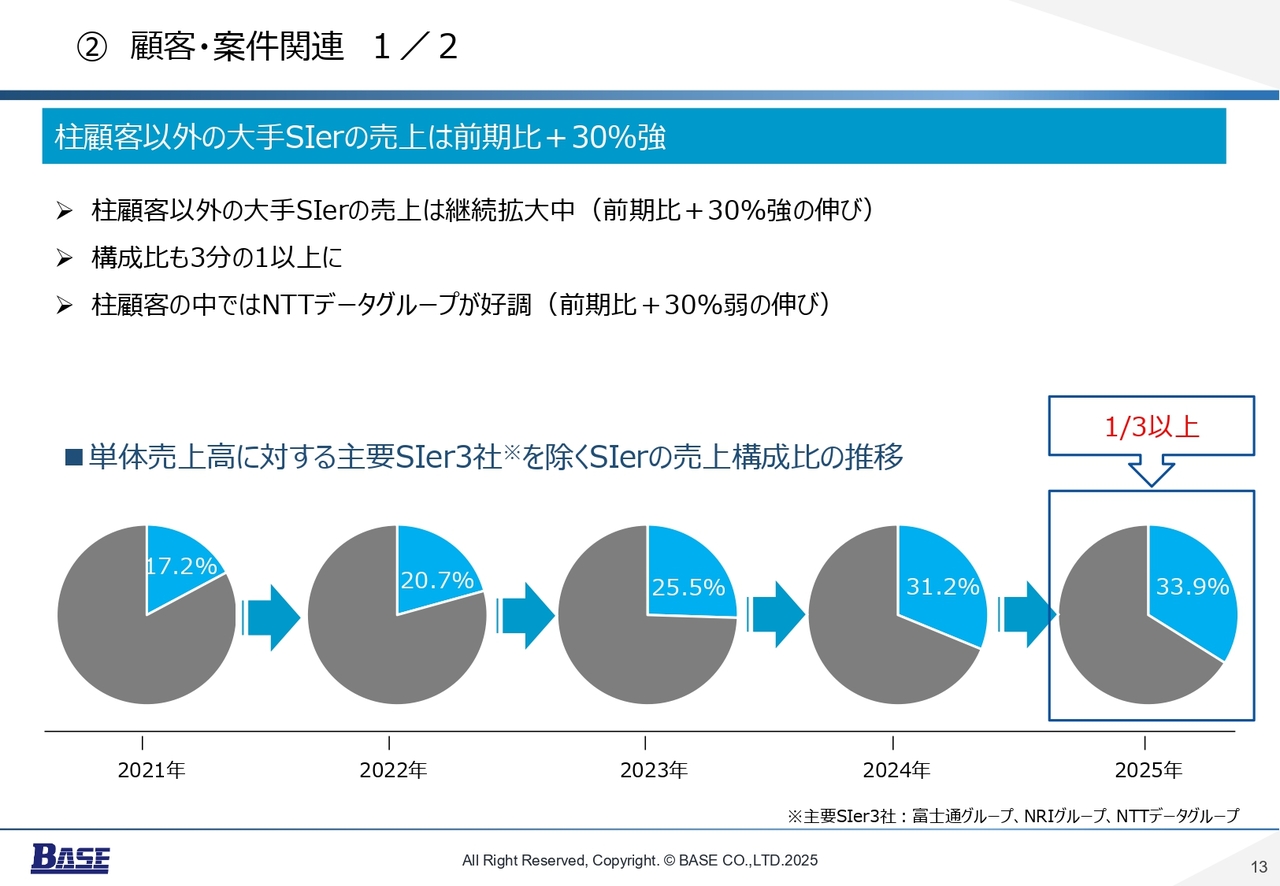

顧客・案件関連についてです。当社は、富士通、みずほ証券、野村総合研究所、NTTデータの4本柱を中心に事業を展開してきました。

ただし、会社としては営業利益を毎年20パーセント成長させることを目標としていますので、お客さまをさらに増やす必要があります。そのため、この4本柱を維持しつつ、何年間かかけて継続的に他のお客さまへの展開を進めています。

例えば、2021年は売上構成比の8割以上が柱顧客でしたが、年々比率が増加し、今年では33.9パーセント、つまり3分の1以上が4本柱以外のお客さまで占めるようになりました。会社としてはこの4本柱だけに依存するのではなく、さらに柱を増やしていく戦略を取っています。

この戦略は今日言って明日できるかというと難しいため、何年かかけて少しずつ進めていきます。特に日本の場合は信頼関係が非常に大事ですので、最初は小さな案件から始め、徐々に評判や信頼関係を築いていきます。

どのお客さまを開拓するにも時間がかかりますが、過去から継続的に取り組んでおり、それが少しずつ結果につながってきているのではないかと思っています。今年はすでに売上構成比が3分の1を超えており、戦略が少しずつ数字として成果に表れ始めていると考えています。

② 顧客・案件関連2/2

お客さまとの関係も極めて良好です。例えば、富士通さまからは最高ランクのコアパートナーとして認定され、NTTデータさまからもさまざまな高いランクの認定や賞をいただいています。

売上構成比の3分の1以上を占める4本柱以外の新たな取引先としては、日立ソリューションズさまやNECさま、伊藤忠テクノソリューションズさまといった企業から非常に高い評価を得ています。このような評価をいただけるのは、一つひとつの案件における現場での努力が評価されている結果だと考えています。

このように、お客さまの開拓、バランスも良好で、1社1社との関係性も非常に良好です。

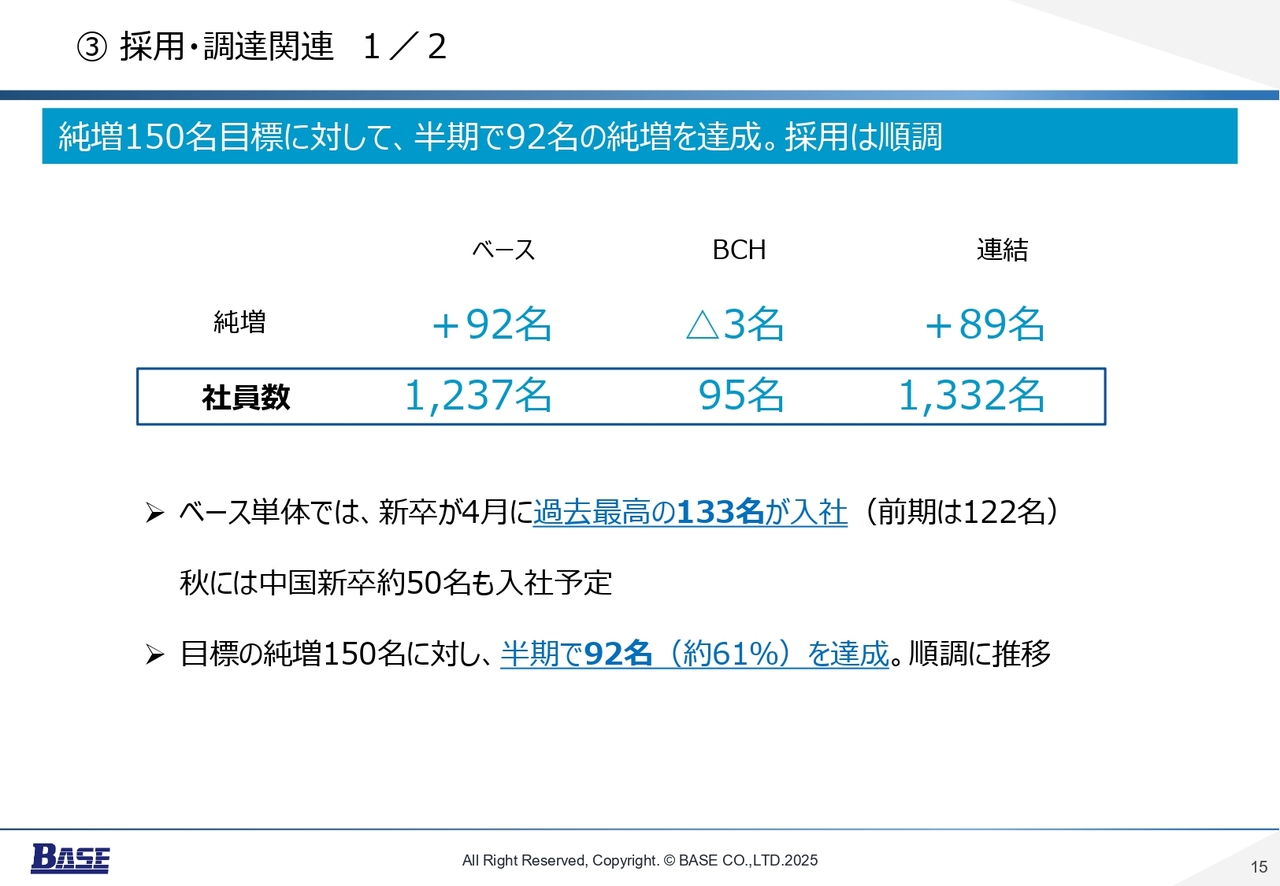

③ 採用・調達関連1/2

採用と調達についてです。マンパワーは非常に重要な要素ですが、大きく2つに分けられます。1つ目は社員の数ですが、半期で92名の純増となり、現在の社員数は1,237名です。

新卒採用についてご紹介します。日本では今年4月1日付で133名が入社しました。これは非常に多い人数で、当社として過去最高の新卒入社数です。ちなみに、昨年は122名でした。

新卒社員は全員、2ヶ月から3ヶ月間の社内トレーニングを受けた後に現場へ配属されます。このトレーニングにおいても、人数の多さにより内容が充実しており、過去最高の採用結果となりました。

また、質も年々向上しています。有名大学出身が必ずしも優秀であるとは限りませんが、統計的にはレベルの高い大学の出身者が多い傾向にあるため、その点でも手応えを感じています。当社では人数だけでなく、採用した人材の質も優れているため、若い人材を中心に組織の重心をシフトしています。

また、後ほどAI関連についてもお話しますが、若い人材の質が企業の将来を左右すると考えています。彼らの感性は非常に優れており、AIとも親和性があります。そうした点からも、今後の成長を非常に楽しみにしています。

さらに、今秋には中国から50名の新卒者が入社予定です。こちらも非常に優れた大学からの採用であり、期待を寄せています。

純増の目標は150名ですが、半期で61パーセントを達成しており、スケジュールどおりに推移しています。

③ 採用・調達関連2/2

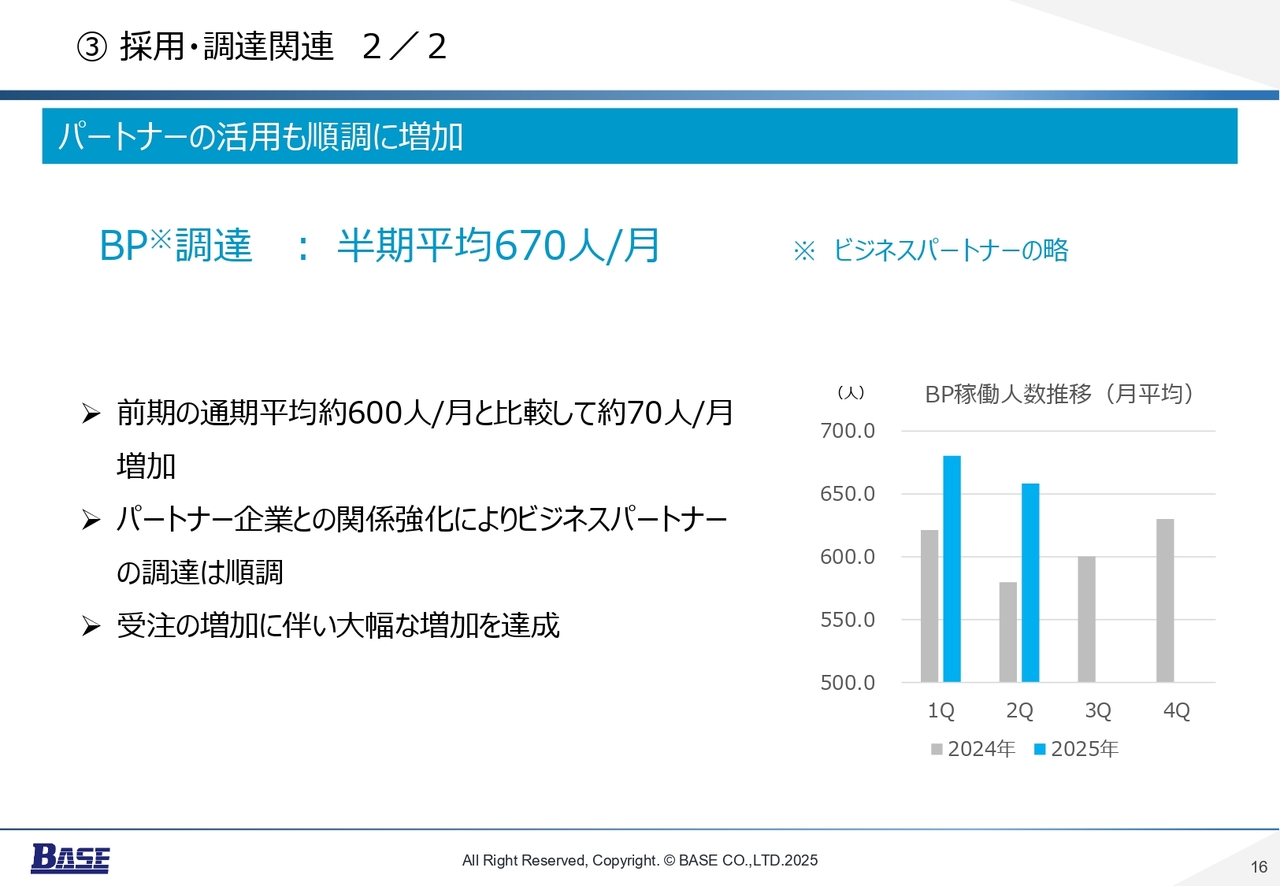

ビジネスパートナーについてです。当社は社員だけではなく、BPも含めて取り組んでいます。スライドのグラフを見るとわかるとおり、BPは前年比で明確に増加しています。

社員だけでは対応しきれない部分を補うために、ビジネスパートナーを募って支援を受けています。BPの調達数は半期平均で1ヶ月に670名となり、非常に大きな数字であると考えています。

一般的に、弊社規模の企業では社員対ビジネスパートナーの比率が1対1程度が普通です。1対2の比率でも可能な場合がありますが、当社は慎重な運用をしており、社員約1,200人に対しビジネスパートナーは670名、すなわち1対0.5にとどまっています。

自社社員1人に対してビジネスパートナー0.5人という割合のため、この部分における伸びしろは大きいと考えています。一般的に1対1の比率はコントロールしやすいものの、当社はより慎重な姿勢を保ち、現在は1対0.5程度で運用しています。

ただし、今後これを0.6、0.7、0.8と増加させることで、多くのビジネスパートナーを活用できるようになります。営業利益の20%成長は大変ではありますが、BPの活用に関しては、伸びしろがまだ大きいと考えています。

また、ビジネスパートナーとの関係については、最近になって協力いただく人数が増加しており、非常に意識的に良い関係を構築しています。そのような意味では、人的リソースとして、社員は着実に質の良い新入社員を採用しており、BPについてもまだまだ伸びしろがあると認識していただければと思います。

④ 育成関連1/2

先ほどもお話ししましたが、当社が最も重要視しているのは育成です。多くの企業が「社員の質がすべて」として取り組みを行っていますが、当社も同様に人材戦略を重視しており、その一部をご紹介します。

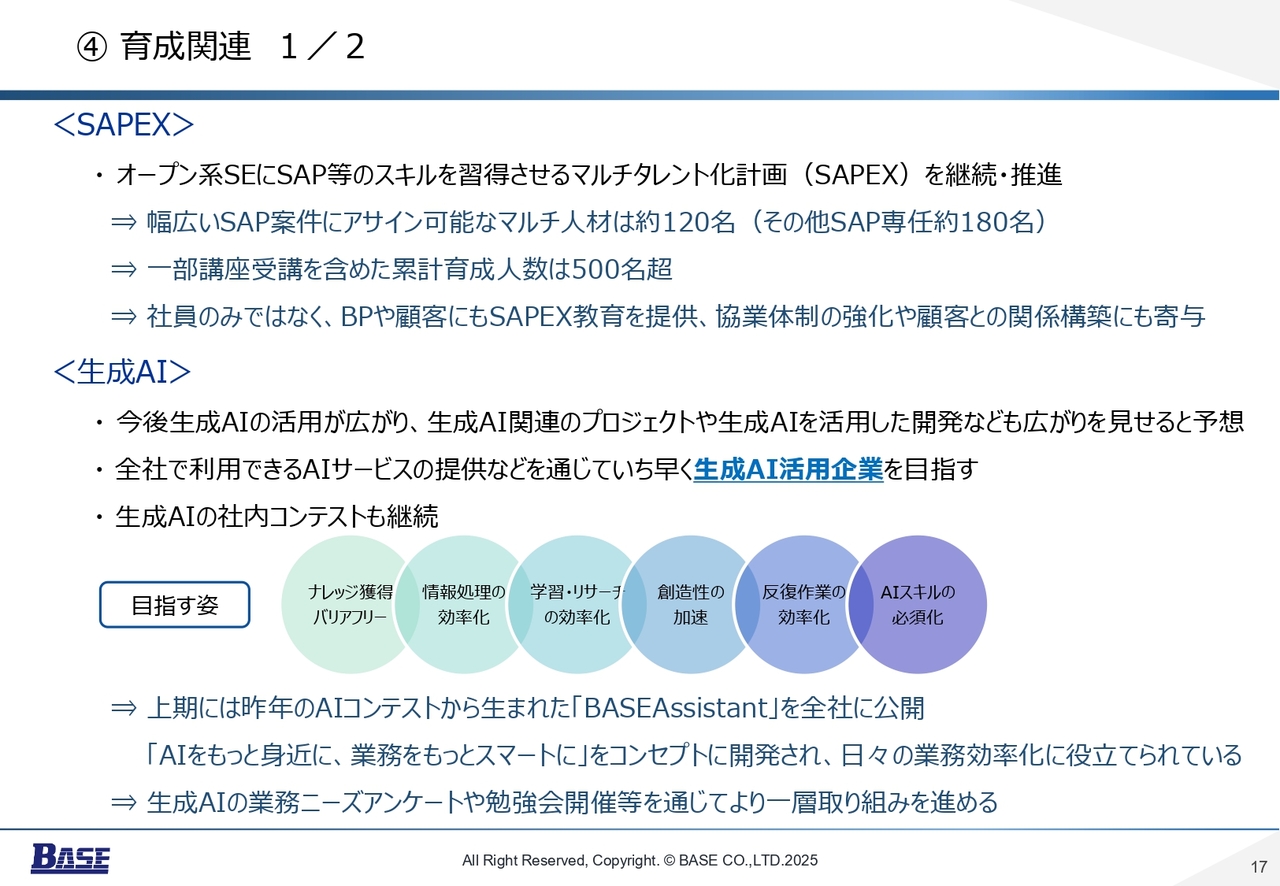

1つ目は、「SAPEX」に関する取り組みです。これはSAPが非常に好調であるものの、SAPは一般的なSEの技術では対応が難しく、専門性が求められます。そのため、数年前から「SAPEX」として、「SAPの人材を育成しましょう」という動きをしています。

現在、SAPが活況ではありますが、SAPに限らず、他の状況も変化し続けています。そのため、当社ではオープン系の技術にも対応できると同時にSAPにも精通する、いわゆるマルチタレントな人材を増やしていくことを目指しています。

現時点でSAP専任の社員が約180名いますが、マルチ人材育成のための「SAPEX」というプロジェクトが始動しました。そして現在では、オープン系とSAPの両方が扱える新しい人材が120名集まっています。

120名という数字が多いか少ないか一概には言えませんが、当社の180名のSAP専任チームと比較すると、120名というのは非常に大きな割合を占めると考えています。このように、多くの人材が「SAPEX」の取り組みによって生まれてきていると理解いただければと思います。

専門人材については、SAPに特化した専門レベルではなく、SAPのいくつかの基礎を把握している人材も増やしています。これまでに約500人が受講し、こういった技術を学んでいます。その意味では、SAPの今後の急成長にも対応できる人的リソースが整備されていると考えています。

また当社はBPも非常に重視しており、学習においてはベース社員だけでなく、BPの社員も教育しています。我々のビジネスの成長に伴い、BPの人材も必要になってきます。つまり、将来的にはBPも同様に教育を受けた社員を提供できることを目指しており、この施策をBPにも展開しています。一緒に共有し、技術を磨いている状況です。

2つ目は、生成AIについてです。現在、社内では非常に盛り上がっており、AIはこれからの重要なテーマとされています。「この後はどうなっていくか?」に関連する議論もありますが、まず間違いないのは、AI人材の育成が不可欠だということです。当社では、まず人材育成に注力しており、ここからスタートしています。

先述のとおり、当社では若い社員の割合を増やすことを意識しており、彼らはAI技術の習得に非常に熱心です。日常でAIを活用しながら学習を進めているため、社内でのAIの関心は非常に高まっています。

また、多方面で生成AIを活用しており、個人での使用にとどまらず、会社も環境を提供しています。さらに、3年間にわたってコンテストを実施しており、優れたテーマが見つかった場合、それを全社員向けに展開しています。

「BASEAssistant」は全社的に展開され、自由に使用できる体制やセキュリティの担保も整っています。その結果、利用者が増加し、社内での生成AIに対する機運が高まっています。

加えて、「Copilot」や「ChatGPT」といったさまざまな生成AIが活用されており、社内にこれらを支える環境を整備しています。これには高いコストがかかりますが、将来的な投資として受け止め、新しいAI環境を提供し続けています。

人員が多い分、こちらから「これを勉強しなさい」と指導するのが難しいため、社員が自発的に学びたいものや試したいもの、身につけたいものを出してもらい、実践してもらうかたちとしています。今年もAIコンテストが予定されており、すでに多くのチームが準備を進めています。

このように、人材育成においてAIは極めて重要なテーマであり、当社では積極的に投資しています。AI活用には多くのコストがかかりますが、社員の環境を整えることで、彼らが自由に試し、活用する機会を提供しています。この戦略が現時点で最も有効であると考えています。

④ 育成関連2/2

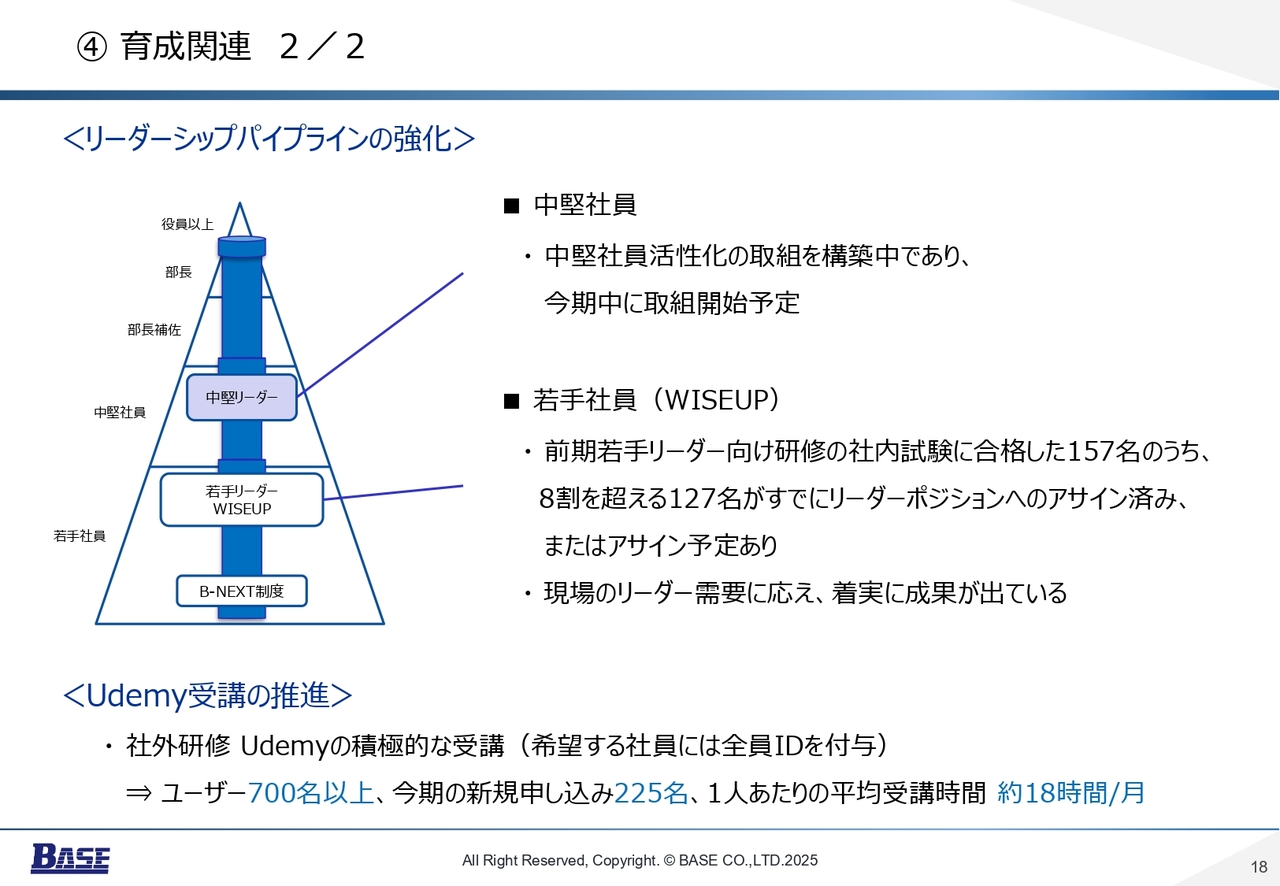

営業利益の20パーセント成長は、1年や2年で終わりというものではなく、繰り返していきます。そのためには、リーダーシップ、特に幹部の役割が重要と考えています。

「WISEUP」という名前のプロジェクトがあります。これはちょうど昨年の今頃、私たちが湘南会議という若手とともに意見を交わす場を設け、「とにかく120名のリーダーを育成しましょう」という企画が誕生しました。この企画では、参加者が自ら計画を立て、運営しながら、さまざまな講座や社内教育の仕組みを作りました。

その第一段階として筆記試験に向けた社内教育を実施し、157名が筆記試験に合格しました。筆記試験に合格するだけでは不十分で、リーダーとしての役割を果たすには実践が不可欠です。そのため、合格者157名を各部門でさまざまな案件に配置し、リーダーとしての業務を実際に体験してもらいました。

3ヶ月以上の業務経験を経て合格した場合、正式に「WISEUP」の卒業生として認定しています。すでに認定された人も多数おり、127名のメンバーが各現場でリーダーとして実践を重ねています。

この取り組みは、一見若手向けのプログラムのように見えますが、実際には熱意を持つ若い世代が自ら主体的に動くことが、文化として定着することが重要です。なにかに取り組む際にはすぐに仲間を募り、行動に移す風土が広がっています。

こうした活動を通じて、年末までに120名のリーダーを育成する計画です。これは持続的成長の基盤を作り上げることを目指した取り組みであり、将来的には当社の中心となる人材を育てることを念頭に置いています。

入社早期からそのエネルギーや知恵を存分に発揮してもらい、それを糧として成長することが、まさに「WISEUP」の重要な取り組みの1つです。

その一方で、次の段階として中堅層の育成も重要視しています。これらの中堅層は次世代の部長候補や部長補佐としての役割を担う想定で進行していきます。

さらに当社は「Udemy」というプログラムの受講を推進しており、これは社員への投資として取り組んでいます。社内の「Udemy」ユーザーは700名に達し、今期の新規申し込みは225名となっています。利用者自身がコースを選択できる仕組みを採用しており、「Udemy」では多くの選択肢がある中から、興味のある分野を学べる環境を整備しています。

アカウントを取得するだけではなく、月平均学習時間は18時間です。この数字は非常に誇れるものだと思います。社員が自宅で自分の時間を活用して勉強しており、18時間というのは、平日1日あたり約1時間の学習を続けたことに相当します。

言い換えると、常に一歩先、二歩先を見据えつつ、次のステップを誰が担うのかを意識しながら取り組んでいます。数字はあくまで結果ですが、社内ではこのような努力を行っています。だからこそ、次のステップが楽しみに感じられるのではないかと思います。

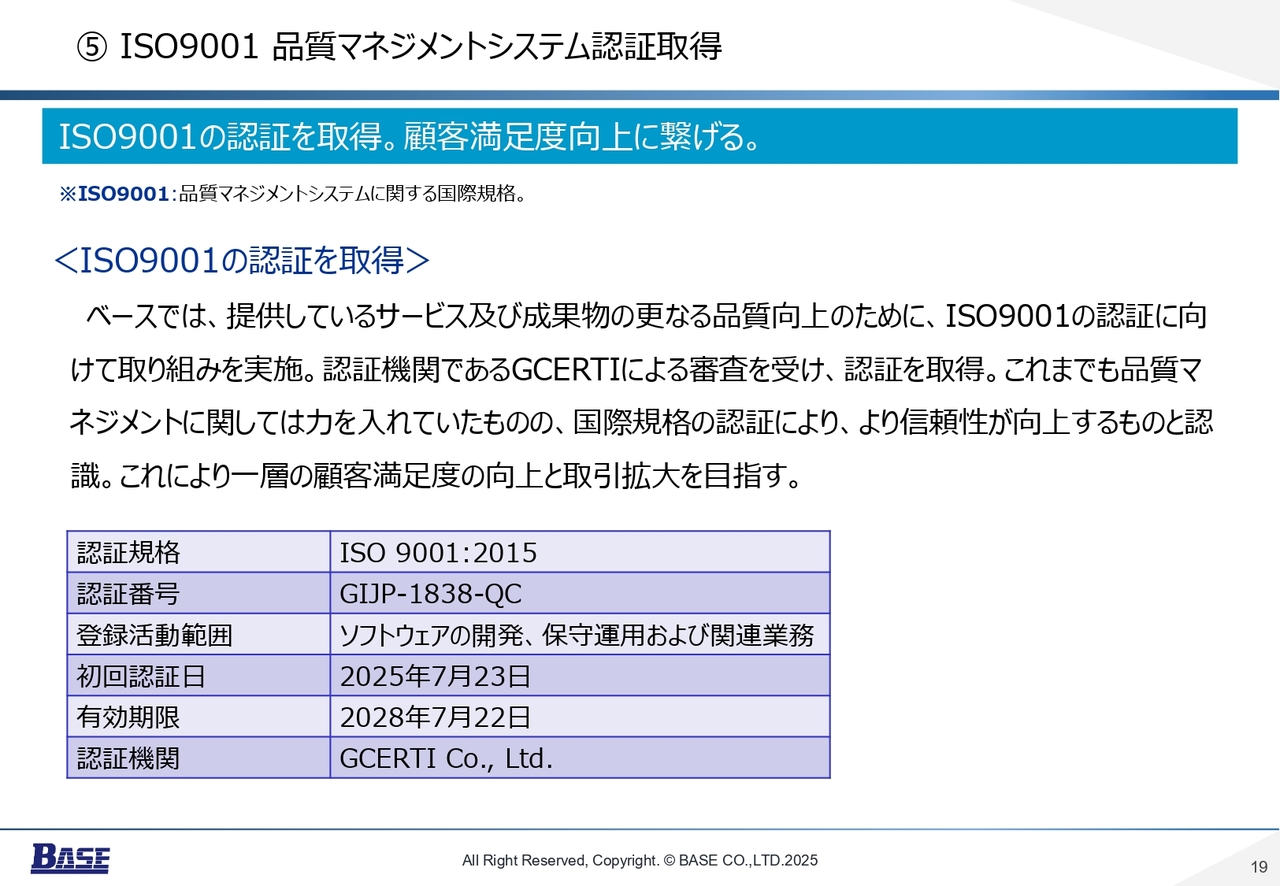

⑤ ISO9001 品質マネジメントシステム認証取得

当社はたくさんの人が入社する中でも、品質をずっと維持しています。品質の維持は第一ですが、容易ではありません。最近では、「ISO9001」の認証を取得しました。この認証はお客さまにも高く評価されており、顧客満足度の向上にもつながっていくと考えています。

⑥ 株式関連

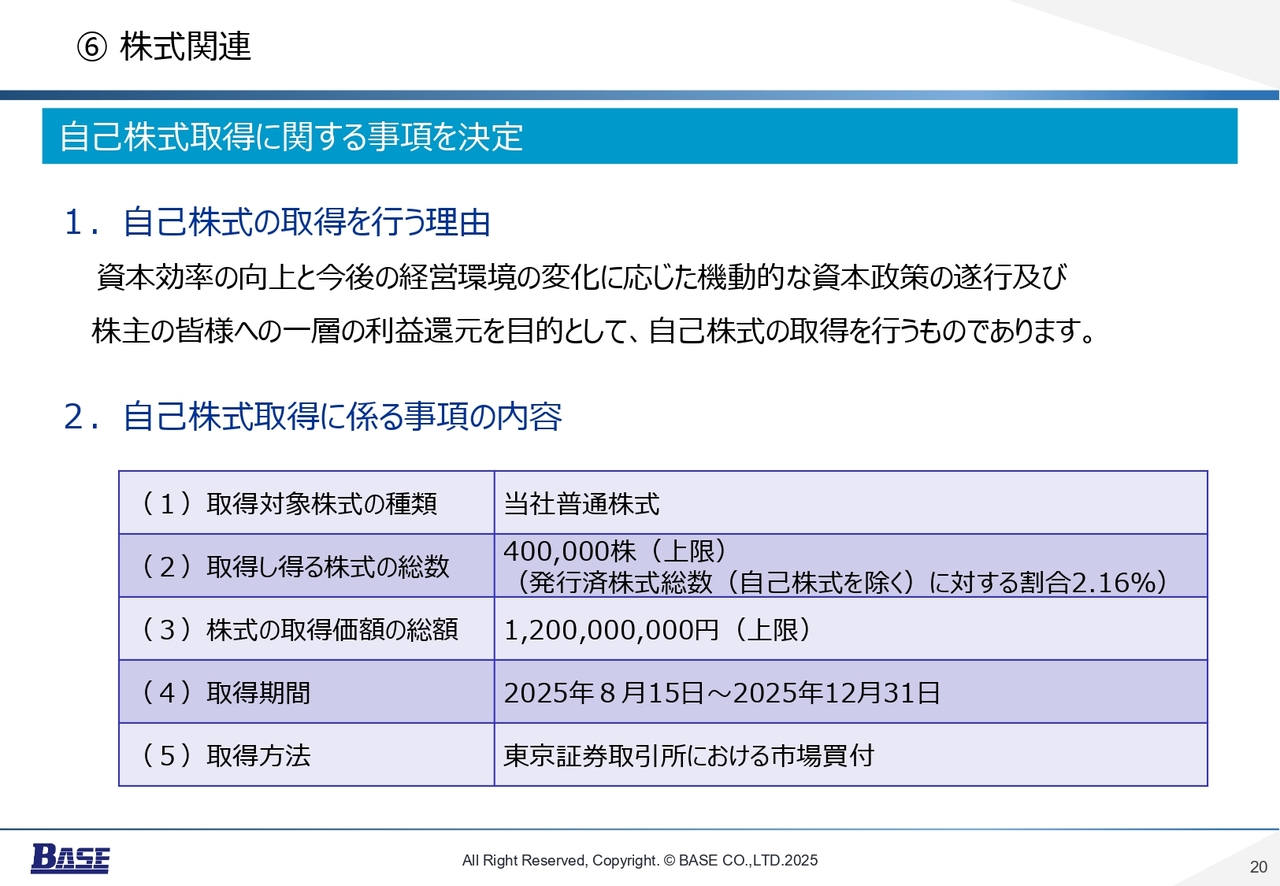

自己株式取得についてです。昨日プレスリリースを発表しました。昨年同時期に10億円を上限として自社株買いを実施しました。今年は20パーセントの成長を遂げたことから、12億円を上限に自社株買いを行うことを決定しています。

これは総還元性向の一部として実施するものであり、当社の規模を考えると一定の規模感がある施策だと考えています。また当社としても、現在の株価に対する認識が反映されていると見ています。

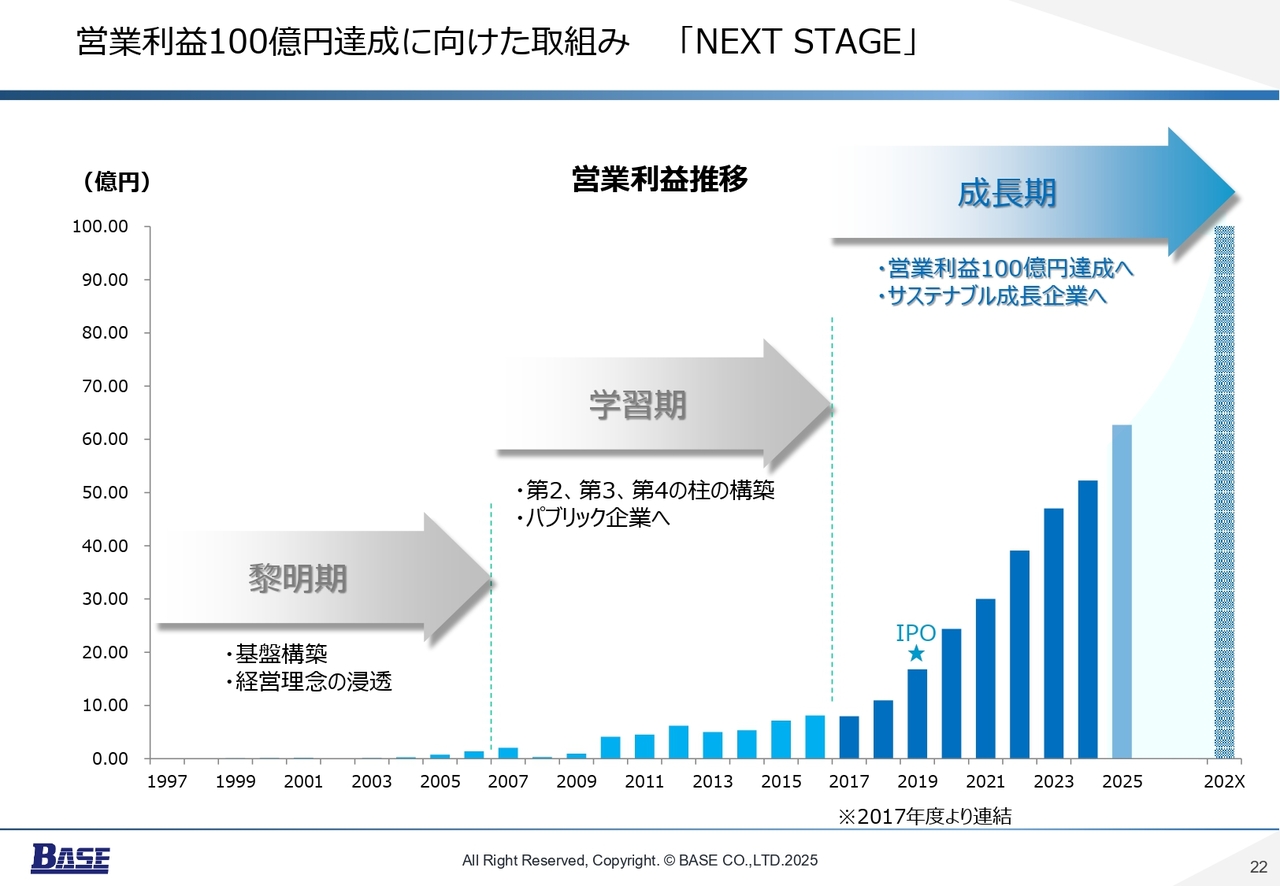

営業利益100億円達成に向けた取組み 「NEXT STAGE」

成長戦略についてご説明します。当社は成長期に突入しており、営業利益の成長率は基本的に20パーセントを維持しています。営業利益は100億円を目標として掲げています。

100億円というのは、かつては非常に高い数値とされていましたが、今年の目標あるいは予算では62億円となっています。この数字も踏まえると、100億円はもう少しで手が届く現実的な目標です。

ただし、100億円というのは1つのマイルストーンに過ぎず、当社では引き続きサステナブルな成長を意識して活動しています。次世代、そのさらに次の世代も見据え、組織の育成に注力しています。

また、会社の文化形成にも大きな力を注いでおり、サステナブルな要素として位置づけています。当社では、毎年1つの大きなイベントを実施しています。例えば「SAPEX」やAIコンテストもその一環です。昨年は「WISEUP」として、約120名のリーダーを育成する取り組みを行いました。

今年は「ベース2030」をテーマに掲げ、2030年の目標をイメージしながら、何を達成すべきかについて概要を設計しています。この目標をもとに、どのような仕組みを構築し、どのようなかたちやスケジュールで推進するかを検討しています。この過程において「ベース2030」は非常に熱意のこもった取り組みとして、社員全員で推進しています。

取り組みの中心は役員が担っていますが、最も重要な点は若い世代も一緒に参画していることです。2030年以降の世界は彼らのものとなるため、今年は「ベース2030」という社内のキーワードを軸に、会社全体で盛り上がりを見せています。

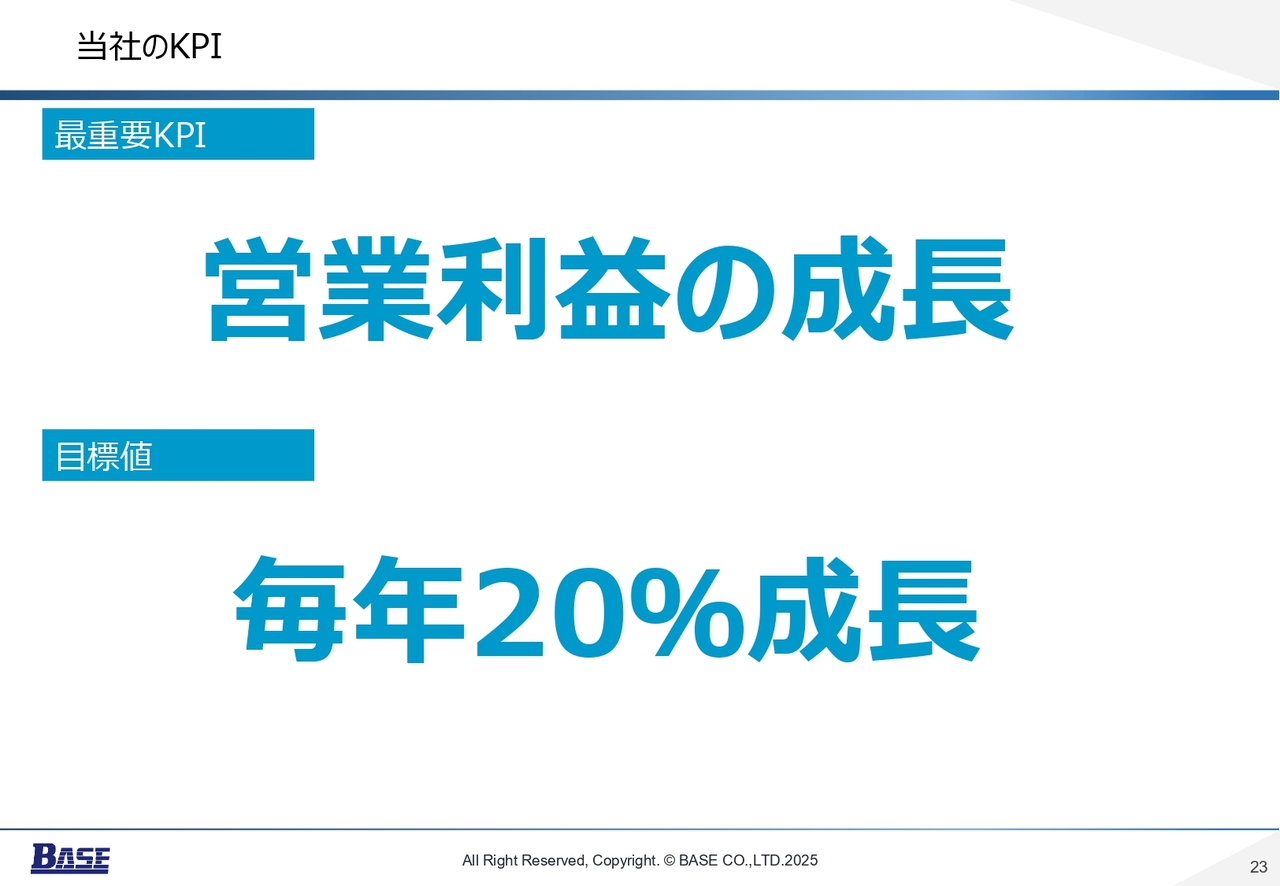

当社のKPI

当然ながら、当社の重要方針にはまったく変わりはありません。毎年同じことをお伝えしていますが、最重要KPIとして掲げているのは営業利益の成長であり、その目標値は明確に20パーセントと定められています。

企業は生き物のようなものですので、この20パーセントの達成については、さまざまな要因が影響を及ぼします。そのため、あらゆる面で細かく設計し、配慮し、仕組みを構築し、この目標に向かって達成できるよう進めています。

毎年この目標に向けて取り組んでいますが、20パーセントを持続可能なかたちで達成していくことに常に注力しています。「ベース2030」はまさにその目標を実現するために、どのように良いかたちで進めていくか、全員が理解し納得し合意を得られるかという点に焦点を当てています。

いわゆるスケジュールや目標を明確にした上で進めていきたいという考えから、「ベース2030」を作成しています。基本的な方針は何年も変わっていません。

2025年12月期業績予想

2025年12月期の業績予想も、変更はありません。

ベースの成長戦略 芝生戦略 1/3

「芝生戦略」は非常に良いかたちで展開していると自負しています。社外からも非常に良い評価を得るようになってきました。

かつて言葉としてイメージしていたことを実現しており、現在44の部がありますが、来年はおそらく50部程度に達する見込みです。1部や2部、あるいは5部程度では認識され難いところがありますが、44の部が存在し、各部門が自主的かつ自律的に考えることで、1つの事業モデルを形成できているのではないかと思っています。

まだ完全・完璧にできているとは言えないものの、かたちとして回り始めていることを、私は非常に誇りに思っています。

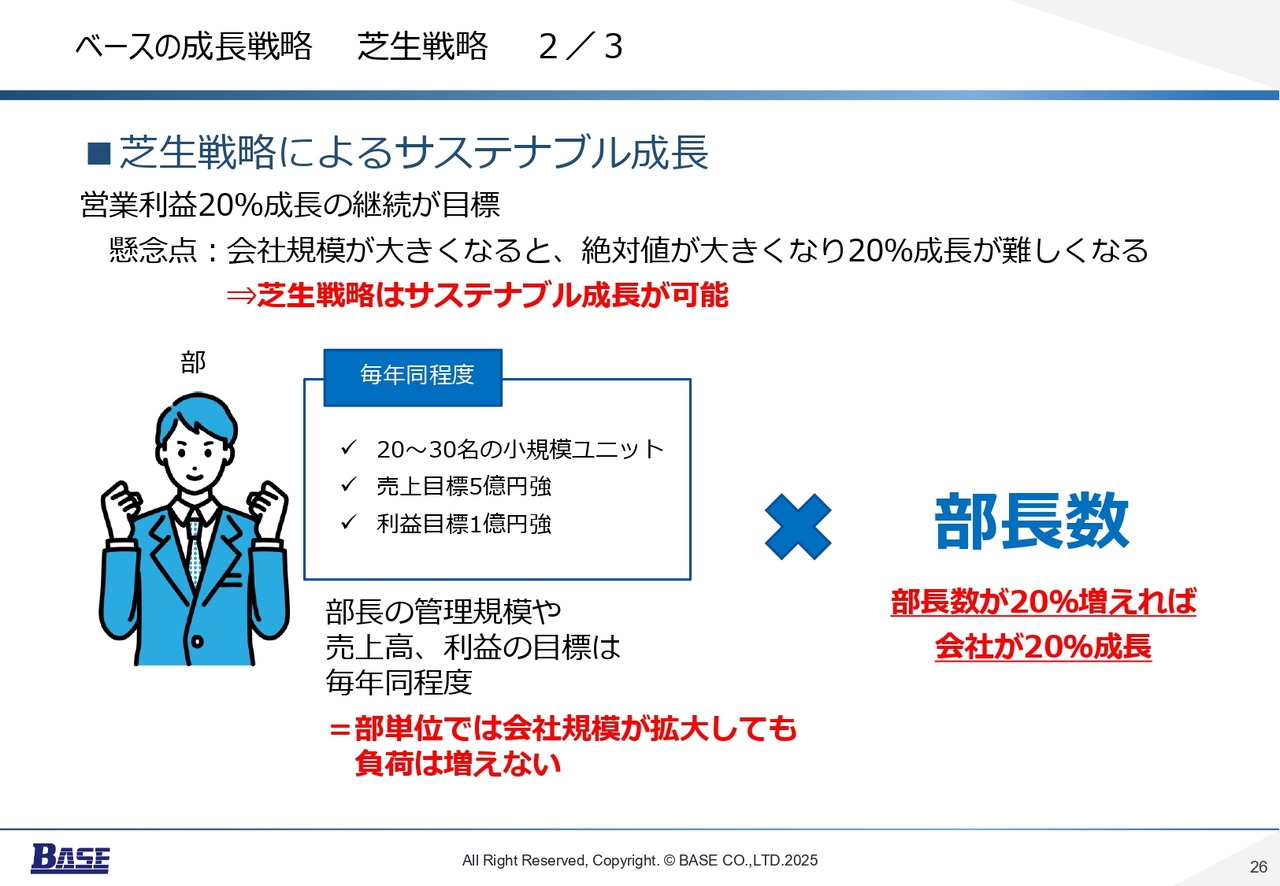

ベースの成長戦略 芝生戦略 2/3

毎年この目標に集中して取り組んでいますが、スライドの中央に記載したように、現在は来年の部長を選考しています。

1月から6ヶ月間は教育期間を経て、7月と8月はまとめの期間となります。その後は手を挙げる期間があり、手を挙げた人を選考して、最終的には10月頃までに来年の部長が決定します。

このように、競争を経て来年の部長がスタートする仕組みです。このプロセスは毎年繰り返されており、部が増えることによって当社の成長につながっています。

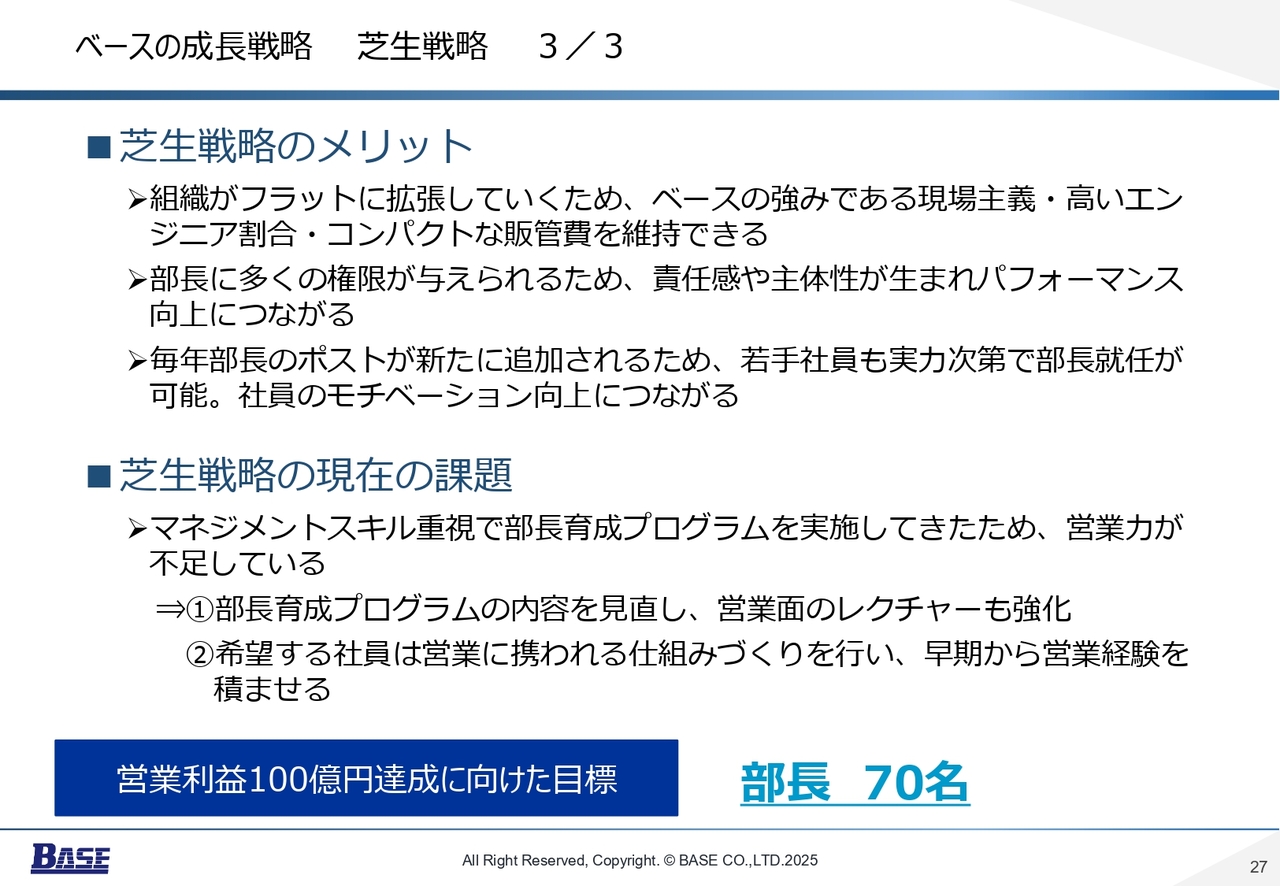

ベースの成長戦略 芝生戦略 3/3

営業利益100億円という目標に向けて、部長1人あたりの営業利益が1.4億円程度ですので、部長70名程度の体制で対応可能であることが確認できています。現状の営業利益は100億に対して約62億円で、部は70部署に対して44部署という状況です。

これから先の取り組みとして、現時点における部長補佐の育成状況を見ると、育成者数がおよそ40名に上り、毎年20名から30名近くが部長へのチャレンジに手を挙げています。その中からさらに数名に絞り込まれるため、今後もこの流れを繰り返し行って幹部候補層を維持・育成していくことが、当社にとって極めて重要な課題となります。

現状では厚い幹部層を確保できていると考えており、今後も継続的に幹部候補の育成に力を入れていきます。

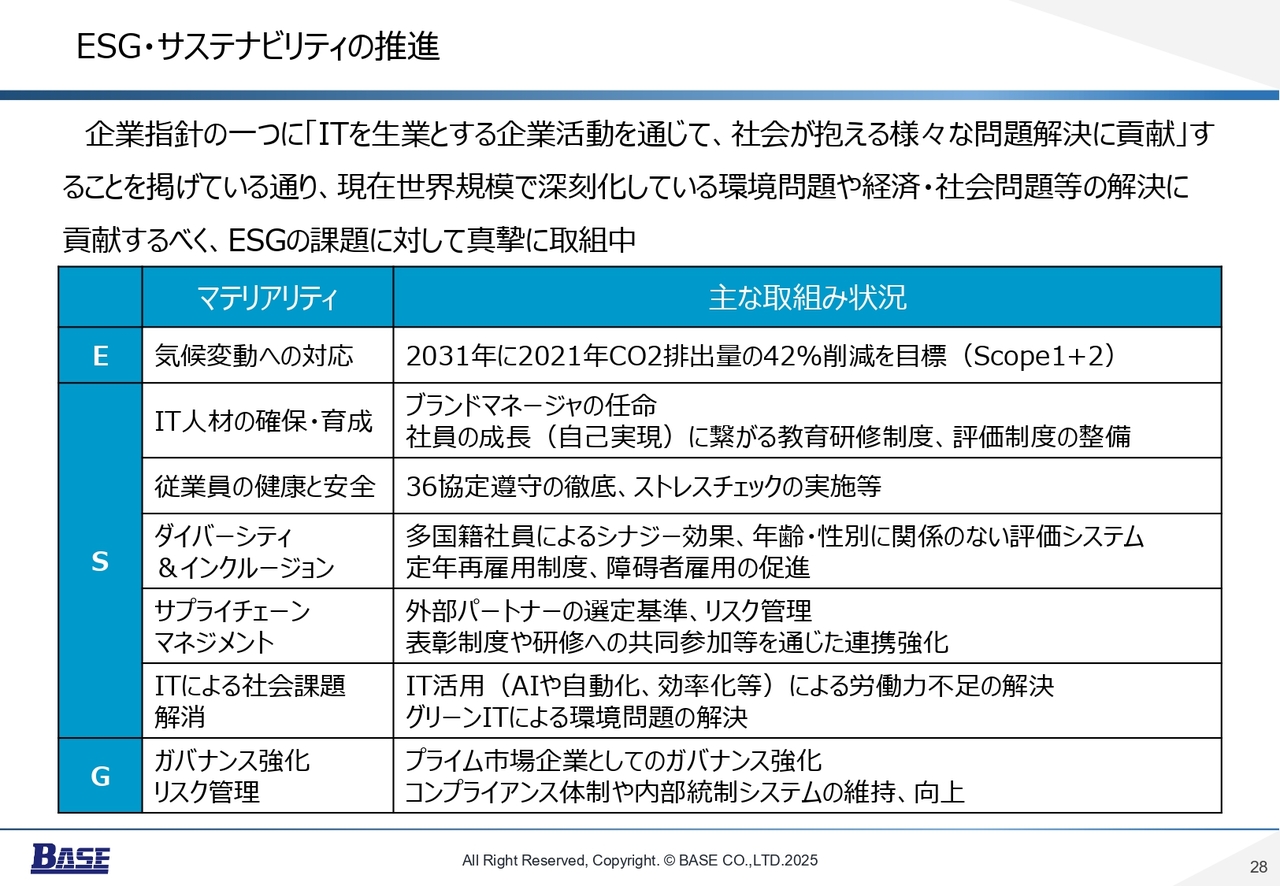

ESG・サステナビリティの推進

ESG・サステナビリティについては、当然ながら意識して取り組んでいます。詳細はスライドをご覧ください。

最後に

以前から何度もお伝えしていますが、私たちは、「受託開発」という地味なビジネスを、本当に愚直に継続していきます。その結果として、高収益と高成長を確実に実現し続けます。

これにより、株主のみなさまへ還元していく方針も変わりません。同じフレーズの繰り返しとなりますが、「変わらないものは変わらない」ということでご理解いただければと思います。今後も成長基調を維持していきますので、よろしくお願いします。

質疑応答:AIの進展とIT人材・

新着ログ

「情報・通信業」のログ