【QAあり】日本特殊塗料、社内一貫対応を強みに自動車用吸音・遮音材分野で国内トップ級シェア 新中計で収益力強化と拡販に注力

第110回 個人投資家向けIRセミナー

遠田比呂志氏(以下、遠田):日本特殊塗料株式会社代表取締役社長の遠田です。本日はみなさまの貴重なお時間をいただき、当社がどのような会社かをご理解いただく機会を賜り感謝します。どうぞ最後までお付き合いいただきますよう、よろしくお願いします。

会社説明の前に自己紹介をします。私の入社は1983年4月で、入社42年目になります。当時の配属先は、現在の自動車製品事業本部の設計部と生産技術部の起源となる、新たに設立された部署でした。

1994年から1999年までは設計課長を、その後2006年まで設計部長を務め、2007年に生産子会社に出向しました。帰任後は原価管理部と購買部の部長を兼務し、2017年から自動車製品事業本部長、2021年から社長を務めています。

会社概要

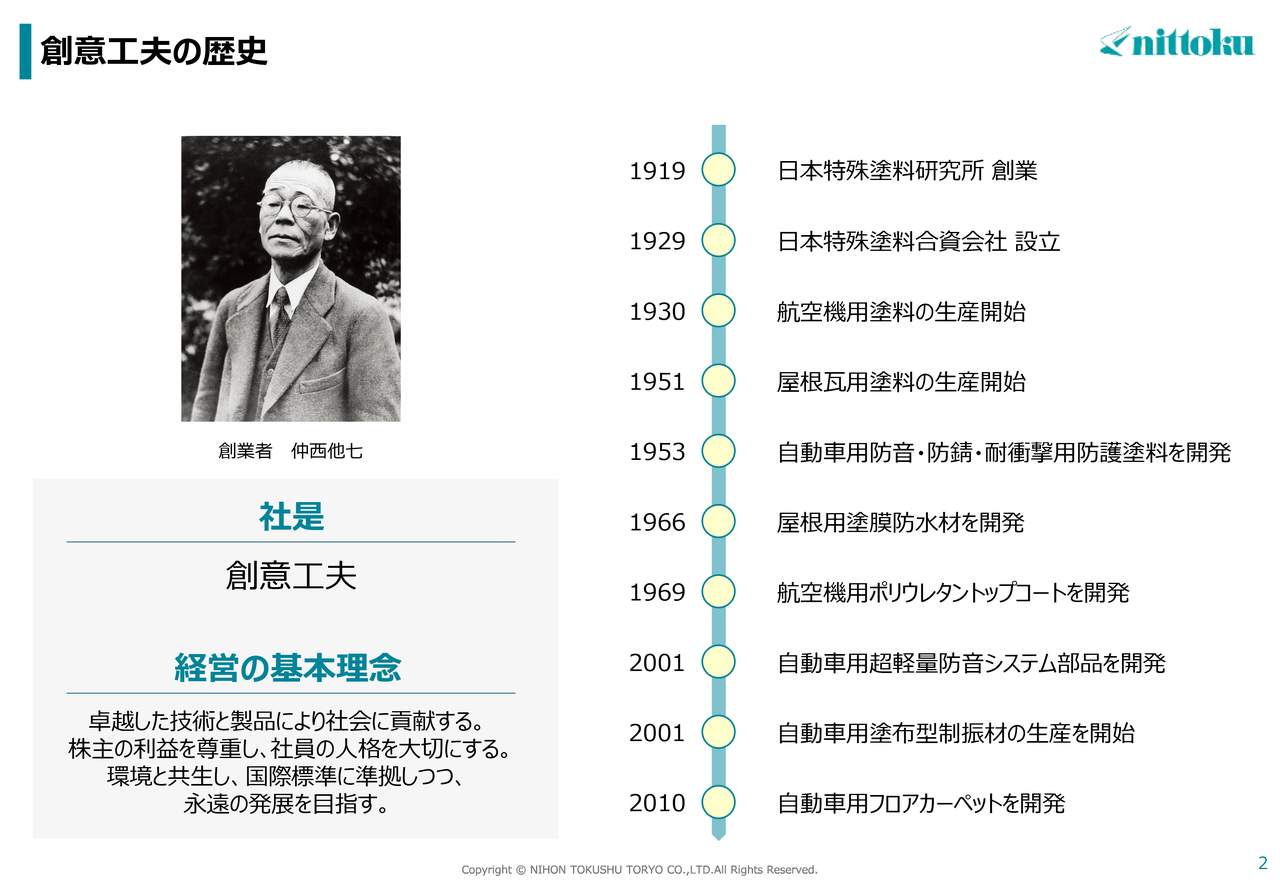

遠田:まず、会社概要についてです。当社は、1919年に創業者の仲西他七が立ち上げた「日本特殊塗料研究所」での航空機用塗料の研究に始まります。その10年後となる1929年に会社を創業し、まもなく100周年という節目を迎えます。

創意工夫の歴史

遠田:当社は創業以来、「創意工夫」の精神を何よりも大切にしながら、時代の変化を柔軟に捉え、技術と事業の領域を着実に広げてきました。祖業は航空機用塗料の製造ですが、戦後の航空機製造禁止という厳しい状況の中でも、屋根瓦用塗料や自動車向けの新製品に挑むことで逆境を乗り越え、今日の成長につなげています。

「航空機塗料のメーカー」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、現在では自動車の制振材や防音材といった車両性能を支える部品をはじめ、建築物用の塗料など、素材技術を活かした多様なものづくりに取り組んでいます。

事業セグメント

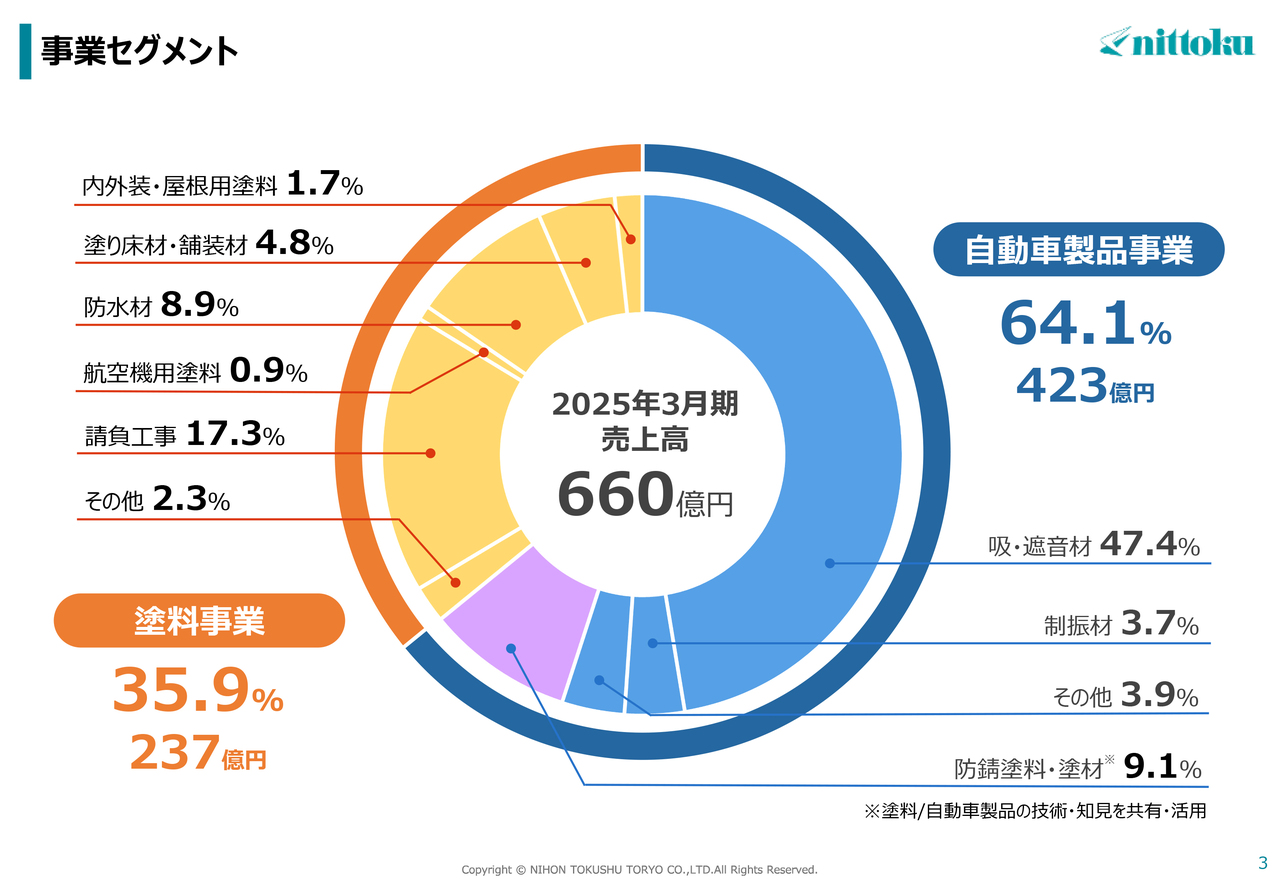

遠田:当社の事業について簡単にご説明します。当社は自動車製品事業と塗料事業の2つを柱に展開しています。このうち、自動車製品事業では、車の静粛性を高める防音材や制振材などを自動車メーカー向けに供給しています。当社の売上高のおよそ6割を占める主力事業です。

塗料事業では、工場やビルの防水材や塗り床材などを中心に、建物の耐久性を高めたり、生産現場の快適な環境を支える製品を幅広く扱っています。また、子会社でマンションの大規模修繕工事なども行っています。塗料事業全体で売上高のおよそ4割を占めています。

事業セグメント【自動車製品事業】

遠田:当社の主力製品である自動車製品事業について、もう少し詳しくお話しします。防音材や制振材と聞いてもなかなか具体的にイメージしづらいかもしれませんが、これらは自動車の騒音や振動を低減させる重要な製品となります。

スライドの図に示しているように、当社の製品はエンジンやタイヤといった騒音源の近くに配置されています。例えば、当社の主力商品の「ダッシュインシュレーター」は、エンジンから発生する音が車室内に侵入することを防ぐ重要な機能部品であり、電気自動車でも必要になります。

また、「フロアアンダーカバー」はタイヤや路面から伝わる走行音を吸収し、車外騒音や車室内騒音の低減に役立っています。エンジン周りに使われる製品は、エンジンから発生する音を吸収することで、走行中の快適性に貢献しています。

こうした製品機能が評価され、すべての日系自動車メーカーに長年ご採用いただいており、当社の技術力と信頼性を裏付ける証だと考えています。

kenmo氏(以下、kenmo):自動車の吸音材や遮音材の分野で国内トップクラスのシェアを持たれているということですが、そもそも音をコントロールする技術の強みはどのようなところにあるのでしょうか?

遠田:当社の自動車用吸音・遮音材の強みは、材料の開発から車両全体の音の評価、対策までのすべてを自社内で一貫して行えるところにあります。例えば、音を見える化する評価技術、材料全体を開発して製造する技術、全体最適を考慮した提案力といったところです。

これらを有していますので、車内のどこからどのような音が聞こえてくるのか、またその経路を正確に捉え、どこにどのような材料を使うと最小のコスト・重量で最大の効果が出せるか、材料段階から無駄のない効率的な音対策の提案が可能です。

競合会社を見ても、すべてを自社内で完結できる会社はなかなかなく、長年にわたって自動車の音に向き合ってきた経験や実績が当社ならではの大きな強みになっています。

kenmo:そこが差別化要素となっているのですね。

自動車製品事業を支えるグローバル・ネットワーク

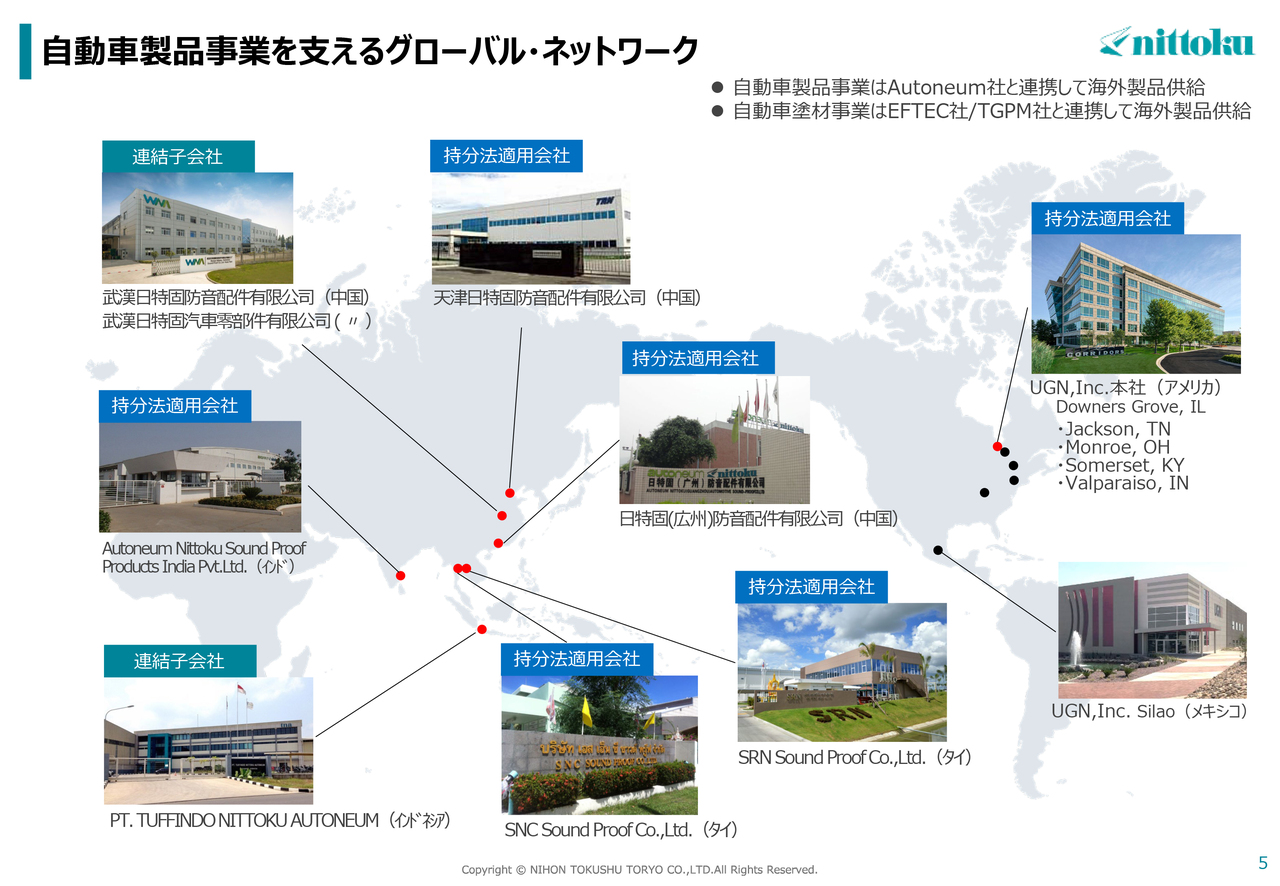

遠田:自動車事業を支えるグローバル・ネットワークについてご紹介します。自動車製品事業については、スイスに本社を持つ防音材トップメーカーのAutoneum社と半世紀以上のアライアンスを提携しており、日系顧客・海外拠点への製品供給を目的としてジョイントベンチャーを設立しています。現在では海外6ヶ国に12ヶ所の生産拠点を展開しています。

また、当社は防音材という領域だけではなく、自動車の塗材といわれるシーリング材やアンダーコートなども供給しています。それらの製品に関しては、スイスのEFTEC社や中国のTGPM社と連携して、日系顧客・海外拠点へ製品を供給しています。

事業セグメント【塗料事業】

遠田:もう1つの柱である塗料事業についてご説明します。当社の塗料製品としては航空機塗料が有名ですが、建築用塗料にも注力しています。主力は工場やビル、マンションなどに使われる防水材や塗り床材で、雨や風、薬品、磨耗などから建物を守り、長く安全にお使いいただくために重要な役割を果たしています。

また、一部の特殊塗料の技術はロケットなどの航空宇宙分野にも採用されており、過酷な環境下で確実に機能する当社の技術力の高さが評価されています。

kenmo:さまざまな事例がスライドに出ていますが、意外なところに御社の製品が使われているといった身近な例は他にありますか?

遠田:最も身近な例としては、みなさまがお持ちのスマートフォンのカメラレンズ周辺に、反射防止を目的とした当社の塗料が使用されています。もちろん競合会社もあるため当社がすべてを独占しているわけではありませんが、身近なところで当社技術が生きている例です。

また、気象観測で使われる白色の丸いドームがあります。雨が降るとそのドームの表面に水滴がつき、電波が乱れてしまうため、水滴がつかないように当社の塗料が使われています。

kenmo:競合の製品もいろいろあると思いますが、特にどのような領域で御社の製品は強みを発揮するのでしょうか?

遠田:例えば、先ほどのレーダードームの塗料には航空機塗料技術を応用した超撥水塗料を適用しています。また、塗料は施工業者による施工があってはじめて成り立つものですので、一般的な防水材や塗り床材は、耐久性と施工のしやすさを両立していることが非常に重要です。こうした特徴を兼ね備え、長期間使用して安定的な性能を発揮できることが、屋外で使う際の強みになっています。

連結売上高・営業利益の推移

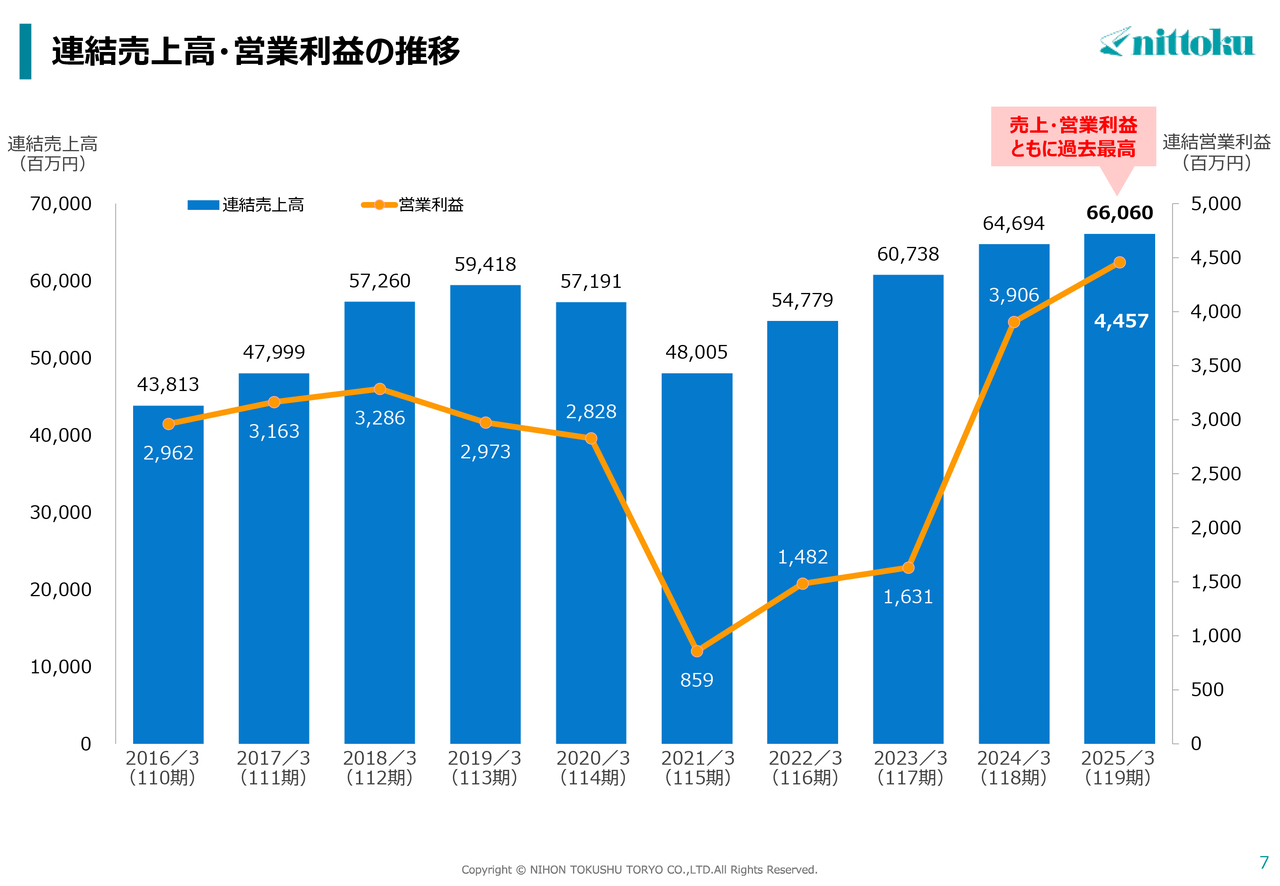

遠田:過去10年間の売上高と営業利益の推移です。スライドのとおり、景気の変動、特にコロナ禍で数字が落ち込んでいますが、それらを乗り越えながら着実に売上高と営業利益を伸ばしてきました。

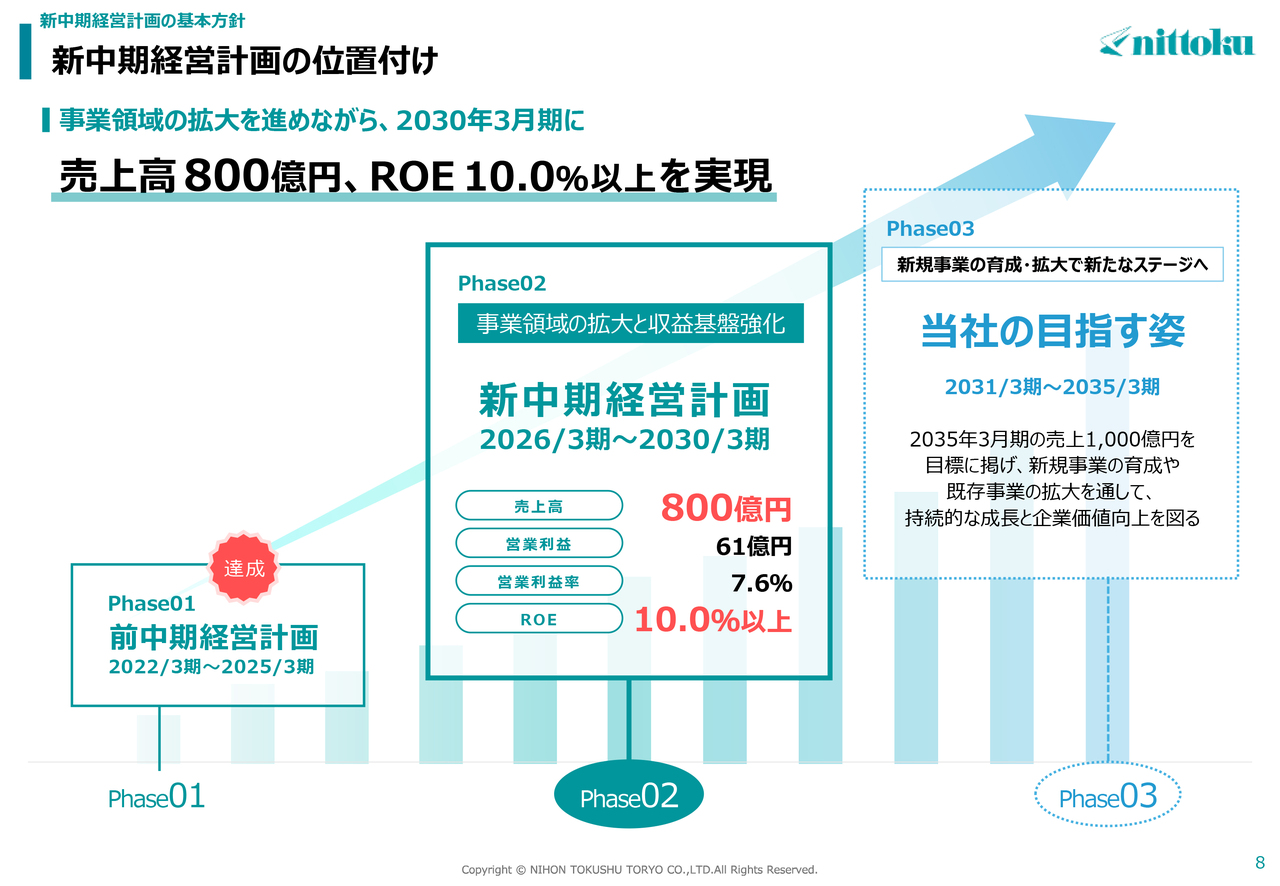

新中期経営計画の位置付け

遠田:このような状況を踏まえて、今期、中期経営計画を発表しています。新中期経営計画では、5年後の2030年3月期に売上800億円、営業利益61億円、営業利益率7.6パーセント、ROE10.0パーセント以上の実現を目指しています。

実現に向けて、これまで築いてきた自動車製品事業、塗料事業の収益基盤をさらに強化するとともに、市場環境や顧客ニーズの変化に応じて、場合によってはM&Aなどの外部資源の活用も視野に入れつつ、持続的な成長と資本効率の向上を図っていきます。

具体的には、既存分野での高付加価値製品の拡販や自動車のグローバル展開、生産性の向上などを進めることにより、安定的な利益成長を実現させていきます。重点施策については、後ほどお話しできればと思っています。

kenmo:今期について挟ませていただきます。新中期経営計画が走っている状況ですが、1年目となる今期はどのようなところに注力されていく方針なのか、もう少し具体的に教えてください。

遠田:自動車事業では、まず収益構造の改善に取り組みたいと考えています。固定費の削減や生産効率の向上は欠かせませんので、中期経営計画の基本となる初年度は収益力の強化をしっかりと進めていきます。

塗料事業では、当社の塗り床材は物流工場や精密部品工場だけでなく、当社の自動車事業と関係が深い自動車工場や自動車部品メーカーの工場などで幅広く使われており、拡販に注力する分野の1つです。塗り床材は、社会インフラを支える重要な用途として幅広い需要がありますので、ここを確実に固めていきたいと考えています。

kenmo:今期の期初にトランプ関税の話があり、新中期経営計画の出鼻をくじかれたところが若干あるかと思います。外部環境はこれからいろいろと変わっていくかと思いますが、そのような環境変化に対応できる御社の組織的な強みなどがありましたら教えてください。

遠田:自動車関係では、現地で材料を調達して生産する体制を整えているため、各拠点で完成車メーカーのニーズに応じた対応が可能です。日本から輸出しているわけではなく、現地で調達して生産まで行える点が大きな強みです。

国内から輸出している場合と異なり、海外拠点はジョイントベンチャーとして展開していますので、売上や利益にダイレクトに影響しません。現地で完結できる対応力こそが当社の自動車事業の強みだと考えています。

kenmo:つまり、トランプ関税の影響はそこまで大きくはないということですか?

遠田:おっしゃるとおりです。ただ、国内のいくつかのメーカーはトランプ関税の影響でアメリカに生産拠点を移しています。そのため、直接的な当社の販売は減ることになりますが、アメリカでの現地生産に移管された分をジョイントベンチャーが手掛ることも多く、表向きの販売は減っていても、最終利益にはあまり影響がありません。これは当社ならではの強みと捉えることもできるかもしれません。

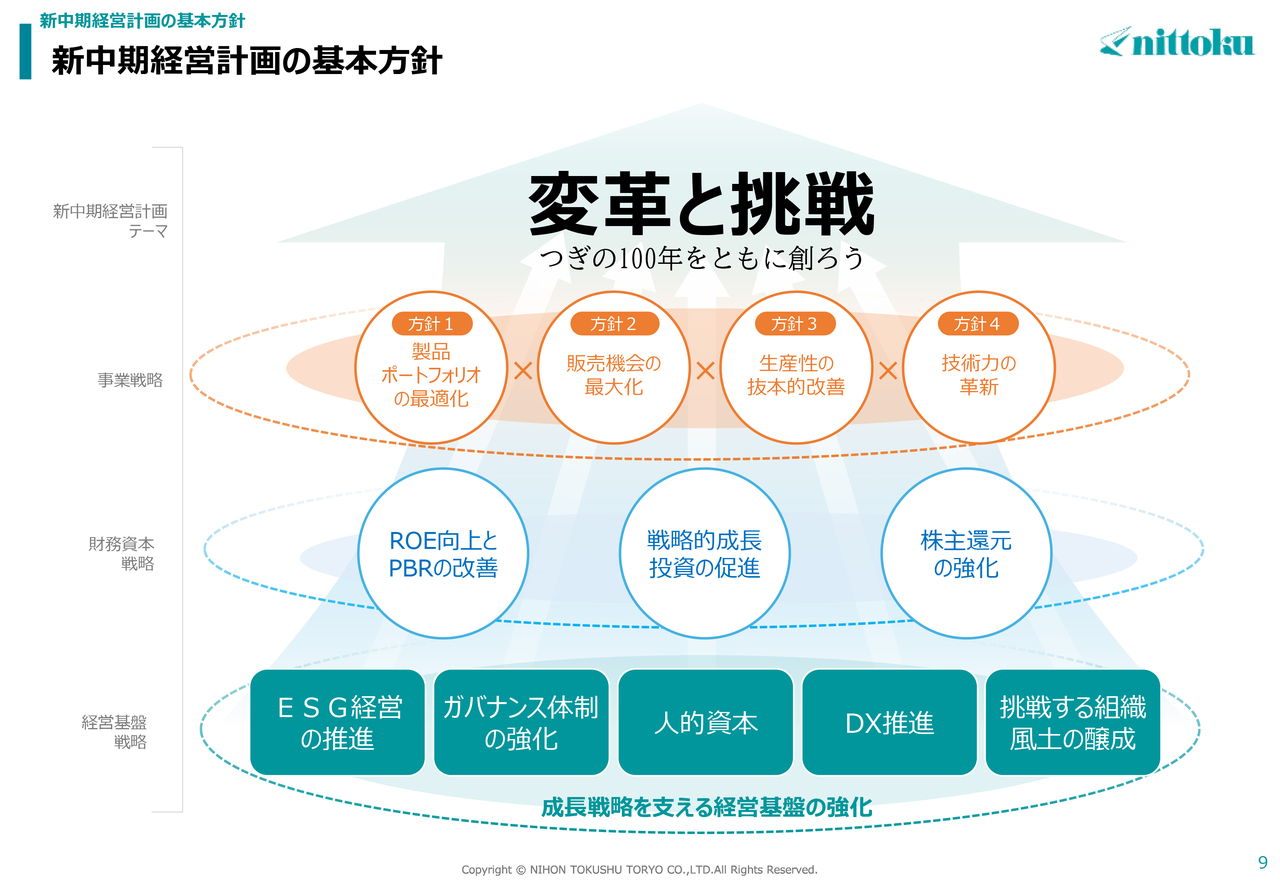

新中期経営計画の基本方針

遠田:中期経営計画についてお話しします。中期経営計画では「変革と挑戦」を掲げ、成長を支える経営基盤の強化と同時に、成長分野への投資や新規事業の開発などを行い、つぎの100年をともに創り上げていく会社を目指します。

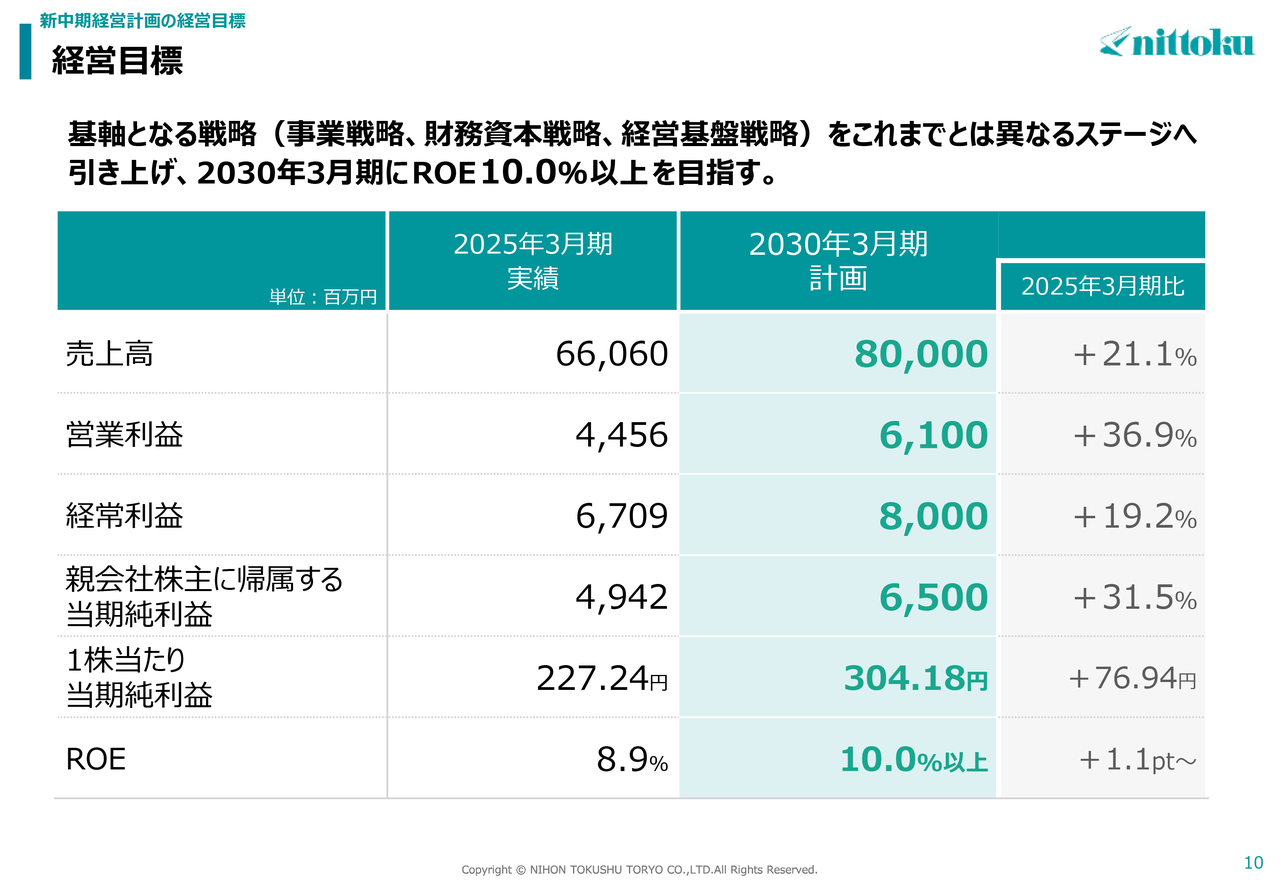

経営目標

遠田:経営目標です。スライドは、直近の2025年3月期の実績と5年後となる2030年3月期の中期経営計画のゴールを比較したものです。売上高は2025年3月期比でおよそ21パーセントの増加、ROEは10.0パーセント以上を目指しています。

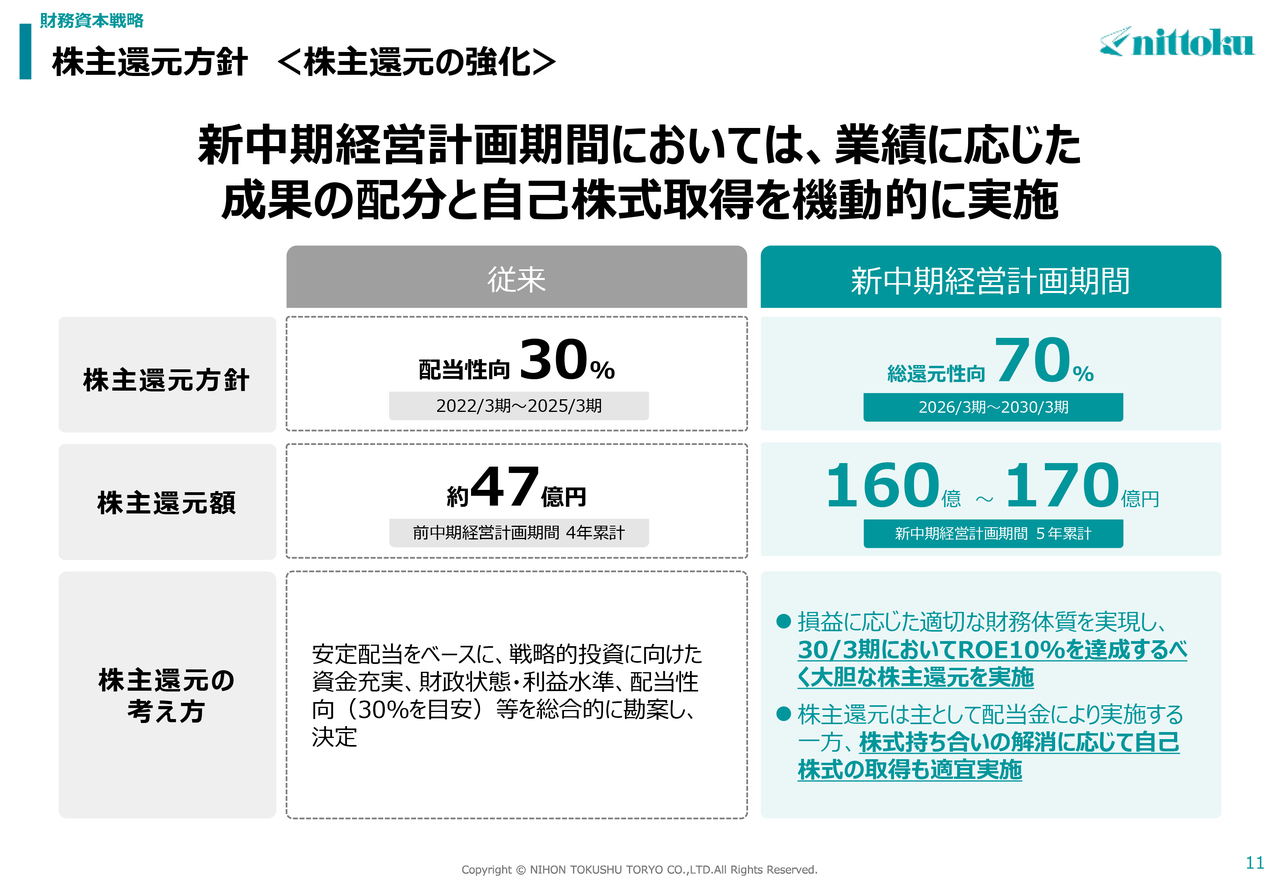

株主還元方針 <株主還元の強化>

遠田:株主さまへの利益還元についても、非常に重要な要素として、中期経営計画の中で明確な方針を掲げています。総還元性向70パーセント以上を中期経営計画期間の基本方針とし、配当と自己株式取得を組み合わせて積極的な還元を行います。資本効率の向上に向けた取り組みの一環として、ROEやPBRの改善にもつなげていきたいと考えています。

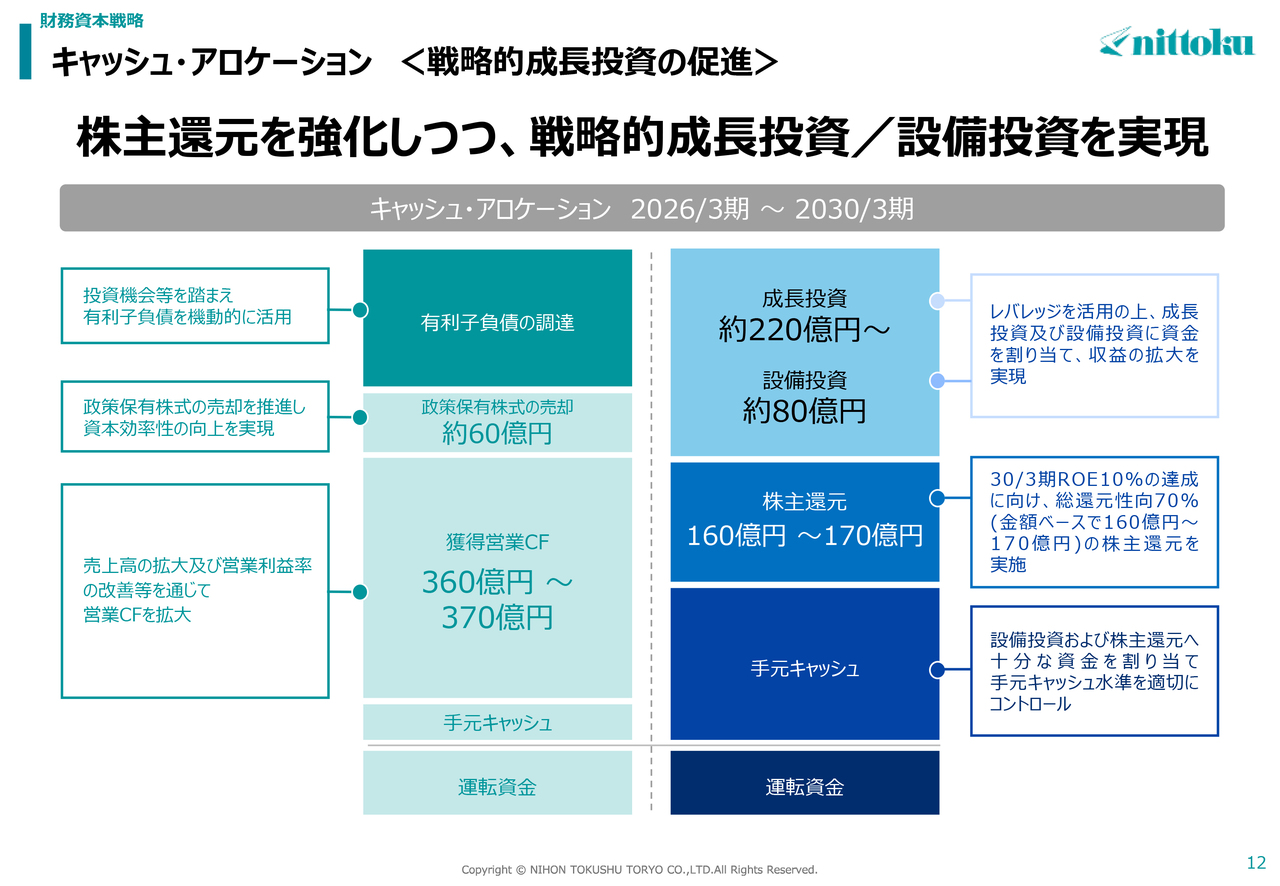

キャッシュ・アロケーション <戦略的成長投資の促進>

遠田:戦略的成長投資の促進についてお話しします。既存事業の収益拡大には製品の供給拡大とそれにまつわる投資が欠かせませんが、デジタル化への対応や経営データのリアルタイムでの可視化など、IoTやDXへの投資も避けて通れません。そのため、これまで以上にこれらの分野への投資比率を高めていきます。

また、省人化や効率化による利益の確保も重要なテーマの1つですので中期経営計画に掲げるさまざまな施策について、こうした観点でモニタリングを行い、その結果に応じて方向修正をすることも必要かと思っています。

【自動車】 目標数値・基本戦略

遠田:自動車製品事業の具体的な目標についてです。数字はスライドに示したとおりです。製品ポートフォリオ変革や技術革新を製品に結びつける取り組みとして、環境負荷低減につながる新製品の開発や、海外市場向けの投資を進めていきます。

また、生産の抜本的な改善も戦略の1つとして掲げています。加えて、販売機会を逃さないため、当社が持つ音響制御技術を活かした製品を新たな市場に出していきたいと考えています。

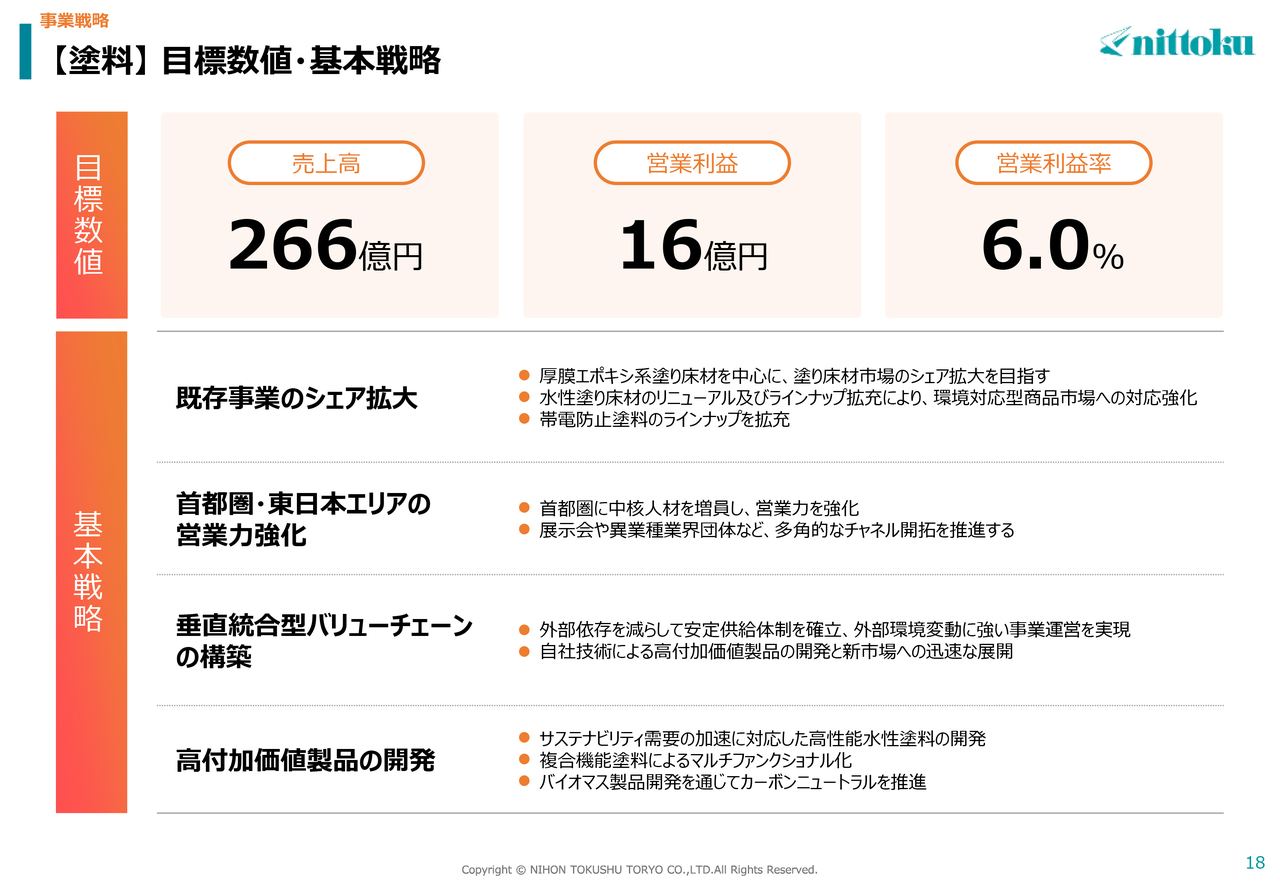

【塗料】 目標数値・基本戦略

遠田:塗料事業については、基本的には塗り床材や防水材のシェアを伸ばすことを最優先に考えています。

汎用性のあるものは大手化学メーカーが自社で作りますが、採算面の問題や当社の強みを活かすため、特徴のある特殊な樹脂を当社で製造していく計画です。今後は、この内製化がサプライチェーンの強化につながると考えています。

また、全国に展開するネットワークの中で、関東や東京地区などウエイトが弱い地域に適切な人員配置を行います。

さらに、航空機塗料の技術を応用した高付加価値製品の開発なども進めていきます。

飯村美樹氏(以下、飯村):御社の社名は日本特殊塗料ですが、お話をうかがっていると本当に特殊なものをたくさん開発しているのだなと、大変勉強になりました。

遠田:当社が航空機用の特殊塗料を手がけているという点は、当社の特徴を理解していただくうえで大きな強みだと思っていますが、当社の株式は化学に分類されているため、投資家のみなさまからも自動車とのつながりが見えにくい部分があるのではないかと感じています。

飯村:セクターがそうですね。

遠田:昔はみなさま紙で調べていましたが、今はインターネットのため、「化学塗料」「機械」「自動車」というと、どうしてもセクターごとに情報が分かれてしまうところが悩みの部分です。

飯村:インターネットではチェックを入れるだけのスクリーニング方法のため、そこは悩ましいですね。

遠田:当社は社名の影響もあり、それを乗り越えて、いかに企業価値を高め、市場にPRするかが重要だと考えています。もちろん、企業努力で補い、投資していただく株主のみなさまにも価値を届けていきたいと思っています。こうした視点も持ちながら、新中期経営計画に取り組んでいます。

場合によっては、社名を変更する会社もあると思います。特に化学メーカーは、プロモーションに女優の方を起用されるケースもありますが、当社はそこまではできないかもしれません。しかし、企業価値を真摯に考え、社名を変更するべきかどうかも今後検討していく重要なテーマだと考えています。

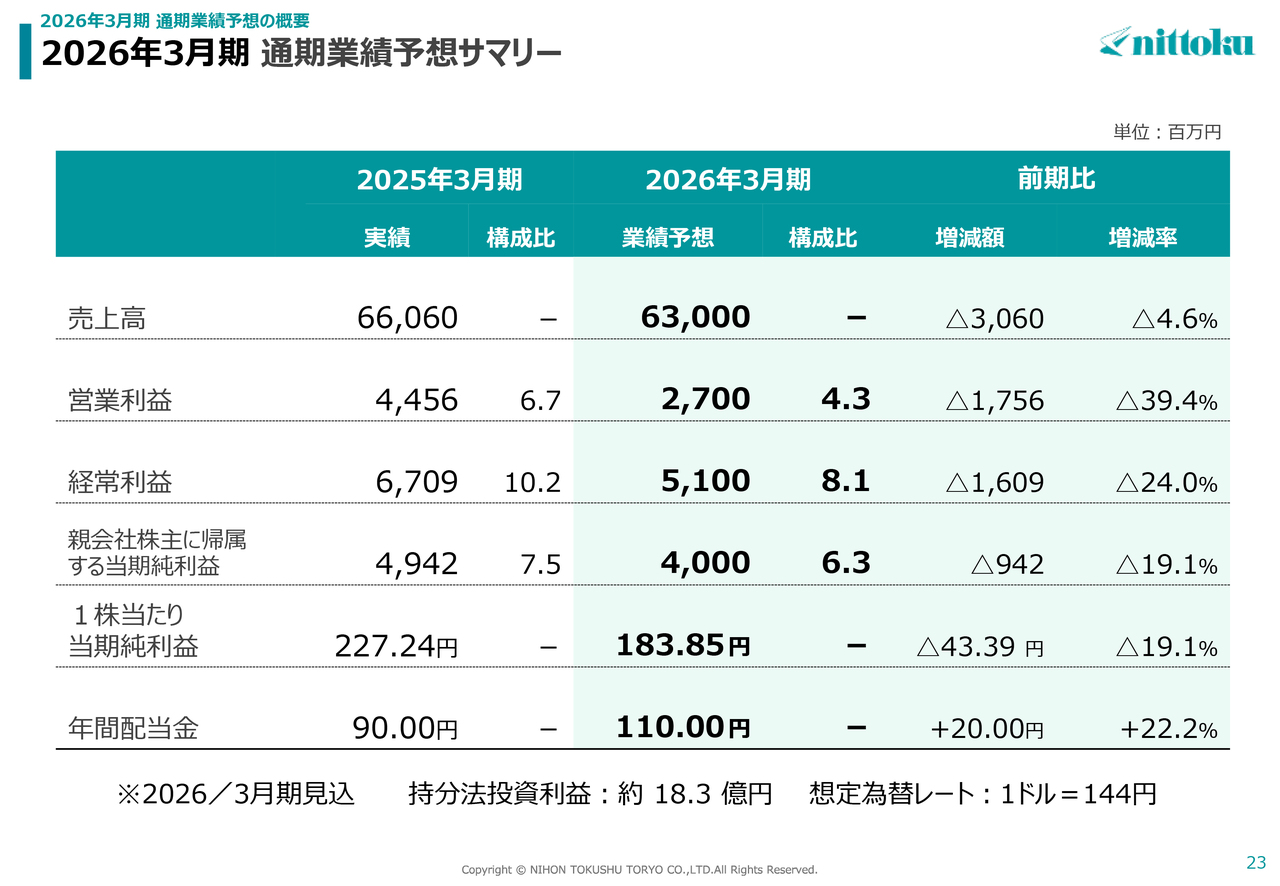

2026年3月期 通期業績予想サマリー

遠田:中期経営計画の初年度である今期は、数字的に気になる点も多いかと思います。スライドは2026年3月期の業績予想ですが、一見すると前期よりやや減少しており、マイナス要素が目立つ印象です。しかし、第1四半期の進捗を見ると、若干のマイナス影響はあったものの、全体としては順調に推移しています。現時点で、計画を変更する予定はありません。

先ほどトランプ関税のお話がありました。自動車生産の多少のダウンなどはありますが、数字的に特に大きな影響はなく、比較的順調に推移しています。

計画としてマイナスを出さざるを得なかったのは、原材料の高騰など非常に難しい要素が入っているためです。特に「中期経営計画の初年度が前期比で減収減益となる」ということにはなりますが、計画するからには、当然そのあたりをしっかり織り込んで計画しています。この5年間で、最終的には売上高800億円を目指していきます。

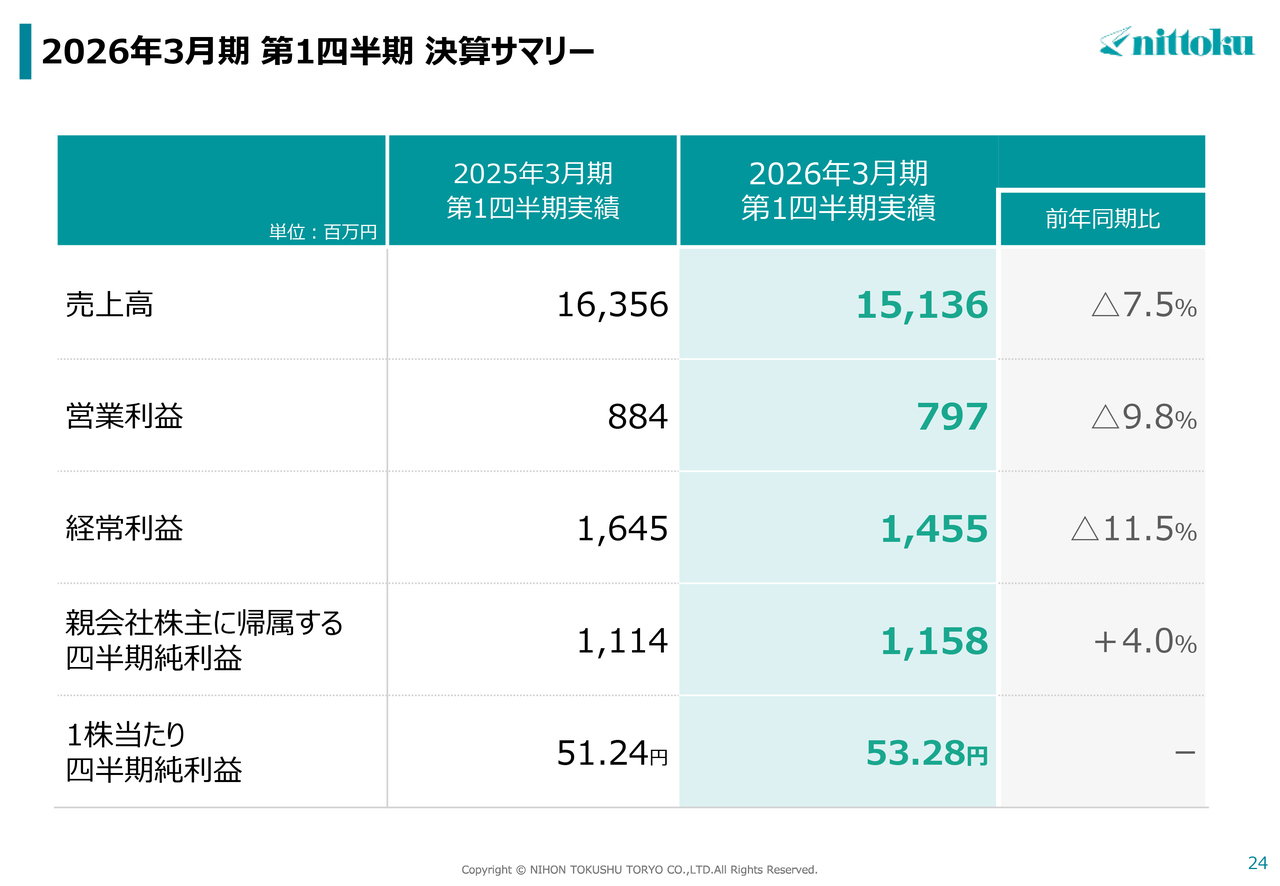

2026年3月期 第1四半期 決算サマリー

遠田:スライドは第1四半期の前期と今期の比較ですが、先ほどの通期業績予想よりはマイナス要素が少なくなっています。利益構造の改善も順調に進んでおり、徐々に効果が出てくることを見込んでいます。そのため、現時点で通期業績予想の変更はありません。

ここまで、当社の取り組みや今後の見通しについてお話ししてきました。少しでも当社に興味を持っていただけるきっかけになれば、非常にうれしく思います。

質疑応答:海外の足元のマーケット環境について

kenmo:海外展開についておうかがいします。現状ではインド、北米、東南アジア等で事業展開を行っていますが、海外の足元のマーケッ

新着ログ

「化学」のログ