イトーキ、売上高・営業利益とも過去最高を更新、通期予想を上方修正 中計の目標売上高1,500億円を前倒しで達成見込み

目次

湊宏司氏:本日は株式会社イトーキ2025年12月期第2四半期決算説明会にご参加いただきありがとうございます。代表取締役社長の湊です。私からは2025年12月期上期振り返りと、今年度の展望についてお話しします。

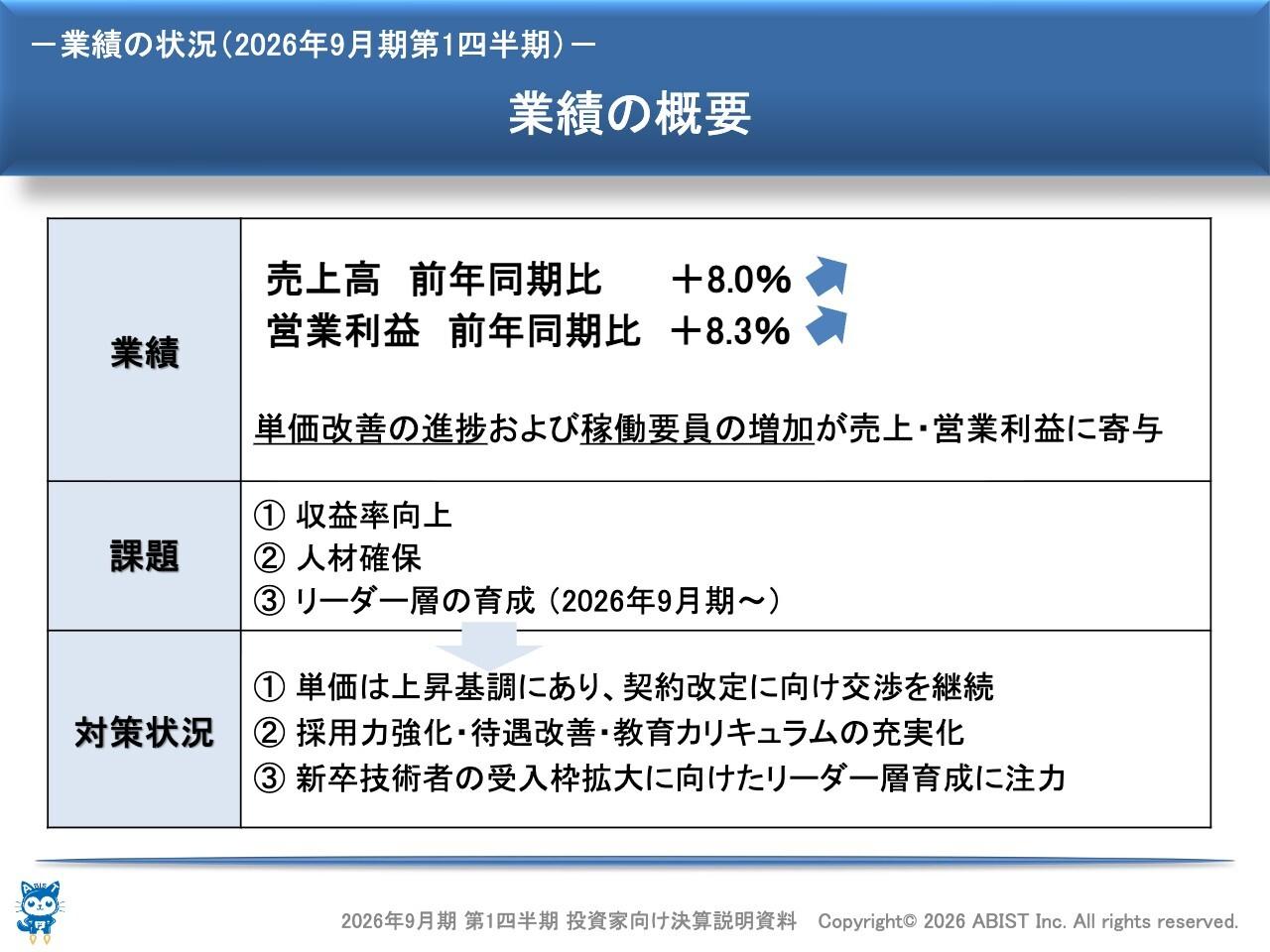

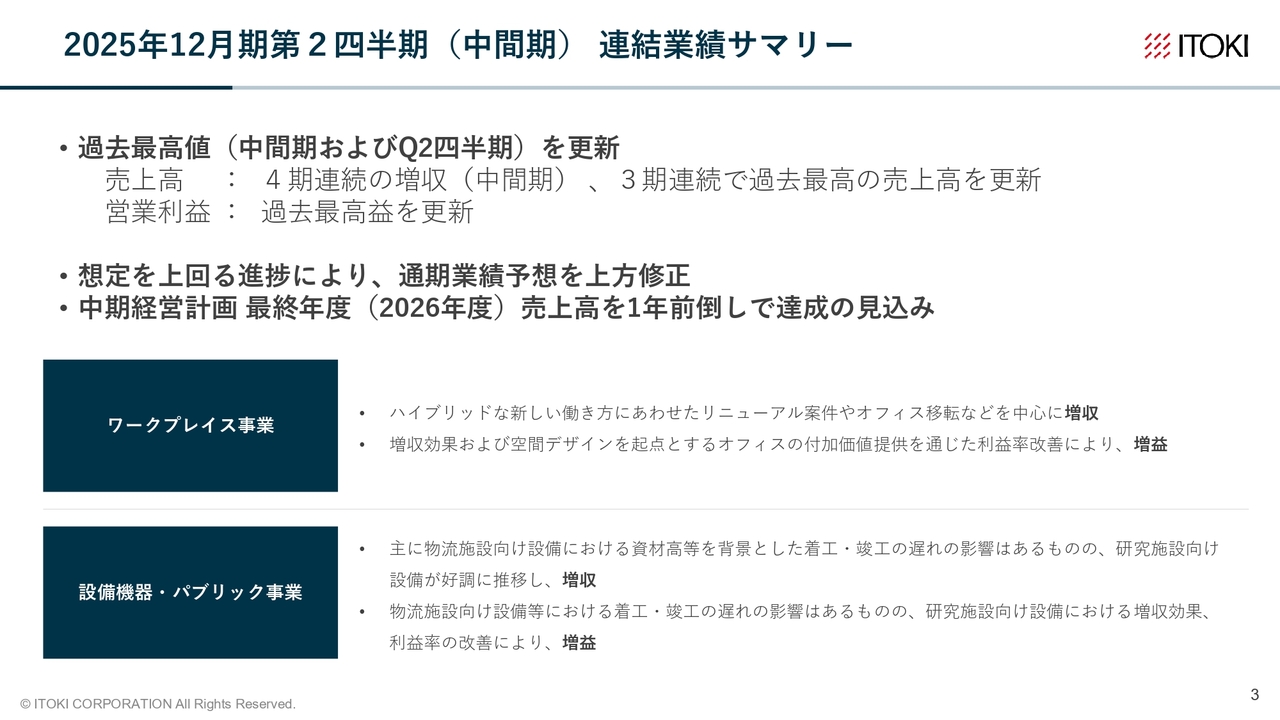

2025年12月期第2四半期(中間期)連結業績サマリー

上期の連結業績のサマリーです。過去最高値を更新することができました。売上高は上期において4期連続で増収、3期連続で過去最高を更新しています。

第2四半期の3ヶ月間の売上高においても過去最高を記録しました。昨年の第2四半期は振るわなかったため連続記録は途絶えていますが、今期は第2四半期も過去最高となりました。

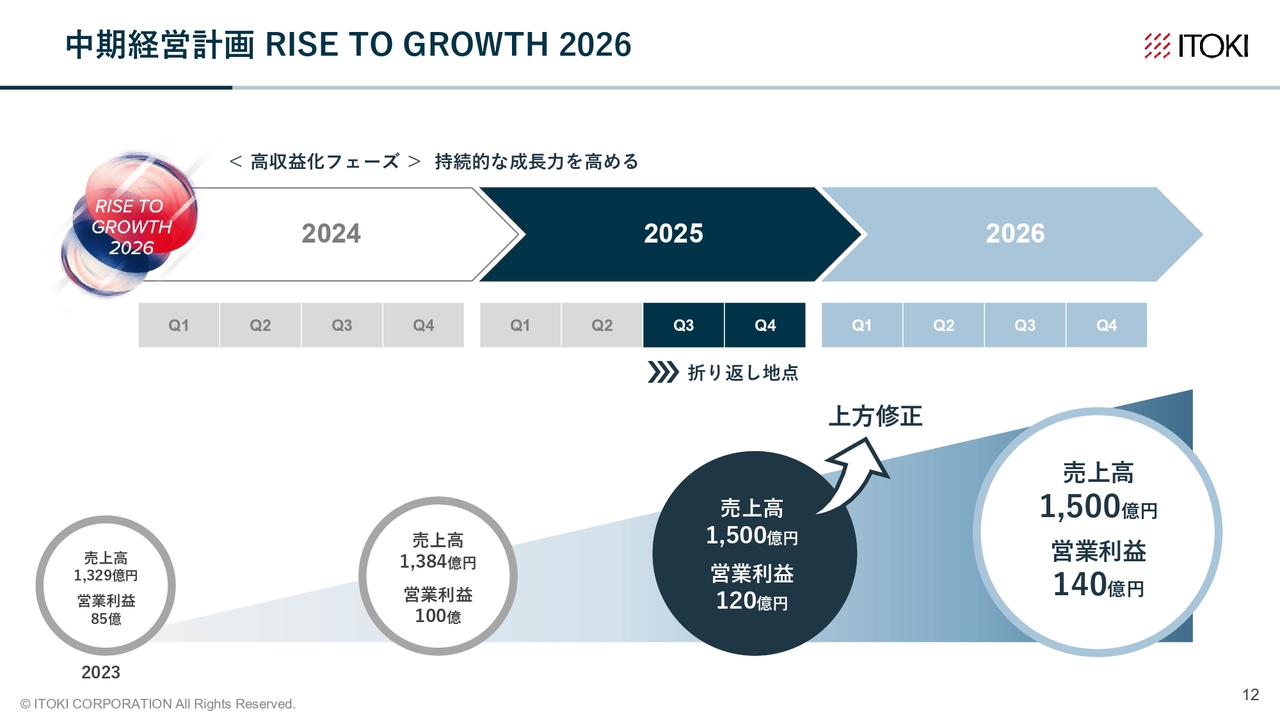

営業利益も過去最高益を更新しました。想定を上回る進捗を受けて通期業績予想を上方修正しています。売上高を1,500億円に上方修正し、2026年度を最終年とする中期経営計画で目標としていた1,500億円を1年前倒しで達成できる見込みです。

ワークプレイス事業、設備機器・パブリック事業はいずれも増収増益となりました。

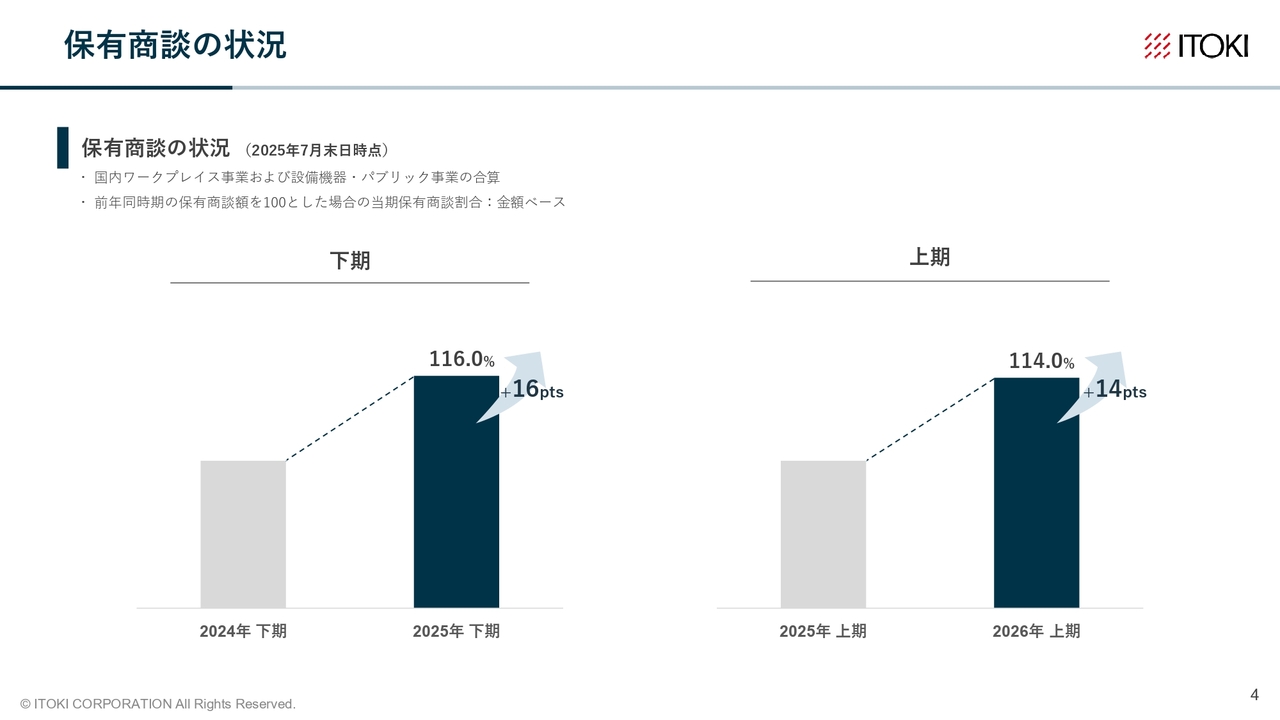

保有商談の状況

今後の展望として、保有商談の状況を示しています。左側が2025年度の下期、右側が来年2026年度の上期となっています。

下期は前年同期比プラス16パーセント、上期はプラス14パーセントとなっており、引き続きビジネスは好調であると見ています。

下期の16パーセントの伸びは非常に良い状況だと言えます。昨年第4四半期にはイトーキ史上最大となる案件がありました。今年度の下期はこのような大型案件はありませんが、それにもかかわらず、案件の数を積み重ねることでプラス16パーセント伸びている点が大きな特徴です。

今年度上期の売上高は前年同期比プラス9.3パーセントと過去最高となる非常に良い数字でした。あくまでも保有商談金額での比較ですが、好調であった今年度上期に対して、来年度上期の商談状況はさらにプラス14ポイントほど積み上がっており、ビジネスは順調に推移していると考えています。

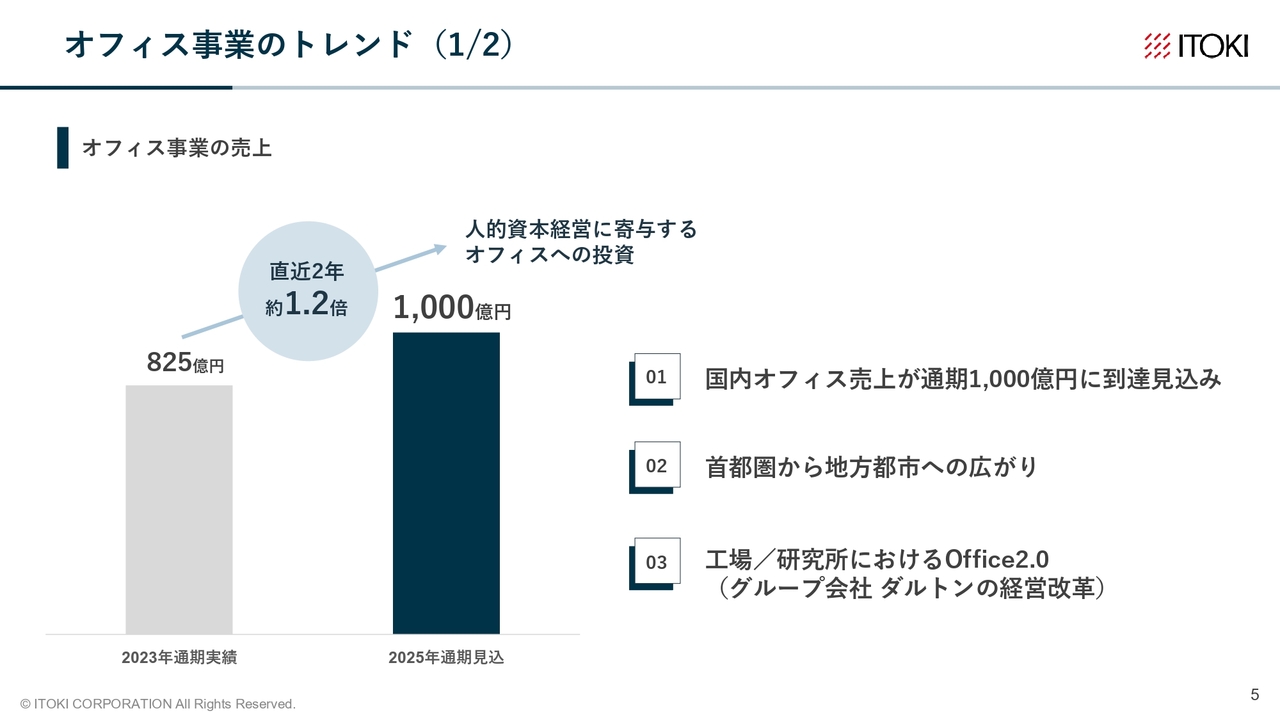

オフィス事業のトレンド(1/2)

その中でもオフィス事業が全体を牽引しています。2023年度の売上高は825億円でしたが、今年は国内オフィス売上が通期で1,000億円を超える見込みで、非常に好調です。

これまでオフィスはファシリティコストとされていましたが、現在は投資として位置付けられるようになってきています。その中でも人的資本投資への意識が高まっており、「良いオフィスを作れば社員のモチベーションが上がり、優秀な人材が集まり、生産性が向上する」といった大きな流れが続いています。この動向は、昨年から今年だけでなく、来年以降も継続すると考えています。

さらに、このような流れは、首都圏だけでなく地方都市にもどんどん広がっています。特に中堅・中小企業では採用に非常に困っている状況があり、そのような地方都市への広がりを我々も実感しています。

また我々はオフィス事業について「Office1.0」「Office2.0」「Office3.0」という言い方をしています。「Office1.0」は家具の販売ですが、こちらは差別化が難しい領域です。そこで「Office2.0」として、上流工程からワークスタイルのコンサルティングを行っています。明日の「働く」を実装するためのオフィスレイアウトを、当社のデザイナーが提供しています。

また内装工事を担当する部門もあり、内装工事も我々が一貫して行います。その過程でイトーキのオフィス什器を組み込んでいます。

このように「Office1.0」では家具を販売していましたが、「Office2.0」ではオフィス全体を提案・提供する事業として展開しています。

実は、この「Office2.0」モデルがさまざまな場面に適用できると感じています。例えば、工場や研究所といった場所でも、この「Office2.0」モデルが動き始めている状況です。

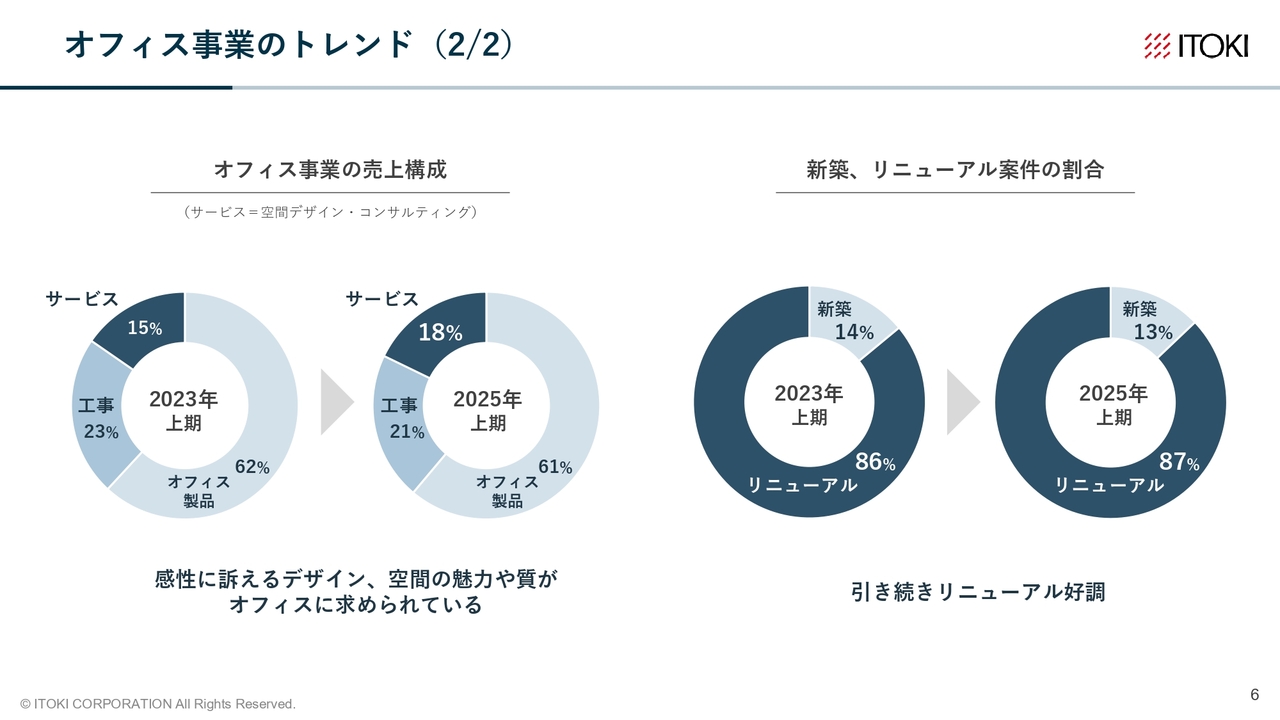

オフィス事業のトレンド(2/2)

オフィス事業のトレンドです。2023年度と比較して大きな変化はなく、売上の構成比は引き続きオフィス製品が6割を占めています。

先ほど「Office2.0」が好調だとお話ししましたが、「まだ『Office1.0』で60パーセントを占めているじゃないか」とお思いになるかもしれません。実は、同じ60パーセントという数字でも、2025年上期のオフィス製品の部分には、サービス(空間デザイン・コンサルティング)を起点とする売上が2023年より多く含まれています。

つまりサービスを入口に案件を獲得すれば、当然家具も販売しますので、ここで販売される家具もグラフのオフィス製品の部分に入っているということです。

このように、デザインもしくはワークスタイルといった側面から展開するビジネスモデルが功を奏しており、我々が提供できる価値も大きいことから、案件の粗利率も高くなり、営業利益率も向上しています。

またスライド右側のグラフに示すとおり、新築よりもリニューアル、リノベーションの案件が大半を占めています。イトーキでは、リノベーション案件のほうが粗利率が高い傾向があります。

大型の新築案件では多くのプレイヤーが参加するため、価格競争が激しくなります。しかしながら例えば地方都市の中小企業のリノベーション案件では、サービス、工事の初期段階から参入できるため、案件の規模も比較的大きくなり、粗利率も高くなる傾向があります。

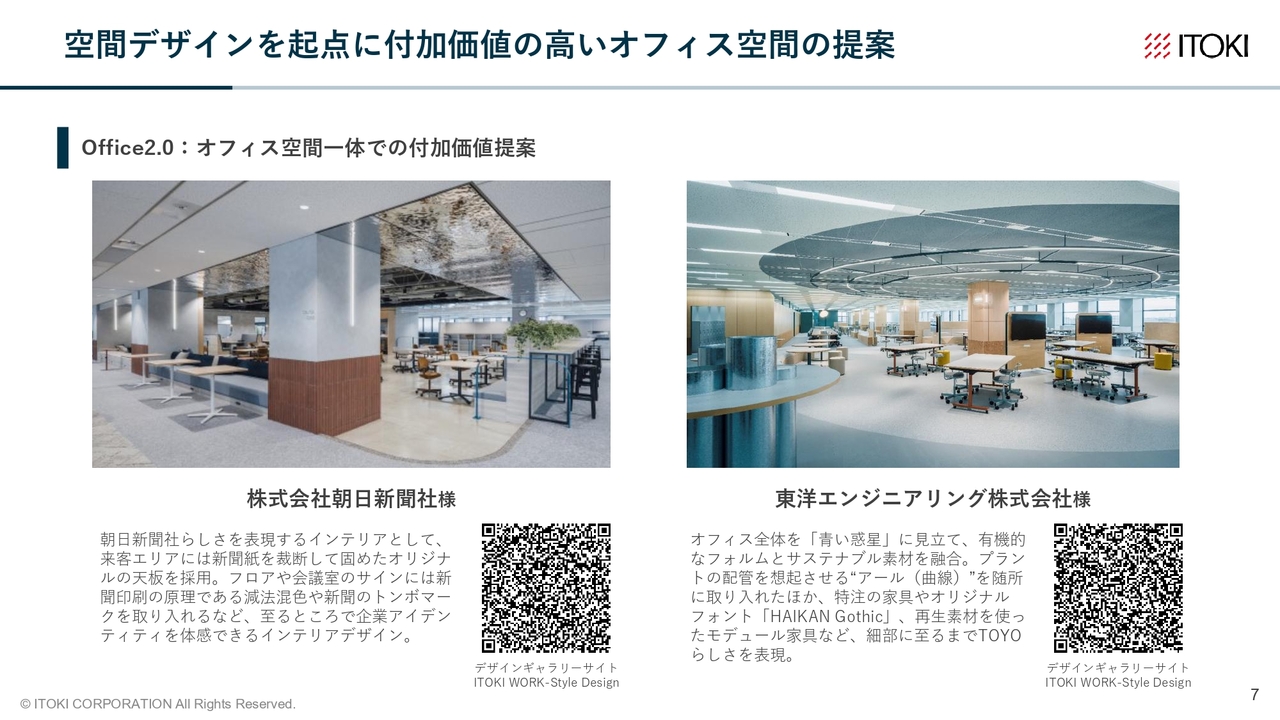

空間デザインを起点に付加価値の高いオフィス空間の提案

「Office2.0」で提案する空間デザインについて、朝日新聞社さまと東洋エンジニアリングさまの2つの事例をご紹介します。

当社には180名の空間デザイナーが在籍しており、スライドのようなオフィスデザインを手がけています。

これらの空間デザインはおしゃれなだけでなく、例えば、朝日新聞社さまの場合、新聞紙を裁断して固めたオリジナルの天板を採用したり、サインには新聞のトンボマークを取り入れるなど、随所で企業アイデンティティを体感できるインテリアデザインとなっています。

東洋エンジニアリングさまについても、プラントの会社ということもあり、さまざまな箇所にパイプを想起させるデザインを使用しています。

このように企業さまのアイデンティティをデザインに反映し、企業文化や企業理念、経営者の哲学などをデザインとして表現することで、社員が集まり、モチベーションも高まっていくという提案をしています。

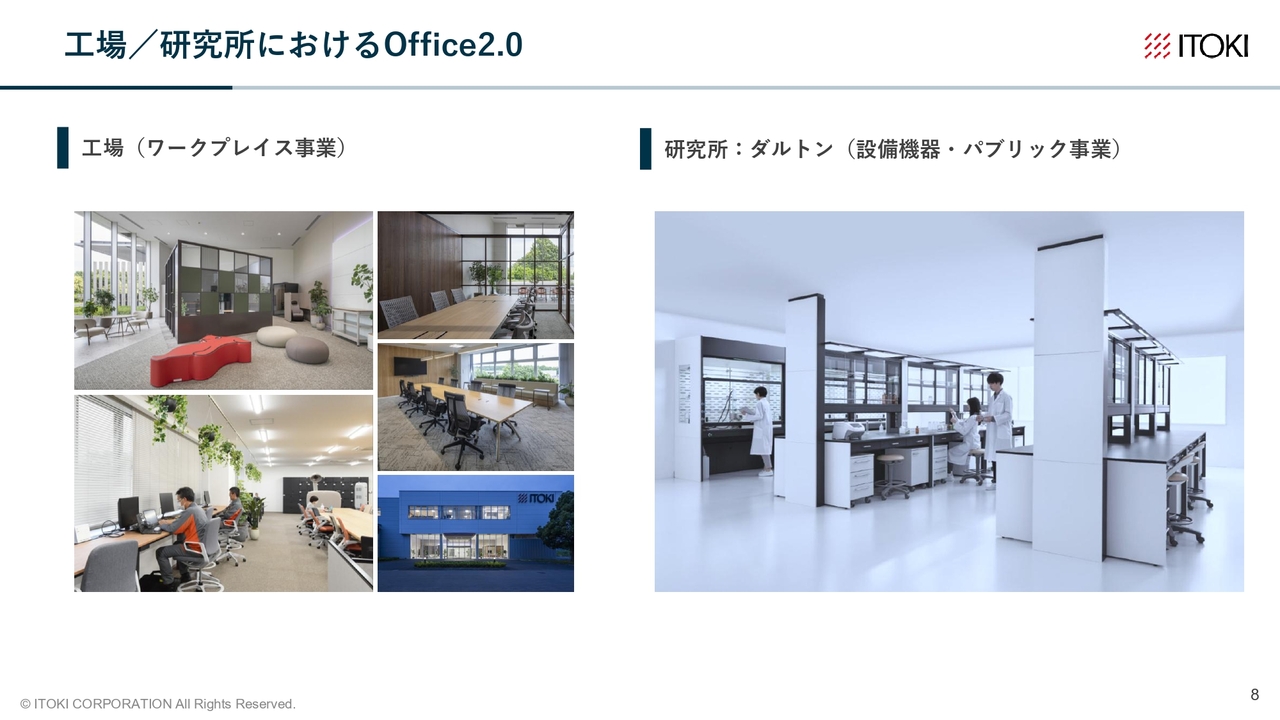

工場/研究所におけるOffice2.0

工場や研究所における「Office2.0」です。オフィス空間のビジネスモデルを工場や研究所にも適用しています。最近はこのような需要が高まってきています。

工場での働き方は、オフィスでの働き方とは大きく異なります。例えばラインで立って作業していると、休憩時間には横になったり、座って休みたいという要望があります。また工場では、安全を守るため終始監視体制がとられているため、「休憩時間には一人になれるスペースがほしい」といった要望も多くあります。

一方で、オフィスでは部門間などのコミュニケーションを促進するための環境が求められますが、工場では毎朝の朝礼などでコミュニケーションがすでに行われています。

このように、工場における働き方というところから入っていき、その上で例えば工場内の食堂や管理部門などといった空間にも付加価値を提供しています。

研究所については、研究設備を販売している子会社ダルトンに、今年1月から3名のデザイナーがイトーキから出向しました。イトーキのデザインチームのトップである執行役員をダルトンに配置し、研究所の空間デザインにもイトーキの「Office2.0」のアプローチを実現するよう進めています。

研究設備の販売だけでは付加価値を付けるのが難しく、競合他社も多数存在しているため、結果として価格競争に陥りやすくなります。

研究所での働き方も、オフィスとはまったく異なります。研究所に勤める人たちの働き方から入っていき、デザインを中心にお客さまに研究所のインテリア空間そのものを提供するという新しいアプローチに変更しています。

その結果、1月から6月末までの6ヶ月間で、先ほどお話ししたデザイナー3人が新たに大きなパイプラインを構築しています。

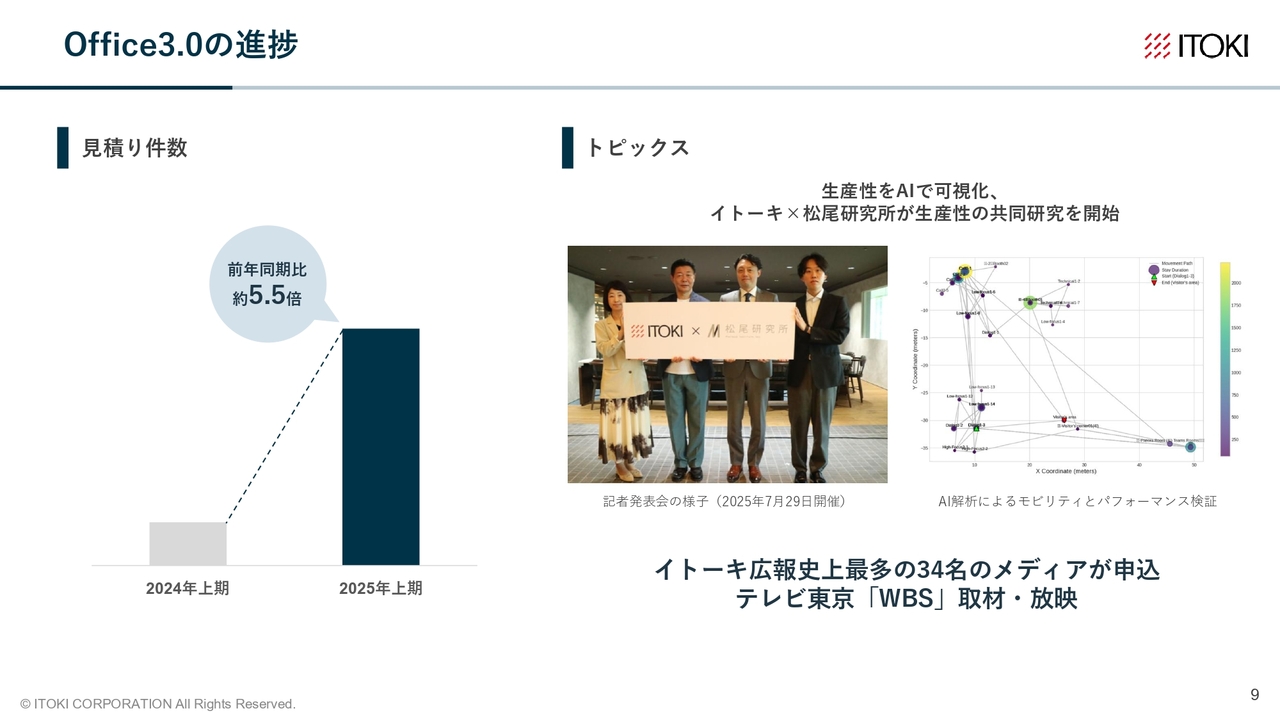

Office3.0の進捗

オフィスは作って終わりではありません。ビジネス環境は常に変化するため、それに合わせてチューンナップしていく必要があります。またオフィス作りは仮説に基づいて行いますが、その仮説が正確であるとは限りません。そのため仮説を検証しながらチューンナップを重ね、生産性をさらに向上させていかなければなりません。

そこで我々はデータドリブンで生産性を測る取り組みを実施しています。これを「Office3.0」と呼んでいます。

2025年上期は前年同期比で約5.5倍の見積もり件数となりました。今期、営業本部長の最も重要なミッションは「Office3.0」の徹底となっており、その結果として現在見積もり件数が増加しています。

また先日、東京大学の松尾研究所とAIを基盤とした生産性の共同研究を開始したプレスリリースを行いました。イトーキ広報史上最多の34社のメディアに取材申し込みをいただき、当日のテレビ東京『WBS(ワールドビジネスサテライト)』を含め、ほとんどのメディアで記事化されています。マーケットの関心の高さを実感しています。

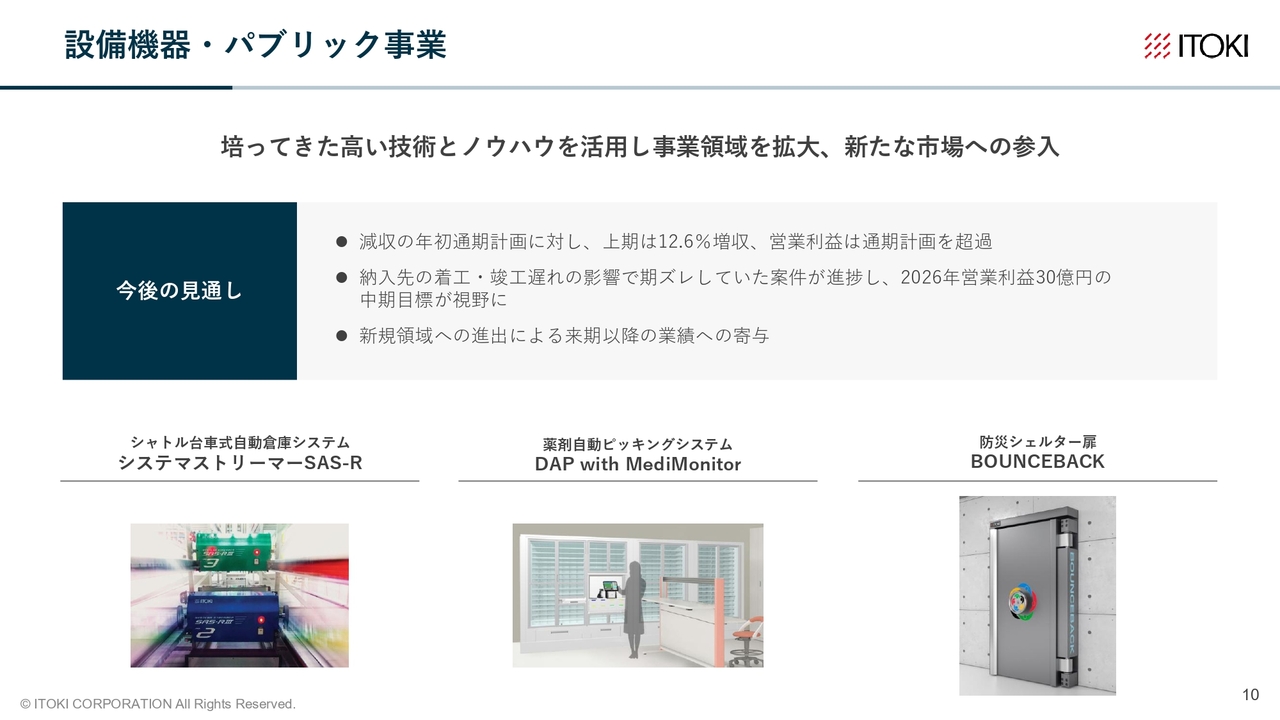

設備機器・パブリック事業

設備機器・パブリック事業についてです。詳細については後ほど設備機器事業本部長の中村よりご説明します。

6ヶ月前、「設備機器・パブリック事業は前年比マイナスになるかもしれない」とお伝えしました。2024年度に苦戦した理由として、設備機器・パブリック事業の不調がありました。資材の高騰などが影響し、2024年度に計上予定だった案件の一部がスリップしたという状況でした。今年もその傾向が続くと見込み、売上高はマイナス成長を予想していましたが、ここにきてこれらの案件に動きが出始めています。

例えば、完成が2026年度の案件についても工事進行基準により上期に実績計上されたものがあります。これが想定以上に多かったという面もありますが、グッドニュースとしては案件が動き始めたという点です。

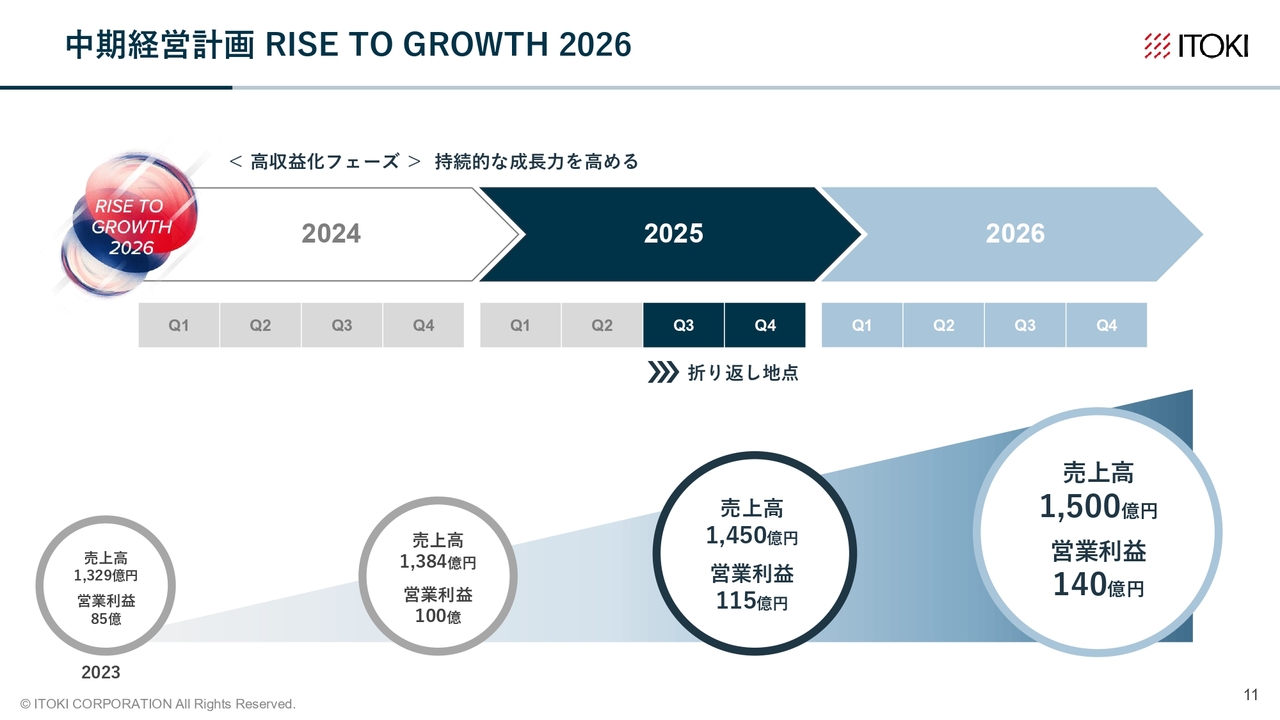

中期経営計画RISE TO GROWTH 2026

上期の結果を受けて、今年度の業績予想を修正しました。スライドは中期経営計画として2023年度末に発表したものです。3ヶ年計画で、2023年度の売上高1,329億円、営業利益85億円から、3年後の2026年度末には売上高1,500億円、営業利益140億円と目標に掲げていました。

中期経営計画RISE TO GROWTH 2026

この目標を、今年度の売上高1,500億円、営業利益120億円と上方修正しています。ここでのポイントは、中期経営計画最終年の売上高目標を1年前倒しで達成できる見込みであるという点です。

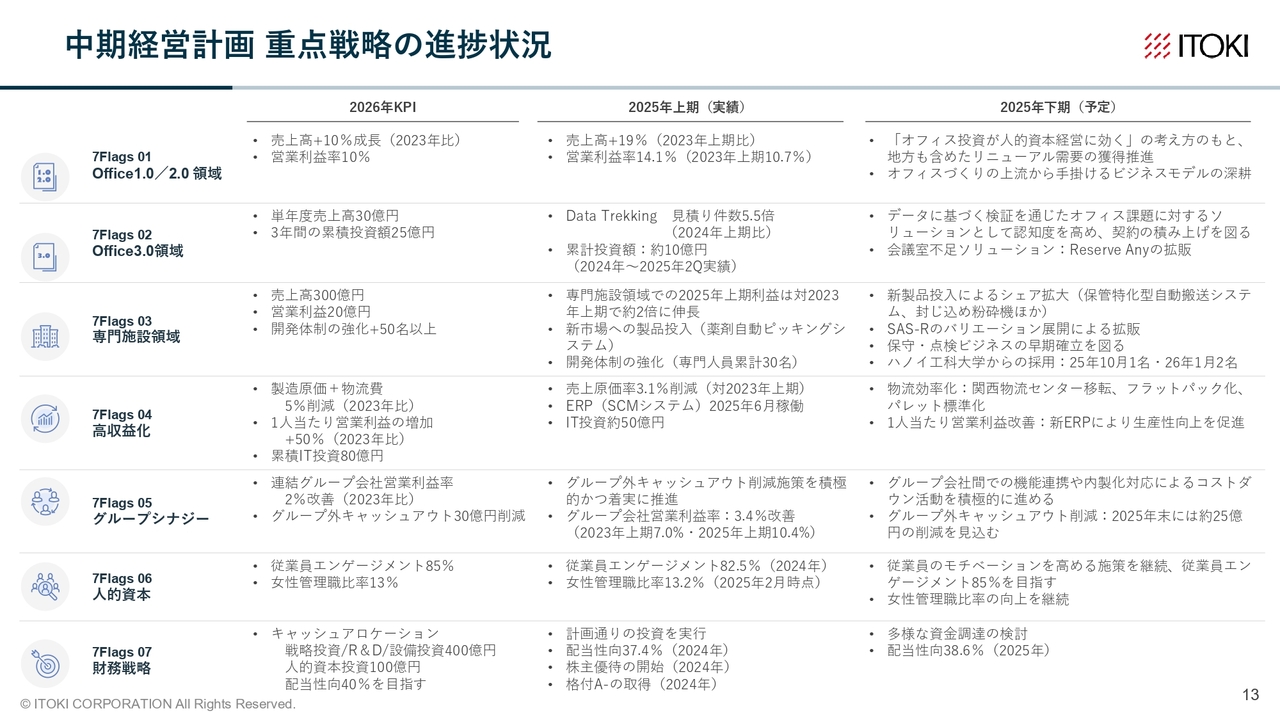

中期経営計画重点戦略の進捗状況

当初は中期経営計画の中で、「7Flags」として7つの重点施策を掲げました。スライドの表の「7Flags 01 Office1.0/Office2.0領域」から、「7Flags 07 財務戦略」にあたる部分まで、重点的に取り組んでいく項目を定めました。

この第2四半期は現中期経営計画の折り返し地点となりますので、現時点の情報をみなさまにお伝えしたいという思いで、スライドの表に詳細に記載しています。こちらは後ほどご確認ください。記載された内容を総括すると、おおむね順調に進捗しています。

1つだけ課題を挙げるとすると「7Flags 02 Office3.0領域」におけるマネタイズの部分です。提案件数については、営業本部長の鷲尾が担当し、精力的に取り組み始めていますが、マネタイズについては私の想定よりも半年ほど動きが遅れている状況です。

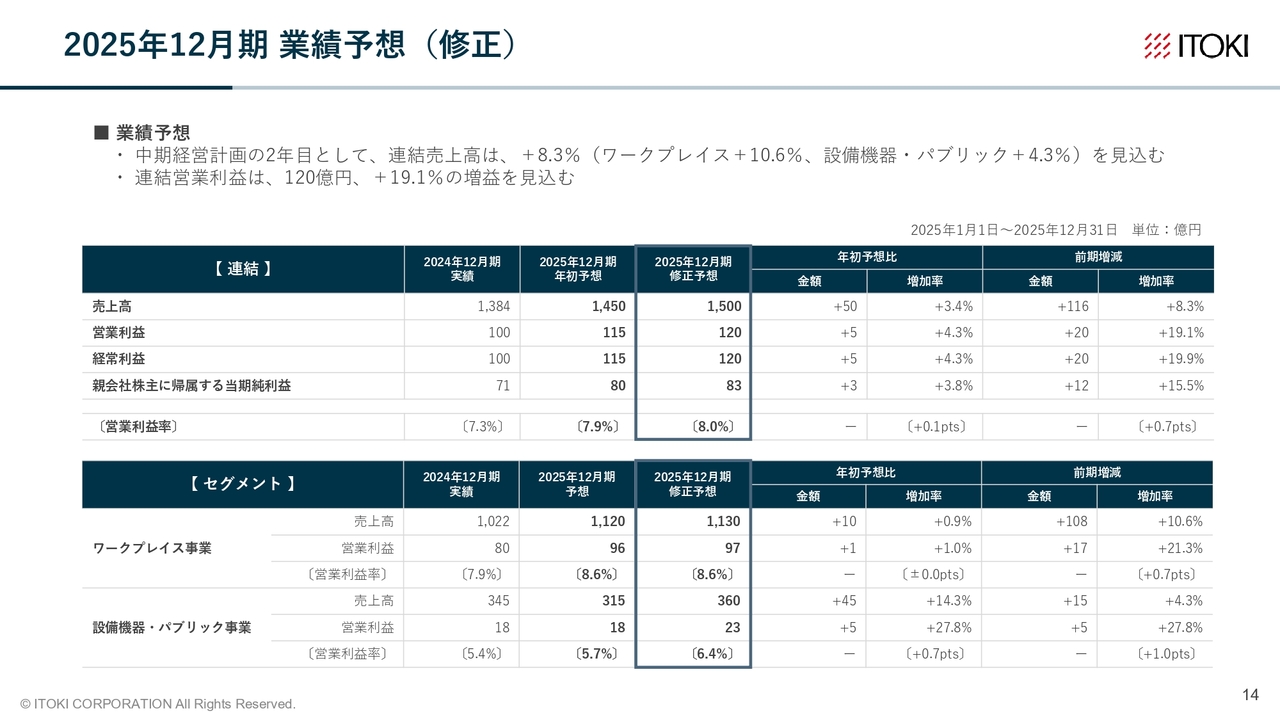

2025年12月期業績予想(修正)

今回売上高1,500億円に上方修正したことにより、下期の売上高は708億円を目指す必要があります。昨年下期の売上高は660億円でしたので、前年同期比7パーセント増ということになります。

売上高1,450億円から1,500億円に50億円増額した理由は、設備機器・パブリック事業にあります。スライド下段の表に示すとおり、設備機器・パブリック事業については、2024年度売上高の345億円に対し今年度は315億円と、マイナス30億円を見込んでいました。

しかしながら想定以上に調子が良いということでプラス45億円の360億円とし、昨年からのプラス成長で終わる見込みとしました。この45億円の部分が、連結売上高のプラス50億円に大きく寄与しています。

問題は営業利益です。上期ですでに106億円となっており、期初予想の通期115億円から上方修正した120億円のうち、下期で残り14億円となっています。昨年度の下期は32億円のため、下期だけで見るとおよそ18億円の減益となります。

要因としては大きく3つあります。1つ目は、6月に社内の基幹システムを更新したことです。これにより7月から12月までの6ヶ月間は、減価償却費がフルに計上される初めての期間となります。これがおよそ片手分に相当します。これは恒常的に来期以降も続きますが、生産性の向上などで相殺されていくと考えています。

2つ目は、ちょうど1年前、昨年度の第2四半期は私が社長に就任してからの四半期決算で初めて、業績が非常に振るわない決算でした。さらにその日に発表されたアメリカの経済指標が悪かったこともあり、8月初旬に株価が1,112円まで下落しました。そうした中で、みなさまにお約束した営業利益100億円を確実に達成する必要がありました。

そのため、せっかく営業利益が100億円という大台に達したにもかかわらず、社員への還元ができていませんでした。また研究開発(R&D)の分野でも、数字を意図的に作り込むために我慢した部分がありました。今年は上期が好調だったこともあり、ここで経費を使わせていただきたいと考えています。

先ほどご紹介した新システムの導入によって、初期段階では混乱が生じる可能性があります。そこで生産性が一時的に低下するため、時間外労働が増加すると考えています。これに加え社員への還元として、だいたい両手分くらいの予算を想定しています。

またR&D、特に「Office3.0」に関しては将来に向けた仕込みをきちんと行う必要があり、これにも片手分くらいの予算を充てようと考えています。

最後に、将来に向けて自信をもってお伝えしたいことですが、この後登壇する常務執行役員管理本部長の田中は、前任者である森谷より約10歳若返っています。また今年1月に就任した常務執行役員の鷲尾と中村は、それぞれ前任者より7歳若返っています。また竹森についても、前任者である品田より約10歳若返っています。

このように今年度は、世代交代した新しい経営体制でスタートしています。このチームで最初の上期をこのようなかたちで乗り切ることができ、将来にわたってイトーキの繁栄は続くものと確信しています。ぜひこれからもご支援のほど、よろしくお願いします。

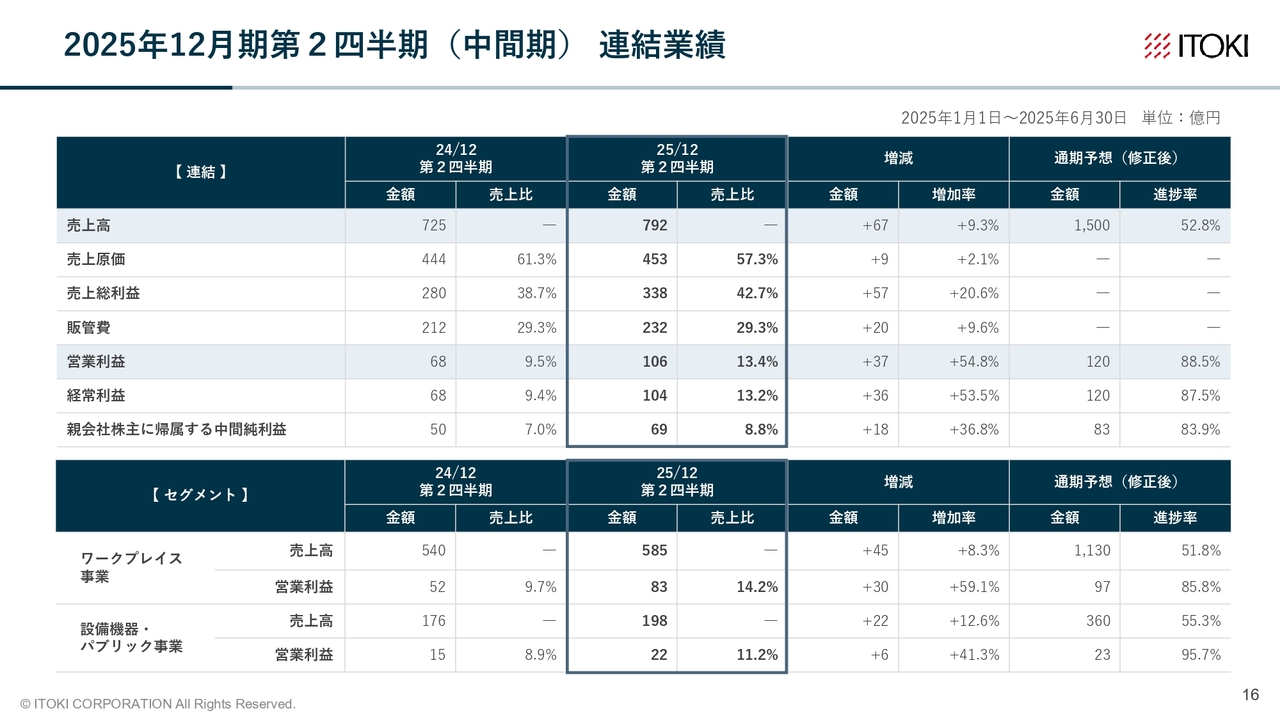

2025年12月期第2四半期(中間期)連結業績

田中有美氏:2025年12月期第2四半期決算についてご説明します。まず連結業績についてです。売上高は792億円で、前年同期比9.3パーセントの増収となりました。売上総利益は338億円で、前年同期比20.6パーセントの増加となっています。

売上総利益率は38.7パーセントから42.7パーセントに良化しており、オフィス作りの上流から参画し、空間デザイン、コンサルティングを起点に、高付加価値のオフィス環境を提供してきたことが、利益率の上昇につながっています。

販管費は232億円で、前年同期比で20億円増加しましたが、売上高比では比率を一定に保っており、コスト管理はしっかりと実施できています。

営業利益は106億円で、前年同期比54.8パーセントの増益となりました。中間期において4期連続の増収と3期連続で過去最高の売上高を更新し、営業利益も過去最高を更新しています。

セグメント別では、ワークプレイス事業および設備機器・パブリック事業の双方で増収増益を達成しました。特に売上高・営業利益の両面でワークプレイス事業が業績を牽引しています。

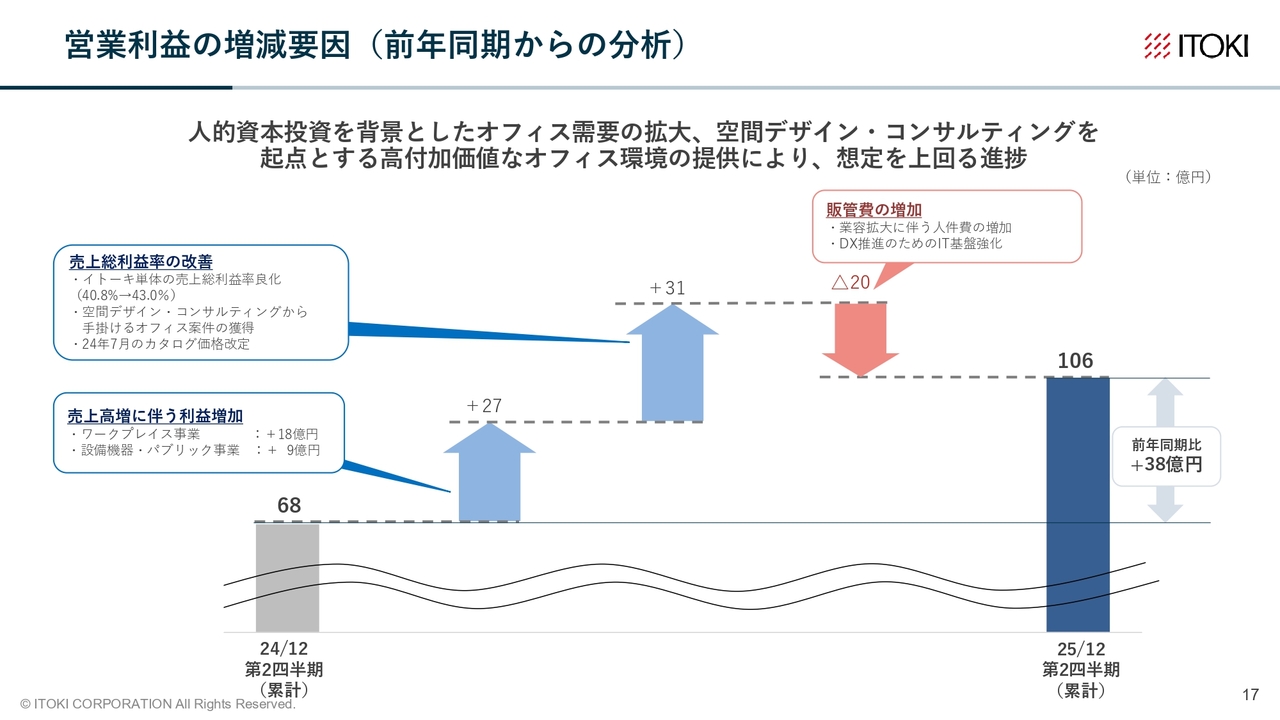

営業利益の増減要因(前年同期からの分析)

前年同期の営業利益68億円から今期106億円への増減要因の分析です。売上高増に伴う営業利益増加は27億円です。内訳として、ワークプレイス事業が18億円の増加、設備機器・パブリック事業が9億円の増加となっています。

売上総利益率の改善による増益は31億円となりました。空間デザインやコンサルティングを手掛ける案件の獲得が増えたことが売上総利益率の上昇につながっています。

一方で、販管費は業容拡大や売上増に伴う人件費の増加、DX推進のためのIT基盤強化などにより20億円増加しました。その結果、営業利益は106億円で、前年同期比38億円の増益となりました。

人的資本投資を背景に拡大しているオフィス需要を取り込み、空間デザイン、コンサルティングを起点に高付加価値なオフィス環境の提供に努めた結果、この上期の売上高および営業利益は堅調に拡大しています。

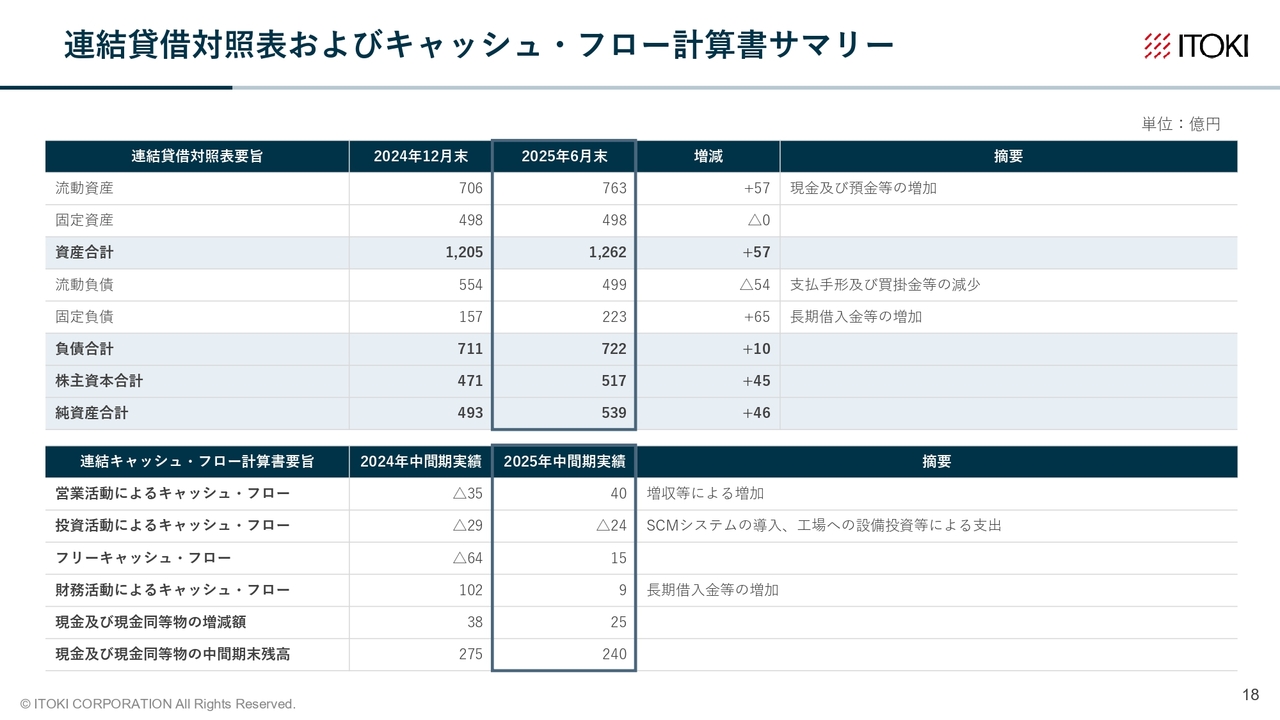

連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書サマリー

連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書です。貸借対照表には大きな動きはありません。当期純利益の増加により、自己資本比率が42.7パーセントに上昇しました。

キャッシュフローについては、昨年度は営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフローともにマイナスでしたが、今期はプラスに転じています。

昨年度の支払いサイト短縮の影響が平準化されたことに加え、増収により営業キャッシュフローが改善しています。また、投資キャッシュフローが営業キャッシュフローでカバーされており、フリーキャッシュフローも15億円のプラスとポジティブな数値となっています。

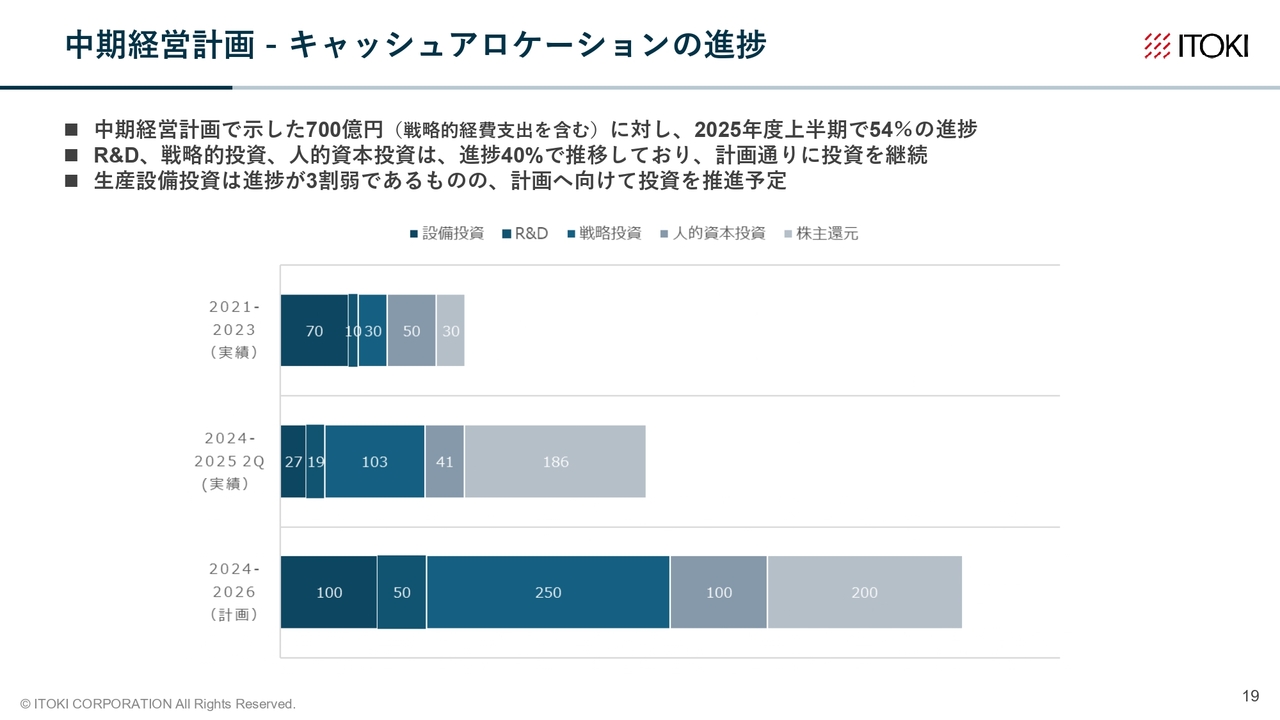

中期経営計画- キャッシュアロケーションの進捗

中期経営計画で示した投資計画と、それを支える財務的な取り組みについてご説明します。スライドは中期経営計画におけるキャッシュアロケーションの進捗を示しています。

計画している戦略的経費を含む700億円の投資に対し、2025年度上期までで進捗率は54パーセントとなっています。R&D、戦略的投資、人的資本投資については進捗率40パーセントで推移しており、今後も計画どおりに投資を継続する予定です。

生産設備投資は進捗率が30パーセントとなっていますが、計画達成に向けて投資を推進していく予定です。

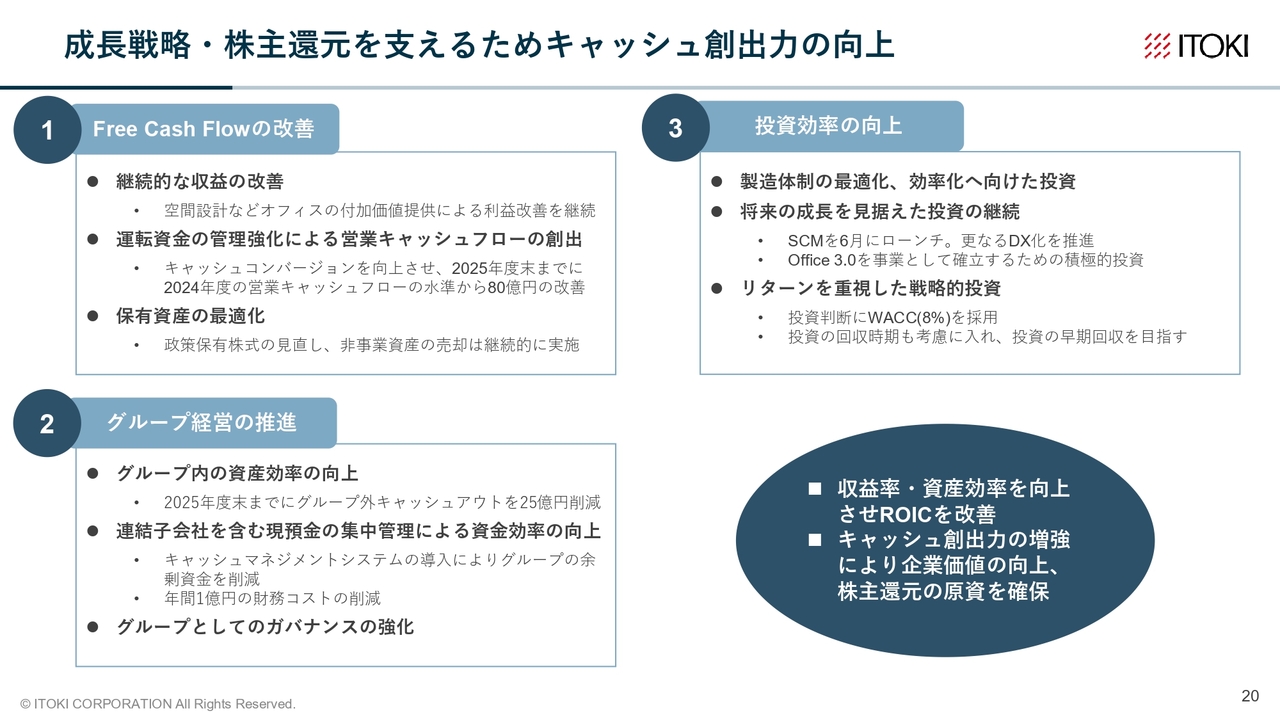

成長戦略・株主還元を支えるためキャッシュ創出力の向上

投資を支えるキャッシュ創出力を高めるための取組みを開始しています。1つ目は「フリーキャッシュフローの改善」です。継続的な収益率の向上、運転資金の管理強化、保有資産の最適化を通じて、成長戦略投資を上回る営業キャッシュフローを創出し、フリーキャッシュフローをポジティブにすることを目指しています。今年度は、営業キャッシュフローを昨年度の水準から80億円改善することを目標としています。

2つ目は「グループ経営の推進」です。グループ内の資産を有効活用し、グループ外へのキャッシュアウトを今年度末までに25億円削減する計画です。

また資金管理のあり方を見直し、各子会社が個別に資金を管理する現状から、グループ全体での資金管理が可能な体制を整えることで、キャッシュフローの創出や借入金の削減を目指します。資金管理の見直しにより、年間で1億円の財務コスト削減を見込んでいます。

また昨年度は、シンガポールのグループ会社が競争法違反により制裁金を課される事態がありました。このような事態を深く反省し、グループ会社のガバナンス強化を推進していきます。

3つ目は「投資効率の向上」です。製造設備への投資では、老朽化対応だけでなく効率化に向けた投資も行います。また、将来の成長を見据えた投資を継続します。

さらに業務効率化を目指した社内システムへの投資として、SCMシステムを6月にローンチしました。また「Office3.0」を事業として確立するための戦略的投資も積極的に進めていきます。

投資判断にはWACCを採用しています。戦略的投資においてはリターンを重視した判断を行い、投資の回収時期も考慮して、早期回収を目指した事業計画を策定していく方針です。

このような取り組みにより収益率と資産効率を向上させ、ROICの改善を図ります。また、キャッシュ創出力の増強による企業価値の向上や株主還元の原資確保にも努めていきます。

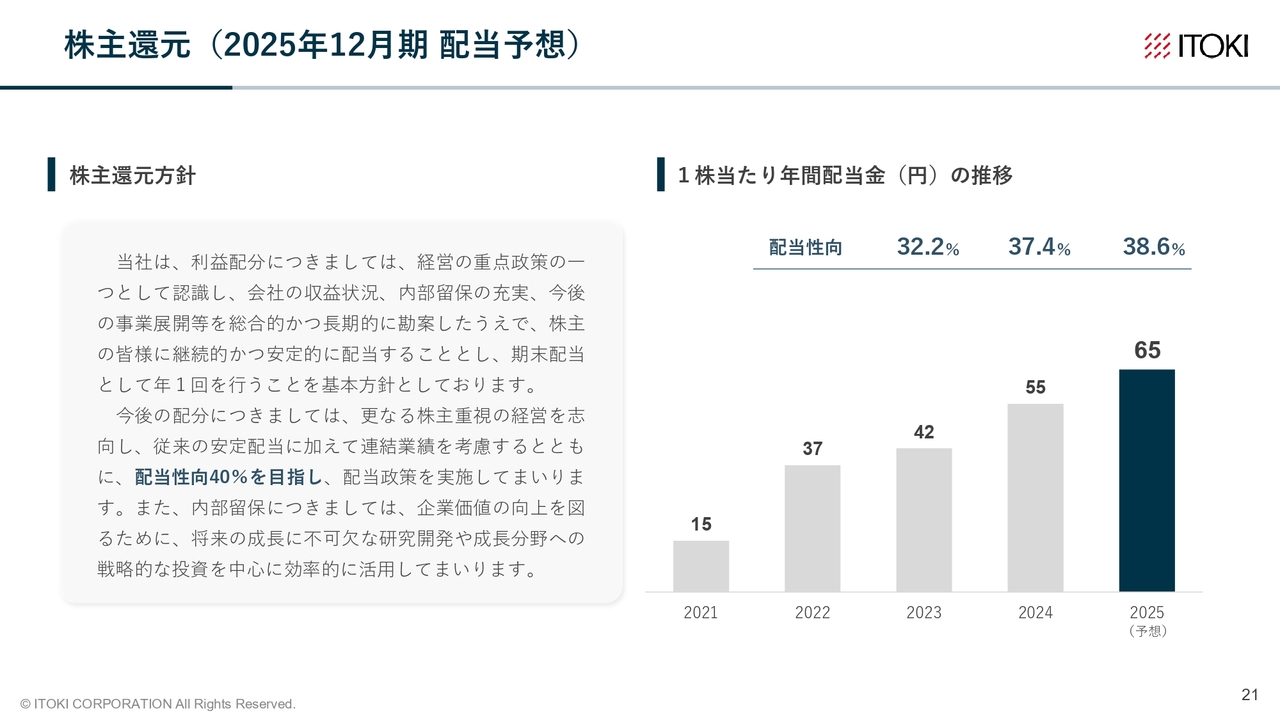

株主還元(2025年12月期配当予想)

株主還元についてです。2025年度は前期から10円増配し、65円の配当を予想しています。配当性向については、中期経営計画で示した40パーセントを目標とする方針に変更はありません。

業績動向、将来の投資機会、キャッシュ創出力を考慮しつつ、機動的に株主還元を実施していきたいと考えています。

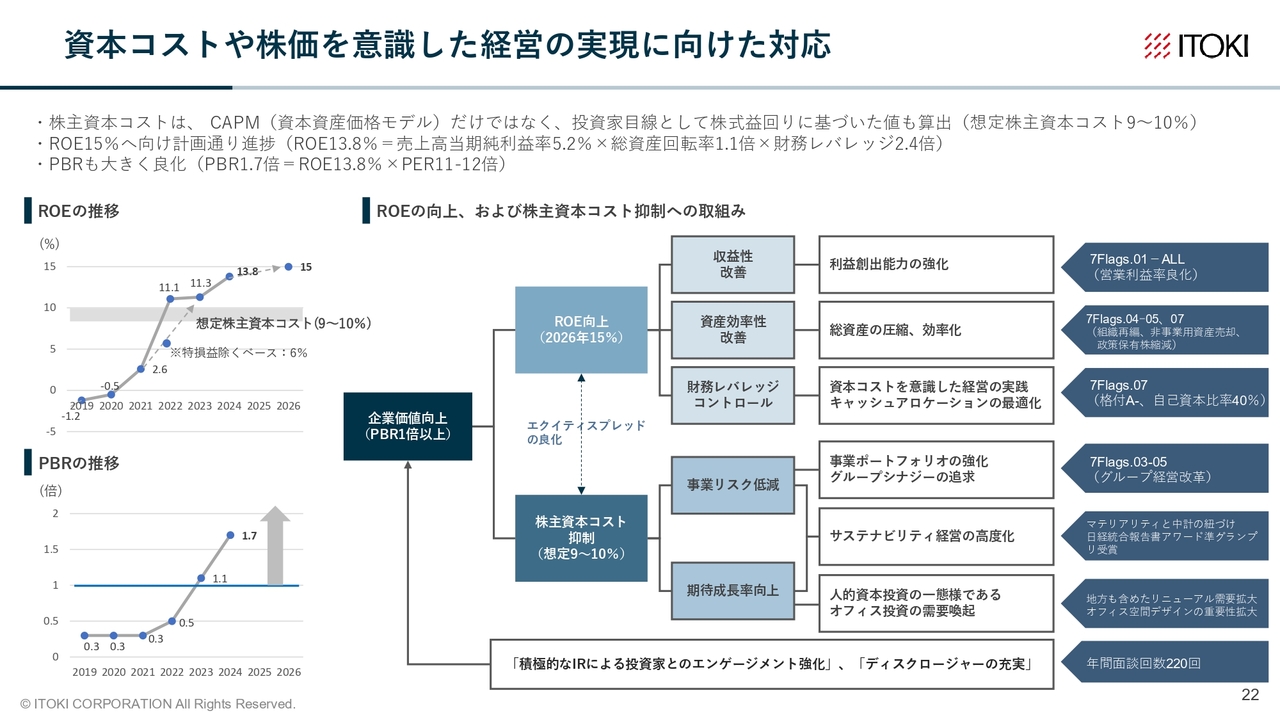

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

最後に、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応についてです。中期経営計画発表時に示した方向性に変更はありません。ROEおよびPBRについては、スライド左側に示すとおり、いずれも上昇傾向にあります。足元の数字についても堅調に推移しています。

ワークプレイス事業

鷲尾一郎氏:最初に簡単な自己紹介をさせていただきます。ここ数年イトーキでは、湊を中心にハイキャリアでの外部入社が非常に増えてきていますが、私は新卒入社のプロパー社員です。

スライドに記載のとおり、1991年に入社し、最初の配属は東北支社の仙台支店から始まりました。この34年間、営業一筋で歩んできました。どうぞよろしくお願いします。

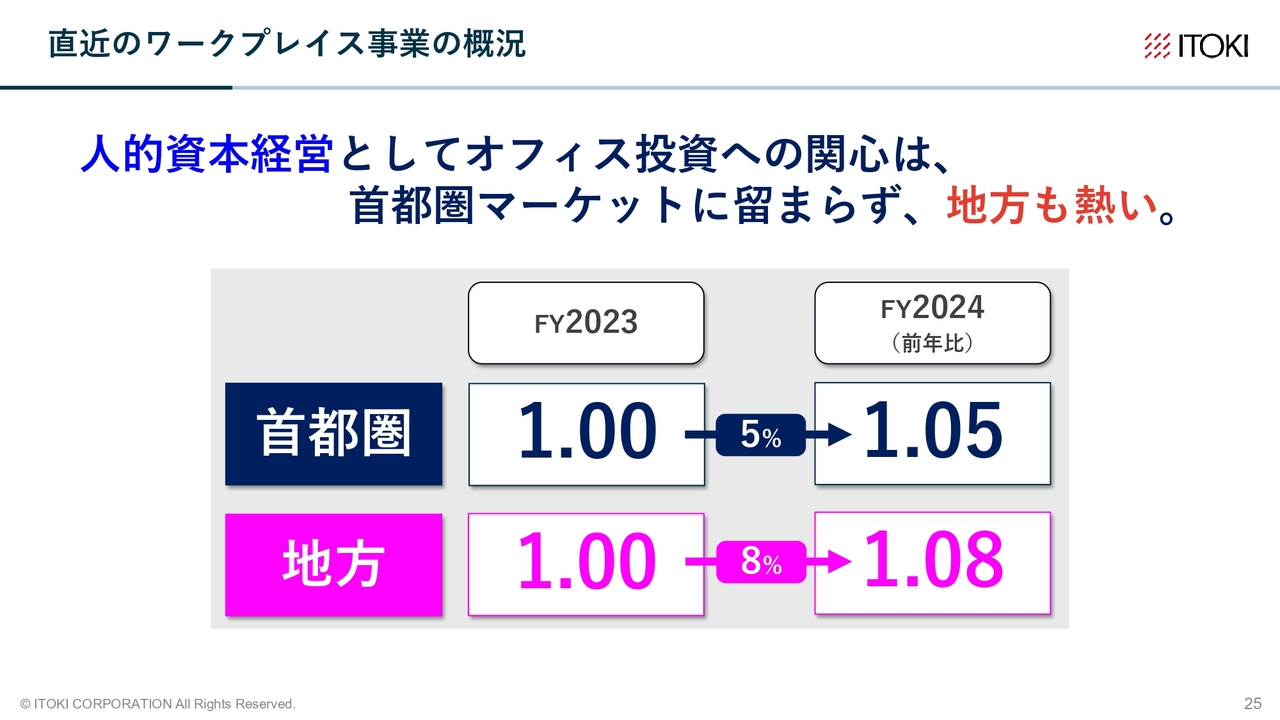

直近のワークプレイス事業の概況

直近のワークプレイス事業の概況についてご説明します。スライドのとおり、一昨年から昨年の伸び率は首都圏で5パーセントの伸びとなっています。一方、地方では昨年の時点で8パーセントのプラスとなり、地方の伸びが首都圏を上回っています。

この要因として、オフィスへの積極的な投資が人的資本経営にインパクトをもたらすことや採用やリテンションに直結するということが、この数年、首都圏のマーケットで証明されました。それが徐々に地方都市にも広がってきたのではないかと考えています。

また首都圏の本社ビルのリニューアルが一巡し、地方都市の出先や拠点のリニューアルを順次進めるという流れも全体的に見られます。

さらに地方都市には多くの工場や研究所があり、人材獲得競争が一段と激しくなっていると聞いています。

我々は首都圏だけでなく、地方市場にも引き続き多くのニーズがあると認識し、さまざまなリソースを投入していきたいと考えています。2025年度の状況については後ほどご説明します。

OFFICE2.0 日本航空株式会社 様 納入事例

次に「Office2.0」の空間デザインの提案として、日本航空さまの事例をご紹介します。天王洲本社のレセプションスペースのリニューアルコンペを受託させていただきました。日本航空さまのブランドアイデンティティを自然に感じられるよう、清潔さや品格を兼ね備えたインテリア提案をご評価いただき、ご採用いただきました。

鶴や桜、さらに飛行機の形状を連想させる「J」のラインカーブを随所に取り入れ、日本航空さまらしさを表現しました。受付カウンターには、伝統的な組子細工を意匠的に配し、アクセントカラーとしてゴールドを使用することで、高級感や華やかさを演出しました。気品と安らぎを兼ね備えた上質な空間を実現できたと考えています。

また、スライド右上の写真は桜をモチーフにしたオブジェです。土台には盆栽を連想させる力強い流木を用い、お客さまをお迎えするにふさわしいシンボリックなデザインとしました。

この事例をご紹介したのには理由があります。イトーキは、これまで多くのグローバル企業のエントランスやレセプションのデザインコンペに参画してきました。しかしながら、当社のインハウスデザイナーではなかなか勝ち切れないという実態がありました。

特に首都圏では、ファニチャーメーカーだけでなく、デザイン会社や設計事務所など、内装インテリア関連で実力や経験値の高い企業が数多くコンペに参加します。それらに勝ち切るため、我々はこれまで培ってきたブランドの安定感や信頼感、経験値に加え、トータルインテリアとしてのデザイン力の強化に努めてきました。

その結果、さまざまなデザインコンペでご指名をいただける機会が増え、コンペでの勝率も大幅に向上しています。

我々が競合の激しいデザインコンペを受託できるようになったことで、フロントに立つ営業部隊のマインドが高まり、好循環を生み出しています。

OFFICE 2.0 ワークプレイス事業 地方戦略

地方都市での取り組みの一例をご紹介します。地方都市でもすばらしい事例が非常に増えてきている中で、オフィスへの投資が採用やリテンションに直結するという認知をさらに広めるため、例えば九州では、「財界九州」という経済誌にこの5月から半年間、地元の事例をPRしています。

これまで、地方都市の案件は小規模で効率が悪いという印象が非常に強かったのですが、近年ではオフィス什器の入れ替えにとどまらず、企業のアイデンティティを表現する空間全体のデザイン提案を行う機会が非常に増えています。

首都圏の大型案件では内装工事をビルの指定業者が行う場合が多く、受注できたとしても厳しい価格設定となり、レッドオーシャンの市場であると言えます。それと比較して地方都市では、特に自社ビルを所有している企業さまの場合、コンペに勝ち抜き、予算内でプロジェクトを完遂することが前提となるものの、内装を含めたオフィス構築全般を直接契約いただけるケースも多く、受注額が大幅に拡大しています。

スライドの事例は、創業60年の福岡の企業であるワキタハイテクスさまです。福岡にある自社ビルのリノベーションを行い、全面リニューアル後には入社希望者がかなり増えたとうかがっています。また離職率も低下し、社員のリテンションにも成功しました。

このように、オフィス投資による効果を実現した方々の声を発信することでさらなる認知拡大を図るべく、地元の有力企業さまが目にする可能性の高い地元紙を活用したプロモーションも開始しています。

これらの広告に反応、もしくは反応しそうなお客さまに対して、我々のインサイドセールス部隊がアプローチし、フィールド営業へいち早くつなぐことでお客さまの需要を取り込む体制を整えています。

OFFICE 2.0 工場環境整備も積極的に実施

スライドは滋賀にある当社の関西工場のオフィスリニューアル後のパースの一部です。当社でも、本社や主要拠点のリニューアルは一巡しています。

生産本部におけるエンゲージメントの向上や採用状況を考慮し、本社地区とのオフィス環境の格差を解消するために、今年は滋賀と千葉のメイン工場のオフィスを全面的にリニューアルし、大幅に環境を改善します。

多くのお客さまにもこのようなニーズがあると考えられ、地方都市での需要はさらに高まると見込んでいます。その需要を喚起するドライブエンジンとして、工場の新しいオフィスのあり方を自ら実践し、新たな体験価値を「ワーキングショールーム」として展開し、積極的にお客さまをご招待していく予定です。

OFFICE3.0 Data Trekking

スライドは先ほどから話題となっている「Office3.0」について、日経ビジネスさまの記事広告でご紹介した事例です。今年から本格的に開始した「Office3.0」ですが、そのソリューションの1つである「Data Trekking(データトレッキング)」を、人的資本経営を支えるオフィス戦略として三菱UFJフィナンシャル・グループさまにご採用いただいたことは、当社の大きな自信につながっています。

こちらの案件は、中野セントラルパークのシステム企画開発部門の方々が集うオフィス構築です。さまざまな予測や予見を熟慮した上でオフィスを構築していますが、その後の運用状況をモニタリングしながら、Z世代を中心とするIT人材の方々が求めるオフィス像を訴求したいというお客さまのニーズにマッチしたことでご採用いただきました。

作って終わりではなく、その後のオフィスの効果を、個人のパフォーマンスも含めてデータでモニタリングし、解決すべき本質的な課題についてコンサルティングを行うことで、オフィスそのものを経営戦略の一環として捉えているお客さまに貢献していきたいと考えています。

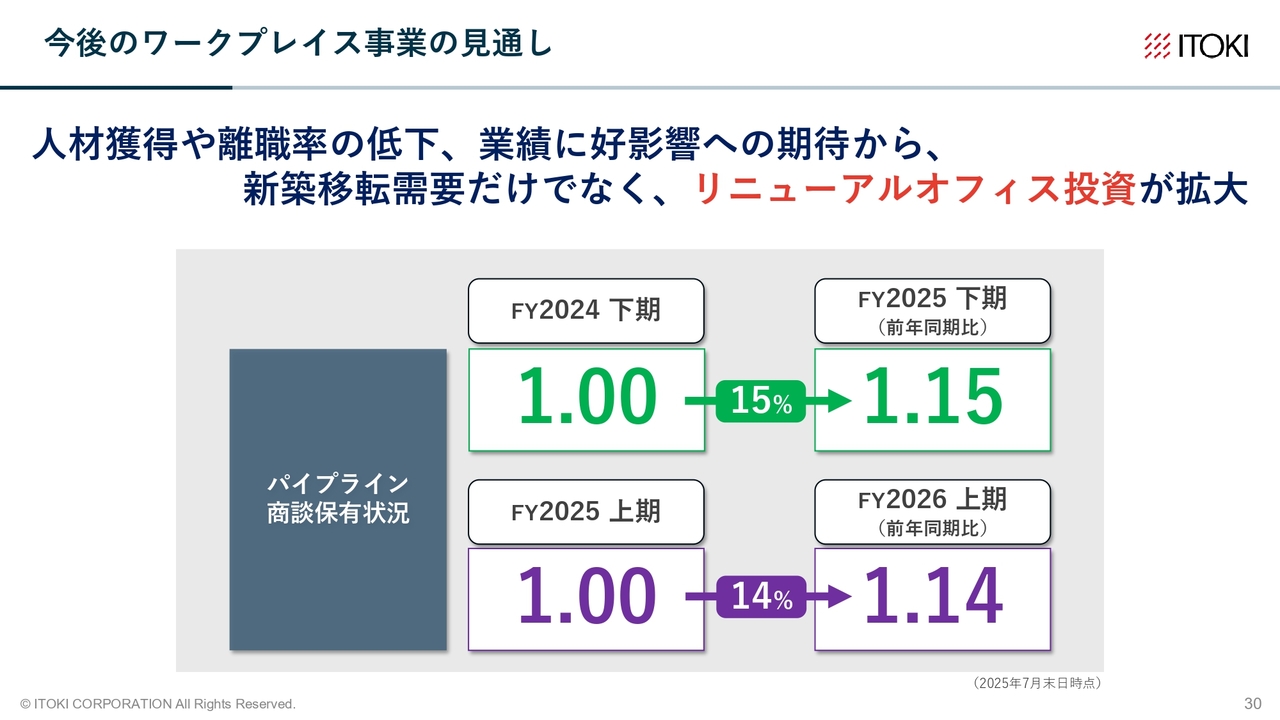

今後のワークプレイス事業の見通し

2025年度の状況についてです。下期のパイプラインは引き続き好調を維持しています。大型特需案件のあった2024年度の下期と比較すると、現時点で商談が15パーセント増加しています。

さらには、非常に好調だった今年上期に対し、来年2026年度の上期は14パーセント増のパイプラインを有しており、引き続き市場は堅調であると考えています。

この要因として挙げられるのは、オフィスへの投資が人材獲得や離職率の低下に直結し、業績にも好影響を与えるという認識が浸透してきたことです。

オフィス投資は大きな額を伴うため、これまでは例えば5年に1度の移転時に実施するという考え方が主流でした。しかし最近では、必要と判断した際に必要な分だけリニューアルを行うという考え方へ変化してきています。また、1案件当たりの坪単価や投資単価も非常に増加していることが、大きな要因だと思われます。

我々はプロダクトメーカーとしての信頼と安定感に加え、ハイレベルな空間デザイン構築力と働き方のコンサルティング能力を持つ企業として、常にお客さまの期待を超える価値を提供できるよう努力していきます。これからのイトーキに、ぜひご期待ください。

設備機器・パブリック事業

中村元紀氏:事業のご説明の前に、自己紹介をさせていただきます。私も先ほどの鷲尾と同様に、1991年にイトーキへ入社しました。すなわち鷲尾とは同期という関係です。

私は約25年の営業を経た後、生産本部においてもの作りに従事し、関係会社へ出向しました。その後、帰任と同時にコーポレート系の業務を4年間、人事として経験し、この1月から設備機器事業本部に着任しました。

設備機器・パブリック事業の概要

設備機器・パブリック事業の領域についてご説明します。まず当社が扱っている設備機器・パブリック事業は、最大のグループ会社であるダルトンが手がけている研究設備機器をはじめ、特殊扉に至るまで非常に専門性の高い領域に携わっています。

スライド左側のグラフは昨年の実績です。全体の約4分の3はワークプレイス事業ですが、約4分の1強にあたる345億円が設備機器・パブリック事業の実績となります。今後も着実に成長させ、将来的には事業の大きな柱にしていきたいと考えています。

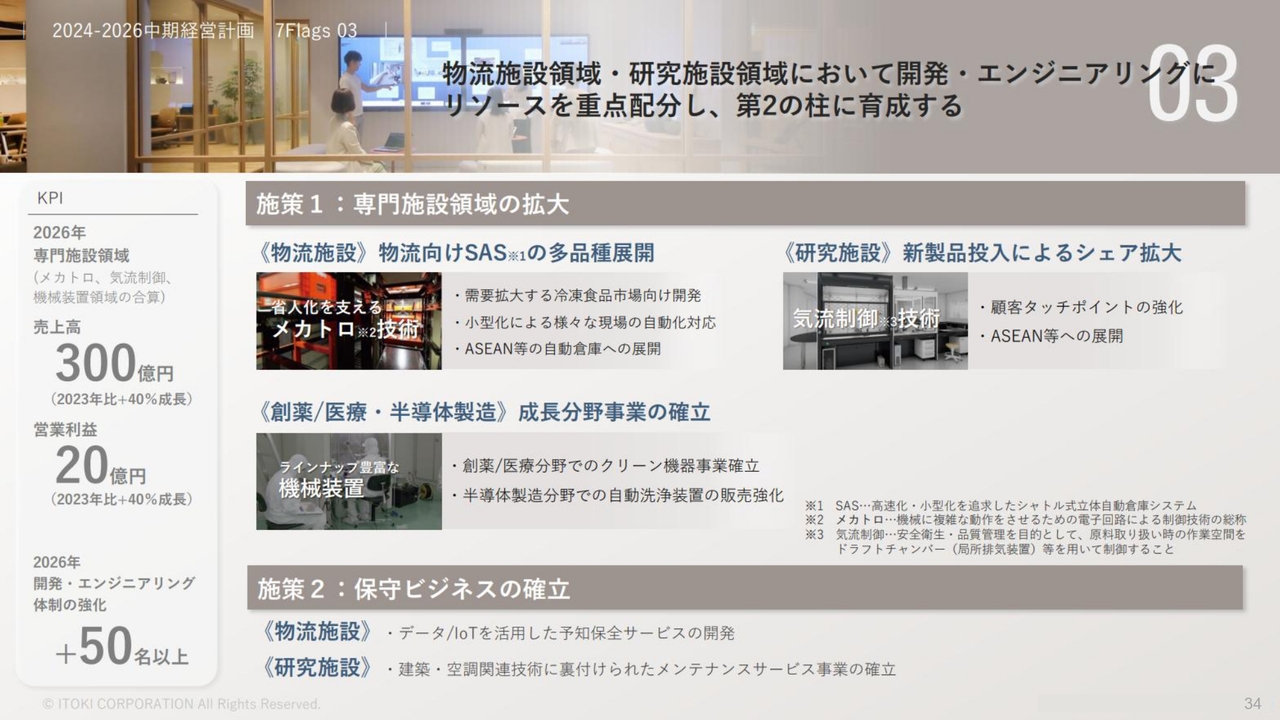

2024-2026中期経営計画 7Flags 03

スライドは、すでにご案内している中期経営計画のページです。先ほどの345億円の実績に対し、その中でもダルトンが扱う「研究施設」「創薬/医療・半導体製造」、そしてイトーキの設備機器事業本部が扱う「物流施設」の3つのジャンルで売上高300億円を目指して取り組んでいます。

先ほどの実績グラフに示すとおり、「イトーキって何をする会社?」と聞いた際に、ワークプレイス事業を思い浮かべる方が圧倒的に多いと思います。しかしながら我々設備機器・パブリック事業も非常に優れた技術を有しています。この領域をより多くの方に認知していただくことが、まず取り組むべき最優先課題だと考えています。

その一環として、先月7月3日に関西工場においてメディア向けのプレス発表会を実施しました。その場では、事業部としての新たなビジョンも発表しました。できるだけ多くの機械に触れて正しく理解していただいた上で、さまざまな報道をしていただくことに努めました。

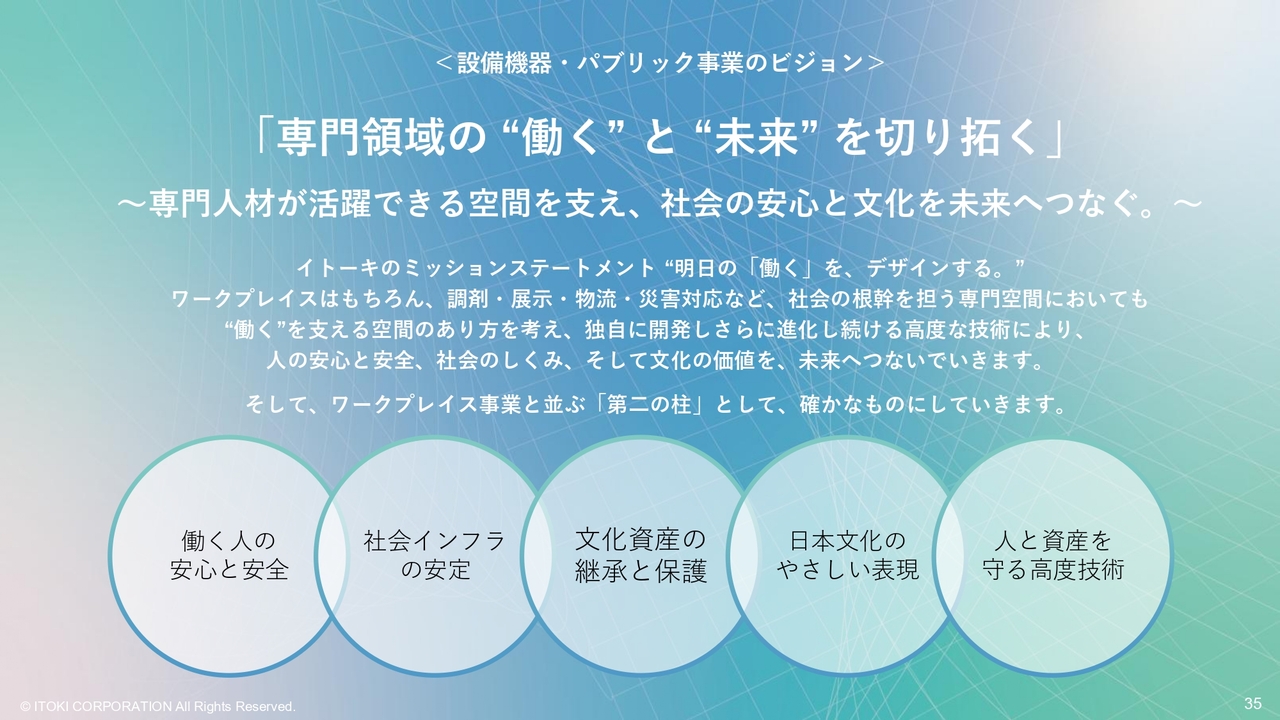

<設備機器・パブリック事業のビジョン>

設備機器・パブリック事業のビジョンについてあらためてご紹介します。「専門領域の“働く”と“未来”を切り拓く」です。

設備機器・パブリック事業が日々関わっている領域はオフィスではなく、それぞれ専門の方々が働く空間です。

イトーキのミッションステートメントである「明日の『働く』をデザインする。」をベースに、この場における「働く」という働き方改革、そしてすでに人手不足などの社会課題の解決に向けて、「我々はその未来を切り拓いていく」という思いを込めて、このビジョンを作成し発表しました。

「切り拓く」の「ひらく」をあえて「開拓」の「拓」という字を採用したのは、その意図を反映したものです。

「専門領域の“働く”と“未来”を切り拓く」。こちらを我々設備機器・パブリック事業としてのビジョンとして、関わるすべての人々が意識を持ち、これからも前進していきたいと考えています。

イトーキ特殊扉の歴史と体制

本日はその中から、マルチ防災シェルター扉についてご紹介します。スライド左上は創業当時の最も古い写真です。こちらは大きな災害の後に、当社の金庫が特に問題なくその性能を維持していたことを表している1枚です。この1枚がすべての原点となりました。

その後、金庫工場を設立し、金庫扉の分野にイトーキは進出しました。その技術から派生し、特殊扉へと進化していきました。

我々は、販売から設計、製造、保守までを自社で完結するワンストップ体制を築き上げてきました。その経験を基に、これまでに特殊扉を約3,000基以上、全国に納品してきました。

各種特殊扉の特徴

特殊扉にはさまざまな種類があります。洪水や津波などから守る水密扉、竜巻に伴う飛来物の衝突から重要設備を守る竜巻対策扉、そして放射能などを遮断する遮蔽扉など、多岐にわたる扉を展開しています。

各種特殊扉の特徴

これらの技術を用いた具体例をお話しします。スライド左側の写真は特殊扉の代表例で、1枚あたり約720トンの重さがあり、ギネスブックにも掲載されています。

スライド右下の写真は、アメリカで行われた衝突実験の様子です。この実験はイトーキが実施したものではありませんが、イトーキ製品の仕様はこの実験に基づく基準値を、大きく上回っております。このような高品質な製品を、イトーキは日本国内で提供しています。

世界基準の先を行くイトーキのマルチ防災シェルター扉

この特殊扉の技術を活用して今年発売した製品が、防災シェルター扉である「BOUNCEBACK(バウンスバック)」です。この「BOUNCEBACK」のご紹介動画をご覧ください。

(動画始まる)

(動画終わる)

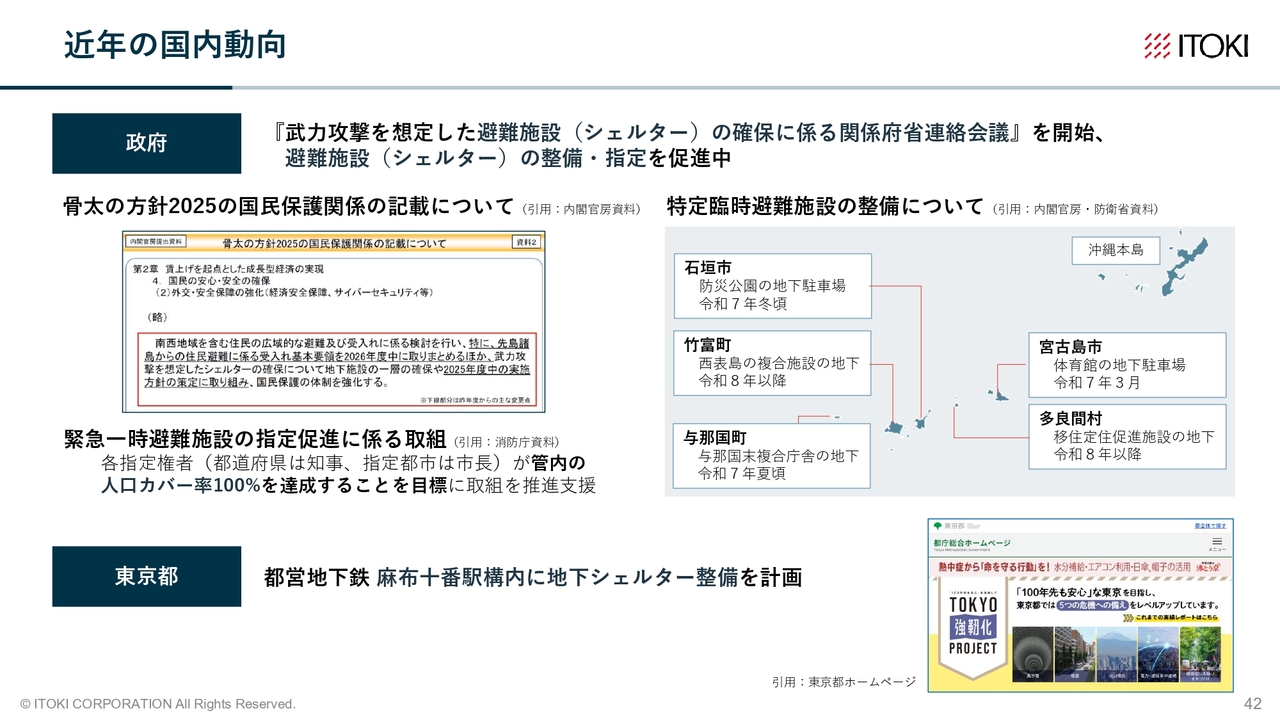

近年の国内動向

近年の国内動向についてご説明します。新聞報道などでもすでに発表されているとおり、政府は優先的に沖縄の先島諸島にシェルターを設置する計画を進めています。石垣島や与那国町など、さまざまな地域で取り組みが進んでいます。

東京都では、麻布十番駅構内に地下シェルターを構築する計画がすでに発表されています。

これらはいずれも2027年度を予定していますが、イトーキは双方において設計会社や設計事務所と連携し、現在設計協力を進めている状況です。

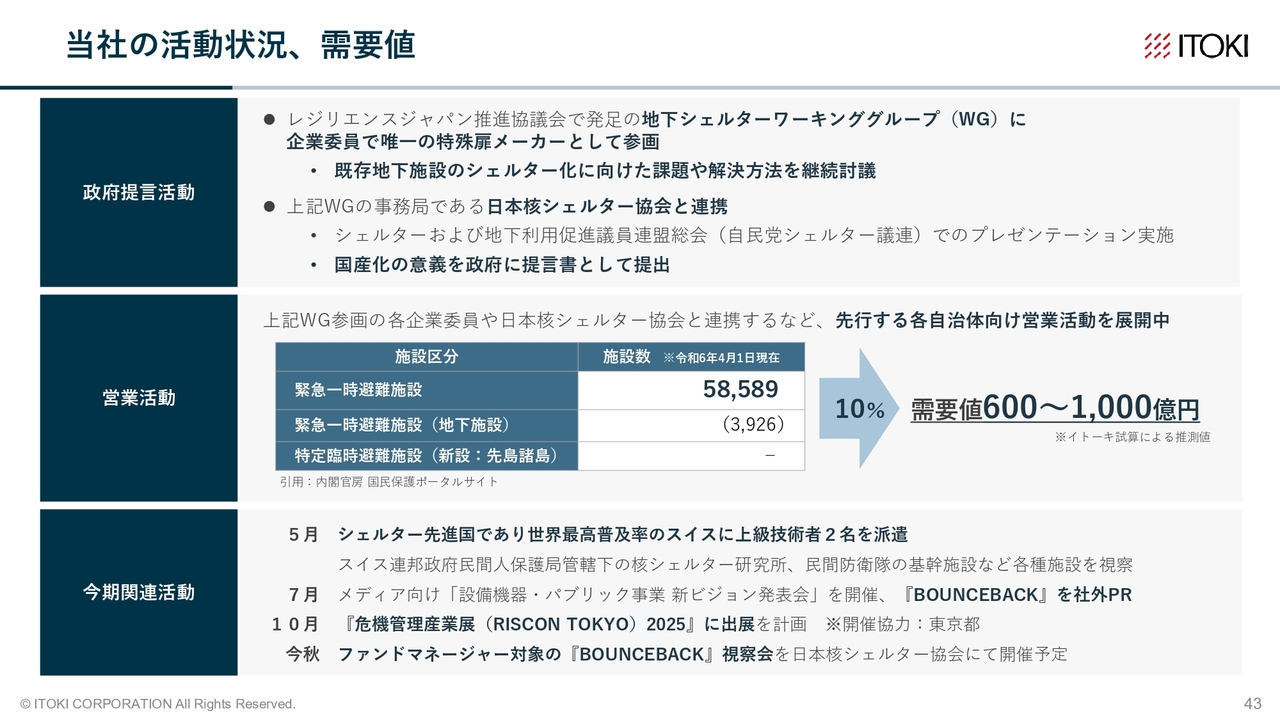

当社の活動状況、需要値

当社の動きについてご説明します。私どもは、レジリエンスジャパン推進協議会が設立した地下シェルターワーキンググループに、企業委員で唯一の特殊扉メーカーとして参画しています。この中で、各施設のシェルター化に向けた課題や解決方法などについて、日々議論を進めています。

また、その上部団体である日本核シェルター協会とも連携し、正式会員となっています。シェルターおよび地下利用促進議員連盟総会(自民党シェルター議連)へのプレゼンテーションを行い、国産化の意義について政府へ提言書として提出済みです。

現在、5万8,589ヶ所の避難所があると発表されています。仮にこのうち10パーセントをシェルター化した場合、これはあくまで当社試算ですが、需要値として600億円から1,000億円程度が見込まれると考えています。

私どもは日本核シェルター協会の一員として、5月にはスイスに上級技術員を2名派遣しました。鋭意、各課題の解決に向けて日々議論を進めています。

この10月には「危機管理産業展(RISCON TOKYO)2025」に出展する予定です。さらに、ファンドマネージャー向けの「BOUNCEBACK」視察会をこの秋に計画しています。ご興味がある方は、ぜひご参加いただければと思います。

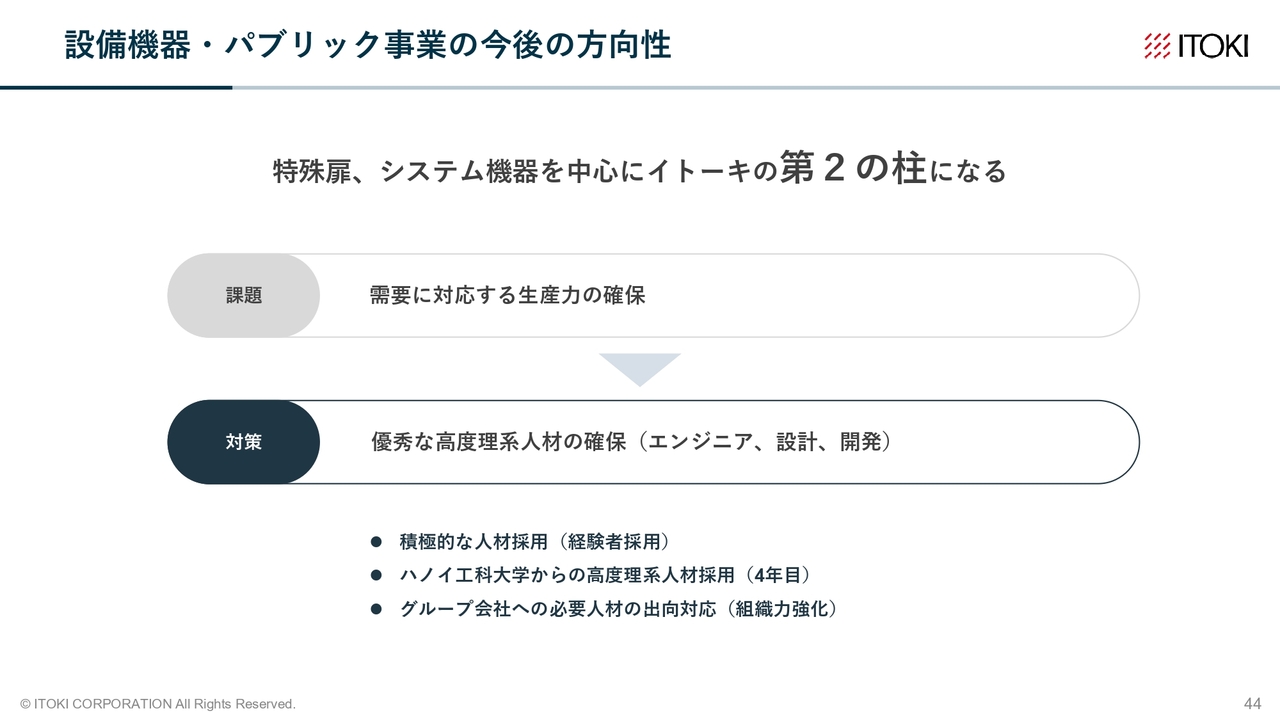

設備機器・パブリック事業の今後の方向性

これらの取り巻く環境を第2の柱として成り立たせるためには、克服しなければならない課題があります。

最大の課題は、需要に対応する生産力の確保です。こちらについてはすでに着手しています。積極的な経験者採用による人員補充を行うとともに、ハノイ工科大学と提携し、優秀で高度な理系人材を採用しています。この提携はすでに4年目に入っています。

また、先ほどもご説明したとおり、グループ会社への必要な人材の出向対応なども実施しています。組織力を強化しつつ、グループ全体で前を向いて取り組んでいきたいと考えています。

ぜひ今後とも、設備機器・パブリック事業の将来にご期待いただければ幸いです。

新着ログ

「その他製品」のログ