【QAあり】デジタルHD、Marketing事業は売上・利益で成長フェーズへ 上期売上高は特定顧客の影響を除き前年比2桁成長

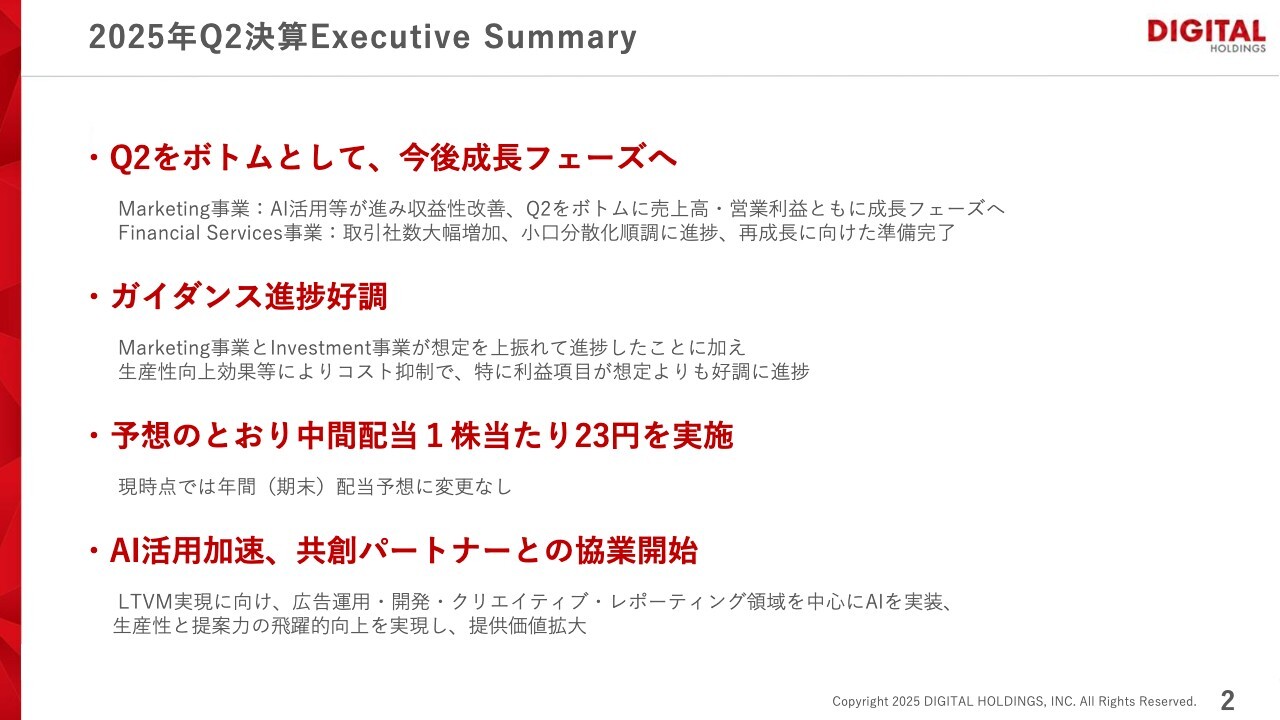

2025年Q2決算Executive Summary

金澤大輔氏(以下、金澤):みなさま、本日はお忙しい中、当社2025年第2四半期の決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。株式会社デジタルホールディングス代表取締役社長兼オプト代表取締役社長の金澤です。本日は、私たちの成長ストーリー、直近の成果、そして今後の挑戦についてお話しします。

それでは、今四半期の全体像についてご説明します。今期、当社は明確に反転の兆しをつかみました。Marketing事業ではAIの実装が進み収益性が改善され、売上は140.2億円となりました。Marketing事業において前年同期比でプラスとなり、営業利益も大きく伸長しました。この第2四半期を成長のボトムとして、いよいよ2桁成長フェーズへと本格的に入ったと認識しています。

Financial Services事業では、計画どおり売上は一時的に落ち込みましたが、取引社数が大きく増加し、小口分散型のビジネスモデルへの転換が進み、土台が整いました。Investment事業は引き続き、グループの資金面を下支えする重要な役割を果たしています。

こうした事業全体の進捗を背景に、ガイダンス進捗も順調です。営業利益は88.5パーセント、EBITDAは92パーセントと、通期目標達成に向けて非常に良いペースで推移しています。

配当については公表のとおり、中間配当23円を実施することを決議し、年間配当も予想どおり46円を維持する予定です。

また、今期のもう1つの大きなトピックとして、AIの本格実装が加速し、それを軸に共創パートナーとの協業がスタートしました。広告運用・開発・クリエイティブ・レポーティングといった各領域にAIを組み込み、生産性と提案力の飛躍的な向上を実現しています。

これにより、当社が掲げるLTVM、顧客のライフタイムバリュー最大化という構想の実現に向けて、大きく前進した四半期だったと総括しています。

この後、各事業および数値の詳細について順を追って説明します。

INDEX

本日は、次の3つのパートに分けてご説明します。「私たちのこれまでの歩みとこれからの方向性」「2025年第2四半期の決算概要とその中で見えてきた変化」「通期連結予想に対する進捗と見通し」についてです。

これらを通じて、当社がどのような未来を目指し、そのために現在何を進めているのかをお伝えします。

Our Purpose

まず、私たちが大切にしている存在意義についてあらためてお話しします。

私たちの存在意義は、産業変革を通じて日本の構造課題に立ち向かうことです。短期的なブームに乗るのではなく、持続的な企業成長を支える仕組みを提供することを核として、事業を推進しています。

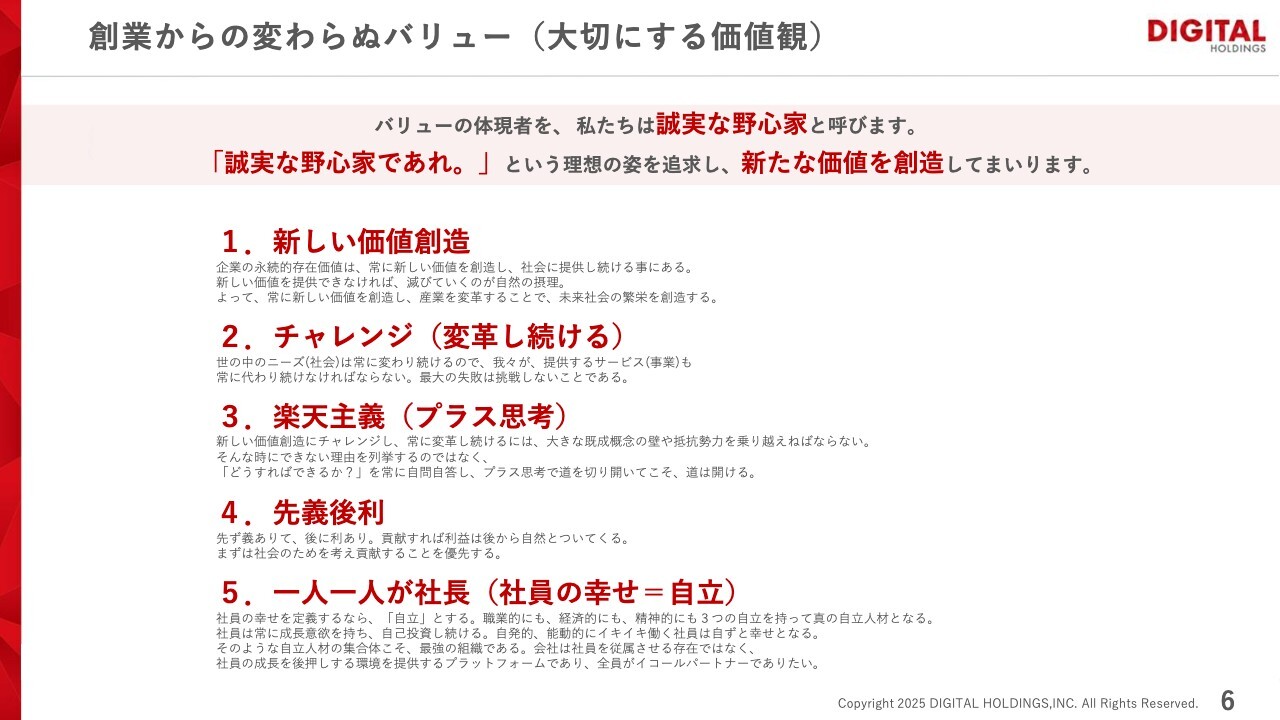

創業からの変わらぬバリュー(大切にする価値観)

続いて、これからのAI時代においても変わらない、大切な価値観についてご説明します。私たちは「誠実な野心家であれ」という言葉を理想像として掲げています。この言葉には、変革を恐れず、誠実に、企業として人として大胆に挑戦し続けるという強い思いが込められています。

私たちが大切にしている5つのバリューは、単なるスローガンではなく、日々の判断や行動のよりどころであり、意思決定の土台です。この価値観は、AIなどの新技術の導入においても、社員一人ひとりが当事者意識を持ち、前向きに取り組む文化を育んでいます。そして、この企業文化そのものがAI時代における当社の強みになると確信しています。

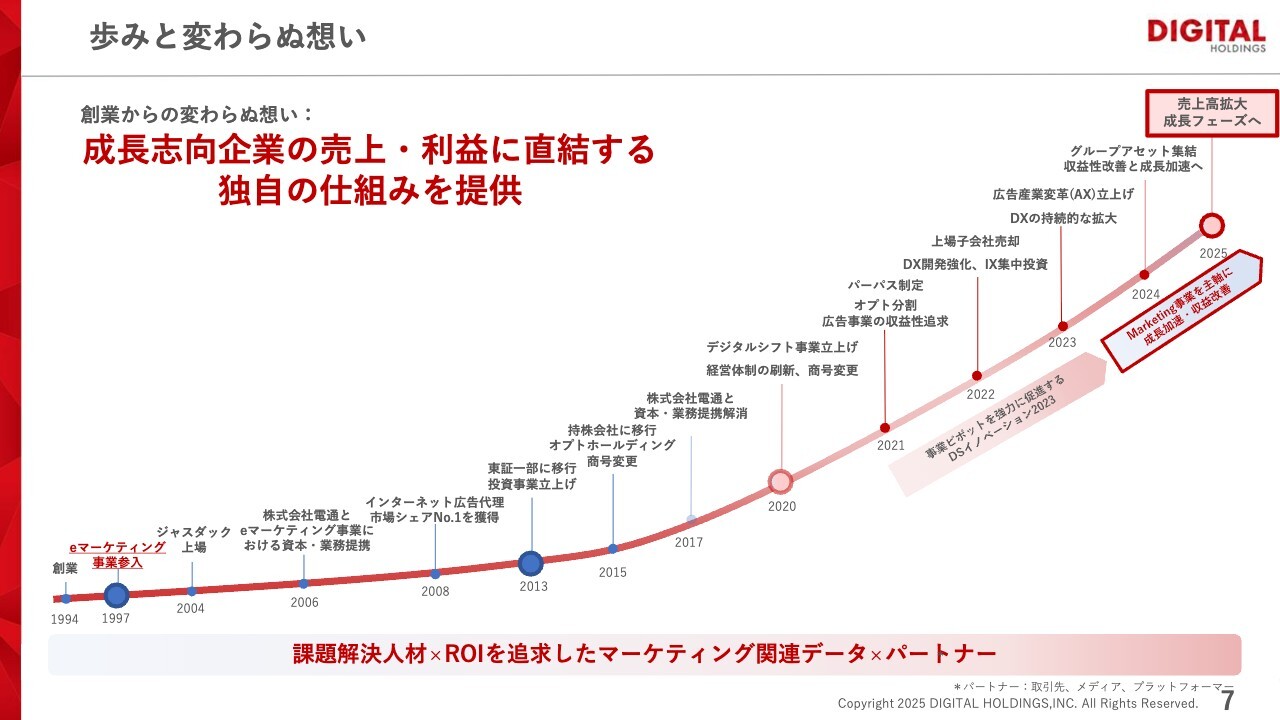

歩みと変わらぬ想い

スライドは、当社のこれまでの歩みと、創業からの変わらぬ思いを表した図です。

私たちは1994年の創業以来、成長志向の企業を対象に、売上と利益に直結する支援を一貫して追求してきました。1997年にeマーケティング分野に参入した後、インターネット広告代理市場でNo.1のシェアを獲得しました。さらに、投資、DX、デジタルシフトなど、時代のニーズに応じて事業領域の幅と深さを進化させてきました。

この歩みの中で一貫しているのは、クライアントの成果に貢献し続けることが、私たち自身の成長につながるという姿勢です。そして現在は、マーケティング事業を成長の主軸とし、収益性と提供価値の両立を目指す第2の成長フェーズに突入しています。

この思いと進化を支えているのは、私たち自身の課題解決型人材、ROI志向のマーケティング技術、データ、そしてパートナーシップです。

目指すグループの全体像

ここから、私たちのビジネス全体の構造と、その中でどのように成長戦略を描いているかをご説明します。

私たちグループの最大の特徴は、3つの異なる事業がそれぞれの役割を持ちながら有機的に結びついていることです。まず、Marketing事業についてです。これは現在の主力事業であり、しっかりと収益を生み出す成長エンジンとなっています。

次に、Financial Services事業についてです。この事業は、成長ポテンシャルのある企業への資金循環を担う、いわば血流のような役割を果たしており、スタートアップや中堅企業の挑戦を支える仕組みを構築しています。

そして最後に、Investment事業です。こちらは、未来の成長の種をまく領域であり、新たな事業機会を生み出す起点となっています。

これらの3つの事業は、独立しつつも相互に連携して運営されており、環境が大きく変化する時代においても全体として柔軟に舵を切ることが当社の強みです。

この循環型の事業構造こそが、当社の持続的成長のエンジンです。

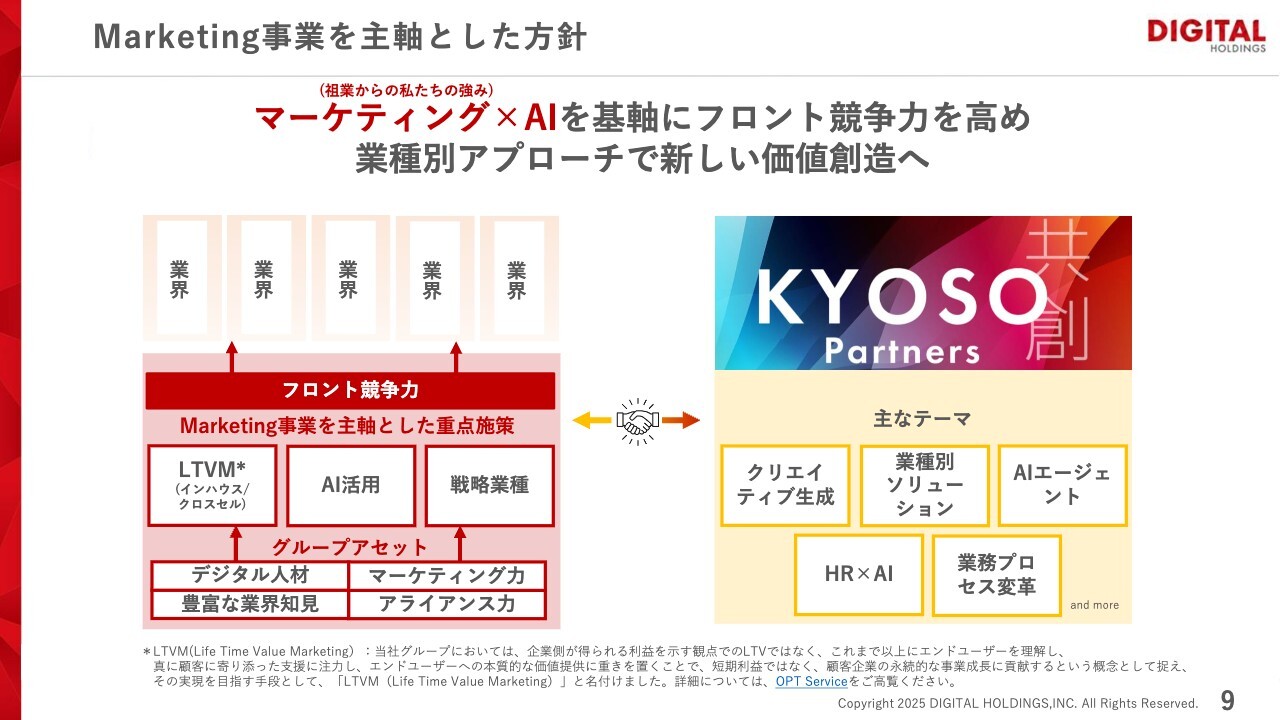

Marketing事業を主軸とした方針

ここからは、当社の中核を担うMarketing事業を主軸とした重点施策についてご説明します。当社は「マーケティング×AI」を基軸に、顧客接点を強化し、フロントの競争力を高め、業種別アプローチで新たな価値創造に挑戦していきます。

一言で言えば、広告代理から、LTVを伸ばす成長パートナーへの進化です。ここに記載しているLTVMとは、「Life Time Value Marketing(ライフタイムバリューマーケティング)」の略であり、顧客企業の目先の成果だけでなく、長期的に売上を伸ばし続ける仕組みを構築するという思想です。

従来の広告代理店としての「広告を回して短期的な成果に出れば、すべてがOK」という姿勢ではありません。当社が目指しているのは、顧客のライフタイムバリュー、すなわち企業成長そのものへの貢献を通じて価値を最大化することです。

そのため、マーケティングのあり方自体を再設計しようとしています。そのポイントは大きく3つあります。1つ目は、LTVMを実現するための支援範囲の拡大です。単なる広告運用にとどまらず、戦略設計、クリエイティブ、データ基盤の整備、営業支援、さらには組織変革やインハウス支援による人材育成まで、中長期にわたって売れる仕組みをトータルで支援できる体制を構築しています。

2つ目は、AI活用による提案力と再現性の進化です。AIを活用することで、仮説の精度と意思決定のスピードが大幅に向上し、人によってばらつきがちだった成果の再現性を高めることができるようになりました。

3つ目は、業種や事業フェーズに応じた柔軟な設計です。BtoBとBtoCでは戦略やKPIがまったく異なり、クライアントが創業初期なのか上場直前なのか、さらには大企業かどうかによって求められる支援内容も変わってきます。この前提のもと、私たちは業種や個社ごとに支援内容を設計しています。

このLTVM構想は、当社の全戦略の基盤となっています。

LTVM構想を実現するにあたり、私たちはどこに深く入り込むかを非常に重視しています。すべての業界に均等にリソースを割り振るのではなく、戦略的に業種を絞り、重点的に深く入り込む投資を行っています。

これは単に効率性を追求するものではなく、業種ごとの成功パターンを確立し、それを再現性のあるかたちで横展開するための戦略です。

例えば、ECやD2C、コスメ業界では、売上に直結する広告運用力と、高速なPDCAが可能なクリエイティブ制作が最大の価値となります。

私たちはこの領域で、「Murmuration(マーマレーション)」という独自のソリューションを含めたAIを活用した運用改善やクリエイティブの自動生成により、月単位での成果改善を実現しています。

次に、金融や保険業界についてです。この業界では成果が重要であると同時に、信頼性や透明性も鍵となります。当社では金融特化チームを立ち上げ、専門知見を基にした自動レポートや厳格な広告運用ガイドラインを整備し、業界特有の制約下でも高い成果を出せる体制を構築し始めています。

そして、BtoBを中心とした変革が求められるフェーズにある企業のみなさまについてです。ここでは、コンバージョンといわれるような顧客獲得だけでなく、経営目標の実現に向けて、「誰に、何を、いつアプローチするのか」という精度が問われます。

マーケティング活動において、インハウス化の導入支援や、ユーザーの意図を汲み取るためのデータ活用を通じて、経営が目指す姿と現場の間にあるギャップを埋めるため、再現性のある伴走および先導を支援しています。

このように業種特化型のアプローチにより、顧客のKGI・KPIに最も適した手段を提供できることが当社の差別化につながり、これが成果として表れ始めています。

そして、この業種戦略については、今後AIの進化に伴い、さらに深く、より高速かつ再現性を持って展開できると確信しています。

このように、業種ごとに深く入り込む戦略を実行するためには、当然ながら私たち自身の内部構造や体制も、それに見合ったかたちへと変えていく必要があります。

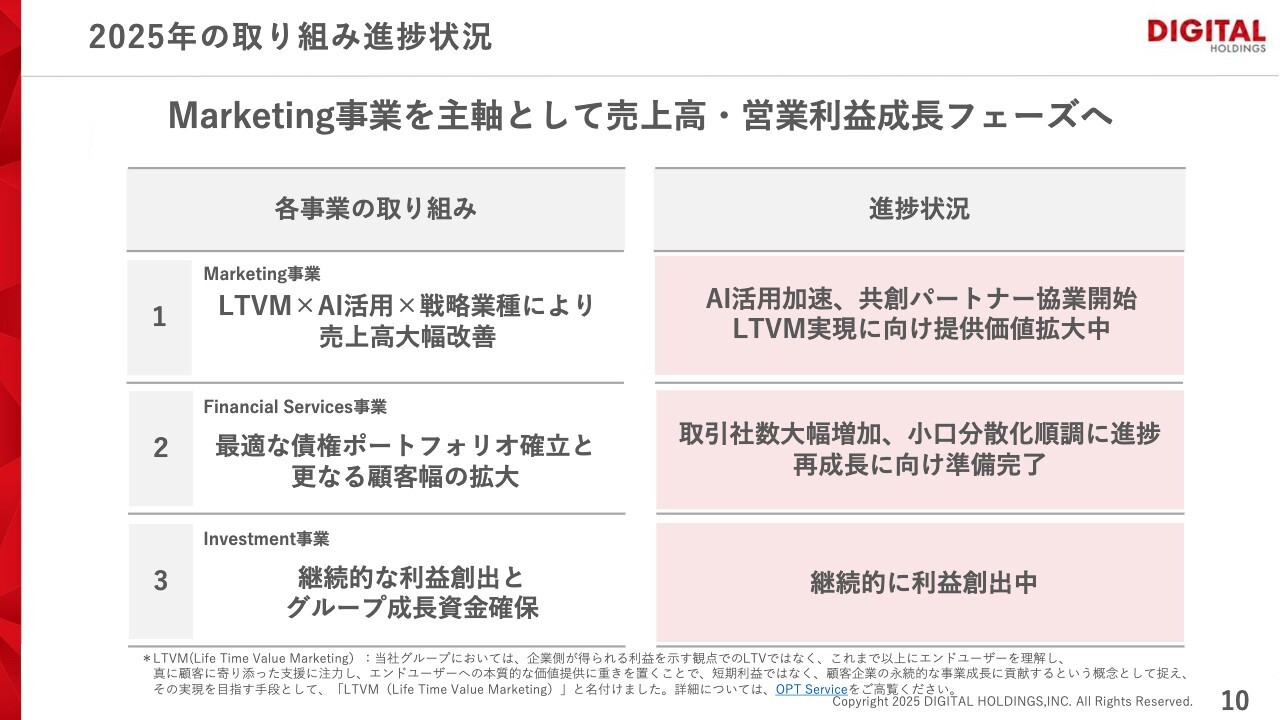

2025年の取り組み進捗状況

ここからは、2025年における各事業の取り組みと進捗についてお話しします。スライドは、2025年における各事業の取り組みと進捗状況をまとめた一覧です。

総じて、Marketing事業を主軸として、売上高と営業利益が成長フェーズに入ったと捉えていただければと思います。

まずはMarketing事業についてです。この事業は当社の中核であり、今回の構造改革の中心でもあります。この事業においては、先ほど述べた「LTVM構想×AI活用×戦略業種」という三位一体の戦略を実装することで、翌四半期以降、市場成長を上回る売上高と営業利益を達成する見通しです。

具体的には、AIを活用したレポートの自動化やクリエイティブ制作の効率化、さらに業種別アプローチの強化により、提供価値の大きな進化が始まっています。

現在は、共創パートナーとの協業もスタートしており、LTVM実現に向けた顧客との接点の質や深度が大きく変化しています。これは単なる広告代理業からの脱却ではなく、顧客の売上と利益に直結するパートナーへの進化を象徴していると捉えています。

続いて、Financial Services事業について説明します。

こちらは、売上面で計画どおり前年割れが続いているものの、取引社数は大幅に増加しています。また、これまで大口取引中心だったポートフォリオを小口分散化に切り替える取り組みが進展し、構造的な収益性改善に向けた準備が整いつつあります。

金融領域では、このような収益構造の転換と顧客層の拡張が、次の成長に向けた鍵となります。この基盤を固めていくフェーズとして、順調に進捗しています。

最後に、Investment事業です。こちらは、2025年上期においても継続的に利益を創出しています。グループ全体の資金戦略における安定的な収益源として、今後も重要な役割を担います。

AI活用で新たな価値創造とイノベーション加速へ

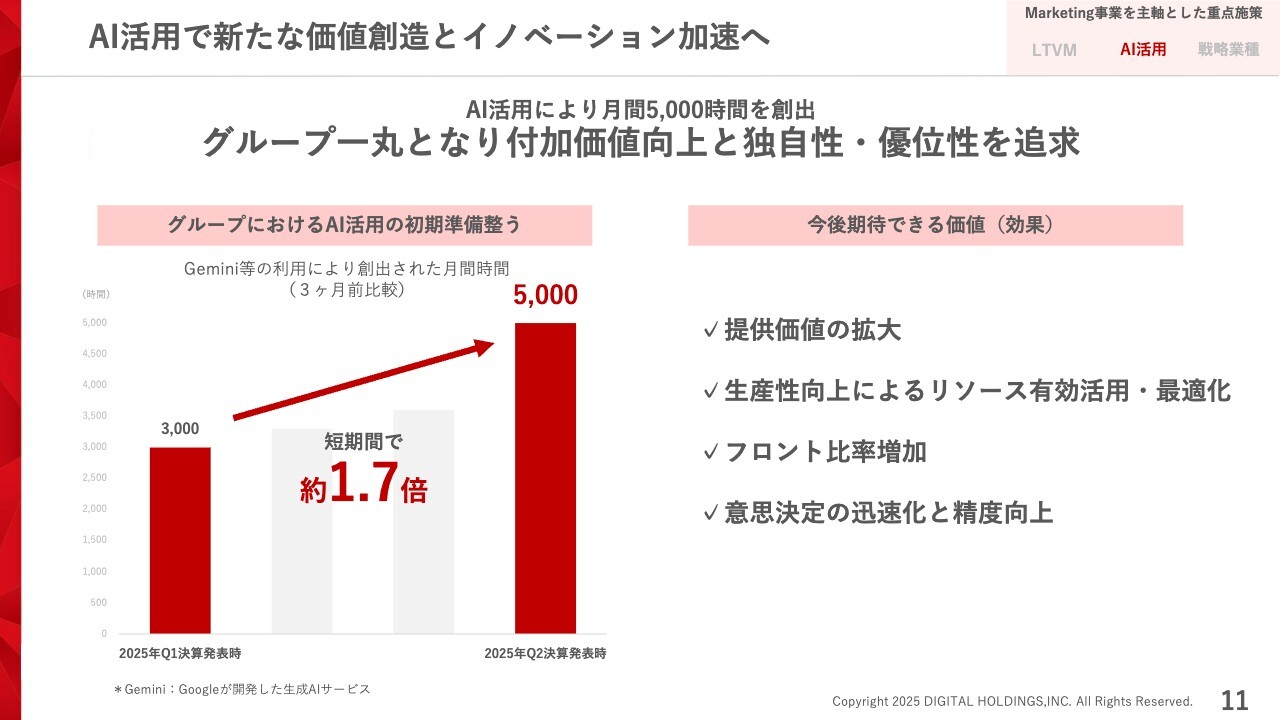

次に、当社の構造改革を支える大きな柱の1つであるAI活用についてご説明します。

まずご覧いただきたいのは左側のグラフです。これはGoogleの生成AI「Gemini」などを活用したことで、当社グループ全体で月間5,000時間を創出できたというデータです。

3ヶ月前の第1四半期では3,000時間だったため、短期的には1.7倍の拡大となっています。これはPoCの段階を終えて、実業のフェーズへの本格移行が始まった証といえます。現在、AIは試行するだけのものではなく、現場で当たり前に活用されるものへと進化しています。

次に、このAI活用が何をもたらしているのかについてです。右側に記載のとおり、今後期待できる効果は大きく4つあります。1点目は「提供価値の拡大」です。AIが企画、分析、レポートの精度を向上させることにより、顧客への提案の深度が変化してきます。

2点目は、生産性向上によるリソースの有効活用と最適化です。定型業務をAIが担うことで、人の時間を戦略業務に再配分できるようになり、この最適化によりフロント競争力をさらに引き上げていく計画です。

Marketing事業において、フロント比率の増加が非常に重要な局面となりました。これを3点目に挙げます。営業や提案にリソースを集中できる構造を構築し、顧客接点とエンドユーザー接点を飛躍的に向上させることに注力していきます。

4点目は、意思決定の迅速化と精度の向上です。AIを活用することで、仮説検証サイクルが高速化し、判断の質が向上しています。このように、AI活用は単なる業務効率化にとどまらず、当社の事業モデルそのものを進化させる原動力となりつつあります。

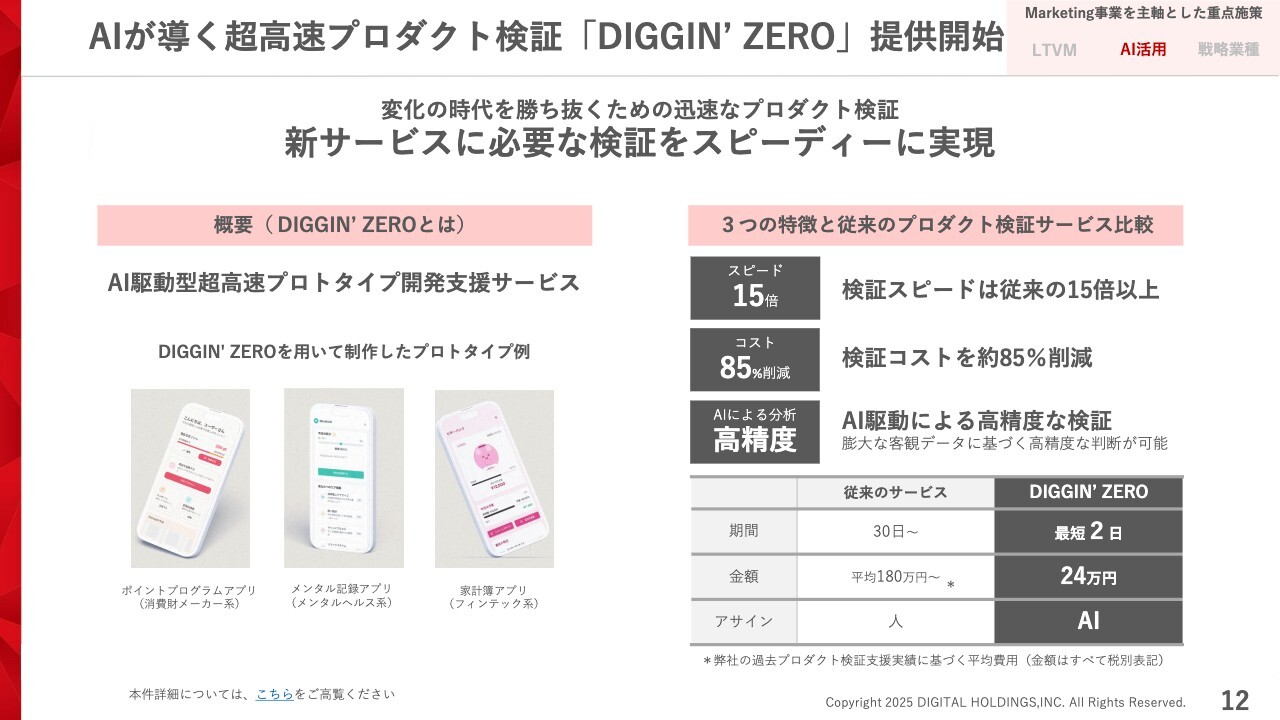

AIが導く超高速プロダクト検証「DIGGIN’ ZERO」提供開始

このスライドでは、AIの活用がどのように進化しているのか、既存業務の効率化にとどまらない点をお伝えするべく、具体的な事例を共有します。AIの活用は、新規事業開発やプロダクトの検証スピードにも大きなインパクトをもたらしています。

その象徴的な取り組みが、当社が新たに提供を開始した「DIGGIN' ZERO」です。このサービスはAIを活用し、プロトタイプの開発と検証を超高速で支援します。変化の激しい市場開発において、スピーディに仮説検証を進めたい企業にとって、非常に有効です。

具体的な特徴は3点あります。1点目は「検証スピードは従来の15倍以上」、2点目は「検証コストを約85パーセント削減」、3点目は「AI駆動による高度な検証」です。これにより、人では処理できない膨大なデータをもとに、精度の高い意思決定が可能になりました。

新規事業やサービス開発を検討する企業にとって、実行するか否かを迅速に判断できる環境を整えることが、競争優位の鍵となっています。

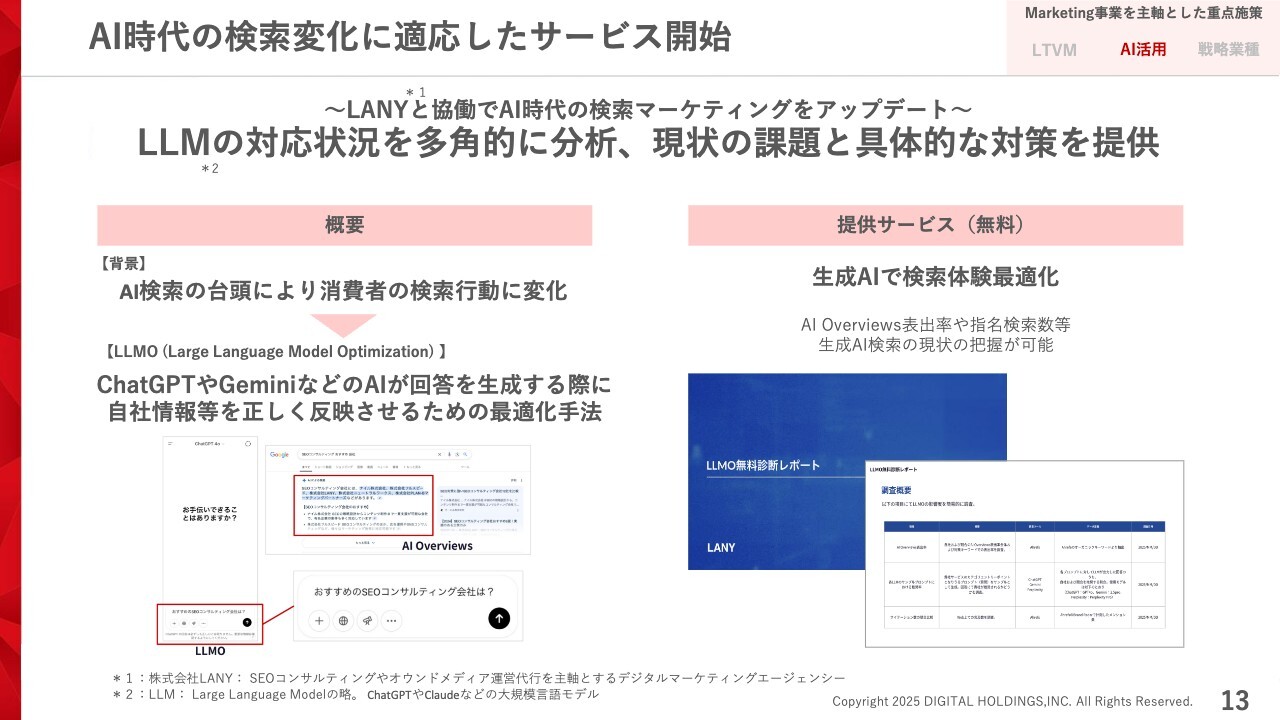

AI時代の検索変化に適応したサービス開始

AI時代における検索の変化に適応したサービスを回収したことについてご案内します。検索マーケティングの領域でも大きな地殻変動が起きています。その背景には、生成AIの台頭によって消費者の検索行動が大きく変化していることがあります。

従来のように検索窓にキーワードを入力し、リンクから答えを探す構造から、「ChatGPT」や「Gemini」など、AIが直接答えを提供するスタイルへと移行しつつあります。

そうした変化に対応するため、当社は株式会社LANYと協業し、AIが生成する回答の中に自社および自社商品に関する正しい情報を反映させるための最適化手法である「LLMO(Large Language Model Optimization)」という新たな取り組みを開始しました。

例えば、「ChatGPT」に「おすすめのマーケティング会社は?」と質問した際に、確実に自社が紹介されるように整備を進めることが、今後のマーケティング競争力の鍵となります。 現在、生成AIにおける指名検索数の可視化などをまとめた無料診断レポートを提供しています。

すでに多くの企業で、AI時代のSEO対策として注目されており、当社もこの分野に十分に注力していきたいと考えています。

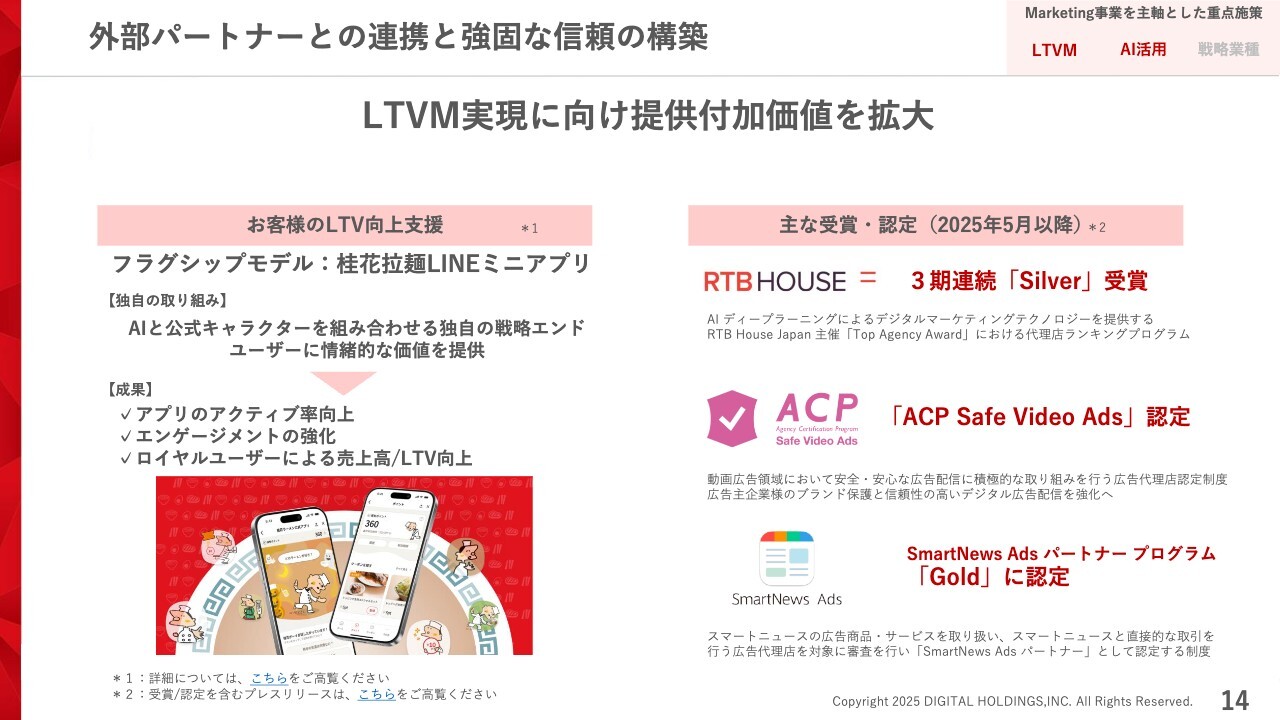

外部パートナーとの連携と強固な信頼の構築

スライドは、外部パートナーとの連携における信頼構築の1つの事例です。当社は先ほど申し上げたLTVMの実現に向けて、単独ではなく信頼できる外部パートナーのみなさまと連携し、価値創出を加速しています。そのフラッグシップの1つとして、桂花拉麺とLINEミニアプリを開発した事例があります。

こちらは、AIと公式キャラクターをかけ合わせた当社独自のエンドユーザー戦略を導入し、感情的なエンゲージメントを高めることで、アクティブ率の向上、エンゲージメントの強化、さらにロイヤルユーザーによる売上高やLTVの向上といった成果を、LINEミニアプリを通じて実現しています。

こうした取り組みの積み重ねが業界の信頼を得る結果となり、RTB House JAPANから「Silver」を3期連続で受賞、動画広告領域での「ACP Safe Video Ads」認定、さらにSmartNews Adsのパートナープログラム「Gold」にも認定されるなど、業界横断的に信頼されるサービスマーケティングパートナーの地位を確立しつつあります。

Ridge-iとAIを活用したサービス提供開始

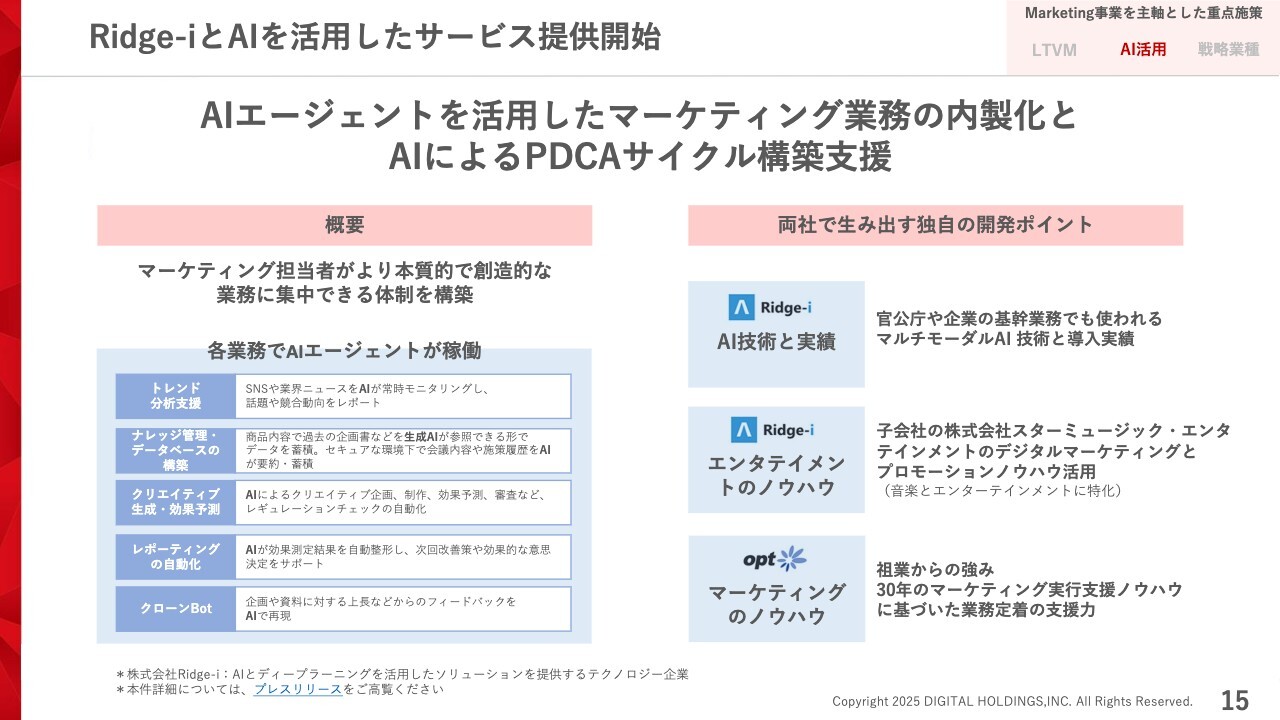

AIに特化した開発会社であるRidge-i社との、AIを活用したサービス提供の開始についてご紹介します。

当社では、AIエージェントを活用し、マーケティング業務の内製化を支援する取り組みを開始しました。この取り組みは、マーケティング担当者が本質的で創造的な業務に集中できるよう、PDCAサイクルの自動化および効率化をAIで支援するものです。

具体的には、SNSや業界ニュースを常時モニタリングすることによるトレンドの分析、会議内容や企画書を蓄積するナレッジDBの構築、クリエイティブの自動生成や効果予測、レポーティングの自動化、さらにマネージャーの視点をAIが代替するクローンBotなど、マーケティングの実務を広くカバーしています。

Ridge-i社のマルチモーダルAI技術、子会社であるスターミュージック社のエンタメ領域やインフルエンサーを活用したプロモーションノウハウ、そして当社の30年にわたるマーケティング支援実績をかけ合わせることで、独自性と再現性のあるAIソリューションを実現するための提携協議を進め始めました。

こうした多面的なサービスを、広告運用支援に加えてクロスセルというかたちで戦略的に拡大しています。重要なのは、これが単なる短期的な売上アップの施策ではないという点です。この取り組みはすべて、顧客のLTV最大化という中長期視点の目標に基づいて設計されています。

そして、その結果として、1社当たりの支援領域が増えるほど、顧客企業との信頼関係が深まり、継続性と粘着性の高い関係が構築されています。この循環こそが、当社の強みの1つになると考えています。

次に、2025年第2四半期の連結業績の全体像をセグメント別の進捗についてお話しします。財務責任者の高橋よりご説明します。

2025年Q2連結業績概要

高橋慎治氏(以下、高橋):グループファイナンス領域執行役員:VPの高橋です。ここからは、構造改革の成果が具体的な数字としてどのように表れているのか、業績面についてお話しします。

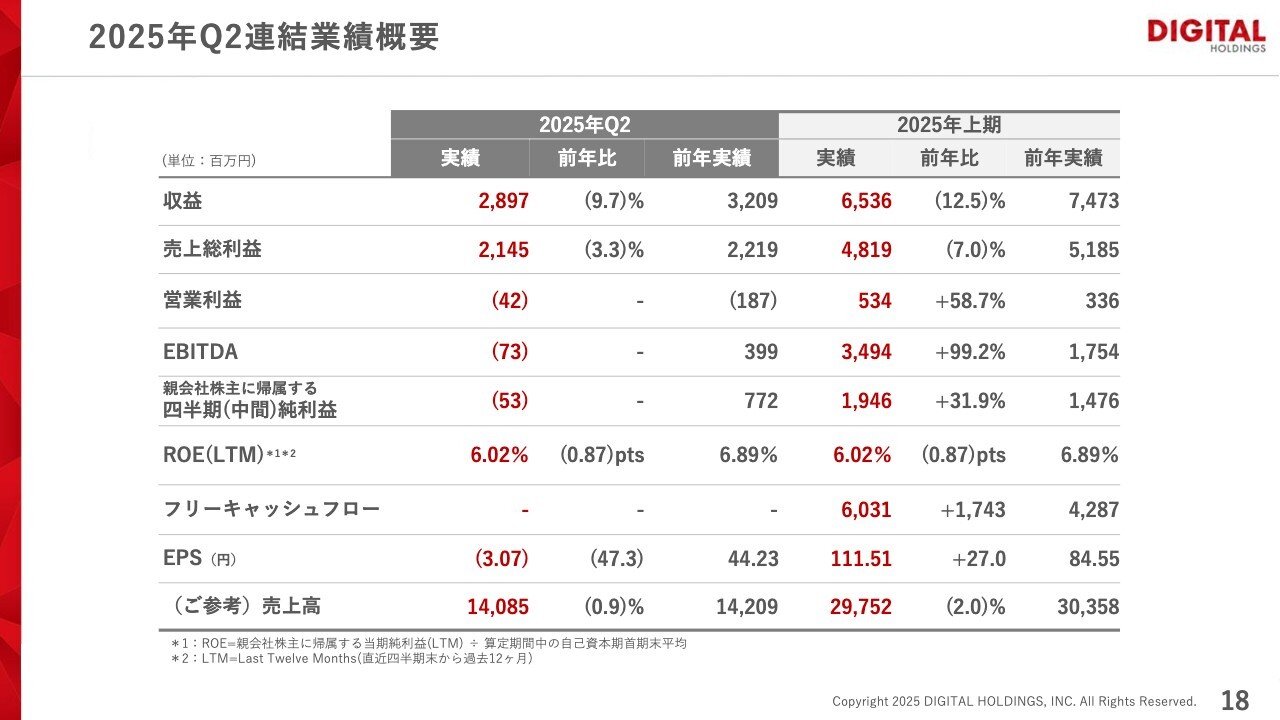

まず、連結業績についてです。スライド左側の「2025年Q2」と記載されている箇所が、第2四半期の数字となります。

右側が上期累計の数字です。両期間ともに収益および売上総利益については対前年で減少しましたが、営業利益については対前年で改善しています。

左側について、第2四半期の収益は9.7パーセント減の28億9,700万円、売上総利益は3.3パーセント減の21億4,500万円、営業利益は1億4,500万円増でマイナス4,200万円となりました。

EBITDAはマイナス7,300万円、親会社株主に帰属する四半期純利益はマイナス5,300万円です。そのほか、上記の数字に伴いROE以下の指標は減少しています。

右側の上期累計において、収益は12.5パーセント減の65億3,600万円、売上総利益は7パーセント減の48億1,900万円、営業利益は58.7パーセント増の5億3,400万円、EBITDAは99.2パーセント増の34億9,400万円、親会社株主に帰属する中間純利益は31.9パーセント増の19億4,600万円となっています。

ROEは対前年でマイナスですが、フリーキャッシュフローとEPSは上記の数字に伴いプラスとなっています。

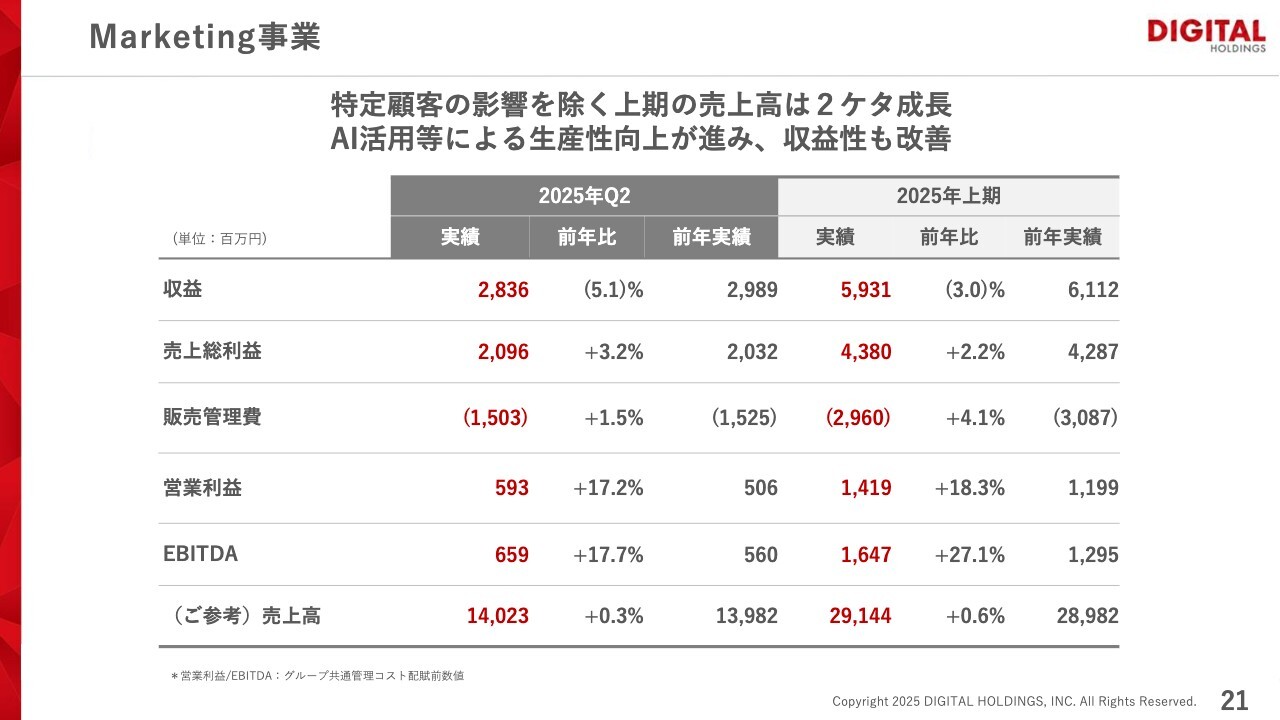

Marketing事業

ここからはセグメント別の業績について説明します。最初に、Marketing事業についてです。スライドに上段の記載がありますが、特定顧客の影響を除くと、上期の売上高は2桁成長となっています。参考として、最下段に売上高を記載しています。

この第2四半期については、0.3パーセントの増加、また上期でも0.6パーセントの増加となっています。売上については堅調に推移しており、AI活用などにより生産性が向上していると考えています。その結果、収益性も改善し、営業利益ならびにEBITDAについても対前年で増加しています。

左側のデータでは、第2四半期の収益は5.1パーセント減の28億3,600万円、売上総利益は3.2パーセント増の20億9,600万円、営業利益は17.2パーセント増の5億9,300万円、EBITDAは17.7パーセント増の6億5,900万円です。また、売上高は0.3パーセント増の140億2,300万円となっています。

右側に記載のある上期累計では、収益は3パーセント減の59億3,100万円、売上総利益は2.2パーセント増の43億8,000万円、営業利益は18.3パーセント増の14億1,900万円、EBITDAは27.1パーセント増の16億4,700万円です。売上高は0.6パーセント増の291億4,400万円となりました。

Marketing事業についてですが、連結の数字において第2四半期はほとんどを占める結果となりました。Marketing事業がグループ全体の成長エンジンとして、今後の成長と利益創出を牽引していくという手応えを感じた四半期でした。

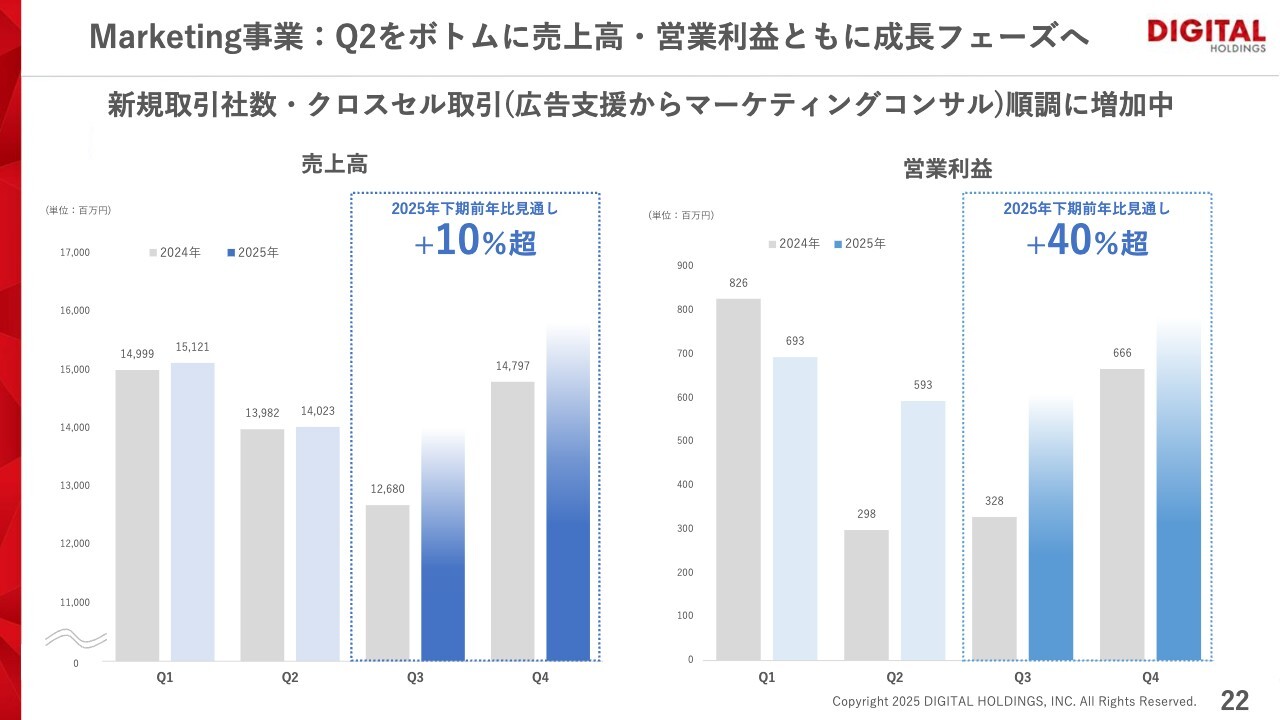

Marketing事業:Q2をボトムに売上高・営業利益ともに成長フェーズへ

スライドはMarketing事業の売上高と営業利益の四半期ごとの推移を示したものです。四半期ごとの左側が2024年、右側が2025年となります。YoYでの比較では、売上高は前年と比較してプラスとなっているか、プラスとなる見込みです。

右側の営業利益も、概ね対前年を超えるか、超える見込みとなっています。新規社数の増加や、広告支援からのクロスセル取引が順調に増加していることが影響しています。

その結果として、売上高についてはこの下期で対前年比10パーセント増の成長が見込まれています。また、営業利益については40パーセント超の成長が見込まれています。この第2四半期をボトムとして、売上高と営業利益の両方が成長フェーズに入ったと捉えています。

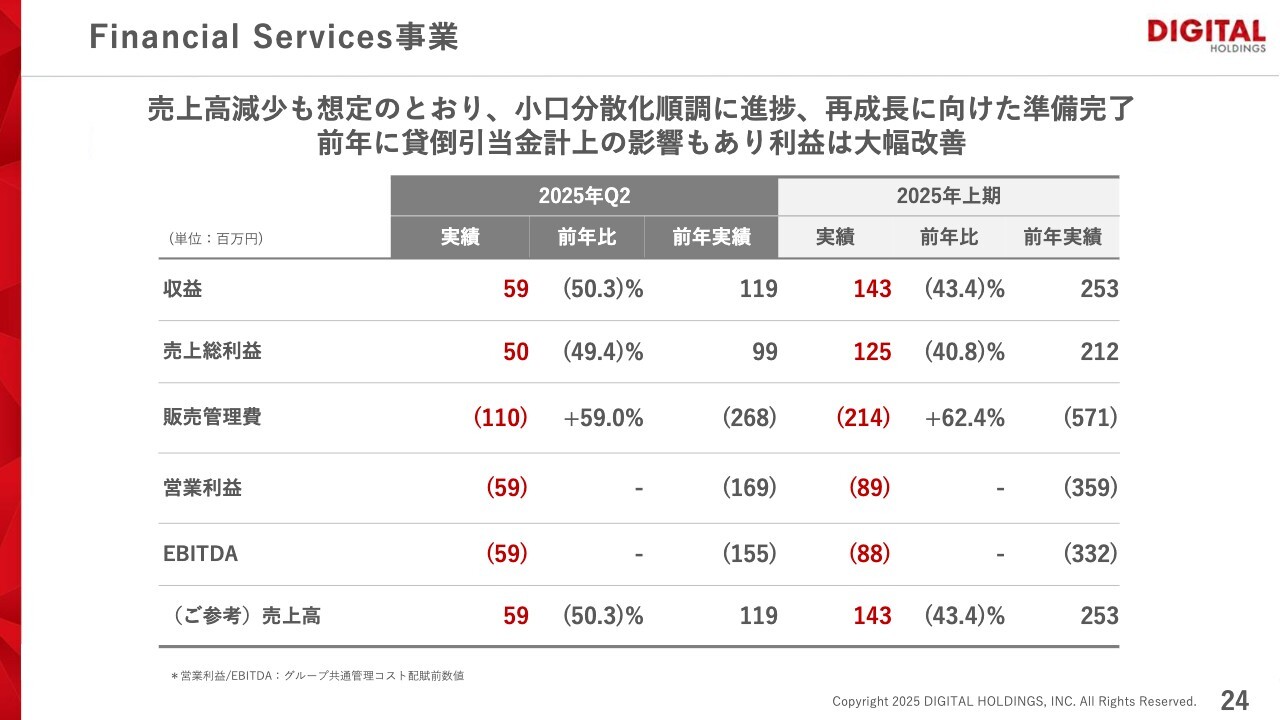

Financial Services事業

Financial Services事業に関する内容です。小口分散化が順調に進んだ結果、売上高は減少しましたが、これは想定の範囲内です。また、後ほどのスライドにもありますが、GMVについては、この第2四半期がボトムとなったと考えています。再成長に向けた準備が一定完了したと捉えています。

また、前年に貸倒引当金を計上した影響もあり、利益は大幅に改善しました。左側には第2四半期の内容が記載されており、収益は前年同期比50.3パーセント減の5,900万円、売上総利益は49.4パーセント減の5,000万円、営業利益は1億900万円改善し、マイナスの5,900万円となりました。

右側には上期累計が記載されています。収益は前年同期比43.4パーセント減の1億4,300万円、売上総利益は40.8パーセント減の1億2,500万円、営業利益は2億7,000万円改善し、マイナスの8,900万円となっています。

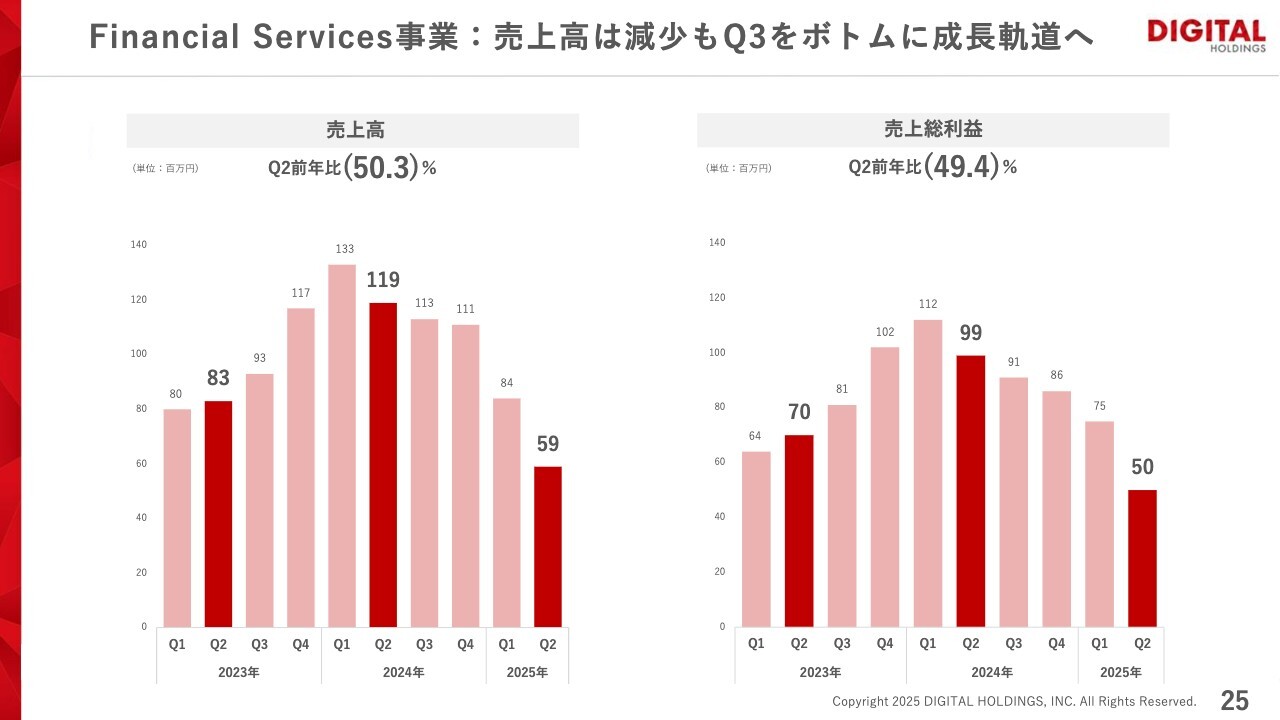

Financial Services事業:売上高は減少もQ3をボトムに成長軌道へ

スライドは、売上高・売上総利益の四半期ごとの推移を示しています。いずれも右肩下がりとなっていますが、売上高・売上総利益ともに次の第3四半期を底に、成長軌道に入ると考えています。

後ほどのスライドでGMVについては、第2四半期を底に成長軌道に入ると表現しています。ただし、売上高に関しては4分割で計上される影響もあり、GMVとは若干タイムラグがあるとご理解ください。

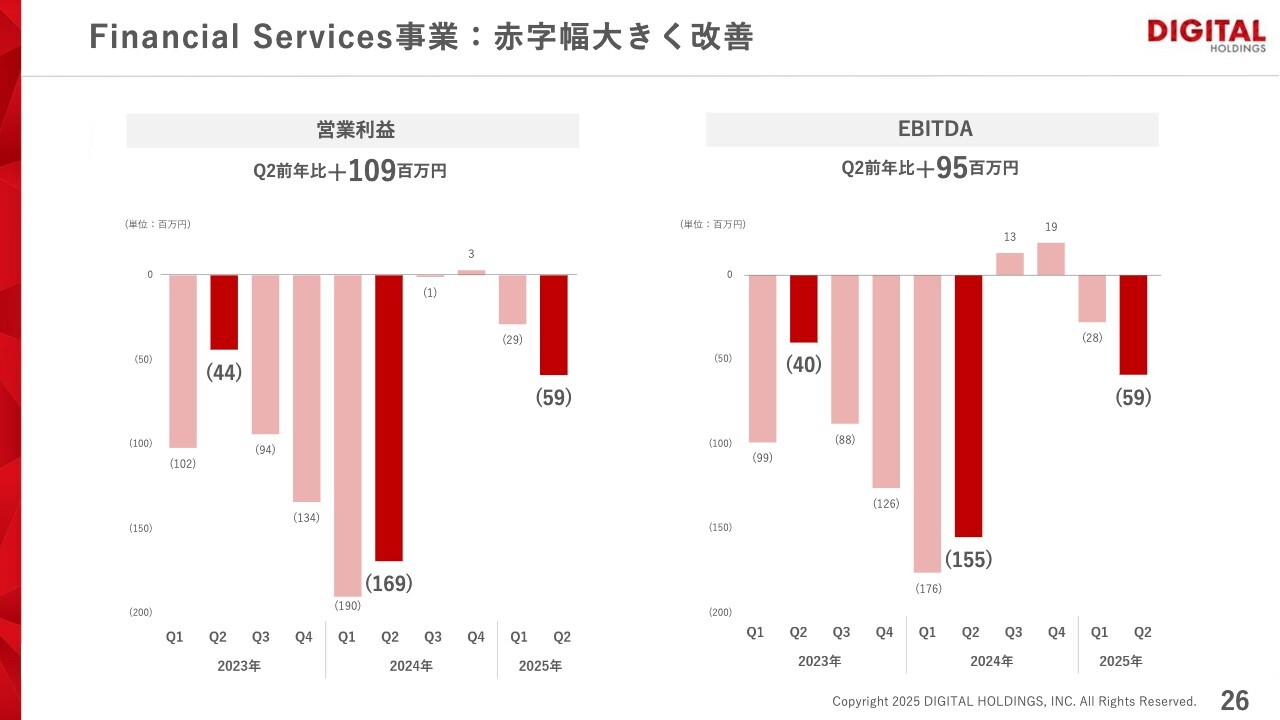

Financial Services事業:赤字幅大きく改善

スライドは、営業利益およびEBITDAの四半期ごとの推移を示しています。先ほどの説明のとおり、前期貸付金を計上していた影響もあり、赤字幅が大きく改善しています。

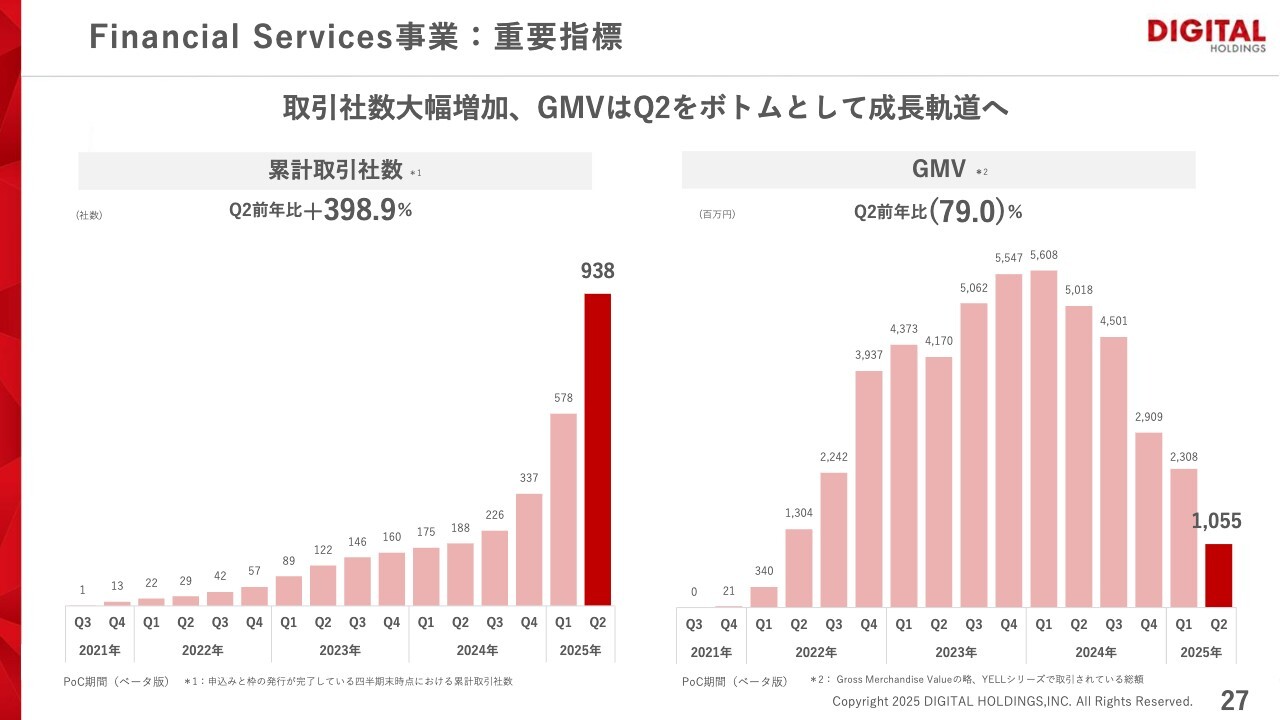

Financial Services事業:重要指標

重要指標としている取引社数とGMVの情報です。スライド左側の取引社数は938社で、対前年比約400パーセントと大幅に増加しました。主な要因は、請求書カード払いを利用するお客さまの増加です。

右側がGMVですが、グラフ右端の10億5,500万円を底値として、成長軌道に入っていくと考えています。

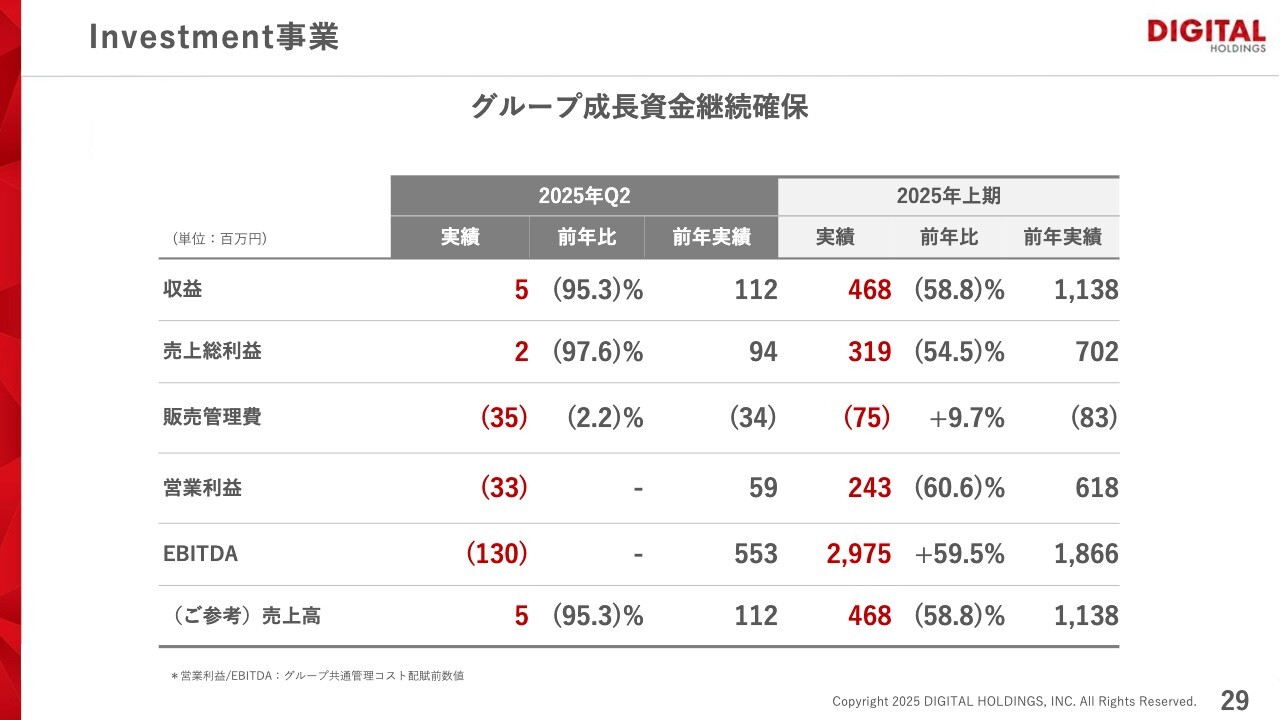

Investment事業

Investment事業についてご説明します。スライド左側は第2四半期の数値で、収益は95.3パーセント減の500万円、売上総利益は97.6パーセント減の200万円、営業利益はマイナス3,300万円、EBITDAはマイナス1億3,000万円となりました。

右側は上期累計の数値で、収益は58.8パーセント減の4億6,800万円、売上総利益は54.5パーセント減の3億1,900万円、営業利益は60.6パーセント減の2億4,300万円、EBITDAは59.5パーセント増の29億7,500万円となっています。

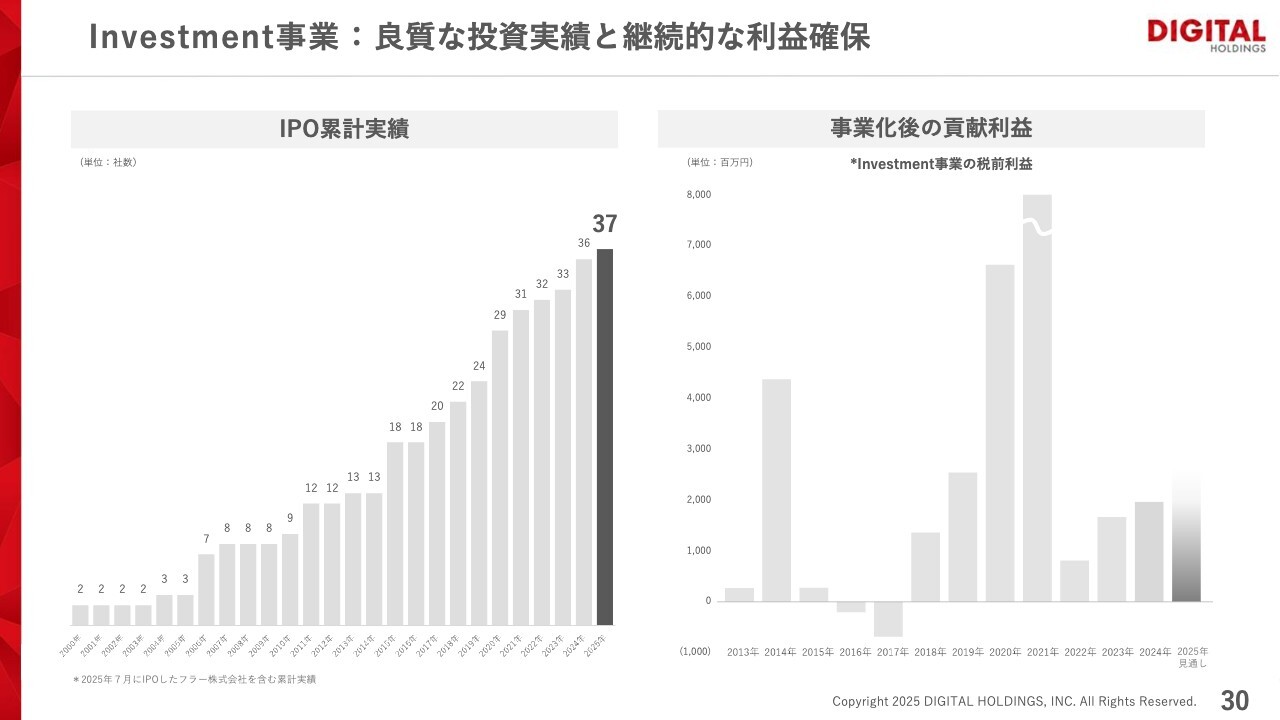

Investment事業:良質な投資実績と継続的な利益確保

スライド左側はIPOの累計実績を示しており、1社増えて37社となっています。左下に小さいですが詳細を記載しています。また、右側は事業化後の貢献利益を示しており、今年もプラスで着地する見込みです。以上です。

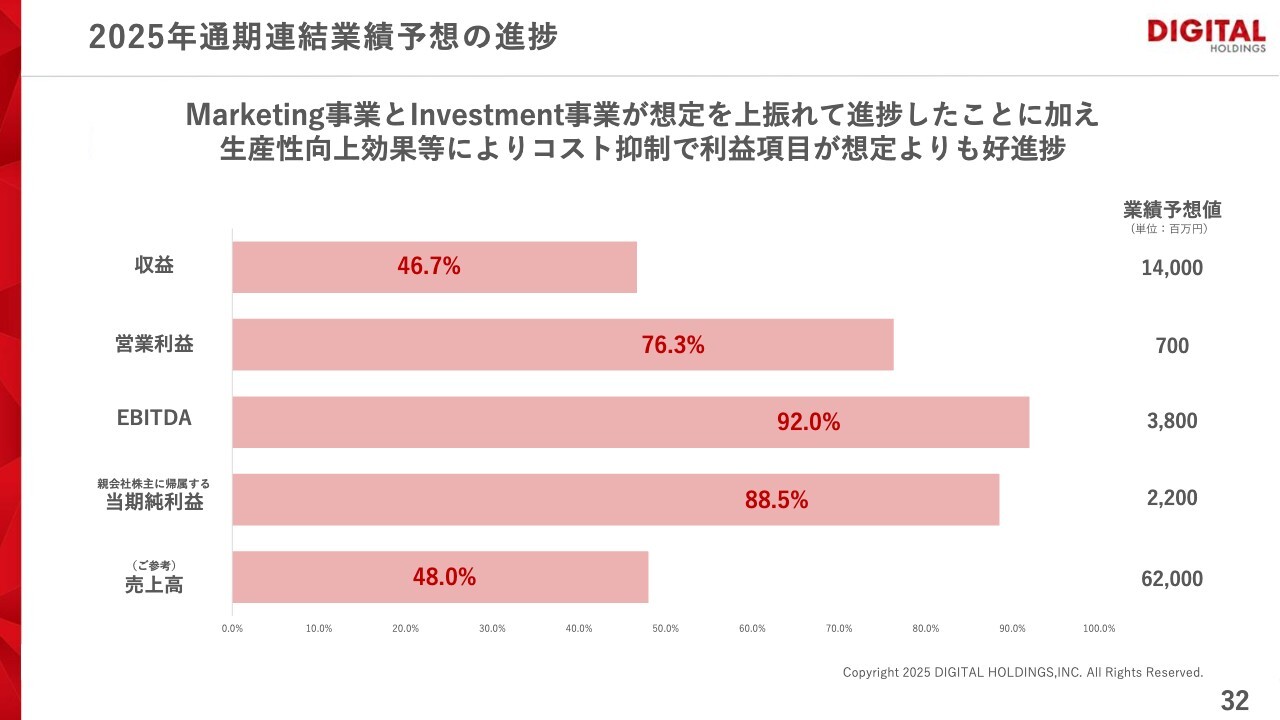

2025年通期連結業績予想の進捗

金澤:ここからは、2025年通期連結業績予想の進捗についてご説明します。通期業績予想に対する進捗は、全体として非常に好調に推移しています。収益ベースでは46.7パーセントの進捗率となっており、特に利益面の伸びが顕著です。

営業利益は76.3パーセント、EBITDAは92.0パーセント、当期純利益は88.5パーセントと、いずれも想定を上回る進捗率を記録しています。背景には、Marketing事業およびInvestment事業の収益成長に加え、生産性向上やコスト抑制が奏功した結果、利益項目が大きく改善したことが挙げられます。

特に、冒頭で触れたように、AIや業務自動化によるオペレーション改革が限られたコストで高い利益率を確保できた要因となっています。

通期利益の目標を超過達成することも視野に入ってきたと考えています。

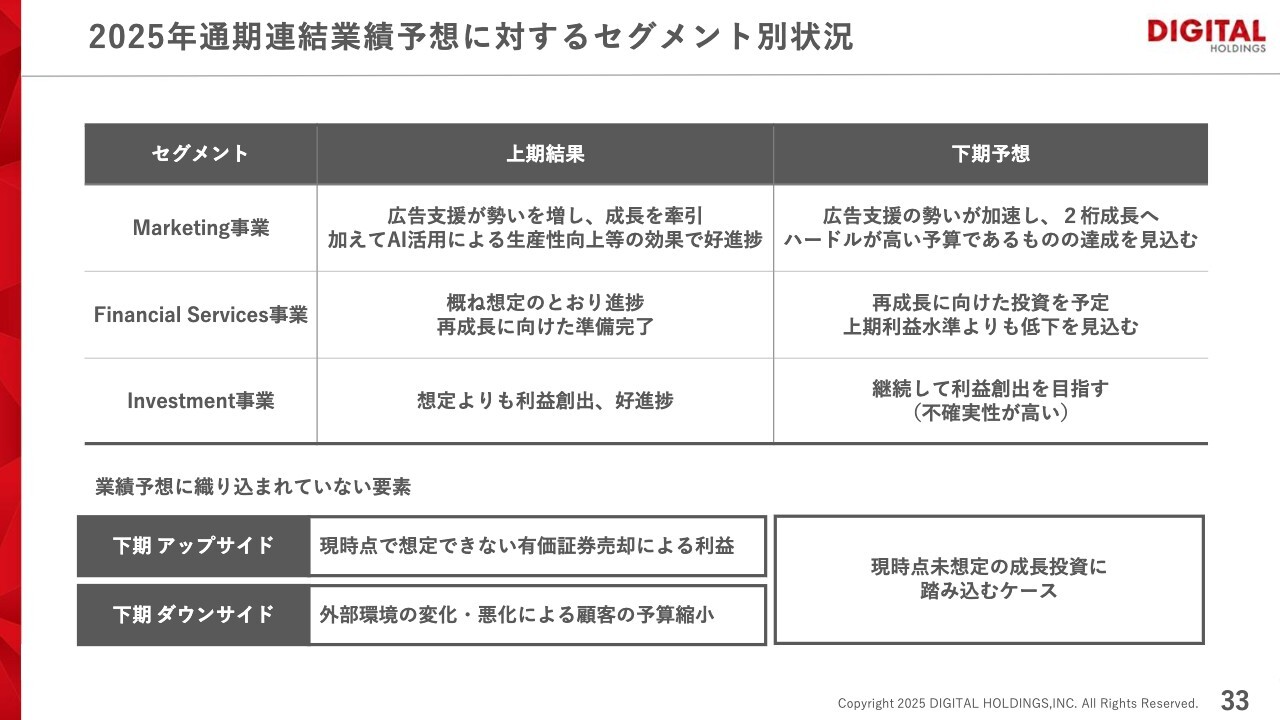

2025年通期連結業績予想に対するセグメント別状況

続いて、セグメント別の進捗と下期の見通しについてです。上期では、主力のMarketing事業が広告支援や広告運用の領域において、AI活用を背景に順調に成長し、全体を牽引しました。下期は、広告支援の勢いがさらに加速し、2桁成長へと飛躍する見込みです。

また、インハウスやアップセル、クロスセルといった取り組みを加速させることで、選ばれる理由をさらに強化していきたいと考えています。

Financial Services事業は、売上が計画どおり減少傾向にありますが、想定どおり進捗しており、再成長に向けた基盤を整備しています。Investment事業では、想定どおり利益を創出しています。下期については、先ほど述べましたとおり、2桁成長を視野に入れたチャレンジングな計画を立てており、さらなる成長を見込んでいます。

一方で、Financial Services事業では成長投資に舵を切る関係で、利益水準がやや減速する見通しです。

Investment事業では継続的な利益創出を目指していますが、不確実性が依然として高いと考えています。業績予想に織り込んでいない要素として、アップサイドは有価証券売却益、ダウンサイドは外部環境の変化による顧客の予算縮小などが挙げられます。

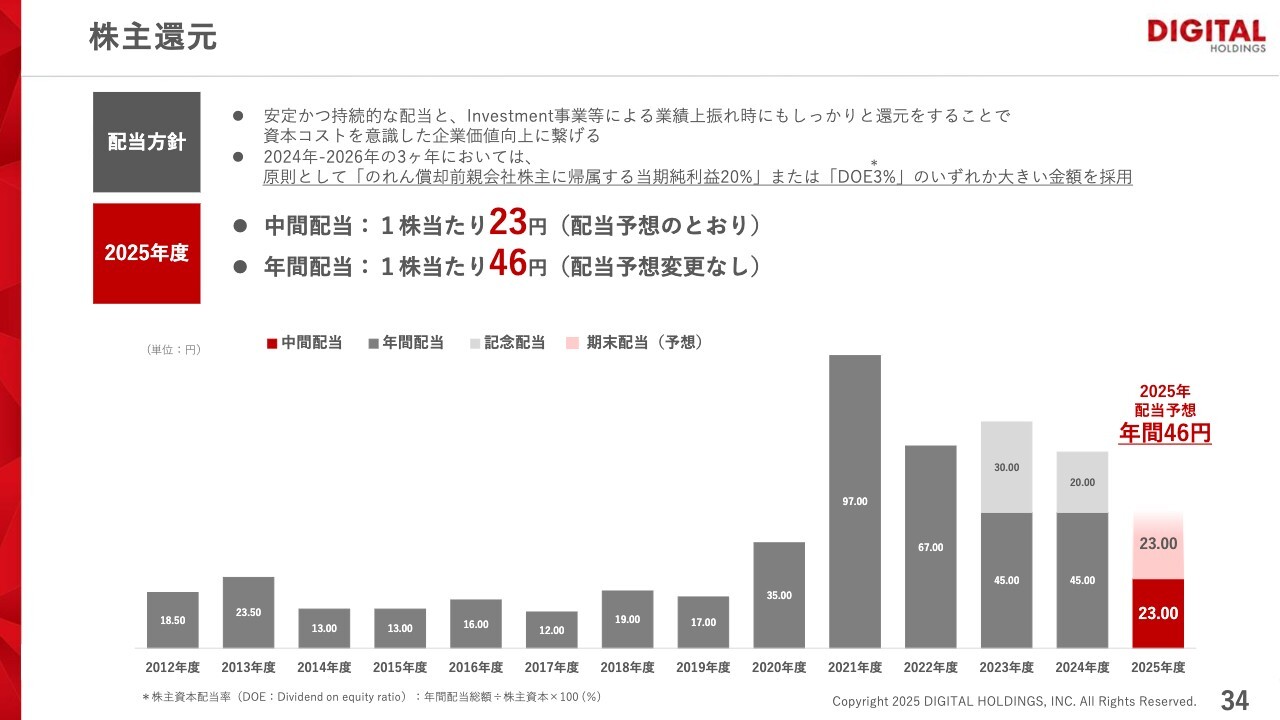

株主還元

ここまでセグメント別の上期実績および下期の見通しについてご説明しました。こうした業績進捗を踏まえ、当社は株主のみなさまへの還元を着実に実施していきます。当社は、安定的かつ持続的な配当と、収益機会を捉えた利益還元の両立を基本方針としています。

公表のとおり、中間配当23円を実施することを決議し、年間配当も予想どおり46円を維持する予定です。配当方針としては、2024年から2026年の3年間にわたり、のれん償却前当期純利益の20パーセントまたはDOE3パーセントのいずれか大きい金額を採用する方針を掲げています。

2021年に記念配当を含む97円を実施して以降も、株主のみなさまへの安定還元を継続しています。2023年および2024年も普通配当は45円を維持しています。引き続き中長期での企業価値向上とキャピタルゲイン、インカムゲインの両立を重視し、責任ある資本政策を進めていきます。

Purposeは変えず、手段をアップデートし成長加速へ

以上でご説明を終了します。我々デジタルホールディングスは、変化を恐れず、常に挑戦し続ける会社でありたいと考えています。この第2四半期で得た確かな手応えを糧に、下期、そして未来に向けて、より大きな価値を創出していきます。

今後もみなさまとともに、本質的な成長を追い求めていきます。引き続きよろしくお願いします。

質疑応答:Marketing事業のアップデートと進捗について

司会者:「今期反転の兆しがでている背景を、外

新着ログ

「サービス業」のログ