【QAあり】HENNGE、HENNGE OneがARR100億円突破 増収増益で通期業績予想を上方修正、米国子会社の設立も発表

2025年9月期第2四半期決算説明

小椋一宏氏:みなさま、こんにちは。HENNGE株式会社代表取締役社長の小椋です。当社グループの決算説明動画をご視聴いただき、ありがとうございます。まずは私から、2025年9月期第2四半期の所感についてお話しします。

当四半期は、今期の目標の1つとしていたHENNGE OneがARR100億円を突破しました。これまでの挑戦の積み重ねの結果だと思っています。これからも「テクノロジーの解放」の実現に向けて邁進します。

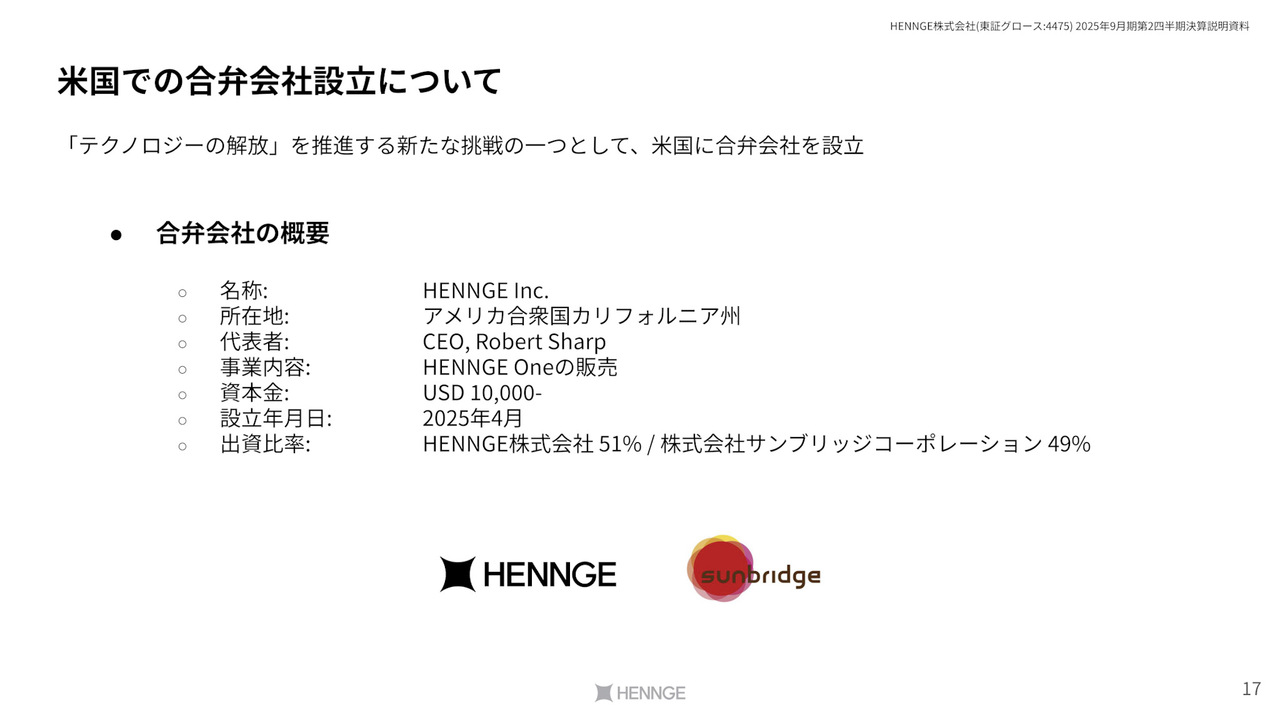

次に、2025年3月に、当社は米国子会社の設立を発表しました。台湾に続き2番目の海外拠点となります。さらなる「テクノロジーの解放」を進めるための新たな挑戦の1つとして、取り組んでいきます。

最後に、下半期がまだ始まったばかりですが、期初に発表した通期業績予想を上方修正します。新規受注および解約の動向を予測しきれず、計画との差異が生じてしまいました。

現在、外部環境の変化が激しく、さまざまな対応が求められています。この状況を好機に変えるべく、将来の成長のための投資を機動的に推進し、グループ全体でARR200億円、そしてその先の1,000億円を目指し、気を引き締めてがんばっていきます。

詳細は、CFOの小林と取締役副社長の天野からご説明します。

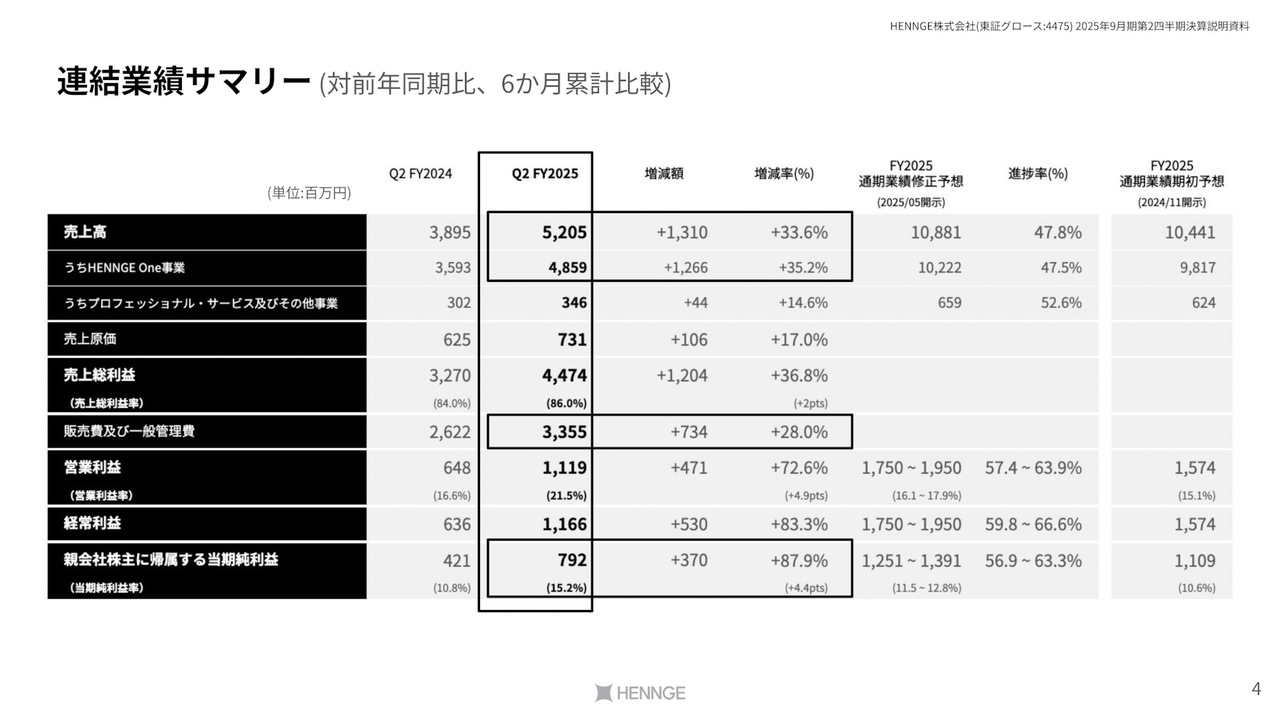

連結業績サマリー (対前年同期比、6か月累計⽐較)

小林遼氏(以下、小林):執行役員CFOの小林遼です。まずは、2025年9月期第2四半期の連結業績についてご説明します。

連結業績のサマリーは、スライドのとおりです。業績予想の修正については、通期業績見通しに対する進捗のパートでご説明します。

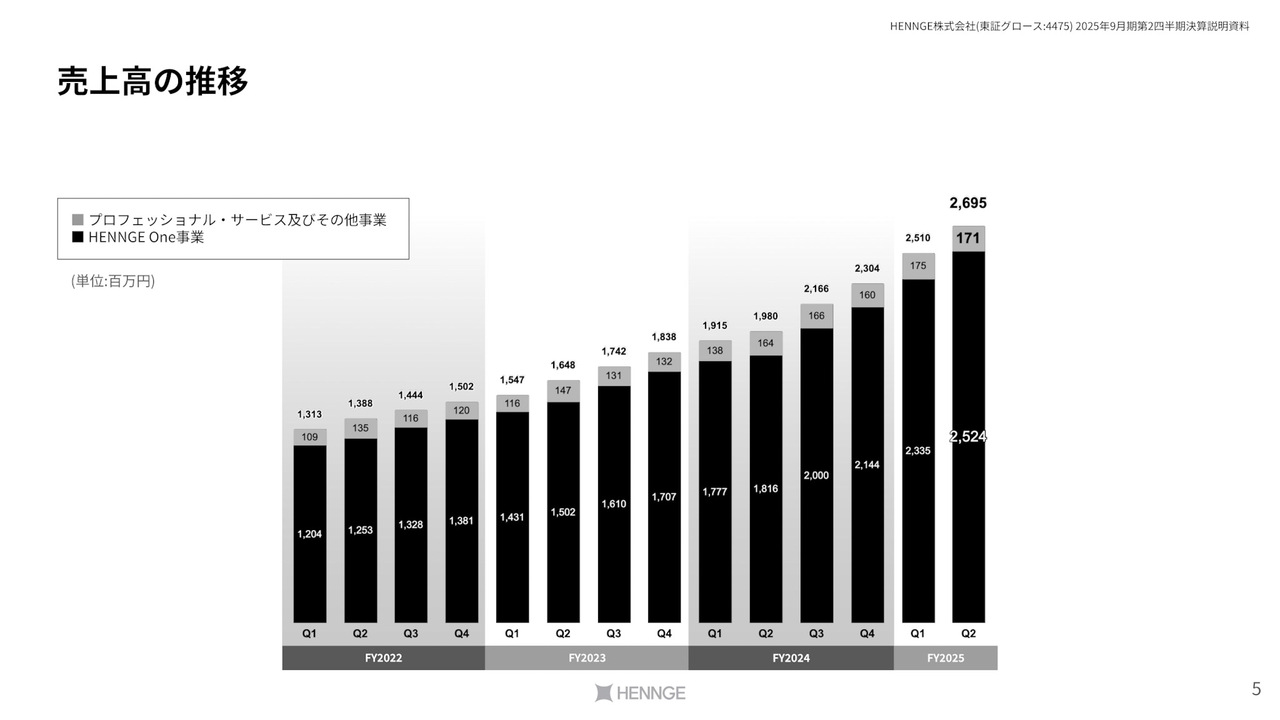

売上高の推移

連結売上高の四半期ごとの推移は、スライドのとおりです。HENNGE One事業の売上高はすべてリカーリングの性質を持っており、四半期ごとに増加する傾向となっています。当四半期も、HENNGE One事業の売上高は大きく伸長しました。

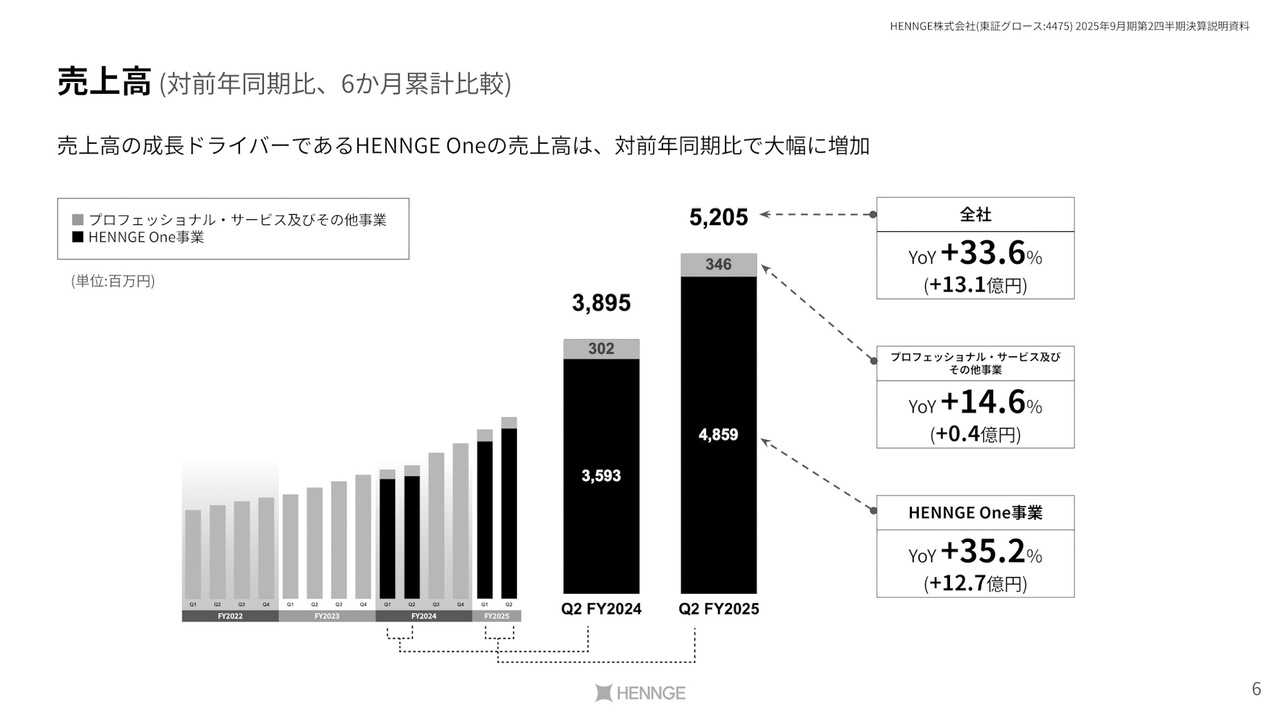

売上高 (対前年同期比、6か月累計⽐較)

連結売上高の対前年同期比は、スライドのとおりです。

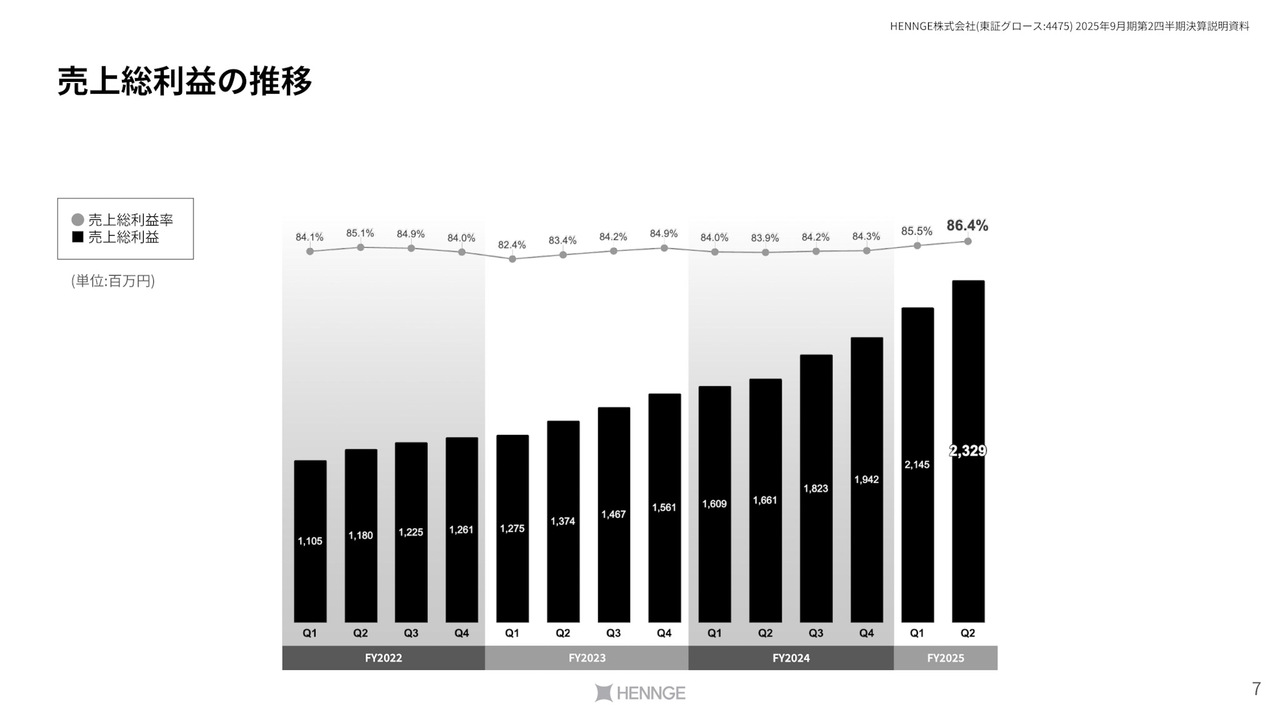

売上総利益の推移

売上総利益および売上総利益率の四半期ごとの推移は、スライドのとおりです。

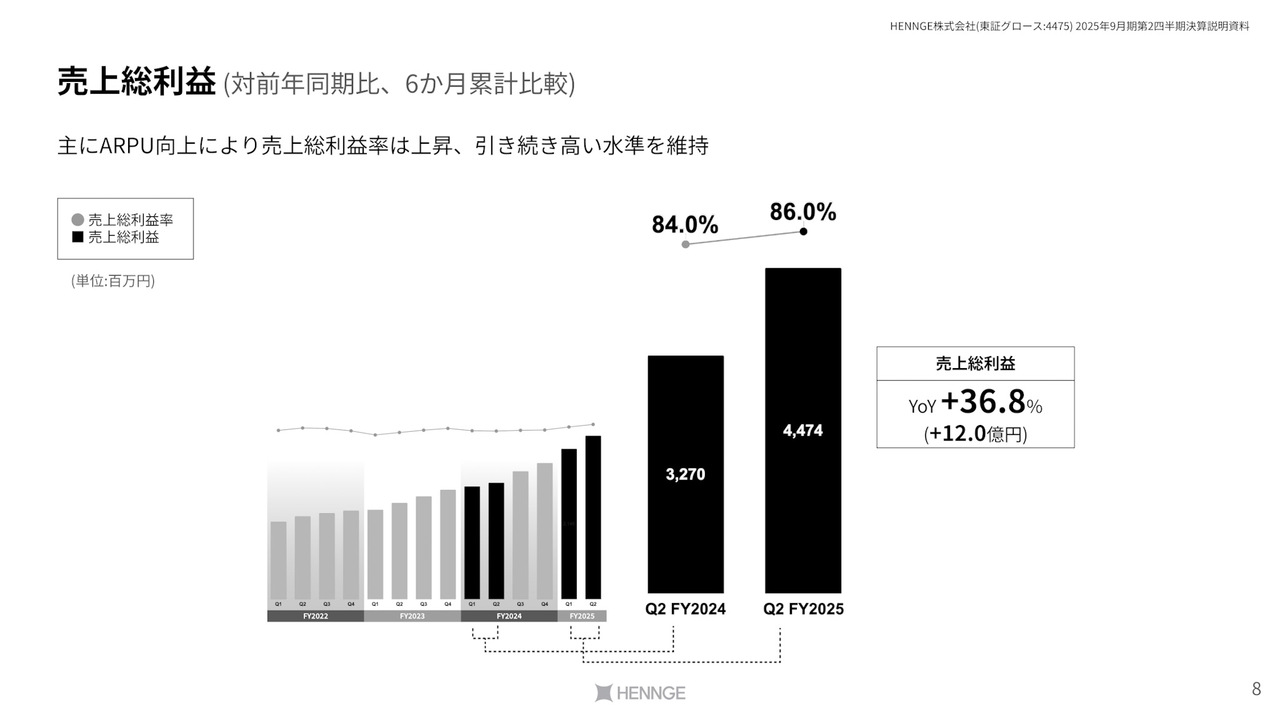

売上総利益 (対前年同期比、6か月累計⽐較)

売上総利益および売上総利益率の対前年同期比は、スライドのとおりです。主にARPUの向上により売上総利益率は上昇し、引き続き高い水準を維持しています。

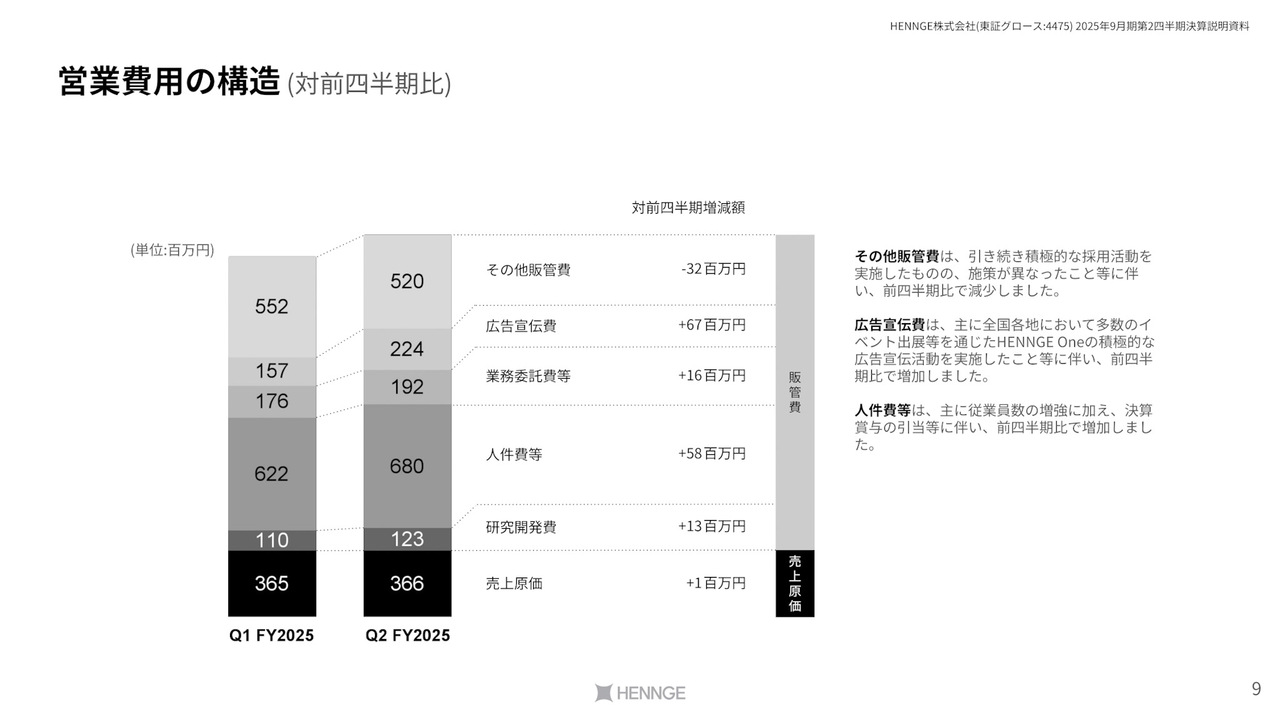

営業費用の構造 (対前四半期比)

営業費用の内訳の前四半期比は、スライドのとおりです。

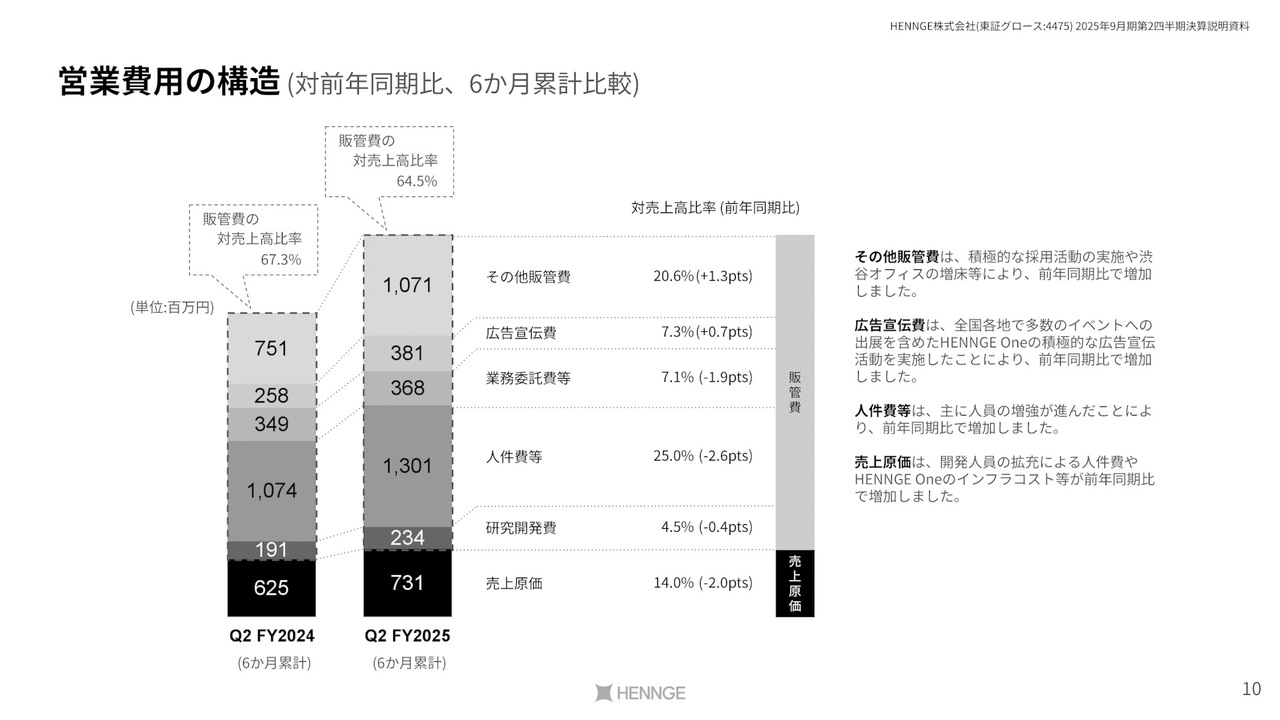

営業費用の構造 (対前年同期比、6か月累計⽐較)

営業費用の構造の前年同期比は、スライドのとおりです。前四半期に引き続き、さまざまな施策を着実に実行した結果、営業費用は期初の計画に沿って進捗しました。

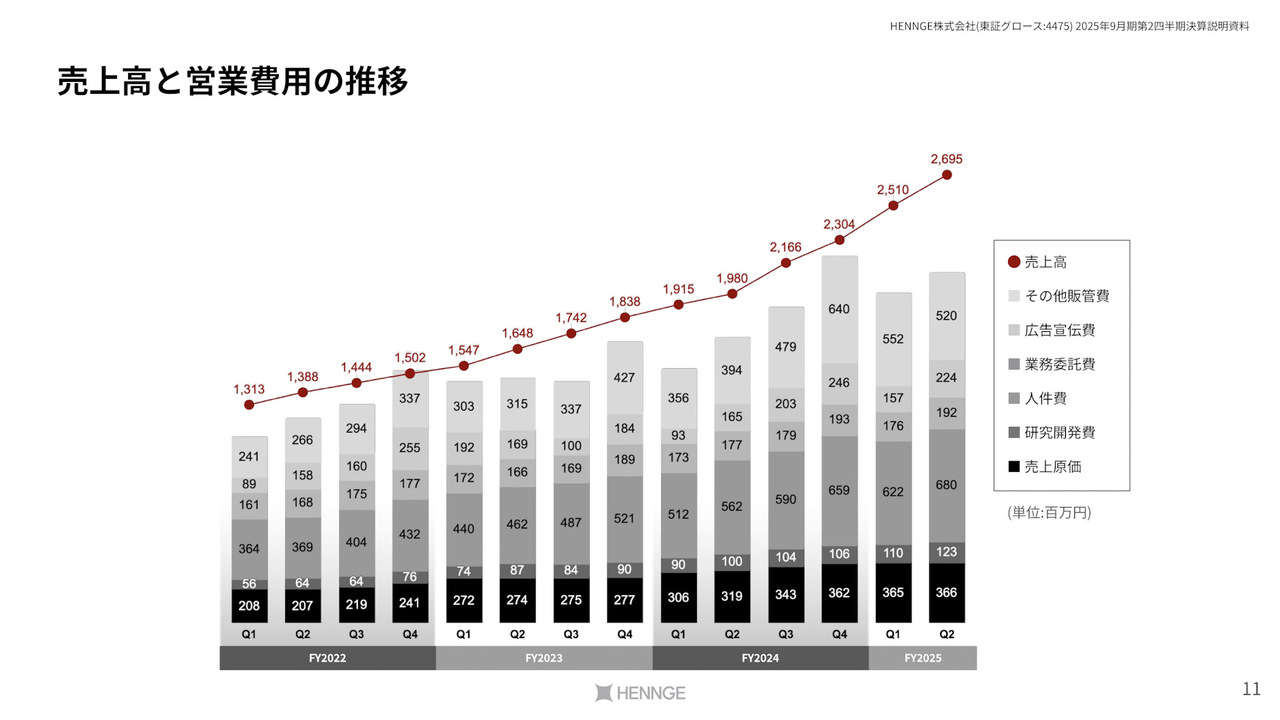

売上高と営業費用の推移

売上高と営業費用の四半期の推移は、スライドのとおりです。

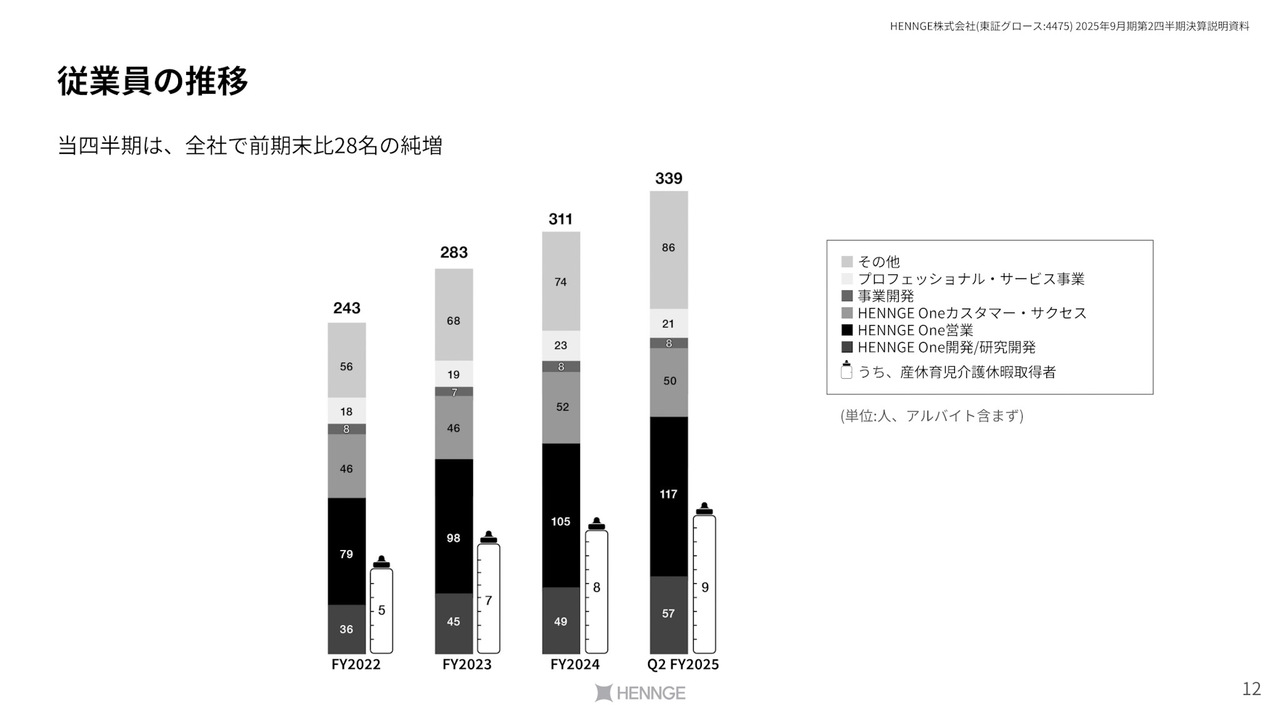

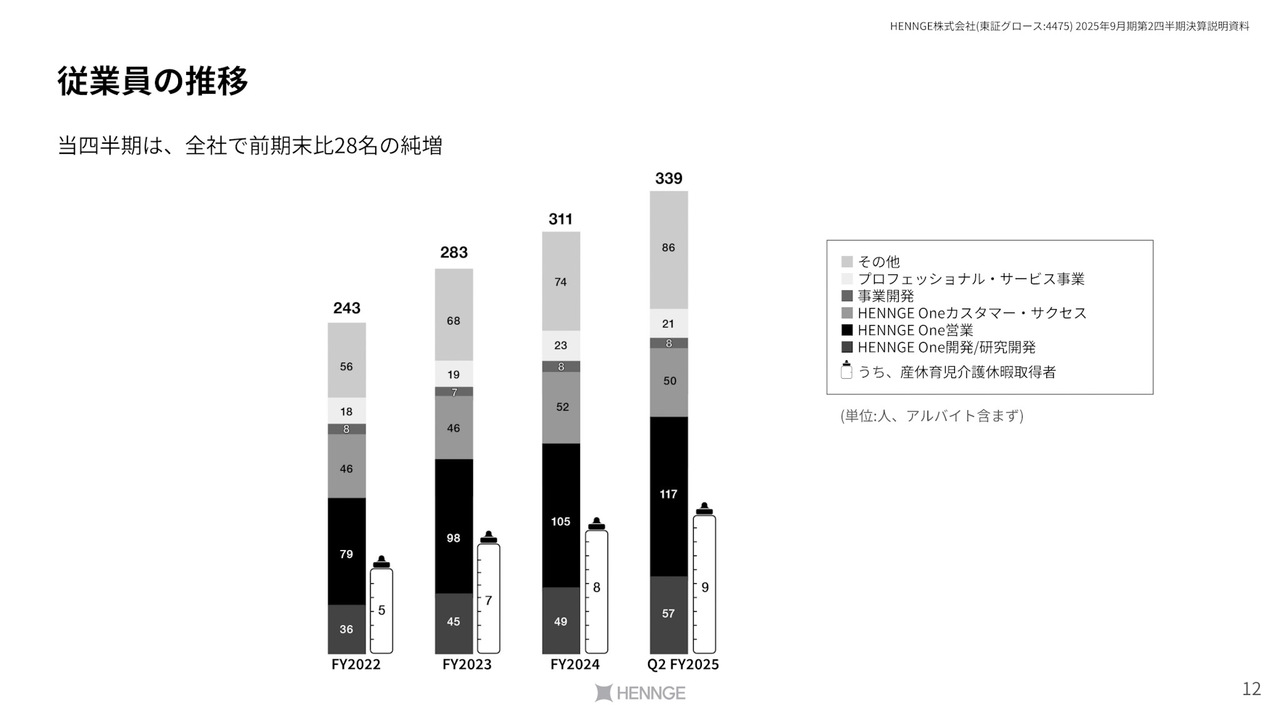

従業員の推移

従業員数の過年度からの推移は、スライドのとおりです。当四半期末時点では前期末比28名の純増と、期初計画に沿って推移しました。

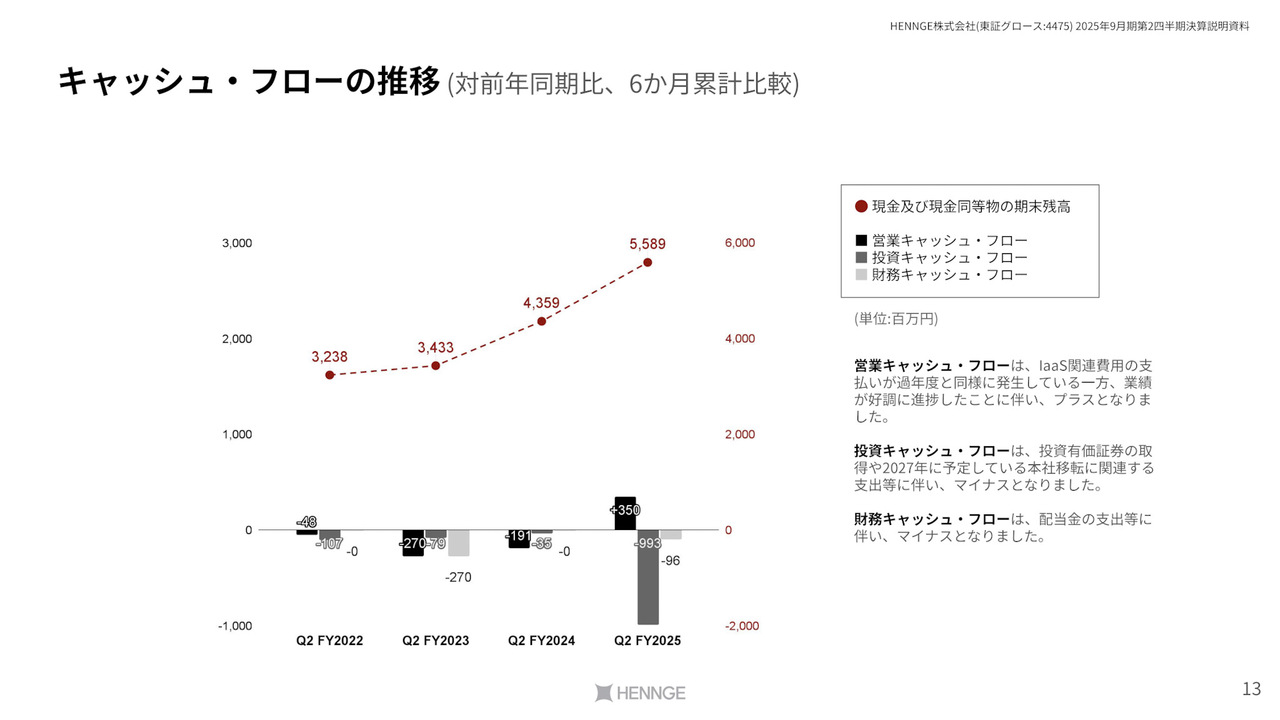

キャッシュ・フローの推移 (対前年同期比、6か月累計⽐較)

キャッシュ・フローの推移です。当四半期までの営業キャッシュ・フローは、サービス提供に利用しているIaaS関連費用の支払いが過年度と同様に発生した一方、業績が好調に進捗したことに伴い、プラスに転じました。

投資キャッシュ・フローは、投資有価証券の取得や2027年に予定している本社移転に関連する支出などの影響により、マイナスとなりました。

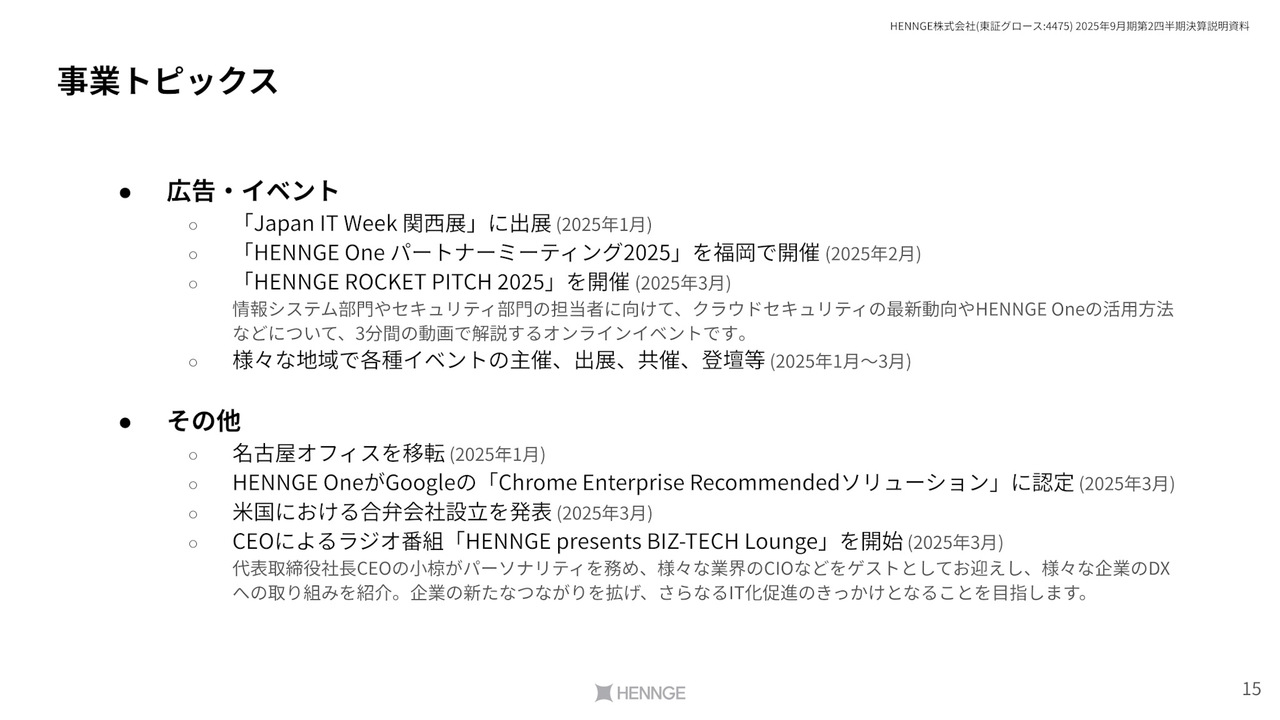

事業トピックス

事業の進捗についてご説明します。事業トピックスは、スライドに記載のとおりです。

主な広告宣伝活動

当四半期の広告宣伝活動は、スライドのとおりです。「Japan IT Week 関⻄展」への出展に加え、オンラインイベント「HENNGE ROCKET PITCH 2025」を開催しました。参加したイベントの数は50件以上と、引き続き積極的に活動しています。

米国での合弁会社設立について

2025年4月に、株式会社サンブリッジコーポレーションとの共同出資により、米国に合弁会社を設立しました。

世界各地でさまざまなインシデントが発生する中で、全世界的にセキュリティへのニーズが高まっています。HENNGE Oneは、Identity・DLP・Cybersecurityの3つのカテゴリを備えたクラウドサービスであり、世界各地におけるセキュリティニーズにも対応することができると考えています。

米国には多くの競合が存在しますが、マーケットリサーチの結果、HENNGE Oneに対するニーズは十分にあると考え、合弁会社設立を決定しました。

日本のIT業界で25年以上にわたり事業を行い、2011年からHENNGE Oneを展開する中で築き上げてきた信頼と実績をもとに、まずは現地のIT運用代行業者であるMSP(マネージドサービスプロバイダー)各社を通じて中小企業をメインターゲットとしながら、中期的な目線で事業を推進していきます。

米国での挑戦を通じて得られる知識と経験を糧に、ARR200億円、さらにはその先のARR1,000億円を実現します。ワールドクラスのITカンパニーになるべく、今後もさまざまな挑戦を続けていきます。

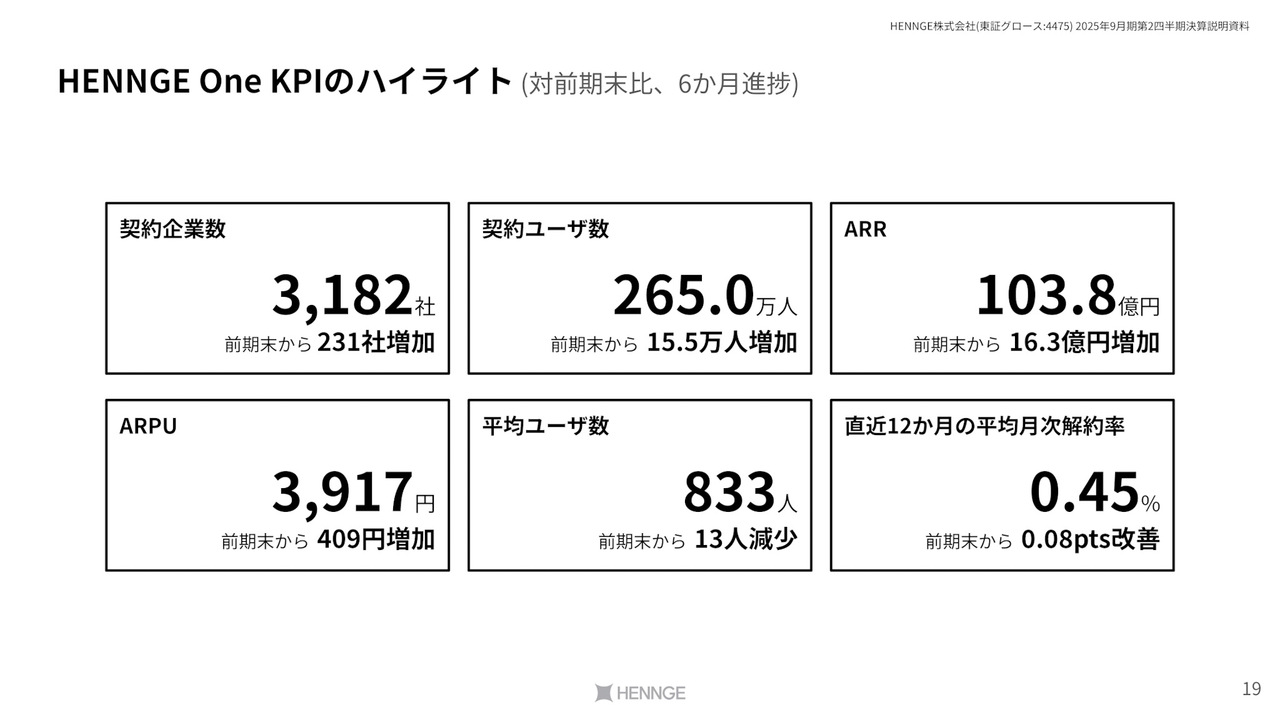

HENNGE One KPIのハイライト (対前期末比、6か月進捗)

KPIの進捗についてご説明します。前期末からのHENNGE Oneの各KPIの進捗は、スライドのとおりです。

HENNGE One KPI (対前年同期末比)

HENNGE OneのKPIの前年同期末比は、スライドのとおりです。

HENNGE One平均月次解約率の推移

平均月次解約率は、スライドのとおりです。当四半期も従来の解約理由に加え、価格改定をきっかけとした解約が発生しました。

また、比較的大きめな企業による解約が数件発生しましたが、想定よりも解約が発生しなかったことなどから、平均月次解約率は期初想定よりも低くなりました。なお、理論上の平均契約年数は15年以上です。

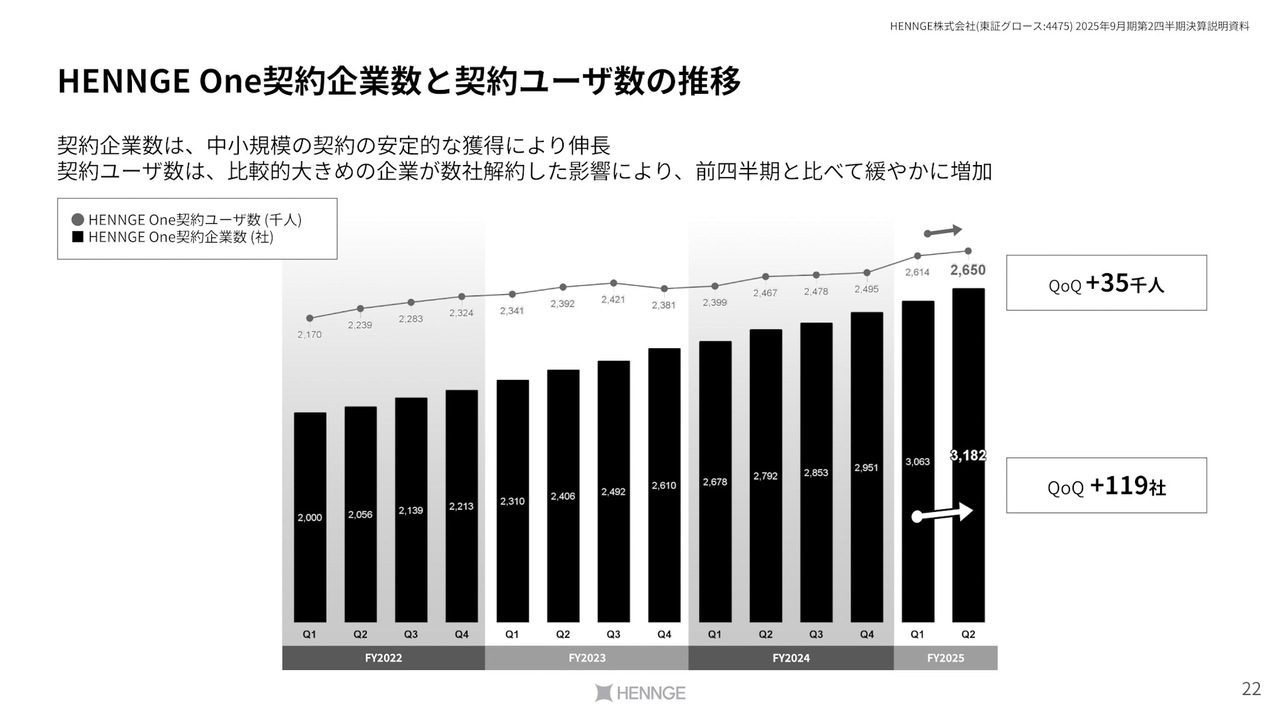

HENNGE One契約企業数と契約ユーザ数の推移

契約企業数と契約ユーザ数の四半期ごとの推移は、スライドのとおりです。引き続き、販売パートナーとの連携強化により中小規模の企業からの契約を安定して獲得できています。

一方で契約ユーザ数は、比較的大きめの企業の解約が発生したことにより、前四半期に比べて緩やかな伸びとなりました。

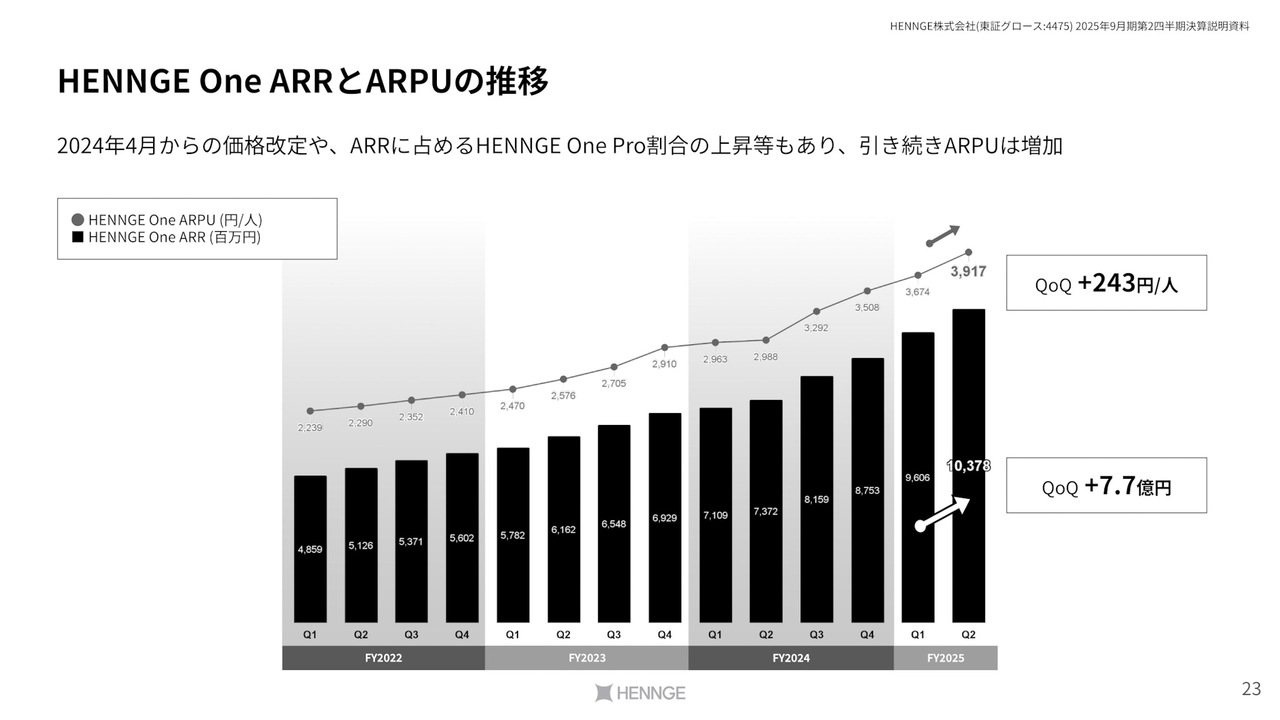

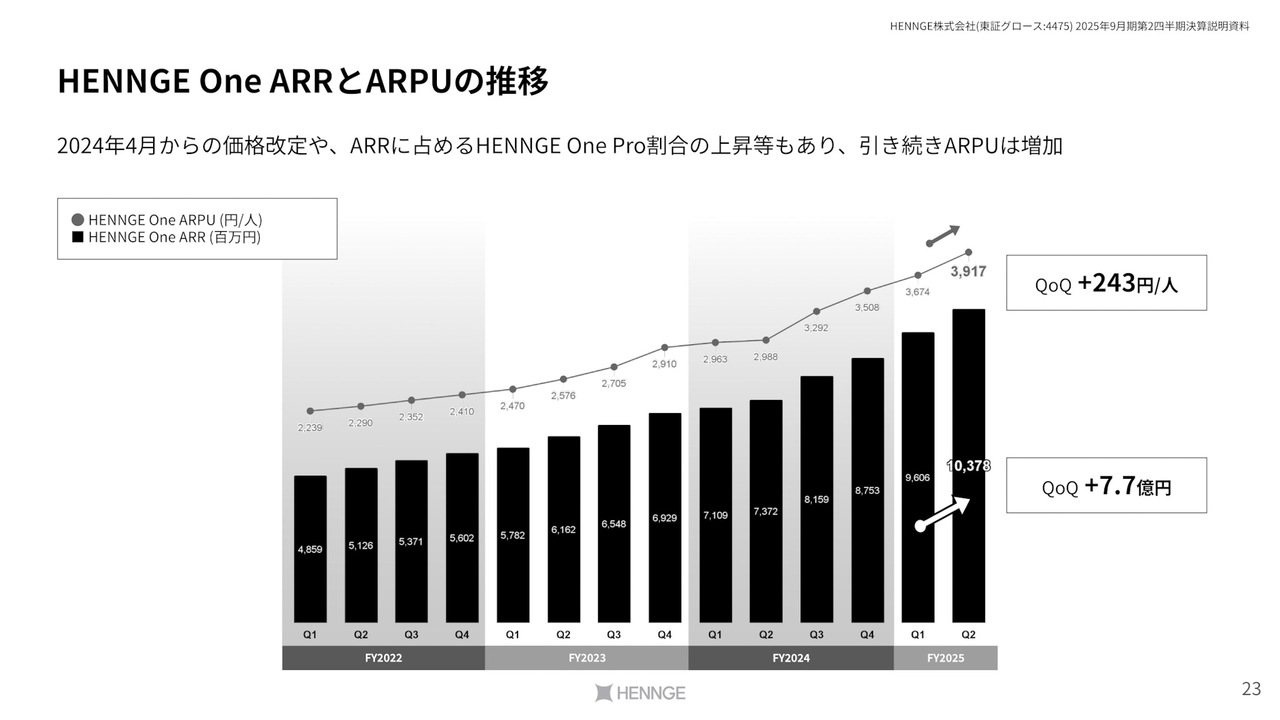

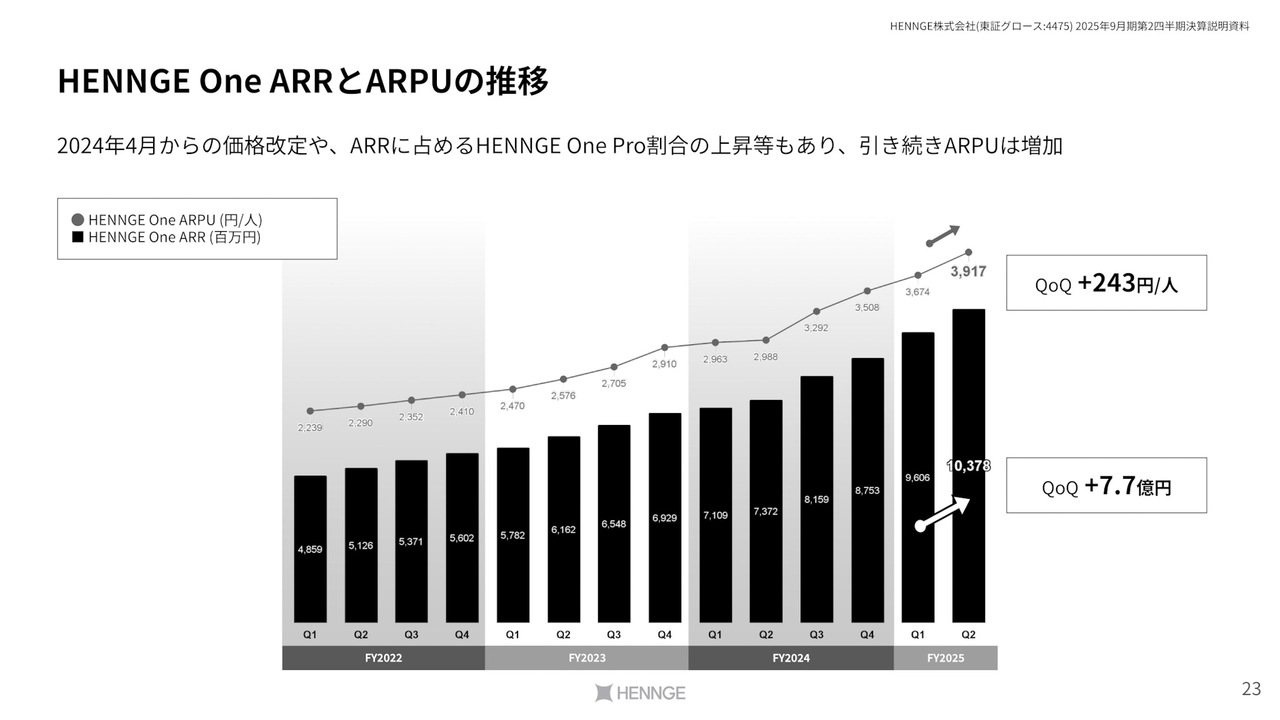

HENNGE One ARRとARPUの推移

ARRとARPUの四半期ごとの推移は、スライドのとおりです。当四半期は、2024年4月からの価格改定の影響がありました。

また、前四半期に続き、新規顧客における各プランの中で、最上位であるHENNGE One Proの獲得割合が上昇するなどの特徴も見られました。

加えて、直近の顧客分布においては、ARR全体に占めるHENNGE One Proの割合が1割強に増加しています。この背景には、新規顧客がHENNGE One Proを選択するほか、既存顧客が価格改定を契機にHENNGE One Proへの移行を選択するケースが増えていることがあります。

これらの複合的な要因により、当四半期のARPUは増加しました。

なお、価格改定の対象となる既存顧客のうち、企業数ベースでほぼすべてのお客さまが新プランへの移行を完了しています。今後もHENNGE Oneの価値を伝えながら、将来の成長に向けた活動を続けていきます。

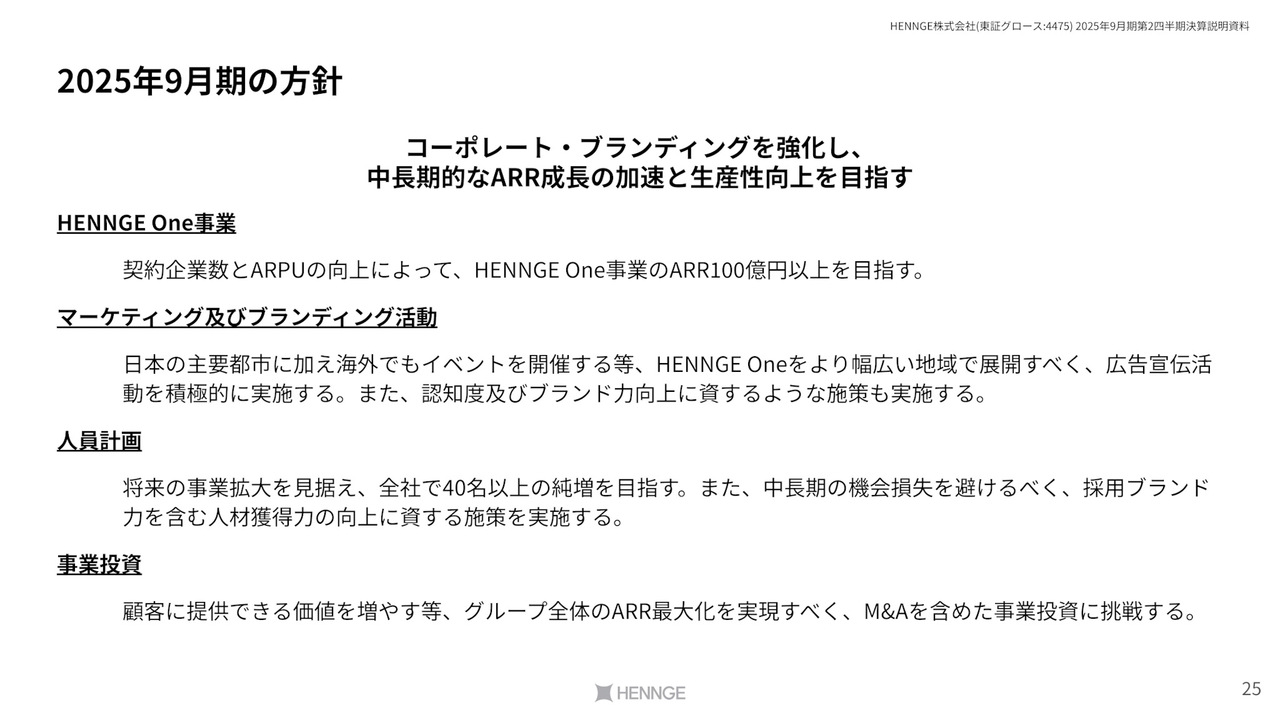

2025年9月期の方針

2025年9月期の通期業績見通しに対する進捗についてご説明します。

2025年9月期は、スライドのとおり、コーポレート・ブランディングを強化し、中長期的なARR成長の加速と生産性向上を目指します。

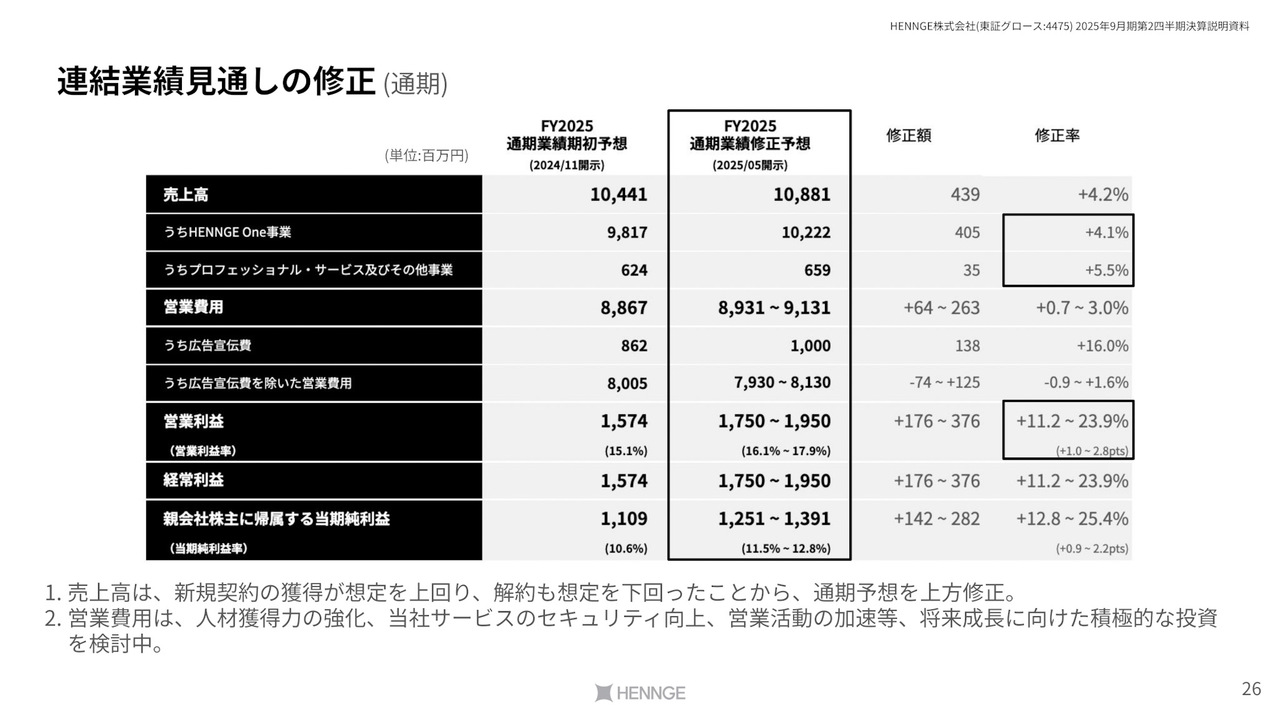

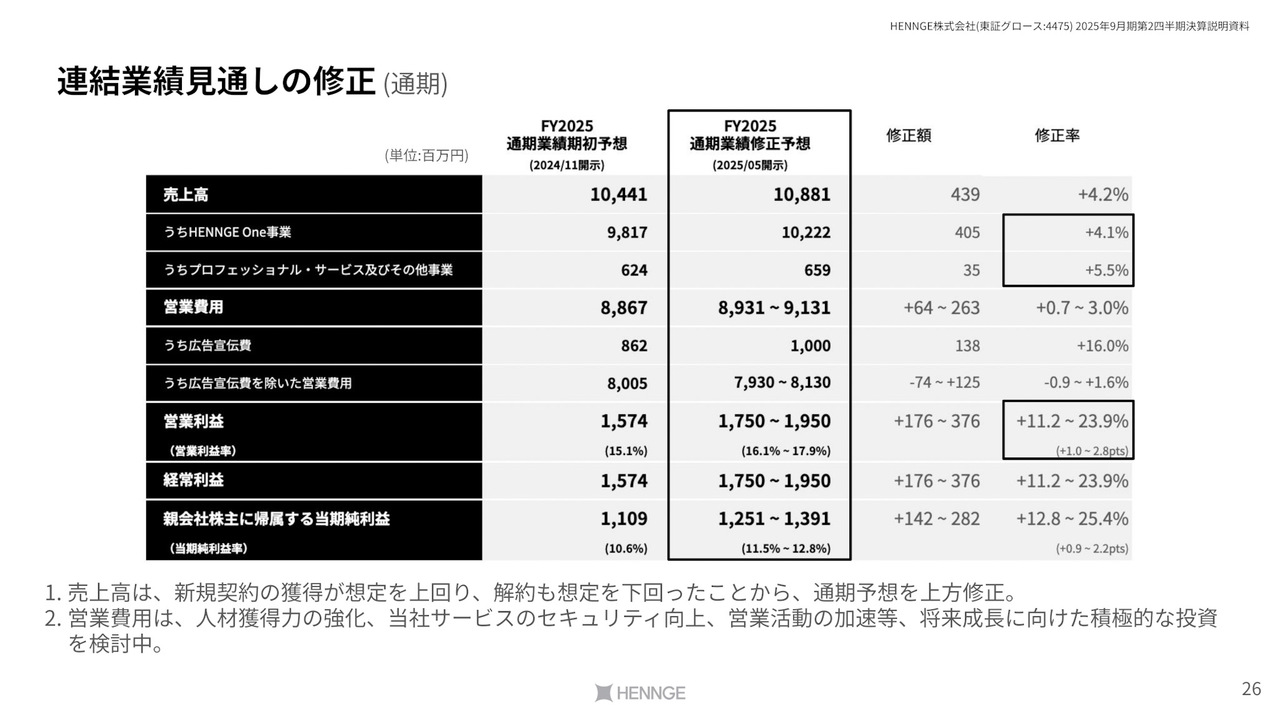

連結業績見通しの修正 (通期)

冒頭で小椋がお伝えしたとおり、通期業績予想を修正しました。2024年11月8日に発表した期初予想からの変更点は、スライドのとおりです。

大型案件を含む新規受注の獲得が想定を上回ったことや、価格改定をきっかけとする解約が想定を下回ったことなど、期初には予測できなかった事象が複数重なりました。そのため、下半期が始まったばかりではありますが、売上高の通期見通しを上方修正しました。

一方で、当社は課題である人材獲得力の強化に向け、積極的な投資を実施していきたいと考えています。

加えて、昨今の世界的なセキュリティインシデントの多発を受け、当社サービスをお客さまに安心してご利用いただくためにも、サービスのセキュリティ強化により一層取り組んでいく必要があると考えています。そのため、サイバーセキュリティ脅威への対応に必要な投資を積極的に進めていきます。

そのほか、将来のARR獲得を目的としたナーチャリングイベントなど、営業活動への費用投下にもしっかりと取り組んでいきたいと考えています。

このように、引き続き将来成長に向けた投資機会を模索していきたいと考えていますが、現時点ではまだ具体的な施策に落とし込めていない部分もあります。

したがって、今回の業績予想修正は営業費用をレンジで開示し、それに伴い各段階利益もレンジでの上方修正としています。

なお、期初に予定していた採用のための広告施策をより広域な全社ブランディング施策へ変更するなど、一部費用科目の振り替えが生じたことから、広告宣伝費の見通しは増加する見込みです。

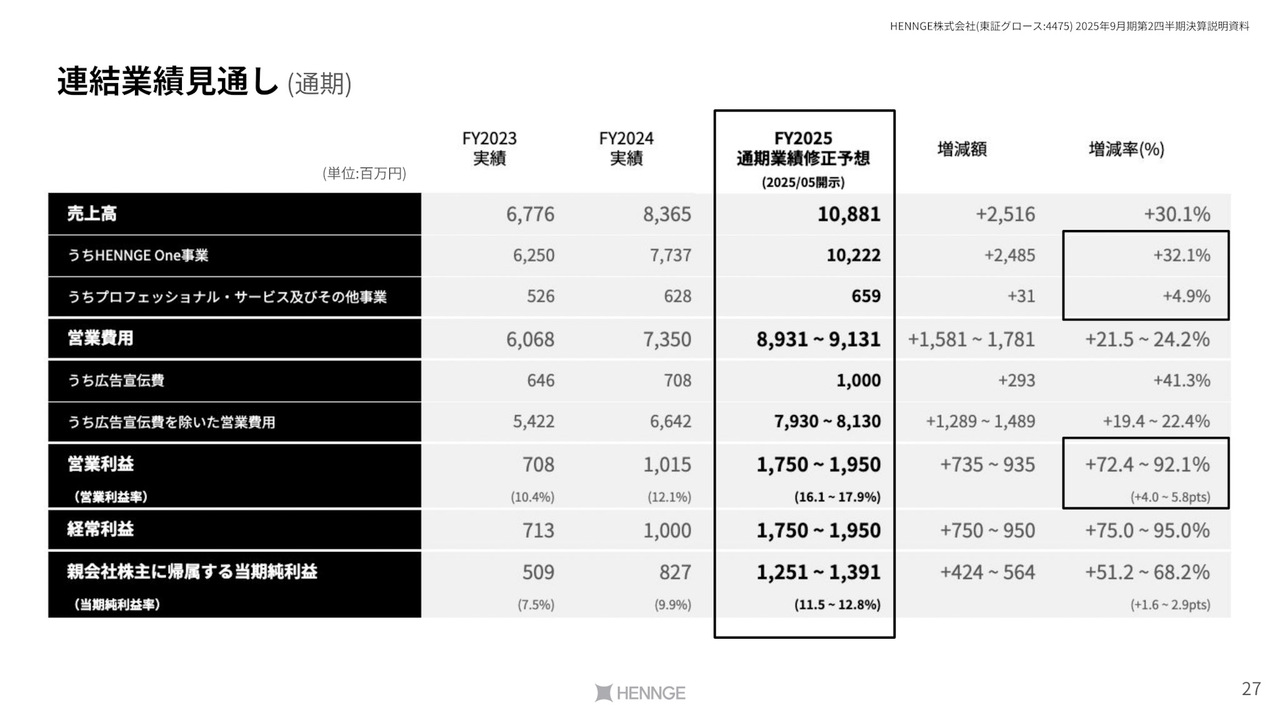

連結業績見通し (通期)

過年度の業績の推移と当期の連結業績見通しは、スライドのとおりです。

経営理念

天野治夫氏(以下、天野):取締役副社長の天野です。最後に、当社の成長戦略についてご説明します。

HENNGEの経営理念は「テクノロジーの解放」です。私たちはテクノロジーが大好きで、テクノロジーが世の中を良くしていくと強く信じています。

この力をできるだけたくさんのお客さまに届けることによって、世の中を少しでも良い方向に動かしたいというのが私たちの思いです。

HENNGEは創業以来25年以上、この「テクノロジーの解放」を理念として掲げており、さまざまな分野、方法でテクノロジーを解放してきました。その結果、SaaSはテクノロジー解放のためのもっともフェアで洗練された効率的な手段であるという考えに至っています。

そのため、私たち自身もSaaSを提供していますし、お客さまのSaaS活用を通した変革を応援していきたいと考えています。

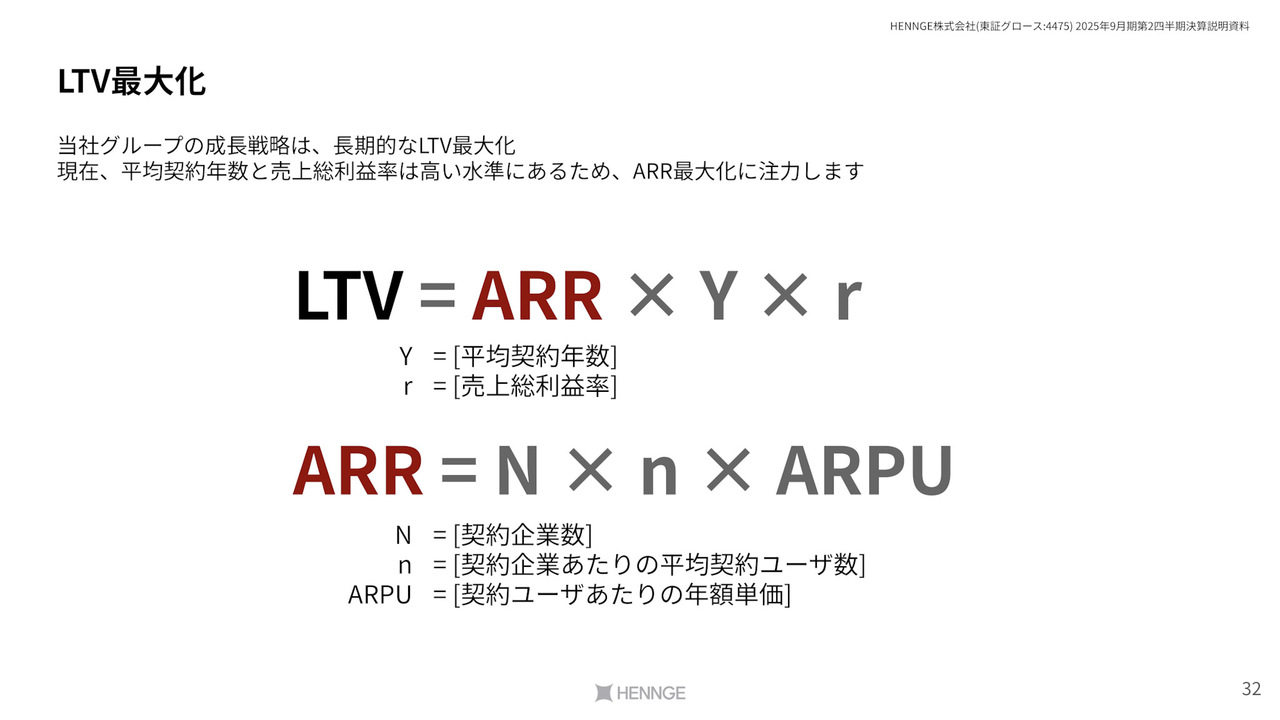

LTV最大化

このようなテクノロジーの解放を通して、私たちがお客さまに届けているテクノロジーの総量、私たちの理念の実現の証左となるのが、LTV(ライフタイムバリュー)、すなわち私たちが保有する契約の総価値です。私たちの成長戦略は、このLTVの最大化を目指しています。

LTVの最大化、つまり将来にわたって得られる累計売上総利益額の最大化を追求することで、さらなる事業成長のための投資を増額しても、安定的に利益を増やすことができるモデルを堅固なものにしていきたいと考えています。

現在、平均契約年数と売上総利益率は、すでに高い水準にあります。したがって、LTVの最大化にはARRの最大化が必要な状況です。私たちは投資対効果の高い活動を積極的に行い、ARRを積み増すことに注力します。

また、ARRは契約企業数、平均ユーザ数、ARPUの3つの要素に分解できます。私たちは現在、契約企業数とARPUの向上に注力することで、ARR成長を目指しています。

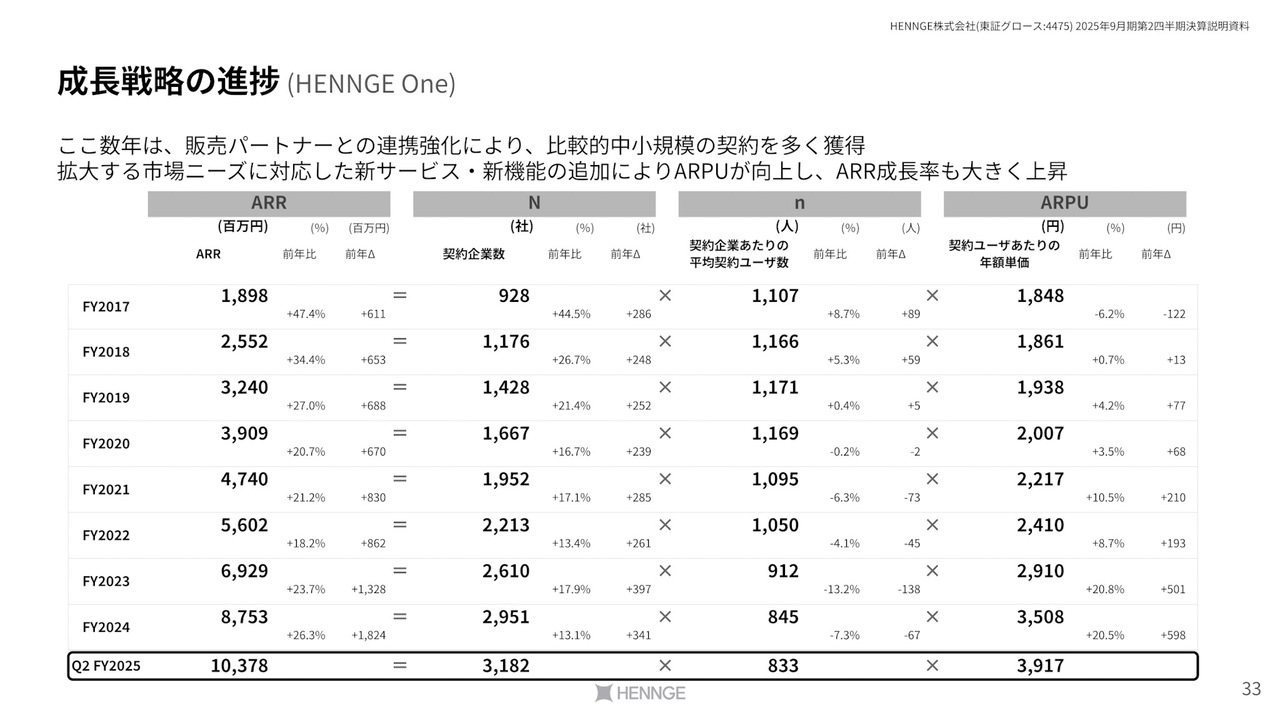

成⻑戦略の進捗 (HENNGE One)

HENNGE Oneにおける3つのKPIの推移は、スライドのグラフのとおりです。

HENNGE Oneを主力とする当社グループのビジネスは、基本的にサブスクリプションモデルです。当期中に獲得した契約は、解約されない限り積み上がっていき、翌期以降の売上の基盤となっていきます。

HENNGE OneのARRは、順調かつ安定的に積み上がってきています。特にこの数年、東京以外の主要都市でもクラウド型のワークスタイルに移行する企業が増加しており、この波を捉え、販売パートナーとの連携強化により、効率的に多くの中小規模の契約を獲得できています。

また、拡大する市場ニーズに対応した新サービス・新機能を数多くリリースすることで、ARPUも増加させることができました。

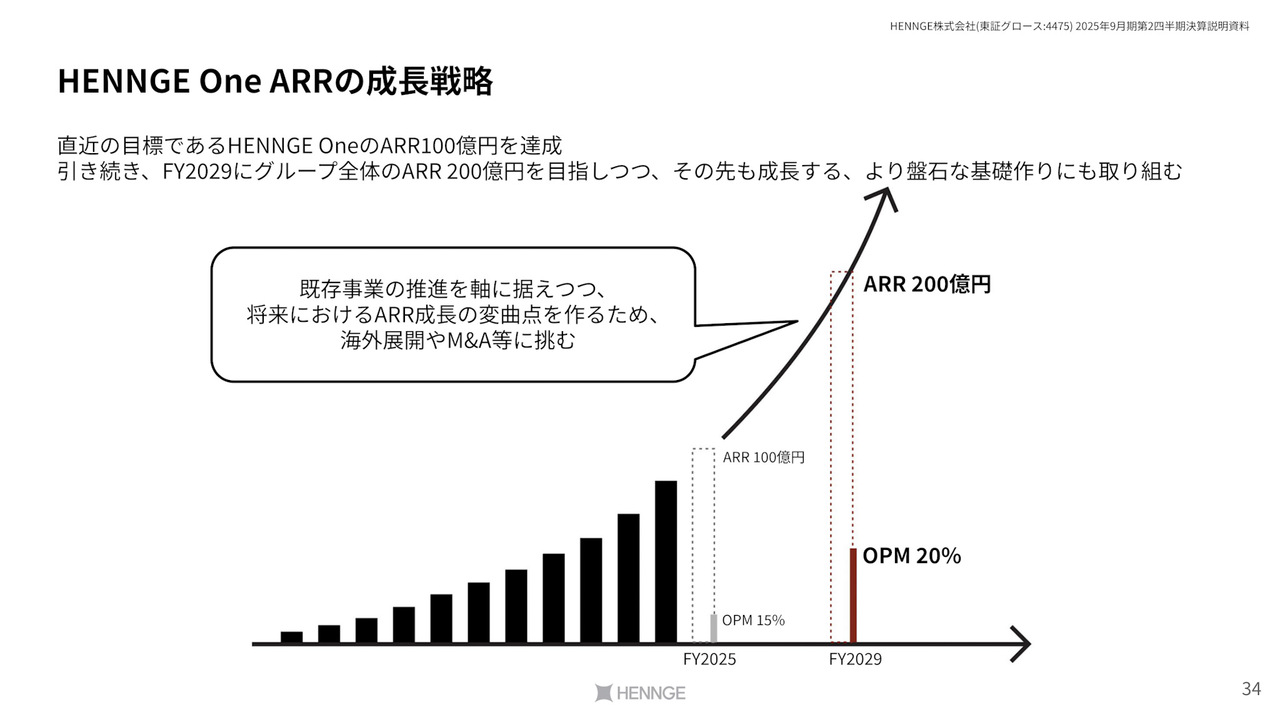

HENNGE One ARRの成⻑戦略

当四半期は、HENNGE OneのARR100億円という直近の目標を達成し、新たな挑戦として米国進出を発表しました。業績予想の上方修正も行いましたが、外部環境の変化にしっかりと対応しながら、中長期の事業成長に向けて取り組んでいきます。

以上、駆け足ではありましたが、当社の2025年9月期第2四半期の決算についてご説明しました。本日はお忙しい中、決算説明動画をご視聴いただき、誠にありがとうございました。

司会者:質疑応答に移ります。なお、事前にご質問いただくことが多いと想定した項目については、当社のIRサイトでQ&Aを開示しています。併せてご覧いただければ幸いです。

質疑応答:ARPU上昇要因の内訳について

質問者:ARPUが前年同期比で31パーセント程度上昇していると認識しています。また、新プランへの移行率は前四半期で7割、今回はすでに10割に達していることから、価格改定効果に加え、高単価なHENNGE One Proの比率上昇による複合的な効果が主な要因だと考えています。

このARPUの31パーセントの上昇分を複合的な効果と価格改定効果に分解すると、どのようなイメージになるのでしょうか?

小林:この点については、ARPUの上昇要因を分解してみると、大部分を占めているのは、やはり価格改定の影響だと思っています。

HENNGE One ProがARRに占める割合の上昇についても寄与はしているものの、そこでARPUが大きく上昇しているかというと、必ずしもそうではないとご理解ください。

質疑応答:採用が前年同期比で好調な理由について

質問者:採用について質問です。今期は、第2四半期時点で前期末から28名の純増です。昨年の同四半期時点では純増が10名程度だったと認識しており、昨年と比べて採用がかなり順調に進んでいるように思います。この理由は、どのようなところにあるとお考えですか?

小林:昨年9月に、採用広告に1億円程度の大規模な投資を実施しました。そこから当社への志望者が増えてはいますが、3月末までに入社した方にはそこまで効いていないかと思われるため、おそらく他の要因だろうと思っています。

他の要因としては、我々は主にエージェントを通じた採用活動を行っていますが、我々が求める候補者のペルソナ像をしっかりと伝えられている点が一番大きかったのではないかと思います。

採用がまったくできなかった頃は、社内でも候補者のペルソナ像が明確に出来上がっていなかったことが大きく影響し、実際に候補者を探しているエージェントにうまく伝わっていなかったところがあったと思っています。現在はその障壁が緩和され、良い方向に進んでいるのではないかと考えています。

質疑応答:下期の営業利益率について

質問者:通期業績見通しの修正内容についてです。下期は、売上高が56億7,000万円強、営業利益が6億3,000万円から8億3,000万円程度、営業利益率が11.1パーセントから14.6パーセント程度になるかと思います。

上期までは、営業利益率が昨年より5ポイントから6ポイントほど上がっています。営業利益率が11パーセント程度となる下期のシナリオについて、どのようなところを見込んで下限の数値を設定しているのか教えてください。

小林:決算説明動画でもお伝えのとおり、正直まだ決めきれていないところがいろいろと残っています。ただし、その中でも採用広告等も含めた人材獲得に関するコスト投下については、継続して実行していく必要があると思っています。

また、昨今ではセキュリティインシデントが起こらない日はないくらい、世界中でさまざまなニュースがあり、我々も他人事ではなく、自分たちにもいつか降りかかってくるかもしれないと捉えています。それに対して何も対応しないのは、本当に危険なことであると考えています。

そのため、例えば自社サービスへのセキュリティ強化など、力を入れられるところには力を入れ、自分たちの身を守るところに追加で投資することを考えています。

また、最近は新規獲得が比較的好調かとは思っているものの、実際に対面でのナーチャリング活動を行っていくほうが、オンラインよりも効果的にアプローチできていると思っているので、ナーチャリング活動に投資することも選択肢になるのではないかと考えています。

現在考えている施策がすべて実行されれば、下限の数値になるのではないかと見立てている状況です。

質疑応答:説明会のリアル開催について

司会者:「決算説明会について、以前は日本証券アナリスト協会などで対面での開催も行っていたと記憶していますが、対面とオンラインのハイブリッド開催などで再開する予定はありますか?」というご質問です。

小林:対面で開催したのは、1回か2回ほどでしょうか?

天野:コロナ禍直前でしたので、その頃に行っていましたよね。

小林:そうですよね。上場後すぐにコロナ禍に入ったかと思います。本当に数少ないところでご記憶いただき、ありがとうございます。

ハイブリッド開催の再開予定については、まだあまり議論できていないものの、ご要望に応じて行ってもいいのではないかとは思っていますので、可能性としてはゼロではありません。

天野:先ほどの営業活動のお話のように、やはり対面で伝えられることもあると思いますので、可能性があるかどうかはきちんと議論したいですね。

小林:そうですね。

質疑応答:米国事業の勝算について

司会者:「米国には競合が多いとのことですが、中小企業に絞れば十分に戦えるという認識でよいでしょうか?」というご質問です。

小林:中小企業に絞れば、戦えるだろうと思っています。理由としては、米国のエンタープライズ層には、自社のリソースでITインフラを構築できるなど、ITに関するさまざまな脅威に対応していく力がある会社が多いと思います。

一方で、中小企業の中でも特に小さめの企業を見ると、日本とあまり状況が変わらず、リソース不足な企業が多く見られることがわかってきました。

それに対し、米国ではMSP(マネージドサービスプロバイダー)の方々がITソリューションを代行して提供しています。我々のようにある程度バンドルし、セキュリティソリューションをワンストップでMSPに対しても提供できるプロバイダーはあまりいないと見ているため、一定の勝率はあるのではないかと思っています。

今まで行ってこなかったことをこれから実行する段階のため、うまくいくように全力で取り組む心意気です。結果はもう少し状況を見てみなければわかりませんが、現段階では勝算はあるのではないかと思っています。

質疑応答:米国事業のMSPの開拓状況およびマーケットリサーチについて

司会者:「米国事業について、MSPの開拓状況とマーケットリサーチの中身を教えてください」というご質問です。

小林:MSPの開拓状況については、さまざまなところにアクセスしている段階です。

実際に我々の商品に興味があるMSPの方もいらっしゃり、その方々を通じて販売できるのではないかということが少しずつ見えてきました。まだ実際に売上が立っている状況ではありませんが、今後の見込みは見えてきています。

マーケットリサーチの中身については、先ほどのご質問の中で説明した内容と重複するため、割愛します。

質疑応答:米国事業のコストと顧客獲得について

司会者:「米国での合弁会社設立により、今後どのようなコストをかけていくのか、どのように顧客獲得を進めていくのでしょうか? 提携先からの獲得なのか御社が独自に獲得していくのかなど、戦略について教えてください」というご質問です。

小林:MSPを通じた顧客獲得がメインになるだろうと思っています。我々は日本でも販売パートナー経由で企業をご紹介いただき、実際にお客さまになっていただくというプロセスをとっていますが、そちらとあまり違いはないのではないかと思っています。

したがって、今後どのようなコストをかけていくのかについては、MSPとのリレーション作りに対してどのように投資していけばいいか、というところが議論の中心になってくるかと思っています。

質疑応答:第2四半期および第3四半期のARPU上昇について

司会者:「第2四半期のARPUの上昇について、値上げ効果とHENNGE One Pro割合の上昇という製品ミックスの効果で分けるとどのようになりますか? また、第3四半期は値上げが一巡すると思いますので、第3四半期のARPUの上昇についても教えてください」というご質問です。

小林:1つ目のご質問は最初のご質問で回答しているかと思いますので、割愛します。

第3四半期のARPUについては、上昇すると思っています。まず、プランを改定した時の価格設定が、現在のARPUと比べると比較的高い水準にあるため、販売していけばARPUもオーガニックに上がるのではないかと思っています。

ただし、昨年4月からのように価格改定で上乗せされる状況ではないため、上がり方は緩やかになるだろうと思っています。来四半期以降、実績を見ながら具体的にお話ししたいと思います。

質疑応答:HENNGE One Proが伸びている要因について

司会者:「高価格プランのHENNGE One Proが伸びている要因を教えてください。どのような機能が評価されているのでしょうか?」というご質問です。

小林:HENNGE One Proには、HENNGE One Basicには含まれていない機能がいくつかあります。例えば、HENNGE File DLPやCybersecurityの機能群などです。特にCybersecurityに関しては、関心を持ってご評価いただいていると思っています。

加えて、最近ではHENNGE One Proに次々と新機能を追加しており、お客さまにも魅力として見えているのではないかと思います。HENNGE One Proをご契約することで、今後もさらなる新機能が追加されるという期待値を総合して、HENNGE One Proを選んでいただけているのではないかと思っています。

質疑応答:HENNGE Oneの解約の理由やその背景について

司会者:「HENNGE Oneの契約ユーザ数について、比較的大きめの企業が数社解約したとのことですが、解約の理由や背景を教えてください。過去にも単価の低い契約の解約等があったかと思いますので、どのようなプランの企業が解約されたのかについてもお願いします」というご質問です。

小林:解約理由にトレンドがあるとは見ていません。ただ、2024年4月から4四半期の間に価格改定を行った結果、解約された大きめのお客さまについて見ると、HENNGE OneのSuiteプランを契約していたものの、含まれる機能のすべてを十分に有効活用できていなかったことが1つの共通点としてあるかと思っています。このような事象が、当四半期でも起こっていたのではないかと推察しています。

具体的な背景として、例えばIdentityの機能はしっかりと使えていた一方、DLPの機能が有効活用できておらず、価格改定をきっかけにITインフラを見直した時にその点が発覚し、結果としてその部分を解約したり、他のベンダーに移すというご決断をされたのではないかと思っています。

単価に関しては、例えば規模が大きければ大きいほどボリュームディスカウントが効いてくる傾向があり、現在のARPU水準と比較してやや単価の低い契約が解約されていることもあるかと思っています。

質疑応答:解約が低位にとどまっている理由について

司会者:「価格改定後にチャーンが上昇した後、足元では解約が低位にとどまっている理由を教えてください」というご質問です。

小林:営業努力としか言いようがないかと思っています。

先ほどのHENNGE One Proのお話とも似ているかもしれませんが、お客さまが求めているサービスの水準に十分に合ったものを提供できている点が大きなところではないかと思います。

それを価格改定後も認めていただいていること、また、認めていただくための営業努力も実を結んでいるのではないかと思っています。

質疑応答:下期に開催予定のイベントについて

司会者:「広告宣伝費を上方修正されています。下期は約6.2億円の予定ですが、第3四半期、第4四半期にはどのような予定を検討していますか? 予定されている大きなイベントがすでに確定していれば、教えてください」というご質問です。

小林:第3四半期にすでに実施されている主なイベントは、自社の「HENNGE Unveiled 2025」や、おそらく日本で一番大きな部類に入る「Japan IT Week 春」です。

第3四半期も含めた今後については、まだ決めきれていないところが一部ありますが、先ほどお伝えしたような米国のMSPに対し、我々の認知度を高めるイベントの実施も計画しています。費用投下していく算段はついていることをご理解いただければと思います。

質疑応答:外部プロダクトの活用・運営に関するリスク管理体制について

司会者:「先月、国内IT企業に対するサイバーアタックにより、当該企業が提供するセキュリティサービスの顧客に関する情報の漏えい問題が発生しました。原因は、パッケージに組み込まれた外部ベンダーのメールサービスです。

御社が提供しているサービスはすべて自前で開発・運営されているため、そのような外部ベンダーに関するリスクは限定的と理解してよろしいでしょうか? 外部プロダクトの活用・運営に関するリスク管理体制について教えてください」というご質問です。

小林:当社サービスは、すべて自前で開発しているというわけではありません。例えばHENNGE Cloud Protectionは、フィンランドの企業からOEMしているものであるため、ご質問いただいているようなリスクは一定程度存在すると思っています。

ただし、そうしたリスクに対しても、弱みがあるのかないのか、リスクにどれだけさらされているのかは、最初のOEMを開始する段階でも、その後の段階でも、継続的にモニタリングを行っています。

何か起きる前にすべてわかれば良いのですが、そのような状況を作り出すことは難しいため、何かが起こってしまった際には即座に検知し、機動的に対応するため、情報が迅速に共有される内部プロセスを構築し対応しています。

一定程度のリスク管理ができる体制にはなっていますが、予断を許さず、しっかりと気を引き締め、我々の中でインシデントが起こらないよう見張っていかなければいけないと思っています。

新着ログ

「情報・通信業」のログ