【QAリンクあり】J-オイルミルズ、通期業績予想を上回り各段階利益にて過去最高益を達成 収益性強化と高付加価値品の拡販が奏功

Agenda

春山裕一郎氏:社長執行役員CEOの春山です。本日はお忙しい中、当社の2025年3月期決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。また、みなさまには日頃から大変お世話になっていますこと、心より御礼申し上げます。

本日は、2024年度通期決算概況、2025年度通期業績予想、中期経営計画の進捗状況についてご説明します。

2024年度 連結業績概要

2024年度通期決算概況についてご説明します。売上高は、油脂製品およびミールの販売価格の下落により減収となりました。一方で利益については、原料相場が下落する中で適正価格の維持に努めるとともに、高付加価値品の拡販に注力することにより、増益を実現しました。

通期業績予想に対しても、営業利益から当期純利益まで、各段階の利益はすべて予想を上回り、過去最高益を実現しています。

2024年度 セグメント別業績

セグメント別業績についてご説明します。油脂事業は、原料相場の軟化に伴う販売価格の下落により前年比4.9パーセントの減収、スペシャリティフード事業は、家庭用マーガリンの販売終了の影響により前年比11.7パーセントの減収という結果になりました。一方で営業利益については、油脂事業、スペシャリティフード事業ともに増益となっています。

2024年度 営業利益増減分析

営業利益の増減要因についてご説明します。前年同期の営業利益72億4,000万円から今期は85億7,000万円と、前年比18.3パーセント増、金額で約13億円の増益となりました。

油脂事業については、家庭用油脂は物価高による生活防衛の高まり、また外食回帰の影響により、需要は減少傾向にあります。そうした中で、環境負荷の低減やお客さまの使いやすさが特徴である「スマートグリーンパック」を拡販しました。また、原料が高騰しているオリーブオイルについては、価格改定を進めながら、ブレンド品・小容量での販売を強化するなど、商品ポートフォリオを充実させることでマーケットシェアを伸ばすことができました。

業務用油脂に関しては、インバウンド需要の拡大、また外食市場の回復により、販売需要は堅調に推移しています。原料相場の良化に伴い販売価格の下落の影響はありますが、コストに見合う価格の維持に努めるとともに、機能性を強化した付加価値品の拡販を強化することで業績に貢献し、油脂事業全体では12億9,000万円の増益となりました。

スペシャリティフード事業のうち、乳系PBFについては、構造改革の効果や粉末油脂の価格改定の浸透により、前年比で1億円の改善となりました。

食品素材については、テクスチャーデザイン事業の構造改革の一環として、ダンボール用途等の汎用スターチを終売することに伴い一過性の費用が発生したことで、9,000万円の減益となっています。

2024年度 営業利益増減分析

油脂事業の営業利益の増減について、このスライドでは主にコストの観点からご説明します。オリーブオイルなどの購入油の価格高騰や円安進行による為替の影響はありましたが、主原料である大豆・菜種の価格が前年比で大きく改善したことにより、原材料コストは178億円良化し、ミール販売を含めた油脂コストでも89億円の良化となりました。

一方でその他のコストについては、エネルギーコスト、物流費を含めたインフラコストの増加と人件費増加の影響もあり、17億円の減益要因となりました。製品販売の59億円の減益要因とあわせて、油脂事業全体では12億9,000万円の増益で着地しています。

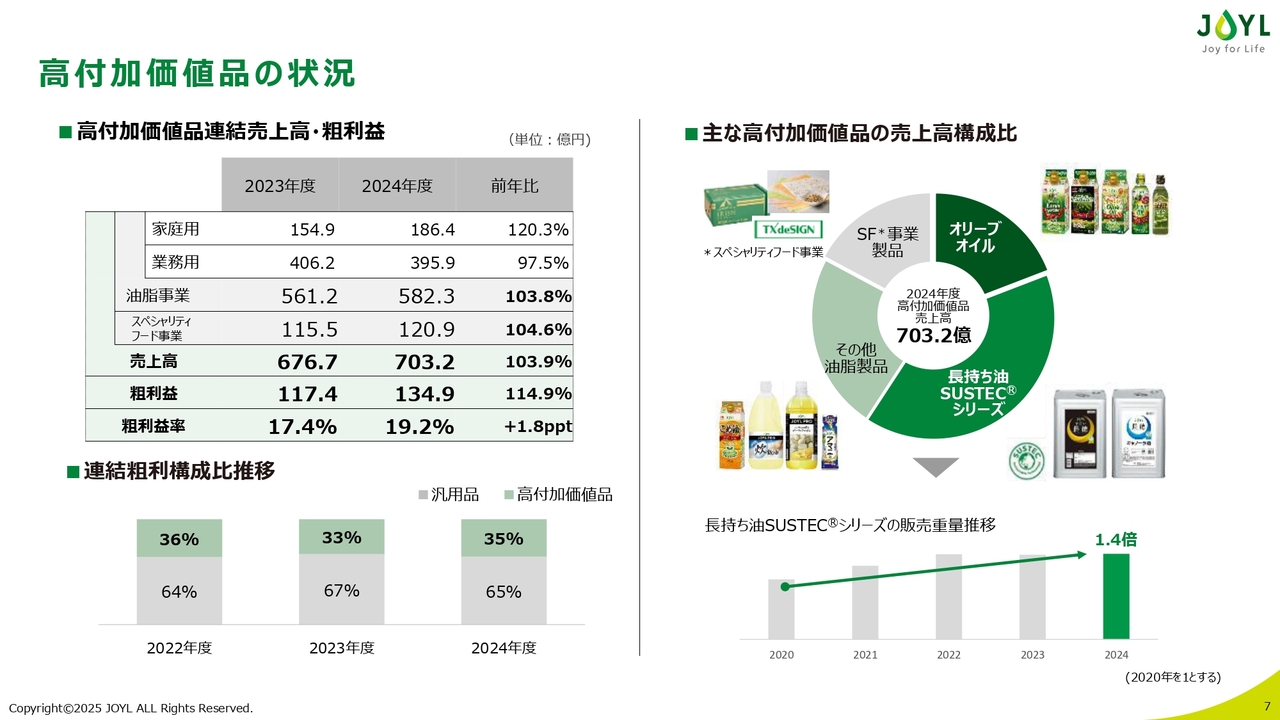

高付加価値品の状況

高付加価値品の状況をご報告します。油脂事業については、業務用油脂の販売価格の下落やオリーブオイルの販売需要の減少の影響がありました。しかし、オリーブオイルの価格改定、また長持ち機能が特徴の「SUSTEC」の販売量の増加、調味・調理油の伸長により、売上高は前年比で3.8パーセント増加しています。

スペシャリティフード事業も、粉末油脂、高機能スターチの貢献により、売上高は前年比で4.6パーセント伸長しました。

粗利益率については、販売重量の多い「SUSTEC」や調味・調理油の粗利益の改善、オリーブオイルの価格改定の効果が実現したことにより、前年同期から1.8ポイント改善し、19.2パーセントとなりました。

高付加価値品の貢献度としては当社の目標水準をまだ下回っていますが、今後もお客さまの期待に見合う価値のある製品の開発・販売を強化することで改善に努めていきます。

B/S・C/Fの状況

バランスシートの状況をご説明します。2024年度末の資産については、原材料コストの下落による単価影響に加え、在庫適正化の取り組みにより、棚卸資産が2023年度末から97億円減少しました。

負債については、採算の改善に伴い有利子負債を圧縮し、財務健全性の改善を図ってきました。キャッシュ・フローについても、2023年度からフリーキャッシュ・フローが100億円を超える水準まで改善しており、今後成長投資を行うための財務基盤は整備できたと理解しています。

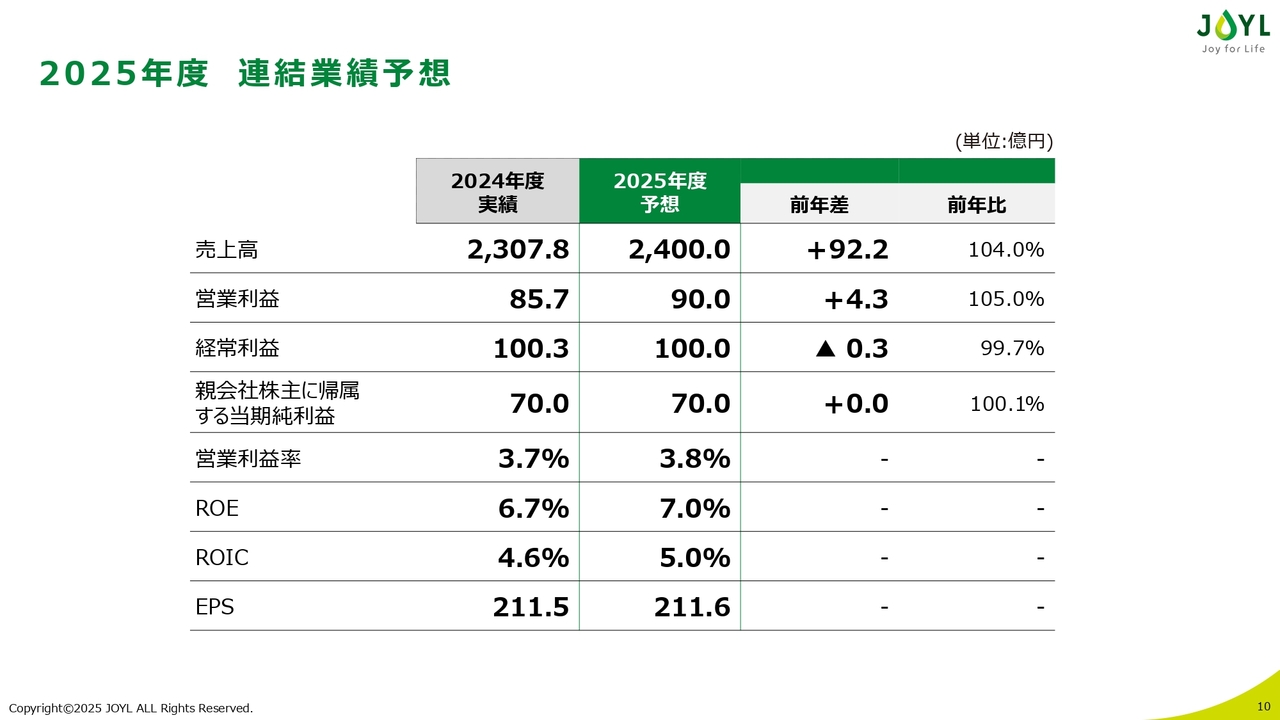

2025年度 連結業績予想

2025年度の業績予想についてご説明します。売上高は前年比4パーセント増の2,400億円、営業利益は前年比5パーセント増の90億円としています。

主原料である大豆・菜種を含めた原料相場については、バイオ燃料向け需要を含め世界的に旺盛な需要に支えられ、引き続き底堅く推移すると思っています。しかし、国内においては物流費や包装資材費の高騰、エネルギーコストの高止まり等により、サプライチェーン全般におけるコストがさらに上昇しており、当社を取り巻くコスト環境は大変厳しい状況が続くと考えています。

そのような環境の中、5月からの販売価格の改定を発表しましたが、適正な販売価格と重量のバランスを考えた収益の確保および商品ポートフォリオの強化、そして、そうした取り組みを支える経営基盤の強化を継続して進めていきます。

また、経常利益は100億円、親会社株主に帰属する当期純利益は70億円、ROEは7パーセントを見込んでいます。

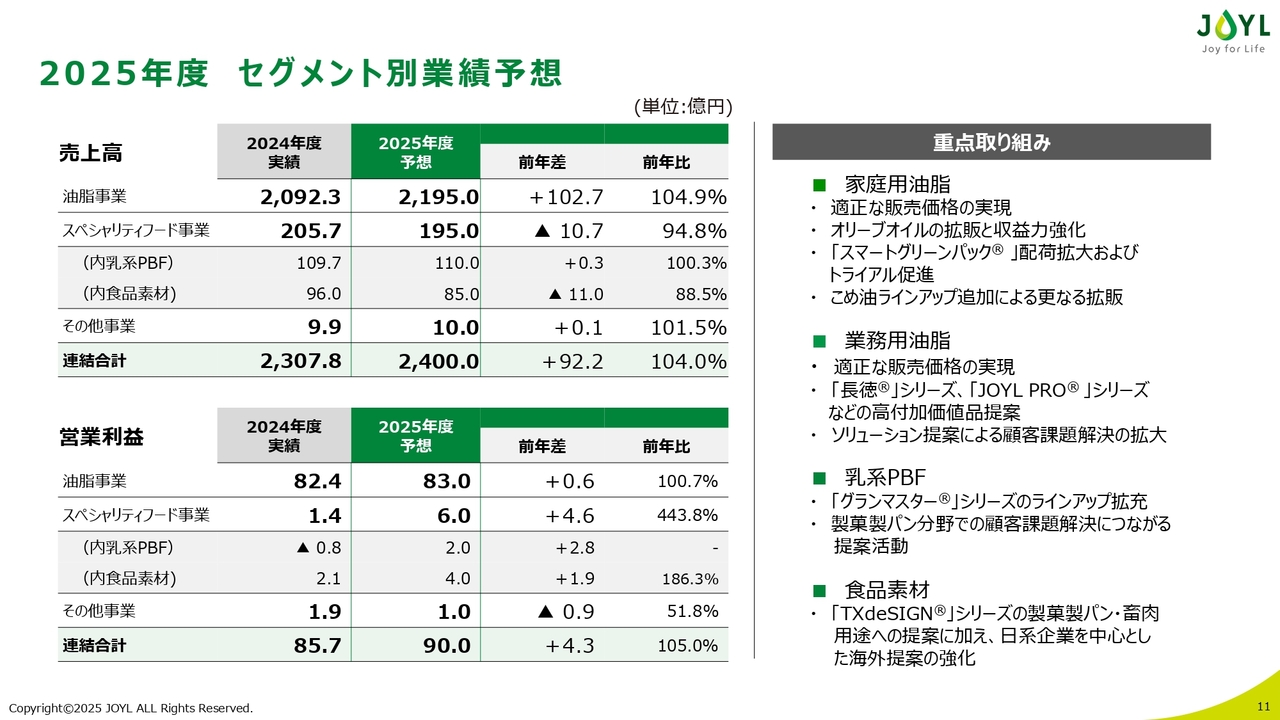

2025年度 セグメント別業績予想

セグメント別の業績予想です。油脂事業の売上高は前年比4.9パーセント増の2,195億円、営業利益は前年並みの83億円を計画しています。

一方、スペシャリティフード事業は、構造改革の影響で売上高は減収となりますが、営業利益は6億円で増益となる計画です。

2025年度 営業利益増減分析

セグメント別の営業利益の増減分析です。油脂事業はほぼ前年並みと想定しています。家庭用油脂については、引き続き「スマートグリーンパック」の配荷の拡大、また新製品の発売などにより商品ポートフォリオを拡大することで、マーケットシェアをさらに伸ばしていきたいと考えています。

業務用油脂については、ソリューション営業を一層強化し、お客さまのニーズに応えることでマーケットシェアの獲得および収益の拡大を目指していきます。

一方、油脂コストについては、ミール販売環境の悪化およびその他物流費、人件費のさらなる増加を想定しています。

スペシャリティフード事業のうち乳系PBFについては、構造改革による家庭用マーガリン事業の撤退の影響に加え、植物性チーズの「ビオライフ」ブランドの終売を反映するとともに、原材料コストの上昇を受けた価格の改定を実行します。これらにより、前年から2億8,000万円の増益を計画しています。

食品素材については、テクスチャーデザイン事業の構造改革の一環として、ダンボール用途等の汎用スターチを終売する一方で、当社の強みである付加価値の高い機能性スターチに特化して販売を強化することで収益力を向上させる計画で進めています。これにより、前年から1億9,000万円の増益を見込んでいます。

第六期中期経営計画の進捗状況

中期経営計画の進捗状況についてご説明します。2024年度の通期決算において、営業利益は過去最高益を達成し、ROE以下の各指標においても中期経営計画の最終目標に向けて順調に改善しています。

主な成果として、適正価格での販売および販売重量の拡大を実現するとともに、構造改革においては不採算事業であった家庭用マーガリンの撤退などを実行しました。加えて、バリューチェーン全体の効率化による棚卸資産の圧縮、政策保有株式の売却等による資産効率の改善により、ROICも高めることができました。

一方で、海外事業を含めた成長領域の育成のスピード感についてはまだ課題があると認識しています。今年度以降、さらなる成長戦略への取り組みを強化していきます。

市場評価の変遷とPBR要素の分解

当社の株式市場における評価という観点では、PBRの1.0倍割れが続いており、非常に大きな課題と認識しています。

当社のPBRが1.0倍を下回っている要因としては、主力事業である国内油脂事業のボラティリティが高いこと、長期的な内需減少に対して将来の成長戦略を支える新しい一手をまだ示せていないことが挙げられます。加えて、ROEについても現状では株主資本コストとほぼ同じレベルという状況であることも要因であると考えています。

このような現状に対応するため、成長戦略の早期実現および経営基盤の強化を図り、期待成長率と利益率の向上を実現していきます。

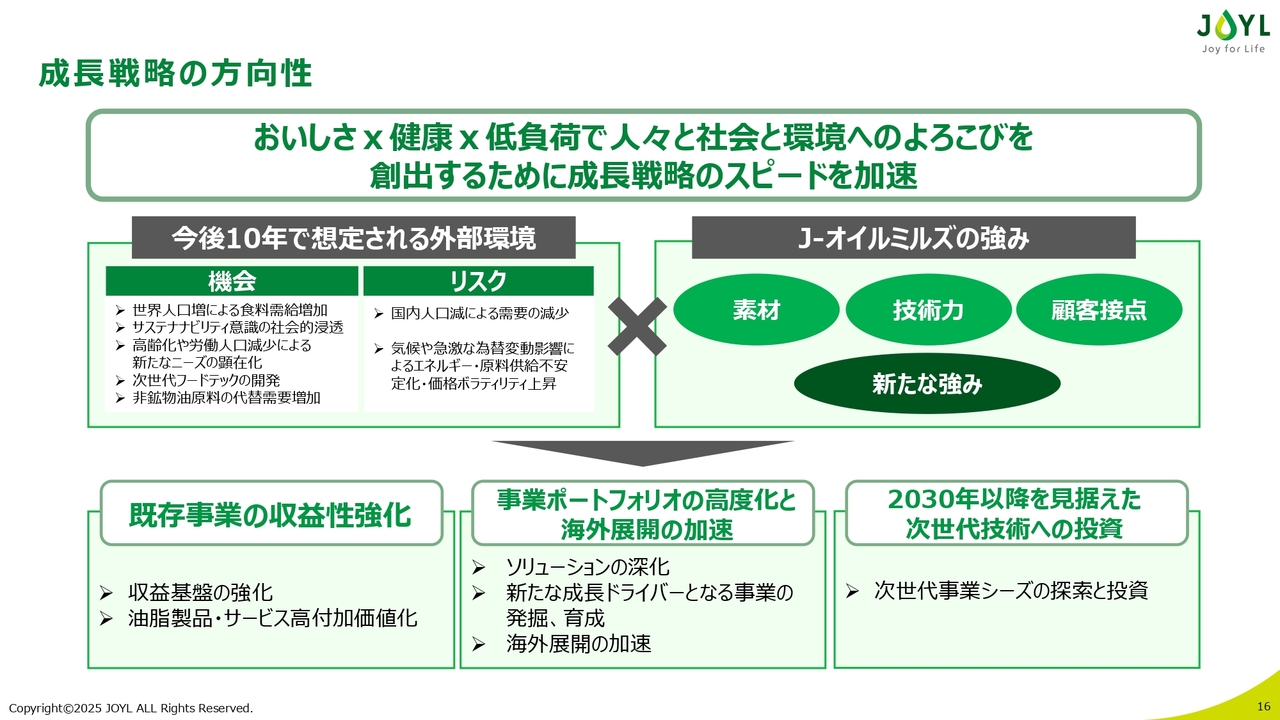

成長戦略の方向性

成長戦略の方向性についてご説明します。今後5年から10年後の外部環境の見立てに加え、当社の強みをもとに中長期的な事業ポートフォリオおよびビジネスモデルの策定に着手しました。

食品業界を取り巻く外部環境は、中長期的に見ると、国内人口の減少に伴う需要減少、および気候や急激な為替変動によるエネルギー・原料供給に関するボラティリティ上昇リスクなど、厳しい状況が続くと想定しています。

一方で、サステナビリティ意識の向上、高齢者人口の増加に関しては、新しい市場の拡大の可能性も想定されます。

当社としては、このような状況だからこそ、これまで以上に「おいしさデザイン企業」として、さまざまな食品素材、差別化された当社の技術力、また独自の顧客接点を活かしながら、必要に応じてM&Aも含めた他社との戦略的提携を通じて、新たな強みを獲得していきます。これにより、食の課題を解決するソリューション力をさらに高めていきたいと考えています。

当社のミッションである「おいしさ×健康×低負荷」をお客さまに届けることで、社会、環境、生活者への貢献を実現します。そのための取り組みについてご説明します。

既存事業の収益性強化

まず、既存事業の収益性強化です。当社は、これまでも低負荷を強みとするさまざまな商品を提供しています。このような商品の価値や適用範囲をさらに広げることにより、幅広いお客さまのニーズに応えていきたいと考えています。

業務用油脂においては、当社の独自技術「SUSTEC」を活用した長持ち油「長徳」シリーズで、酸価上昇抑制機能を向上させた製品を発売します。

お客さまにおいてはさらに廃油量を抑制できることから、フライ油の使用量の削減につながり、コスト・環境負荷の抑制に寄与できると考えています。

また、味や香り、食感、できたて感など多様な「おいしさ」に貢献する調味・調理油も、人手不足の中、お客さまの手間を低減できることで好評いただいています。

家庭用油脂については、「スマートグリーンパック」シリーズのラインアップをさらに強化します。「スマートグリーンパック」は発売以降、流通各社において取り扱いの面が確実に広がっており、生活者の方の目に触れ、手に取っていただく機会が増えています。

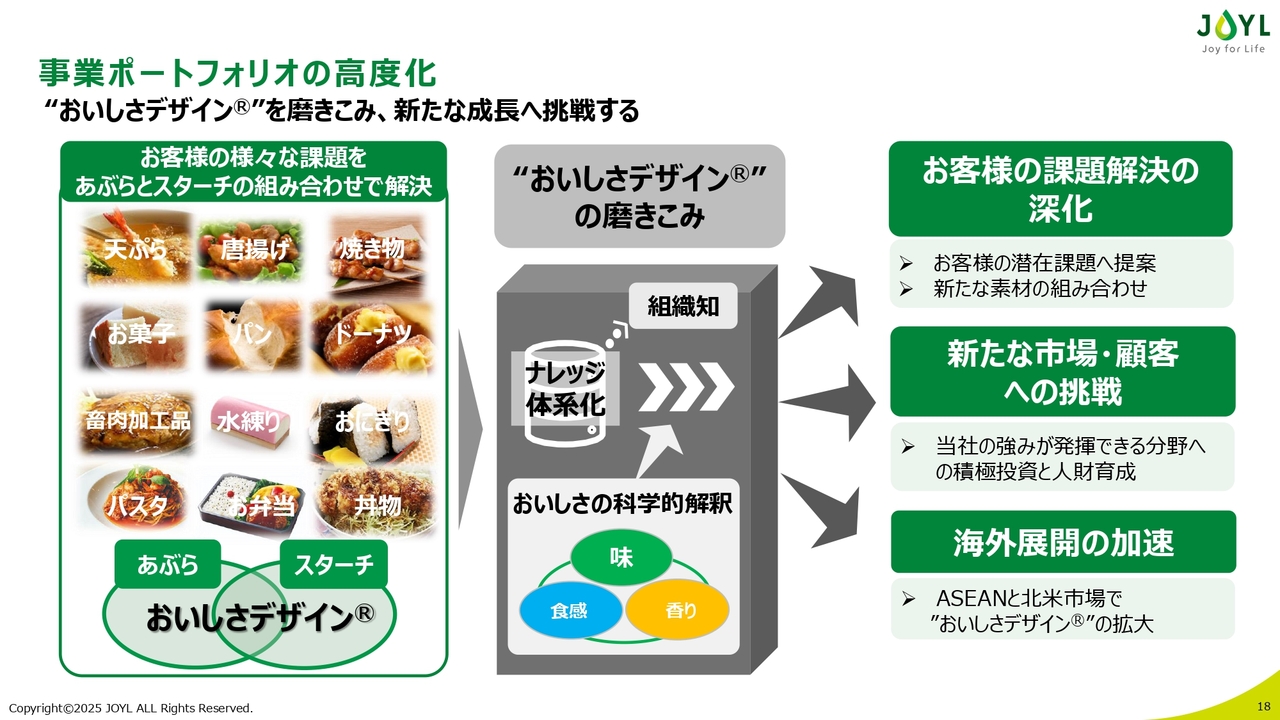

事業ポートフォリオの高度化

事業ポートフォリオの高度化についてご説明します。当社の油脂事業を中心とした現在の事業ポートフォリオは、原材料相場や為替変動に対するボラティリティリスクが高いことから、より付加価値の高い事業ポートフォリオに変革していくこと、つまり事業ポートフォリオの高度化が必要と考えています。

当社の差別化できる強みは、油脂の販売を通じて幅広い中食・外食のお客さまとの接点を持っていることに加え、油脂と当社独自の機能性スターチを組み合わせることで、お客さまのさまざまな課題を解決するソリューションを提案し、「おいしさデザイン」を提供できることと考えています。

このようなソリューション提案の対象はフライ物にとどまらず、ほぼすべての加工食品が対象となります。

この活動で得られた我々の経験値に加え、これまではプロの料理人の技術や経験から導き出されていた「おいしさ」に当社なりの科学的な解釈を加えることで、当社の持つ「おいしさデザイン」をナレッジとして体系化します。これにより、「おいしさデザイン」の提案をさらに高度化していきたいと考えています。

具体的には、お客さまがまだ気づいていない潜在的な課題に対しても、当社独自の提案を行うことで差別化およびポジショニングを図っていきます。

また、「おいしさデザイン」のナレッジを活用できるような新しいビジネスモデルの構築についても、検討を開始したいと考えています。海外展開においても、ASEAN・北米を中心に「おいしさデザイン」を展開し、当社のポジショニングを確立していきたいと考えています。

経営基盤強化による企業価値向上への取組み

成長戦略の具現化のためには、それを支える経営基盤の強化が必要です。その一環として、中長期的戦略を踏まえた、あるべき人財ポートフォリオの姿を検討し、その実現に向けた人的資本経営の推進が肝要と考えています。

そこで、本年4月に経営会議の諮問機関として人財委員会を設置し、人財育成、健康経営・ウェルビーイング、DE&Iなど人的資本経営に関する取り組みを強化することとしました。

この取り組みを通じて、経営人財の育成だけではなく、チームをリードするミドルマネジメントの育成も含め、当社のバリューである「壁を越え、共に挑み、期待を超える」チームづくりを進めたいと考えています。

また、これまで神奈川および静岡の3ヶ所に分散していた研究開発拠点を、2027年1月に統合することとしました。

油脂、油脂加工品、スターチなどのテクスチャー素材と、事業ごとに分かれていた研究開発拠点を統合することにより、それぞれの素材の専門性を有した研究員を集めることで、各事業間の連携を促進します。これにより、新しい素材・用途開発を進め、研究開発の競争力と創造性を高めていきたいと考えています。

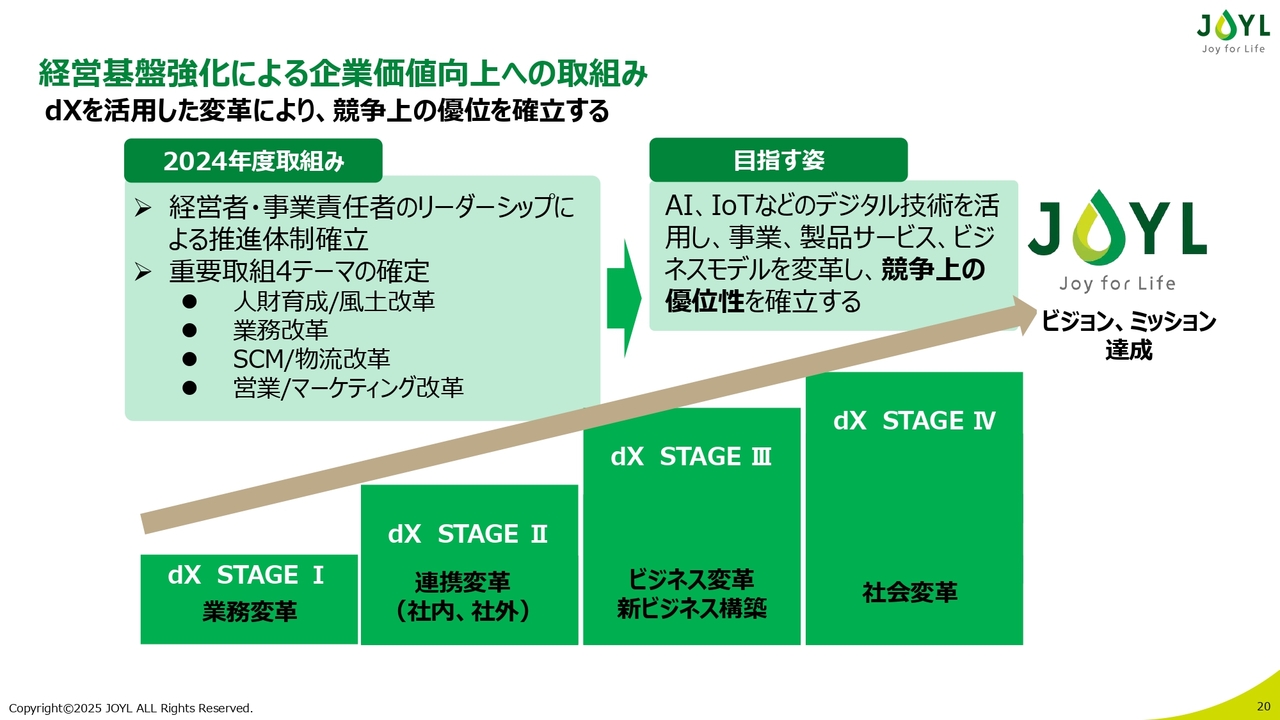

経営基盤強化による企業価値向上への取組み

経営基盤強化に向けた取り組みとして、dXを活用した変革にも取り組んでいきます。当社は昨年、経営チームを中心とした推進体制を構築し、各担当役員がリーダーとなる4つの改革テーマを設定しました。

当社が目指すdXは、単なる業務改善ではありません。事業、製品サービス、ビジネスモデルを含めた変革により競争上の優位性を確立し、当社のビジョン・ミッションを実現することを目的としています。2025年度はその土台づくりとして、各テーマにおいてデジタル技術を活用した変革に取り組んでいきます。

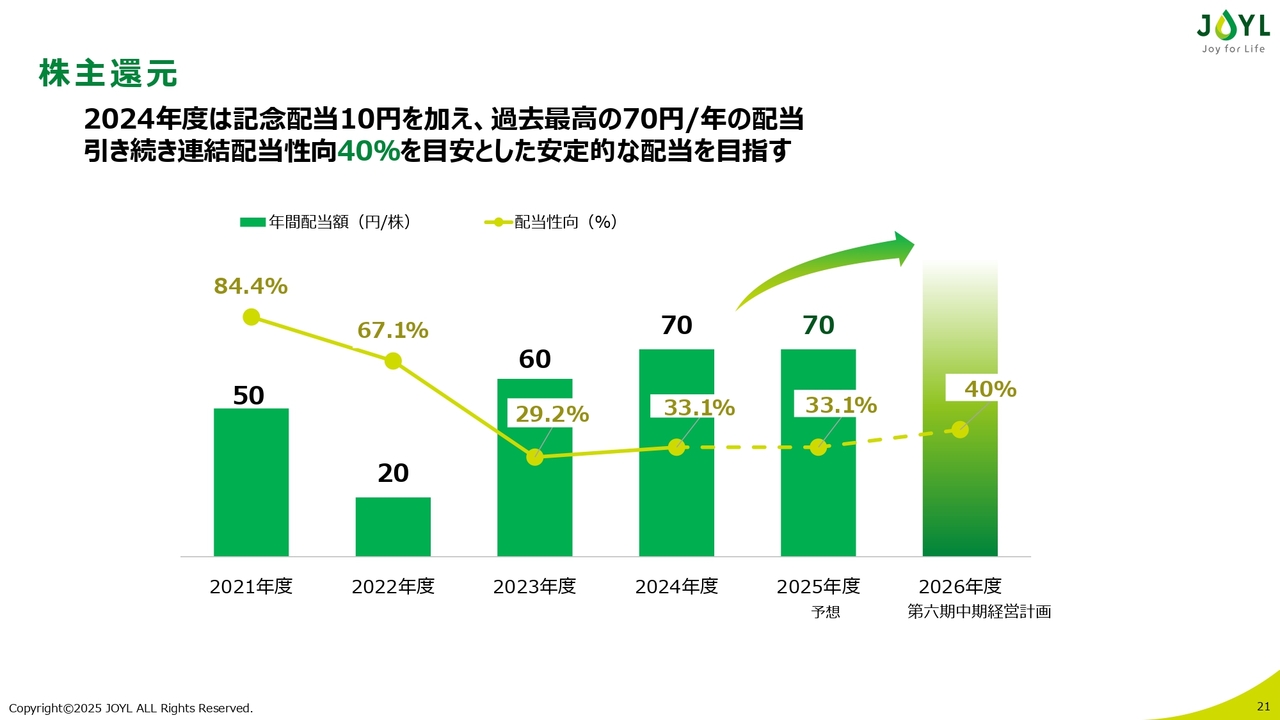

株主還元

株主還元についてご説明します。2024年度の1株当たりの配当は、すでにご案内しているとおり、創立20周年の記念配当10円を加えた70円から変更はありません。この金額は、当社が上場して以来の高い水準です。

2025年度も同じく1株当たり70円と安定的な還元を実施し、企業価値を高める積極的な投資による利益成長および資本効率の向上による成果を、株主のみなさまに還元していきたいと考えています。

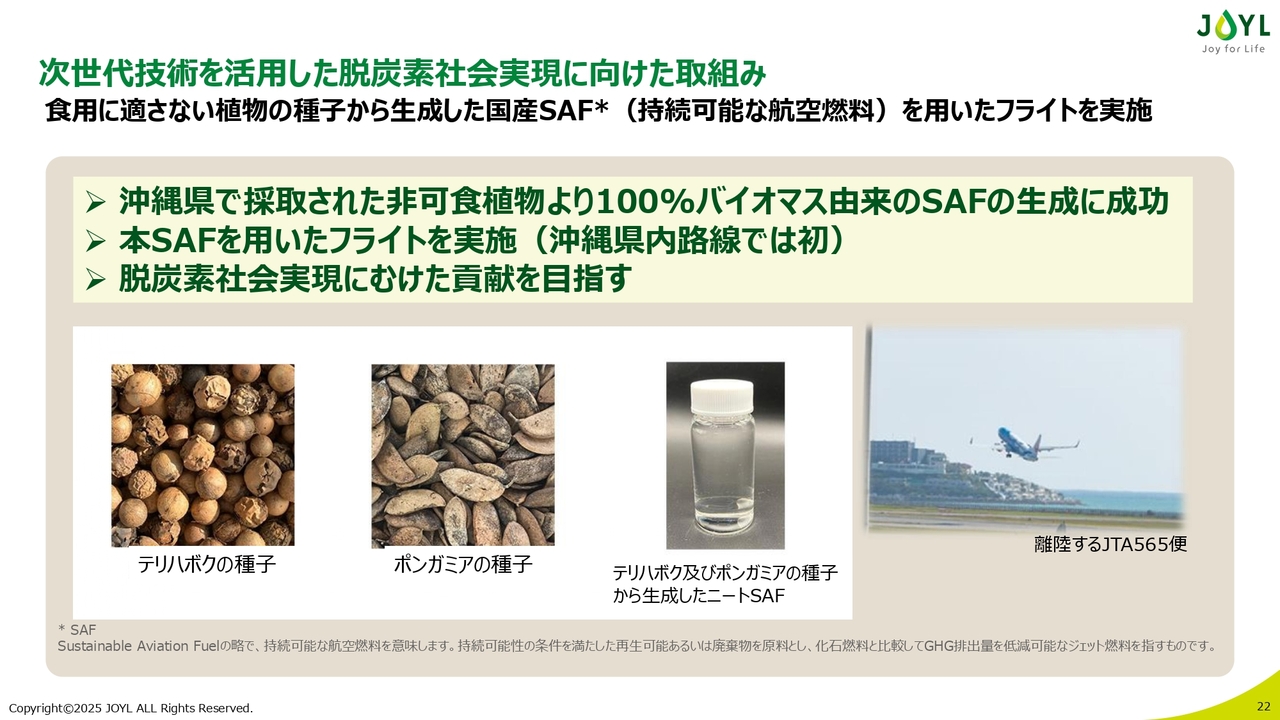

次世代技術を活用した脱炭素社会実現に向けた取組み

次世代技術・事業への投資に関するトピックをご紹介します。

当社は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、日本トランスオーシャン航空株式会社、太陽石油株式会社と協働し、2025年3月に沖縄県で採取した食用に適さない植物の種子(テリハボク、ポンガミア)から生成した国産SAF(持続可能な航空燃料)を燃料の一部に用いたフライトを実施しました。

沖縄県内路線で国産SAFを使用したフライトは、今回が初めてと聞いています。SAFの安定供給のためには、バイオマス原料の長期的な安定調達が不可欠です。そのためには、食品需要に影響を及ぼさない非可食植物からの安定したSAFの供給は意義があると考えています。

当社は今後、沖縄県の各組織と連携し、非可食SAF原料の栽培拡大や使用拡大を進め、地産地消のSAFの普及に取り組んでいきます。

CEOメッセージ

最後に、この4月より執行体制が新しくなりましたので、執行の代表として一言ご挨拶申し上げます。

2020年代に入り、原料価格の高騰やコロナ禍による市場の変化等により、大変厳しい状況が続きました。しかし、一連の構造改革や経営基盤の強化により、2024年度は過去最高益を達成するなど、復活を果たすことができました。

今後は外部環境がより一層変化すると思いますが、外部環境の変化を当社にとっての事業機会と捉え、成長に舵を切っていきたいと考えています。

投資家のみなさまや従業員をはじめ、さまざまなステークホルダーのみなさまと対話を進めながら、事業成長シナリオの具現化と株主への還元を行うとともに、それを実現するための投資の実行にも注力していきたいと考えています。

以上が本日のご報告になります。ご清聴ありがとうございました。

Q&A

質疑応答に関しましてはこちらに掲載されています。

新着ログ

「食料品」のログ