【QAあり】ヒップ、人材派遣企業からキャリア形成を支援する企業への進化に挑む 開発設計領域に特化した技術力の提供に強み

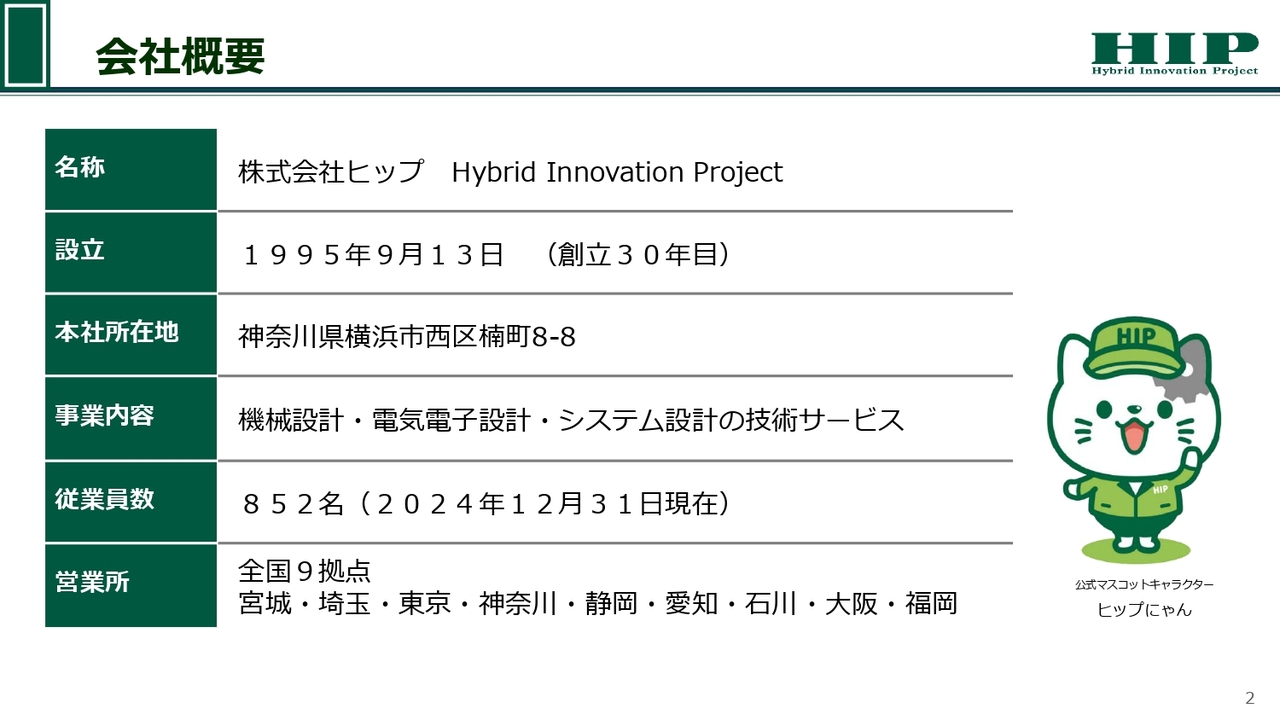

会社概要

田中伸明氏(以下、田中):株式会社ヒップ代表取締役社長の田中です。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。

私たち株式会社ヒップは設立が1995年で、今年でちょうど30周年を迎えます。本社は横浜で、事業内容としては、機械設計・電気電子設計・システム設計の技術サービスを行っています。従業員数は852名です。

営業所は全国に9つ、北は宮城から南は福岡まで主要拠点を結ぶかたちで有しています。

スピーカー紹介

田中:私は、2001年にヒップに入社しました。最初は東海エリアで営業担当として従事し、2007年に本社に移りました。

2013年からはM&Aにより取得した子会社に出向し、その後、本社に戻ってきて、取締役、専務取締役を経験し、2023年に代表取締役に就任しています。

本日のセミナーの注目ポイントにあるとおり、私は2代目となります。もともと創業社長が私の父でしたが、2023年に逝去したため、私がその後に就任したという経緯です。

一緒に仕事している時から、「ヒップという会社を創業したからには100年持たせたい」という思いを父より受けています。今年30周年を迎えるため、次の70年に向けて今、新しい取り組みを行っているところです。

今日は、そのあたりをご説明できたらと考えています。

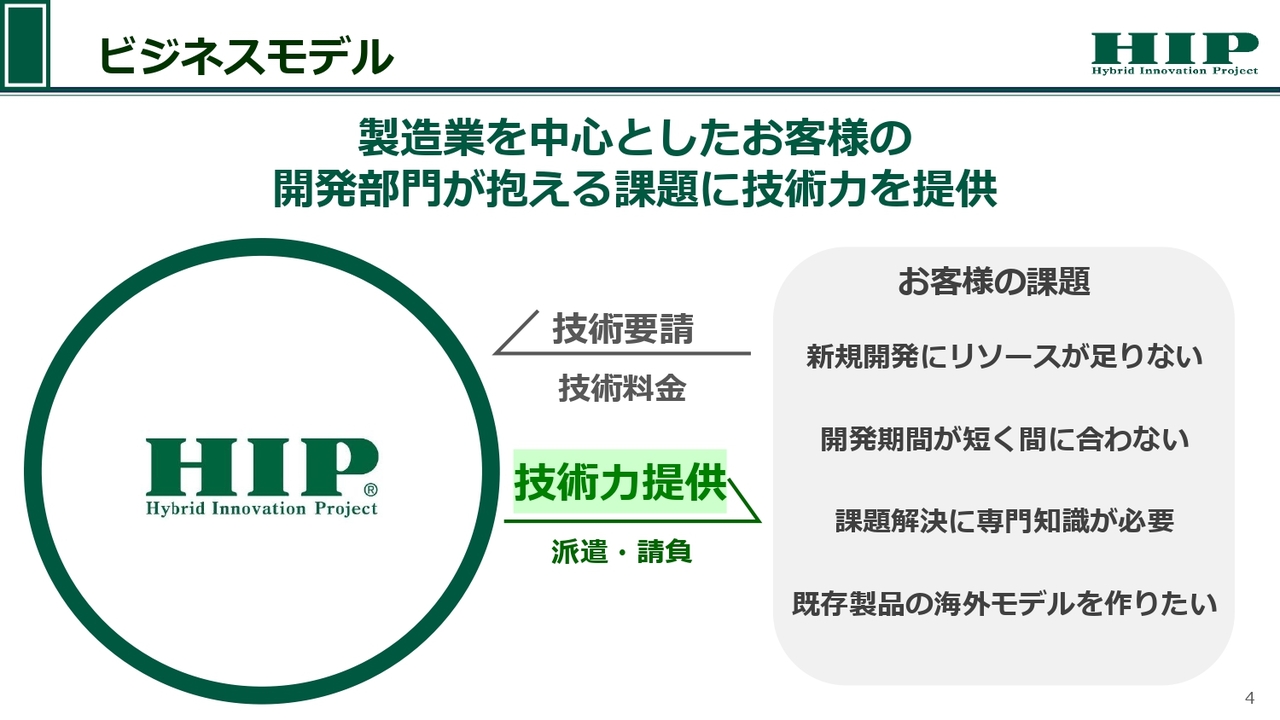

ビジネスモデル

田中:私どものビジネスモデルをご紹介します。当社のお客さまは、日本のメーカーです。スライドにお示ししたとおり、メーカーのお客さまには、「新規開発していくのにリソースが足りない」「どうしても開発期間が短くて間に合わない」「新しい商品、付加価値のある商品を作っていこうという時に、自社に専門知識を持つ人材がいない」などのさまざまな課題があります。

このようなお客さまの課題を解決するために、当社には800名近い技術者、それも設計開発を行える技術者がいます。その技術者たちがお客さまのところに行って、一緒に開発を行います。私たちはその技術力提供によって、技術料金をいただくというビジネスモデルとなっています。

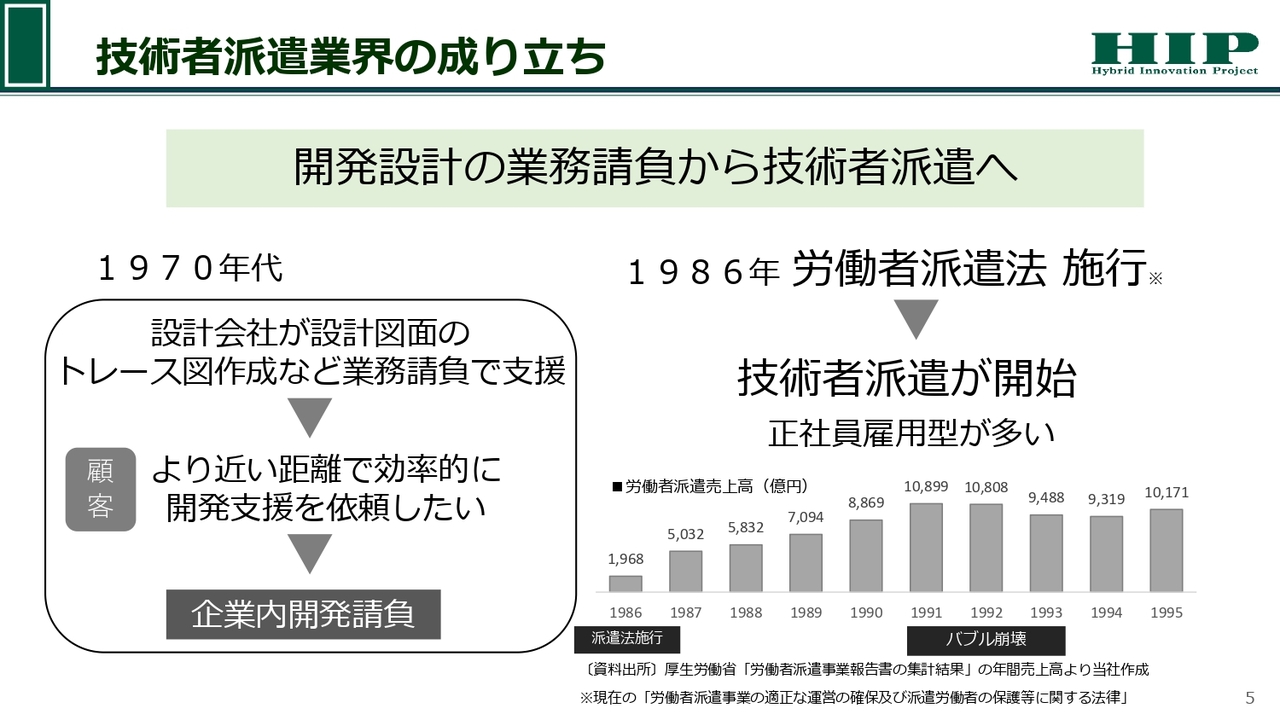

技術者派遣業界の成り立ち

田中:この業界は比較的古い業界です。立ち上がったのはもともと1970年代と言われています。当時はまだ、技術者がお客さまのところで開発するというよりは、設計開発を行う図面の部分を外に持ち出して、製図をして、それを納めるというかたちがもともとのスタイルでした。

その中で、メーカーにおいて技術開発の負荷が非常に高いという課題があり、この業界が出来上がりました。ある企業がお客さま内で一緒に開発を行うという、エンジニアを派遣するかたちで始まったのが、この業界です。

1986年には労働者派遣法ができ、そこでの内容に、この技術者派遣も含まれていった状況です。

スライド右側のグラフには、1986年からの労働者派遣の売上高を記載しています。バブル期まではこのように、一気に伸びていましたが、バブル崩壊を受け、一時的に厳しい状況が到来しました。

当社の創業社長である田中吉武は、もともと機械設計者であり、この業界でお客さまへ技術力を提供するエンジニアとして活躍していました。その後功績が認められ、その会社で最終的には役員という立場にいました。

そのような中でバブル崩壊を迎えて、「なんとか会社を立て直さなければいけない」という状況になり、リストラをその会社で行いました。

その時に田中は、同じ設計者、技術者として一緒に働いてきた仲間を、人員整理のために解雇しなければいけないことに対して、非常に強い疑問を感じました。そこで、「もっと技術者のためによい会社ができるのではないか?」と考えて1995年に立ち上げたのが、ヒップです。

当社の設立経緯

田中:私たちの根底には、スライドに載せた「技術者のための会社」という理念が今でもあります。「さらによい環境ができるのではないか?」「技術者のためになる会社ができるのではないか?」という話を、私は入社時から繰り返し言われています。

創業社長の田中が、そのような意識で、「生涯技術者として活躍できるような環境作りをしていきたい」と考えたのが、当社の設立経緯です。

社名の意味・経営理念

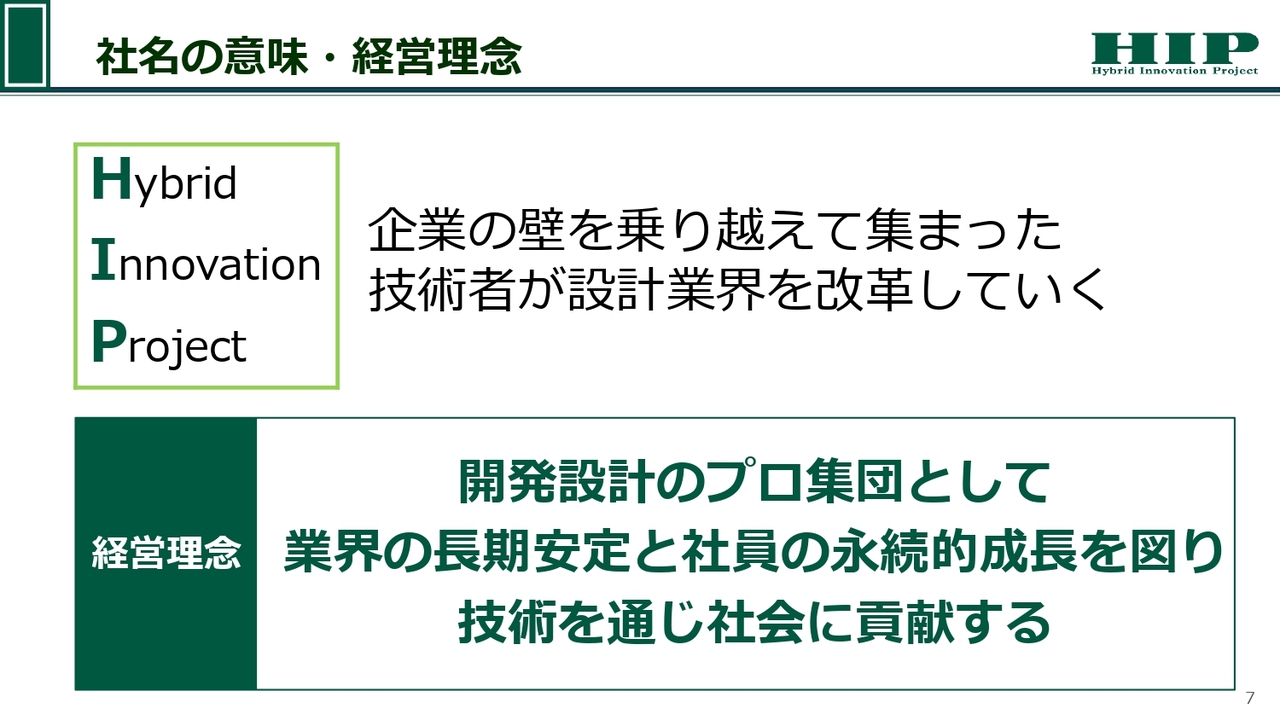

田中:当社の設立経緯は、社名にも表れています。「ヒップ」という少しインパクトのある社名ですが、これはもともと「Hybrid Innovation Project」の頭文字であり、あるプロジェクト名に由来しています。もちろん、そのプロジェクト名を考えた方には許可を得て、社名としました。

そもそもこのプロジェクトには、「企業の壁、そして業種の壁を越えて、新しいものを生み出していこう」という意味がありました。これはまさに我々が今手掛けている「企業の壁を乗り越えて集まった技術者が設計業界を改革していく」という方針とつながるため、「ヒップ」という社名をつけました。

さらに私どもは、この社名のもと、「開発設計のプロ集団として、業界の長期安定と社員の永続的成長を図り、技術を通じ社会に貢献する」という経営理念を掲げています。「社員が永続的に成長していくことによって、技術者としてさらにスキルアップしていく」という創業社長の思いが、ここに込められています。

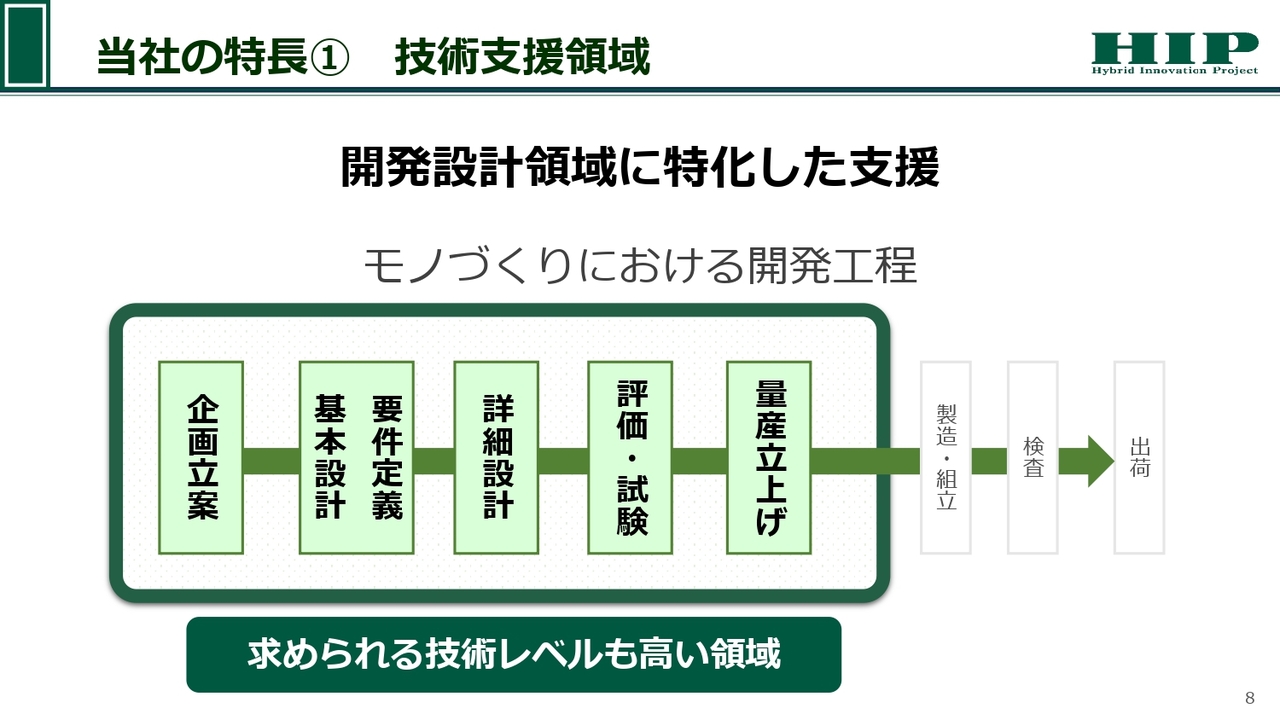

当社の特長① 技術支援領域

田中:当社の特長について、いくつかご説明します。1つ目は、開発設計領域に特化している点です。実は、「技術者」「技術者派遣」という言葉には、非常に広い意味があります。「技術者」と言っても、我々のように、開発設計に従事する場合もありますし、より製造に近い部分における技術者もいます。

その中で我々が携わっているのは、スライドに太線で囲ってある工程です。メーカーで企画立案されたものを、要件定義、詳細設計を行い、最終的に量産立上げを目指して進めていきます。この部分を我々が担い、メーカーの方と一緒に従事させていただいています。

非常に高いレベルを求められているところでもあり、なんと言っても技術者のやりがい、喜び、楽しみもここにあります。我々技術者は、そこに魅力を感じて集まってきています。

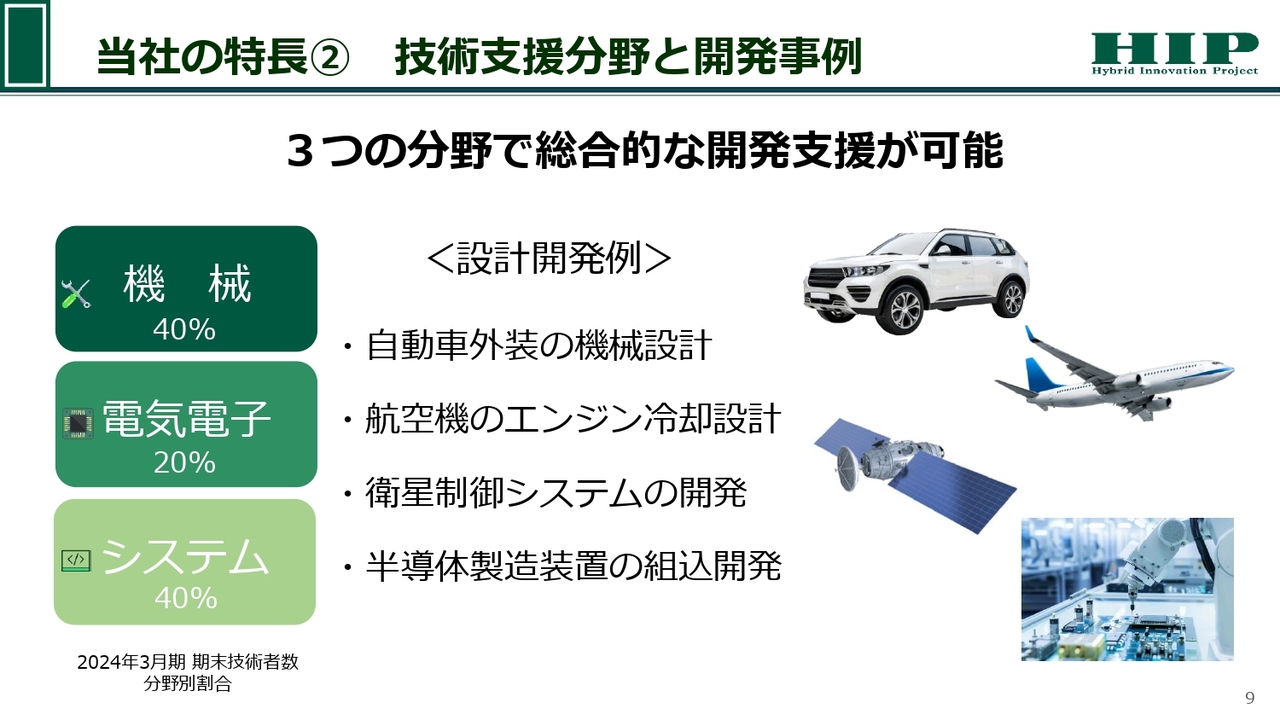

当社の特長② 技術支援分野と開発事例

田中:当社の特長の2つ目として、技術支援分野と開発事例についてご説明します。我々が、どのような分野で技術支援を行っているのかと言うと、スライド左側に挙げたとおり、機械、電気電子、システムという、大きく3つの分野にわたります。

各分野の当社での割合は、だいたい40パーセントが機械で、電気電子は20パーセント、システムは40パーセントになっています。

具体的な開発製品の一例としては、自動車外装や航空機のエンジン、衛星通信の制御システム、半導体製造装置などがあります。

日本の製造業において、モノ作りが非常に強い企業が多いという環境下、全国のメーカーが当社のお客さまになっています。その中で当社は、さまざまなお客さまと一緒に開発しています。

プライムに上場している企業もありますし、大学発ベンチャーで今、一生懸命開発を進めているお客さまもいます。このように幅広い分野のお客さまとお取引し、3つの分野で総合的な開発支援をしていくことが、我々が非常に大切に思っているところです。

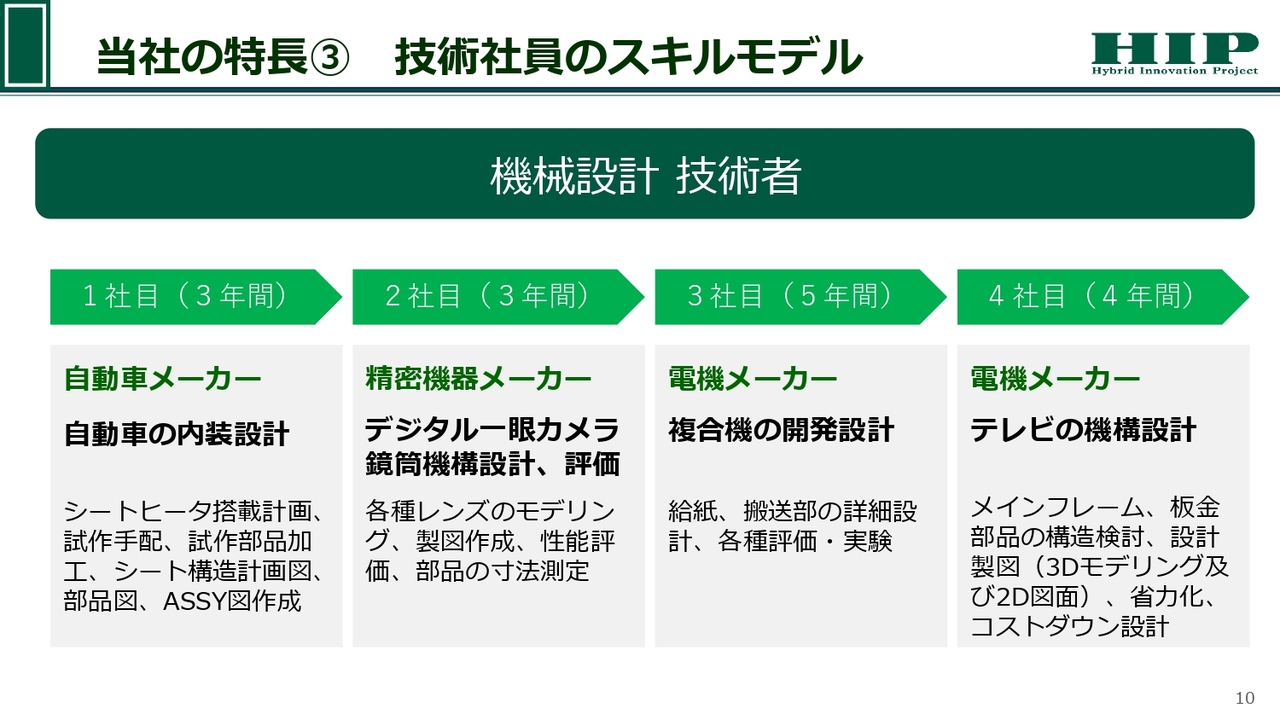

当社の特長③ 技術社員のスキルモデル

田中:当社の特長の3つ目は、我々の技術社員のスキルモデルです。例えば、機械工学科を卒業し、当社に機械設計の技術者として入社した後、いくつかのプロジェクトの中から、スライドのように例えば1社目にある自動車メーカーで内装設計に携わります。

「シートヒータ搭載計画」と書いてありますが、シート部分での設計に携わり、だいたいこれを3年ほど経験します。

次に、2社目として精密機器メーカーで、デジタル一眼レフカメラの鏡筒機構設計に携わります。カメラレンズの設計や、性能が一致しているかなどを評価する仕事です。

3社目は電機メーカーで、プリンター、ファクシミリ、コピー機の複合機の開発設計に携わります。例えば、給紙という紙送りの部分は、非常に難しい技術を要するものですが、このようなところの設計を行います。

4社目では、電機メーカーでテレビの機構設計を行います。筐体や中のフレームのようなところの設計に携わります。

当社の技術社員は、このようにいろいろなメーカーを経験しながら、その幅を広げていくかたちでスキルアップを図っていきます。

1UP投資部屋Ken氏(以下、Ken):例えば自動車メーカーに特化する方なども、場合によってはいてもよいと思うのですが、御社ではいろいろなメーカーを渡り歩くキャリアの方が多いのは、どのような戦略からですか?

田中:当社に入社する方たちの中で、このような働き方を求める方には、「さまざまな経験を得たい」「いろいろな設計を行ってみたい」という強い好奇心や興味があります。これがまず大前提にあります。

したがって、当社の技術者は、我々の業界に入ってから、お客さまの業界が違えば、各社の設計の仕方や、考え方も違ったり、取り扱う材料も違ったりする中で、いろいろなかたちで、本当に自分の経験として伸びていくことが実感できます。そのようなあり方を求めて入社し、仕事に従事している方が多いのが実情です。

Ken:配属先については、契約の問題やお客さま側の問題などもあると思いますが、例えば3年後になると、「次はどうする?」というような面談が会社内であり、ある程度「このようなところを手掛けてみたいです」という自分の希望が反映されて、次の配属先に行けるのでしょうか?

田中:おっしゃるとおりです。そこは我々の中で、営業担当が、常日頃フォロー体制を取っており、「今の仕事の中で、次のステップアップをどうしようか?」というところについて、話を聞いていきます。

例えば「今まで金属を扱ってきたので、次は樹脂ものの設計に取り組みたい」という希望があるため、本人と話をしながら、次のお客さまに展開、提案していきます。

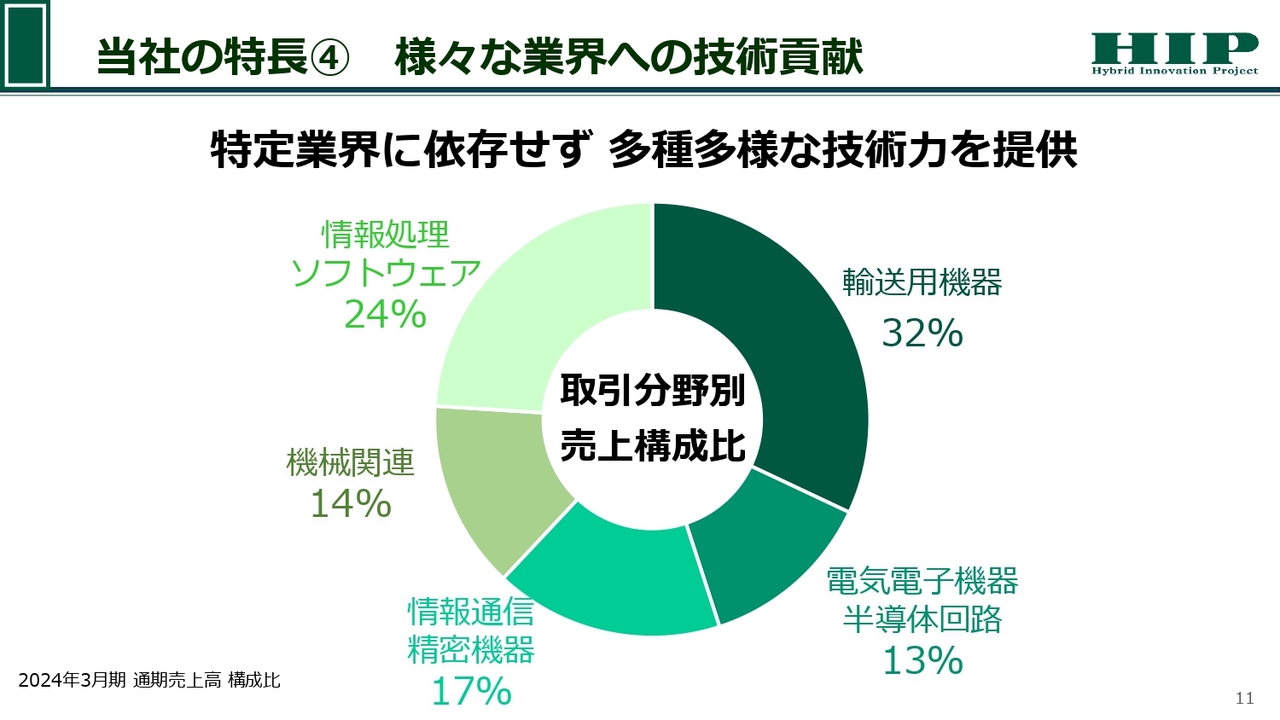

当社の特長④ 様々な業界への技術貢献

田中:当社の特長の4つ目として、さまざまな業界への技術貢献について、ご説明します。私どもの今の取引先の業界の構成は、スライドのとおり、輸送用機器が約30パーセントとなっています。

以下、電気電子機器、半導体回路関連が13パーセント、情報通信、精密機器関連が17パーセント、機械関連が14パーセントと、10パーセント台が続きます。今はさらに情報処理、ソフトウェア関連が24パーセントとなっています。

先ほどのご質問内容にもつながるのですが、ある分野に特化するという戦略を取る企業もありますが、当社は幅広いお客さまとお取引することで、当社の技術者がさまざまな経験を得ることができる点を、強みとしています。

輸送用機器は実際、開発規模が非常に大きく、さらに自動車メーカーをはじめ、さまざまな分野で開発を行っているため、割合が高いのですが、それ以外の企業との取引も大切に思っています。そのような企業との取引も増やしていこうと、営業活動を行っています。

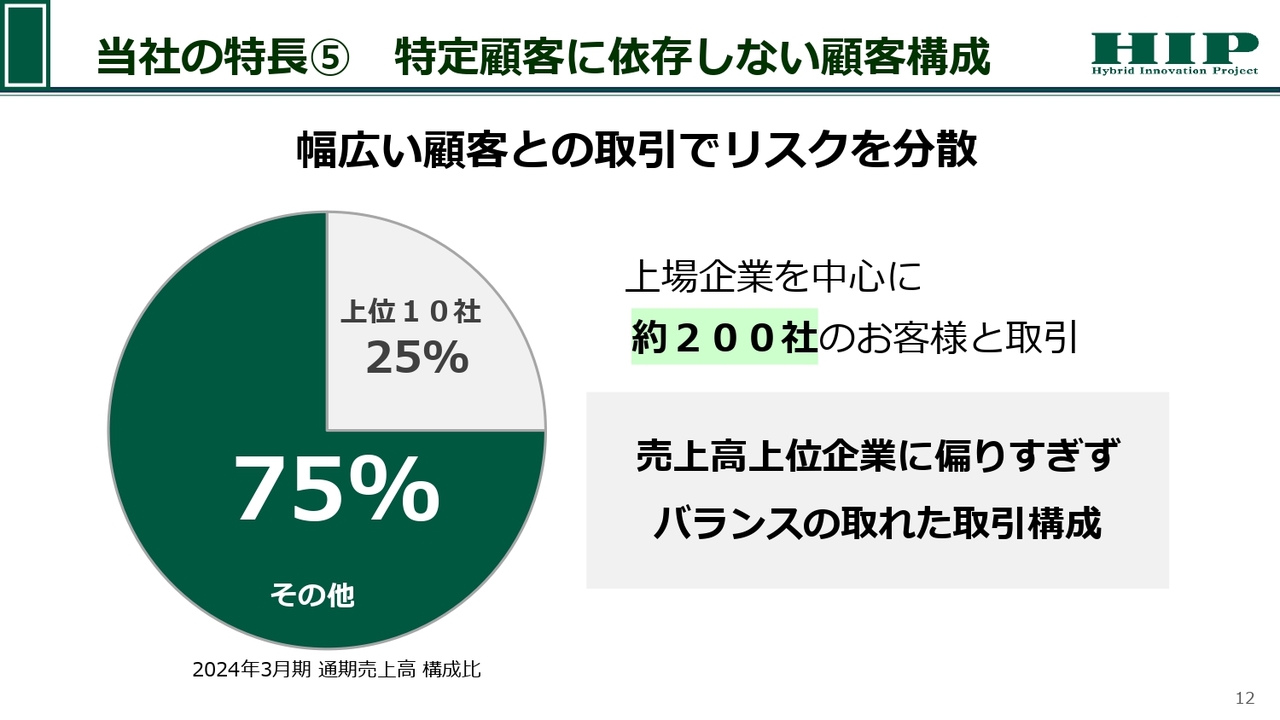

当社の特長⑤ 特定顧客に依存しない顧客構成

田中:当社の特長の5つ目は、特定顧客に依存しないという点です。先ほどと同じお話になりますが、さまざまな業界のお客さまと取引すること、すなわち特定のお客さま、同じ業界に依存しないことには、メリットが2つあると認識しています。

1つは、お客さまの中でさまざまな開発に携われ、いろいろな経験ができる技術者側のメリットです。もう1つは、経営の観点からも、特定の業界や業種に偏ると、お客さまの浮き沈みの影響を受けるリスクが必ずある点です。そのような中で、バランスよくお客さまとお取引することで、技術者的なメリットと経営的なメリット、この2つが得られると考えています。

Ken:先ほどの取引分野別の売上構成比については、数パーセントの上下はあると思いますが、このまま今後も、これくらいの比率をベースに、各業界で売上を上げていく予定でしょうか?

田中:状況がよい業種とよくない業種は出てきてしまうため、この比率は結果論ではありますが、できるだけ幅広いかたちで取引を保っていくことは、これからも軸にしていきたいと思っています。

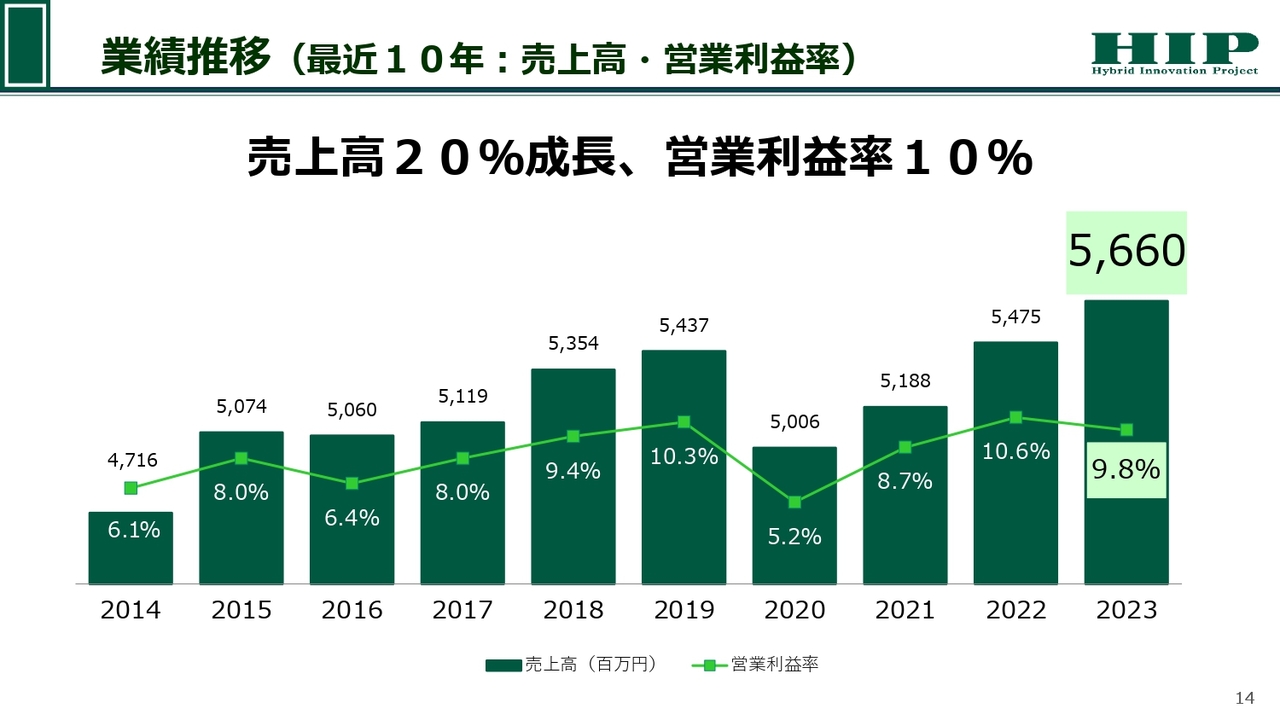

業績推移 (最近10年:売上高・営業利益率)

田中:業績の概要をご説明します。スライドは、2014年からの10年間の推移です。売上高はご覧のとおり、2014年から2023年にかけて、約20パーセント増の成長を続けています。営業利益率も今、10パーセント近くまで上がってきています。

2020年あたりはコロナ禍の時期にあり、業績も一時的に落ちたところはありますが、復活が非常に早く、今はまた順調に伸ばしています。

Ken:営業利益率は、ここ数年は10パーセント弱ぐらいで推移していますが、これから3年後に向けて、田中さんの中で「これくらいまで持っていきたい」という目標値はありますか?

田中:私が今考えている目標値は、営業利益率10パーセントです。これについては、また後ほどご説明します。営業利益率が10パーセント、15パーセント、20パーセントと拡大していくことがよいのかどうかという疑問も実はあります。

私の判断としては、安定的な経営をしていく意味で、営業利益率10パーセントという目標値を持っています。

主要指標と利益構造

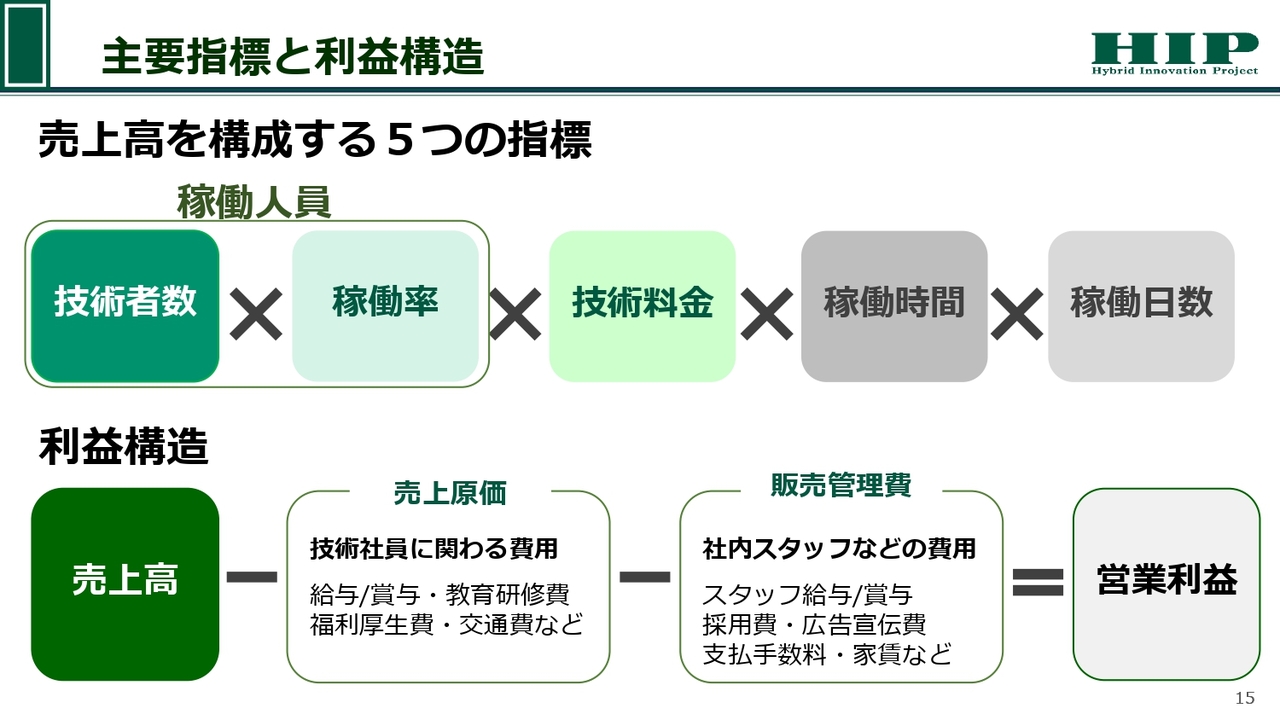

田中:主要指標と利益構造についてです。当社は売上高構成要素が非常にシンプルな業界に属しており、売上高は5つの指標の掛け算となります。

1点目は、技術者数です。2点目は、その技術者のうち何人がお客さまのプロジェクトで稼働しているかという稼働率です。3点目は、時間あたりいくらで仕事をしているかという技術料金です。4点目は、1日何時間でという稼働時間で、5点目は、何日間かという稼働日数です。この掛け算によって売上高が決まっていきます。

スライドでグレーアウトしている部分は、我々がなかなかコントロールできない、お客さまに依存している要素です。技術者数、稼働率、技術料金が、我々の改善していける、見直していくポイントです。

利益構造については、その売上高に対する売上原価は、78パーセントぐらいが技術者に関わる費用となっています。技術者の人件費、教育費、活動費が、すべて原価にかかっています。

残りの10パーセントから12パーセント、13パーセントぐらいが販売管理費です。社内スタッフの費用と、営業をフォローする広告宣伝費、事務所の家賃のようなものが管理費となって、最終的に利益になります。

この構造が非常にシンプルであるため、「それでは、利益率をもっとよくしていこう」という時に、例えば「では原価を抑えよう」という発想になります。ただし、モノ作りの事業であれば、原価低減のためにいろいろな動きができるのですが、原価そのものが人件費であることを考えると、なかなか抑えることが難しいのが実情です。私としても逆に人件費は、上げていきたい思いもあります。

今、我々がコントロールできるのは、販売管理費をいかに効率よくしていくことができるかです。さらに、その中で浮いたコストを技術者に投資していきたい思いもあるため、そのような意味で、先ほどの10パーセントが1つの基準になっていると考えています。

主な指標の推移① 10年推移 (期末技術者数・年間稼働率)

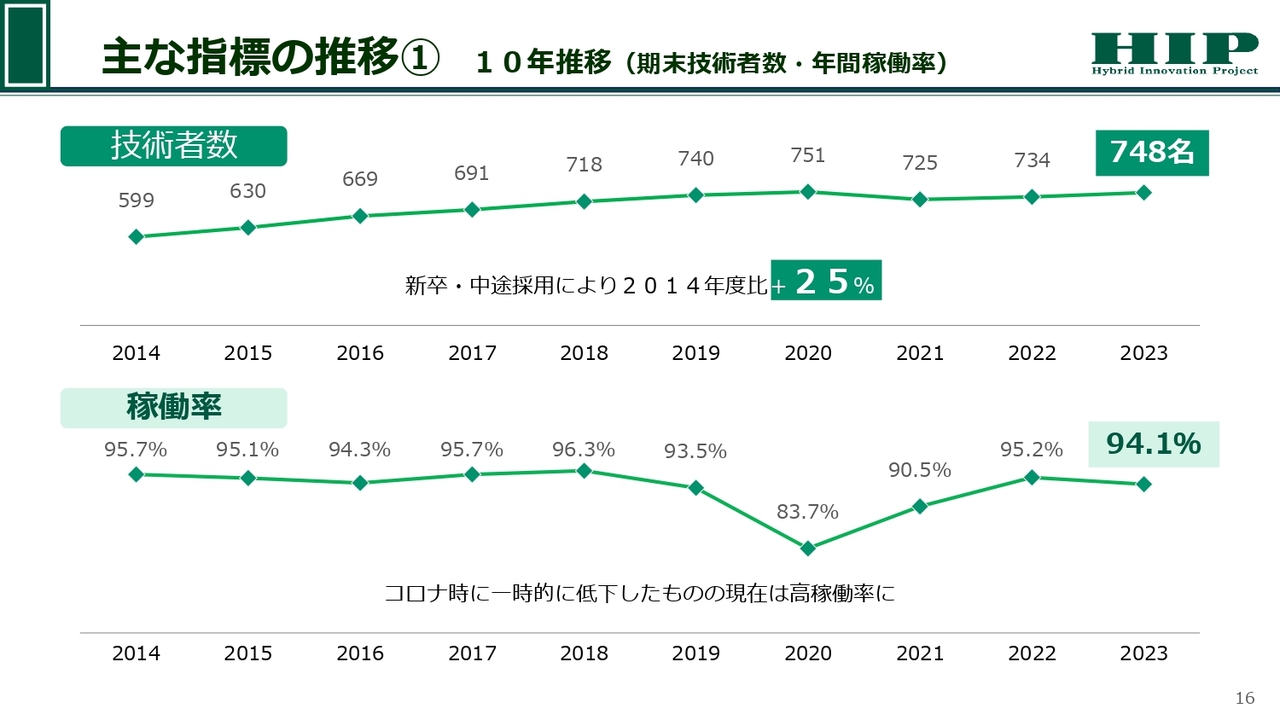

田中:売上を構成するいくつかの指標の推移を、簡単にご説明します。まず、技術者数と稼働率についてです。技術者数は、2014年度比プラス約25パーセントの成長率で伸びています。

稼働率は現在、94.1パーセントとなっていますが、稼働率には実際のところ、限界があります。もちろん100パーセント稼働すれば一番よいのかもしれないですが、新しく入社して教育して稼働するまでには、どうしても時間が必要です。その他、新しいプロジェクトに移っていく時に行う研修のための時間は、どうしても必要になります。

したがって、私たちの1つの目標値としては、年間の稼働率で95パーセント程度と見ています。これが一番理想的な数字なのではないかと思っています。

Ken:技術者数と稼働率のお話がありましたが、この「技術者数をいかに伸ばしていくか?」という点も非常に重要だと思っています。ここに関して、今後の目標値として、例えば800人などの水準を目指されていくのでしょうか?

田中:目標として1つ考えているのは、1,000名体制です。「では、1,000名となったら何がよいのか?」についてですが、現在の我々の営業体制あるいは管理体制でいくと、1,000名の技術者までは十分対応できると考えています。

そこからさらに、技術者が1,000名まで増えてくる過程で、より業務効率が上がったり管理効率が上がったりしていきます。このように、より利益が出やすい体制が出てくるだろうということが、まず1つの根拠です。

もう1つが、その規模になってくると、お客さまへの提案力が上がってくるというところです。そのような意味で、今1,000名を1つの目標に考えて、事業を行っています。

Ken:そのような中で、足元の採用状況あるいは定着率なども非常に重要だと思いますが、このあたりの施策についても、教えていただけますか?

田中:定着率はとても重要な指標です。私たちも、いかに社員がヒップという会社で仕事をしていただけるかというところは、ポイントだと見ています。

私としては、会社あるいは仕事を選ぶ際、ポイントは大きく3つあると思っています。

1つは、給与の条件です。もう1つは、勤務地だと思います。3つ目は、自分のやりがいです。成長できるかどうか、ここの仕事内容が非常に重要になると思います。

自分が今の環境に身を置きながら、新しいプロジェクトに挑戦できて、自分が成長できている時には、仕事の満足感も非常に高いかと思います。したがって、我々は今、その定着率を上げるためにも、ヒップというところで技術者が活躍できるように、よりよい環境を作っていくことがとても大事だと思っています。

先ほどお伝えしたように、さまざまなお客さまとお取引して、技術社員に経験してもらい、あわせて研修も行い、新しいステップにいけるような環境を整えていくところを最重要視しています。このような組み合わせで、定着率を上げていこうと思っています。

主な指標の推移② 10年推移(技術料金(1時間)・稼働時間(1日)・稼働日数(年間))

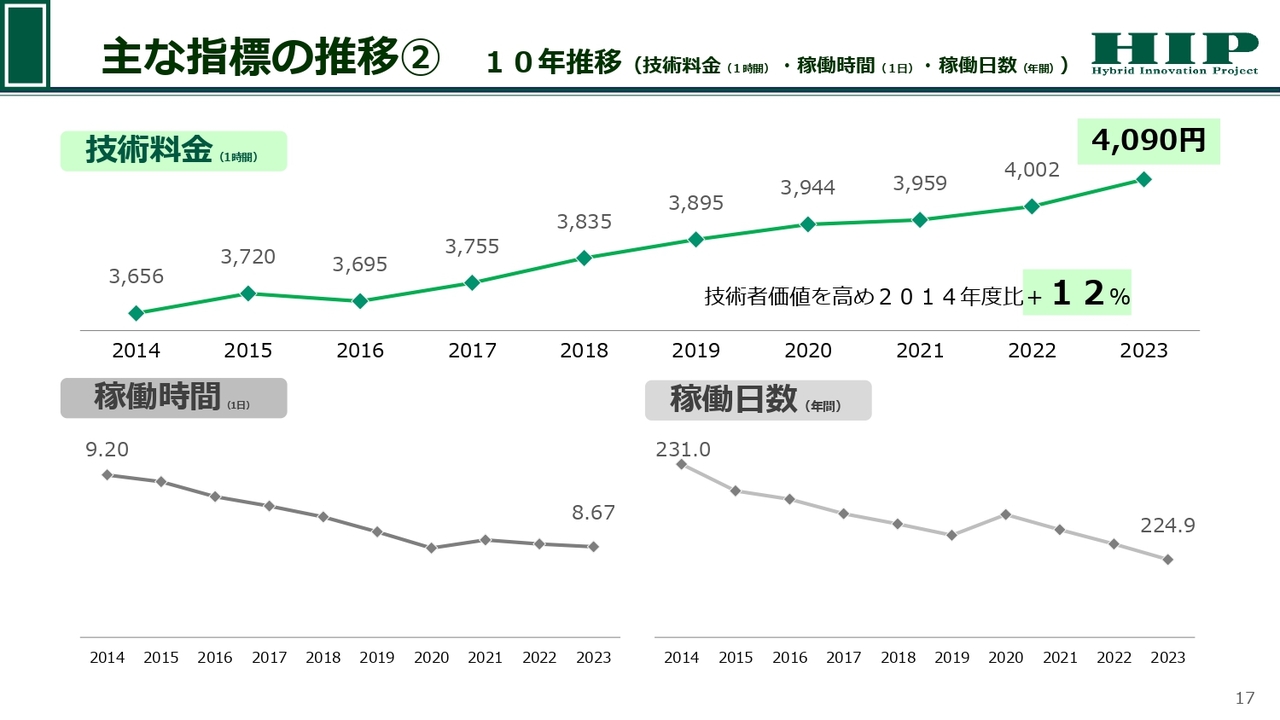

田中:売上高における、もう1つの指標である技術料金は、ご覧のとおり、現在は2014年度比プラス12パーセントほど伸びています。これは毎年お客さまに交渉する中で、我々の技術者の活躍や成果をご理解、ご信頼いただけている結果であり、契約レート、技術料金が上がってきています。

稼働時間と稼働日数については、両方とも今は右肩下がりとなっています。稼働時間では今は働き方改革で「1日の残業時間、労働時間を減らしましょう」と言われる時代です。メーカーをはじめとして各社、このような改革に取り組まれています。

そして稼働日数については、年間のカレンダー上の勤務日数はあまり変わっていないのですが、その中で有給取得奨励のような取り組みもお客さまの企業側で行われている効果で、稼働日数が下がっていると思っています。

当社でも現在有給取得率が80パーセントを超えており、その影響で稼働日数が落ちてきています。

ただ、稼働時間や稼働日数がこのまま下がっていくかというと、稼働時間が現在横ばいに推移しているため、私としては底に向かってきていると感じています。

Ken:技術料金の単価についておうかがいします。これは2023年までのデータだと思います。直近では賃上げの機運がかなり高まっており、最近の春闘では5パーセントという話が出てきて、「すごいな」と感じています。御社の中で、単価を上げる交渉の目安はあるのでしょうか?

田中:当社では、技術料金表があり、その表に沿ってお客さまへの交渉を行っています。

今お話が出ましたが、我々も今年度4.6パーセントほどの賃上げを行いました。

そこはお客さまにもご理解いただいて、契約単価アップの交渉を行っています。また、来年度も同じような賃上げをしたいと思っていますので、そこでの交渉を、今行っているところです。

Ken:足元の状況として「世の中の機運から、数年前と比べて比較的交渉が行いやすくなった」「まだクライアントによっては難しいところがある」といった感覚を教えていただけますか?

田中:いわゆる賃上げのムードや機運があり、お客さまのご理解も非常に進んでいる印象です。賃上げ自体は比較的ご理解いただいているため、あとはそれがいくらなのか、何パーセントなのかという交渉がベースになってきていると思います。

ただ業界によってはなかなか厳しいところもあるため、そのようなところはアップ率が低い部分でもあります。

Ken:仮に4パーセント半ばぐらい人件費を上げる場合は、お客さまへのアップ率としては5パーセントや6パーセントで提案するように思います。そのような理解で合っていますか?

田中:そうですね、概ね合っています。

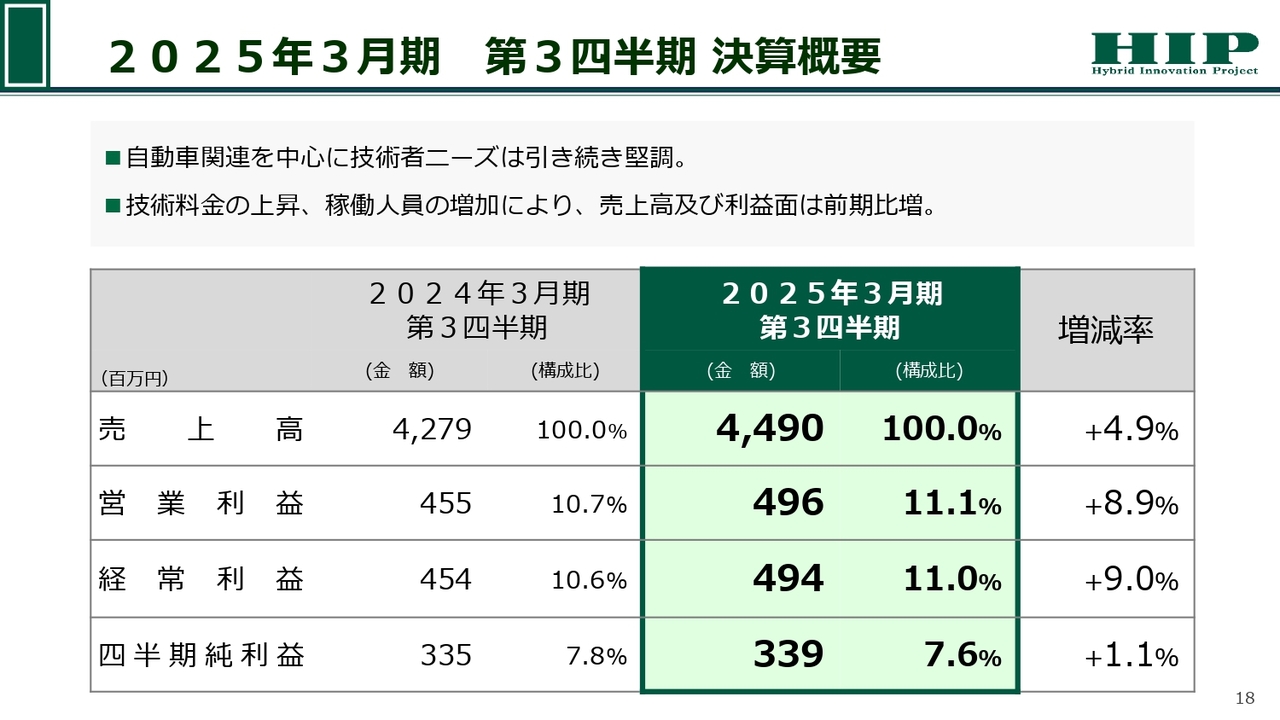

2025年3月期 第3四半期 決算概要

田中:足元の業績についてです。第3四半期の決算は、売上高が44億9,000万円で前年同期比約5パーセント弱の伸び率です。技術者ニーズは引き続き堅調で、その中で技術料金や稼働人員が増えたのがその背景です。

経常利益に関しても、同じように9パーセントの伸びで現在進捗しています。

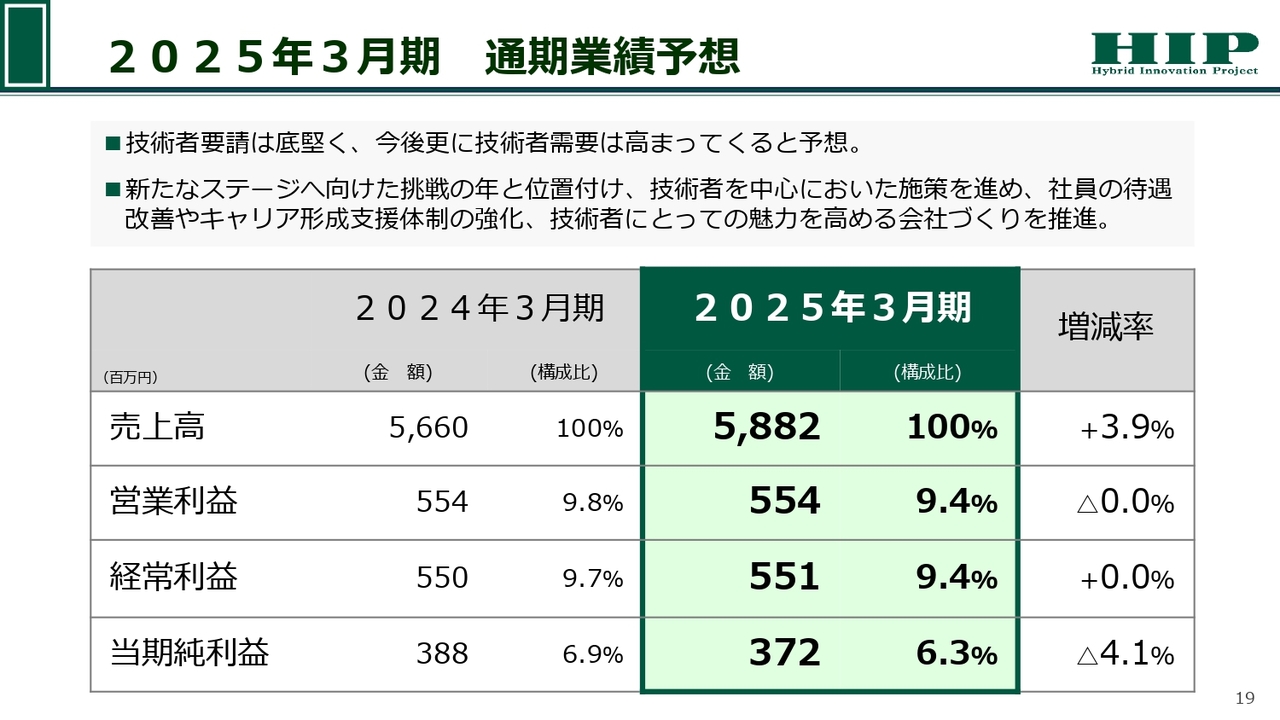

2025年3月期 通期業績予想

田中:通期の業績予想に関しては、期初発表数字から変更していません。今年度はもうすぐ終わりますが、売上高が58億8,000万円、経常利益が5億5,000万円を目指しています。

同じように技術者ニーズは非常に高い状況です。現在、技術料金についてご理解いただけているところもあるため、なんとか目標の達成を目指して進めています。

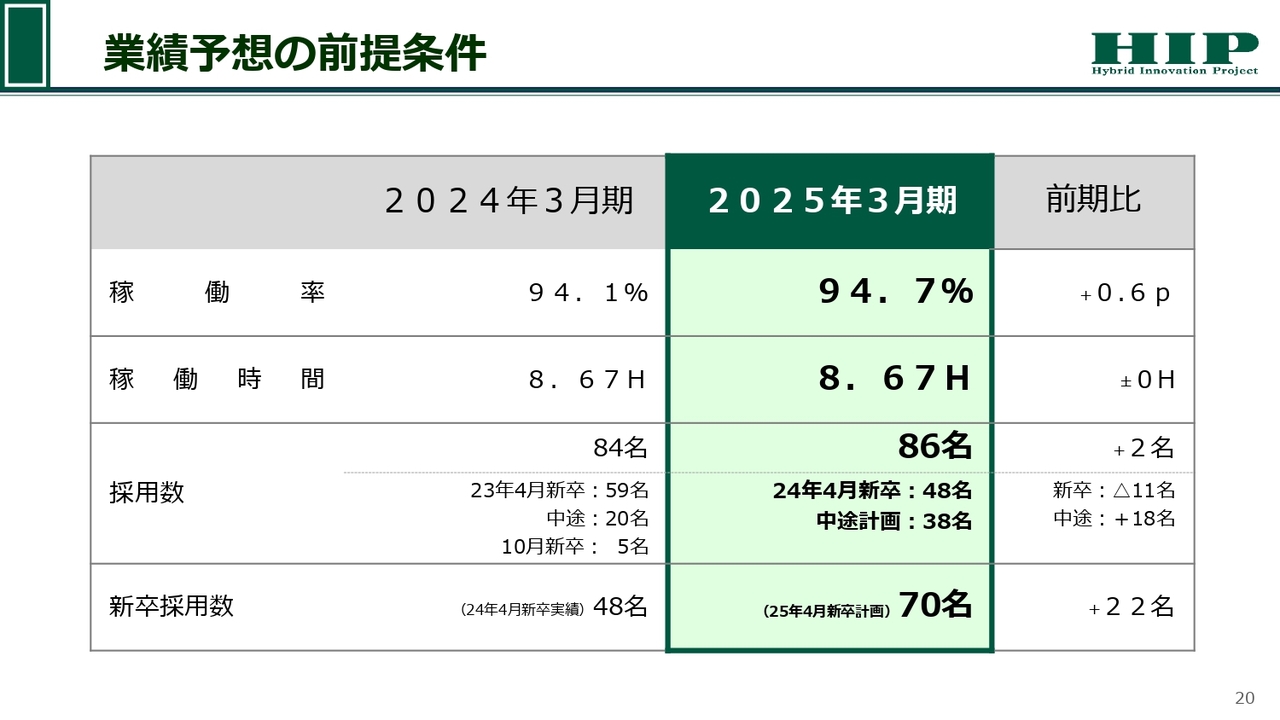

業績予想の前提条件

田中:各指標の見込みについてです。稼働率は昨年より若干プラスの94.7パーセントです。前期比プラス0.6ポイントで、稼働時間は同じ程度の8.67時間を見込んでいます。

採用は、新卒が48名入社したため、中途社員38名の達成に向けて動いてきているところです。

Ken:新卒は前の年は10名程度多かったと思います。今回新卒の数を減らして、中途社員の目標値を引き上げている理由についてお聞かせください。

田中:我々は、これまで新卒を大量に採用し教育を行い、現場で稼働させることがベースでした。しかし、ここ数年は新卒の採用コストが上がってきています。キャリアの中途社員と新卒との採用コストが比較的近いところまで来ています。

なぜ我々が新卒を大量に採用していくのかというと、以前は新卒の採用コストが比較的低く、そこで人数を集める狙いがありました。しかし、採用コストが並んでくると、無理に新卒を採用して稼働することだけにこだわらなくてもよいのではないかと考えたのです。

現在、教育体制を見直しています。教育に最適な体制はどのようなものかというと、例えば新卒が4月に一括で入って順次稼働を始めて、一部減少して1年間を終えていくよりは、年間を通して教育体制を確保しているため、いろいろな方をしっかりと教育しながら稼働していったほうが、教育の稼働率も上がって良いのではないかという思いがあり、現在は中途採用にも力を入れています。

中途の方で「本当は設計やりたいけれども、今は違う業種にいる」「もともと機械工学や電気電子工学を学んできたけれども、違う部門で働いている」という方はかなりいるのが現状です。

現在は、新卒で無理をして数合わせのように採用するのではなく、我々が望むスキルやレベルで新卒採用を行い、中途採用では自分のスキルチェンジとして「もう1回学びたい」「もう1回やりたい」という方たちに入社してもらって、新卒と同じように基礎から研修を行い、設計者としての第一歩を歩んでもらう路線で進めています。

Ken:定着率は新卒のほうが低いように思います。ほかの会社を一度経験している中途の定着率は比較的高いのですか?

田中:いいえ、当社の場合は、あまりその差はないと思っています。定着率が低い理由の1つに、自分のやりたい仕事とやる仕事が違ったということがあると思います。我々の場合は、「設計者になりたい」「設計の仕事をする」というのは、初めから決まっています。

ただし、どこで行うのか、どのお客さまで行うのかは、タイミングと時期によって異なります。大きな思いの違いのずれは少ないかと思います。そのような意味では、新卒の方でも中途の方でも、そこまで定着率に変化はありません。

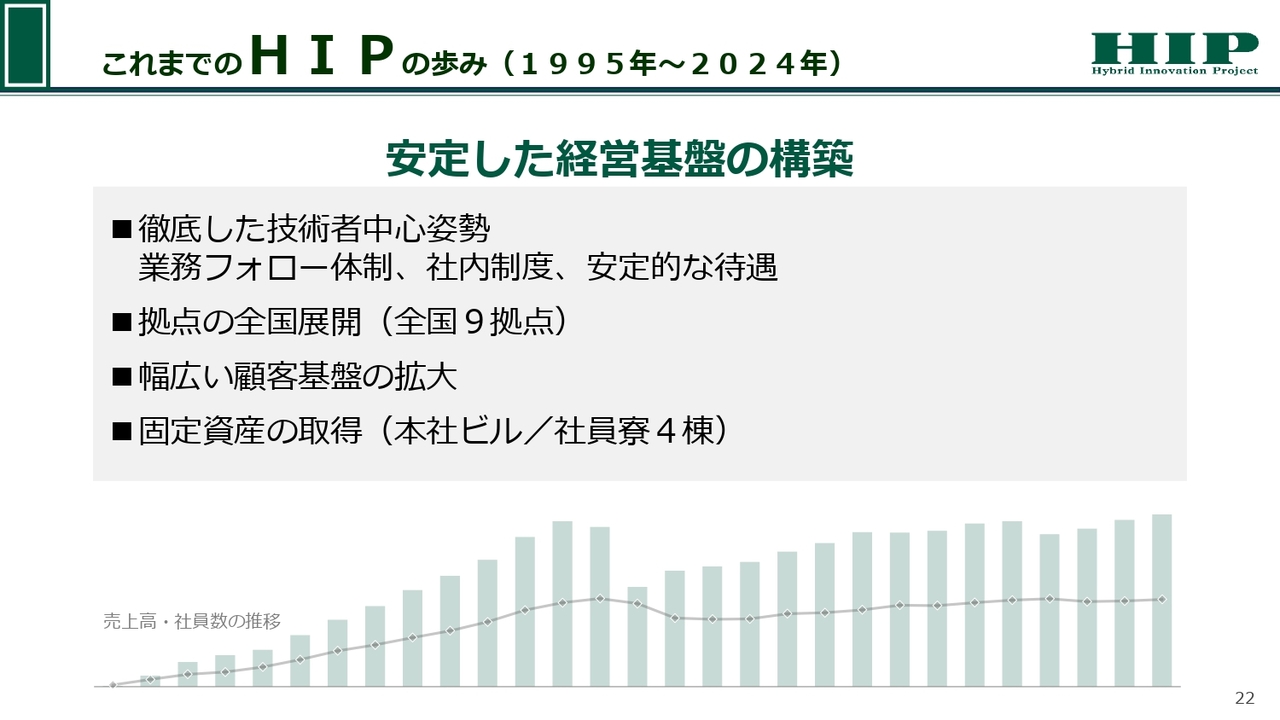

これまでのHIPの歩み(1995年~2024年)

田中:これから私たちが「ありたい姿」「目指したい姿」についてご説明します。

私たちのこれまでの30年間は、まず安定した経営基盤を作ろうと、創業者の先代社長が体制作りや拠点作り、お客さまの基盤作りを長らく行っていました。ある意味保守的で堅実的な経営を続けてきたと思います。

当社を取り巻く市場環境

田中:現在は経営基盤のベースができていますので、これからどのような方向に向かっていくかについてお伝えします。現在は、お客さま側も開発投資が非常に伸びています。

新聞紙面では、メーカーの業績が一時的に悪化した、回復したなどと報じられますが、開発投資自体は比較的大きく変動することはありません。足元が悪くても、将来作るべきもの・開発するべきものは必ず行わなければならないもののため、その開発投資は伸びています。

また、現在のような時代の変化が激しい状況では、どのようなものを作るべきかの判断も非常に難しくなってきています。そのような中でいろいろなチャレンジが行われています。ある電機メーカーは、自動車メーカーと一緒にEVを開発したり、異業種が家電を作ったりするなど、いろいろな取り組みが行われています。

そのような中で、開発の協業や、エンジニアを求める声がますます増えています。今まですべてを自前主義で対応しようとしていたものについて、外のいろいろな力を使って行っていこうとする流れが今後ますます増えていますし、これが加速していくのではないかと考えています。

そして労働環境では、ジョブ型雇用のように「自分が何をしたいか」を考えられる求職者は非常に多くなっています。

世の中でも「自分のキャリアをどう作っていくか」「主体的に何を行っていくのか」と言われています。今年内定を出している新卒者たちにも、そのような自分の行いたいことへの思いをしっかり持ってきている方がいます。

働き方や開発のこれからの動向を考えると、スライドに書いてあるように「専門スキルをもった技術者の価値はますます高まる」のではないかというのが、私の考えでもあり予測です。

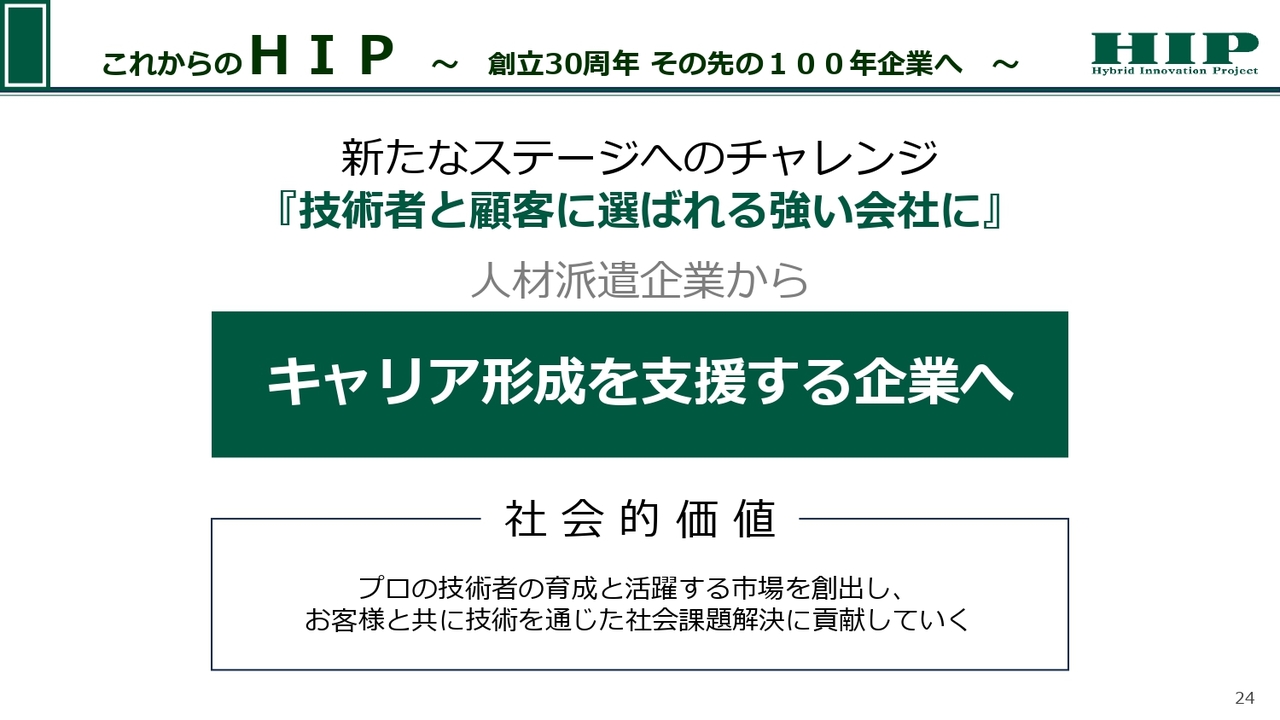

これからのHIP~創立30周年 その先の100年企業へ~

田中:当社は、新たなステージとして、技術者とお客さまに選ばれて強い会社になるために、人材派遣という枠の中から一歩踏み出し「キャリア形成を支援する企業へ」と進んでいこうと考え、活動を始めています。

専門人材や自分のスキルを持った人たちが集まることは、非常に重要です。自分の人生を考えた時に、どのようなことで活躍していくかという考えを持つ人もいるため、そのような声に応えるキャリア形成を支援する企業としての第一歩を進み始めたところです。

技術者を中心とした成長支援体制

田中:具体的な取り組みについてです。当社は、先代社長の創業当時から、2つの大きな言葉があり、商標を取っています。1つがいわゆる「生涯技術者」、もう1つが「心の福利厚生」です。

「生涯技術者」とは、言葉のとおり生涯現役で仕事を行い、技術者として活躍できる人材を育成しよう、そして会社はそのような環境を作っていこうという思いです。これをもとに、さまざまな施策を行っています。

そしてもう1つが「心の福利厚生」です。どれだけ時代が進化して、デジタルが進んだとしても、そこで仕事を行うのは人です。

その人をどのようにフォローしていくか、その人をどのように成長させていくかに対しては、心の福利厚生として横のつながりが大切だという思いがあり、この2つを軸に施策を行っているところです。

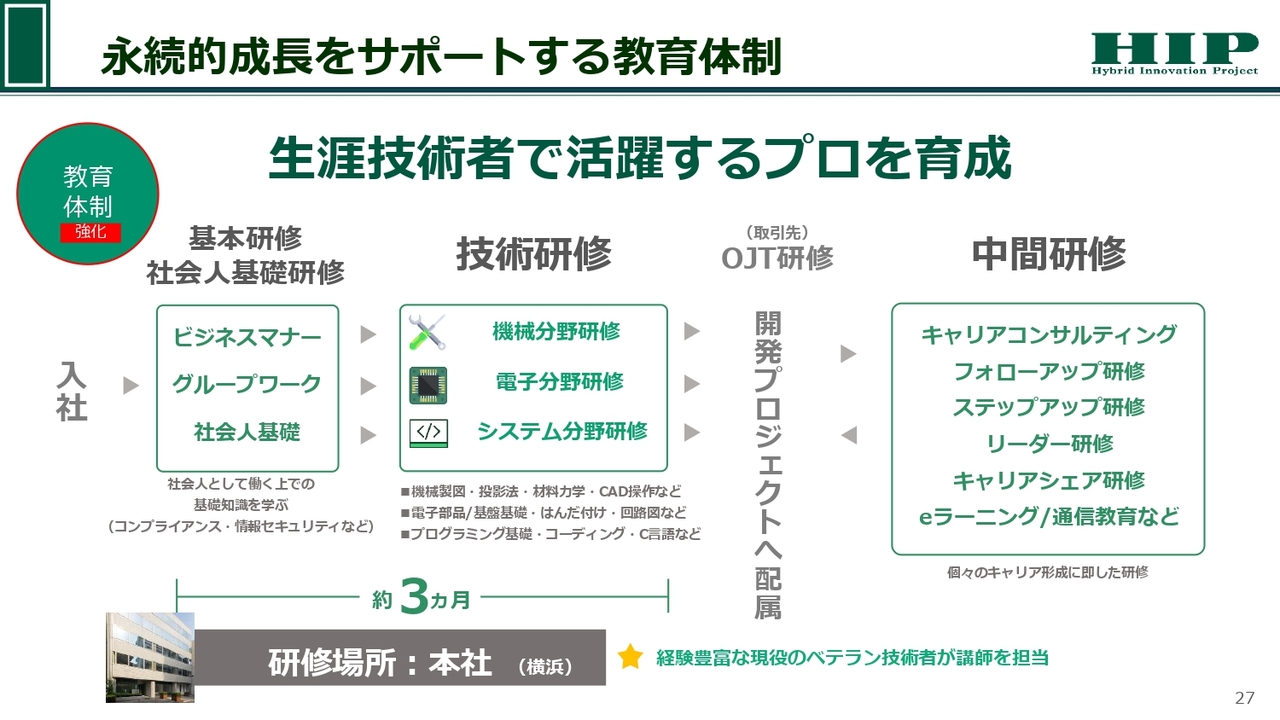

永続的成長をサポートする教育体制

田中:教育ではさまざまな取り組みを行っていますが、ここでは1つだけをピックアップします。スライドの星印で書いたとおり、昨年の4月から経験豊富な現役のベテラン技術者が講師を担当する教育体制に変えました。

当初、教育を見直そうと考えた時に、会社で一番輝いていて、お客さまに求められているトップクラスの技術者が教育に携わるのが一番だろうと判断しました。

会社の中で活躍する優秀な技術者は多いですが、その中でもトップクラスのメカ、電子、システムの技術者に、本人の同意のもと、無理を言って来てもらいました。

「無理を言って」というのは、お客さまから「まだ彼と一緒に仕事をしたい」という声を非常に多くいただいたということです。そこにお断りをして社内に来てもらい、現在は若手や新卒、未経験の方に教育を行っています。

講師は優秀な技術者のため、お客さまのところで活躍したほうが売上や利益が上がります。その意味では、間違っているかもしれません。

もちろん、そのように活躍する技術者も大切なのですが、我々が長期的な視点で考えた場合、さらにそのような人材を育成することも同じように大切だと思っています。そこで、現役のプロ技術者が中に入って、教育に力を入れて行っています。

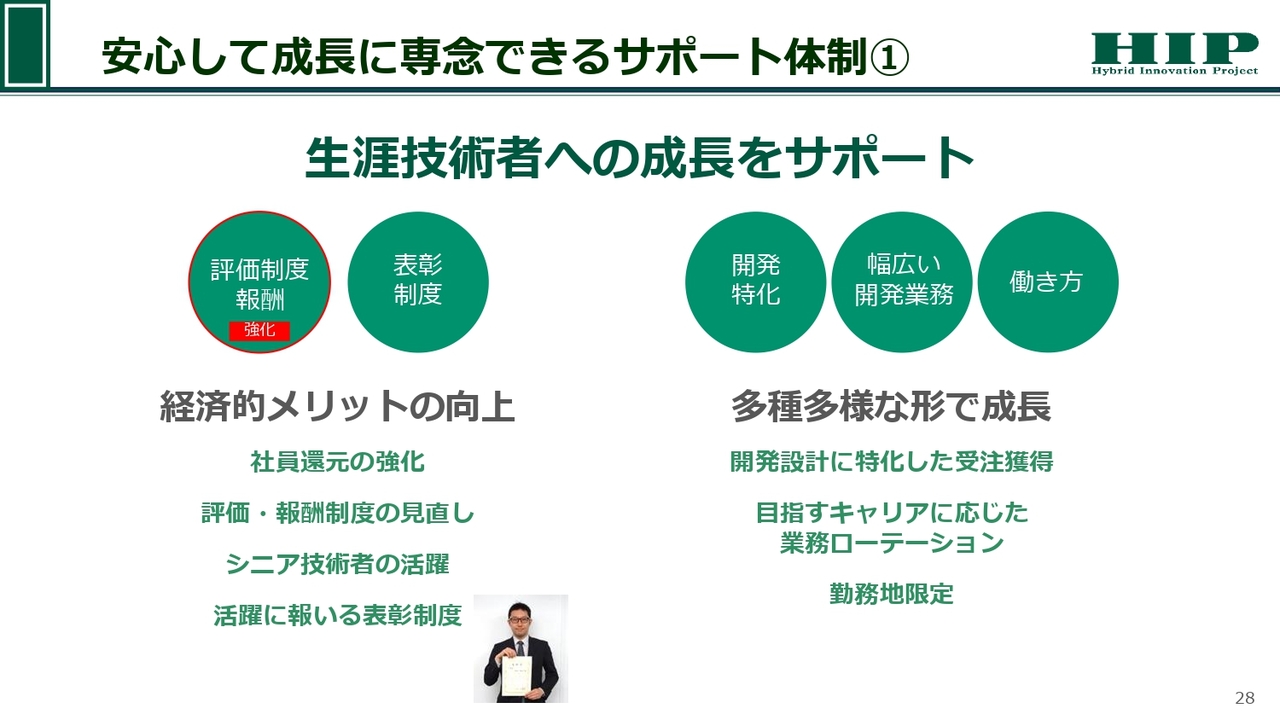

安心して成長に専念できるサポート体制①

田中:サポート体制はいくつかあります。成長につながる評価制度を新しく設けていますし、開発に特化した幅広い開発業務ができる働き方も改善に向けて進めています。

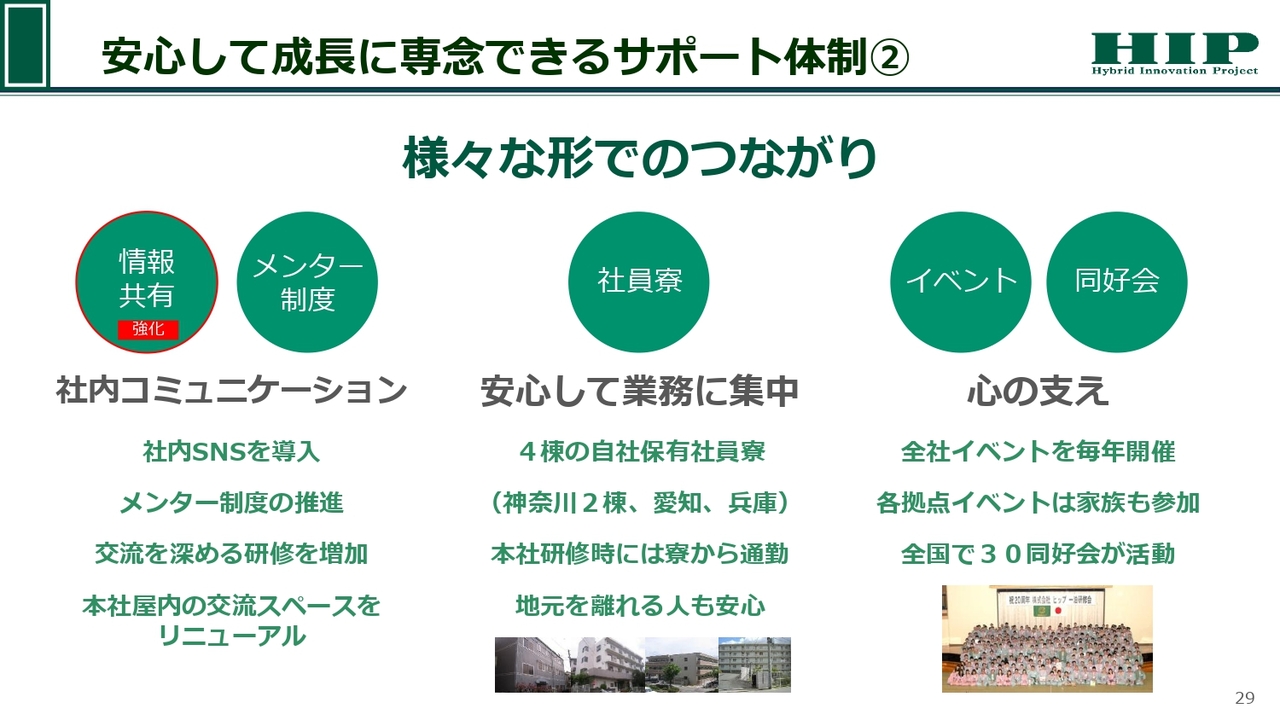

安心して成長に専念できるサポート体制②

田中:「心の福利厚生」では、情報共有やメンター制度を取り入れながら、横のつながりを増やしていきます。教育では、講師がいて教育を受けるという縦のつながりが1つですが、横のエンジニア同士の学び合い・教え合いも、今後は増やしていきたいと考えています。今まさにこれからの取り組みではありますが、社内SNSを導入し、そのような体制作りを進めています。

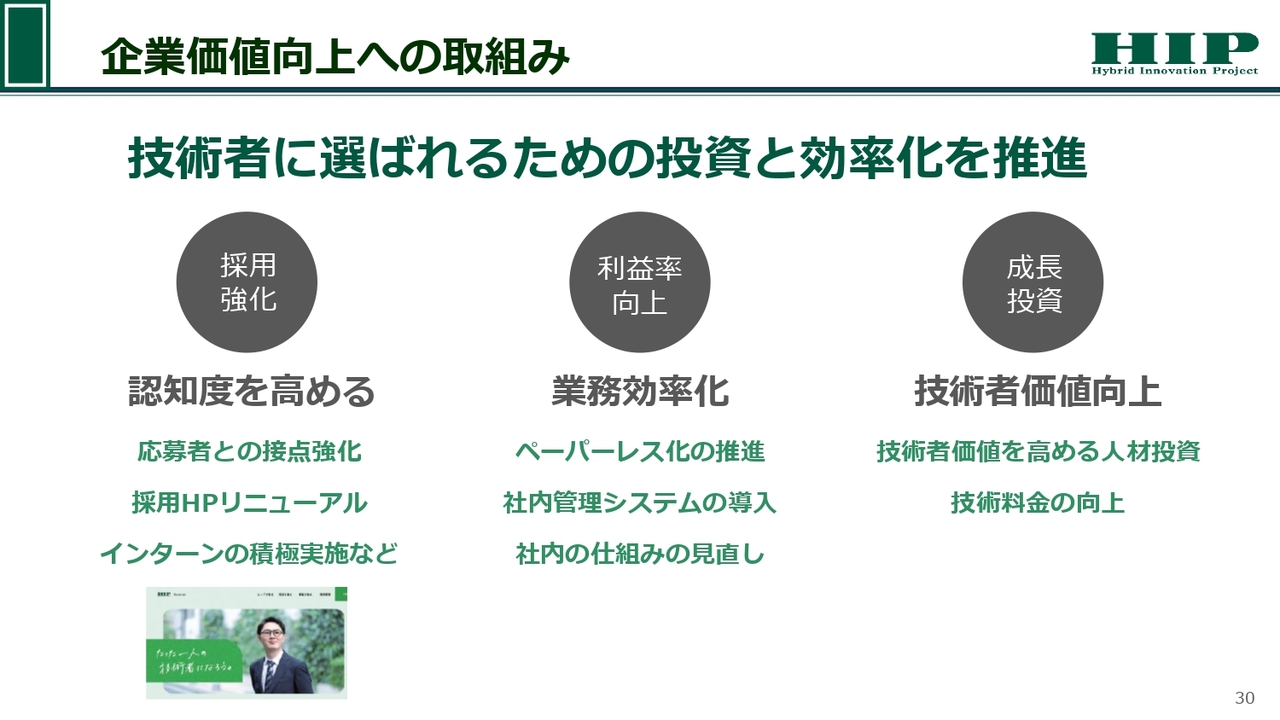

企業価値向上への取組み

田中:企業価値向上に向けた取り組みについてです。これまで、我々はこのような取り組みを表立ってアピールすることが弱かったと反省しています。

現在は、認知度を高めることで採用強化に努めています。より多くの方に当社を知っていただくためにも、ホームページをリニューアルしたり、積極的にインターンシップを行ったりしています。私も可能な限り求職者の方に会うようにして、会社の思いを伝えています。

利益率向上の部分では、いかに間接費を抑えるかという軸があり、そこはまだ見直しの余地があると思っています。今さまざまな見直しを行っているため、そこで利益率を上げて最終的には、さらなる成長につながるような投資を行っていきます。

当社の場合、投資先は技術者です。社員に対して投資を行い、さらにその成長を促していくところに力を入れて進めています。

社会貢献への取組み

田中:会社は安定して、現在30周年を迎えたところです。そこで社会に向けた活動を行っていこうと、現在マッチングギフト制度を行っています。

また、スライド中央にあるとおり、未来の技術者の育成に協力しています。小学生がドローンの技術を学ぶ、大学の先生が主体となって行っている活動に協賛を行っています。今私たちのできる範囲ではありますが、このような活動も徐々に増やしていきたいと考えています。

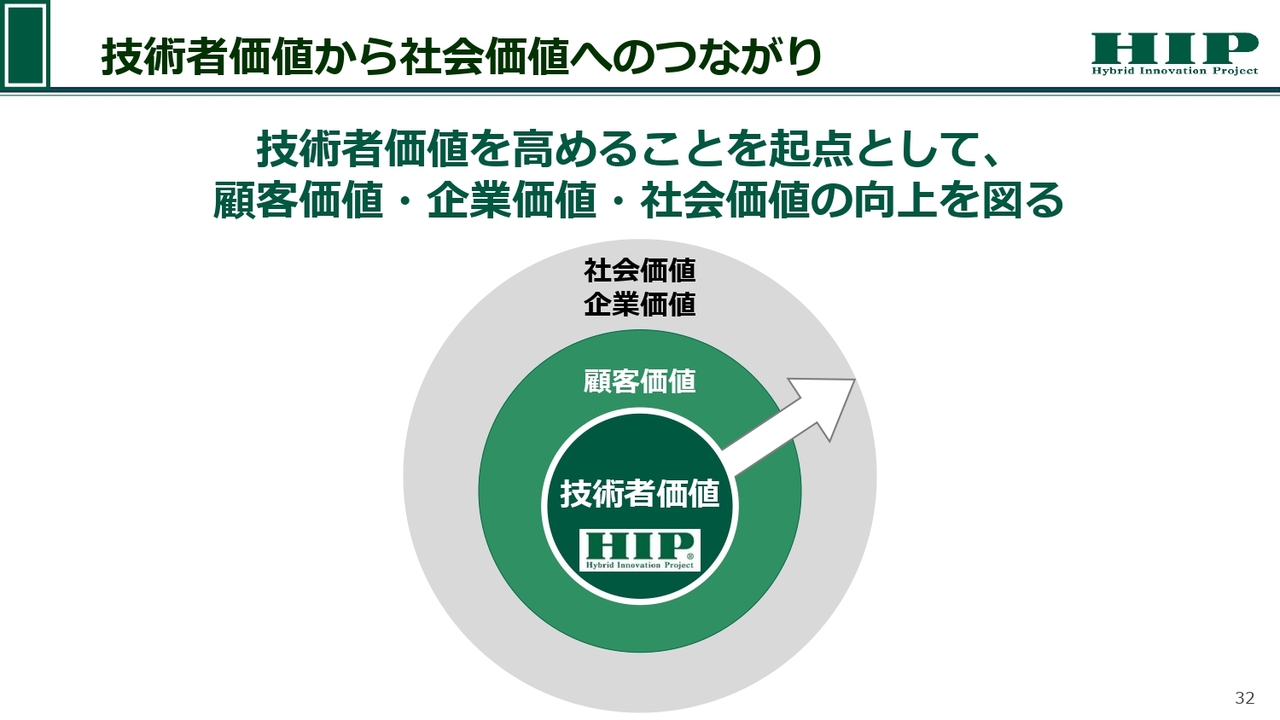

技術者価値から社会価値へのつながり

田中:このような取り組みを含めて、私たちは企業価値を上げていきたいと考えています。企業価値を上げていくのは何かというと、まずは技術者の価値を上げていくことがすべてだと考えています。

そのため、現在は社員にも投資を行いながら技術者価値を高め、それによってお客さまに対してのアウトプットが向上して、お客さまの価値が上がり、最終的に社会価値や企業価値が上がってくるという順番で進めています。まずは技術者の価値を上げる取り組みを行っています。

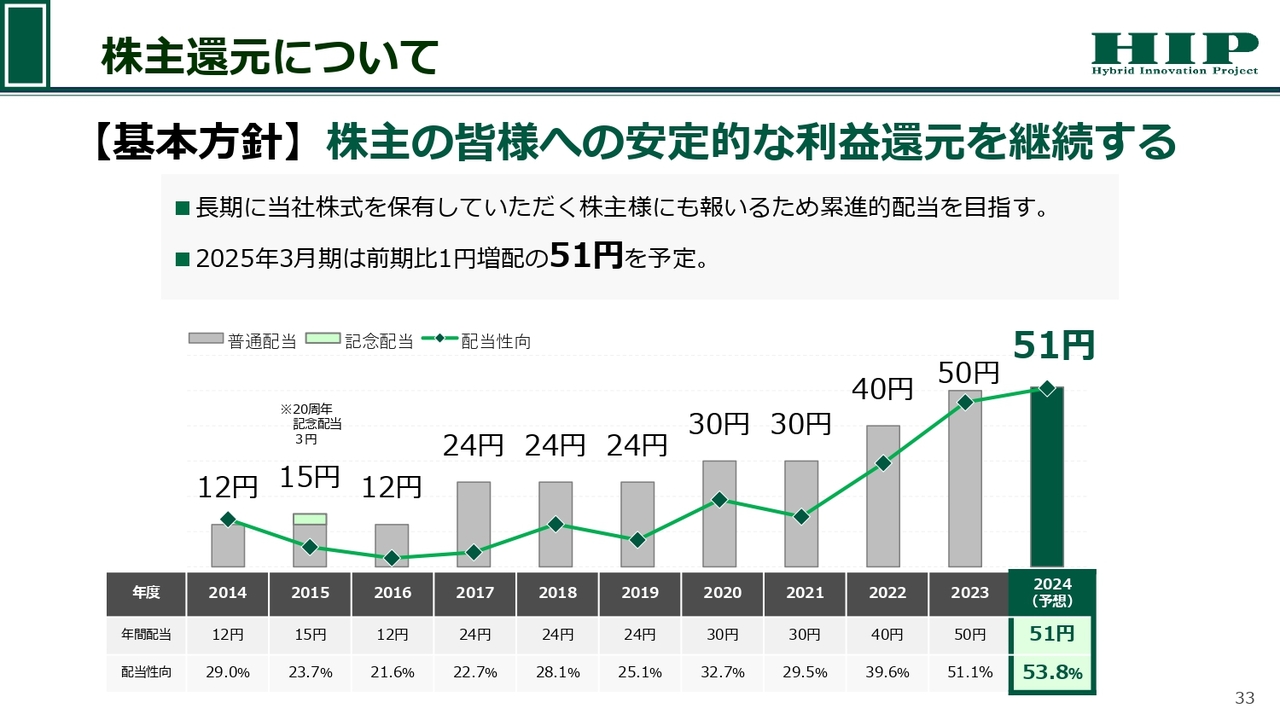

株主還元について

田中:株主還元についてです。これまでと方針は変わりません。株主のみなさまに対して安定的な利益還元を継続していこうという思いがあります。長期的に株式を保有してくださる株主さまに報いるためにも、累進的配当を目指しています。

2025年3月期は51円の配当を予定しています。配当性向は、今まで20パーセント台ぐらいでしたが、現在50パーセント台まで上げています。ここを継続することで、安定的に株主のみなさまに配当するかたちで還元を行っていきます。

そうすることが我々の考えであり、株主さまにも応援していただけるような会社作りを行いたいと考えています。

質疑応答:自社株買いの経緯について

Ken:株主還元についての質問です

新着ログ

「サービス業」のログ