チェンジHD、2Qは前期並みの進捗率 下期はふるさと納税事業・M&A仲介事業を中心に利益成長を加速させる

目次

福留大士氏:チェンジホールディングスの2026年3月期第2四半期の決算説明会を開催します。代表取締役兼執行役員社長の福留です。よろしくお願いします。

本日ご説明する主な項目は2点です。1点目が、政権交代影響と株主優待継続期間についてです。2点目が、第2四半期決算の概要です。

高市新政権発足を踏まえた当社方針

まずは、政権交代の影響と株主優待の継続期間についてです。ご存じのとおり、高市氏の新政権が始まりました。経済安全保障と地方創生が、当社の事業とどのように関係するのか、また当社の強みが新政権とどのようにつながるのかについて解説します。

経済安全保障に関しては、昨年の年末に当社が防衛産業に参入してから、ちょうど1年が経過します。現在の受注額は11億円の水準であり、陸上自衛隊防衛DXへの貢献を進めています。今後も重点領域として、防衛力の向上に貢献していきます。この領域では、子会社のジーグラビティを中心に、チェンジホールディングスとして取り組んでいます。

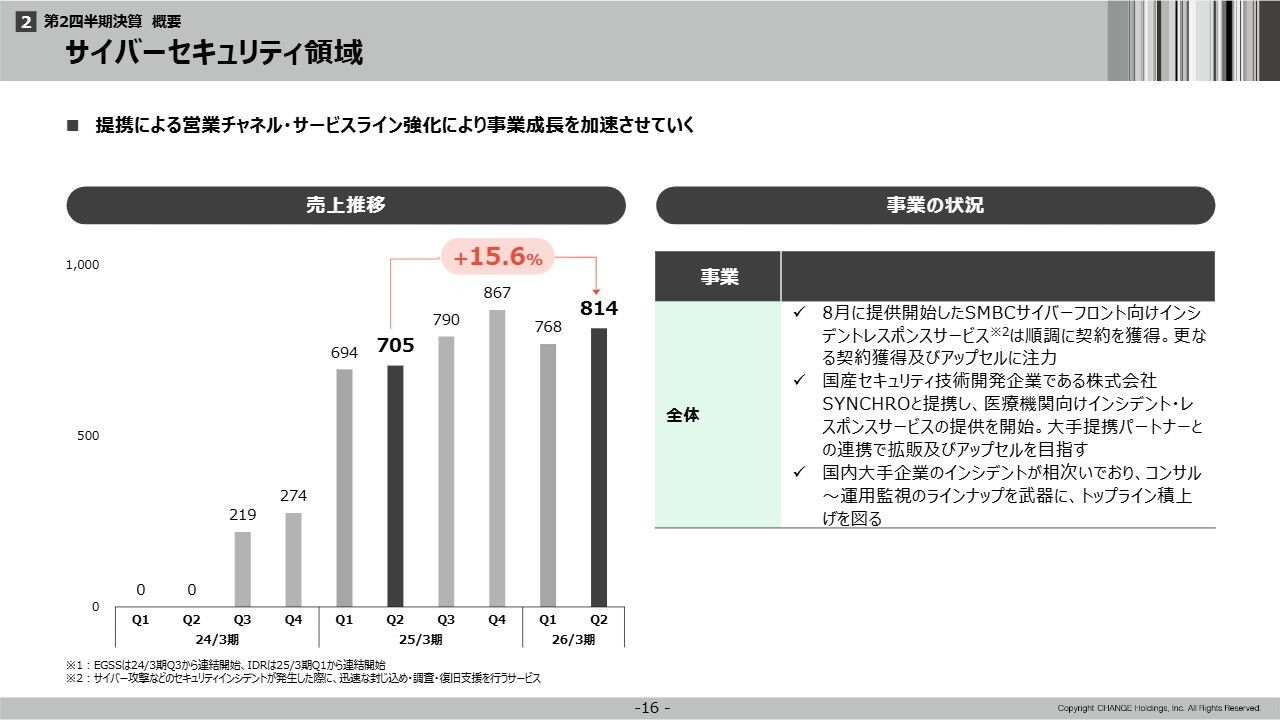

サイバーセキュリティ領域に関しては、サイバー防衛・データガバナンス・運用最適化など、いわゆるコンサルティングから運用に至るまで一連のサービスを展開している強みを活かし、行政や企業のサイバーセキュリティ強化に貢献していきます。この領域はサイリーグが取り組んでいます。

食料安全保障の観点では、給食の地産地消を促進する「つなぐ給食」事業を、千葉県木更津市で展開しています。将来的にはこの事業を全国に展開することで、農業従事者の所得向上と食料自給率の向上の両立に寄与していきたいと考えています。この事業は、グリヴィティが行っています。

地方創生の観点では、今後は「医療」「教育」「まちづくり」に関する政策を後押しするふるさと納税スキームを構築し、地方創生への貢献をより一層強化していきます。これについては「ふるさとチョイス」を中心に展開していきます。

その他の事業としては、行政・地域DX・事業承継M&Aといったラインアップが挙げられます。特に、自治体市場でNo.1のAIプロダクトである「LoGoシリーズ」を活用した行政DXがあります。

ロボットをはじめとするDXツールや自動化ツール、AIを活用し、民間の生産性向上や働き手不足の解消といったテーマに取り組んでいきます。また、「100億円企業」と国の政策でもよく言われていますが、このような地域の「強い企業」を創出する動きを、事業承継M&Aの推進によって実現していくことが我々の方針です。

株主優待制度の継続に関して

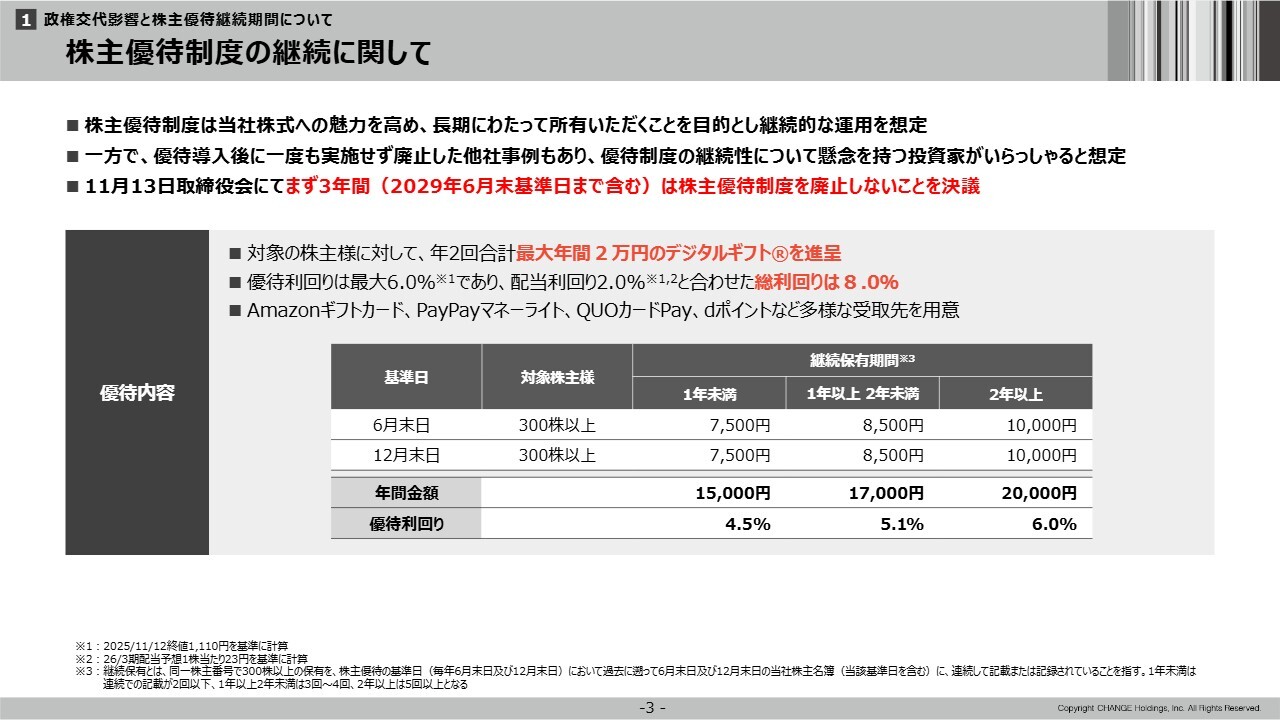

株主優待制度の継続に関して説明します。前回の決算時に、「当社株式の魅力を高め、長期的に保有していただくことを目的とし継続的な運用を想定」して、株主優待制度を導入しました。

その後、一度も優待を実施せずに廃止した他社の事例があったことや、優待の継続性について懸念を抱いている投資家もいることがわかりました。

これに関してさまざまな問い合わせをいただいたため、最低限どのくらいの期間継続するのかを明確に表明することとしました。

なお、これは3年間で廃止するという意味ではありません。まず3年間は株主優待制度を廃止しないことを取締役会で決議しましたので、この期間中は安定して運用していきますので、この点を期待値としてお持ちいただければと思います。

おさらいとなりますが、対象の株主さま、つまり300株以上を保有する方に対し、1年未満、1年以上2年未満、2年以上という継続保有期間に応じて、年間最大2万円のデジタルギフトを進呈します。

総利回りシミュレーション

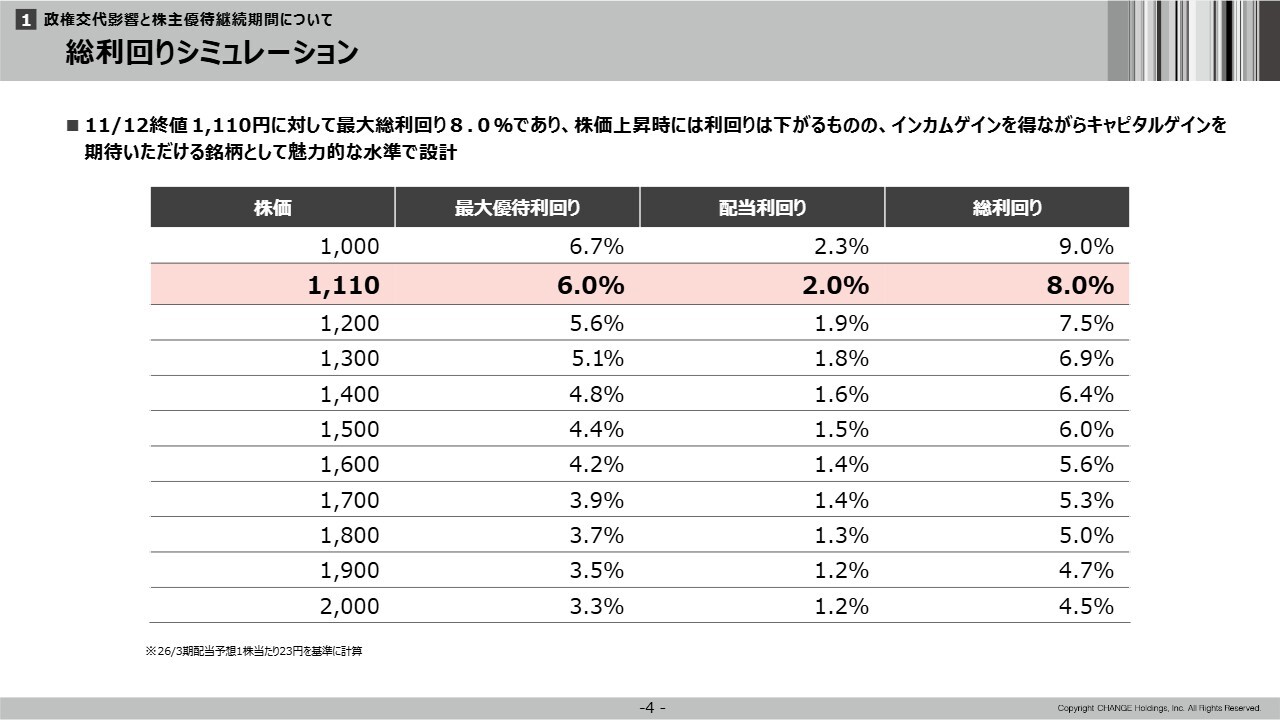

優待利回りは、昨日11月12日の終値ベースで6パーセント、配当利回りは2.07パーセント程度となります。それを考慮すると、総利回りは8パーセントになります。

このように、個人株主のみなさまにしっかりしたリターンを返せるような仕組みを構築しました。さらに、その構築した仕組みをきちんと継続することを明言します。

なお、株価が上昇すれば利回りは低下しますが、インカムゲインを得ながらキャピタルゲインも期待できる銘柄として設計しています。

エグゼクティブサマリ

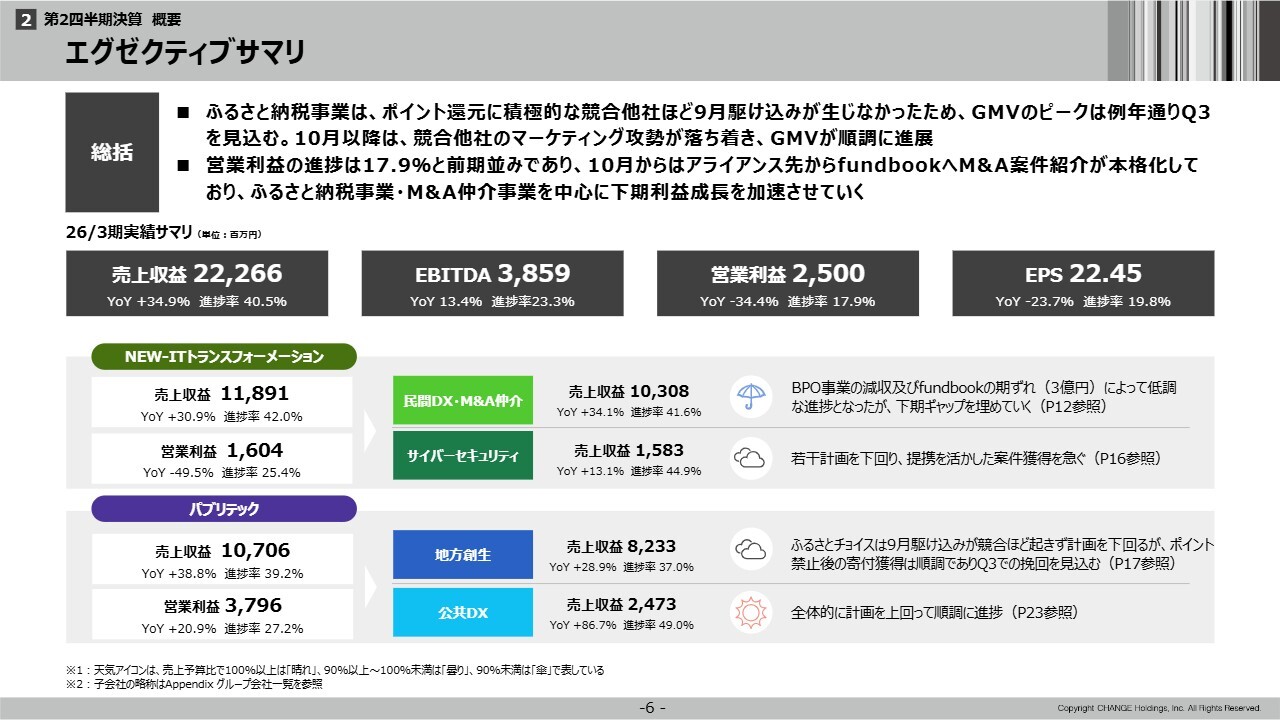

続いては、本題である第2四半期決算の概要についてご説明します。エグゼクティブサマリです。

ふるさと納税事業については、9月末にポイント還元の競争が終了しました。当社の「ふるさとチョイス」としてはポイント還元を実施していないため、ポイント還元に積極的な競合他社に比べると、あまり駆け込み需要は発生しませんでした。一方で、OEM事業において寄付額を伸ばし、第2四半期を終えました。

当社におけるGMVのピークは例年どおり12月です。10月以降、競合他社のマーケティング攻勢が落ち着いたこともあり、当社のシェアやGMVは順調に推移していると推定しています。

営業利益の進捗率は18パーセント弱で、前期並みです。また、10月以降は提携先からfundbookへのM&A案件の紹介が加速していきます。これらの事業を中心に、下期の利益成長を加速させることが、第2四半期の総括です。

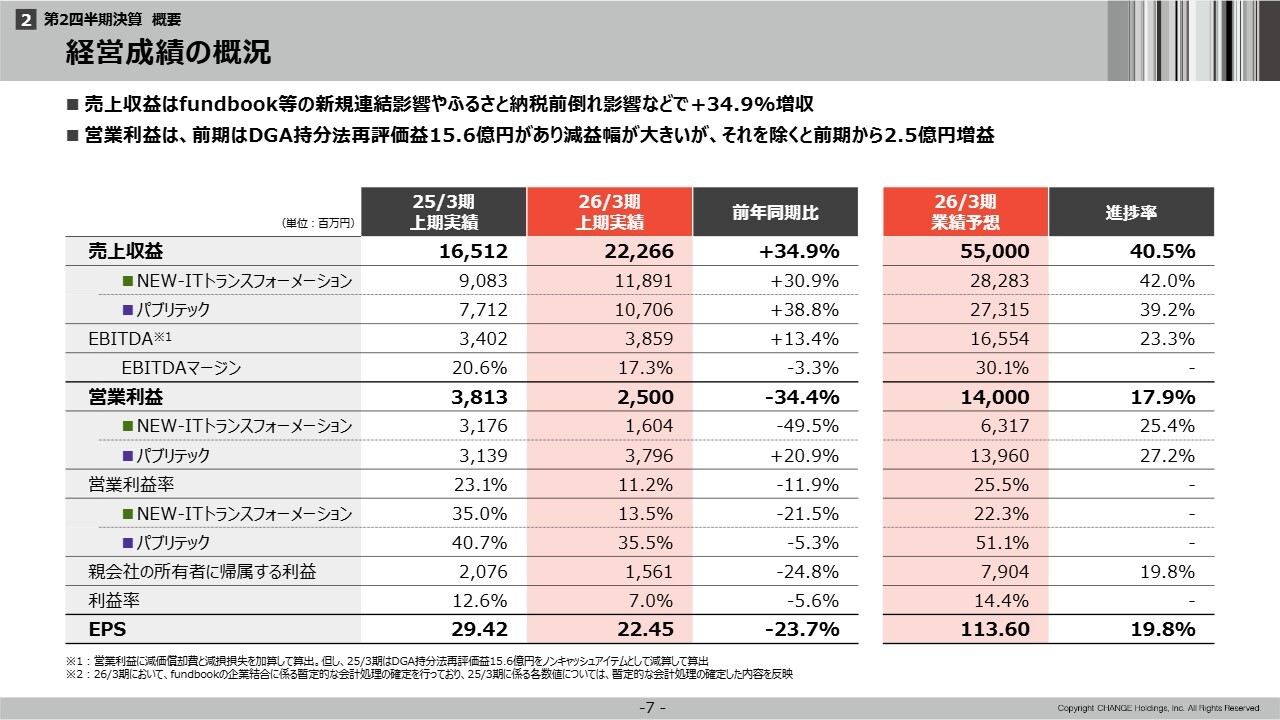

売上収益は222億円、EBITDAは38億円、営業利益は25億円、EPSは22.45円です。EBITDAは昨年度比で13.4パーセント増加しました。営業利益については、後ほど詳しく説明しますが、前期の評価益の影響があり、前年比では低く見えています。しかしながら、本業については問題なく進捗しています。

NEW-ITトランスフォーメーション事業については、民間DXおよびM&A仲介の進捗が思わしくありません。BPO事業の減収については、イー・ガーディアンの開示等でご案内のとおり、同社の売上収益が減少しています。

また、fundbookのM&A仲介ビジネスにおいて期ずれが生じています。具体的には、9月30日が仏滅であったため、商習慣として日取りが悪い日にM&Aを行わないことから、10月1日に1日ずれた結果、第2四半期で得られるはずだった3億円の利益が第3四半期にスリップするかたちとなりました。このように低調な進捗となっていますが、下期でギャップを埋める計画です。

サイバーセキュリティ領域に関しては、若干計画を下回っているものの、SMBCサイバーフロントを含めた提携を活かし、案件獲得を急いでいます。

公共向けのパブリテック事業では、地方創生に関する「ふるさとチョイス」において、9月の駆け込み需要が競合ほど生じなかったため計画を下回りました。ただし、ポイント禁止後の寄付獲得は順調で、10月、11月と良好です。例年どおり、第3四半期で一気に数字を積み上げていく予定です。

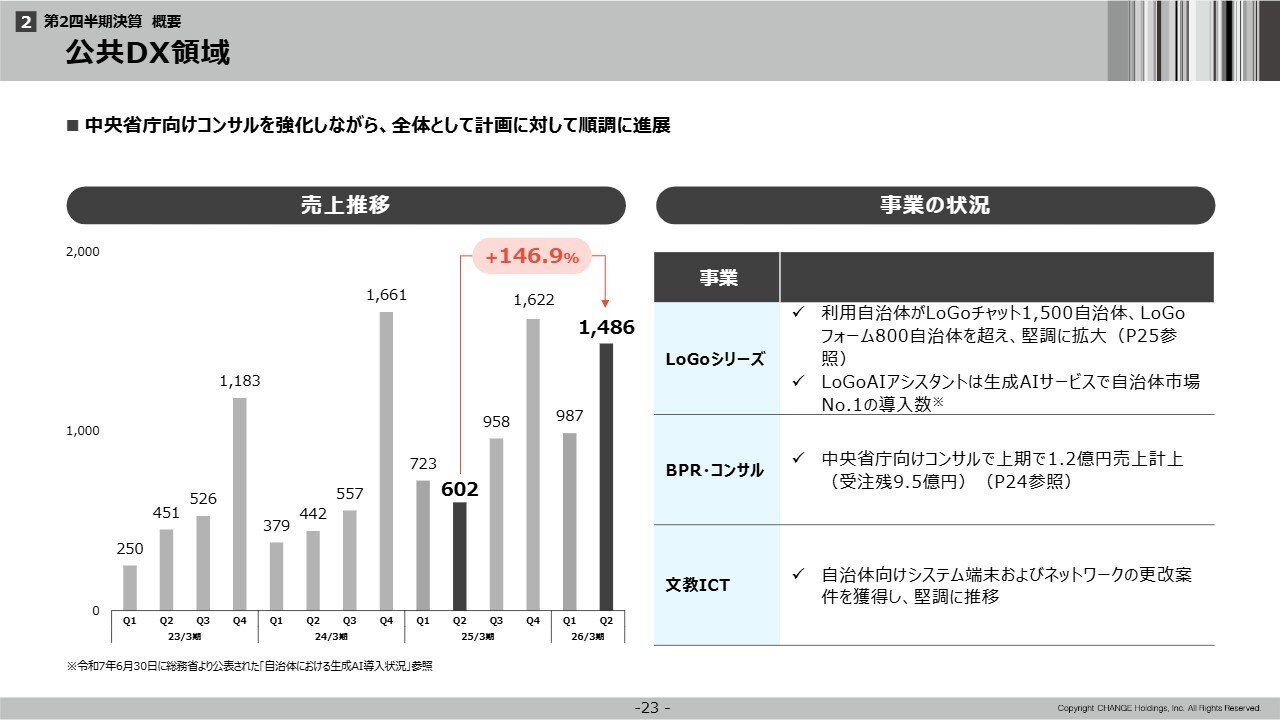

公共DX領域については、全体的に計画を上回り、順調に進捗しています。

経営成績の概況

経営成績の概況です。P/Lについては、売上収益が前年同期比で35パーセント増加しています。一方で、営業利益は前年同期比34.4パーセントの減少となっています。この2点について、詳しくご説明します。

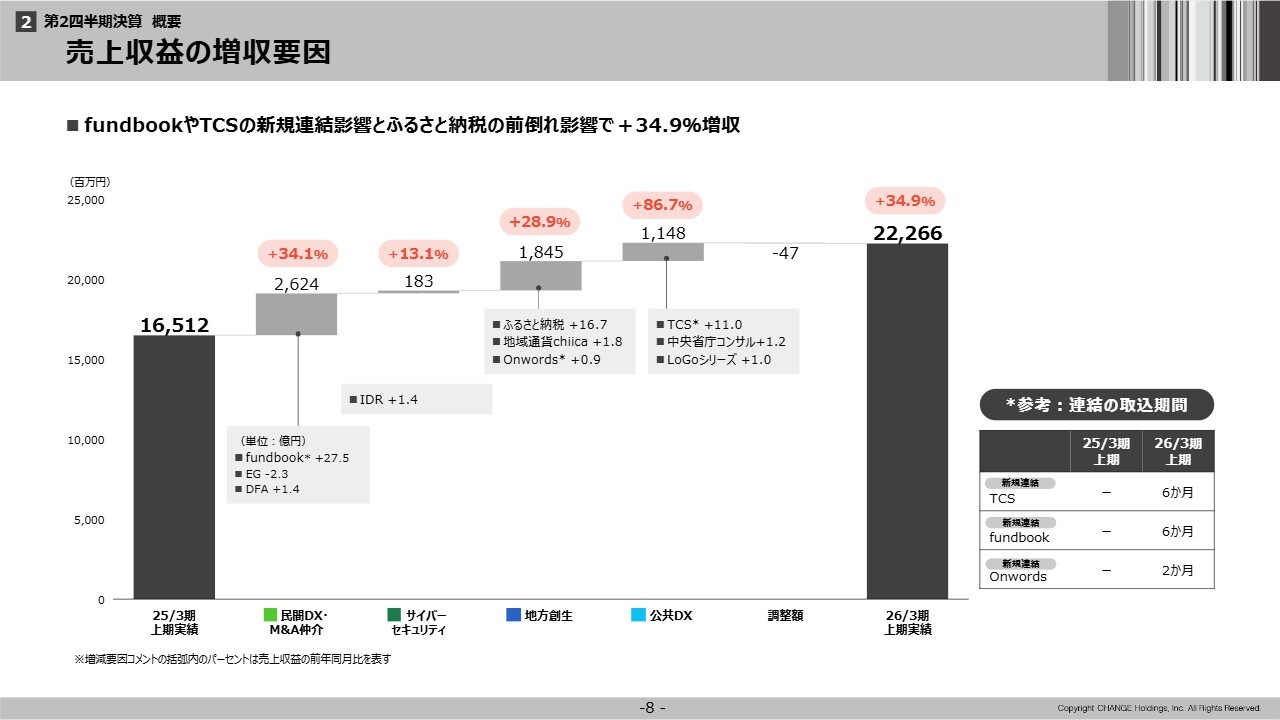

売上収益の増収要因

売上収益の増収要因です。民間DX・M&A仲介領域で26億円の積み上げがありました。サイバーセキュリティ領域は、もともとの事業規模がさほど大きくないこともあり1億8,300万円で、前年同期比約13パーセントの増収となりました。

地方創生領域は18億4,500万円のプラスとなりました。公共DX領域は11億4,800万円のプラスで、前年同期比86.7パーセント増となっています。全体では222億円で着地し、前年同期比約35パーセントの売上の伸びを記録しました。

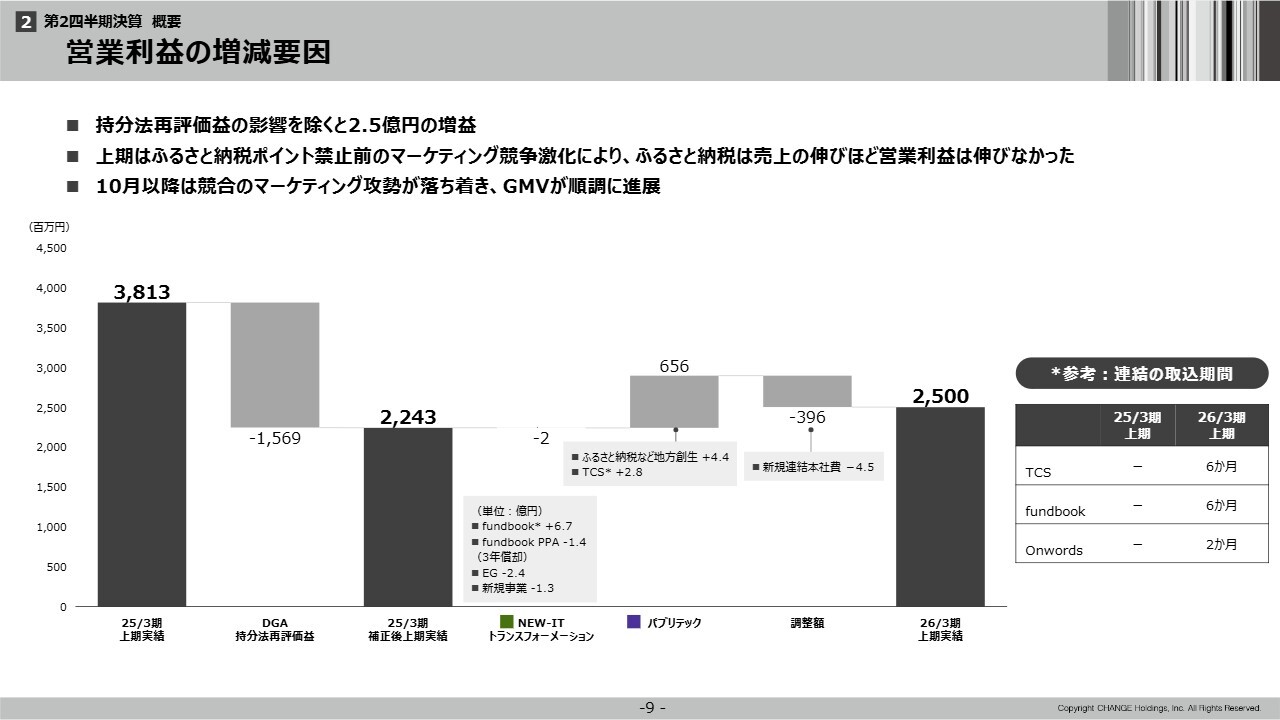

営業利益の増減要因

営業利益の増減要因です。前期の実績は38億1,300万円ですが、ディジタルグロースアカデミアの持分法再評価益として計上した15億6,900万円を含んでいます。

この項目を差し引いて考えると、進行期(2026年3月期)において基準となる昨年の営業利益は22億4,300万円となり、これに対してはプラス2.5億円の結果となりました。

このプラス2億5,000万円の内訳ですが、NEW-ITトランスフォーメーション事業ではマイナス200万円、パブリテック事業はプラス6億5,600万円となっています。一方で、調整額として新規連結した本社費等がマイナス3億9,600万円となり、最終的に営業利益は25億円で着地しました。

ふるさと納税による売上高が16.7億円伸びたのに対して、営業利益は4.4億円の伸びにとどまっています。これは、マーケティング競争の激化により、売上の伸びほどは営業利益が伸びなかったことが原因です。

ただし、10月以降はマーケティングへの投資がある程度落ち着き、それに伴い寄付額が順調に伸びることで、利益が積み上がる見通しです。

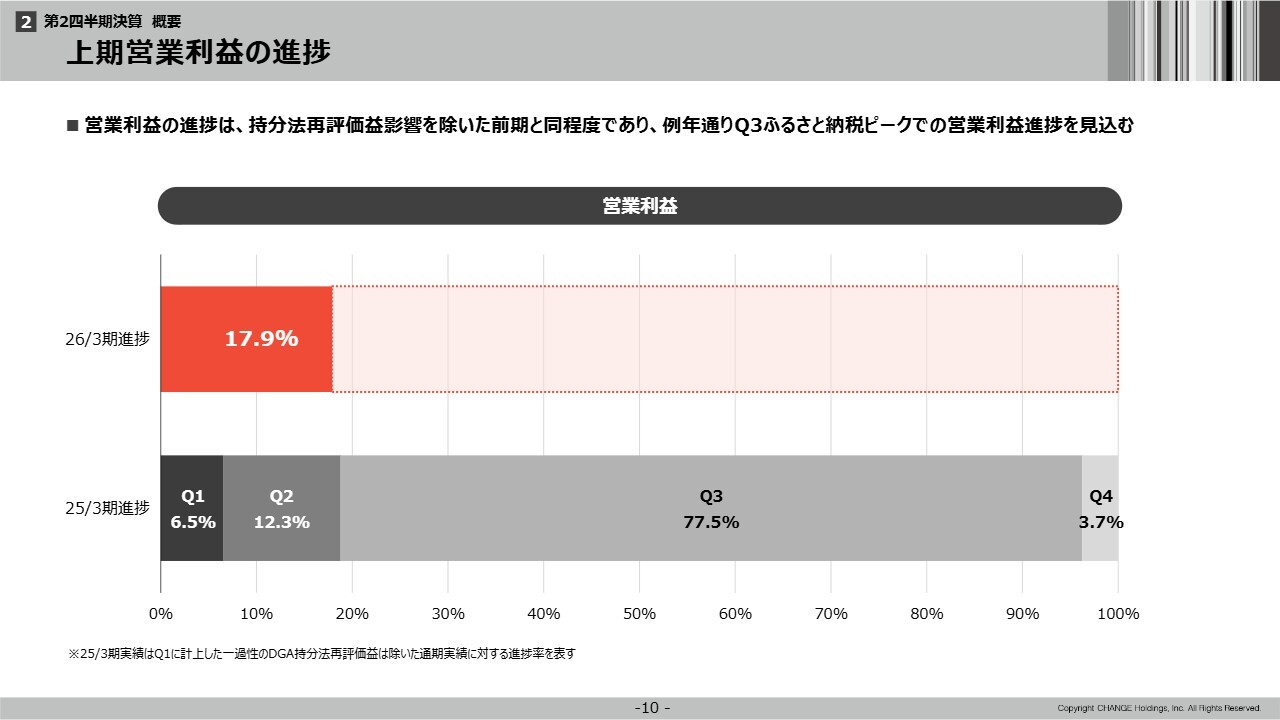

上期営業利益の進捗

上期の営業利益の進捗についてです。昨期と比較すると、第1四半期で6.5パーセント、第2四半期で12.3パーセントと、昨期と似たような進捗で17.9パーセントを積み上げています。第3四半期にはその進捗をさらに伸ばしていく計画です。

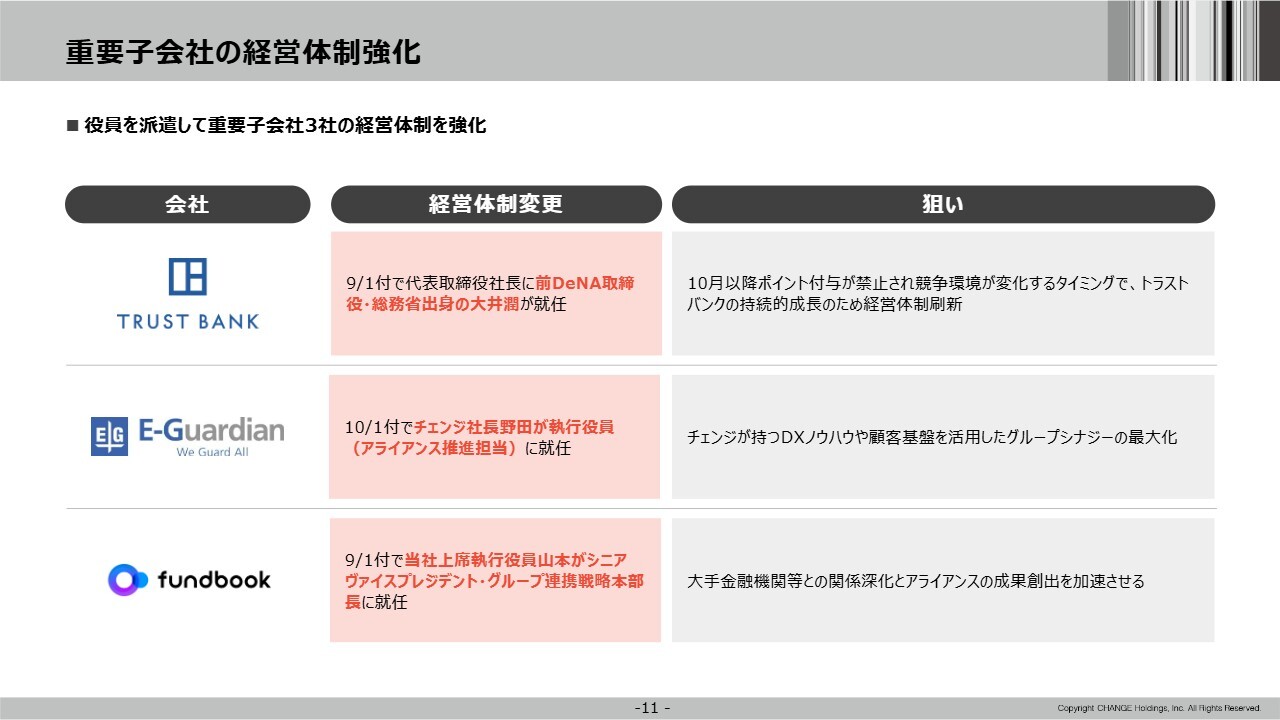

重要子会社の経営体制強化

重要子会社の経営体制強化です。重要子会社3社には役員を派遣し、その経営体制を強化しています。

トラストバンクに関しては、9月1日付で代表取締役社長に、大井が就任しました。大井は以前、DeNAの取締役を務め、その前は大学卒業後に総務省のキャリア官僚として活躍していました。

この狙いは、10月以降ポイント付与が禁止され、競争環境が変化するタイミングとなることから、トラストバンクがふるさと納税だけにとどまらず、持続的な成長を遂げるために実施された社長の就任であります。

イー・ガーディアンに関しては、10月1日付でチェンジ社長の野田が執行役員(アライアンス推進担当)に就任しました。チェンジが持つAI活用を含めたDXのノウハウや、顧客基盤を活用し、グループシナジーを最大化することを狙いとしています。

fundbookに関しては、9月1日付でチェンジホールディングス上席執行役員の山本が、シニアヴァイスプレジデント・グループ連携戦略本部長に就任しました。これにより、大手金融機関等との関係を深化させ、アライアンスの成果創出を加速させることを目的としています。

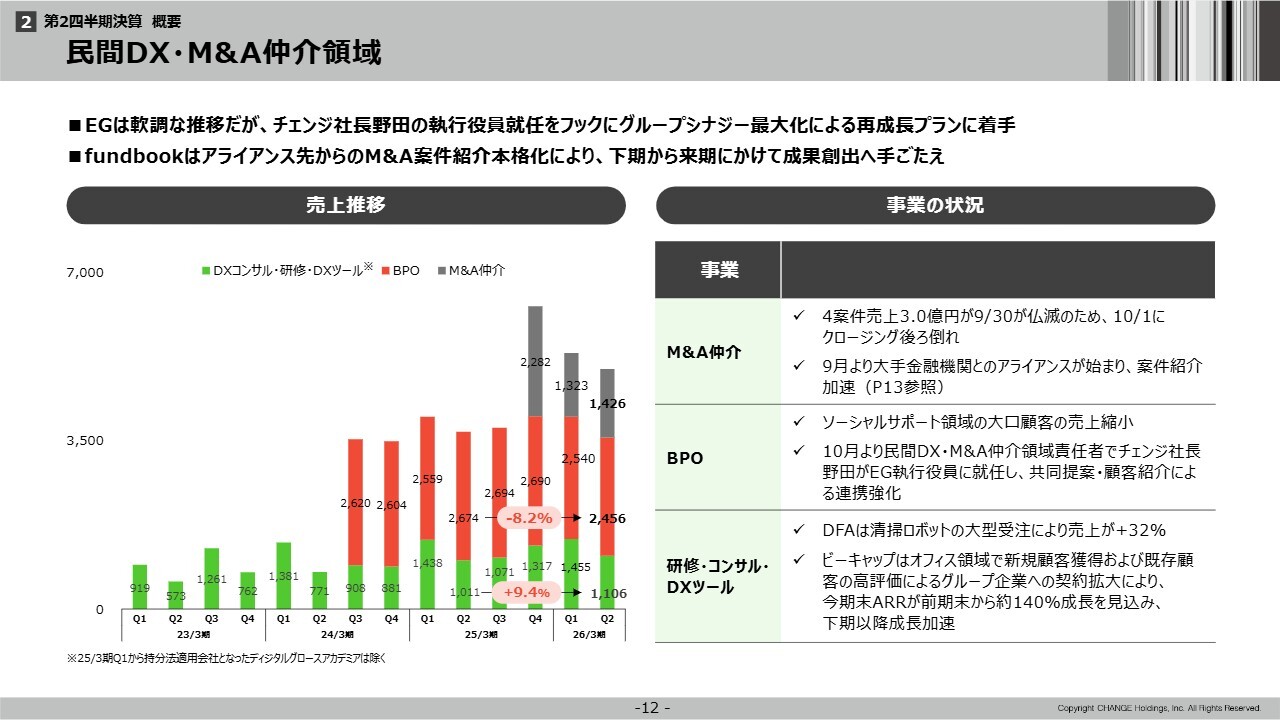

民間DX・M&A仲介領域

決算の詳細を個別に確認していきます。まずは、民間DX・M&A仲介領域についてです。

M&A仲介事業に関しては、4案件の売上高3億円がそのまま利益に寄与する見込みです。ただし、9月30日が仏滅だったため、クロージングが10月1日に後ろ倒しされました。また、9月から大手金融機関とのアライアンスが開始され、案件紹介が加速しています。

BPO事業、すなわちイー・ガーディアンの領域については、ソーシャルサポートの分野で大口顧客からの売上縮小が発生しており、現在は営業のテコ入れを進めているところです。

また、当社グループからも民間DX・M&A仲介領域の責任者であるチェンジ社長の野田がイー・ガーディアンの執行役員に就任しました。これにより、共同提案や顧客紹介を通じて連携を強化し、イー・ガーディアンの業績を向上させていく計画です。

その他については、DFA Roboticsにおいて清掃ロボットの大型受注を行い、売上が32パーセント伸びています。ビーキャップは、オフィス領域で新規顧客の獲得および既存顧客から高評価を得ており、ARRが前期末から約140パーセントの成長を見込んでおり、下期に向けて成長が加速しています。

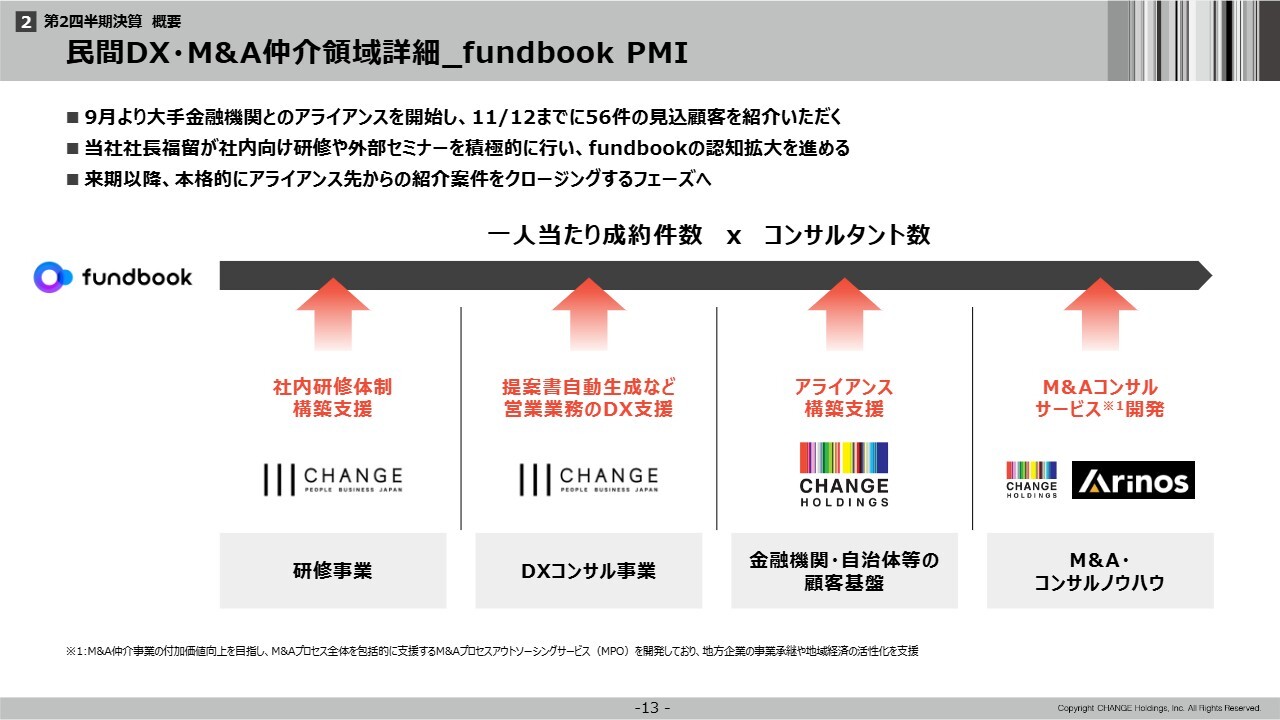

民間DX・M&A仲介領域詳細_fundbook PMI

fundbookのアライアンスについて補足します。9月に大手金融機関との提携を開始し、11月12日までに見込み顧客を56件紹介いただいています。

私も含めて、社内の研修による人材育成や外部セミナーによる見込み客の開拓を積極的に行っています。いよいよ、このようなアライアンスや当社のPMIが成果を上げ、この下期および来期以降に、これらの案件を次々とクロージングできるフェーズへと移行していきます。

現在はまさに成長のための準備を進めている段階です。この仕込みが下期にかけてさらに加速し、来期以降には成長フェーズに突入していくかたちとなります。

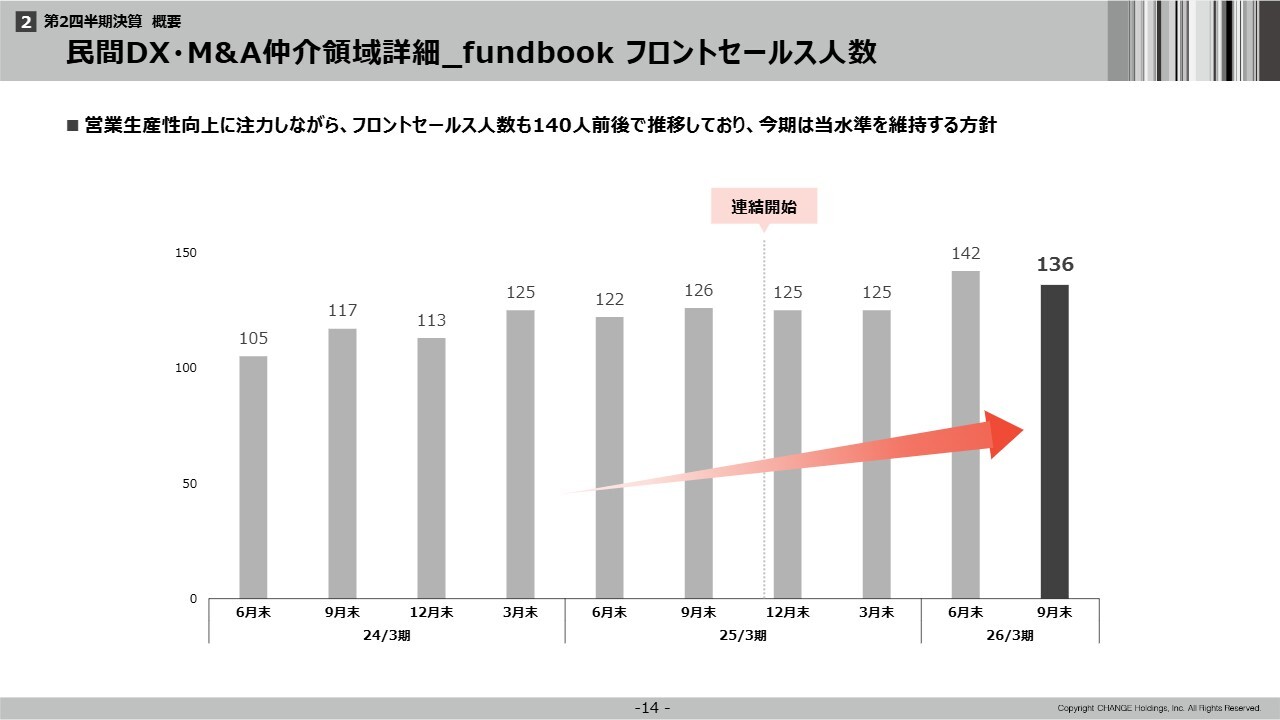

民間DX・M&A仲介領域詳細_fundbook フロントセールス人数

今期におけるフロントセールスの人数については、営業の生産性向上や1人当たりの成約件数の向上に注力しながら進めています。このフロントセールスの人数は減らさず、できるだけ140人前後を維持する計画です。

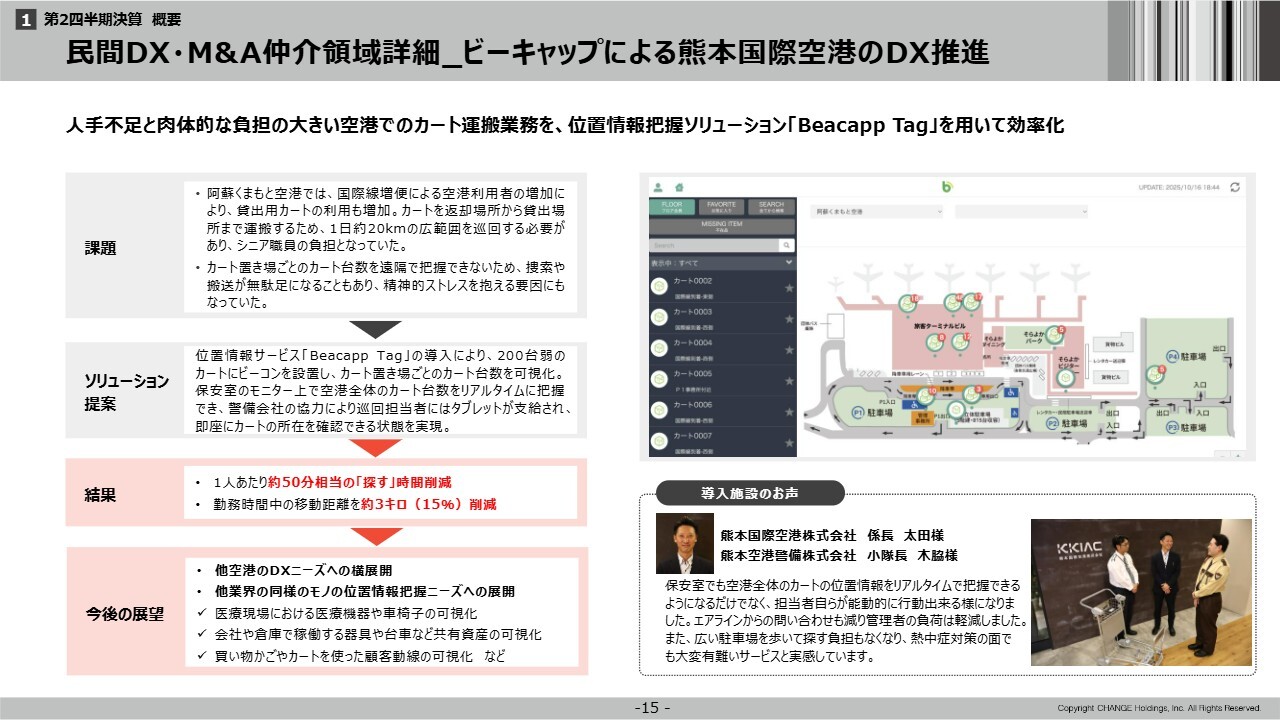

民間DX・M&A仲介領域詳細_ビーキャップによる熊本国際空港のDX推進

ビーキャップの事例です。熊本国際空港では、カート運搬業務、つまり荷物を運ぶカートの運搬作業を、位置情報把握ソリューション「Beacapp Tag」で効率化しました。こちらは、貸し出し用のカートがどこに置いてあるのかを把握する仕組みです。

例えば、駐車場などに散らばって、カート置き場が空になることがあります。これまでは捜索活動が発生していましたが、スライド右上のイラストのように、位置情報を可視化し、カートの台数や配置場所を正確に把握できる仕組みを導入しました。

この結果、捜索活動を行うことなく、表示された場所に直接取りに行けばよい状態となり、1人当たり50分に相当するカートを探す時間を削減できました。

また、空港職員にとって勤務中の移動距離の長さは大きな課題です。移動距離をどれだけ短縮できるかが、時間の短縮や生産性向上に直結します。羽田空港などは熊本空港以上にその距離が長いですが、この取り組みにより、熊本空港では移動距離を3キロ削減することができました。

今後、このソリューションは他の空港のDXニーズに応じて横展開していく予定です。また、モノの情報の見える化は医療現場や会社内の共有資産管理など、他の業界でも同じようなニーズがあります。

さらに、モノの追跡、例えばカートの追跡を行う仕組みは、ヒトの追跡をすることになりますので、顧客動線の可視化にも応用可能です。

サイバーセキュリティ領域

サイバーセキュリティ領域では、営業チャネルの確立が戦略の中心となります。その中核を担うのがSMBCサイバーフロントという合弁会社です。8月に提供を開始したインシデントレスポンスサービスは、順調に契約を獲得しています。

また、国産セキュリティ技術開発企業のSYNCHROと提携し、医療機関向けのインシデントレスポンスサービスの提供を開始しました。

国内の大手企業で事故が相次いでいる状況を踏まえ、コンサルから運用開始までのラインアップを武器に、トップラインの積み上げを図りたいと考えています。

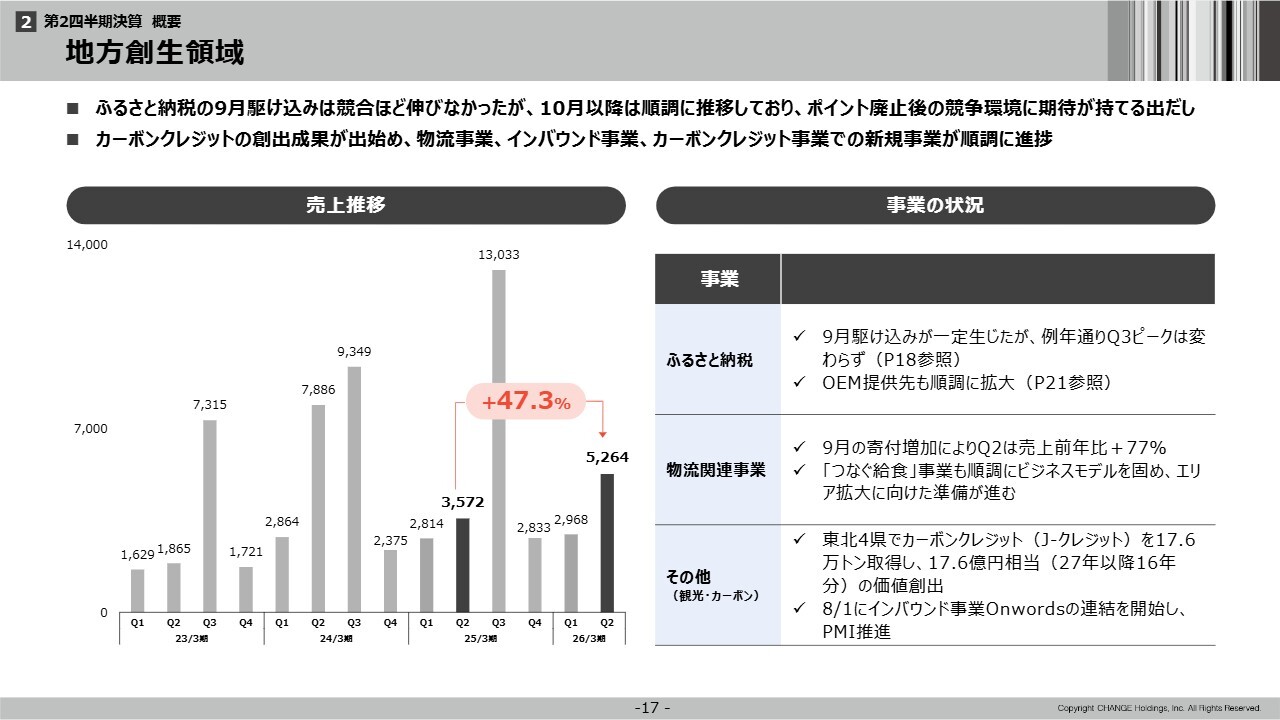

地方創生領域

地方創生領域です。ふるさと納税事業については、9月には一定数の駆け込みがありました。詳細は後ほどお伝えしますが、例年どおり第3四半期がピークとなる点に変わりはありません。また、OEMの提供先も順調に拡大しています。

物流関連事業については、9月のふるさと納税の取扱いが増加し、寄付が増えたことで売上は前年比77パーセント増となりました。契約自治体数や寄付自体の増加もあり、極めて順調に推移しています。

「つなぐ給食」事業は、ビジネスモデルが順調に固まり、エリア拡大に向けた準備が進んでいます。他の自治体からも注目を集めており、農林水産省など国の機関からも関心を寄せられています。しっかりと全国展開できるように育てたいと考えています。

その他事業については、東北4県でカーボンクレジットを17万6,000トン取得し、17億6,000万円相当の価値を創出しました。今年度から来年度にかけてさらに加速する計画で、この取り組みを軸に地方創生を進め、地方で新たな収益を生み出すことに挑戦していきたいと思います。

さらに、8月1日からインバウンド事業のOnwordsとの連結を開始し、PMIを推進しています。

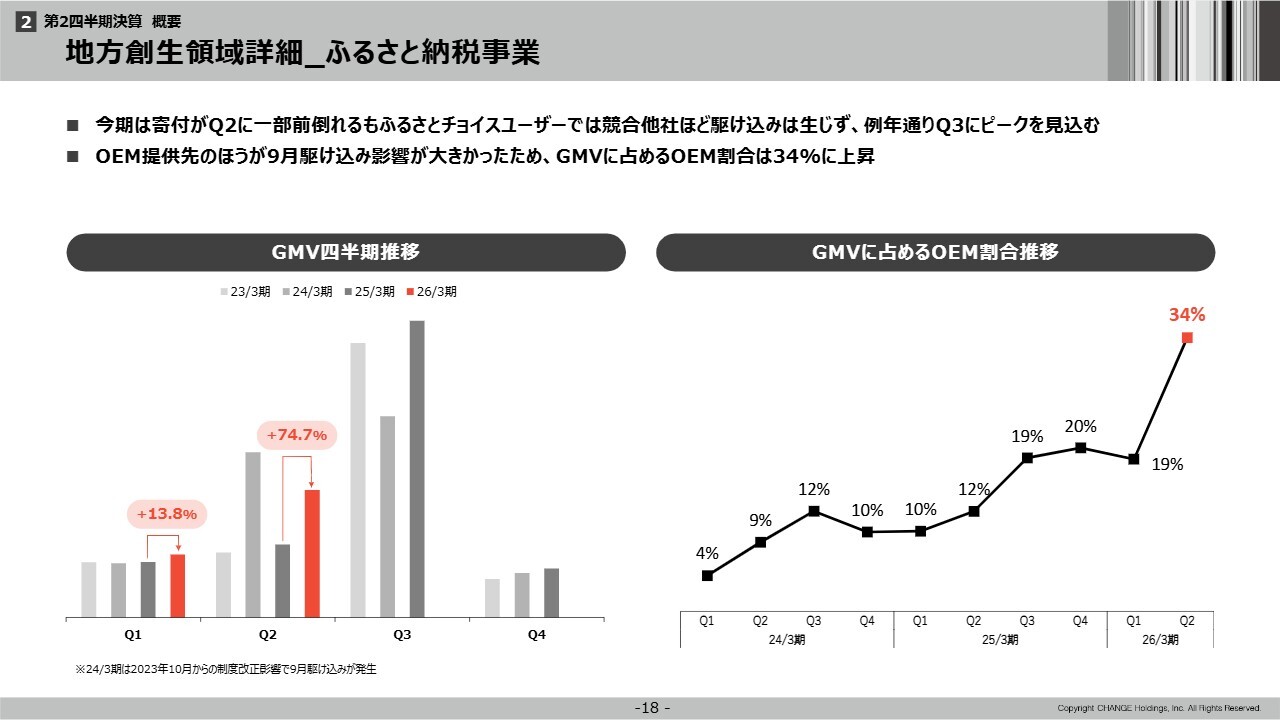

地方創生領域詳細_ふるさと納税事業

ふるさと納税事業におけるGMVの四半期推移です。第2四半期は、昨年比で74.7パーセント増となりました。

ただし、一昨年にはいわゆる返礼品に関する規制があり、9月末でその規制対象となった返礼品が一斉になくなることを受けて駆け込み需要が発生しました。当社でも返礼品自体を取り扱っているため、このような伸びとなったと考えています。

今年は、昨年と一昨年の中間付近の水準に着地しました。当社では「ふるさとチョイス」において、総務省が否定している集客方法やプロモーション手段、いわゆるポイント競争には加わらないという経営判断を行っています。

駆け込みの主要因はポイント付与にあります。当然連動して伸びてくる部分はありますが、我々はその競争には加わらず、他社との競争環境に最低限対応できるマーケティング投資を行ってきました。

ただし、パートナー企業がポイントなどのプロモーションを展開することは、パートナー企業にとって重要なテーマです。これまで説明してきたパートナー企業のGMVに占めるOEM比率は、第2四半期には3分の1まで伸びてきました。なお、第3四半期には落ち着き、下降する見込みです。

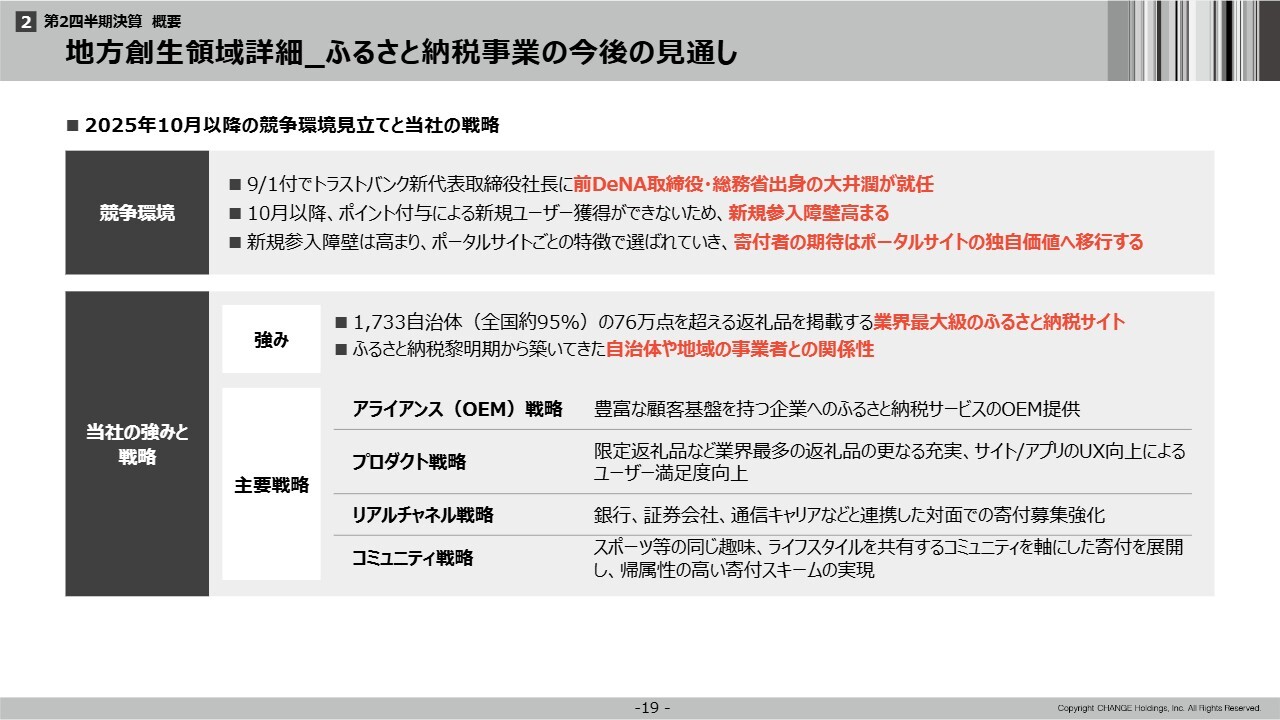

地方創生領域詳細_ふるさと納税事業の今後の見通し

ふるさと納税事業の今後の見通しについてあらためてご説明します。競争環境に関しては、10月以降はポイント付与による新規ユーザーの獲得が困難になるため、新規参入の障壁が高まると考えています。

そして、ポータルサイトごとの特徴が選ばれる要素となり、寄付者の期待は独自性や独自価値に移行していくと見ています。このような状況を踏まえ、我々としてはポータルサイトとしてのサービスを磨き上げることが重要なポイントとなります。

当社の強みは、1,733自治体(全国約95パーセント)の76万点を超える返礼品を掲載する業界最大級のふるさと納税サイトを運営していることです。さらに、ふるさと納税のポータルを最初に立ち上げたプレーヤーとして、自治体や地域の事業者との強固な関係性もあります。

これらの強みを活かした酒量戦略は次の4つです。1つ目に、OEMを含むアライアンス戦略や、「ふるさとチョイス」限定の返礼品を充実させることで、業界最多かつ差別化された魅力ある返礼品ラインアップを構築します。

2つ目に、使い勝手やユーザーエクスペリエンスを向上させるプロダクト提供を通じて、ユーザー満足度の向上を図ります。

3つ目に、ネットビジネスに留まらず、リアルチャネルとの連携を強化します。具体的には、銀行や証券会社の営業担当者、通信キャリアの店舗窓口などの対面での寄付募集活動に注力します。

4つ目に、スポーツなどの趣味やライフスタイルを共有するコミュニティを軸とした寄付の展開も進めていきます。

地方創生領域詳細_ふるさと納税の本質的価値と地域創生の未来を解説する書籍を発売

ふるさと納税の価値は今後どんどん変化し、進化していくと考えています。そのため、『変わるふるさと納税の価値 ‐地域経済の未来をつくる‐』という書籍を出版しました。

10月以降のポイント付与禁止をきっかけに、寄付先やポータルサイトの選び方を見直す機会になると思います。これをどのようにして健全に発展させていくかを、私たちは考えています。

地方創生領域詳細_OEM提供先が順調に拡大

OEMの提供先は順調に拡大しており、直近ではエイチ・アイ・エスやヤマップと連携し、ふるさと納税の仲間として、当社の企業連合経済圏を独自に構築しています。

なお、OEMやパートナー連携を通じた累計寄付額は、約2年半で1,000億円に到達しています。

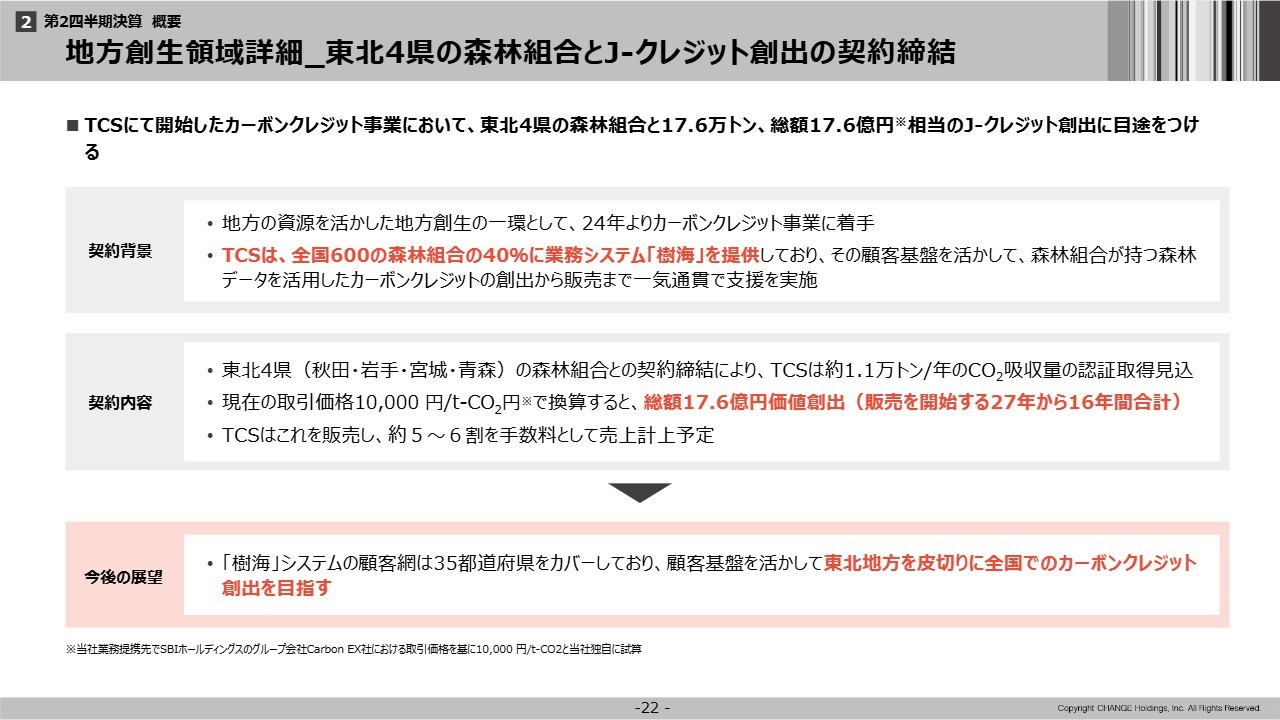

地方創生領域詳細_東北4県の森林組合とJ-クレジット創出の契約締結

地方創生領域では、東北4県の森林組合とJ-クレジット創出の契約を締結しました。

昨年からカーボンクレジット事業に着手し、秋田の東光コンピュータ・サービス(TCS)を子会社化しました。このTCSは全国600ヶ所の森林組合のうち40パーセント、約240ヶ所の森林組合に業務システムパッケージ「樹海」を提供しています。

この顧客基盤に対して、森林組合が持つ森林データを活用し、カーボンクレジットを創出し、それを販売するまでを一気通貫で支援する体制を構築し、契約を進めています。

秋田、岩手、宮城、青森の森林組合との契約により、年間1万1,000トンのCO2吸収量認証の取得を見込んでいます。現在のCO2の取引価格は1トン当たり1万円という水準であるため、総額で17.6億円相当の価値を創出しています。

この17.6億円を向こう16年間にわたって少しずつ回収し、「1.1億円×16年」と見積もっています。さらに、CO2吸収量が2万トン、3万トン、4万トンと伸びていき、そのうちの5割から6割を手数料として売上に計上する予定です。

この「樹海」のパッケージシステムは、35都道府県をカバーしており、東北地方で実績を積みながら、顧客基盤を拡大しつつ日本全国に展開していく計画です。

公共DX領域

公共DX領域です。自治体向けの「LoGoシリーズ」は堅調に推移しており、また後ほどご説明する「LoGoチャット」「LoGoフォーム」も順調に進展しています。「LoGoAIアシスタント」については、自治体向け生成AIサービス市場においてNo.1の導入数を記録しています。

BPR・コンサルティング事業においては、中央省庁向けコンサル、特に防衛省を中心とした案件で上期に1.2億円の売上を計上しました。

また、TCSについては、自治体向けのシステム端末やネットワークの更改案件で堅調に推移しています。システム標準化プロジェクトなどに付随するサービスを獲得しています。

公共DX領域詳細_ジーグラビティによる陸上自衛隊DX支援

公共DX領域において現在、急速に成長している事業が、陸上自衛隊のDX支援です。これはジーグラビティの中央省庁向けのサービスであり、特に自衛隊、防衛省に軸足を置いた事業展開を行っています。

この事業は昨年2024年12月にスタートしたばかりでまだ1年経っていません。昨年度の売上は5,000万円ほどでしたが、現在は2026年3月から来期までを含めて、10.8億円の案件を受注済みで、さらに受注を積み上げているところです。

昨年の調査研究で「陸DX構想の方向性」の策定支援を受注し、陸DX構想に基づいて現在、実行・実装しています。

ジーグラビティでは、陸上自衛隊のさらなるDX推進だけでなく、防衛省内の他組織や、他の官公庁のDX推進にも貢献することも目指しています。

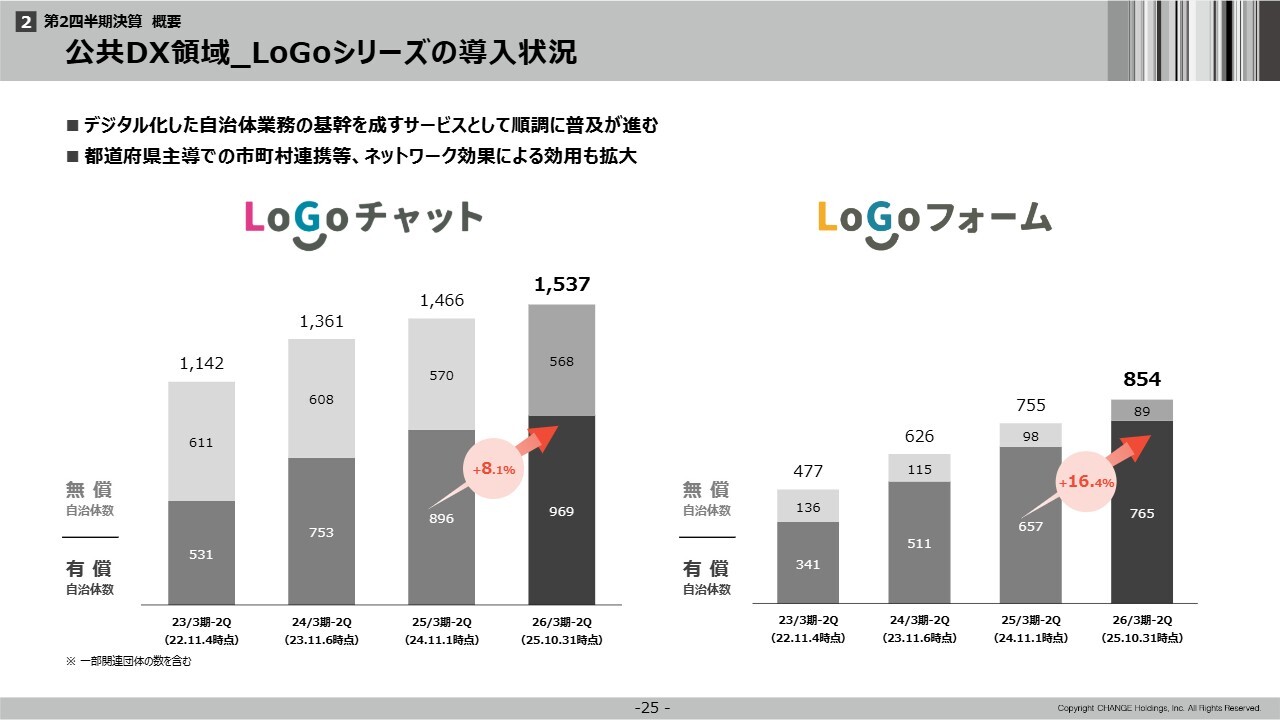

公共DX領域_LoGoシリーズの導入状況

「LoGoシリーズ」については順調に拡大しています。「LoGoチャット」の有償契約は現在、969自治体で、無償契約も合わせると1,537自治体となっています。また、「LoGoフォーム」の有償契約は、765自治体となっています。

都道府県主導での市町村連携や共同公売、ネットワーク効果によって、徐々にその広がりが拡大しています。

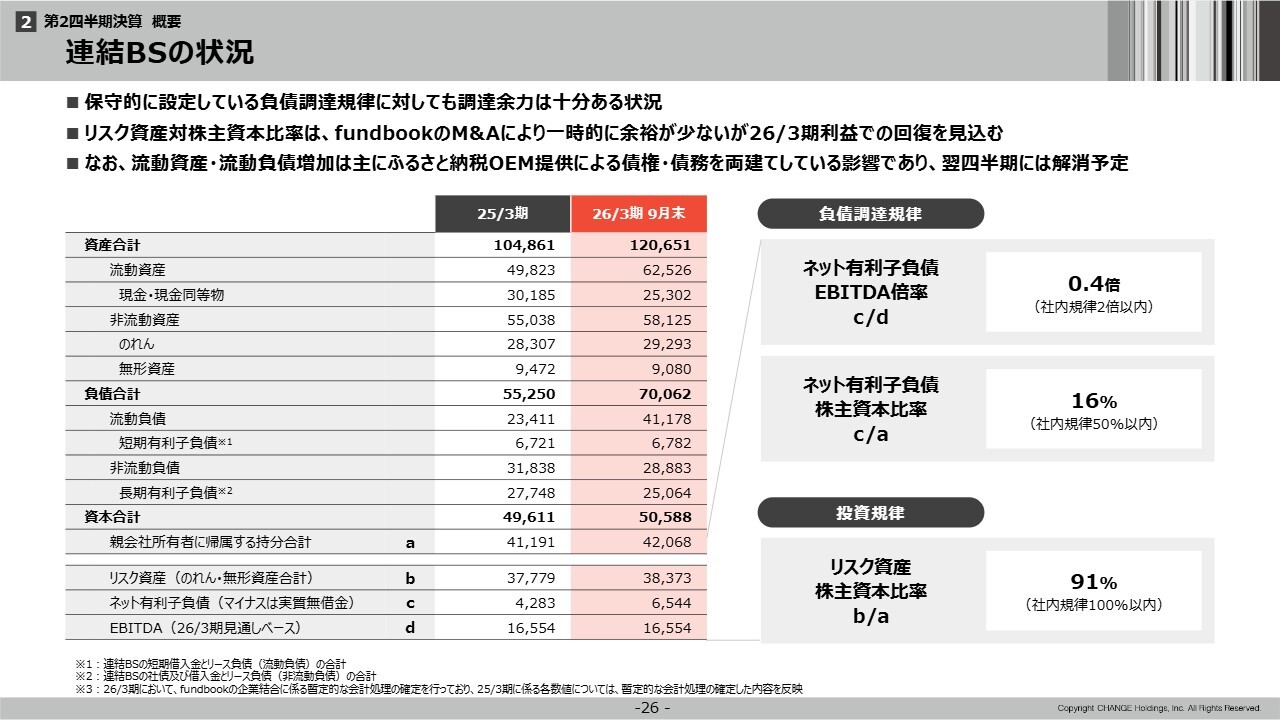

連結BSの状況

最後に、連結BSの状況です。保守的に設定している負債の調達比率に関しても、調達力は十分にある状況です。ネット有利子負債EBITDA倍率は0.4倍、ネット有利子負債株主資本比率は16パーセントです。

リスク資産株主資本比率については、fundbookのM&Aにより一時的に余裕が少なくなっていますが、今期の利益による回復を見込んでいます。現時点では社内比率100パーセント以内に対して91パーセントと、のれんが重い状態ではありますが、株主資本が増えることで余裕が出てくると見ています。

以降のスライドは今年度の主なリリースの紹介ですので、ご参照ください。私からのご説明は以上です。ありがとうございました。

質疑応答(要旨)1

Q:fundbookのPMIについて、セミナーへの登壇からアライアンスと多面的に取り組まれていると理解しました。社長から見たfundbookのPMIの手応えと、今後の展望を教えてください。

A:fundbookのPMIは、見込み案件の獲得のため、ダイレクトソーシングの強化とアライアンスに注力しています。これらの取り組みが奏功し、特にアライアンスが軌道に乗ってきていますので、引き続き伸ばしていきたいと考えています。

また、即時の売却を考えていない企業に対し、当社グループが中長期的にコンサルティングを行うことで企業価値を上げていく伴走型のM&Aに取り組んでいます。これは、これまでのM&A業界にはないまったく新しい取り組みであり、これらの取り組みを成功させてfundbookの業績に繋げていきたいと考えています。

質疑応答(要旨)2

Q:10月以降、ふるさと納税のポイント付与が禁止となり外部環境が大きく変わる中で、9月にトラストバンクの代表取締役を交代されました。代表取締役交代の狙いを教えてください。

A:トラストバンクの代表取締役に就任した大井は、経営経験に加え、総務省出身であることから、幅広いネットワークと国策に関する知見を有しています。

当社グループの地方創生領域にフルコミットし、これからのトラストバンクのビジネスを拡大していくことに期待しています。

質疑応答(要旨)3

Q:ホールディングス化してから株価およびPERが下がっており、多角化経営が市場に評価されていないと感じています。コングロマリット・ディスカウント解消に向けて事業ポートフォリオの見直しなどはお考えでしょうか。

A:コングロマリット・ディスカウントを解消するために、グループ内のシナジーをしっかりと高めていくこと、適宜事業ポートフォリオの見直しを行い、フォーカスする事業を明確にしていく必要があると考えています。

質疑応答(要旨)4

Q:ビーキャップによる熊本国際空港のDX推進について、今後の横展開の具体的な見通しを教えてください。

A:ビーキャップによる空港へのDX推進については、早速数か所の空港より問い合わせを受けています。空港でのDX推進は、これまで複数の課題がありましたが、これらを解決し、空港業務の標準化を構築できる見込みです。可能な限り早く複数の空港で実績を積めるように進めていきたいと考えています。

質疑応答(要旨)5

Q:ビーキャップによる東京慈恵会医科大学附属柏病院における「Beacapp Here Hospital」の導入について、今後の横展開の具体的な見通しを教えてください。

A:ビーキャップが提供する「Beacapp Here Hospital」は導入が進んでいます。地方の病院含め、営業を加速させていきたいと考えています。

質疑応答(要旨)6

Q:ジーグラビティによる陸上自衛隊DX支援について、今後の横展開の具体的な見通しを教えてください。

A:ジーグラビティによる陸上自衛隊へのDX支援については、まずは、防衛省の中の組織に横展開していきたいと考えています。ジーグラビティは防衛省向けに、クローズ系ネットワーク環境にある官公庁システムから、インフラ改修なしで生成AIを安全に使える仕組みを構築しました。当社グループは、このプロダクトの自衛隊での利活用を推進したいと考えています。また、この仕組みは中央省庁全般に展開できるものと期待しています。詳細はジーグラビティのホームページ(https://g-gravity.jp)をご覧ください。

質疑応答(要旨)7

Q:グリヴィティによる木更津市における「つなぐ給食」の提供について、今後の横展開の具体的な見通しを教えてください。

A:グリヴィティによる「つなぐ給食」は、まずは基礎自治体である木更津市でしっかりと定着させていきたいと考えています。その上で、今後は各都道府県と提携しながら、都道府県単位で地産地消を推進する仕組みを構築し、市町村に展開していきたいと考えています。

質疑応答(要旨)8

Q:DFA Roboticsによる「清掃ロボットソリューション」の導入について、今後の横展開の具体的な見通しを教えてください。

A:DFA Roboticsの清掃ロボットソリューションは、現在小売店にリーチするためのパートナー作りの推進と価値実証を行っています。

質疑応答(要旨)9

Q:Orbがトラストバンクに統合されましたが、統合した理由や、メリットについて教えてください。

A:Orbは分散台帳技術を開発・提供してきましたが、特にトラストバンクの地域通貨プラットフォームサービス「chiica(チーカ)」との連携においては、セキュリティと可用性の向上を実現することでサービスを支えています。

今後は、トラストバンクの地域通貨事業で開発を行い、地域通貨事業のさらなる強化と推進に寄与することを期待しています。

また、統合により、税務面で一定程度効果があるものと見込んでいます。

質疑応答(要旨)10

Q:M&A時に発表されたfundbookの業績は増加傾向にありましたが、今期も期待できる業績なのでしょうか。

A:fundbookは新しいアライアンスの施策を推進することで、成長のカーブを上げていきたいと考えています。

質疑応答(要旨)11

Q:地方創生領域について、9月の駆け込みでふるさと納税をしている人が多い中で、ここから挽回可能なのでしょうか。それほど他社にシェアを奪われていないということでしょうか。

A:ふるさと納税市場において、全体の2割から3割程度の納税者がポイントを重要視しておらず、当社グループはこの層に対するシェアが高いことから、従来どおり12月の駆け込みに向けて、堅調に推移するものと予測しています。

質疑応答(要旨)12

Q:チェンジホールディングスの株式を長期保有していますが、売上および営業利益が毎年向上しているにも関わらず、株価が下がり続けており非常に不満があります。

長期目線での投資が必要なことも理解していますが、株価対策のために投資資金を自社株買いに使い、それをM&A等に使うのは難しいことなのでしょうか。

A:資金の使途については、自社株買いを含め、さまざまな可能性について検討しています。

現時点で決定しているものはありませんが、自社株買いは選択肢の1つであると考えています。

質疑応答(要旨)13

Q:中間配当については検討されていないのでしょうか。

A:中間配当は現時点では検討していません。

現状では期末の年1回の配当と年2回の株主優待を実施しています。

質疑応答(要旨)14

Q:防衛DXについて、現在11億円の受注高とのことですが市場規模と競合について、御社の優位性について教えてください。

また、防衛DXについて具体的な内容を教えてください。

A:防衛DXは、AIやRPAのプロダクトを開発し、ライセンスを提供しています。

対象業務はいわゆる「平素業務」といわれる文書作成・整理、公開情報の調査およびまとめ、問い合わせ対応等です。これらの間接業務をいかに効率的に行うかについてDX化を進めています。

当社グループがターゲットとしているのは、市場規模100億円程度で、この中でシェアを広げていきたいと考えています。

また、当社グループは極めて速いスピードで防衛DXを展開しており、これが当社グループの優位性であるといえます。

質疑応答(要旨)15

Q:ふるさと納税事業についておうかがいします。

今後はポイント競争から広告競争へと軸足が移っていくことが予想されますが、御社は広告競争についても「ふるさと納税の本来の趣旨に反する」として参加を見送る方針でしょうか。

A:総務省はふるさと納税の広告について、返礼品等を強調した寄付者を誘引するための宣伝広告について禁止する旨の告示を行っています。

当社グループはこのルールに抵触しないかたちで認知度やブランド力向上の取り組みを行っていくことで、新規寄付者を獲得していきたいと考えています。

質疑応答(要旨)16

Q:「めいぶつチョイス」のサイト閉鎖が決まりましたが、選択と集中を行ったということでしょうか。

A:「めいぶつチョイス」は期待される一定の役割を果たしたことから、サービスの終了を決定しました。

今後は、「ふるさとチョイス」に掲載している事業者の返礼品を外国人観光客等の新しいマーケットに展開していきたいと考えています。

質疑応答(要旨)17

Q:サイリーグホールディングスは「サイバー犯罪の被害にあった場合に、インシデント対応してくれるサービスを提供する会社」という理解でよろしいでしょうか。また、サイリーグの今後の見通しについて教えてください。

A:サイリーグホールディングスでは、サイバー攻撃や情報漏洩などのセキュリティインシデントが発生した際の対応プロセスを策定するコンサルティングサービスや、製品の導入支援、セキュリティオペレーションセンターと呼ばれるセキュリティ脅威を監視・分析・対応する専門組織のアウトソーシング、インシデントが発生した際の対応支援等を行っています。

質疑応答(要旨)18

Q:SBI新生銀行が上場承認されましたが、同じSBIの資本の入った会社としてSBI新生銀行と連携したビジネスは行われていますでしょうか。

また今後の連携予定を聞かせていただければと思います。

A:SBI新生銀行とのビジネス上の連携は今後検討していきたいと考えています。

質疑応答(要旨)19

Q:会社紹介資料で、社員への持株会の支援金を30パーセントに引き上げたとの記載がありましたが、反響はいかがでしょうか。

A:グループ内の対象会社の社員に対して、従業員持株会のプロモーションを促進しています。

従業員持株会を通して社員に当社の株式を保有してもらうことで、社員が株主と同じ目線を持ち、業務に励むことを期待しています。

質疑応答(要旨)20

Q:ホームページを英語サイトと日本語サイトでしっかり分けてもらいたいです。

A:当社のホームページは現在、日本語と英語の情報が混在していますが、よりわかりやすい情報発信のため、日本語と英語を分けて表示できるよう検討していきたいと考えています。

質疑応答(要旨)21

Q:先日「ふるさとチョイス」の感謝祭にうかがいました。

私は毎年お正月のおせちや海の幸を「ふるさとチョイス」で購入しているので、特におせちを返礼品で提供している団体の方々の生の声が聞けたらと思っていたのですが、試食や試飲が中心で少し残念でした。

おせち等、何かテーマを設定して各ブースを回るツアーなどを企画していただけないでしょうか。

A:貴重なご意見をありがとうございます。イベントの品質を上げていくために、みなさまからのご意見は大変ありがたいことと感じています。

試食や試飲は一定のニーズがありますが、今後はより当社グループの企画力を活かして、みなさまに喜んでいただけるイベントを企画していきたいと考えています。

新着ログ

「情報・通信業」のログ