ハイデイ日高、売上・営業利益ともに中間期で過去最高 リーズナブルな価格維持による来店客数増等が寄与

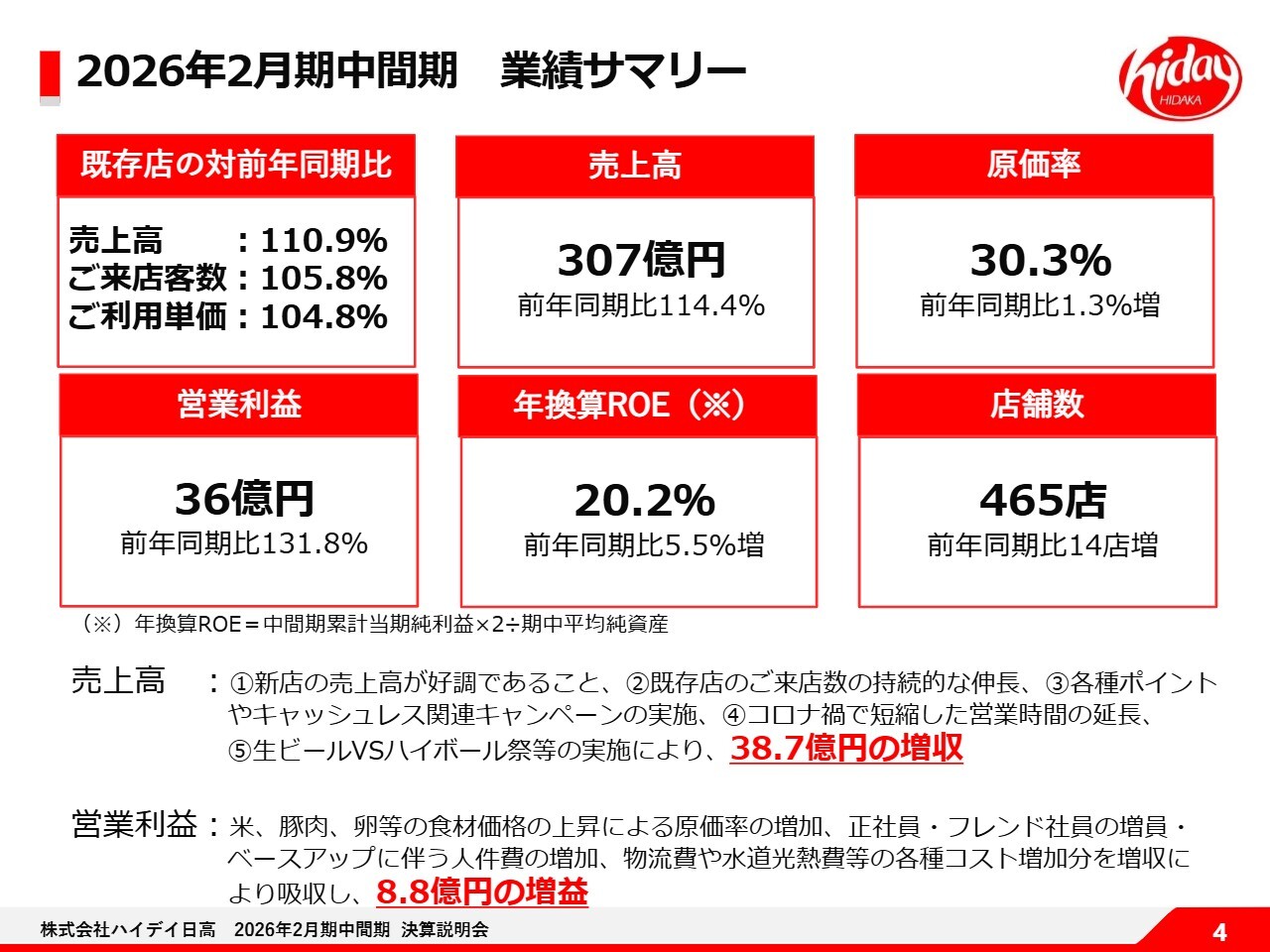

2026年2月期中間期 業績サマリー

石田淳氏:執行役員経営企画部長の石田です。よろしくお願いします。それでは私から決算概要について簡単にご説明します。

スライドには業績のサマリーを記載しています。まず、スライドの一番左側の枠についてですが、既存店の対前年同期比の割合を示しています。売上高・来店客数ともに、45ヶ月連続で100パーセントを超える数値を記録しました。

また、ご利用単価については、昨年5月に値上げを行い、その翌月の6月以降、15ヶ月連続で100パーセントを超える結果となっています。これは、まさにお客さまにご来店いただいたおかげだと感じています。

次に、売上高についてですが、307億円となり、前年同期比で14.4パーセントの増加となりました。中間期として過去最高を更新しています。

スライド下部には増収の要因を簡単に記載しています。値上げ後も他社と比較して、リーズナブルな価格帯を維持したことで、来店客数が増えたことが主な理由だと考えられます。

さらに、キャッシュレス決済やポイント施策、「生ビールVSハイボール祭」等のキャンペーンの実施、コロナ禍で短縮されていた営業時間を延長したことも要因となっています。具体的には、0時まで営業している店舗が、2月時点では182店舗だったのに対し、8月末には203店舗まで増えています。

このような取り組みもあり、売上高は好調に推移しています。

続いて、スライドの右上の枠についてご説明します。こちらは原価率に関する内容です。30.3パーセントとなり、前年同期比で1.3パーセントの増加となりました。

これは原材料や店舗食材費の値上げによるもので、値上がりの総額(悪化額)は約9億2,000万円となっていますが、そのうちの半分がお米です。また、卵や生ビール、豚肉などの値上がりも影響し、原価率が上昇しました。

スライド左下の枠は営業利益を示しています。前年同期比で31.8パーセント増加の36億円となり、営業利益率は11.9パーセントで着地しました。中間期としては過去最高額を更新しています。

増収効果に加え、タッチパネルやお冷セルフサービス、配膳ロボットなどの省人化の取り組みが奏功し、8億8,000万円の増益となりました。

スライド中央にある枠をご覧ください。年換算ROEは20.2パーセントです。この計算は中間の純利益を単純に2倍し、それを期中の平均純資産で割った値です。そのため、期末時点ではやや下がる可能性がありますが、前年同期比では5.5パーセント増加しました。当社は資本コストをCAPMで計算しており、その値が6.2パーセントですが、大きく上回っており効率的な運営ができていると考えています。

スライド右下の枠には店舗数が記載されています。今年度は新規出店11店舗、退店1店舗があり、8月末時点で直営店舗数は465店舗となっています。フランチャイズ(FC)店舗が6店舗ありますので、合計で471店舗となります。

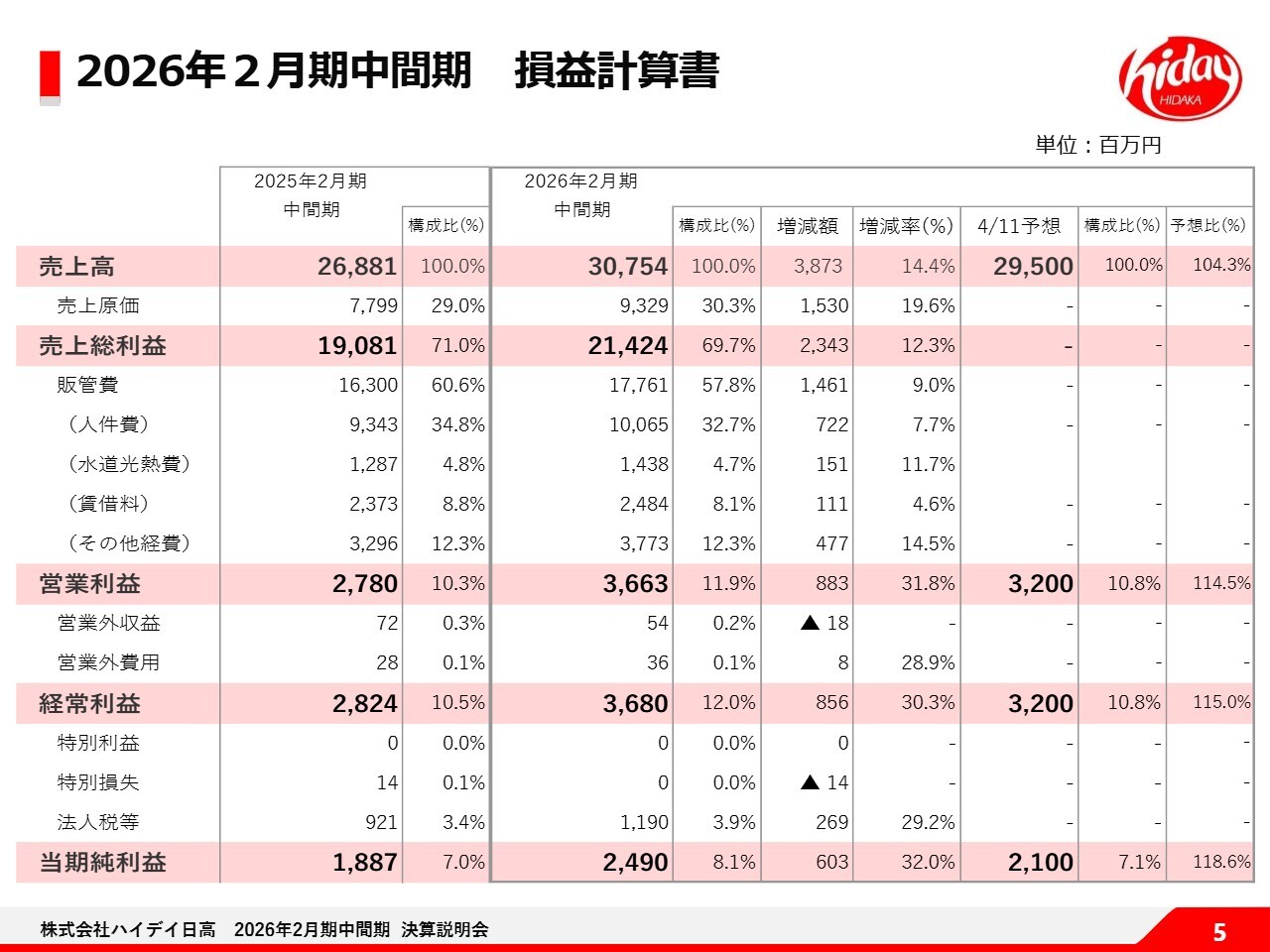

2026年2月期中間期 損益計算書

こちらのスライドは損益計算書です。先ほど営業利益が前年同期比で130パーセントを超えたとお伝えしましたが、経常利益、当期純利益、中間純利益についても前年同期比130パーセント超となり、過去最高を記録しました。

スライドの一番右の列に4月11日予想との比較がありますが、売上高および各利益ともに予想を上回って着地しています。

販管費については、昨年の60.6パーセントに対し、今期(中間期)は57.8パーセントで、マイナス2.8パーセントとなっています。こちらは増収効果により低下したものです。

内訳についてですが、人件費は7億2,200万円増加しましたが、比率は2.1パーセント低下しています。

主な人件費増加の要因としては、4月の定期昇格およびベースアップにより給与を約6パーセント強引き上げたこと、正社員およびフレンド社員の増員が挙げられます。フレンド社員は1年前と比べて798人増加し、現在では1万1,252人となっています。

また、フレンド社員の時給を年間で11円ほど引き上げたことも影響しています。これらにより、人件費は7億2,200万円増加しました。

水道光熱費は1億5,100万円増加しています。これは激変緩和措置が3月、7月、8月にあるものの、8月分の数字が9月に計上されることから、前年と比べて激変緩和措置の効果が少なかったためと考えられます。

賃借料は前年同期比で1億1,000万円ほど増加しています。新規出店に加え、最近増加している家賃の値上げ要請が主な要因となっています。

営業外収益については、休業補償や受取利息、受取保険金などの収入があり、今期は5,400万円を計上しています。

減損についてです。特別損失として昨年度は1,400万円を計上しましたが、今年度は各店舗でキャッシュ・フローが改善していることから、中間期では減損を計上していません。

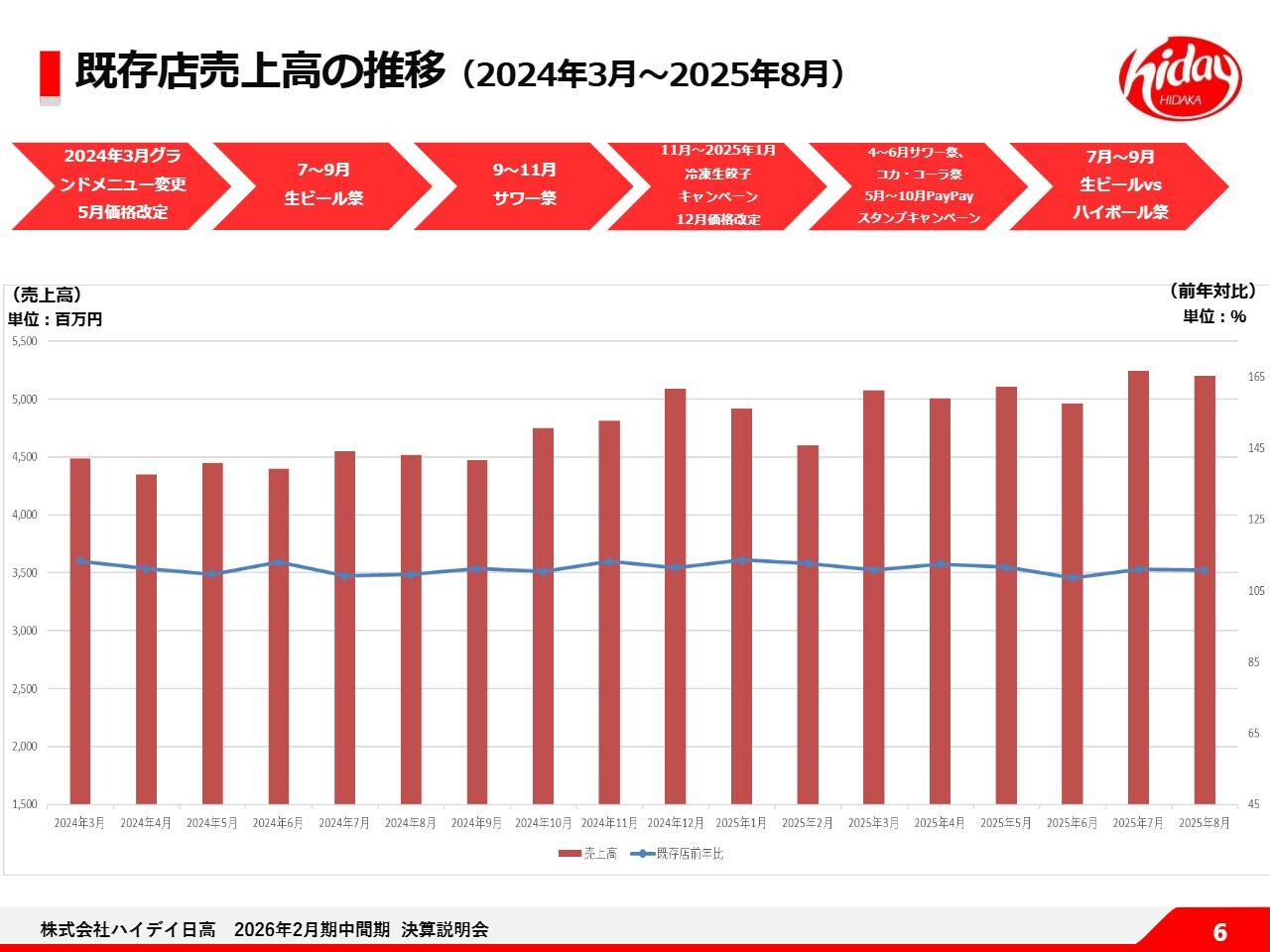

既存店売上高の推移 (2024年3月~2025年8月)

スライドは、既存店の売上高の推移を示したものです。赤い棒グラフが売上高、青い折れ線グラフが前年同期比率を示しています。

月商については、30ヶ月連続で各月が同月対比で過去最高額を更新しています。特に5月と7月は、単月ベースで過去最高を更新しており、お客さまのご来店によりトップラインが順調に推移していることが、この表からおわかりいただけると思います。

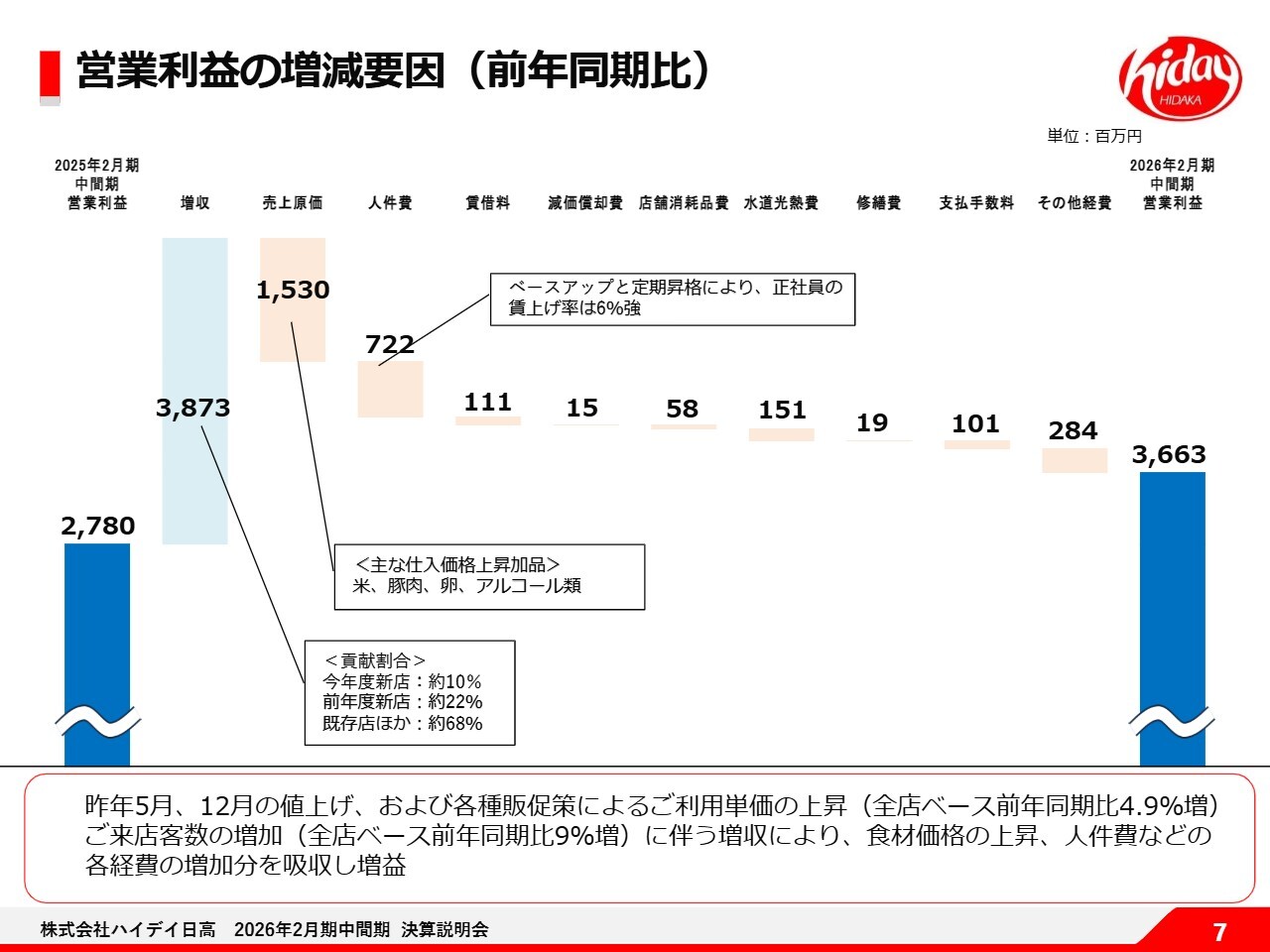

営業利益の増減要因(前年同期比)

このスライドは、営業利益の増減要因についてご説明しています。水色は上昇した項目、ピンクはコストが増加した項目を表しています。

増収は38億円と記載していますが、主な要因として、今年度の新店が約10パーセント寄与しています。また、前年度の新店が約22パーセント、既存店が約68パーセント寄与し、増収となりました。

昨年5月と12月の値上げや各種販促策、営業時間の延長などが増収に寄与しています。また、タッチパネルなどの省人化施策によりコストを吸収することもできました。

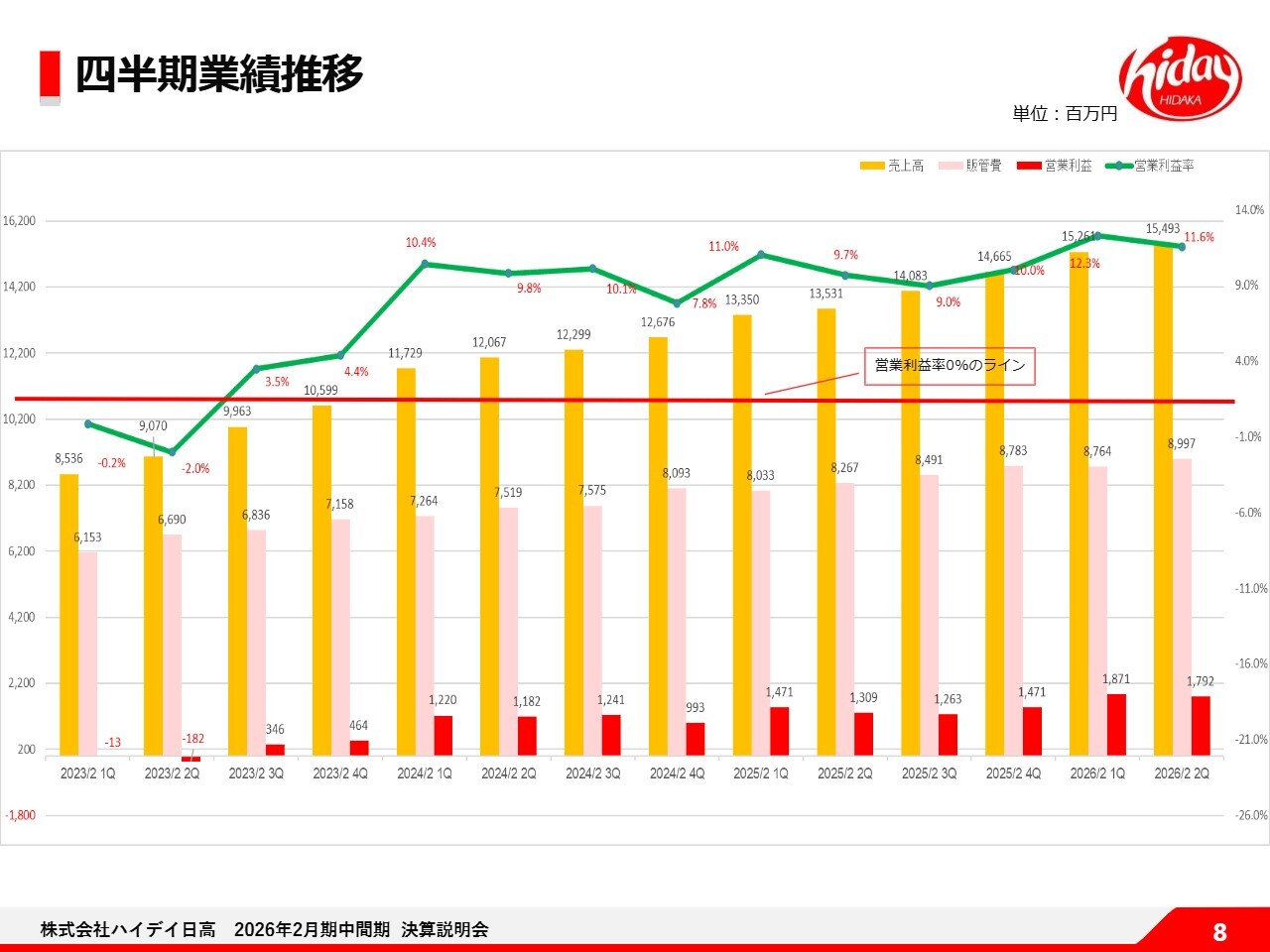

四半期業績推移

スライドは、四半期の業績推移を示しています。黄色の棒グラフが売上高、ピンクの棒グラフが販管費、赤の棒グラフが営業利益、緑の折れ線グラフが営業利益率を表しています。

売上高(黄色の棒グラフ)を見ると、第1四半期・第2四半期はともに過去最高を更新しました。営業利益については、第1四半期が過去最高を更新し、第2四半期は同期間で過去最高額となっています。

ピンクの販管費は少しずつ増加していますが、第3四半期・第4四半期についても、例年の状況を踏まえると、やや増加することが予想されます。

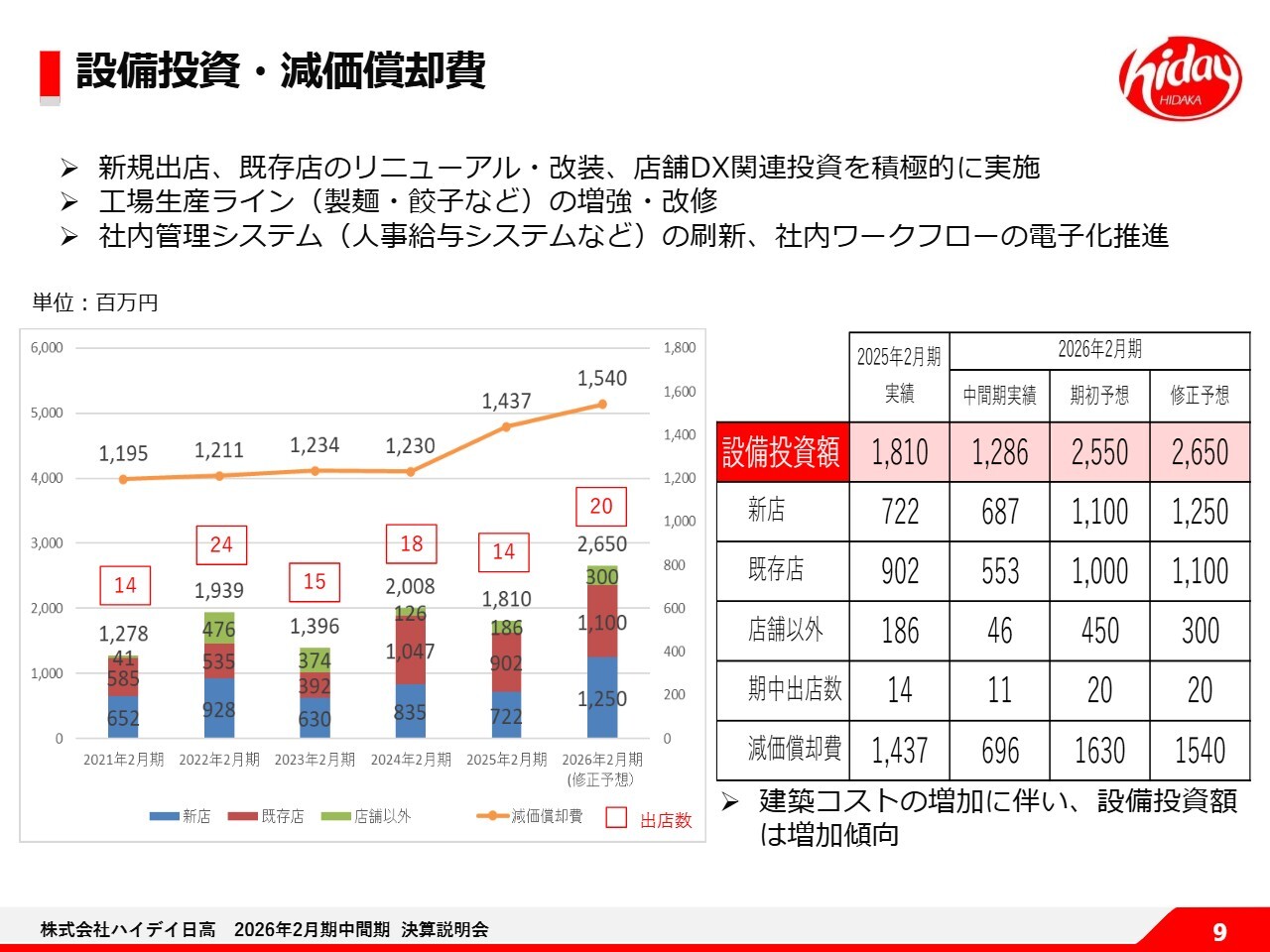

設備投資・減価償却費

スライドは、設備投資と減価償却費の推移を示しています。

設備投資においては、新規出店を進めるとともに、既存店のリニューアルや改装を積極的に行い、お客さまを快適に迎え入れる環境作りを推進しています。また、店舗のDX化や省人化も積極的に進めており、それに伴い投資が増加しています。工場では麺の生産ラインを3ラインから4ラインに増設する取り組みや関連設備の増強も図っています。

さらに、本社の管理システムの刷新や社内ワークフローの電子化を推進しており、今年度の設備投資額は過去最高に達するのではないかと考えています。ただし、ご承知のとおり建築コストも増加しており、その分、投資額が増えている点も影響しています。

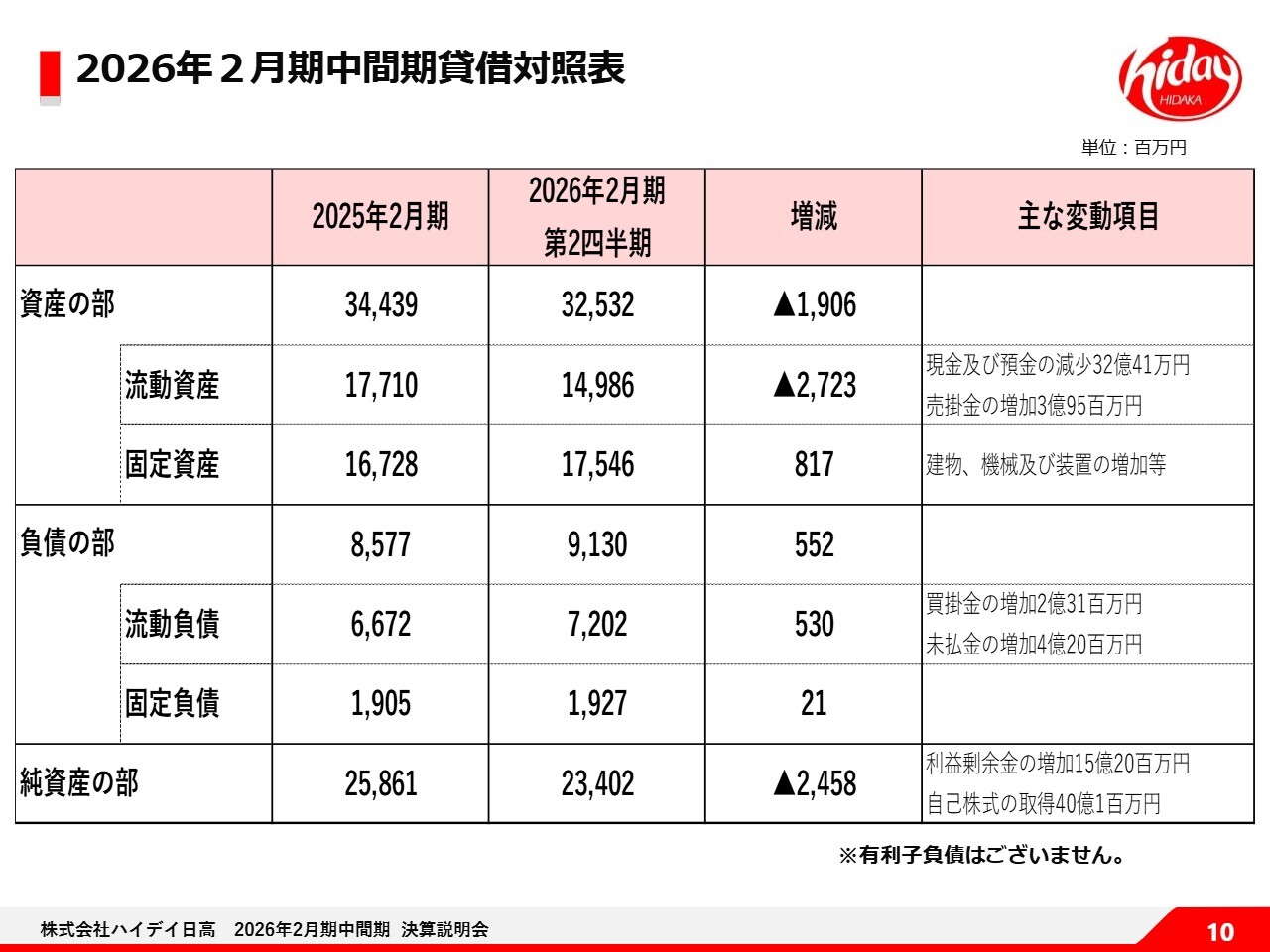

2026年2月期中間期貸借対照表

スライドは貸借対照表のご説明となります。

資産の部ですが、マイナス19億600万円となっています。主な変動要因は、現預金が32億4,100万円減少したことです。一方で、売掛金や有形固定資産の取得が増加しており、その結果としてマイナス19億600万円となっています。

負債の部についてですが、5億5,200万円増加しています。この増加は主に、売上高の増加に伴う買掛金および未払金の増加が要因となっています。

純資産の部はマイナス24億5,800万円です。これは、自己株式の取得を40億円実施したことが大きな要因となっています。ただし、有利子負債が引き続き存在しないため、健全で盤石な財務体質を維持していると考えています。

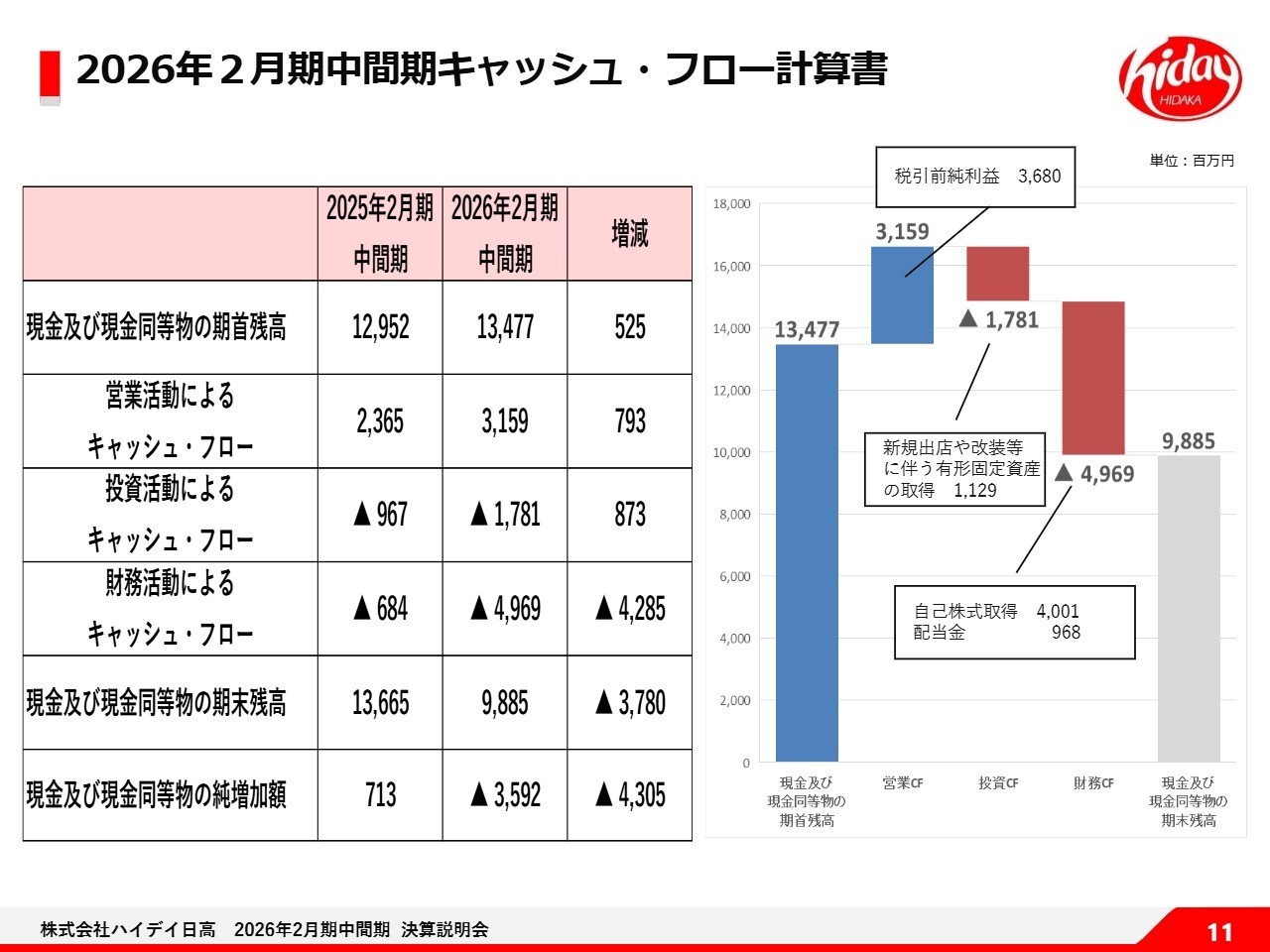

2026年2月期中間期キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書です。表の下から2行目の増減をご覧ください。現預金の期末残高が37億8,000万円減少しています。

これは先ほどもお話ししましたが、自己株買いに40億円を使用したことや、配当および有形固定資産の取得に伴い、フリーキャッシュ・フローを大きく上回って着地したためです。

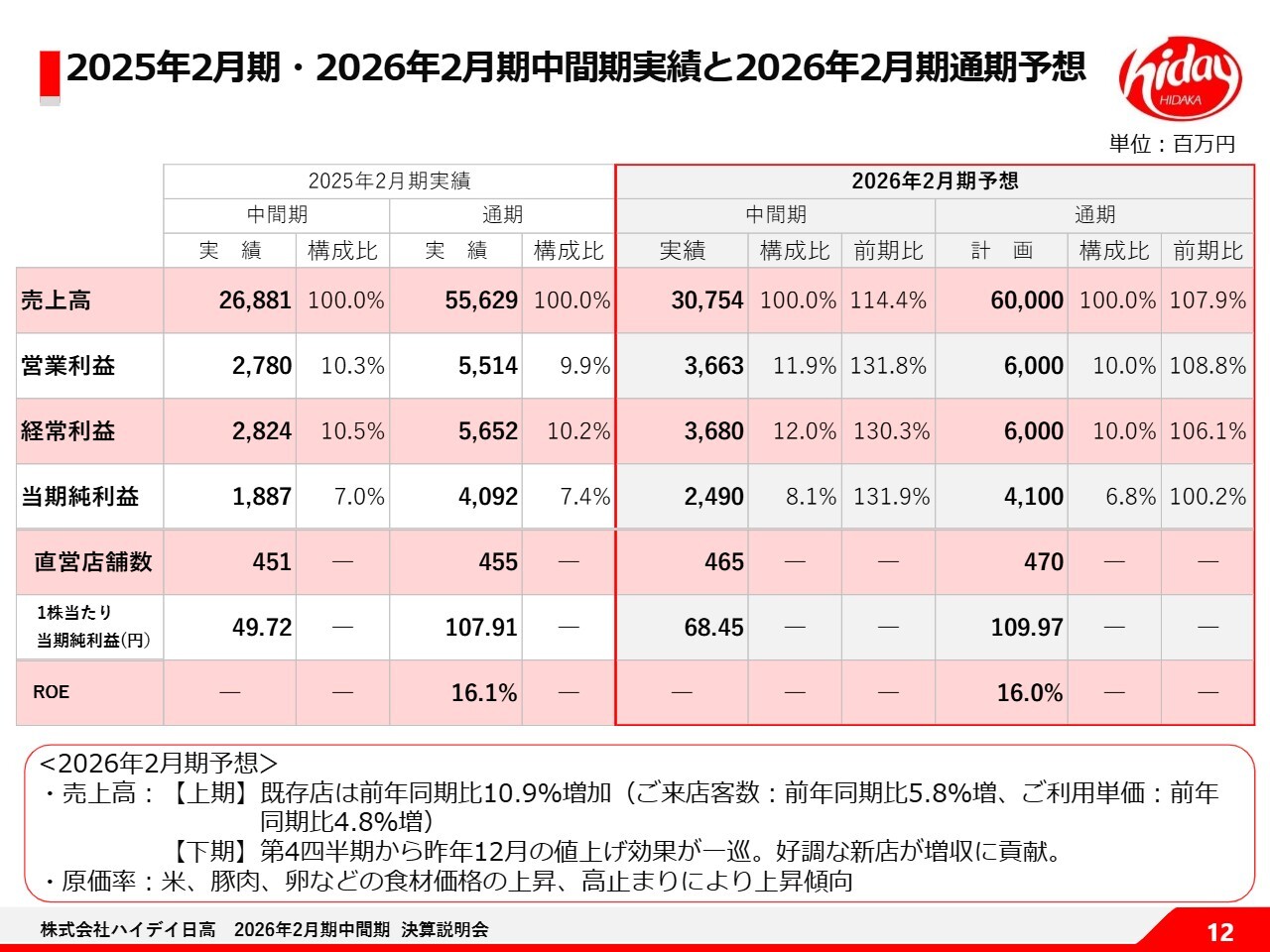

2025年2月期・2026年2月期中間期実績と2026年2月期通期予想

スライドには、前年度の実績、中間期の実績および今期の通期予想が示されています。

通期予想については引き続き据え置きとしていますが、足元では強い数字も出ているため、通期を通してトップラインでは良い数字が出てくると考えています。

一方で、お米の価格や豚肉・卵などの食材価格が引き続き上昇傾向にあり、高止まりしているものもあるため、原価率については引き続き注視が必要と考えています。

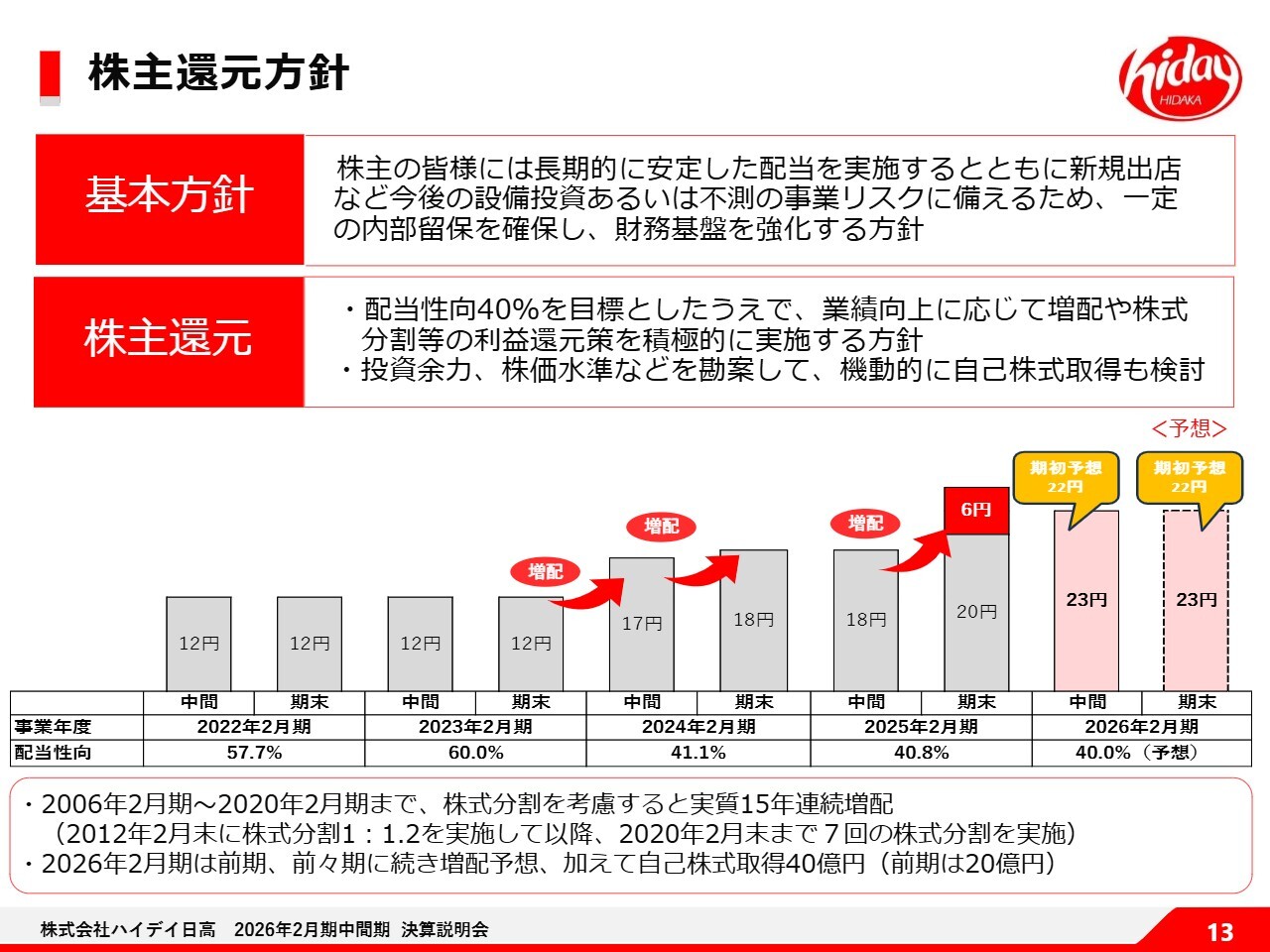

株主還元方針

こちらは株主還元方針についての内容です。引き続き、現在の方針を継続して運営していきたいと考えています。

株主のみなさまには、長期的かつ安定した配当を実施することに加え、新規出店や工場への投資に必要な資金の確保、不測の事態に備えた内部留保の確保を通じ、財務基盤の強化を図る方針です。

株主のみなさまへの還元については、配当性向40パーセントを目途として、業績の動向に応じた増配や、株価の水準を見ながらの株式分割といった利益還元策を積極的に実施していく方針です。また、自己株式取得も機動的に実施していく方針です。

今年度については、すでに発表していますが、中間配当は1円増配の22円から23円、期末配当も同様に1円増配して23円の予想を立てています。

以上で決算概要のご説明を終了します。

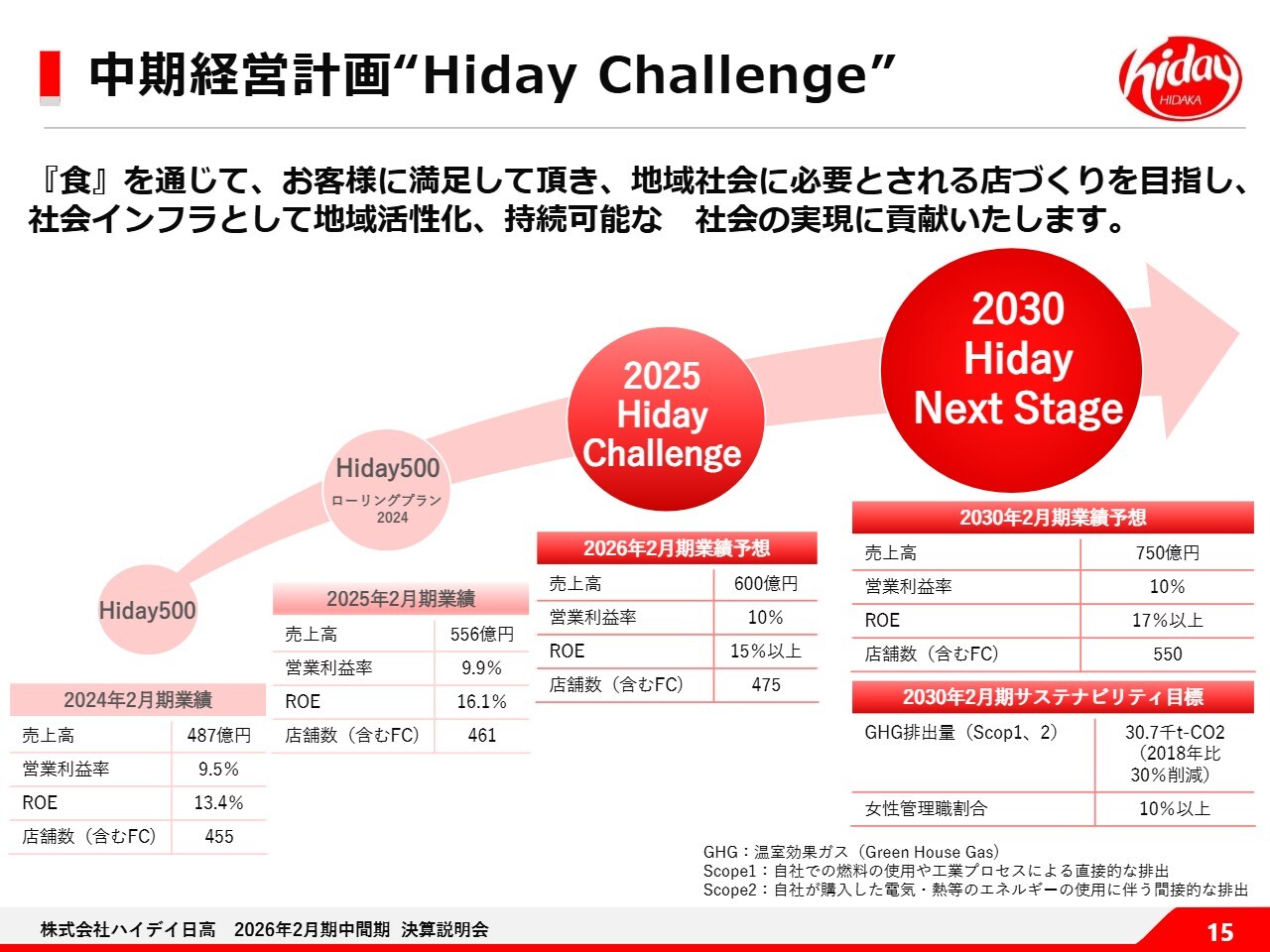

中期経営計画“Hiday Challenge”

青野敬成氏:代表取締役社長の青野です。今期の取り組み、また中期的な取り組みについて、私からご説明します。

まず今期ですが、すでに3月に発表したとおり中期経営計画として、「Hiday500 ローリングプラン2024」というかたちで一部ローリングプランを策定していましたが、「2025 Hiday Challenge」というかたちで新たに策定しています。

これには売上の回復が予想以上だったことが大きく関係しています。スライドに記載のとおり、2026年2月期には売上高600億円、営業利益率10パーセントを目指しています。今期は、この目標に向けて順調に推移しているところです。

また、「2030 Hiday Next Stage」というかたちで、2030年を目標に売上高750億円、営業利益率10パーセント、ROE17パーセント以上という目標を掲げ、順調に営業を進めています。

“Hiday Challenge” 重点施策

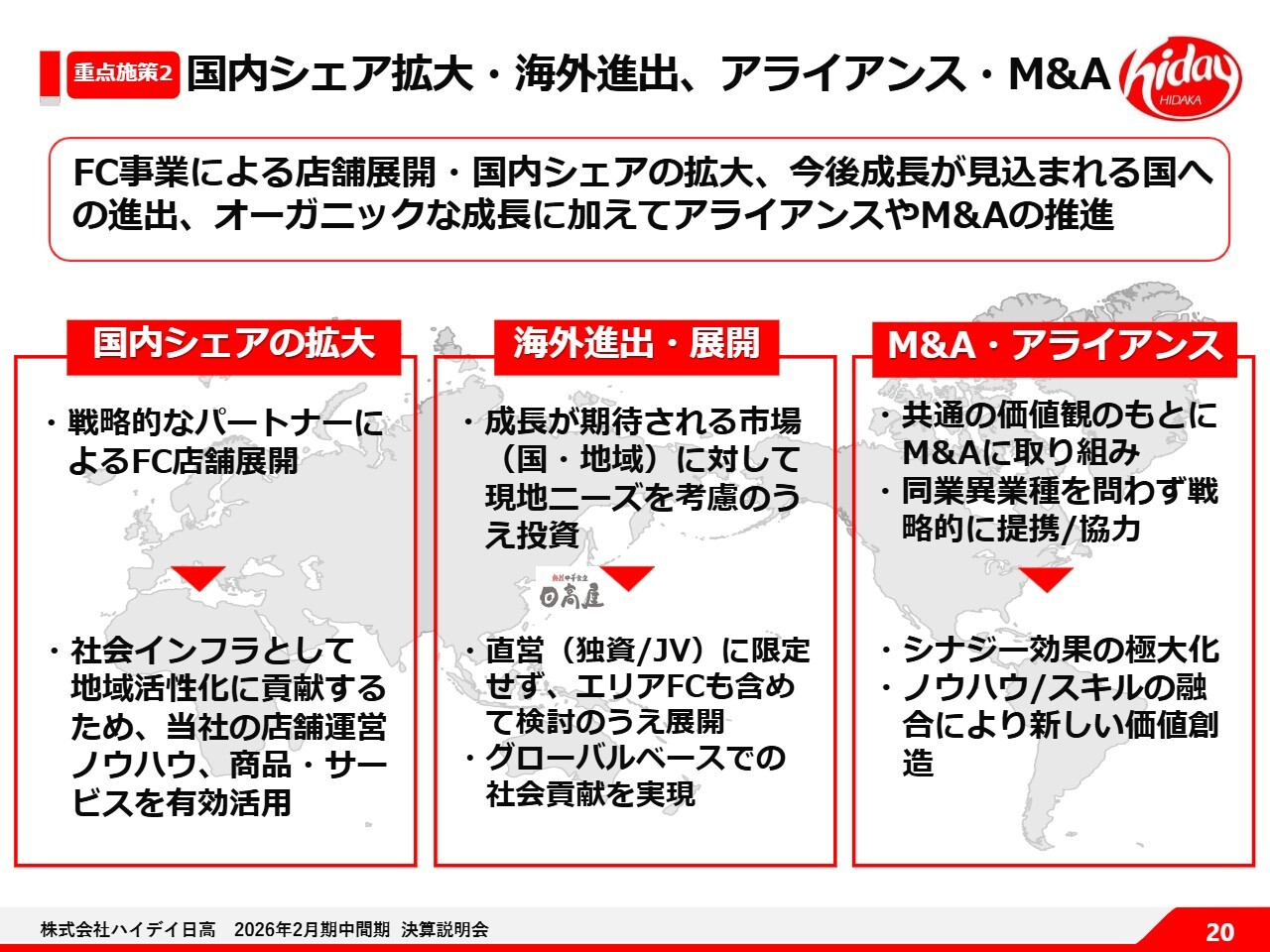

「2025 Hiday Challenge」というかたちで、昨年から大きく変わった点は、スライドの2番目にある国内シェア拡大、海外進出、アライアンス・M&Aです。

昨年は特に海外進出が前面に出ていました。私も海外に出向き、特にベトナムを訪問しました。当社では、ベトナム人の方が多く働いています。

こうしたこともあり、ベトナムへの出店を検討し、何度か視察を行いましたが、現状では、日本と家賃相場がレタントンなど一部地域であまり変わらないことがわかりました。

また、食材調達で日本と同じ条件で「日高屋」ブランドを維持できるかに関しては、まだ十分ではないことが判明したため、この点は引き続き慎重に進めています。

なお、海外進出を完全に中止したわけではありませんが、いったんペンディングの状態として、国内シェア拡大に注力しています。当社は1都3県を中心に展開していますが、日本国内にはまだ出店余地が多く残されています。そのため、現在は国内シェアをさらに拡大していく方針を前面に押し出しています。

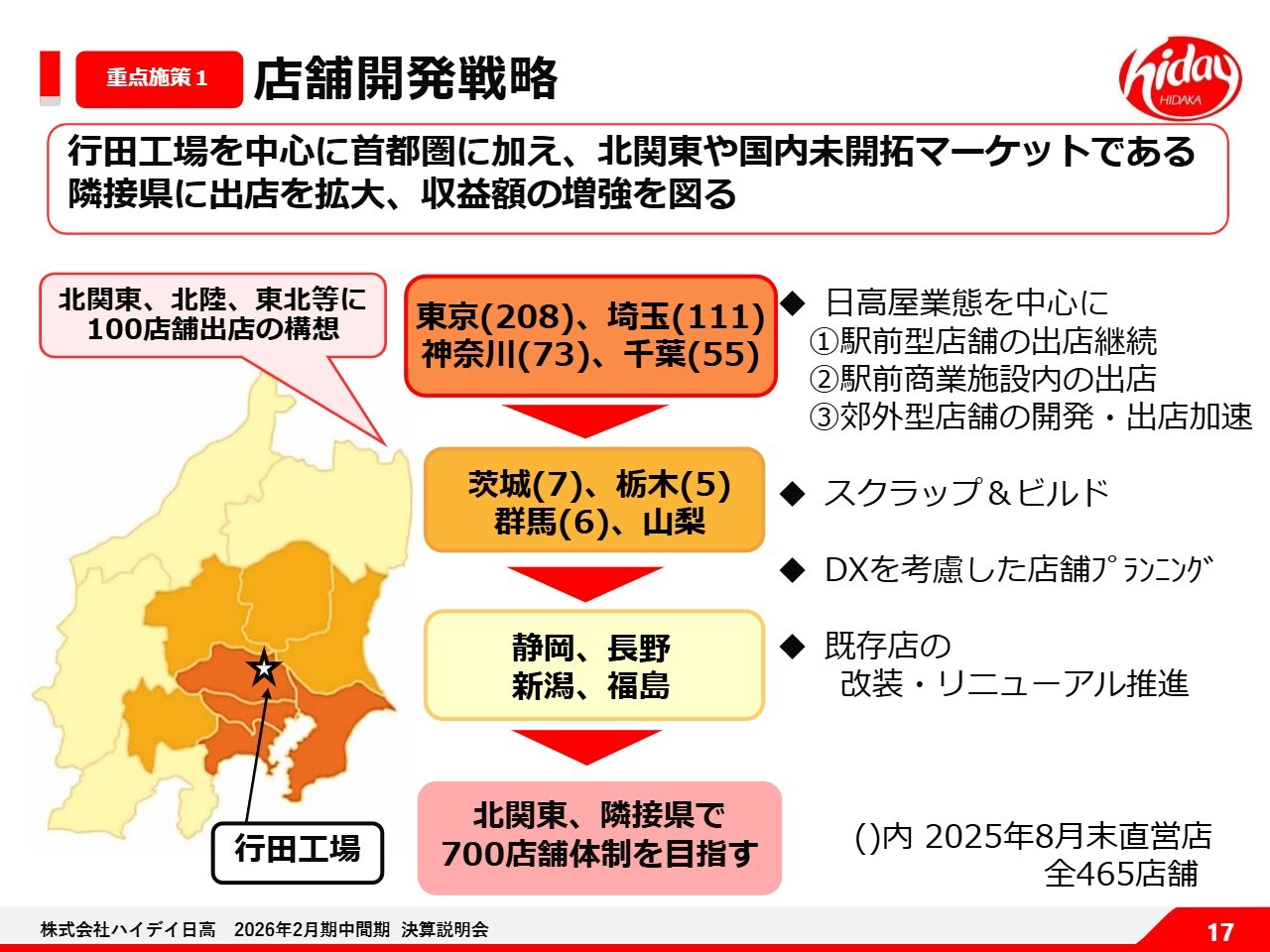

店舗開発戦略

重点施策の1つ目として、店舗開発戦略についてご説明します。1都3県の現状ですが、東京都に208店舗、埼玉県に111店舗、神奈川県に73店舗、千葉県に55店舗を出店しています。隣接地域では主に北関東のロードサイドに出店を進めており、茨城県、栃木県、群馬県で出店を加速しています。また、これらの隣接地域には山梨県も含まれ、まだ出店余地があると考えています。

出店した際、北関東のお客さまからは、当社に対して「来てくれてありがとう」といった声を多くいただいています。また、「日高屋さんはなぜ今まで来てくれなかったのか?」「遅いよ」といったお客さまの声も多く寄せられていることから、国内においても当社が展開を拡大できる余地が十分にあると考えています。

北関東、北陸、東北地方においても出店余地が十分にあることから、まずはこれらの地域で100店舗出店する計画を構想しています。

さらに、1都3県においても、東京都を含めて、まだ当社が出店していないエリアが多くあります。1都3県と北関東、北陸、東北地方を含めれば、200店舗以上の展開が十分可能であると考えています。

また、北関東とそれに隣接する地域全体を含めると、約700店舗の出店が十分に可能であると見込んでおり、現在はこれを目標として掲げています。

総人口ランキング(都道府県)

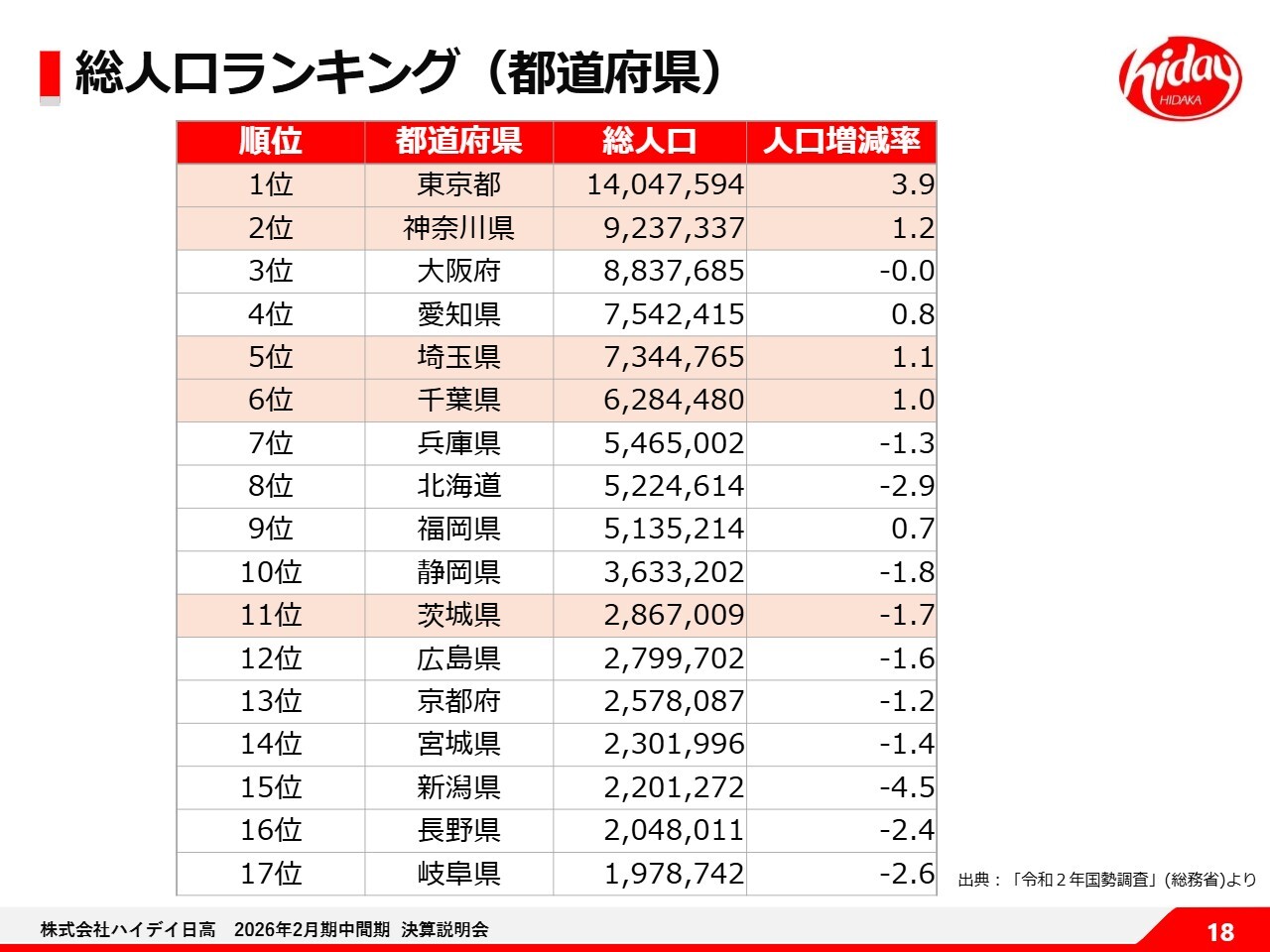

総人口ランキングについてです。この表は前回も提示した資料です。東京都は総人口が1,400万人で、当社は現在、東京都に208店舗、2位の神奈川県に173店舗を展開しています。また、5位の埼玉県と6位の千葉県にも出店しており、さらに茨城県においても出店しています。一方、総人口ランキング上位の大阪府と愛知県は、当社がまだ出店していない地域です。加えて、兵庫県、北海道、福岡県、静岡県も出店がない地域となっています。

10位の静岡県、15位の新潟県、16位の長野県は隣接する地域であり、群馬県および栃木県はこのランキングの18位以下に位置しています。これらの地域でも十分に展開可能と考えられるため、出店を加速する方針で検討しています。

セントラルキッチン(行田工場)

現在、行田工場は600店舗体制のセントラルキッチンとして機能しており、この1拠点から各店舗への配送を行っています。

今後700店舗体制を視野に入れると、行田工場だけでは対応が難しくなるため、増床を検討しています。現在は近隣の土地を探している段階で、行田工場プラスワンの拡張を計画しています。

国内シェア拡大・海外進出、アライアンス・M&A

重点施策の2番目として、国内シェアの拡大・海外進出、アライアンス・M&Aについてご説明します。特に今回は、FC事業による店舗展開を少し広めています。

国内シェア拡大-フランチャイズ契約締結

先日、当社は株式会社オーシャンシステムと新潟県におけるフランチャイズ契約を締結しました。新潟県は、当社が直営ではなかなか出店できないエリアと位置付けています。

我々には現在、雪国でのノウハウがありません。当社は1都3県を中心に展開していますが、雪が降ると営業を停止してしまうという状況があります。一方、新潟県のような降雪の多い地域では、当社が持っていない雪国特有の営業体制が必要とされると考えています。

そのため、当社が直接出店しないエリアについては、地域特性を理解した企業に任せるほうが適切だと判断し、今回、株式会社オーシャンシステムとフランチャイズ契約を締結しました。

当社の経営理念は、株式会社オーシャンシステムの経営理念と非常に合致しています。株式会社オーシャンシステムは「よりおいしいものをより安く」という経営理念を掲げており、当社も1都3県でリーズナブルな価格にて事業を展開していることから、この経営理念に共感しました。

まず、2026年4月に新潟県に1店舗出店していただく計画となっています。当社はFCを社内の独立制度として運用しており、熟練の技術者が独立するかたちになっています。

今回は株式会社オーシャンシステムとの新たなFC事業の取り組みで、ゼロからオペレーションを伝える初めての試みとなります。

我々は今までFCに係わるそのようなノウハウがありませんでしたが、今期は体制作りを急ピッチで進めてきました。その結果、ようやく目途がつきましたので、これからは株式会社オーシャンシステムに当社がオペレーションをお伝えし、4月のオープンに向けて進めていく予定です。これからも引き続き、伴走していきます。

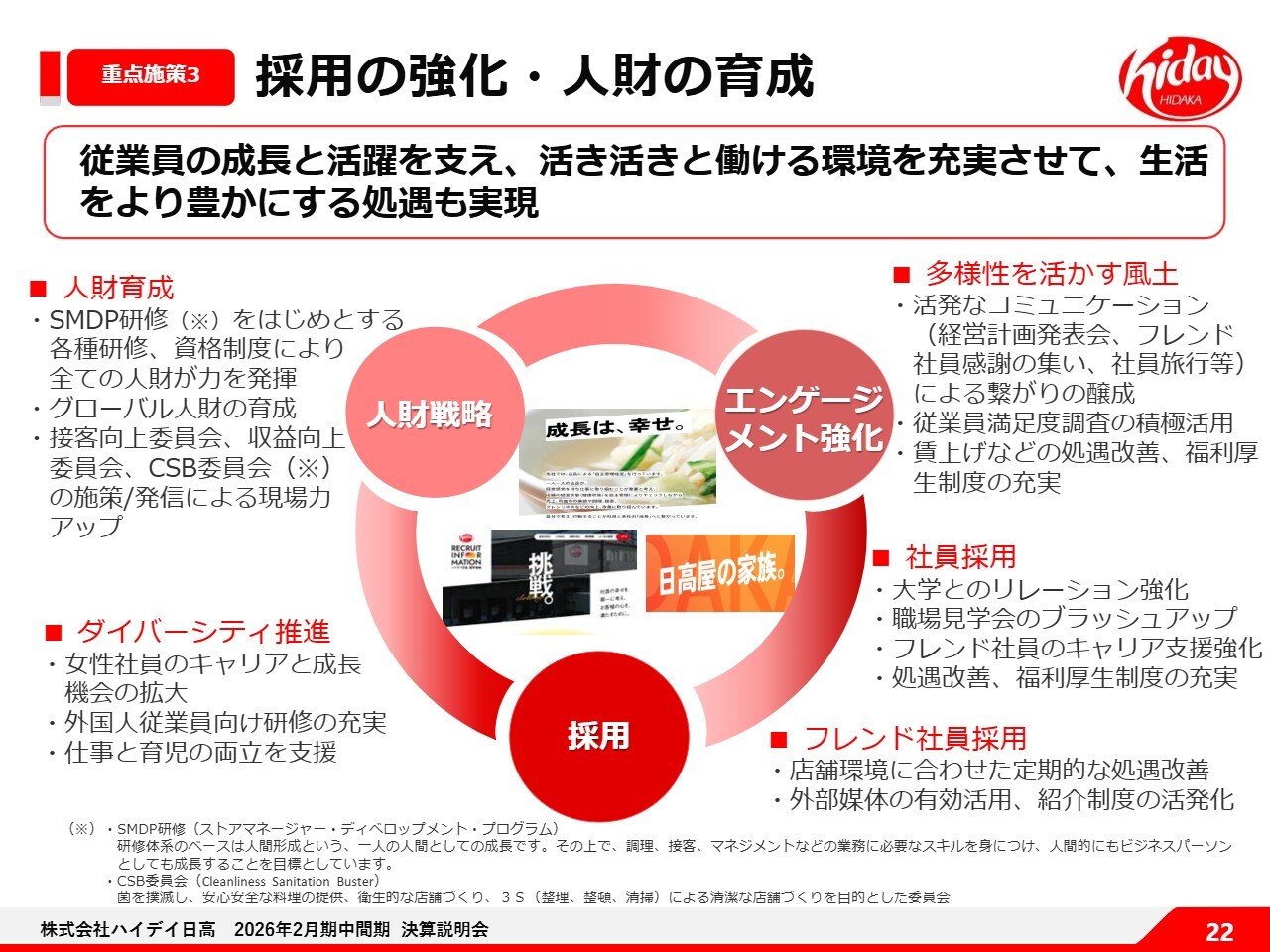

採用の強化・人財の育成

重点施策の3番目として、採用の強化と人財の育成についてご説明します。今期の採用については、現状、内定者を含めて順調に推移しています。

昨年4月には新卒社員が約100名入社しました。中途採用では約100名を迎え、全体で200名以上の増加となりました。

今期の目標としては、新卒の採用目標を120名に引き上げ、中途採用の約100名と合わせて、全体で220名程度の増加を予定しています。もちろん退職される方もいらっしゃるため、正確に220名というわけではありませんが、採用活動を拡大することで、さらなる出店の加速を目指しています。

また、ダイバーシティの推進として、女性のキャリア成長を促しています。女性店長も増加していますが、社内では女性管理職の比率を最終的に10パーセント以上に引き上げることを目指し、この取り組みを進めています。

当社は昨年度、新卒として外国人を約30名、特定技能で採用しました。当社は「SMDP研修」というシステムを導入しており、この研修により厨房業務やホール業務などのスキルを身につけ、順調にステップアップできる環境を整えています。

この制度を活用し、1等級から2等級へ、2等級から3等級へ、そして最終的には店長へとステップアップを可能にする仕組みを構築しています。新たに入社した方々にも当社のオペレーションを習得してもらい、最終的には店長として活躍してもらうことを目指して取り組んでいます。

採用活動についてですが、これまでは大学に出向くなど、人と人とのつながりを重視していましたが、最近ではショート動画の作成など、新たな取り組みも行っています。このように、さまざまなSNSを活用しながら、新卒採用をさらに強化していきたいと考えています。

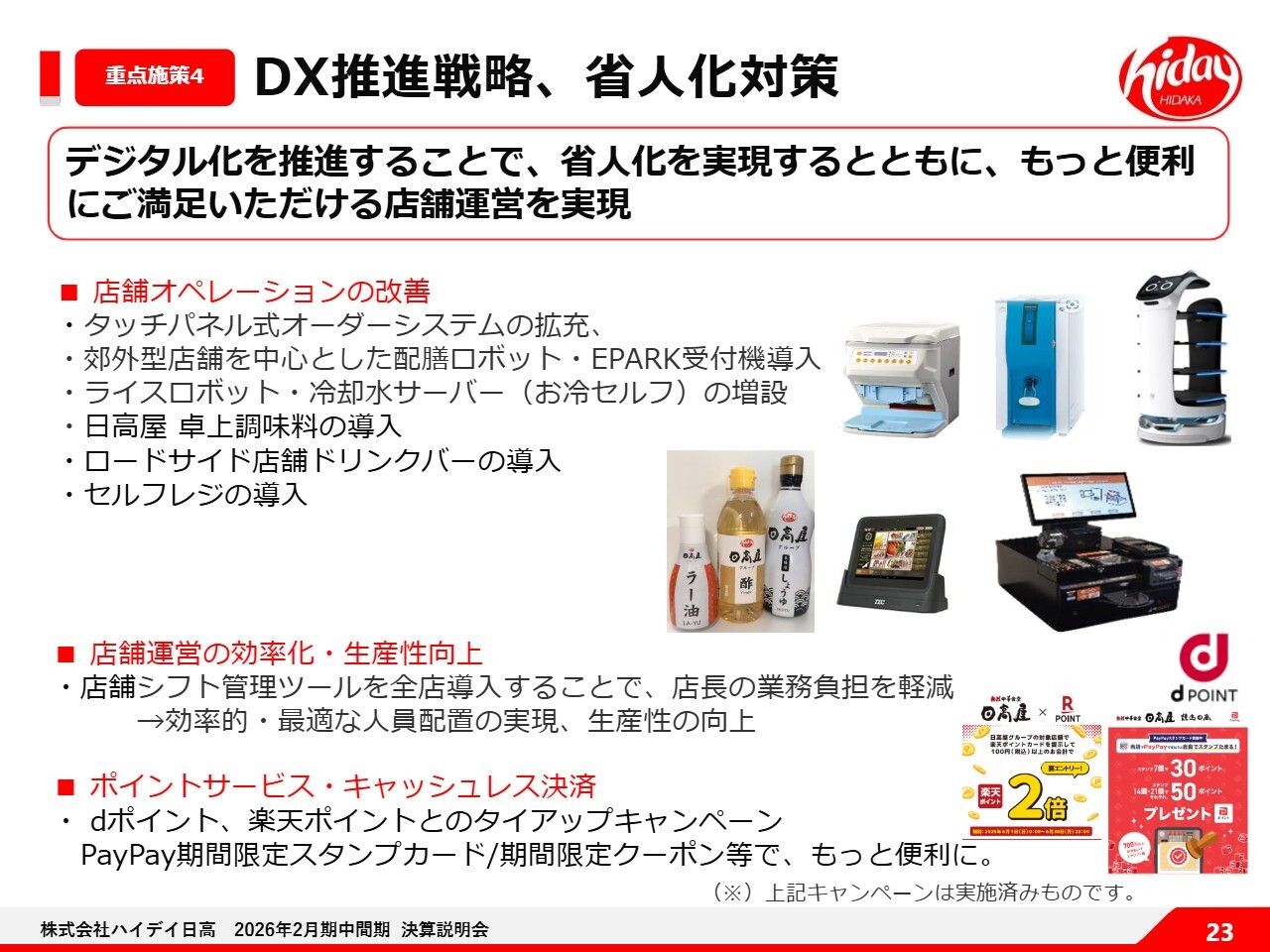

DX推進戦略、省人化対策

重点施策の4番目として、DX推進戦略および省人化対策についてご説明します。当社は2020年からキャッシュレス決済を含むさまざまな取り組みを進めてきました。DXへは一朝一夕に切り替えることは難しく、地道に一つひとつ取り組みを進めています。

タッチパネルについては、現状約405店舗で導入が完了しています。これにより、女性のお客さまが気軽に注文できるようになり、加えて言葉が通じない方でも簡単に注文できる環境が整いました。

その結果、タッチパネルを導入した店舗では客単価および売上が若干ながら上昇しています。こうした効果を踏まえ、今後も導入を継続していく方針です。

また、EPARK受付機の導入も進めています。以前は紙に名前を書いてもらい、それを基に待っているお客さまを誘導していましたが、DXを推進したことでお客さまが入店しやすくなりました。また、待っているお客さまが車でお待ちいただけるようになるなど、非常にスムーズに入店できる環境を整えています。

配膳ロボットについては、当社では現在66台を導入しています。引き続きロードサイドの大型店への導入を進め、活用を拡大していきたいと考えています。

タッチパネルと配膳ロボットに加えて、ライスロボットや冷却水サーバー(お冷セルフ)の増設も行いました。その結果、原価率は上昇していますが、人件費を大幅に削減し、改善が進んでいます。

これらの導入により、前期と比較して店舗の運営が大幅に効率化され、さらには売上の向上といった効果も表れています。

これらの設備については、店舗ごとに導入可能なものとそうでないものがありますが、店舗オペレーションの改善と省人化を積極的に進めることで、生産性向上に努めていきたいと考えています。

セルフレジについては、約7店舗でテスト導入しており、現状はセルフレジと有人レジを併用したかたちで運用しています。セルフレジは約95パーセント以上のお客さまにご利用いただいており、有人レジはサービス券などが発生する場合に利用されているため、割合としては5パーセント弱です。セルフレジを導入することで、お客さまが効率よく流れるようになり、非常に効率化が図れていると考えています。

ただし、駅前の店舗へのセルフレジの導入は、当面の間は難しいと考えています。これは、場所や回転率の問題があるほか、アルコールを飲まれたお客さまに対応する上でセルフレジでは難しいケースがあるからです。

すべての会計を1人で行っていただく形式のため、トラブルなどが発生する場合もあります。店舗ごとに有人レジとセルフレジを適切に使い分けながら、運用を進めていきたいと考えています。

続いて、スライドの一番下に記載されているポイントサービスおよびキャッシュレス決済についてご説明します。ポイントサービスについては、昨年8月に「楽天ポイント」を導入しました。これは以前からの「dポイント」にプラスアルファするかたちとなっています。

昨年は2回の値上げを実施し、5月の値上げ以降については、6月から8月にかけて客数が大幅に減少していましたが、9月以降は客数が回復してきています。これについては「楽天ポイント」を導入したことで、お客様が当社に流入し、一定の効果をもたらしたと考えています。

ただし、「楽天ポイント」の導入から1年が経過し、この9月でちょうど1周したため、この効果については今後薄れていく可能性があると予測しています。「dポイント」や「楽天ポイント」に限らず、「PayPay」や他の会社とのコラボレーションなど、さまざまな取り組みを通じて、お客さまにお得感を感じていただける店舗作りを進めていきます。

昨年12月の値上げ後の客数は、前年同期比では増加していますが、直後は大幅に減少しました。1日当たり1万人のお客さまが減少しましたが、現状ではそこから回復し、現在は12月並みの客数に戻りつつあります。

これらを踏まえ、さまざまな取り組みを通じて新規のお客さまの獲得や既存顧客のリピーターの増加を図り、さらに売上に寄与したいと考えています。

事業拡大・新商品開発・販路戦略

重点施策の5番目として、事業拡大・新商品開発・販路戦略についてご説明します。今期はサンヨー食品株式会社と共同で開発したカップラーメンや、マルニ食品株式会社の協力による、日高屋がない地域でも販売できる食品の開発・販売を進めています。

このようにさまざまな取り組みを行いながら、事業拡大・新商品開発・販路戦略を進めています。特に、スライド右下に記載の「生ビールvsハイボール祭」については、今年初めて取り組んだこともあり、お客さまから非常に良い反響をいただいていると考えています。

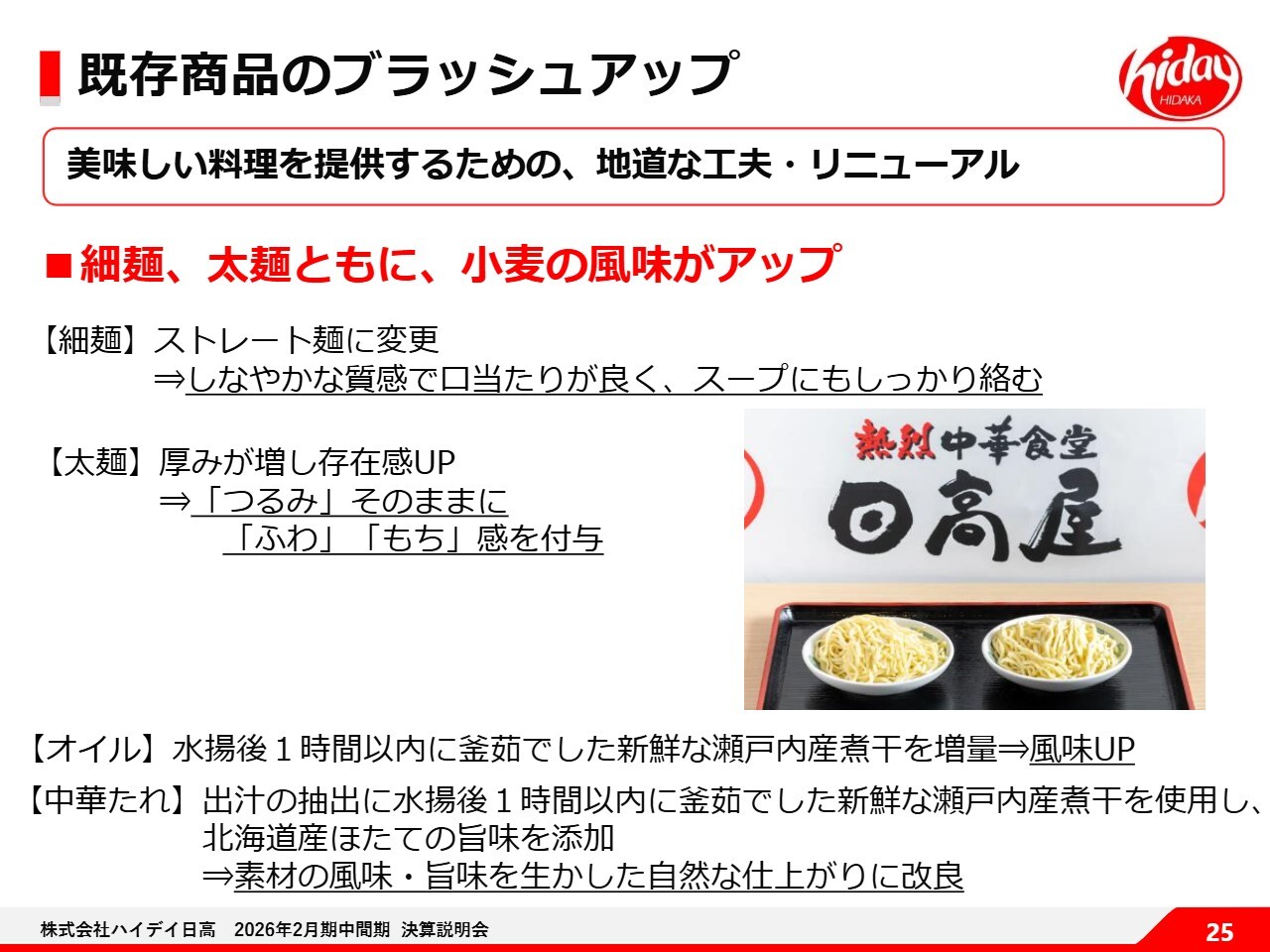

既存商品のブラッシュアップ

スライドは、既存商品のブラッシュアップとして発表しているものです。細麺と太麺について改良を行いました。細麺はストレート麺に変更し、スープによく絡み、口当たりも良くなるよう改良しています。太麺は「つるみ」はそのままに、「ふわ」「もち」の要素を感じさせるかたちで改良を加えました。

また、中華そばは値上げしましたが、中華そばのたれ、すなわち「かえし」にも改良を施しました。出汁には、瀬戸内産の煮干を水揚げ後1時間以内に釜茹でしたものを使用し、これを「かえし」に加えています。さらに、北海道産ほたての旨味を添加することで、これまで以上にブラッシュアップした非常においしい中華そばを提供しています。

ブランディングの強化

重点施策の6番目として、ブランディングの強化についてご説明します。ブランディング戦略として、各メディアにさまざまなプレスリリースを提供しています。当社はテレビCMやSNSに加え、ホームページのリニューアルを実施し、それによりブランディングを強化しています。

スライド左下の写真は、6月4日に行われたメディア発表会の様子です。「生ビールvsハイボール祭」というかたちでメディア先行試食・試飲会を実施しました。

当社の「日高屋」で使用している商品を提供している株式会社ニチレイフーズとキリンビール株式会社とコラボレーションし、新たなお客さまの獲得を図りました。

またスライド右下には、ブランディング活動の一環として、バスケットボールをさいたま市教育委員会に寄贈した様子を掲載しています。

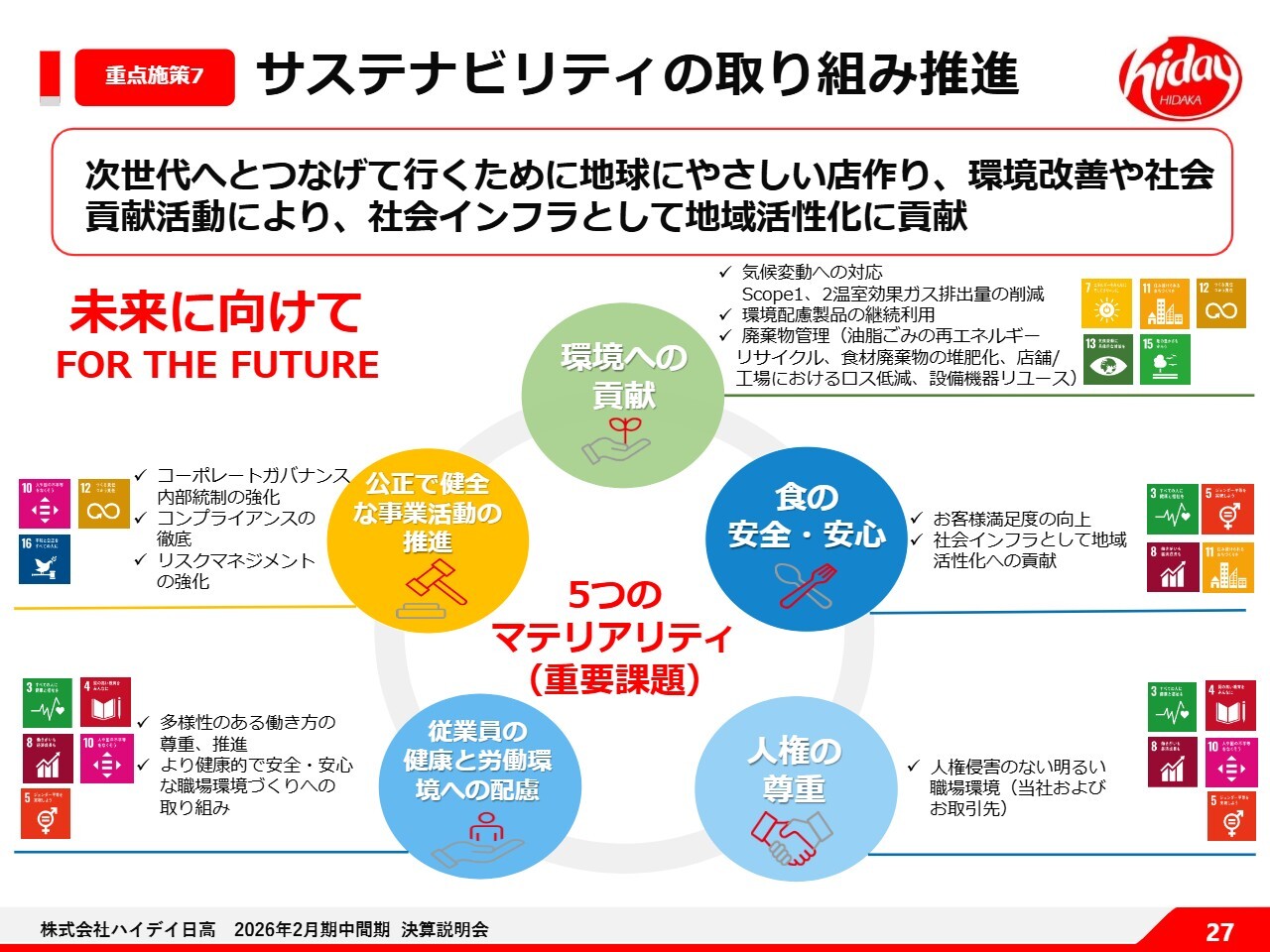

サステナビリティの取り組み推進

重点施策の7番目として、サステナビリティの取り組み推進についてご説明します。当社は、売上や利益の追求だけでなく、サステナビリティの取り組みも継続しており、これを今後も続けていく方針です。

今期においては、工場や店舗においても一部取り組みを進めています。工場では、費用をかけて新たな機械を導入し、CO2削減に向けた取り組みを計画しており、現在はその計画を進行中です。このような取り組みを通じて、地球環境に優しい店舗作りにも注力していきたいと考えています。

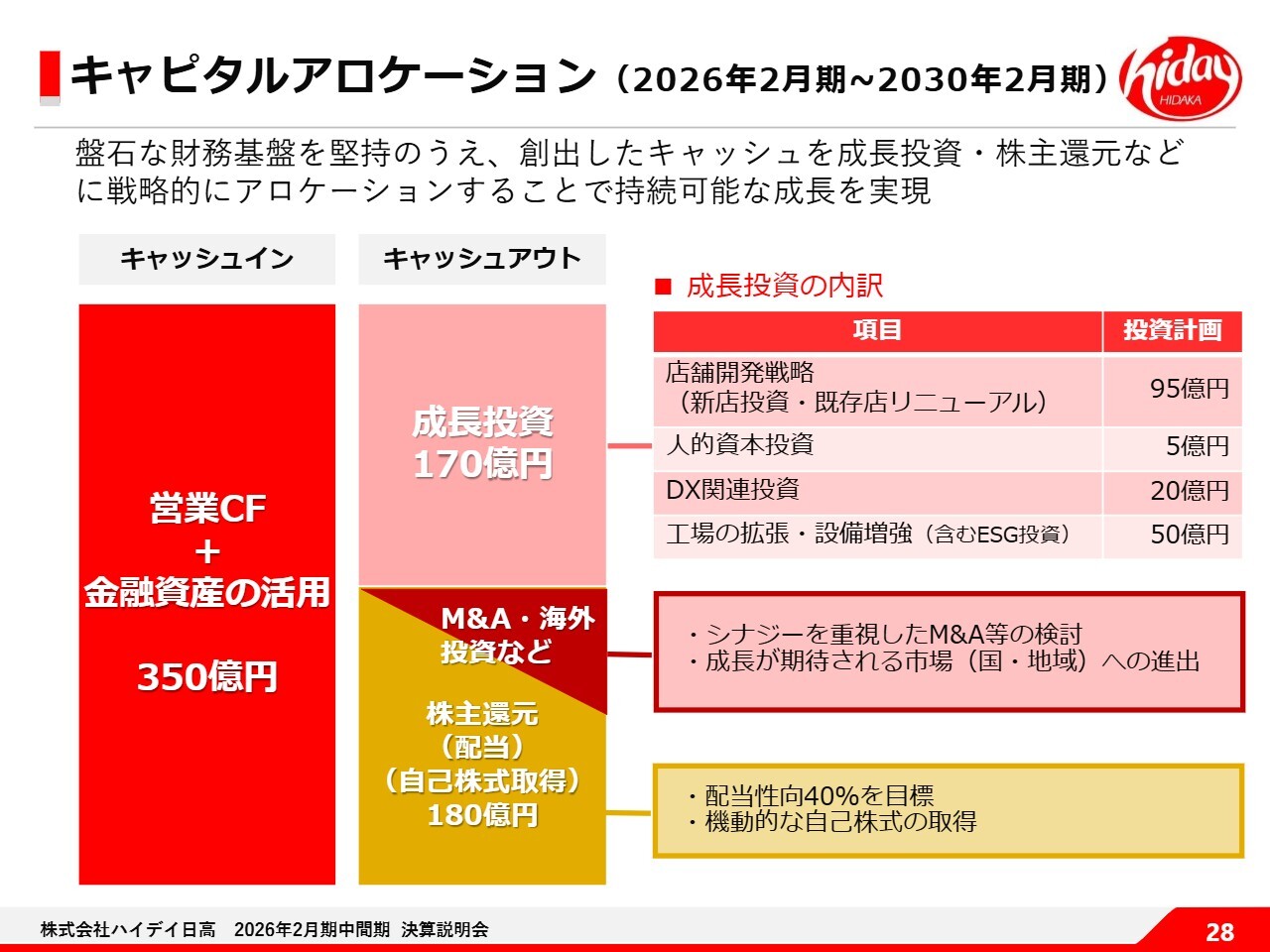

キャピタルアロケーション (2026年2月期~2030年2月期)

キャピタルアロケーションについてご説明します。2026年2月期からの5年間計画では、約350億円のキャッシュインに対しキャッシュアウトは、店舗開発戦略に約95億円、DX関連投資に約20億円、工場の拡張・設備増強に約50億円を成長投資として見込んでいます。

また、M&Aや海外投資、株主還元、自己株買いなども引き続き実施する予定で、これらに約180億円を見込んでいます。これらについては流動的で、今期あるいは来期に実行するかは未定ですが、5年間でこの180億円を有効に活用し、ハイデイ日高としてさらなる成長を目指していきたいと考えています。

引き続き、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。

新着ログ

「小売業」のログ