AIブームはまだ「始まったばかり」? NVIDIA決算後の展望と米国株式市場の未来

NVIDIA決算発表、米国利下げの影響とバリュエーション、S&P500のアノマリーや過去の変動を詳細解説!

岡元兵八郎氏(以下、岡元):みなさま、こんばんは。マネックス証券のハッチこと岡元兵八郎です。ハッチの米国マーケットセミナー、今回もよろしくお願いします。

毎日暑いですが、お元気でいらっしゃいますでしょうか? 私は毎朝、犬の散歩をしています。今は暑いので、ほぼ毎日、朝の5時半くらいに家を出るのですが、それでも27度から28度ほどあります。犬はそこまで辛そうにはしていないのですが、私は帰ってきたらヘトヘトになります。散歩中から米国のマーケットをチェックしたり、米国のテレビを観たりして情報をアップデートしています。

マーケットにもいろいろなイベントがあり、非常に忙しい毎日ですが、日本時間の本日(2025年8月28日)朝、ニューヨーク時間の8月27日に、NVIDIAの決算発表がありました。こちらについては、米トレードステーション・グループ社のデイビッド・ラッセル氏との動画をご覧いただいた後に情報をお届けしたいと思います。

米国株の夏の上昇相場について

(動画流れる)

岡元:こんにちは、デイビッド。米国株の夏の上昇相場がまだ続いていますが、何が起きているのですか?

デイビッド・ラッセル氏(以下、デイビッド):こんにちは、ハッチ。またお会いできてうれしいです。米国株の夏の上昇相場について、主な要因はFRBですが、正確には市場がFRBに期待していることです。

市場は今、2025年9月17日の0.25パーセント利下げ見通しに注目しています。トレーダーは最低1回の利下げと、同年10月か12月に追加利下げを確信しています。ご存じのとおり、市場は「噂で買い、事実で売る」ものです。投資家は今、利下げの噂で買っている状況です。

もう1つの要因は、強い企業業績です。今期は、S&P500企業のうち、決算報告済みの企業ベースで80パーセント以上が予想を上回りました。Microsoft、Meta Platforms、Advanced Micro Devices、Palantir Technologiesといった大手成長株は、みな好調でした。

さらに、8月27日にはNVIDIA、9月4日にはBroadcomの決算も控えています。

岡元:インフレに対する不安はないのでしょうか?

デイビッド:もちろんあります。今、まさに典型的な「不安の壁」をよじ登る展開になっています。株価が上がるにつれ、悲観論も高まっています。

米国個人投資家協会の最新調査では、5月初旬以来最も弱気な見方が示されました。春に、個人投資家は押し目買いで機関投資家を出し抜きました。

多くのプロが市場は割高だと考えていますが、依然として期待資金は多いようです。そのため、調整局面は極めて限定的です。

岡元:FRBについてはどうですか?

デイビッド:インフレ悪化の兆しが鮮明で、7月のコアCPIは前年比3パーセントを超えました。関税も影響しているようです。

エコノミストは、今後インフレ圧力がさらに高まると見ています。これは、いずれ株式に悪影響を及ぼすかもしれませんが、現状は問題ありません。

私は、雇用がより重要であると考えています。今月初めの雇用統計の大幅な下方修正で、ハト派が勢いを増しました。経済がさらに弱含みすれば、FRBは一段と利下げに傾く可能性があります。

注目されるのは、9月5日の雇用統計と、10日、11日のPPIおよびCPIの発表です。そして、9月17日のFOMCでドットプロットも公表されます。トランプ大統領とパウエル議長のやりとりも、市場は気にしていません。

岡元:鉄道やバフェット氏によるヘルスケア保険会社への投資など、M&Aも増えているようですね。

デイビッド:まさにそのとおりです。Union Pacific CorporationがNorfolk Southern Corporationを買収し、バークシャー・ハサウェイ社はUnitedHealth Groupや住宅建設株に投資しています。

米国政府も動きを強め、安全保障上の理由からIntel Corporation株取得との報道もあります。これが投機的兆候を強め、リスク志向を高めているようです。

ボラティリティは低下しており、2月初旬の水準に戻っています。これによりMorgan Stanley、Goldman Sachs、JPMorgan Chaseなどの大手が恩恵を受けました。

もう1つ見逃せないのは、AIの普及です。直近2回のGDP統計では、ハードウェアとソフトウェアへの投資が、個人消費に代わり成長を押し上げています。これは重要な点で、AIへの投資が景気後退を防いでいるのです。消費は弱いですが、もはや重要ではありません。

岡元:確かに、MicrosoftとMetaは直近の決算で設備投資計画を拡大しましたね。

デイビッド:そのとおりです。そのような企業が恩恵を受けています。

AmazonやAlphabetも年初来高値を試しています。投資家の中にはレンジ相場の上抜けを狙う人もいるでしょう。AI注目株として、Seagate Technology HoldingsやWestern Digitalがあり、最近はArista Networksもブレイクアウトし、S&Pでの時価総額順位を上げています。

しかし、一部の主要企業は取り残されています。TeslaとAppleが代表的な例です。SalesforceやServiceNowなど多くのテック企業も苦戦しています。実際、AIの影響でサービス需要が減り、苦境に立たされています。

岡元:ありがとうございます。他に何かありますか?

デイビッド:また、Wynn Resortsが2027年にUAEでカジノを開業予定で、注目を集めています。今後、数週間から数ヶ月にかけて投資家がさらに動く可能性があります。

岡元:ありがとうございました。また来月お会いしましょう。

デイビッド:ありがとうございました。

(動画終わる)

NVIDIAの決算発表

岡元:さっそく、NVIDIAの決算発表についてご説明します。

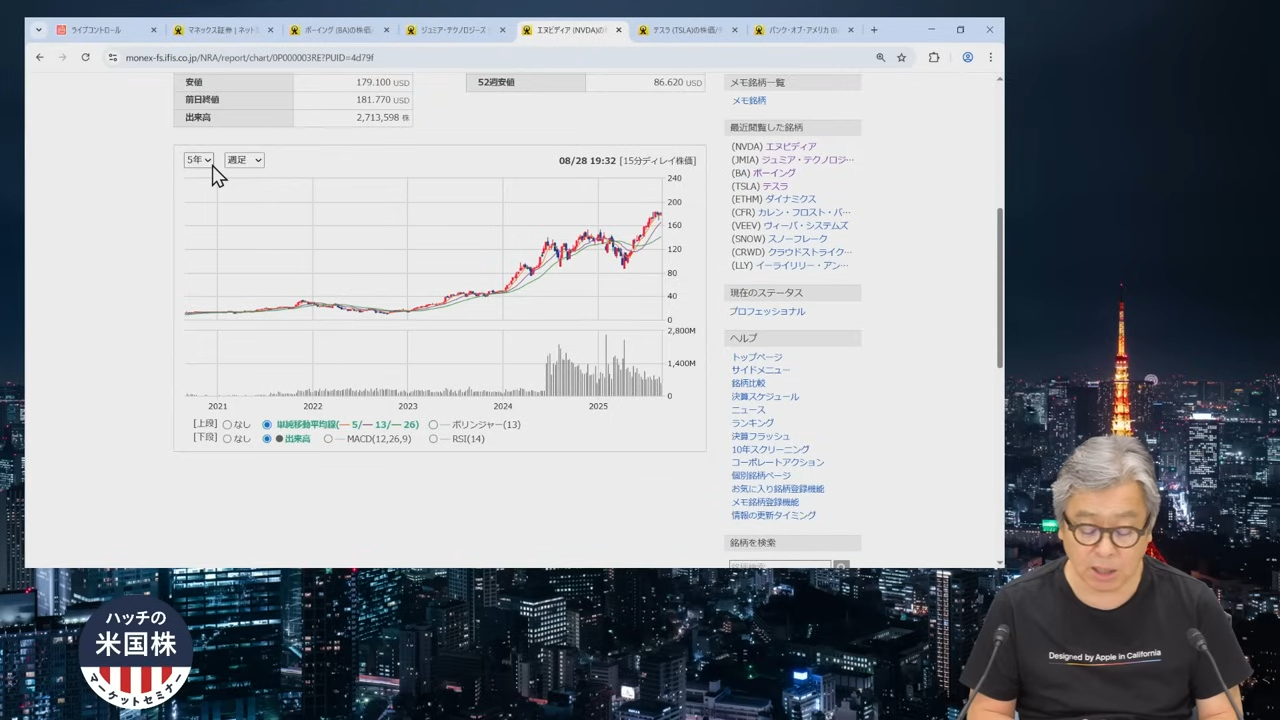

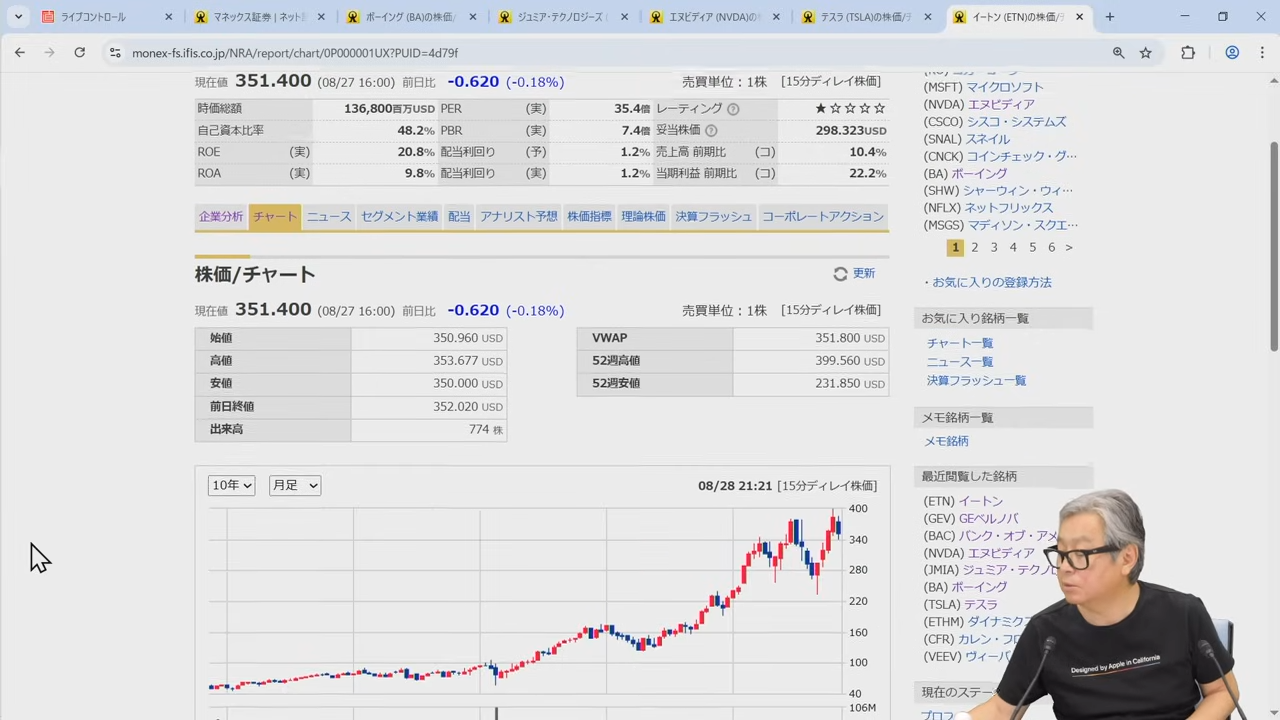

こちらが、ちょうど5年間のチャートです。がんばって上がってきたと思います。現状のお話をします。昨日、決算発表があって、アフターマーケットでは5パーセントほど下がっていたと思います。その後、日本時間の午前6時から、ジェンスン・フアン氏のコンファレンスコールやQ&Aがあり、そこから株価が戻っていきました。

最終的に、日本時間の午前8時にはマイナス3パーセント程度だったと思いますが、現在の株価はマイナス1.7パーセントに戻ってきています。ニューヨーク市場ではこの決算を受けて、いろいろな証券会社が目標株価を引き上げています。

例えばMorgan Stanleyは206ドルだったのが210ドルに、KeyBankは215ドルだったのが230ドルになっています。アナリストたちは昨日の決算発表に対し、好感を持っているというのが現状です。

ポイントだけお伝えしますと、数字は非常に良かったです。1株当たりの利益は、予想の1ドル1セントに対し、1ドル5セントで着地しました。売上については、予想の460億ドルに対し、467億ドルになりました。今期の売上については、予想の531億ドルに対し、540億ドルでした。この数字は中国への「H20」の出荷を含んでいません。

この数字のどこが良かったかをご説明します。伸びているのは、データセンターです。売上は前年比56パーセント増の411億ドルです。ストリートの予想が413.4億ドルだったので、予想には未達という状況です。

投資家はNVIDIAに対し、パーフェクトを求めています。チャートを見るとわかるとおり、ここまで順調に上がってきています。例えると、非常に優秀な子供で、期待値が非常に高いわけです。したがって、期待を少しでも裏切ると、株価が上がらないという現象が起きているのが現状です。

データセンターについては数字が若干足りませんでしたが、少しでも足りないと、成長鈍化を懸念する投資家の心理につながってしまいます。過去9四半期連続で50パーセントを超える成長を遂げてきたわけですが、現在、最も低い伸び率になってしまっています。そうすると「成長の加速が止まってしまったのではないか」という懸念を抱いてしまいます。

また、中国向けの「H20」の販売がゼロだったことで、トランプ氏は「米国に対して15パーセントの税金を払えば、中国への輸出を許可する」と言っていますが、実際に正式なかたちで文章化されているわけではありません。

中国リスクがあらためて意識されたことで、投資家が慎重に捉えたのだと思います。ガイダンスでは非常に強い見方を出しているのですが、地政学リスクを気にしているところがあります。

2024年に株価が3倍になり、今年も年初来で35パーセントほどに上がっています。少しでもミスし、投資家が満足しないと、利確の売りが出やすくなっていると思います。

私が自分の本で、NVIDIAを参考銘柄として掲載しなかった理由として、5年後が見えなかったという点があります。19銘柄選んでいますが、怖かったので、あえてNVIDIAは入れませんでした。

ただ、ここ最近のフアン氏のスピーチでは、今はデータセンターが注目されていますが、そこで終わらず、次の時代がやってくると言います。それは何かというと、産業用のロボットです。今回は5.8億ドルで前年比69パーセント増でしたが、全体の中では小さいため、まだまだ時間はかかります。

しかし、NVIDIAの成長はここで終わらないのだろうと感じています。株価のほうは引き続きマイナス2パーセントほどですが、今日1日終わってみたら、最終的にプラスで終わっているかもしれませんし、若干ここから数日間、株価が下がったとしても、しばらくしたらまた戻ってくるのではないでしょうか。これまでと同じパターンを繰り返すのではないかと思っています。

AIブームの今後

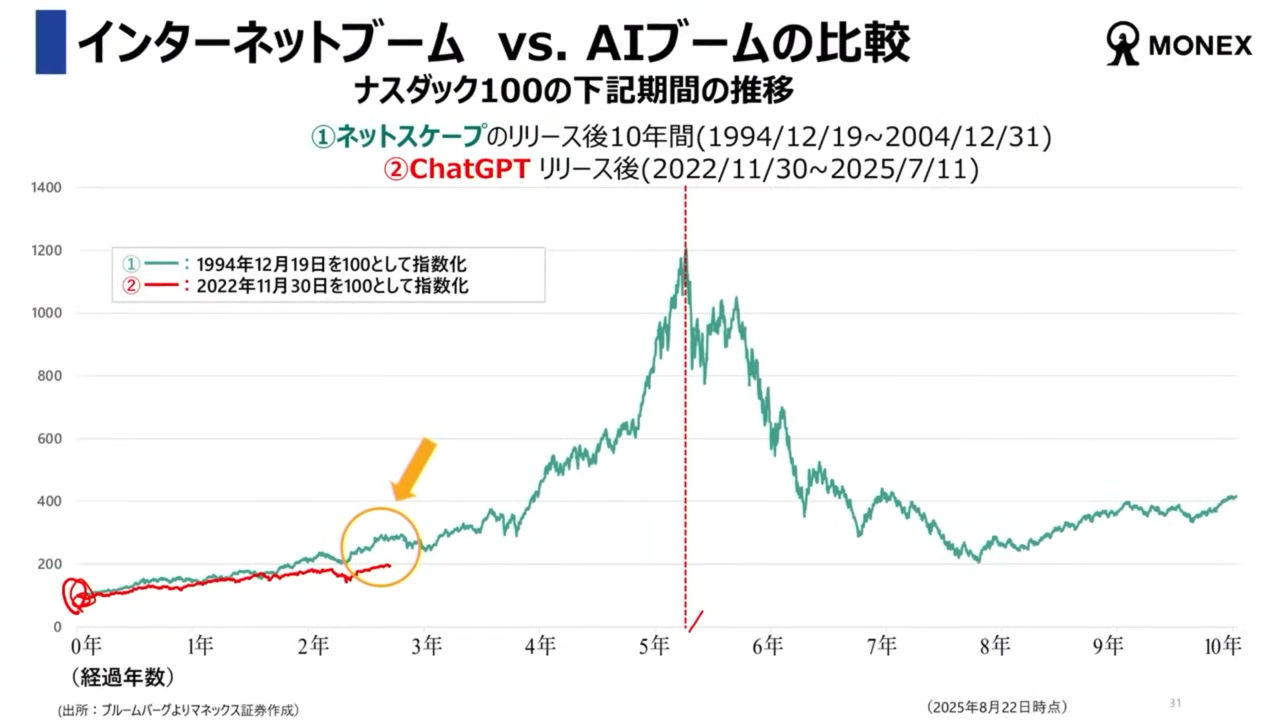

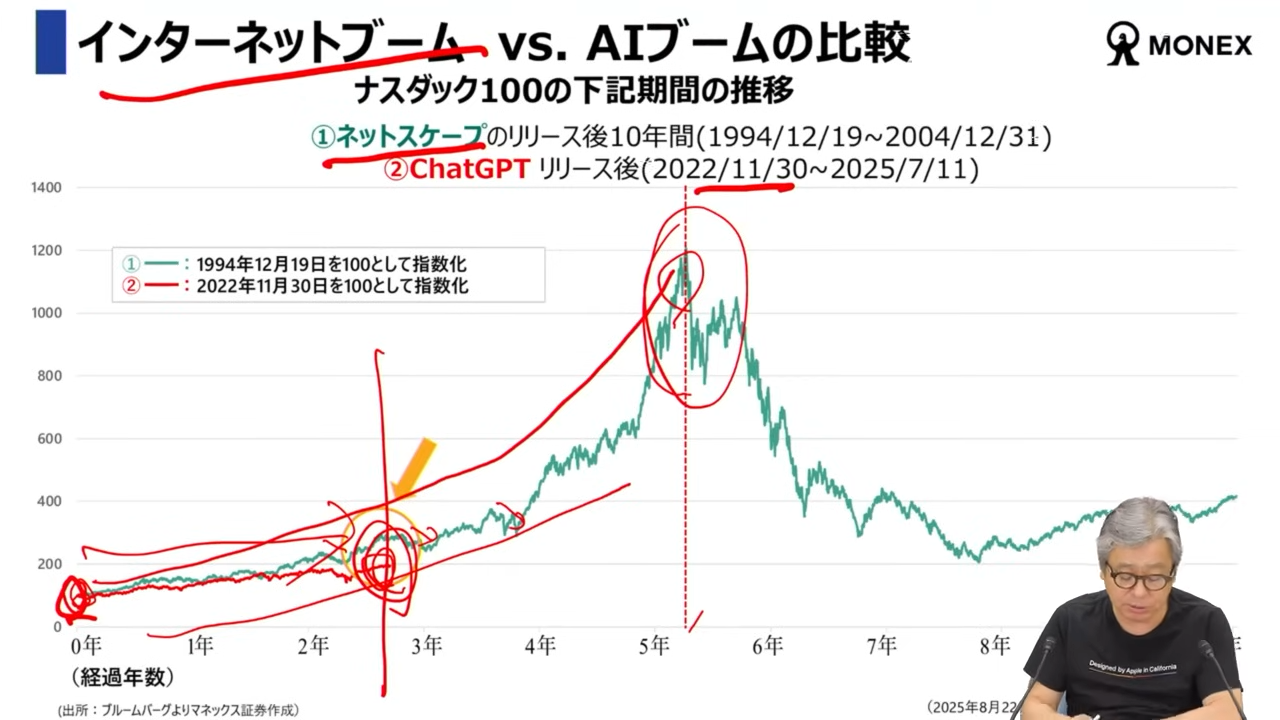

スライドをご覧ください。緑の線が1994年12月19日を100として指数化したグラフです。1994年はインターネットブームで、「Netscape(ネットスケープ)」がリリースされた年です。5年間かけて成長し、バブルが形成されました。

今、AIブームが来ており、赤い線は「ChatGPT」がリリースされた2022年11月30日を開始点に置いています。まだ3年も経過していません。始まったばかりだと言っていいのだと思います。

インターネットブームの時でも、細かく下がっている部分が確認できます。一直線で上がったわけではなくて、上がると下がるという何度かの調整を繰り返し、その結果、大きく成長したということです。

今回のAIブームの主人公は、NVIDIAであったりPalantir Technologiesであったりするわけですが、彼らの株価が昇降を繰り返すことは極めて普通のことなので、ここで成長が止まるわけではないと思います。

マーケット全体の動向

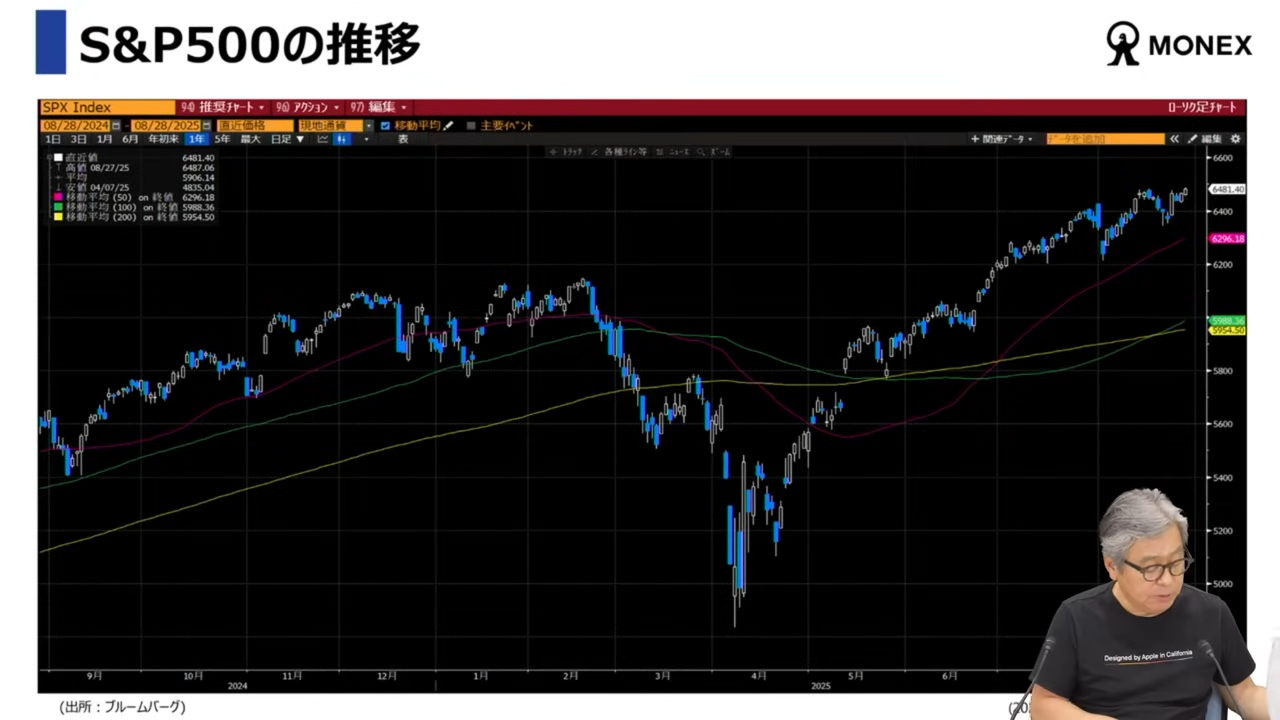

S&P500のマーケットの話をします。前回のセミナーは2025年7月24日でしたが、そこから1.86パーセント増になっています。昨日、6481.40ポイントで史上最高値を更新しました。

冷静に考えてみるとマーケットがオールタイムハイをつけています。NVIDIAの決算が出た時点で、1歩間違えたら大きく下がってもおかしくなかったのですが、今の先物マーケットを見てみると、若干下がってはいるものの、ダウはプラスです。S&P500はマイナス0.38パーセントで、ほぼ横ばいです。NASDAQの先物もマイナス0.13パーセントで、全然大したことはなく、よく持っているなという印象です。

このチャートを見ると、8月1日に大きく下がっています。予想を大きく下回る雇用統計が出て、S&P500はこの日、1日で1.6パーセント数値を下げました。1パーセント以上の動きがあったのは久しぶりです。

ちょうど1年前も、この時期に予想を下回る雇用統計の発表がありました。その時は雇用統計が悪く、2日間下がりました。今回は1日だけ下げて、次の日には見事に戻しています。

去年の教訓を活かしたと言いますか、投資家は今年に入っての下げに対し、買えば必ず儲かりました。ここまで昇降するラリーをドライブしてきたのは、機関投資家ではなくて個人投資家だと言われています。個人投資家のフローが入ったことで、ここまでマーケットが上がってきたとされています。

一方で、プロの機関投資家にとっては、彼らが最も憎んでいるラリーだと、最も嫌がっている株価の上昇だと言われています。なぜなら、トランプ関税の影響でもっとマーケットが下がると思っていたものの、リバウンドをしたからです。ここからの上げで個人投資家は買いに進めたのですが、プロの投資家は波に乗れておらず、マーケットに負けている機関投資家が多い状態であるというのが、今回のマーケットの特徴です。

そして、先週の金曜日、ジャクソンホールでパウエル議長が利下げをほのめかす発言をし、株価が上がりました。「利下げがあるんだ」とマーケットが一気に跳ね上がり、そのモメンタムがついてきているのが現状です。

パウエル議長は本当に気の毒ですが、この利下げについて、トランプ氏にSNS上で強く批判されています。決してパウエル議長は、トランプ氏の圧力に負けたということではないと思います。

ずっと前から発言しているとおり、パウエル議長はあくまでもデータを見て、一つひとつ確認しながら政策を決めています。今回、そのデータを確認して利下げをしてもいいのではないかという結果になったということです。

FRBのミッションは2つあります。1つ目は雇用の最大化で、2つ目は物価の安定です。状況によってどちらを優先するか決めますが、歴史的に見るとFRBはインフレを抑えるよりも雇用を重視してきたといわれています。

理由はシンプルで、労働市場が壊れてしまうと、自然とインフレも下がってくるからです。雇用が失われ始めているサインが出てきたら、インフレに関する議論自体があまり意味を持たなくなるということです。

今回、雇用統計で数字が落ちたことが、パウエル議長にとっては利下げを否定しなくなったきっかけなのだと思います。それでマーケットは安心して一気に上昇し、ニューヨークダウも先週末に史上最高値をつけました。ニューヨークダウは、S&P500やNASDAQが上がってくる局面でも全然上がってこなかったのですが、やっと高値を更新しました。

利下げについては、歴史的に見ると群発的に行われることが多いです。つまり、1回起きると1回で終わらず、連続して起きる傾向があります。1991年、1992年もそうでした。それが「今年3回利下げをする」と言うエコノミストもいる理由だと思います。とりあえず1回は確認すべきだと考えます。

GDPと利下げの影響

米国のGDPの個人消費は3分の2で、日本よりも大きいのですが、アメリカ人の消費が鈍ってきているという指摘があります。例えば、Home Depotの今回の決算や、McDonald'sのようなレストランの売上も良くないそうです。特にMcDonald'sに関しては厳しい状況だということで、値下げを行わなければなりません。

これは経済全体の消費マーケットが減速しているという見方ですが、失業率が上がって経済がさらに減速するリスクがありますので、FRBは利下げをしなければいけません。McDonald'sとしては「ハッピーミール」を安くすることで、中間層の選択肢として生き残ろうとしています。レストラン業界はこのような状況ですが、株価はしっかり上がってきています。

これは利下げをすると企業の金利負担も減りますし、マーケット全体にとっては良い話です。去年も利下げをマーケットが織り込み始めた過程において史上最高値を更新したので、利下げをするとマーケットにとって良いというのは間違いないと思います。

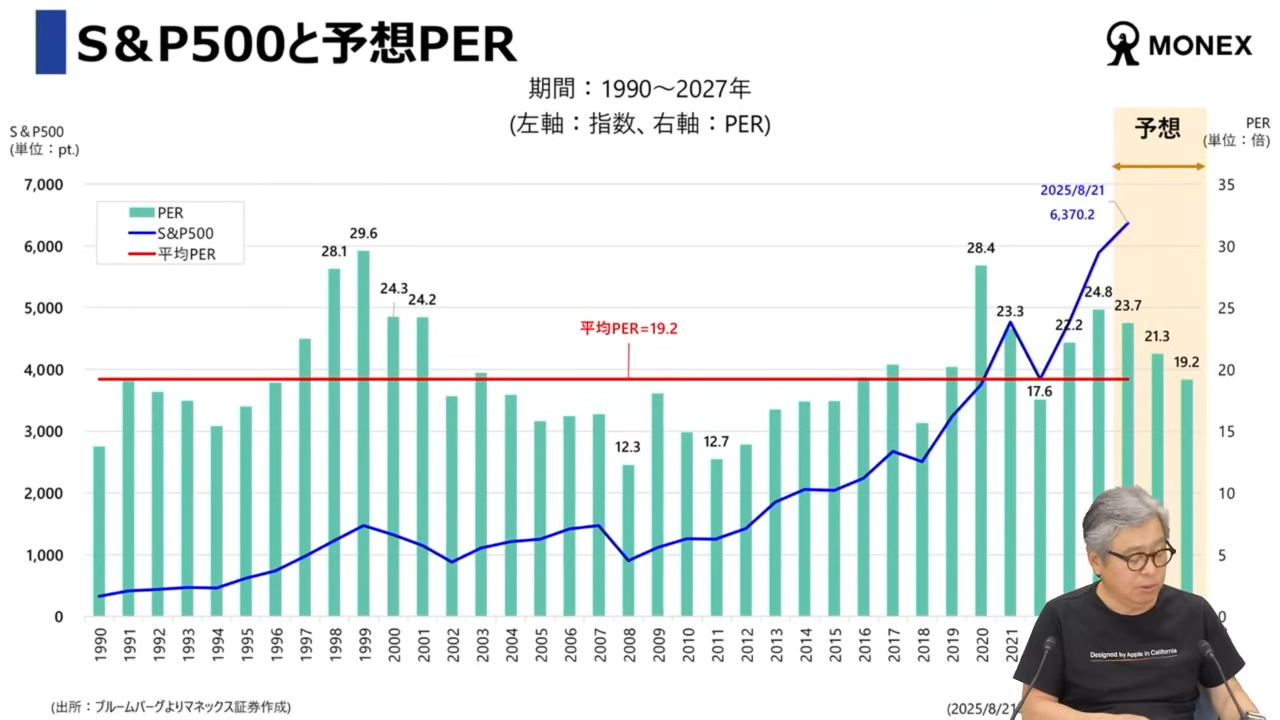

一方でバリュエーションが高いことが懸念材料になっています。今年に入ってからも、「米国株のバリュエーションが高いから、他のものに投資したほうが良い」という意見もありましたが、1990年からこれまでのS&P500の平均PER(株価収益率)は19.2倍です。2024年は24.8倍まで行っています。今年の予想EPSを使うと23.7倍です。明らかに割高です。

しかし、米国のマーケットが割高だからいきなり暴落するわけではないです。マーケットが大きく下がるには、何かネガティブな材料が必要になるわけです。ファンダメンタルが崩れていったり、景気が悪化して企業業績が悪くなったりといったきっかけがないと暴落にはなりません。

マーケットが高くてもそうでなくても、そのようなニュースが出るとマーケットは下がります。割高だからマーケットが下がるわけではないことを、頭に入れておくべきだと思います。やはりチャートを見ると「平均PERよりも高いのでアメリカ株は下がる」という考えの方は少なくないと思います。

今年は23.7倍で、2026年の現時点での予想EPSを使うと21.3倍で、まだ先ですが、現時点での2027年の予想EPSを使うとPERは19.2倍になるわけです。バリュエーションが下がってくるというトレンドがあります。しかも、利下げを行うという事実があります。

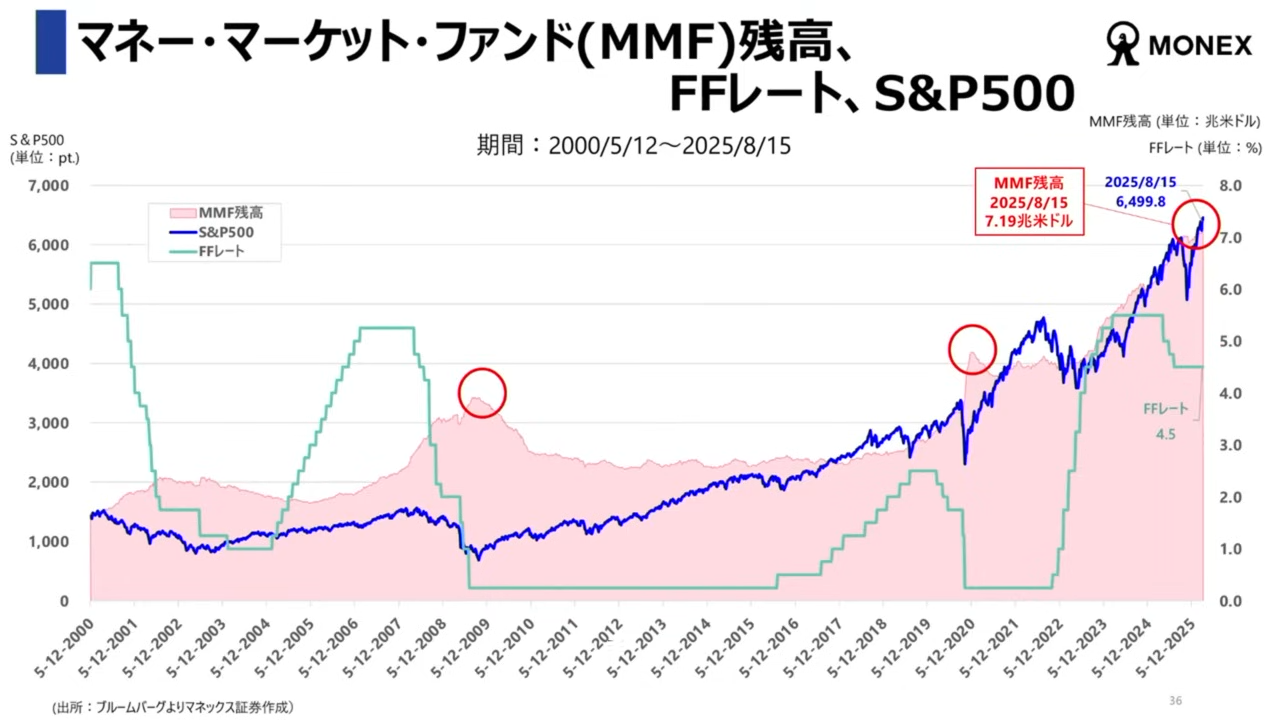

続いては、キャッシュです。スライドの青い線がS&P500、緑の線がFFレート、赤い線がマネー・マーケット・ファンドの残高です。現在、史上最高値です。現金が山ほどあるわけです。これはマーケットに対する懸念でもあります。株を売って一部のお金がキャッシュに流れ込んできたと思うのですが、歴史を見てみると、金利が下がる時や株価が上昇した時に、我慢ができず「現金で持っていないほうがいいのではないか」と考え、現金が売られてくるという局面が過去にパターンとしてありました。

まだ現金は売られていませんが、ここでマーケットが下がったとしても、スタンバイしているキャッシュがあまりにも多いということもあるので、これもマーケットのサポーティングのエビデンスになるのではないかと思っています。

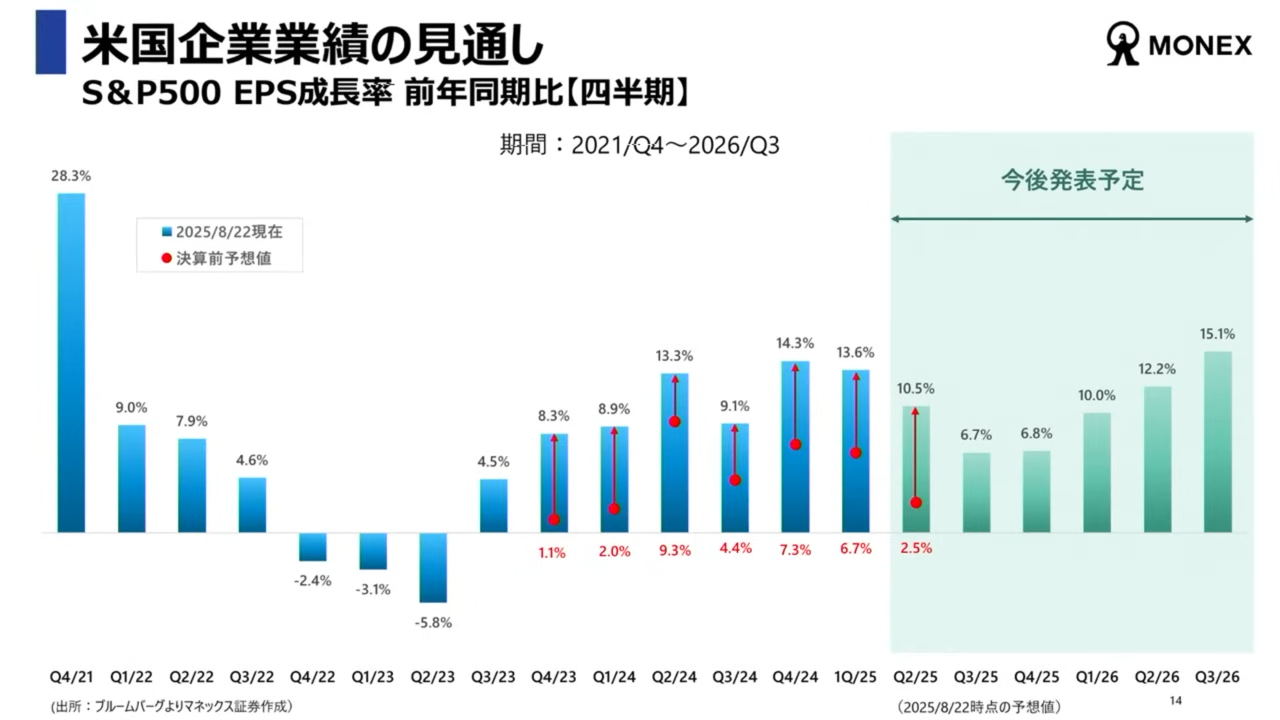

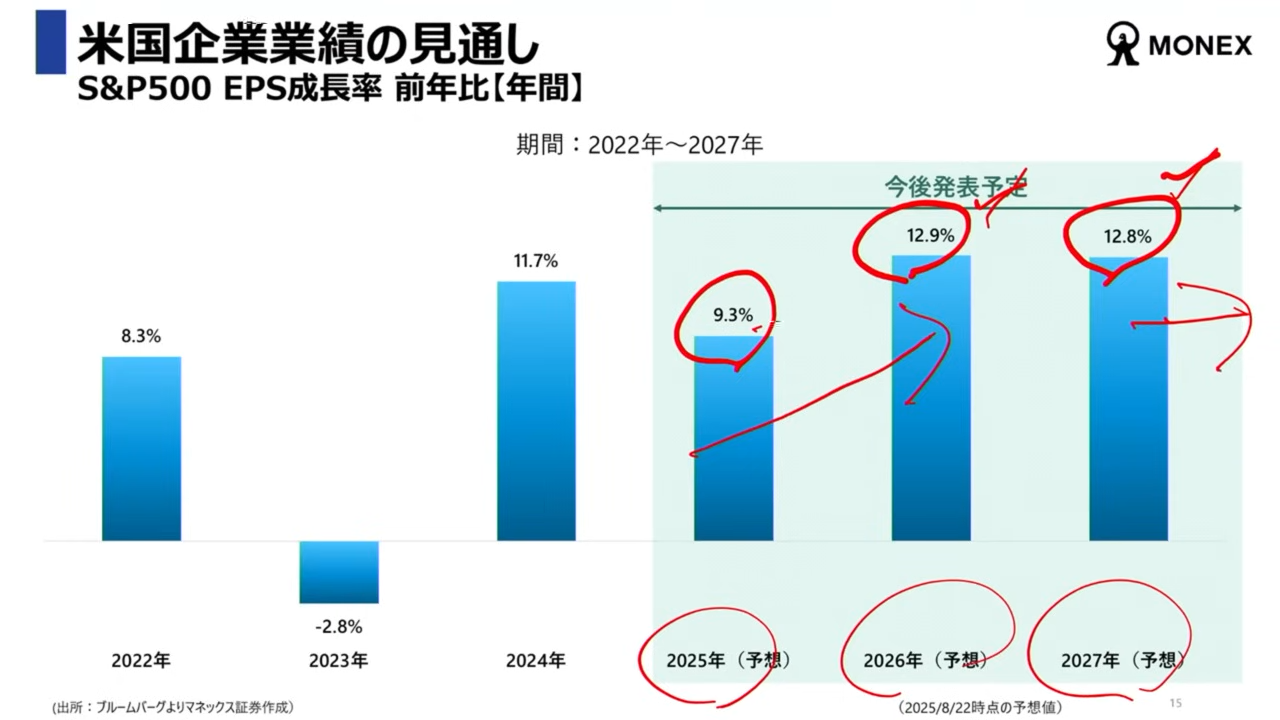

今回の決算発表を受けての、米国企業業績の見通しです。決算発表前の2025年第2四半期業績予想は、S&P500のEPS成長率が前年同期比プラス2.5パーセントで、最終的にはプラス10.5パーセントです。例えば、2023年第4四半期は前年同期比プラス1.1パーセントの見通しだったところ、プラス8.3パーセントで終わりました。これまでと同じように、予想をかなり上回ってきており、今回も同様でした。

次回以降、2025年第3四半期は前年同期比プラス6.7パーセント、第4四半期はプラス6.8パーセントという見通しで、その後増益トレンドが加速していくということです。1年間で見ると、今年は前年比プラス9.3パーセント、来年はプラス12.9パーセント、2027年はプラス12.8パーセントと伸びてくるという見通しがあるのであれば、今のレベルは正当化できるのではないかと考えています。

質疑応答:9月から年末までのアノマリーについて

「ここ最近、日米とも最高値を示してきました。夏枯れ相場は今年も来ますでしょうか?」「9月から年末までのアノマリーを知りたいです。特に大統領1年目の傾向がわかればより良いです」というご質問です。ここからのマーケットに懸念を抱く質問をいただいています。

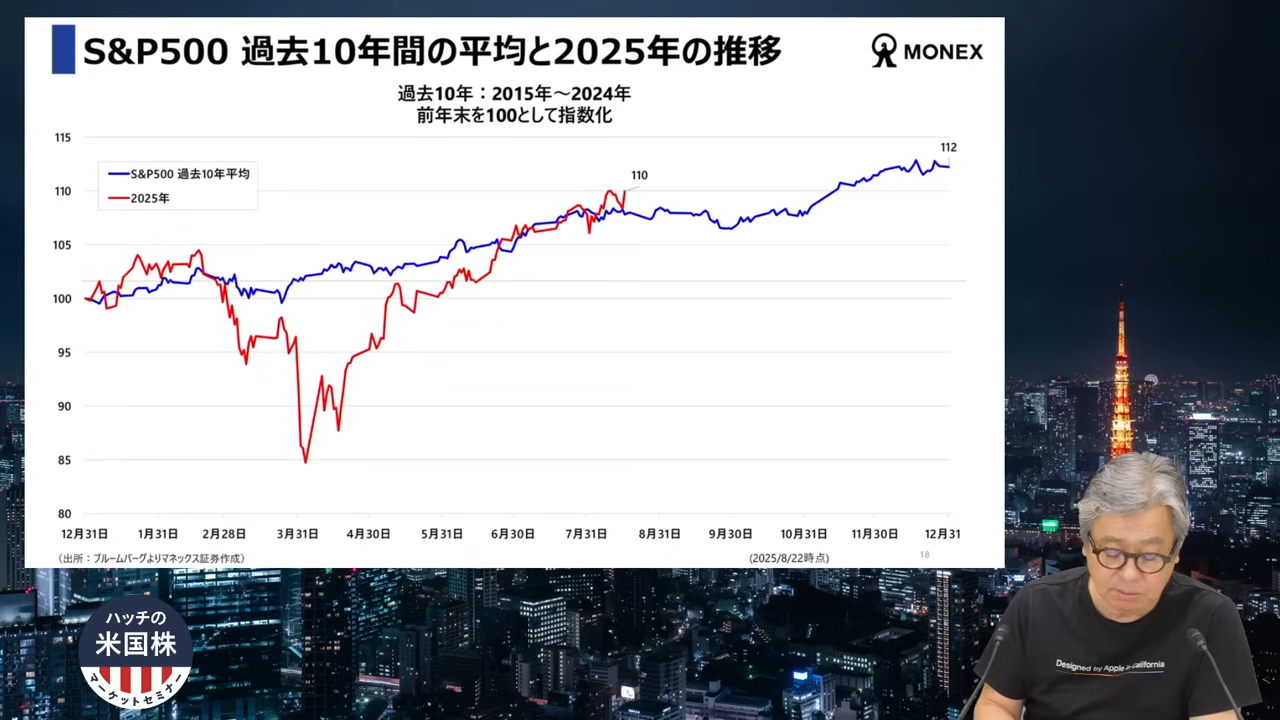

スライドの青い線は、S&P500の過去10年間の平均推移を表しています。赤い線が2025年の数値を示しています。今年4月にボトムをつけて戻してきて、今はこのようなレベルにあります。

トランプ氏の影響でマーケットが下がりましたが、それがなければ、過去10年間と同じような推移になったのではないかと思います。今年6月、7月のマーケットの動きを見ると、これまでの10年間の平均に非常に似た推移をしています。

9月以降のマーケット展望

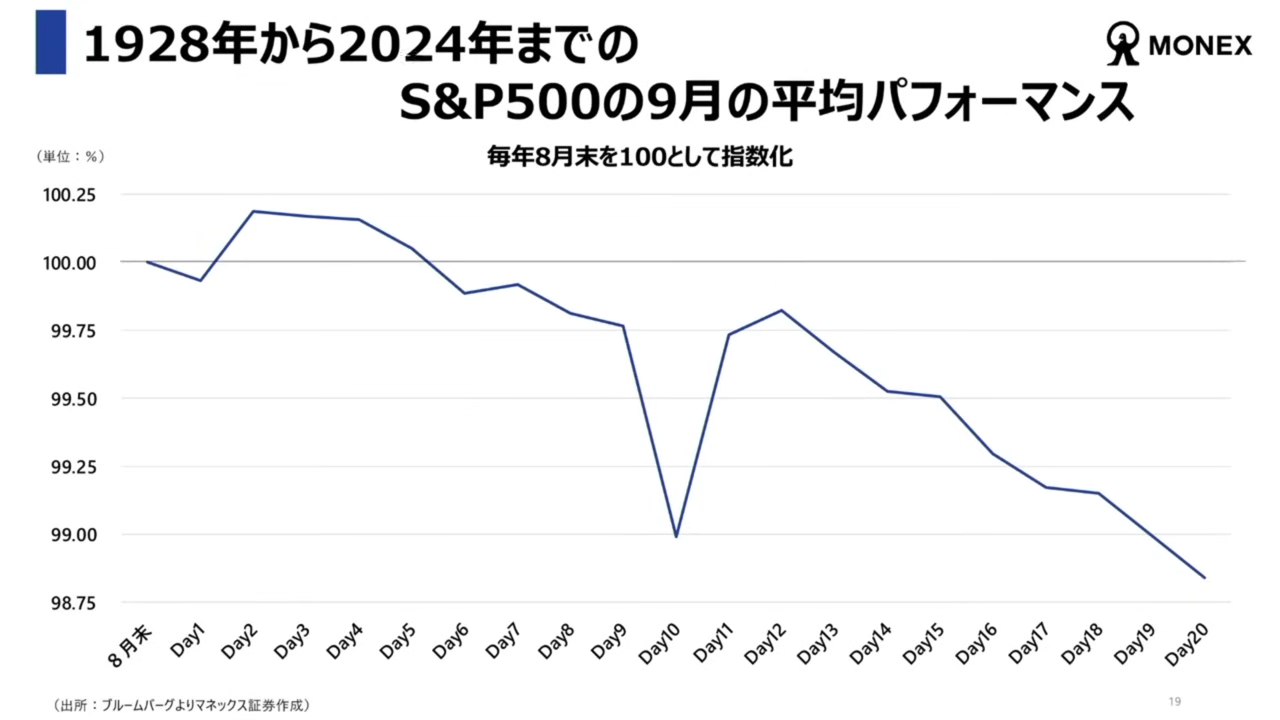

8月もほぼ終わり、本日は8月28日です。9月のマーケットについてお話しします。スライドは、S&P500の1928年から2024年までの9月の平均パフォーマンスです。9月は若干ですが平均で下がる傾向にあります。下がると言っても1パーセント程度ですが、他の月と比べると9月は弱い月だというのが米国のマーケットの常識であり、季節性であり、アノマリーだといわれています。

米国のマーケットはいろいろなデータがあり、アノマリーが多いです。アメリカのプロの投資家はこのような傾向をしっかりと意識しています。したがって、みなさまも知っておいたほうがいいと思います。9月は歴史的にマーケットが弱い月であるというのがベースにあります。

ただ、もちろんそれだけではありません。当然予期せぬこともありますし、利下げがあるのであれば、このようなかたちでは下がらないかもしれません。月としては下がりやすいということです。

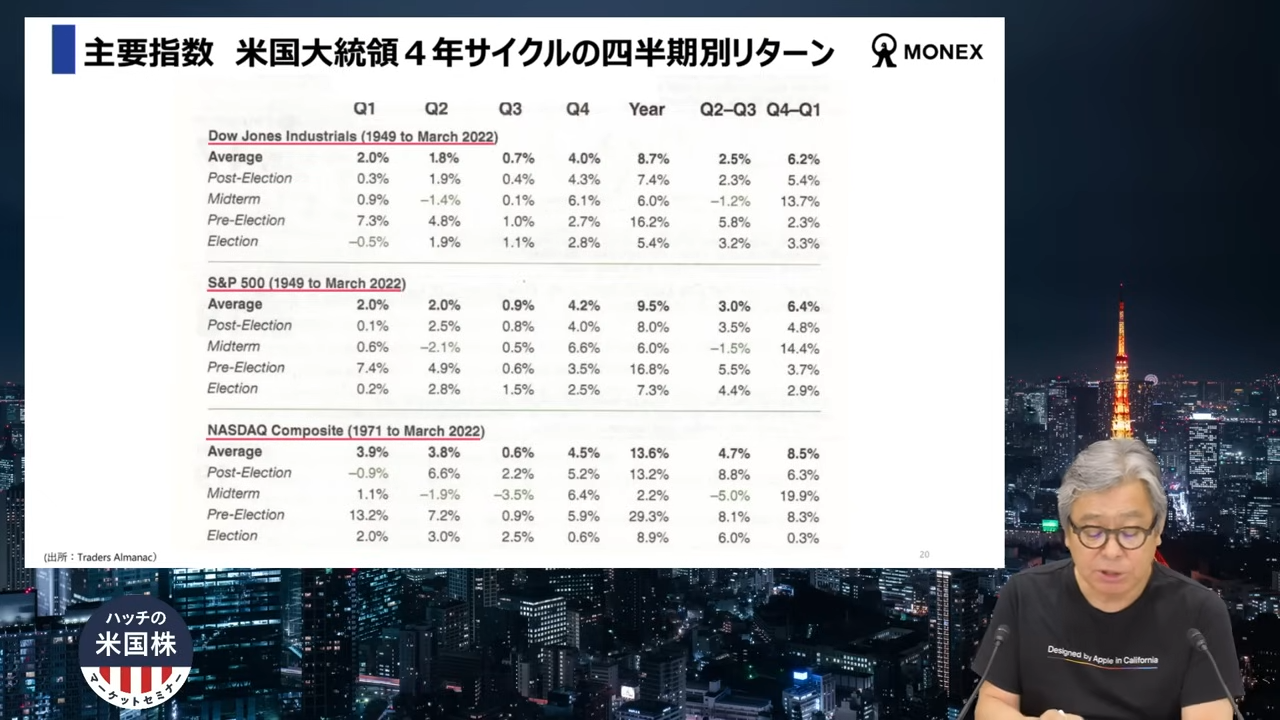

スライドはダウ、S&P500、NASDAQに関する5つの項目を示しています。

1番上のAverageは1949年から2022年までの四半期別平均です。S&P500の年間のリターンは9.5パーセントでした。第1四半期はプラス2パーセント、第2四半期もプラス2パーセント、第3四半期はプラス0.9パーセント、そして第4四半期はプラス4.2パーセントというパターンがあります。第3四半期のパフォーマンスが良くないのは、9月も入っているからだと思います。

Averageの下にはPost-Electionとありますが、大統領選挙の後という意味です。つまり、今年と同じです。米国には大統領が決まる4年のサイクルがあります。Post-Electionが1年目、Midtermが中間選挙の年で2年目、Pre-Electionが大統領選挙の前の年で3年目、そしてElectionが選挙の年です。

マーケットはずっとこの4年サイクルで来ているわけですが、1年間のリターンを見ると、一番パフォーマンスが良いのが選挙の前の年である3年目です。平均で16.8パーセントです。2番目に良いのが1年目、今年です。平均で8パーセント上がっています。来年、中間選挙の年は6パーセントで、選挙の年は7.3パーセントとなっています。今度は四半期別に見てみます。

今年については、Post-Electionの第3四半期で、9月が入るこの3ヶ月間は0.8パーセントということで、1年間の中でもそんなにパフォーマンスは良くないです。でも、選挙の翌年、就任1年目の第4四半期というのは、1年間の中で最も株価が強い3ヶ月間です。意外とこれを米国で指摘する機関投資家も少なくないです。

結論として、今年の10月、11月、12月は歴史的にマーケットは強いということをお伝えします。NASDAQについても同様に、10月、11月はプラス5.2パーセントということです。1年間の中で第2四半期のほうが良かったのですが、第4四半期も決して悪くなく、歴史的には5.2パーセントのリターンがあるということです。

質疑応答:為替の影響と新興国株への分散投資について

「米国株が今後さらに堅調になったとしても、ドル安の影響で円建てではパフォーマンスが伸びないという状況にならないか心配しています。新興国株などの比重を増やしたほうが良いのでしょうか? これまで米国株を中心に運用していますが、分散させて米国株の比重を落とすべきか迷っています。

その時々で投資先を入れ替えていくべきなのか、短期的な時流に合わせず、継続して米国株中心に投資していくべきなのかアドバイスが欲しいです」というご質問です。

我々日本人にとってドル安、為替は一番懸念されがちだと思います。正直に言って、私はまったく気にしていません。気にしていない理由は、これまでずっと、大学生の頃から米国株の投資をやってきて、為替ほど当たらないものはないと思っているからです。米国株については、それを気にして投資をしないのは本当に良くないと思っています。

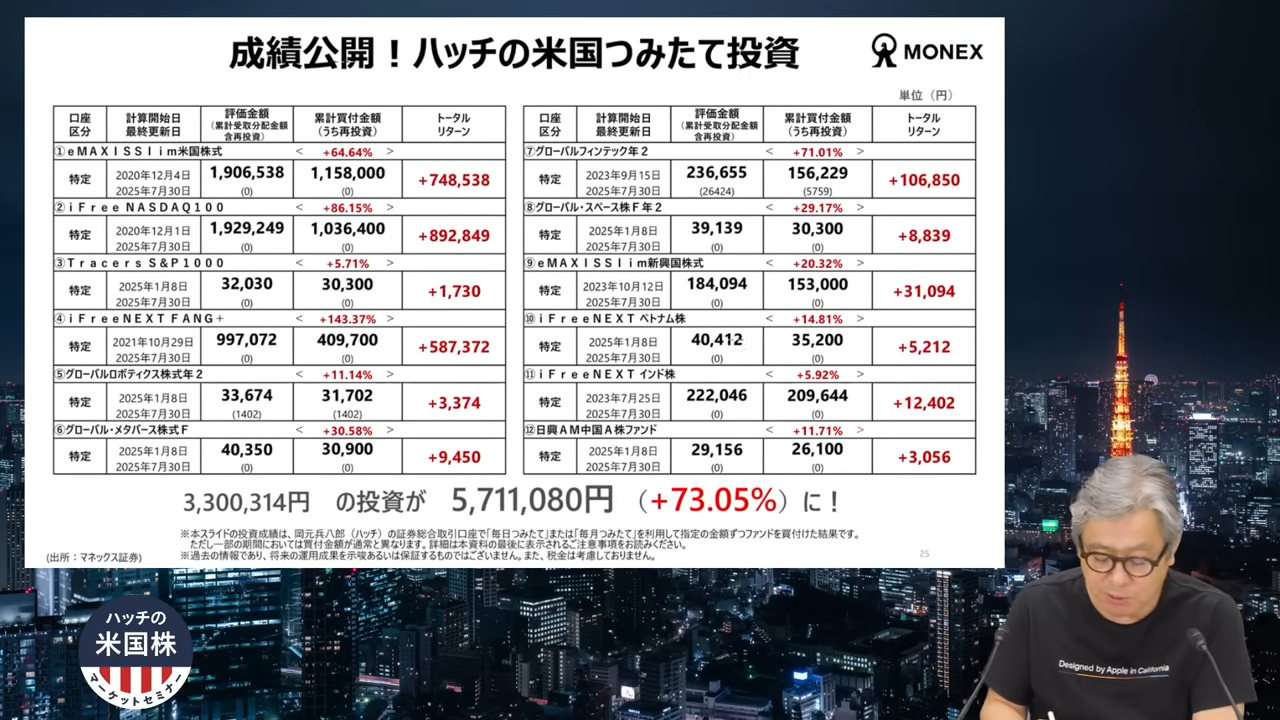

毎月、「ハッチの米国つみたて投資クラブ」という動画を「YouTube」に上げています。私は2020年から毎月、1日500円か1,000円ほど、NASDAQ100とS&P500に積立投資をしてきました。

これまで続けてきて、このような成績になっています。約330万円投資して、それが現在は約570万円になっており、約73パーセント成長しています。これは今年7月末時点の成績なので、今はもっとパフォーマンスが良くなっています。

何が言いたいかというと、積立投資のすばらしいところは、マーケットのことを何も考えなくていいところです。ボタンをいくつか押すことによって銀行と連動させて、自動的に毎日100円から積立投資ができるという、非常にすばらしい世の中になっています。その仕組みを使ってこのように投資しました。

S&P500とNASDAQ100から始めて、その後、「これもいいのではないか」と思うものを足していきました。現在、12種類の投資信託で積立投資を行っているのですが、「投資をするぞ」と構えることなく投資ができています。

世の中、株を語る人はたくさんいると思いますが、私はリスクを取っていないところだけを話すのは良くないだろうと思い、実際に自分が行っているリアルタイムでの実験を毎月みなさまにお見せしています。やはりやるべきだなと思っており、投資を行う過程において、為替のことは一切考えませんでした。

考えなくていい要因として、長期投資であるということをお話ししています。このマグカップには「Stay Invested」と書いてあります。マーケットに常にいて、投資を継続するということです。

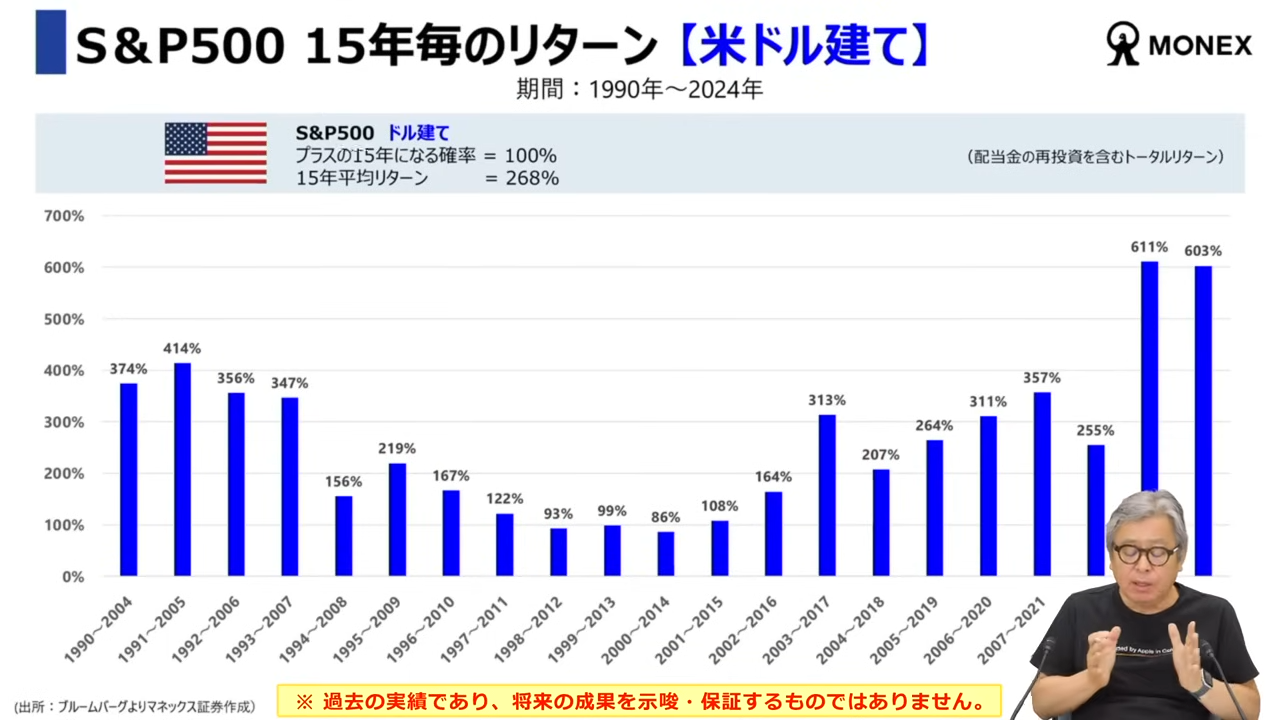

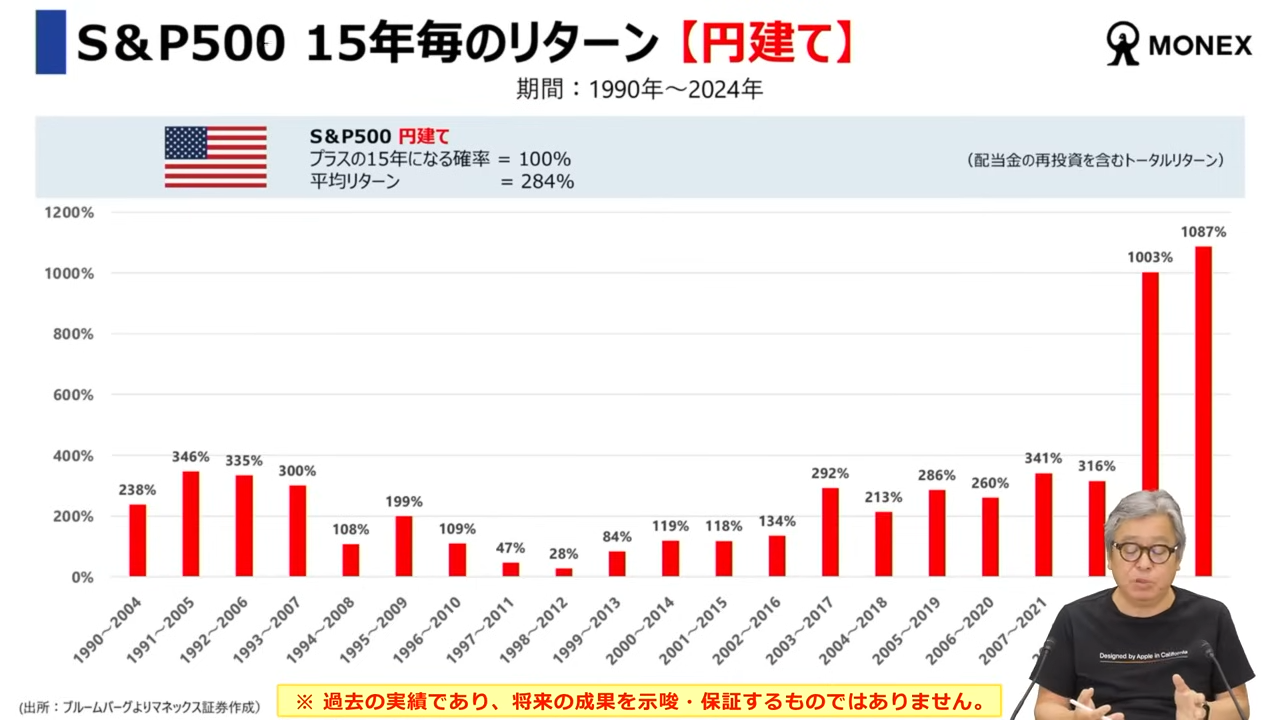

結論から言うと、最悪の場合でも、15年間ずっと投資を続けてきたら、マイナスにはなりません。(※過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません)

スライドはドルなのでもっと短いのですが、円ベースで、日本人が為替のリスクを取ってS&P500に投資をした場合のトータルリターンについてお話しします。

トータルリターンというのは配当金を再投資するスキームのものです。

1990年から2004年の15年間の保有で238パーセントでした。直近は成績がすごくよかったので、2010年から2024年の15年間は1087パーセントでした。為替が弱い期間があったとしても、売却せず15年間保有していれば、マイナスになることは1回もありませんでした。

例えば、1998年から2012年頃のように「アメリカのマーケットの状況が良くないな。為替もドル安で円高になって、米国株に投資をするのは間違っているのではないかな」と思っている時があったとしても、がんばって投資する金額を増やし続けていれば、スライドで示したリターンよりも高いリターンを取れていました。

一番大切なのは、みなさまが米国株に投資しているのは流行りだからではないということです。米国という国は日本と違います。もちろん日本株に投資するのもいいと思いますが、日本人として、日本が抱えているリスクをヘッジするために、米国のマーケットに投資をするのです。トランプ氏を見てください。日本の総理大臣があそこまで「やります」と声を上げることは、なかなかありません。

トランプ氏は、米国を良くしようと行動しています。そのような米国に賭けるのです。なんだかんだ言って、トランプ氏は移民をゼロにすると言っているわけではありません。良い移民は受け入れると言っているのです。そうすることで、人口が増えます。人口が増えると、経済成長率も高まります。米国は日本の企業と比べて意思決定も早く、間違えたらすぐに人をクビにするなど、いろいろなことを行っています。

みなさまも米国株はこれからも長期的に上がるだろうと考えて投資をされていると思います。結論として、基本は米国株投資でいいと思います。新興国は先進国よりも経済成長率も高いですし、ポジティブな要因もあります。しかし、過去のトラックレコードを見ると、実はドル安の時に新興国株は、他の先進国のマーケットをアウトパフォームするのです。

半年間の成績を見て新興国株のほうが良いからということではなく、米国株のヘッジになるため、みなさまの長期的なポートフォリオの一部には新興国株を入れておいたほうが良いと思います。

そして、米国株だったら何でもいいということではなく、NVIDIAだけ、もしくはTeslaだけを保有してはいけないということです。もちろん保有して良いのですが、それだけを持つということは、短期的に大きなリスクを抱えているということをご理解いただければと思います。

今年の4月に起きたようなマーケットの変化が起こり得る可能性があります。

例えば、NVIDIAを保有していたとします。S&P500はピークから底値まで2割下がっていますが、NVIDIAはもっと下がっています。「その時に我慢できますか?」という話です。結果としてTeslaが上がってきたので、私のポジションは多くなっていますが、マーケットが下がるともっと下がります。

私はメンタル的に慣れているのでいいですが、それをショックに感じて「Teslaがもっと下がるんじゃないか」と毎日辛くなることは、精神衛生上良くないです。そのようなことを防ぐために、今年4月の下落は良いレッスンになったと思います。

S&P500が下がる局面で、何が相対的に強かったかというと、例えばProcter&Gambleのようなディフェンシブな銘柄や、Philip Morris International、Altria Group、Coca-Colaなどの銘柄です。

Coca-Colaはすばらしい会社ですが、エキサイティングな成長ストーリーはないわけです。ここから何かすばらしい新製品が出るとか、すごいテクノロジーが生まれるだとか、そのようなストーリーはありません。Teslaなどとはぜんぜん違います。

しかし、ポートフォリオの一部に持っておくと、マーケットが暴落した時に相対的に下がらず、安定的に配当金を払ってきているというトラックレコードがあるので安心できます。

したがって、米国株を保有し続けるべきかという質問に対しては、何を保有しているのかにもよります。もし、尖ったグロース銘柄しかお持ちでないのであれば、少し冷静になって、マーケットが暴落した時にもそれほど下がらないディフェンシブな銘柄で、そのような局面でも「配当金がもらえてうれしいな」と思えるような銘柄をポートフォリオの中にお持ちになれば良いと思います。

高配当銘柄の強みは、暴落の時に発揮されます。したがって、暴落の時の保険だと考えてください。

質疑応答:米国株の保有継続について

「ハッチさんと同年代です。金融資産の約90パーセントが米国株関連ですが、そろそろエクスポージャーを下げるべきでしょうか。NVIDIAはテンバガーしました。イーロン・マスクは事業に集中するのでしょうか? 心配です」というご質問です。

NVIDIAのテンバガー、おめでとうございます。イーロン・マスクは最近少しおとなしい感じがしますが、またどこかで出てくると思います。

私は62歳ですが、これまでの経験でリスク許容度が高いので、マーケットが暴落しても耐えられます。しかし、最近投資を始めた方で、65歳から70歳になった時に、マーケットが2割下落すると不安になり「米国株に投資するんじゃなかった」と思うような方は、エクスポージャーを下げるべきかもしれません。

繰り返しになりますが、米国株の中でもグロース銘柄だけをお持ちであれば、ディフェンシブな高配当銘柄を増やしていけば、米国株を保有し続けてもいいのではないかと思います。

米国株には配当貴族など、長期にわたって増配を行ってきた銘柄がたくさんあります。米国株を9割持っていても、そのような銘柄に連動するETFや投資信託、もしくはバスケットで高配当銘柄のウェイトを高めるのであれば、継続してもいいと思います。

一番良い例がCoca-Colaです。ウォーレン・バフェット氏が保有していますが、1990年の頭にCoca-Colaを買っていたら、直近の配当利回りは、1990年の頭に投資した元本の4割を超えていたわけです。100万円を投資して、今年、40万円を超える配当金が出ます。来年は増配をするので、もっと増えていきます。

そのような銘柄は売りたくないですよね。ずっと保有していても良いと思いますので、そのように考えていただければと思います。

質疑応答:S&P500の展望について

「S&P500はいつまで上がると思いますか?」というご質問です。

とても考えさせられる質問です。米国の構造を考えなければいけないと思います。日本でも新NISAがあり、若い頃から将来のためにリスク資産、日本株、米国株、オールカントリーに投資をするという現象が起きていますが、アメリカ人もまた、同じことをしなければいけません。

それはマーケットのサポートにもなります。米国という国をどこまで信じるかが大きなポイントだと思います。2050年の世界のGDP規模ランキングで、米国はトップ3に入っています。2050年の人口のランキングにおいても良い数字が出ています。人口が増え、経済成長率も高く、経済規模も大きいため、イノベーションが起きやすいのです。

そう考えると、今の段階では、米国株はこれからも上がっていってもおかしくないと思います。しかし、当然ですが一直線には行きません。途中でひと休みする局面もあると思います。しかしながら、米国株の成長性はこれからもあることが予想されるので、長期でS&P500を買うのは間違っていないと思います。まさにウォーレン・バフェット氏もおっしゃっている話です。

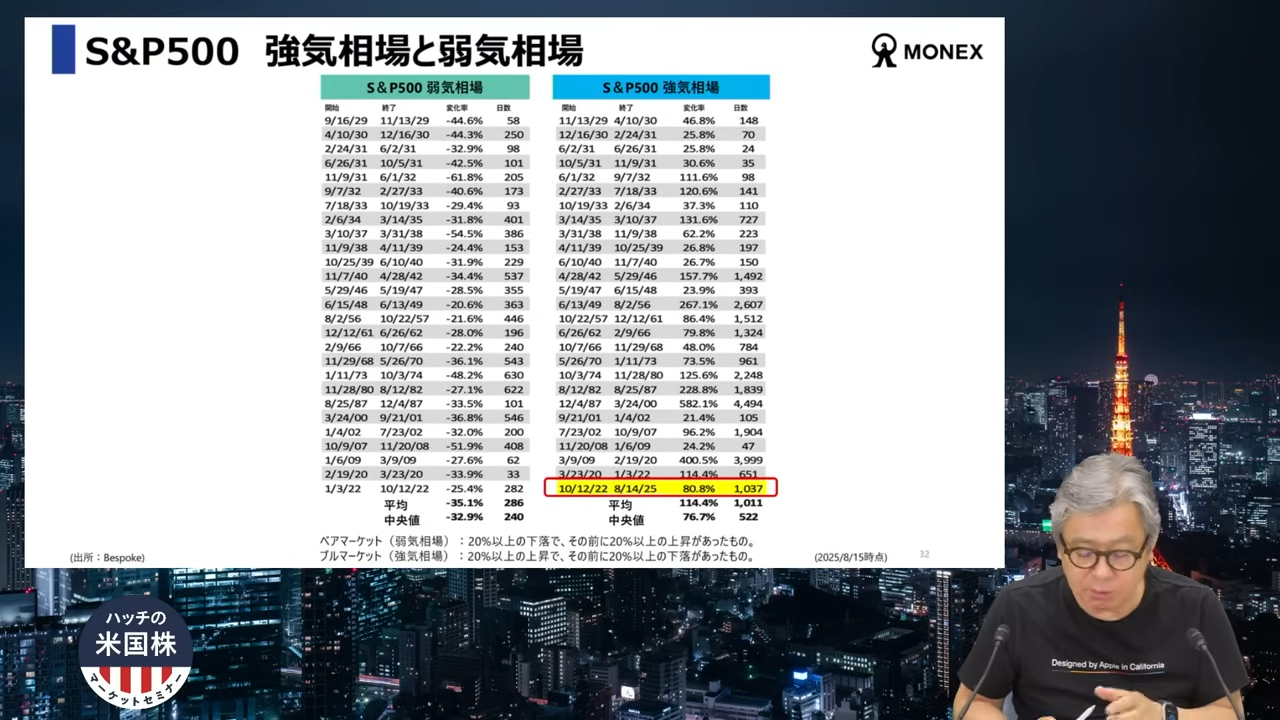

おもしろいデータがありましたのでお見せします。ベアマーケット(弱気相場)とブルマーケット(強気相場)があります。それぞれのマーケットがどのくらい続いたかというデータです。

ベアマーケットの定義ですが、20パーセント以上下落するが、その前に20パーセント以上の上げがあった後の下落です。2割以上上がって、2割以上下がったものをベアマーケットと定義しています。ブルマーケットは逆で、2割以上の上昇を指します。上昇前に2割以上下がり、2割以上上がったものを定義しています。

スライドを見ると、それぞれのマーケットの始まりと終わり、その間の変化率、何日かかったかのデータが示されています。

ベアマーケットは平均で35.1パーセント下がりました。中央値で32.9パーセント下がっています。平均では286日間、中央値だと240日間下がりました。

もちろんケースバイケースで、最も長いと630日下がり続けたというケースがあります。1973年は48.2パーセント下がりました。直近を見てみると、2020年の2月19日から3月23日の33日間をかけて、非常に短い期間で33.9パーセントの調整が起きたというケースがあります。

一方で、ブルマーケットはどうでしょうか。ブルマーケットは平均で114.4パーセント上がり、1,011日かけてリターンを提供しました。中央値だと76.7パーセント上がっており、522日かけています。

直近の2025年8月14日までのマーケットですが、2022年10月12日がボトムになっていて、そこから80.8パーセント上がっています。この間は1,037日です。平均が1,011日、中央値が522日なのに、すでに1,000日を超えて、長いこと上がり続けてきています。「そろそろ下がってもいいのでは」と思われている方もいると思いますが、この表をを見ると、1,000日を超えてくると、その後にもっと成長しています。

今起きている、AIブームの山はまだ2年から3年の間に位置します。インターネットブルマーケットが1,200まで来て、AIは200までしか来ていない。そう考えると、まだ米国のマーケットが上がり続けてもおかしくないと思います。

しかし、業績を見ると、2025年はプラス9.3パーセント、来年はプラス12.9パーセント、2027年はプラス12.8パーセントで、ここまでは安心できますが、2027年以降の株価を考えるには、少なくとも半年先の業績を読みに行かなければなりません。2026年、2027年くらいまでは二桁成長があるだろうと予想できますが、そこから先で大きく減益することがあるとするならば、2026年、2027年のどこかで、わりとまとまった株価の調整があるかもしれません。

ここ数年間で考えた場合、2026年の後半から2027年あたりは注意をしたほうがいいのではないかと思っています。

スマートスピーカーとウェアラブルテクノロジーの進化

ここで軽い話題を出したいと思います。これまで、我々人間は機械に話しかけることがあまりなかったと思いませんか?

「Amazon Echo」などには、画面があり、時計の役割を果たしたり、天気予報が出たり、「YouTube」を見ることもできます。

昔はボタンを押すコマンドでしたが、今は音声です。「アレクサ、今何時?」と声をかけると現在の時間を教えてくれます。例えば犬の散歩をする時に、「アレクサ、今何度?」と気温について聞くと、「27度です」などと教えてくれます。今ではこれが普通になっています。テレビでも宣伝しており、お持ちの方もけっこう多いのではないかと思います。

この「Amazon Echo」に慣れている人は「これが普通だ」と思っているじゃないですか? でも、一番最初にAmazonが「Amazon Echo」を発売したのが、実はこの筒(「Amazon Echo」第1世代)なのです。

日本では発売されなかったのですが、これが米国で2014年に発売された最初の「Amazon Echo」でした。マイクとスピーカーがあり、ライトがついて反応してくれるのですが、昔はこれに話しかけていました。最初は性能が良くないので、発音が悪いと聞き取ってくれず、何度も話しかけないといけなかったのですが、今はすごくスムーズになりました。

私はこのようなものが好きなので、アメリカで発売されてすぐに輸入しました。以前、日本の大きな証券会社で働いていた時に、本社で米国株のマーケットの話を社員向けにしていた際、「米国のAmazonではこういうものを作っているんですよ」と社内向けの動画を作りました。

ところが、「Amazon Echo」はWi-Fiで電波を発しています。「Amazonがスマートスピーカーを発売し、こういうことやっているんですよ」という動画を作った時に「電波法違反のため見せてはいけない」ということで、動画はお蔵入りになってしまったのですが、私は「Amazon Echo」を当時からずっと見ています。

最初の機種から最新の機種が発売される間に、非常におもしろい機種がありました。これも「Amazon Echo」(「Amazon Echo Look」)ですが、インビテーションオンリーで、誰でも買えるものではありませんでした。

こちらに「写真撮って」と言うと、「3、2、1、パシャッ」と、撮ってくれます。また、私の上半身を映すと、スマートフォンで洋服のレコメンデーションをしてくれます。つまり、私の顔やスタイルを見て、Amazonは「この洋服がいいですよ」と提案をしてくれたのです。

これは限定発売で終わってしまいました。おそらく人気がなかったんだろうと思いますが、このようなおもしろい発想をしてくるところが、Amazonはすごいと思います。

日本でも発売していますが、Amazonはセキュリティカメラも作っており、昔、ドローンのセキュリティカメラを発売するという話がありました。外出する時、米国の家は大きいので、玄関にカメラを置くだけでは不十分です。家の外で、アプリのボタンを押すと、家の中をドローンが移動し、パトロールしてくれるというものです。

しかし、残念ながら商品化はされませんでした。おそらくプライバシー等の問題があって解決できなかったのだろうと思いますが、実現していたらすごくおもしろいと思いました。

また、Amazonは、今度はこのようなメガネ(「Echo Frames」)を発売しました。スピーカーとマイクがついており、スマートフォンと連動しているため、ボタンを押すと電話ができるのです。ヘッドセットを付けなくても普通に話ができて、「Amazon Music」や「Apple Music」も聴けます。カメラはついていません。

そして、こちらがMetaの出したメガネ(「Ray-Ban Meta」)です。こちらにはカメラがついており、写真も撮れます。スマートフォンに連動しており、Metaのアプリを使用します。「Hey Meta, take a photo」と言うと、写真を撮れます。「Hey Meta, take a video」と言うと、動画も撮影でき、私が見ているものが録画されます。

スマートフォンの翻訳アプリは、音声を文字で翻訳してくれますが、このメガネのすばらしい点は、音声での翻訳機能もあるところです。メガネをかけて日本語で話すと外国語になり、外国語で返事があると日本語で聞くことができます。スマートフォンに向かって話さなくてもいいのです。

例えば、ここにスペイン語で読めない看板があるとします。メガネのボタンを押して「何て書いてあるの?」と言うと、音声で教えてくれます。

もっとおもしろいのは、Metaの商品なので、Facebookでライブ配信ができることです。私が見ているものを、そのまま配信できます。話しながら、見ているものをFacebookで世界中に配信できるのです。

これをMetaが作ったのですが、今度は次世代の、ディスプレイ搭載モデルが出てくることになっています。メガネのグラス部分に、自分にしか見えない画面がついています。加えて、手首に装着するバンドを使い、腕を動かすと画面が反応し、コマンドを送ることができます。すごく楽しい展開が起きています。

自分にしか見えない画面で、写真や動画の撮影、SNSへの投稿もできます。私は「将来的にバーチャルの大きい画面が自分だけに見えるようになるだろう」と思っていたのですが、そうではなく、グラスで見えるものが出てきたということです。

けっこう高いですが、新商品は800ドルから1,100ドルのレンジで発売することになっています。技術の進歩はおもしろいですね。Ray-BanとMetaの合作です。

「メガネは日本で買えますか?」というご質問が届きました。日本でも売っているところはあるかもしれません。しかし、面倒なのが、MetaのアプリをiPhoneにダウンロードすることです。日本の「App Store」ではダウンロードできません。米国の「App Store」のアカウントを持っていればダウンロードできますので、それができる方であれば問題ないです。

基本的に日本に商品は送ってくれないので、米国に行った時、もしくは米国に友達がいる場合はお願いして送ってもらい、米国の「App Store」からアプリをダウンロードする必要があります。それさえできれば、英語の世界なので難しくありません。

質疑応答:電力需要増加に伴い恩恵を受ける銘柄について

「データセンターの増設により電力の需要が増えていくという見通しがありますが、恩恵を受ける銘柄を教えてください」というご質問です。

これはけっこう話題になっていますが、米国ではかなりすごいことになっています。「こんな街があったのか」という田舎にデータセンターが建設されるという発表があり、突然建設されるわけなので、電力が足りません。

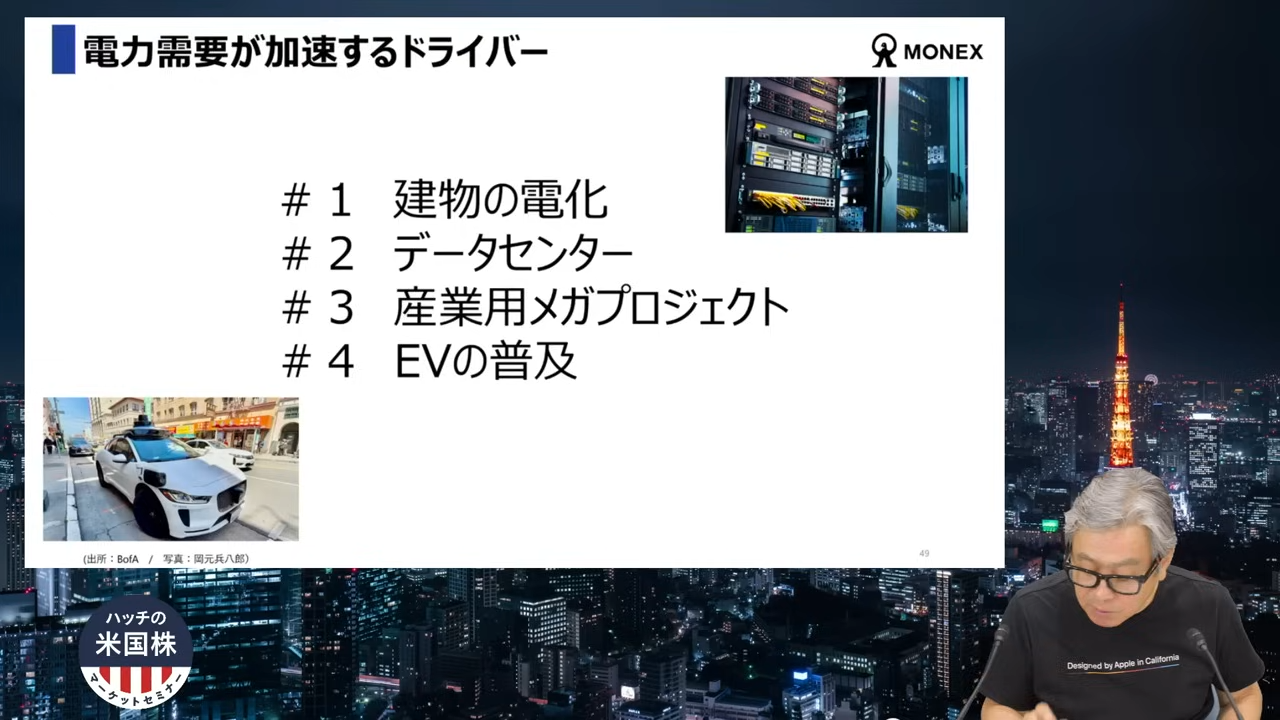

これまで電力の需要は伸びてきませんでした。2014年から2024年の間、年間平均の電力需要は0.5パーセントしか伸びてきませんでした。ところが、2024年から2035年までは年間平均で2.5パーセント増えていくだろうという見通しがあります。

2.5パーセントの内訳として、0.5パーセントがこれまでどおり増える部分です。それにアドオンで乗るのが建物の電化で、これが1パーセントです。データセンターは0.5パーセントです。また、工場などの産業の成長は0.3パーセントです。さらにEVの普及で0.2パーセントが加わります。合計で2.5パーセント増えるということです。

ニュース等でご存知の方も多いと思いますが、アメリカはとても停電が多いです。ハリケーンなどがあると特に多くなります。なぜかというと、インフラが老朽化しているからです。アメリカの送電インフラの31パーセント、配電インフラの46パーセントはもう耐用年数を超えています。耐用年数まで5年未満、もしくはすでに寿命を超えている状態のため、状況が良くないです。

2024年の電力会社の設備投資について、全体の67パーセントは設備の更新です。今あるものを良くする、メンテナンスするだけで67パーセントで、新規投資は33パーセントしかありません。

具体的にどこで電力が必要になってくるかというと、電化住宅です。これからは、一般家庭の電力使用量が増えていきます。オール電化住宅にしていくのですが、これまでの一般的な住宅と比べて、オール電化にすると電力消費が220パーセント増えるそうです。

データセンターについては、GPUが増えています。AI関連のGPUは、2024年で約900万台ですが、2030年には250万台が出荷され、年率17パーセントで増加するという見通しがあります。電力消費は稼働中のGPUの数に強く相関しています。

NVIDIAには「Blackwell」、次世代のチップ「Rubin」があります。「Rubin」は2026年に発売されるのですが、現行の「H200」と比べると2.6倍の電力を消費する見込みです。チップあたりの電力消費が増えてくるので、電力は足りなくなってきます。

また、産業用のプロジェクトにおいて、トランプ氏が怒っているのは、アメリカの産業が海外に行ってしまい、工場が減っていったからです。アメリカの産業部門の電力消費は、2014年から2024年の間、年率0.3パーセントしか増えませんでした。製造業の工場の数が、9パーセント減ったそうです。

ところが、生産の国内回帰という追い風もあり、現在、急ピッチで新しい工場を建てています。製造業の工場は、2022年は前年比プラス24パーセント、2023年は前年比プラス45パーセント、2024年は前年比21パーセント増えています。米国では、着実に新しい工場が建てられています。工場を建てると送電網に接続しなければならないので、電力を必要とします。電力をより必要とする半導体の製造工場、EVのバッテリー工場などが増えています。

現在、アメリカの道路を走るEV車は500万台で、乗用車全体の2パーセントに相当します。一方で、2024年の新車販売に占めるEVの比率は9.7パーセントでした。もしこの販売比率が横ばいでも、2030年にかけてEVの保有台数は年間プラス15パーセント成長し、500万台だったものが2,200万台に達します。EV車をサポートするためにも電力が必要だという現状です。

電力需要は2014年からほとんど伸びていないです。しかし、2024年から増えてきています。住居用が一番多く、他には商業用、データセンター用、産業用となっています。

わりと堅い銘柄を2銘柄紹介します。1つはGE Vernovaという会社です。元々General Electricの会社でしたが、スピンアウトして3社に分社化しました。GE Vernovaも株価は堅調に推移しています。2020年から5年分のチャートを見てみます。General Electricはそれぞれパフォーマンスがすごく良いので、分社化して良かったです。

GE Vernovaは電力関係の事業を行っているのですが、グリッドに関係する売上が全体の22パーセントを占めています。ガスタービン、風力タービン、水力タービン、小型モジュール炉(SMR)を製造しています。発電所から送電所へ電力を送る変圧器の市場はGE Vernovaが押さえています。

パワーコンバージョンや電化ソフトウェアも手掛けており、世界の公共事業会社の約3割がGE Vernovaのソフトウェアを使っています。太陽光パネルの直流電力を交流に変換するインバーターなども扱っている会社であるため、恩恵を受ける銘柄の1つです。

もう1つが、Eatonという会社です。EatonのIRの方に何回かお会いしたことがありますが、非常に勢いがあります。

グリッド関連の売上が総売上の11パーセントです。内訳は、配電が75パーセント、送電が25パーセントです。売上はアメリカ大陸で75パーセント、海外で25パーセントです。データセンター向けの売上が全体の17パーセントで、EV関連電子部品が3パーセントです。北米の公共事業会社の6割がEatonの配電計画ソフトウェアを使っています。

この会社はかなり長期的に配当金を支払っており、配当貴族銘柄の1つだったと思いますが、地味な銘柄です。いわゆるハイテク銘柄ではないのですが、このような銘柄も米国株のポートフォリオの一部として長い間持つといい銘柄だと思います。

質疑応答:Jumia Technologiesについて

「今回は、ヴァンエック・アフリカ・インデックスETF(AFK)を知れて良かったです。さっそく少し投資します。Jumia Technologiesの何か新しい動きがありましたら教えて欲しいです」「Jumia Technologiesは、今でもアフリカのAmazonという位置付けでよろしいでしょうか? 金利が下がると連動して株価が上がると思います」というご質問です。

Jumia Technologiesは、最近、株価がしっかり上がっています。2つ理由があり、1つ目は決算が悪くなかったからです。悪くなかったといっても赤字なのですが、営業損失や税引き前の損失が前期と比べて減ってきています。ロスが少なくなってきていることが挙げられます。

また、キャッシュの流出が改善しています。今期は注文が前年比プラス18パーセント、顧客アクティブ数もプラス13パーセント、販売・広告費、販管費も減ってきており、マイナス9パーセントです。

一方で、IT投資は仕方ないことですが、テクノロジーの費用は増えています。従業員も2024年末から5パーセント減らしました。AIを使って顧客対応、マーケティング、技術運用の効率化を推進しています。売上が予想を上回ったということで、株価が上がりました。

2つ目は、株主の交代です。Jumia Technologiesの筆頭株主の1つがBaillie Giffordという老舗の運用会社で、長期間Jumia Technologiesを保有していましたが、パフォーマンスが良くないということで、ファンドマネージャーも困ったかと思います。個人投資家なら良いですが、運用会社が長期保有しているとパフォーマンスが良くないと批判もあるため、今回全部売却しました。

その後、新しく株主になったのが、Axian Telecomという通信会社です。アフリカ6位の通信会社で、Jumia Technologiesの9.18パーセントを保有しています。「この会社がJumiaを買収したがっている」というコメントを読んだ記憶がありますが、とりあえず現時点では、9パーセントほどの株主です。

Axian Telecomはタンザニア、マダガスカル、ウガンダ、コンゴなど、アフリカで通信関連をやっている会社です。Jumia Technologiesの将来性を見て株主になったのだと思います。このような展開もあり、株価のパフォーマンスが非常に良いです。

私はJumia Technologiesが大好きで、すばらしい投資対象だと思っていますが、それは決して今年上がるからではないです。これから5年先、2030年になるかその先になるかはわかりませんが、その時の展開を得るために今、投資家になってもらいたいと思っています。

今、株価が上がっているのは良いことですが、株価が上がっているから良いと思っているわけではないです。これからもっと下がる局面も当然出てくると思います。非常にボラティリティが高い銘柄なので、長いスパンで我慢できる方はお持ちになったらいいと思います。

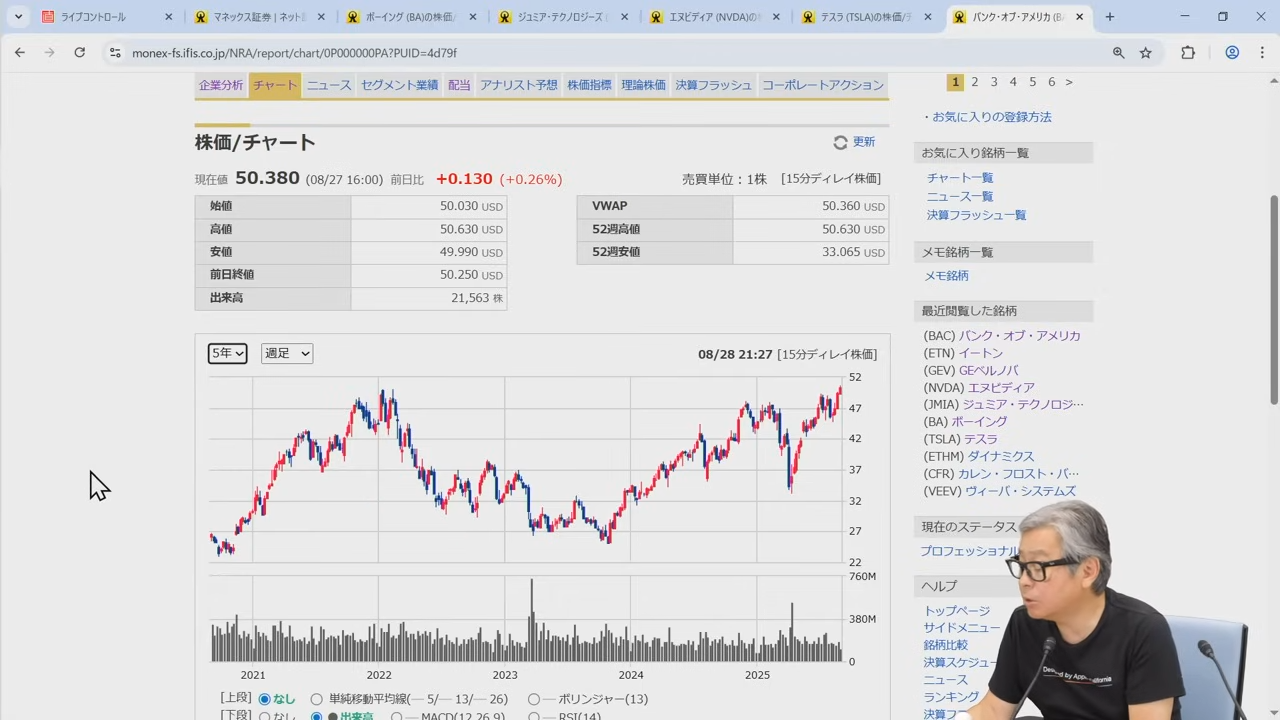

質疑応答:Bank of Americaの動向について

「米国株の投資を今年から始めました。Bank of AmericaとCoincheck Groupに投資をしたところ、現在両方含み損になっています。」というご質問です。

Coincheck Groupについてはコメントできませんが、Bank of Americaについては、過去1年でかなりいいところまで来ています。

利下げがあると、住宅ローンが増えたり、ローン活動が活性化したりするので、銀行は恩恵を受けます。トランプ氏の規制緩和によって銀行業界全体が恩恵を受ける展開になってくるので、ここで売るのはやめたほうがいいと思います。

配当のページを見ると、2025年の年間配当の予想は1ドル12セント、去年は1ドル、その前は0.92ドルなので、最近は増配を行ってきています。この傾向は、ずっと続くと予想されます。したがって、Bank of Americaをお持ちなのであれば、そのまま持ち続けていいと思います。

質疑応答:新NISAの投資先について

「新NISAで、S&P500だけではなくてNASDAQ100だけに積立投資、長期保有を考えているのですが、ありだと思いますか?」というご質問です。

ありだと思います。ご自分のリスク許容度がポイントです。S&P500よりもNASDAQ100のほうがボラティリティが高いので、マーケットが下がった時はNASDAQ100のほうがS&P500よりも下がる可能性が極めて高いです。そのような下げに耐えられ、リターンを求めるのであれば、歴史的にS&P500よりもパフォーマンスが良いため、NASDAQ100だけでもいいと思います。

時間となりました。1人で話しているので大変ですが、不思議なものですぐ終わってしまいます。今晩も長い間、ご清聴いただきありがとうございました。

新着ログ

「証券、商品先物取引業」のログ