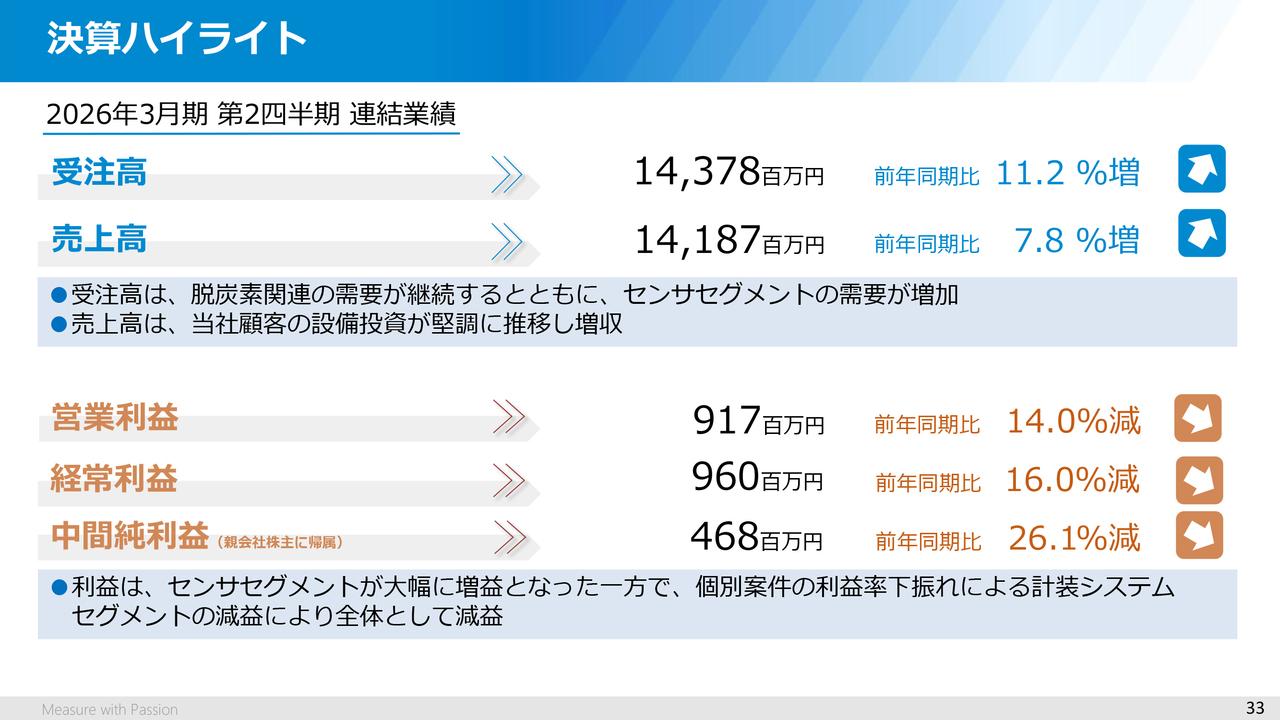

TDK、スマホ用小型二次電池が世界シェアNo1の総合電子部品メーカー AI市場を将来の成長ドライバーに

TDK(6762)✕ 関本圭吾氏 対談動画2025

荒井沙織氏(以下、荒井):みなさま、こんにちは。TDK株式会社個人投資家向け説明会動画をご視聴いただき、ありがとうございます。私は司会進行役を務めます、荒井沙織です。今回ご説明いただくのは、TDK社長の齋藤昇さんです。齋藤さん、よろしくお願いします。

齋藤昇氏(以下、齋藤):TDK株式会社の齋藤です。よろしくお願いします。

荒井:今回の説明会は2部構成で行います。前半は「社長、TDKについて教えてください!」です。こちらのパートでは、TDKの製品や歴史、強みなどをご紹介します。特にTDKのことをあまりよく知らない、TDKのIRセミナーを初めて見るという方は、ぜひ最後までご視聴いただけるとうれしいです。

後半は「TDK Transformationをもっと知りたい!」です。2024年に発表した長期ビジョン「TDK Transformation」および中期経営計画とその進捗について、今回ゲストにお迎えしたIR Agents代表の関本圭吾さんとのQ&A方式で進めたいと思います。関本さん、よろしくお願いします。

関本圭吾氏(以下、関本):よろしくお願いします。IR Agentsの関本です。今回はTDKについて、前半は会社概要、後半は長期ビジョンと引かれた時の計画をうかがっていければと思っています。

私の印象では非常に大きな企業である中で、このような個人投資家向け説明会に出るのもなかなか珍しいと思っています。どのような経緯で齋藤社長がここでプレゼンするに至ったのか、会社としてどのように考えているのかから、ぜひお話をうかがいたいと思います。

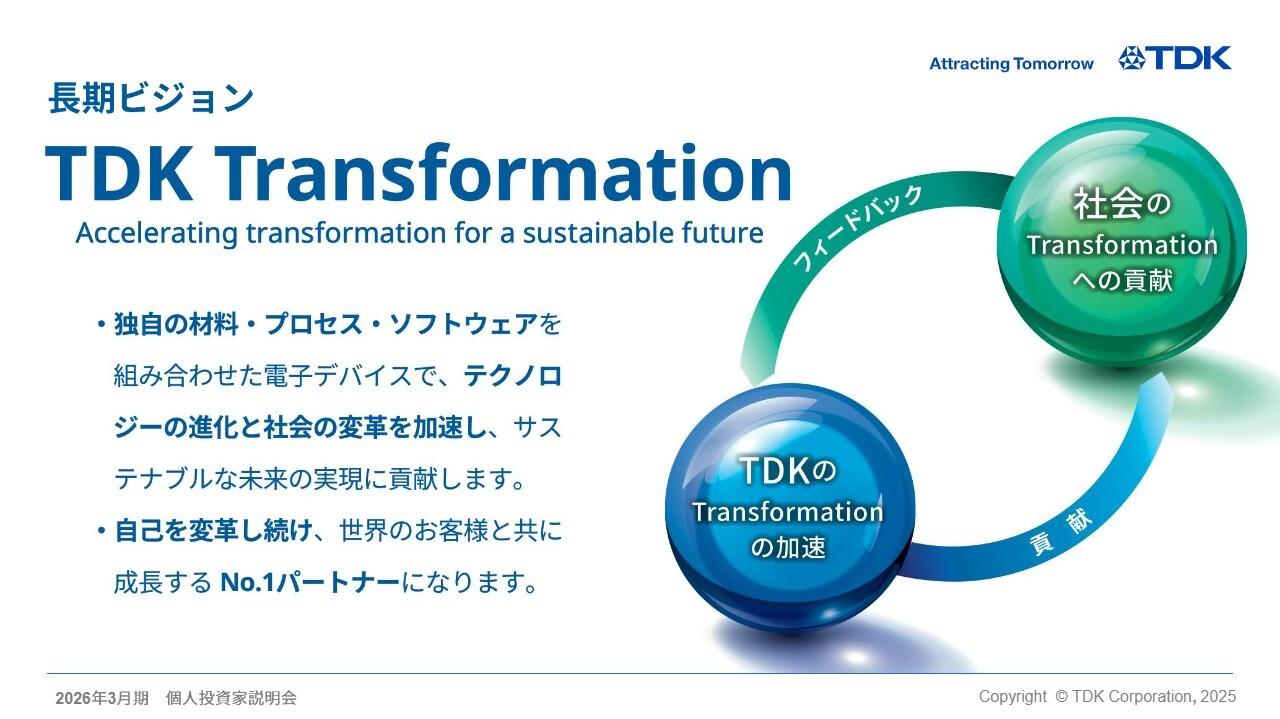

齋藤:当社は昨年に長期ビジョンで「TDK Transformation」を発表しました。その中で、TDKを変革(Tranform)していくことを掲げています。

これまでのIR活動は機関投資家が中心でしたが、Tranformすることで幅広い投資家層をターゲットにしていくために、「これをやるのはやはり私だろう」ということで、今回、個人投資家向け説明会を開催することを決めました。

関本:入りからしてトークが非常にすばらしい社長さんだと思っています。個人投資家の方にも非常に刺さると思っていますし、私も含め、いろいろな投資家がいろいろな考え方を持っているため、「幅広く」というのは本当に共感でき、ありがとうございますという感謝からお伝えさせていただければと思います。

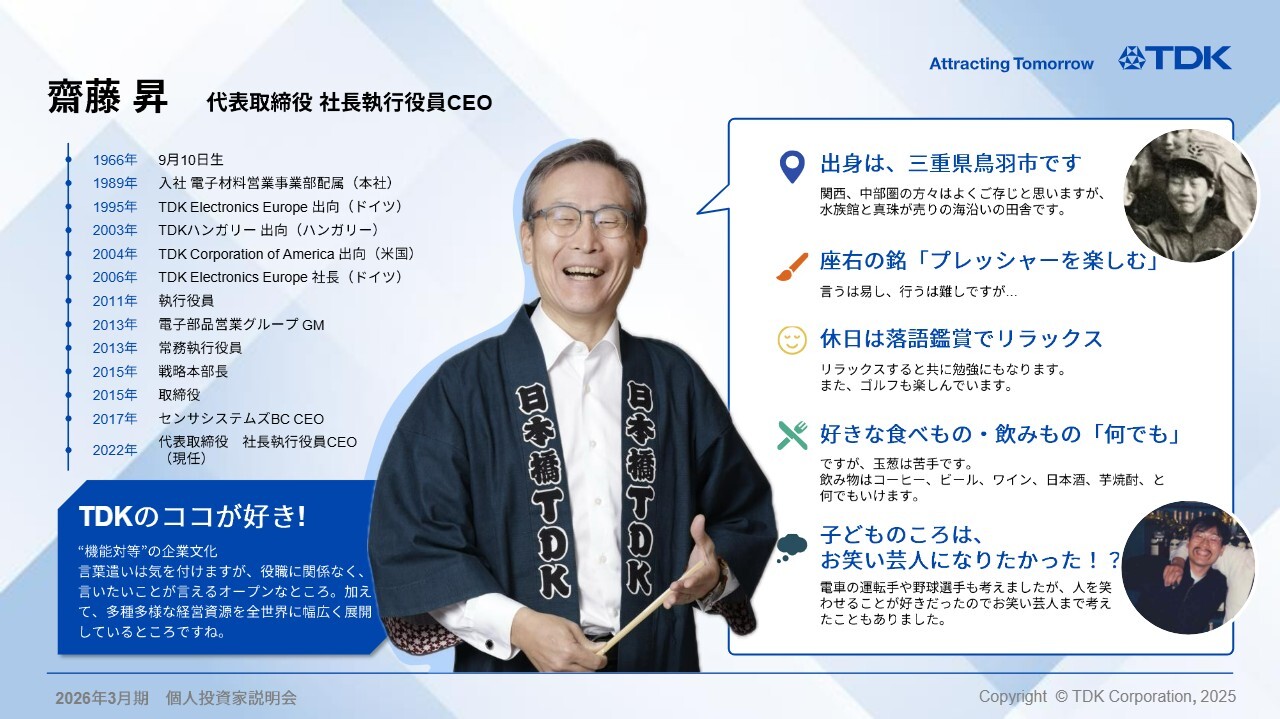

齋藤昇 代表取締役 社長執行役員CEO

荒井:はじめに、私から齋藤さんの経歴をご紹介します。1989年にTDK株式会社に入社後、主に営業畑を歩み、ドイツ、ハンガリー、アメリカとグローバルに活躍しました。その後、2022年より現職の代表取締役社長執行役員CEOに就任しました。

スライドにプロフィールの画像が表示されていますが、本当に素敵な、にこやかな笑顔の写真ですね。今日もこの素敵な笑顔でご登壇いただいています。1つ気になるところが、子供時代の将来の夢がお笑い芸人だったということで、これはどのようなことなのでしょうか?

齋藤:私は子供の頃から人を笑わせることが非常に好きで、それ以降、今に渡って私のことを一言で表現するならやはり「笑い」が非常に大きなキーワードかと思っています。

笑いは、自分自身もそうですが、やはり周りをポジティブな雰囲気に持っていきます。プライベートでもビジネス面においても非常に重要な役割を果たしてくれるのかと思っています。

スライドに記載のとおり、私の趣味の1つは寄席に行くことです。実は昨日も寄席に行って、いろいろなネタを収集してきたところです。笑いのパワーを私は非常に重視しています。

荒井:関本さん、ネタを収集しているということです。

関本:自分の趣味ではなく、ネタの収集ということだったのですね。

齋藤:いろいろな意味でのネタということで、私自身もそうですが、やはりTDKのチームメンバー(従業員)、果てはステークホルダーのみなさままで、やはり笑いというのは非常にポジティブで前向きな気持ちにしてくれます。

私自身もポジティブ思考ですので、このようなところのエンジンとなるものかと思っており、子供の頃から非常に重視しています。

関本:伝わってきています。ありがとうございます。

堅いお話かもしれませんが、私は経歴は非常に大事なところだと思っています。なぜかというと、やはり社長として取り組む中でどのような経験をしてきたか、どのようなことを大事にしているかは、とても重要です。

2022年からCEOを務めていらっしゃいますが、どのような点を大事にして取り組んでいますか? あるいは、過去の経験で「そういえば、この経験は今の取り組みに対して大事だな」ということなど、原風景や考え方をうかがいたいと思います。

齋藤:過去の経験も踏まえて私が重視していることは、この立場になった時に全世界のTDKチームメンバーに「人がすべて」ということを発信しました。

もちろんTDKは技術の会社ですが、技術を開発するのは誰なのか、人ですよね。モノづくりをするのは誰なのか、これも人ですよね。製品を販売、マーケティングするのは誰なのか、これも人ですよね。

したがって、私は人がすべてで、一番重要な資本だということで、人の成長を後押ししていくことによってTDK全体として社会に貢献していきます。

このようなことをこれまでの長年の海外駐在経験やM&Aの経験などから学び、あらためて人の重要さを再認識しながら今のこの役目を担って、前へ進めているということです。

関本:おそらくこのあたりが長期ビジョンや戦略にも関わってくると思いますので、ぜひこの後もお話をうかがっていければと思います。

荒井:それでは前半パートを進めていきましょう。TDKについて、齋藤さん、いろいろ教えてください。よろしくお願いします。

齋藤:承知しました。

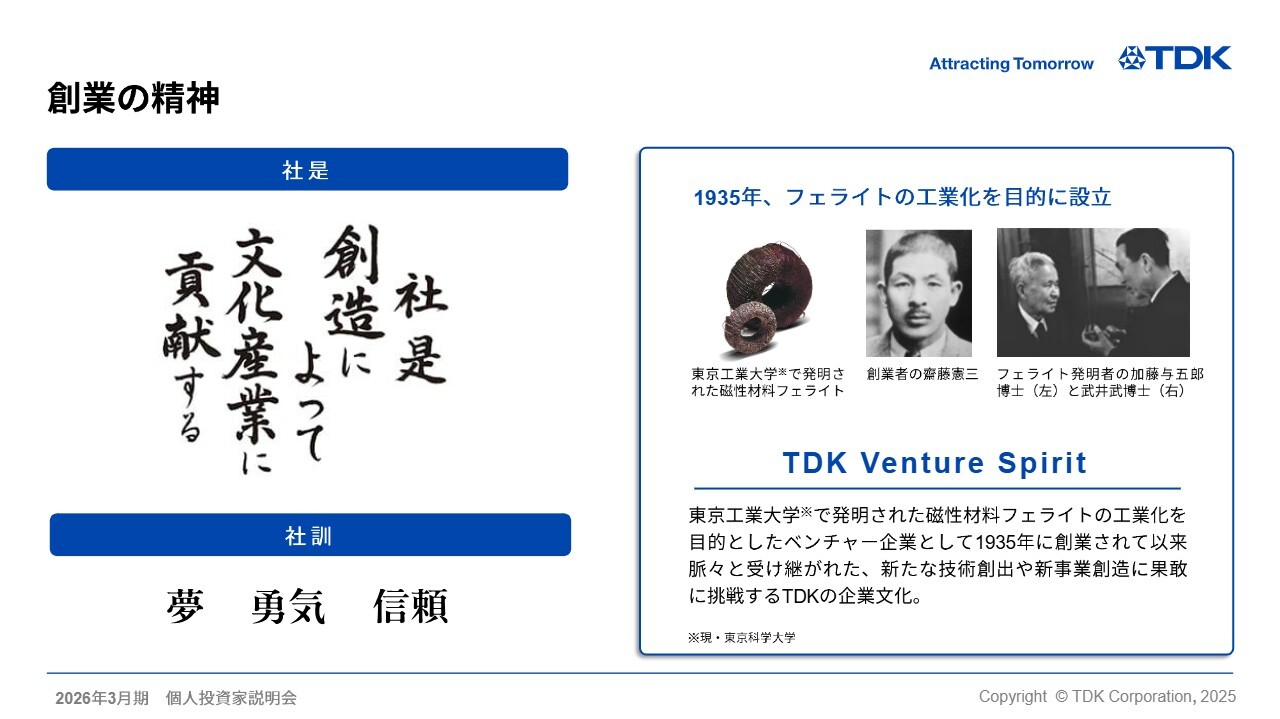

創業の精神

荒井:まずはTDKの経営理念について、私よりご紹介します。TDK株式会社は、東京工業大学(現:東京科学大学)で発明された磁性材料フェライトの工業化を目的として1935年に設立されました。「創造によって文化、産業に貢献する」という社是、そして「夢 勇気 信頼」という社訓の下、独創的でイノベーティブな製品を社会に提供し続け、今日まで成長してきています。

齋藤:創業者の齋藤憲三は、TDKを設立するまでに数多くの挑戦と失敗を乗り越えてきました。失敗を恐れずに新しいことに果敢に挑戦するベンチャースピリット(TDK Venture Spirit)は、創業時から現在に至るまで、独自の企業文化としてしっかりと受け継がれています。

荒井:齋藤昇さんは、創業者の齋藤憲三さんと親戚ですか?

齋藤:確かに名字は同じですが、残念ながら血のつながりはありません。しかし、ベンチャースピリットは私もしっかり受け継いでいます。

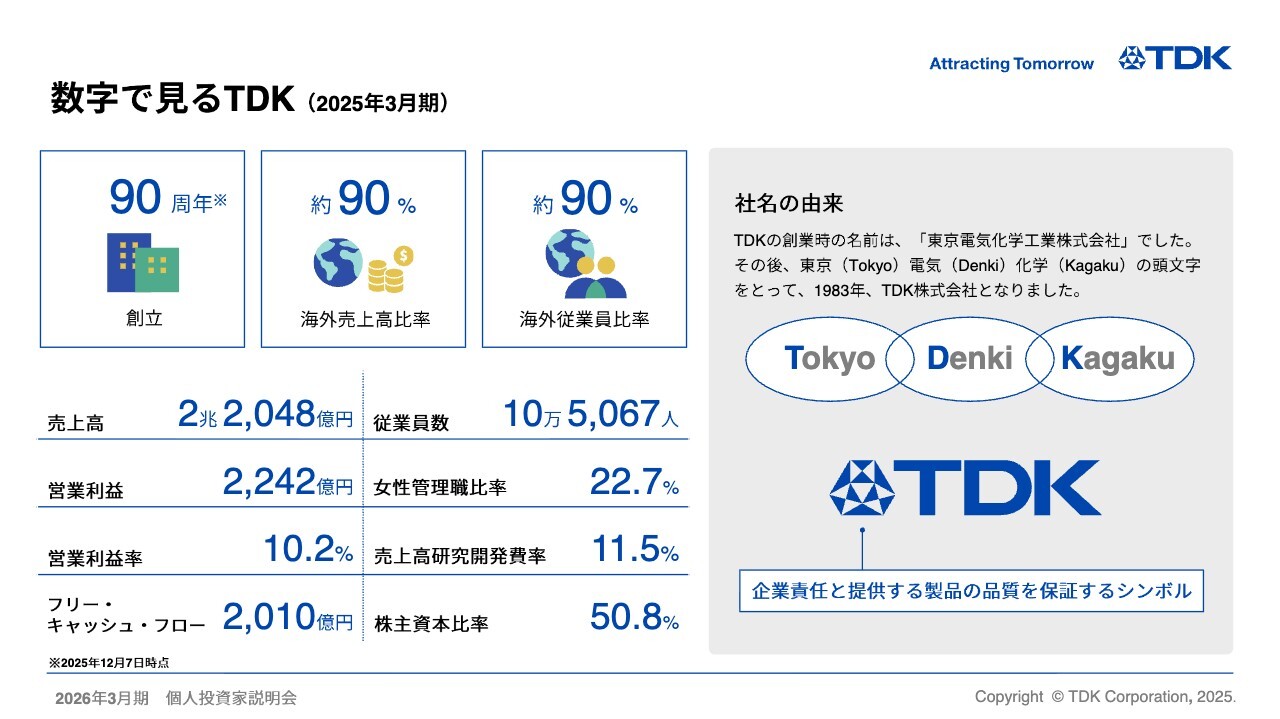

数字で見るTDK (2025年3月期)

荒井:TDKの概要をまとめた、数字で見るTDKです。今年、創立90周年を迎えるTDKは、磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです。グループ全体の売上高は、直近の決算期でおよそ2兆円、従業員数も10万人を超えており、どちらも海外比率がおよそ90パーセントのグローバル企業でもあります。

齋藤:説明会をご視聴のみなさまは、TDKと聞いてどのようなイメージを思い浮かべますか? 関本さんと荒井さんはどうでしょうか?

荒井:私が中学生くらいの時に、ちょうどMDプレーヤーが流行していました。MDの中に好きな音楽を詰め込んで、友だちと交換した思い出があります。

関本:私はもともと運用会社で見ていたところもありますが、「BtoBの会社ってなじみがないよね」と言われつつも、やはり電子部品のいろいろな部品を知っています。御社について初めてお話をうかがった時に、スタートがカセットテープやMDなど、記録メディアのようなところだったということを知り、非常に幅広く取り組んでいると思った覚えがあります。

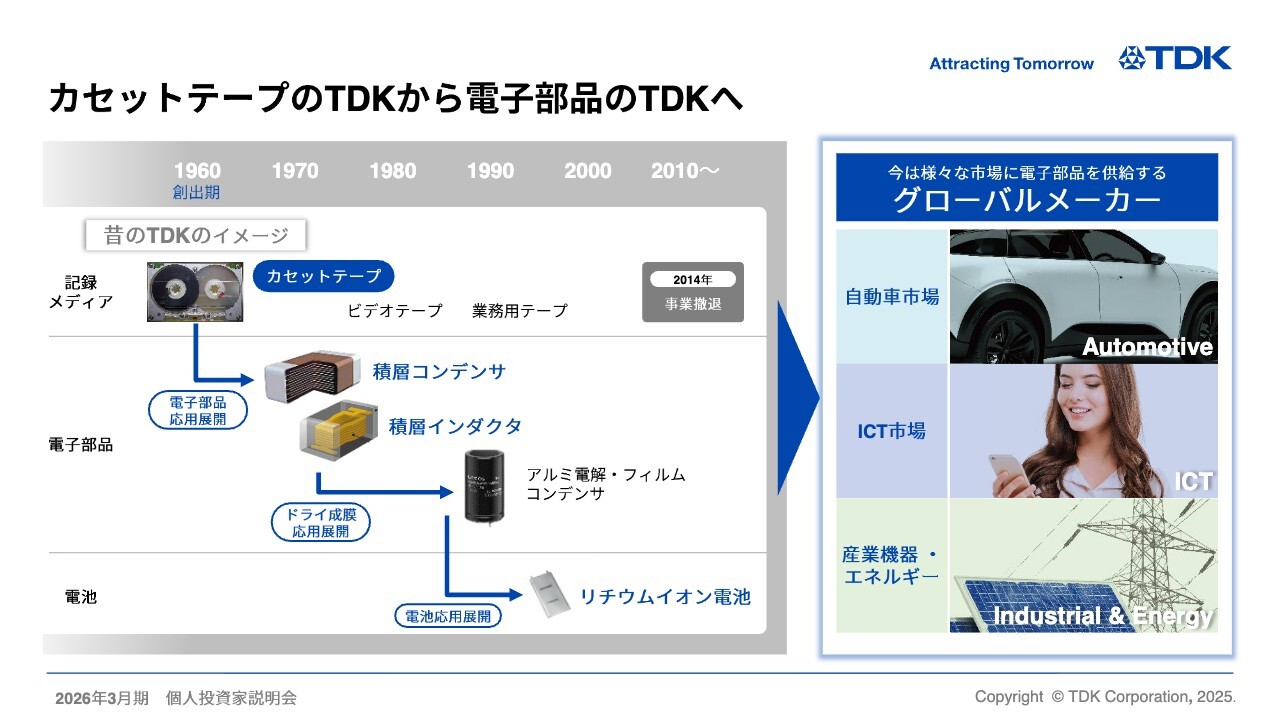

齋藤:ある意味、お二人は昔のお客さまだったのかと思いますが、みなさまの中にもカセットテープやCDなど記録メディアを思い浮かべた方がいらっしゃるのではないでしょうか。実はこの事業からは、10年以上前に撤退しています。

現在のTDKは幅広い電子部品を展開しており、さまざまなかたちで社会に貢献しています。

こんなところにTDK

荒井:幅広く展開してきたTDKの製品が、街中でどのように使われているかを一部ご紹介します。

TDKは、みなさまが街中で目にする身近な「当たり前」を、見えないところで支えています。みなさまが今日乗っていた自動車や、今お使いのパソコンやタブレットなどにも使われているかもしれません。

こんなところにTDK

荒井:みなさまおなじみのスマートフォンにも、TDKの製品が使われていますよね?

齋藤:そのとおりです。TDKは、スマートフォンに使われる小型二次電池がなんとグローバルシェアNo.1で、市場全体の50パーセント以上を占めています。

(スマートフォンを取り出して)例えばこちらのスマートフォンをご覧ください。最新のものは、折りたたんだ状態でも使いやすいように非常に薄くなっています。実はここに、TDKのシリコン負極を使った超薄型で大容量の小型二次電池が使われています。

荒井:本当に薄くて驚きですよね。私も先ほど持たせていただきましたが、本当に軽くてびっくりしました。電池はどこにどのように入っているのでしょうか?

齋藤:電池はこの薄いケースの中にしっかりと入っていますよ。

荒井:これだけ薄い電池を作ることがすでに可能なのですね。

齋藤:そのとおりです。

この電池はより少ない充電回数で使い続けることができ、電力を多く消費する、いわゆるAI搭載モデルのスマートフォンにも対応できます。

荒井:とても薄くて軽い電池ですが、バッテリーの持ちはどうなのでしょうか?

齋藤:非常に効率の良いバッテリーですので、寿命も長いです。このように、スマートフォンを中心とした高性能なICT機器にも、TDKの電子部品は欠かせない存在となっています。

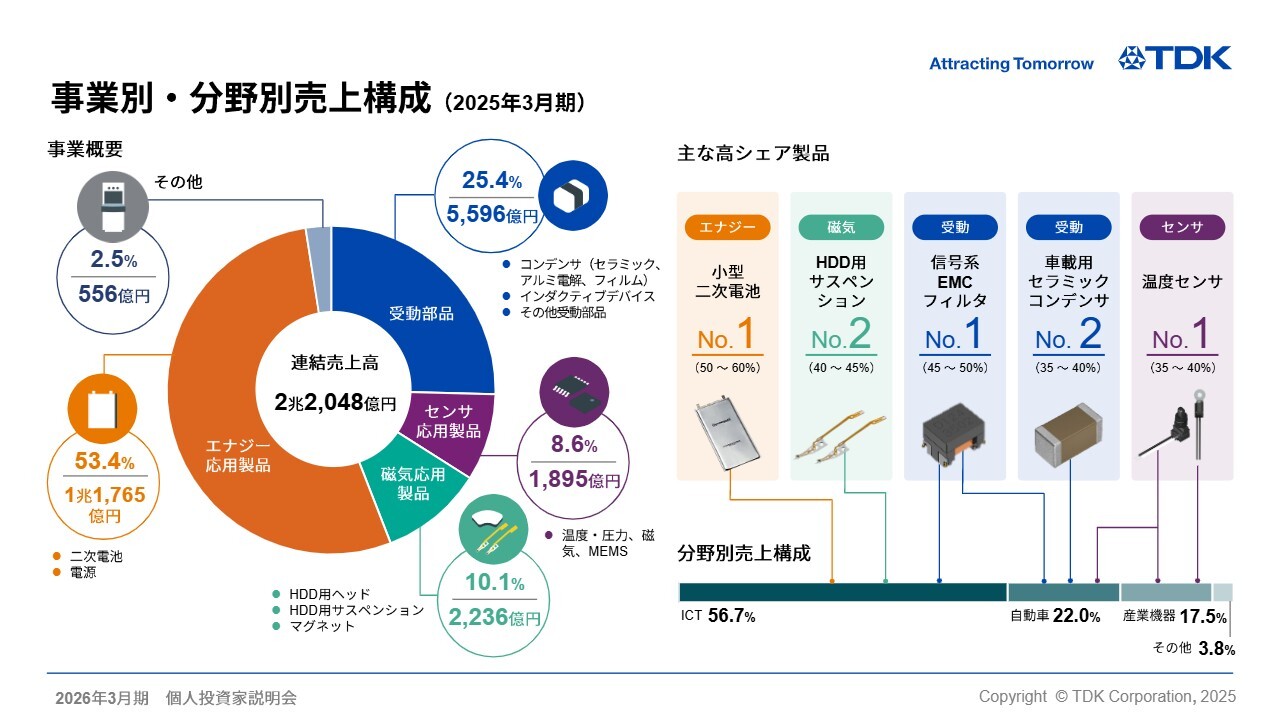

事業別・分野別売上構成(2025年3月期)

荒井:事業別と分野別の売上構成です。2025年現在、TDKの事業は、受動部品、センサ応用製品、磁気応用製品、エナジー応用製品の4つのセグメントと、それらに属さないその他から構成されています。

カセットテープのTDKから電子部品のTDKへ

関本:非常に幅広い製品分野を持っていると、強みがわかりにくく、器用貧乏的なポジションになるのではないかと思ってしまいますが、御社はだいたいシェア1位や2位を誇っています。各業界でどのように他社と差別化を図っているのか、コアになる強みはどこなのかを教えてください。

齋藤:TDKのいわゆるコア技術は、やはりフェライトという磁性材料をベースとした材料技術と、その材料を使いこなすプロセス技術です。こちらをベースに、主要事業の製品をさまざまに展開してきていることが大きな違いです。

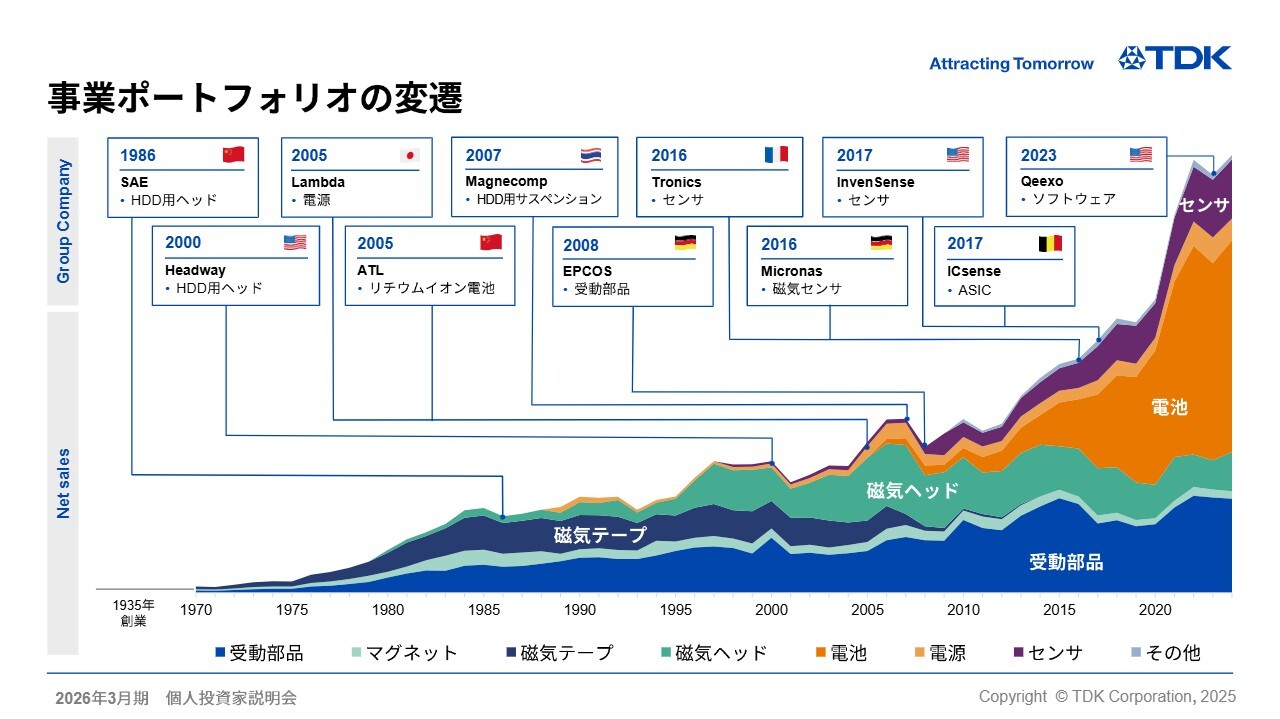

例えば、オーディオの時代は磁気テープ、PCの時代は磁気ヘッド、スマートフォンやAIの時代では、先ほどお見せした二次電池、受動部品、センサを主軸とする事業ポートフォリオに入れ替えてきました。

それらの製品のベースとなるのは、やはり材料技術およびプロセス技術で、これらはつながっています。

例えば、以前ご使用いただいていたカセットテープの製造プロセスで使われていた、フィルムをロールで巻き取っていくRoll to Roll技術という効率の良いプロセス技術を進化させて、受動部品やバッテリーなどに適用させています。

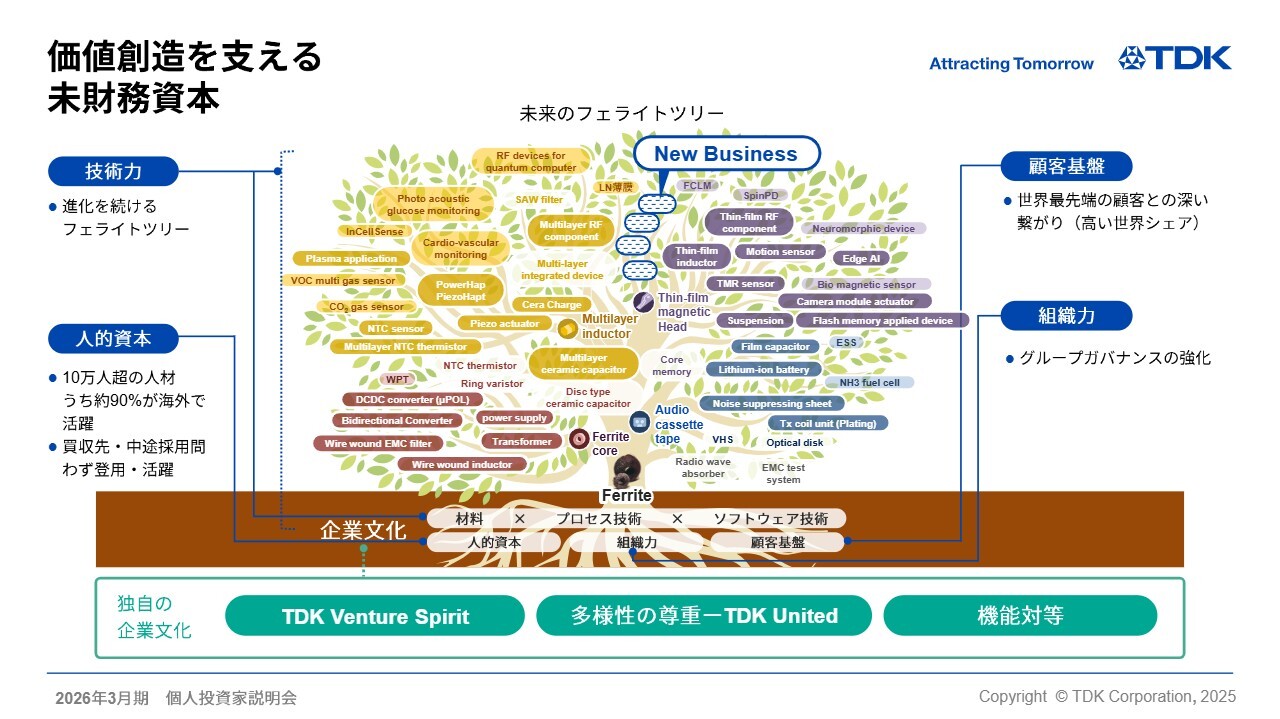

価値創造を支える未財務資本

齋藤:TDKでは、事業発展のストーリーを1本の木に例えて「フェライトツリー」と呼んでいます。スライドの幹の一番下に記載している「フェライト」は最初の製品です。この「フェライト」から始まり、製品や技術の枝葉を広げ続けています。

木を成長させるためには、やはり根っこの部分が重要です。フェライトツリーの根っこに相当するのが「未財務資本」で、TDKの価値創造を育て続けています。

一般的には、非財務資本と呼ばれていますが、我々は「未来の財務的価値向上につながるもの」と捉えて、あえて「“未”財務資本」と呼んでいます。

TDKが高い市場シェアを維持しているのは、高い技術力や世界最先端の顧客との深いつながりなど、未財務資本が充実していることにあります。

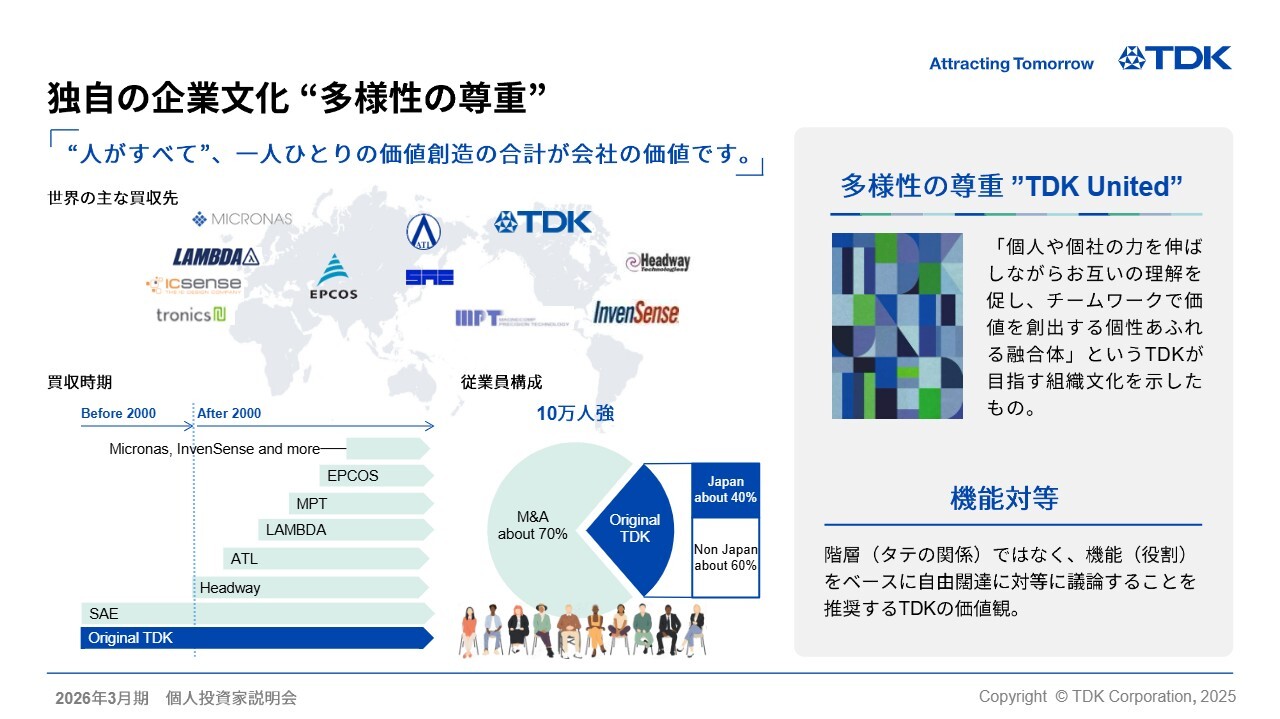

さらに、未財務資本を支えるものとして、創業以来培ってきたベンチャースピリット、多様性の尊重、役職に関係なくオープンな議論ができる「機能対等」といったTDK独自の企業文化があります。

事業ポートフォリオの変遷

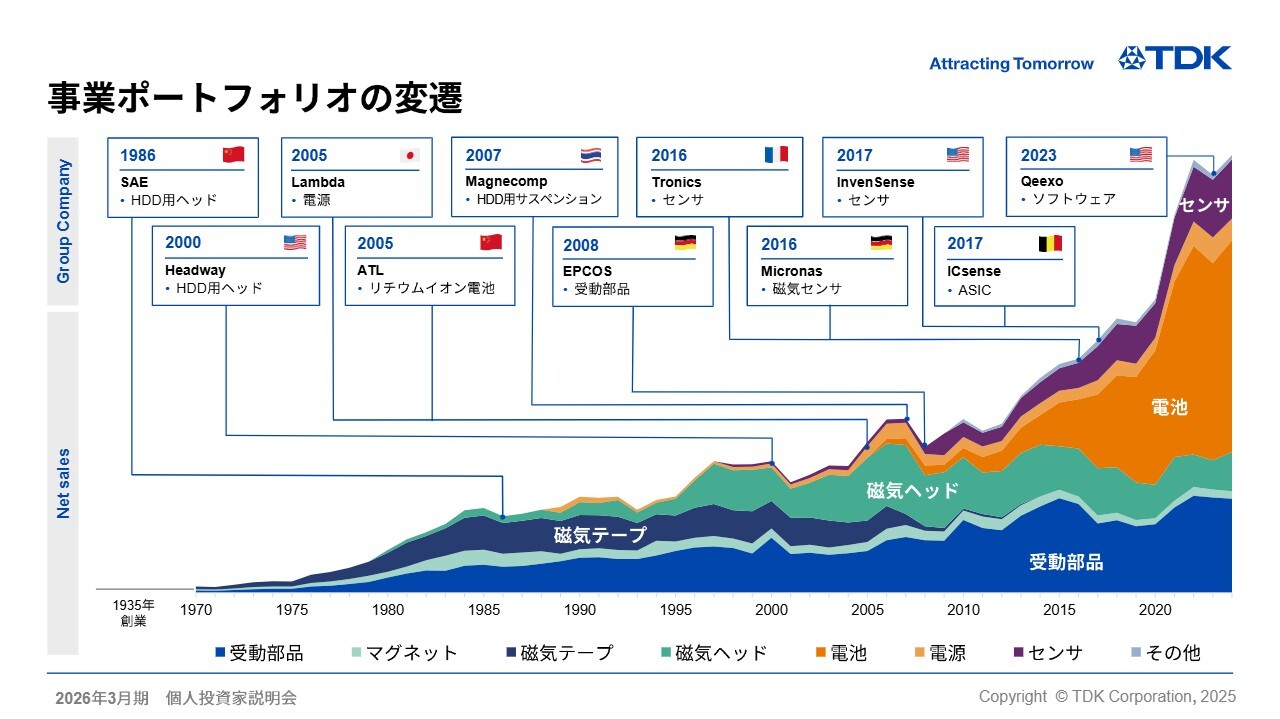

荒井:事業ポートフォリオの変遷です。過去は磁気テープから始まり、磁気ヘッド、二次電池を軸に、時にはM&Aを活用しながら、時代の変化に合わせて成長してきました。

スライド上段に、M&Aなどを通じて世界各所からTDKグループに加わった会社の一例を掲載しています。現在は二次電池に加えて、受動部品とセンサの三本柱で収益源を多様化させています。

関本:スライドを見ると、どんどん変わってきている印象があります。先ほどお話があったとおり、材料の技術やプロセス技術をどのように応用していくかが重要だと思います。それも含めて、いろいろと変えていくことを「カメレオン経営」と例えられているところを見たことがあります。

齋藤:そのように例えられることもあります。

「この前までカセットテープを作っていたかと思えば、なぜ電池を、なぜセンサを作り始めたの?」と聞かれることもあります。しかしTDKの製品群は、フェライトをベースとした材料技術とプロセス技術が基盤となって、すべてつながっているのです。

これらのコアテクノロジーをベースに、オーガニックに成長を遂げてきたことに加えて、効果的・効率的なM&Aを活用しながら、インオーガニックな成長も実現してきています。

関本:私はM&Aも非常に大事だと思っており、御社は幅広くM&Aを行ってきています。ポートフォリオの組み替えも成功してきたかと思いますが、M&A先をどのようにまとめてきたのかを教えてください。

スライドを見ただけでも、ハードウェアを中心に幅広いM&A先がありますが、どのような考え方で進めていますか?

独自の企業文化 “多様性の尊重”

齋藤:私は社長就任以来、「“人がすべて”、一人ひとりの価値創造の合計が会社の価値です」と常に発信しています。

互いの違いを尊重し、学び合って、長所を組み合わせます。この多様性の尊重がTDKの特徴です。

そして、この多様性をドライブしていくのが機能対等という考え方です。これは、役職の上下ではなく、役割(役目)をベースに対等かつオープンな議論ができる価値観です。この価値観は、M&Aで仲間に入ってくれたメンバーにもしっかり共有されています。

多様なメンバーをまとめるためのガバナンスの方針は、シンプルにお伝えすると、「権限の委譲と透明性の確保(Empowerment & Transparency)」です。

もちろん、最低限守ってもらうべきルールはグローバルの共通規程として定めていますが、できるだけ自主性を活かして、権限は委譲します。ただし、「権限を委譲する分、透明でいてくださいね」と透明性を確保してもらっています。

私はグループ会社全体を一色に染め上げる統合ではなく、いわゆる「融合」を目指しています。この風土を表したのが「TDK United」です。

関本:TDKが一丸となる「TDK United」の中で、齋藤社長はどのような役割を担っていますか? 「これを果たすのが社長だ」と考えているところはありますか?

齋藤:音楽に例えると、私はいわゆるオーケストラの指揮者になるつもりはありません。「TDK United」は、ビッグジャズバンドのようなものだと考えています。各々が自由に演奏しているように見えますが、全体で見ると非常に見事に調和しているということです。

私の役割は、メンバーが常に最高のパフォーマンスを発揮できるように環境を整えたり、コーディネートしたりするリードマネージャーです。メンバー一人ひとりに、あくまでも「自分事」として「自分の会社なんだ」と捉えていただき、これからも価値を上げていってもらいたいと思っています。

関本:オーケストラの指揮者のように「こういくぞ!」と指揮するイメージかと思ったのですが、実はそちらではなくリードマネージャーなのですね。

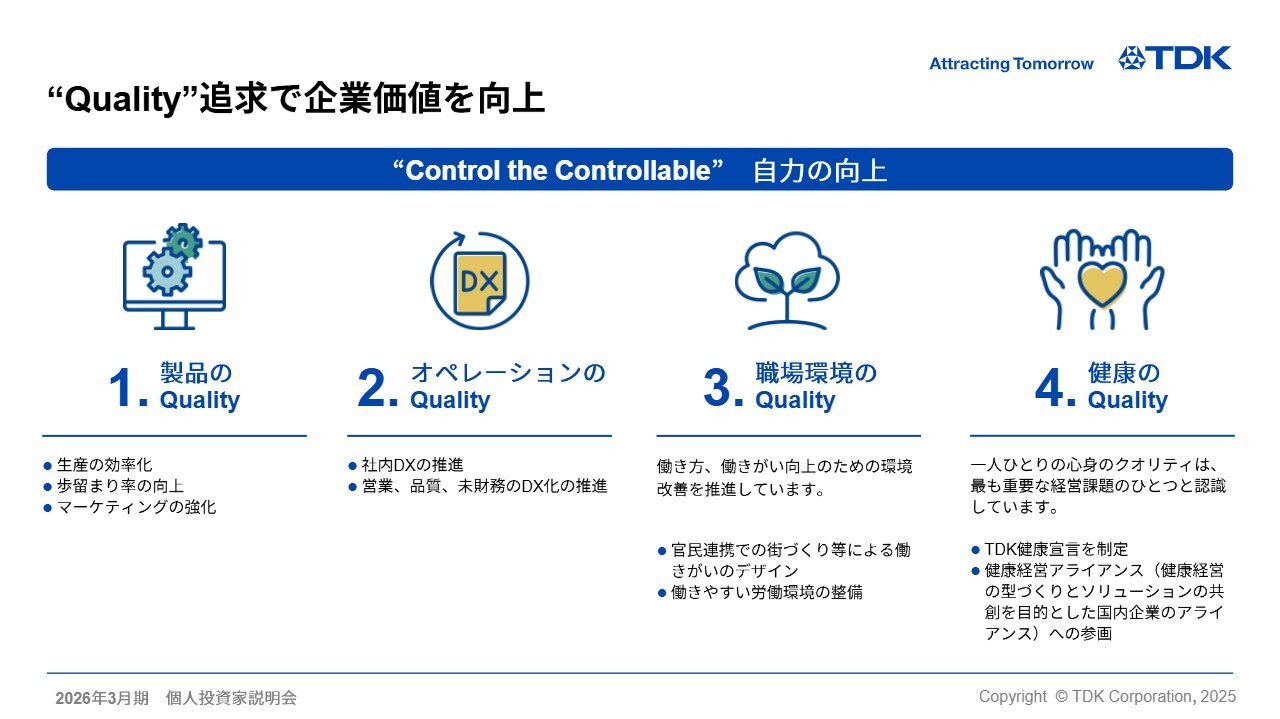

“Quality”追求で企業価値を向上

関本:リードマネージャーとして支えていく中で、全体を見ていると「ここがもうちょっとこうなったら」「ここが足りていないな」というところが見えてくるのではないのかと思いますが、今何か考えていることはありますか?

齋藤:私は「足りない」といった考え方はしません。基本的にポジティブ思考ですので、そのようなところはある意味ではTDKにとって成長のポテンシャルと捉えています。その中で、今後成長のポテンシャルを実現していく上で私が常に発信し続けているのが「Quality First」という言葉です。

日本語で「品質」と言うと、一般的には製品の品質だけを思い浮かべがちです。しかし、私が言う「Quality」は、生産の効率化、職場環境の改善によるモチベーションアップから、チームメンバーの健康まで、広い意味でのQualityの向上を指しています。

Qualityは、自分たちの努力次第で向上させていけるものですので、「自力」と呼んでいます。

一方、世界経済の見通しは非常に不透明で、外部環境はなかなか変えることができないと考えています。

したがって、今やるべきことは、自分たちがコントロールできることに集中することです。「自力」の向上こそ、TDKの成長のポテンシャルであると考えています。

関本:やはり一人ひとりの「自力」が伸びていくことで、どんどんすばらしくなっていくのだろうということですね。

齋藤:その合計が「TDK United」の成長です。

関本:先ほどの「一人ひとりの価値創造の合計が会社の価値」ということにつながるのですね。

齋藤:おっしゃるとおりです。

事業ポートフォリオの変遷

関本:M&Aから全体感のお話までお聞きしましたが、事業ポートフォリオの変遷のところでもう少しだけお話をうかがいたいと思います。過去のM&Aでは、HDD用ヘッドや電源、センサなど、ハードウェア領域における買収が多くありました。

一方で、2023年に買収したQeexo社はソフトウェア領域で、私は好きなのですが、変わったとも思いました。こちらはまさに齋藤社長が就任した後の買収ですが、もし考えがあったら教えてください。

齋藤:今回の買収は、これまでハードウェアに特化していたセンサ事業にソフトウェアを載せることで、ソリューションビジネスに取り組んでいきたいと考えて実行しました。

ハードウェアドリブンなセンサのビジネスにソフトウェアを載せることで、センサ事業をシステムとして、ソリューションとしてバリューアップしていくことに取り組みたいと思っています。

具体的には、工場や物流センターにおいて、壊れる前に予知する故障の予知保全をTDKのソリューションで手がけていきたいと考えています。実際にその活動を目的としたSensEIという会社を設立し、加速させています。SensEIという社名は、Sensor Edge Intelligenceが由来となっています。

よく「エッジ」と言われますが、エッジAIをソリューションの中に加えることで、クラウド側に上げていく通信の負荷を削減できます。

エッジ側である程度判断することにより、今社会で大きな課題となっている電力消費の削減にも貢献できると考えています。

エッジAIについて少しお話ししましたが、注目のAIマーケットについては説明会の後半で詳しくご説明しますので、お楽しみにしてください。

関本:エッジAIのお話が出てきて、すごく最近のものだと思いつつ、齋藤社長は確か36年ほどTDKに勤めていらっしゃいます。

TDKあるいは各事業について、社長に就任して見え方が変わってきたことや、この数年間の変化などがあれば教えてください。過去から今がどのように見えているのか、どのように考え方が変わってきたのかを聞き逃していましたが、何かありますか?

齋藤:社長という全体を見る立場になり、TDKのこれからの中長期における成長のポテンシャルは非常に大きいということを、あらためて実感しています。

後半のところでAIエコシステムという言葉も出てきますが、社会のTransformationをドライブしていくのは、やはりAIを中心としたAIエコシステムだと考えています。

社会のTransformationに貢献していくTDKになるためには、私も含め、我々もTranform(変革)し続けていかなければいけません。このような長期ビジョンは、中長期で見るとしっかり合致していることを、この立場に立ってあらためて実感しています。このあたりを後半で詳しくご説明していきます。

荒井:それでは、こちらで前半を終了します。

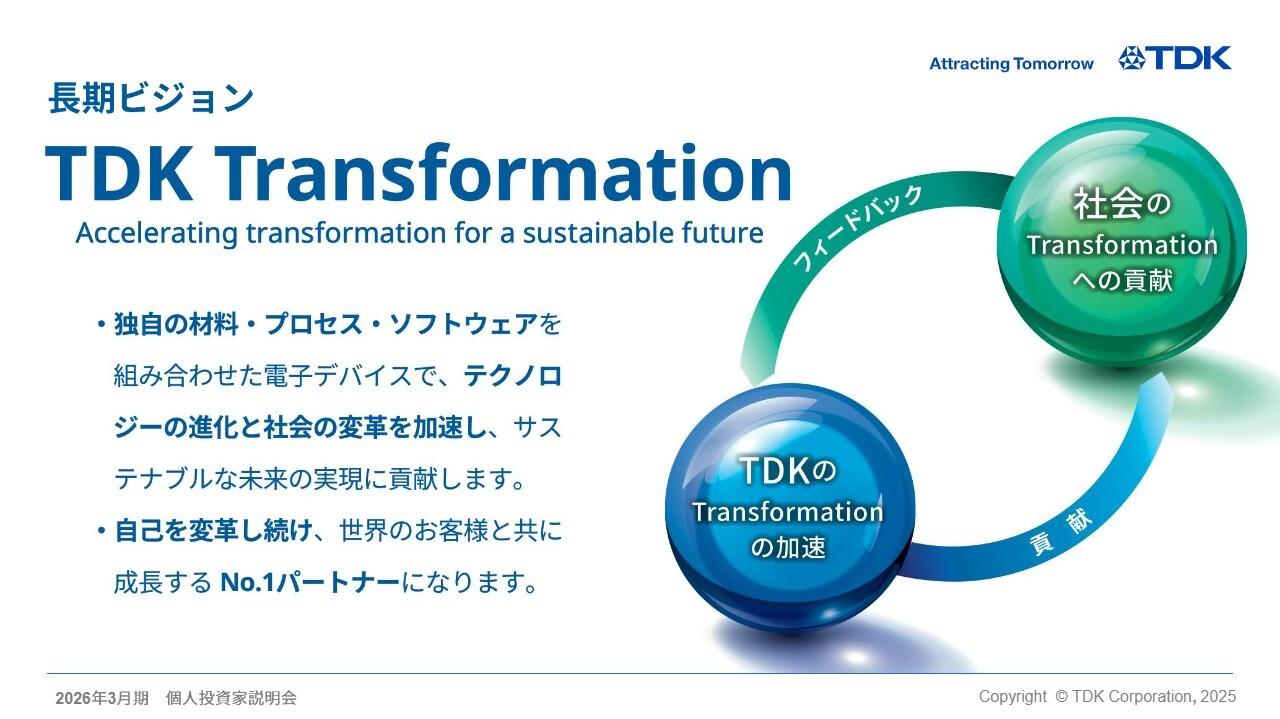

長期ビジョン TDK Transformation

荒井:「TDK Transformationをもっと知りたい!」ということで、後半は齋藤さんと関本さんのQ&A方式で進めます。TDKは2024年5月に新しい長期ビジョン「TDK Transformation」、および2027年3月までの3年間の活動計画となる中期経営計画を発表しました。

齋藤:今回、TDKは10年後のありたい姿として、長期ビジョン「TDK Transformation」を発表しました。この長期ビジョンには、社会のTransformationへの貢献と、社内、すなわち我々自身がTransformし続けていくという2つの意味があります。この2つのサイクルを加速させ、サステナブルな未来の実現に貢献するという思いを込めています。

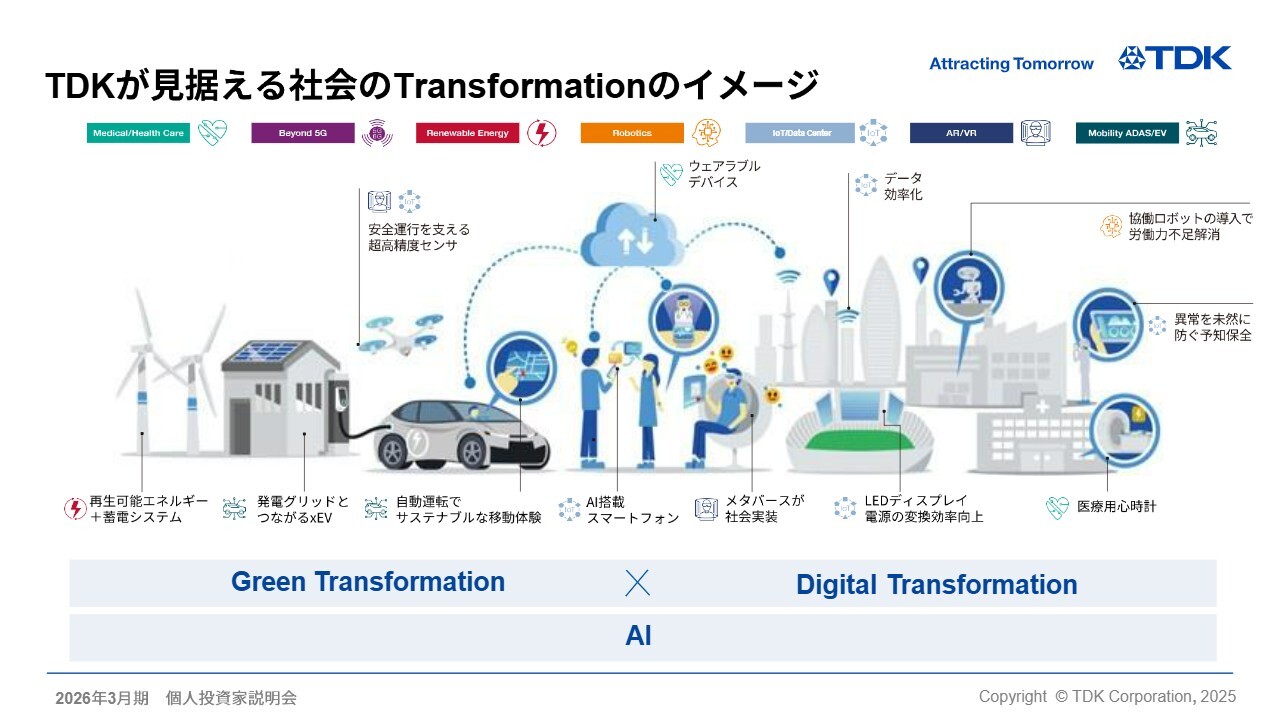

TDKが見据える社会のTransformationのイメージ

齋藤:我々が見据える社会のTransformationのイメージをスライドに示しました。今後、この社会のTransformationが一層加速、進化していくことにより、我々が貢献できる領域は広がり続けると考えています。

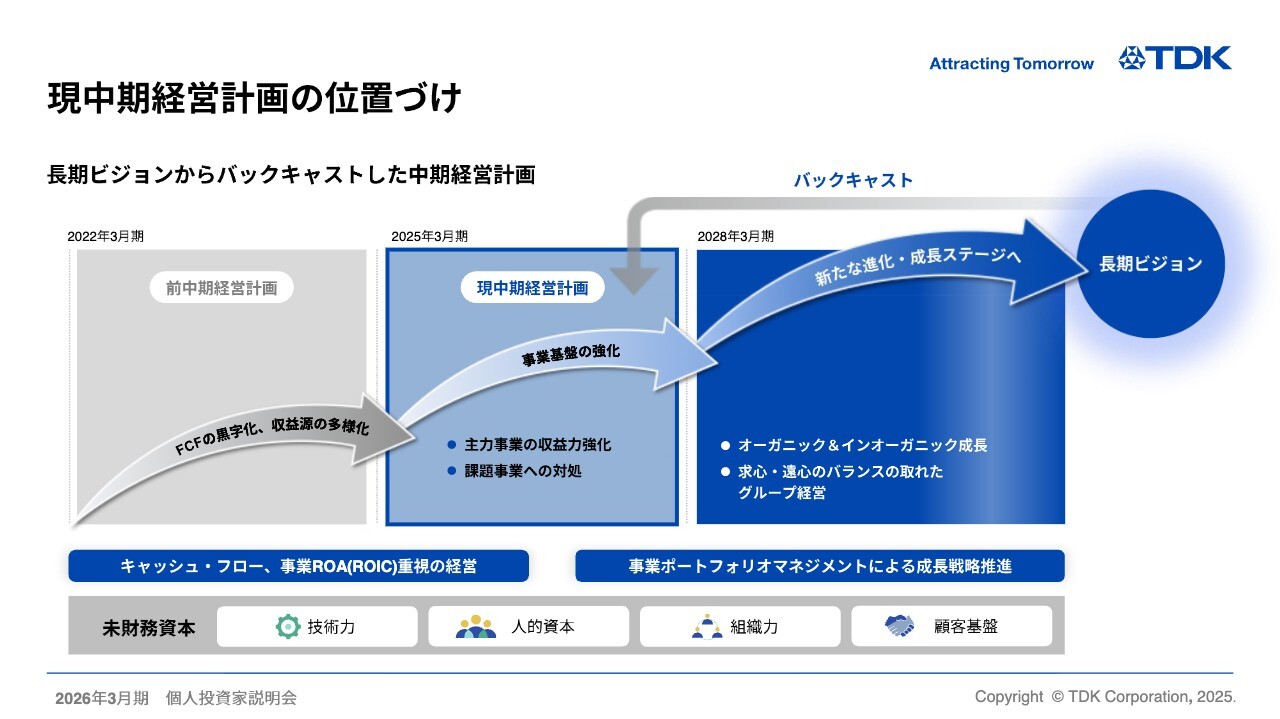

現中期経営計画の位置づけ

齋藤:2025年3月期から始まった中期経営計画は、先ほどの長期ビジョンからバックキャストして策定しました。今回の中期経営計画期間は、「TDK Transformation」の実現に向けた事業基盤強化の期間と考えています。

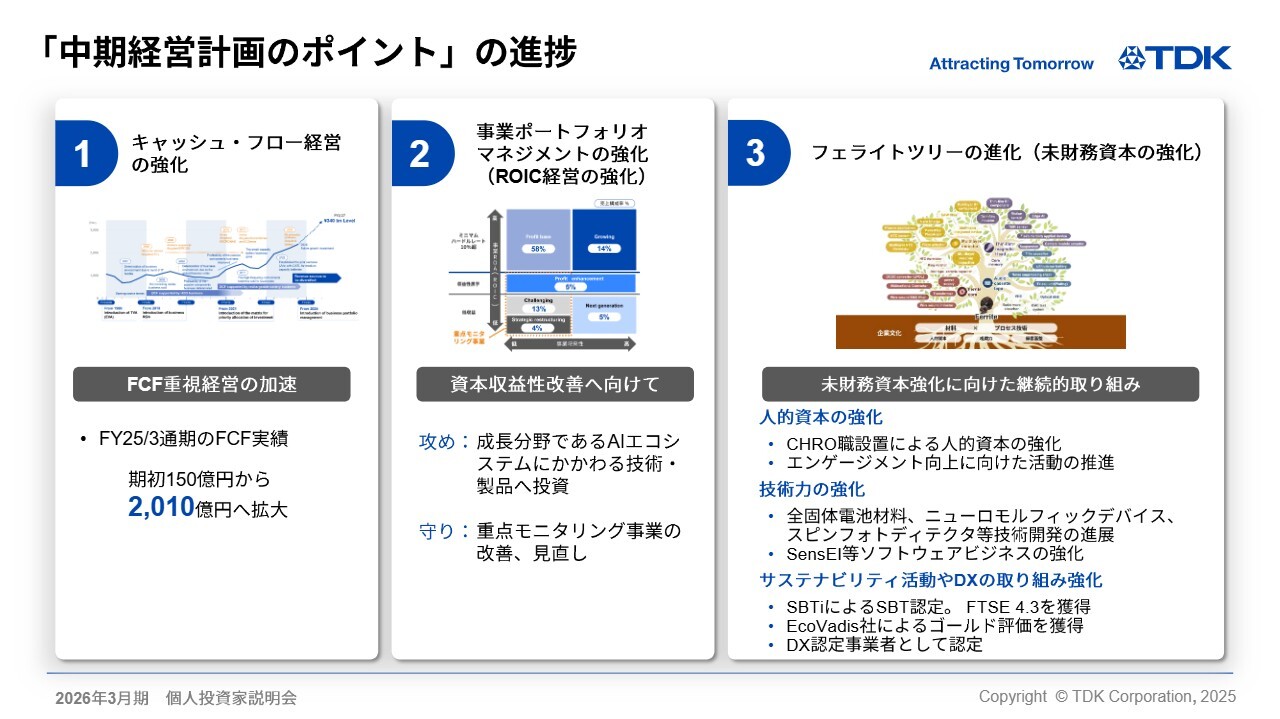

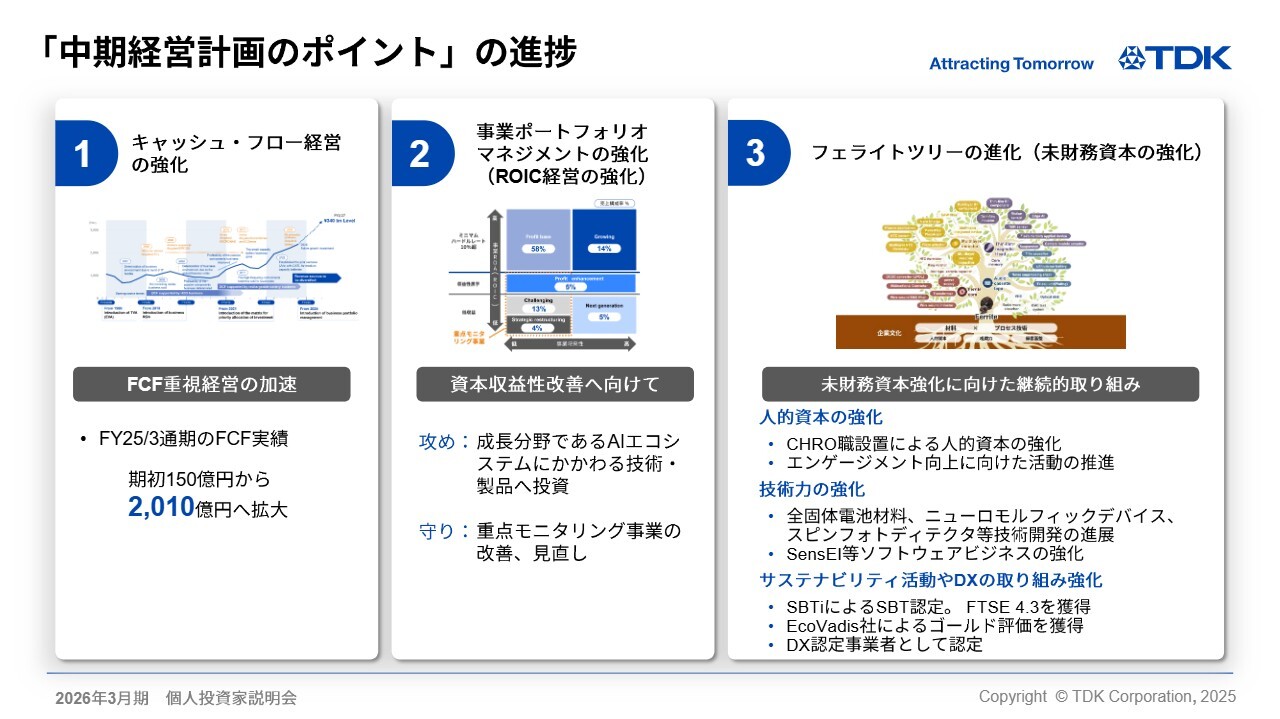

「中期経営計画のポイント」の進捗

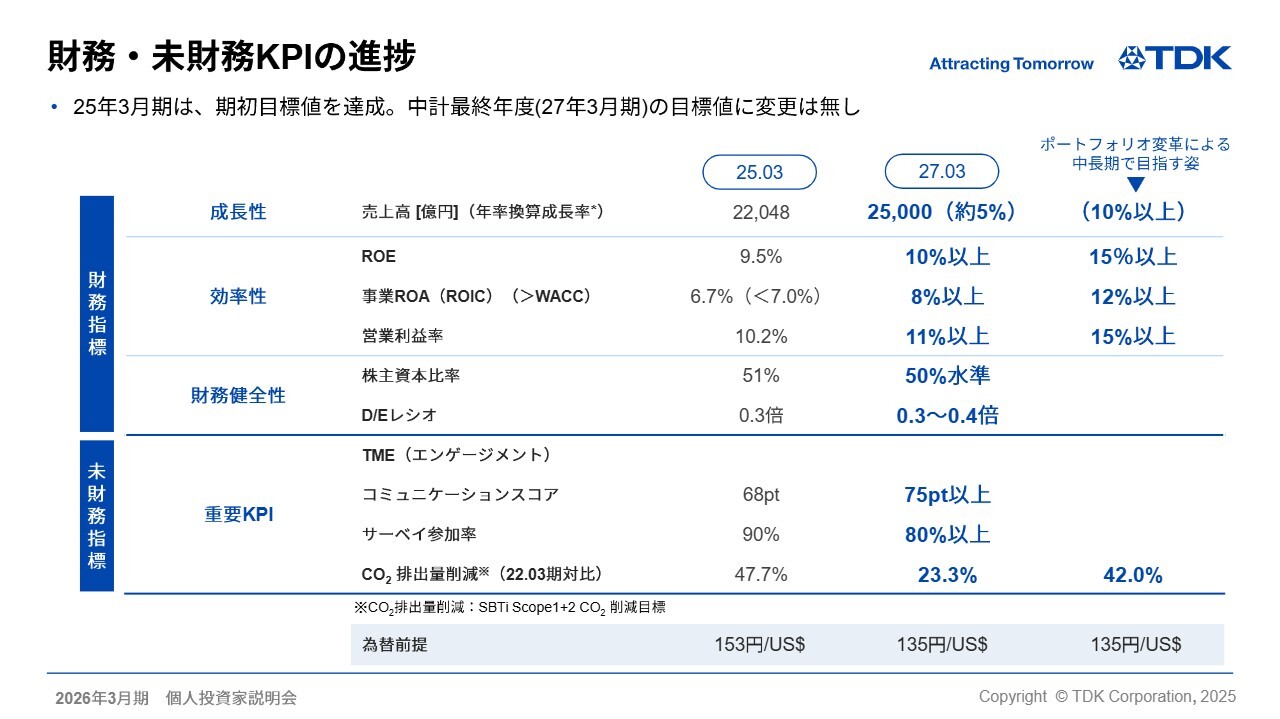

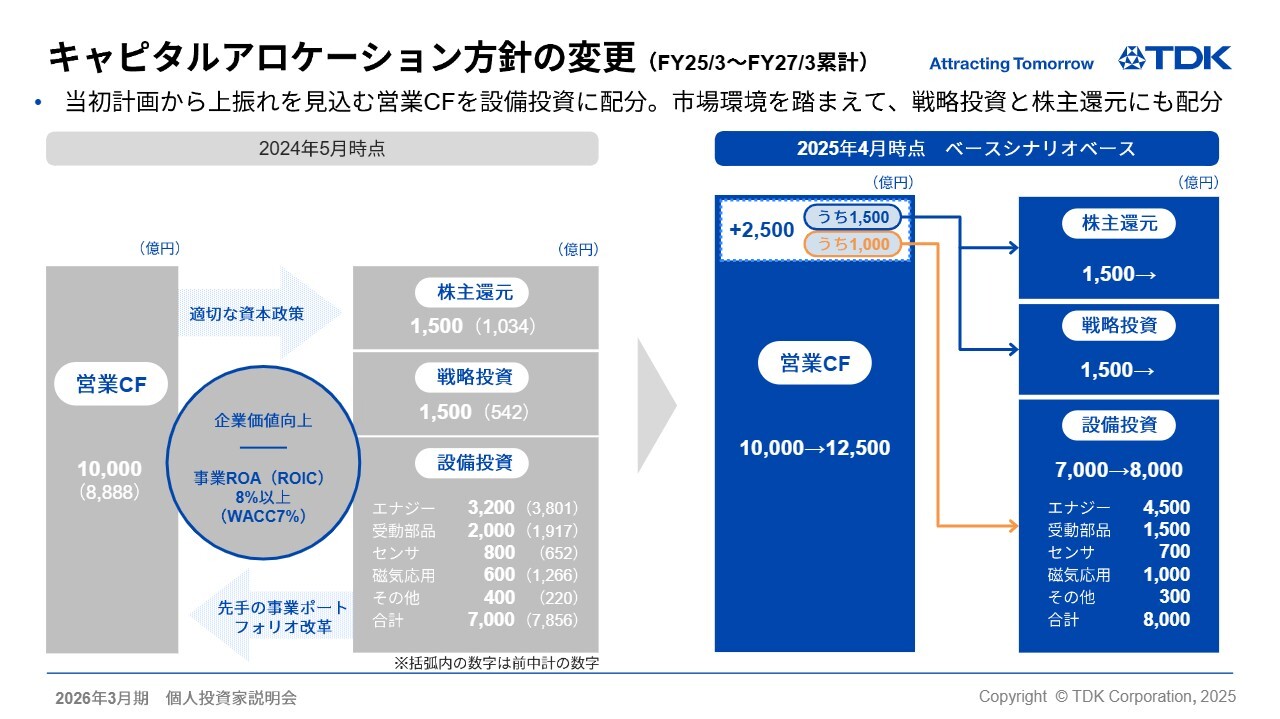

齋藤:以上を踏まえて、現中期経営計画では、スライドで示した3つを柱としています。1つ目がキャッシュ・フロー経営の強化です。市場の需要環境を踏まえた在庫の適正化や、設備投資等による稼ぐ力を高めることで、2025年3月期のフリー・キャッシュ・フローの実績は2,010億円に拡大し、大きな成果を上げることができました。

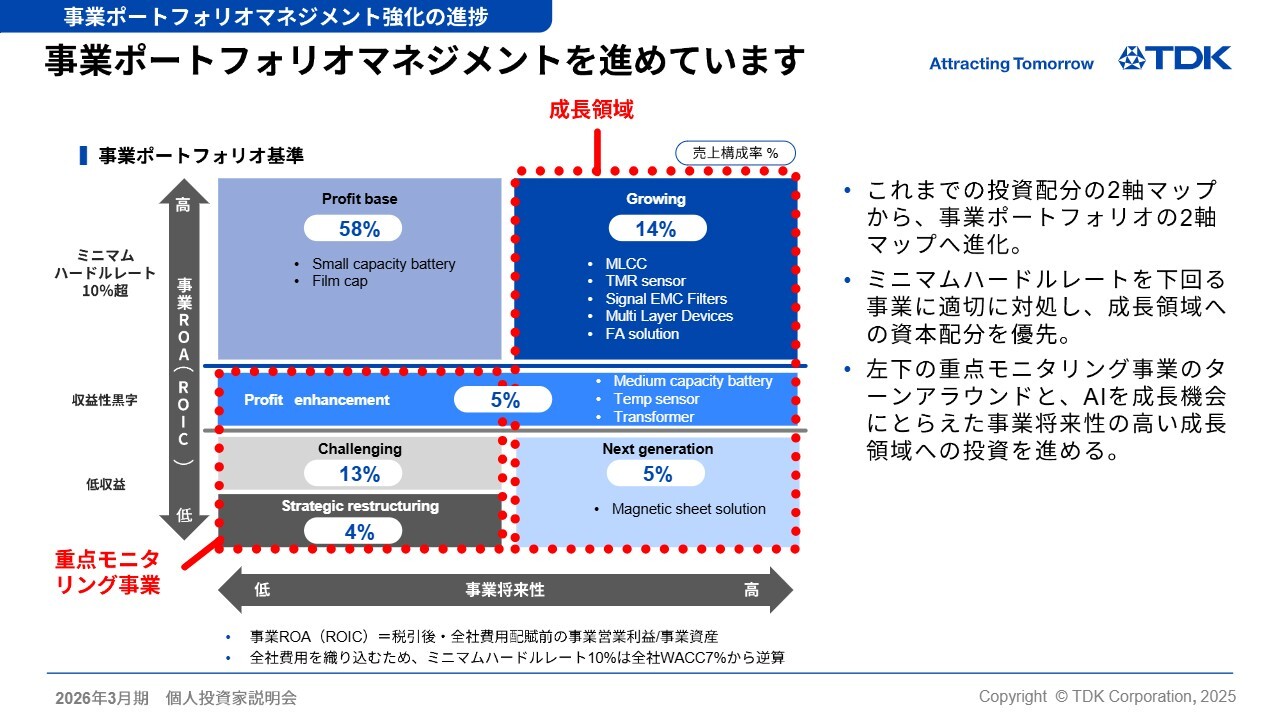

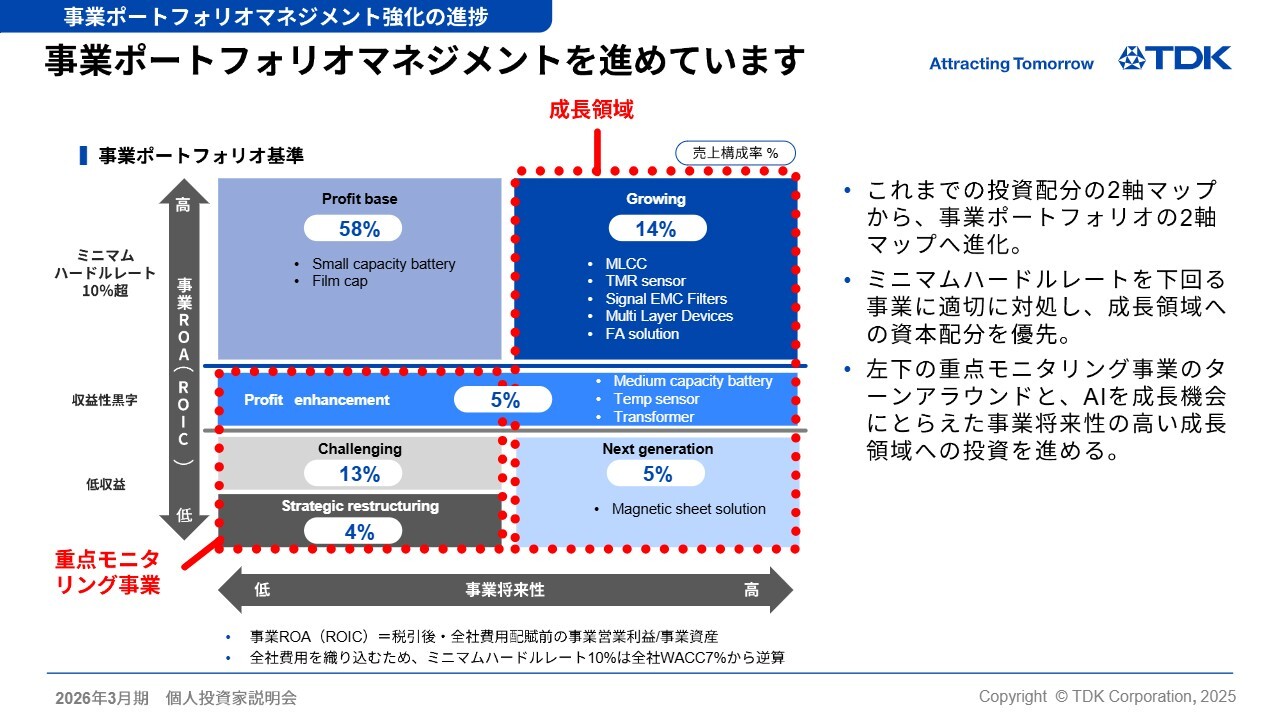

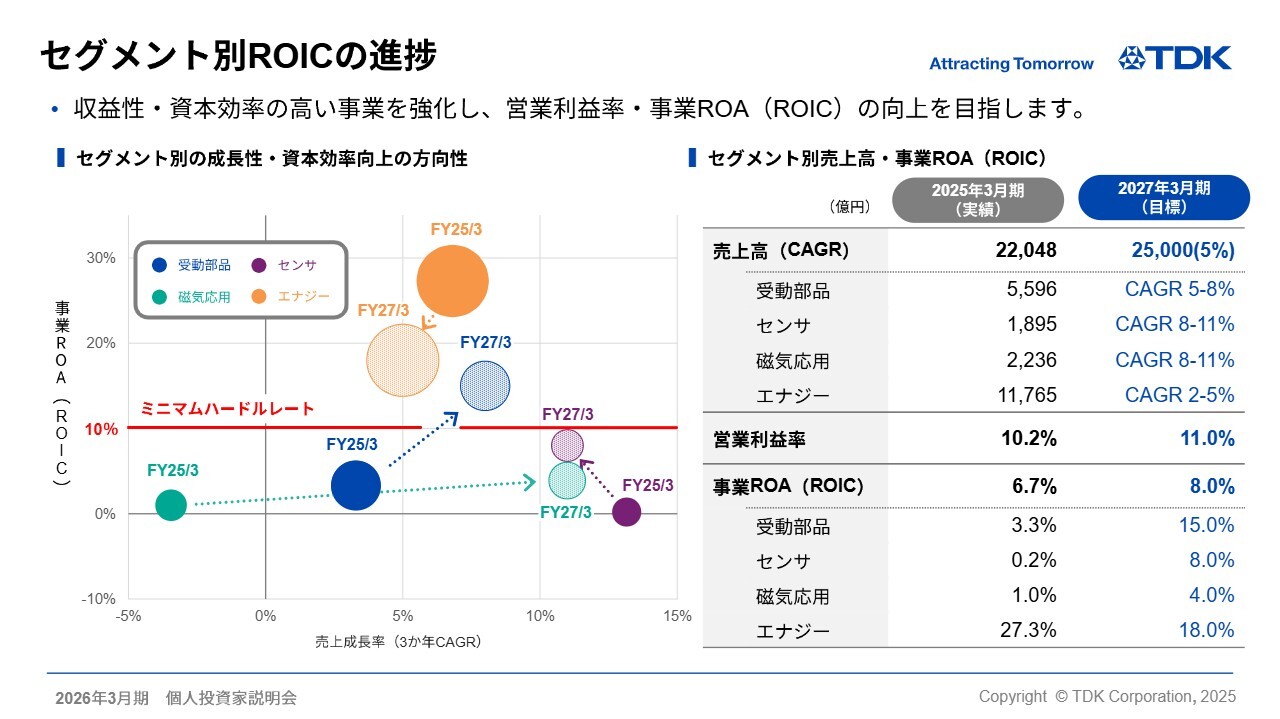

2つ目は、事業ポートフォリオマネジメントの強化、すなわちROIC経営の強化です。資本収益性の改善に向け、成長領域への資源配分を優先させた成長戦略を推進していきます。

3つ目に、前半でご紹介したフェライトツリーの進化、すなわち、未財務資本の強化です。

これら3つの施策を実行していくことで、財務のみならず未財務の価値を高め、持続的な企業価値の向上を図っていきたいと考えています。

質疑応答:長期ビジョン設定の経緯について

関本:まず長期ビジョンがあり、それをバックキャストして中期経営計画をして策定したとのご説明がありました。

長期ビジョン「TDK Transformation」は、どのような議論があって設定に至ったのでしょうか? 齋藤社長が「これを大事にしたいな」と思う点や、議論の過程においてマネジメントチームの間で「我々は、これに対して何か答えを出すべきでは?」というような議論もあったと思います。ぜひ、その裏側の話をおうかがいしたいと思います。

齋藤:まず今のご時世、一言で言えば非常にダイナミック、変化が激しい時代ですよね。そのため、短期で見るといろいろなことが起こります。ただし、中期や長期といったもう少し長い時間軸で見ていくと、社会のTransformationが必ず起こっていきます。

短期・中期も重視はしていきますが、まずは長期、10年後のありたい姿を一度見定めてみようという議論をしました。これには、私を含めた役員層だけではなく、また取締役会だけでもなく、これからの長期を支えていくような若手や中堅メンバーとも、実は1年くらいかけて詰めてきた上で、今回の「TDK Transformation」ができました。

関本:「こういう姿になるだろう」「こういう社会になっていくだろう」という議論の末に、御社の中で導き出した目指すべきところが「TDK Transformation」ということになりますか?

齋藤:おっしゃるとおり、やはり社会のTransformation、デジタルTransformation(DX)、グリーンTransformation(GX)、サステナビリティTransformation(SX)、いろいろなTransformationがあります。これらを総称した社会のTransformationにしっかりと貢献していく、それがTDKでした。

そのためには、やはり我々もじっとしているのではなく、Transformし続けていくことにより社会に貢献していく、その姿が10年後、もしくはそれ以降の、長期のありたい・あるべき姿だと、チームメンバーでしっかり共有したという現状です。

質疑応答:中期経営計画で目指すべきところについて

関本:奇しくも過去の製品ポートフォリオなどを変えてきたことと、なにか通底する部分があるなというか、御社自身も変わらなければいけないという姿勢を、私としては感じました。

長期ビジョンから中期経営計画を見ていきましたが、反対に中期での位置づけとして、目指したいところや、「何をしなきゃいけないね」というところを、どのように考えられているのか、もう少し具体的にうかがってもよいでしょうか?

齋藤:先ほど少しお伝えしたように、やはり現中期経営計画においては、3つの柱となるキャッシュ・フロー経営の強化、フェライトツリーの進化、特にスライド中央にある事業ポートフォリオマネジメントの強化、いわゆるROIC経営の強化というところも重視し、着実にフォローしているところです。

齋藤:ポートフォリオマネジメントというと、ともするとリストラに議論がフォーカスしがちです。しかし、TDKのポートフォリオマネジメントとしては、成長戦略の推進を第一義と捉えており、ここにしっかりと投資することが最重要と考えています。

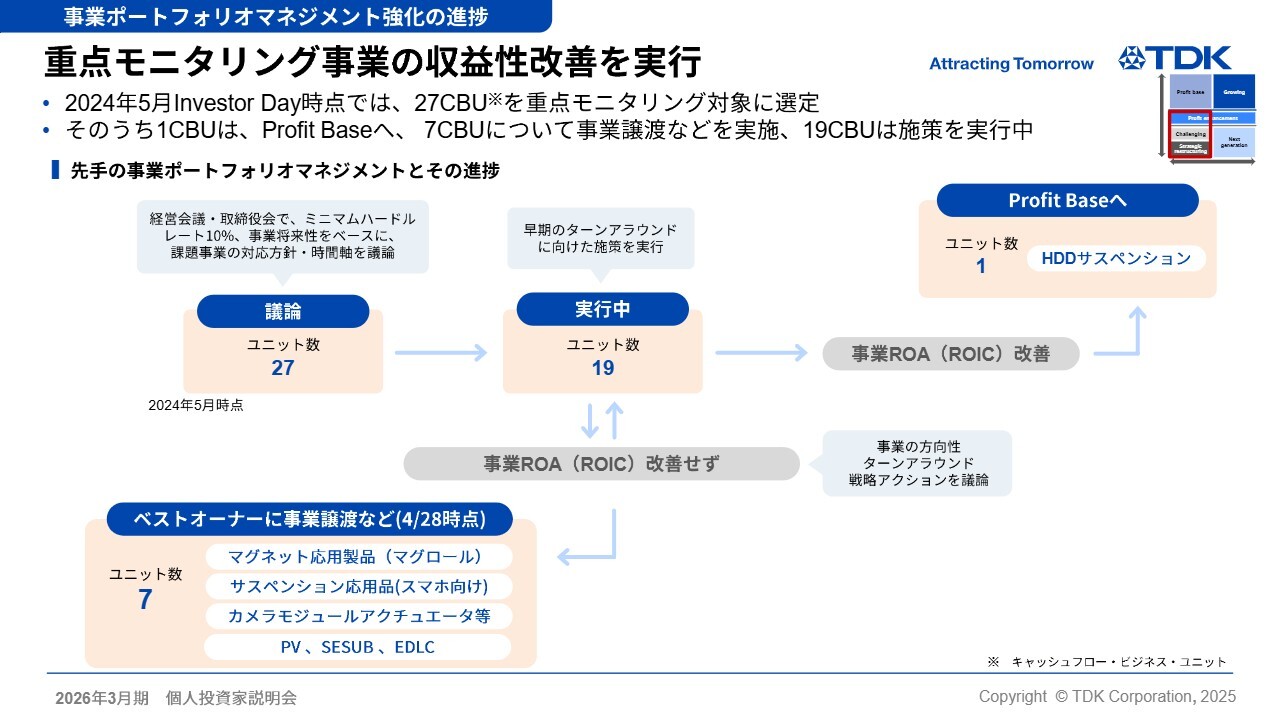

齋藤:ただし、ポートフォリオマネジメントと並行して、重点モニタリング事業の収益改善の実行にも取り組んでいます。ビジネスカンパニー、ビジネスグループの下がビジネスユニットになっています。

重点モニタリング事業において、27個のビジネスユニットのうち、HDD用サスペンションについては、すでにターンアラウンドを達成しProfit Baseに移っています。一方で、7個のビジネスユニットについては、事業の終息や、いわゆるベスト(ベター)オーナーへの譲渡という判断をしています。このようなところが現在の進捗です。

質疑応答:ROEやROICに対する社内の意識について

関本:私が非常に大事だと思っていることについてお聞きします。よくある事例が、ROEやROICなどを気にしてほしいという投資家と、売上や利益の規模を重視する企業という構図で、両者の間で考えていることにずれがあることです。

齋藤社長が、営業利益率、ROE、ROICを気にされるのは、非常に良いことだと思いますが、逆に言うと、あまり事業会社さん側に浸透していない価値観だとも思います。齋藤社長のように気にされている方もいる一方で、社内への浸透度合はどうなのかが気になるところです。

齋藤:けっこう浸透していますよ。ROICについて、社内でいえば、事業ROAという言葉で、これまでもビジネスユニットごとの投資判断に使っていました。今回の中期経営計画から、事業ポートフォリオマネジメントにも使っていこうということで、今お話ししているように外部へも公表しています。

これは、各ビジネスユニットの責任者が、1つの会社の経営者かのごとくマネジメントすることで、事業ROA(ROIC)をしっかり体得をした上で事業展開をしてもらいたいという思いが背景にあります。

加えて、ビジネスユニットの長は、いずれビジネスグループ、ビジネスカンパニーにどんどん昇格していくということです。

したがって、このようなことに取り組むということは、サクセッションプランニングという意味でも、人的資本の拡充として取り組んでいますので、事業ポートフォリオマネジメントの重要性は社内でもはっきりしていると私自身も思っています。

関本:次世代のマネジメント育成のようなところにも、確実につながっているということですね。

齋藤:おっしゃるとおりです。

質疑応答:中期経営計画1年目の進捗について

関本:現在取り組まれていることを、具体的にいろいろとうかがってきました。あらためて、中期経営計画の1年目を終えての進捗状況を教えてください。「すばらしい1年間でした」なのか、「少し課題が残っている」なのか、どのように評価されていますか?

齋藤:1年目という意味では、定めたすべてのKPIの項目で、期初の想定値を達成することができています。

関本:おめでとうございます。

齋藤:先ほど少しお伝えしたように、フリー・キャッシュ・フローも期初想定を上回っています。事業ポートフォリオマネジメントはいわゆる成長戦略の推進ですが、一方で、課題事業への取り組みにも進捗があるというところです。

課題ということでは、現在のマーケットの非常に不透明な状況、例えばEV市場の調整であったり、産業機器市場の停滞であったりというところで、1年目においても例えば受動部品事業やセンサ事業の収益性に少し課題を残しています。

ただし中長期で見ると、両事業ともに社会のTransformationに、しっかり貢献できるポテンシャルがあります。このような観点から、継続的な価値向上を目指していきたいと考えています。

質疑応答:AI市場におけるTDKの成長領域について

関本:私も注視している中で、やはりEVのマーケットが苦しいと感じるところも多くあります。やはり、最近でも米国の関税をはじめとして、不透明な事業もいろいろあったかと思います。

しかし、その反対に伸びるマーケットもあるかと思いますので、どのようなところを成長領域として見ているかといったこともうかがいたいと思います。いかがでしょうか?

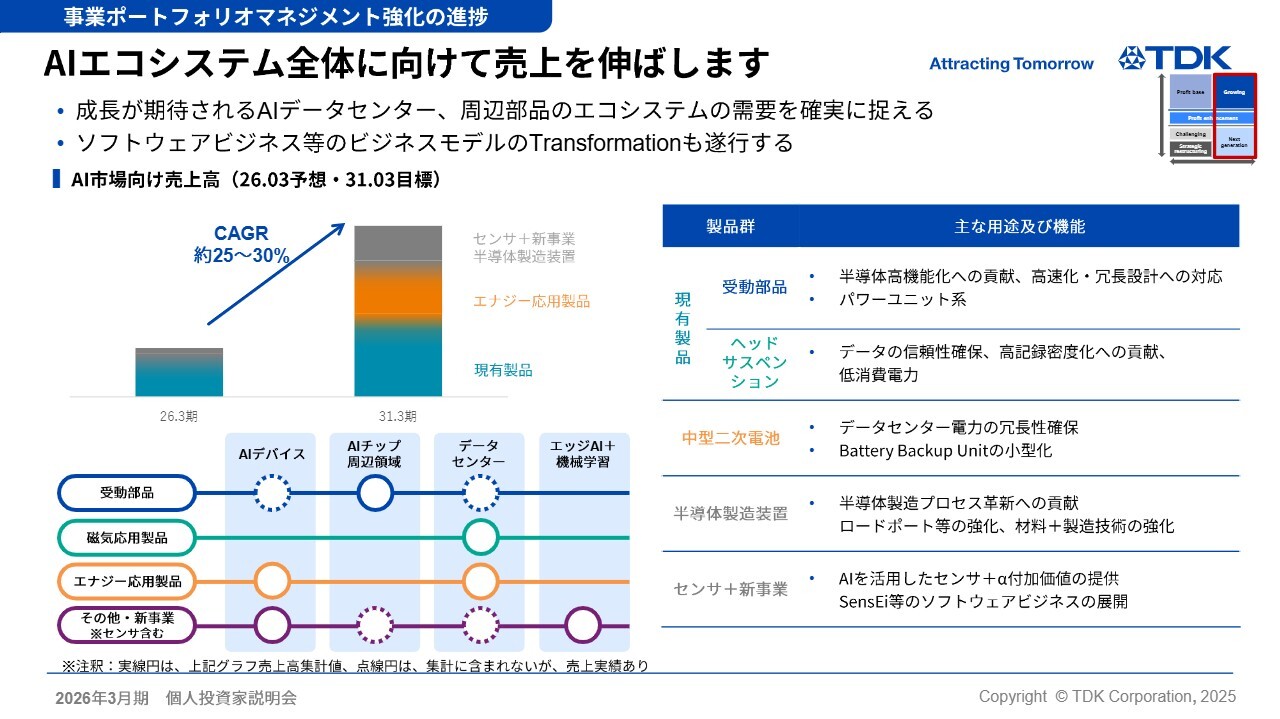

齋藤:一言で言うとやはりAIです。長期ビジョンである「TDK Transformation」の実現にあたり、大きな成長ドライバーとなるのはAI関連市場です。

AI市場ではサーバーやデータセンターが話題になりがちですが、TDKではこれらに限らずもう少し広い意味でAIエコシステムを定義しています。

背景として、スマートフォンのところで少しお話ししたように、エッジAI端末、ADAS(先進運転支援システム)とも言われるAIを搭載する自動車があります。それだけでなく、インフラやひいてはAIに利用される半導体の製造プロセスに関わる装置に至るまで、AIエコシステム市場全体が大きく成長すると見ています。

AIエコシステム全体において、TDKのコアテクノロジーをベースにした競争力のある製品ポートフォリオが大きく貢献していく、必要不可欠な存在になることにより、社会のTransformationに多大なる貢献をしていけると私は思っています。

質疑応答:AI関連事業のポテンシャル、TDKの強みについて

関本:御社の印象として、スマートフォンの小型二次電池シェア1位のようなところですが、さらにAIエコシステム全体を見渡すと、御社の応用力の幅広さやプロセス技術、材料の賜物だと感じます。このあたりは、非常に強い成長を見込んでいるのですよね?

そのような意味で、冒頭の「TDKとは?」にもつながりますが、お客さまに選ばれる強みとして、特に何を強みとして伸ばしていきたいとお考えですか? このあたりも、ぜひ具体的にうかがいたいと思います。

齋藤:ご覧いただいているスライドで、まずお伝えしたいのは、やはりバッテリーのところです。スマートフォンは小型二次電池ですが、オレンジ色で示した中型二次電池が特に成長に大きく貢献すると考えています。

データセンターのUPSという電源への用途や、バッテリーバックアップユニット(BBU)向けの電池は、今、実は売上がほとんどありません。

関本:ほとんどないのですか?

齋藤:ほとんどないところから、大きく伸ばしていけると考えています。

中型電池については、中国のEV用電池大手・CATL社とのジョイントベンチャー(合弁会社)で取り組んでいます。長寿命、高信頼性、さらにはコスト競争力といった差異化要因で、着実にシェアを伸ばしていく考えです。

加えて、グレーで示した事業の戦略的な施策をさまざまに実行することにより、さらにAIエコシステム向け全体として、ビジネスの価値を向上させていきたいと思っています。

その中の1つとして例を挙げると、ARグラスがあります。また、半導体製造装置といったところも、今後の大きな成長アプリケーションの1つと捉えています。

質疑応答:ARデバイスへの貢献について

荒井:今回、ARグラスをお持ちいただいていますよね? 非常にかっこいいです。ARグラスは、具体的にどのようなことができるようになるのでしょうか?

齋藤:(ARグラスを取り出して)こちらはあくまでも試作品(モック)ですが、ARグラスは今後、スマートフォンと連動したウェアラブルデバイスとしての成長が期待できます。

ARとはAugmented Realityの略で、拡張現実のことです。スライドはARグラスを使用した時のイメージです。ARグラスを通して、いろいろな情報を見られるようになります。

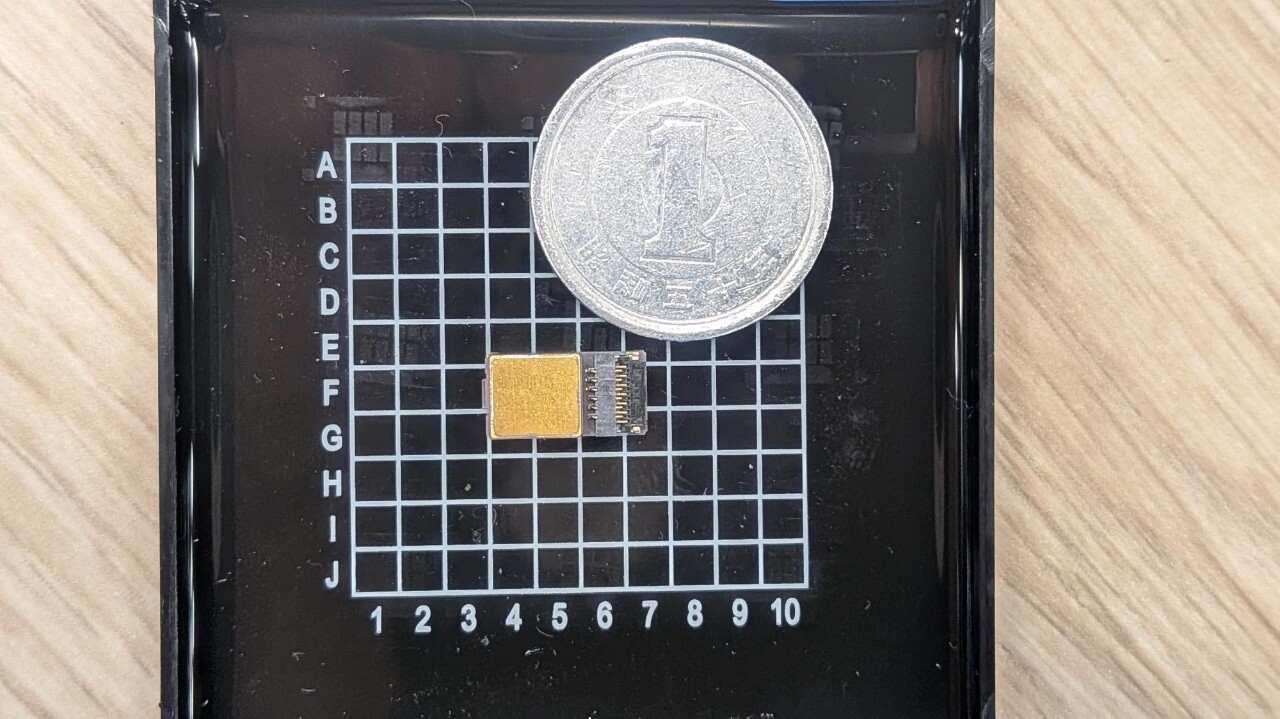

例えば、このARグラスに使用される(今私の手元にある)TDKの超小型フルカラーレーザーモジュールは、従来の10分の1のサイズですので、ARグラスのスリム化に大きく貢献します。

さらに、この超小型フルカラーレーザーモジュールは、複数の色のレーザーが混ざり、目の奥にある網膜に直接届くため、ARグラスで見る映像として非常にくっきりと見えるということです。

関本:とても未来感がありますね。御社の描くTransformationした社会で、他にも「こういうものに使われてくる」といったよい例があれば、もう少しお話を聞きたいです。

齋藤:ARグラスに貢献できるTDKの製品は、他にもあります。もちろんバッテリーやセンサもありますし、スライドに掲載したようなさまざまな製品が、今後搭載されていく予定です。

さらに、ARグラス関連技術を強化するため、今年の6月には米国のSoftEye社を買収しました。SoftEye社は超低消費電力で、目の動きを追跡・分析するアイトラッキングを可能にするハードウェアとソフトウェアの会社です。

このように、ARグラス向けの製品のラインナップをどんどん増やし、TDKトータルでの、バリューを上げていきたいと考えています。

関本:M&Aのお話が出ましたが、ハードウェアとソフトウェアのところが将来非常に大事になるということとつながっているのですか?

齋藤:おっしゃるとおりです。材料技術、プロセス技術、そして新たなTDKのコアテクノロジーとして、ソフトウェアを乗せていきます。

特にエッジの領域を強化していきます。例えば、このようなARグラスもエッジです。これらへのソフトウェアについては、今後も幅広く見ていきたいと考えています。

関本:非常にクリアな成長ストーリーであり、私もやはり伸びる市場だと感じています。そのような意味で、御社がますますこのような社会に合わせ、社会を変えていくのを見ていきたいと思います。

齋藤:社会のTransformationに貢献することで、価値を出していきたいと思っています。

質疑応答:キャピタルアロケーションの方針、セグメント別ROICの進捗について

関本:ここで事業の話になりますが、私は何か投資家寄りの厳しい質問を期待されているところがあります。あらためて、もう少しそちらもうかがっていきたいと思います。

お金をどこから持ってきて、どこに投資するかというところで、いわゆるキャピタルアロケーションについて、利益構成や利益貢献を考えると、エナジー領域は非常に利益率が高い一方で、事業環境ももちろん関係しますが、あまり利益が出ていないところもあります。

事前に数字を拝見して、投資家から「もっと利益が高いところに投資すべきではないか?」や、あるいは「今回の中期経営計画でかなり投資をするようだが、その分の利益をどのくらい見込んでいるのか? それは十分な利益なのか?」といった議論が出てくるのではと思いました。

このあたりについてのお考えや、「機関投資家とこのようなことを議論している」といったことがあれば、教えていただきたいと思いますがいかがでしょうか?

齋藤:キャピタルアロケーションについては、例えばバッテリーにもまだまだ技術の進歩があります。したがって、その新しい技術も含めて成長の見込みがあるエナジー応用製品事業(バッテリー)への投資は、引き続き増やしていきたいと考えています。

ご指摘のあった事業別のROICは、TDKとしてもしっかり見ています。短期的には低く見えますが、私自身はAIエコシステムに対してすべての事業がポジティブに貢献できると思っています。

AIの場合、データはどんどん増えていきます。また、センサがないと、データは出てきません。「センシングなくしてデータなし」です。今後は、センサ製品にソフトウェアを加えることで、センサ事業も大きく貢献していくと考えています。

また、データストレージについて、ハードディスクドライブ(HDD)の貢献も、ますます大きくなっていきます。そのHDD用の磁気ヘッドやサスペンションも、今後どんどん伸びていくと考えています。

受動部品についても消費電力が非常に大きな課題ですが、こちらもTDKにとってはチャンスです。

TDKの材料技術やプロセス技術をふんだんに活かした、例えば薄膜のプロセス技術など、十二分に活用した上での小型・薄型の受動部品は、低消費電力にも大きく貢献していきます。

したがって、現時点ではセグメント別のROICにばらつきはありますが、スライドで示したすべての主要事業は、社会のTransformation、AIエコシステムに、ポジティブな貢献をしていくと私は考えています。しっかりと適切な投資をしていくことで、今は低く見えているROICに関しても、着実に改善していく考えです。

関本:現状だけでなく、Transformした後のこれからを考え、今どこに投資すべきかが投資計画に反映されているということですね。

齋藤:まさしく長期ビジョンを見据えた上で、短期で何をするのかというつながりのもとで、事業運営をしています。

質疑応答:株主還元のさらなる強化について

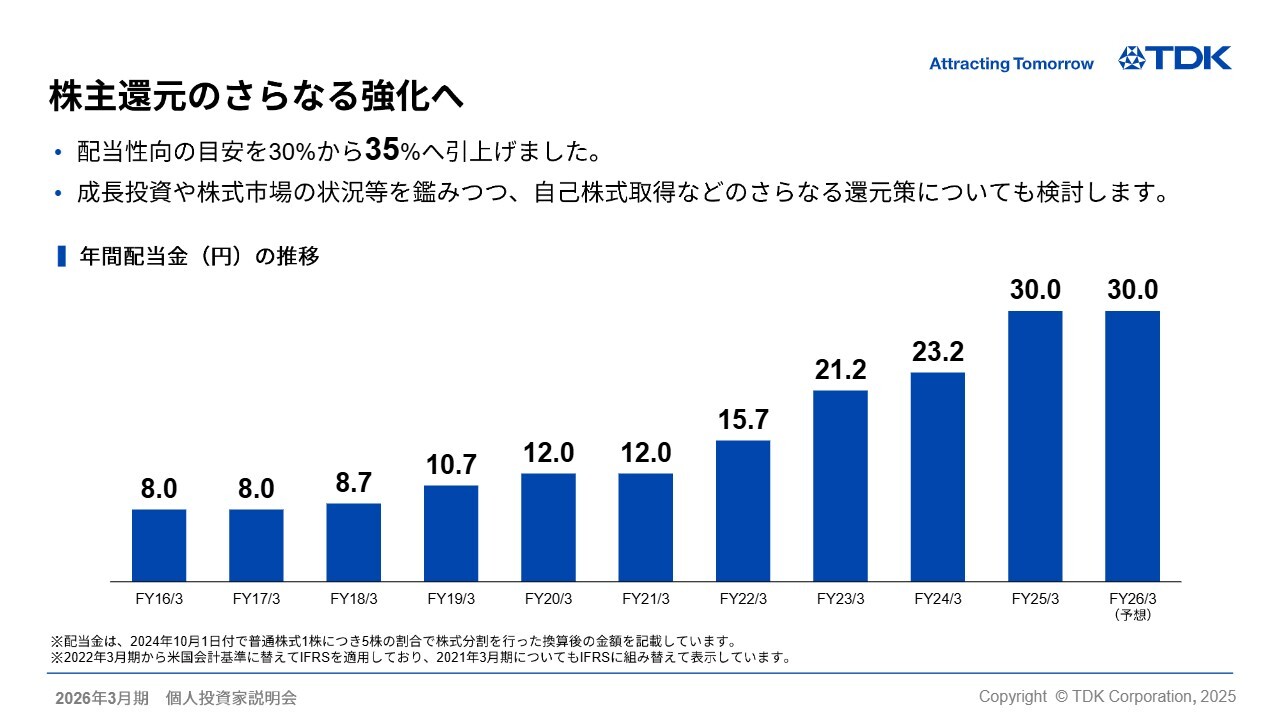

関本:私は成長投資のお話の後で、株主還元についてうかがうようにしています。今回、実は配当性向を少し引き上げられていますよね?

齋藤:そうですね。

関本:投資家としては、非常にうれしいことです。一方で、「バランスシートはかなり健全だね」「たくさんお金を持っていますね」という点で、「もう少し株主還元を増やしてもよいのでは?」という議論も出るように思います。

さらなる株主還元について「そんなことはありません」なのか、「少し考えていることもあります」なのか、ぜひお考えをうかがえたらなと思います。

齋藤:私自身は「そんなことはありません」と言うつもりはないのですが、まずキャピタルアロケーションについてお話をさせてください。最優先は、やはり長期持続的に成長をしていくことであり、そのための成長投資であることを、しっかりお伝えしておきたいと思います。

ただし、戦略投資をしていく中で、ある意味で余剰が出てくるようであれば、追加的な株主還元も念頭にあるといえます。

関本:そのお言葉だけで良いかと思います。最後は答えにくい質問だったかと思いますが、本当にありがとうございます。

齋藤氏からのご挨拶

齋藤:今回ご説明した「TDK Transformation」の実現に向け、キーとなるのは今ご覧いただいているスライドに記載のTDK Unitedです。実はこちらのグラフィックがTDK Unitedの文字をモチーフにしていることを、みなさまはお気づきになられたでしょうか?

TDKの「自力」、自分たちの力はまだまだ高めていけると、私のみならずTDK Unitedのチームメンバー全員が思っています。

今がベストだと思った瞬間に、Transformationは止まると思っています。永遠に「ベスト」ではなく「ベター」を追い求めていけるよう、私もTDK Unitedのリードマネージャーとして、これからもチームメンバーにもしっかりと発信を続け、コミュニケーションを続けていきたいと思っています。

10年後、さらには20年後、その先も、持続的に成長を続ける企業だと考えています。TDKのポテンシャルに、どうぞご期待ください。

齋藤:みなさまに2つお知らせがあります。今年7月末に、統合報告書となる「TDK United Report 2025」を発行しました。TDK Unitedのチームメンバーが、統合ではなく「融合」を目指しながら、企業価値向上に挑むストーリーとなっています。TDKのWebサイトに掲載していますので、ぜひご覧ください。

TDK United Report(統合報告書)はこちら

齋藤:もう1つは、今年の9月1日にInvestor Dayを開催します。

TDKの未財務資本である技術力と人的資本の強みを、TDK Unitedのチームメンバーが対談形式でご紹介します。当日はライブ配信を予定していますので、ぜひご視聴ください。

アーカイブ動画掲載予定URLはこちら

私からのご説明は以上となります。ご視聴ありがとうございました。

新着ログ

「電気機器」のログ