コプロHD、売上高・各段階利益は過去最高 大幅な増収増益を達成し通期業績予想達成に向け順調に進捗

SECTION

清川甲介氏:みなさま、こんにちは。株式会社コプロ・ホールディングス代表取締役社長の清川です。2026年3月期第1四半期決算についてご説明します。

本日はセクションを1番から4番まで準備しています。また、5番から7番は参考資料ですので、お時間のある際にご覧ください。

連結決算ハイライト

セクション1として、2026年3月期第1四半期の決算概要についてご説明します。

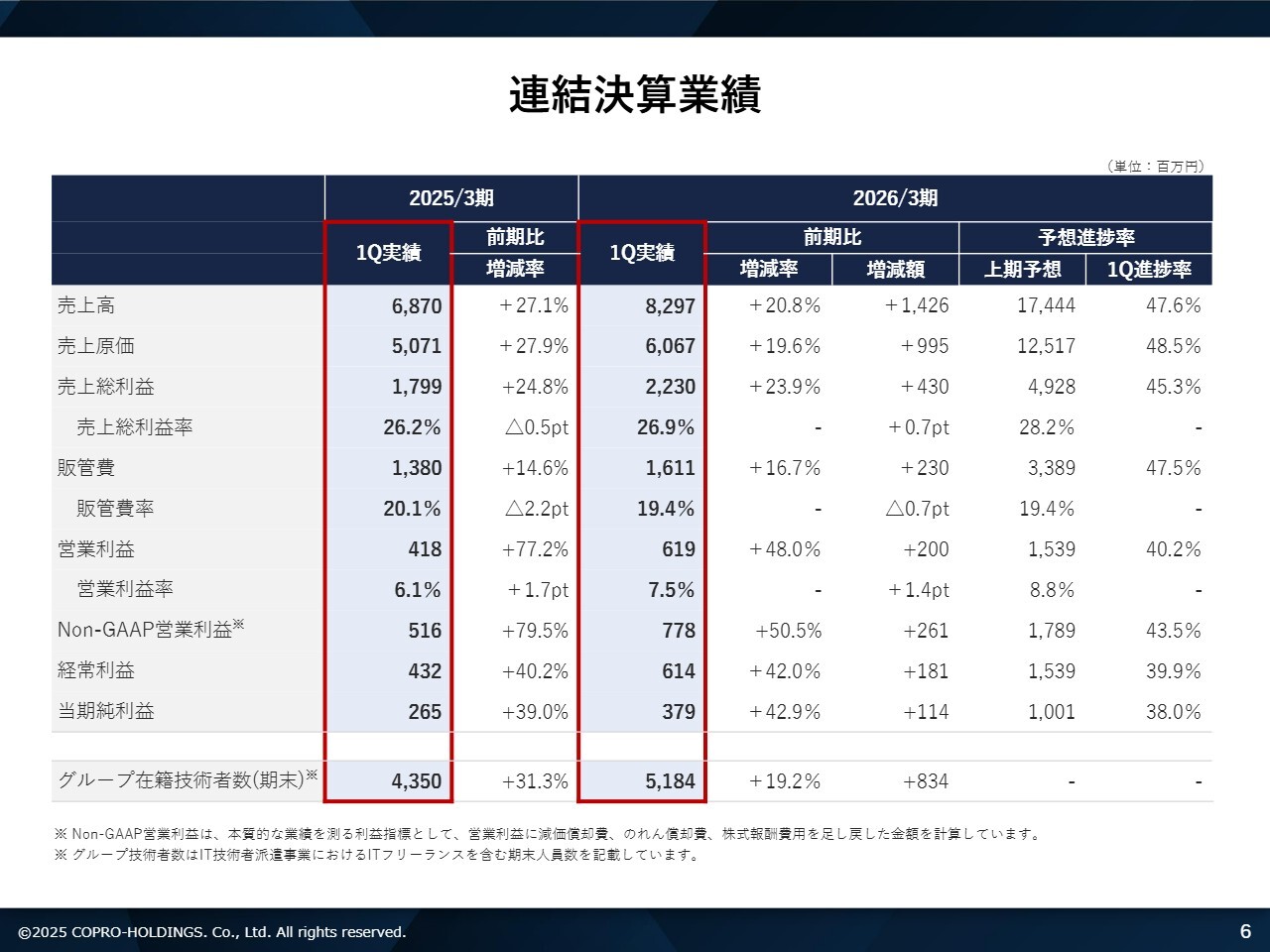

主要な6つの数字についてご説明します。グループ技術社員数は5,184人で、前期比プラス19.2パーセントとなりました。

連結売上高は82億9,700万円、前期比プラス20.8パーセントで、上期予想に対する進捗率は47.6パーセントです。

営業利益は6億1,900万円で、前期比プラス48.0パーセントでした。上期予想の進捗率は40.2パーセントで、利益率は7.5パーセントとなっています。

Non-GAAP営業利益は7億7,800万円で、前期比プラス50.5パーセント、上期予想進捗率は43.5パーセント、利益率は9.4パーセントです。

経常利益は6億1,400万円で、前期比プラス42.0パーセント、上期予想進捗率は39.9パーセント、利益率は7.4パーセントです。

当期純利益は3億7,900万円で、前期比プラス42.9パーセント、上期予想進捗率は38.0パーセント、利益率は4.6パーセントという結果となりました。

スライド上段に、重要なポイントを3つ挙げています。ポイント1は、売上高および営業利益率以下の各段階利益は大幅な増収増益を達成しました。いずれも第1四半期の決算として過去最高を更新しています。

採用数などのKPIの進捗に若干の遅れが見られるものの、通期業績予想の達成は射程圏内に捉えた滑り出しを見せています。

ポイント2は、建設技術者派遣では前期同様、第1四半期に採用数を大きく拡大しました。前期は稼働率が低下しましたが、徹底した営業オペレーションの改善により、稼働率を維持安定に成功しました。売上総利益率は、前期比プラス0.7ポイントの改善を実現しました。

ポイント3は、エンジニアの採用の戦略的投資を引き続き積極的に推進した一方で、その他の販管費の効率化を行った結果、販管費率は前期比マイナス0.7ポイント改善しました。売上総利益率、販管費率の両方が改善して、営業利益率は前期比プラス1.4ポイントと、好調な結果となっています。

連結業績進捗

連結業績予想の進捗についてご説明します。ポイント1の棒グラフは、連結売上高の進捗状況を示していますが、第1四半期は前期比プラス20.8パーセントの増収となりました。進捗については、計画どおり進んでいると認識しています。

ポイント2は、連結営業利益の進捗状況です。棒グラフのとおり、連結営業利益は前期比プラス48.0パーセントで推移しており、第1四半期としては良い滑り出しを見せています。

また、スライド右端のグラフのとおり、第1四半期の過去6期の平均進捗率が15.5パーセントであるのに対し、今期の第1四半期は16.3パーセントと、過去6期平均を上回る進捗となっています。

連結決算業績

連結決算業績です。P/Lはスライドのとおり、売上高、売上原価、総利益、販管費、営業利益、Non-GAAP営業利益、当期純利益と続いています。詳しいご説明は割愛します。

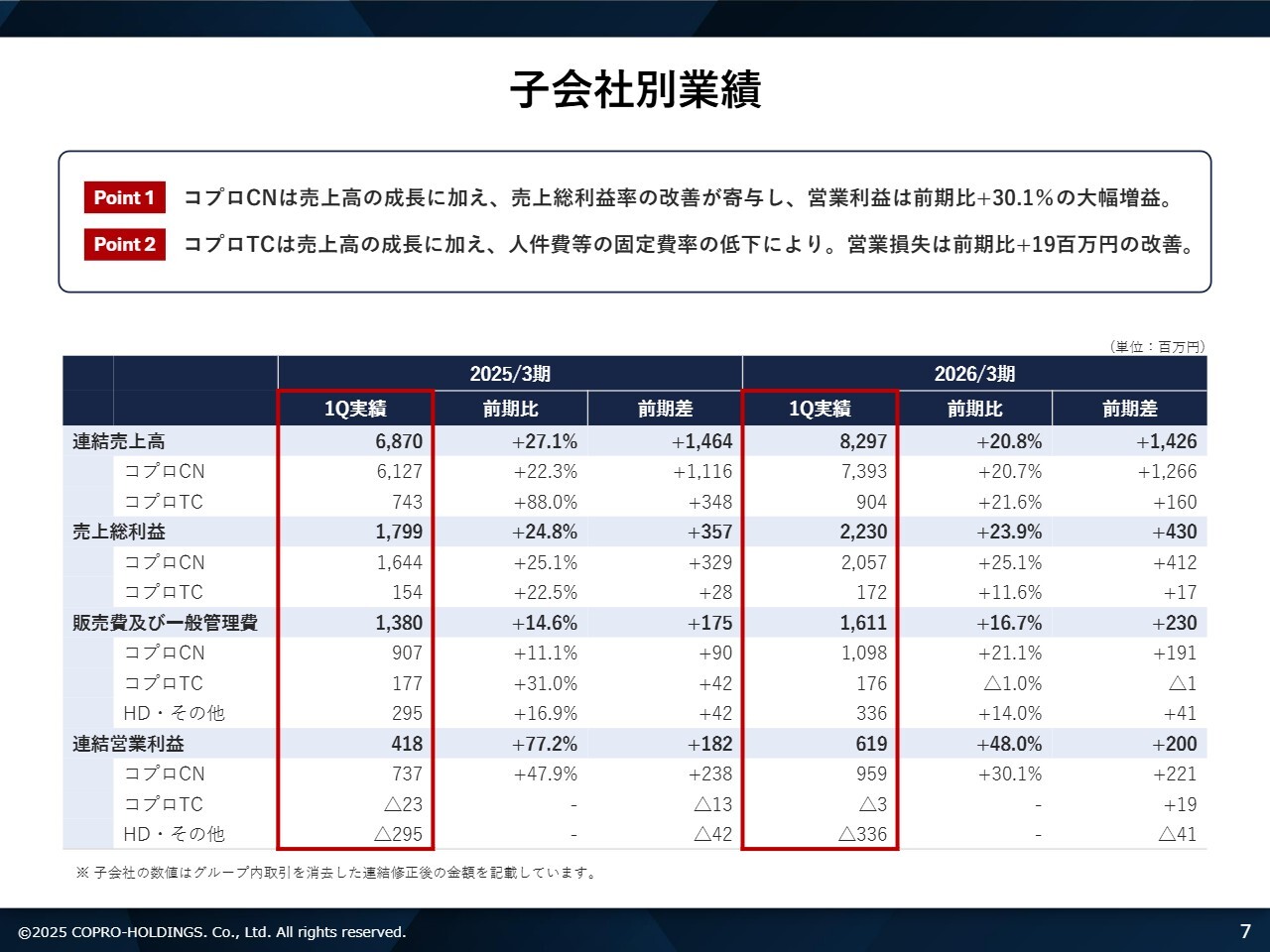

子会社別業績

子会社別業績です。我々のコア事業である建設マーケットへのサービス提供を行う部門が、事業子会社のコプロコンストラクション(コプロCN)です。IT・半導体・機電の領域は、コプロテクノロジー(コプロTN)が担っています。

第1四半期を振り返ります。売上高は、建設領域のコプロコンストラクションが前期比プラス20.7パーセント、コプロテクノロジーが前期比プラス21.6パーセントと、いずれも20パーセント以上の増収を達成しました。

利益については、コプロコンストラクションが前期比プラス30.1パーセントと、大幅増益で着地しました。一方で、コプロテクノロジーはマイナス300万円となっています。

今後も引き続き、営業オペレーションをさらに磨き上げ、採用数を積み上げていくことで、人材サービスの根幹を強化することを方針として、売上の20パーセント以上の増収に伴う増益を確実に実現していきたいと考えています。

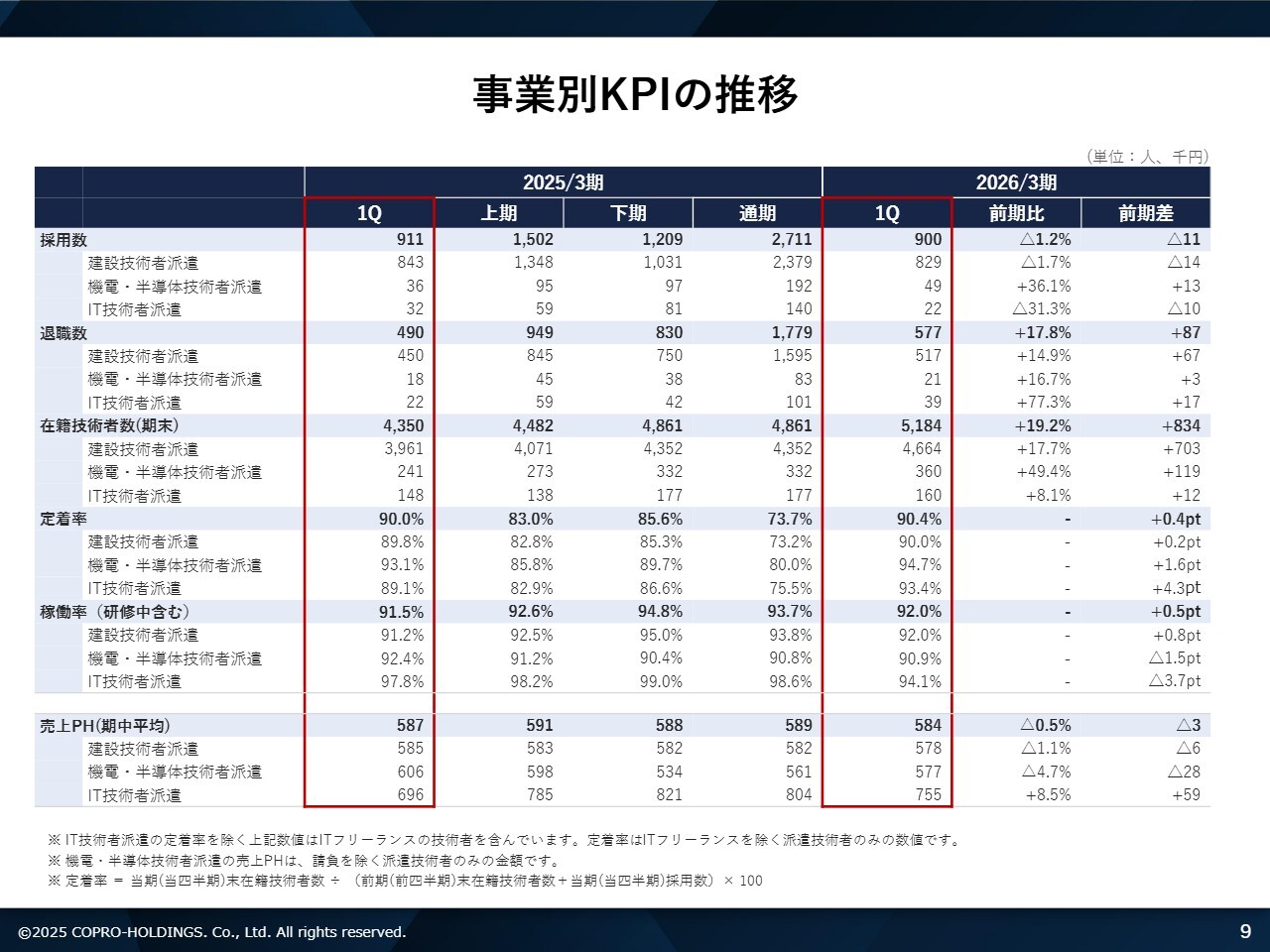

事業別KPIの推移

セクション2として、事業別KPI分析についてご説明します。

まずは、事業別KPIの推移について、スライドに一覧をまとめています。左の縦列には採用数、退職数、在籍技術者数、定着率、稼働率、売上単価を示しており、それぞれ、建設技術者派遣、機電・半導体領域、IT領域に分けて記載しています。

2026年3月期第1四半期の各項目を見ると、採用数が昨年に比べてやや低下している傾向にありますが、原因が明確なため、心配していません。具体的には、関東エリアでは昨年並みの採用に成功した一方で、関東エリア以外の地方都市では採用が伸び悩み、採用競争で後れを取ったと分析しています。

今現在、第2四半期がすでに開始しており、外部環境を見ると、地方では採用に人が集まりにくい状況になっていると認識しています。このため、第2四半期以降は地方で予定していた予算を関東に集中させ、リソースを投入して関東で一気に採用を巻き返す取り組みを進めています。

注目すべき点は、定着率と稼働率です。特に定着率は全体で90.4パーセントと、かなり高い水準を維持できていると考えています。

稼働率については、研修中を含めて全体で92.0パーセントとなり、前期からプラス0.5ポイントの向上を見せています。現状に満足しているわけではなく、さらなる向上を目指していきますが、計画どおり進捗していると分析しています。

売上単価については、建設技術者派遣では前期比マイナス1.1パーセント、機電・半導体技術者派遣では前期比マイナス4.7パーセント、IT技術者派遣では前期比プラス8.5パーセントとなりました。

建設技術者派遣については、未経験者への徹底的な研修・教育を行い、その後お客さまに送り出すというスキームでビジネスを展開しています。売上単価の一部で減少が見られるものの、それを上回る技術社員の増加によって、売上の増収を実現しています。

機電・半導体技術者派遣で現在注力しているのは、新横浜に設立した半導体の技術者教育センター「セミコンテクノラボ」です。ここで未経験者に半導体の知識を学んでいただき、半導体メーカーに送り込むというビジネスモデルへ大きく転換しています。

そのため、昨年よりも4.7パーセント下落していますが、未経験者をしっかりと研修し、今後は人数を増やすことで補っていきます。

IT技術者派遣に関しては、引き続き1人当たりの売上単価が良好な水準を維持しており、着実に数を追って進めていかなければならないと考えています。

以降のスライドは参考資料として、建設技術者派遣、機電・半導体技術者派遣、IT技術者派遣ごとのKPIを詳しく掲載していますので、お時間のある際にご覧ください。

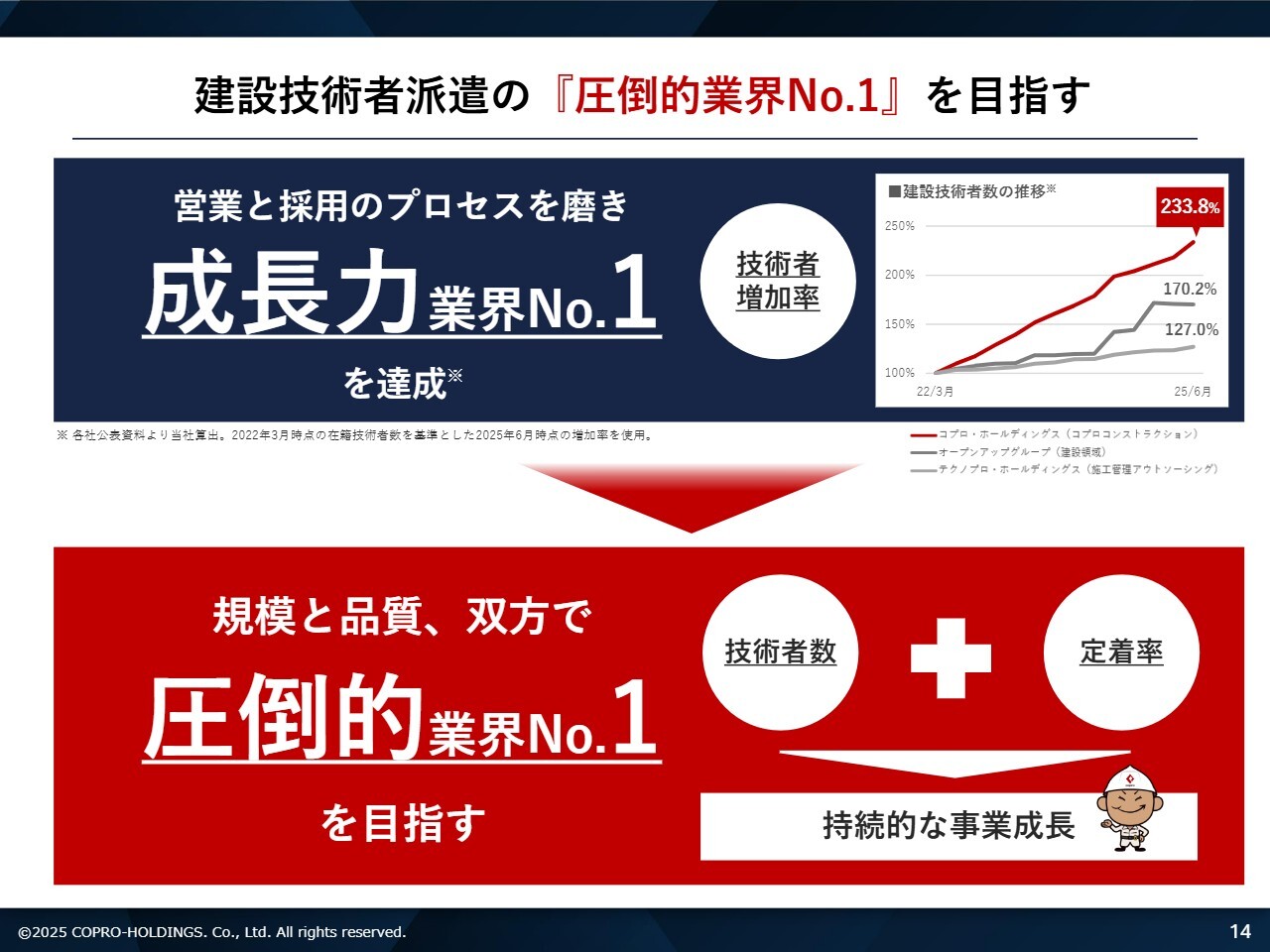

建設技術者派遣の『圧倒的業界No.1』を目指す

セクション3の「『圧倒的業界No.1』を目指して」についてご説明します。少し尖った表現ですが、私たちは真剣に「圧倒的業界No.1」という立ち位置を取りにいこうとしています。

我々は、コアビジネスである建設技術者派遣で「圧倒的業界No.1」を目指しています。「圧倒的業界No.1」という立ち位置が必要な理由は、すべてはエンジニアやクライアントのためです。

我々は規模と品質の双方で「圧倒的業界No.1」を目指しています。この地位を獲得することで、業界のリーディングカンパニーとして、当社の請求単価を向上させる交渉を進めていきます。同時に、エンジニアの方々に将来を見据えたキャリア形成や教育を提供することにより、建設業界が健全に大きく成長すると考えています。

コプロ・グループは、業界のスタンダードとなることを目指し、引き続き「圧倒的業界No.1」を追求していきます。そのために、営業と採用のプロセスをこれまで以上に徹底的に磨き上げ、他社を圧倒する成長力を一層強化していきたいと考えています。

スライド右上のグラフは参考として、我々がベンチマークしている同業他社の建設時技術者数の推移を示しています。このグラフが示すとおり、我々は他社を上回る圧倒的な成長率を実現しています。

また、スライド下段に記載のとおり、我々は、規模と品質の双方で「圧倒的業界No.1」を目指しています。技術者数とその定着率が、持続的な事業成長を支える重要な要素であると認識しており、この課題を十分に理解しています。

技術者の採用を進めるとともに、長期的にコプロで働いていただける環境を整え、定着率を高めることこそが、「圧倒的業界No.1」になれる道筋だと考えています。現在取り組める施策や将来を見据えた種まきに注力し、「圧倒的業界No.1」を目指していきます。

営業の戦略:深耕営業の強化①

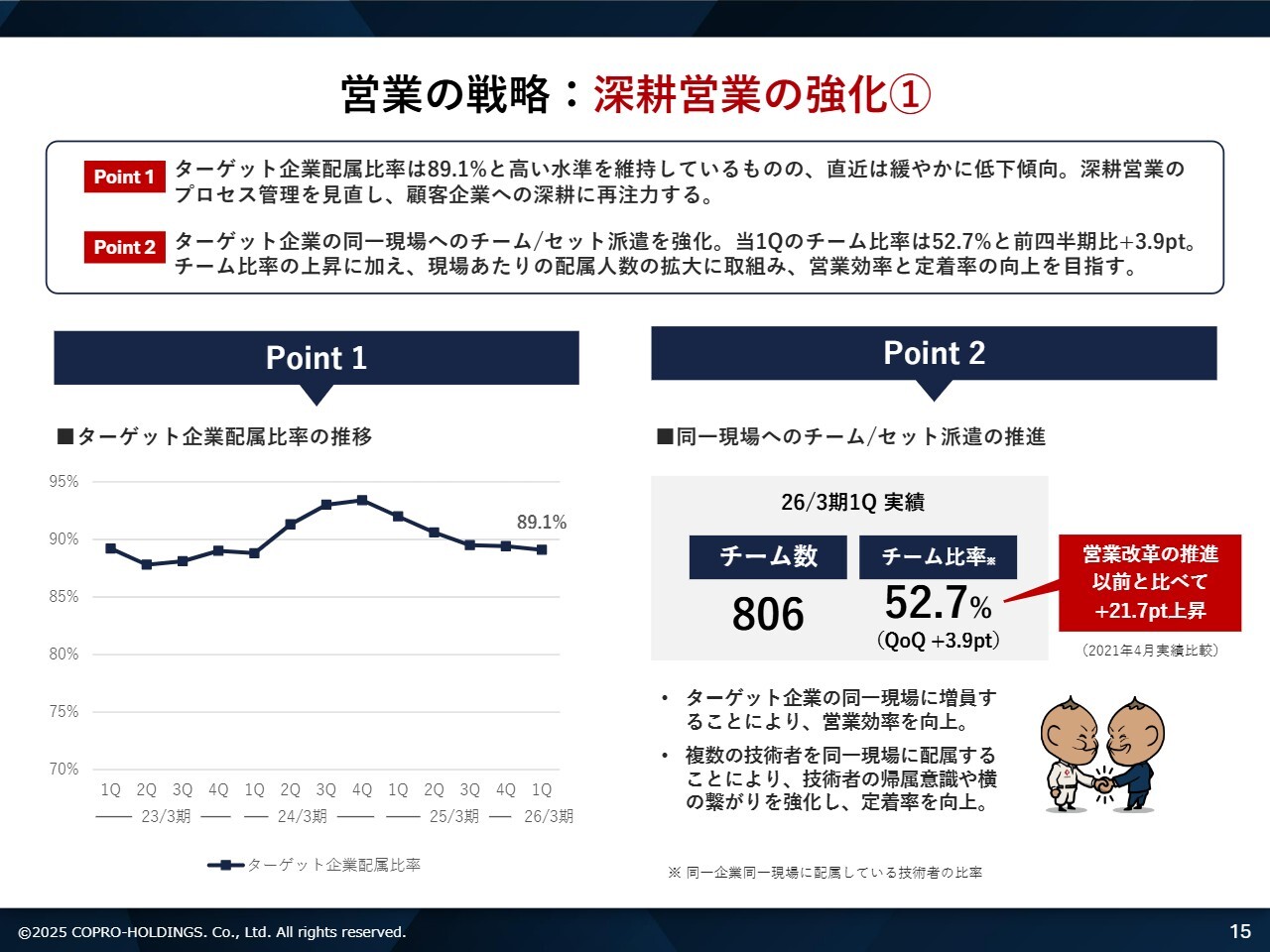

営業の戦略についてご説明します。深耕営業は、これまで継続して取り組んできた戦略ですが、あらためて直近の状況をお話しします。

ポイント1ですが、私たちは取引するクライアント、すなわちターゲットを定めています。具体的には、スーパーゼネコン5社や準大手企業が主なターゲットとなっています。これらの企業に向けて、技術社員を配属する取り組みを進めています。

この第1四半期のターゲット企業配属比率は、89.1パーセントと若干下がっています。この第1四半期は、採用待機労務費が発生し、ターゲット企業への配属が進まず、一部でターゲット外企業への配属が増えてしまいました。

しかし、ターゲット外企業への配属から、契約の切り替えのタイミングでターゲット企業へのシフトをしっかり進めることで、ターゲット企業配属比率をさらに高めていきたいと考えています。

ポイント2ですが、我々は現在、同一現場へのチームやセット派遣の推進に注力しています。建設現場は規模が大中小とさまざまありますが、小規模な現場では、コプロから派遣エンジニアを2人や3人といった規模で派遣するのは難しい状況です。一方で、大型の現場になればなるほど、5名、6名、10名、20名、30名と、大規模な単位で派遣することが可能になってきます。

現在、若手の未経験エンジニアに研修を実施し、現場に派遣することを徹底しています。しかし、研修を経て良い状態で派遣できたとしても、1人だけの配属ではメンタル面での寂しさや、「誰に仕事の質問をすればよいのか」といった不安感から、派遣社員として疎外感を覚えるケースがあり、この点をしっかりとケアしていく必要があります。

そこで当社では、ベテランや中堅のエンジニアが複数名派遣され、活躍している現場に、さらに6人目、7人目、10人目、20人目と派遣を進めています。これにより、先輩社員が若手社員をしっかりとサポートできる体制を整備しており、この施策に力を入れています。

そのような意味で、チーム数は806チームまで増加し、チーム比率は52.7パーセントとなっています。3年前から4年前の営業改革の推進以前と比較してプラス21.7ポイント上昇しています。今後さらに磨き上げ、定着率を一層高めていきたいと考えています。

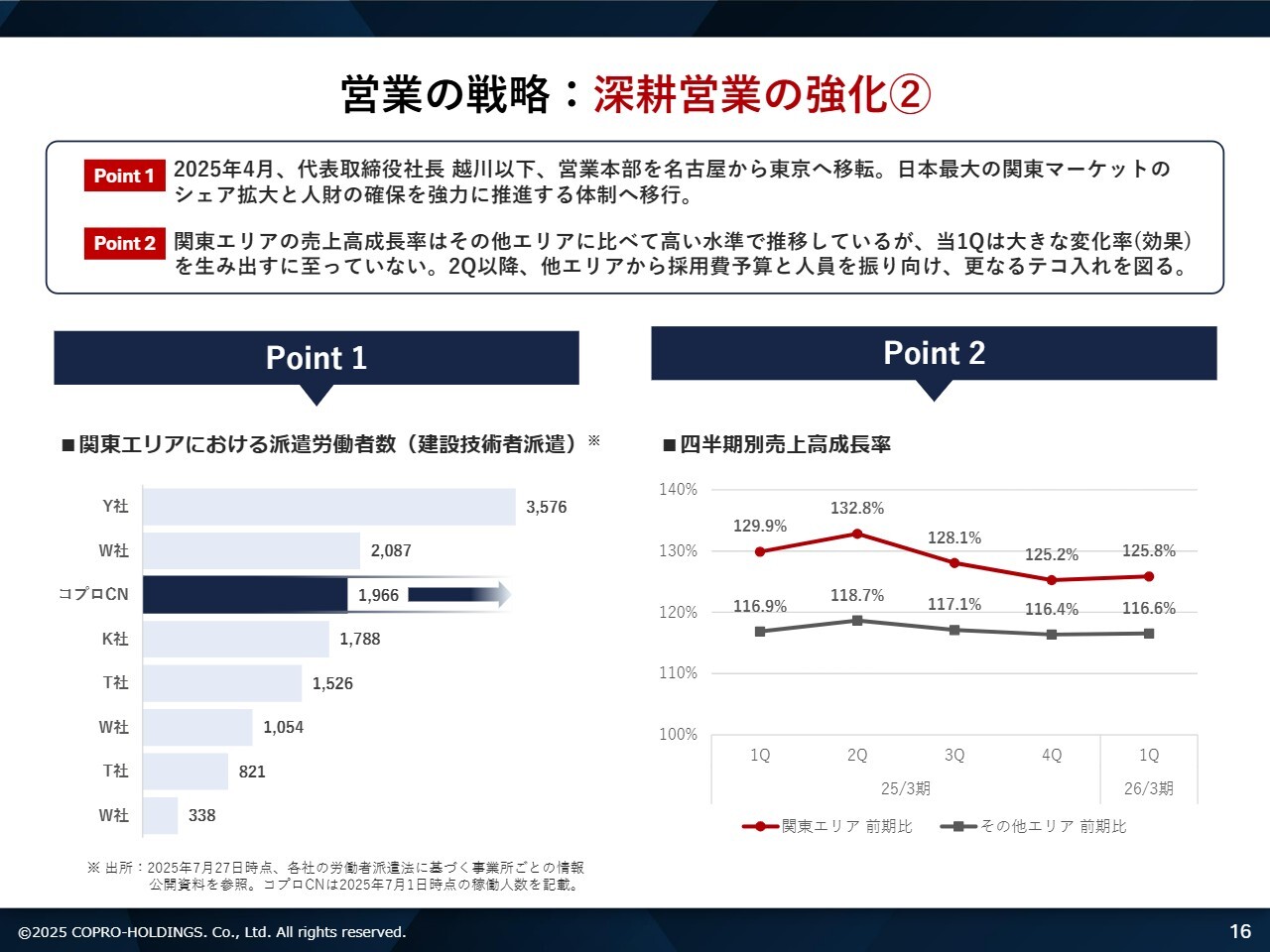

営業の戦略:深耕営業の強化②

今年4月から、事業子会社のコプロコンストラクションの社長を務めている越川以下、営業本部を名古屋から東京へ移転しています。それにより、日本最大の関東マーケットのシェア拡大と人材確保を強力に推進する体制に移行しています。

ポイント1のグラフは、関東エリアにおける建設技術者の派遣労働者の人数を示しており、当社は現状、業界で3番手の位置付けです。

一方、ポイント2の折れ線グラフは、四半期別売上成長率を示しています。赤い折れ線グラフが関東エリアの前期比、黒い折れ線グラフがその他エリアの前期比を表しています。このグラフのとおり、前期の第4四半期以降、関東エリアと地方エリアともに成長率に変化は見られていません。この背景には、4月に社長の越川以下、営業本部を東京に移転したことがあります。

第2四半期には、地方で予定されていた採用予算を関東に重点的に投下する施策を進めています。理想としては、四半期別売上成長率のグラフにおいて、赤い折れグラフが急激な右肩上がりを示し、地方においても緩やかな右肩上がりを実現し、全体の売上成長率を高めることを目指しています。

このような施策を推進することで、今後の数値については社内でしっかりとモニタリングを行い、関東エリアの市場を確実に獲得していきます。また、地方都市においても緩やかではありますが、右肩上がりの成長を目指します。これらの施策を第2四半期以降、確実に実施していきたいと考えています。

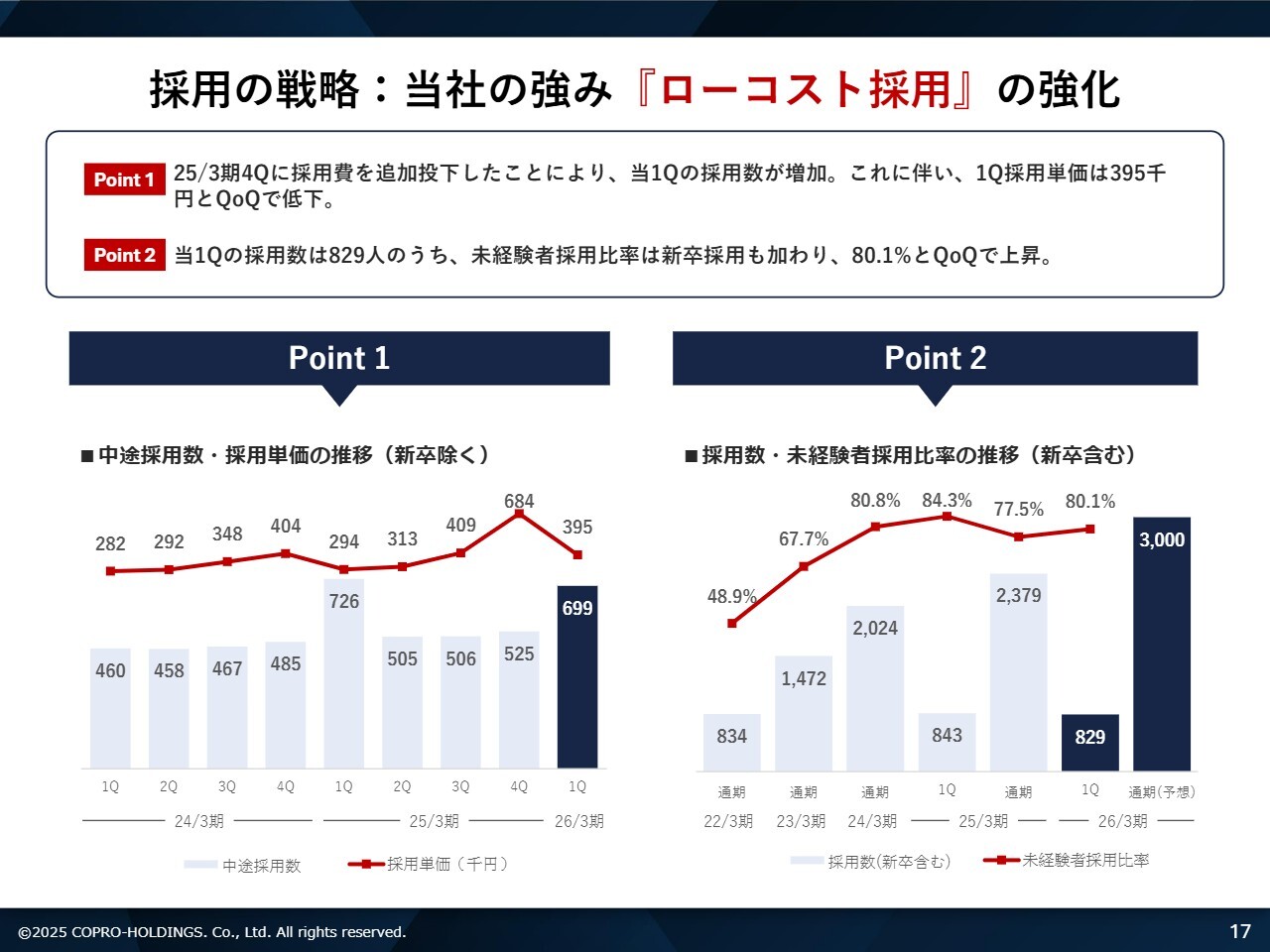

採用の戦略:当社の強み『ローコスト採用』の強化

採用の戦略についてです。当社の強みである「ローコスト採用」が、第1四半期にしっかりとかたちになっています。

ポイント1のグラフを見ると、前期の第4四半期では、採用予算を予算以上に投下した結果、採用単価は68万4,000円と大きくぶれ、悪化してしまいました。ただし、予算を投下したことで、第1四半期には699人の採用につながり、採用単価は39万5,000円まで低下しました。

ポイント2のグラフは、採用数・未経験者採用比率の推移を示しています。今期第1四半期は、新卒採用を含めて829名を採用しました。また、今期の通期予想として3,000名の採用を目標としています。

未経験者採用を徹底しながら「ローコスト採用」を実現し、年間3,000名の採用を実現いきたいと考えています。

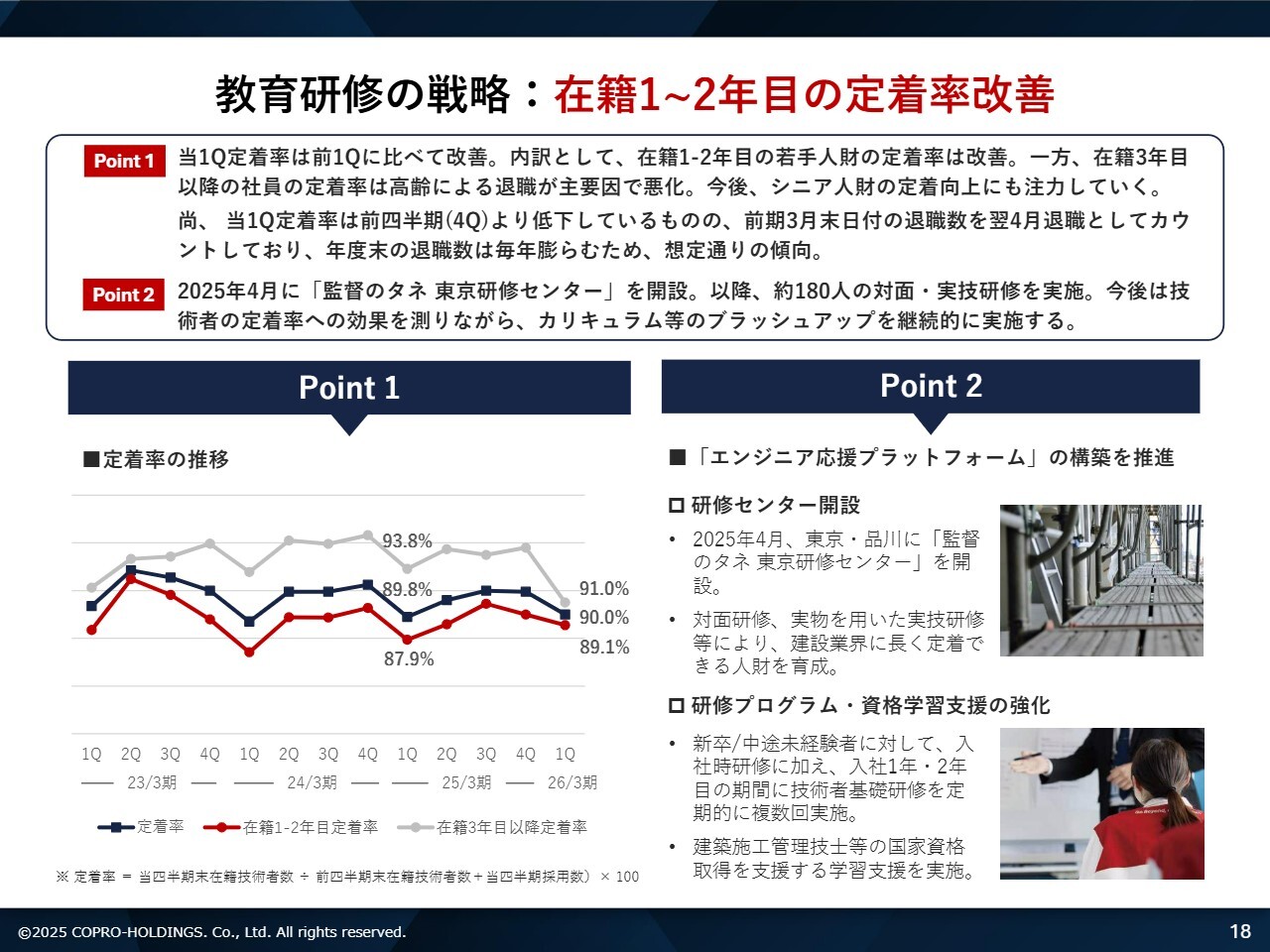

教育研修の戦略:在籍1~2年目の定着率改善

教育研修の戦略として、主に在籍1年目から2年目の社員の定着率を改善していこうと取り組んでいます。ポイント1のグラフは、定着率の推移を示しています。この第1四半期は、前年同期に比べて改善しています。

内訳としては、在籍1年生・2年生の若手人材の定着率が上昇しました。一方で、在籍3年目以降の社員の定着率は、高齢化による退職が主要因となり、悪化しています。今後はシニア人材にも定着率向上を注力し、全体の定着率が下がらないよう施策を進めていきたいと考えています。

この第1四半期の定着率は、前四半期より低下しています。毎期同じ現象が見られるのですが、これは前期3月末日の退職数を翌4月退職、すなわち今期の年度初めである4月1日の退職としてカウントしていることによるものです。年度末の退職数は毎年膨らむため、想定どおりの傾向だと言えます。

ポイント2ですが、2025年4月に「監督のタネ 東京研修センター」を品川・港区エリアに開設しました。ここでは対面形式の座学に加えて、研修センター内に建設現場を模した模型を用意し、実技研修を実施することで、配属後のミスマッチを減らす取り組みを行っています。

今期については、対面および実技研修を約180名に対して実施しました。今後は、技術者の定着率効果をしっかり測定しながら、カリキュラムのブラッシュアップを継続的に行い、人的投資やエンジニア教育への充実した資金投入によって品質を向上させ、チャージアップにつなげていく考えです。

26年3月期 通期業績予想サマリ

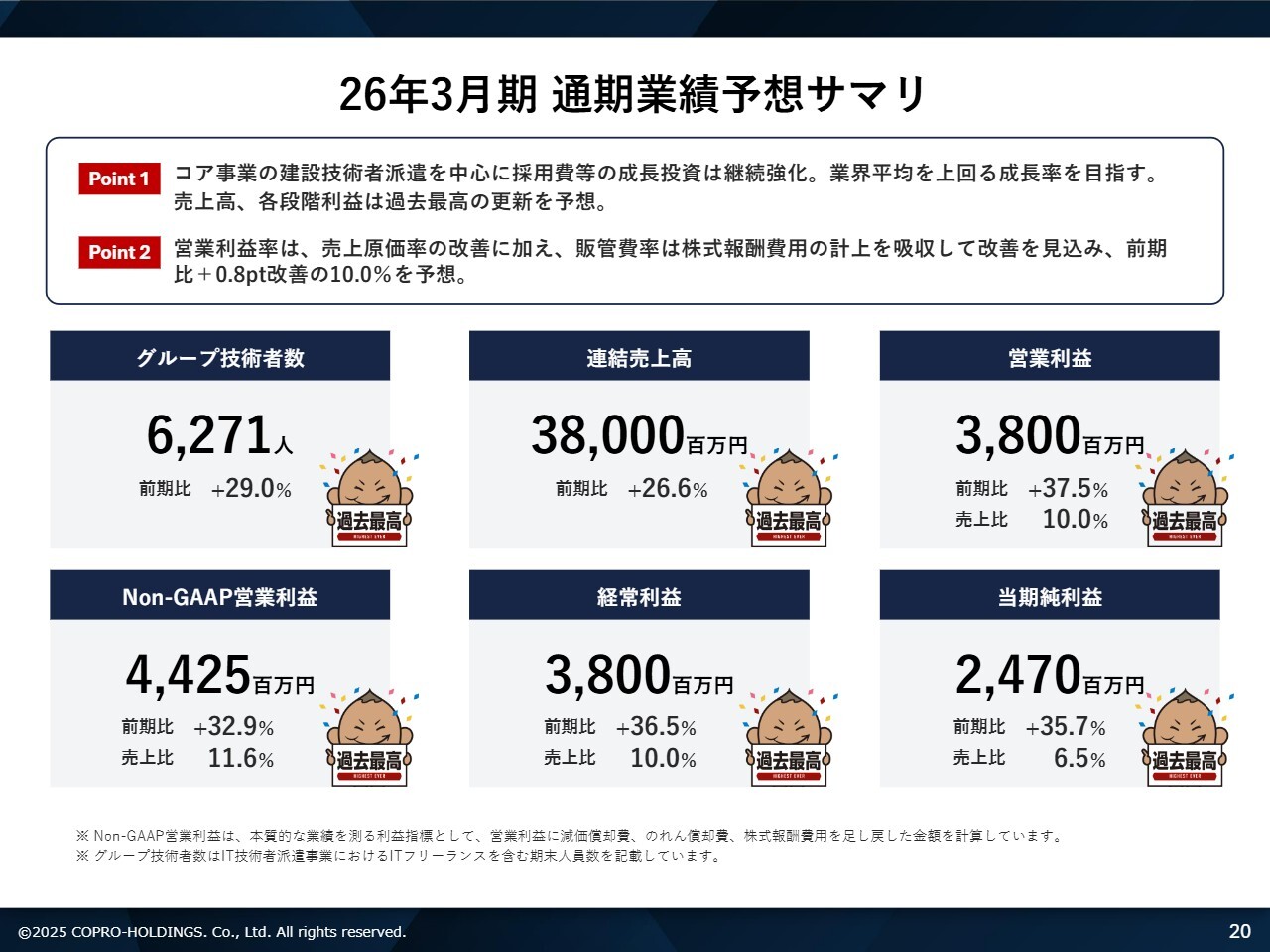

セクション4として、今期2026年3月期の業績・配当予想についてご説明します。まずは、2026年3月期通期の業績予想のサマリです。結論として、計画どおりに変更はありません。

第1四半期を終了し、我々の強みである部分や、第2四半期以降に改善すべき課題などが明確になってきました。そのため、第2四半期以降は強みをさらに伸ばし、課題にしっかりとアプローチして改善を進め、通期の業績予想の達成に向けて計画どおりに進めていきたいと考えています。

グループ技術者数は6,271人で、前期比プラス29.0パーセントです。連結売上高は380億円で、前期比プラス26.6パーセントです。営業利益は38億円で、前期比プラス37.5パーセント、売上比率は10.0パーセントです。

Non-GAAPの営業利益は44億2,500万円で、前期比プラス32.9パーセント、売上比率は11.6パーセントです。経常利益は38億円で、前期比プラス36.5パーセント、売上比率は10.0パーセントです。

当期純利益は24億7,000万円、前期比プラス35.7パーセント、売上比率は6.5パーセントを見込んでおり、すべての領域で過去最高を更新する予定です。

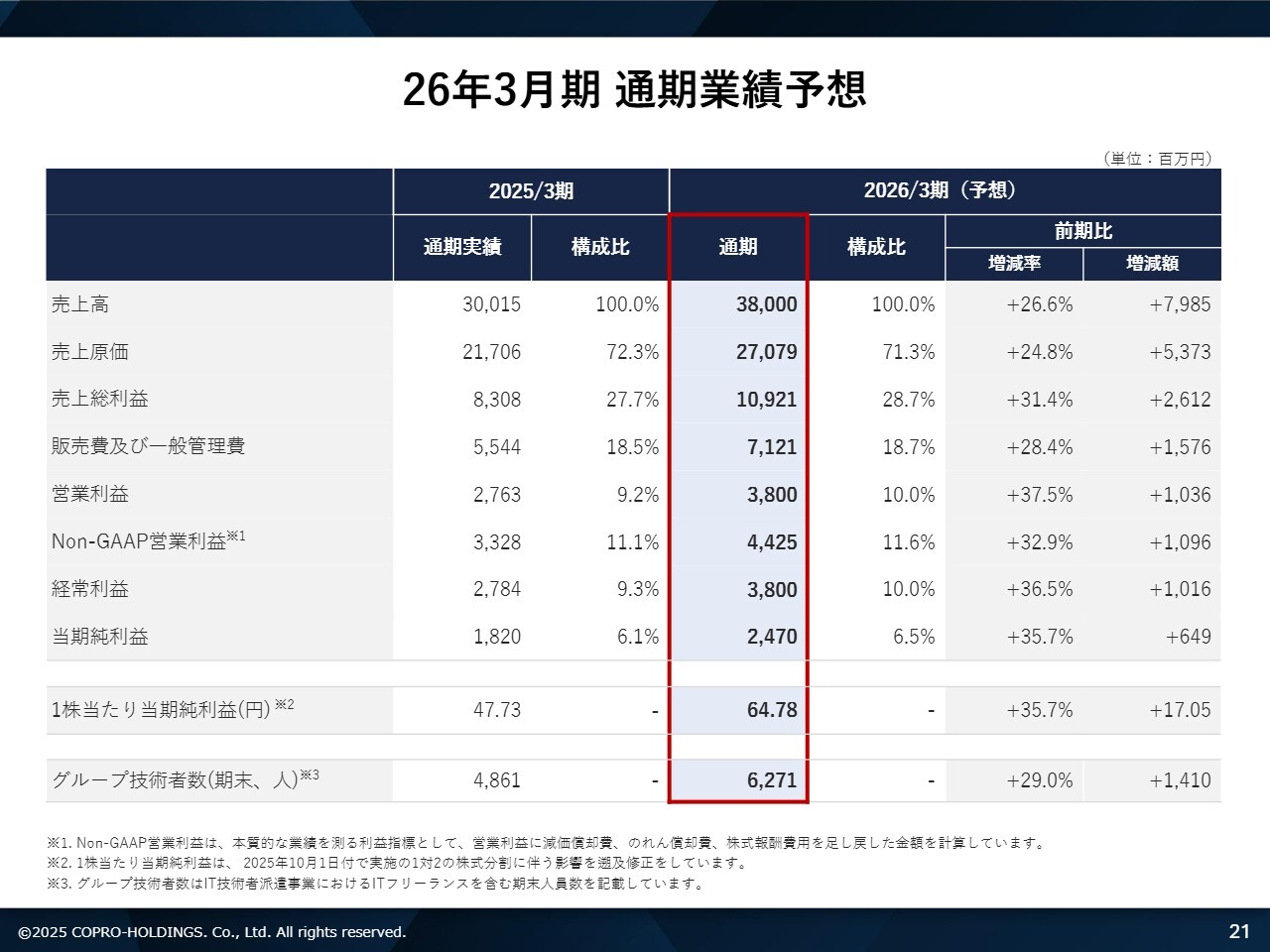

26年3月期 通期業績予想

通期業績予想のP/Lはスライドのとおりです。ご参考までにご覧ください。

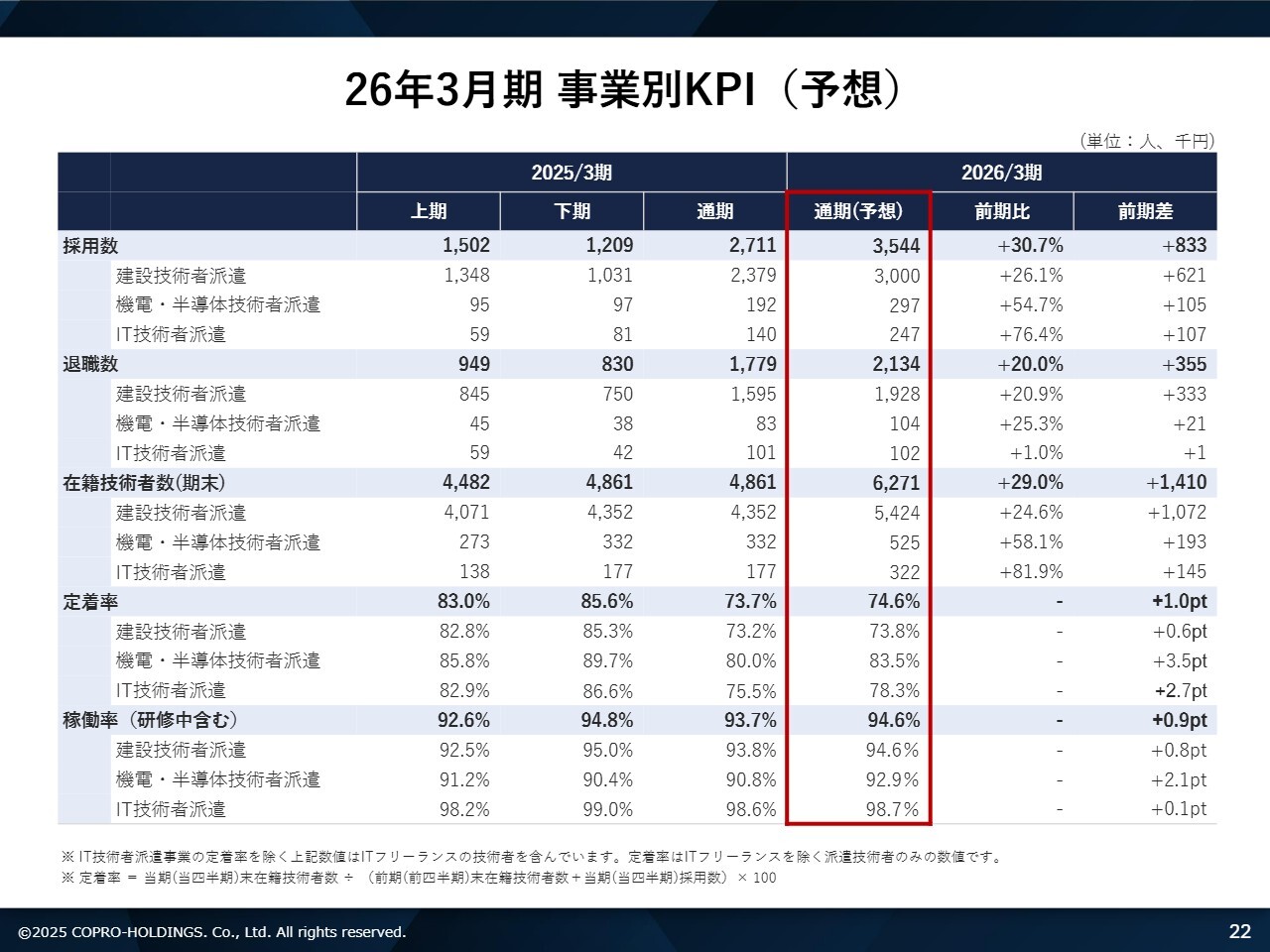

26年3月期 事業別KPI(予想)

事業別KPIは、スライドのとおりです。各領域のKPIを着実に実現しながら、通期の連結業績を達成したいと考えています。

26年3月期 配当予想

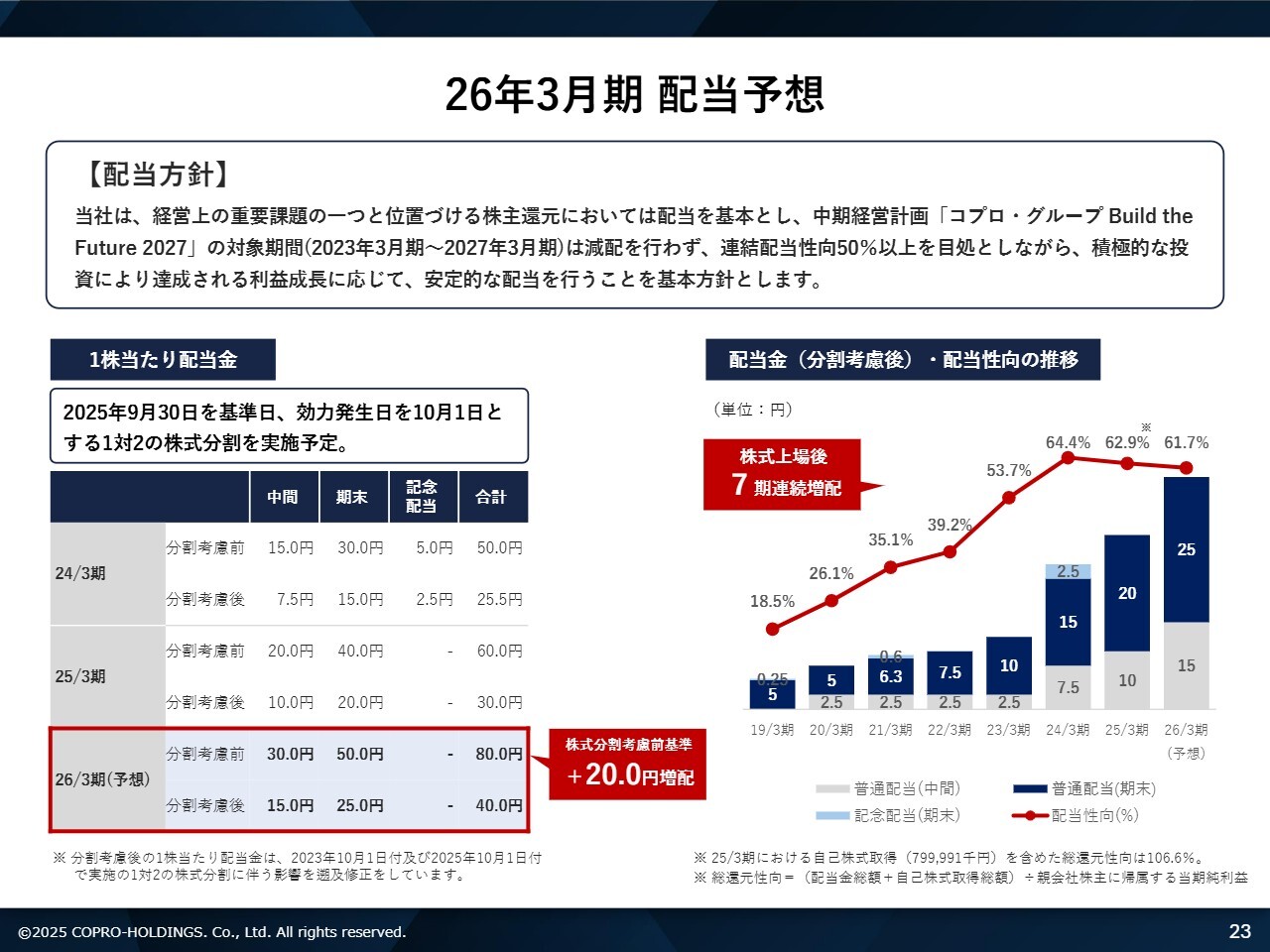

2026年3月期の配当予想についてです。当社の配当方針についてあらためてご説明します。

当社は、株主還元を経営上の重要課題の1つと位置付けており、配当を基本としています。また、中期経営計画「コプロ・グループ Build the Future 2027」の対象期間は減配を行いません。連結配当性向50パーセント以上を目処としながら、積極的な投資により達成される利益成長に応じて、安定的な配当を行うことを基本方針としています。

先月リリースしましたが、この配当方針に基づき、2025年9月30日を基準日、効力発生日を10月1日として、1対2の株式分割を実施予定です。

この配当方針を基に、2026年3月期の配当予想は、スライド左下に記載のとおりです。分割考慮前では、中間配当が1株当たり30円、期末配当が1株当たり50円で、年間合計で1株当たり80円の配当を予想しています。

そして、分割考慮後の中間配当は1株当たり15円、期末配当は1株当たり25円となり、年間合計で1株当たり40円となる見込みです。

その結果、2026年3月期の配当性向は61.7パーセントを予想しています。また、スライド右側のグラフが示すとおり、株式上場後7期連続で増配を実現しています。

セクション5以降は、当社の会社概要・事業概要を参考資料として掲載しています。お時間のある際にご覧ください。

清川氏からのご挨拶

最後に、この第1四半期および通期に向けた意気込みをお伝えします。一言で言いますと、この第1四半期は順調な滑り出しと認識しています。

当社の強みや、この第1四半期で浮き彫りになった課題などがあります。大きな強みについては、さらにレベルをアップしていきたいと考えています。そして、課題については、この第2四半期ですでに対策を講じています。

役員および従業員一同、今年度の連結売上高や主要KPIを完全達成すべく、さらに対策を講じながら前進し、お約束した数字を成し遂げていきたいと考えています。

以上で2026年3月期第1四半期の決算説明を終了します。ご視聴ありがとうございました。

新着ログ

「サービス業」のログ