【QAあり】トピー工業、事業環境の変化に対応すべく新中計を開始 25年度は年間130円に増配予定、新中計期間は累進配当方針

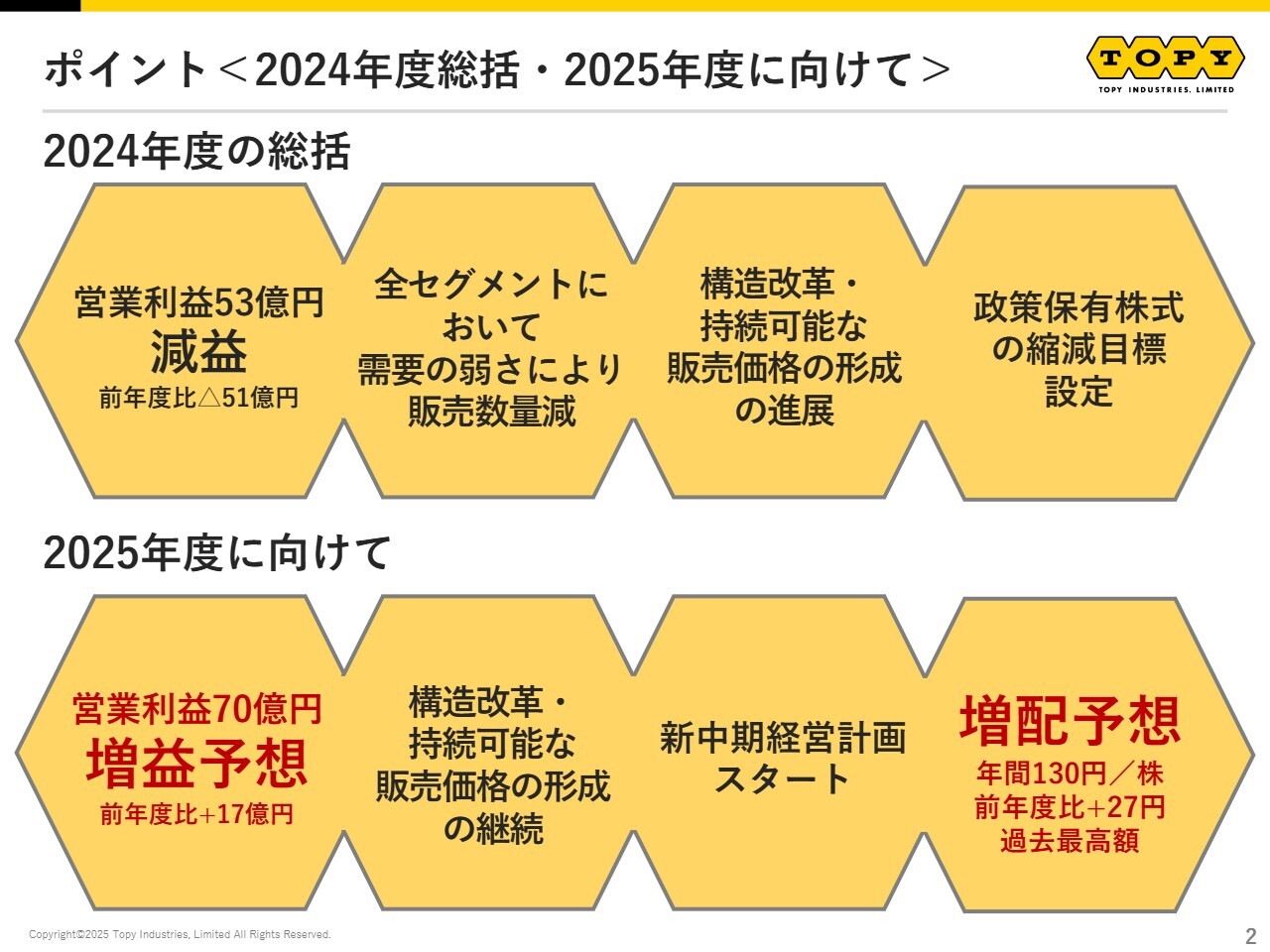

ポイント<2024年度総括・2025年度に向けて>

石井博美氏(以下、石井):トピー工業株式会社代表取締役社長の石井です。2024年度通期決算についてご説明します。

本日のポイントです。2024年度の総括は、営業利益は53億円、前年同期比でマイナス51億円と減益になりました。これは全セグメントにおいて事業環境が非常に悪く、販売数量減が効いたことによります。

一方で、構造改革・持続可能な販売価格の形成については一定程度進展し、将来の事業基盤の強化に寄与したと考えています。また変化点として、政策保有株式の削減目標を設定しました。

2025年度に向けては、営業利益は70億円と前年同期比プラス17億円を予想しています。これは構造改革・持続可能な販売価格の形成の継続によるものです。また、新中期経営計画を1年前倒しでスタートしました。配当については前年比でプラス27円、年間130円と過去最高の配当を予想しています。

ポイント<主要な経営指標>

主要な経営指標についてです。ROEについては政策保有株式の売却影響により、実力よりも若干上に出ています。

DE/レシオは、0.5に下がっています。PBRについては、残念ながら1倍を確保できていない状態が続いています。

今年度以降、さらに新中期経営計画に向け、資本コストや株価を意識した経営に舵を切っていきます。

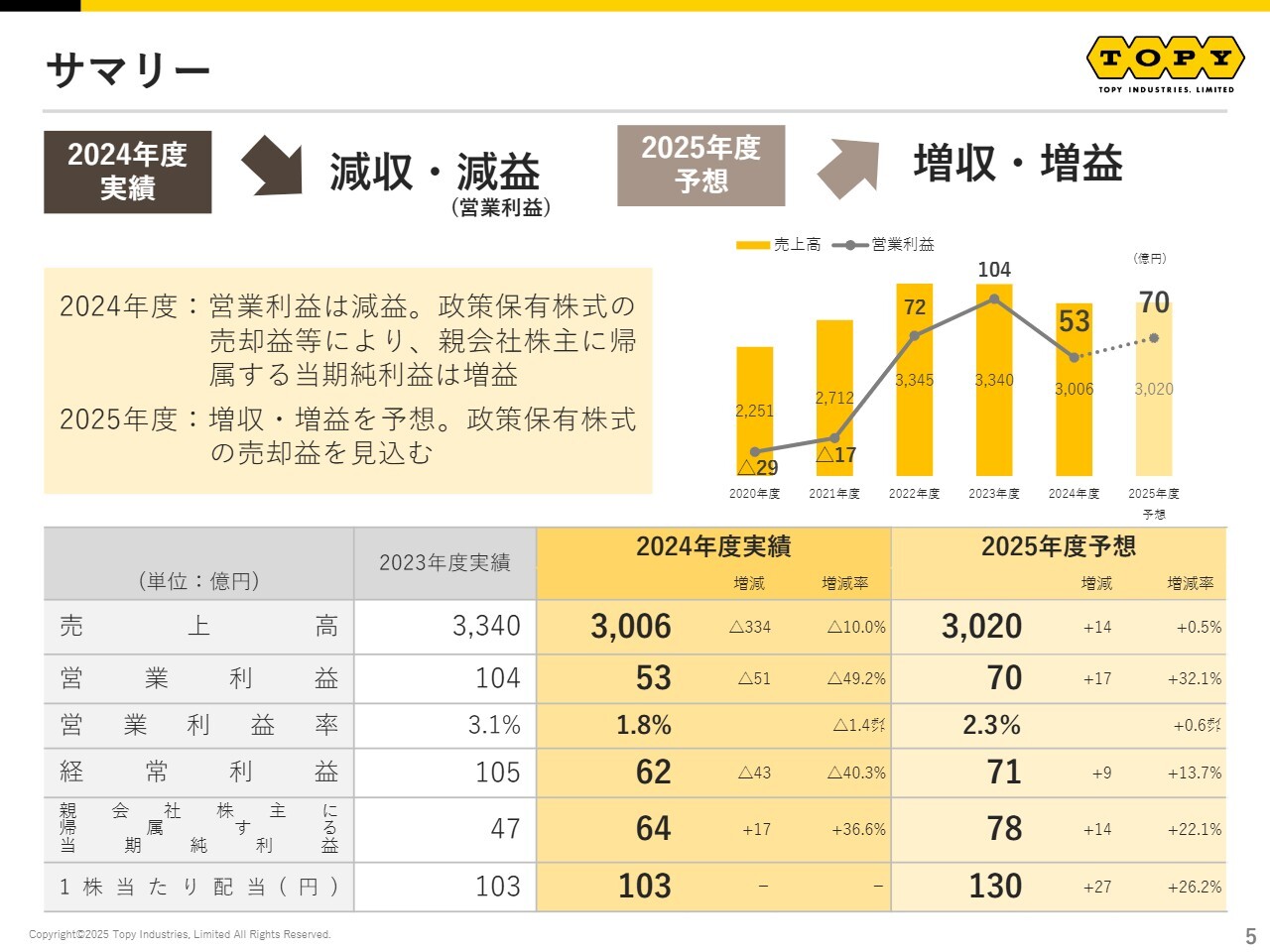

サマリー

2024年度通期業績および2025年度通期業績予想についてご説明します。2024年度は減収、営業利益については減益です。一方、政策保有株式の売却益等により、親会社株主に帰属する当期純利益については増益です。

2025年度は、増収・増益を予想しています。

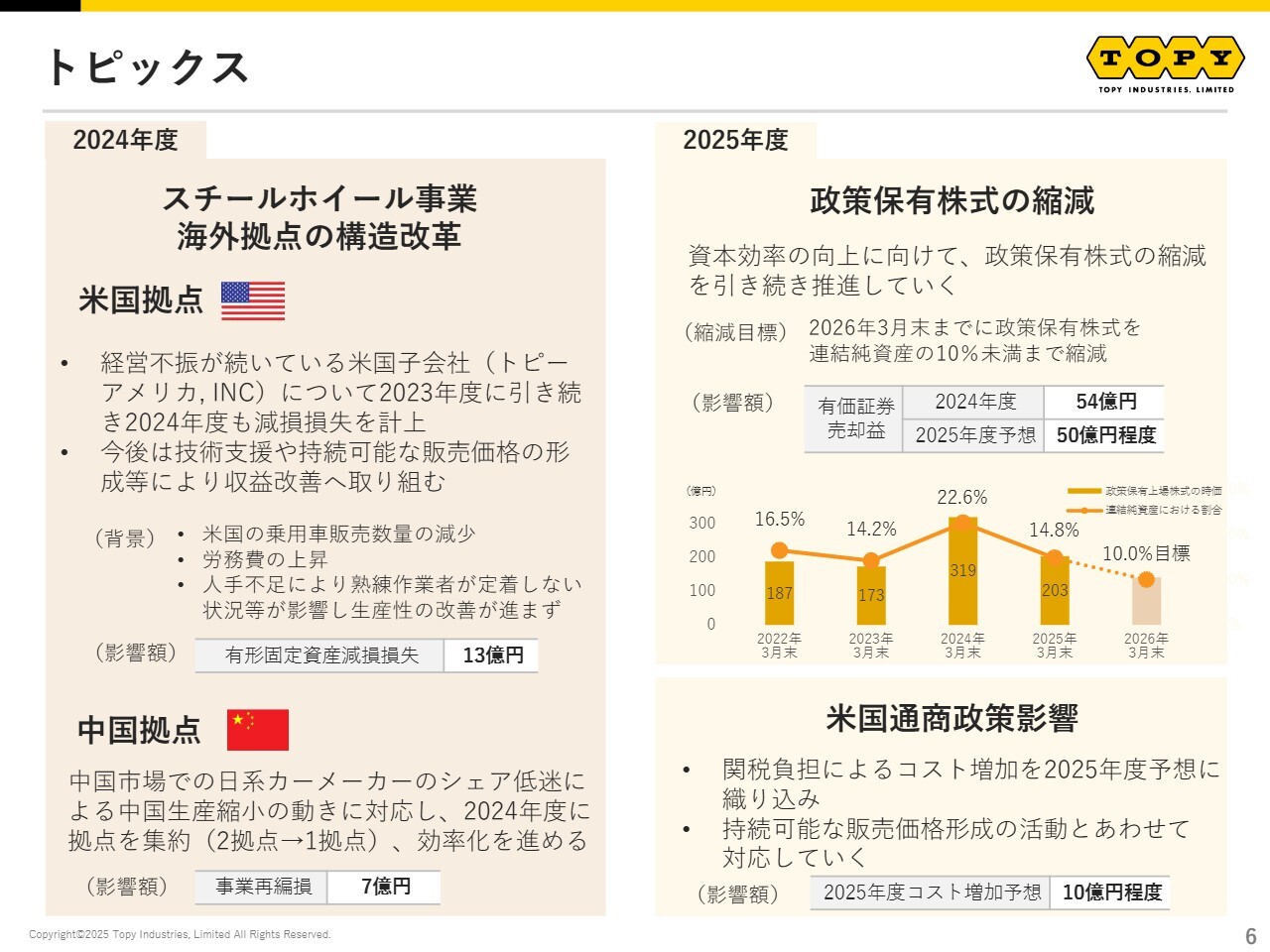

トピックス

トピックスです。2024年度はスチールホイール事業の海外拠点の構造改革を実施しました。米国拠点(トピーアメリカ, INC.)では生産性の改善等があまり進んでおらず、昨年度に続いて減損損失を計上しています。

中国拠点においては、日系カーメーカーのシェア低迷による販売拠点の縮小傾向に合わせ、2024年度に拠点を2拠点から1拠点に集約しています。

これら2つを合わせ、約20億円を特別損失として計上しています。

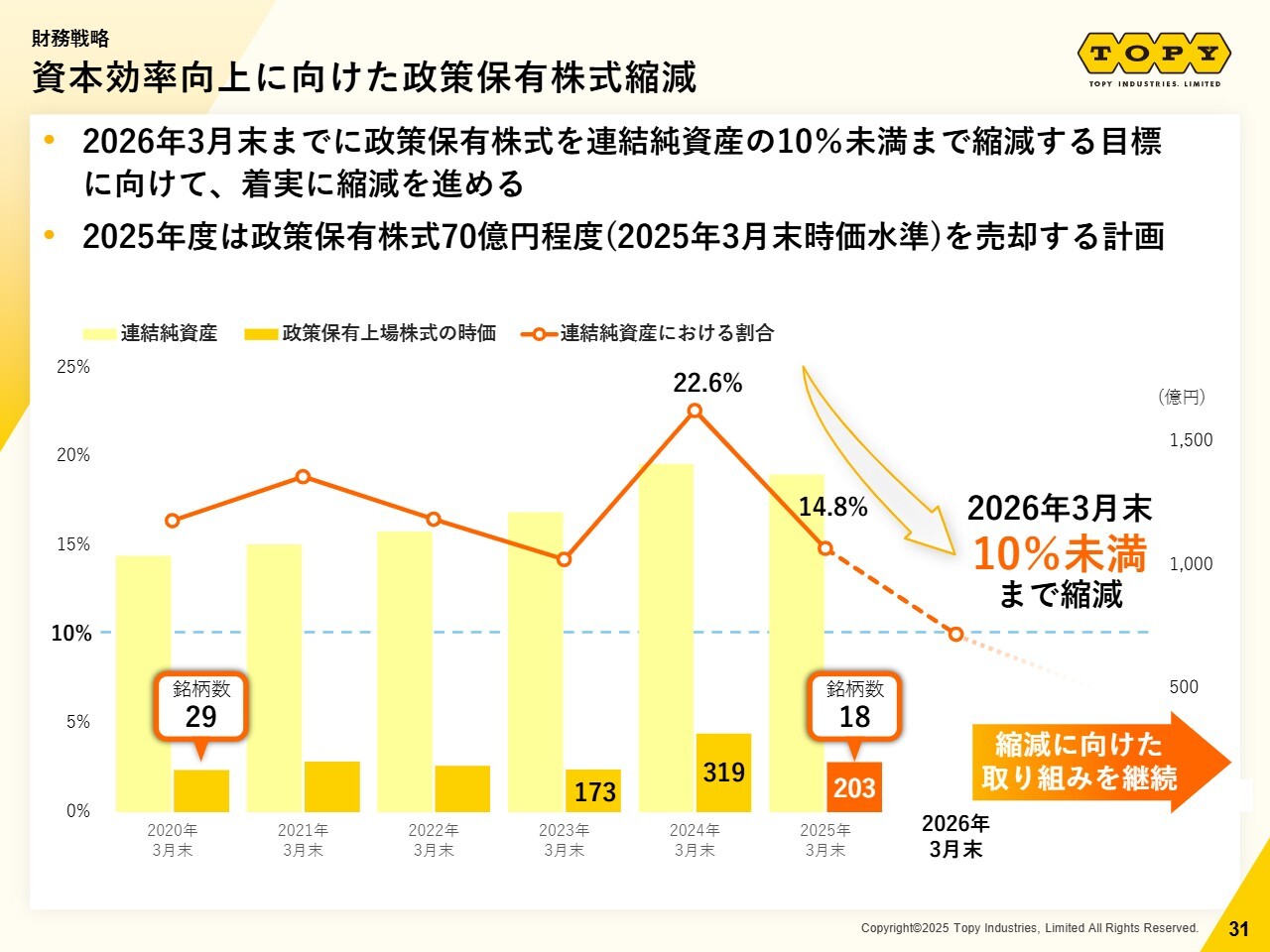

2025年度は政策保有株式の縮減を継続していきます。連結純資産に対し2025年3月末までに14.8パーセントまで縮減しました。さらに2026年3月末時点で10パーセント未満にすべく進めています。

米国通商政策の影響については、関税負担による直接のコストの増加分を、2025年度に約10億円を見込んでいます。持続可能な販売価格の形成や顧客の動向等を見ながら、アメリカでの製造、あるいは他の拠点を利用することなどを考えていきます。

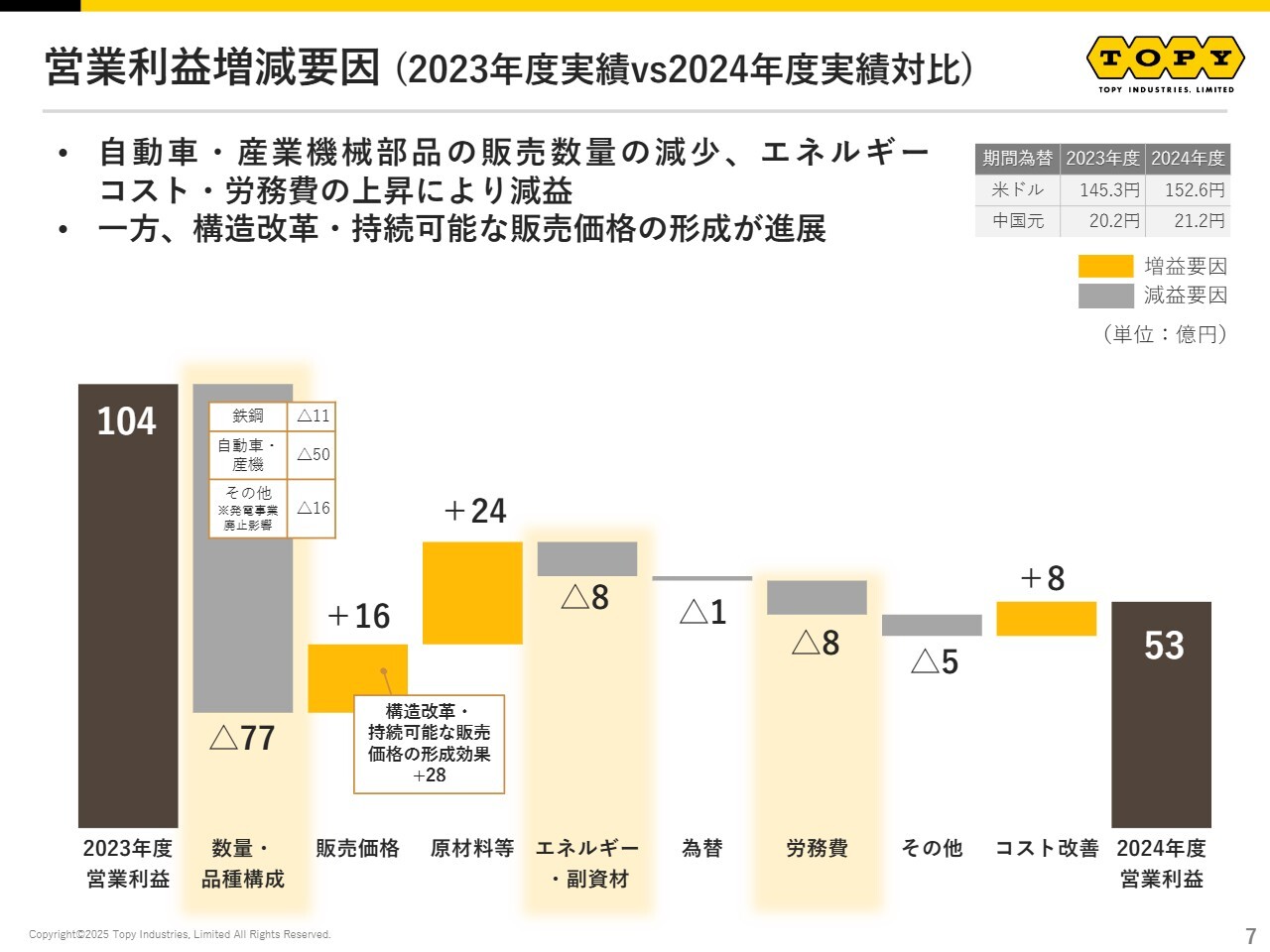

営業利益増減要因 (2023年度実績vs2024年度実績対比)

営業利益の増減要因です。2024年度は2023年度と比べ、特に自動車・産業機械部品の販売数量が大幅に減少しました。加えてエネルギーコスト・労務費の上昇により、51億円の減益となっています。

一方で、構造改革・持続可能な販売価格の形成が一定程度進展し、増益効果になっています。

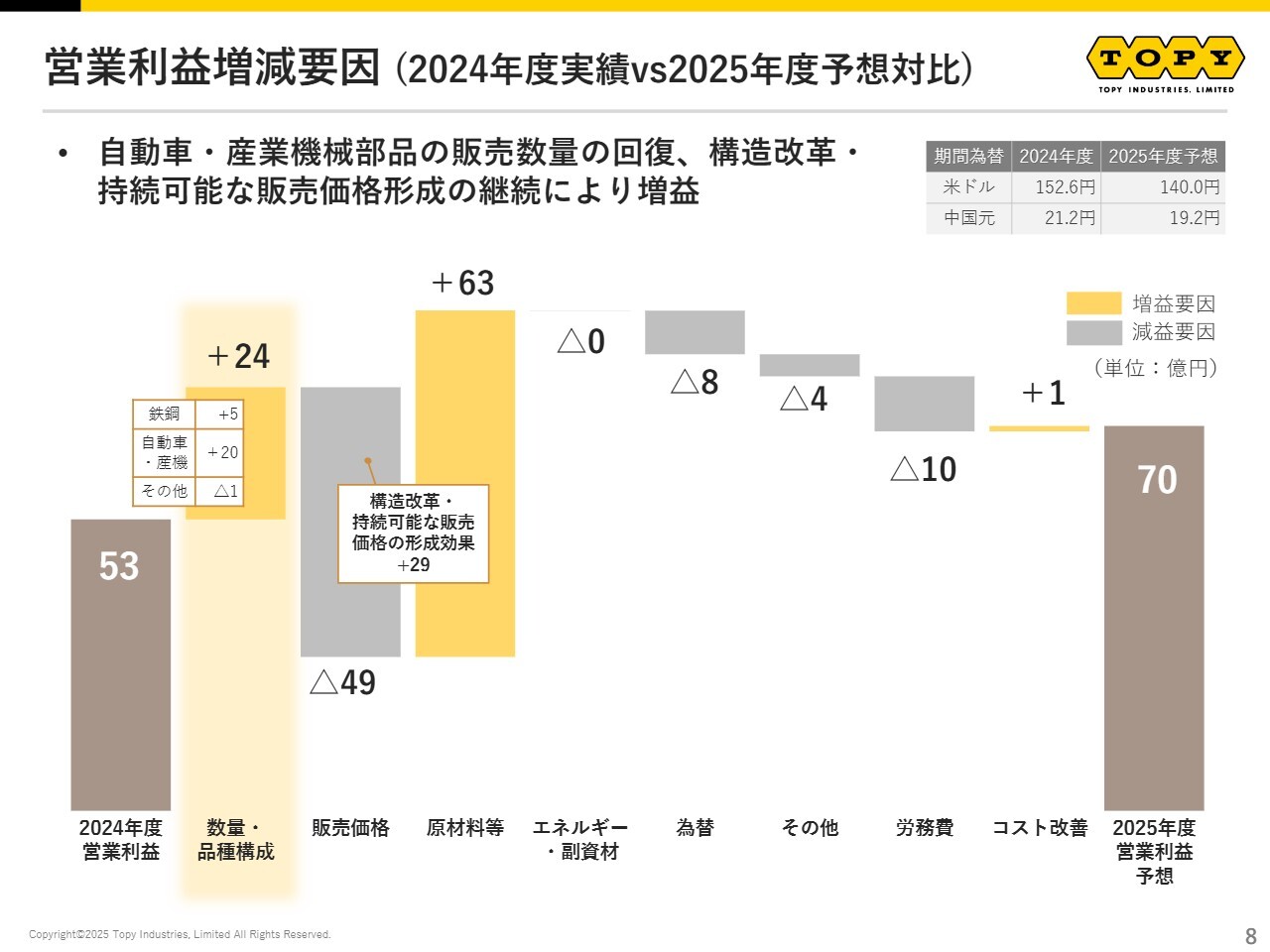

営業利益増減要因 (2024年度実績vs2025年度予想対比)

2024年度実績と2025年度予想を比較したスライドです。2025年度は自動車・産業機械部品の販売数量の回復、また構造改革・持続可能な販売価格の形成の継続により、17億円の増益を見込んでいます。

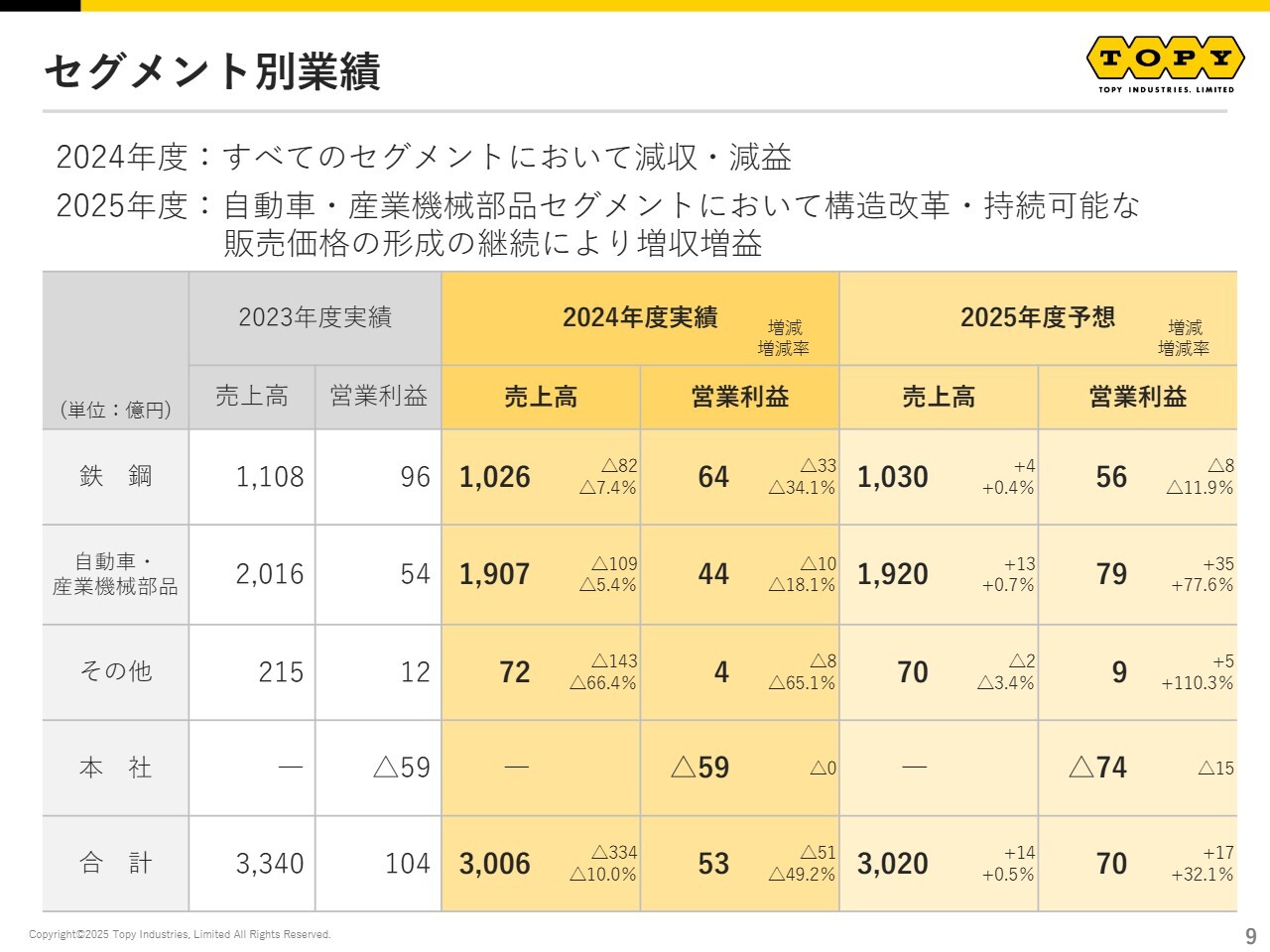

セグメント別業績

セグメント別の業績です。2024年度はすべてのセグメントにおいて減収・減益でした。2025年度においては、自動車・産業機械部品セグメントにおいて、構造改革・持続可能な販売価格の形成の継続により、増収・増益となっています。

➀鉄鋼セグメント 事業環境

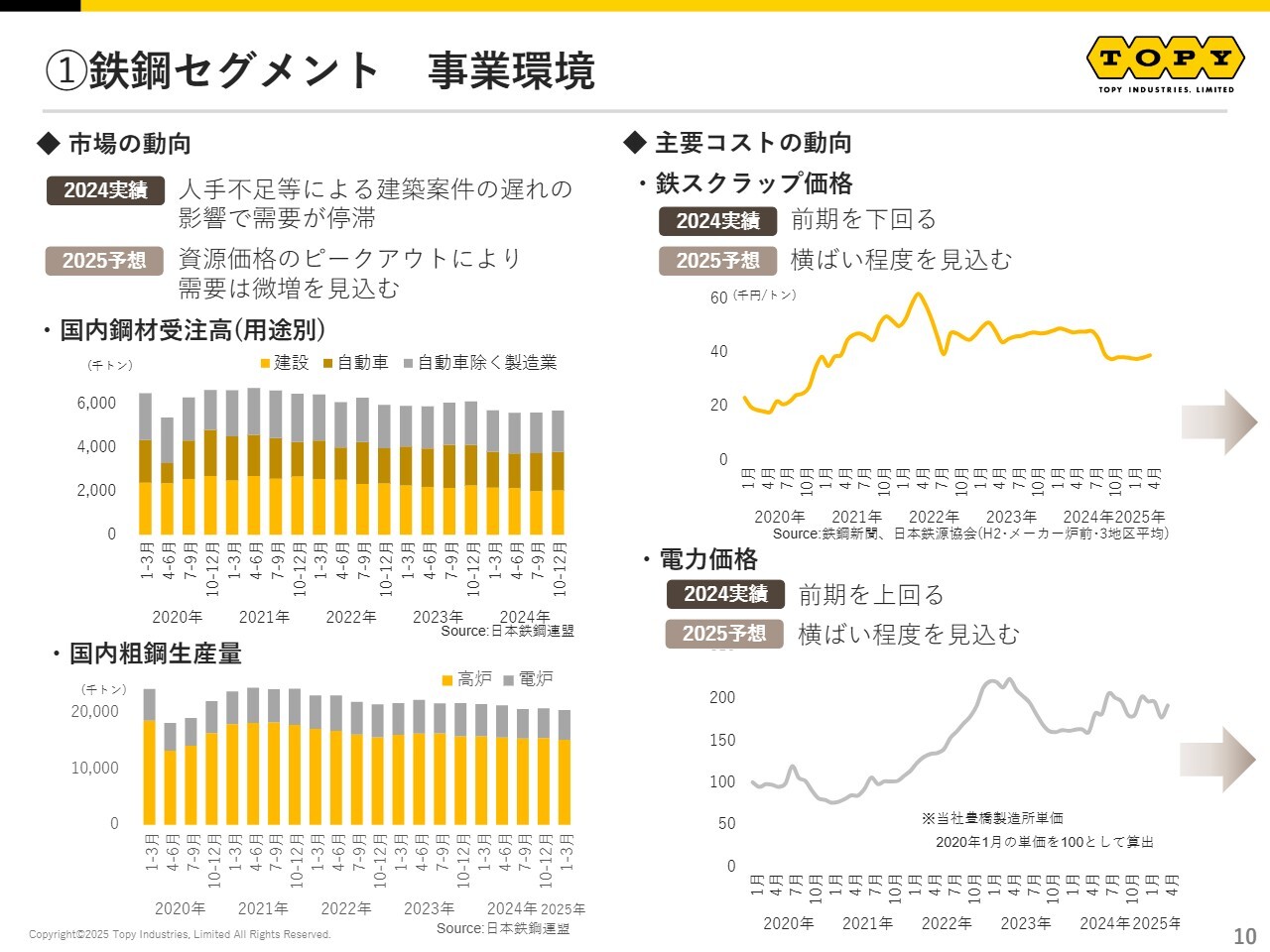

鉄鋼セグメントについてご説明します。まず市場の動向については、2024年度は人手不足等による建築案件の遅れの影響で、需要が停滞しました。

2025年度については、資源価格のピークアウトにより、需要は若干の回復を見込みます。

主要コストの動向については、鉄スクラップ価格は2024年度は前期を下回っています。2025年度は横ばいを見込んでいます。

電力価格については、2024年度は前期を上回りました。2025年度は横ばいを見込んでいます。

➀鉄鋼セグメント 業績概況

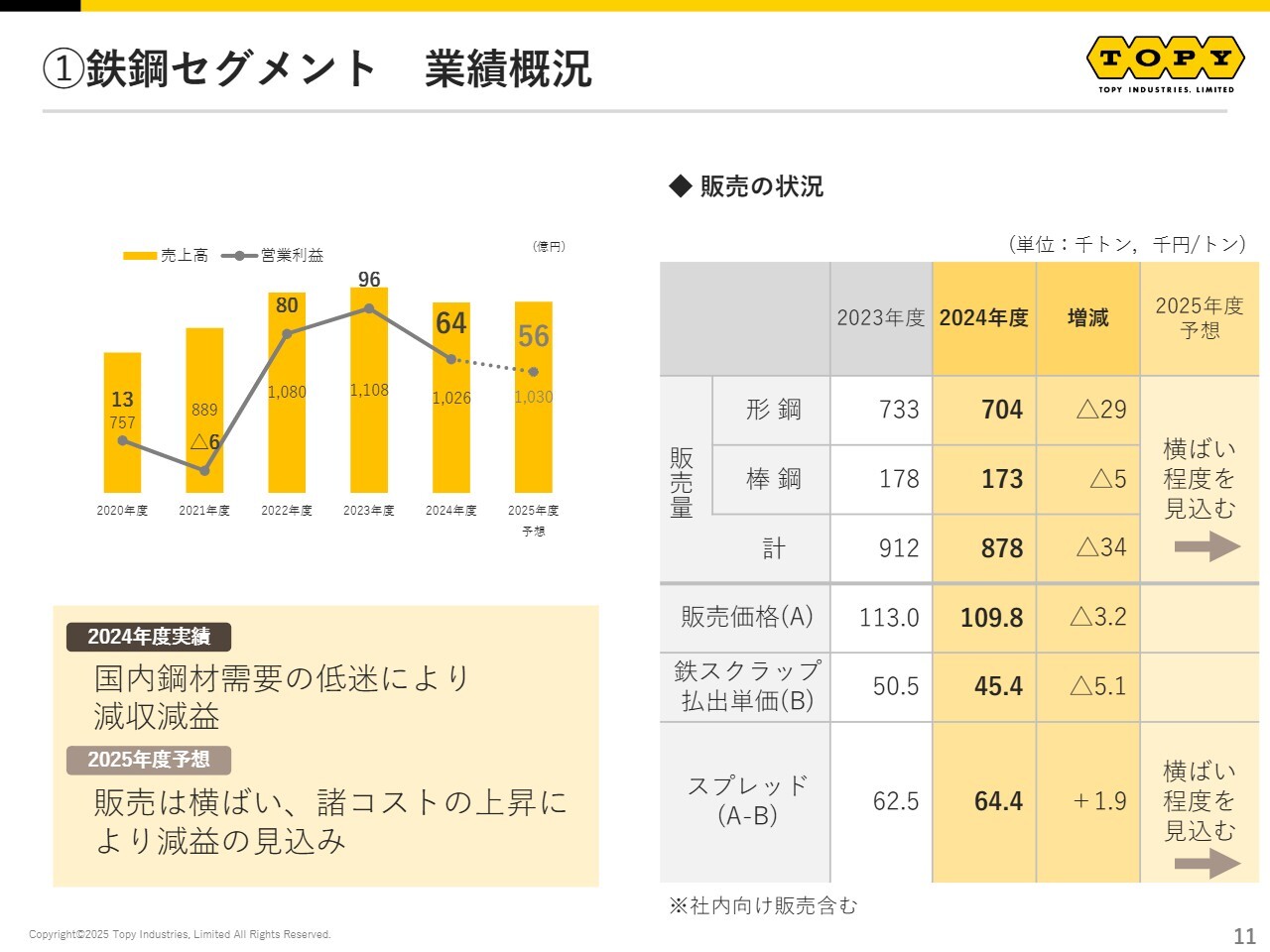

このような環境下で、2024年度は国内鋼材需要の低迷により減収・減益でした。2025年度の販売は横ばい、諸コストの上昇等により減益の見込みです。

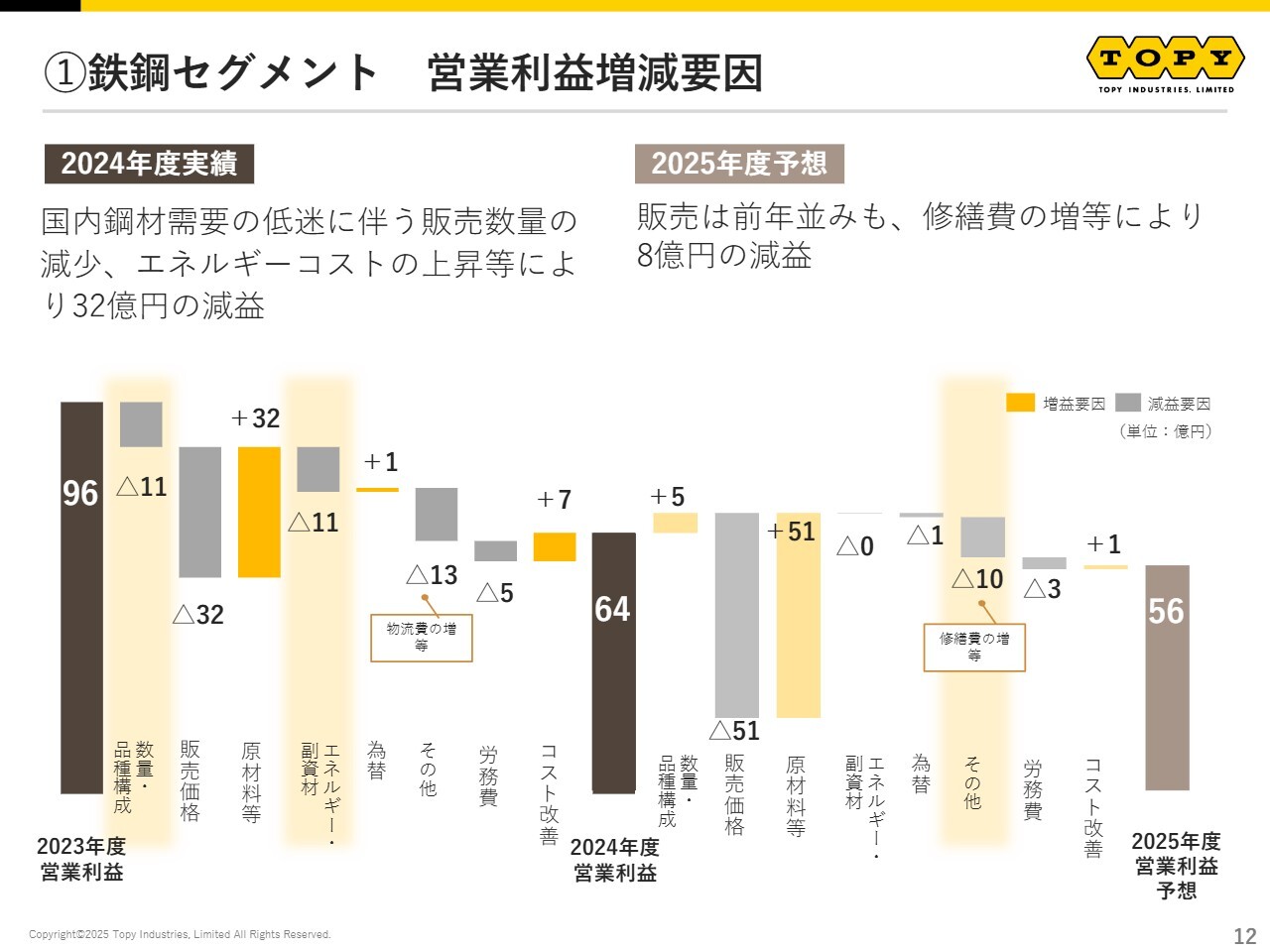

➀鉄鋼セグメント 営業利益増減要因

営業利益増減の要因です。2024年度は国内鋼材需要の低迷に伴う販売数量の減少、エネルギーコストの上昇等により32億円の減益でした。

2025年度は、販売は前期並みですが、修繕費等の諸コストの増加により8億円の減益を見込んでいます。

②自動車・産業機械部品セグメント 事業環境

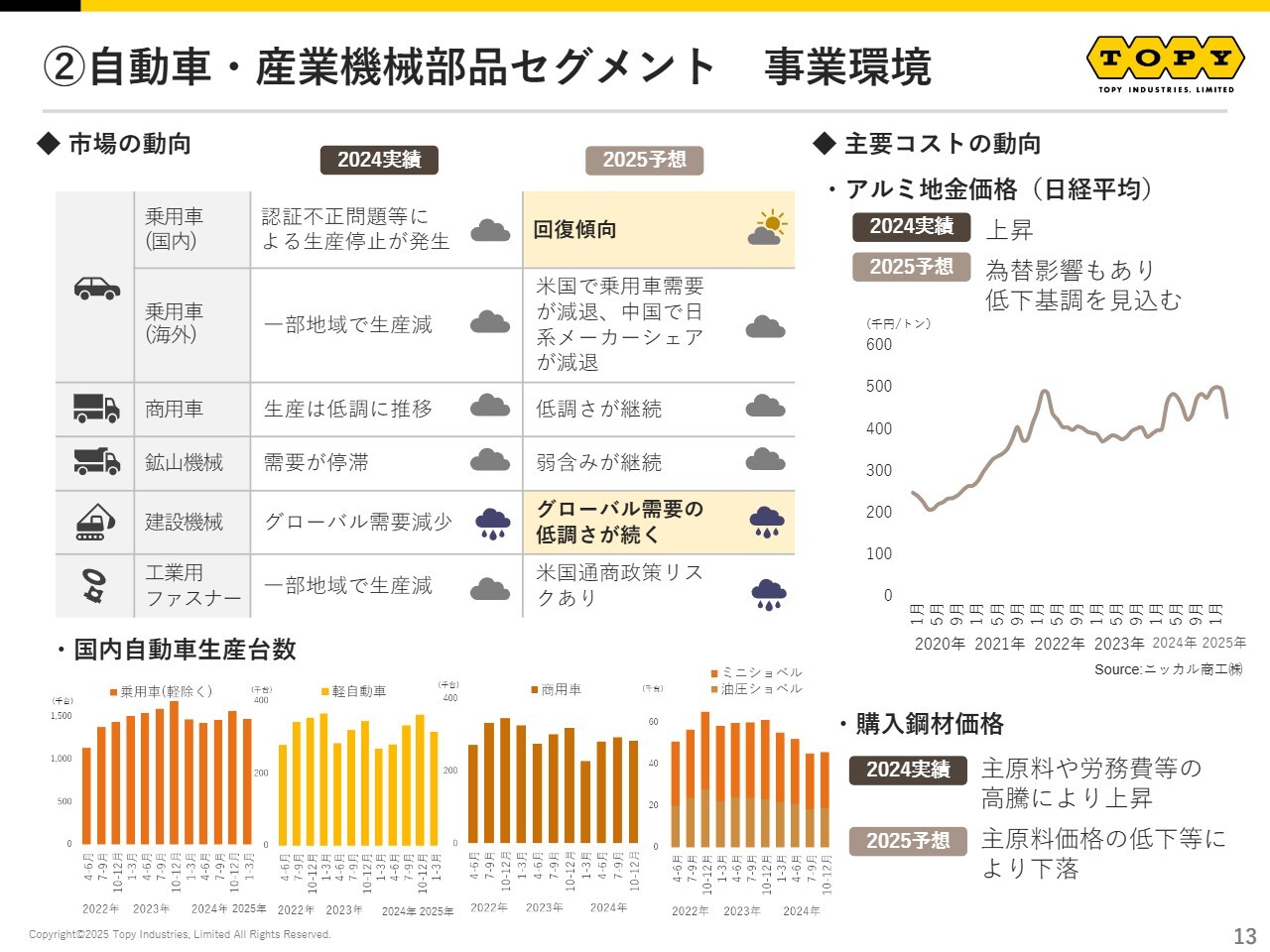

自動車・産業機械部品セグメントについてです。事業環境としては、2024年度に自動車メーカーの認証不正問題等による生産停止が発生しましたが、2025年度は回復を見込んでいます。

また建設機械においてはグローバル需要がかなり低く、2025年度もこの状況は続くと見ています。

主要コストの動向について、アルミ地金価格が2024年度は上昇しています。2025年度は為替影響等もあり、低下基調を見込んでいます。

購入鋼材価格については、2024年度は主要コストの高騰に伴い上昇しましたが、2025年度は下落を見込んでいます。

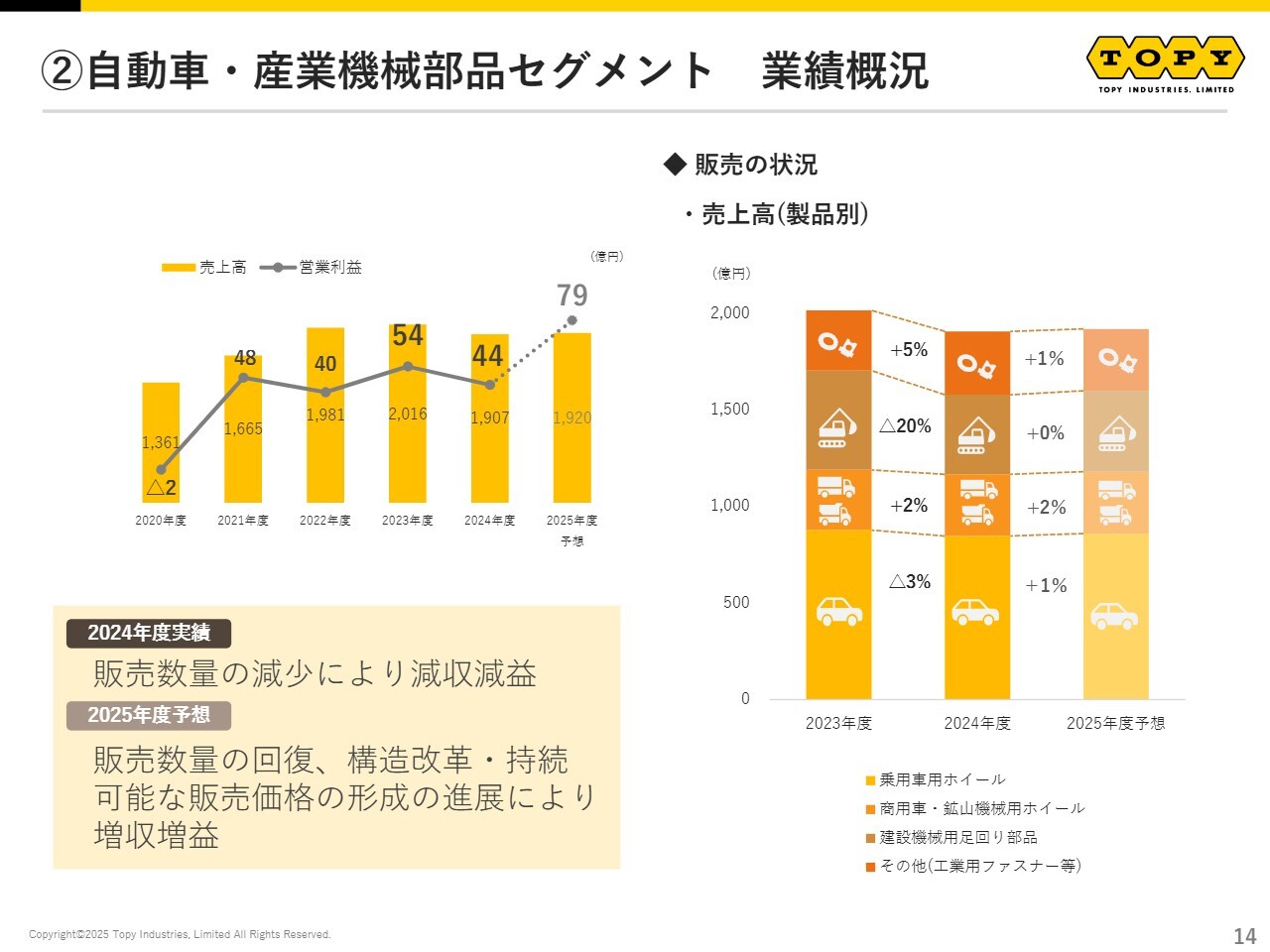

②自動車・産業機械部品セグメント 業績概況

自動車・産業機械部品セグメントの業績についてです。2024年度は販売数量の大幅な減少により、減収・減益でした。2025年度については、販売数量の回復、構造改革・持続可能な販売価格の形成により増収・増益の見込みです。

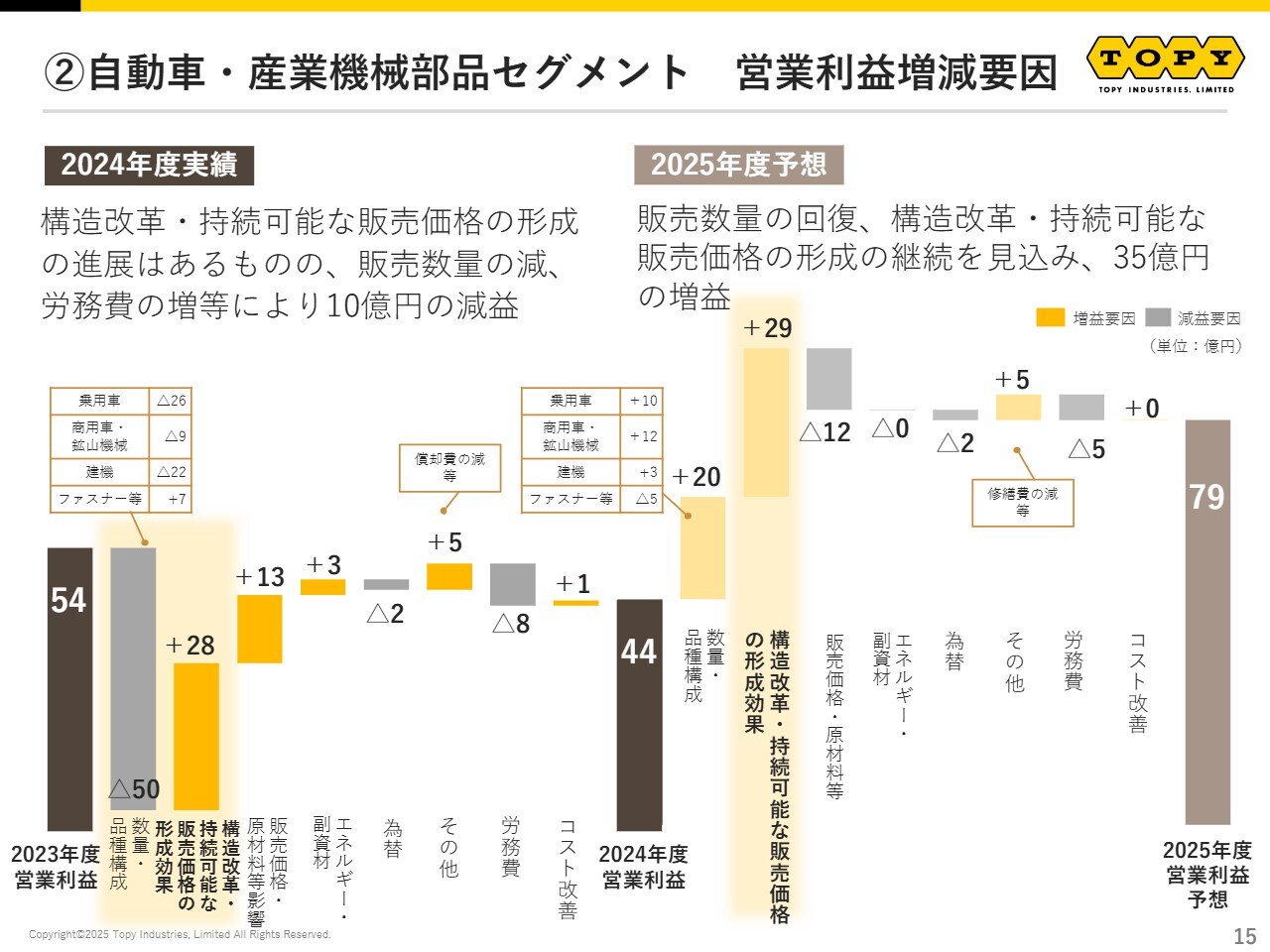

②自動車・産業機械部品セグメント 営業利益増減要因

営業利益増減の要因です。2024年度は構造改革・持続可能な販売価格の形成の進展はあったものの、販売数量の大幅減、また労務費の増加等により10億円の減益でした。

2025年度は販売数量の回復、さらには構造改革・持続可能な販売価格の形成の継続を見込み、35億円の増益予想です。

Contents

新中期経営計画についてご説明します。新しい中期経営計画は、タイトルを「TOPY Active & Challenge 2027」、副題を「『Oneトピー』で新たな価値創造!」としています。

スライドに記載した目次に沿って、前中期経営計画の総括、新中期経営計画の基本骨子、事業戦略、財務戦略、サステナビリティ戦略の順でご説明します。

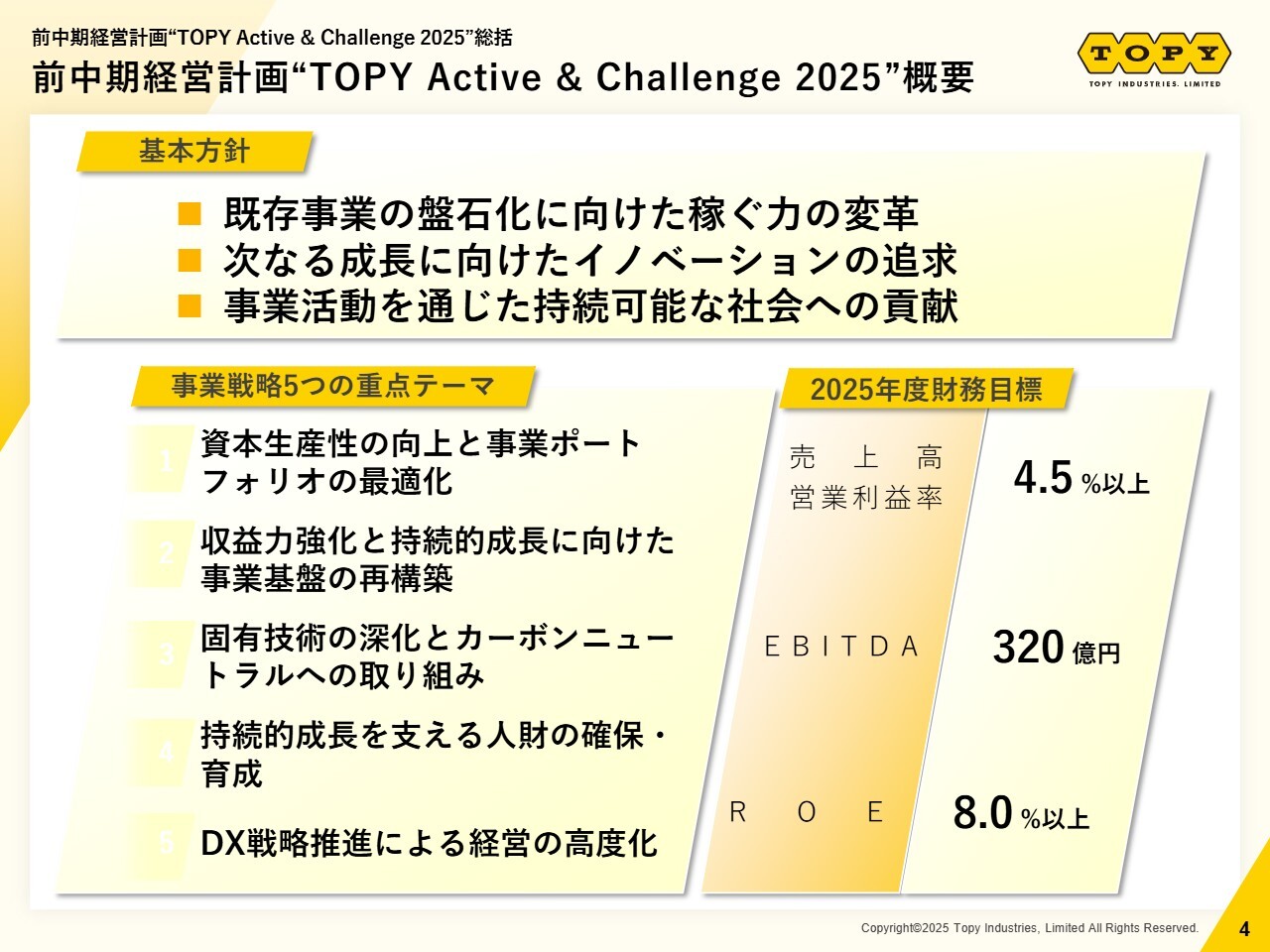

前中期経営計画“TOPY Active & Challenge 2025”概要

まずは前中期経営計画「TOPY Active & Challenge 2025」の総括です。スライドには前中期経営計画で掲げた方針および事業計画目標を記載しています。

事業戦略は5つの重点テーマで推進してきました。

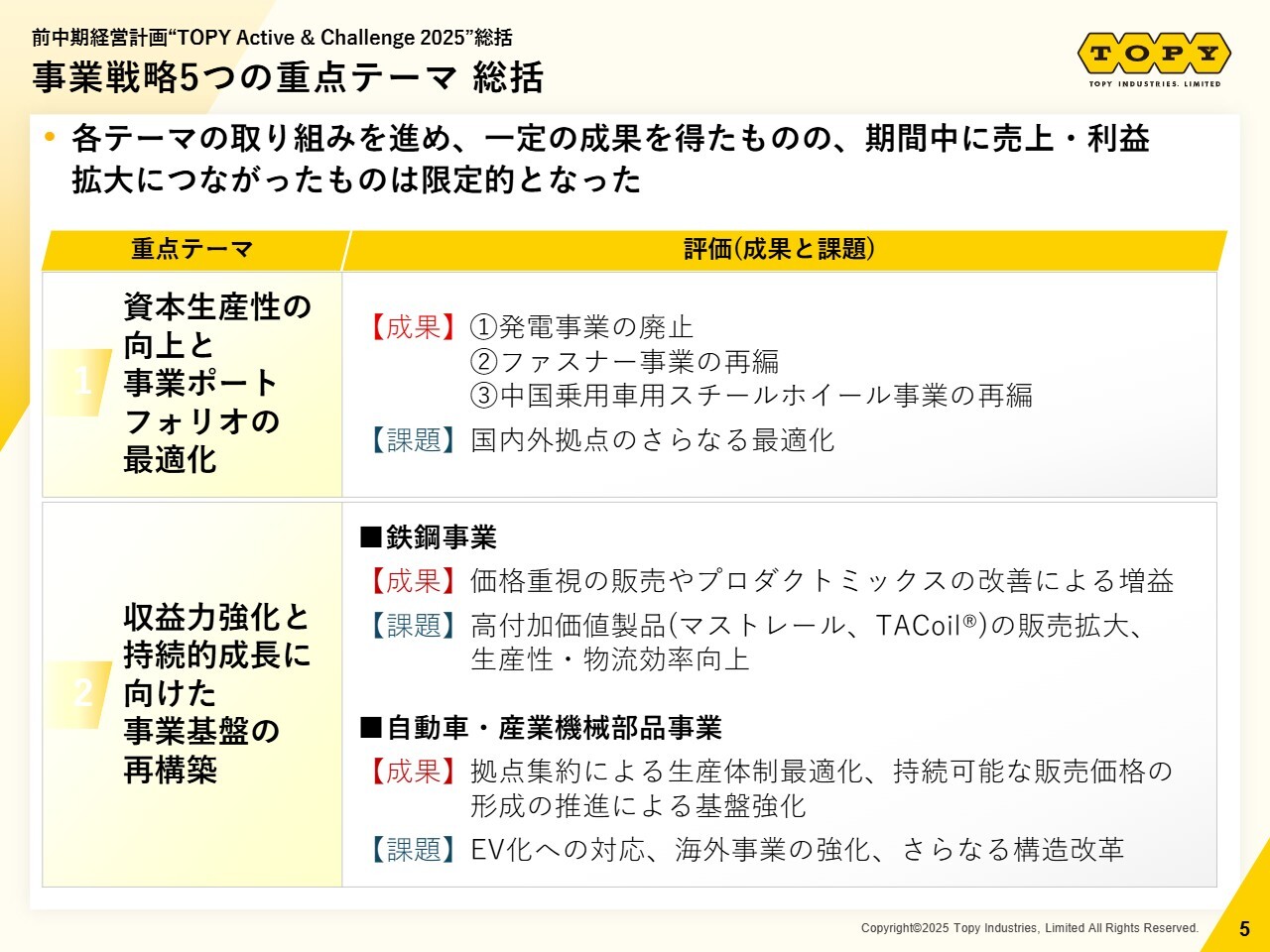

事業戦略5つの重点テーマ 総括

事業戦略の5つのテーマについて、それぞれ統括します。1つ目は「資本生産性の向上と事業ポートフォリオの最適化」です。こちらは最も重要な経営課題として進めてきました。成果としては、発電事業の廃止、ファスナー事業の再編、中国乗用車用スチールホイール事業の再編を実行してきました。

2つ目の「収益力強化と持続的成長に向けた事業基盤の再構築」については、特に自動車・産業機械部品事業において、拠点の集約による生産体制の最適化、持続可能な販売価格の形成を推進してきました。一定の成果は出たものの、大きな利益改善に結び付けることができなかった点が前中期経営計画の反省です。

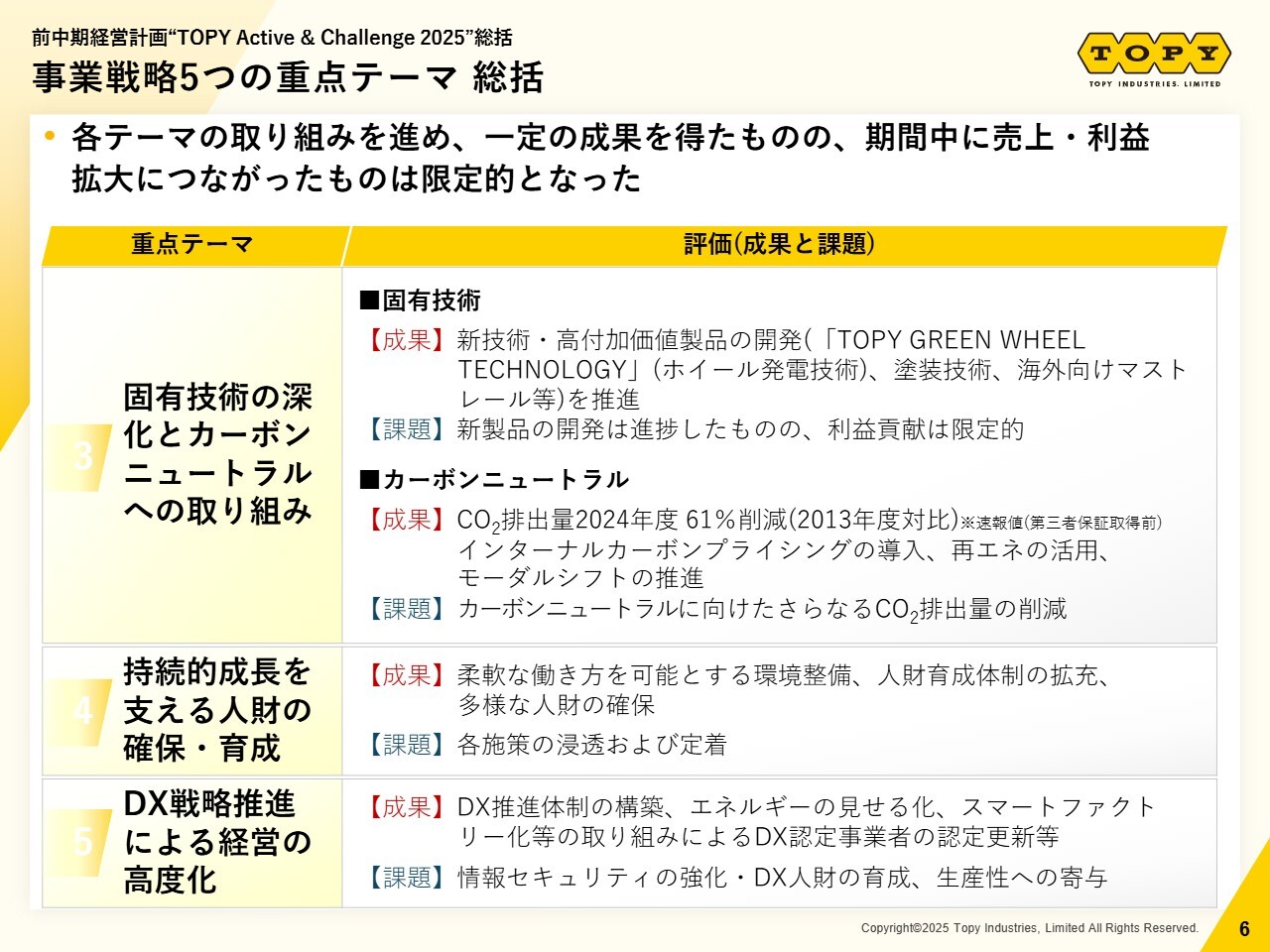

事業戦略5つの重点テーマ 総括

3つ目の「固有技術の深化とカーボンニュートラルへの取り組み」、4つ目の「持続的成長を支える人財の確保・育成」、5つ目の「DX戦略推進による経営の高度化」については、「TOPY GREEN WHEEL TECHNOLOGY」等の、一定の開発の成果は出ましたが、期間中に大きな利益に結び付くものはなく、今後のさらなる取り組みが必要です。

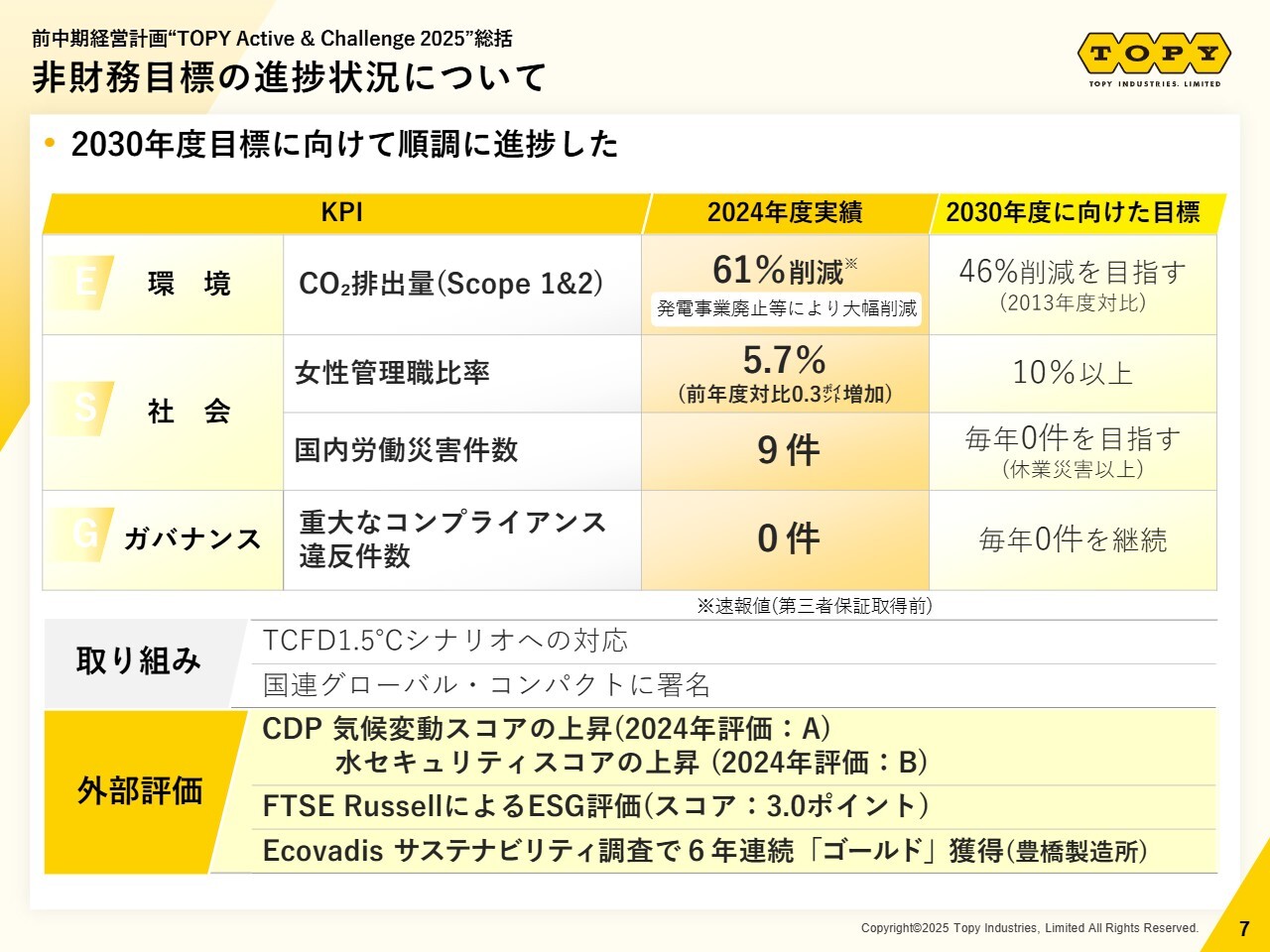

非財務目標の進捗状況について

非財務目標の進捗状況についてです。非財務目標はほぼ順調に進捗したと考えています。特にサステナビリティの取り組みにより、外部評価も向上しています。

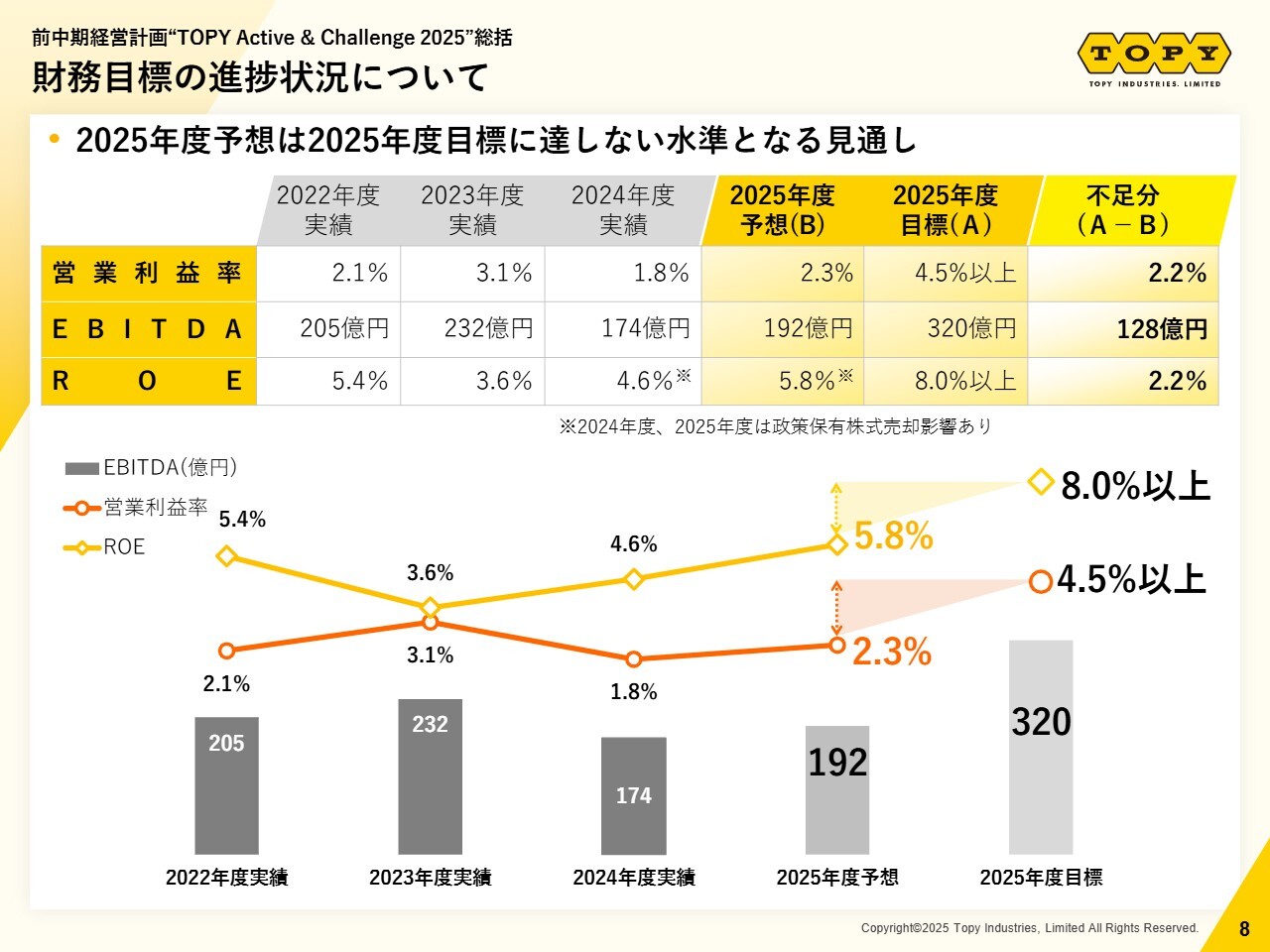

財務目標の進捗状況について

財務目標の進捗状況についてです。前中期経営計画においては、営業利益率・EBITDA・ROEを目標に掲げて推進してきましたが、残念ながら3つの指標とも目標に達しない水準となる見通しです。

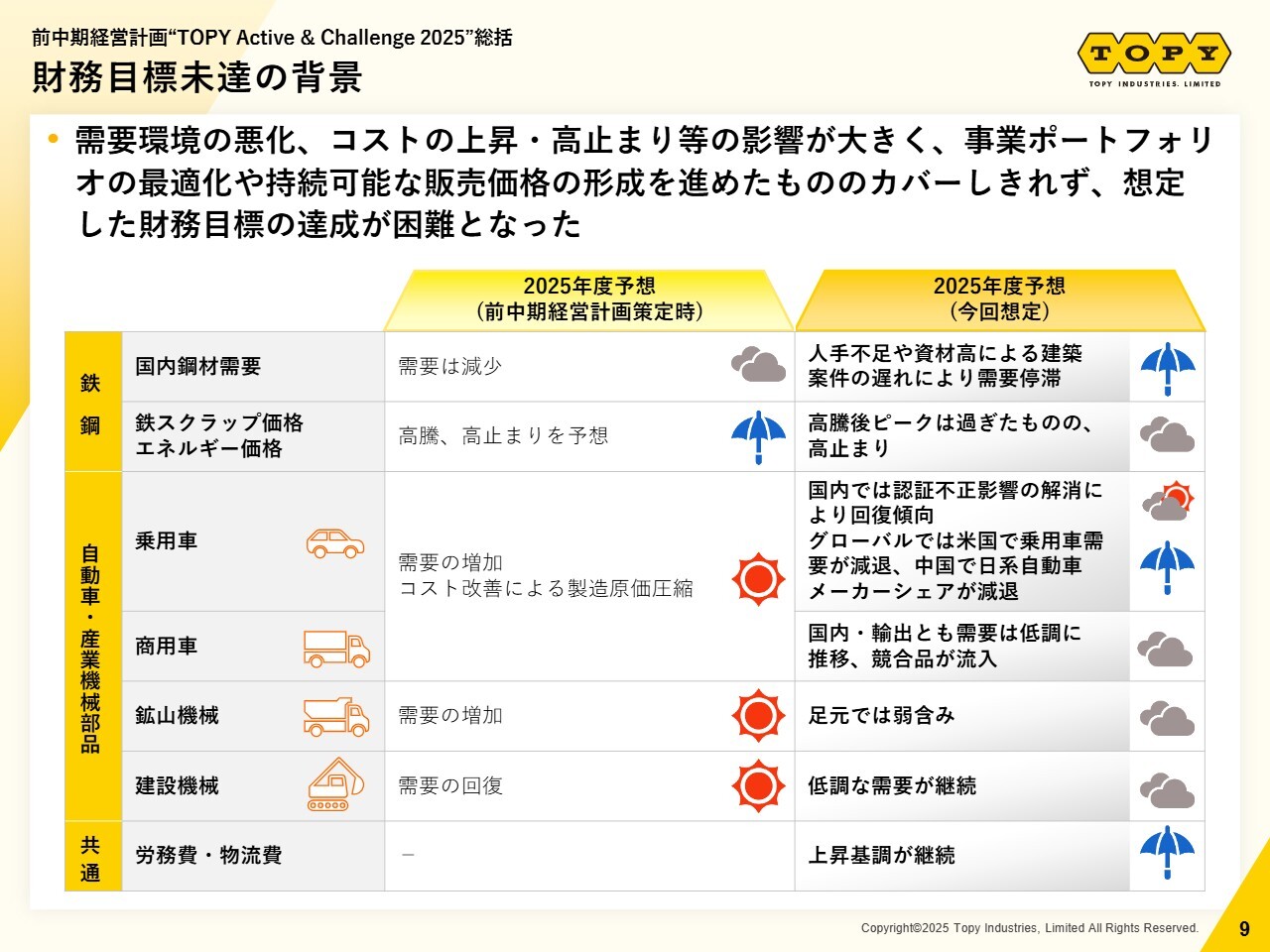

財務目標未達の背景

財務目標が未達に終わった背景についてです。スライドに記載のとおり、需要環境の大幅な悪化とコストの上昇・高止まり等の影響が大きく、事業ポートフォリオの最適化、持続可能な販売価格の形成を進めたものの、カバーしきれなかったということです。

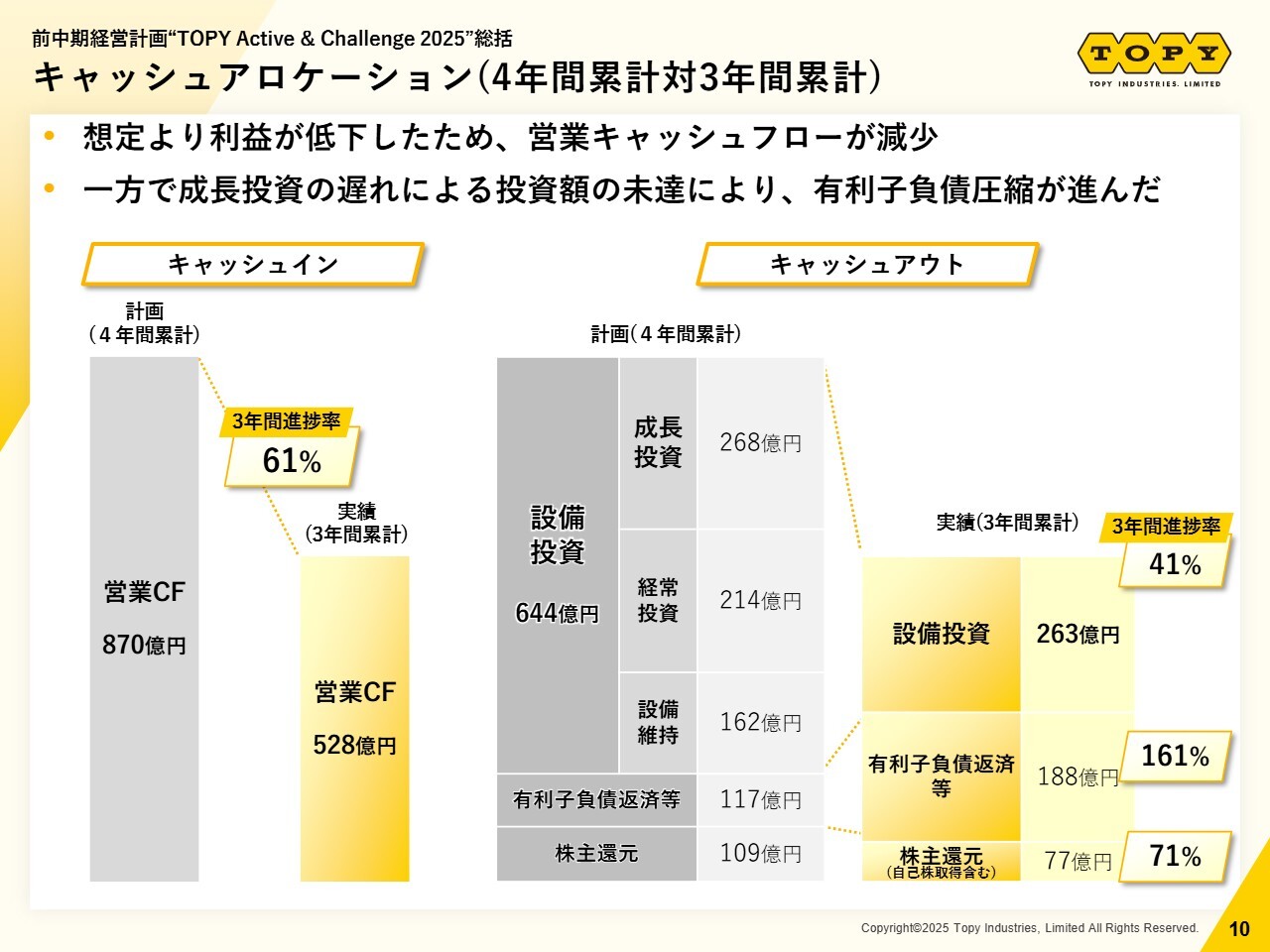

キャッシュアロケーション(4年間累計対3年間累計)

3年間のキャッシュアロケーションです。計画の4年間累計と比較しています。想定よりも利益が確保できなかったため、営業キャッシュフローが減少しています。

一方で、ポートフォリオの最適化を優先して進めた関係上、成長投資に遅れがあったため、有利子負債の圧縮が進みました。

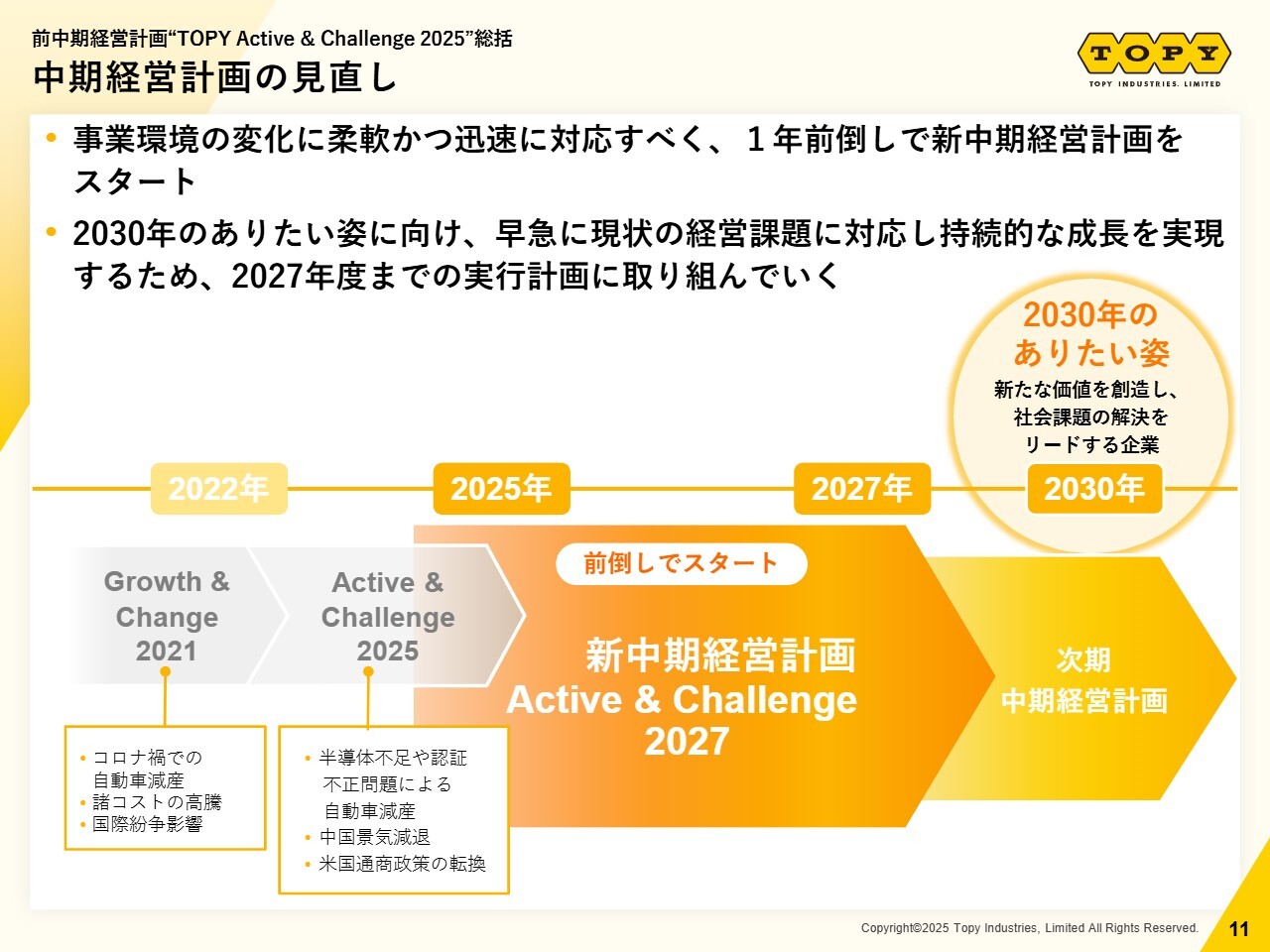

中期経営計画の見直し

このような状況を踏まえ、事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応すべく、1年前倒しで新中期経営計画をスタートさせました。

「2030年のありたい姿」については変えることなく、早急に経営課題に対応し持続可能な成長を実現するため、2027年度までの実行計画に取り組んでいく所存です。

環境認識

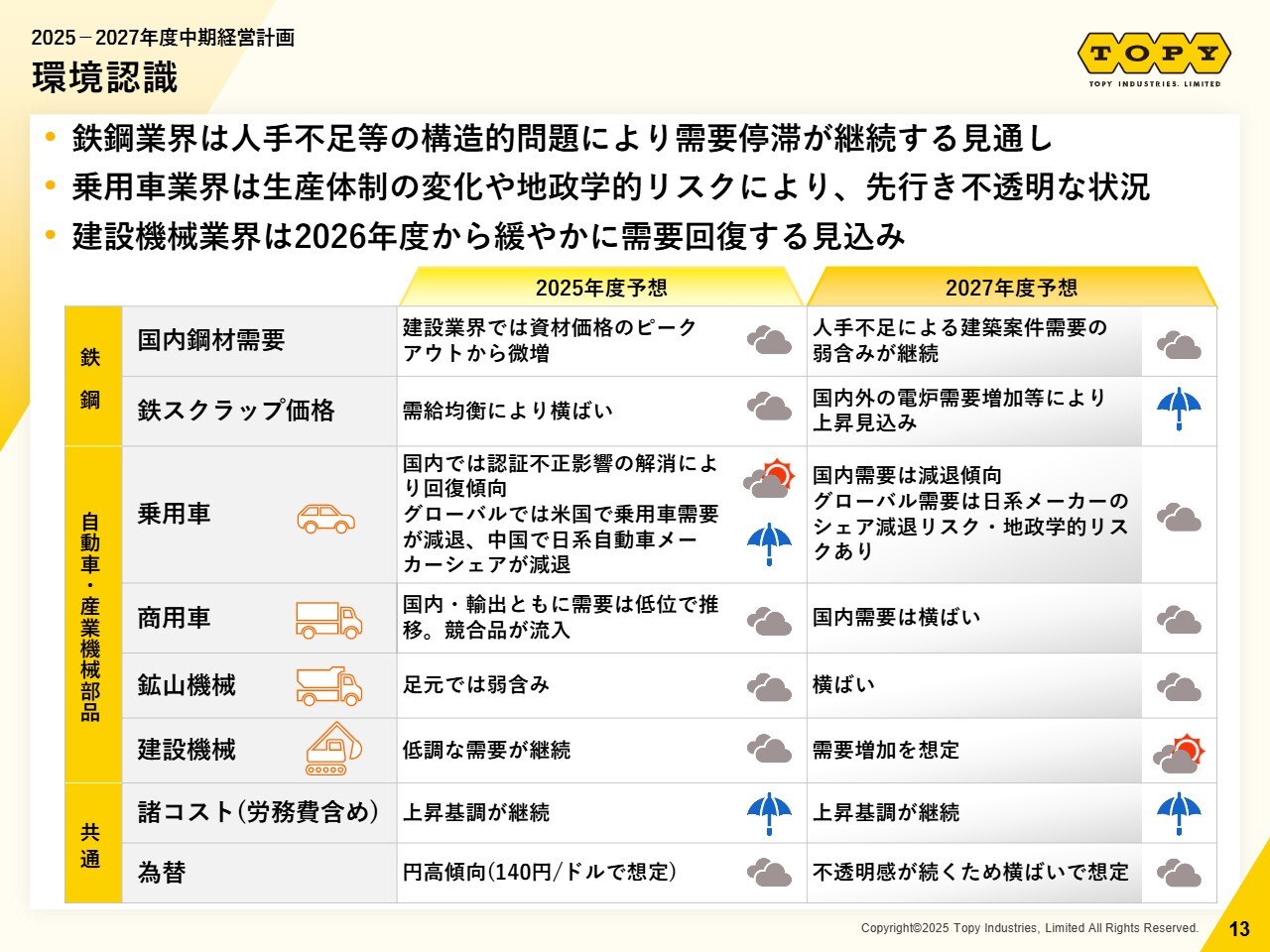

新中期経営計画「TOPY Active & Challenge 2027」についてご説明します。まず経営の環境についてです。

鉄鋼業界は引き続き人手不足等の構造的な問題により、需要の停滞が継続する見通しです。乗用車業界は生産体制の変化や地政学的リスクにより、先行き不透明な状況です。建設機械業界は、2026年度から緩やかに需要が回復する見込みです。

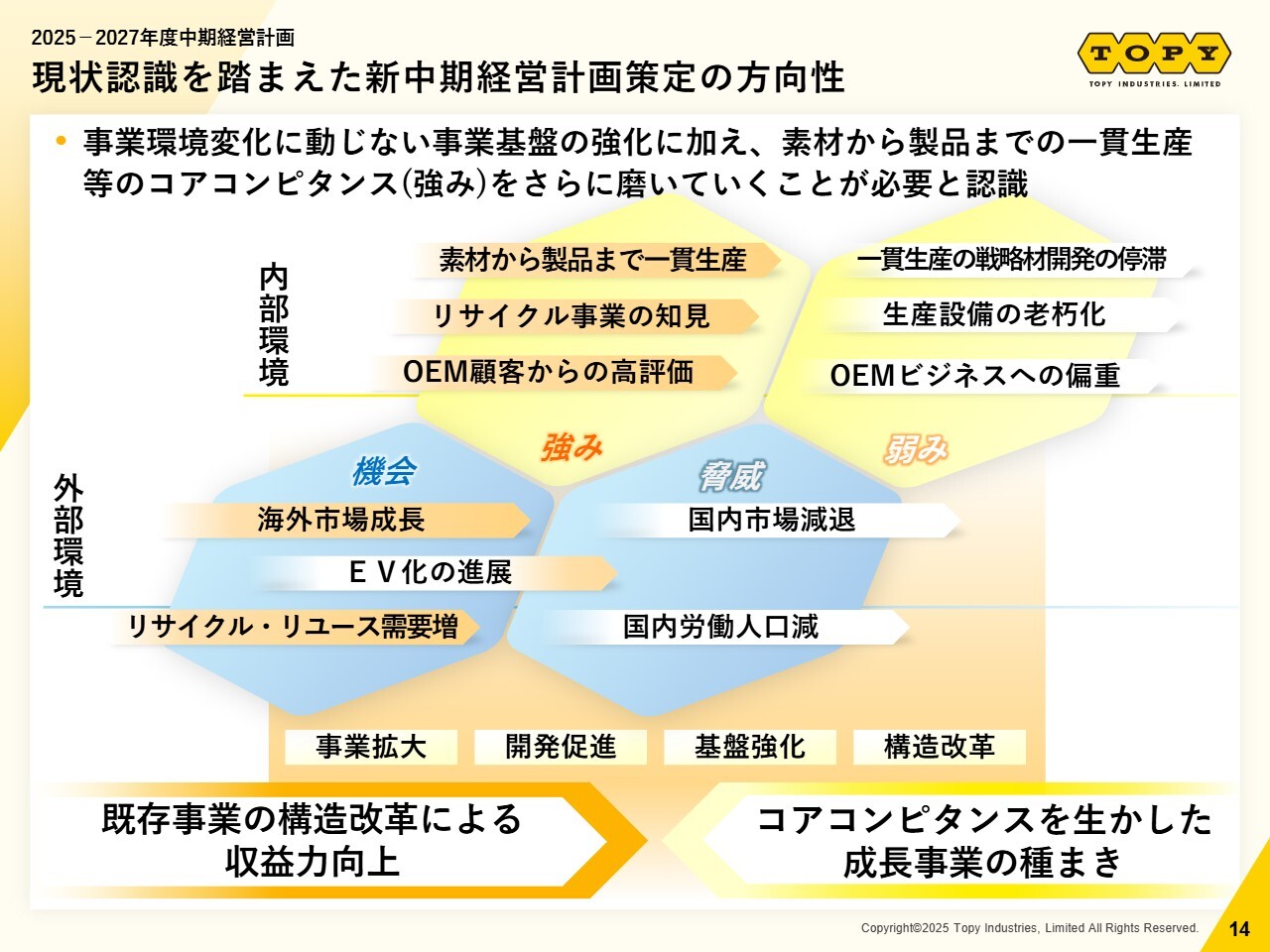

現状認識を踏まえた新中期経営計画策定の方向性

引き続き事業環境の変化が見込まれる中、新中期経営計画策定の方向性を、当社の強み・弱み、また機会・脅威を見直し、あらためて方向性を定めることにしました。まずは事業環境変化に動じない事業基盤の構築が必要と考えています。

一方で、当社の強みである素材から製品までの一貫生産体制や、リサイクル事業の知見などのコアコンピタンス(強み)をさらに磨いていくことが必要です。

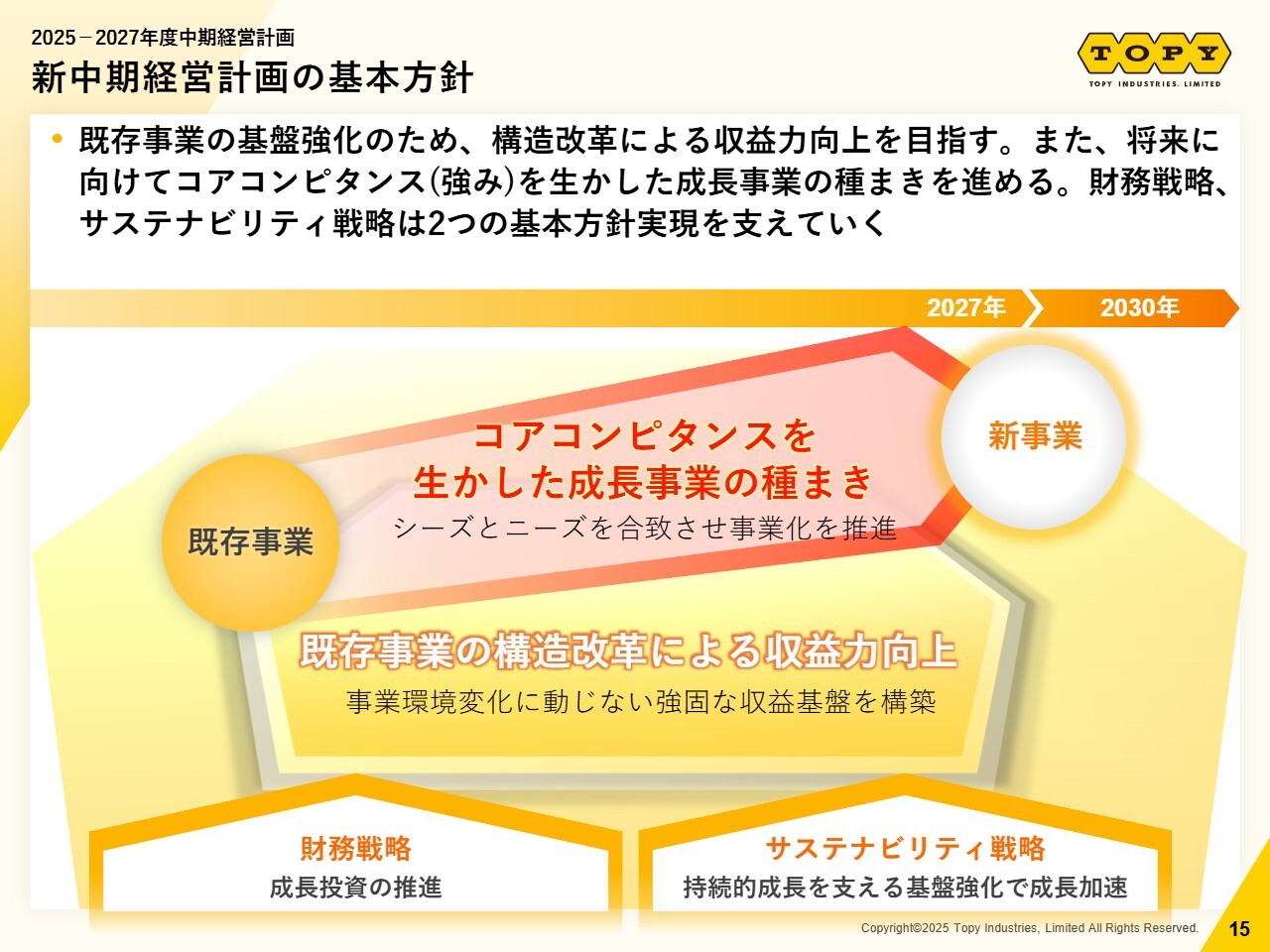

新中期経営計画の基本方針

新中期経営計画の基本方針は2点です。1つ目は「既存事業の構造改革による収益力向上」です。2つ目は「コアコンピタンスを生かした成長事業の種まき」です。

これらの2つの基本方針を実現するために、財務戦略およびサステナビリティ戦略を同時に進めていきます。

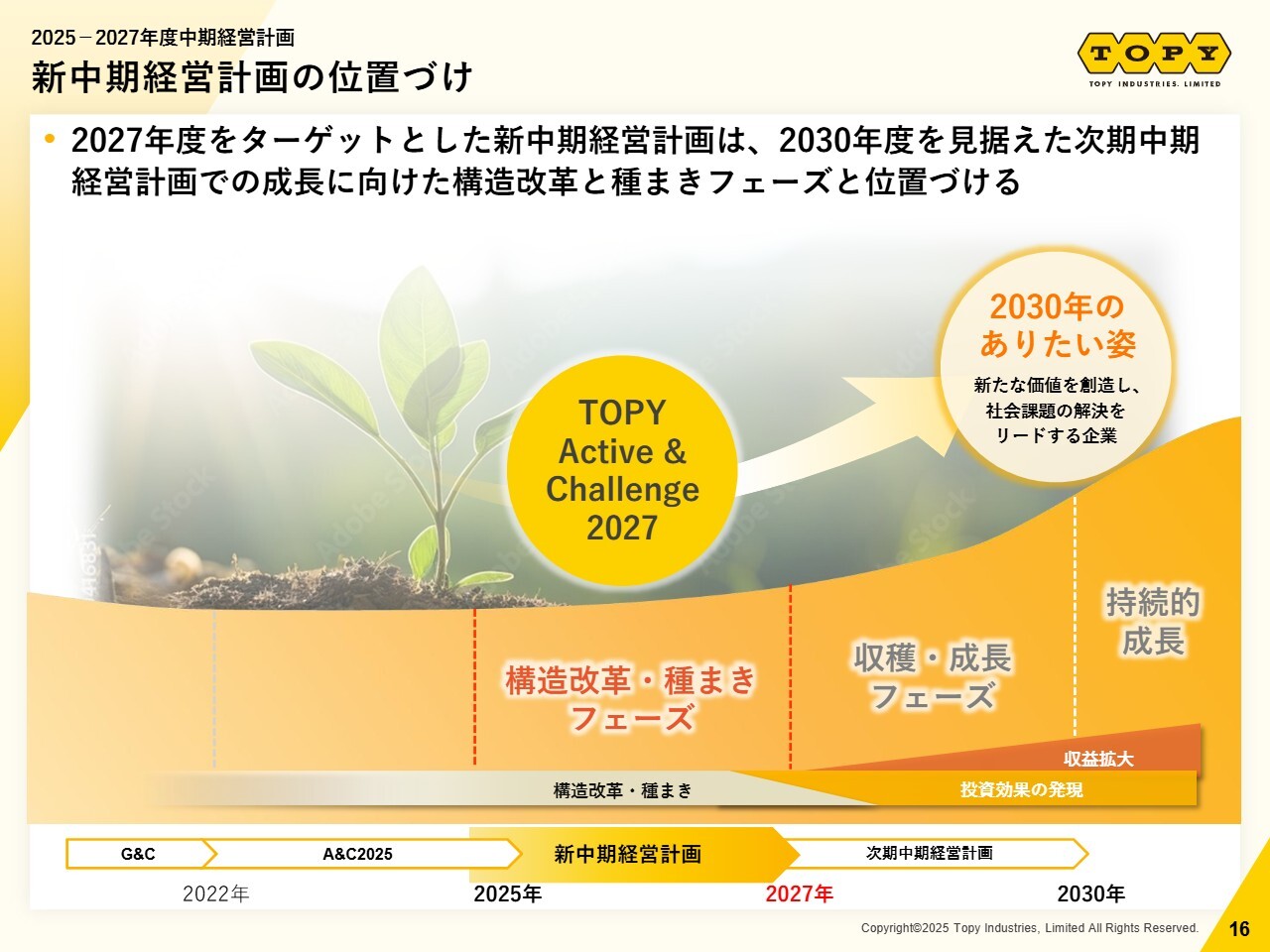

新中期経営計画の位置づけ

2027年度をターゲットとした新中期経営計画は、2030年度を見据えた次期中期経営計画での成長に向けた構造改革と種まきのフェーズと位置づけています。

新中期経営計画で種をまき、2030年度に向け収穫・成長していくことで、持続的な成長ができると考えています。

経営目標

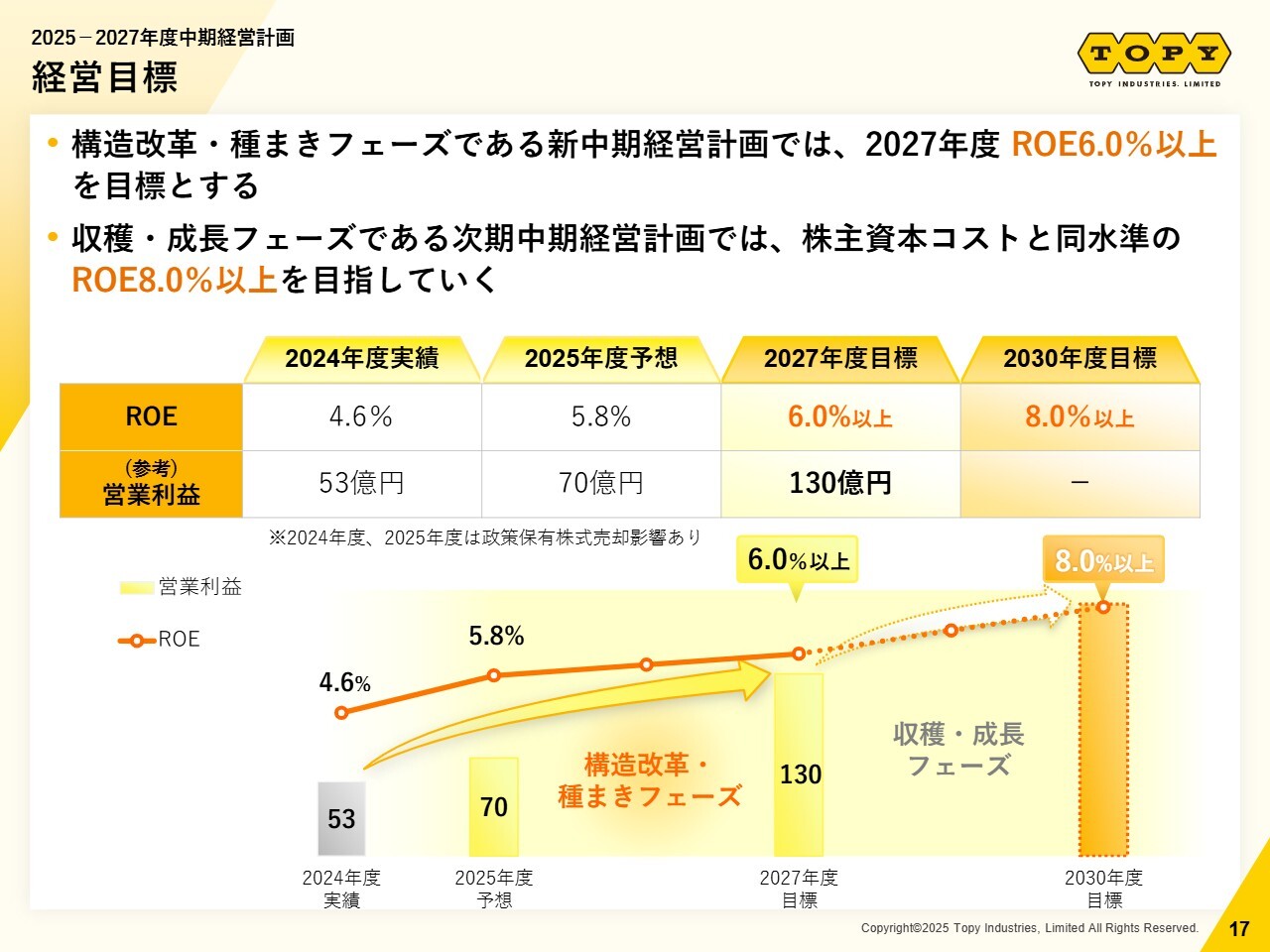

新中期経営計画における経営目標です。構造改革・種まきフェーズである新中期経営計画では、2027年度にROEで6.0パーセント以上を目標としています。

参考値として、営業利益は130億円を見込んでいます。2024年度、2025年度は、政策保有株式の売却益がある影響で、ROEが若干高めに出ています。ROE6.0パーセントを確保するためには、さらなる改善が必要です。

次期中期経営計画では、株主資本コストと同水準のROE8.0パーセントを目指していきます。新中期経営計画でまいた種が、成果に結びついてくると期待しています。

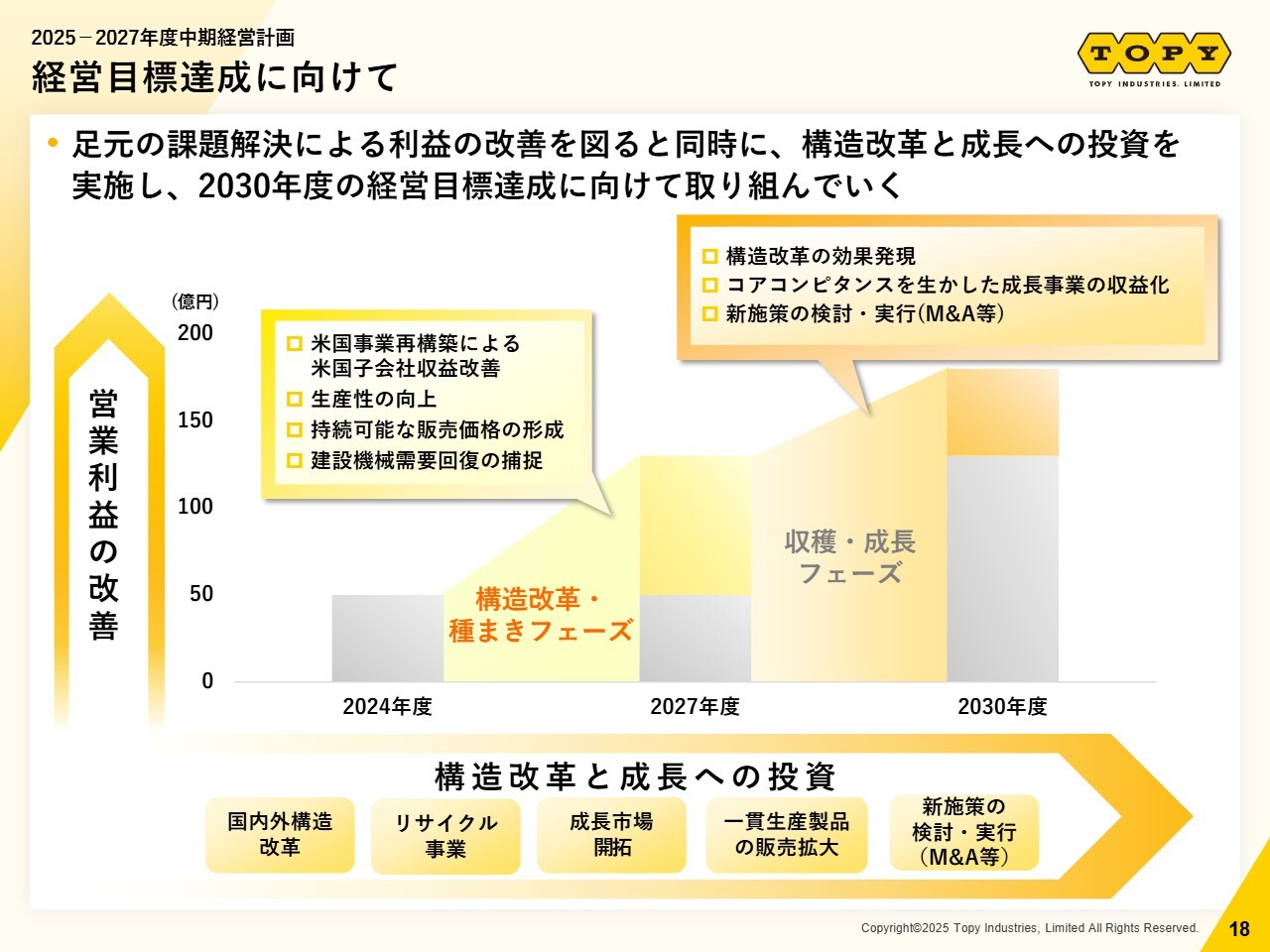

経営目標達成に向けて

経営計画の目標達成に向けて、新中期経営計画のフェーズでは、米国事業の再構築による米国子会社の収益の改善、生産性の向上、持続可能な販売価格の形成などにより、確実に事業基盤を強化していきます。

また、成長への投資を実施し、2030年度の経営目標達成に向けて取り組んでいきます。

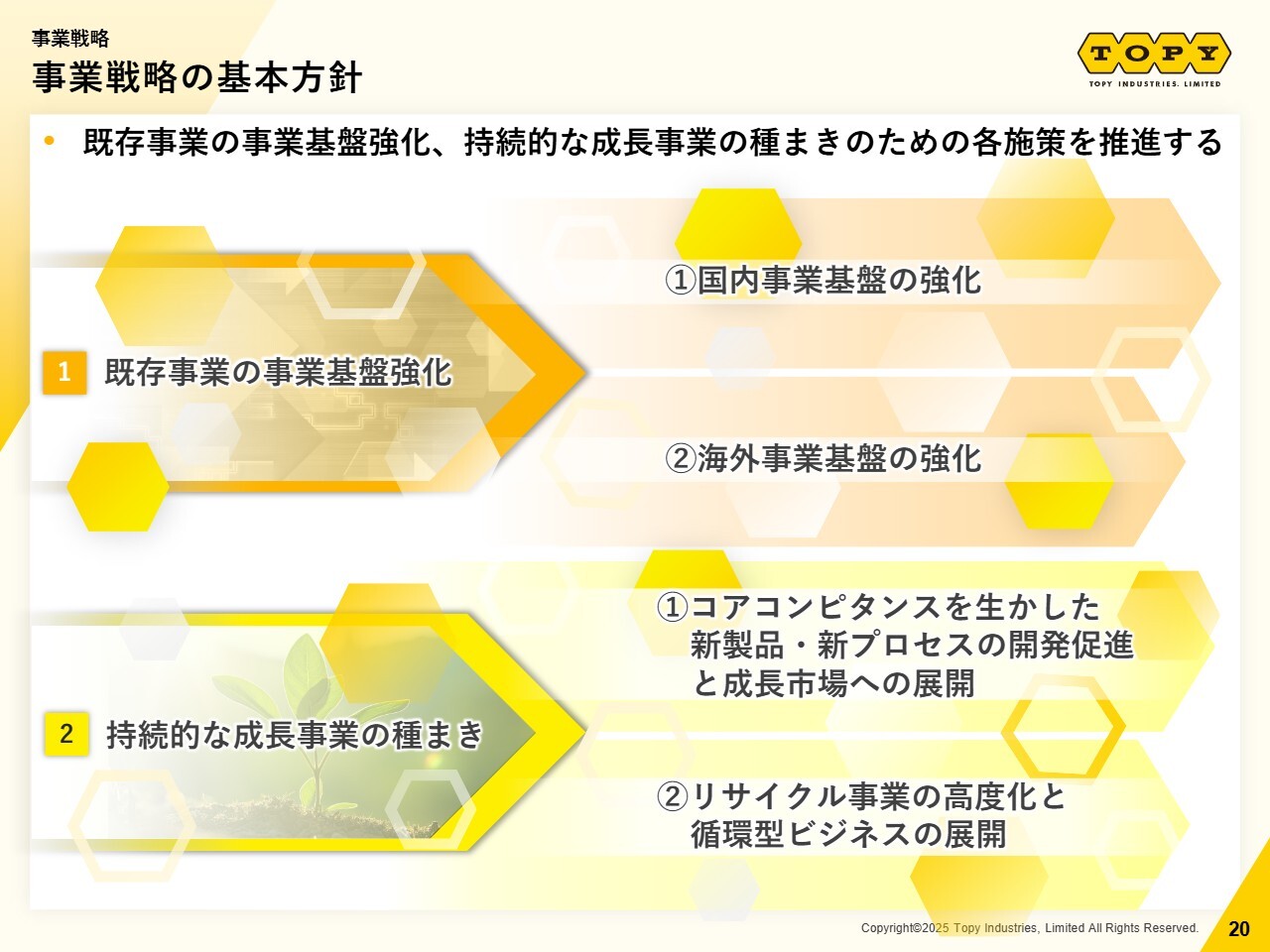

事業戦略の基本方針

ここからは事業戦略についてご説明します。事業戦略として「既存事業の事業基盤強化」「持続的な成長事業の種まき」のための各施策を推進していきます。

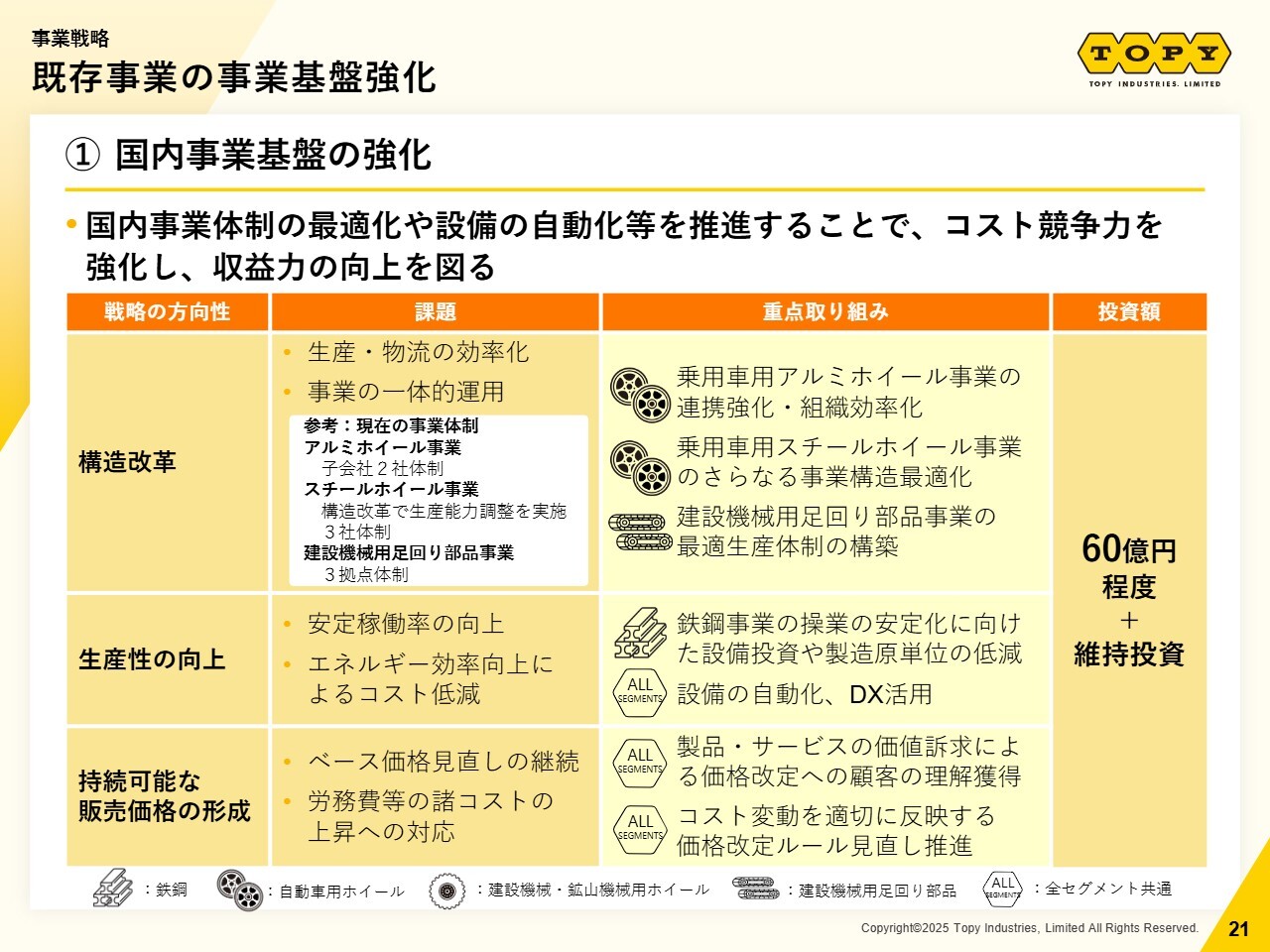

既存事業の事業基盤強化

まずは国内事業基盤の強化です。国内事業体制の最適化や設備の自動化等を推進することでコスト競争力を強化し、収益力の向上を図っていきます。

特に乗用車用のアルミおよびスチールホイール事業と建設機械用足回り部品事業において、グループ内の連携強化や製造拠点の見直し・最適化を進める構造改革が主要な施策となっています。さらに生産性の向上、持続可能な販売価格の形成に努めていきます。

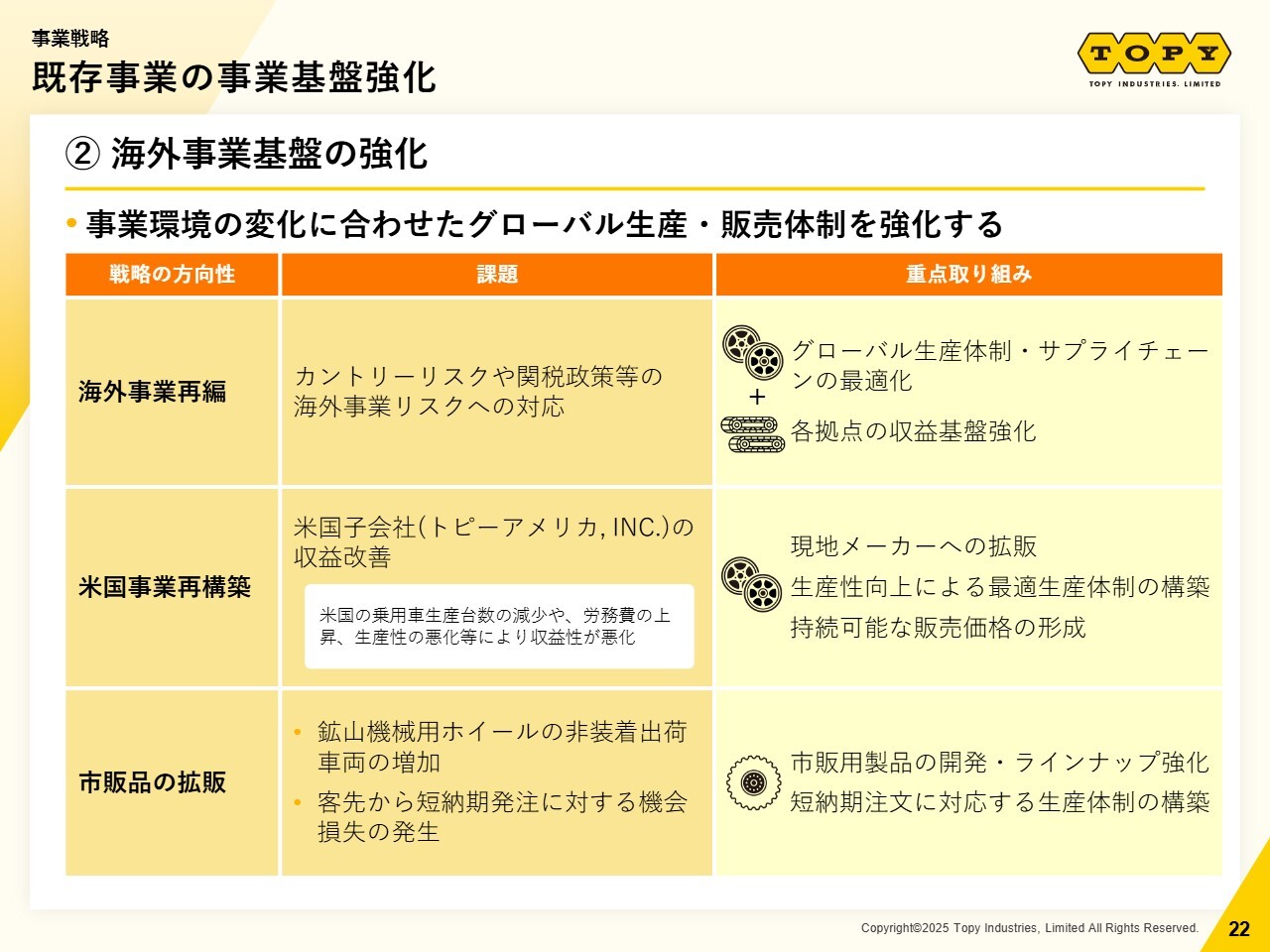

既存事業の事業基盤強化

次に海外事業基盤の強化です。事業環境の変化に合わせたグローバル生産・販売体制を強化していきます。海外事業についてはかなり事業リスクが顕在化していることもあり、海外事業の再編・最適化をまず進めていきます。

米国拠点のトピーアメリカについては、現地メーカーへの拡販、生産性向上による最適生産体制の構築、さらに持続可能な販売価格の形成を進めることによって、再構築していきたいと考えています。

また当社の、OEM向けで圧倒的なグローバルシェアを持つ鉱山機械用ホイールについては、市販用製品の開発・ラインナップの強化、また短納期注文に対応する生産体制の構築等により市販の拡販を図っていきます。

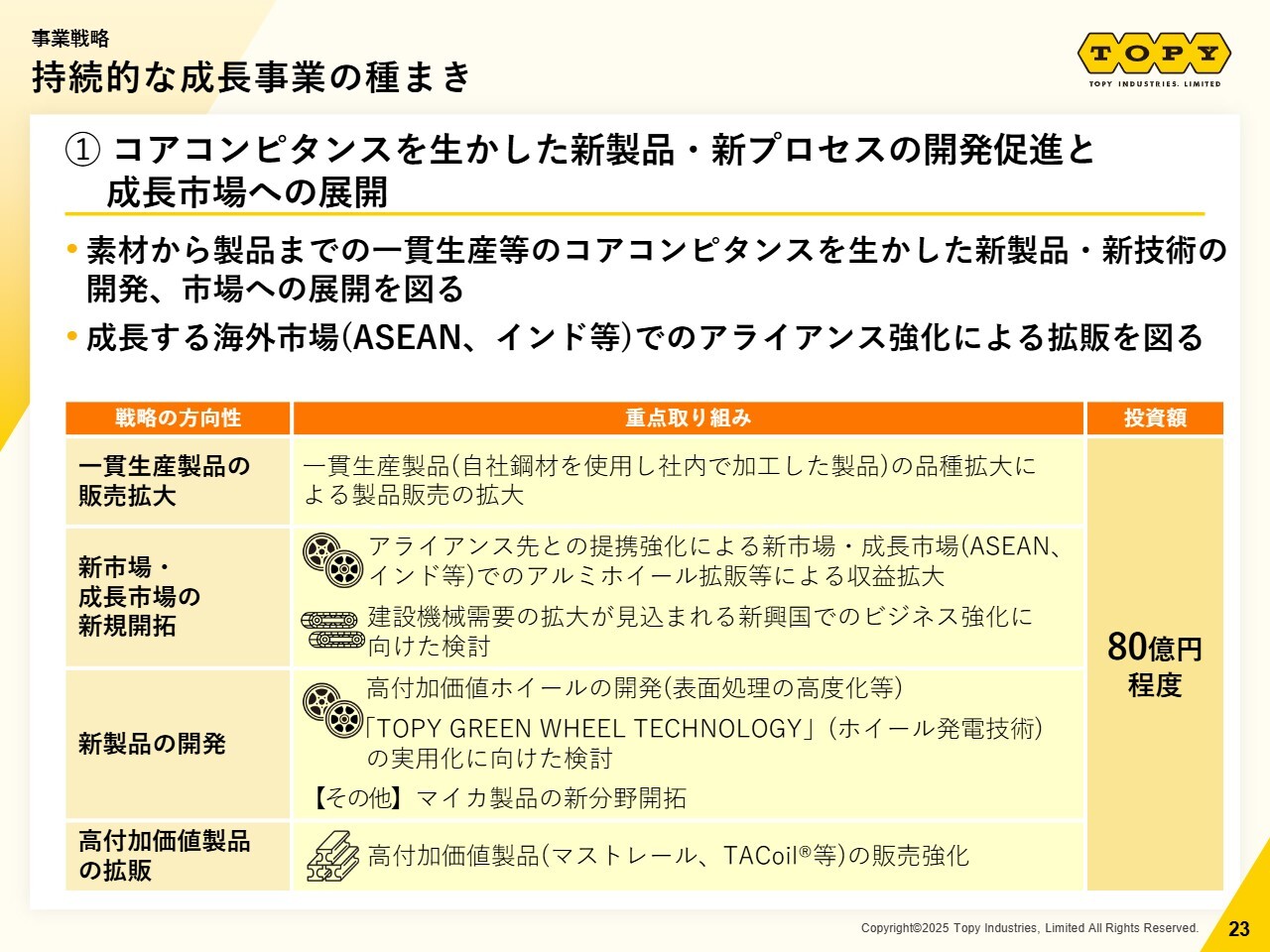

持続的な成長事業の種まき

持続的な成長事業の種まきについてご説明します。まずはコアコンピタンスを活かした新製品・新プロセスの開発促進と、成長事業事業への展開です。

素材から製品までの一貫生産等のコアコンピタンスを活かした一貫生産製品の販売の拡大、そして新製品・新技術の開発と市場への展開を図っていきます。

また成長する海外市場、特にASEAN、インド等でのアライアンス強化による拡販を図っていきます。

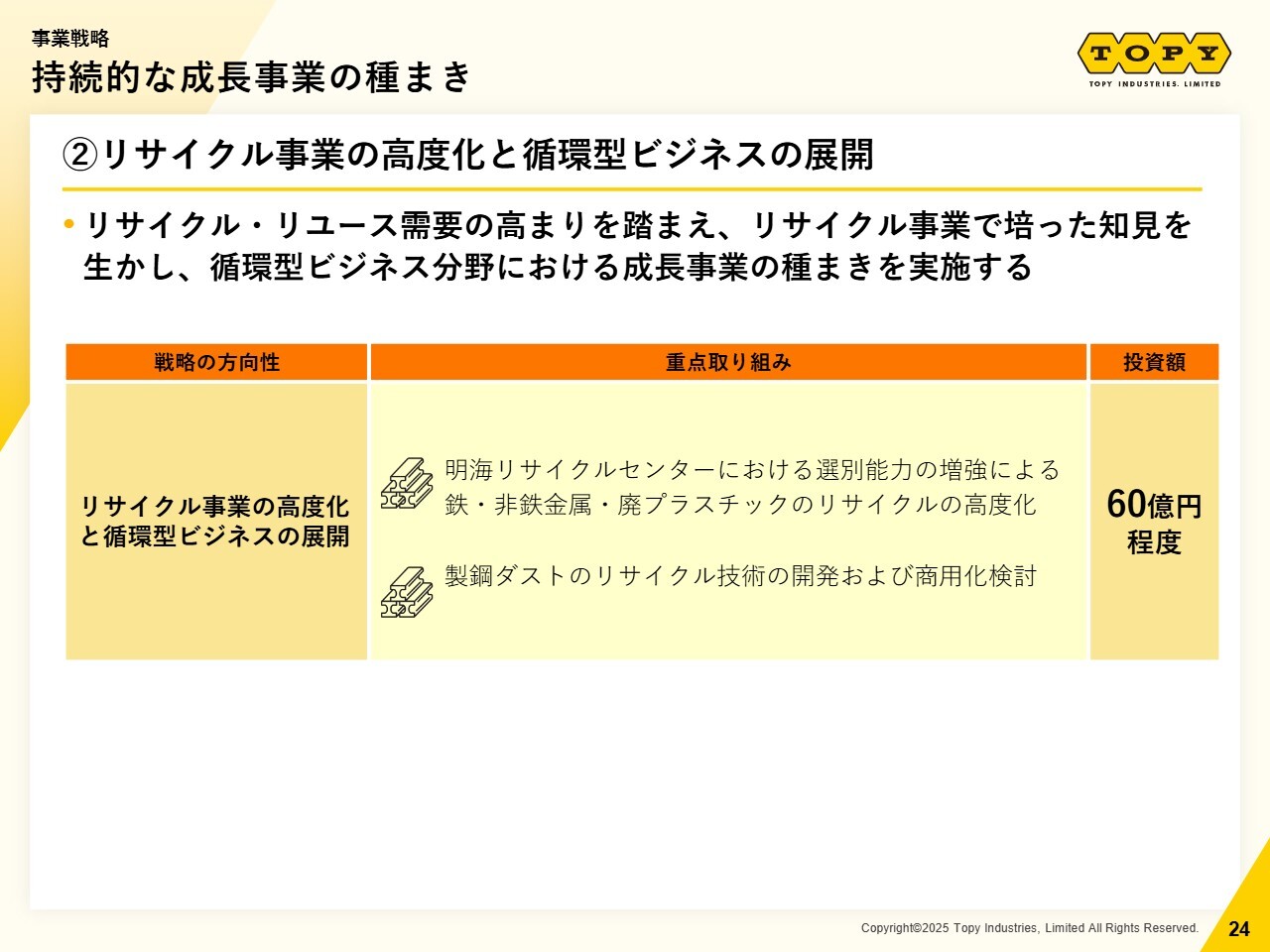

持続的な成長事業の種まき

リサイクル事業の高度化と循環型ビジネスの展開についてです。リサイクル・リユース需要の高まりを踏まえ、リサイクル事業で培った知見を活かし、循環型ビジネス分野における成長事業の種まきを実施していきます。

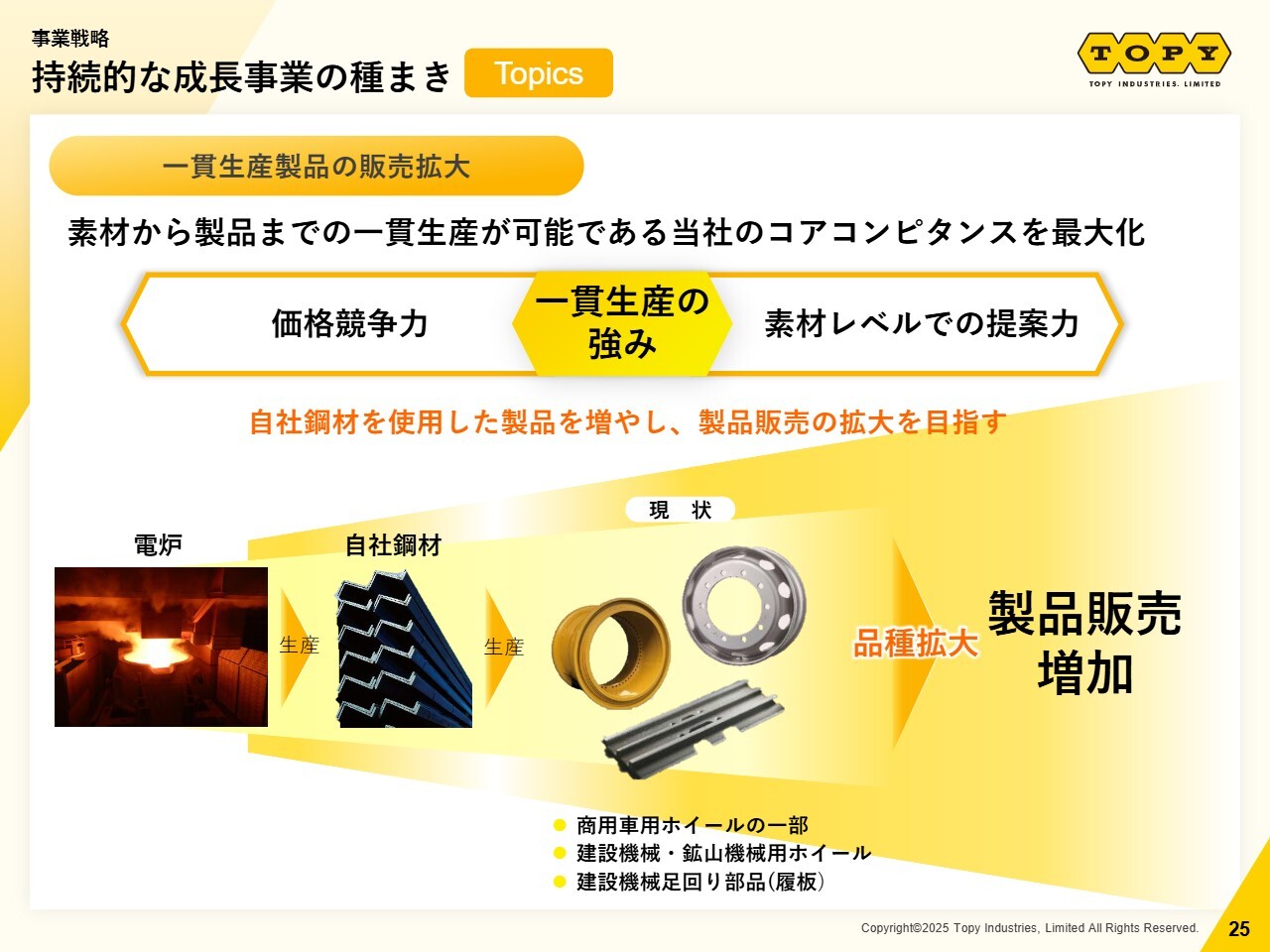

持続的な成長事業の種まき Topics

一貫生産製品の販売拡大について詳しくご説明します。当社の電炉で製造した自社鋼材を社内で加工し、製品を作る一貫生産体制が当社の強みです。一貫生産体制は価格競争力、素材レベルでの提案力に非常に優れていると考えています。

現在の一貫生産体制の製品は、商用車用ホイールの一部や建設機械・鉱山機械用ホイール、建設機械足回り部品に限られます。今後はその品種を拡大し、製品販売を増加させることで当社のコアコンピタンスの最大化を図っていきたいと考えています。

持続的な成長事業の種まき Topics

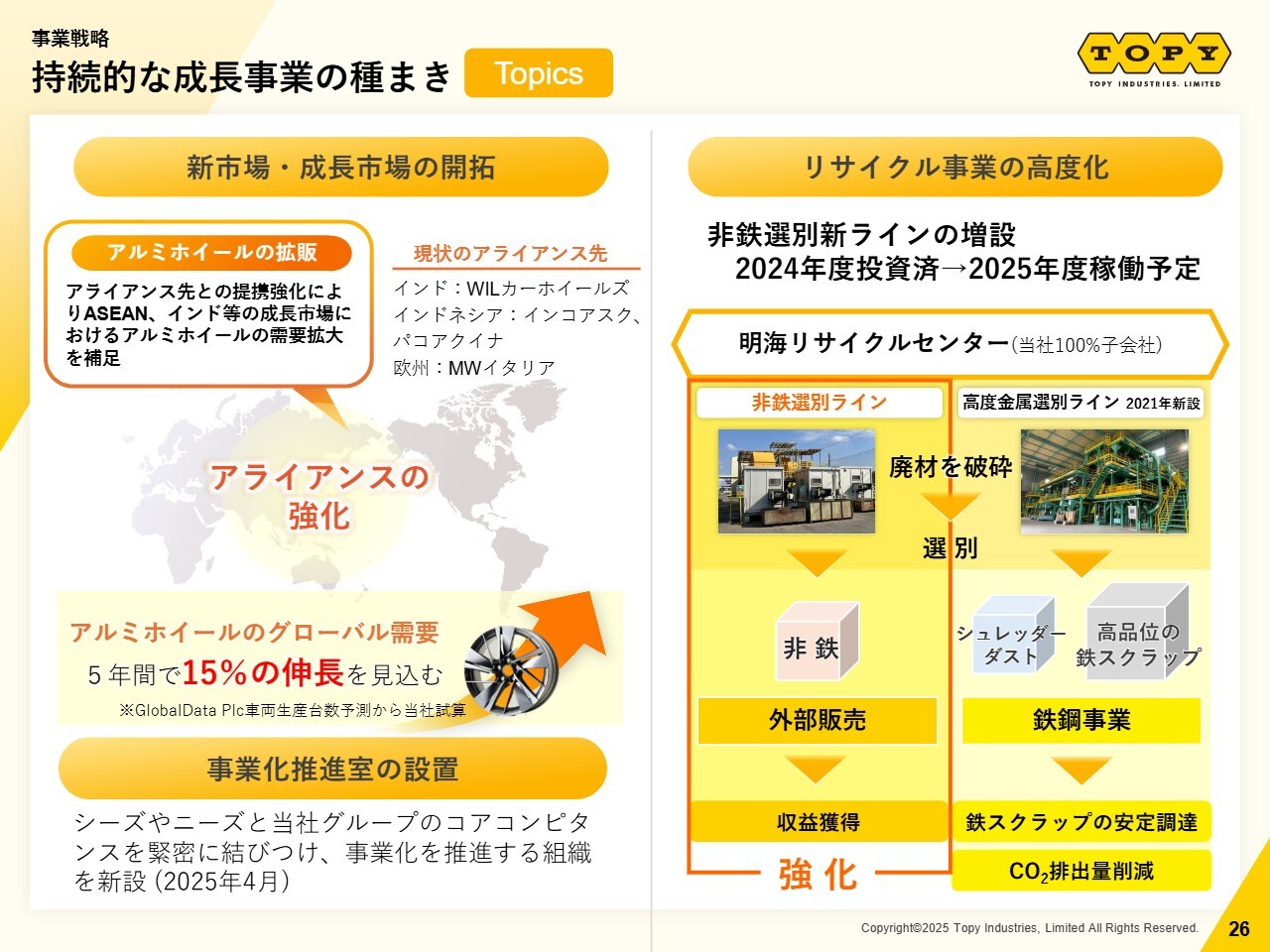

新市場・成長市場の開拓については、ASEANとインドの市場を考えています。この先5年間で15パーセントの伸長を見込むアルミホイールのグローバル需要について、ASEANおよびインドでのアライアンスを強化し、この需要の捕捉を考えています。

リサイクル事業の高度化については一歩進んでいます。非鉄選別新ラインを増設し、2025年度10月から稼働予定になっています。

こちらは明海リサイクルセンターにおいて廃材粉砕後の選別能力を強化することにより、本来の鉄鋼事業のみならず、非鉄などを外部販売することで利益を上げていきます。

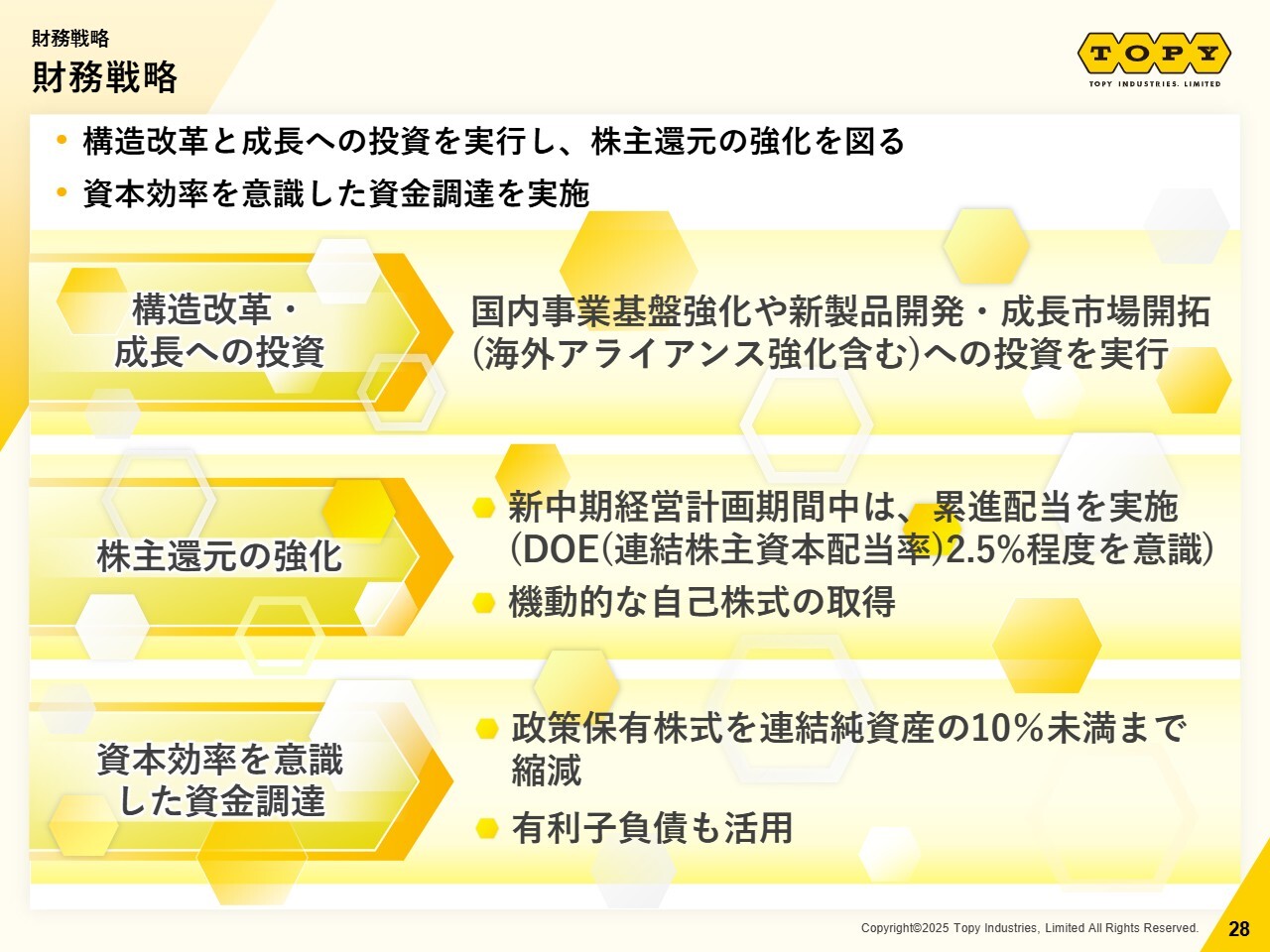

財務戦略

財務戦略です。構造改革と成長への投資を実行するとともに、株主還元の強化を図っていきます。また資本効率を意識した資金調達を実施していきます。

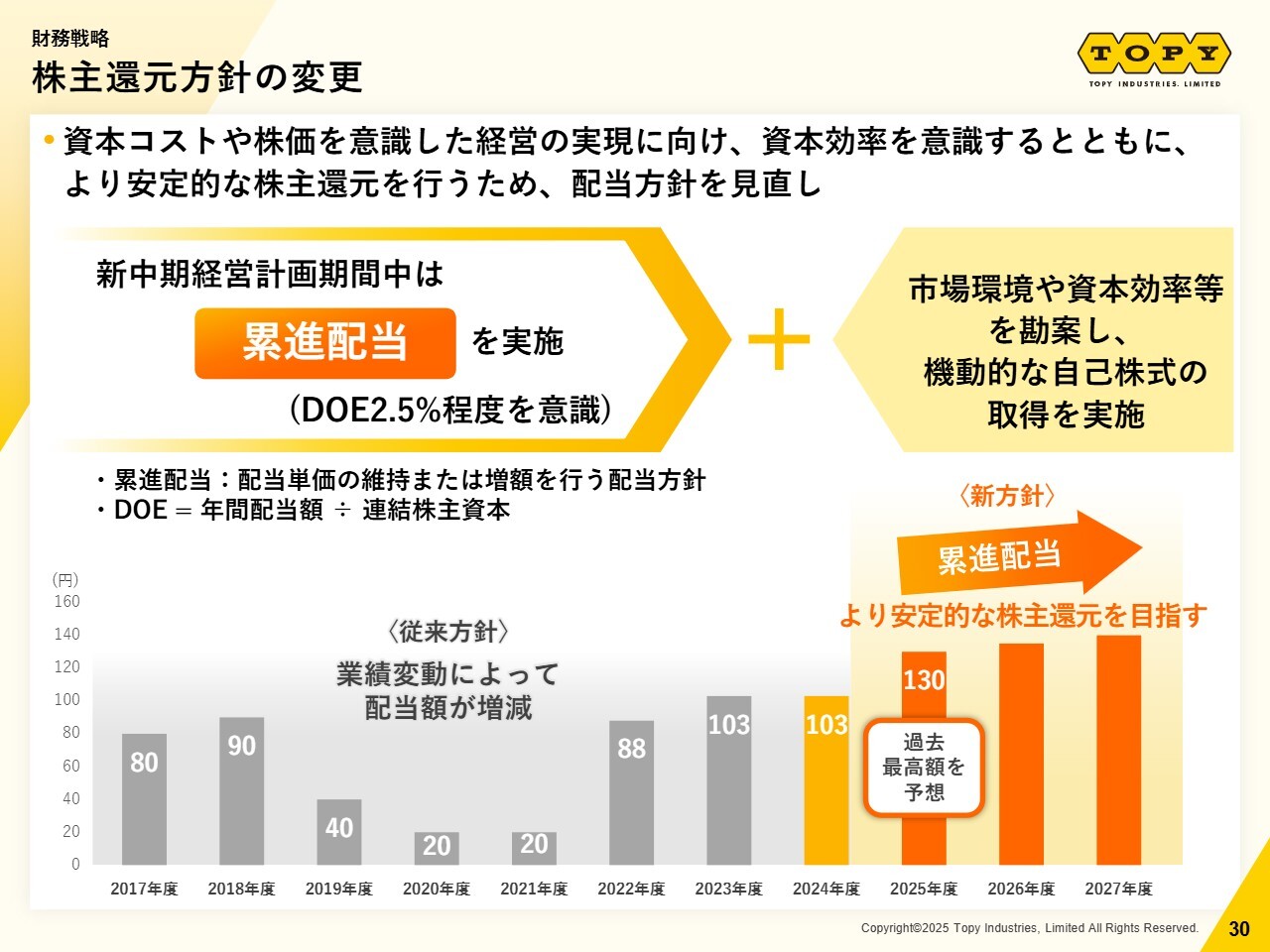

株主還元の強化については、新中期経営計画期間中は累進配当を実施していきます。配当額の決定においてはDOE(連結株主資本配当率)2.5パーセント程度を意識して考えています。また機動的な自己株式の取得を併せて実施していきます。

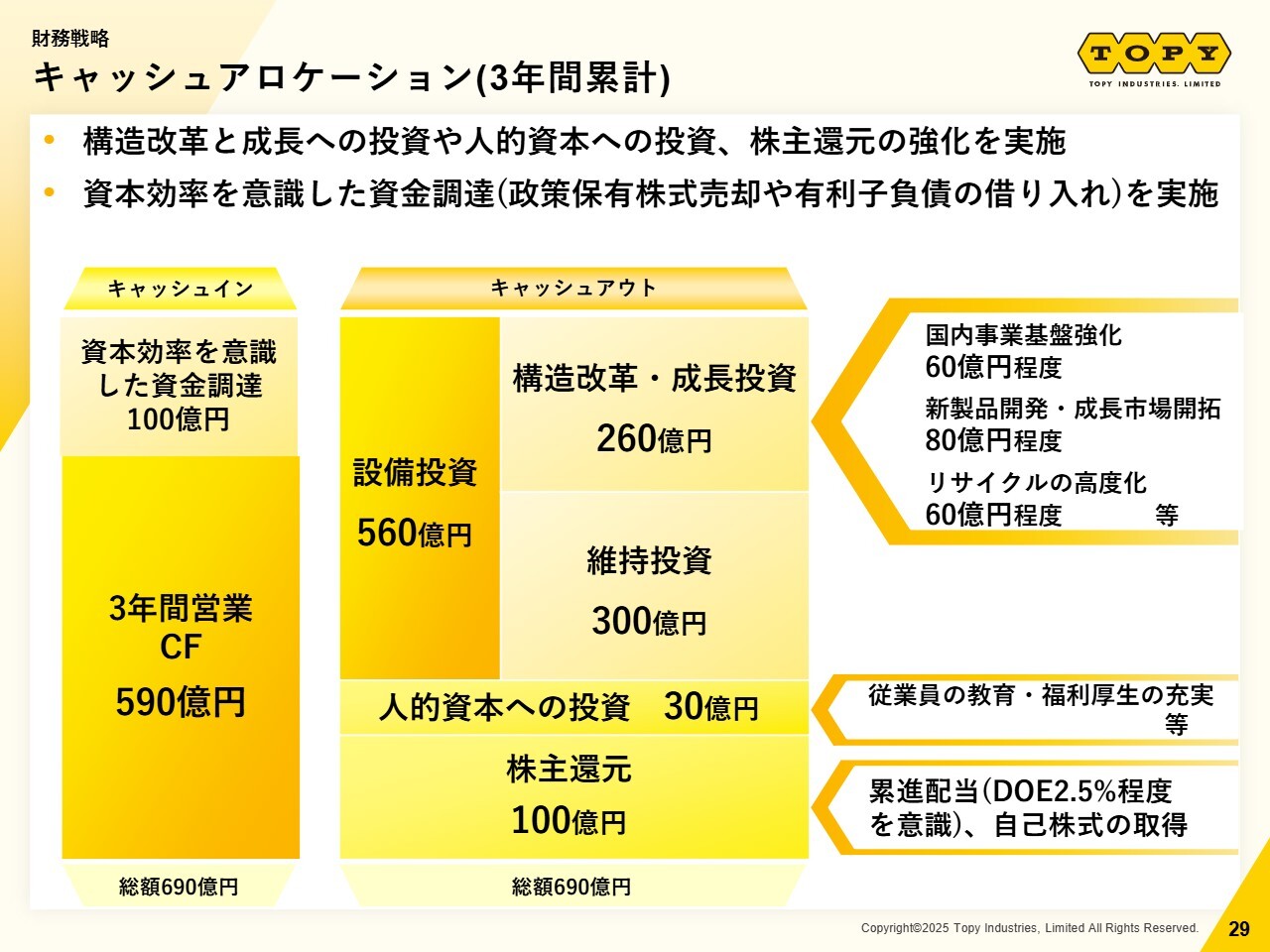

キャッシュアロケーション(3年間累計)

この3年間のキャッシュアロケーションです。構造改革と成長への投資、また人的資本の投資として従業員の教育、福利厚生の充実等に30億円、株主還元は配当、自己株式の取得を含めて100億円程度を計画しています。

株主還元方針の変更

新中期経営計画期間中においては、従来の株主還元の方針を変更します。これは資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて資本効率を意識するとともに、より安定的な株主還元を行うために配当方針を見直したものです。

これまで当社は業績の変動が大きく、結果として配当額もかなり増減していました。新中期経営計画期間中においては、業績変動に左右されない、より安定的な株主還元の配当を考えています。株主のみなさまのご期待に沿う還元を行っていきたいと考えています。

2025年度の配当は130円と考えており、2026年度、2027年度はそれ以上の配当を実施する計画です。配当額の決定については、先ほどご説明したとおりDOE2.5パーセント程度を意識して決定します。また市場環境や資本効率等を勘案し、機動的な自己株式の取得を実施していきます。

資本効率向上に向けた政策保有株式縮減

2025年3月末の政策保有株式の時価は203億円で、連結純資産における割合は14.8パーセントでした。これを2026年3月末までに10パーセント未満にまで縮減するように進めていきます。

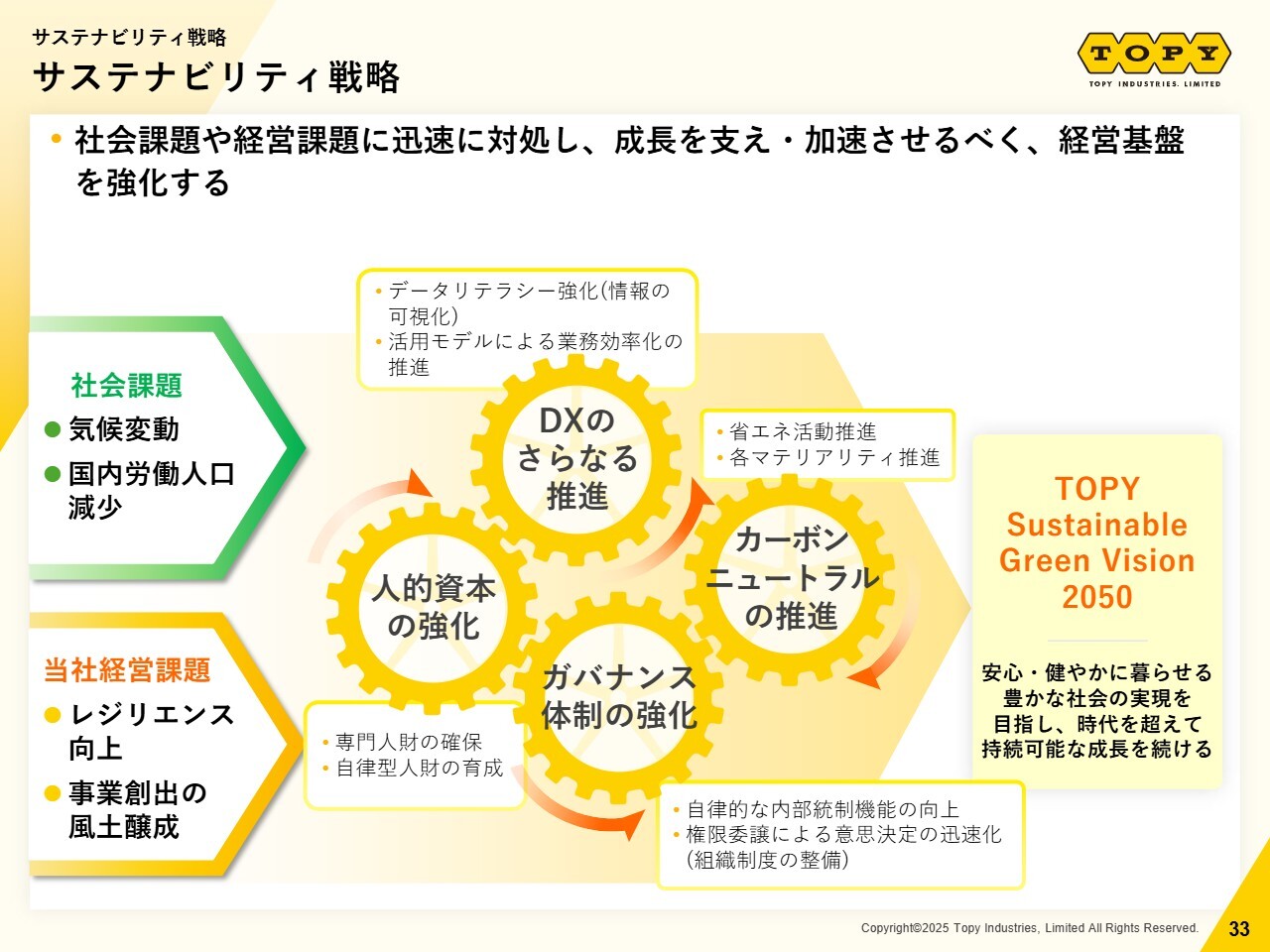

サステナビリティ戦略

サステナビリティ戦略についてご説明します。当社の掲げる「TOPY Sustainable Green Vision 2050」の実現に向けて、サステナビリティ戦略の相乗効果を発揮することで経営基盤を強化していきたいと考えています。

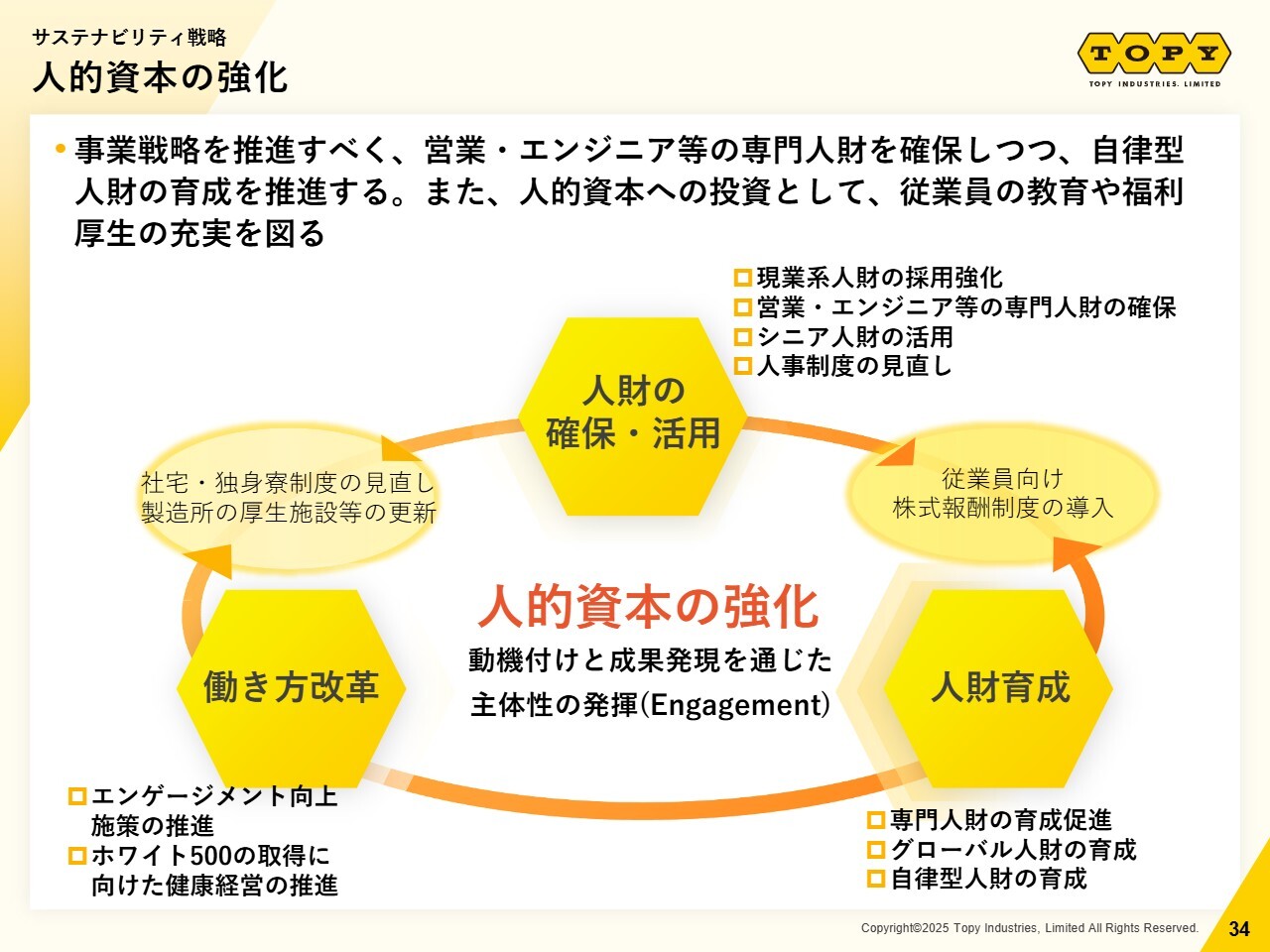

人的資本の強化

まずは人的資本の強化です。新中期経営計画達成に向け、従業員が主体性を発揮して活躍することは極めて重要だと考えています。

そのために事業戦略を推進する営業・エンジニア等の専門人財を確保しつつ、自律的人財の育成を推進していきたいと考えています。また人的資本への投資として、従業員の教育や福利厚生の充実を図っていきます。

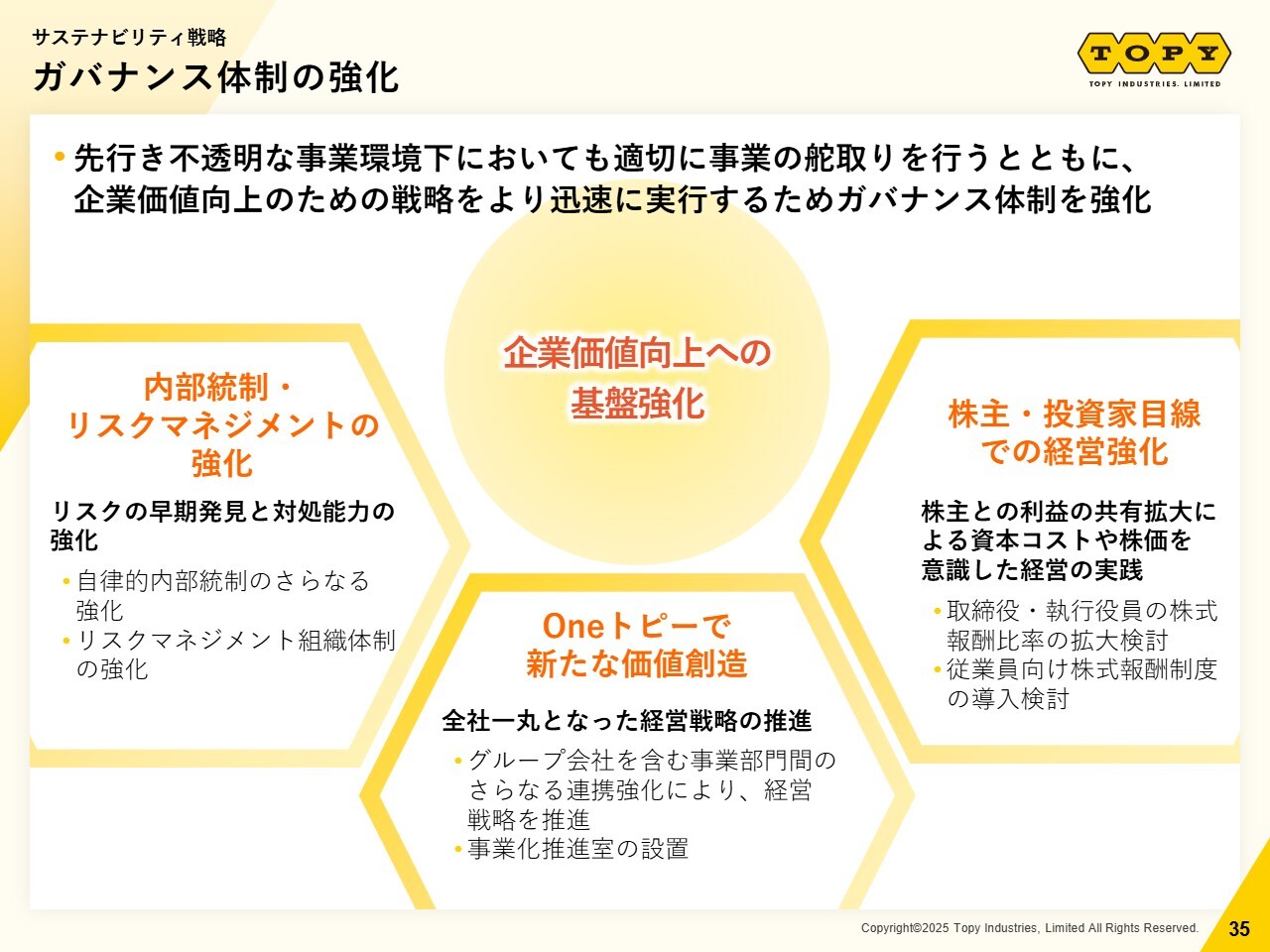

ガバナンス体制の強化

ガバナンス体制の強化です。先行き不透明な事業環境下においても適切に事業の舵取りを行うとともに、企業価値向上のための戦略をより迅速に実行するため、ガバナンス体制を強化していきます。

新中期経営計画の副題にも掲げている「Oneトピーで新たな価値創造」については、不確実性の極めて高い社会環境において意識を変えて、「トピーグループ社員全員が一丸となって課題に立ち向かっていく」という、私のメッセージでもあります。

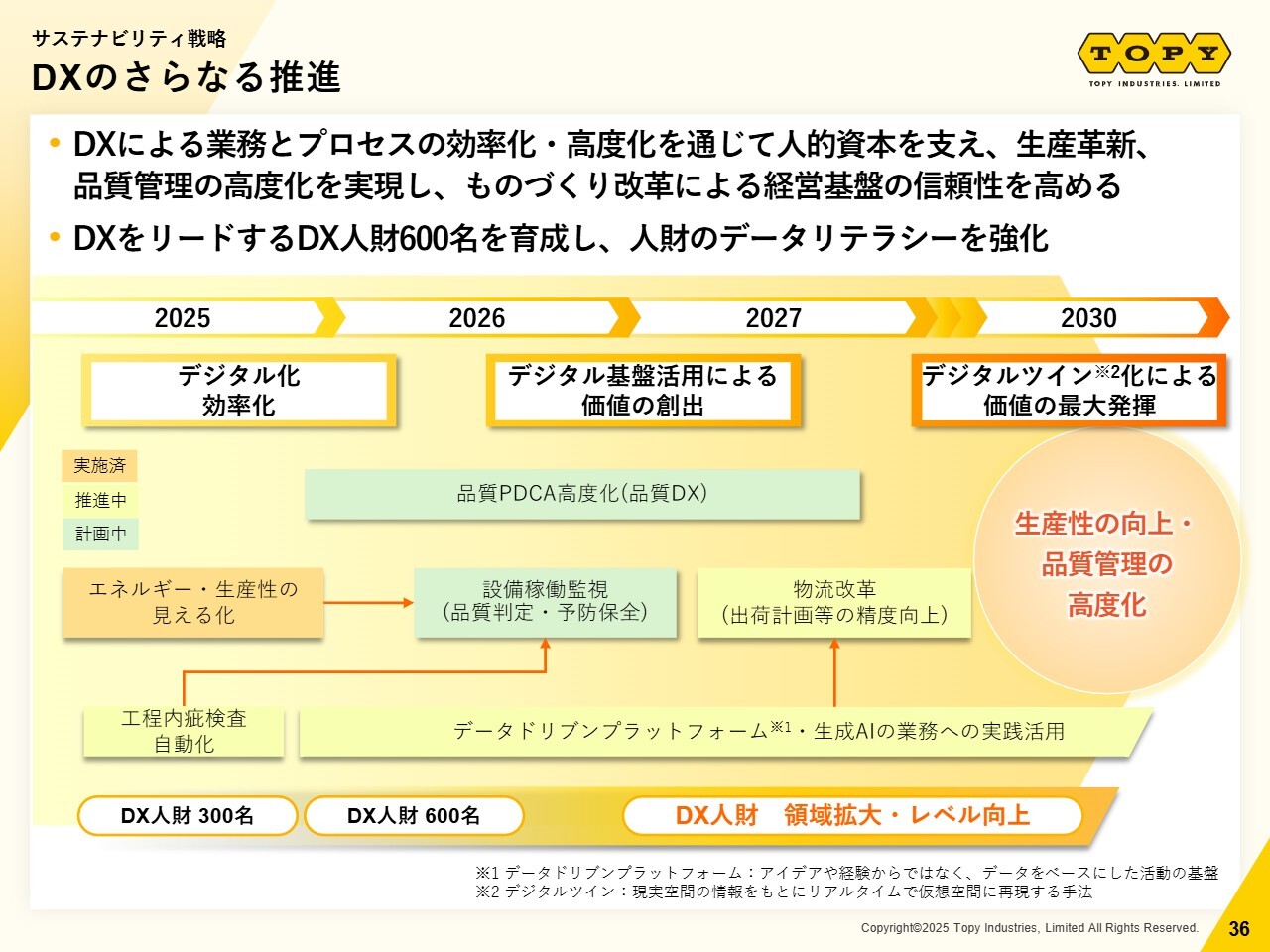

DXのさらなる推進

DXのさらなる推進についてです。DXによる業務とプロセスの効率化・高度化を通じて人的資本を支え、生産革新、品質管理の高度化を実現し、ものづくり改革による経営基盤の信頼性を高めていきたいと考えています。

またDXをリードするDX人財600名を育成し、人財のデータリテラシーを強化していきます。

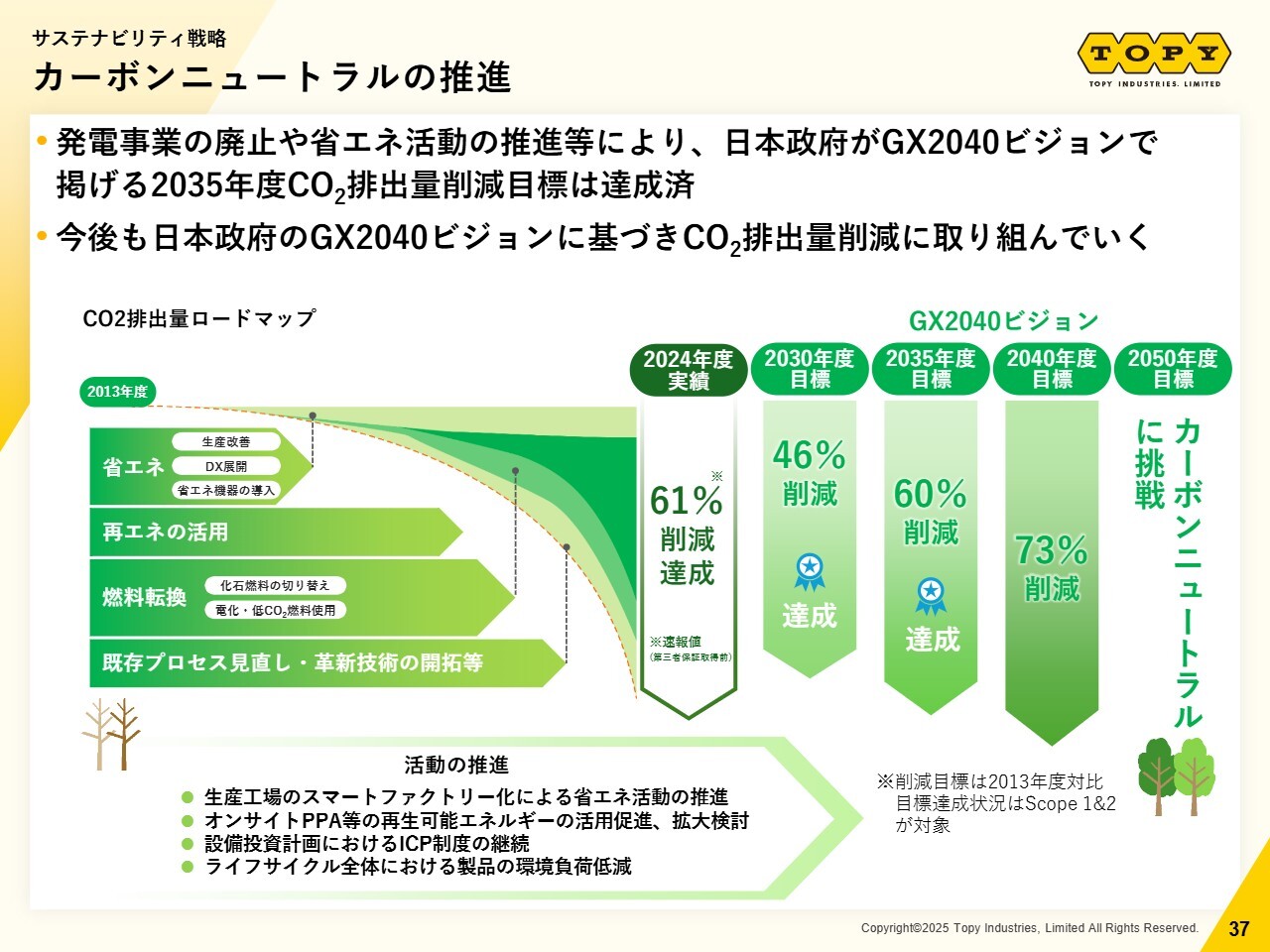

カーボンニュートラルの推進

カーボンニュートラルの推進についてです。発電事業の廃止や省エネ活動の推進等により、日本政府が「GX2040ビジョン」で掲げる2035年度CO2排出量削減目標はすでに達成しています。今後も日本政府の「GX2040ビジョン」に基づき、CO2排出量削減に取り組んでいきます。

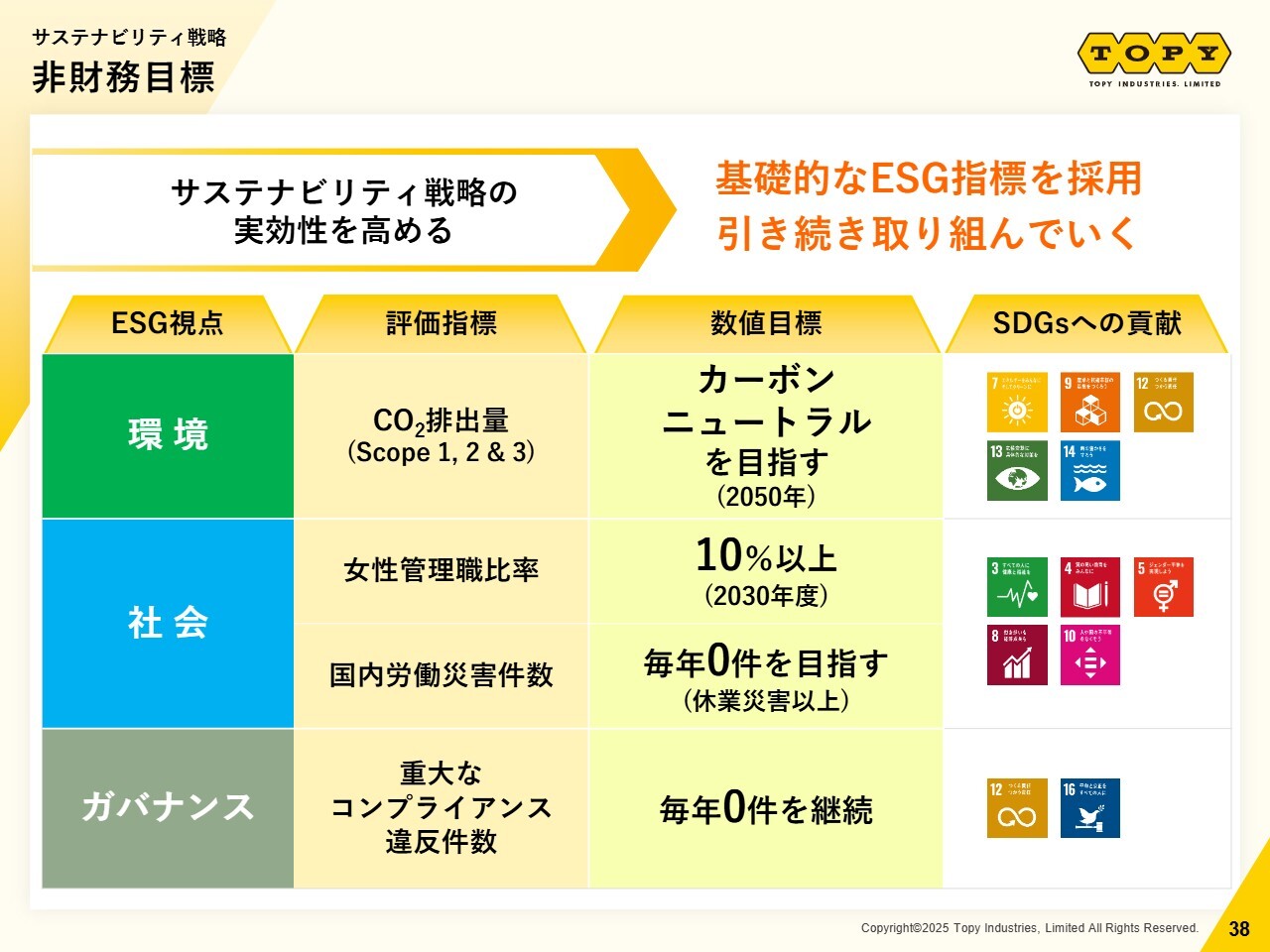

非財務目標

サステナビリティ戦略の実効性を高めるため、非財務目標として基礎的なESG指標を採用し、引き続きサステナビリティ経営の実現に向けて取り組んでいきます。

私からのご説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:今期業績予想における関税影響について

司会者

新着ログ

「輸送用機器」のログ