【QAあり】ブックオフグループHD、多様なサービスで楽しく豊かな生活を提供 リユースのリーディングカンパニーを目指す

第102回個人投資家向けIRセミナー

堀内康隆氏(以下、堀内):ただいまご紹介いただきました、ブックオフグループホールディングス株式会社、代表取締役社長の堀内です。本日は、IRセミナーの弊社のパートにご参加いただきましてありがとうございます。

私から、当社のグループの概要、そして今進めている中期の経営方針とその進捗、また昨今注目を集めているサステナビリティに関する取り組み、最後に株主さまに対しての情報をお話しします。

会社概要

堀内:弊社グループの事業の概要です。1990年に相模原の地で創業しました。以来35年、本の買取・販売から始まり、現在ではご家庭にあるあらゆるものを買取・販売する事業を展開しています。

直近期、2024年5月期の連結売上高は1,116億円、全国に836店舗を構えて事業展開しています。

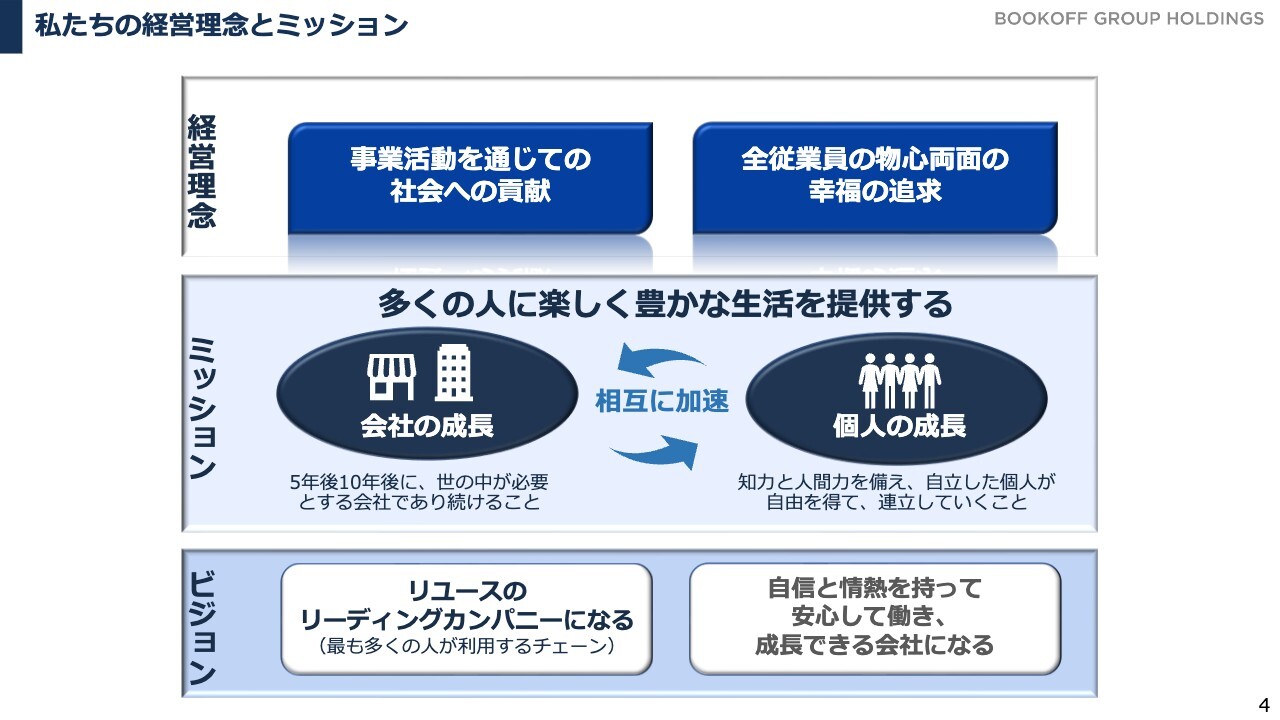

私たちの経営理念とミッション

堀内:創業以来大切にしている考え方として、2つの経営理念があります。それは「事業活動を通じての社会への貢献」、そして一緒に働く「全従業員の物心両面の幸福の追求」です。それを実現していく上で、現在、私たちのグループが事業展開をする中でのミッションは、「多くの人に楽しく豊かな生活を提供する」です。

そして、そこに関わる仲間が豊かな生活を送れるような世界を目指してビジョンを掲げ、進めているところです。

これまでの歩み 売上高・経常利益

堀内:スライドには、創業以来35年の歩みを進める中で、2000年代での動きをまとめていますが、順風満帆に事業が拡大し、収益が拡大していたわけではありません。

2000年代の前半では、大型複合店の出店など、急速に出店を加速し事業拡大を図りましたが、ご承知のとおり、世の中はデジタルシフト、eコマースの台頭、あるいは個人間取引が広がりを見せ、2010年代は私たちの店舗中心のビジネスは非常に苦しい時期を迎えました。

その中で、「ブックオフ」そのものを変革しよう、あるいはブックオフ事業以外の新しい事業サービスを立ち上げようという取り組みを進めてきましたが、急速に業績が悪化したのが2010年代前半です。

私が社長に就任したのは2017年の4月です。それ以降、あらためて私たちの事業、また一緒に働く仲間を見ながら、これから先、自分たちがどのように未来を築いていくかを考えて進めていく中で、業績が回復しました。2020年に発生した新型コロナウイルスという未曾有の危機も乗り越えて、現在、新たな成長期に歩みを進め、事業拡大していこうと考えているところです。

kenmo氏(以下、kenmo):こちらのスライドを拝見すると、2016年までの業績の落ち込みもさることながら、その後のV字回復がすごいと思いますが、そのあたりの背景について教えていただいてよろしいでしょうか?

堀内:はい。2010年代の前半、変革をトップダウンで一気に進めました。大きくはネットを使って、店舗の商品をECで売っていく動きと、新しい商材として全国で携帯電話や、家電商品を取り扱う動きです。

トップダウンで進めていく中で、現場の動きがなかなか追いついてこられず、売上は伸びたのですが、利益を落とし込んでしまったといったところが背景です。

私が代表に就任したタイミングで、ここからどう立て直すかといった時に、一律のやり方ではなく、それぞれのお店の強みがあることを考えました。個店を磨く時に、今まで取り組んできたことを、あえて一つひとつの店が否定することも含めて、自分たちがやりたいことをやっていくという個店経営を進めていきました。

コストコントロールもさることながら、意欲ある取り組みの結果として、売り場にお客さまが戻ってきて、売上・利益が回復した側面があります。

そしてもう1つ、引き続きトップダウンで進めてきたものとしては、デジタルシフトが世の中の流れだったため、店舗だけで運営をするのではなく、eコマースとつなげながら会員アプリを拡充して、ネットとリアルを融合させる、「ひとつのブックオフ」構想を掲げました。一つひとつのお店で戦うのではなく、ブックオフチェーン全体でお客さまに向き合うことに取り組んだ結果として、特色がそれぞれのお店で出てきました。

そして、お客さまには1つの大きな「ブックオフ」としてご利用いただくことによって、欲しいものが常に手に入る、おもしろいものがお店にある、そのようなことが実現でき、業績が回復したといったところです。

kenmo:この業績回復の最中に、堀内さまに経営をバトンタッチされていますが、代表に就任された当時の周辺を取り巻く環境や当時の意気込みも含めて、これまでどのような思いで事業邁進されてきたのでしょうか? そのあたりについてお聞かせいただいてよろしいでしょうか?

堀内:私が代表に就任した頃は、2期連続の赤字という状況でしたので、社内の状況としては当然ながら財務バランスを崩していました。利益が出ていない環境の中で、何が正解なのかがわからないと感じている社員もいました。

ただ一方で、初年度に全国150店舗を回って一人ひとりの話を聞いてみると、それぞれの店舗に対する思いというものがありました。ただ、それを行ってよいのか、行ってはいけないのかを迷っているという姿が見えました。

自分たちの持っている力を引き出すことによって、赤字の会社から収益が出る会社になることに関しては、自分が感じていたところでもありましたので、持っている力をどのように引き出すかを考えたのが1番大きなところです。

私自身は、もともと管理畑でITが得意分野でしたので、どちらかというと店舗のメンバーには自分たちの作りたいお店を作ってほしいと考えています。私の得意分野を活かすとすると、それをデジタルでどう後押しするのかといったところになります。現場はお任せしながら、私が中心となりデジタル化はこのような世界に行こうと話を進めた結果として、先ほどの両輪が回り出しました。

実際、就任した当初は、答えがない世界でもありました。果たしてこれが業績回復につながる自信があったかと言われると、当時は信じるしかなかったといったところです。信じた結果として、全国にいる社員、あるいはパート・アルバイトスタッフがそれを意気に感じて力を存分に発揮したことが、最終的に成果につながったと思っています。

kenmo:ありがとうございます。続きをよろしくお願いします。

主要事業の概要

堀内:先ほどお話した歴史の中で中核にあるのは、国内にあるブックオフ事業の売上ですが、現在私たちが取り組んでいる事業として、国内のブックオフ事業のみならず、プレミアムサービス事業、海外事業というものを営んでいます。

一言で「ブックオフ」と言っても、全国にある「ブックオフ」の種類としては、本、ソフトメディア、あるいはトレーディングカード、フィギュアを中心とした店舗に加えて、最近出店を進めている業態として、スライド上段右の「ブックオフスーパーバザー」という、売り場面積1,000坪から1,500坪の店舗があります。本、ソフトメディアのみならず、洋服、スポーツ用品、ブランドバッグ、貴金属、あるいは食器や雑貨といったものを取り揃えることによって、ワンストップで物を売ることができ、たくさんの品物を買うことができるお店を展開しています。

プレミアムサービス事業は、長年私たちが「ブックオフ」という事業で、たくさんのお客さまに向き合ってきましたが、残念ながら、「ブックオフ」の名前は知っていても、「ブックオフ」に馴染みがない、あるいはリユースそのものに馴染みがない富裕層の方々に対して、安心して商品を売る、あるいはリユースの品物を手にする環境を整えようと、百貨店の中に「hugall」というサービスを展開したり、ジュエリー専門の「aidect」というサービスを展開したりしています。

また「ブックオフ」としても、山手線圏内のタワーマンションが立ち並ぶような、麻布十番、広尾といったところに小型の買取窓口を整えることにより、お客さまがアクセスしやすい場所で、ブランドバッグ、ジュエリーなどを中心に買取をしています。

海外事業は現在、アメリカ、フランス、マレーシア、カザフスタンの4ヶ国に出店しています。アメリカとフランスは「ブックオフ」という屋号で、本を中心にメディア商材、あるいはサブカルチャーの商材を扱っています。

マレーシア、カザフスタンに関しては「Jalan Jalan Japan」という屋号を使い、日本で買い取った洋服、雑貨、玩具といったもので、日本では残念ながら売り切れなかった品物を送って販売しています。

kenmo:「スライドの右下にある海外の中で、今どの国が1番うまくいっていますか?」というご質問をリアルタイムでいただいていますが、いかがでしょうか?

堀内:利益が1番出ている国がマレーシアになります。そして、事業として今後も安定的な成長を遂げそうな国は、アメリカだと思っています。

マレーシアに関しては、日本で買い取って残念ながら売れ残ってしまった品物ですので、商品調達コストが非常にリーズナブルです。現地の給与水準が日本と比べると相対的に低い水準のため、マレーシア国内では、日本への旅行がまだ身近ではない中間層や低所得層の方々も多くいらっしゃいます。

そのような方々が、私たちの「Jalan Jalan Japan」を通じて日本を感じることができると、ご家族でいらっしゃって、ご利用いただいています。ぬいぐるみや玩具、あるいは奥さま方には靴や洋服といったものが、非常に人気があります。

kenmo:ありがとうございます。では、また後ほどご質問させていただければと思います。

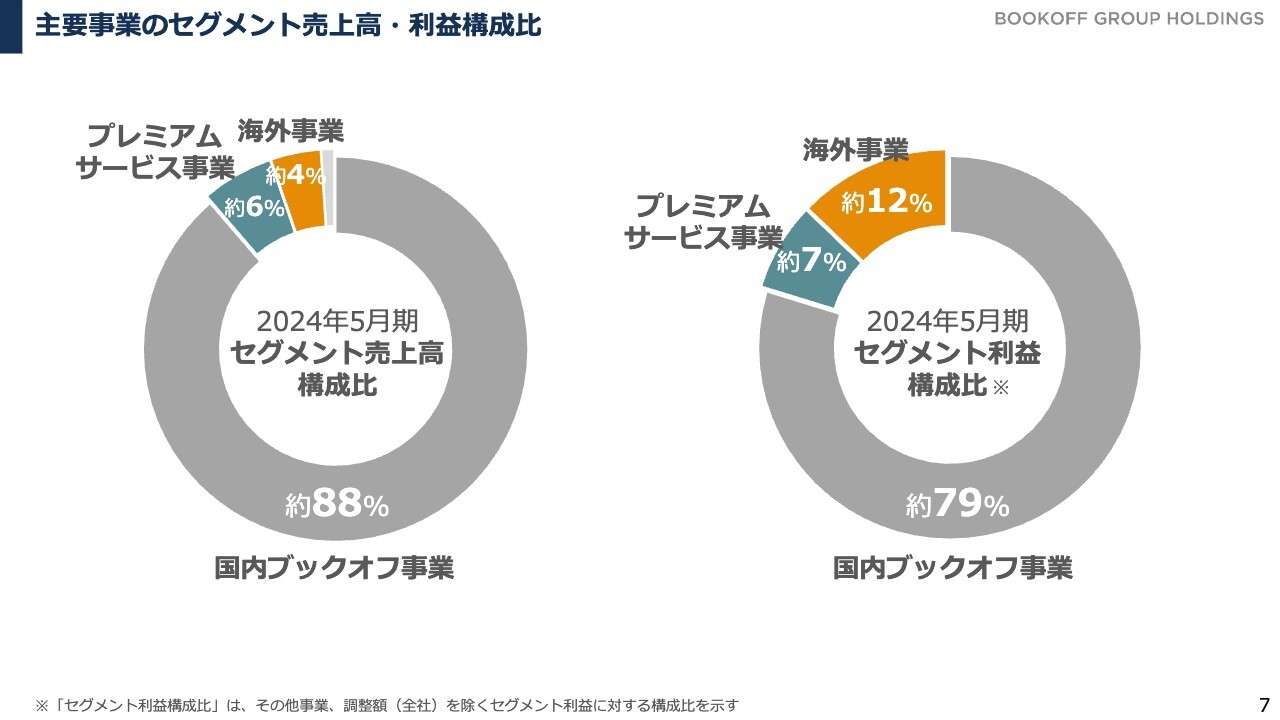

主要事業のセグメント売上高・利益構成比

堀内:事業展開として大きく3つの事業を紹介しましたが、私たちのグループの中では、売上構成でいくと約9割、利益の構成でいくと約8割が国内「ブックオフ」の事業が占めている状況です。

この後、中期経営計画の経営方針をお話ししますが、今後、私たちの事業展開としては、中核にある事業が安定した利益を持ちながら、プレミアムサービス事業、海外事業、あるいはそれ以外の事業が収益貢献していく世界を考えているのが現在の状況です。

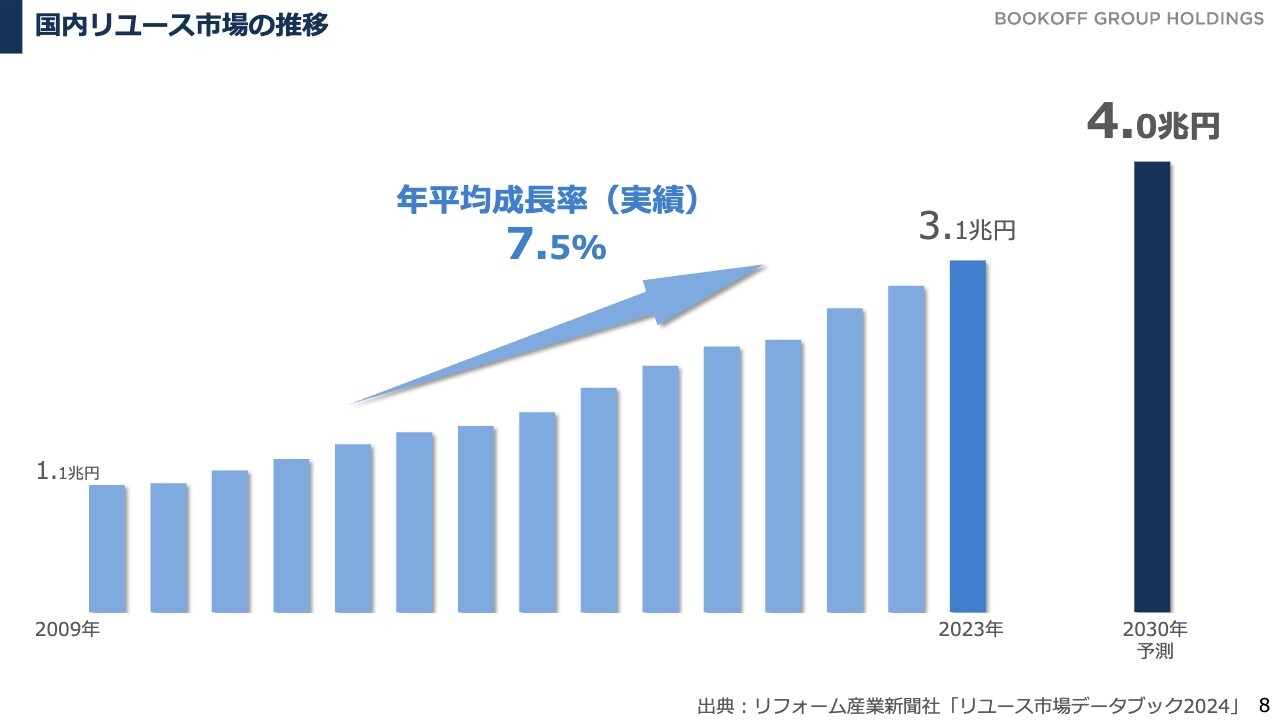

国内リユース市場の推移

堀内:私たちが国内の主戦場としているリユースというマーケットが、どのようなマーケットなのかをご紹介します。国内のリユース市場は、2023年時点で約3兆円の市場と言われています。

日本国内の人口が減少するトレンドではありますが、成長率としては年平均で7.5パーセントを示しています。結果として、2030年には4兆円市場になると言われています。

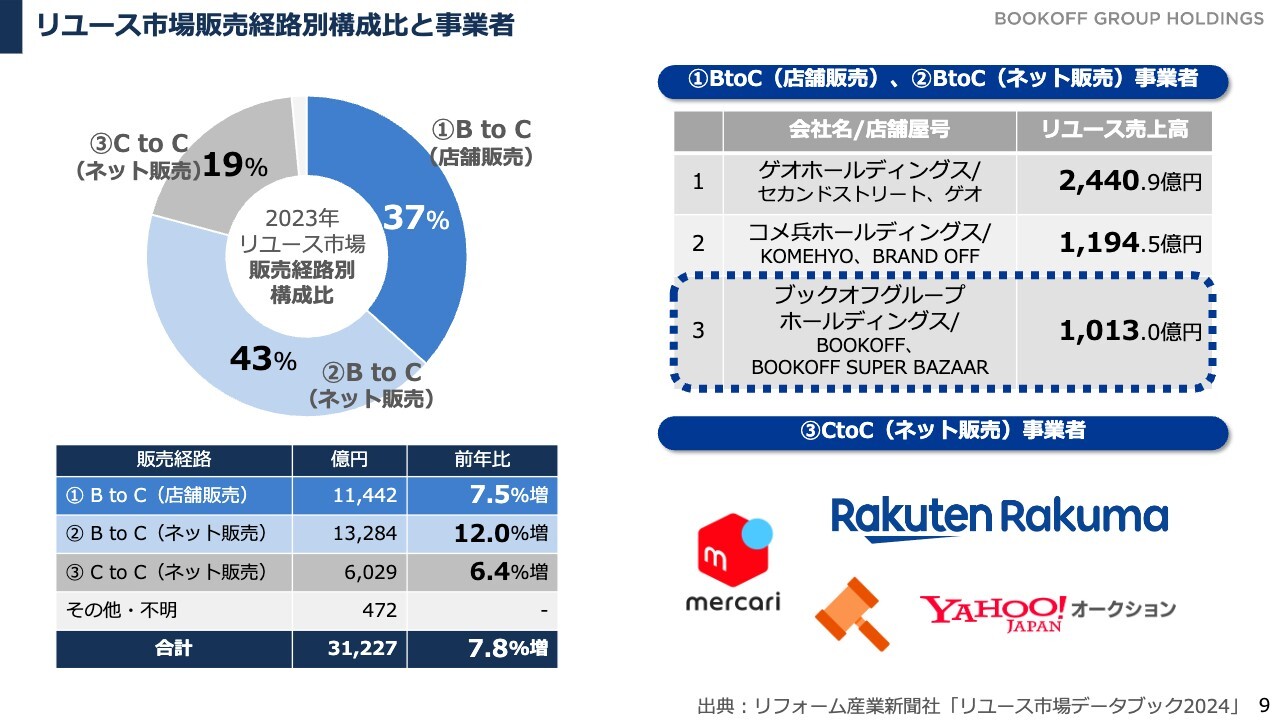

リユース市場販売経路別構成比と事業者

堀内:マーケットは、大きく3つのカテゴリにわかれています。1つ目がBtoCの店舗販売です。店舗を構え、お客さまから買取をして、お客さまに販売する業態です。2つ目がBtoCのネット販売です。出張買取や宅配買取を通じてお客さまから買取をして、お客さまにはネットを通じて販売するといった業態です。

3つ目がCtoCです。「Yahoo!オークション」「メルカリ」を始めとした個人間での取引をネットで行うカテゴリがあります。

スライド左下の表は、2023年の年率の成長率を示しています。個人投資家のみなさまから、たびたびご質問いただくのが、「メルカリ」が急成長しているから「ブックオフ」はやられるのではないかということです。

実は、現在のリユース市場は、BtoC、つまり、お客さまから買取をして、お客さまに販売をするといった事業のほうが成長しているのが実情です。一方、CtoCに関しては、成長はし続けているものの、商品を注文したにもかかわらず、届かなかったというニュースも流れているように、消費者が良い体験をできないことが多々発生していることもあり、成長が鈍化しています。ただ、我々の認識としては、消費者の方がリユースに徐々に慣れてきた結果として、ネットでの個人間取引と、我々のように、店舗にお持ち込みいただいてワンストップでご利用される取引の使い分けが進むことによって、市場の拡大が続いていると考えています。

私たちのブックオフグループホールディングスとしては、この市場の中で①、②のカテゴリに所属するかたちになっています。このカテゴリのメインプレーヤーとしては、「セカンドストリート」を展開しているゲオホールディングス、「KOMEHYO」「BRAND OFF」を展開しているコメ兵ホールディングスが存在します。このような会社に続いて、私たちは現在第3位の立ち位置になっています。私たちとしてはチャレンジャーの気持ちで、この市場の中で成長していく道筋を模索しているところです。

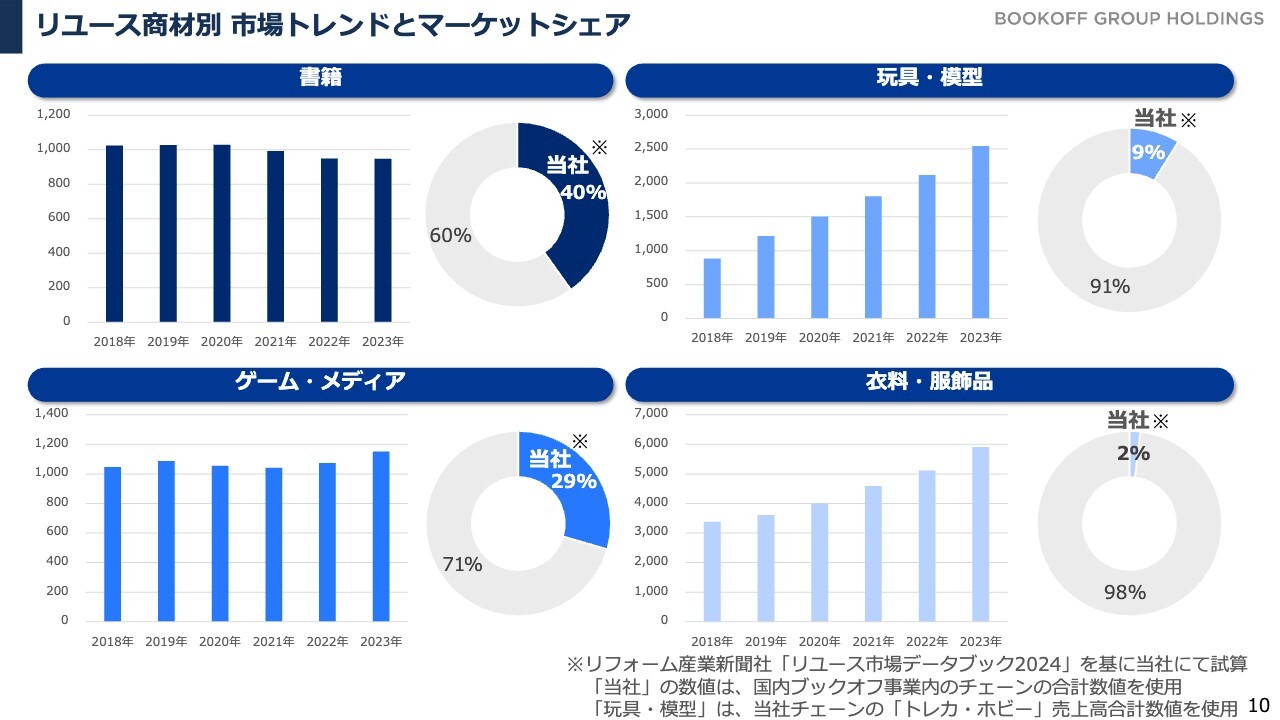

リユース商材別 市場トレンドとマーケットシェア

堀内:商材ごとのシェアについてです。主戦場である本、あるいはゲーム・メディア商材に関しては、相応の地位を形成していますが、玩具・模型、あるいは衣料・服飾品に関しては、プレイヤーも多く、成長している過程では、私たちにもまだ伸びしろがある、チャレンジしがいがあるというのが現状の認識です。

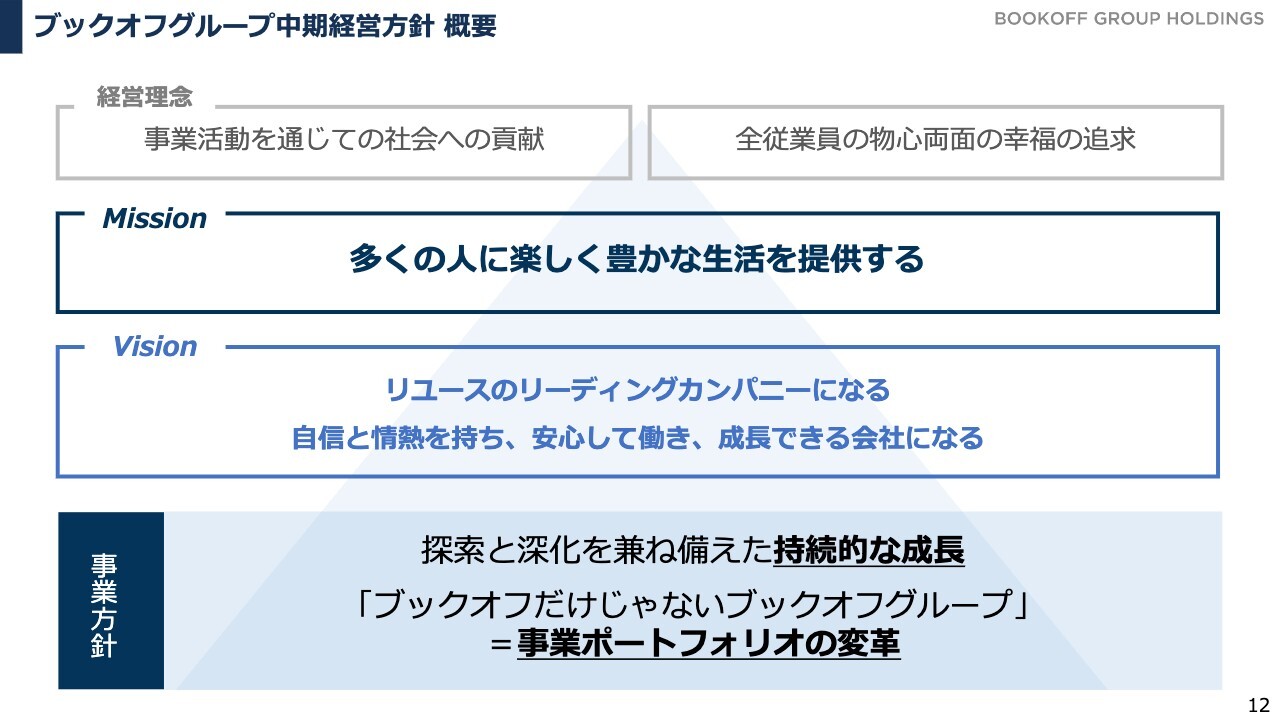

ブックオフグループ中期経営方針 概要

堀内:現在私たちが掲げている中期の経営方針の進捗についてお話しします。

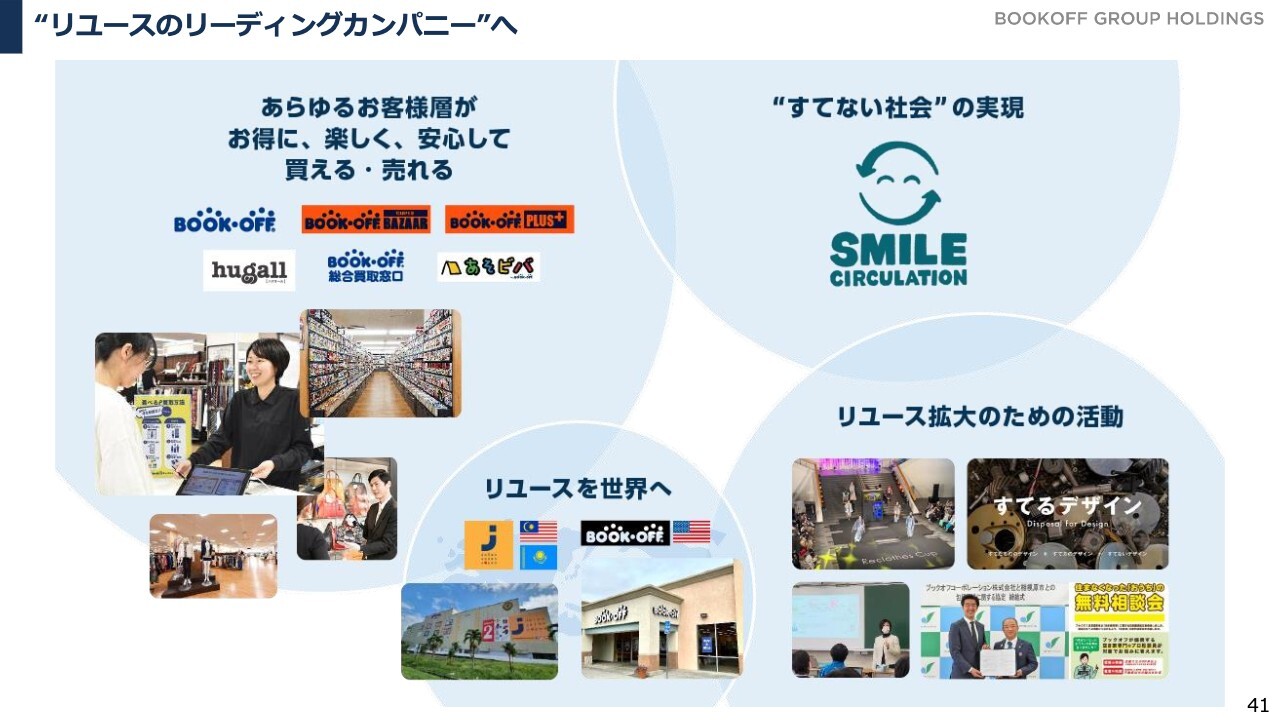

現在進行している中期の経営方針については、2024年5月期から2028年5月期までの5ヶ年の方針を掲げているものになります。まず、私たちの中心に置いている考え方は、引き続き2つの経営理念を大切にしながら、これまでも掲げてきている、多くの人に楽しく豊かな生活を提供するというミッションのもとに、リユースのリーディングカンパニーになること、そして、働く仲間が自信と情熱を持ち、安心して働いて成長できる会社になることをビジョンに掲げて進めています。

先ほどご紹介したとおり、私たちは、「ブックオフ」が大部分を占めている企業グループです。そこから深化と探索という2軸に分けて、「ブックオフ」の事業が引き続き安定した収益を探る中で、探索領域であるプレミアムサービス事業、海外事業を成長させていきます。

また、新たな事業を構築していくことによって「ブックオフだけじゃないブックオフグループ」を形成していきます。結果として、事業ポートフォリオの変革をしていくのが、方針の柱になっています。

ブックオフグループ価値創造MAP

堀内:図にすると、スライドのようなかたちになります。私たちが長年培ってきた理念・考え方を共通のものとして、国内のブックオフ事業が土台としての売上・利益を稼ぎ、プレミアムサービス事業、海外事業がその上に成長軌道を作っていきます。

そして今後、事業開発あるいはM&Aを通じて、リユースの専門性を拡大していきながら、新たな領域へチャレンジすることによって、5年後、10年後、あるいは20年後も成長し続ける世界を作っていきます。その礎をこの5年の方針の中で導いていこうと考えています。

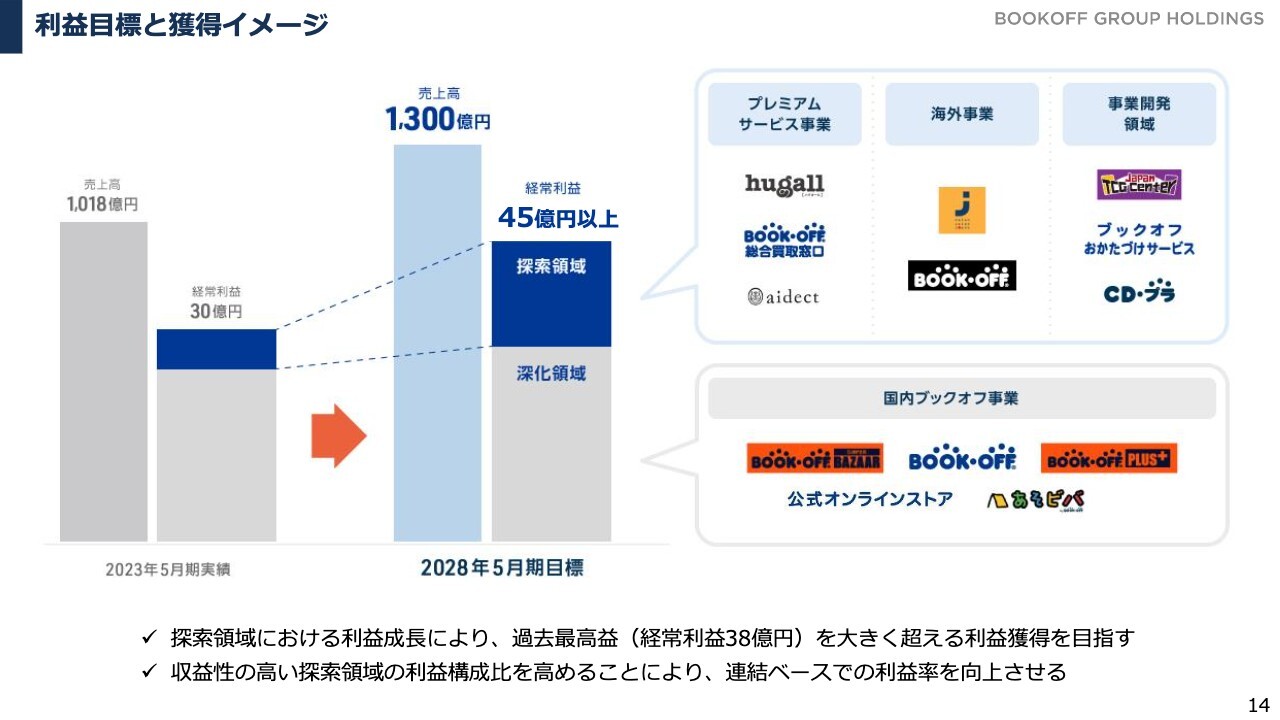

利益目標と獲得イメージ

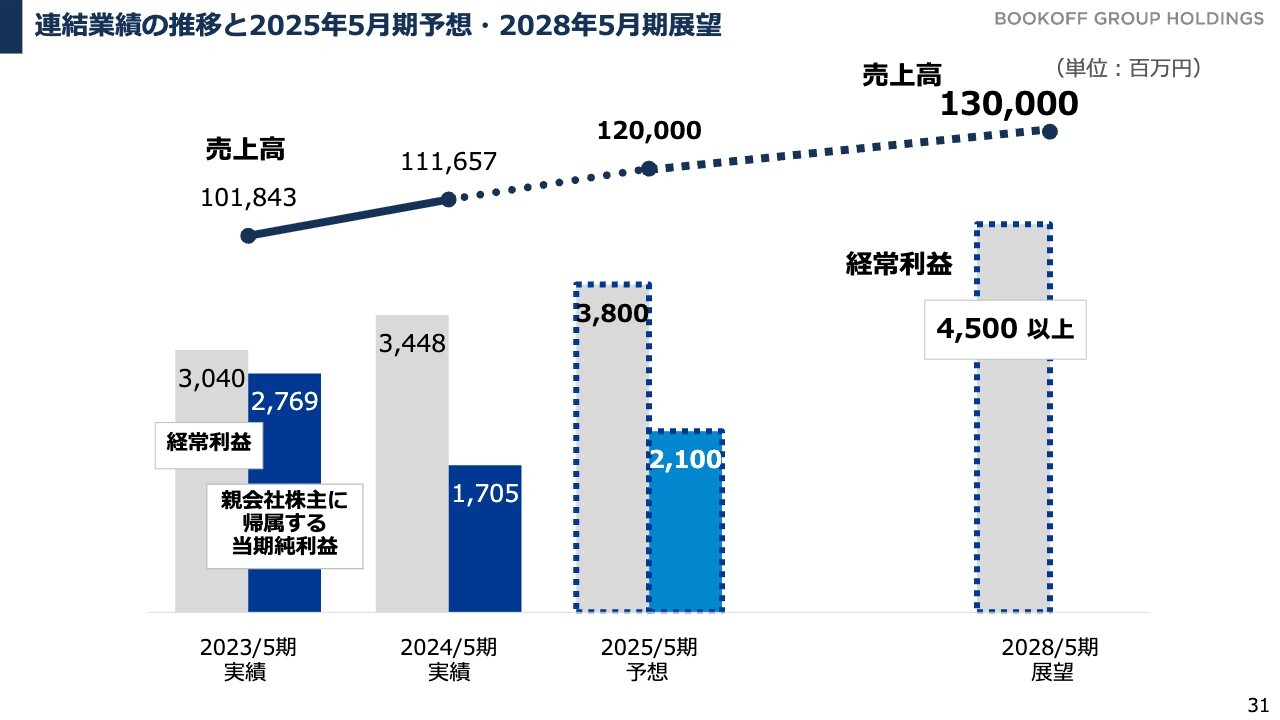

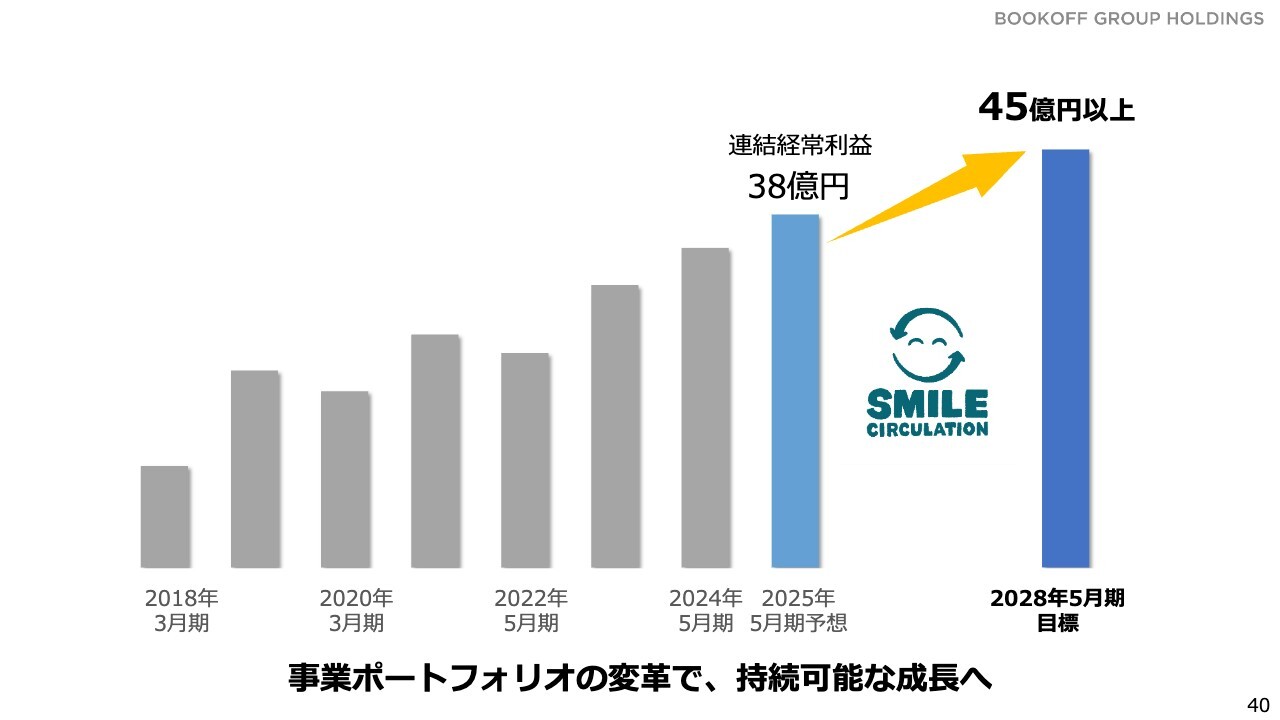

堀内:掲げている売上、利益の目標水準は、方針の最終年度である2028年5月期に、売上高1,300億円、経常利益45億円です。この5年の中で経常利益を1.5倍に引き上げていくのが、現在の方針となっています。

kenmo:経常利益45億円以上は、けっこう野心的な中期経営計画だと思います。この数値目標の達成に向けて、現在、社内でどのような取り組みをされているのかを教えていただいてよろしいでしょうか?

堀内:これを達成していく上で1番大きな要素は、国内のブックオフ事業がしっかりと安定した収益を稼いでいくことです。先ほど業績回復のストーリーでもお話ししましたが、権限をそれぞれの店舗、地域に移譲することによって業績回復した流れを受けて、現在、全国5つの支社に分けています。

それぞれの支社で、地域にとって何が良いかたちなのかを考えながら、「ブックオフ」の事業を展開しています。その中で、「ブックオフ」は馴染みがあるものの、もっと便利になってほしい、いろいろな商材を扱ってほしいといった声を、さらに深掘りしていこうという動きをしています。

そしてなにより大切なところは、利益を押し上げる探索領域だと思っています。これに関しては、プレミアムサービス事業、あるいは海外事業ともに、積極的に出店していくために、国内のブックオフ事業から人材を輩出して、鍵になる人材がこの2事業を率いていくかたちにしています。そして、投資配分としても、しっかりとそこにお金が回る動きを整えています。

メインとしては、その2つの取り組みを進めているところです。

kenmo:ありがとうございます。この図を見ると、探索領域が、特にぐっと利益を押し上げる計画になっていますが、現時点で、特に手応えを感じている領域など、もしあれば教えていただいてよろしいでしょうか?

堀内:非常に手応えを感じているのは、海外事業です。先ほど少しご紹介したマレーシアの事業が、非常に堅調に推移しています。

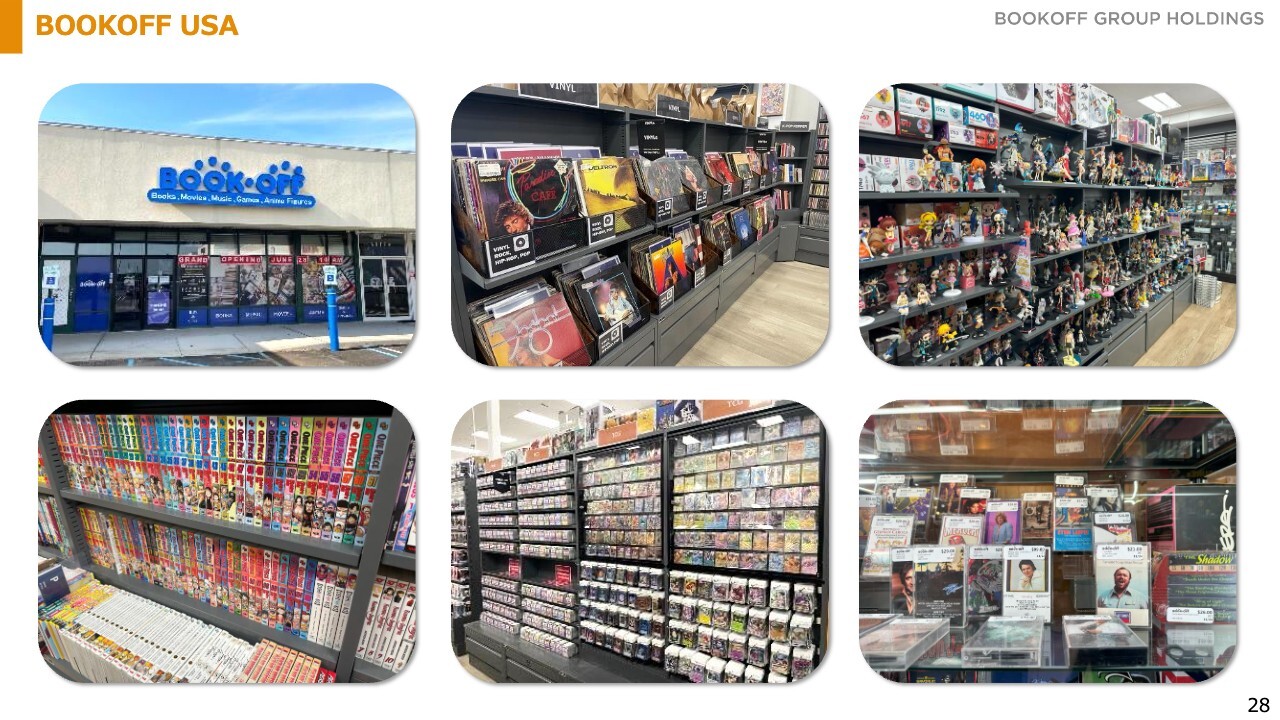

アメリカの「ブックオフ」の事業に関しては、コロナ禍で「Netflix」や「Hulu」といったサブスクリプションサービスが伸びた結果、日本のコンテンツ消費が非常に上がっています。結果として、日本のフィギュアやトレーディングカードに対する需要が旺盛になっています。

日本のそのようなコンテンツに関わるグッズを扱うお店が、アメリカにはほとんどありません。そのため、そのようなものを提供する「ブックオフ」というブランドが、アメリカでも徐々に有名になってきています。

現在、東海岸、西海岸中心に展開していますが、全米、メガシティに展開できる可能性もあるため、非常に手応えを感じているところです。

kenmo:わかりました。ありがとうございます。また海外のところは、後ほどご質問させてください。次、よろしくお願いします。

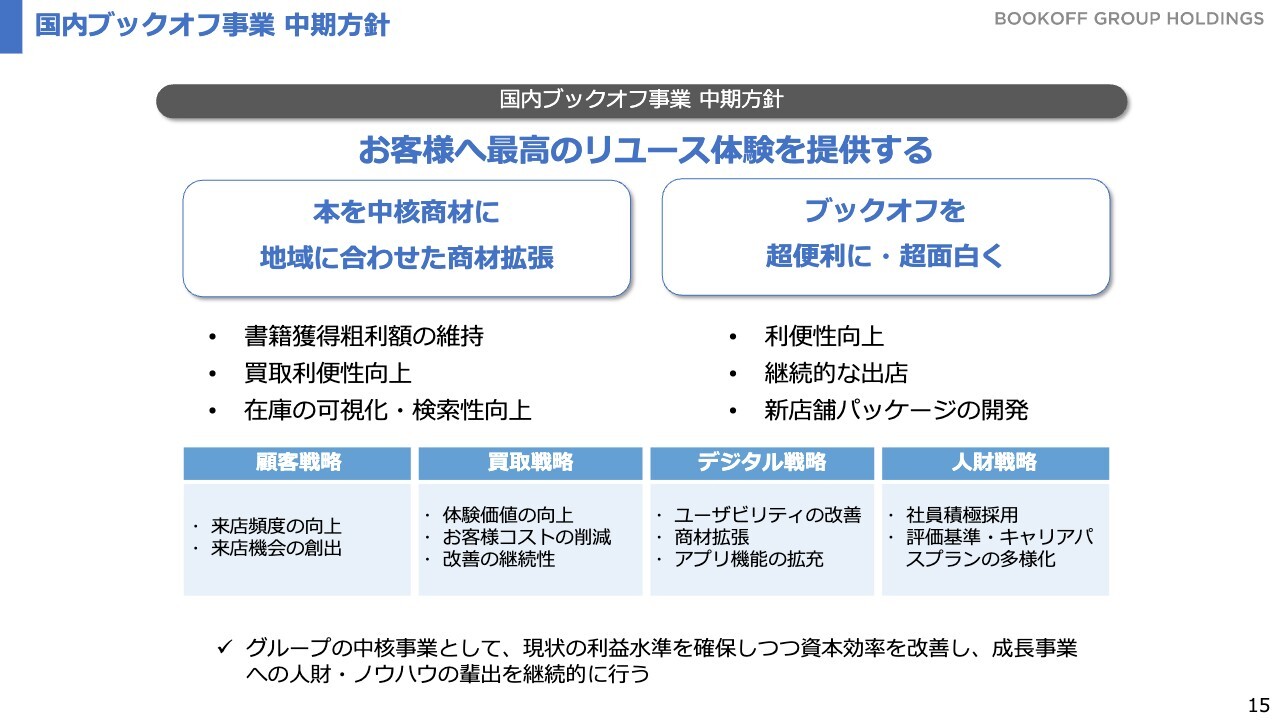

国内ブックオフ事業 中期方針

堀内:一つひとつの事業についてお話しします。まず、中核になる国内のブックオフ事業の方針です。長年、私たちが本の買取、あるいは販売から進めてきたこの「ブックオフ」の事業の中で、あらためてお客さまに最高のリユース体験を提供するために何ができるのかを考えて今進めています。

同業他社と違って、私たちの大きな強みになっているのは、本という商材があるからこそ、老若男女、世代を問わず、趣味嗜好を問わずにご利用いただける店舗であるということです。

それぞれの地域に合わせて、ご来店されるお客さまにニーズのある商品の買取を進めていくこと、商材を拡張していくことによって、楽しさをさらに広げていきたいと考えています。そして、スライド真ん中の右側に記載してある、「ブックオフ」を超便利に、あるいは超おもしろくというテーマで進めていきます。

また、公式アプリを通じて、さまざまなデジタルサービスを提供することはもちろんのこと、店内でもトレーディングカードの対戦スペース「デュエルスペース」を展開したり、子ども向けのイベントや縁日などを展開したりします。

あるいは、ジオラマを展開することによって鉄道模型を回してみたり、着物のファッションイベントを行ったりします。単純に物を売る・買うだけではなく、リユースという楽しさを新しいかたちで提供できる店作りをするために、顧客戦略、買取戦略、デジタル戦略、そして人材戦略にわけて現在取り組みを進めています。

国内ブックオフ事業 中期方針

堀内:商材に関しては、本・ソフトメディアの売上が今後大きく伸びることは、期待しにくい環境です。そのようなものが落ち込まないように、まだ取り組めるところを磨き込むことによって、お客さまに喜んでもらう世界を作ります。

そのような中で、地域に合わせた追加的な商材を使って売上を伸ばしていく考え方になります。それを実践していく上で、店舗のサイズも100坪前後の小型のサイズから300坪、1,000坪といったかたちで売り場面積を広げることによって、新しい取り組みができる売り場の展開、出店を進めているところです。

国内ブックオフ事業 本・ソフトメディア

堀内:少し売り場のご紹介をします。本・ソフトメディアの売り場も、単純に本が並ぶわけではありません。最近では、本の買取金額に関しても、近刊のアイテム、あるいは人気のアイテムに関しては、積極的な買取価格を提示しています。

それにより、スライド左下のように、最近出た本も、話題作・新作コーナーとして展示することで、お客さまが、「新しい本だからなかった」といった、がっかり体験をしないような動きをしています。

近年非常に注目を集めているのが、昭和レトロを代表とするレトロの商材になります。レコード、あるいはファミコンなどのレトロゲームといったものです。私たちの年代では、これはレトロに入れてよいのか疑問ですが、平成ヒットのCDのコーナーも展開しています。

さらにはゲームの試遊コーナーなども使いながら、純粋に本だけがある世界ではなく、楽しめる世界を提供することによって、あらためて昔の懐かしさも引き出しながら売り場を盛り上げています。

国内ブックオフ事業 トレカ・ホビー・アパレル・ブランド品・スポーツ用品

堀内:本・ソフトメディア以外の商材に関しては、先ほどご紹介したトレーディングカードと合わせて対戦スペースを提供します。そしてメーカー公認の公式大会を開催することによって、純粋に売る・買うだけではなく、楽しむ・滞在する時間の過ごし方を提供しています。

ほかにも、プラモデルの展示ブースを設けたり、ファッションに関しても、広い売り場の中で低単価のものからヴィンテージのものまで、さまざまな価格帯のものを取り揃えたりすることによって楽しめる世界を作っています。

また、昨今のインバウンド需要に関しては、ブランドバッグが非常に需要が旺盛です。私たちも専門性を磨きながら、ブランドバッグの取り扱い、あるいはゴルフ用品に代表されるスポーツ用品の取り扱いを行うことによって、あらゆるお客さまに楽しんでいただける売り場作りを展開しているところです。

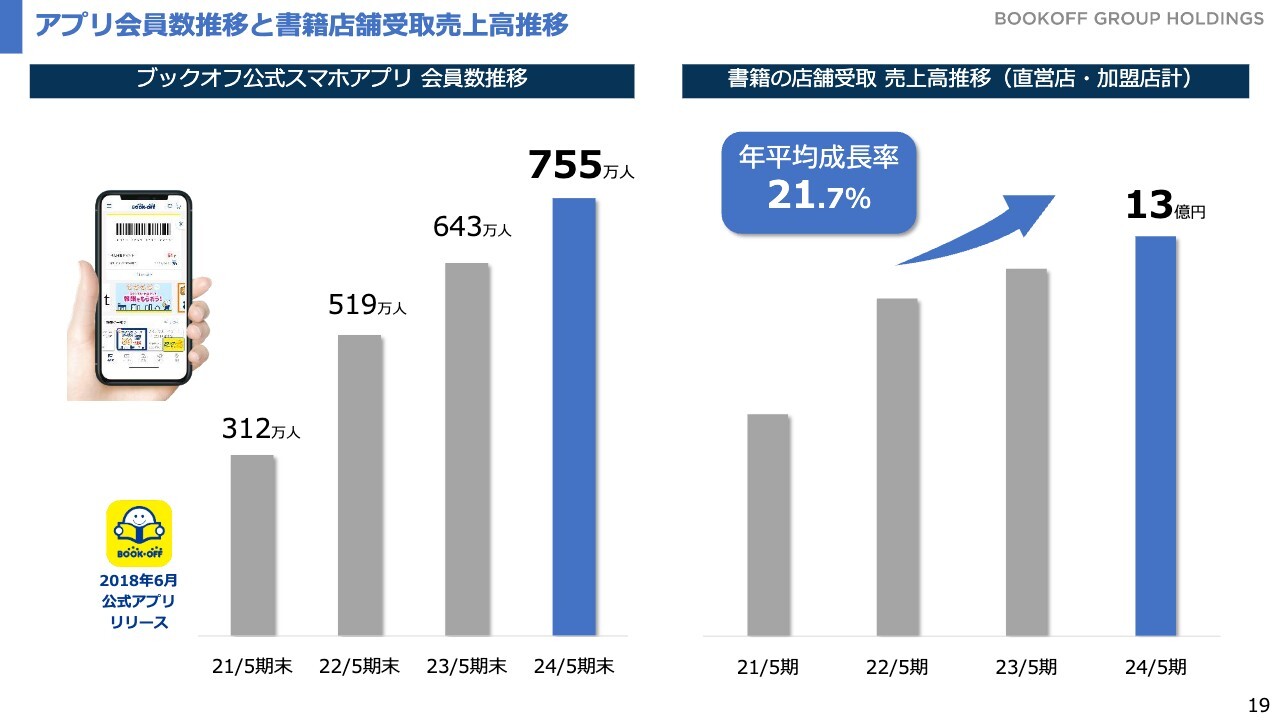

アプリ会員数推移と書籍店舗受取売上高推移

堀内:長年突き進めているデジタルシフトである「ひとつのBOOKOFF」構想に関しては、アプリ会員が直近で850万人近い水準にまで成長しています。スライド左側のグラフに示している755万人は、約1年前の2024年5月時点での数字であり、直近では850万人近いアプリ会員がいます。アプリを通じて書籍を注文して店舗で受け取れる「店舗受取サービス」に関しては、年率プラス20パーセント以上のペースで成長し続けています。

お客さまにとって、欲しいものが確実に手に入るサービスを提供することによって、来店機会を促し、客数増による売上の増加につなげられています。

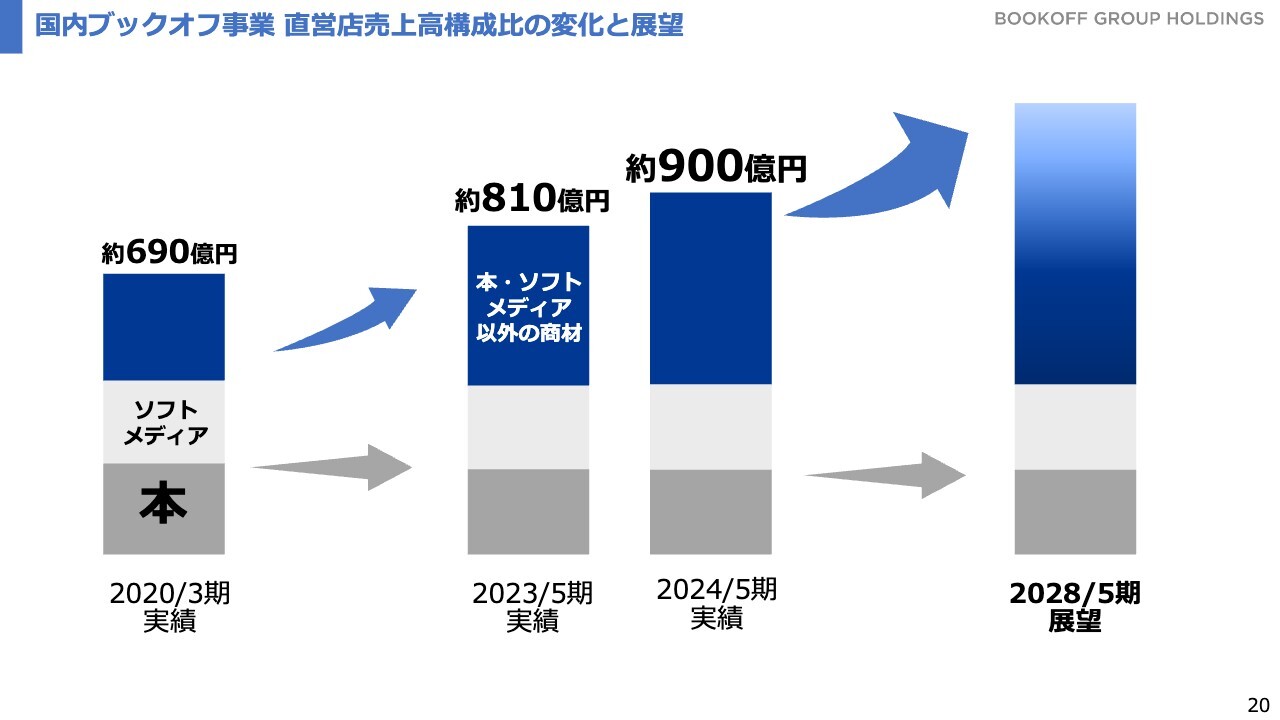

国内ブックオフ事業 直営店売上高構成比の変化と展望

堀内:ブックオフ事業の商材の構成比がどのように推移しているのかを、スライドに示しています。左側の2020年3月期は、ちょうど新型コロナウイルスが発生したギリギリのタイミングです。当時のブックオフ事業は、直営店の売上高が約690億円でしたが、直近期の2024年5月期では約900億円に伸長しています。

グラフを見ていただくとわかるとおり、本・ソフトメディアが引き続き堅調な売上を確保しており、それ以外の商材が上乗せをして好調な結果を導いています。

これから先の方針も基本的な考え方は変わりません。本・ソフトメディアという1次流通が伸びない中で、私たちは2次流通として、レトロも含めて安定した売上を形成していきます。そこで集めたお客さまに、あらゆる商材をご提供することによって、大きく売上を伸ばしていこうという発想で取り組みを進めていく方針です。

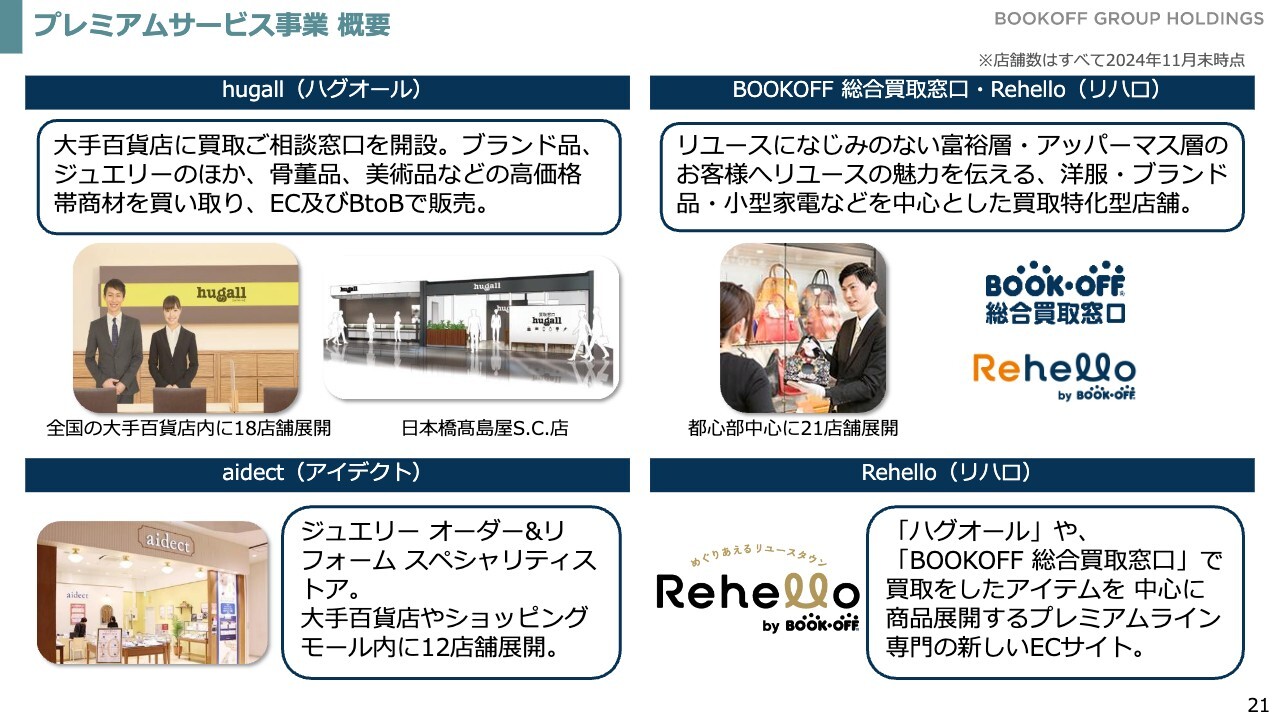

プレミアムサービス事業 概要

堀内:プレミアムサービス事業についてご説明します。プレミアムサービス事業としては、先ほどご紹介した百貨店での買取サービス「hugall」、ジュエリー専門の「aidect」、都内のタワーマンションが立ち並ぶ都市部に路面店を展開している「BOOKOFF総合買取窓口」という店舗があります。また、これらで買い取った商品を「Rehello」というブランドとしてプレミアムライン専門のネット通販でお届けしています。

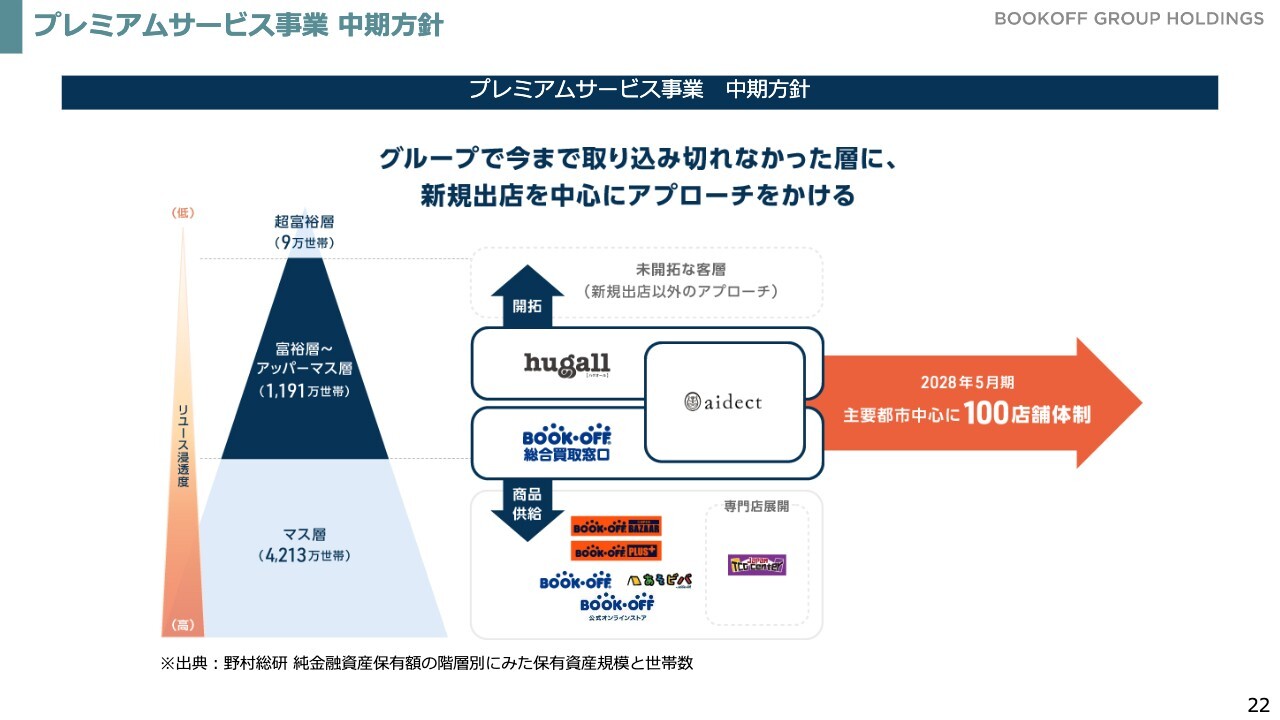

プレミアムサービス事業 中期方針

堀内:プレミアムサービス事業のターゲットは、グループで今まで取り込み切れなかった客層です。私たちが長年「BOOKOFF」というブランドでリユースショップを展開する中で、その存在をご存知の方はたくさんいるものの、馴染みのない客層として、一定所得層、あるいは一定の金融資産をお持ちの富裕層があります。この層の方々は新品を購入することが多い傾向があります。

そして、そのような方々が、たくさんの良い品物を持っているにもかかわらず、使わなくなった時に、残念ながら売る機会に恵まれていない、売るのが怖い、不安だということがあると認識されています。

そこで安心してご利用いただけるように、私たちが百貨店に展開することによって、百貨店ブランドの後押しをもらいながら、買い取りを増やしています。あるいは、首都圏のアクセスしやすい場所に店舗を展開することによって、本を売ることには慣れているものの、本以外に関しては慣れていないという方に対して、本のついでに他の品物を売っていただけるような機会を提供しています。

「BOOKOFF」というと、ジュエリーについては本当に専門的なのだろうかという疑問を持つ方も残念ながらいるかと思います。そのような方々に対して、2016年にM&Aで取得したジュエリー専門の新しいサービスを進めています。

総合買取窓口からRehelloへリブランディング

堀内:「BOOKOFF総合買取窓口」に関しては、「BOOKOFF」というブランドネームがお客さまにとってポジティブに働くケースと、残念ながら専門性についてプラスに働かないケースがあるのではないかと感じるところがあります。

結果として、「BOOKOFF総合買取窓口」を「Rehello by BOOKOFF」というかたちで、新しいリブランディングをしていくことによって、気軽に立ち寄れるリアル店舗として展開していきたいと考えています。ブランドバッグ、ジュエリーあるいはファッションアイテムを売り買いできるような店舗として、今後は既存のお店のリニューアルも併せて展開していく予定です。

プレミアムサービス事業 出店エリアと店舗

堀内:プレミアムサービス事業の出店エリアと店舗の状況をスライドに示しています。

首都圏を中心に、大丸あるいは高島屋に「hugall」そして「aidect」を展開し、路面店としては23区の主要部分である山手線圏内を中心に店舗を展開しています。

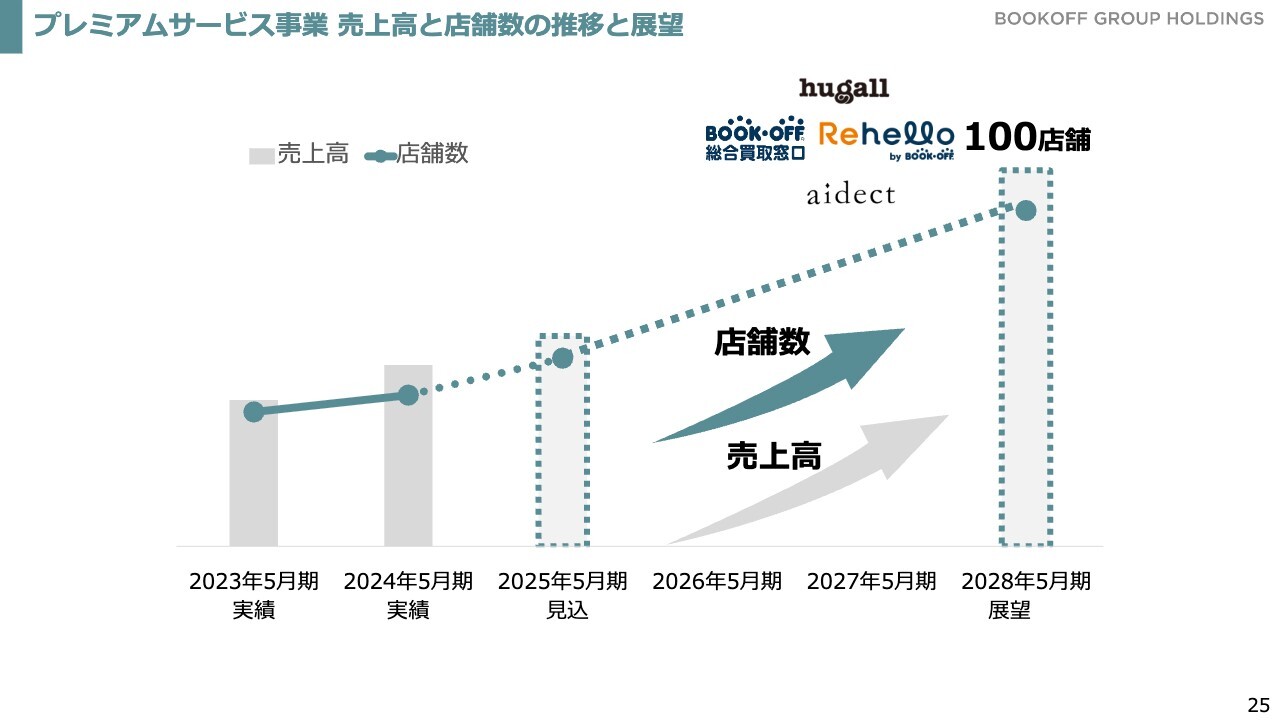

プレミアムサービス事業 売上高と店舗数の推移と展望

堀内:今後、プレミアムサービス事業としては、まだ店舗数が少ない状況であることから、100店舗構想を掲げており、富裕層、プレミアム層の方々が安心して手軽にご利用いただける環境を整備していきたいと考えています。

kenmo:100店舗構想では、どのようなエリアへの進出を考えていますか?

堀内:東京や神奈川の主要駅などにおけるお客さまの所得水準をリサーチして、その所得水準に応じた地域を選定していく予定です。当然地方にも富裕層の方はいるのですが、東京一極集中に代表されるように、出店の中心としては首都圏、都内に集中すると考えているところです。

kenmo:競合もかなり多いのではないかと思います。そのあたりの差別化や、どのようなかたちで認知度を上げていくのかについて教えていただけますか?

堀内:まず、差別化の要素としては、私たちがアライアンスを組んでいる点があります。富裕層の方々については、店舗にぶらっと立ち寄るのではなく、百貨店であれば外商の方にご紹介いただくケースがあります。あるいは不動産会社の方などにご紹介いただくケースもあります。そのように「hugall」はビジネスを伸ばしており、お客さまをご紹介いただくことを進めています。

「BOOKOFF総合買取窓口」に関しては、本によるニーズがあります。お客さまの中でも、特に富裕層の方、あるいは知識欲のある方などは、多くの本を読むため、その本をどうにかしたいというニーズに応えていくことは、他社にはない要素です。

本を売ることそのものに関して恥ずかしさはないものの、ジュエリー、ブランドバッグに関しては、なんとなく質屋に行くようなイメージがまだ根づいているかと思います。

一般のお客さま層に関しては、そのようなイメージは薄らいでいるとは思いますが、富裕層の方々にはそのような気恥ずかしさがあるかと思います。我々の店舗では、オープンな明るい店内に本を置くことによって、お客さまが本を買いに来るような感覚で、ついでにブランドバッグ、ジュエリーを売ることができます。その点は、他社が非常にクローズドなお店を展開していることに対して、我々が展開できる大きな要素かと思っています。

海外事業 概要

堀内:海外事業についてです。海外では、先ほどご紹介した「BOOKOFF USA」のように「BOOKOFF」を中心とした展開、あるいは「Jalan Jalan Japan」というかたちで展開しています。

海外に関しては、アメリカでは日本のコンテンツ需要が旺盛であり、また、「Jalan Jalan Japan」に関しては、アジア特有ですが、まだ日本に対する信頼と品質需要があります。

日本で使われたものであれば安心、それを利用してみたい、それが安価に手に入るのであれば望ましいということで、日本で使われた中古品であっても非常にニーズがあり現在伸びています。

Jalan Jalan Japan(マレーシア・カザフスタン)

堀内:売り場の様子を少しご紹介します。スライド左上の写真がオープンの時の行列です。本当に多くの方が、オープンを待ちわびて一気に店内に流れ込み、そしてかごいっぱいに商品を購入するという姿が見受けられます。

商品としては、日本国内のUFOキャッチャーで取られるようなぬいぐるみが非常に人気があります。靴やファッションアイテムも人気です。

マレーシアは暖かい地域であるため、どちらかというと、ファッションアイテムやおもちゃが人気です。

スライド右上のスノーボードの写真はカザフスタンの店舗です。カザフスタンにはスキー場が多くあるため、ウィンター用品の人気があります。スキー用品やスノーボードなどを日本で買い取り、残念ながら売れ残ってしまった商品が、現地で販売されています。

BOOKOFF USA

堀内:「BOOKOFF USA」に関しては、日本の「BOOKOFF」に非常に似ているところがあります。現地翻訳されたコミックスである漫画を中心に、レコード、トレーディングカード、あるいはフィギュアなどが人気があります。

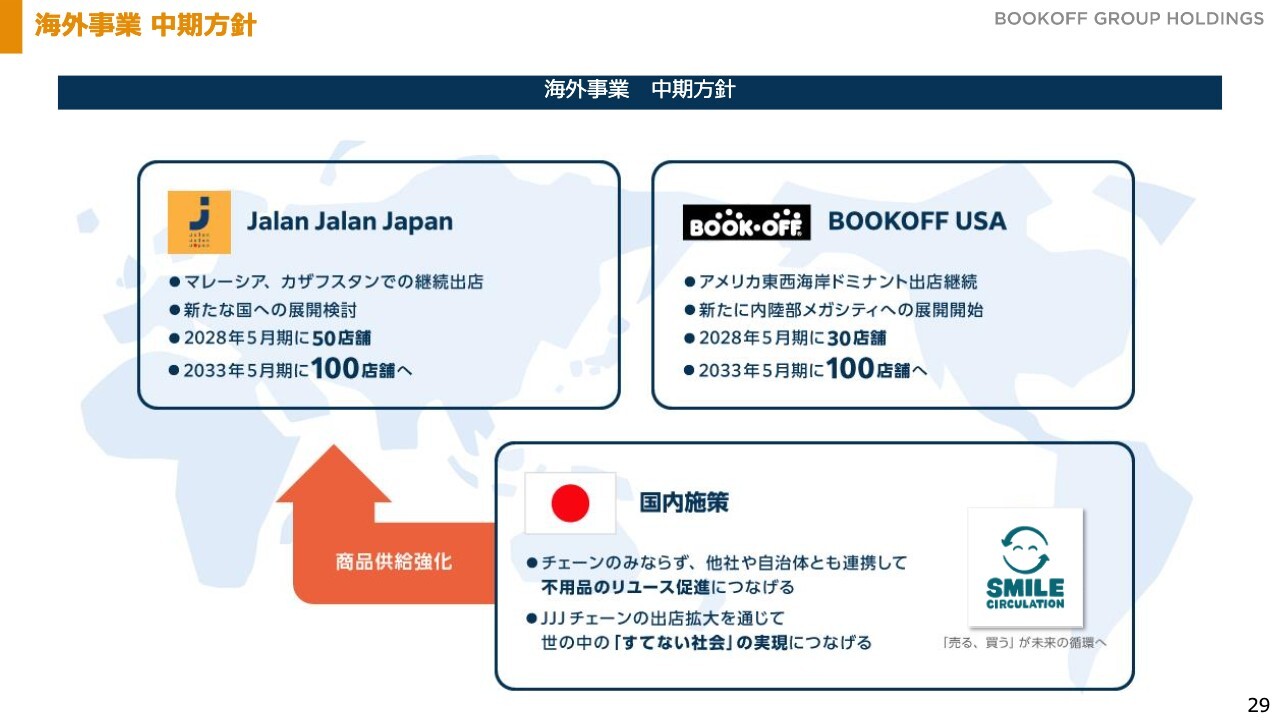

海外事業 中期方針

堀内:今後、海外事業に関しては、「BOOKOFF USA」で100店舗、「Jalan Jalan Japan」で100店舗を展開していきたいと考えています。国内とのつながりを持ちながら、大きく事業を確定していきたいという考えです。

kenmo:現状でのマレーシア、カザフスタン、フランスなどにおける出店状況や、足元の収益性はどのようになっていますか?

堀内:フランスは現在3店舗です。直営店ではなく、我々がライセンス契約をしている加盟店の運営になっています。

カザフスタンは現在7店舗です。直営店で4店舗、加盟店形式で3店舗を展開しています。カザフスタンに関しては、立ち上げて約1年であり、まだ初期赤字が続いているため、今後収益化を期待しています。

マレーシアには現在15店舗あります。こちらは出店が今から7、8年前で、既存店が大きく売上を確保しており、利益化ができています。

私たちの海外事業のセグメント利益をご覧いただくとわかるとおり、海外事業全体として利益が出ている部分の半分以上をマレーシアの事業が稼いでいます。

kenmo:アメリカについては、今後関税の影響なども注視しなければならない状況かと思いますが、現時点で、出店計画の見直しや現地での商品販売戦略の変更など、なにか社内で検討していますか?

堀内:出店戦略の変更はなく、100店舗構想を着実に進めたいと思っています。実は、アメリカの事業は、アメリカの現地で買取をして販売しているため、日本からの輸出は、小さなアニメグッズのわずかな金額だけになります。そのため、関税の影響は当然ありますが、その金額感は限定的であると考えています。

今後懸念される部分としては、アメリカそのものの物価上昇に伴って、そもそも出店のコストが上がってくることが想定されます。こちらに関してはまだ見積もりきれていない部分もあります。

物価そのものが上がると、我々の売上も上がることにはなりますので、そのあたりは睨みながら、引き続き100店舗構想に向けて進めていきます。

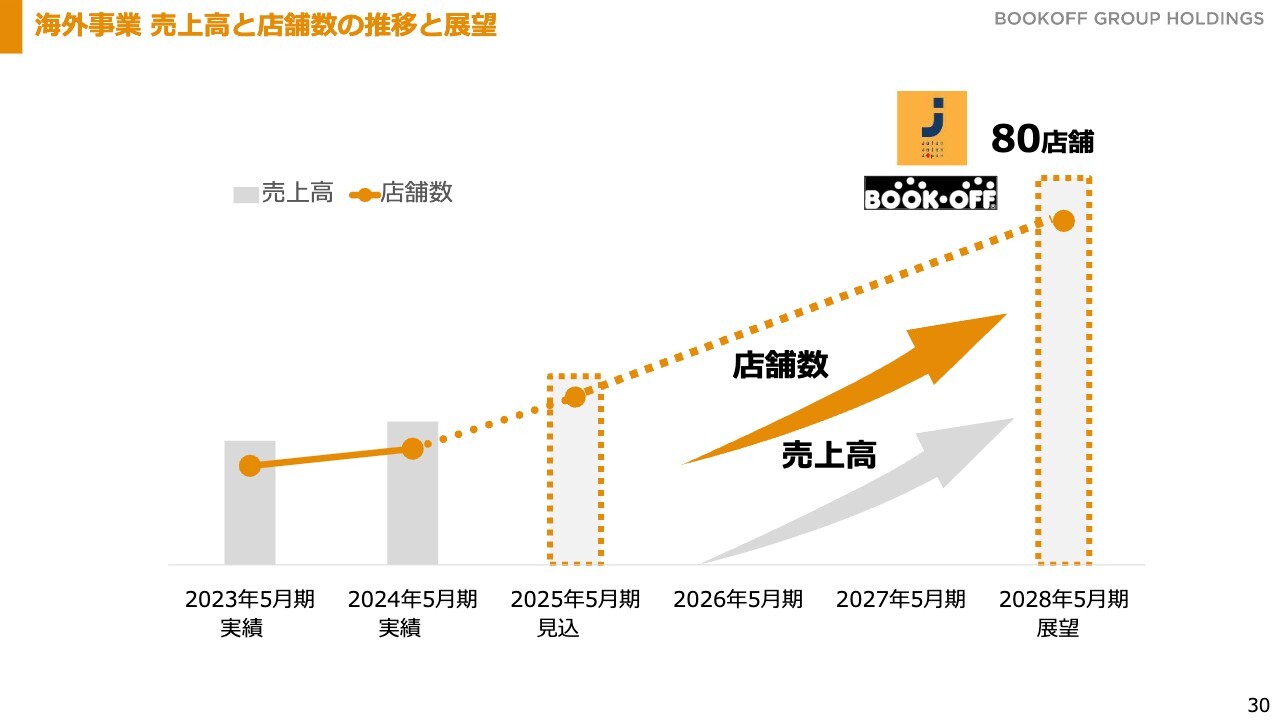

海外事業 売上高と店舗数の推移と展望

堀内:100店舗構想の過程の2028年5月期という1つの節目で、「Jalan Jalan Japan」と「BOOKOFF USA」を合わせて、80店舗の体制にしたいと考えています。その先に、それぞれの国で100店舗ずつとする構想をこれから進めていきます。

連結業績の推移と2025年5月期予想・2028年5月期展望

堀内:先ほどもご紹介したとおり、2028年5月期の展望は、売上高1,300億円、経常利益45億円です。それを超える水準を目指して進めていきます。

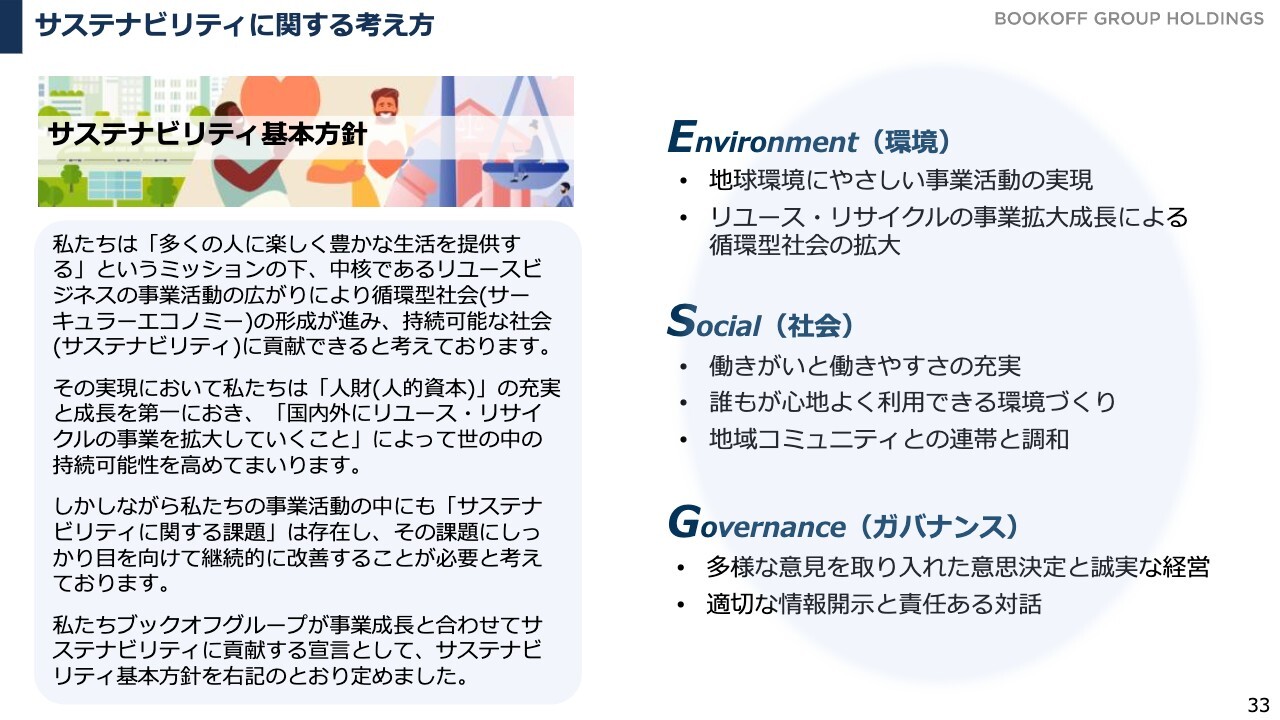

サステナビリティに関する考え方

堀内:サステナビリティに関する取り組みについてです。サステナビリティに関しては、リユースというビジネスそのものが、サステナビリティに資する取り組みです。その上で、私たちそのものもESGの括りの中で、サステナビリティにつながる動きをしていくため、スライドにあるような基本方針を掲げています。

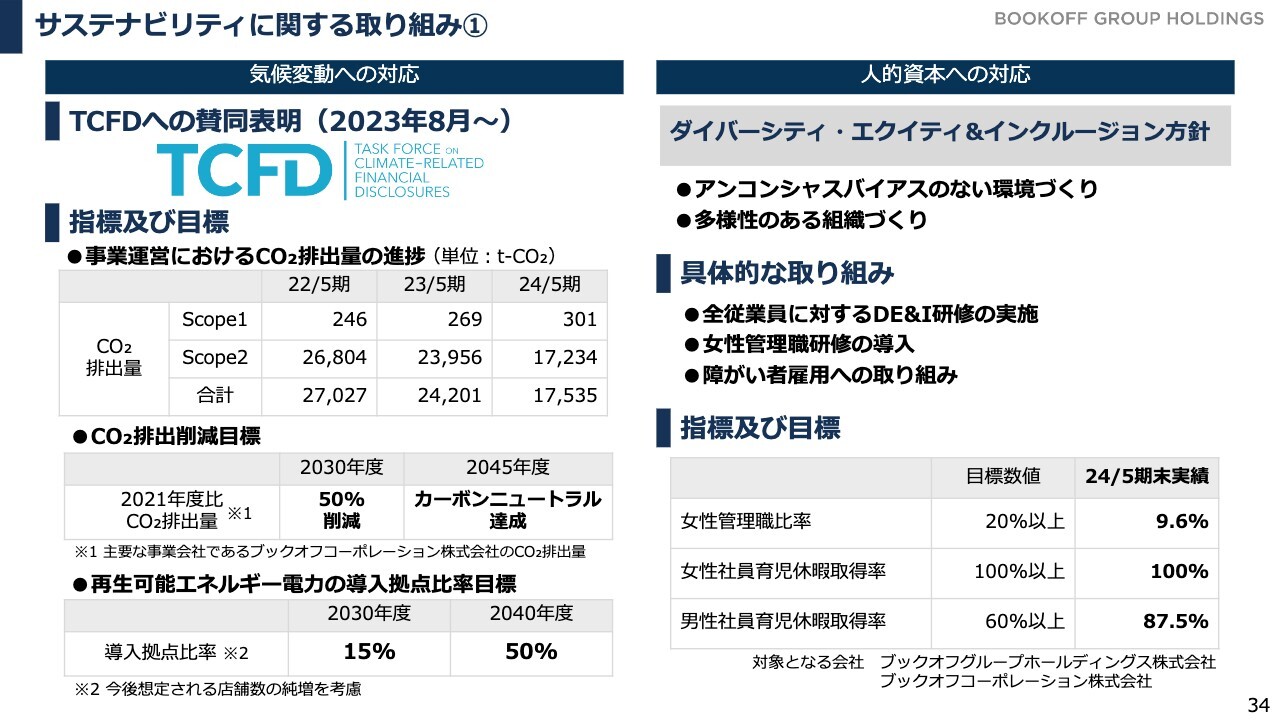

サステナビリティに関する取り組み①

堀内:サステナビリティに関する取り組みの1つ目として、2023年8月からTCFDに賛同し、指標と目標を掲げて開示を進めています。

CO2の排出削減はもちろんのこと、今後人的資本への取り組みも非常に重要になってきます。まだ道半ばではありますが、一つひとつ取り組みを明示しながら進めていこうと考えています。

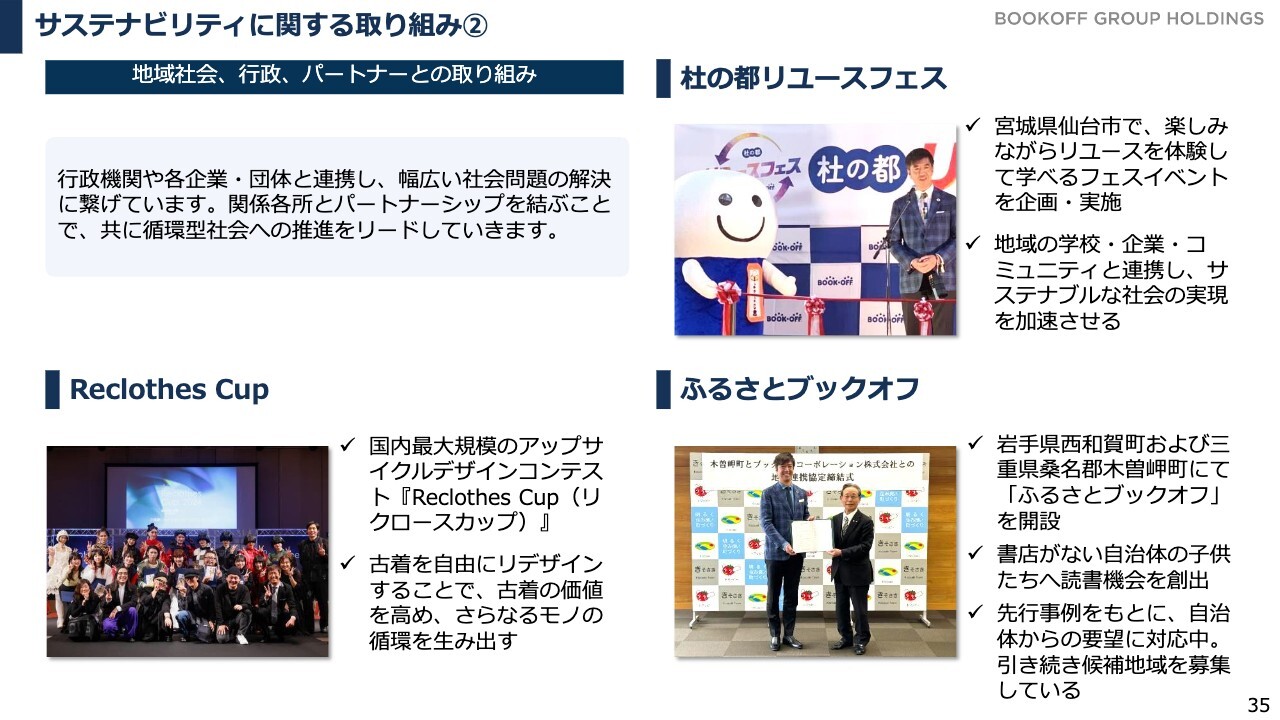

サステナビリティに関する取り組み②

堀内:サステナビリティに関する取り組みの2つ目として、特に力を入れている部分は、地域社会への貢献、ESGのソーシャルの領域です。「Reclothes Cup(リクロースカップ)」という古着ファッションのコンテストを開催することによって学生に成長の機会を提供する、あるいはリユースする人をさらに広げていくために、仙台市内でのリユースフェスというイベントを開催しています。

また、書店のない地域に私たちが本を提供することによって、小さな書店を展開できる「ふるさとブックオフ」という取り組みがあります。これはほんの一例ですが、私たちのリユースという機能があるからこそできることを、一つひとつ磨いて展開することによって、リユースがあってよかったと多くの人に思っていただき、楽しく豊かな生活につながるよう進めています。

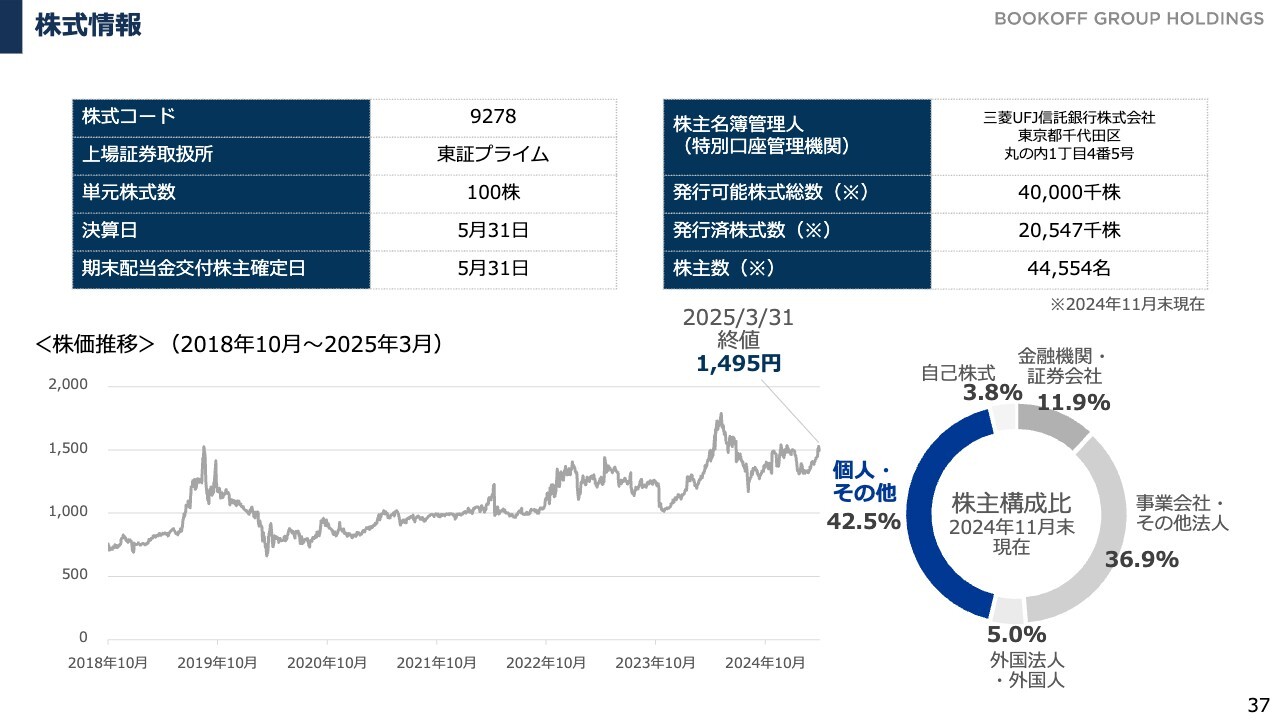

株式情報

堀内:株式情報と株主還元についてお話しします。スライドに全体の概要を示しています。弊社の特徴の1つとして、個人株主の比率が非常に高いことが挙げられます。

株主のみなさまは、私たちの店舗を多くご利用されており、株主総会でも店舗に関してのご意見を多数いただいています。

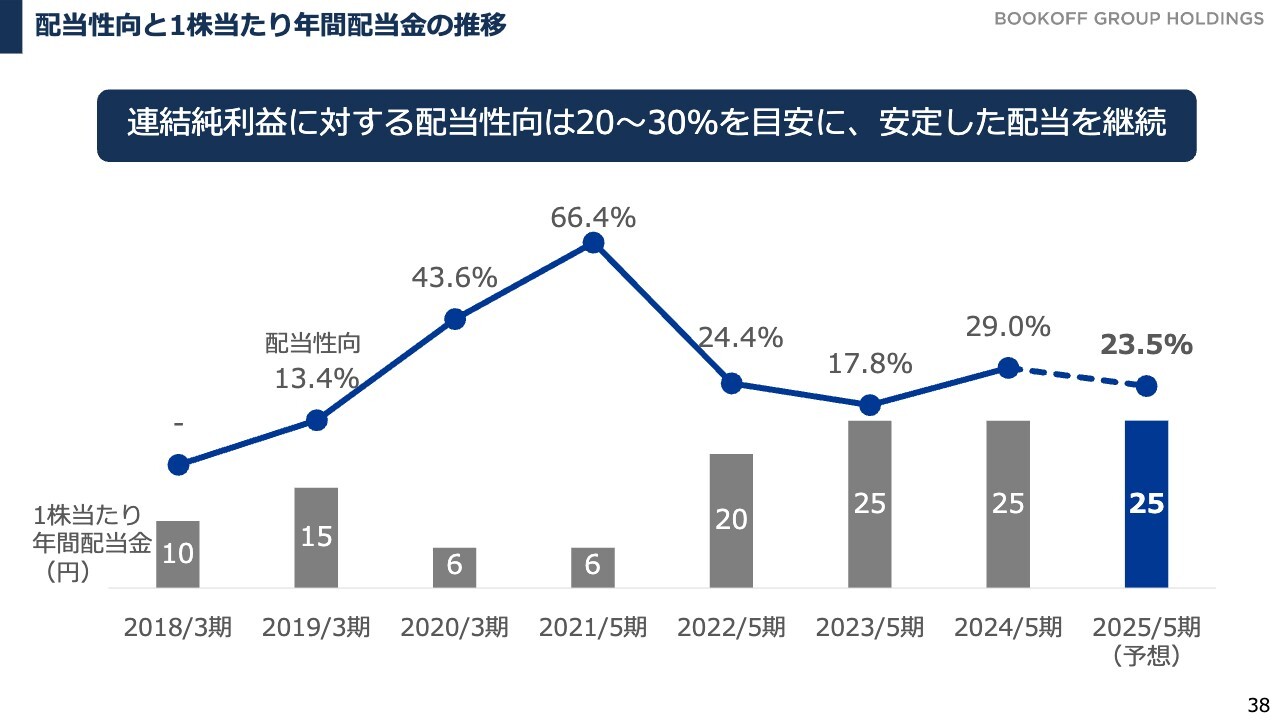

配当性向と1株当たり年間配当金の推移

堀内:配当に関してですが、中期の経営方針の期間は、株主還元よりも投資を優先して企業価値全体を上げていくことと、収益水準を上げてそれにより株価を上げていくことに、意識を置いています。

配当性向を20パーセントから30パーセントを目安にして安定配当をご提供することを現在掲げています。当然ながら、利益水準が上がってきた暁には、この方針にのっとって、配当の金額を上げていくことを現在の方向性として考えています。

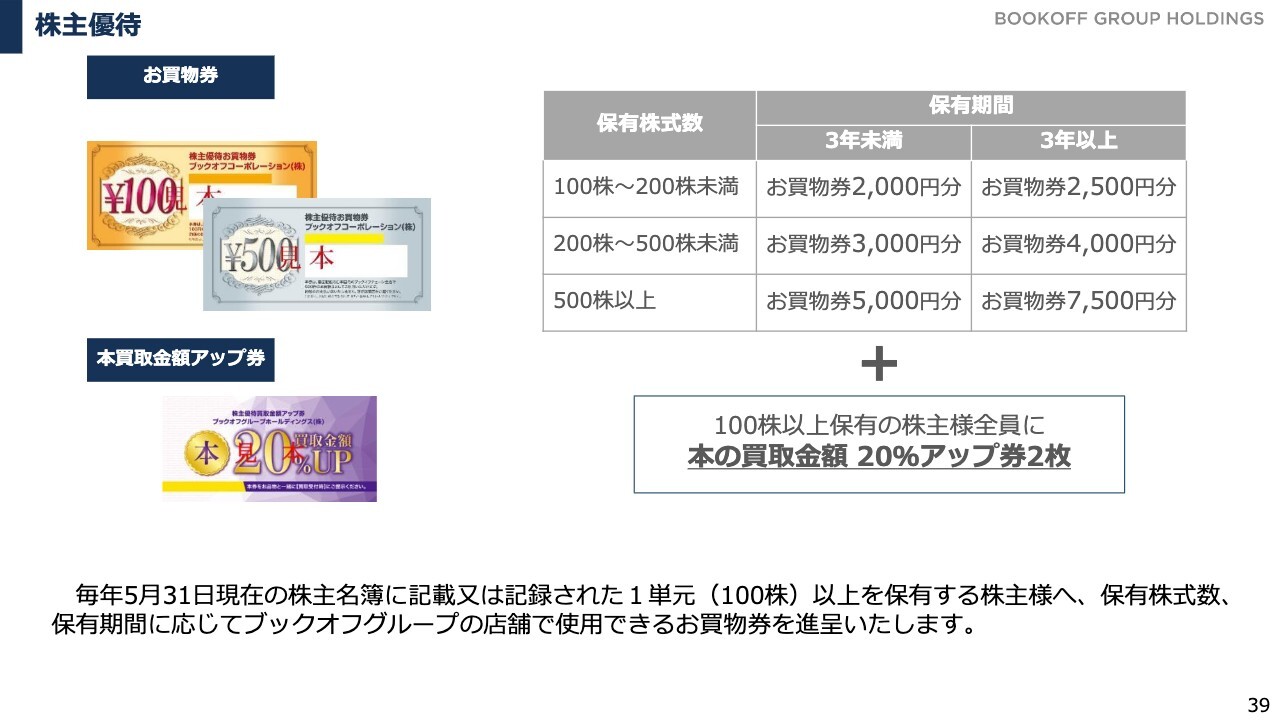

株主優待

堀内:ご好評をいただいているのが株主優待です。店舗で使えるお買物券に加え、「本の買取金額20パーセントアップ券」を提供しています。

お買物券は純粋に金額に換算できますが、本の買取金額アップ券に関しては、進化している「BOOKOFF」をぜひ株主のみなさまにご覧いただきたい、そしていろいろなものが売れることを感じてもらいたいということが理由です。本をきっかけにいろいろなものをお持ち込みいただきたく、このような株主優待にしています。

事業ポートフォリオの変革で、持続可能な成長へ

堀内:事業成長とともに利益を成長させて、株主還元も増やしていきたいという意気込みで、現在取り組みを進めています。

“リユースのリーディングカンパニー”へ

堀内:リユースのリーディングカンパニーとして、「ブックオフだけじゃないブックオフグループ」を作り上げ、みなさまにさらにわくわくしてもらえる世界を作り上げたいと考えています。

私からの説明は以上です。

質疑応答:リユース業界における強みについて

荒井沙織氏(以下、荒井):「物価が上昇して賃金が上がらない中

新着ログ

「小売業」のログ