【QAあり】荏原製作所、増収増益で4年連続で過去最高業績を更新 利益成長継続で2025年はグループ初の営業利益1,000億円超を目指す

目次

伊藤仁士氏(以下、伊藤):みなさま、こんばんは。IR・広報統括部IR部長の伊藤です。本日は遅い時間にもかかわらず、当社の会社説明会にご参加くださり、ありがとうございます。

本日の内容についてご説明します。当社のことを初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、はじめに会社概要をご説明した後、みなさまが当社への投資をご検討いただけるよう、荏原の強みについてご説明したいと思います。

現在進めている中期経営計画「E-Plan2025」の進捗状況についてご説明し、2024年度決算の概要をお伝えしたいと思います。

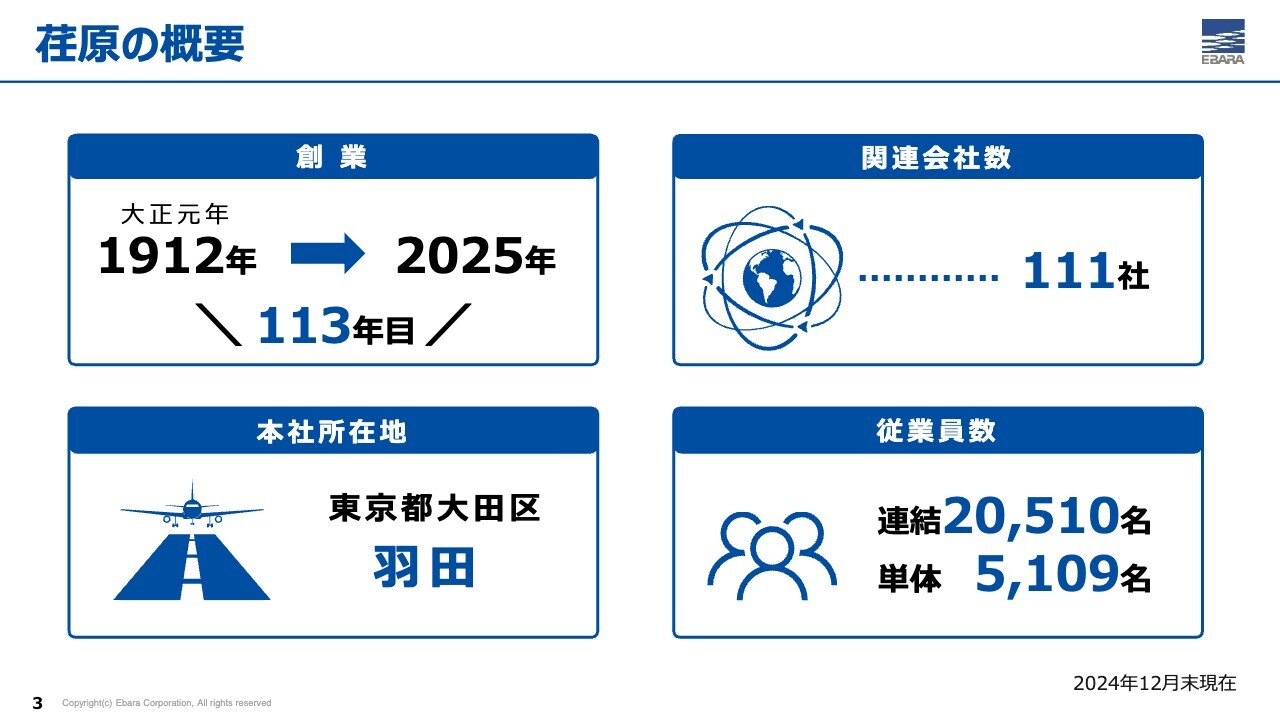

荏原の概要

当社は、1912年に創業し、今年で創業113年を迎えました。本社の所在地は、東京都大田区で、羽田空港のすぐ近くです。モノレールで羽田空港に向かう途中で、当社のロゴマークのついた本社ビルをご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。

連結子会社数は、国内・海外合わせて111社です。従業員数はグループ全体で約2万名、その約55パーセントが海外の従業員となっています。

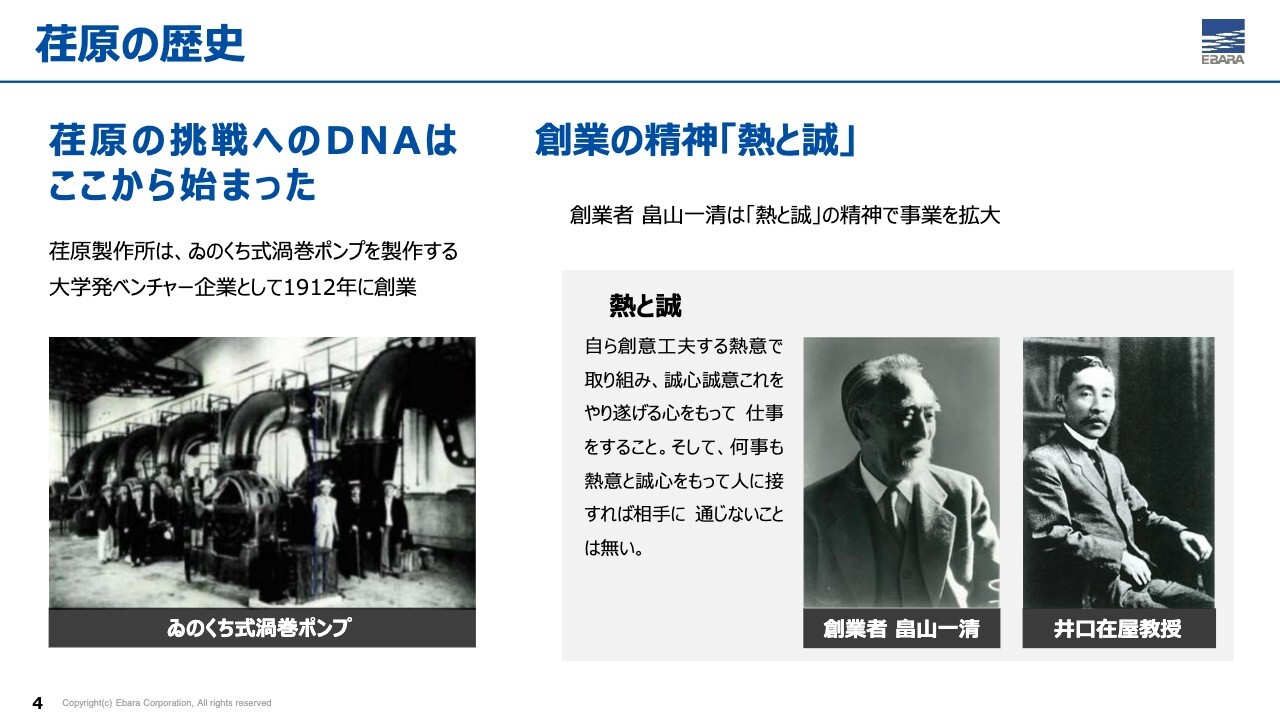

荏原の歴史

当社は、遠心力を利用するポンプである渦巻ポンプを製造する大学発のベンチャー企業としてスタートしました。創業者である畠山一清が当時所属していた東京帝国大学における恩師である井口在屋教授の理論に基づいて、国産初のポンプメーカーを立ち上げたのが会社の始まりです。

スライドの右側に記載しています「熱と誠」は畠山一清が創業の精神として掲げたもので「自ら創意工夫する熱意で取り組み、誠心誠意これをやり遂げる心をもって仕事をすること」を意味しており、この精神は現在も従業員の中に根づいています。

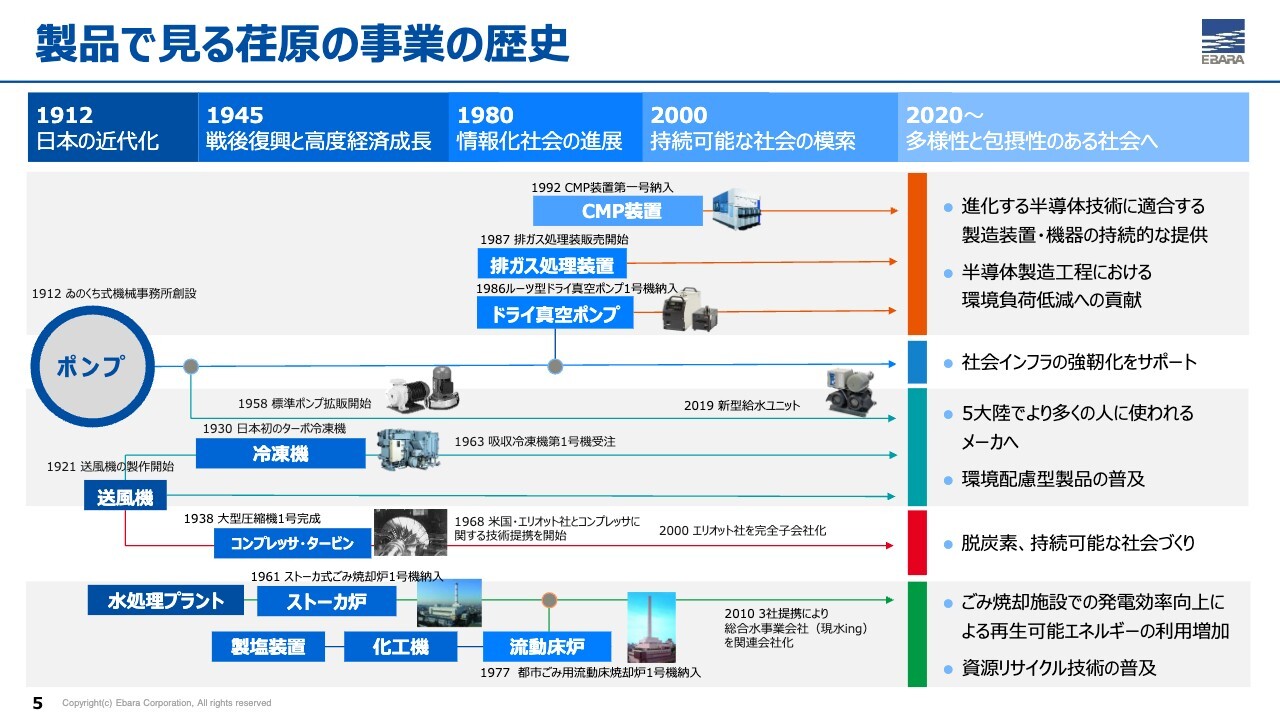

製品で見る荏原の事業の歴史

スライドは、当社の製品と事業の歴史を示したものになります。スライドの一番左に示しているように、水を安全かつ安定的に供給するビジョンを持って、国産第1号となるポンプなどを開発し、日本のインフラの近代化に貢献してきました。

その後、ポンプで培った流体技術、回転機械の技術などを応用し、コンプレッサやタービン、送風機、冷凍機といった製品群に事業を拡大してきました。また、ポンプの供給市場である上下水などの水処理プラントに進出し、それをきっかけに、ゴミ焼却のプラント等も手がけ、現在の環境プラント事業へと発展させてきました。

スライド上部を見ていただくと、1980年代になって新たに生まれた半導体製造プロセス市場にも、回転機械や流体技術などの強みを応用した製品・装置を提供し、現在の精密・電子カンパニーへと発展させてきました。

当社は、常にその時代が求めるサービスや製品を提供し、事業を拡大してきた歴史を持っています。現在は、スライドの一番右側に示しているように、建築・産業、エネルギー、インフラ、環境、精密・電子の5つの事業セグメントで事業を運営しています。

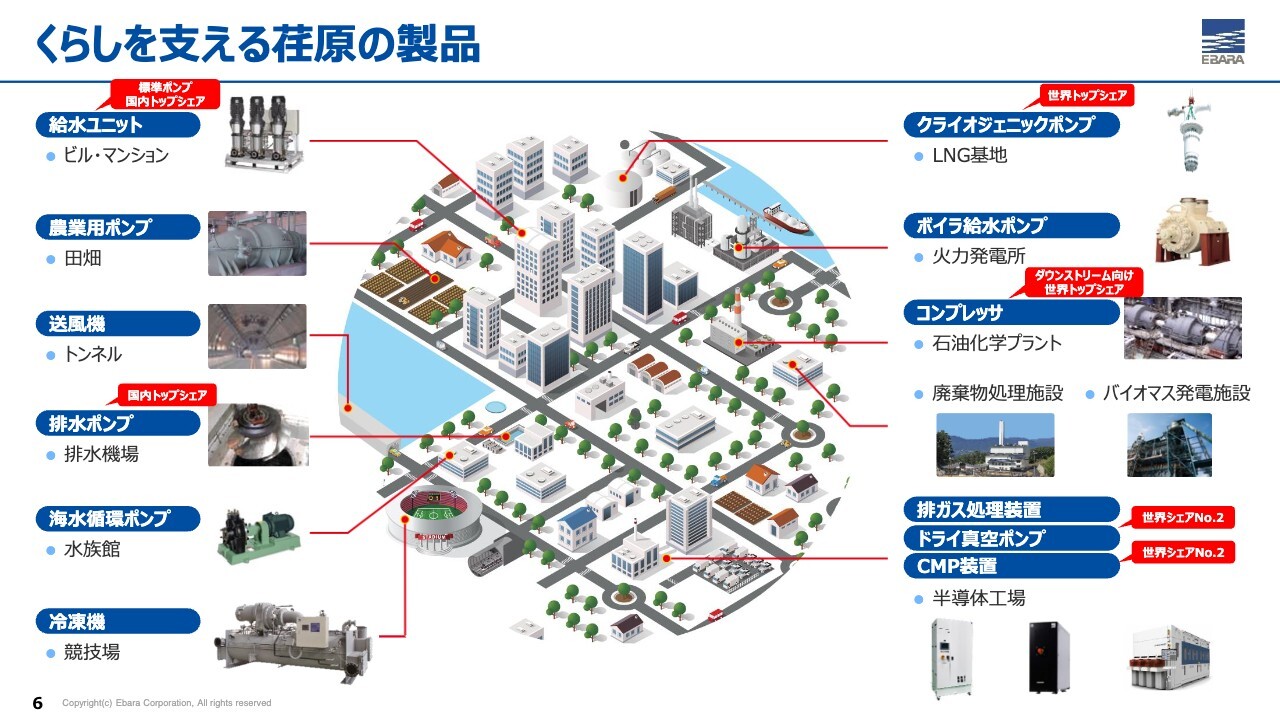

くらしを支える荏原の製品

スライドは、当社製品がどのようなところで使われているかをまとめたものです。当社の製品は、みなさまの日常生活の中で目にする機会は少ないかと思いますが、こちらに示したように、さまざまな場面で当社の製品が活躍し、みなさまの暮らしを支えています。

例えば、みなさまがふだん何気なく使っている水道について、浄水場から、ビル・マンションの4階以上の高層階に水を上げるために、当社の給水ポンプが使われています。スライドの一番左上になります。

当社の給水ポンプは、国内でトップシェアを持っています。そのシェアは、約3分の1です。日本の建物の高層階フロアに存在する水道の蛇口の3本に1本は、当社のポンプから提供された水が出てきていることになります。

家庭などで発生したゴミを処理する廃棄物処理施設については、現在約150ヶ所で当社製のプラントが稼働しています。東京近辺では、足立区、武蔵野市、川崎市で当社製の都市ゴミ焼却プラントが稼働しています。お近くにお住まいのみなさまのご家庭から廃棄されたゴミの収集、焼却処理に貢献しています。その他、気候の激甚化に伴う洪水対策に必要な排水機場のポンプなど、社会インフラを支えるさまざまな場面で当社の製品群が使用されています。

産業インフラに目を向けると、スライド右下に記載した、半導体製造工程で使用されるCMP装置、ドライ真空ポンプといった製品をグローバルで提供しています。それらの製品は、グローバルシェア2位となっており、みなさまがお使いのスマートフォンに入っている半導体の製造にも貢献しています。

荏原の活躍している場所(一例)

スライドは、当社製品が活躍している場所をご紹介しています。国内では、東京スカイツリータウンとその周辺の地域冷暖房システムとして、当社の冷凍機やヒートポンプが使用されています。国立競技場でも当社の冷凍機が採用され、六本木ヒルズの森タワーにおいても、当社の給水ポンプが使用されています。

海外の例です。海外の有名な観光地を例にあげると、砂漠に囲まれた都市であるラスベガスへ、何十キロメートルも離れたダムから水を輸送するために、当社の取水ポンプが使われています。

マーライオンの噴水システムにも、当社のポンプが使用されています。スライドの一番右側に示しているように、2013年のコロッセオの修復プロジェクトの中で、外壁を洗浄するために、高圧の水を作る必要があり、当社のポンプが使用されました。

このように、国内外のさまざまな場所で当社の製品が活躍しています。

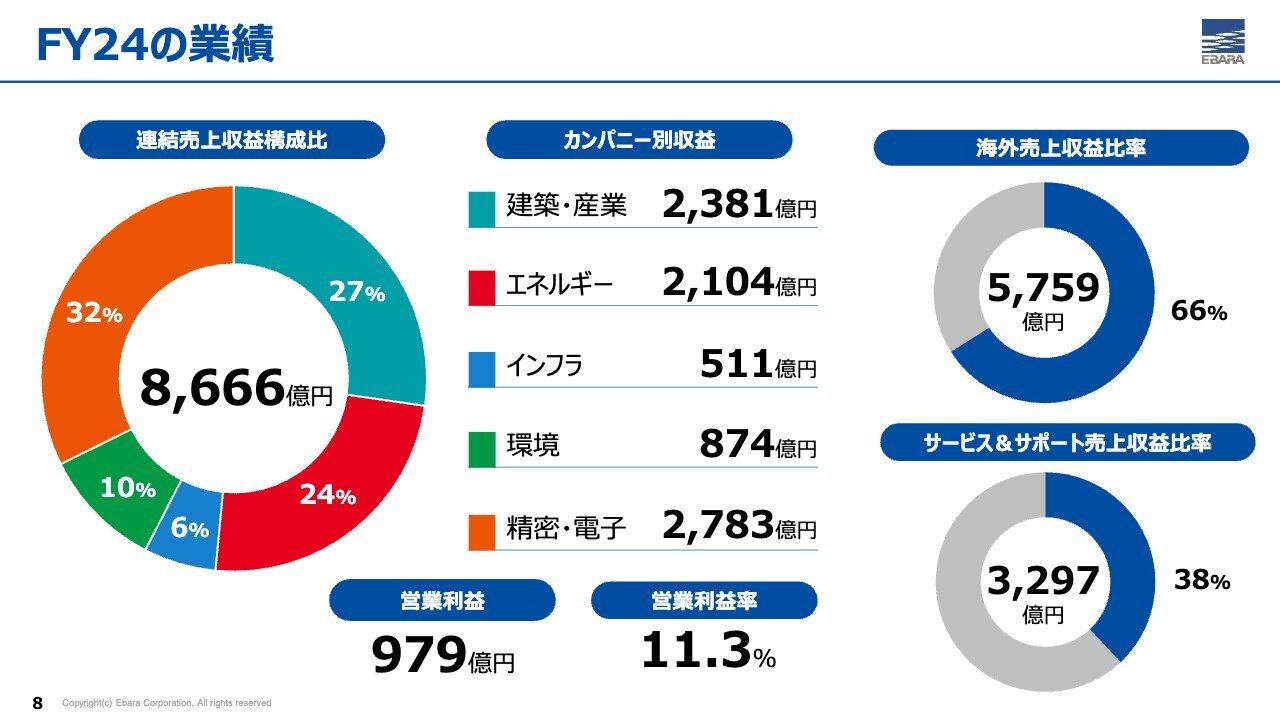

FY24の業績

事業構成についてご説明します。2024年の当社グループ全体の売上収益は8,666億円です。営業利益は979億円です。営業利益率は11.3パーセントとなっています。

当社は、対面市場別に5つのセグメントで事業展開しています。建築・産業については、産業市場向けのポンプやファン、建築設備向けのポンプやファン、冷凍機などを主な製品とする建築・産業カンパニー。オイル&ガス等のエネルギー市場向けのポンプ、コンプレッサ、タービンを主な製品とするエネルギーカンパニー。

排水機場におけるポンプなど、社会インフラ向けに製品を供給するインフラカンパニー。ゴミ焼却施設など廃棄物処理を主な対面市場としている環境カンパニー、先ほどご紹介した半導体製造工程を支える製品を供給する精密・電子カンパニーの5つです。

各カンパニーの事業規模は、スライドに示しているとおりです。ここ数年、半導体製造装置市場の拡大が続いていることもあり、精密・電子カンパニーの売上収益の構成比率が全体の3分の1程度まで高まってきています。従来のポンプや回転機械の会社というだけではなく、半導体関連銘柄として見られることも多くなってきているのは、このような背景によります。

スライド右側のグラフで示してるとおり、当社の海外売上収益比率は66パーセント程度となっており、3分の2以上は海外からのお客さまです。すべての事業で力を入れているアフターサービスの比率は38パーセントと、4割程度になっています。

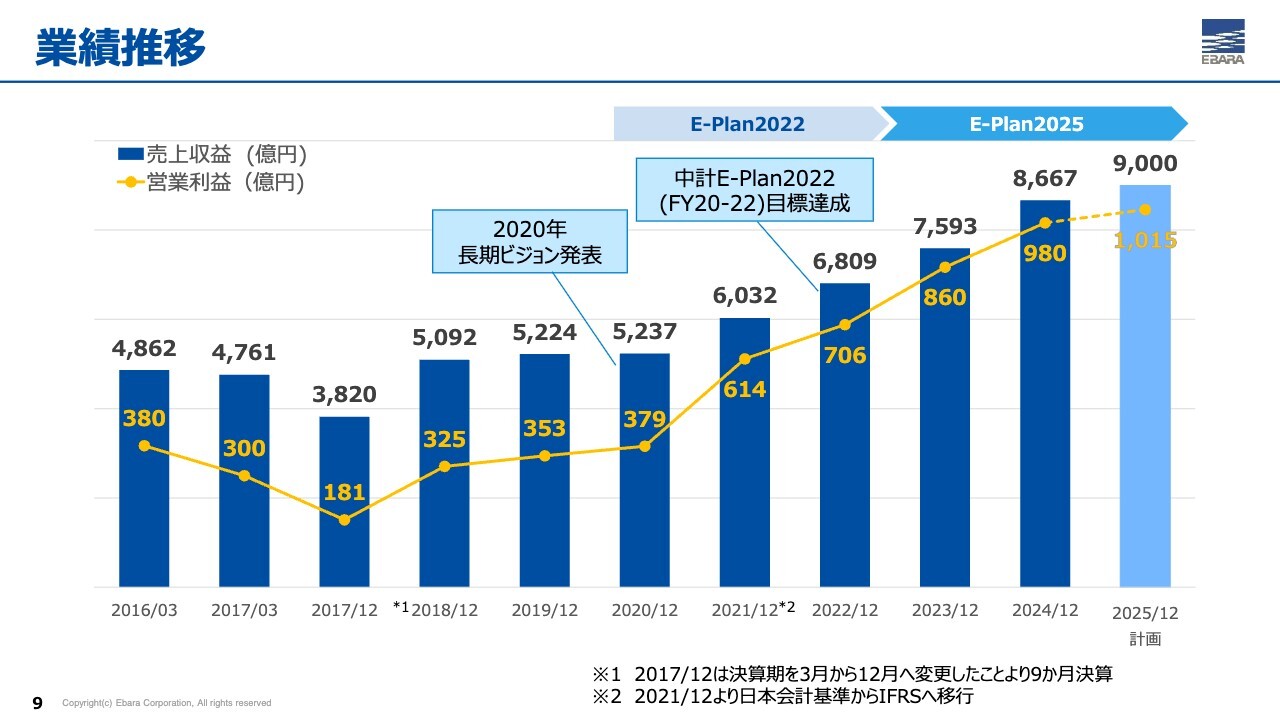

業績推移

スライドには、過去10年間の業績推移を示したグラフを掲載しています。2017年に、決算期を3月から12月へ移行しました。そのため、2017年は9か月の変則決算期ということもあり、少しへこんだように見えています。

実質的には、7期連続の増収増益、特に直近4年では、過去最高業績を連続して更新している状況です。直近では、成長事業の1つと位置付ける精密・電子カンパニーが牽引して、着実に業績が伸びているというのが当社の概要になります。

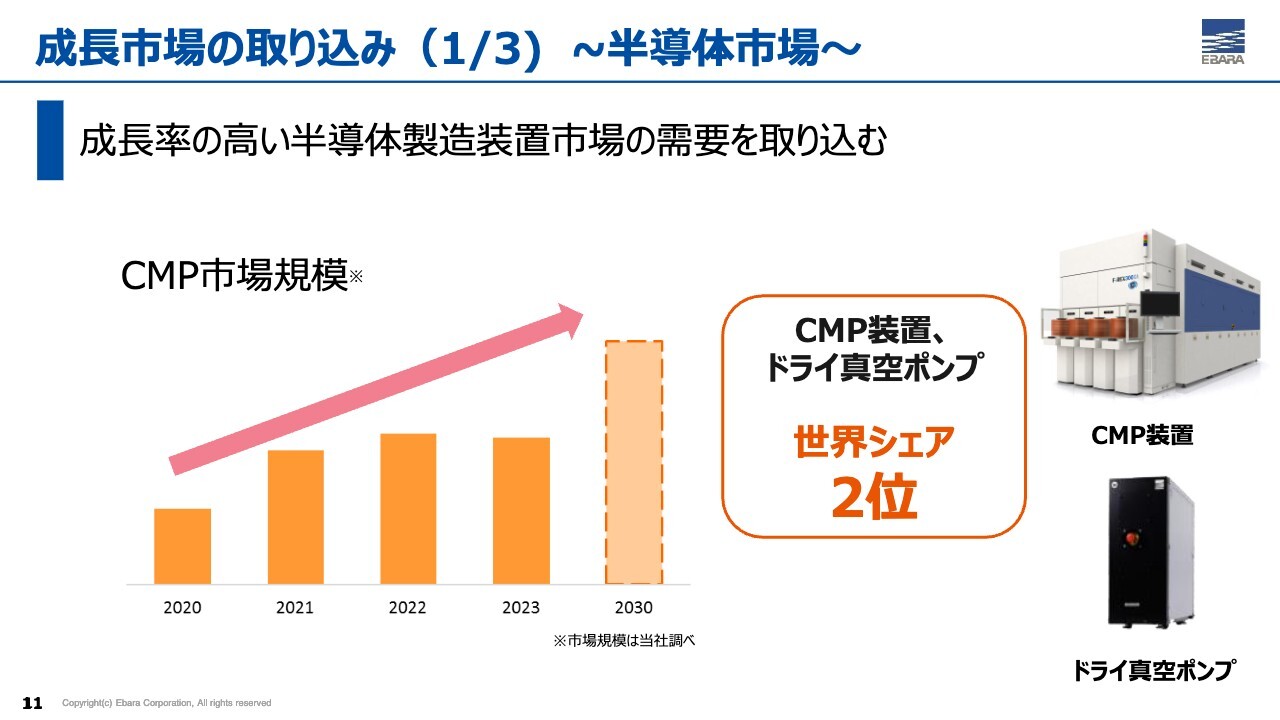

成長市場の取り込み(1/3) ~半導体市場~

当社の強みについてご説明します。当社の強みの1つは、成長市場に対して製品・サービスを供給し、その成長を取り込んでいる点だと思います。精密・電子カンパニーは、AI、データセンター向け等で市場が拡大しています。

半導体市場向けに、CMP装置とドライ真空ポンプ等を供給しています。CMPは、スライド右側に掲載したものです。Chemical Mechanical Polisherの略で、半導体製造プロセスの各ステップで、半導体をナノレベルで平坦化する装置です。

半導体市場は、2030年に1兆ドルに成長すると言われています。これに応じて、半導体製造装置市場も拡大しています。このような高い成長市場において、当社のCMP装置、ドライ真空ポンプは、世界シェア2位という良いポジションを取っています。

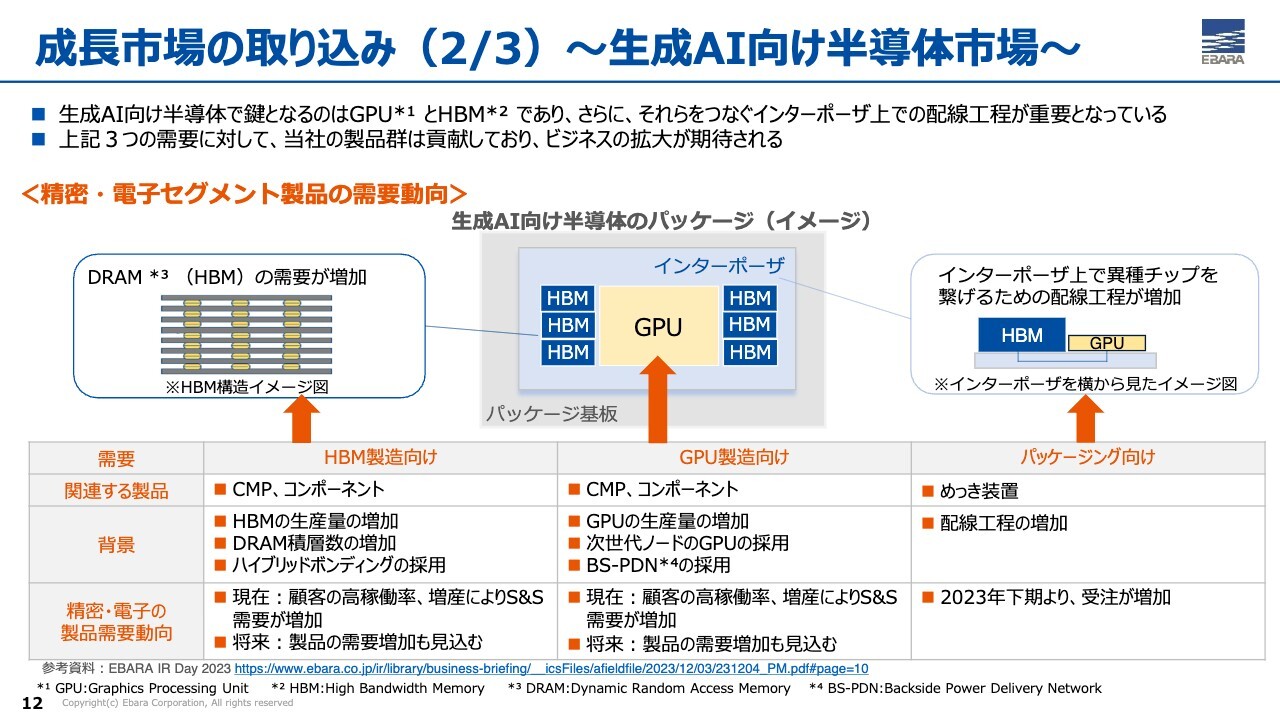

成長市場の取り込み(2/3)~生成AI向け半導体市場~

生成AI市場の拡大が当社のビジネスの成長にどのように関係するかをご説明します。日々、みなさまもニュースで生成AIのお話をお聞きになっていると思います。生成AI向け半導体で鍵となるのは、スライド中央の図に示したGPU(Graphics Processing Unit)とHBM(High Bandwidth Memory)の2つと、それらをインターポーザ上でつなぐ配線が重要となっています。

GPU製造に関しては、生産量の増加に加え、さらなる先端ノードのGPUが採用されることにより、当社のCMP装置とドライ真空ポンプの需要増加が期待できます。

将来的には、GPUにおいてバックサイドPDNと呼ばれる、半導体の裏側に配線層を作って、そこから電源を供給するという技術が採用されることによって、裏面研磨の需要が増大し、CMP製品の需要が増えると見ています。

HBM製造に関しては、生産量の増加に加え、HBM1個当たりのDRAMの積層数が増えると、CMPの増加が期待できます。積層数が増えるに従って、毎回のプロセスにおいてCMPで研磨する必要が生じるためです。

HBMの製造プロセスにおいても、ハイブリッドボンディングと呼ばれる、従来のバンプを用いたものではなく、直接メモリとメモリの層を貼り合わせる技術です。このようなものが採用されると、貼り合わせ前にメモリの両面を研磨する必要が生じるため、CMPの需要増加が期待できます。

生成AI向け半導体のパッケージングでは、新たにインターポーザ上でGPUやHBMをつなげるための配線工程が必要になります。この工程で、当社のメッキ装置が現在使われており、すでに2023年の下期から受注が増加している状況です。

以上のように、生成AI向け半導体の需要増加に連動して、当社製品の需要も増加していくことが期待されています。このような点が当社の強みの1つとなっています。

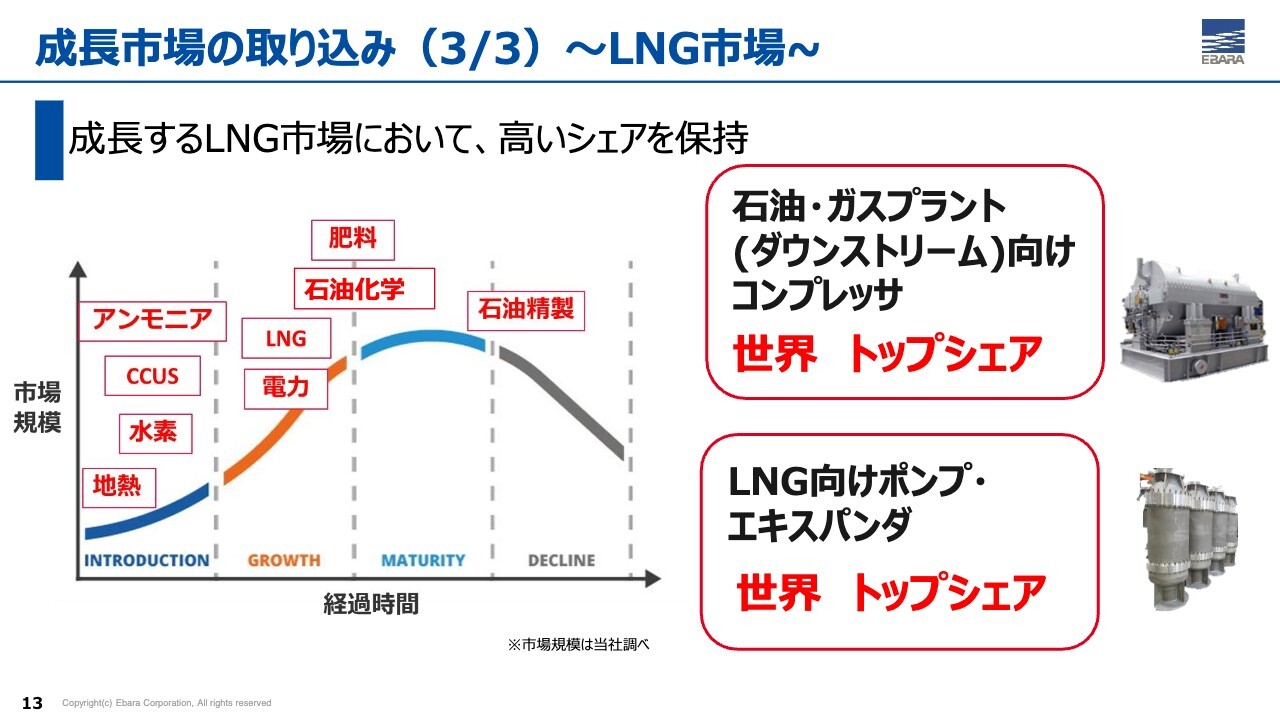

成長市場の取り込み(3/3)~LNG市場~

エネルギーカンパニーでは、エネルギーの安全保障上の要請と、石油に比べてクリーンなエネルギーであることで、LNGの需要が増加しています。LNG市場に向けて、スライド右側に掲載したコンプレッサと、その下に掲載したマイナス163℃という低温で作動するクライオジェニックポンプという特殊なポンプを供給しています。このポンプにおいては、当社は世界でトップシェアを誇っています。

当社は、半導体市場とLNG市場という異なる成長市場を、自分たちの事業の中に取り込んでいる点で、非常にユニークな事業ポートフォリオを保有していると考えています。半導体製造装置市場の成長は高いのですが、一方で比較的アップダウンが激しい市場と言えます。

これに加えて、LNG市場の成長を取り込むことで、全社としては比較的安定して、売上と利益の成長を達成することができると考えています。

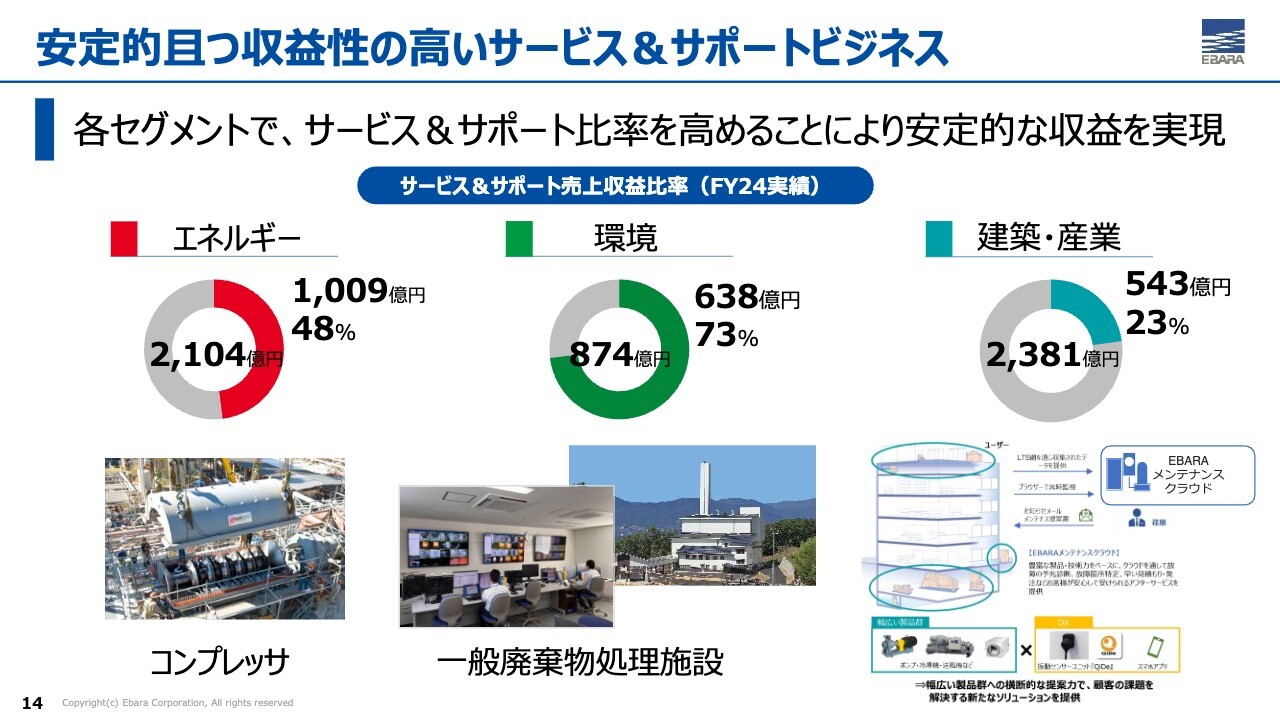

安定的且つ収益性の高いサービス&サポートビジネス

もう1つの当社の強みについてご説明します。当社の製品は製品寿命が長く、大型ポンプやコンプレッサといった製品については、30年以上お使いいただくというケースも存在しています。ゴミ焼却炉については、50年間使用いただくことも想定しています。

長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスや部品の交換が必要となります。このような事業をサービス&サポート(S&S)事業と呼んでおり、すべての事業で割合を拡大する施策を展開しています。

特に、石油化学プラントにおいて重要な機器であるコンプレッサを中心とするエネルギーカンパニーにおいては、スライド左側の図で示したように、約50パーセントがS&Sからの売上収益です。ゴミ焼却炉を設計・製造・販売する環境カンパニーにおいては、約70パーセントが運転管理を含むS&Sからの売上収益になります。

S&S事業は製品販売に比べて安定的であることに加え、収益性の高い事業なので、各事業でこのようなS&S事業を保有することは、当社の強みの1つと言えます。

スライドの一番右に示していますが、建築・産業カンパニーにおいては、他のセグメントに比べると、S&Sの比率というのは低いです。しかし、現在、EBARAメンテナンスクラウドと言われるサービスを立ち上げています。

標準ポンプ、冷凍機、送風機を販売していますが、これらの機器にセンサーを取り付け、運転状況をモニタリングすることで、故障が発生する前にお客さまにサービスをご提案することが可能になります。このような取り組みを通じて、S&S事業の拡大を図っています。

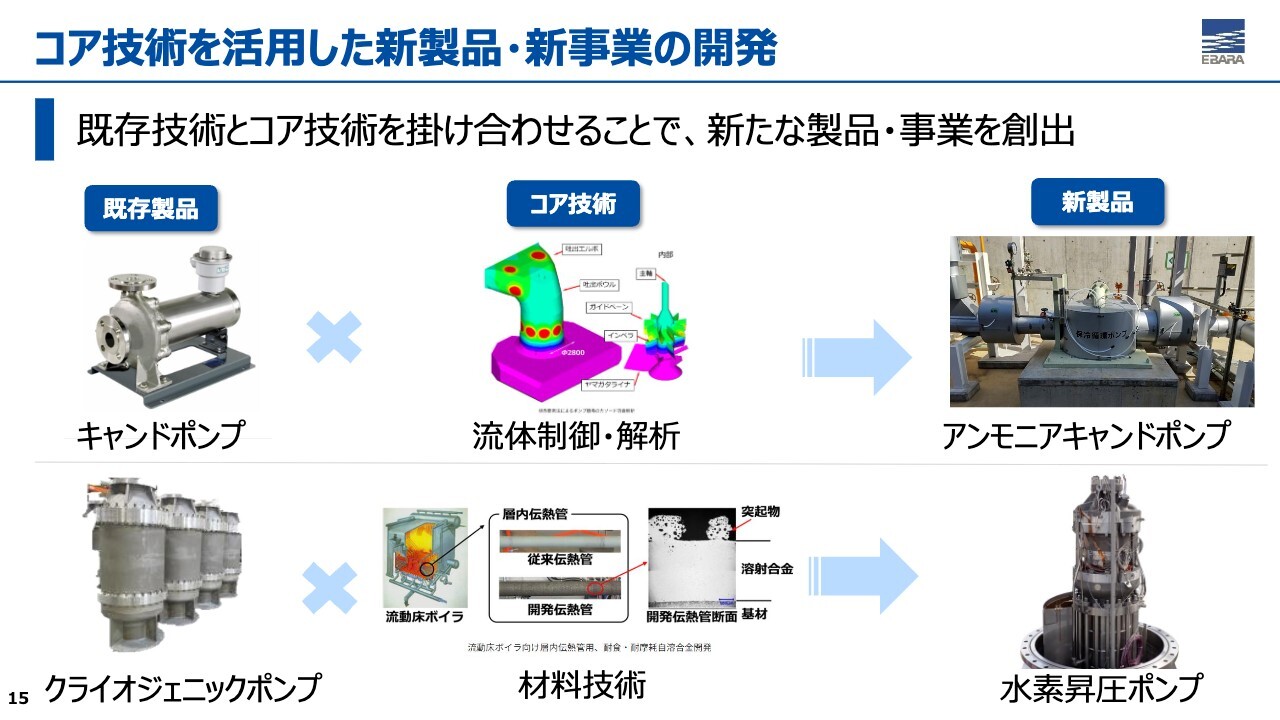

コア技術を活用した新製品・新事業の開発

事業ポートフォリオのユニークさについてご説明します。当社は、5つの事業を展開しており、複数の事業を抱えていますが、投資家の方からその理由についてご質問を受けることがあります。当社の事業の歴史でもお伝えしましたが、当社はポンプ事業から始まり、流体を扱う技術や回転体を製造する技術を応用することで、製品と事業領域を拡大してきました。

複数の製品、技術を保有することで、新たな製品や事業を生むことができます。スライドにその例を示しています。例えば、当社が保有するキャンドポンプの技術に、コア技術である流体制御や解析技術を掛け合わせることで、液体アンモニアを燃料として使用するアンモニアキャンドポンプを製品化しています。このポンプは、すでにJERA碧南火力発電所において、実証実験に成功しています。

先ほどもご紹介したように、当社はLNG向けにクライオジェニックポンプを販売しています。マイナス163℃という非常に低い温度でLNGを輸送することが可能なポンプです。この技術と、当社がさまざまな製品を取り扱うことで蓄積した材料技術を応用することで、液体水素を発電燃料として使う際に必要となる水素昇圧ポンプの開発に成功しています。

このポンプはすでに上市しており、第1号の受注に向けて営業活動を展開しています。

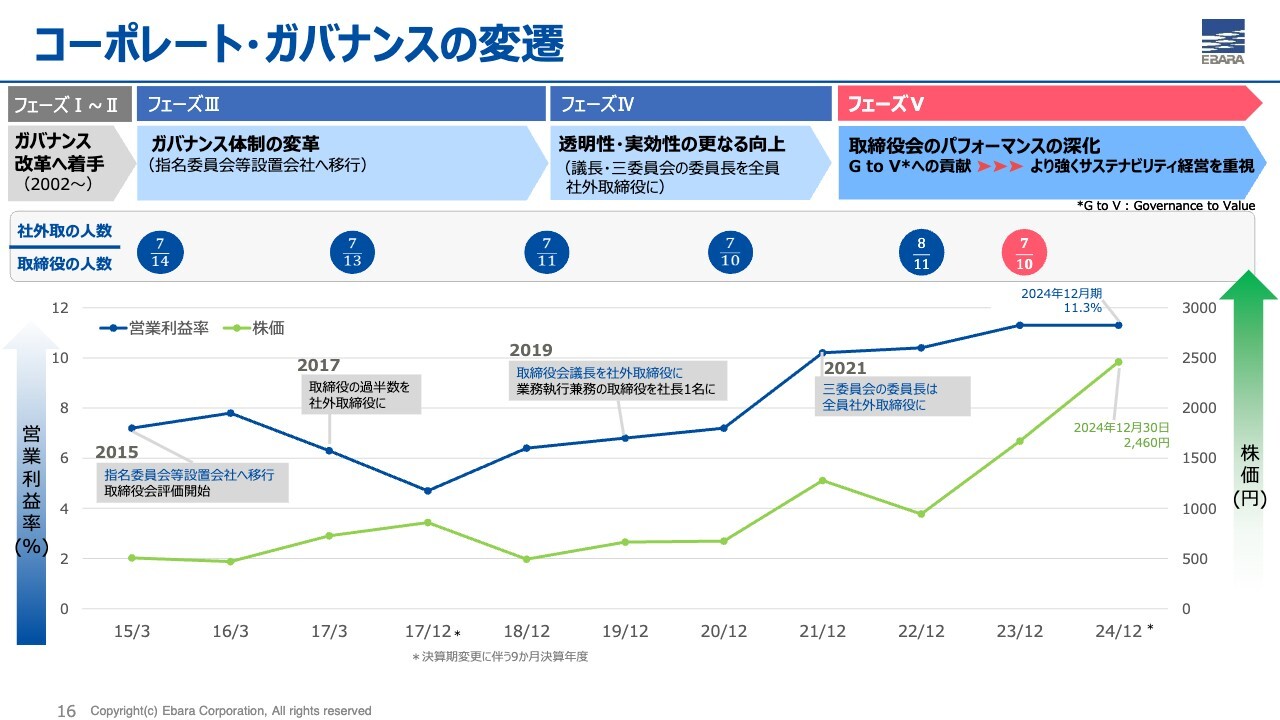

コーポレート・ガバナンスの変遷

当社のもう1つの強みであるガバナンス体制についてご紹介します。スライドの図は、当社のガバナンス改革の変遷です。2008年に独立社外取締役2名が初めて就任し、2015年に指名委員会等設置会社に移行し、独立社外取締役が7名という体制になりました。

その後は、執行と監督を明確に分離するという方針のもとで、執行の取締役の数を減らしてきました。現在は10人の取締役のうち、社外取締役は7名で、執行の取締役は社長1名という体制をとっています。

スライドでは、売上収益営業利益率の推移を青色の折れ線グラフで示しています。ガバナンス改革の進展によって収益も改善され、2021年以降は10パーセントを超える水準に上昇をしています。

緑色の折れ線グラフは、当社の株価の推移です。収益の改善、ガバナンスの進化に伴って、上昇していることが見ていただけるかと思います。特に2021年以降は、右肩上がりで上昇しています。

当社のガバナンス改革は現在フェーズ5ですが、取締役会が企業価値向上に貢献し、具体的な成果を出していくGovernance to Valueを目指しています。2025年3月には、代表執行役が浅見から細田へと交代しました。同社の社長選任プロセスは、現任の社長は関与せず、指名委員会が中心となって選任するという特徴的なプロセスとなっています。

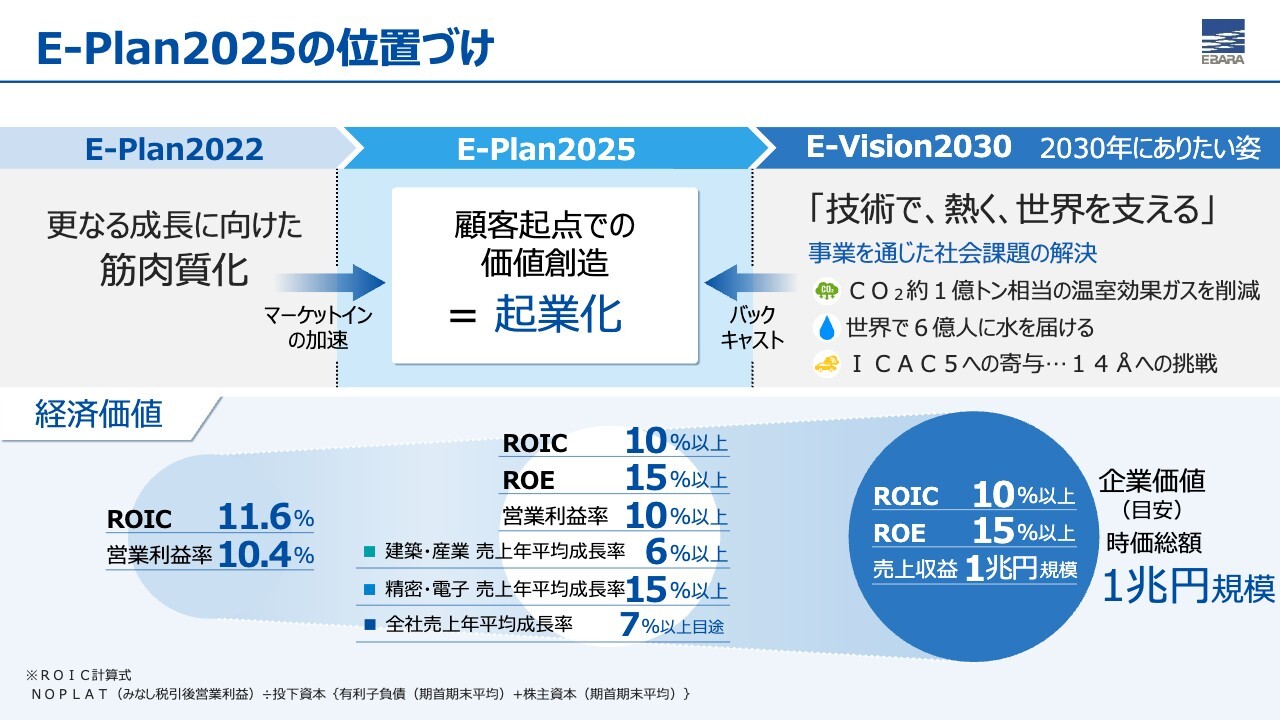

E-Plan2025の位置づけ

今年が最終年度となる中期経営計画「E-Plan2025」についてご説明します。「E-Plan2025」は、長期ビジョン「E-Vision2030」の2030年にありたい姿からのバックキャストと、前の中期経営計画にあたる「E-Plan2022」を総括して見えてきた課題を受けて策定したものです。

製品主体のプロダクトアウトから、顧客ニーズを軸としたマーケットインでの取り組みを加速するため、顧客起点での価値創造をテーマに、それぞれの事業でさらなる競争力強化を進めています。

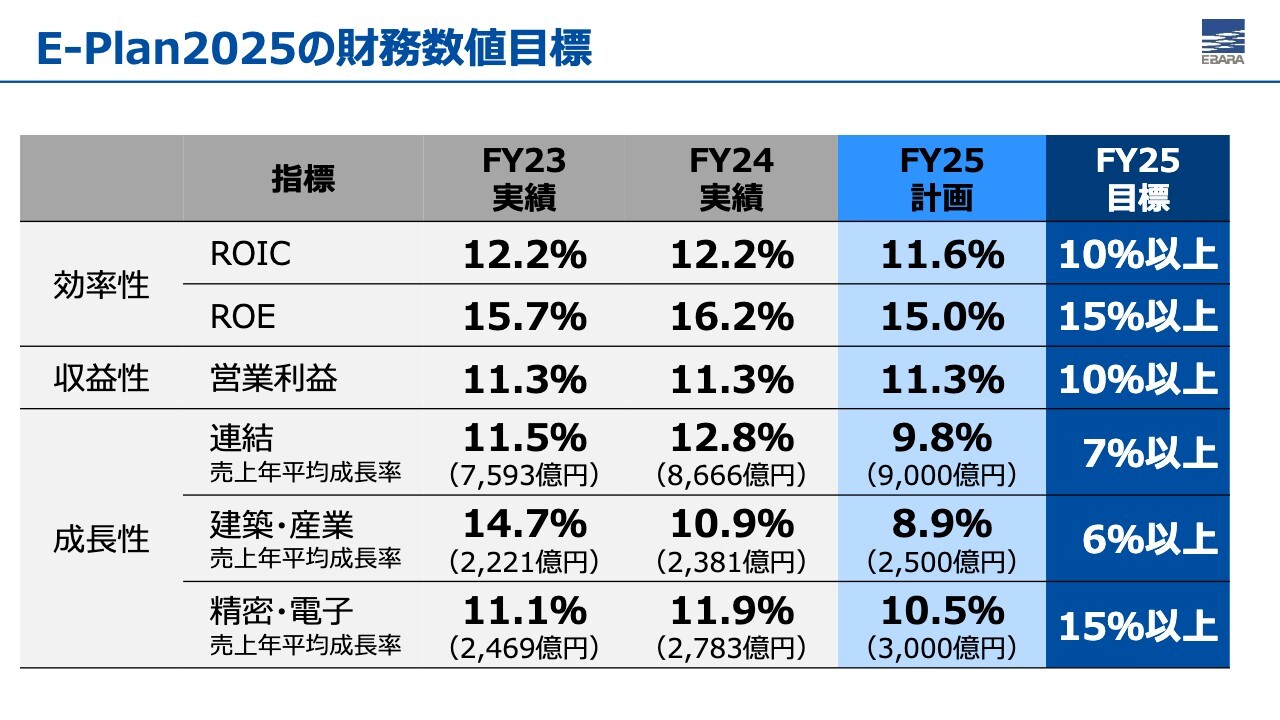

E-Plan2025の財務数値目標

財務数値目標の進捗についてご説明します。2024年の実績は、ROICは12.2パーセント、ROEは16.2パーセント、営業利益率は11.3パーセント、売上年平均成長率であるCAGRは12.8パーセントです。資本の効率性、収益性は高い水準を維持しつつ、全社連結の成長率においては2023年を上回る結果となりました。

2025年においては、期間中で継続的に実行してきた成長投資、基盤投資による減価償却費負担等の固定費増加があります。しかし、半導体需要の減速の影響を受けた精密・電子カンパニーの成長性以外は、効率性、収益性、成長性いずれの指標も、中期経営計画の最終目標を上回る計画となっています。

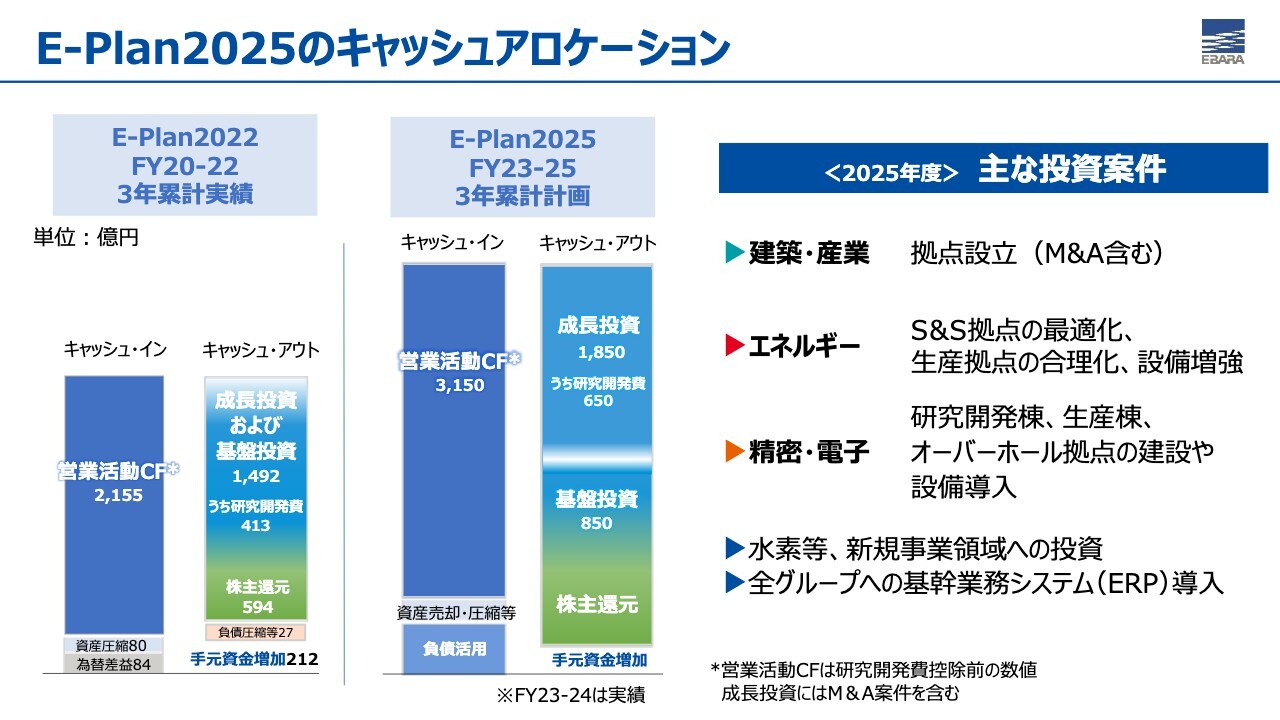

E-Plan2025のキャッシュアロケーション

「E-Plan2025」期間中のキャッシュアロケーションの推移についてご説明します。この期間は、2030年にありたい姿の達成に向け、各事業の競争力を強化するために、成長投資、基盤投資を行っていくことを重視しています。

スライドに記載したとおり、「E-Plan2025」の投資計画は、一番左側の棒グラフの前中期経営計画の水準と比較して約1.8倍の水準となっています。

2024年は、CMP生産棟の増設、エネルギーカンパニーにおけるサービス&サポート拠点の最適化、グループ会社へのERP導入などを進めていました。

2025年は、建築・産業カンパニーにおいて拠点を設立し、精密・電子カンパニーの研究開発棟、オーバーホール拠点の建設等、成長投資を昨年よりも拡大していく計画です。さらに水素などの新規事業領域への投資など、全事業の競争力の強化だけではなく、新たな収益の柱となる事業の立ち上げ、それらを支える経営インフラの整備などを進めていく計画となっています。

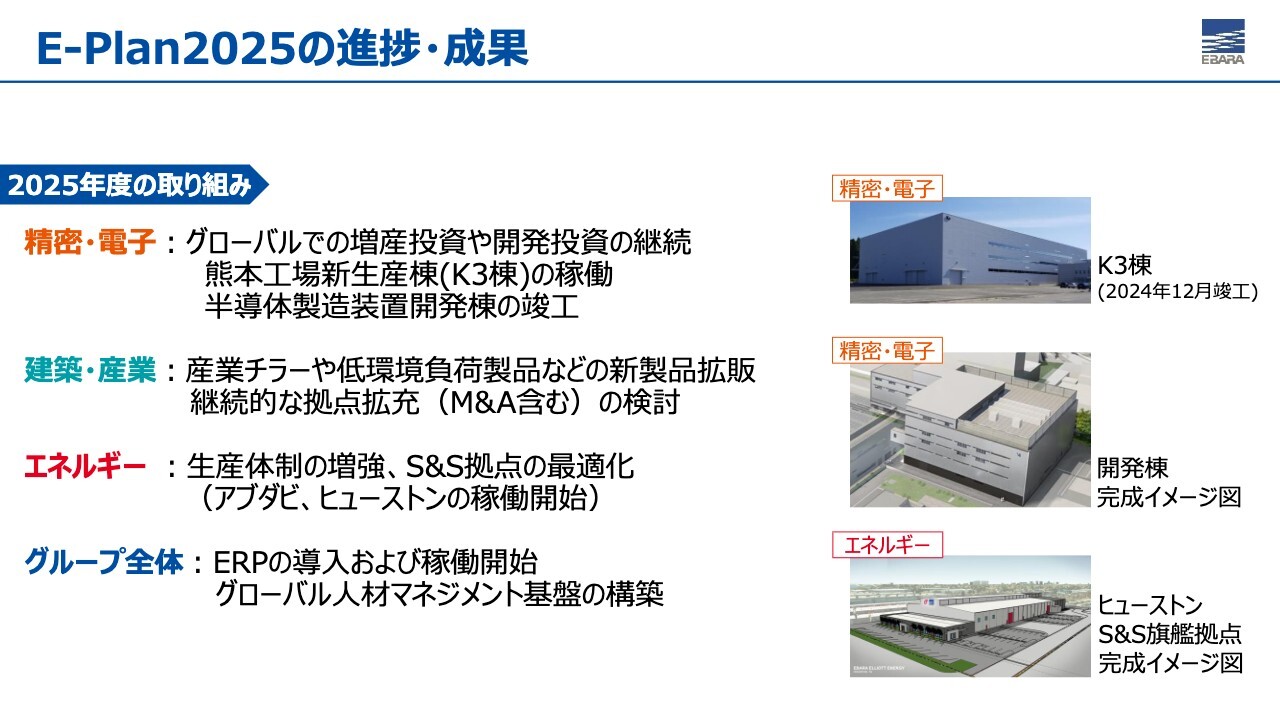

E-Plan2025の進捗・成果

「E-Plan2025」の重点領域について、2年目の進捗と成果をご説明します。対面市場別組織へ移行して2年が経ちますが、組織の一体化が進んだ結果、その事業の間でシナジーが確実に現れてきています。

建築・産業カンパニーにおいては、標準ポンプ、冷凍機、送風機の営業を一体化することで、各案件で製品を横断した受注が増加しています。エネルギーカンパニーにおいては、中東の石油化学案件で、コンプレッサ、タービン、カスタムポンプを一括受注することができました。

各事業の競争力強化のための投資を継続しているとご説明しましたが、スライドに記載したとおり、建築・産業カンパニーにおいてはウルグアイのポンプ販売会社を買収しました。エネルギーカンパニーにおいては、インドネシアをはじめ、新たなサービス&サポート拠点を拡充しています。建築・産業カンパニー、精密・電子カンパニーにおいては、顧客のニーズに応える新製品の開発を進めています。

E-Plan2025の進捗・成果

2025年においても大きな戦略の方向性や取り組みは変わらず、スライドに記載したような投資を継続していきます。

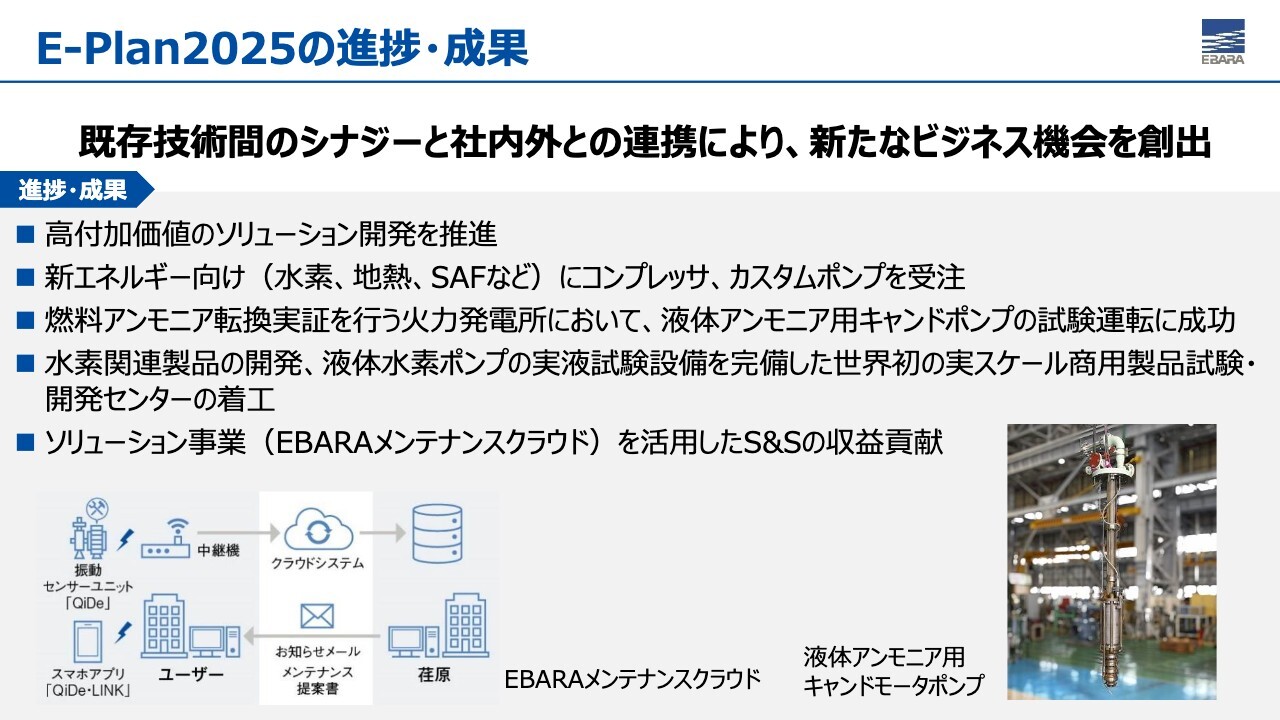

E-Plan2025の進捗・成果

既存技術間のシナジーと社内外の連携による、新たなビジネス機会の創出状況についてご説明します。2024年の成果としては、水素、地熱、SAF(持続可能な航空燃料)、アンモニアをはじめとした新エネルギー分野の製品について、受注や試運転につなげることができました。

特に水素関連については、水素昇圧ポンプを上市し、世界初となる製品の開発と実スケールでの商用製品試験・開発センターの建設を進めています。また、建築・産業カンパニーにおける「EBARAメンテナンスクラウド」、エネルギーカンパニーにおけるサービス&サポートの新しい領域という、ビジネスの開発に取り組んでいます。

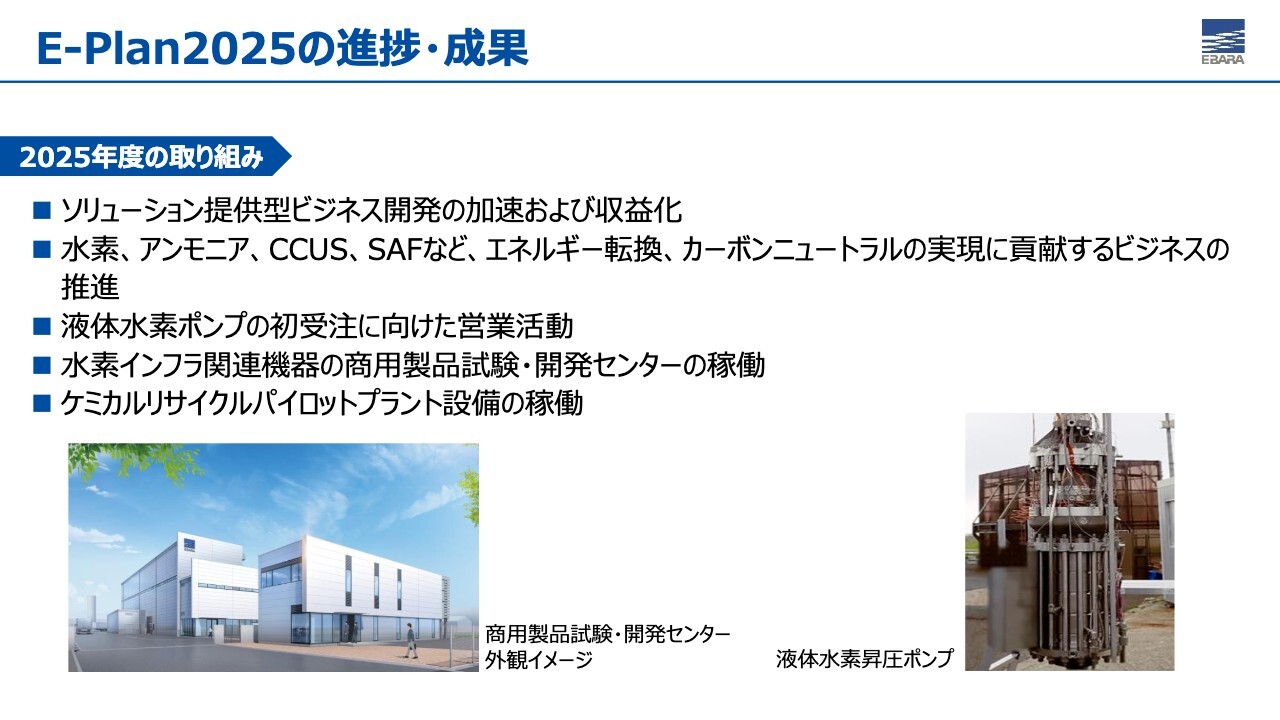

E-Plan2025の進捗・成果

2025年も、スライドに記載したような活動を進めていく計画です。

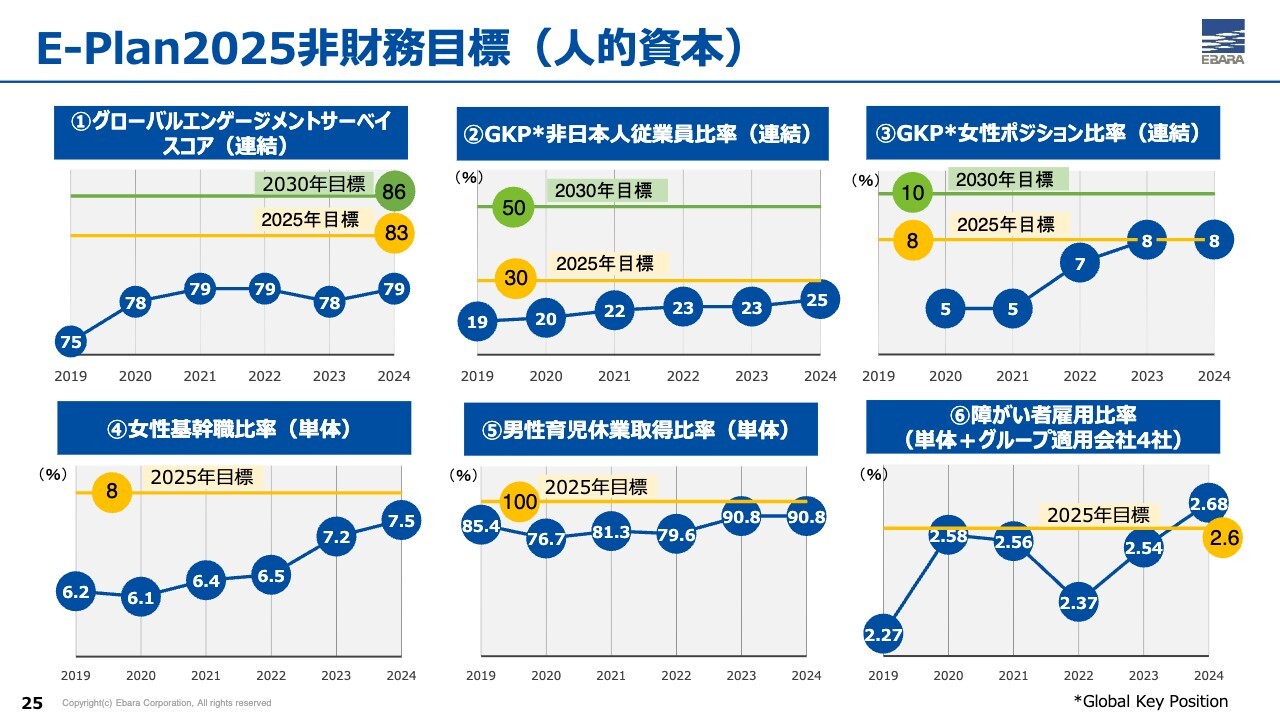

E-Plan2025非財務目標(人的資本)

当社のESGに関する取り組みの進捗についてご説明します。当社では、スライドに記載した各項目について取り組みを進めています。

左上のグラフについて、2019年より毎年、グローバルエンゲージメントサーベイを実施し、スコアの低かった部門や会社については、取り組みを行って改善を図っています。海外子会社を含むグループの重要ポジションを設定し、このポジションにおける非日本人比率と女性比率の向上を図っています。グラフに記載したとおり、年々向上していることがおわかりいただけるかと思います。

当社で「基幹職」と呼んでいる管理職相当の職務の女性管理職比率も年々高まっています。また、男性育児休業取得率、障がい者雇用比率についても改善を進めています。

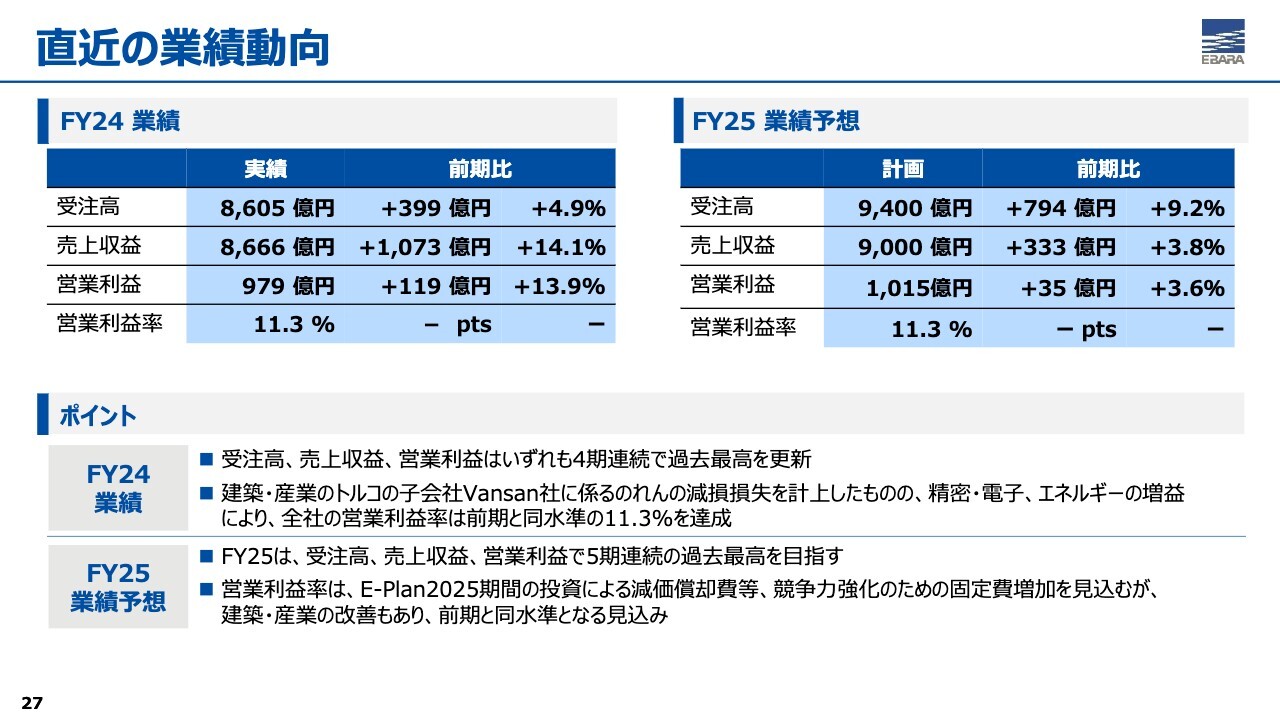

直近の業績動向

2024年の決算を含む決算の概況についてご説明します。決算の結果に関して、ポイントは2つあります。1つ目は、受注、売上収益、営業利益から当期利益に至るまで、すべて前期比プラスであるとともに、通期決算としては過去最高業績を更新している点です。

2つ目は、グループ全体として利益成長が持続している点です。建築・産業カンパニーにおいて、トルコのVansan社に係るのれんの減損損失が最終的に70億円となり、これを計上していることや、精密・電子カンパニーにおいて市場回復が想定より遅れていることなどはあります。しかし、エネルギーカンパニーをはじめとする他のセグメントで上方修正をするなどして、グループ全体としては、セグメントは補完しつつ利益成長を実現している点が挙げられます。

以上のような2024年の着地を踏まえて、右上の表に記載したとおり、2025年の業績予想についても引き続き前年を上回る業績水準を目指しています。将来に向けた成長投資/基盤投資をしっかりと行いつつも、単年の業績としてもさらなる拡大を目指し、営業利益については当社グループとしては初の1,000億円を越える水準を目指す計画としています。

以上が、今回の決算概要となります。

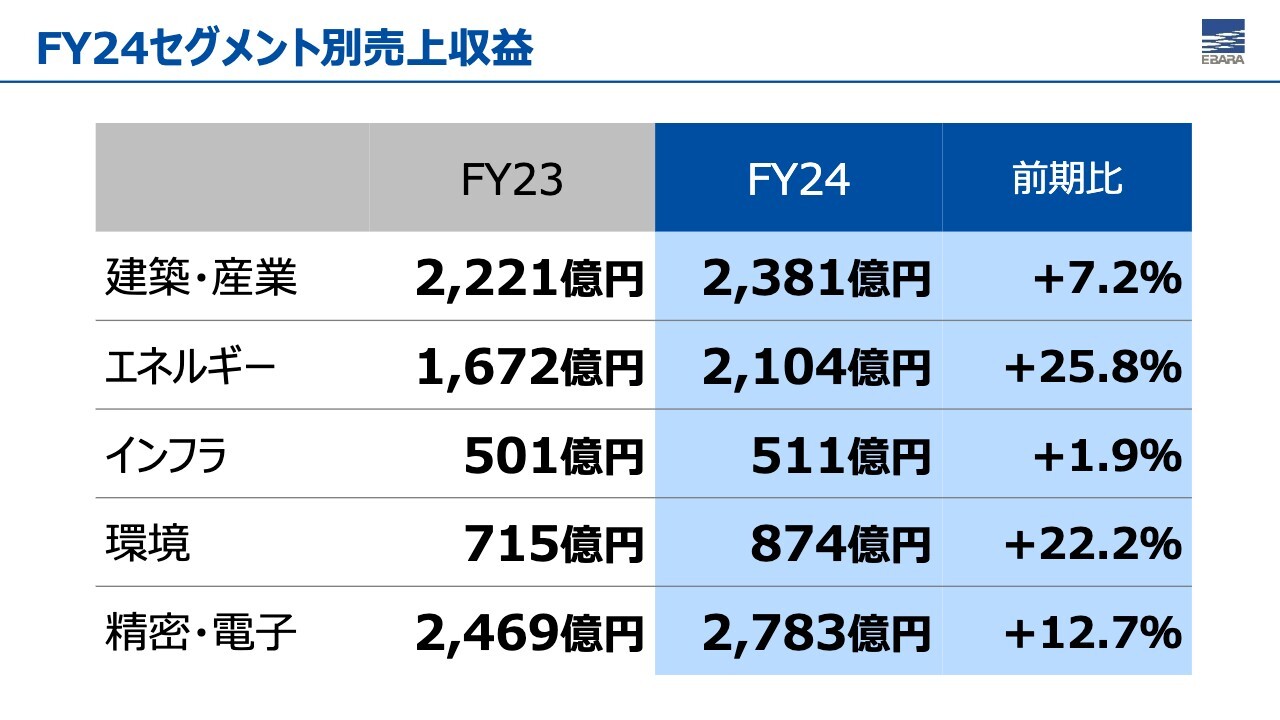

FY24セグメント別売上収益

セグメントごとの状況です。各セグメントの売上収益については、スライドに記載したように、すべてのセグメントで増収となっています。特に、エネルギーカンパニーと環境カンパニーにおいては前期比で20パーセントを超える増収となっています。

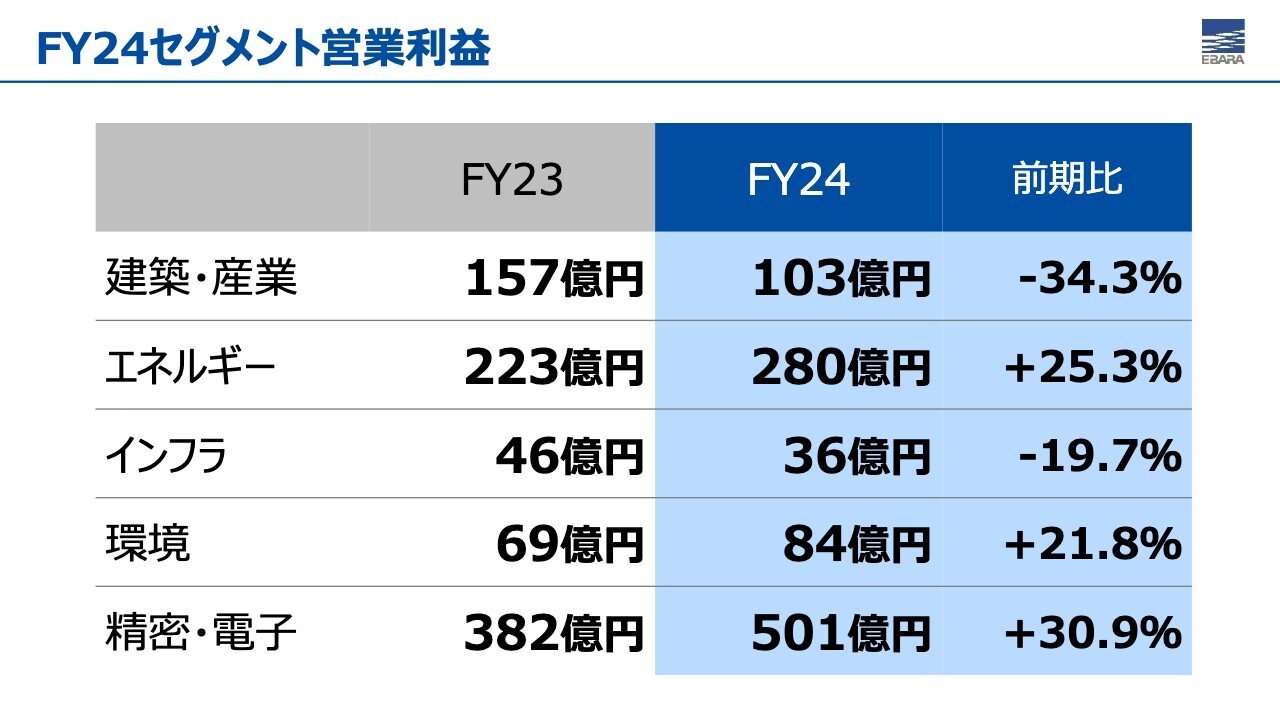

FY24セグメント営業利益

営業利益については、建築・産業カンパニーにおけるのれんの減損の影響で、前期比で30パーセント以上減少していますが、すべてのセグメントにおける増収、精密・電子カンパニーを中心とした収益性改善が寄与して、全社では増益となっています。

特に、精密・電子カンパニー、エネルギーカンパニー、環境カンパニーにおいては前期比で20パーセントを超える増益となっています。

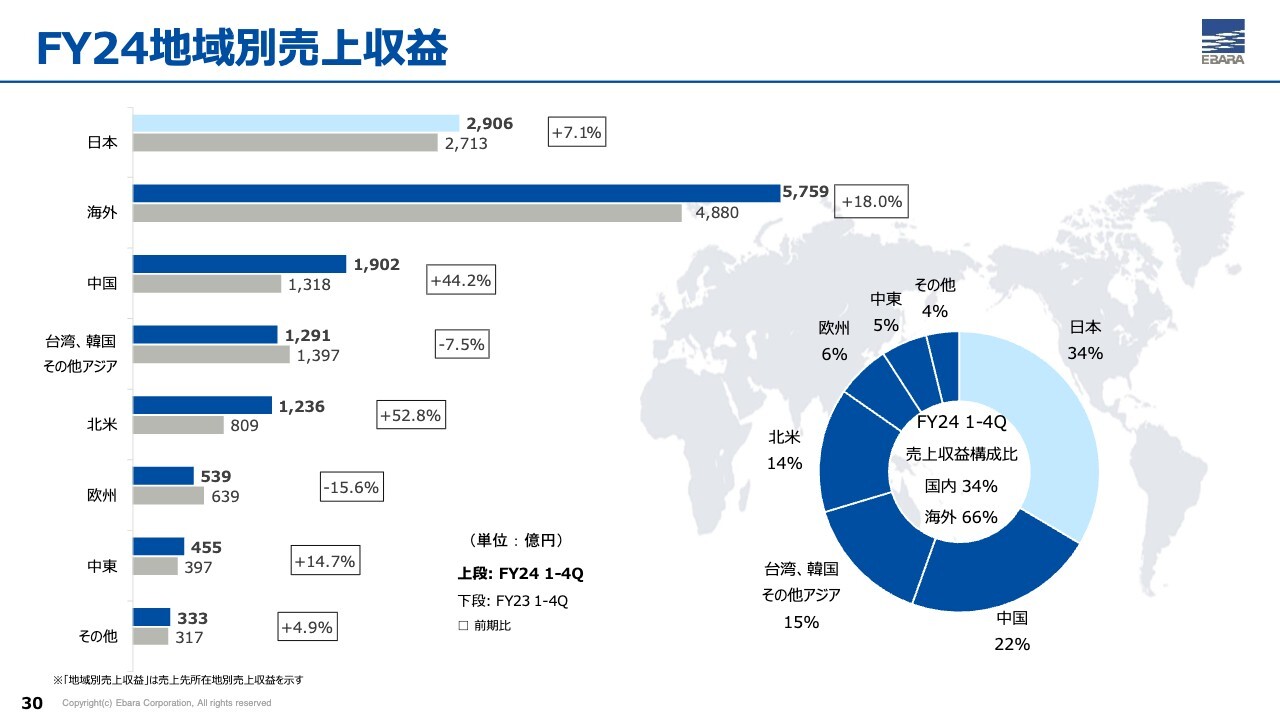

FY24地域別売上収益

当社の海外売上比率です。冒頭でもお伝えしましたが、現在66パーセントが海外からの収益となっており、年々高い水準となっています。スライド左側の棒グラフは、上の段が2024年、下の段が前期の2023年のものです。2024年は、国内・海外ともに売上が増加しています。

国内は、主に建築・産業カンパニーと環境カンパニーの売上増加によるものです。海外で伸びているのは北米と中国、一方で減少幅が大きいのは欧州と、台湾や韓国を含むその他アジアとなっています。北米はエネルギーカンパニー、中国やその他アジアについては精密・電子カンパニーの売上動向が影響した結果となっています。

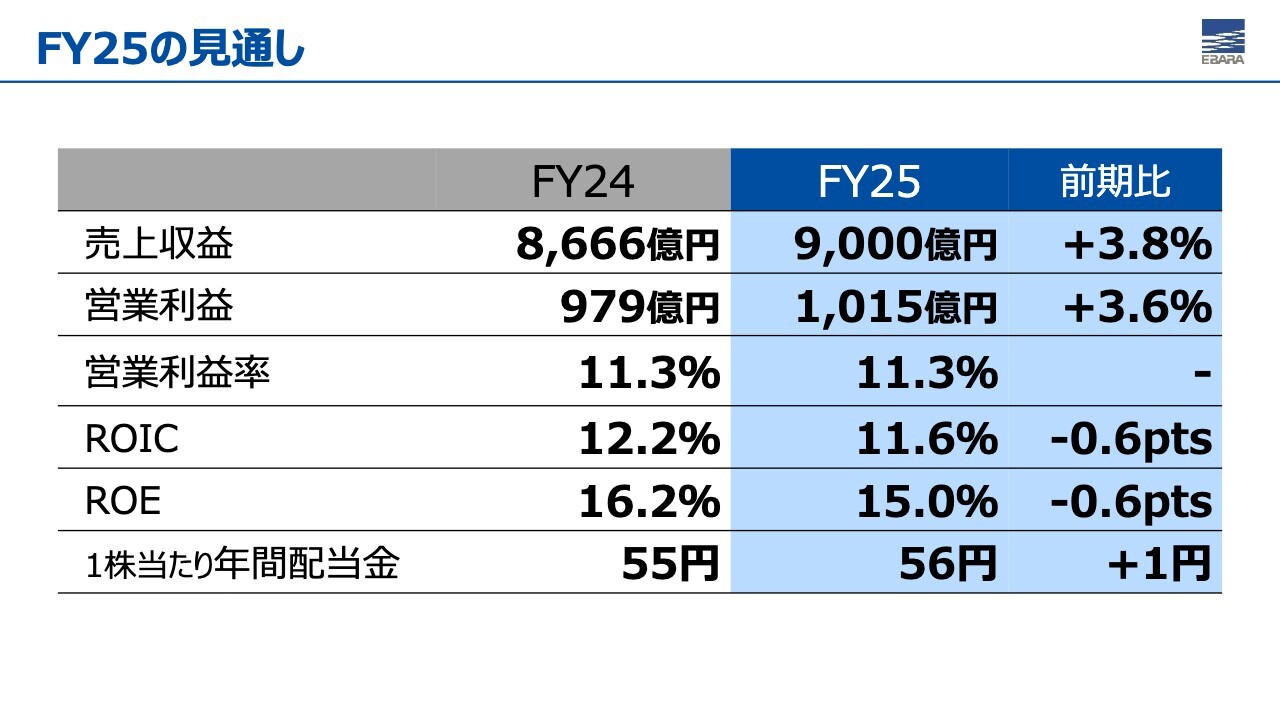

FY25の見通し

業績見通しについてご説明します。「E-Plan2025」の最終年度となる2025年の業績予想については、売上収益は9,000億円、営業利益は1,000億円を越える1,015億円と計画しています。1株当たり年間配当金については、前年から1円増の56円を計画しています。

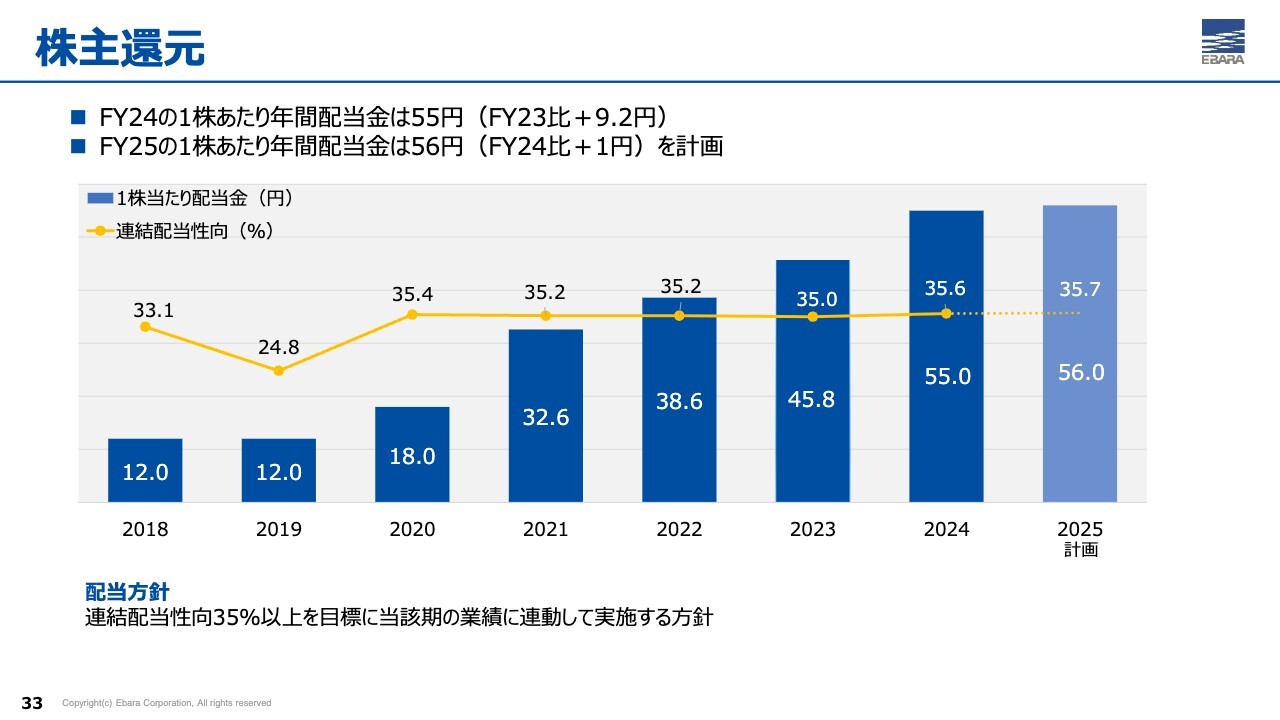

株主還元

株主還元方針と株主優待についてご説明します。株主還元については、当社は配当性向35パーセント以上を目標としており、2024年の1株当たり年間配当金は55円となりました。前期比で9.2円増となっており、2025年については前年より1円引き上げ、1株当たり56円を計画しています。

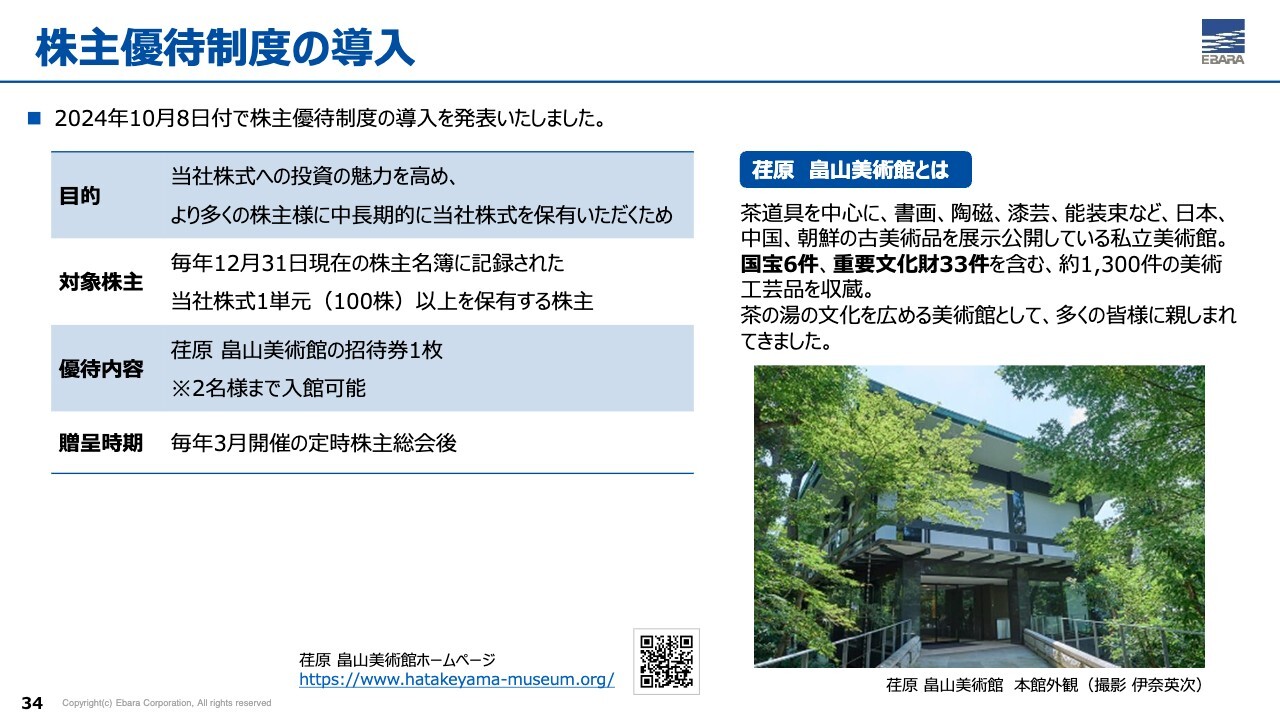

株主優待制度の導入

株主優待制度についてご説明します。昨年10月に、株主優待制度を導入することを発表しています。2024年12月末時点で、当社株式100株以上を保有いただいている株主さまを対象に、本年3月の株主総会終了後に、東京白金に所在する荏原 畠山美術館へのご招待券を配布しました。

本施設は、当社の創業者である畠山一清が収集した茶道具を中心に、絵画、陶磁、漆芸など、日本、中国、朝鮮の古美術品を展示公開している私立美術館となっており、1964年に開館しました。国宝6件と重要文化財33件を含む約1,300件の美術工芸品を収蔵しており、茶の湯の美術館としては日本有数の施設となっています。

昨年10月にリニューアル開館していますので、機会があればぜひご招待券をご活用の上、訪問していただければと思います。都会にありながら、静かで非常に落ち着いた雰囲気をもつ魅力的な美術館となっています。

新着ログ

「機械」のログ