ワールド、コア営業利益は再上場後の通期最高益を更新し、最終利益は創業来最高益を達成

目次

中林恵一氏:株式会社ワールド取締役副社長執行役員の中林です。日頃より大変お世話になっています。本日は決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。1章の業績レビューを私より、2章の中期経営計画進捗を社長の鈴木よりご説明します。

業績レビュー

はじめに、2024年2月期が決算期変更に伴う11ヵ月間の変則決算であったため、前年比較などの留意点に関する記載をご確認ください。

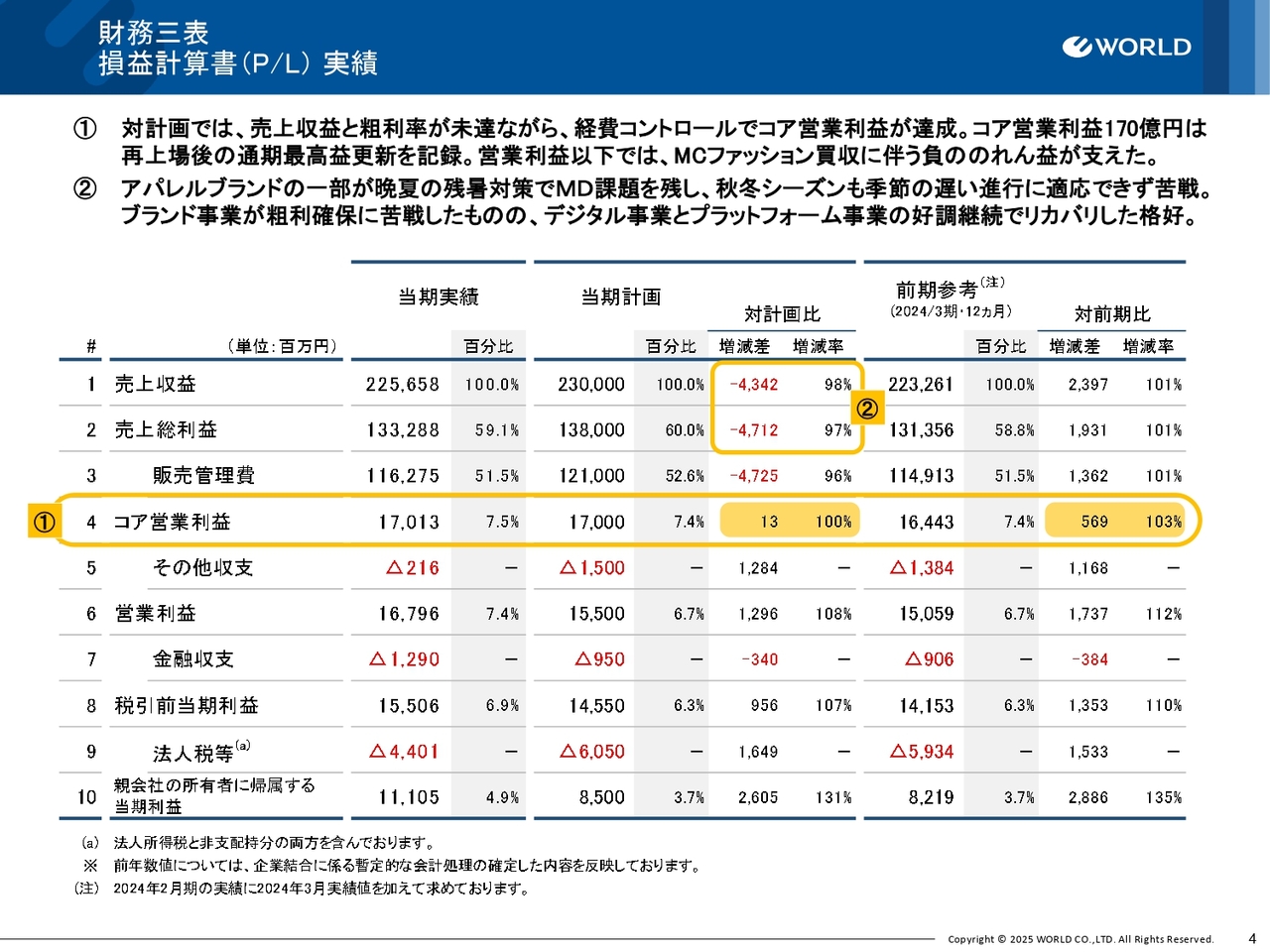

財務三表 損益計算書(P/L)実績

業績レビューの財務三表パートからご説明します。最初にP/L実績です。今年1月に上方修正した業績予想は、すべての利益段階でクリアできました。しかし、2点金色でハイライトしたとおり、売上と粗利率が計画対比で弱く、経費コントロールで利益達成を果たした格好です。

とはいえ、本業の稼ぐ力であるコア営業利益が170億円と、再上場後の通期最高益を更新した点は評価できることと受け止めています。次のページのP/Lの主要指標で補足します。

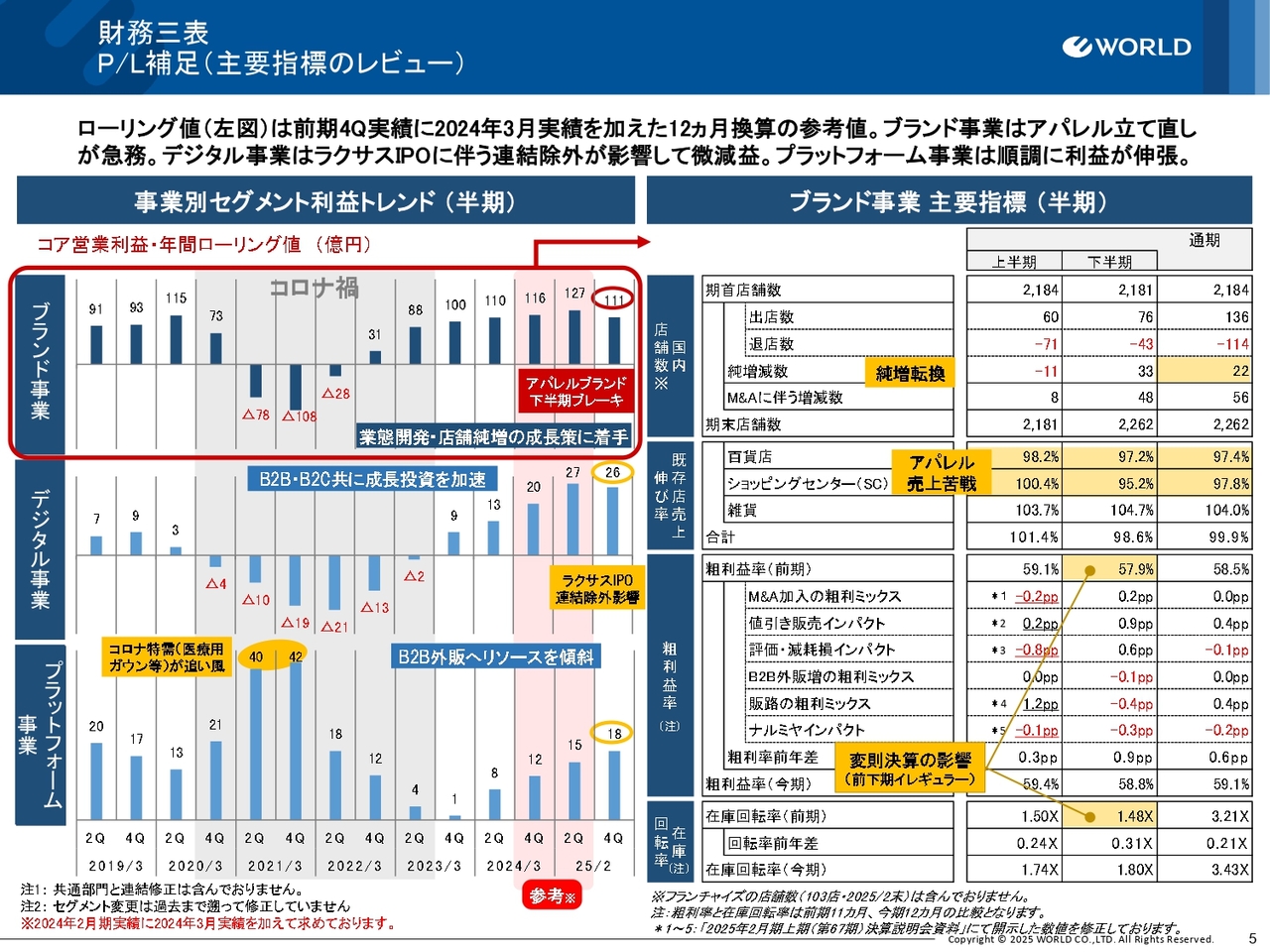

財務三表 P/L補足(主要指標のレビュー)

ページ左側では、事業セグメント別のコア営業利益について、四半期単位でローリングしたグラフを掲載しています。一番上のブランド事業はアパレルの商品課題を克服する必要がある一方、デジタル事業とプラットフォーム事業は順調に収益力を高めており、事業ポートフォリオの構造転換がうまく機能したと評価しています。

ページ右側では、ブランド事業の主要指標を示しています。店舗数が久しぶりに純増転換を果たした反面、アパレルブランドの既存店前年割れに代表される成長課題を残した反省もあります。

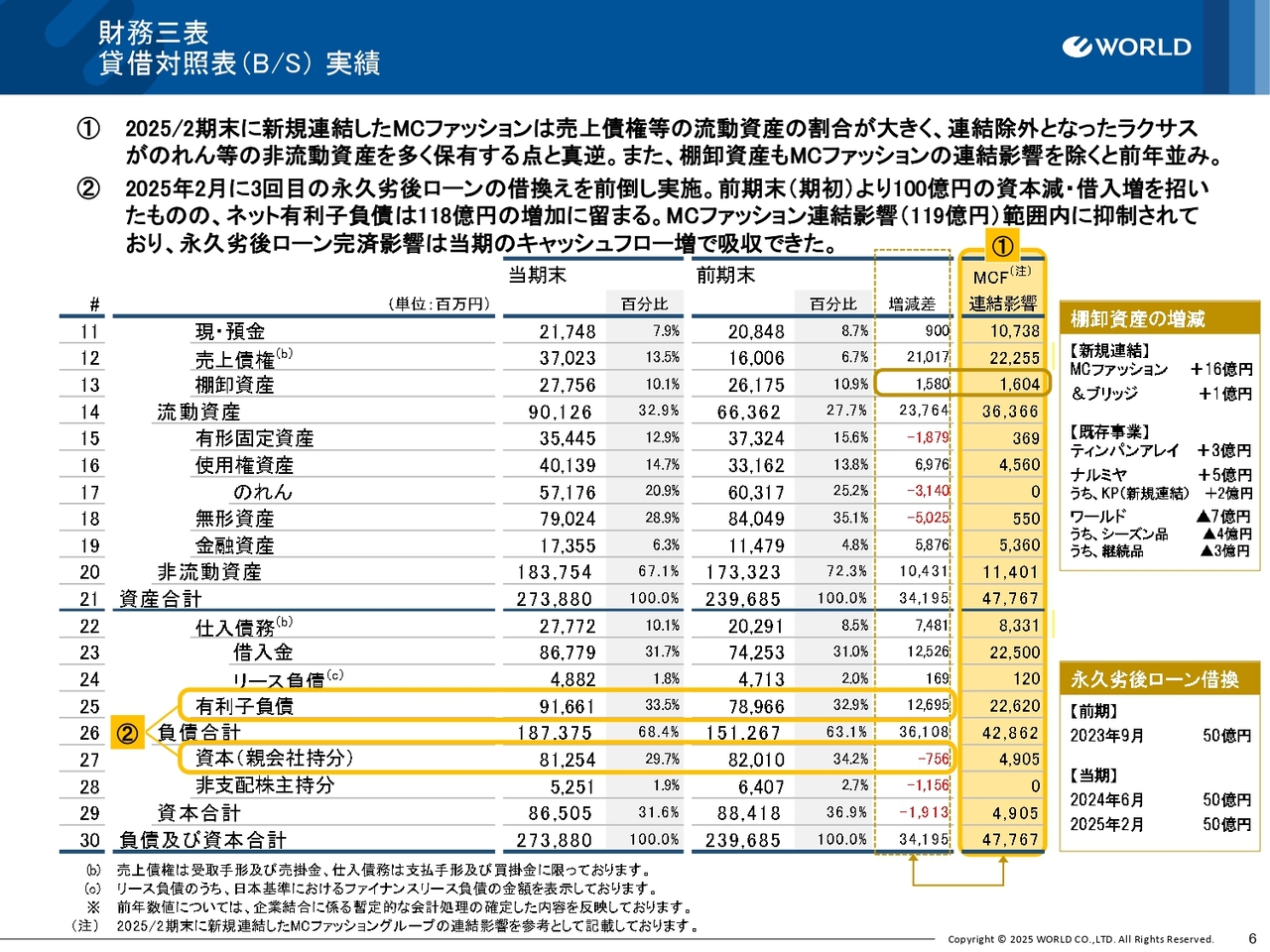

財務三表 貸借対照表(B/S)実績

B/S実績です。2025年2月末で新規連結したエムシーファッションについて、P/Lへの貢献は2026年2月期から発生する一方、B/Sには2025年2月期末に大きな影響を及ぼしました。そのため、この影響を①に記載しました。対前年増減と比べると、このことが売上債権などの流動資産の増加を招いたことがご理解いただけると思います。

ただ、新規連結の影響を除くと、在庫も前年以下でコントロールできたことも同時におわかりいただけると思います。

②として、有利子負債と親会社持分をハイライトしています。実は、永久劣後ローンの借入金でのリファイナンス影響は、当期の利益およびキャッシュ・フローでおおむね賄えており、エムシーファッション加入に係る借入金のみが一時的な負荷となった点がご確認いただけると思います。

期末B/Sは、私が想定した範囲で最も良い着地になったと評価しています。その理由が、次のページのキャッシュ・フロー実績です。

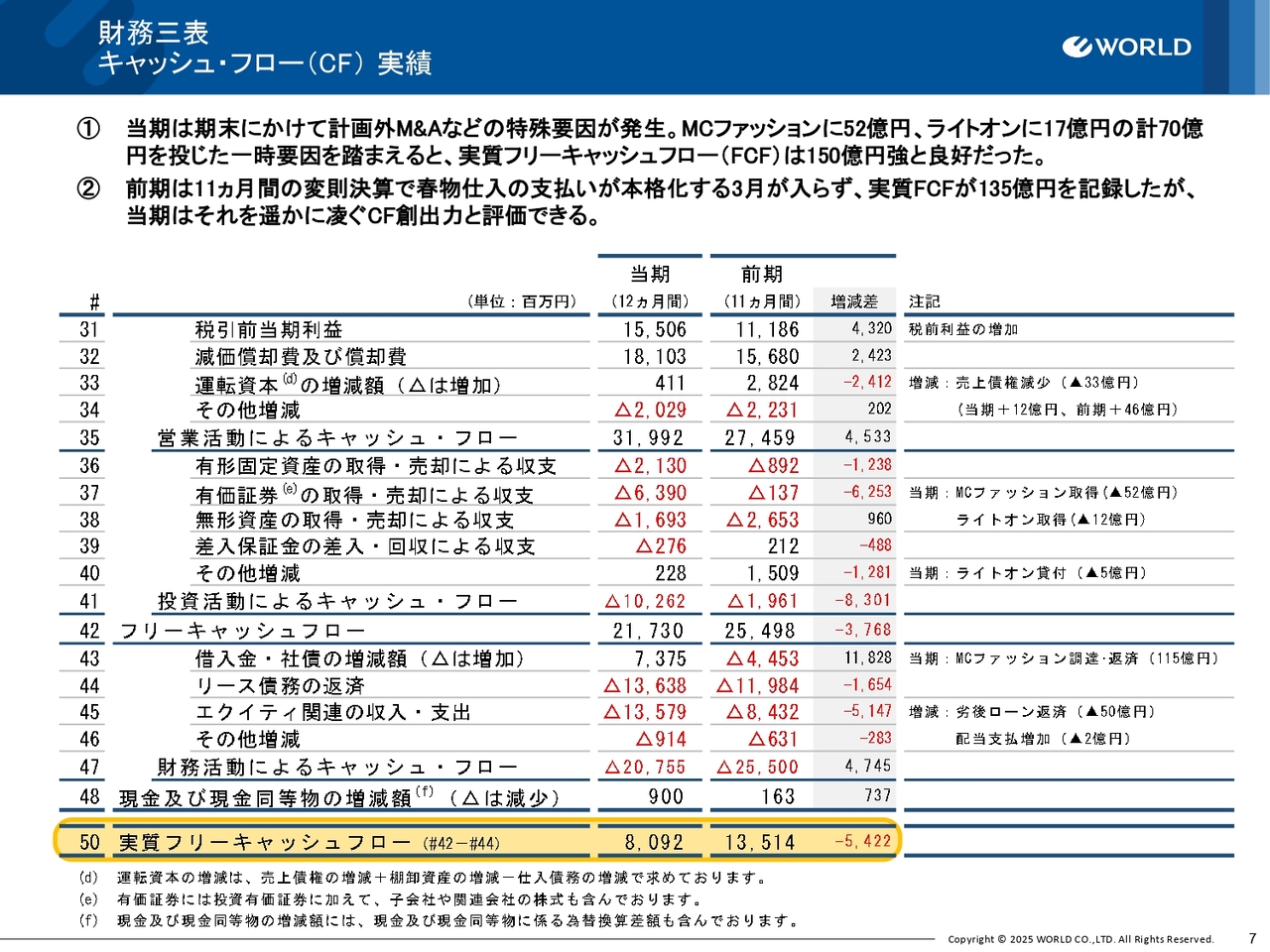

財務三表 キャッシュ・フロー(CF)実績

当期の実質フリーキャッシュ・フローは81億円と、前期から54億円減ったように見えますが、実態は大きく異なります。

まず当期は、エムシーファッションの連結加入といった一時的な要因を調整すると、実質フリーキャッシュ・フローは150億円程度で、「PLAN-W」で目安とした年100億円を5割超過することができました。

次に、前期は春物商品の支払いが本格化する3月が入っておらず、実態以上に良く見えた数値でした。

当期利益は、P/L以上にキャッシュ・フローが好調だったことから、永久劣後ローンの完済を反映したB/Sが想定以上に良好なものとなりました。

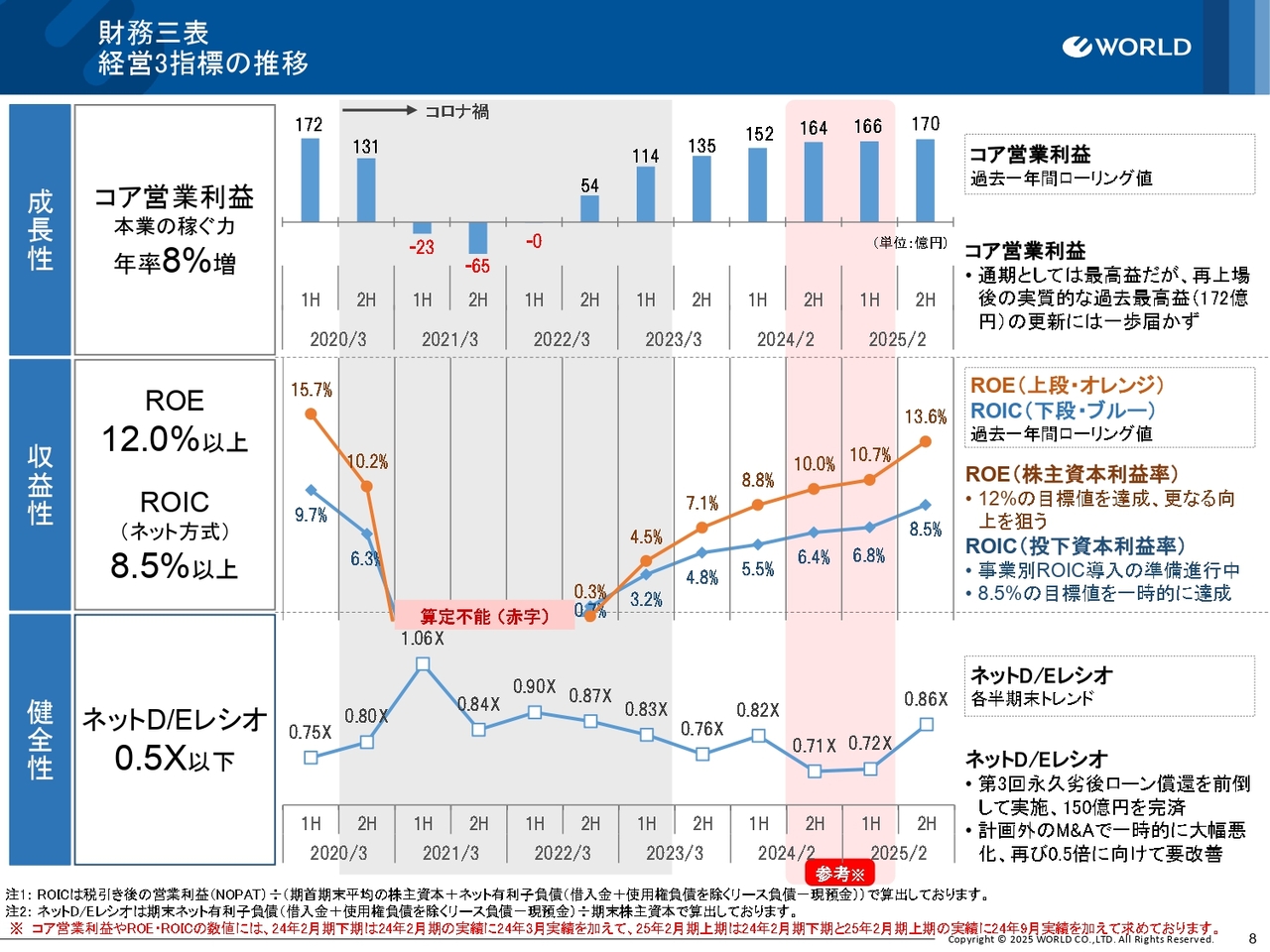

財務三表 経営3指標の推移

経営3指標を確認します。成長性として、コア営業利益の年率8パーセント増を目標にしていますが、当期は実質的にそれを下回った点を反省しています。アパレルブランドのコロナ禍後の急回復が一服したところに、気候変化や変則決算などに適応できない商品課題が噴出しました。課題が明確であるため、克服に努めます。

収益性では、資本のリターンがコストを上回る価値創造的な状態を作ります。ROEで12パーセント、ROICで8.5パーセントを目標としていますが、当期は両指標とも目標をクリアできました。事業別ROICも求めたため、これから業務KPIに展開して来期に備えたいと思っています。

健全性としては、ネットD/Eレシオで0.5倍を目指しています。エムシーファッションの連結加入で一時的な悪化を招きましたが、永久劣後ローンの前倒し完済で、財務の健全化に一定のめどをつけることができました。次は、最適資本構成の確立を目指します。

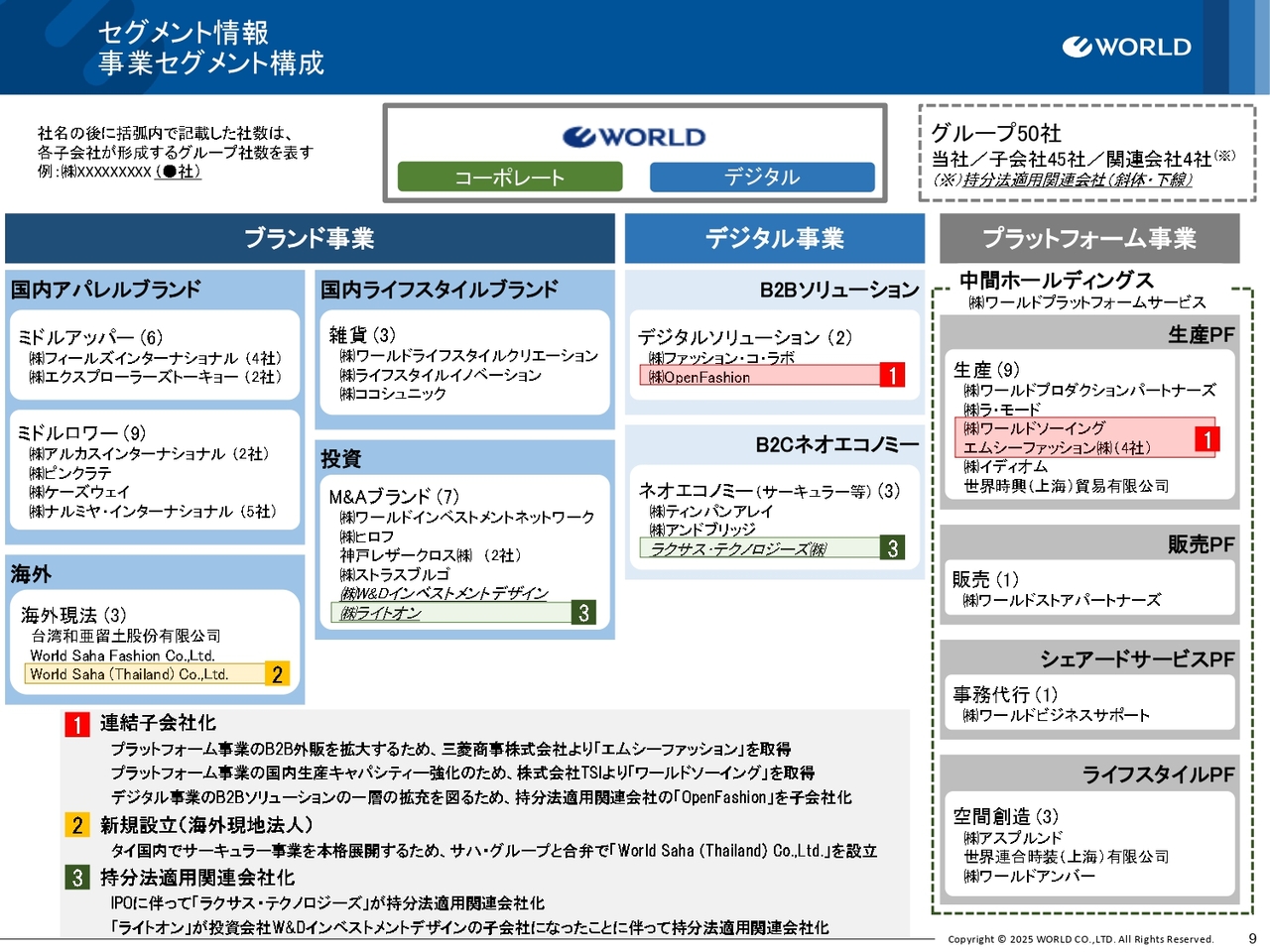

セグメント情報 事業セグメント構成

セグメント情報です。こちらは、本日時点の事業セグメント構成です。コーポレートフォーメーションは、1、2、3と番号を振ったとおり、すべての事業セグメントにおいて変更があるものの、セグメントをまたいだ再編等はございません。

第1に、連結子会社化として、エムシーファッショングループとワールドソーイングが買収で新たに加入し、OpenFashionが子会社になりました。

第2に、タイ国でのRAGTAG事業の展開を目的として、サハ・グループと2社目の合弁企業を設立しました。

第3に、これまで子会社だったラクサス・テクノロジーズがIPOしたことで、持分法適用会社化しました。反対に、投資会社W&DインベストメントデザインがTOBで連結子会社化したライトオンが持分法適用会社となりました。活発なコーポレートアクションを推進した結果であり、これから投資等の成果を得られるよう努めていきます。

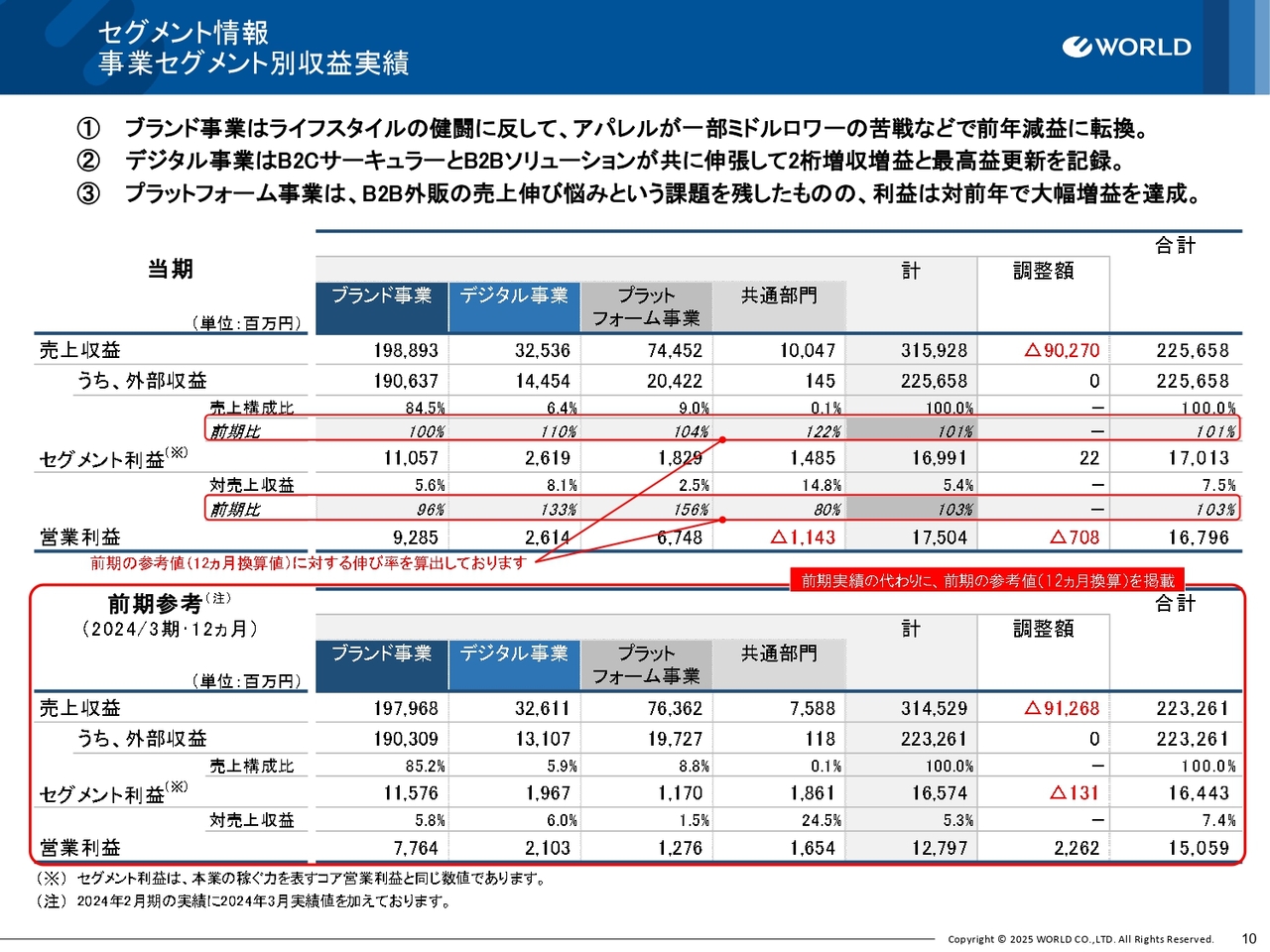

セグメント情報 事業セグメント別収益実績

事業セグメント別収益の結果です。セグメント利益は、ブランド事業が前年減益に転換した反面、デジタル事業とプラットフォーム事業が大幅増益を達成しました。アパレルブランドの不調を、デジタルやプラットフォームといった他の事業が補えるようになり、これまで進めてきた事業ポートフォリオ構造の変革が、まさに転換点を迎えつつある証左と捉えています。

それぞれの事業セグメントの特徴はヘッダーコメントのとおりですが、次のページにて、より詳細なサブセグメント別に見ていきます。

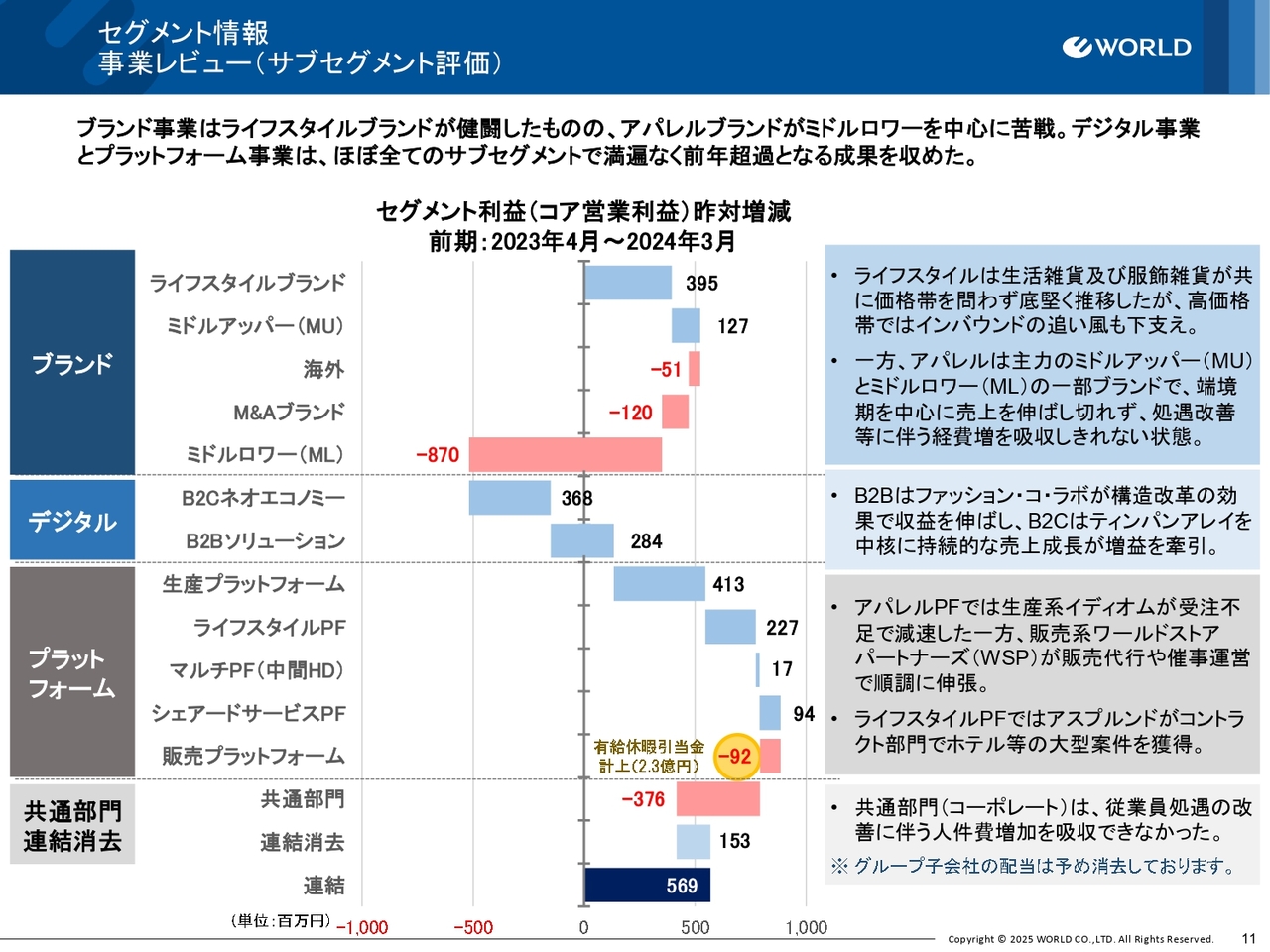

セグメント情報 事業レビュー(サブセグメント評価)

ここでは、サブセグメント別に、セグメント利益の対前年増減を滝グラフにしたものを示しています。ブランド事業では、ライフスタイルブランドが健闘した反面、ミドルロワーを筆頭にアパレルブランドが足を引っ張りました。

ただ、そのアパレルにおいてもすべてが悪いわけではありません。例えばミドルロワーの主力ブランド「OPAQUE.CLIP」は過去最高益を記録しており、気候変化や変則決算の適応力が内的要因に起因することを証明しているのではないかと考えています。

デジタル事業とプラットフォーム事業は、おおむねすべてのサブセグメントで対前年増益を達成しました。唯一減益だったのは販売プラットフォームのWSPですが、これは有給休暇引当金というIFRS特有の会計処理によるもので、WSPの事業自体は、販売代行や催事運営といったBtoB外販が好調で、成長を続けています。BtoB外販は、トップライン成長といった課題がありますが、収益力が着々と向上しています。

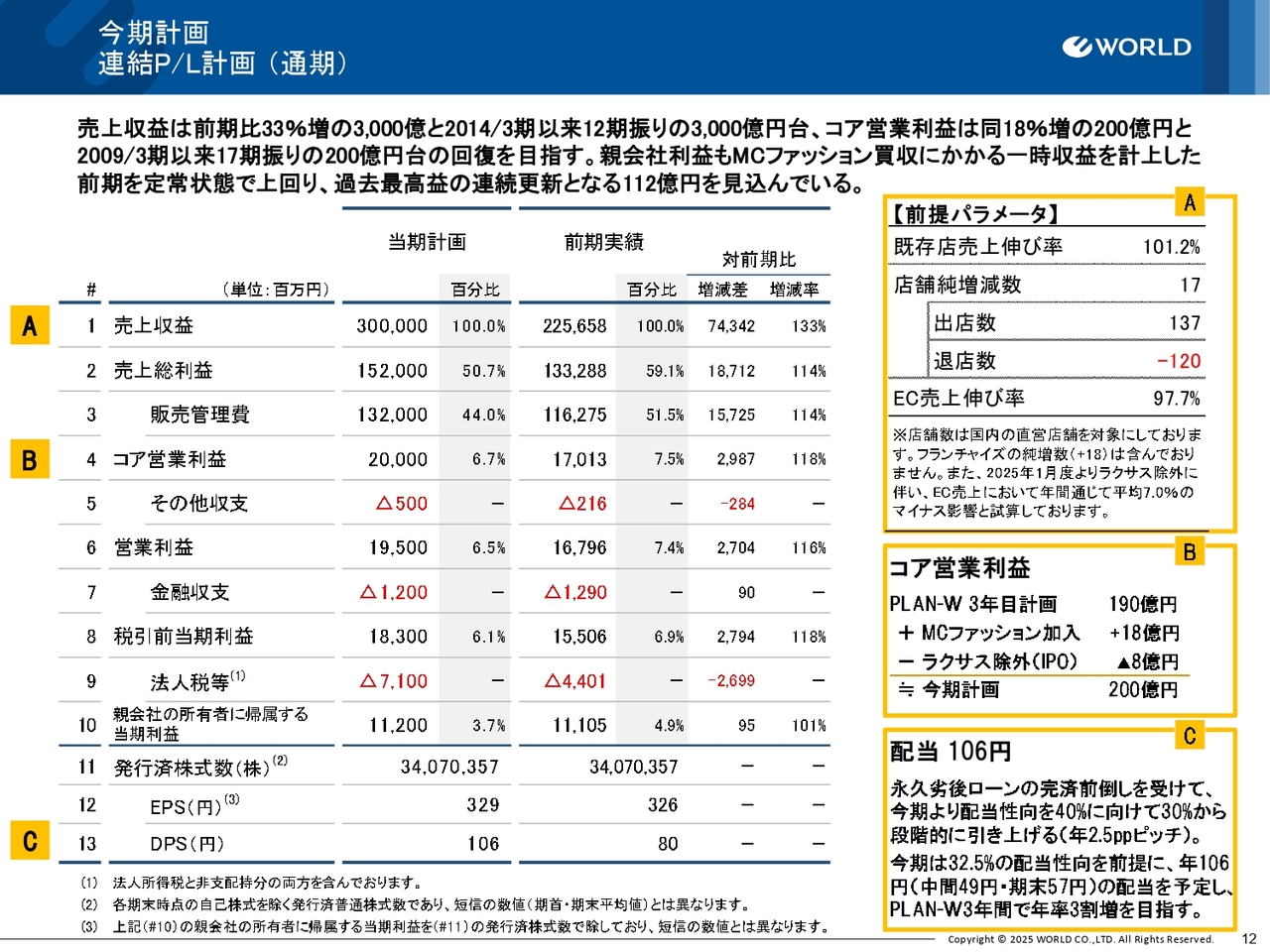

今期計画 連結P/L計画(通期)

今期計画です。今期は、売上収益が前期比33パーセント増の3,000億円と、2014年3月期以来12期ぶりの3,000億円台、コア営業利益は、同じく18パーセント増の200億円と、こちらも2009年3月期以来17期ぶりの200億円台の回復を目指します。親会社利益も、エムシーファッション加入に係る一時収益を計上した前期を定常状態で上回り、過去最高益の連続更新となる112億円を見込んでいます。

P/L計画の前提条件として、「A」の主要パラメータ、「B」のコア営業利益の組み立てをご覧ください。特に利益の組み立て方としては、もともとの「PLAN-W」3年目の190億円に対して、エムシーファッション加入で18億円のプラス、ラクサス除外で8億円のマイナスにより、ネットで10億円加算の200億円となります。「PLAN-W」で描いた収益向上の軌道に沿った進捗が可能と見込んでいます。

また、今期配当の考え方を「C」に記載しています。次期中期経営計画から予定していた配当性向の引き上げについて、永久劣後ローン完済前倒しを受け、今期から段階的に引き上げることにしました。配当金は、今期の年106円で「PLAN-W」の年率3割成長を達成しますが、今後も1株当たり利益(EPS)の成長と配当性向の上昇の掛け算で、配当成長を目指します。

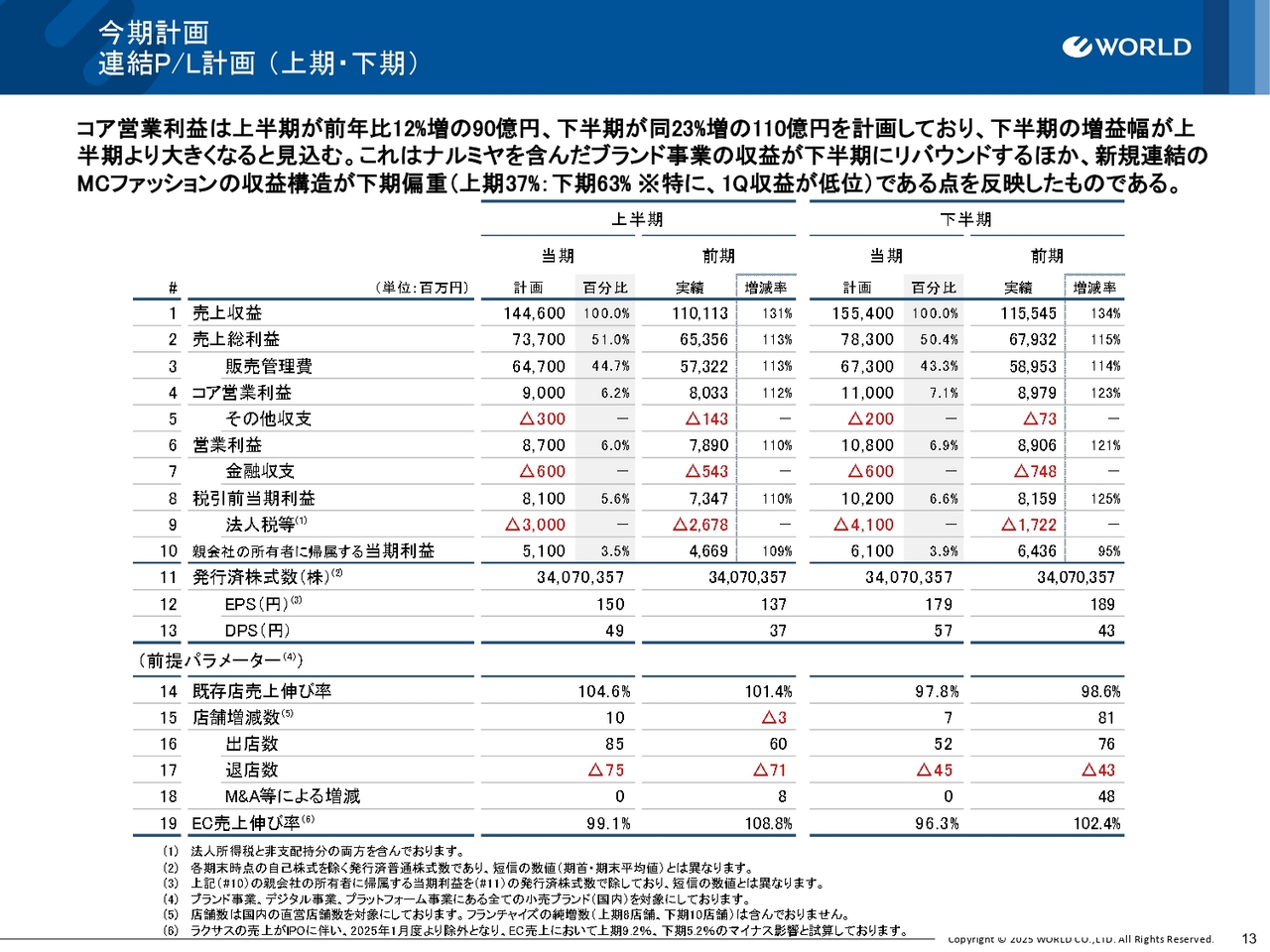

今期計画 連結P/L計画(上期・下期)

今期計画の上期・下期の組み立てを確認します。コア営業利益は、上半期が前年同期比12パーセント増の90億円、下半期が同じく23パーセント増の110億円を計画しており、下半期の増益幅が上半期より大きくなると見込んでいます。

これは、ナルミヤを含んだブランド事業の収益が下半期にリバウンドするほか、新規連結のエムシーファッションの収益構造が、上期37パーセント、下期63パーセントと下期偏重であり、特に第2四半期以降で収益を稼ぐ傾向がある点を反映しています。

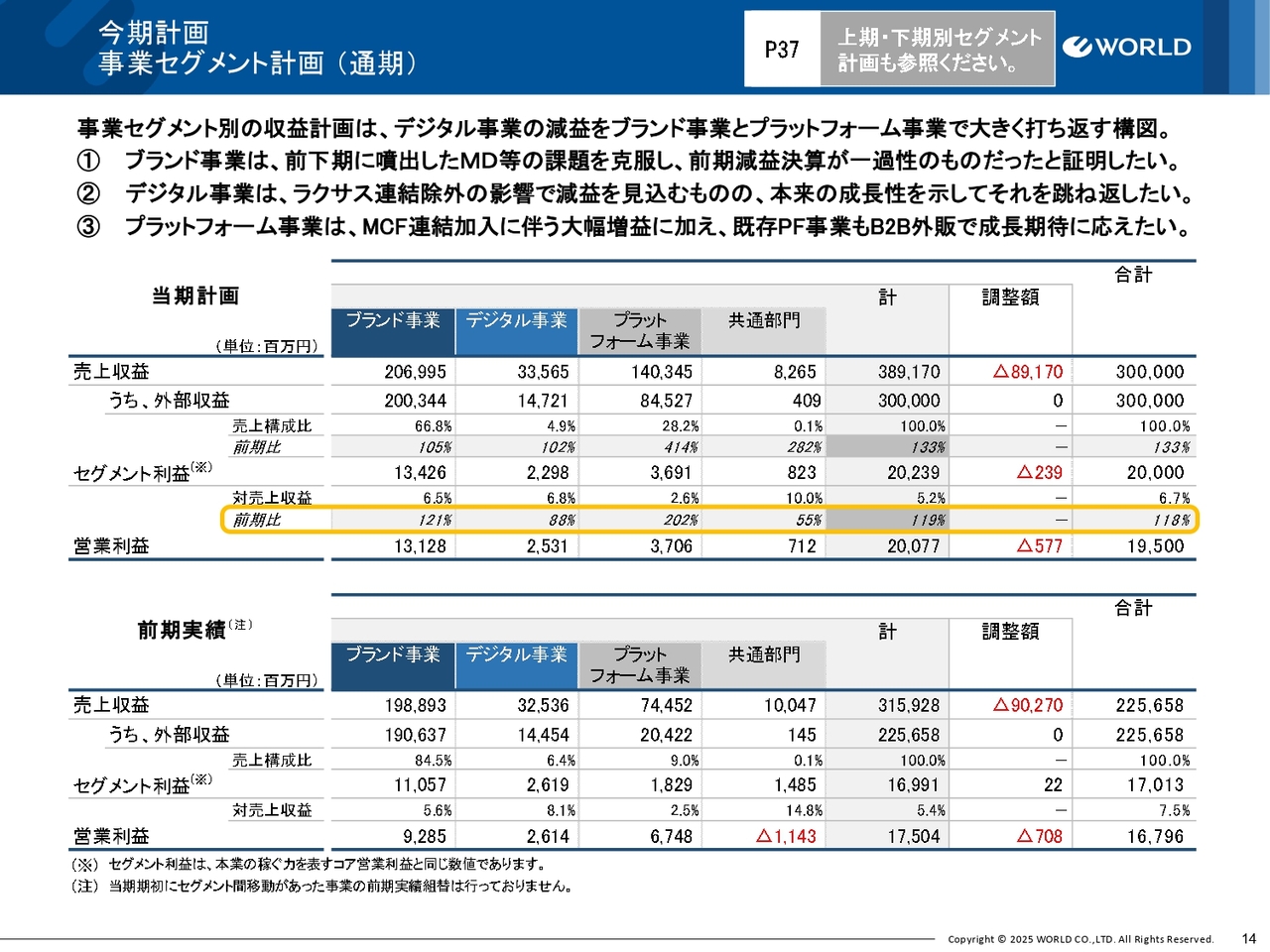

今期計画 事業セグメント計画(通期)

事業セグメント別の組み立てを確認します。事業セグメント別の収益計画は、デジタル事業の減益を、ブランド事業とプラットフォーム事業で大きく打ち返す構図と見込んでいます。

デジタル事業は、ラクサスの連結除外が響く見込みですが、逆にプラットフォーム事業では、エムシーファッションの連結加入が大きく寄与する見込みです。このような特殊要因を除いたところで、いずれも持続的な成長に挑みます。また、言うまでもなく、アパレルブランドの巻き返しによる挑戦が重要だと考えています。

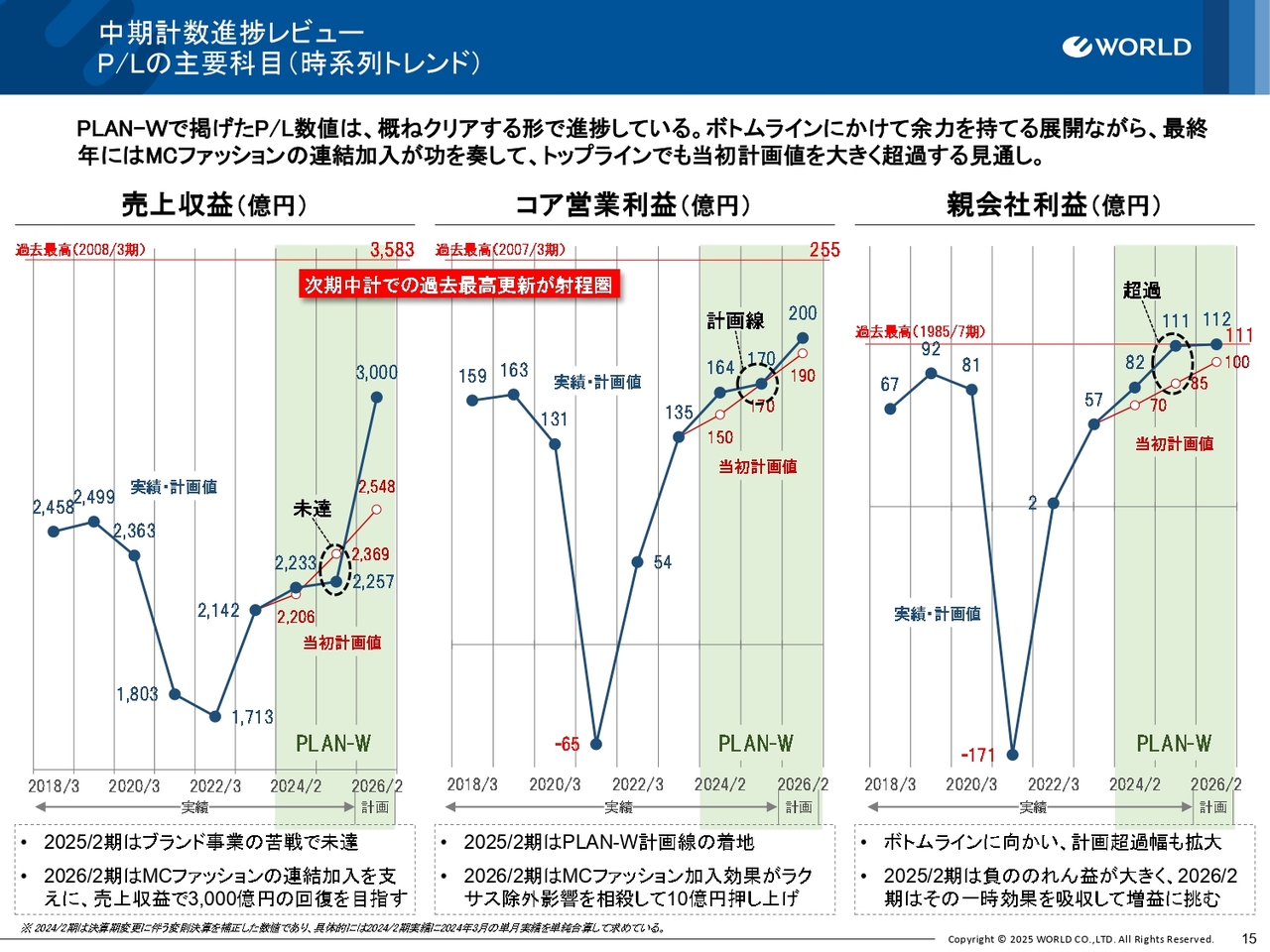

中期計数進捗レビュー P/Lの主要科目(時系列トレンド)

最終年度を迎える「PLAN-W」の進捗レビューです。

まず、主要計数の進捗レビューです。ここでは再上場以降のP/L数値をとっており、薄緑色でハイライトされた「PLAN-W」期間において、当初プランをローズレッド系、それに対する進捗となる実績および今期計画をネイビー系で表しています。参考として過去最高値なども記録しました。グラフは、左より、売上収益、コア営業利益、親会社利益の順で並んでいます。

「PLAN-W」で掲げたP/L数値はおおむねクリアするかたちで順調に進捗しており、親会社利益は40年ぶりに過去最高を記録しました。

ボトムラインにかけて余力を持てる展開ながら、最終年にはエムシーファッションの連結加入が奏功し、トップラインでも当初計画値を大きく超過する見通しです。

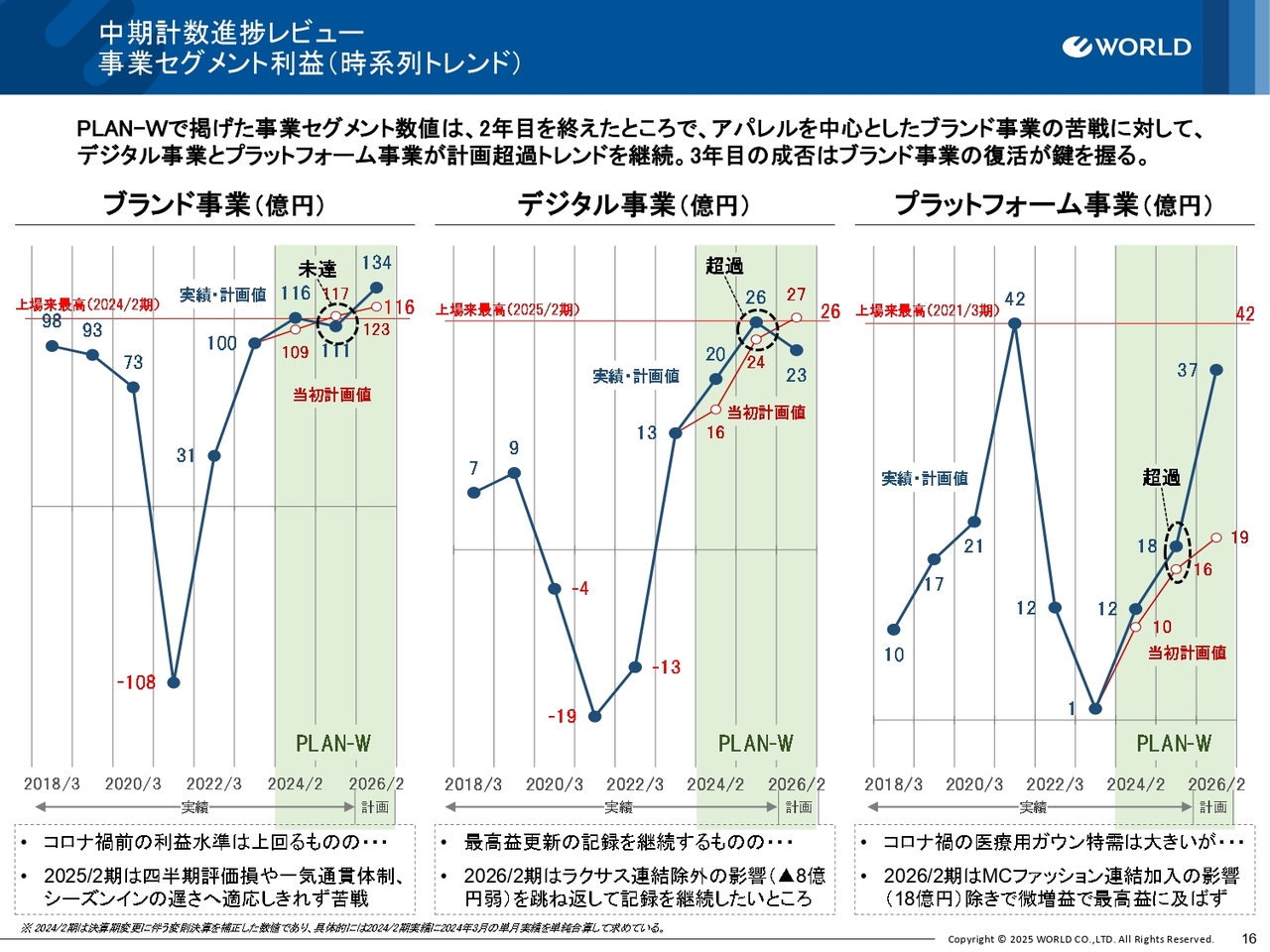

中期計数進捗レビュー 事業セグメント利益(時系列トレンド)

事業セグメント利益です。ここでは、事業セグメント利益の時系列トレンドについて、左より、ブランド事業、デジタル事業、プラットフォーム事業の順で並べています。

「PLAN-W」で掲げた事業セグメント利益のターゲットに対しては、2年目を終えたところで、一部アパレルが足を引っ張ったブランド事業の苦戦に対して、デジタル事業とプラットフォーム事業で計画超過トレンドが継続しています。

ブランド事業も、コロナ禍以前の水準はすでに超えていますが、今期は「PLAN-W」1年目の成長軌道に戻せるよう挑んでいきたいと考えています。

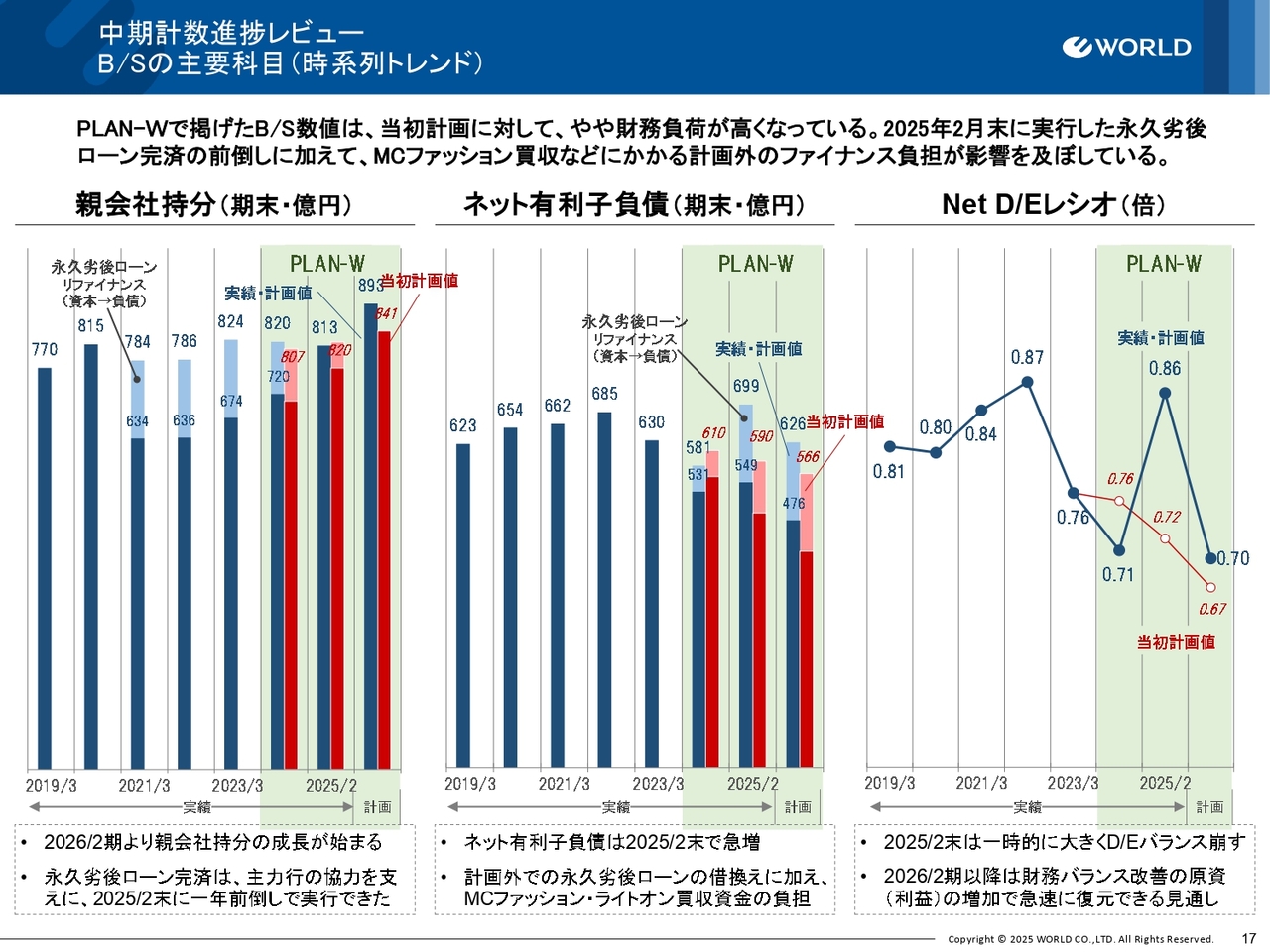

中期計数進捗レビュー B/Sの主要科目(時系列トレンド)

B/S指標です。こちらは、B/Sの貸方の主要科目として、左より、親会社持分、ネット有利子負債、ネットD/Eレシオの順で並んでいます。

「PLAN-W」で掲げたB/S数値は、当初計画に対して財務負荷がやや高くなっています。2025年2月末に実行した永久劣後ローン完済の前倒しに加え、エムシーファッション加入などに係る計画外のファイナンス負担が影響を及ぼしていますが、今期以降は財務バランス改善の原資である利益が急速に増加するため、ネットD/Eレシオも急速に復元できる見込みです。

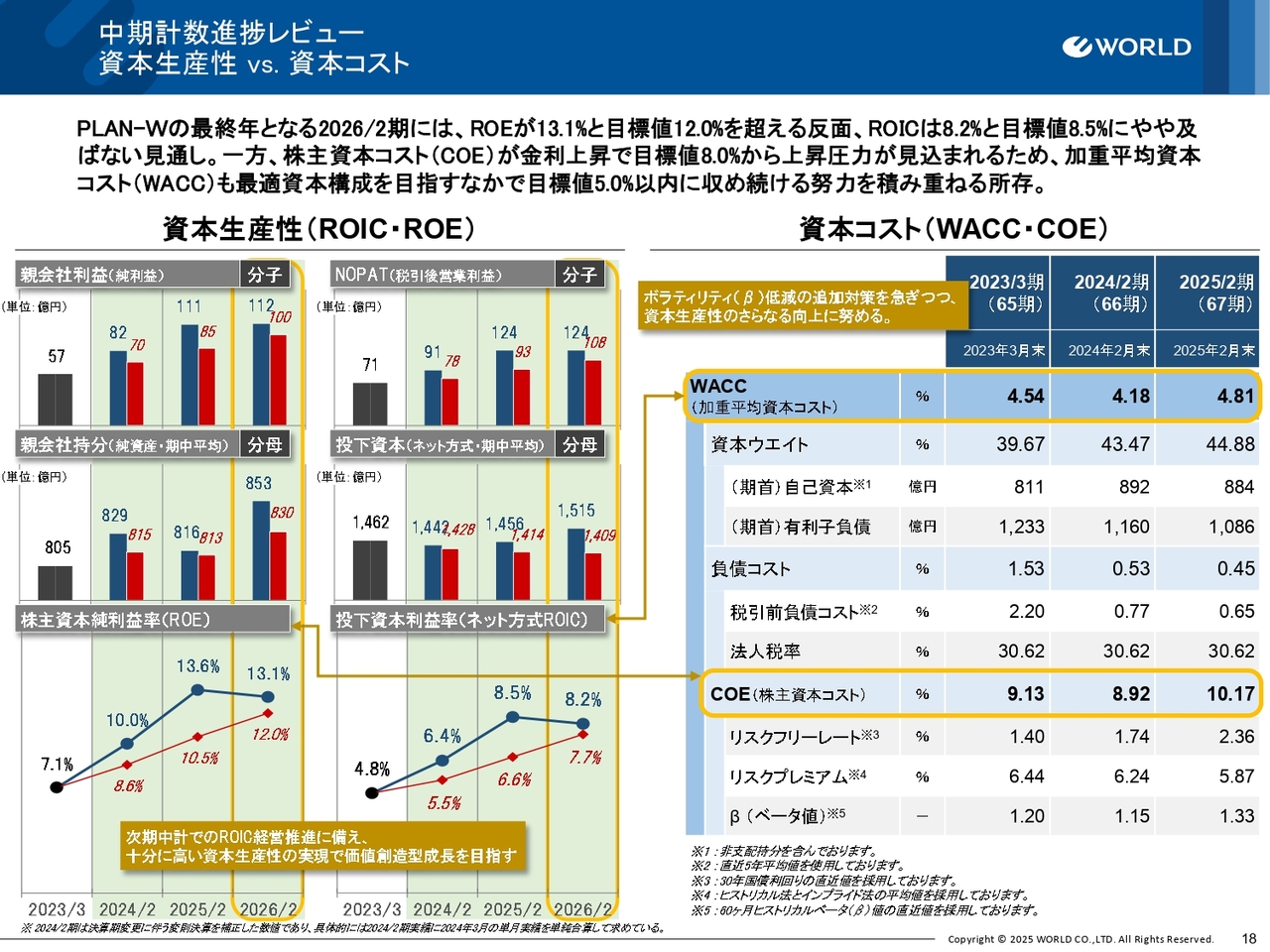

中期計数進捗レビュー 資本生産性 vs. 資本コスト

資本の生産性とコストをご説明します。

計数進捗レビューの最後として、資本生産性を左側、資本コストを右側に掲載しています。左側の資本生産性は3段構えで、一番上に分子となる利益指標、真ん中に分母の資本をとりまして、一番下にROEとROICを示しています。

一方、右側の資本コストは、表形式で加重平均資本コスト(WACC)の内訳を表しており、そのうちの1つとして、株主資本コストを分解式と併せて示しています。

「PLAN-W」の3年目となる2026年2月期にはROEが13.1パーセントと、目標の12パーセントを超える反面、ROICは8.2パーセントと、目標値の8.5パーセントにやや及ばない見通しとなっています。

事業別ROICの実績や目標が試算・設定された状況であるため、今期で業務KPIの展開を進め、来期以降の本格導入に備えます。

一方、株主資本コスト(COE)が、金利上昇により、目標値の8.0パーセントから上昇圧力が見込まれるため、ボラティリティの低減努力をいっそう進めます。またWACCについては、これから最適資本構成を目指す中で、目標値の5.0パーセント以内に収め続ける努力を重ねる必要があると理解しています。

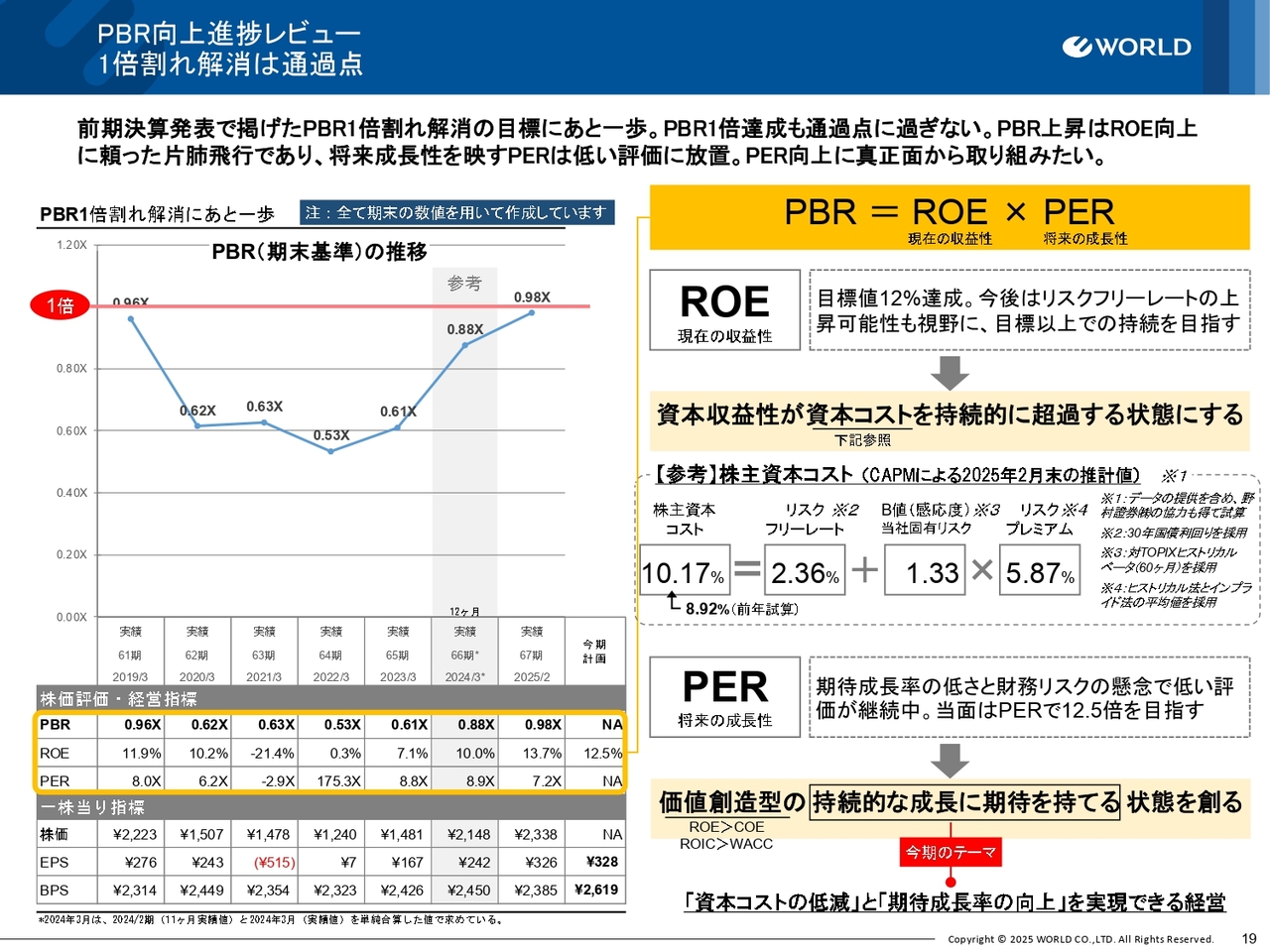

PBR向上進捗レビュー 1倍割れ解消は通過点

「PLAN-W」の別テーマとして、PBR向上進捗をレビューします。このページでは、左側に再上場後の年次PBR推移を折れ線グラフで示し、その下に株価評価等の指標を掲載しています。

前期決算発表で掲げたPBR1倍割れ解消の目標まではあと一歩ですが、PBR1倍達成も通過点に過ぎません。金色の線で囲った株価指標をご覧いただくと、PBR上昇はROE向上に頼った片翼飛行であり、将来成長性を映すPERは1桁台と、低い評価で放置されています。

ページ右側にて、PBRが現在の収益性を表すROEと将来の成長性を反映するPERに分解されることを示していますが、当社株の課題は、持続的な成長について市場のみなさまの期待を得られていないことに集約されると考えています。

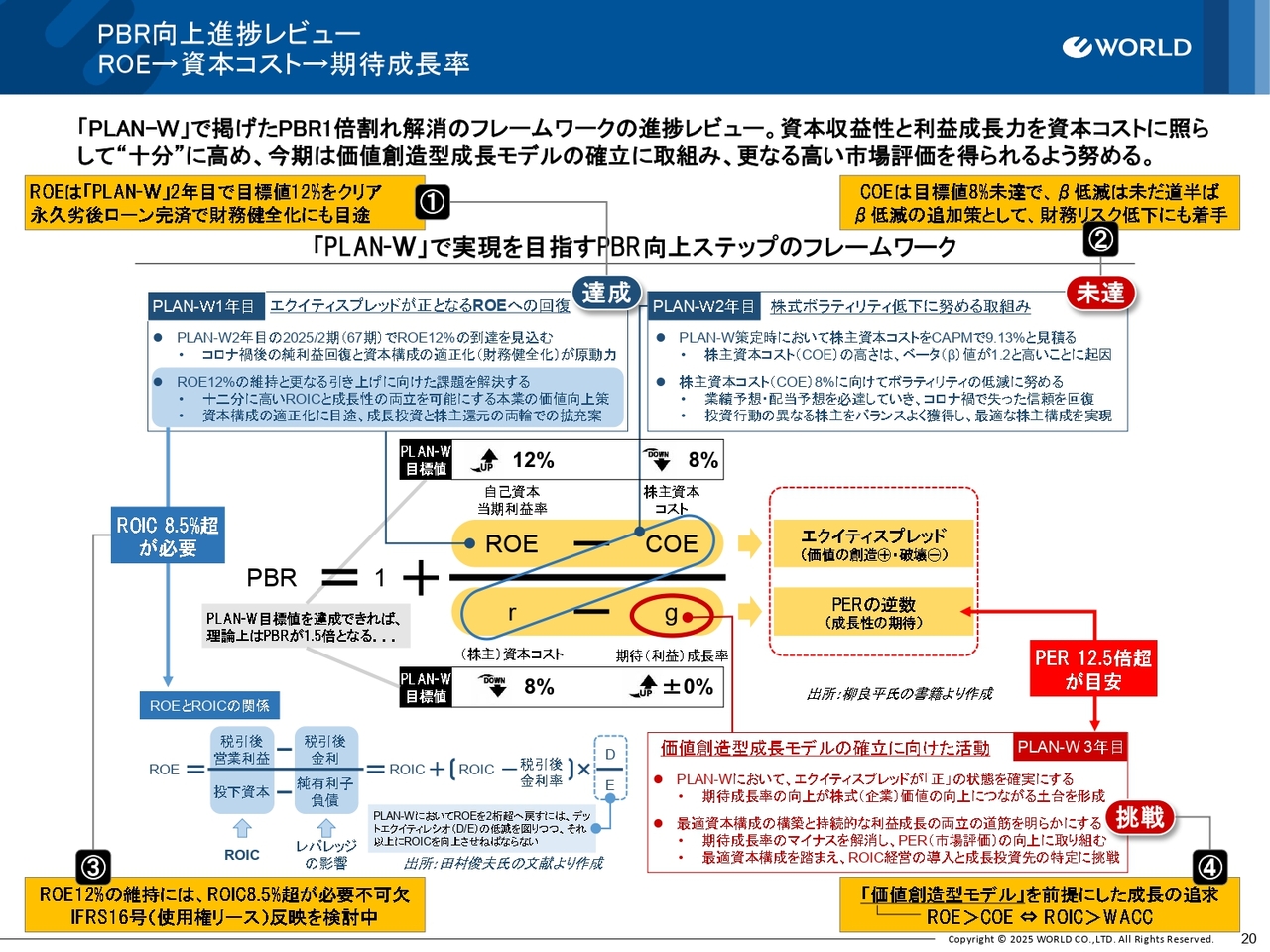

PBR向上進捗レビュー ROE→資本コスト→期待成長率

1年前の2024年2月期決算でも使用したPBR向上ステップのフレームワークです。資本収益性と利益成長力を資本コストに照らして十分に高め、今期は価値創造型成長モデルの確立に取り組むことで、より高い市場評価を得られるよう努める必要があると理解しています。

「PLAN-W」においては、3段階の改善に取り組んでいます。第1段階は、左上の資本収益性の向上です。①に記載したとおり、ROEが目標値を超えてクリアしました。左下の③に派生したROICとの関係も踏まえ、財務レバレッジも勘案しつつ、ROEの持続的な維持・向上を図ります。

第2段階は右上の資本コストの低減ですが、これは目標未達です。②で記載したとおり、COEは10パーセント強と、目標値の8パーセントまで下がっておらず、ボラティリティ、すなわちβ値の低減は道半ばです。β低減の追加策として、財務リスクの低下に着手します。

第3段階は右下の期待成長率の向上ですが、こちらは今期の取り組みテーマであり、未着手です。ROICがWACCを超過する価値創造の状態で持続的な成長を実現できるよう、最適な事業ポートフォリオ戦略を構築し、推進します。

このように、エクイティスプレッドが正となる価値創造の状態を作りつつあるものの、PERとして映し出される期待成長が十分に高くない点が課題になっていると考えています。

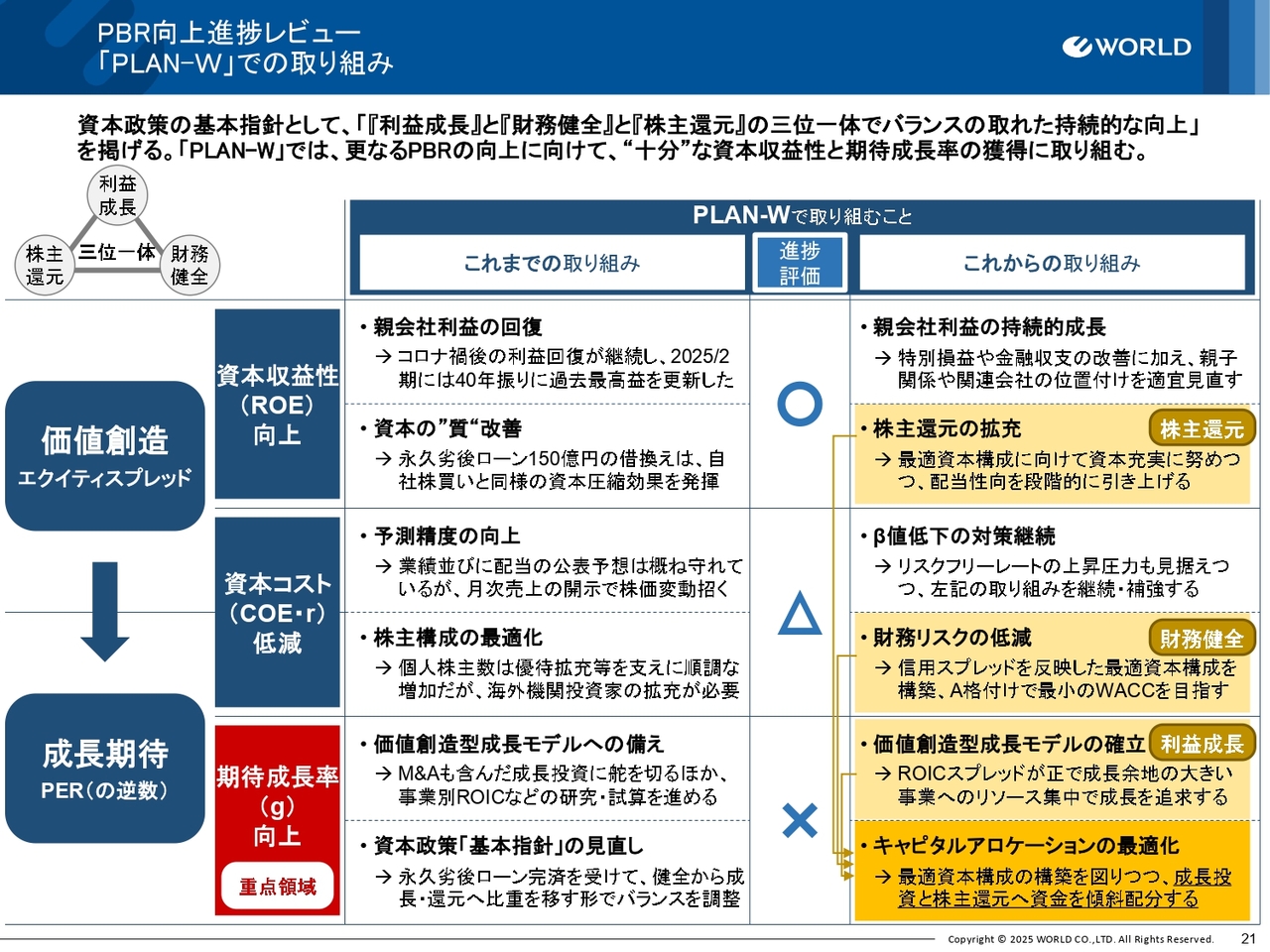

PBR向上進捗レビュー 「PLAN-W」での取り組み

ここではページの左端にて、先ほどのPBR向上ステップを上から下に掲載しています。また、左より、これまでの取り組みや評価、これからの取り組みを記載しています。さらに、当社が資本政策の基本指針として掲げる「『利益成長』と『財務健全』と『株主還元』の三位一体でバランスの取れた持続的な向上」というフレームワークを左上に図示しています。

先ほどのご説明の補足となりますが、資本収益性向上では、永久劣後ローン完済で資本の質が上がったことや、これからのROEの維持・向上と最適資本構成の確立も視野に入れた上で、弾力的な株主還元の拡充がますます大事になってくると考えています。

資本コスト低減では、業績予測精度の向上や、株主構成の最適化に向けた努力を継続しつつ、信用スプレッドを反映した最適資本構成の確立によって、財務リスクを低減することにも取り組みます。

また、期待成長率の向上としては、ROICスプレッドが正で、成長余地の大きな事業の成長を促す価値創造型成長モデルの確立を目指しつつ、資本政策の基本指針で、資金配分のバランスを調整していきたいと思っています。

すなわち、期待成長率を高めていけるよう、最適な事業ポートフォリオ戦略を構築し、推進すると同時に、それを支えるキャピタルアロケーションを検討し、実践する必要があると考えています。

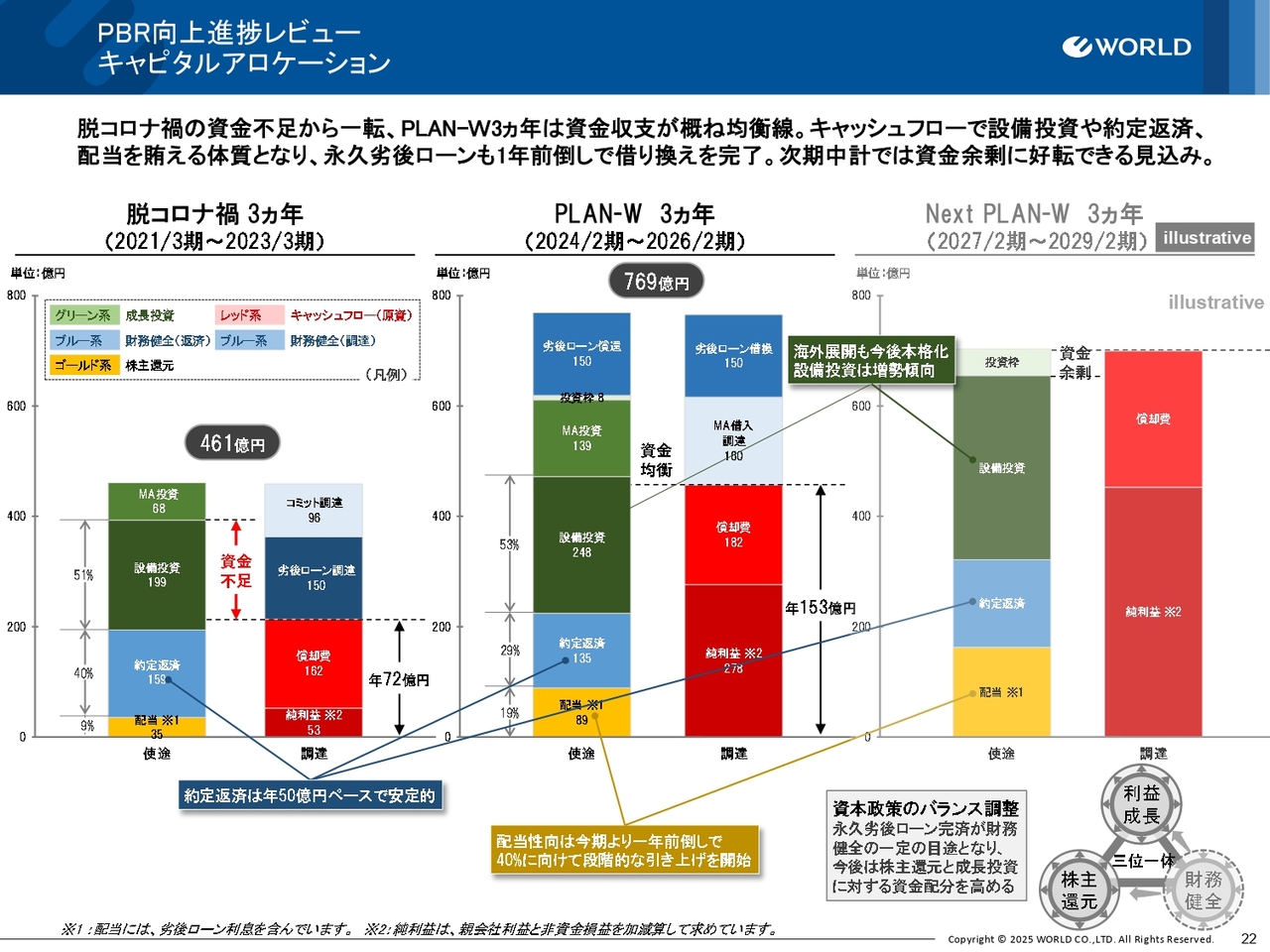

PBR向上進捗レビュー キャピタルアロケーション

最後にキャピタルアロケーションの変遷をご説明します。このページでは、左側より脱コロナ禍3ヵ年と「PLAN-W」3ヵ年の資金の調達を右グラフで、使途を左グラフの積み棒で示しています。また、来期より始まる次期中期経営計画3ヵ年の現時点での見通しを、右端にイラストレーティブのかたちで示しています。

調達サイドの純利益に償却費を足したキャッシュ・フローを、自力で生み出す原資として赤系統、使途サイドは、事業継続に不可欠な資金として、配当や借入の約定返済、維持更新も含んだ設備投資をとって比較しました。

その結果、脱コロナ禍の資金不足から一転して、「PLAN-W」3ヵ年は資金収支がおおむね均衡線まで回復しました。キャッシュ・フローで設備投資や約定返済、配当を賄える体質となり、永久劣後ローンも1年前倒しで借り換えを完了、M&Aも借入金を活用して実行しました。

次期中期経営計画では、資金余剰に好転できる見込みが立ちつつあると考えています。永久劣後ローン完済を終えた今、右下の資本政策フレームで記載したとおり、最適資本構成の構築を図りつつ、成長投資と株主還元へ資金を傾斜配分する土壌が整ったと考えています。次期中期経営計画がスタートする来年の今頃には、みなさまに具体的なキャピタルアロケーションの方針をご説明できるよう備えたいと考えています。

以上で業績レビューの説明を終わります。

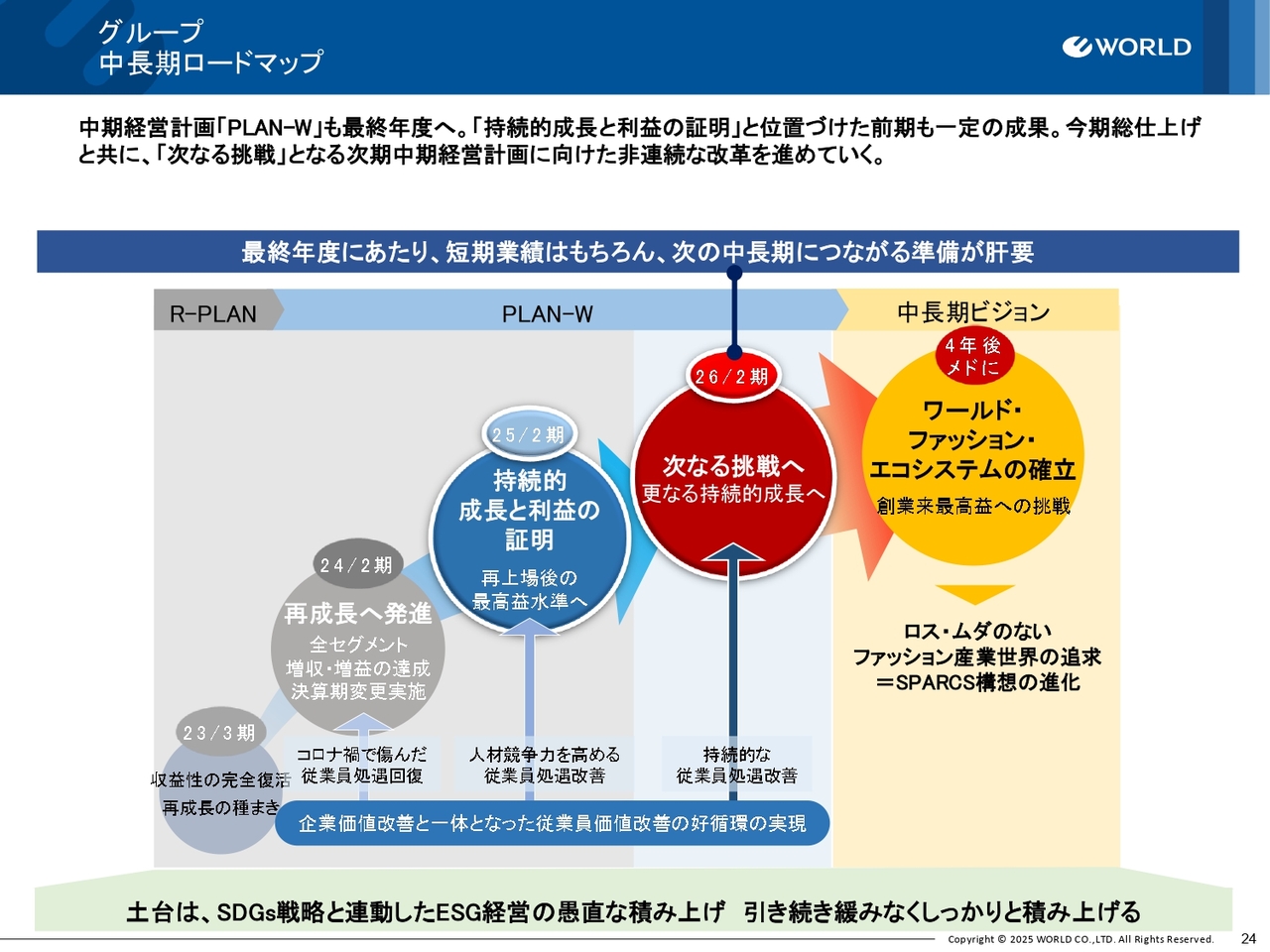

グループ 中長期ロードマップ

鈴木信輝氏:本日はお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。社長執行役員の鈴木です。私から、中期経営計画「PLAN-W」の進捗を、戦略面を中心にご説明します。

こちらは、もともとの中期経営計画「PLAN-W」からお示ししている3ヵ年のステップです。今期は「次なる挑戦へ」という位置付けになっていますが、前期の「持続的成長と利益の証明」については、先ほどの中林からの説明のとおり、一定の成果を上げられたのではないかと判断しています。

やはり、その「次なる挑戦へ」の次にあたる次期中期経営計画に向けて、今期も非連続な改革をしっかりと進めていくということと短期業績を達成していくことを、スライドの一番下に記載した、土台となるSDGs経営にESGの愚直な積み上げを行うことを軸に展開していきます。

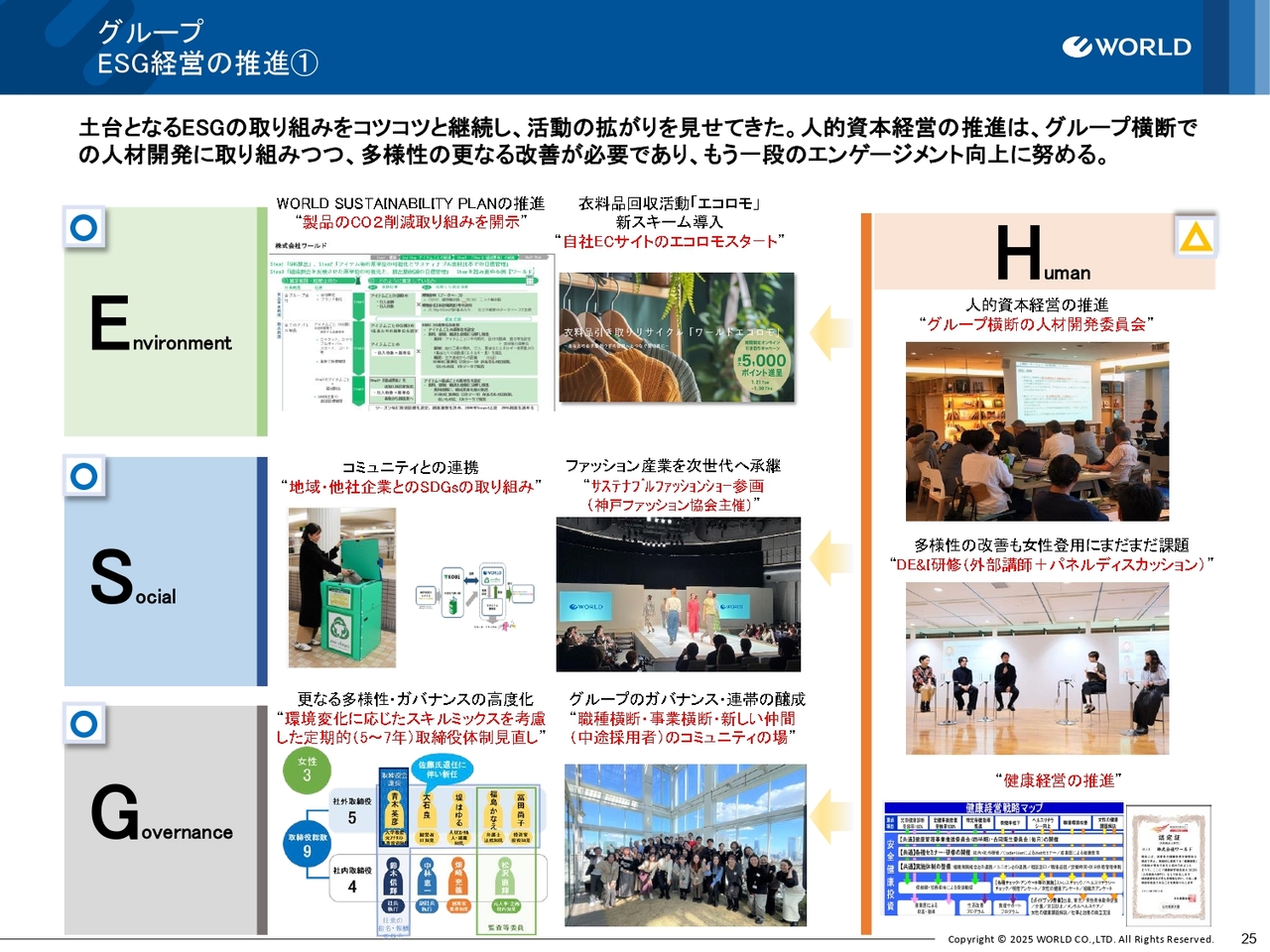

グループ ESG経営の推進①

まずESG経営の推進については、「E」「S」「G」それぞれの項目について「◯」「△」「✕」で評価しています。いずれも「◯」となっており、「WORLD SUSTAINABILITY PLAN」の推進も順調に進んでいます。

S(Social)という部分については、特に神戸、そして東京都港区のいろいろな企業、また官公庁等ともいろいろな取り組みを進めています。

G(Governance)においては、先般発表したとおり、環境変化に応じたスキルミックスを常にアップデートするという考えに基づき、定期的な取締役体制の見直しを進めています。

H(Human)という部分は「△」としていますが、グループ全体で人的資本経営推進に努めています。グループ横断の人材開発、そして多様性の改善も進めていますが、女性登用に一部課題があり、まだまだエンゲージメントをもう一段高めていく努力が必要だと認識しています。

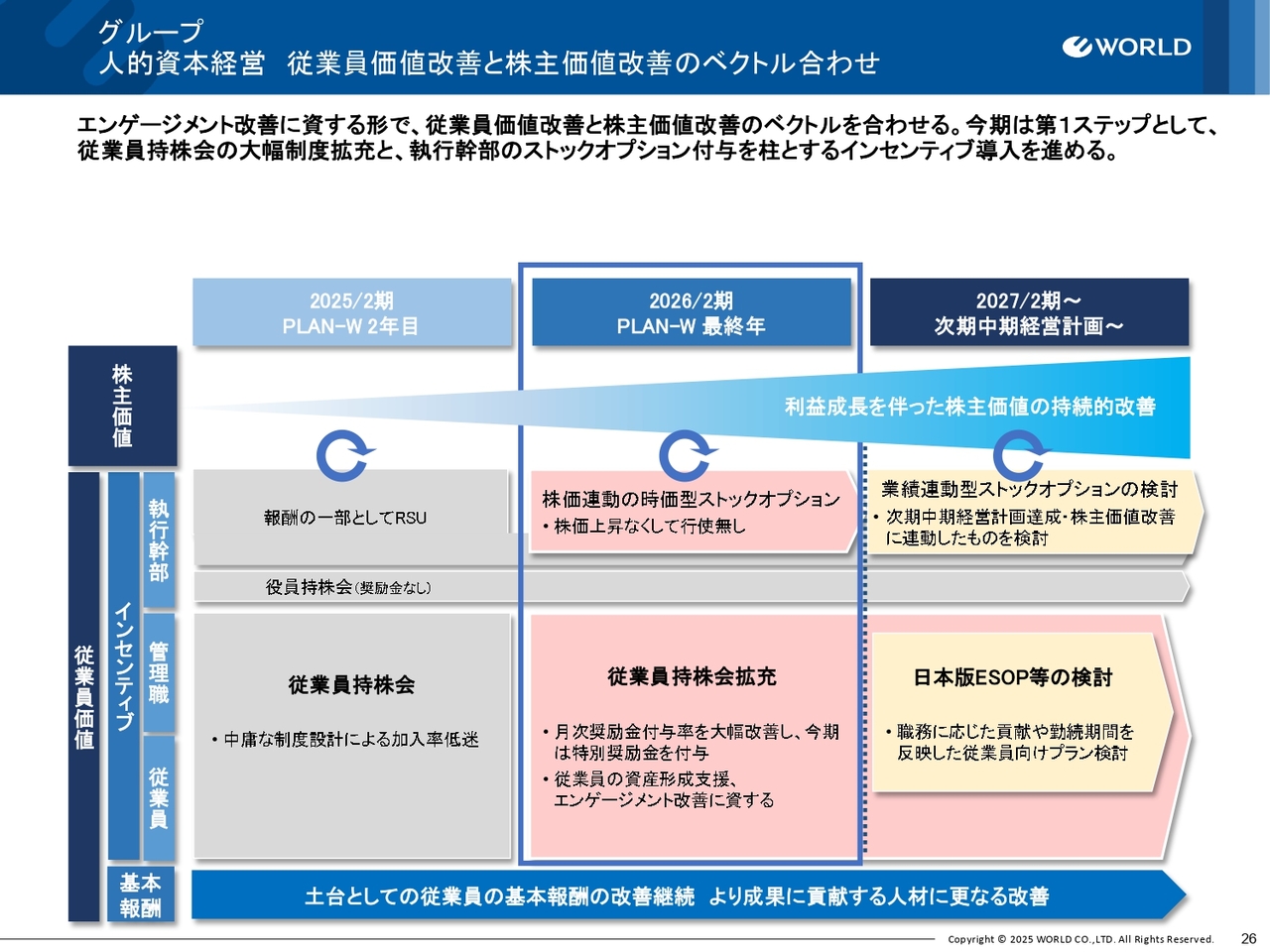

グループ 人的資本経営 従業員価値改善と株主価値改善のベクトル合わせ

その一環として、すでにリリースも出していますが、エンゲージメント改善に資するかたちで、従業員の価値改善と株主の価値改善のベクトルをさらに合わせていきます。今期は第1ステップとして、従業員持株会の大幅な制度拡充、そして執行幹部の株価連動型のストックオプションをインセンティブ導入として進めている最中です。

また、次期中期経営計画に向けて、引き続き業績連動型のストックオプション、また日本版のESOP等のさらなる従業員価値改善と株主価値改善のベクトル合わせ、それを通じたエンゲージメントの向上の取り組みを進めていきたいと考えています。

また、スライドの一番下に記載したように、土台となる従業員の基本報酬の改善、特に成果を出す人材へのさらなる改善については、我々としても重点領域として引き続き推進していきます。

グループ 中期事業戦略 グループ事業ポートフォリオ戦略【進捗】①

グループの中期事業戦略のポートフォリオの進捗になります。縦軸に収益性、横軸に成長性をとり、それぞれの4象限の中に、我々の各事業セグメントとサブセグメントを配置している図です。

この4象限の中で、左下のブランド事業の国内アパレルの評価が「✕」となっています。コロナ禍で過去最高益に近いようなブランドが複数ありますが、その一方で大幅に失速したブランドがあり、ブランド間格差が拡大したことが課題と考えています。

今般、3月1日にブランド事業部という新しい組織を発足しています。課題ブランドはすでに特定されている状態ですので、勝ったブランドのノウハウをきちんと移植して、業務改革を徹底的に行うことを進めている最中です。

右上に記載した成長性・収益性の両面追求というところでは、プラットフォーム事業、デジタル事業、サーキュラー事業が位置づけられています。こちらも成長性・収益性ともに改善が進んでおり、今後、投資も加速しながらさらなるリターンを追求することが必要だと考えています。

右下の海外事業、再生投資事業も着々と歩みを進めてきています。赤線が出ていますが、これらの線の先のさまざまなコーポレートアクションについても取り組んできました。

つまり、このポートフォリオ全体をまずオーガニックな成長のかたちで進めていく点においては、アパレル事業の失速が課題です。一方でデジタル事業とプラットフォーム事業は大きく改善が進みました。

その意味で、全体としては、アパレルのみに左右されないポートフォリオ構築が進みました。今回さらに、赤線で囲った成長領域に対して、インオーガニックなM&Aを含めてアクションを展開しています。

再生投資事業について、ライトオン、投資会社W&Dインベストメントデザインを通じてTOBを実施して、今般成立しています。海外事業は、サーキュラー事業「RAGTAG」を中心として新しい取り組みを拡大しています。

プラットフォーム事業の評価においては、エムシーファッションがBtoB事業をもう一段ステージアップさせる目的で、今回グループインさせています。

加えて、TSIソーイングのグループインにより、国内でのキャパシティ制約を取り払って、さらなる生産性改善をする土壌が整ったと考えています。

併せて、左上の象限にある「収益性改善」を進めてきましたデジタル事業のBtoBを、今期はさらに成長に振っていきます。そのために、OpenFashionの連結化に踏み切って、いわゆるDX・AI関連サービスの拡充によって成長を目指していきたいと考えています。

以上、さまざまなオーガニックな取り組み、インオーガニックな取り組みを掛け合わせて、今後の非連続な成長を目指していきたいと考えています。

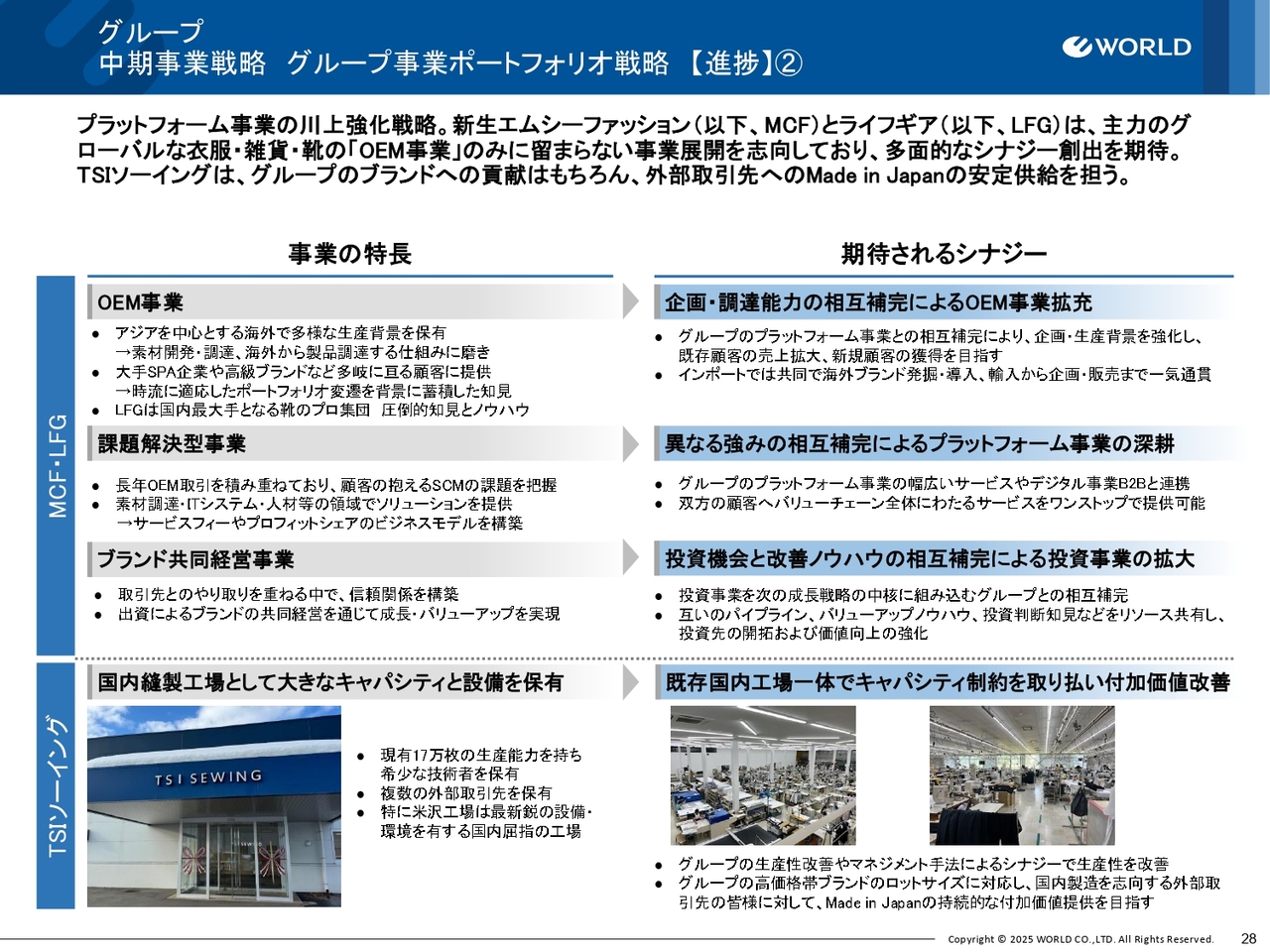

グループ 中期事業戦略 グループ事業ポートフォリオ戦略【進捗】②

今回我々にグループインした2社、エムシーファッションとライフギアコーポレーションについて少し補足しています。従来、エムシーファッションは主力となるグローバルな衣服、雑貨、またライフギアでは靴で、おそらく国内で一番大きい、強みを持っている会社という認識をしています。

このようなOEM事業はもちろん、それに加えて課題解決型事業の展開を志向しています。お客さまとのお取引の中で出てきたさまざまなサプライチェーン上の課題に対して、素材調達、ITシステム、人材等の領域でソリューションを提供していきます。その結果、サービスフィーやプロフィットシェアのビジネスモデルを展開するという、特徴のある事業を展開しようとしています。

ブランド共同経営事業においては、取引先とのやり取りを通じた信頼関係をベースに、マイノリティへの出資も含めて、さらなるブランドの発展をともに引き継ぎをしていく取り組みを進めています。

以上の3つの事業領域において、OEM事業のみならず、例えば課題解決型事業に記載したように、我々はどちらかというとデマンドチェーンである販売代行や、eコマースのシステムのような強みを持った領域があります。このあたりを相互補完して、プラットフォーム事業を深掘りしていく点が1点目です。

2点目として、今般、再生投資事業に取り組んでいますが、それに加えて、新しいタイプの投資機会を相互に補完し合い、バリューアップのノウハウを展開することで、投資事業においても拡大の総合化、シナジーを発揮したいと考えています。

スライド下部に記載したTSIソーシングについては、国内縫製工場として大きなキャパシティと最新の設備を保有しています。これらを、我々の既存のグループの国内事業一体でキャパシティ制約を取り払って付加価値改善して、生産性を拡大します。

これによりメイドインジャパンの安定供給体制を整え、我々のグループはもちろん、外部の取引先へ高いクオリティのサービスを提供していきたいと考えています。

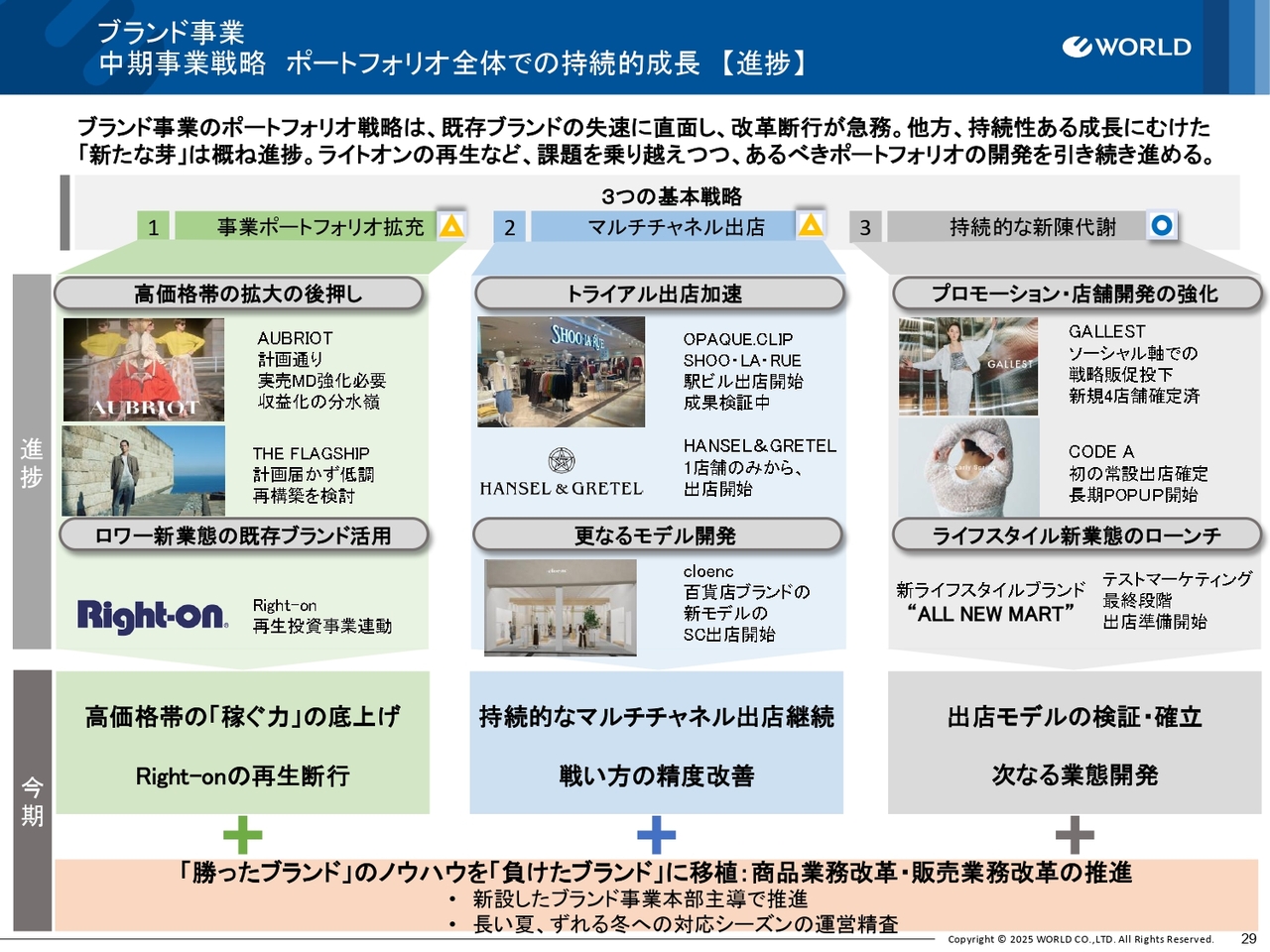

ブランド事業 中期事業戦略 ポートフォリオ全体での持続的成長【進捗】

それぞれの事業セグメントの中期戦略の進捗についてお伝えします。まずスライド左側の「事業ポートフォリオ拡充」というところで、まず高価格帯の拡大を後押ししてきました。「AUBRIOT」はほぼ計画どおり、「THE FLAGSHIP」は計画に届いておらず、少し課題を残して再構築が必要だと認識しています。

もう1つのテーマは、ロワー新業態の既存ブランド活用とお伝えしていましたが、こちらがまさに「Right-on」です。いわゆる再生投資事業の連動というかたちで、この部分を進めています。

スライド真ん中部分は「マルチチャネル出店」ということで、トライアル出店を加速しています。「OPAQUE.CLIP」「SHOO・LA・RUE」は、駅ビルに出店を開始し、その成果を検証している最中です。また、「HANSEL&GRETEL」という1店舗限りの業態があり、こちらも新しいチャネルに向けて出店を開始しています。

さらなるモデル開発というところでは、百貨店ブランドの新しいストアモデルということで、「cloenc」というストアがショッピングセンターへの出店をスタートしています。

スライド右側の「持続的な新陳代謝」というところで、若いお客さまをターゲットとした新しいタイプのブランドをいくつかトライしています。「GALLEST(ギャレスト)」「CODE A(コードエー)」ともに、eコマースを中心としたスタートアップ時期から、具体的な出店の加速という段階に入ってきています。

さらに、少々手薄になっていたライフスタイル業態では、「ALL NEW MART」という名前の新ブランドがテストマーケティングの最終段階に来ており、この下期ぐらいから出店できるかたちで今ローンチの準備を進めているところです。

今期は、それぞれの戦略においてさらに稼ぐ力の底上げ、「Right-on」の再生の断行、マルチチャネル出店の継続、そしてその中で戦い方の精度改善を進めるといったことを進めていきます。

さらに、スライドの一番下に記載した、一丁目一番地である既存の勝ったブランドのノウハウを負けたブランドへ移植して、改革を推進していきます。やはり、ここに力を入れて取り組んでいく必要があると考えています。

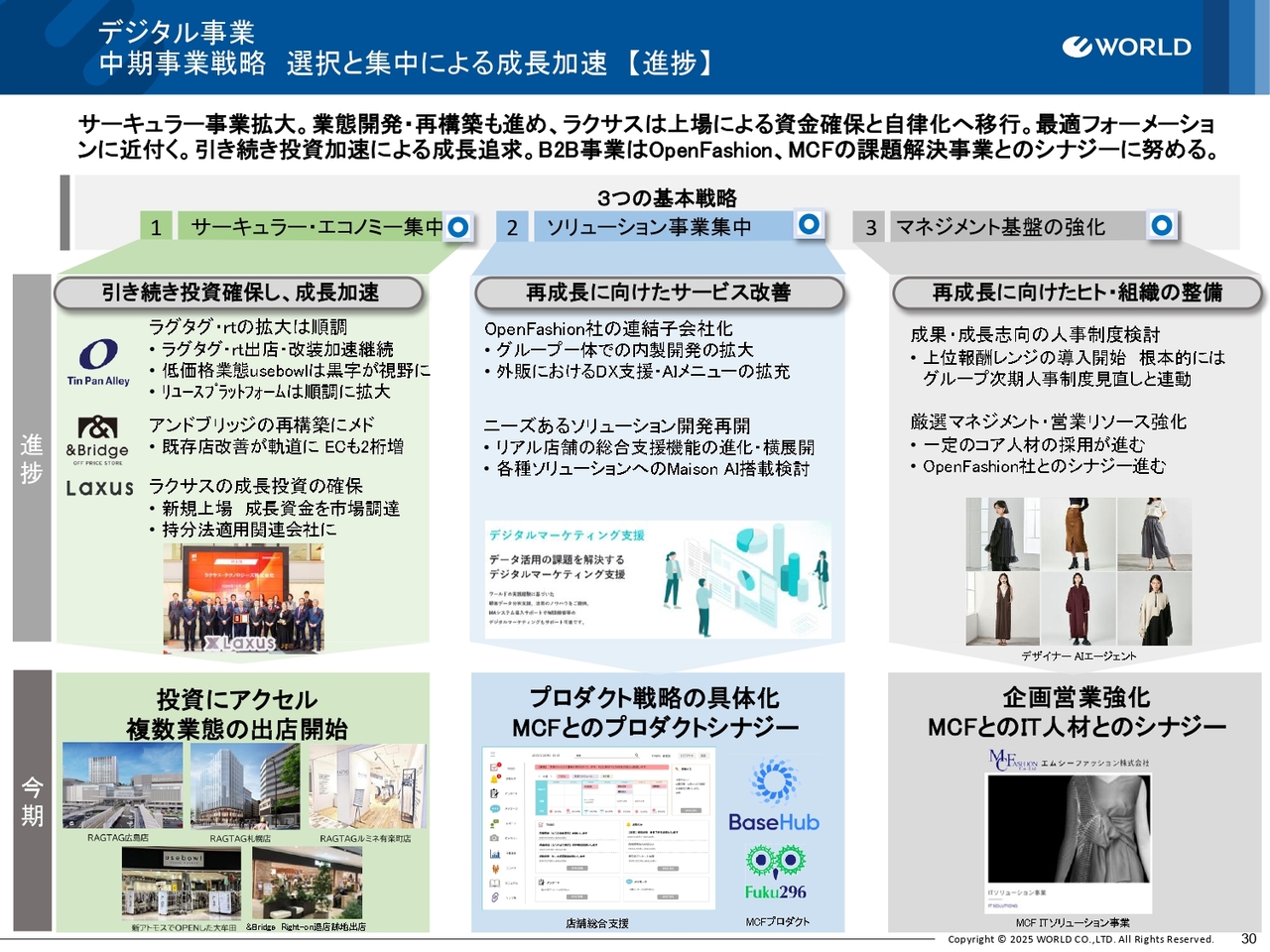

デジタル事業 中期事業戦略 選択と集中による成長加速【進捗】

デジタル事業です。「サーキュラー・エコノミー集中」というところで「RAGTAG」、その高価格帯事業である「rt」が順調に進んでいます。加えて、実験を進めていた低価格業態「usebowl」も、店舗利益が出るかたちで進んできていますので、こちらも今後の成長を維持していきたいと思います。

また、リユースプラットフォームというかたちで、ほかのお客さまの商品の回収を我々が裏側で代行していくサービスも拡大しています。

そして、前期の期初に連結化した「&Bridge」は少しもたついた部分もあったのですが、今期からいろいろなオペレーションが改善し、再成長軌道にまた戻ってきました。

そしてラクサス・テクノロジーズは、成長投資の確保が課題だとお伝えしていましたが、昨年12月に新規上場して成長資金を市場調達しています。その結果、持分法適用会社というかたちになりますが、引き続きサーキュラー事業を進めていくサテライト的なパートナーとして、ともに進んでいきたいと考えています。

「ソリューション事業集中」です。こちらはOpenFashionの連結子会社化を行い、ニーズのあるソリューション開発を再開しました。

「マネジメント基盤の強化」については、ようやく人事制度を刷新し、より上位報酬の方々でも採用できる環境を整えましたし、OpenFashionとのシナジーも進めてきたところです。

そして今期は、「サーキュラー・エコノミー集中」においては投資をさらに加速し、しかも複数業態でやっていきます。「ソリューション事業集中」と「マネジメント基盤の強化」においては、エムシーファッションのITプロダクトとITソリューション事業の人材のシナジーを発揮していきたいと考えています。

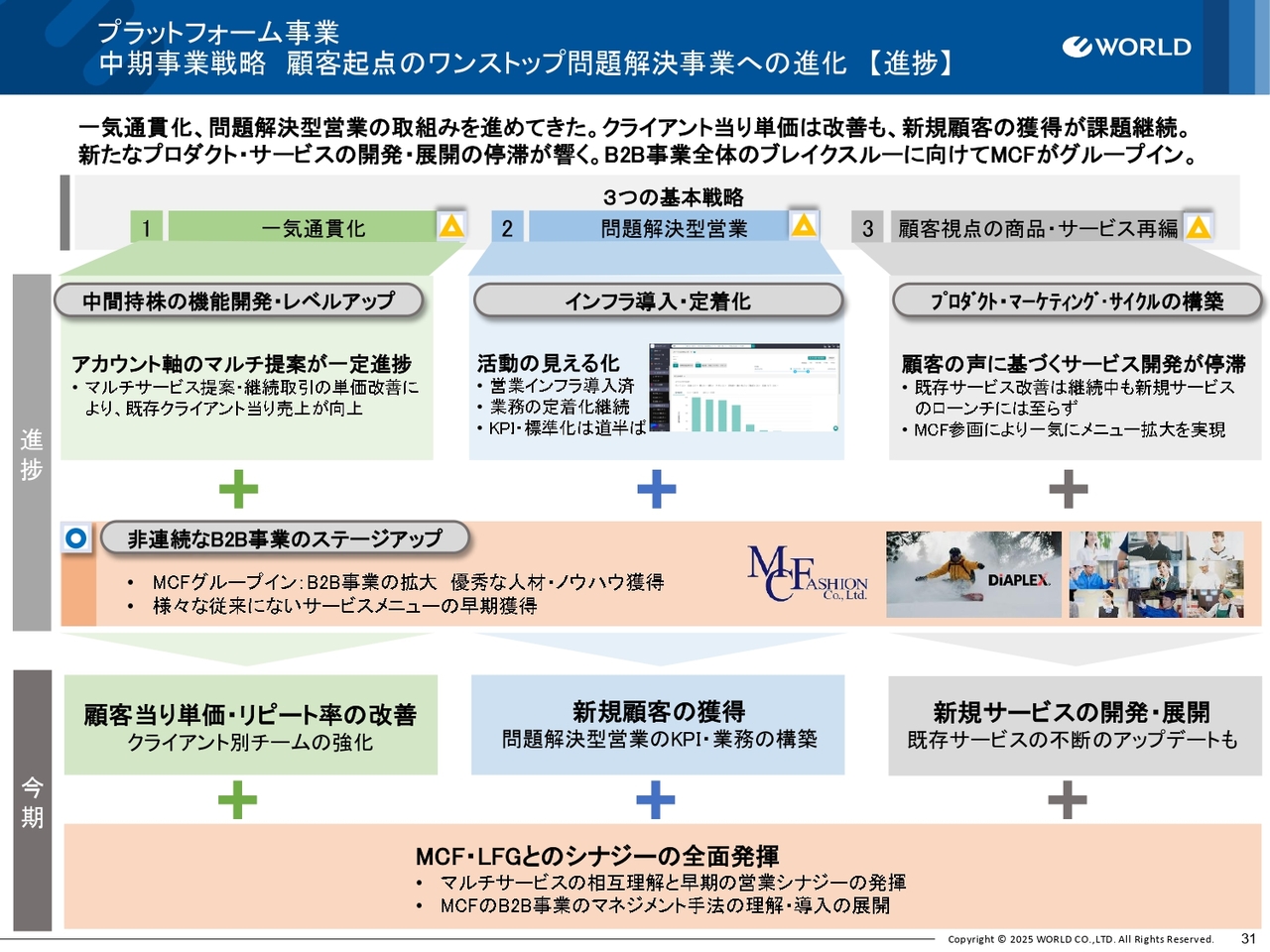

プラットフォーム事業 中期事業戦略 顧客起点のワンストップ問題解決事業への進化【進捗】

プラットフォーム事業です。こちらにおいて、一気通貫・問題解決型営業を計画している商品・サービス再編というテーマを掲げ、いずれも「△」という評価にしています。

中間持株の機能開発を進め、アカウント軸のマルチ提案ということで、お客さま1人あたりに対するさまざまなサービス提案の幅を広げていくことに努めてきました。その結果、クライアントあたりの売上高は改善しています。

スライド真ん中のさまざまな営業活動の見える化も、インフラを含めて定着していますが、あるべきKPI・業務モデル化はまだ道半ばです。

また、「プロダクト・マーケティング・サイクルの構築」というテーマについては、さまざまなサービス改善には取り組み始めていますが、新しいサービスを生み出すという段階には至っていないという点で「△」としています。

これらの課題に対して、非連続なBtoB事業のステージアップを果たします。具体的には、エムシーファッションがグループインしたことで優秀な人材ノウハウを獲得させていただきました。BtoB事業を強化するという位置づけの中で、エムシーファッションとの取り組みの効果を発揮していきます。

このように、今期のエムシーファッションとライフギアとのシナジーの全面発揮が一丁目一番地であると考えています。その他、顧客単価の改善や新規顧客の獲得など、それぞれに改善すべき点はありますが、やはり上記のシナジーを発揮することが今期における重要テーマだと考えています。

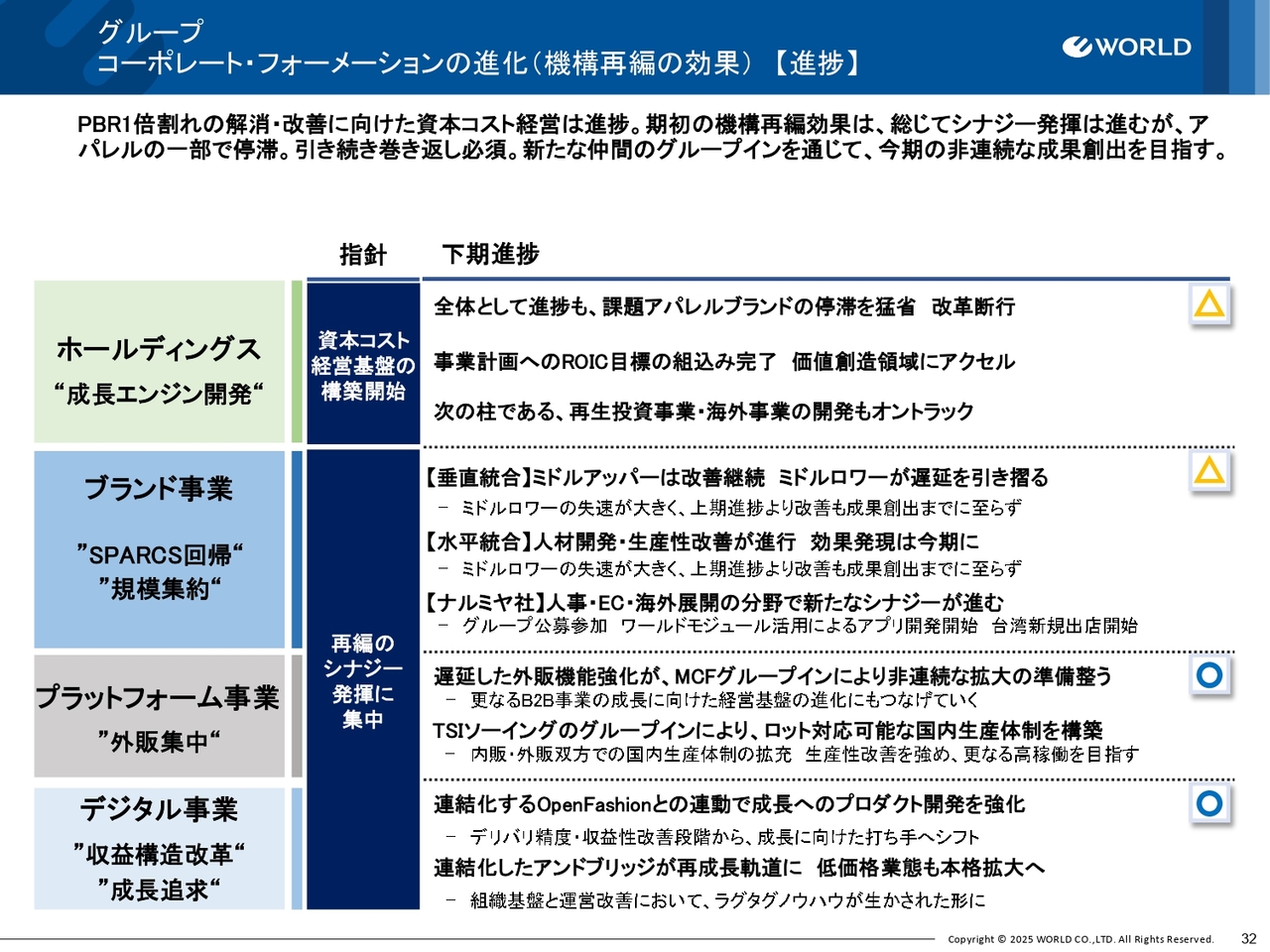

グループ コーポレート・フォーメーションの進化(機構再編の効果)【進捗】

続いて、コーポレート・フォーメーションの進化についてです。今般、前期においてさまざまな機構再編をしました。その中で心掛けたテーマの進捗をご説明します。

まず、「資本コスト経営基盤の構築開始」については、ROIC目標の組込みは完了し、まさにこれを業務にひもづけていく段階に来ており、価値創造領域にアクセルを踏んでいきます。

また、次の柱である「再生投資事業・海外事業の開発の構築」も進んでいますが、「△」と評価したのは、既存の課題アパレルブランドの停滞を猛省し、これを改革しなければならないというところが課題として残ったためです。

そして、いくつかシナジーを発揮するべく、例えばミドルアッパーの直営工場とミドルロワーの直販部隊の垂直統合を行いました。コロナ禍を経てミドルアッパーは改善が継続していますが、ミドルロワーの失速が非常に大きく、活動が停滞したことは課題です。

水平統合で規模を大きくした事業体を再編しましたが、こちらは人材面の生産性改善が一定進行していますが、メリットを今期に効果として刈り取る必要があるという状態です。

ナルミヤ社との取り組みについては、我々のグループ公募にナルミヤが参加するとか、ワールドのモジュールを使ったアプリの開発とか、先般リリースを出した台湾への新規出店をシナジーとして発揮するなど、新しい領域に展開が進んでいます。

プラットフォーム事業は、課題としていた外販機能強化について、エムシーファッションのグループインによって非連続な拡大がねらえる状況が整ってきました。

また、TSIソーイングのグループインにより、ロット対応可能な生産体制が一定程度進んだのではないかと評価しています。

デジタル事業においては、連結化したOpenFashionとの連動が今後の成長のドライブエンジンになると思います。そして、連結化した「&Bridge」も再成長軌道に乗り、低価格業態も本格拡大が進んできましたので、プラットフォーム事業とデジタル事業については〇という評価をしています。

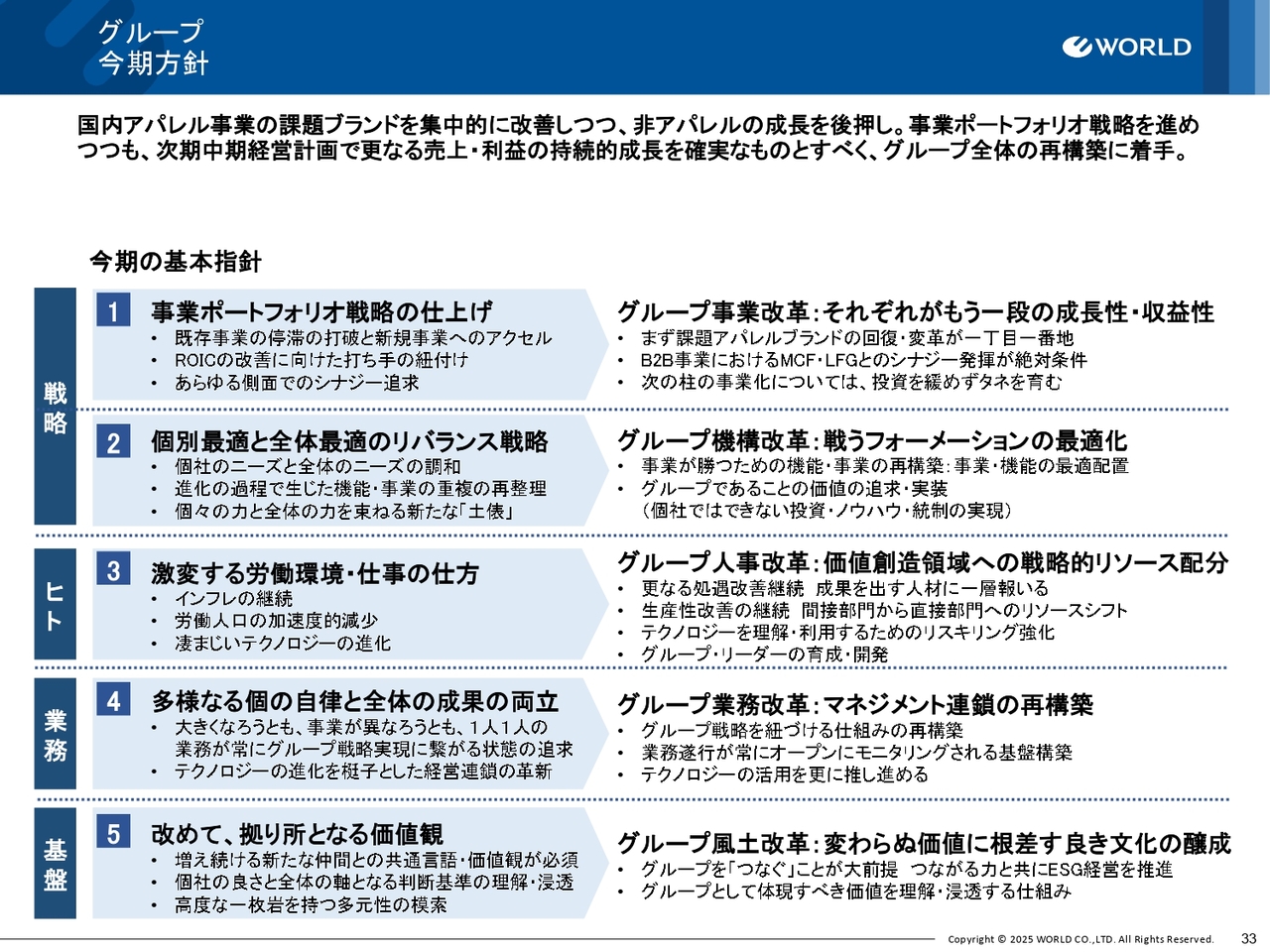

グループ 今期方針

以上の進捗を踏まえて、今期の方針を掲げています。「戦略」「ヒト」「業務」「基盤」というかたちで大きくグループ分けしていますが、シーンは5つ設定しています。

1番目は「事業ポートフォリオ戦略の仕上げ」で、「PLAN-W」3ヶ年の総仕上げをする必要があるということです。既存事業の停滞を打破して、新規事業のアクセルを踏むということかと思います。そのためにもグループ事業改革が必要で、それぞれがもう一段上の成長性・収益性を追求するという指針で進んでいきます。

まず課題はアパレルブランドの回復、そしてBtoBのエムシーファッション・ライフギアとのシナジー発揮が絶対条件だと考えています。

2番目として「個別最適と全体最適のリバランス戦略」をもう一度とり直す必要があると思います。この3ヶ年の中で、個社のニーズと全体のニーズをやはり調和させる必要が一段と出てきています。

それぞれがさまざまな進化をしているため、一部の機能や事業に重複が見られます。このため、もう一度グループ全体と個社の力が束ねられるような土俵の設定が必要だと思います。その後、グループ機構改革ということフォーメーション最適化にトライしていきます。

「ヒト」については、外部環境として、インフレの継続、労働人口の加速度的な減少、テクノロジーの進化が非常に加速しています。これを踏まえて、グループ人事改革というかたちで、価値創造領域への戦略的リソースシフトを人事面において進めていきます。

さらなる処遇改善は当然続けるという前提で、生産性改善をもう一段進め、間接部門から直接部門へのリソースシフトを行います。そして、テクノロジーを理解するためのリスキリングをもう一段強化していきます。さらに、リーダーの育成・開発が重要になると考えています。

4番目の「多様なる個の自律と全体の成果の両立」についてです。我々の事業は、アパレルだけの時代からかなり変わってきて、非常に多岐にわたっています。しかし、大きくなろうとも、事業が異なろうとも、一人ひとりの業務がグループ全体につながっている状態を追求していきます。

その意味で、グループ業務改革というかたちでマネジメント連鎖を再構築します。戦略とそれぞれの事業、業務、ヒトがひもづいていく体系をもう一度作り直すことに努めていきます。

5番目の「基盤」についてです。事業に非常に多様性が出てきましたので、個社の良さと、ワールドグループ全体としての判断の軸となる統一の価値観、その理解醸成ということでグループ風土改革を行います。土台となる「変わらぬ価値に根差す良き文化の醸成」に向けて、コツコツと取り組んでいきたいと考えています。

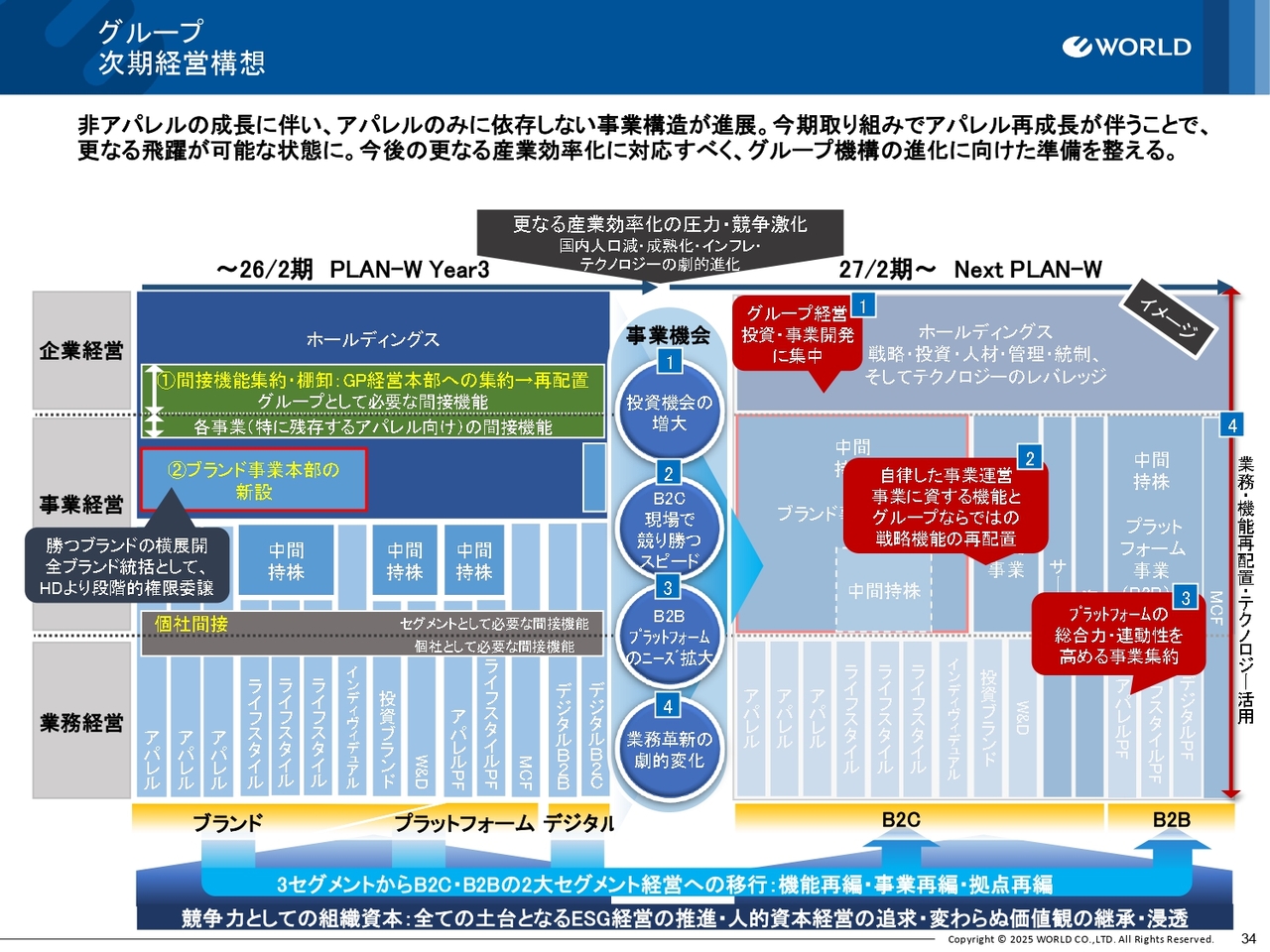

グループ 次期経営構想

以上を踏まえ、次期中期経営構想を一部お話しします。非アパレルが非常に成長してきたことに伴って、アパレル事業のみに依存しない事業構造が進化してきました。今期、アパレルの再成長が伴うことで、さらなる飛躍が可能な状態になると考えています。

今後のマーケットやさまざまな環境を考えた時に、より一層の産業効率化の圧力や競争激化は必ず起きます。国内の人口減、成熟化、インフレ、テクノロジーの劇的進化を考えると、非常にプレッシャーがかかってくると考えています。

その結果、スライドの中の1番として挙げたように、事業機会において投資機会は増大します。再生投資において、さまざまな理由で非常に苦しくなった事業が出てくるでしょうし、逆に新しいニーズを捉えた事業も出てきます。それぞれの成長投資機会を捉えることが必要です。

2番の「B2C現場で競り勝つスピード」です。市場のシェア争いが激しくなるため、現場で自分自身が判断して自律的にシェアを争い、勝率1パーセントの戦いに競り勝つスピードが重要になります。

3番の「B2Bプラットフォームのニーズ拡大」です。産業効率化のためには、プラットフォームのような共通基盤を今以上に活用していくニーズが強まると考えていますので、プラットフォームをより総合化して、ワンストップでニーズを捉えることが重要になると思います。

4番の「業務改革の劇的変化」です。テクノロジーがどんどん進化していきますので、業務革新の劇的変化をきちんと我々の梃子にしなければならないと考えています。

これらを踏まえ、次期中期経営計画に向けて、グループ経営、企業経営は、投資および事業開発に集中していきます。事業経営サイドは、自律した事業運営、それに資するような機能を持ったかたちでそれぞれが独立性を持って行っていきます。

プラットフォームは総合力、連動性をより高めた事業体としてまとまっていく必要があると考えています。

そして、あらゆるところにおいて業務・機能を再配置してテクノロジーをきちんと活用していくことが必要だと思います。

以上を踏まえ、今のブランド、プラットフォーム、デジタルの3セグメント体制から、次期中計においては、BtoC、BtoBの2大セグメント運営に進化させていきたいと考えています。その土台として、我々のグループの競争力である組織、文化資本が非常に重要な差別化ファクターになると考えていますので、先ほどの人的資本経営の件も含めて、努めていきたいと思います。

最後に

中期経営計画「PLAN-W」が2年目に入り、全利益段階での計画達成というかたちになり、一定の成果を得たと考えています。

ステークホルダーのみなさまに長きにわたってご心配をおかけしていたPBR1倍割れの課題も、徐々に解消に向かい始めている状態です。これまで非常に不甲斐ない状況の中、継続したご支援をいただき、社員一同あらためて感謝の思いを新たにしています。この場を借りて深く御礼申し上げます。

とはいえ、まだ十分とは言いがたい企業価値、株主価値改善を進めることにおいて、インセンティブプランも梃子にしながら、社員一同の従業員価値改善へベクトルを合わせ、価値創造による持続的成長に取り組んでいきます。

アパレル事業のほうはブランド格差が非常に拡大し、これは大きな課題です。上期に課題にあった気候変動に対する対応は進めていますが、特定の課題ブランドの根本治療は引き続きブランド事業本部で進めていきます。

デジタル事業のほうは、BtoC事業が想定以上の成長を継続しています。それをさらに加速するため、「選択と集中」により、ラクサス・テクノロジーズが新規上場しました。これにより、グループとしてのバランスシート最適化を伴いながら、自律的運営の企業体として、引き続きサーキュラー事業全体を盛り上げていきたいと考えています。

BtoB事業は収益改善を継続していますが、トップラインの課題があるため、それに対してはOpenFashionの連結化を通じて成長のエンジンをもう一度作り直すことを進めていきます。

プラットフォーム事業も利益改善は進みましたが、上期の成長性、仕組み課題に対しては、今般エムシーファッションをグループに迎えることができましたので、彼らの人材・ノウハウを活かしながら、もう一段ステージアップしてBtoB事業を進めていきます。

「次の柱」については、W&DインベストメントデザインによるライトオンのTOBが成立しましたので、再生投資事業がまさに本格化したというかたちになっています。

海外では、タイのサーキュラー事業はローンチ間近ですし、その他の複数国への展開準備も進んでいます。

総じて、前期を通じて事業ポートフォリオ戦略の進展によって、非アパレル事業の改善が進みました。その結果、アパレルだけに左右されにくい事業構造に手応えを得ることができたものの、本来は対となるべきアパレル事業に課題を残しています。ここの回復自体が大きな伸びしろとなると考えています。

アパレルと非アパレルが、それぞれ未来につながる成長性、収益性を証明するべく、現地現物、細部にわたるマネジメントを徹底し、「PLAN-W」最終年度である今期も必ず達成につなげる覚悟です。

ワールドグループは、旧来のアパレル企業というところから大きく転換点を迎えつつあります。次期中期経営計画に向けても、こうした多様性を増すグループが持続的に成長できるように、私自身としては「新たなグループをイチから作る」という覚悟で取り組み、非連続な改革を進めていきます。

「創造全力、価値共有。つねに、その上をめざして」というスローガンのもとに、次期中期経営計画に向け、この転換点を着実に乗り越え、唯一無二の「多様なる事業の高度な連帯」による価値創造に邁進します。

この1年、さまざまな取り組みを1つずつ具体化してきましたが、さらなる変化と成果でもってみなさまの期待値を超えていきたいと考えています。

引き続き、ワールドグループへのご支援を何卒よろしくお願いします。どうもありがとうございました。

新着ログ

「繊維製品」のログ