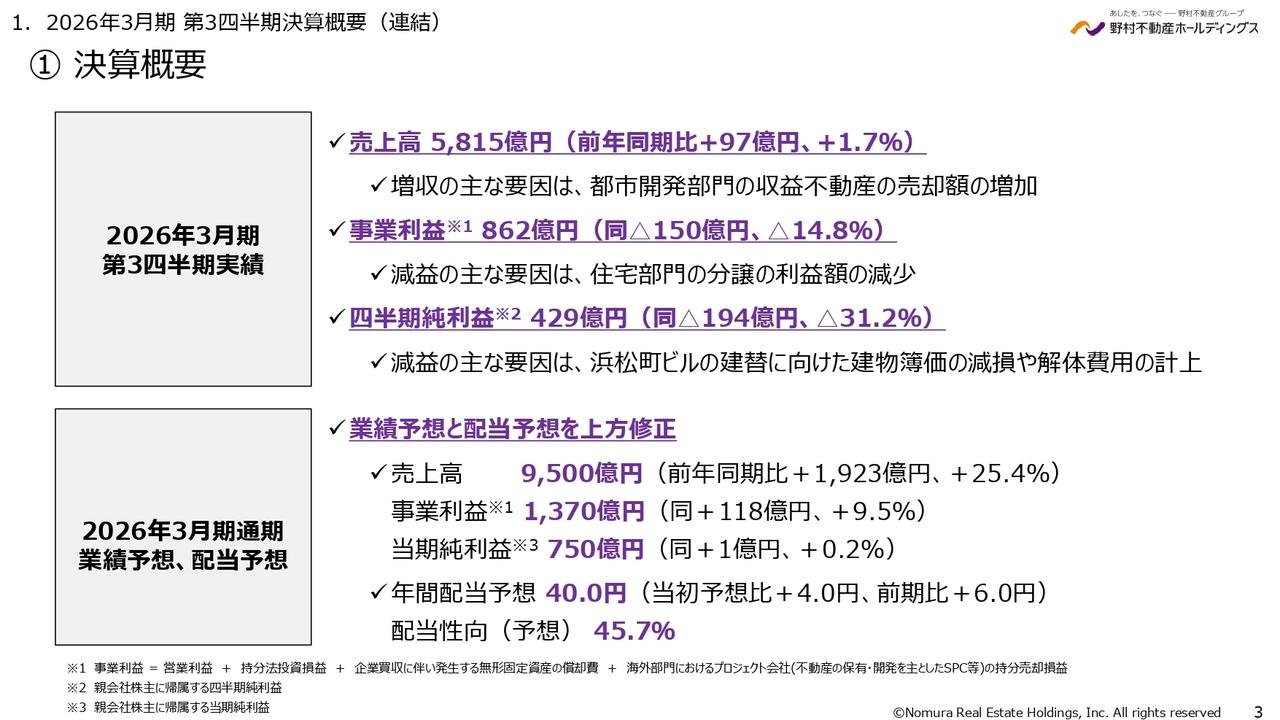

霞ヶ関キャピタル、売上・利益で上期過去最高を更新、事業規模総額は前期末+1,066億円 新中計に向け順調な滑り出し

サマリー

河本幸士郎氏(以下、河本):こんにちは。代表取締役社長の河本です。ご足労いただき、またお時間をいただきましてありがとうございます。霞ヶ関キャピタル株式会社、2025年8月期第2四半期の決算説明をさせていただきます。

まずサマリーからお伝えします。2025年8月期上期は、売上高、営業利益、当期純利益いずれも過去最高の業績でした。進捗率については次のスライドであらためてお伝えしますが、結論としては計画どおりに進んでいます。

棚卸資産は2024年8月期末に比べて40億円ほど増加しています。水準感として、2025年8月期通期の計画を達成するのに十分な在庫となっています。

配当に関して、2025年8月期配当は240円を予定しています。2024年8月期は普通配当120円に記念配当50円を加えた170円でした。つまり、2025年8月期配当は2024年8月期の普通配当の2倍となります。

続いて、中期経営計画の進捗についてです。2024年10月に発表した新中期経営計画をあらためておさらいすると、我々は2029年8月期に当期純利益を500億円まで持っていくという計画を出しました。

その計画に向けた進捗として、まずはパイプラインについて、我々の事業がどれだけ成長しているかをご理解いただくために、どれだけ案件を仕込めているかという点に着目していただきたいのですが、そのパイプラインの事業総額は2024年8月期末から、つまり半年で約1,000億円増加し、約6,000億円まで積み上げることができています。

またパイプラインを積み上げることを目的として、昨年11月にユーロ円CBを発行して220億円を調達しました。これにより事業を加速させることに成功しています。

最後に、ホテルREITの上場準備に入ったこともお伝えしておきます。新中期経営計画はまだ始まったばかりですが、極めて順調な出だしだと言えます。

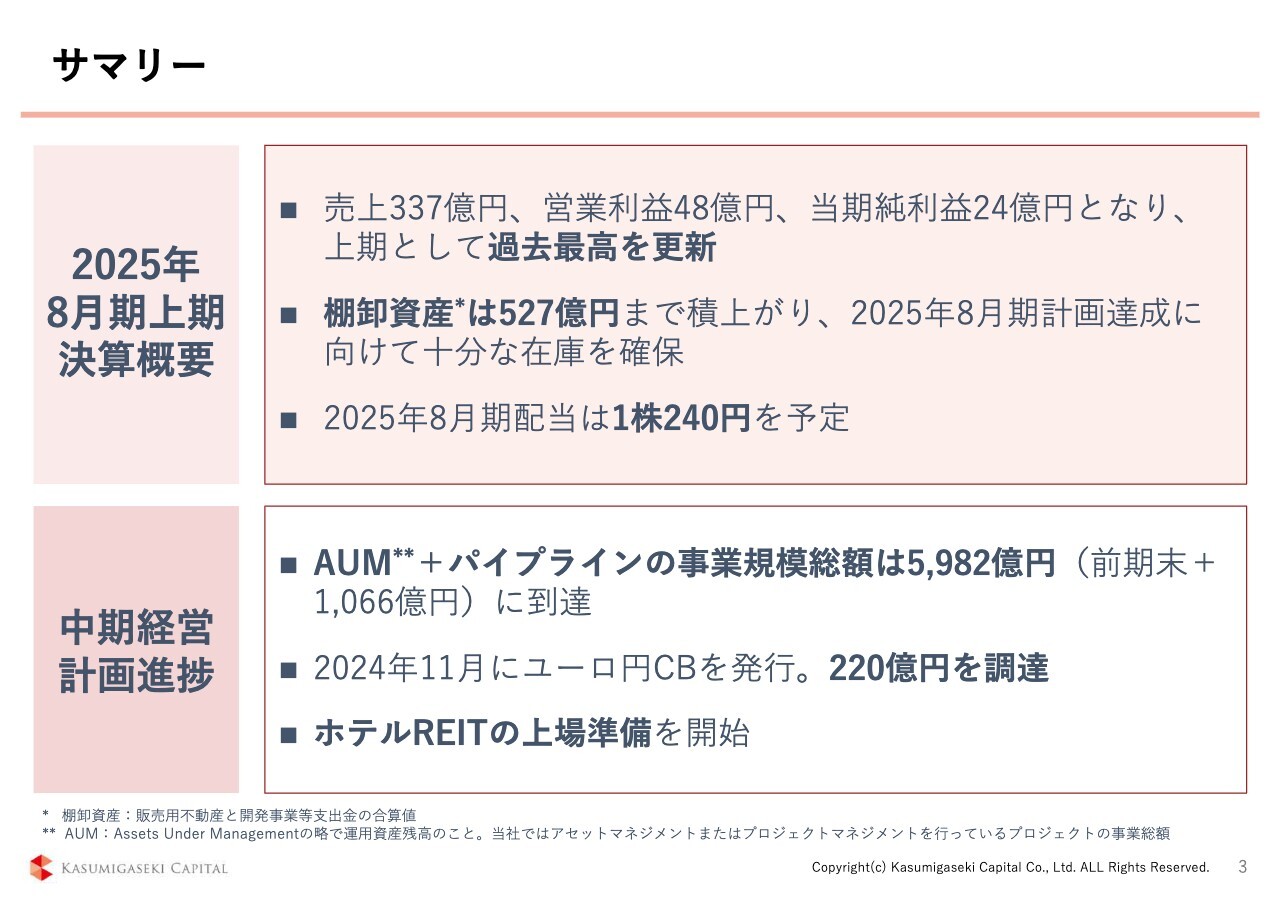

2025年8月期第2四半期 業績見通しと進捗

スライドは過去3年間の上期終了時点の進捗率を表しています。ご覧のとおり、前年同期比ですべての数字が毎年伸びています。

営業利益と当期純利益に関しては、前年の2倍ほどに伸びています。一方で、自慢できることではありませんが、上期終了時点では毎度のことながら通期に対する進捗率が低いです。しかし、毎期しっかりと予算を達成してきました。2025年8月期もこれまでと同様に、しっかりと予算を達成します。ご期待ください。

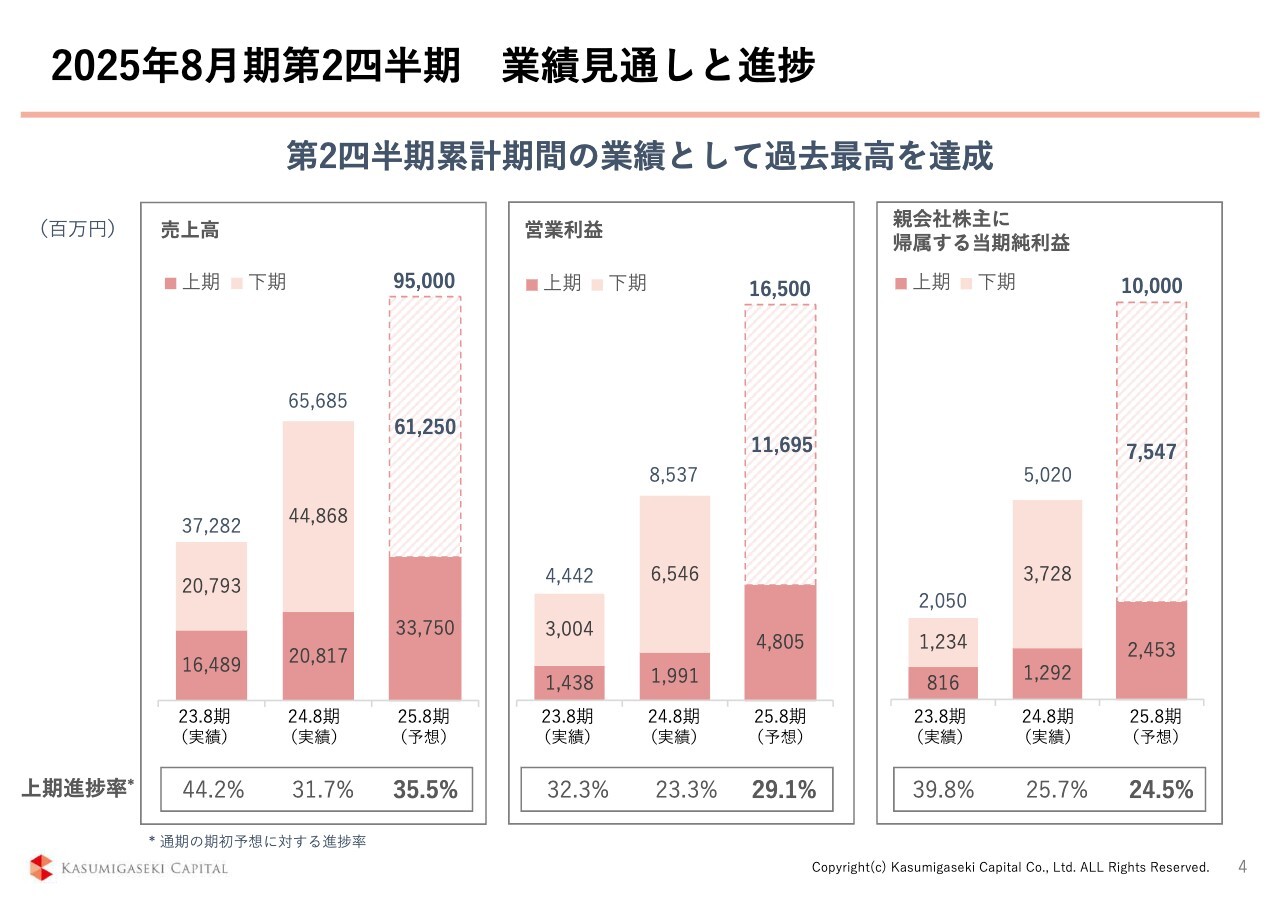

2025年8月期第2四半期 BS対前期末比較

バランスシートについてです。2024年8月期末と比べて250億円ほど増加しています。先ほどもお伝えしたように、昨年11月にユーロ円CBで資金を調達したことにより、現金が120億円増加し、販売用不動産が増加しています。調達した資金をしっかりと成長のために活用しています。

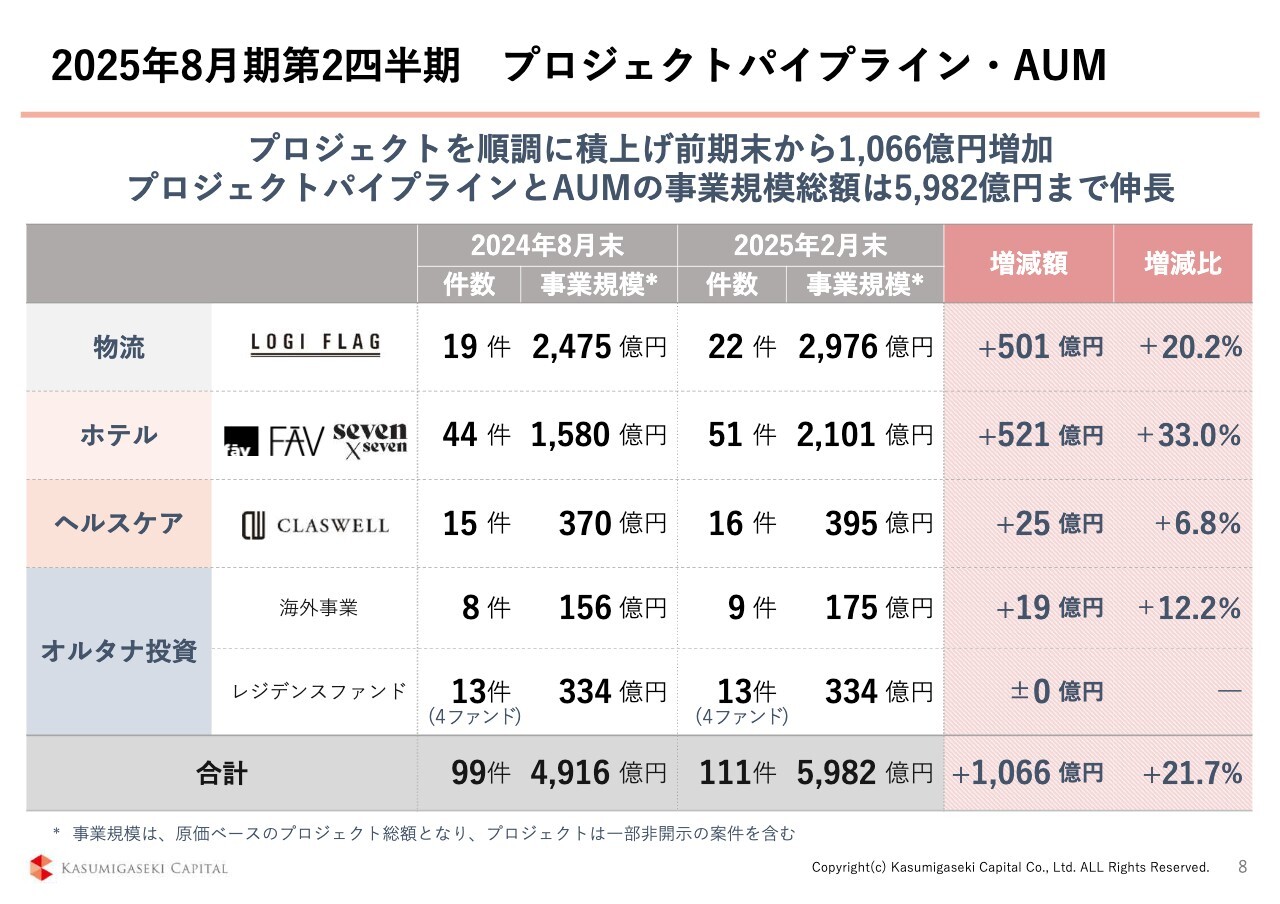

2025年8月期第2四半期 プロジェクトパイプライン・AUM

パイプラインの積み上がりについてお伝えします。この6ヶ月で1,000億円を積み上げたと先ほどもお伝えしましたが、その内訳として、物流とホテルが大きなシェアを占めており、それぞれ500億円ずつ積み上げています。弊社の主力事業である物流とホテルはいずれも順調に案件を仕込めており、パイプラインの総額で約6,000億円まで積み上がってきました。

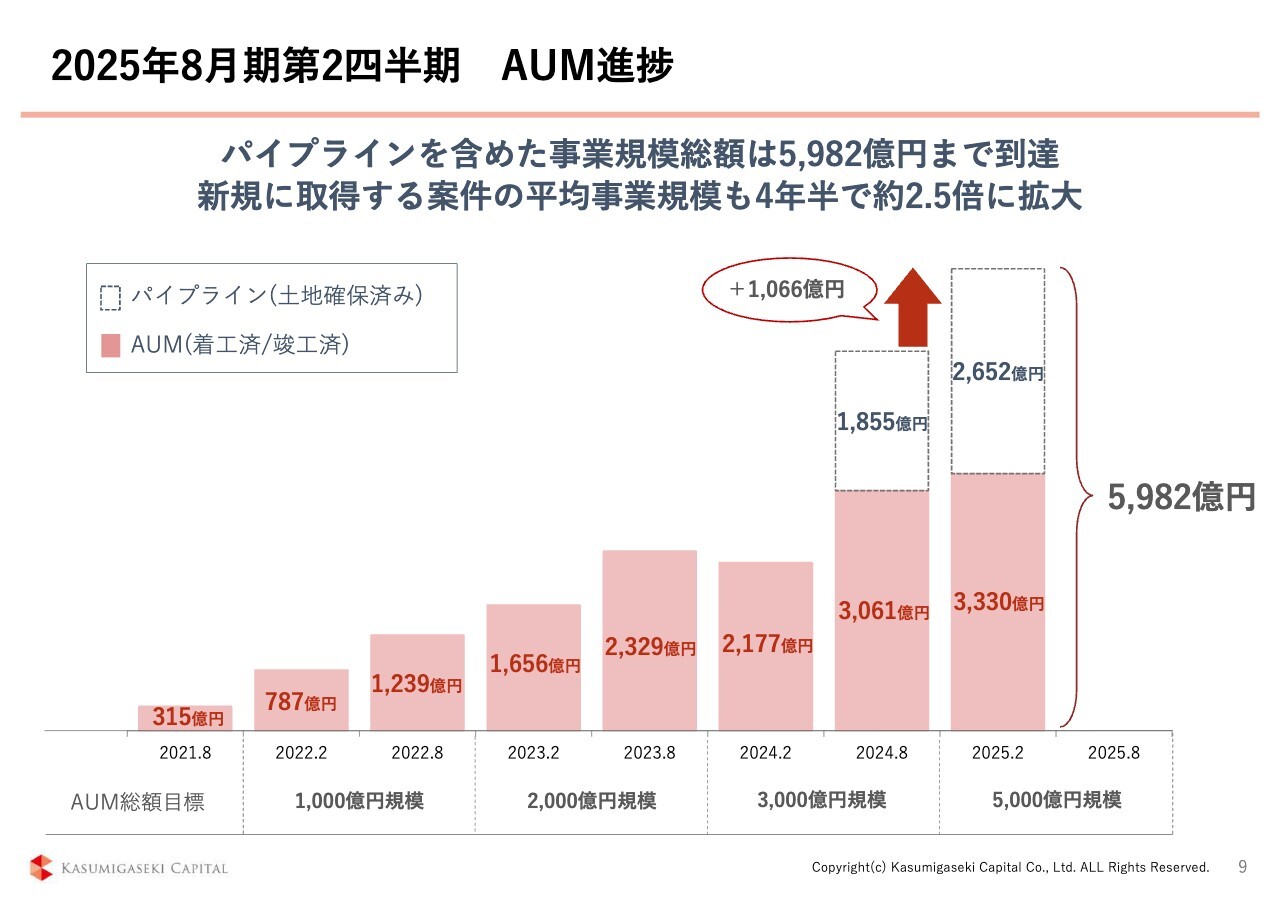

2025年8月期第2四半期 AUM進捗

こちらのグラフは、AUMとパイプラインの推移を示しています。AUMがこれだけ積み上がっている要因としては、案件数だけでなく1案件あたりの規模を拡大できていることもありますが、これは過去の実績による信用向上に加え、これまで実施してきたエクイティファイナンスが事業成長の加速に大きく寄与している結果だと考えています。

1株当たり当期純利益の成長実績

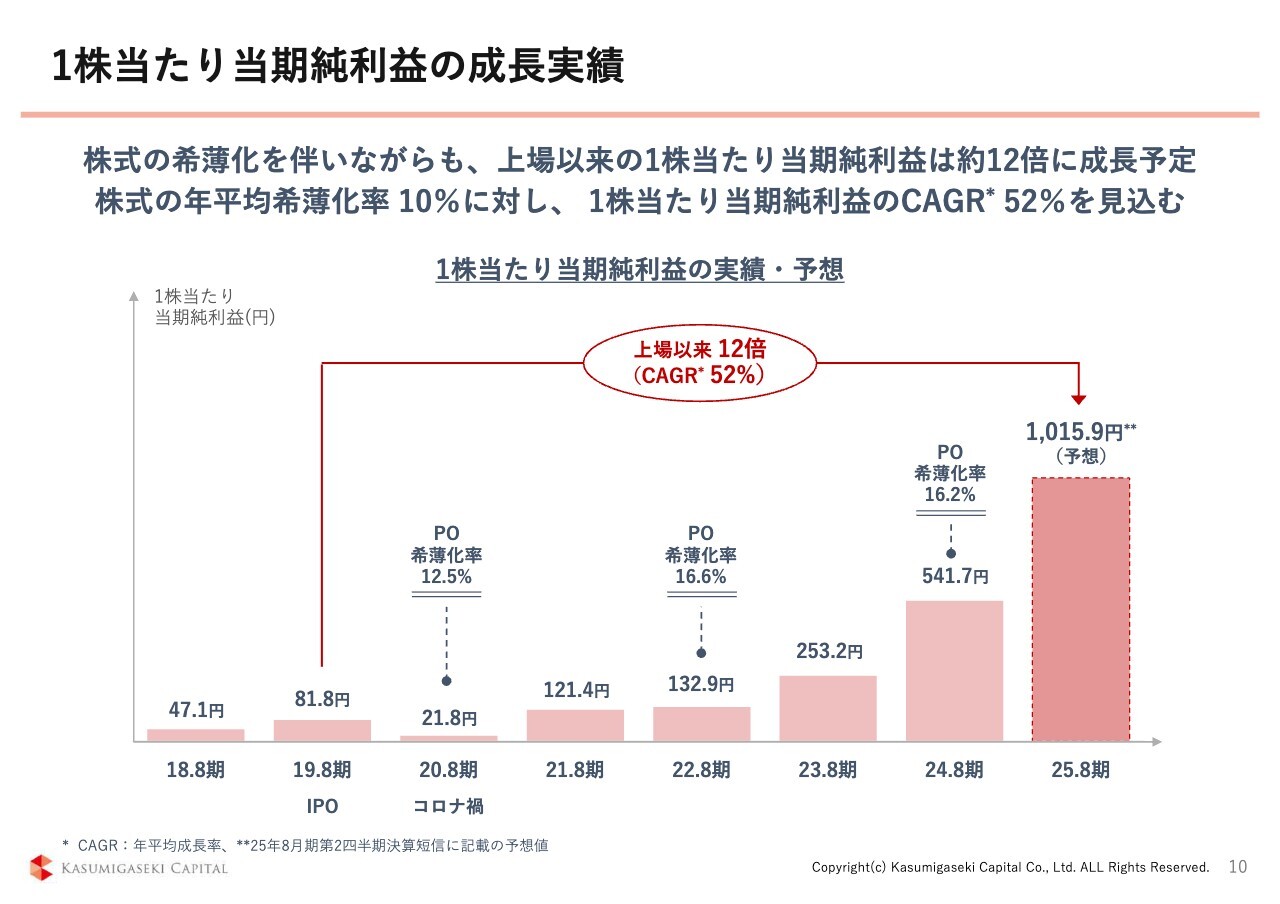

エクイティファイナンスにも関連することですが、1株当たり当期純利益である、EPSの推移についてお伝えします。

我々は事業を成長させるために、これまで積極的にマーケットから資金を調達してきました。2018年に上場してから、公募増資が3回、ユーロ円CBの発行が1回の計4回資金調達し、その都度、株主のみなさまは希薄化による株価の下落を懸念されたかと思います。

しかし、グラフをご覧ください。上場してから、平均すると年10パーセント程度の希薄化が起こっていますが、それ以上にEPSが上昇しています。EPSは年平均で50パーセント以上の増加を見せており、上場時からだと12倍まで増加しています。

つまり、資金調達によって一時的には希薄化が起こっているものの、調達した資金を燃料としてしっかりと成長に使うことができています。そのことをあらためてご理解いただきたいと思います。

事業のご説明に入ります。ホテル事業と物流事業については、それぞれ担当役員の緒方、杉本からお伝えします。

1. ホテル事業

緒方秀和氏:取締役 Hospitality and Culture Division Managing Directorの緒方です。私からは、ホテル事業についてご説明します。

弊社では今、「fav(ファブ)」「seven x seven(セブンバイセブン)」「BASE LAYER HOTEL(ベースレイヤーホテル)」の3つのブランドを主軸にホテル事業を展開しています。

「fav」についてはこれまでどおり、シンプルでスタイリッシュな、1人当たり単価の安いグループホテルを展開しています。

新しいラグジュアリーを定義する「seven x seven」は、2025年8月期の上半期に石垣島で開業しました。

「BASE LAYER HOTEL」については、今年の夏頃に1件目を名古屋でオープンする予定で、主にビジネスホテルのリノベーションのために作ったブランドです。我々はカルチャー型のビジネスホテルと呼んでいますが、基礎的な機能と楽しい街遊びを支えるホテルとしてブランドを展開していきたいと考えています。

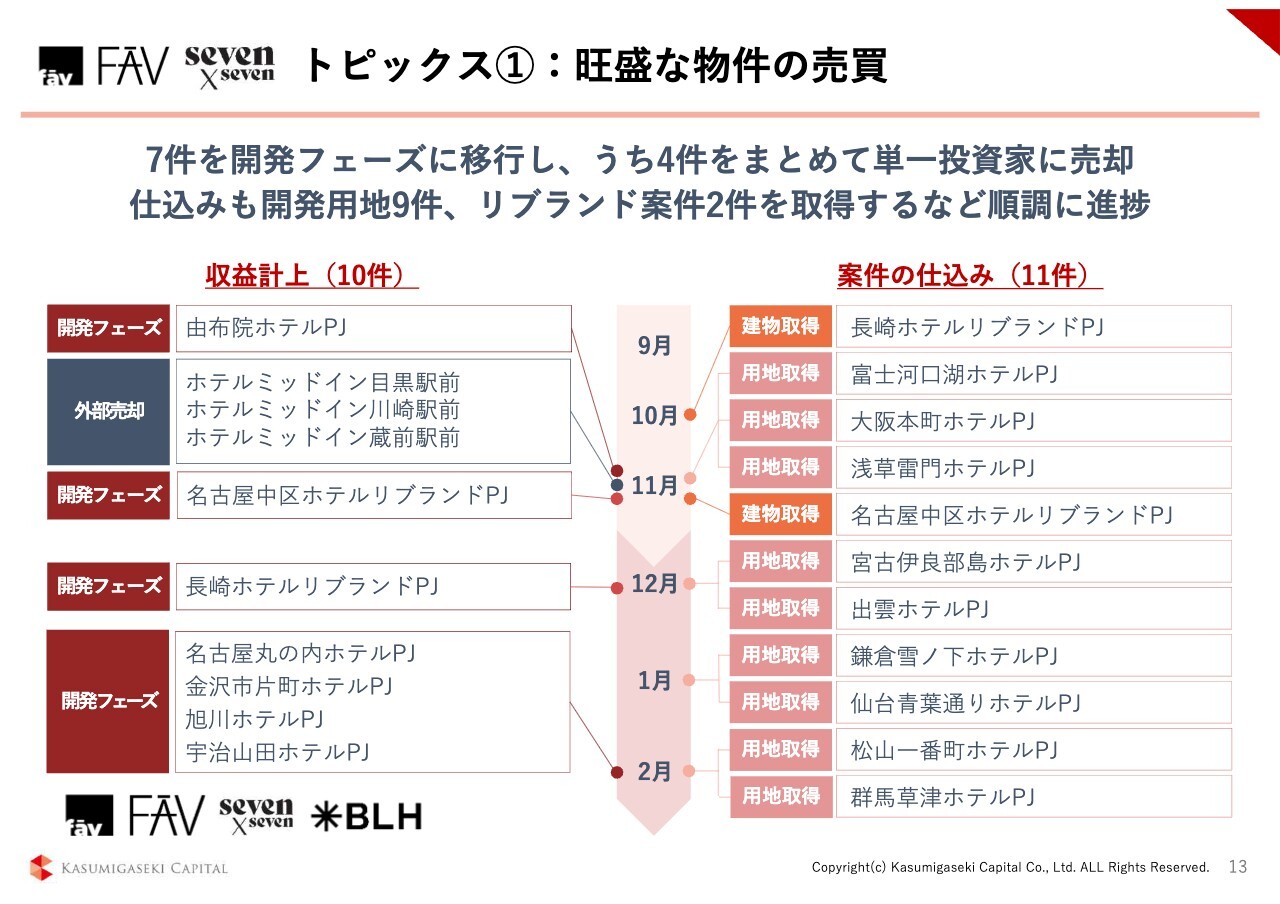

トピックス①:旺盛な物件の売買

2025年8月期の売買についてです。スライド左側が収益計上、いわゆる売却を行った物件です。計10件で順調に売却を進めています。

基本的には開発フェーズ、土地を取得してから建築確認を得て、開発フェーズに移行する時には開発ファンドに移行するというかたちを続けており、それが順調に進んだ結果です。

一部、ホテルミッドインシリーズの3物件については、弊社でリノベーションを行うものではなく、単純に外部売却というかたちで売却を行っています。

一方で、案件の仕込みに関してはこの上半期で11件あり、主に「fav」「seven x seven」の用地取得にはなりますが、そのうち2件、長崎と名古屋中区のホテルリブランドプロジェクトについては、「BASE LAYER HOTEL」シリーズでの案件取得となっています。

トピックス②:開業2件(石垣・鹿児島天文館)

開業についてです。この上半期は「seven x seven 石垣」に加え、鹿児島の天文館で「fav」の上位ブランドである「FAV LUX(ファブラックス)」の計2件を開業しました。特に「seven x seven 石垣」については、スライドの左上にあるとおり、Luxury Japan Award 2025のBest10に選出されました。

これは隈研吾さんが選考委員長を務める、日本のラグジュアリーを世界に向けて発信するアワードで、建築や顧客体験、サービスなどを総評され選出されています。パレスホテル東京、アマン東京、ブルガリ ホテル 東京などの日本の代表的なホテルに肩を並べることができたということで、非常にうれしく思っています。

プロジェクトパイプライン一覧

パイプラインについてです。現状で45のプロジェクトがあります。赤枠が運用型ファンド移行済、黒枠が開発型ファンド移行済ということを示しています。スライド左側の「開業済」15物件に関しては、いずれもファンド化しており、オフバランス化ができています。

スライド中央にある「開発中」の着工を開始した物件も15物件ありますが、一番下の札幌と宮崎を除いた13物件に関しては、順調に開発型ファンドへの移行が完了しています。

スライド右側の「計画中」に関してはまだ土地取得のプランの段階ですが、こちらもこれまでどおり基本的には開発型のファンドに移行し、オフバランス化することをメインに今後も進めていきたいと考えています。

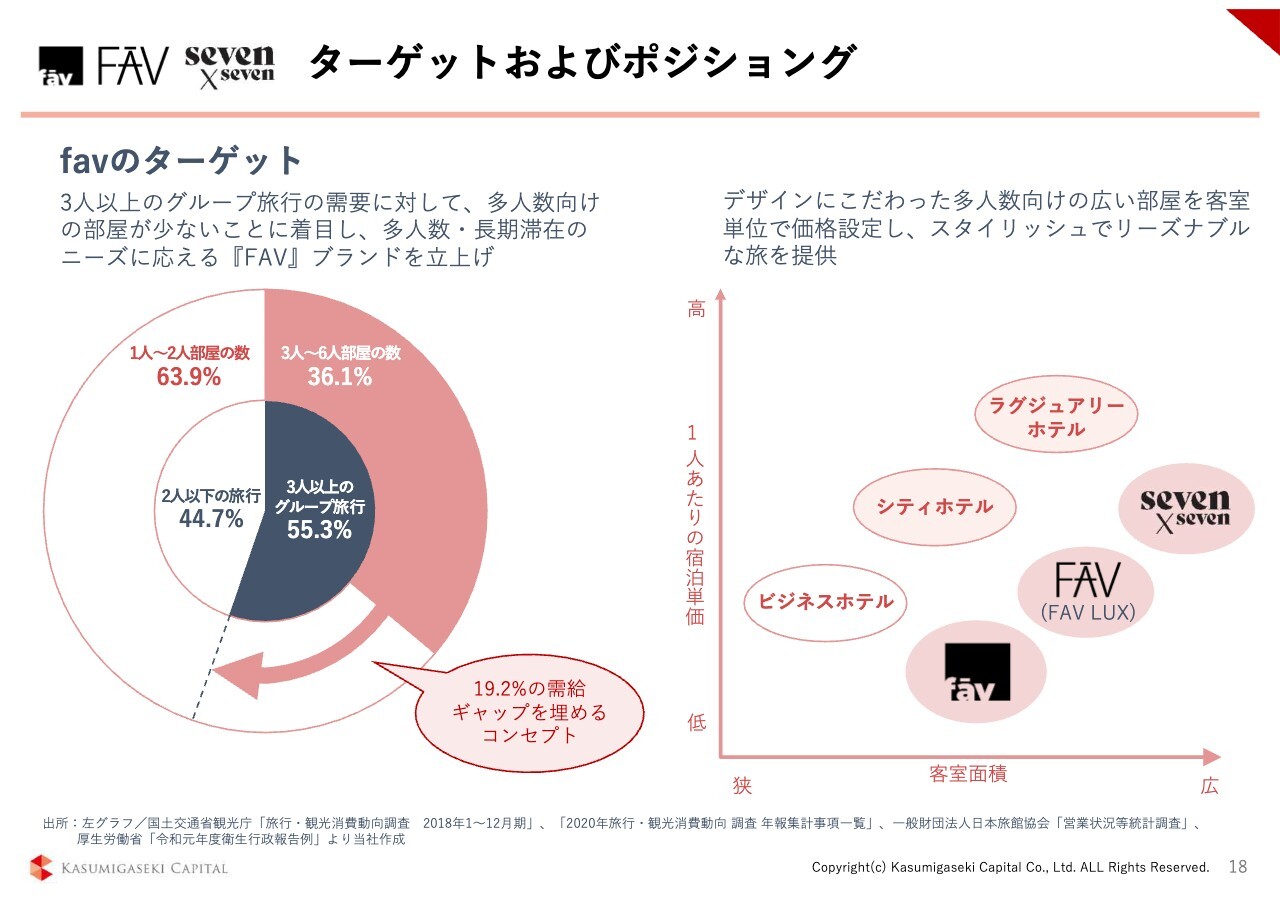

ターゲットおよびポジショニング

おさらいになりますが、グラフは各ブランドのポジショニングを表しています。いずれのブランドも基本的には家族や友人などのグループをターゲットにしていますが、いずれもクオリティの高い客室の1人当たり単価を抑えていくことを共通事項として、ブランド展開を行っています。

例えば「fav」は、ビジネスホテルやシティホテルよりも広い客室で1人当たり単価をそれ以下に抑えていき、「seven x seven」も、いわゆるラグジュアリーホテルに負けない客室の広さやクオリティを維持しながら1人当たり単価を抑えていくことで、グループを主なターゲットとしてしっかりと認知を広げていきたいと考えています。

事業スキーム①

事業スキームについては、これまでどおりではありますが、基本的にはホテル運営の徹底的なDX化による省人化により、コストダウン、収益力の確保とともに、顧客満足度の向上を実現しています。飲食とフロントの融合設計についても、ホテルのDX化によって基本的にはホテルオペレーションを無人で回せる状態にします。

ただし、それだと顧客とのコミュニケーションなどの部分で劣ってしまうため、従来ホテルのフロントロビーとして使われていた部分を、飲食のパートナーと連携することにより、基本的にホテルの経営側で人件費などの固定費を負担せずに飲食の事業展開を行うことができるというスキームを、我々のビジネスホテルの核としています。これにより、ホテルの収益性と、いわゆるホスピタリティを両立させています。

事業スキーム②

飲食に関しては、自前ではどうしてもサービスの質の高さを担保することができません。したがって基本的にはパートナーと組んでいます。

最近では、石垣でfridaysさまというパートナーに、BATIDAというレストランやBar Red.などを手がけてもらっています。鹿児島では、飲食業界ではかなり大手のパイオニアであるトランジットホールディングスさまとコラボレーションしています。

また、これから展開する「BASE LAYER HOTEL」は、GREENINGさまという、沼津倶楽部やGARDEN HOUSEでご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、もともとbillsというパンケーキ店を海外から日本に持ち込んだりした方々で、このような業界のトップランナーとしっかりとパートナーシップを組めています。

このような我々のホテルとのコラボレーションに、さまざまな会社が前向きに協力してくださっており、今後もパートナーシップの数は増やしていきたいと考えています。

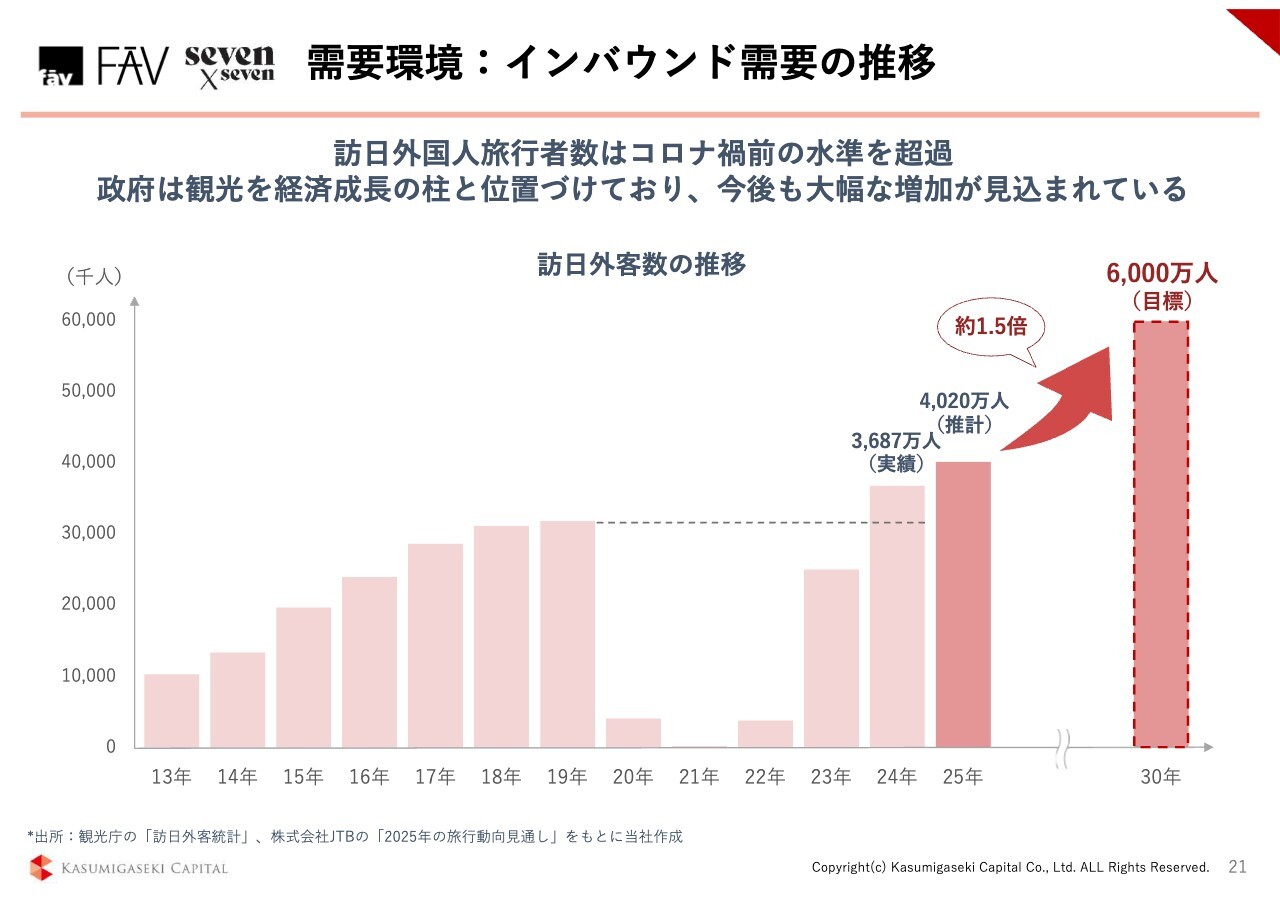

需要環境:インバウンド需要の推移

インバウンドに関しては、2024年にコロナ禍前の2019年の総数を超え、今年も順調に増加するという傾向です。2030年までに6,000万人の目標を国としても掲げており、インバウンドだけではありませんが、引き続きインバウンドもターゲットにしたグループ型のホテル展開をしっかりと行っていきたいと考えています。

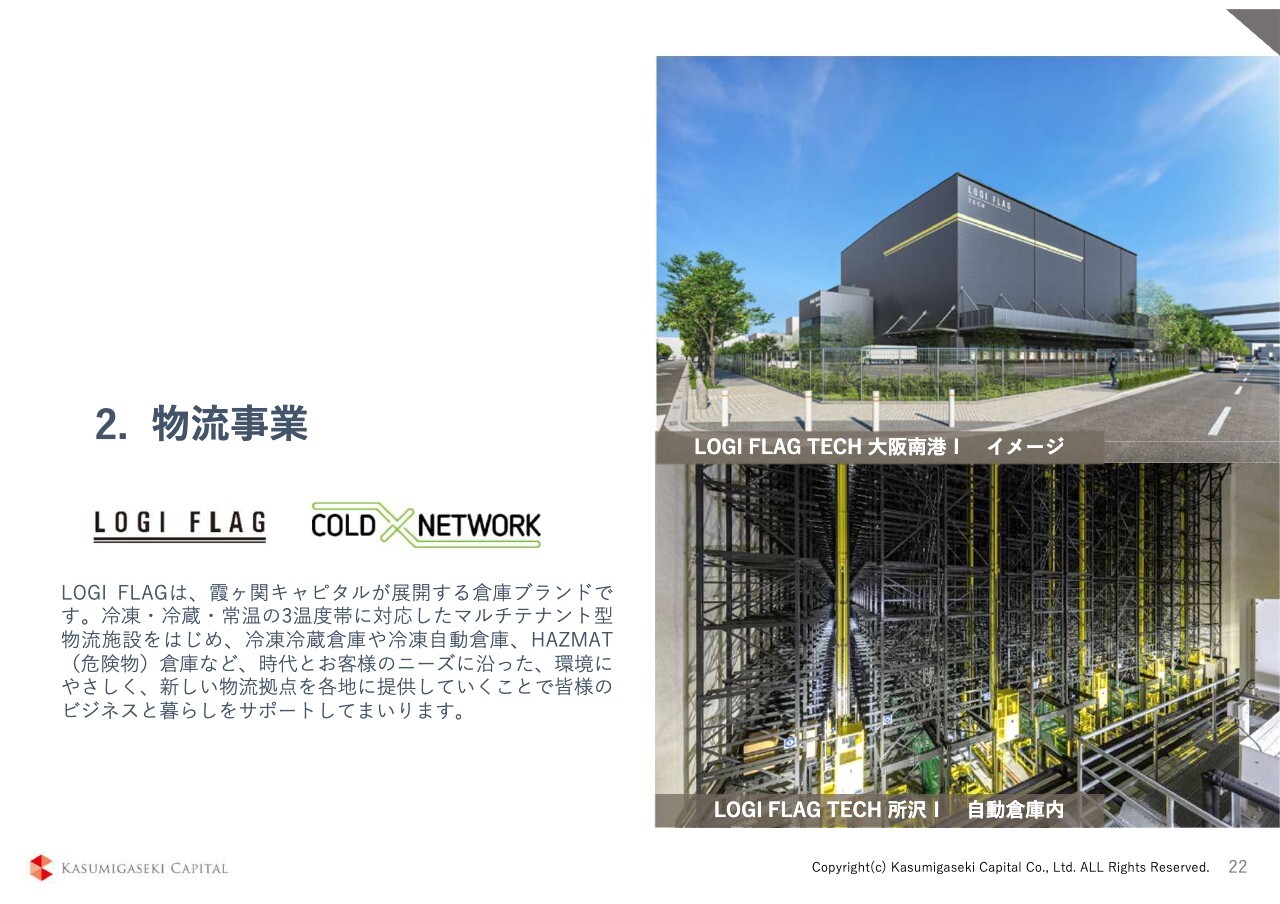

2. 物流事業

杉本亮氏:取締役副社長の杉本です。私からは、物流事業についてご説明します。

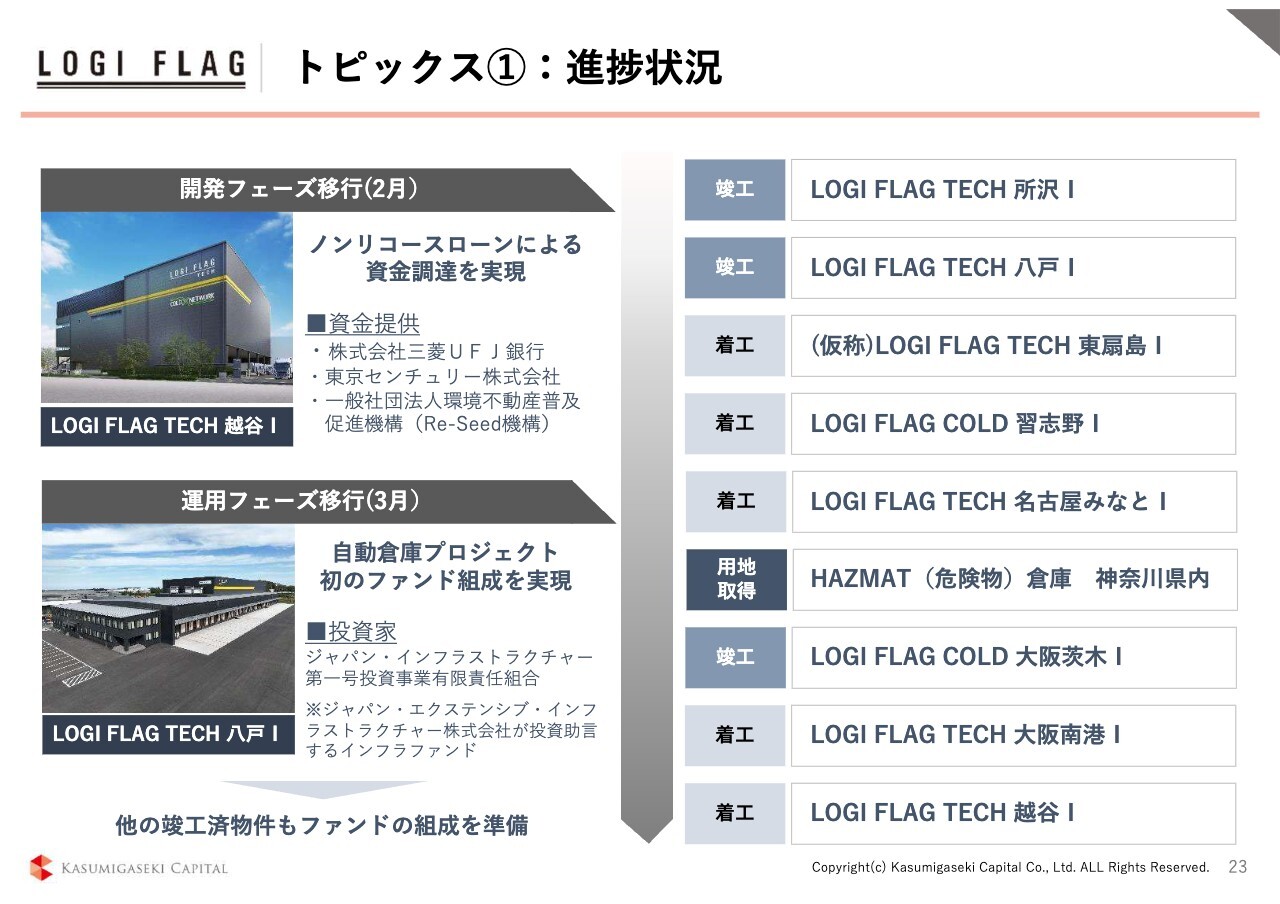

トピックス①:進捗状況

1つ目のトピックスです。スライドの右側に、2025年8月期上期にどのようなことを行ってきたかを記載しています。そのうち、スライド左側に2つ挙げています。

埼玉県の越谷で開発した自動倉庫において、ノンリコースローンによる資金調達に成功しています。冷凍自動倉庫は新しいタイプのアセットタイプです。そのため、ノンリコースローン調達というよりはフルエクイティで出資いただける投資家さまと、これまで一緒に取り組んできたのですが、今回、ノンリコースローンにチャレンジし、成功しています。

中でも、政府系の一般社団法人環境不動産普及促進機構(Re-Seed機構)さまから、環境問題の解決に資するものということでローンが調達できています。こちらとの関係を今後も活かしながら、資金調達していけるのではないかと思っています。

次に、青森県の八戸で開発した自動倉庫の物件があります。こちらは開発フェーズが終わり、運用フェーズへ移っています。また、非常に相性が良い投資家さまとご縁があったのでご紹介します。

三井住友信託銀行系のジャパン・エクステンシブ・インフラストラクチャー株式会社さまという、日本のインフラに投資していくファンドです。彼らと共にこの運用フェーズに移れたというのは大きいと思っています。

基本的に彼らは、日本のサプライチェーンを支える施設に投資していくという方針ですので、日本の食、インフラ、サプライチェーンを支えていく弊社の冷凍自動倉庫ないし冷凍倉庫とは、非常に相性が良いです。その1件目が青森県でできたというところです。

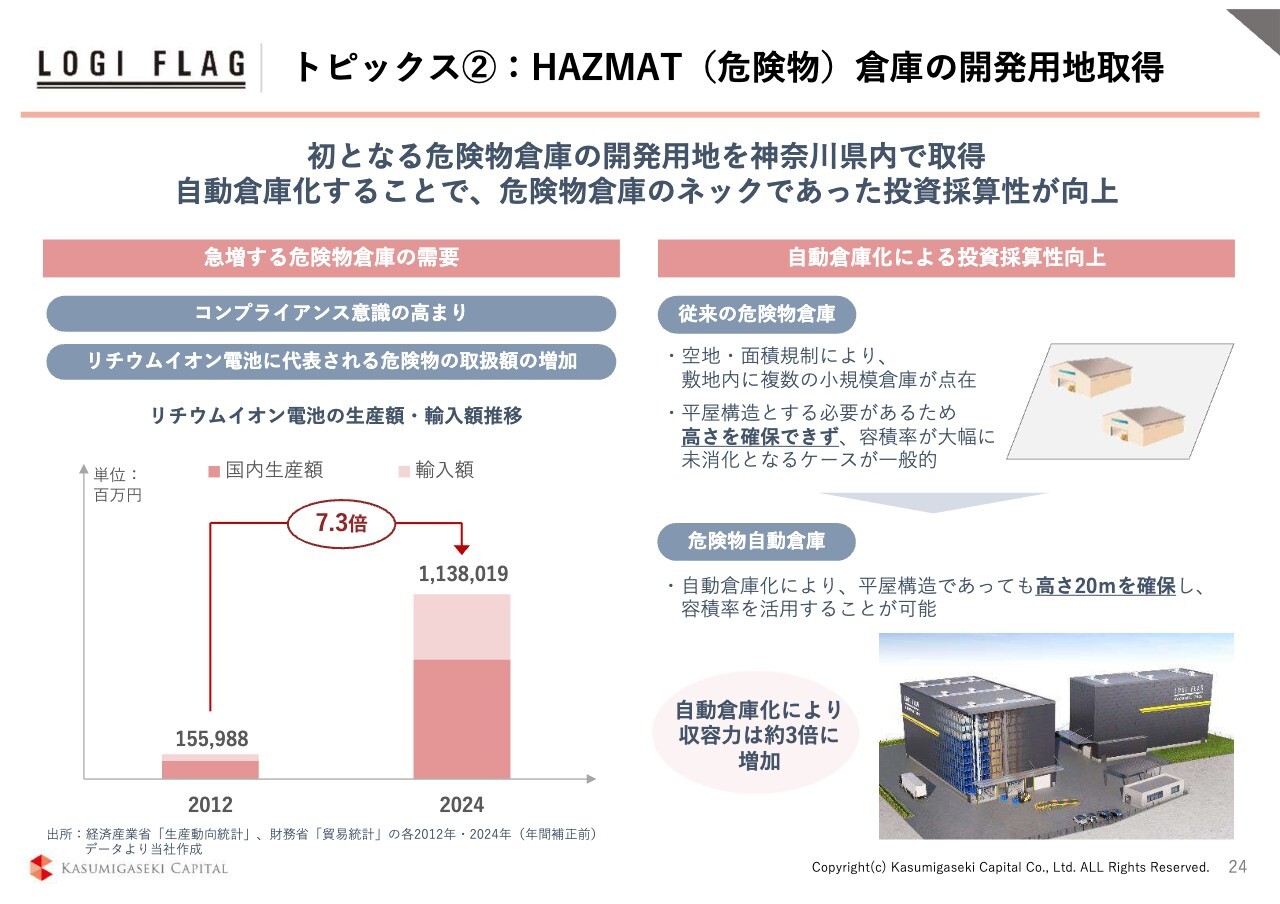

トピックス②:HAZMAT(危険物)倉庫の開発用地取得

2つ目のトピックスです。危険物倉庫に少し領域を拡大できました。

化粧品やスプレー缶は、少量だと危険物扱いにならないのですが、コンプライアンス意識の高まりによって、これまで普通倉庫で扱ってきた可能性のある危険物を外出ししていこうという流れがあり、危険物倉庫の需要が高まっています。

また、リチウムイオン電池の生産量が非常に伸びており、このようなものを保管できる倉庫が足りないという背景もあります。

弊社が参入できた大きな要因は、これまで冷凍自動倉庫として自動化に踏み切っていたことです。この自動化と組み合わせることで危険物倉庫に参入できました。

一般的に危険物倉庫は、容積率、建ぺい率を必要とする点が難しいです。平屋ではないと作れないため、これまでの危険物倉庫は、高さ6メートル程度のものが多いのですが、自動化することで高さ20メートルまで入れられる倉庫を作ることができました。その結果、保管量も3倍程度増加するため、比較的コスト競争力の高い危険物倉庫を開発できました。

これは、これまで自動化に取り組んできた1つの結果だと思っています。このような取り組みができているということで、今後も自動化やオペレーションに磨きをかけながら、さまざまな領域に進出していきたいと考えています。

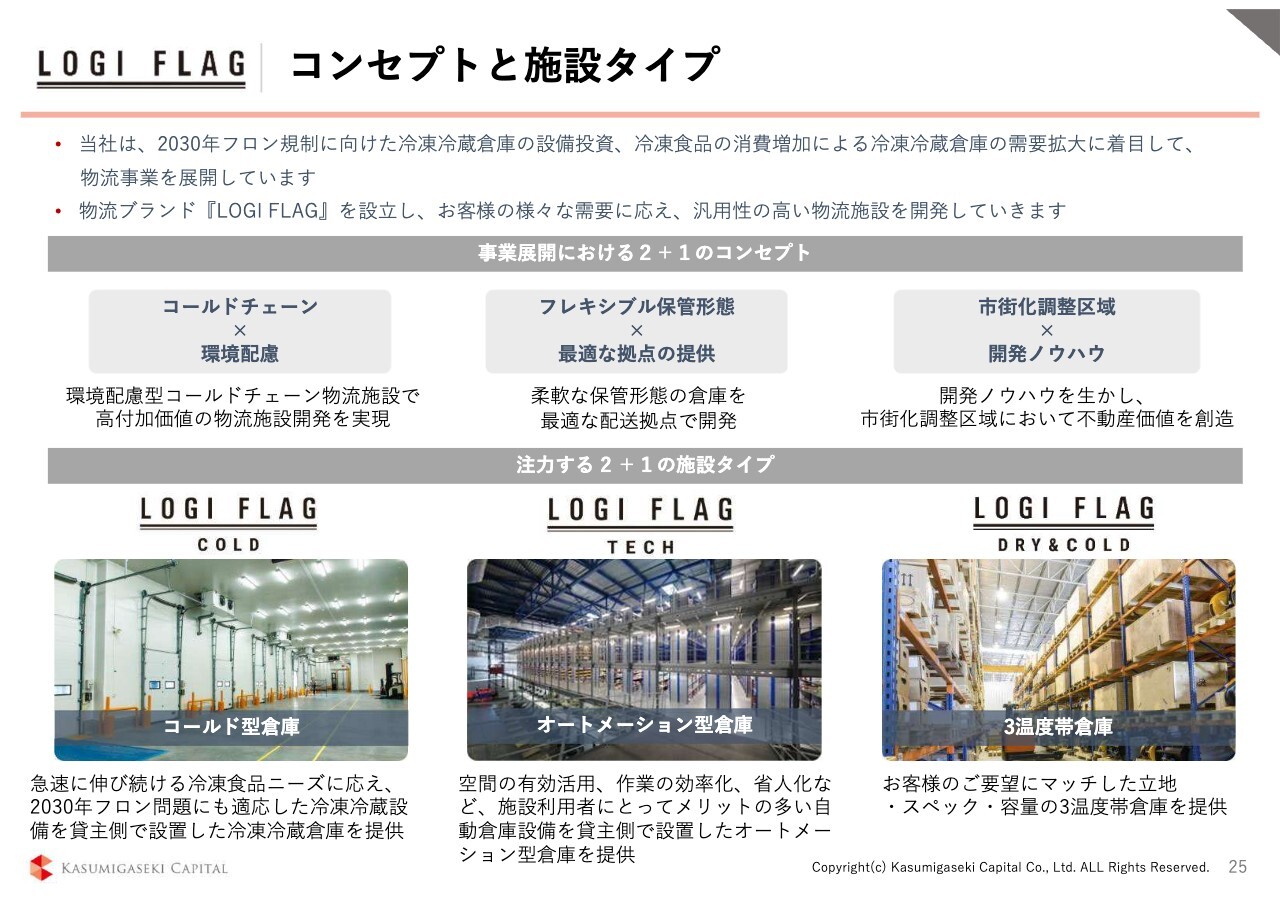

コンセプトと施設タイプ

これまで注力してきた施設タイプです。基本的には冷凍倉庫、自動化、あるいは調整区域での開発といったところを目指して取り組んでいます。

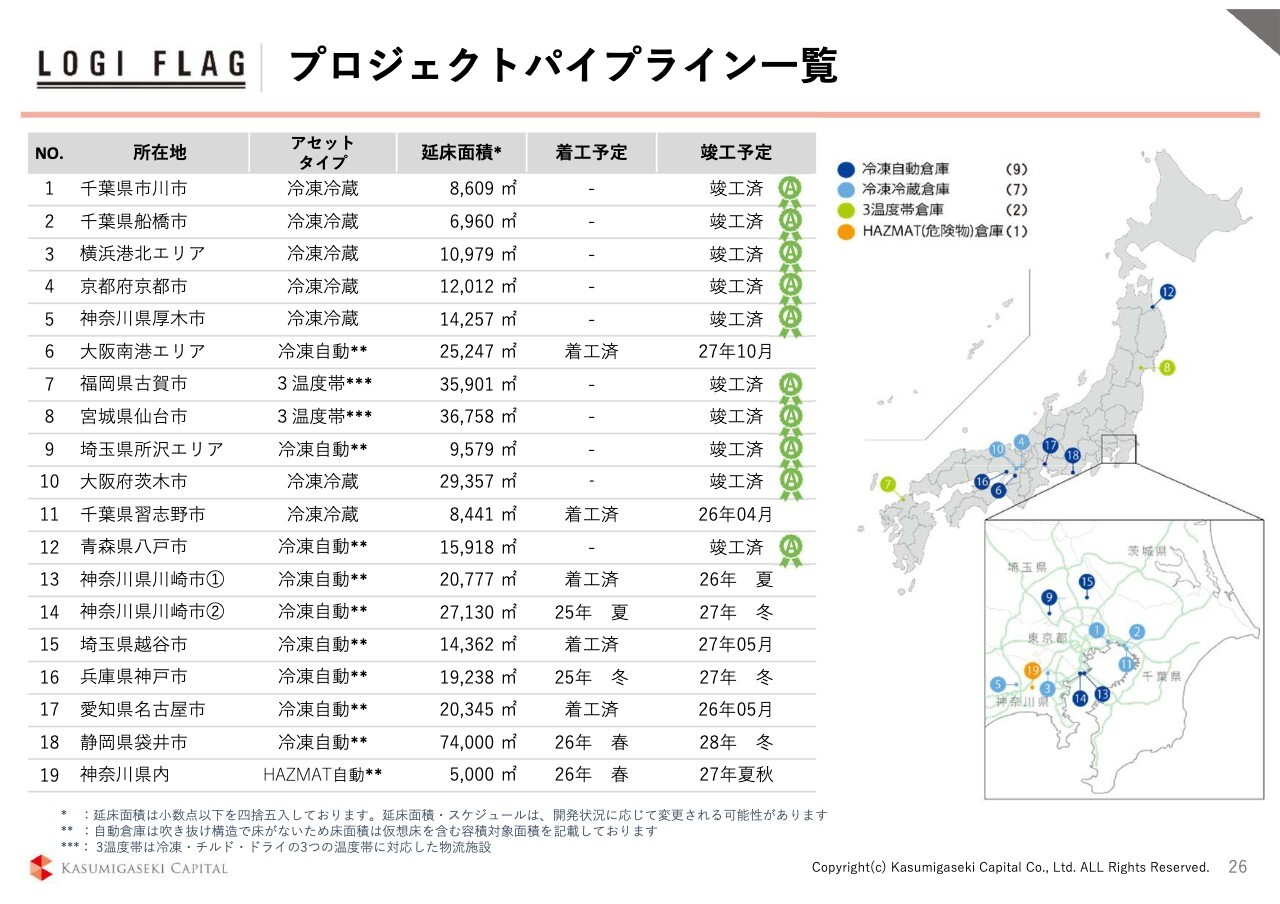

プロジェクトパイプライン一覧

パイプライン一覧です。今回、積み上がりがあまり大きくないように見えるかもしれませんが、先ほどお伝えした調整区域に、直近半年から1年程度取り組んでいますので、足元2、3件くらい見えているものがあります。

調整区域は開発許可が下りて初めて決済します。そのため、まだ決済できていないものはパイプライン一覧には載っていませんが、水面下ではそのようなパイプラインが積み上がっている状況です。

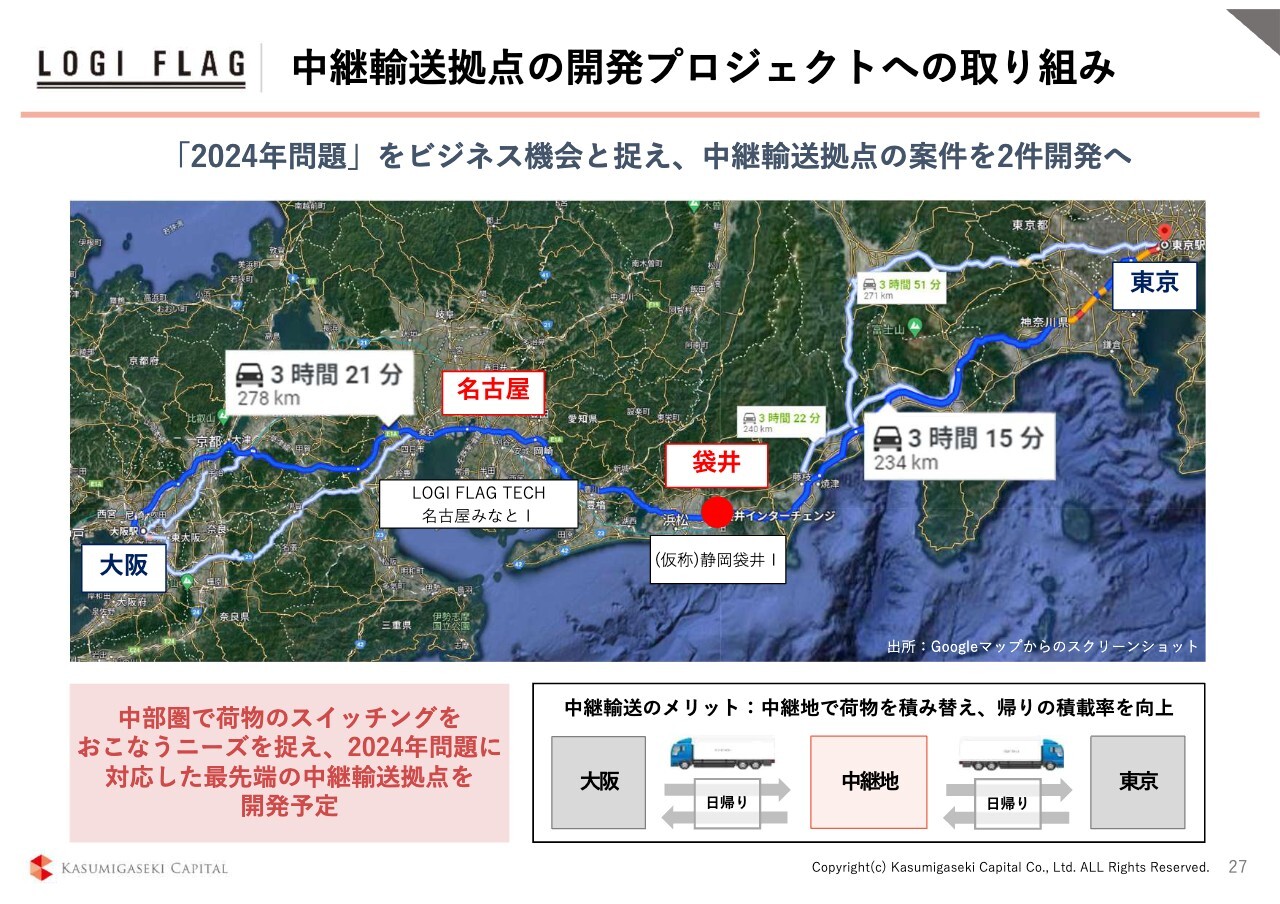

中継輸送拠点の開発プロジェクトへの取り組み

前回少しご説明しましたが、2024年問題に対する取り組みについてです。トラックの中継拠点を設けていこうと、ちょうど東京から大阪の間の袋井、名古屋あたりに、スイッチング拠点を作っていくプロジェクトを進めています。自動化の設備などもいろいろ導入しながら、おもしろい施設を作っていこうと、日々プランニングしています。

冷凍保管サービス事業『COLD X NETWORK』概要

2024年10月より冷凍自動倉庫の運用を開始しています。単純にテナントに貸して終わりではなく、自らオペレーションをして収益を上げていくということを、所沢で初めて取り組んでいます。

例えば年末であれば、おせちやクリスマスケーキが多いだろうと予想していたのですが、当初の想定以上に多くお断りしたりと、模索しながら取り組んでいる状況です。

2024年11月にソフトをリリースして、ユーザー獲得を進めているところですので、順次アップデートしながら取り組んでいきたいと思っています。

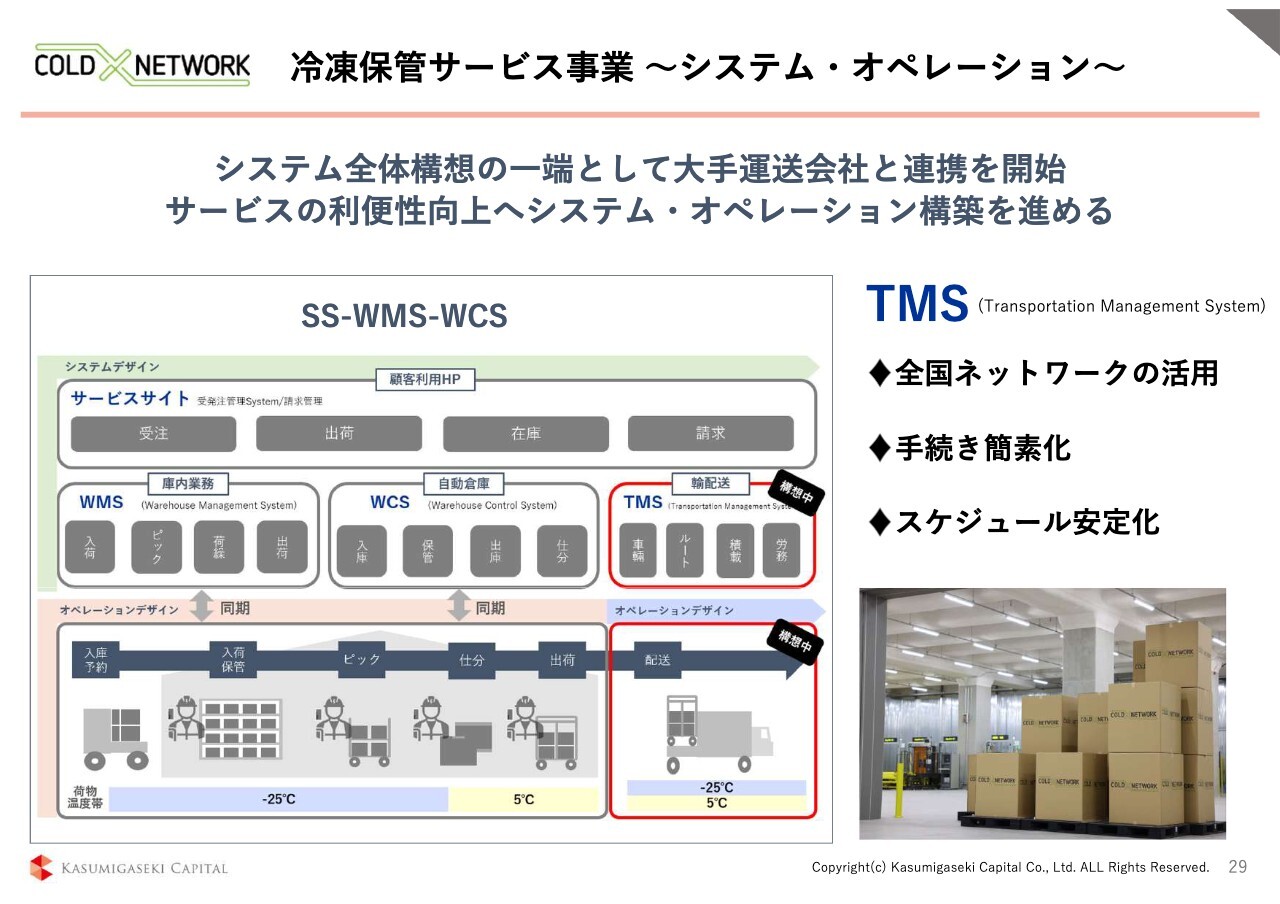

冷凍保管サービス事業 システム・オペレーション

アップデートの1つがこちらのスライドになります。ソフトは作ったものの、ユーザーからこのような機能がさらに欲しいというような、さまざまなご意見をいただいて、それを一つひとつ解決しながら進めています。

倉庫の予約がサイト上で簡単にできるようになったのはよいのですが、トラックの手配、工場から倉庫に送る、あるいは倉庫から店舗に送るなどの輸配送も手配できないかという声がありましたので、いったん出荷のところだけですが、仕組みを作って行っています。

今後、ユーザーからのさまざまな要望に応え、それをアップデートしながらユーザーを獲得し、利用につなげていくことを継続していきたいと考えています。

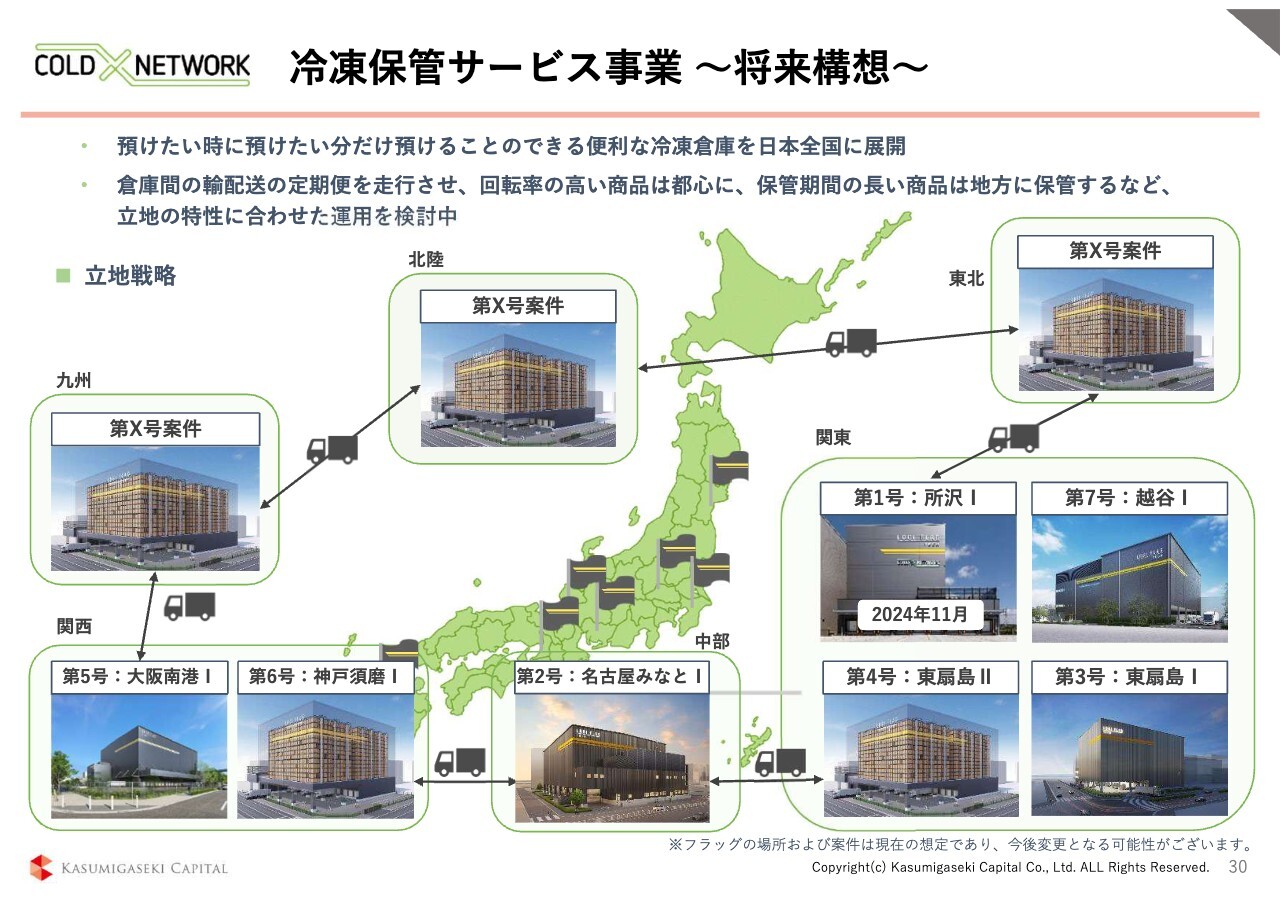

冷凍保管サービス事業 将来構想

将来的には、日本全国にある倉庫をあたかも1つの倉庫として使えるような仕組みにしていきたいと考えています。前回からお話ししていますが、将来構想につなげていくということを目標にシステム開発を進めています。

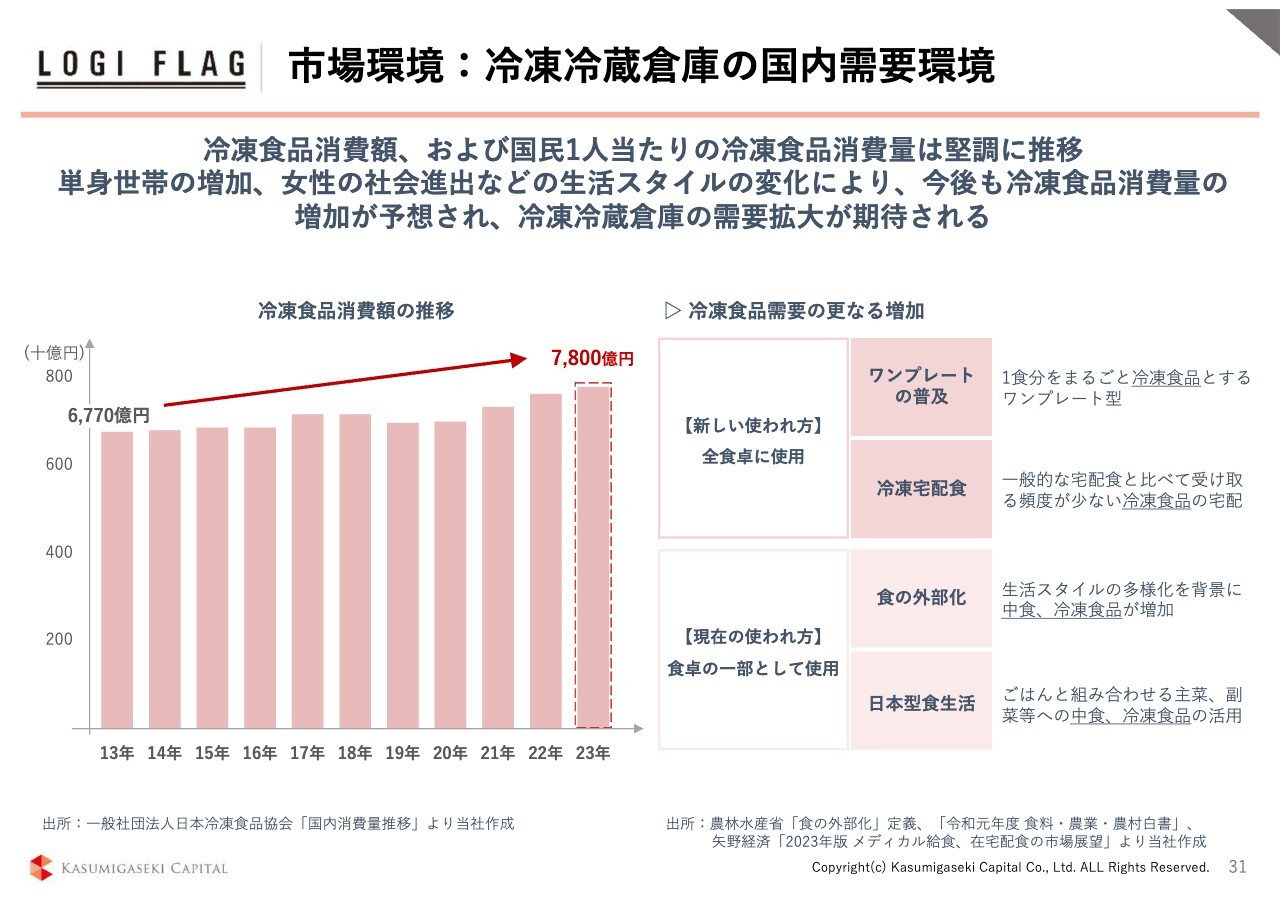

市場環境:冷凍冷蔵倉庫の国内需要環境

ここからは毎回ご説明していますので、ポイントだけお伝えします。基本的に冷凍食品の消費額は右肩上がりで伸びており、需要面も非常に良いです。

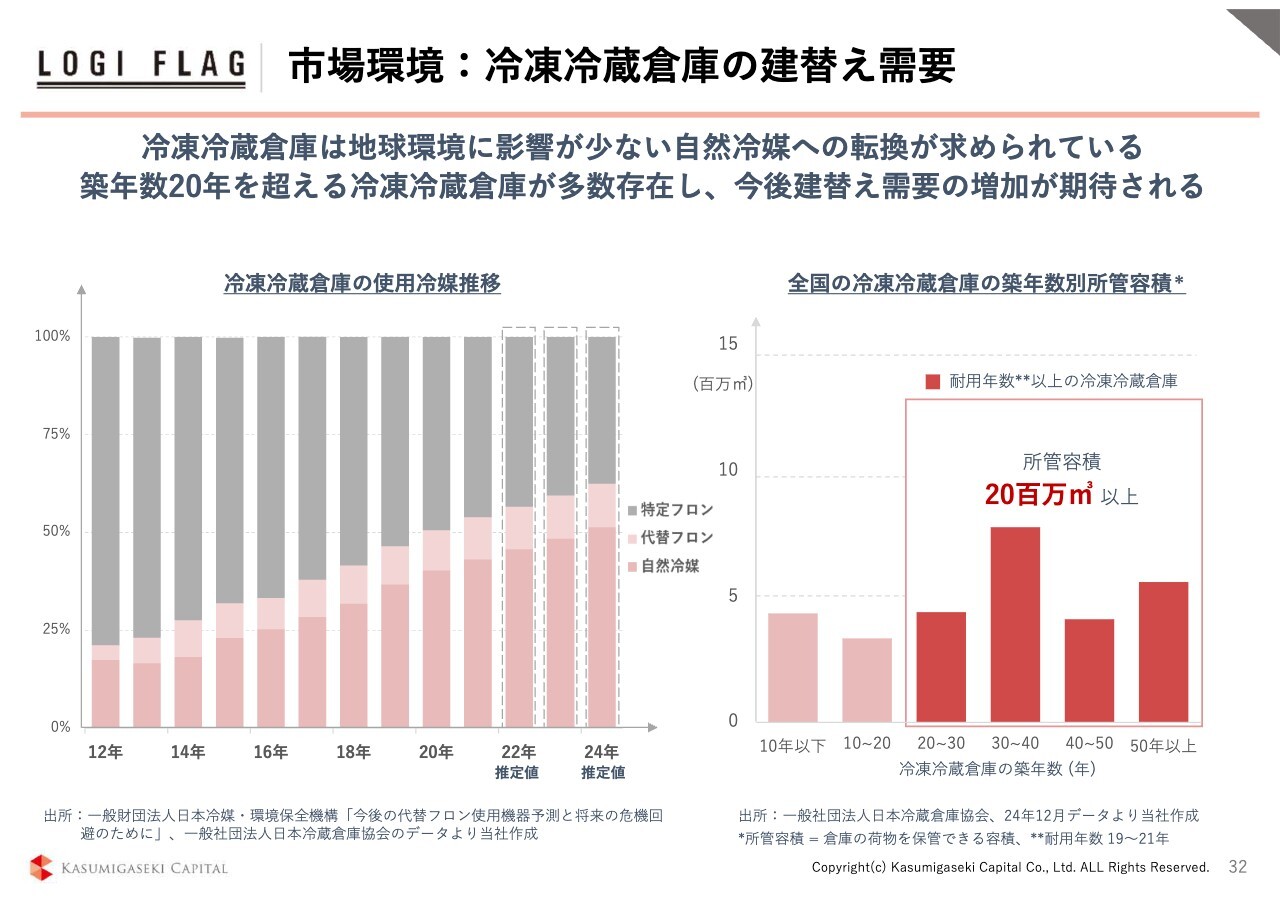

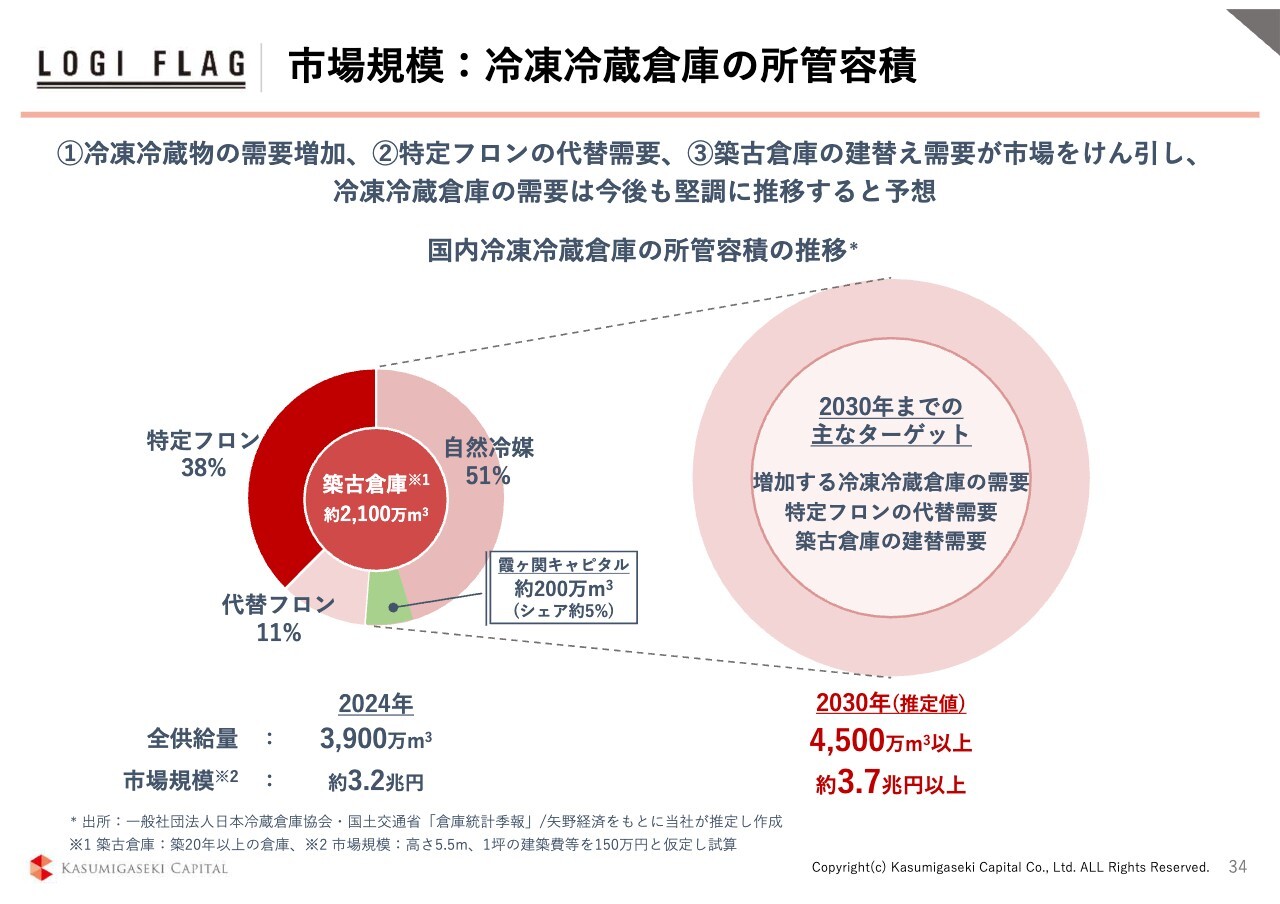

市場環境:冷凍冷蔵倉庫の建替え需要

2030年以降は、フロンを使った冷凍倉庫や設備は使ってはいけないという決まりがありますので、今後5年かけて、フロンを使っているものから、フロンを使っていないものに替えていかなければいけません。この5年にかけて供給圧力といいますか、フロンを使わない設備が求められています。

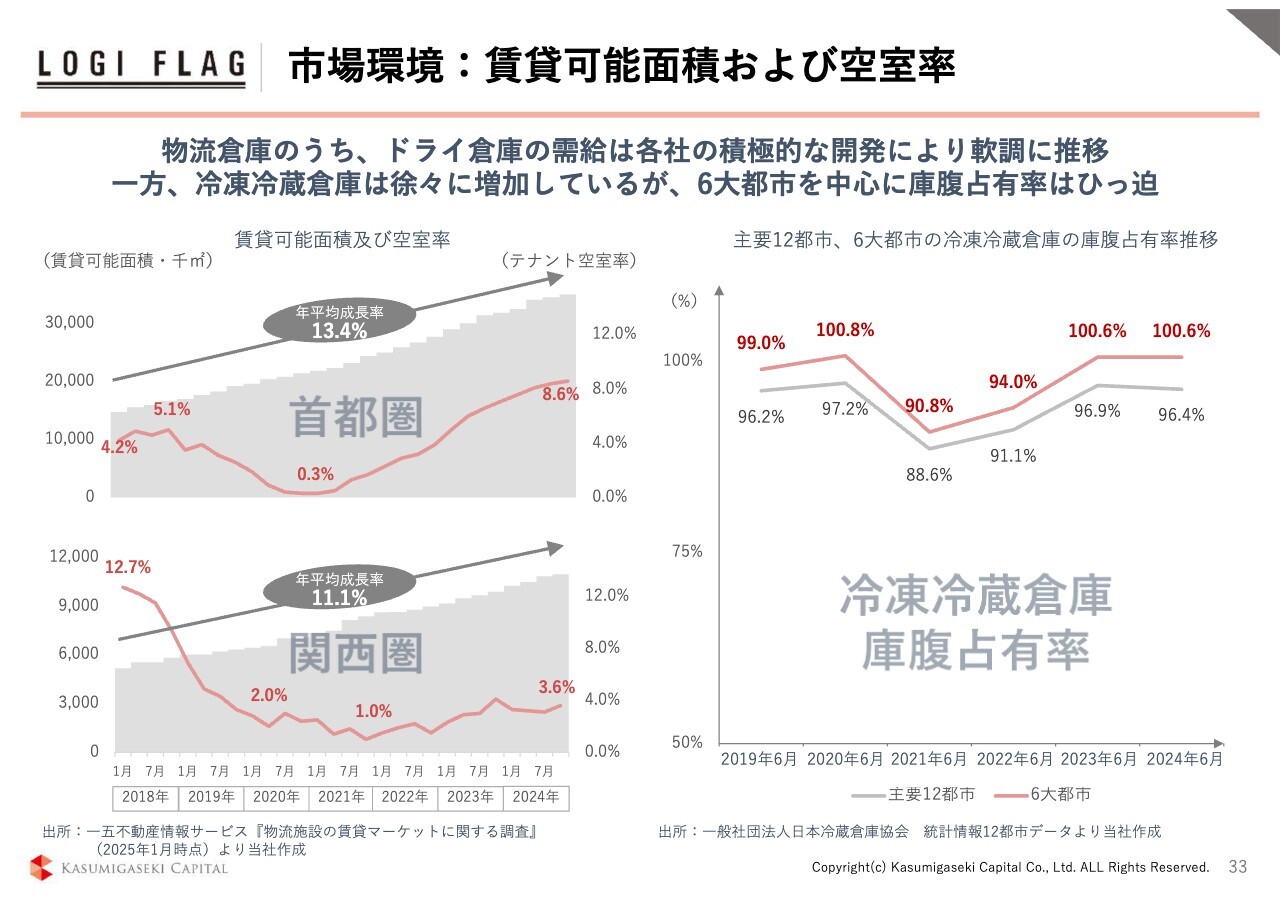

市場環境:賃貸可能面積および空室率

トレンドです。スライド右側のグラフのとおり、荷物がどれだけ入っているかという庫腹占有率が非常にひっ迫している状況です。

市場規模:冷凍冷蔵倉庫の所管容積

ターゲットとしているマーケットボリュームです。2030年までにかなりの量を更新していかなければいけません。このうちの何割かシェアを獲得していくと、かなりの事業規模になっていくということです。

ターゲットとしているマーケットボリュームです。2030年までにかなりの量を更新していかなければいけません。このうちの何割かシェアを獲得していくと、かなりの事業規模になっていくということです。

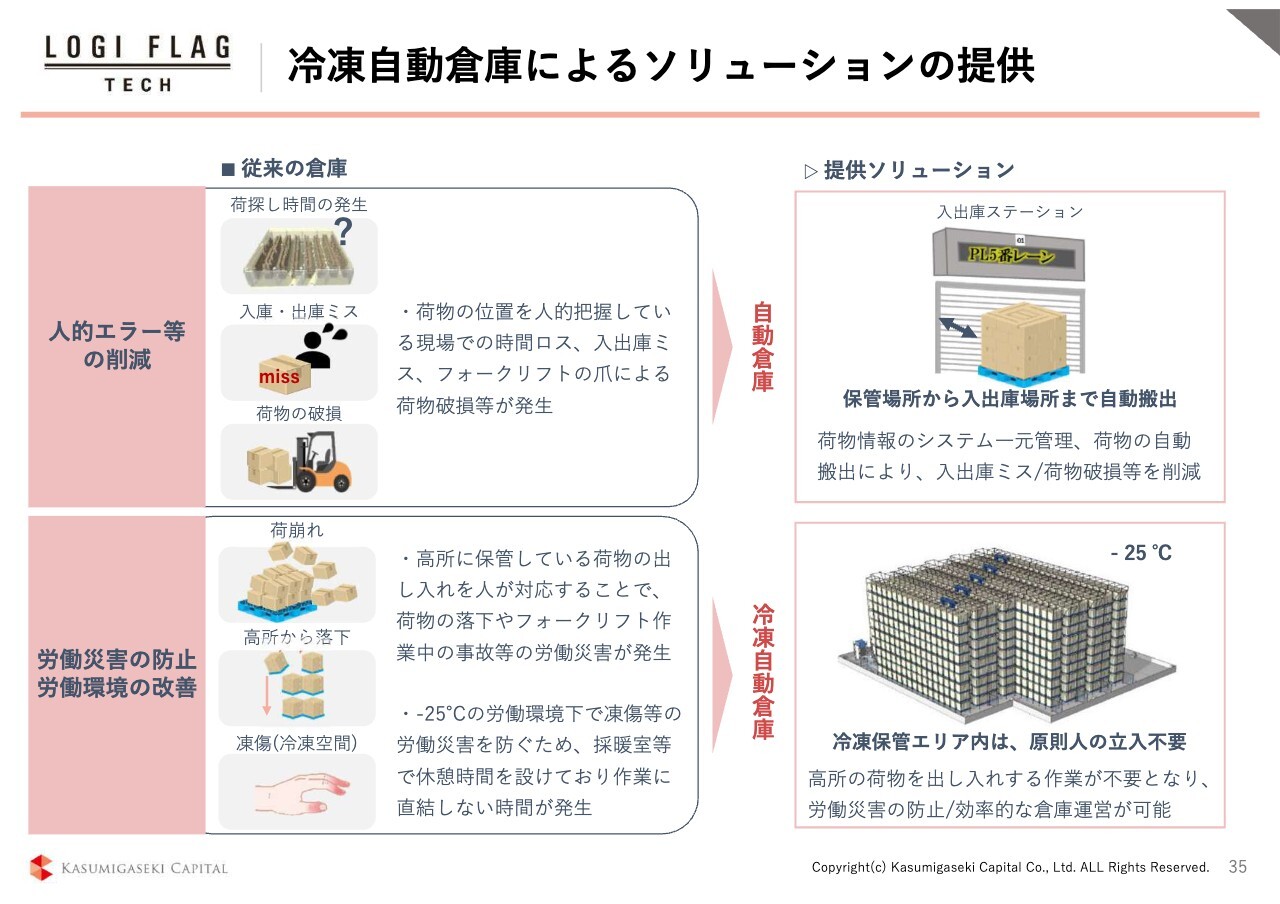

冷凍自動倉庫によるソリューションの提供

冷凍倉庫は、かなりメリットが多いということです。

当社開発の冷凍自動倉庫イメージ

冷凍自動倉庫を順次開発しながら、オペレーションに磨きをかけ、他社と差別化をして、しっかり事業に取り組んでいきたいと考えています。

3. ヘルスケア事業

河本:ヘルスケア事業については、私からご説明します。

トピックス

トピックスです。弊社のオリジナルブランドである「CLASWELL」という名前で3件のホスピスがこの上期に開業しました。

これらは弊社グループが自ら運営する施設になります。いずれも都内の好立地に位置しており、スライドにお示しのとおり、建物のクオリティも非常に高いのがおわかりいただけるかと思います。

いつもお話ししていますが、世の中の既存のホスピスを見渡しても、自分の親を入れたいと思えるような施設は、まだ非常に少ないのが現状です。我々はロケーションや建物クオリティ、入居者と家族がゆっくりと過ごせる空間、そして食事などの点で、自分の親を入れたいと思える施設作りを行っており、それを具現化したホスピスが、この6ヶ月で3件開業しました。

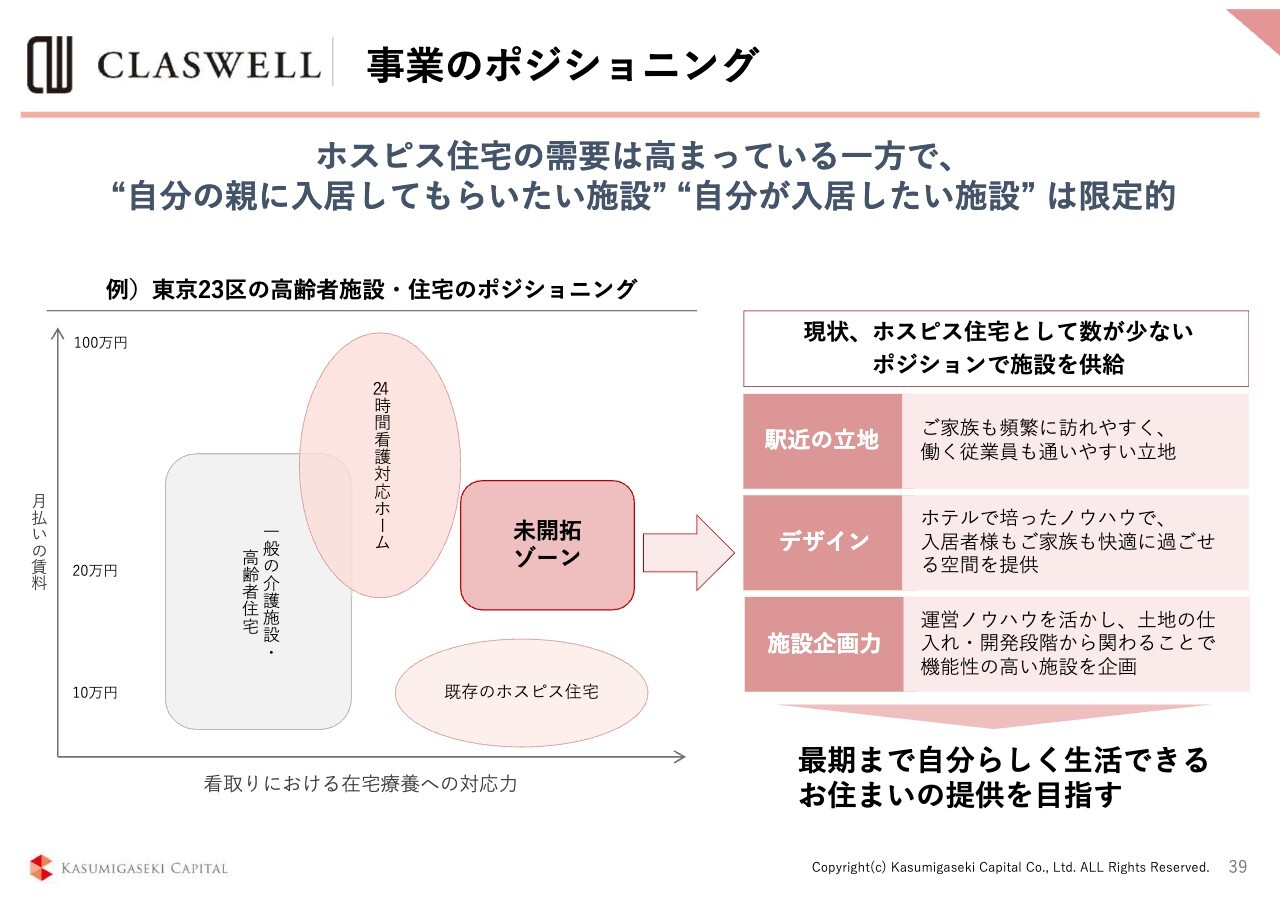

事業のポジショニング

スライド左側の表は、高齢者向け施設の中での我々の事業のポジショニングを表したものになります。我々の「CLASWELL」はこの表の右側真ん中に位置しています。

世の中に多くある一般的なホスピスとの比較では、家賃は高いです。高いですが、ホスピス以外の一般的な高齢者住宅や看護対応ホームに比べれば、決して超高額ではありません。また先ほどもお伝えしたように、ロケーションやデザイン、食事などで他のホスピス施設とは明らかに差別化ができています。

実際、この我々のコンセプトは非常に好評で、患者さまやそのご家族並びに各エリアの病院からの評判も上々です。また、ホスピス運営にあたってスタッフのクオリティが重要なのはご説明するまでもありませんが、スタッフの質を担保する上でも、ロケーション、建物クオリティ、そして運営理念というものも欠かせません。その点でも他のホスピスとの差別化を実現できていると考えています。

ブランドコンセプト

スライドの写真は、実際の室内や日常風景です。ホスピスをご覧になったことがある方にとってみれば、「これがホスピスですか?」と驚かれるような内容となっています。

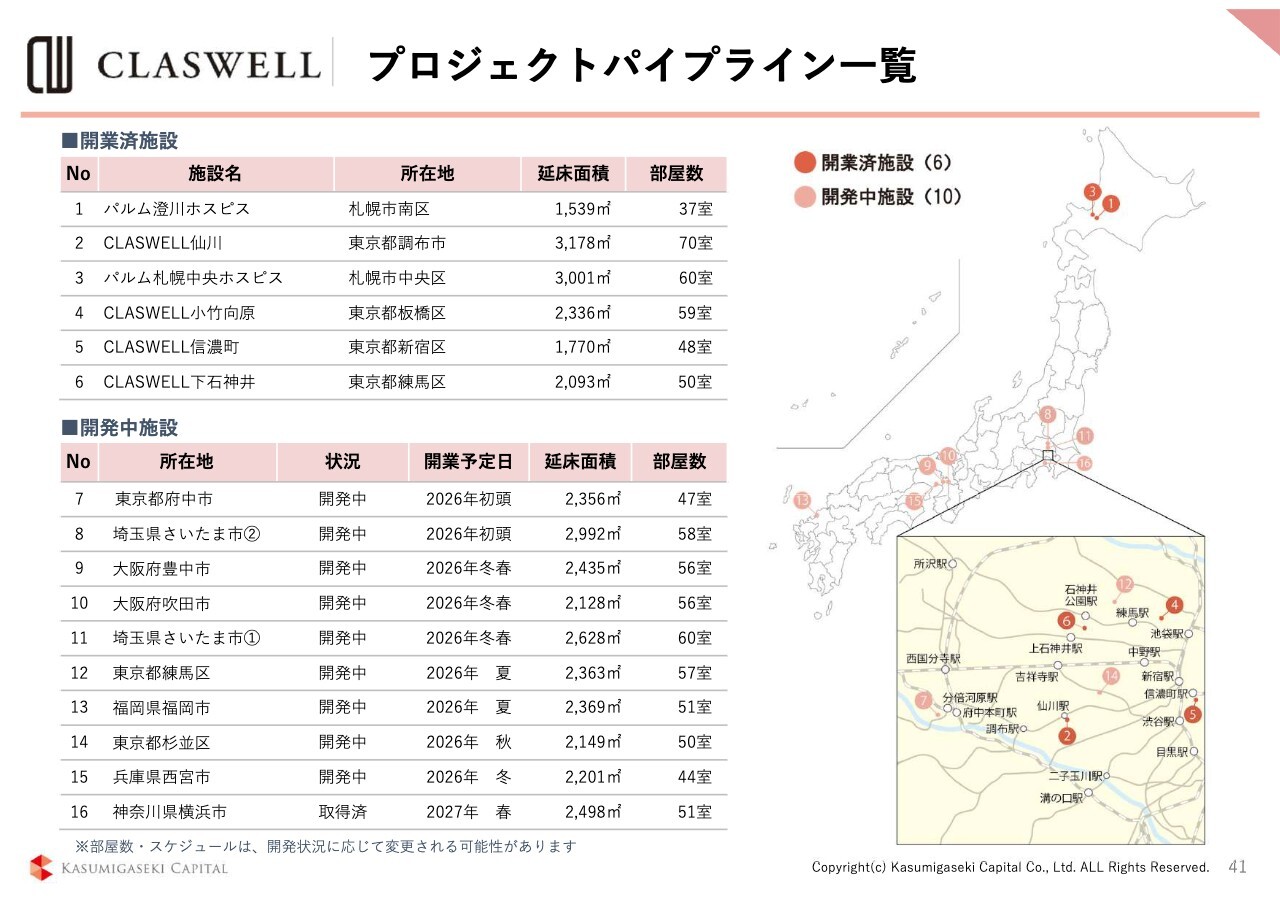

プロジェクトパイプライン一覧

ホスピスのパイプライン一覧です。合計で16物件になりました。この地図だけではわかりづらいかもしれませんが、いずれも住宅地として非常に人気のあるエリアばかりです。

4.海外事業

海外事業についてご説明します。現時点で海外はドバイだけですので、ドバイでの事業についてお話しします。

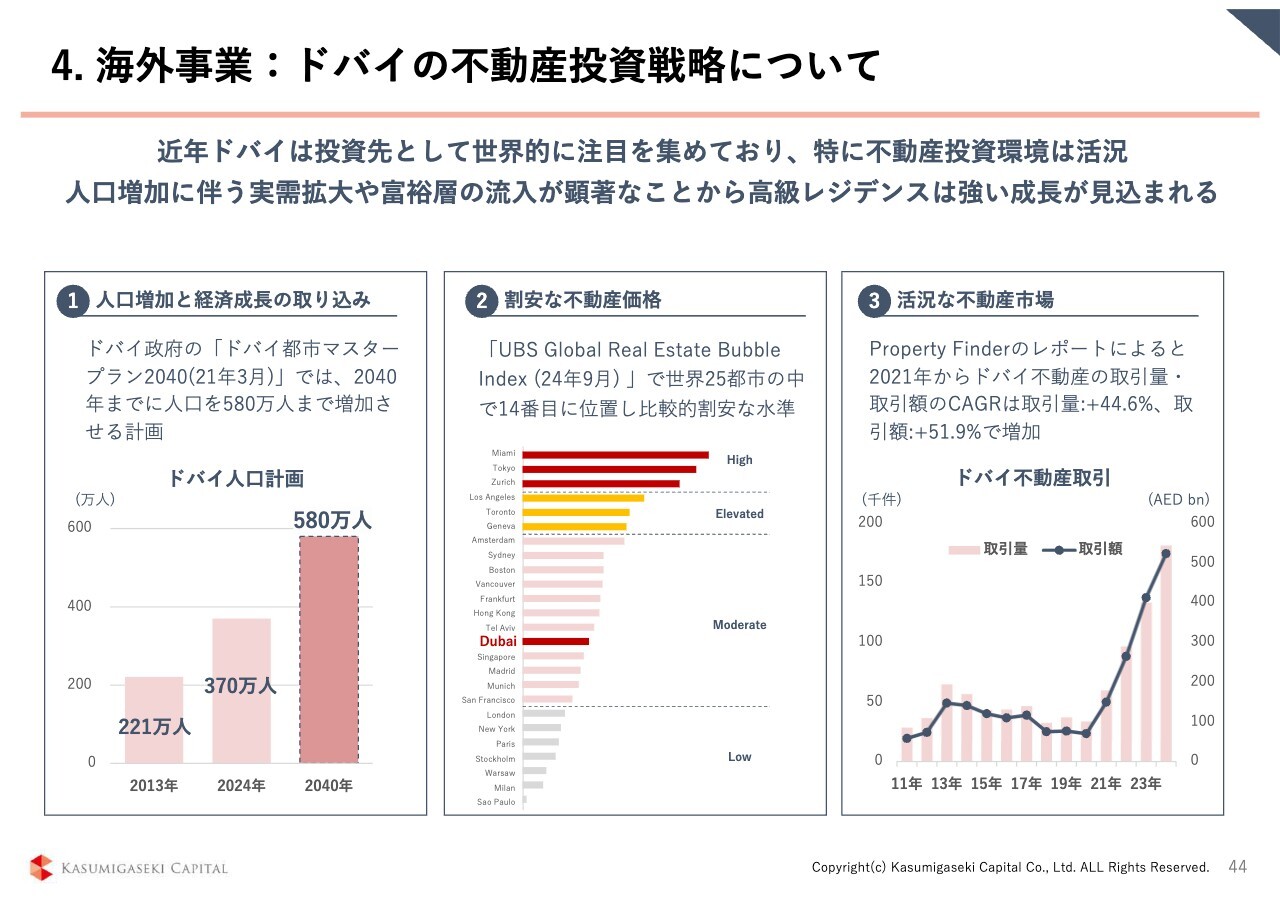

4. 海外事業:ドバイの不動産投資戦略について

ドバイで何を行っているかをお話しする前に、ドバイのマーケットについて簡単にお伝えします。まず人口に関しては、スライド左側のグラフのとおりの推移で伸びてきており、さらに2040年に向けて1.5倍の580万人まで増加させるべく、ドバイ政府は空港や港、道路などをはじめとしたインフラ整備を行っています。

そして、スライド中央のグラフは、2024年9月に発表されたUBSが出している世界主要25都市の不動産割高ランキングです。

意外に思われるかもしれませんが、ドバイはこの中で14位です。つまり決して高くないどころか、真ん中より下に位置しています。ちなみにこのランキングで東京は、世界で2番目に割高だとされています。

スライド右側のグラフは、不動産取引の件数と額です。ご覧のとおり非常に活況です。結局何が言いたいかというと、ドバイの不動産マーケットはまだチャンスがあるということです。中でも高級系のレジデンスが不足していると言われています。

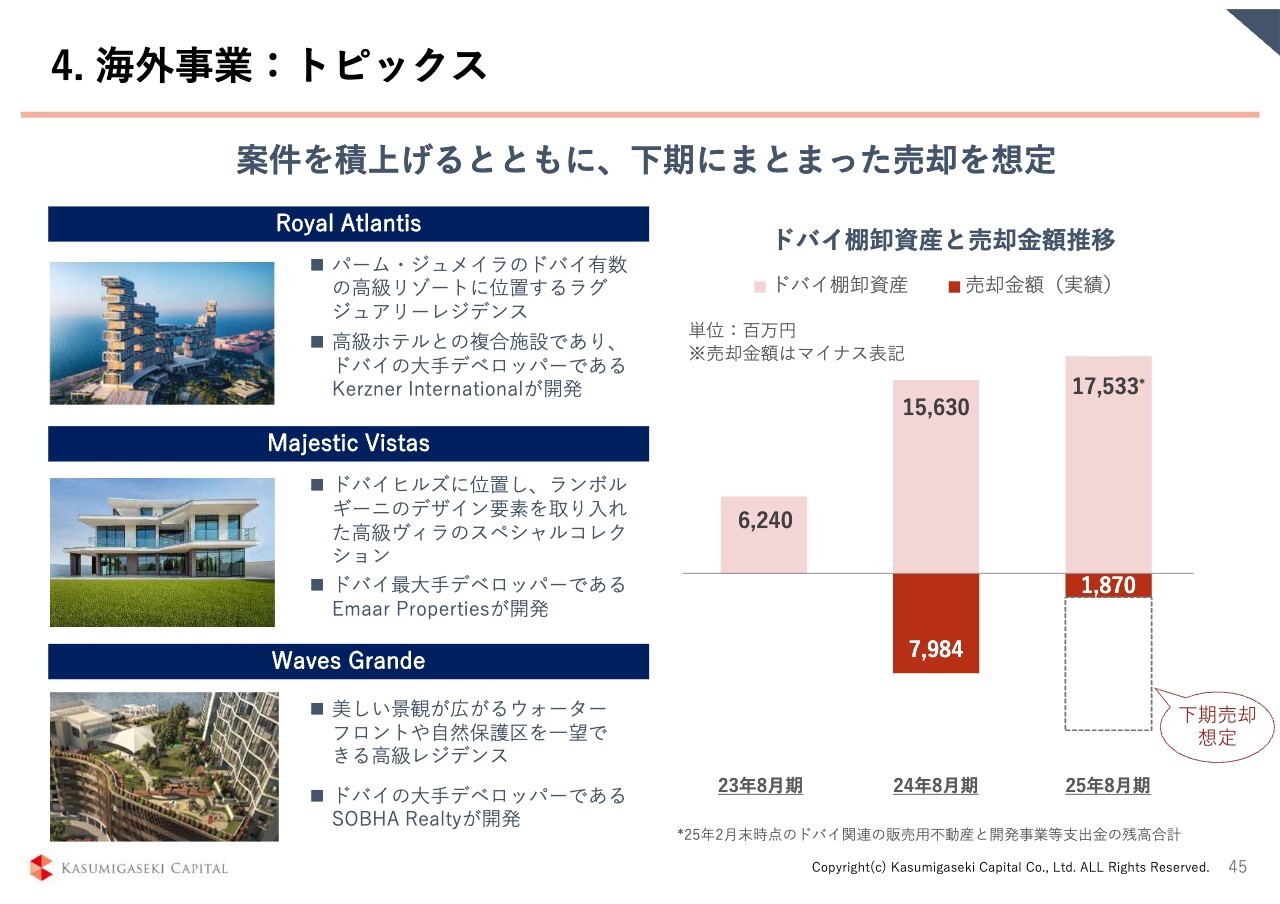

4. 海外事業:トピックス

したがって我々は特に高級系のレジデンスにフォーカスして事業を行っています。ドバイではまだ開発は行っていません。現地のデベロッパーが開発中のレジデンスを竣工前に購入予約し、リノベーションして外部に販売するということを行っています。

今後は開発にも着手したいと考えていますが、現時点では既存物件を使った事業を行っています。なお、棚卸資産と売却想定はスライド右側のグラフのとおりで、2024年8月期と同様に2025年8月期も下期でしっかりと数字を作っていこうと思っています。

[第2期 中期経営計画] 当期純利益(25年8月期~29年8月期)

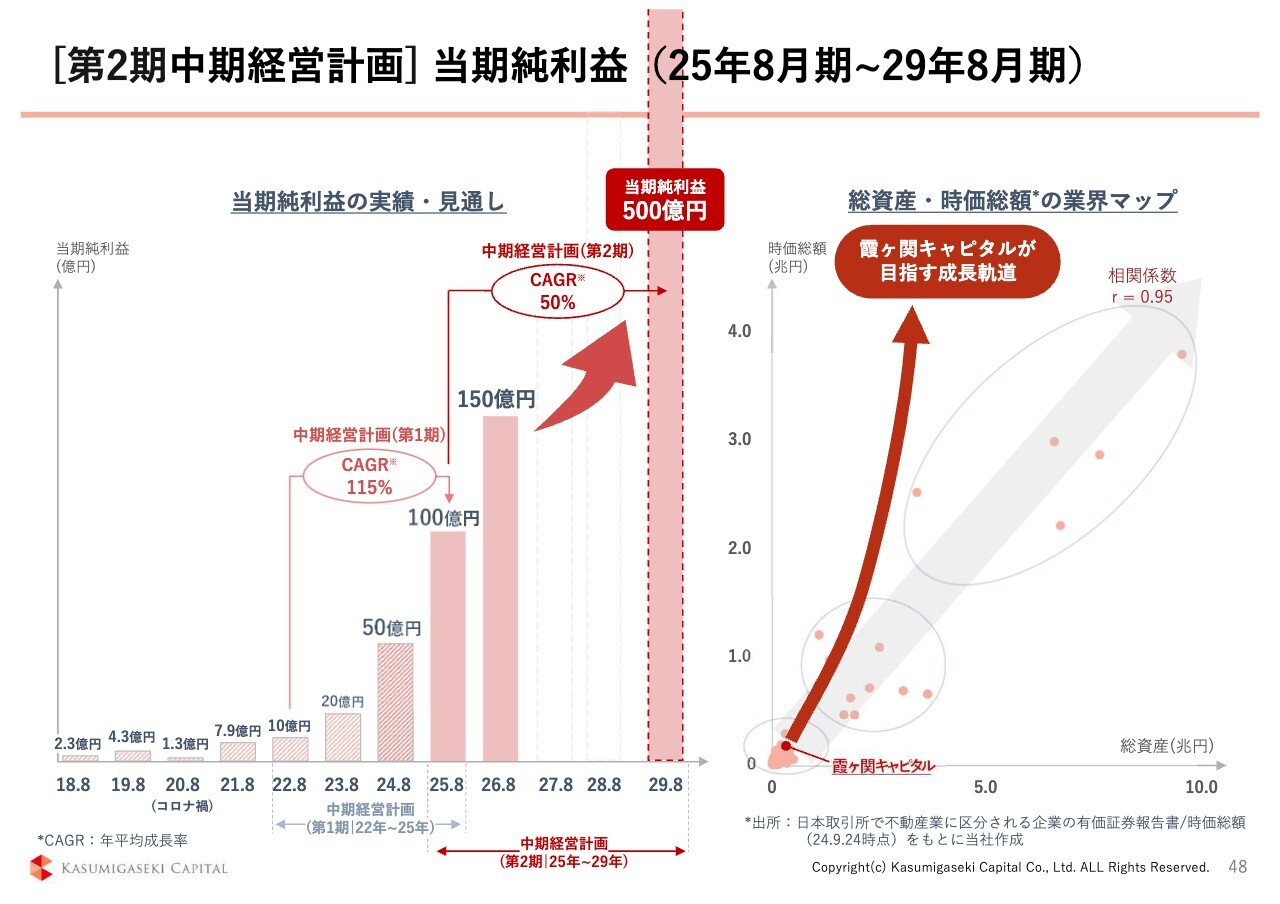

これまでの我々の成長実績のおさらいをさせてください。5年間で利益を10倍にするという第1期中期経営計画を出して、それを1年前倒しして2025年8月期、4年で10倍の100億円にする計画で進んでいます。

そして、第2期中期経営計画では、2029年に、2025年8月期の5倍の500億円を達成する計画です。第1期中期経営計画を発表したのは2021年10月のコロナ禍真っ只中の時でした。決して世の中が順風満帆な時ではありません。

そのような状況下でも、我々は事業をしっかりと拡大してきました。今、トランプ関税という大きな波が世界中を混乱させています。大きな波がきた時に一番大切なことは、冷静に状況を判断し、迅速に行動することです。これは霞ヶ関キャピタルが最も得意とするところです。

第2期中期経営計画達成に向けて、スタートとしてはこの6ヶ月間は及第点かと思っています。世の中の動きをしっかりと見極めながら、冷静に迅速に舵取りをして事業を拡大していきます。

以上をもちまして、2025年8月期上半期の決算説明とします。ありがとうございました。

新着ログ

「不動産業」のログ