【QAあり】エスイー、1967年の創業以来、独自技術・ノウハウで社会インフラ構築・強化に貢献 多様な建設資材の展開など業容拡大

目次

宮原一郎氏(以下、宮原):みなさま、こんにちは。株式会社エスイー代表取締役社長の宮原です。どうぞよろしくお願いします。

株式会社エスイーと聞いてもどのような会社かピンと来る方は少ないのではないでしょうか。当社はメーカーですが、完成品が店頭に並ぶようなことはありません。BtoBのビジネスが中心で、テレビコマーシャルもしませんので、みなさまにはなじみが薄い会社かもしれません。

本日は限られた時間ですが、私の話から「エスイーはどのような会社なのか?」「今まで何を行ってきたのか?」「これから何をやろうとしているのか?」などをぜひ覚えていただき、興味も持っていただければと思います。本日はスライドの目次に沿ってお話しします。

どのような事業をしている企業?

宮原:最初に、どのような事業をしている企業なのかをできるだけわかりやすく説明します。

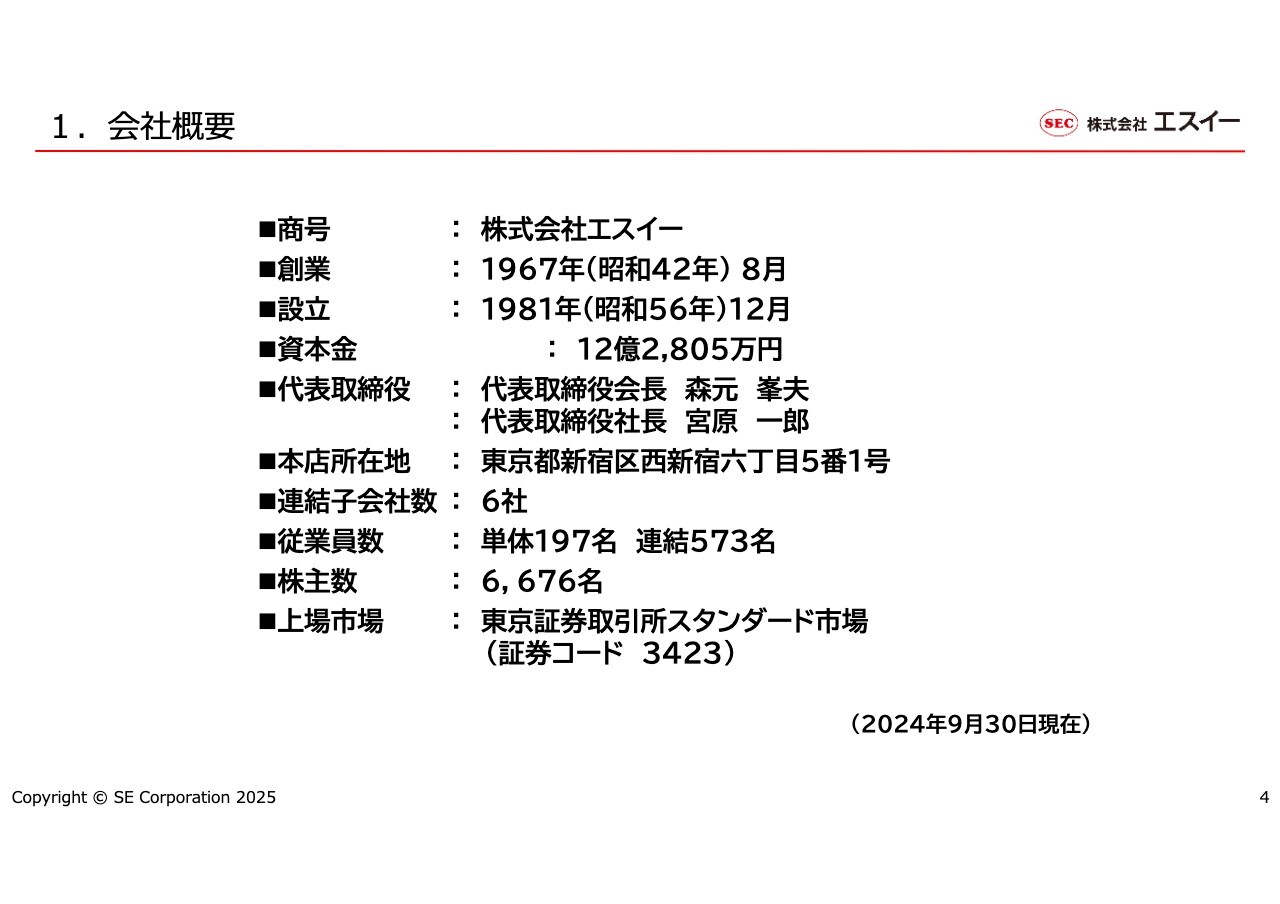

1.会社概要

宮原:端的に言うと、1967年に創業して以来、独自の技術・ノウハウで、日本の社会インフラ構築・強化に貢献している企業であると、みなさまに覚えていただければと思います。

最初に株式会社エスイーの概要です。創業は1967年、今年で58年の歴史があります。現在、子会社を含めて7社でグループ、573名の人員規模になります。上場市場は東京証券取引所スタンダード市場で、証券コードは3423です。

2.沿革〜創業

宮原:歴史についてお話しします。当社の創業者で現会長の森元峯夫がフランスに技術留学したのが1964年、ちょうど前の東京オリンピックの頃です。その時に学んできたSEEE工法という技術を日本に持ち帰り、1967年に創業したのが当社の始まりです。

SEEE工法とは、コンクリートの構造物を強化する技術です。コンクリートは圧縮には強いが引っ張りには弱い性質があります。このため、コンクリートで橋などの構造物を作る場合、スライドのようなケーブルをコンクリートの中に通し、引っ張ることで強度を高めます。これはプレストレスト・コンクリートという技術です。

当社のSEEE工法は、このケーブルを幾重にも束ねてより合わせ、強度を高めています。さらにケーブルの端部はナットで固定できるため、現場での施工や施工後の維持管理などが容易なことが特徴です。

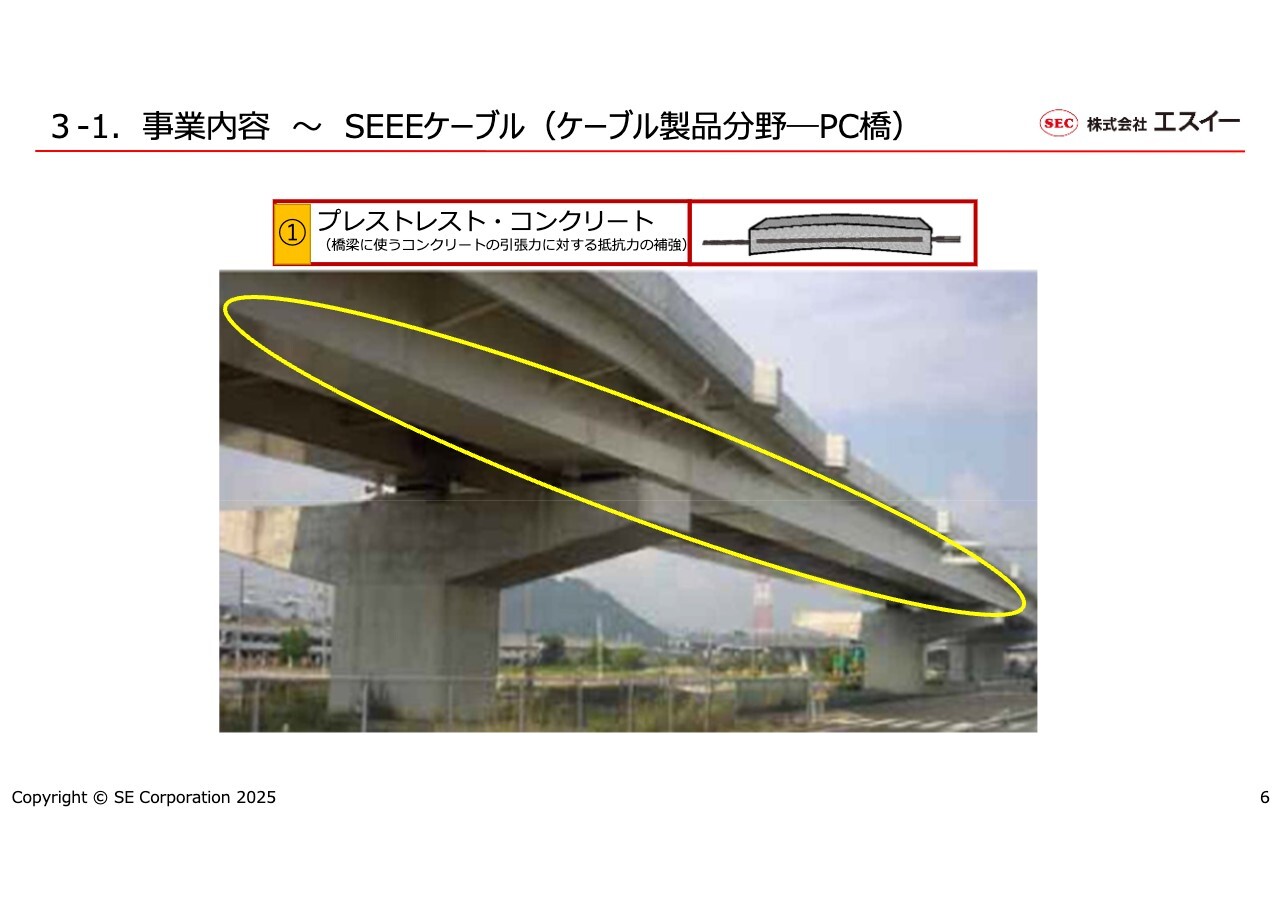

3-1.事業内容〜SEEEケーブル(ケーブル製品分野―PC橋)

宮原:日本の高度成長期に伴い、1970年から1980年代には、スライドの写真のような大きなコンクリート橋の橋桁部分に「SEEEケーブル」で補強したプレストレスト・コンクリートが数多く採用されました。

3-2.事業内容〜SEEEケーブルの応用

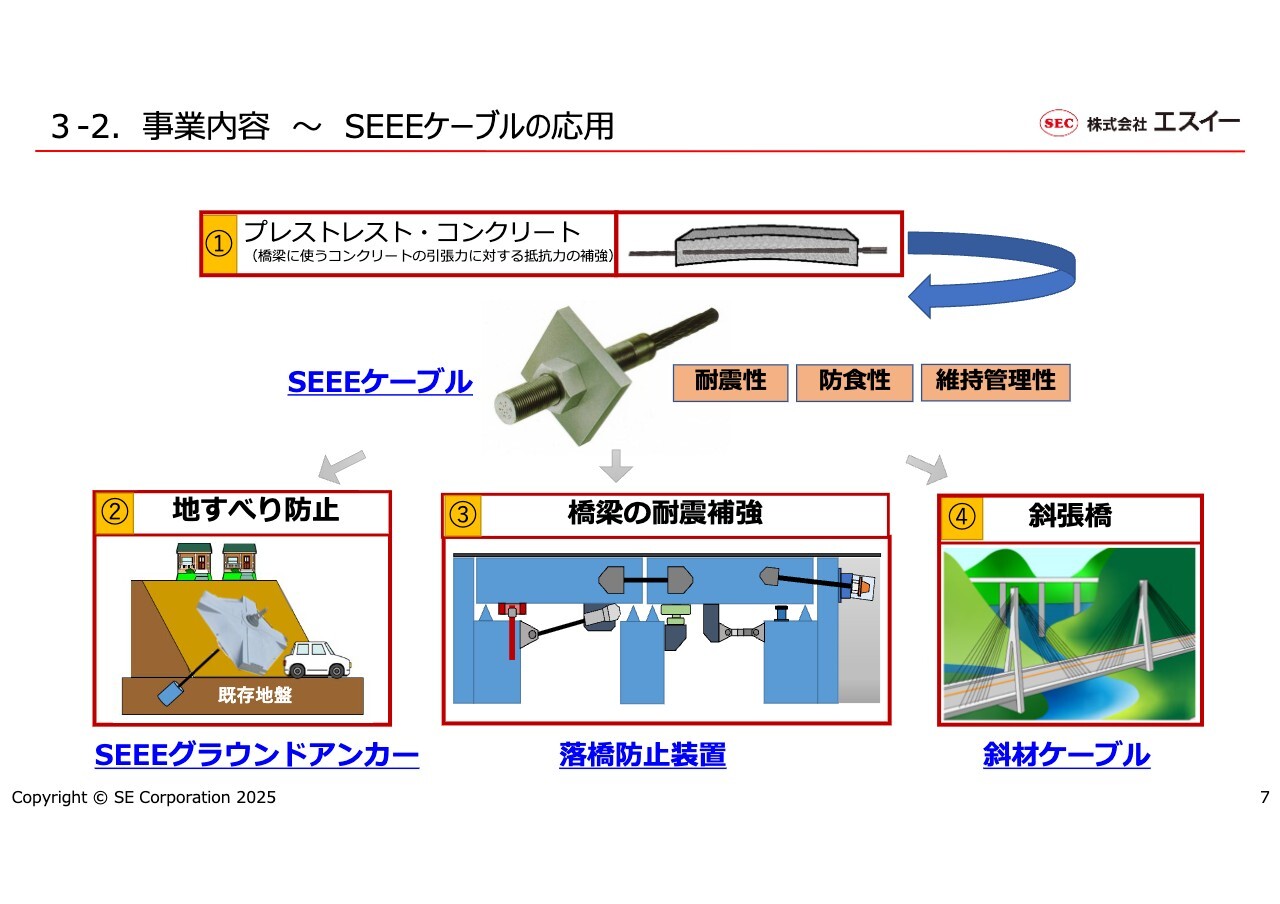

宮原:「SEEEケーブル」の耐震性やさびにくさ、施工や維持管理の容易さといった特色を活かし、プレストレスト・コンクリート以外にもさまざまな製品を生み出し、日本のインフラをメーカーの立場で支えてきました。

その製品の多くは、今でもエスイーの主力事業となっています。代表的な製品である「SEEEグラウンドアンカー」、落橋防止装置、斜材ケーブルをご紹介します。

3-3.事業内容〜SEEEグラウンドアンカー(地すべり防止)

宮原:「SEEEケーブル」を応用して作った製品の1つに「SEEEグラウンドアンカー」があります。斜面の地すべり防止や、崩れた斜面の復旧工事などに使われます。

道路脇の斜面に、スライドの写真のような構造物をご覧になったことがあると思います。「SEEEグラウンドアンカー」は地すべり防止のために斜面の地中深く、硬い岩盤層にケーブルの先端を固定させ、地表面の構造物と挟むことで、崩れやすい表層を固定しています。

3-4.事業内容〜SEEEグラウンドアンカー(災害復旧)

宮原:スライドの写真は、大雨によって地すべりが発生した個所の復旧対策前後の写真です。右側の写真の黄色い部分に「SEEEグラウンドアンカー」が使われています。台風・豪雨災害や地震などで崩れた山や道路を復旧したり、崩れないように強化するための製品です。

おかげさまで「SEEEグラウンドアンカー」はグラウンドアンカーの中では極めて高いシェアを得ており、国土強靱化に向けて今後も需要が期待できる製品です。

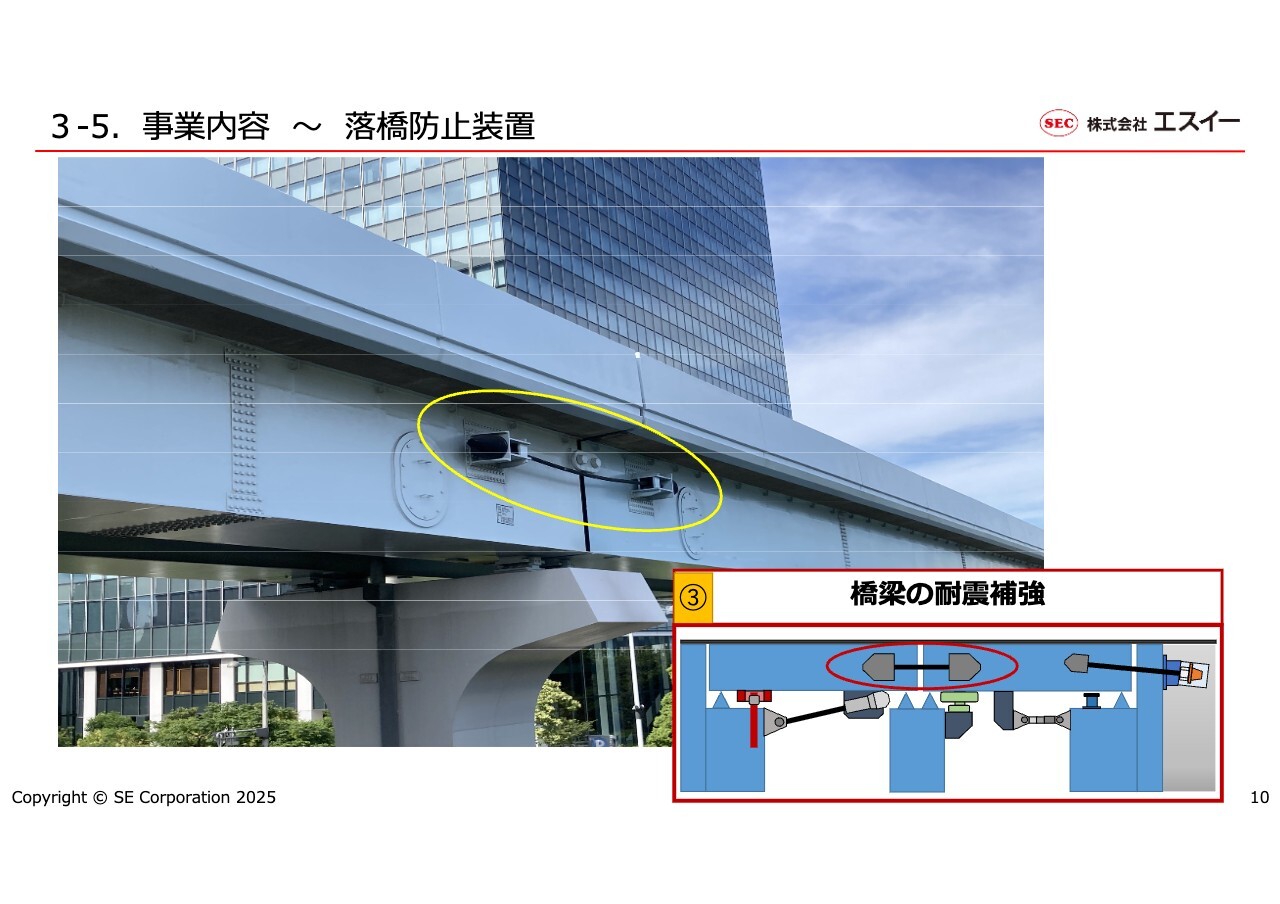

3-5.事業内容〜落橋防止装置

宮原:落橋防止装置についてご説明します。スライドの写真は東京の新交通システム・ゆりかもめの橋梁です。横から見ると、落橋防止装置が付いていることが確認できます。右側のイラストのように橋桁と橋桁、または橋桁と橋脚をケーブルでつなぐことによって、大地震でも橋が落ちることを防ぐ役割を果たします。この製品は、30年前の1995年に起こった阪神淡路大震災以降、急速に普及しました。

3-6.事業内容〜落橋防止装置

宮原:スライドは2016年に起こった熊本地震の写真です。熊本地震では震度7の揺れが2度にわたって起こりました。写真のように横方向へ大きく橋桁が動きましたが、落橋防止装が機能し、落橋を免れました。

落橋防止装置は、高速道路リニューアルや耐震補強工事の増加に伴い、需要が大変増えています。

3-7.事業内容〜斜材ケーブル

宮原:斜張橋に使われる斜材ケーブルについてご紹介します。斜張橋は塔から斜めに張ったケーブルを橋桁に直接つなぎ、支える構造形式です。みなさまもその美しい形状をご覧になったことがあるかと思います。

大型の斜張橋になると、斜材ケーブルに求められる疲労強度が非常に高くなるため、当社の「SEEEケーブル」の持つ防食性や耐震性が活かされる分野となっています。

3-8.事業内容〜斜材ケーブル

宮原:スライドの写真のように、当社の斜材ケーブルを使用した斜張橋は、海外も含め数多くの実績があります。

3-9.事業内容〜生産施設

宮原:スライドの写真は、先ほどご紹介した「SEEEグラウンドアンカー」や「SEEEケーブル」などを生産しているエスイーの基幹工場である山口工場です。「SEEEケーブル」の持つ防食性、耐震性、維持管理性などは、長年培った製造技術なしでは実現できない性能です。

山口工場には、他社ではなかなかまねのできない、インフラ構築を支える優れた製品を製造するノウハウが蓄積されていると考えています。

スライド左下の写真は、ケーブルを製造しているところです。黒く巻かれた形状のケーブルが写っていますが、長い物では100メートル以上になります。これらも山口工場で製造し、全国の工事現場にお届けしています。

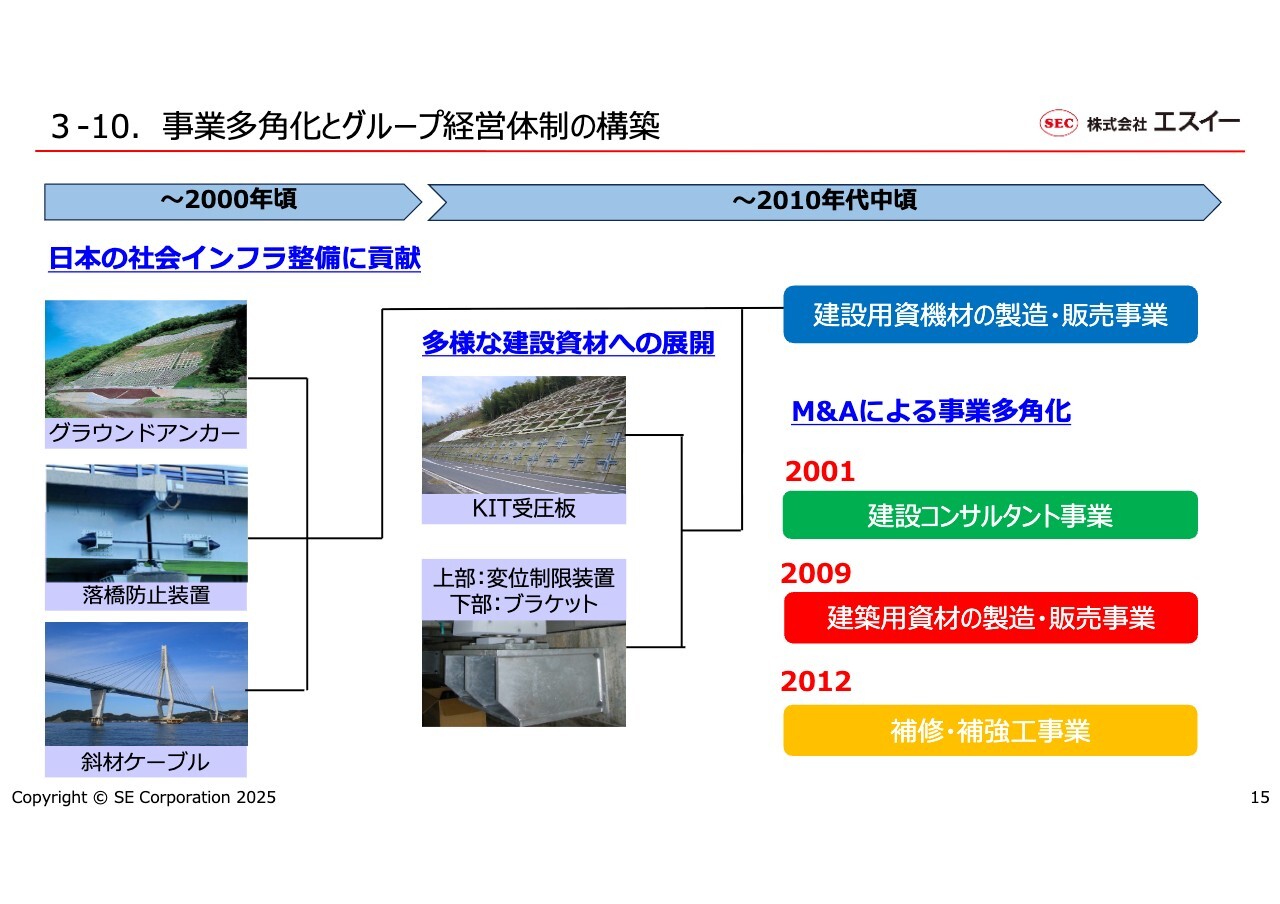

3-10.事業多角化とグループ経営体制の構築

宮原:事業多角化とグループ経営体制の構築についてご説明します。製品開発力や数多くの実績、経験をベースに、ケーブルだけではなく、多様な建設資材に展開してきました。2001年以降、エンジニアリングの力をてこに、建設コンサルタント、建築用の資材、補修・補強の工事などの事業に進出し、業容を拡大しています。

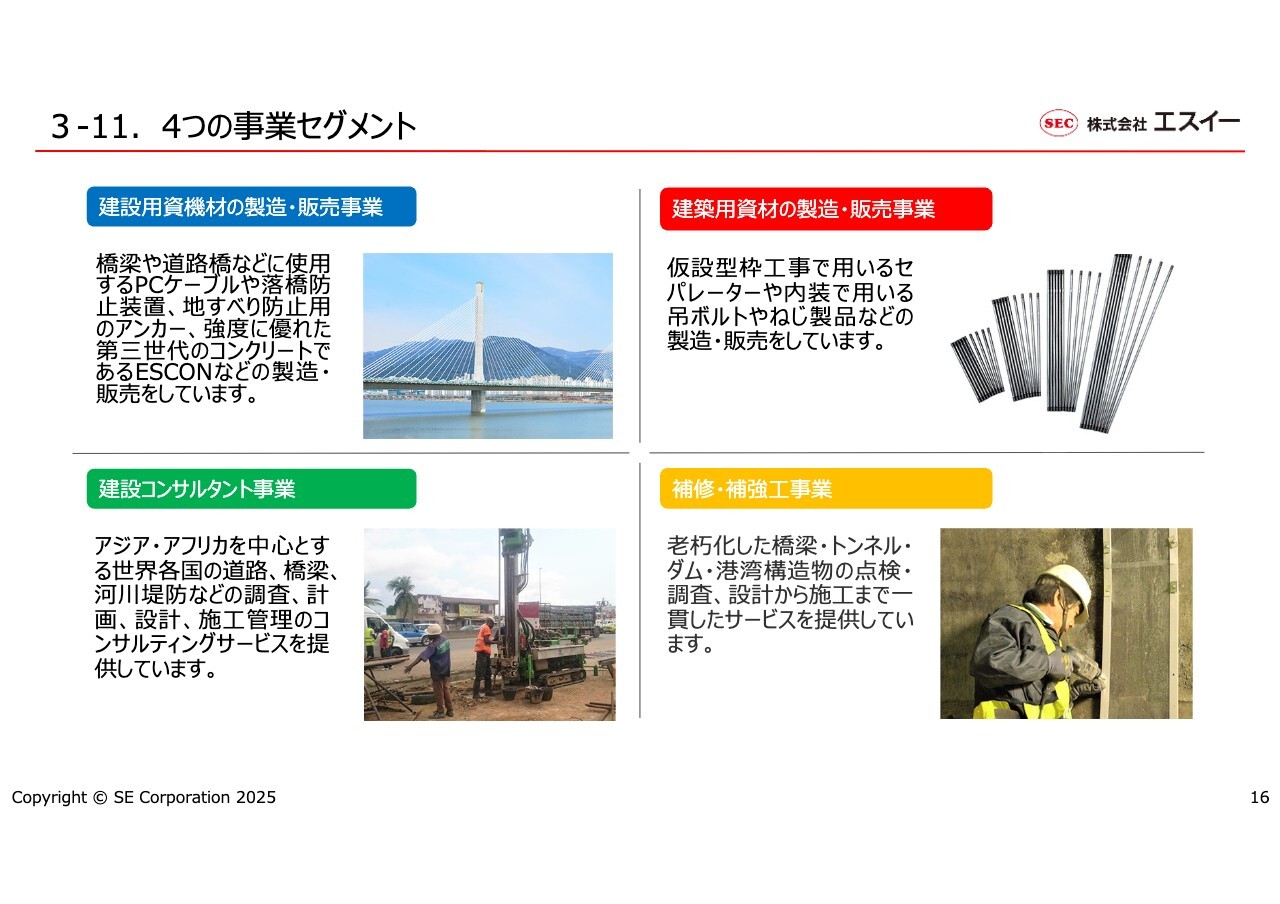

3-11.4つの事業セグメント

宮原:現在は、この多様な事業と製品群を4つの事業セグメントに整理しています。

kenmo氏(以下、kenmo):「SEEEグラウンドアンカー」や落橋防止装置の国内のシェアはだいたい6割を占めているのではないかと思います。競合の状況や製品の強みをあらためて教えてください。

宮原:おかげさまで「SEEEグラウンドアンカー」や落橋防止装置は非常に高いシェアを獲得していると思います。これらは国土強靱化やインフラの老朽化に対応する製品として、シェアを維持しています。

通常、これらの製品が納入されるまでには極めて長い時間がかかります。国や自治体、高速道路会社などのセクターが綿密な計画を立て、それに応じて予算を措置し、具体的な設計、調査、入札を経て施工に至るためです。

このため、当社製品を営業するにあたっては、計画や設計などプロジェクトサイクルの初期段階で、発注者や設計コンサルタントにいかに売り込んでいくか、つまり、我々の製品や技術をいかに折り込んでいただけるかが、勝負の分かれ目になってくると思います。

設計折り込みがなされたストック、つまり、我々の製品が使われるストックがいかにたくさんあるか、拡大できるかが、その後の業績やシェアに反映してきます。

発注者や設計コンサルタントのみなさまに対し、我々の製品を早くから知っていただく、技術を理解していただく、実績をベースに信頼していただくということが、非常に大事になってくると思っています。それが結果的にはシェアの維持につながっていくため、我々もそこに最大限の力を注いでおり、おかげさまで一定の信頼をいただいていると考えています。

また、現場ごとに当然ニーズも変わってきます。このため、それぞれのニーズに合わせた製品の改良や新製品の開発などについては、不断の努力で信頼を維持してきたことがシェアの維持につながっているのではないかと思います。

kenmo:国内のインフラ更新や災害復旧などの場面では、今後もニーズ自体が非常に大きいと思います。今後数年間で、どのくらいの成長余地があると見ていますか?

宮原:このようなインフラについては、ご承知のとおり、高度成長期に整備されたものが非常に多いです。このため、維持管理の難しさや老朽化による事故も発生しており、世間の関心も非常に高くなっていると思います。

この問題に対して、国や自治体は国土強靱化の予算措置をきちんと行っている一方で、インフラの新設はだんだん少なくなってきています。したがって、既存インフラの補修・補強の分野が比率を増してくるということになると思います。

インフラ更新における一定の需要は今後、おそらく2030年あるいはさらに先まで続くのではないかと考えています。

現在、高速道路もあちこちで床版の取り換え工事を行っていますが、改修にはかなり時間がかかると考えているため、我々の既存事業は、ケーブルにしてもアンカーにしても一定の需要がまだ続くだろうと思っています。

今後何割の成長が期待できるかという数字は読みにくい部分がありますが、ご説明したように、インフラ更新は公共セクターの非常に大きな課題になっています。我々としてはニーズをきちんと受け止め、営業体制や生産体制などの整備に注力しています。

3-12.セグメント〜建設用資機材の製造・販売事業

宮原:4つのセグメントをご紹介していきます。1つ目は、一番大きなセグメントである建設用資機材の製造・販売事業です。土木分野で使用するケーブル製品、鉄鋼製品、コンクリート製品、それにまつわる土木耐震金物などを製造・販売しています。海外への輸出もここに含んでいます。

当社の主要分野であるケーブル分野に加え、その周辺部材をグループ会社で製造しています。このため、グループ間での事業連携がさらに強化されてきています。

グラウンドアンカーとともに、地すべり防止に使われる受圧板、橋の耐震補強のための変位制限装置、これらを取り付ける鋼製ブラケットなどの金物も、当社のグループで製造・販売しています。

3-13.セグメント〜建築用資材の製造・販売事業

宮原:2つ目は建築用資材の製造・販売事業です。建築仮設工事や内装工事などで使う金物類の製造・販売と、ビル等の鉄骨の製作および組立工事を行っています。

建築分野の会社をM&Aをしたことにより、グループ全体の収益のぶれを平準化できるようになりました。

3-14.セグメント〜建設コンサルタント事業

宮原:3つ目は建設コンサルタント事業です。当社のルーツの頃からご縁があるフランスの大手建設コンサルタント会社のアンジェロップ社と共同出資したアンジェロセック会社が日本にあります。この会社を主体として、アジア・アフリカのODA案件を中心に、海外での建設コンサルタントサービスを提供しています。

特に道路や橋梁の建設、建設機械や資機材の調達などを得意としており、近年はBIM・CIMを活用した調査や計画などの業務の受注にも力を入れています。

3-15.セグメント〜補修・補強工事業

宮原:4つ目は補修・補強工事業です。橋梁やトンネルの補修・補強を中心に、施工および点検調査などを行っています。建設用資機材の製造・販売事業と同様に、国土強靱化や高速道路のリニューアル等の旺盛な需要により、今後市場がますます拡大する分野だと考えています。

以上、当社グループがどのような事業をして、どのような製品を作っているかをご紹介してきました。おかげさまで日本の社会インフラ構築に貢献してきたものと自負しています。

どのような社会課題の解決に役立っているのか?

宮原:次に、当社がどのような社会課題の解決に役立っているかについてお話しします。サブタイトルにあるように、国土強靱化、高速道路リニューアル・耐震補強、インフラ老朽化という3つのキーワードが当社グループの主戦場であり、業績にも深く関係しています。

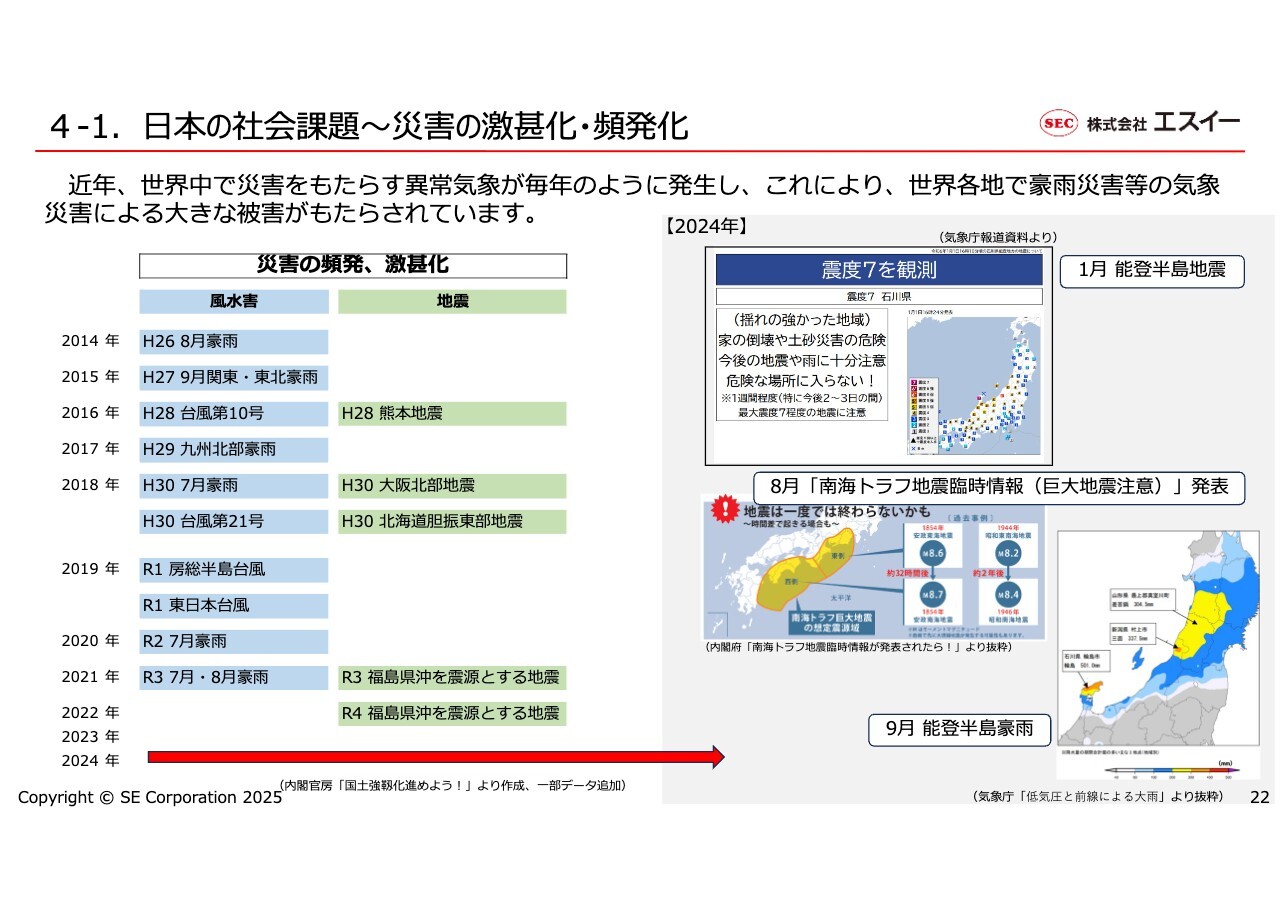

4-1.日本の社会課題〜災害の激甚化・頻発化

宮原:現在の外部環境についてご説明します。2024年は、1月に能登半島地震があり、夏には南海トラフ地震臨時情報が発表されました。気候変動の影響による記録的な猛暑や台風、豪雨などにより、我が国の災害は激甚化・頻発化が継続しています。

その一方で、日本のインフラは高度成長期に構築されたものが多く、老朽化も進んでいることから、早急な更新・補強の対策に迫られている状況です。

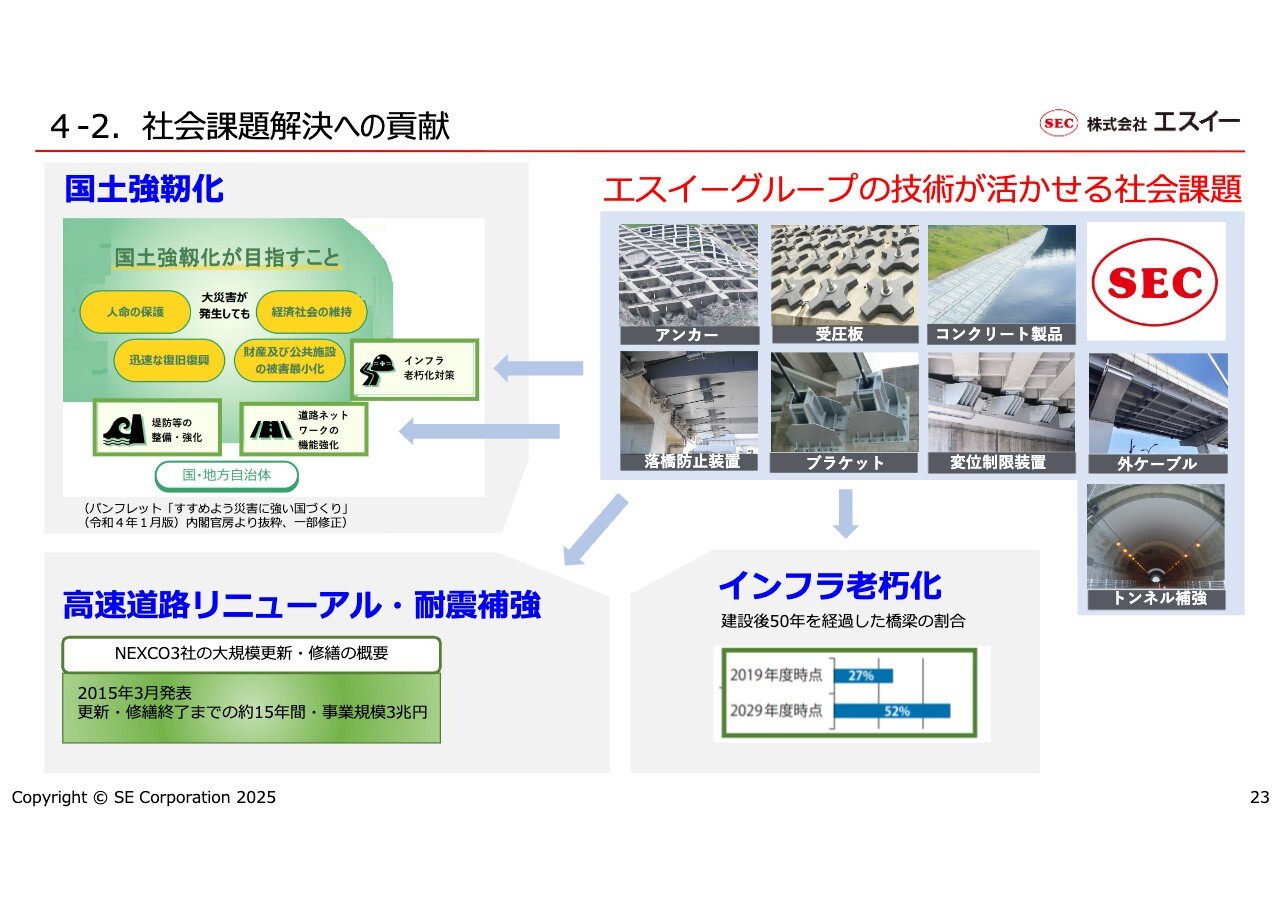

4-2.社会課題解決への貢献

宮原:先ほどご説明した国土強靱化、高速道路リニューアル・耐震補強、インフラ老朽化という3つのキーワードは、今まさに大きな社会課題となっています。国や地方公共団体、NEXCO等が、それぞれに対して多額の予算を掲げて対応していこうとしています。

エスイーグループの技術と製品は、このような時代の要請に応えるものであると使命感を強く感じています。

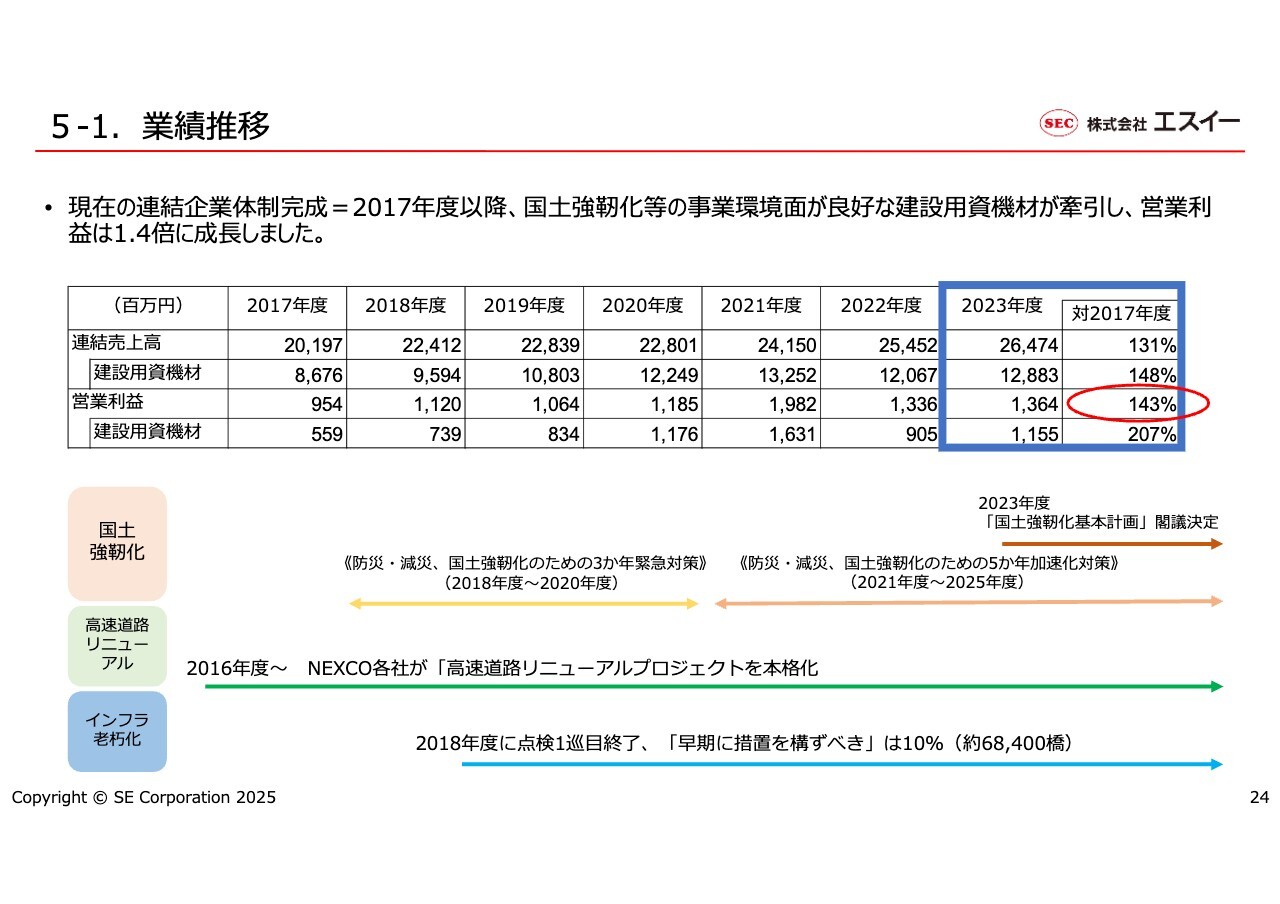

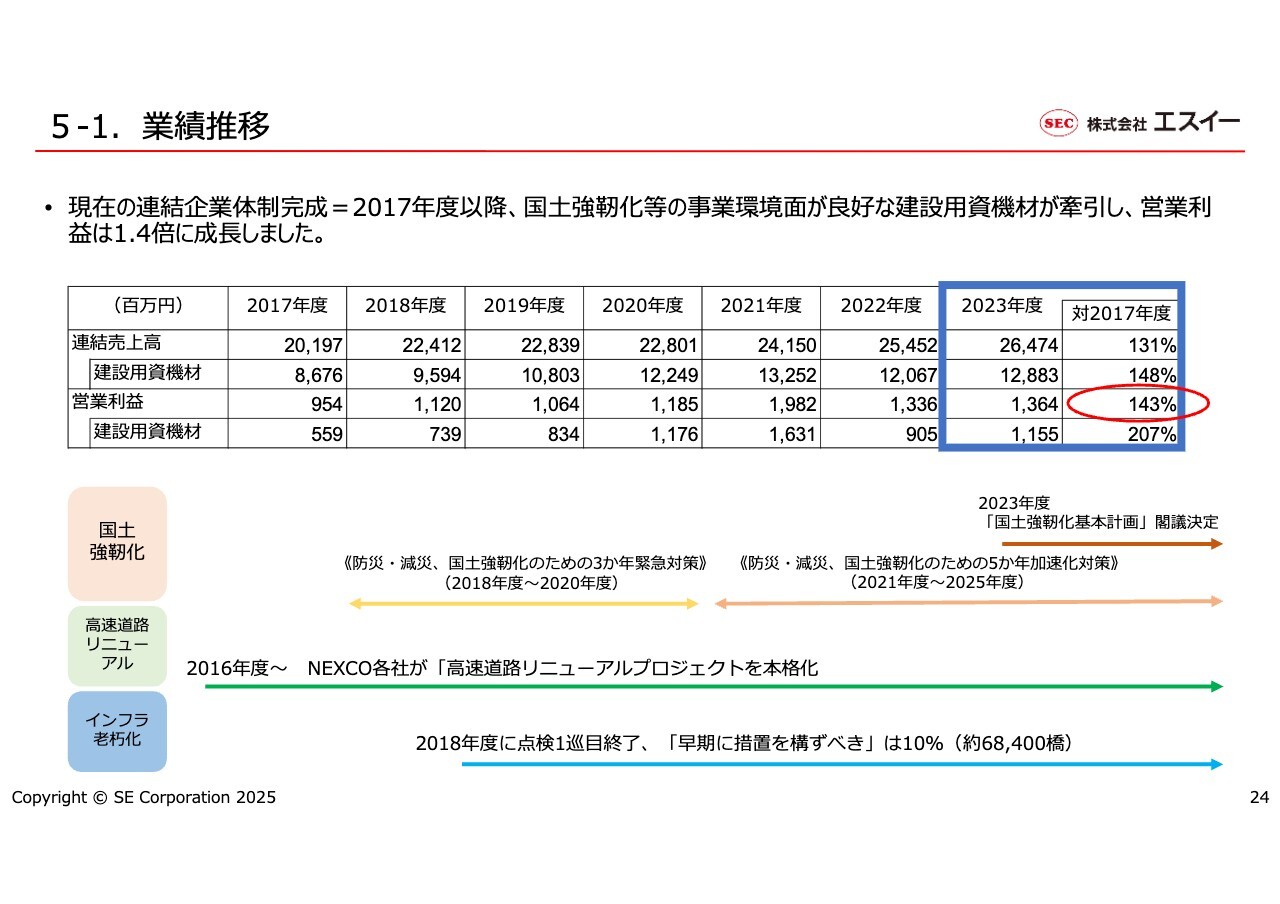

5-1.業績推移

宮原:当社グループの業績における建設用資機材の製造・販売事業は、このような需要を反映し、非常に好調に推移しています。

スライドの表は、現在の連結企業体制を確立した2018年3月期から、6年間の業績の推移を示しています。10億円前後の水準だった営業利益は、足元では14億円前後と、およそ1.4倍の水準まで伸びてきています。

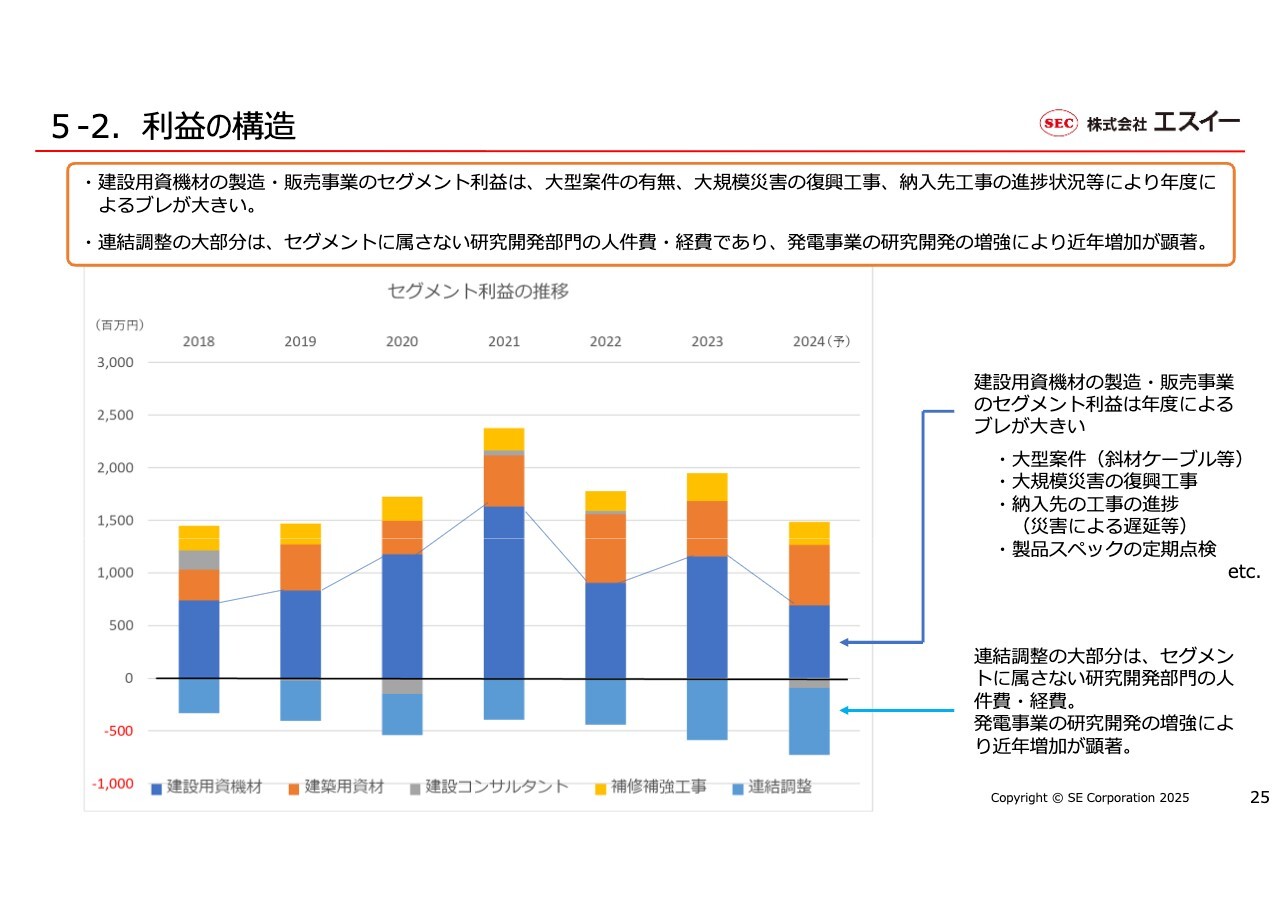

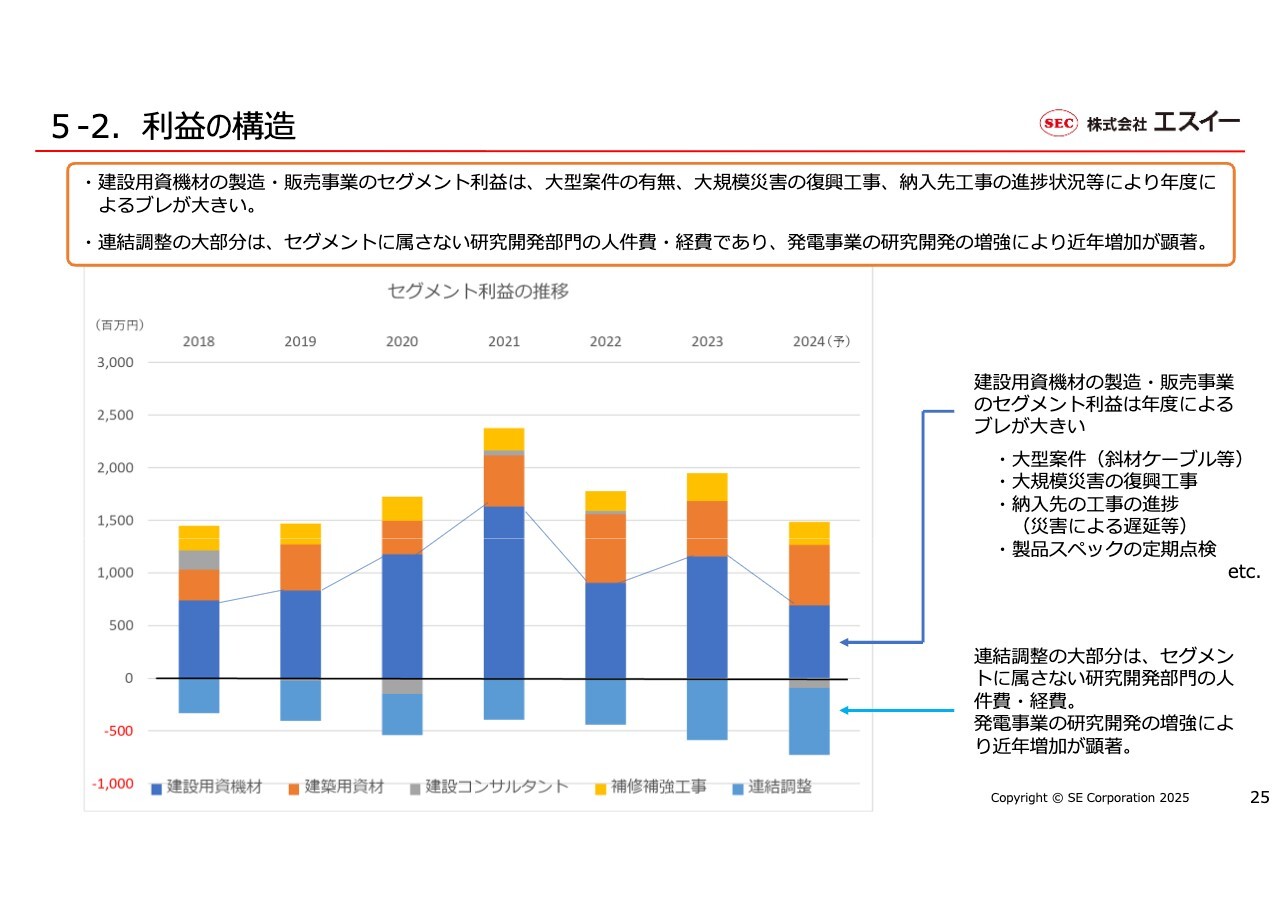

5-2.利益の構造

宮原:連結損益の構造についてお話しします。先ほどご説明した4つのセグメントのうち、建設用資機材の製造・販売事業の利益が最も大きな割合を占めています。国土強靱化、高速道路リニューアル・耐震補強、インフラ老朽化といった事業環境によって、中長期的に底堅い需要が見込まれています。

ただし、年度ごとの損益にはどうしても大きなブレが生じてしまいます。特に、大型案件の有無、大規模災害の復興工事などによる影響が大きくなります。このほか、当社製品の納入が決まっている工事が災害等により遅延することも、ブレる要因となっています。

また、後ほどご説明しますが、近年はこの4つの事業セグメントに属さない研究開発に特に力を入れています。このため、研究開発部門の人件費・経費が増加しています。

質疑応答:各セグメントの業績について

kenmo:業績についていくつかご質問します。足元では建設用資機材の製造・販売事業は高速道路向けなどが非常に順調とのことでした。一方で、建築用資材の製造・販売事業が少し減退しているというお話でしたが、足元の状況についてお聞かせいただけますでしょうか?

宮原:4つのセグメントの比率は、建設用資機材の製造・販売事業と建築用資材の製造・販売事業の2つのセグメントで、売上・利益ともに約9割を占めています。

その中で、直近は国土強靱化の流れがあり、土木系を中心に建設用資機材の製造・販売事業の比率が増しています。そのため、建築用資材の製造・販売事業の比率が少し下がっている状況です。

しかしながら、建築用資材の製造・販売事業の数字が減っているとは思っていません。建築用資材の製造・販売事業には建築金物分野と鉄骨工事分野という大きな2つの製品があり、金物類については一定の安定した需要があります。

鉄骨の組立工事については、首都圏・中部圏・西日本を拠点にエリアを分散することでカバーしています。民間工事が中心になるため、波やブレがあることは否めませんが、このような地域の分散と選別受注を心がけているため、それによって一定のカバーができているものと考えています。したがって、減退しているという感覚は持っていません。

質疑応答:資材価格の高騰と価格転嫁について

kenmo:資材価格の高騰が非常に問題になっていると思います。収益を圧迫している企業も多い中で、御社の足元の状況や価格転嫁について、あらためてお聞かせいただけますでしょうか?

宮原:今ご説明した建設用資機材の製造・販売事業と建築用資材の製造・販売事業セグメントでいうと、建設用資機材の製造・販売事業はどちらかというと土木中心、建築用資材の製造・販売事業は民間が主力となっています。

価格転嫁という面でいうと、やはり土木中心の建設用資機材の製造・販売事業のほうが価格転嫁はしやすいです。一方で、建築用資材の製造・販売事業は、民間が多いだけに転嫁しにくい側面はあります。ただし、我々の業績で考えると、価格転嫁は両セグメントとも比較的うまくいっていると考えています。

もちろん、仕入れや調達の部分で原材料が上がっていますし、人件費や輸送コストも上がっています。コストアップは否めませんが、我々は早くからそれぞれのお客さまに転嫁する努力をしてきました。特に相手が官の部分については、土木を中心に比較的スムーズに価格転嫁できています。したがって、利益面での影響はあまり受けていないというのが実態です。

一方で、先ほどご説明した鉄骨が象徴的ですが、やはり民間工事は競争が非常に激しい部分があり、価格転嫁しにくい面があります。しかしながら、比較的価格転嫁がうまくいっていることにより、大きな影響は受けていないと考えています。

質疑応答:収益や業績のブレを抑えるための施策や取り組みについて

kenmo:スライド25ページで業績のブレについてご説明がありました。2025年3月期は減収減益とのことですが、今後収益や業績のブレを抑えていくための施策や取り組みがあれば、お聞かせいただけますでしょうか?

宮原:ブレる要素というのは、どうしても否めません。先ほどご説明したように、大型の案件がその年度にあるかないかで大きく変わります。特に、新設の橋梁は非常に大きな工事になります。先ほど斜張橋の写真がありましたが、このような新設橋梁がある時には当然上振れますし、ない年にはそのぶん反動が起きてしまいます。

また災害についても、我々のコントロールできるものではありません。災害のあるなしによっても、やはりブレが生じます。これは特に、グラウンドアンカーの数字に影響します。

このほか、今話題になっている、人手不足による工期の遅延もあります。我々が納めるタイミングが遅れてしまうということによるブレは、どうしても出てきてしまいます。

そこで、事業の多角化により、なるべく単一セグメントではなく、公共から民間へのシフト、土木から建築へのシフト、新設から補修・補強へのシフト、国内から海外へのシフトと、いろいろな展開を図ることによって、できるだけブレを平準化させていく努力をしています。

2000年以降は積極的にM&Aを進めてきたため、グループの子会社も含めてかなり平準化が図られてきていると思っています。ただし、根本のブレについては外的要因ということもあり、当社だけではなかなか防ぎようがないという状況ではあります。

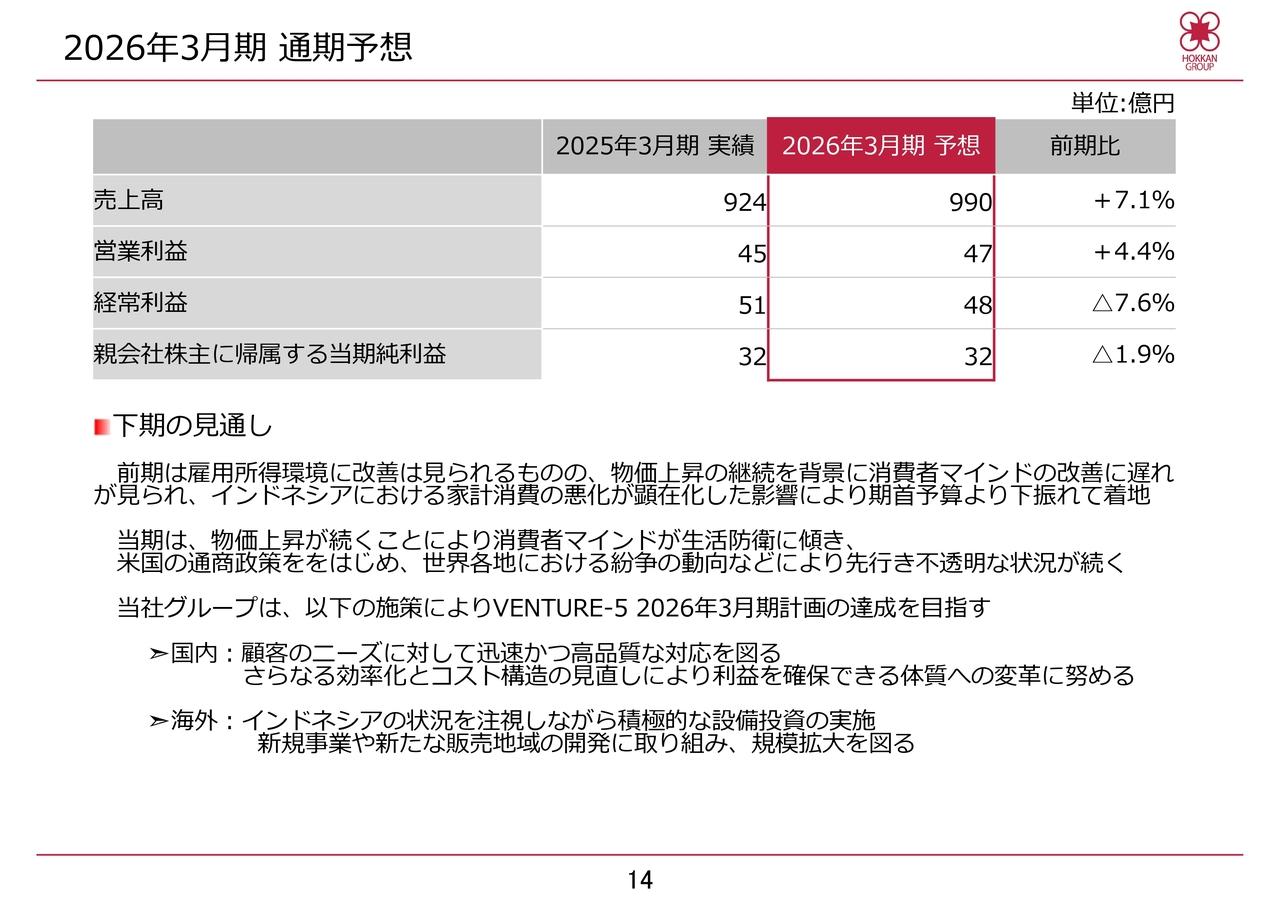

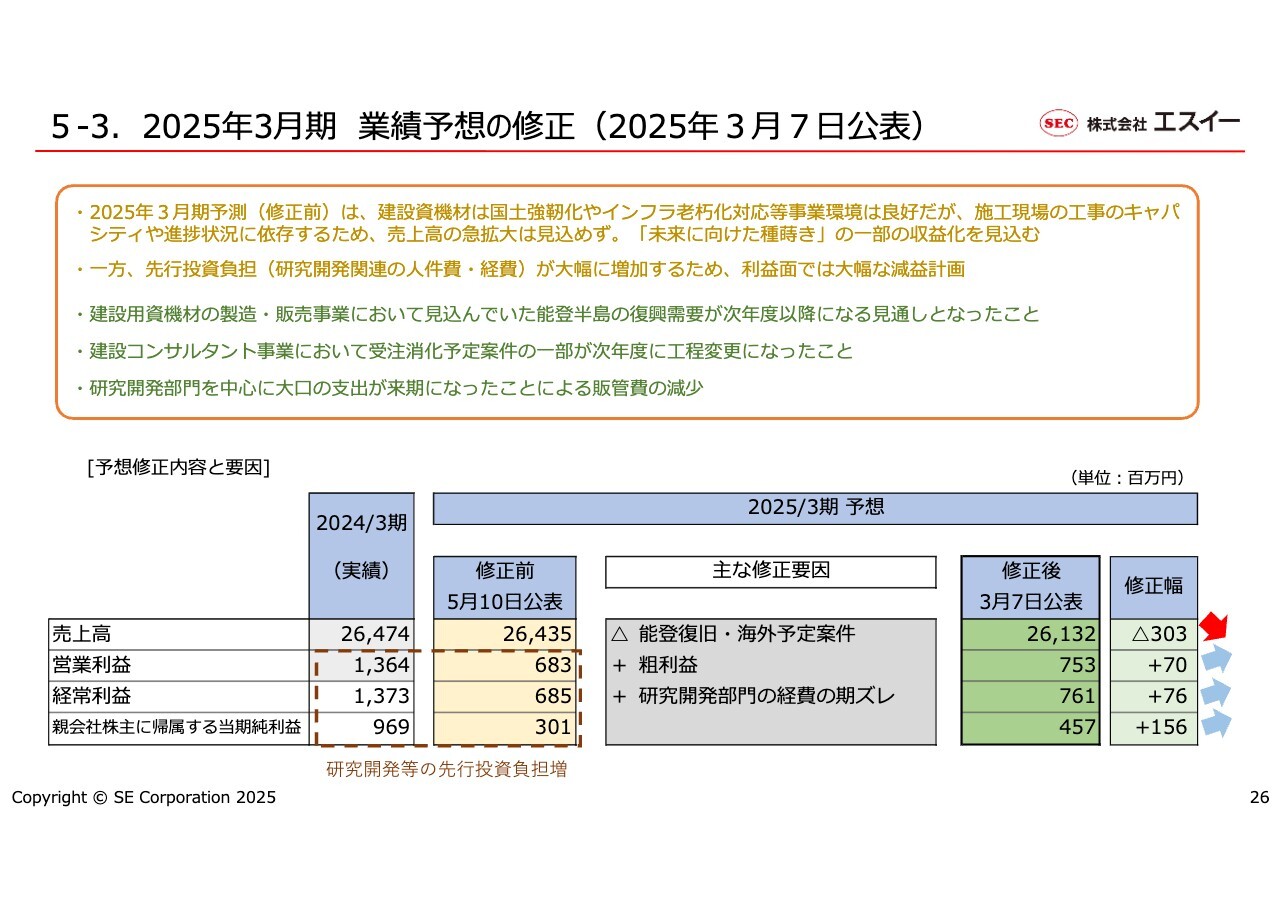

5-3.2025年3月期 業績予想の修正(2025年3月7日公表)

宮原:3月7日に業績予想の修正を発表しました。当初見込んでいた能登半島の復興工事について、今期、特に下期に一定程度発生すると見込んでいました。しかしながら、昨年9月の豪雨により復興計画自体が延期・見直しとなりました。それに伴い、売上高については、昨年5月に発表した予想値に若干届かない見込みです。

一方で利益については、研究開発部門を中心に、大口の経費支出が一部来期にずれ込んだことで販管費が想定を下回る見込みとなり、5月発表の予想値よりも上振れる予定です。

どのような成長戦略を考えているのか?

宮原:ここからは、今後エスイーがどのような成長戦略を描き、具体的にどのように展開されていくかについてご説明します。

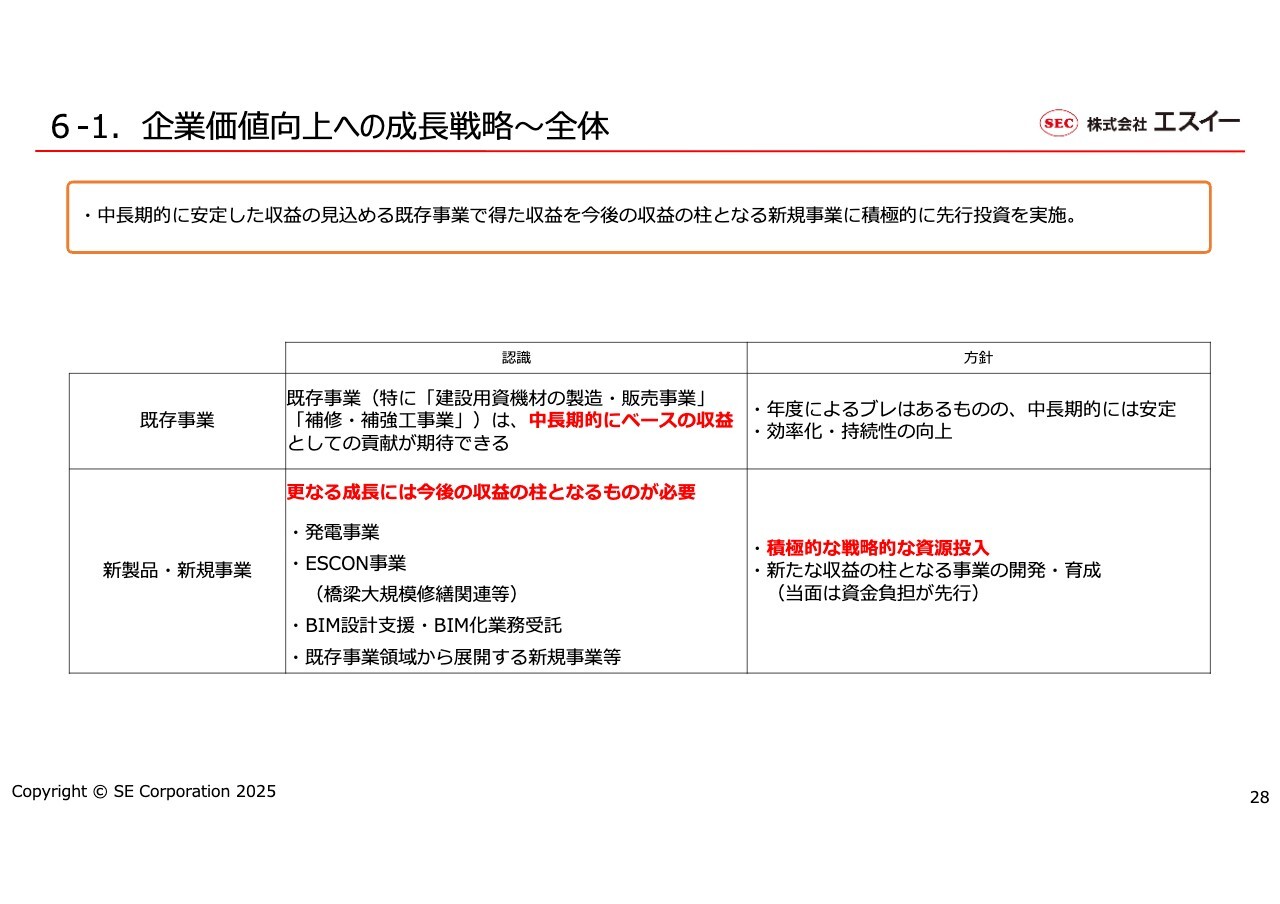

6-1.企業価値向上への成長戦略〜全体

宮原:まず、企業価値向上への成長戦略についてご説明します。スライドは成長戦略の全体像です。先ほどからお話ししているとおり、事業環境面では追い風を受けています。

特に追い風を受けている既存事業は、建設用資機材の製造・販売事業と補修・補強工事業です。ここで得た収益を、新製品・新規事業の開発に大胆に資源投入していきます。そして、さらなる成長のための新しい収益の柱を作ります。こちらを成長戦略の全体像として掲げています。

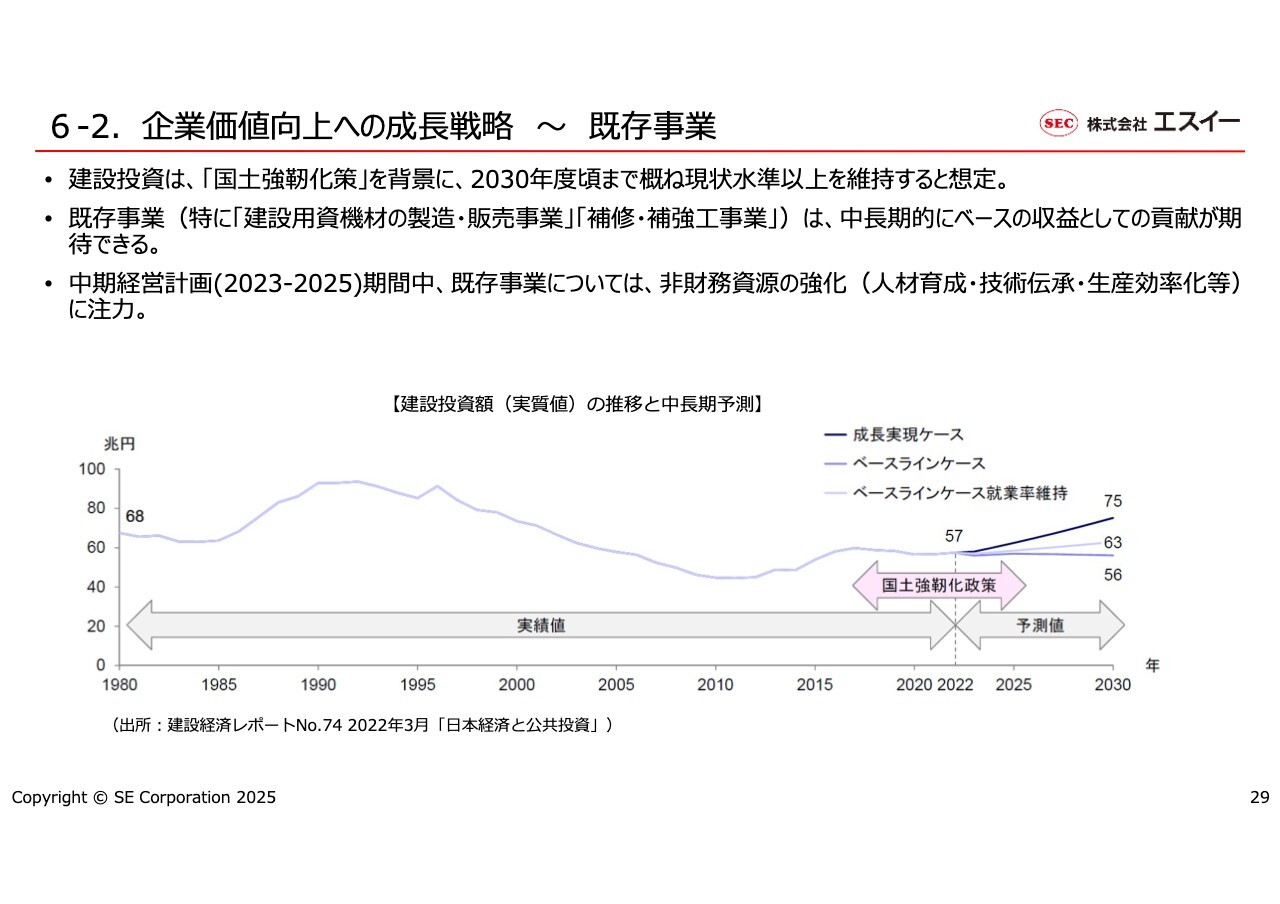

6-2.企業価値向上への成長戦略〜既存事業

宮原:マクロな投資の見方です。建設投資に関しては、国土強靱化策を背景に、2030年頃までおおむね現状水準を維持すると見られています。つまり、当社製品に対する旺盛な需要は今後も継続すると考えています。

このような事業環境面の追い風を受け、既存事業の分野では、事業の持続性や効率性を意識した施策、そして質的な改善を実施していきます。

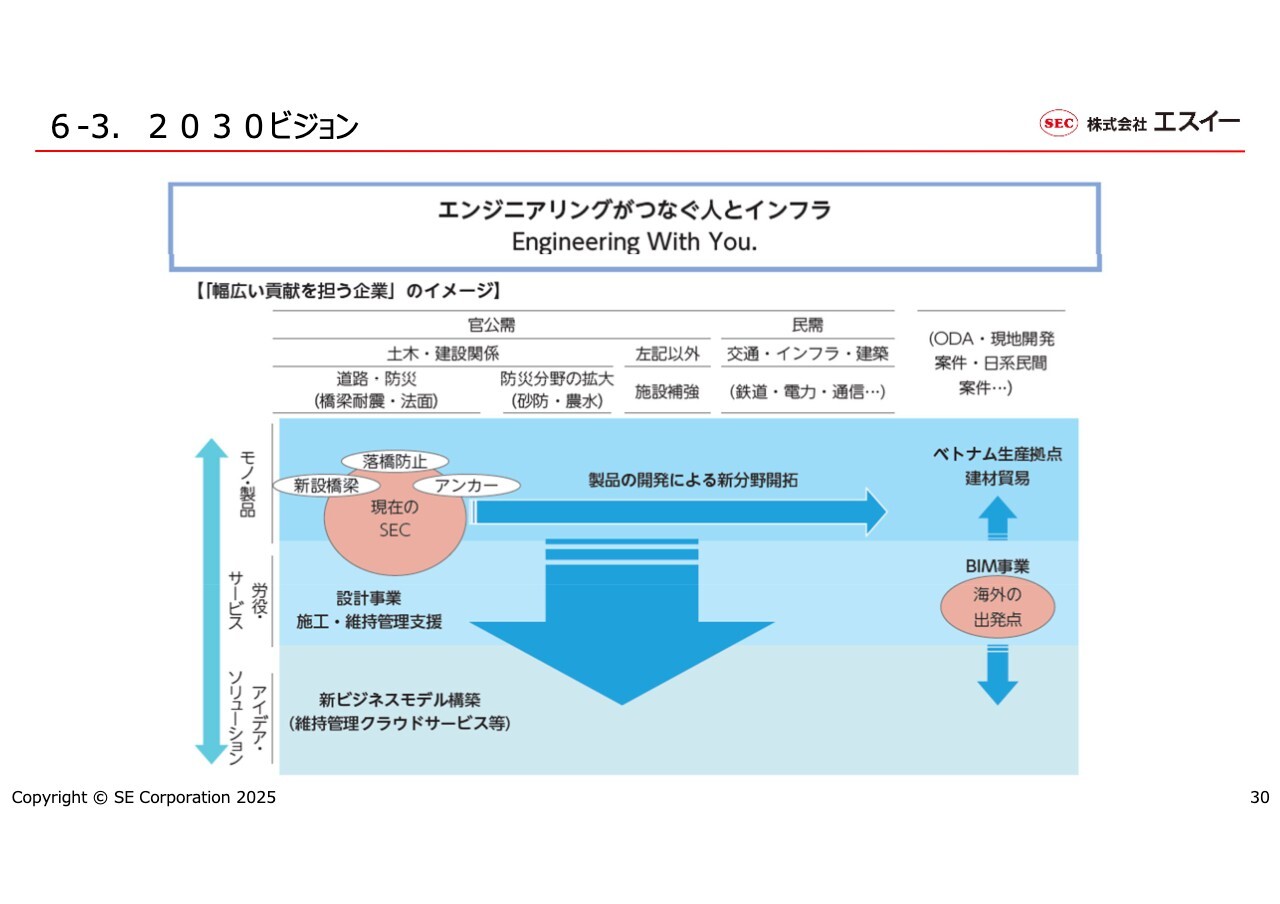

6-3.2030ビジョン

宮原:2023年春に、現行の「中期経営計画2023-2025」をスタートさせました。このスタートにあたり、グループの中長期ビジョンとして「2030ビジョン」をアップデートしました。

スライドに示すとおり、タイトルは「エンジニアリングがつなぐ人とインフラ Engineering With You.」です。これまでメーカーとして築いてきた事業基盤の上に、エスイーの付加価値を生み出す根底にあるエンジニアリングの力を活かすことで、国内外の防災、インフラの整備・維持管理などの分野において幅広く貢献する企業となることを掲げています。

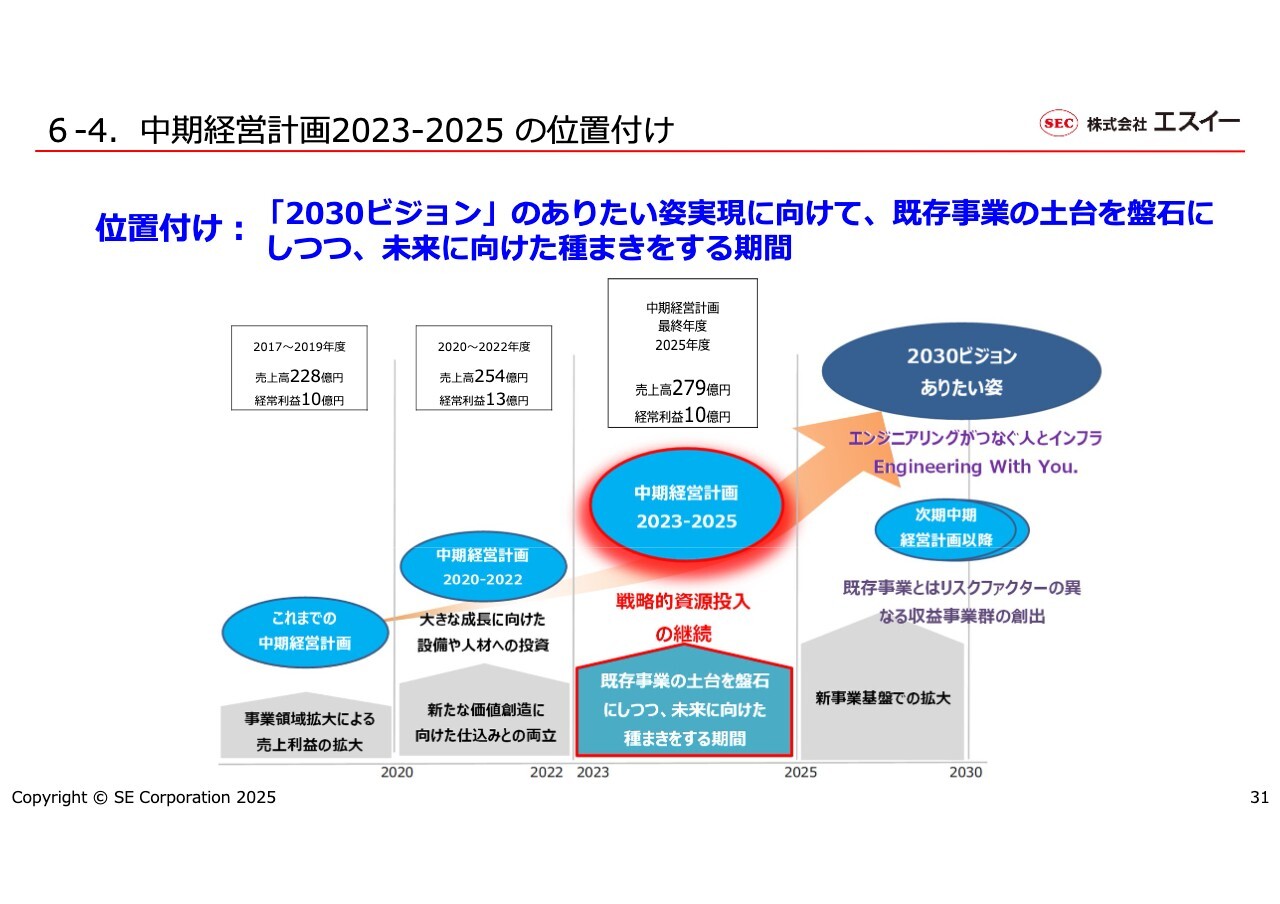

6-4.中期経営計画2023-2025 の位置付け

宮原:「中期経営計画2023-2025」では「2030ビジョン」のありたい姿実現に向けて、既存事業の土台を盤石にしつつ、未来に向けた種まきをする期間と位置づけています。

来年度が中期経営計画の3年目となり、本中期経営計画の締めくくりの年となります。

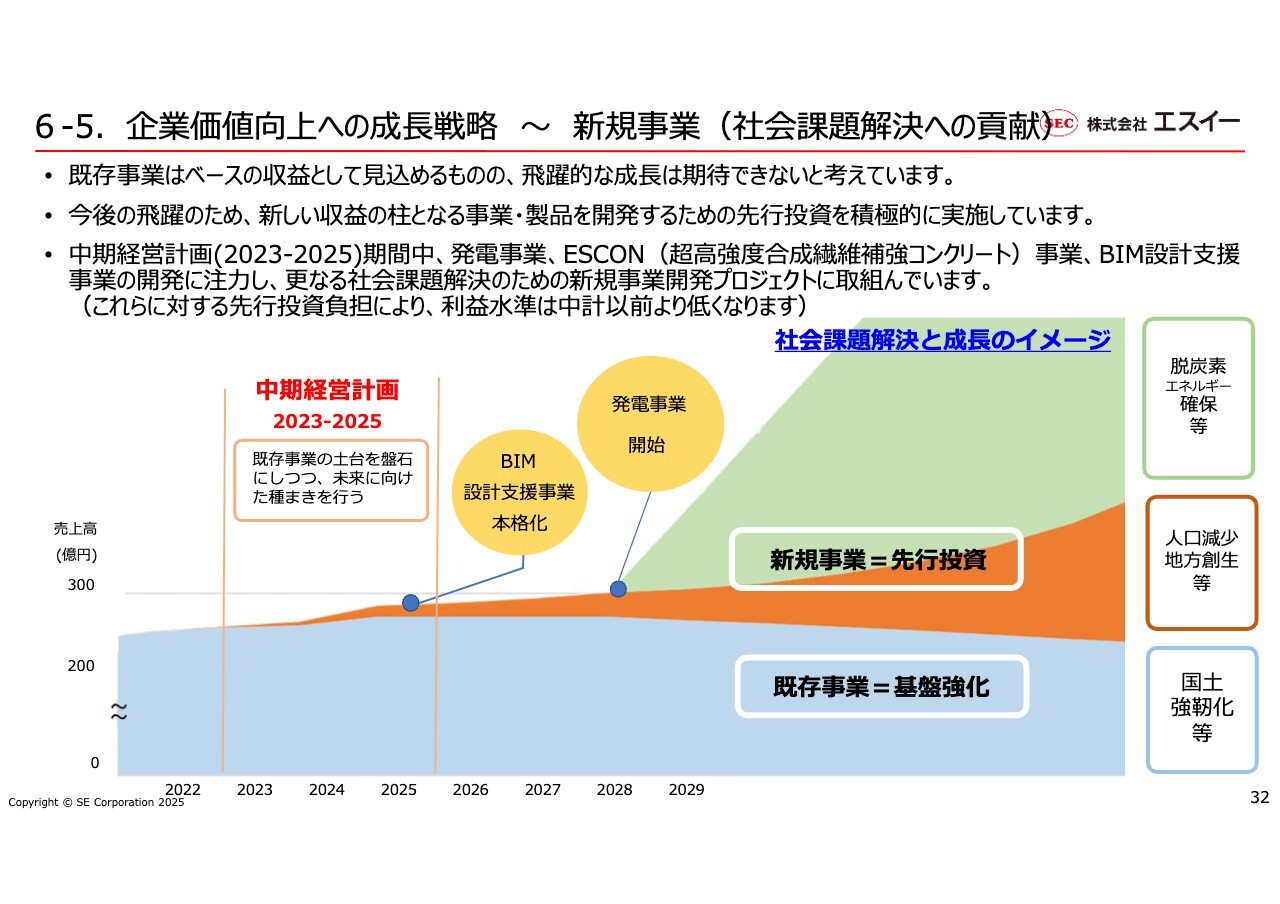

6-5.企業価値向上への成長戦略〜新規事業(社会課題解決への貢献)

宮原:既存事業の分野だけでも一定の企業価値の向上は見込めますが、さらに大きく価値向上に資するものとして、新規事業への参入の準備を積極的に進めていきます。

スライドのように、今後の飛躍的な成長は新規事業によるものと考えています。発電事業やBIM設計支援事業といった新たに取り組む事業については、いずれも社会課題解決への挑戦であり、業績への貢献については、現在の「中期経営計画2023-2025」の次の中期経営計画以降となると考えています。

したがって、現行の「中期経営計画2023-2025」の間は、先行投資負担により、利益面ではジャンプ前のかがむ時期になると思います。

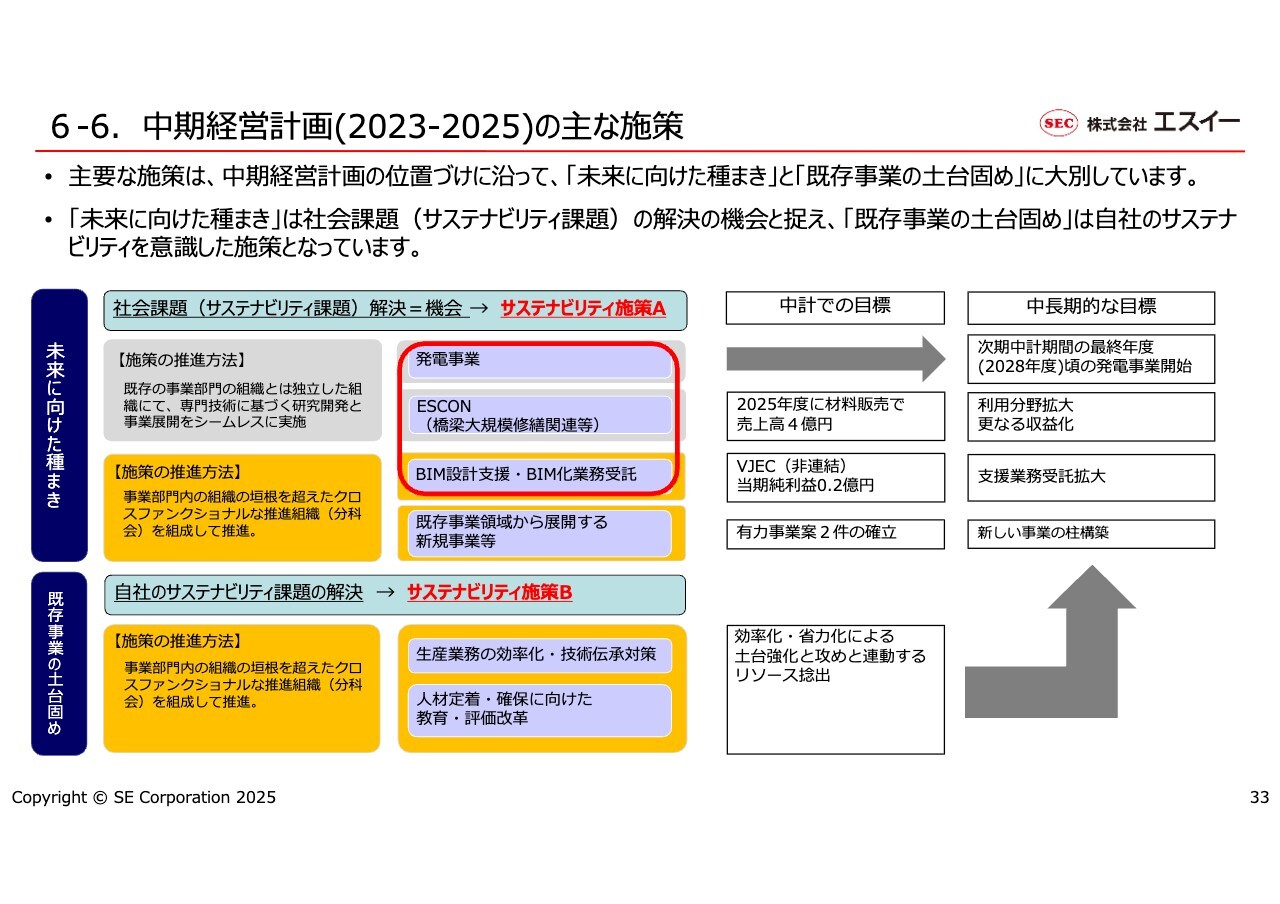

6-6.中期経営計画(2023-2025)の主な施策

宮原:スライドは、現行の「中期経営計画2023-2025」の主な施策をまとめています。「既存事業の土台固め」と「未来に向けた種まき」に大別し、それぞれの方針に合う重点施策を定め、推進しています。

その中で、「未来に向けた種まき」の3つの施策である「発電事業」「ESCON(橋梁大規模修繕関連等)」「BIM/CIM支援事業」について、簡単にご説明します。

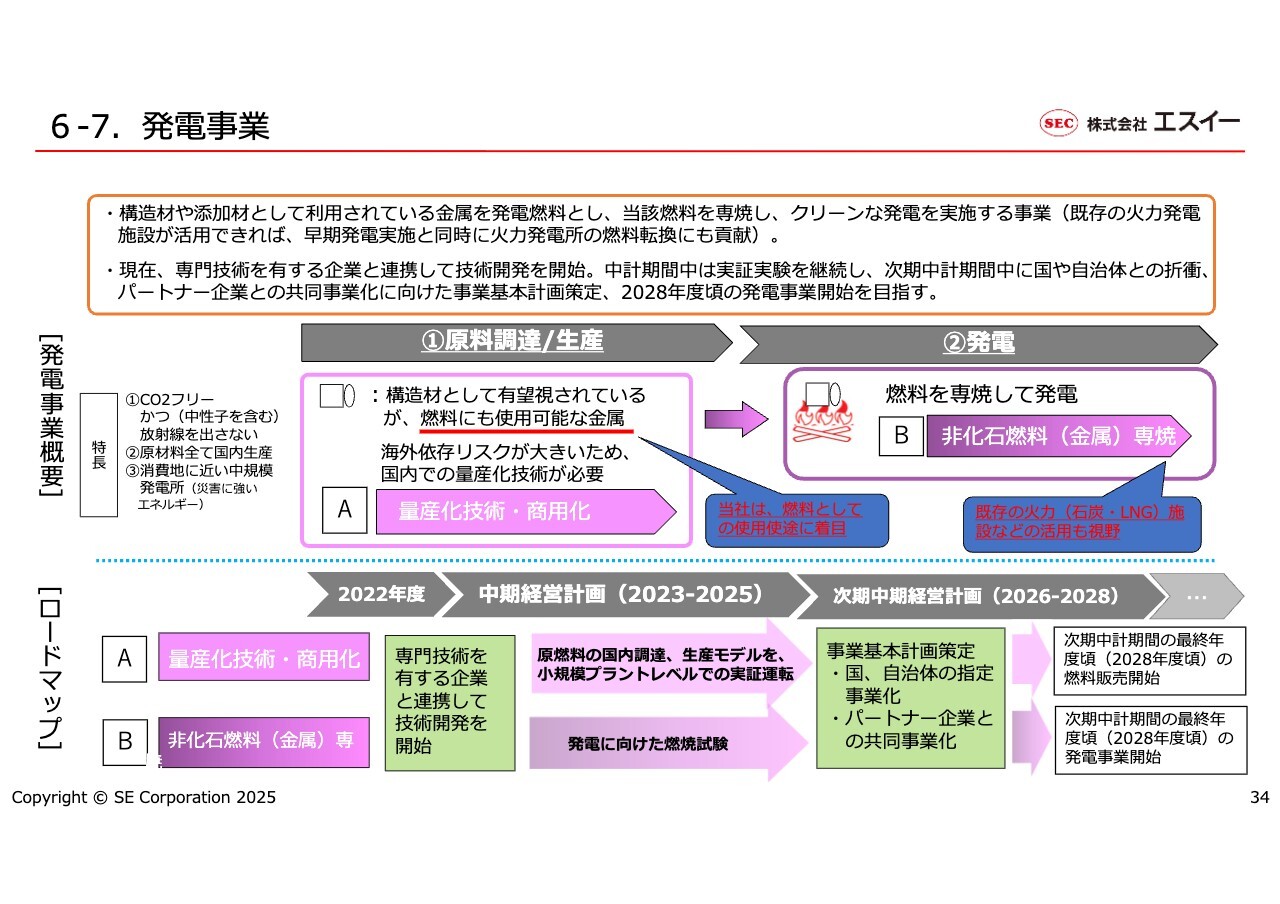

6-7.発電事業

宮原:まずは発電事業です。エスイーの目指す発電事業は、CO2フリーで放射線を出さない、原材料はすべて国内生産、消費地に近い中規模な発電所、つまり、送電線も鉄塔も最小限で、災害に強いエネルギーであるという特徴があります。

現行の「中期経営計画2023-2025」と、次期中期経営計画の「中期経営計画2026-2028」の期間に集中的に先行して研究開発投資を行い、最終年度となる2028年頃の事業開始を目指しています。

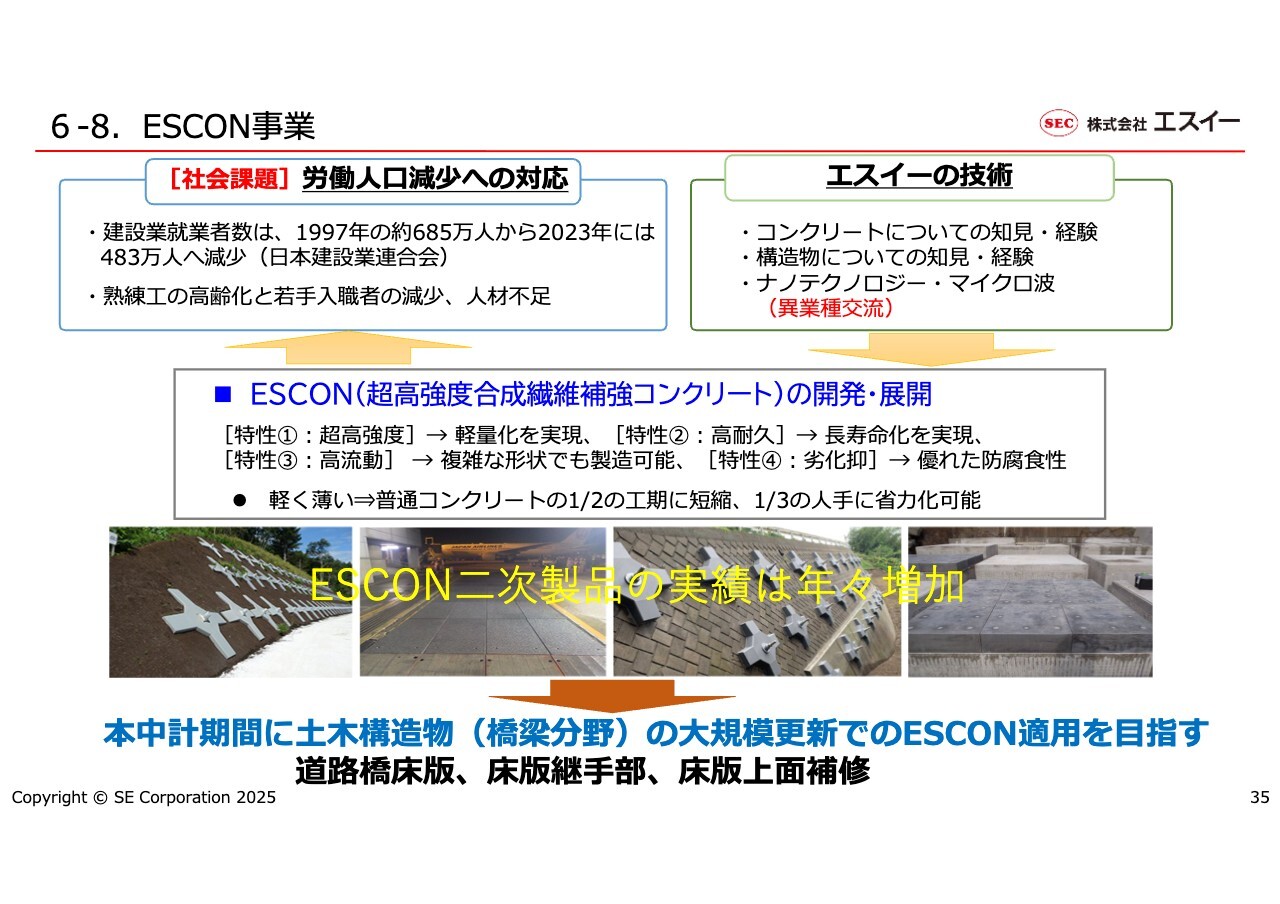

6-8.ESCON事業

宮原:ESCON事業についてご説明します。日本の少子高齢化の加速によって、どの産業においても労働人口減少への対応は急務となっています。特に建設業においてはその減少スピードが非常に速く、2023年にはピーク時の7割程度まで減少しています。

さらに、建設現場は熟練工に負うところが大きく、若年層の流入策も進んでいるとはいえません。そのため、現場での省人化や効率化が急務となっています。

エスイーは、コンクリートについての知見、構造物の耐震化への実績、ナノテクノロジーやマイクロ波といった新たな知見と技術を駆使し、ESCON(超高強度合成繊維補強コンクリート)を開発しました。

ESCONは軽量で耐久性が高く、優れた防腐食性を有しています。工期は普通コンクリートに比べて2分の1程度、人手も3分の1程度になり、省力化が可能となります。さらに、普通コンクリートの5倍から6倍の強度があり、水をほとんど通しません。したがって、さまざまな構造物の耐震化や、水理構造物などに利用できると考えています。

すでに「SEEEグラウンドアンカー」に関連するESCON二次製品も開発しており、年々実績が増えています。

また、現在では高速道路の大規模更新などの需要に向け、道路橋床版やその継手部、床版上面の補修といった需要に特に注力し、現場採用を目指しているところです。

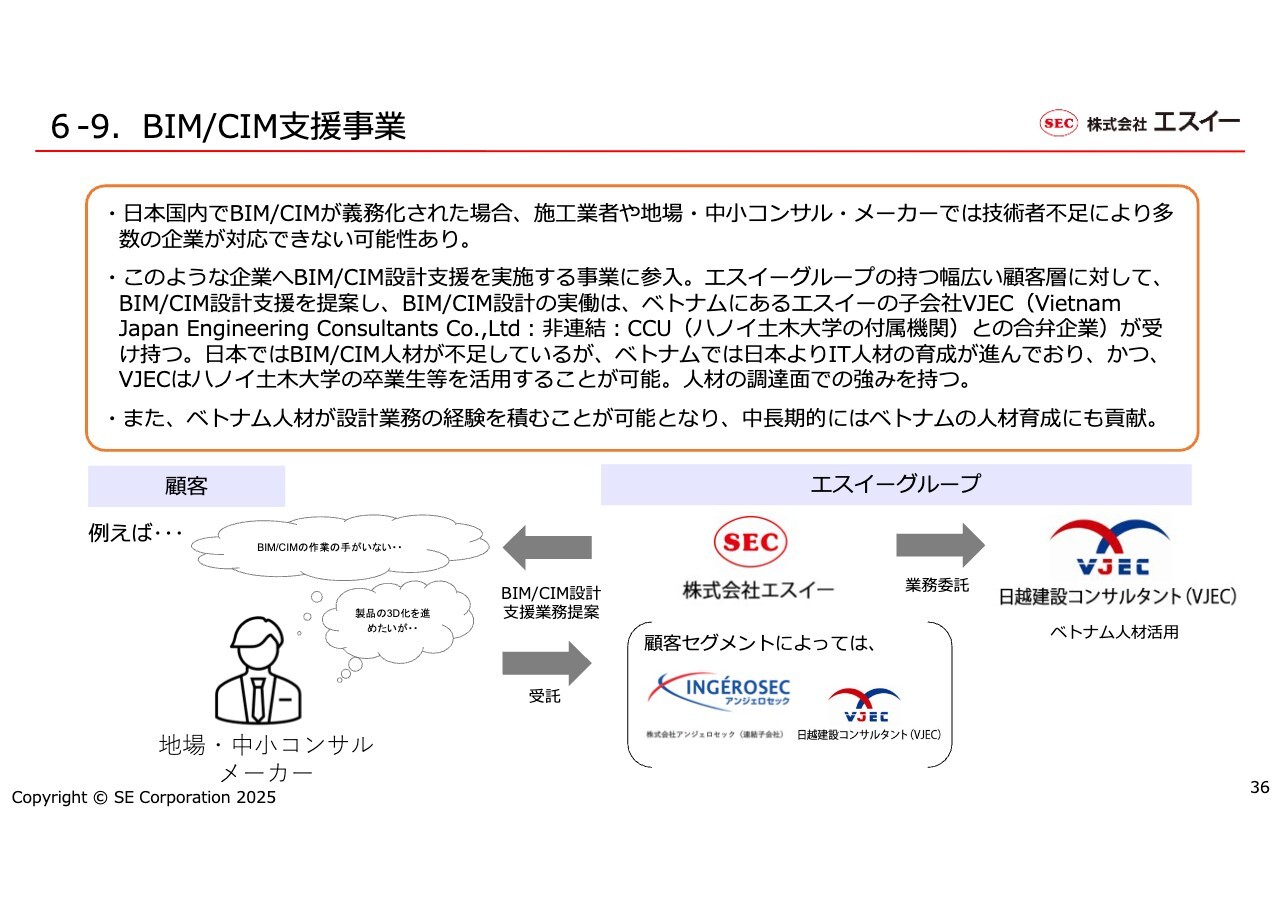

6-9.BIM/CIM支援事業

宮原:BIM/CIM支援事業です。BIMとは「Building Information Modeling」の略称で、コンピューター上に作成した3次元の建物のデジタルモデルに、コストや仕上げ、管理情報などのデータを追加したデータベースを、設計・施工・維持管理のあらゆる工程で情報活用していくためのソリューションです。また、その土木版がCIMといわれているものです。

建設業の効率化の切り札とされており、国土交通省のプロジェクトでも、すでに使用が義務化されています。しかし、技術者不足により、市町村や地方の地場・中小コンサルティングなどには、BIMを活用できる技術者が質・量ともに間に合っていないというのが現状です。

エスイーでは、IT人材大国であるベトナムにおいて、ハノイ土木大学とのジョイントベンチャーである子会社VJEC社を設立しています。VJEC社をベースに、ベトナム人技術者を活用した建設コンサルタント事業を展開していきます。

以上、簡単ですが、当社グループの成長戦略についてご説明しました。

質疑応答:発電事業の原材料について

kenmo:発電事業について、原材料をすべて国内生産されるというご説明がありました。ここについて、もう少し詳しく教えていただけますか?

宮原:これはみなさまからのご質問が多い項目です。構造材や添加剤などで使用する金属を原材料とし、これを燃焼させて発電するという技術なのですが、これらをすべて国内生産することを考えています。

エネルギー安全保障がいわれており、特にこのような先の見えない時代になると、日本のエネルギーの将来に対して大きな不安が広がっています。そこで我々は、CO2フリーを目指すとともに、国内ですべてを賄えるということを大きな柱にしています。

具体的な材料の調達の方法や生産の方法等については、実証実験を始めたばかりです。きちんとしたデータが集まり、みなさまへ発表できる日がそう遠くない時期に来ると思いますので、またいろいろな機会を通じて発表したいと思います。

質疑応答:能登半島復興支援について

kenmo:3月7日に修正された業績予想のご説明の中で、能登半島の復興需要が次年度以降に先延ばしとなったというお話がありました。

リアルタイムでいただいているご質問にも「能登半島の復興による貴社の恩恵は、どのくらいまで続くと考えたらよろしいでしょうか?」という内容が寄せられています。能登半島の復興と御社の業績との関係について、あらためてお聞かせいただけますでしょうか?

宮原:業績修正した理由の1つに、能登半島の復興需要が来期、再来期へずれ込んだとお話ししました。昨年の能登半島地震は非常に大きな地震でしたし、特異な性状で、山間部から道路、そして港湾に至るまで、非常に被害が大きいものでした。その対策に時間がかかり、難しかったという面があります。また、地域的な制約もありました。

さらにその最中に夏の豪雨があり、一からのやり直しというかたちになりました。当社は最初の段階からかなりいろいろな問い合わせを受け、当社の技術提供もしましたが、昨年の後半からやり直しになっているという状況です。

現在当社では、来期の下期、そして再来期に、かなりの量の製品を提供できるのではないかと考えています。まだ具体的な量や金額までは至っていないため、この点はご容赦いただきたいと思います。

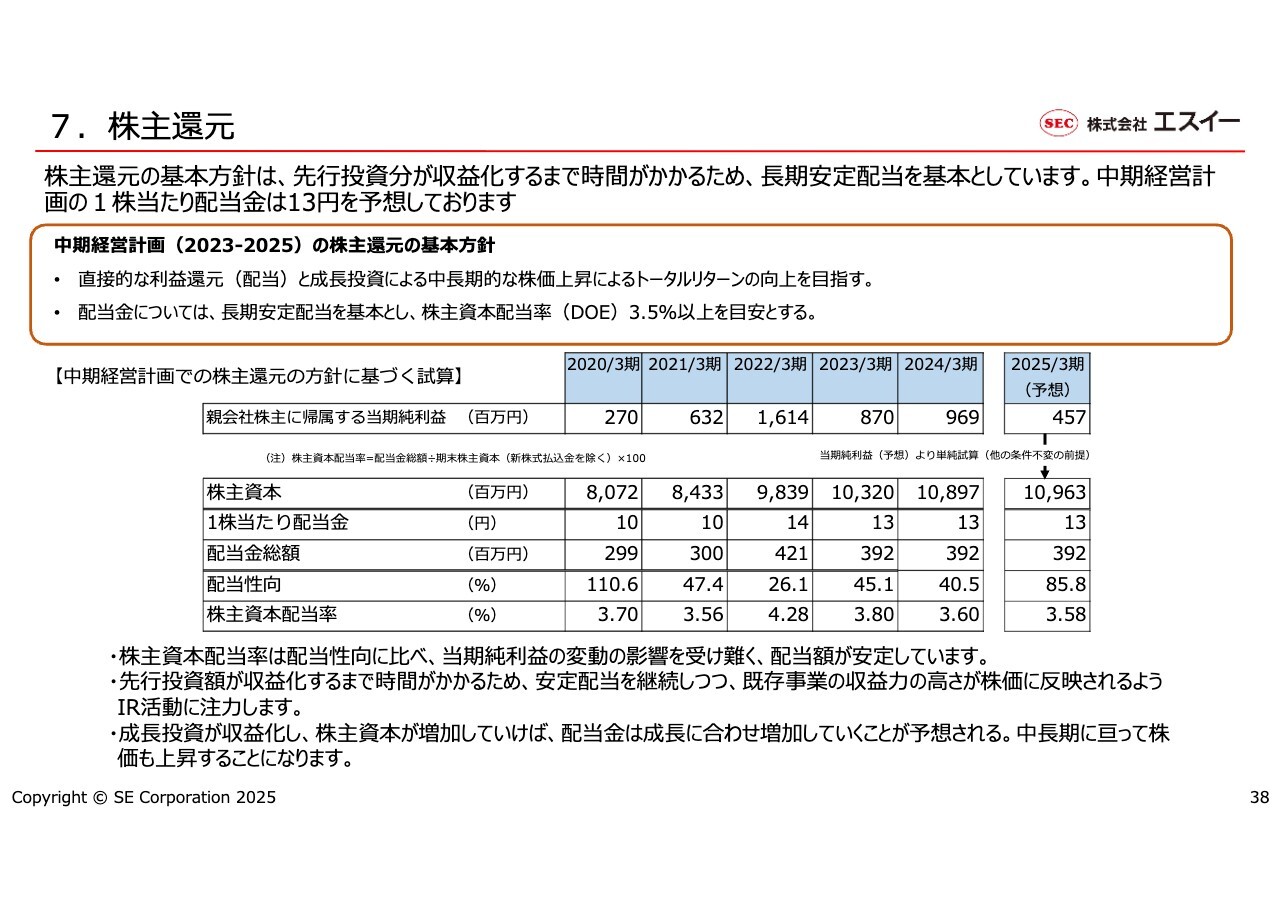

7.株主還元

宮原:「中期経営計画2023-2025」の株主還元の基本方針でもご説明しておりますが、配当金は配当性向ではなく、株主資本配当率(DOE)3.5パーセント以上をメルクマールとしています。

株主資本配当率は、配当性向に比べて当期純利益の変動の影響を受けにくく、配当額が安定しています。成長戦略の先行投資額が収益化するまで時間がかかるため、その間も安定配当を継続しながら、既存事業の収益力の高さをみなさまにきちんとご説明して株価に反映されるよう、このようなIR活動に今後とも注力していきたいと思っています。

当日に寄せられたその他の質問と回答

当日に寄せられた質問について、時間の関係で取り上げることができなかったものを、後日登壇者に回答いた

新着ログ

「金属製品」のログ