【QAあり】ダスキン、強固な顧客基盤を持つクリーンサービス事業を中心にDXで効率化推進 業務提携やM&Aで新しい価値の創造へ

本日のテーマ概要

宗幸一郎氏(以下、宗):経営企画部IR室長の宗幸一郎です。ただいまより、株式会社ダスキンの会社説明を行います。

本日のテーマ概要は、大きく3つあります。はじめに当社ダスキンについて、次に、今年3月に終了する「中期経営方針2022」の3年間の進捗の確認、最後に株主還元についてお話しします。よろしくお願いします。

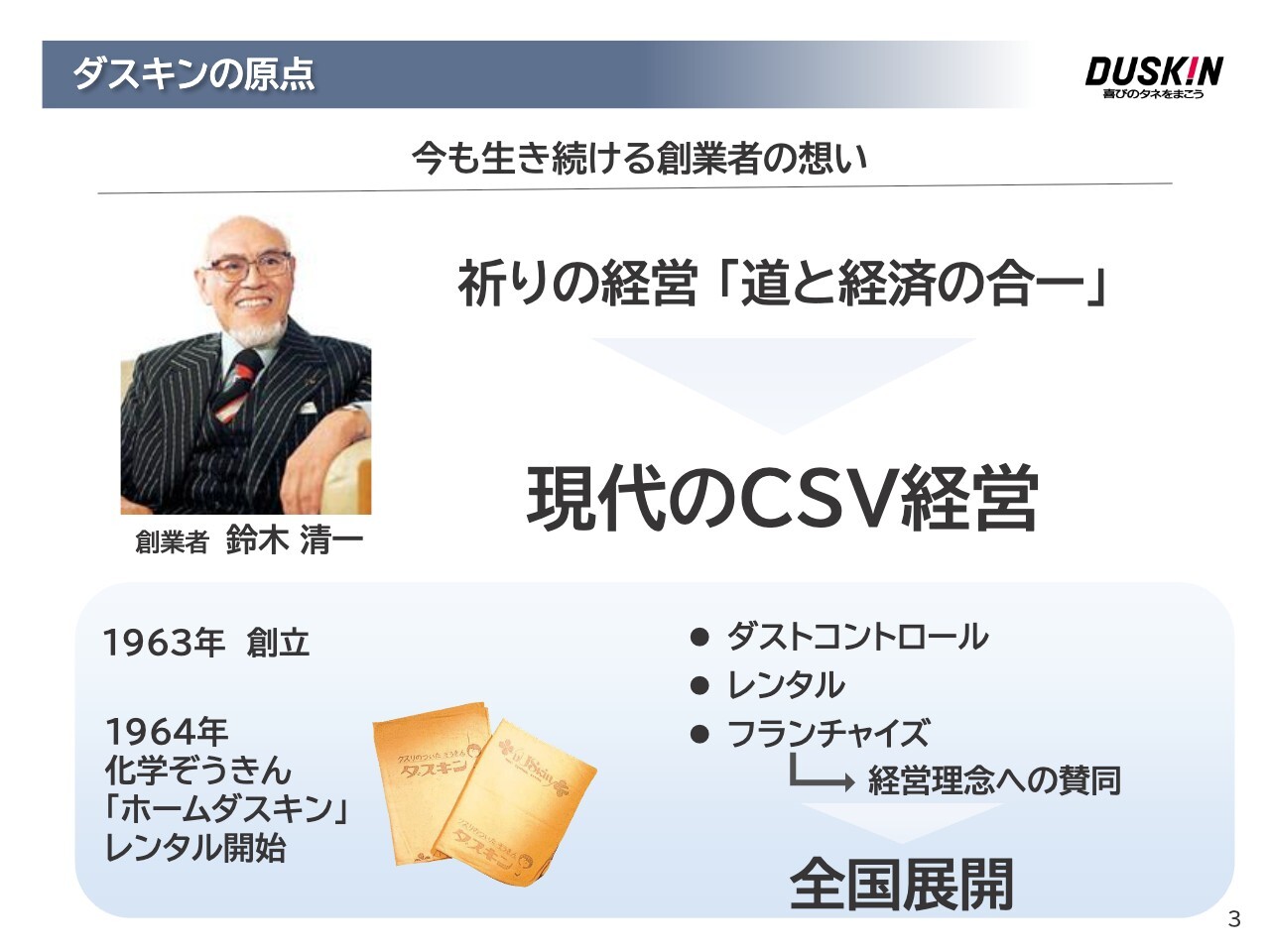

ダスキンの原点

宗:それでは、ダスキンについてご説明します。多くの会社で創業者が残しているさまざまなメッセージがあると思いますが、私たちの原点は、創業者である鈴木清一が残した「祈りの経営『道と経済の合一』」という言葉にあります。

まだパーパスやビジョンなどという言葉がなかった時代に、私たちが進むべき、企業としてのあるべき道を示しています。この「道」とは、人としての道、世界の平和などを含めた意味を持ちます。

物も心も豊かになっていく経済活動は、相反するものではなく、寄り添って1つになっていくもの、共に発展していけるものであると、創業者は強く信念として持っていました。その信念をもとに、さまざまなサービスをフランチャイズで展開することによって、私たちは大きくなってきました。創業は今から62年前の1963年です。

1964年に、スライド左下の黄色い化学ぞうきん「ホームダスキン」が生まれました。それまでは、板の間が多い家などでは、掃除の際に水で濡らした冷たいぞうきんを絞って拭かなくてはいけませんでした。しかし、この化学ぞうきんを使うと、冬でも手が冷たくなく埃もよく取れると口コミで急速に広がっていきました。

それが私たちのビジネスの原点であり、今でもメインの事業となっています。鈴木清一が目指したお客様の喜びを第一とする姿は、現代における私たちのCSV経営につながっています。

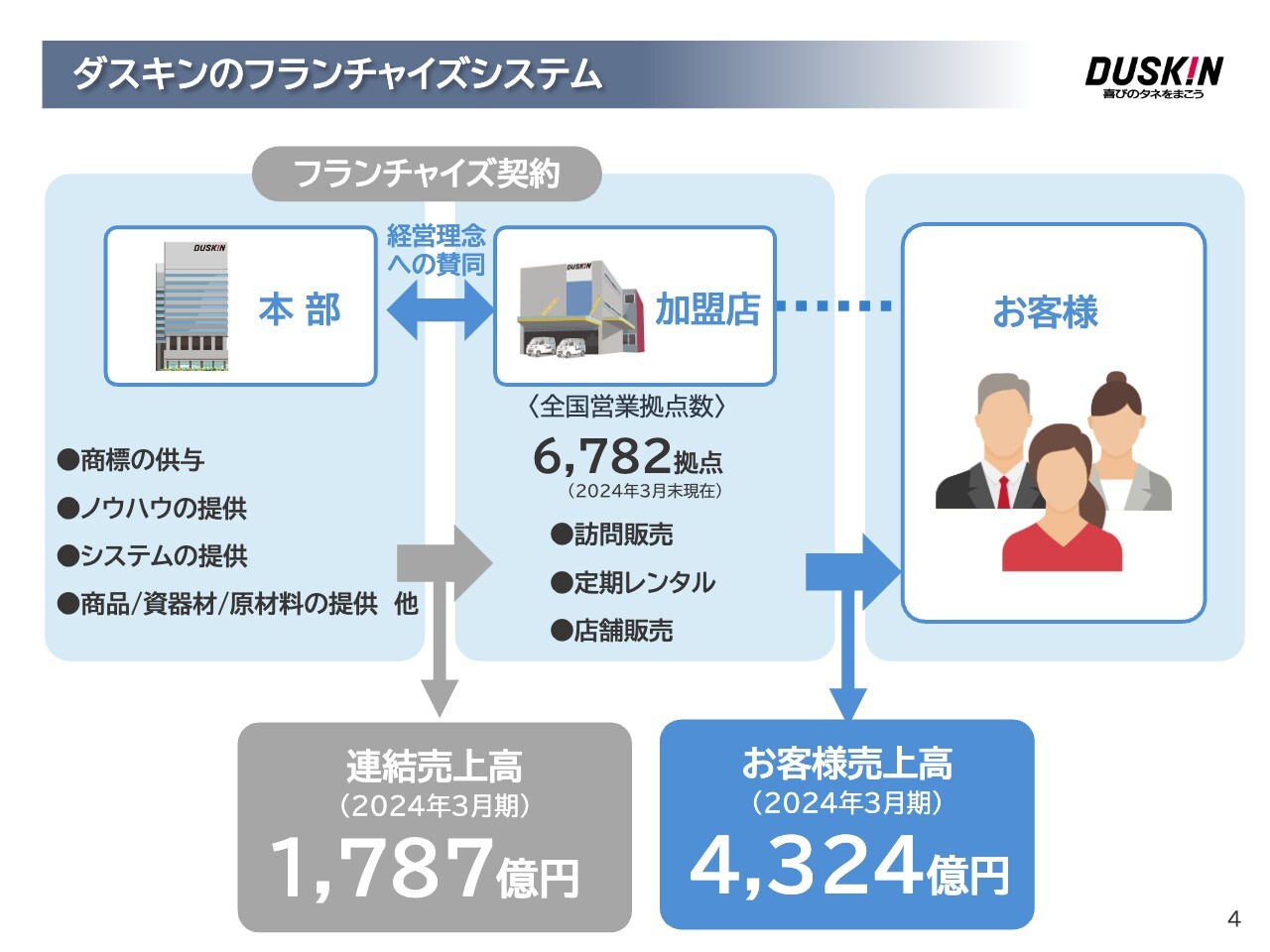

ダスキンのフランチャイズシステム

宗:私たちは、フランチャイズビジネスが海外から日本に上陸した初期に開始した、先駆けの会社だと思っています。

フランチャイズの契約の仕組みを簡単にご説明します。スライド左側が私たち本部、中央が加盟店、右側がお客様です。加盟店は2024年3月末で全国に6,782拠点あります。この加盟店が、訪問販売、定期レンタル、ミスタードーナツなどの拠点や店舗となり、お客様に商品やサービスをお届けする仕組みになっています。

本部は加盟店に「ダスキン」という商標を供与しています。また、ビジネスにおけるノウハウ、それを使うためのシステムを構築して提供しています。商品や資器材なども、私たちの指定したものを使わなければ一定の効力が出ないことから、それらを提供することで関係が成り立っています。

スライド下部に2つの数字があります。右側の青い枠は「お客様売上高」、左側は「連結売上高」と、2つの売上高があります。右側の4,324億円は、お客様が実際に私たちの商品やサービスに対価として支払った価値の合計であり、市場規模を示す数字となっています。

一方で、実際の私たちの売上は本部から加盟店に対しての売上です。原材料、資器材の売上、ロイヤリティ、直営店の売上なども含めて、連結売上高は2024年3月期で1,787億円です。したがって、ダスキン本部の売上は左側の連結売上高を見ていただく必要があります。

kenmo氏(以下、kenmo):御社はフランチャイズの先駆けということですが、他社にはない、本部から加盟店への御社独自の支援策などがあれば教えてください。

宗:先駆けであったがゆえに、いろいろなことを独自で開発し、試行錯誤を重ねながら仕組みを作ってきました。

ノウハウの共有等については他のフランチャイズと大きく変わらないかもしれません。次のスライドで特徴についてご説明します。

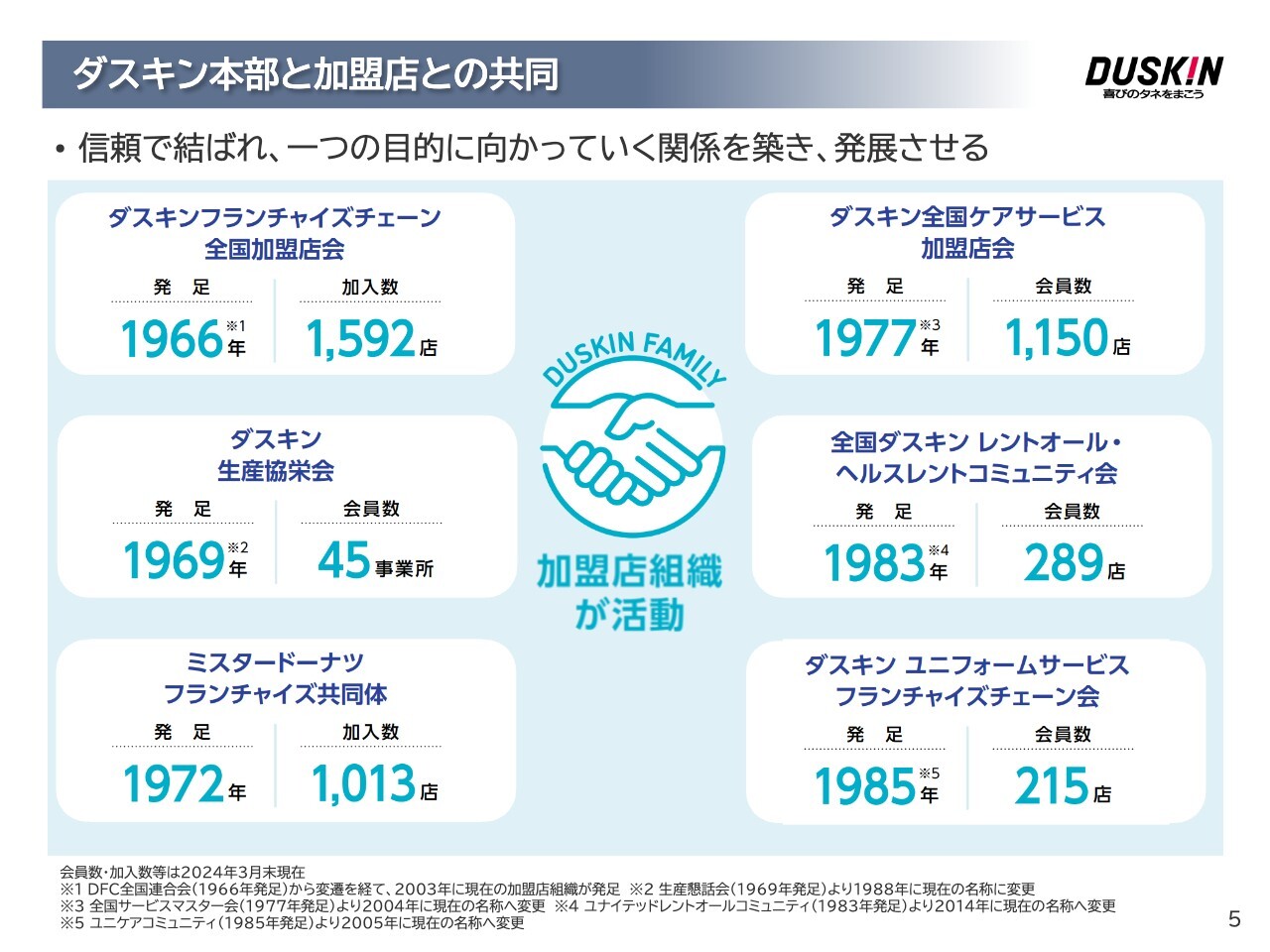

ダスキン本部と加盟店との共同

宗:フランチャイズの仕組みで本部と加盟店がどのような関係性を作っていくのかについては、正解がある話ではなく、それぞれの事業の特性や規模、歴史などによって大きく変わってくるものだと思っています。

私たちの場合は、本部と加盟店が一体になり、本部は商品企画をしっかり行い、加盟店は商品やサービスをしっかりお客様に提供していくというように、役割分担をしながら大きくなってきました。

当社には加盟店会というものがあります。スライドに6つ掲げていますが、左上の「ダスキンフランチャイズチェーン全国加盟店会」は、創業した1963年の3年後に加盟店が自主的に集まって発足した組織です。加盟店は本部の指示に従うだけの一方的な関係性ではなく、加盟店同士が集まり、本部や商品などに対する意見を集約し、話し合いながら一つの目的に向かっていく関係性を築いてきました。

その窓口として6つの加盟店会があり、その会長はすべて弊社社長の大久保が務めています。加盟店の意見などもきちんと聞き、どのようなかたちで売っていけばよいのか、今どのような問題が起こっているのかなど、意見交換も行いながら共に発展させてきました。

他のフランチャイズ本部も同じように加盟店を大事にされているかと思いますが、あえて特徴的なものがあるとすれば、本部と加盟店との関係性を最も重要視して、ビジネスを大きくしてきたところです。

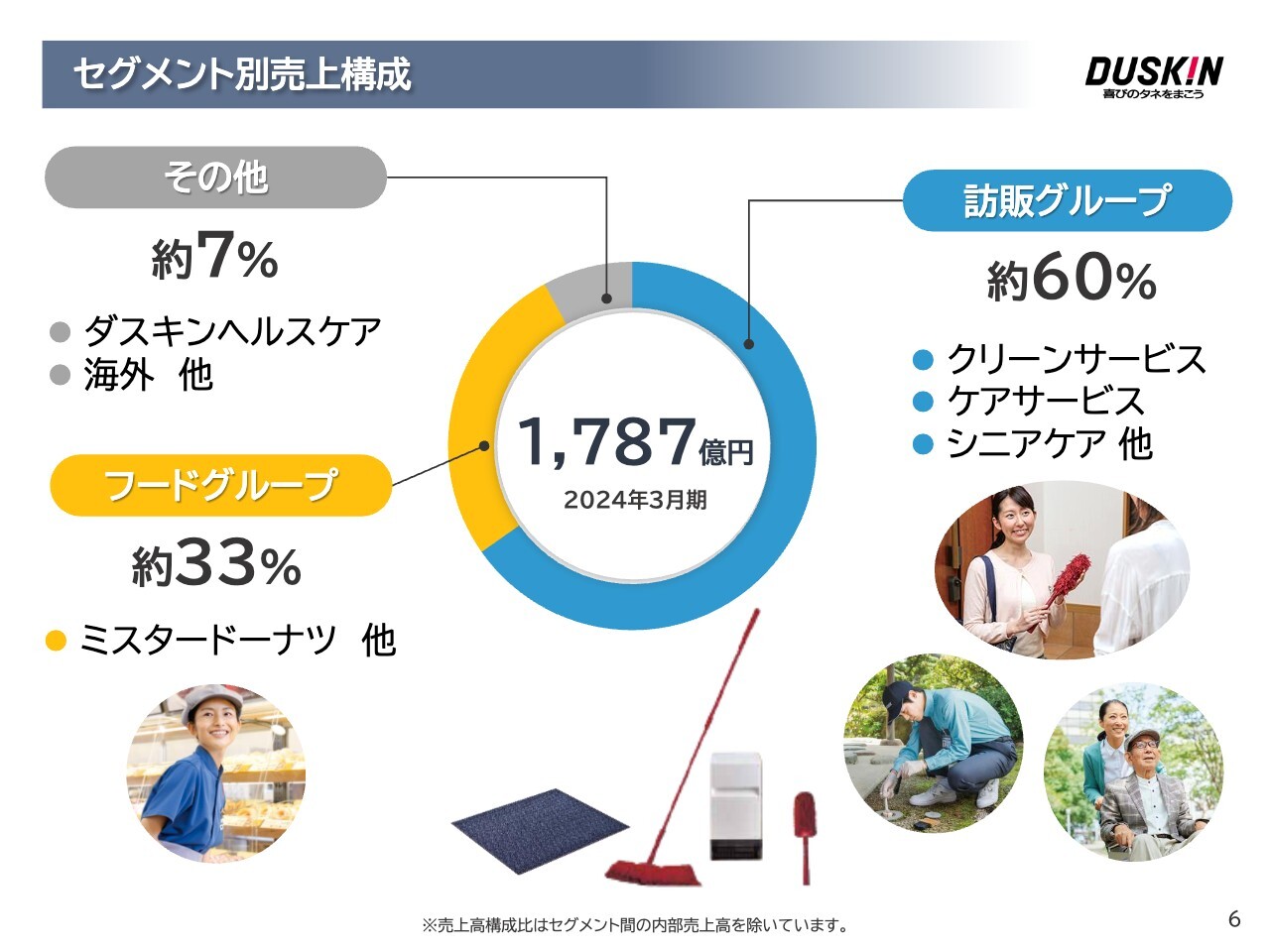

セグメント別売上構成

宗:セグメント別売上構成です。訪販グループが約60パーセント、フードグループが約33パーセント、その他が約7パーセントです。

訪販グループは訪問販売の略称です。後ほど内訳をご説明しますが、この中で一番大きく占めるのはクリーンサービスです。先ほどご紹介した黄色いぞうきんから始まった清掃用品レンタルの売上が大きいのですが、他にもさまざまなサービスを用意しています。

フードグループは、「ミスタードーナツ」の売上がほとんどを占めています。

その他は、訪販グループとフードグループに入らない海外などが約7パーセントとなっています。

訪販グループ 主な事業内容

宗:訪販グループの主な事業内容です。「クリーンサービス」「シニアケア」「ケアサービス(役務提供サービス)」「その他」があります。クリーンサービスの写真の女性が持っている赤いモップが、昔は黄色いぞうきんだったものです。

これをレンタルする仕組みが私たちのビジネスの原点であり、今でも事業の根幹になっているものです。

ケアサービスは、括弧書きで(役務提供サービス)という言葉を使っています。クリーンサービスは、私たちが清掃用具を貸して、実際に掃除するのはお客様です。対してケアサービス(役務提供サービス)は、私たちがお客様のところに出向き、エアコンクリーニング、家事代行、害虫獣駆除、庭木のお手入れなどを行います。

シニアケアのサービスは大きく2つあり、1つは「ヘルスレント」です。こちらは介護用品や福祉用具のレンタルおよび販売サービスで、ここ数年、伸びてきている市場です。もう1つは「ダスキンライフケア」です。これは介護保険適用外のサービスで、高齢者の暮らしをお手伝いするさまざまなメニューを用意し、シニアケアとして事業展開しています。

その他には「ダスキンレントオール」という事業があります。こちらは、例えば音楽イベントなどで必要な、テント、スピーカー、椅子、テーブルなどの設営並びに運営などを引き受けるサービスです。コロナ禍ではイベントができなくなり売上が大きく落ちたのですが、ワクチン大規模接種会場の設営と政府や自治体のガイドラインに従い、衛生対策を徹底した接種会場をプランニングする総合的なサポートをするなど、業績が苦しい時期を乗り切りました。以上が訪販グループの主な事業内容となっています。

kenmo:シニアケアや家事代行は、単体で行っている同業他社が多数あるかと思いますが、その中で、これまでのフランチャイズで培ったノウハウなど、他社との差別化要因についてお聞かせください。

宗:例えば「ヘルスレント」については、他にも同じように車椅子や介護ベッドを貸し出している業者はいますので、極端な差別化は難しいところもありますが、「ヘルスレント」では新品をを毎回貸し出すわけではないため、1回使ったものをメンテナンスに出して再度貸し出します。その際に、当社は、非常に厳しいメンテナンス基準を設けており、お客様に安心してご利用いただけます。

例えば車椅子や介護ベッドは体重がかかるため、しっかりメンテナンスをしていないと不具合が起こったりすることになります。そのようなことがないよう、特に気をつけてこれまで事業展開してきました。また、ケアマネージャーとの密接な連携を大切にしています。

私たちは、たくさんのブランドがありますが、人の教育など、目に見えないところでクオリティを高め、ブランドのトップを維持することに注力しています。

「ヘルスレント」が業界で1位かといえば、売上規模ではそうではありませんが、、市場規模が拡大しており、市場背景も含めて伸びている事業です。

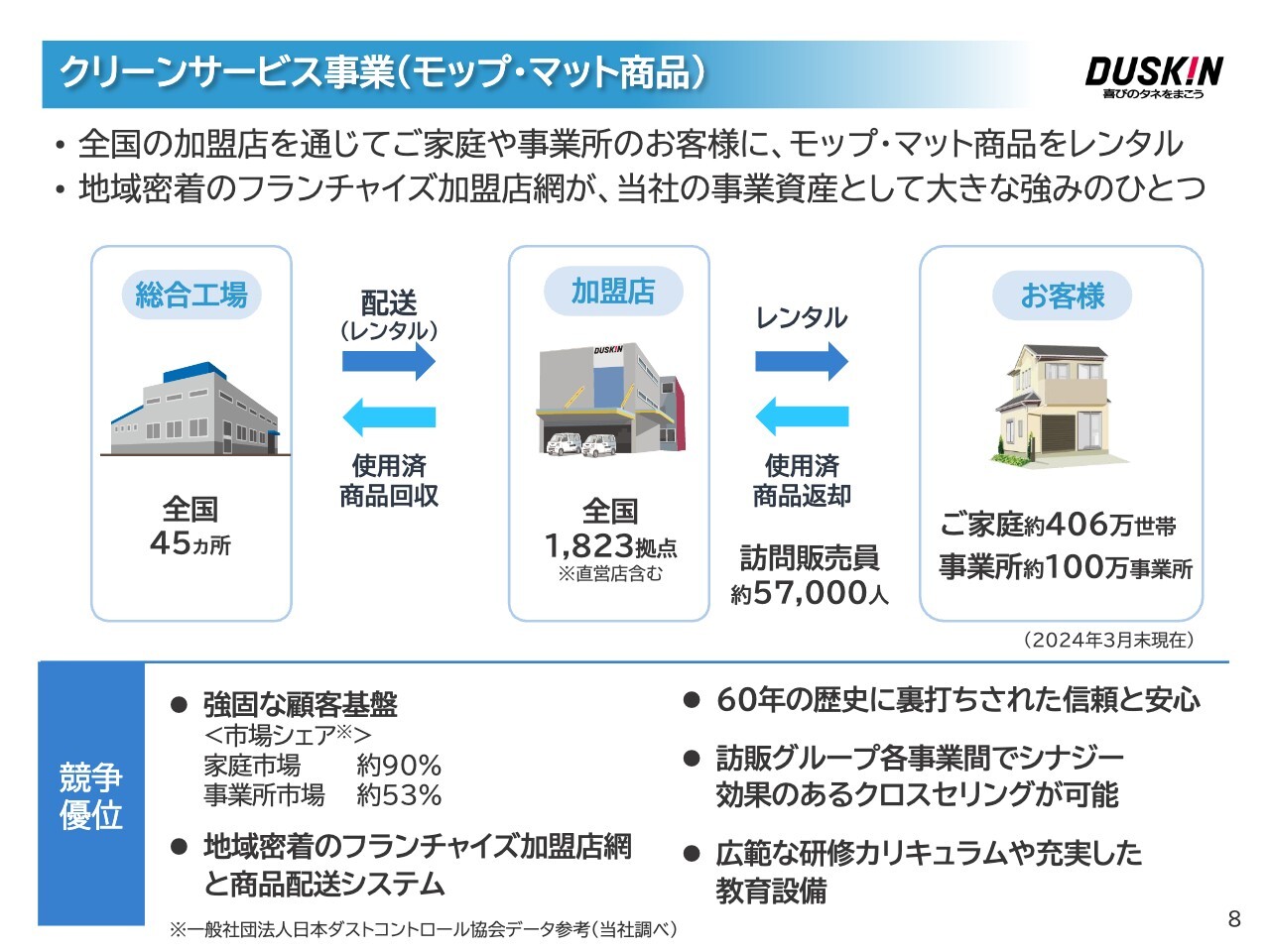

クリーンサービス事業(モップ・マット商品)

宗:クリーンサービス事業です。こちらは仕組みが少しわかりにくいのですが、レンタルと聞くと、昔のビデオレンタルのようなイメージがあるかもしれません。

レンタルの仕組みとしては、私たちは全国45ヶ所に物流を含めた総合工場を持っており、モップやマットを洗ったり再加工したりする工場と、物流拠点という両方の意味があります。総合工場の先に加盟店があり、加盟店は全国に1,823拠点あります。

さらに、加盟店を通して約5万7,000人の訪問販売員が、それぞれのお客様にモップやマットなどをレンタルして回っています。ご家庭では約406万世帯、事業所では約100万事業所です。ご家庭用では4週間に1回のレンタル、事業所に関しては、マットなどはどうしても汚れやすいため、2週間に1回の頻度でレンタルを行っています。

この訪問販売員を通じて、お客様まできちんと商品を届ける物流の仕組みができているのが大きなポイントです。お客様が使ったものは、訪問販売員を通じて加盟店が回収し、総合工場で洗ってキレイにしたモップやマットをお客様に届けます。くり返し使うのがビジネスの原形態です。

概念は少し違うかもしれませんが、考え方としては、定額でサービスを受けられる点が今で言うサブスクリプションに近いかたちです。そのような、レンタルとフランチャイズの仕組みを掛け合わせたものを、60数年前から始めたのが私たちの大きな特徴です。

競争優位性は、スライド下部に記載のとおり、家庭市場のシェアで約90パーセント、事業所のシェアで約53パーセントであることです。これまでの当社の歴史で培ったさまざまなノウハウが強みになっていると思っています。

フードグループの事業内容

宗:フードグループには、「ミスタードーナツ」と「かつアンドかつ」があります。「かつアンドかつ」は、近畿の直営のみで16店舗展開しており、とんかつレストランとして子会社化もしています。

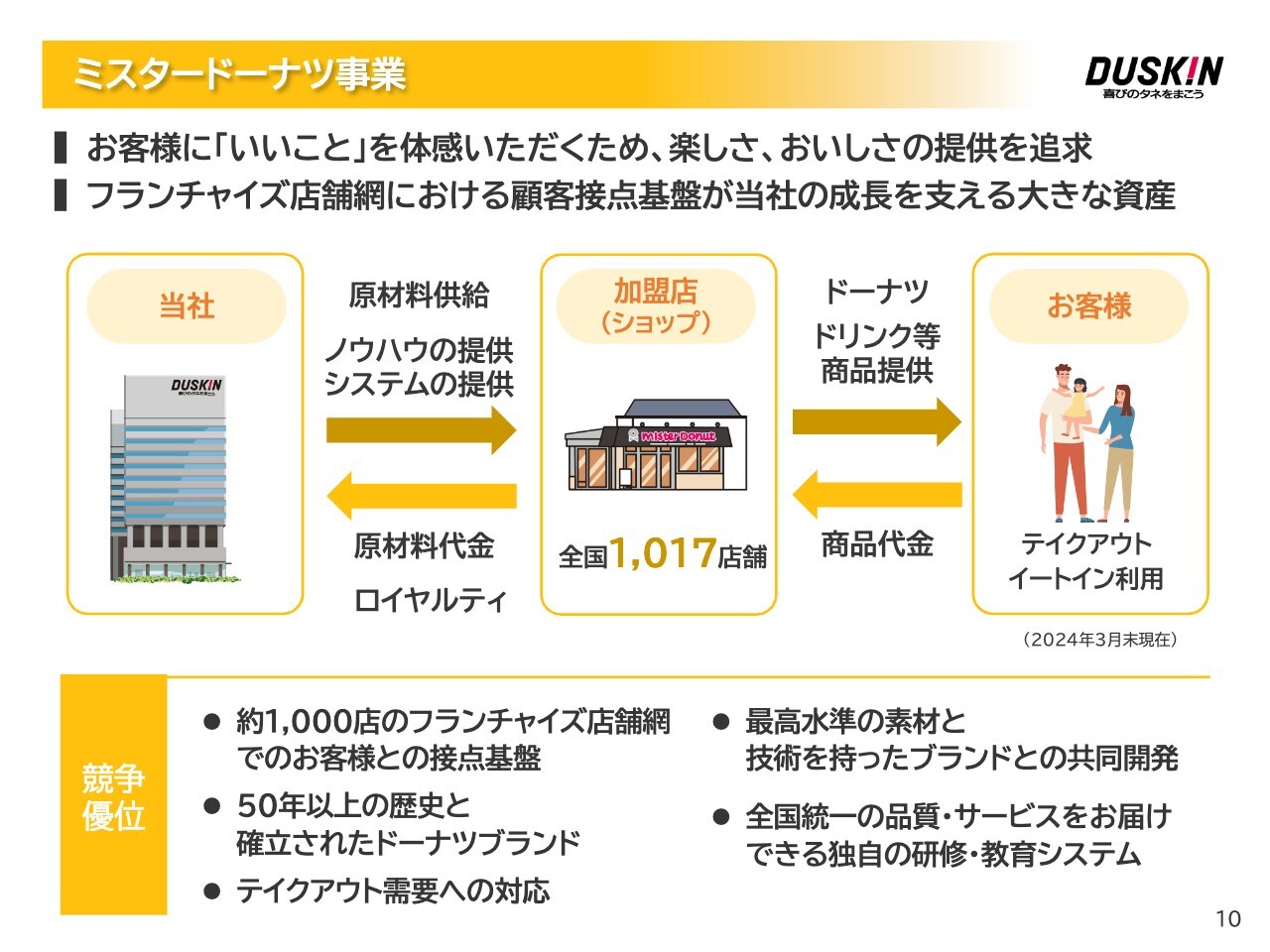

ミスタードーナツ事業

宗:「ミスタードーナツ」のフランチャイズの仕組みについて、スライドの図と照らし合わせてご説明します。

左側が当社、中央が加盟店、右側がお客様です。全国1,017店舗の加盟店に私たちが原材料とノウハウを提供し、ショップ自体の運営は加盟店が行っています。原材料代金とロイヤリティが私たちダスキン本部の売上になっています。

競争優位性については、「ミスタードーナツ」が最近非常に好調で、1,000店規模のドーナツのフランチャイズチェーンは他にないと思います。過去に厳しい時代もありましたが、50年以上運営してきたことが大きな強みになっていると思います。

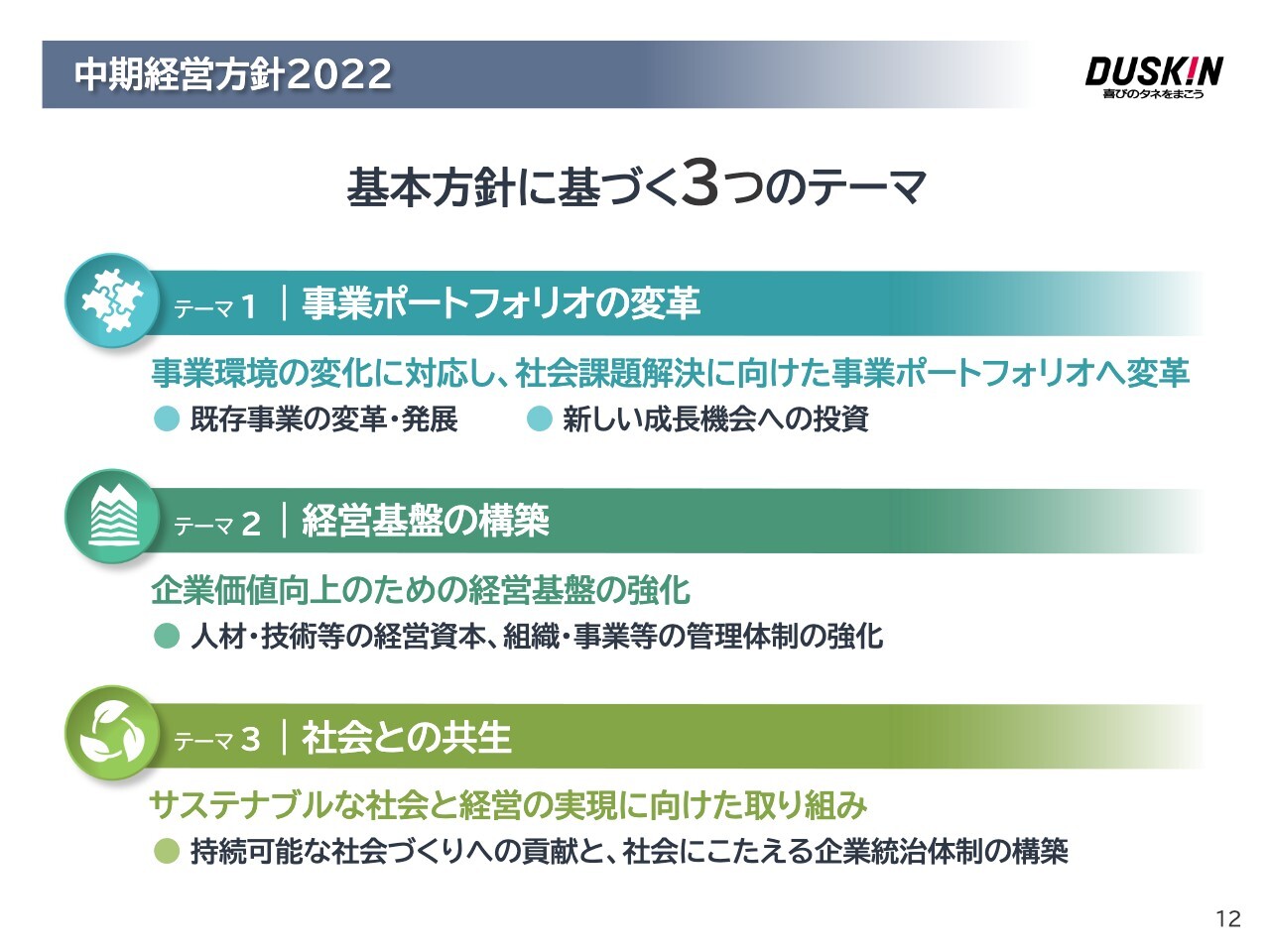

中期経営方針2022

宗:ここからは、この3月末で終わりを迎える「中期経営方針2022」について簡単に振り返ります。

テーマは3つありました。テーマ1が「事業ポートフォリオの変革」で、事業環境の変化に対応し、社会課題解決に向けた事業ポートフォリオへの変革を掲げていました。テーマ2が「経営基盤の構築」で、企業価値向上のための経営基盤の強化、テーマ3が「社会との共生」で、サステナブルな社会と経営の実現に向けた取り組みを掲げ、この3年間推進してきました。

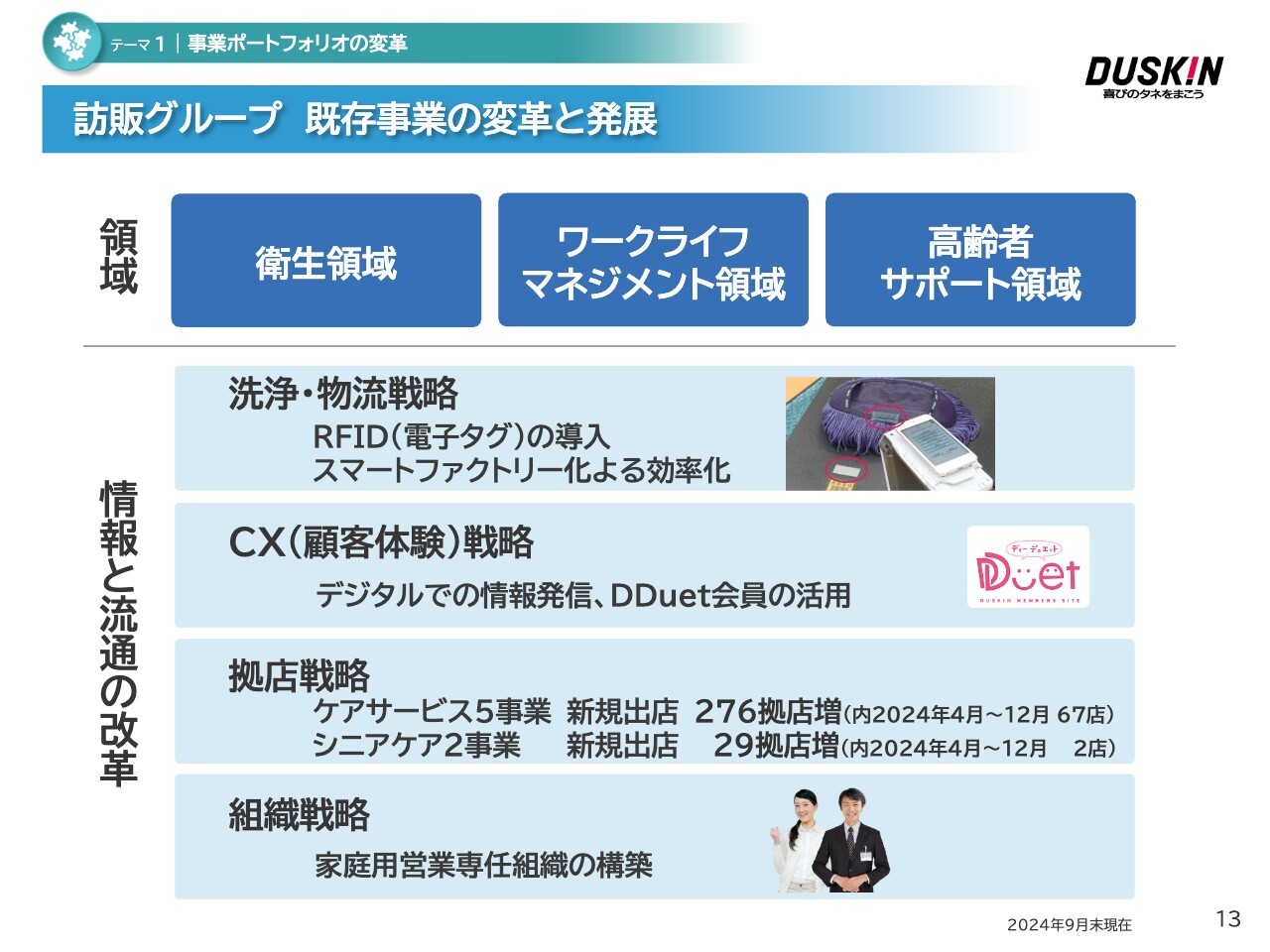

訪販グループ 既存事業の変革と発展

宗:訪販グループにおける既存事業の変革と発展についてです。ポイントとしては、コロナ禍で衛生領域に注力するために、3つの領域の1つを「衛生領域」としています。

中央の「ワークライフマネジメント領域」は、働き方が多様化している中で、家事や仕事のバランスを取るために必要とされるサービス、メニューなどを私たちが用意して提供していくものです。そして、「高齢者サポート領域」というテーマを掲げていました。

情報と流通の改革については、洗浄・物流戦略としてRFID(電子タグ)の導入を挙げています。写真ではわかりにくいのですが、赤い印で示しているのがRFID(電子タグ)です。RFID(電子タグ)を入れることによって、検数作業を電子化して、労力を軽減します。そのために、かなりの金額を投資したことがポイントになっています。

CX(顧客体験)戦略の「CX」は、カスタマーエクスペリエンスの略です。これまでは、訪問することで、人と直接会えることが私たちの強みであり、お客様との関係性を築いてきました。しかし、共働き家庭が増えて訪問しても会えないこともあり、誰もが必要な時に必要な情報を見られるように、情報発信する取り組みです。

また、会員サイト「DDuet」(ディーデュエット)では、顧客に向けてそれぞれカスタマイズされたメニューなどを活用しながら、顧客との接点の強化に取り組んできました。

拠店戦略についてご説明します。ケアサービスなど、エアコン掃除や家事代行など、スタッフが伺ってサービスを行うのですが、近くに拠店がないとリードタイムが長くなってしまったり、ピーク時になかなか対応できなかったりするため、そのようなことを解決するために新規出店を増やしていきました。

最後の組織戦略についてです。コロナ禍で人と会うことが非常に難しくなっていました。私たちの訪問販売は、基本的にお客様とリアルに会っているために接点が非常に強く、そこが強みでもありました。

コロナ禍により、知っている人とでも会うことが難しくなり、訪問を一時的にストップせざるを得ませんでした。しかし、この状況を通じて訪問販売の強みを再認識しました。今後さらに営業活動を強化するために、家庭用営業専任組織を構築し、稼働させることで、私たちの強みを再び活かす取り組みを進めています。

訪販グループ 既存事業の変革と発展

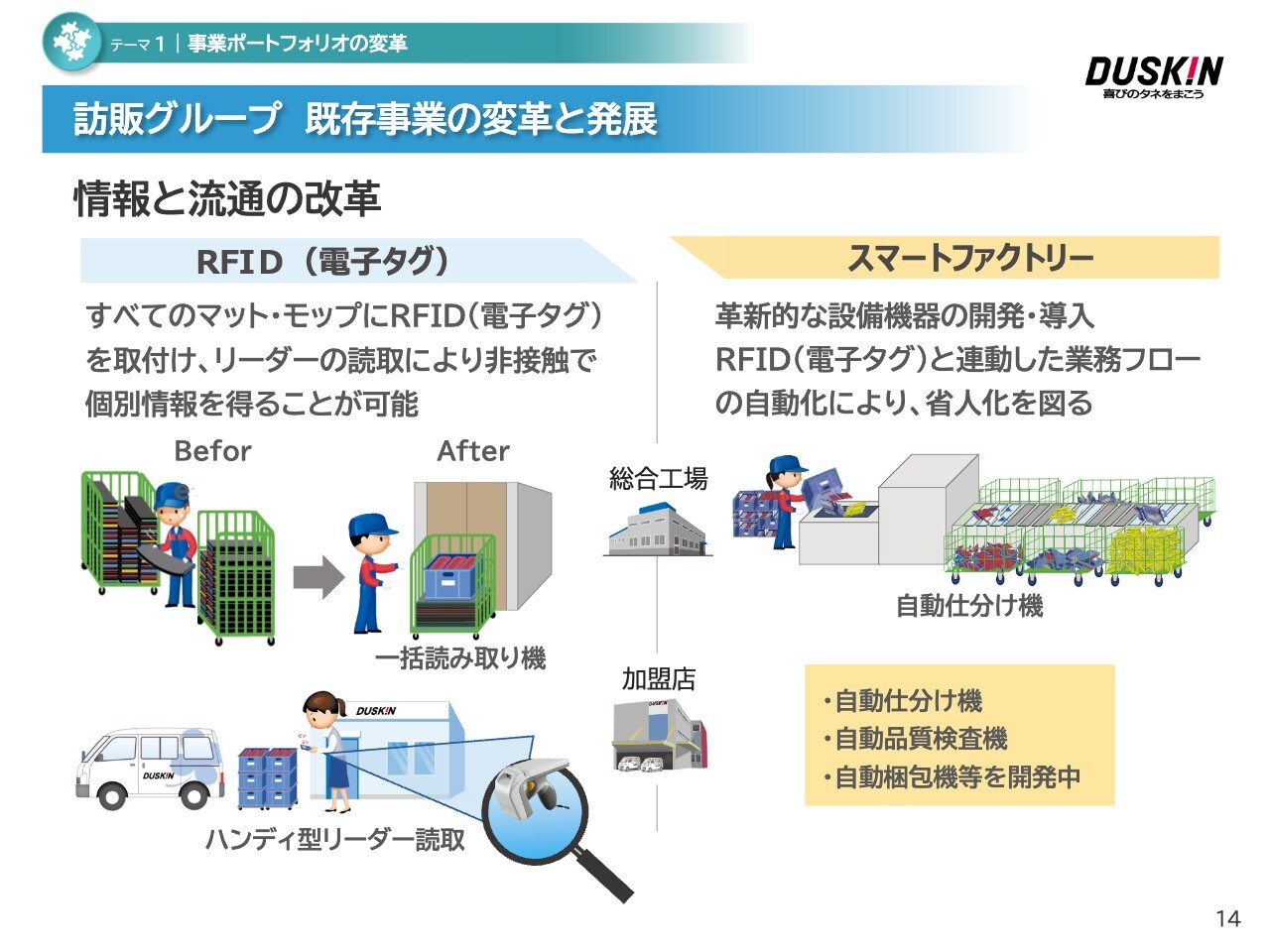

宗:RFID(電子タグ)について簡単にご説明します。すべてのマット・モップは常に流通して動いていますが、「中期経営方針2022」の1年目と2年目で、流通している商品を回収して1つずつRFID(電子タグ)を付けていく作業を行いました。

これにより何が改善されるのかというと、スライドのBefore、Afterの図を見ると、Beforeは棚にあるものを人がすべて数えていました。それぞれの商品を順番に並べ、検数していましたが、Afterでは読み取り機に入れるだけで商品がどれだけあるかが一目でわかり、労働効率が非常に改善されます。

この仕組みは本部だけではなく、加盟店側でもハンディ型リーダーで読み取ることによって労働力の効率化が図れています。

もう1つのポイントは、重労働からの解放です。検数作業時に、マットなど非常に重いものを動かす工程が多く発生していました。RFID(電子タグ)の本格導入により、その工程が改善されました。私たちがこの事業を今後も続けていくためには、労働力の確保も非常に重要になってくるため、労働環境改善に向けて導入しました。

スライド右側は、RFID(電子タグ)に付随するスマートファクトリー化として、さまざまな自動仕分けなどにもトライして効率化を図っています。昨今の値上がりでさまざまな場面で業務効率化が必然とされていますが、機械の力を借りて、効率化を行っていきます。

kenmo:RFID(電子タグ)の取付けにより、人数や時間、費用がかなり効率化されると思いますが、具体的にどのくらいの効率化が図れたのでしょうか?

宗:効率化を図り、1年目と2年目で取付けがほぼ完了し、今年で3年目になります。3年前の最初の計画では、約8億円の利益貢献が期待されていましたが、実際に稼働するとさまざまな問題点が見つかりました。また、労働力の削減は進んでいるものの、労働時間が短縮されても人件費が上昇している側面があります。

費用効果の面では、前提条件が異なっているため、見通しが難しくなっています。3年前の当初計画より本格稼働の遅れが生じています。

これを解決するために、現在さまざまな取り組みを行っており、本格稼働するのは来年以降になる予定です。

kenmo:逆に言うと、これが本格稼働していくと、収益がさらに改善していく余地があるということですか?

宗:労働時間は大幅に短縮する可能性がありますが、先ほどお話ししたとおり、時間が短くなっても、人件費が上がるなどの要因があるため、収益改善効果については、当初想定していた時間の軸と、金額の軸を別々に考える必要があるかもしれません。

確かに、RFID(電子タグ)を導入したことによる投資回収という観点は非常に重要だと思いますが、当社にとって最も重要なのは雇用における労働環境の改善です。

先ほどお話ししたとおり、私たちがこの事業を続けていくためには、デジタル技術を活用して工場で働く人たちの労働環境を十分に改善することが先決だと考えています。

現在、本格稼働がまだできていない部分もありますが、この目的に向かって、まずは成果が出るような取り組みを来年以降も続けていく方針です。

kenmo:そのような副次的な効果もあるということですね。

宗:おっしゃるとおりです。

フードグループ 既存事業の変革と発展

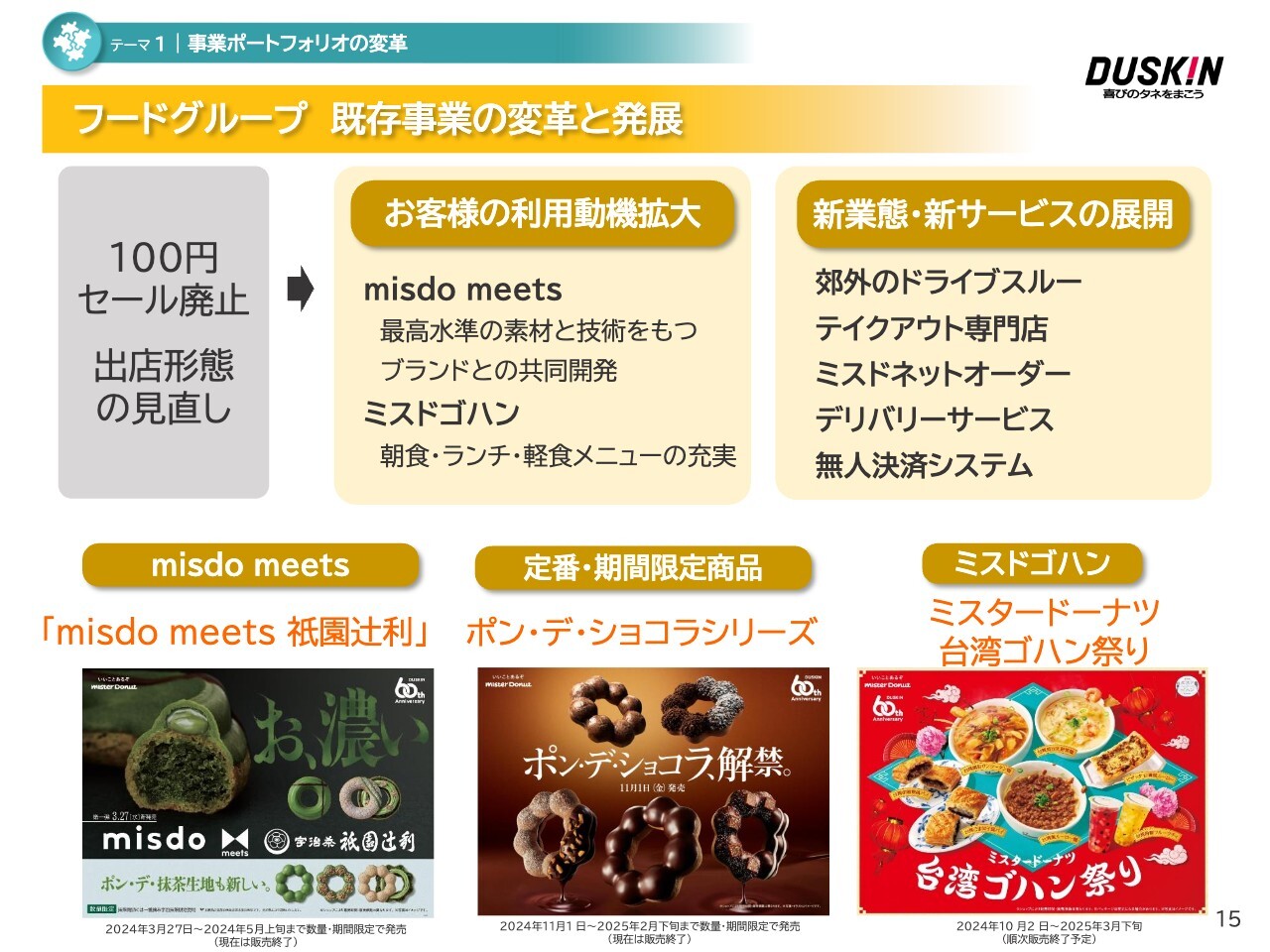

宗:フードグループについては、「ミスタードーナツ」の説明となります。スライド左側に「100円セール廃止」とありますが、視聴者の中には「そういえば、昔は「ミスタードーナツ」で100円セールをやっていた」と思い出される方もいるかもしれません。

100円セールは2016年まで実施していました。セールを行った背景には、当時の市場環境や私たちが置かれていたさまざまな状況があります。そのため、長い時は1ヶ月の3分の1にあたる10日間のセールを開催していた時期もありました。

しかし、セールを繰り返し行うことで、いろいろな問題に直面しました。例えば、セール以外の時はお客様があまり来なくなる一方で、セールになると一気に来店者数が増え、店側が非常に忙しくなります。

その結果、店側で人の確保が難しくなり、ドーナツを作る作業も含め多くの問題が発生しました。最も大きな問題は、「同じ商品なのに、たまたま来たら安かった。たまたま来たら高かった」という状況が生じることです。

商品の値段に対しては、私たちの作るドーナツが100円の価値だと考えるなら100円で、そうでないなら相応の値段で売るべきだという原点に立ち返り、セールを思い切ってやめました。代わりに始めたのが、スライド上段中央の「misdo meets」です。

「misdo meets」の「misdo」は「ミスタードーナツ」のことで、「meets」には出会いという意味があります。有名なパティシエや企業の知見を借りて、ドーナツに新しい価値を提供する新たな戦略を立てました。

スライド左下の「misdo meets 祇󠄀園辻󠄀利」ですが、株式会社祇󠄀園辻󠄀利と共同開発した抹茶ドーナツを、シリーズ第1弾商品として期間限定で販売しました。これが、現在の「ミスタードーナツ」好調の一因であり、期間限定の高付加価値商品を作り出したことが大きなポイントです。

もう1つのシリーズ企画に「ミスドゴハン」があります。「ミスタードーナツ」はスイーツのイメージが強いと思いますが、実は軽食メニューやパイなども提供しています。座席がある店舗も多いため、イートインメニューの強化も図る2本の戦略で進めてきました。

さらに、新業態・新サービスの展開も進めています。郊外型の店舗には一部ドライブスルーがあり、テイクアウトの場合、車から出ずに注文から受け取りまでできるサービスを提供しています。

また、テイクアウト専門店も新たに出店しました。テイクアウト専門店を出した背景として、「ミスタードーナツ」が多くの場合お店でドーナツを作るため、一等立地のように家賃が高い場所に出店すると、収益面が厳しくなります。

テイクアウト専門店であれば、席を設けずに出店できるため効率化が図れます。このように、より利便性の高い立地に出店する手段として新業態を用意しています。

ネットオーダーやデリバリーサービスも、お客様の多様なニーズに対応するために導入しました。コロナ禍により、ネット注文やデリバリーなどの発注形態が一気に広がりました。そのようなお客様の新たなニーズに対応する無人決済システムも採用しています。

スライド下段は、各企画の商品紹介が掲載されています。

フードグループ 既存事業の変革と発展

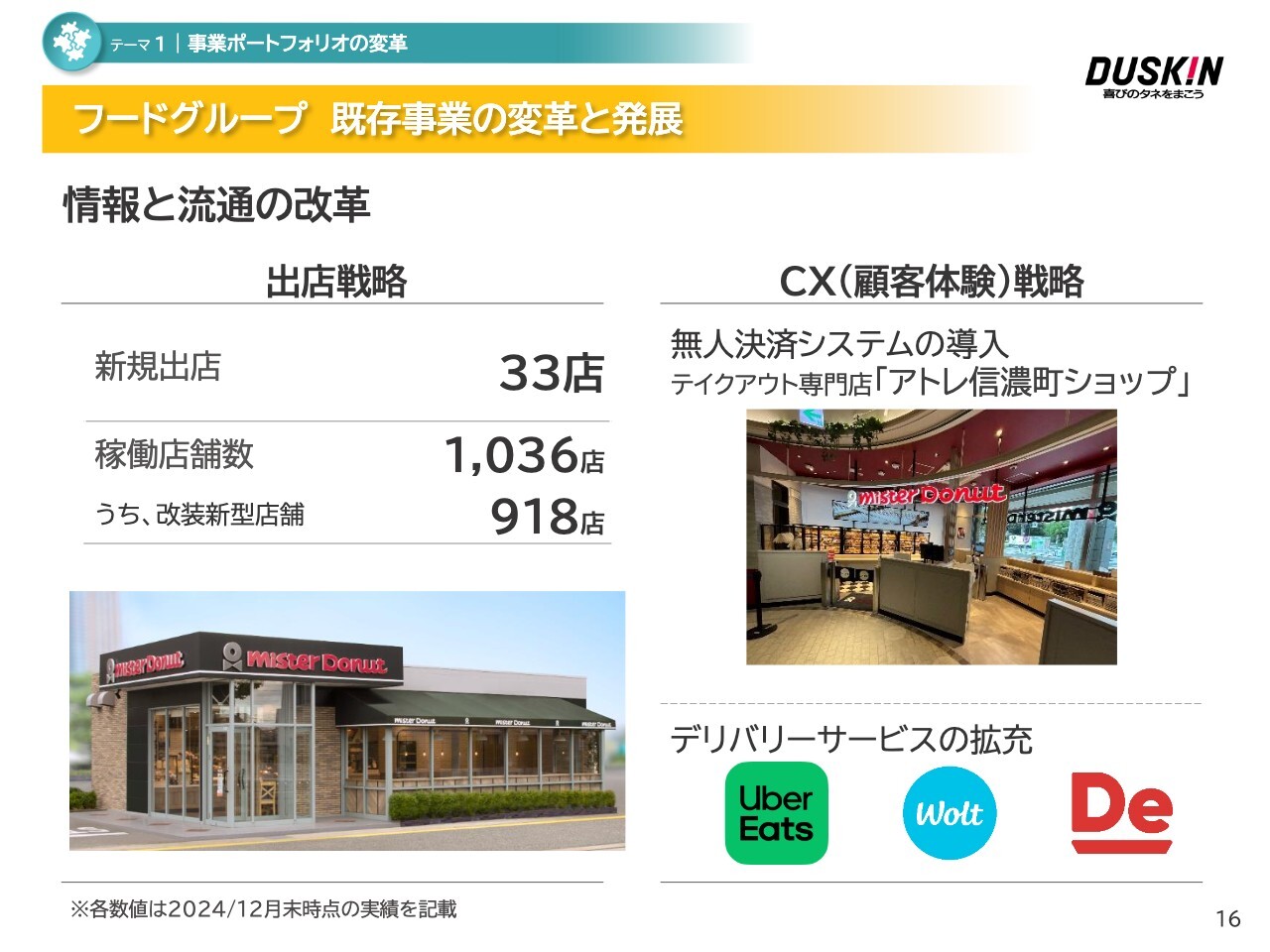

宗:「ミスタードーナツ」の出店戦略についてです。新規出店の実績は、2024年12月末現在で33店です。計画していた年間40店程度の出店は、ほぼ計画どおり達成できる見込みです。現在の稼働店舗数は全体で1,036店、そのうち改装新型店舗は918店舗です。スライド左下の写真が改装している店舗で、現在はこのようなハザードの付いた店舗がほとんどです。

スライド右側は、「ミスタードーナツ」のCX(顧客体験)戦略の1つである無人決済システムを導入した店舗です。まだ1店ですが、東京のアトレ信濃町ショップで試験的に導入しています。信濃町駅からすぐの場所にあり、ドーナツを選んで、会計して箱に詰めて帰るまで、お客様が1人でできる店舗です。カメラやセンサーなどを駆使して無人決済を可能にしています。

ただし、まったく無人というわけではなく、お店にはスタッフが常駐しています。困っているお客様がいれば寄り添って操作方法をご案内するなど、ホスピタリティのサービスを提供しています。

現在は人材不足の時代で、人の確保が非常に難しくなっています。このような改革への取り組みを通じて、私たちのビジネスをさらに広げていくための工夫を行っている点がポイントです。

kenmo:今後の出店についておうかがいします。店舗数が減ってきたところから、また徐々に増えてきていると思われますが、お話にあった新形態のショップなどを今後どの程度まで増やしていくのか、計画をお聞かせください。

宗:店舗数は非常に重要だと考えています。「ミスタードーナツ」の売上を伸ばすためには、1店舗当たりの売上と共に店舗数も増やす必要があります。

現在の市場規模で十分な店舗数かと言うと、特に首都圏や人が多いエリアでは、まだ非常に少ないという現状があります。「お店が閉まったけど、まだ出ない」という声をいただくこともあり、今後いかに出店していくかが非常に重要だと考えています。

ただし、「数ありき」ではなく、必要な場所に必要な数だけ、適切なリサーチを行って出店する必要があります。

「ミスタードーナツ」は過去にさまざまな施策を試行錯誤して行ってきました。昔のように店舗数を大きく増やす戦略もあるかもしれませんが、現在は、極端に店舗を増やすよりも、正確にリサーチすることで、十分に採算が取れるかたちで出店を進めています。

加盟店に投資していただくことが前提であるため、加盟店にとって十分な収益性を確保した上で、計画に沿って出店していきます。先ほど「今年は40店の出店」と言いましたが、急激に増やすのではなく、今のペースで適正数まで増やしていきたいと考えています。

具体的に何店と今はお伝えできませんが、次の中期経営計画では数が示せるかもしれません。いずれにしても、基本的な考え方は、今お話ししたような内容に基づいています。

新しい成長機会への投資

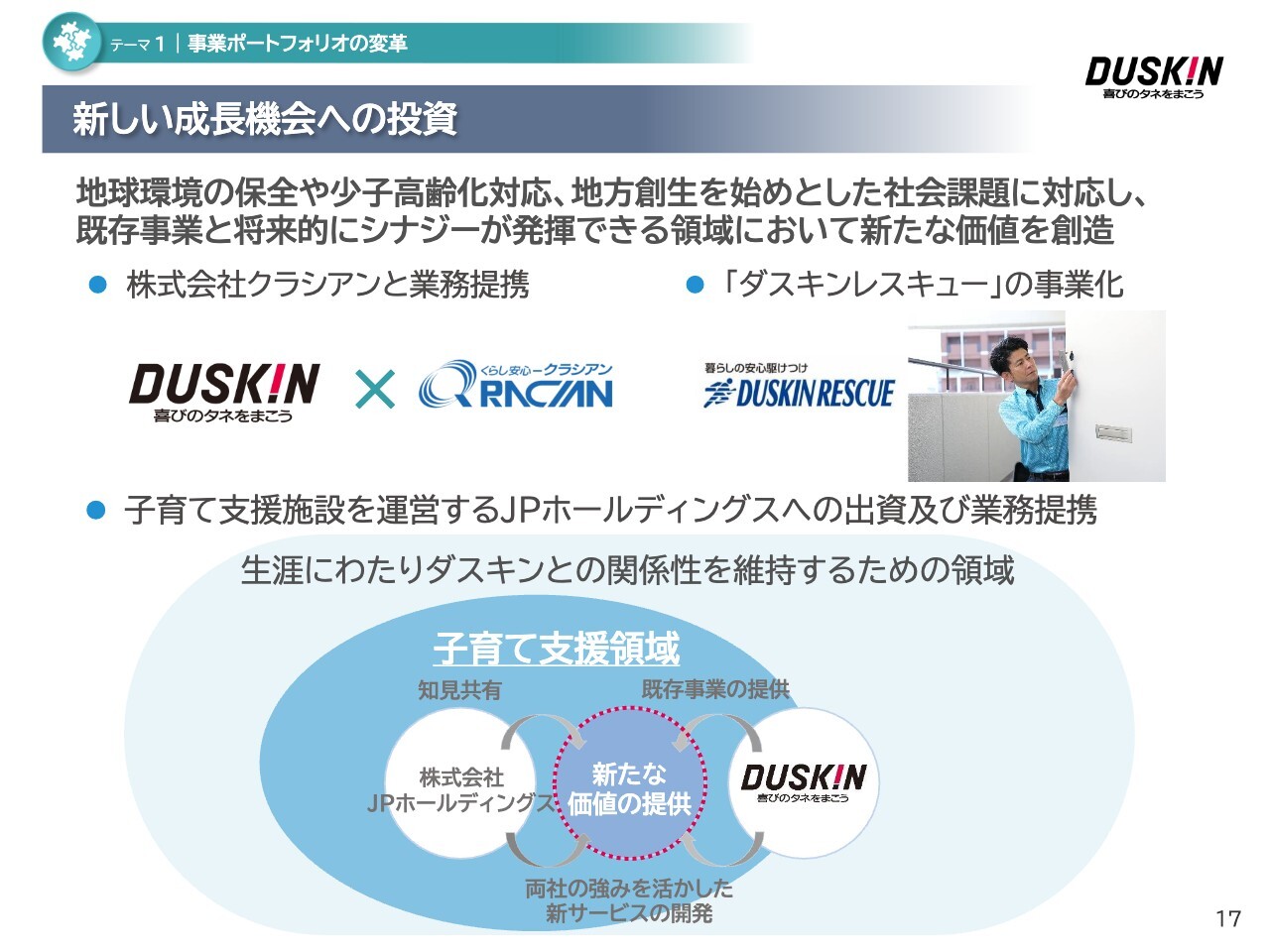

宗:新しい成長機会への投資について、「中期経営方針2022」の中ですでに実践している取り組みを少しご紹介したいと思います。

株式会社クラシアンは、水回りのトラブルに対応するサービスを提供している企業です。同社と私たちは業務提携して、顧客の相互紹介などを進めています。

スライド下段に記載の株式会社JPホールディングスはプライム市場に上場している企業で、私たちが30パーセント強の株式を取得し、業務提携も行っています。株式会社JPホールディングスは、首都圏を中心に約300拠点の保育所などを手がけている、子育て支援業界のパイオニア的な存在です。

私たちの商品やサービスは、現在、ミドルからハイの年齢層のお客様が多く、子育て世代の層には弱いという現状があります。

そのような現状を踏まえて、関係性を築きながらともに発展しあうことで、子育て支援領域に私たちの商品を展開する可能性を模索しています。相互効果の中で何かできることがあるだろうと、現在さまざまな取り組みを行っている最中です。

内容については詳細をお伝えできず恐縮なのですが、今お話ししたようなコンセプトで新たな取り組みを進めています。

スライド右上には「ダスキンレスキュー」とあります。これは鍵のトラブルに対するサービスで、緊急駆けつけを行います。

実際に鍵の事業をテスト運用してみると、需要として大きかったのは、実は緊急駆けつけよりも、マンションやアパートなどの鍵の交換作業でした。借りた後に交換する需要が非常に多かったことを受け、事業化しています。

新しい成長機会への投資

宗:もう1つは、北関東を中心に展開しているイタリアンレストラン「ナポリの食卓」についてです。

当社は2024年1月に、「ナポリの食卓」を運営する株式会社ボストンハウスの管理統括会社、健康菜園株式会社を子会社化しました。現在私たちが同社株式を100パーセント持っており、今期2025年3月期から売上および利益を全部取り込むかたちになっています。

こちらは将来のフランチャイズ展開を踏まえて計画を進めているもので、イタリアンレストラン事業をフードグループの新しい柱に育てるべくスタートしました。

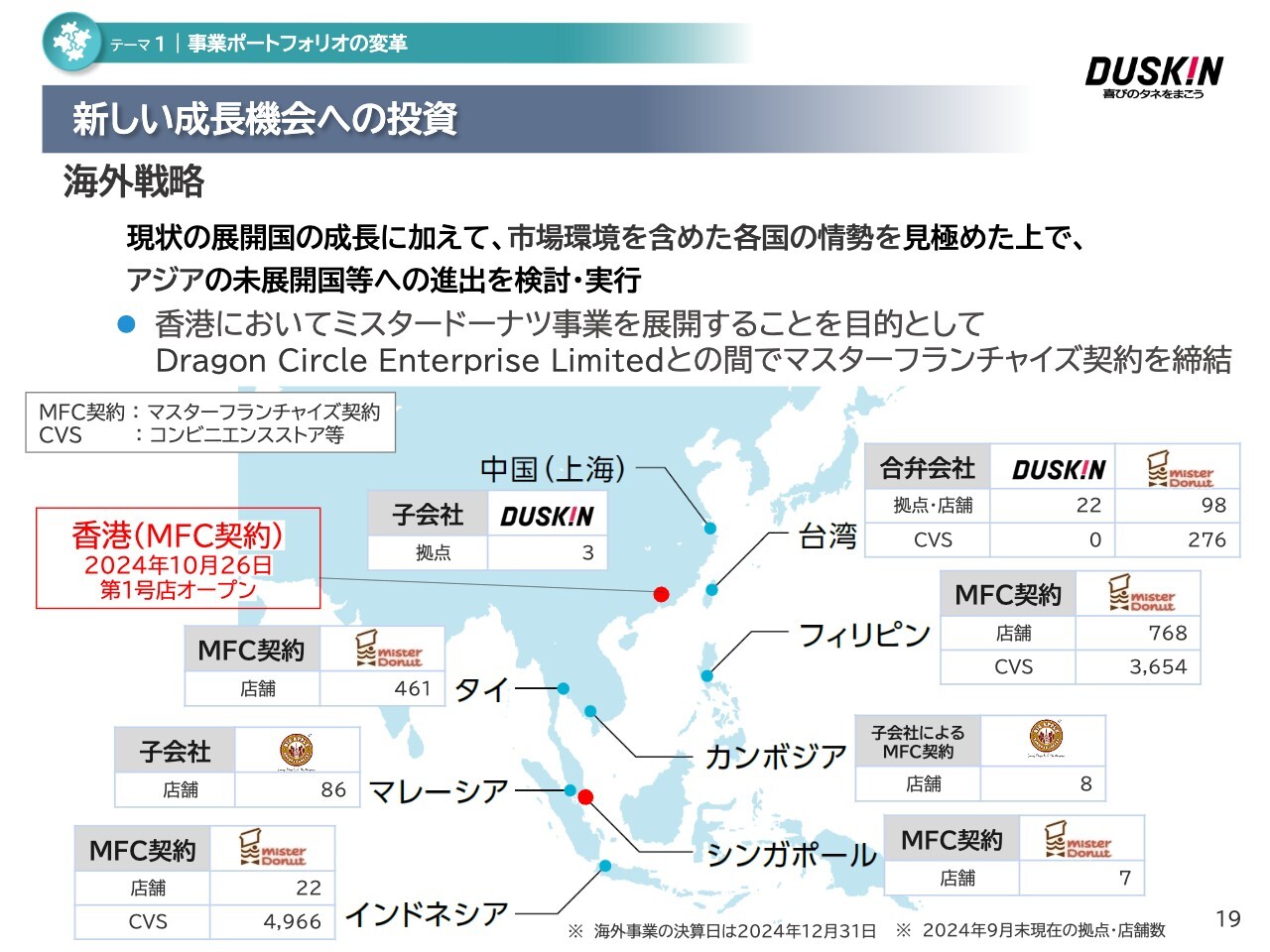

新しい成長機会への投資

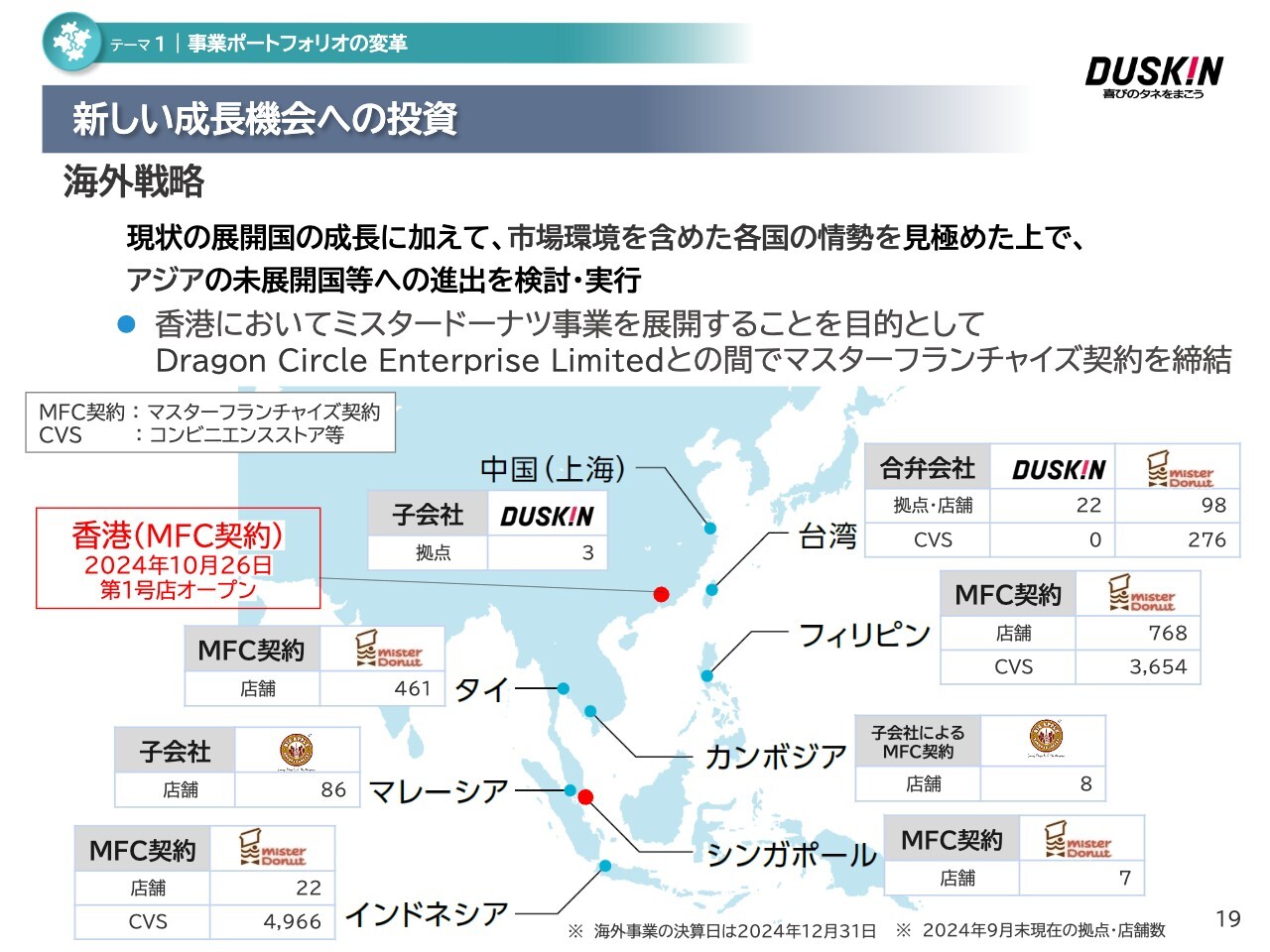

宗:海外戦略についてです。スライドにはアジアの地図が示されています。「DUSKIN」のロゴがある地域では清掃用品のレンタルを行っており、台湾では一部ケアサービスも行っています。

また、「ミスタードーナツ」のロゴがある地域と、マレーシアとカンボジアには「ビッグアップル」の丸いロゴが表示されています。「ビッグアップル」は、イスラム教などの戒律に従ったハラール認証を取得しています。

「ミスタードーナツ」として進出する地域と、「ビッグアップル」として出店していく地域を分けて展開する必要があるため、「ビッグアップル」を取り扱う会社を子会社化しました。

新しい進出先としては、シンガポールに2023年5月から店舗を出店しており、スライドには今7店とありますが、最新の情報では10店に増えています。香港も2024年10月にオープンし、現在は3店舗が稼働しています。

アジア圏に軸足を置き、今出ている国で着実に拡充していく戦略を進めています。

海外戦略のもう1つのポイントは、スライドに「CVS」と書いてある部分の実績です。これは日本と異なり、海外の場合はコンビニエンスストアでも販売しています。

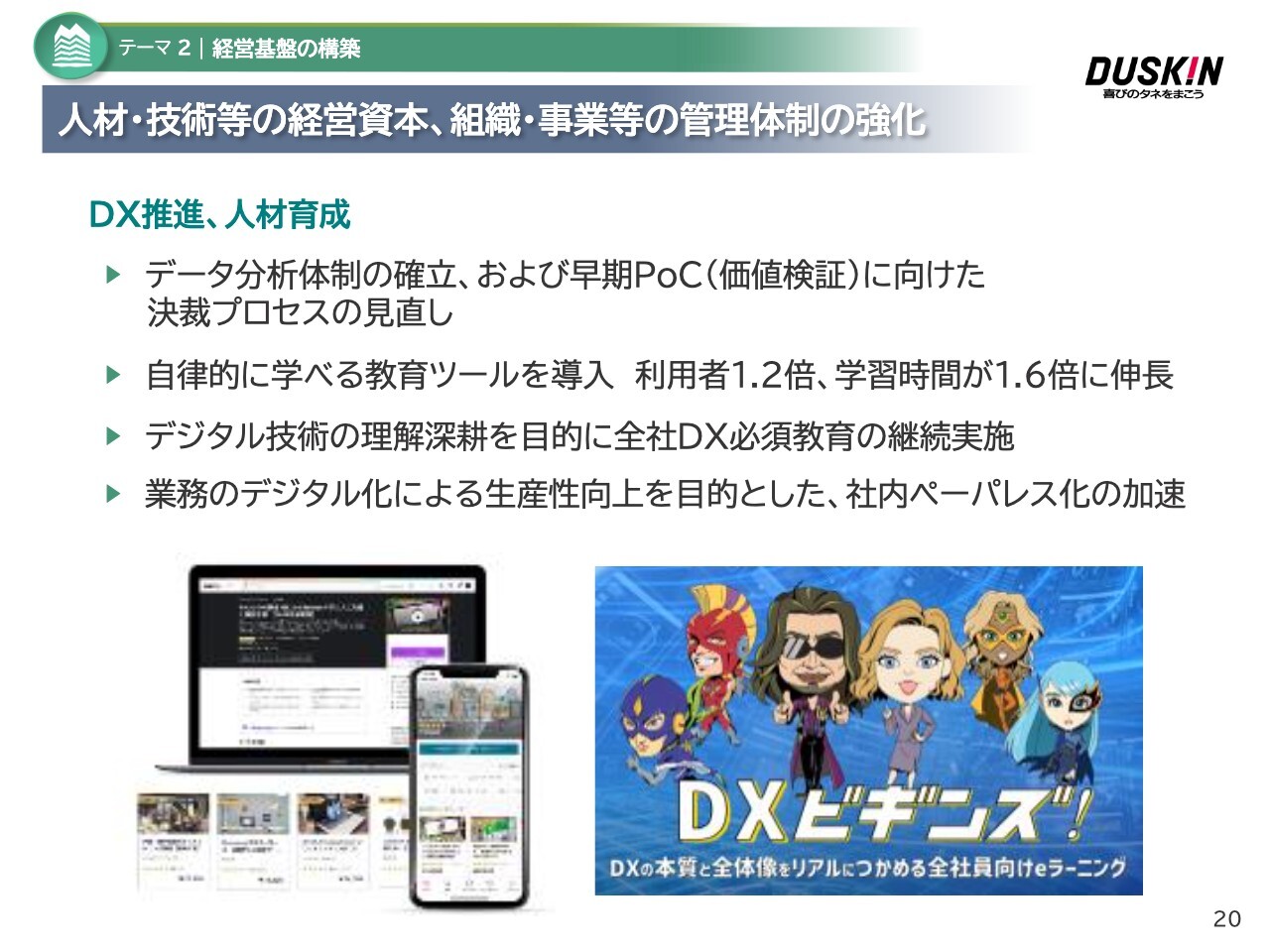

人材・技術等の経営資本、組織・事業等の管理体制の強化

宗:経営資本および管理体制の強化に向けた施策として、DX推進と人材育成についても簡単にご紹介します。DX戦略とはデジタルトランスフォーメーションの略ですが、人材を育てることが重要な中で、当社としてはまず「DXとはなにか」を確実に理解することから教育をスタートする必要があると考えています。

あわせて、社内でeラーニングなどを中心とした教育を進めており、ペーパーレス化も図っています。

人材・技術等の経営資本、組織・事業等の管理体制の強化

宗:スライドは、ブランドコミュニケーション活動の一環として、浅野いにお氏に作っていただいたアニメのキャラクターです。私たちの商品・サービスをいかに消費者の方々に告知するべきか、若手の意見などを取り入れながら、このような戦略を採用しました。この取り組みの効果でアクセス数が非常に伸びています。

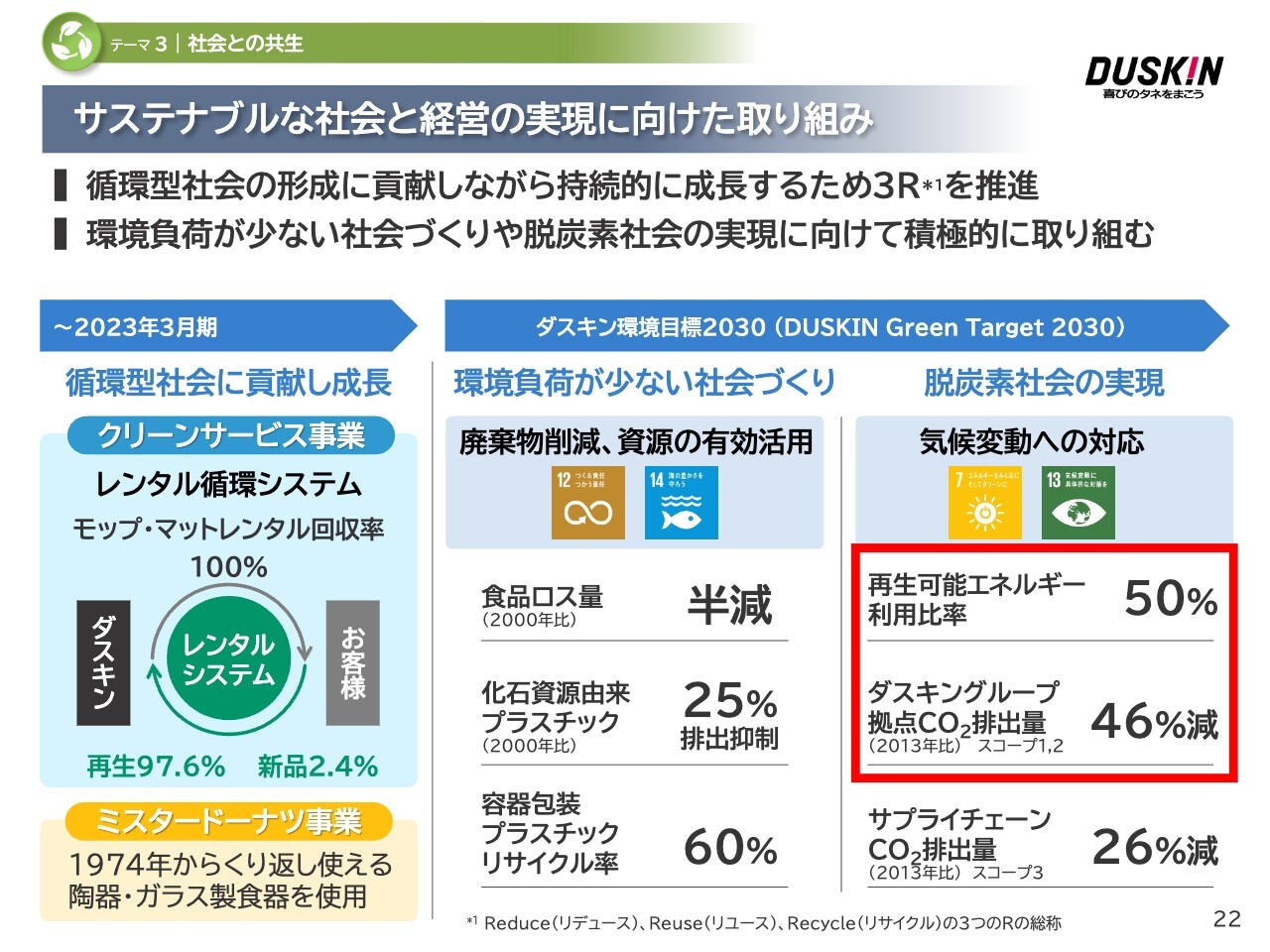

サステナブルな社会と経営の実現に向けた取り組み

宗:サステナブルな社会との経営の両立というテーマでも施策を行っています。レンタルとは、もともと循環型の仕組みです。私たちの商品・サービスは、スライド左の図のとおり、創業時より、「使い捨てをしない」「繰り返し使う」という循環型であるところが大きなポイントです。

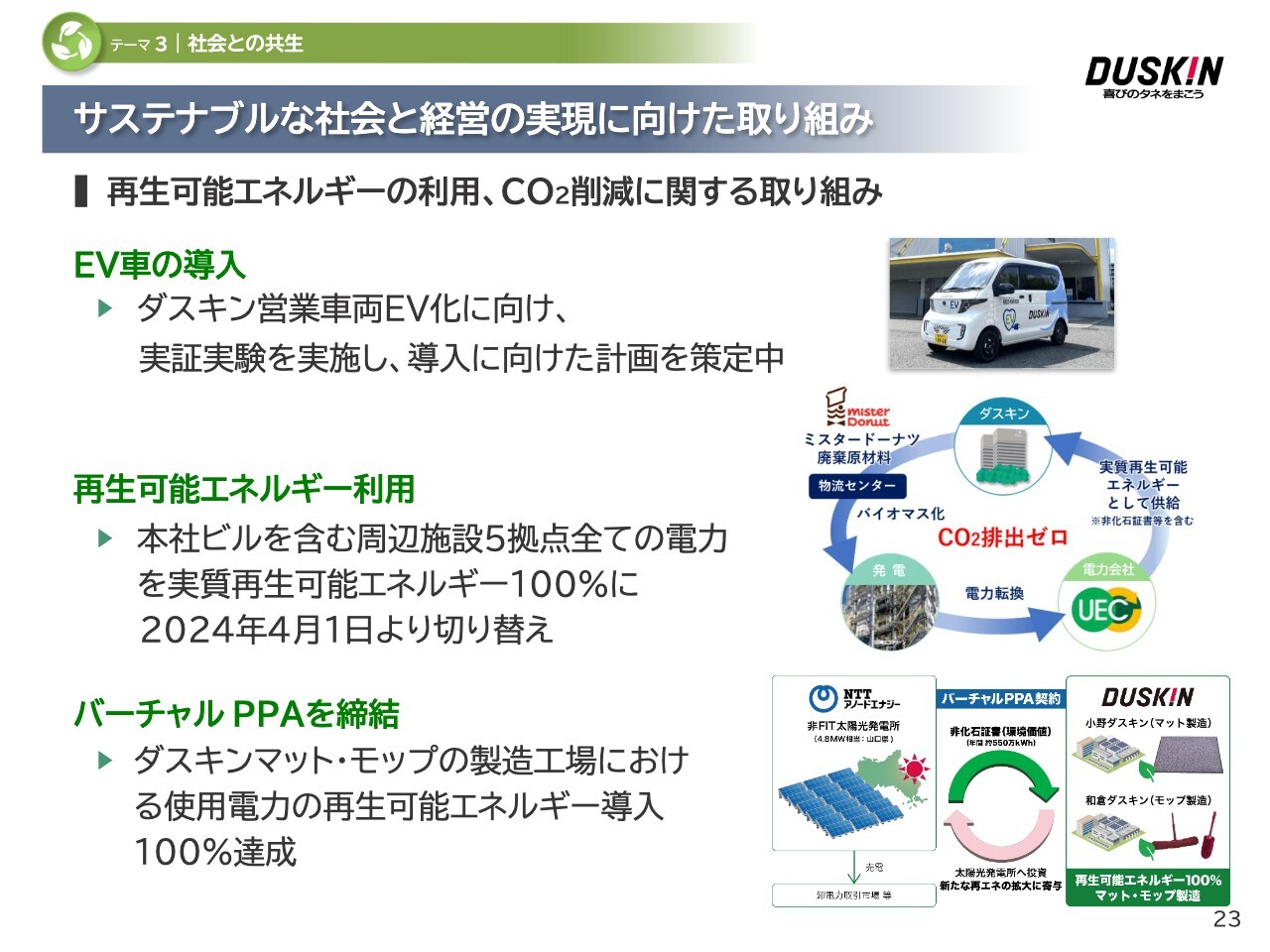

サステナブルな社会と経営の実現に向けた取り組み

宗:サステナブルな社会と経営の実現に向けた取り組みについて、スライドの一番下の事例を簡単にご紹介します。当社は「バーチャルPPA」という環境価値を購入する手法によって、モップとマットを作っている工場で再生可能エネルギーの100パーセント導入が実現しています。

この取り組みは、1年の中で投資を含めて大きく手掛けているものであり、当社のサステナビリティ経営施策として重要なポイントです。私たちはこのようなかたちで、引き続き再生可能エネルギーの利用を促進していきます。

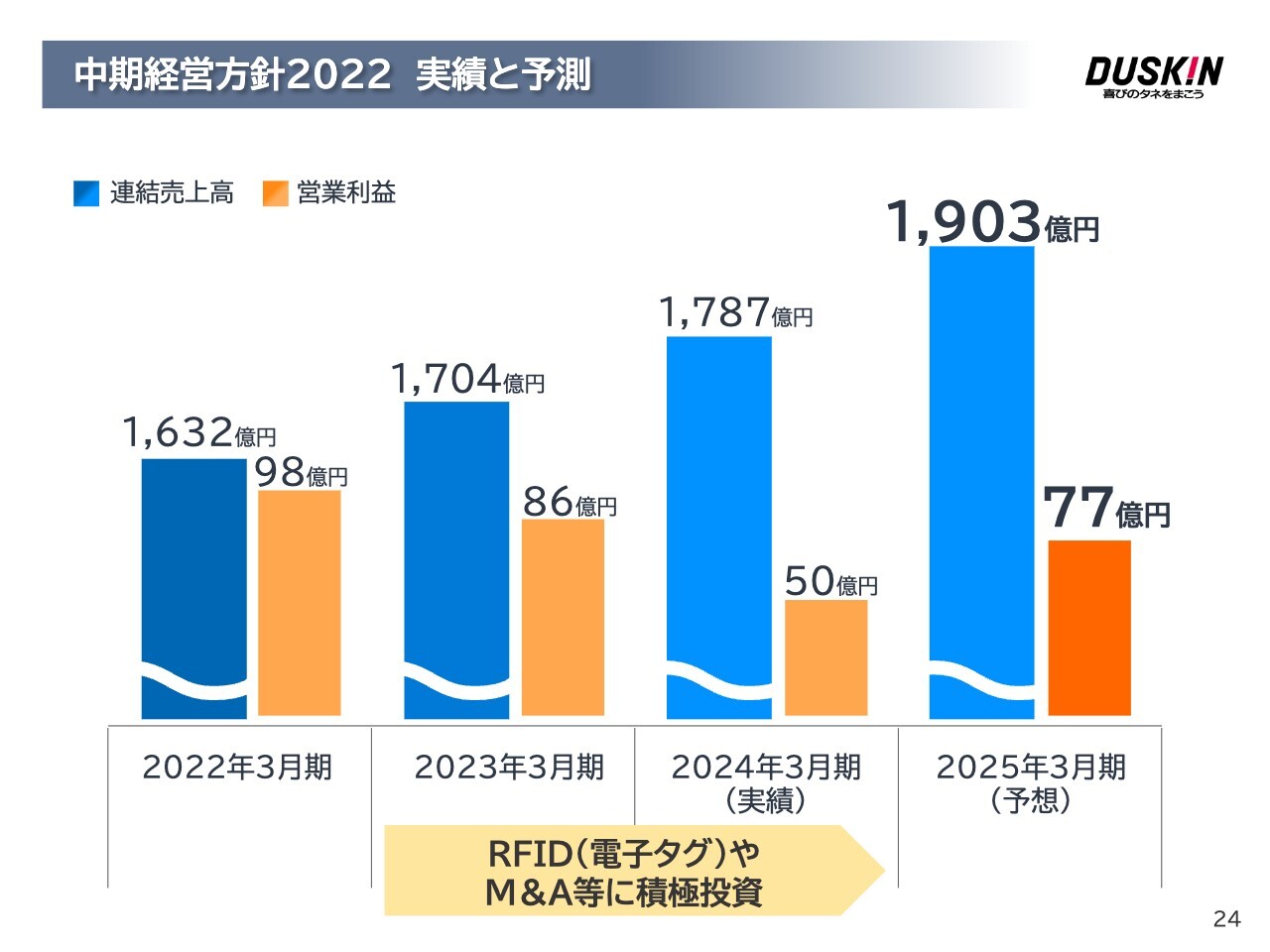

中期経営方針2022 実績と予測

宗:「中期経営方針2022」における売上および利益の実績と予測です。営業利益については、スライドのとおり、右肩下がりに見えていましたが、2025年3月期は77億円に回復する予想となっています。

2024年3月期まで営業利益が下がってきRFID(電子タグ)取付けの施策により、取付け費用がすべて原価に反映されて利益を押し下げてしまった背景があります。今年は取付けがほぼなくなっているため、このように利益が回復してきています。

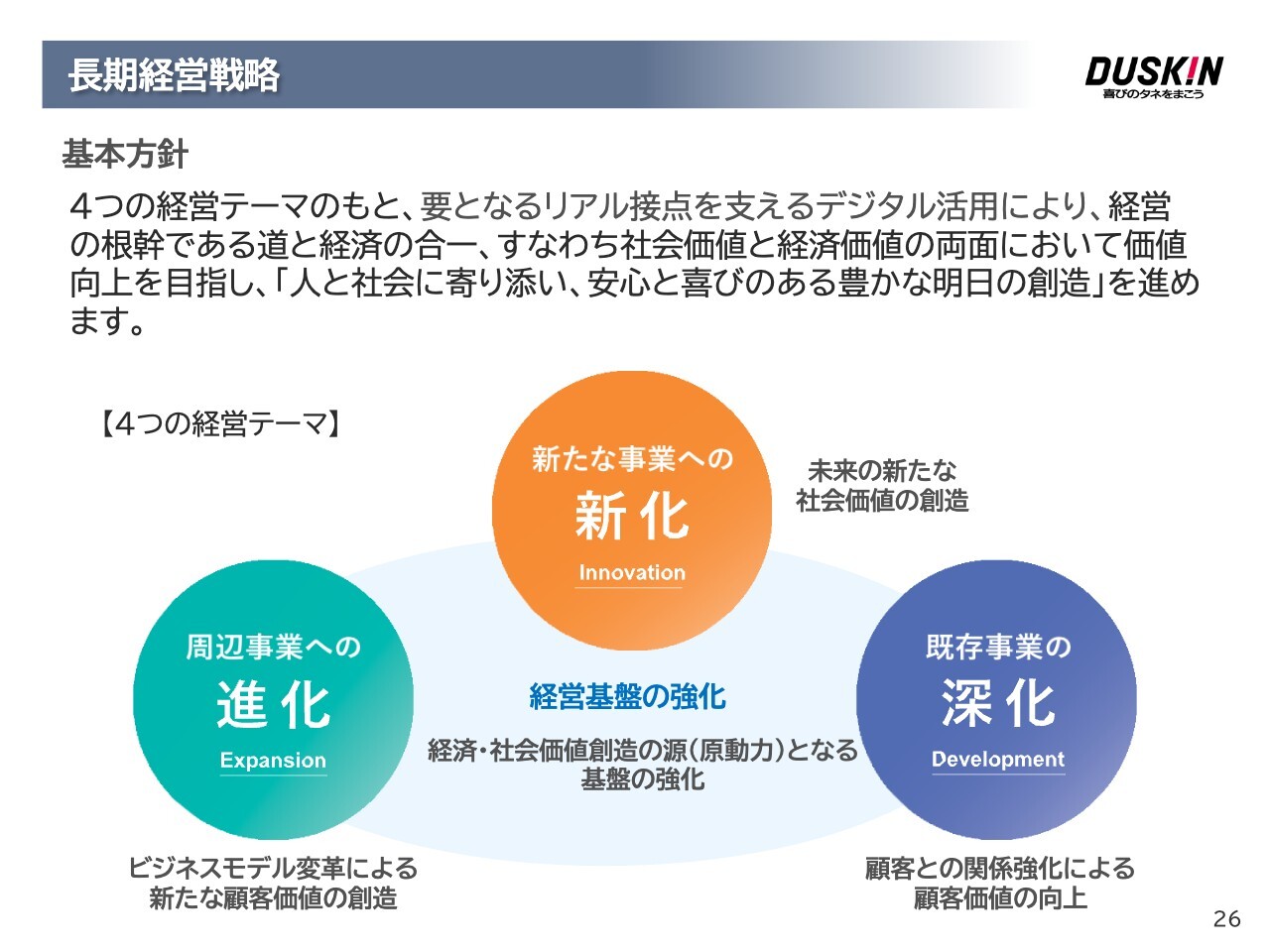

長期経営戦略

宗:長期経営戦略については、ホームページを見ていただければと思います。長期経営戦略「Do-Connect」を11月に公表しています。これまでの「ONE DUSKIN」を「Do-Connect」に変えて、2025年4月より展開する方針です。

長期経営戦略

宗:スライドの図のとおり、4つの経営テーマに向けて、3つの「シン化」を進めていく方針です。ポイントとなるのは、リアル接点を支えるデジタル活用です。デジタルを中心に据え、顧客との接点をどのように十分なかたちで作り上げていくかを重視しながら、今後発表予定の新中期経営計画の内容につなげていきます。

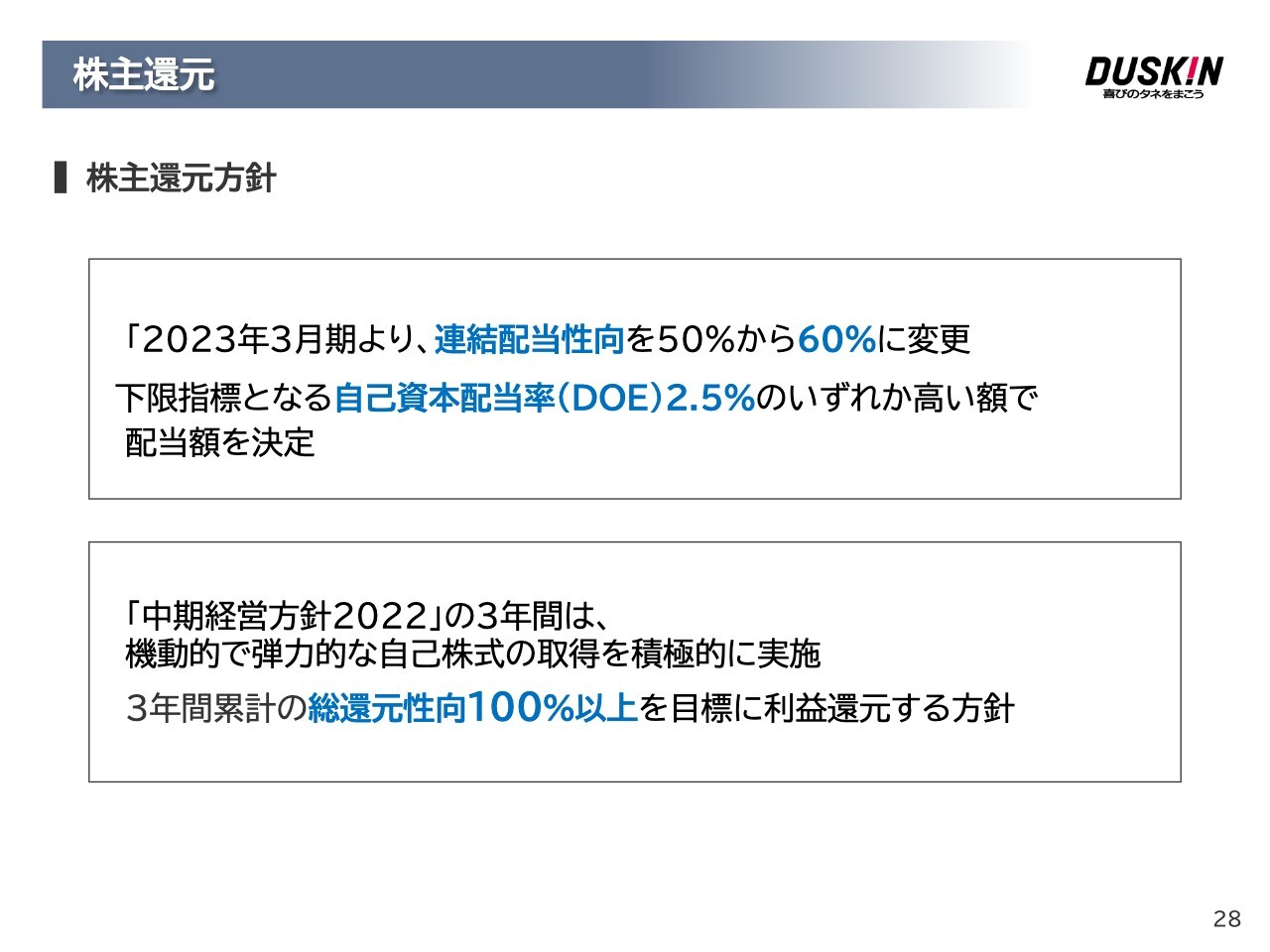

株主還元

宗:株主還元については、現中期経営計画の3年間で連結配当性向を60パーセントとし、自己資本配当率(DOE)の下限基準2.5パーセントのいずれか高い額で配当額を決定することとなっています。総還元性向は3年間累計で100パーセント以上を目指し、利益還元を行います。

※2026年3月期以降の株主還元方針は、2025年3月22日時点において発表していません。

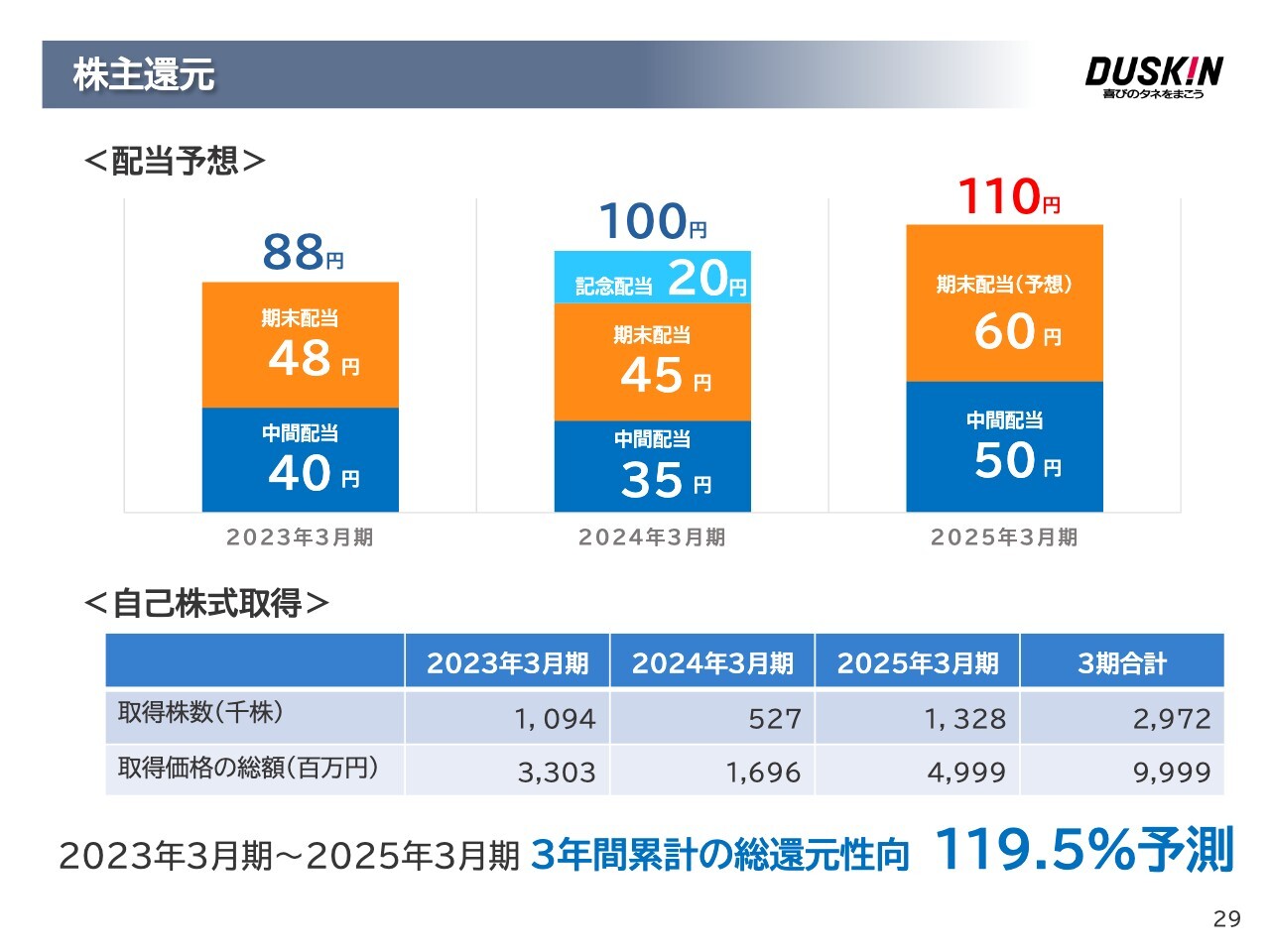

株主還元

宗:このような方針で進めてきた結果をスライドに整理しています。右側は2025年3月期の予測で110円です。前年は配当で100円、前々年は88円でした。

棒グラフ中央の2024年3月期は層が3つありますが、一番上の20円は記念配当です。記念配当を出したため100円の配当となり、増配を続けています。

自己株式の取得については、スライド下段右側の記載のとおり、約100億円の自社株買いを行っています。総還元性向は、3年間累計で配当を含めて約120パーセントになる見込みです。

株主還元 株主優待

宗:株主優待についてです。9月末と3月末時点の株主名簿に記載または記録された株主のみなさまに対して、100株以上300株未満、300株以上と2つのカテゴリに分けて優待を提供しています。100株以上300株未満の方には半年に1回1,000円、300株以上の方には2,000円の優待券が発行されます。

モスバーガーでも使えるのがポイントで、株式会社モスフードサービスの優待券も、私たちのお店でご利用いただくことができます。

また、長期保有の優遇制度もあります。3年以上保有していただくと、半年の優待額にさらに500円が上乗せされます。

当社の代表取締役社長執行役員の大久保が「優待は継続して実施していきます」と明言しています。その目的は、株主のみなさまに対する感謝の気持ちとともに、商品券や優待券を通じてサービスを利用していただき、当社商品のファンになっていただきたいということです。

個人投資家のみなさまにおかれましては、このような点もアピールポイントとしてご検討いただければと思います。私からの説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:海外事業の他地域への出店計画について

kenmo:「海外事業について、現在東南アジアに注力されていますが、今後他の地域への出店予定はあるの

新着ログ

「サービス業」のログ