TPR、エンジン部品で世界的シェア FY26までを飛躍への助走期間とし、新領域への投資を強化

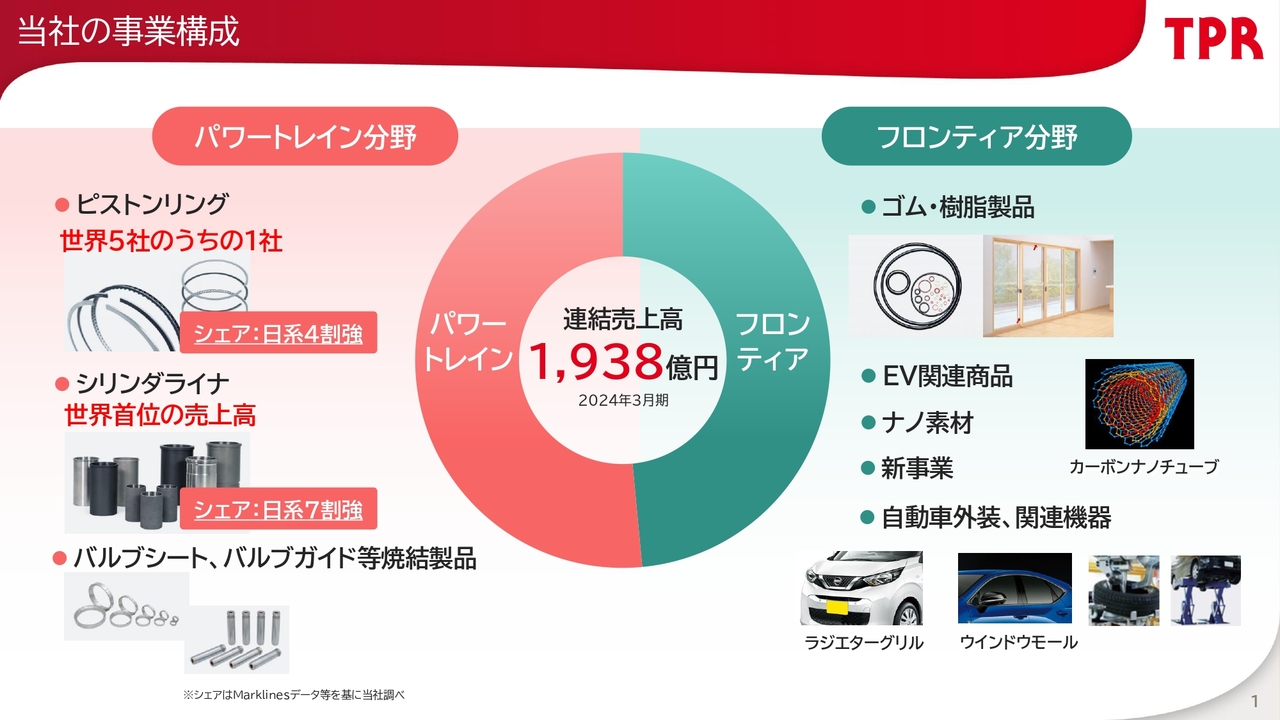

当社の事業構成

守田正樹氏(以下、守田):本日はTPRの末廣博会長にお越しいただいています。末廣さん、よろしくお願いします。

末廣博氏(以下、末廣):代表取締役会長兼CEOの末廣です。よろしくお願いします。

守田:さて、TPRはどのような会社なのか、事業ポートフォリオなどからご紹介いただけますか?

末廣:当社は1939年に創業し、今年で85周年になります。もともとは「帝国ピストンリング」という社名で、エンジンの主要部品や機能部品を製造する会社でした。その後は多角化を進め、2011年に現在の「TPR」という社名に変更しています。

当社の事業構成は、スライドの円グラフのとおり、左側のパワートレイン分野、右側のフロンティア分野が主力となっています。

パワートレイン分野で扱っている主な部品の1つとして、祖業であるピストンリングがあります。世界5社の製造メーカーのうちの1社ですが、当社は海外の1社と事業提携しており、昨年には国内の2社が統合したため、現在は世界3グループのうちのと1社と言ってもよいのではないかと思います。また、当社のシェアは日系で4割強となっています。

もう1つがシリンダライナという部品です。これは世界首位の売上高で、シェアは日系で7割強を維持しています。他にもエンジンの機能部品をいくつか扱っていますが、パワートレイン分野の売上高が全体の5割強という構成になっています。

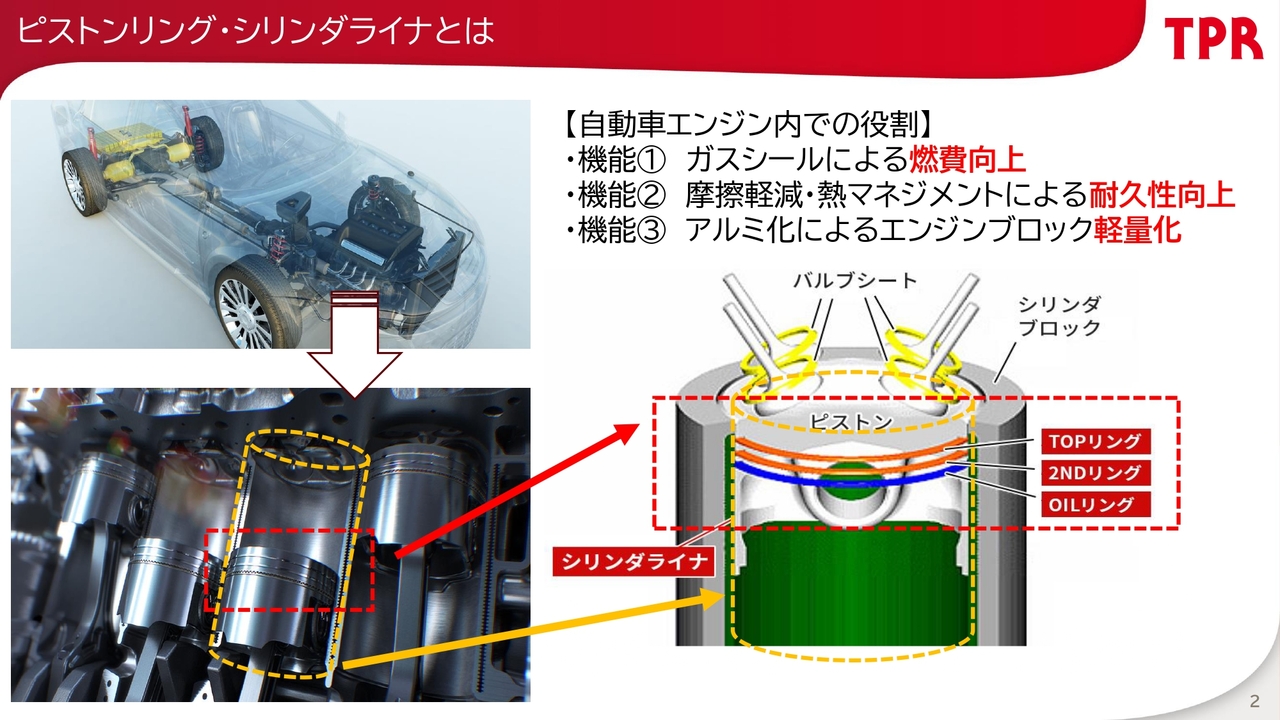

ピストンリング・シリンダライナとは

守田:今お話があったように、ピストンリングやシリンダライナで世界的なシェアを持っているわけですが、視聴者のみなさまにしてみると、どのような役割を果たしている部品なのか、今ひとつピンとこないかもしれません。もう少しご説明いただけますか?

末廣:スライド左下の画像がシリンダです。自動車の4気筒エンジン、6気筒エンジンといったエンジンのシリンダになります。

右側の図の赤い点線で囲まれた部分のように、シリンダの中にはピストンがあり、シリンダ内でガスを爆発させることによりピストンが上下して駆動します。ピストンの上部には3本の輪がはまっており、これがピストンリングというものです。

このピストンリングは、ピストンの周りを固めて燃焼ガスを漏れないようにし、エネルギー効率を高め、燃費を向上する役割があります。また、1分間に何千回も回転することで大変な摩擦と熱が発生しますので、それに対する耐久性を持ったリングになっています。

一方で、黄色の点線で囲まれた部分がシリンダライナです。シリンダの一種の内壁を作っています。現在は、エンジンを軽量化するために周りはアルミ化されています。ただし、アルミだと弱いため、内側に鉄の筒をはめて耐久性を持たせています。

このように、当社はシリンダ内で擦れ合っているシリンダライナとピストンリングの両方を製造しているということです。

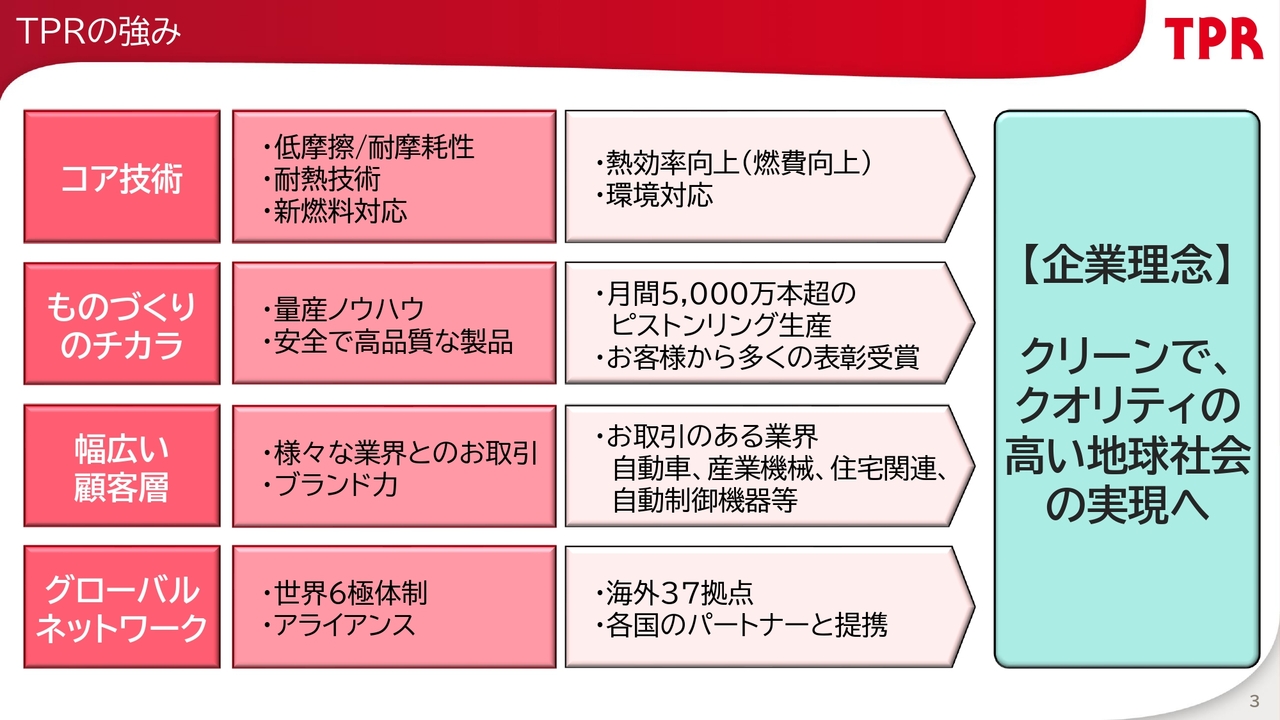

TPRの強み

守田:エンジンの高性能化を担ってきたかと思いますが、その中で培ってきた強みにはどのようなものがありますか?

末廣:強みについては、スライドに記載のとおり「コア技術」「ものづくりのチカラ」「幅広い顧客層」「グローバルネットワーク」と大きく4つあります。

技術については、先ほどご説明したように、摩擦や熱に耐えたり、熱を逃がしたりといった「コア技術」があります。

ピストンリングといっても一様ではなく、エンジンごとに形状、表面処理なども本当に細かく決まっており、そのようなものを作り込む技術、つまり「ものづくりのチカラ」があります。加えて、それをグローバルで月間5,000万本くらい量産するための品質管理力や量産ノウハウも強みだと思っています。

また、世界のすべての自動車会社、二輪メーカーも含め、エンジンを使っている多くの企業と取引していますので、そのような「幅広い顧客層」も当社の強みになるかと思います。

さらに、基本的に地産地消的な考えでグローバル展開していますので、海外37拠点で納入するという「グローバルネットワーク」の体制を作っていることも強みの1つです。

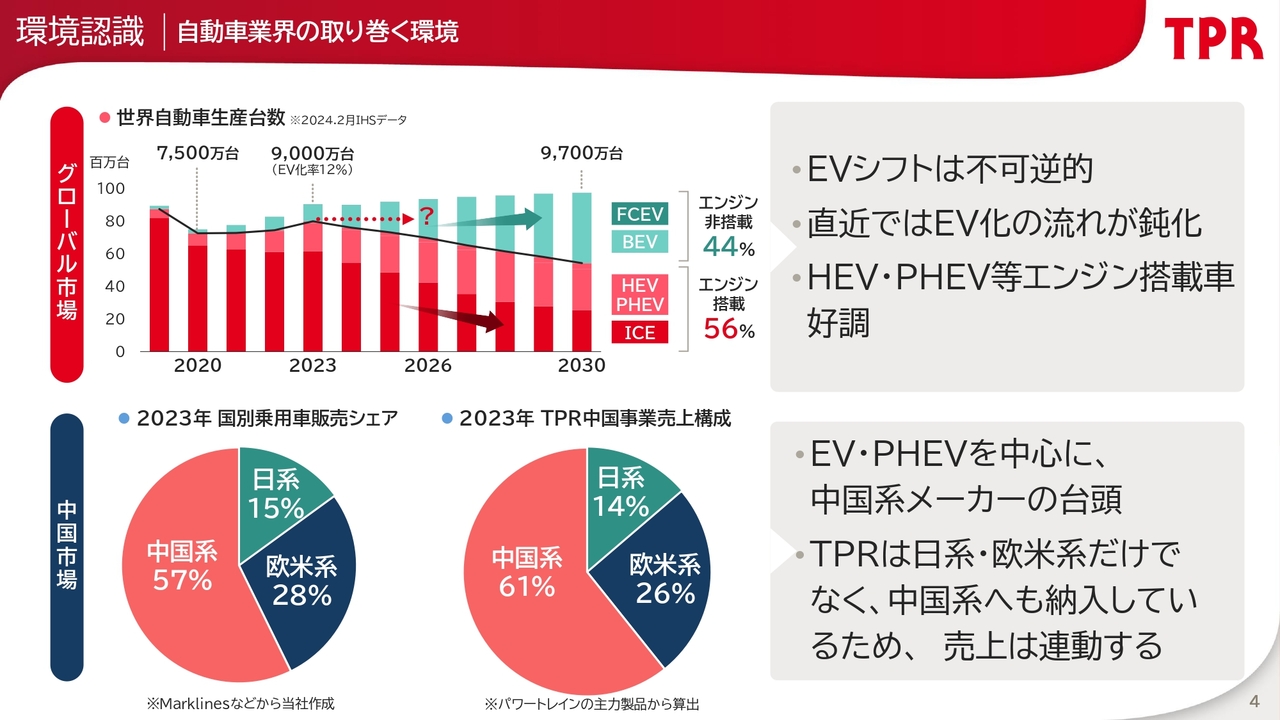

環境認識 自動車業界の取り巻く環境

守田:ここからは経営計画に近いところのお話をうかがっていきます。末廣さんとしては、事業環境についてどのような認識を持っていますか?

末廣:ポイントは大きく2つあると思っています。1つは、ここのところ言われているEVシフトです。当社は、エンジン事業がコアですので「エンジンはどんどん減っていくのではないか」という危機感を持っています。一方でEVが増えてくることは不可逆だろうとも思っています。

ただし、ここにきて様相が変わってきているのは、スライド左上の薄い赤の棒グラフにあるように、いわゆるハイブリッド(HEV)とプラグインハイブリッド(PHEV)という、エンジンとモーターが両方くっついている車の生産台数が伸びていることです。結局EVも今のインフラや航続距離を考えると、もはや1本道では増えないと考えています。

棒グラフに点線でクエスチョンを記載していますが、どちらかというとこの方向に進んでいくのではないかというのが現在の足元の状況です。そのような状況を考えると、我々としてはEVとエンジンの両面で取り組んでいく必要があると思っています。

守田:そのようなかたちで中国との関係もしっかり保ちながら進めていくということですね。

末廣:おっしゃるとおり、ポイントの2つ目は中国市場です。中国は現在、中資系の自動車メーカーがものすごい勢いで伸びているため、中国という世界最大の市場で日系・欧米系ともにやや苦戦しています。我々は中国メーカーのお客さまも、市場とほぼ同じシェアで売上があるため、たとえこちらが減少しても中資系で伸ばせることが強みだと思っています。

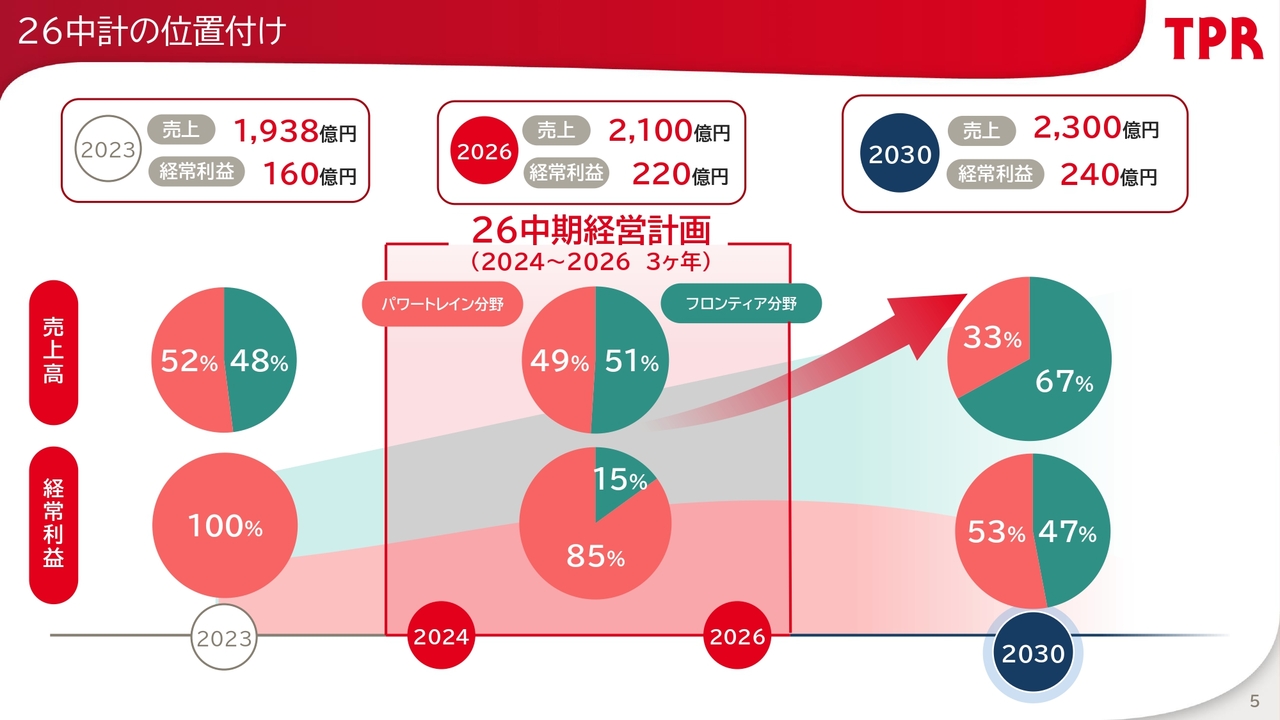

26中計の位置付け

守田:現在、2026年を最終年度とする3ヶ年の中期経営計画を走らせていますが、位置付けを教えてください。

末廣:スライドのグラフの赤色の部分がパワートレイン分野で、緑色の部分がフロンティア分野ですが、しばらくは伸びると考えています。ただし、いずれは落ちてくるとすると、この中期経営計画の3ヶ年は、未来に備えて成長を仕込む期間だと捉えています。

フロンティア分野について、経常利益でいうと3年間で全体の15パーセントを占める状態にはしたいと思っています。先々には半々となることをイメージして、フロンティア分野を強化していく考えです。

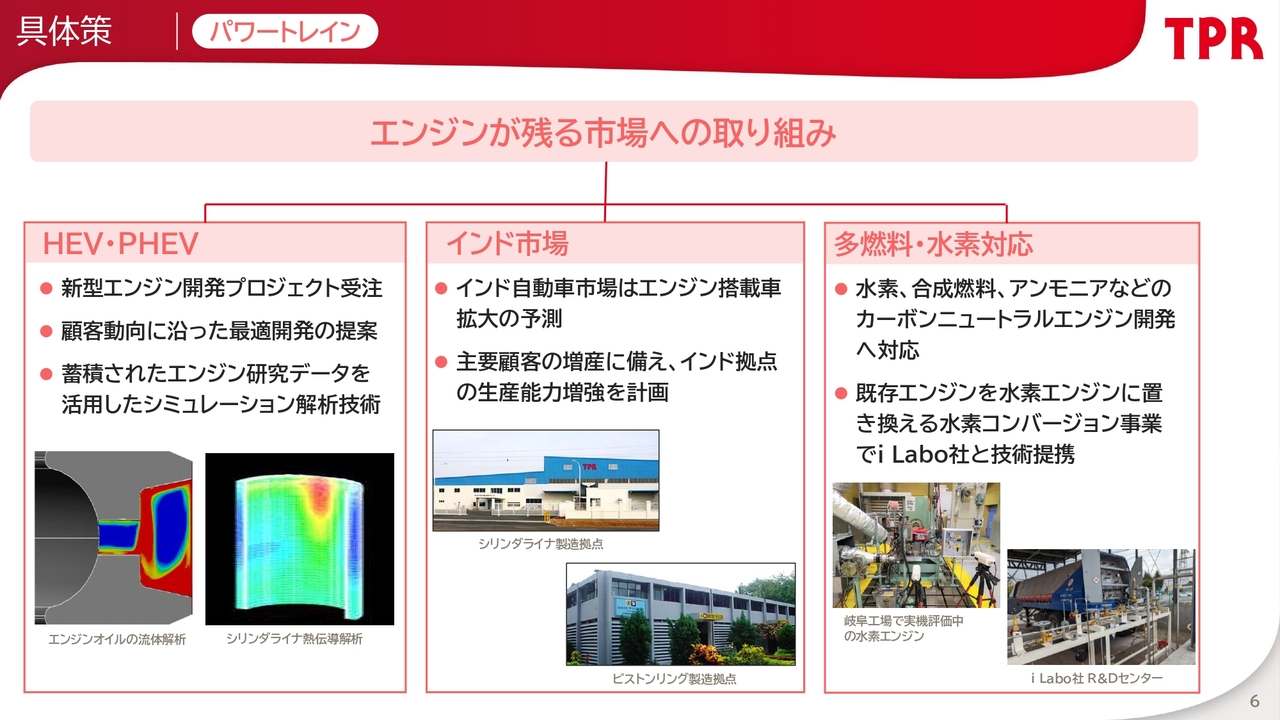

具体策 パワートレイン

守田:中期経営計画の具体策について、パワートレイン分野とフロンティア分野に関してうかがいたいと思います。まずパワートレイン分野について、どの方向から攻めるのでしょうか?

末廣:パワートレイン分野については、現在HEVやPHEVが見直され、非常に増えてきています。これに伴い、自動車メーカーでも新しい専用エンジンの開発プロジェクトがいくつか進んでいます。ここは我々の強みが一番活きるエリアですので、確実に取っていくことが重要だと思っています。

また、インドにも注力します。14億人の人口を抱え、自動車台数は400万台から500万台と日本より拡大し、世界3位の市場になっています。これは1,000万台を超えてもまったくおかしくない市場です。

その中でインドのインフラの状況などを考えると、EVがどんどん増えるというよりは、HEVやPHEVが増えていくだろうと考えています。そうするとエンジン部品はますます必要になってくると思っていますので、生産能力の増強を計画しています。

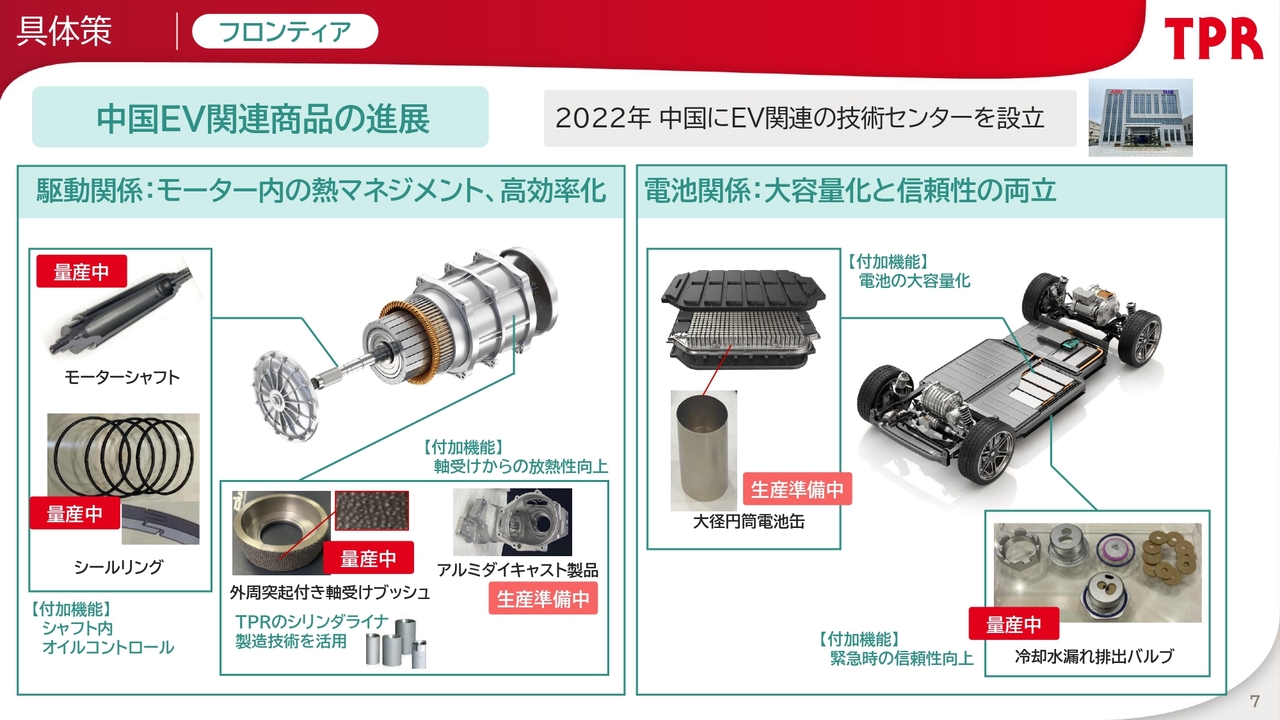

具体策 フロンティア

守田:非常に力を入れているというフロンティア分野についてもご説明をお願いします。

末廣:EV先進国である中国では、現在EV生産台数が700万台近くあると思いますが、これは日本の全自動車市場よりも大きい規模です。そのようなことを見据えて、2022年に中国に技術センターを設立し、EV製品を開発してきました。

スライドにはいくつか事例を示していますが、すでにモーター領域と電池領域で量産が始まっているため、さらに拡大が期待できるエリアだと思っています。

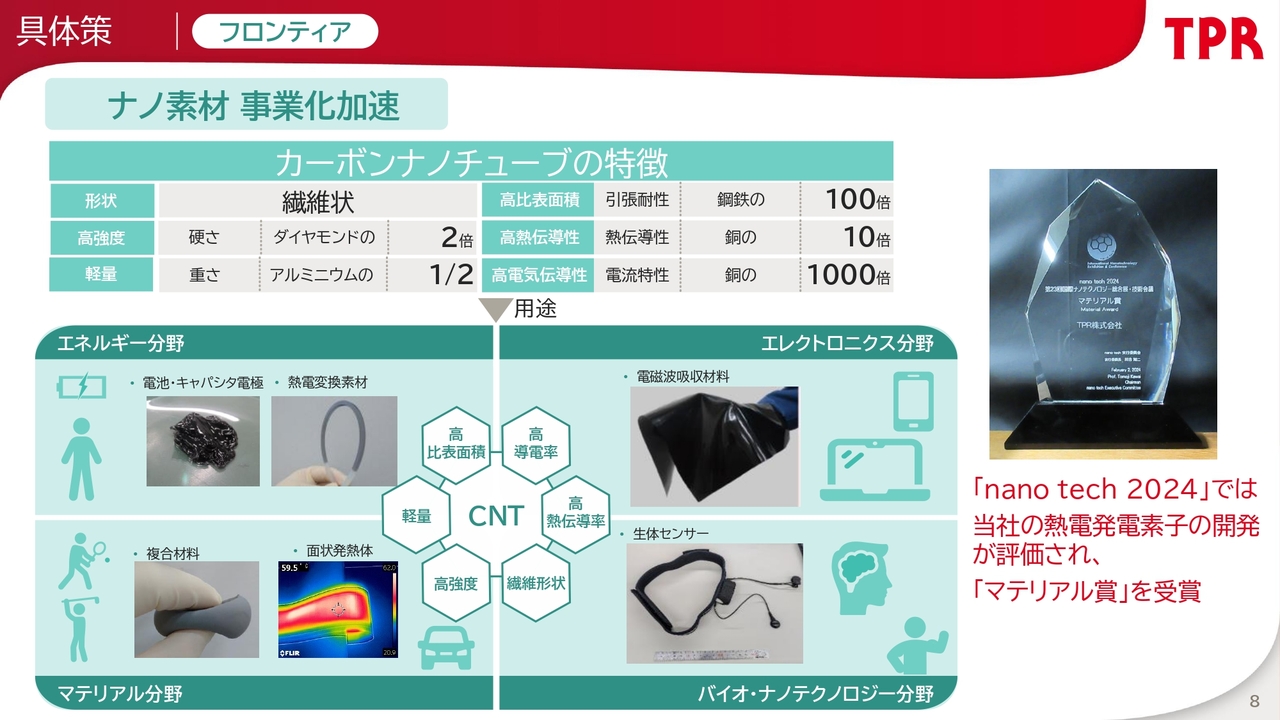

具体策 フロンティア

守田:一方で先端素材分野と言いますか、カーボンナノチューブにもここから力を入れていくということでしょうか?

末廣:カーボンナノチューブはダイヤモンドより硬く、鉄より強く、アルミより軽く、銅よりも伝導性がある夢の素材です。適用領域も非常に広範で、現在はいろいろな企業と共同で適用領域の開発を進めています。電磁波吸収シートや熱電変換、電極関係などで展開していきたいと思っています。

守田:かなり強みも持っているということですね。

末廣:私どもはカーボンナノチューブの開発歴がけっこう長く、効率的な製品を確立しています。それを糸や布にするといった技術を持っているため、適用領域は広いと考えています。

具体策 フロンティア

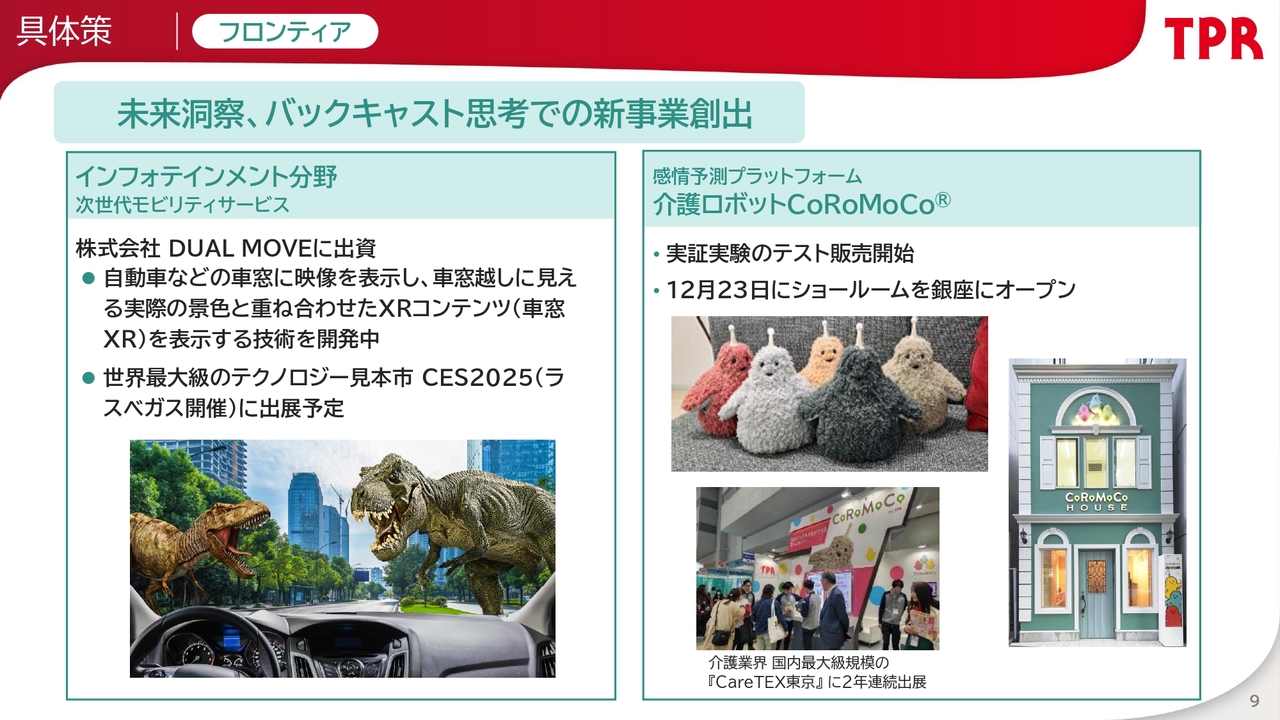

守田:これからフロンティア分野を育てていく上で、「動く」を極めることで美しく豊かな地域社会を実現していくかと思いますが、ヒト・モノ・ココロを重視した取り組みを行うとお聞きしました。

末廣:これは夢の世界も含めてですが、我々としては自動車のインフォテインメント分野に可能性を感じています。完全な自動運転が進めば、自動車での移動は楽しむ空間になってくるはずです。スライド左側にあるとおり、車窓にいろいろなものを映し出す技術を開発しているベンチャーに投資しています。私も参加しますが、2025年1月のCESにも出展する予定です。

また、スライド右側の写真は、介護ロボット「CoRoMoCo」というもので、当社の若手の公募によって出てきたアイデアです。今、持ってきているのですが、このようなものです。

守田:介護の対象となる方に、この子が「かまって」と甘えるのですか?

末廣:おっしゃるとおりです。会話ができるロボットで、「だっこして」などと非常に甘えてきます。右目に入っているカメラで、目の前の人の表情を読み、その表情に応じた会話をすることができます。

また、ロボットの口に指を入れると甘噛みをし、その間にバイタル測定をするという機能を持っています。これによって、お年寄りが非常に幸せな気分になれるだけではなく、介護施設の方々のOne to Oneのケアのサポートもできるでしょう。

守田:もしかすると「そろそろお風呂の時間ですよ」などと声をかけてくれることもあるのですか?

末廣:もちろんあります。

守田:介護業界の人手不足対策にもなるということですね。

連結業績

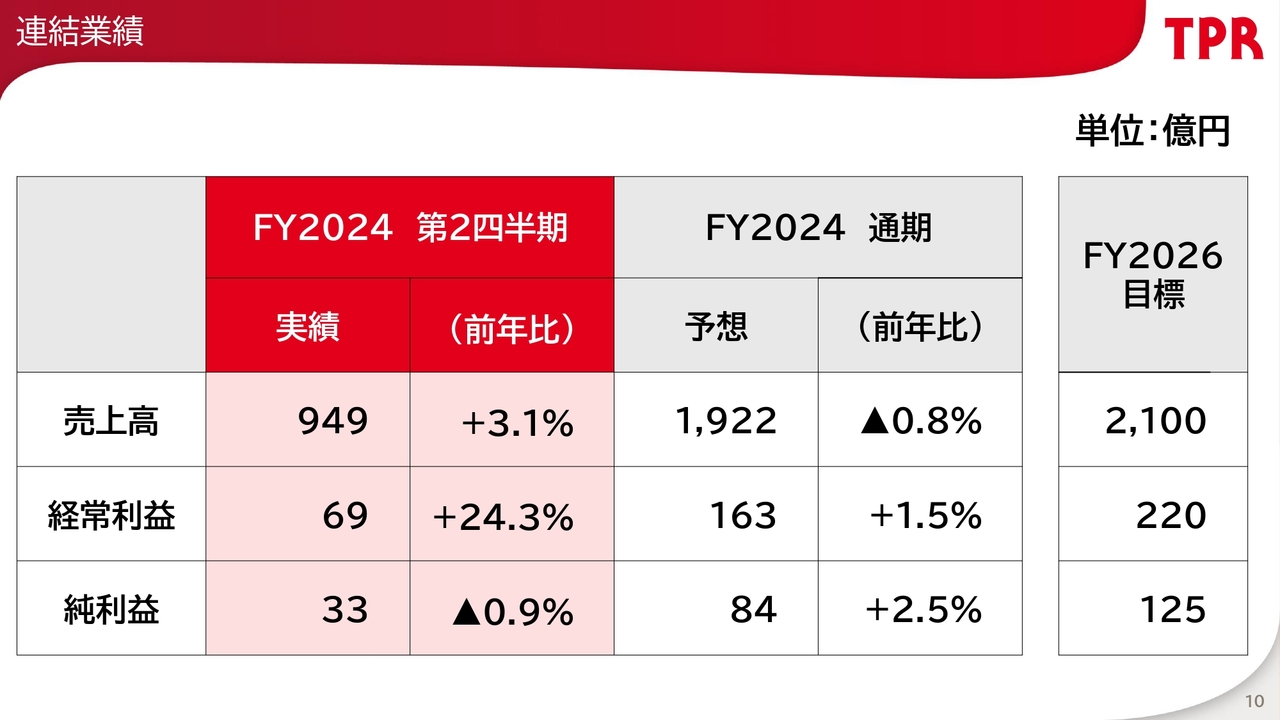

守田:さて、業績のことをうかがいたいと思います。現在どのような業績動向になっていますか?

末廣:おかげさまで足元の業績は堅調に推移しており、スライドのとおり、上期の経常利益は前年比で24.3パーセント増となりました。純利益は前年度のこともありマイナスとなっていますが、基本的には堅調に推移していると理解しています。

また、通期予想は期初から変えていませんが、足元でのリスク要因としては、自動車の生産台数の増減が依然としてあることが1つと、もう1つはアメリカが今後どのような政策をとってくるかということです。これは私どもの会社に直接影響するというよりも、自動車業界にとっての影響を見極めていく必要があると考えています。

株価チャート

守田:ここで株価を確認しておきましょう。チャートを見ると、2024年の年初から比べて株価は4割ほど上昇していますが、十分だとお考えでしょうか?

末廣:いいえ。恥ずかしながら、PBRがまだ0.5程度であるため、さらに株価を上げていかなければならないと思っています。

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応〜取組施策〜

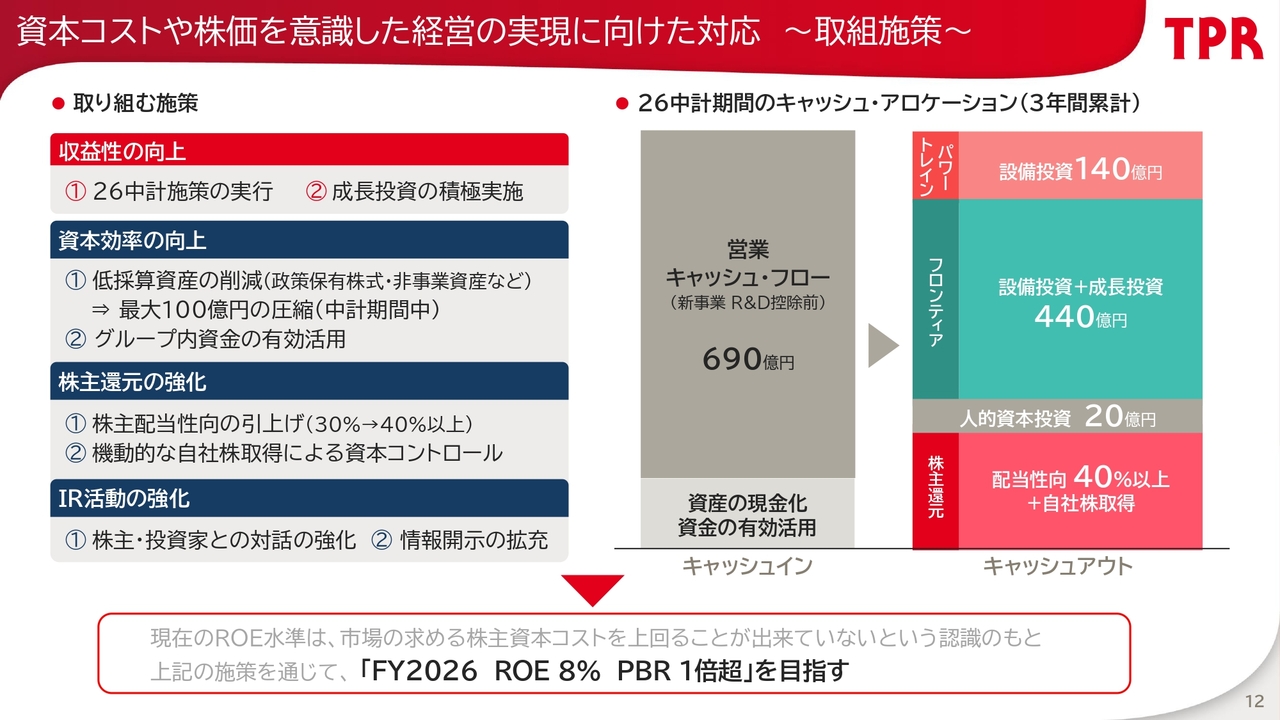

守田:TPRは資本市場での評価向上に向けた取り組みや、開示の状況なども十分している会社だと理解していますが、どのような取り組みをしているか、ご紹介いただけますか?

末廣:こちらのスライドは、資本コストや株価を意識した経営の実現として発表している内容です。「収益性の向上」「資本効率の向上」「株主還元の強化」「IR活動の強化」と大きく4つあります。

1つ目の「収益性の向上」については、今ご説明した26中期経営計画の施策を確実に実施していくことと、成長投資を積極的に実施していくことを掲げています。

2つ目の「資本効率の向上」については、低採算資産の削減を行います。政策保有株式や事業で使っていない資産の見直しも行っていきます。そのようなものを売却し、中期経営計画期間中に最大100億円の圧縮を実施しようと考えています。

このように、営業キャッシュ・フローと資産の現金化でキャッシュを生み、投資と株主還元を行っていきます。

守田:営業キャッシュ・フローで稼いだ690億円を、パワートレイン分野とフロンティア分野に十分投資して、成長の果実を得ながら、なおかつ株主還元をするということですね。

末廣:そのとおりです。

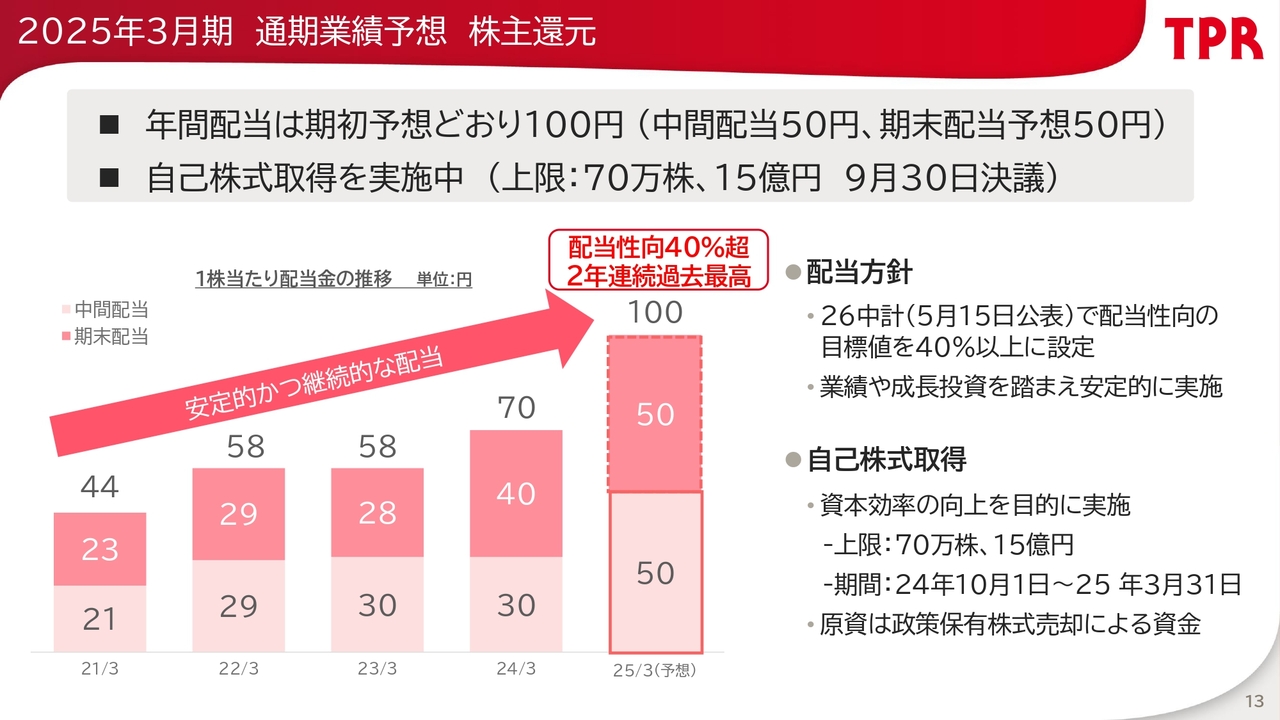

2025年3月期 通期業績予想 株主還元

守田:株主還元についてうかがいたいのですが、配当性向を引き上げましたね。なおかつ、自社株買いも実施しています。これについてご説明ください。

末廣:配当性向について、前回の中期経営計画では30パーセントを目処としていましたが、今中期経営計画においては40パーセント超と発表しています。今年度の配当は1株当たり100円を予想しており、50円の中間配当はすでに実施済みです。2年連続で過去最高の配当となっています。

また、自己株式の取得についても進めています。今年度は15億円を上限としていますが、この原資は先ほどご説明した政策保有株式の売却によって捻出しています。

末廣氏からのご挨拶

末廣:私どもTPRは、動力機構の高度化を原点として、祖業であるエンジン部品を中心にこれまで実力を蓄えてきました。このようなところをさらに活用していきます。

動くのはエンジンや車だけではありません。ヒト、モノ、ココロも動くだろうと考えています。これらに関わることで、企業価値をさらに高め、ステークホルダーのみなさまに貢献していきたいと考えています。引き続きご支援をよろしくお願いします。

新着ログ

「機械」のログ