True Data、12期連続増収で当期純利益は過去最高益を達成 今期は高成長を加速し、大幅増益を計画

2024年3月期決算説明

米倉裕之氏(以下、米倉):株式会社True Data代表取締役社長の米倉です。本日は当社の2024年3月期決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

今回の決算説明資料では、事業計画および成長可能性に関する事項の内容も含めて開示しました。本日は主に、2024年3月期の決算概要と最近のトピックス、2025年3月期の見通しについてご説明します。

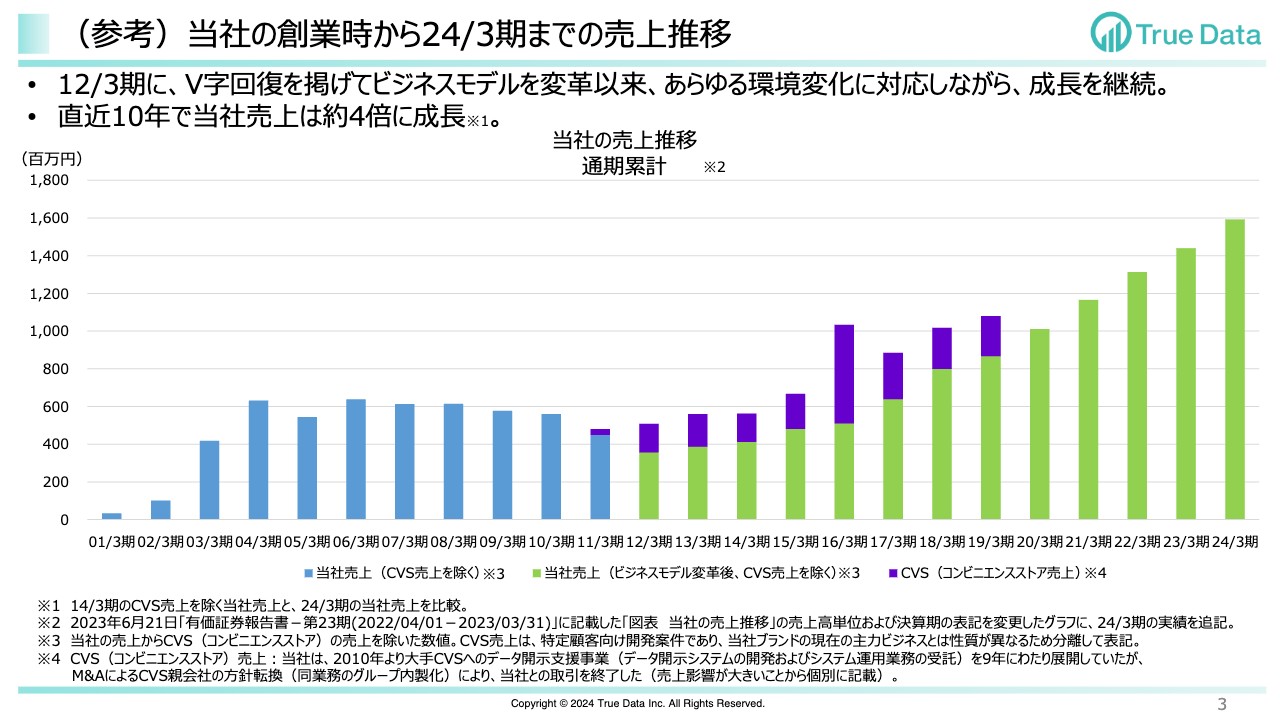

(参考)当社の創業時から24/3期までの売上推移

決算や今後の見通しのご説明に入る前に、当社をご理解いただくため、当社を取り巻く環境や事業概要について簡単にお話しします。

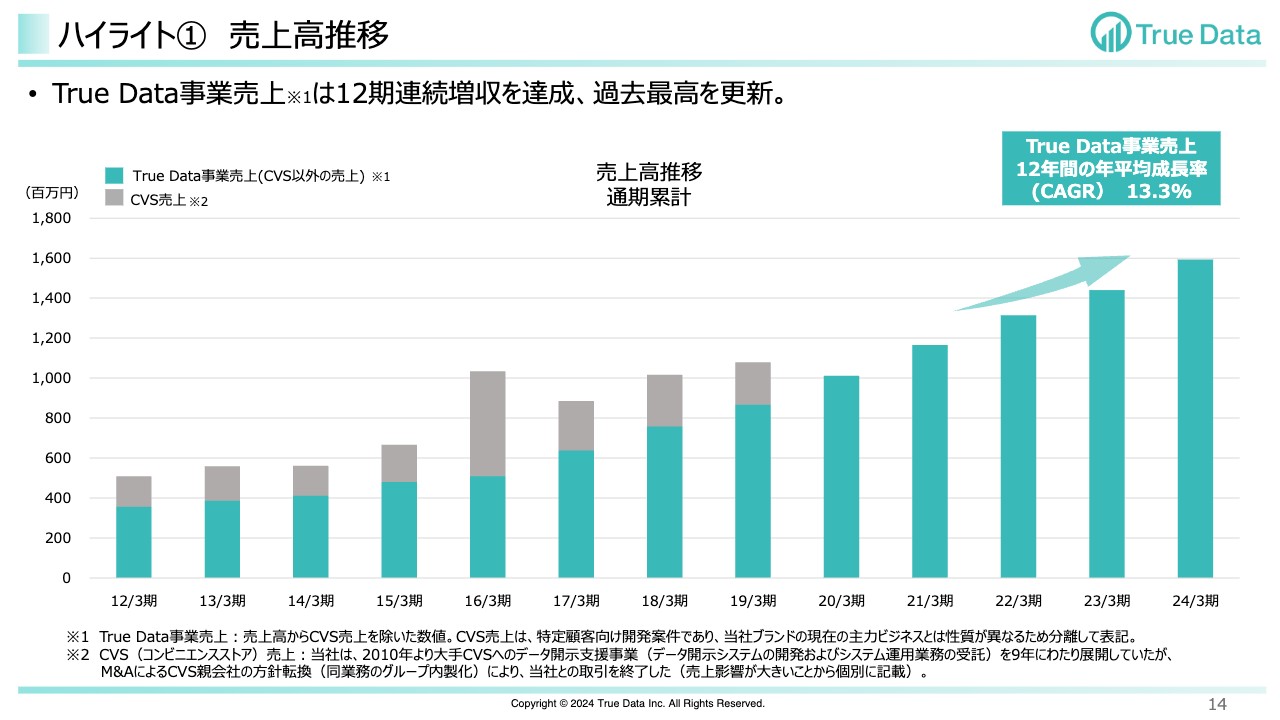

まずは、創業時から2024年3月期までの売上高の推移です。スライドの棒グラフのうち緑色の部分が、私が社長に就任してからの推移です。V字回復を掲げ、ビジネスモデルを変革してきました。

紫色の部分は、コンビニエンスストアとの取引があった時の売上を示しています。こちらの取引が2019年3月期で終了しました。当時は売上の2割ぐらいを占めていました。経営にはこのような環境変化がつきものですが、我々はそれを乗り越えて成長を続けています。ここ10年で、当社の売上は4倍に成長しました。

会社経営には「年輪経営」という考え方があります。京セラ株式会社の稲森名誉会長は「竹の節」とも言っています。やはりしっかりと年輪や竹の節を作りながら良い会社に育てていくことが大事だと思っています。

売上を急激な速度で伸ばしてイグジットするようなことは考えておらず、今後もしっかりと売上利益を伸ばしながら、会社を成長させていきたいと考えています。株価に関わる指標も向上していくと思っていますので、どこかで水準調整を含めて前向きな動きが起こるのではないかと信じ、良い会社作りに邁進しています。

(参考)当社を取り巻く環境の変化

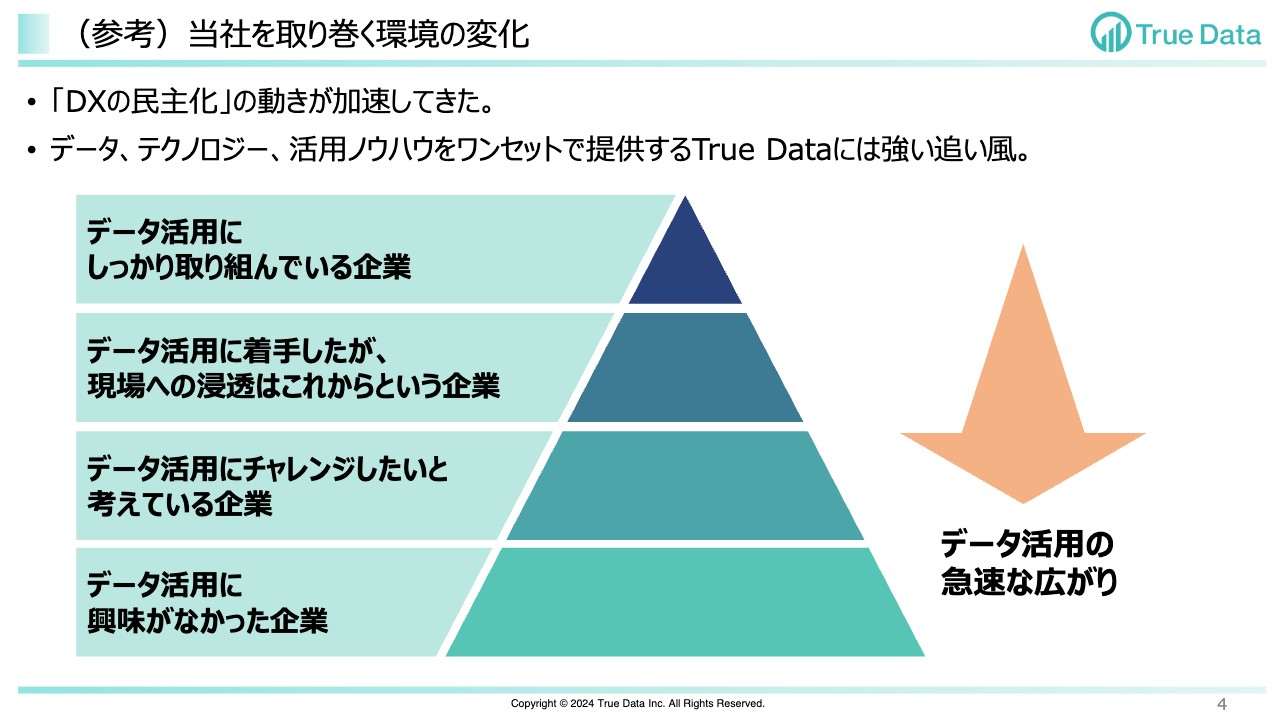

当社を取り巻く環境の変化についてです。スライドには「DXの民主化」をキーワードに記載しています。

今まで、テクノロジーに先行投資しながらデータを使いこなすのは、こちらに示すようなピラミッド上位の会社に限られていましたが、こちらの裾野が次第に広がってきています。「データテクノロジーを使って強くなりたい」「生産性を上げて戦っていきたい」という動きが、下位レイヤーの会社にも生じています。

例えば、私どものお客さまでは、大手の消費財メーカーから準大手、中堅の消費財メーカーへとデータ活用のニーズが拡大しています。この裾野が拡大している部分を「ホワイトゾーン」と呼んで我々のビジネスチャンスとし、この市場へ大きく貢献していくためには、2つの要素が必要だと思っています。

1つ目は、現場は忙しく、専門家がいるわけではないため、現場が使いやすいサービスやソリューションをご用意することです。

2つ目は、例えば食品メーカーだけでも1万社ありますので、このような市場に一気にリーチしていく販売チャネルが大事だと思っています。マーケットホルダーと連携しながら、ホワイトゾーンを一気に開拓することを考えています。

2025年3月期には、これらの取り組みの営業活動を開始し、業績貢献を計画しています。このような動きの中で、どのようなポジションを獲得していけるかが1つの大事なテーマだと思っています。

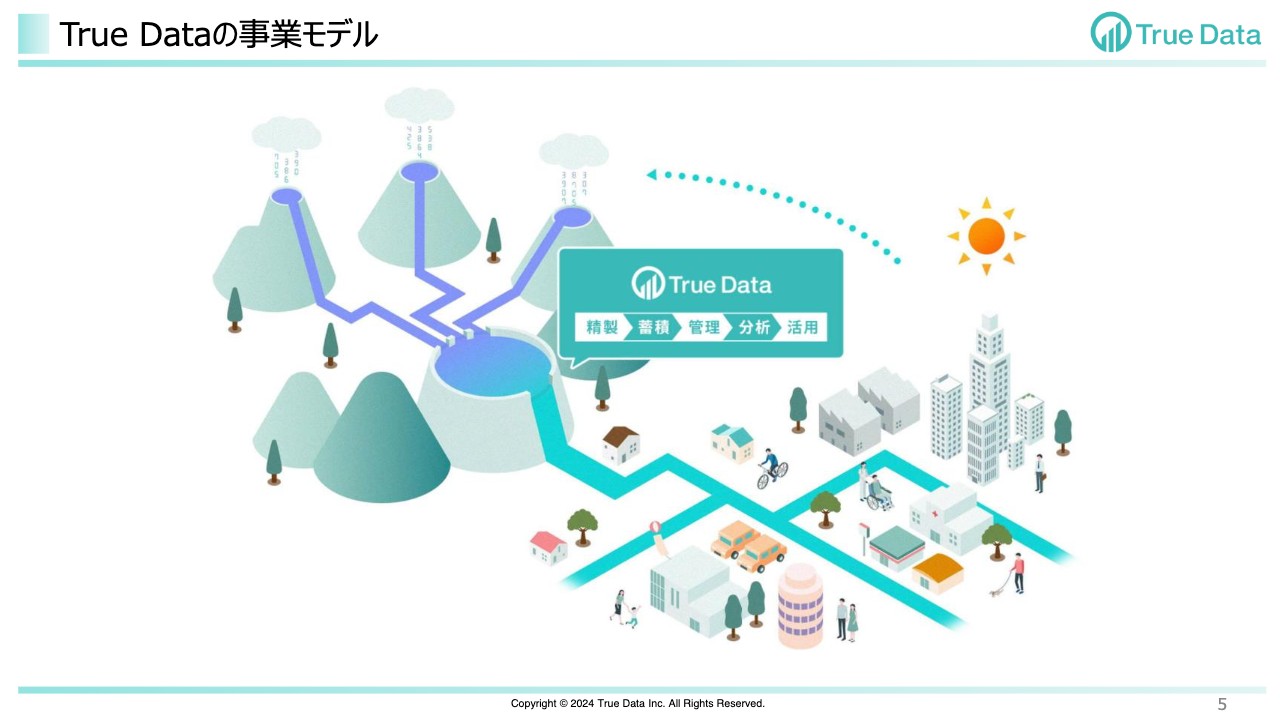

True Dataの事業モデル

こちらのスライドには、当社の事業モデルを示しています。当社は、「POS」や「ID-POS」といった小売業の購買データのプラットフォームを提供しています。小売業ごとの専用環境を用意し、その中で安心安全にデータを使っていただけるプラットフォームとなっています。

データには、さまざまな権利や個人情報、契約関係が紐づいています。そのため「このデータはこのような活用ができる」という仕分けをしながら、用途ごとに使っていくことが必要です。

そこを簡便にクオリティ高く、コスト効率良くできるデータプラットフォームが当社の事業モデルであり、その上にさまざまなソリューションを乗せていくというかたちになっています。

ここで「スケール化」というキーワードについてお話しします。スケール化は、業績の向上、特に利益の拡大に大きな意味があると考えています。

当社の強みの源泉は消費者購買ビッグデータです。これはデジタルデータですので、何度でも使いまわせます。一般的な消費財の原材料は商品にするとなくなるため、再度原材料を仕入れますが、デジタルデータは何度使ってもコストが増えないのが特徴です。

このデータプラットフォーム上での商品やサービスの販売のスケール化が進むと、売上がいくら伸びてもコストは一定ですので、加速度的に利益が増えていくという性質があります。このように、スケール化は当社の利益拡大のキーだと考えています。

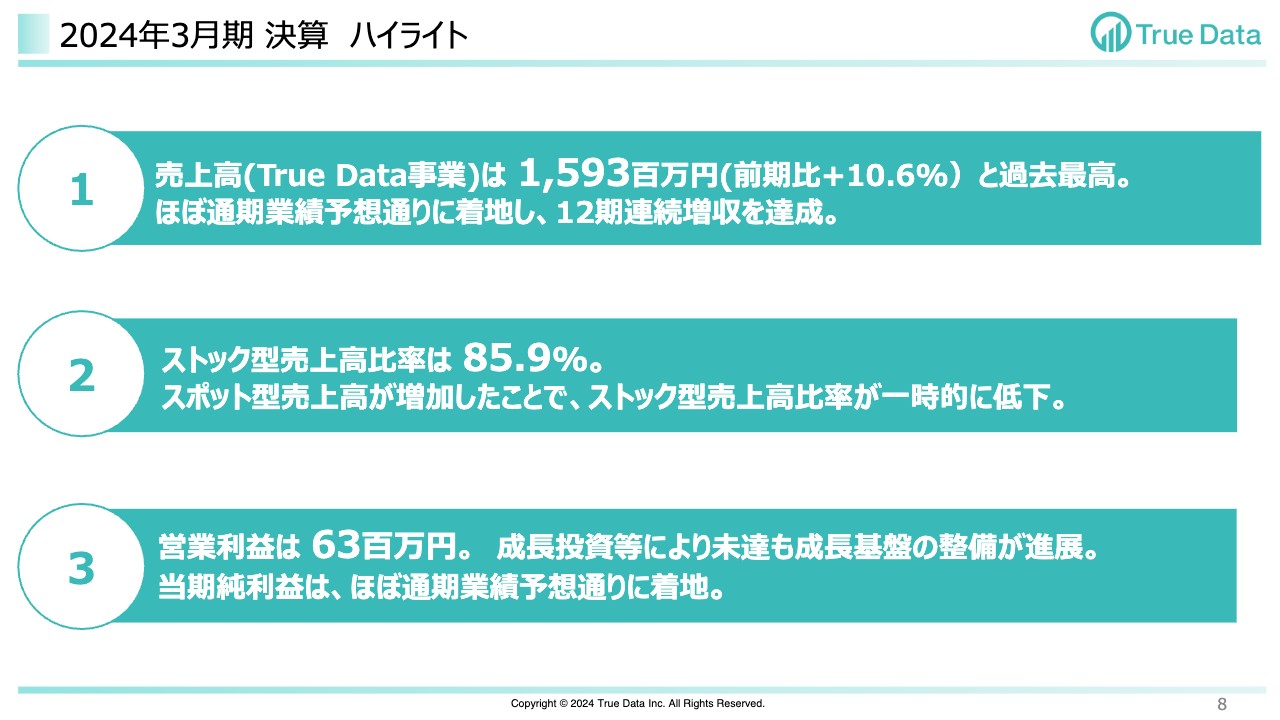

2024年3月期 決算 ハイライト

2024年3月期決算のハイライトです。売上高は15億9,300万円となり、過去最高を更新しました。ほぼ通期業績予想どおりに着地し、12期連続増収を達成しています。

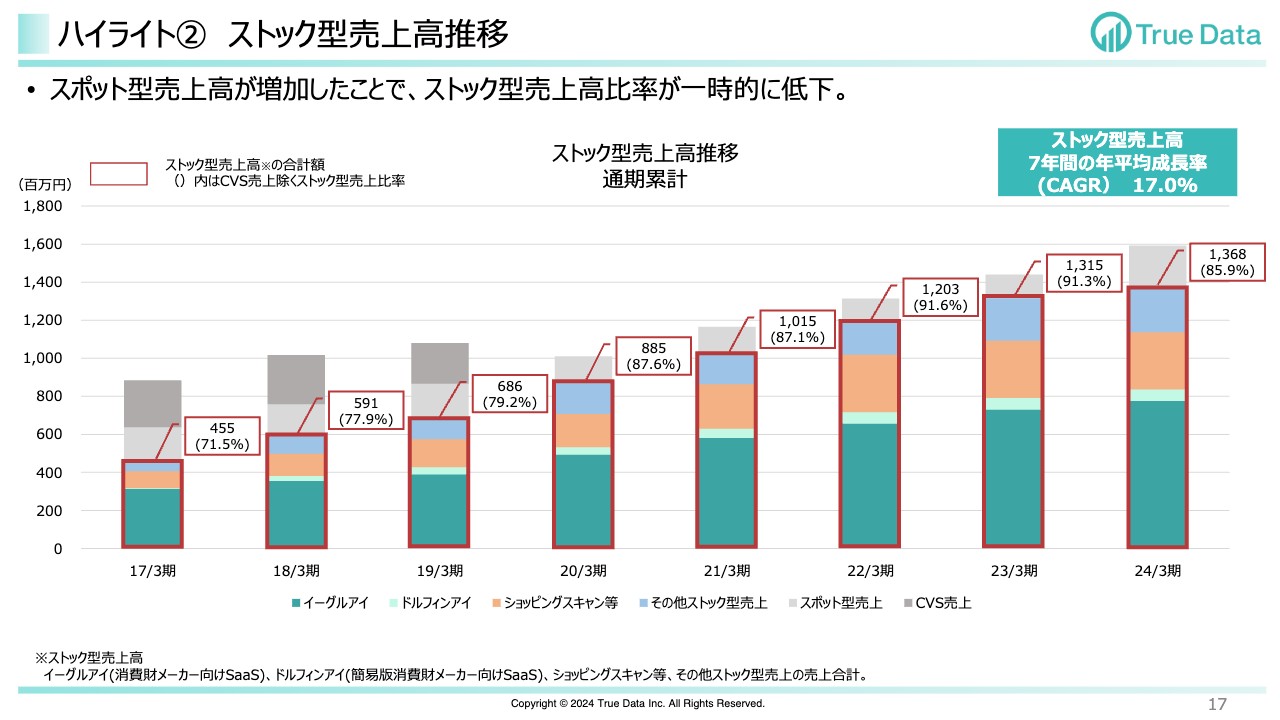

ストック型売上高比率は85.9パーセントとなりました。スポット型売上高が増加したことで、ストック型売上高比率が一時的に低下しています。

営業利益は6,300万円です。成長投資等により予想には未達となるも、成長基盤の整備が進展しています。当期純利益はほぼ通期業績予想どおりに着地し、業績のトップラインとボトムラインが予想どおりの着地となりました。

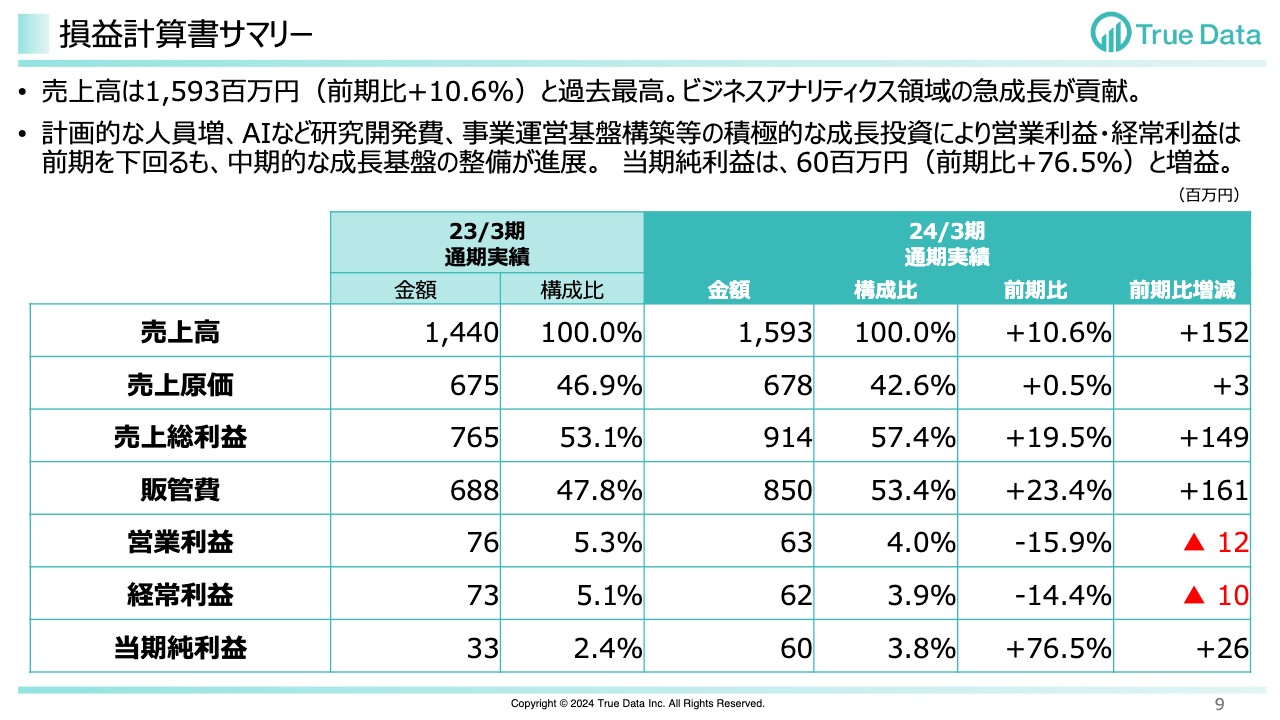

損益計算書サマリー

損益計算書です。スライドには、2023年3月期通期累計との比較を記載しています。売上高は15億9,300万円と過去最高を更新しました。こちらはビジネスアナリティクス領域の急成長が貢献しました。

計画的な人員増、AIなどの研究開発費、事業運営基盤構築等の積極的な成長投資によって、営業利益と経常利益は前期を下回りましたが、中期的な成長基盤の整備が進展しました。当期純利益は6,000万円で、増益となっています。

第3四半期累計時点の営業利益は約800万円でした。第4四半期単独においては、比較的利益率の高い売上を積み上げながら、モノづくりに関わる費用構造の見直しなどを実施しました。その結果、第4四半期単独の営業利益率は13.8パーセント、営業利益は5,500万円となり、通期累計では6,300万円で着地しています。

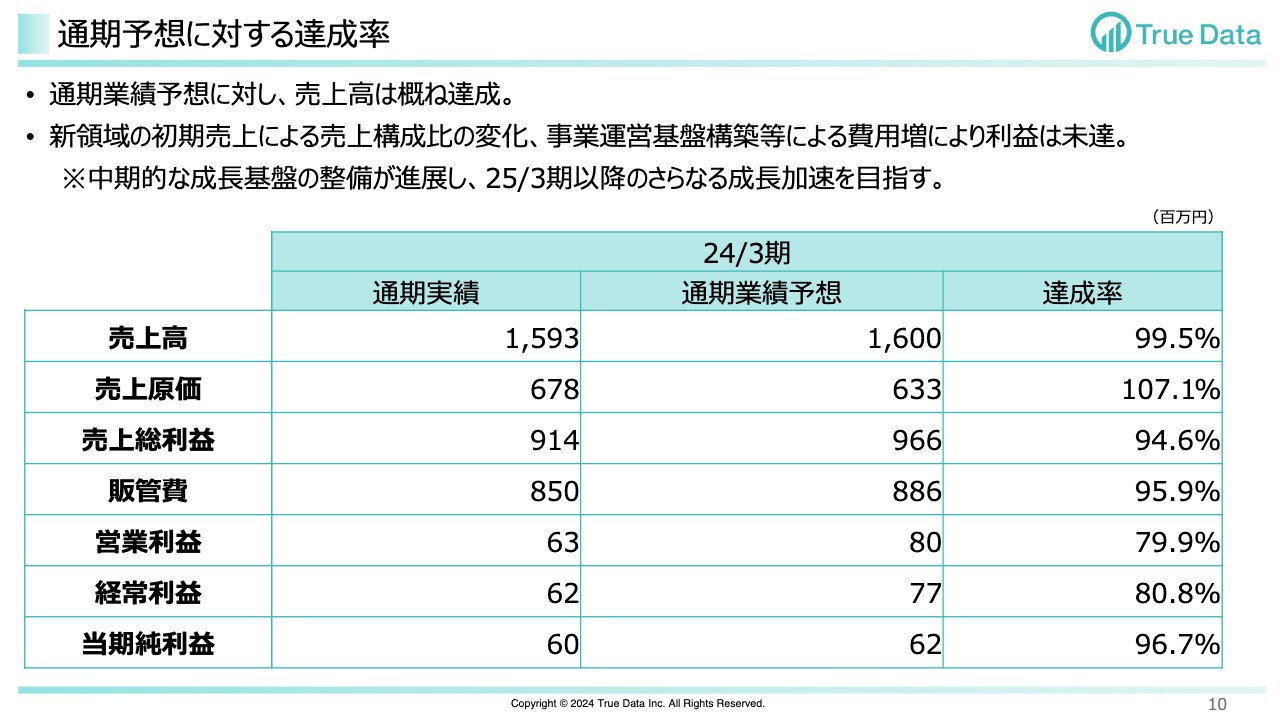

通期予想に対する達成率

通期予想に対する達成率です。売上高は通期業績予想をおおむね達成しました。

一方で、新領域の初期売上による売上構成比の変化、事業運営基盤構築等による費用増により利益は未達となりました。しかし、中期的な成長基盤の整備が進展したため、2025年3月期以降のさらなる成長の加速を目指します。

売上高はほぼ計画どおりに着地しましたが、先ほどご説明したように成長投資の費用が一時的に増加したこともあり、各段階利益は通期予想に届きませんでした。

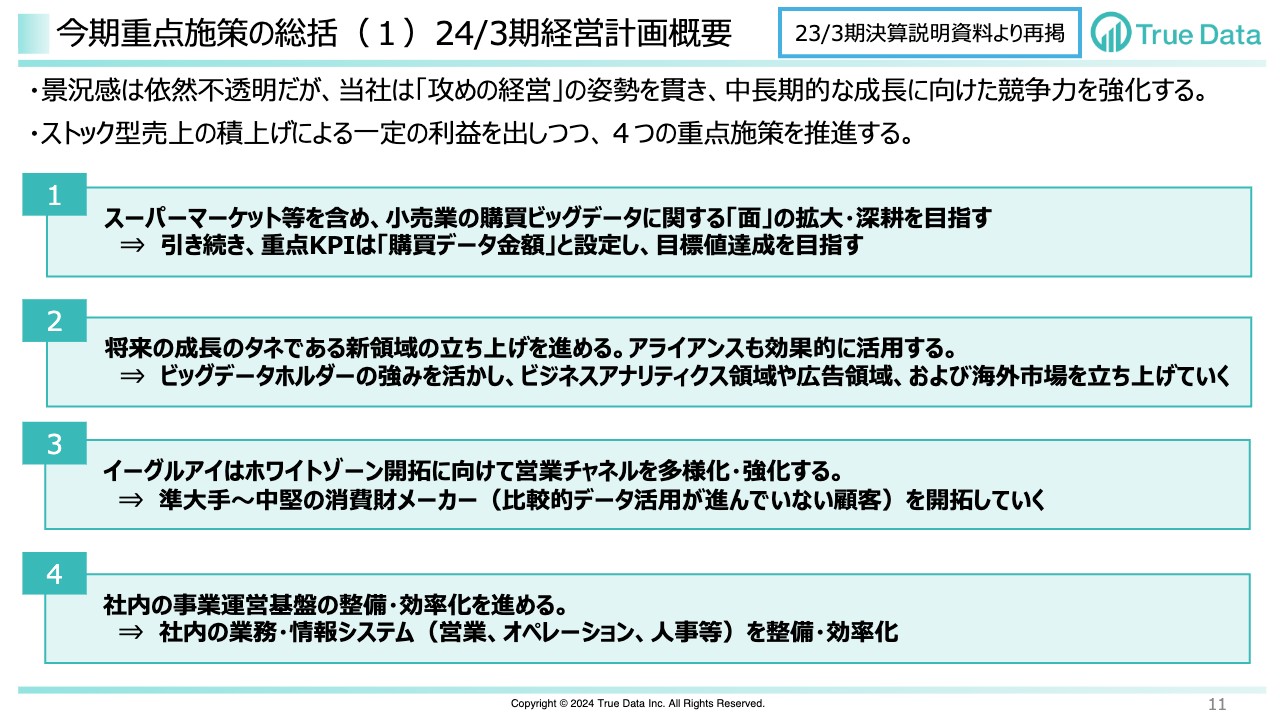

今期重点施策の総括(1)24/3期経営計画概要

2023年3月期の決算説明資料でお示しした、2024年3月期の経営計画を再掲します。2024年3月期は、経営において注力すべき重点施策を4つ挙げました。

1つ目として、小売業の購買ビッグデータに関する「面」の拡大・深耕を目指します。

2つ目として、新領域であるビジネスアナリティクス領域や広告領域、海外市場の立ち上げを進め、アライアンスも効果的に活用します。

3つ目として、ストック型売上高のメインプロダクトである「イーグルアイ」のホワイトゾーン開拓に向け、営業チャネルを多様化・強化します。顧客の開拓が比較的進んでいない、準大手から中堅の消費財メーカーを開拓していきます。

4つ目として、スケール化を図るためには、単に営業の人員を増やしたり成長投資したりするだけでは効率が落ちてしまいますので、少ないリソースで効率が上がるような情報整備やプロセス整備を行います。

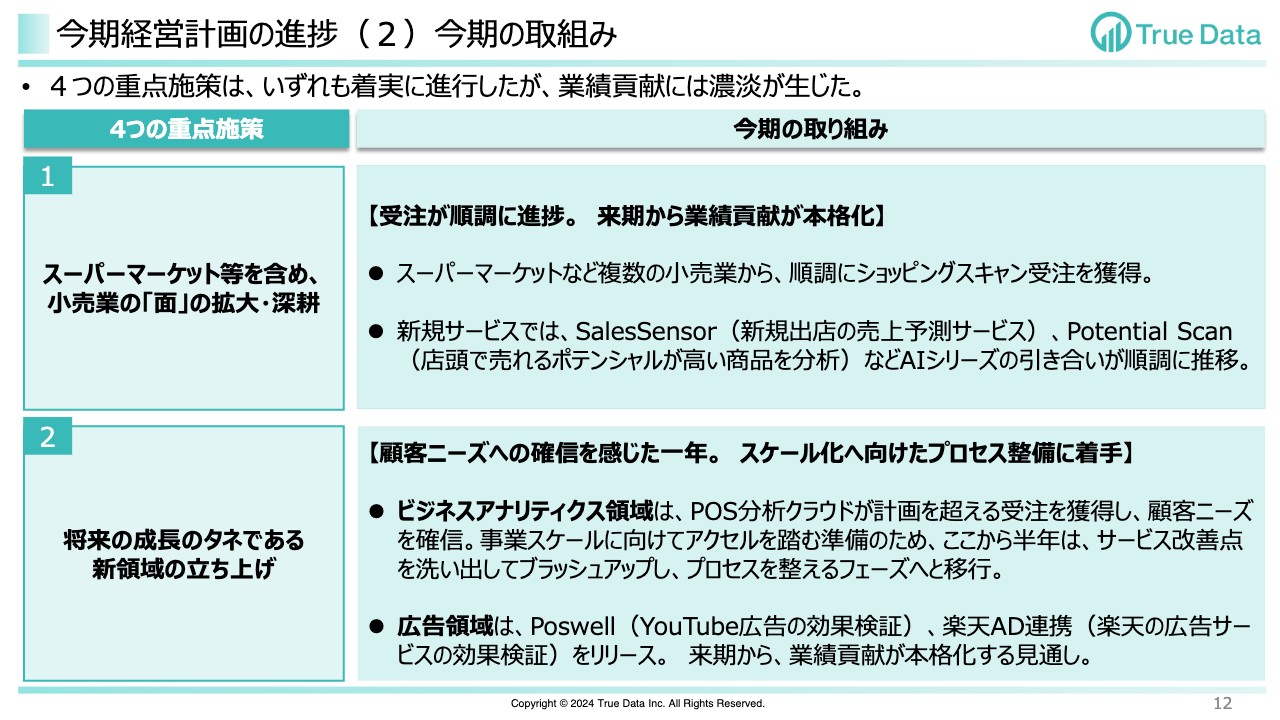

今期経営計画の進捗(2)今期の取組み

ご説明した4つの重点施策の進捗についてご説明します。いずれの施策も着実に進行しましたが、業績貢献には濃淡が出ました。

1つ目の小売業の開拓については、順調に進捗しました。売上が立つまでにリードタイムがありますので、業績貢献は2025年3月期から本格化していきます。

2つ目の新領域の立ち上げは、顧客ニーズへの確信を感じた1年でした。アクセルを踏んで、スケール化へのプロセス整備に着手しています。

ビジネスアナリティクス領域では、計画を超える受注を獲得しました。新規事業ですので、そのままアクセルを踏み続けるという考え方もありますが、一度プロセスを見直して整える期間が大事だと考え、上期の半年間を当てることにしています。半年後に再びアクセルを踏んでいくフェーズまで来たと思っています。

広告領域は、「Poswell(YouTube)」と「楽天AD連携」の広告サービスの効果検証の2つが立ち上がりました。2025年3月期から業績貢献が本格化する見通しになっています。

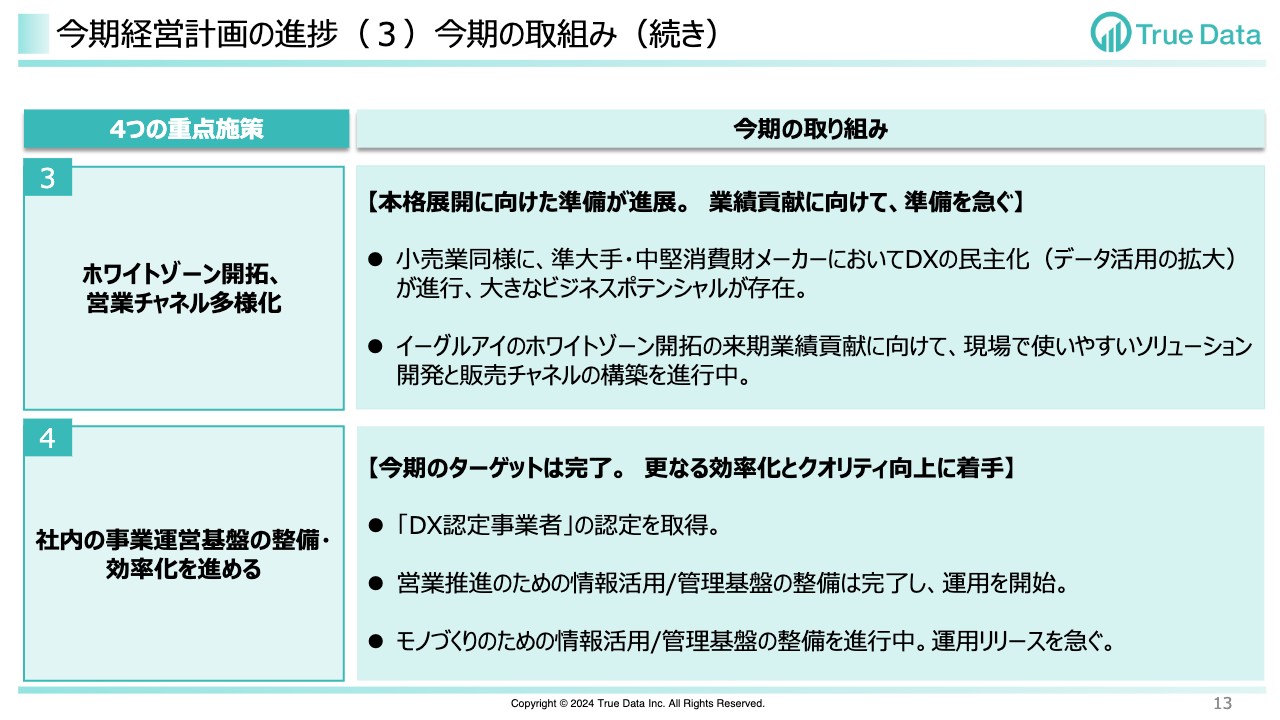

今期経営計画の進捗(3)今期の取組み(続き)

3つ目のホワイトゾーン開拓と営業チャネル多様化については、本格展開に向けた準備が進んでいます。まだ業績貢献はしていませんので、そこに向けて準備を急いでいます。先ほどお話ししたとおり、現場が使いやすいソリューションと販売チャネルの準備を進めています。

4つ目の社内の事業運営基盤の整備・効率化については、DX認定事業者の認定を取得しました。また、営業推進のための情報活用・管理基盤の整備も完了し、すでに運用に入っています。さらに、モノづくりのための情報活用・管理基盤の整備も進行中で、運用リリースを急いでいます。

ハイライト① 売上高推移

売上高の推移です。スライドのとおり、順調に増収を続けています。

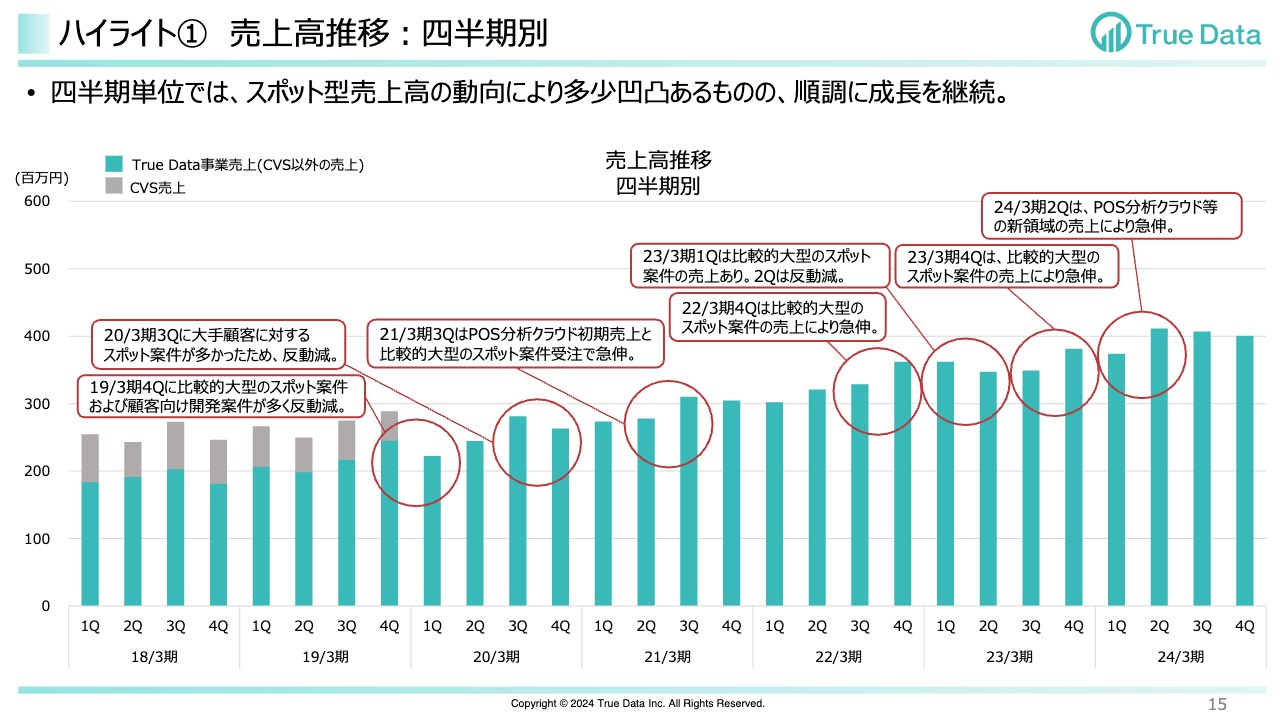

ハイライト① 売上高推移:四半期別

四半期別の売上高推移です。スライドを見ると、中期で順調に成長していることがおわかりいただけると思います。

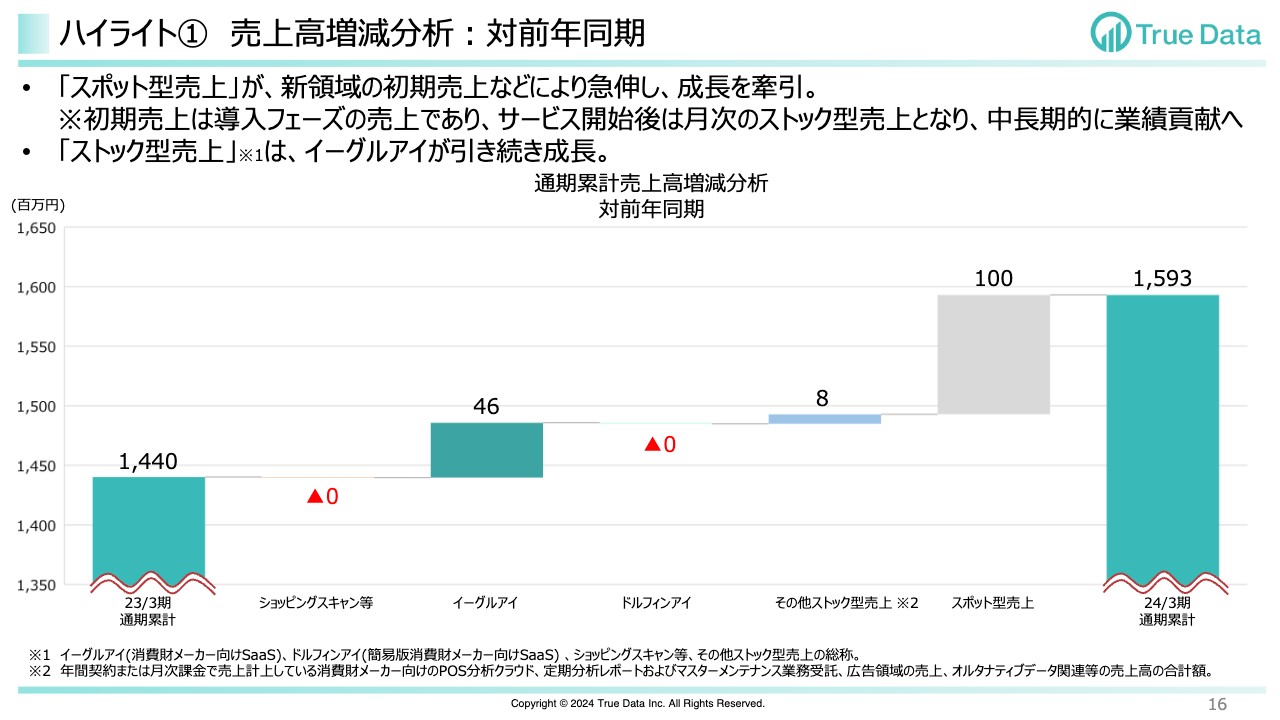

ハイライト① 売上高増減分析:対前年同期

売上高の増減分析です。スライド左端に2023年3月期の売上高14億4,000万円、右端に2024年3月期の売上高15億9,300万円を表記し、間には増減の中身を分解して示しています。ご覧のとおり、新領域の初期売上によってスポット型売上が急伸し、成長を牽引しました。

新領域の初期売上については、お客さまへのサービス導入フェーズで一時的にこのような売上が立ちます。サービス開始後は月次のストック型売上に変わるため、中期的に業績に貢献する売上となっています。

また、ストック型売上については「イーグルアイ」が伸長しました。

ハイライト② ストック型売上高推移

ストック型売上高の推移です。スライドの赤枠部分がストック型売上高です。

ストック型売上高全体では伸びていますが、新領域であるビジネスアナリティクス領域の初期売上等によりスポット型売上高が急伸したため、一時的にストック型売上高比率が低下しました。

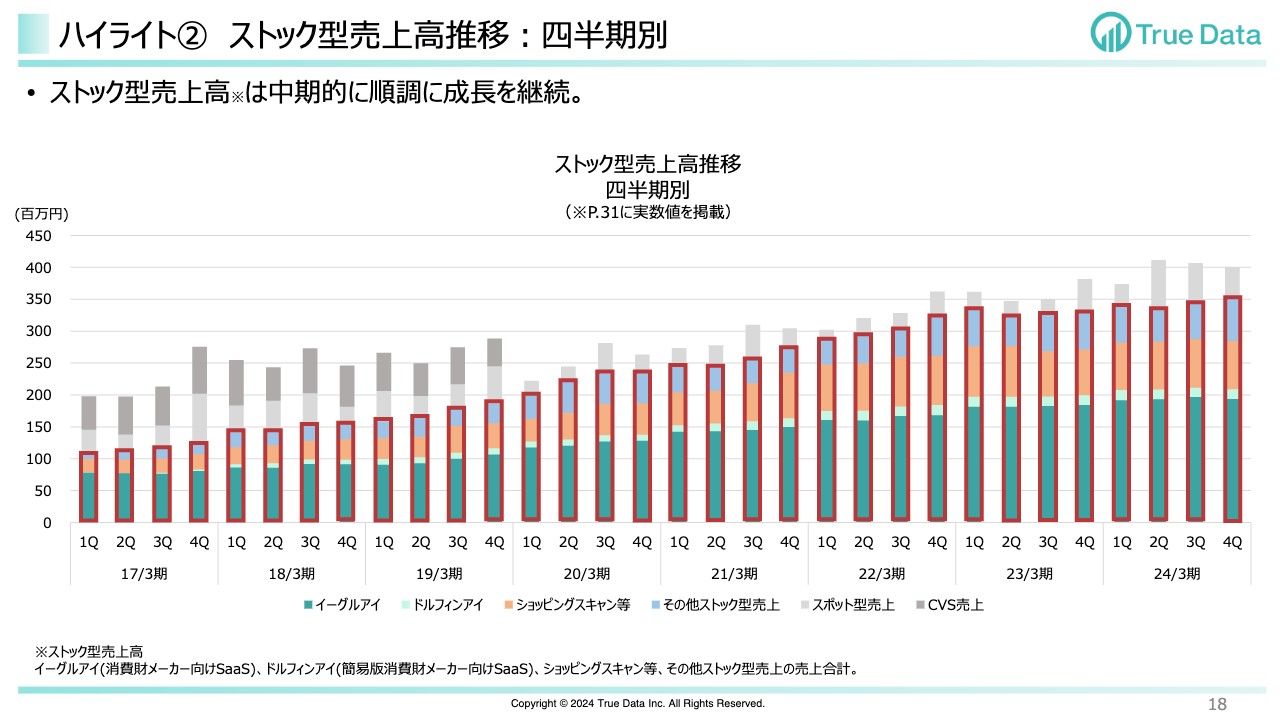

ハイライト② ストック型売上高推移:四半期別

四半期別のストック型売上高の推移です。ストック型売上高全体では、中期的に順調に成長しています。

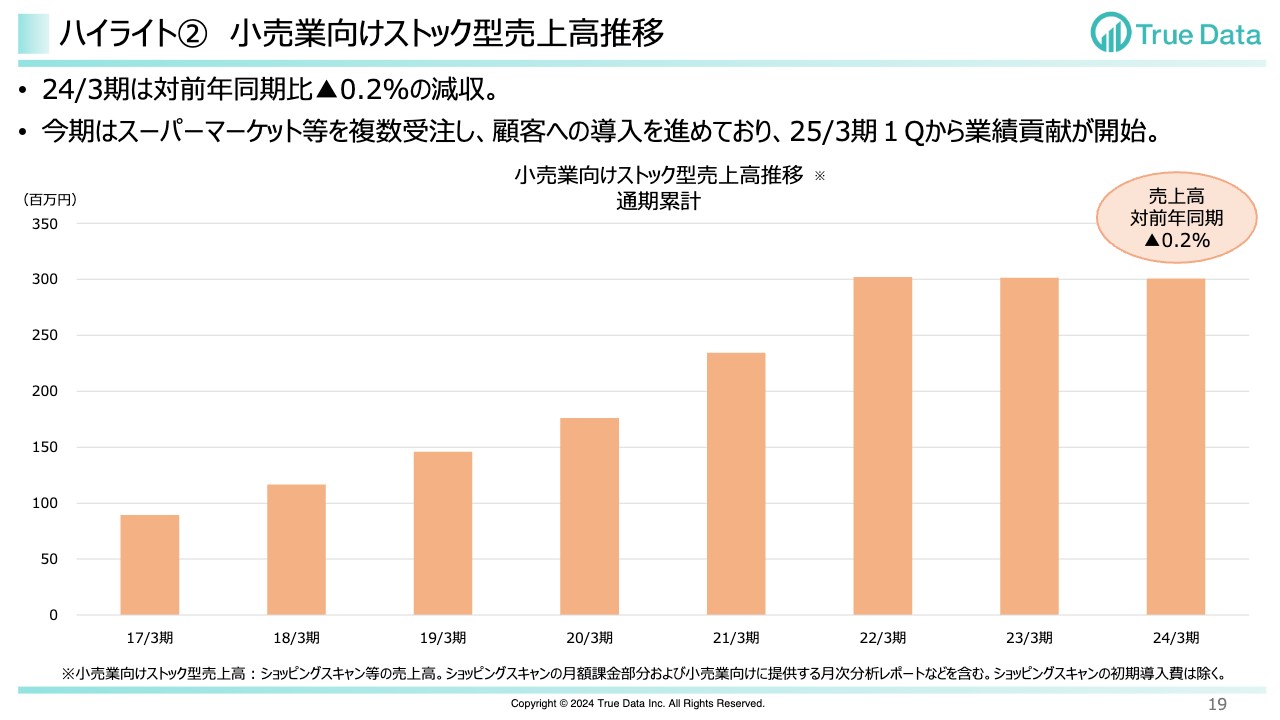

ハイライト② 小売業向けストック型売上高推移

ストック型売上高を、小売業向けと消費財メーカー向けに分解してご説明します。まずは、小売業向けのストック型売上高の推移です。

スーパーマーケットの受注は進んでいますが、導入までに一定のリードタイムがあるため、ストック型売上高としての業績貢献は2025年3月期第1四半期から始まる見通しとなっています。

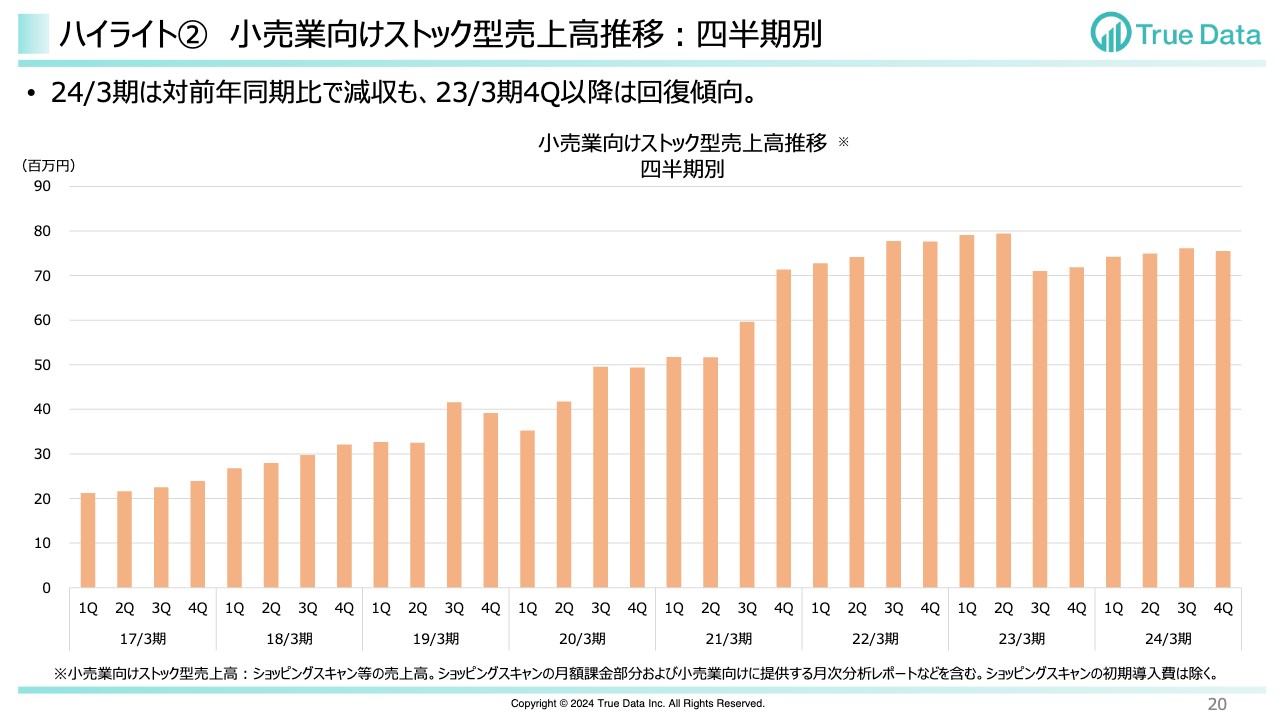

ハイライト② 小売業向けストック型売上高推移:四半期別

四半期別の小売業向けストック型売上高の推移です。

「ショッピングスキャン」のストック型売上高は回復基調にあります。2024年3月期に受注した「ショッピングスキャン」のストック型売上高は、2025年3月期第1四半期以降にこちらのグラフに反映されるかたちになっています。

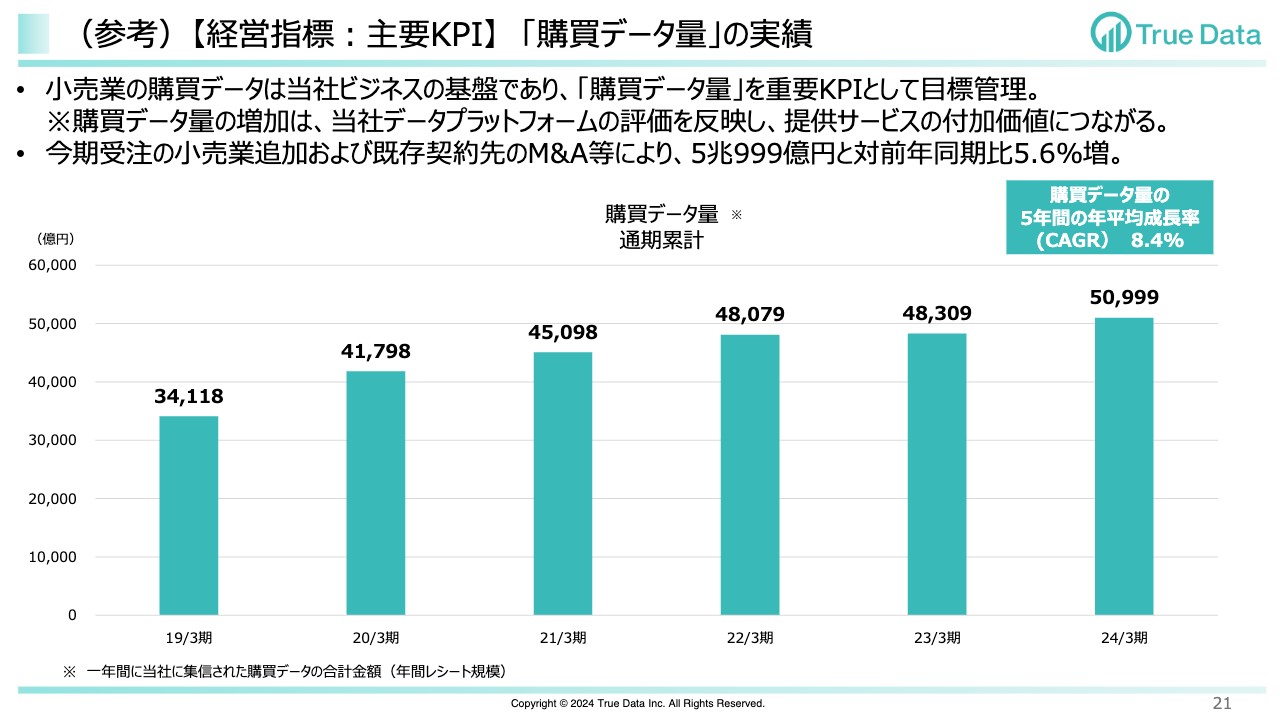

(参考)【経営指標:主要KPI】 「購買データ量」の実績

主要KPIである購買データ量の実績についてご説明します。購買データ量とは、1年間で小売業から当社のプラットフォームに集信された、POSデータやID-POSデータの合計金額です。

この購買データは当社ビジネスの基盤であり、我々のデータプラットフォームへの評価でもあると考えています。提供サービスの付加価値につながる源泉ですので、主要KPIに設定しています。

2024年3月期は目標から500億円ショートしていますが、前年同期比で5.6パーセント増となっています。

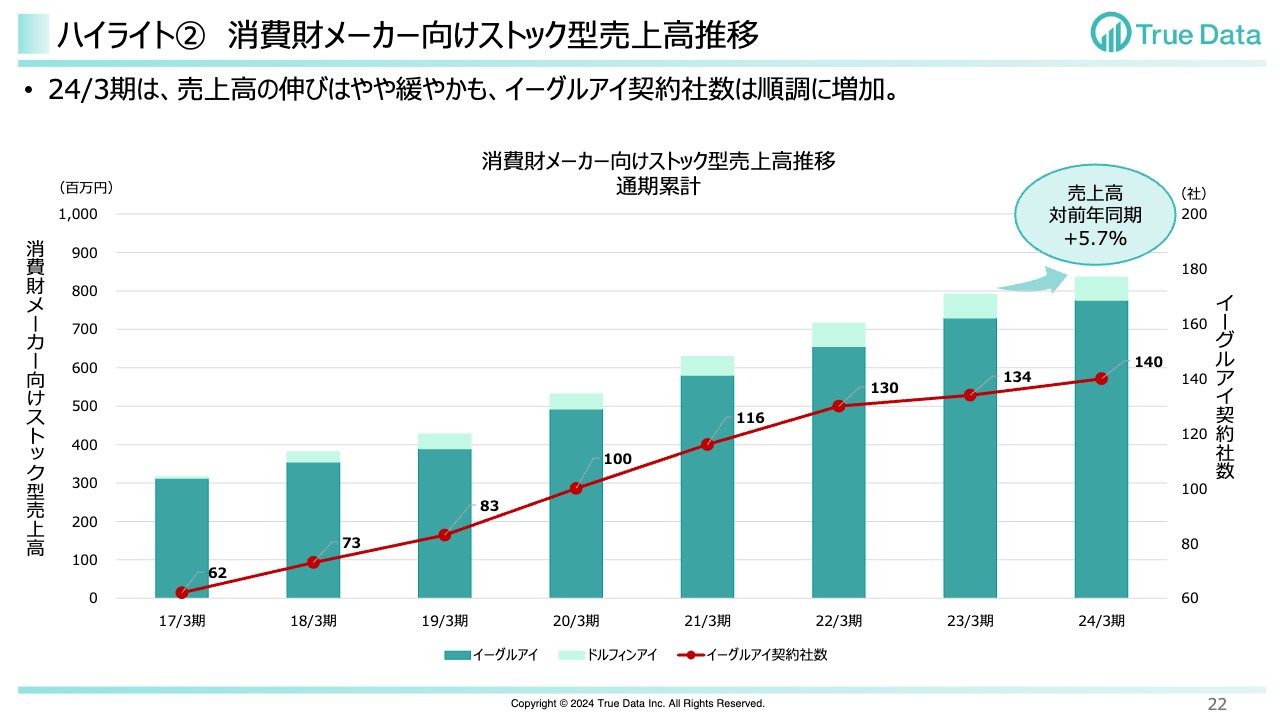

ハイライト② 消費財メーカー向けストック型売上高推移

消費財メーカー向けストック型売上高の推移です。スライドに赤い折れ線グラフで示した「イーグルアイ」の契約社数は前期比で順調に伸びていますが、新規顧客の契約単価が比較的低いため、売上高の伸びはやや緩やかです。

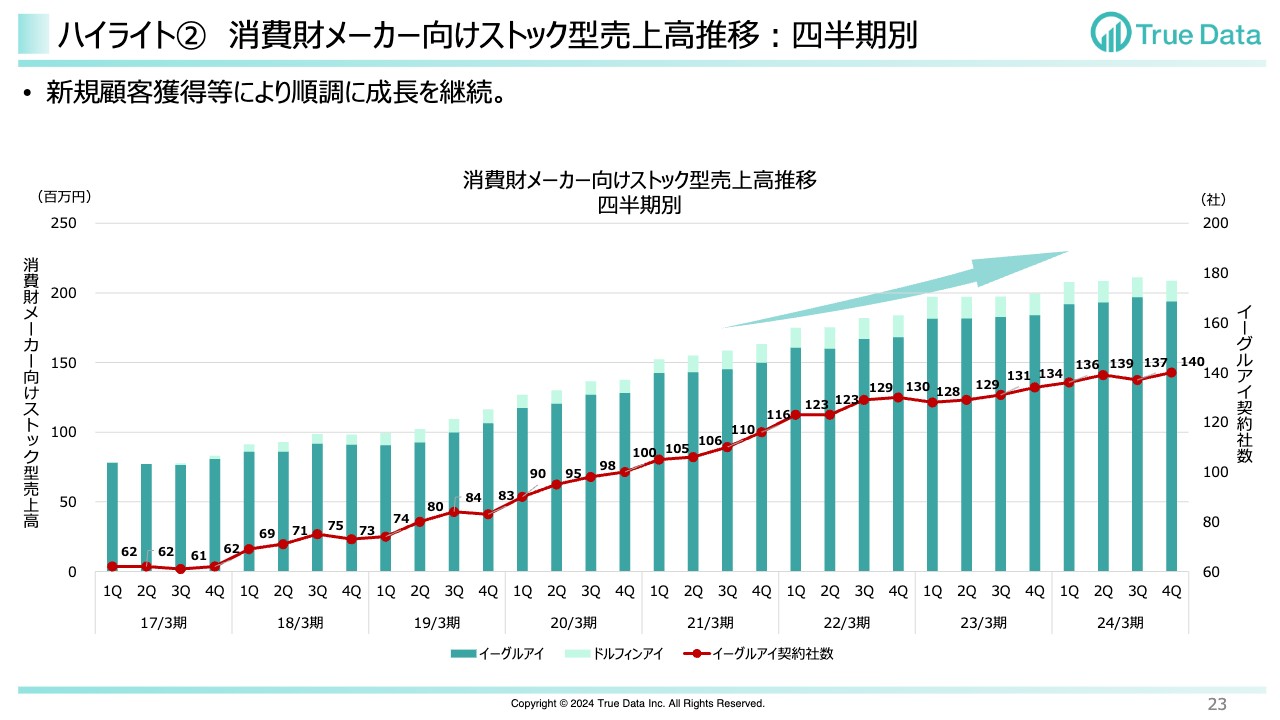

ハイライト② 消費財メーカー向けストック型売上高推移:四半期別

四半期別の消費財メーカー向けストック型売上高の推移です。順調に成長しています。

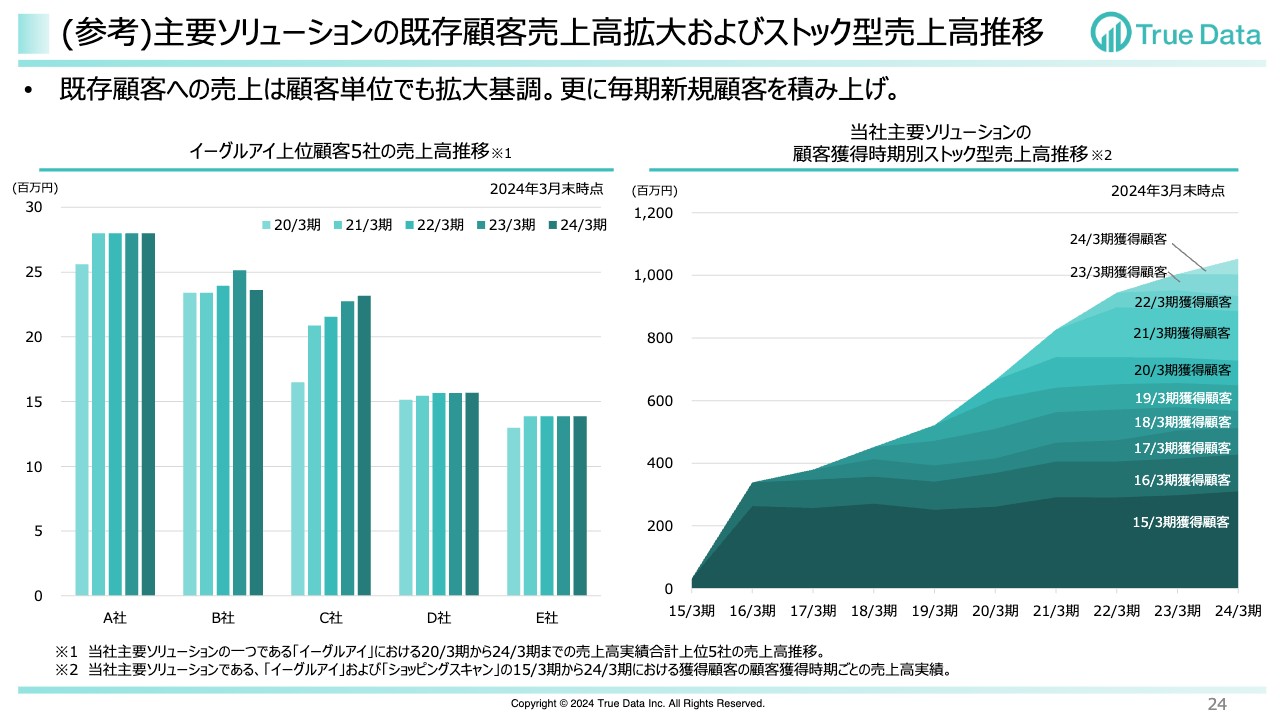

(参考)主要ソリューションの既存顧客売上高拡大およびストック型売上高推移

主要ソリューションの既存顧客売上高拡大およびストック型売上高の推移です。こちらは説明を割愛します。

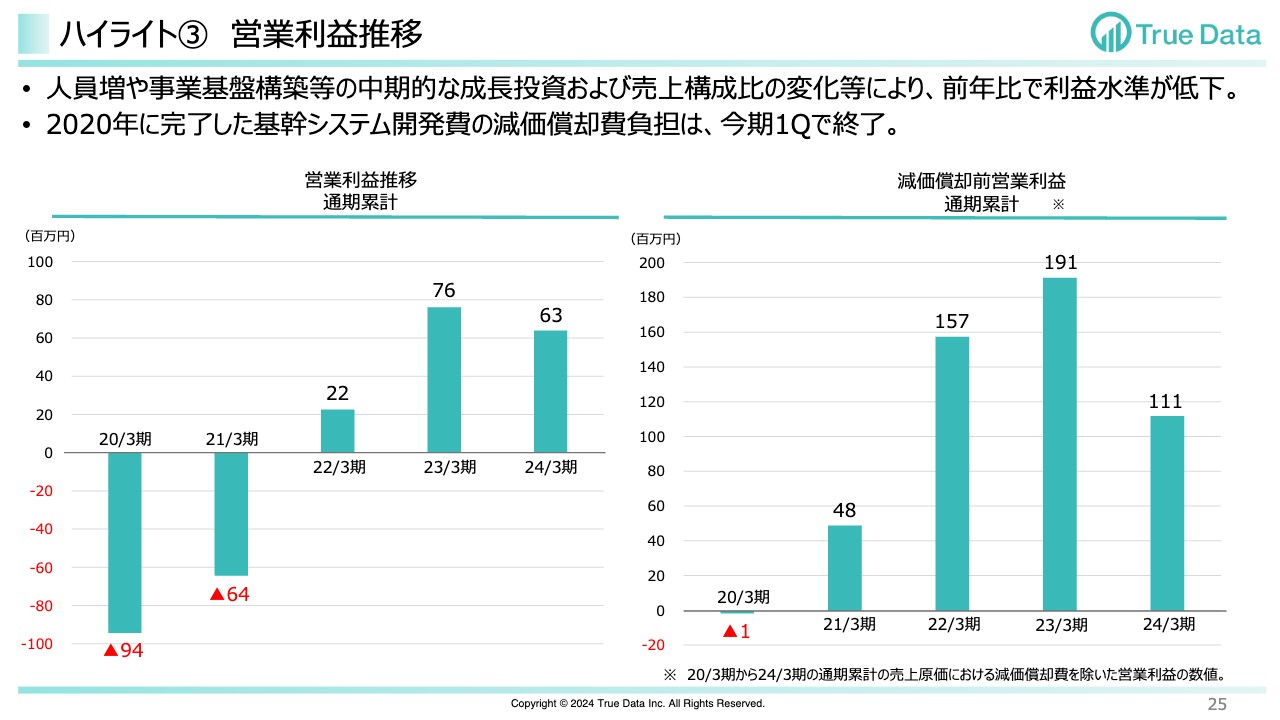

ハイライト③ 営業利益推移

営業利益の推移です。スライド左側のグラフは、過去5年度の営業利益推移を示しています。2024年3月期の営業利益は6,300万円です。人員増や事業基盤構築等の中期的な成長投資、売上構成比の変化により、前期比で利益水準が低下しました。

スライド右側のグラフは、基幹システムの減価償却費を差し引く前の営業利益を示しています。減価償却前の営業利益は1億1,100万円の黒字となりました。基幹システムの減価償却は2024年3月期第1四半期で終了しています。

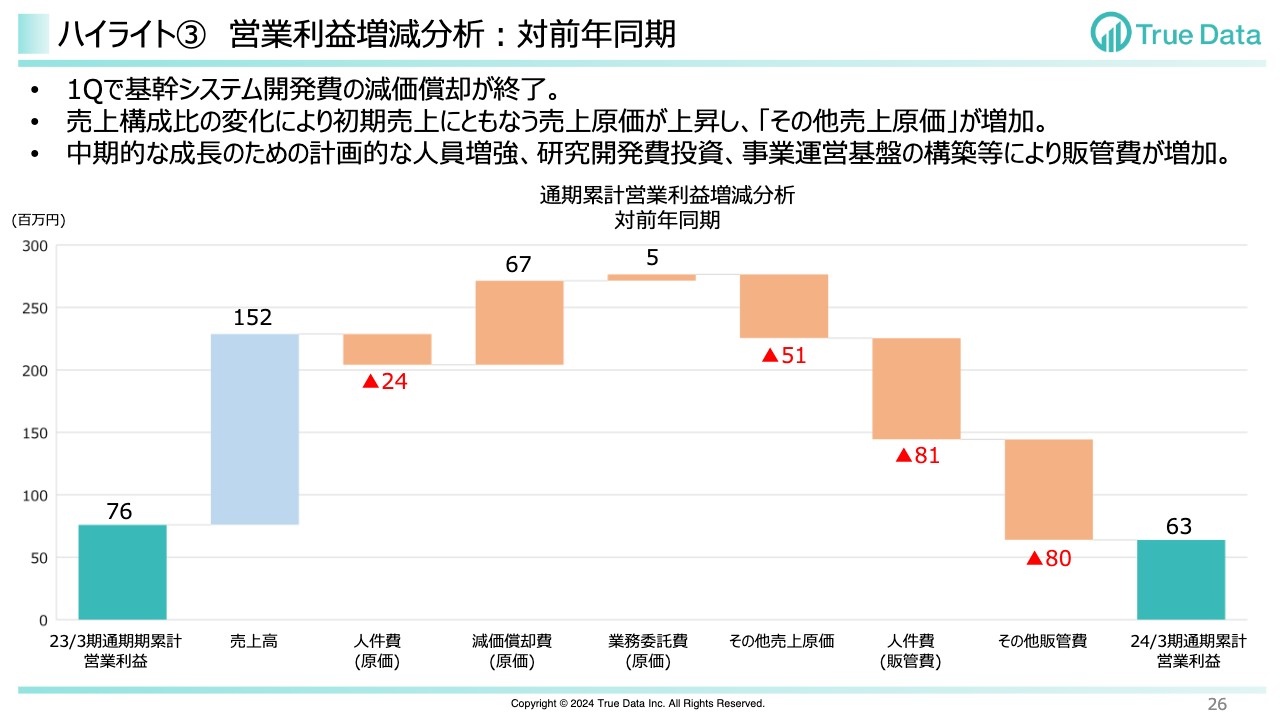

ハイライト③ 営業利益増減分析:対前年同期

営業利益の増減分析です。スライドは、2023年3月期と2024年3月期の営業利益の増減を滝グラフで表したものです。2023年3月期の営業利益7,600万円から、2024年3月期の営業利益6,300万円までの増減を分析しています。

スライド左から2つ目の売上高は、1億5,200万円の増収となりました。また、左から4つ目に含まれます基幹システムの減価償却費の負担が第1四半期で終了したことが、利益を押し上げる要因になりました。

一方で、売上高構成比の変化により、右から4つ目のその他売上原価が増加しています。加えて、人件費、採用費、研究開発投資、事業運営基盤の構築など成長投資により、2024年3月期の営業利益は6,300万円で着地しました。

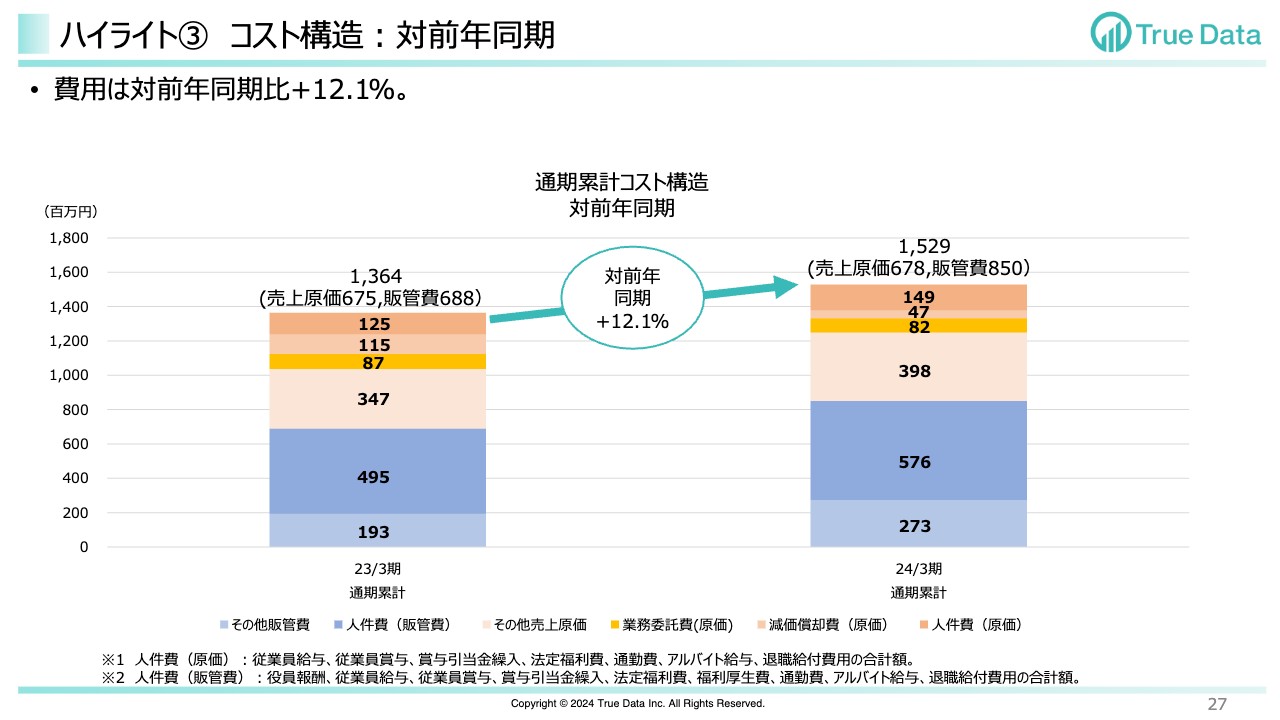

ハイライト③ コスト構造:対前年同期

スライドは、通期累計のコスト構造を前年同期と比較したものです。費用は前年同期比で12.1パーセント増となりました。

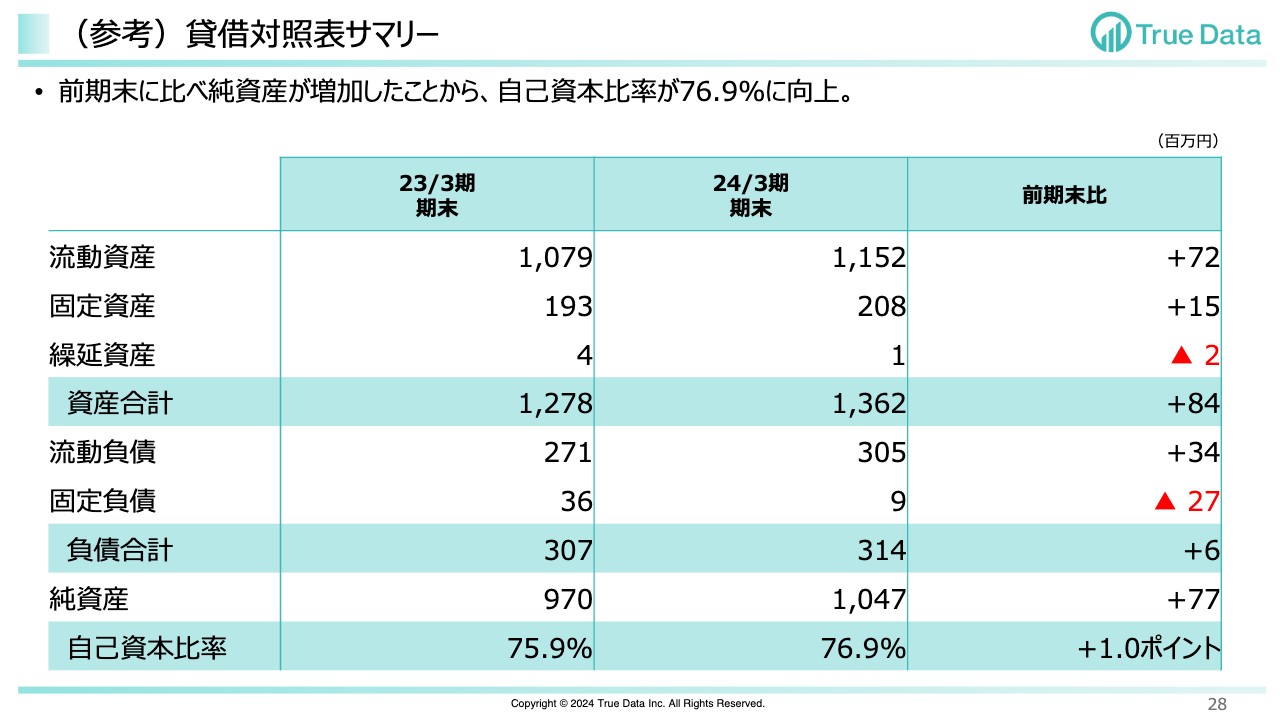

(参考)貸借対照表サマリー

バランスシートの状況です。前期末と比べて純資産が増加したため、自己資本比率が76.9パーセントに向上しています。

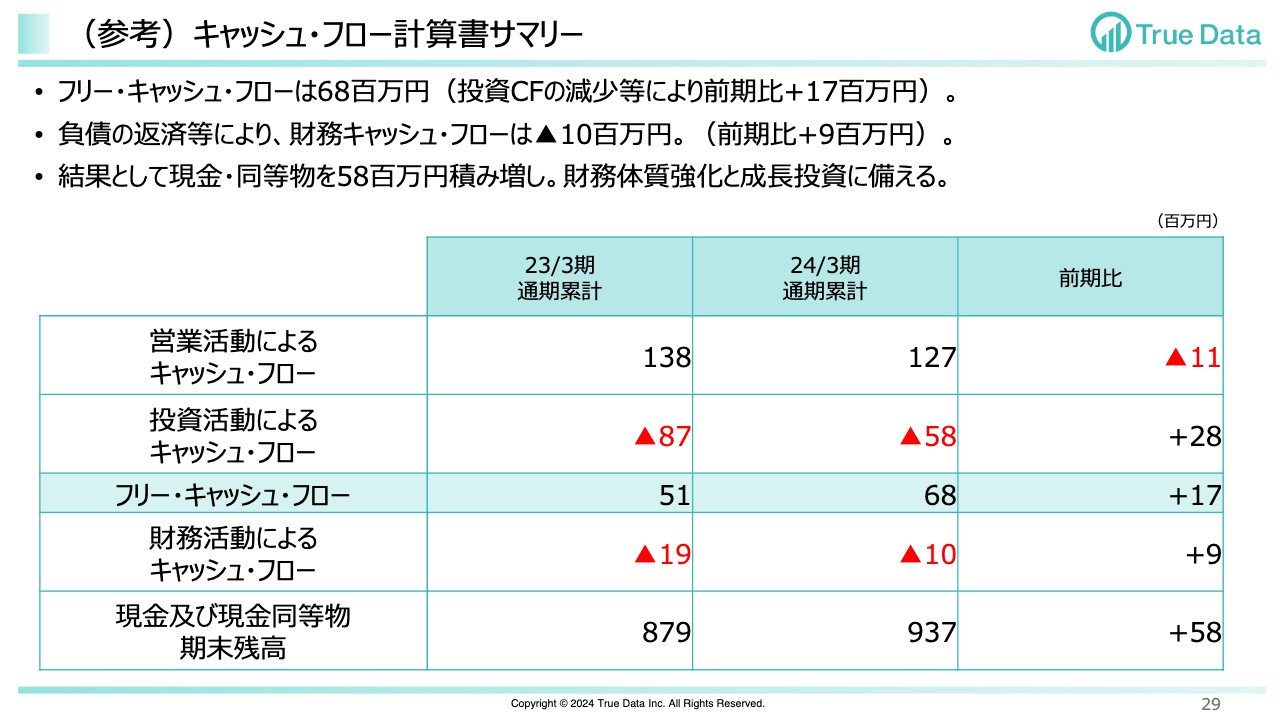

(参考)キャッシュ・フロー計算書サマリー

キャッシュ・フロー計算書のポイントです。営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは、6,800万円となりました。財務キャッシュ・フローは、負債の返済などによりマイナス1,000万円となりました。

結果として、現金及び現金同等物の期末残高は5,800万円増加しました。今後の財務体質強化と成長投資に充てていきたいと考えています。

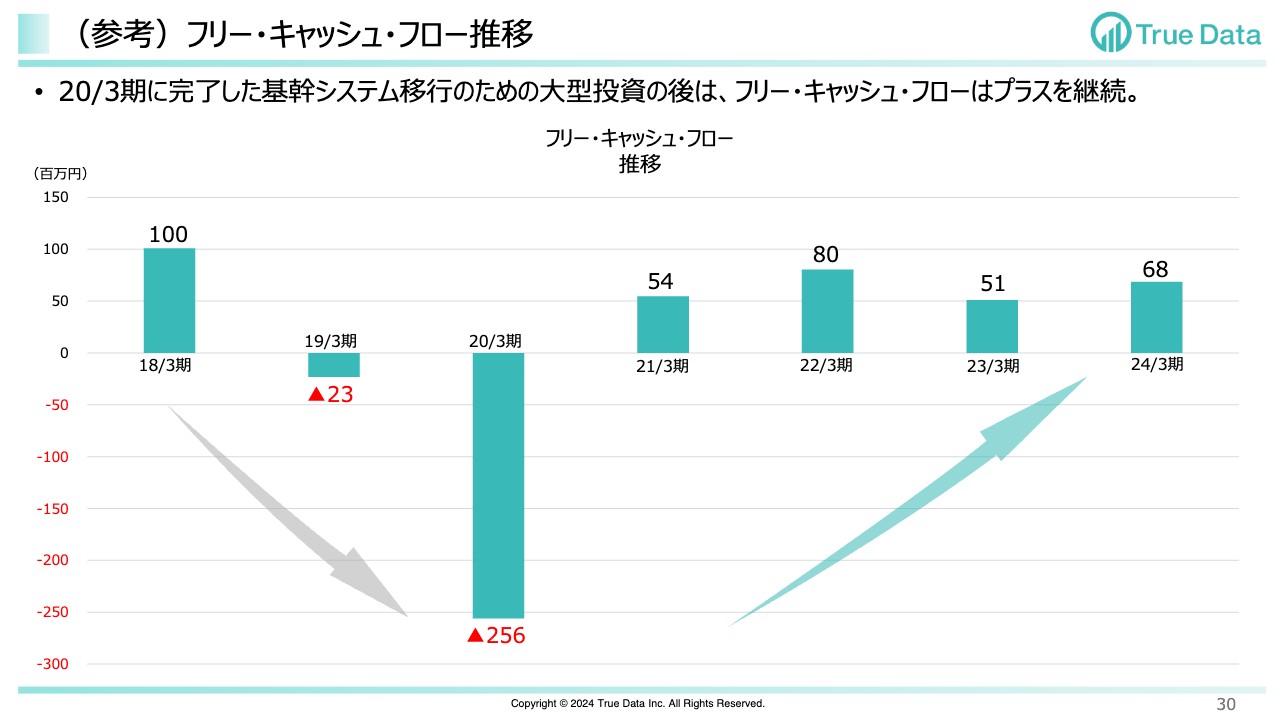

(参考)フリー・キャッシュ・フロー推移

2018年3月期から2024年3月期までのフリー・キャッシュ・フローの推移です。2020年3月期のフリー・キャッシュ・フローが大きく凹んでいますが、こちらは基幹システムのクラウド移行に伴う大型投資によるものです。

この大型投資後の2021年3月期以降、フリー・キャッシュ・フローはプラスを継続しています。

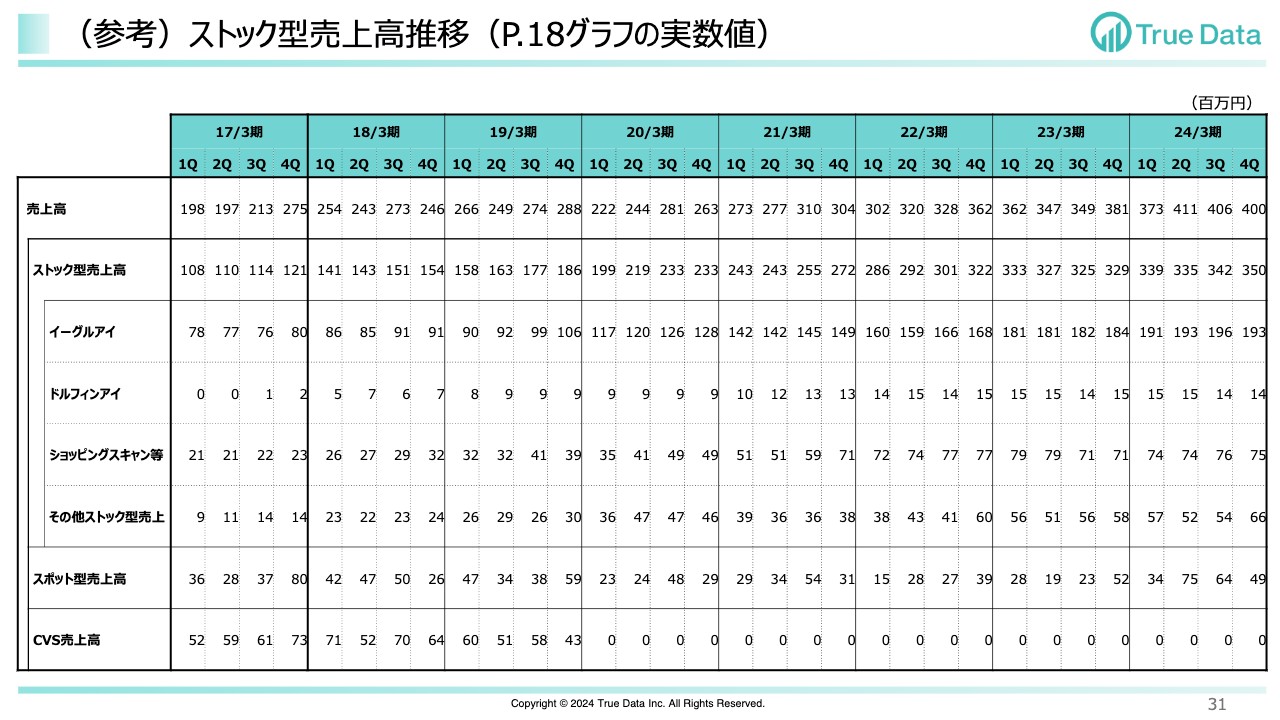

(参考)ストック型売上高推移(P.18グラフの実数値)

ストック型売上高の推移です。こちらは説明を割愛します。

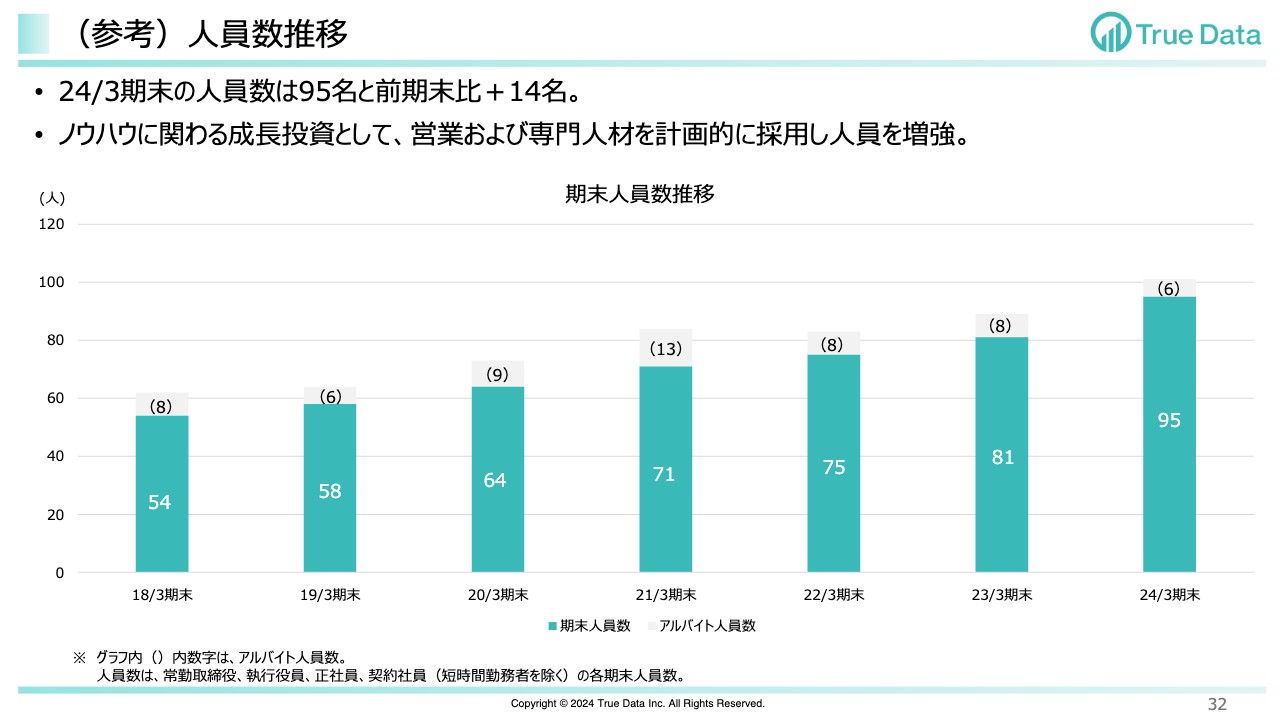

(参考)人員数推移

人員数の推移です。2024年3月期は、計画的な採用活動によって前期末比で14名の大幅増員となりました。スライドには掲載していませんが、2025年3月期は大幅な人員増の計画はありません。

人材採用の市場環境は難しい局面です。現場では、特にデータサイエンティストやエンジニアの採用が年々困難になっていますが、営業も同様に厳しい状況です。良い人材と出会うタイミングを計画することは困難であり、たまたま良い人材とご縁があった時に採用しています。そのため、ご縁のタイミングが集中した時は、採用も集中することがあります。

一方で、採用を計画していてもご縁がなくて採用できないこともあると思います。ひとまず、現時点の人員数はグラフのように推移しており、併せて2025年3月期に大幅な人員増は計画していないことをお伝えします。

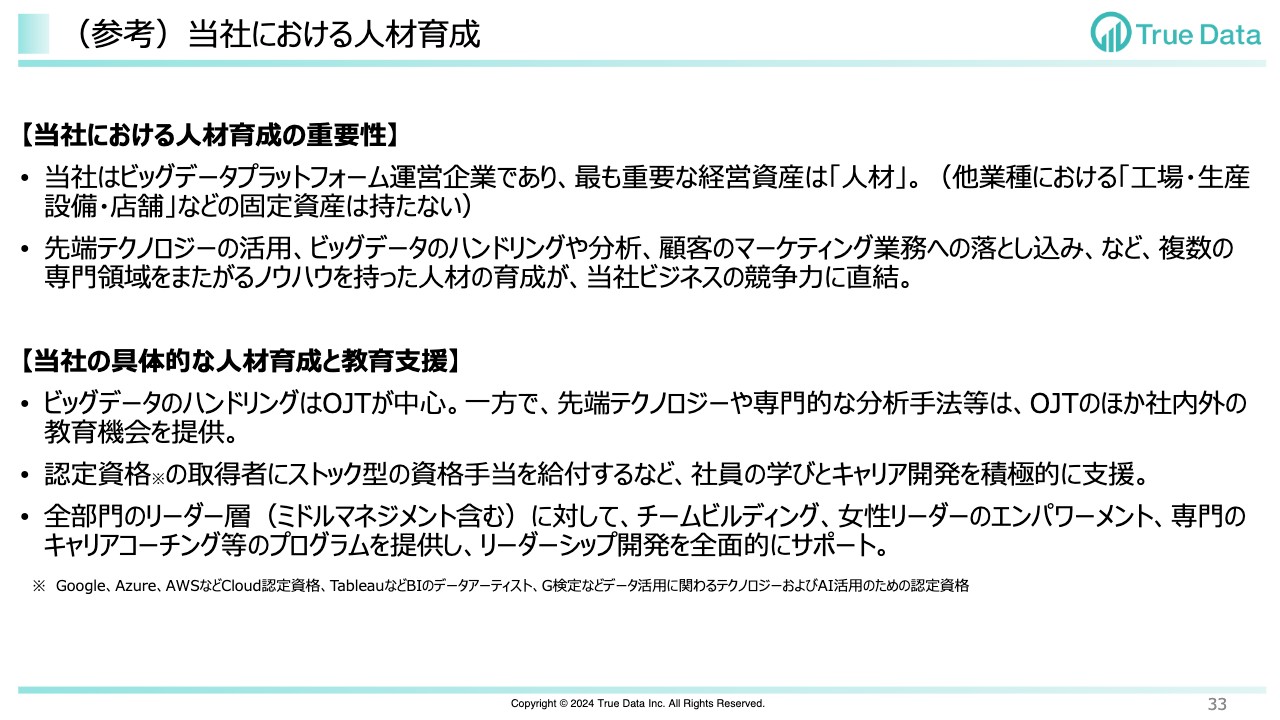

(参考)当社における人材育成

参考資料として、当社の人材育成の考え方についてご説明します。当社はビッグプラットフォーム運営企業であり、最も重要な経営資産は「人材」だと考えています。人材採用や育成こそがビジネスの競争力に直結するという認識に基づき、OJT以外にも社内外の教育機会を用意し、具体的な人事施策も実施しています。スライド下段に記載のとおり、特徴的なものが2つ挙げられます。

まず、当社で定めた「認定資格」の取得者に資格手当を支給していますが、手当の対象となる「認定資格」は、当社がすでに活用している技術に限りません。当社が活用していなくても、Cloud認定資格やデータアーティスト、データ活用に関わるテクノロジーやAI活用のための認定資格を資格手当の対象としています。また、資格手当も毎月数万円というようにストック型で給付します。したがって、数多く取得すると、ストック型の報酬つまり収入が増えていきます。こちらは社員の学びが深まる機会でもあり、学ぶことが報酬にもつながる仕組みにもなっており、人材のキャリア開発という面でも非常に有効だと思っています。このような資格手当をストック型で支払う会社は珍しいと言われているため、今回記載しました。

もう1つは、コーチの存在です。ミドルマネジメント含む全部門のリーダー層に対してコーチをつけ、リーダーシップ開発を全面的にサポートしています。この点もユニークな特徴だと考えています。

トピックス 最近の主な取り組み

ここからは最近のトピックスをご紹介いたします。スライドには、最近の主な取り組みを6つ記載しています。このうち、赤い吹き出しで「Pick Up」と書いてある2つのトピックスについて具体的な内容をご紹介します。

トピックス Pick Up①

1つ目は、消費財メーカー向けSaaS「Eagle Eye(イーグルアイ)」のデータ分析メニューの強化です。

新しいサービスや商品を作るだけではなく、既存のサービスを磨くことは非常に大事だと思っていますので、継続的に磨き続けています。磨いたからといってコストがそこまで上がるものではありませんが、価値は確実に積み上がっていきます。

「どのタイミングでどのように商品が買われているのか」は普通のデータ分析でわかりますが、この分析では「ある一定期間に商品を買った人が、その前にどのような商品を買っていたのか」つまり「どのような商品を買っていた人が流入してきたのか」という消費行動がわかります。

また「この商品を買った後に、どのような商品を買ったのか」という分析も追加しました。同じ商品を購入したのか、ファンになって継続したのか、他の商品に流出したのかがわかるようになります。

分析手法によっては、消費者や顧客への理解がさらに深まるような工夫ができます。そのような工夫を蓄積していくことで、いっそう「イーグルアイ」の優位性が際立ってくると思います。

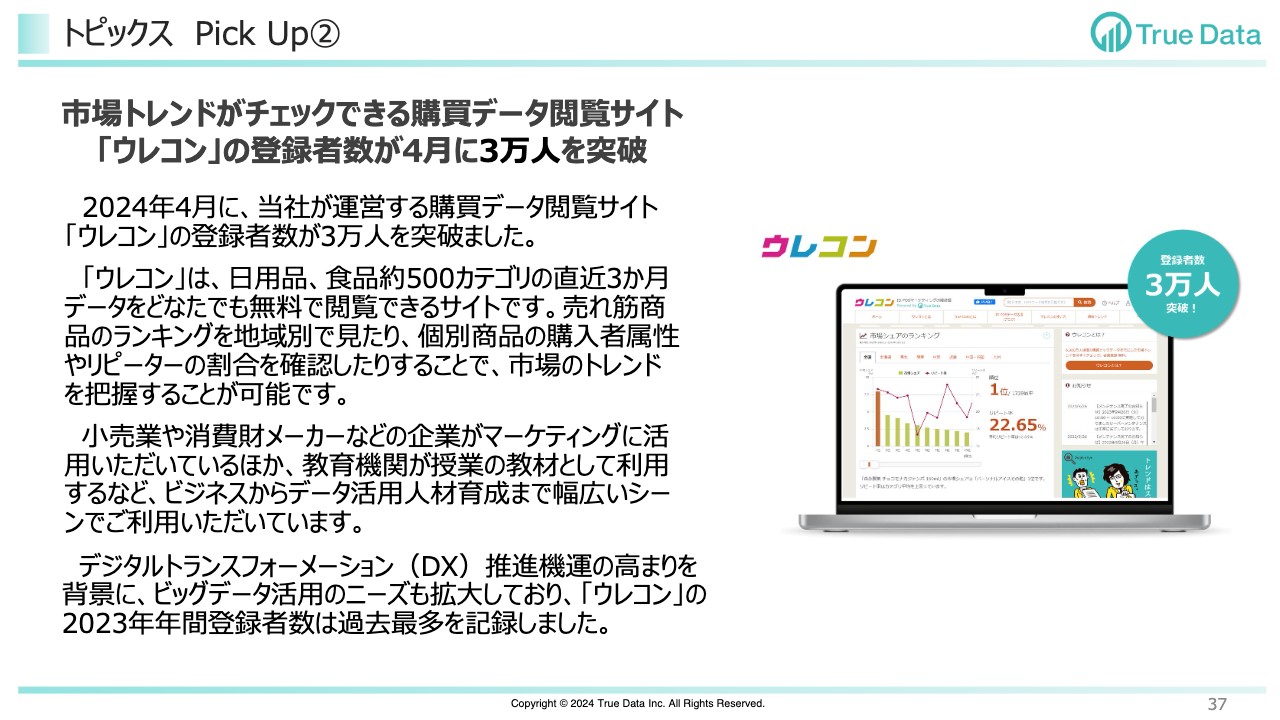

トピックス Pick Up ②

2つ目は「ウレコン」についてです。こちらは当社が無償提供している、直近3ヶ月の日本中の購買データが一目でわかるサイトです。メーカーの方のご利用が多いようですが、小売業や学生など、さまざまな方にも使っていただいています。

2024年4月には「ウレコン」の登録者数が3万人を突破したということで、大変うれしく思います。利用が広がると「直近3ヶ月よりももっと長い期間で、より詳細な分析が知りたい」というニーズも生まれます。その際に「イーグルアイ」をご契約いただくというケースも起きています。

また、誰でも無料でアクセスできるので、実際に高校や大学のマーケティングの教材として使われています。システムに多くの費用をかけられない組織や団体、小規模の企業や個人でもビッグデータを身近に活用して欲しいという思いがあるため、非常にうれしく思います。

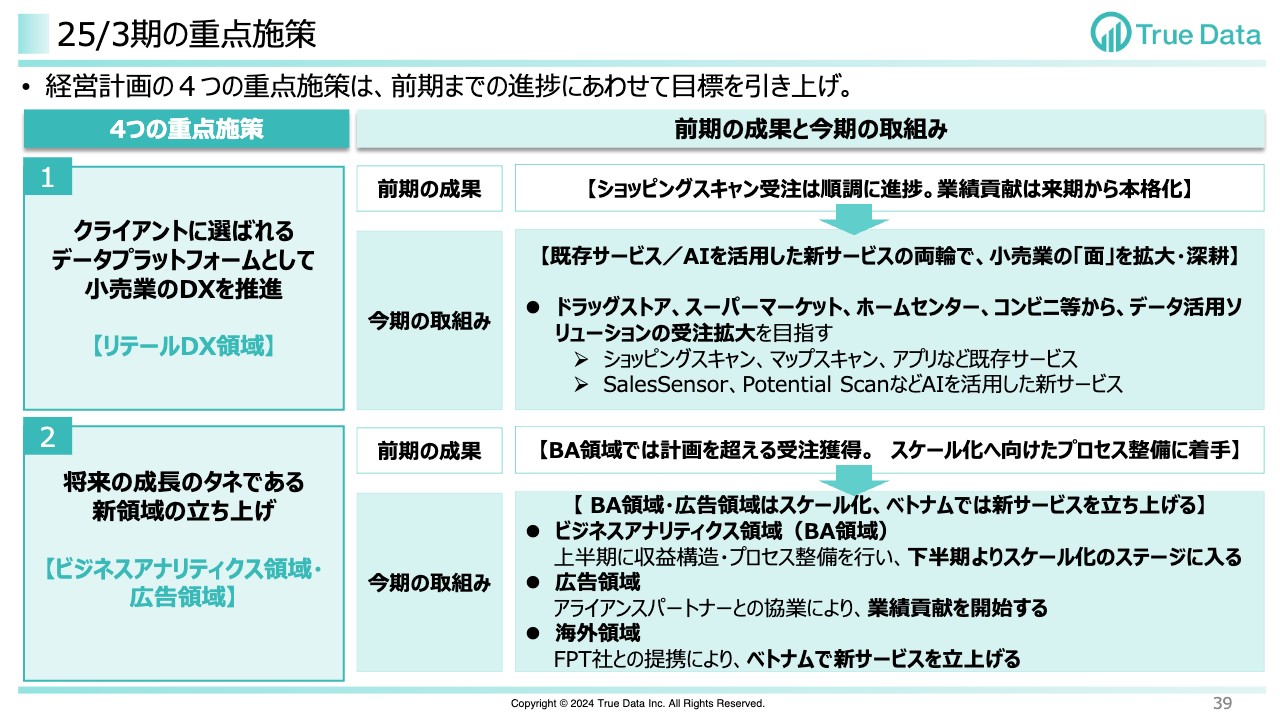

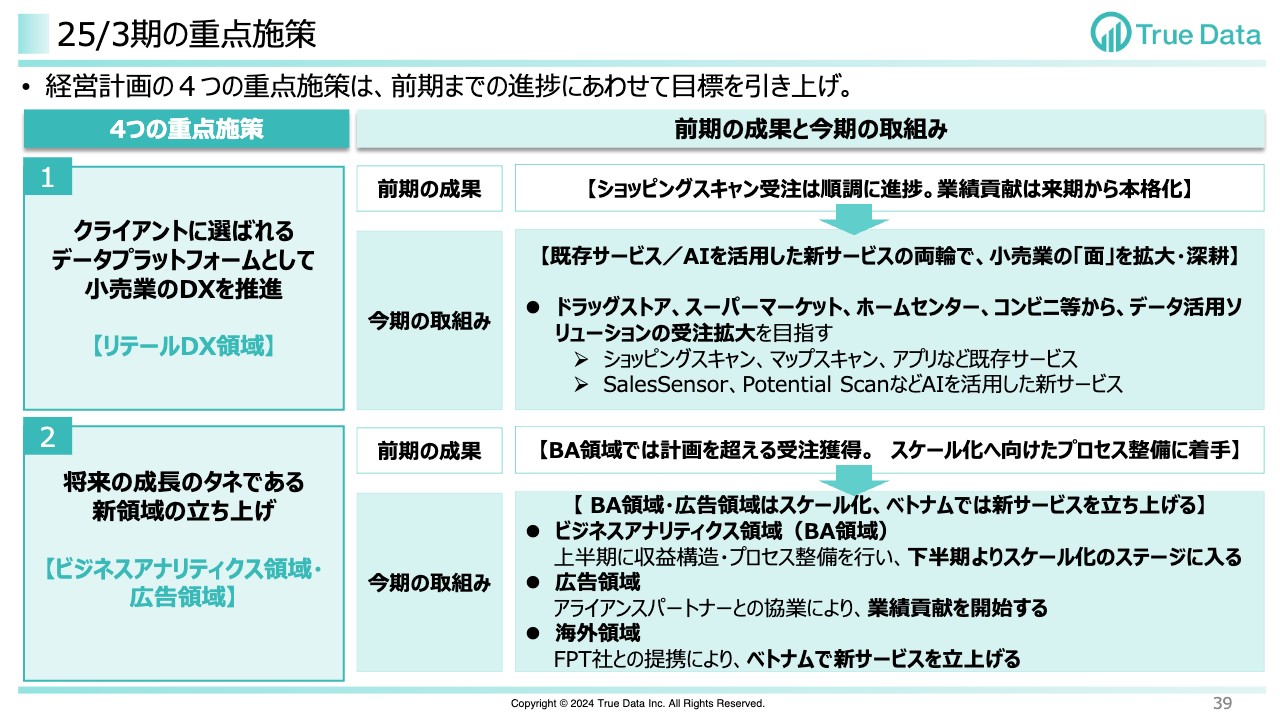

25/3期の重点施策

2025年3月期の重点施策と業績見通しについてご説明します。先ほどご説明した2024年3月期に取り組んだ4つの重点施策の進捗を踏まえ、2025年3月期は目標を引き上げて取り組んでいきます。

スライド左側には重点施策とともに、その重点施策に該当する当社の事業領域を記載しています。スライド右側には「前期の成果と今期の取組み」として、具体的な内容を記載しています。

4つの重点施策についてご説明します。

1つ目の「クライアントに選ばれるデータプラットフォームとして小売業のDXを推進」については、前期は順調に進捗し、業績貢献は2025年3月期から本格化します。

「ショッピングスキャン」という既存のサービスだけではなく、さらに「SalesSensor(セールスセンサー)」や「Potential Scan(ポテンシャルスキャン)」など、AIを活用した新サービスもリリースし、新旧サービスの両輪で「面」を拡大・深耕するフェーズだと思っています。

2つ目の「将来の成長のタネである新領域の立ち上げ」について、前期はビジネスアナリティクス領域が計画を超える受注を獲得しました。先ほどお話ししましたが、収益構造やプロセスの整備などいったん立ち止まって改善の余地がないかを見直します。それを踏まえて下半期からスケール化のステージに入ることを目標に掲げ、プロセス整備に着手します。

広告領域は、今期から業績貢献を開始します。また、スライド右側最下段の「海外領域」については、ベトナムにおいてフィンテックやブロックチェーンの会社へ出資しており、事業の立ち上げが今期の目標です。

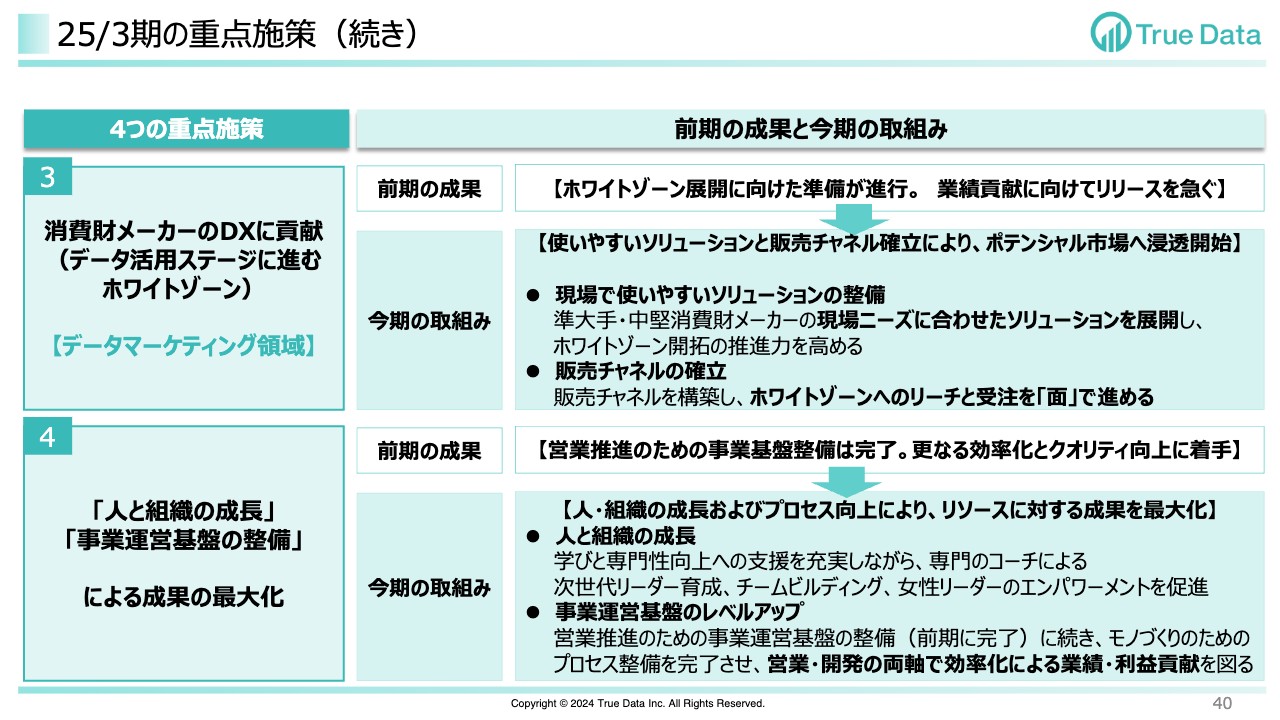

25/3期の重点施策(続き)

3つ目の「消費財メーカーのDXに貢献(ホワイトゾーン攻略)」については、現場で使いやすいソリューションの整備と販売チャネルの確立の2つを実現し、ソリューション展開によって業績貢献を開始していきます。

4つ目の「人と組織の成長」「事業運営基盤の整備」についてです。人材採用にコストをかければよいというものではなく、既存人員の生産性や創造性を上げ、効率化を図りながら必要な人材は採用するというバランスが大事だと思っています。

採用だけに偏らず、人と組織を成長させながら、現存の従業員でできることを増やしていきます。そのためにも、事業運営基盤をレベルアップしながら効率を改善しつつ、必要な人材が不足しないように、ご縁があれば採用していく方針です。

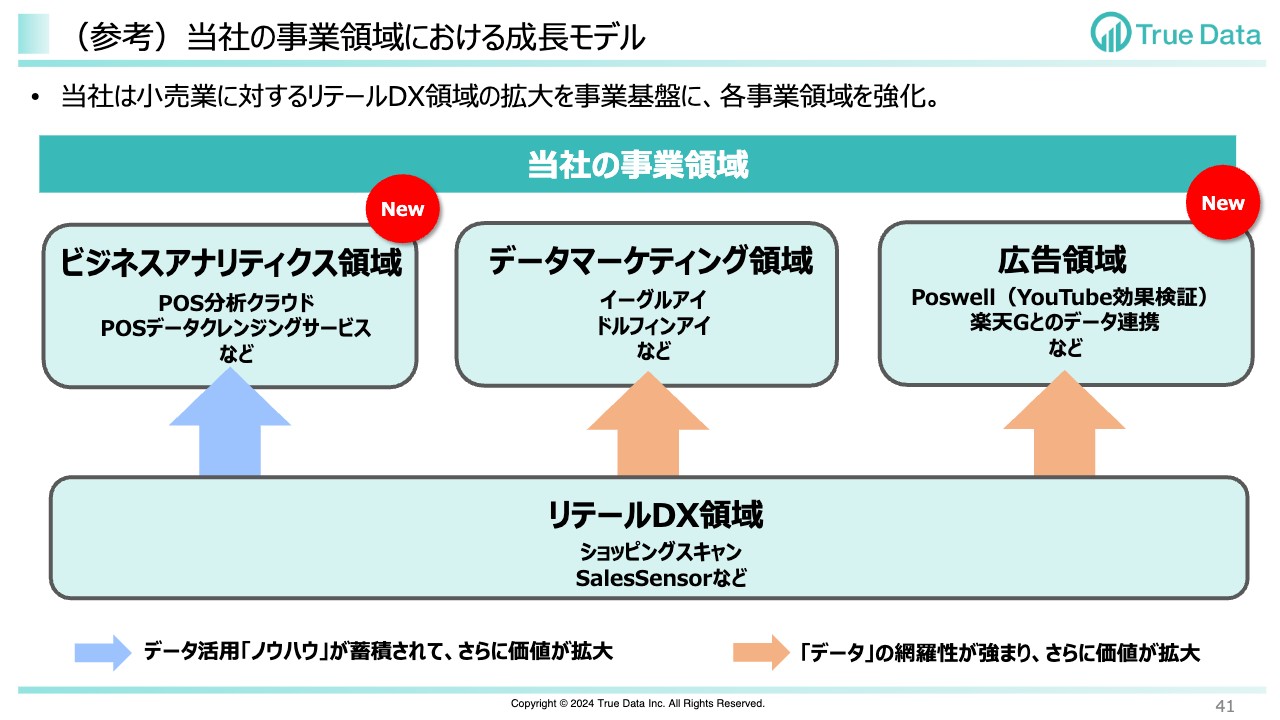

(参考)当社の事業領域における成長モデル

当社の事業領域を、どのように成長させるかを記載したスライドです。新領域である「ビジネスアナリティクス領域」「広告領域」の右肩には赤丸で「New」と記載しました。

見てのとおり、4つの重点施策の1つ目となる「リテールDX領域」の拡大を基盤とし、事業全体を強化していくかたちが当社の成長モデルです。

「データマーケティング領域」と「広告領域」は、データプラットフォーム上の網羅性の中で、流れ込んできたデータに対して「このような契約のもと、このように活用できる」「このような契約であればマネタイズが可能だ」など、データ使用上の契約や規制を守りながらサービスを提供しています。これらの領域を強化することが、大きな事業成長につながります。

「ビジネスアナリティクス領域」は、顧客が社内のデータを活用できていないケースがあります。そこを当社のノウハウやテクノロジーで支援し、活用できるようにします。そのため、事業基盤の「リテールDX領域」で培ったノウハウが活きてきます。

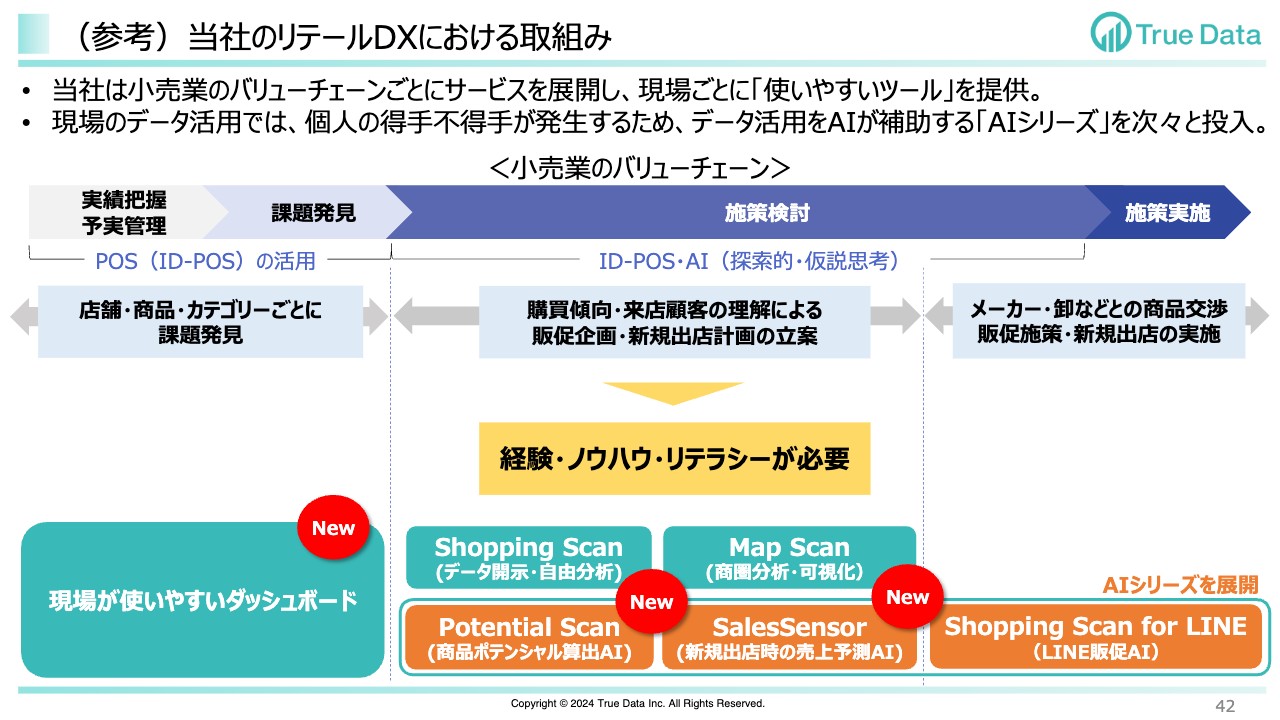

(参考)当社のリテールDXにおける取組み

小売業者には多様な部門や現場があり、それぞれでデータ活用により実現したいことがあります。スライド下部に、ブルーグリーンの囲みで「現場が使いやすいダッシュボード」「ショッピングスキャン」「マップスキャン」と記載しています。これらはデータ分析や活用するためのツールです。

スライド中央に「経験・ノウハウ・リテラシーが必要」と記載していますが、これらのツールを導入し、ツールの使い方を覚えて使いこなしていただくことが必要であるという従来の考え方は正しいと思います。これからもしっかり導入企業に対しサポートしていきたいと思います。

一方で、現場のデータ活用においては、現場の方も多忙であることと、リテラシーについての勉強や講習会など各種サポートをしても、個人の得手不得手は発生するという課題があります。そういった課題を解決するために、今は生成AIを含めてさまざまなAIが使えるため、現場でデータ活用を促進するための補助器具として投入しています。

例えば、AIが商品のポテンシャルを簡単に算出し、それを人が活用するということができます。

新規出店の時には、不動産の物件情報をもとに商圏調査などを行い、「この駅には何人くらい乗り降りしているのか」「昼間の人口がどれくらいか」など、さまざまなデータを調査してレポートを作りますが、非常に大きな労力がかかります。レポートを作っている間に競合にその物件を取られてしまうケースも起こります。

しかしAIを活用することである程度スピーディに当たりをつけられれば、労力が変わっていきます。このように、現場ごとのニーズに合わせてAIが伴走するAIシリーズを次々に展開しながら、小売業における面での展開とデータプラットフォームの価値を広げていっています。

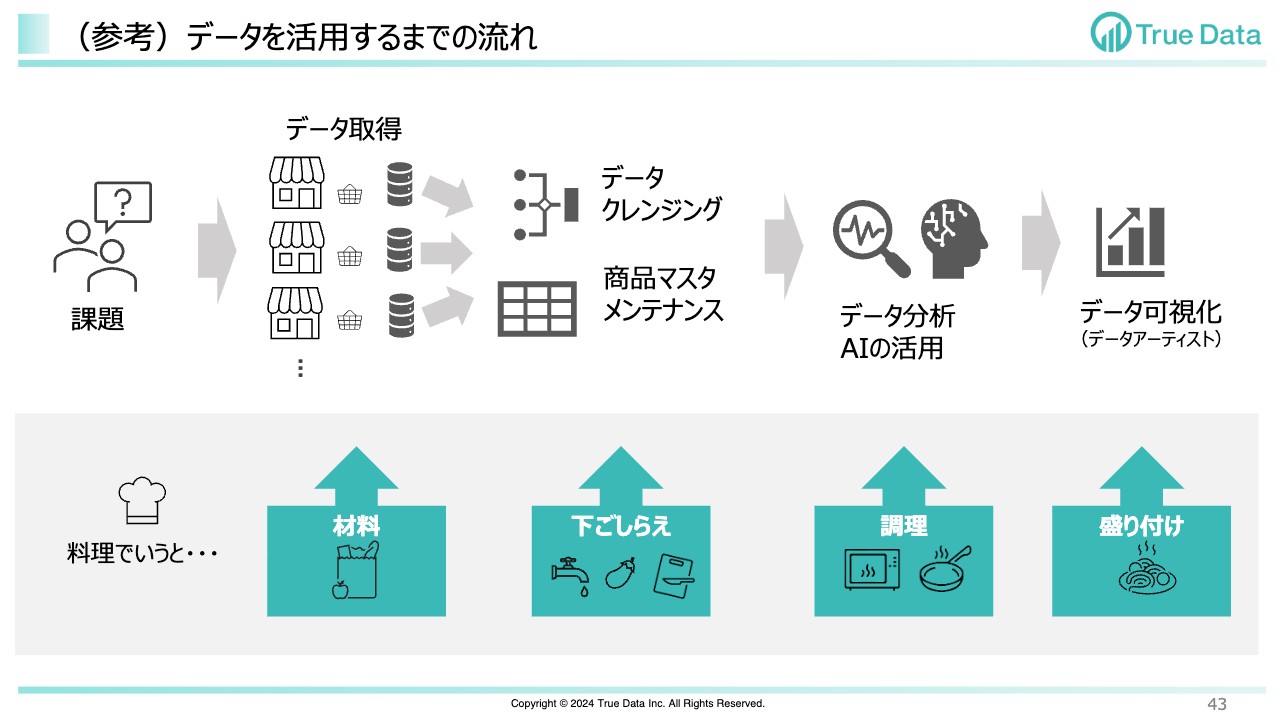

(参考)データを活用するまでの流れ

ビジネスアナリティクス領域は、お客さまのニーズを確信したため、今はプロセスなどをもう1回見直した上でアクセルを踏もうと思っています。

例えば、消費財メーカーにとってのお客さまは小売業になります。したがって、それぞれの小売業のチェーンにおいてどのような消費が行われていて、そこに対してどのような売り場作りをして、どのような取り組みをすれば小売業のためになるか、ひいては自社商品が売れるかといった提案をしています。

消費財メーカーは多くの小売業からデータを購入しており、100チェーンといった規模で非常に大量のデータが社内にあります。実はこれが使いこなせておらず、みなさま本当に困っています。

「単に分析すればよい」「ダッシュボードなどを作ればよい」と思えてしまいますが、実はみなさまができないのには理由があります。

スライド右端に「データ可視化」とあります。現場に応じたダッシュボードを作り、それを見ながら提案資料を作る手前に、スライドのようなプロセスが必要になっています。原材料として入ってきたデータを、下ごしらえしなければ使えません。そのあとにAIなどで分析します。

それをさらに、現場が使いやすいように、帳票などのかたちにするプロセスが必要です。したがって、システム会社に「システムを作れ」と言っても、このプロセスごと作らなければいけませんし、このプロセスの仕様をどうするという話になってしまいます。

True Dataがなぜ実現できるのかと言いますと、実は我々は、小売業においてデータプラットフォームを支援しながらデータを整え、このプロセスをデータプラットフォーム上で実現しているのです。したがって、このプロセスごと支援すれば、そのようなニーズを解決できるという背景があります。

これまでに、「このあたりのプロセスがわかりづらい」というご意見をいただきましたので、今回スライドを用意しました。例えば、データクレンジングと商品マスタメンテナンスという、2つの代表的な「下ごしらえ」があります。

(参考)商品マスタメンテナンスの具体例

商品マスタメンテナンスの一例についてお話しします。例えば、スーパーA・B・C・D、ドラッグストアA・B・Cそれぞれの小売業のデータベースには、同じ商品が違う名前で入っています。

したがって、このデータを仮に消費財メーカーが購入したとしても、そのままでは「Microsoft Excel」などでの集計はできない状態になっています。これらが100チェーン規模で、違う名前で登録されているケースもあります。

これを整えるのはかなり大変ですし、自社だけでも大量の商品数があります。飲料に限っても、他社も含めて大量にあり、かつ新商品が次々出てくる中で、データを整える作業は難しいと思います。

これらの「商品名」「メーカー名」「ブランド名」「商品分類名」といったデータをすべて整え直して、初めて「Microsoft Excel」などを使った分析ができ、ダッシュボードができます。こちらがデータの「下ごしらえ」の一例です。

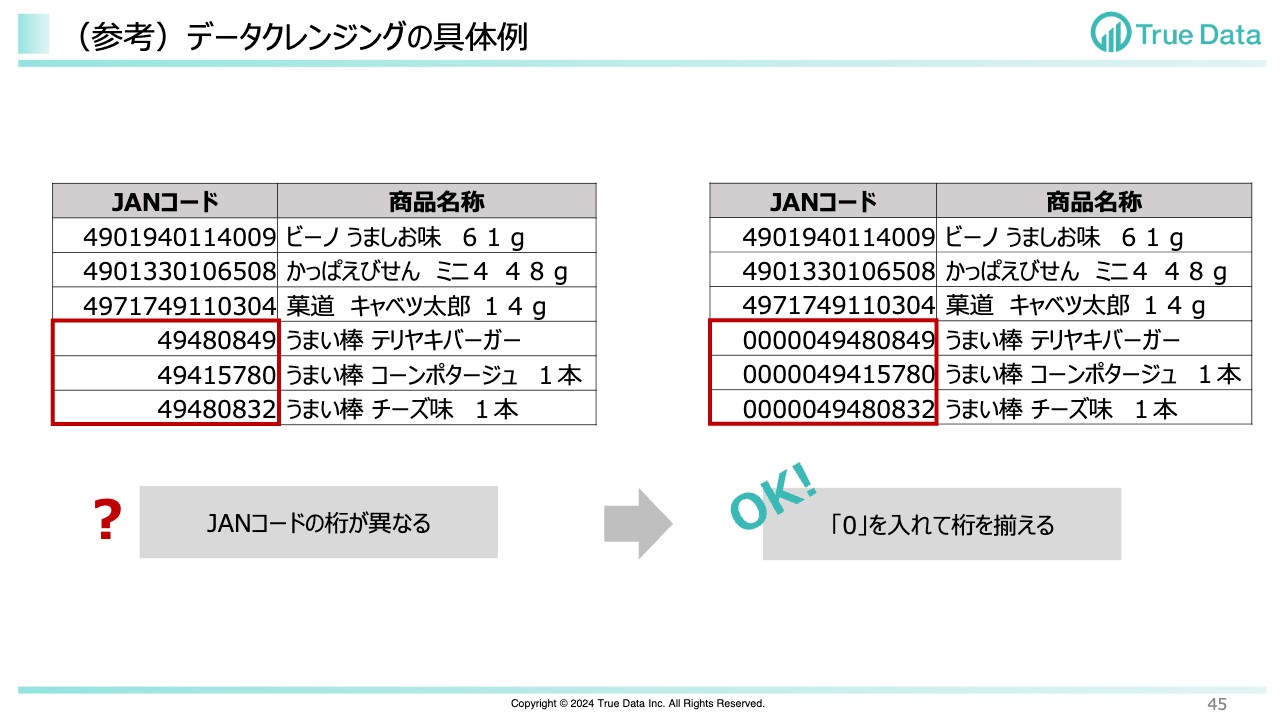

(参考)データクレンジングの具体例

データクレンジングの具体例です。商品にはコードが付いていますが、そのまま集めただけでは桁が異なることがあります。そこで、スライドのように「0」を入れて桁を揃えることを「クレンジング」と言います。

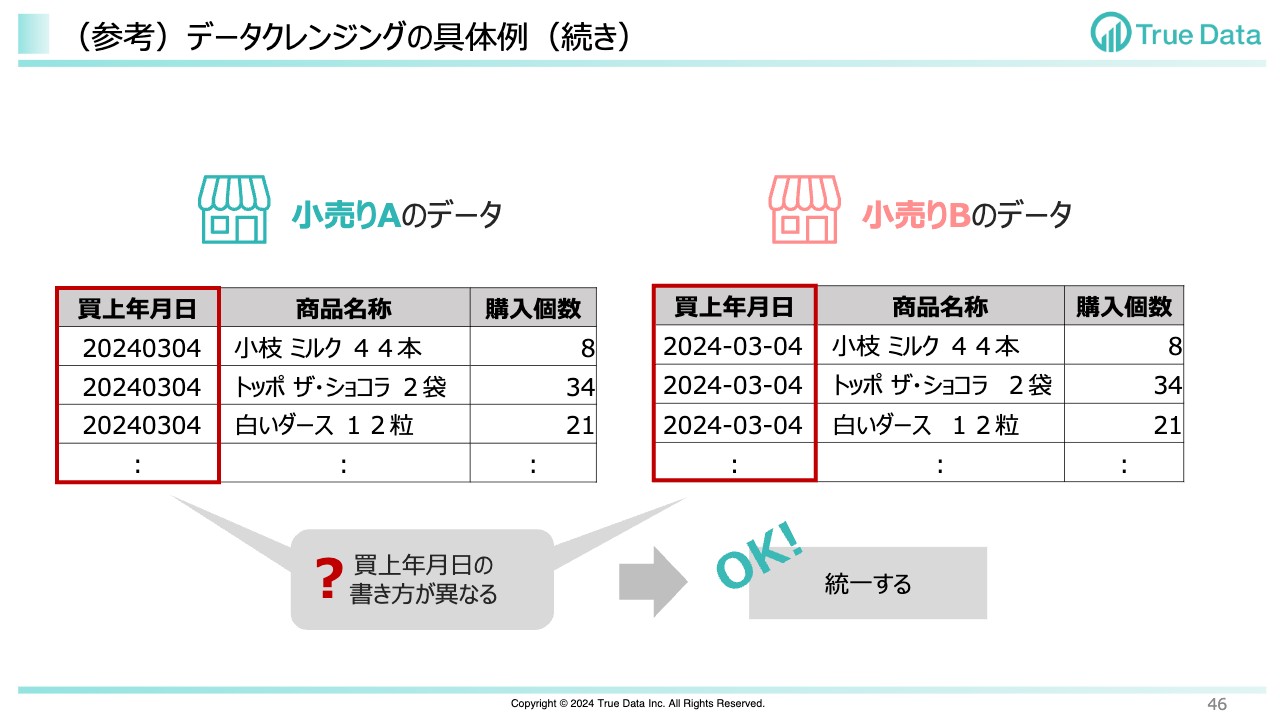

(参考)データクレンジングの具体例(続き)

もう1つの事例として、こちらのスライドでは日付の書き方が異なっています。これを統一します。

データ活用にはこれらのようなプロセスが必要であり、ノウハウのある我々にお任せいただければ実現できます。システム開発だけではなく、これらも含めて支援していくことで、貢献できる領域があると思っています。当社ではこのようなことを強みにしながら、業界のDXを広く支援していきます。

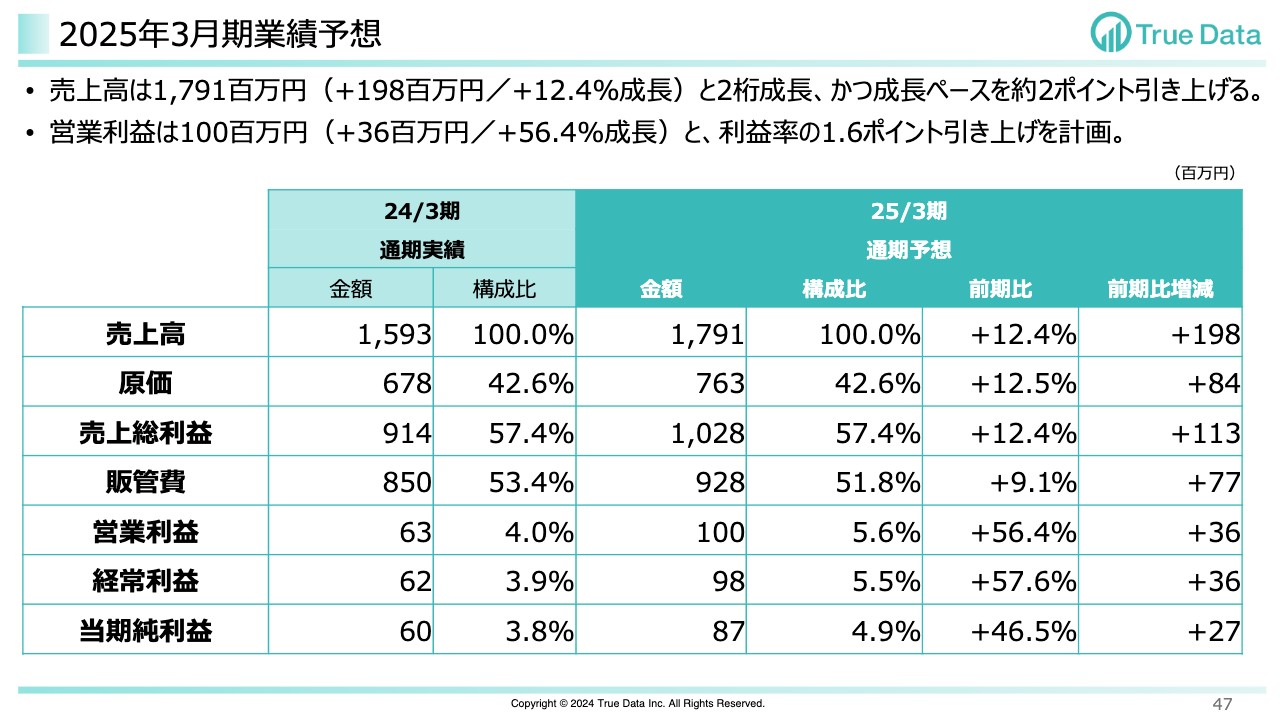

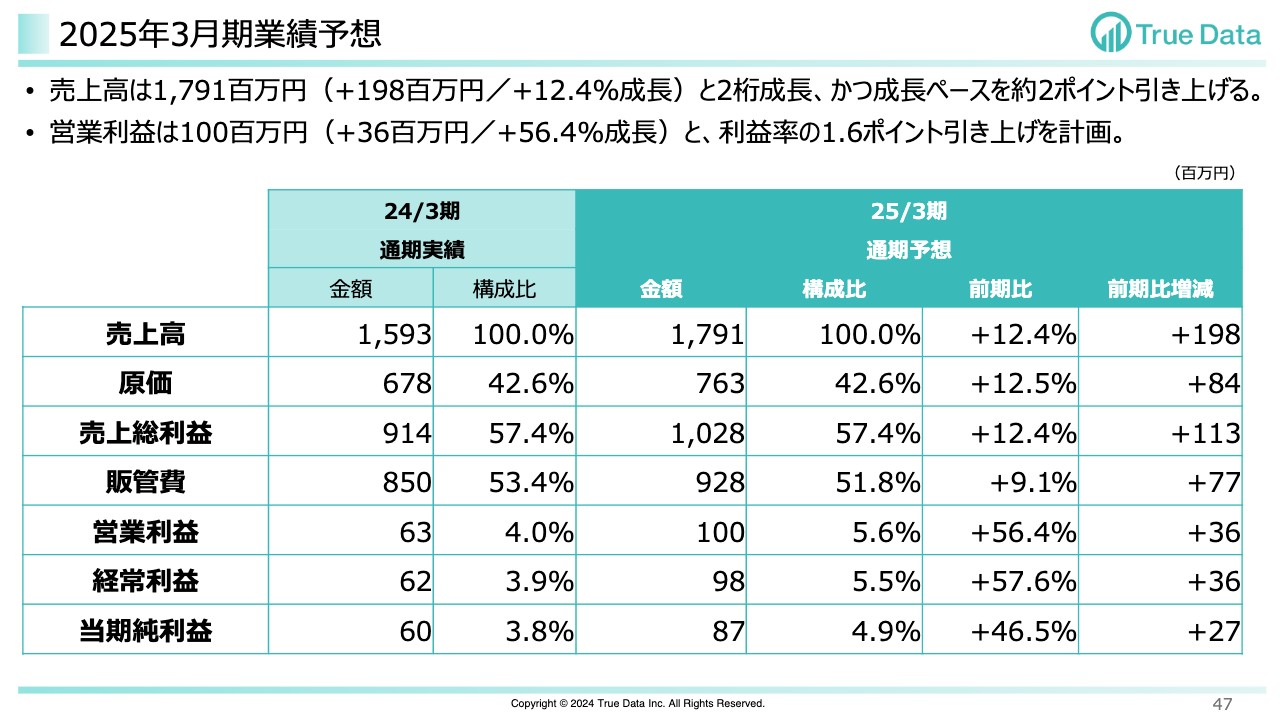

2025年3月期業績予想

2025年3月期の業績予想についてご説明します。まずは、売上高と利益の計画についてです。売上高は17億9,100万円と2桁成長、かつ成長ペースを約2ポイント引き上げたいと考えています。営業利益は1億円と、利益率の1.6ポイント引き上げを計画しています。

売上高については、先ほどお伝えした4つの重点施策の業績貢献を急ぎ、高成長をしていきます。さらに、各利益ともに大幅な増益を計画しています。

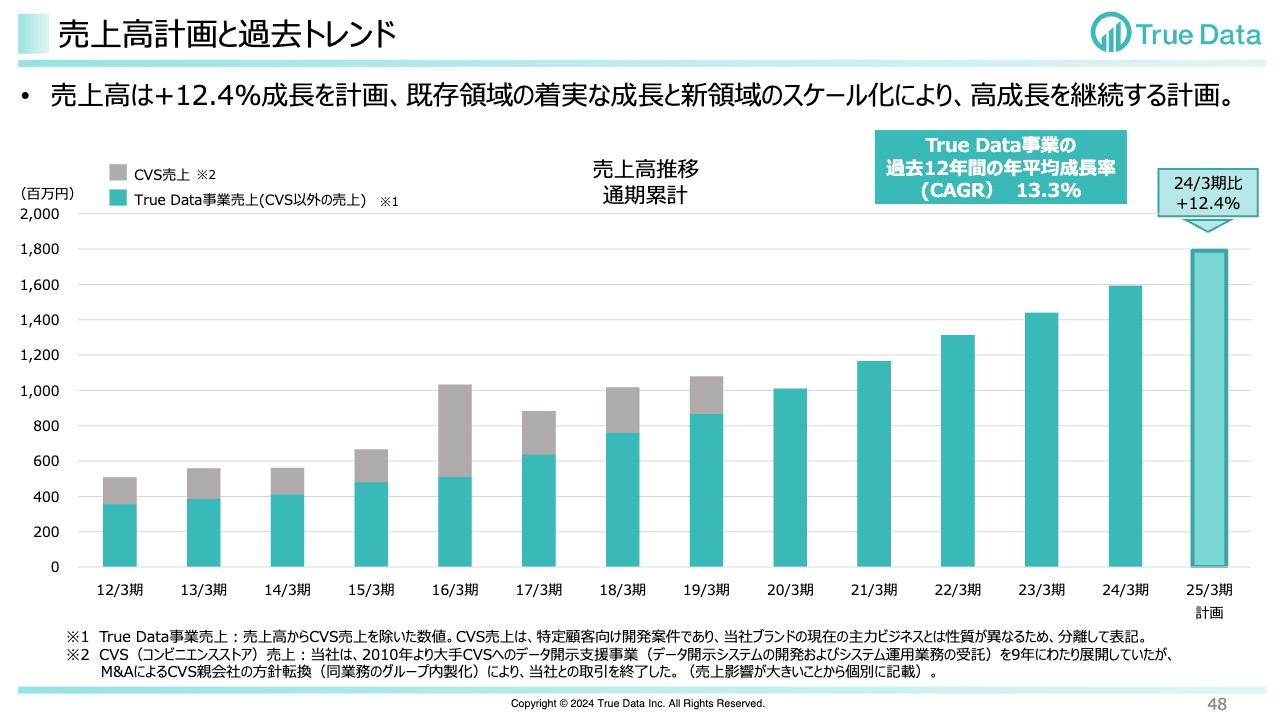

売上高計画と過去トレンド

ここからの数ページは、過去の実績値の推移と計画値をグラフで並べています。まずは売上高の推移と計画値です。既存領域を着実に成長させながら、新領域のスケール化により、前期比12.4パーセントの高成長の継続を計画しています。

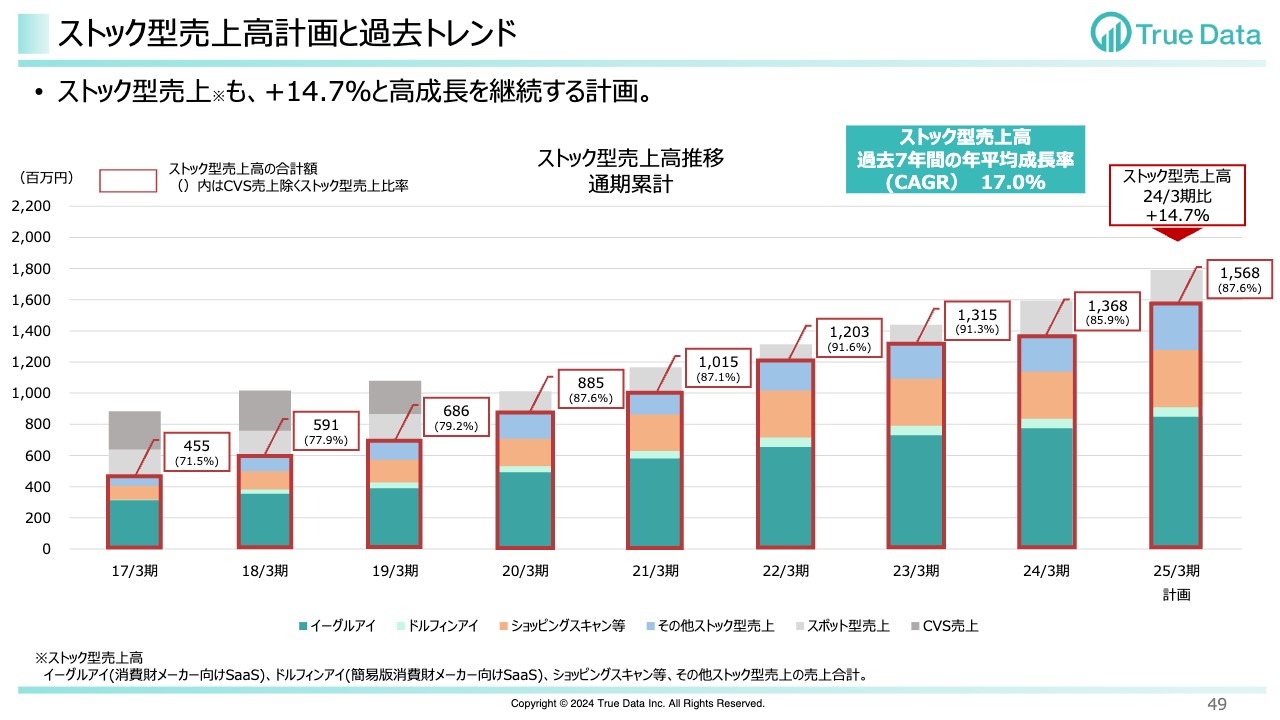

ストック型売上高計画と過去トレンド

ストック型売上高の推移と計画値です。「イーグルアイ」のホワイトゾーンへの浸透によるストック型売上高の増加を計画しています。

また、前期に受注した「ショッピングスキャン」およびビジネスアナリティクス領域の初期売上が、今期から月次のストック型売上に変わってきます。したがって、ストック型売上高全体では、前期比14.7パーセントの高成長が継続する計画にしています。

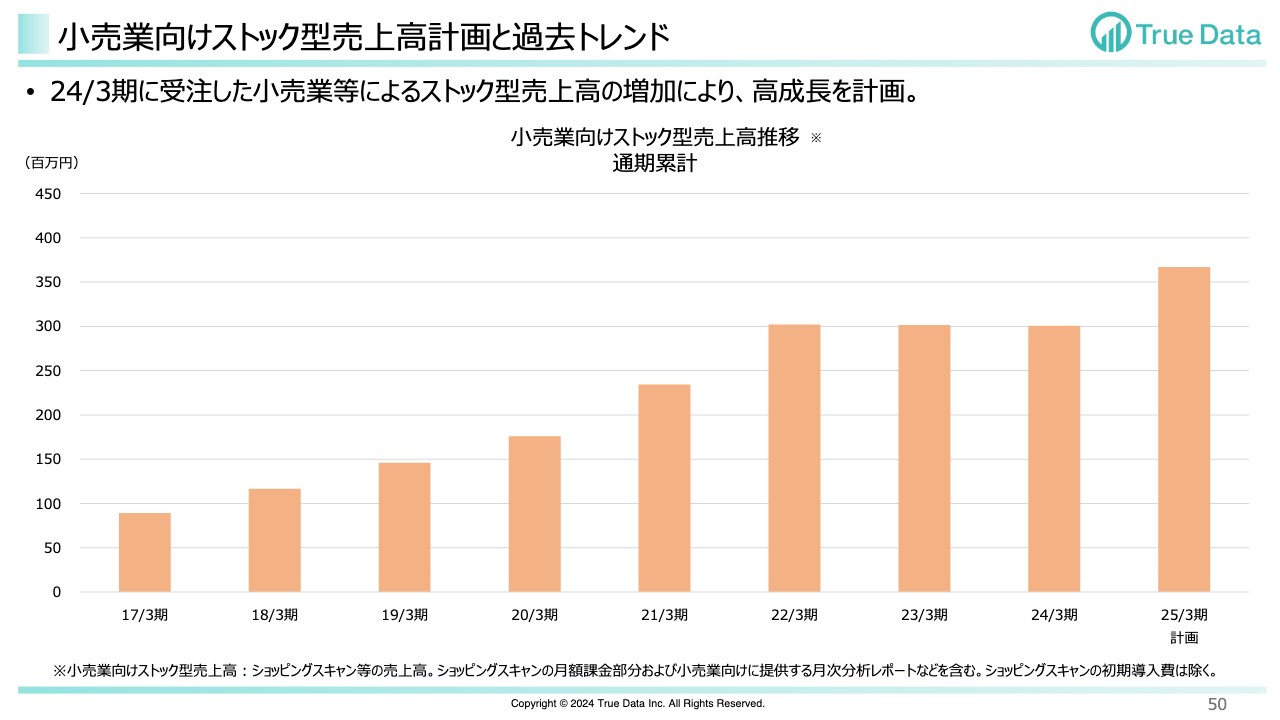

小売業向けストック型売上高計画と過去トレンド

小売業向けストック型売上高の推移と計画値です。2024年3月に受注した「ショッピングスキャン」などによるストック型売上高の積み上げによって、高成長を計画しています。

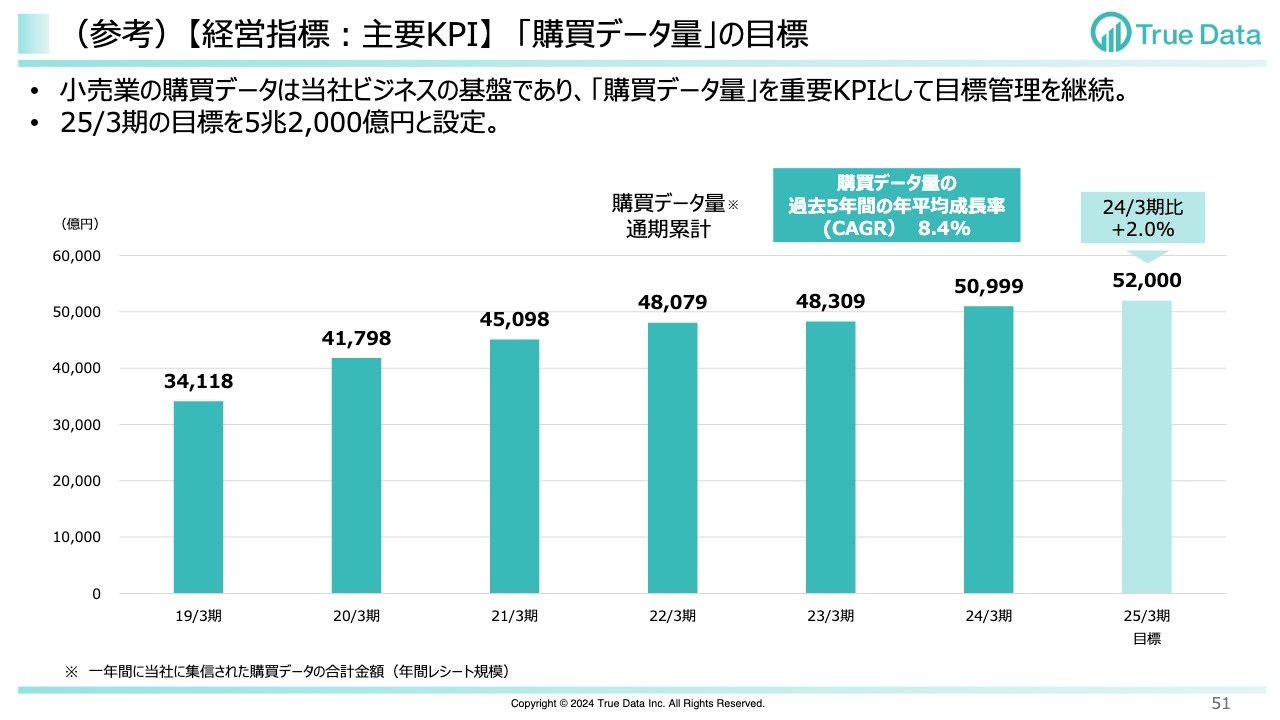

(参考)【経営指標:主要KPI】「購買データ量」の目標

「ショッピングスキャン」を中心に、小売業のマーケティング支援をさらに広げ、購買データ量の増加を目指します。2025年3月期は、目標を5兆2,000億円と設定しました。

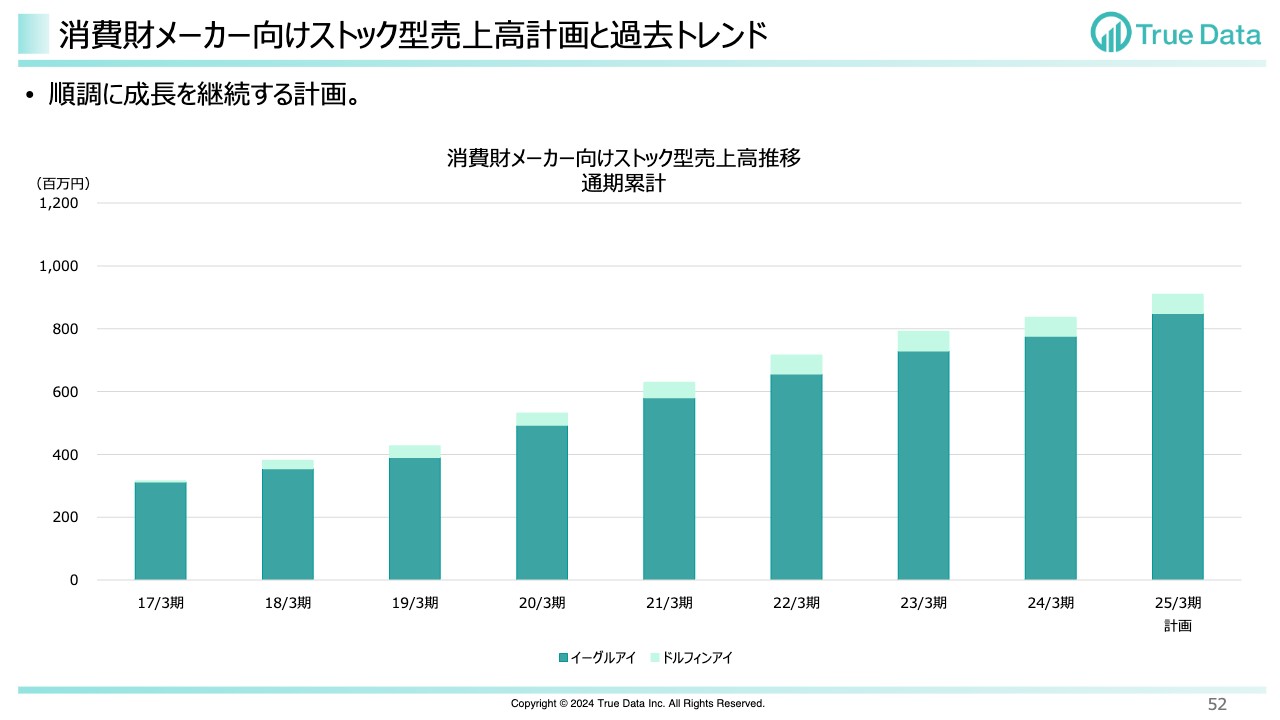

消費財メーカー向けストック型売上高計画と過去トレンド

消費財メーカー向けストック型売上高計画と過去トレンドです。ホワイトゾーンへの浸透を図って、順調に売上高を伸ばしていく計画です。

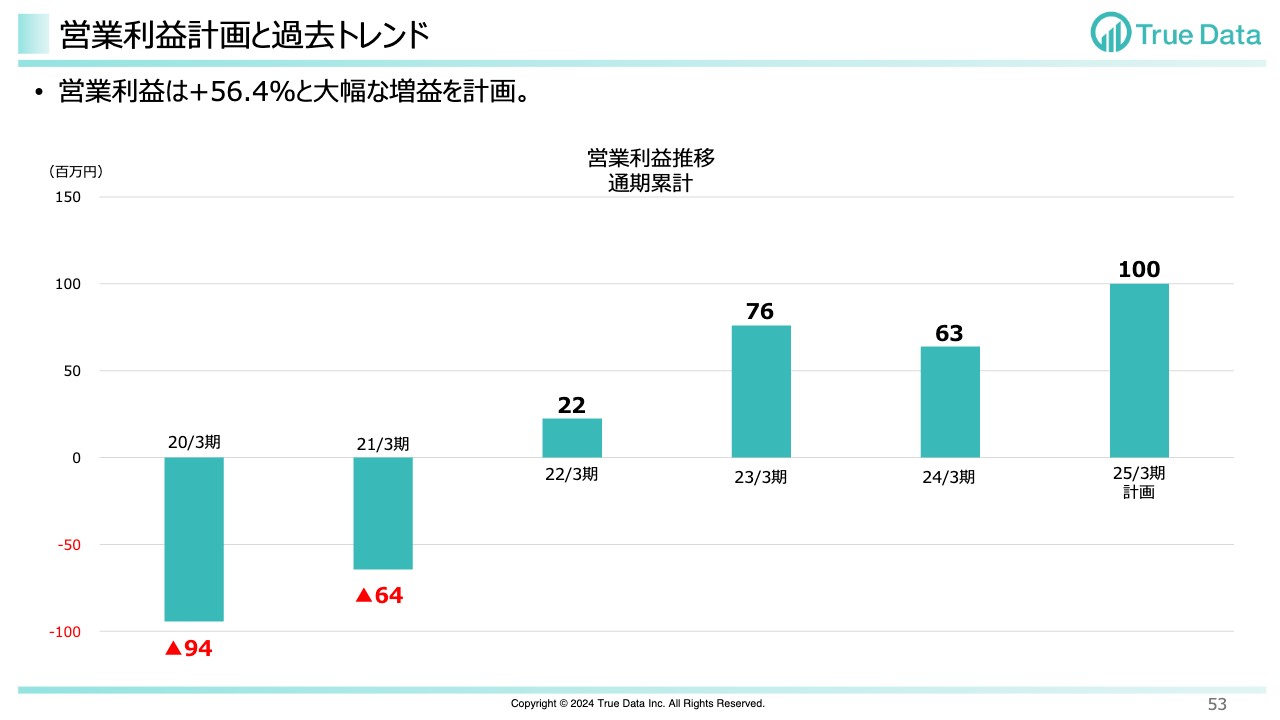

営業利益計画と過去トレンド

スライドには、営業利益の推移と計画を示しています。大幅な利益増を目指します。

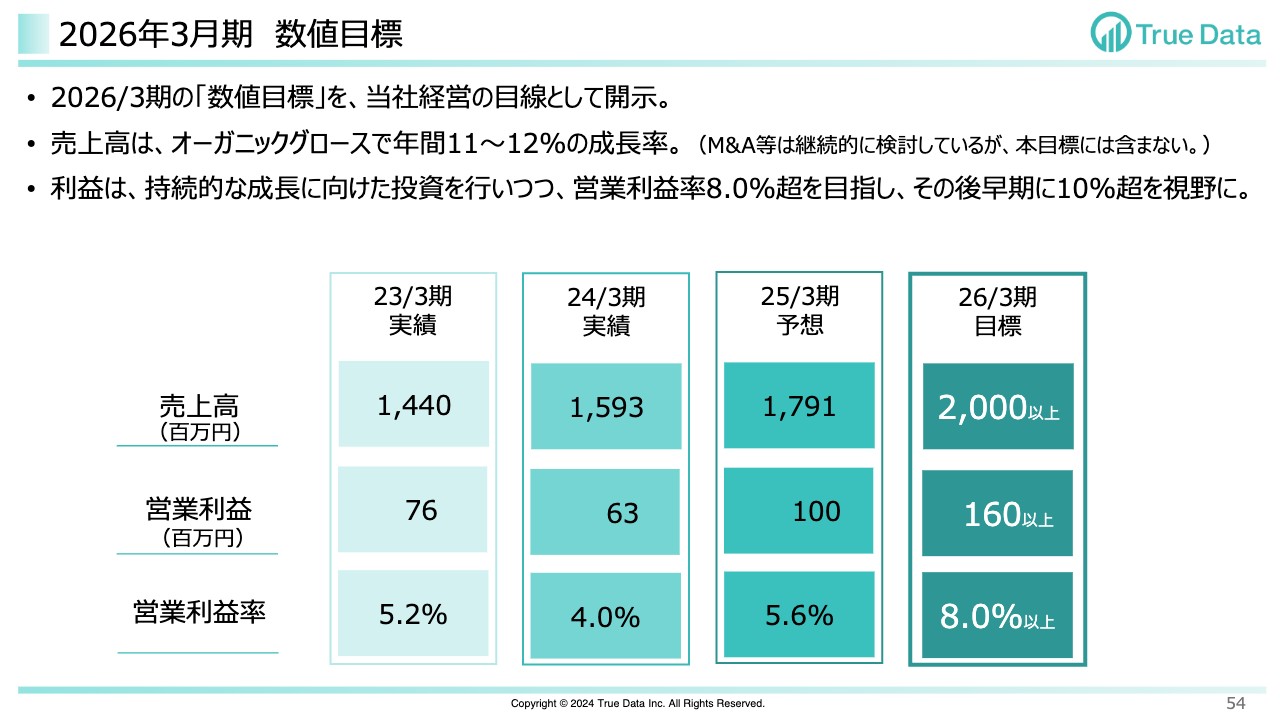

2026年3月期 数値目標

2023年3月期の決算説明資料で示した、2026年3月期の数値目標です。なお、2025年3月期は、先ほどお伝えした業績予想値を記載しています。スライドに記載した重点施策の業績貢献を急ぎ、売上・利益ともに成長を目指します。その上で、2026年3月期の数値目標の突破と、その後の成長を目指していきます。

2026年3月期は営業利益率8パーセント超を目標としましたが、その後は早期に10パーセントを超える利益率を実現することを目指していきます。

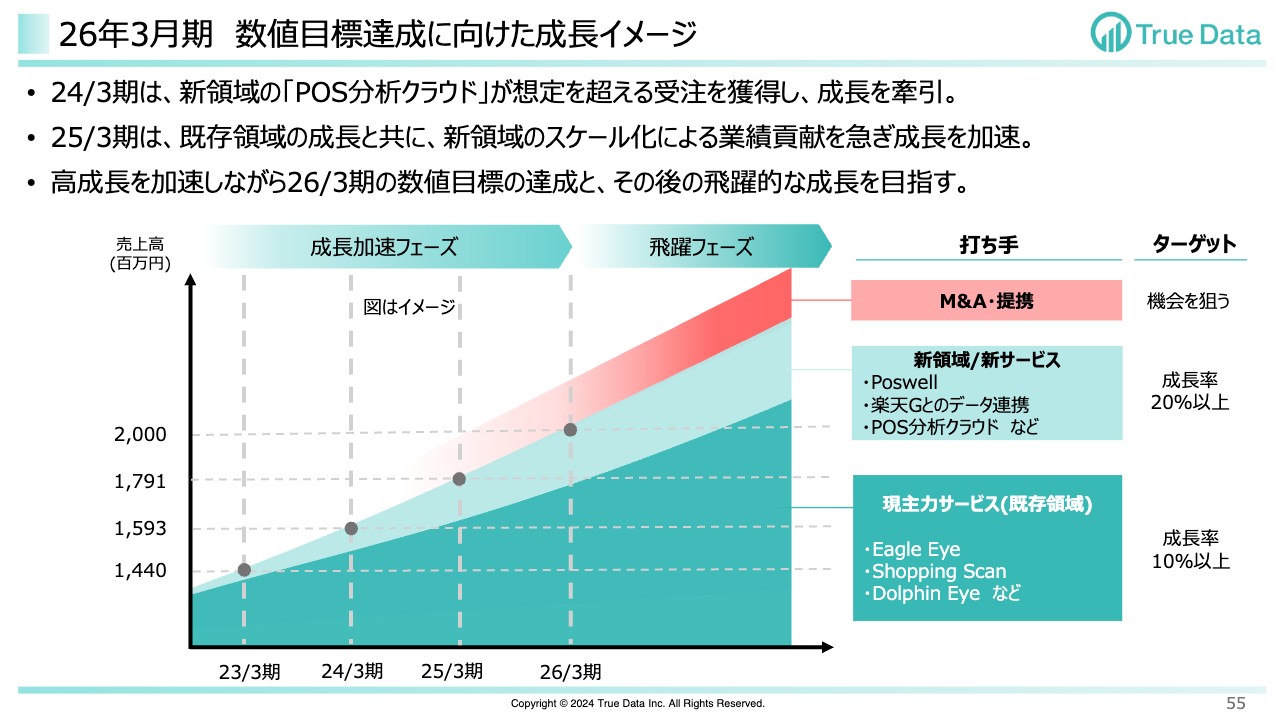

26年3月期 数値目標達成に向けた成長イメージ

こちらのスライドは、前ページのスライドの数値目標達成に向けて、どのような事業領域で売上を積み上げていくかのイメージを示したものです。

グラフ一番下の濃い緑色は「イーグルアイ」や「ショッピングスキャン」など、既存事業領域の主力サービスの売上高を表しており、年率10パーセント以上の成長を目指しています。

グラフ中央の薄い緑色は、広告領域やビジネスアナリティクス領域などの新たな事業領域の成長イメージです。こちらは、年率20パーセント以上の成長を目指しています。

このグラフの上部に、帯を記載しています。2026年3月期までは「成長加速フェーズ」と名付け、既存領域と新領域合わせて売上高20億円以上を目指します。

グラフ一番上の赤いグラデーションはM&A・提携の売上高を表しており、さらなる上積みの機会を常に狙っています。2026年3月期までの「成長加速フェーズ」で積み上げた売上をベースに、2026年3月期以降は「飛躍フェーズ」として、事業をさらにジャンプアップさせていきます。

現在までの進捗と見通しはスライドのリード文に記載のとおりです。2024年3月期は、新領域の「POS分析クラウド」が想定を超える受注を獲得しました。サービス単体では、2023年3月期と比較して3倍以上の成長となり、当社の成長を牽引しました。額はそれほど大きくないのですが、ペースは速いと言えます。

2025年3月期については、2026年3月期の数値目標達成に向けて「ショッピングスキャン」「イーグルアイ」などの既存領域の成長とともに、ビジネスアナリティクス領域や広告領域などのスケール化による業績貢献を急ぎます。このように、既存と新規の両輪で成長を加速していきます。

2026年3月期以降は、DXの民主化による追い風とともに、当社が作り上げてきたデータとシステムとノウハウの3つに磨きをかけて、早期に当社のポジションを確立し飛躍的な成長を目指していきます。

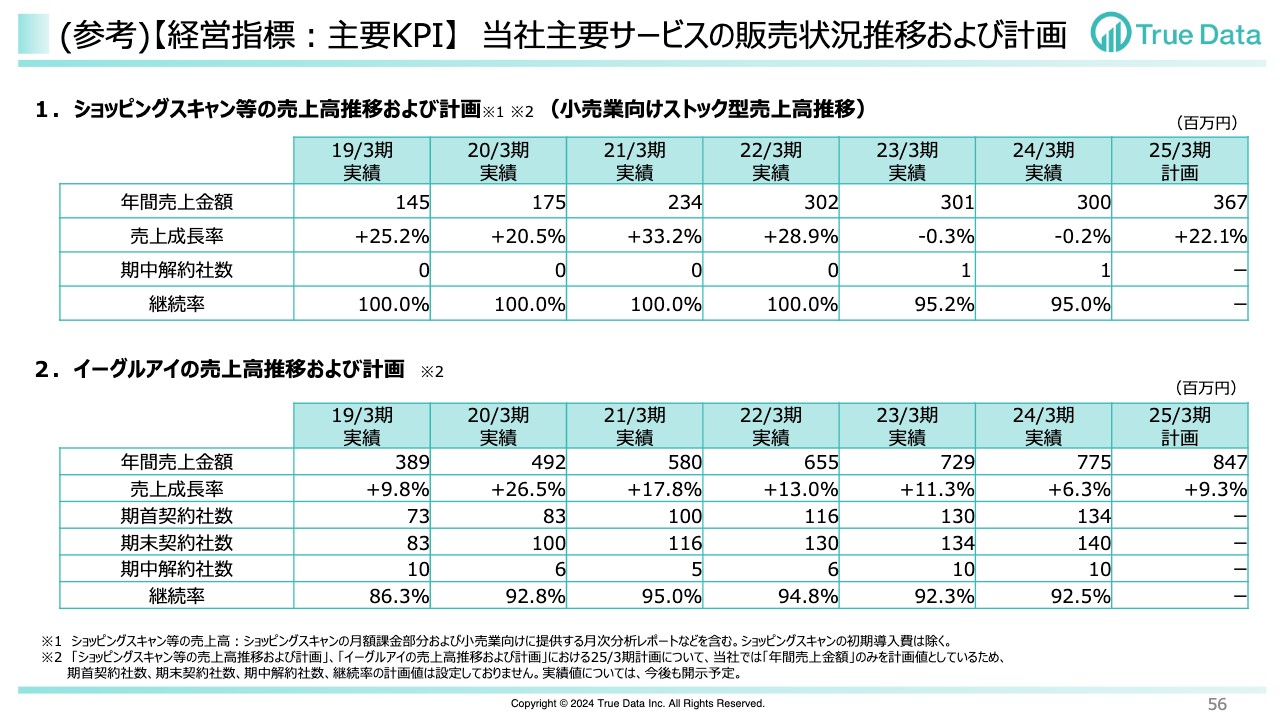

(参考)【経営指標:主要KPI】当社主要サービスの販売状況推移および計画

「ショッピングスキャン等」と「イーグルアイ」の売上高の推移および計画です。ご説明したとおり、どちらも成長を継続する予定です。私からのご説明は以上です。

質疑応答:2025年3月期の利益計画の考え方について

司会者:「2024年3月期は成長投資などで利益水準が低下したとのお話でしたが、第4四半期単独では利益率が回復しています。このトレンドが続けば、2025年3月期は開示された業績予想以上の利益が出てもおかしくないと思います。どのような考え方で計画を作成したのか教えてください」というご質問です。

米倉:従来もご説明していますが、当社の収益構造は、基本的には限界利益率が高く、投資を抑えれば利益が出やすくなっています。

では、コストは何かと言いますと「システム」と「人」です。

システムのコストとは、「イーグルアイ」の改善など、既存サービスの改善や導入にかかる開発費、新サービスの開発です。こちらを緩めるつもりはありませんので、積極的に実施していきます。

ただし、以前実施した基幹システム刷新のような、大規模なシステム投資は不要であるという構造になっています。

人については、2025年3月期以降の人材投資ですが、2024年3月期第1四半期で実施したような、大きな人員増が先行することはありません。ただし、中期的な成長を加速させるために、営業利益率が変動しない範囲を目安に人的投資を行ったほうがよいと考えており、そちらはコストに織り込んでいます。

しかしながら、採用はご縁ですので、スケジュールどおりに進まずに利益が上振れることはあるかもしれません。

質疑応答:人材育成方針や離職防止策について

司会者:「人材育成方針についての記載がありました。その他、採用や離職防止策などがあれば教えてください」というご質問です。

米倉:施策は複数行っていますが、基本的な考え方としては、社員の健康と幸せと働きがいが非常に大事だと思っています。この3つが実現されていると「創造性が3倍になり、生産性も31パーセント高くなる」との研究結果もあります。

このような環境をどのようにして作るかが、基本の考え方だと思っています。その上でさまざまな施策を行いますが、例えば採用の時はスキルや条件に限らず、中途・新卒とも当社の事業や方針に共感いただける方を重視しています。

また、中途と新卒の人員バランスも大事だと考えていますし、当社と採用される社員のどちらにもミスマッチがないように注力しています。リモートワークも継続しており、非常に柔軟な働き方を提供しています。

男女問わず、育児やキャリア形成のための休暇取得を始め、性別も年齢も関係ない平等な人事評価、報酬制度にも取り組んでいます。当社では、女性役員や比較的年齢の若い管理職が複数活躍しており、働きやすい環境や能力を発揮しやすい職場・制度を運営しています。

先ほどお話ししましたが、ユニークな点としては、コーチングプログラムをミドルマネジメント層にも提供しています。加えて、外部の専門資格については、一時的な資格手当だけではなく、毎月の給与にプラスするかたちでストック型の資格手当を給付しています。そのようなことを含めて、さまざまな施策に取り組んでいます。

質疑応答:「ウレコン」登録者増による業績への波及効果について

司会者:「『ウレコン』の登録者が3万人を突破したとのトピックスがありましたが、業績にどのように貢献しますか?」というご質問です。

米倉:さまざまな方に使っていただくことで、データに興味関心を持つ方が増えます。また、3ヶ月以上の長期データや詳細を見たいと「イーグルアイ」の受注につながっているケースもあります。

加えて、学生や社会人などさまざまな方が使っていますので、そこから当社の事業に興味を持っていただき採用につながったケースもあります。

そしてやはり「ウレコン」は、「誰でもデータの恩恵を受けられるように」という、当社の思いを表しています。

質疑応答:海外展開の進捗について

司会者:「海外での新サービス立ち上げについては、現在どのような進捗ですか?」というご質問です。

米倉:2022年1月に、ベトナムのFPTソフトウェアという大きな会社と業務提携を行いました。同時に、FPTグループのTRANDATA TECHNOLOGY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANYという、フィンテックやブロックチェーンを扱う会社に出資しました。

TRANDATA社は、現在 TECHUPCOMと社名を変更しています。彼らとは、業務提携後にさまざまな検討を進めており、ベトナムにおける新サービスの立ち上げの協議が具体的に進んでいます。

私たちとしては、今期のできるだけ早いタイミングでのサービスリリースを目指しています。今は詳しい内容をお話しすることはできませんが、リリース時期が確定しましたら、投資家のみなさまへお伝えします。

新着ログ

「情報・通信業」のログ