【QAあり】HENNGE、修正予想を達成、26年9月期も増収増益予想 成長投資も積極実施し、29年9月期にARR200億円を目指す

2025年9月期 通期決算説明

天野治夫氏(以下、天野):みなさま、こんにちは。HENNGE株式会社取締役副社長の天野です。当社グループの決算説明動画をご視聴くださり、ありがとうございます。

本日は、まずCFOの小林から2025年9月期通期の業績についてご説明し、その後、私から2026年9月期通期業績見通しと成長戦略についてお話しします。どうぞよろしくお願いします。

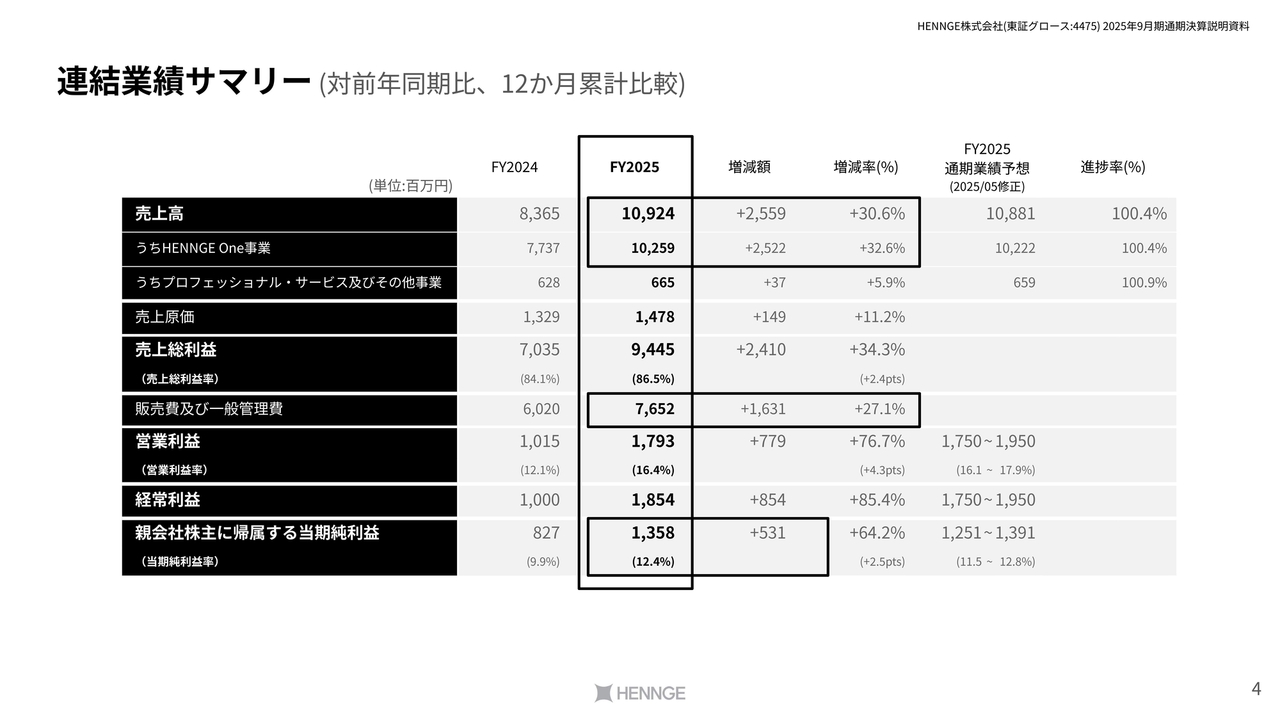

連結業績サマリー(対前年同期比、12か月累計比較)

小林遼氏(以下、小林):CFOの小林遼です。それではまず、2025年9月期の通期連結業績についてご説明します。連結業績のサマリーはスライドのとおりです。当期は、2025年5月7日に開示した修正後の業績予想に即した着地となりました。

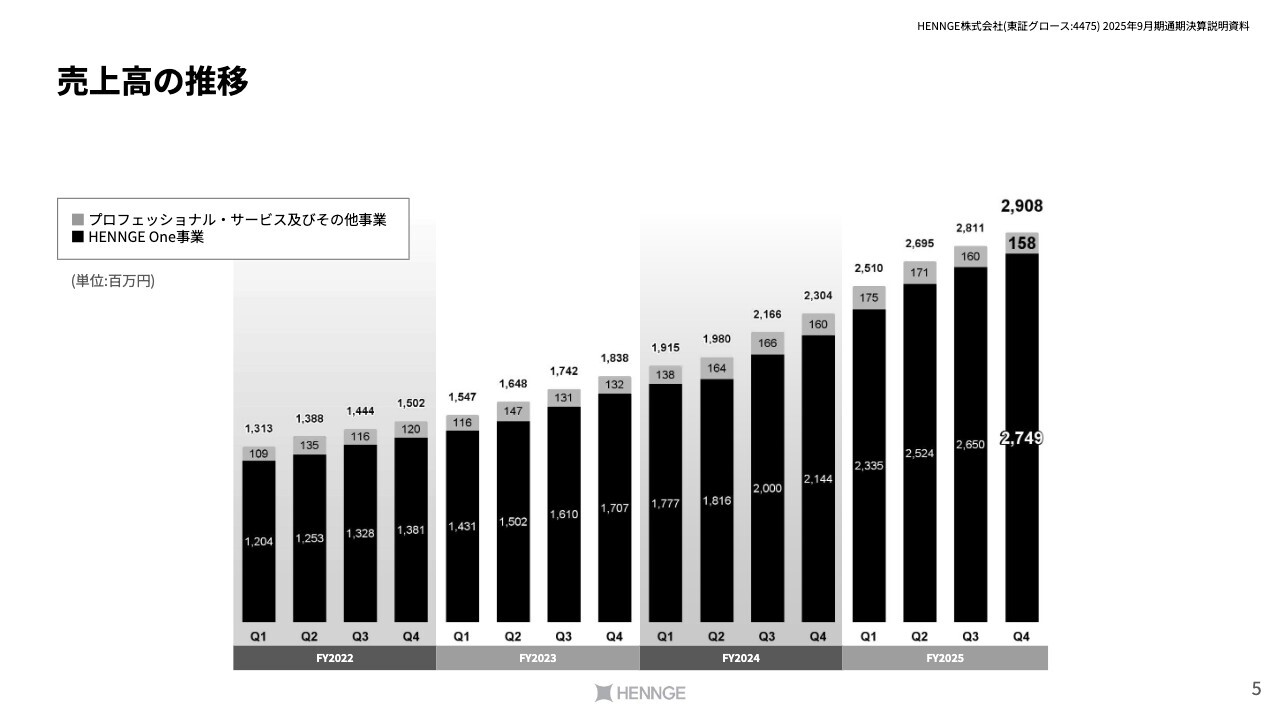

売上高の推移

連結売上高の四半期ごとの推移は、スライドのとおりです。HENNGE One事業の売上高はすべてリカーリングの性質の売上高であり、四半期ごとに増加する傾向となっています。

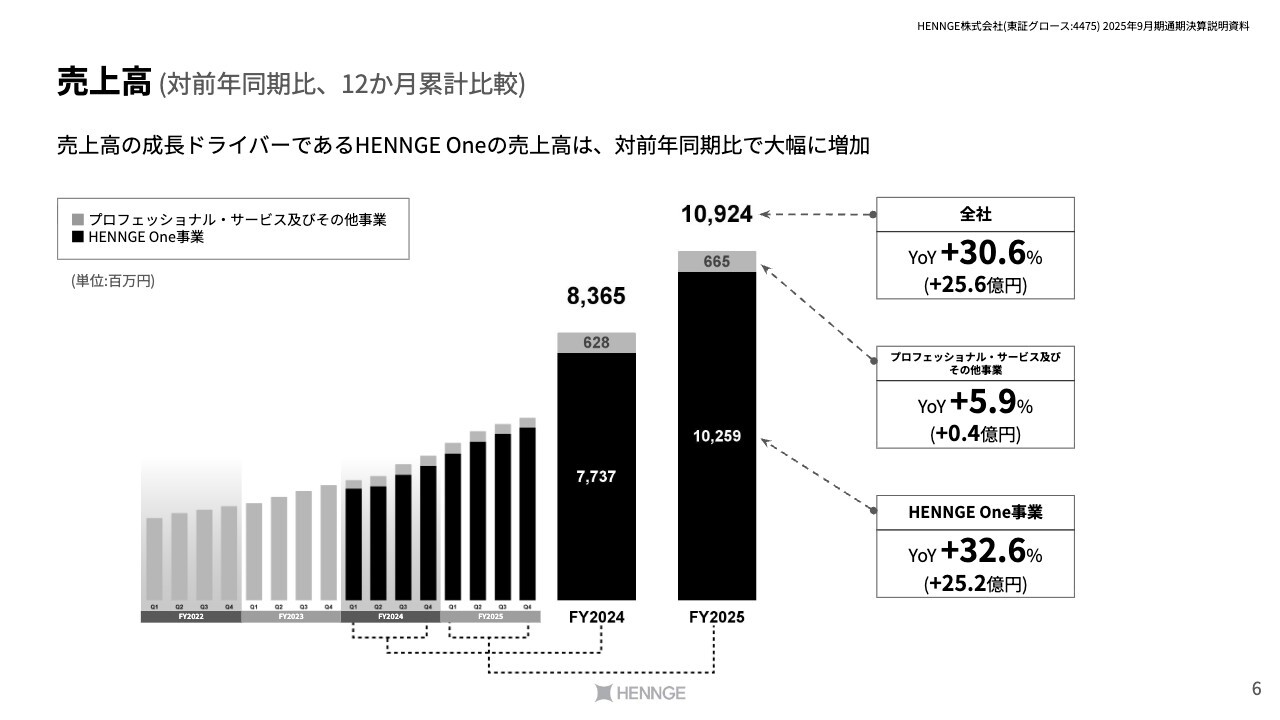

売上高(対前年同期比、12か月累計比較)

連結売上高の対前年同期比はスライドのとおりです。

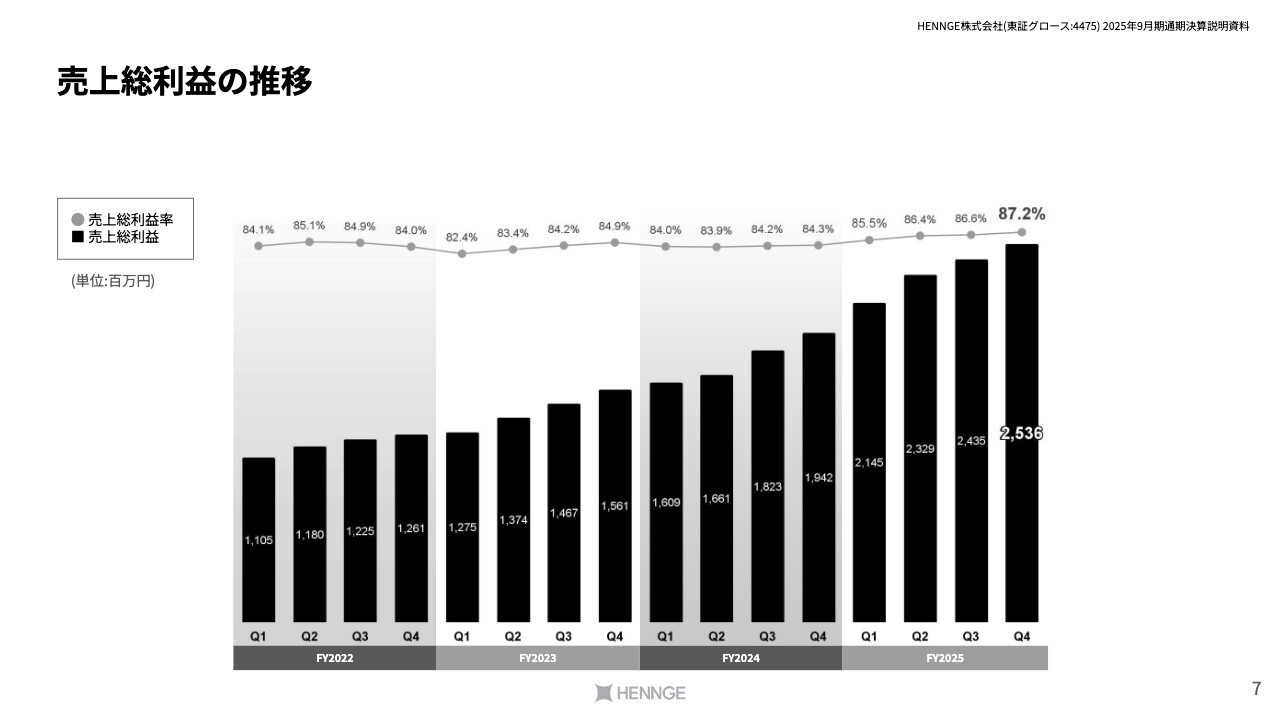

売上総利益の推移

売上総利益および売上総利益率の四半期ごとの推移は、スライドのとおりです。

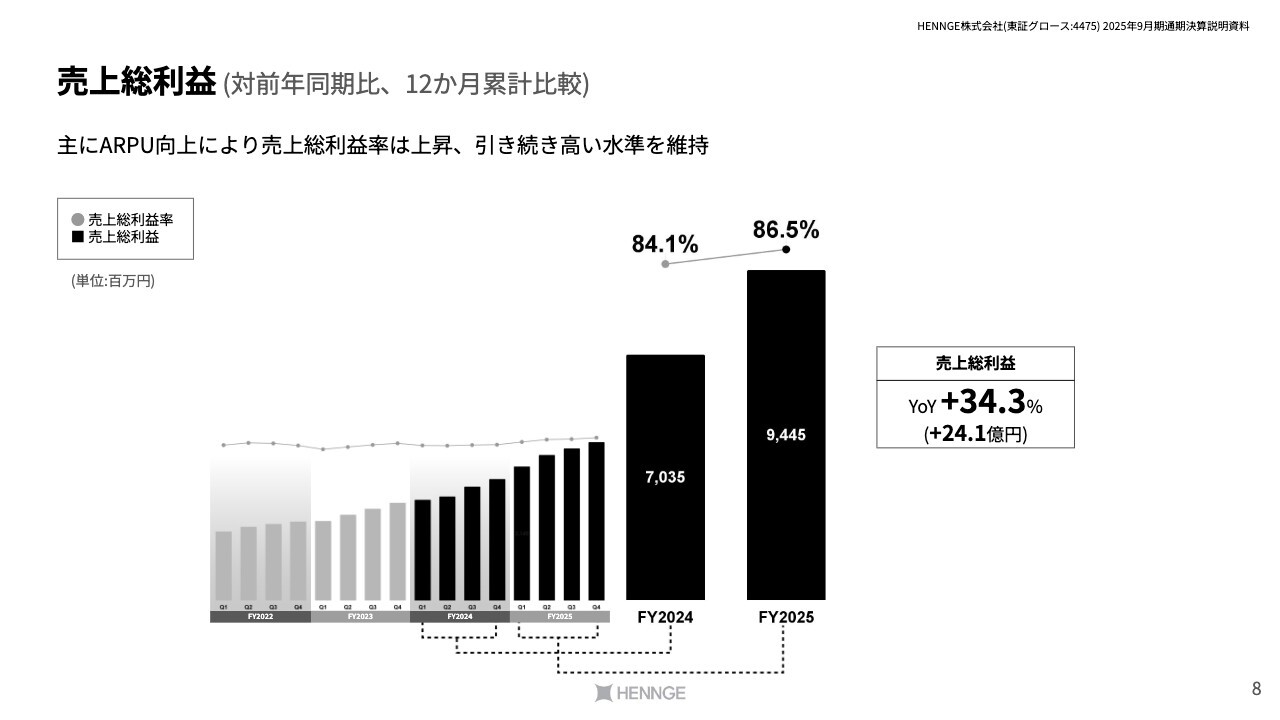

売上総利益(対前年同期比、12か月累計比較)

売上総利益および売上総利益率の対前年同期比は、スライドのとおりです。主にARPUの向上により売上総利益率は上昇し、引き続き高い水準を維持しています。

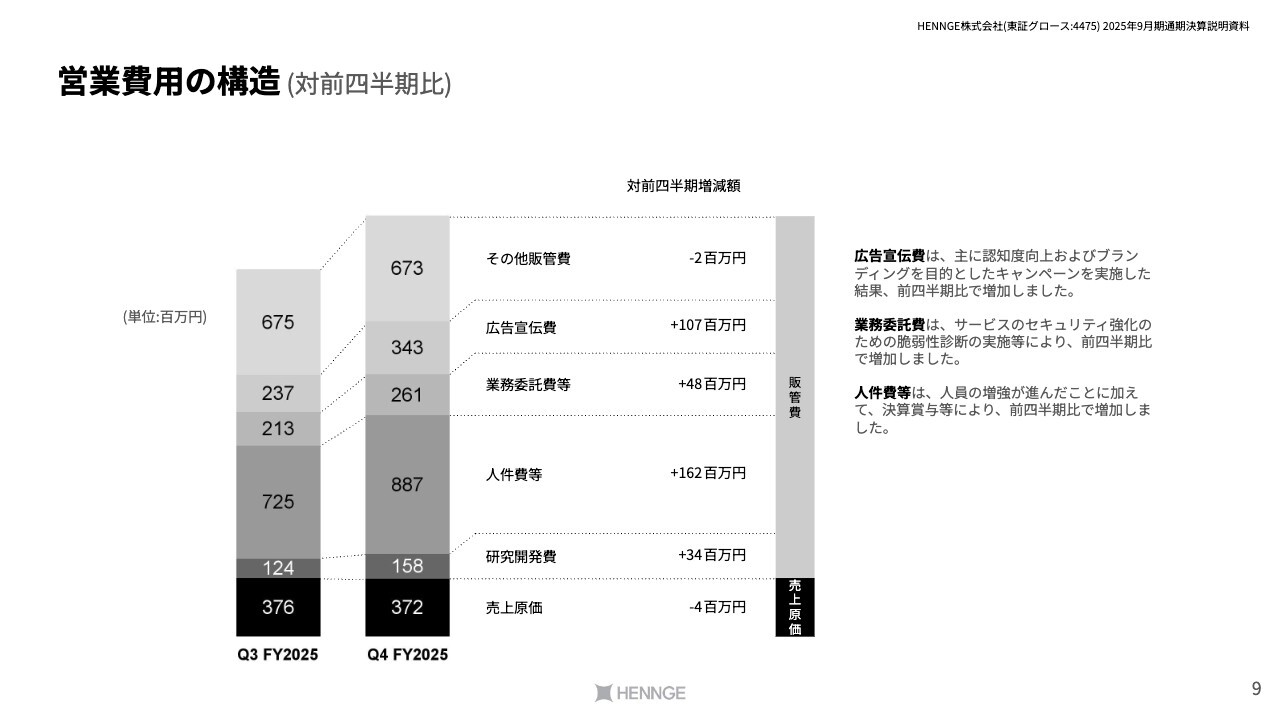

営業費用の構造(対前四半期比)

営業費用の内訳の対前四半期比は、スライドのとおりです。

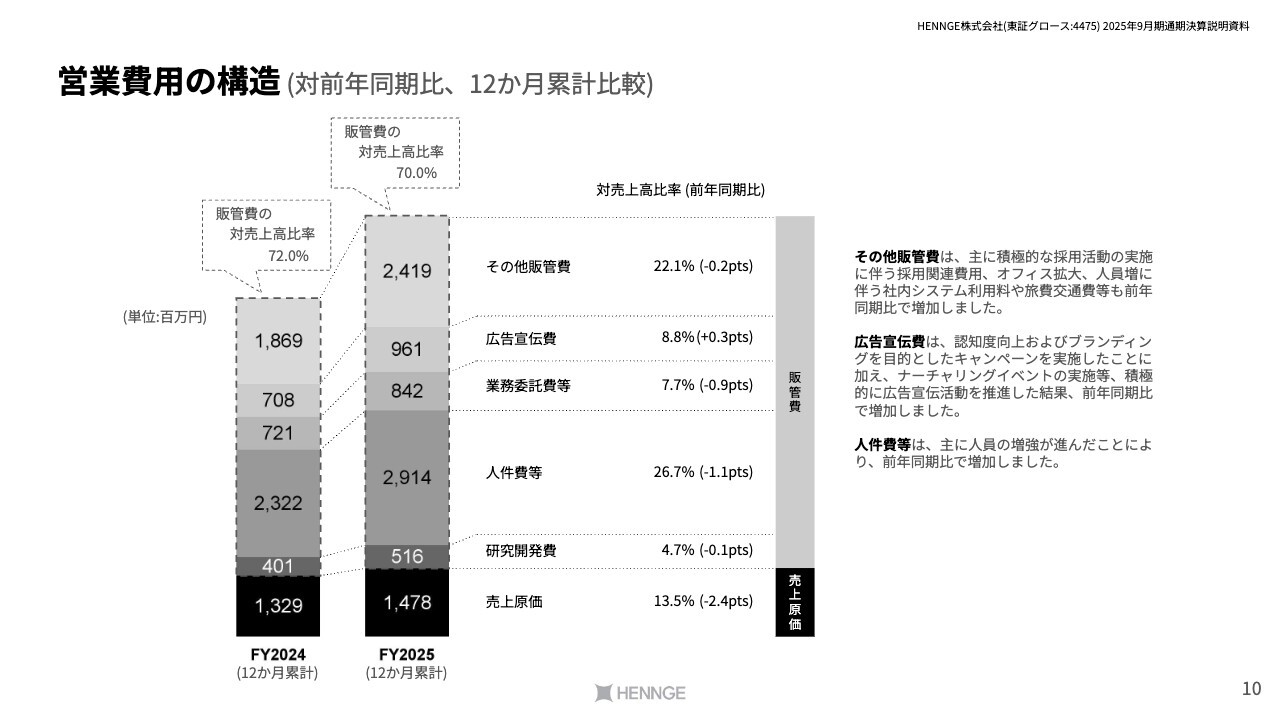

営業費用の構造(対前年同期比、12か月累計比較)

営業費用の内訳の対前年同期比は、スライドのとおりです。採用力強化のための費用に加え、人員拡充に伴う人件費や、広告宣伝の中でもブランディングにかかる費用などが増加しています。

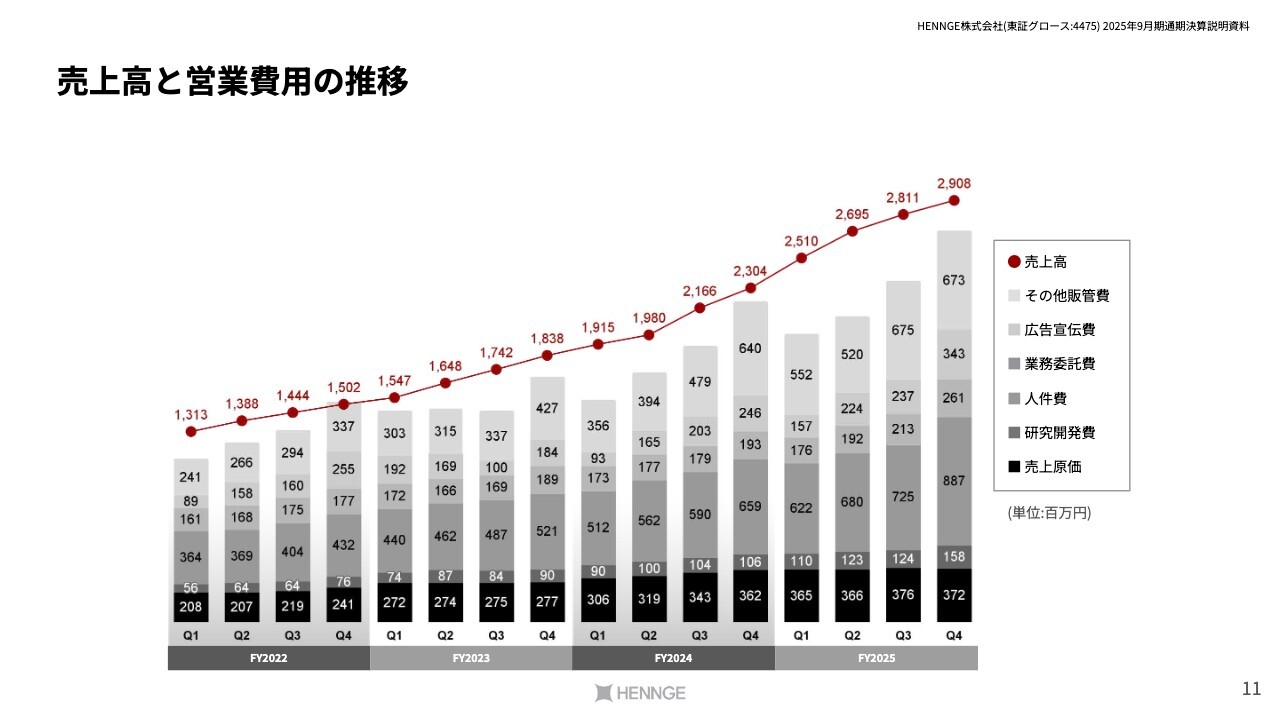

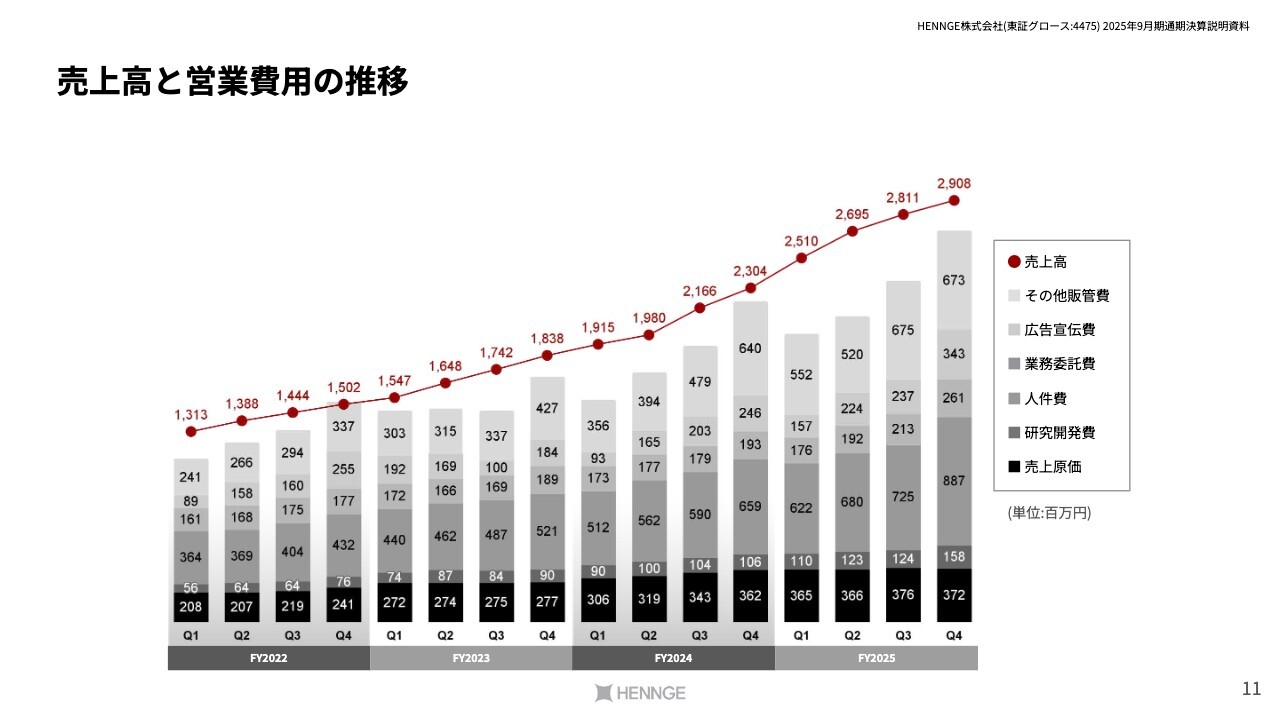

売上高と営業費用の推移

売上高と営業費用の四半期での推移は、スライドのとおりです。

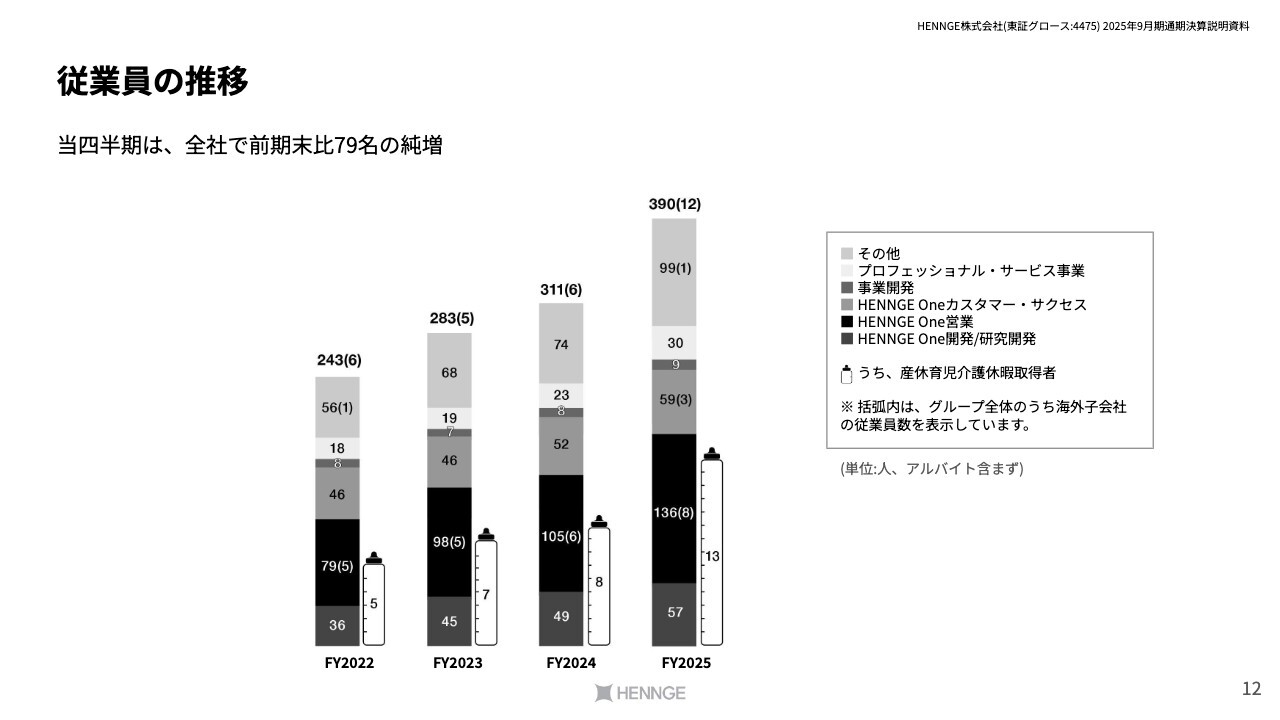

従業員の推移

従業員数の過年度からの推移は、スライドのとおりです。

当期は、採用環境は依然として厳しい状況でしたが、さまざまな施策を重ねたことが功を奏し、また、退職者が少なかったこともあり、「40名以上」という期初目標に対して、79名の純増となりました。一方で、営業人員の採用は期初目標に対して未達の着地となり、引き続き課題が残っています。

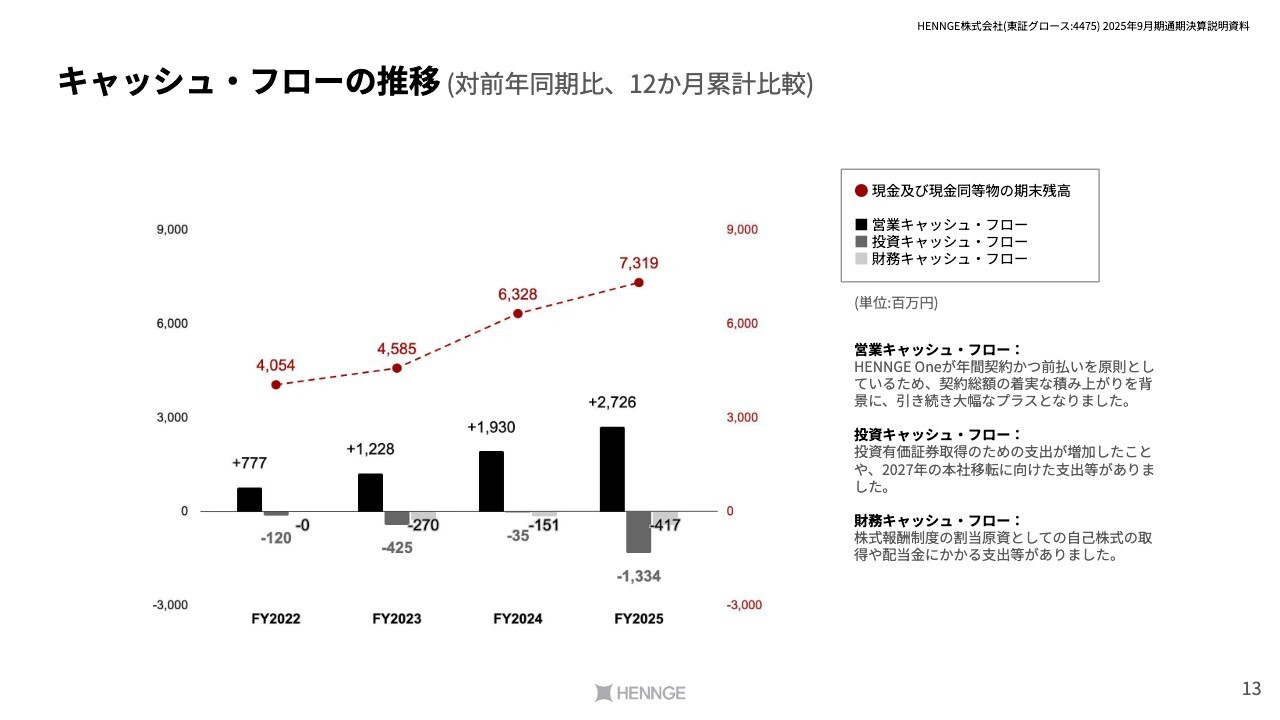

キャッシュ・フローの推移(対前年同期比、12か月累計比較)

キャッシュ・フローの推移はスライドのとおりです。

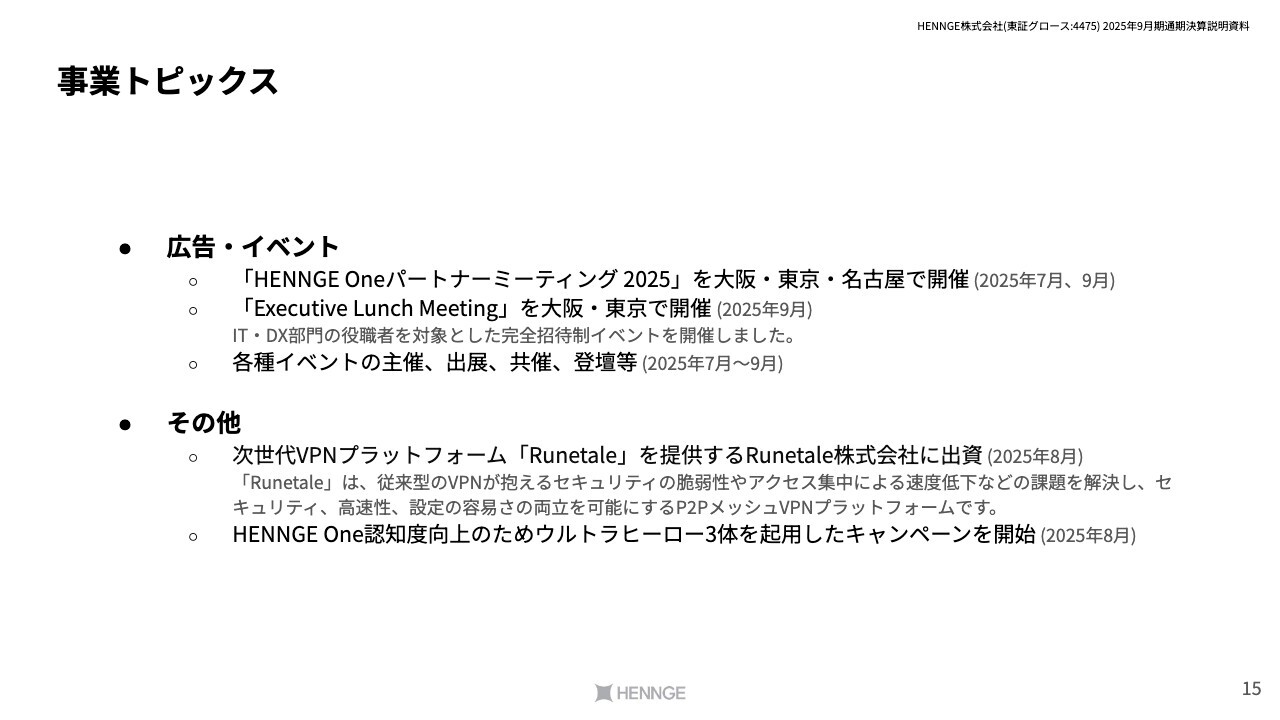

事業トピックス

事業の進捗についてご説明します。事業トピックスは、スライドのとおりです。

主な広告宣伝活動

当四半期の主な広告宣伝活動は、スライドのとおりです。

ブランディングのための広告展開

また、当四半期は、認知度やブランド力の向上のための活動にも注力しました。特に、HENNGE Oneの認知度向上を目的として、8月からウルトラヒーロー3体を起用したキャンペーンを開始しています。

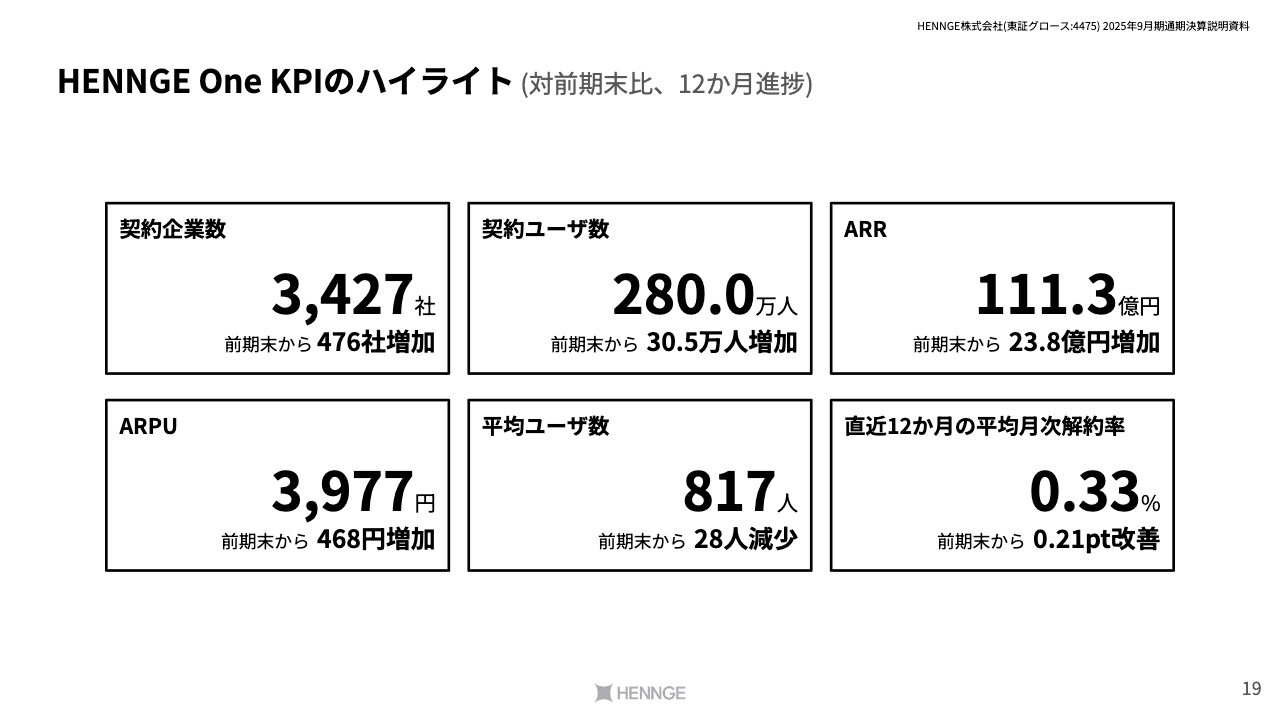

HENNGE One KPIのハイライト(対前期末比、12か月進捗)

KPIの進捗についてご説明します。前期末からのHENNGE Oneの各KPIの進捗は、スライドのとおりです。

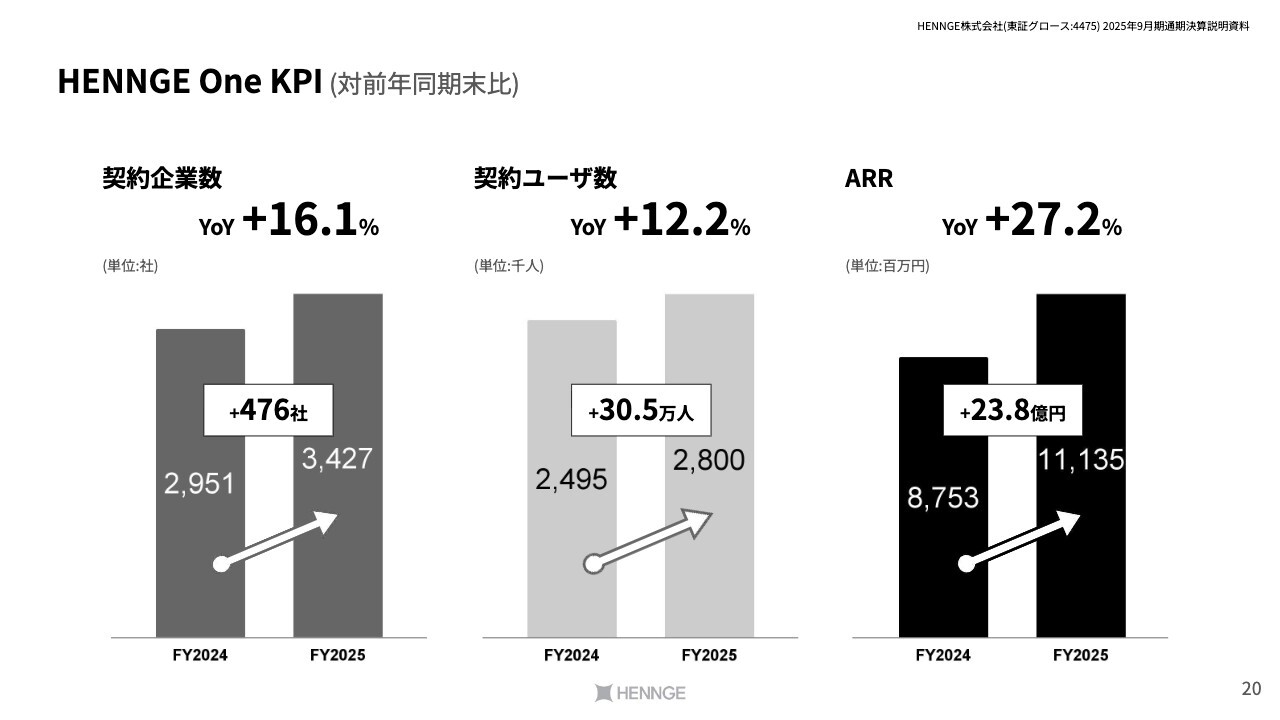

HENNGE One KPI(対前年同期末比)

HENNGE OneのKPIの対前年同期末比は、スライドのとおりです。

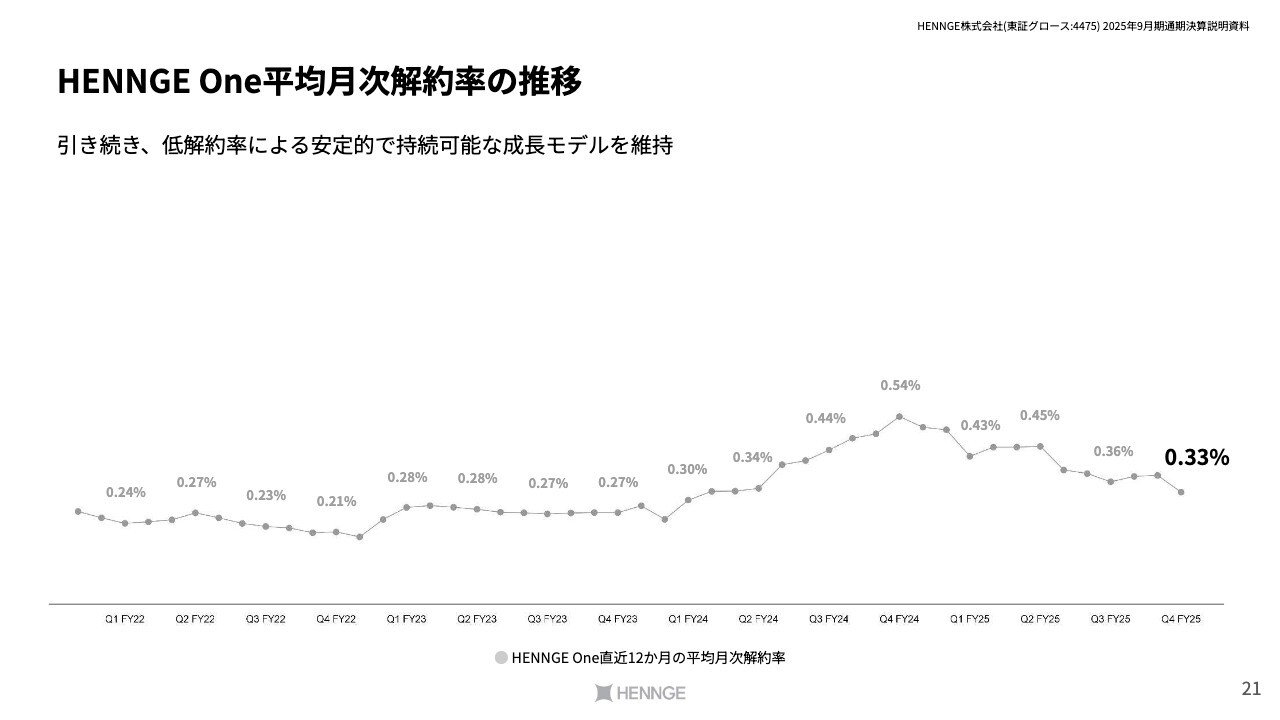

HENNGE One平均月次解約率の推移

平均月次解約率は、スライドのとおりです。なお、理論上の平均契約年数は、25年以上です。

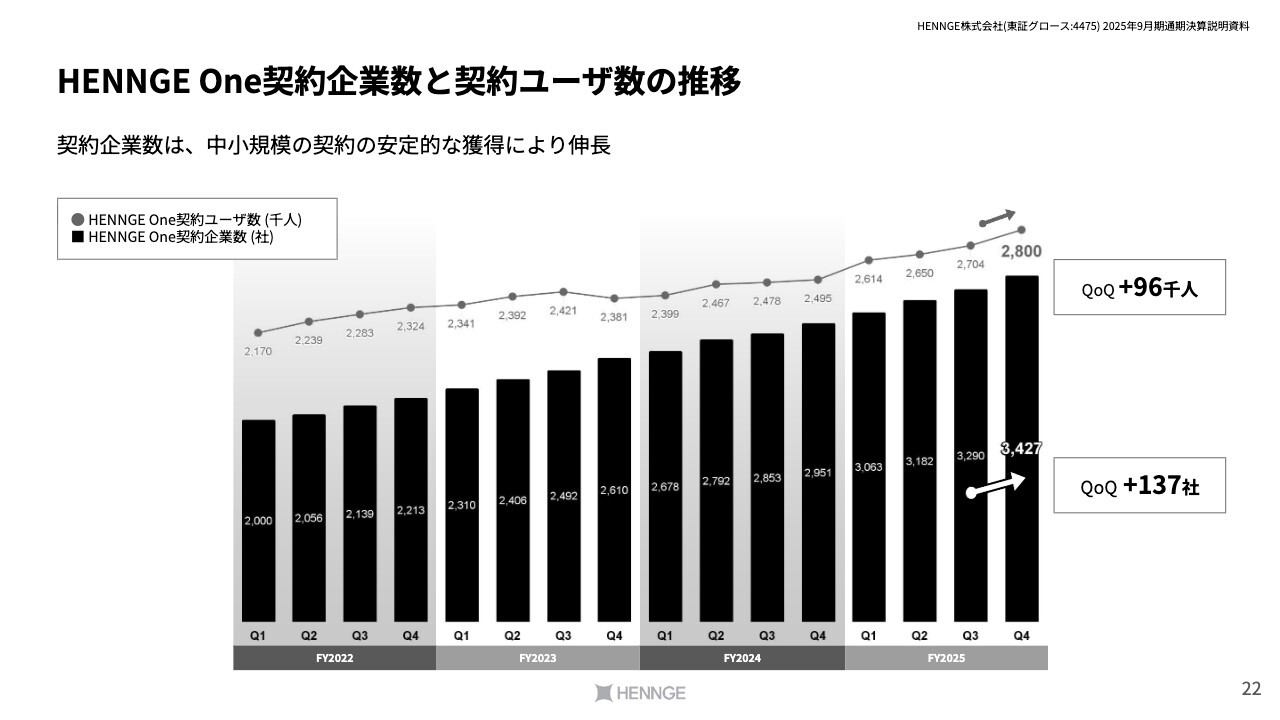

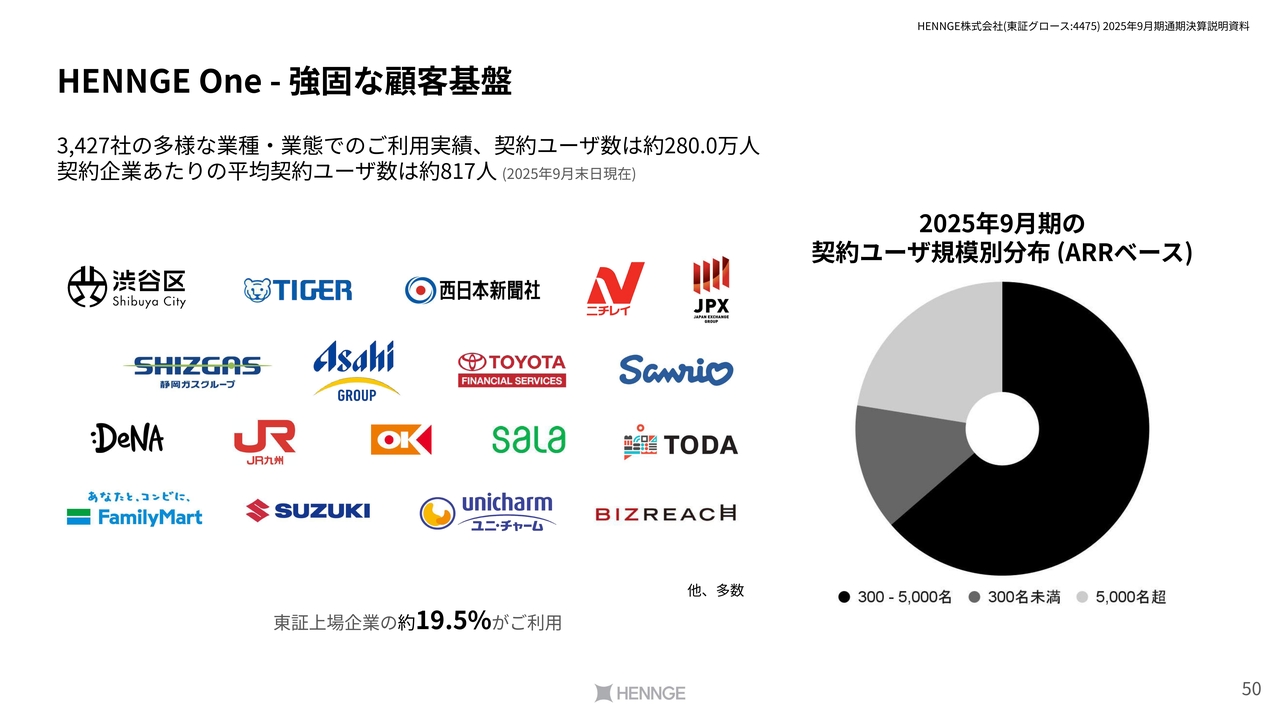

HENNGE One契約企業数と契約ユーザ数の推移

契約企業数と契約ユーザ数の四半期ごとの推移は、スライドのとおりです。当四半期は、比較的大きめの企業からの契約をいくつか獲得できたことに加え、引き続き、販売パートナーとの連携強化により、中小規模の企業からの契約を安定して獲得することができています。

また、契約ユーザ数については、比較的大きめの企業の解約が発生したものの、新規獲得によりしっかりと伸長しました。

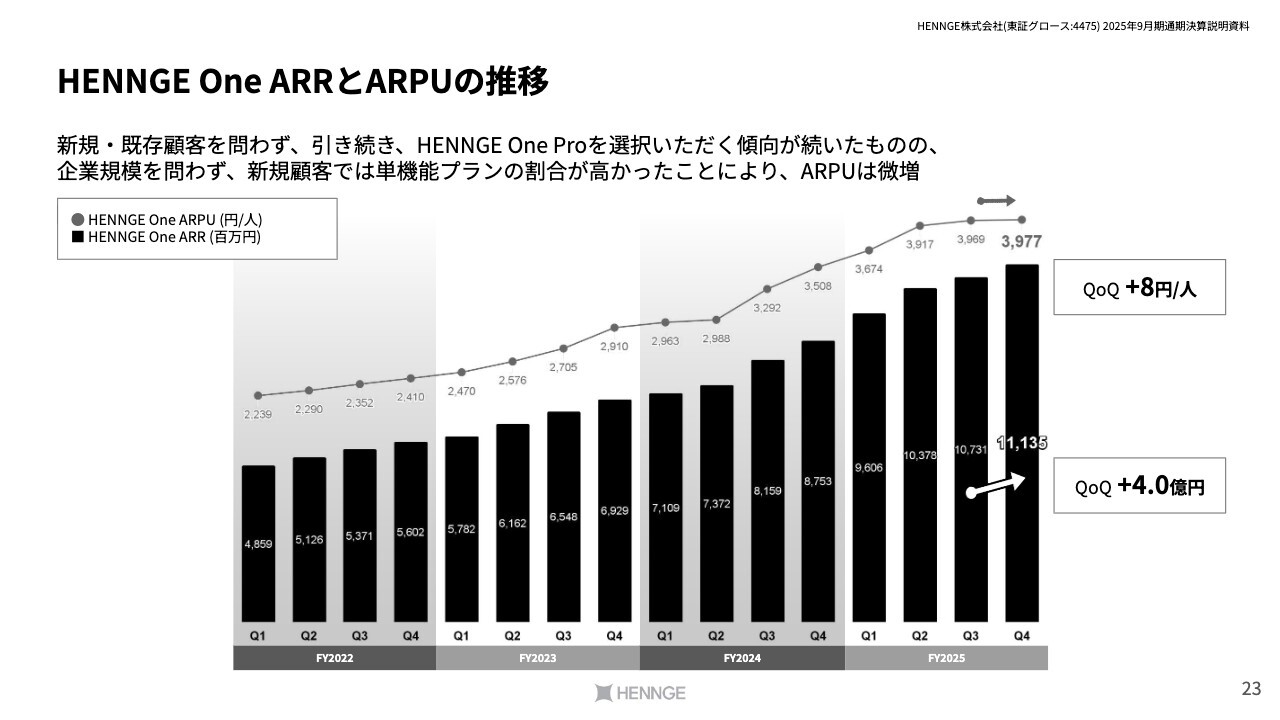

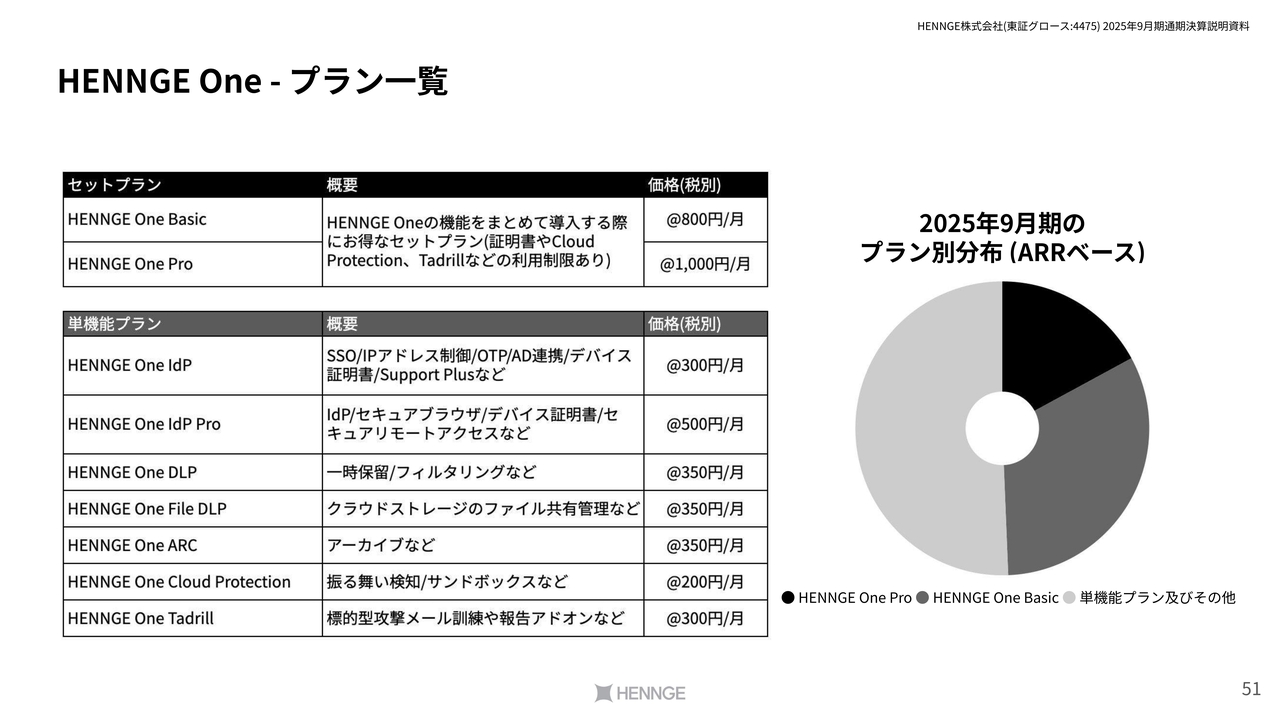

HENNGE One ARRとARPUの推移

ARRとARPUの四半期ごとの推移はスライドのとおりです。当四半期は、新規・既存顧客を問わず、HENNGE One Proを選択いただく傾向が続いたものの、企業規模にかかわらず、新規顧客におけるHENNGE One DLPなどの単機能プランの割合が高くなりました。これら複合的な要因により、当四半期のARPUは微増にとどまりました。

なお、ARR全体に占めるHENNGE One Proの割合は、当四半期末時点で約17パーセントまで増加しています。

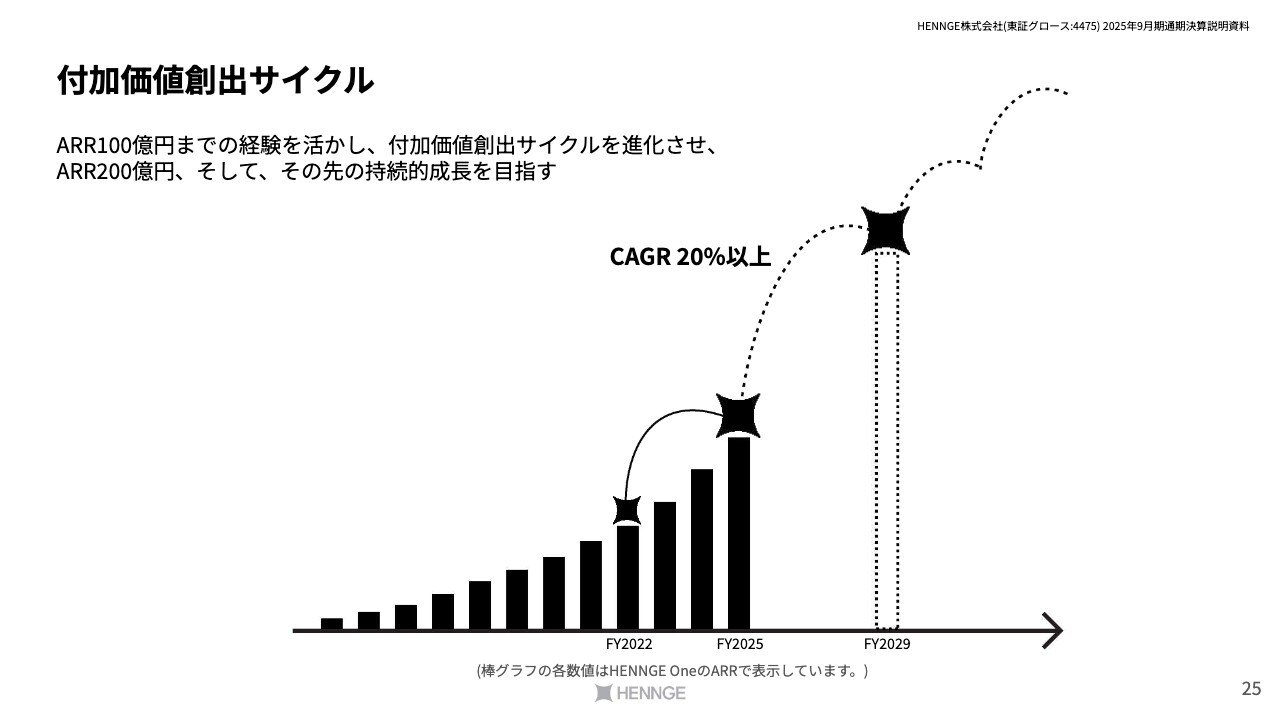

付加価値創出サイクル

天野:2026年9月期の通期業績見通しについてご説明します。私たちは、2025年9月期においてARR100億円を達成するという目標を2021年末に掲げ、この目標の実現に向けて事業を推進してきました。

ここで目標達成のために意識してきたのは、私たちにとっての「付加価値創出サイクル」です。これは、主に3つのステップにより構成されています。

1つ目は新規顧客獲得体制を強化すること、2つ目はサービスの付加価値を高めていくこと、そして3つ目はこの価値をお客さまに確実に伝えて届けること、というものです。これを数年にわたり反復し続けた結果、2025年9月期においてARR100億円という目標を達成しました。私たちは、この成功体験を次の成長へとつなげたいと考えています。

この付加価値創出サイクルを進化させ、次は、2029年9月期でのARR200億円達成に向けて進んでいきます。そして、ARR200億円を達成したその先も、付加価値創出サイクルのさらなる進化を継続することにより、持続的かつ強固な成長の基盤を築き、私たちの経営理念である「テクノロジーの解放」の総量を大きくしていきたいと考えています。

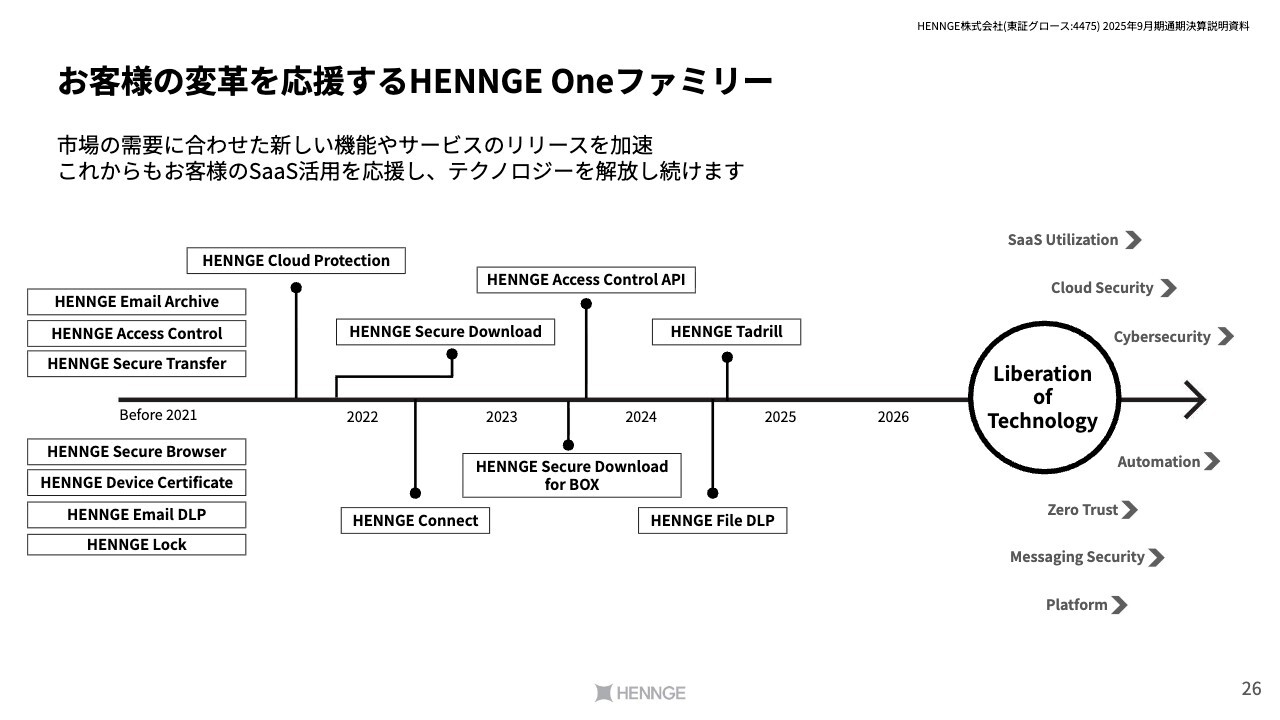

お客様の変革を応援するHENNGE Oneファミリー

こちらのスライドは、私たちが付加価値創出サイクルを通じて創出してきた、付加価値の証左となる新しいサービスの一部です。このように、私たちは拡大する市場や顧客のニーズに応えるかたちで、数多くのサービスを提供してきました。特に、ARR100億円を目標に掲げ始めた2021年末以降は、その提供速度も上がっています。

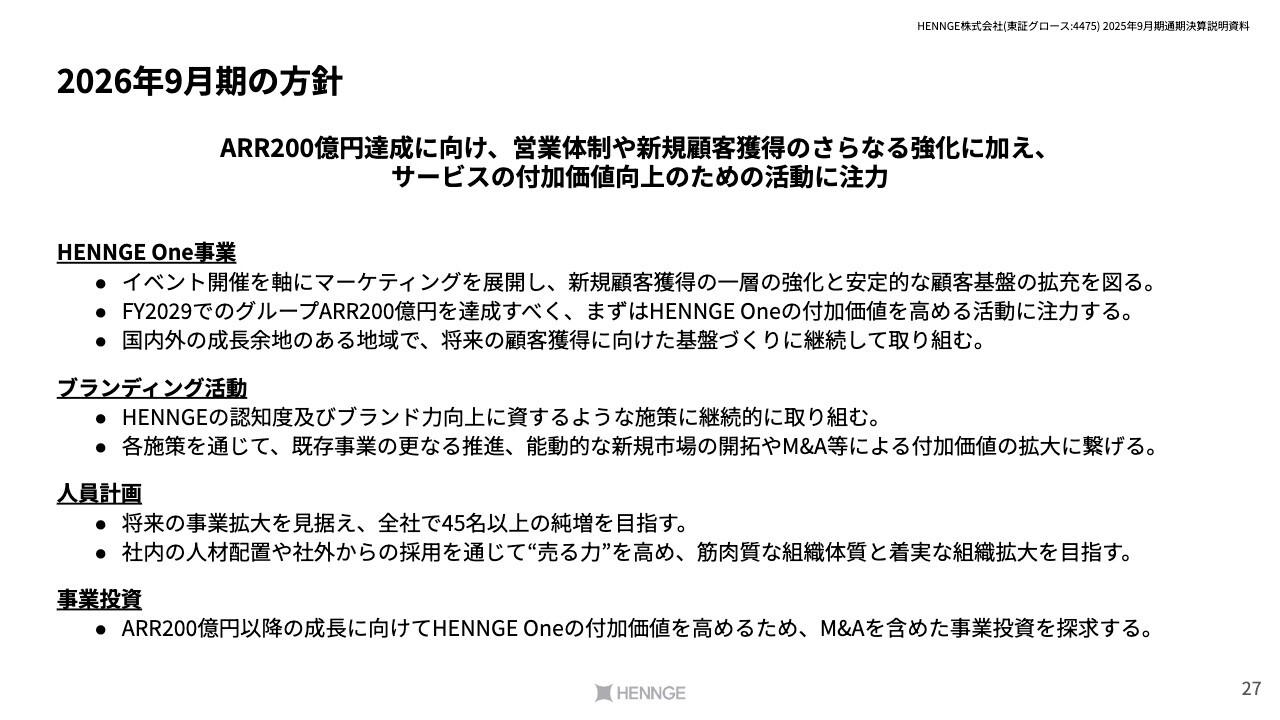

2026年9月期の方針

2025年9月期は、付加価値創出サイクルが一巡した年でした。そのため、2026年9月期は、次なる付加価値創出サイクルの始まりであり、ARR200億円に向けた準備期間と位置づけています。

具体的には、HENNGE One事業においては、まずはその付加価値を高める活動に注力します。あわせて、マーケティング活動を通して、将来の新規顧客獲得のさらなる強化に向けた基盤作りにも継続して取り組みます。さらには、その先も持続的に成長するため、引き続き、組織体制の強化やコーポレート・ブランディングのための投資にも注力していきます。

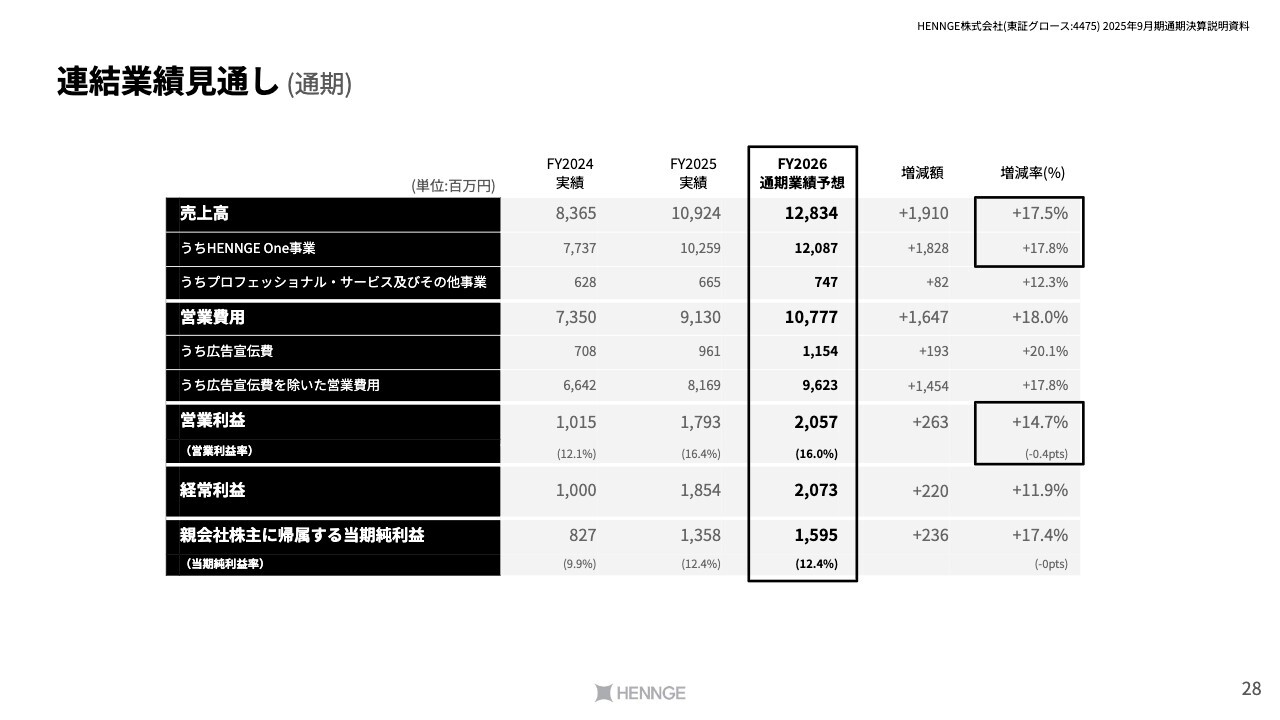

連結業績見通し(通期)

連結業績見通しは、スライドのとおりです。2026年9月期は、ARR200億円に向けた新たな付加価値の創出と、その先の成長に向けた積極的な費用投下を実施する予定ですが、各段階利益については増益を見込んでいます。

経営理念

当社の成長戦略についてご説明します。HENNGEの経営理念は「テクノロジーの解放」です。私たちは、テクノロジーが大好きで、それが世の中を良くしていくと強く信じています。この力をできるだけたくさんのお客さまに届けることによって、世の中を少しでも良い方向に動かしたいというのが私たちの思いです。

HENNGEは創業以来25年以上、この「テクノロジーの解放」を理念として掲げ、さまざまな分野やさまざまな方法でテクノロジーを解放してきました。その結果、SaaSはテクノロジー解放のための最もフェアで洗練された効率的な手段であるという考えに至っています。

そのため、私たち自身もSaaSを提供していますし、お客さまのSaaS活用を通した変革を応援していきたいと考えています。

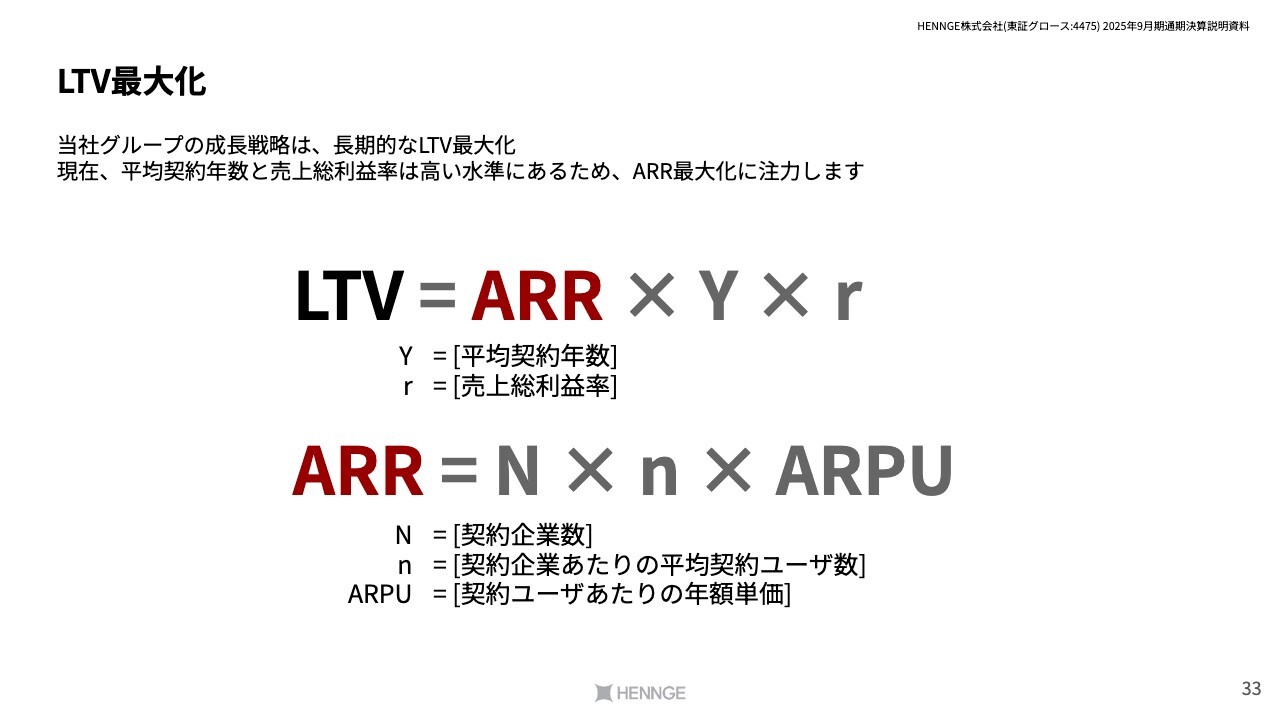

LTV最大化

このようなテクノロジーの解放を通して、私たちがお客さまに届けているテクノロジーの総量、私たちの理念の実現の証左となるのがLTV(ライフタイムバリュー)、すなわち私たちが保有している契約の総価値です。

私たちの成長戦略は、このLTVの最大化を目指しています。LTVの最大化、つまり将来にわたって得られる累計売上総利益額の最大化を追求することで、さらなる事業成長のための投資を増額しても、安定的に利益を増やすことができるモデルを堅固なものにしていきたいと考えています。

現在、平均契約年数と売上総利益率はすでに高い水準にあります。したがって、LTVの最大化にはARRの最大化が必要であるという状況です。私たちは、投資対効果の高い活動を積極的に行い、ARRを積み増すことに注力します。

また、ARRは、3つの要素に分解できます。契約企業数、平均ユーザ数と、ARPUです。私たちは、現在、契約企業数とARPUの向上に注力することで、ARR成長を目指しています。

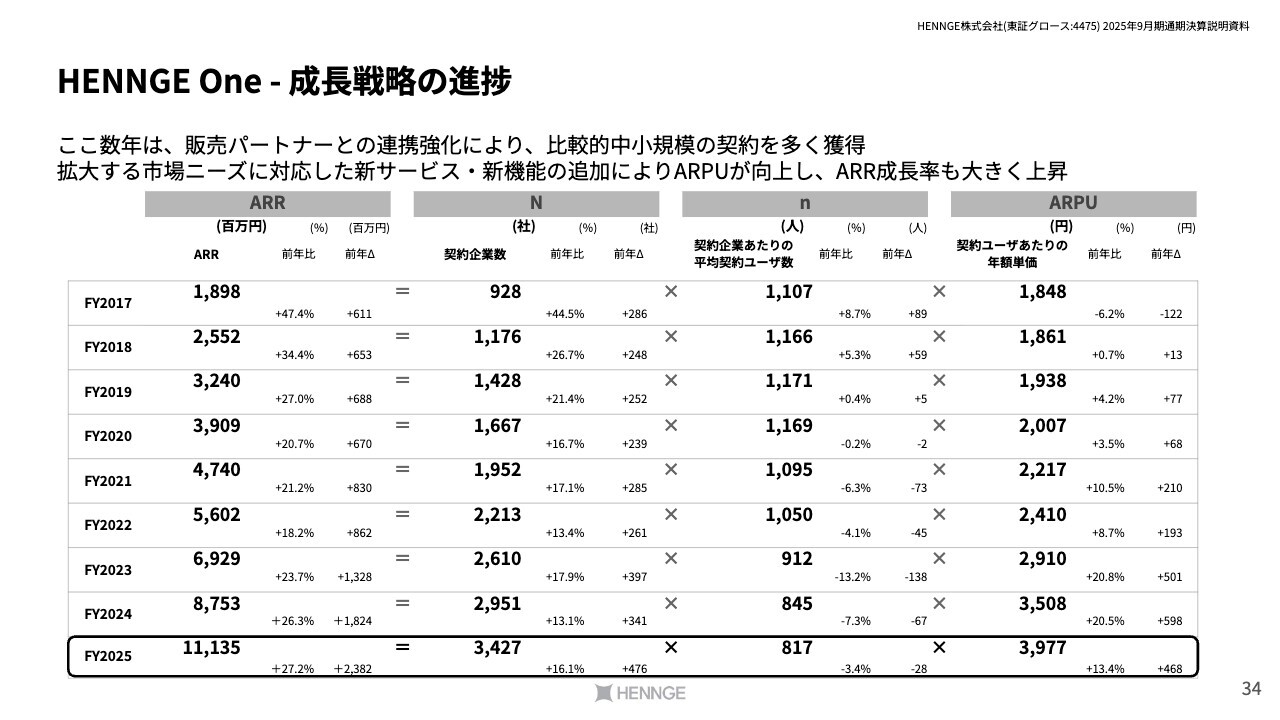

HENNGE One - 成長戦略の進捗

HENNGE Oneにおける3つのKPIの推移は、スライドのとおりです。HENNGE Oneを主力とする当社グループのビジネスは、基本的にサブスクリプション・モデルです。当期中に獲得した契約は解約されない限り積み上がっていき、翌期以降の売上の基盤となります。ご覧のとおり、HENNGE OneのARRは順調かつ安定的に積み上がってきています。

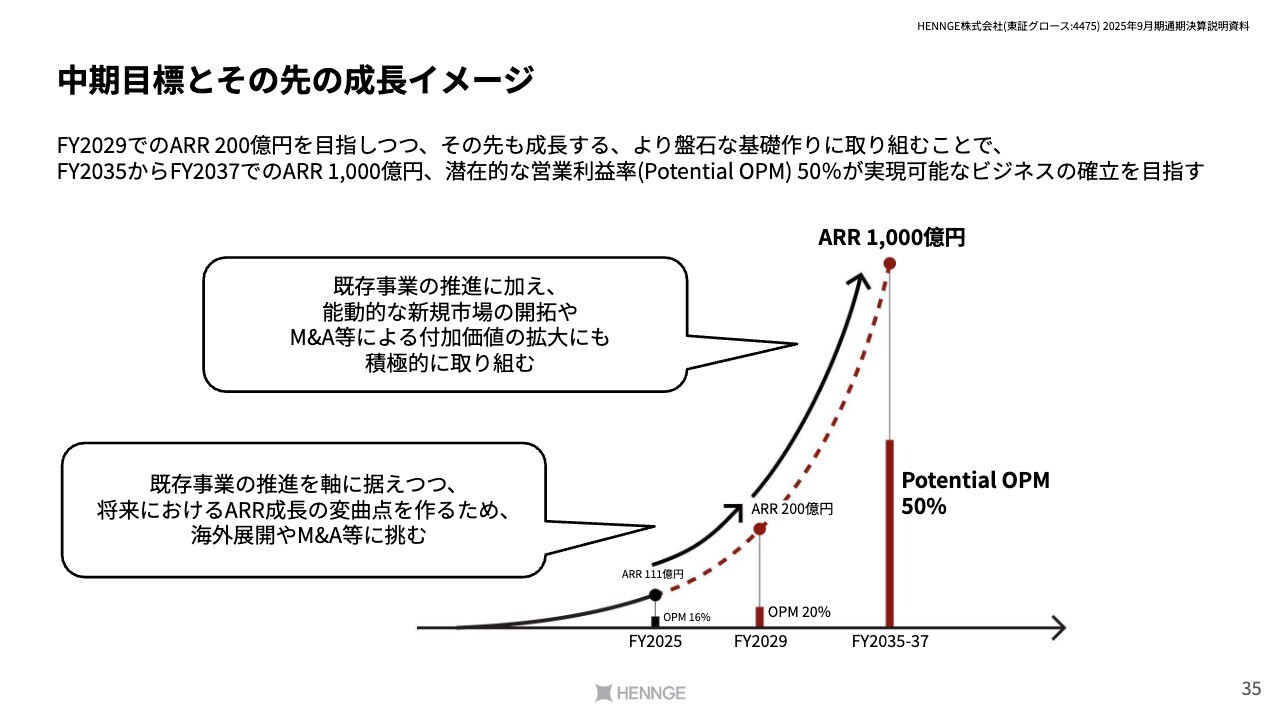

中期目標とその先の成長イメージ

私たちは、これからも、経営理念である「テクノロジーの解放」を継続し、まずは2029年9月期でのARR200億円を目指します。

このARR200億円の達成に向けては、既存事業の成長が軸となります。それに加え、将来のARRの成長率の変曲点を作るため、さらなる地域拡大やM&Aなどにも挑んでいくことが重要であると考えています。

私たちは、2035年9月期から2037年9月期にかけてARR1,000億円、潜在的な営業利益率50パーセントを実現するビジネスモデルの構築を目指しています。その実現に向けては、今後10年以上にわたりARRの年平均成長率20パーセントから30パーセントを維持する必要があり、決して容易な道ではありません。

だからこそ、私たちは、この先、日本以外での地域拡大などの能動的な新規市場の開拓や、M&Aを含めた新たな付加価値の創出などさまざまななチャレンジを積み重ねながら、付加価値創出サイクルを進化させ続けていきます。そして、それを持続的に実施していくことで、私たちが目指す将来像への達成確度を上げて行きます。

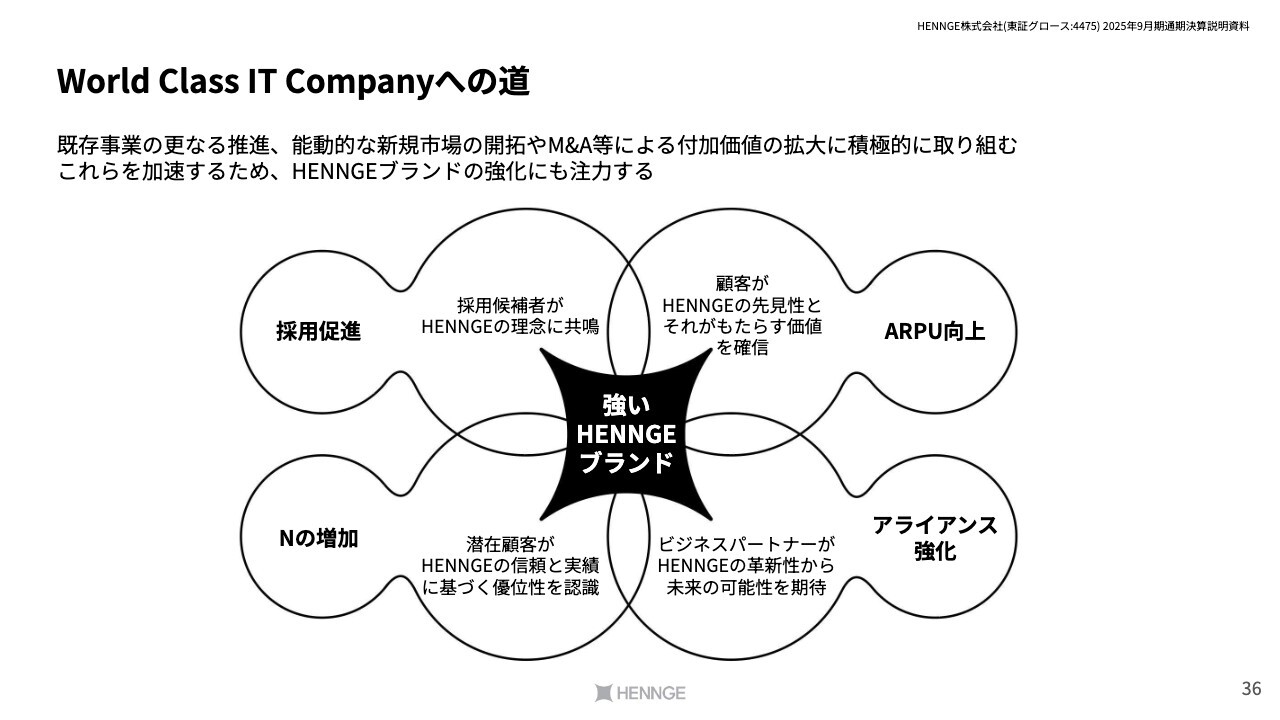

World Class IT Companyへの道

これらの実現には、さまざまな障壁が現れると思います。それらの困難を乗り越え、World Class IT Companyとなるべく、全社一丸となって事業を推進していきます。

そのために欠かせないのが、強いHENNGEブランドです。強いHENNGEブランドを確立するため、これからも継続的にブランド構築のための活動に注力し、この先の、ARR1,000億円への道筋を確固たるものにしていきたいと思っています。

以上、駆け足でしたが、当社の2025年9月期通期決算についてご説明しました。

最後に、小椋よりお知らせがございます。

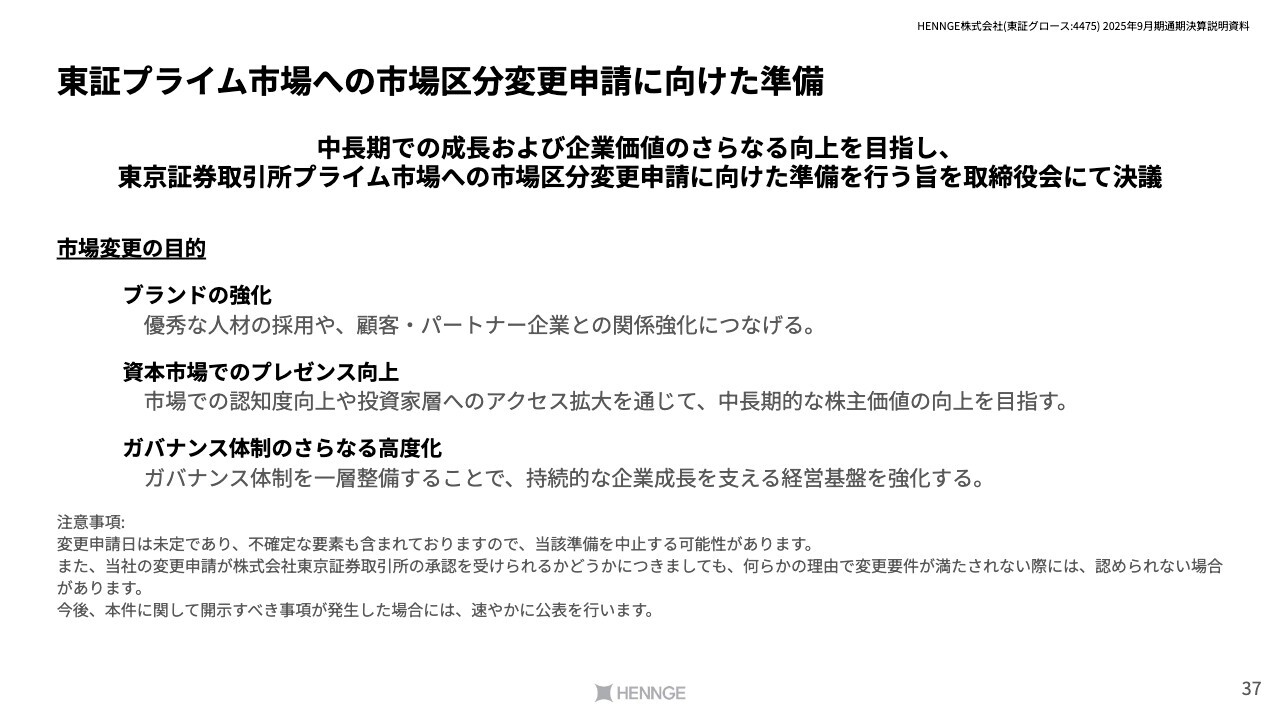

東証プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備

小椋一宏氏(以下、小椋):みなさま、こんにちは。代表取締役社長の小椋です。本日、決算発表にあわせて適時開示でもお知らせしていますが、当社取締役会は、中長期的での成長および企業価値のさらなる向上を目指し、東証プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備を進めることを決議しました。

私たちが、認知度と信頼度の向上が今後の成長のために必要であると考え、2019年に当時の東証マザーズに上場してから6年が経ちました。上場後、おかげさまでお客さまやパートナーも増え、信頼や実績、信用力は着実に高まってきたと感じています。

2025年9月期にはARR100億円も達成しました。また、2024年9月期には、積極的な成長投資を行いながらも、少しずつではありますが株主還元として初めての配当を開始することができました。

現在、当社グループはARR200億円、さらにその先のARR1,000億円を見据えて、次のステージへと進もうとしています。次の成長フェーズに向けた大きな課題は、ブランドの強化です。

私たちはこれまで、主に国内の情報システム部門向けのBtoBサービスを展開してきたことから、サービス購入層にはある程度知られる存在になったものの、その先の成長を実現するには、認知度もプレゼンスもまだまだ十分ではありません。

このような課題を解決し、今後の持続的な成長を実現するためにも、東証プライム市場への市場変更を目指したいと考えています。まだ具体的な日程や詳細をお伝えできる段階ではありませんが、続報がありましたら、適切に開示していきます。まずは、この場をお借りして、投資家のみなさまにお知らせするとともに、今後とも一層のご支援とご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

本日はお忙しい中、当社の決算説明動画をご視聴いただき、誠にありがとうございました。

司会者:質疑応答に移ります。なお、事前にご質問いただくことが多いと想定した項目については、当社のIRサイトでQ&Aを開示しています。

また、本日は、「剰余金の配当に関するお知らせ」、「東京証券取引所プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備に関するお知らせ」、「事業計画および成長可能性に関する事項」、「『人的資本に関する取り組み』の更新に関するお知らせ」について、別途開示しております。

併せてご覧いただければ幸いです。

質疑応答:2026年9月期のARR成長要因について

質問者:2026年9月期のARRの目標値は130億円程度と見ています。契約ユーザ数の増加とARPUの増加で上昇率を分けて考えると、だいたいどのような割合になりますか?

小林:2026年9月期におけるARR金額の予想は開示していないため、イメージでお伝えします。

従前より新規顧客の獲得とARPUの向上によってARRを伸ばしていきたいとお伝えしてきましたが、2025年9月期についてはARPUの寄与が比較的大きかったと感じています。これは2024年4月に価格改定を実施したため、その影響を受けた自然な流れと考えています。

2026年9月期は、新規顧客の獲得によってARRを伸ばしていきたいと考えています。

質疑応答:2026年9月期の採用計画と方針について

質問者:2026年9月期では、従業員数の純増は45名以上を目指されているとのことですが、セールス部門のターゲット人数は何人くらいですか?

2025年9月期はセールスの採用目標数に未達ながらも、全社で79名の純増を達成されています。その中で、2026年9月期の45名以上の純増目標数はそれほど高くないように思います。純増数を45名以上と設定した理由や、採用はどのような点にフォーカスしていくのか、2026年9月期の方針等について全般的に教えてください。

小林:45名以上の純増を目指すにあたっては、現在の採用マーケットの状況はこれまでとあまり変わりなく、引き続き厳しい環境だと思っています。

しかし、私たちのサービスを「売る力」を重点的に補強する必要があると考えており、2025年9月期に未達だった営業人員の獲得、またカスタマーサクセスにかかる人員など、カスタマーフェイシングな部門にフォーカスして人員を拡充していきたいと考えています。

まずはそのような人員をしっかり採用し、トップラインを作りだせる体制を確立した後、他部門で必要となる人員を順次増強していくのが理想的なかたちだと思っています。

質疑応答:HENNGE One ProのARR構成比について

質問者:HENNGE One Proが、2025年9月期末時点でARR構成比17パーセントを占めているとのことですが、2026年9月期末に向けては、およそ何ポイントの上昇を目指していきますか?

小林:具体的な数字をお伝えするのは難しいのですが、私たちはこれまでさまざまな新しい機能を開発し、付加価値を高め、それをお客さまが使いやすいかたちで提供してきました。2024年9月期に関しては、HENNGE One Proに多くの機能を追加し、HENNGE One Proがより魅力的となるようさまざまな施策を実施してきました。

その結果、2025年9月末時点ではARR構成比が約17パーセントに達しました。HENNGE One Proの魅力が評価される余地は多分にあると考えていますので、2026年9月期も引き続き、できる限り構成比を高めていきたいと考えています。

質疑応答:2025年9月期第4四半期の費用増加について

司会者:「2025年9月期第4四半期は費用が多かったように思いますが、何が大きかったのでしょうか? また、その傾向は2026年9月期も続くのでしょうか?

加えて、2026年9月期の最終利益は経常利益に対して残り方が大きいですが、税が軽いのか、非支配株主控除が大きいのか等の要素を教えてください」というご質問です。

小林:2025年9月期第4四半期の費用が多かったのは、主に広告宣伝費と人件費の増加です。広告宣伝費については、これまでとは少し毛色の異なるブランディングに注力したことが影響しました。

人件費に関しては、人員の増強に加え、決算賞与も支給しており、その影響が反映されています。

2026年9月期の最終利益と経常利益の残り方については、子会社の利益が上がっていないことが1つの要因であると考えています。台湾子会社については、過去から状況はさほど変わっていません。また米国子会社については、2025年4月から事業を開始していますが、半年間で黒字転換するわけではなく、想定どおりで赤字になっているという状況です。

これらに加え、会計と税務上の差異による調整が入っているとご理解ください。

質疑応答:比較的大規模な企業の獲得と解約について

司会者:「比較的大規模な企業の獲得と解約について、もう少し具体的に教えてください」というご質問です。

小林:解約も新規獲得も、過去と比較して大きな特徴の変化はないかと思っています。

強いて挙げるならば、新規で契約された比較的大きめのお客さまについては、HENNGE OneのSuiteプランでご契約されるというよりは、単機能、特にHENNGE One DLPでご契約いただく場合が多かったと考えています。

解約についても従前、HENNGE OneのSuiteプランで契約いただいていたものの、実際にはすべての機能を有効活用しきれず、それが理由で解約されるケースがありました。今回もそれに似たような状況が起きているのではないかと思っています。

質疑応答:単機能プランの割合増加について

司会者:「新規顧客では単機能プランの割合が高かったというのは、御社の想定どおりでしょうか?」というご質問です。

小林:単機能プランの割合が高かった点については、少し想定外だったと感じています。HENNGE One Proにさまざまな機能を追加し魅力を高め、それを勧める営業活動をしていますが、今回は、その思惑とは異なる結果になったと思っています。

営業スタイルも特に変わっておらず、当社としてお届けしたい商品も変わっていないため、今回の結果をしっかりと分析していく必要があると考えています。

質疑応答:2026年9月期のARPUと契約企業数について

司会者:「2026年9月期のARPUの上昇は、プロダクトミックスの改善が主な要素になりますか? また、契約企業数の増加は、2025年9月期と同程度でしょうか?」というご質問です。

小林:ARPUについては、HENNGE One Proをこれからもしっかりとお客様に選択いただければ、現在よりも大幅に高い水準にできると考えています。そのため、プロダクトミックスの改善により、ARPUの向上は十分に見込める状況であり、私たちとしても、その流れを作り出すために取り組む必要があると認識しています。

また、契約企業数の増加については、引き続き、2025年9月期の実績値以上を目指していきたいと思っています。

質疑応答:米国子会社の状況と費用計画について

司会者:「米国子会社に関して、MSP数社と契約できているとのことでしたが、現状を教えてください。特に米国ではAIの利活用によるリストラも増え、SaaS業界に逆風が吹いていると思いますが、これをどう捉えていますか? また、2026年9月期の販管費計画では、米国内のコストはどれくらいを見込んでいるのでしょうか?」というご質問です。

小林:米国子会社の状況について、MSPとの契約は想定どおりに増えています。ただし、MSPの先のエンドユーザをより獲得するためのアプローチについては、まだ模索中です。実際にエンドユーザは獲得できているものの、しっかりと当社のプロダクトを理解いただくには、もう少し時間が必要だと考えています。

米国では特に大企業などでAI活用による効率化が進み、人員整理が発生していると耳にしますが、当社やMSPがターゲットとしているお客さま層は、AIを積極的に活用してリストラクチャリングができているようなタイプの会社ではない中小規模の企業が多いため、そのような影響はあまり大きくないと考えています。

したがって、MSPに対して私たちの価値をしっかりと理解していただき、それをエンドユーザに対して拡販してもらう活動が進められれば、米国でも一定の成果がでると考えています。

販売管理費の計画に関しては、従前どおり、1年目や2年目はリサーチやMSPの発掘に時間をしっかりかける時期だと思っています。そのため、当初からこの時期の黒字化は難しいと見込んでおり、費用が売上を上回る状況が続くと予測しています。

質疑応答:価格改定の方針について

司会者:「SaaSモデルでは2年に1回の価格改定が多く、御社の価格帯もまだ安いと思っているのですが、値上げ余地について教えてください。新機能を搭載することで、来年4月以降に再度の価格改定も検討されていますか? あるいは、当面はHENNGE One Proを伸ばすことに注力し、価格改定はあまり考えていないのでしょうか?」というご質問です。

小椋:私たちはこの4年間でARRを倍増させることができました。これを1つの成功体験として、今後もこのサイクルを繰り返しながら成長し続けたいという思いでいます。

価格帯がまだ安いと思っていただいているのは、おっしゃるとおりだと思います。現在、この価格と機能で勝負できていますが、価格と機能のバランスを適切に調整しながら、お客さまに提供する価値をどんどん増やしていき、そしてこの先、より高いプランへの移行をご選択いただけたり、価格改定を進められたりという方向性も考えていきたいと思っています。

新機能の搭載で来年4月以降に価格改定をするかどうかに関しては、あるともないともいえない状況です。しかし、過去4年間のサイクルを繰り返したいことを前提とすると、もう少し長いスパンを成長サイクルと捉えています。2026年9月期については、まずは現行プランをたくさんお届けしていくことが軸になると考えています。

質疑応答:HENNGE One Proに関する施策について

司会者:「クライアントがHENNGE One Proにシフトしやすくなるようなインセンティブや施策は打っていますか? それはどのような施策でしょうか?」というご質問です。

小椋:今回からプラン別の分布を決算説明資料に記載しています。私たちとしては、現在単機能プランをご契約いただいているお客さまにも、HENNGE One BasicまたはHENNGE One Proに搭載されているさまざまな機能をご活用いただくことで、より生産性の高い働き方を実現するお手伝いをしたいという思いがあります。

インセンティブ施策としては、単機能プランから利用を始めたお客さまが、もう1つ機能を契約しようとした際にHENNGE One Basicの方が魅力的に感じ、さらにもう1つ機能を追加しようとするとHENNGE One Proの方が魅力的に見えてくる、というファーストフードチェーンのような戦略をとっています。

この戦略の要となるのは、魅力的な「ナゲット」や「ポテトフライ」を提供できるかどうかという点です。したがって、私たちがいかに魅力的な機能を開発し、「それも使いたいな」と感じていただけるようなきっかけを作ることができるかが肝になると思います。

一度利用が開始された後、「これがHENNGE Oneだ」という印象がついてしまうと、お客さまが新しい機能の存在に気づきづらい場合もあります。そのため「こんなこともできるようになったんです。他の会社はこんな使い方をしています」といったご紹介を当社から積極的にしていくことで、HENNGE One BasicやHENNGE One ProといったSuiteプランの選択機会を増やすことにより、全機能をお客さまに活用していただく方向へどんどん誘導していきたいと考えています。

質疑応答:2026年9月期の採用計画と業績計画への影響について

司会者:「2026年9月期に営業人員の採用が未達となった場合は、計画自体未達となる可能性があるのでしょうか? 逆に想定以上に営業人員を採用できた場合には、純増数の見込みを上回る可能性はあるのでしょうか?」というご質問です。

小林:どの時間軸の計画を想定するかにもよりますが、例えば2026年9月期にまったく営業人員が採用できないという状況になった場合でも、短期的な業績予想に対する影響は限定的だと考えています。

新しく入ったメンバーがしっかりとHENNGEのプロダクトを販売できるようになるまでには、一定期間が必要になることが多いからです。そのため、例えば2026年9月期の数字を作るのは既存のメンバーが中心になるだろうと考えています。

このように、短期的な影響は限定的ですが、その先、10年後にARR1,000億円を目指す時間軸に対しては、影響が大きいのかなと思っています。インパクトを定量化することは難しいのですが、ARR1,000億円を目指す中で挑戦しなくてはならない要素を考えると、影響は大きいのではないかと見ています。

小椋:営業人員を採用したからといって、入社後すぐに売上につながるわけではなく、少しずつ立ち上がっていくものです。そのため、2026年9月期の採用計画の未達が同年の計画に影響を与えることはおそらくないだろうと思っています。ただし、その先の成長を続けるための力となると信じているため、今の時点で採用にむけて努力を続ける必要があると考えています。

質疑応答:ARR1,000億円達成にむけての成長ドライバーについて

司会者:「2029年9月期にARR200億円を達成すると仮定して、2035年9月期から2037年9月期までにARR1,000億円を達成するためには、2029年9月期以降、CAGRで22パーセントから30パーセント程度が必要になると見ています。その成長を生むドライバーは海外展開などでしょうか?」というご質問です。

小椋:海外展開やM&Aなどによる商材の強化が挙げられます。ただそれだけでなく、もちろん、現在のサービスの価値もオーガニックに高めていきます。これら複数の要素を組み合わせることで、成長を加速させていきたいと考えています。

ARR200億円は、既存事業の成長を主軸に、他の要素が少し加わることで射程圏内に入ると捉えています。

一方で、その先にあるARR1,000億円を達成するためには、この4年間でこれまで以上に成長するためのチャレンジが必要だと認識しています。例えば、さらなる海外地域での販売拡大であったり、M&Aを通じた他社のイノベーションを社内に取り込みお客さまに提供する活動であったり、そのほかにも、まだ見えていない挑戦の数々が今後必要なのではないかと考えています。

質疑応答:サイバーセキュリティのニーズと強みについて

司会者:「昨今、サイバーセキュリティの重要性が増していると思います。サイバーセキュリティの顧客ニーズは高まっていますか? サイバーセキュリティプロダクトにおける他社に対する優位性や強みを教えてください」というご質問です。

小椋:サイバーセキュリティの重要性が増していることは確かだと思います。一方で、顧客ニーズの高まりについては、さまざまな報道があるとはいえ、急いで対策をしなければならないというムードになっているわけではないように感じています。

引き続き私たちも啓蒙活動を続け、サイバーセキュリティの重要性をしっかりとお客さまに伝えていきたいと考えています。

また、サイバーセキュリティのプロダクトにはさまざまな種類があり、必ずしも他社のすべてのプロダクトと競合するわけではなく、他のプロダクトと一緒に導入されることで多層的な防御を実現したり、より完全性の高い対策が可能になったりする場合もあります。

その中で当社の優位性を挙げるとすれば、対応している課題の幅広さだと思います。HENNGE One BasicやHENNGE One Proのような複数機能を搭載したサービスでは、さまざまな課題をワンストップで解決できるという強みがあります。このようにSuiteプランでご契約いただいているお客さまに対しては課題の解決にも一緒に取り組みやすく、お客さまから見ても課題解決しやすいと思います。

お客さまが個別にさまざまなベンダーのソリューションを選択して組み合わせるのも1つの方法ですが、当社で対応可能な範囲はぜひ一括してカバーさせてもらいたいと考えています。また、今後も対応できる範囲をさらに広げていきたいと考えています。これは先ほど申し上げた、これからもHENNGE One Proを選択し続けていただけるようにしたいという点に通じます。

質疑応答:契約ユーザ規模別の状況と注力領域について

司会者:「ARRベースの契約ユーザ規模別分布において、今、この3つの区分で成長性が高いのはどこですか? また、注力したい顧客規模の領域はどこですか?」というご質問です。

小林:当社のメインターゲットは、企業規模でだいたい300名から5,000名程度の企業を想定しています。この点は従来から変わっていません。直近では、その中でも中小規模寄りの企業が当社のお客さまとなってくださる傾向があります。したがって、当社のターゲットの中でも少し小さめ寄りの企業規模の成長率が高くなっています。

注力対象も、引き続き300名から5,000名規模の企業で変わりはありませんが、より大きなエンタープライズ層にも導入いただけるプロダクトだと考えているため、その領域も視野に入れて、しっかりと活動を進めていきたいと考えています。

小椋氏からのご挨拶

小椋:2025年9月期は、私どもが4年前から掲げていたARR100億円という目標を達成することができました。これも、今までみなさまに見守っていただいたおかげです。本当にありがとうございます。

この4年間で、私どもは本当に多くのことを学び、自信をつけることができました。もう1度これと同じサイクルを改善しながら回していこう、というのが今回の決算説明の中で一番お伝えしたいメッセージです。

次の4年間で、さらに改善した付加価値創出サイクルを回し、その後もさらにそのサイクルを進化させ、加速させていきたい。できることなら永続的に、あと100年くらいこのサイクルを回し続けたいとも考えています。引き続き応援していただけると幸いです。

新着ログ

「情報・通信業」のログ