【QAあり】メディア総研、前年比二桁の増収増益で配当開始 安定成長と株主還元強化を見込む

Mission

田中浩二氏(以下、田中):みなさま、こんにちは。メディア総研株式会社代表取締役社長の田中浩二です。これより、資料を基にご説明します。

まず、メディア総研についてご紹介します。社是は「不可能を可能に」です。これは「不可能だと思えることを可能にし、実現する」というものです。個人的には、30パーセントほどの可能性があれば、ものごとは実現することが可能だと考えており、積極的に挑戦していきたいと考えています。

経営理念は「イノベーションとイノベーション人材で世界をフラットにする」です。進化するイノベーションに対して、進化する人材をもって我々の業界を乗り越えていくというものです。すなわち、平坦な道を歩むように着実に進んでいくことを目指しています。

会社概要

会社概要と経営陣についてです。本社は福岡市中央区大名2丁目にあり、天神ビッグバンの隣接地域に位置しています。本社が入っているビルは肥後銀行の「肥後天神宝ビル」という名前であり、ほぼ天神エリアといえる立地です。

事業内容は就職関連事業の企画・運営・実施です。従業員数は、静岡県浜松市にある子会社アドウィルを連結対象に含めると、2025年7月31日時点で73名となります。

設立は1993年3月9日です。資本金は2億5,000万円であり、発行済株式数は123万2,300株です。

私の経歴を簡単にご紹介します。新卒で入社した某就職情報会社に約10年在籍し、約四十数年間、就職情報一筋で取り組んできました。当時は紙媒体が中心でしたが、現在はインターネットの時代となっています。

当社は紙媒体からスタートした会社であり、設立当初はWeb分野が非常に弱い状況でした。そのため、現取締役副社長である野本の会社であるマグネッツと提携し、上場前に合併を行いました。

沿革

1993年3月に、現在の事務所ではなく、同じ福岡市中央区大名にあるマンションの一室で、進学情報誌の発行や印刷物の企画制作などを目的に、メディア総研株式会社を設立しました。

当時は進学情報を取り扱っていました。この時期はちょうどバブル崩壊後で、新卒採用が極端に縮小した時期でした。就職が減ると進学や公務員志望者が増えるというのが当時の常識だったため、当社も進学情報を軸にスタートしました。

その後、2005年3月に東京都港区芝浦に進出し、2006年には、我々の原点となる「理工系業界研究セミナー」を開催しました。このセミナーでは、全国の国立大学の学生を東京に招き、1泊2日または2泊3日で数十社の話を聞いてもらうという、非常に画期的な企画を実施しました。

当時、多くの大手企業では、全国の国立大学から優秀な学生を多数集めることが困難な状況でした。この私たちのセミナーに参加してくれた学生たちは非常に優秀であったため、企業の採用担当者からも高い評価をいただきました。

この「理工系業界研究セミナー」に参加した学生が後輩に「このセミナーは良いから参加したらどう?」というかたちで紹介してくれたことで、翌年度には「前年度の参加者の紹介で参加しました」という学生が最大8割程度まで増えていきました。当社としても非常に効率的に学生を集めることができました。

おそらく就職業界史上初めてだと思うのですが、学生に交通費・宿泊費の一部を負担してもらう形式を導入しました。金額としては、例えば5,000円や1万円、遠方の場合は2万円程度です。

当時、就職塾のような特定のケースを除けば、学生から参加費用を徴収する取り組みは非常に稀でした。それにもかかわらず、内容の良さから翌年度も「この研究セミナーは良い」と先輩から紹介された学生が参加してくれたことで、非常に効率的に学生を集めることができました。

その後、現在の主力事業である「高専生のための合同会社説明会(現:高専生のための仕事研究セミナー)」を福岡県久留米市で開催しました。

上場前の2019年にはマグネッツを吸収合併し、Web制作に関する事業基盤を確立しました。

上場審査期間にコロナ禍が重なり、対面型の説明会が実施できない状況に直面しました。そこで、上場がかかっていたこともあり、当社はわずか1週間でWebサイトを作り上げ、速やかにWeb形式の合同会社説明会を開催しました。

対面形式からWeb形式への移行に際しては、ほんの数社からは「これは違うのではないか」というような意見もいただきました。しかしながら大半の企業からは「このセミナーがなければ高専生との接点が持てなかった。よく開催してくれた」といったお褒めの言葉をいただきました。

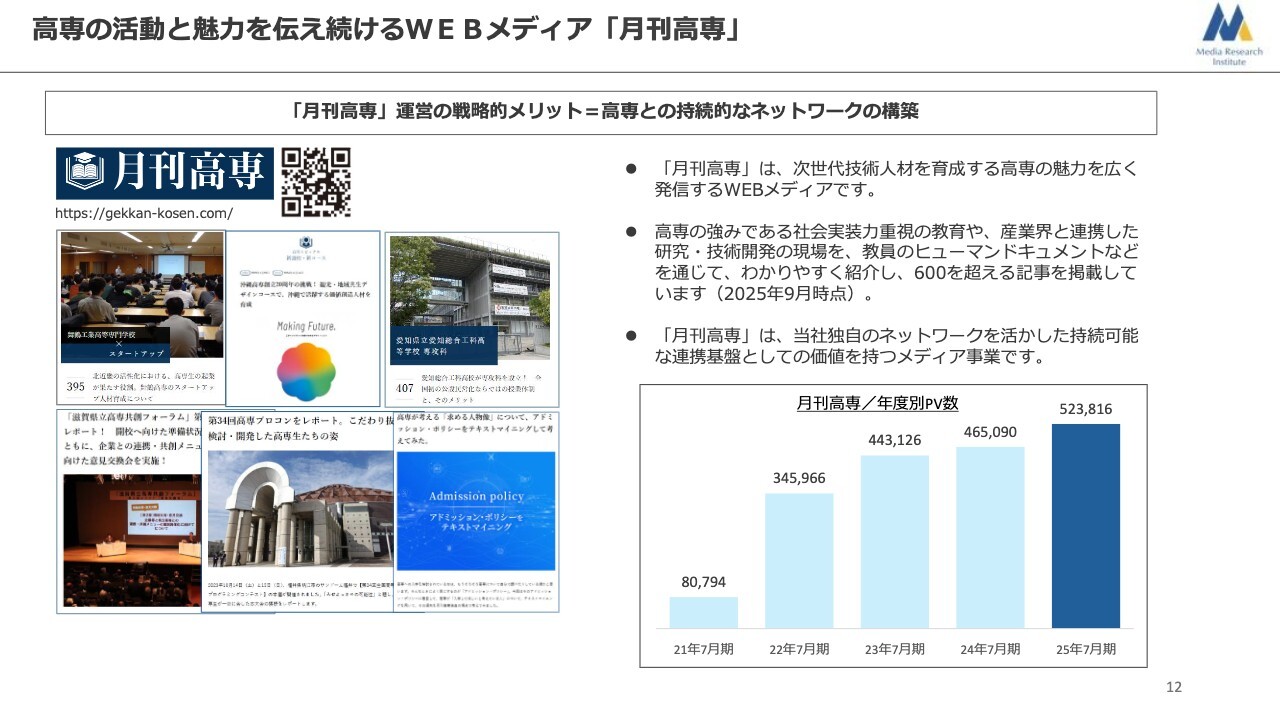

2020年からはWebメディア「月刊高専」を開始しました。現在までに600号以上をリリースしています。このメディアでは主に高専の先生方、高専出身者、あるいは高専に関連する人物を取り上げています。一部PBL(問題解決型)授業なども取り上げていますが、基本的には人物に焦点を当てたメディアです。

2021年9月には、東証マザーズ(現東証グロース)と福証Q-Boardに同時上場しました。この時期もコロナ禍であったため、東京証券取引所では数名で鐘を鳴らし、福岡証券取引所では粛々と説明会を実施しました。

その後、Web対応を目的として「高専プラス」という、就職希望の高専生のおよそ8割が登録している就職サイトをリリースしました。このサイトは、学生だけでなく教員も登録できるかたちで運営されており、非常に高い浸透率を実現しています。その結果、多数の学生が登録する高専トップクラスの就職サイトとして位置づけられる存在になっています。

2022年10月に大阪事業所を開設し、さらに昨年度は浜松市の老舗Web企業であるアドウィル社を子会社化しました。

2023年に設立した子会社メディア総研イノベーションズを、今年7月に吸収合併しました。業務内容がメディア総研と重複する部分が多く、シンプルな業態に再構築する目的で吸収合併を行いました。今は「採用プロジェクト」という名前の部署に代わり、1億円以上を売り上げていこうかという状況です。

当社事業の特徴

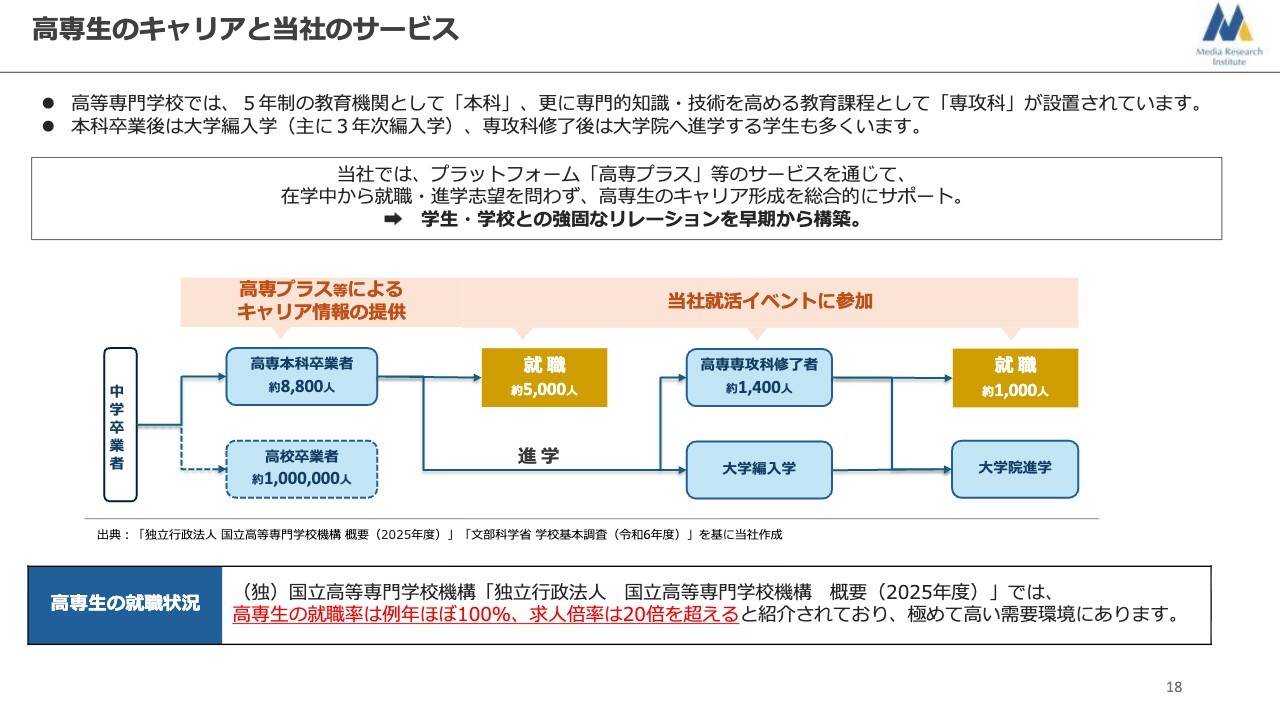

当社事業の特徴についてです。高専生は1学年で約1万人おり、そのうち6割が就職します。高専は本科が5年、専攻科が2年あり、卒業後に就職する学生は約6,000人です。

その他の学生は専攻科進学か大学編入学を選び、例えば九州大学や九州工業大学、最近では東京科学大学や大阪大学などへの進学も増えてきています。

特筆すべき点として、一昨年から早稲田大学でも新たな高専生の編入学制度が始まるなど、多くの大学が高専生の編入学や大学院への進学に非常に力を入れています。

そのような状況の中、私たちは高専生の就職をコアに、大学生などに向けても力を発揮していきたいと考えています。

競合企業については、私の認識では、事実上競合はいないと思っています。我々の就職情報やイベントについては、動員数や参加企業数において圧倒的なシェアを持っていると考えています。

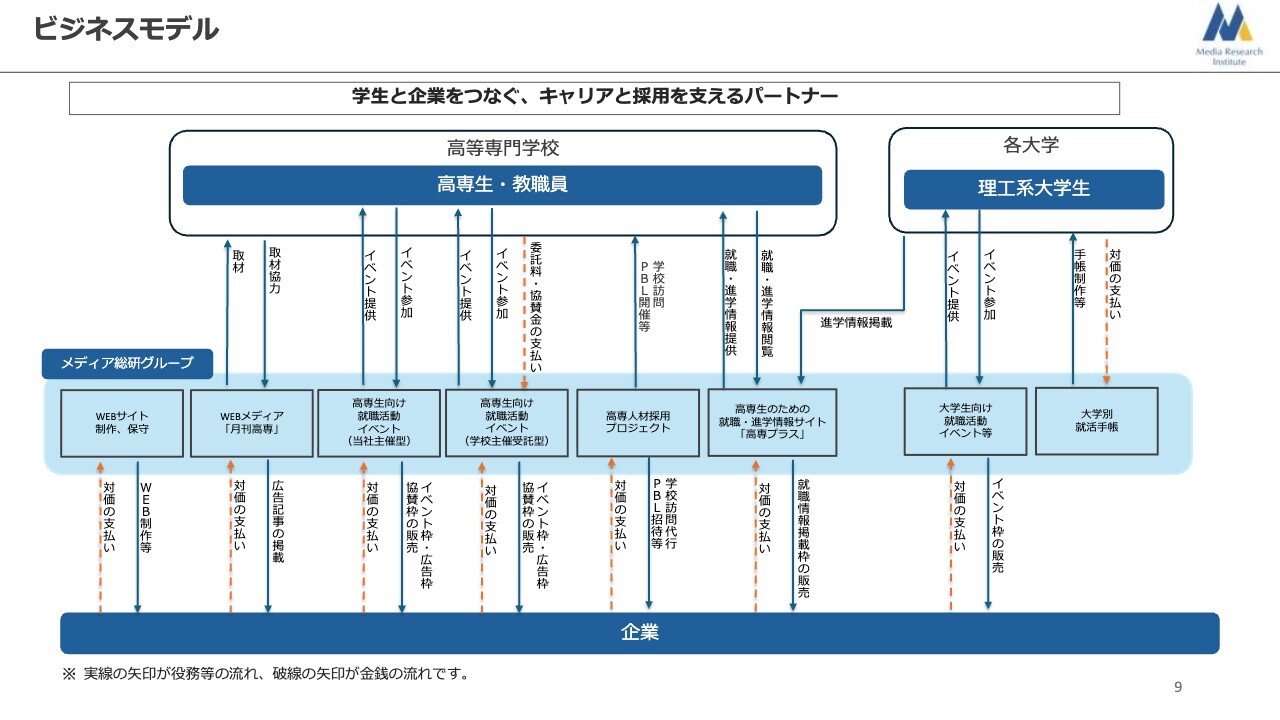

ビジネスモデル

ビジネスモデルについて説明します。他社が開催する大学生向けの対面式就職イベントを例に挙げると、かつて最盛期には大規模会場で数万人の学生を集めて開催されていましたが、現在は大幅に減少している状況となっています。

そのような状況の中、我々は対面式イベントを10年以上続けており、動員数はほとんど減少していません。主要企画を8会場で開催しており、約4,500名が動員されています。

その理由は、学生が自発的に参加するというよりも、社会科見学のような学校行事としての意味合いもあるためです。本人の意思にかかわらず、学校側から参加を促される場合も多いイベントであることから、動員数が減少していません。

その基盤となっているのは、高専の先生方との長年にわたって構築してきた信頼関係によるものだと思っています。

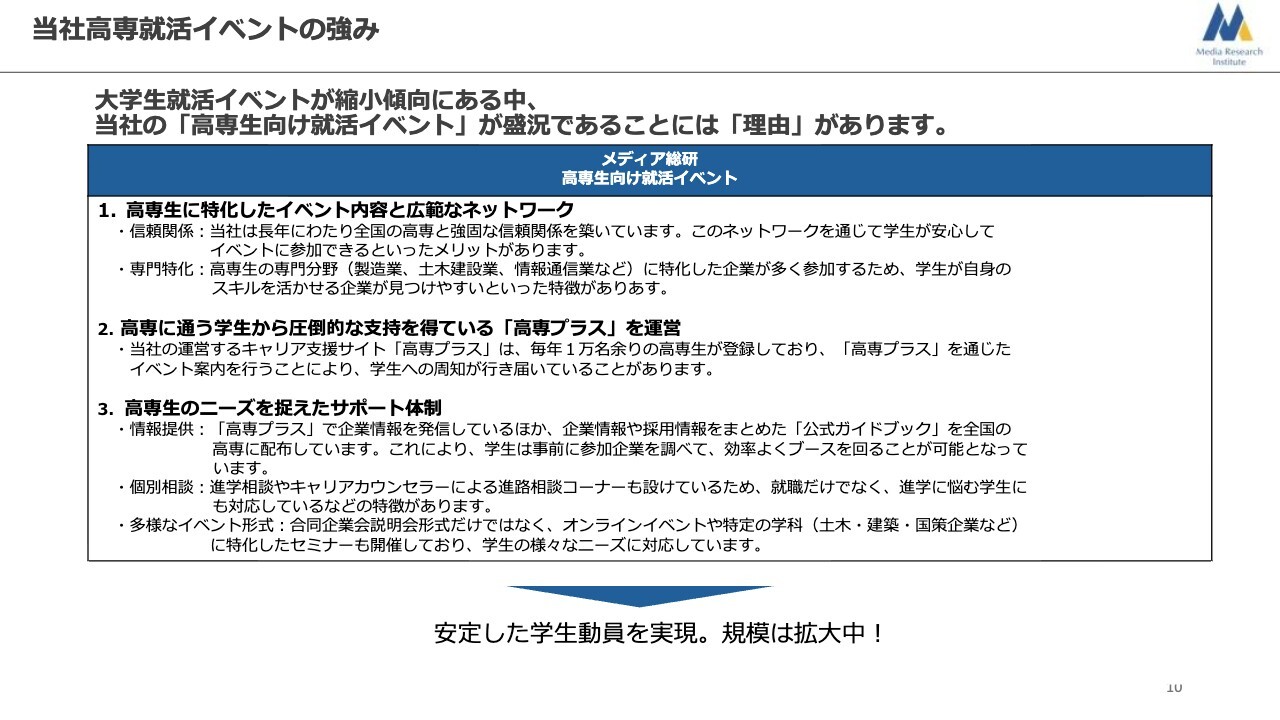

当社高専就活イベントの強み

学内の就職支援システム「高専プラス」については、登録者は卒業前年度の学生が多いものの、現在は低学年からの登録もかなり増えてきており、高専生の中で非常にメジャーな就職サイトになっています。

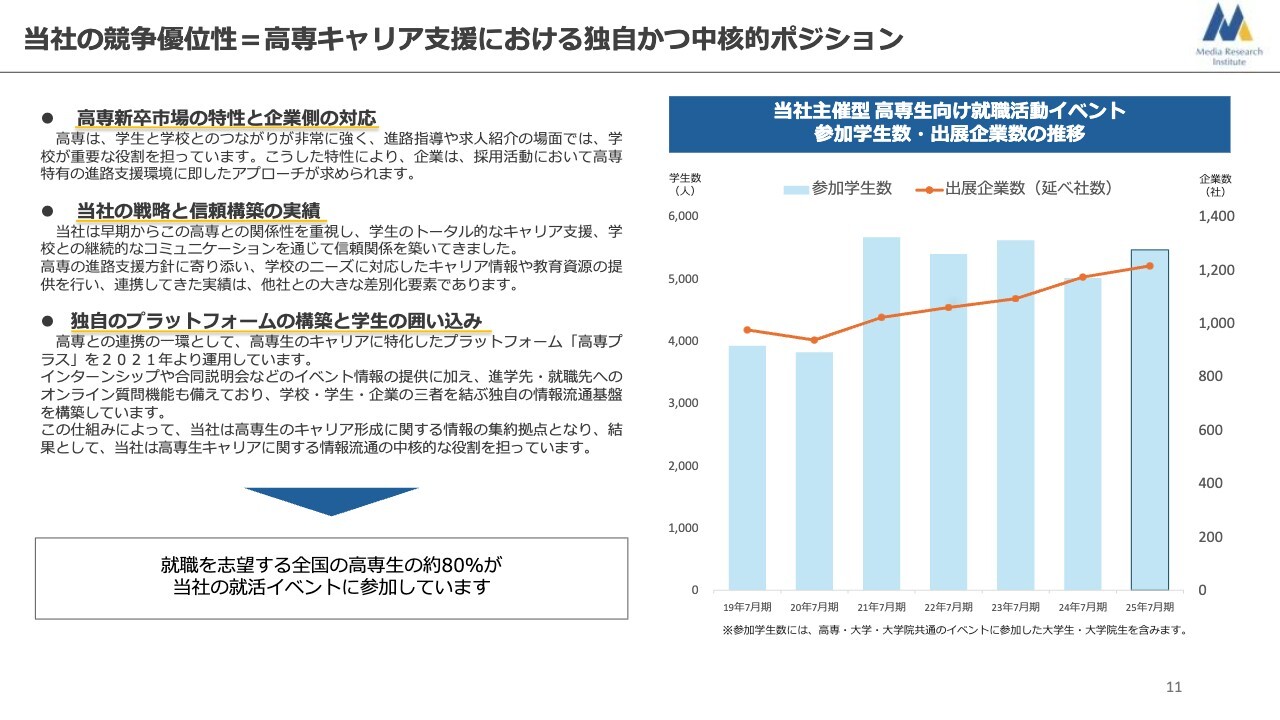

当社の競争優位性=高専キャリア支援における独自かつ中核的ポジション

高専の新卒市場については、先ほどお話しした「月刊高専」を通じて、先生方のネットワークを常に広げています。毎週2本程度、主に先生を対象に取材を実施しています。また、取材を通じてさらに先生の知り合いを紹介していただきながら、ネットワークを構築するという、非常に地道な活動を行っています。

その活動の成果として先生方との友好関係を築くことができ、競合他社の参入障壁を築けたのではないかと思います。

高専の活動と魅力を伝え続けるWEBメディア 「月刊高専」

Webメディア「月刊高専」についてご説明します。月刊という名称になってはいますが、毎週発行されています。こちらでは高専の先生、つまり教員の方々を対象に取材を行っています。

採用担当者の方々はもちろん、高専の卒業生であれば「僕の恩師が出ている」、現役学生なら「担当の先生が出ている」、さらに先生の研究仲間や元の研究室の先生、また出身大学の研究室の先生方や他の大学の教員などの方々も「月刊高専」を見てくださっているのではないかと思っています。

こうした状況もあり、「月刊高専」の年度別PV数は順調に積み上がっています。

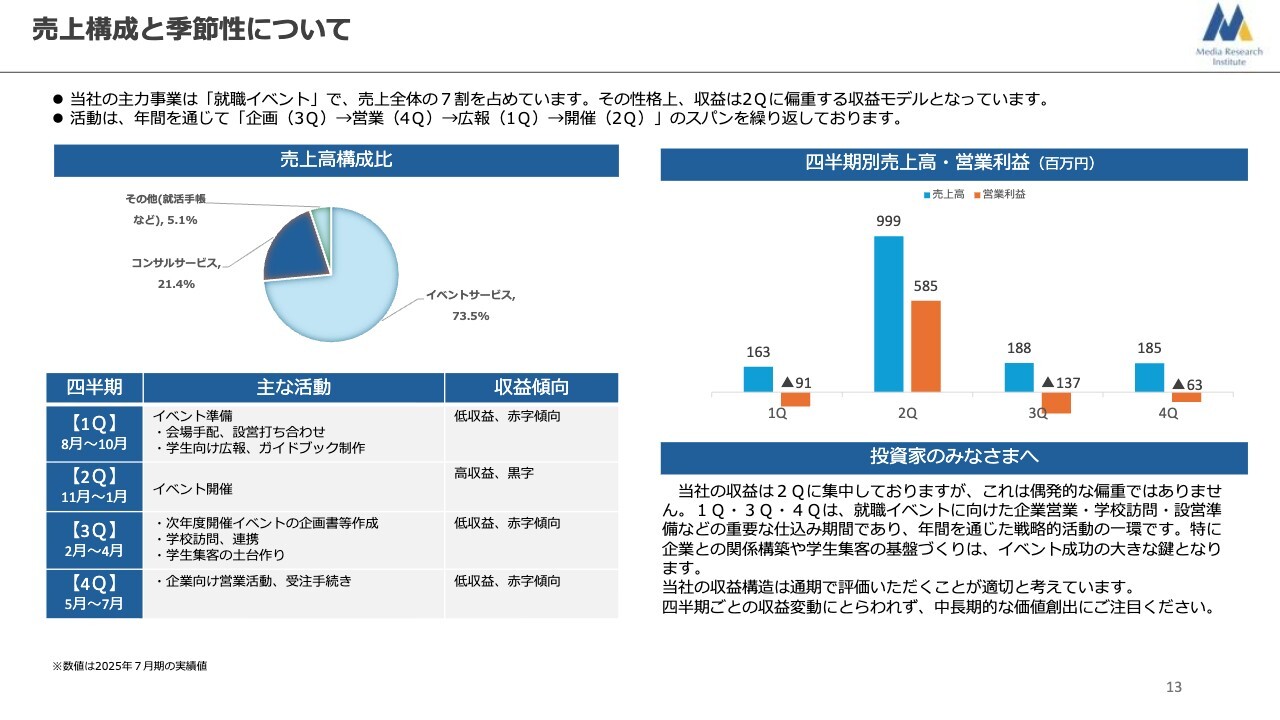

売上構成と季節性について

当社の主力事業は、高専生向けの新卒就職イベントです。そのため現在の収益モデルは第2四半期に偏重しており、今後はこの季節性を抑えていきたいと考えています。

四半期別では売上が順調に伸びているものの、年間で見ると第1四半期の数字がやや物足りない状況です。そのためみなさまにご心配をおかけする部分もありますが、四半期別の売上では、第1四半期もそれほど悪くなく、第2四半期には順調に伸びています。第3四半期と第4四半期でやや落ち着くかたちとなっています。

さまざまな新しい企画を通じて、この溝を埋めるよう取り組んでいく予定です。

新卒就活イベントサービスの成果は、年に一度の大収穫!

このスライドに稲穂の写真が使われている理由についてご説明します。一般的な野菜は、毎月、毎週、あるいは毎日のように収穫できます。しかし、お米は高知県や鹿児島県の南部などの例外を除いて、基本的に年に1回しか収穫できません。同様に、新卒の卒業も年に1回しかありません。

そのため、新卒就職イベントサービスは、成果が年に1回しか出ないという特徴があります。このような背景を踏まえて当社の業績をご覧いただきたいと思います。

社会貢献活動:理工系学生の奨学支援

当社が支援している公益財団法人日本高専・大学支援財団という団体があります。この財団は、もともと福岡県の公益団体として「千代田財団」という名前で運営していました。それが内閣府の管轄となり今年1月1日に「日本高専・大学支援財団」という名称に変更されました。

以前、この財団は大学の2年生、3年生、4年生を支援する奨学金制度を運営していましたが、これに高専生も支援対象に含めることとなりました。また、これまでは福岡県限定で、福岡県内に進学した学生のみを対象としていましたが、今年1月1日から所轄が福岡県庁から内閣府に変更されたことで、全国の奨学生を募集することが可能となりました。

実際、昨年度の奨学生の応募は十数名だったのですが、今年は299名の応募があったとのことです。それにより、奨学金を受け取れる学生の人数も10名足らずから約40名に拡大しました。

当社は社会的な責任を果たす観点からも、また財団の理事長を務めておられる都城高専の田村校長から「この財団で高専生を支援しましょう」とお声がけいただいたこともあり、日本高専・大学支援財団を支援しています。

学生支援機構による返済型奨学金を受けている高専生も多くいますが、日本高専・大学支援財団の制度は給付型の奨学金ですので、彼らが在学中に借金を抱えなくて済むよう、ぜひご支援いただければと思います。

このように、当社は本支援活動を通じて、未来の技術人材の育成に貢献しています。

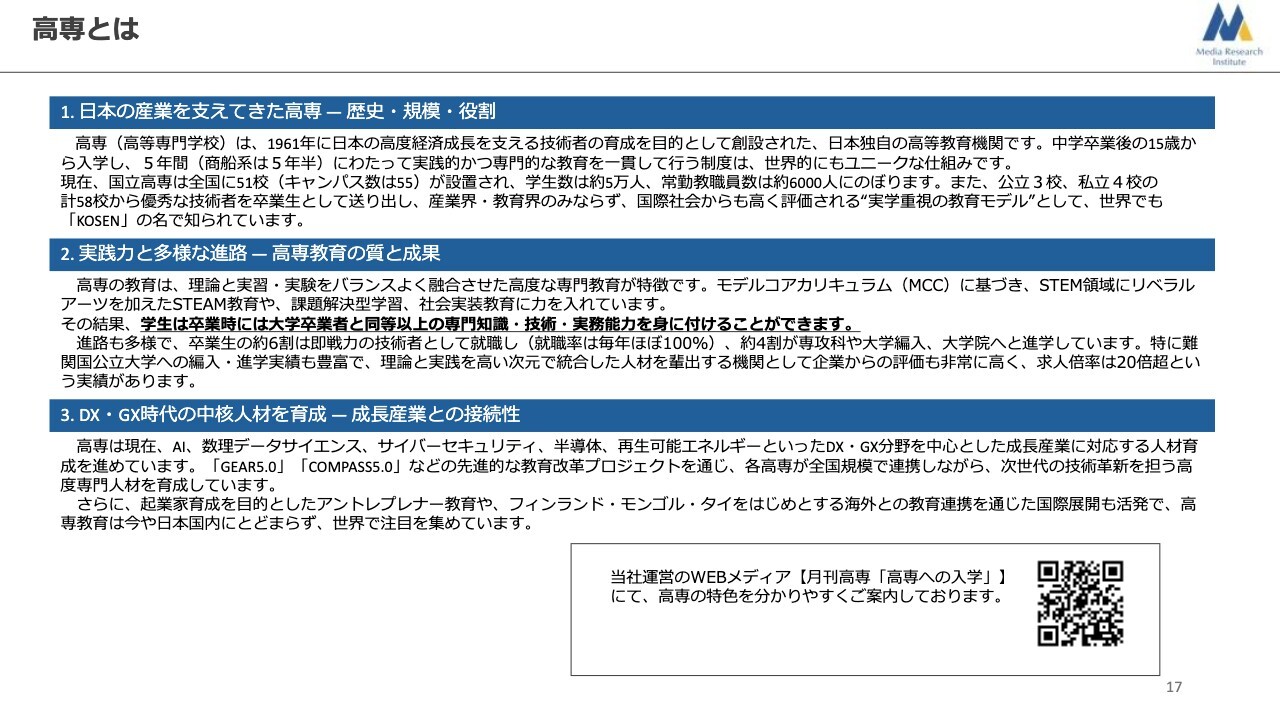

高専とは

市場環境についてご説明します。景気の動向やトランプショックなどにより、一部製造業で採用人数を減らす動きもあったようですが、もともと高専の求人倍率は一般的な大学生や高校生と比べて突出して高い水準にあります。そのため、当社の事業にはほとんど影響がないと考えています。

特に高専では、半導体教育など新たな産業に対応するトップ人材を育成する教育を行っており、高い評価を受けています。そのため、企業の採用需要は引き続き旺盛であると考えています。

特に、私どもの本社がある福岡市においても、高専を新設したいという動きがあります。このように需要については、高専に限ってはまったく変わらないと認識しています。

高専生のキャリアと当社のサービス

先ほどのご説明とも重複しますが、高専の卒業生は、本科5年と専攻科2年を合わせて約1万人います。そのうち約6,000人が就職していますが、現在は進学者が増加しており、今後は進学への対応も進めていきたいと考えています。

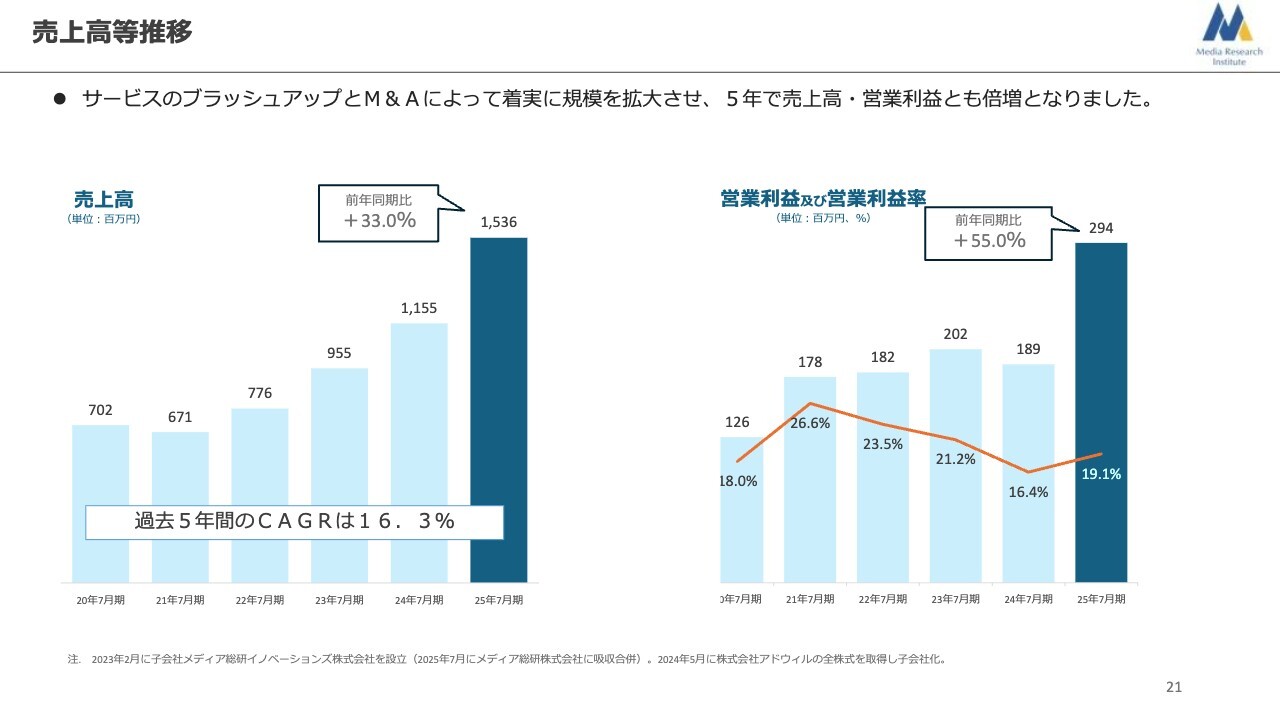

売上高等推移

売上については、アドウィル社の子会社化などもあり、順調に増加しています。アドウィル社による売上増加分を除いたとしても、本業は堅調に推移しています。アドウィル社ののれん代はやや重い部分もあるものの、会社としては順調に成長していると考えています。

特に、東海地域に拠点を得たことは営業面で大きな意味を持っています。日本の主要産業は浜松や静岡など東海エリアに多く分布しており、この地域で基盤を持ったことは、今後の営業数字に大きく反映されてくるものと思っています。

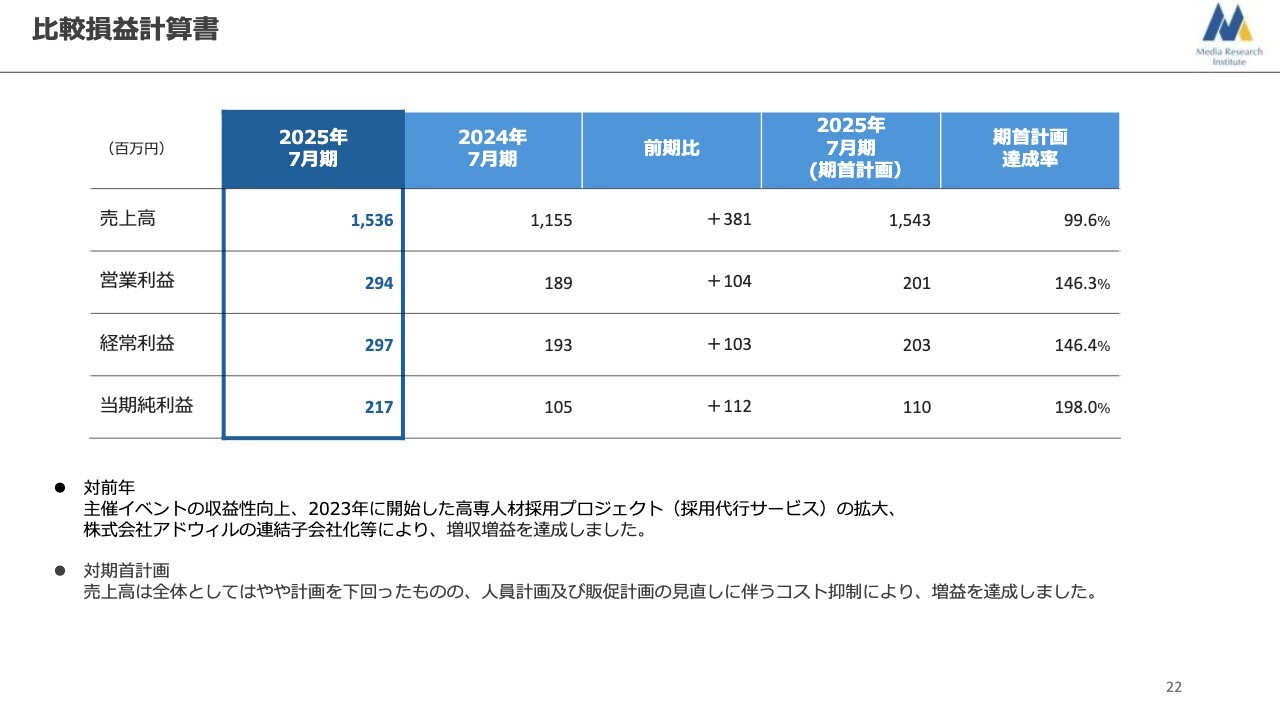

比較損益計算書

決算発表でもお伝えしましたが、当期の売上高は前期比で約4億円増加し、15億3,600万円となりました。営業利益も倍増には至りませんでしたが、約1億円以上伸ばすことができました。

今後も安定的な成長を達成できればと思います。引き続きご期待いただければと思います。

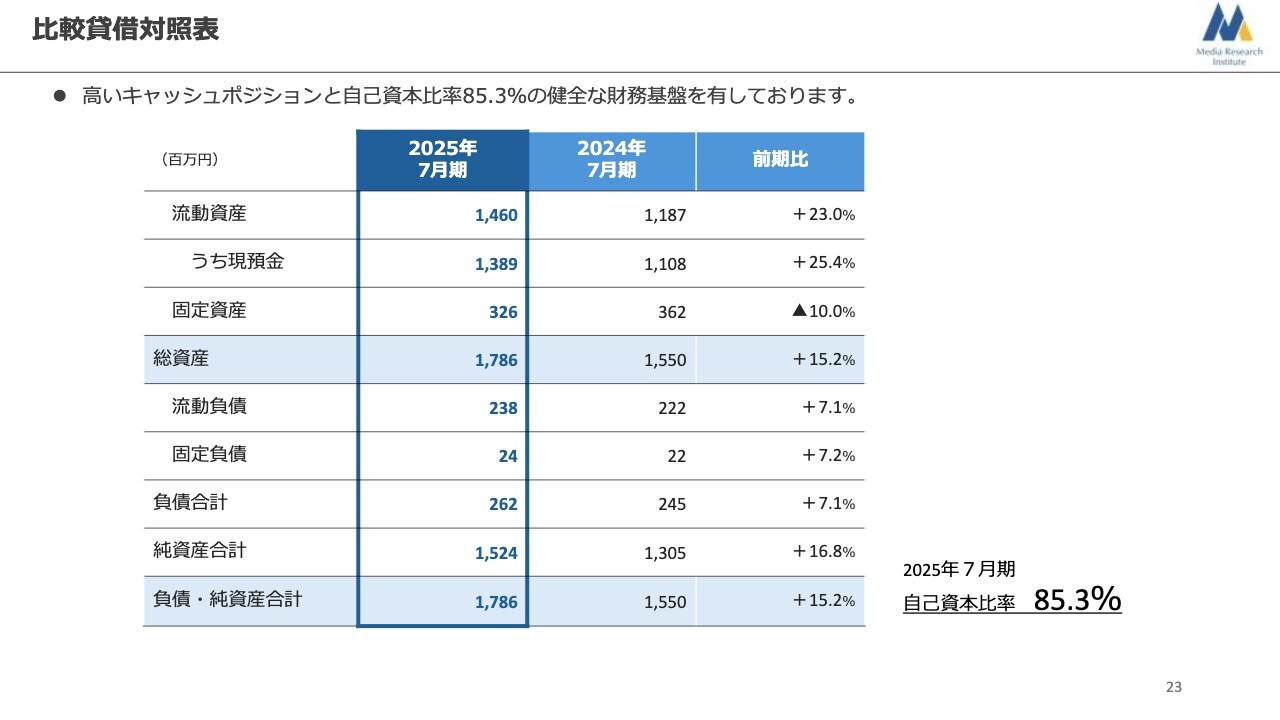

比較貸借対照表

貸借対照表です。自己資本比率は85.3パーセントとなっており、無借金経営で安定した財務基盤を持っています。

一方で、ROEが低いという課題があります。今後は営業部門を大幅に強化していきたいと考えています。

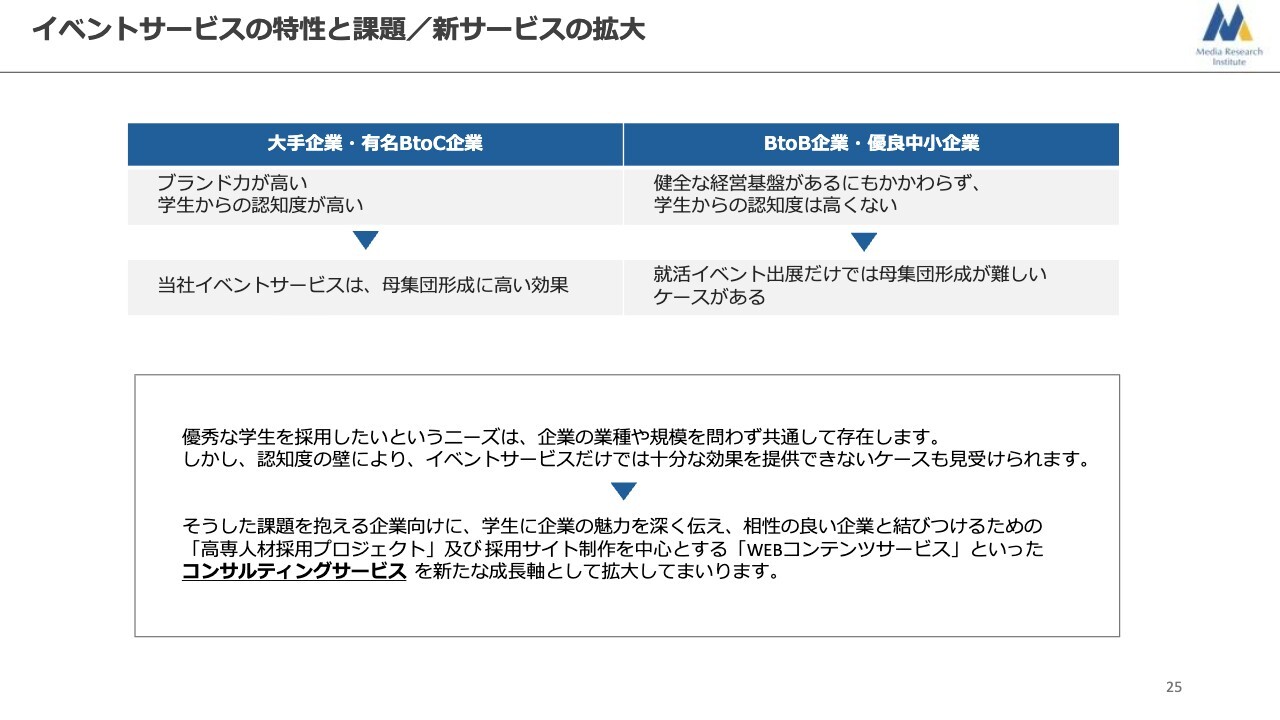

イベントサービスの特性と課題/新サービスの拡大

当社には「高専には非常に強いけれども、それ以外は弱い」という課題があります。高専市場では工業人材の割合が約20パーセントであり、残りの80パーセントにはリーチできていない現状があります。

高専卒業生約1万名のうち、6割が就職、4割が進学していることもあり、今後は他理工系学生へも展開していきたいと考えています。

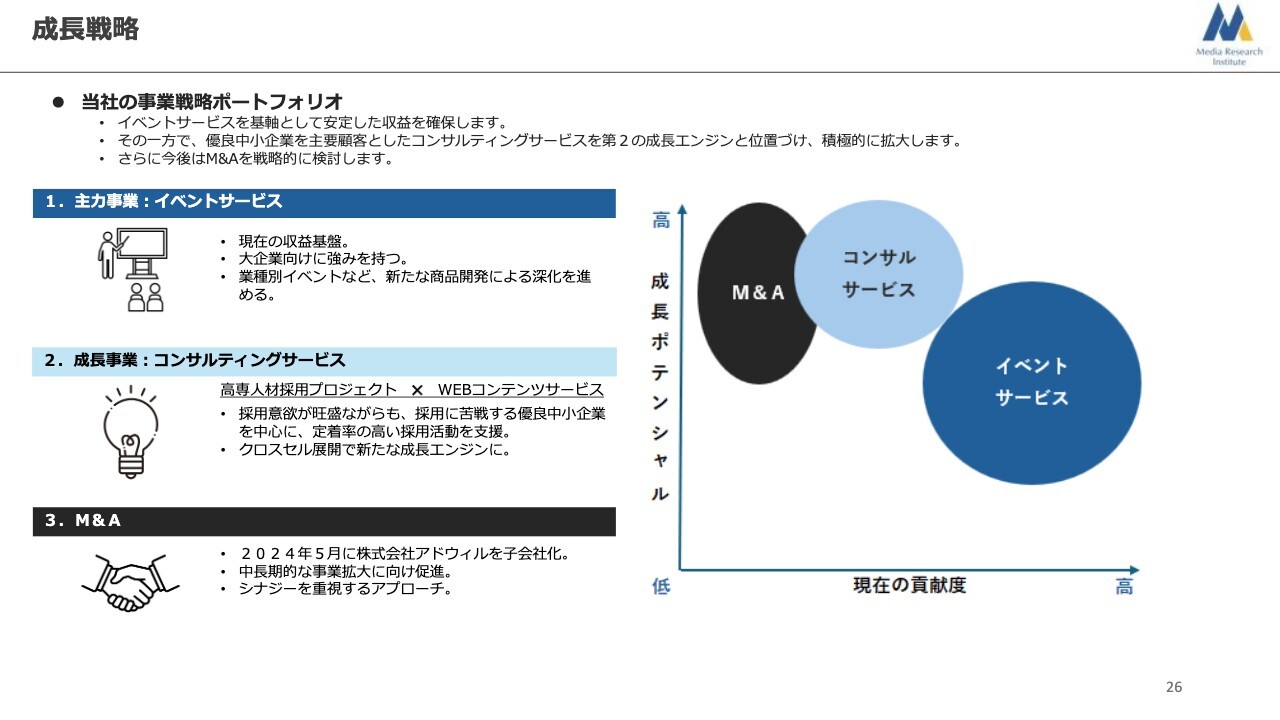

成長戦略

現在、主力事業としてイベントサービスを展開していますが、高専生の就職先は大手企業への就職率が高く、中小企業にとって高専生の採用はかなりハードルが高い状況です。

そこで、新たに高専人材採用プロジェクトにWebコンテンツサービスを組み合わせたコンサルティングサービスを開始しました。こちらは、高専生採用のご経験がなくても採用の意思をお持ちであれば、私たちがコンサルティングを行い、採用実績を上げるために全力で支援するというサービスです。

このサービスを開始して約2年が経過したところですが、実際に当社のコンサルサービスを利用して高専生が中小企業へ就職する事例が出てきました。またはじめから「自分は中小企業に合っているから、そちらの会社に就職しよう」という実績も生まれており、想定以上に早く成果が出てきています。

このサービスは1社当たりの売上単価が非常に大きく、利益も大幅に押し上げる効果があります。より多くのお客さまを獲得する中で、成長のエンジンとなる事業ではないかと考えており、今後さらなる努力を重ねていきたいと思っています。

3つ目のM&Aについては、昨年度アドウィル社の子会社化を行いました。こちらは慎重に進めていきたいと考えています。

当社のコンサルティングサービスは、さまざまな企業において実績を積み上げてきたことにより、直近でも成果が出ており、自信を深めています。そのためM&Aだけに頼ることなく、当社の利益を確保する重要な柱として、このコンサルティングサービスでさらに利益を増やしていけると確信しています。

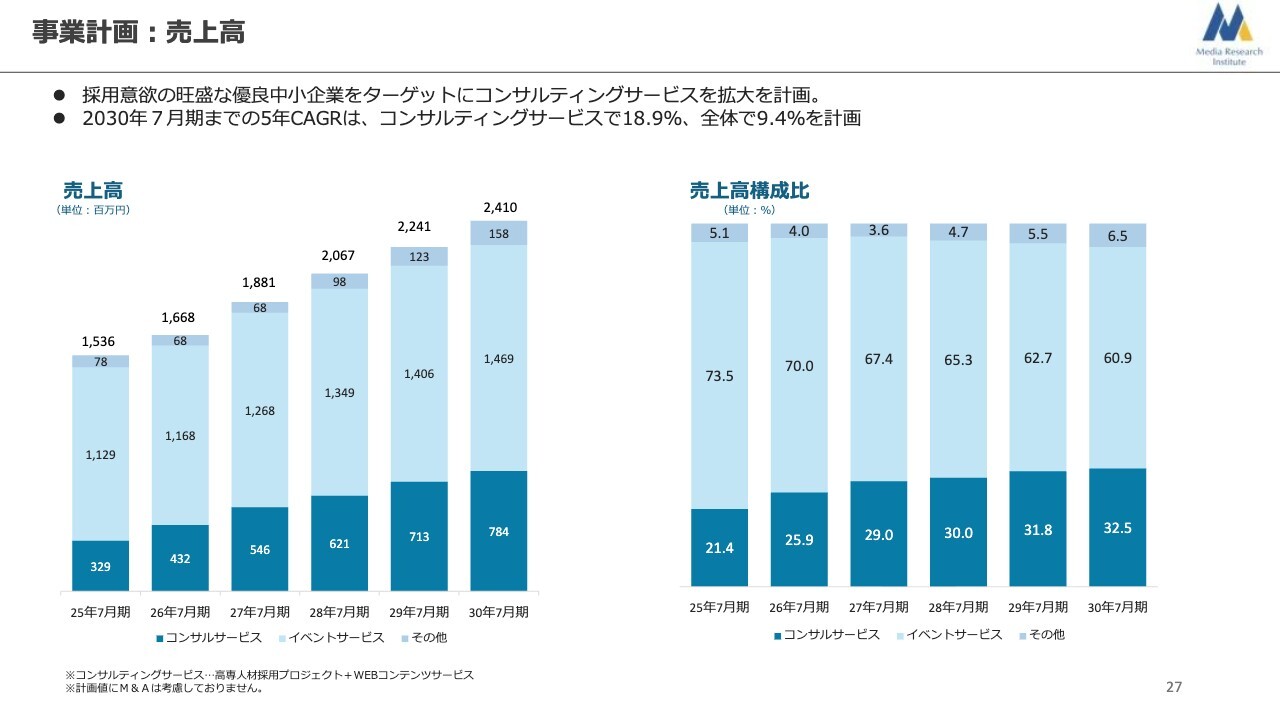

事業計画:売上高

スライドのグラフが示すとおり、イベントサービスが依然として当社の主力となっています。今後はイベントサービスだけでなく、利益率が高いコンサルティングサービスにも注力していきます。こちらのコンサルティングサービスは単にノウハウを教えるだけでなく、採用の実績を出すことを目的としたコンサルティングです。

我々の業界では、学生の就職あっせんや紹介といったサービスもありますが、「先生と学生と一体になって、良い会社を探していきましょう」という新しいビジネスモデルを展開することで、紹介業とは一線を画したサービスを目指しています。一気に増やすことは難しいですが、徐々に拡大を図り、売上構成を上げていきます。

この領域は非常に利益率が高く、通常のイベントと異なり、利幅が非常に大きい事業です。私が40年前に新卒の仕事を始めた当初に東京で実施した「理工系業界研究セミナー」のように、クライアントから「新卒で高専生を採用して良かった」と感謝されるサービスだと実感しています。

また、企業にとってこのような採用をすることで離職率も低くなると考えています。新卒を採用してもすぐに辞めてしまうと意味がありませんが、これは人材がすぐに辞めないサービスでもあります。この点に気づいたのは、クライアントから「このサービスで採用すると簡単には辞めないよね」と言われたことがきっかけです。社員にとっても私自身にとっても、このサービスは企業と良好な関係を築き、息の長いお取引が可能な、古くて新しいサービスではないかと思っています。

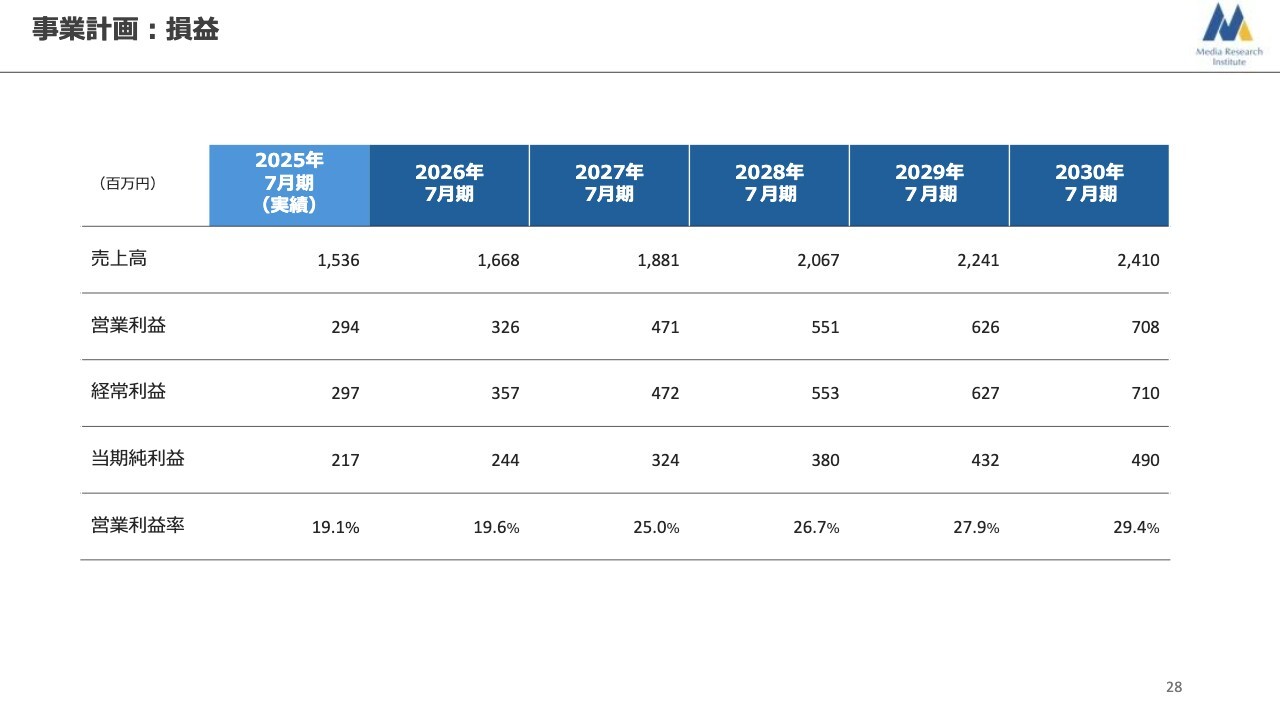

事業計画:損益

今後の計画についてです。先ほどお話ししたとおり、売上高の成長については、M&Aをやみくもに実施するのではなく、慎重に進めていきたいと考えています。

コンサルティングサービスをはじめとする高専生向けのニーズが現在20倍から30倍あることを基軸に、他理工系学生向けのサービスと組み合わせることで、さらに深掘りができると考えています。クライアント層を広げる余地があることが、ここ2年間の取り組みで見えてきました。この基盤をもとに、売上高と営業利益の向上を追求していけると考えています。

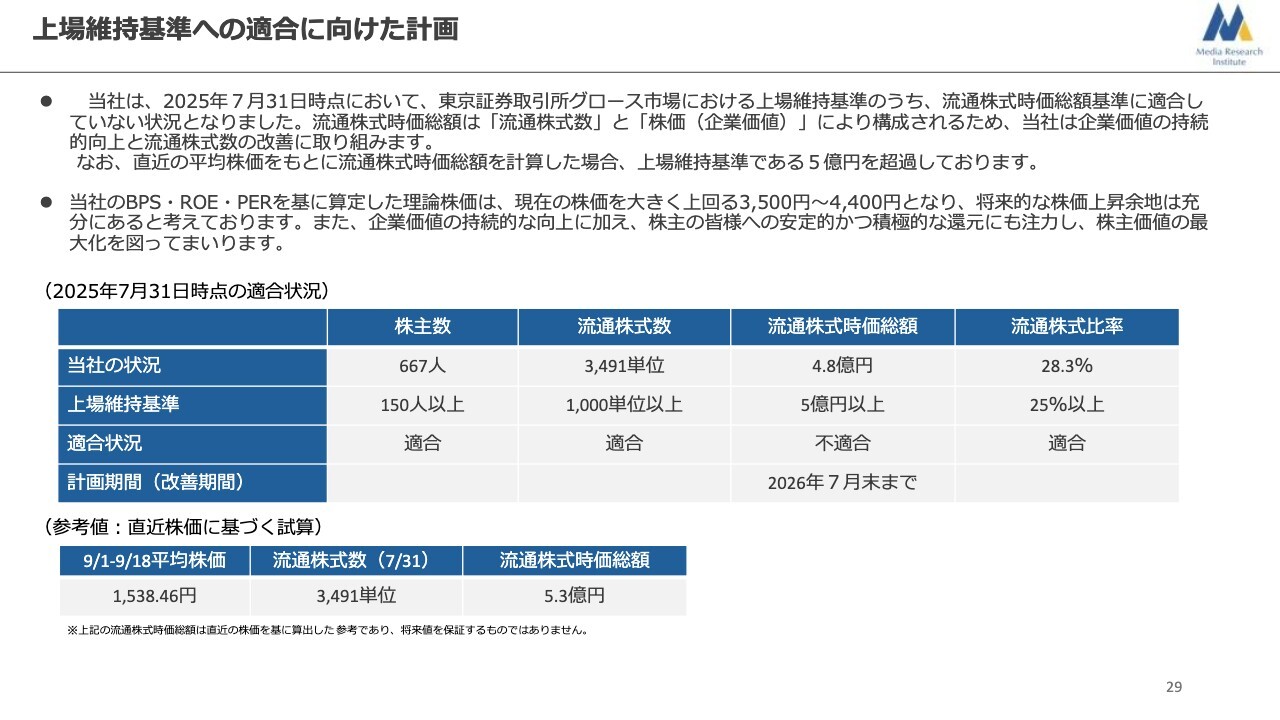

上場維持基準への適合に向けた計画

当社の株価について、今年の5月から7月の平均株価が1,400円を下回り、流通株式時価総額が5億円を切り、上場維持基準に抵触する状況となりました。約1,200万円の不足が発生しましたが、本日の株価は1,600円以上となっており、今期に入ってからは現在のところ問題なく基準をクリアしています。

グロース市場では、東京証券取引所から上場維持基準として時価総額100億円という基準が示されています。多くのグロース市場の企業と同様に、新しい施策にも取り組みながら、100億円に向けて努力していきます。

一方で、計画どおりに進まない場合も想定されます。そのためにも事前に策を講じ、情報を収集しながら、株主のみなさまに不利益が生じないよう上場維持に努めていきます。

なお、Q-Board上はまったく問題ありません。当社は東証とQ-Boardに同時上場していますので、上場が突然なくなることはないとお考えください。

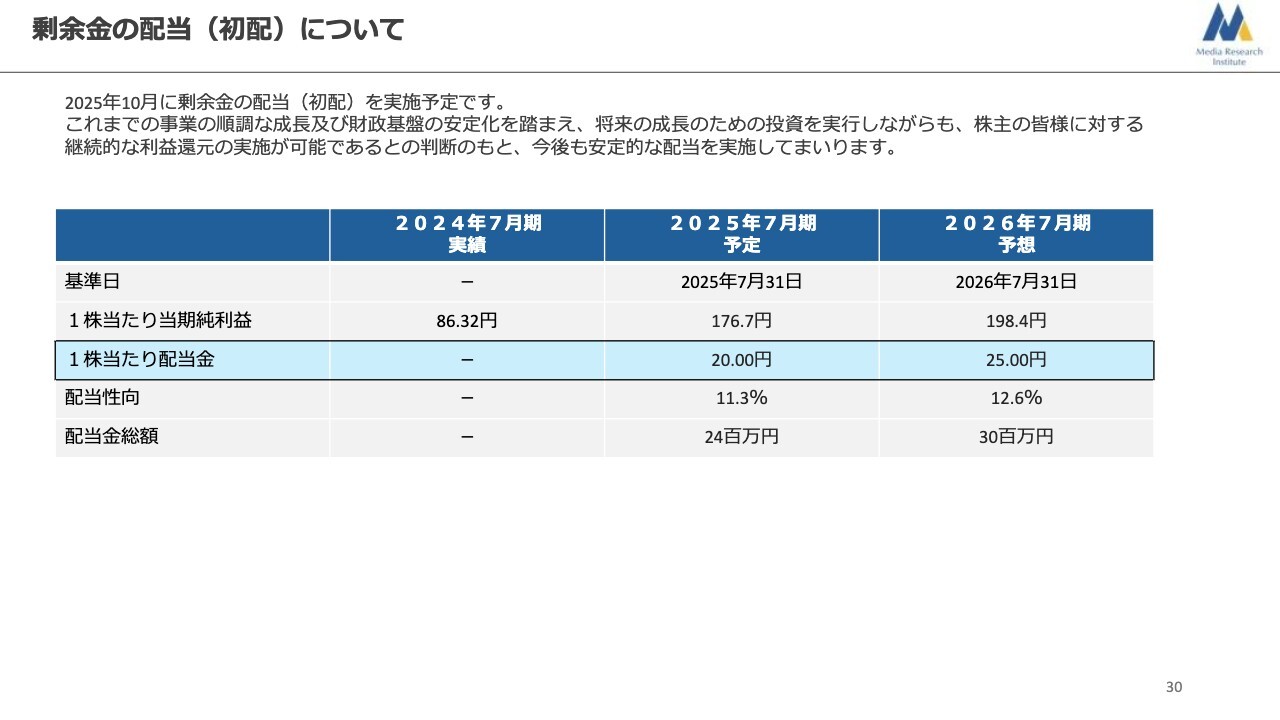

剰余金の配当(初配)について

これまで、株主のみなさまから「内部留保が貯まりすぎている」とのお声を数多くいただいていました。そこで内部留保に回す分を抑え、今年から1株当たり20円の配当を、7月31日時点の株主のみなさまに実施すると決定しました。

決議は株主総会で行うため、株主のみなさまへのご入金はもう少し先になるかと思いますが、問題なく株主配当を実施したいと思います。

質疑応答:高専生特化型キャリア支援事業の競合環境について

新着ログ

「サービス業」のログ