【QAあり】ファーマライズHD、大型M&A後の一時費用が一巡 想定通りの業績回復の兆しが見えた第1四半期

ファーマライズホールディングス株式会社 令和8年5月期 第1四半期 決算説明資料

秋山昌之氏(以下、秋山):代表取締役社長の秋山です。本日はお忙しい中、多くのみなさまにご参加いただき、誠にありがとうございます。それでは、これよりファーマライズホールディングス株式会社、令和8年5月期第1四半期決算説明を始めます。よろしくお願いします。

本日の説明は、3部構成でお送りします。

1-決算説明 決算ハイライト

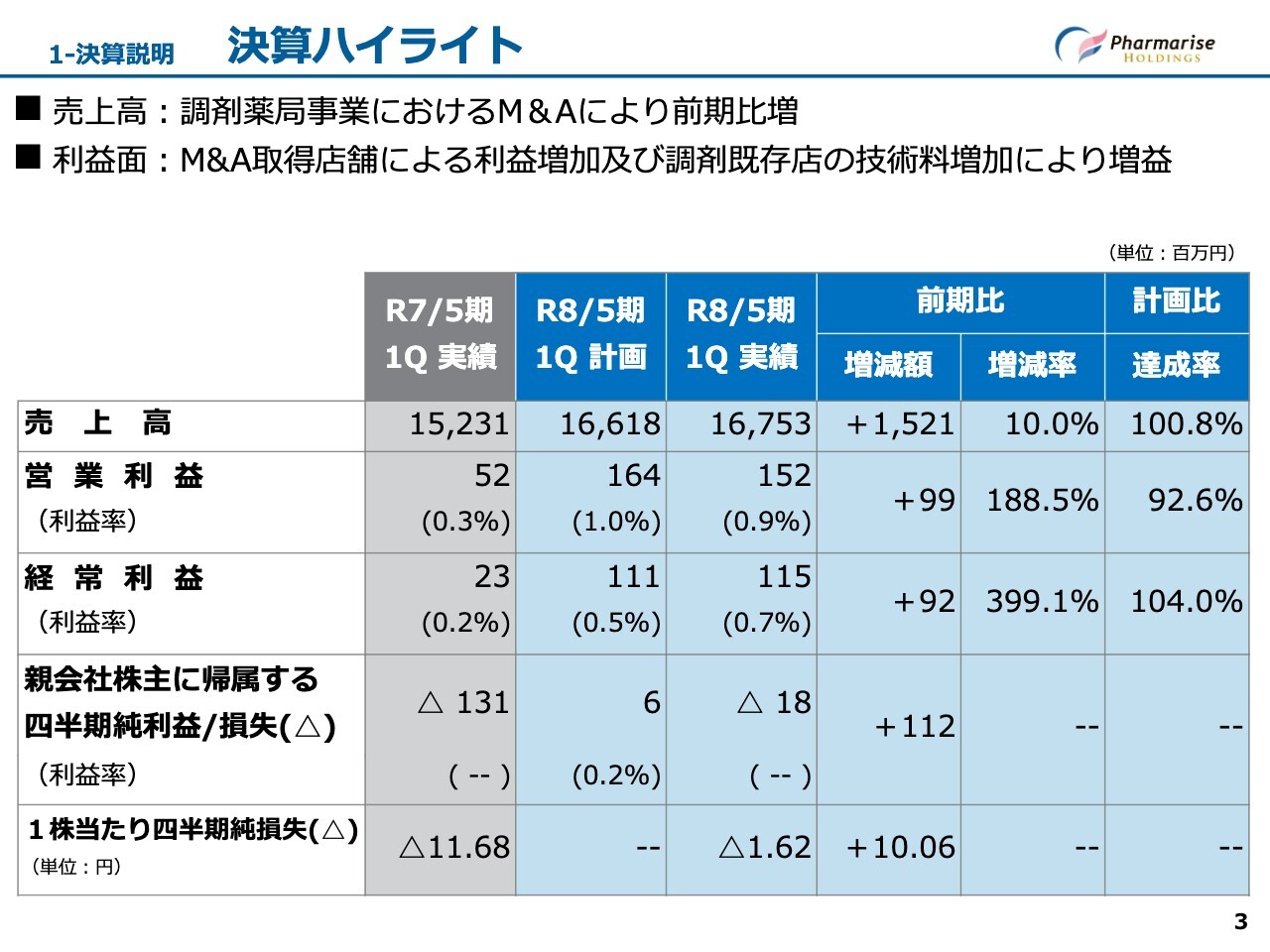

まずは、決算内容についてご説明します。

令和8年第1四半期の決算ハイライトについてです。前期比では、売上高は、令和6年12月に寛一商店グループ(現・next PH社)の事業譲受による連結子会社化により、15億2,100万円増の167億5,300万円となりました。

利益面では、調剤薬局事業におけるM&Aによるグループ入りした店舗の利益増加、および前期から継続的に取り組んできた施設基準に関する地域支援体制加算などの調剤技術料の増加により、営業利益および経常利益ともに大幅に増加しました。親会社株主に帰属する四半期純利益は損失となったものの、その損失は大幅に縮小しました。

売上高は計画を上回りましたが、利益面では、調剤薬局事業における処方せん枚数が想定を下回ったことから、営業利益は薬剤料単価の増加や販管費削減があったものの、わずかに計画未達となりました。一方で、経常利益は計画を上回る結果となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は計画に達しませんでした。その要因として、まずホールディングスでは、子会社の売上増加に伴うロイヤリティ売上の増加や販管費削減により計画以上の利益を計上した結果、法人税等調整額も増加しました。

また、子会社の有限会社ひかり調剤薬局は2025年10月1日付で同じく子会社である株式会社ヘルシーワークに吸収合併されましたが、計画では統合を前提としており、統合前の有限会社ひかり調剤薬局単体で見込んでいなかった法人税等調整額が計上されたことも影響しています。

ホールディングスの法人税等調整額については、ホールディングス単体の業績次第で今後も差異が生じる可能性がありますが、有限会社ひかり調剤薬局は10月1日付で吸収合併が完了しているため、今後は差異が解消される見込みです。

1-決算説明 連結損益計算書

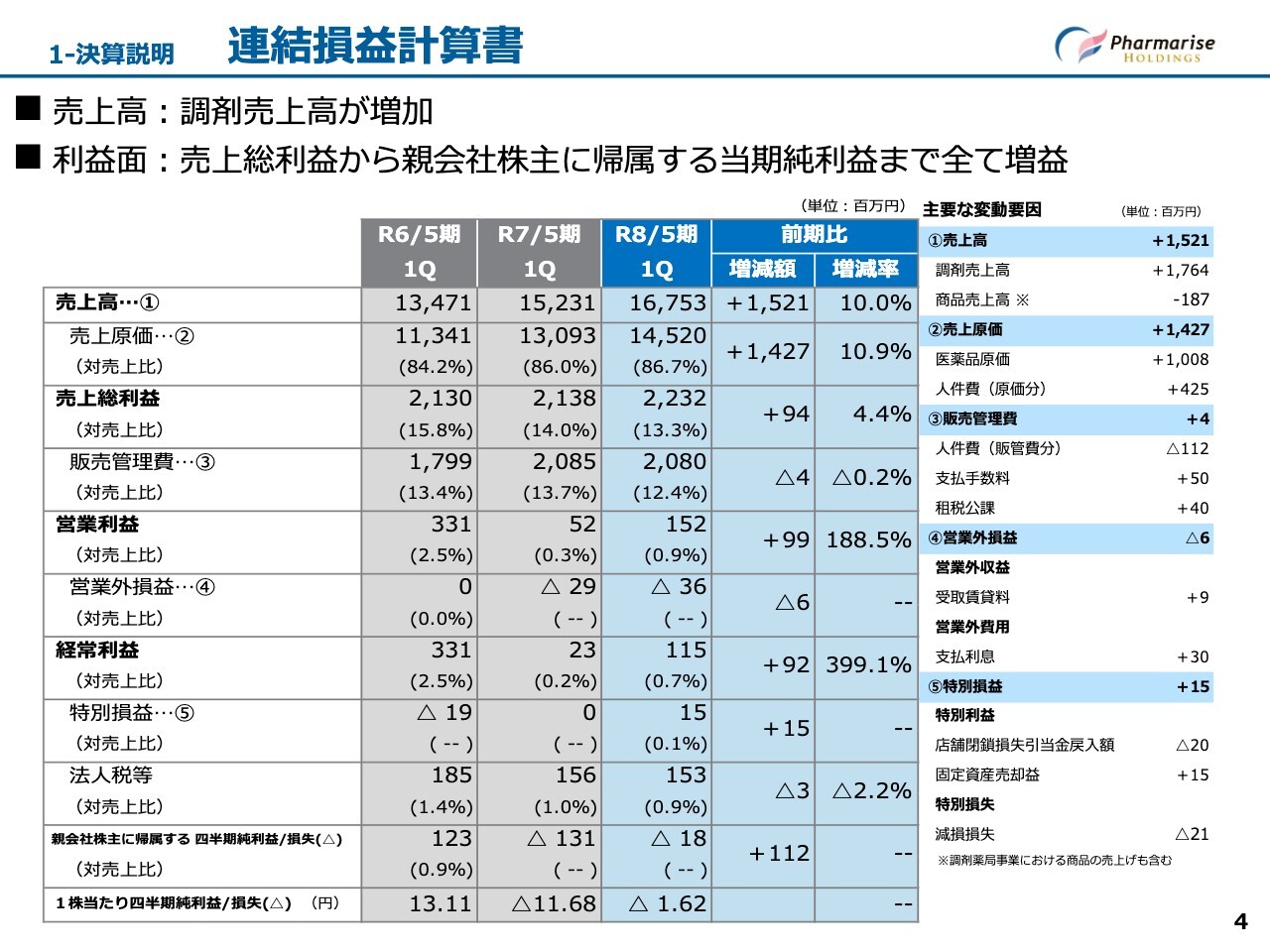

連結損益計算書について、前期である令和7年5月期第1四半期との主な変動要因を中心にご説明します。

売上高合計は、前期比10パーセント増の15億2,100万円の増収となりました。調剤薬局事業のM&Aによる店舗数拡大に伴い、調剤売上高が17億6,400万円増加したことが主な要因です。

売上総利益は前期比4.4パーセント増の9,400万円増益で、22億3,200万円となりました。売上原価率が上昇していますが、これは調剤薬局事業における仕入環境の変動に伴う原価の上昇および人件費の増加が主な要因です。

人件費については、賃上げの影響のほか、今期より販管費で計上していた一部の人件費を売上原価の人件費へ移行したことによるものです。

営業利益は、前期比188.5パーセント増の9,900万円増益で、1億5,200万円となりました。経常利益は、前期比399.1パーセント増の9,200万円増益で、1億1,500万円となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は1,800万円の損失となりましたが、前期比で1億1,200万円の損失が縮小しています。主な変動要因については、表の右側に記載していますので、お手元の資料をご参照ください。

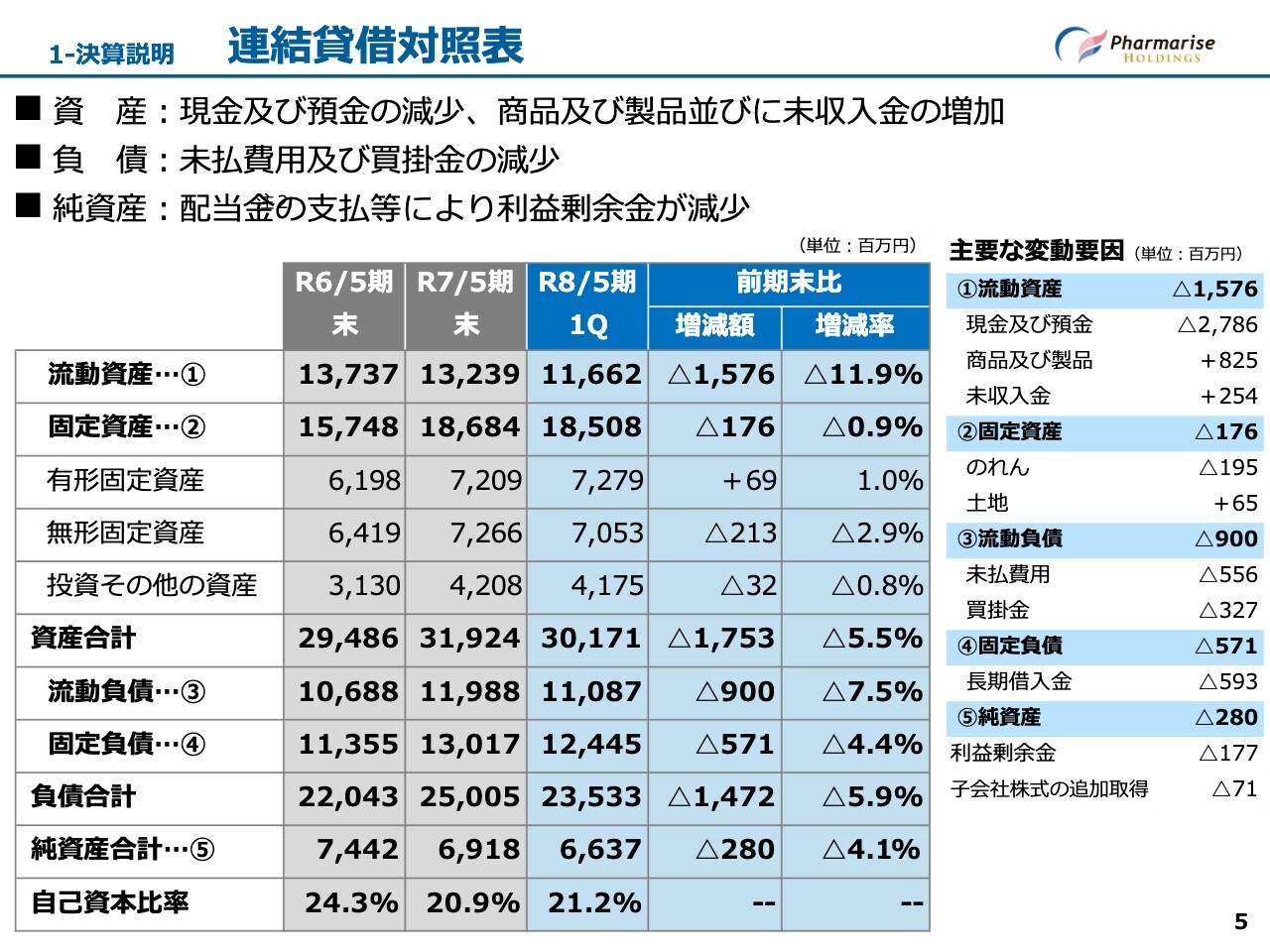

1-決算説明 連結貸借対照表

次に、連結貸借対照表についてご説明します。

当第1四半期末における資産合計は、前期末比で17億5,300万円減少し、301億7,100万円となりました。

まず、資産の部についてご説明します。流動資産は、現金および預金の減少と商品および製品の増加の差引の結果、全体では15億7,600万円の減少となりました。現金および預金の減少要因は、長期借入金の返済、夏季賞与支給、配当金支払、法人税支払等によるものです。

固定資産は、土地が増加した一方で、のれんが減少したことにより、全体では1億7,600万円の減少となりました。

続いて、負債の部についてご説明します。負債合計は14億7,200万円減少し、235億3,300万円となりました。

流動負債は9億円減少しました。主な要因は、買掛金の減少および夏季賞与支給に伴い未払費用が5億5,600万円減少したことです。固定負債は5億7,100万円減少しました。これは、長期借入金が5億9,300万円減少したことによるものです。

最後に、純資産の部についてご説明します。純資産は2億8,000万円減少し、66億3,700万円となりました。主な要因は、配当金支払い1億5,900万円の実施により、利益剰余金が1億7,700万円減少したことによるものです。

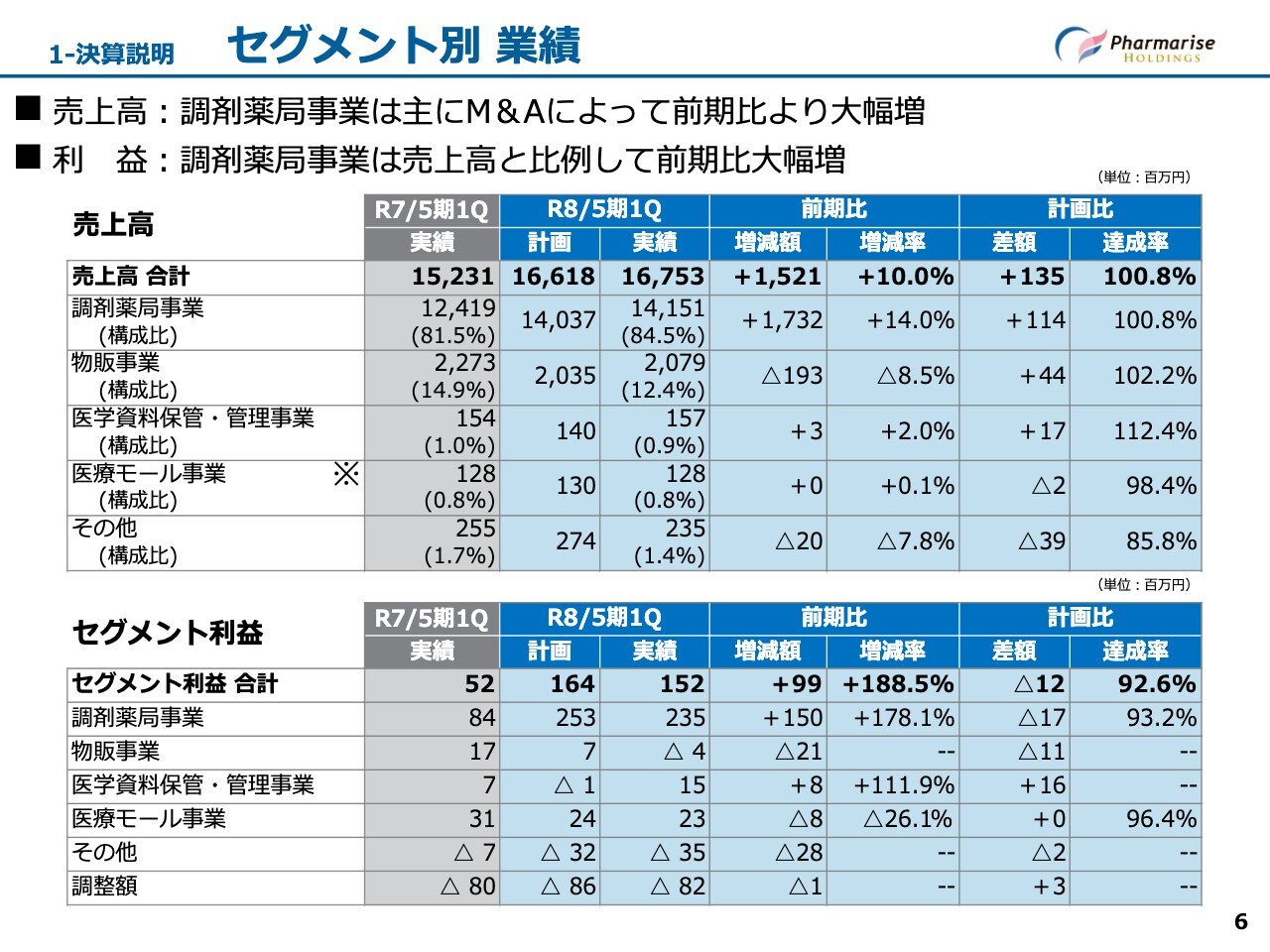

1-決算説明 セグメント別 業績

次に、セグメント別の業績についてご説明します。スライドの上段の表はセグメント別の売上高を、下段の表はセグメント利益を示しています。このスライドでは、主に調剤薬局事業および物販事業セグメントの売上高についてご説明します。

まず、調剤薬局事業の売上高ですが、セグメント売上高は前期比で17億3,200万円増加し、14パーセントの増収となりました。主な要因としては、M&Aに伴う店舗数増加により、処方せん応需枚数が前期比で19万2,000枚、15.6パーセント増加したことが挙げられます。

また、計画比では1億1,400万円の増加となりました。処方せん応需枚数については、5万枚ほど想定を下回りましたが、平均処方せん単価が想定より432円高かったため、計画を達成することができました。

次に、物販事業の売上高についてです。セグメント売上高は前期比で1億9,300万円減少し、8.5パーセントの減収となりました。減収の主な要因は、前期末までに実施した不採算店舗の閉店によるものです。なお、計画の売上高は達成しています。

ドラッグストア事業に関しては、猛暑の影響で来店者数が減少し、売上高が伸び悩みました。一方で、コンビニエンス事業では客単価の上昇により売上高が好調に推移し、物販事業セグメント全体として計画を上回りました。

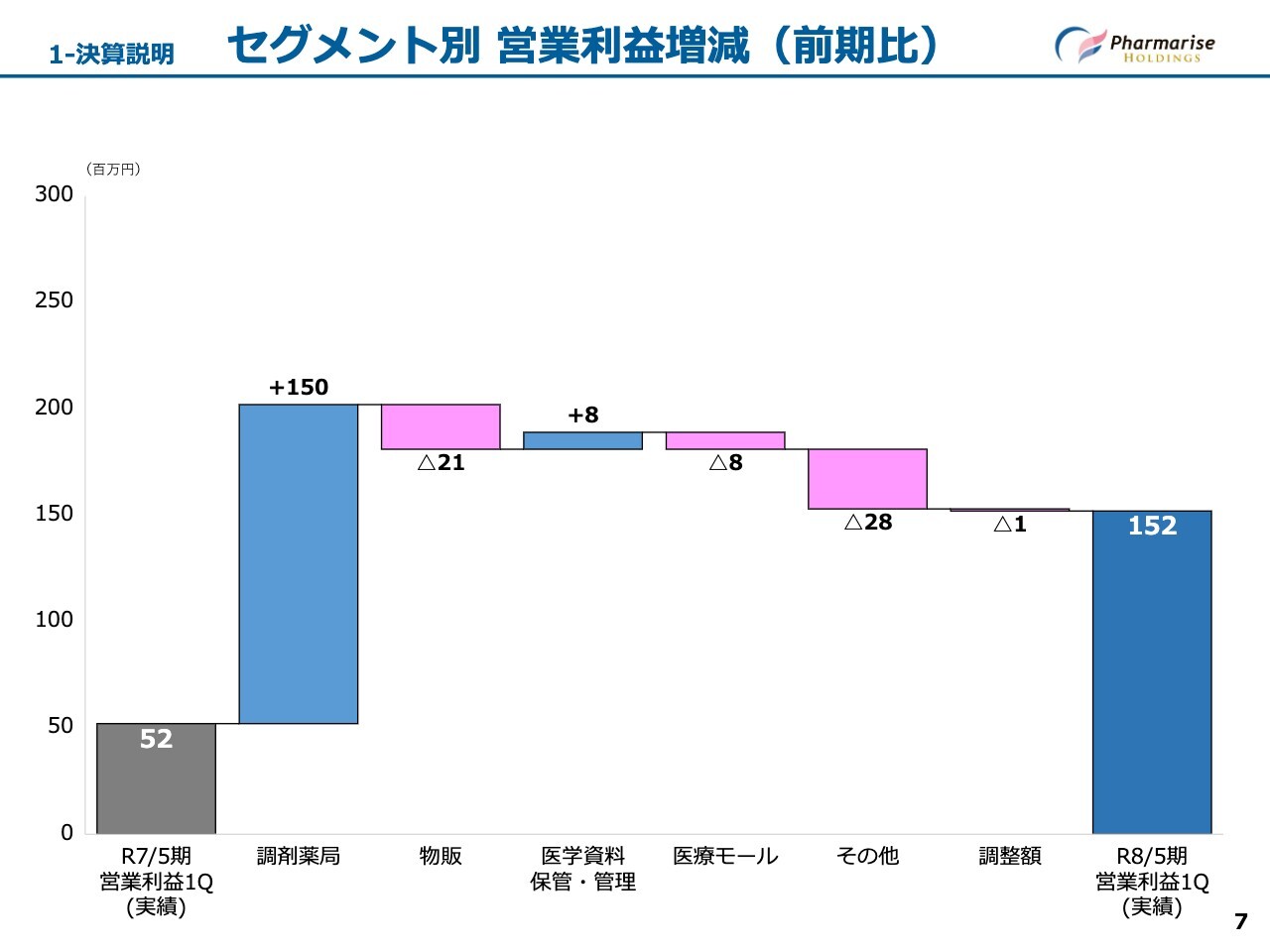

1-決算説明 セグメント別 営業利益増減(前期比)

セグメント利益についてです。こちらのスライドのグラフは、セグメント別営業利益の前期差異の増減を示しています。

スライドの一番左は前年同期の実績営業利益5,200万円、一番右は当期の実績営業利益1億5,200万円です。中央のバーはセグメントごとの利益増減を示しており、まず大きな増益につながった調剤薬局事業についてご説明します。

調剤薬局事業では、M&Aによる売上高の増加が寄与し、1億5,000万円の大幅な増益となりました。

一方で、前期からの課題として、仕入原価や賃金の上昇など、コスト面での懸念が継続しています。当社グループでは、各種技術料の加算算定を可能にすることで仕入原価の上昇分を補い、会社の枠を超えた横断的な人員配置を通じて人件費をコントロールし、賃金の上昇分をカバーするなど、収益補完体制の整備を進めています。

さらに、DX推進によって生産性を向上させることで、今後も安定的かつ持続的な収益の確保が可能であると考えています。

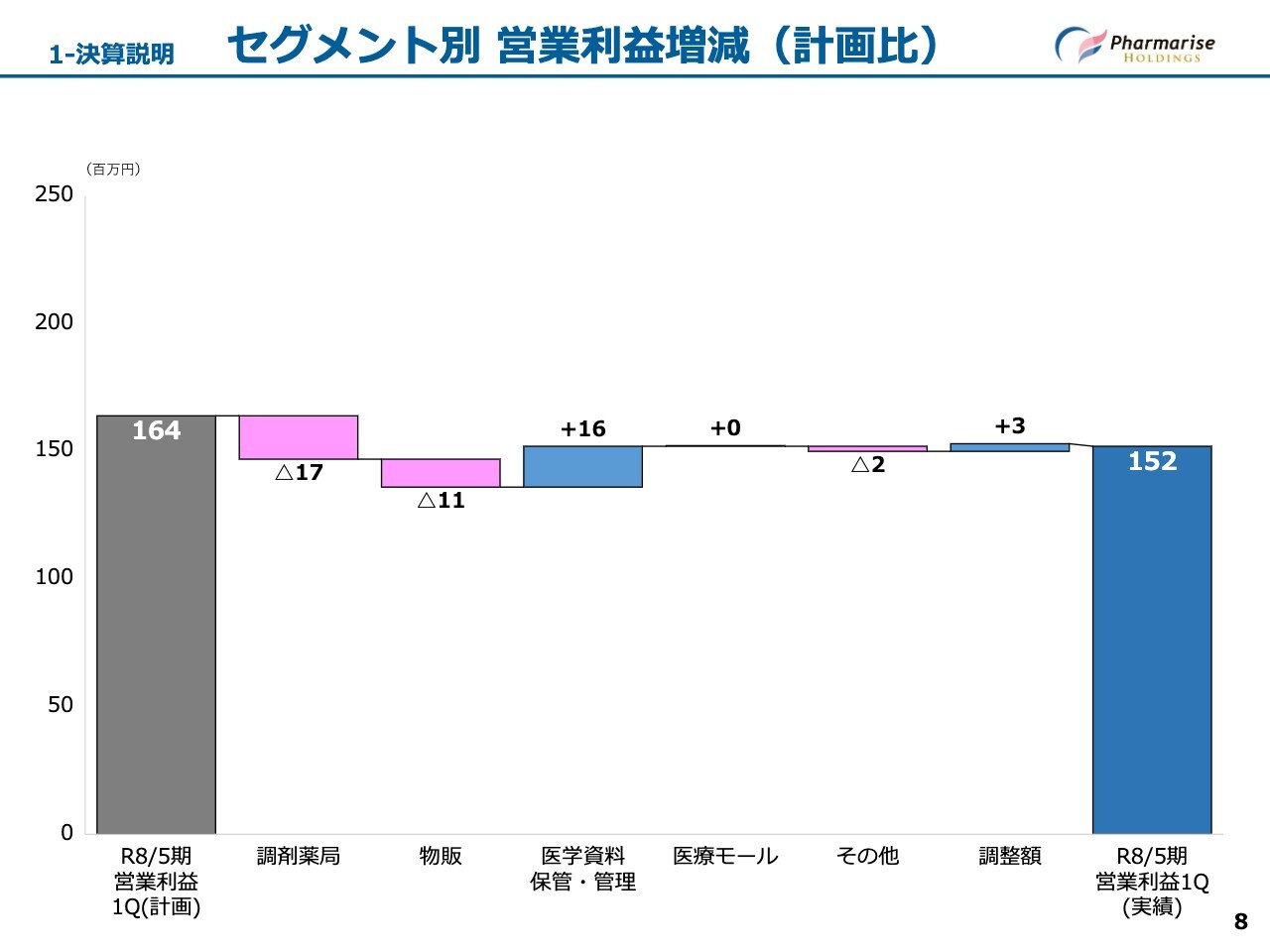

1-決算説明 セグメント別 営業利益増減(計画比)

スライドのグラフは、セグメント別営業利益の計画差異を示しています。一番左は当期の計画営業利益である1億6,400万円を示しており、その右隣から各セグメントの営業利益の計画差異を示しています。一番右は当期実績の営業利益で、1億5,200万円となっています。

調剤薬局事業に関しては、処方せん枚数が想定を下回った分を薬剤料単価や技術料単価の上昇と販管費の削減である程度補いましたが、計画比ではわずかに未達となり、マイナス1,700万円となりました。

物販事業では、コンビニエンス事業が計画比700万円増と好調でしたが、ドラッグストア事業では猛暑の影響や人件費上昇のため、計画比1,400万円減となりました。その結果、物販事業全体としてはマイナス1,100万円となり、計画を下回る結果となりました。

ドラッグストア事業については、気候の影響を受けないECサイトでの販売を強化しており、この夏場には店舗客数の減少とは対照的に売上を伸ばしています。今後、ECサイトの品揃えなどを見直し、さらなる成長を目指していきたいと考えています。

医学資料保管・管理セグメントは、売上が堅調に推移したことに加え、当社グループの本部業務集約化による支払手数料等の販管費削減により、計画比1,600万円増となりました。医療モール事業およびその他事業は、おおむね計画どおりとなっています。

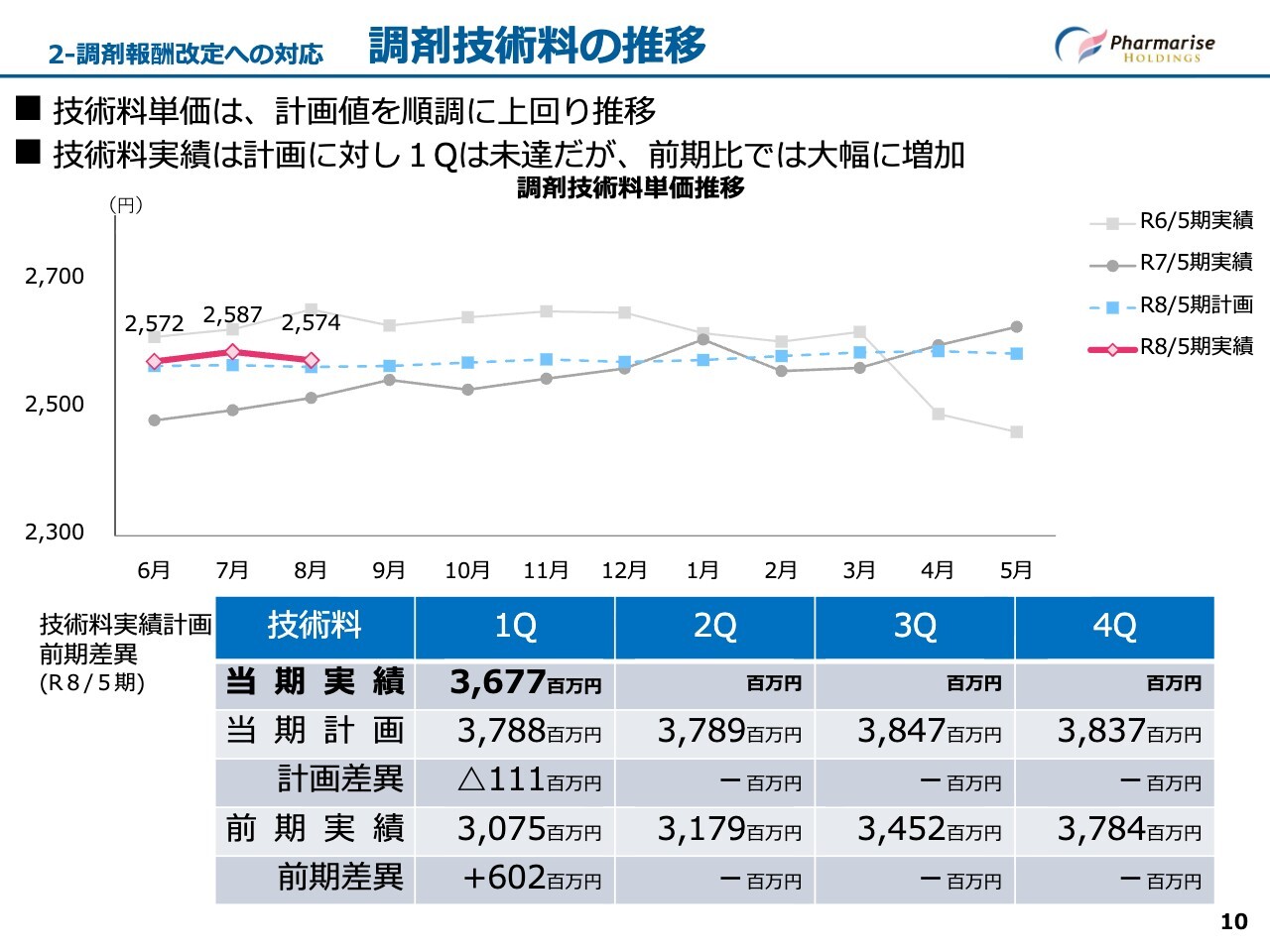

2-調剤報酬改定への対応 調剤技術料の推移

ここからは、調剤報酬改定への対応についてご説明します。

スライドの上段のグラフは、直近2年間の技術料単価の推移と、令和8年5月期の技術料単価推移の計画値および実績値を示しています。

技術料単価は、300店舗以上のチェーングループ適用により大きく引き下げられた令和6年4月以降、全社的な地域支援体制加算等の技術料算定に注力した結果、令和7年5月期第4四半期時点で元の水準に戻りつつあり、当四半期は計画を上回る進捗を見せています。

スライドの下段の表は、四半期ごとの調剤技術料の推移を示しています。技術料単価は計画を上回っているものの、処方せん枚数が想定より少なかったため、当四半期の実績は計画を下回る結果となりました。

主な要因として、8月の天候不良および観測史上最高を記録した猛暑の影響で、内科や小児科を中心に、例年よりも受診を控える傾向が見られたことが挙げられます。実際、当社グループの処方日数に関するデータによると、8月は29日以上の長期処方の比率が例年より高くなり、処方日数の長期化が受診回数の減少に影響を及ぼしたことが示されていました。

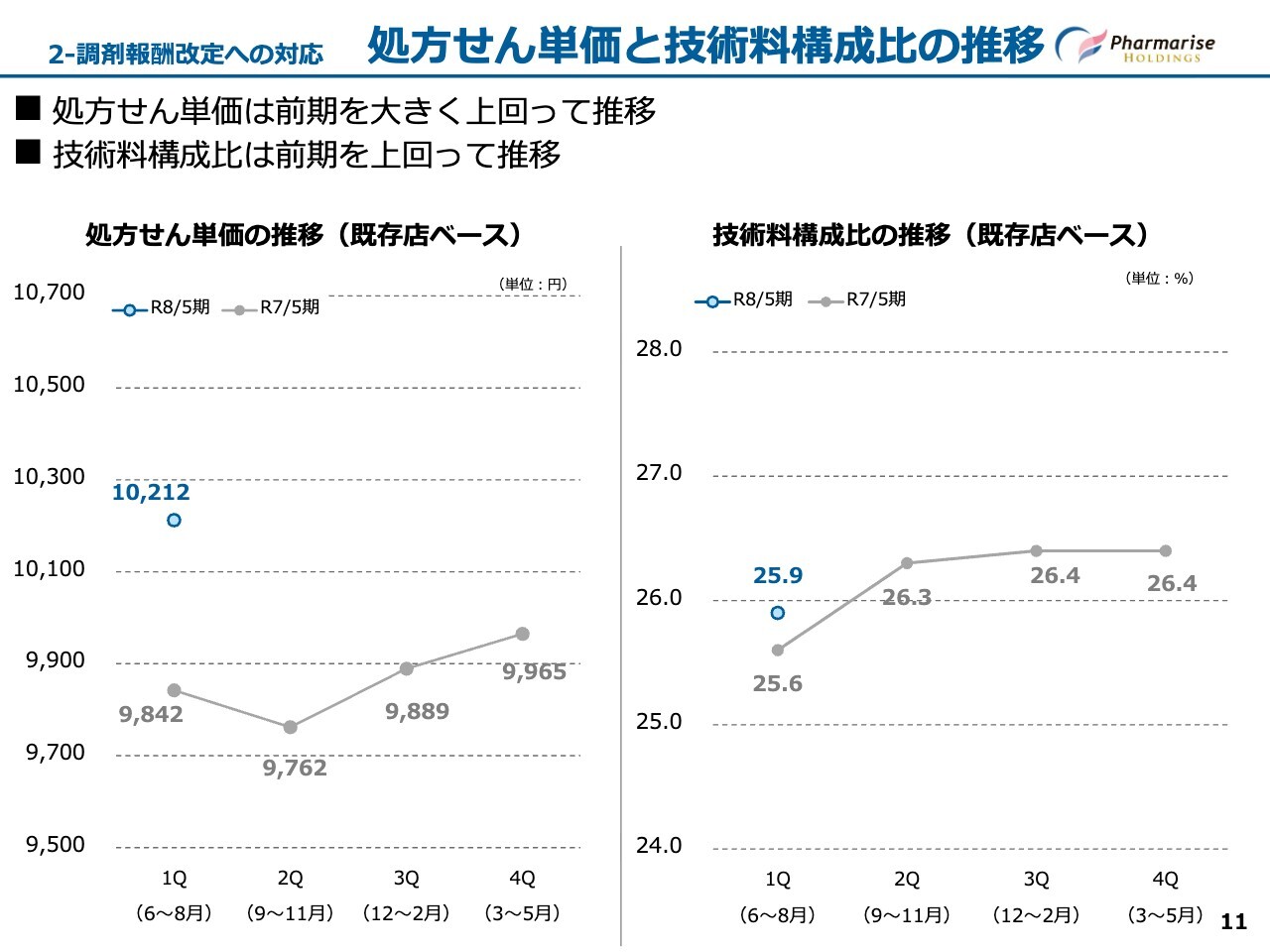

2-調剤報酬改定への対応 処方せん単価と技術料構成比の推移

こちらのスライドは、既存店ベースにおける処方せん単価の推移と技術料構成比の推移を示したものです。令和7年5月期と令和8年5月期の四半期ごとの推移が表示されています。スライド左には処方せん単価の推移が、右には技術料構成比の推移の実績値が示されています。

第1四半期において、処方せん単価は前期比プラス370円、3.76パーセント増の1万212円となりました。技術料構成比は前期を0.3パーセント上回る25.9パーセントとなっています。

処方せん単価の内訳は、薬剤料単価が前期比3.4パーセント増加し、金額としては249円の増加となりました。技術料単価は前期比4.9パーセント増加し、金額としては120円の増加となっています。

直近の令和7年5月期の第4四半期と比較すると、技術料構成比は下がっているように見えますが、これは薬剤料単価の上昇により相対的に技術料構成比が下がっている状態です。一方で、技術料単価自体は前述のとおり伸びています。薬剤料単価の上昇については、先ほどお話しした処方せん日数の長期化による影響と考えています。

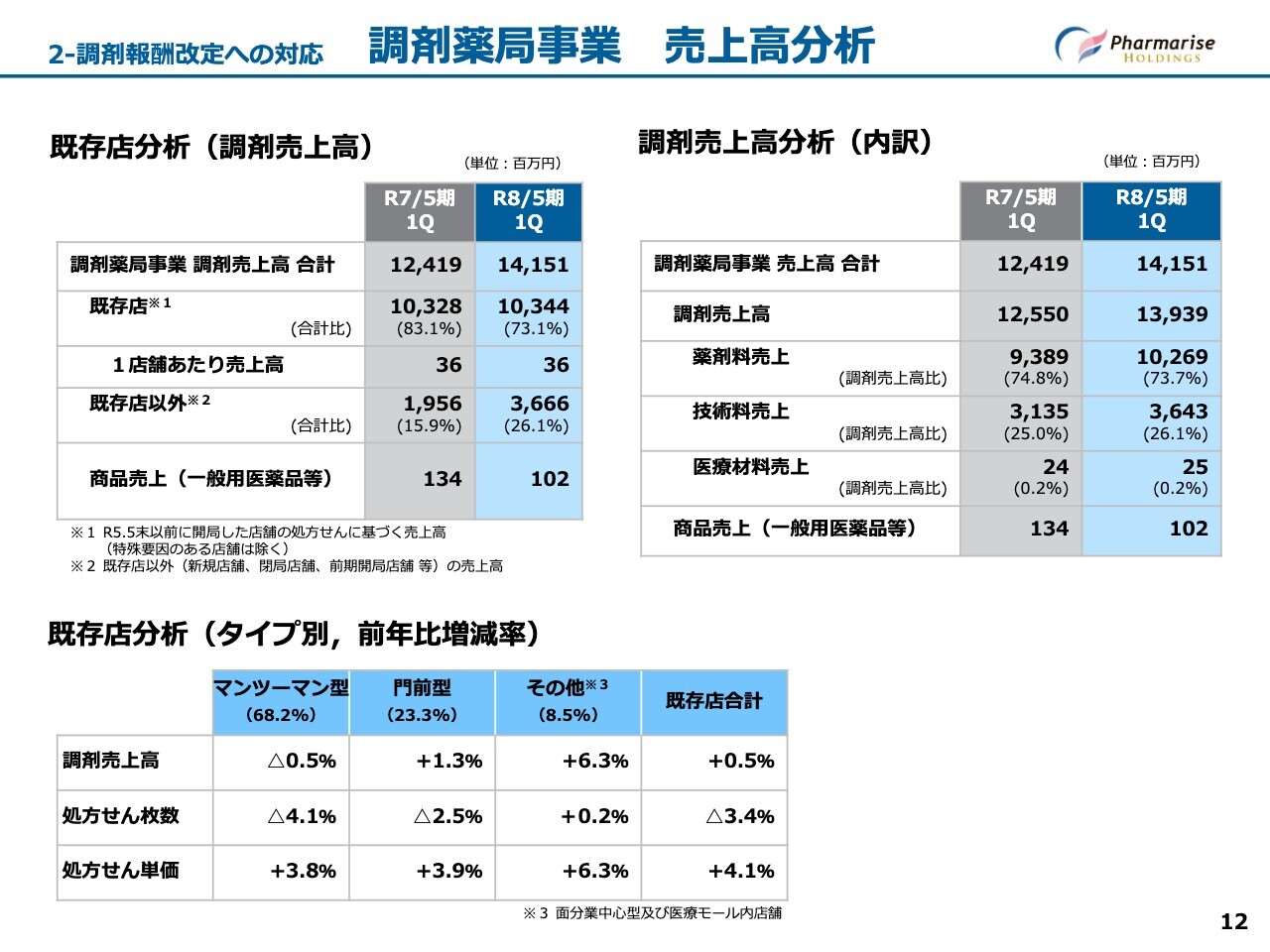

2-調剤報酬改定への対応 調剤薬局事業 売上高分析

こちらのスライドは、調剤薬局事業における売上高分析を示したものです。スライドの左上の表では、調剤薬局事業を既存店と新店等の既存店以外に分け、前期と当期の第1四半期累計を比較しています。スライドの右上の表では、全店舗の調剤売上高を薬剤料売上・技術料売上等の項目別に分け、前期と当期の第1四半期累計を比較しています。

スライドの左上の表によると、調剤売上高全体としては大幅に増加しているものの、既存店の調剤売上高は103億4,400万円となり、前期比で0.2パーセント増と横ばいの結果となりました。

既存店以外の調剤売上高は36億6,600万円で、前期比87.4パーセント増加しました。この増加は主にM&Aによるものです。

商品売上高は1億200万円で、前期比24.0パーセント減少しました。主な減少要因は、厚生労働省の通知に基づき、GOOD AID社における医療用医薬品の零売を取りやめたことによるものです。

次に、スライド右上の表についてですが、調剤売上高に占める薬剤料売上は102億6,900万円で、前期比9.4パーセント増となりました。

また、技術料売上は36億4,300万円で、前期比16.2パーセント増となりました。これは、主にM&Aによる処方せん枚数増加が要因です。技術料売上の伸び率が高い理由は、前期における技術料算定への取り組みが成果を上げたためです。

最後に、スライドの下の表は既存店におけるタイプ別の増減率を示しています。既存店全体では処方せん枚数が前期比3.4パーセント減少しましたが、処方せん単価が4.1パーセント上昇したことで、調剤売上高は前期比0.5パーセント増とわずかに増加しました。

処方せん枚数の減少幅が大きく、単価の増加幅が大きい理由としては、夏場の受診控えにより処方日数が長期化したことが要因と考えています。

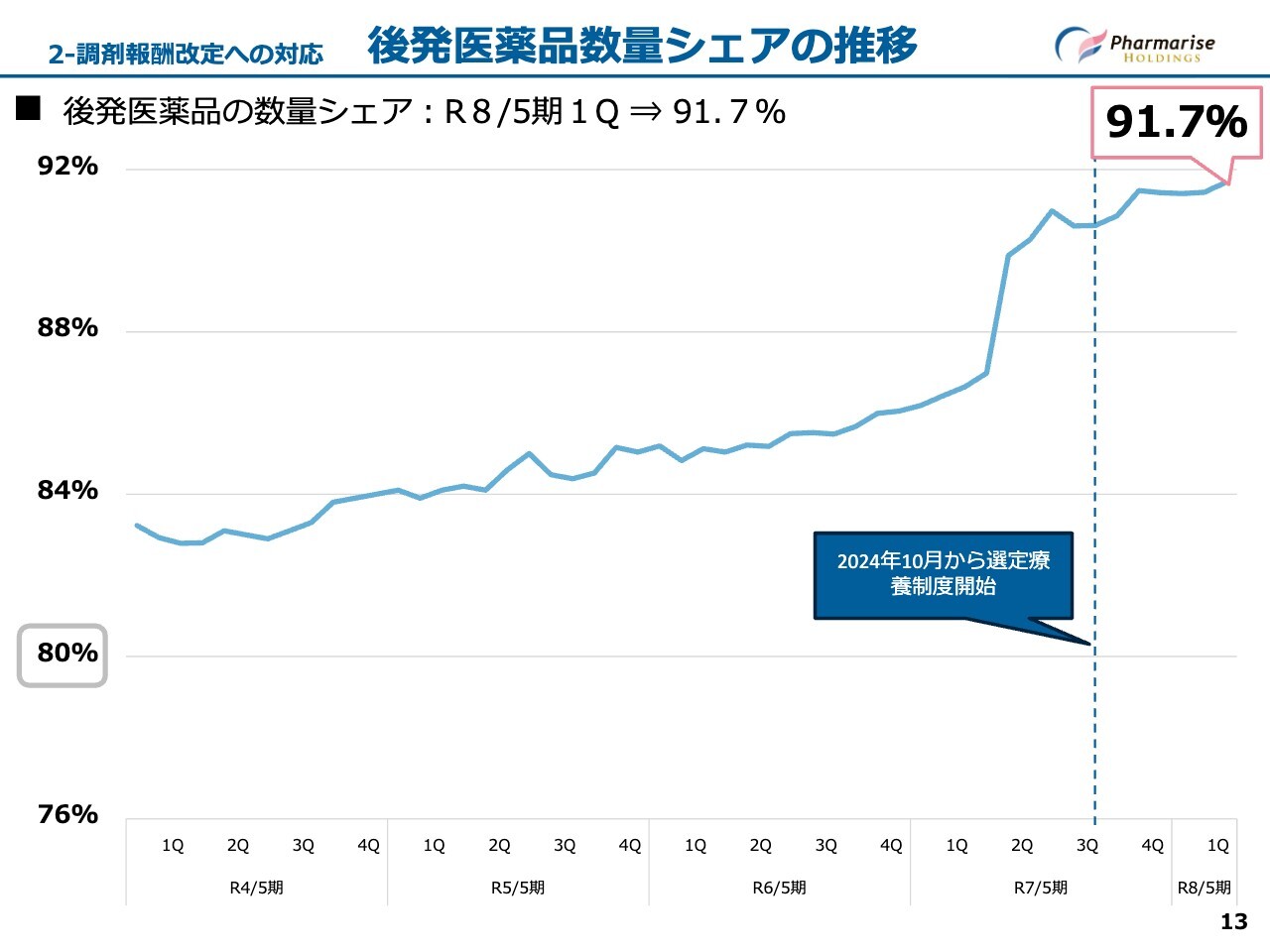

2-調剤報酬改定への対応 後発医薬品数量シェアの推移

こちらのスライドは、当社における後発医薬品の数量シェアの推移を示しています。昨年10月から導入された、長期収載品を先発医薬品で調剤した際に患者側が一部自費負担となる選定療養費制度の影響で、数量シェアが大きく伸びました。当四半期でも引き続き高水準を維持しており、8月には91.7パーセントとなっています。

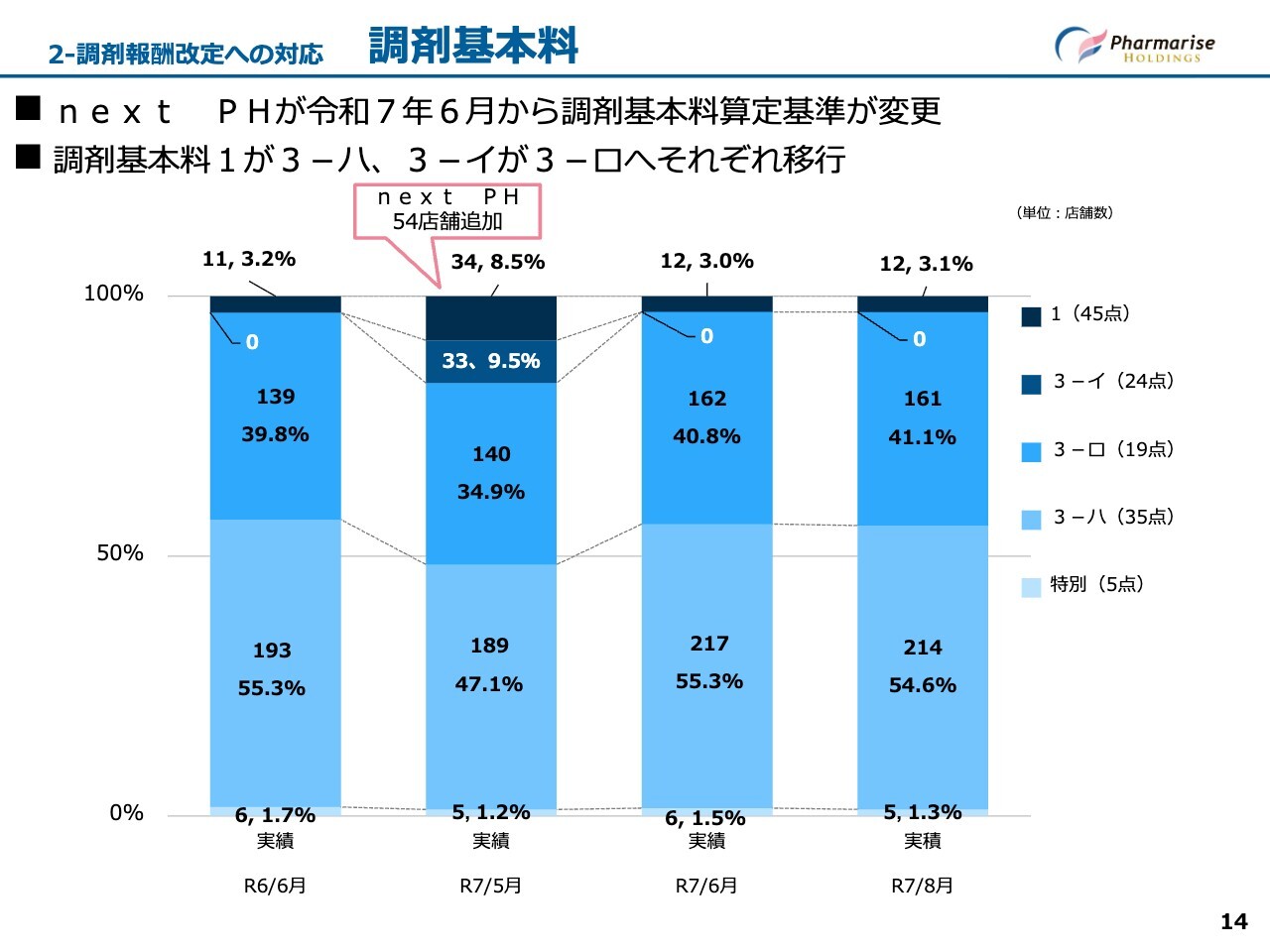

2-調剤報酬改定への対応 調剤基本料

次に、施設基準に関する技術料算定推移についてご説明します。

こちらのスライドは調剤基本料の状況です。第3四半期からnext PH社がグループに加わり、前期末である令和7年5月末時点では一時的に比率が変わっていました。next PH社では今年6月から300店舗以上のチェーングループが適用され、基本料1は3-ハへ、3-イは3-ロへ移行しました。

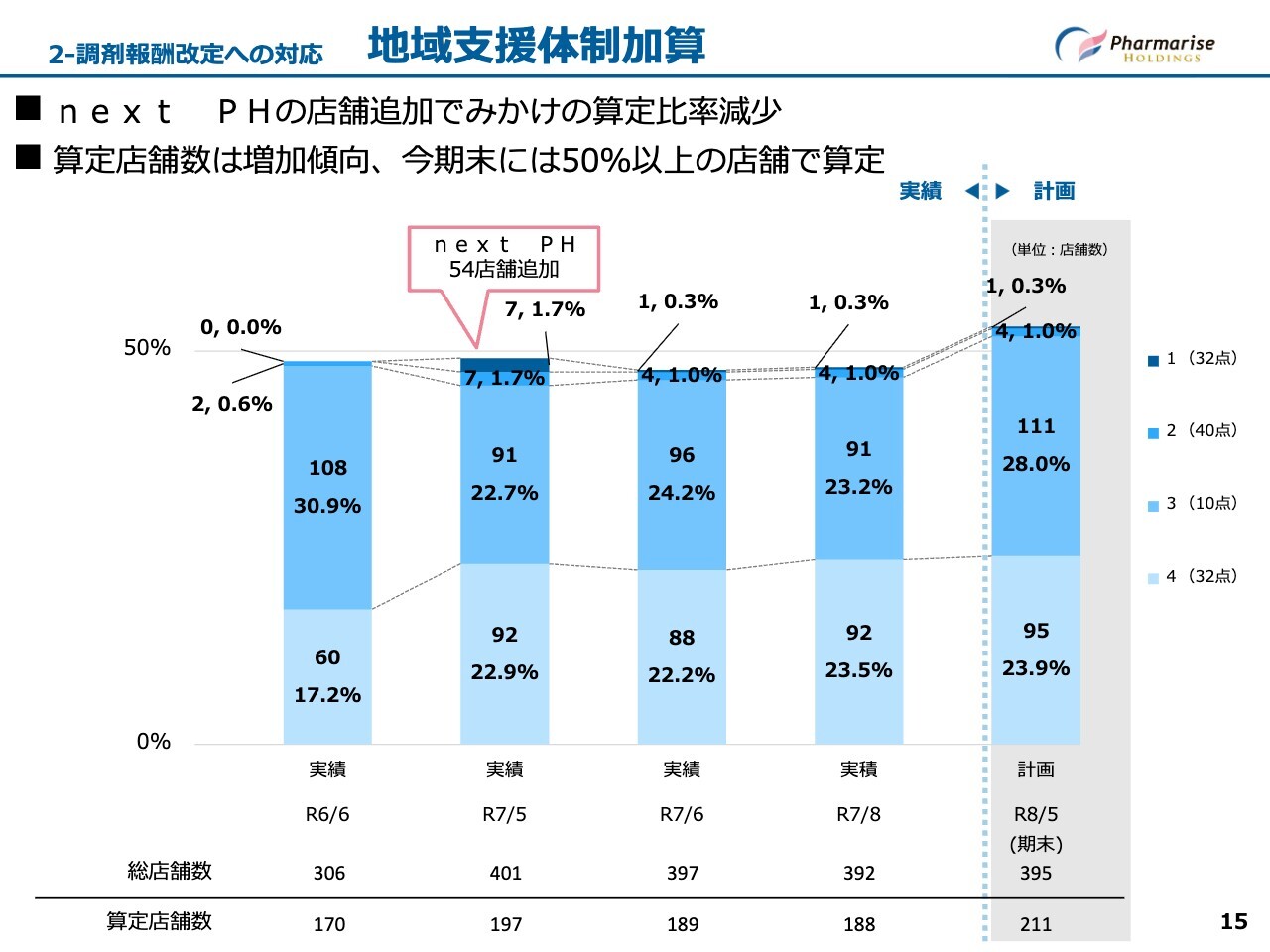

2-調剤報酬改定への対応 地域支援体制加算

地域支援体制加算の状況をご説明します。スライドの左から、令和6年6月、令和7年5月、6月、8月の実績を示しており、一番右側が令和8年5月末の計画です。

next PH社の店舗追加により総店舗数が増加しました。そのため、見かけの算定店舗の比率は令和6年6月と比較すると伸びていないように見えますが、実際には算定店舗数が18店舗増加しています。

加算のランクアップも順調に進み、特に加算4を取得している店舗については、令和6年6月時点の60店舗から92店舗に増加しました。今期末には、算定店舗が50パーセント以上となる計画です。

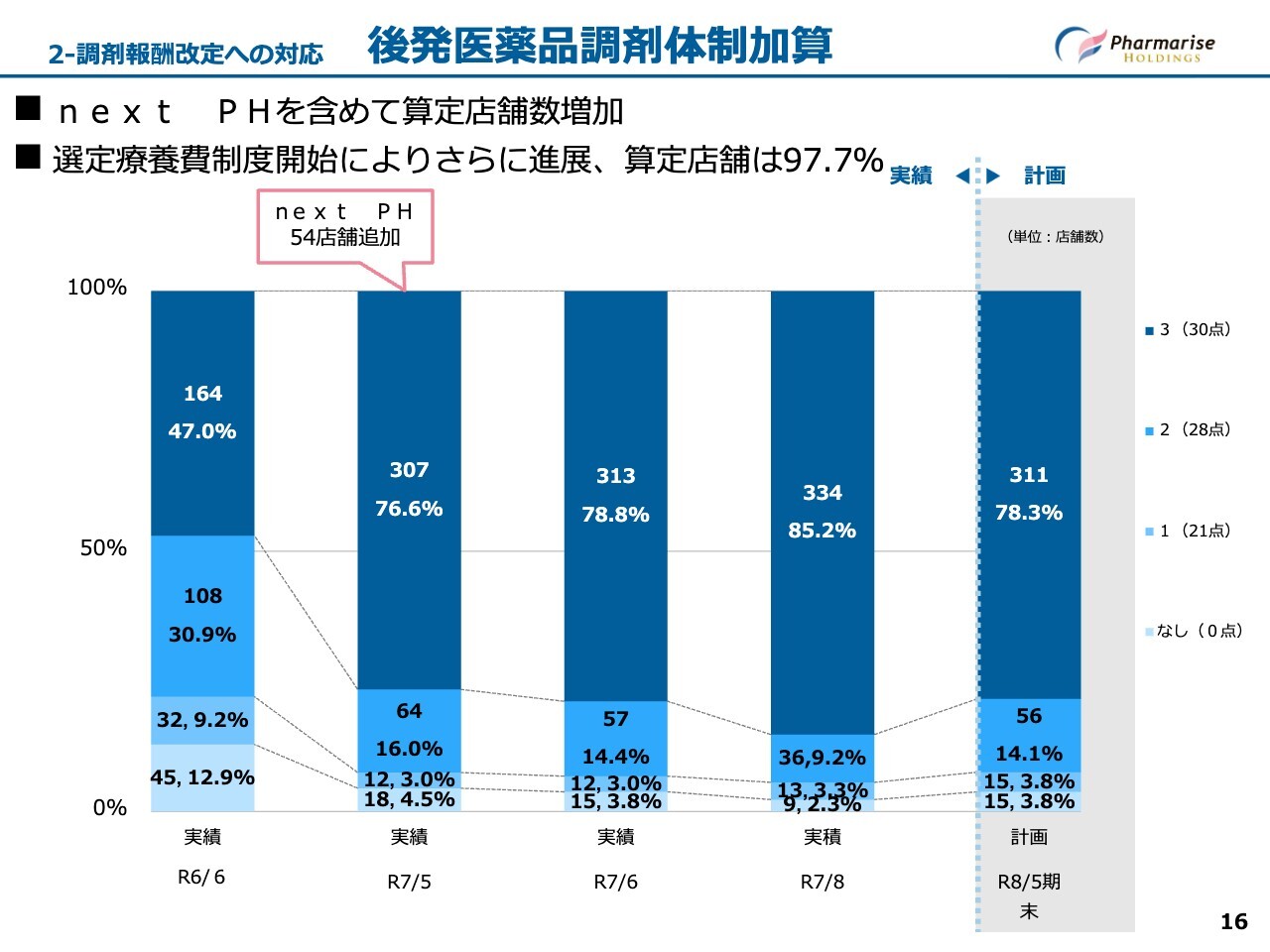

2-調剤報酬改定への対応 後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品調剤体制加算の状況です。算定区分のランクアップが順調に進み、全区分合計の算定店舗数は令和8年5月末の計画をすでに上回りました。算定区分3は85.2パーセント、算定店舗の割合は97.7パーセントです。

後発医薬品の数量シェアと同様に、長期収載品の選定療養制度の導入に伴い、算定店舗割合が大きく増加しました。

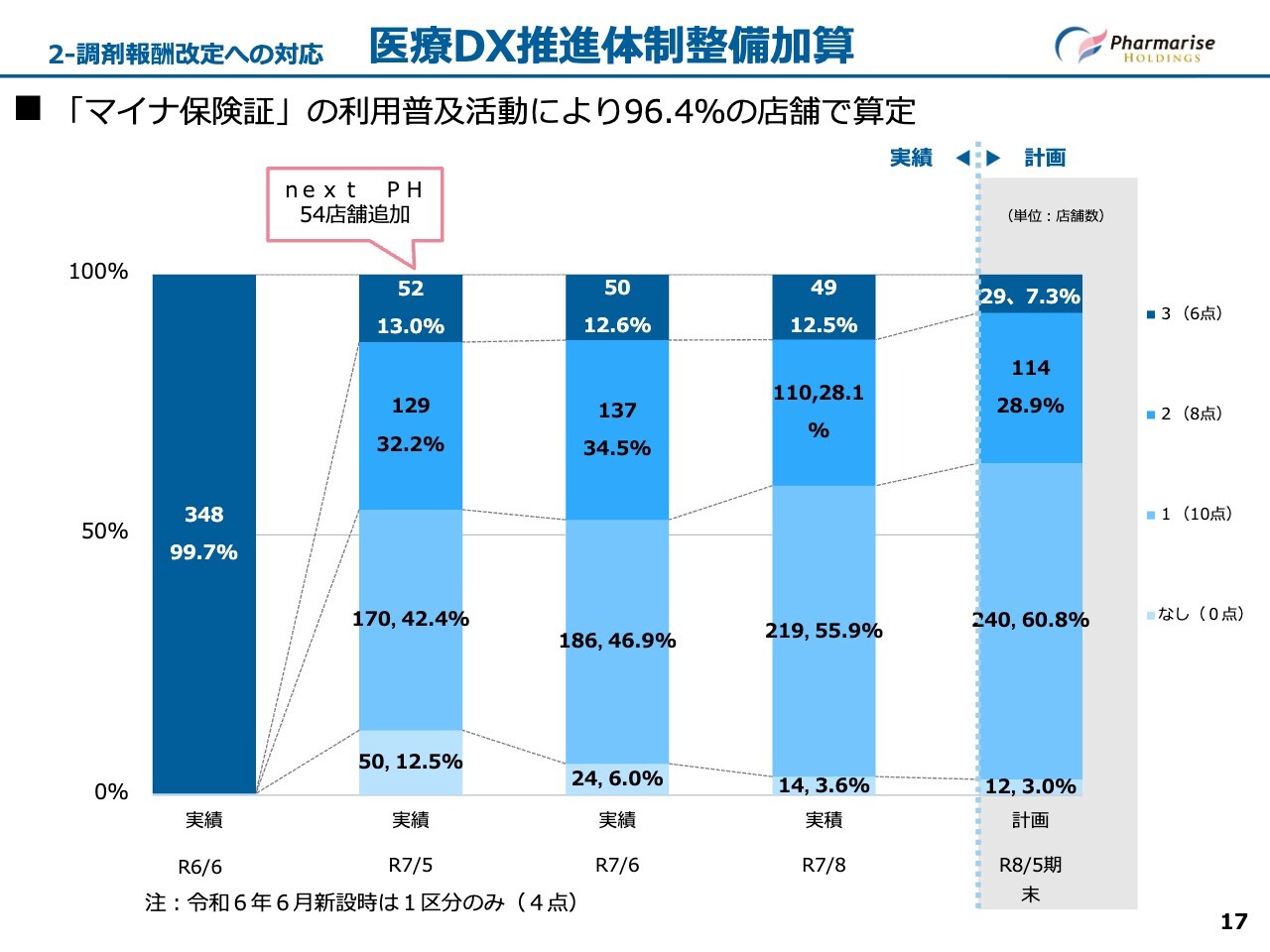

2-調剤報酬改定への対応 医療DX推進体制整備加算

最後に、医療DX推進体制整備加算の状況についてご説明します。当社グループでは、電子カルテ情報共有サービスの導入や電子処方箋管理サービスへの登録等、医療DXに関わる設備を早期から整備し、令和6年6月に新設されたこの加算を継続的に算定できる体制を整えてきました。

また、算定要件の1つであるマイナ保険証利用率の実績については、定期的に引き上げが行われていますが、各店舗でのマイナ保険証普及活動がしっかり実施されていることから、継続的に条件を満たし、96.4パーセントの店舗で算定しています。

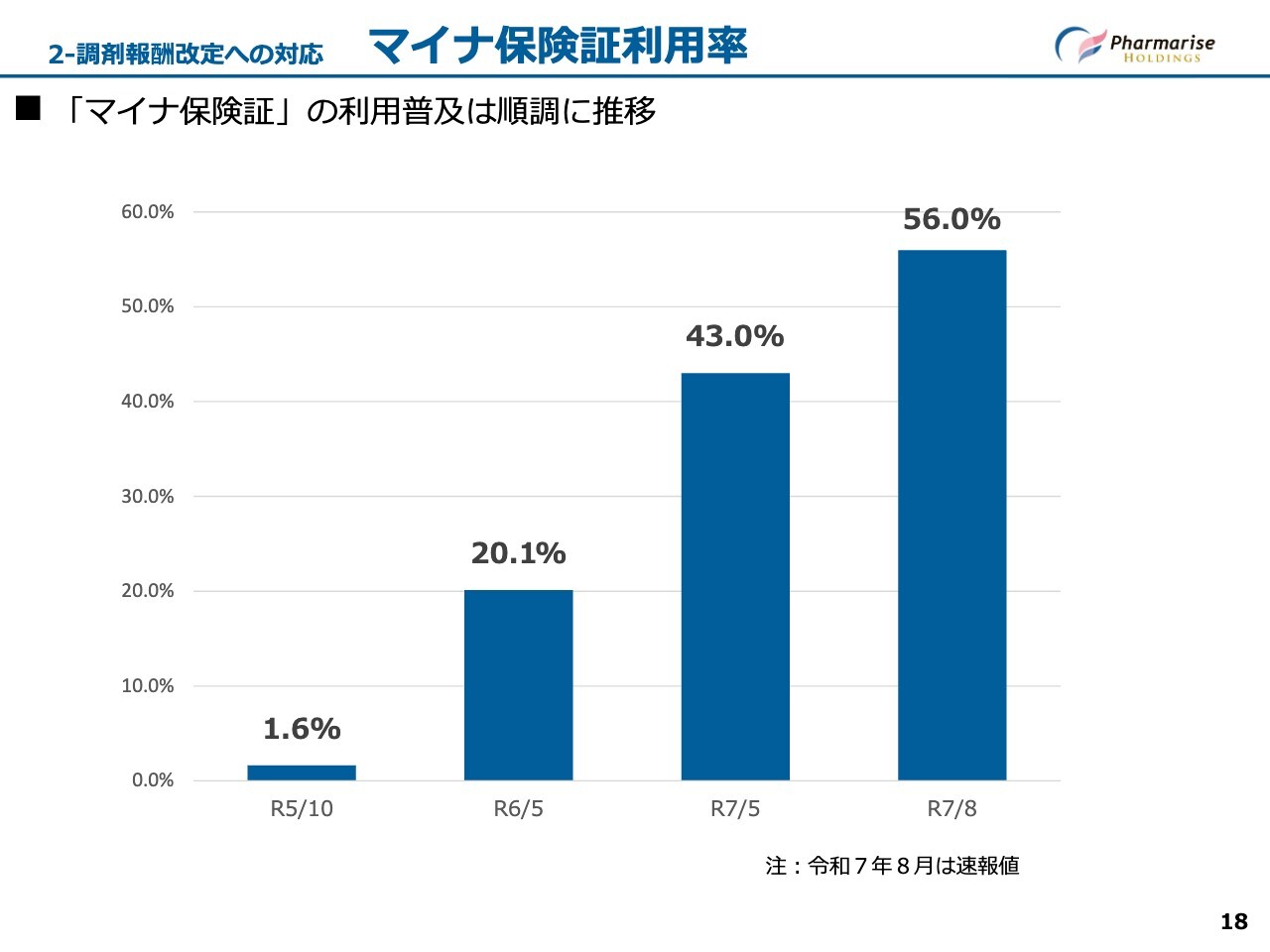

2-調剤報酬改定への対応 マイナ保険証利用率

マイナ保険証の利用率のグラフです。前期末である令和7年5月末時点の利用率は43パーセントでしたが、直近の令和7年8月末時点では速報ベースで56パーセントまで進捗しており、順調に伸びています。

2-調剤報酬改定への対応 かかりつけ薬剤師同意書の受入実績

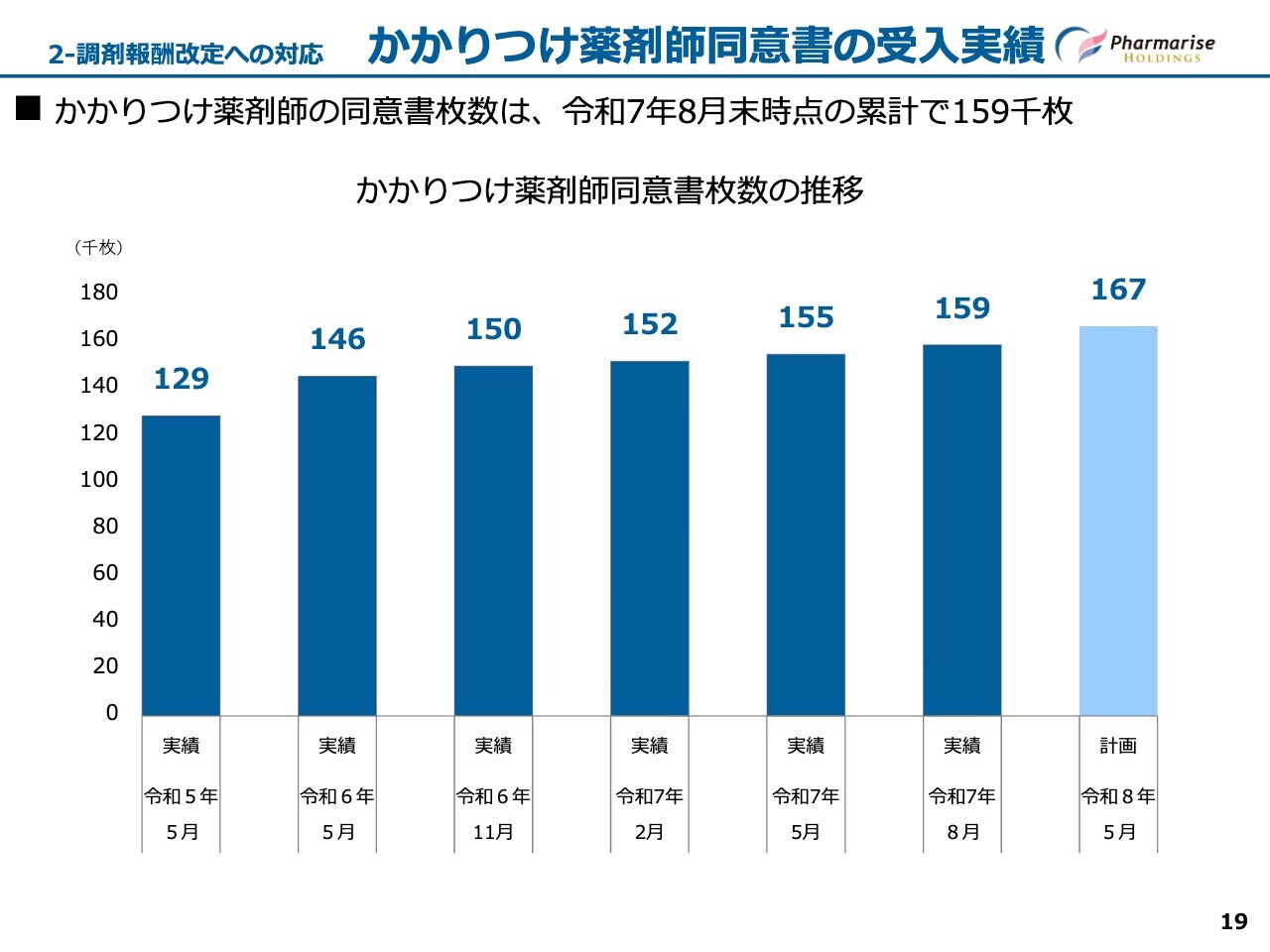

こちらは、かかりつけ薬剤師の同意書受け入れ実績です。当期は新規のかかりつけ患者が約1万3,000人増加すると見込んでおり、令和8年5月末の計画では16万7,000枚を予定しています。

こちらの計画は既存店によるものです。今後、新たにグループ入りした店舗でのかかりつけ活動がさらに活発化する見通しのため、計画を上回って推移する可能性もあります。

2-調剤報酬改定への対応 健康サポート薬局と地域連携薬局

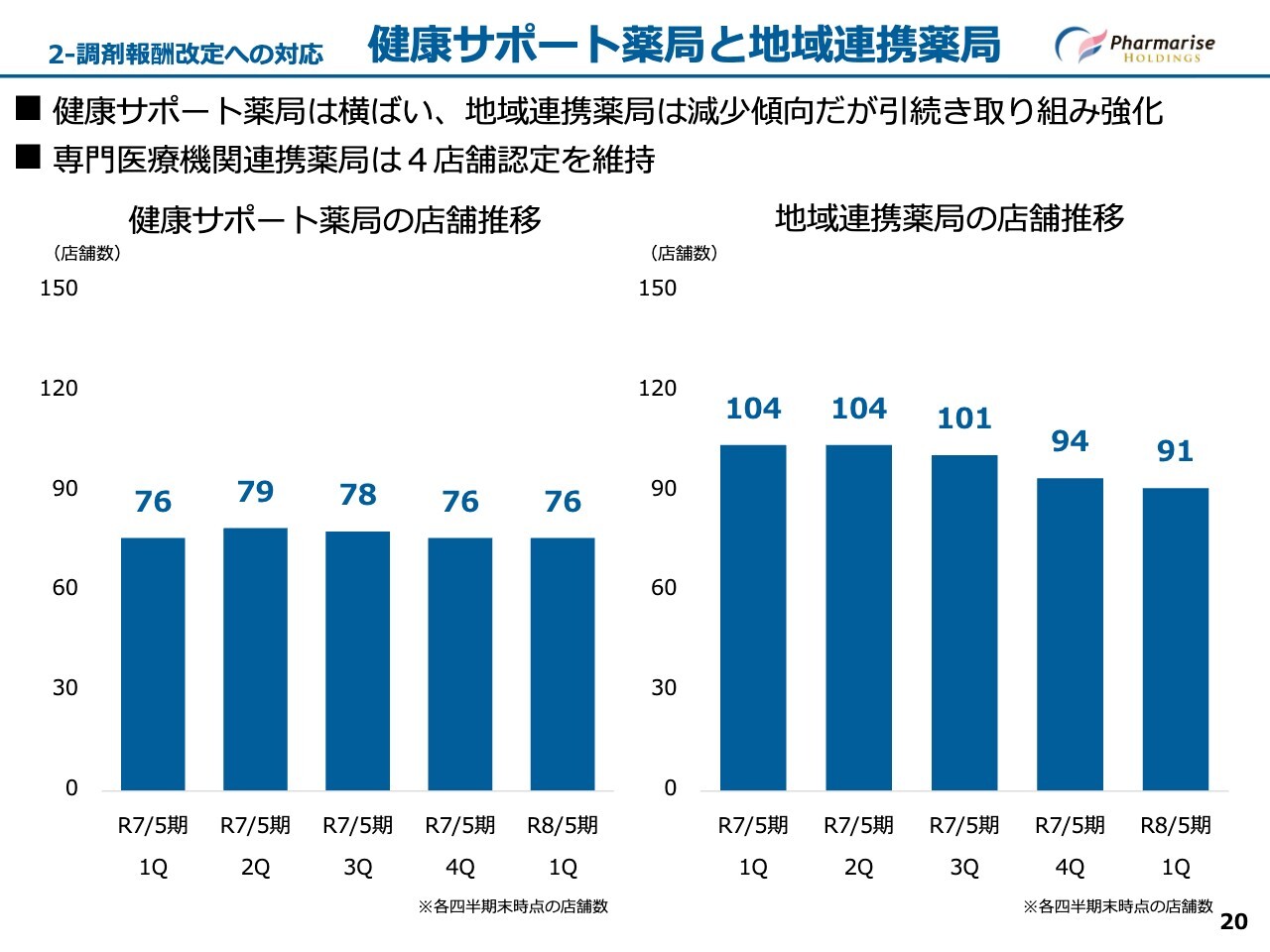

健康サポート薬局の基準適合および地域連携薬局の認定状況についてです。令和7年8月時点で、健康サポート薬局は76店舗、地域連携薬局は91店舗となっています。また、専門医療機関連携薬局は4店舗を維持しています。

引き続き、新規認定や再認定を目指して取り組んでいきます。

M&Aによりグループ入りした店舗については、認定されていない店舗が多いため、足場固めの時期としている新中期経営計画の期間中に、タスクフォースを立ち上げて注力しています。

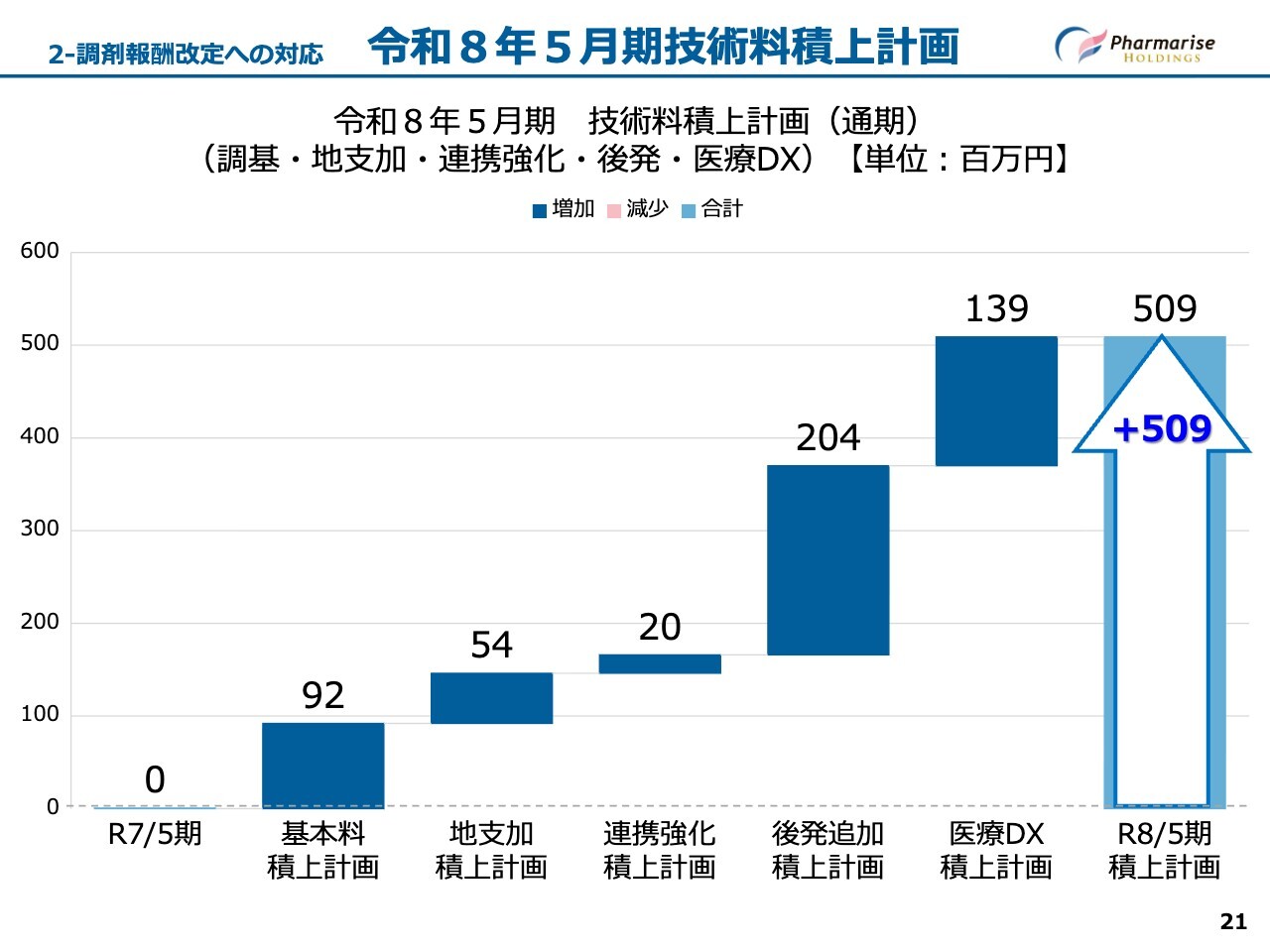

2-調剤報酬改定への対応 令和8年5月期技術料積上計画

こちらは令和8年5月期の積上計画を示したグラフです。令和7年5月期を基準に、プラス5億900万円を計画しています。

また、こちらには令和6年12月に取得したnext PH社の店舗分の8ヶ月分、約2億6,600万円が含まれています。

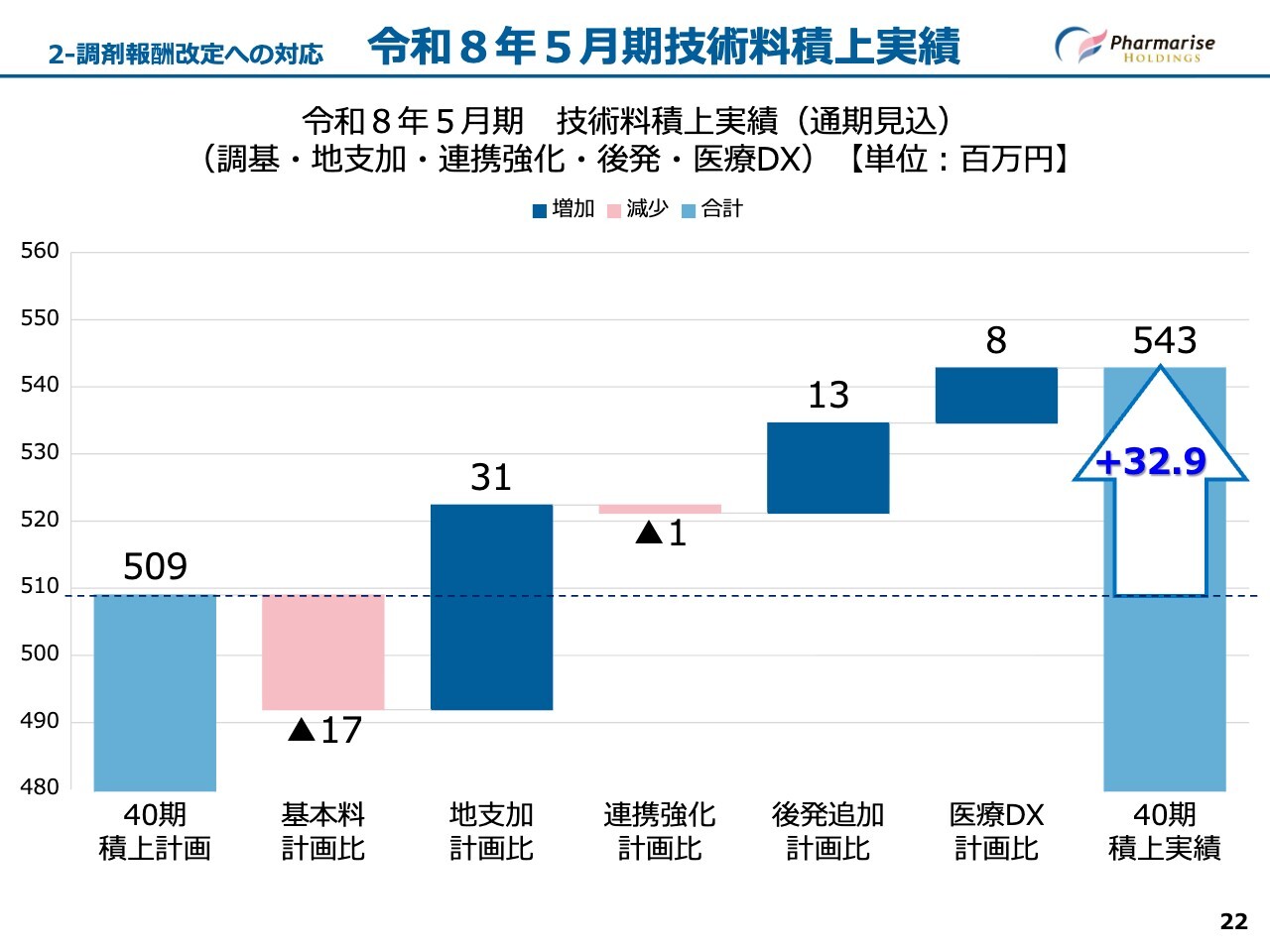

2-調剤報酬改定への対応 令和8年5月期技術料積上実績

こちらは、第1四半期時点での技術料積上実績の通期見込みの状況です。前ページで示した40期積上計画の5億900万円を基点として、40期通期の実績見込みを右端に表示し、その間に各加算の増減を示しています。

基本料の減少は、処方せん枚数が計画比でマイナス5万枚だったことによるものです。その他の項目については、連携強化加算がわずかにマイナスとなったものの、全体としては計画を上回る進捗を見せています。

令和8年5月期の第1四半期時点では、総合計が当初計画より3,300万円ほど上振れしており、順調に進捗していると認識しています。

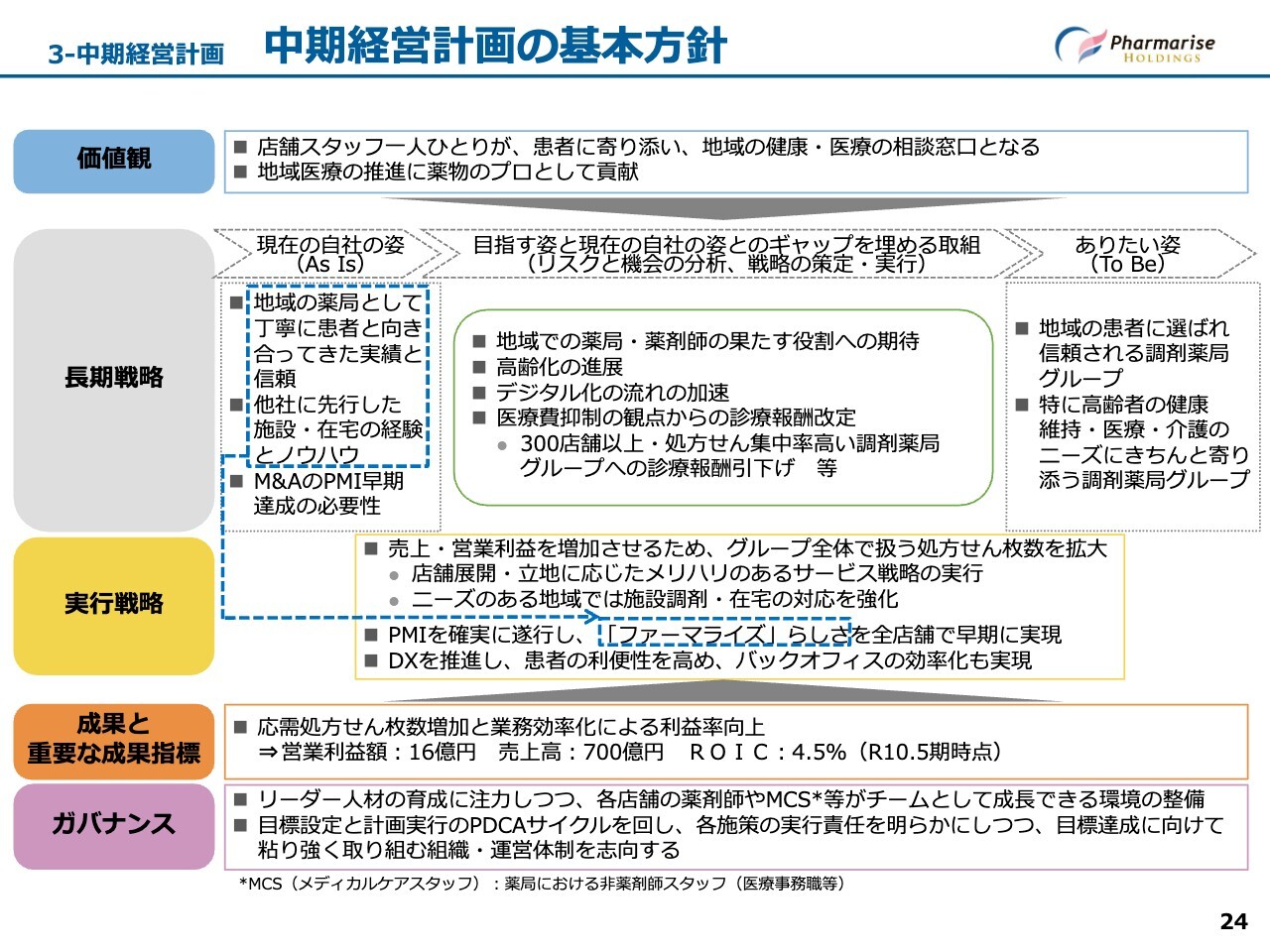

3-中期経営計画 中期経営計画の基本方針

ここからは、中期経営計画「Make a Leap 2027 足場を固め、さらなる飛躍へ」の進捗や施策などについてご説明します。

当社グループは、令和7年6月25日に新中期経営計画を公表しました。長期的な「ありたい姿」について、1つ目は「地域の患者に選ばれ信頼される調剤薬局グループ」、2つ目は「特に高齢者の健康維持・医療・介護のニーズにきちんと寄り添う調剤薬局グループ」と定め、それに基づく具体的な成長戦略を次スライド以降の6つの大項目に整理しました。

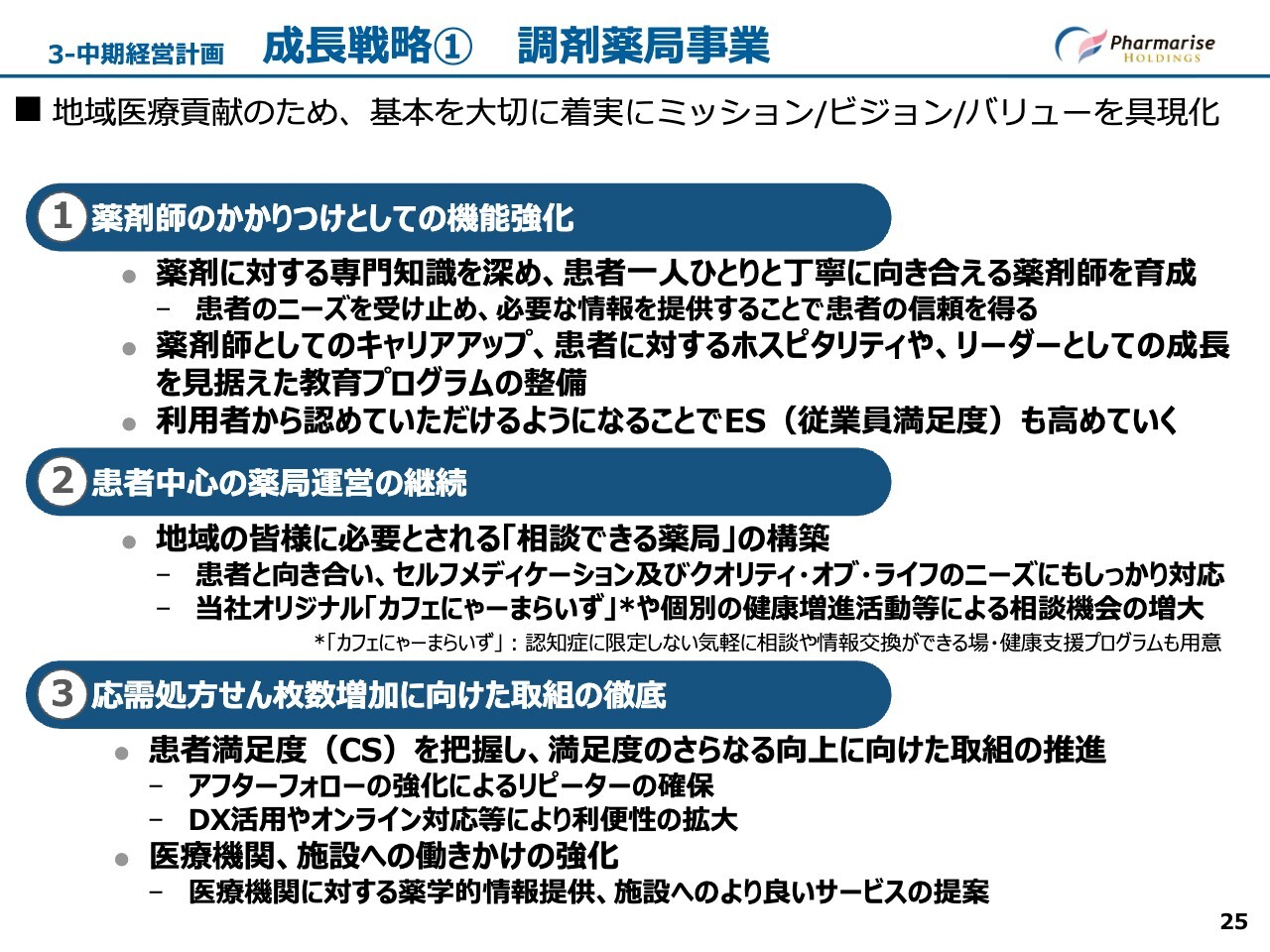

3-中期経営計画 成長戦略① 調剤薬局事業

前半の3つの大項目は、当社グループの主要事業である調剤薬局事業について定めたものです。

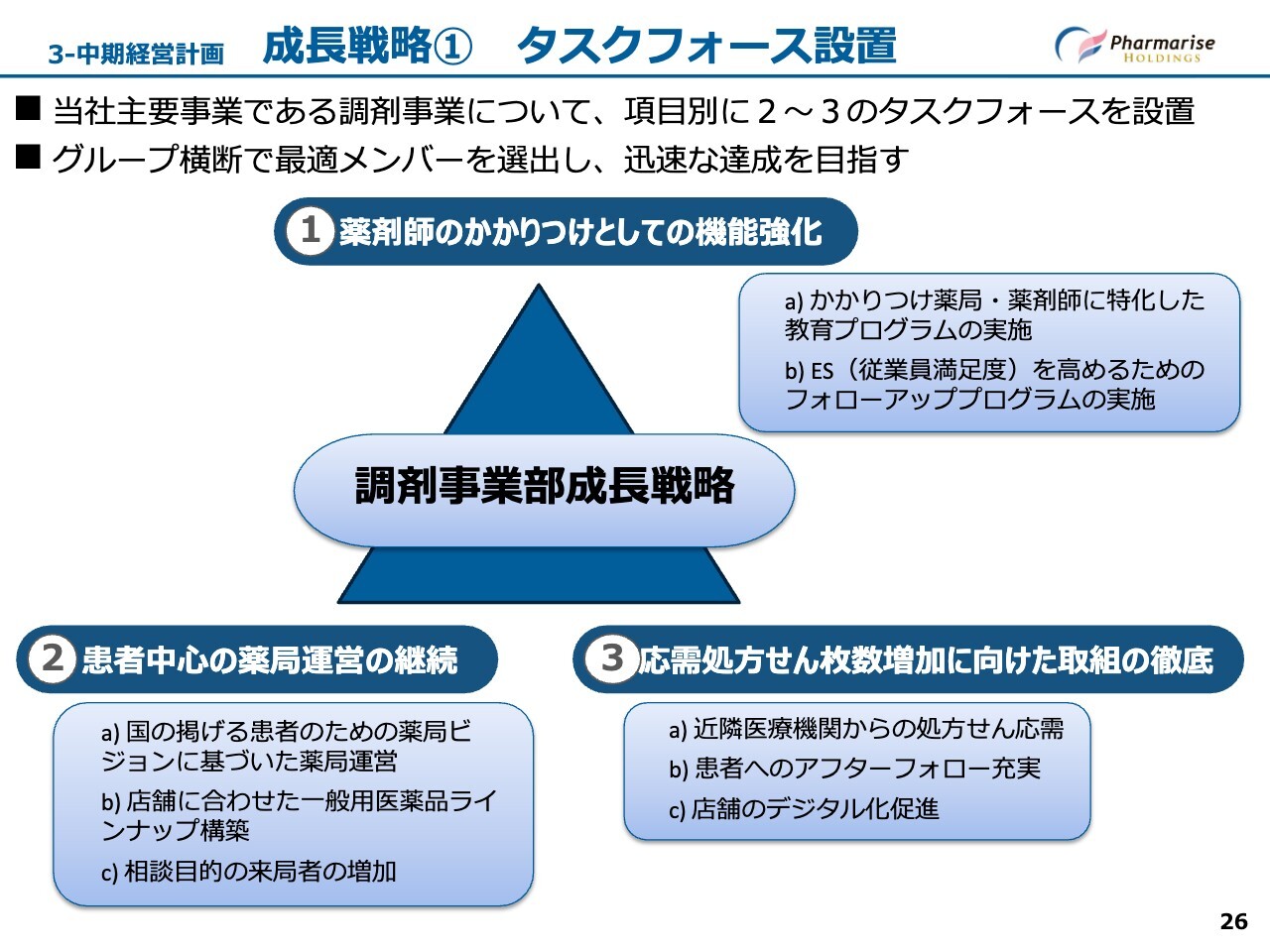

3-中期経営計画 成長戦略① タスクフォース設置

主要事業である調剤薬局事業の成長戦略については、迅速かつ確実に進捗させる必要があるため、項目ごとに2つまたは3つのタスクフォースを設置し、それぞれにオーナー、リーダー、チームメンバーを設定して、KPIの設定から進捗管理までを進めています。

今回はこちらの「②患者中心の薬局運営の継続」と「③応需処方せん枚数増加に向けた取組の徹底」の進捗状況およびトピックについてご報告します。

3-中期経営計画 患者中心の薬局運営の継続①

令和7年7月、当社グループは経済産業省が推進する「オレンジイノベーション・プロジェクト」の第4期実践企業として、調剤薬局業界で初めて採択されました。

「オレンジイノベーション・プロジェクト」とは、認知症を発症してからも自分らしく暮らし続けられる社会の実現を目指し、認知症当事者が企業や社会と主体的に関わる「当事者参画型開発」の普及および、その持続的な仕組みの実現に向けた取り組みを推進するプロジェクトです。

3-中期経営計画 患者中心の薬局運営の継続②

当社グループは「オレンジイノベーション・プロジェクト」に採択される前から、認知症カフェの開催に積極的に取り組んできました。

当社グループの認知症カフェは、当社のオリジナルキャラクターである「ニャーマライズ先輩」にちなみ、「カフェにゃーまらいず」という名称で全国の店舗で開催しています。

「カフェにゃーまらいず」の特徴としては、いつもの薬局が認知症支援の場に変わる新しいモデルである点と、地域薬局を活用したアクセスのしやすさ、さらにオンライン・オフライン両方に対応するハイブリッド型の開催が可能である点です。どの店舗からでも、特定の店舗にいる専門家やたくさんの参加者がいる施設等につながり、いつもの場所でプログラムに参加いただくことも可能です。

このたび、同プロジェクトに採択されたことを受け、認知症当事者およびそのご家族のニーズに沿ったプログラムのさらなる改善を進めています。

令和7年8月末時点で新たに40店舗で開催を開始し、累計で49回の開催、延べ参加者数は219名となりました。直近ではさらに拡大し、令和7年9月末時点では累計61店舗で開催され、延べ82回の開催、延べ参加者数は324名に達しました。

当社のマテリアリティに対するKPIでは、当初掲げていた目標である「令和8年5月末までに50店舗で開催」を、令和7年9月末時点のわずか4ヶ月で達成しました。

また、自治体と連携した開催を基本としており、9月に開催された32店舗のうち25店舗が自治体との共同開催となっています。

新たな目標としては、令和8年5月末時点までに100店舗以上で開催し、延べ100回以上の開催を目指して取り組んでいきます。

また、蓄積された開催実績から改善点を見出し、プログラムの質を高めていくことを目指します。

3-中期経営計画 応需処方せん枚数増加に向けた取組の徹底

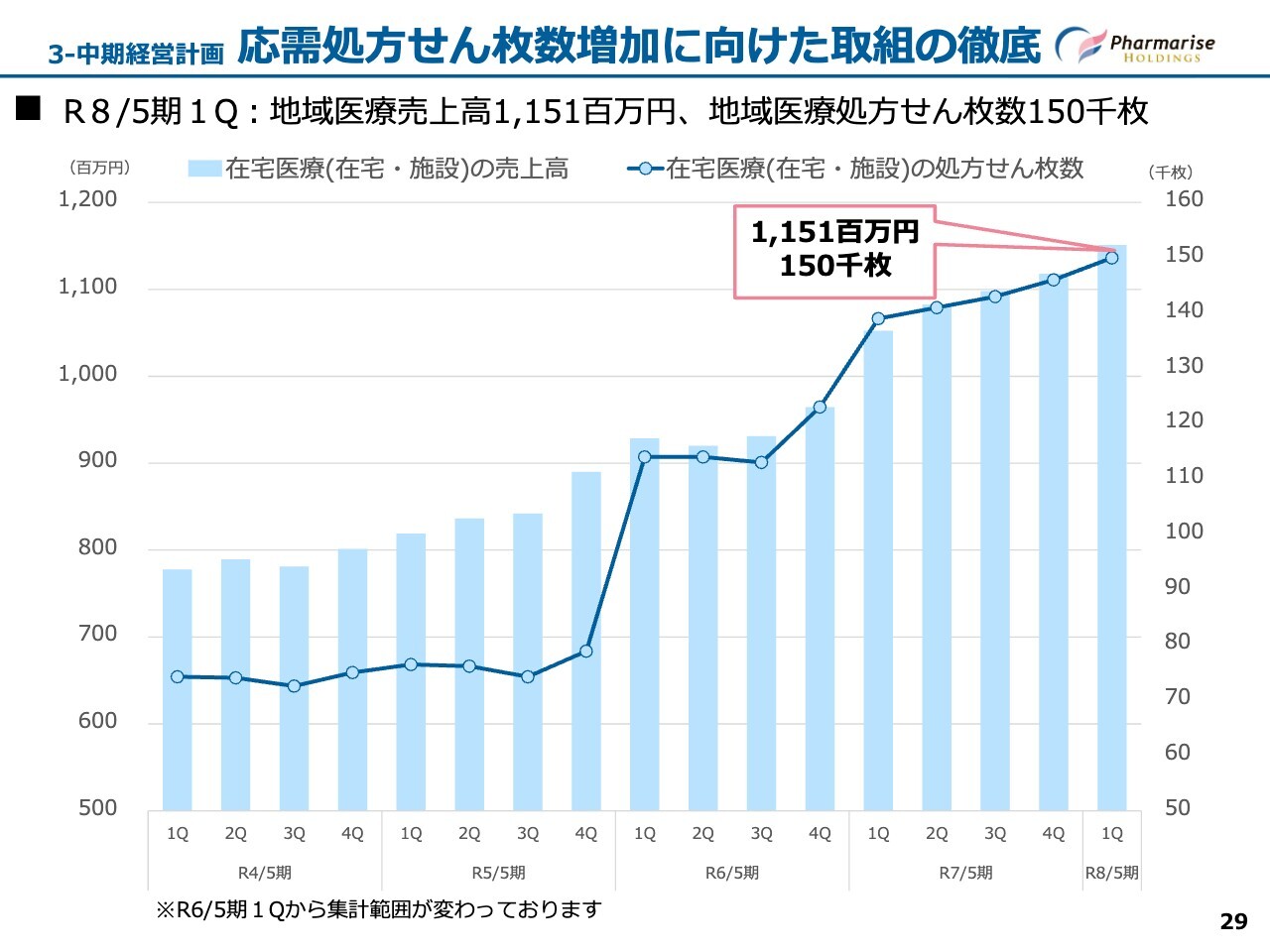

当社グループでは、高齢者の健康維持や医療・介護のニーズに寄り添う調剤薬局グループを目指し、在宅や施設への対応にも引き続き力を入れています。

こちらのグラフは、当社グループが対応している在宅・施設の処方せん枚数および売上高の四半期ごとの推移を示しています。

前年度の対応施設数は660件、処方せん枚数は57万枚、売上高は43億5,100万円でした。また、前期第1四半期の在宅医療売上高は10億6,500万円で、今期第1四半期は11億5,100万円となり、前期比で8.1パーセント増加しています。今期の計画としては、対応施設数を690件、処方せん枚数を58万5,000枚、年間売上高を45億2,100万円と見込んでいます。

M&Aを経て対応可能なエリアが広がってきているため、引き続き地域のみなさまに貢献できるよう、在宅・施設対応を強化していきます。

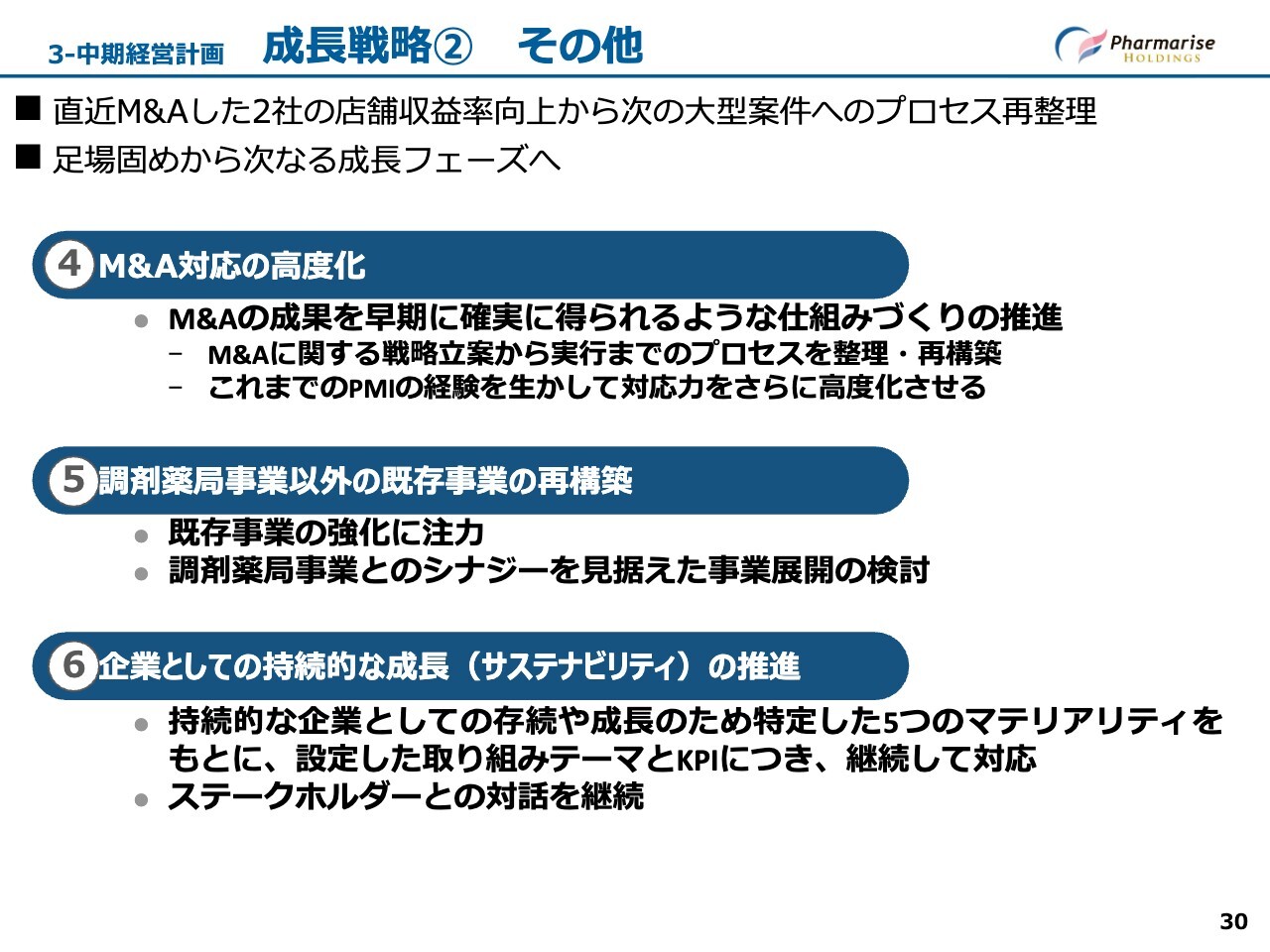

3-中期経営計画 成長戦略② その他

後半3つの大項目は、当社グループ全体に関わる戦略となっています。今回は「⑥企業としての持続的な成長(サステナビリティ)の推進」から、2つの具体的な事例をご紹介します。

3-中期経営計画 企業としての持続的な成長の推進①

中期経営計画「⑥企業としての持続的な成長(サステナビリティ)の推進」に関連し、人的資本投資の施策として次世代リーダー研修を開催しています。

こちらの研修は、2024年8月に第1期がスタートし、2025年8月には早くも第2期がスタートしています。

当社グループでは、従来から階層別研修や部門別研修に力を入れてきましたが、本研修はそれらを基盤にさらにブラッシュアップし、階層や部門を超えて活躍・成長するリーダー人材の育成を強化することを目的としています。

グループの発展には、リーダー・マネジメント層の育成と活躍が必須であることから、引き続き人的資本投資に力を入れていきます。

3-中期経営計画 企業としての持続的な成長の推進②

「⑥企業としての持続的な成長(サステナビリティ)の推進」の中にある「ステークホルダーとの対話を継続」の一環として、9月26日と27日の2日間にかけて開催された「日経・東証IRフェア 2025」に、コロナ禍以降、久しぶりに出展しました。

このイベントには、出展企業が158社、来場者数が2日間で1万8,660人でした。また、会社説明会など一部のコンテンツはオンライン参加も可能で、オンラインでは1万3,500人、合計で3万2,160人が参加しました。

当社グループは、26日に全体会場で会社説明会を開催しました。当社のブースでは、両日ともに現場経験豊富なメンバーによるミニ会社説明会を高頻度で実施し、全体会場および当社グループのブースにお越しくださった個人投資家のみなさまに熱心に聞いていただきました。

また、説明会以外の時間帯には、調剤薬局業界を熟知した上での当社グループの業績に関する質問や、株主還元に関するご質問など、多岐にわたるお声をいただき、当社グループへの関心を高めてもらう機会となりました。

今後もIR活動に積極的に取り組むことで、ステークホルダーとの直接的なコミュニケーションの機会を増やしていきたいと考えています。

最後に、この第1四半期を総括すると、昨年実施した2件の大規模なM&Aに伴う一時的な費用、システム統一による投資、さらに300店舗を超えたことで調剤基本料や地域支援体制加算が大幅に減少するなど、業績面では厳しい状況が続いていました。

しかしながら、現在では一時的な支出が一巡し、技術料も300店舗以前の水準を上回り始めており、当初予定していたとおり、業績回復の息吹を強く感じることができた第1四半期であったと思います。

今後も、グループ入りした薬局の業務効率化や人員の適正化、ファーマライズグループのノウハウを活用した調剤技術料の算定アップなどに取り組み、通期計画を確実に達成し、次の成長につなげられるよう邁進していきたいと考えています。

以上をもちまして、決算説明を終了します。ありがとうございました。

質疑応答:業績の黒字転換時期について

質問者:業績回復の息吹を感じる決算とお話しされていましたが、現状として純損益は

新着ログ

「小売業」のログ