【QAあり】kubell、国内利用者数No.1の「Chatwork」を展開 BPaaS拡大で売上構造を変革

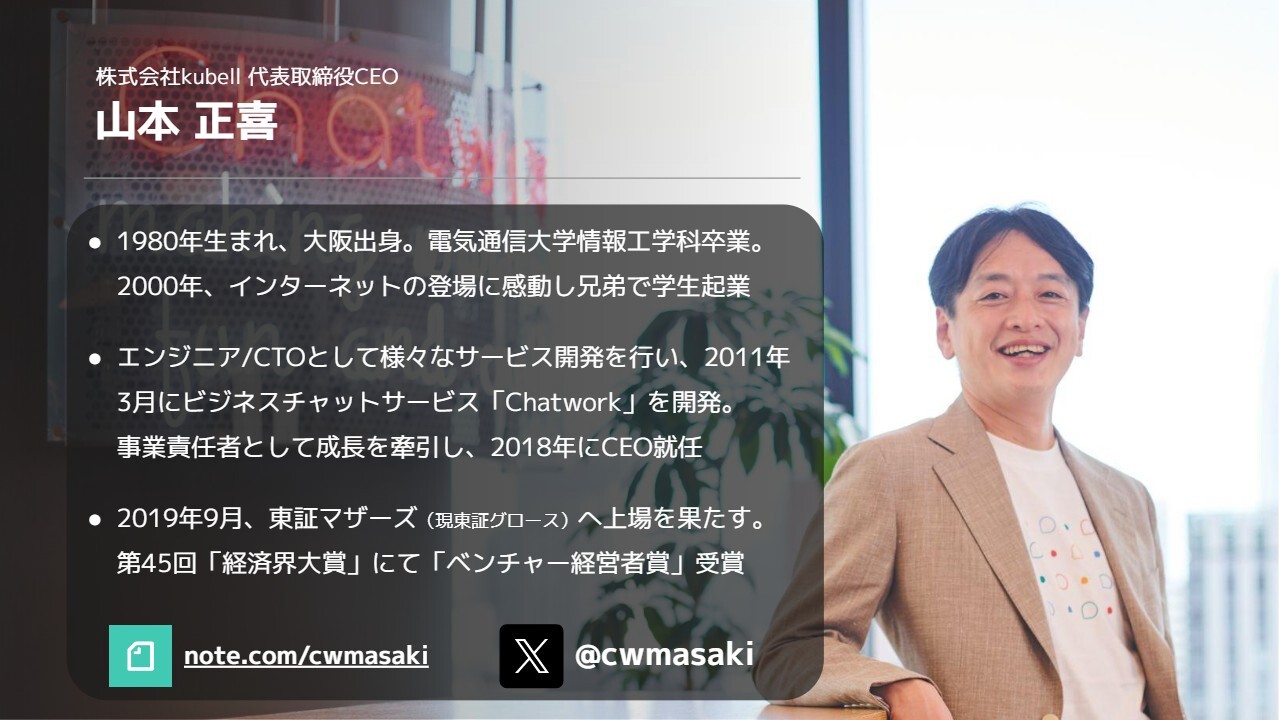

株式会社kubell 代表取締役CEO 山本 正喜

山本正喜氏(以下、山本):みなさま、こんにちは。株式会社kubell代表取締役CEOの山本正喜です。

まずは簡単に、私の自己紹介をさせていただきます。私は1980年生まれで現在44歳です。出身は大阪の寝屋川というところで、高校まで大阪にいました。大学から東京で、電気通信大学というところで情報工学、コンピューターサイエンスを学んでいます。

今から25年ほど前になりますが、大学在学中の2000年、ちょうど日本にインターネットがやってきたタイミングで、いてもたってもいられず兄弟で学生起業をしたことが、このkubellという会社のスタートになっています。

もともと私は社長ではなく、兄が社長をしていました。弟の私はエンジニアとして、CTO(チーフ・テクノロジー・オフィサー)という技術責任者を長らく務めていました。

プログラミングを書いてプロダクトを作ることで貢献してきましたが、2011年3月に現在の主力事業になっているビジネスチャットの「Chatwork」という製品を私が企画し、コードもゼロから書いてプロダクトを作り、事業責任者としてこの新規事業を大きくしていきました。

「Chatwork」というサービスが大きくなるに従い、社名がChatwork株式会社に変わり、どんどん資金調達をして上場を目指しスタートアップになっていきます。大きくなってきたタイミングで前社長である兄から、「もうお前が社長をやったほうがいいんじゃないか」ということでバトンタッチして、2018年からCEOを務めています。

私がCEOを務めた1年後にマザーズ市場、現在のグロース市場に上場を果たしています。

会社概要

山本:会社概要です。スライドに掲載した画像は、現在のオフィスです。東京の乃木坂に本社を置いています。

グループ従業員数は直近の決算時で639名です。創業は大阪ですので、従業員は大阪のほうが多かったのですが、東京のスタッフが増え、今は8割くらいの社員が東京だと思います。

働くをもっと楽しく、創造的に

山本:「働くをもっと楽しく、創造的に」をコーポレートミッションに掲げています。

今のこの時間も働く方、あるいは投資をお仕事にされている方は働く時間かと思いますが、20代から60代、70代くらいまで、週5日、人生の大半を過ごすことになるのが「働く」という時間です。

「働く」時間を、ただ生活の糧を得るため、お金のためだけではなく、もちろんそれも大切なことですが、それだけでは人生の大半をお金のために過ごすかたちになり、少しむなしさがあるかと思います。

そのような「働く」という時間を1人でも多くの人がより楽しく、自由な創造性を存分に発揮できる豊かな社会を作っていきたいと思っています。

すべての人に、 一歩先の働き方を

山本:コーポレートビジョンには、「すべての人に、一歩先の働き方を」を掲げています。

一部の先進的な人だけがどんどん先に進んでいくような未来ではなく、世界中で働くあらゆる人が自分自身の働き方を、常に「一歩先」へと進めていけるようなプラットフォームを提供し、それぞれの自分なりの一歩先、世界を一歩ずつ前進させるような事業を展開していきたいと考えています。

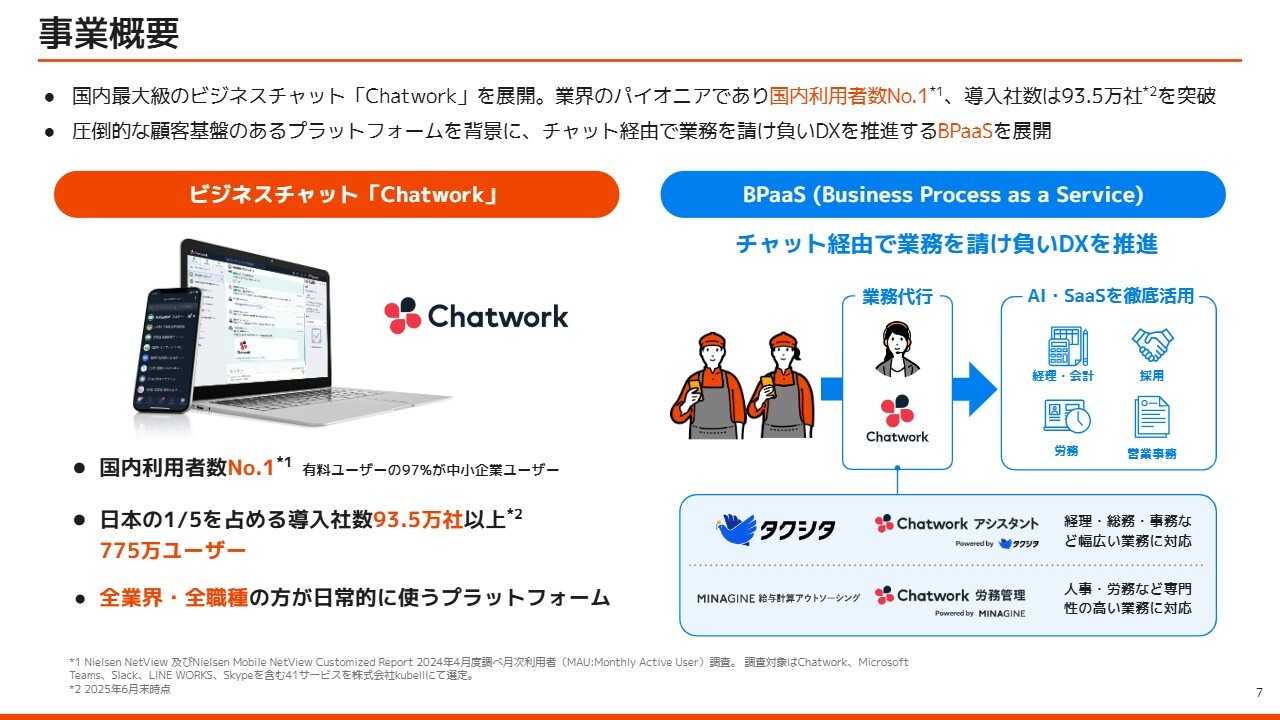

事業概要

山本:事業概要は大きく2つです。まず、国内最大級のビジネスチャット「Chatwork」を展開しています。こちらが売上の9割を占め、主力の事業になっています。2011年の3月にリリースし、その段階ではチャットというものが一部の人にしか使われていないような状況でしたので、ビジネスチャットをおそらく世界で初めてに近いタイミングでリリースしました。

業界のパイオニアとしてビジネスチャット市場を切り拓き、現在においても日本国内のアクティブユーザー数ベースでNo.1を継続しています。

現在の導入社数は93万5,000社を突破し、ユーザー数も750万を超えています。この圧倒的な顧客基盤のプラットフォームを背景に、「Chatwork」のユーザーを中心にチャット経由で業務を請け負いDXを推進するBPaaSという領域を、次の柱になる事業にしたいと考えています。

BPaasについては後ほど詳しくご紹介しますが、現在は「タクシタ」というブランドで展開しています。

事業概要

山本:ビジネスチャット、BPaaS以外にもいくつか事業があります。M&Aでグループインした会社の事業もあり、勤怠管理であったりクラウドストレージのSaaSのプロダクトであったり、「Chatwork」に広告を出すプロダクトも展開しています。

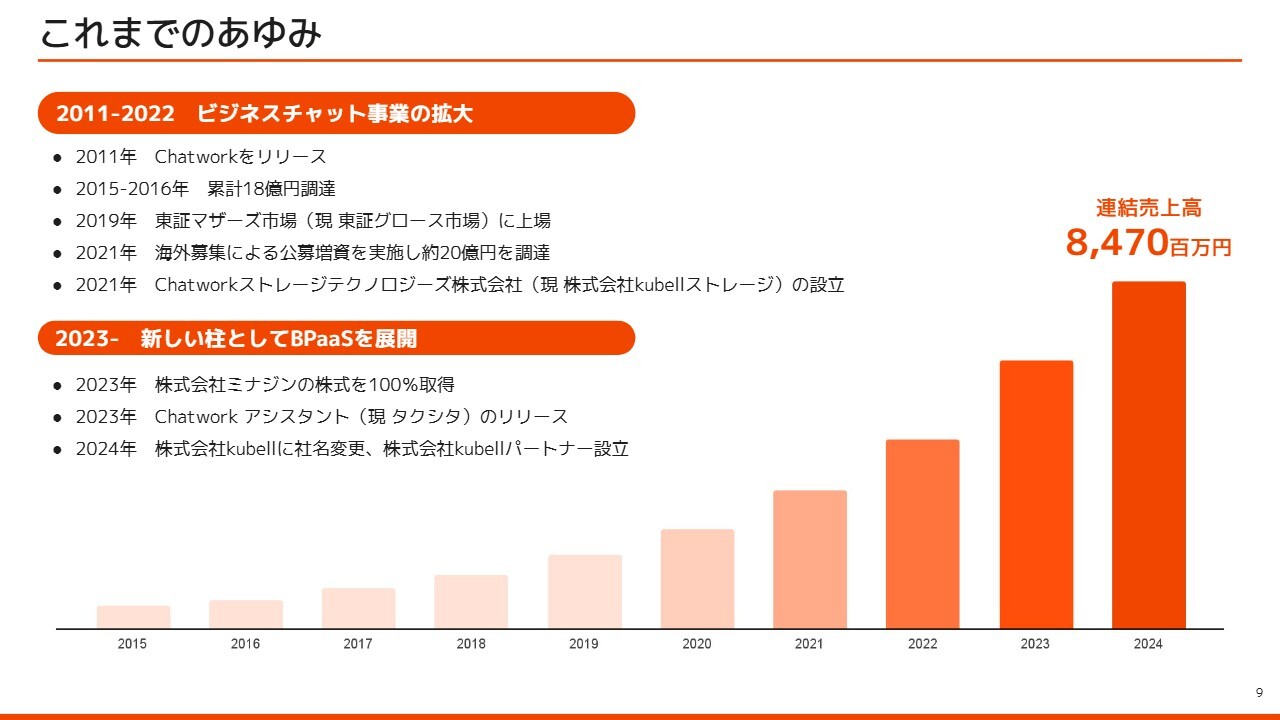

これまでのあゆみ

山本:簡単に会社の歴史をご紹介します。創業当初はWebサイトにアクセスを集めるような集客支援のビジネスを中心に展開していました。2011年に「Chatwork」をリリースしたことで、これに集中すべく社名も変え、社運をかけてのチャレンジをスタートしました。

そこではじめてベンチャーキャピタルから資金調達しています。我々は、未上場のタイミングで累計18億円の資金調達をし、2019年に上場することができました。ビジネスチャットを一定の規模のプラットフォームにすることができましたので、2023年からは新しい柱としてBPaaSを展開しています。

前提となる社会背景

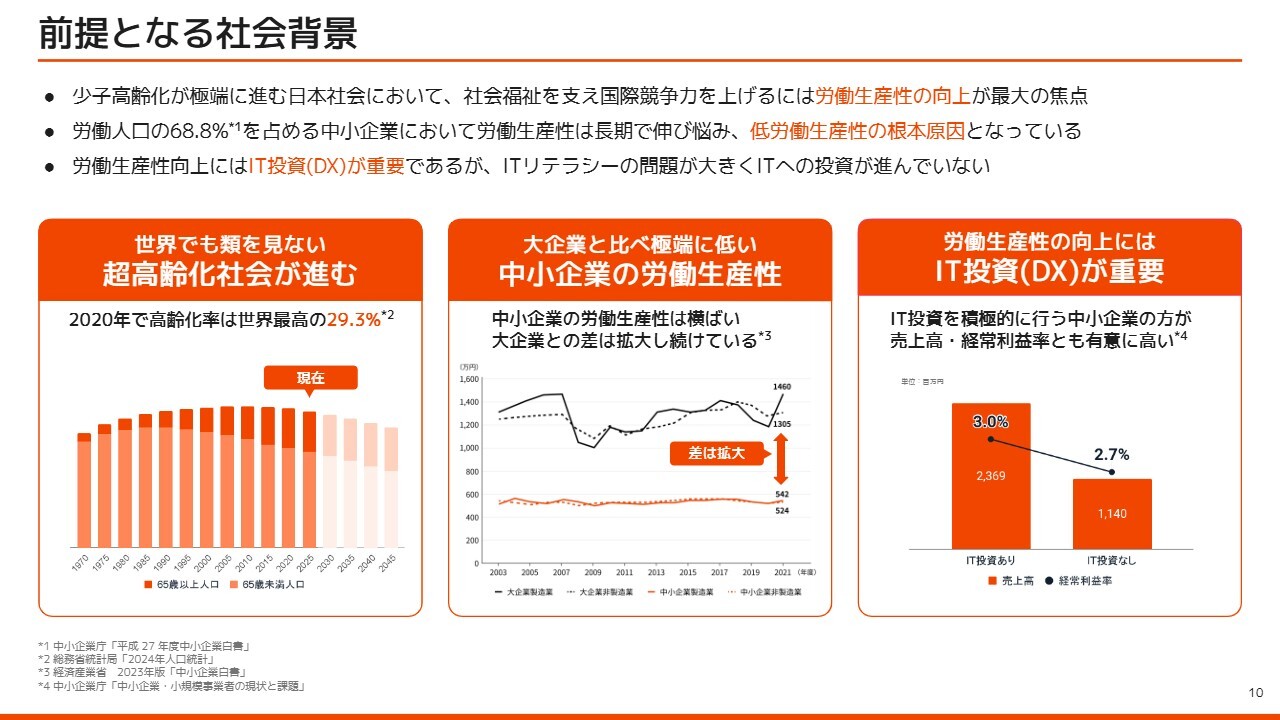

山本:我々が取り組む社会課題の前提となる社会背景についてご説明します。ご存じのように、日本は少子高齢化が極端に進んでいます。人口は少しずつ減っているのですが、問題はその内訳です。

スライド左側のグラフにご注目ください。65歳以上の人口、いわゆる高齢化率がどんどん上がってきており、圧倒的に世界最高の高齢化率であることが日本社会の大きな課題です。

働いている人がますます少なくなっていく中、支えなければいけない高齢者層が増えていくため、一人ひとりの生産性を上げなければ、社会福祉を支えたり国際競争力を上げたりすることが難しくなります。これが今の日本社会が立ち向かっている課題だと考えています。

労働生産性を上げるにあたって、最も大きなボトルネックが中小企業の労働生産性です。日本は中小企業層が非常に厚いことが特徴で、労働人口の68.8パーセントを占めています。

中央のグラフで示されているように、大企業と比べた中小企業の1人当たりの労働生産性は半分以下であり、かつ、これが20年以上ずっと横ばいという状況です。さまざまなITツールやDXが入ってきてはいますが、なかなか働き方が変わらず生産性が上がっていないことが、データからも見てとれるかと思います。

人口を増やすことは難しいですが、IT投資でDXを推進することで生産性が上がることはすでにデータで出ています。DX投資しているところが生産性が高いこともありますが、ITを使いこなせないという問題が大きく、投資が進んでいないのが実情です。

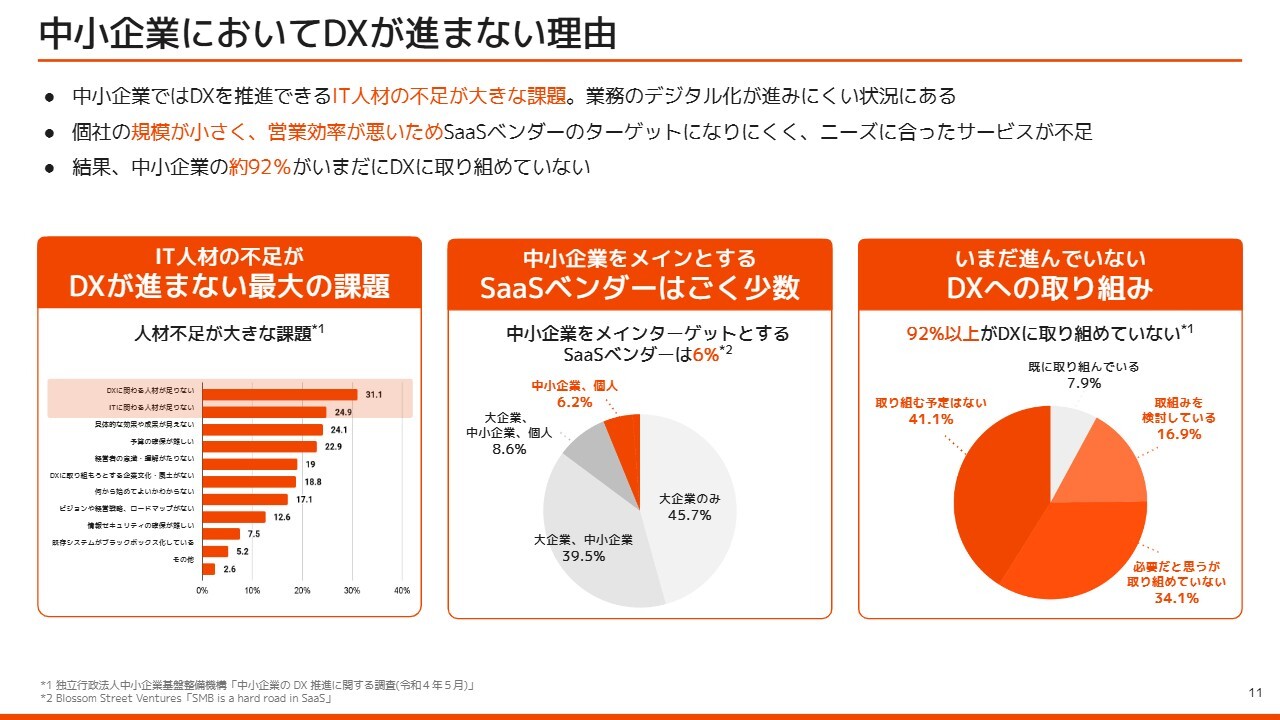

中小企業においてDXが進まない理由

山本:中小企業においてDXが進まない理由について、少し深掘りしてご説明します。中小企業にお金がないわけではありません。今ではITツールもかなり安くなっていますので、出すお金がないのではなく、ITツールを使いこなせるIT人材がいないことが、DXが進まない最も大きな理由となっています。

ITの導入が難しいことに加え、中小企業は1社の規模が小さいです。それぞれに対し営業をかけてITツールを入れていただくとすると、マーケティングやセールスの効率が良くありません。

したがって、SaaSベンダーと言われるDXのためのいろいろなプロダクトを作る会社も、「中小企業は効率が悪いからやはり大きい企業にいこう」ということで、ほとんどの会社がエンタープライズ(大企業)をターゲットとしたプロダクトラインナップになっています。

大企業においてはさまざまな管理機能、セキュリティ機能、監査機能といったものが充実している必要があるため、単価がさらに上がっていきます。中小企業の方々にとってみれば、自分自身の身の丈に合った価格と機能を持つプロダクトが少なくなってきているというのもあります。

ITを使いこなしにくいことと、自分たちにフィットするプロダクトがないという2点が、中小企業がDXに取り組めない要因につながっていると考えています。

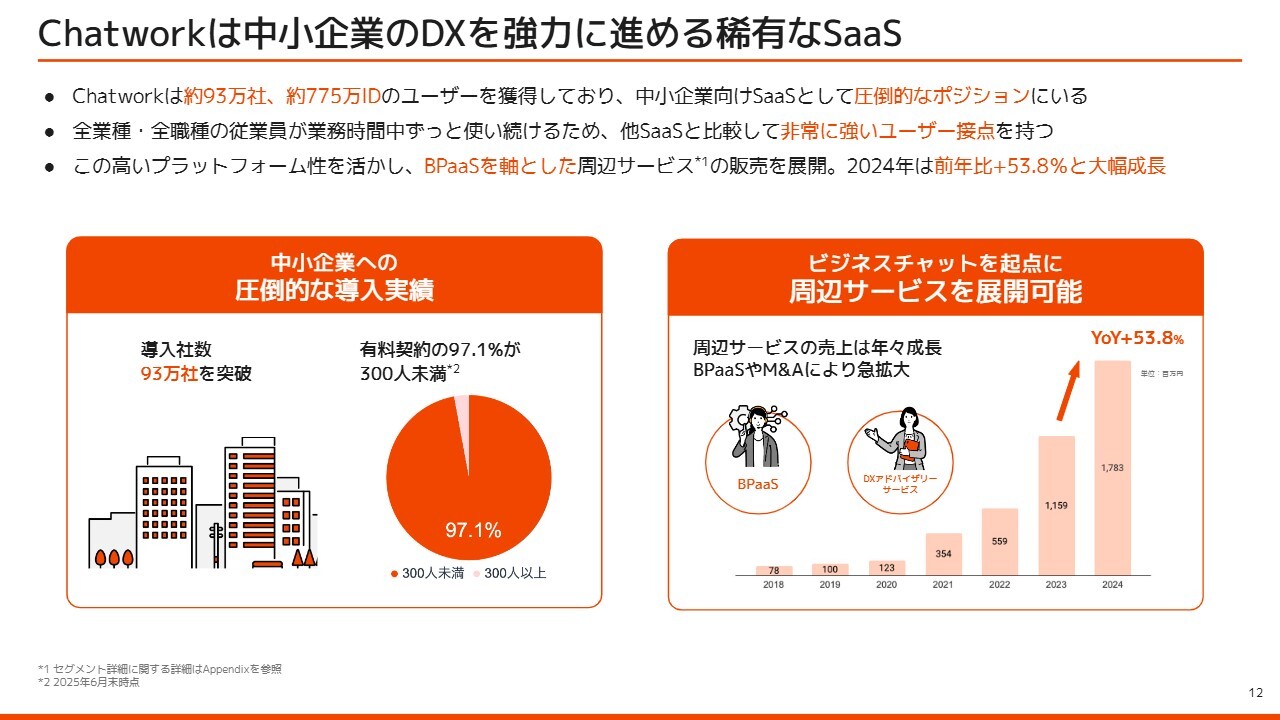

Chatworkは中小企業のDXを強力に進める稀有なSaaS

山本:そのような中、我々が展開する「Chatwork」は中小企業で圧倒的なシェアを持っています。後ほどご紹介するように、さまざまな競合のビジネスチャットがありますが、我々がメインターゲットとするのは中小企業です。

「Chatwork」は導入社数約93万社のユーザーを獲得していますが、有料契約の97.1パーセントが300人未満の中小企業です。無料契約も同じような割合ですので、ほとんどが中小企業のユーザーとなります。

300人未満の中小企業のマーケットで、これくらいのシェアを持つSaaSはなかなかおらず、圧倒的なポジションにいると考えられます。

ビジネスチャットは1人では使えないため、紹介経由で広がっていく特徴があります。ビジネスチャットはSaaSの中でも非常に特殊なポジションといえます。顧客管理や会計、給与計算などのように、さまざまなSaaSがありますが、ビジネスチャットはどの業界でも使っていただけます。介護でも建設でも、あるいは小売でも使っていただけます。

さらには、ビジネスチャットは全職種で利用できます。営業でもエンジニアでも、経理でも役員の方でも、コミュニケーションツールはメールや内線と近いツールですので、全員が使います。他のSaaSと比較して、特定の職種や業務のみで使うものではなく、業務時間中は誰もが使い続けるという、非常に強いユーザー接点を持っていることが特徴です。

この高いプラットフォーム性を活かし、ビジネスチャットを使うユーザーに対してさまざまな周辺サービスをクロスセルで展開していくことが、我々の次の戦略であり、その柱が今大きく伸びているBPaaSです。

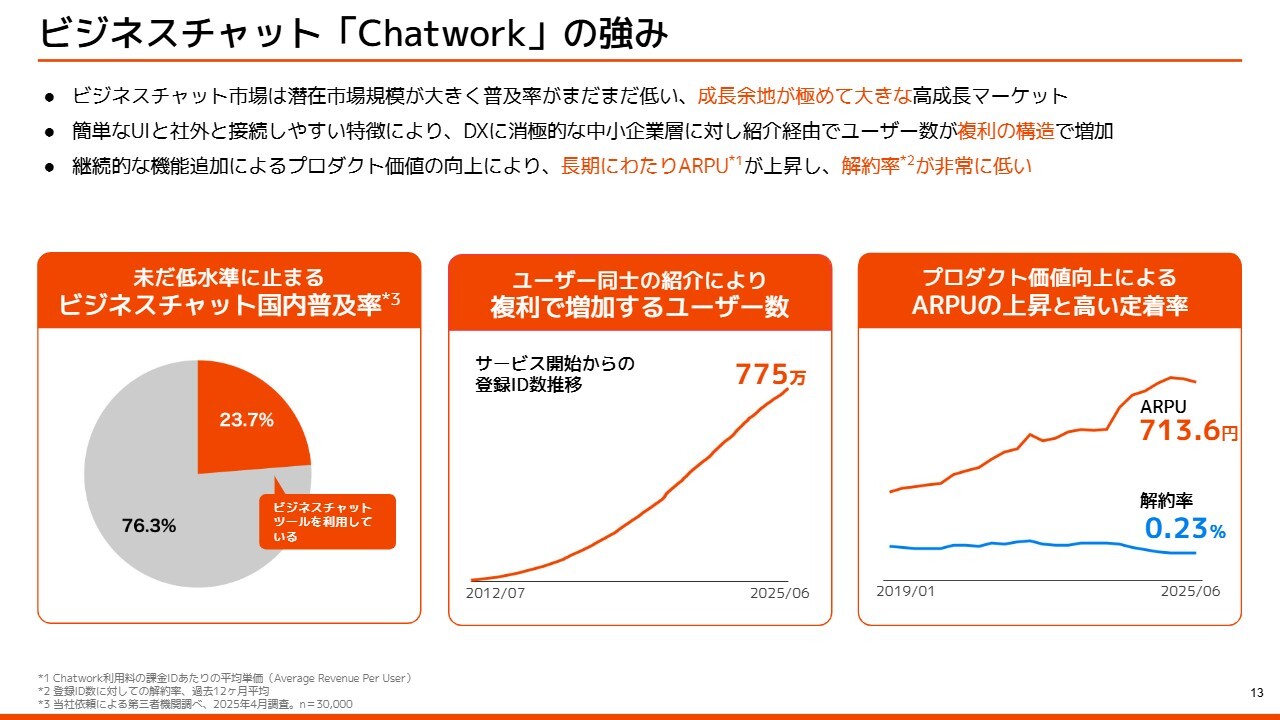

ビジネスチャット「Chatwork」の強み

山本:売上の9割を占めているのが、ビジネスチャットの「Chatwork」です。もう少しプロダクトの詳細をご紹介します。

みなさまの中でも使う方が増えていると思いますが、実は国内全体を見渡してみると、ビジネスチャットの普及率はいまだ23.7パーセントにとどまっています。7割強の方々がビジネスチャットを利用していない、成長余地が極めて大きな高成長マーケットといえます。

プライベートのコミュニケーションでは、携帯でメールすることはかなり減り、「LINE」を中心としたチャットツールを利用するのが当たり前になっています。今さら「メールに戻ってください」と言われても、すでに「いや、面倒くさくて無理だよ」というところにきています。

ビジネスのコミュニケーションにおいても、一度メールからチャットに変わると、不可逆でもうメールには戻れず、チャットのシェアがどんどん広がっています。いずれこの比率がどんどん大きくなっていくものと思います。

「Chatwork」は、非常に簡単なユーザーインターフェースと、社外と接続しやすいところが大きな特徴です。DXに消極的な中小企業の方々であっても、「このプロジェクトを『Chatwork』でやろうよ」といった紹介経由でユーザーが広がり、紹介されたユーザーがさらに次のユーザーを紹介するといったように、いわゆる複利の構造で2次曲線的にユーザーが増えていきます。

スライド中央のグラフが示すように、直線的ではなくて右肩上がりにぐっと複利で伸びている構造が見て取れるかと思います。

加えて、機能追加を継続的に行っていくことでユーザー数がさらに増えていきます。プロダクト価値が上がることを適正にプラスに反映させることにより、長期にわたってARPU(1ユーザー当たりの単価)を線形で伸ばしている実績があることが右側のグラフでお示ししていますが、ユーザーの単価もどんどん上げることができています。

また、解約率は非常に低く、月次のチャーンレートは0.23パーセントとなっています。

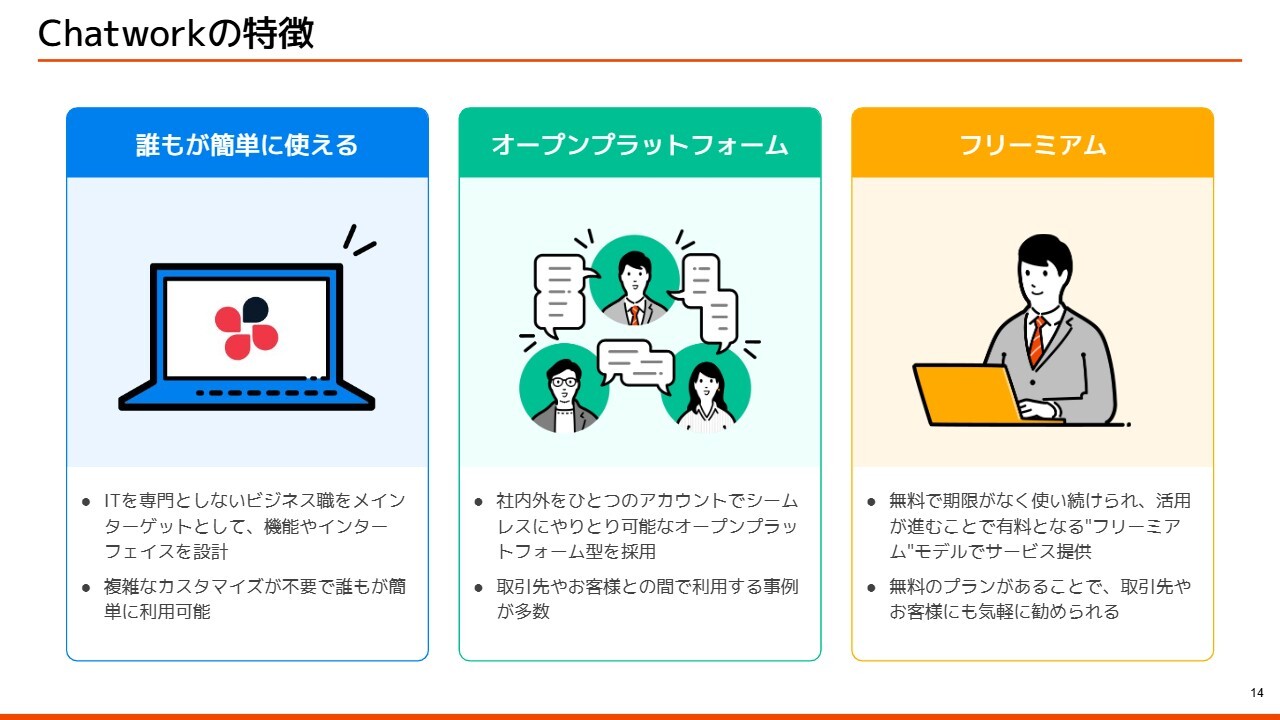

Chatworkの特徴

山本:「Chatwork」のプロダクトとしての特徴をご紹介します。まず、誰もが簡単に使えるというところです。日本発、国産ですので、日本語でのコミュニケーションが非常にしやすいです。

最大の特徴はオープンプラットフォームであることです。他社のビジネスチャットの場合、テナントごと、お客さまごと、契約ごとに世界が分かれます。つまり、ID、パスワードが分かれており、それぞれをつなぐことが非常に難しいのですが、我々の「Chatwork」の場合は1つのアカウントで社内と社外とをシームレスに何社でもやり取りが可能です。

非常にSNSに近いようなオープンプラットフォームになっています。中小企業の方々は大きな案件を複数社とのコラボレーションで取り組むことが一般的ですので、それに非常にフィットしたのが「Chatwork」の特性です。

有料のツールはなかなか紹介しにくいものですが、「Chatwork」は無料から利用可能ですので、「無料だから使ってよ」と紹介しやすいことも特徴となっています。

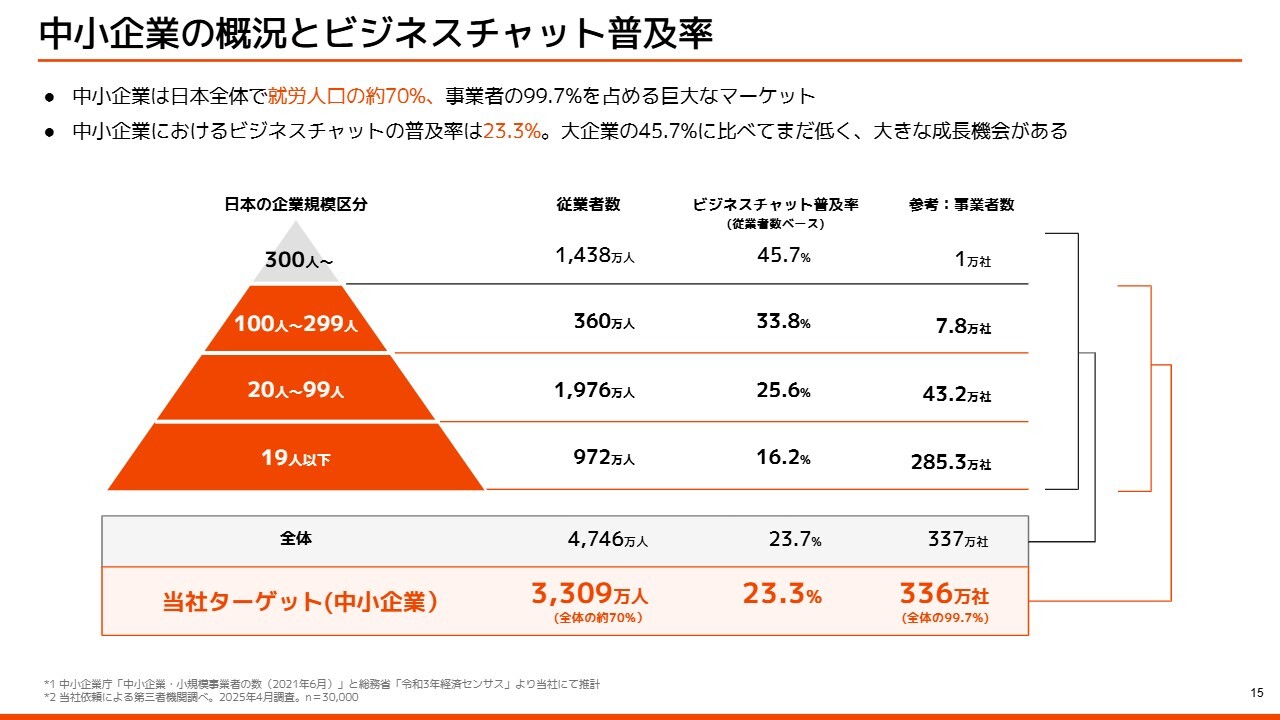

中小企業の概況とビジネスチャット普及率

山本:スライドの図はビジネスチャットの普及率の詳細です。ご興味あればぜひご覧いただければと思います。

日本の企業規模区分で見ると、実は300人以上の規模の企業では、ビジネスチャットの普及率は45パーセントを超えています。半分ほどのお客さまはすでにビジネスチャットを利用しており、かなり当たり前になってきていると思います。

一方、300名未満の企業全体では、23.3パーセントとなっています。大きな企業に後から追いついてくると考えています。

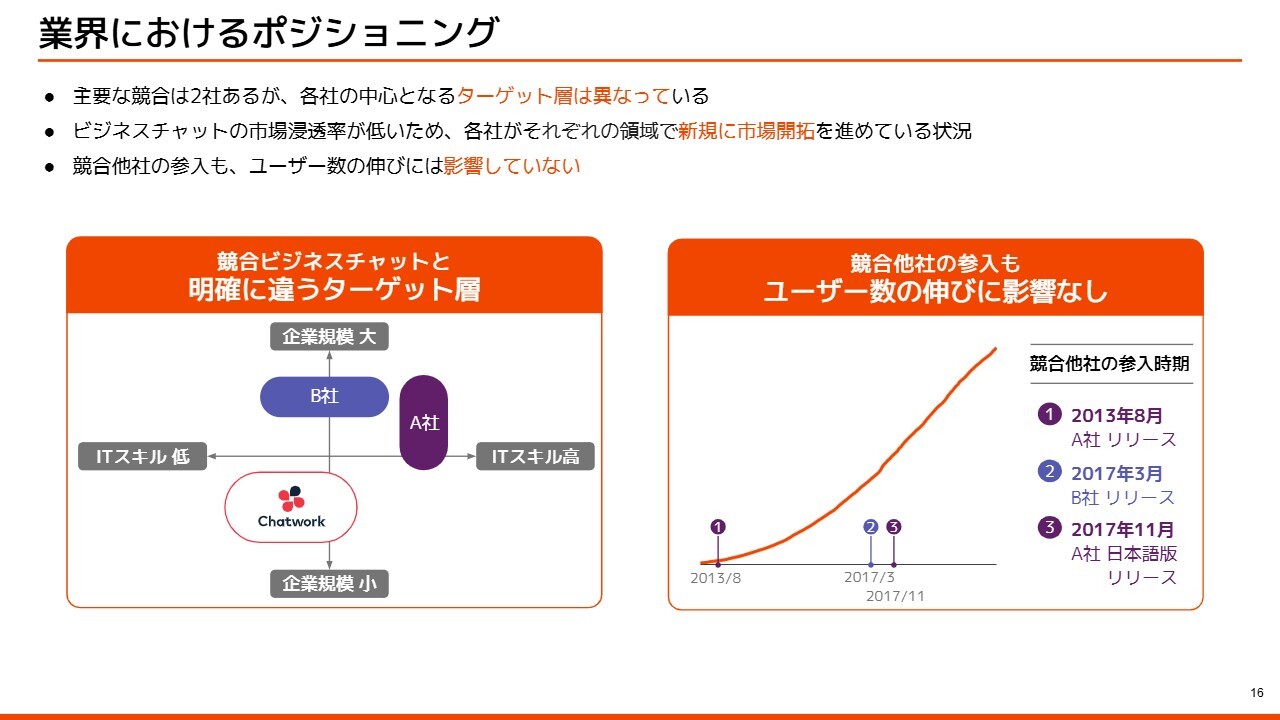

業界におけるポジショニング

山本:業界における当社のポジショニングについてです。「競合他社のビジネスチャットと比べてどう違うのか?」や、「勝ってんの? 負けてんの?」とよく聞かれるのですが、かなりきれいにすみ分けされているのが実態です。

スライドに掲載したポジショニングマップで示したように、A社はエンジニアやスタートアップといったITに非常に詳しい方々を中心に広まっている海外のビジネスチャットです。B社はエンタープライズの製品にバンドルされ、大企業では一般的な製品です。

我々の「Chatwork」は、企業規模が一定程度小さく、ITにあまり詳しくないという、社内にエンジニアが半分以上いるような会社ではないところがメインターゲットとなっています。

右側のグラフは、我々の「Chatwork」のユーザー数の伸び方に、各社の参入時期をプロットしています。競合があるため「なかなか競争が激しいんじゃないの?」と言われることも多いのですが、ご覧のとおり、競合の参入時期に際しても、我々が最も大事とするKPIである登録IDにほとんど変化がないことが見て取れます。

ビジネスチャットはいまだ普及率が低いため、ビジネスチャット同士でお客さまを取り合っているというよりは、旧来のメールや内線などのコミュニケーションが競合といえます。その中で、各社が強いところで市場を作っているというのが現状だと思っています。

川合直也氏(以下、川合):競合となるビジネスチャットは2社という話ですが、他社のBPaaSでいうとどこが大きくなっているのでしょうか? 上場しているところもあると思います。

山本:BPaaSは我々が2年前くらいに言い出したものです。最近はBPaaSをうたっている会社もかなり増えてきていますが、大きくて歴史があるのはBPO市場です。だいたいは大手向けです。トランスコスモス、パソナ、ベルシステム24などが有名ですが、実際のところ中小は割に合わないため受けられないところがほとんどかと思います。

また、オンラインBPO、BPaaSで言うと、上場企業で近いところではキャスターが有名ですが、我々の主要顧客より若干大きい規模の顧客向けに事業展開されていると思います。その他にも小さいオンラインBPOの会社は多いのですが、規模はかなり違います。

我々は今までBPOを使ったことがないような小さいサイズの中小企業の方々に対し、普通ならマーケティングコストやオペレーションコストが見合わないところを、「Chatwork」というリーチを使います。かつ、チャット導入済みですので、チャット経由でオペレーションするBPOを提案します。

今までBPOの恩恵を受けられなかったマーケットに対し、コスト効率良くアプローチできるチャネルを持っていますので、あまり競合がいない環境で展開できているというのが実際のところです。

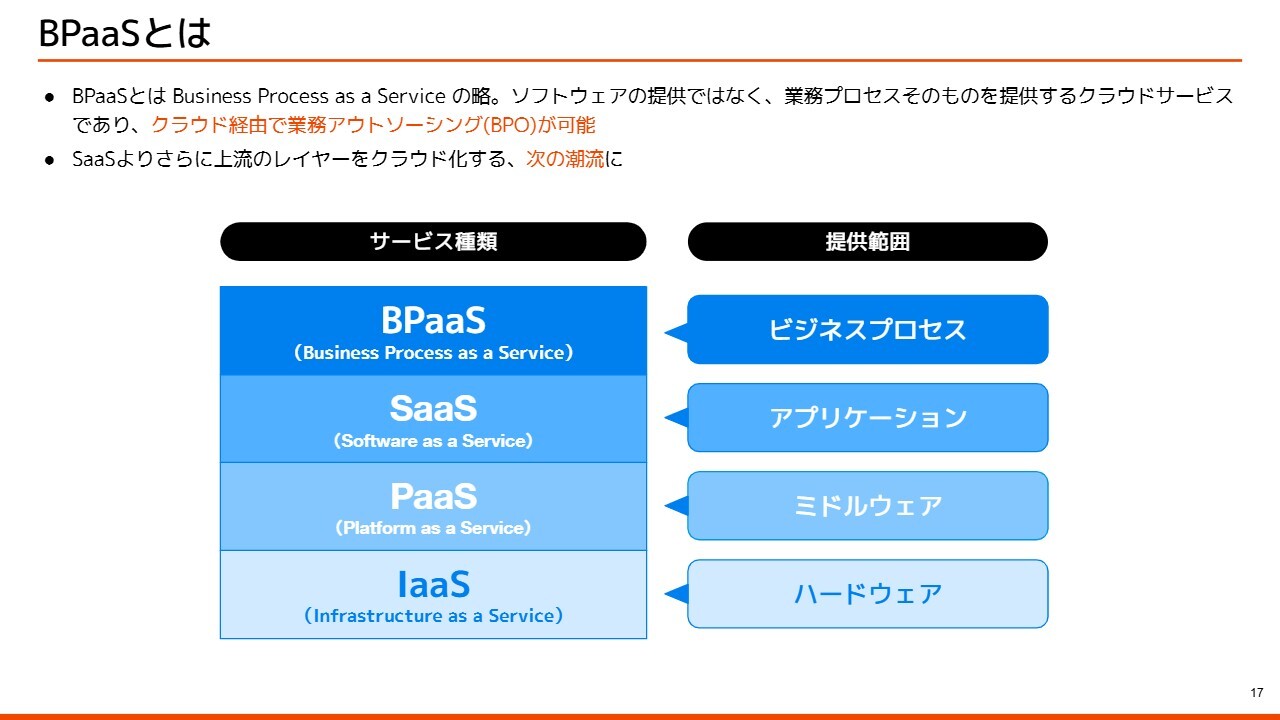

BPaaSとは

山本:ここからBPaaSについてご説明します。BPaaSとはBusiness Process as a Serviceの略です。SaaSは聞いたことがあると思いますが、こちらはSoftware as a Serviceの略です。

SaaSはソフトウェアをサービスのようにクラウドで提供しますが、BPaaSはソフトウェアではなく業務プロセスそのものを提供するクラウドサービスのことです。簡単に言うと、クラウド経由で業務アウトソーシング(BPO)、いわゆる外注ができるのがBPaaSです。

BPaaSは、自分たちで使いこなして業務を行うSaaSのようにではなく、業務ごとまるっと外に出せるSaaSよりもさらに上流のレイヤーをクラウド化する、次の潮流になってくるのではないかと思っています。

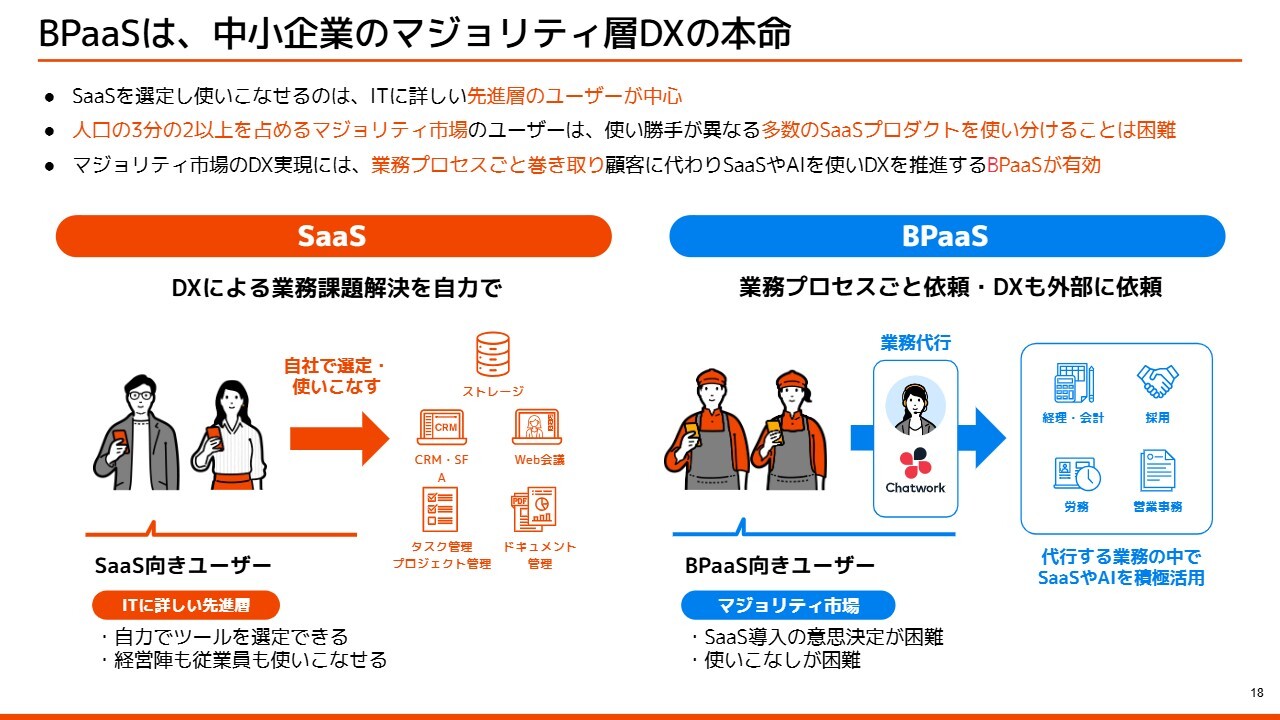

BPaaSは、中小企業のマジョリティ層DXの本命

山本:BPaaSは中小企業を中心としたマジョリティ層DXの本命だと考えています。このセミナーをお聞きのみなさまもSaaSを使われている方が多いと思いますが、SaaSを選定して使いこなすのはITに詳しい先進層のユーザーが中心です。

人口の3分の2以上を占めるマジョリティ市場のユーザーが、使い勝手が異なるSaaSを、IDとパスワードとURLが異なり、UIも違うものを5個も10個も仕事で使い分けることは非常に困難です。したがって、なかなか浸透していきません。

我々は中小企業のマーケットで10年以上プロダクトをしています。はじめはかなりテックなアプローチで中小企業向けSaaSを多く作っていこうと思っていましたが、そもそも使いこなすのが難しいという実態が見えてきて、SaaSではだめだということがわかりました。

SaaSが難しいのであればチャット経由で業務ごと巻き取り、運用代行すればよいのではと考えたわけです。チャット経由でSaaSの運用代行をすれば、お客さまとしてはチャットをするだけで、SaaSを使いこなす必要がなく、かつSaaSのDXの恩恵を受けられるというのがBPaaSの特徴です。

ただのBPOとは異なり、裏側にDXが入ったSaaSが入っているというのがBPaaSの特徴になっています。これがマジョリティ層にとって、本命のDXなのではないかと考えています。

川合:BPaaSが今後かなり伸びていくという点について、かなり共感しています。御社のようなITに強い事業者がBPaaSのかたちで仕事を巻き取っていき、それによって社会全体の生産性が上がっていくのだろうというイメージを持っています。

現在、BPaaSを導入してもらうための営業という意味では、「Chatwork」を導入しているお客さま向けに営業をかけているかと思いますが、具体的にはどのようにしているのでしょうか?

山本:中小企業はブラックオーシャンと言われるだけあって、営業効率が悪いところですが、「Chatwork」のお客さまに対しカスタマーサクセス的なかたちで、「いつもご利用いただきありがとうございます。『Chatwork』のご利用でお困り事はないですか?」とうかがいます。

そうすると営業ではなくサポートですので、「いつも使っているよ、ありがとう」という流れになり、非常に話を聞いていただけます。その中で「業務の中でお困り事はないですか?」とお聞きすることにより、「実はこんなことに困っているんだよ」のようにポロポロと出てきます。

我々にもDX相談のような窓口があり、そちらにお問い合わせいただくこともあります。そこで大まかな課題感を収集しながら、我々から「実はチャット経由でそういったものを我々が代行することもできるんですよ」とご提案させていただくと、「あ、それすごくいいね、そんなことできるんだ」とクロスセルできるといったアプローチが中心です。

川合:例えば「タクシタ」でいうと、経理関係が多そうなイメージです。その場合は経理や会計の部署の人に直接連絡するかたちなのですか?

山本:そうですね。経理と労務の給与計算が多いです。ただ、中小企業の方々は経理担当者というよりも、バックオフィス全体の担当者が多かったり、社長や社長の奥さまが担当していることも少なくありません。

したがって、規模にもよりますが、専門の担当者というよりも、大まかに全体を担当しているという方が多いです。

川合:そのようなミドルバックの方の連絡先も含め、御社は把握されているということですか?

山本:我々のビジネスチャットには、管理者という設定があります。要は決裁権者というか、「Chatwork」の管理をしている人がだいたい社長やコーポレート部門のトップ、あるいはシステム部門ですので、そのような方々にコンタクトを取るのは比較的容易です。

川合:おもしろいですね。決裁権者にあたるのは非常に難しいところですが、登録してあるから可能ということなのですね。

山本:おっしゃるとおりです。そのあたりのお客さまへのリーチも、ビジネスチャットで勝手に広がっていきながら、誰が決裁権者であるかはある程度わかり、かつ「いつもご利用ありがとうございます」と接点が取れるところが非常に強いです。1社ごとにマーケティングをすると割に合わないかと思います。

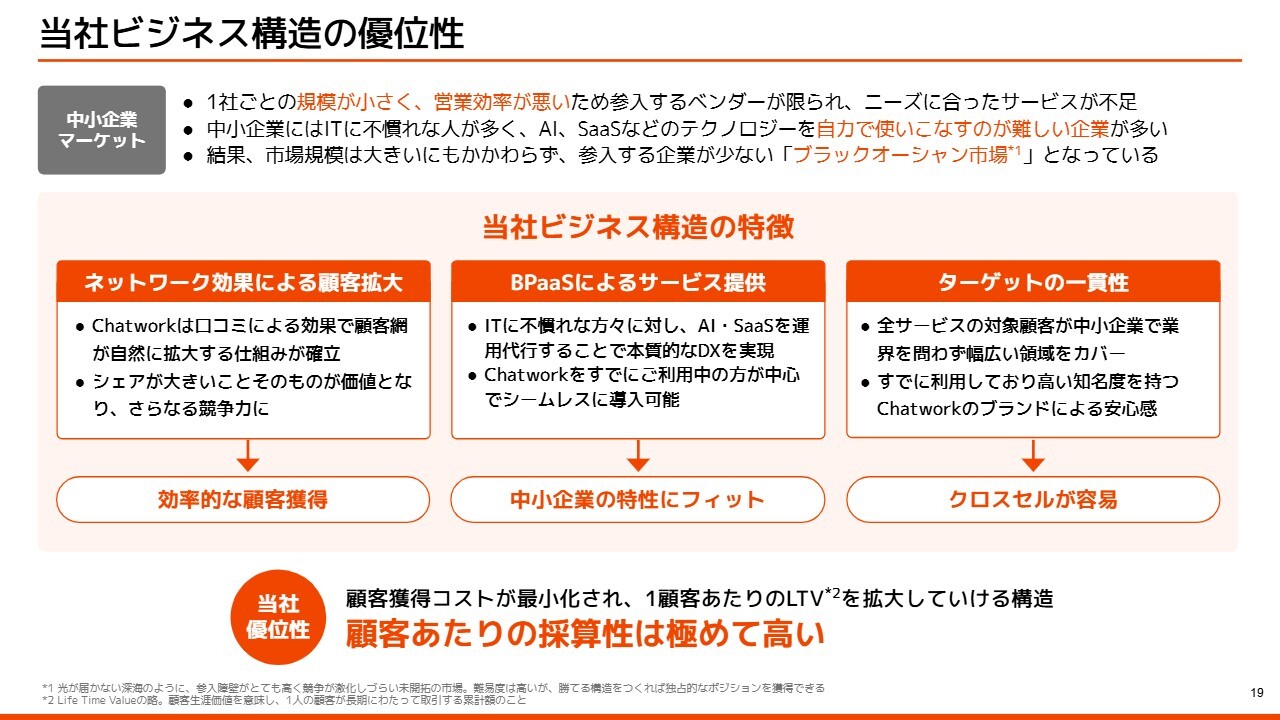

当社ビジネス構造の優位性

山本:当社ビジネス構造の優位性として、今までのご説明をスライドにまとめました。中小企業マーケットは1社ごとの規模が小さく営業効率が悪いため、参入するベンダーが限られ、ニーズに合ったサービスも不足しています。

また、中小企業にはITに不慣れな人が多く、AIやSaaSを自力で使いこなすのが難しい企業が多いです。その結果、市場規模が大きいにもかかわらず、参入する企業が少ないという、規模は大きいのですが参入が難しいブラックオーシャン市場となっています。

そのような難易度が高く巨大なマーケットに対し、すでに我々はビジネスチャットで大きなシェアを持っています。チャットは1人では使えませんので、営業をかけなくても紹介で広がっていきます。ネットワーク効果によりお客さんを拡大できるという、ブラックオーシャンを攻略できるチャネルを持っていることが大きな特徴です。

このチャネルを活かして、SaaSではなくBPaaSというオペレーションそのものを提供することによりDXを提供します。中小企業の特性にフィットしたDXが可能と考えており、さらにBPaaS以外のいろいろなクロスセルも展開していけるということです。

したがって、我々は難易度が高い中小企業マーケットに対し、非常に低い顧客獲得コストでお客さまを獲得できます。さらに、1社当たりのライフタイムバリューをBPaaSや他の製品によって大きく取るような採算性が非常に高いビジネスを、中小企業という大きな領域でできるということが我々の特徴です。

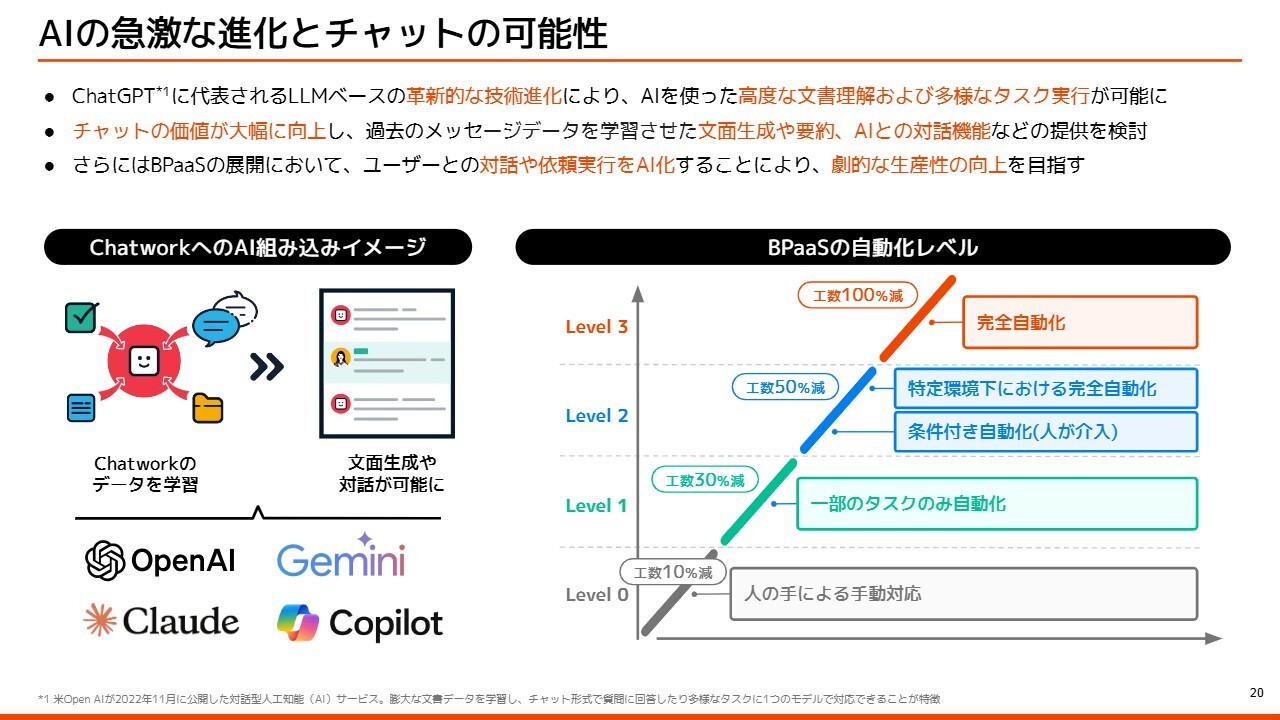

AIの急激な進化とチャットの可能性

山本:AIの急激な進化とチャットの可能性ということで、みなさまもAIに注目されていて普段は「ChatGPT」などをお使いかと思います。非常に革新的な進化があり、AIを使って高度な文章理解や多様なタスク実行が可能なことは、ご承知のとおりです。

これを我々としては、非常に大きな追い風と捉えています。「ChatGPT」は、サービス名にチャットが入っているように、AIのインターフェースはそのほとんどがチャットです。これによってチャットの価値が大幅に向上したと思っています。

我々はビジネスチャットのプラットフォームを持っており、膨大なメッセージデータを持っていますので、かつ、AIをそのまま実行できるような環境にもなれます。例えば「Chatwork」自体に、さまざまな文面生成や要約、AIとの対話機能を投入することも可能です。

BPaaSも、はじめはチャット経由のSaaSの運用代行のようなかたちをイメージしていましたが、ここにAIを導入することにより、お客さまとのコミュニケーションを人が行うのではなく、AIが行うというのは、かなり現実的に世界観が想像できるのではないかと思います。

また、オペレーターはSaaSを運用代行するにあたり、SaaSを習熟していただく必要があるため、育成のコストが一定程度かかります。

そこにAIを投入し、オペレーターがAIに依頼します。例えばAIエージェントのようなものが今は流行っていますが、AIエージェントがいろいろなSaaSを操作してアウトプットを出し、それをオペレーターが確認してお客さまに渡すことで、オペレーターの育成が非常に早くなったり、生産性が上がってくることもあります。

例えば、AIがどんどん進化することによって車の自動運転が実現していき、高速道路だけオートクルーズを使えたところから、一般道も走れるようになっていくのと同じです。

Level 1、Level 2、Level 3と段階があると思いますが、我々のBPaaS事業のBPOのAIによる半自動化から完全自動化は、おそらく5年、10年でかなり完全に近いかたちになってくるかと思います。

我々はそれを見越して、利益率がどんどん上がっていくようなビジネスにできるチャンスがあると考えています。

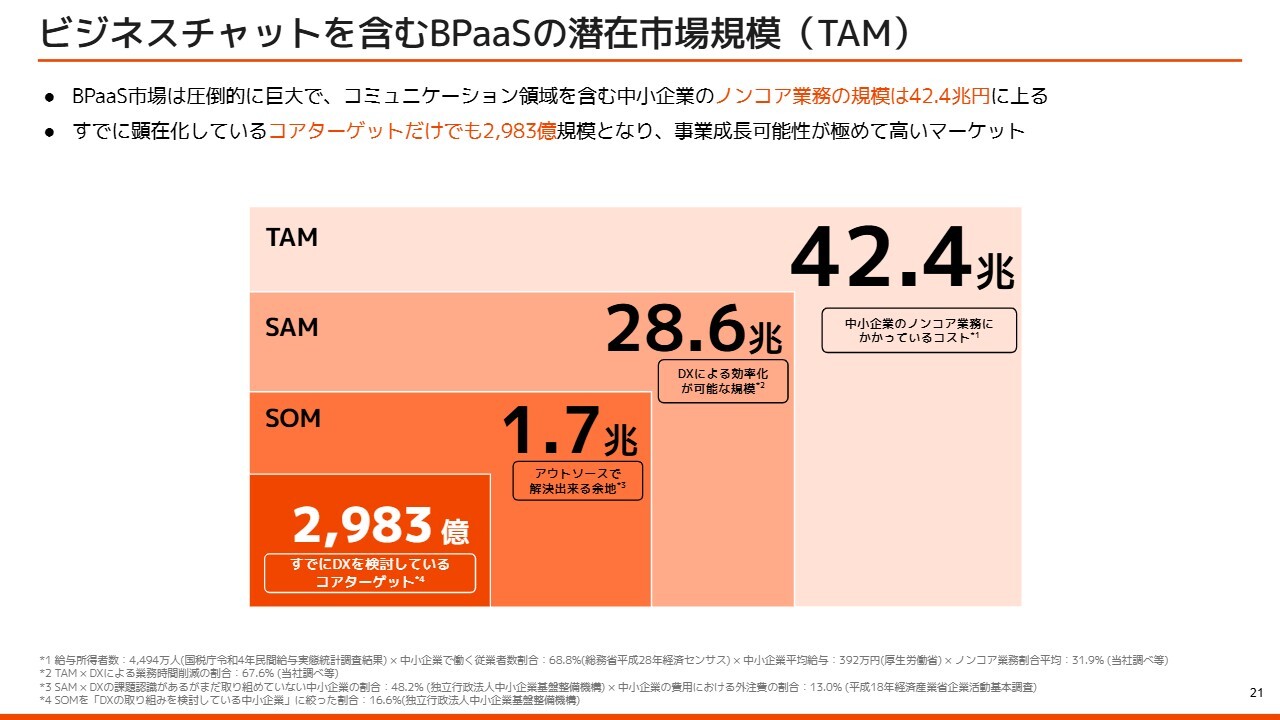

ビジネスチャットを含むBPaaSの潜在市場規模(TAM)

山本:ビジネスチャットを含むBPaaSの潜在市場規模(TAM)は非常に大きいです。中小企業だけに絞っても約42兆円あり、すでにDXを検討している顕在化層のコアターゲットに絞っても、3,000億円弱あるという非常に大きなマーケットになっています。

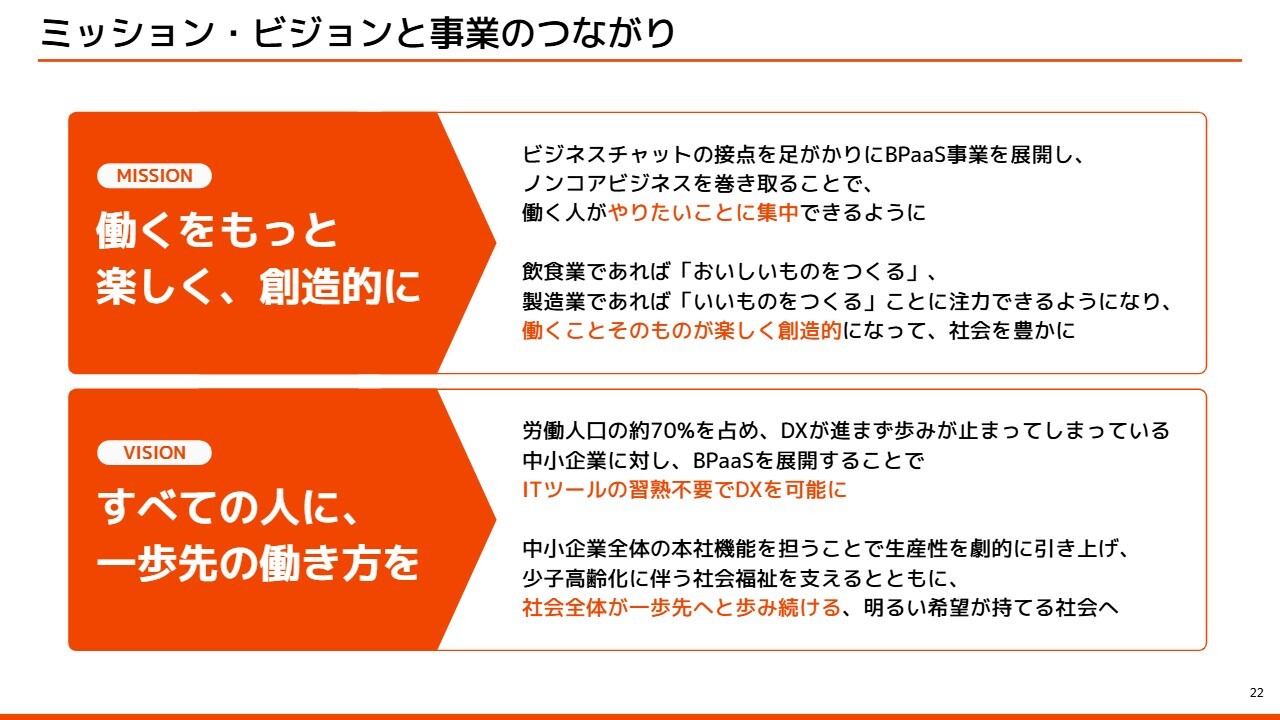

ミッション・ビジョンと事業のつながり

山本:ミッション・ビジョンと事業のつながりです。我々はミッション・ビジョンに非常にこだわっている会社ですので、お話ししたいと思います。

まず、ミッションの「働くをもっと楽しく、創造的に」にどのようにつながるのかをお話しします。ビジネスチャットの接点を足がかりにBPaaS事業を展開することで、バックオフィスを中心とした経理や労務といったノンコアビジネスを巻き取ることで、働く人がやりたいことに集中できるような社会を作りたいと思っています。

例えば飲食業であれば「おいしいものを作る」「レシピを考える」「料理の腕を磨く」といったことです。製造業であれば「いいものを作る」「設計図を考える」「いい設備を買う」といったこともあるかもしれません。そのようなことに注力できるようになります。

飲食業の方は食べ物が大好きですので、それに時間を使えることが非常に楽しいですし、クリエイティブになっていくと思います。働くことそのものが楽しく創造的になり、社会が豊かになっていくのではないかと思っています。

ビジョンの「すべての人に、一歩先の働き方を」については、労働人口の約70パーセントを占めるのは中小企業ですが、生産性は長らく上がっておらず、DXが進まずに歩みが止まっています。そこに対してBPaaS事業を展開することで、ITツールの習熟は不要なままDXを可能にしていきたいと思っています。

我々は中小企業全体の本社機能を担いたいと思っています。大企業の生産性が高いのは、本社がバックオフィスを担っており、事業部門がビジネスに集中できるからだと考えています。

中小企業は小さいため、スタンド・アローンで全部バックオフィスを持たなくてはいけません。それでは生産性が低いため、我々はチャット経由で中小企業を全部ネットワーク化し、本社機能を担うことで生産性を劇的に引き上げ、少子高齢化に伴う社会福祉を支えるとともに、社会全体が一歩先へと歩み続ける、明るい希望が持てる社会にしていきたいと思っています。

日本は今は非常に閉塞感があると思っていますが、それは未来が良くなることを信じられない人が多いからかと思います。昨日より今日、今日より明日と、一歩ずつでもいいので良くなっていく社会を作ることにより、明るい希望を持てる社会になっていけるのではないかと考えています。

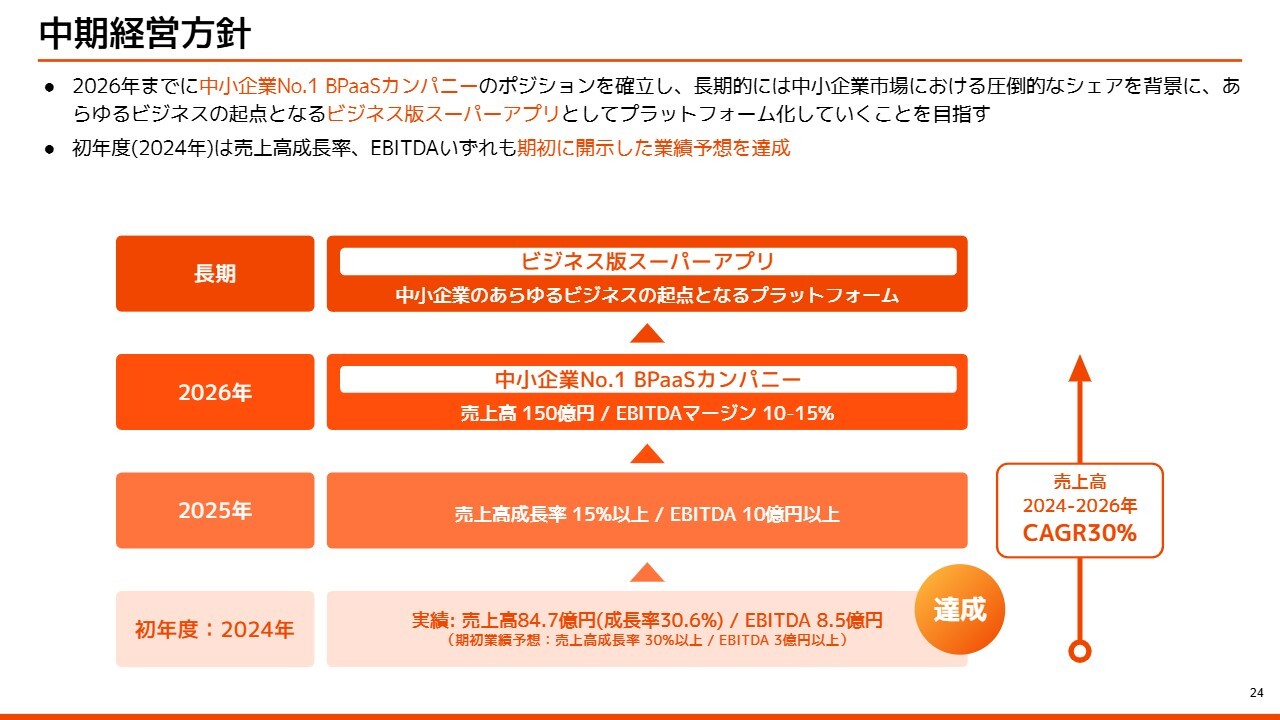

中期経営方針

山本:中期経営方針です。我々は、中期目標として「中小企業No.1 BPaaSカンパニー」を目指しており、長期では「ビジネス版スーパーアプリ」として中小企業のあらゆるビジネスの起点となるようなプラットフォームを目指したいと考えています。

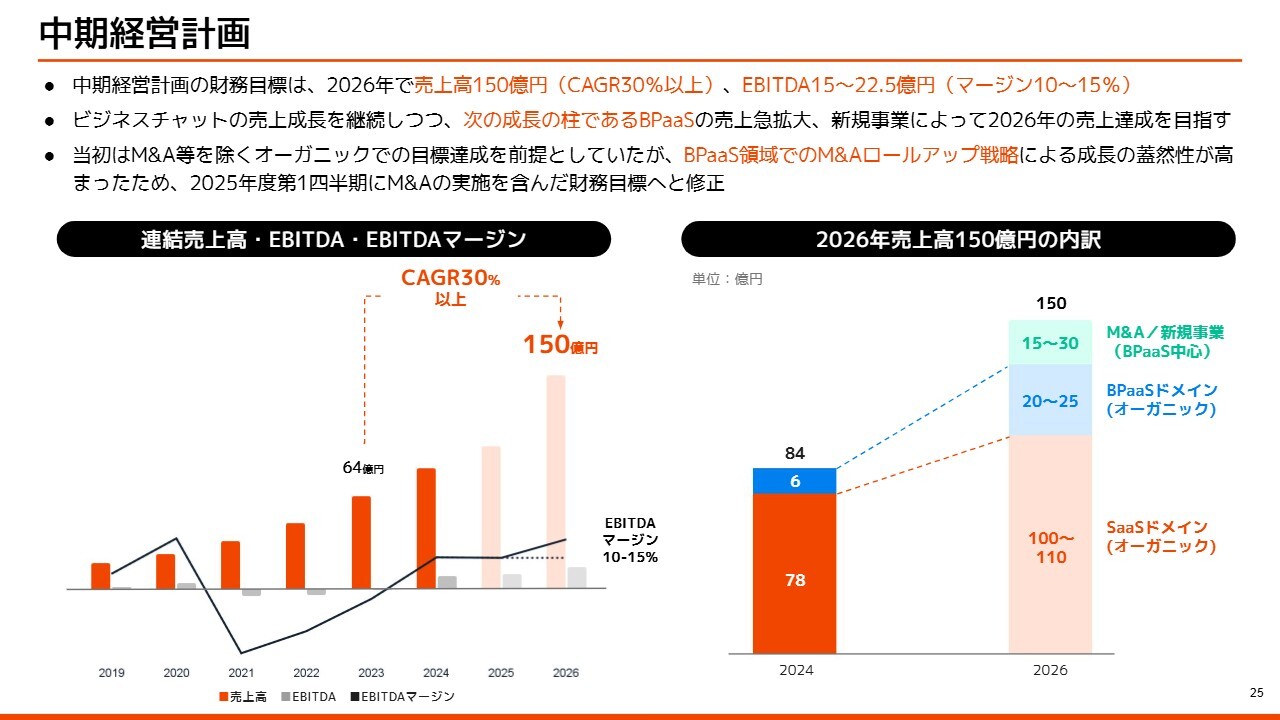

中期経営計画

今の財務目標としては、2024年から2026年で売上高はCAGR30パーセント、年平均で1.3倍ずつ増加させていき、最終年度で150億円を目指しています。

また、今回は売上成長だけではなく、EBITDAも15億円から22億5,000万円、EBITDAマージンで10パーセントから15パーセントを目指します。売上成長も利益成長もしっかり目指していきたいと思っています。

全体の内訳としては、ビジネスチャットを堅調に伸ばしながらもBPaaS事業をそれ以上に大きく伸ばし、M&Aや新規事業でさらに積むというかたちで考えています。

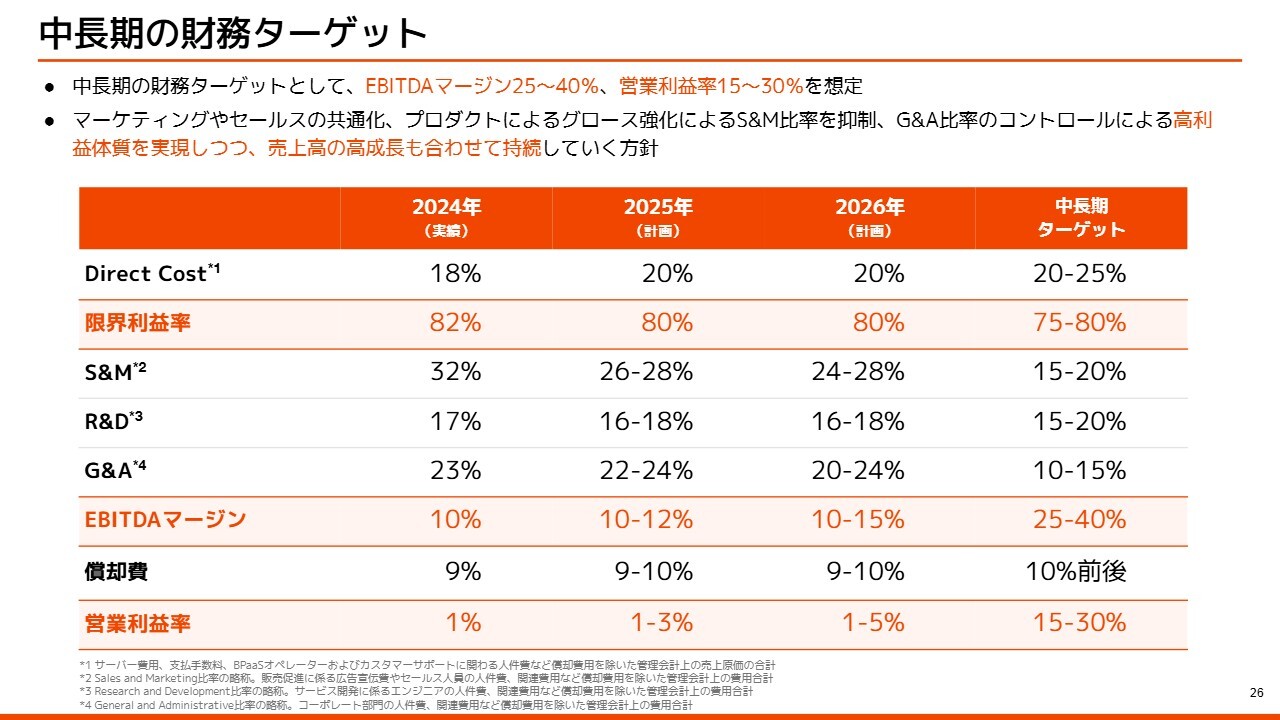

中長期の財務ターゲット

山本:中長期の財務ターゲットを公開しています。スライド左側に、2024年の実績を掲載しています。今は投資フェーズということで、プラットフォームを大きくし、BPaaS事業を立ち上げるという段階で、黒字ギリギリのところを踏んでいます。

中長期の財務ターゲットとしては、S&M(Sales and Marketing)やG&A(General and Administrative)の管理コストを押し下げていくことで、利益率を上げていきます。EBITDAマージンは25パーセントから40パーセント、営業利益率は15パーセントから30パーセントの仕上がりを目指すビジネスモデルを考えています。

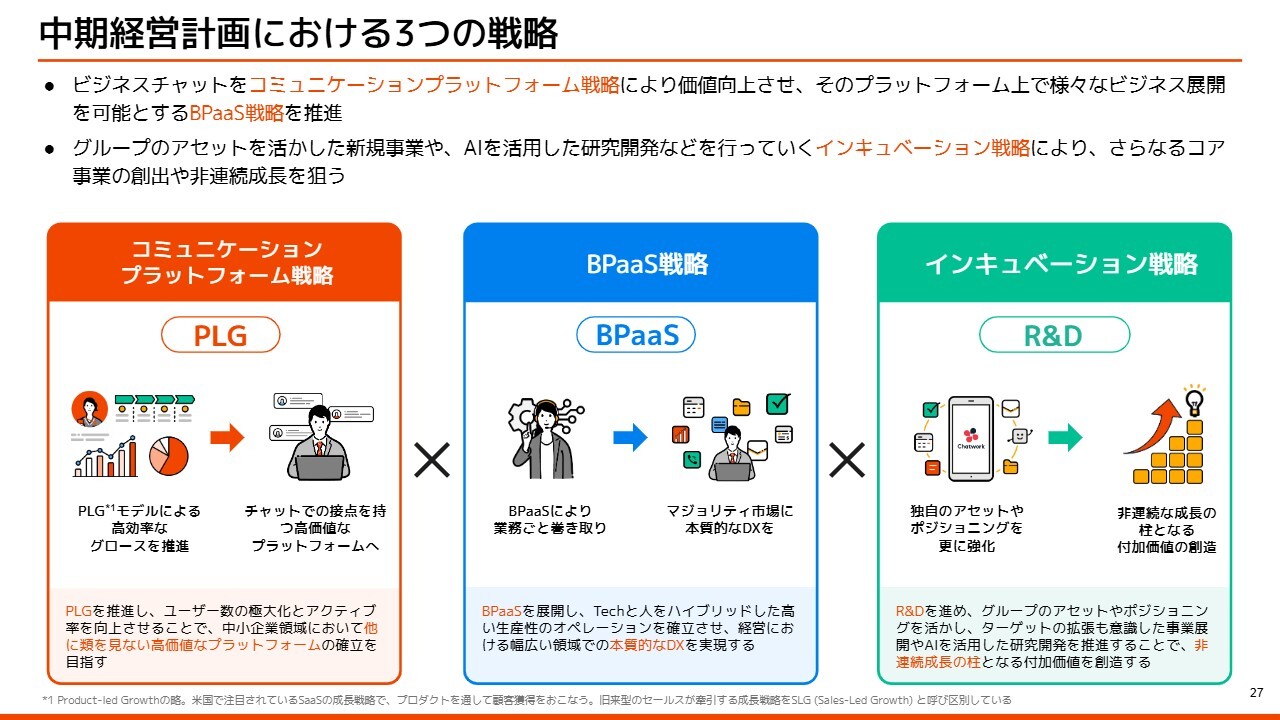

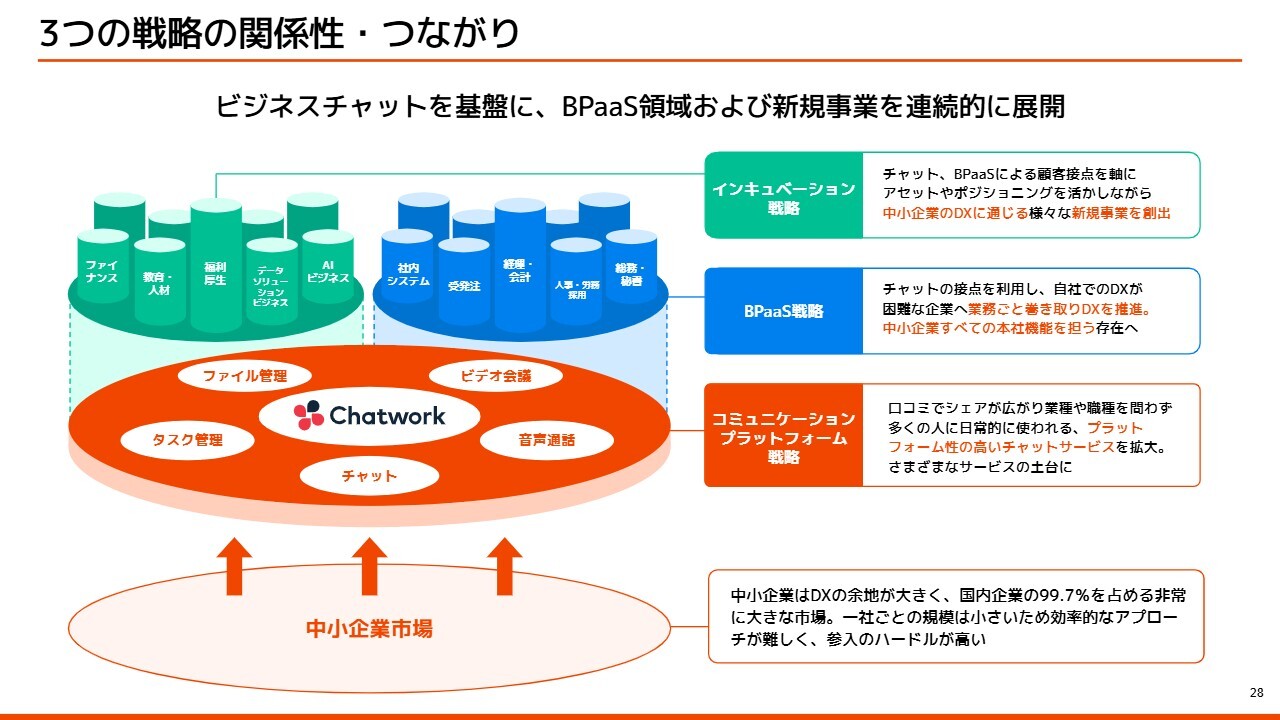

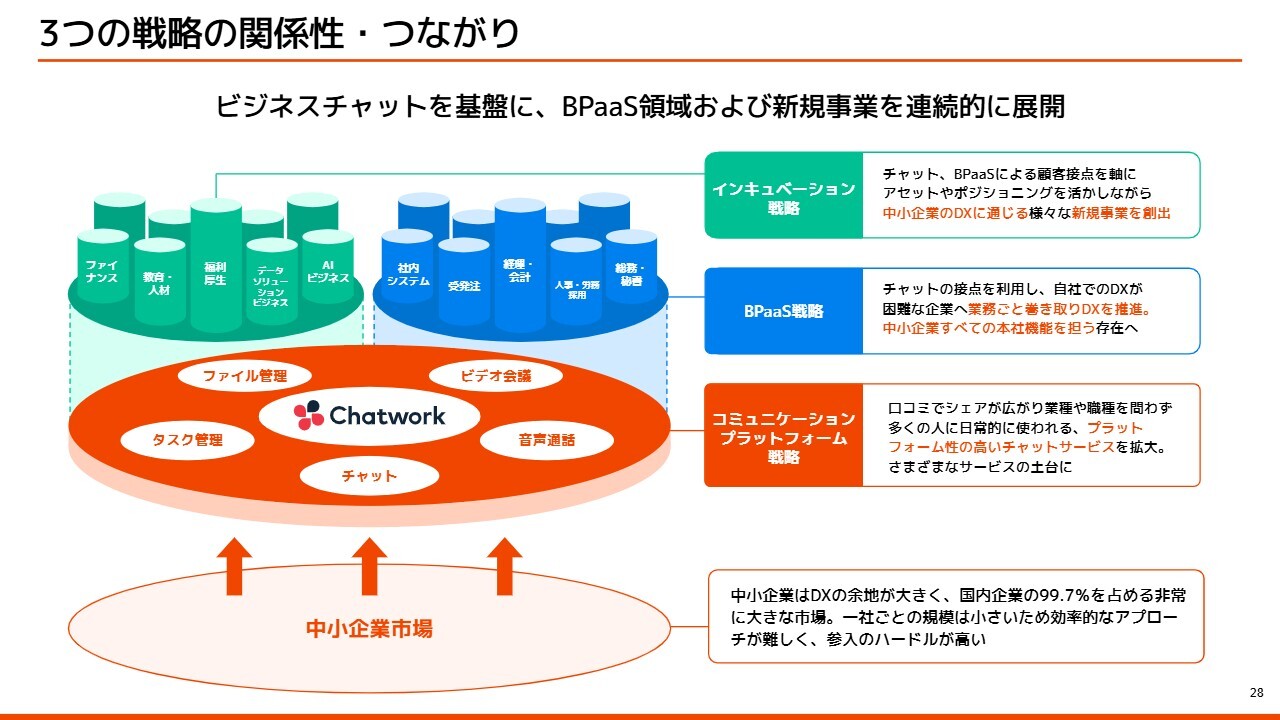

中期経営計画における3つの戦略

山本:中期経営計画を達成するために、大きく分けて3つの戦略を掲げています。詳細をご説明すると長くなるため、詳細は決算説明資料をご覧いただければと思います。

1点目が、コミュニケーションプラットフォーム戦略です。ビジネスチャットをただのチャットツールではなく、価値の高いプラットフォームに変えていきます。

2点目が、BPaaS戦略です。先ほどお話ししたとおり、SaaSを提供するのではなく、チャット経由でSaaSの運用代行を行うBPaaS事業により、ITに詳しくなくてもDXを可能にします。

3点目が、インキュベーション戦略です。AIやデータを駆使しながら、全社の最適化や新規事業を作っていくR&Dの戦略となっています。

3つの戦略の関係性・つながり

山本:3つの戦略の関係性・つながりです。中小企業のマーケットに対して、「Chatwork」をプラットフォームにしながらBPaaSとインキュベーションでさまざまな事業を展開することが、全体の構造となっています。

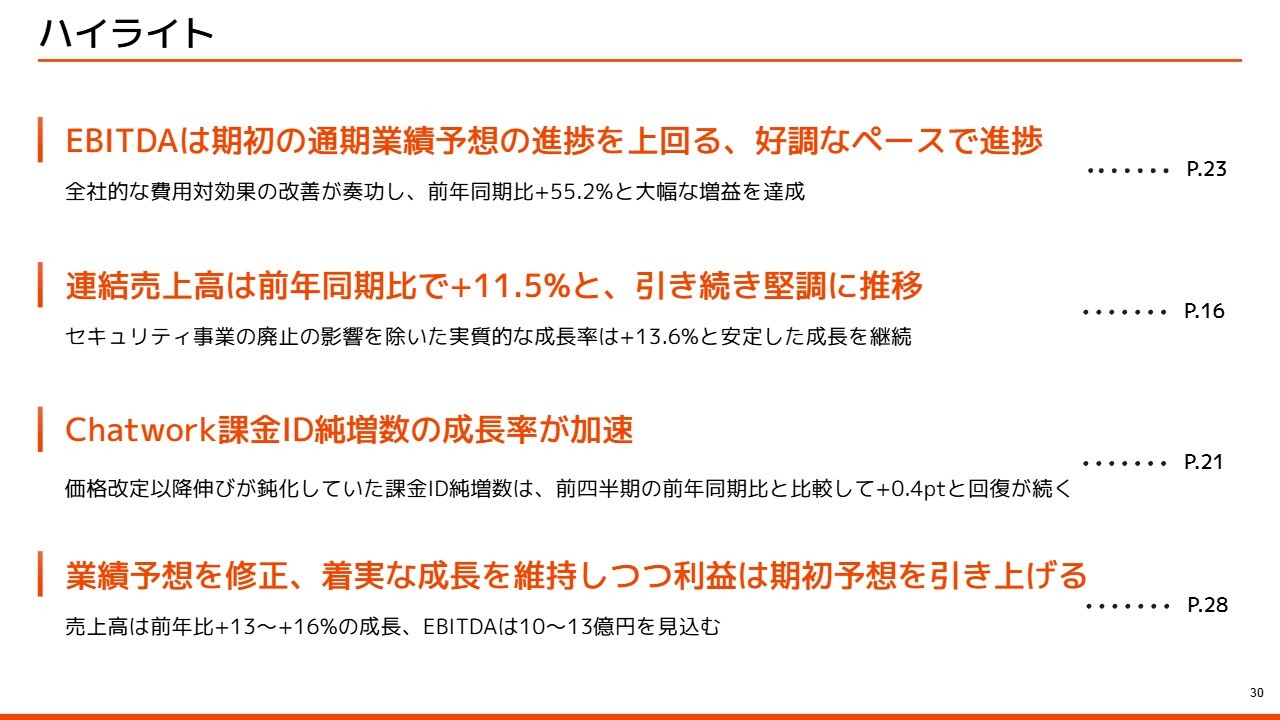

ハイライト

山本:直近の2025年12月期第2四半期の業績を簡単にご紹介します。ハイライトとして、4つにまとめています。

1つ目は、現在はEBITDAが期初の通期業績予想の進捗を上回る好調なペースで進捗しており、利益水準が予想よりも順調に進んでいます。

2つ目は、連結売上高が前年同期比プラス11.5パーセントと、引き続き堅調に推移しています。今期の目標として15パーセント以上を掲げていたため、少し弱いところはありますが、売上は堅調で利益が順調というところが現在の四半期の足元の状況です。

3つ目は、主力の「Chatwork」の課金ID純増数の成長率が加速してきており、ポジティブなKPIの推移となっています。

「Chatwork」は2年ほど前に大きく価格改定を行いました。価格が上がると当然ながら課金率、有料化率は若干下がります。解約が増えていたこともあり、課金ID純増数がやや鈍化してご心配をおかけしましたが、そちらが一巡し、回復が続いていることをご報告しています。

4つ目は、第2四半期の決算で業績予想の修正を行いました。着実な成長を維持しつつ、利益は期初予想より引き上げています。

業績予想の修正

山本:業績予想の修正の詳細です。2月時点で発表した期初予想では、売上高は前年比15パーセント以上と掲げていたところ、今回は前年比プラス13パーセントから16パーセントとレンジで開示しています。半期が進んで蓋然性が高まってきましたので、この範囲に収まるだろうと見込んでいます。

EBITDAは、期初は10億円以上と掲げていたところ、10億500万円から13億円以上と、下限を引き上げて上向きの予想としています。

営業利益から下の段階利益に関しては、期初では予想を出していなかったところ、今はすべて出しています。

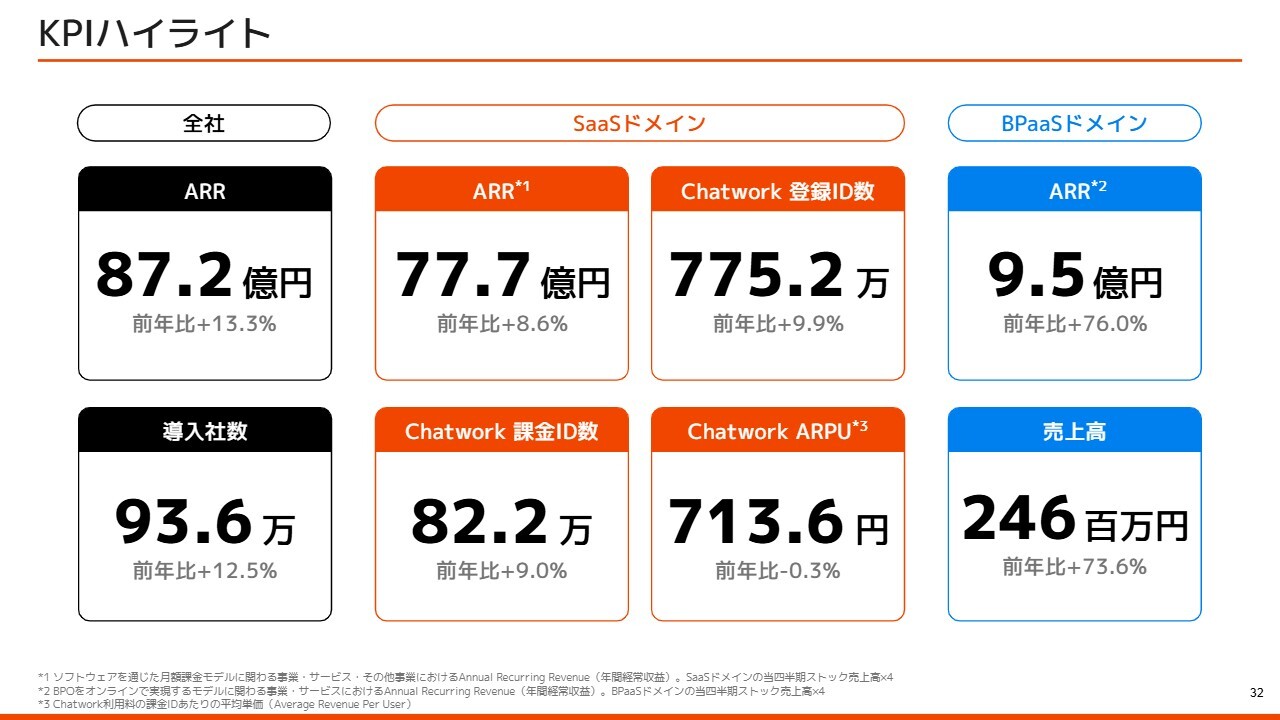

KPIハイライト

山本:KPIのハイライトです。全社のARR(年間のサブスクリプションの合計)は、月次を12倍したものですが、87億2,000万円と大きな規模感となってきています。導入社数は93万6,000社です。

我々はSaaSドメイン、BPaaSドメインと分かれており、SaaSドメインの中心はビジネスチャットです。その他にも先ほどご紹介した勤怠管理やクラウドストレージといった、グループインした会社のSaaSも含まれています。

SaaSドメインのKPIは、ARRが77億7,000万円、「Chatwork」の登録ID数は775万IDを超えてきています。課金ID数は「Chatwork」を有料化して使っていただいているお客さまの数で、前年比プラス9パーセントの82万2,000IDとなっています。ARPUは713.6円です。

BPaaSドメインは新規事業として新しく立ち上がってきており、ARRが9億5,000万円となっています。売上高は2億4,600万円です。

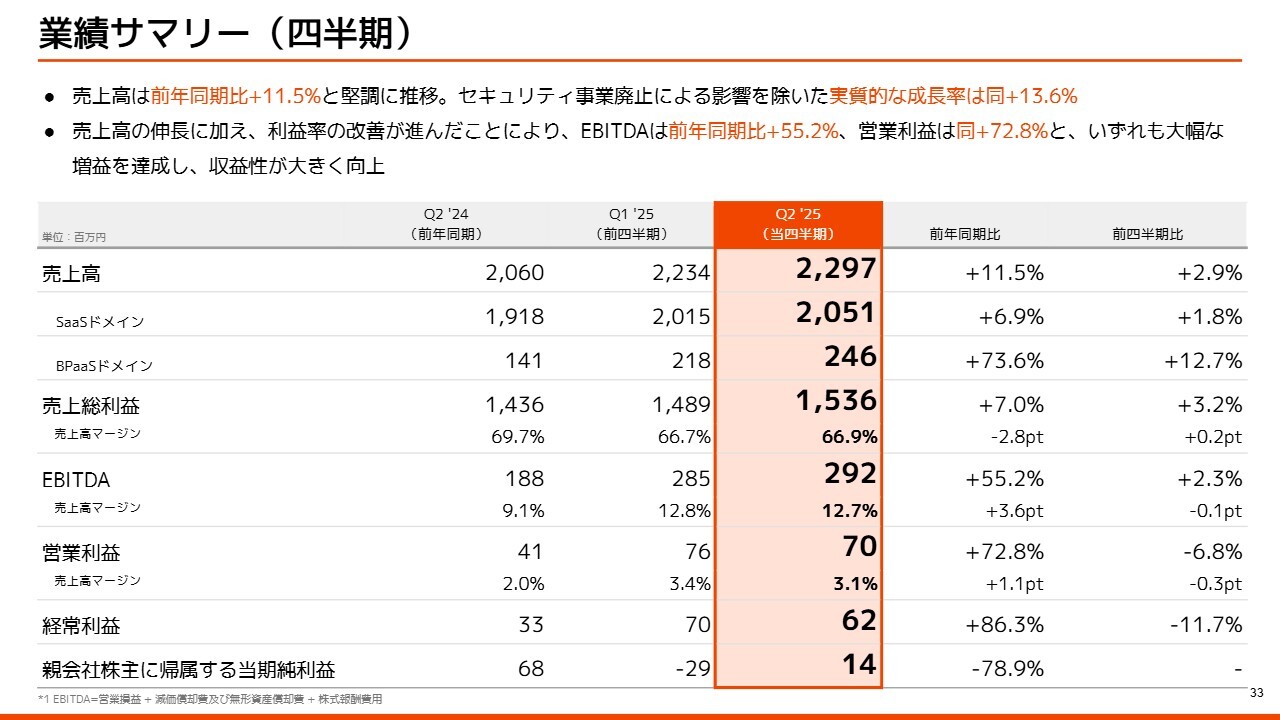

業績サマリー(四半期)

山本:業績サマリー(四半期)はスライドに記載のとおりです。詳細は表をご覧ください。

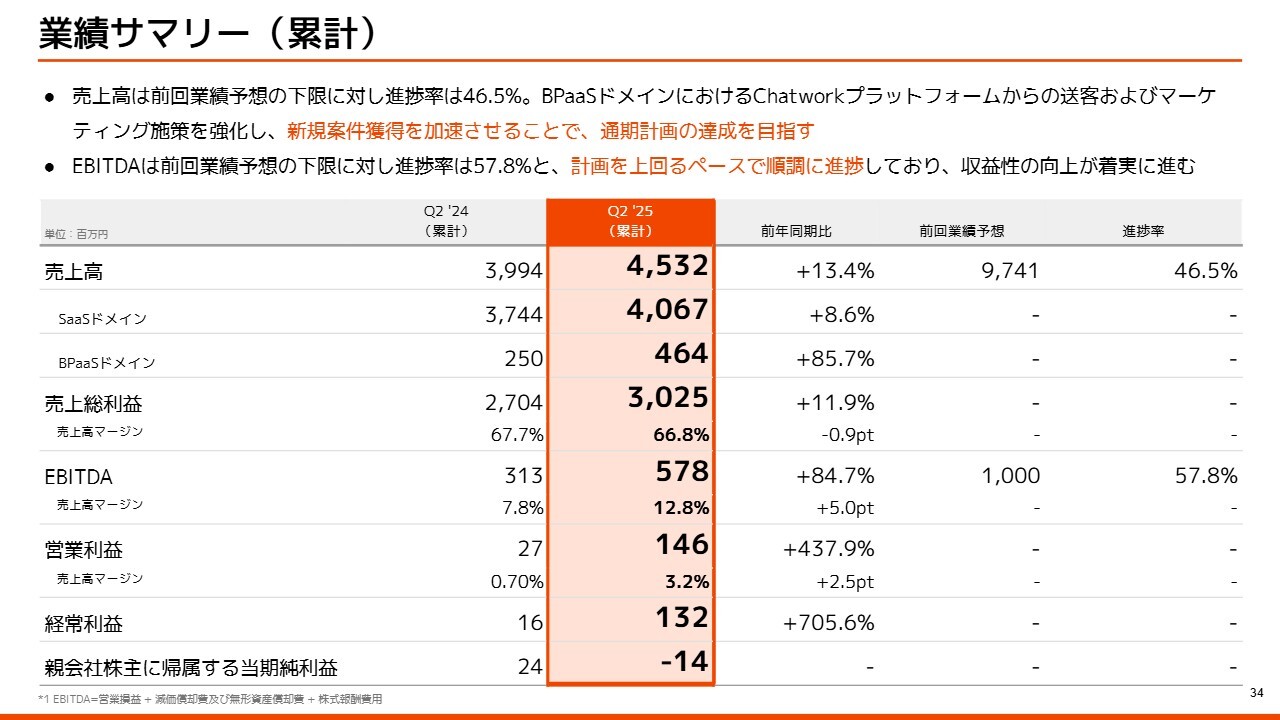

業績サマリー(累計)

山本:業績サマリー(累計)もスライドに記載のとおりです。

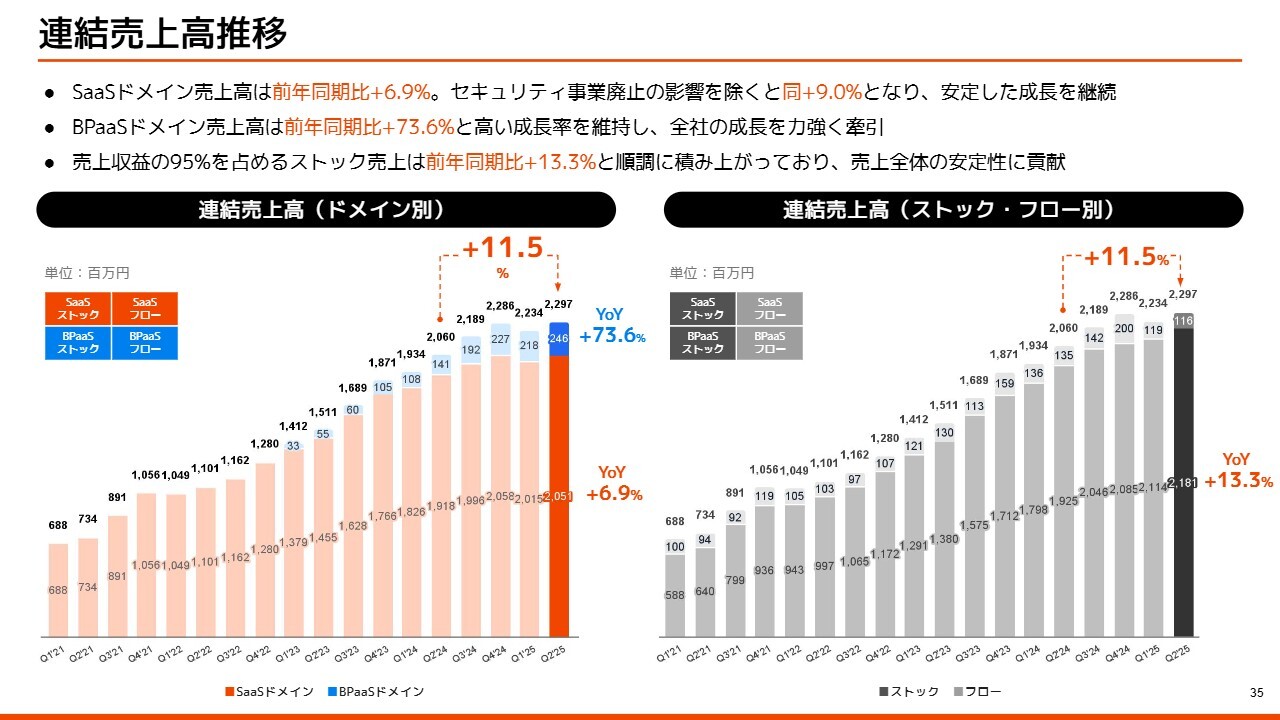

連結売上高推移

山本:連結売上高推移です。SaaSドメイン、BPaaSドメインで分けて開示しています。連結売上高は順調に積み上がってきていますが、SaaSドメインは第1四半期で成長がやや落ちてご心配をおかけしています。

こちらは、「Chatwork」以前から取り組んでいたセキュリティソフトを販売しているセキュリティ事業が一定シュリンクしてきたことに加え、事業のシナジーも大きくはないため、2024年末で廃止したところが大きく影響しています。

スライド右側のグラフをご覧ください。ストック収益はしっかりと右肩上がりに積み上がっていることがおわかりいただけるかと思います。

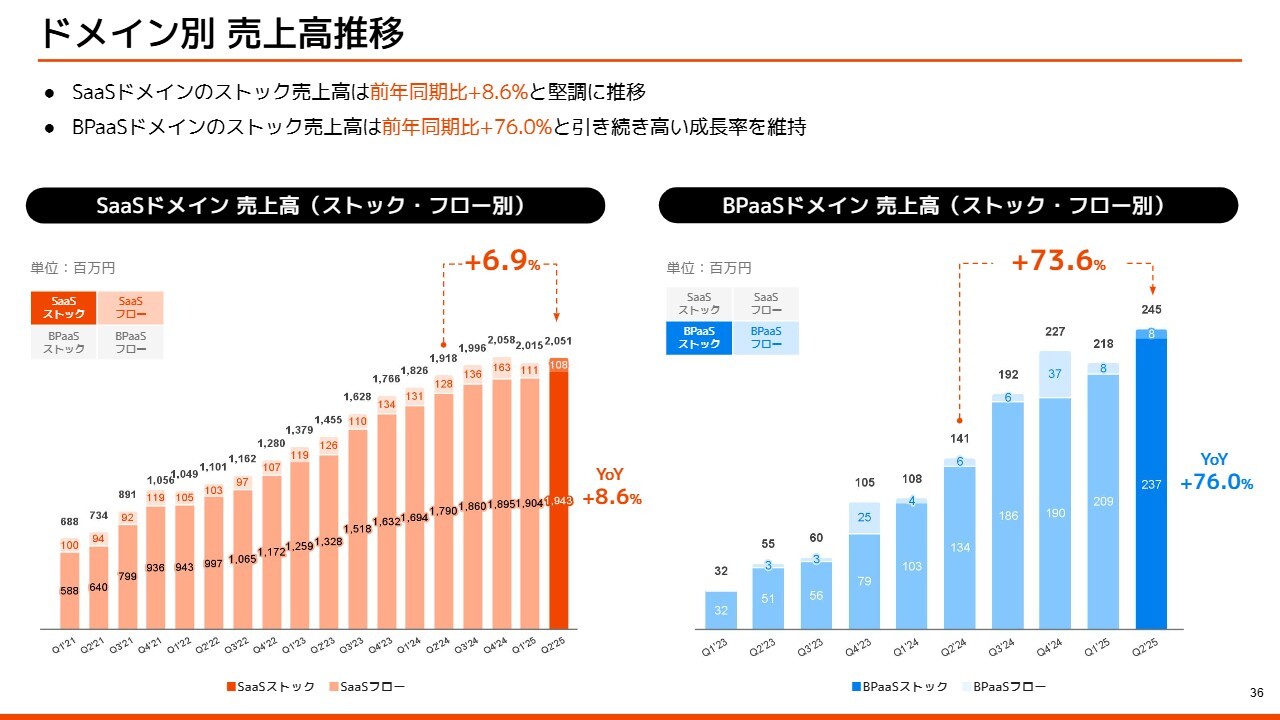

ドメイン別 売上高推移

山本:ドメイン別の売上高推移です。SaaSドメインのストック売上高は順調に推移しています。

スライド右側のBPaaSドメインにご注目ください。ストック売上高は前年同期比プラス76パーセント、1.7倍強という非常に高い成長率でBPaaSドメインが立ち上がっていることがご確認いただけるかと思います。

ビジネスチャットをしっかり堅調に伸ばしながら、BPaaSドメインを非常に速いペースで大きくしているというのが、我々の今のミックスになっています。BPaaSドメインの比率がどんどん大きくなることで、成長率もさらに引き上がってくる構造が作れるかと考えています。

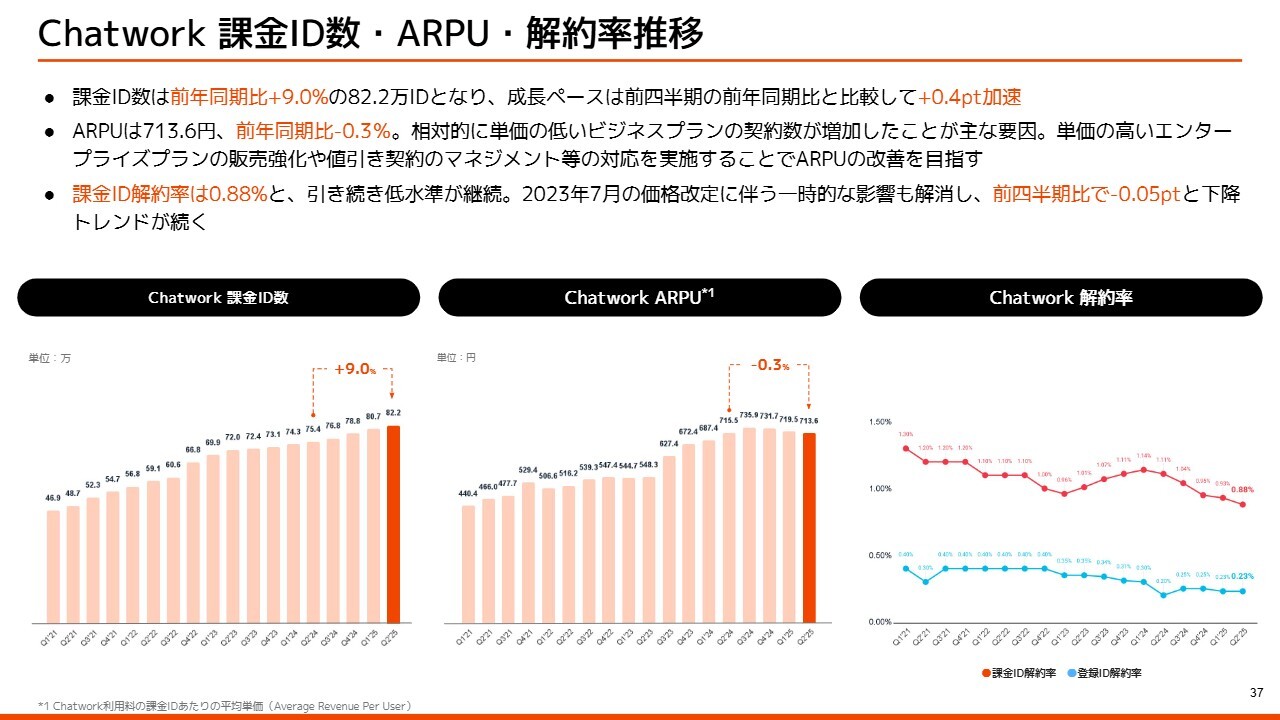

Chatwork 課金ID数・ARPU・解約率推移

山本:「Chatwork」の課金ID数・ARPU・解約率の推移です。「課金ID数×単価」で「Chatwork」の売上になると考えていただければと思います。先ほどハイライトのところでお伝えしたとおり、「Chatwork」の課金ID数は一時鈍化しましたが、またペースが上がってきて、今は伸びてきていることがご確認いただけるかと思います。

スライド中央のARPUをご覧ください。1ユーザーあたりのARPUに関しては、今は若干下がってきている傾向がありますが、特に大きな要因はありません。

「Chatwork」にはビジネスプランとエンタープライズプランがあります。エンタープライズプランのほうが単価が高いプランですが、契約数がビジネスプランのほうが大きくなってきている影響で、ARPUが若干下がってきています。

ただし、価格を大きく下げたといったことは一切ありませんので、一定のところで落ち着いたり横ばいになってくるかと思います。

課金ID解約率は0.88パーセントです。1パーセントを切っているため、SaaSの中でも非常に低水準かと思います。また、右肩下がりになってきているため、傾向としても良いかと思います。

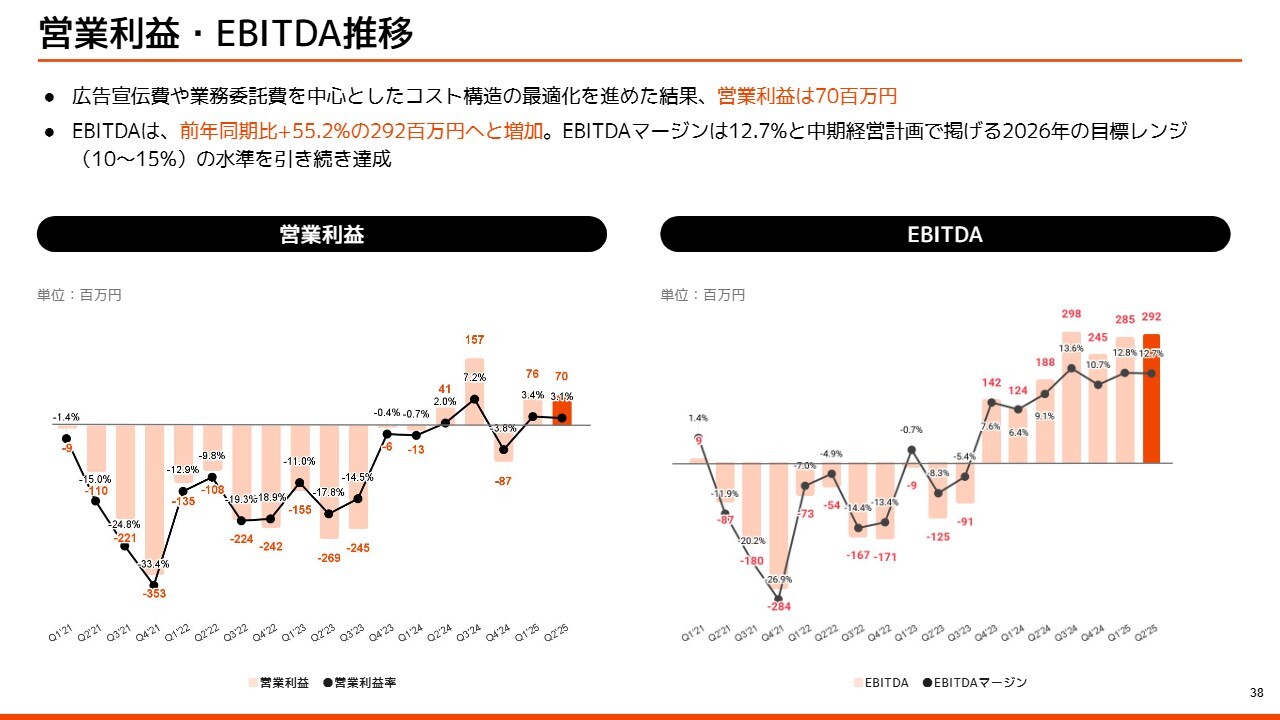

営業利益・EBITDA推移

山本:営業利益・EBITDAの推移です。営業利益でしっかり黒字になってきており、EBITDAに関しては高い水準でずっと利益が出せています。キャッシュフローがしっかり出るようなビジネス構造になってきていることがご確認いただけるかと思います。

IRメール配信登録

山本:IR情報の発信にも力を入れています。IRメールもぜひご覧いただけると、我々の最新情報をキャッチアップできますので、ご登録いただけるとうれしいです。

以上で我々のプレゼンテーションとします。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:「Chatwork」基盤を活用した新しい取り組みや収益拡大の見通しについて

荒井沙織氏(以下、荒井):「『Chatwork』基盤を活用した新しい取り組みや収益拡大の見通しについて教えてください」というご質問です。

「Chatwork」、BPaaS戦略、インキュベーション戦略を掛けていくというお話のあたりかと思います。特に先ほどのお話でもう少し聞きたいところがインキュベーション戦略についてです。具体

新着ログ

「情報・通信業」のログ