【QAあり】荏原製作所、2Qは四半期最高業績を更新し通期利益を上方修正 生成AI需要が半導体分野を牽引、海外売上収益比率も上昇

本日御伝えしたいこと

伊藤仁士氏(以下、伊藤):みなさま、こんばんは。IR・広報統括部IR部長の伊藤です。本日は遅い時間にもかかわらず、当社の会社説明会にご参加くださり、ありがとうございます。

本日の説明会では、従来の会社説明会とは少し趣向を変え、2025年6月末に発行した統合報告書を通じて、当社のこれまでの変遷、強み、成長性をお伝えしたいと思います。また、8月14日に発表した決算説明会の内容についてもご説明し、足元の業績をご理解いただければと考えています。

さらに、前回7月の会社説明会からの新しいトピックをご紹介し、最後に株主還元についてご説明します。お手元にスライドの右側に掲載している統合報告書がありましたら、ぜひお手元でご覧いただきながら、本日の説明会をお聞きいただければと思います。

なお、統合報告書は弊社Webページの株主・投資家情報のページにPDF版を掲載しています。

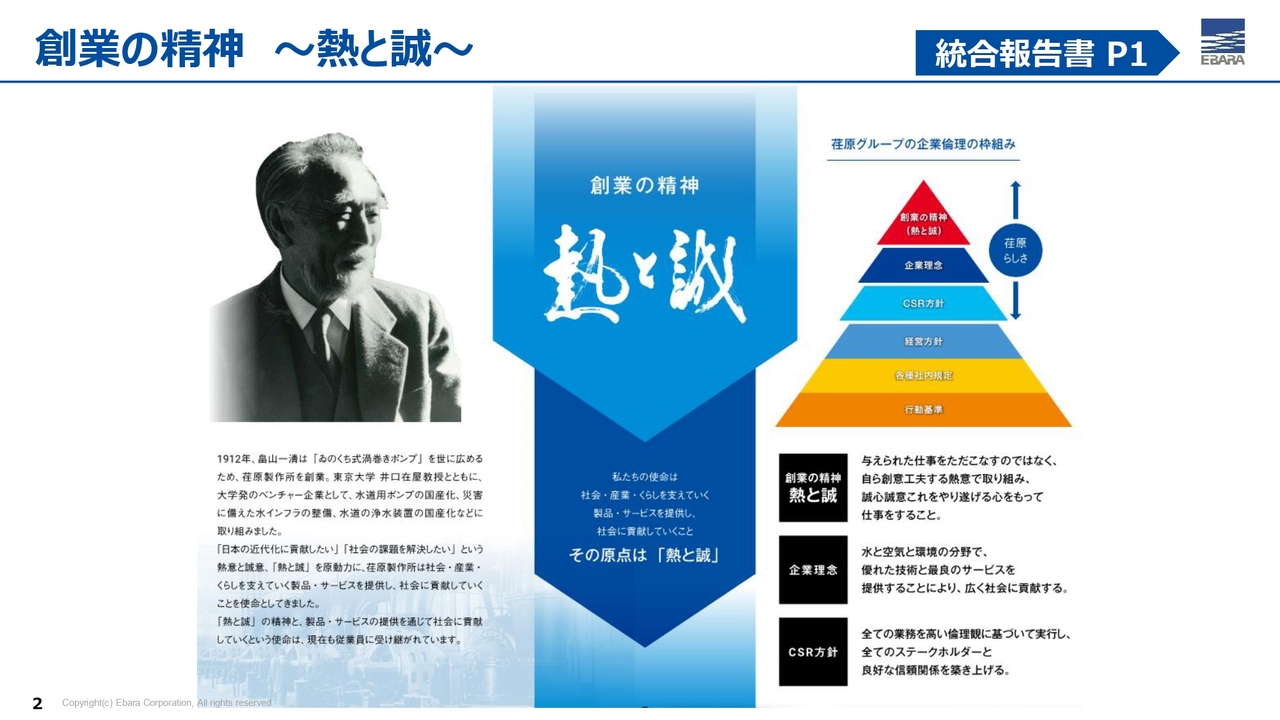

創業の精神~熱と誠~

当社は1912年に創業し、今年で創業113年目を迎えました。当社は、遠心力を利用する渦巻ポンプを製造する大学発のベンチャー企業としてスタートしました。

スライド左側の人物像は、創業者である畠山一清の写真です。当時所属していた東京帝国大学の恩師、井口在屋教授の理論に基づいて、国産初のポンプメーカを立ち上げたのが、当社の最初の一歩でした。

スライド中央に記載されている「熱と誠」は、畠山一清が創業の精神として掲げたもので、自ら創意工夫する熱意を持ち、誠心誠意これをやり遂げる心で仕事に取り組むことを意味しています。この精神は現在も、従業員の中に深く根づいています。

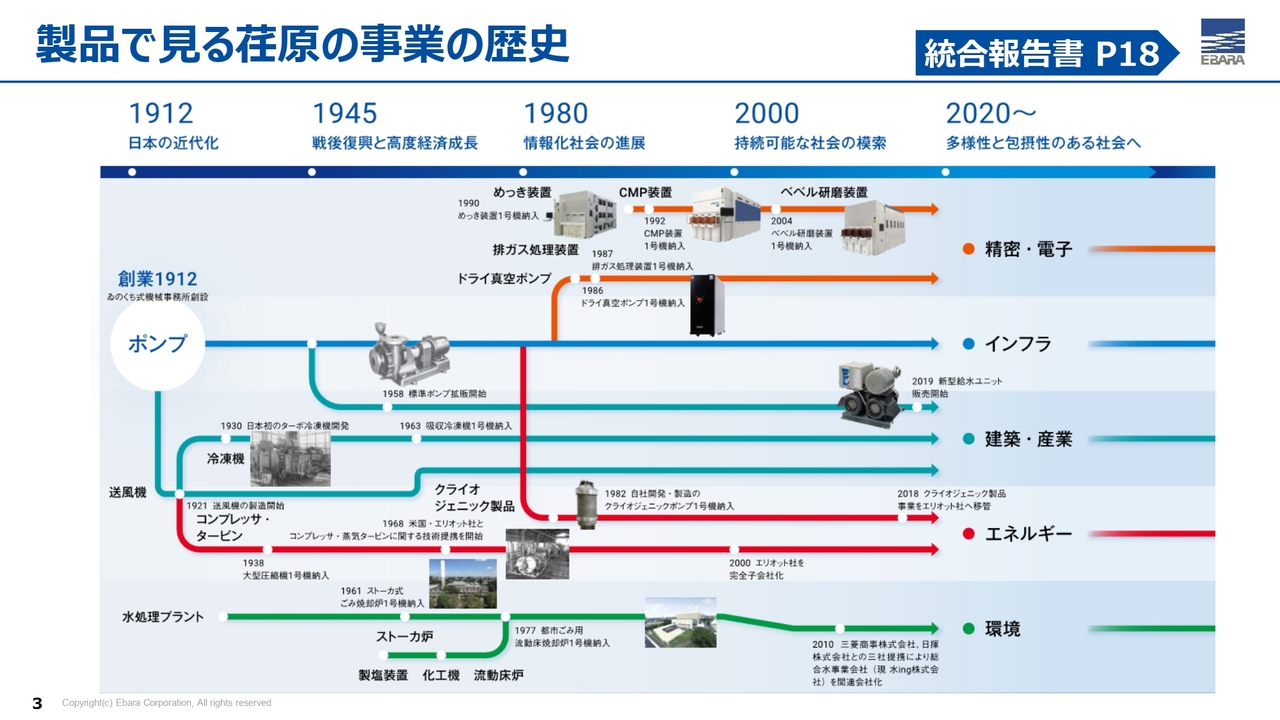

製品で見る荏原の事業の歴史

スライドの図は統合報告書の18ページにあり、当社の製品と事業の変遷を示しています。

創業当初、当社はポンプメーカとして「水を安全かつ安定的に供給する」というビジョンを掲げ、国産第1号となるポンプを開発することで、日本の近代化に貢献してきました。スライドの図でいうと、一番左の部分に該当します。

その後、ポンプで培った流体技術や回転機械技術を応用し、コンプレッサ、タービン、送風機、冷凍機といった製品群へ事業を拡大しました。また、ポンプの供給先である水処理プラント事業にも進出しています。この図では、一番下の緑色のラインをご覧ください。

その後、廃棄物焼却プラントを含む環境プラント事業へと発展させました。一方で、スライドの図の右上のオレンジ色の部分に示されるように、1980年代に新たに生まれた半導体製造プロセス市場にも、回転機械や流体技術などの強みを応用した製品・装置を提供し、現在の精密・電子セグメントへと展開しました。

このように、当社は常に時代の人々の暮らしにおける課題に向き合い、製品やシステム、サービスを社会に提供しながら事業を拡大してきました。その結果、スライドの図の右側に示されるように、現在は建築・産業、エネルギー、インフラ、環境、精密・電子という5つの事業セグメントを展開しています。

それでは、これらの事業セグメントを紹介する動画をご覧ください。

いかがでしたでしょうか? 当社の取り組みについてイメージをお持ちいただけたのではないかと思います。

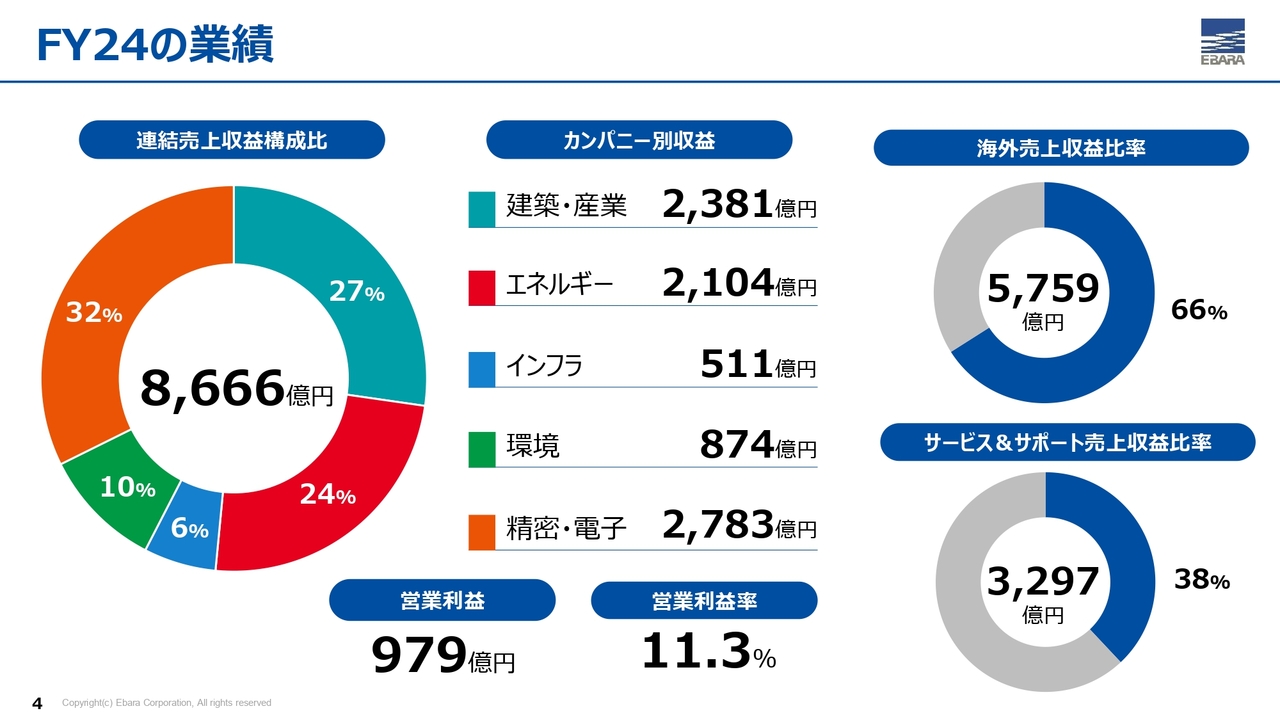

FY24の業績

当社の業績についてご紹介します。スライド左側の円グラフに示されているとおり、2024年の当社グループ全体の売上収益は8,666億円、営業利益は979億円、営業利益率は11.3パーセントです。

各カンパニーの事業規模は、スライド中央に示しているとおりです。ここ数年、半導体製造装置市場の拡大が続いている影響もあり、精密・電子カンパニーの売上収益の構成比率が全体の3分の1を超える程度まで高まっています。

従来のポンプや回転機械の会社というだけでなく、半導体関連銘柄として市場から認識されることが多くなってきたのは、このような背景によるものです。

スライド右側の円グラフに示していますが、当社の海外売上収益比率は66パーセント程度で、年々拡大しています。すべての事業で力を入れているアフターサービスの比率を、当社ではサービス&サポート比率と呼んでいますが、こちらは40パーセントを少し下回る程度まで向上してきました。

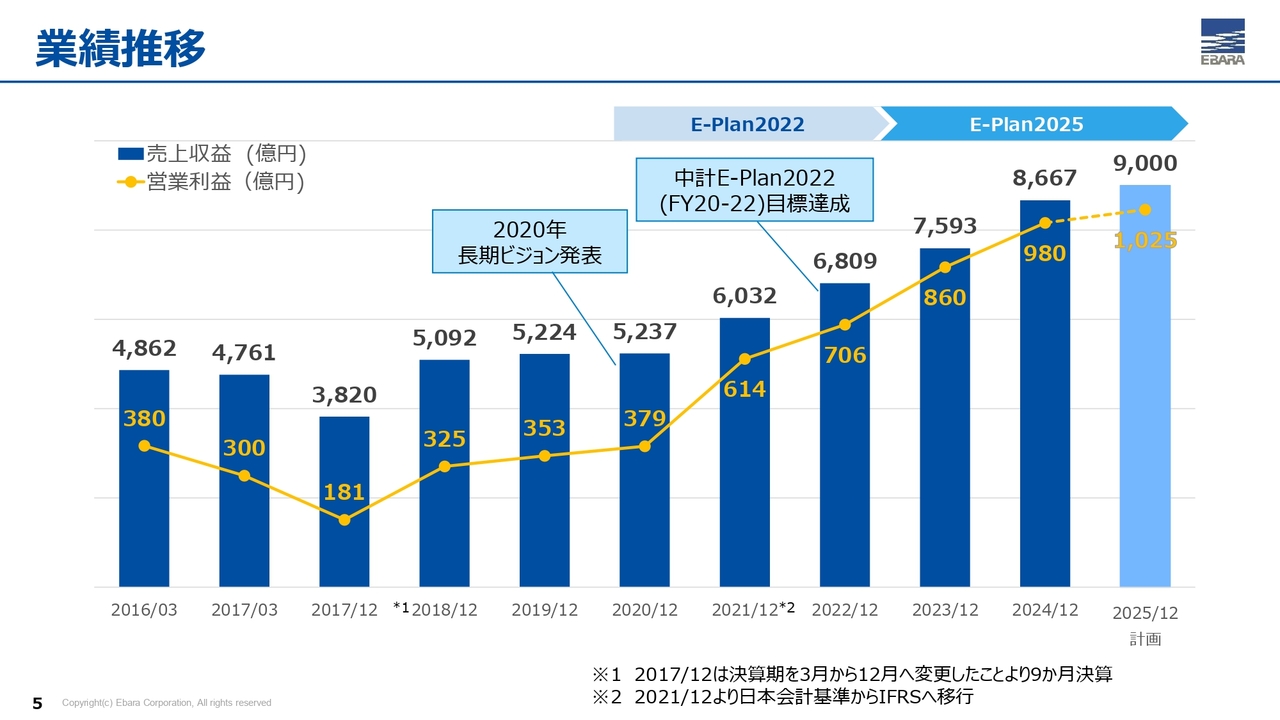

業績推移

スライドは、過去10年の業績推移を示したグラフです。当社は、2017年に決算期を3月から12月に変更しており、この年は売上収益が一時的に落ち込んでいるように見えますが、実質的には6期連続で増収増益を達成しています。

特に直近4年間では、過去最高業績を連続で更新しました。以上が、当社の概要です。

荏原の強み ~複数製品のグローバルプレゼンス~

ここからは再び統合報告書に戻り、当社の強みについてページを使ってご紹介します。

当社は、多くの製品群でグローバルにおいてシェアトップまたは2位を確保しています。例えば、スライドの左上に示されているクライオジェニックポンプは、LNGの移送に使用されるもので、マイナス162℃という極低温で稼働します。この製品は、グローバルでトップシェアを誇っています。

標準ポンプと呼ばれる、比較的小型でオフィスビルや工場などで使用されるポンプについては、国内でシェアNo.1を達成しています。エネルギーセグメントの製品である大型の遠心コンプレッサのうち、ダウンストリームと呼ばれる石油化学製品向けでは、世界トップシェアを誇っています。

現在、成長性の高い半導体製造市場に向けた製品であるCMP装置および真空ポンプにおいても、いずれもグローバルでシェア第2位という高いポジションを占めています。

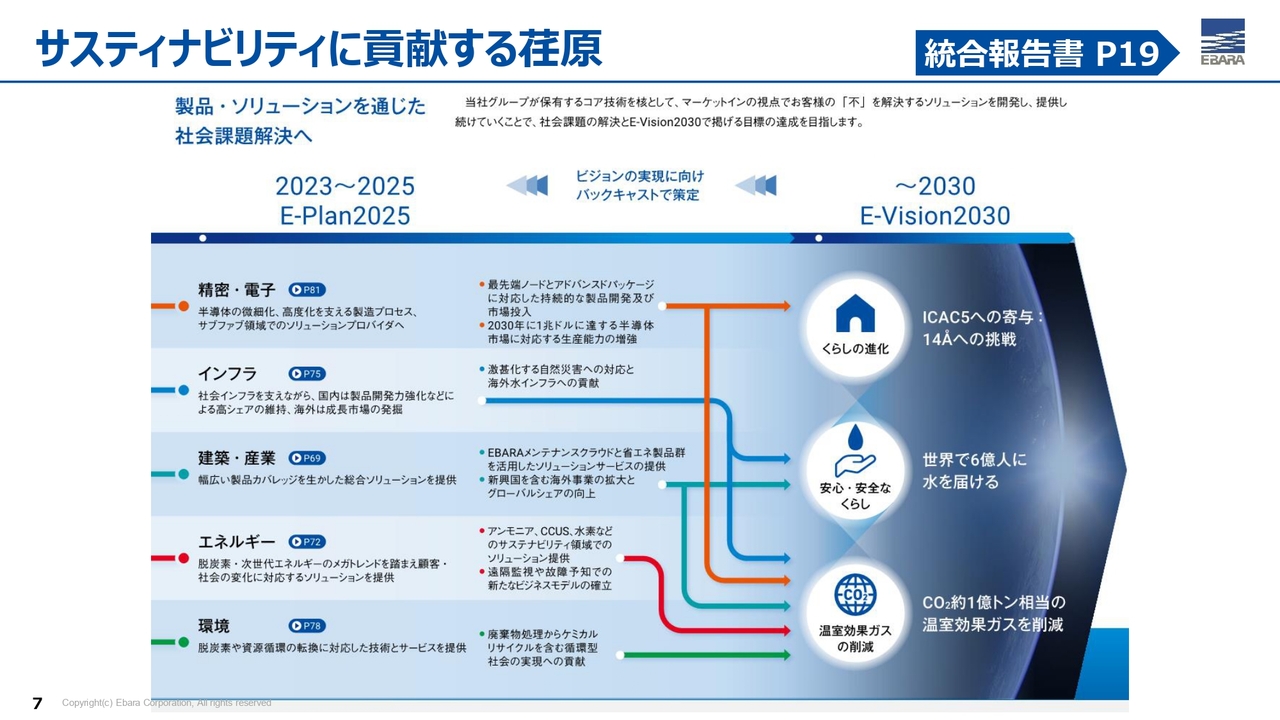

サスティナビリティに貢献する荏原

統合報告書では、創業から現在までの変遷に加え、未来への取り組みについてもご紹介しています。

本業である事業を通じてサステナビリティにも貢献できることが、当社のもう1つの強みです。当社は2020年に長期ビジョン「E-Vision2030」を発表し、社会・環境価値の向上と経済価値の向上の両方を目標としています。

その中で貢献したい項目として、スライドの右側に掲載されている「くらしの進化」「安心・安全なくらし」「温室効果ガスの削減」の3つの項目を掲げています。

具体的には、精密・電子セグメントを中心に、最先端の半導体市場への製品・サービスの提供を継続することによる貢献、激甚化する自然災害への対応、水・環境インフラへの寄与、さらにアンモニア、CCUS、水素といった新たな分野で製品・サービスを展開することにより、これらの分野への貢献を進めていきます。

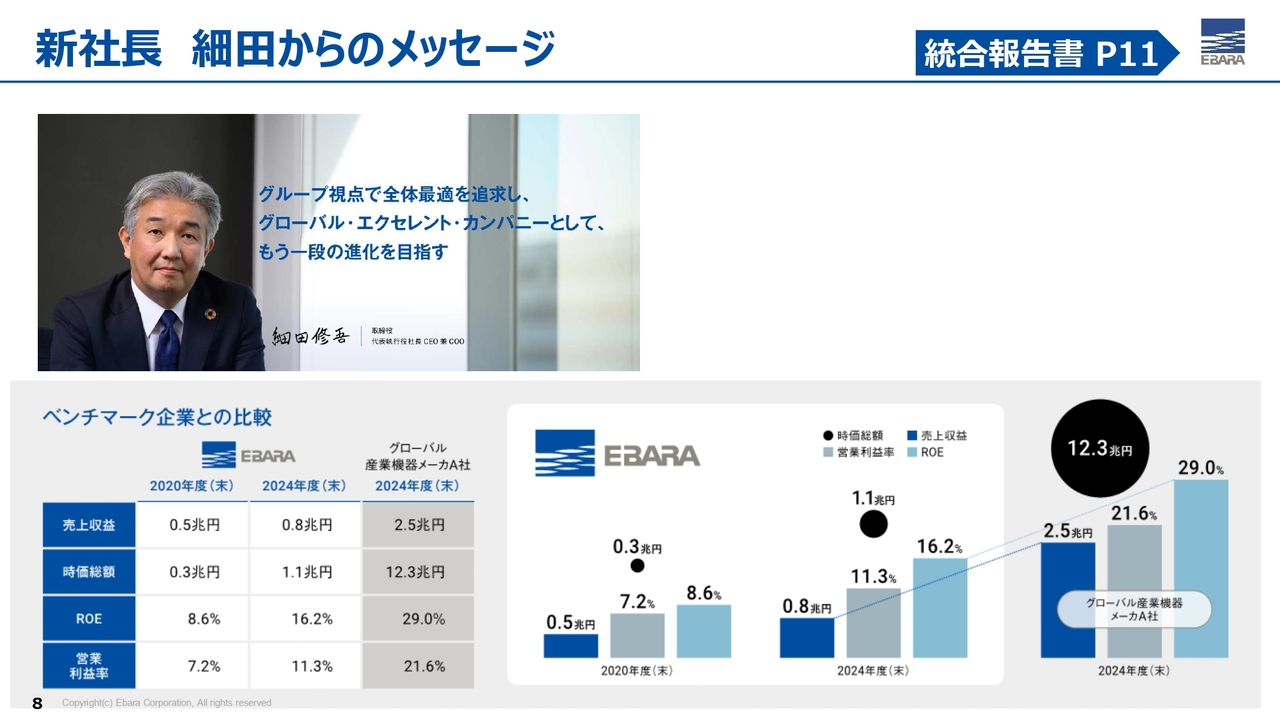

新社長細田からのメッセージ

当社は今年3月に代表執行役が交代し、細田が新たに就任しました。統合報告書には、細田からのメッセージが掲載されています。その内容は、前回7月の会社説明会でも一部ご紹介しましたが、当社はここ数年、スライドに示すグラフのとおり、収益および利益が拡大しています。

一方で、社外に目を向けると、グローバル市場では当社と類似した市場で競合製品を持つ企業が存在します。この企業は、スライドに示すように、売上収益、営業利益率、時価総額、ROEのいずれの指標でも当社を大きく上回っています。

当社としてもこのような企業をベンチマークし、適切なKPIを設定しながら、ギャップを埋める努力を進めていく方針です。これらの内容は、細田からのメッセージの中で触れられています。

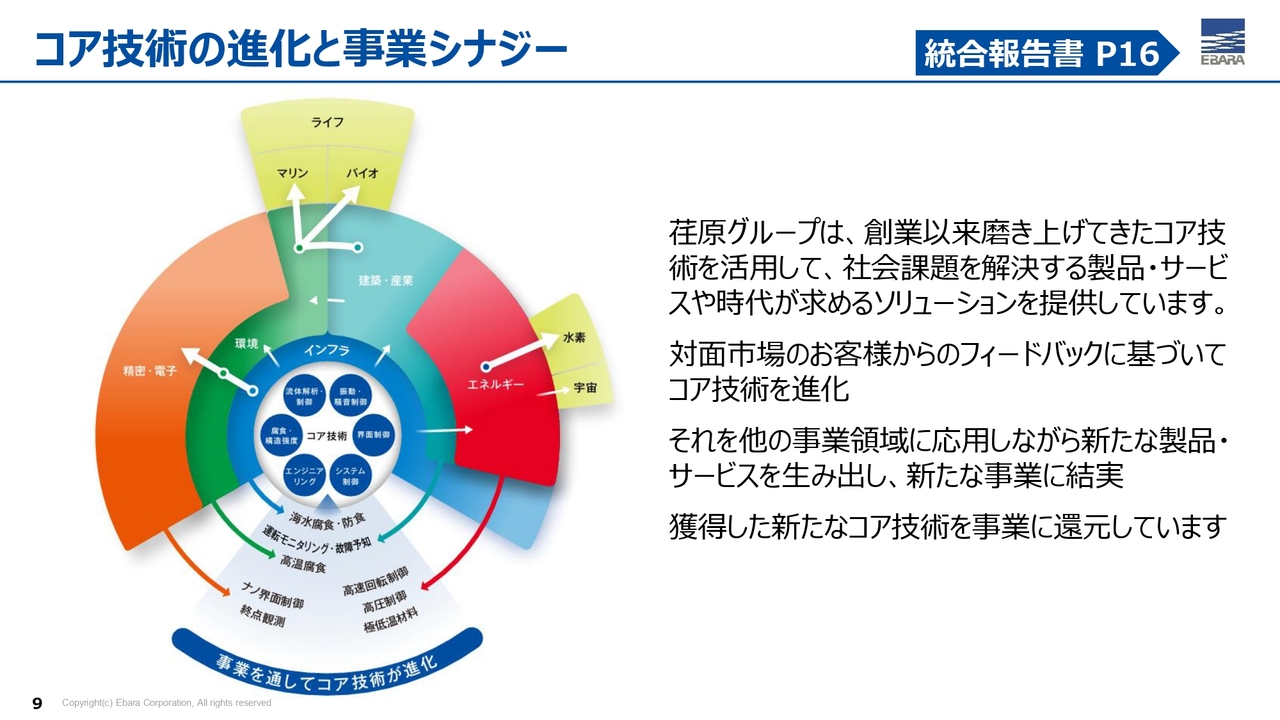

コア技術の進化と事業シナジー

当社の事業ポートフォリオの強みについても、スライドに提示している内容と同様に、統合報告書でご説明しています。当社は先ほどお話ししたように、5つの事業を展開しています。

複数の事業を抱えていることから、投資家の方々から理由を問われることがあります。当社の事業の歴史でもお伝えしましたが、当社はポンプ事業からスタートし、流体を扱う技術や回転体を制御する技術を応用することで、製品と事業領域を広げてきました。

複数の製品や技術を保有することで、新たな製品や事業を生み出すことができます。スライドの図は、その循環を示しています。

図の中心には、流体解析・制御、振動・騒音制御、界面制御といったコア技術があります。これらを基に、現在はインフラ事業ですが、祖業であるポンプ事業から出発し、環境、建築・産業、エネルギーへと事業領域を広げていることを図で表現しています。

もう少し詳しくご説明すると、例えばインフラと環境の技術を掛け合わせることで精密・電子事業が生まれています。また、新しい取り組みとして、建築・産業と環境の技術を掛け合わせることで、陸上養殖や培養肉の製造といった新しい技術が創出されています。

各事業からコア技術へ新たに蓄積される技術もあります。例えば、インフラ事業では海水腐食に対する防食技術が、CMPではナノ界面制御といった技術の蓄積が見られます。

シナジーから生まれた新事業・新製品

スライドで、この点についてさらにご説明します。例えば、当社はLNG向けに先ほどご紹介したクライオジェニックポンプを販売しています。このポンプは、マイナス162℃という極低温のLNGを輸送できる製品です。

この技術と、当社がさまざまな製品を取り扱う中で蓄積してきた材料技術を組み合わせることで、液体水素を発電燃料として利用する際に必要となる技術の開発を進めています。液体水素の昇圧ポンプの開発に成功し、すでに上市しています。また、第1号の受注に向けて営業活動を展開中です。

現在の最大事業である精密・電子セグメントについても、もともとはポンプ事業で使用されていた回転体の技術を応用することで真空ポンプが誕生し、環境分野で活用されたエンジニアリング技術を基に排ガス処理装置が開発されました。

このように、当社は複数の事業を展開し、その組み合わせによって新たな製品や事業を創出するとともに、新しい市場や製品から得られた知見をコア技術として蓄積するという好循環の中で事業を拡大しています。

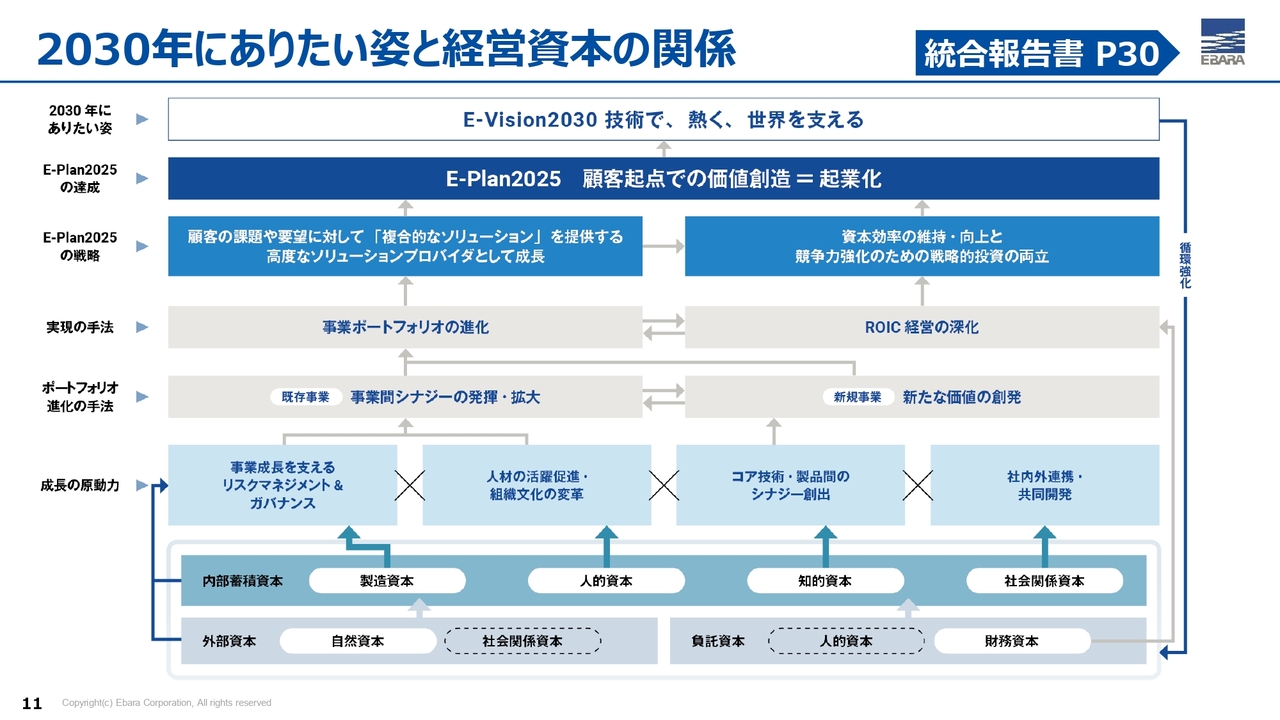

2030年にありたい姿と経営資本の関係

2030年の目指す姿に向けて、どのように経営資本を活用していくのかを、スライドの図でご紹介しています。

スライドの一番下に記載のとおり、当社は、6つの資本のうち人的資本、知的資本、製造資本、社会関係資本を内部蓄積資本として定義し、その蓄積が他社との差別化を実現するために必要不可欠であると考えています。

人的資本と財務資本については、ステークホルダーから負託を受け、当社の事業を通じてその価値を増大させ、社会へ還元することが必要であると考えています。

外部資本である自然資本と社会関係資本については、当社の事業活動に活用しつつも、共存共栄を図るべき資本と認識しています。

スライドの図を下から上へとご覧いただくとわかるように、これらの資本を活用し、このロジックツリーを経て2030年にありたい姿の実現を目指しています。

先ほどご説明した事業間のシナジーを発揮・拡大させることに加え、新たな価値を創発する取り組みを強化することで、事業ポートフォリオを進化させるとともに、継続してROIC経営の深化を図っていきます。

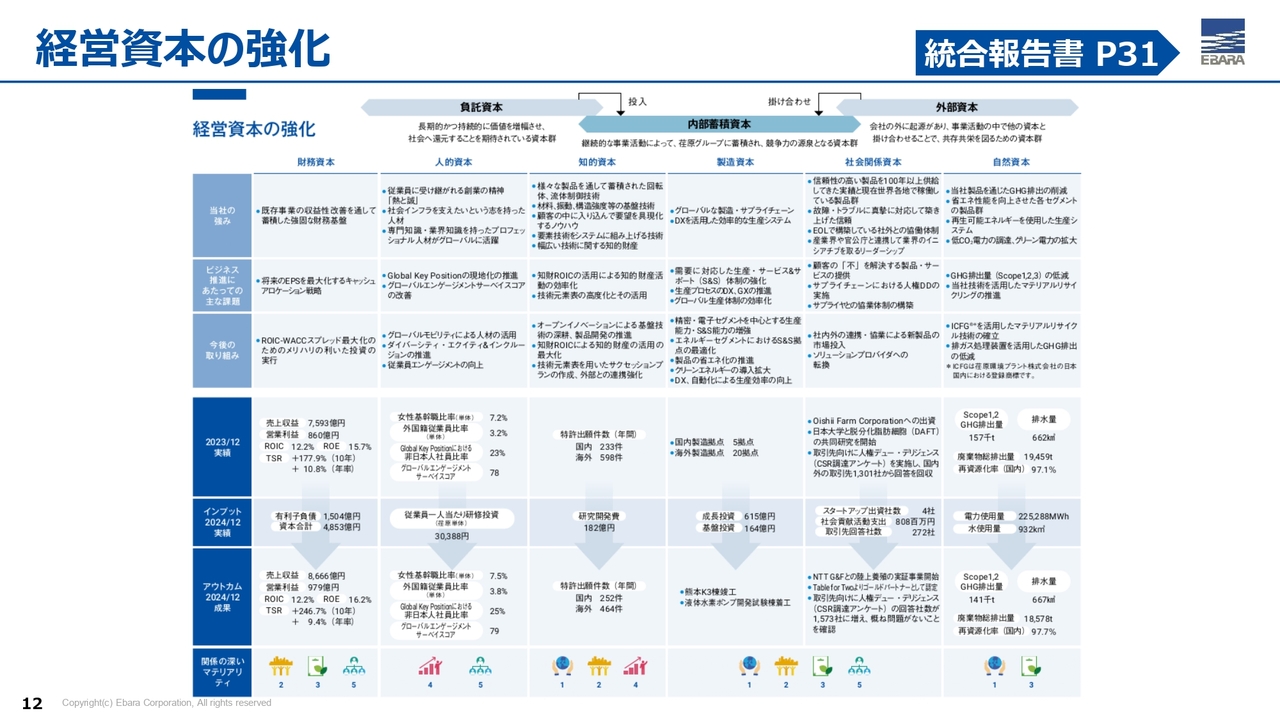

経営資本の強化

スライドの図は、当社の6つの資本の強みと課題を整理した当社の競争力の源泉を表しています。後ほど、ぜひ統合報告書をご覧ください。

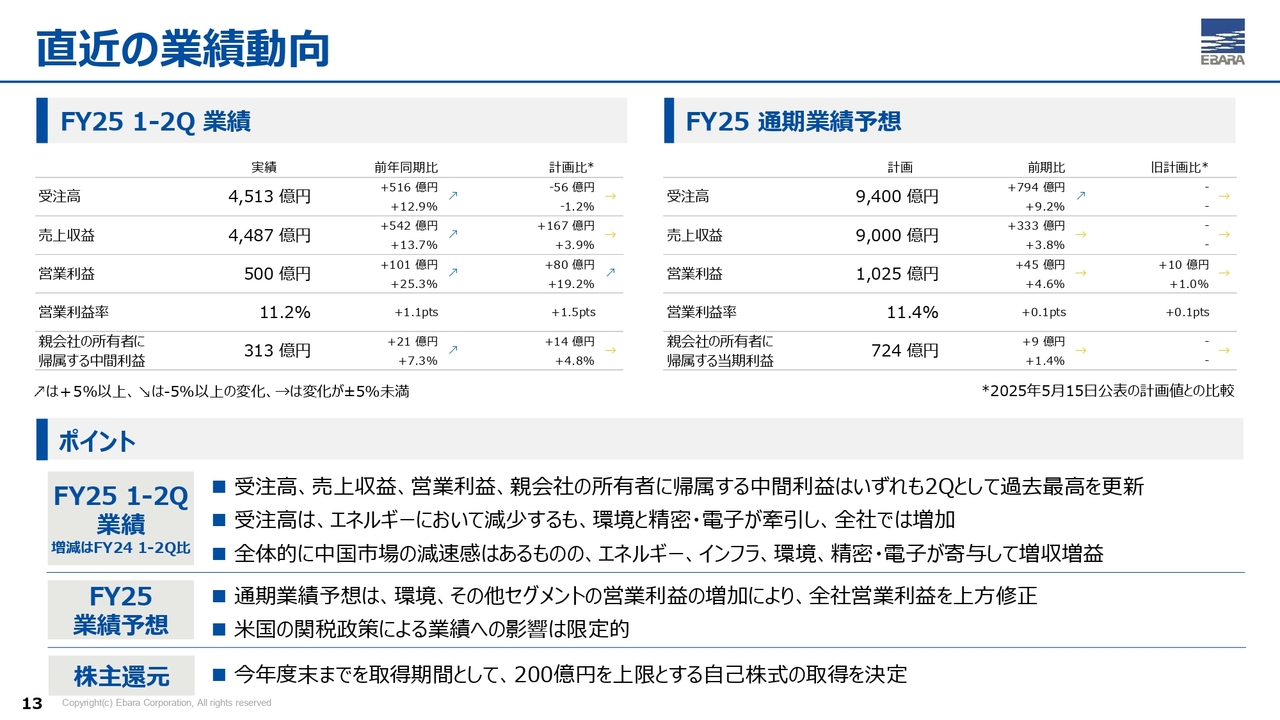

直近の業績動向

足元の業績についてご説明します。今回の第2四半期決算のポイントです。

受注高、売上収益、営業利益、中間利益のいずれも、第2四半期として過去最高を更新しました。受注高については、エネルギーが減少したものの、環境および精密・電子が大幅に増加し、全社として前年を上回る水準となっています。

全体的には、中国市場の減速感があるものの、売上収益と営業利益はエネルギー、インフラ、環境、精密・電子の各セグメントの売上成長が寄与し、増収増益となりました。

スライド右上には、業績予想を示しています。環境セグメントやその他の営業利益の増加により、全社の営業利益を5月の開示から10億円上方修正しています。今後の米国の関税政策による影響については引き続き不透明感がありますが、現時点で業績への影響は限定的だと考えています。

中長期的な株主価値の向上や自己資本水準の適正化を目的に、今年度末にかけて200億円を上限とする自己株式の取得を決定し、すでに開示しています。以上が、今回の決算概要です。

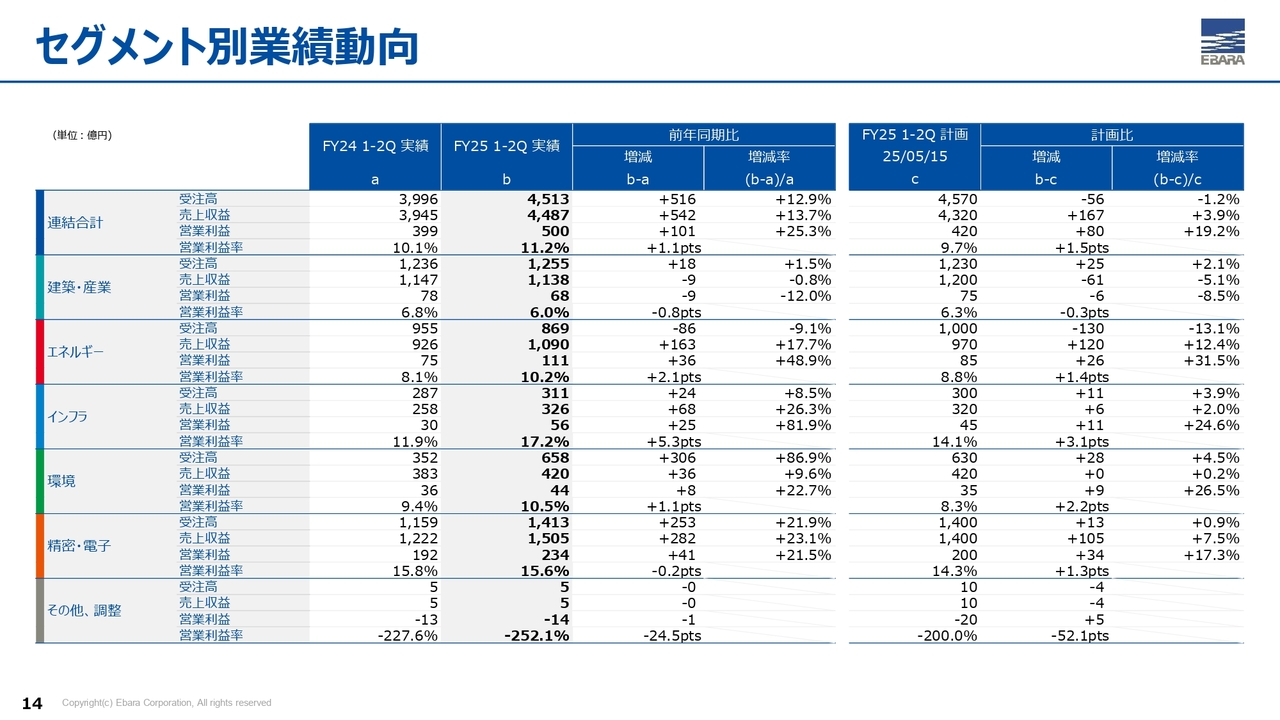

セグメント別業績動向

セグメント別の決算サマリーです。受注については、第3四半期以降に期ずれが発生したエネルギーの大型案件により、前年同期比で減少しました。

一方で、環境は延命化および長期包括の大型案件の受注により、精密・電子セグメントは生成AI向け半導体需要の継続により、前年同期から大きく増加しました。全体としては、前年同期比で516億円の増加となっています。

売上収益については、建築・産業が前年並みでしたが、それ以外のセグメントは堅調で、全体として前年同期比で542億円の増加となっています。

営業利益は、建築・産業セグメントが減益となったものの、精密・電子セグメント、エネルギーセグメント、インフラセグメントが牽引し、前年同期比で101億円増加しました。

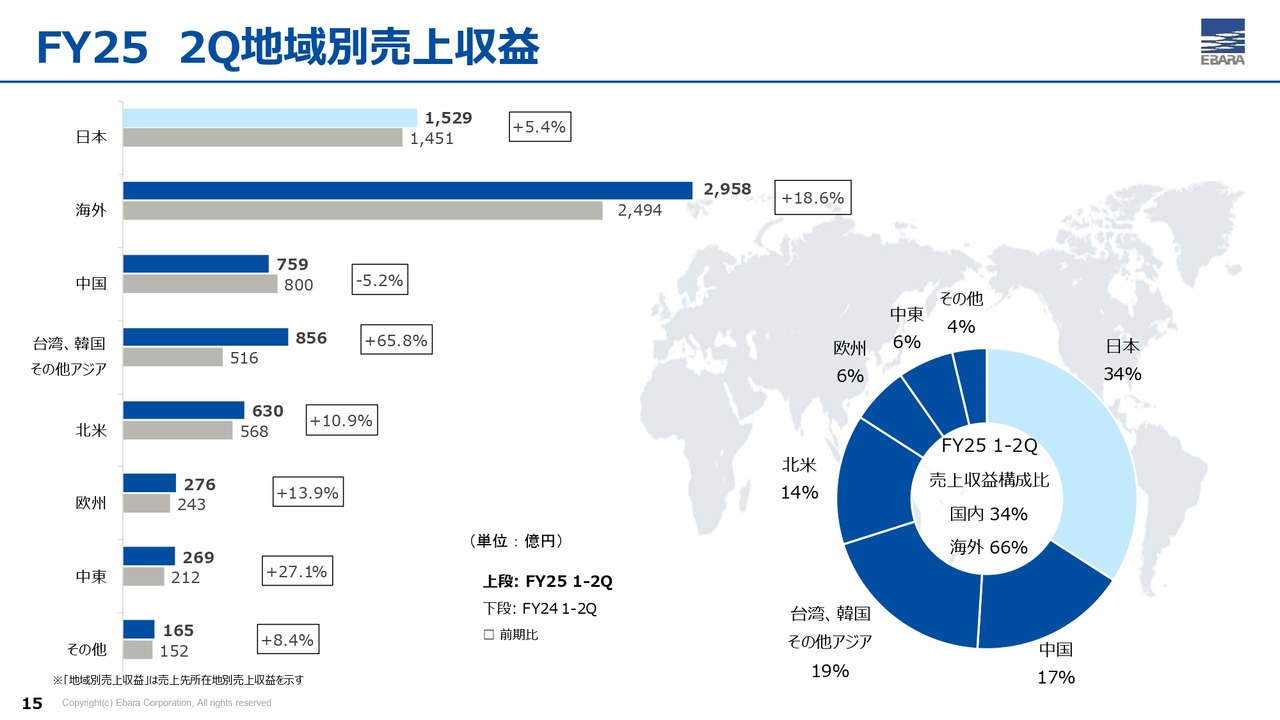

FY25 2Q地域別売上収益

地域別の売上収益構成です。海外売上構成比率については、スライド右側の円グラフの濃い部分で示されているとおり、66パーセントとなり、前年同期を上回る割合です。

スライド左側の棒グラフでは、上段が今期の第2四半期、下段が前年の第2四半期を示しています。日本と海外のいずれも前年同期と比較して増加しており、特に台湾、韓国、その他アジアでは、精密・電子セグメントの影響を受け、売上が大幅に伸びています。

中国においては、建築・産業セグメントおよび精密・電子セグメントの売上動向が影響し、前年同期比でやや減少しています。

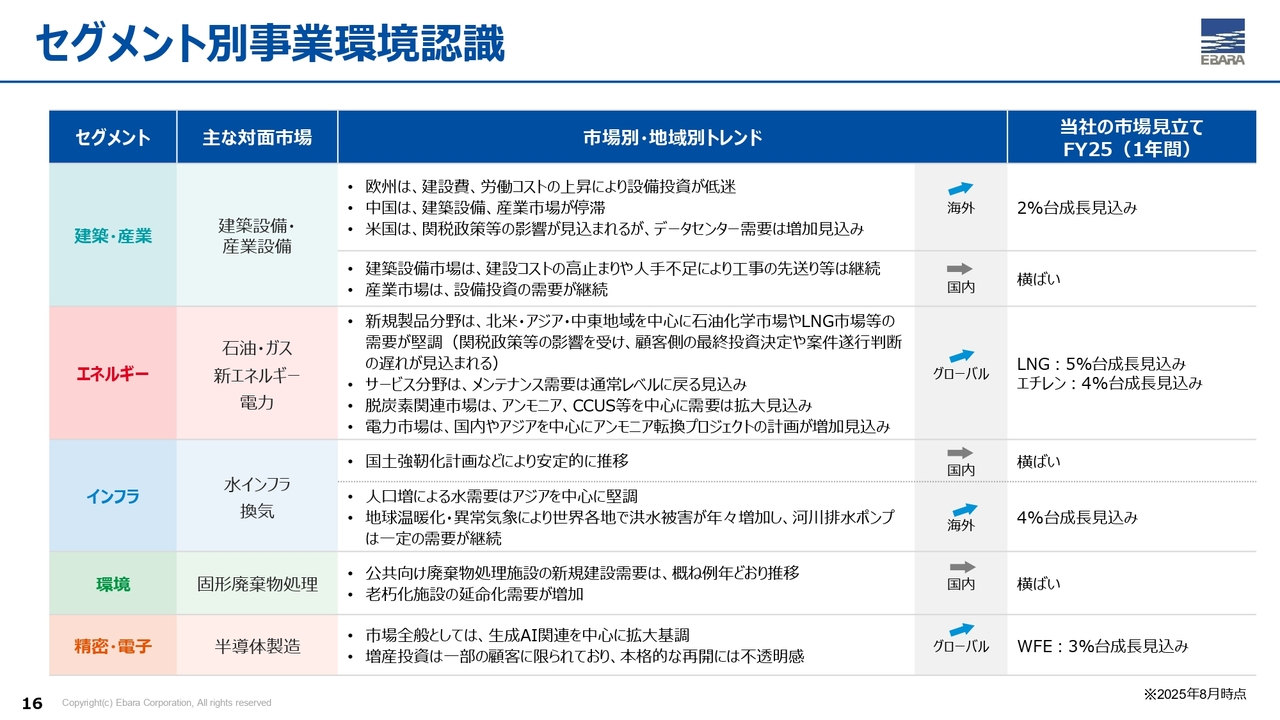

セグメント別事業環境認識

業績予想の前提となる市場の見立てについて、スライドにまとめています。成長率などについては、3ヶ月前と大きな変更はありませんが、一部の地域や市場で変化が見られる状況です。

精密・電子セグメントに関しては、生成AI向け半導体の需要が引き続き拡大基調にある一方、増産投資は一部の顧客に限られており、依然として不透明感が残る状況です。

エネルギーセグメントでは、新規製品分野の市場は堅調ですが、関税政策などの影響により、顧客による最終投資決定や案件の遂行判断に遅れが見込まれました。ただし、関税政策の全体像が明らかになる中で、期末に向けて投資の決定が進むと見ています。

建築・産業セグメントでは、3ヶ月前と比較して中国の建築設備市場で減速感が見られる状況となっています。

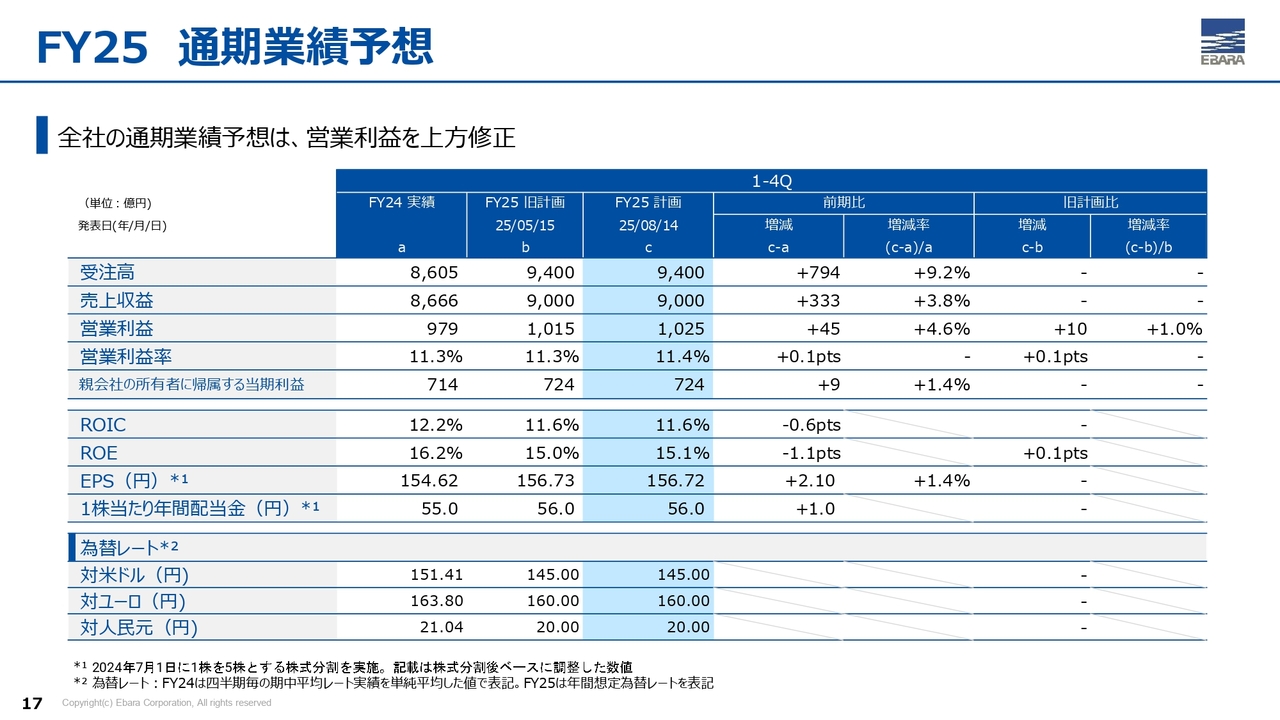

FY25 通期業績予想

通期の業績予想は、先ほどお伝えした見通しに基づいて計画しています。5月の決算発表時から、第2四半期までの業績進捗を踏まえ、受注高と売上収益に変更はありませんが、営業利益は10億円上方修正し、1,025億円としています。

廃プラスチックを資源へ~循環型社会を切り拓く荏原の技術~

最新のトピックスについていくつかご紹介します。当社のグループ会社である荏原環境プラントは、千葉県袖ケ浦市に建設していた廃プラスチックのケミカル実証プラントを竣工し、2025年7月より実証試験を開始しました。

このプラントでは、独自技術である「ICFG®内部循環流動床ガス化システム」を用いて、これまでリサイクルが難しかった建築廃材などを含む汚れた廃プラスチックを熱分解し、新たなプラスチックの原料となる油やガスを回収します。

実証試験では、1日約1トンの廃プラスチックを収集し、システムの安定稼働や事業性を最終検証します。本事業の成果を基に、2030年までにケミカルリサイクルの商用化を目指します。

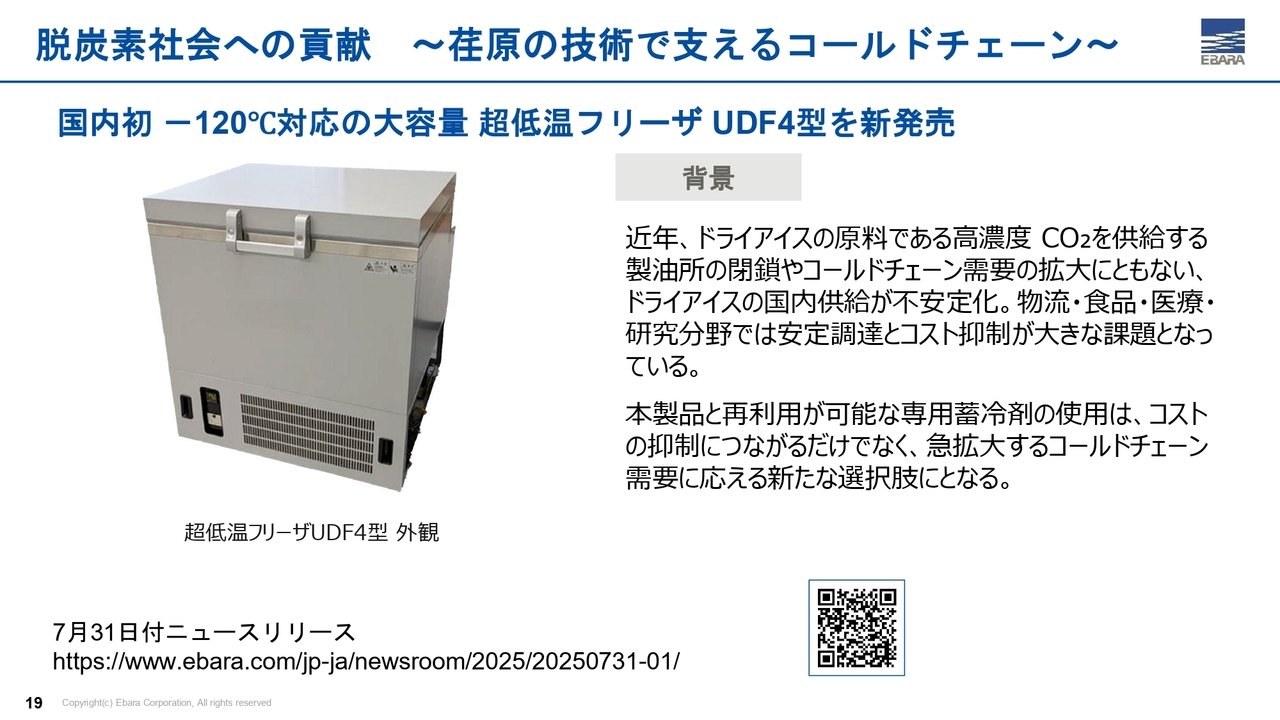

脱炭素社会への貢献 ~荏原の技術で支えるコールドチェーン~

もう1つ、脱炭素への取り組みをご紹介します。コールドチェーン、つまり冷凍したものを運ぶサプライチェーンにおいて、ドライアイスの供給不安やコスト高騰といった課題に対応するため、「脱ドライアイス輸送」を実現する「超低温フリーザーUDF4型」を発売しています。

この製品は、国内初となるマイナス120℃の超低温を達成し、繰り返し使用可能な専用蓄冷剤と組み合わせることで、ドライアイスを上回る保冷性能を発揮します。これにより、物流、食品、医療分野など厳格な温度管理が求められる市場に、安定的で持続可能な新しい超低温輸送の選択肢を提供します。

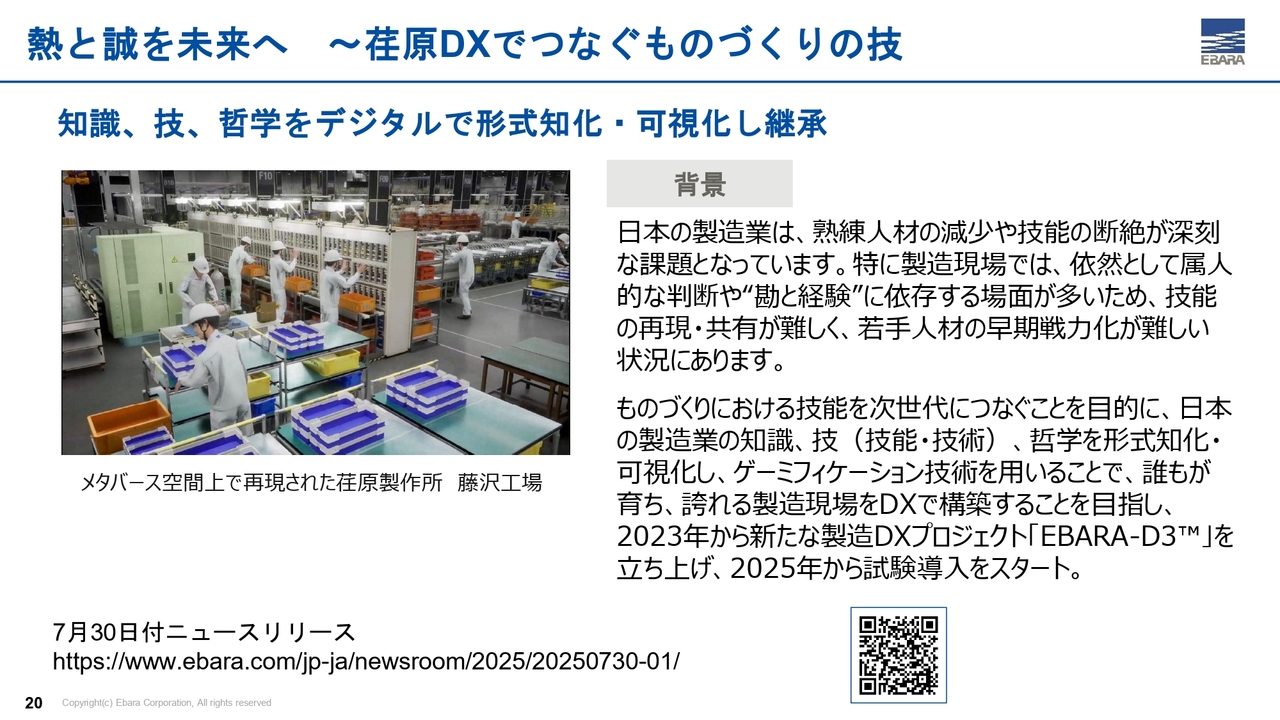

熱と誠を未来へ ~荏原 DX でつなぐものづくりの技

当社では、DXの取り組みを進めています。製造業における技能伝承や現場の属人化という課題を解決するため、ゲーミフィケーション技術を取り入れた新しい製造DXプロジェクト「EBARA-D3 TM」を開始しました。

「EBARA-D3 TM」は、従来の設備や工程をデジタル再現するデジタルツインに加え、作業者の判断や感覚という定量化が難しい暗黙知もデジタル上に再現する「人が主役」のデジタルトリプレットを基盤としています。

また、ゲーミフィケーション技術を採用することで、学習を「楽しみながら続けられる体験」に変換し、技能の平準化と定着を加速します。

以上が、最近のトピックスについてのご説明です。

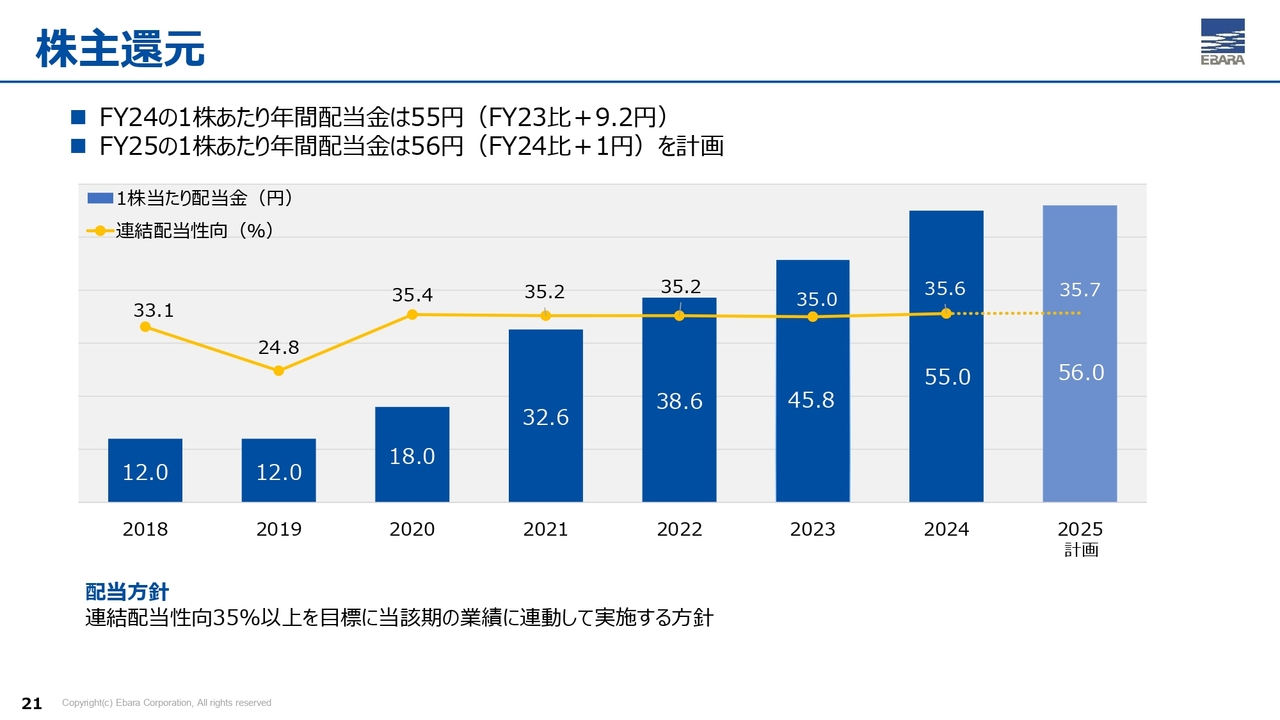

株主還元

みなさまの関心が高い株主還元についてご説明します。

株主還元については、連結配当性向35パーセント以上を目標としており、2024年度の1株あたり年間配当金は55円となりました。前年比で9.2円増加し、連結配当性向は35.6パーセントとなっています。

2025年度は前年より1円引き上げて、1株あたり56円を計画しています。

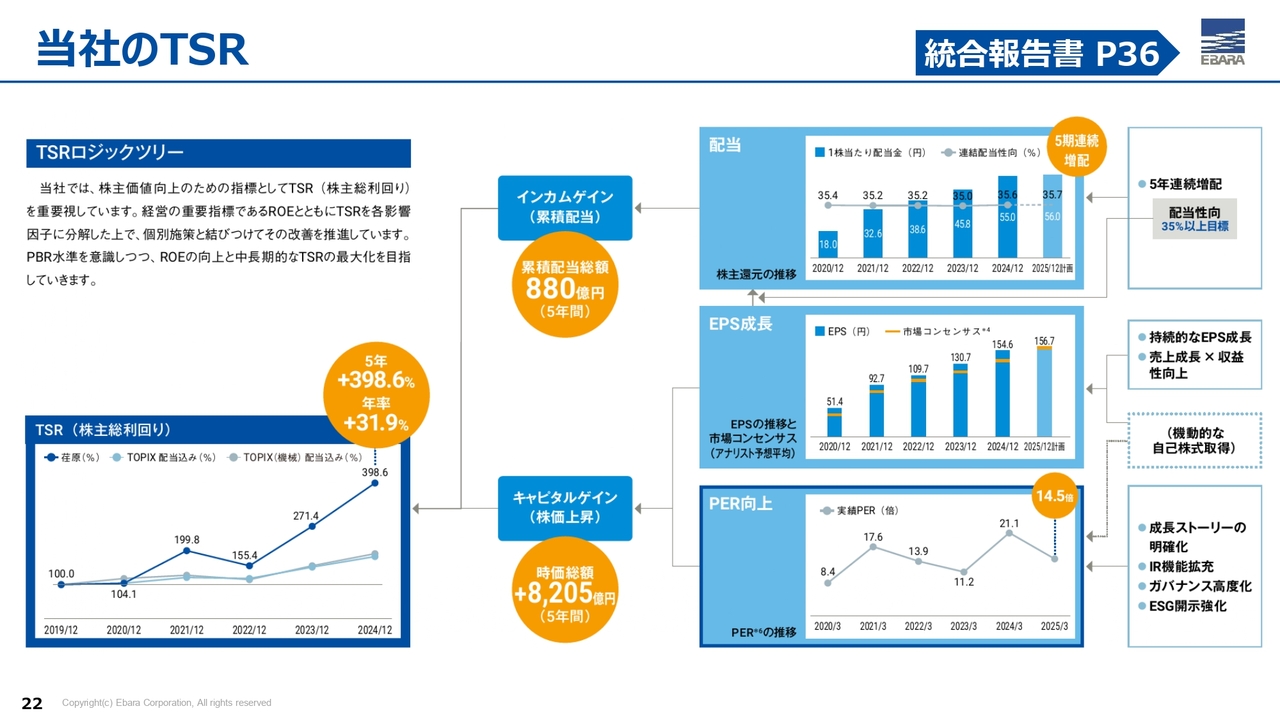

当社のTSR

統合報告書では、トータルシェアホルダーリターン(TSR)についてもご紹介しています。配当増加に加えて、株価上昇に伴うキャピタルゲインもここ数年で大きく増加しており、みなさまの投資対象としてご検討いただける水準にあると考えています。

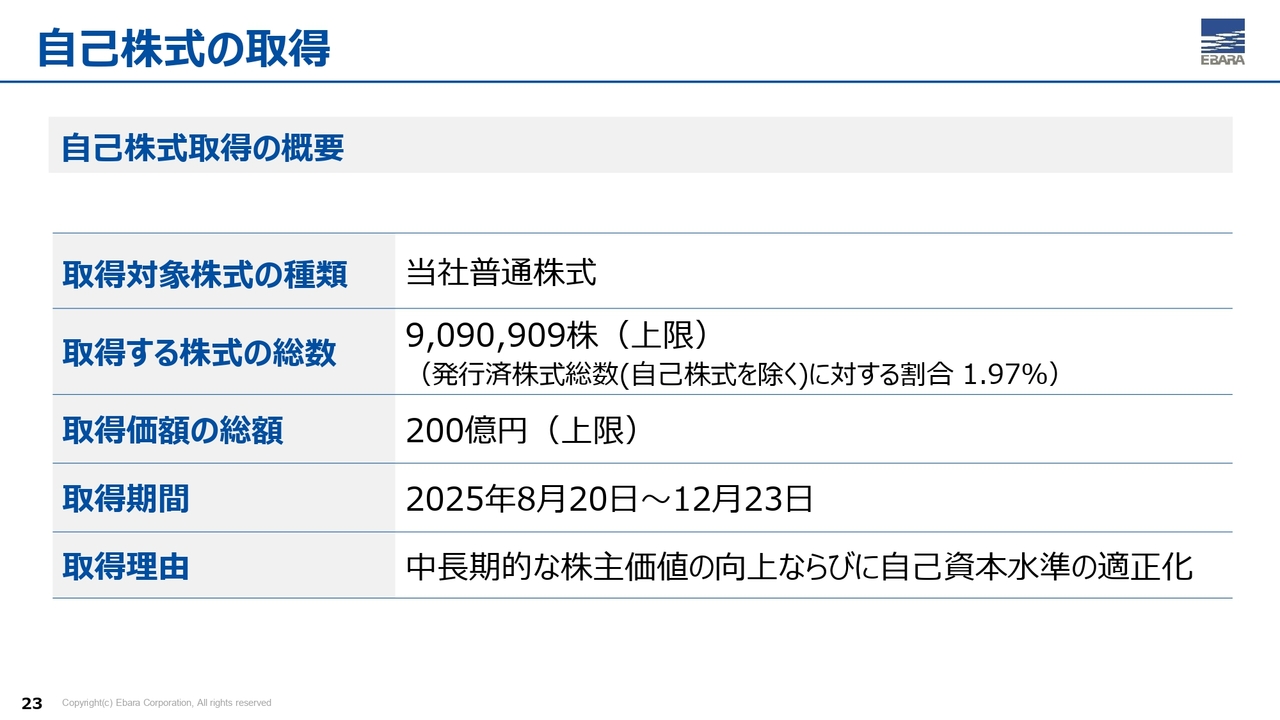

自己株式の取得

8月14日には、先ほどご紹介した自己株式の取得を発表しました。スライドに示したとおり、当社の普通株式を対象に、株数は909万株、金額は200億円をいずれも上限として、2025年8月から12月にかけて自己株式の取得を実施予定です。

自己資本水準の適正化と、それを通じた資本効率の改善による中長期的な株主価値の向上を目的としています。

本日御伝えしたいこと

本日お伝えしたかった点を、再度ご説明します。

1つ目は、荏原の成長性です。現在、精密・電子セグメントが旺盛な半導体需要を取り込みながら近年急成長しています。

また、エネルギー、建築・産業の各分野においても、売上成長と収益改善が進んでいます。足元の決算も好調であり、当社の成長性についてご理解いただけたのではないかと考えています。

2つ目は、荏原の強みです。創業事業であるポンプ事業で培った流体解析・制御技術や振動・騒音制御技術といったコア技術を活用し、製品と事業の拡大を図っています。

さらに、これらのコア技術を組み合わせることで、精密・電子セグメントや水素関連事業といった新たな事業を次々と生み出し続けている点が、当社の強みであることをご説明しました。今後も、時代が求める社会課題に対しソリューションを提供し、サステナビリティへの貢献を続けていきます。

最後に、株主還元の拡充についてご説明しました。1株あたりの配当が増加している点や、株価の上昇によるキャピタルゲインについてもご理解いただけたのではないかと思います。

今日の説明会を通じて当社にご興味をお持ちいただいた方には、ぜひ統合報告書もあわせてご覧ください。本日はご紹介しきれなかった各事業の強みや取り組み、コーポレートの活動状況など、当社の現在の取り組みや今後の方向性について詳しく記載しています。

私からのご説明は以上です。ご清聴いただき、ありがとうございました。

質疑応答:懸念される事業リスクについて

司会者

新着ログ

「機械」のログ