【QAあり】明和産業、営業利益前期比+84.7%の大幅増 高利益率商材の比率増加が寄与、連結配当性向50%を継続

目次

吉田毅氏:明和産業株式会社、代表取締役社長の吉田です。

本日はお忙しい中、当社のIRセミナーをご視聴いただき、誠にありがとうございます。当社グループは、いわゆるBtoBの会社ですので、あまり聞きなじみがないかもしれませんが、本日は、当社グループの特徴や強みをはじめ、成長に向けた取り組みや業績、株主還元等についてご説明します。

また、本日、説明しきれない点については、参考資料として補足しましたので、お時間のある際に目を通していただければ幸いです。

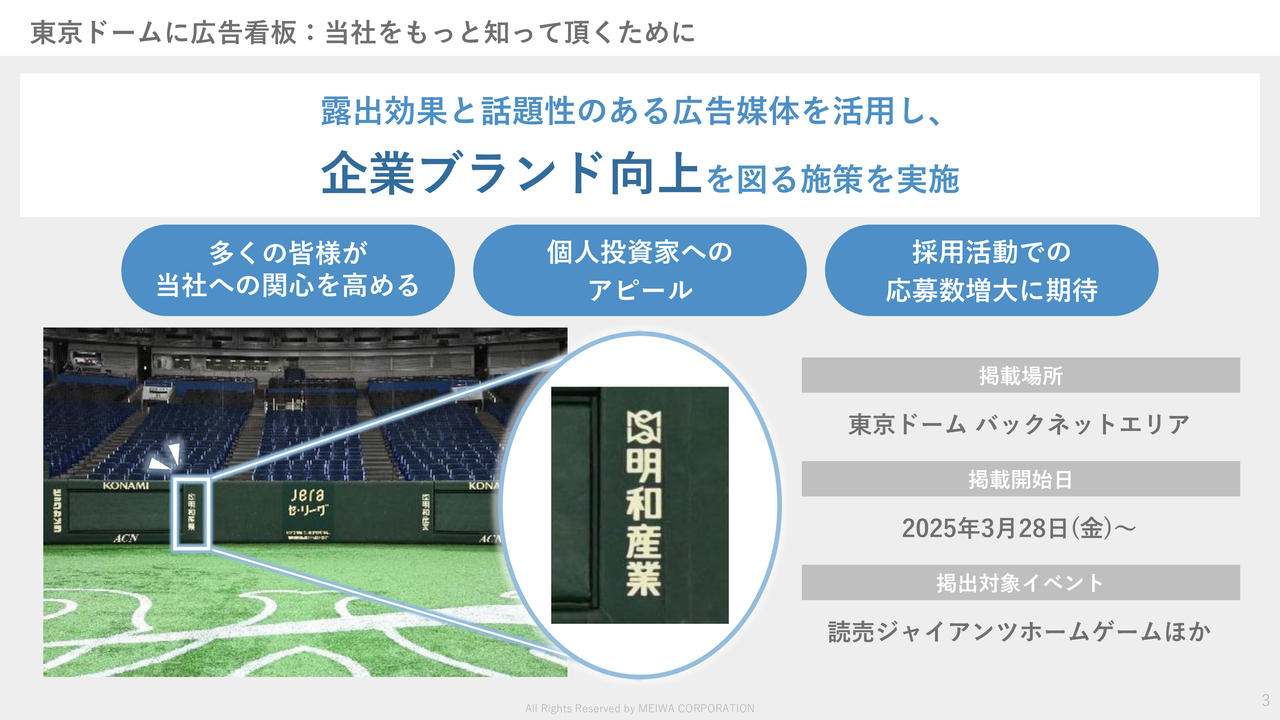

東京ドームに広告看板:当社をもっと知って頂くために

早速ですが、当社は企業ブランド向上を目的に、2025年3月より東京ドームに広告看板を掲載しました。本施策によって、当社の認知度向上や、個人投資家のみなさまへのアピール、そして採用活動での応募数増大にもつながると期待しています。もし東京ドームで開催される野球をテレビ等でご覧になる機会がございましたら、左バッターボックス後ろの当社の看板にもご注目ください。

明和産業とは?

当社について詳しくご説明します。

まず初めに、当社について、大きく3点に分けて説明します。

1点目、当社は旧三菱商事にルーツを持つ、75年以上の歴史がある商社です。1947年にGHQの財閥解体によって解散した、旧三菱商事の化工品関連部門がルーツであり、創業当初の取引は旧三菱商事から受け継いだ取引が多くありました。また、当時から三菱ケミカルやAGCといった三菱系大手メーカーの商材を中心に取り扱い、拡大してきました。

2点目は、設立当初から中国ビジネスに強いという点です。当社は設立時より、中国との貿易取引を行い、1962年には中国政府より「友好商社」に指定されました。現在は売上高の約3分の1が中国との取引となっています。

そして3点目は、長年の中国取引において構築したビジネスネットワークを活かして、東南アジアやインドに向けて進出を進めている点です。2010年代にはタイ、ベトナム、インドネシアに現地法人を設立しており、中国だけでなく、東南アジアやインドを舞台に成長を加速させています。

明和産業の原点:1947年、第2次世界大戦後の財閥解体で旧三菱商事の化工品関連部門の従業員等が設立。

「明和産業の原点」は旧三菱商事の化工品関連部門がルーツであることは先ほどのスライドでご説明しましたが、創業当初から化学品にとどまらず、積極的に多種多様な商品を取り扱い、事業領域を拡大してきました。

その一例として、創業期におけるタイとの輸入取引をご紹介します。

戦後間もない昭和20年代、日本は深刻な食糧不足に直面しており、世界各国から米の輸入が行われていました。当社は日本政府と連携し、タイからの米や塩の輸入に尽力しました。これは、1993年の「平成の米騒動」におけるタイ米の輸入よりも、はるか以前の取り組みであり、当社の国際的な視野と社会的な使命感を象徴する出来事です。

さらに、この取り組みをきっかけに、戦後初めてタイのトラを上野動物園に寄贈するという、ビジネスを超えた出来事も実現しました。

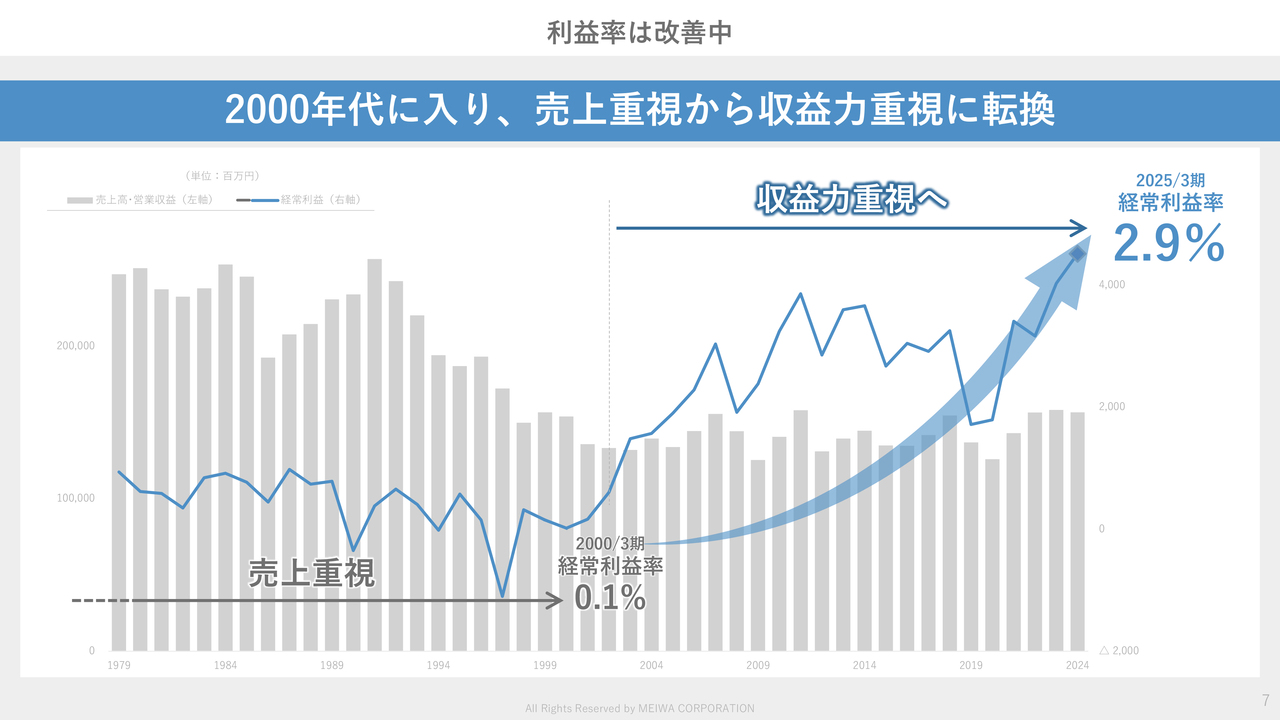

利益率は改善中

当社は化学品を中心に取引を行っていましたが、時代のニーズに応じて多種多様な商品の取り扱いを行いながら、積極的に事業を拡大してきました。

その中で創業から1990年代後半まで、当社は取り扱い商品の数と量を拡大し、売上を重視し、事業を伸ばしてきましたが、2000年以降は収益力を重視した経営方針に転換した結果、2000年3月期0.1パーセントであった経常利益率は、2025年3月期には2.9パーセントと収益力を大きく改善し、安定した収益性を確保しています。

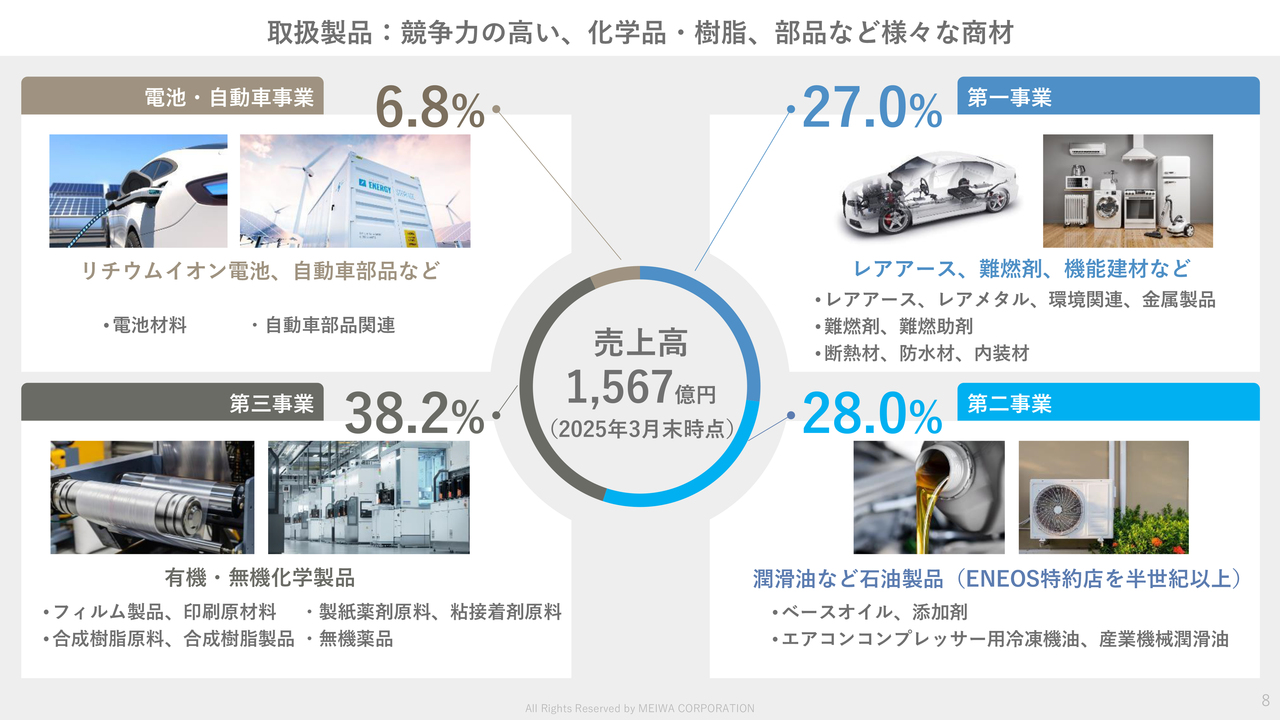

取扱製品:競争力の高い、化学品・樹脂、部品など様々な商材

当社の事業概要をご説明します。第一事業は、レアアースやレアメタル等の希少資源や環境商材、金属製品を取り扱う資源・環境ビジネスです。プラスチック製品等を燃えにくくする材料を取り扱う難燃剤、そして、断熱、防水、内装分野を手掛ける機能建材ビジネスで構成されています。

第二事業は、主に潤滑油などの石油製品を取り扱っており、第三事業は、主に化学品を取り扱うセグメントであり、高機能素材、機能化学品、合成樹脂、無機薬品で構成されています。

電池・自動車事業は、持分法適用会社が担う部分が多いため、売上高の割合は低いのですが、自動車の電動化への流れを取り込み、自動車本体に使われる部品だけでなく、リチウム電池に使用する原材料などを取り扱っているため、大きな成長が見込まれるセグメントです。

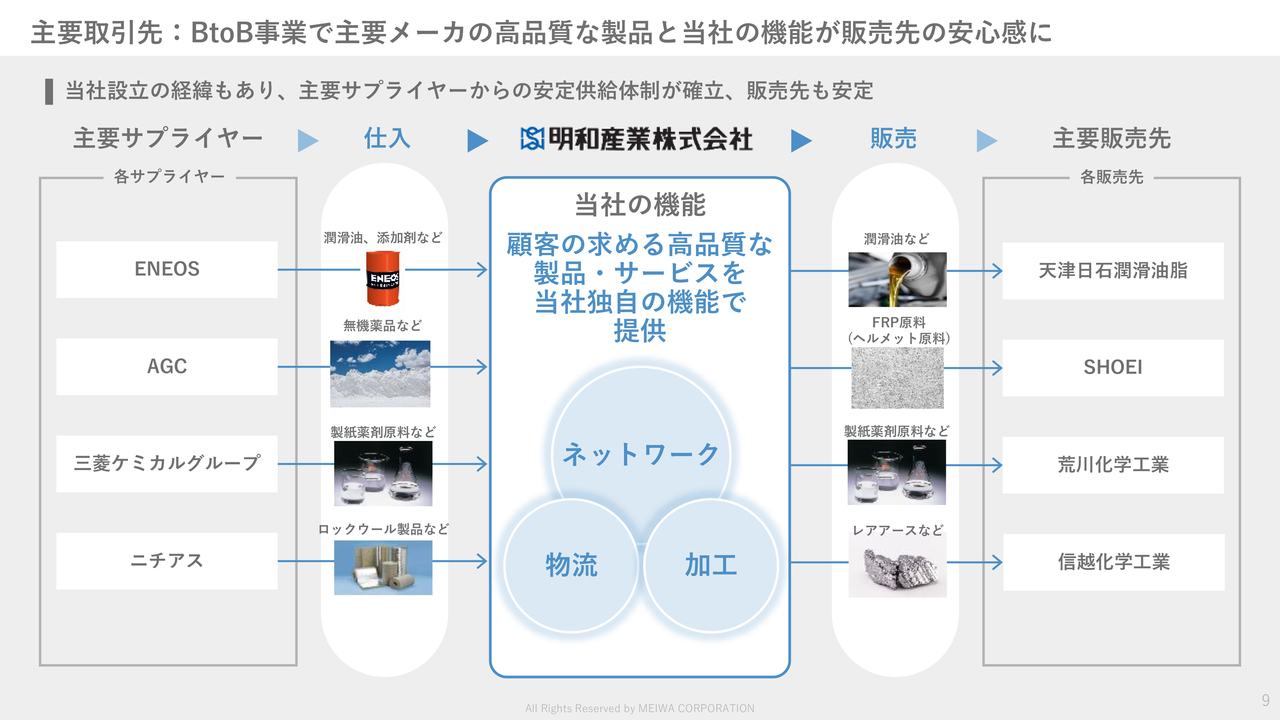

主要取引先:BtoB事業で主要メーカの高品質な製品と当社の機能が販売先の安心感に

次に、主要な取引先および当社の機能についてです。当社は先ほどお伝えした設立時の経緯もあり三菱系を含めた主要なサプライヤーから、高品質な製品を安定して供給できる体制を確立しています。

また、当社では仕入先と販売先をつなぎ、商品を売買する、いわゆるトレーディングがビジネスの基盤となっていますが、単にモノを仕入れて販売するだけでなく、さまざまな機能やサービスを提供することで付加価値を高めています。

当社の機能の1つ目は豊富なネットワークです。単体だけでも国内外で約2,600社との取引があり、また、中国においては全土に拠点を設立し、供給体制を確立しています。また、東南アジアにおいても、現地法人を起点にネットワークを確立しています。

2つ目は物流機能です。日本および中国において子会社や関係会社の物流・在庫拠点も活用して、顧客の求める製品・サービスを開発・提供しています。

そして3つ目は加工機能です。例えば、樹脂やその加工品を取り扱う第三事業では、国内外の加工メーカーを通じて製品に新たな機能を付加し、顧客の課題解決に貢献しています。

当社は顧客の求める高品質な製品・サービスを当社独自の機能で顧客へ提供し、信頼と安心を届けています。

特徴・強み:日本商社のノウハウ × 中国起点のアジア・ネットワーク

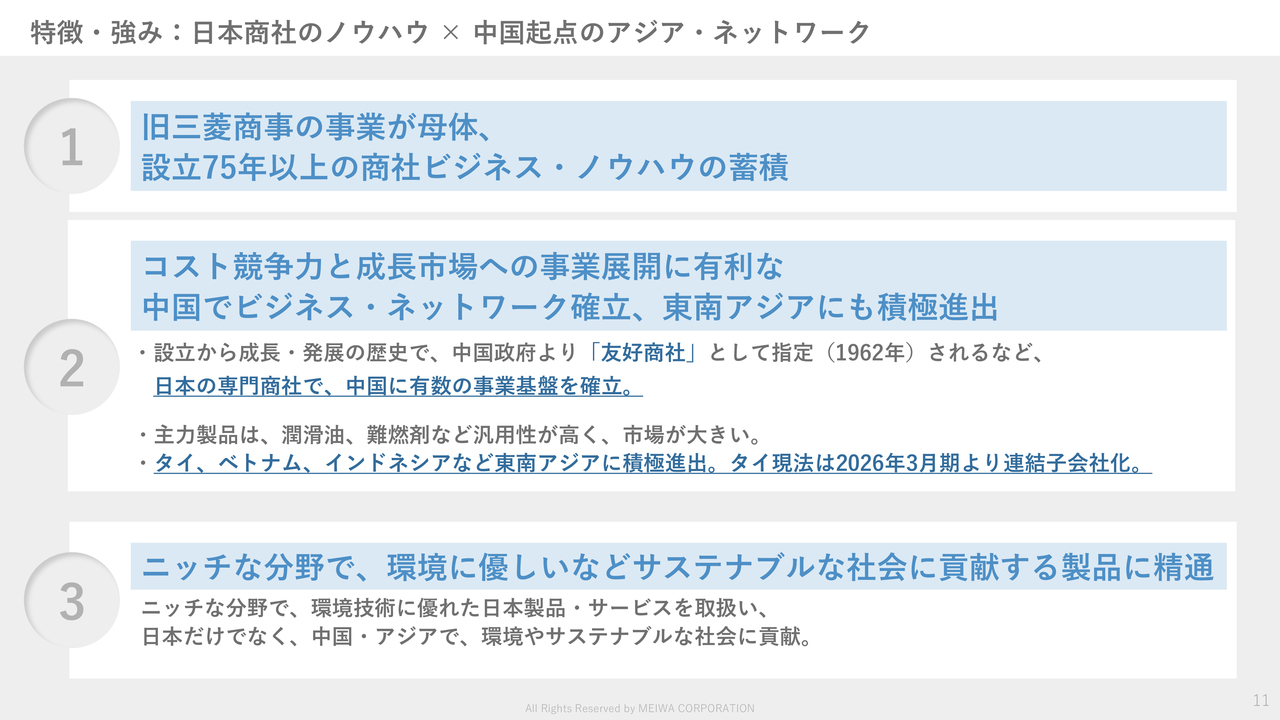

当社の特徴、強みは3点です。

まず1点目は、75年以上の歴史で積み上げてきた商社としてのビジネス・ノウハウです。設立当初から、海外市場への開拓を進めながら、事業ポートフォリオを常に入れ替え、安定的な収益と実績を積み上げてきました。

2点目は、コスト競争力と成長市場への事業展開に有利な中国で、いち早くビジネスネットワークを確立した点です。中国政府より友好商社として指定されるなど、日本の商社の中で有数の確固とした事業基盤を確立しています。また、当社はタイ、ベトナム、インドネシアなど東南アジアにも積極的に進出しており、また、今年度より、タイ現地法人を連結子会社化し、着実に規模を拡大しています。

そして、3点目は、ニッチな分野で環境に優しい製品に精通している点です。日本だけでなく、中国・アジアにおいて、ニッチな分野における環境技術に優れた日本製品・サービスを取り扱い、環境や安心・安全な社会に貢献しています。

発展経緯:海外は創業時から中国中心に事業基盤を構築、国内は有望な化学品商材を資本参加で開拓

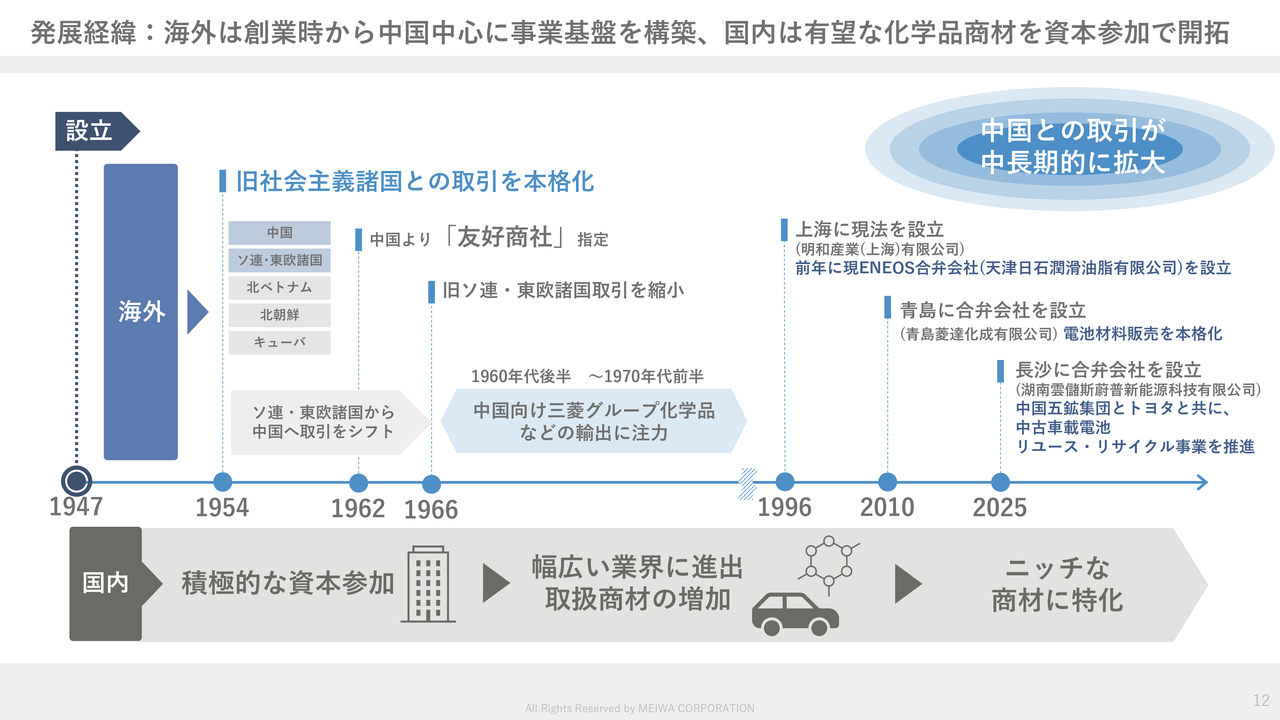

当社の発展経緯についてご説明します。

当社は創業時から、国内において積極的にビジネスパートナーへの資本参加を進めてきました。また、海外市場においては、旧社会主義諸国との取引を中心に市場の開拓を進めてきました。1962年に中国より友好商社に指定され順調に事業を拡大し、また、旧ソ連、および東欧諸国とも取引規模を拡大することで旧社会主義国とのビジネスは大きく成長してきました。

しかし、1960年台半ばに旧ソ連および東欧諸国とは安定かつ継続的な取引が見込めないと判断し、中国との取引にシフトし、1960年代後半から1970年代前半にかけては、中国向けに三菱系サプライヤーの化学品を中心に輸出をしてきました。

その後、1990年台に入って多くの日系企業が中国に新たに製造拠点を設立する動きを踏まえて、当社は潤滑油の製造・販売事業をENEOSと中国現地企業と合弁で設立し、同時期に当社100パーセントの現地法人も設立し、物流およびマーケティング機能を拡充させました。

また、現在、中国はEVの普及が世界で一番進んでいますが、当社は1990年代から電池材料の販売を中国で進め、2010年には三菱ケミカルと中国現地企業と共同で青島菱達(リンダ)化成有限公司を設立しました。また、2025年には中国の国営企業である中国五鉱集団とトヨタと共に中古車載電池のリユースリサイクル事業を推進すべく、合弁会社を設立し、着実に事業を拡大しています。

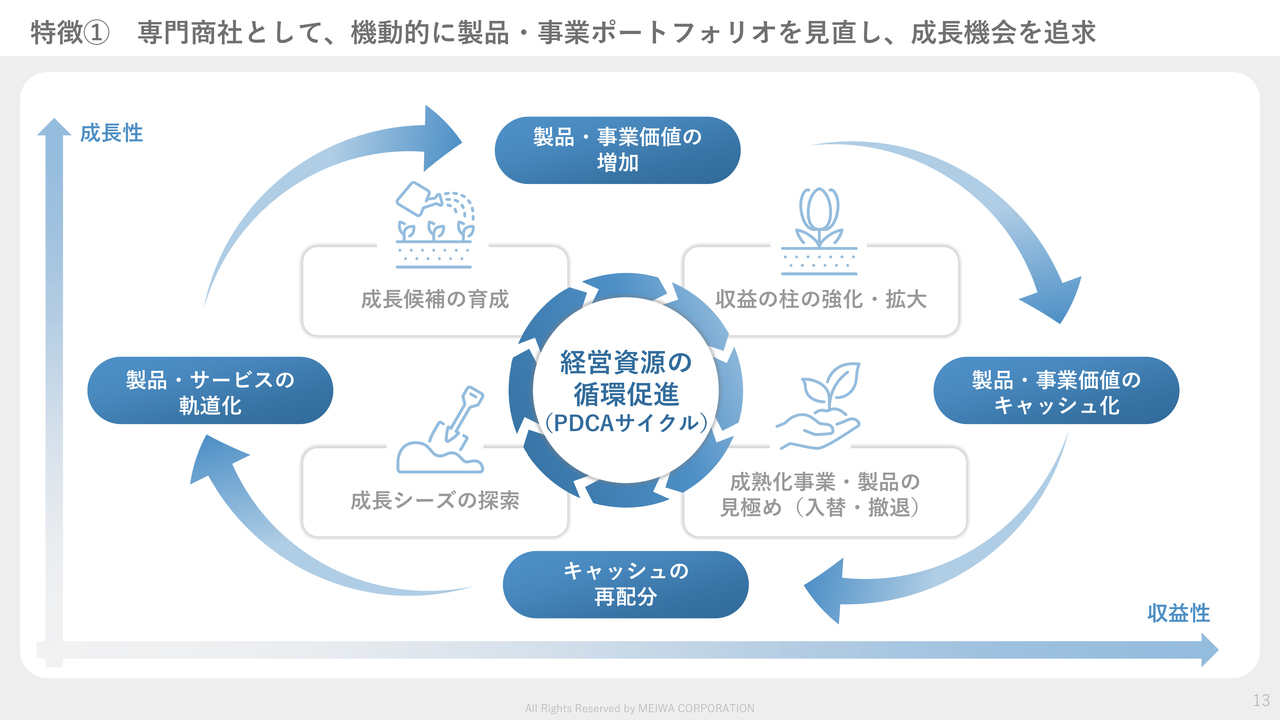

特徴①専門商社として、機動的に製品・事業ポートフォリオを見直し、成長機会を追求

当社は、機動的に製品および事業のポートフォリオを見直しながら成長機会を追求しています。化学品を中心に、事業環境の変化や製品寿命を見極め、次世代製品や事業を絶えず探索し、さらに成長の芽を育成、発展させてきました。また、ピークアウトした製品や事業の入替や撤退によって、常に経営資源の循環を促進しています。

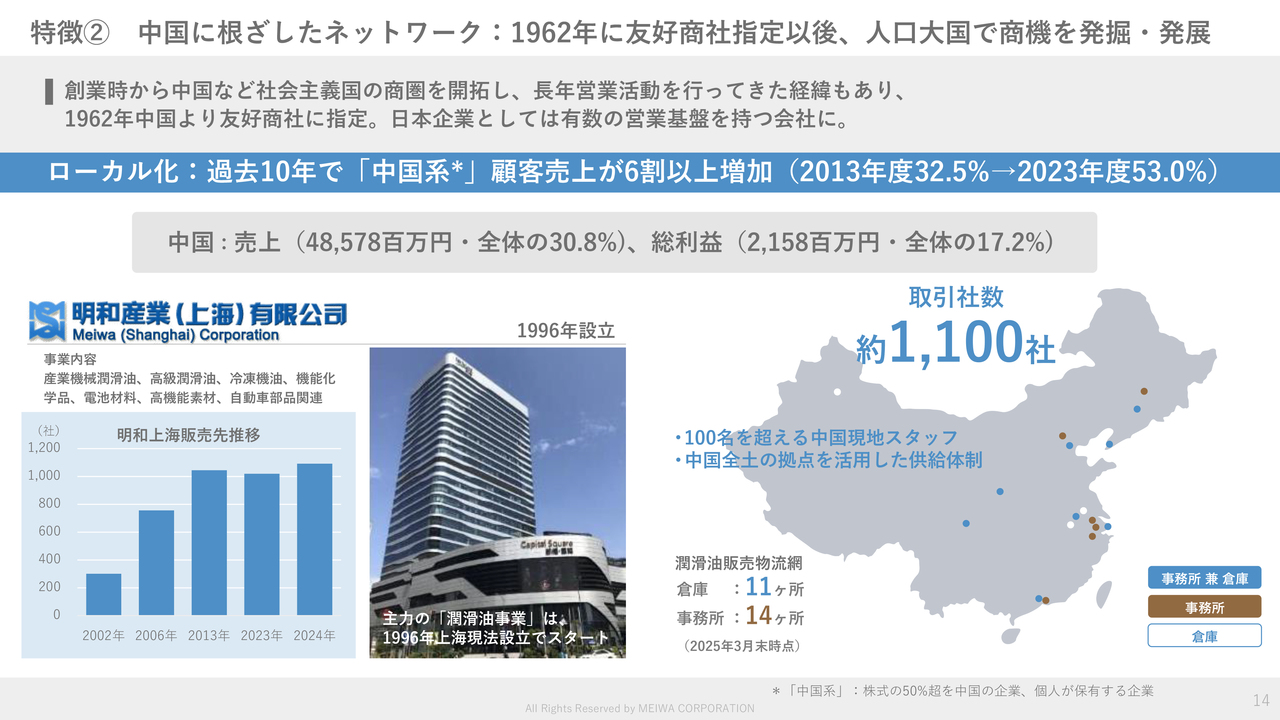

特徴②中国に根ざしたネットワーク:1962年に友好商社指定以後、人口大国で商機を発掘・発展

2点目の当社の特徴である中国に根ざしたネットワークについて、ご説明します。

創業時から長年中国でビジネスを積み重ね、日本企業として有数の、中国に事業基盤を持つ商社へと発展してきました。1996年に明和上海有限公司を設立し、現在では100名を超える中国現地スタッフと中国全土の拠点を活用した供給体制を確立しました。また、当社は他の商社との違いの1つとして、ローカル化を積極的に進めています。多くの商社は中国に進出する日系企業とのビジネスが中心ですが、当社は過去10年で中国系の企業とのビジネスが6割以上増加しており、より中国国内に根ざした商社として展開中です。

特徴③ニッチな分野で環境や安心・安全に寄与し、サステナブルな社会に貢献する製品に精通

当社の特徴の3点目は、ニッチな分野で環境や安心・安全に寄与し、サステナブルな社会に貢献する製品に精通している点です。

当社は環境負荷低減や社会に貢献する製品を長年、取り扱っています。例えば、潤滑油ビジネスでは、地球温暖化係数を大幅に抑えた新冷媒に適した冷凍機油のマーケティングを通じて、環境負荷の低減に取り組んでいます。また、プラスチック製品等を燃えにくくする素材である難燃剤の開発やマーケティングによって、火災等の災害から人命を守る、安心・安全な社会作りに貢献しています。

今後は、アジアなど成長市場でも、環境負荷の低い、社会に貢献できる製品を提供できる有利なポジションを構築していきます。

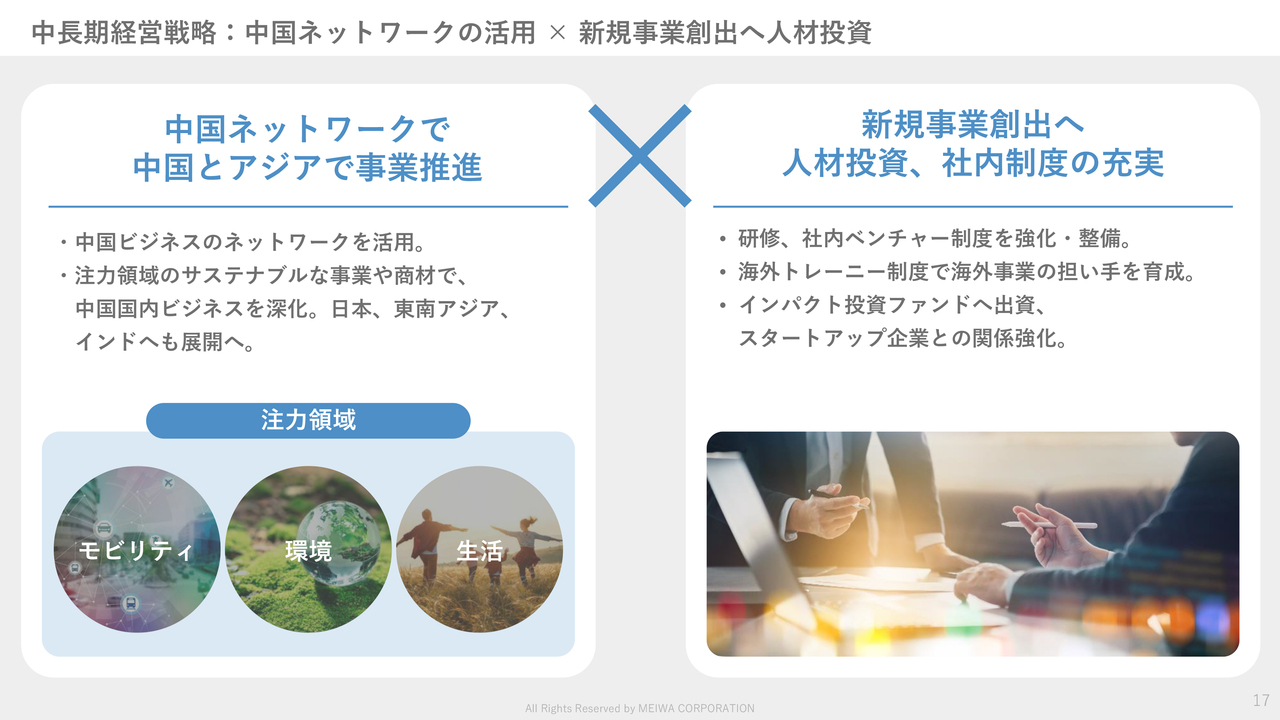

中長期経営戦略:中国ネットワークの活用 × 新規事業創出へ人材投資

ここからは、中長期成長戦略を中心に当社の将来性についてご説明します。

「中期経営計画2025」の施策として、既存事業の収益性と効率性の向上、そして新たな領域での事業展開の両輪を廻しています。既存事業では、注力領域であるモビリティ、環境、生活領域での取り組みを推進しています。これまで培ってきた中国ビジネスでの経験や知見、そして取引先とのパートナーシップなどを最大限に活かし、中国はもとより、東南アジア、インド、日本を含む東アジアで各種の取り組みを加速しています。

また、新たな事業展開のために人材への投資を継続しており、社員一人ひとりが活躍できる環境の整備を進めています。

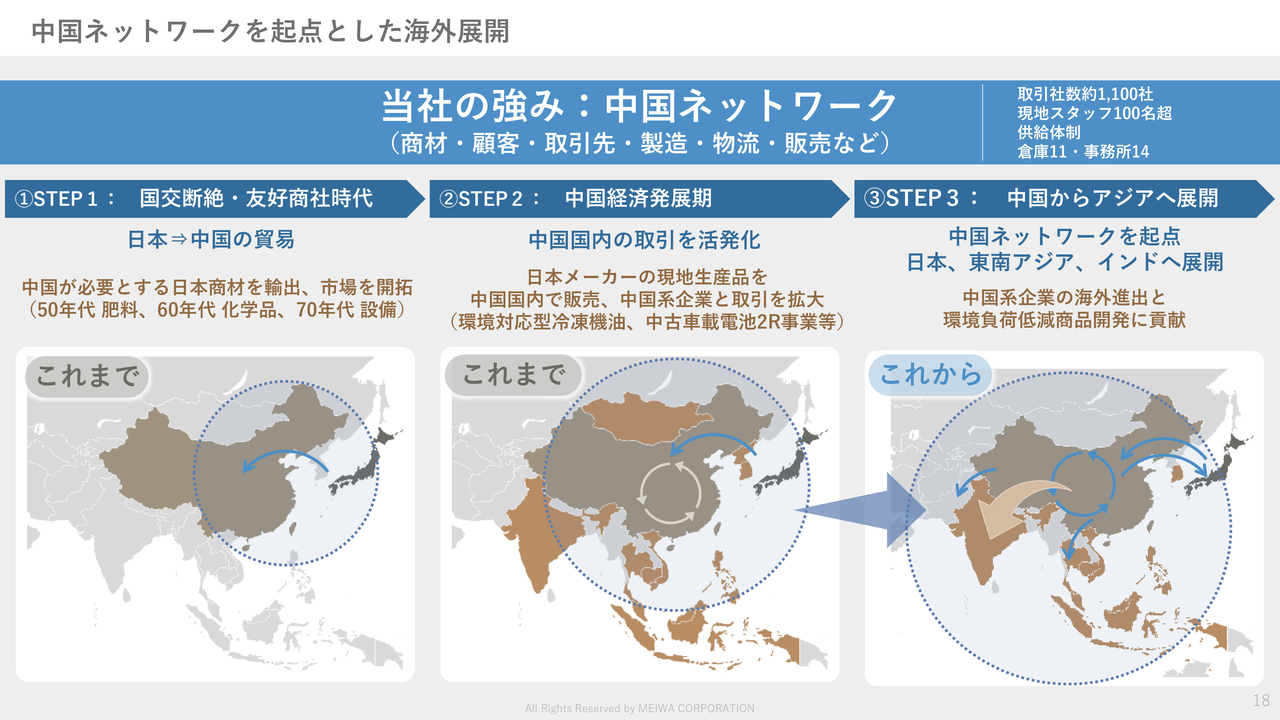

中国ネットワークを起点とした海外展開

改めて当社の強みである中国ビジネスの「これまで」、と「これから」をまとめました。

STEP1、友好商社時代から2000年までは、中国が進める経済の基盤作りを当社の収益に取り込むべく、主に日本から中国への輸出ビジネスを中心に行ってきました。

STEP2、2000年代に入って中国の高度経済成長時には、日本企業と共同で中国へ進出し、現地法人を設立、営業・物流拠点を拡充し、中国国内の旺盛な需要を取り込んでいきました。そして、足元では環境対応型の冷凍機油や中古車載電池のリユース・リサイクル事業などを通じて中国企業とのパートナーシップを深めており、当社の強みである中国でのネットワークをさらに強化しています。

STEP3としての、これからは、このネットワークを梃にして、注力領域での取り組みを東南アジアやインドなどの他地域にも複層的に展開していきます。

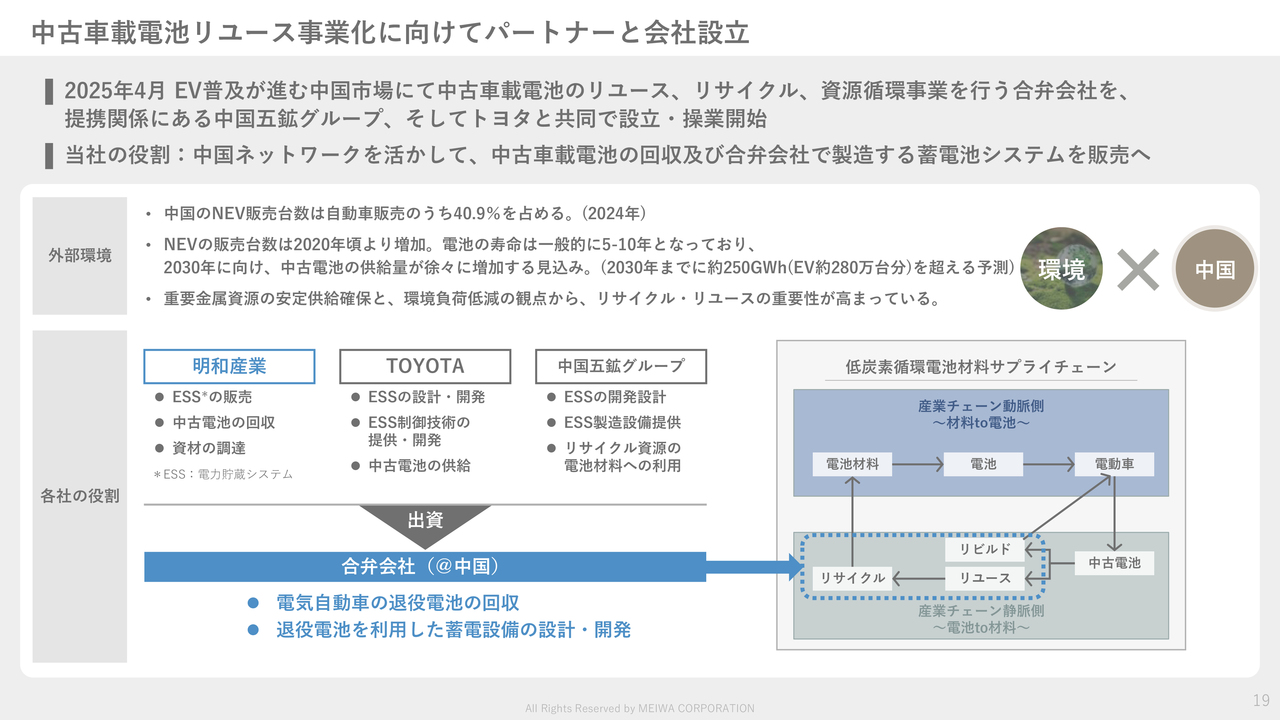

中古車載電池リユース事業化に向けてパートナーと会社設立

中国国内市場の取り込みと注力領域の1つである環境を掛け合わせた事例をご紹介します。

電池・自動車事業では、トヨタ、中国五鉱グループと共同で中古車載電池のリユース、リサイクル事業を行う合弁会社を設立しました。EVが世界でいち早く普及している中国では、中古車載電池が先行して出てきます。中古車載電池はさまざまな種類があり、劣化度も異なりますが、トヨタの技術と我が社・五鉱グループの持つ使用済み電池の回収、および製品のマーケティング力によってバリューチェーンを形成し、資源を無駄にしないサーキュラーエコノミーを実現します。

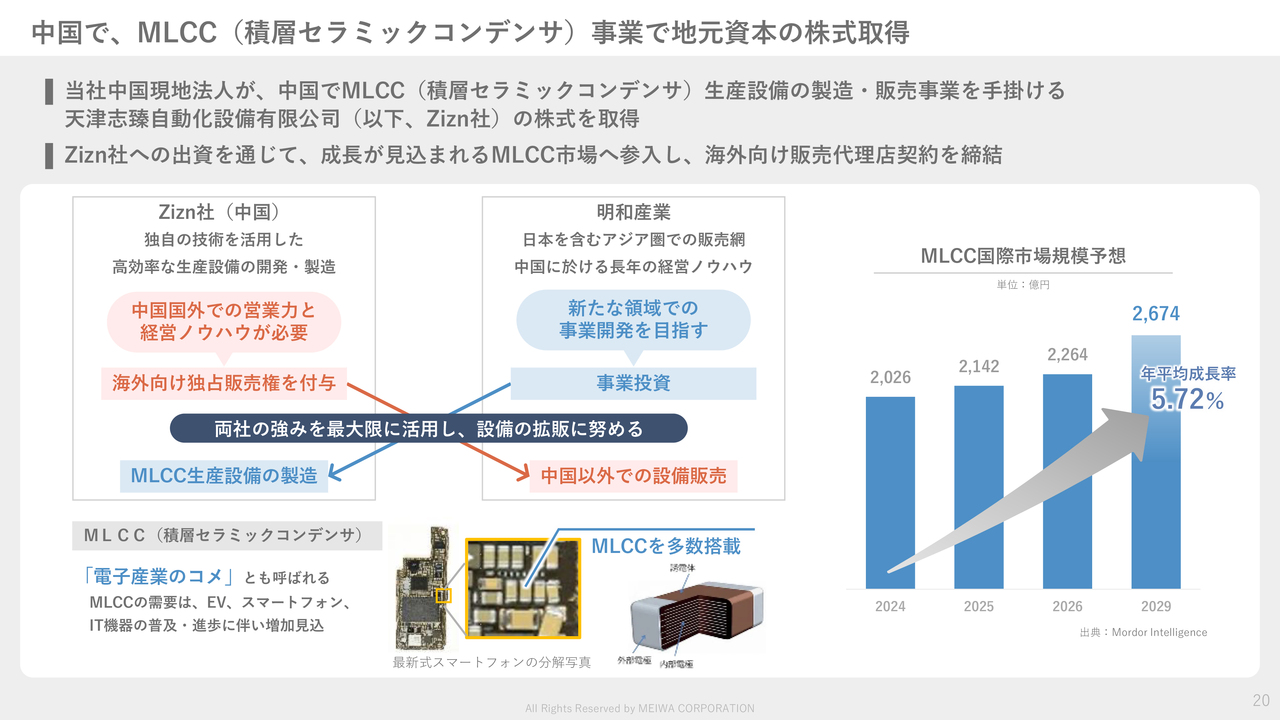

中国で、MLCC(積層セラミックコンデンサ)事業で地元資本の株式取得

続いて、中国企業の海外進出と環境負荷低減に貢献する事例をご紹介します。

当社の中国拠点である明和上海有限公司は、EV・自動運転車、高性能スマートフォン、IoT機器の普及などにより、急速に需要を拡大する積層セラミックコンデンサ、いわゆるMLCC業界において、主要な生産設備である積層機や切断機の製造・販売事業を手掛けている天津志臻(テンシン・ジージン)自動化設備有限公司の株式を本年1月、新たに取得しました。

同社の積層機、切断機は既存の設備と比較して、顧客となるMLCCメーカーの⽣産効率を上げ、エネルギー消費が⼤きいMLCC⽣産⼯程の環境負荷低減にも貢献します。また、明和上海は、海外向け販売総代理店契約を同社と締結しました。今後は日本、韓国などのMLCCメーカーに対し、同社製品の拡販を担っていきます。

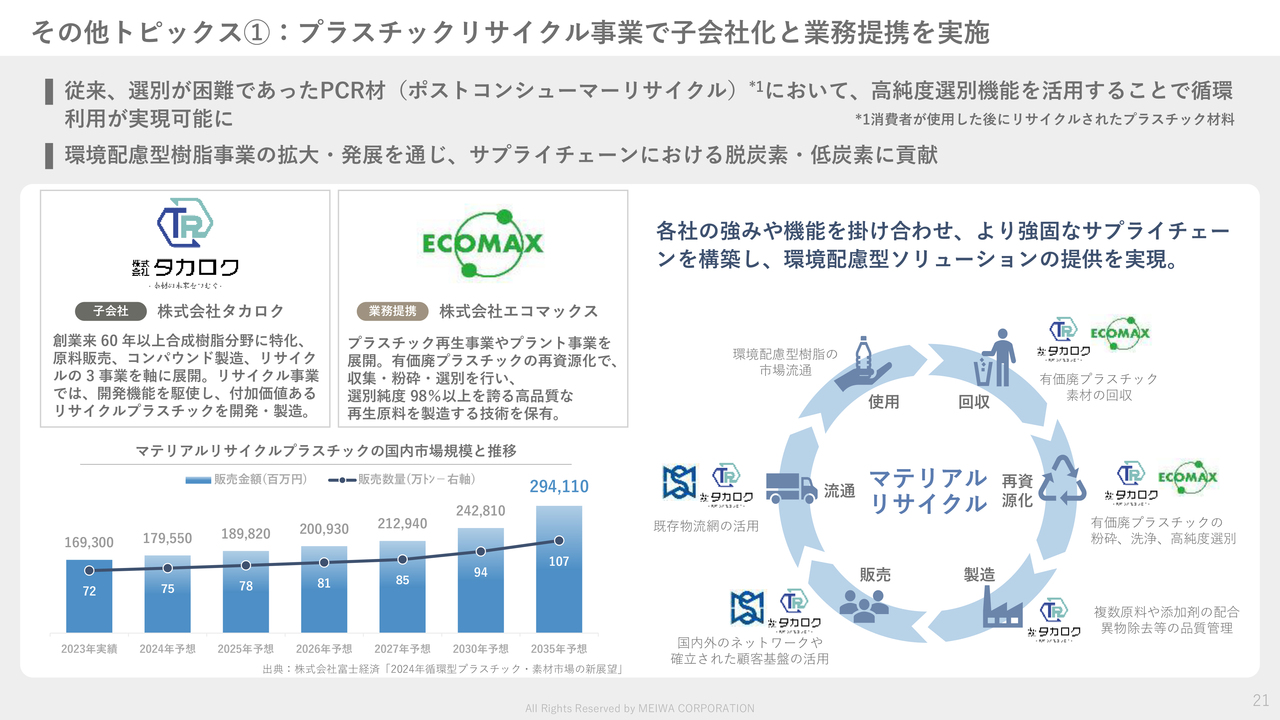

その他トピックス①:プラスチックリサイクル事業で子会社化と業務提携を実施

ここからは、その他のトピックスをご紹介します。

1つ目はプラスチックリサイクル事業です。近年、プラスチック廃棄物に対する環境規制の強化等により、再生資源の市場ニーズが急速に高まっています。

そこで当社は、プラスチック再生材を手掛けるタカロクを新たに買収・子会社化し、また廃材の選別技術に優位性を持つエコマックスとの業務提携を実現しました。

当社が持つプラスチックの調達・販売機能と掛け合わせることで、強固なサプライチェーンを構築し、循環型社会の実現と、さらなる企業価値向上を目指していきます。

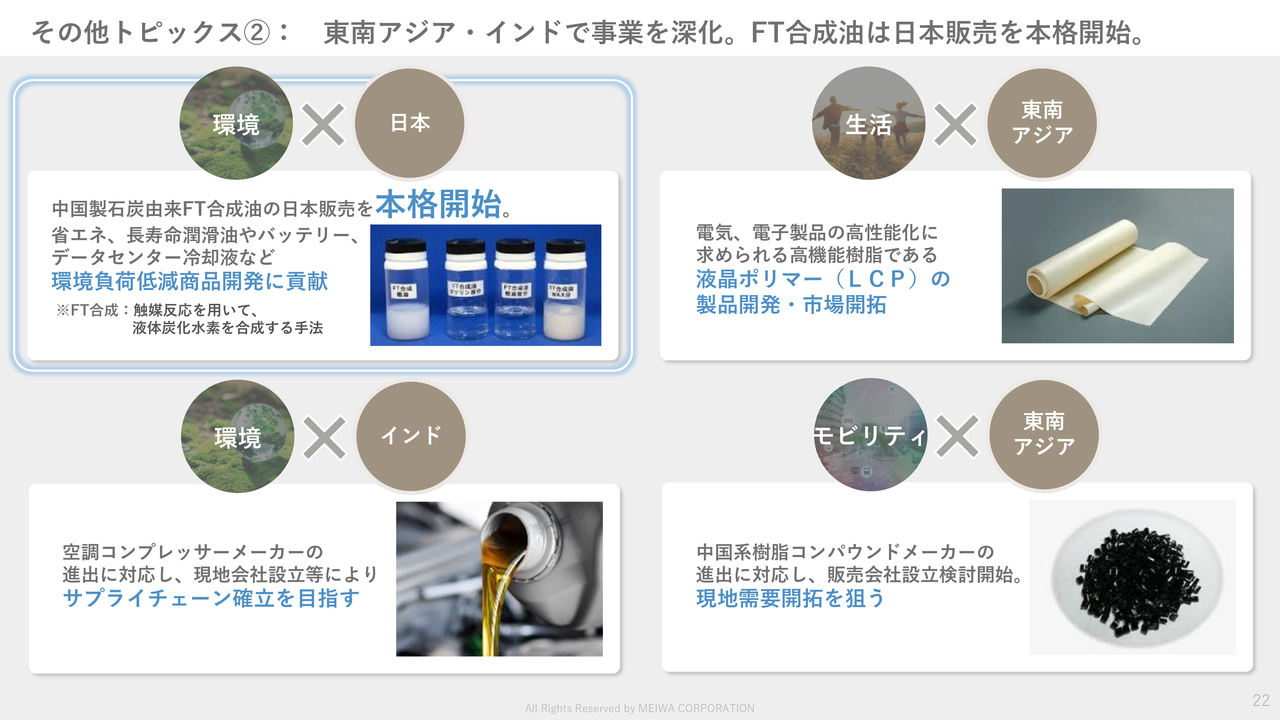

その他トピックス②:東南アジア・インドで事業を深化。FT合成油は日本販売を本格開始。

また、中国ネットワークを起点とした日本、東南アジア、インドへの進出事例もご紹介します。

環境の領域では、中国の石炭由来のFT合成油を活用し、省エネルギーや製品の長寿命化を実現する環境負荷低減商品の開発を進めています。

また、中国で長年展開してきた環境対応型の冷凍機油事業を新たにインドに展開します。

生活の領域では、電気・電子部品の高性能化に求められる液晶ポリマーのメーカーである中国JUJIA社と極東地域における代理店契約を結んでいます。各用途での開発案件を進め、新たな市場を生み出していきます。

モビリティの領域では、特徴ある中国系樹脂コンパウンドメーカーと共に、東南アジアの自動車部品メーカーへ需要開拓を進めています。

新たな事業開発に向け人材への投資継続:事業を創出する人材投資とスタートアップとの共創

両輪の施策のもう一方として、新たな事業開発を進めています。

新規事業開発の研修や社内ベンチャー制度を通じて、中堅・若手社員による多くのビジネスアイディアが創出されており、昨年度は1件を事業化しました。

また、若手社員の海外トレーニー制度を通じて、グローバルな視点を持つ人材の育成にも注力しています。

さらに、スタートアップ企業との共創にも力を入れており、ベンチャーキャピタルファンドへの出資等を通じて、330件を超える案件を検討し、各社と対話・交渉を重ねています。

当社からも情報提供やアイディアの磨き上げを積極的に進め、新たな価値創出を目指していきます。

社内ベンチャー制度から事業化を実現:国産コーヒー事業を新たに開始

先ほどお伝えした社内ベンチャー制度を通じて事業化した案件をご紹介します。

当社は、気候変動の影響により2050年までに世界のコーヒー栽培可能地が半減するとされる、いわゆる「コーヒー2050年問題」を解決すべく、国産コーヒー事業を開始します。

本事業では、栽培・加工・販売まで一貫して実施し、質の高い国産コーヒーの生産に取り組んでいきます。

特に、コーヒーの風味に大きく影響する発酵工程においては、発酵技術に優位性を持つ国内パートナー企業と協業することで、風味豊かな高品質なコーヒーの実現を目指します。

販売計画や今後の展開については、順次ご紹介していきますので、続報にもご期待ください。

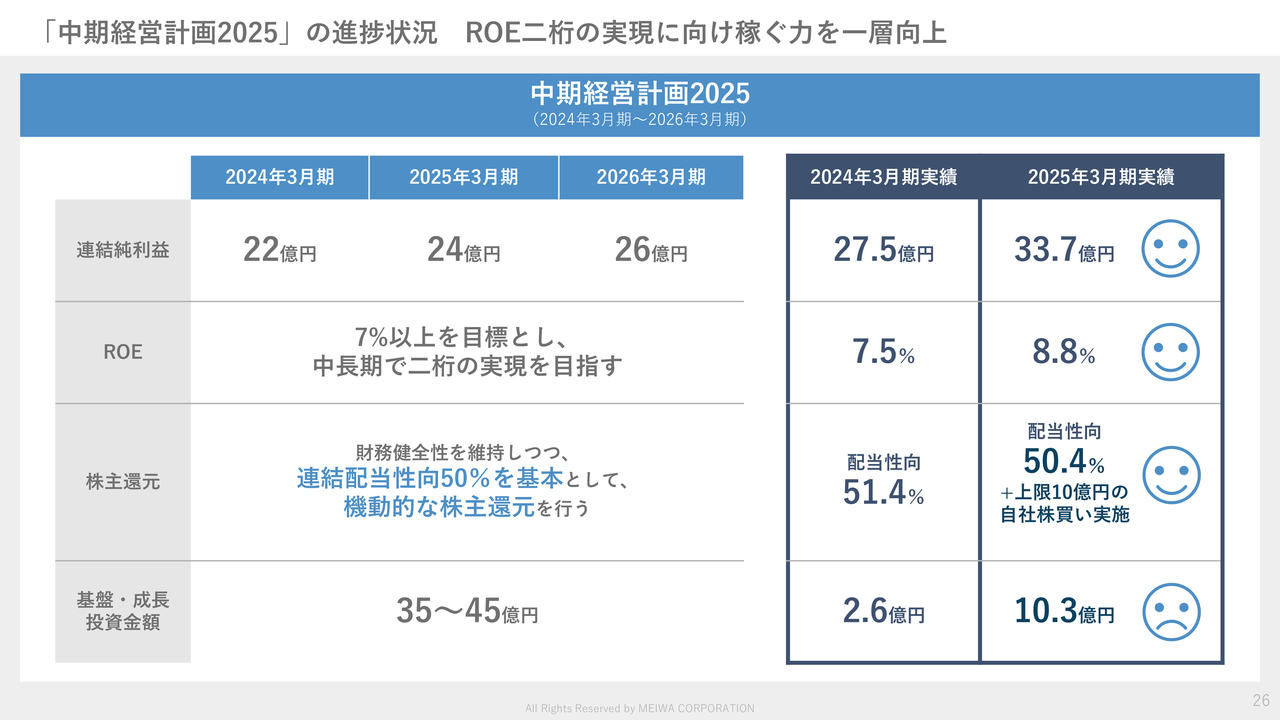

「中期経営計画2025」の進捗状況 ROE二桁の実現に向け稼ぐ力を一層向上

ここからは、中期経営計画の進捗並びに決算概要を中心に当社の安定性についてご説明します。

中期経営計画の進捗状況についてご説明します。

2025年3月期は、純利益・ROE・株主還元が当初の計画を上回る水準となりました。特にROEは2桁に着実に近づいており、目標の実現に向け、資本の効率化と稼ぐ力を向上していきます。

基盤、成長投資金額については、3年間で35億から45億円の目標に対し、2023年度、2024年度合計の実績が12.9億円となりました。最終年度となる今年度は、目標達成に向け、より一層意思決定のスピードを上げ、積極的な投資に取り組んでいきます。

2025年3月期通期 決算サマリー

2025年3月期の売上高については、中国における潤滑油事業が低調に推移したこともあり、前期比1.0パーセントの減収となりました。一方で、営業利益は利益率の高い商材が占める比率が増加したことに伴い、前期比20.1パーセントの増益となりました。

経常利益は営業利益増に加え、自動車事業の関連会社の持分利益が増加し、前期比12.1パーセントの増益となりました。これらの結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、投資有価証券売却益の影響もあり、前期比22.6パーセント増加の33億7,600万円となり2期連続で過去最高益を更新しました。

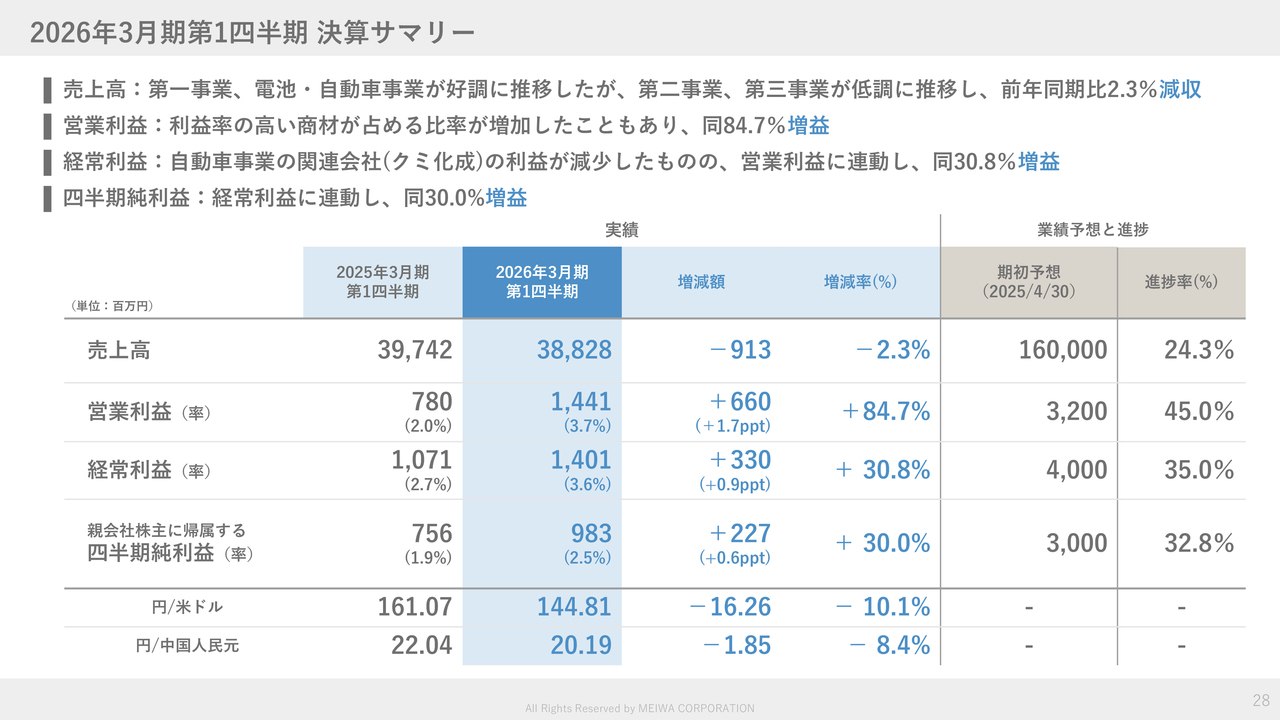

2026年3月期第1四半期 決算サマリー

次に足元の業績についてご説明します。

2026年3月期の第1四半期は、売上高が前年同期比2.3パーセント減収となりましたが、営業利益は利益率の高い商材が占める比率が増加したこともあり、前期比84.7パーセントの増益となりました。

経常利益は自動車事業の関連会社の利益は減少したものの、前期比30.8パーセントの増益となりました。これらの結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比30.0パーセント増加の9億8,300万円となりました。

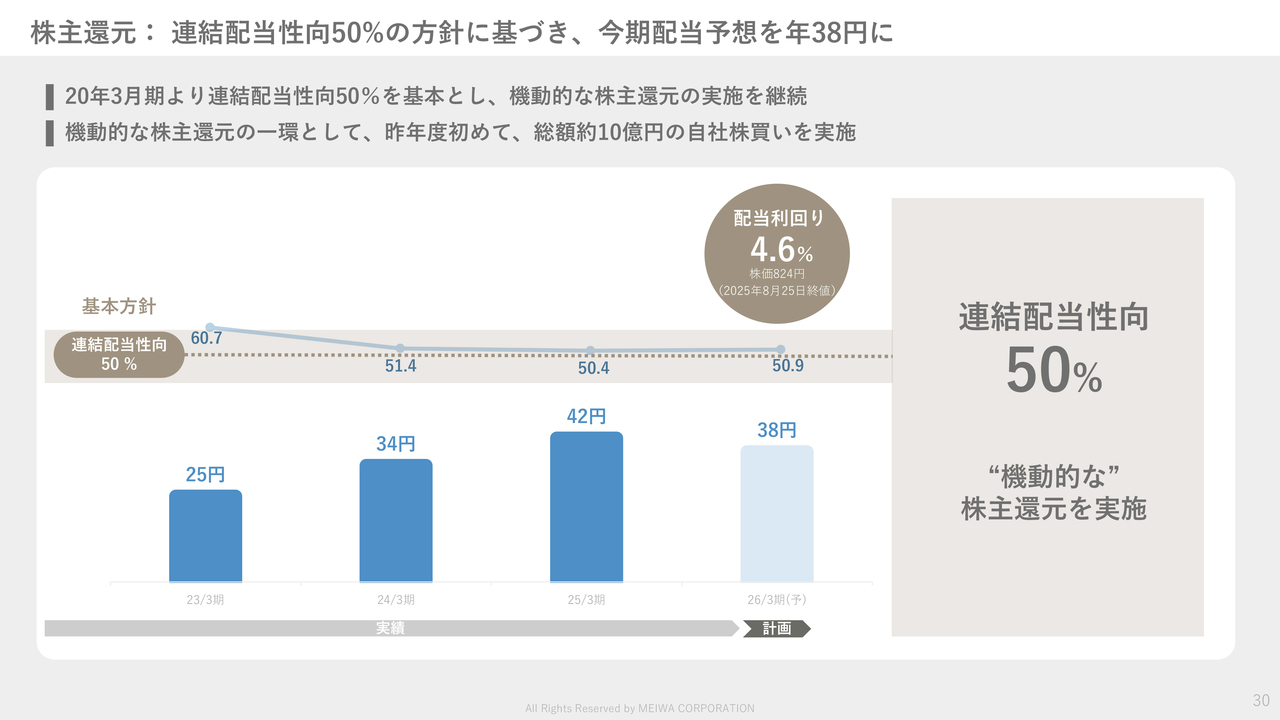

株主還元:連結配当性向50%の方針に基づき、今期配当予想を年38円に

最後に株主還元ならびに、資本コストや株価を意識した経営の実現についてご説明します。

当社は「中期経営計画2025」において、ROEの目標を7パーセント以上とし、中長期では2桁の実現を目指すこと、そして、株主還元については、前の中期経営計画2022以来、連結配当性向50パーセントを基本として、機動的な株主還元を行うこととしています。

ご覧いただいているスライドのグラフは、過去3年間の1株当たり配当金の推移を示しています。

2023年3月期は1株当たり25円の配当から、昨年は42円の配当を実施しており、着実に増加しています。

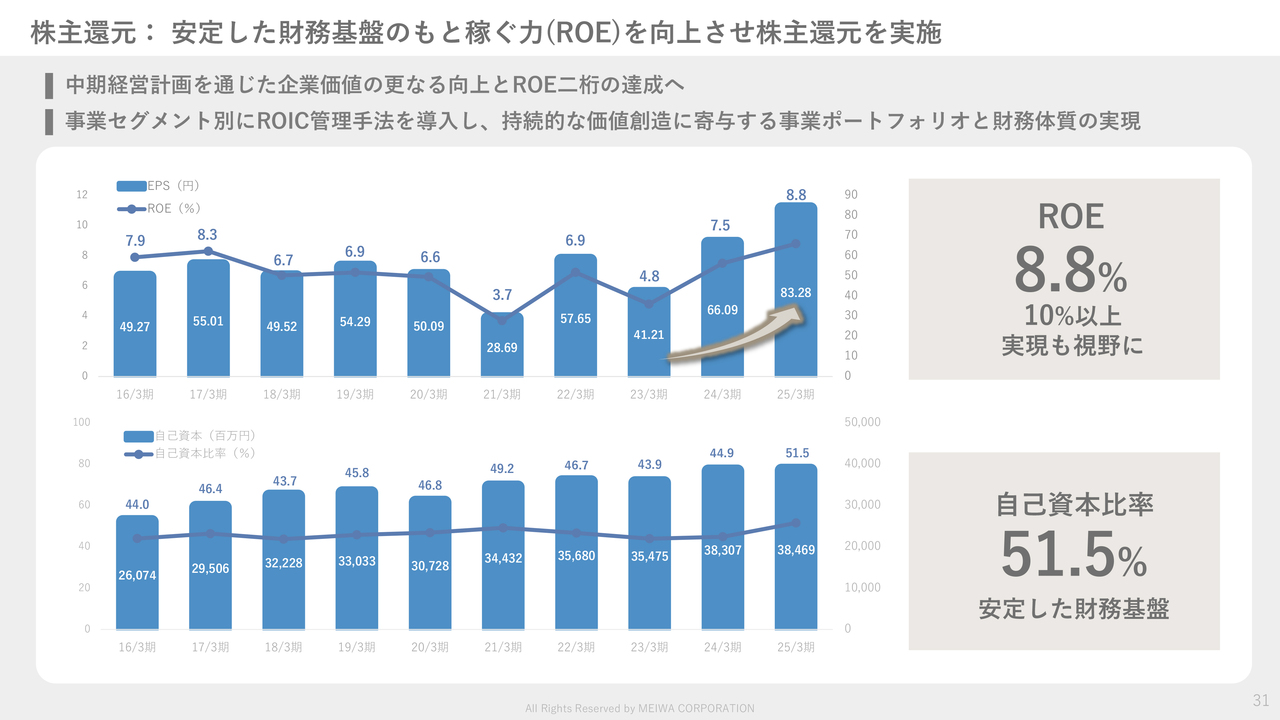

株主還元:安定した財務基盤のもと稼ぐ力(ROE)を向上させ株主還元を実施

この配当の増加は、当社の「稼ぐ力」が着実に積み上がっていることの証でもあります。特に、当社が経営指標として重視するROEは、2021年3月期に3.1パーセントであった水準から、「中期経営計画2025」の初年度である2024年3月期を皮切りに着実に改善を重ねています。昨年度は8.8パーセントを達成し、中長期の目標である10パーセント以上の達成も射程に入ってきました。

さらに、当社の財務基盤は、商社という業界特性を踏まえても、非常に安定しています。特に、自己資本比率は過去数年間、45パーセント以上と安定的に推移しており、健全な財務基盤のもと、株主還元を実施しています。

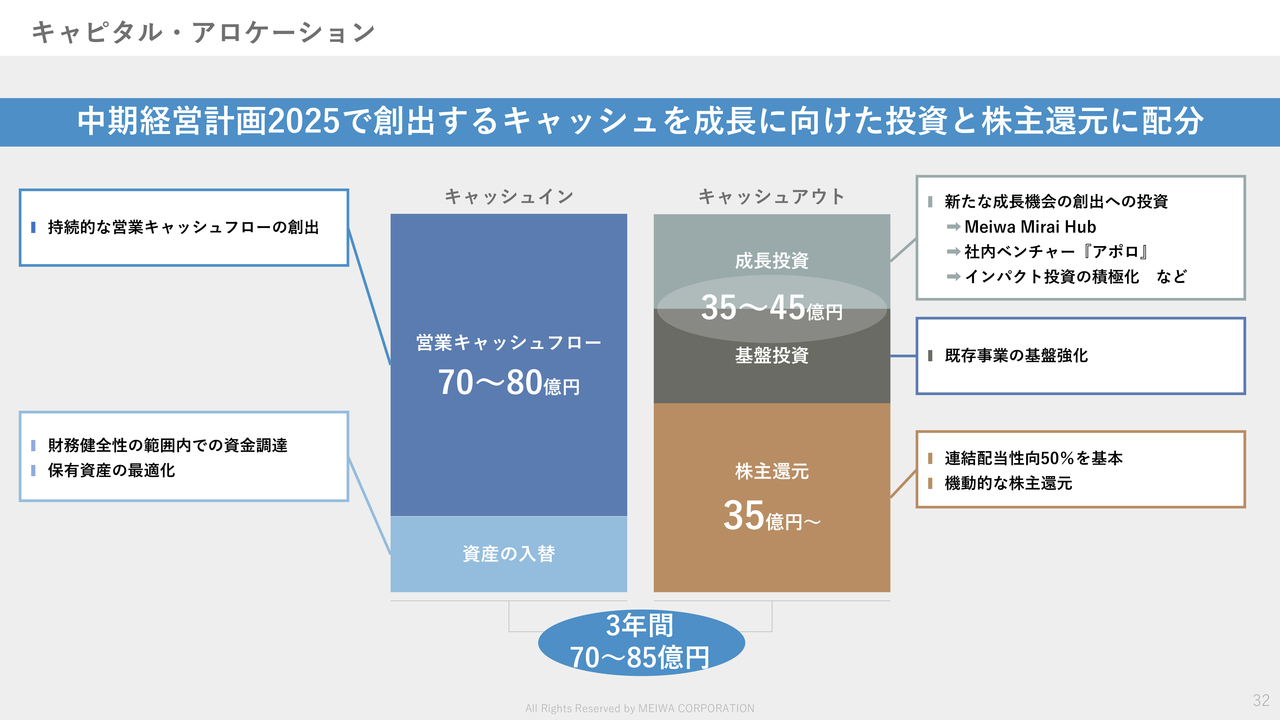

キャピタル・アロケーション

こちらのスライドでは「中期経営計画2025」で開示しているキャピタルアロケーションをお示ししました。

持続的な企業価値向上には、将来に向けた投資の継続が不可欠であり、中期経営計画で予定した投資を着実に実行しています。既存事業の基盤強化や、新たな成長機会の創出への投資を進め、将来の収益基盤の強化を図っています。そして、株主還元と成長投資の最適なバランスを追求することで、短期的なリターンと中長期的な企業価値向上を両立させていきます。

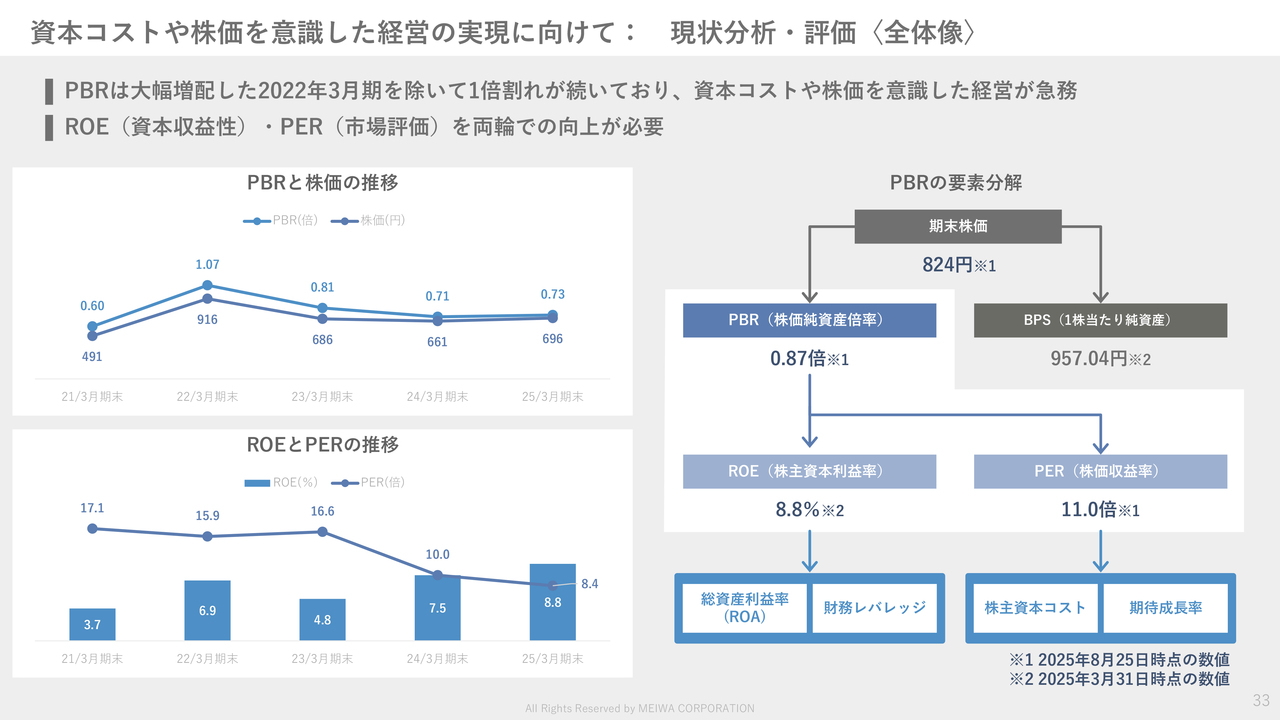

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて:現状分析・評価〈全体像〉

こちらのスライドでは資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、現状分析と評価の全体像をお示ししています。

大幅増配を実施した、2022年3月期を除いて、PBRは1倍割れが継続しています。「ROEの向上」と「PERの向上」の両輪の相互作用によりPBRの向上を目指す方針のもと、出来る限り早い段階でのROE10パーセント以上、PBR1倍以上の達成を目標に取り組んでいきます。

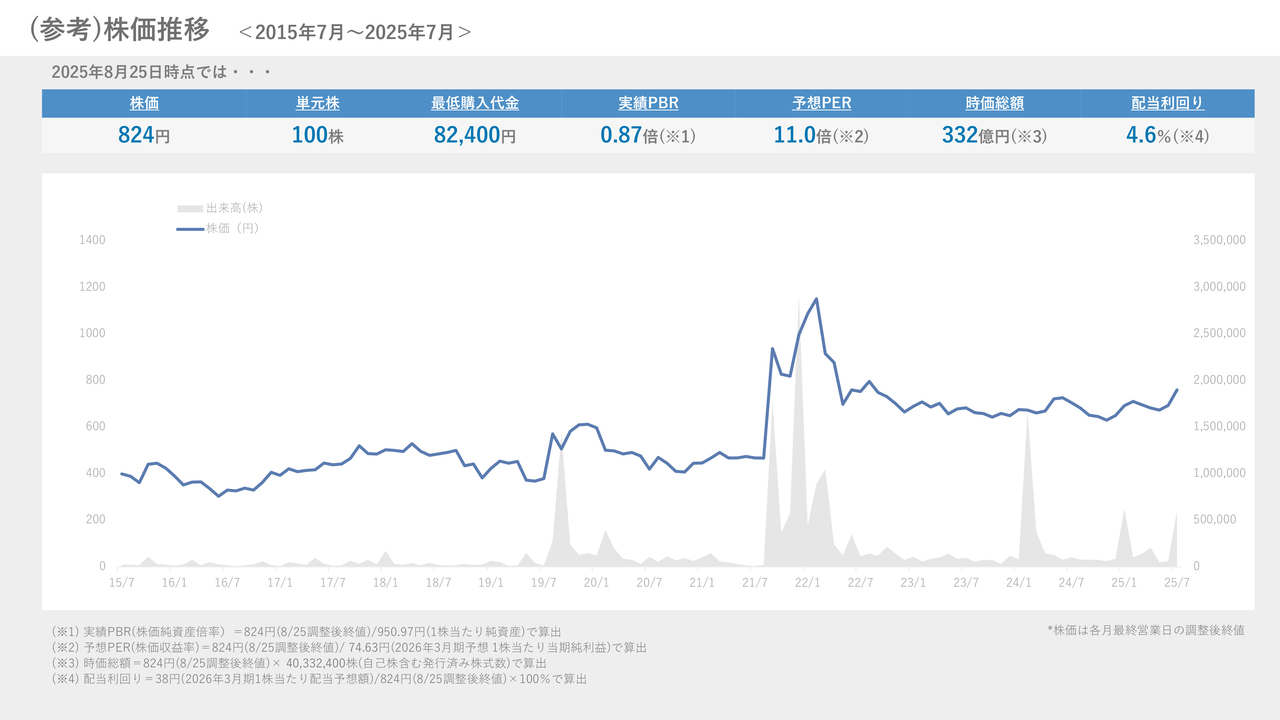

(参考)株価推移<2015年7月~2025年7月>

なお、参考として当社の株価推移をお示ししますので、お時間のある時にご確認ください。

まとめ

最後に本日お伝えしたいポイントを4点でまとめています。

1点目は、当社は化学品を主体としたさまざまな事業を展開し、さらに中国に事業基盤を確立している日本でも有数の商社であることです。

2点目は、常に時代のニーズを見極め、戦略の軸足を移しながら堅調に拡大・成長してきたことです。

3点目は、中国起点のビジネス展開と新規事業創出へ向けての人材投資、持続的な成長を図っていくことです。

4点目は、株主還元に関して配当性向50パーセントを基本として、機動的な株主還元を実現していることです。

これからも、株主並びに投資家のみなさまのご期待に沿えるよう、当社グループ一丸となって事業活動を推進していきますので、引き続きよろしくお願いします。

質疑応答:今後の中国経済の動向とメリットについて

「長年にわたって中国ビジネスに関わってきた御社ならではの視点で、今後の中国経済の動

新着ログ

「卸売業」のログ