E・JHD、受注高・売上高で過去最高を達成 重点6分野の堅調な受注増、東京ソイルリサーチの連結子会社化が寄与

目次

尾崎和喜氏:財務部長の尾崎です。よろしくお願いします。私から会社の概要及び2025年5月期決算の概要についてご説明します。

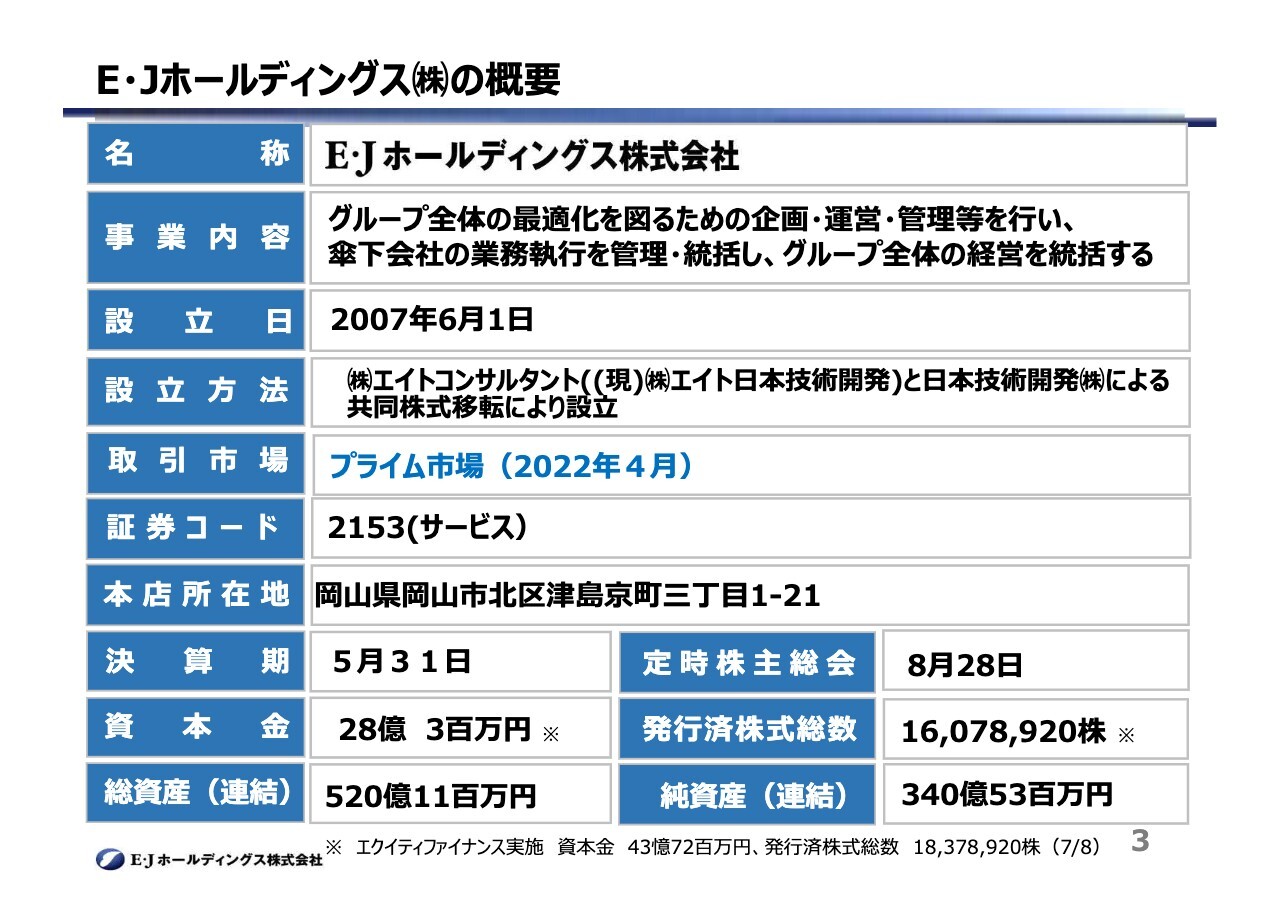

E・Jホールディングスの概要

当社の名称はE・Jホールディングス株式会社です。当社は純粋持株会社として、グループ会社の経営管理を行っています。設立は2007年6月1日で、現在19期目に入ります。プライム市場に上場しており、決算期は5月です。

資本金、総資産、純資産、発行済株式総数については、2025年5月31日現在の数値です。なお、エクイティファイナンスを6月16日と7月8日に実施しています。現在の資本金は43億7,200万円で、発行済株式総数は1,837万8,920株です。

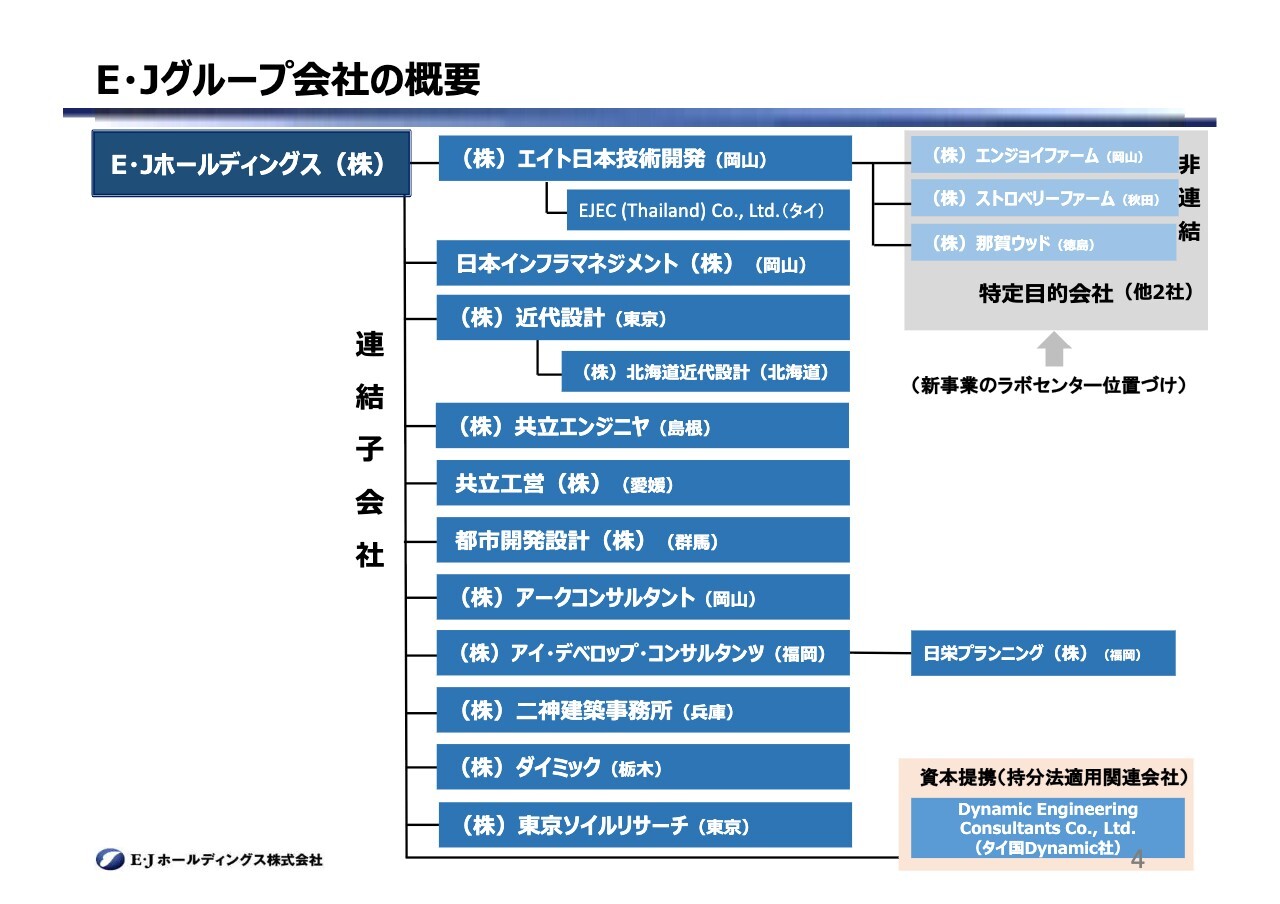

E・Jグループ会社の概要

E・Jグループ会社の概要です。現在、当社の下に連結子会社として、スライド一番上のエイト日本技術開発から一番下の東京ソイルリサーチまで14社を擁しています。

東京ソイルリサーチ及び日栄プランニングについては、2025年5月期に新規連結子会社としました。また、タイ国のDynamic社の持分を35パーセント取得したことにより、持分法適用関連会社となっています。

エイト日本技術開発は、地域振興を目的とした子会社であるエンジョイファーム社、ストロベリーファーム社、那賀ウッド社、さらにその他2社を保有しています。

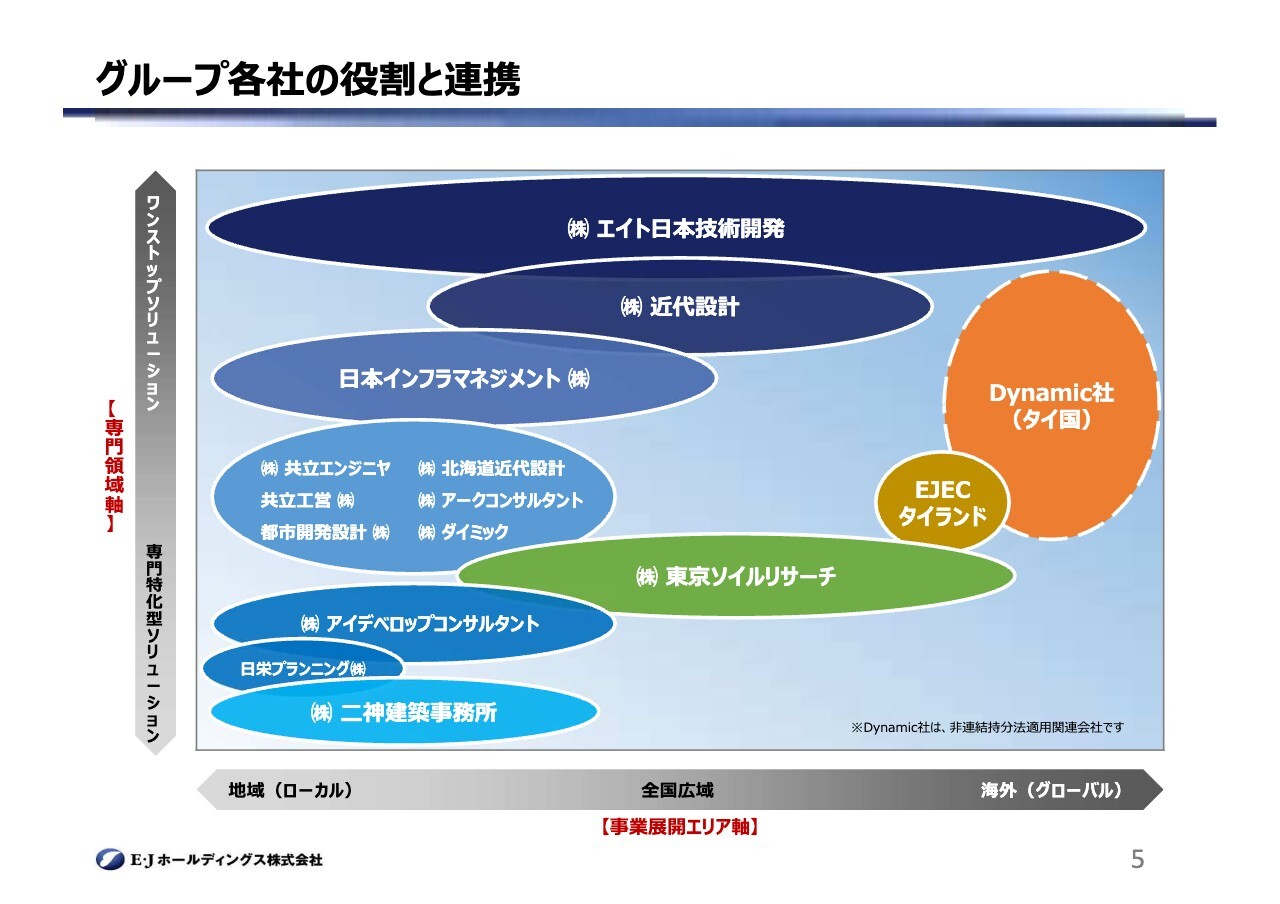

グループ各社の役割と連携

グループ会社の役割と連携についてです。縦軸に領域、横軸にエリアを示しています。エイト日本技術開発は、総合建設コンサルタントとしてローカルからグローバルに展開しています。近代設計は発注者支援業務を主に行い、東京ソイルリサーチは地盤調査・地質調査を主に担当し、それぞれ全国に展開しています。

また、地域に密着した地域コンサルタントとして、日本インフラマネジメント、アイ・デベロップ・コンサルタンツ、二神建築事務所、共立エンジニヤほか6社があります。さらに、グローバル展開を図るべく、タイに現地法人としてEJECタイランドを設立し、関連会社のDynamic社と連携して事業を行っています。

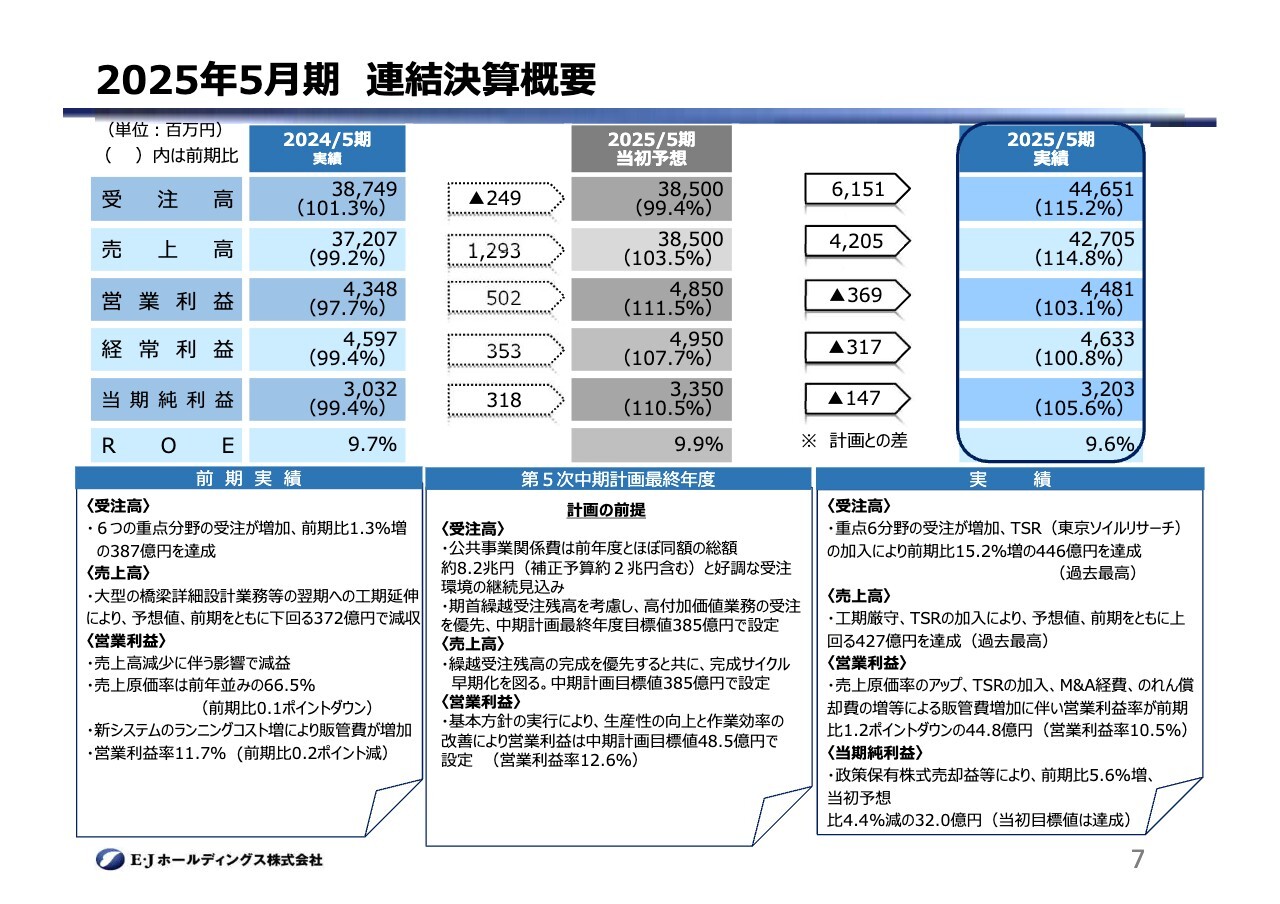

2025年5月期 連結決算概要

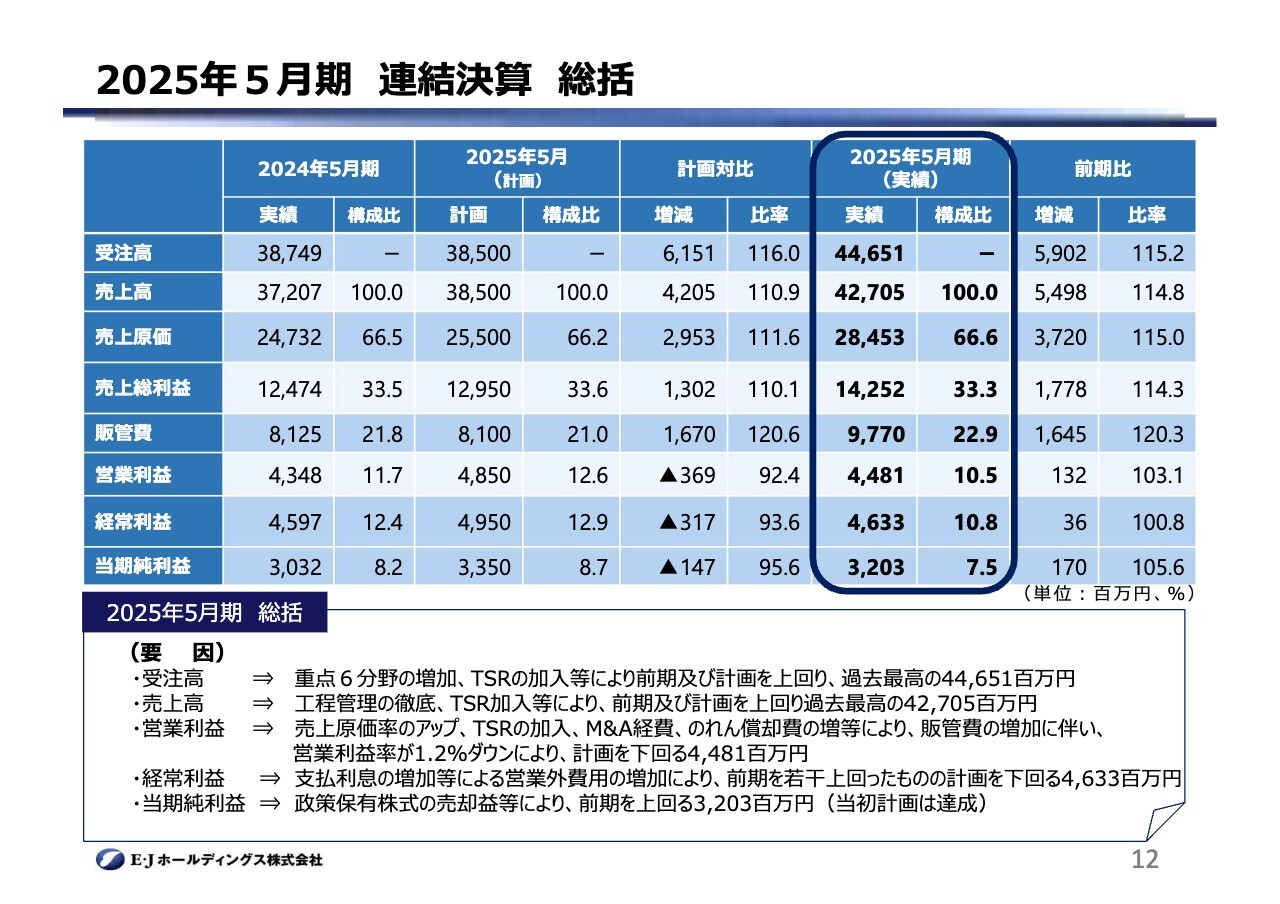

2025年5月期の決算概要です。スライドは縦3つに分かれており、左側に2024年5月期の実績、中央に2025年5月期の計画、右側に2025年5月期の実績を記載しています。スライド下部には2025年5月期の計画の前提を記載しています。

受注高は、公共事業関係費が前年とほぼ同額の総額約8兆2,000億円と、好調な受注環境が継続する見込みであることや、期首繰越受注残高270億円を考慮し、高付加価値業務の受注を優先して385億円に設定しました。

売上高は、前述の繰越受注残高を完成させることを優先するとともに、完成サイクルを早期化することで、受注額と同額の385億円に設定しました。営業利益については、生産性向上や作業効率の改善などにより、前期比5億円増の48億5,000万円に設定しました。

2025年5月期の実績は右下に記載しています。受注高は446億5,100万円で、計画比61億5,100万円増、前期比115.2パーセントとなりました。売上高は427億500万円で、計画比42億500万円増、前期比114.8パーセントとなりました。営業利益は44億8,100万円で、計画比3億6,900万円減、前期比103.1パーセントとなりました。

経常利益は46億3,300万円で、計画比3億1,700万円減、前期比100.8パーセント、当期純利益は32億300万円で、計画比1億4,700万円減、前期比105.6パーセントとなりました。これらの要因については、最後の統括部分でご説明します。

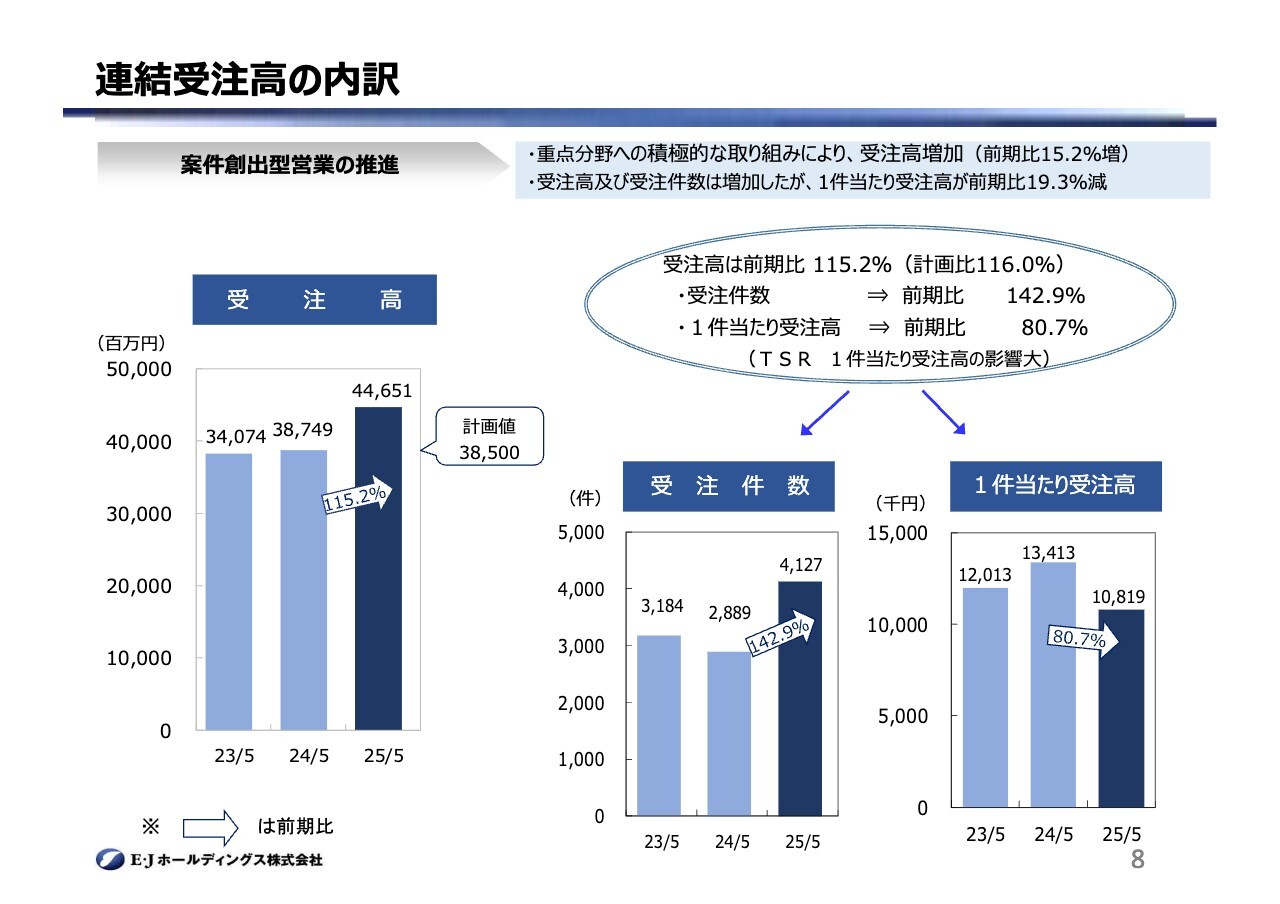

連結受注高の内訳

連結受注高の内訳です。受注高は446億5,100万円で前期比59億円増加し、計画比では61億5,100万円の増加となりました。要因として、6つの重点分野への積極的な提案営業による取り組みにより受注高が増加したことに加え、新規連結子会社東京ソイルリサーチの受注高が貢献しています。

受注件数は4,127件で、前期比1,238件の増加となりました。一方で、1件当たりの受注高は1,081万9,000円で、前期比約260万円の減少となっています。

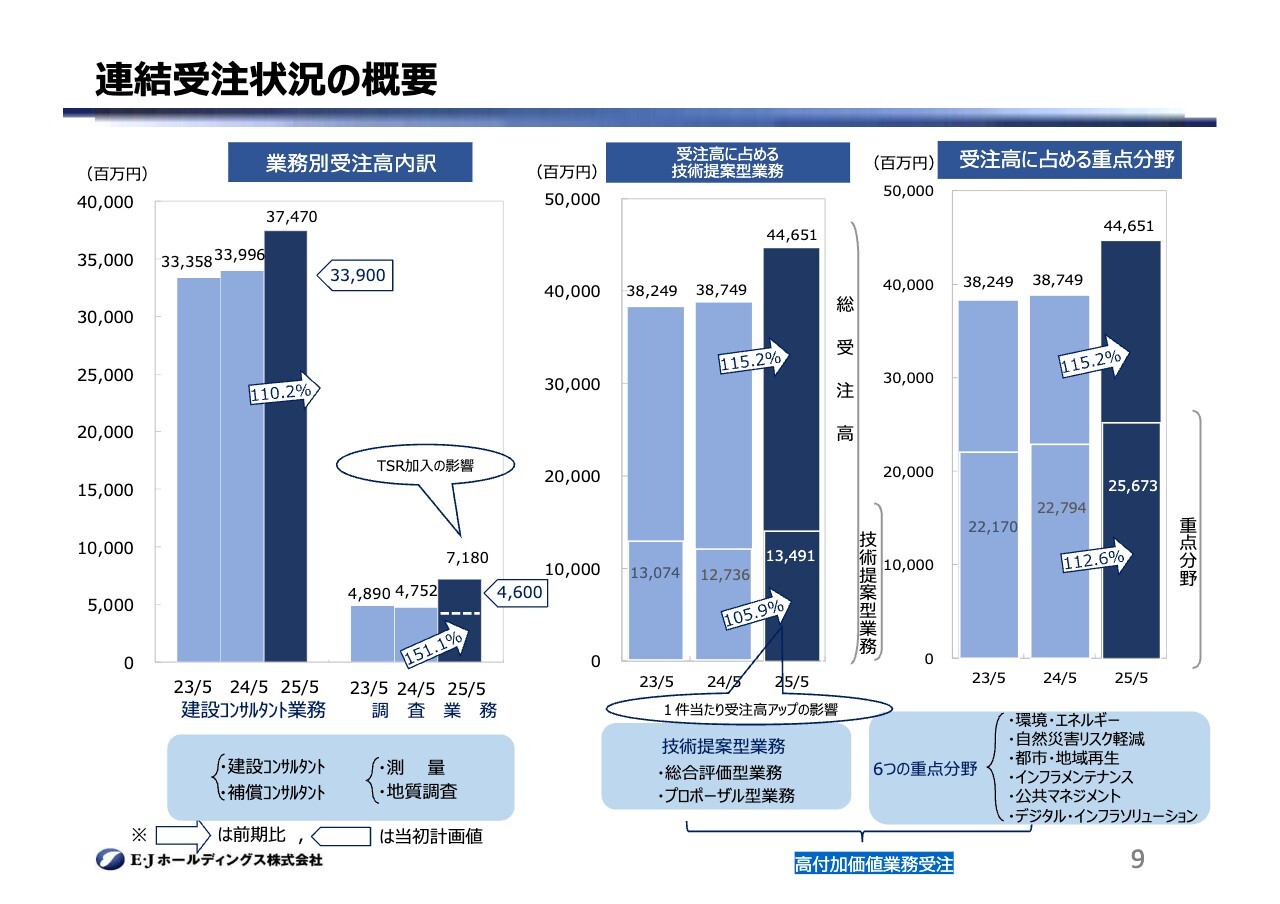

連結受注状況の概要

業務別の受注高内訳です。建設コンサルタント業務と調査業務に分けています。建設コンサルタント業務の受注高は374億7,000万円で、前期比で約34億7,000万円、計画比で約35億7,000万円上回っています。調査業務の受注高は71億8,000万円で、前期比で約24億3,000万円、計画比で約25億8,000万円上回っています。

スライド中央には、受注高に占める技術提案型業務の状況を示しています。技術提案型業務の受注高は134億9,100万円で、前期比で約7億5,000万円増加しました。右側には受注高に占める6つの重点分野を記載しています。売上高は256億7,300万円で、前期比約28億8,000万円の増加となりました。

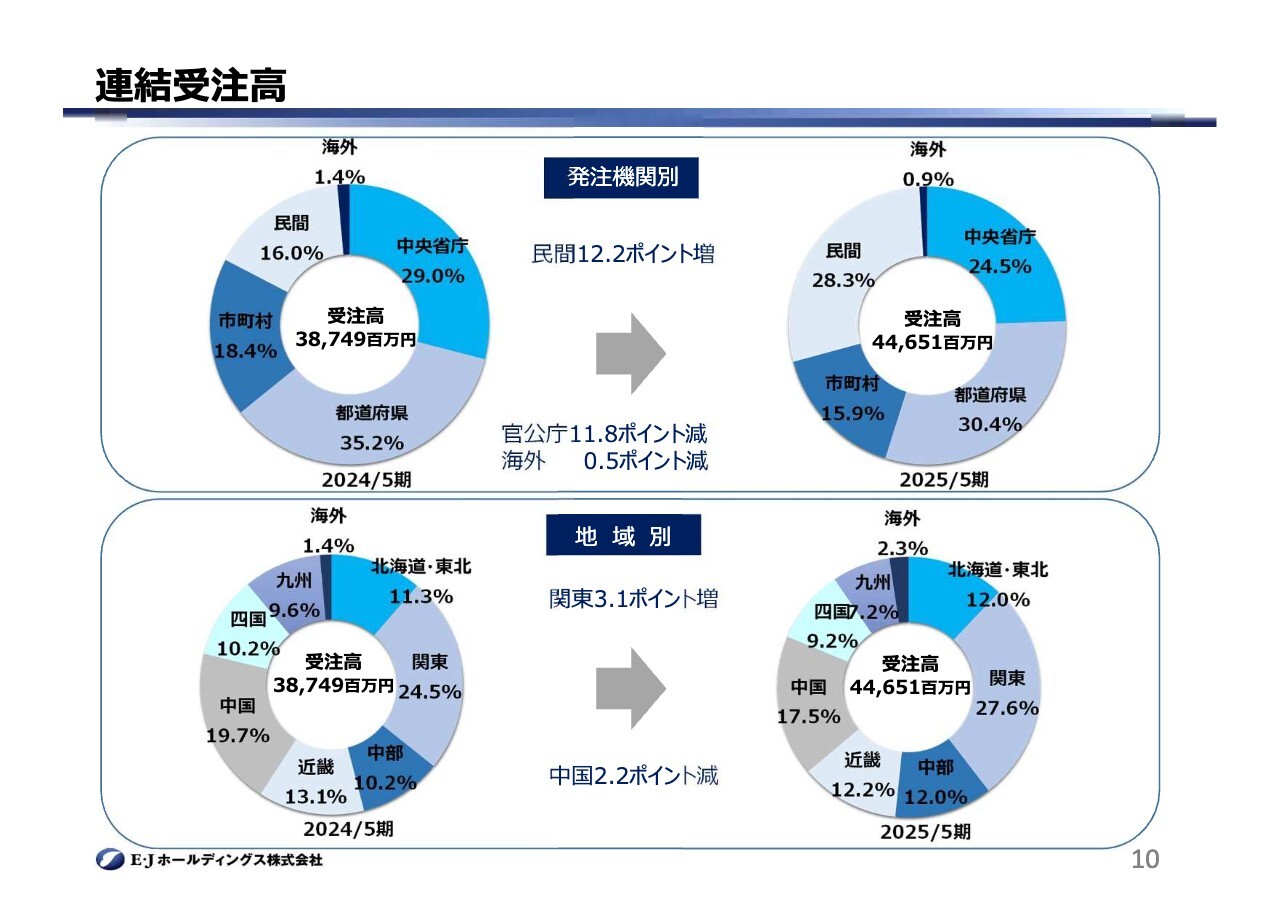

連結受注高

発注機関別の状況です。民間は12.2ポイント増加しました。これは、東京ソイルリサーチの主なクライアントが民間であることが要因です。中央省庁と地方自治体を含む官公庁は11.8ポイント減、海外は0.5ポイント減となっています。地域別では、関東エリアが3.1ポイント増、中国エリアは2.2ポイント減となっています。

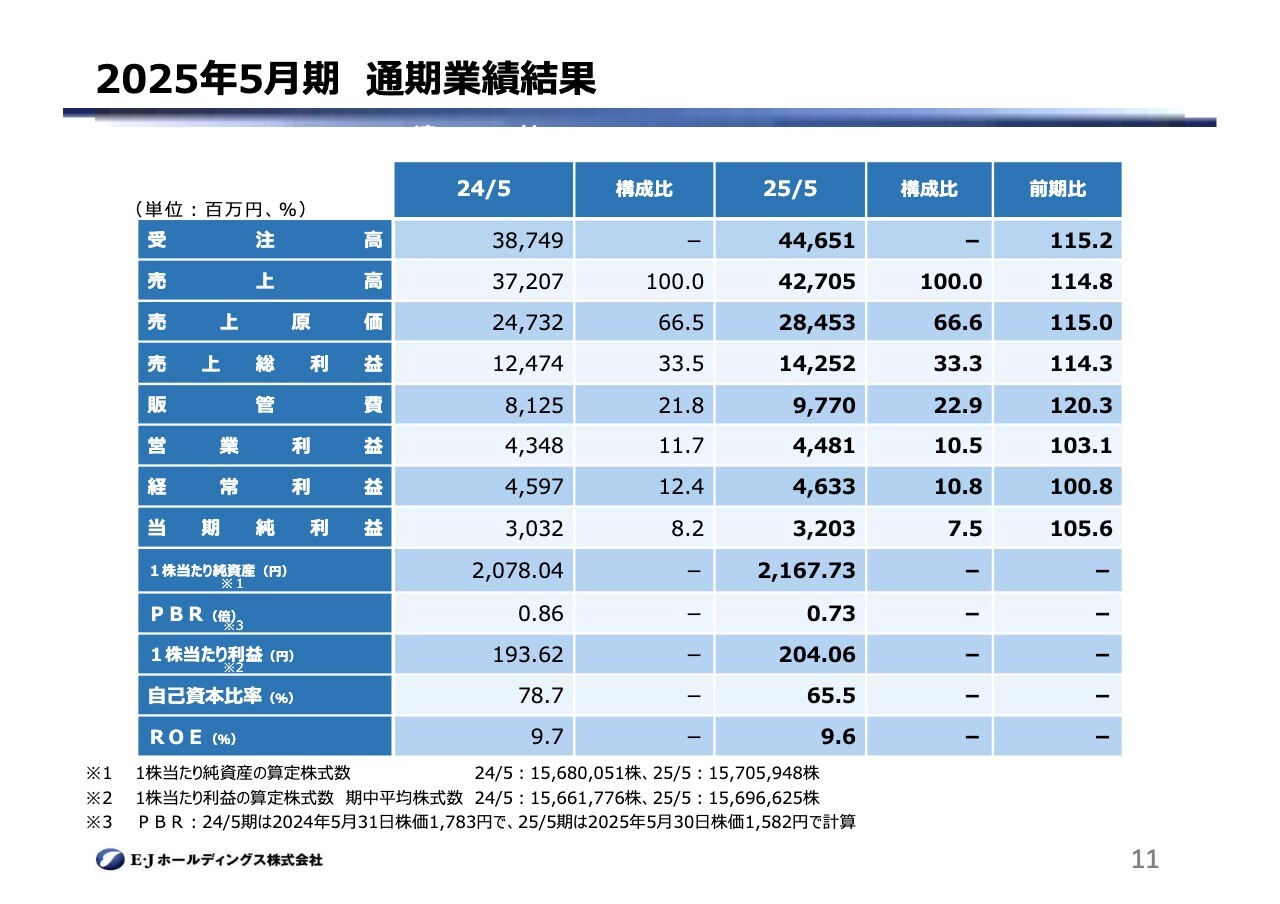

2025年5月期通期業績結果

2025年5月期通期の業績結果です。受注高から当期純利益については先ほどご説明しました。その下に記載しているBPSは2,167円73銭、PBRは0.73倍、EPSは204円6銭、自己資本比率は65.5パーセント、ROEは9.6パーセントです。

2025年5月期 連結決算 総括

連結決算の総括です。数字は先ほどご説明したとおりです。各係数の増減要因についてご説明します。受注高は、重点6分野の堅調な受注に加え、東京ソイルリサーチの連結子会社化により、前期及び計画を上回る過去最高の446億5,100万円となりました。

売上高は、受注業務の工程管理徹底による工期厳守に加え、東京ソイルリサーチの連結子会社化により、前期及び計画を上回る過去最高の427億500万円となりました。

営業利益は、2025年5月期の売上原価率が66.6パーセントとなり、2024年5月期及び2025年5月期の計画と比較して、0.1ポイントから0.4ポイントの悪化となりました。

販管費の抑制を図りましたが、東京ソイルリサーチの連結子会社化、M&A経費、のれん償却費の増加などにより、前期を上回ったものの計画を下回る44億8,100万円となりました。

経常利益は、支払利息の増加などによる営業外費用の増加により、前期を上回ったものの、計画を下回る46億3,300万円となりました。当期純利益は、政策保有株式の売却益などの特別利益の発生もあり、前期を上回ったものの、計画を下回る32億300万円となりました。

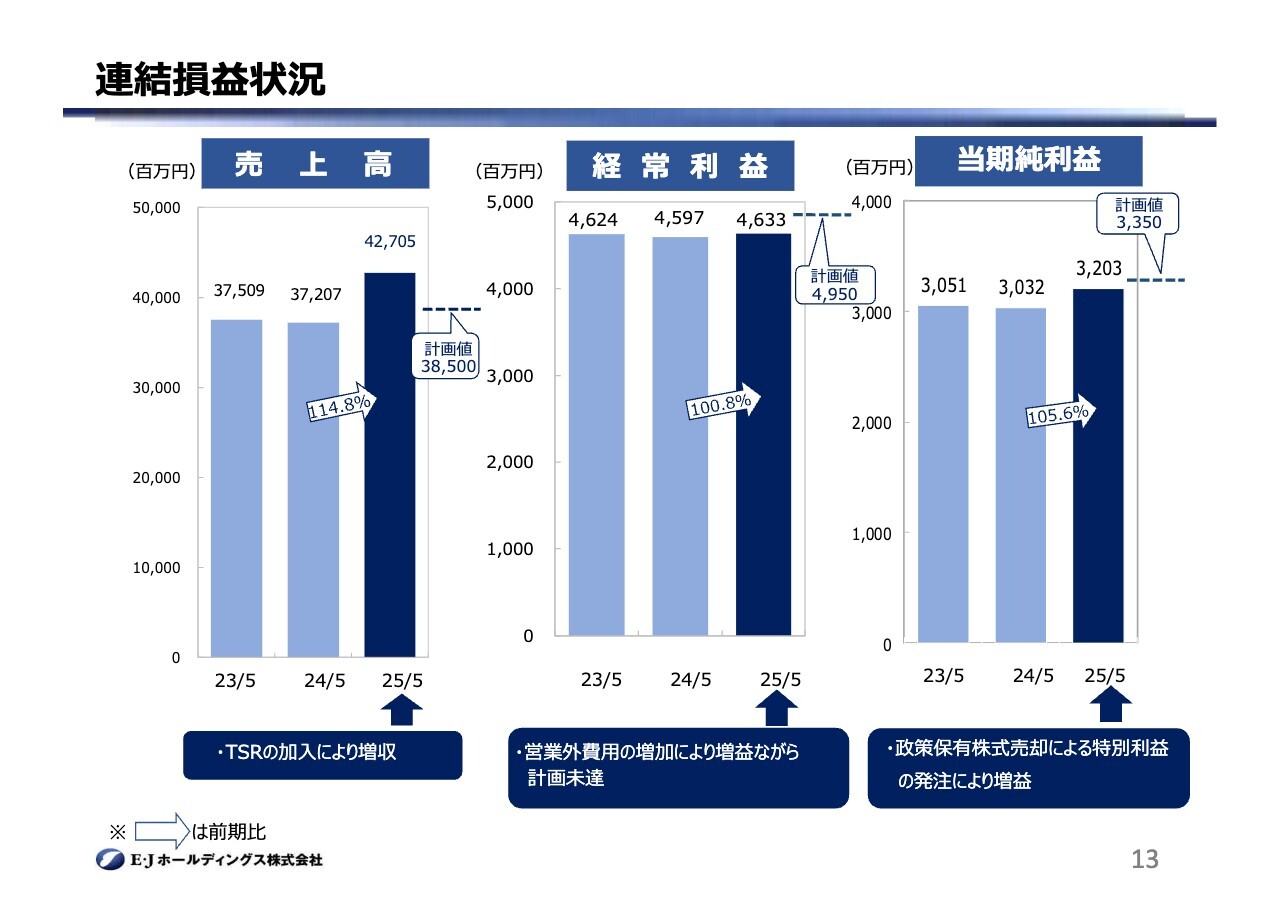

連結損益状況

スライドは連結損益の状況です。直近3事業年度のトレンドを記載しています。

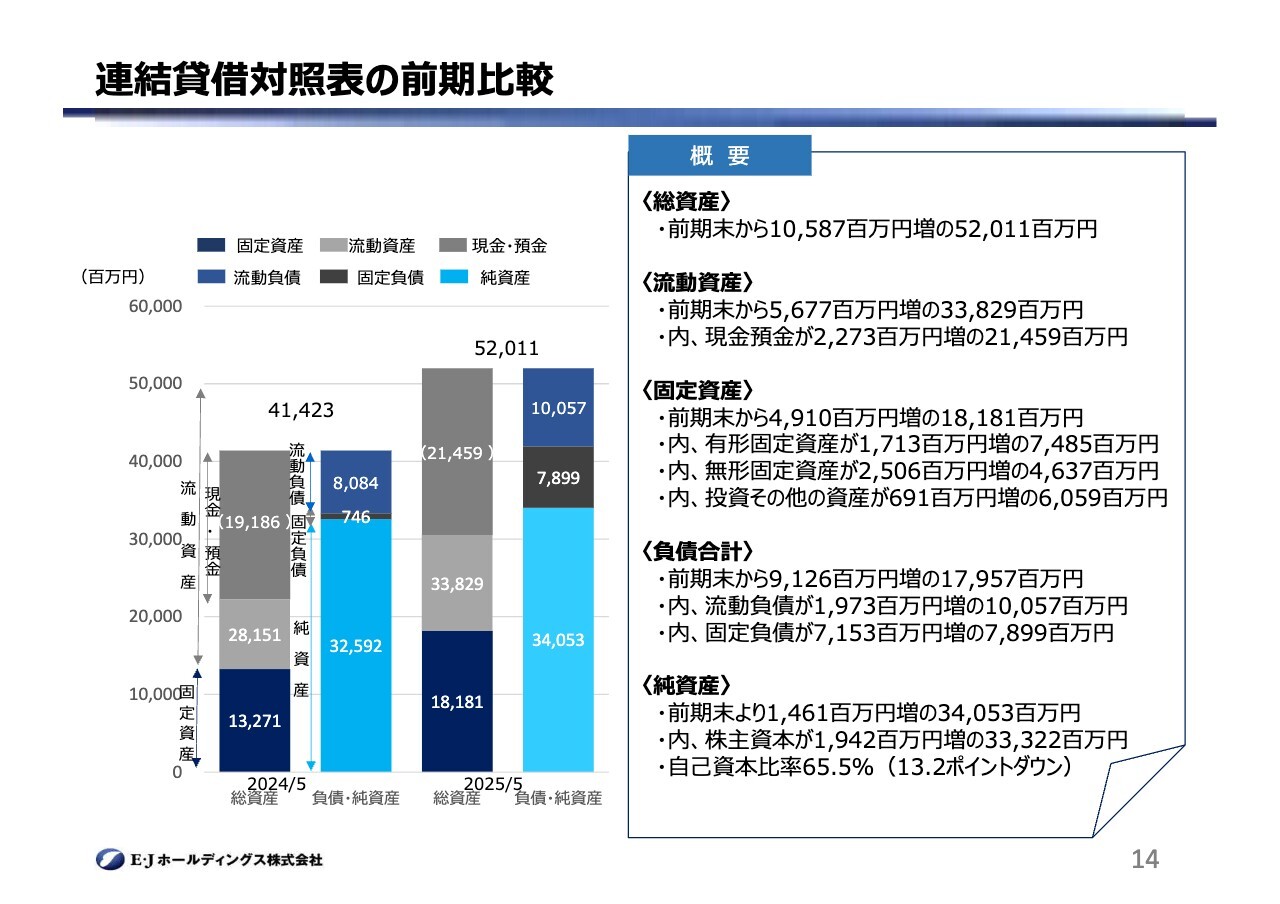

連結貸借対照表の前期比較

連結貸借対照表の前期比較です。総資産は前期末から105億8,700万円増加し、520億1,100万円となりました。内訳として、流動資産は前期末から56億7,700万円増の338億2,900万円となり、そのうち現金預金は前期末から22億7,300万円増の214億5,900万円となりました。

固定資産は前期末から49億1,000万円増の181億8,100万円となり、そのうち有形固定資産は17億1,300万円増の74億8,500万円、無形固定資産は25億600万円増の46億3,700万円、投資その他の資産は6億9,100万円増の60億5,900万円となりました。

負債についてです。前期末から91億2,600万円増の179億5,700万円となり、そのうち流動負債は19億7,300万円増の100億5,700万円、固定負債は71億5,300万円増の78億9,900万円となりました。

純資産は前期末より14億6,100万円増の340億5,300万円となり、そのうち株主資本は19億4,200万円増の333億2,200万円となっています。その結果、自己資本比率は65.5パーセントとなり、前期末から13.2ポイント減少しています。

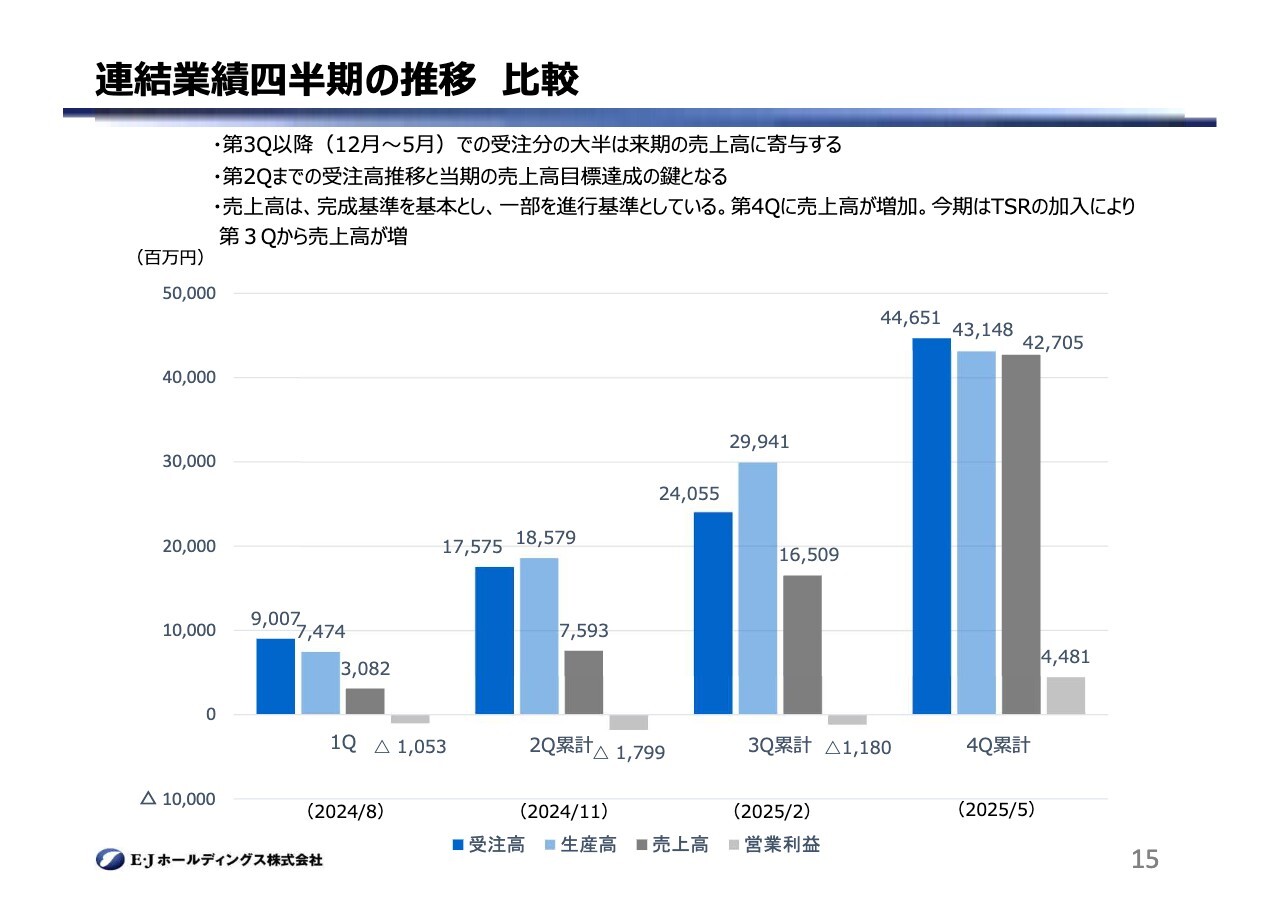

連結業績四半期の推移 比較

連結業績の四半期推移です。受注高、生産高、売上高、営業利益の連結業績をグラフ化しています。受注高と生産高については、コンスタントに増加しています。

一方で売上高については、発注者支援を含む技術役務提供に関しては進行基準を適用していますが、測量、設計、調査といったコンサル業務については完成基準を採用しています。また、官公庁を主要顧客としている関係上、第4四半期会計期間に売上が集中する傾向があり、業績には季節的な変動があります。

第3四半期までの売上高が全体の約40パーセントにとどまり、第4四半期会計期間で約60パーセントが売上として計上されます。したがって、損益は第3四半期まで赤字となり、第4四半期会計期間で黒字に転じるという業績変動があります。

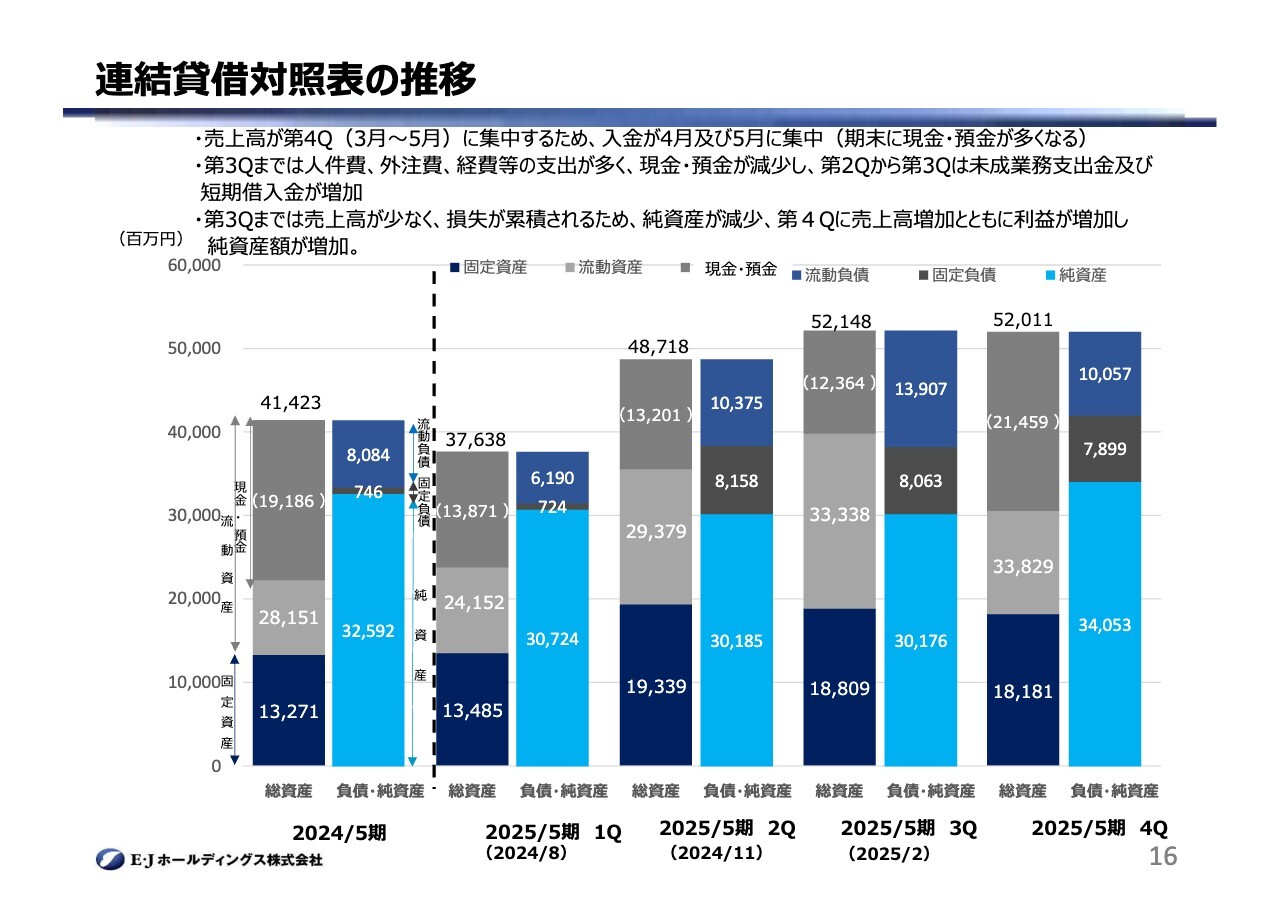

連結貸借対照表の推移

四半期連結貸借対照表の推移です。先ほどご説明した損益とも関連しますが、期末日は非常にキャッシュリッチな状態であるものの、第1四半期から第3四半期は売上高があまり上がらないため、キャッシュが減少する傾向があります。一方で、棚卸資産である未成業務支出金が増加していきます。

9月から3月までは資金需要が非常に増加することから、金融機関から借入を行い、約60億円を調達している状況です。第4四半期会計期間の4月に入ると売上債権の回収が進むため、その段階で短期借入金を返済していきます。損失の発生によって純資産は減少傾向にありますが、第4四半期会計期間末には増加する特性を持っています。

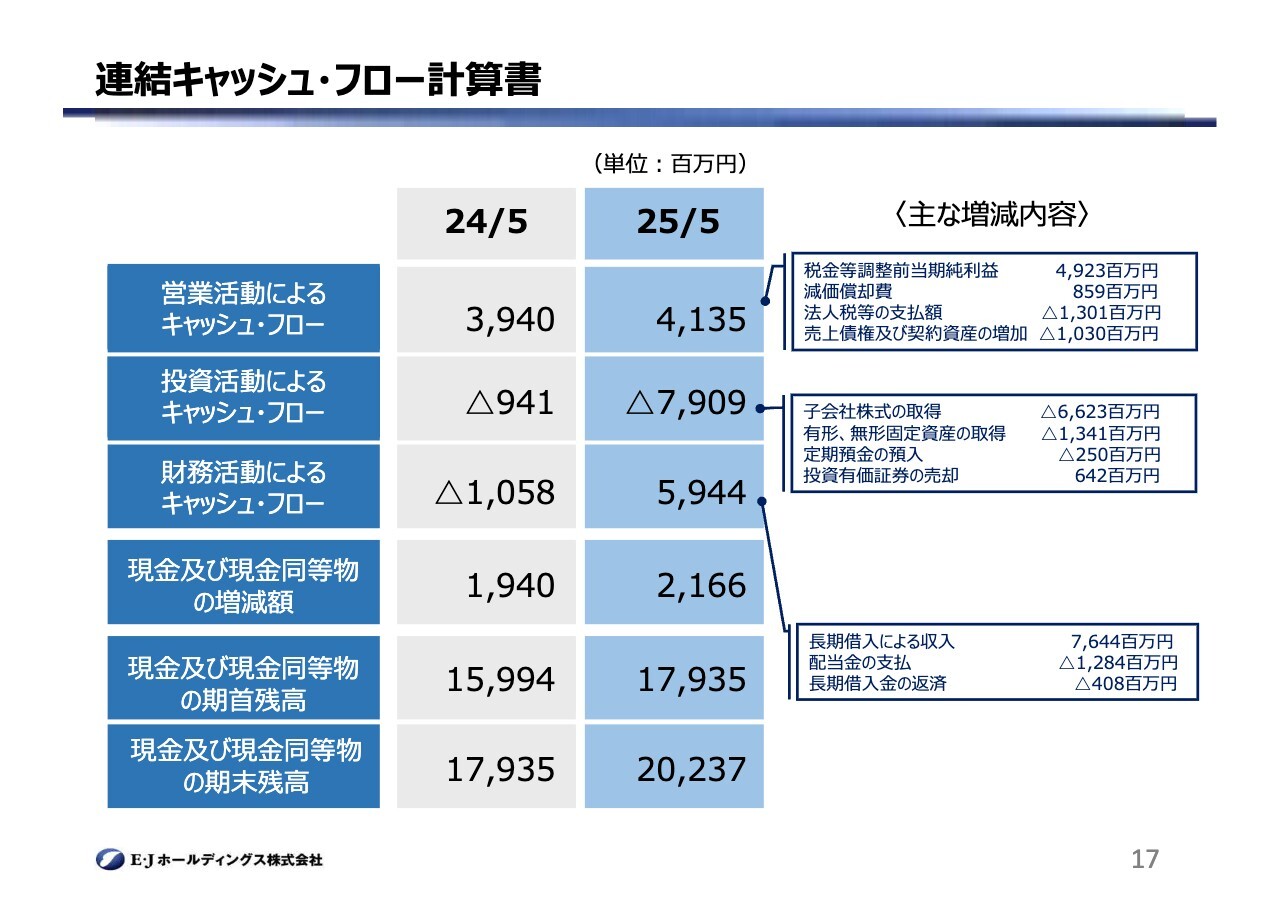

連結キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書です。営業活動によるキャッシュ・フローは41億3,500万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローは79億900万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローは59億4,400万円の資金増となりました。現金及び現金同等物の増減額は21億6,600万円の資金増です。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は202億3,700万円となりました。

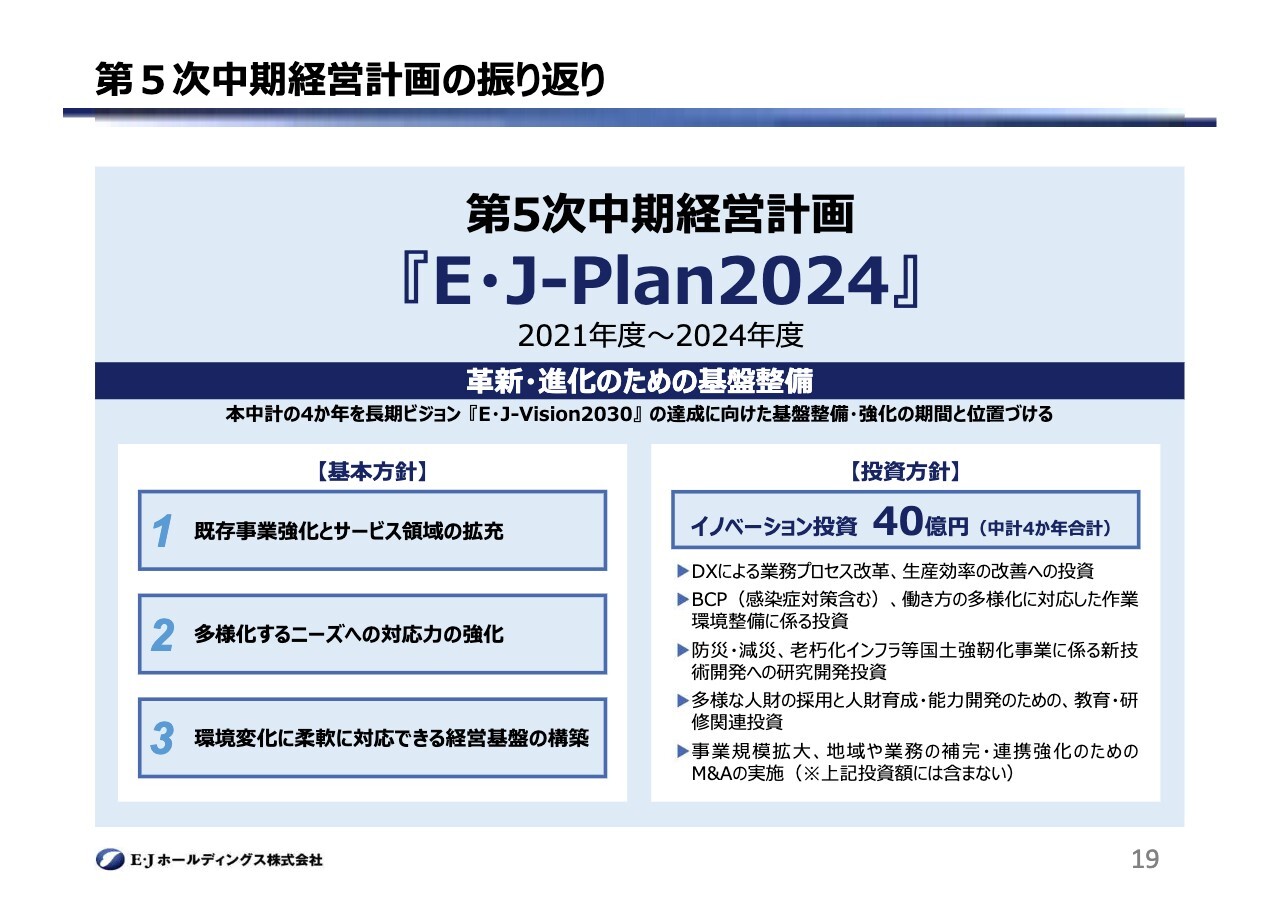

第5次中期経営計画の振り返り

永田裕司氏:事業統括本部長の永田です。2026年度5月期の通期業績見通しについてご説明する前に、前中期経営計画を振り返り、この間に取り組んだ主な成果についてお話しします。

第5次中期経営計画は、長期ビジョン「E・J-Vision2030」の達成に向けた基盤整備・強化の期間と位置づけています。スライドに示している3つの基本方針のもと、グループ各社の連携を強化し、弱点地域と弱点分野での受注シェア拡大、さらにグループ内の人財の確保と育成に積極的に取り組んできました。

また、イノベーション投資として、中期経営計画4年間で40億円を見込んでいます。DXによる業務プロセス改革、働き方の多様化に対応した環境整備、新技術開発への研究投資に加え、人財の採用・育成や能力開発のための研究・研修関連投資も行ってきました。

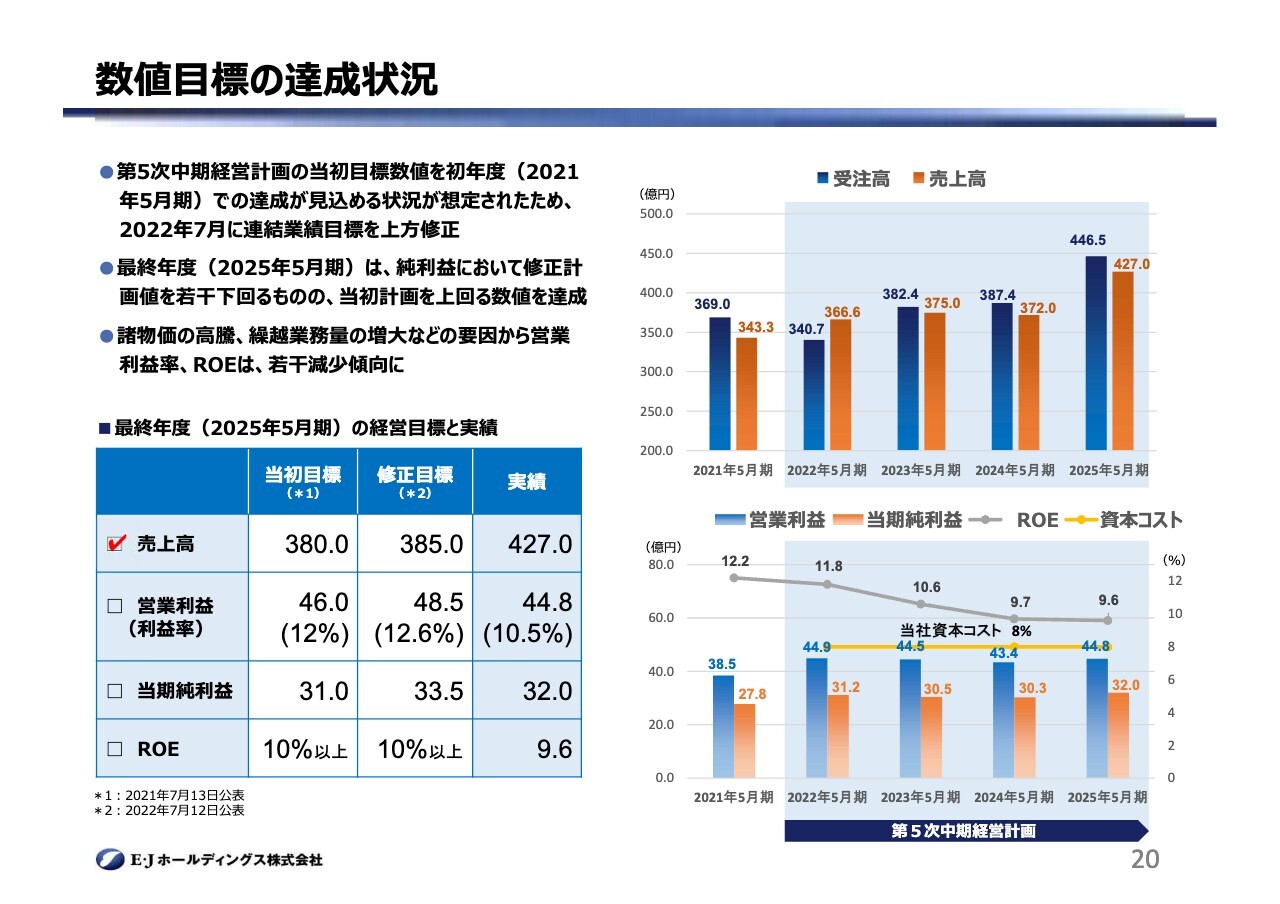

数値目標の達成状況

数値目標の達成状況です。最終年度の2025年5月期は、2024年9月に完全子会社化した東京ソイルリサーチの8ヶ月間の業績を連結決算に取り込んだこともあり、売上高は427億円となり、2022年7月に公表した修正目標を上回る水準を確保しました。

なお、東京ソイルリサーチの業績を差し引くと38ヶ月間で38億円となりますが、それを考慮しても、当初計画の385億円を上回るおよそ389億円の売上を確保したことになります。

損益面については、グループ全体で生産性向上に努めたものの、処遇改善による人件費の上昇や、協力会社への発注単価の見直しなどにより原価率の上昇要因を完全に吸収することはできませんでした。

のれんの償却費用の発生による販管費・一般管理費の増加も影響し、営業利益は44億8,000万円、当期純利益は32億円となりました。これらはいずれも前年度実績を上回ったものの、残念ながら修正目標をわずかに下回る結果となりました。

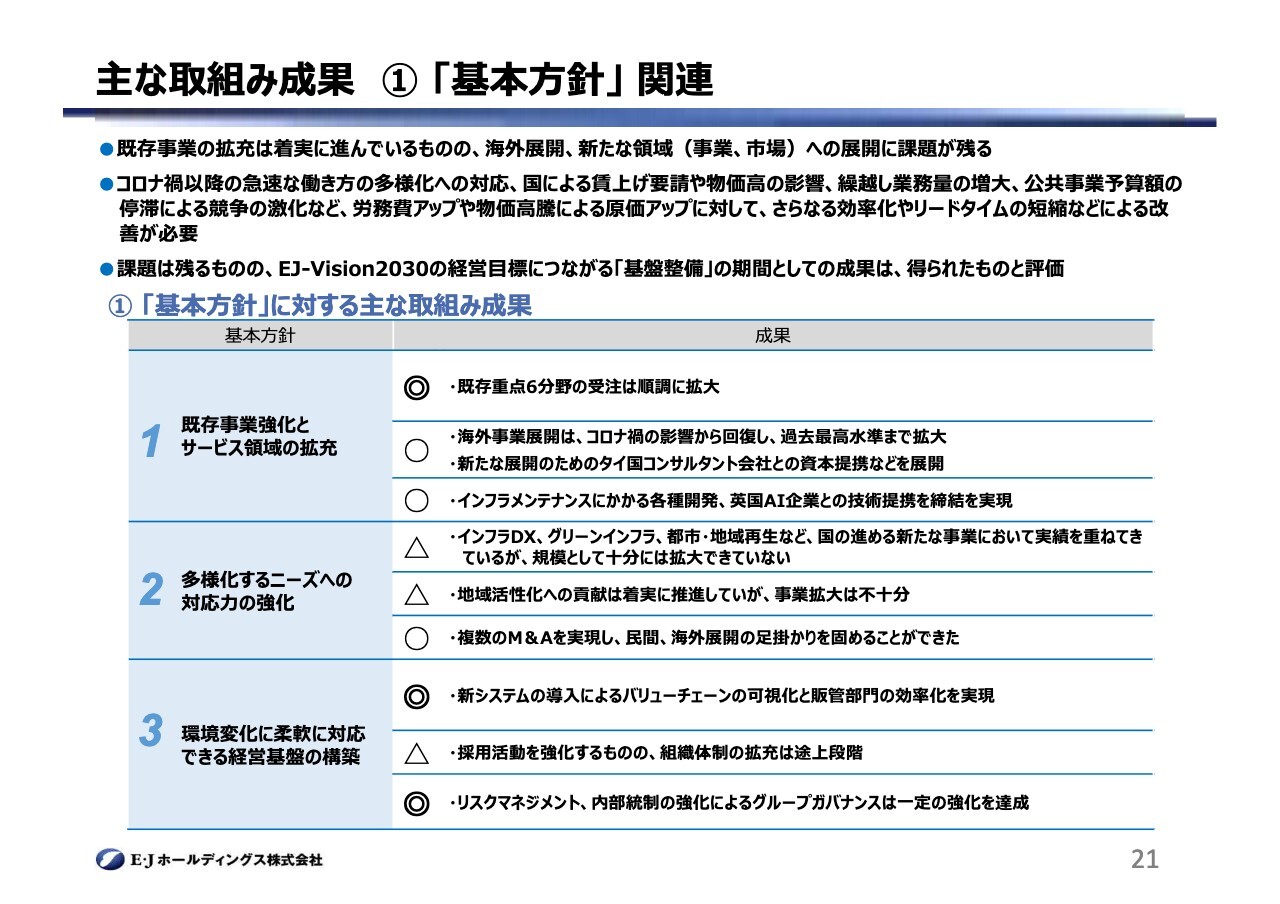

主な取組み成果①「基本方針」関連

3つの基本方針に対する主な取り組み成果を「◎」「〇」「△」で評価しています。既存事業の拡充については着実に進んでおり、重点6分野の受注が順調に拡大しています。

一方、海外展開や新たな領域(事業・市場)への転換については課題が残っていますが、複数のM&Aにより民間や海外展開の足がかりを固めることができました。第6次中期経営計画では、海外ビジネスや新事業への参入、新市場への開拓を推進していきたいと考えています。

受注生産活動においては、さらなる効率化やリードタイムの短縮による改善が必要です。本格稼働を開始した新システムの活用により、バリューチェーンの高度化を進めていきます。課題は残っていますが、「E・J-Vision2030」の経営目標につながる基盤整備の期間としての成果は得られたものと評価しています。

5次中計基本方針1 既存事業強化とサービス領域の拡充

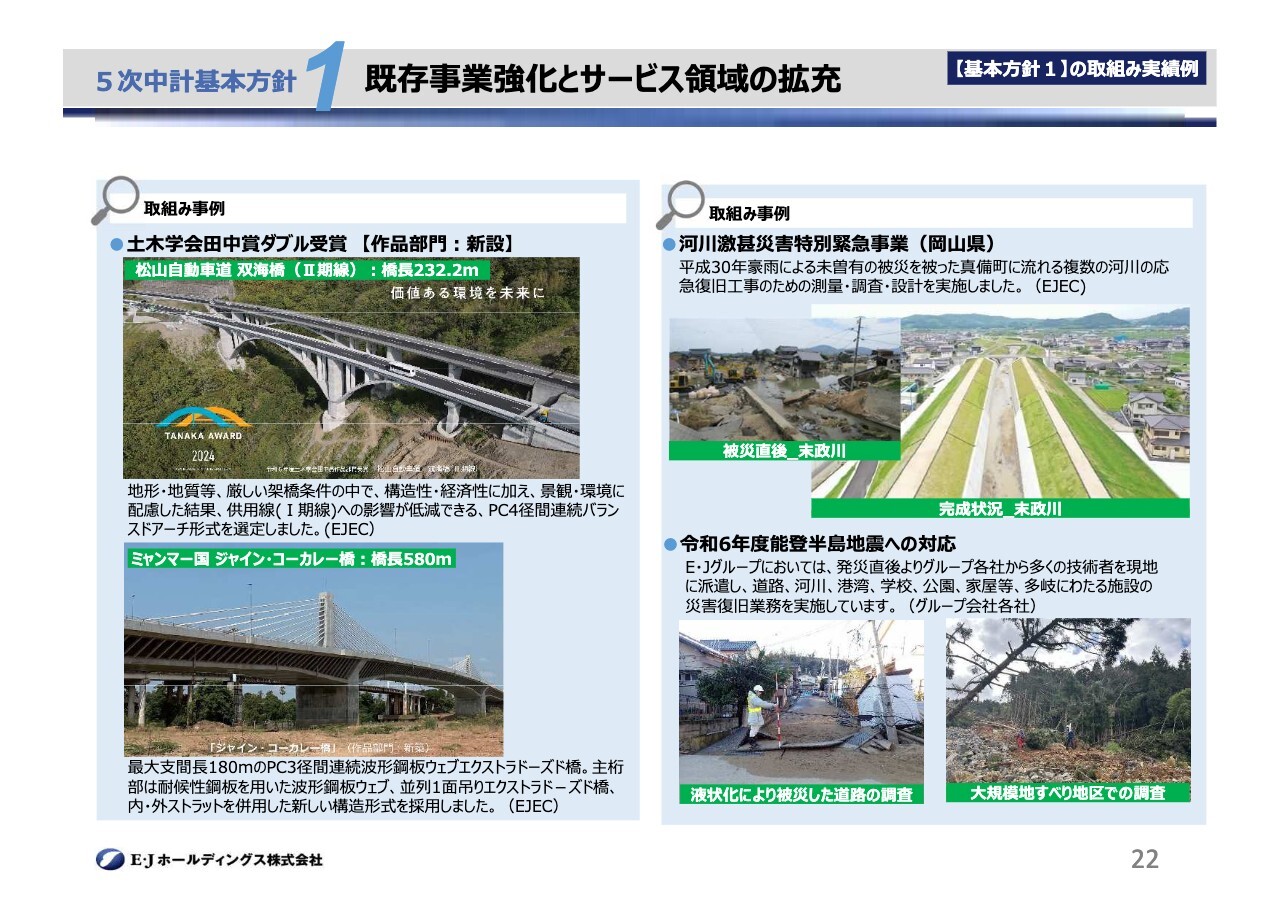

ここからは、3つの基本方針に基づく取り組み実績を紹介します。まずは基本方針1「既存事業強化とサービス領域の拡充」への取り組みです。スライド左側は、橋梁部門で土木学会田中賞を受賞した事例です。田中賞は、橋梁・鋼構造工学に関する優秀な業績に対して授与される学会賞で、2024年度は作品部門「新設」でダブル受賞しました。

スライド左上は松山自動車道の双海橋、左下はミャンマー国のジャイン・コーカレー橋の事例です。スライド右側は自然災害やリスク軽減分野での取り組み事例となります。右上は平成30年度西日本豪雨災害における真備緊急治水対策プロジェクトの事例で、2023年度に全建賞を受賞しました。

スライド右下は令和6年度能登半島地震への対応事例です。発災直後からグループ各社から多くの技術者を現地へ派遣し、現在も各社が連携して多岐にわたる施設の災害復旧業務を実施しています。

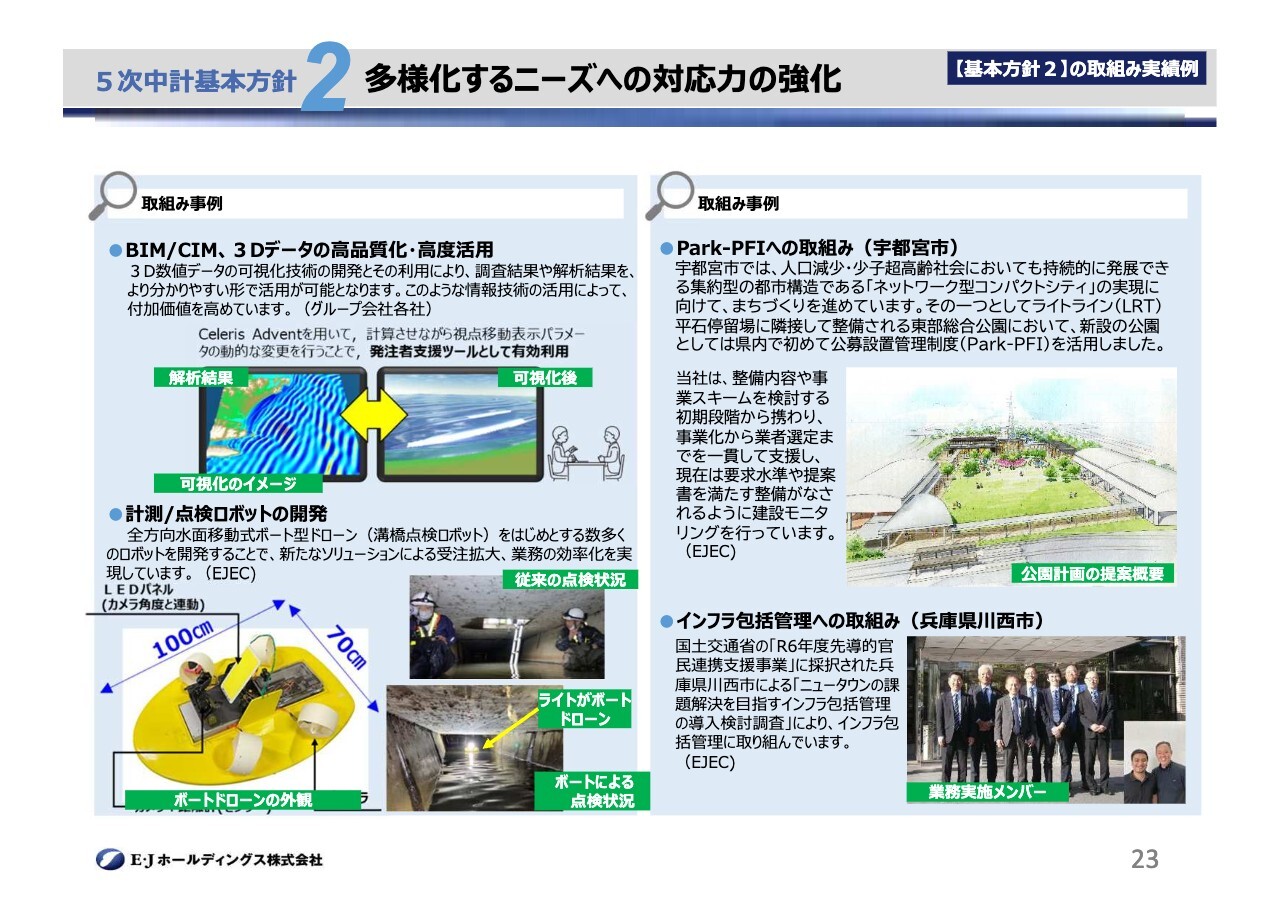

5次中計基本方針2 多様化するニーズへの対応力の強化

基本方針2「多様化するニーズへの対応力の強化」の取り組みについてご説明します。スライドの左側にはデジタルソリューション分野の事例を示しています。左上はBIM/CIMや3Dデータの高品質化・高度活用の事例で、左下はインフラ施設点検における計測・点検ロボット開発の事例です。

右側は公共マネジメント分野での取り組みの事例を示しています。右上は「ネットワーク型コンパクトシティ」の実現に向けた宇都宮市でのまち作りに係る事例で、Park-PFI(公募設置管理制度)を活用したものです。右下は兵庫県川西市における「ニュータウンの課題解決を目指したインフラ包括管理」の事例です。

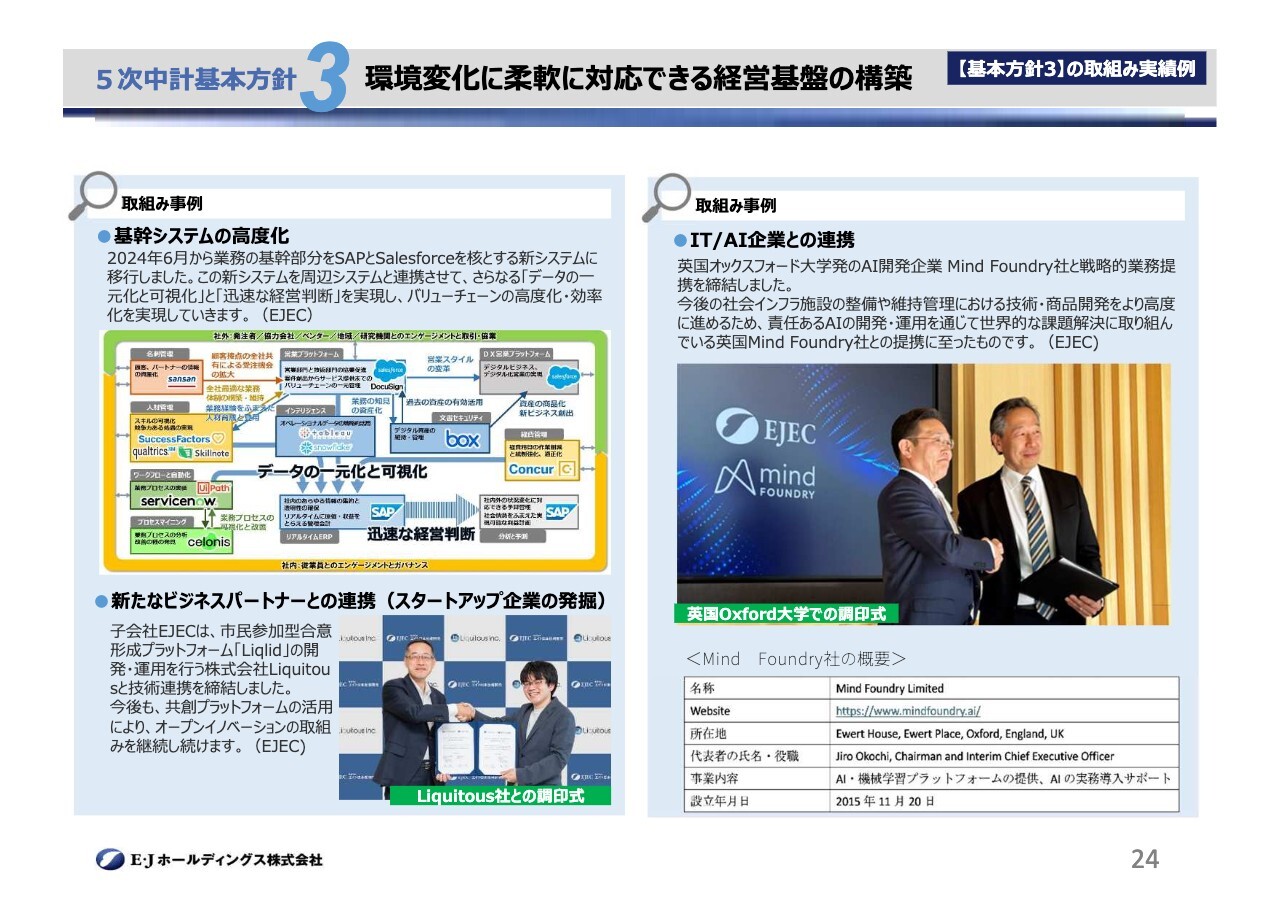

5次中計基本方針3 環境変化に柔軟に対応できる経営基盤の構築

基本方針3「環境変化に柔軟に対応できる経営基盤の構築」の取り組みについてです。スライド左側は、2024年6月から本格運用を開始した基幹システムの全体像を示しています。業務の基幹部分を、新システムとしてSAPとSalesforceを核に移行しました。この新システムを周辺システムと連携させることで、バリューチェーンのさらなる高度化と効率化を実現していきます。

スライド左下は、新たなビジネスパートナーであるLiquitous社、右側にはイギリスのIT/AI企業Mind Foundry社との連携事例を記載しています。Liquitous社とは共創プラットフォーム活用によるオープンイノベーションを、Mind Foundry社とはインフラ施設の整備・維持管理における技術・商品開発の高度化を進めていきます。

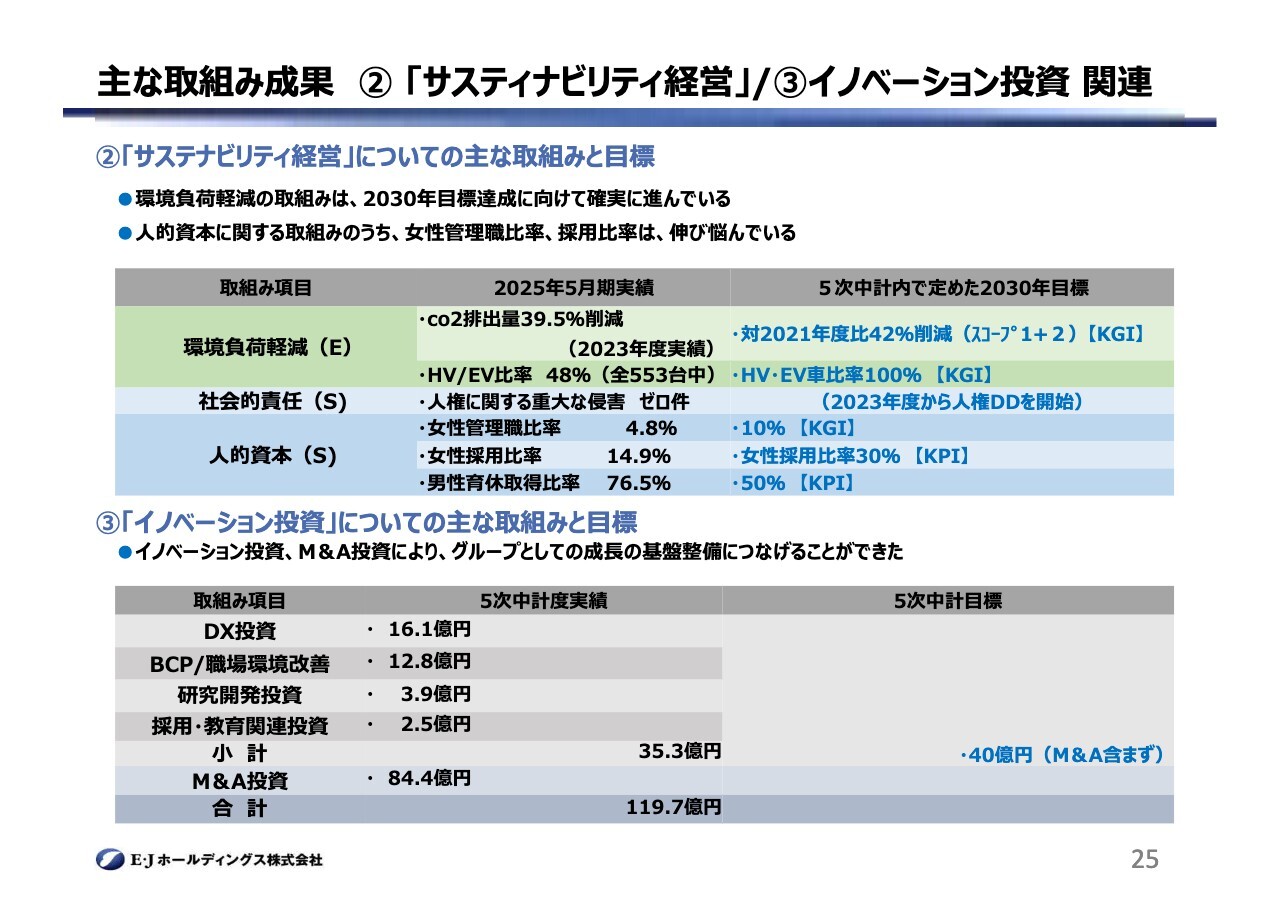

主な取組み成果②「サスティナビリティ経営」/③イノベーション投資関連

サステナビリティ経営とイノベーション投資に関する取り組みについてです。スライド上段はサステナビリティ経営に関連した内容ですが、環境負荷低減の取り組みについては、2030年の目標達成に向けて着実に進行しています。一方で、人的資本に関する取り組みのうち、女性管理職比率及び女性採用比率は若干伸び悩んでおり、今後さらなる取り組みの推進が求められます。

下段はイノベーション投資の取り組み状況です。イノベーション投資は4年間で35億3,000万円となり、金額は当初計画の40億円を若干下回りましたが、内容的にはおおむね計画どおりの投資を行うことができました。

M&A投資では東京ソイルリサーチの完全子会社化などを実施し、総額84億4,000万円となりました。これにイノベーション投資を合わせた総額約120億円の投資により、グループとしての成長とその基盤整備につなげることができたと考えています。

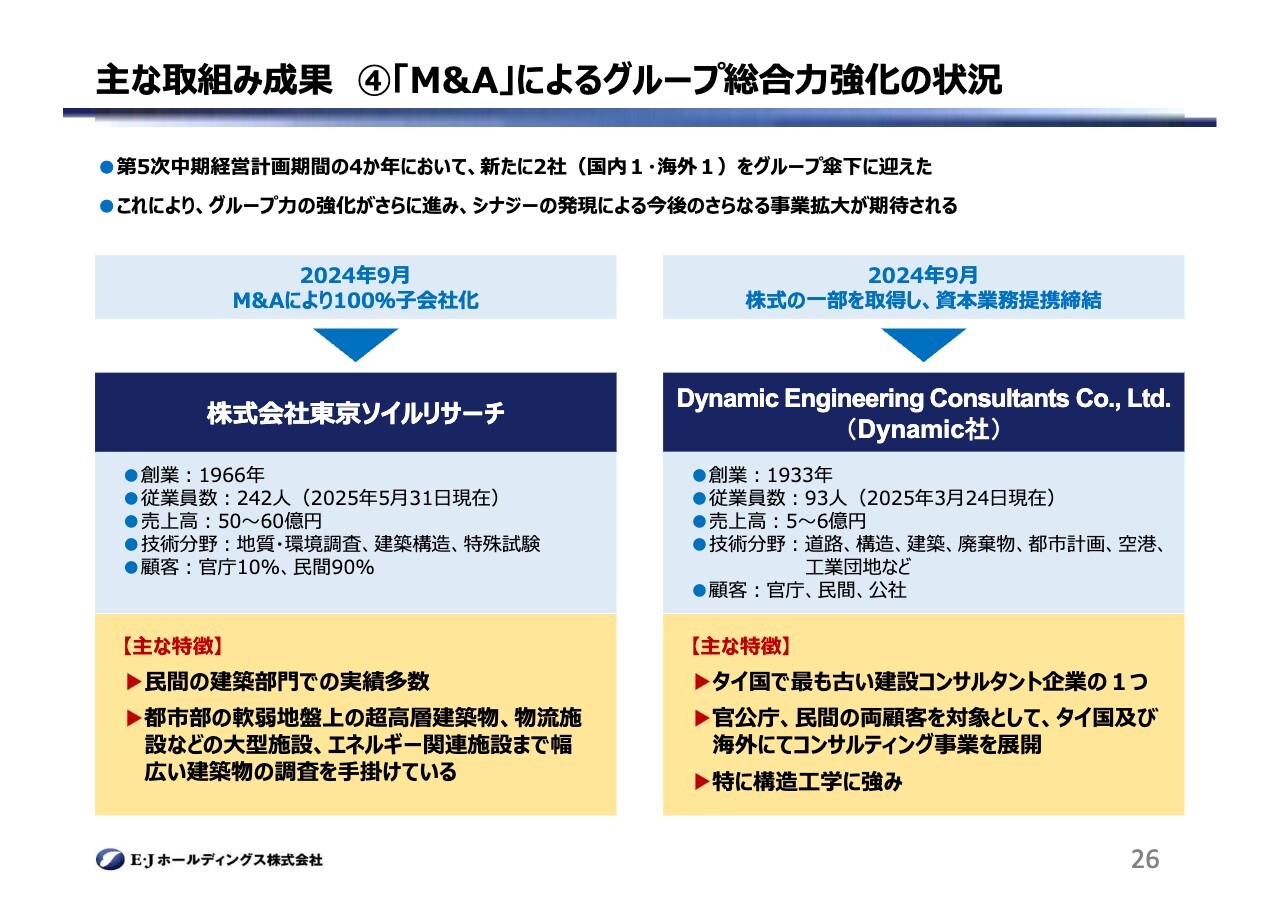

主な取組み成果④「M&A」によるグループ総合力強化の状況

M&Aによるグループ総合力強化の取り組み状況についてご説明します。第5次中期経営計画期間中に、新たに国内1社及び海外1社の計2社をグループの傘下に迎えました。

2024年9月に完全子会社化した東京ソイルリサーチは、民間の建築分野で多数の実績を持ち、都市部の超高層建築物などの地質・環境調査を手がけています。同月に資本業務提携を締結したDynamic社は、タイ国内で最も歴史ある建設コンサルタント企業の1つであり、官公庁及び民間の両顧客を対象に、タイ国内及び海外でコンサルタント事業を展開しています。

これらのM&Aにより、グループ力の強化がさらに進み、シナジー効果の発現による今後のさらなる事業拡大が期待されます。

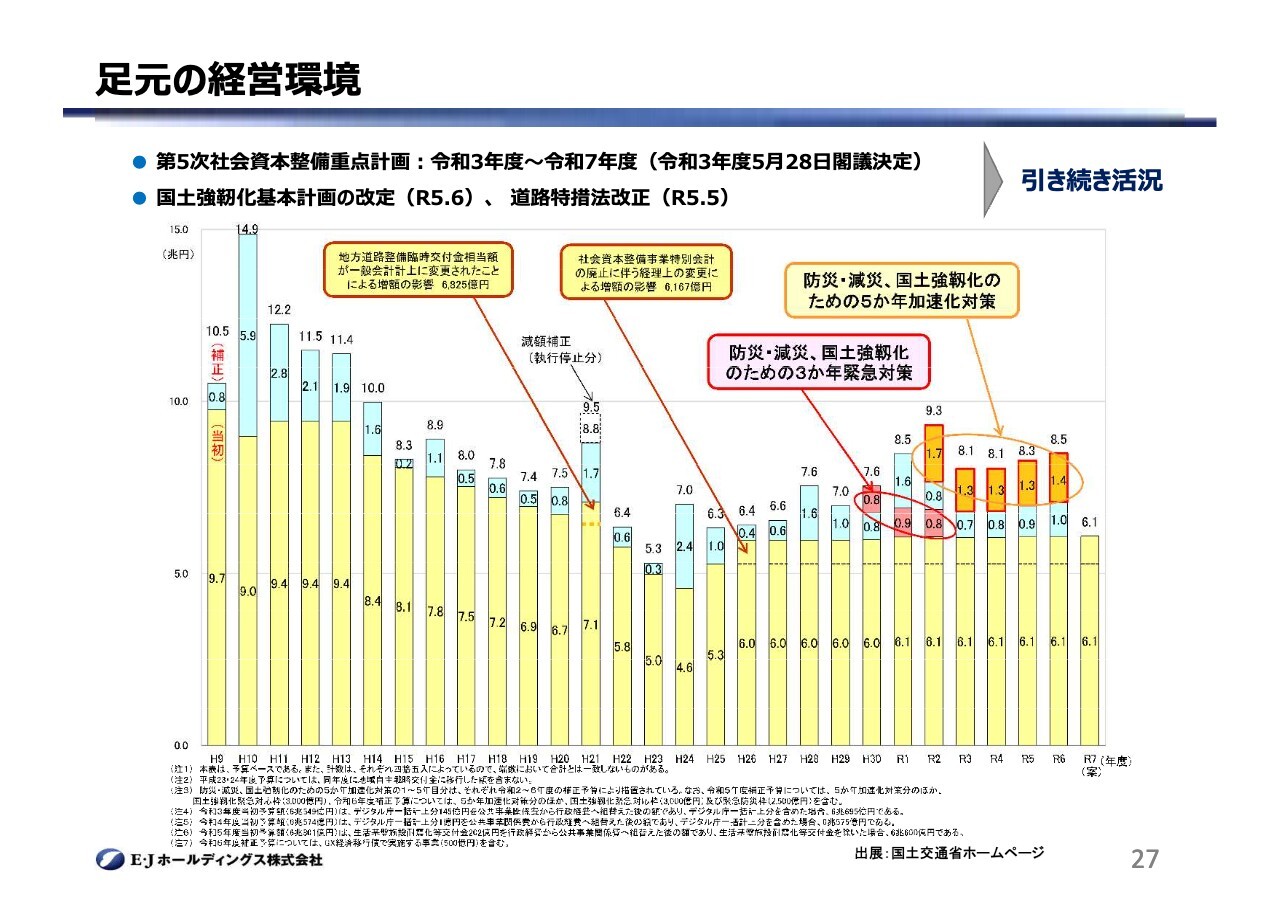

足元の経営環境

ここからは、2026年5月期の業績見通しについての説明です。こちらのグラフは国土交通省のホームページから抜粋した公共事業関連費の推移を示しています。黄色の部分が当初予算、水色の部分が補正予算を表しています。また、防災・減災や国土強靱化のための予算として、平成30年から3ヶ年の緊急対策、令和2年から5ヶ年の加速化対策の予算が組まれています。

今年度の当初予算は6兆1,000億円で、前年度と同水準ですが、2024年度の補正予算と一体となり、国土強靱化の取り組みを加速化する計画となっています。

6月6日に第1次国土強靱化実施中期計画が閣議決定されました。年次計画2025の次の展開として、2026年度から2030年度までの5年間でおおむね20兆円強の事業を計画しています。足元の経営状況は引き続き活況であると考えています。

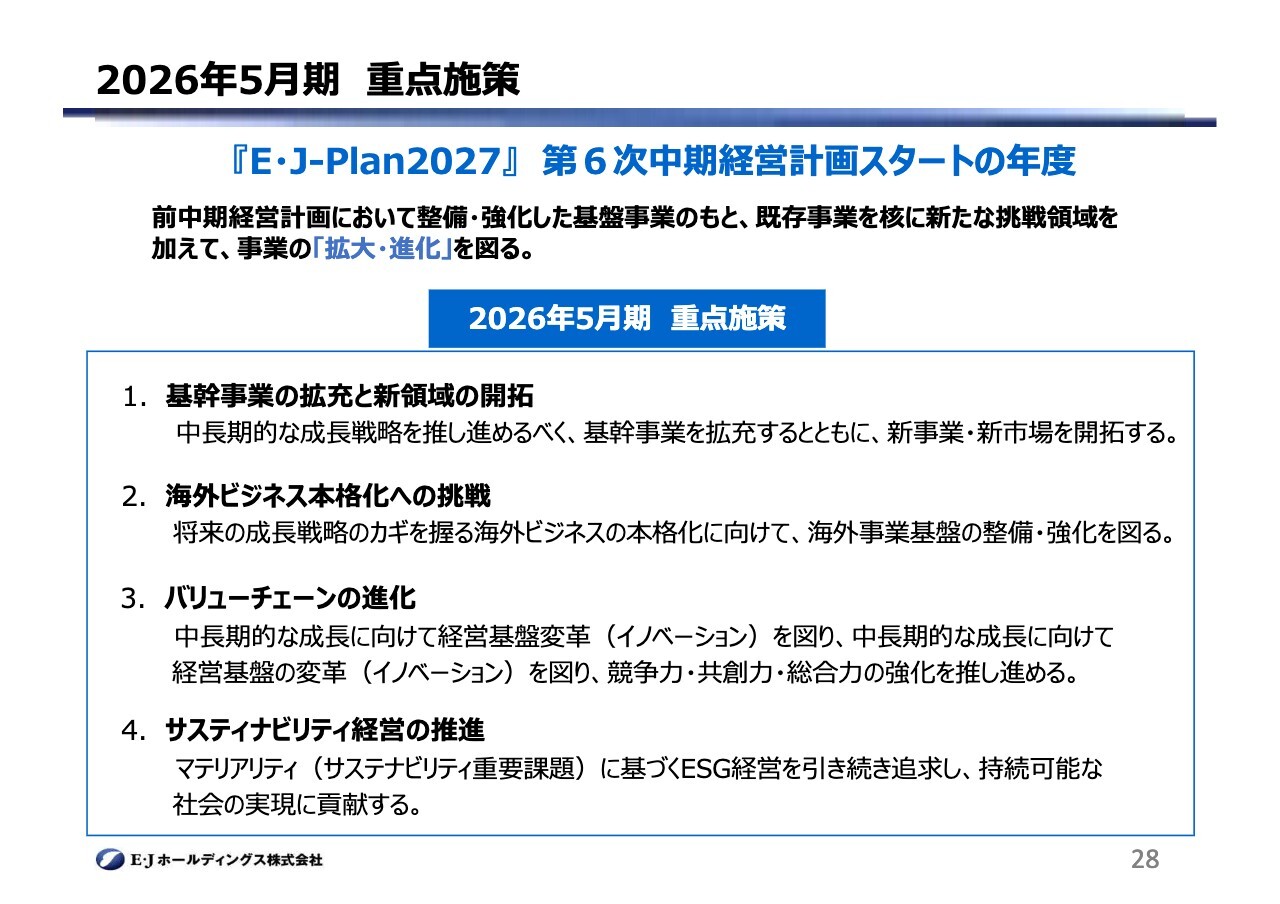

2026年5月期 重点施策

2026年5月期は、第6次中期経営計画の初年度となります。前中計で整備・強化した基盤事業をもとに、既存事業を核として新たな挑戦領域を加えながら、事業の「拡大・進化」に取り組んでいきます。掲げた4つの重点政策については、後ほど第6次中期経営計画「E・J-Plan2027」でご説明します。

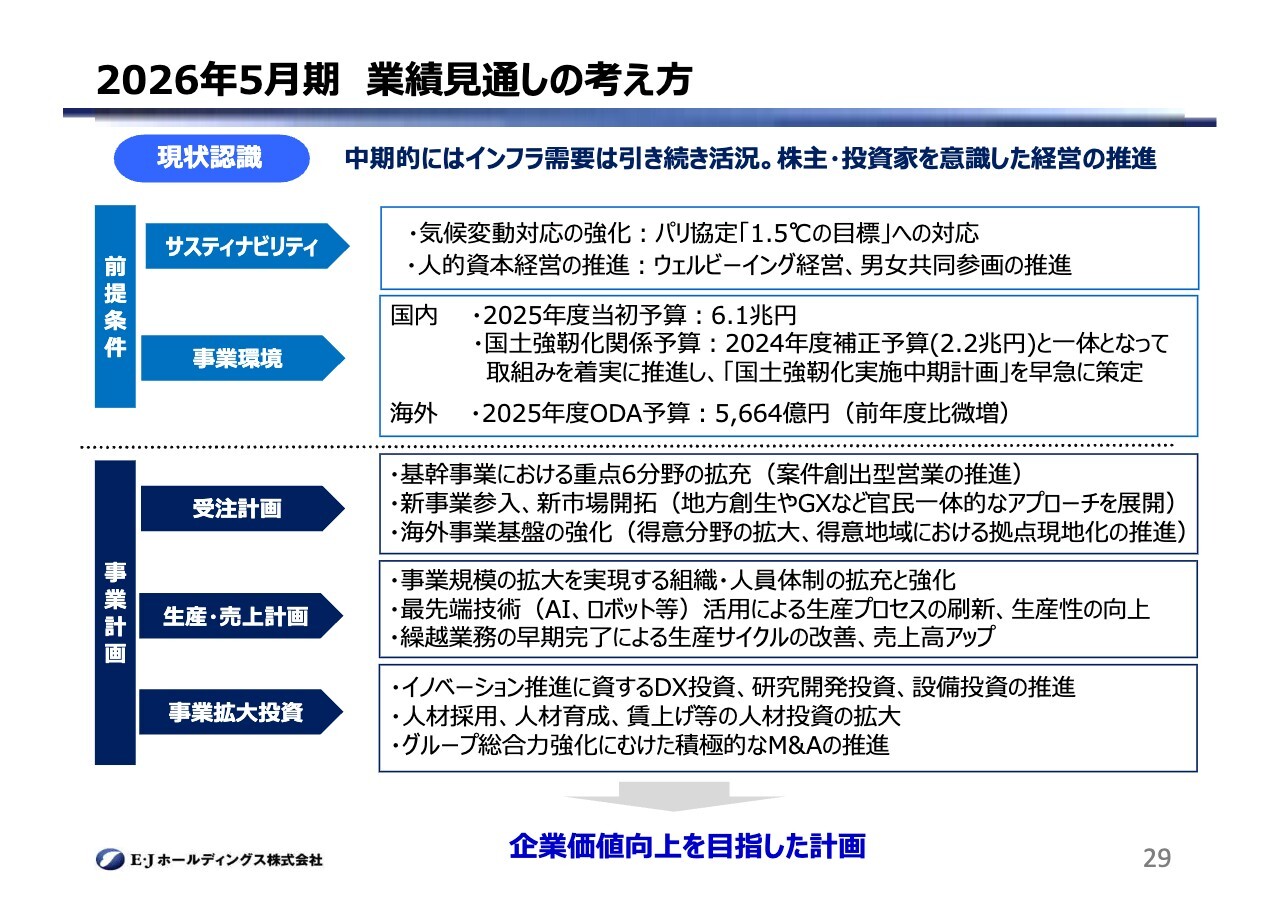

2026年5月期 業績見通しの考え方

2026年5月期の業績見通しに関する考え方です。前提条件となる事業環境については、先ほどご説明した足元の経営環境のとおり、中期的にはインフラ需要が引き続き活況であると考えています。

スライド下段に示している事業計画では、「受注計画」「生産・売上計画」「事業拡大投資」に記載の施策を確実に実行し、企業価値の向上を目指すとともに、株主さまや投資家を意識した経営を推進していきます。

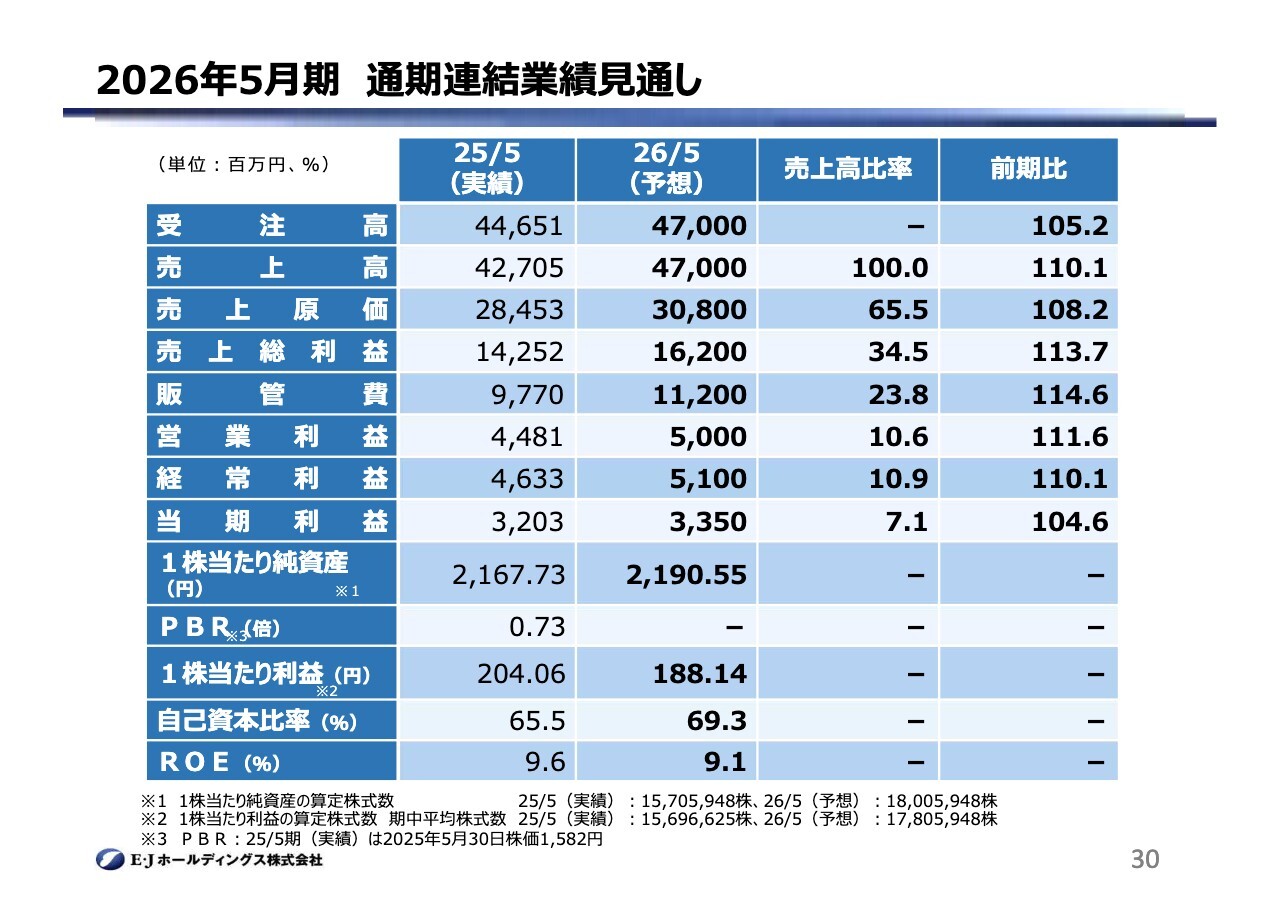

2026年5月期 通期連結業績見通し

2026年5月期の通期連結業績見通しです。国内では比較的好調な受注環境が引き続き継続すると見込まれることから、受注高は当期を若干上回る470億円、売上高については繰越業務の早期完成ならびに受注から完成までのリードタイムを適切に管理し、業務消化に努めることで同額の470億円を見込んでいます。

損益面では、賃上げなどの処遇改善を実施することで原価率の上昇要因が継続する一方、DX活用を含むプロセスイノベーションを推進して生産効率の改善を図り、販売費及び一般管理費の支出抑制にも努めることで、営業利益50億円、経常利益51億円、当期利益33億5,000万円を見込んでいます。

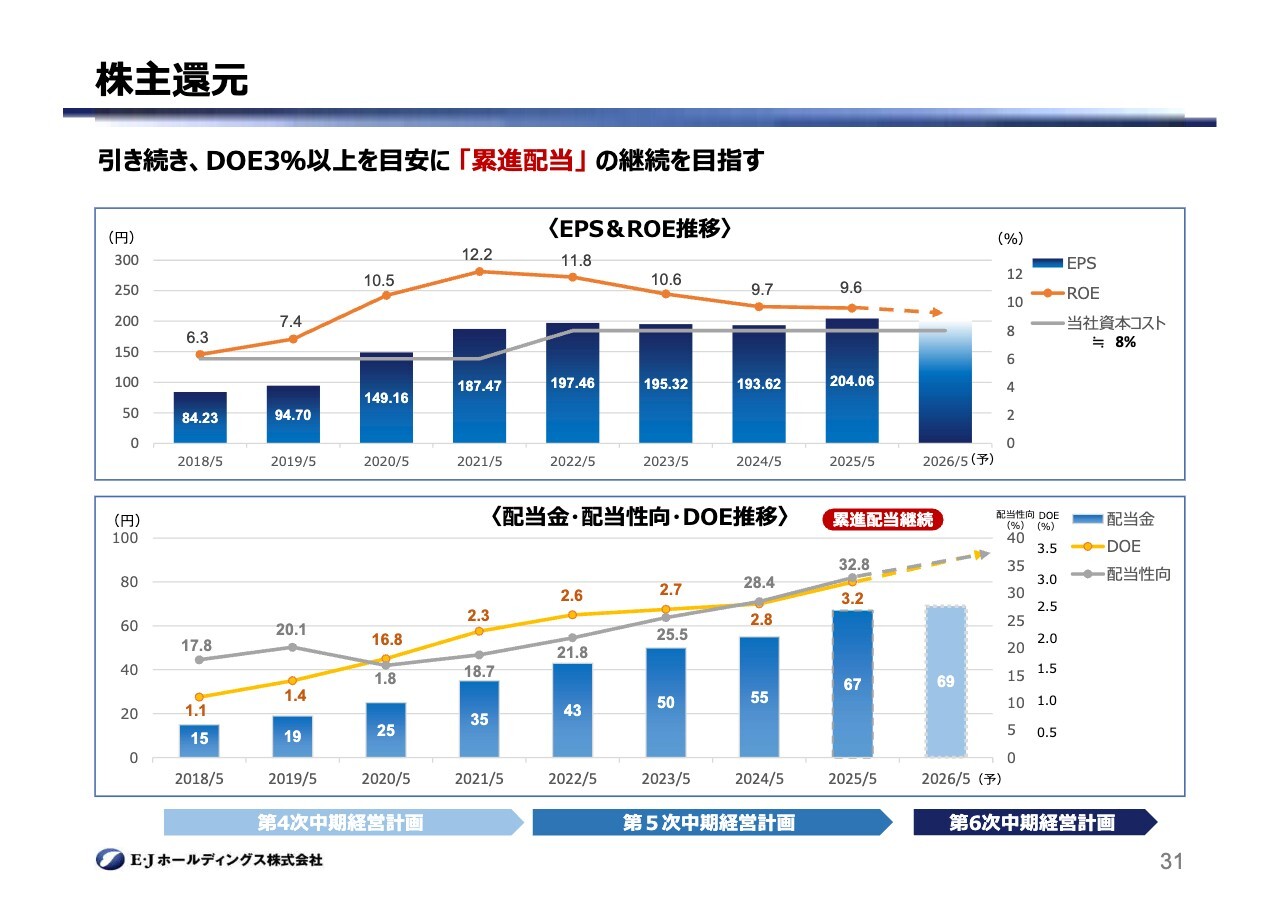

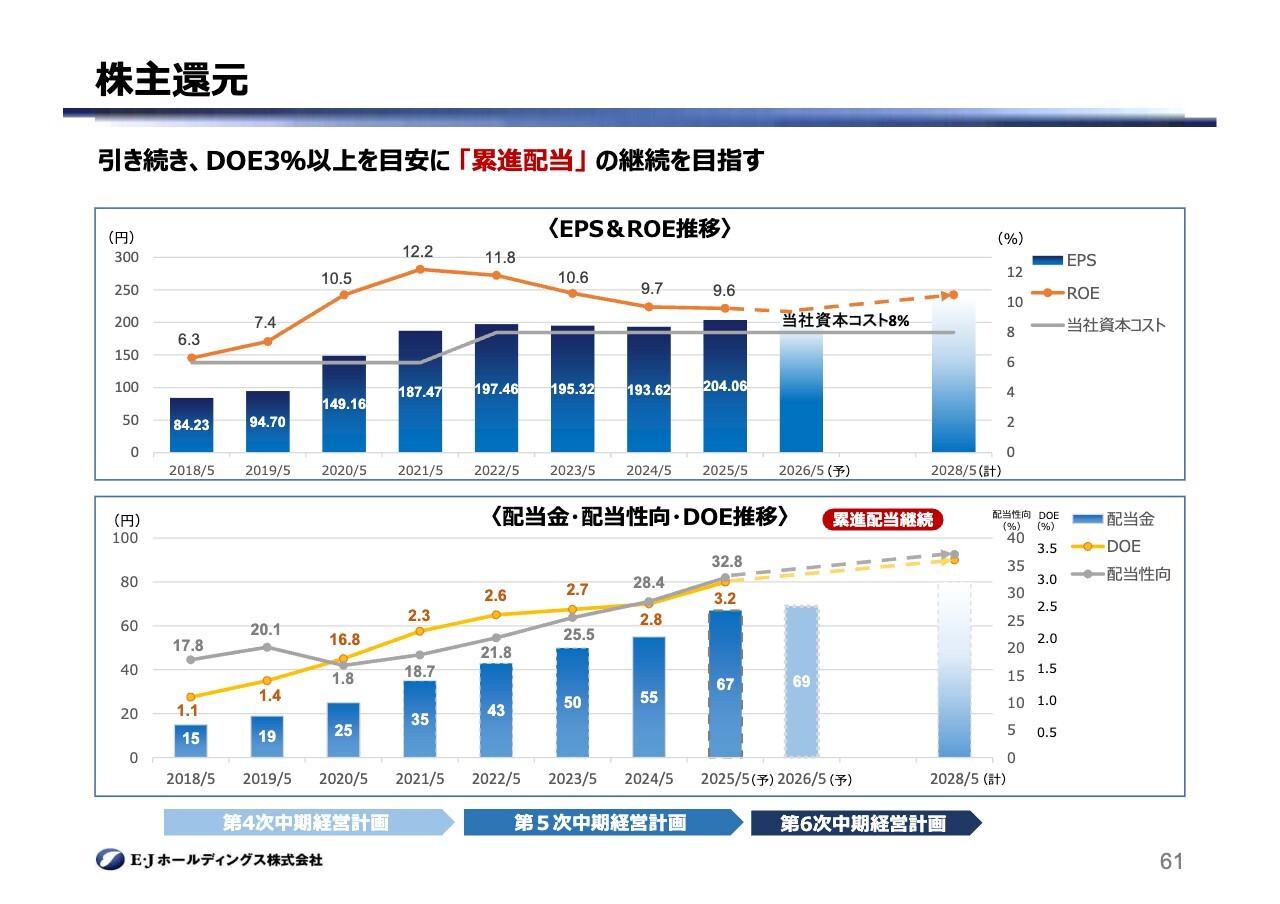

株主還元

株主還元は、引き続きDOE3パーセント以上を目安に累進配当の継続を目指しています。スライド上段のグラフは、第4次中期経営計画以降のEPSとROEの推移を示しており、スライド下段のグラフは配当金、配当性向、DOEの推移を示しています。2026年5月期の配当については、年間配当を69円、中間配当を25円、期末配当を44円と見込んでいます。

目次

金声漢氏:企画本部長の金です。「第6次中期経営計画」について、スライドの項目に沿ってご説明します。

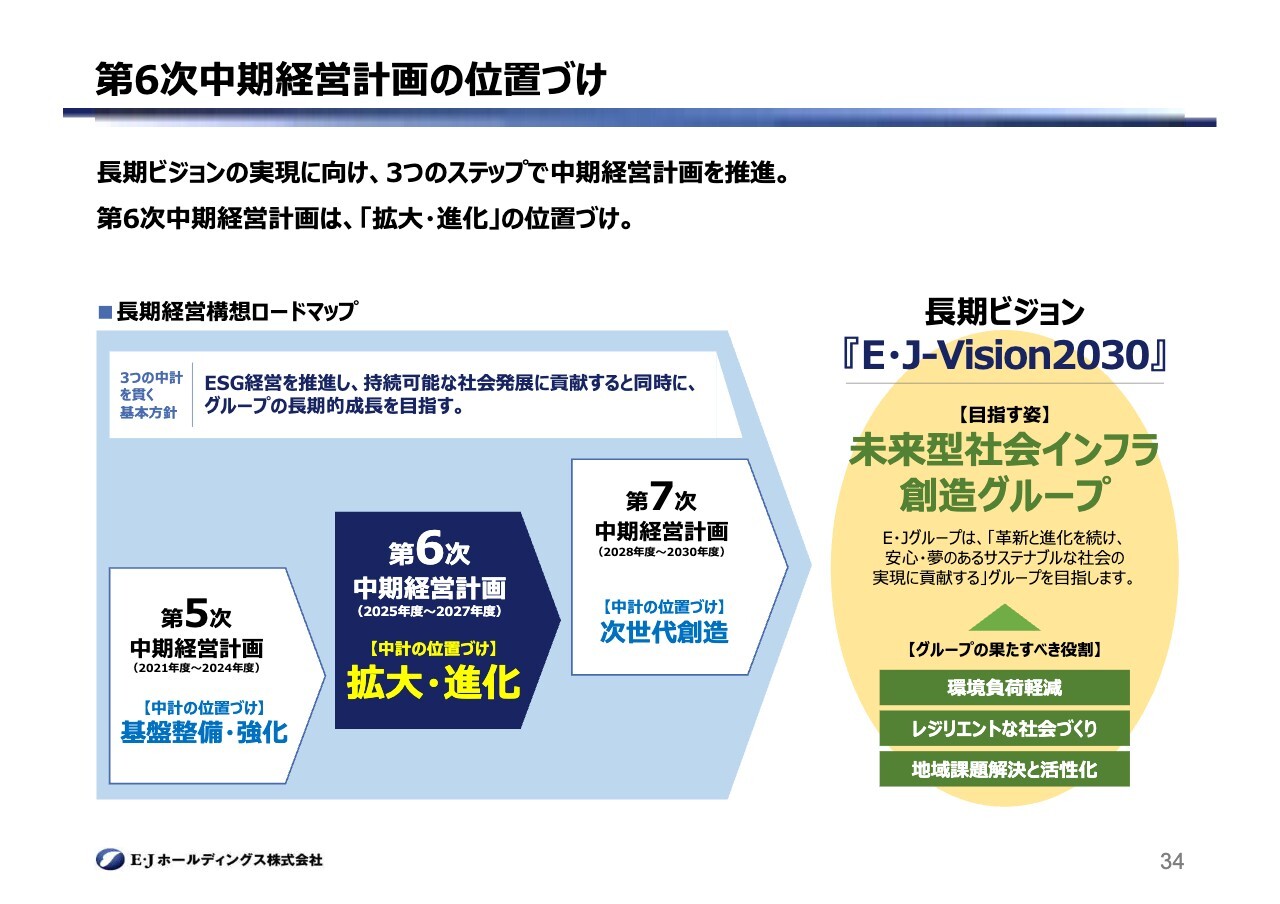

第6次中期経営計画の位置づけ

第6次中期経営計画の位置づけについてです。永田からの説明にもあったように、長期ビジョン「E・J-Vision2030」の中で「拡大・進化」の期間に該当する位置づけとなっています。

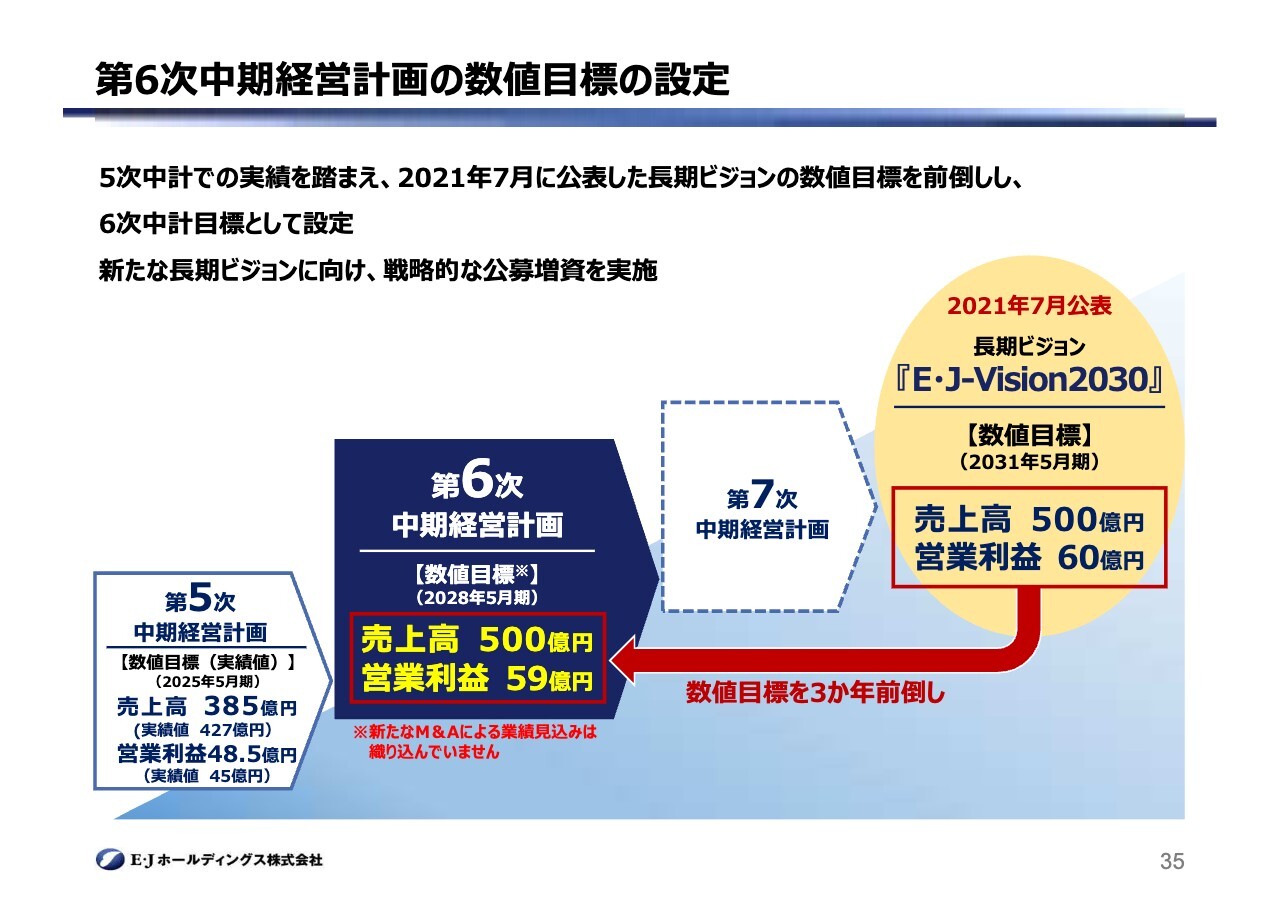

第6次中期経営計画の数値目標の設定

第6次中期経営計画の数値目標は、売上高500億円、営業利益59億円です。第5次中期経営計画での実績を踏まえ、2021年に公表した長期ビジョン「E・J-Vision2030」の売上高500億円を2027年度に前倒しして達成する目標として設定しました。なお、この数値目標には、第6次中期経営計画期間内のM&Aによる業績拡大は織り込んでいません。

第6次中期経営計画の概要

第6次中期経営計画についてご説明します。このスライドは、第6次中期経営計画「E・J-Plan2027」の概要を示しています。

第5次中期経営計画では3つの基本方針に基づいて進めてきましたが、第6次中期経営計画では「基幹事業の拡充と新領域の開拓」「海外ビジネス本格化への挑戦」「バリューチェーンの強化」「サステナビリティ経営の推進」の4つの方針のもと、右側に示す連結業績目標の達成を目指して取り組んでいきます。

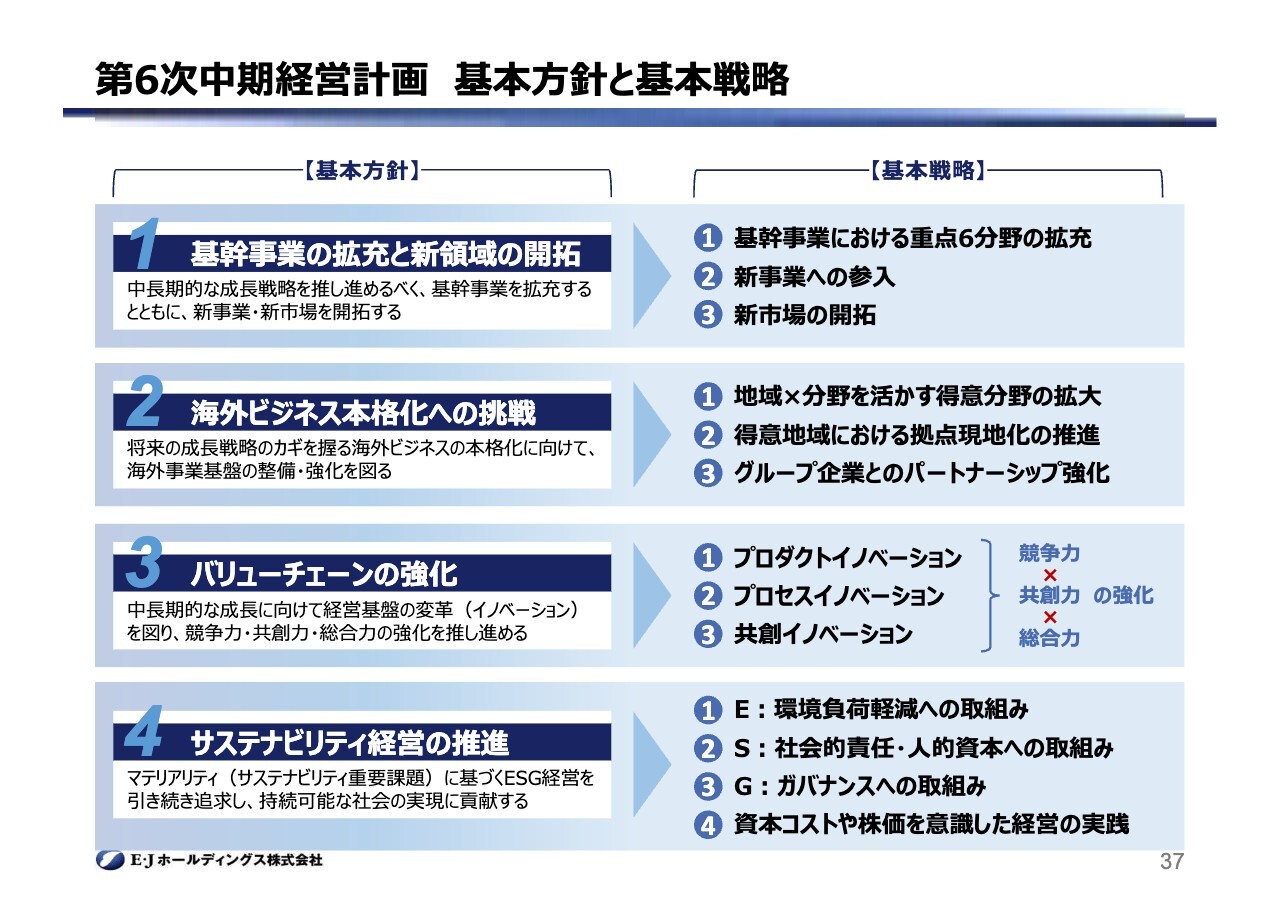

第6次中期経営計画 基本方針と基本戦略

ここからは内容についてご説明します。第6次中期経営計画の4つの基本方針と、それぞれの戦略の一覧をスライドに示しています。次のスライドからは、基本方針ごとに基本戦略についてご説明します。

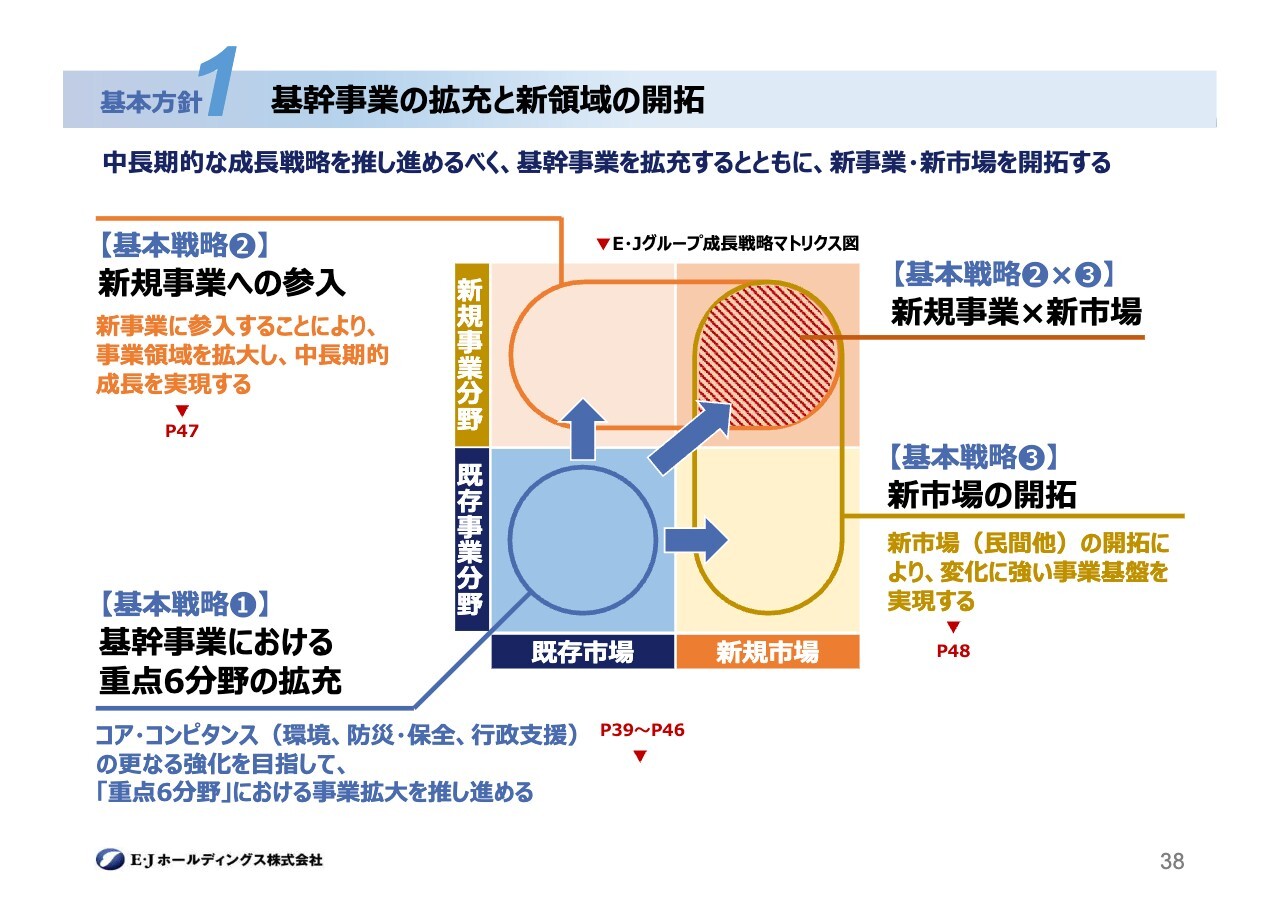

基本方針1 基幹事業の拡充と新領域の開拓

はじめに、基本方針1「基幹事業の拡充と新領域の開拓」です。スライドの4象限図は、縦軸が事業分野、横軸が市場分野となっています。基本戦略①として「基幹事業における重点6分野の拡充」を実践します。次に、基本戦略②として「新規事業へ参入」し、「新市場の開拓」を基本戦略③として進めていきます。

基本戦略②×③については、両社のシナジーを考慮し、「新規事業×新市場」を通じて中長期的な成長を目指していきたいと考えています。これが基本方針1の全体像です。

基本方針1 基幹事業の拡充と新領域の開拓

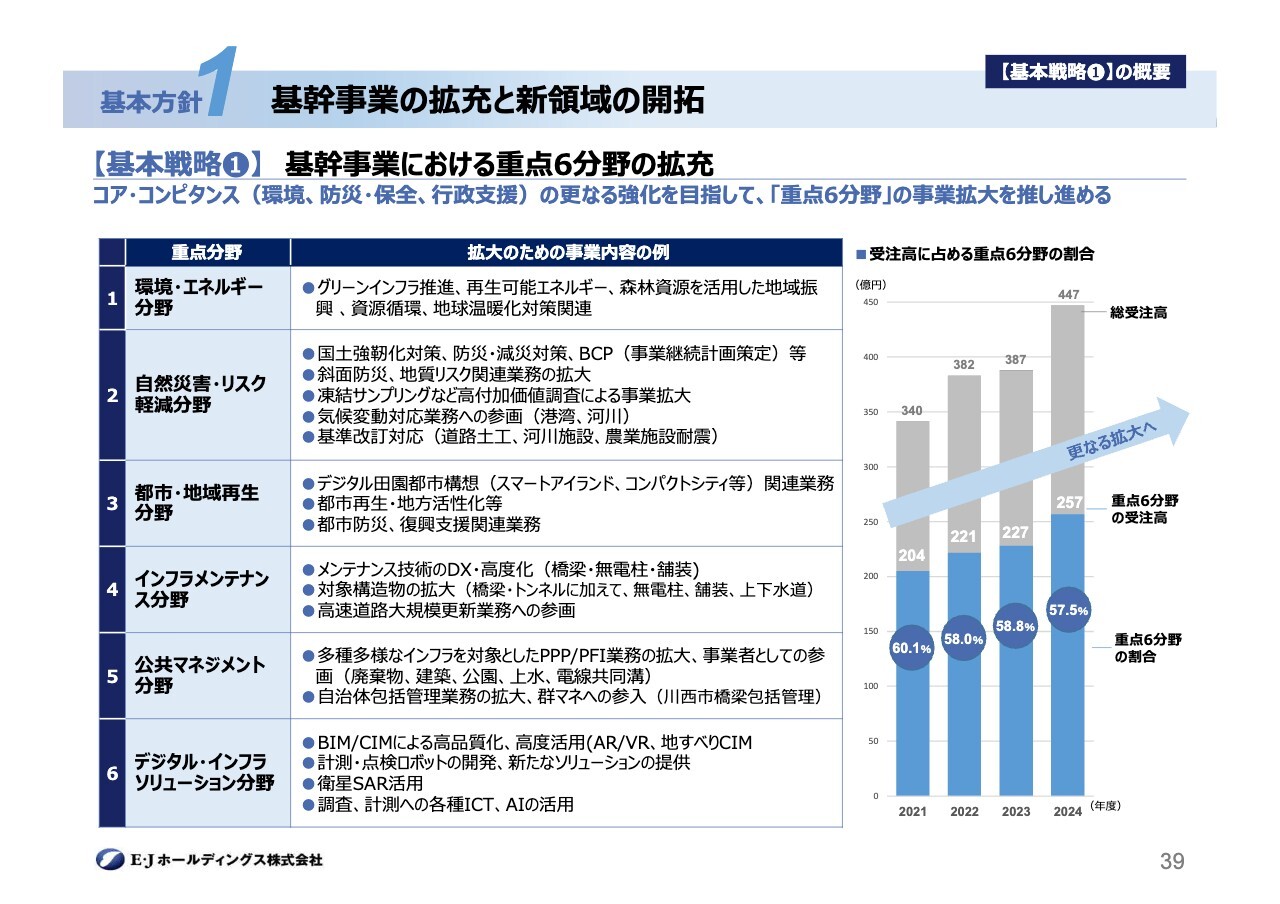

基本戦略①についてご説明します。スライド左側の表では、基幹事業を支える重点6分野について、それぞれの項目と分野ごとにどのような事業内容で拡大を図るのかを例示しています。

右側のグラフは、全体の受注高に占める重点6分野の比率を示しています。重点6分野は約6割を占めており、全体の受注を拡大するため、この基盤となる重点6分野をさらに拡大していくことが基本戦略①の主旨となります。

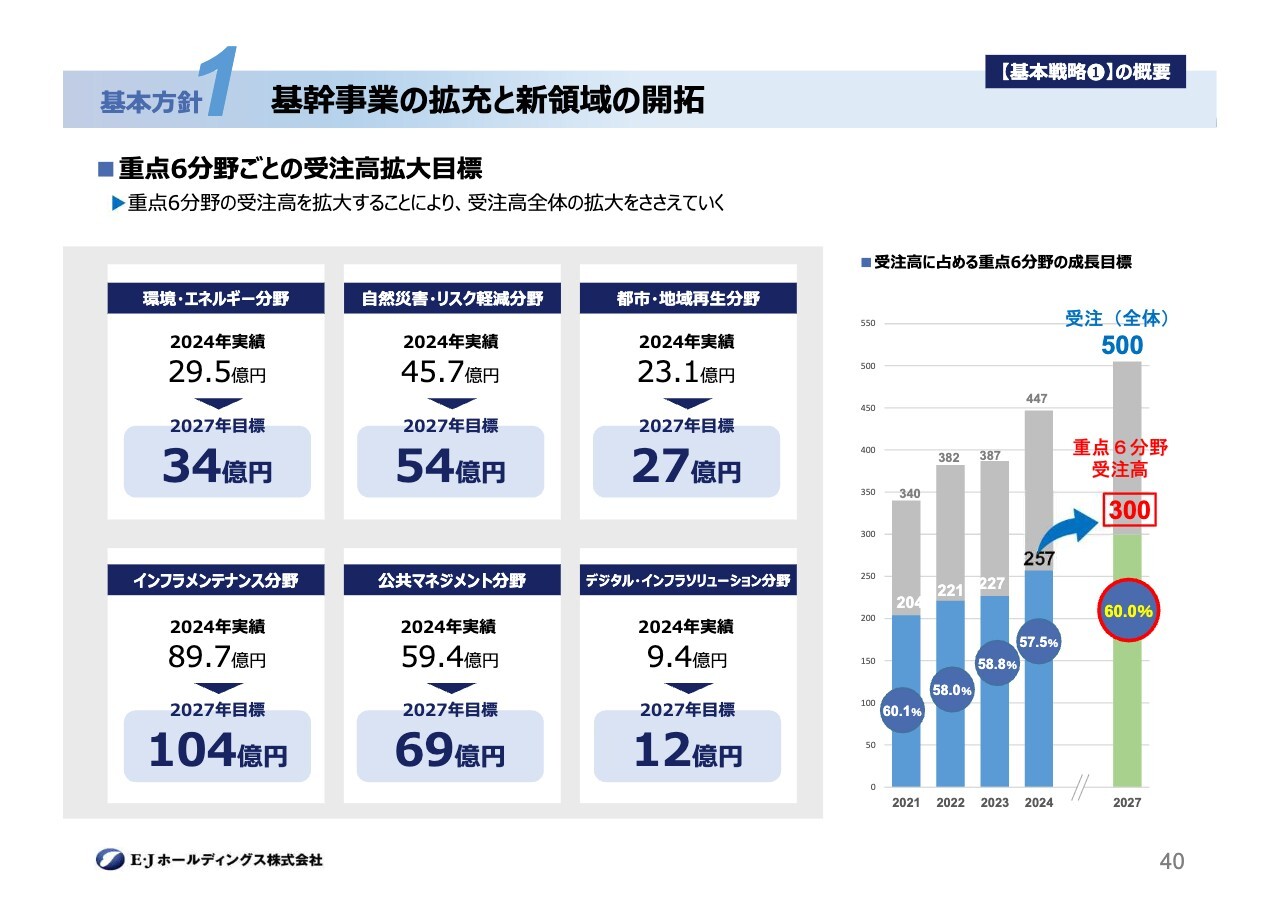

基本方針1 基幹事業の拡充と新領域の開拓

それぞれの分野ごとに数値目標をまとめています。2024年度には合計257億円だった重点6分野の受注高を、第6次中期経営計画の最終年度には300億円まで拡大します。

基本方針1 基幹事業の拡充と新領域の開拓

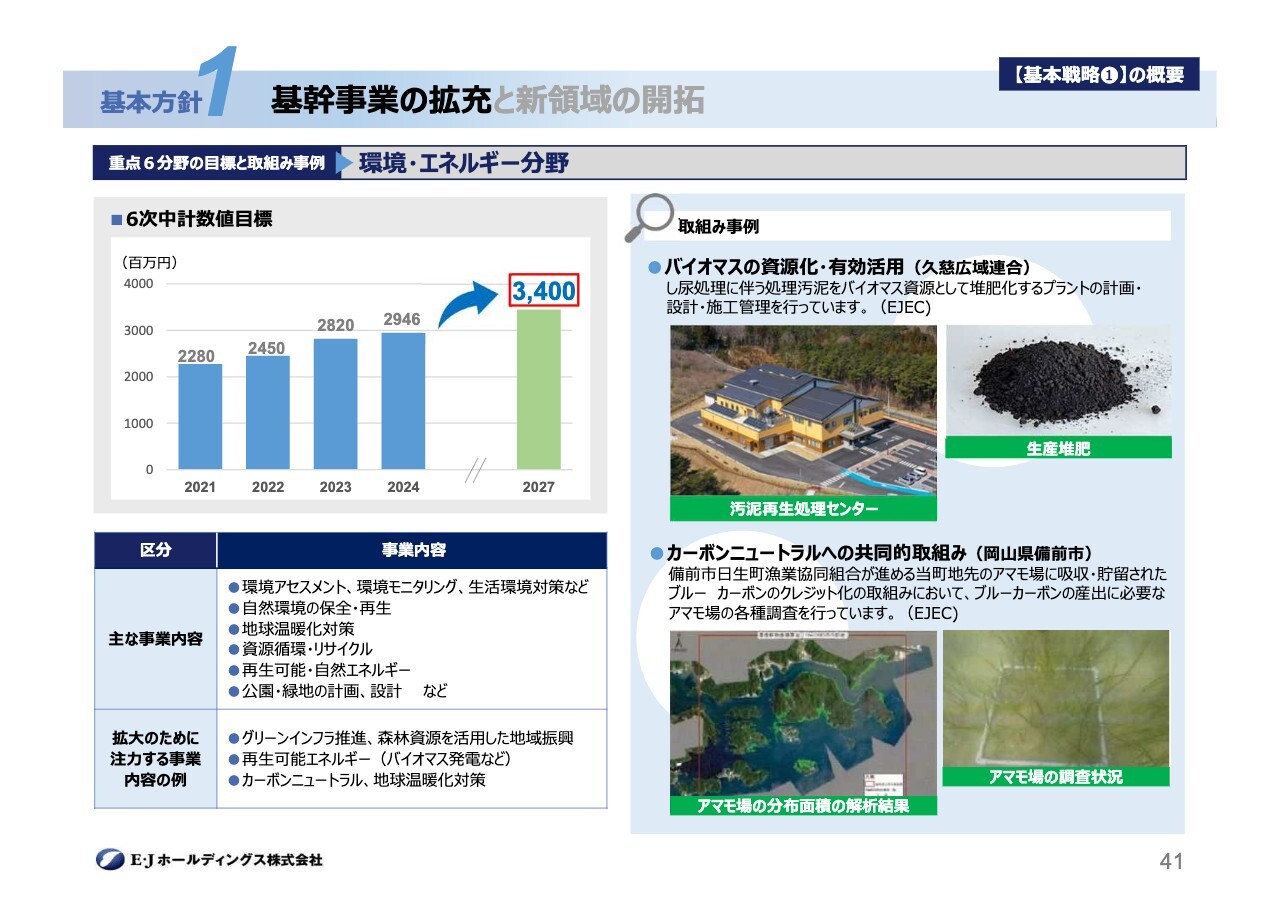

スライドは分野ごとの数値目標と取り組み概要、現時点での事例をセットで示しています。スライドの見方について説明します。左上には分野ごとの既住実績をブルーのグラフで、第6次中期経営計画最終年度の受注目標をグリーンのグラフで示しています。

左下には、重点6分野ごとの主な事業内容と、その拡大に向けてどのような取り組みを進めていくのかを例示しています。右側には、第6次中期経営計画に向けた、第5次中期経営計画内での取り組み事例を記載しています。

環境・エネルギー分野では、2024年度の受注実績約29億5,000万円を34億円程度まで拡大することを目指しています。そのために、グリーンインフラの推進や再生可能エネルギーのさらなる拡大を進める考えです。

基本方針1 基幹事業の拡充と新領域の開拓

こちらのスライドは、自然災害・リスク軽減分野に関するものです。この分野では、3年間で約8億円の上積みを目指します。

右側には、今年6月に閣議決定された第1次国土強靱化実施中期計画の概要を、内閣府ホームページから抜粋して掲載しています。この計画では、5年間で20兆円規模の事業が見込まれており、これを追い風にさらなる拡大を目指していきたいと考えています。

基本方針1 基幹事業の拡充と新領域の開拓

都市・地域再生分野についてです。こちらは、国の予算の柱でもある分散型国作りに合致する取り組みとなります。スライド左下に記載している「デジタル田園都市構想(スマートアイランド、コンパクトシティ等)関連業務」の取り組みに基づき、4億円程度の上積みを目指していきたいと考えています。

基本方針1 基幹事業の拡充と新領域の開拓

インフラメンテナンス分野についてです。ここでは15億円弱の増額を目指しています。当社が保有する競争力の高いメンテナンス技術の活用や、メンテナンス対象構造物の拡大により、受注規模の拡大に取り組みます。また、スライド右下に示すとおり、NEXCOで予定されている高速道路大規模更新事業などを視野に入れながら、受注の拡大を目指します。

基本方針1 基幹事業の拡充と新領域の開拓

公共マネジメント分野についてです。スライド左下に記載されている主な事業内容である行政支援に加え、各種PPP/PFI業務、自治体の包括管理、さらに「群マネ」(地域インフラ群再生戦略マネジメント)などへの参入により、10億円程度の上乗せを見込んでいます。

基本方針1 基幹事業の拡充と新領域の開拓

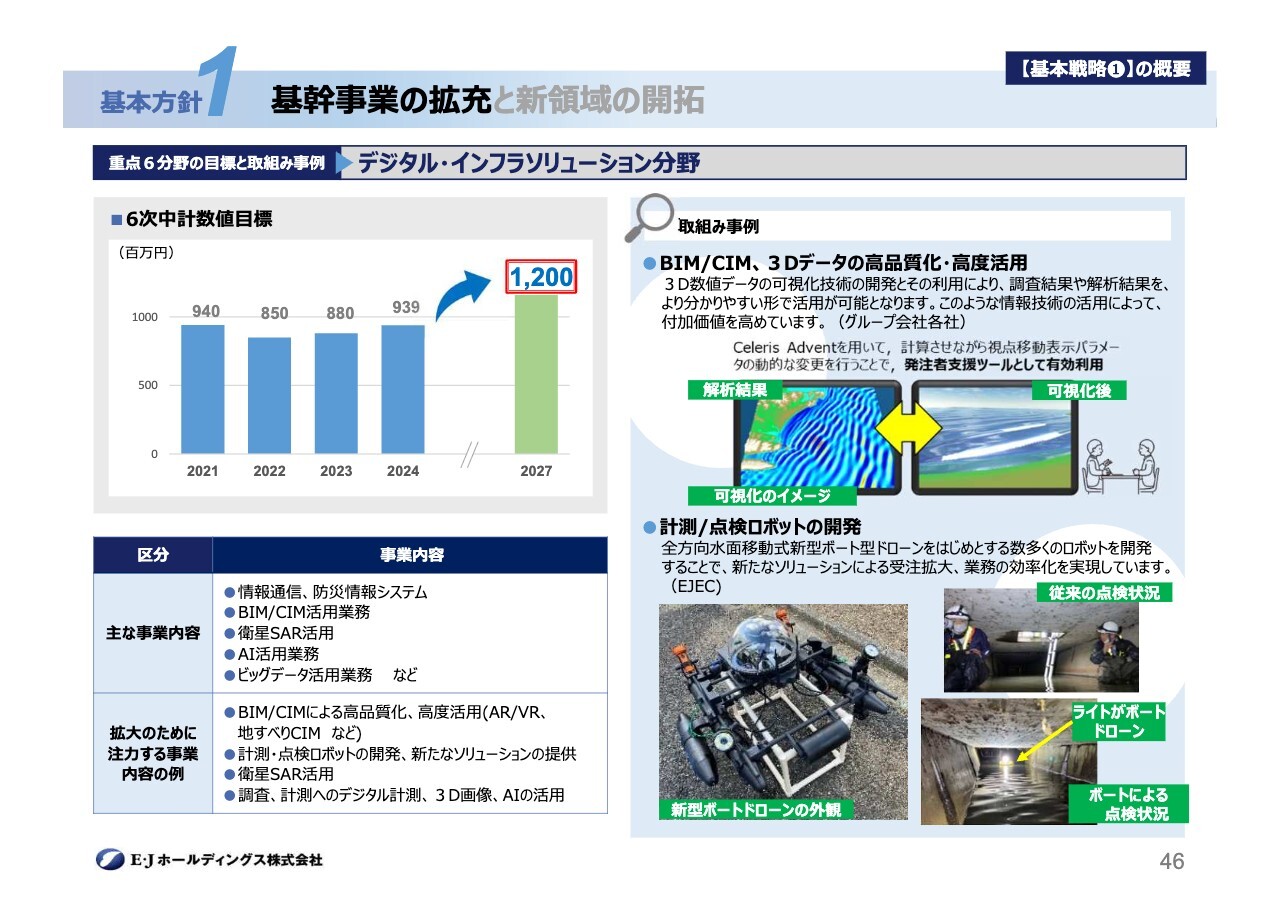

最後に、デジタル・インフラソリューション分野についてです。受注規模の拡大は3億円程度とやや少なめですが、スライド左下に記載のとおり、BIM/CIMなどの高度活用や計測・点検ロボットの開発をはじめ、ICT、DX、AIといった新たな取り組みによって目標達成を目指します。

右下に点検ロボットの写真があります。第5次中期経営計画内で黄色のロボットが例示されていたと思いますが、こちらは新たに開発したボート型ロボットです。このロボットを活用することで、さらに多くの場面で受注を拡大したいと考えています。

基本方針1 基幹事業の拡充と新領域の開拓

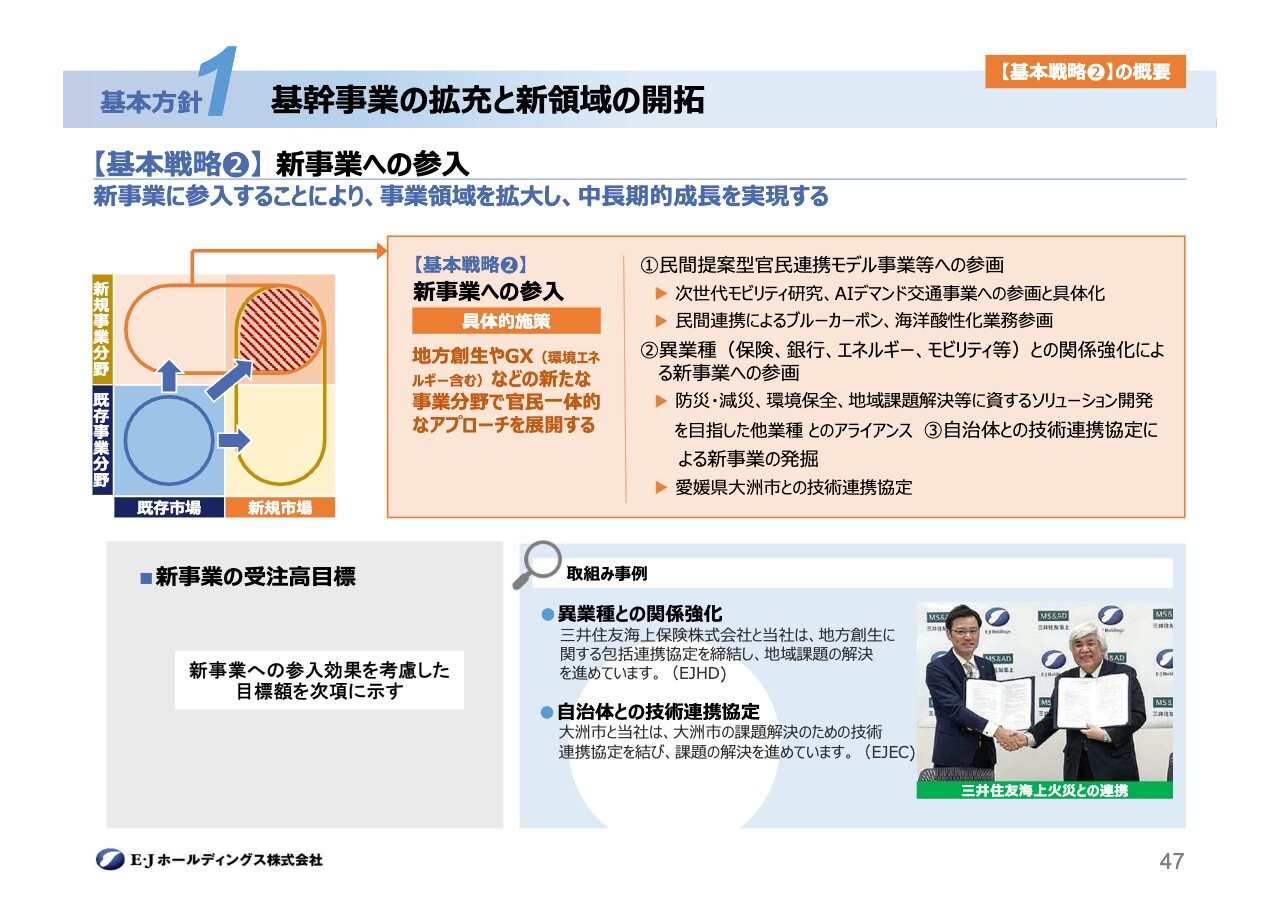

基本戦略②「新事業への参入」についてです。新事業への参入を通じて事業領域を拡大し、中長期的な成長を目指すものです。

具体的な数値目標については次の基本戦略③で示しますが、スライド右上の「①民間提案型官民連携モデル事業等への参画」「②異業種(保険、銀行、エネルギー、モビリティ等)との関係強化による新事業への参画」などを参考に、これまでの要素技術の活用や異業種連携、発注者との連携を通じて新しい事業への参入を進めていきたいと考えています。

基本方針1 基幹事業の拡充と新領域の開拓

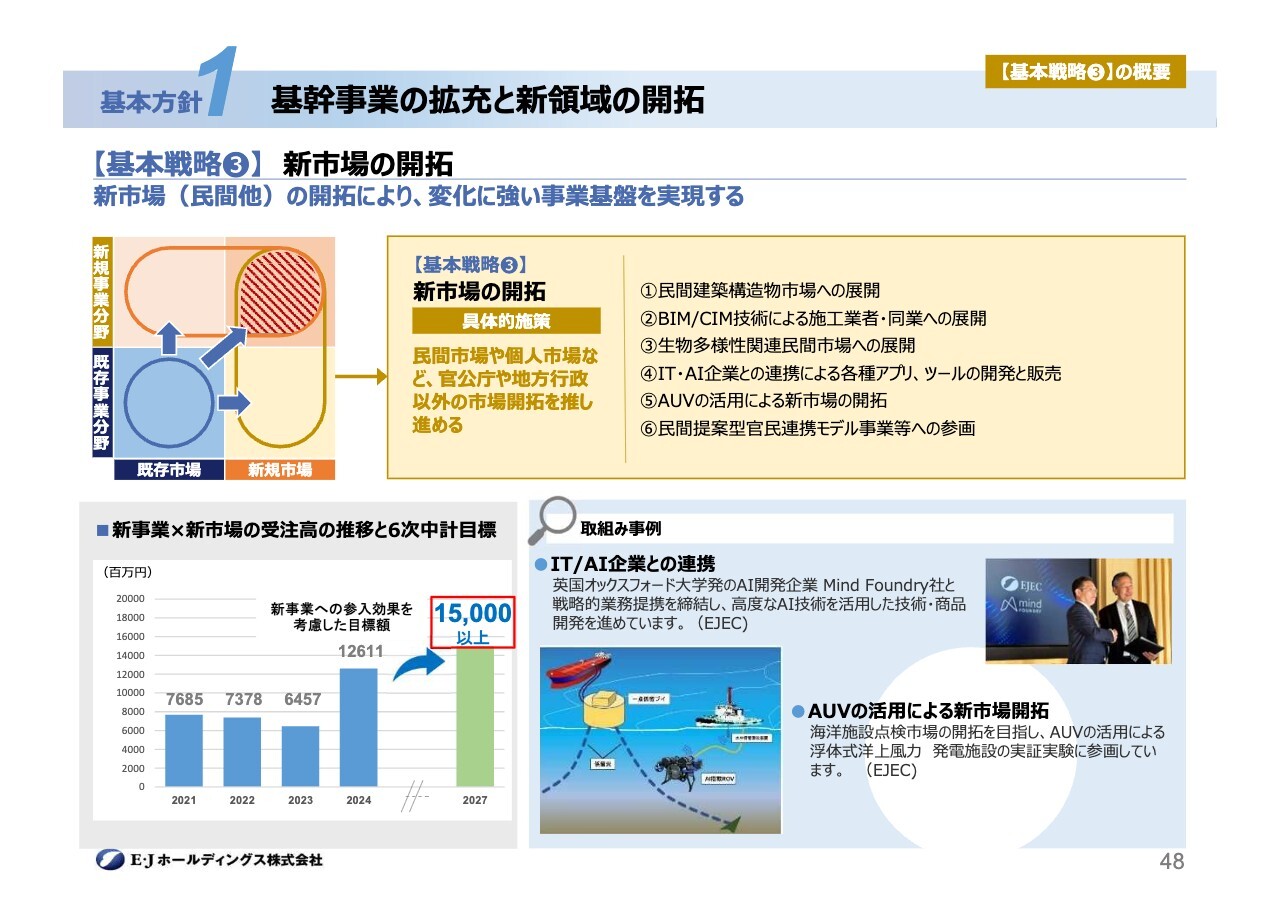

基本戦略③「新市場の開拓」についてです。新市場の開拓は民間市場を中心に考えています。国の予算は補正予算を含めて8兆円規模で推移しており、一定額が確保されていますが、このような予算制限のある公共事業だけに依存せず、成長のための大きな布石となる施策と考えています。

東京ソイルリサーチの参入により民間受注が大幅に拡大しつつあります。取り組み事例にある民間を対象とした取り組みとともに、IT企業との連携による技術やプロダクト、製品の開発に取り組んでいきます。また、AUVを活用した洋上風力構造物の点検といった新市場への参入により、25億円程度の拡大を目指して進めていきたいと考えています。

基本方針2 海外ビジネス本格化への挑戦

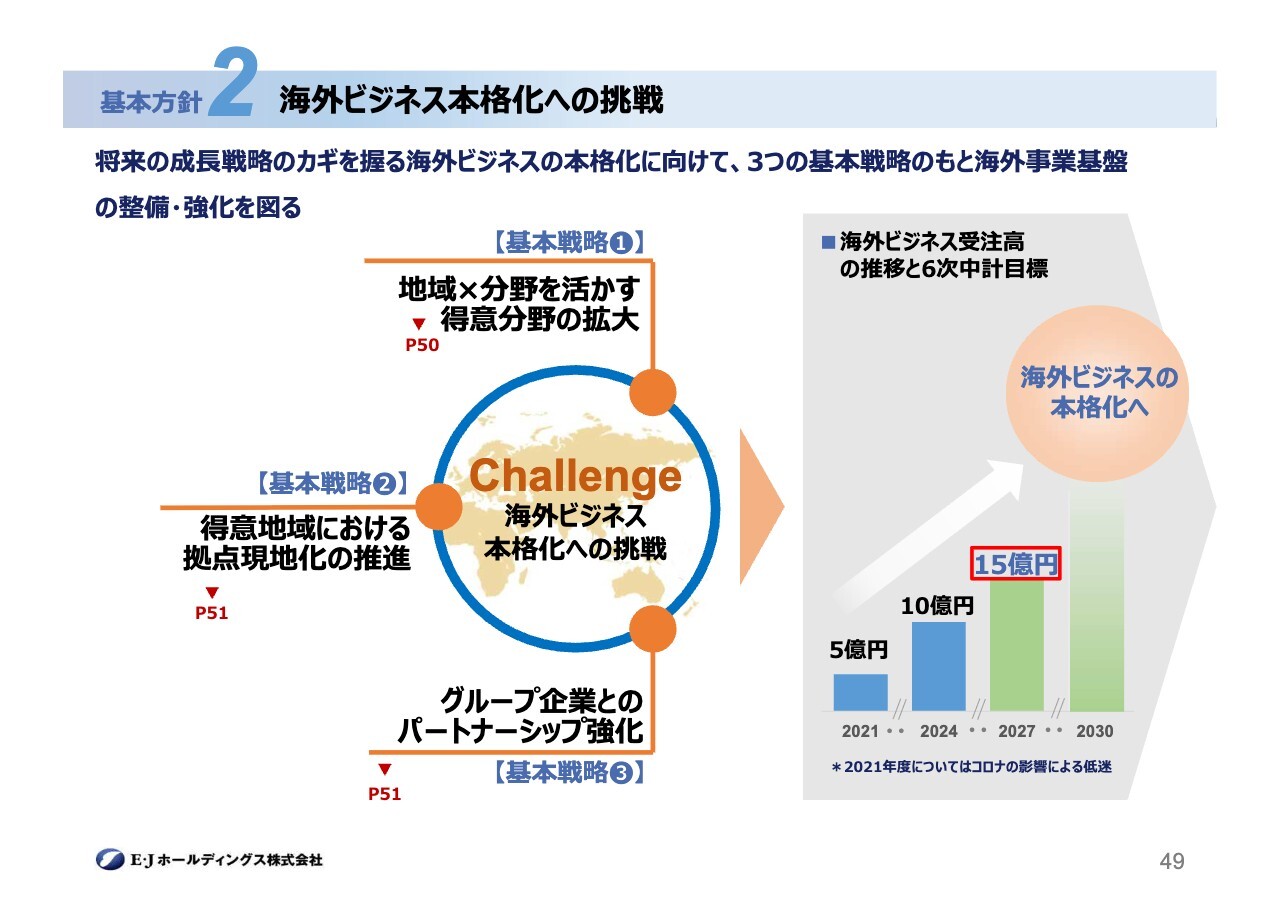

基本方針2「海外ビジネス本格化への挑戦」について、スライド右側には第5次中期経営計画の業績推移を示しています。

2021年度は新型コロナウイルスの影響もあり、5億円程度の数字でしたが、2024年度には過去最高の10億円程度となりました。かなりの努力を重ねてきましたが、それでもまだ十分ではないと思っています。これを15億円規模と約5割増やすことで、ようやくビジネスの本格化が緒についたと言えると考えています。

この15億円を達成するために、自社の現状を踏まえながら、スライドの図に記載されている3つの取り組みを進めていきます。基本戦略①の「地域×分野を活かす得意分野の拡大」をベースに、得意分野を手掛ける基本戦略②の「得意地域における拠点現地化の推進」を進めていきます。その上で、基本戦略③の「グループ企業とのパートナーシップ強化」を実行していきたいと考えています。

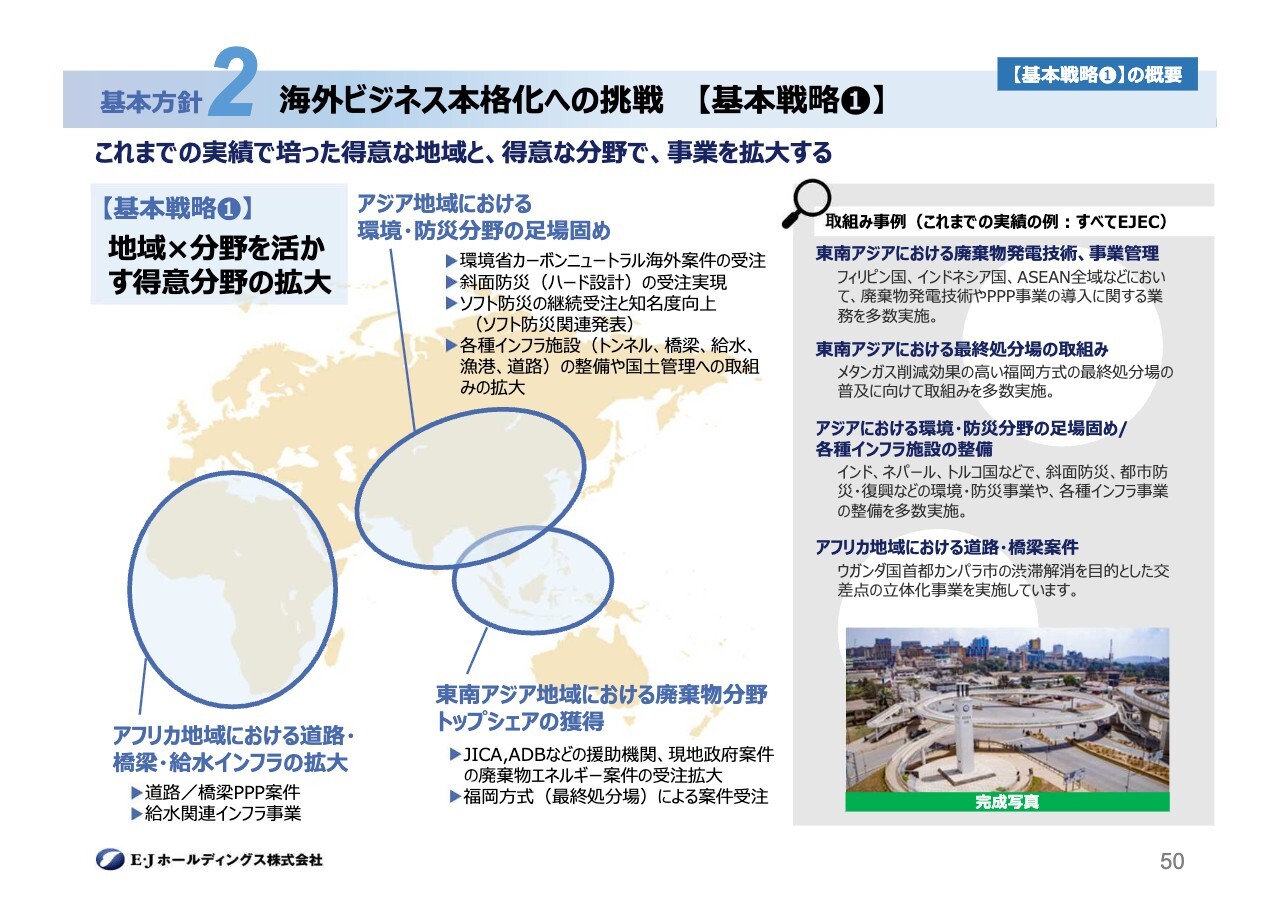

基本方針2 海外ビジネス本格化への挑戦 【基本戦略①】

基本戦略①「地域×分野を活かす得意分野の拡大」の概要です。スライド左側の世界地図に青い丸で示しているのは、当社の得意分野・得意地域です。「アフリカ地域における道路・橋梁・給水インフラの拡大」「アジア地域における環境・防災分野の足場固め」「東南アジア地域における廃棄物分野トップシェアの獲得」の3つのエリアと事業分野において、事業を拡大していく方針です。

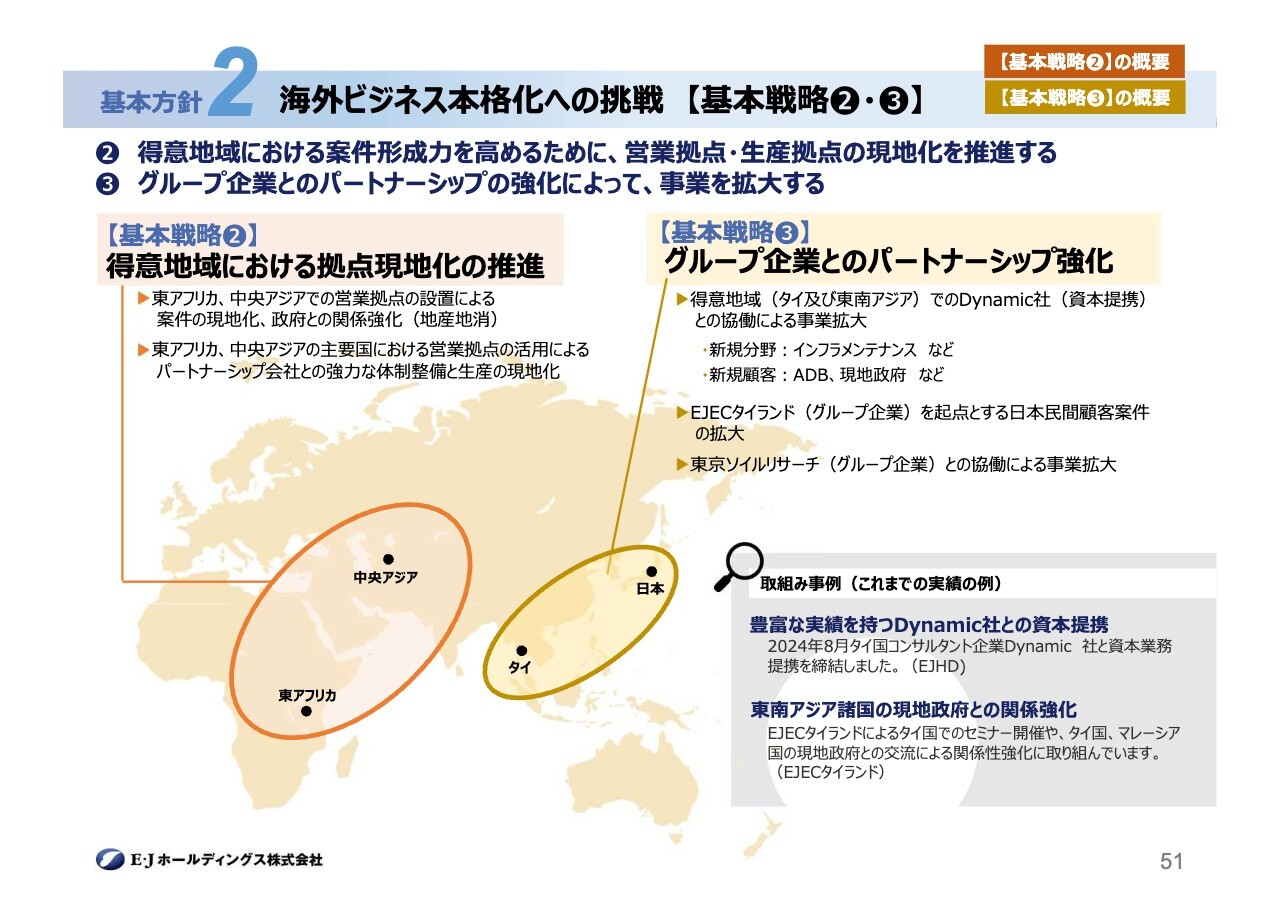

基本方針2 海外ビジネス本格化への挑戦【基本戦略②・③】

こちらのスライドには、基本戦略②・基本戦略③が記載されています。はじめに基本戦略②「得意地域における拠点現地化の推進」についてです。

東南アジアにはすでにEJECタイランドと持分法適用会社であるDynamic社がありますが、中央アジアと東アフリカには拠点がありません。この2つの地域に営業拠点を設置して政府との関係を強化するとともに、現地のパートナーシップ会社を持つことで、生産の現地化を進めていきたいと考えています。

基本戦略③は「グループ企業とのパートナーシップ強化」です。資本提携を結んだDynamic社、EJECの子会社であるEJECタイランドとの連携による案件拡大、さらに、新たに傘下に加わった東京ソイルリサーチの3社とのパートナーシップを強化し、受注拡大を目指します。

これら3つの戦略により、海外ビジネスの本格化を実現していきたいと考えています。

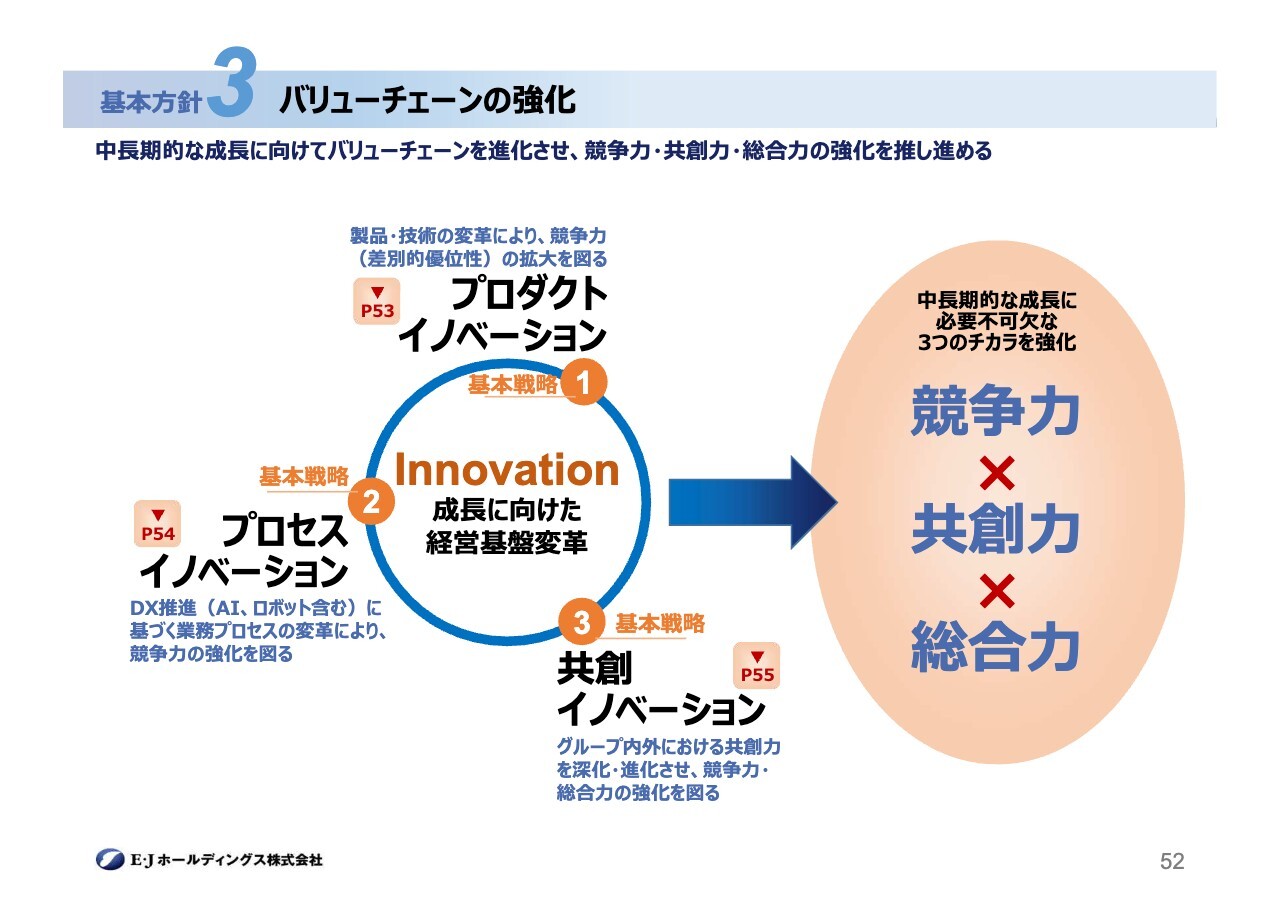

基本方針3 バリューチェーンの強化

基本戦略④「基本方針3 バリューチェーンの強化」です。スライドに示すとおり、基本戦略①「プロダクトイノベーション」、基本戦略②「プロセスイノベーション」、基本戦略③「共創イノベーション」の3つを通じて「競争力」「共創力」「総合力」を高め、バリューチェーン、まさに経営基盤を強化する取り組みを進めています。

基本方針3 バリューチェーンの強化【基本戦略①】

基本戦略①「プロダクトイノベーション」です。製品・技術の変革を通じて競争力と差別的優位性の拡大を図ります。具体的な取り組み内容については、スライド左側の枠内をご参照ください。

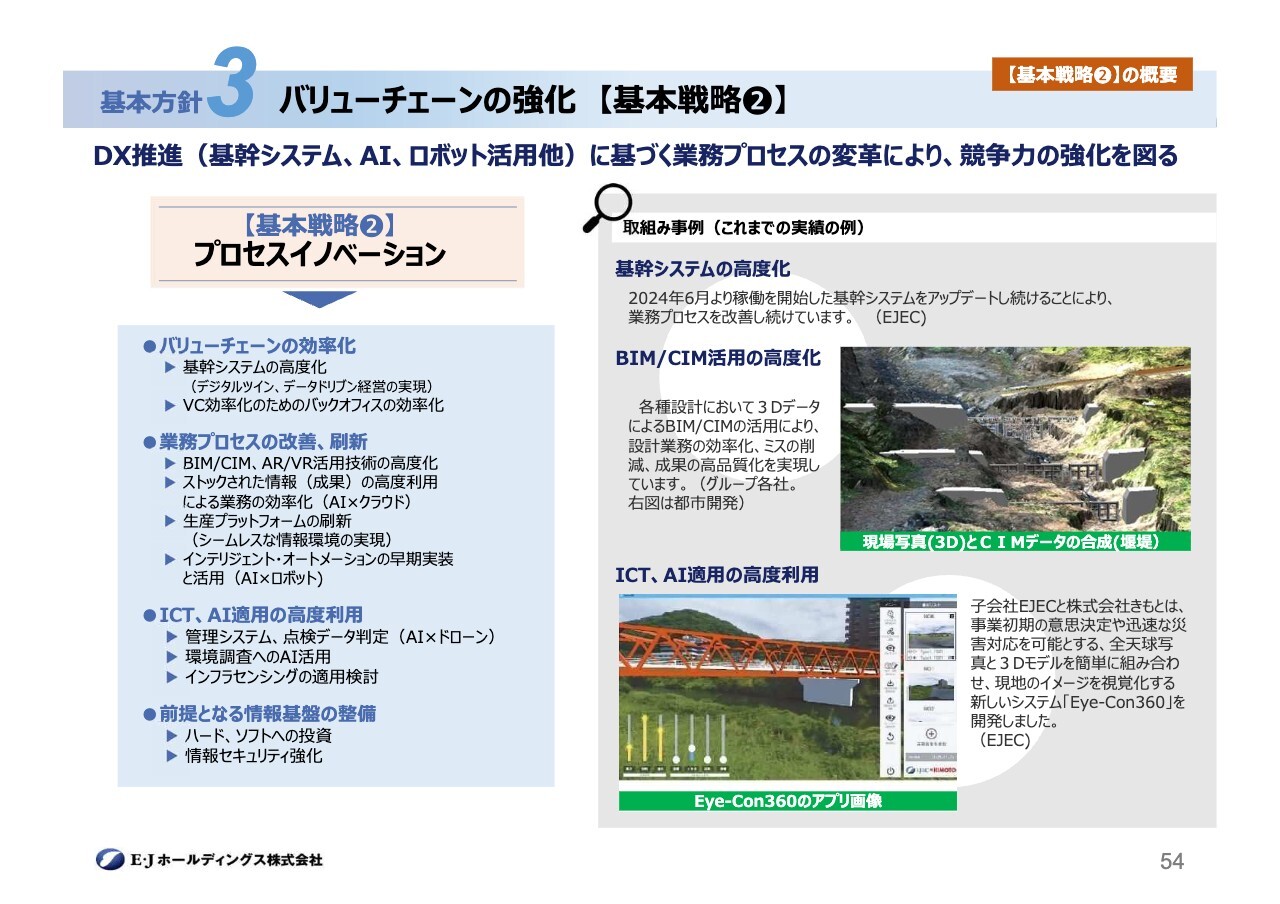

基本方針3 バリューチェーンの強化【基本戦略②】

基本戦略②「プロセスイノベーション」です。言葉のとおり、DXの推進を基盤とした業務プロセスの変革により、競争力を強化するものです。取り組み例を4つ挙げているように、DX推進と業務変革によって、プロセスの変革を目指すとお考えください。

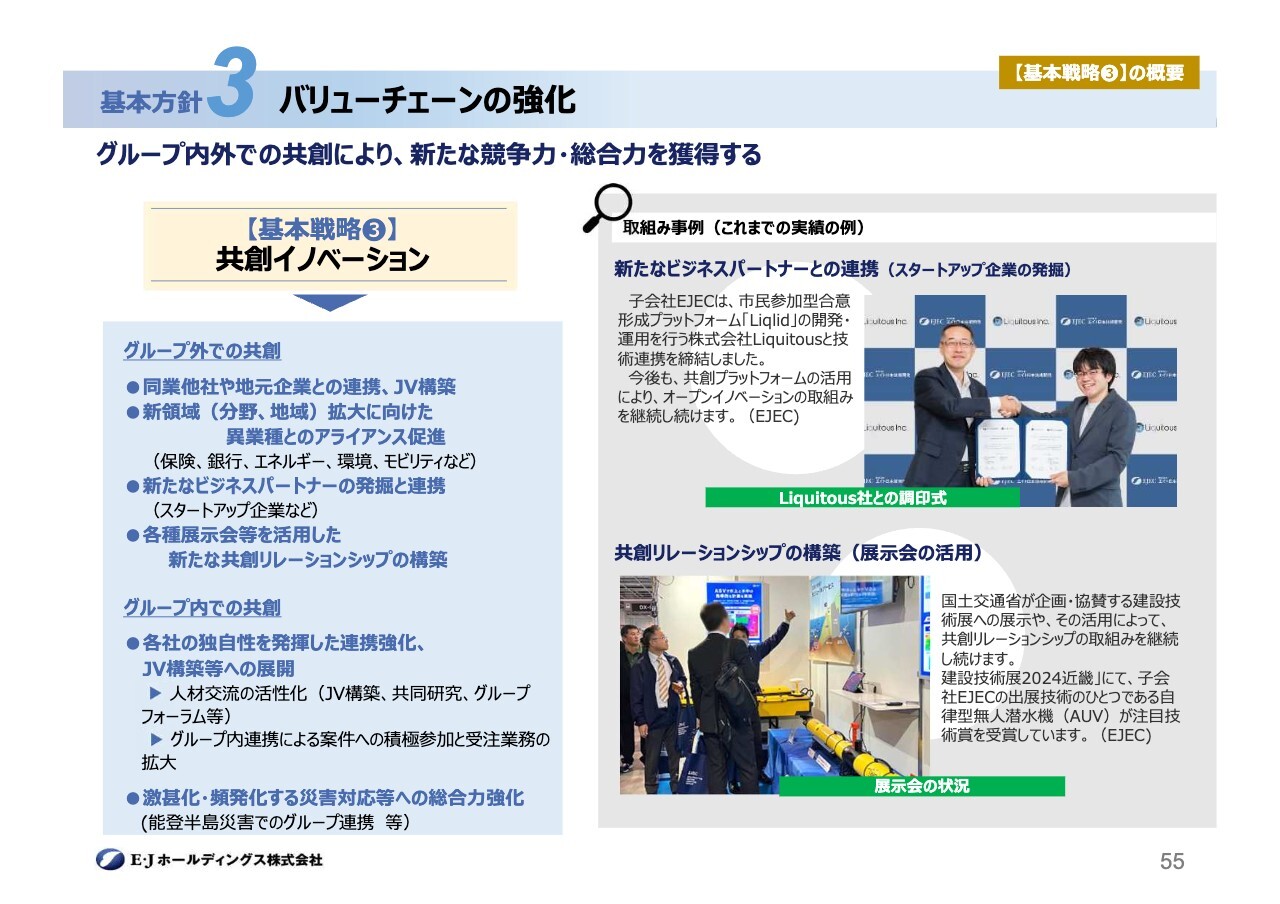

基本方針3 バリューチェーンの強化

基本戦略③「共創イノベーション」です。グループ内外での共創により、新たな競争力や総合力を獲得していくことを目指しています。スライド左側に「グループ外での共創」「グループ内での共創」に関する取り組みを記載しています。これらを両輪で進めることにより、バリューチェーン全体の強化を図りたいと考えています。

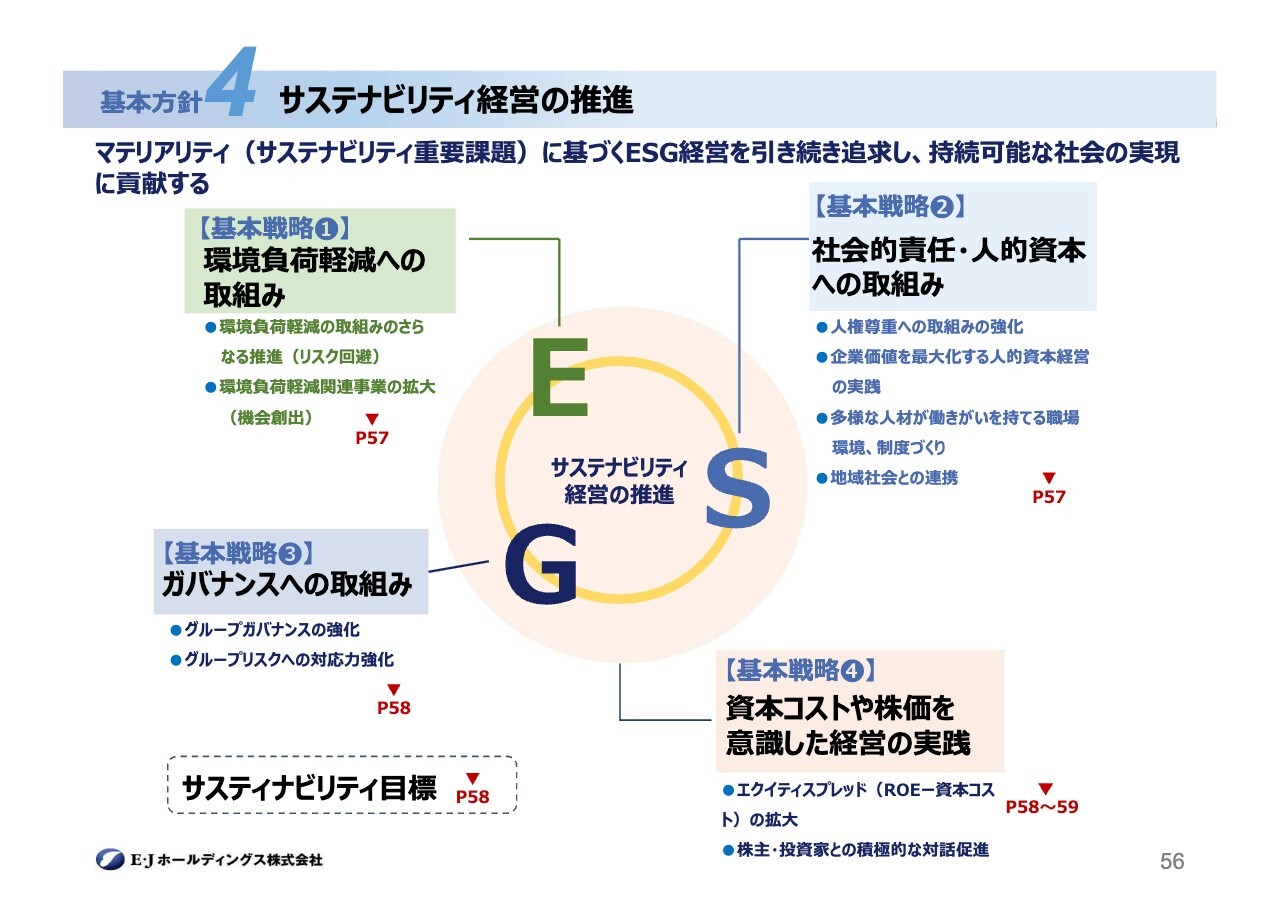

基本方針4 サステナビリティ経営の推進

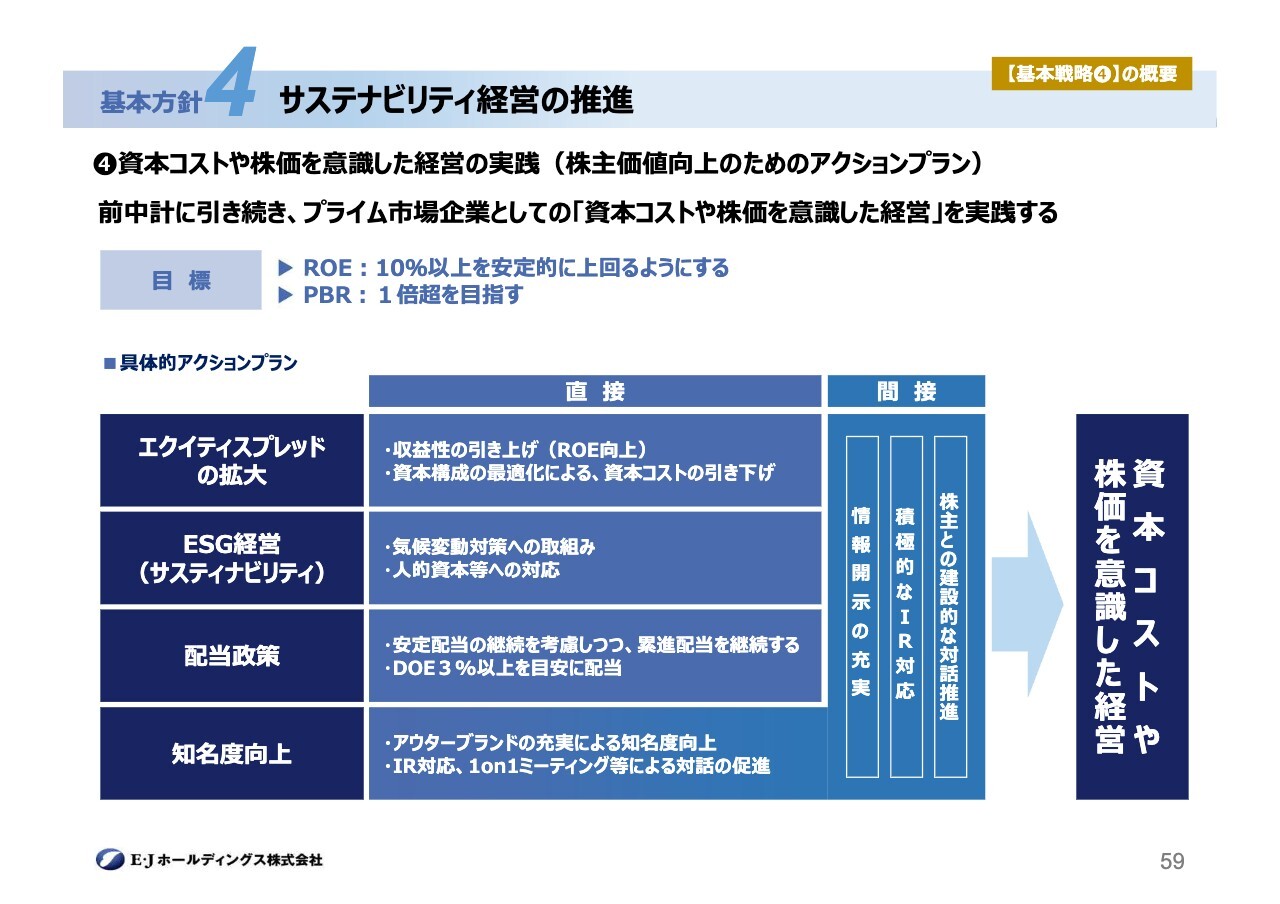

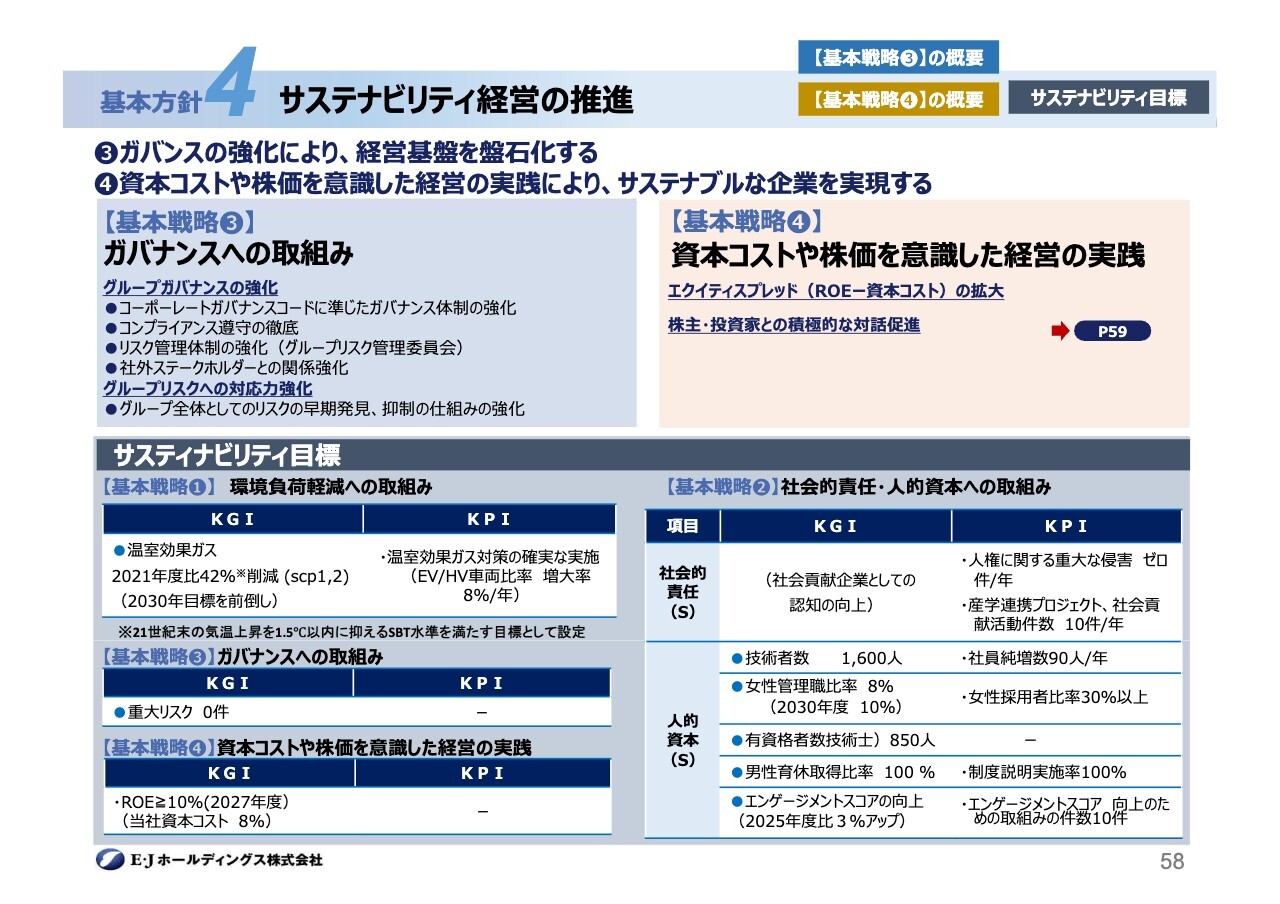

最後に基本方針4「サステナビリティ経営の推進」です。ESG経営における基本戦略は、基本戦略①「環境負荷軽減への取組み」、基本戦略②「社会的責任・人的資本への取組み」、基本戦略③「ガバナンスへの取組み」、さらにこれら全体を取り囲む基本戦略④「資本コストや株価を意識した経営の実践」の4つで構成されています。

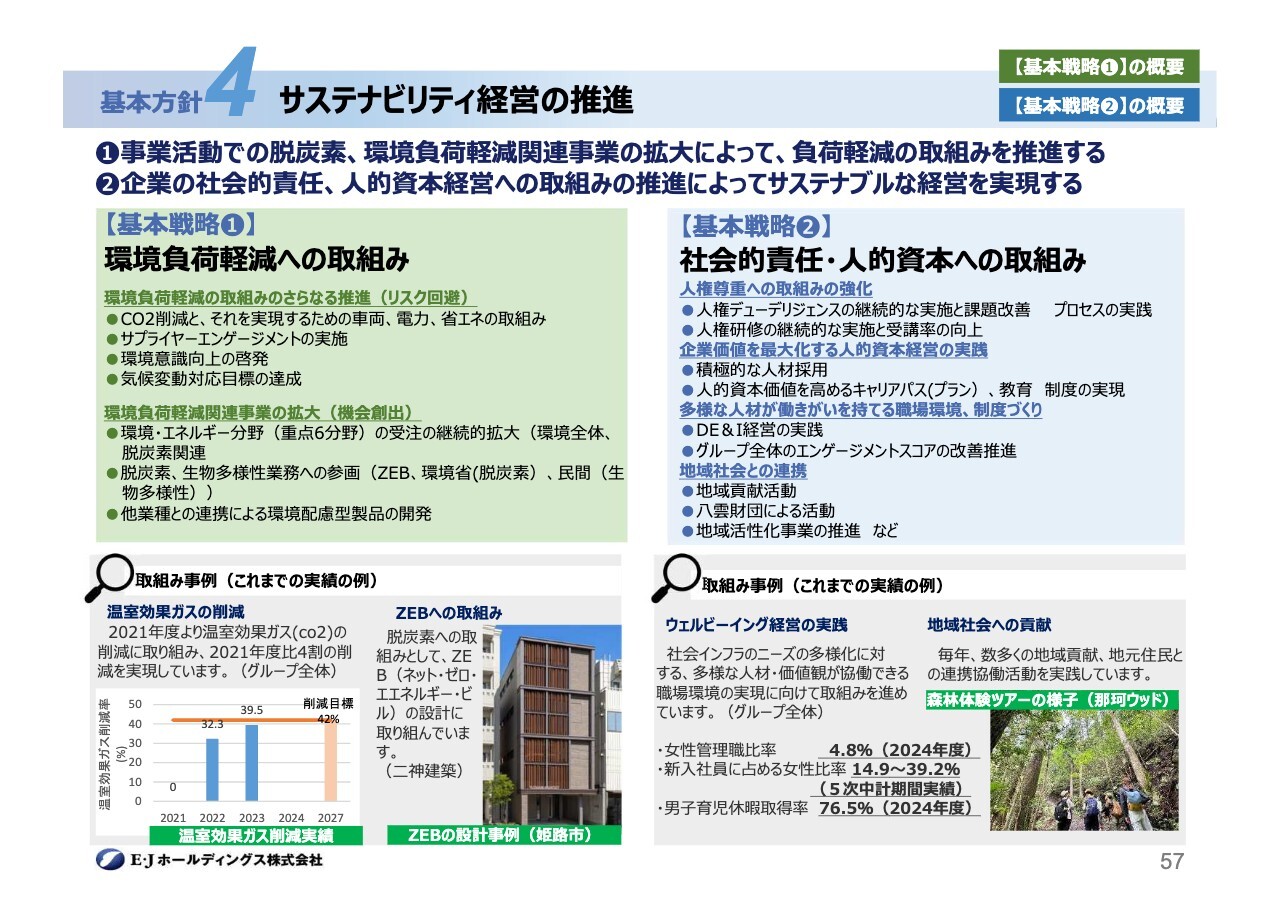

基本方針4 サステナビリティ経営の推進

こちらのスライドでは、基本戦略①と基本戦略②について記載しています。基本戦略①「環境負荷軽減への取組み」については、当社の環境負荷軽減の取り組みとしてCO2削減を継続し、環境負荷軽減関連事業を拡大していきます。この2つの取り組みを推進していきたいと考えています。

下段には、CO2排出削減実績や環境負荷軽減事業の一例として、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)への取り組みを記載しています。右側には、基本戦略②「社会的責任・人的資本への取組み」の例として、人権尊重への取り組みや、企業価値を最大化する人的資本経営の実践など、今後取り組んでいく内容を記載しています。

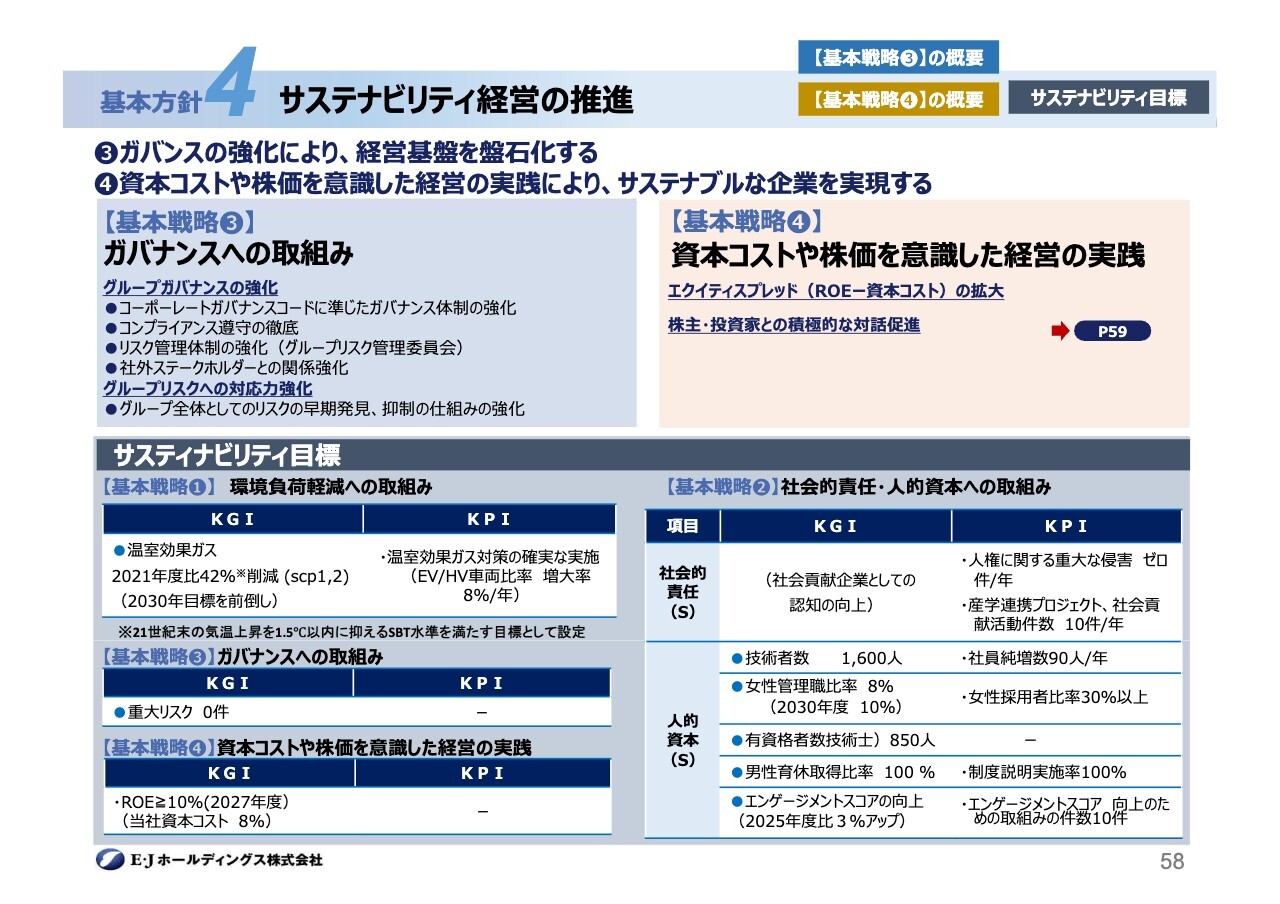

基本方針4 サステナビリティ経営の推進

基本戦略③は「ガバナンスへの取組み」、基本戦略④は「資本コストや株価を意識した経営の実践」です。

基本方針4 サステナビリティ経営の推進

基本戦略④については、スライドに資本コストや株価を意識した経営を実践するためのアクションプランを記載しています。目標としてROE10パーセント以上、PBR1倍強を設定し、スライド記載の内容を具体的に実行していきます。

基本方針4 サステナビリティ経営の推進

サステナビリティ経営の推進に関する目標についてご説明します。スライド下段には戦略ごとに、第6次中期経営計画内のKGIと、それを達成するためのKPIを記載しています。今後はこれらを毎年開示しながら達成を目指していきたいと考えています。

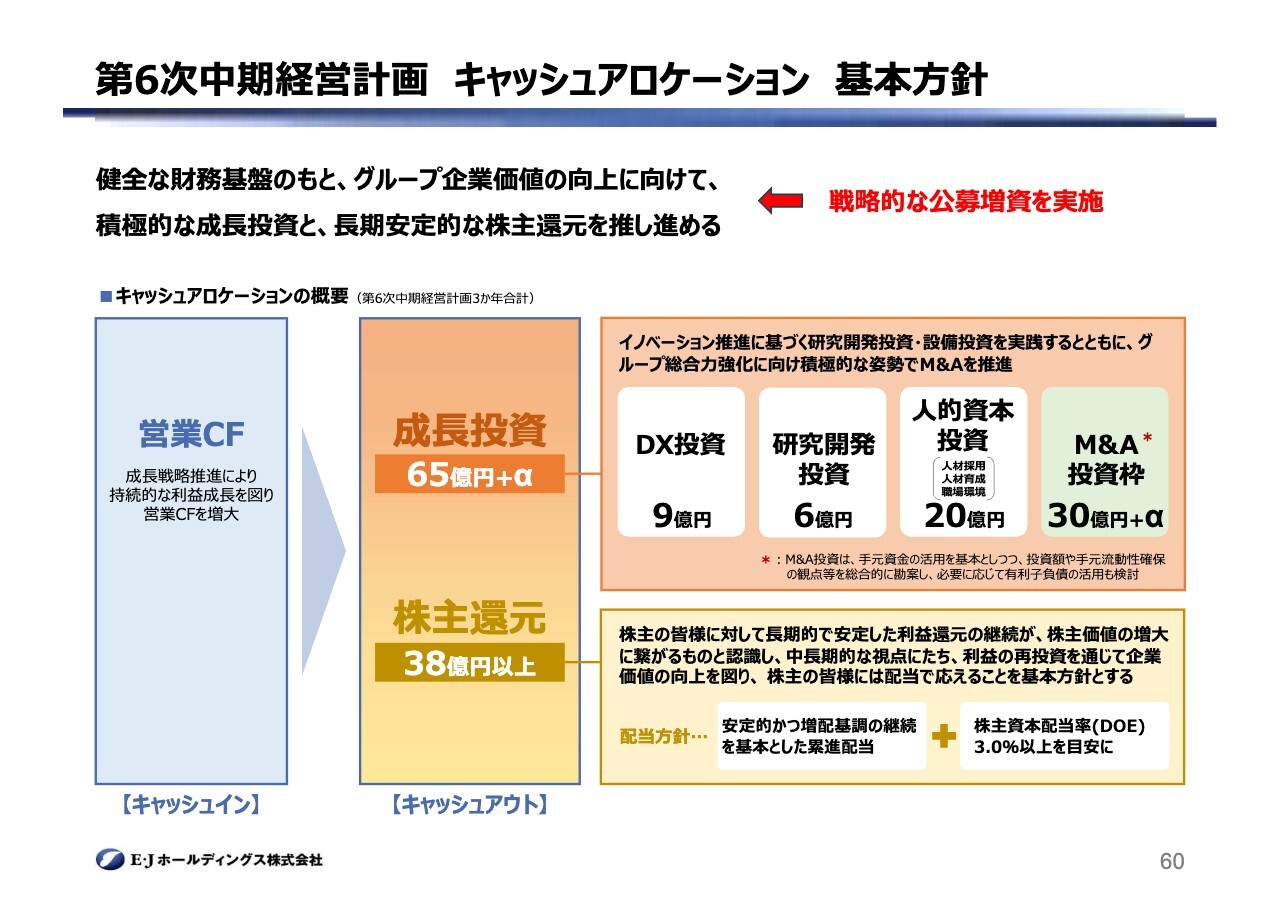

第6次中期経営計画 キャッシュアロケーション 基本方針

第6次中期経営計画内のキャッシュアロケーションについて説明します。成長投資として65億円プラスα、株主還元として38億円以上を掲げています。

投資については、DXや人的資本に関する数値が第5次中期経営計画内での実績を上回る水準になるよう、この3年間で実施する計画です。M&Aについては、金額が物件によるため現時点では具体的に示すことができませんが、30億円プラスαと見込んでいます。これら全体で成長投資が65億円プラスαとなります。

株主還元については38億円以上を確保し、DOEを3パーセント以上とする目標を定めています。

株主還元

DOEの推移はスライドのとおりです。

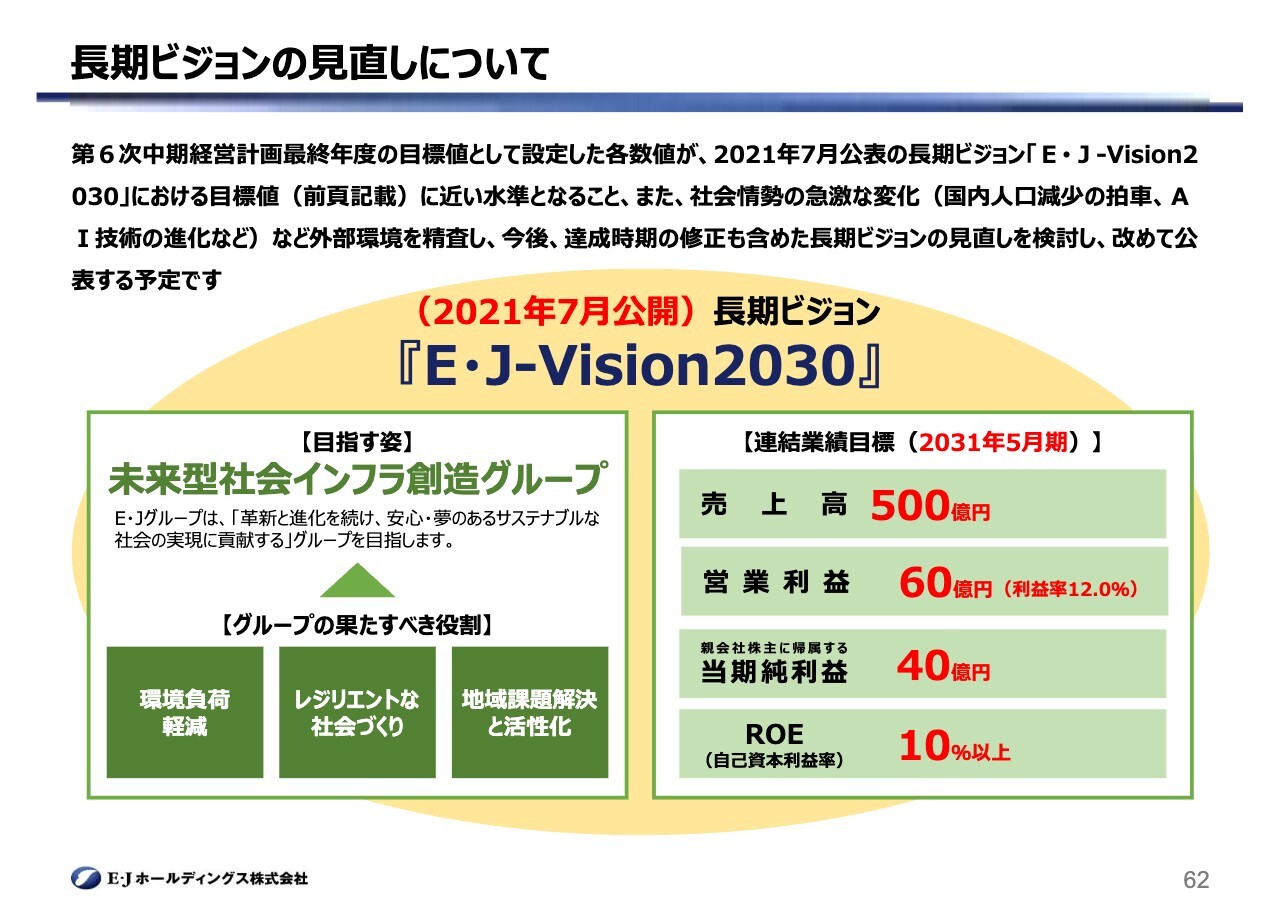

長期ビジョンの見直しについて

最後に、長期ビジョンについて少しお話しします。2021年7月に公表した長期ビジョン「E・J-Vision2030」は、第6次中期経営計画の目標とも重なっています。この長期ビジョンの達成時期や数値目標については、第6次中期経営計画内で見直しを行い、あらためて公表する予定です。

小谷氏からのご挨拶

小谷裕司氏:代表取締役社長の小谷です。最後に示している長期ビジョンとの関わりになりますが、5月末に発行済み株式の約12パーセント強のエクイティファイナンスを行うとアナウンスしました。「なぜこんな時期にするのか」と、多くの方が戸惑われたように感じています。

先ほどもご説明したとおり、第5次中期経営計画では基盤整備のためのさまざまな投資を進めてきました。現在、社会情勢や経営環境が非常に速いペースで変化しています。ご承知のように、AI関連はこの2年から3年で普及の時代を迎えています。また、少子高齢化が進行し、生産年齢人口が減少しています。さらに、社会構造はシェアリングエコノミーのようなシェアリング環境へと変化しています。

このように大きな環境変化が進む中、第6次中期経営計画では、長期ビジョンの目標値がほぼ達成可能な状況になりました。それであれば、新たな方向性を考え、さらなる拡大に向けて第6次中期経営計画を推進する必要があると考えました。そのためには資金が必要となるため、長期ビジョンを見据えながらエクイティファイナンスを実施しました。

先ほどもお伝えしたとおり、国内情勢では人口の減少やAIの進化、多様な生活スタイルが重視されるパーソナライゼーションの進展が見られます。その上で長期ビジョンを再設定する必要があると判断し、将来の理想のかたちを見据えて長期ビジョンを見直すこととしました。遅くとも来期中にはこの長期ビジョンを確定して開示し、新たな展開を進めていきたいと考えています。

これらを踏まえ、今後もさらに成長を進めていきます。引き続きご支援をよろしくお願いします。本日はご清聴ありがとうございました。

新着ログ

「サービス業」のログ