【QAあり】グロービング、通期売上高は前年比+97.7%、営業利益+657.7%と予想を上回る伸長 R&D投資・人財採用投資で成長加速

Agenda

田中耕平氏(以下、田中):みなさま、本日はお忙しいところ、2025年5月期決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。代表取締役社長の田中です。

本日は、まず2025年5月期の通期実績についてご説明します。その後、2026年5月期の通期業績予想、今後の成長戦略について順にご説明します。

FY25 通期連結業績ハイライト

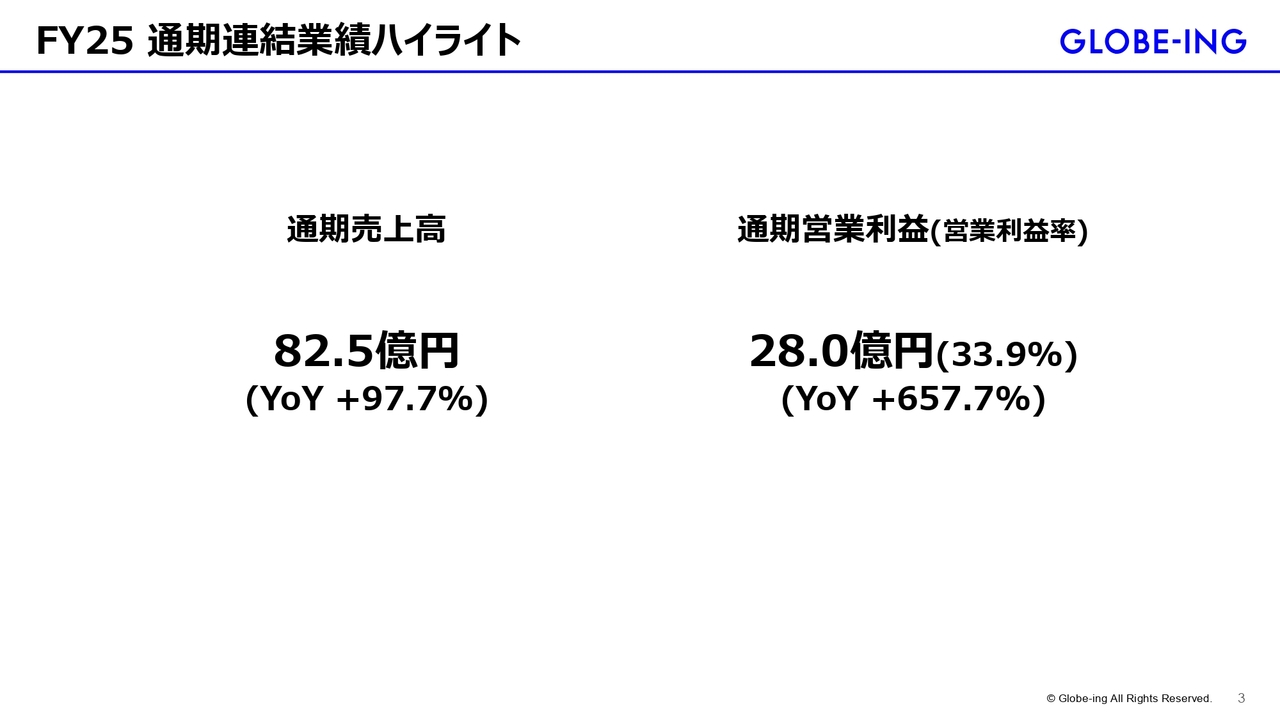

2025年5月期の通期実績についてご説明します。まず、連結業績ハイライトですが、通期の売上高は82億5,000万円で、YoYではプラス97.7パーセントという倍増の成長を遂げました。

また、通期の営業利益は28億円、営業利益率は33.9パーセントとなっています。詳細は後ほどご説明しますが、営業利益率は来期に向けた投資を実施した上で、当初予定していた30パーセントから35パーセントの範囲内で着地しました。

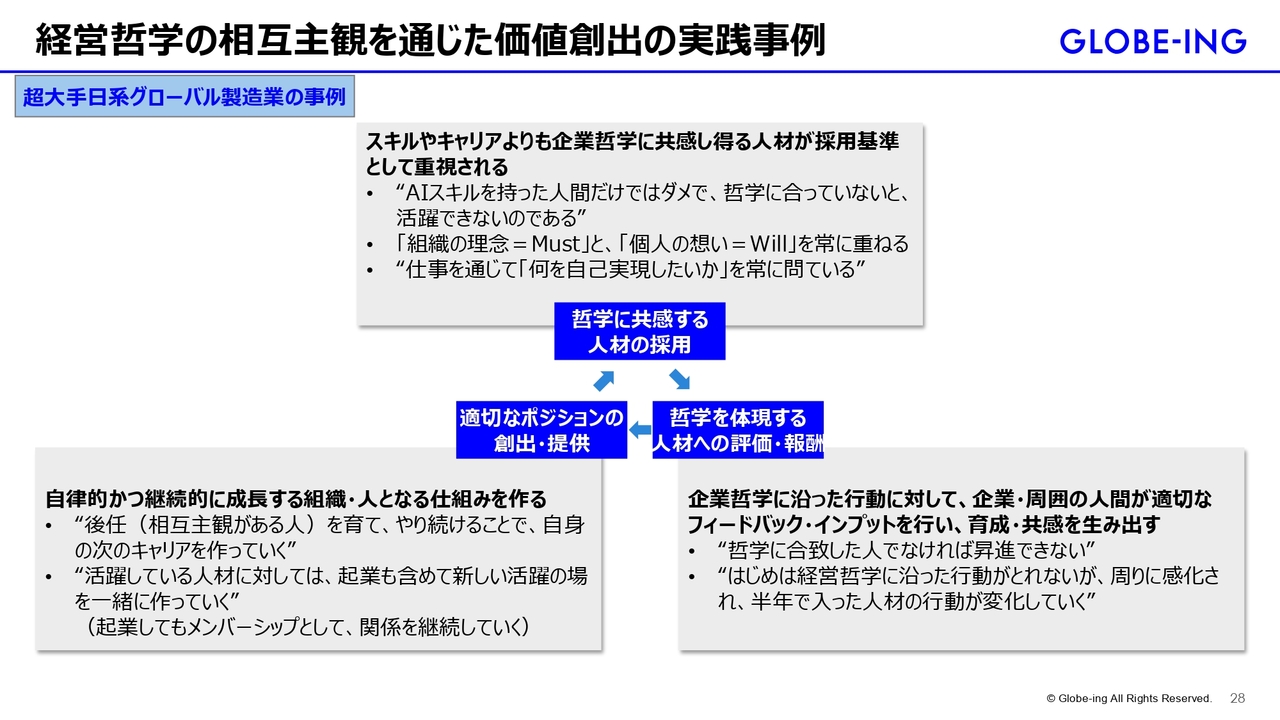

25年5月期 通期連結業績予想の達成状況

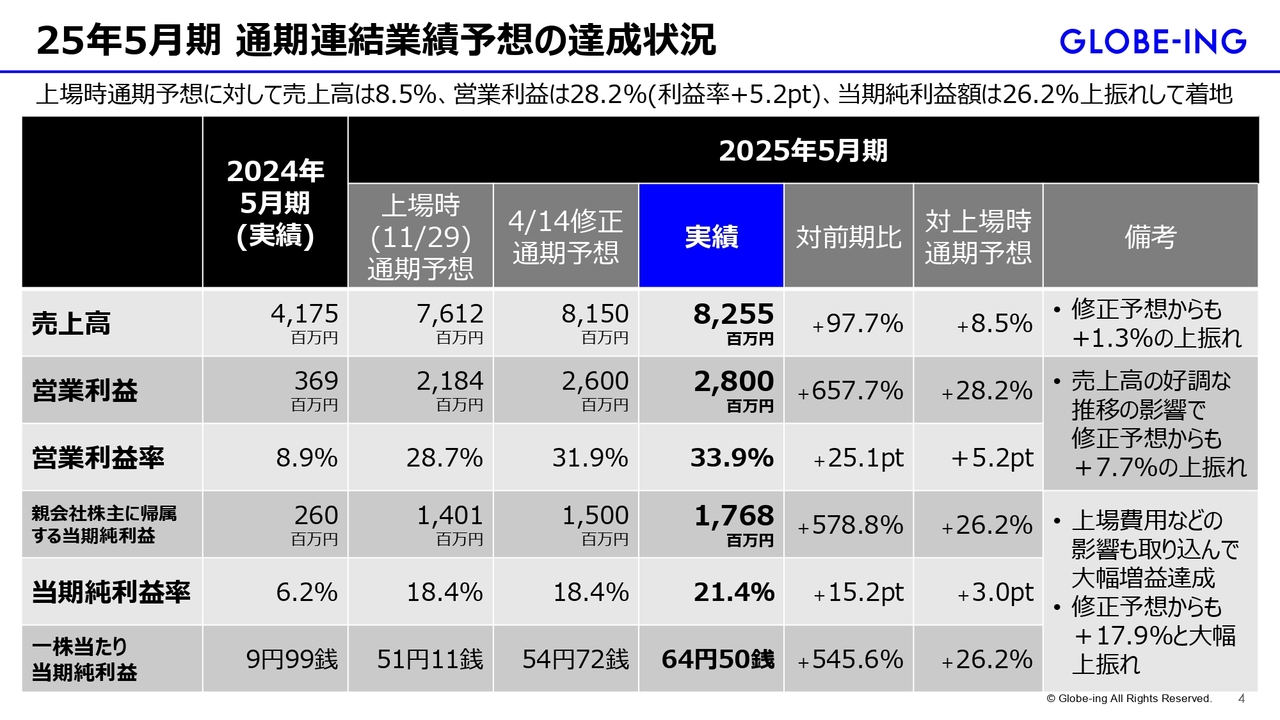

通期の連結業績予想の達成状況についてです。上場時の通期予想と比較すると、売上高は予想の76億1,200万円に対して実績は82億5,500万円となり、上場時予想に対してプラス8.5パーセントとなりました。

営業利益は予想の21億8,400万円に対して実績は28億円、営業利益率は予想の28.7パーセントに対して実績は33.9パーセントとなり、通期業績予想からプラス5.2ポイントという上振れを見せています。

親会社株主に帰属する当期純利益は、予想の14億100万円に対して実績は17億6,800万円と、26.2パーセントの増加となりました。

当期純利益率についても、予想の18.4パーセントに対して実績は21.4パーセントと、プラス3ポイントで大きく上振れしています。

また、4月14日に発表した修正予想と比較すると、売上高はプラス1.3パーセント、営業利益はプラス7.7パーセント上振れしています。さらに、純利益についてはプラス17.9パーセントと、大幅に上振れする結果となりました。

非常に良いかたちで通期予想を上回る着地ができたと考えています。

連結ベース四半期ごとの売上/営業利益

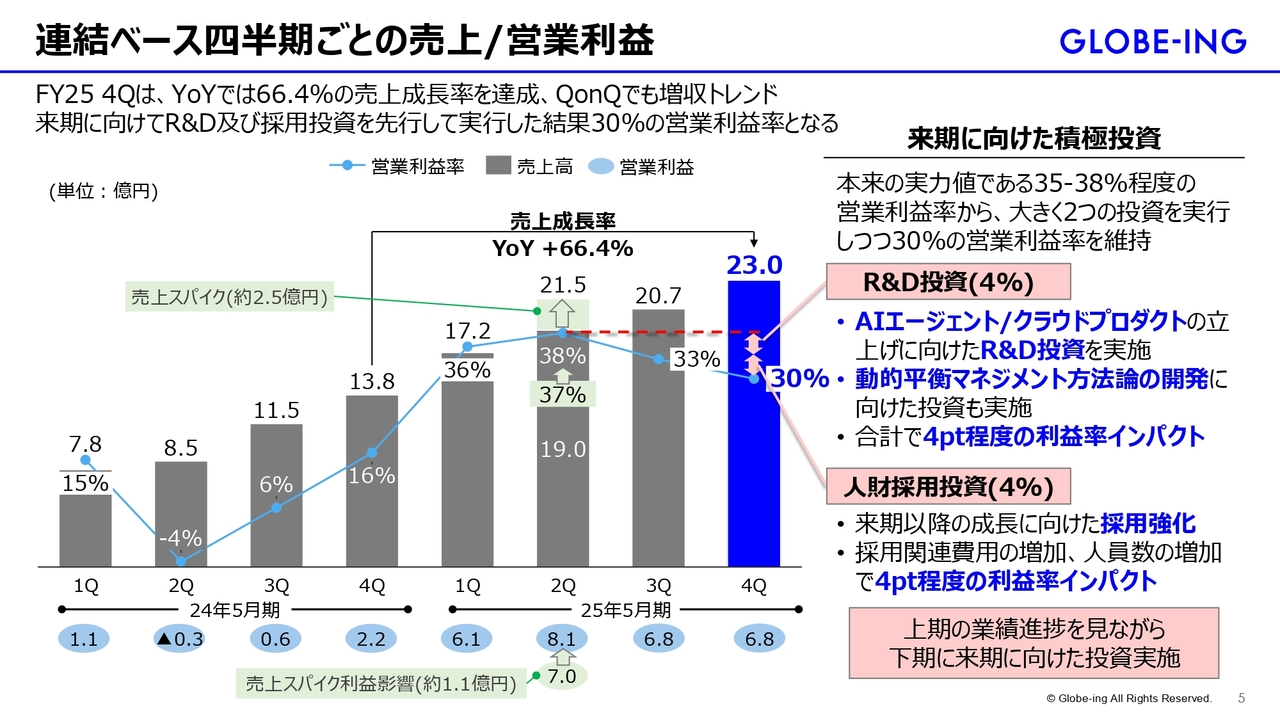

四半期ごとの売上高と営業利益の推移についてです。2025年5月期第4四半期において、売上高は23億円、営業利益は6億8,000万円、営業利益率は30パーセントで着地しています。売上高の23億円は、YoYでプラス66.4パーセントの成長を示しており、QoQでも増収トレンドをしっかりと維持しています。

営業利益については、私たちが本来の実力値として見込んでいる営業利益率35パーセントから38パーセント程度に対し、大きく2つの投資を実行しました。

1つ目は、AIエージェントおよびクラウドプロダクトの立ち上げに向けたR&D投資を行いました。2つ目は、動的平衡マネジメント方法論の開発に向けた投資です。これらの投資により、合計で4ポイント程度の利益率へのインパクトが生じています。

さらに、人財採用投資として、来期以降の成長を見据えた採用を強化したことで、採用関連費用が増加しました。また、人員を先行して増加させたこともあり、さらに4ポイント程度の利益率へのインパクトをもたらしています。

このあたりは上期の業績進捗を見ながら、下期において来期以降の成長に向けた投資を実施した結果、従来の実力値からは下がったかたちとなっています。ただし、あくまで先行投資を実施したものとご理解いただければと思います。

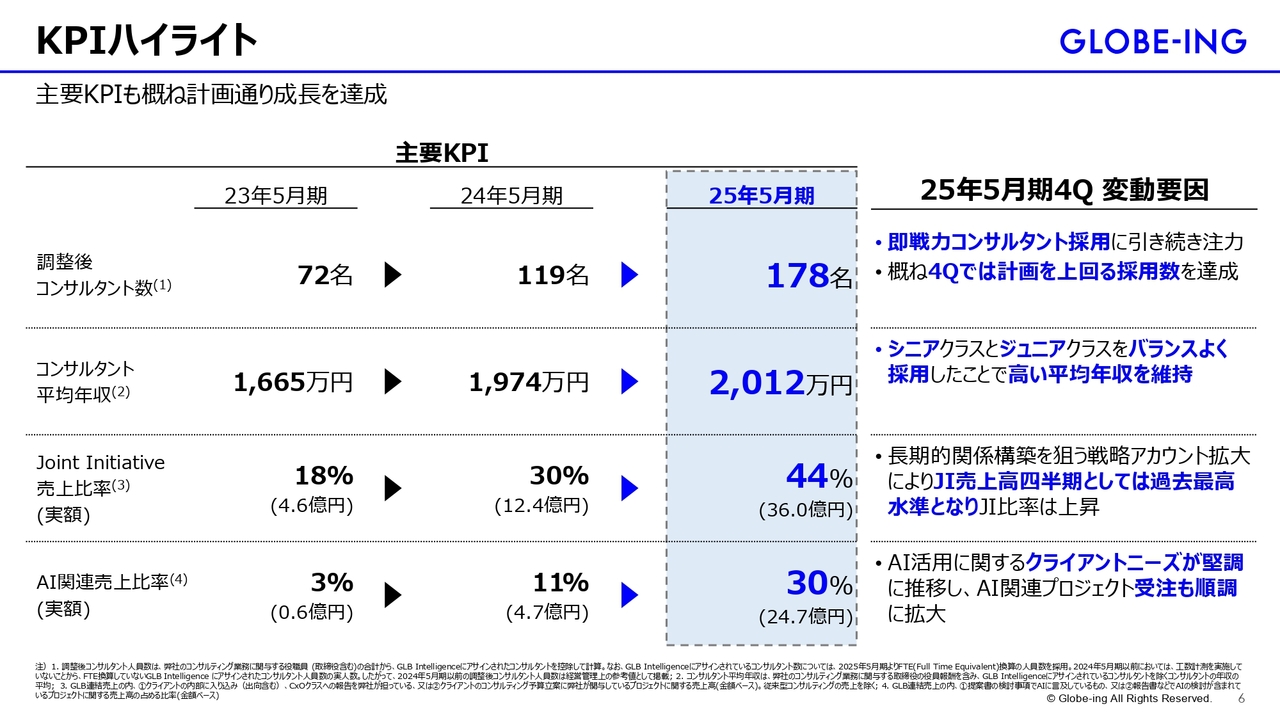

KPIハイライト

KPIハイライトです。調整後コンサルタント数、コンサルタント平均年収、Joint Initiative売上比率、AI関連売上比率は、概ね計画どおり順調に成長しています。

調整後コンサルタント数については、2025年5月期末で178名となり、コンサルタントの採用が計画を上回るかたちで進んだことが、第4四半期の特徴といえます。

平均年収についても、シニアクラスとジュニアクラスをバランスよく採用したことで、高い平均年収を維持しています。

また、Joint Initiative売上比率やAI関連売上比率については、旺盛な需要があり、高い水準で着実に拡大しています。

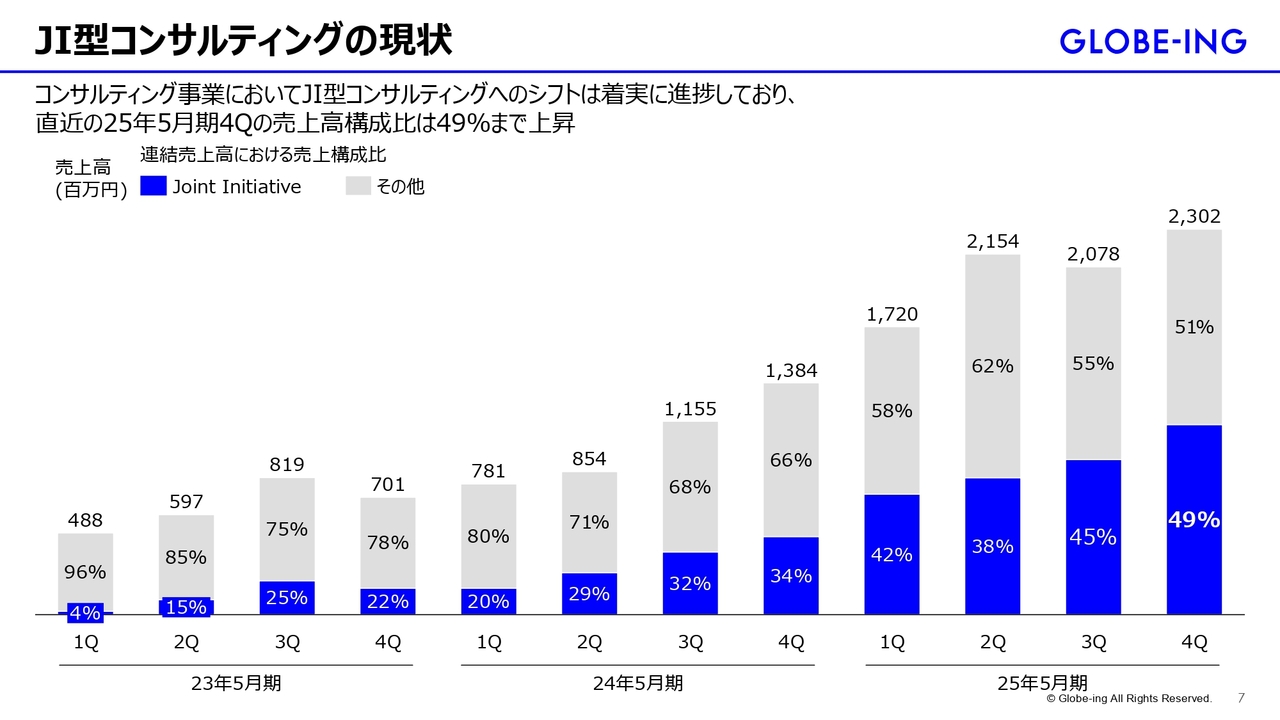

JI型コンサルティングの現状

Joint Initiative型コンサルティングについては、2025年5月期第4四半期の売上比率が49パーセントまで上昇しています。

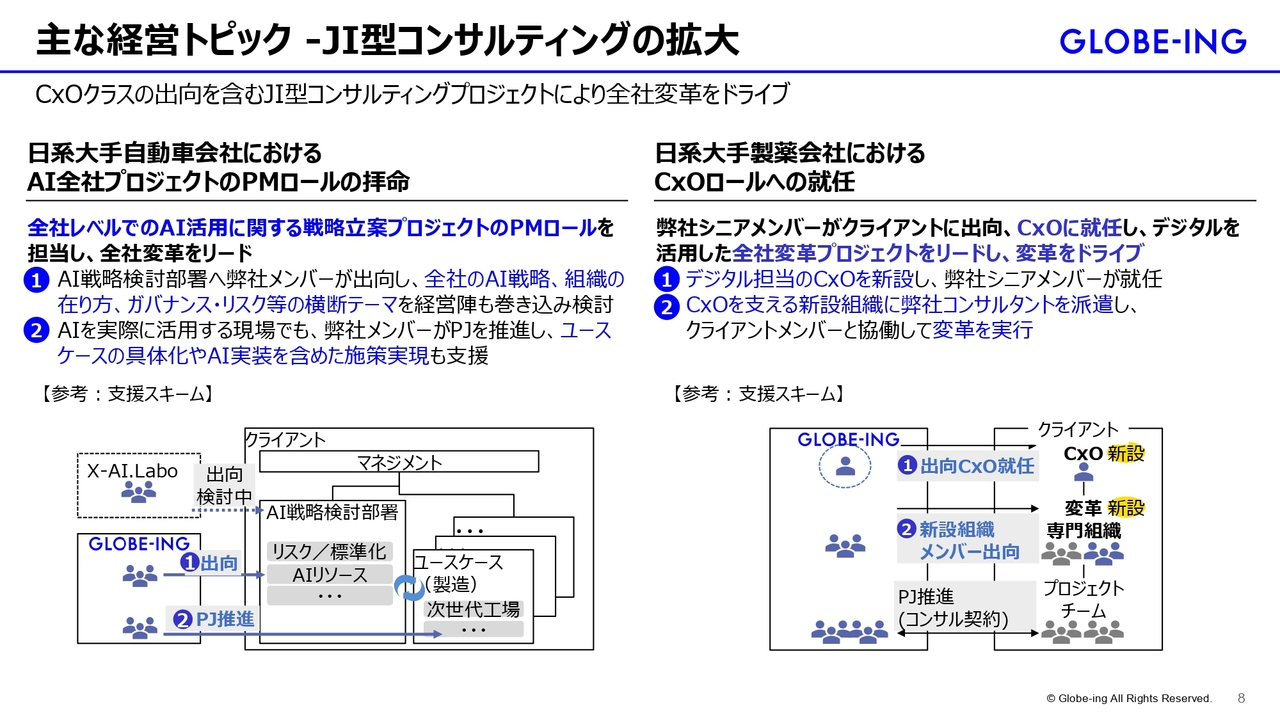

主な経営トピック-JI型コンサルティングの拡大

具体的な事例をご紹介します。日系の大手自動車会社において、全社でAI活用を推進するプロジェクトに対し、弊社のメンバーがプロジェクトマネージャーロールとして数名出向しています。また、コンサルティング契約も結び、全社のAI戦略の策定からユースケースの具体化、AIの実装を含む施策の実現までをサポートしています。

また、日系の大手製薬会社においては、CEO直下で新たにCxOロールを設置していただき、そこに弊社のメンバーが出向しています。さらに、CxOの直下で執務空間を設けていただき、そこにも数名が出向し、コンサルティング契約を結び、全社のDXおよびAI活用を強力に推進するイニシアチブが進行中です。

Joint Initiative型で参画することで、クライアント企業にしっかりと価値を提供しながら顧客粘着性や利益を高めています。したがって、このようなJoint Initiative型のコンサルティングが急拡大しているのが現状です。

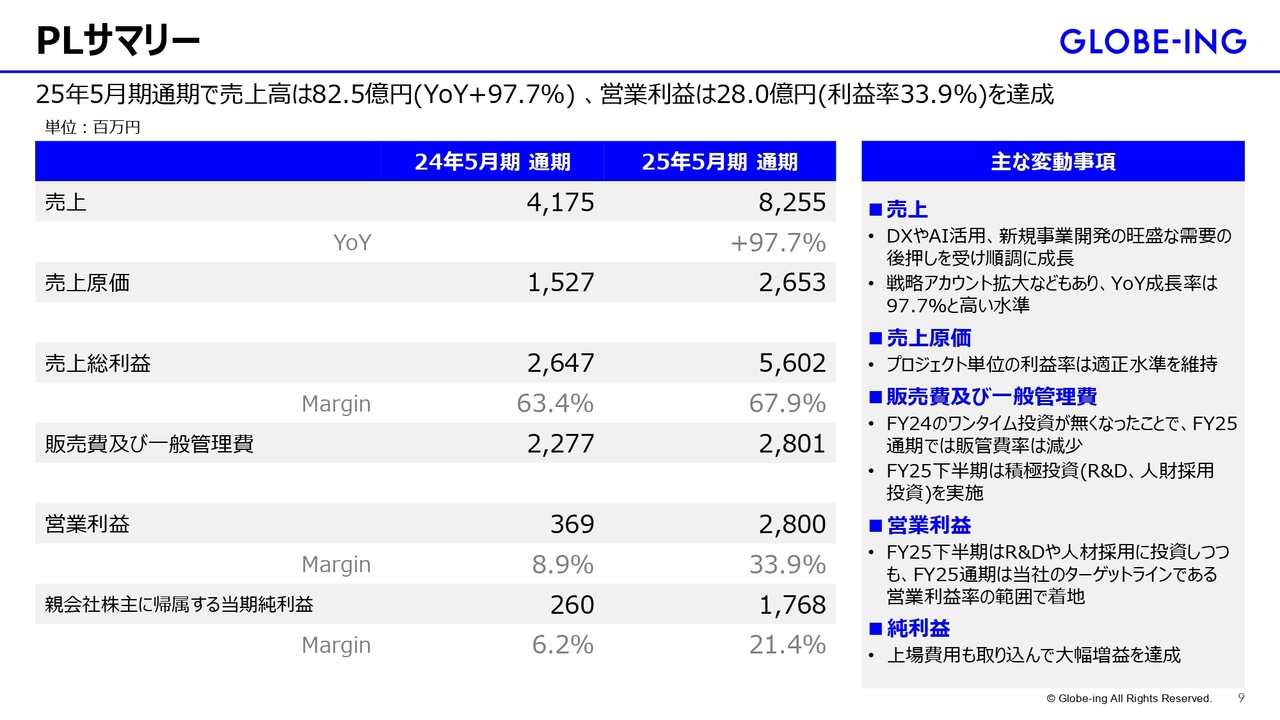

PLサマリー

PLサマリーについてご説明します。スライドは2024年5月期と2025年5月期の比較となります。2025年5月期の売上については、DXやAI活用、新規事業の開発といった旺盛な需要に後押しされ、順調に売上が拡大しました。さらに、戦略アカウントの拡大、すなわち弊社が大きく育てていこうと考えているアカウントの拡大も寄与し、YoY成長率は97.7パーセントとほぼ倍増するかたちで着地しています。

売上原価について、プロジェクト単位の利益率を適正水準に維持することで、売上総利益率は67.9パーセントとなりました。

販管費について、2024年5月期は特にワンタイムの投資が大きかったため、販管費率が高まりました。しかし、2025年5月期にはそのワンタイムの投資がなくなったことで、販管費率は減少しました。

ただし、下半期にかけては積極的にR&D投資や人財採用投資を実施しました。それらをこなしつつ営業利益率は33.9パーセントと、当初ターゲットとしていた30パーセントから35パーセントの範囲にしっかりと着地しています。

当期純利益については、2025年5月期の上場費用も含めつつ、大幅増益を達成できたと考えています。高い売上成長に加え、来期以降の成長を見据えた投資も実施したうえで、想定内の実績を残せたのではないかと思います。

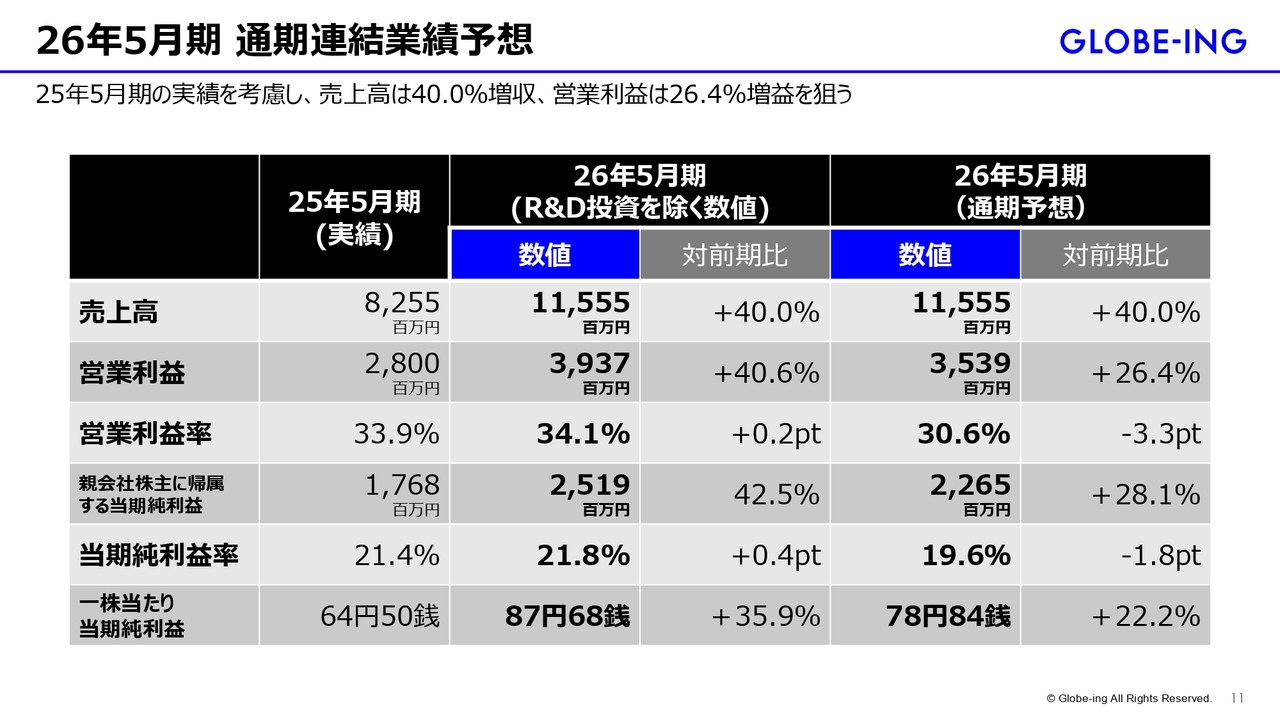

26年5月期 通期連結業績予想

2026年5月期の通期業績予想についてご説明します。今回、大きく2つの数値を提示しています。スライド中央は2026年5月期のR&D投資を除く数値を示しています。先ほど第4四半期のところでもお伝えしたとおり、AIエージェントやクラウドプロダクトの開発、動的平衡マネジメントの開発といったR&D投資は、今後も継続的に実施していく考えです。

スライド中央はR&D投資を除いた場合の数値、右側の通期予想はR&D投資を含む場合の数値を示しています。

まず、中央に記載のR&D投資を除いた数値からご説明します。売上高は115億5,500万円、営業利益は39億3,700万円、営業利益率は34.1パーセントを目指しています。当期純利益は25億1,900万円で、当期純利益率は21.8パーセントと、これがR&D投資実施前の数値になります。

次に、R&D投資を実施した後の通期予想についてです。売上高は変わらず115億5,500万円ですが、4億円のR&D投資を実施した結果、営業利益は35億3,900万円となり、営業利益率は30.6パーセントです。当期純利益は22億6,500万円で、当期純利益率は19.6パーセントといった数値を、今回の通期業績予想として発表しています。

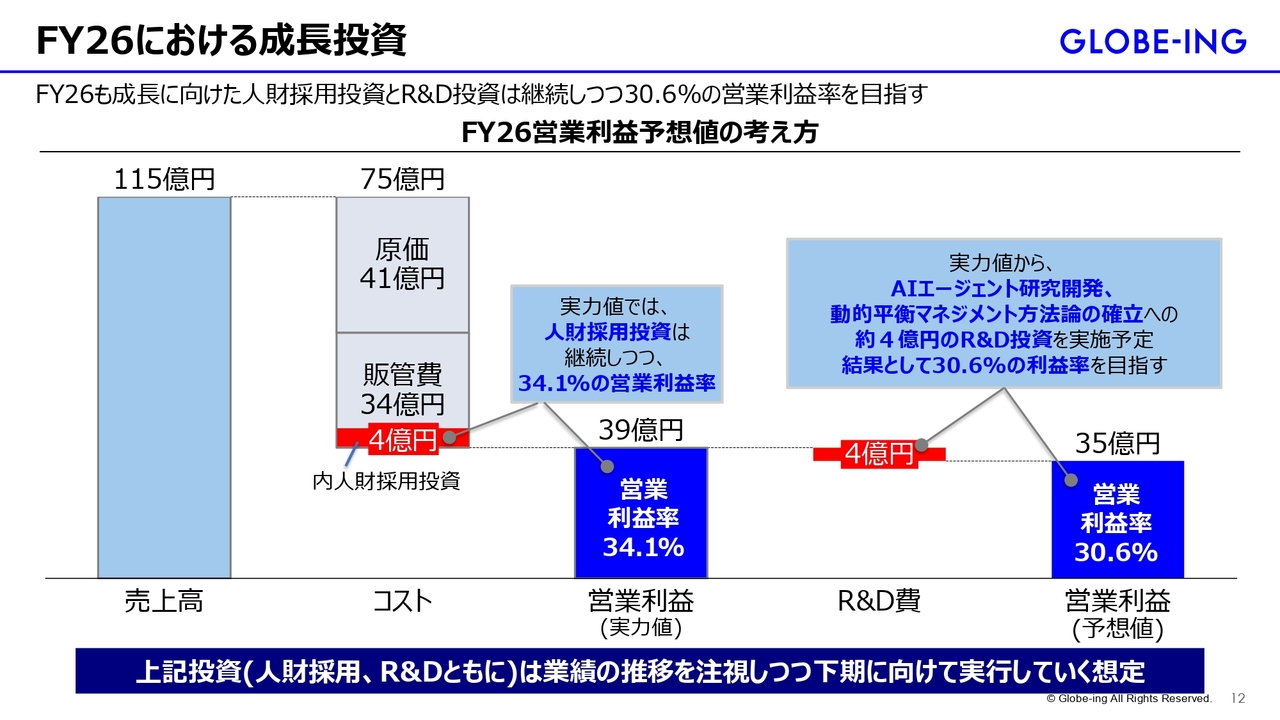

FY26における成長投資

成長投資の詳細についてです。売上高115億円に対して、原価が41億円、販管費が34億円となっています。この販管費の中には、人財採用投資としておよそ4億円が含まれています。

ただし、この人財採用投資については今後の成長を見据えた上での投資であり、実施すべき重要な投資だと考えています。その投資を実施した前提での「実力値」として、営業利益は39億円、営業利益率は34.1パーセントを見込んでいます。

さらに、AIエージェント研究開発や動的平衡マネジメント方法論の確立に向けて約4億円のR&D投資を実施予定です。その結果、営業利益額が35億円、営業利益率が30.6パーセントとなる見通しであり、これを今回の通期業績予想として発表しています。

この人財採用投資とR&D投資の両方について、業績推移を注視しながら下期に向けて実行していくことを想定しています。

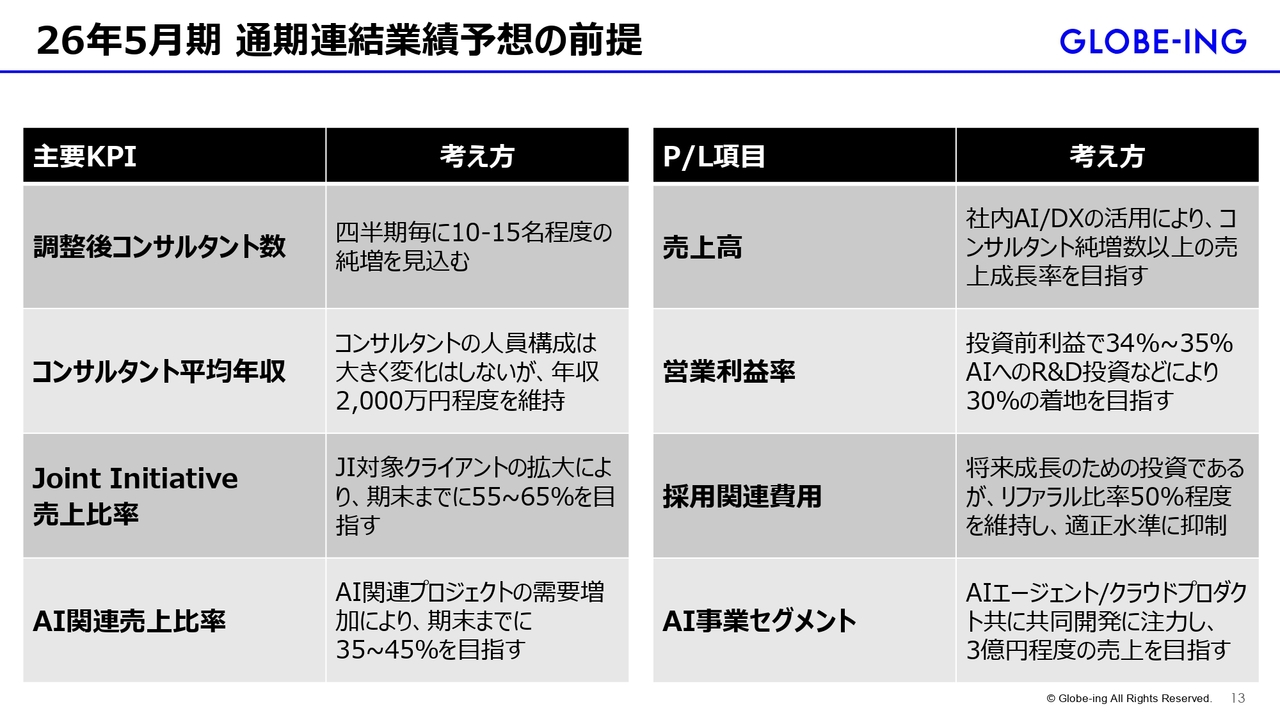

26年5月期 通期連結業績予想の前提

こちらのスライドは、通期連結業績予想の前提に関する内容になりますが、詳細なご説明は省略します。

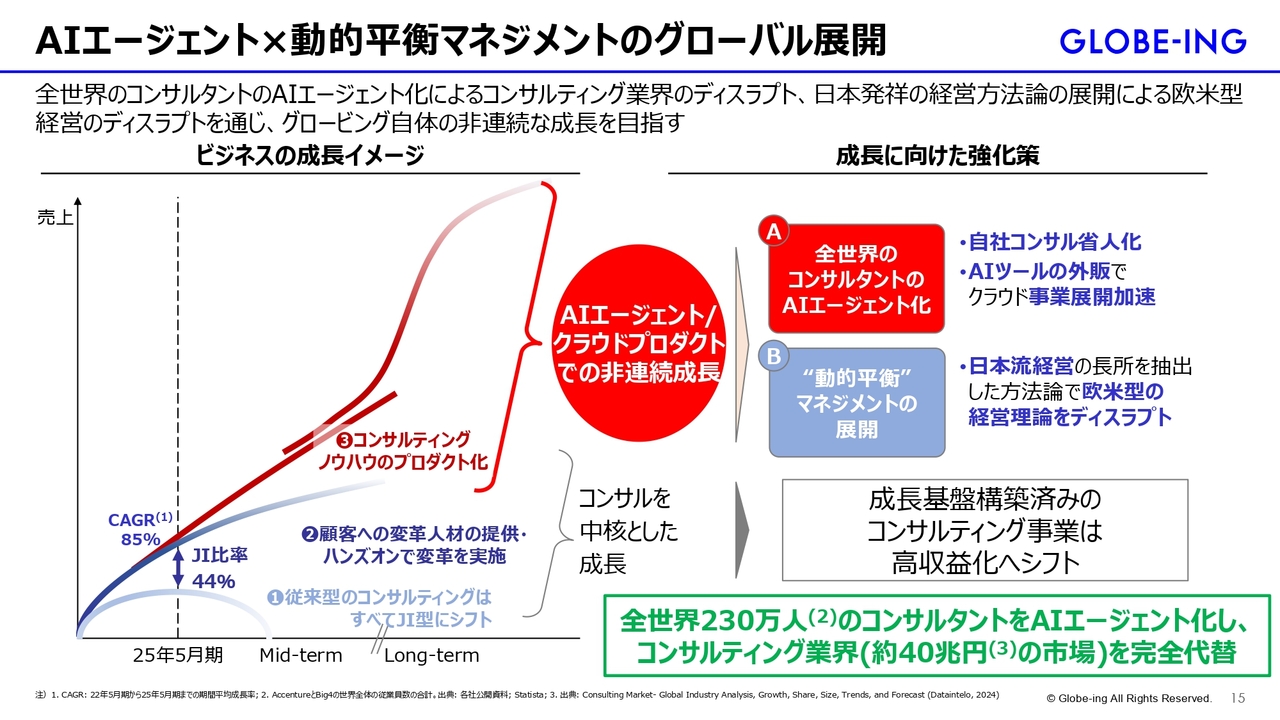

AIエージェント×動的平衡マネジメントのグローバル展開

今後の成長戦略についてです。スライドは弊社が目指している成長曲線を示しており、前回の説明会でもお見せしたものになります。これまで弊社はコンサルティングを主軸として成長してきており、年間成長率はCAGR85パーセントで推移しています。また、より粘着性の高いJoint Initiativeの比率も44パーセントまで高まっています。

このように、コンサルティングを中核とした成長戦略は継続していきますが、ある程度成長基盤を構築した段階にあるため、今後はコンサルティング事業を高収益化へとシフトすることを考えています。その上で、AIエージェントやクラウドプロダクトを活用し、非連続的な成長を実現することを目指しています。

また、この戦略では、全世界のコンサルタントのAIエージェント化というところで、自社コンサルタントの省人化だけでなく、AIエージェントの外販も含め、より広範な新しい世界を構築していくことを狙っています。

加えて、動的平衡マネジメントの展開を通じて、日本流経営の長所をしっかりと打ち出したマネジメント方法論を展開していきます。この取り組みを含めて非連続成長を目指しています。

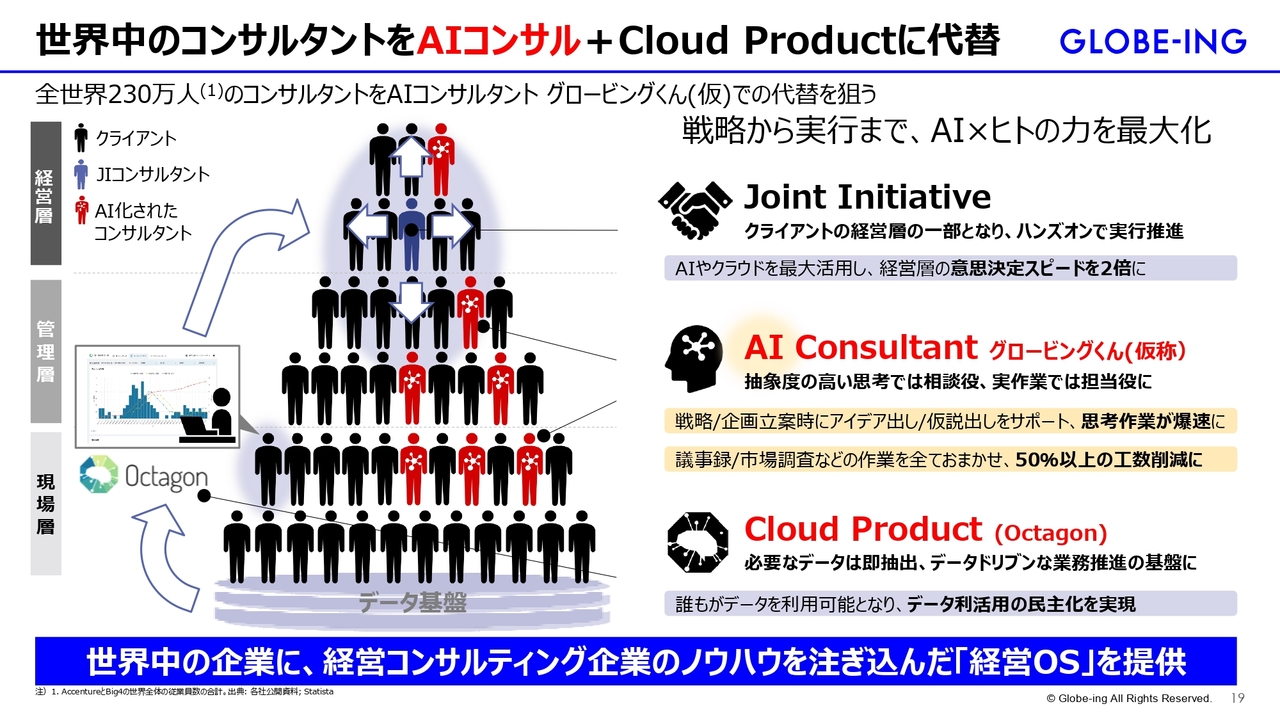

また、全世界で230万人のコンサルタントが存在すると言われていますが、それらをAIエージェント化することを目標としています。それにより、現在全世界で約40兆円の市場規模があるとされるコンサルティング業界を完全に代替することを狙っています。

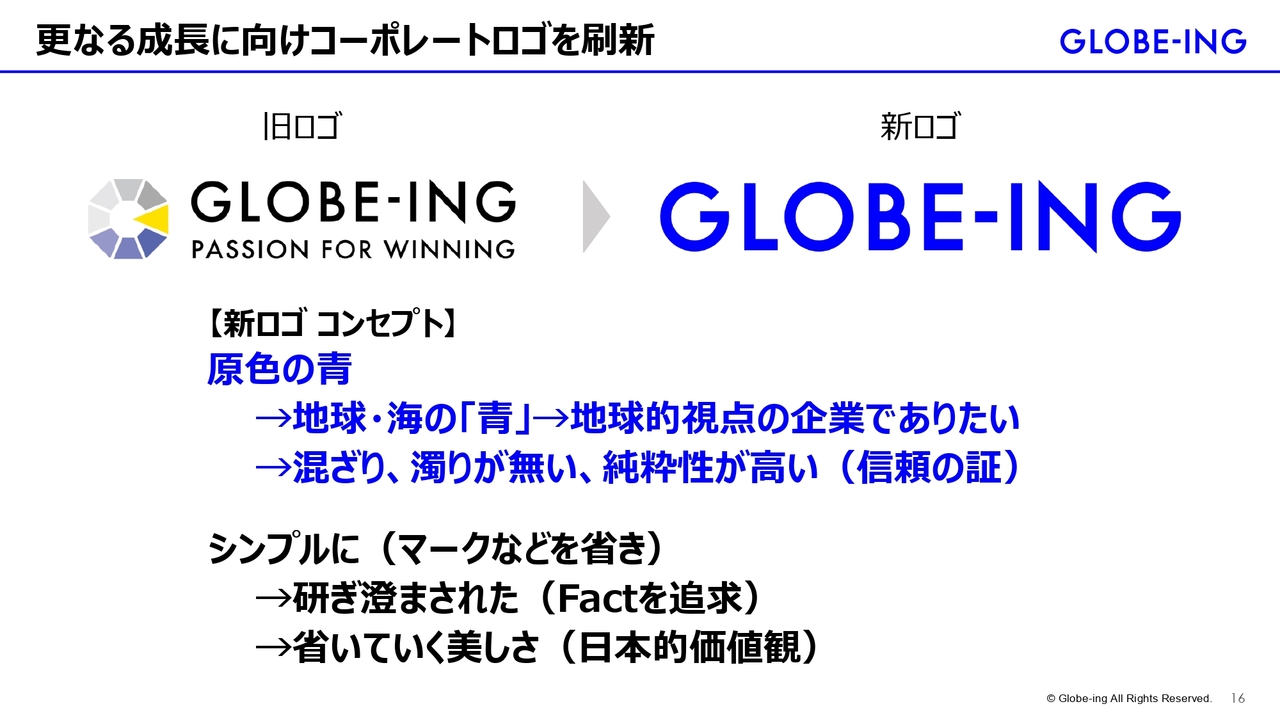

更なる成長に向けコーポレートロゴを刷新

2つの新しいトピックをご紹介します。1つ目は、さらなる成長を目指してコーポレートロゴを刷新しました。新しいロゴでは原色の青を採用しました。この青は、地球や海の青をイメージしており、地球規模の視点を持つ企業でありたいという思いが込められています。

また、原色の青は、混ざりや濁りがない純粋性を象徴し、信頼を表す色としています。ロゴマークについては、シンプルで研ぎ澄まされたデザインにすることで、Factを追求する姿勢や、省くことで生まれる美しさといった日本的価値観を表現しています。

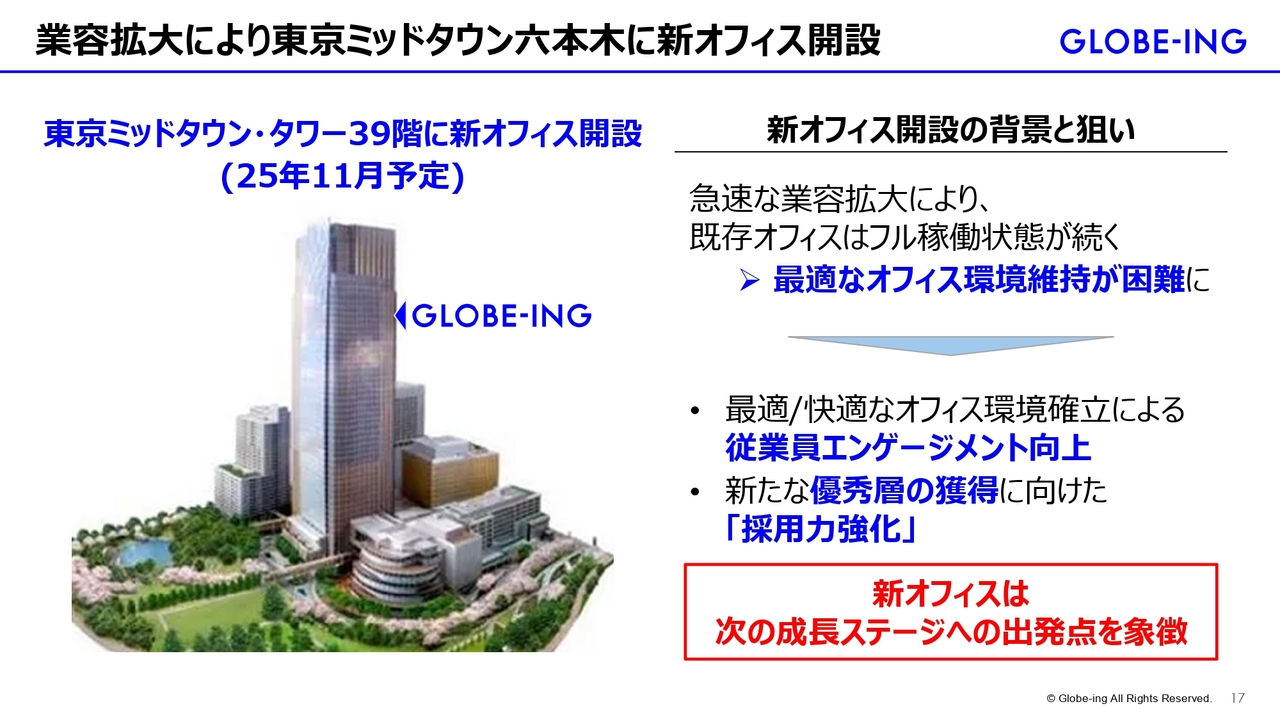

業容拡大により東京ミッドタウン六本木に新オフィス開設

2つ目のトピックとして、業容拡大に伴い、新オフィスの開設を予定しています。2025年11月に東京ミッドタウン・タワー39階に新オフィスを開設します。

新オフィス開設の背景や狙いについてですが、これまで急速に業容を拡大してきた結果、既存オフィスはフル稼働状態が続いており、従業員のみなさまに最適なオフィス環境を提供することが難しくなってきました。

最適で快適なオフィス環境を整えることで、従業員のエンゲージメントを高めるとともに、優秀な人材獲得に向けた採用力の強化を目指し、新オフィスを開設する予定です。また、この新オフィスは次の成長ステージへの出発点を象徴する存在になるとも考えています。

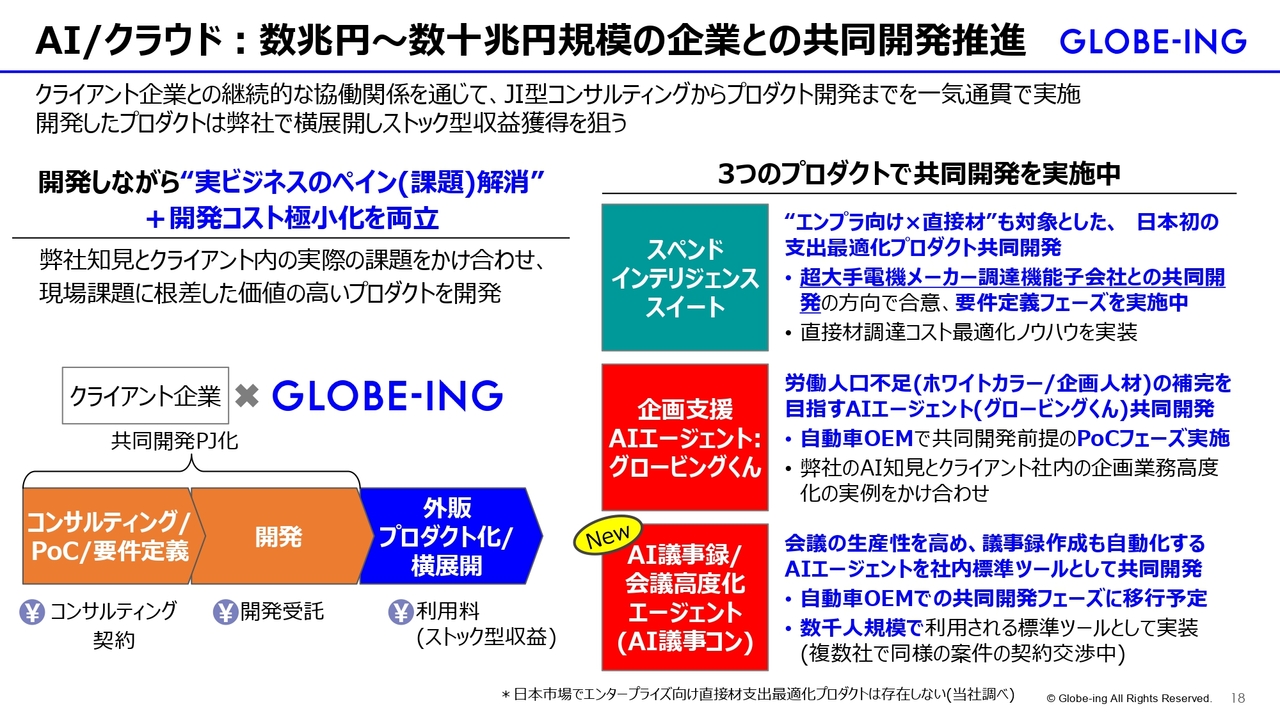

AI/クラウド:数兆円~数十兆円規模の企業との共同開発推進

ここからは、AIやクラウドについてのご説明になります。

前回の説明会でもご説明しましたが、共同開発型プロジェクトを数兆円から数十兆円規模のクライアント企業とともに実行しています。共同開発の考え方としては、PoCや要件定義といった初期フェーズから次の開発フェーズまで、クライアント企業と協働で実施することで、実ビジネスのペイン(課題)を捉え、実際の現場で使えるプロダクトを作ることを目指しています。

また、開発費用についてはクライアント企業にご負担いただき、開発コストを極小化したかたちでプロジェクトの立ち上げを狙っています。

前回の発表では「2つのプロダクトで共同開発を実施している」とお伝えしましたが、今回はもう1つ、共同開発型に移行している部分についてご紹介します。

まず、前回もお話しした2つのうちの1つ目は、「スペンドインテリジェンススイート」というエンタープライズ向けの直接材を対象とした、日本初の支出最適化プロダクトです。こちらについては、超大手電機メーカーの調達機能子会社との共同開発を前提とした要件定義フェーズを実施中です。

2つ目の企画支援のAIエージェントを、弊社では「グロービングくん」と呼んでいます。現在、自動車OEMとの共同開発を前提に、PoCフェーズを実施中です。

3つ目が新しい部分になります。AI議事録や会議の高度化を目的としたエージェント「AI議事コン」です。前回もご紹介しましたが、これは社内ツールをそのまま使うものではありません。会議の生産性向上や議事録作成の自動化を実現するAIエージェントとして、クライアントの社内標準ツールとして共同開発を進める予定です。このプロジェクトは、現在、自動車OEMとの共同開発フェーズに移行予定です。

また、この取り組みにより、数千人規模で利用される標準ツールとして実装していくことを目指しています。このような取り組みは、自動車OEMだけでなく、複数の企業で同様の案件の契約に向けた交渉を進めているところです。

世界中のコンサルタントをAIコンサル+Cloud Productに代替

弊社が目指す世界観についてのご説明です。Joint Initiative型と呼ばれるコンサルタントは、クライアントの中に入り込み、しっかりと変革や事業をドライブするという役割になります。その役割を維持しつつ、スライド赤色の部分で示されているAIエージェント化されたコンサルタント「グロービングくん」がクライアントの中に入り込み、しっかりとサポートしていきます。

また、データが蓄積されていくことで、その蓄積データに基づきクラウドプロダクト「Octagon」を用いてクライアントに経営の示唆を提供する仕組みも含まれています。これが、弊社が描く世界観の全体像です。

このような世界観を、世界中の企業に対して、弊社のコンサルティングノウハウを注ぎ込んだ「経営OS」として提供していくことが、弊社の目指すところになります。

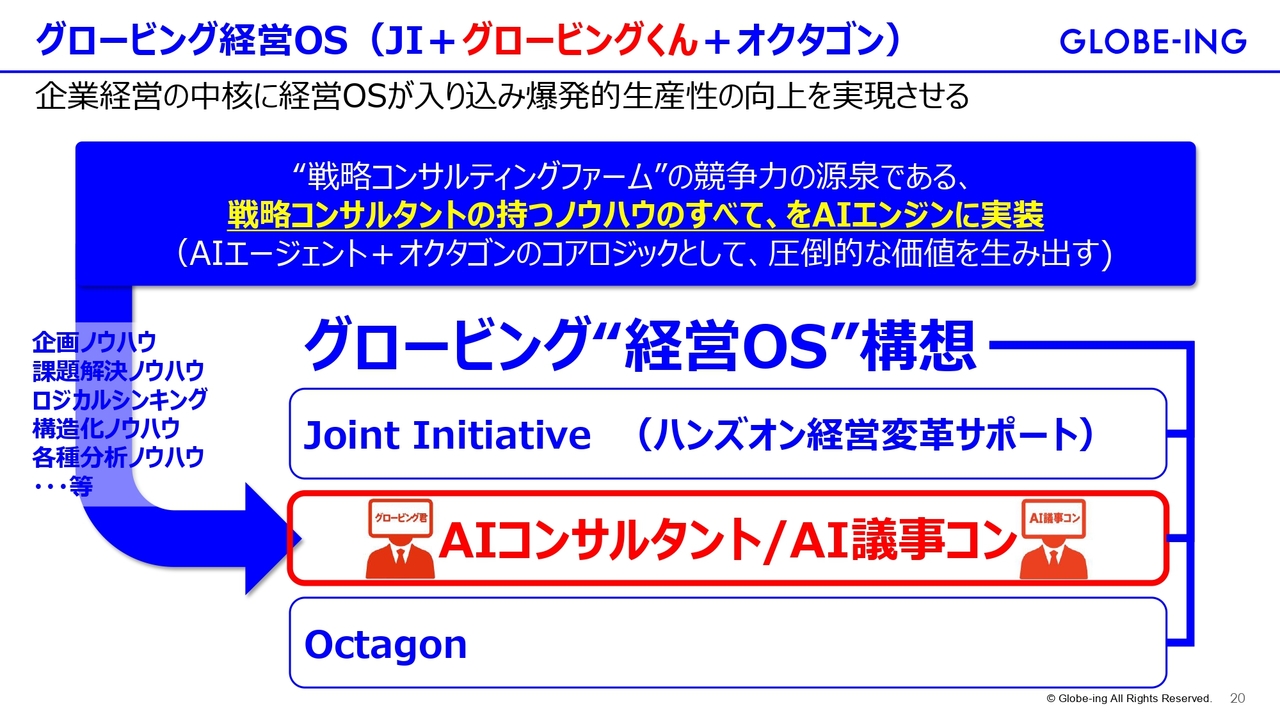

グロービング経営OS(JI+グロービングくん+オクタゴン)

経営OSについてです。ここでは、Joint Initiativeや「Octagon」を含めた取り組みの一環として、今日は中心となるAIコンサルタント、「AI議事コン」についてお話しします。このAIコンサルタントは、戦略コンサルタントのノウハウをすべてAIエンジンに実装し、コアロジックとして価値を創出する仕組みを構築することを目指しています。

なお、本日は弊社がこの経営OSで目指す世界観についてご紹介する動画を用意していますので、ぜひご覧いただければと思います。

(動画始まる)

話者:データはある。人材もいる。それでも成果が伸び悩む。そんな声をあなたの会社でも聞いていませんか? グロービングは、企業の中に入り込んで伴走するJoint Initiativeで培った生きたコンサルティングノウハウをAIに注ぎ込みました。経営知×AI。それが次の成長を駆動します。

企業のありとあらゆるデータ、非形式化した情報を読み解き、企業を最も深く理解するAIが誕生します。従来、門外不出だった戦略コンサルティングノウハウを実装した経営OSがデータを統合し、業務をAI化、企業にさらなる成長をもたらします。

複雑なデータ分析は、「グロービングくん」にお任せ。リアルタイムにインサイトを提示し、あなたはビジネス判断に集中できます。「グロービングくん」は成長戦略も共創します。

あなたと共に創造し、市場機会や事業シナリオを描きます。混沌とした議論とはおさらば、「AI議事コン」が会議を構造化し、決定事項を即実行プランへ。事業を前に推進させます。経営から現場まですべての業務に「グロービングくん」が入り込むことで、社員が育ち、事業が前に進む。爆発的な生産性向上と創造性あふれる成長の実現を下支えします。

経営OSが企業の経営の中核に入り込み、成長の核になります。「Be a growth Infrastructure」グロービング。

(動画終わる)

田中:このように、弊社が目指す経営OSの中でAIエージェントが活躍することを狙っています。ここでは、ノンコア業務への適用だけでなく、コア業務にも適用することが重要です。また、効率化にとどまらず、成長戦略を描く領域までAIエージェントが担います。まさに戦略コンサルタントの持つノウハウを実装し、提供していくことを目指しています。

動的平衡マネジメントの考えに至った背景

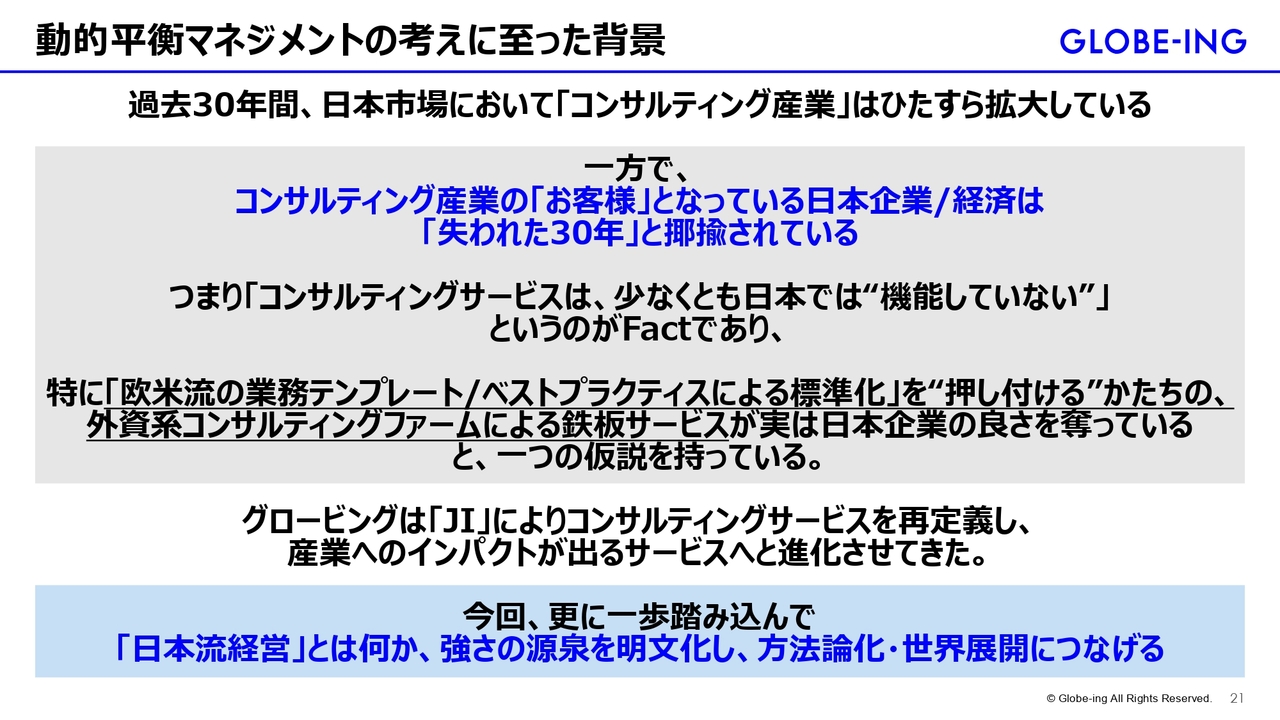

動的平衡マネジメントについてご説明します。まず、動的平衡マネジメントの考えに至った背景についてです。これは、弊社グロービングが創業時に掲げた理念にも深く通じる部分がありますが、過去30年間、日本市場におけるコンサルティング産業は拡大を続けてきたと考えています。

しかし、その一方で、コンサルティング産業の顧客である日本企業や経済は「失われた30年」と表現される状況にありました。この点について、少なくとも日本国内ではコンサルティングサービスが十分に機能していないのではないかという課題意識を、私たちは持っています。

特に、外資系コンサルティングファームが行う鉄板サービスとして、欧米流の業務テンプレートやベストプラクティスをそのまま当てはめ、標準化していくといった方法が、日本企業の強みを奪っているのではないかと、私たちは考えています。

弊社グロービングは、Joint Initiativeを通じてコンサルティングサービスの再定義に取り組んできましたが、そこからさらに一歩踏み込んで、日本流の経営の強さの源泉を明文化し、それを方法論化することで、世界展開につなげていきたいと考えています。これが、動的平衡マネジメントの考えに至った背景となります。

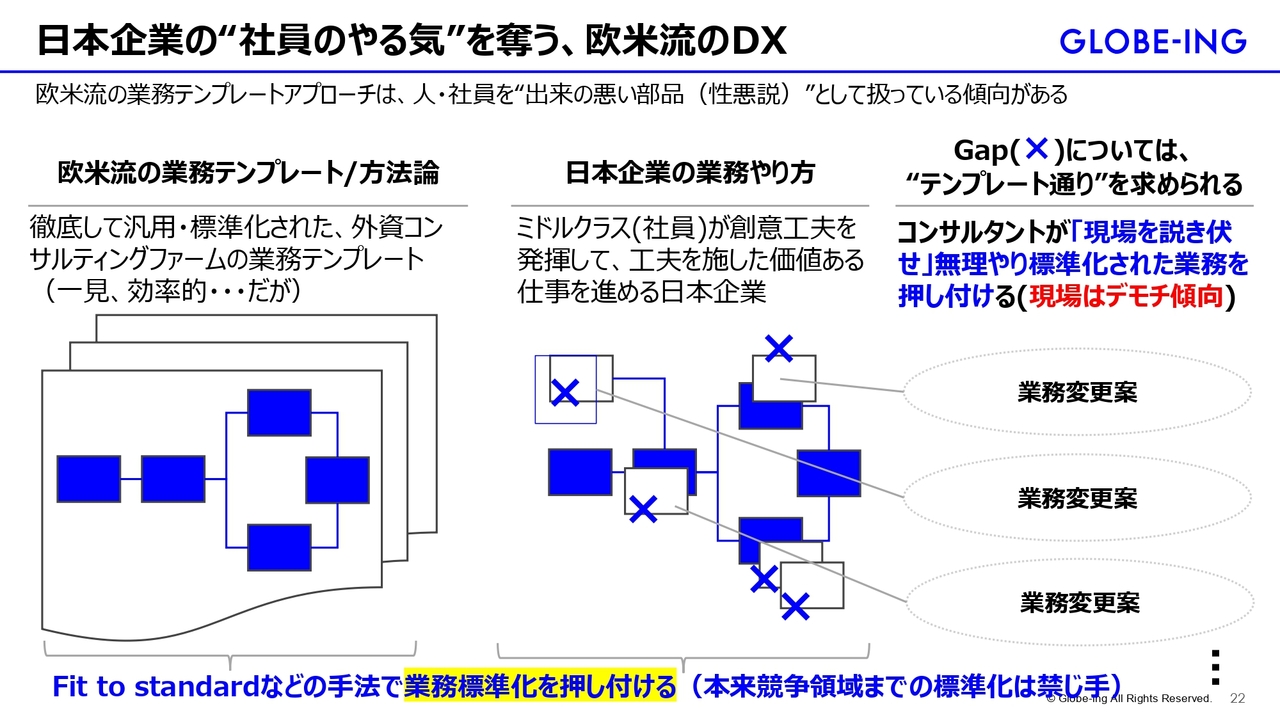

日本企業の“社員のやる気”を奪う、欧米流のDX

欧米流の業務テンプレートの適用についてですが、Fit to Standardという手法がよく挙げられます。この手法は業務標準化を押し付けるようなかたちになっていると感じています。Fit to Standardは、会計領域のように標準化が必要な分野では機能し、実施されるべきだと思います。

しかし、競争の源泉となる競争領域まで標準化してしまうことが、欧米流の業務テンプレートの押し付けによって行われてきたように思われます。

それによって、日本企業の特徴である「ミドルアップダウン」と呼ばれるミドルクラスが創意工夫し力を発揮するというよい特性が、業務標準化を過度に押しつけたことによって失われています。また、これにより現場がモチベーションを低下させてしまう状況が生まれ、非常に大きな課題となっていると感じています。

それでは、ここから動的平衡マネジメントの考え方について、Institute所長の桒原よりご説明します。

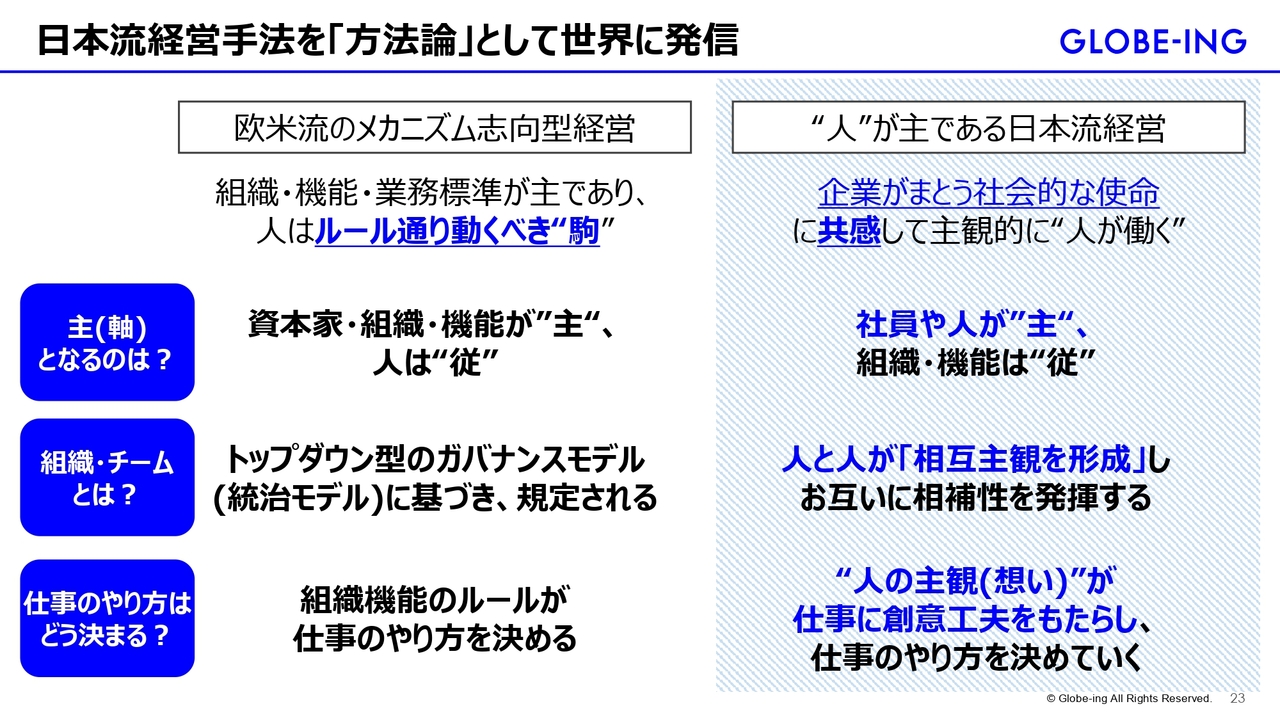

日本流経営手法を「方法論」として世界に発信

桒原隆志氏(以下、桒原):執行役員エグゼクティブパートナー兼Institute所長の桒原です。よろしくお願いします。先ほど田中が申し上げた問題意識を背景に、私たちは日本流経営手法を後ほどご説明する方法論に落とし込みました。この方法論を、私たちは世界に発信していきたいと考えています。

主軸となる点として、欧米流の経営手法では業務テンプレートを押しつけるかたちで機能や組織が主となっていました。一方、日本流経営では現場が主体であり、人が主です。

そのような観点から考えると、欧米流のマネジメント手法は、これまでトップダウン型でガバナンスモデルを規定し、機能やルールに仕事の仕方を合わせてきたと言えます。一方、日本流経営では、企業が担う社会的使命、つまり経営哲学やパーパスといったものに基づき、それに共感した社員の思いや自律性を基盤としています。

したがって、人と人が互いに尊敬し合い、「相互主観」と呼ばれるような、お互いに目標を共有し達成しようとする考えをベースに、補完性を発揮することになります。その主観や思いが仕事に創意工夫をもたらすと考えるのが、日本流経営の本質であり、強い日本企業が実践している内容だと捉えています。

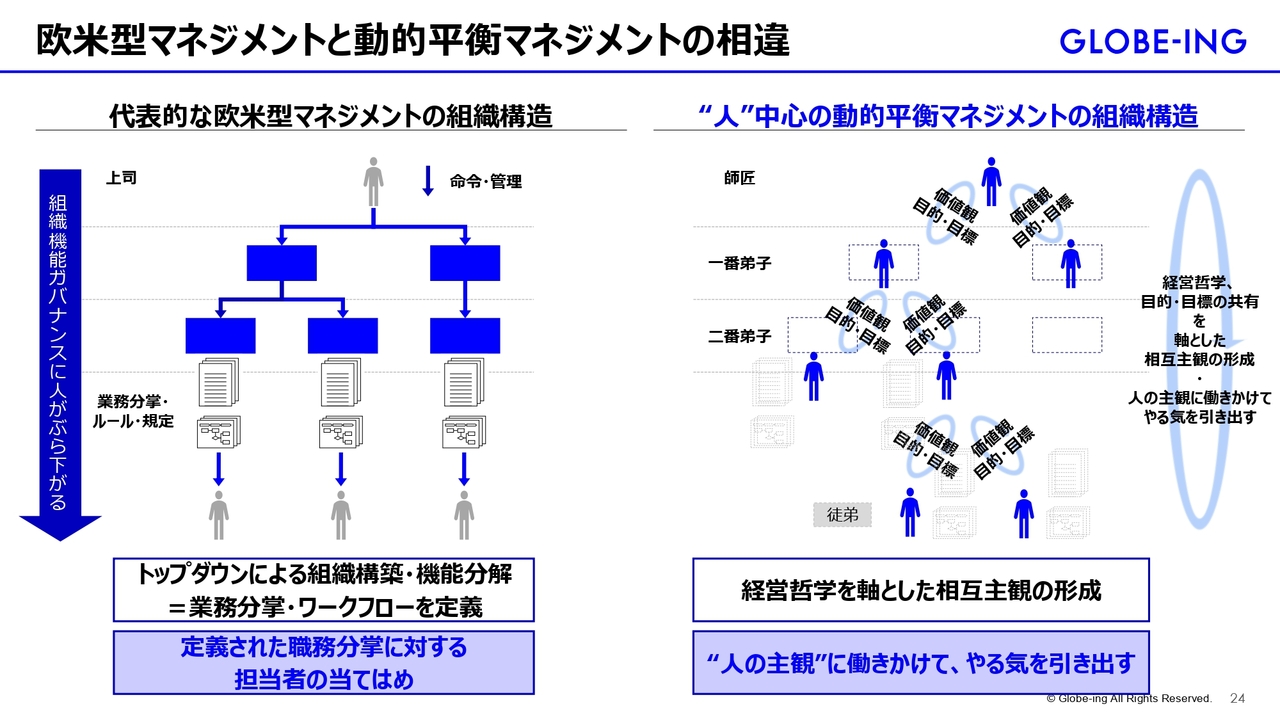

欧米型マネジメントと動的平衡マネジメントの相違

今申し上げた考え方を組織論として表現したものが、スライドの図になります。

欧米型マネジメントでは、トップダウンで組織や業務分掌が決まり、それに人を当てはめるという考え方が根づいています。この場合、業務分掌に表れていない仕事内容や、名もない仕事、いわゆる間にある仕事が抜け落ちてしまうことがあります。

そのようなことになれば、人々の協力が得られなくなり、新しい事業や企業経営がうまくいかなくなるという問題が発生します。

一方、「人」を中心とした動的平衡マネジメントの組織構造は、ある意味「道場」のような形式で、人々がフラットに動きつつも、師匠と弟子のような関係を構築し、価値観や目的、目標を共有しながら進めていくことが特徴です。仕事の進め方の部分では「人の主観」を活用し、創造性を高めながら間を埋めていく方法を採用しています。

動的平衡マネジメントとは(生命活動と企業活動の相似形)

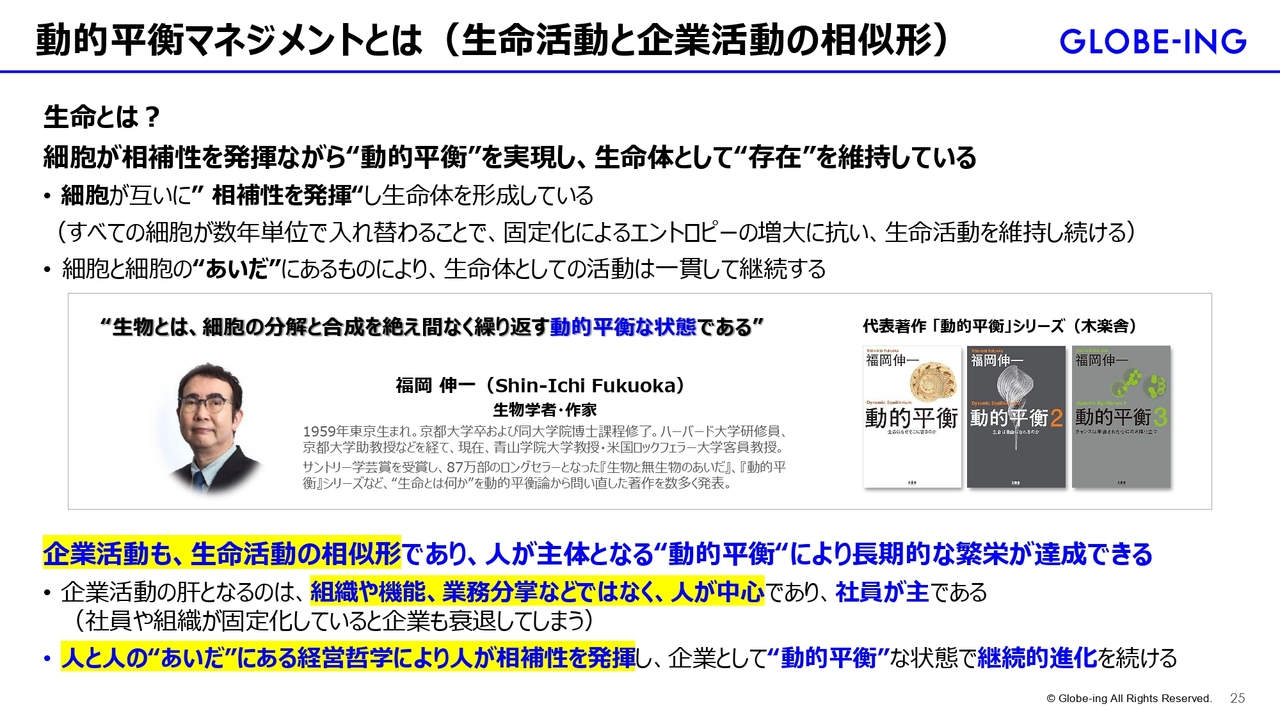

この動的平衡マネジメントは、もともと弊社の顧問である生物学者の福岡伸一氏が提唱した「生命とは?」という本質的な問いから、私たちがインスピレーションを得たものです。

福岡氏は「生命とはメカニズムではない。動的平衡である」と述べており、それは「細胞が相補性を発揮しながら動的平衡な状態を作り出し、継続している」ということです。私たちは、この考え方と企業活動が相似形であると考えています。

企業活動を細胞を人、生命を企業に置き換えて考えると、一人ひとりが相補性を発揮しながら価値を生み出しているということです。

動的平衡マネジメントとは(相互主観形成による「生き方」を起点とした経営)

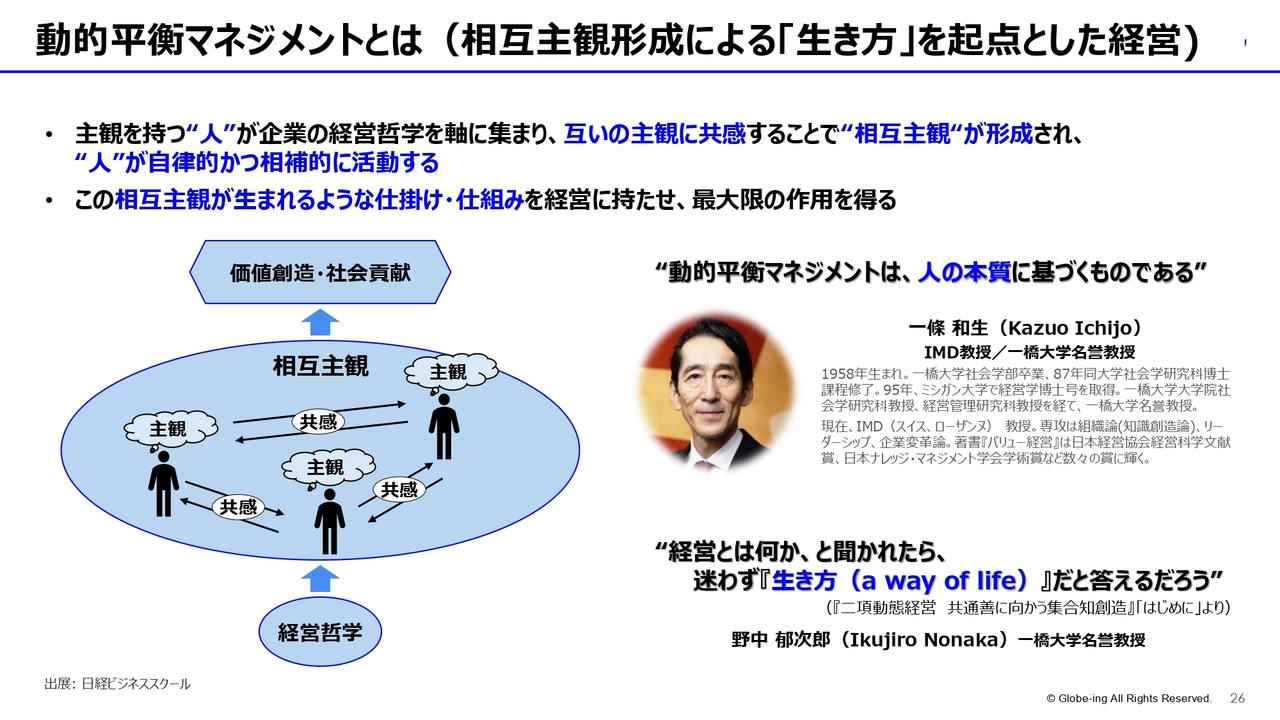

この動的平衡マネジメントの考え方をあらためて見直すと、先ほど申し上げた相互主観、もしくは主観同士が共感するという視点が非常に重要であると考えています。

この考え方は、ある意味で企業哲学に共感する人々が集まり、その人々がお互いにリスペクトし、共感する領域が重なり合うことで「相互主観」というものが生まれると考えています。そして、その中で自立的に人々が活動し、社会への価値提供や会社への価値貢献が行われるというものです。

これは、欧米型のガバナンスモデルである「機能に人を当てはめる」という考え方とはまったく異なり、「人がやりたいこと」や「企業を通じて実現したいこと」を仕組みにしたものだと考えています。

そのために、IMD(スイス、ローザンヌ)教授の一條和生先生からは「動的平衡マネジメントは、人の本質に基づくものである」というお言葉をいただいています。

また、私たちが考えるこのコンセプトを実現しているのが、先日亡くなられた野中郁次郎先生の「経営とは何か」といった考え方に通じるものがあります。

動的平衡マネジメントの方法論

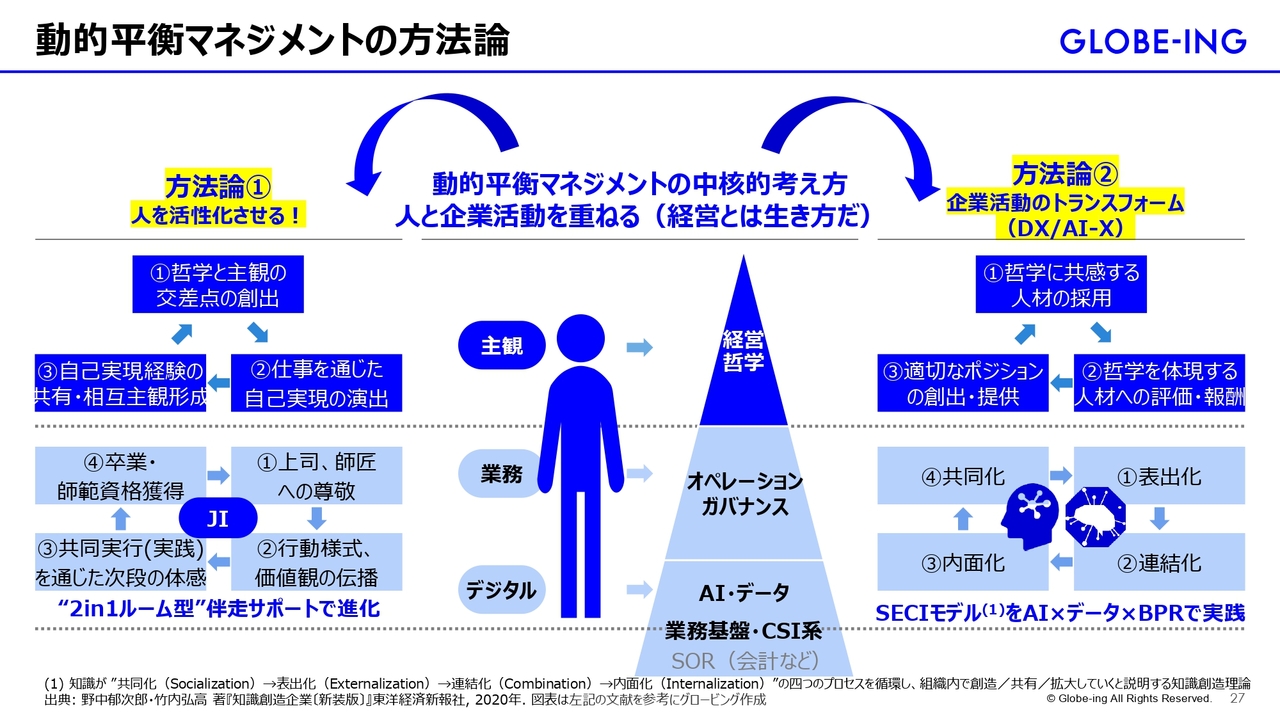

私たちが動的平衡マネジメントを方法論に落とし込む際に、非常に重視しているコンセプトについてです。

スライド中央に示しているように、動的平衡マネジメントを考える上で、企業活動と人の活動が重なり合い、まさに企業と人が一致し、経営が生き方になっていくという考え方を基盤としています。

「主観と企業の経営哲学が共感する」やオペレーションに関しても、「人の創造性が企業のオペレーションを作っていく」といった考え方を持っています。

これを方法論として世界に発信し、日本の企業経営者の方々とともに作り上げていきたいと考えています。

この方法論を、現在、私たちは2つの手法で実現させようとしています。1つ目は、人に注目した「人を活性化させる」方法論です。ここでは、主観と経営哲学の交差点を創出する活動を行います。その交差点において自己実現が達成され、その経験が周囲に広がり、さらに新たな主観が生まれるといったサイクルを形成します。

例えば、ユニ・チャームには「共振の経営」という言葉がありますが、彼らが実践している取り組みの中にも表れています。ユニ・チャームでは、社員一人ひとりに自分のやりたいことを記入してもらい、それが経営とどのように関わるかを徹底的に議論されています。このような取り組みを通じて、交差点をまさに作り出している会社であると考えています。

また、スライド左下に記載されているオペレーション面の人を活性化させる方法については、前述した道場のように師匠・師範と弟子のような関係を築いていく方法だと考えています。

ここには「“2in1ルーム型” 伴走サポートで進化」への進化と記されていますが、これはまさに私たちがJoint Initiativeで実践していることになります。

Joint Initiativeでは、私たちグロービングのメンバーが万能細胞のようにクライアントの中に入り込み、クライアントのメンバーや組織を活性化させることで、変化を促しています。これこそが、Joint Initiativeを通じて人々の共感を生み出す仕組みだと捉えています。

方法論の2つ目は、「企業活動のトランスフォーム(DX/AI-X)」です。これにはデータやAIも関わっています。

私たちは人に着目しているため、「人がいかに価値を出していくか」という観点から経営哲学の概念を考えています。その意味で、「どのように経営哲学に共感する人を増やしていくか、また実践する人を増やしていくか」という点をスライド右上に記載しています。この点については、後ほどのスライドで事例を交えてご説明したいと思います。

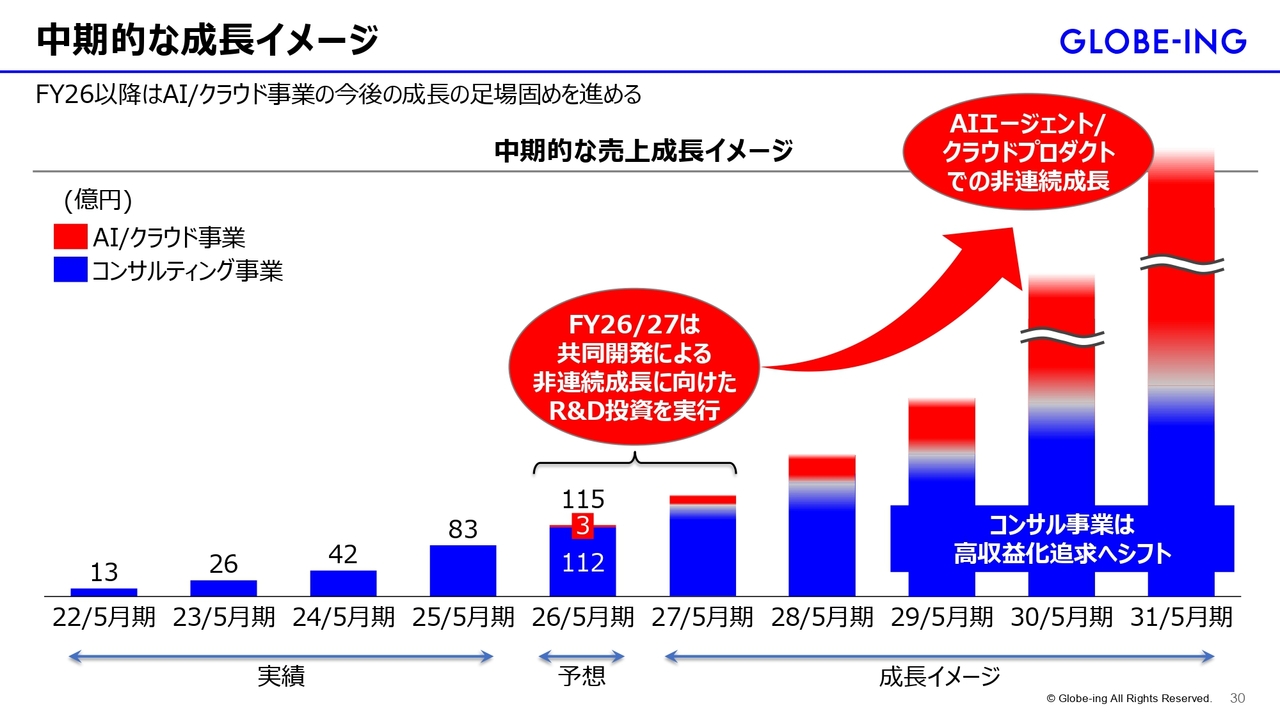

スライド右下に記載されているのは、オペレーションにおける企業活動のトランスフォーメーションについてです。ここでは、野中先生のSECI(セキ)モデルを発展させたかたちで、方法論に落とし込むことを考えています。

ご存じのとおり、SECIモデルは野中先生が提唱された理論であり、暗黙知と形式知を相互に行き来することで知恵が進化していくモデルです。これをさらに発展させ、AIやデータ、さらには業務改善(BPR)を組み合わせることで、オペレーション自体が進化し、企業活動全体が変わっていくと考えています。

弊社のビジネスを体現する「グロービングくん」「AI議事コン」「Octagon」を組み合わせて、クライアントに提供しています。

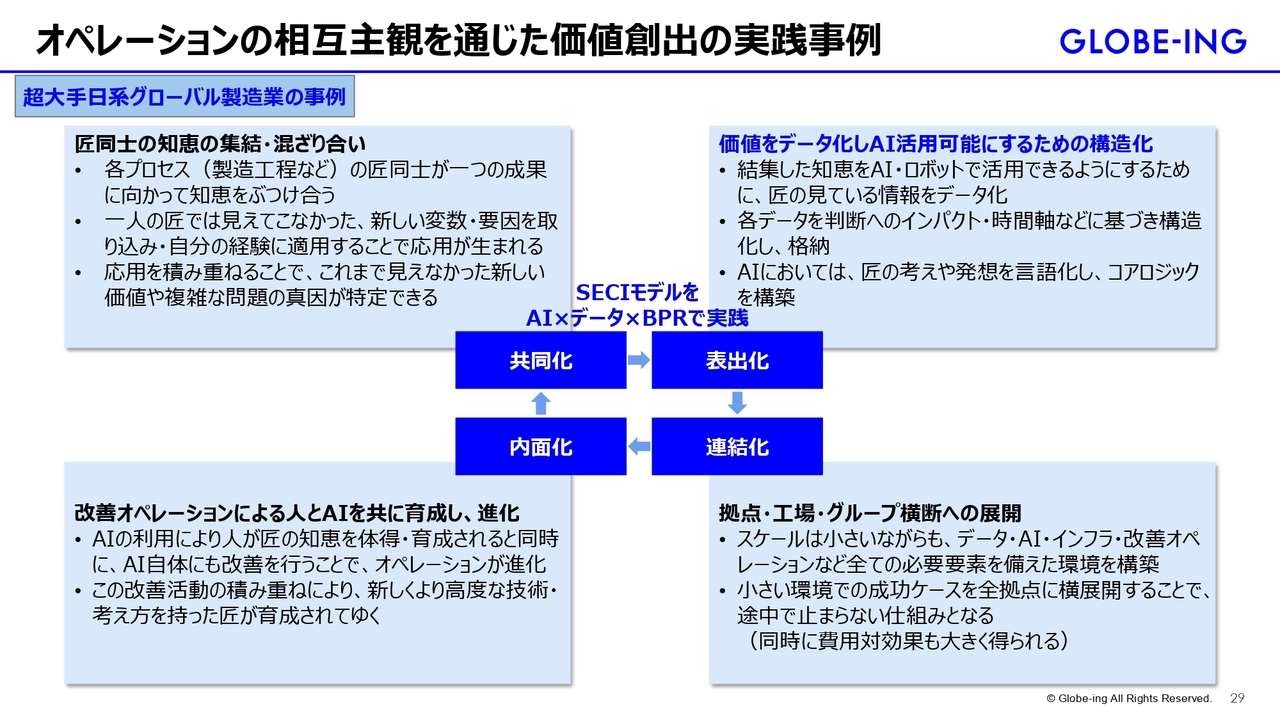

経営哲学の相互主観を通じた価値創出の実践事例

先ほどのスライド右側に記載の「企業活動のトランスフォーム(DX/AI-X)」を実践している例を2つご紹介します。

1つ目の例は、企業哲学や経営哲学に共感する人材を増やしていく方法についてです。

弊社は、超大手の日系グローバル製造業と協力していますが、まず彼らが話されているのは、「我々が人を採用する時に最も重要視するのは、企業哲学に合っているかどうかです」ということです。

「どんなにスキルがあっても、どんなに優秀な人間でも、企業哲学に共感していただけない人間は採用できません。採用しても活躍できないからです」とその企業の方々はおっしゃっていました。まさに「共感する人間を最重視して採用している会社」だと思います。

その上で、採用された方々が共感している人々の行動を見て真似し、影響を受けることでさらに共感を生み出し、それを行動に落とし込んでいます。そうした活動の繰り返しによって新しい提案が生まれ、それにより新しいポジションが創出され、その方が次に活躍する場が提供されています。

このようなサイクルを回すことで、日系の非常に強い大手製造業が成り立っていると、私たちは考えています。

オペレーションの相互主観を通じた価値創出の実践事例

オペレーションにおける事例をご紹介します。こちらは工場でトランスフォーメーションを行っている例です。工場における業務改革をAIで進めるという取り組みは、多くの方が行っています。

ここでは「何が違うか」という点に少しフォーカスしてお話しします。この取り組みでは、工場にいる匠の方々の知識や技術をAI化し、その上で、横展開やグローバル展開を目指しています。

一見すると「欧米流の標準化と似通ったことを言っている」と思われるかもしれませんが、違う点として「その匠の知恵を持ったAIが、次の若手を育てるのである」ということが挙げられます。

このようにAIを活用しながら人を中心に据え、人材を育成し、育成された人が新しい知恵を生み出し、それをさらにデータ化していくというサイクルを、私たちはクライアントとともに取り組んでいます。

私からのご説明は以上です。

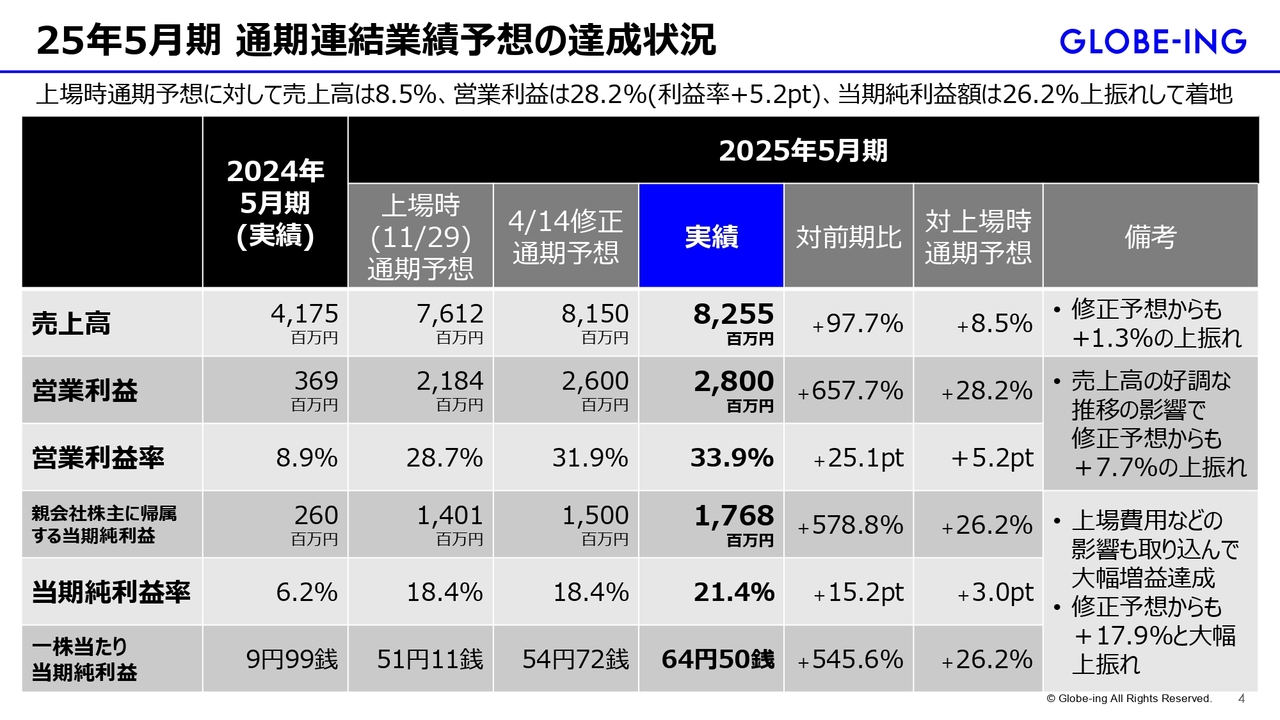

中期的な成長イメージ

田中:スライドは、AIエージェント、クラウドプロダクト、動的平衡マネジメントを加え、中長期的な成長イメージを示しています。

順調に拡大してきたコンサルティング事業は、成長基盤がある程度整ったことから、高収益化の追求へとシフトしていきます。

特に、2026年5月期および2027年5月期においては、AIおよびクラウド事業で、共同開発を含めた非連続成長に向けたR&D投資を実行していきます。

そのような基盤を活かしつつ、今後は2031年5月期を目指して、AIエージェントおよびクラウドプロダクトにおいて非連続的な成長を遂げ、大きな飛躍を狙うことが弊社の中長期的な成長イメージになります。

質疑応答:売上高・営業利益・当期純利益の修正予想および実績について

司会者:「2025年5月期の実績が修正予想に対して、売上高約1億円、営業利益2億円、親会社株主に帰属する当期純利益約2.6億円と上振れている要因を教

新着ログ

「サービス業」のログ