【QAあり】Liberaware、世界最小級ドローンは狭所・劣悪環境で優位性を発揮 約2,000億円規模の鉄道点検市場シェア獲得を狙う

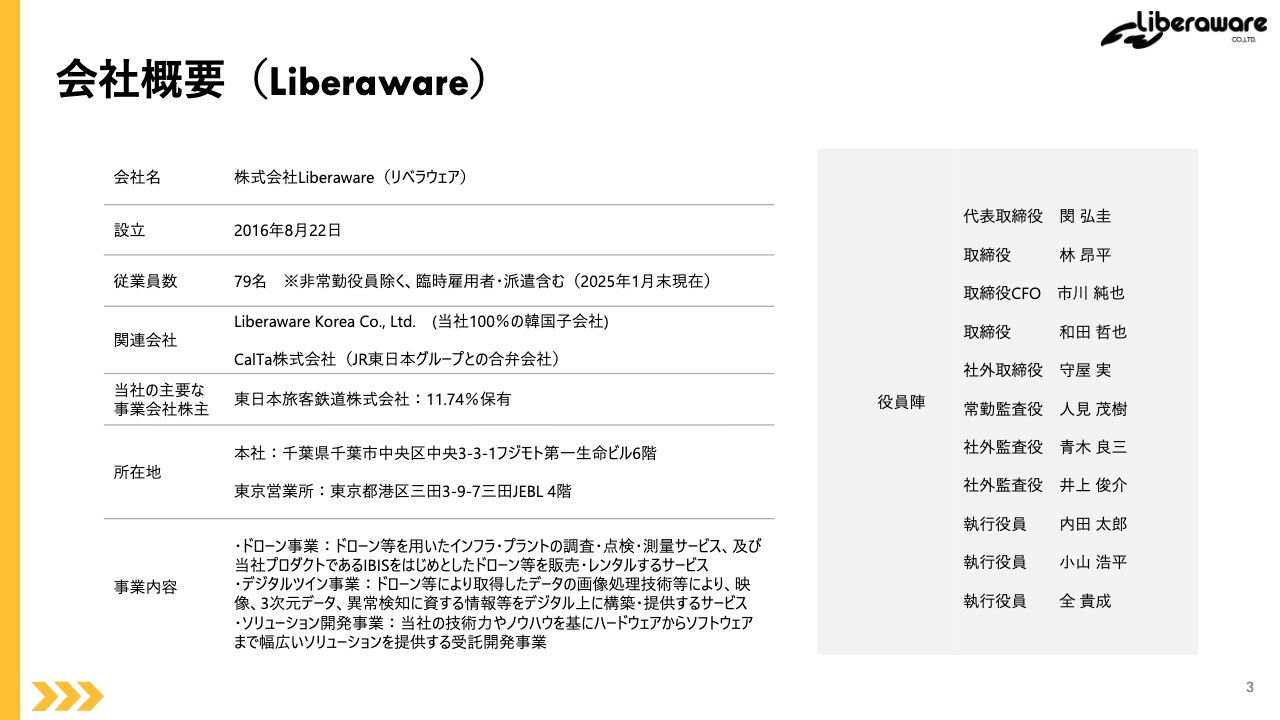

会社概要(Liberaware)

閔弘圭氏(以下、閔):株式会社Liberaware代表取締役の閔弘圭です。よろしくお願いします。本日は、当社概要や強み・優位性、成長戦略についてお話しした後、2025年7月期の具体的な数値についてご説明します。

当社は2016年に創業し、現在9期目に入っています。従業員数は臨時雇用者を含めて79名で、今期中には100名程度になる予定です。

関連会社には、100パーセント子会社である韓国子会社Liberaware Koreaと、JR東日本グループとの合弁会社であるCalTaがあります。当社の主要な事業会社株主は東日本旅客鉄道(JR東日本)で、11.74パーセントの保有です。

事業としては、ドローンによる点検やドローン自体の販売を行うドローン事業、ドローン等で取得したデータを解析するデジタルツイン事業、ハードとソフトの受託開発を行うソリューション開発事業があります。

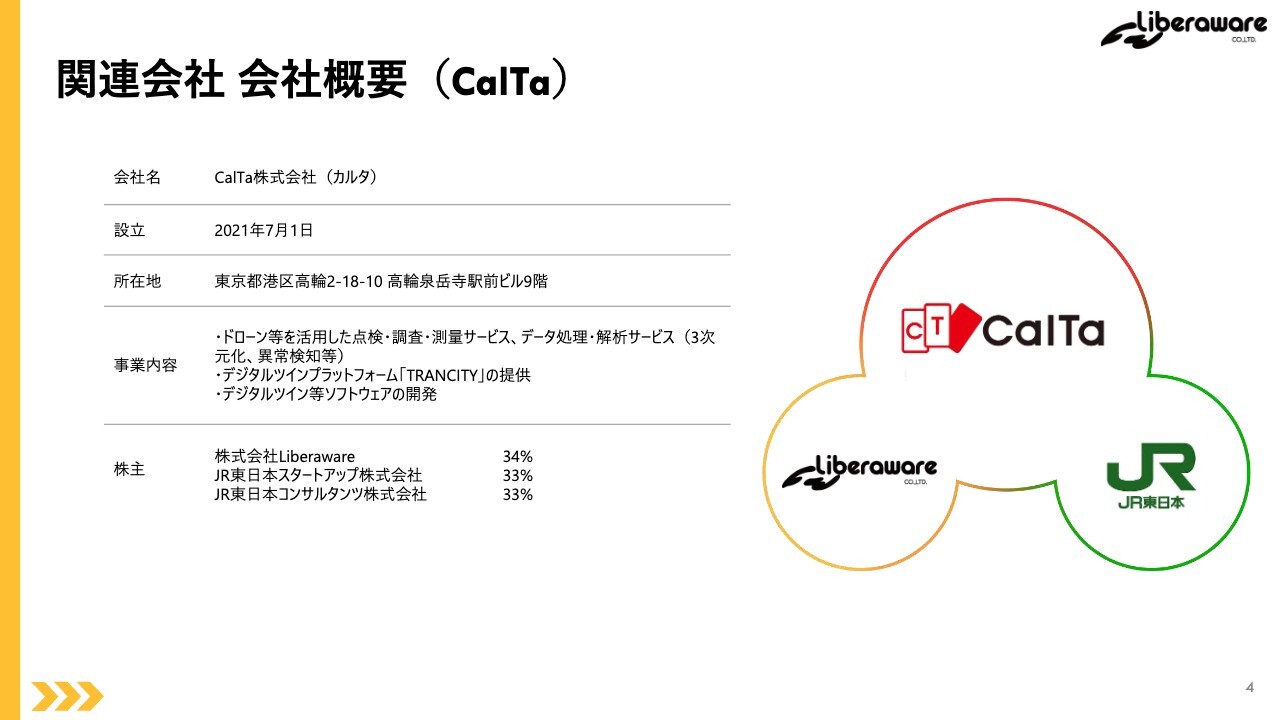

関連会社 会社概要(CalTa)

閔:関連会社であるCalTaの会社概要です。CalTaはJR東日本グループとの合弁会社であり、当社の持ち分は34パーセントです。事業内容では、デジタルツインプラットフォーム「TRANCITY」の提供が重要なものとして挙げられます。こちらは、後ほど詳しくご説明します。

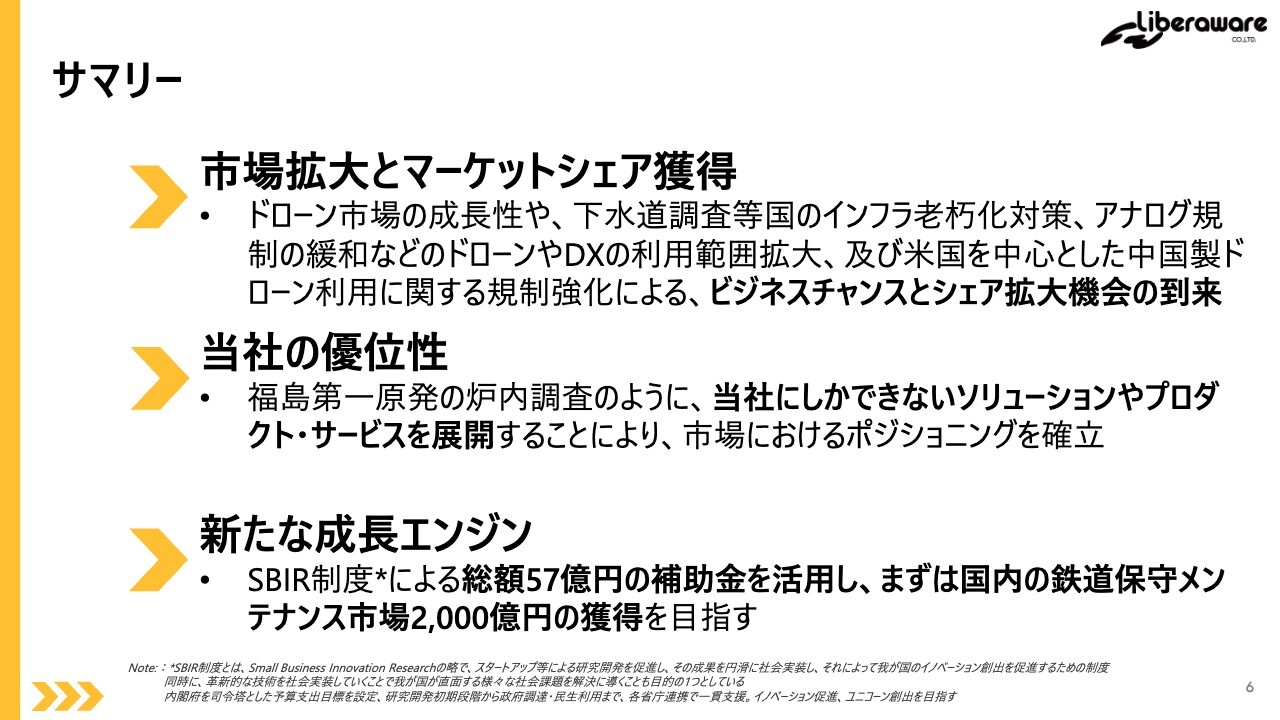

サマリー

閔:本日のサマリーです。スライドには、事業概要のご説明の前に当社理解の前提としてインプットしていただきたい3つのポイントを掲載しています。

1つ目は、市場拡大とマーケットシェア獲得です。市場の大きな流れとして、最近はドローンが注目を浴びる機会が多くなっており、社会実装に向けた見通しは明るい状況です。先日ニュースになった下水道調査等の領域の拡大とともに、国のインフラ老朽化対策は今後さらに増えていくことが見込まれています。

さらにアナログ規制の緩和によるデジタル化の流れや、中国製ドローンに対する規制強化など、業界全体としてビジネスを拡大するチャンスがあると捉えています。

2つ目は、当社の優位性です。今ご説明したような流れの中で、福島第一原子力発電所の炉内調査など、他社では難しい、当社ならではのプロダクトやサービスの提供により、市場において確固たるポジションを築き、ビジネスモデルを確立しています。

3つ目は、新たな成長エンジンです。足元のビジネスだけでなく、今後のさらなる成長のため、国策であるSBIR制度により、総額57億円の補助金を獲得しています。この補助金を活用し、鉄道保守メンテナンスをドローンで代替するソリューションを実現させ、約2,000億円と試算される市場のシェア獲得を目指していきます。

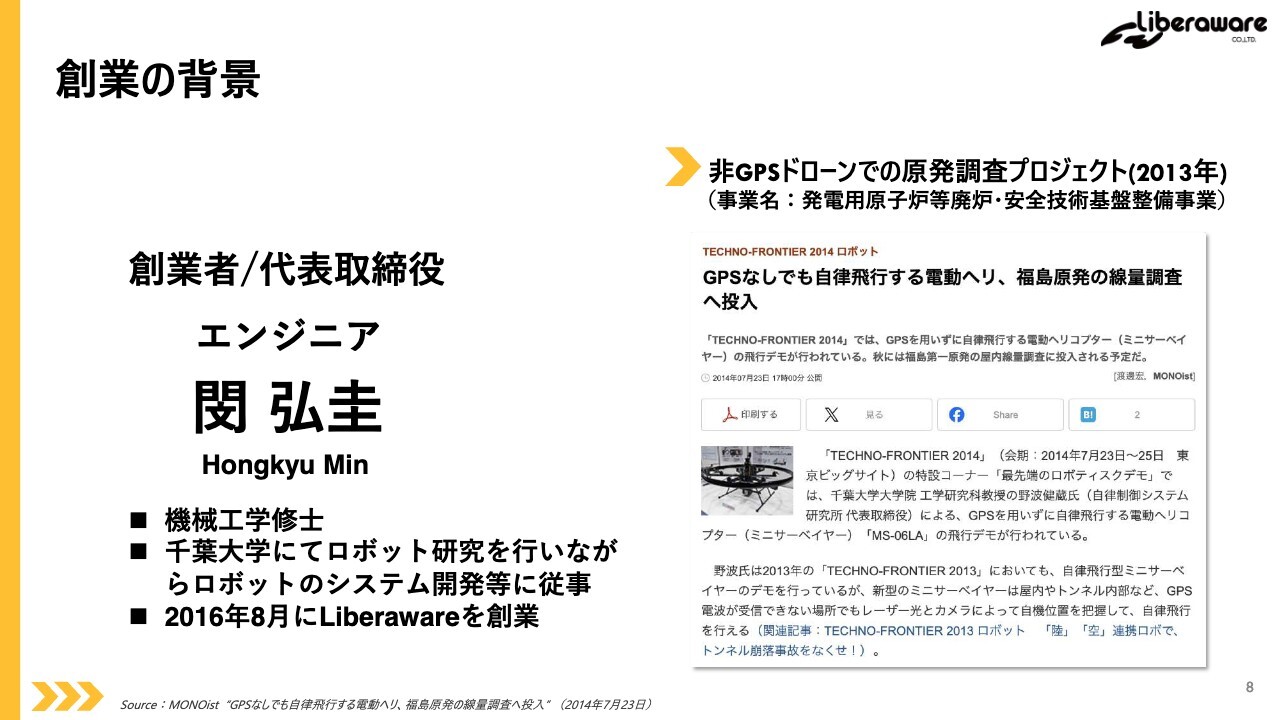

創業の背景

閔:創業の背景です。私が千葉大学で研究員としてロボット工学に携わっていたことから始まっており、2013年に参加した「非GPSドローンでの原発調査プロジェクト」での経験が創業のきっかけとなりました。

このプロジェクトでは、GPSを使わずに自律飛行できるドローンを開発し、福島第一原子力発電所の線量調査に取り組みました。この経験を通じて、より過酷な環境でも使えるドローン技術の必要性を強く感じ、2016年8月にLiberawareの設立を決意しました。

福島第一原子力発電所の格納容器内部調査での利用

閔:創業から8年後の2024年3月14日に、福島第一原子力発電所の格納容器内部調査に成功しました。スライド右側の図は調査概要を示したものです。放射線で人が入れず、GPSも届かない過酷な環境での飛行を可能にしたことで、精密な内部調査を実現しました。

創業前のプロダクトでは試験的なフェーズで終わりましたが、約10年の時を経て、私自身が立ち上げた会社で開発したドローンによってそれを実現することができました。そのことが本当にうれしく、メンバーから成功の連絡をもらった際には、思わず涙が出てしまいました。

この取り組みは、さらなる技術開発に挑戦するための大きな一歩となったと考えています。

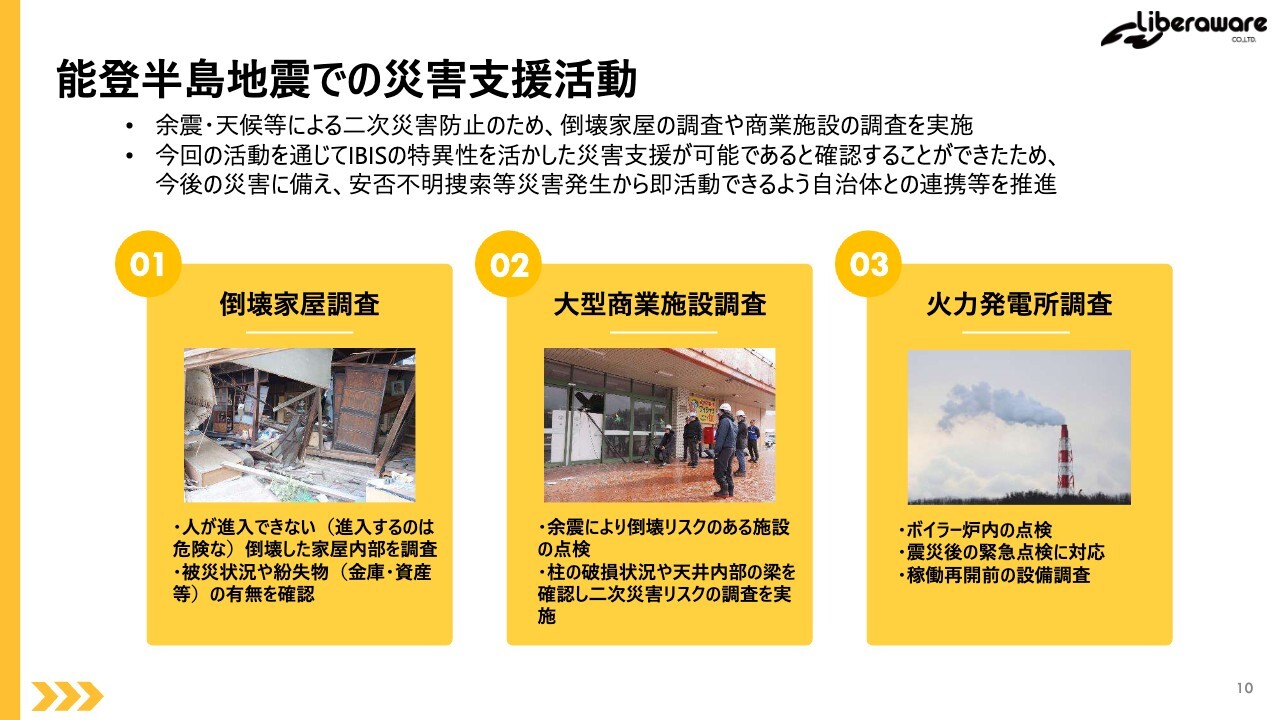

能登半島地震での災害支援活動

閔:こちらのスライドは、能登半島地震における当社の災害支援活動をまとめたものです。当社は地震発生から数日後に現地入りし、倒壊家屋や商業設備、火力発電所の調査を行いました。

スライド左側に掲載している倒壊家屋調査では、人が侵入できない危険な倒壊家屋の内部を調査し、被災状況を確認しました。中央の大型商業施設調査では、余震による倒壊リスクのある施設や柱の破損状況を確認し、二次災害リスクの調査を実施しました。右側の火力発電所調査では、ボイラー炉内の点検や緊急点検に対応し、稼働再開前の設備調査を行いました。

福島第一原子力発電所での活動と同様に、当社のドローンの特異性と技術を活かし、災害支援活動に貢献することを目指しています。

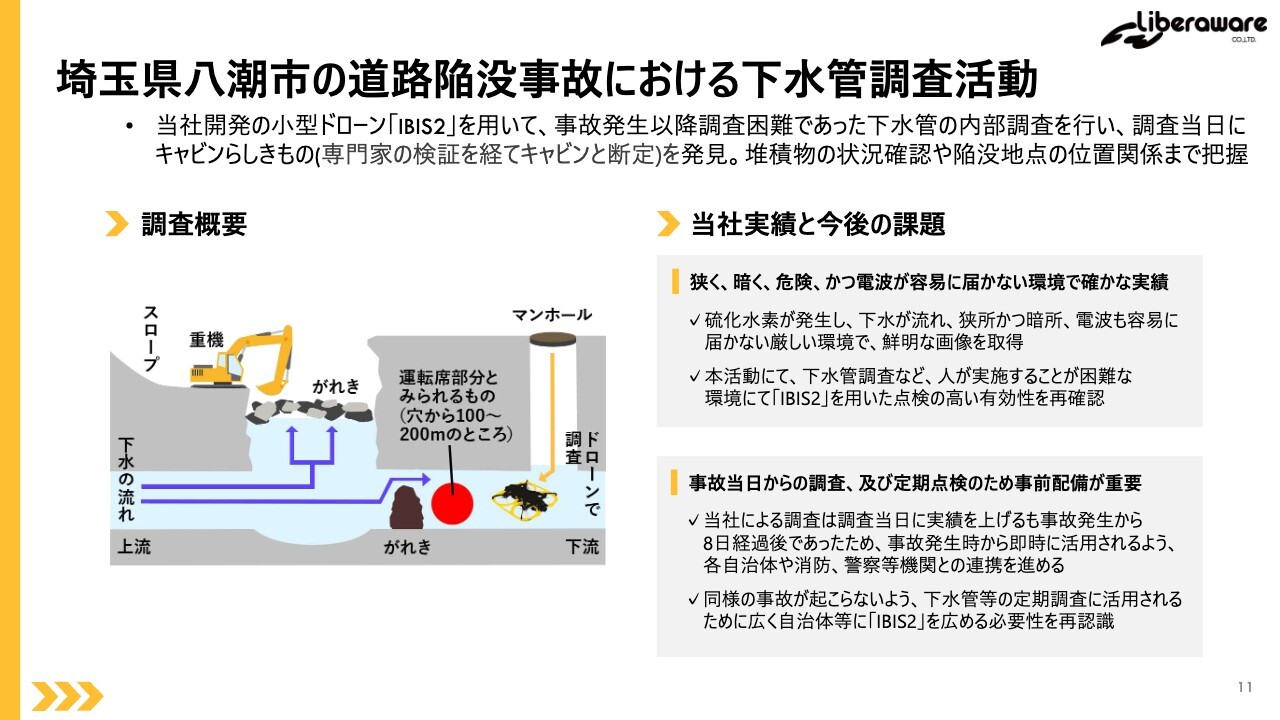

埼玉県八潮市の道路陥没事故における下水管調査活動

閔:直近での活動として、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故において、小型ドローン「IBIS2」を使用し、下水管内の調査を実施しました。

事故現場の下水管内は狭くて暗く、硫化水素の発生や湧水の影響で人が立ち入ることが困難な環境でしたが、「IBIS2」より鮮明な映像を取得し、下水内部の状態やキャビンを確認しました。

本調査は事故発生から8日経過後に行われましたが、今後は発生直後から迅速に対応できるよう、自治体や関係機関との連携を進めていきます。また、同様の事故を防ぐためにも、「IBIS2」の下水管の定期点検への活用を広げていきます。

MISSION

閔:当社のMISSIONは、「誰もが安全な社会を作る」です。社会の基盤であるインフラ設備、プラントなどに潜むさまざまなリスクを、自由な発想と新技術で解決することを目指しています。

これにより事故や災害を未然に防ぎ、誰もが安心して暮らせる社会の実現に貢献したいという強い思いを表現しています。当社はこの思いを追求し、今後も活動を続けていきます。

VISION

閔:当社のVISIONは「見えないリスクを可視化する」です。独自開発した世界最小級の点検用ドローンとデータ編集・解析技術を活用し、従来の方法では気づけなかった、狭くて暗い空間のリスクを可視化することを目指しています。

閔:当社のVISIONは「見えないリスクを可視化する」です。独自開発した世界最小級の点検用ドローンとデータ編集・解析技術を活用し、従来の方法では気づけなかった、狭くて暗い空間のリスクを可視化することを目指しています。

この技術により、屋内設備点検のあり方を根本から変革し、安全で効率的な点検を実現していきます。

ビジネスモデル

閔:ここからは、当社の事業概要についてご説明します。当社のビジネスモデルは、ハードウェアを基盤とするものとソフトウェアを基盤とするものに分かれています。

ハードウェアとしては、狭く暗い、危険な環境を点検できる自社開発した産業用小型ドローン「IBIS」があります。ソフトウェアとしては、ドローンなどで撮影した映像データを定量的に解析できる「LAPIS」の技術を用いた事業があります。

ビジネスモデル

閔:ハードウェアを基盤とするサービスには、当社のパイロットがドローンを活用して点検を行う点検ソリューションと、ドローンの販売やレンタルを行うプロダクト提供サービスの、2つの柱があります。

ソフトウェアを基盤とするサービスには、取得したデータを3次元化解析するサービスと、デジタルツインプラットフォーム「TRANCITY」の提供があります。「TRANCITY」はJR東日本グループとの合弁会社CalTaを通じて展開しています。

1UP投資部屋Ken氏(以下、Ken):点検ソリューションと合わせて、3D化などの依頼もあると思います。最近はこのような依頼も増えているのでしょうか?

閔:もともとドローン市場は「どこまで人の代替として目視ができるか?」という観点での、ドローン映像による点検が主流でした。しかし、時代とともにデジタル化が進められる中で、ドローンで取得したデータを定量的に解析することが求められるようになってきています。

ドローンで撮影した映像をデジタル化し、その変化を追っていくことによって、どこで問題が起きているかがわかるようになってきました。だからこそ、いつ問題が起きるかもわかるようになり、対処もできるようになってきていると考えています。

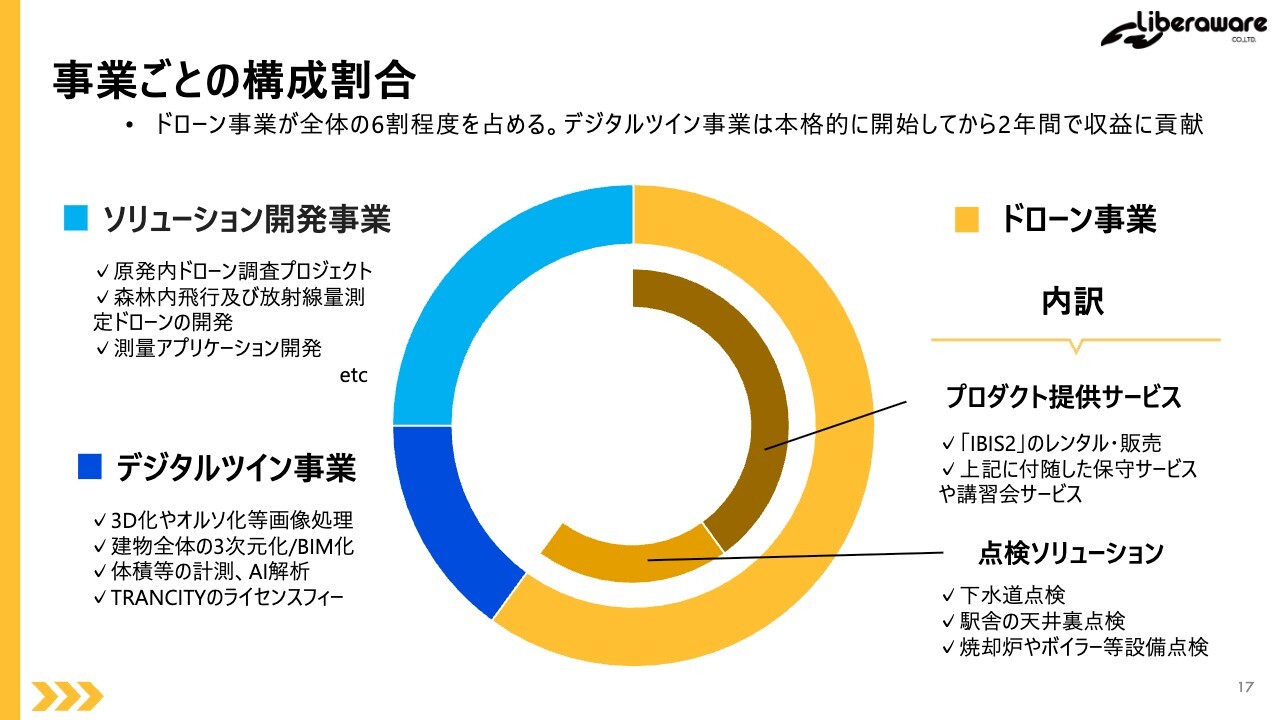

事業ごとの構成割合

閔:事業ごとの構成割合です。全体の約6割がドローン事業で、残りがソリューション開発事業とデジタルツイン事業となっています。

ドローン事業はプロダクト提供サービスと点検ソリューションで、それぞれスライドに示したとおりの割合となっています。

次に割合の大きいソリューション開発事業では、原子力発電所内の調査や測量アプリケーションの開発などを行っています。デジタルツイン事業には、3D化などの画像処理や、建物設備のデジタル化やBIM化、「TRANCITY」のライセンスフィーなどが含まれています。

ハードウェア:屋内狭小空間点検ドローン「IBIS2」について

閔:当社の強みである、自社開発の産業用小型ドローン「IBIS2」を紹介します。「IBIS2」は国産ドローンであり、「狭く、暗く、危険な」環境での点検に特化しています。特に注目すべきは、世界でも類を見ない小型防塵モーターを搭載している点です。

閔:当社の強みである、自社開発の産業用小型ドローン「IBIS2」を紹介します。「IBIS2」は国産ドローンであり、「狭く、暗く、危険な」環境での点検に特化しています。特に注目すべきは、世界でも類を見ない小型防塵モーターを搭載している点です。

また、飛行制御アルゴリズムから機構・筐体まですべてを自社開発し、狭い空間でも安定した飛行が可能で、過酷な環境で耐えうる高い性能を実現しました。「IBIS2」の動画をご確認ください。

(動画流れる)

デジタルツイン事業:データ処理・解析サービスの概要

閔:デジタルツイン事業におけるデータ処理・解析サービスの概要をご説明します。当社独自のソフトウェア「LAPIS」を使用し、「IBIS」で取得した映像データの3次元化と解析を行います。点群データや3次元画像(フォトグラメトリ)、オルソ画像の生成により、過去と現在の3次元差分検知や体積計算など、顧客のさまざまなニーズに対応します。

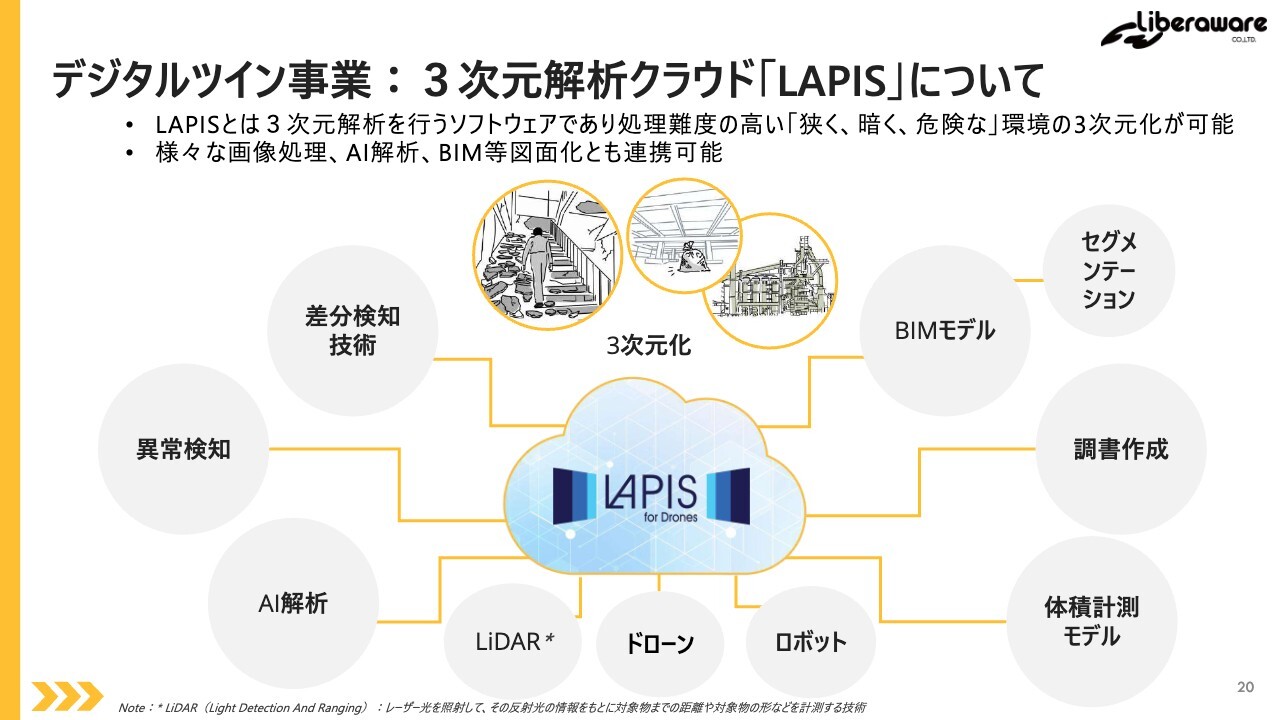

デジタルツイン事業:3次元解析クラウド「LAPIS」について

閔:3次元解析クラウド「LAPIS」についてご説明します。「LAPIS」は、「狭く、暗く、危険な」環境でも高精度な3次元解析を実現するソフトウェアです。さまざまな画像処理やAI解析、BIM図面化などと連携し、異常検知や差分検知、体積計測モデルの作成まで、多様なニーズに対応可能です。

デジタルツイン事業:デジタルツインプラットフォーム「TRANCITY」

閔:デジタルツインプラットフォーム「TRANCITY」は、ドローンやスマートフォンで撮影した映像を3次元化し、点群データとして管理するプラットフォームです。

「LAPIS」の画像処理技術を基に、JR東日本グループとの合弁会社であるCalTaと共同開発したもので、さまざまな端末から閲覧可能です。JR東日本グループを含め、すでに7,000名以上のユーザーにご利用いただいています。

(動画流れる)

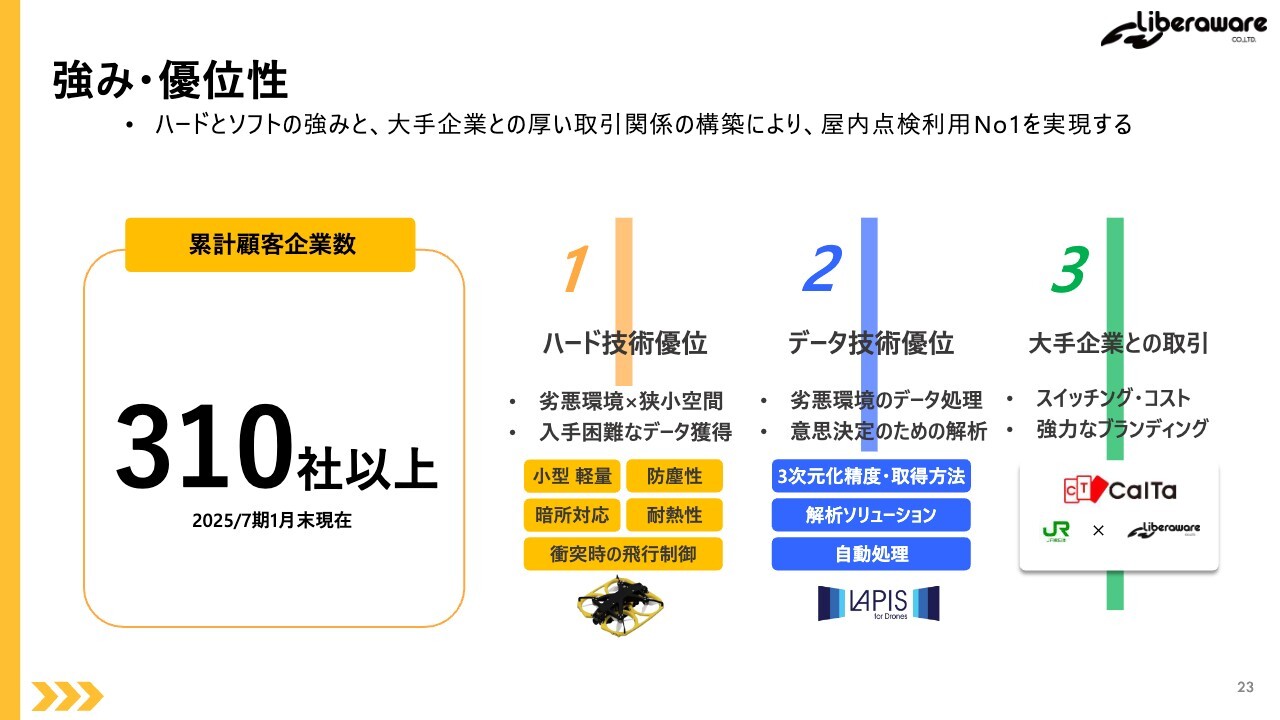

強み・優位性

閔:当社の強みには、劣悪環境や狭小空間などの入手困難なデータを獲得できるハード技術の優位性や、劣悪環境を定量化できるデータ技術の優位性があります。これらを評価していただいているからこそ、大手企業との取引を含めて累計310社以上の企業に取引いただいています。

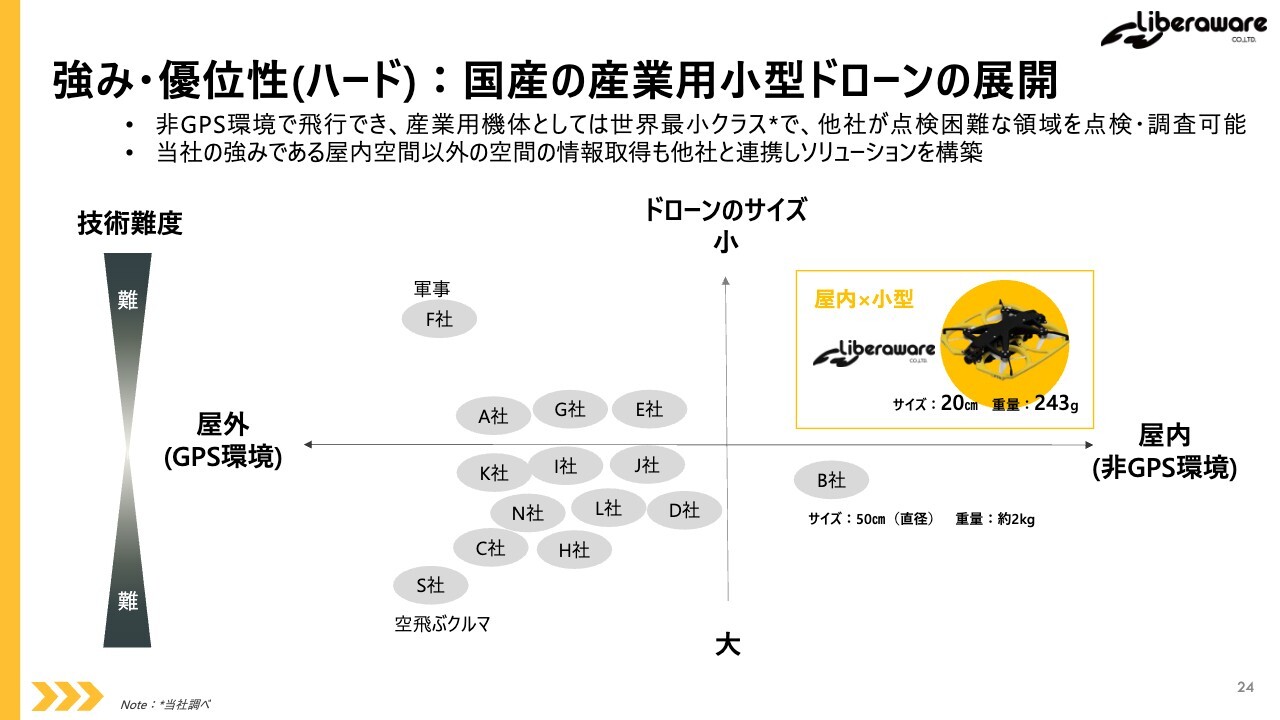

強み・優位性(ハード):国産の産業用小型ドローンの展開

閔:当社のハードウェアの強みについてご説明します。ドローン業界においてドローンは「屋外・屋内」「サイズ」で分類され、屋外用の大型ドローンが主流となっています。これは、空撮や配達用途がドローン業界の起点だったためです。

一方、当社は「狭く、暗く、危険な」環境で飛べるドローンの開発に注力してきました。この分野では、他社を凌駕する技術力があると自負しています。

産業用小型ドローンの開発は、技術的に非常に難しく、当社はこの分野で独自の地位を築いています。さらに、小型・屋内・狭所の領域で、ソフトウェアからハードウェアまで網羅的に特許を構築しています。

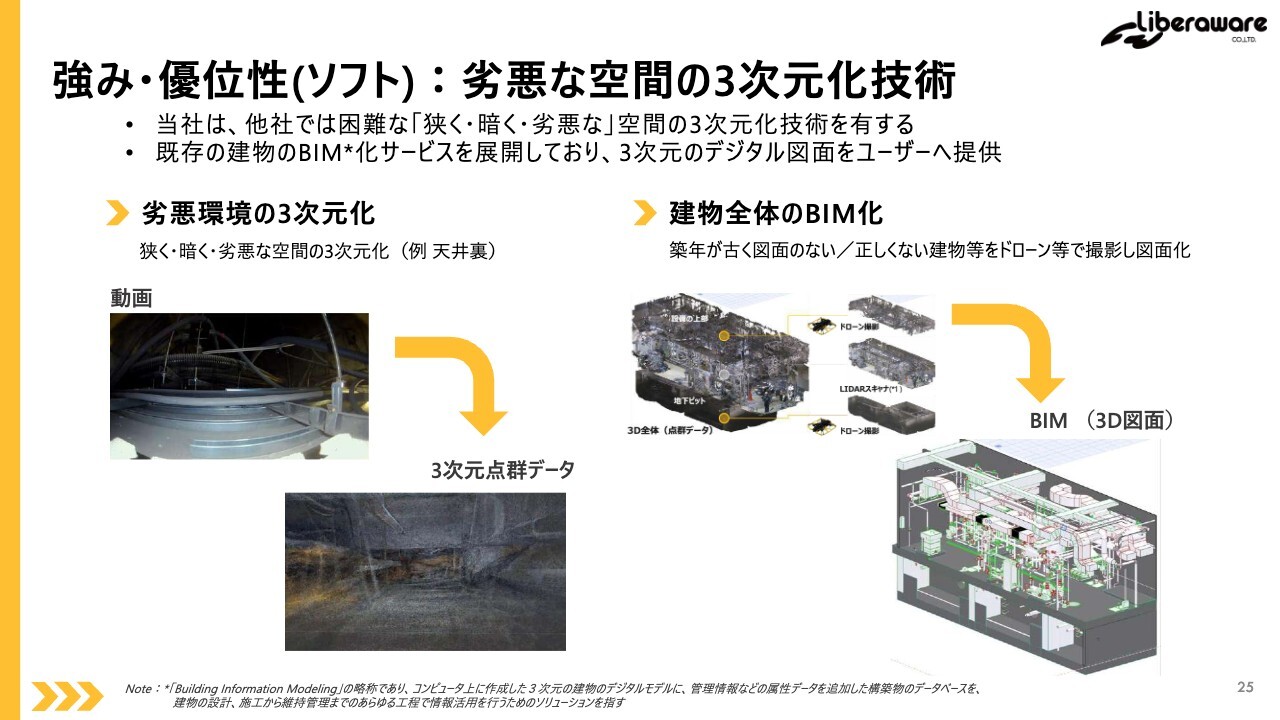

強み・優位性(ソフト):劣悪な空間の3次元化技術

閔:当社のソフトウェアの強みについてご説明します。

「狭く・暗く・劣悪な」環境はノイズが多く、データ処理も困難です。しかし、当社のソフトウェアはこれを克服し、3次元化と環境の定量化を実現しました。この技術により、図面が存在しない環境でもドローンで撮影したデータから空間の3次元化ができる、独自のサービスを提供しています。

天井裏などの狭くて暗い空間では当社の技術を活用し、広い空間では既存の測量機器を活用することで、建物全体の3次元データ化とBIM化を実現します。BIM化は現在政府が推奨している分野で、当社の技術はさらなる成長に向けて重要な役割を果たすと考えています。

Ken:御社はドローン業界の中でもかなり独自のポジションを築いていると思います。競合会社との比較について教えてください。

閔:今、当社が扱っている領域に、明確な競合他社は存在しないと認識しています。この点について、ドローン事業にはハードウェア、ソフトウェア、ソリューションがありますが、ビジネスの中核となるハードウェアの部分をご説明します。

ドローンの屋内点検で有名なものが「Elios」という機体で、ヨーロッパを中心に展開する最大手として名の知れた会社が開発した製品です。「Elios」の機体は直径が約40センチメートル、重さは約1キログラムで当社よりかなり大きいものになっています。

その他にもドローンを開発している企業は存在していますが、いずれの製品もだいたい同じ大きさです。ドローンはメーカーが各部材をいろいろなところから集めて作られることが多く、汎用品をベースに作られているものが、40センチメートル前後のモデルです。

一方、当社のドローンの直径はたったの20センチメートルで「Elios」の約2分の1です。重さも約5分の1の243グラムですので、これがまず1つの大きな強みだと言えます。

機体を小型化するためには、すべての部品を自社で開発しなければなりません。例えば防塵モーターは、産業用ドローンにおいて粉塵が多い場所で非常に大事なポイントになるもので、当社はニデック社と共同開発した特注のモーターを搭載しています。

その他の部品についても、当社はすべて特注で、自社内で開発しています。そのような技術をすべて集めて作るからこそ、小さいサイズの実現が可能となっていますし、他社のドローンでは入れないところにも入って点検ができることが強みにもなっています。

さらにそのような領域において、当社はこれまでに多くのノウハウを構築しており、課題もしっかり押さえていますので、その技術をベースにソフトウェア「LAPIS」も開発しています。

このように、ハードウェア、ソフトウェアともに、すべて屋内に特化したところからさらに進化させている点が、当社の強みであり、豊富なノウハウの蓄積も他社には真似できない領域だと認識しています。

Ken:確かに40センチメートルと20センチメートルでは、大きさがぜんぜん違うだろうと思います。私は御社のドローンを実際に拝見しましたが、片手で軽く持つことができました。だからこそ、下水道などの非常に狭い場所での使用にもつながってくるのですね。

閔:おっしゃるとおりです。さらにこだわっているポイントとして、さまざまな検査を行っている点も挙げられます。ドローンでは放射線耐久テストも実施し、厳しい環境の中で耐えられるところを当社としても証明しています。だからこそ、福島第一原子力発電所の中でもドローンを活用いただいているのだと思っています。

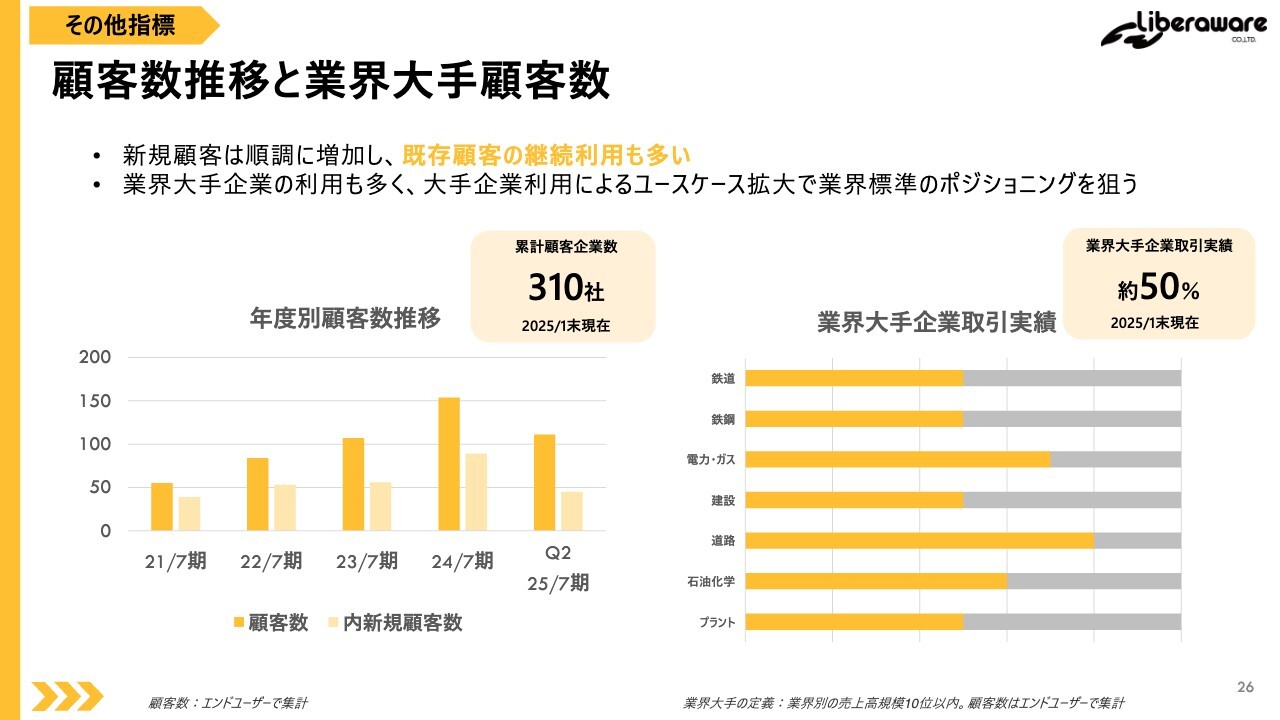

顧客数推移と業界大手顧客数

閔:顧客数推移と業界大手顧客数についてご説明します。足元の累計では、顧客企業数は310社となっており、年々新規顧客が増加するとともに、既存顧客の継続利用も多い状況が続いています。

また、業界大手企業との取引も進んでいますので、今後も大手企業利用によるユースケースも広げながら、業界標準のポジショニングを狙っていきます。

成長戦略 - SUMMARY

閔:当社の成長戦略です。「コアプロダクトの進化による圧倒的な優位性の確立」「共創を通じた新たな成長エンジンの獲得」「メイド・イン・ジャパンの海外展開」の3つのポイントがあります。

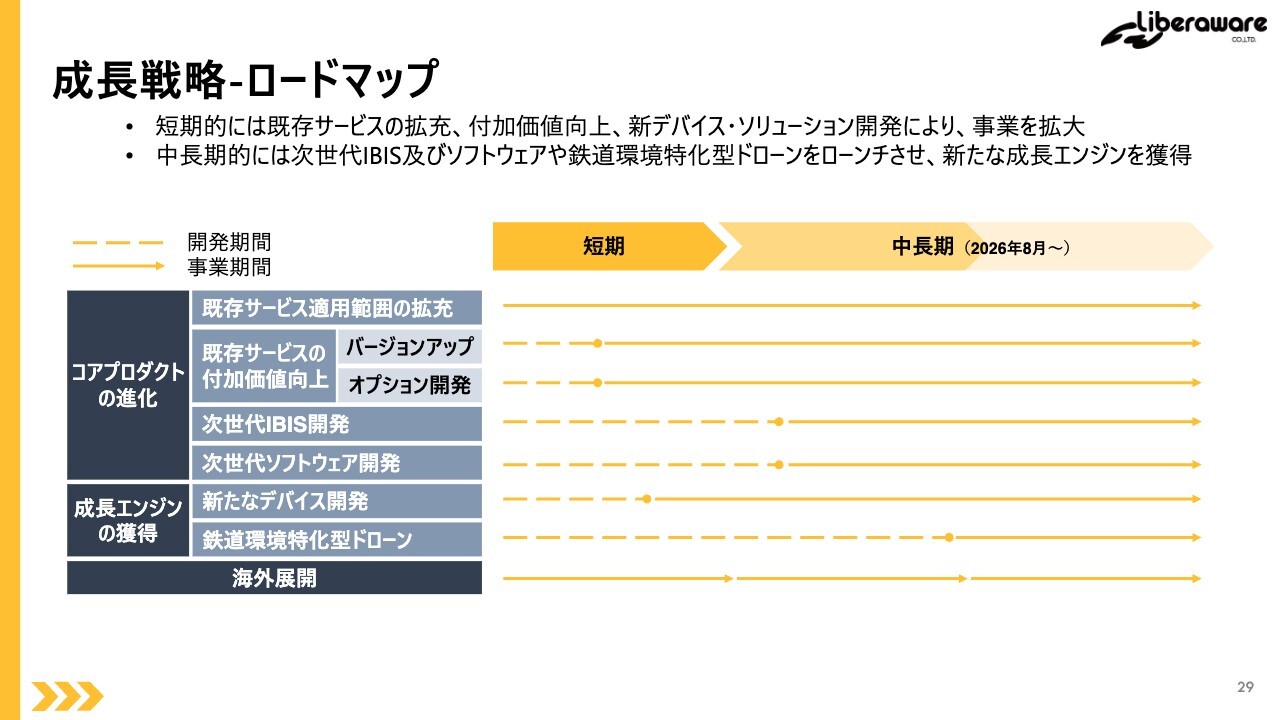

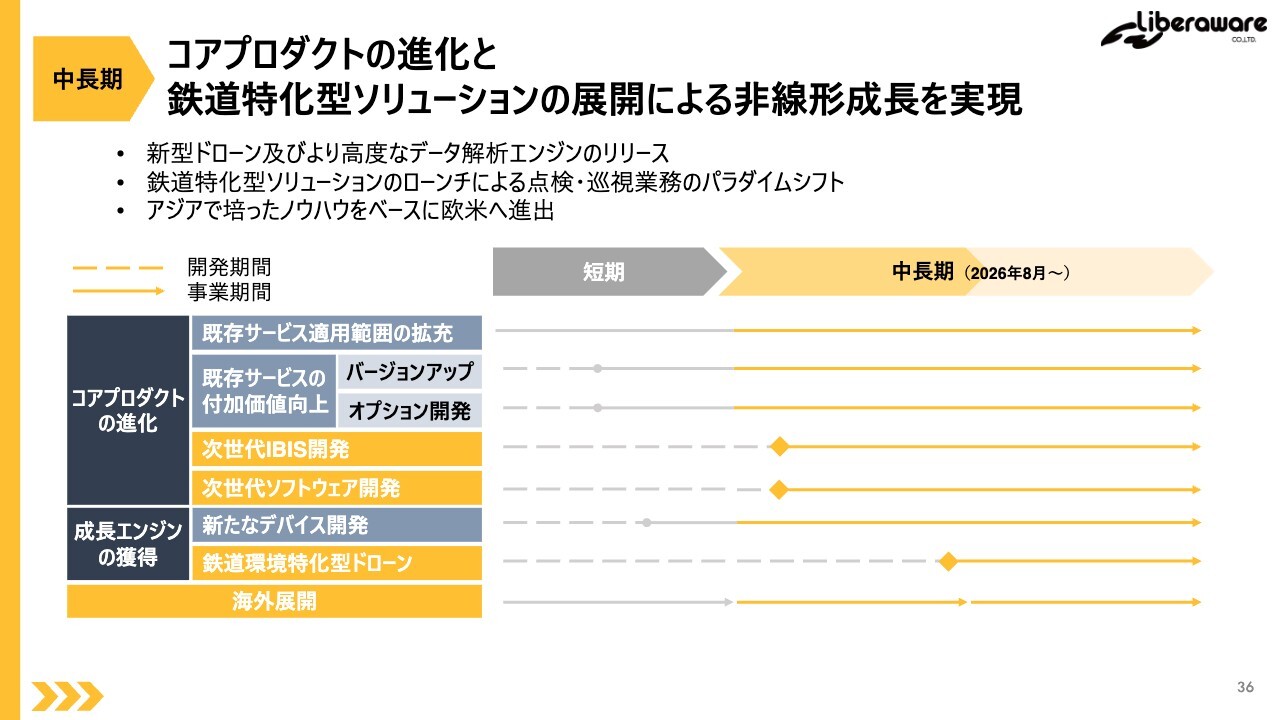

成長戦略 - ロードマップ

閔:スライドには、それぞれの成長戦略を細かく分類したロードマップを示しています。

コアプロダクトの進化として「既存サービスの適用範囲の拡充」「既存サービスの付加価値向上」「次世代IBIS開発」「次世代ソフトウェア開発」があります。成長エンジンの獲得としては「新たなデバイス開発」「鉄道環境特化型ドローン」、そして「海外展開」があります。

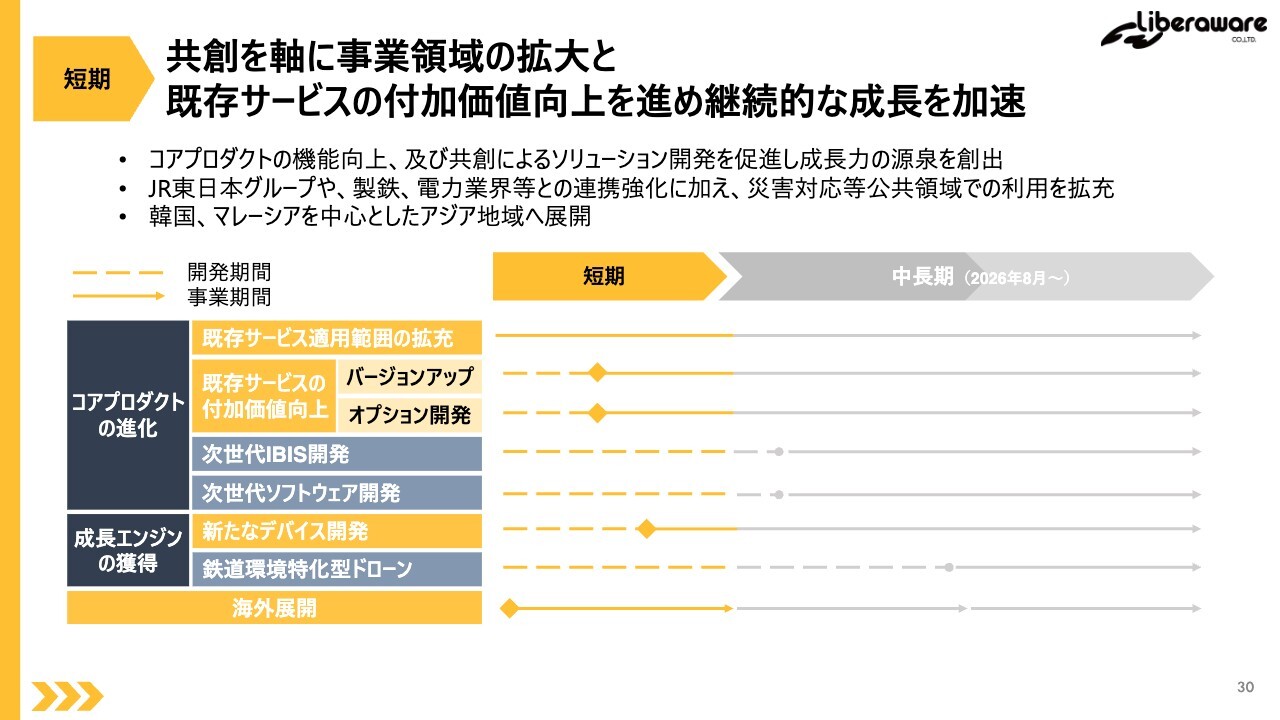

共創を軸に事業領域の拡大と既存サービスの付加価値向上を進め継続的な成長を加速

閔:こちらのスライドには短期の成長戦略を示しています。「既存サービス適用範囲の拡充」としては、サービスの広げ方に加えて「IBIS」をさらに進化させたモデルがあります。直近のものでは3月26日にリリース予定の「IBIS2 Assist」がこれに含まれます。

また、新たなデバイス開発も進めています。こちらについてはまだ詳細を発表していませんが、短期で展開・発表を行う予定です。短期戦略には海外展開も含まれます。

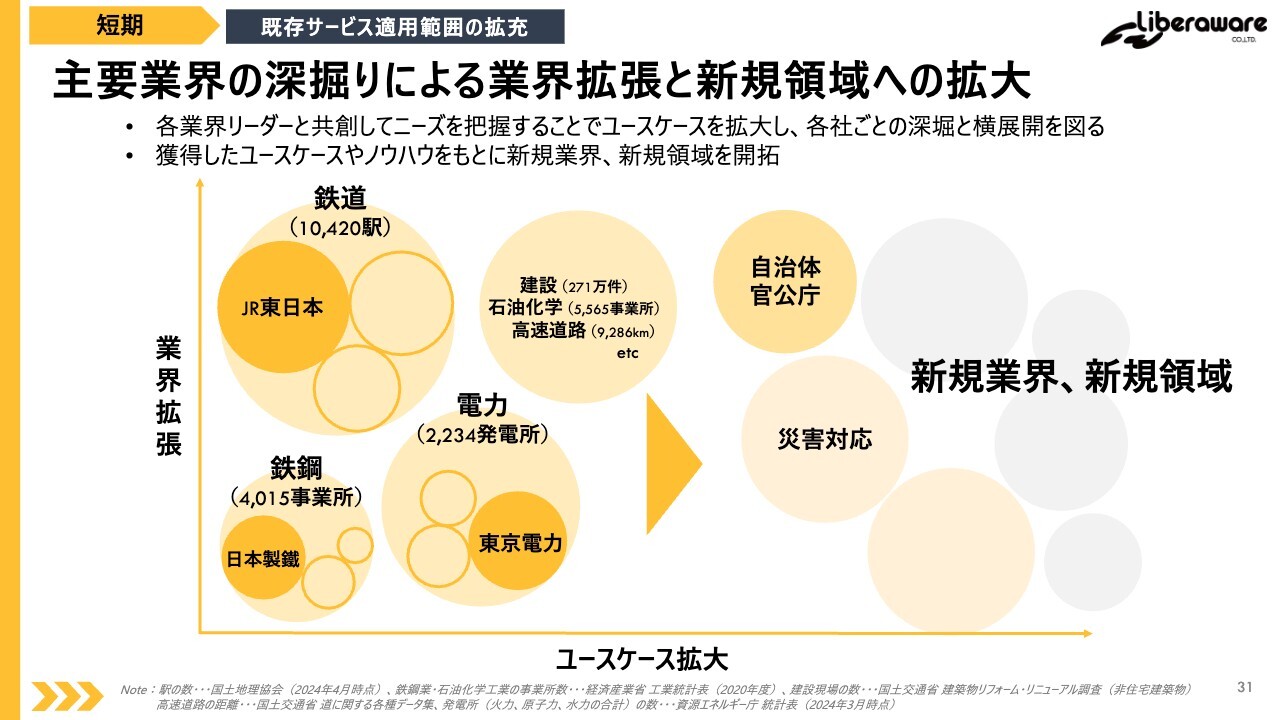

主要業界の深掘りによる業界拡張と新規領域への拡大

閔:既存サービスの適用範囲の拡充として、主要業界の深掘りによる業界拡張と新規領域への拡大を進めます。鉄道、電力、鉄鋼の領域では、これまで各リーディングカンパニーと事業を築き上げてきており、現在はその横展開も図っています。

そこで培った設備は自治体でも採用されるなど、インフラにも非常に近い部分があります。例えば電力会社のボイラーは、自治体が持つゴミ焼却炉や汚泥焼却炉などの特殊な環境に横展開ができます。また、工業地帯における用水路は下水道に近い環境ですので、そのような領域での横展開も狙っていきます。

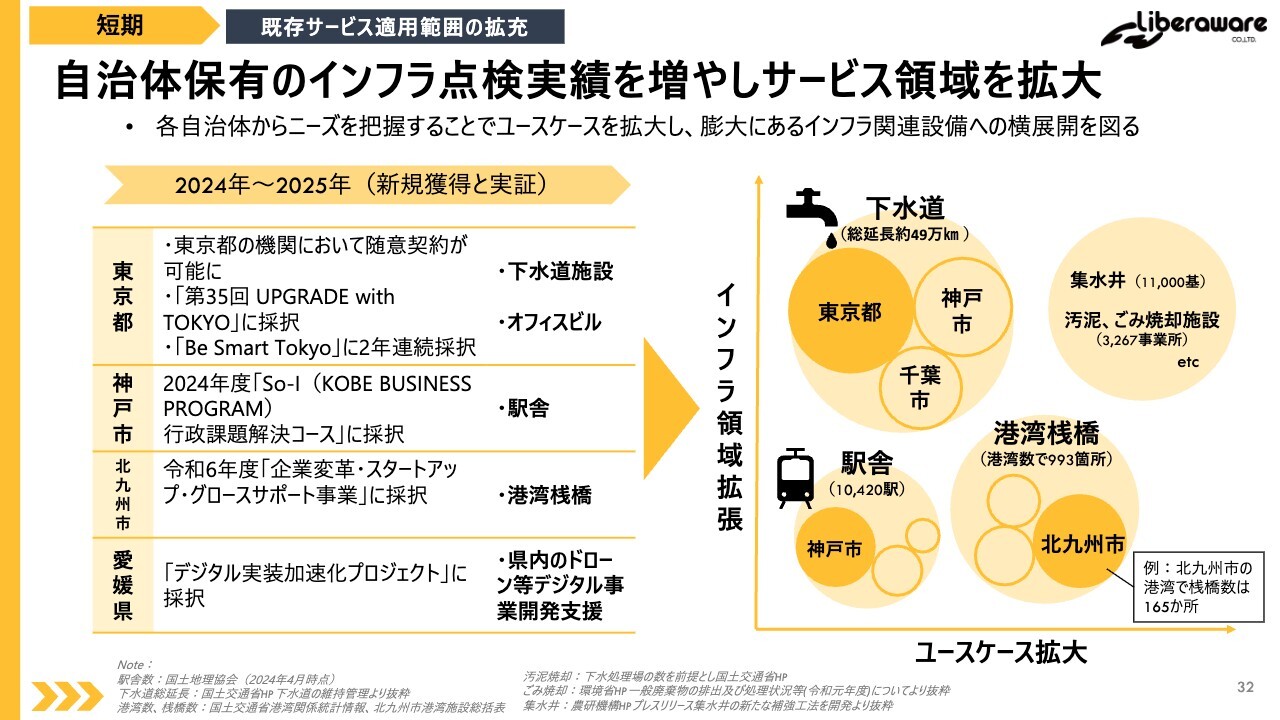

自治体保有のインフラ点検実績を増やしサービス領域を拡大

閔:現在、多様な領域において自治体での利用が広がっています。八潮市での採用以前から、当社はさまざまな取り組みを進めてきました。下水道以外にも、自治体が持つ交通や鉄道、港湾桟橋などもあります。

港湾桟橋は海側にあるコンクリートの桟橋で、従来は人が海に潜り、上から写真を撮ったり、海から出てきて写真を撮ったりする、非常に大変な作業でした。しかし、今はドローン点検がどんどん広がっており、マニュアル化されている例もあります。その他、オフィスビルなどの点検も広がりつつあります。

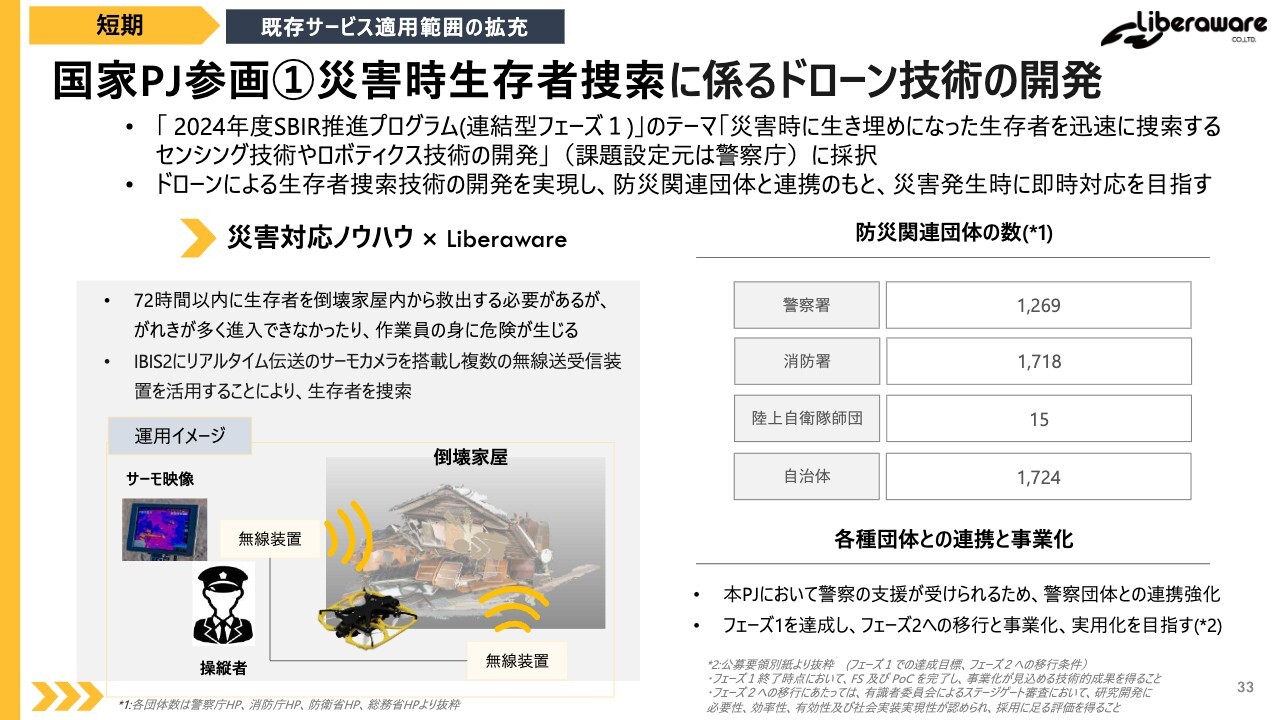

国家PJ参画①災害時生存者捜索に係るドローン技術の開発

閔:こちらのスライドは、当社が短期の時間軸で国家プロジェクトとして取り組んでいる事例です。能登半島地震での実績を踏まえ、そこで技術的に対応できなかった部分について国とともにしっかりと補完し、技術開発を行うものです。

具体的にはドローンにサーマルカメラを搭載し、どこに人がいるのかを検査していく技術で、非常に期待されています。このプロジェクトは今年3月末に締める予定となっており、今まさに最後の詰めを行っている最中です。

市場性のある東アジアと東南アジアへアプローチ

閔:海外戦略についてご説明します。一般的な成長戦略としては、アメリカなどの大きな地域を目指していくことが主流となっている中で、当社としてはまず東アジアや東南アジアなどのアジア圏を狙っています。

その理由として、まずしっかりと実績を積み上げていくこと、そしてアジアは日本と文化が近く、老朽化するインフラに対する解像度や安全に対する考えも近いことがあります。

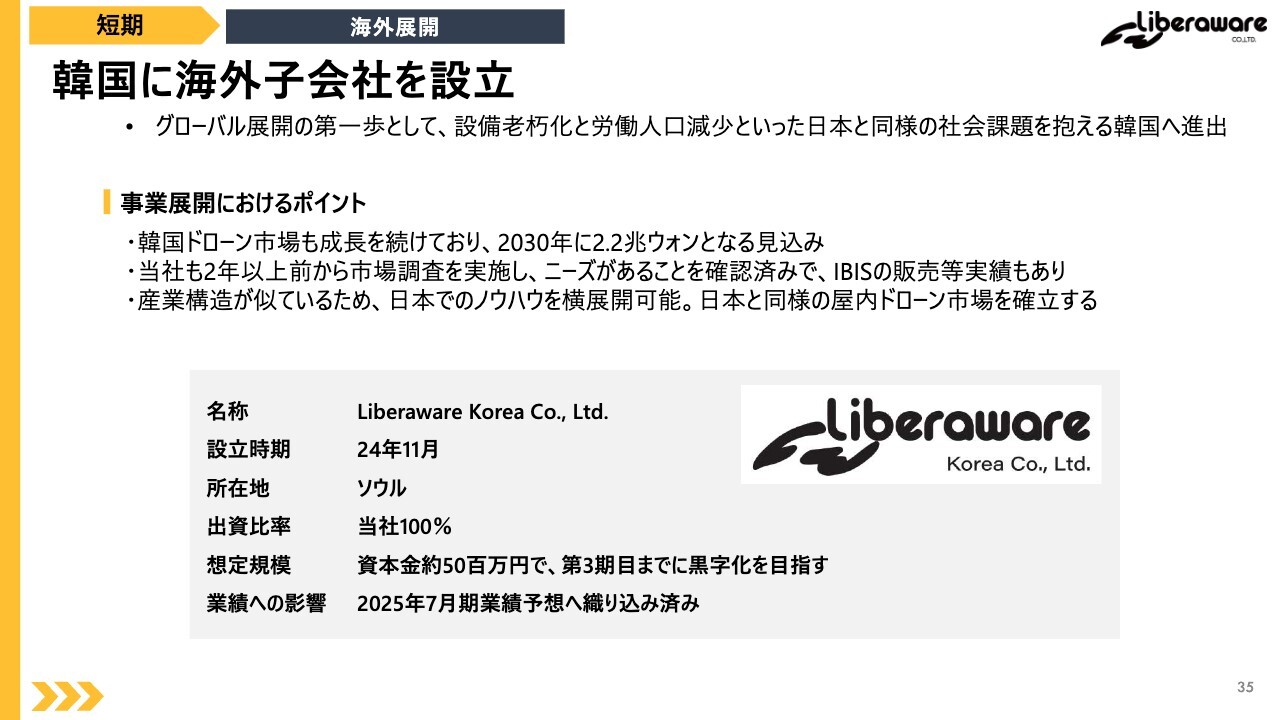

韓国に海外子会社を設立

閔:グローバル展開の第一歩として、韓国に子会社を設立しました。韓国もインフラの30年問題に直面しています。また、韓国は現場で事故に遭うと、経営者が刑事罰を受ける法律ができたことから、日本と比べても安全に対して非常に厳しい状態になっています。

そのような背景もあり、日本で培った経験を韓国で発揮できる可能性を見出したことから、子会社を設立しました。マーケティングにも力を入れ、事業の展開を進めています。

コアプロダクトの進化と鉄道特化型ソリューションの展開による非線形成長を実現

閔:中長期の戦略としては、「次世代IBISの開発」「次世代ソフトウェアの開発」「鉄道環境特化型ドローン」「海外展開」があります。

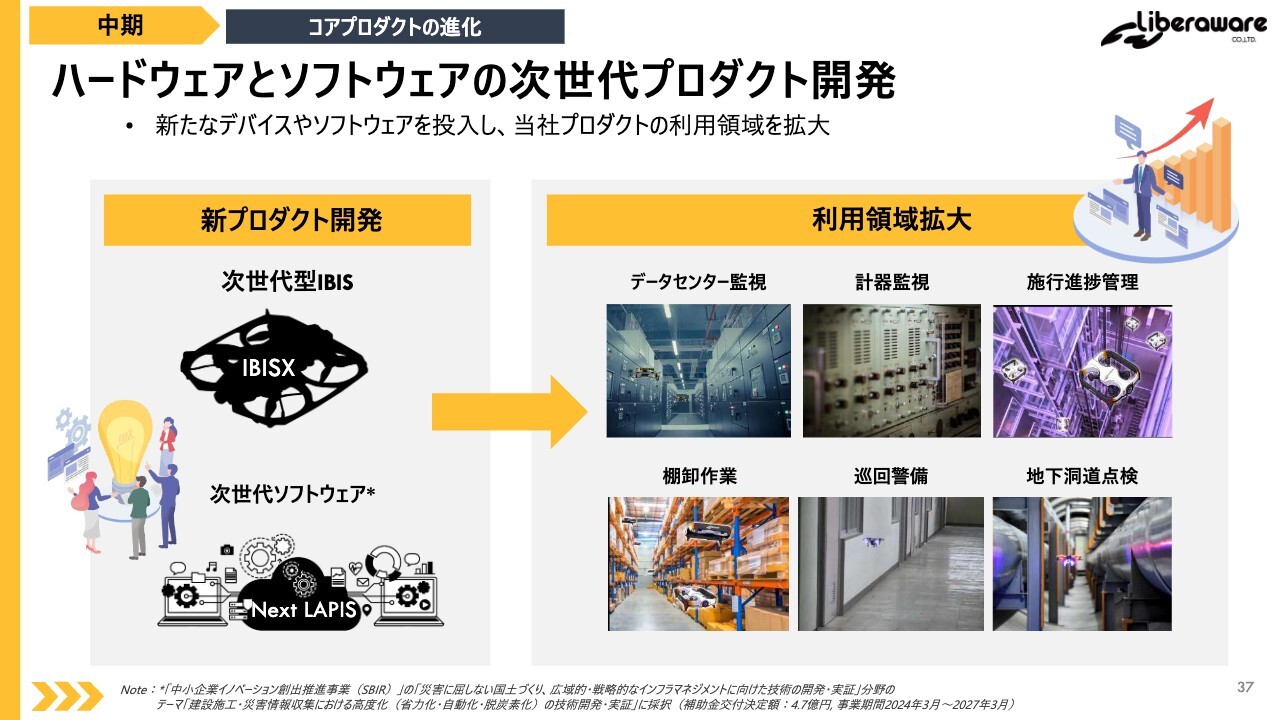

ハードウェアとソフトウェアの次世代プロダクト開発

閔:冒頭でご説明した「IBIS2」は手動で人が操作するモデルなのですが、次世代型「IBIS」ではそれがすべて自動になります。これは当社が研究開発してきたノウハウを発揮できる部分でもあります。

どのようなところが技術的に難しいのかなど、当社が培ってきたノウハウを活用しながら、自動で飛ぶドローンの研究開発を続けています。

また、そのハードウェアの進化とともに、ソフトウェアの「LAPIS」も進化させるべく取り組んでいます。

国家PJ参画②建設現場のDXソリューション開発

閔:今お話しした分野に関係しているのが、スライドに記載した中長期における国家プロジェクト参画です。このプロジェクトでは、KDDI、大林組とともに、建設現場のDXソリューション開発に取り組んでいます。

当社のドローンだけでなく、他のさまざまなドローンと連携することで、そのデータから全体空間の3次元化をすべて自動で行えるようにするソリューション開発を進めています。

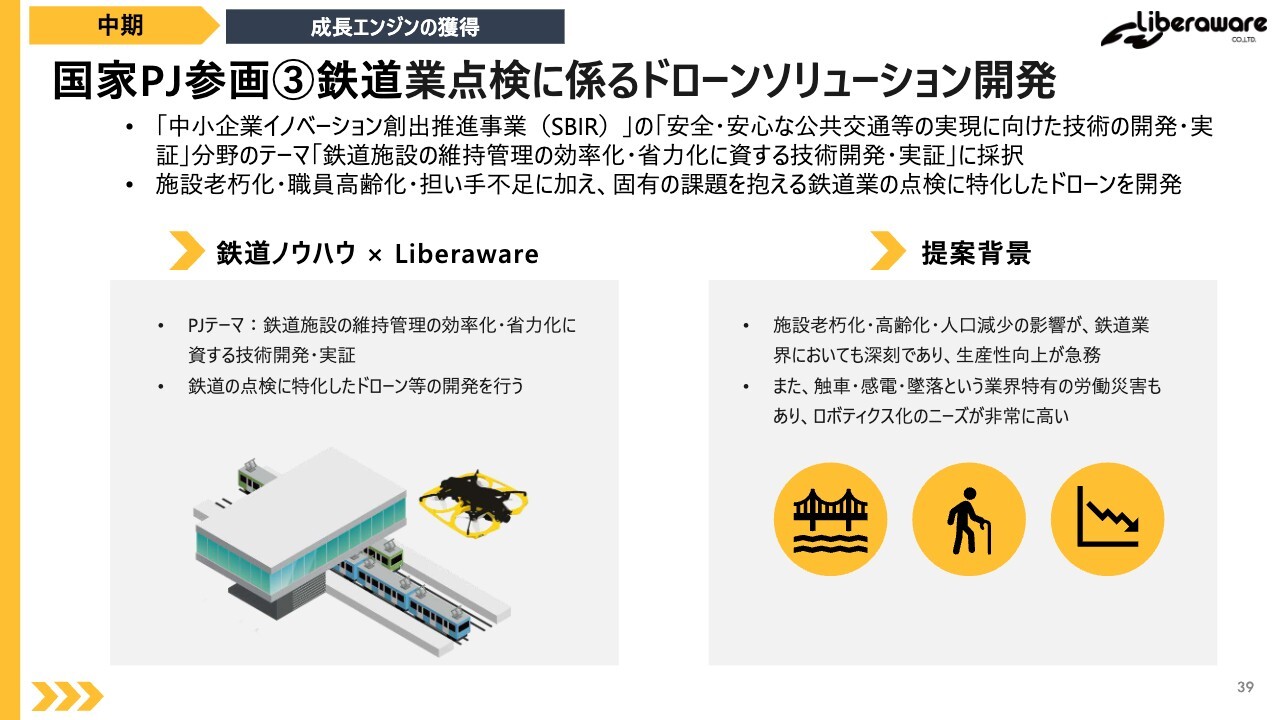

国家PJ参画③鉄道業点検に係るドローンソリューション開発

閔:続いて、鉄道業点検に係るドローンソリューション開発にも取り組んでいます。こちらは当社も非常に期待している中長期の国家プロジェクトです。

鉄道の設備は非常にたくさんありますが、その中でも線路と架線、その周辺にある信号機などの点検が非常に難しくなっています。

国家PJ参画③鉄道業点検に係るドローンソリューション開発

閔:現在、人口が減っているにもかかわらず、毎日人が歩いて鉄道設備を点検しているのが現状です。そこでこのプロジェクトでは、当社のドローンソリューションを使い、すべて自動的に点検を行えるようにすることを目指します。

国からは52億円もの補助金もいただいており、当社だけでなく、JR東日本やKDDIなど、さまざまなコンソーシアムメンバーで取り組んでいます。一般的に補助金については、3分の2などの補助率となっているケースが多いのですが、このプロジェクトは補助率100パーセントです。

また、このプロジェクトは社会実装を目的としていますので、当然補助金を使って終わりではなく、補助金事業が終わった直後からそのシステムを現場に導入していくことになります。2028年4月以降は鉄道の点検をドローンで行えるような世界を築くことを目指して、このプロジェクトを進めています。

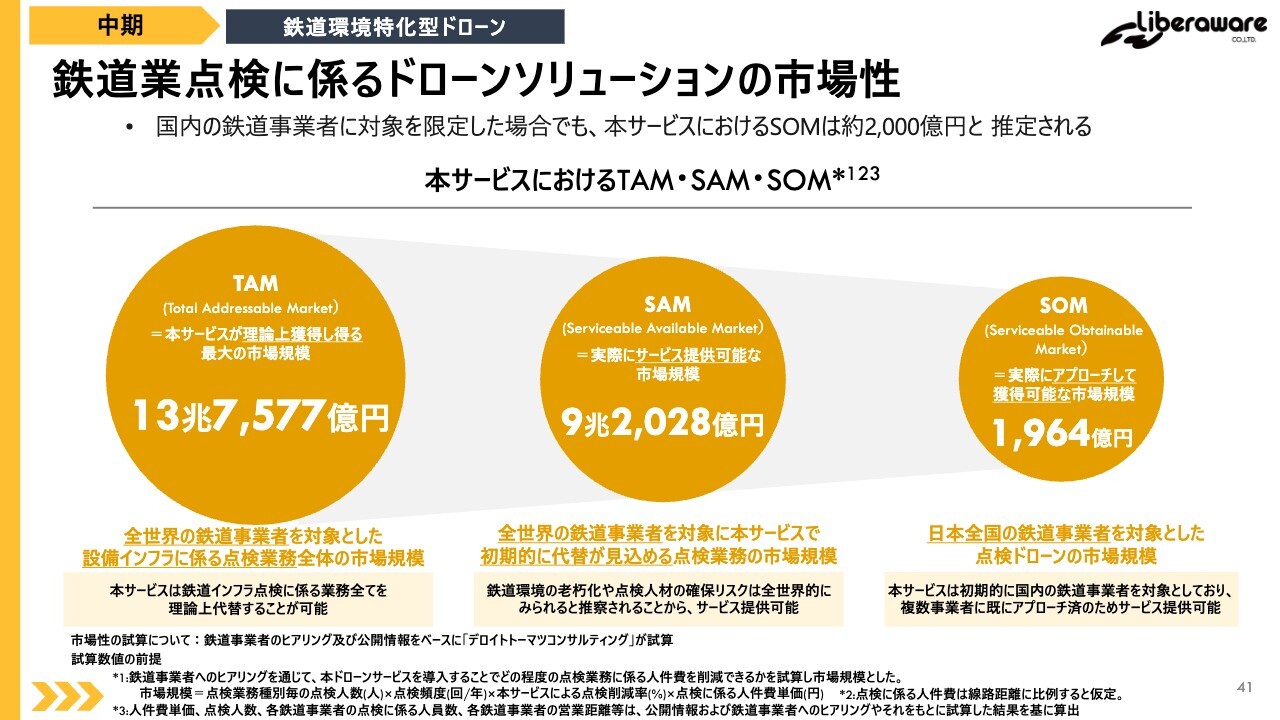

鉄道業点検に係るドローンソリューションの市場性

閔:鉄道業点検は、日本国内だけでも約2,000億円の市場規模があり、世界で見ると約9兆円、さらにインフラ全体に横展開させることで約13兆円と、非常に大きな市場があります。当社としてはぜひこのプロジェクトを成功させたいと考えています。

直近では複数の鉄道事業者も本プロジェクトに参画していますので、今後も徐々にさまざまな会社が参画されるのではないかと期待しています。

複数の鉄道事業者の参画

閔:当社は、今年4月からの大阪・関西万博にKDDI、CalTaとの3社で出展する予定です。ドローンがどのように鉄道設備を点検していくのか、肌で感じられるような展示を準備しています。ぜひみなさまにも万博で体験いただきたいと思っています。

Ken:ここでいくつか質問させていただきます。まず、鉄道点検ドローンでは、ハードウェアとして現行の「IBIS」モデルからどのような変化があるのでしょうか?

閔:先ほどもお話ししたように「IBIS」の重量は243グラムです。その軽さゆえに、屋外で飛ばす場合にはどうしても風にあおられ、流されてしまいます。これを防ぐためには一定の重量が必要となり、機体も多少大きくなります。バッテリーを積むため、重量としても多少重くなります。

ただし、それほど大きなモデルになるわけではありません。当社としても、線路内のサイズに収まるコンパクトな大きさにできるよう、しっかりと開発の仕様として固めて開発を進めています。

Ken:ありがとうございます。もう1点うかがいます。大株主であるJR東日本との関係があることも、鉄道点検などでの連携につながっているのではないかと思います。JR東日本との関係性についてもあらためて教えていただけますか?

閔:一般的に、ドローンと鉄道はかけ離れたもので、その関係性についてもイメージしにくいのではないかと思います。まさにそこが、当社が優位性を持っているポイントです。

JR東日本との関係が生まれたのは、当社がJR東日本スタートアップ株式会社のアクセラレータープログラムに採択され、そこで現場の方々といろいろな実証実験を行ったことが最初のきっかけでした。

その中で、例えば人の手で行っていた駅の天井裏の点検をドローンで代用できることや、それを横展開できることなど認識していただくことができました。それに加えて、「LAPIS」の技術を用いることで、さまざまなデータを3次元化できることが1つの可能性として見出されたこともポイントになりました。

それらの技術は事業化できるのではないかと、当時、当社は4年目に入る時期でしたが、ジョイントベンチャーの取り組みにつながりました。これはかなり奇跡的な取り組みであり、CalTaを通じてデジタル化や現場でのデジタルの普及、ドローンでの点検などが普及し始めたこともポイントです。

今回、52億円の補助金交付も、ドローンと鉄道の関係性が徐々に近づいたことで、プロジェクトが採用されたことによるものです。ドローンを使った鉄道点検が可能になる未来を想像していただけるようになったことで採択につながりましたし、だからこそより踏み込んで活用していこうという流れができました。

そのような中で、本当に珍しいことだと思いますが、JR東日本に当社の上場時に出資をいただき、さらに深い関係を築けたのではないかと考えています。

それでは先ほどの鉄道点検と小型ドローンのイメージをPV化したものがありますので、ご覧ください。

(動画流れる)

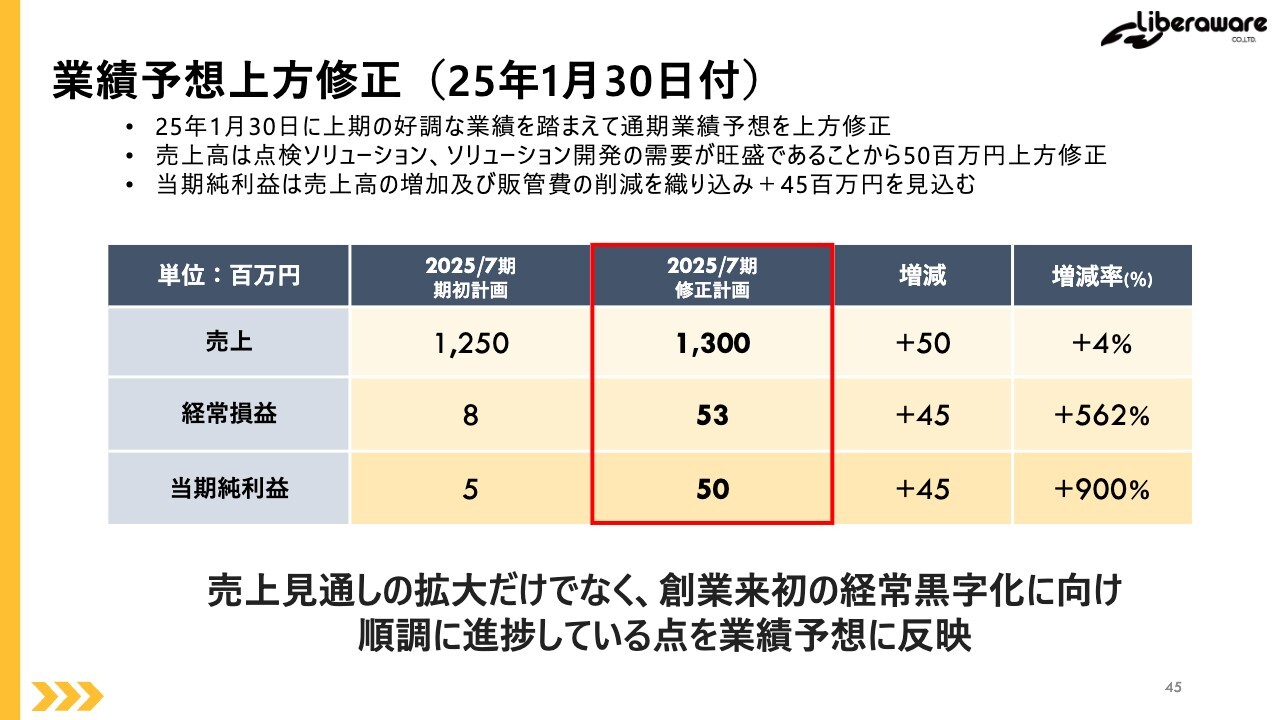

業績予想上方修正(25年1月30日付)

閔:2025年7月期業績予想についてご説明します。当社は上期の好調な業績を踏まえ、2025年1月30日に通期業績予想を上方修正しました。先ほどお伝えしたように、この点検事業の市場がどんどん伸びてきていることもあり、その市場拡大も踏まえた上方修正です。したがって、売上高だけではなく、経常損益や当期純利益も大きく上方修正しています。

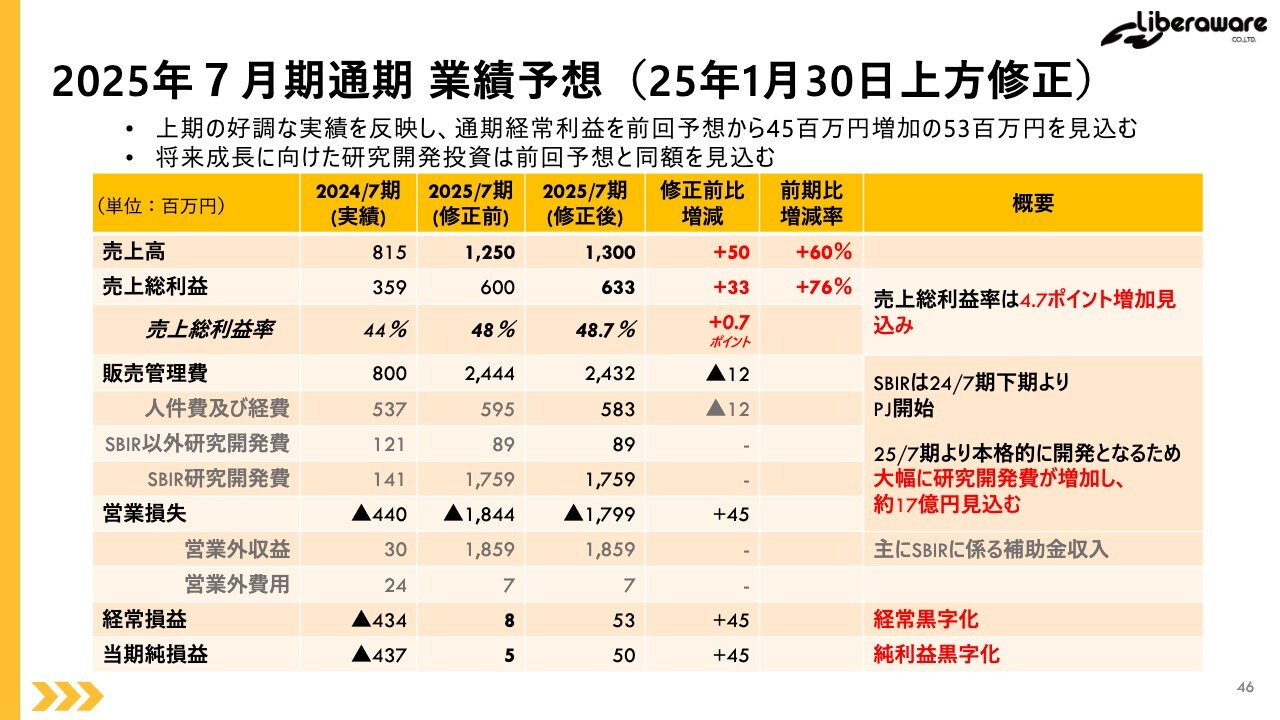

2025年7月期通期 業績予想(25年1月30日上方修正)

閔:スライドは2025年7月期業績予想の詳細です。全体的にどの数字も前回の予想から増加しています。研究開発費については、SBIR関連プロジェクトへの先行投資があることから数字上は大きく見えている部分がありますが、これを除外して見た場合には経常黒字化となる予想です。

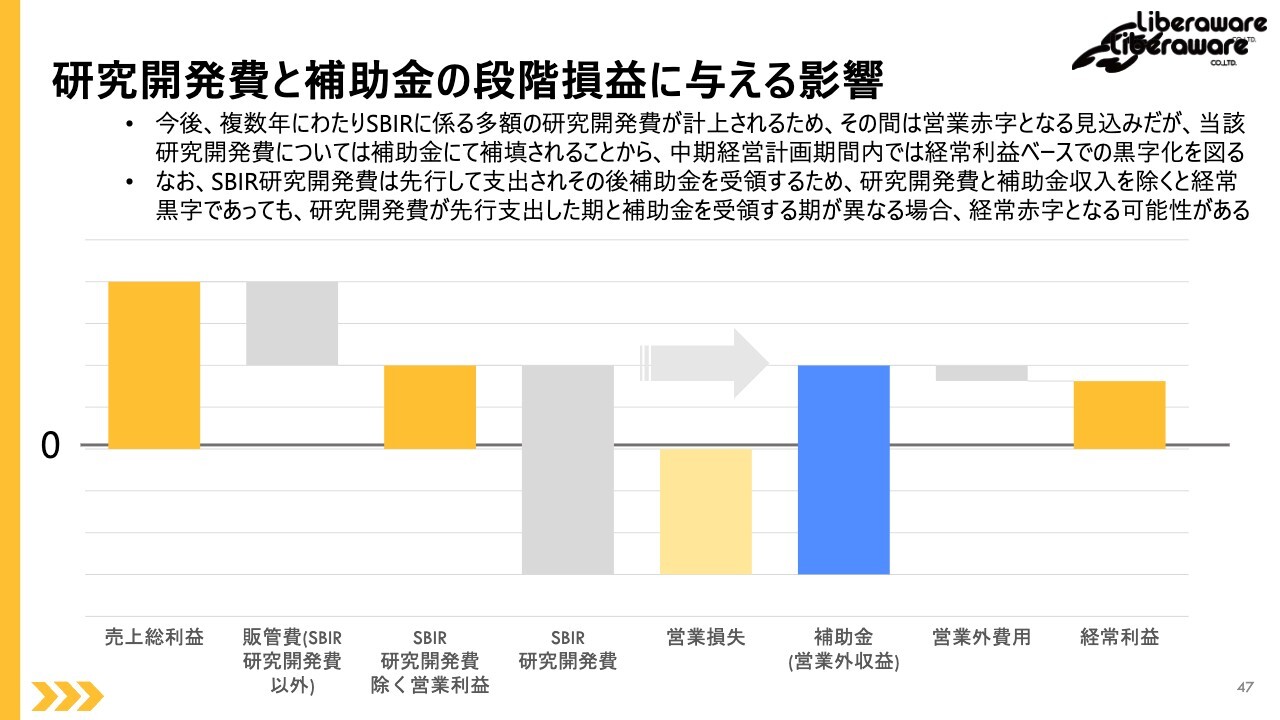

研究開発費と補助金の段階損益に与える影響

閔:こちらのスライドに、研究開発費と補助金の関係についてまとめました。

まずSBIR研究開発費は補助金受領に先行して出ていき、その後、補助金が営業外収益としてそのまま入ってきますので、実質プラスマイナスゼロになります。そのため、数字上はどうしても営業赤字が発生しているような見え方になってしまうのですが、実際は決してそうではありません。

直近でも、SBIR関係で補助金を受け取っているディープテック関係のスタートアップでは同じような現象がみられます。しかしそれを抜きにしても、当社ではしっかりとこの事業を積み上げることによって、経常黒字化が見えています。

Ken:補助金を活用することで、黒字化を継続しながら、将来の成長投資も行っているのですね。

閔:おっしゃるとおりです。

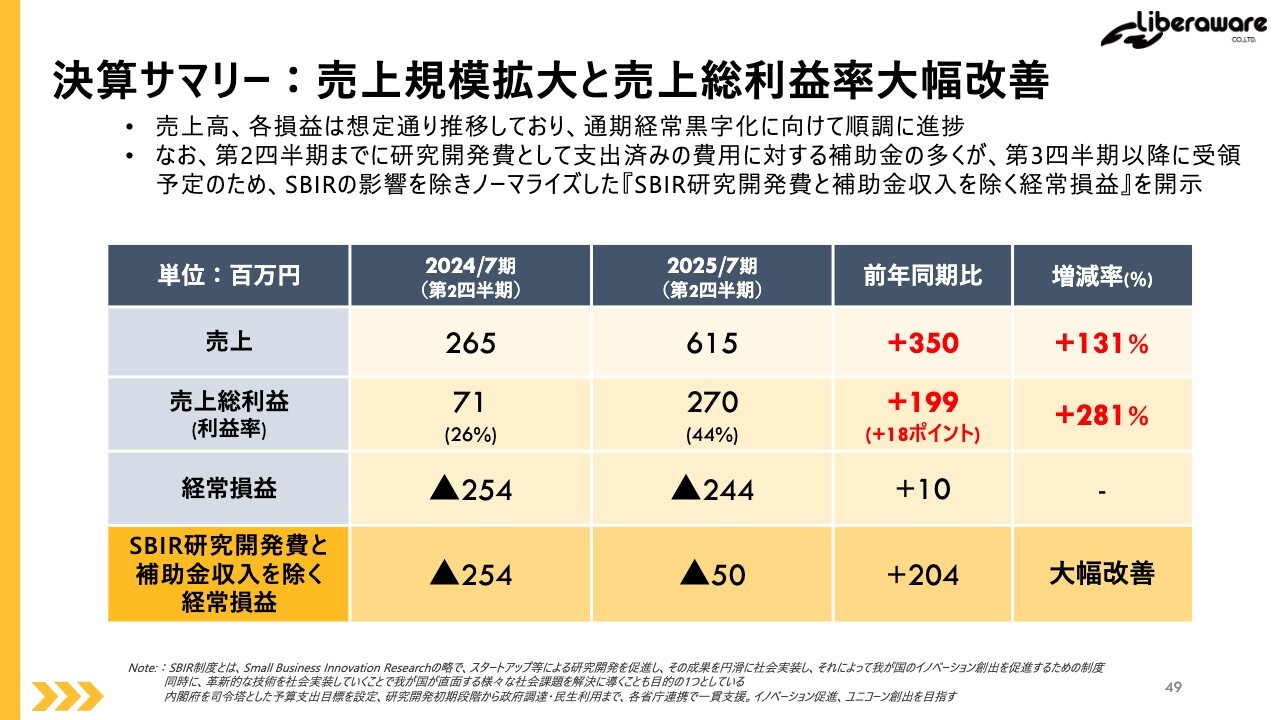

決算サマリー:売上規模拡大と売上総利益率大幅改善

閔:続いて、2025年7月期第2四半期の業績報告です。スライドの決算サマリーにも記載しているように、売上規模が拡大し、売上総利益率も大幅に改善しています。

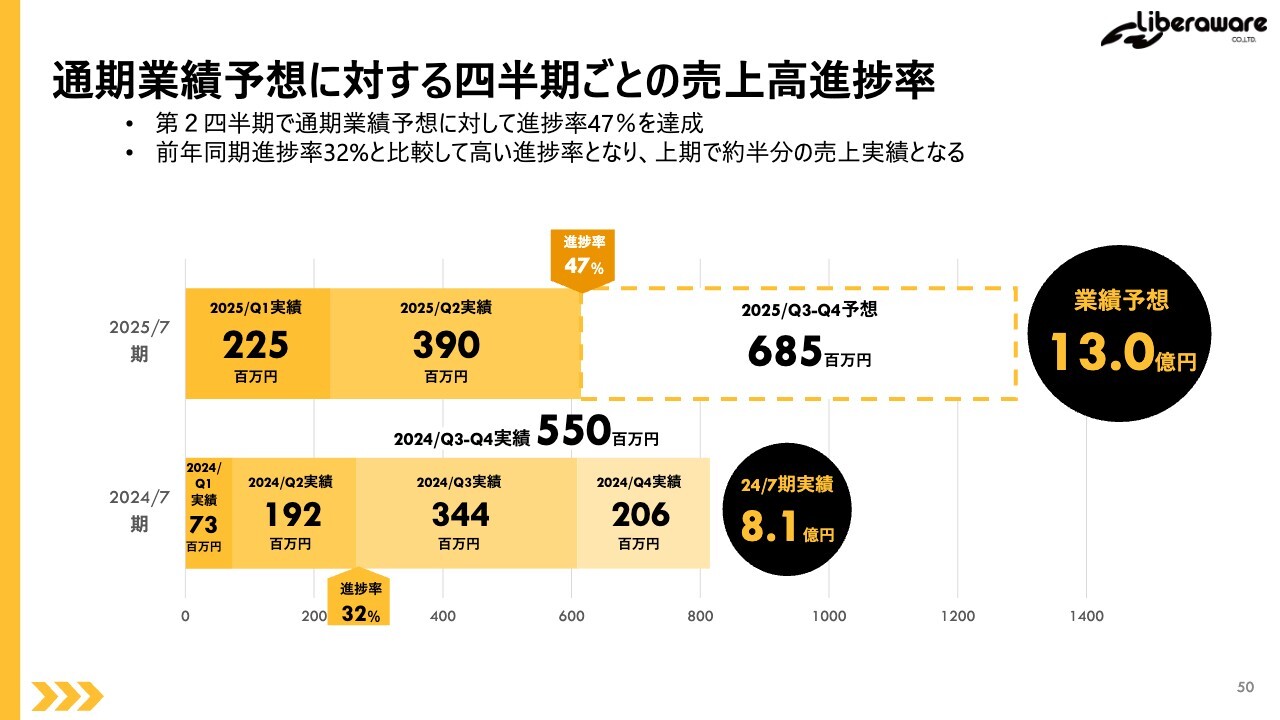

通期業績予想に対する四半期ごとの売上高進捗率

閔:通期業績予想に対する四半期ごとの売上高進捗率です。前期の32パーセントに対し、今期は47パーセントとなっており、通期予想の約半分を達成しています。下期で残り半分の達成に向けて動いていくことになります。

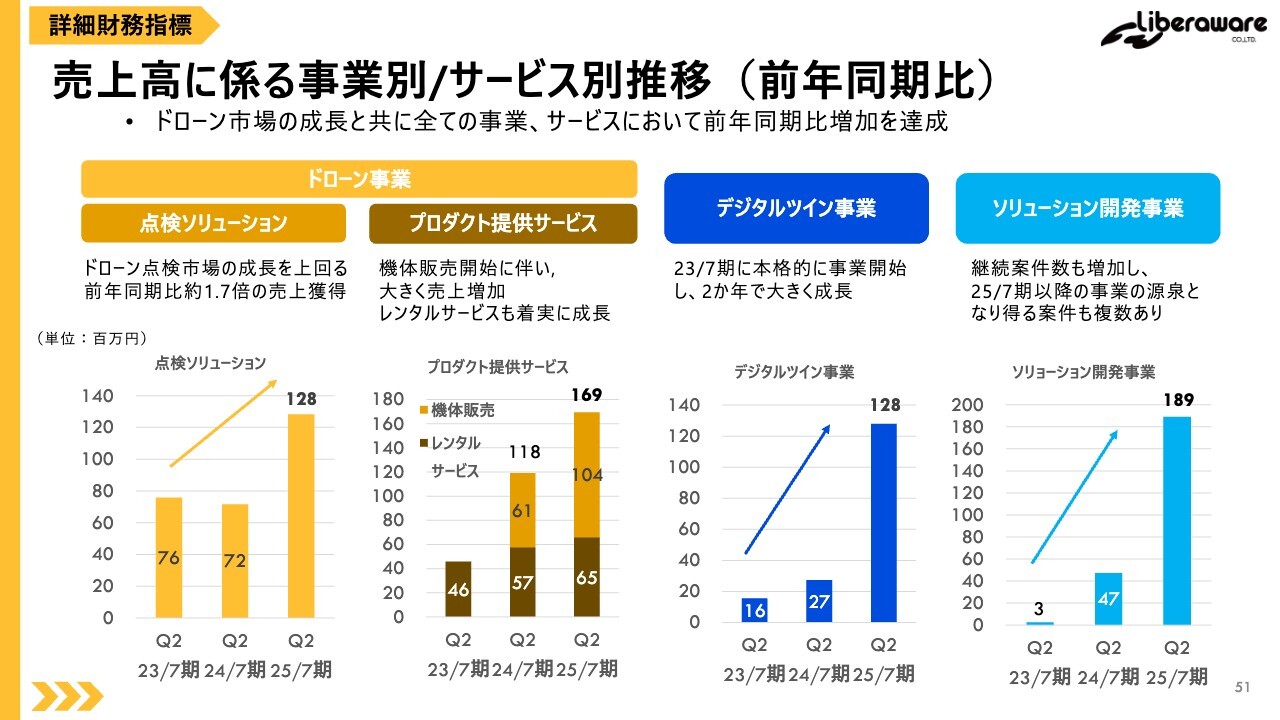

売上高に係る事業別/サービス別推移(前年同期比)

閔:売上高に係る事業別・サービス別の推移では、すべてにおいて成長しています。

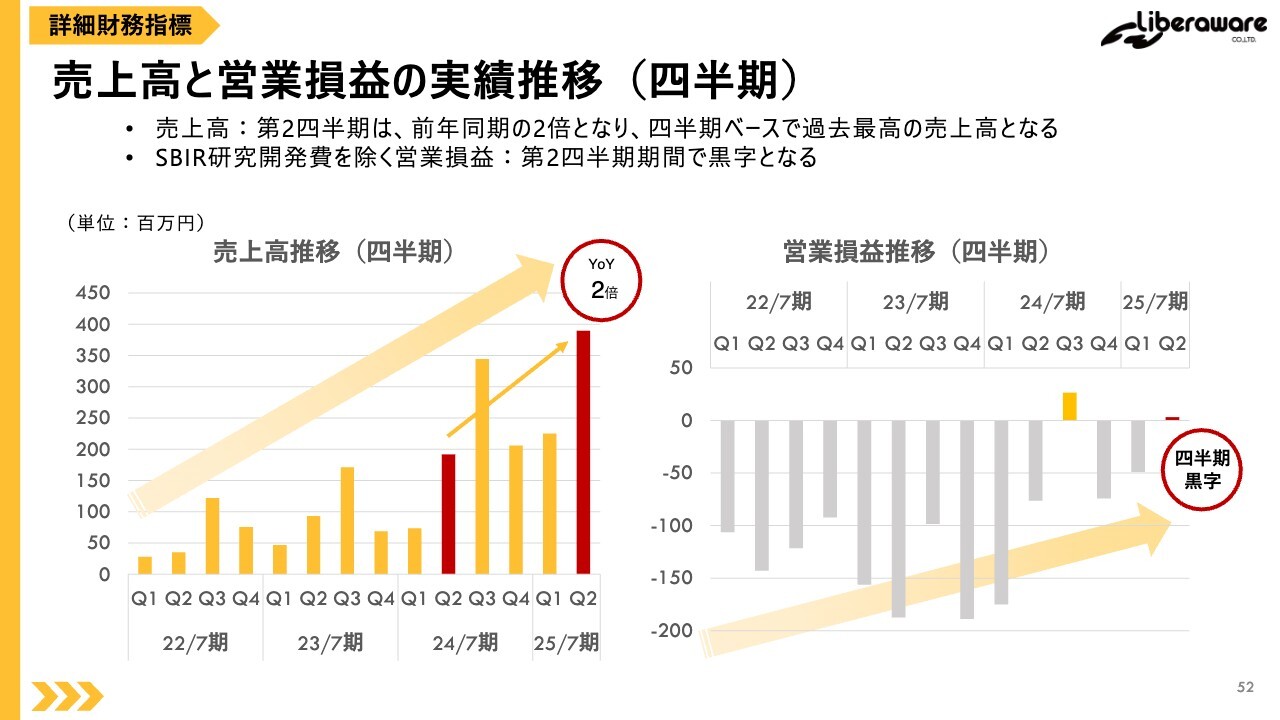

売上高と営業損益の実績推移(四半期)

閔:売上高と営業損益の実績推移です。売上高は前期比で約2倍の成長となっており、営業損益では、SBIR研究開発費の部分を除外すると第2四半期期間ですでに黒字を達成しています。

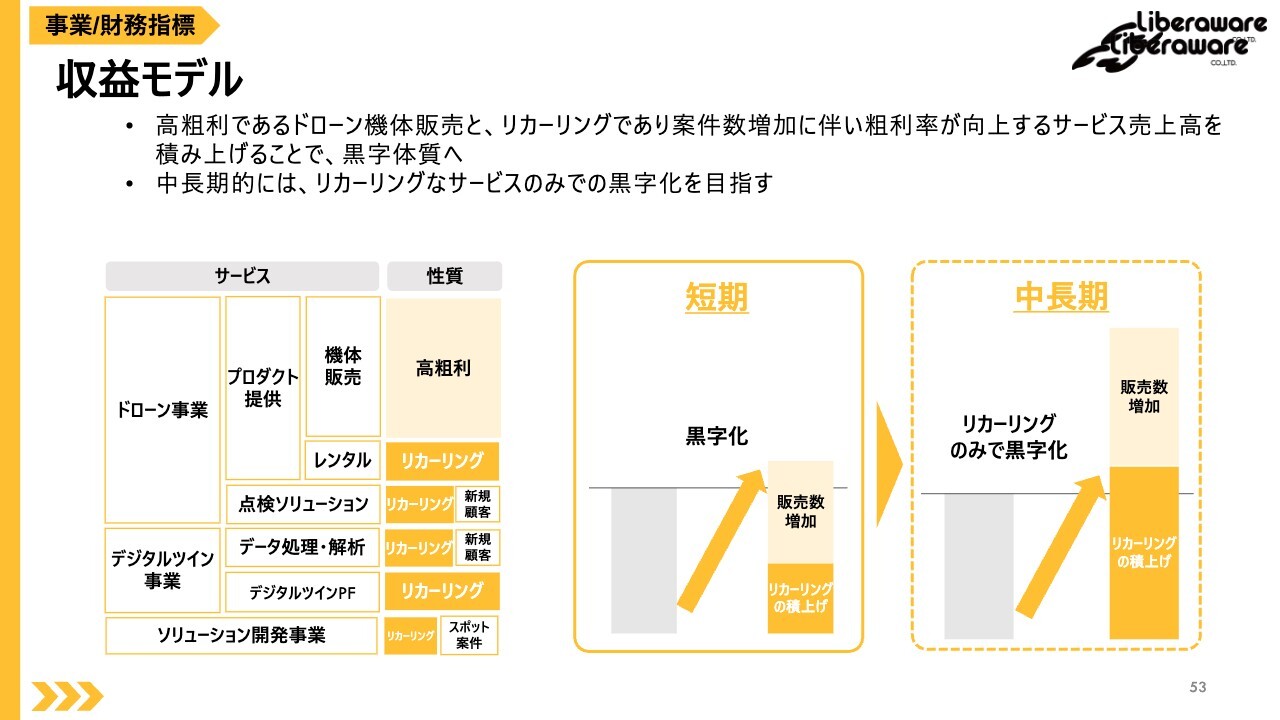

収益モデル

閔:当社の収益モデルです。当社の事業には、ドローン事業、デジタルツイン事業、ソリューション開発事業があります。

ドローン事業では、高粗利であるドローン機体販売以外にも、継続的にリカーリング収益として入ってくるドローンのレンタルサービスがあります。また、点検ソリューションも継続的にご利用いただいており、さらに新規契約をいただくケースもあります。

デジタルツイン事業のデータ処理・解析に関しては、点検と合わせて解析を行いますので、点検ソリューションと連動するかたちでリカーリング収益が入ってくる部分があります。ここでも点検ソリューションの新規顧客が見込めます。

デジタルツインプラットフォームの「TRANCITY」では、1アカウントごとにライセンス費用をいただく契約となっていますので、継続的にソフトウェアのリカーリング収益として入ってきます。

また、ドローン事業、ソリューション開発事業に関しては、各大手企業とともに年単位で受託開発を行っています。これには継続的に行うものと、新規で増えていくものがあることから、収益面では継続的な特性があるリカーリングと、新規顧客による収益があります。

直近では、どうしてもリカーリングよりも機体の販売の特性が強い面があります。機体販売が積み上がることによって短期的な黒字化は目指せますが、そこに依存しない収益モデルとしてリカーリング強化にも取り組んでいます。中長期的には、リカーリングで黒字化が狙えると考えています。

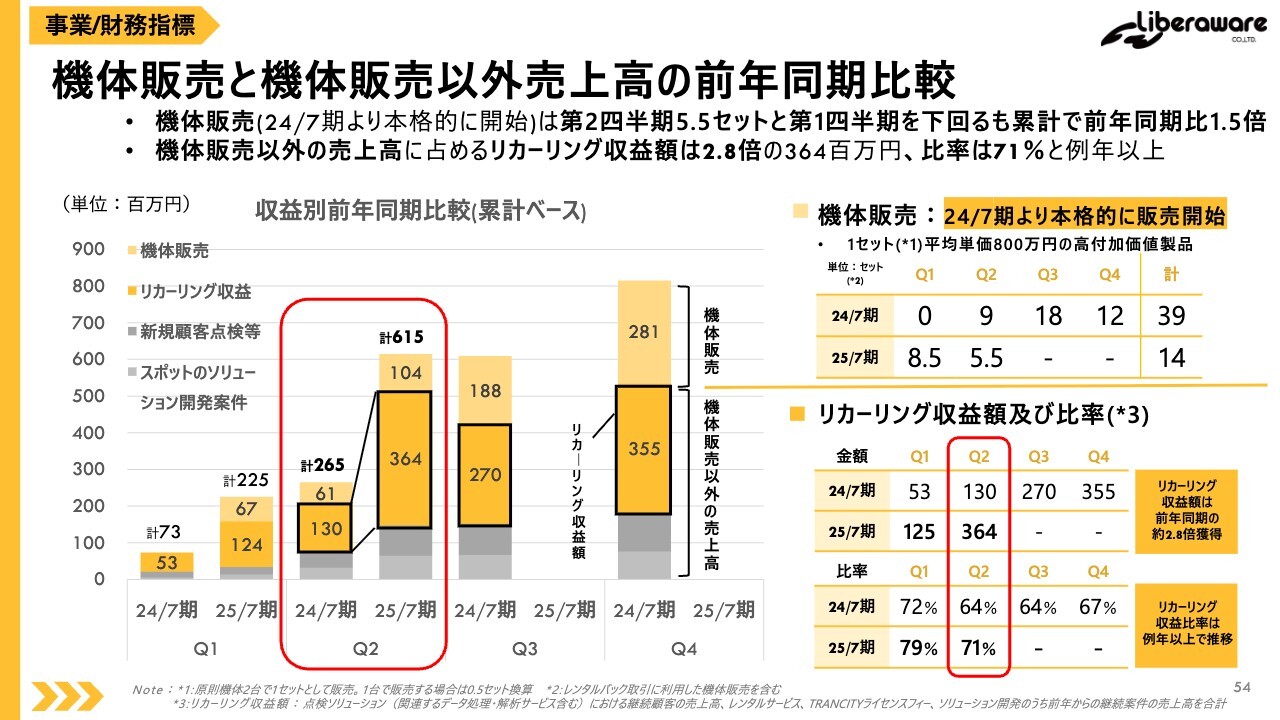

機体販売と機体販売以外売上高の前年同期比較

閔:スライド右側の表には、機体販売とリカーリング収益額を示しています。よりわかりやすくお伝えできるように、分けてご説明することにしました。

まず、機体販売は着々と積み上がってきている状況です。

リカーリング収益については、今期第2四半期は売上高の71パーセントを占めており、前期比でも非常に成長していることがわかります。収益額としても、前期第2四半期の1億3,000万円から今期第2四半期は3億6,400万円となり、前期第4四半期までの累計額よりも高水準の実績となっています。

また、リカーリング収益の急成長は、当社にとって、全体的な経営の安定化に寄与するのではないかと考えています。

Ken:一度御社に点検を依頼すると、依頼側にとってはそれが当たり前になり、数ヶ月に1回などの継続的な依頼となって、リカーリング収益も積み上がっていきやすいということですか?

閔:はい、昔はドローンによる点検に対して、PoCのような感覚が強かったのではないかと思います。しかし、ドローンで撮ったデータが積み上がってくることによって、人ではなくドローンで撮った映像からしっかりわかることもあります。

さらにそれをデジタル化していくことで、その差分もわかるようになります。例えば、健康診断でも毎回違うところで受けるよりも、1ヶ所で受けたほうが、前回と比べて体重が増えたのか、血液が今どのようになっているのかなど、変化を追いかけやすいと思います。

ドローンによる点検においても、だからこそ継続的なリカーリングという特性があるのではないかと考えています。

質疑応答:引き合いが多い業界につい

新着ログ

「精密機器」のログ