【QAあり】新コスモス電機、家庭用ガス警報器の国内シェアNo.1 ガスセンサの高い技術力で安心な環境づくりに取り組む

目次

髙橋良典氏(以下、髙橋):みなさま、こんにちは。新コスモス電機株式会社、代表取締役社長の髙橋良典です。本日は当社IRセミナーにご参加いただき、ありがとうございます。

本来は8月末の実施予定でしたが、台風で延期となり、大変お待たせしてしまい申し訳ありません。本日は、スライドの目次に沿って進めます。

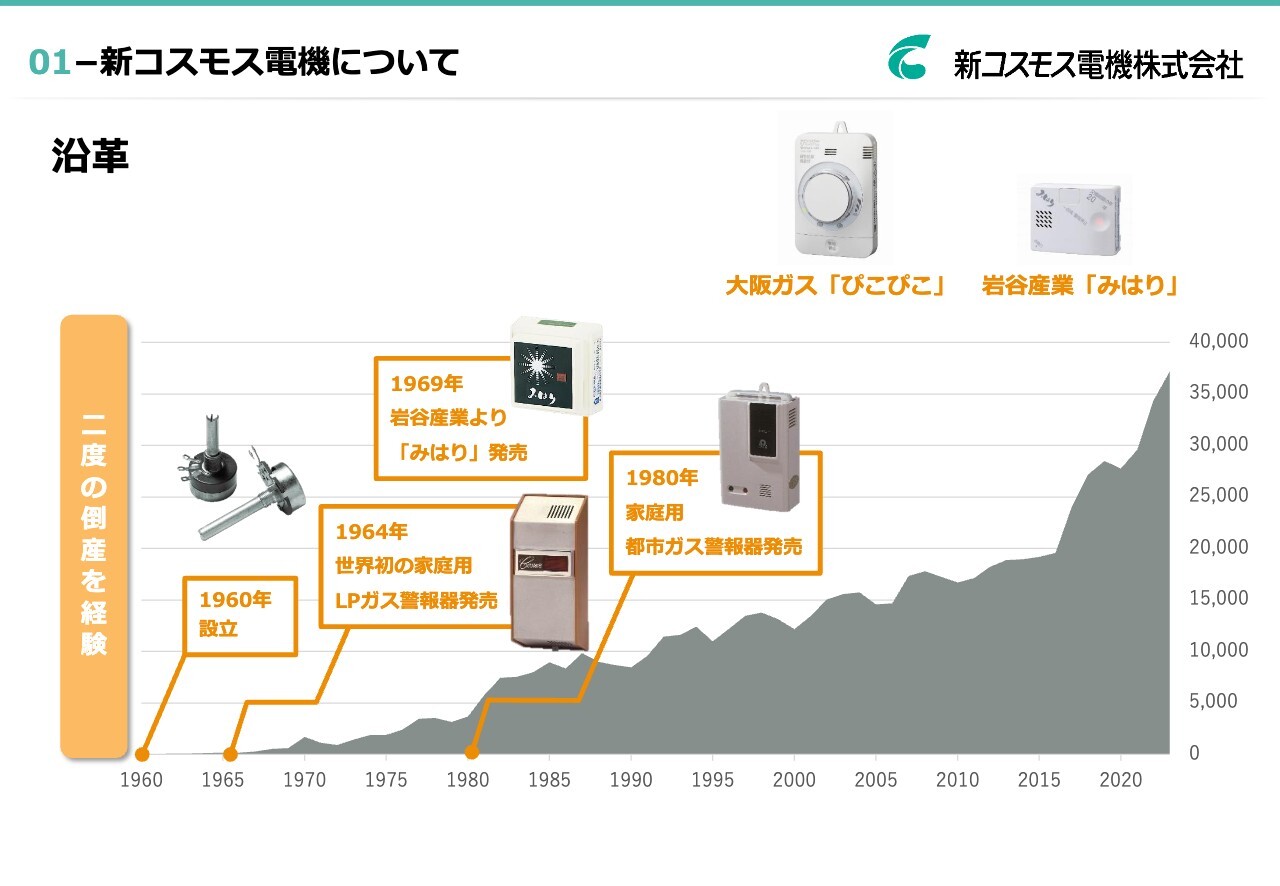

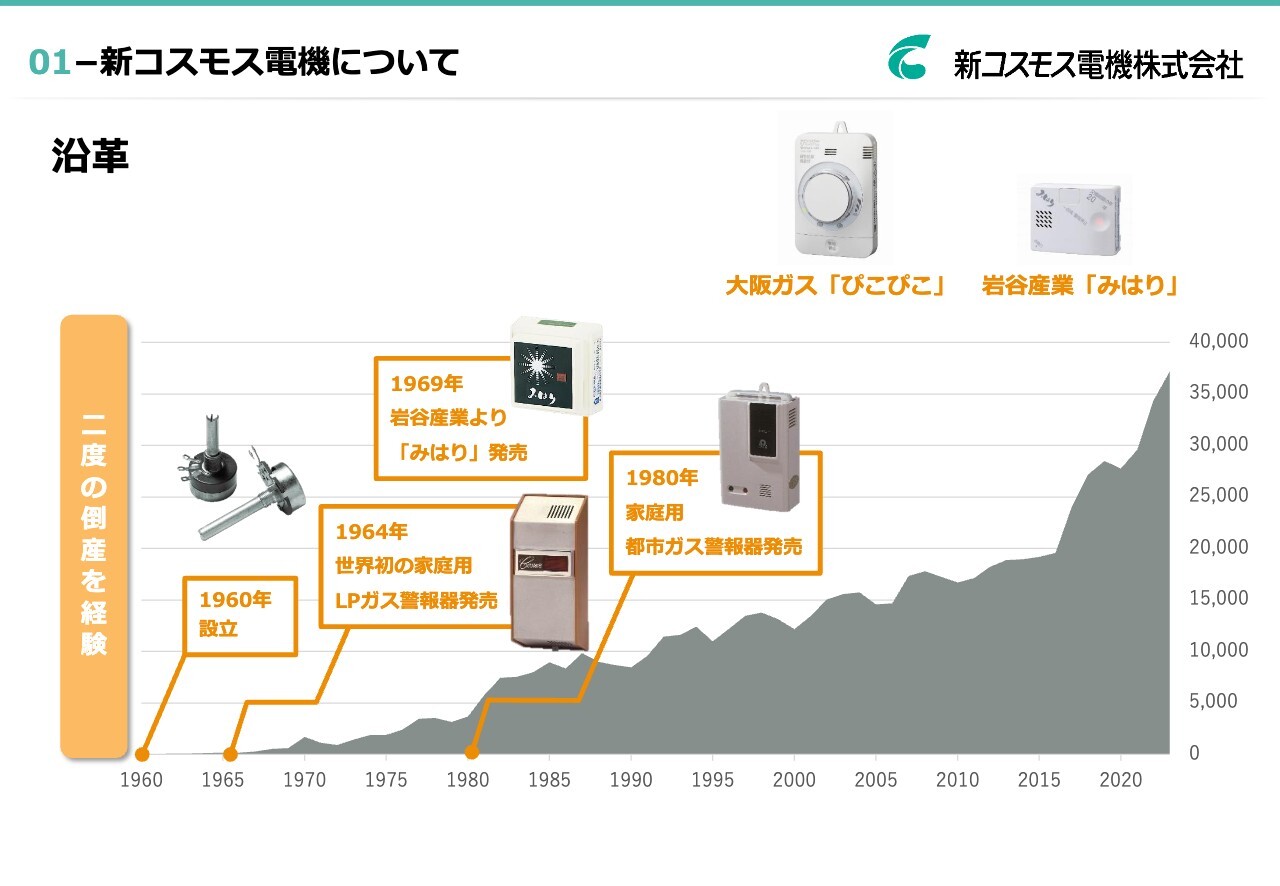

沿革

髙橋:当社についてご説明します。本社は大阪にあり、ガスセンサやガス警報器の開発・製造・販売を主な事業として展開しています。

設立は1960年、今年で64年目の会社です。設立時は、主にテレビやラジオの音量調整に使用する可変抵抗器の開発・製造・販売を行っていました。1950年後半の景気低迷時に倒産したものの、その後再建しています。

再建後に偶然起きた可変抵抗器製造の失敗から、現在のガスセンサの開発に着手するようになりました。当社は世界で初めて家庭用ガス警報器を開発し、LPガス用の「みはり」という名前で、1969年に岩谷産業から本格的に販売を開始しています。

現在の連結売上高は385億円、グループ会社は国内に5社、海外に10社あります。

新コスモス電機について

髙橋:会社の使命についてです。スライドに記載のとおり、当社は「センサテクノロジーで安全・安心・快適な環境づくりに貢献する。」を企業理念としています。

スライド下部に記載の「世界中のガス事故をなくす」という大目標を掲げ、全社員の合言葉のように使っています。

ガスは、家庭用においても、産業用においても非常に使いやすく、効率の良いエネルギー源ですが、使い方を間違えると大変危険なものになります。そのような意味で、ガス警報器は事故を防ぐための最後の砦として大変大事な機器であると認識しています。

現在、日本の家庭におけるガスの死亡者はゼロですが、海外では多数の方が犠牲になっています。2023年のガス事故を含む産業での事故の死亡者数は、国内で約700人、世界ではなんと約260万人と言われています。当社のガスセンサを中心とした技術で、このような犠牲者をなくすための活動を行っています。

事業内容:セグメント別売上高比率

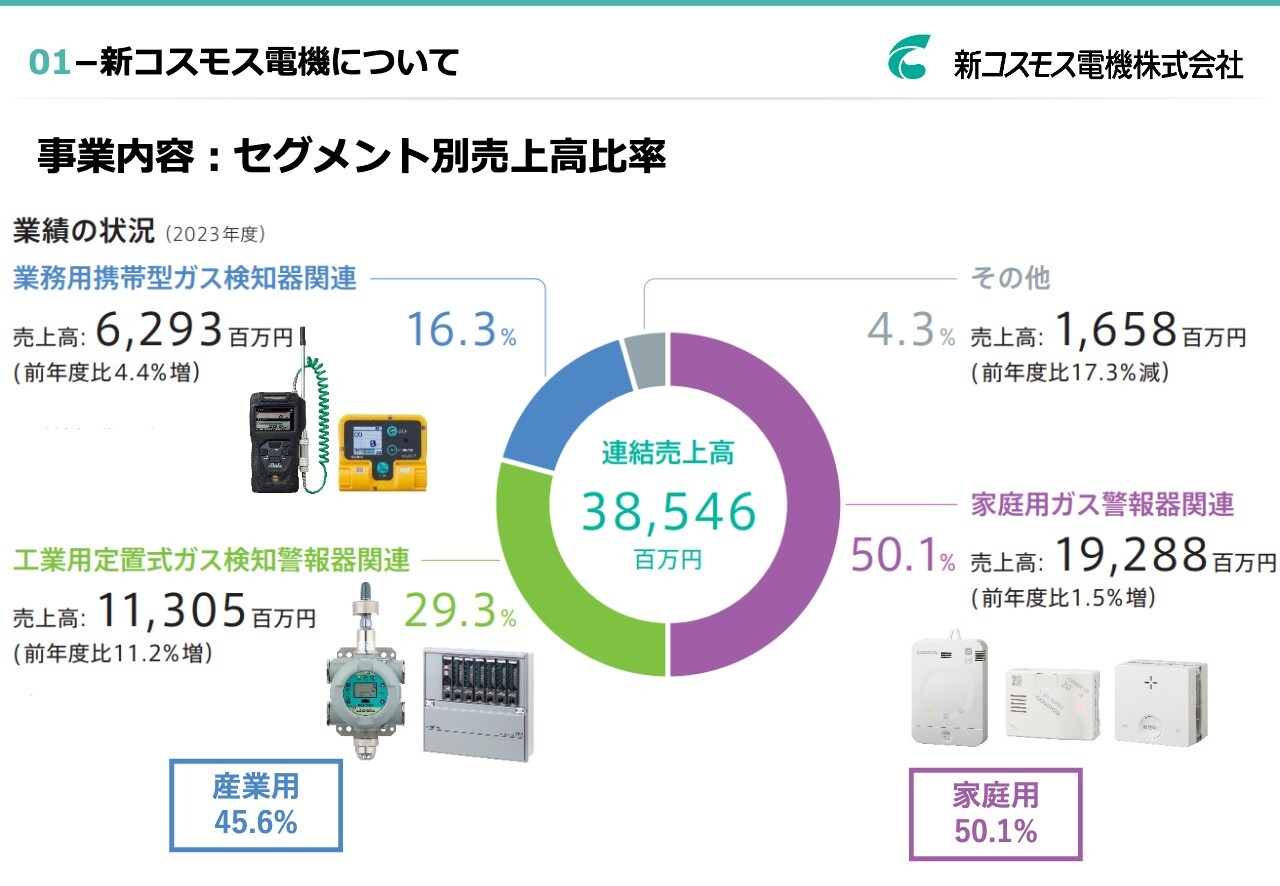

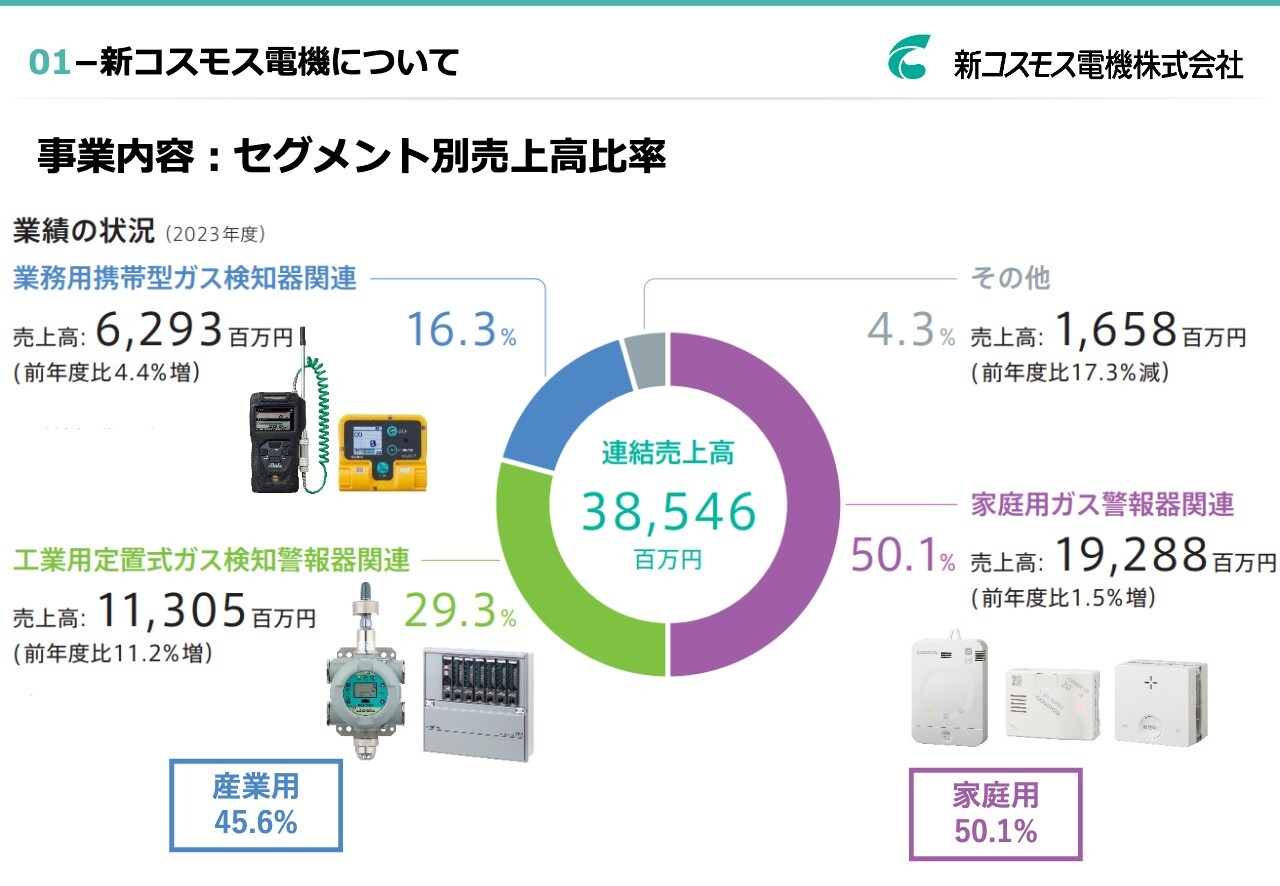

髙橋:当社グループの事業について、セグメントごとの状況を中心にご説明します。

まずは売上高について、2024年3月期の業績をもとにご説明します。こちらのスライドは、セグメント別の売上高比率のグラフです。

円グラフ右側にある「家庭用ガス警報器関連」がグループ全体の売上の半分を占めており、左側にある「携帯用ガス検知器関連」「定置式ガス検知警報器関連」の2つを合わせた産業用が残り半分を占めています。

2023年度は、売上高385億4,600万円のうち、「家庭用ガス警報器関連」は売上高192億8,800万円、全体に占める割合は50.1パーセントとなりました。

一方の「工業用定置式ガス検知警報器関連」は売上高113億500万円、全体に占める割合は29.3パーセント、「業務用携帯型ガス検知器関連」は62億9,300万円、16.3パーセントとなり、産業用は合計45.6パーセントとなっています。

このように、家庭用と産業用の売上を半分ずつ、どちらも手がけているのは当社のみです。

事業内容:家庭用ガス警報器関連

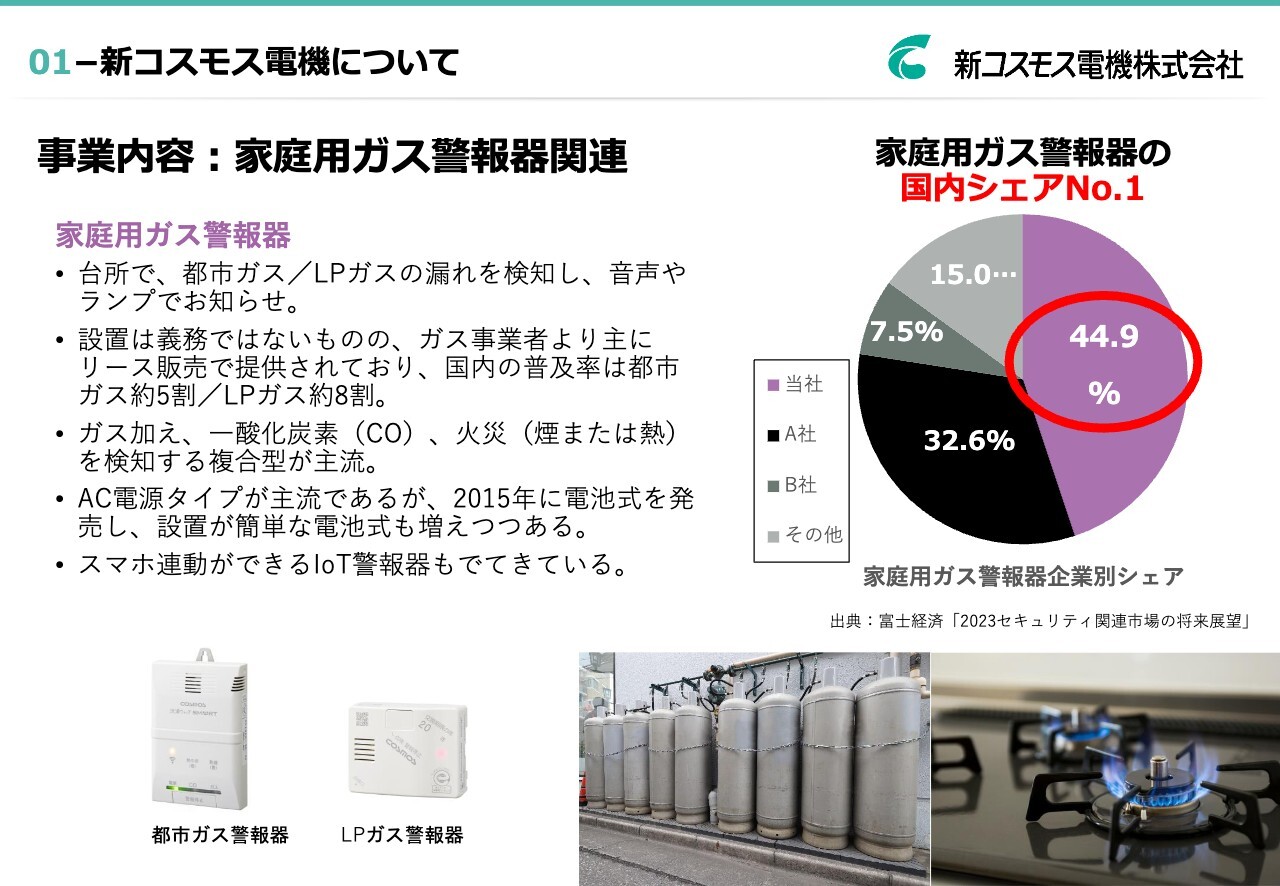

髙橋:セグメントごとにご説明します。まずは、「家庭用ガス警報器関連」です。

「家庭用ガス警報器関連」は、都市ガス用とLPガス用の大きく2つに分かれます。主に台所でご利用いただいており、国内シェアは44.9パーセントと、国内でNo.1のシェアとなっています。

この家庭用ガス警報器には、不完全燃焼による一酸化炭素(CO)、火災(煙または熱)検知の機能を含んだものもあります。従来は100ボルト駆動が主流の商品でしたが、現在は電池駆動の警報器が主流になりつつあり、アメリカや中国でも増加中です。

事業内容:家庭用ガス警報器関連

髙橋:「家庭用ガス警報器関連」の中には、火災警報器が含まれています。住宅用火災警報器は、火災による死者が増え続けていたことから、法律により、2006年からは新築住宅、2011年からは既築住宅を含むすべての住宅での設置が義務化されています。

しかし、現在も建物火災によって年間1,000名近い方が亡くなっています。当社は、家庭用ガス警報器のノウハウを活かした一酸化炭素検知機能付きの火災警報器を開発・製造しています。こちらは、後ほど詳しくご説明します。

kenmo氏(以下、kenmo):基本的な質問ですが、家庭用ガス警報器の設置は義務化されているのでしょうか? それとも任意ですか?

髙橋:家庭用ガス警報器は、任意設置です。

kenmo:御社では家庭用と産業用の両方を展開しており、日本には他にないというご説明でしたが、なぜ他社は両方を取り扱っていないのでしょうか?

髙橋:家庭用と産業用では、当然ながら使用する現場の条件等が大きく異なります。

家庭用は、約5年間ノーメンテナンスで性能を維持し続けなければならないことや、非常に大量に生産する必要があります。当社では、機種にもよりますが、年間100万台近くの家庭用ガス警報器を生産・販売しています。

一方で産業用は、日本では年に一度の定期点検、そしてある程度厳しく設定された指示精度や各種性能が求められています。製造は家庭用ほど多くなく、当社では年間数万台程度を製造・販売しているという違いがあります。

いずれにしても、どちらにも対応できるかどうかの違いではないかと思います。

事業内容:産業用ガス警報器

髙橋:産業用ガス検知警報器についてご説明します。産業用ガス警報器は、工業用定置式ガス検知警報器と業務用携帯型ガス検知器のセグメントを合わせたものです。

工業用定置式ガス検知警報器は、工場などに設置し、ガスの漏えいを常時監視する装置です。このような機器は、高圧ガス保安法で設置やメンテナンスが義務付けられています。

業務用携帯型ガス検知器は、作業員が身に着けてガスを検知するなど、日常点検に使用します。産業用ガス警報器の売上高は、機器販売とメンテナンスでほぼ同額となっています。

ガスセンサの高い技術力および生産体制

髙橋:当社の強みは、ガス警報器の心臓部ともいえるガスセンサです。ガスセンサは、ガスの種類や濃度などで使い分けられており、検知方式も複数あります。

当社では、世界で他にないオンリーワンのセンサを持っています。2014年に、ガスセンサの研究・開発・製造をするための施設として、兵庫県三木市にコスモセンサセンターを建設し、2015年から稼働を開始しています。

さらに、今年9月には新工場の建設も竣工しました。グループ全体のガスセンサの生産量は、世界でもトップレベルを誇っています。

ガスセンサの高い技術力および生産体制

髙橋:当社のオンリーワンセンサである、熱線型半導体式センサについてご紹介します。こちらは主に家庭用ガス警報器に搭載されており、生産数も一番多く、当社の主力センサとなっています。

特徴として、可燃性ガスを高感度に検知し、さらに構造的に非常にシンプルで量産性に優れているため、低コスト生産が可能である点が大きな強みです。

ガスセンサの高い技術力および生産体制

髙橋:新たな当社の強みとして、熱線型半導体式センサにMEMS技術を応用した、MEMS熱線型半導体式センサを開発しました。

大幅な省電力化により、電池式の家庭用ガス警報器を実現することができました。「MEMS」とは「微小電気機械システム」の略称で、機械、電子、光、化学などの多様な機能を集積化した微細デバイス全体を指す言葉です。

MEMSセンサを搭載した当社の家庭用電池式ガス検知警報器は、現在、世界で圧倒的なシェアを確保しつつあります。MEMSセンサを応用し、新たな事業展開も進めているところです。

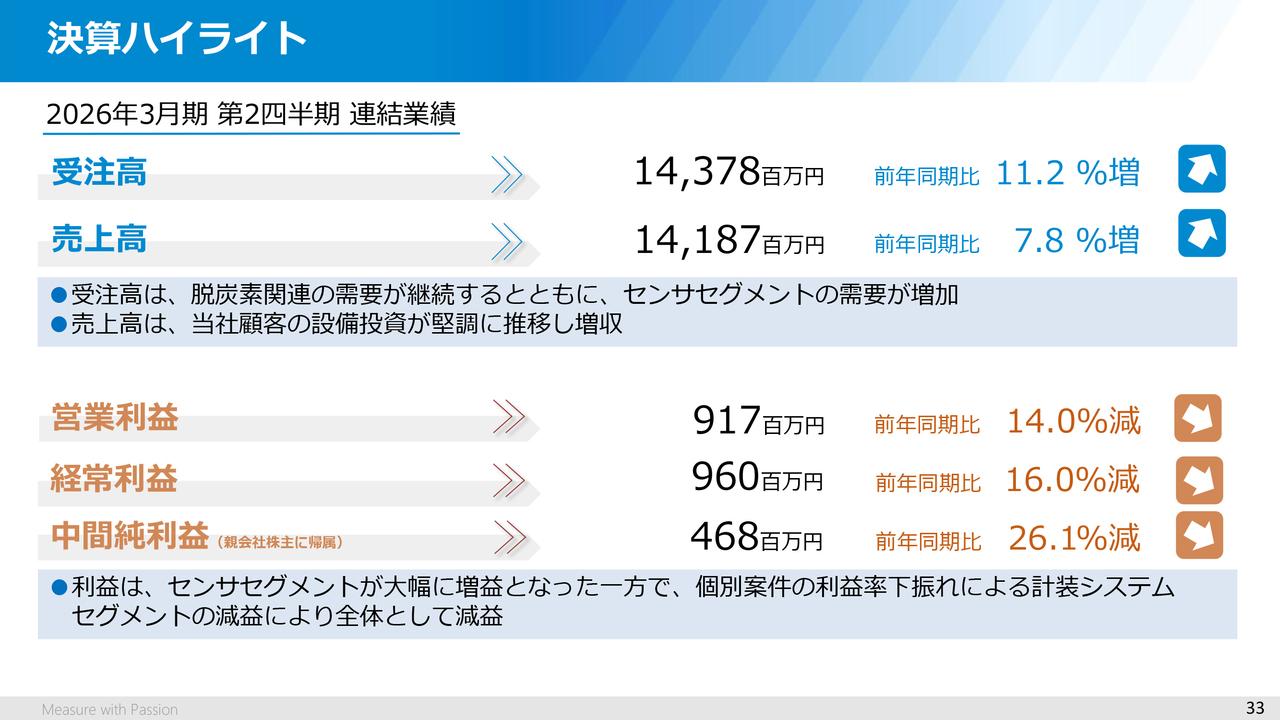

2025年3月期の連結業績予想

髙橋:2025年3月期第2四半期決算の概要についてご説明します。まずは、今期の通期業績予想です。

今期は現在進行している中期計画の最終年でもありますが、もともと中期経営計画で発表していた最終年度の数値を修正しました。売上高416億6,100万円、営業利益41億円を今期の目標としています。

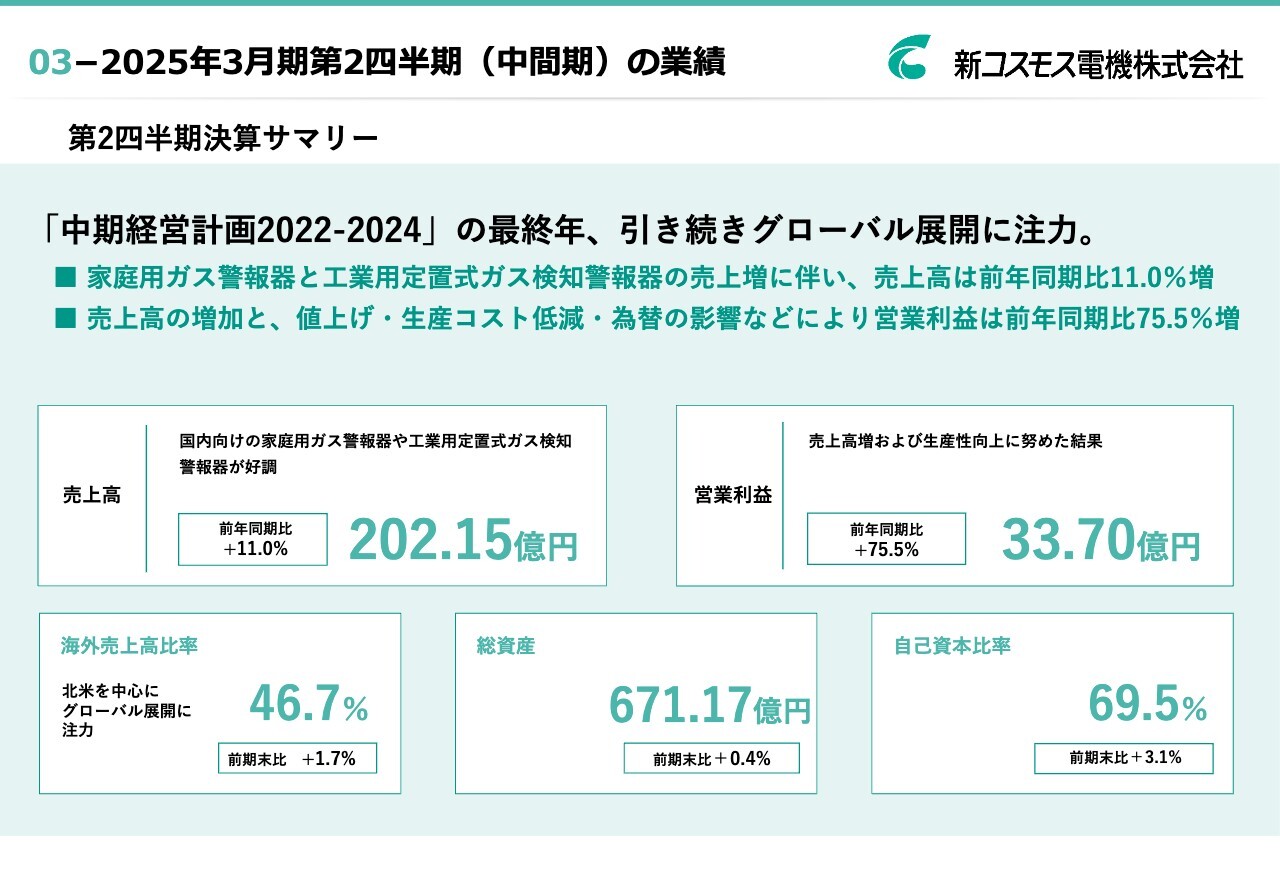

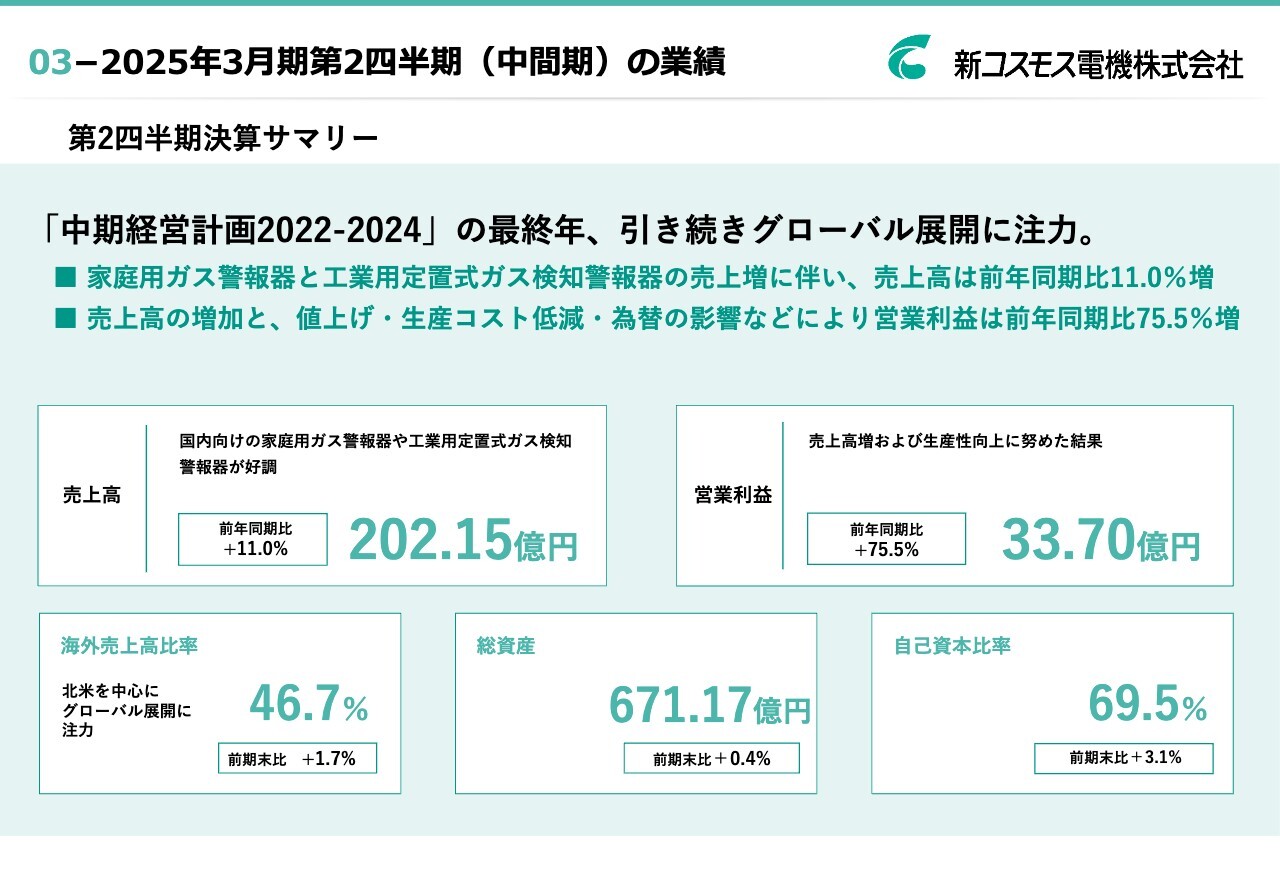

第2四半期決算サマリー

髙橋:通期の目標に対し、当第2四半期までは堅調に推移しています。売上高は、国内向けの家庭用ガス警報器や工業用定置式ガス検知警報器が好調に推移したことにより、前年同期比11.0パーセント増の202億1,500万円となりました。

営業利益は、売上高の増加に加え、値上げによる販売価格の上昇や生産コストの低減などにより、前年同期比75.5パーセント増の33億7,000万円となりました。

売上高全体に占める海外売上高の比率は46.7パーセントとなり、前期末比1.7パーセント増加しています。

総資産は671億1,700万円となり、前期末とほぼ同等です。自己資本比率は、前期末比3.1パーセント増の69.5パーセントとなりました。

2025年3月期第2四半期(中間期)の業績 セグメント別状況

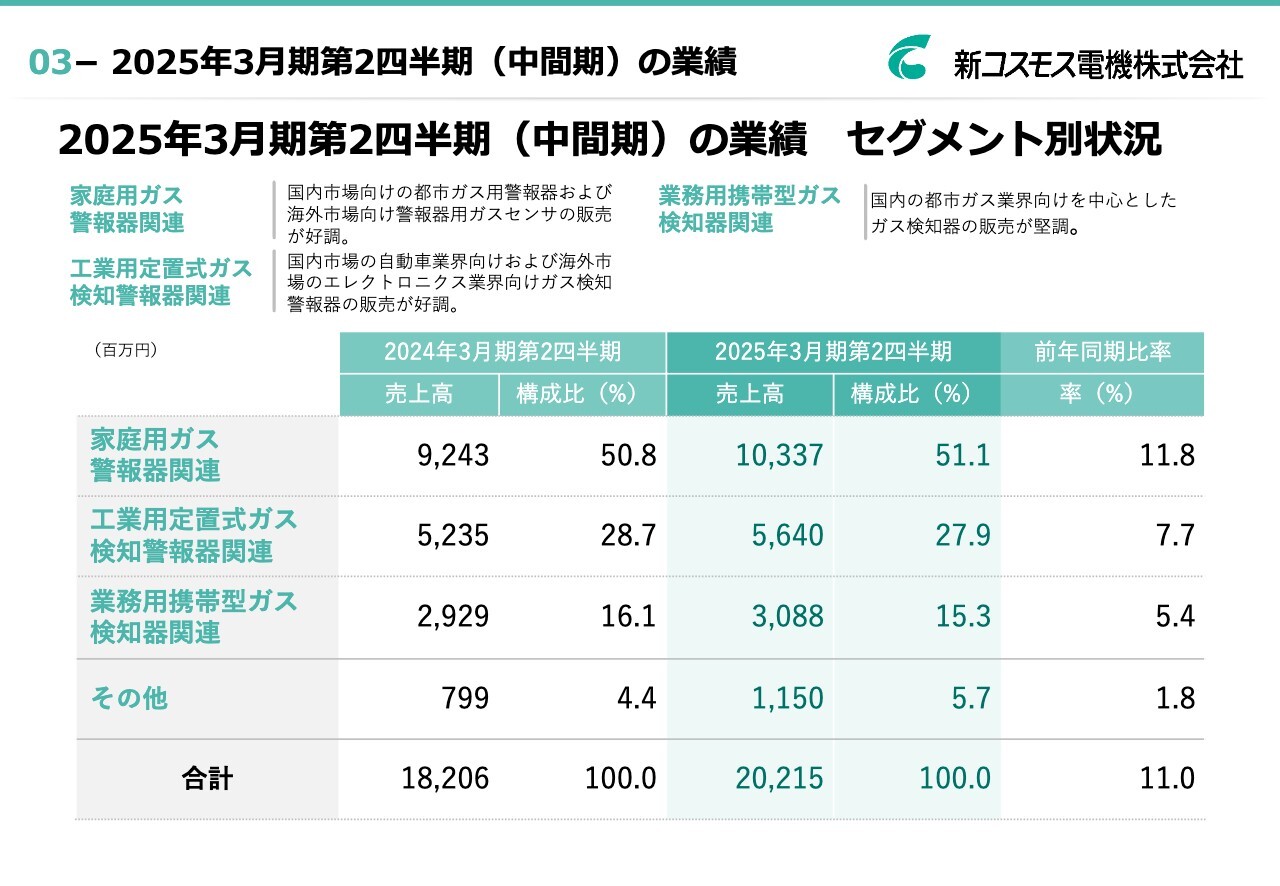

髙橋:セグメント別の売上状況についてご説明します。

「家庭用ガス警報器関連」の売上高は、前年同期比11.8パーセント増の103億3,700万円となりました。主な要因は、国内市場向けでは都市ガス用警報器の客先在庫の調整が終わり、売上が伸びたことに加え、海外市場向けの警報器用ガスセンサの販売が好調に推移したことが挙げられます。

「工業用定置式ガス検知警報器関連」の売上高は、前年同期比7.7パーセント増の56億4,000万円となりました。主な要因は、国内市場の自動車業界向けのガス検知警報器、および海外市場のエレクトロニクス業界向けガス検知警報器の販売が好調に推移したことです。さらに、メンテナンスサービスも好調に推移しています。

「業務用携帯型ガス検知器関連」の売上高は、前年同期比5.4パーセント増の30億8,800万円となりました。主な要因は、国内の都市ガス業界向けのガス検知器の販売が堅調に推移したことが挙げられます。また、メンテナンスサービスも堅調に推移しました。

以上のように、当第2四半期は3つの主なセグメントで売上を伸ばすことができました。

kenmo:直近の決算についてお尋ねします。家庭用ガス警報器が好調ということですが、在庫調整が一巡したというお話がありました。これは、完全に解消したという認識でしょうか?

髙橋:お客さまの在庫で今まで売上が伸び悩んでいましたが、上期にほぼ解消し、順調に販売が進んでいます。

kenmo:特に、「工業用定置式ガス検知警報器関連」が好調というお話でした。好調な理由について、もう少し詳しくうかがえますか?

髙橋:特にアジアの関係で、半導体業界向けのIC工場の建設が進んでいます。こちらに向けて、ガス検知警報器を好調に出荷しています。

もう1つは、水素関連です。水素燃料電池用の燃料電池関係、あるいは新たなリチウムイオン電池の工場向けの警報器の販売が順調に推移しています。

kenmo:「値上げ」というキーワードがありますが、こちらはいつ、どのぐらいの価格改定をされたのか教えていただけますか?

髙橋:主に上期に、値上げのお願いに回っています。金額は商品やお客さまにもよるため具体的にはお伝えしづらいのですが、いずれにしても、我々も部品や人件費の値上げに大きな影響を受けているため、このあたりをお客さまに理解いただきながら値上げしました。

kenmo:交渉しつつ進められたかたちですね。

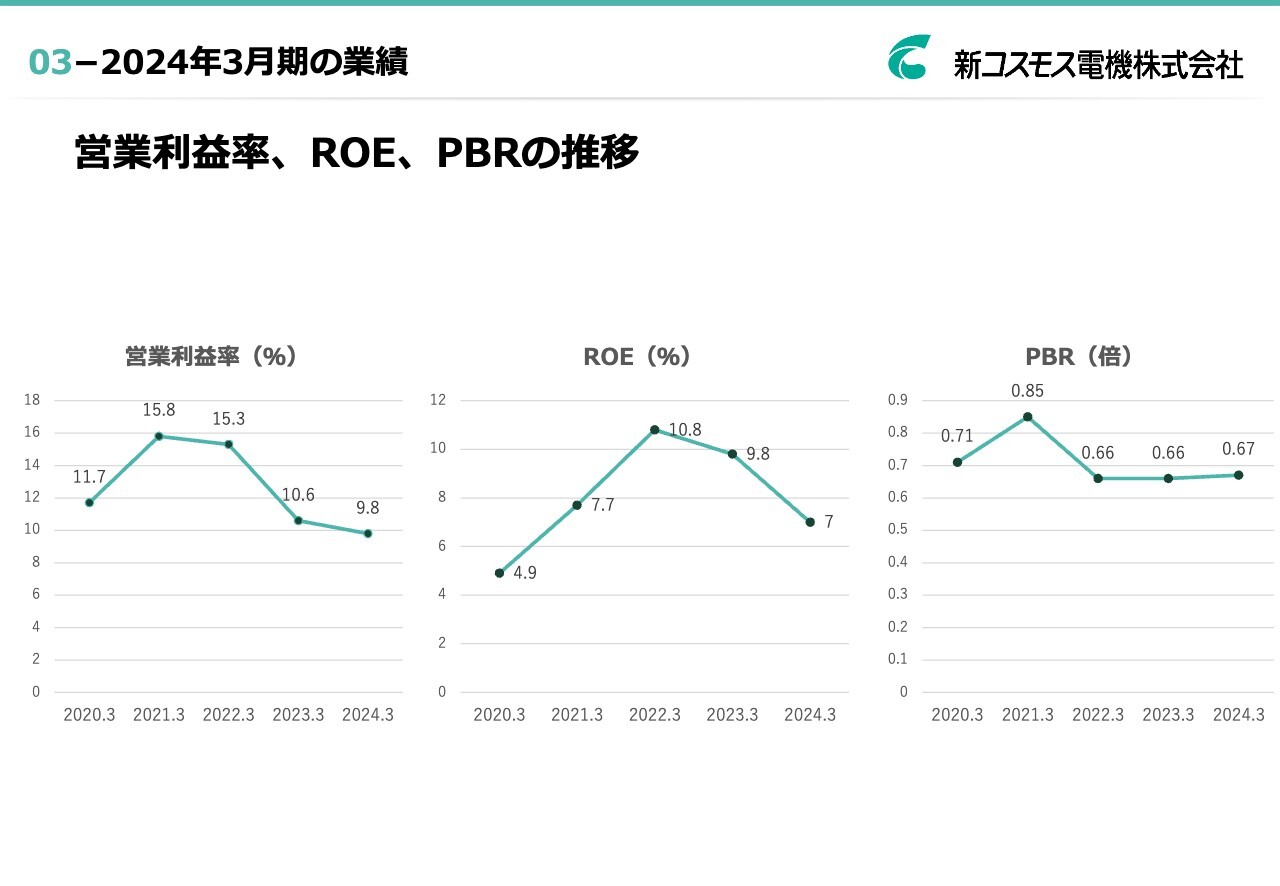

営業利益率、ROE、PBRの推移

髙橋:営業利益率、ROE、PBRの推移です。スライドのグラフは、直近5年間のそれぞれの推移を示したものです。特にROEとPBRは、一般的に目安と言われている値よりも少し低い水準になっています。

こちらの改善に向けた取り組みとして、当社では成長戦略への投資を行い、会社を成長させることを目標としています。

また、DXの推進などによって生産性を高め、利益率を向上させることが必要だと考えています。具体的には、成長戦略として海外展開への注力による売上の増加、基盤戦略は生産体制の強化を重点に考えています。これらについては、中期経営計画の取り組みの中で説明します。

中期経営計画2022-2024の進捗

髙橋:ここからは、今年度に最終年度を迎える「中期経営計画2022-2024」で進めている取り組みについてご説明します。

現在進行中の中期経営計画では数値を見直し、下方修正を行っていますが、定性目標については変更ありません。「中期経営計画2022-2024」における定性目標は、「『お客さまに選ばれ社会に役立つ新コスモス電機グループ』を目指す」です。

3つの戦略

髙橋:「中期経営計画2022-2024」では、3つの戦略として「成長戦略」「基盤戦略」「サステナビリティ戦略」を掲げています。これらの中で、特にポイントとなる点についてご説明します。

成長戦略

髙橋:成長戦略は、スライドに記載の3点に取り組んでいます。

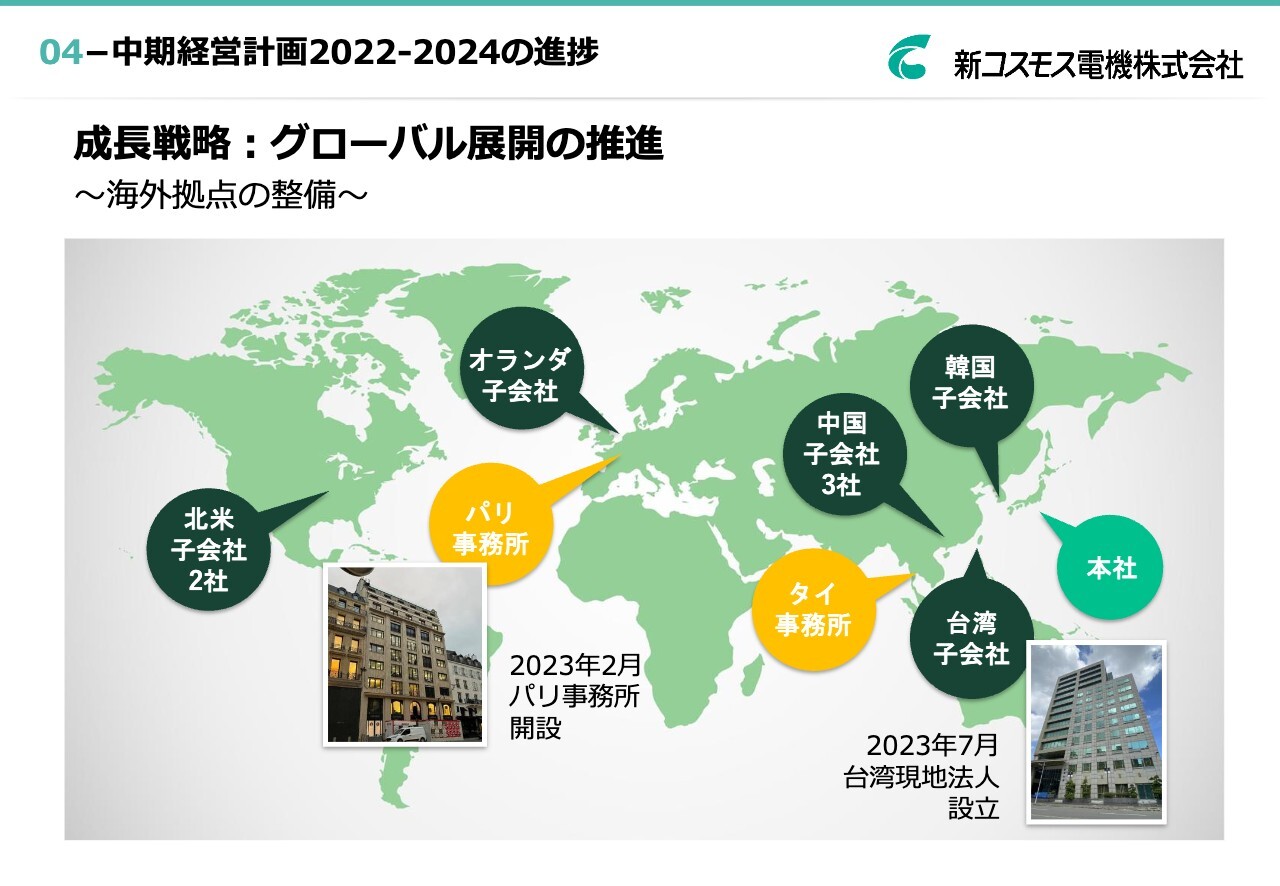

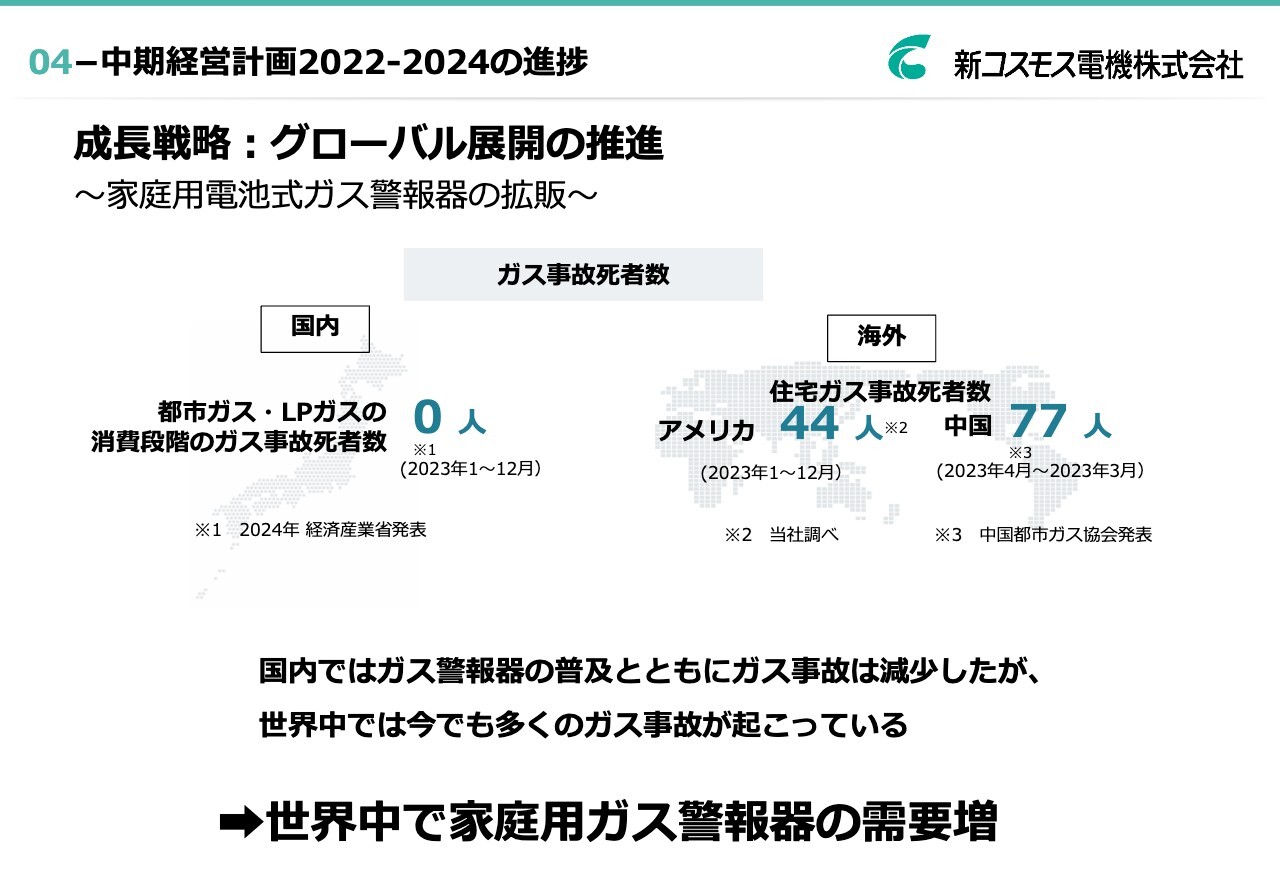

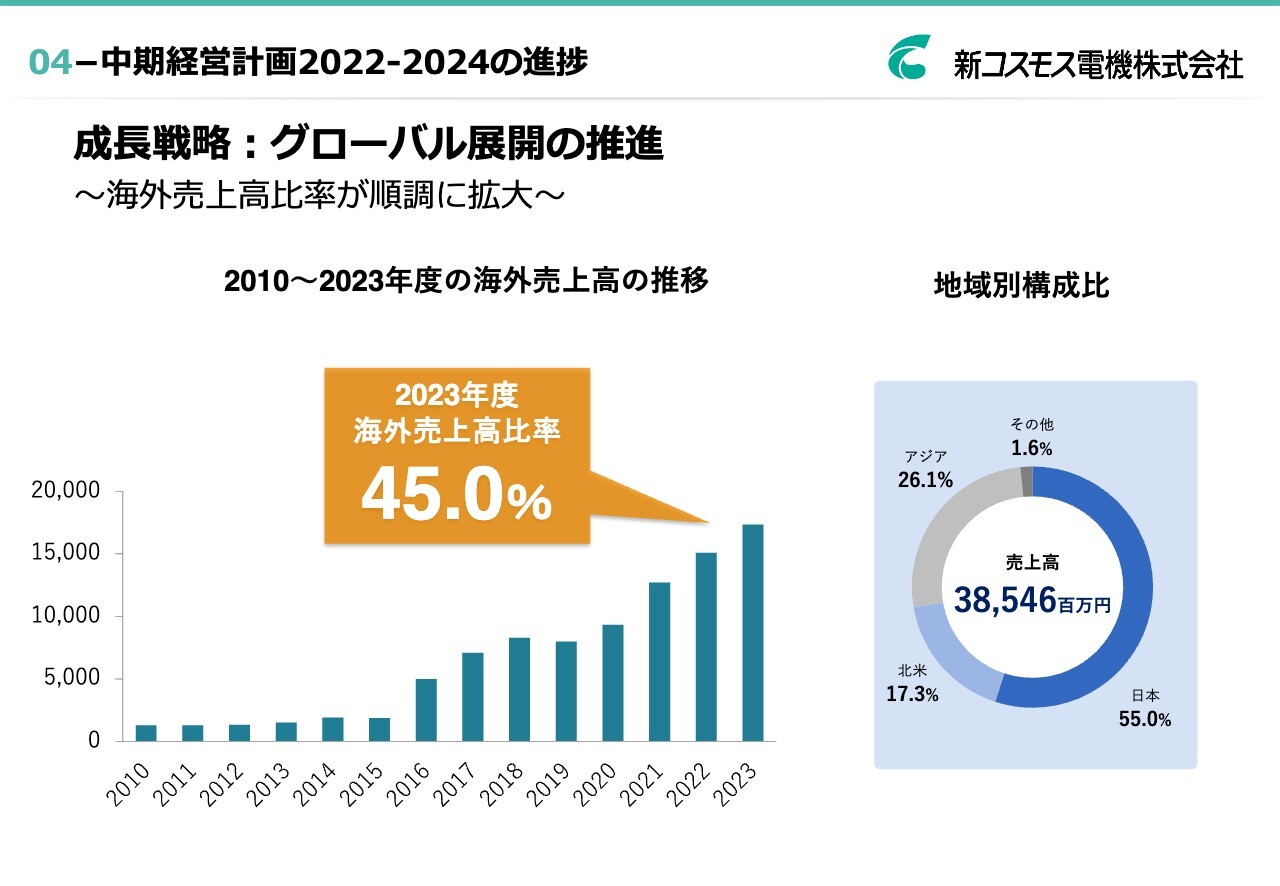

成長戦略:グローバル展開の推進

髙橋:グローバル展開についてご説明します。世界中のガス事故をなくすことが、グローバル展開の最大の目的です。そのために、海外拠点の整備を進めています。

2023年2月に、パリ事務所を開設しました。同じく2023年7月には、台湾事務所を法人化しています。現在の海外拠点は、子会社8拠点、事務所2拠点の計10拠点となっています。

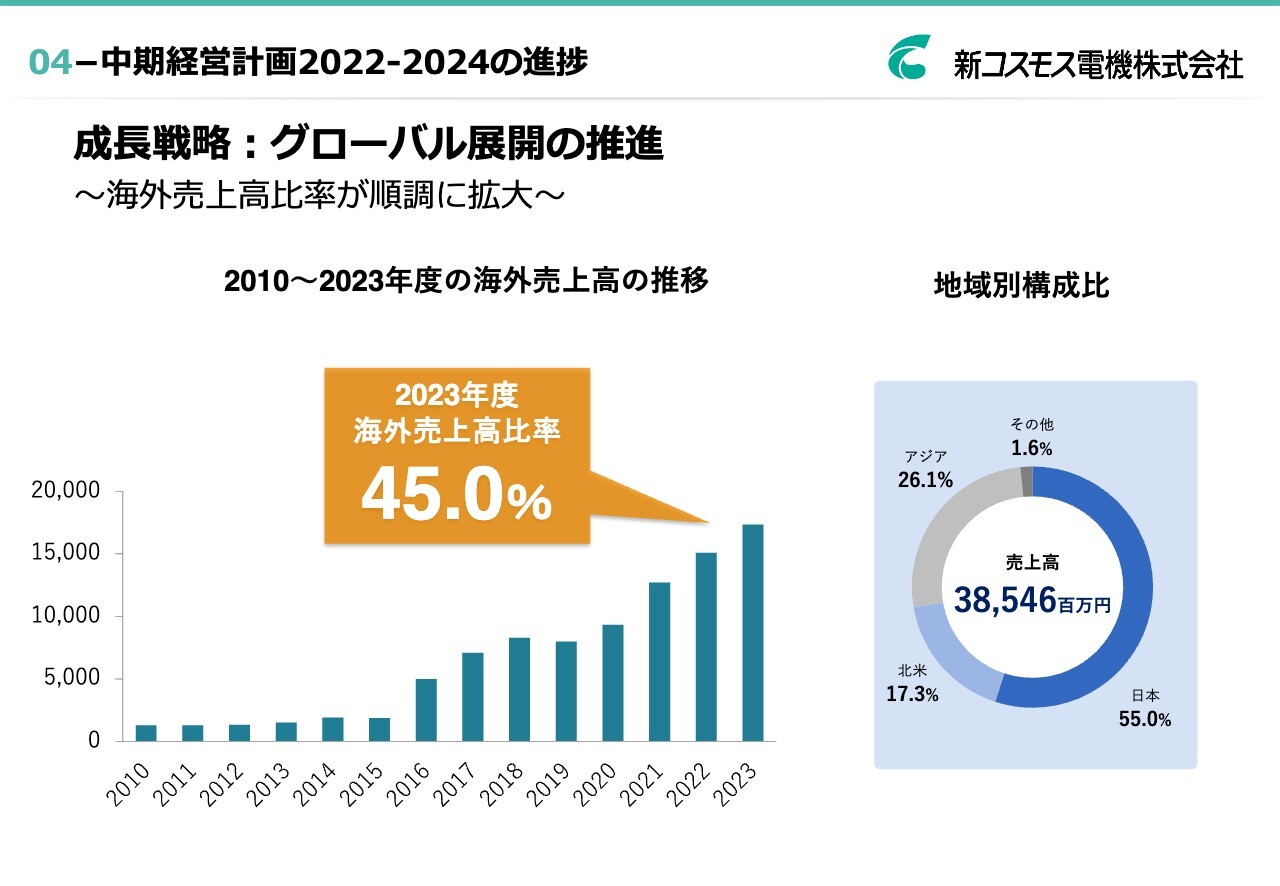

成長戦略:グローバル展開の推進

髙橋:海外売上高比率も、年々上昇しています。中期経営計画で目標としていた海外売上比率40パーセントを超え、2023年度は45.0パーセント、2024年度第2四半期は46.7パーセントと、さらに上昇しました。海外売上では、北米とアジアがほとんどを占めています。

北米での主な販売商品は、家庭用電池式ガス警報器、アジアではエレクトロニクス業界向けのガス検知警報機となっています。

成長戦略:グローバル展開の推進

髙橋:北米での家庭用電池式ガス警報器市場の拡大について説明します。

現在、日本の家庭でのガス漏れによる死者数は、ほぼゼロになっています。しかし、世界ではガス漏れ事故による死者が大変多く、スライドに記載したとおりの数字となっています。日本の家庭がガスに対していかに安全なのか、ご理解いただけるかと思います。

都市ガスの歴史の古いヨーロッパやアメリカでは、ガス配管の老朽化が深刻な問題になっています。当社の使命を果たすべく、この事態にいち早く対応し、家庭用電池式ガス警報器の拡販に力を入れています。

成長戦略:グローバル展開の推進

髙橋:当社は、20年前からメタンガスを省電力で検知できるMEMS熱線型半導体式センサを開発しています。

このセンサを活用した家庭用電池式ガス警報器が、アメリカの大手エネルギー会社であるコン・エジソン社に採用され、多くのガス漏れ事故を防止できています。

昨年、アメリカのニューヨーク州では、ガス警報器の設置義務化が決まりました。アメリカでは、複数の州でガス警報器設置義務化の議論が進んでいます。

中国でも、安全意識の向上によって品質の良い警報器の要求が高まっているという背景があるため、電池式ガス警報器の販売に力を入れているところです。

kenmo:現状はアメリカや中国で伸ばしているということですが、御社のガス警報器が実際にガスを検知して重大事故を防いだという事例はありますか?

髙橋:採用いただいているエネルギー会社からは、7年前から設置いただき、現在で約2,300件のガス漏れを検知したと報告を受けています。

成長戦略:ガスセンサの展開による新市場の創出

髙橋:国内では新市場の創出を目指し、一酸化炭素検知機能付き火災警報器「PLUSCO(プラシオ)」の販売に力を入れています。

プラシオは、火災警報器業界では後発となる当社がガス警報器開発のノウハウを活かして開発した、新しい火災警報器です。

一般的な火災警報器は、煙または熱を検知して火災をお知らせする機能が主流ですが、プラシオは煙センサに加え、一酸化炭素センサを搭載しています。

火災の種類によっては、煙や炎よりも一酸化炭素が早く発生するため、火災を早く知らせるには一酸化炭素を検知することが有効です。

火災で亡くなる方の多くが、逃げ遅れによる65歳以上のご高齢者です。火災において一番大切なことは、早くお知らせして、早く逃げることです。プラシオは、それを可能にする火災警報器です。

昨年、一酸化炭素の検知の早さを実体験いただける火災実験室を兵庫県三木市に開設しました。ここでは、一般の方も見学できるようになっています。

現在、プラシオの認知度アップのためのプロモーション活動にも力を入れています。テレビCMをご覧ください。

プラシオのテレビコマーシャルをご覧いただきました。当社はプラシオを多くの方にお使いいただき、1人でも多くの命を火災から救いたいと考えています。

成長戦略:保安の高度化やニーズの変化への対応

髙橋:成長戦略の保安の高度化についてご説明します。

7月に、半導体業界向けの新製品「コスモス式ガス検知部 PS-8」を発売しました。現在、世界中で半導体工場建設が進んでいる中、半導体工場では非常に危険なガスをたくさん使用しています。

ガス警報器は、1工場につき数千個も使用している工場もあるため、メンテナンスの時間と費用が大きな負担となっているのが現状です。このメンテナンスの手間を極力省いたのが、「コスモス式ガス検知部 PS-8」です。

こちらは、現場でガスをかけて調整する作業を不要にしたセンサのため、ガスを使うメンテナンス作業の時間を大幅に短縮することができます。国内だけでなく台湾、中国、ヨーロッパ、アメリカ等への販売を強化しています。

基盤戦略

髙橋:定性目標の2つ目である基盤戦略については、スライドに記載の6点に取り組んでいます。

中でも人材育成に力を入れており、従業員が仕事を通じて人として成長できることを重視しています。会社では、目標達成のために多くの仲間と力を合わせて働く必要があります。そのためには、お互いの信頼関係が大切です。

さらに、顧客とも互いの信頼関係が必要です。この信頼関係を保つためには、人として恥ずかしくない人となることが大切だと考えています。

例えば、「約束を守る」「お礼が言える」「嘘は絶対に言わない」「挨拶や言葉遣いに注意が払える」などです。日常の仕事や人事カリキュラムを通して、この思想を身に付けてもらっています。

また、生産性の向上を目指し、社内システムの見直しによる業務改革を目的としたDX化も進めています。

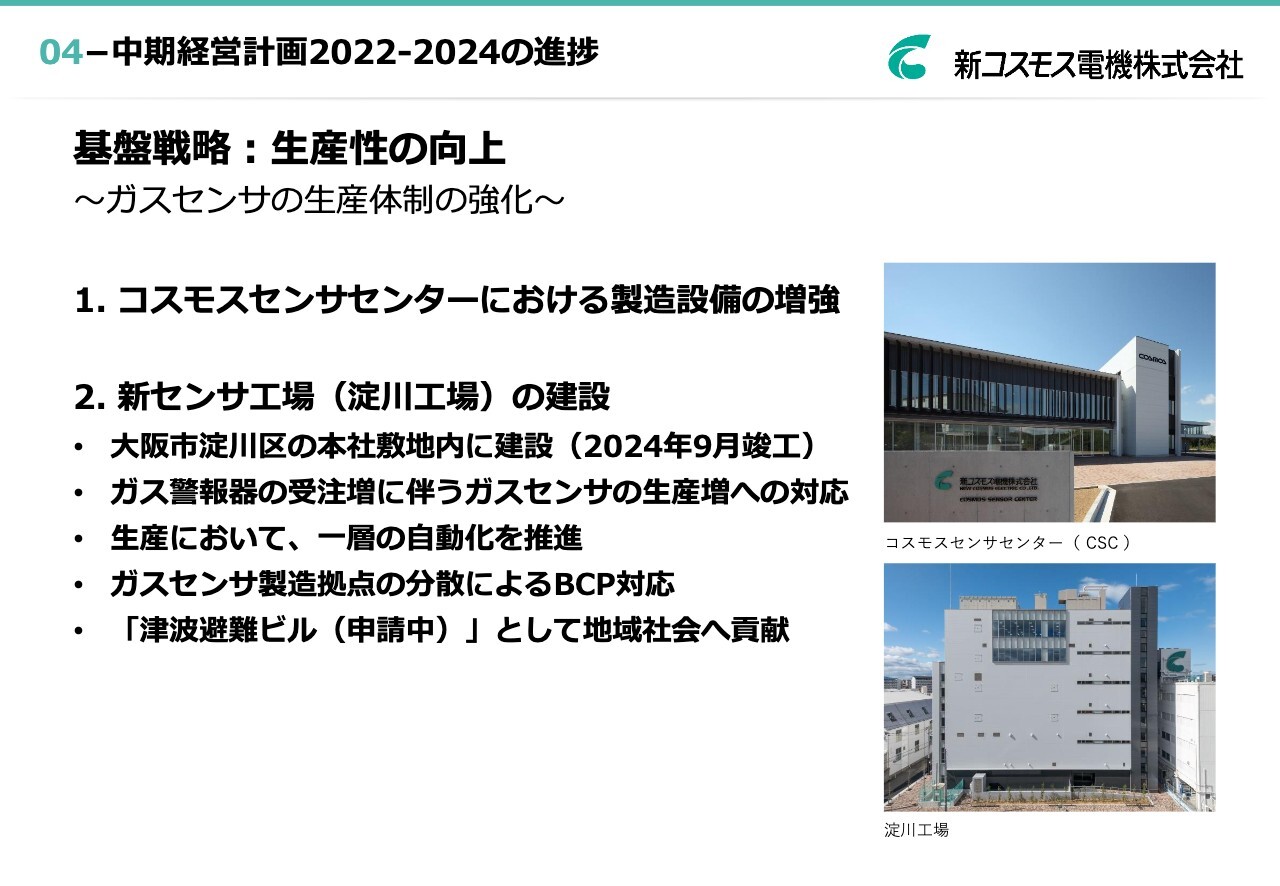

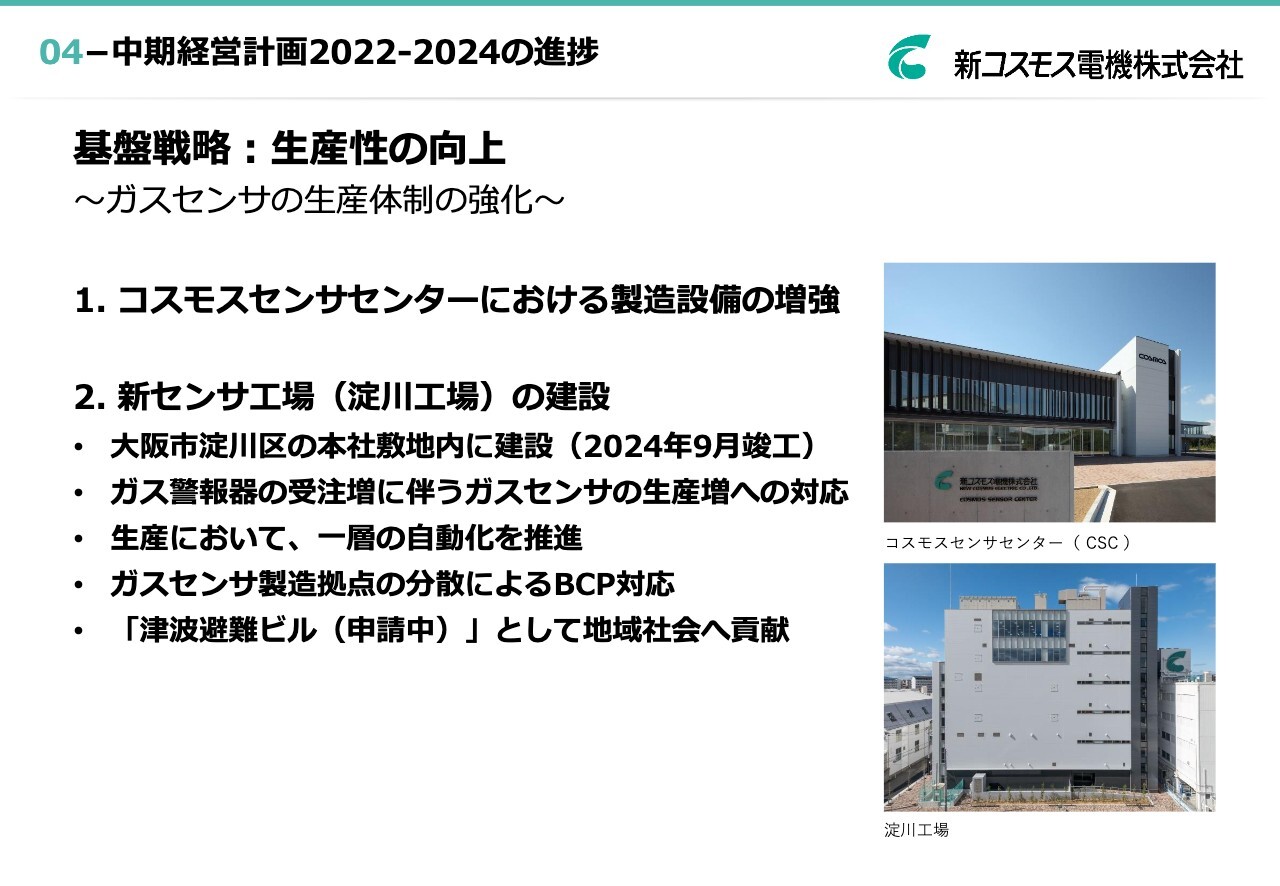

基盤戦略:生産性の向上

髙橋:さらに、新工場の建設をはじめとする、ガスセンサの生産体制の強化にも取り組んでいます。

現在、ガスセンサの開発と製造はコスモセンサセンターで行っています。9月末には、BCP対応のための新たなガスセンサ工場となる淀川工場を竣工し、来年1月より順次稼働予定です。これにより、2拠点でのガスセンサの生産が可能になりました。

新工場では、特に自動化に力を入れています。さらにこの建物は、現在、大阪市の津波避難ビルの申請中です。申請が通れば、地域に十分貢献できると考えています。

サステナビリティ戦略

髙橋:3つ目の定性目標は、サステナビリティ戦略です。スライドに記載した5点に取り組んでおり、特にクリーンエネルギーの安全な利用に貢献することに力を入れています。

サステナビリティ戦略:クリーンエネルギーの安全な利用に貢献

髙橋:カーボンニュートラル社会実現に向け、メタネーションやクリーンエネルギーの水素、アンモニアなどが注目されています。

水素、アンモニア、メタン検知は、当社の強みである熱線型半導体式センサが得意としています。当社のセンサが活躍できるチャンスとして、積極的な営業活動を進めています。

サステナビリティ戦略:クリーンエネルギーの安全な利用に貢献

髙橋:当社は、約40年前から水素検知用ガスセンサの研究開発に力を入れています。トヨタ自動車の燃料電池車「MIRAI」に、当社の水素センサが採用されています。車載用センサとしての採用は、高い耐久性と品質、生産能力等が評価された結果です。

さらに、燃料電池車用の国内水素ステーションの約8割に当社のガス検知警報器が採用されています。世界的に水素の市場が広まりつつある中、「水素検知=新コスモス電機」となるようがんばっています。

サステナビリティ戦略:安全・安心で、持続可能な社会づくりに貢献

髙橋:当社が販売するアルコール検知器についてご紹介します。

飲酒運転による死亡事故の多発により、2023年12月に道路交通法が改正されました。各事業者に対し、白ナンバー営業車運転手へのアルコール検知器による運転前チェックが義務付けられています。

当社としては、飲酒運転の防止によって安全安心で持続可能な社会作り、まち作りに当社のガス検知技術で役立とうと考えています。引き続き、飲酒運転による交通事故の防止に貢献していく予定です。

このような成長戦略、基盤戦略、サステナビリティ戦略を行うことで、企業価値向上に努めていきます。

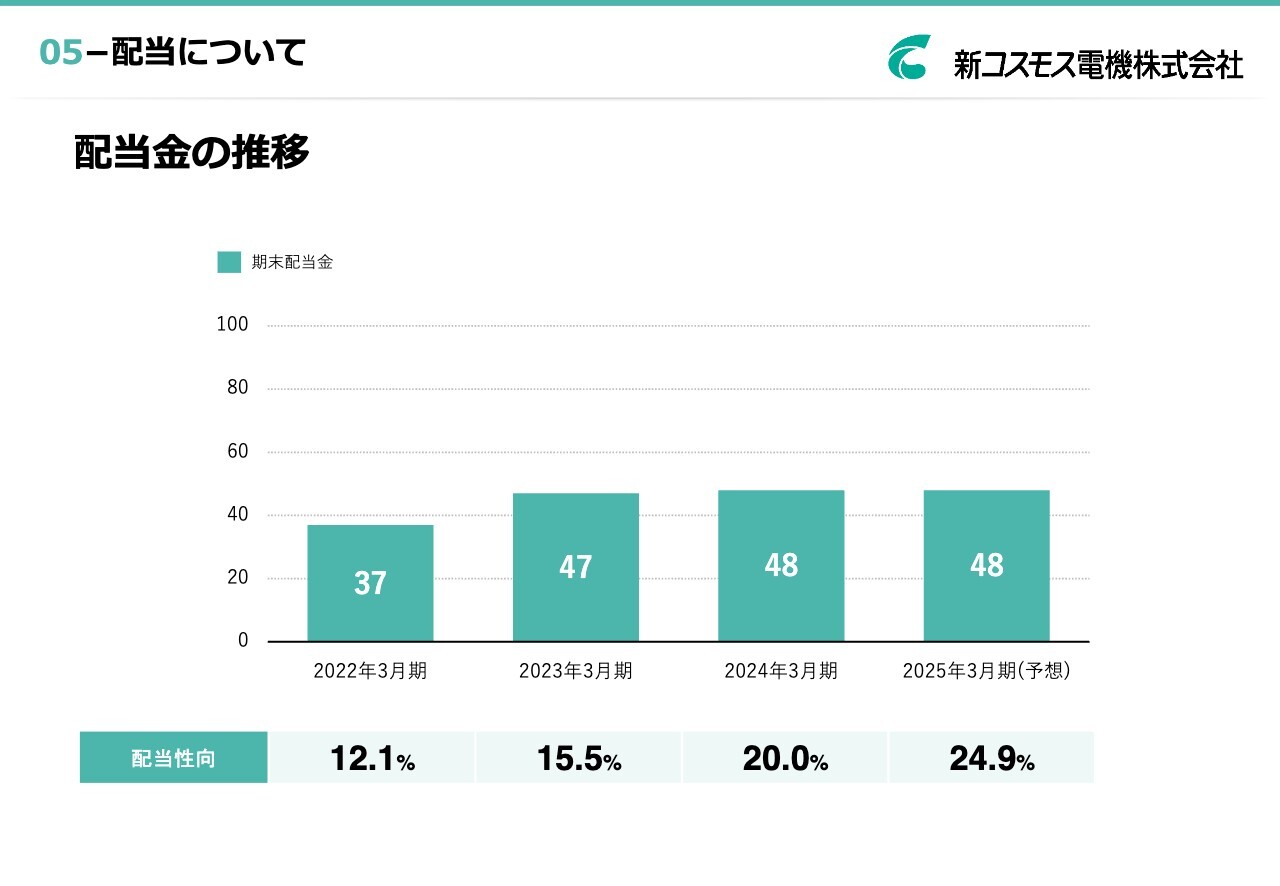

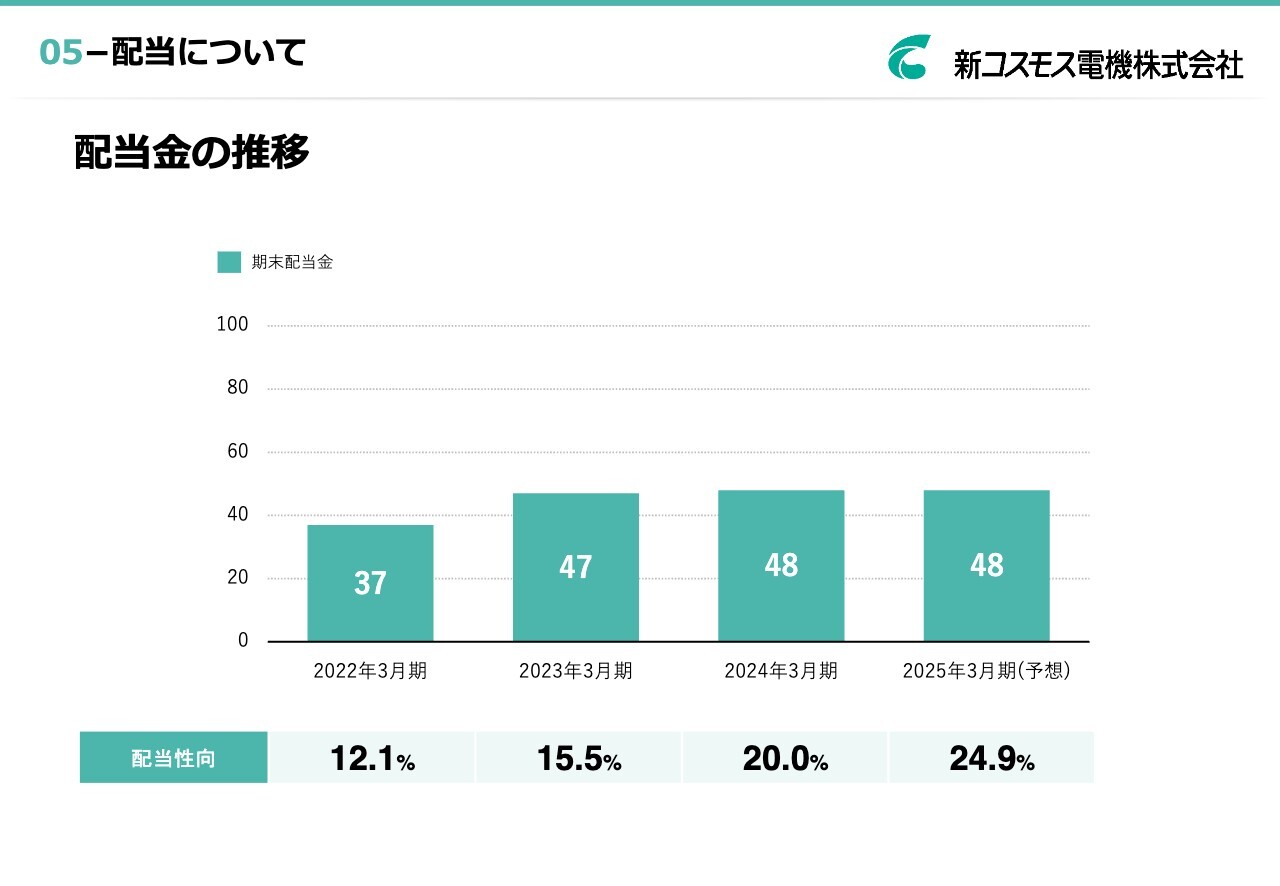

配当金の推移

髙橋:配当金の推移です。当社の株主のみなさまに対する利益還元の基本方針は、業績および配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を行うことです。

2024年3月期の期末配当金については、業績や財政状態等を総合的に勘案した結果、直近の配当予想より1円増配し、48円としました。2025年3月期も、48円の配当を予想しています。

最後に…

髙橋:最後に、新コスモス電機は世界中のガス事故をなくすために活動します。ぜひ当社に関心を持っていただき、世界中のガス事故をなくす仕事を応援していただきたいと思います。

本日はご清聴いただき、ありがとうございました。

質疑応答:可変抵抗器の開発の失敗からヒットを生んだエピソードについて

kenmo:「沿革の中で、2度の倒産を経たこと、また、可変抵抗器の開発の失敗から新たな製品が生まれたというご説明がありました。倒産から立ち直った際、警報器を開発してヒットしたエピソードをもう少し詳しく教えてください」というご質問です。

髙橋: 可変抵抗器は、軸をぐるぐると回して抵抗値を変える装置です。

ある時、可変抵抗器を次の日中にまとめて出荷しなければならないことがありました。出荷準備で大変な時に、出荷前の最後の検査をしてみると、本来あるべき性能がまったく維持できていませんでした。

軸を回しやすくするためにグリースを塗りすぎていたため、有機溶剤を使ったウエスでグリースを拭き取ったものの、有機溶剤をたくさん付けすぎたために、有機溶剤が抵抗体の上に吸着されました。

抵抗体はカーボンをバインダーで塗り固めているのですが、そのバインダーが有機溶剤を吸って膨潤し、カーボンとカーボンの接触が疎になってしまったことが、抵抗値が大きく変わった原因でした。

これを見た当時の社長が、「それならば、この方法で有機溶剤の濃度を検知できるのではないか」と思いつきました。

みんなが出荷できなくてどうしようと悩んでいた時、1人密かにこれでセンサができるのではないかと発想し、あらためてその研究に力を入れたのが現在につながっています。

kenmo:失敗をきっかけにこれだけの売上につながってきたということで、とてもおもしろいエピソードだと感じました。

質疑応答:海外売上の地域別比率と今後の海外展開について

kenmo:「海外売上高は北米が中心とのことですが、他の地域も含めた地域別比率はどうなっていますか? また、今後の海外展開についても教えてください」というご質問です。

髙橋:現状、海外売上のうち大きいものとして、1つは北米の家庭用ガス警報器の市場、もう1つはアジアです。アジアでは、主に中国を中心とした半導体工場向けの産業用警報器の販売です。

また、現在はリチウムイオン電池がEV車などでたくさん使われています。その製造工程で使うガス検知警報器もアジア地区で販売しています。主に、これら2つの地域での売上が大きく伸びています。

kenmo:北米は家庭用、中国は産業用が売れているということですが、戦略的に進めたのでしょうか? それとも、そのようなニーズが強かったからですか? 背景についてもう少し詳しく教えてください。

髙橋:我々の活動の目標は世界中のガス事故をなくすことであり、それが合言葉にもなっています。

北米では、家庭でのガス事故が多発していました。少し前のデータになりますが、北米では毎年、LPガスや都市ガスによる死亡事故が、日本の1970年代から1980年代頃のレベルで起きていました。

中国を中心としたアジアでも、半導体工場で生産に使う特殊材料ガスによる事故や、その際に使用するさまざまなガスによる事故が多発していました。

そこで、我々が取り組むべき地域はまずはここだと考え、順次力を入れていった結果が今につながっています。

質疑応答:海外展開の課題について

kenmo:海外は今後の成長の柱だと思います。たくさんあると思いますが、海外を伸ばすにあたっての課題について教えてください。

髙橋:海外だけでなく国内にも当てはまりますが、一番大事なのは人材だと思います。国内については、自分たちがいる国内なので、だいたいの事情は把握できます。

一方で海外の場合は、海外の事情を知った各国の人たちの力を借りて、その国のガス事故をなくす仕事を一緒に取り組んでもらうことが大事だと考えています。

そのような意味で、そのような人材を集めること、育成することが、現在の一番の課題になっています。

質疑応答:今後の技術開発系社員の採用計画について

kenmo:人材についてのお話がありましたので、採用計画について質問です。御社のサイトによると、約4割が技術開発系社員となっています。そこが御社の技術力につながっているのかと思いますが、今後も技術開発系の方を多く採用する計画ですか?

髙橋:基本的には技術開発系を中心に、オンリーワンのセンサや商品を作っていくことが大きな目標になっています。そのため、そのような人たちに集まってもらうための活動に取り組んでいます。

質疑応答:ガス警報器の売上の内訳について

岸田彩加氏(以下、岸田):「ガス警報器について、メンテナンス等のストック売上はありますか?」というご質問です。

髙橋:産業用機器は、必ずメンテナンスが必要になります。ただし、実情として、メンテナンスの売上のほとんどは随時契約でのメンテナンス作業の売上となっています。

契約に基づいてきちんと定期点検を行うことを目標としており、随時だけでなく契約点検もできるよう力を入れているところです。

岸田:では、息の長いお付き合いはあるのですね?

髙橋:おっしゃるとおりです。

質疑応答:水素自動車の普及について

岸田:「トヨタ『MIRAI』に、御社の車載用水素ディテクタが採用されているというお話でした。価格の高い水素の普及について、御社の考えをお聞かせください」というご質問です。

髙橋:日本ではまだ、ヨーロッパに比べて非常に高い価格で水素が販売されています。日本の水素販売に力を入れている岩谷産業でも、水素の値段を下げていこうと努力していますが、日本での水素の値段が下がるのにはもう少し時間がかかるのではないかと考えています。

ヨーロッパ等では風力発電によるグリーンエネルギーでの水素製造が活発に行われており、多少なりとも水素が安価で販売されています。それでもまだ、ガソリン等に比べると高い状況です。

2030年以降、2050年に向けて水素の価格がどれだけ下がるのか、我々も期待して見ているところです。

岸田:今後に期待ということですね。

質疑応答:新工場による生産性の向上について

kenmo:工場の新設について、個人的に気になっています。今年9月に新センサ工場を竣工したとのことですが、稼働は来年1月からですか?

髙橋:おっしゃるとおりです。来年1月末の開所式と同時に、稼動を始めようと思っています。

kenmo:この工場は国内向けですか? それとも海外向けですか?

髙橋:全世界に向けて販売できるセンサを作るための工場です。

kenmo:本格的に稼働した後、生産能力はどのくらい向上するイメージでしょうか?

髙橋:具体的には公表していませんが、既存の工場も含め、現在の倍以上はセンサを生産できる予定です。

kenmo:こちらも、今後に期待というところですね。

質疑応答:宇宙開発事業について

kenmo:御社のサイトには、「新コスモス電機と宇宙開発事業」という宇宙開発事業についての説明があります。最近、宇宙ビジネスはホットなので興味を持ったのですが、宇宙開発事業について教えていただけますか?

髙橋:過去の実績として、我々のセンサは宇宙船の中で発生するオフガス用の検知のためのセンサとして使われています。また、発射時に使われる燃料漏れの検知用のセンサとしても、たくさん採用いただいています。

kenmo:売上としては、まだこれからというイメージでしょうか?

髙橋:ロケットも毎日打ち上げられているわけではないため、数としてはまだ少ないです。名誉仕事的な位置づけで考えています。

質疑応答:今後の株主還元方針について

kenmo:配当性向については、もう少し上げる余地があるようにも思います。今後の株主還元方針について教えてください。

髙橋:当社の株主還元についての考え方は、継続的かつ安定的な還元を考えています。

この考え方を具体的に言うと、売上状況が100点満点でなくても「配当を下げることはできるだけないようにしていこう」「できるだけ最低でも維持していこう」「そして可能であればこれを上げていこう」と考えています。

kenmo:他社では累進配当やDOEベースの配当といったかたちで、もう少し具体的な配当方針に落とし込んでいるケースも見られます。

言えるところ、言えないところはあると思いますが、次の中期経営計画でもう少し具体的な配当方針を発表するといった考えはあるのでしょうか?

髙橋:可能な範囲で、来年度からはじまる中期経営計画に盛り込んでいきたいと思います。基本的に、DOEについては世の中の平均値以上は目指したいと思っています。

質疑応答:営業利益が第2四半期に大幅増益した要因と今後の見通しについて

岸田:「第2四半期の営業利益が大幅に増加した理由を教えてください。第3四半期以降も、同等の営業利益を計上できますか?」というご質問です。

髙橋:上期の売上と利益については、今まで新型コロナウイルスの影響で止まっていたさまざまなものが具体的に動き出し、予想以上に出荷できるようになったことが一番大きな要因だと思います。

下期以降も、状況はあまり大きく変わらないと考えています。ただし、海外ではさまざまな地域で複雑な紛争がたくさん起こっています。いろいろと予測できない事態も発生する可能性があるため、売上と利益を明確に予測しづらいと思っています。

特に、アメリカにおいても、いろいろな状況の変化がある可能性がゼロではないと考えています。非常に読みにくいのですが、大きな減退や変化はないのではないかと見ています。

質疑応答:海外で新たに進出したい地域について

岸田:「海外で新たに進出したい地域はありますか?」というご質問です。

髙橋:新たに進出したい地域というよりも、やはり、ガス事故の多い地域が我々の行くべきところだと考えています。

そのような意味では、北米にもようやくレールを敷き、ガス事故を減らす貢献ができはじめたばかりです。もっとガス事故を減らしていかなければ、なかなかゼロにはならないのではないかと思います。

アジアでもガス事故は多く、ヨーロッパでは昔からメタンガスを使用され、古い配管が数多く残っていると聞いています。これらのガス事故をなくすためにも、ヨーロッパに進出していきたいと考えています。

ただし、リソースも資金も限られているため、どこを優先して進出していくのか、次の中期計画では大きな目標設定が必要ではないかと考えています。

質疑応答:海外で販売量を増やす方法について

岸田:「海外には、日本と同じような規制はあるのでしょうか? あれば良いのですが、ない場合は、どのように販売量を増やすのでしょうか?」というご質問です。

髙橋:質問の趣旨とやや違うかもしれませんが、海外と比較すると、日本は警報器採用の判断に最も影響するのが法律です。これが、海外との警報器売上の一番の違いだと感じています。産業用についても、まずは「法律で決められていますか?」と聞かれることが多いです。

一方で海外では、法律よりも自己責任が果たせるかどうかを第一に質問されます。例えば、この警報器で自社の工場のプラントの安全が守れるのか、データに基づいていろいろと質問されます。

日本顧客は法律、海外顧客は自己責任を重視する点が大きく異なります。どちらが進めやすいかは区別がつけにくいのですが、日本と同じ方法では海外では売れないと感じています。

岸田:海外に合わせて進めているということですね。

髙橋:おっしゃるとおりです。

質疑応答:為替変動が業績に与える影響について

kenmo:為替変動が御社の業績に与える影響について教えてください。

髙橋:当社も、売上全体の40数パーセントが海外売上となっており、為替変動についてはそれなりに神経を使って監視しています。

現在は連結すると半分近くの売上が海外売上であり、海外売上比率が大きくなってきているため、だいたいの目安ですが、1円の変動で1億円程度の影響を受けているのではないかと見ています。

当日に寄せられたその他の質問と回答

当日に寄せられた質問について、時間の関係で取り上げることができなかったものを、後日企業に回答いただきましたのでご紹介します。

<質問1>

質問:数年先の成長イメージを教えてください。どの市場で、どの程度の成長が見られますでしょうか。

回答:この数年でいえば、一番は北米における電池式家庭用ガス警報器の市場への期待が大きいです。

現状、MEMSメタンセンサは当社グループのオンリーワンセンサであるため、期待は大きいです。

規模については、まさに法令化が進みつつある状況のため、当社としてもどれくらいの成長になるのか分析中です。

<質問2>

質問:2016年から海外販売が伸びているのは何故でしょうか。

回答:2016年に、フィガロ技研をグループ会社化しました。フィガロ技研は海外売上高比率が非常に高い会社であるため、それによって海外売上高比率が上昇しました。

また、2017年にアメリカに現地法人を設立して電池式メタン警報器の販売を開始しました。これが順調に成長していることも要因の1つです。

<質問3>

質問:グローバル展開において、インド市場をどのように見ていますか。

回答:インドは非常に可能性がある市場だと思っています。

保安への投資は、産業の発展の過程では設備などへの投資の後に行われることが多く、インドはまさにこのフェーズにあると思っています。当社は現在インドでは代理店を設定して商品を販売していますが、情報収集に一層力を入れているところです。

<質問4>

質問:海外で新たに進出したい地域はありますでしょうか。

回答:当社の大目標は「世界中からガス事故をなくす」ことなので、世界中でお役に立ちたいという想いがあります。しかし、リソースに限りがあるため、当面は現在力を入れている北米と中国や韓国をはじめとする東アジアに加え、昨年パリに事務所を設立したヨーロッパには力を入れたいと思っています。

ヨーロッパは今後世界経済のポイントの1つとなる「カーボンニュートラル」への取り組みが積極的です。ヨーロッパでの情報収集を積極的に行い、水素やアンモニアといったガスに関する市場への取り組みをしっかり行いたいと思っています。

新着ログ

「電気機器」のログ