【QAあり】ステムセル研究所、売上高は過去最高を更新、株主優待制度を新規導入 国内年間保管数2万検体に向けた取り組みを強化

決算概況 / TOPICS①

清水崇文氏(以下、清水):みなさま、こんにちは。ステムセル研究所の代表取締役社長・清水です。本日は、決算数字だけでは見えてこない背景や、今後の方針についてお話しします。

まず、今回新たに「株主優待制度」を導入しました。

当社はこれまで、事業の成長に経営資源を集中させるという考えから、あえて株主優待を実施してきませんでした。しかし現在は、業績が安定的に伸びていることに加え、すでに必要な大型投資も完了し、手元のキャッシュも概ね年商相当額を確保できています。このような状況を踏まえ、今後は株主のみなさまへの還元にも力を入れていきたいと考えています。

株主還元の手段としては配当という選択肢もありますが、当社は上位株主の構成比が高いため、どうしても「1株当たり」では十分な水準にしづらい側面があります。そこで、「より多くの個人投資家の方に株式を保有いただきたい」という思いを込め、1名あたり3,000円相当のデジタルギフトを贈呈する株主優待を設定しました。

現在の株主数は約3,000名ですので、金額規模としては「3,000名 × 3,000円=約900万円」となります。ただし、これはあくまでスタートラインと考えています。仮にですが、優待額を3倍超の1万円に引き上げ、株主数が倍増した場合でもコストは約6,000万円に収まる計算ですので、拡充の余地は十分にあるとみています。

今回、配当ではなく株主優待を選択した理由は、複数の要因を総合的に判断し、段階的に柔軟な調整ができる方式として最適と考えたためです。状況を見ながら検討していきたいと考えています。

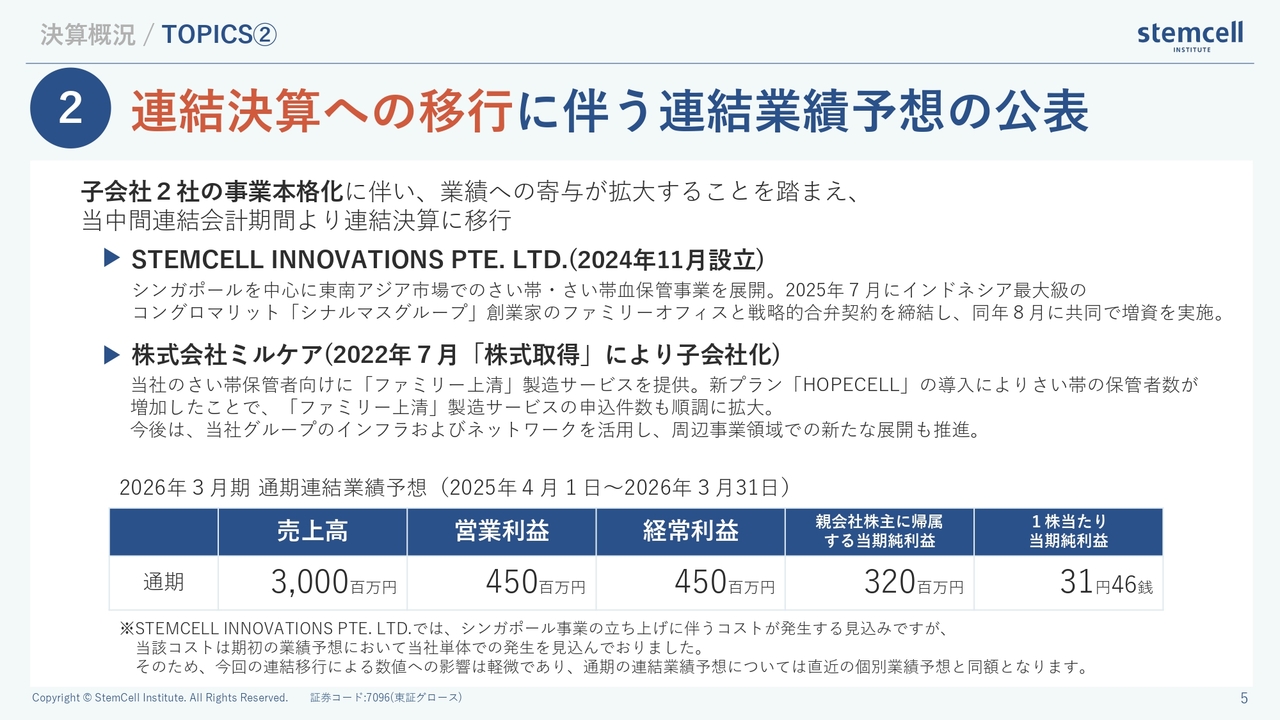

決算概況 / TOPICS②

今期より、当社は連結決算へ移行しました。背景には、シンガポールを中心とした東南アジアでの事業展開を加速させている、という状況があります。

まずシンガポールの子会社についてご説明します。昨年、当社は同国に子会社を設立し、今年に入ってから海外パートナーに50パーセント出資していただくかたちで、資本金は約8億円となりました。事業準備も本格化してきたことから、今期よりこの子会社を連結対象としています。なお、出資比率は50パーセントです。

続いて、株式会社ミルケアについてです。こちらは3年ほど前に取得した会社で、当初は大阪大学との共同研究に関する窓口としての役割が中心でした。損益への影響が極めて限定的だったことから、これまでは連結対象に含めていませんでした。しかし現在では、当社が保管するさい帯を用いて「培養上清」を製造し、お客さまへ提供する際の実務窓口をミルケアに担ってもらっています。

というのも、ステムセル研究所本体は「バンク事業」を営む会社であるため、当社が直接培養上清のサービスを提供するのは事業の性格上、適切ではないという意見がありました。そのため、ミルケアをフロントとしてサービス提供を進めています。

当社は2021年から「さい帯保管サービス」を開始しており、現在は月間400件程度の保管依頼をいただいています。開始から数年が経過し、お子さまの育児が落ち着いたタイミングで培養上清の利用を検討される方が増え、売上も着実に伸びてきました。このような状況を踏まえて、ミルケアについては今期から連結子会社(100パーセント子会社)としています。

なお、海外展開に関する投資や事業計画は、今期の期初に発表した単体予算にすでに織り込んでいます。そのため、連結決算へ移行したことによる業績予想の数値的な変更はありません。

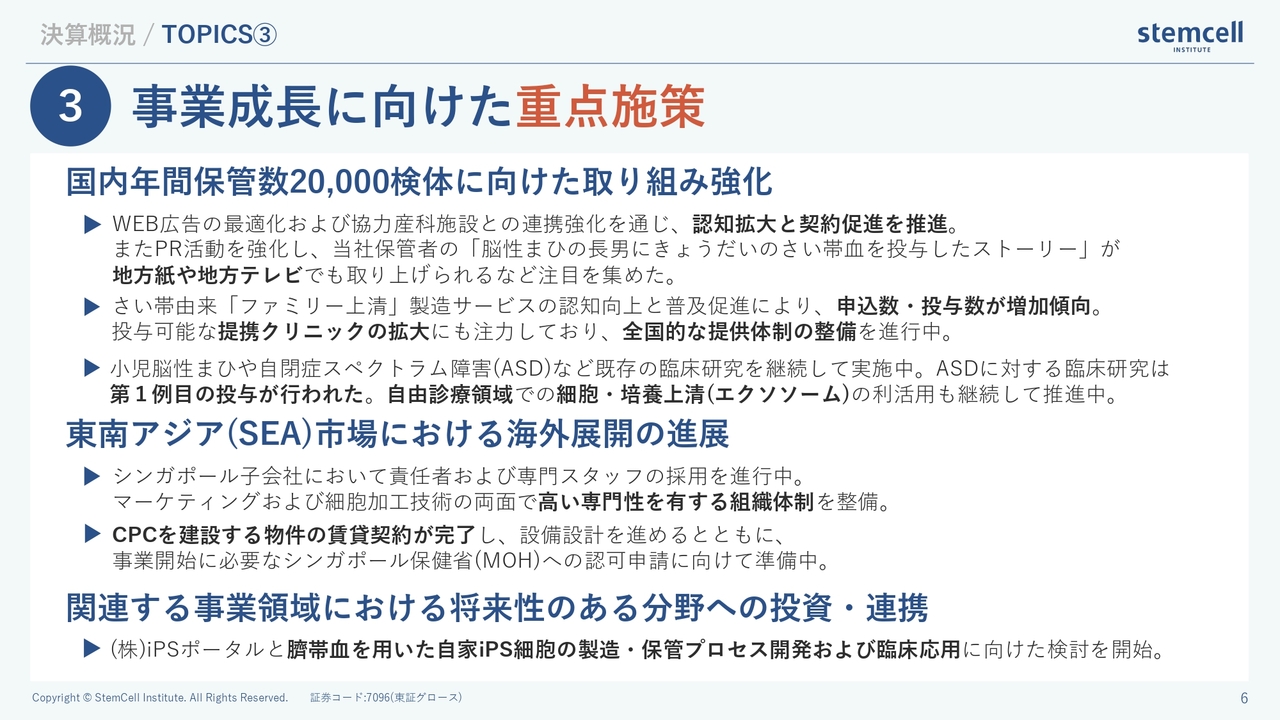

決算概況 / TOPICS③

当社が最近特に注力している取り組みについてご説明します。

まず、国内の保管検体数の拡大です。現在、年間で8,000件から9,000件程度のさい帯血を新たに保管していますが、この数を将来的に2万検体規模へと引き上げることを目標に、取り組みを加速しています。

これまでのマーケティングは、コロナ禍前は「病院向け」、コロナ禍では「オンライン」が中心でした。しかし、最近の取り組みから、妊婦の方に直接お会いしてご説明するフェイス・トゥ・フェイスのアプローチが、良い反応を得られることがわかってきました。そこで現在は、第三の柱として、対面での説明機会を積極的に増やしています。これら「病院向け」「オンライン」「フェイス・トゥ・フェイス」の三本柱を育てていくことで、2万検体という目標は十分達成可能だと考えています。

次に、現在もっとも注力しているのが海外展開、特に東南アジアです。具体的には、シンガポールに事務所を新設し、人材採用を本格的に進めているところです。

海外事業は、会社を作っただけですぐ開始できるものではありません。ラボやCPCの立ち上げ、専門スタッフの採用など、多くの準備が必要となるため、実際のサービス開始までは半年ほどの期間を要します。当初はもっと早く進む想定でしたが、物件選定などで少し時間がかかったため、現在は来期第1四半期のスタートを見込んでいます。この点は、後ほどあらためてご説明します。

さらに、関連する事業分野への投資も継続しています。先日プレスリリースした件ですが、iPS細胞の事業化を進めるiPSポータルという会社があります。iPSの知財管理はiPSアカデミアジャパンが担っていますが、iPSポータルは「iPSの事業化」を目的に設立された企業です。当社は現在、iPSポータルとさい帯血を活用した研究を共同で進めています。

iPS細胞はもともと血液から作られていた経緯があるため、「さい帯血から自分自身のiPS細胞を作成する」ことは、先方にとっても非常に関心の高いテーマでした。自身の細胞から作られたiPSは免疫拒絶がほとんど起こらないという利点があります。そのため現在は、「何かあってから作る」よりも、前もって作成し保管しておき、必要な時にすぐ使える(Ready-to-use)という方向性が重視されています。この文脈の中で当社に声がかかり、共同検討が始まりました。すぐに商用化できるものではありませんが、技術的にはほぼ確立されています。当社が保管しているさい帯血は、この26年間で約10万本に達します。したがって、さい帯血からiPS細胞を作成したいというニーズが顕在化した際には、培養上清と同様、新たなサービスとして展開できる可能性があると考えています。

細胞関連の研究開発だけでなく、当社の事業は妊婦の方との距離が近い事業ですので、フェムテック領域を含め、引き続き関連分野での取り組みを強化していく方針です。

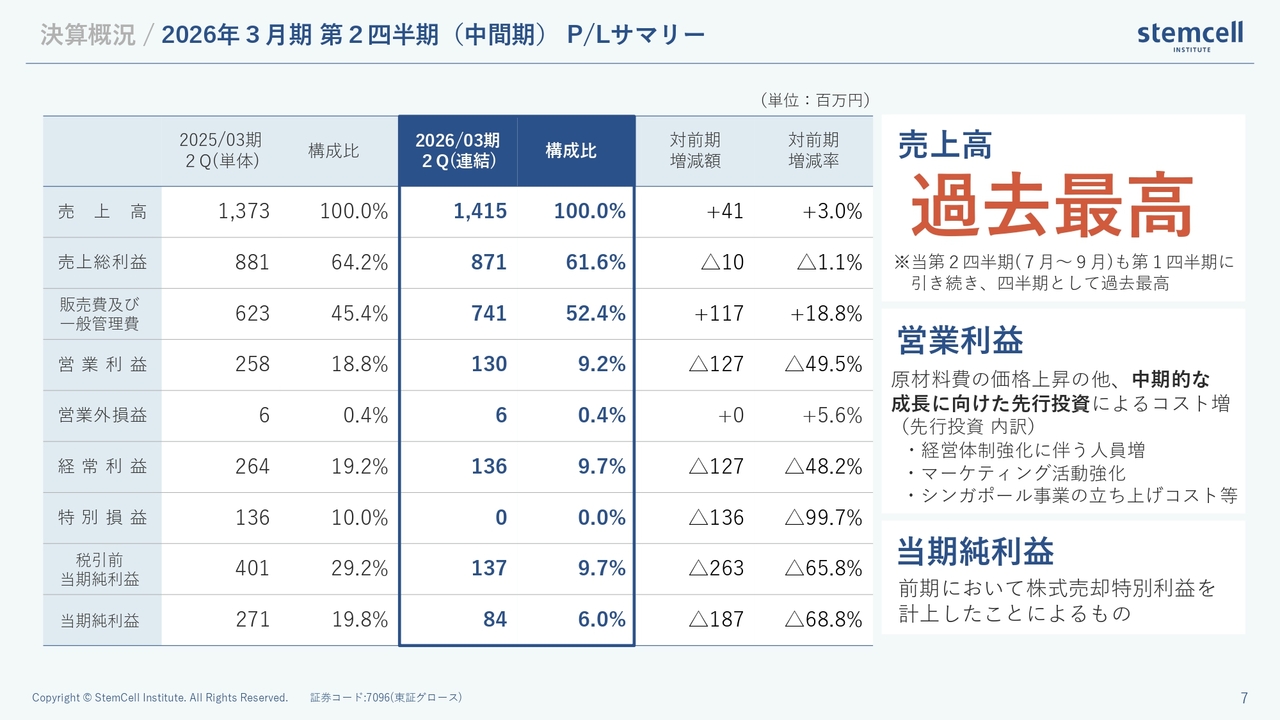

決算概況 / 2026年3月期 第2四半期(中間期)P/Lサマリー

第2四半期の業績についてです。まず売上ですが、第1四半期・第2四半期ともに過去最高を更新しました。とはいえ、非常に強い、と言える手応えではまだなく、引き続き、これから出産を迎える妊婦の方々に向けて、より一層の認知活動を進める必要があります。そのため、これまでの施策に加えて、フェイス・トゥ・フェイスでの説明活動を強化していく方針です。

海外事業については、さらにスピード感をもって進めています。現在、採用活動を加速しており、年明けにはスタッフ数が10名を超える見込みです。事業を正式に開始する段階では、15名から20名規模の体制になると想定しています。現地の事業環境は追い風が吹いており、非常に大きなチャンスが到来していると考えています。この機会を逃さず、引き続きアクセルを踏んで事業を推進していきます。

また、海外展開を進めるにあたり、国内事業の体制強化も不可欠です。そのため、国内でも採用を積極的に進めており、一定の人件費や体制整備のコストが先行投資として発生しています。ただし、国内売上の成長に加え、海外事業が軌道に乗れば、これらのコストは十分吸収可能であり、中期的には利益率が大きく改善すると見込んでいます。

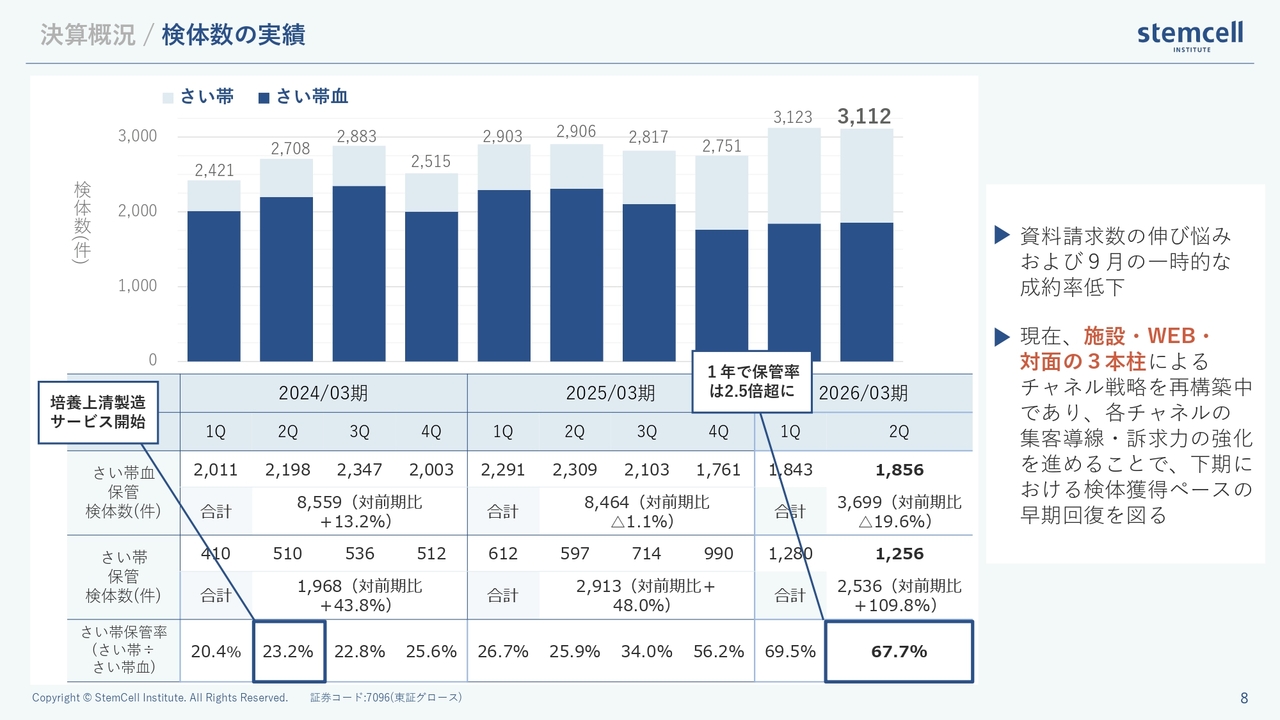

決算概況 / 検体数の実績

検体数の推移についてご説明します。第1四半期・第2四半期ともに、いずれも過去最高の件数を更新しました。第2四半期は、とくに7月・8月が非常に順調に推移しました。一方で、9月に入って成約率がやや低下したことから、その分が響き、四半期比較では横ばいに見えるかたちになっています。

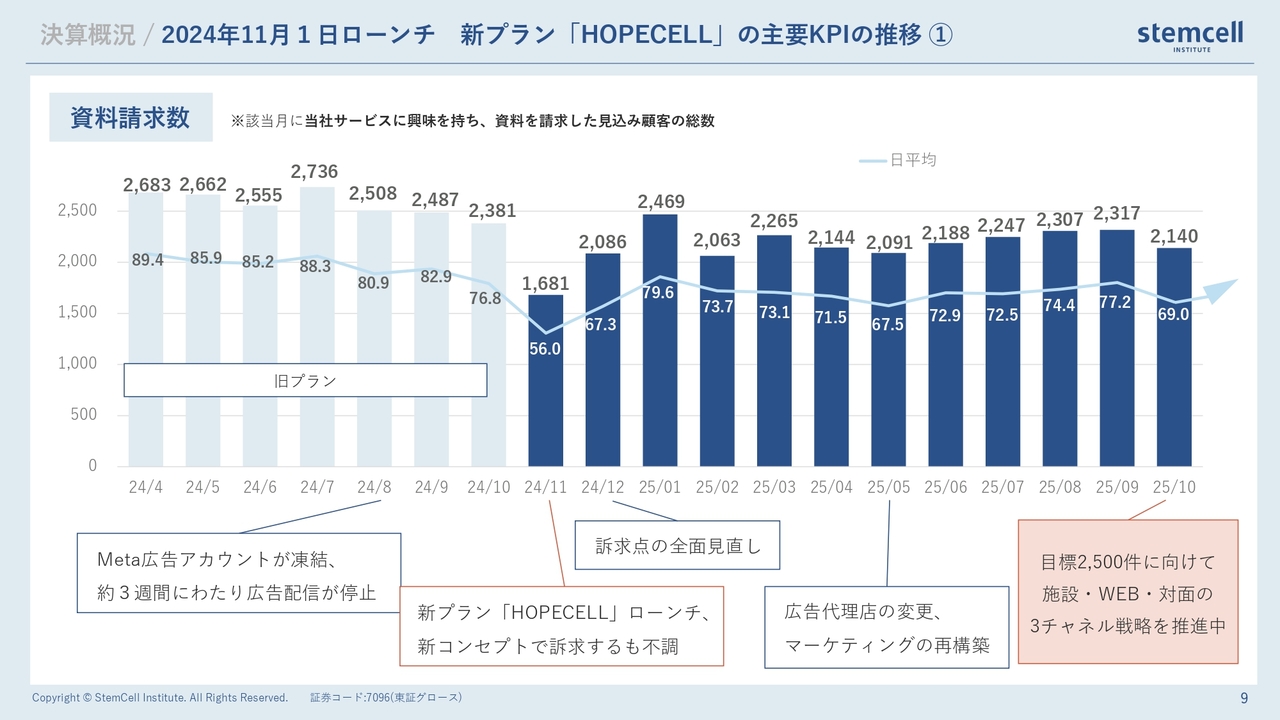

決算概況 / 2024年11月1日ローンチ 新プラン「HOPECELL」の主要KPIの推移①

10月は資料請求数や成約率が改善し、単月として過去最高の売上を計上しました。この流れを踏まえると、11月・12月も順調に推移する見込みです。そのため、第1四半期・第2四半期に続き、第3四半期も過去最高の売上を更新する可能性が非常に高いと考えています。

このように、今期は第1四半期から第4四半期まで一貫して数字を上げていけるとの見通しを持っています。

成長戦略 / 全体方針

ここでは、当社が現在掲げている目標についてお話しします。

まず国内については、事業体制をさらに強化し、年間2万検体の保管数達成を目標に据えています。先ほどご説明したマーケティングの三本柱を育てることで、十分に実現可能な数字だと考えています。

一方、グローバル展開では、まずシンガポールとインドネシアを起点に東南アジアを開拓する方針です。シンガポールではすでに60億円から70億円規模の市場が形成されており、当社としても大きな可能性を感じています。また、インドや中東でも関連市場が着実に成長しており、挑戦するに値する十分なマーケットへ育ちつつあります。

さらに当社は、コア事業に近い関連領域への投資も進めています。たとえば、妊婦の方向けの超音波機器(エコー)レンタルサービスを提供する企業への出資や、いま話題となっている卵子保管事業への出資です。若い女性が将来の出産に備えて卵子を保管するというこの分野は、ニーズが拡大している領域であり、当社としても引き続きしっかりと取り組んでいるところです。

成長戦略 / 成約率の再成長に向けたマーケティング構造改革

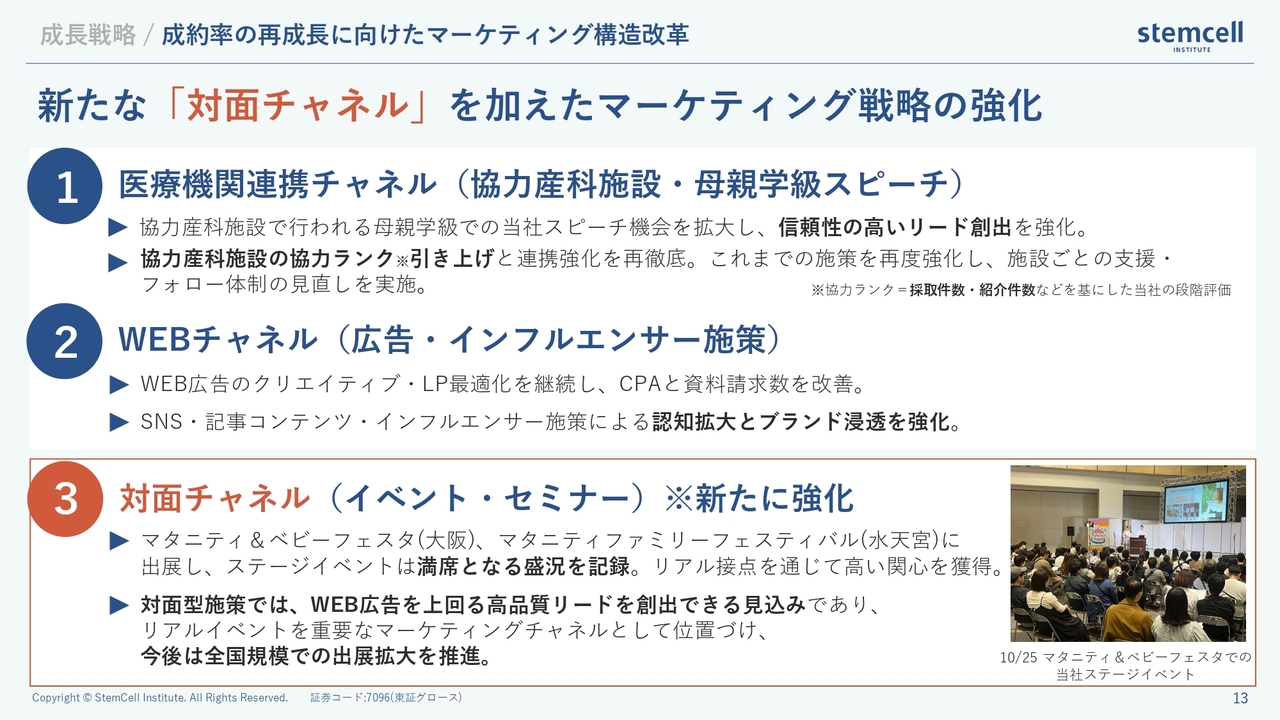

国内強化の取り組みについて、現在当社では大きく3つの施策を進めています。

1つ目は、医療機関とのネットワーク強化です。当社事業は医療機関の協力なくして成立しません。引き続き医療機関向けの訪問やスピーチの機会を増やし、「妊婦さんにおすすめいただける環境」を丁寧に築いていきます。ただし、これは人と人との関係構築が中心となるため、大幅なスピードアップが難しい「人海戦術型」の取り組みである点は変わりませんので、着実に続けていくことが重要だと考えています。

2つ目は、Web広告の高度化です。これまでの取り組みで一定の効果は出ており、妊婦さんの認知度向上に大きく貢献してきました。しかし、Webだけでは伸びしろに限界が見えてきており、引き続き施策を工夫しながら整備していきますが、それだけに依存する戦略ではなくなってきています。

そして3つ目が、今回特に力を注いでいる「対面チャネル」です。今月、水天宮(東京の出産守りの神社)でイベントを実施したところ、当社ブースには多くの方が足を止めてくださり、資料請求も大きく伸びました。対面でのご説明は非常に反応が良く、保管の理解度も高まることを実感しています。

コロナ禍以前は、当社のPR活動は病院内に限られていました。しかしコロナ禍を契機にWeb広告を積極的に展開した結果、認知度は大きく向上しました。病院のみで活動していた頃は、さい帯血やさい帯について知っている方は全体の10パーセントから20パーセント程度でしたが、現在ではWeb広告の効果もあり、妊婦さんのほとんどが「聞いたことがある」と答えるまでに広がっています。

ただし、認知が広がった一方で、詳しい内容までは理解されていないことが多いのが現状です。そこで私たちは、直接お会いしてご説明するフェイス・トゥ・フェイスの取り組みを強化しており、この対面でのご説明によって「そんなに良いものなら保管したい」と前向きに検討していただけるケースが大きく増えています。

最重要なチャネルである医療機関とのネットワークは時間をかけて成熟してきており、そこにWeb広告を重ねることで幅広い認知拡大が実現できましたが、さらに深く理解していただくための第三のチャネル、すなわち「対面での説明機会」が不足していたことに気づきました。現在はここを最優先の課題として取り組んでいます。

今後は、全国各地で妊婦さんと直接お会いできるイベントにも積極的に参加する予定です。医療機関との関係、Web広告、そして対面でのご説明という3つの取り組みがうまく組み合わさることで、より大きな相乗効果が生まれると考えています。

実際、医療機関での活動という1つ目のチャネルから、Web広告という2つ目のチャネルに取り組みを広げた際、業績は大きく伸びました。現在はこれまでの方法での限界が見え始めた段階なのではないかと考えていますし、過去の経験から、第三のチャネルを強化することで、国内事業はもう一段上の成長フェーズに進めると確信しています。

成長戦略 / 東南アジア(SEA)事業展開の進捗

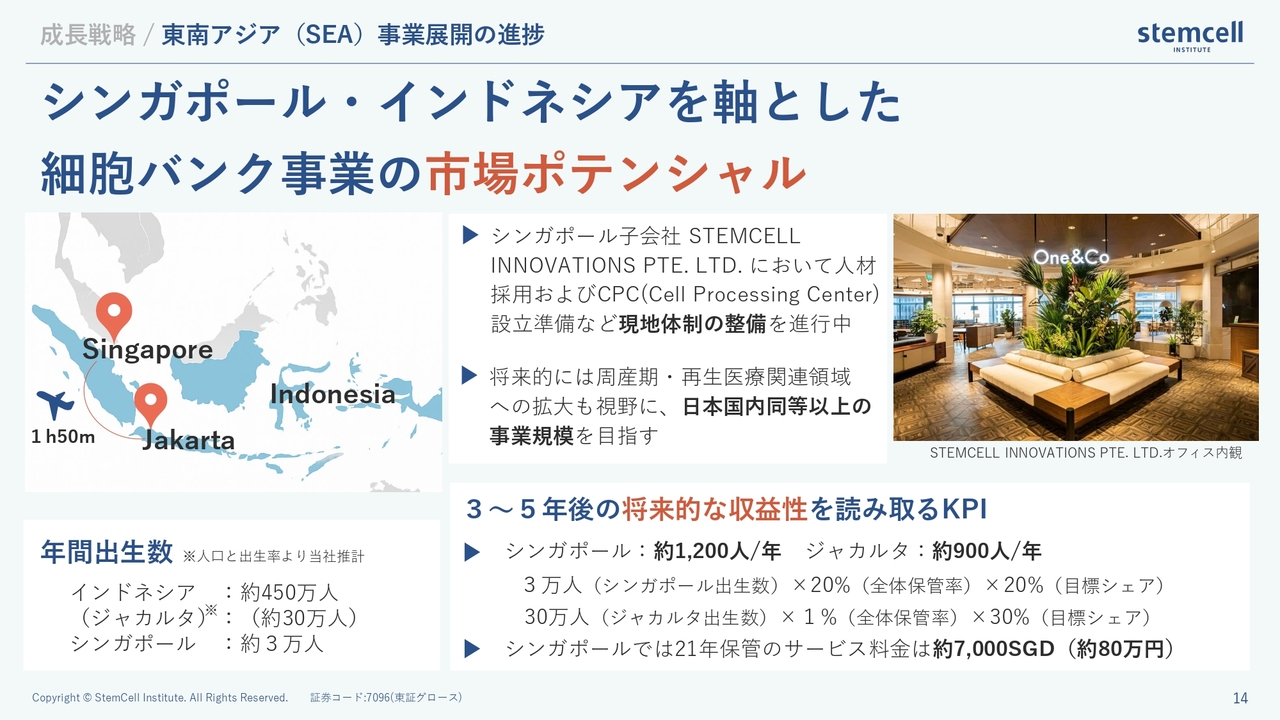

現在、国内と同じくらい注力しているのが、シンガポールでの事業立ち上げです。シンガポールは東南アジアのハブであり、ASEAN主要都市へは飛行機でおよそ2時間圏内と非常にアクセスが良い点が大きな魅力です。インドネシアでも事業準備を進めていますが、インドネシアで採取した検体については、現地にラボを構えるのではなく、シンガポールのラボに輸送して処理する計画です。ジャカルタからシンガポールの間は約1時間50分と、日本国内で福岡や札幌から東京に移動するのとほぼ同じ距離感です。当社は日本国内でも札幌・沖縄から検体を回収していますので、十分に実現可能な運用と判断しています。もっとも、インドネシアは島国で地方部が広いため、地方展開は容易ではありません。まずは人口規模が大きく経済水準も高いジャカルタ首都圏に集中して事業を進めています。

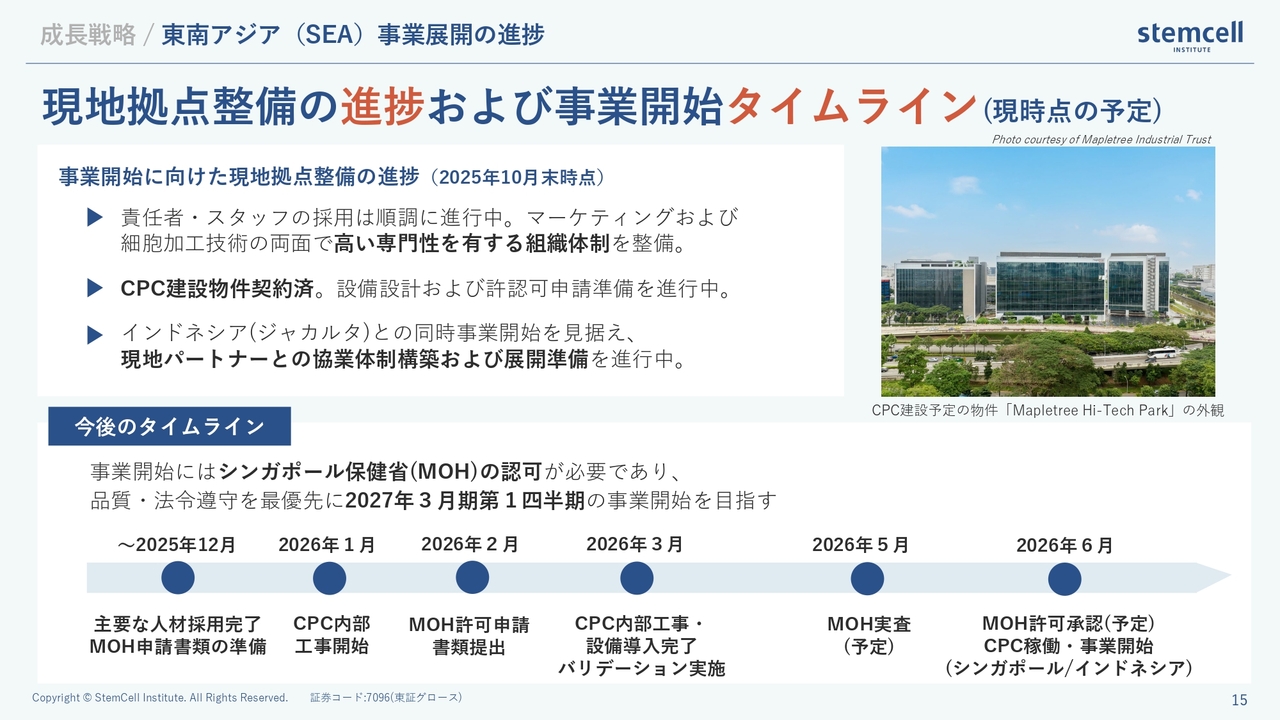

シンガポールですでにオフィスは立ち上がっており、現在は本格的な準備段階に入っています。事業を開始するには、日本のCPCに相当するラボの設置が必須です。シンガポールではMOH(保健省)が事業ライセンスを発行しており、ラボが完成していないとライセンスを取得できない仕組みになっています。この点は日本との大きな違いです。

すでに国営系のMapletreeビルの1区画を契約済みで、現在ラボ設計の最終調整を進めています。着工は年末から1月頃になる予定で、4月から5月頃にはラボが完成する見込みです。同時にMOH(保健省)の査察が入り、ライセンスを取得する予定です。確定ではありませんが、6月頃には事業を開始できるのではないかと考えています。若干のずれはあるかもしれませんが、基本的にはこのようなスケジュールで進行する予定です。

続いて、シンガポールの市場環境についてお話しします。シンガポールの年間出産数は、3万件弱です。日本と同様に出産数は減少傾向です。シンガポールの場合、年間の出生数約3万人に対し、さい帯血を保管する方は約20パーセントの約6,000人とされています。保管の単価は日本の約2倍で、日本円で70万円から80万円の約7,000ドルです。これを計算すると、「6,000人×80万円」で、48億円から50億円規模の市場がすでに存在しています。

この市場には3社の主要プレイヤーがおり、そのうち1社が市場の約半分を占め、残りの2社がほぼ同じ割合で競っている状況です。ところが、この最大手企業が2023年に事業事故を起こし9ヶ月程度のライセンス停止となりました。2024年に事業再開を果たしたものの、2025年から再び1年間のライセンス停止となる可能性があるとMOH(保健省)が発表しています。2回目の停止となることから、同社が信用を取り戻すのは極めて難しいと見られています。

この市場の空白が生まれたことは、当社にとって非常に大きなチャンスだと考えています。シンガポールでは日本ブランドへの信頼が非常に高いため、まずは全体の20パーセント程度のシェアを早期に確保し、最終的には市場の過半数を目指せると判断しています。もともとは時間をかけて慎重に準備を進める計画でしたが、現状を踏まえるとスピードを上げるべきだと判断しました。人材採用も順調に進んでおり、予想を上回るスピードで体制が整いつつあります。

このような状況を踏まえ、事業立ち上げを加速してシェアを着実に取り込み、さらに市場全体を拡大していく方向へ舵を切りました。今後1年から2年は、シンガポールでの市場開拓に向けて積極的に投資を進め、確固たるポジションを築いていく方針です。資本金については、すでに現地パートナーと50パーセントずつ出資しており、日本側からの追加出資は予定していません。今後は現在の資本を最大限活用し、早期立ち上げと市場拡大を図ります。

私自身も月1回現地入りしながら準備を進めてきましたが、来年からは工事開始も踏まえ、国内とシンガポールの活動比率を半々の比重に高め、さらに現地での関与を強めていくつもりです。

成長戦略 / 東南アジア(SEA)事業展開の進捗

その先には、東南アジア全体という大きな市場が広がっています。東南アジア各国では経済成長が進み、出生数も多く、非常に魅力的なマーケットが形成されています。当社としても、この成長市場に積極的にチャレンジしていきます。

また、中東も経済規模から見ると非常に有望なエリアです。さらに、人口規模で圧倒的なのがインドです。インドにはすでにさい帯血バンク市場が存在し、日本やシンガポールに比べると単価は低いものの、マーケット全体としては非常に大きな規模があります。

将来的には、シンガポールを中心拠点としつつ、中東・インド、さらにはアフリカまで視野に入れて、海外事業の展開を広げていく方針です。

シンガポールの最大の強みは、優秀な人材を確保しやすい点です。教育レベルが非常に高く、シンガポール国立大学は世界大学ランキングで10位以内と、日本の東京大学よりもずっと上です。それほどの環境の中で育った優秀な人材が、すでに当社にも複数加わっています。中には、英国オックスフォード大学で学んだ社員や、海外留学経験を持つ人材もいます。さらに、英語圏であるためコミュニケーションの障壁がないことも大きな利点です。日本国内で同等の英語力・専門性を持つ人材を大量に採用するのは容易ではありませんが、シンガポールであれば採用がスムーズです。ここで海外人材を確保することで、アジアや中東など他の海外市場へ展開する際の重要な基盤になります。

また、シンガポールの人材は真面目で勤勉、そして転職回数が比較的少ない点も特徴的です。国が小さく、評判がすぐ広まる環境のため、誠実に仕事をする文化が根づいています。このような背景から、安定的かつ質の高いチームを構築しやすいと感じています。

以上の理由から、当社はシンガポールを海外展開の中核拠点として位置づけ、ここから各国への横展開を進めていきたいと考えています。

成長戦略 / 全体方針

本日お伝えしたかったのは、単なる数字だけではなく、当社が今何に取り組み、どのような考え方で事業を進めているのかという点です。株主還元に対する新たな姿勢、国内事業の強化方針、そしてグローバル展開への取り組み、それらは文章だけでは伝わりにくい部分もありますが、可能な限り背景を含めてお話ししました。

国内体制についても強化を進めており、採用活動も積極的に行っています。関連する情報は、これからも随時リリースしていきます。

また、今期からは新たにCFOとして茅野が参画しました。海外ビジネスが拡大する中で、国内の経営基盤をしっかりと支えていただける心強い存在です。そのほかのメンバーも含め、国内の組織体制をさらに強固にしていきます。

来年は、いよいよ海外での本格的な勝負の年になると考えています。そのタイミングに向けて、現在しっかりと準備を進めているところです。

質疑応答:上期業績未達と今後の計画について

質問者:上期の計画が未達となりました。特に保管件数については、第2四半期から伸ばす計画だったと理解していますが、9月に成約率が一時的に低下したとのことでした。この理由について、もう少し詳しく教えてください。また、これに関連して、下期は相当な伸びが必要で、計画を達成するには2割程度の増収が求められる状況だと思います。正直、達成は難し

新着ログ

「サービス業」のログ