visumo、通期売上高は前期比22.1%増、各利益も計画達成と好調な着地 成長加速で2026年3月期も2桁の増収増益予想

エグゼクティブサマリー

井上純氏:みなさま、こんにちは。株式会社visumo代表取締役社長の井上です。本日は2025年3月期の通期決算についてご説明します。

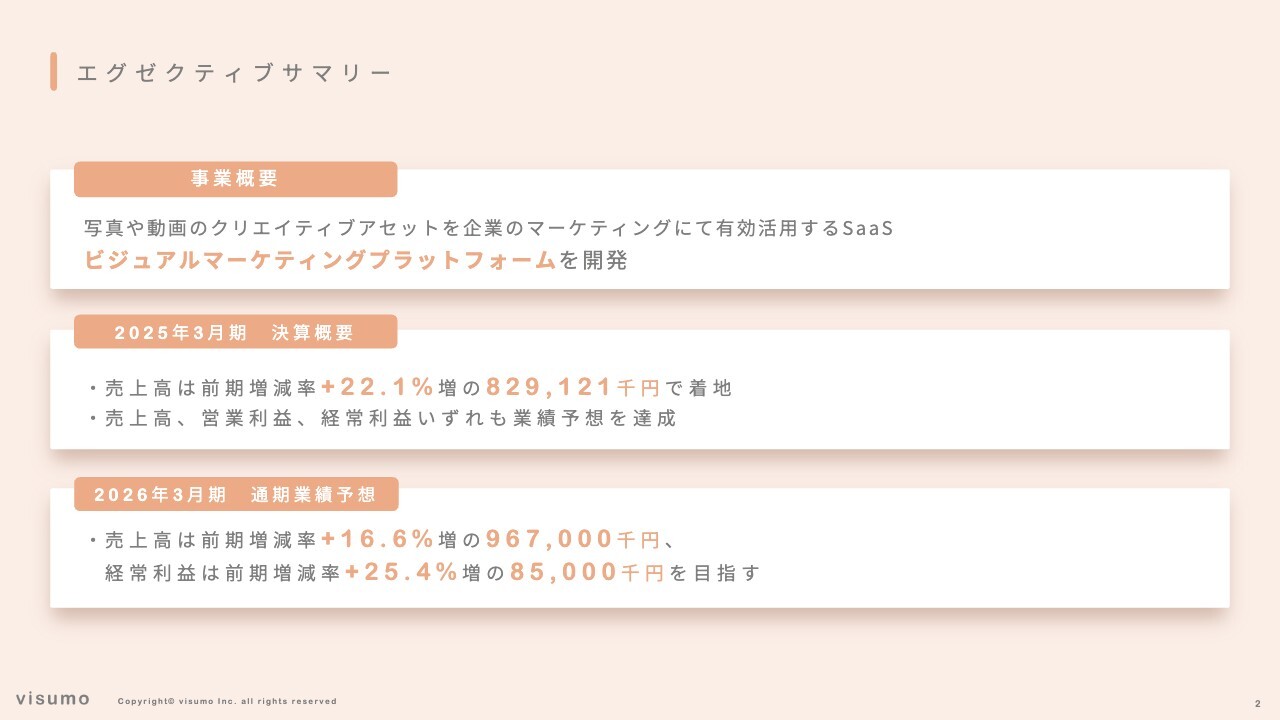

こちらのスライドはエグゼクティブサマリーです。ポイントは3点あります。

1点目は、我々の事業概要です。当社は各事業者が制作している写真や動画のクリエイティブアセットを、企業のマーケティングにて有効活用するSaaSを開発しています。

2点目は、2025年3月期の決算概要です。売上高は前期比22.1パーセント増の約8億3,000万円で着地しています。売上高、営業利益、経常利益は、いずれも業績予想を達成するかたちで終えることができました。

3点目は、2026年3月期の通期業績予想です。売上高は前期比16.6パーセント増の9億6,700万円、経常利益は前期比25.4パーセント増の8,500万円を想定しています。

contents

本日はスライドに記載のアジェンダに沿ってご説明します。

会社概要

あらためて、当社の会社概要についてご説明します。オフィスを東京・原宿に構え、「ブランドの想いが詰まったクリエイティブを消費者に最適な形で届ける」というミッションを掲げています。

各事業者が自社のブランディングや商品・サービスを訴求するために制作しているクリエイティブを、消費者にとって最適なチャネルやタイミングで届けるために、テクノロジーを掛け合わせてサービスを提供することを目指し、日々開発を行っています。

また、ビジョンには「誰でも簡単にデジタル活用ができる世界を創る easy」と掲げています。昨今は、デジタル人材の不足や採用の難易度が非常に上がっています。そのような市場背景の中で、我々のようなテックカンパニーがいかに簡単にテクノロジーを使えるようにするかが、非常に重要だと考えています。

そのため、我々が提供する仕組みにおいても、デジタルリテラシーがない方々でもデジタルマーケティングやデジタルアセットの活用ができる世界を目指しています。

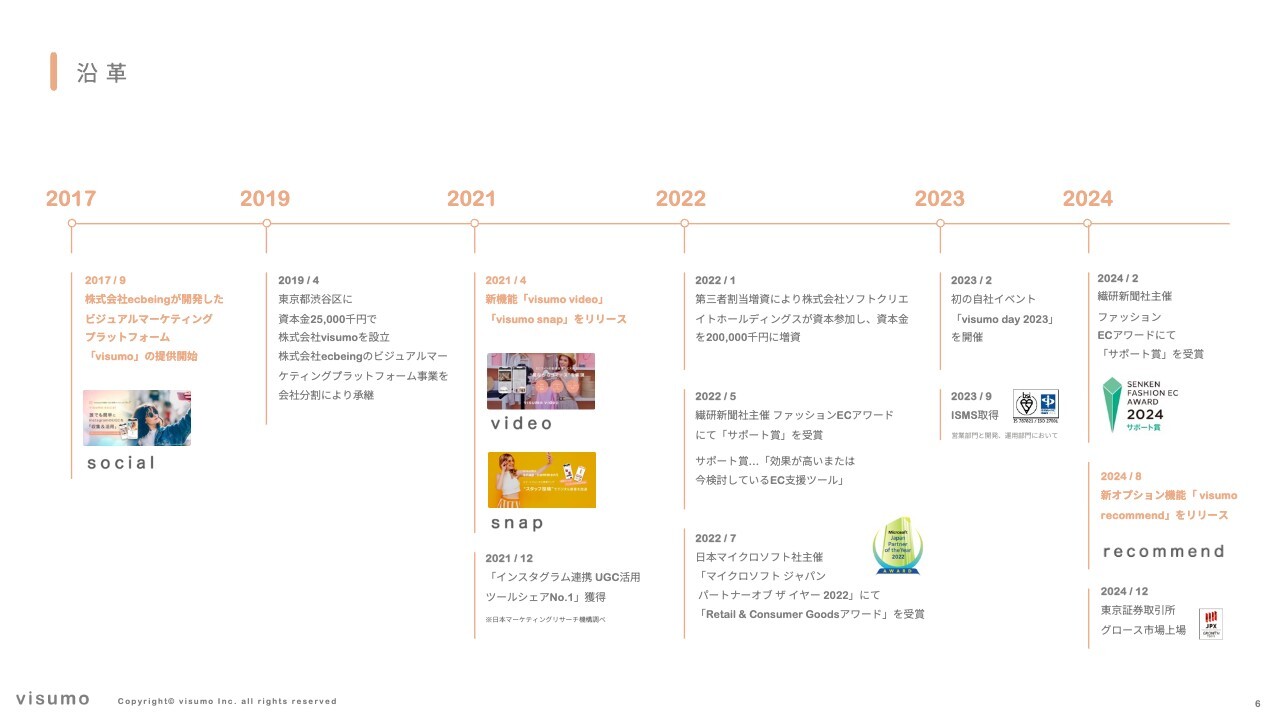

沿革

当社事業の沿革です。2017年にグループ会社である株式会社ecbeingにおいて、新規サービスを立ち上げる機会がありました。そこで「Instagram」や「Twitter(現:X)」にあるコンテンツを自社サイトに活用するプラットフォーム「visumo social」を構築したところからスタートしています。

それ以降、グループ会社内だけでなく、グループ会社外のお客さまとも取引できるようになるなど営業活動が拡大し、事業をより大きくしていくためにも、2019年に分社化したという経緯があります。

その後、コロナ禍に突入し、オフラインのタッチポイントがなかなか作れない中で、各事業者が「Instagram」でライブ配信したり、「YouTube」の動画コンテンツを強化したりと、昨今では非常に馴染みのあるショートビデオのようなコンテンツを作っていくシーンが非常に増えていきました。

当時、簡単に動画配信ができる仕組みは世の中にもありましたが、まだ提供数が少なかったため、我々は2021年に「visumo video」を立ち上げました。

また、同年には店舗スタッフのリソースを有効活用するために「visumo snap」という機能を立ち上げ、スマートフォンから簡単に写真や動画が投稿でき、それを自社サイトに公式コンテンツとして展開していくサービスもローンチしています。

このように、昨年末の上場まで「visumo social」「visumo video」「visumo snap」を三本柱とし、しっかりと事業を拡大するプロセスを経てきました。

また、直近でも新しい機能を立ち上げていますので、その点に関しては後ほどご説明します。

サービスについて

我々は「visumo」というサービスを通して、ユーザーが生成する、UGC(User Generated Content)と言われるコンテンツを簡単に収集し、各事業者の自社サイトにワンタグ・ノーコードで掲載・管理ができる仕組みを提供しています。

公式サイト内のコンテンツの充実は、消費者の顧客体験を向上させていくことにつながっていきます。「visumo」はCX向上を叶えるビジュアルマーケティングプラットフォームです。

国内有数の企業が利用

おかげさまで、現在の取引社数は676社となっています。業種・業態も幅広く、我々のツールを使いながら、各事業者におけるクリエイティブの有効活用を中心に支援しています。

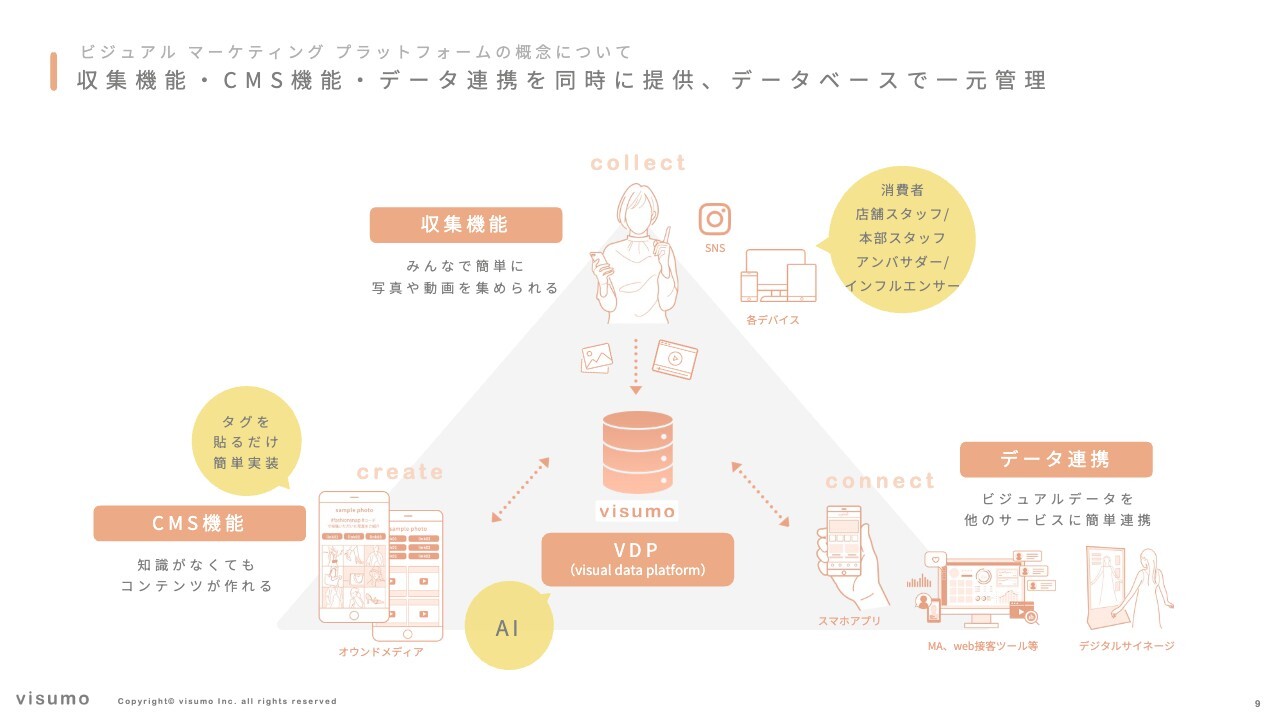

収集機能・CMS機能・データ連携を同時に提供、データベースで一元管理

スライドの図は「visumo」のシステム概要です。

三角形の頂点には「収集機能」があり、さまざまな方々からブランドに関連するクリエイティブを集められる機能を提供しています。「visumo」を通じて、SNS、店舗スタッフや本社スタッフ、時にはインフルエンサーのような第三者などから集めた写真や動画がデータベースに蓄積されていきます。

左下の「CMS機能」では、各事業者は集めた写真や動画の中から活用したいものを選び、タグを貼るだけで自社サイトの中にコンテンツを作ることが可能です。Webの知識がなくても、運用まで一気通貫で行えるようになっています。

さらに右下の「データ連携」では、蓄積されたデータを自社サイトだけでなく、さまざまなサービスと連携させることもできます。スマホアプリや、マーケティングオートメーション、Web接客ツールとも呼ばれるCRMを強化するような仕組みとの連携が可能です。

また、最近ではデジタルサイネージやタブレットなど、オフラインにおけるタッチポイントとしてもデジタルチャネルが増えてきていますので、そのようなチャネルでもコンテンツを活用する支援を行っています。

昨今は、収集したビッグデータをAIを使っていかに解析するか、その解析結果を基にいかに最適なかたちで消費者に届けていくかが重要ですが、それらも「visumo」の中で行えるようになっています。

専門知識・ノウハウ不要で、簡単にCX向上を叶えられる

「visumo」の導入イメージです。スライドの左側は何も手を入れていないオーソドックスなWebサイトですが、「visumo」を活用し収集したコンテンツを活用することで、スライド右側に掲載したようなWebサイトを作ることができます。

既存サイトにユーザーのコンテンツを差し込んだり、「Instagram」のライブ配信や「YouTube」の動画だけを切り出してコンテンツ化したり、店舗スタッフの投稿を接客コンテンツとして活用したりといったことを簡単に行える仕組みとなっています。

多様な事業者の課題に対応

先ほどご紹介した導入企業の中でも、我々のツールを使う目的はさまざまです。ブランディング強化、インテリアやファッションなどのコーディネートコンテンツの強化、あるいはアンバサダーマーケティング施策でのクリエイティブを二次利用するような使い方もあります。

その他、「動画をより活用していきたい」「スタッフのリソースを活用していきたい」など、各事業者の多様な目的に合わせて、我々はさまざまな機能を提供することで実績を増やしています。

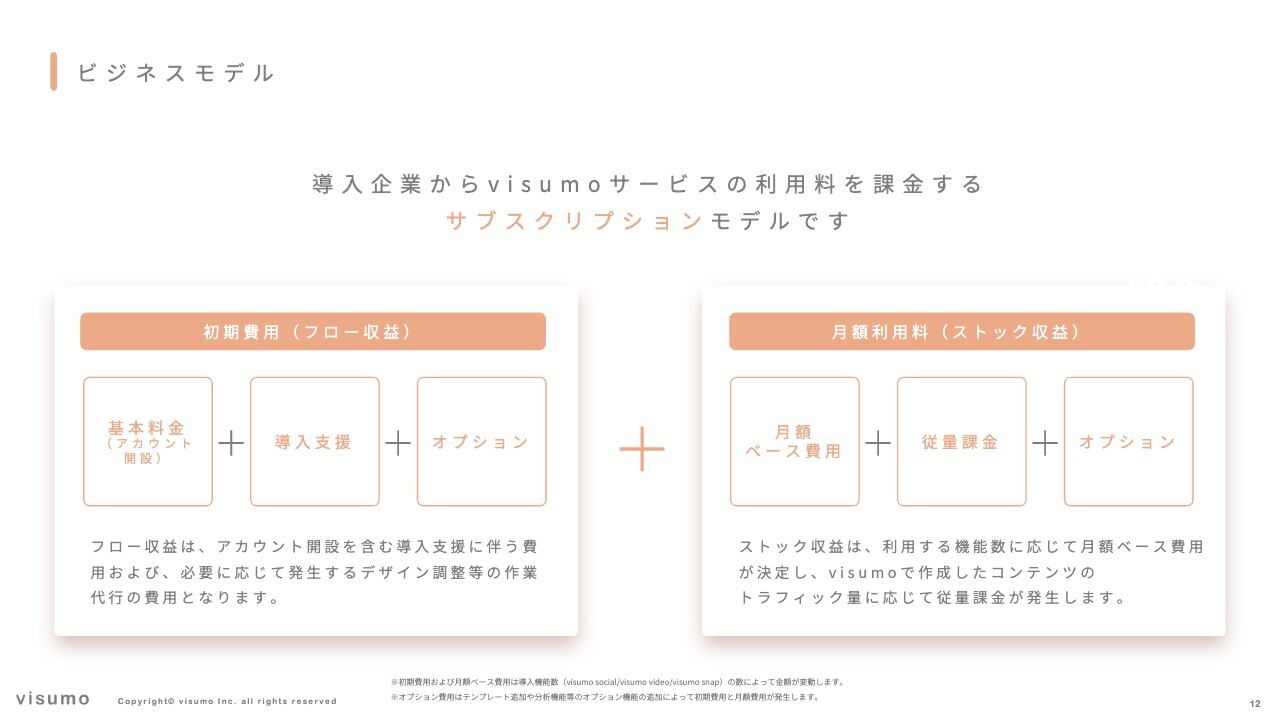

ビジネスモデル

当社は数あるSaaS企業と同様に、サブスクリプションモデルによるビジネスモデルを構築しており、大きく分けて、初期費用と月額費用によって収益を構成しています。

フロー収益となる初期費用は、契約後のアカウント発行以降、「visumo」の各ツールを活用できるようになるまでの導入支援やフォローの対価としていただいています。

ストック収益となる月額利用料は携帯電話料金の形態に近く、基本利用料に加え、使う機能に応じた月額のベース費用が発生します。また、コンテンツを表示する回数やトラフィック量に応じて、携帯電話でいうパケット通信料や通話料のようなものを従量課金としていただきます。

また、一部オプション機能もあり、それらを利用いただく場合には、初期費用と月額利用料にさらに課金される仕組みとなっています。

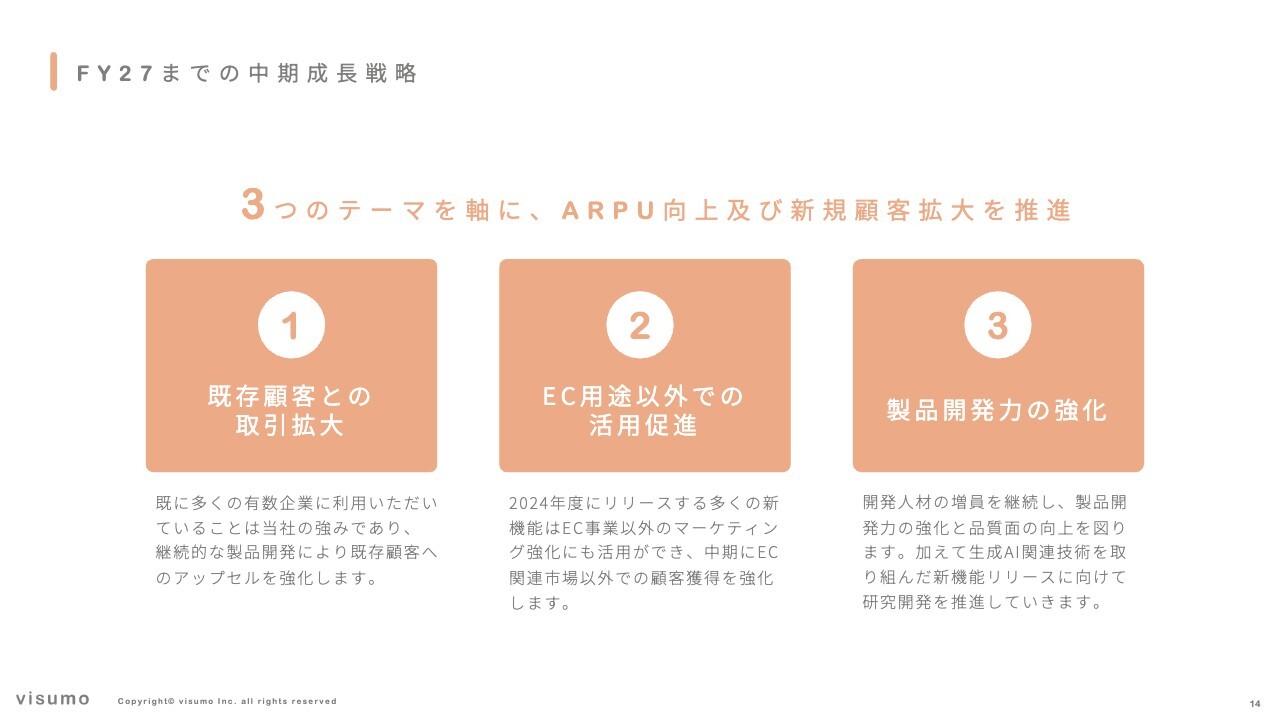

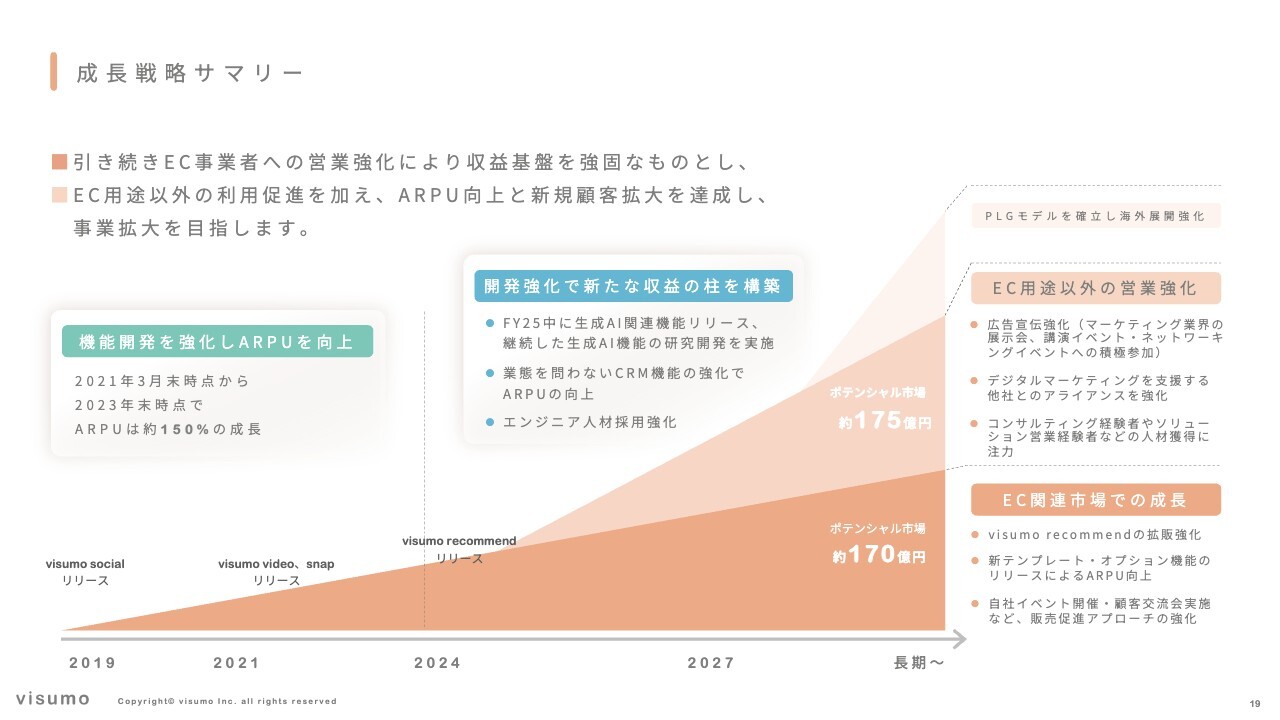

FY27までの中期成⻑戦略

ここからは成長戦略についてご説明します。こちらのスライドは、昨年末の上場時に成長戦略書面でご案内した内容と同じものです。我々は3つのテーマを軸に、今期から3年をかけてしっかりと事業を拡大していきたいと考えています。

1つ目は「既存顧客との取引拡大」です。我々はすでにさまざまな業種・業態の有数の企業と取引がありますが、引き続き製品開発を行うことにより、既存のお客さまへのさらなる価値提供を実現し、アップセルの強化を実現していきます。

2つ目は「EC用途以外での活用促進」です。「visumo」の活用事例の多くは、いわゆる通販サイトと言われるECサイトでコンテンツを充実させ、お客さまがより買い物しやすくなるようにツールを使っていただくケースです。

しかし、昨今はECサイト以外の用途でもご利用いただく事例が増えており、我々が攻めていける市場はまだ非常に大きくあると考えています。2026年3月期以降は、マーケティング戦略や営業活動を見直しながら、より新たな市場を獲得していきます。

3つ目は「製品開発力の強化」です。これまでもしっかりと開発人材を確保しながら体制を強化し、製品開発に努めてきました。2026年3月期以降はさらに生成AIの活用や他のAI技術を組み込んだ新機能をリリースしていきたいと考えており、昨年から少しずつ研究開発に取り組んでいます。

可能な限り今期中にそれらの新機能をリリースし、AIの技術も取り入れながらお客さまに対する新しい付加価値を提供することで、我々の事業拡大にしっかりと貢献できるような開発を行っていきたいと考えています。

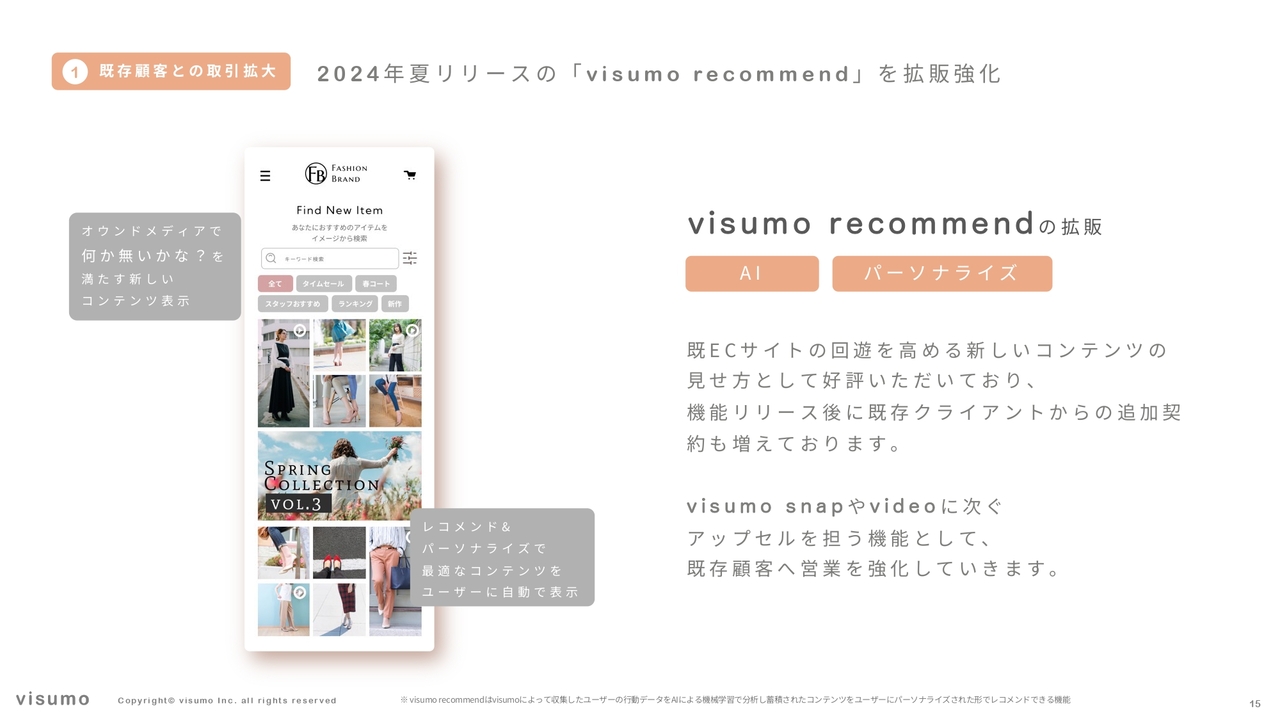

2024年夏リリースの「visumo recommend」を拡販強化

2024年夏にリリースしたオプション機能「visumo recommend」は、いわゆるAIによる機械学習とパーソナライズの技術を取り込んだレコメンドエンジンです。

みなさまがネットで買い物する時にも、「この商品を買った人には、このような商品もおすすめです」などの商品のレコメンドが出てくると思いますが、「visumo recommend」はそのようなレコメンデーションのコンテンツバージョンを機能化したものです。

各事業者には「visumo」のツールを通じて、店舗スタッフや消費者などさまざまな方々からの投稿が集まってきています。また、公式の「Instagram」や「YouTube」を運用する中で、自社のアセットも日々作られています。

このようなコンテンツを「一度使って終わり」では非常にもったいないですので、我々の機械学習によってユーザーに最適なコンテンツを伝えていく切り口として、この機能をリリースしています。

新しいテンプレート開発やオプション機能でアップセルを推進

新たに開発したテンプレートは、特に既存のお客さまに対する新しい価値として、昨年末から導入が増えてきています。引き続き我々のアップセルの軸として営業戦略を講じながら導入数を増やしていきたいと考えています。

また、「visumo」を通じてコンテンツの見せ方を変えていきたいと考え、機能開発を進めています。

みなさまもSNSの滞在時間が非常に長いのではないかと思います。SNSのプラットフォームは、タップで次のコンテンツにつながったり、スワイプでコンテンツを次々と見ることができたりするなど、通常のWebサイトのページ遷移の感覚とは違った体験があります。

今、多くのユーザーがSNSライクなユーザビリティに慣れていますので、当社ではコンテンツを簡単にSNSライクに見せられる機能も開発しています。既存のサイトで実現するには技術的な難易度が高いなど、さまざまな背景から難しいという声を聞きますが、我々のツールでは簡単に実行できると評価をいただいています。

EC用途以外でのvisumoの活用事例

2つ目のテーマである、EC用途以外での利用促進についてご説明します。

製造業の中にはさまざまなクリエイティブがあります。カタログをはじめ、最近では動画を制作するケースも多くみられます。「visumo」では、BtoBの商習慣の中でそれらのコンテンツをさらに見せていくような事例も増えてきています。

また、観光業や飲食業のほか、商業施設や学校のような教育機関でも、SNSを通じたインバウンド企画や、Z世代に対する新たなコンテンツ発信に取り組む事例が増えてきています。このような流れの中で、当社の導入事例も少しずつ増えてきていますので、より一層伸ばしていくことを想定しています。

デジタルマーケティングの市場規模は、矢野経済研究所から出ている調査結果によると、昨年は約3,500億円、今年も約4,000億円に近づいており、その先も約110パーセント以上の成長が見込まれる成長市場です。

我々としても、今後デジタルマーケティングを通じてコンテンツを届けていく市場は、より一層広がっていくと考えていますので、そこをTAMと捉え、ポテンシャル企業に対するさらなる営業活動を推進していきます。

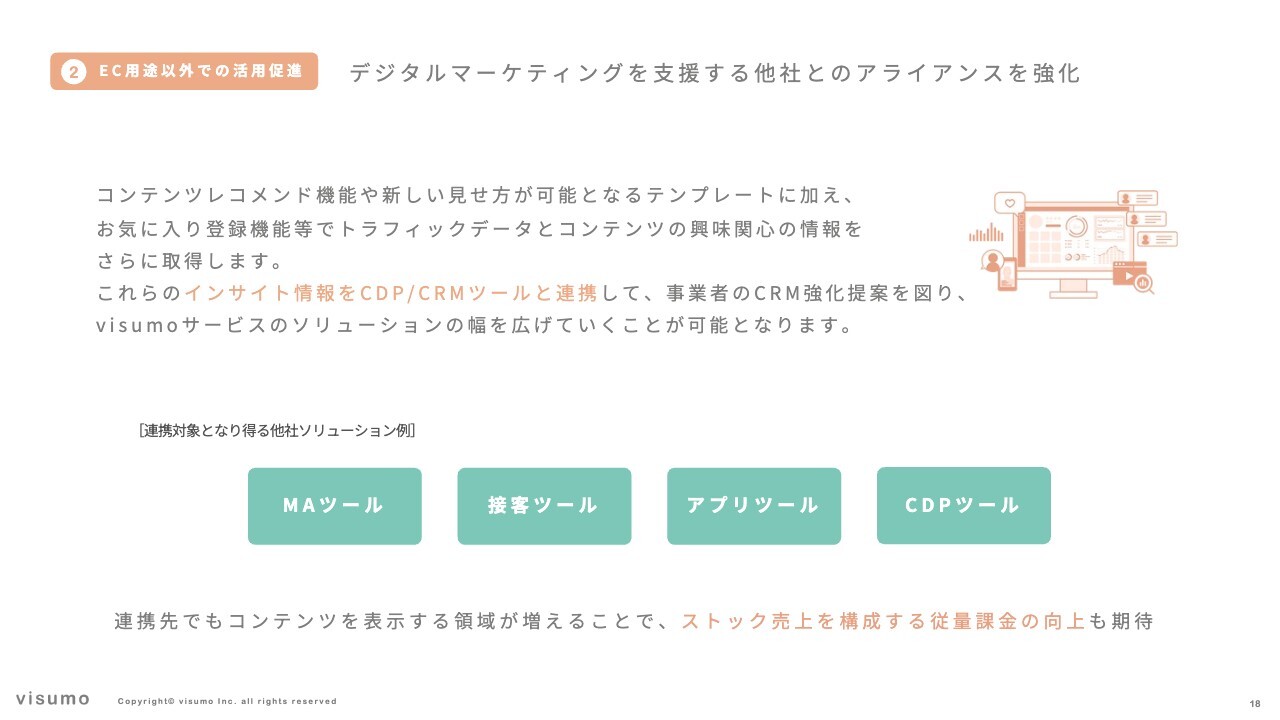

デジタルマーケティングを支援する他社とのアライアンスを強化

それに付随して、冒頭でもお伝えしたように、我々のプラットフォームに蓄積されたコンテンツは、他のソリューションと連携することで、より一層消費者に届けることが可能になっています。

各事業者では、マーケティングオートメーションツールやWeb接客ツール、ネイティブアプリ、あるいはCDPツールといわれる、顧客管理をより強固にする仕組みなど、さまざまソリューションが導入されています。我々はそのような仕組みと連携を図り、その先へとコンテンツを出していくことにもチャレンジしていきます。

すでに一部では実績ができていますが、今期以降はそのようなパートナー企業とアライアンスを強化し、ツール間の連携によって消費者へのコンテンツ配信を促進していきます。これにより、連携先でも「visumo」を通じてコンテンツを配信することになりますので、ストック売上を構成する従量課金の向上も期待できると考えています。

成⻑戦略サマリー

成長戦略のサマリーです。EC事業者のコンテンツ充実や注文率の向上に取り組みながら、さらなる付加価値をつけていくことで、この基盤を着実に伸ばしていきます。

それに加えて、2つ目のレイヤーとしてECサイト用途以外の市場も非常に大きくありますので、こちらに対してもしっかりと営業活動を行い、伸ばしていく考えです。

そのために、必要な機能開発やARPUの向上を実現するようなアップセル、それを実現するためのカスタマーサクセスの強化のほか、しっかりとした機能を継続して作るためのエンジニアの採用や組織評価に継続して取り組んでいきます。

売上高 2025年3月期(通期)

2025年3月期の通期業績についてご説明します。

売上高は前期比22.1パーセント増の8億3,000万円で着地しました。新規顧客の拡大や既存顧客のARPUの向上により着実に売上を伸ばし、業績予想を達成することができました。

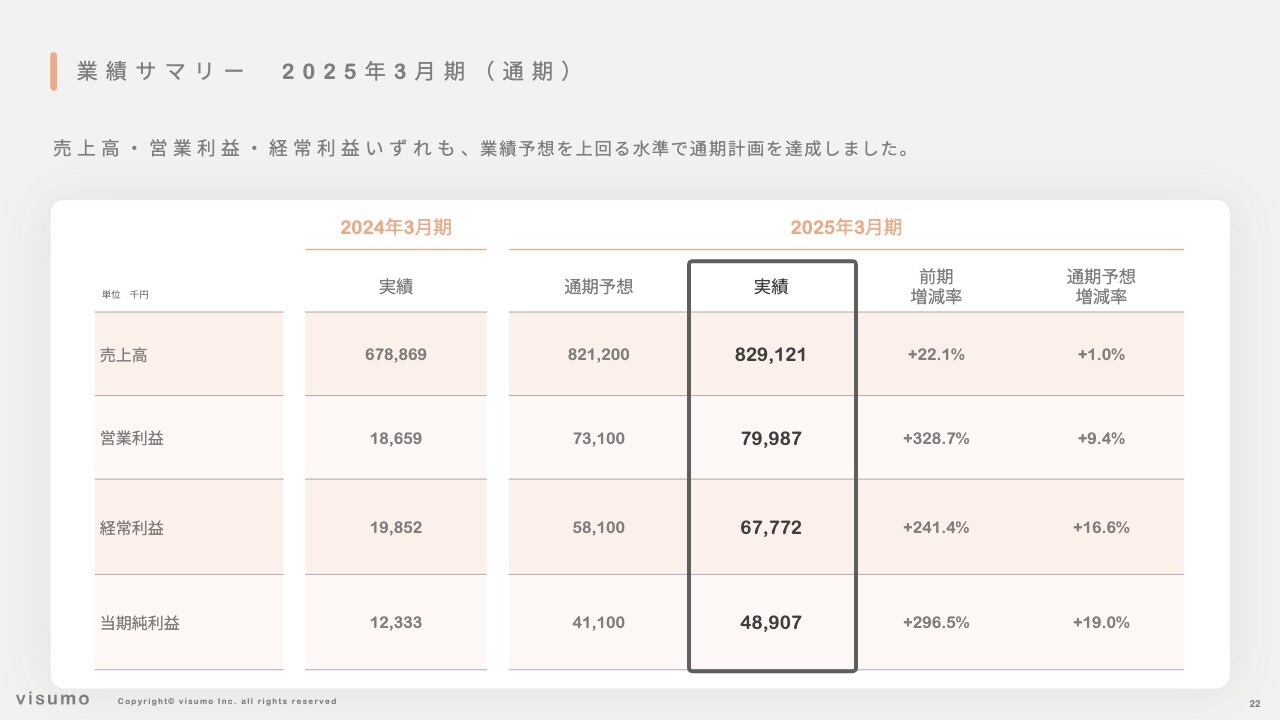

業績サマリー 2025年3月期(通期)

業績サマリーです。売上高だけではなく、営業利益や経常利益、当期純利益も含めて、業績予想を上回る水準で通期計画を達成しています。

売上原価・販売管理費 2025年3月期(通期)

売上原価および販売管理費です。

引き続き開発を強化しているほか、体制作りの観点から、開発部門だけではなくビジネス部門での採用の強化や体制構築を努めるべく、投資を最適化しました。

採用費に関しては、2024年3月期に効率のよい採用活動を行えたことから、2025年3月期はやや減少しています。広告宣伝費に関しては、より効率的な施策を厳選したことにより、前期同水準で着地しました。

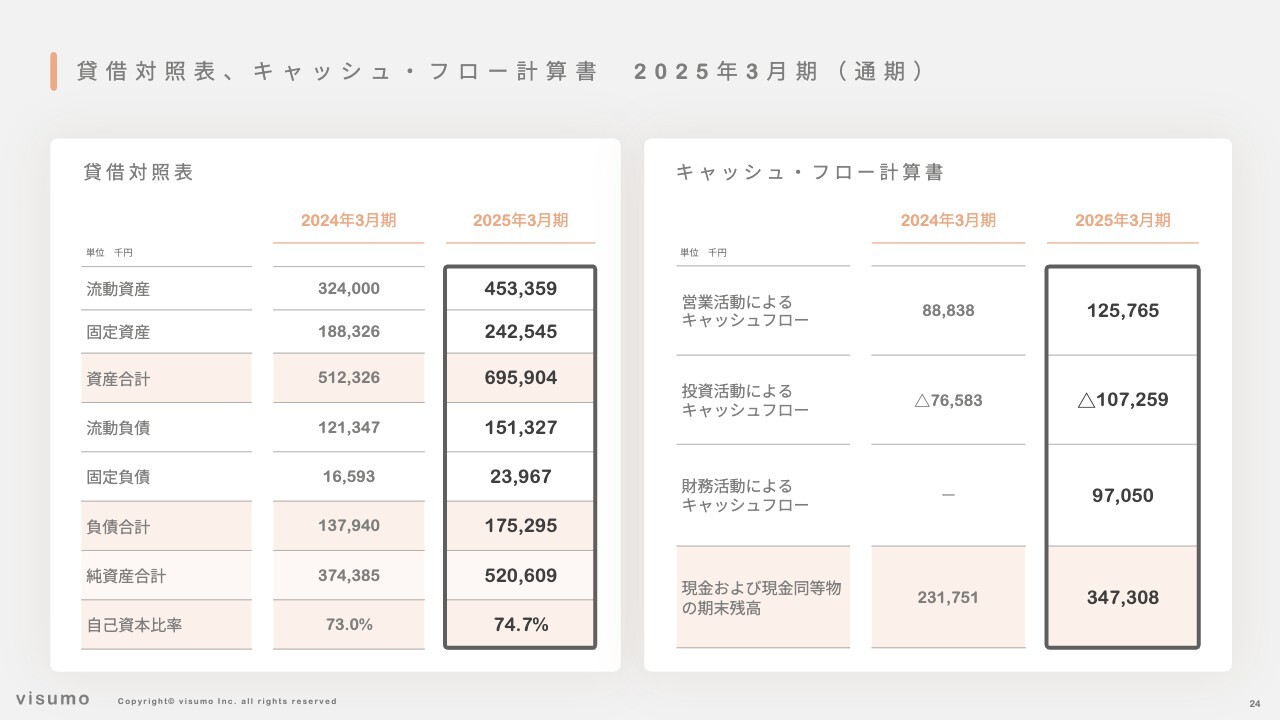

貸借対照表、キャッシュ‧ フロー計算書 2025年3月期(通期)

貸借対照表およびキャッシュ・フローについては、スライドでご確認ください。

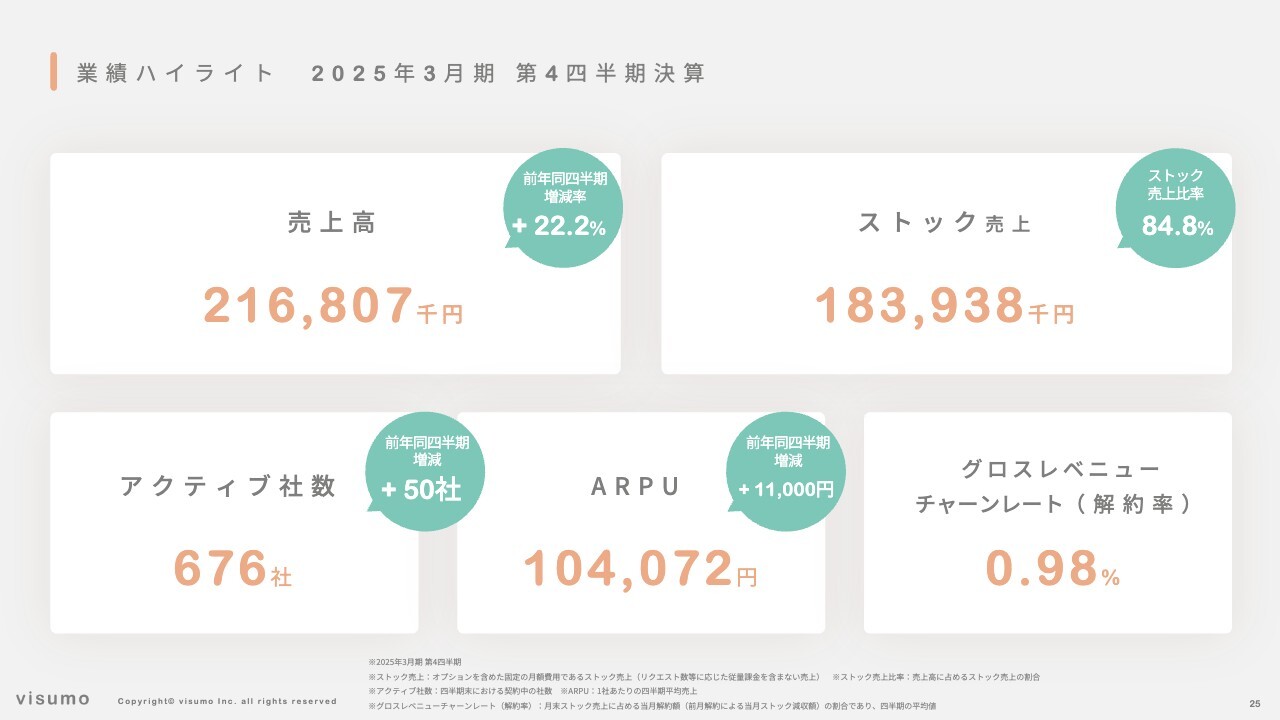

業績ハイライト 2025年3月期 第4四半期決算

2025年3月期第4四半期の業績ハイライトです。次のスライド以降で、各項目の詳細についてご説明します。

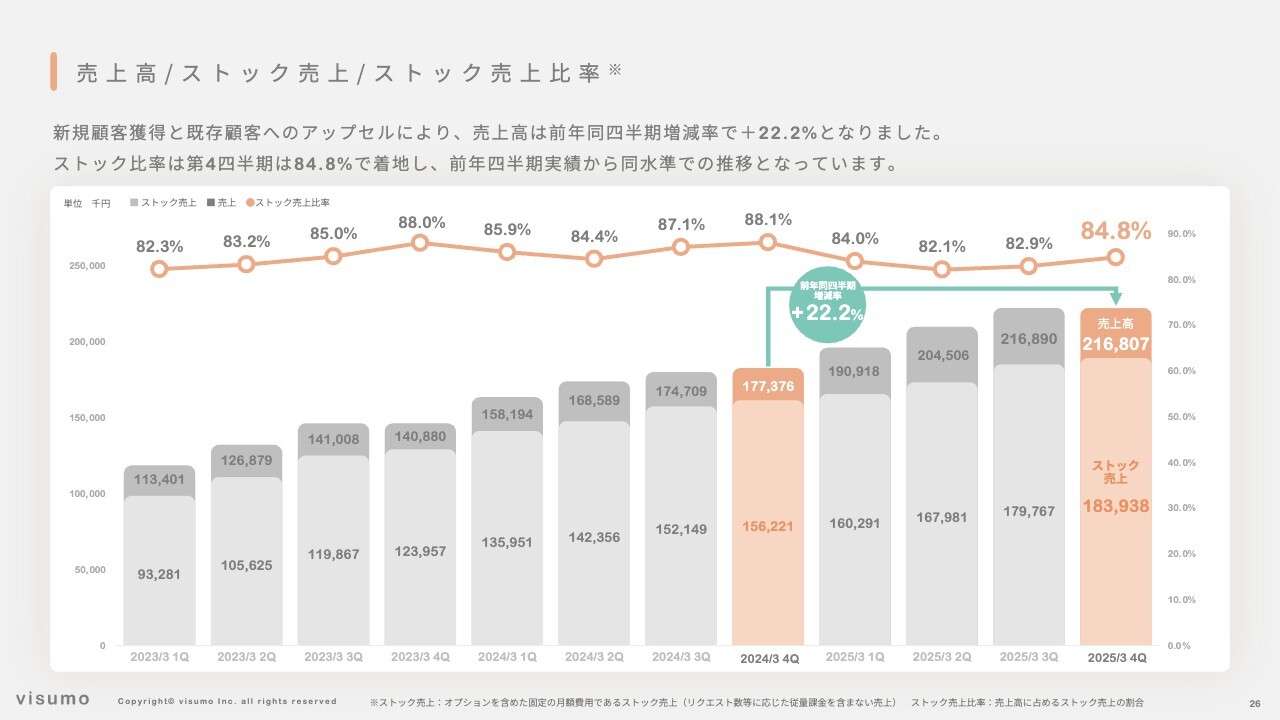

売上高/ストック売上/ストック売上比率

売上高は前年同四期比で22.2パーセント増となる約2億1,600万円で着地しました。

ストック売上比率も84.8パーセントとなり、前年四半期実績から同水準を保ちながら推移しています。なお、このストック売上比率は当社のベース金額だけを計算したものであり、従量課金を加えると約9割がストックから計上された売上となっています。

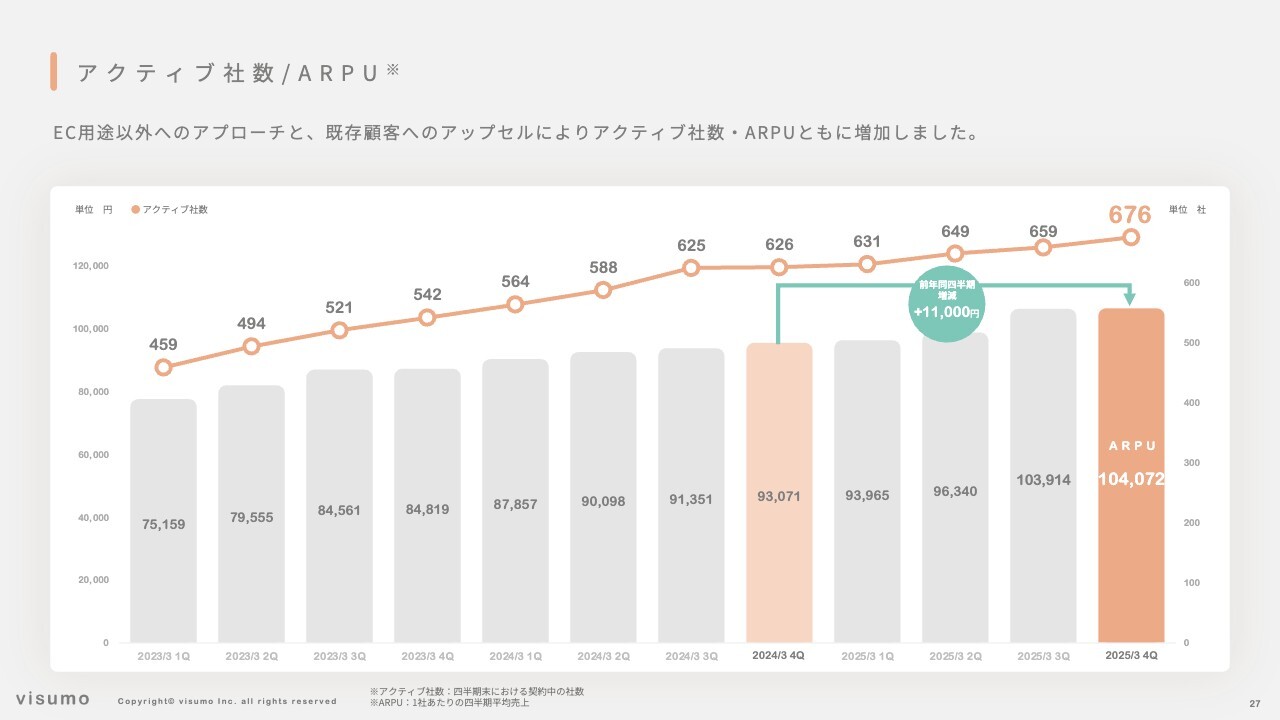

アクティブ社数/ARPU

アクティブ社数は676社となり、前年比プラス50社となりました。また、ARPUもプラス1万1,000円となり、開発した機能を引き続き既存のお客さまに提案し、導入いただくことでARPUの向上を実現できたと考えています。

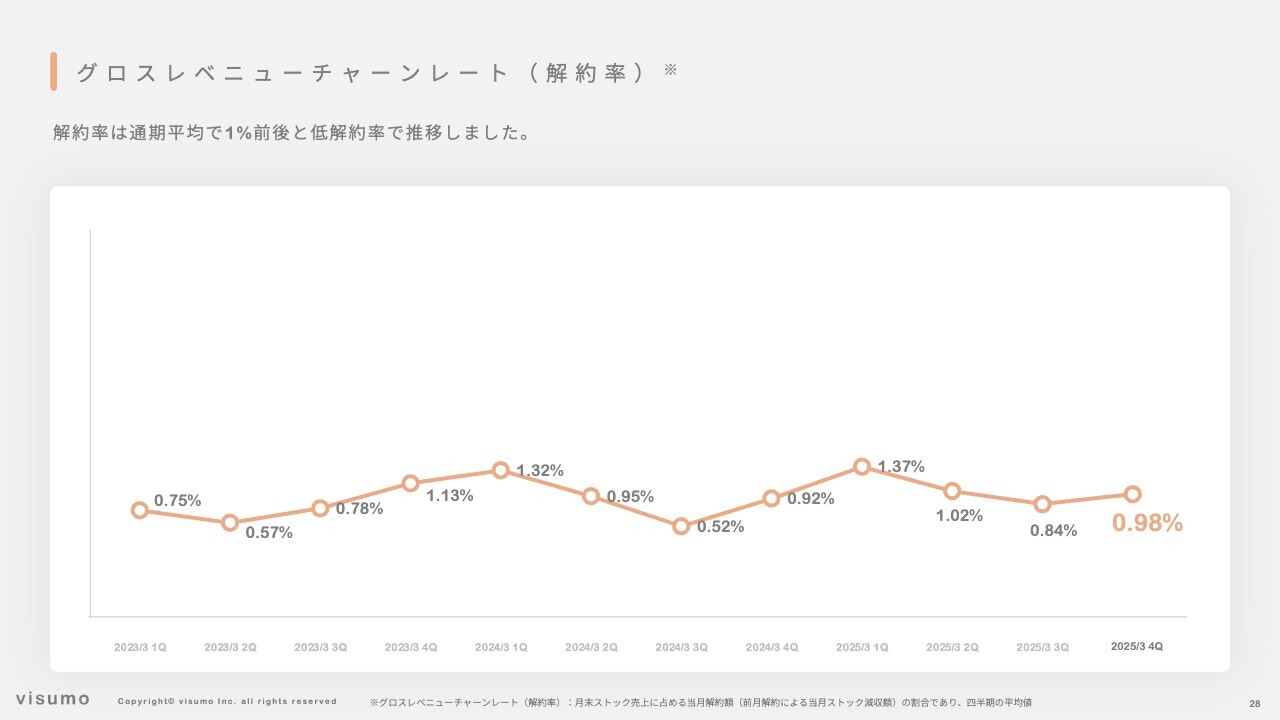

グロスレベニューチャーンレート(解約率)

グロースレベニューチャーンレートです。0.98パーセントで着地し、引き続き1パーセントを切る低解約率での推移となりました。

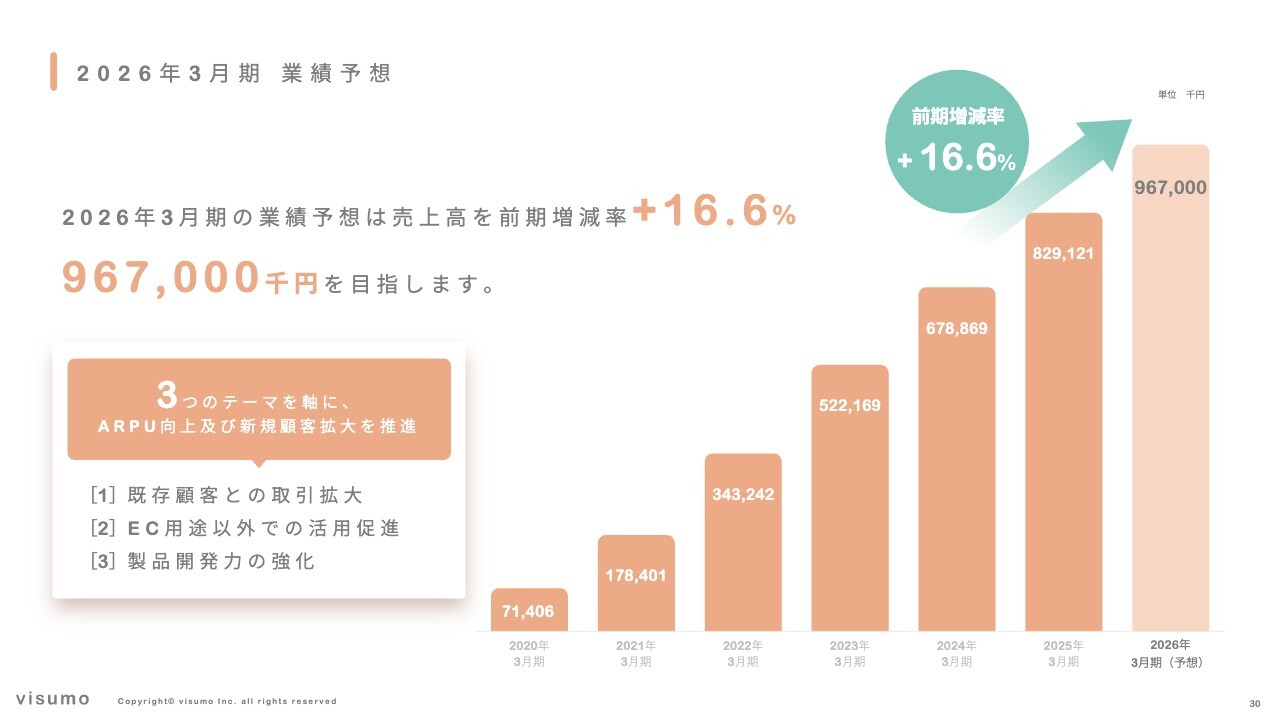

2026年3月期 業績予想

2026年3月期の業績予想です。売上高は9億6,700万円、前期比プラス16.6パーセントを見込んでいます。先ほど成長戦略でご説明した3つのテーマを軸に、引き続き売上の獲得を目指していきます。

2026年3月期 業績予想

各利益の予想です。営業利益および経常利益はともに8,500万円、当期純利益は5,950万円を目指します。2025年3月期同様、製品開発および人材獲得への投資を行うことを鑑みた計画となっています。

売上原価・販売管理費 2026年3月期(計画)

売上原価・販売管理費の計画については、スライドでご確認ください。

ビジネスハイライト

最後に、ビジネスハイライトとして2025年3月期第4四半期のニュースをピックアップしてご紹介します。

成長戦略の中でもご紹介したAIによるパーソナライズを実現するコンテンツレコメンドは、さまざまな業種の企業で導入いただき、順次リリースしています。既存サイトの中に新たな見せ方で回遊を生み、SNSライクなユーザー体験による商品との出会いを推進できていると感じています。

2026年3月期に入ってからもこのようなコンテンツレコメンドへのニーズを強く感じており、導入社数を増やすべく活動しています。

ビジネスハイライト

北欧発インテリアプロダクトブランド「HAY」の公式アプリに「visumo」を導入いただきました。購入者の投稿や店舗スタッフの投稿を「visumo」で一元管理し、Webサイトだけでなく、公式アプリに呼び出すことを実現しています。

「HAY公式アプリ」を開発‧運営するヤプリ社とシステム連携し、その第1号案件としてリリースすることができました。

ビジネスハイライト

オルビス社のWebサイトでも、動画コマース促進ツールとして「visumo」を導入いただいています。数年前から動画が話題ですが、昨年から今年にかけて、市場の中ではその活用がさらなる成長期に入ってきていると捉えています。

今までは「どのように作ればよいのか」と、動画を作ることへのハードルが一定数あったと感じていました。しかし、昨今ではスマートフォンで簡単に撮影・編集ができるだけでなく、生成AIのような仕組みもますます進化しています。

このように動画制作へのハードルが下がってきている中で、動画を活用していくという動きにドライブがかかってきていると感じています。

オルビス社でも「visumo」のツールを通じて、商品の使い方や使用感、テクスチャーなど、お客様のニーズに合わせた動画を配信しています。また、そこから得られる分析データを用いて、よりよい動画を作っていくPDCAサイクルを回す取り組みにつなげていただく考えです。

ビジネスハイライト

本年3月から、エンジニアリング部門にVice President of Engineeringとして、渡邊健太氏に参画いただいています。過去にもさまざまなプロダクトの開発やエンジニアリングマネージャーのキャリアを積んでいる方です。技術部門全体を統括し、さらなるエンジニアの体制強化に向けて一緒に活動していきたいと考えています。

以上で、2025年度3月期の決算説明を終了します。今期も引き続き事業拡大を目指し、邁進していきますので、どうぞよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。

新着ログ

「情報・通信業」のログ