平和堂、営業収益は単体連結とも増収 商品展開やテナント誘致で子育て世代の客数増、食品売上高が既存店前年比104.3%と好調

決算総括

平松正嗣氏:代表取締役社長執行役員CEOの平松正嗣です。2025年2月期の決算についてご説明します。2025年2月期は、第5次中期経営計画の1年目でもあります。まずは業績結果を、続いて中期経営計画の進捗状況をご説明します。

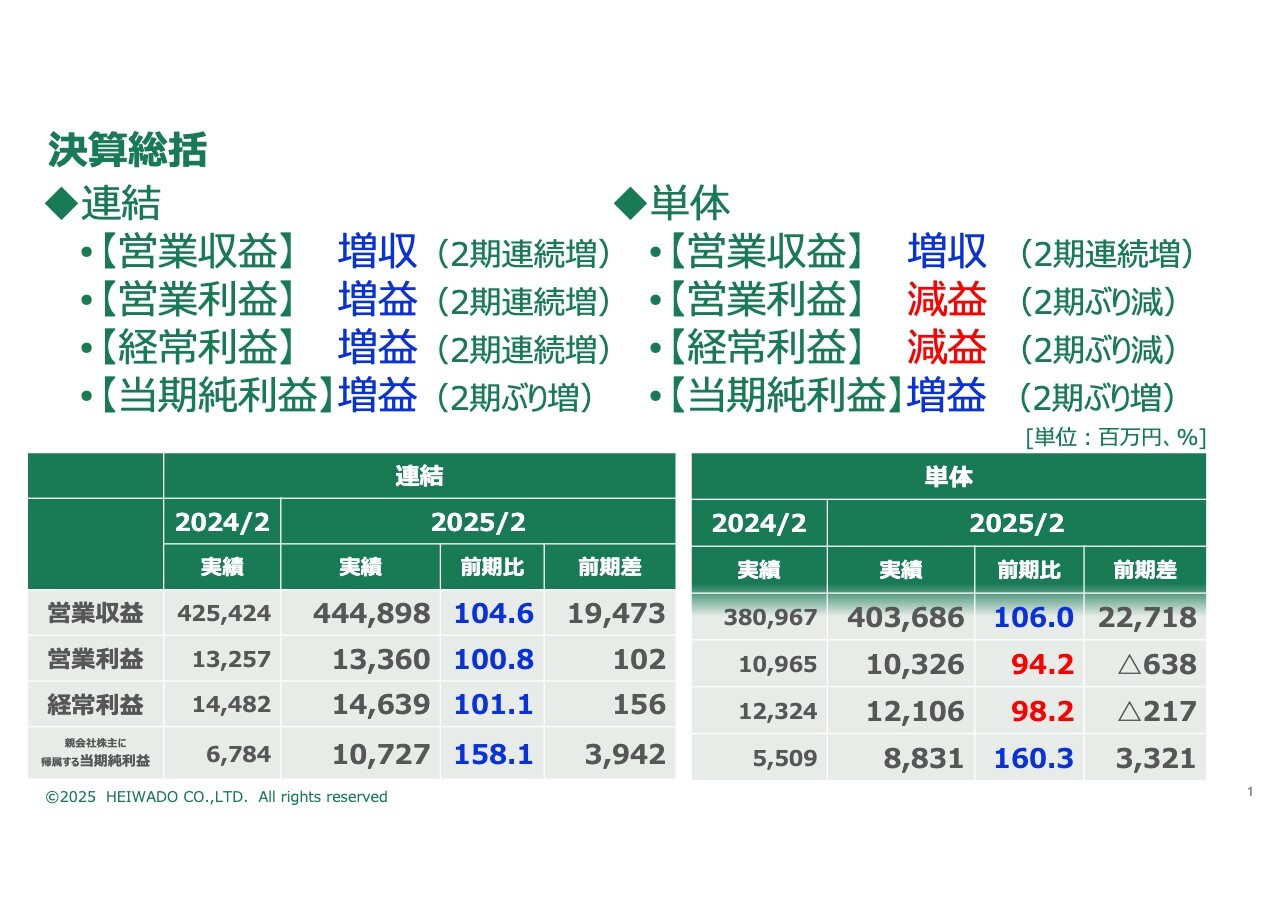

業績結果です。総括として、連結は増収増益、単体は営業収益が増収、営業利益および経常利益が減益、当期純利益が増益です。

連結の営業収益は約4,448億円、営業利益は約133億円、経常利益は約146億円、親会社株主に帰属する当期純利益は約107億円となりました。

単体の営業収益は約4,036億円、営業利益は約103億円、経常利益は約121億円、当期純利益は約88億円となりました。

決算総括 営業収益

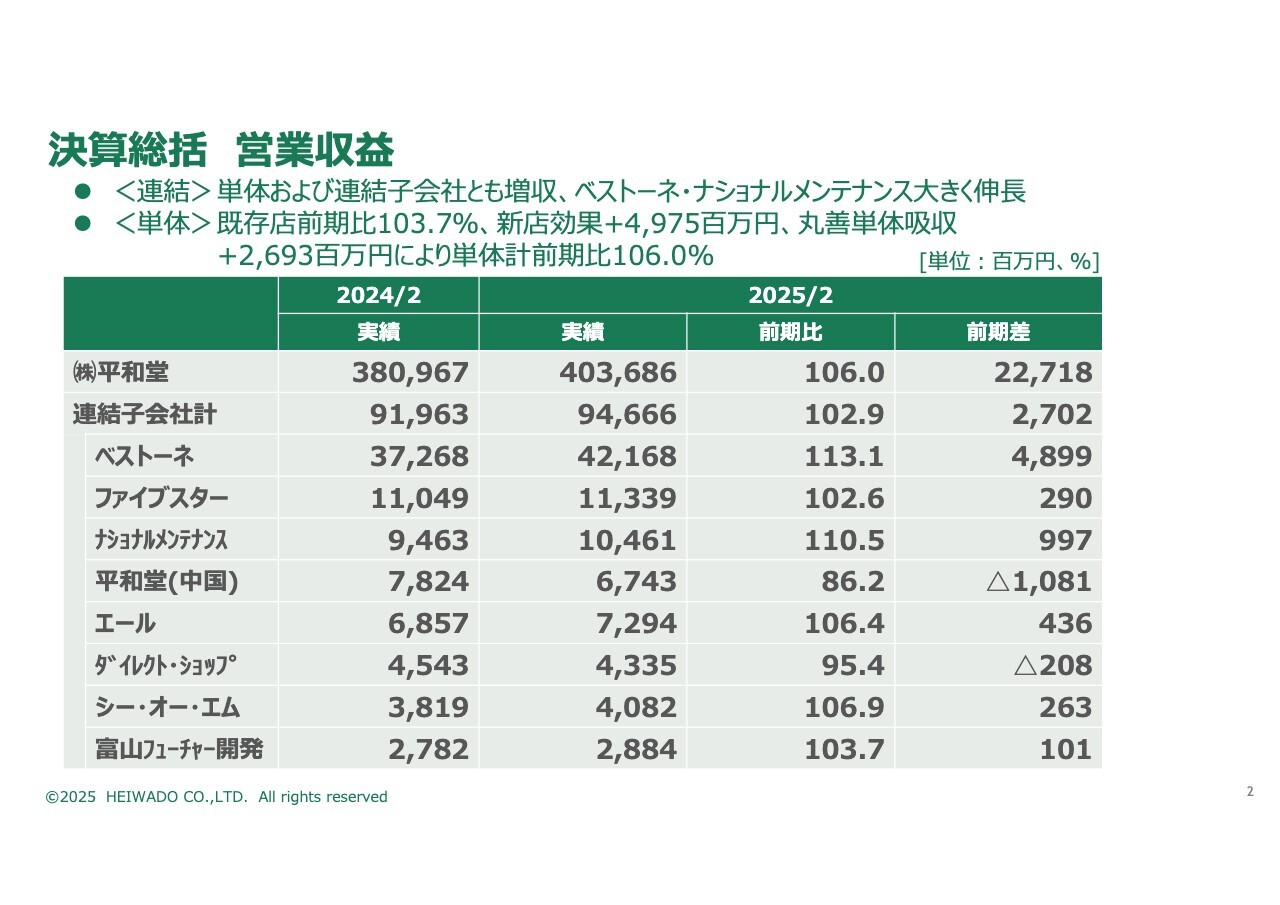

営業収益について、単体・連結ともに増収です。単体は、既存店の前期比103.7パーセントに加え、新店効果がありました。また、2024年8月21日に連結子会社である丸善を単体に吸収したことにより、プラス約26億円となった結果、単体全体では前期比で106パーセントに増加しています。

各連結子会社の状況として、ベストーネおよびナショナルメンテナンスは増収幅が大きくなっていますが、単体への供給が主となっていますので、収益は消去されます。一方、平和堂(中国)、ダイレクト・ショップは減収です。丸善の単体への吸収により、連結では半期分の26億円が減収となりました。

したがって、単体は約227億円の増収、連結は約194億円の増収です。

決算総括 単体 売上高既存店前年比(103.7%の内訳)

単体の売上高について、既存店は前年比103.7パーセントとなりました。部門別として、食品が既存店前年比104.3パーセントと大きく伸びました。特に生鮮食品が既存店前年比105.1パーセントと、高い伸びになっています。

一方で、衣料品・住居関連品は、昨年9月・10月の気温により、シーズン商品の業績が厳しかった部分があります。その影響で、衣料品は既存店前年比で98.5パーセントとなりました。

住居関連品もシーズン商品の寝具などが厳しい部分がありました。しかし日用品やドラッグ、ペット用品などが伸びた結果、既存店前年比で100.3パーセントとなりました。

全体を大きく押し上げた、食品についてです。「客数×客単価」の観点で見ると、影響が一番大きいのは、客数が103.6パーセント伸びたことです。これは、我々の課題である30代から40代への取り組みを強化する中で、客数が増えた結果です。

客単価については、引き続き物価上昇の中で一品単価が上昇しましたが、一昨年以前と比べてその伸びは少なくなっています。買上点数は既昨比97.9パーセントということで、客単価は若干の伸びで既昨比100.7パーセントとなりました。

したがって、売上高に非常に大きく影響したのは、客数の伸びとなります。

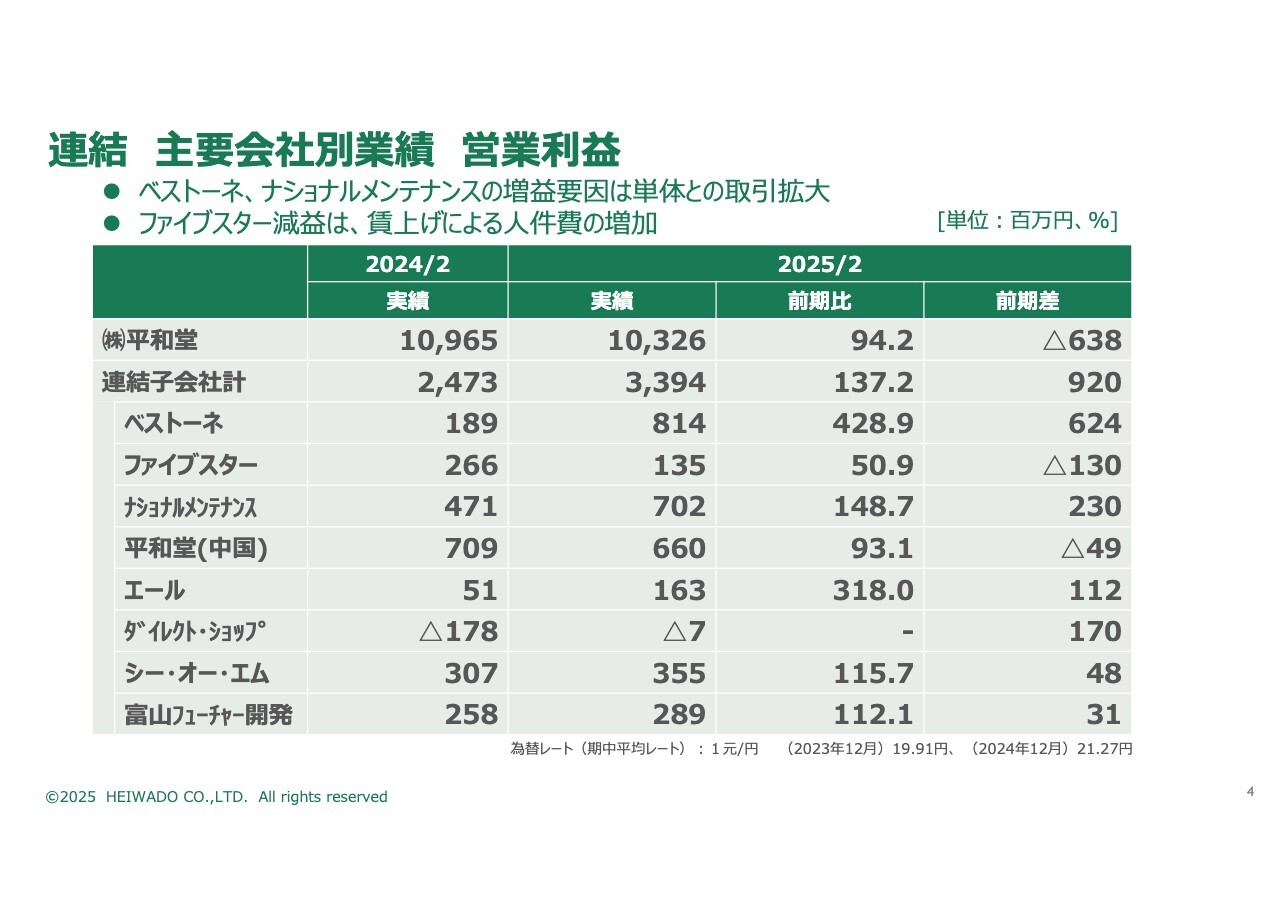

連結 主要会社別業績 営業利益

連結の営業利益についてです。先ほどご説明したとおり、単体は約6億円の減益でしたが、連結子会社は約9億円の増益です。

連結子会社のベストーネやナショナルメンテナンスなど、平和堂単体に供給する会社は営業収益が消去され、プラスとならなかったとお伝えしました。しかし、利益は基本的にプラスとなりますので、連結では増益です。

主な連結子会社はいずれも増益ですが、ファイブスターは人件費の影響もあり、減益となりました。

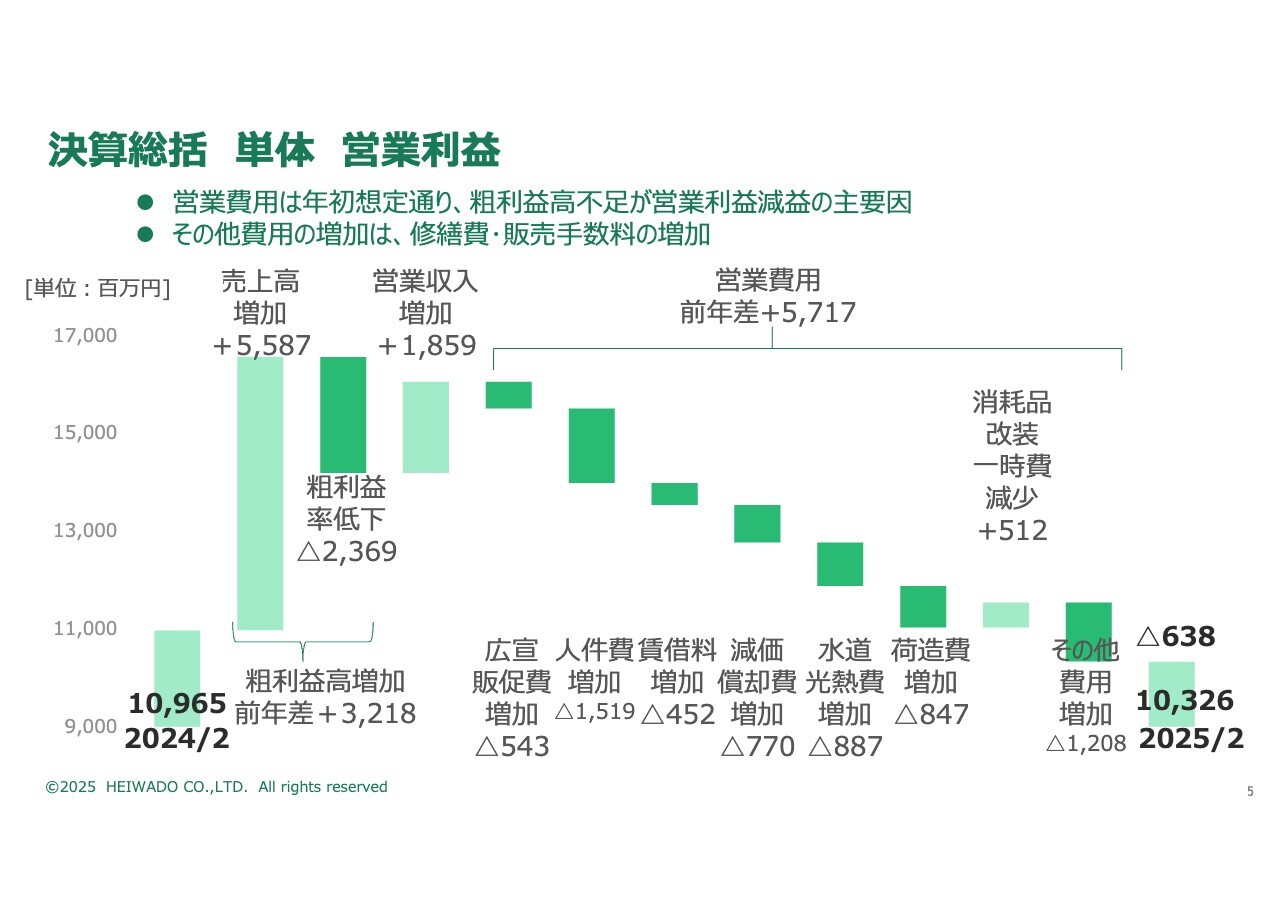

決算総括 単体 営業利益

単体の営業利益です。人件費・光熱費を含めた営業費用の各項目は、当初から上昇する前提で計画していますので、計画の範囲内で進んでいます。

一方で、売上高から粗利益高は計画を下回った部分があり、結果として営業利益段階で約6億円の減益となりました。

粗利段階の部分について、中期経営計画および昨年度からの取り組みにより、売上高が増加したことで約55億円増えています。しかし粗利益率が低下したことにより約23億円のマイナスとなりました。

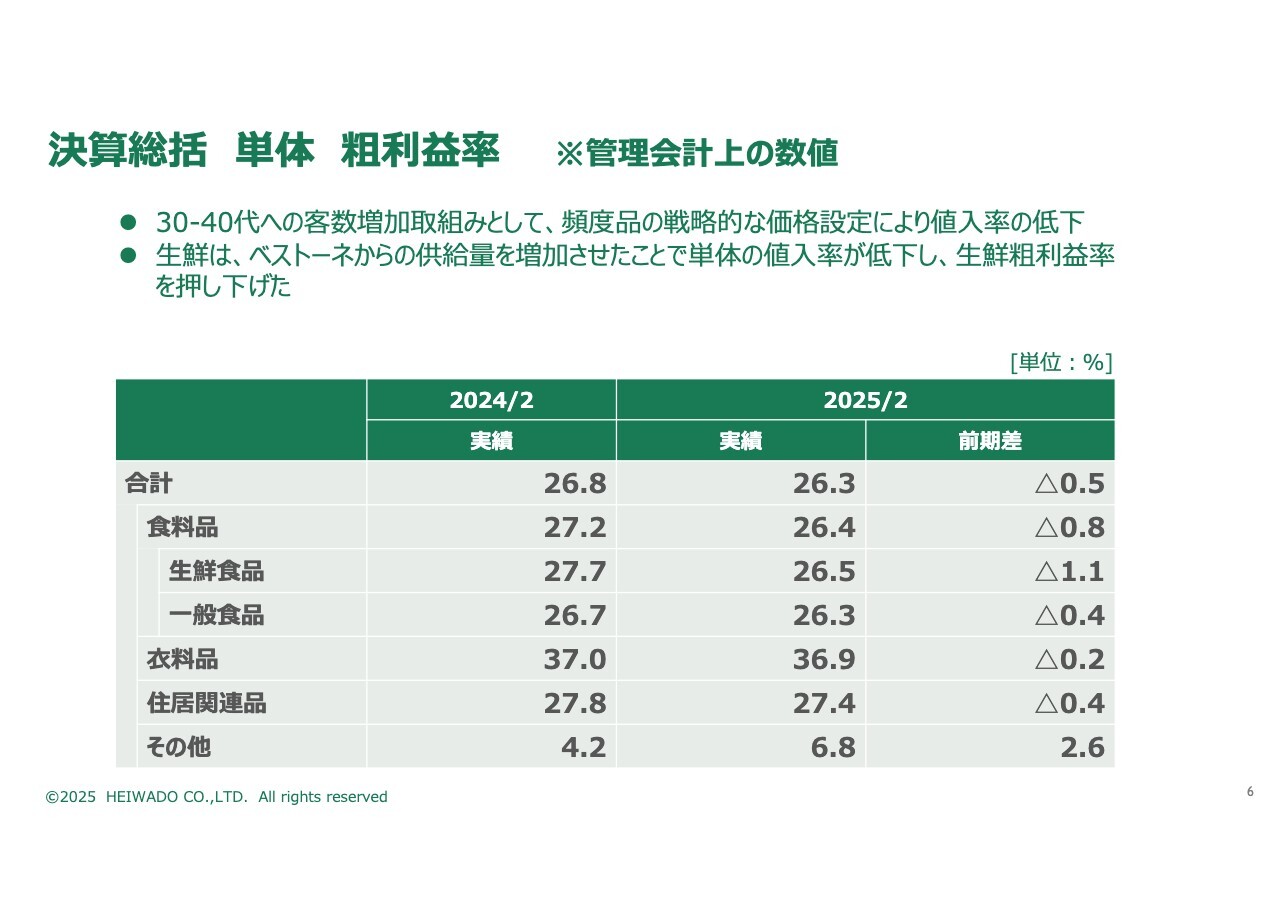

決算総括 単体 粗利益率 ※管理会計上の数値

単体の粗利益率についてご説明します。スライドは、各部門の商品群の粗利益率です。我々は30代から40代への取り組みとして、戦略的に価格を設定しており、値入率の低下を含めて粗利益率を下げる計画でスタートしています。

しかし、計画比で粗利益率が低下しました。その要因の1つは、店舗の人手不足や魅力ある商品を数多く揃えるための、センター活用の拡大です。このセンター活用により、単体の値入率が低下することがあります。

一方、売上高増加にともなう、発注バランスを含めた需給バランスや値下げのコントロールなどに課題があり、結果として生鮮食品の粗利益率が低下しました。

また、原材料価格が上昇する中で、予想以上に上がった商品がありました。販売価格をコントロールする中、粗利が十分に取れなかった影響で、想定よりも粗利益率が下がりました。この部分が、我々の1つの課題となります。

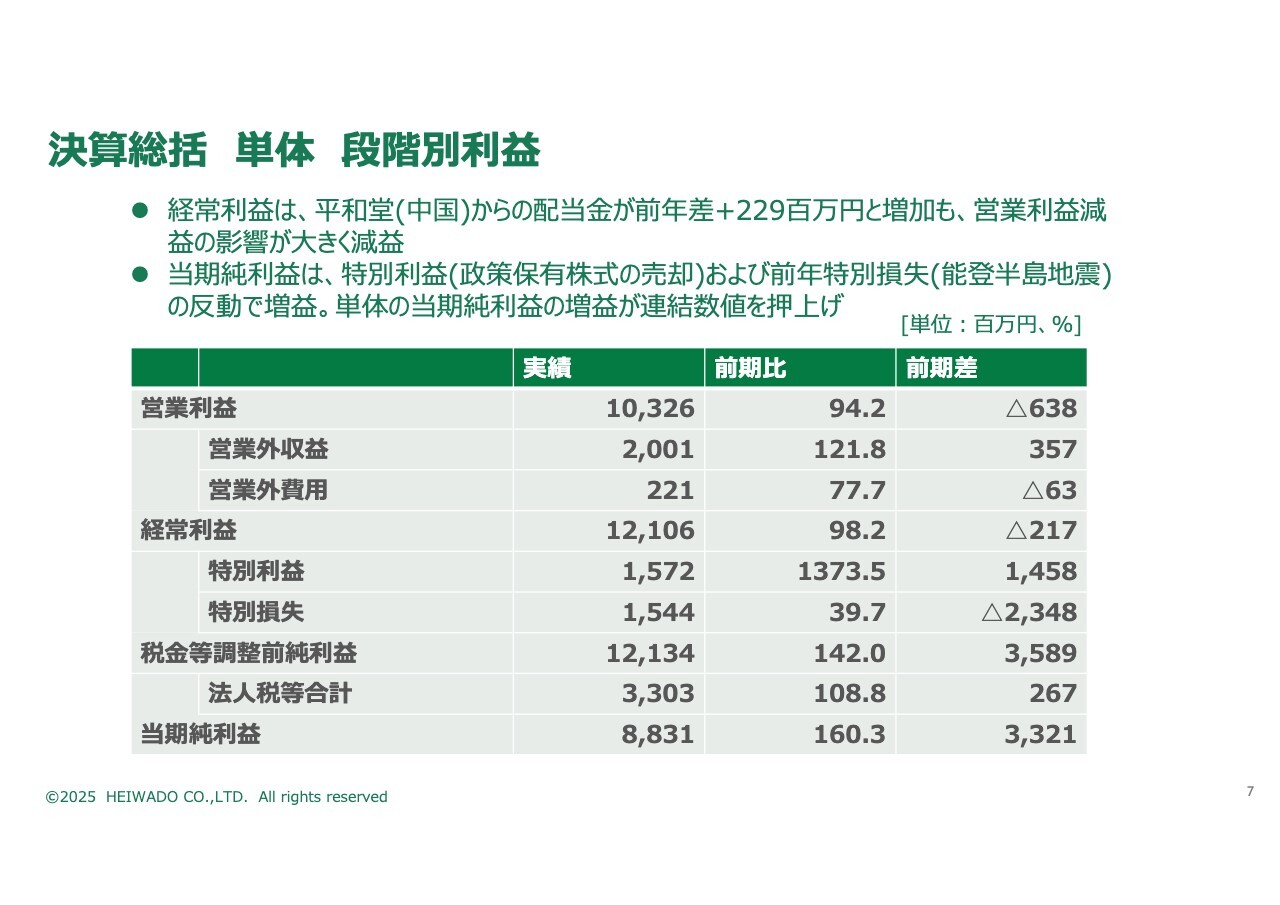

決算総括 単体 段階別利益

単体の段階別利益です。経常利益・当期純利益の数字が大きく変わっていますので、簡単にご説明します。

営業利益の約6億円の減益に対して、経常利益の減益幅は約2億円となっています。この主な理由は、平和堂(中国)からの配当金約2億円の増加です。

当期純利益は、我々の方針に基づいて政策保有株の売却を進めていることにより特別利益が増加し、数字が大きく変わっています。また、2024年1月の能登半島地震による特別損失約12億円の反動により、大きく伸びました。

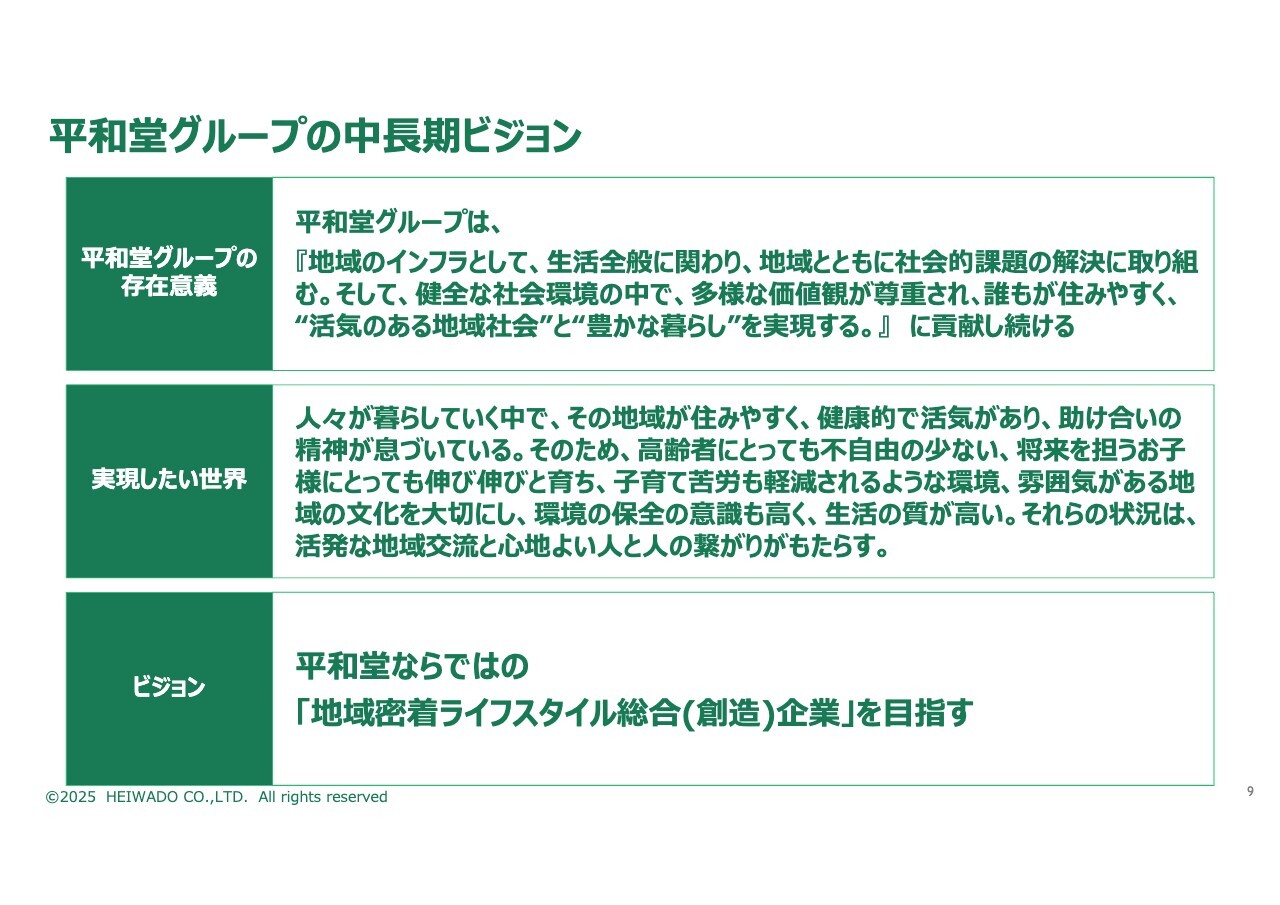

平和堂グループの中長期ビジョン

ここからは、第5次中期経営計画の進捗状況についてご説明します。

2025年2月期の初めに、中期ビジョンに基づいて計画を立案し、進めています。我々のビジョンは、「平和堂ならではの『地域密着ライフスタイル総合(創造)企業』を目指す」です。

「ライフスタイル総合(創造)企業」という部分においては地域への密着を強め、地域の活性化に貢献していきます。それにより、我々の事業も成長します。我々の事業が成長することにより、地域の活性化も進みます。

我々は、このようなビジョンで事業を展開していきたいと考えています。

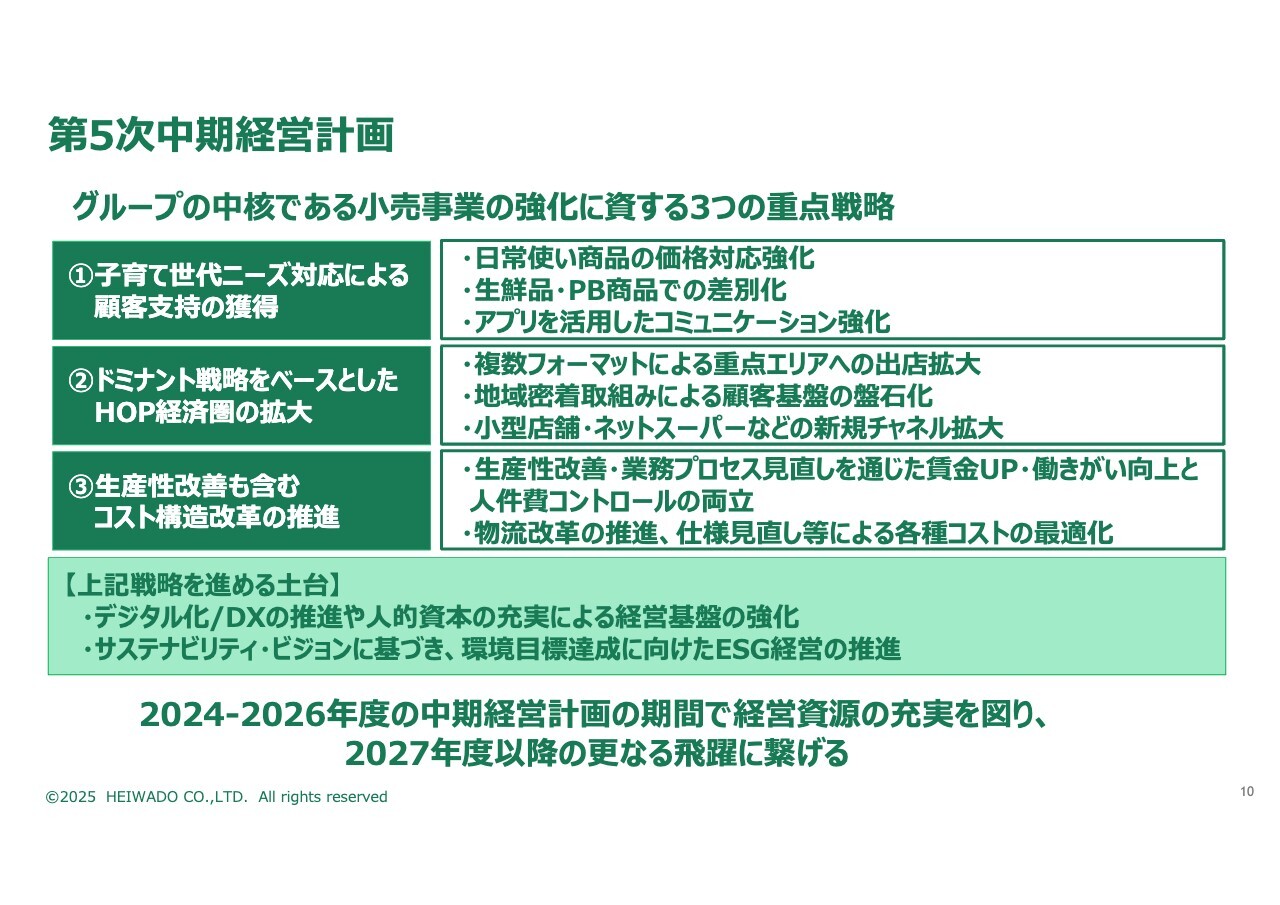

第5次中期経営計画

また、グループの中核である小売事業をしっかりと強化します。これがあってこそ、中期ビジョンへのシナリオを展開できると考えています。

子育て世代ニーズ対応による顧客支持の獲得

現在の状況について、大きく3つご説明します。まずは我々の課題である、「子育て世代ニーズ対応による顧客支持の獲得」についてです。先ほども少し触れましたが、我々は30代から40代の子育て世代のお客さまの支持を上げていきたいと考えています。

その中で、頻度品の価格対応や食品の大容量パックの拡充を行っています。加えて、全館の改装も含めた衣食住直営売場の改革を進めています。この改革では、魅力のある商品を揃え、魅力のある売場を作ります。

そして、この世代に支持されているテナントを誘致し、イベントを強化していきます。特に大型店舗では、企画マネージャーを配置し、単なる思いつきのイベントではなく、さまざまなお客さまに喜んでいただける企画を、年間通じて継続的に進めていきます。

これらを進める上で、我々は「価格対応」を行っています。平和堂は、「E-WA!」「くらしモア」というPB商品を持っています。「くらしモア」とは、頻度品をお買い得価格で販売している商品のことです。この商品についても、価格を維持、あるいは下げるかたちで対応しています。

また、KVI(キーバリューアイテム)では、30代から40代の子育て世代に対応する商品として、容量や価格面を適用させる取り組みを進めています。

スライドに、「稼働会員増減見込」と記載があります。HOP会員である30代から40代のお客さまの年齢は、当然ながら1年経てば1年ずれます。既存会員だけを見ても、29歳が30歳に、49歳が50歳になる中、稼働会員増減見込は前年比95.7パーセントとなっています。

それに対して、30代から40代のユニーク客数は前年比96.5パーセントです。この「ユニーク」の意味について、例えば私が週に2回お店に行ったとします。平松という人間は、「ユニーク客数」という意味では、1となります。ただし、週に2回お店に行ってレジを2回通ったとして、「通常の客数」という意味では、2となります。

ユニーク客数は、「平松」という個人の部分であり、「レジ客数」というレジを通過した回数ではありません。

このユニーク客数が、前年比96.5パーセントと稼働会員増減見込を上回っています。さらに、顧客単価も上がっています。これは、「平松」の顧客単価が上がっているということです。1回の来店で上がることもありますが、何回も来店することで上がってくる数字です。

前年比105.3パーセントと大きく上がっているのは、既存の30代から40代のお客さまが、平和堂での買物を増やしていることを表しています。その結果、売上高も前年比101.6パーセントと伸びています。もちろん、この施策は30代から40代だけでなく、他世代も含めて大きな伸びにつながっています。

我々はここ数年、大型店舗の中で、直営売場・テナントを含めた総合的な魅力アップを、改装というかたちで進めています。その際、30代から40代に高い支持を得ているテナントに入っていただいています。

スライド右側の表は、導入店舗の年代別客数前年比です。こちらもユニーク客数の前年比となっています。例えば、「ビバシティ平和堂」「アル・プラザ草津」には、「無印良品」「ロフト」「ゴンチャ(Gong cha)」の3店舗が入っています。また、「アル・プラザ八日市」「フレンドマート開発店」には、「無印良品」が入っており、ご覧のとおり全店平均に対して高い伸びを示しています。

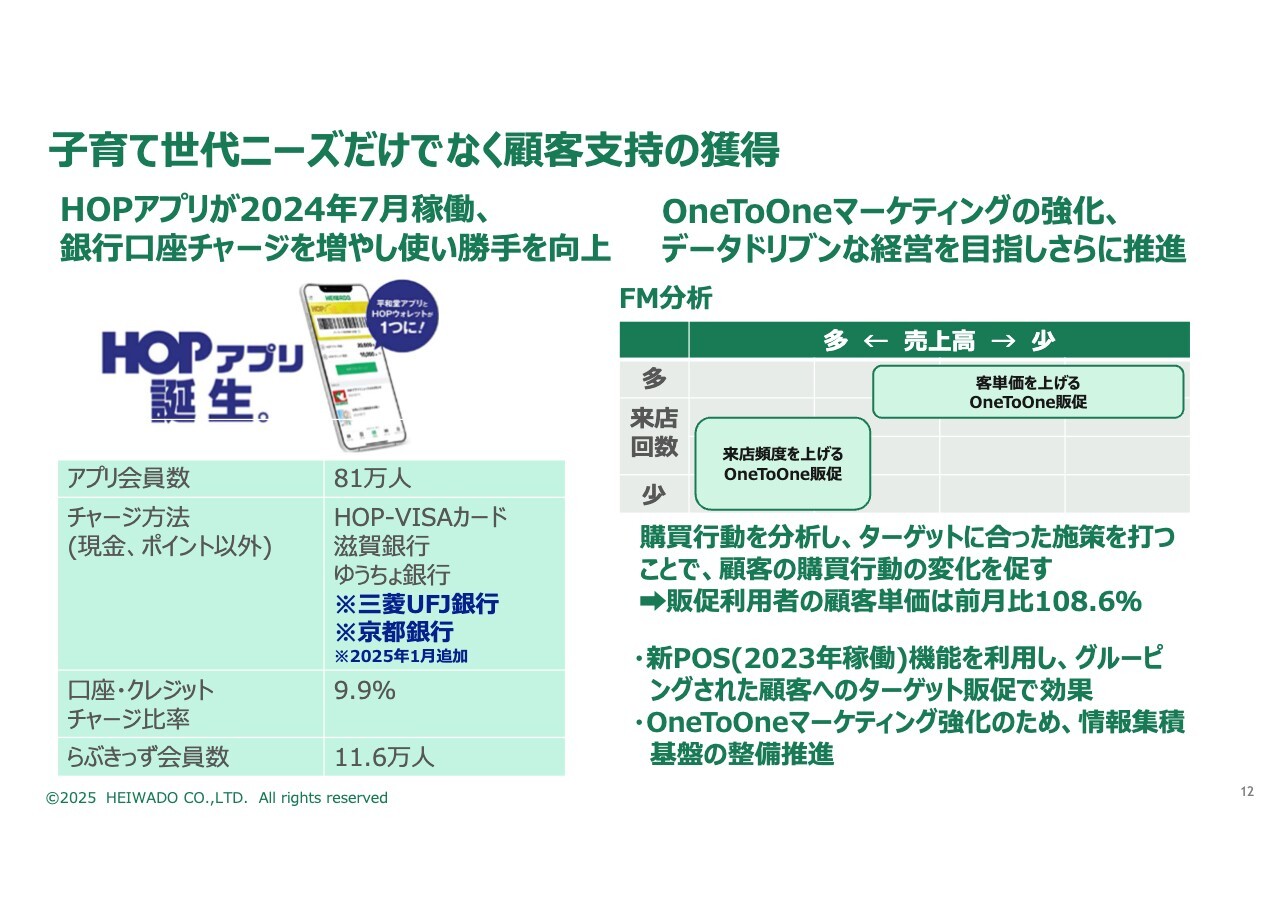

子育て世代ニーズだけでなく顧客支持の獲得

我々は、お客さまの利便性についても高めていきたいと考えています。平和堂のアプリには、情報を提供するアプリと決済するアプリの2種類がありましたが、2024年7月に「HOPアプリ」として一本化しました。これにより、お客さまへの情報提供と決済が一元化され、利便性が高まりました。

また、決済時のチャージ方法を「HOP-VISAカード」、滋賀銀行、ゆうちょ銀行でスタートしていましたが、2025年1月からは、三菱UFJ銀行と京都銀行が加わりました。チャージできる範囲が広がっており、今後も提携する金融機関を増やしていきたいと考えています。

もう1つ重要な要素はデータ活用です。このアプリにより収集したデータを分析し、販促手段、また、お客さまに「さまざまなお楽しみ」を情報として伝えていく手段となるよう、取り組みを進めています。

このデータ分析については、トライ&エラーでさまざまなチャレンジを行っているところです。One to Oneマーケティングの強化に向け、しっかりと分析していきたいと考えています。

ドミナント戦略をベースとしたHOP経済圏の拡大

「HOP経済圏」の拡大についてです。我々の店舗戦略における重要な要素の1つに、ドミナント戦略があります。

基本的には中核の大型店舗が1つあり、その周辺に食品スーパーのフレンドマート、または中型店舗のGMS(総合スーパー)が配置されます。そのようなかたちでエリアを拡大し、ドミナント戦略を深めていきます。

これらを進める中で、今回東海地区に「日進香久山店」「知多店」「守山小幡店」を、京阪エリアに「フレンドマート茨木平田店」を展開しています。滋賀県では、「フレンドマート長浜祇園店」を建替えました。スクラップ&ビルドとして開店したかたちです。

先ほどお伝えしたとおり、直営売場の改装、テナント誘致、さまざまなイベントの強化・コミュニティの場として、大型店舗の改装を進めています。

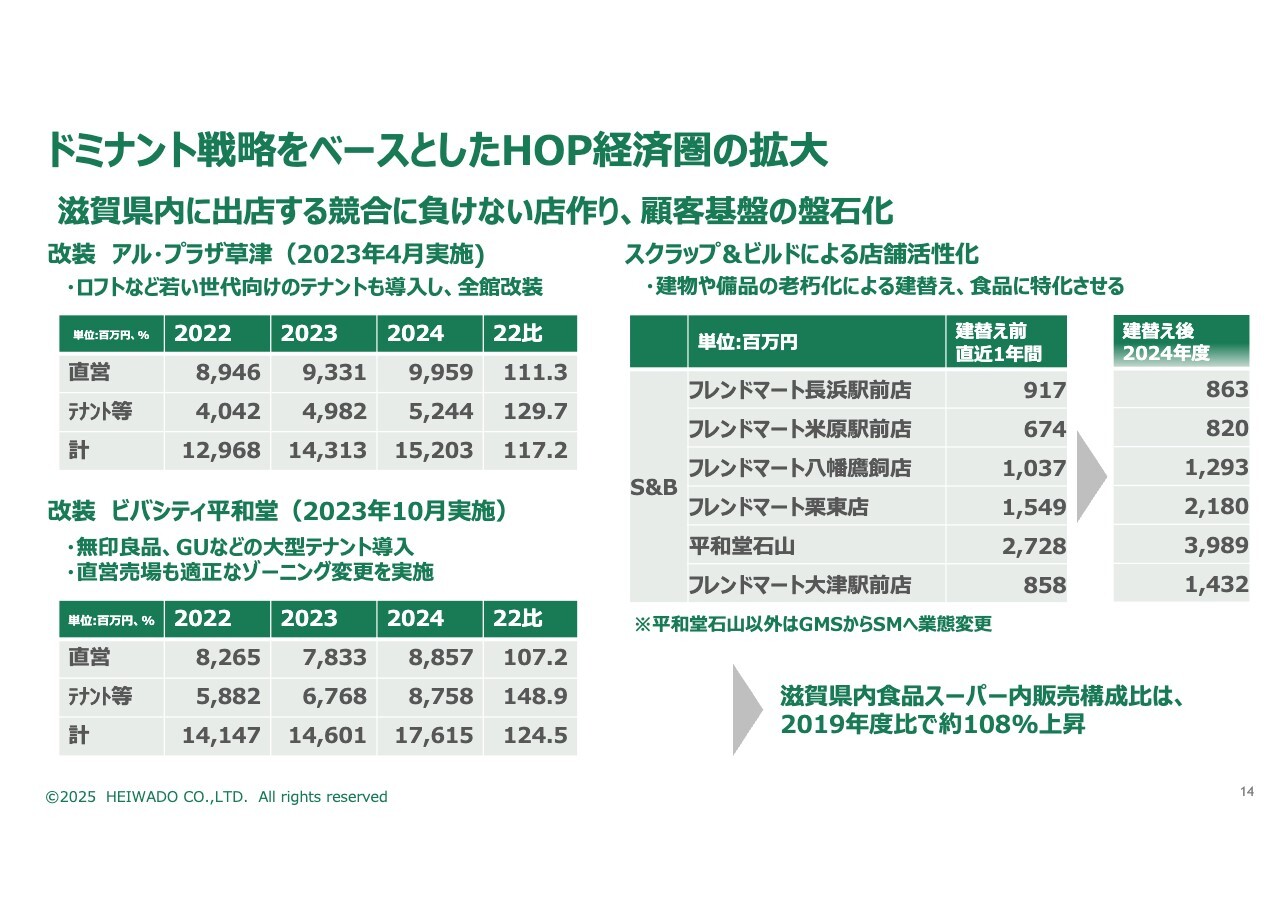

ドミナント戦略をベースとしたHOP経済圏の拡大

滋賀県は平和堂の発祥の地です。現在の店舗の約半分近くが滋賀県にあります。しかし、同県にはさまざまな業態のドラッグストアやディスカウントスーパーが数多く進出し、競合環境が厳しくなっています。

我々は大型店舗のアル・プラザを改装し、お客さまの支持をさらに上げるべく取り組みを進めています。

「アル・プラザ草津」「ビバシティ平和堂」は2023年に改装しました。スライドをご覧のとおり、直営売場・テナントを含め、トータルとしての「館の魅力」で非常に大きな伸びを示しています。

「滋賀県発祥」という意味では、1957年に創業し、50年を超えるお店が増えてきています。そのため、この十数年間、建替えを進めてきています。

「フレンドマート長浜駅前店」「フレンドマート米原駅前店」「フレンドマート八幡鷹飼店」「フレンドマート栗東店」「フレンドマート大津駅前店」「平和堂石山」など、駅近くにあるいくつかの店舗を、現在の状況に合わせたかたちで建替えています。

例えば、以前の「フレンドマート米原駅前店」は多層階GMSでしたが、駅前の状況も含めた商圏を考え、食品特化型の小型店舗に建替えています。一方、「平和堂石山」は建替え前後とも、多層階GMSとなっています。このエリアにおいて、衣食住をきちんと揃えることが重要だと考えたためです。

「フレンドマート大津駅前店」は、多層階GMSから食品特化型に、上の階はマンションとなっています。

また「平和堂石山」のように、総合的な衣食住にあらためてしっかりと取り組むことでコミュニティの場となり、全体として売上が上がっている店舗もあります。建替えの結果として、基本的にはお客さまに支持をいただいている状況です。

この動きの結果、滋賀県という重要なエリアでは、食品スーパー内販売構成比が2019年度比で約108パーセント上昇しました。先ほどお伝えしたとおり、ディスカウントスーパーや食品強化型のドラッグストアが増えていますが、販売構成比は上がっています。

ドミナント戦略をベースとしたHOP経済圏の拡大

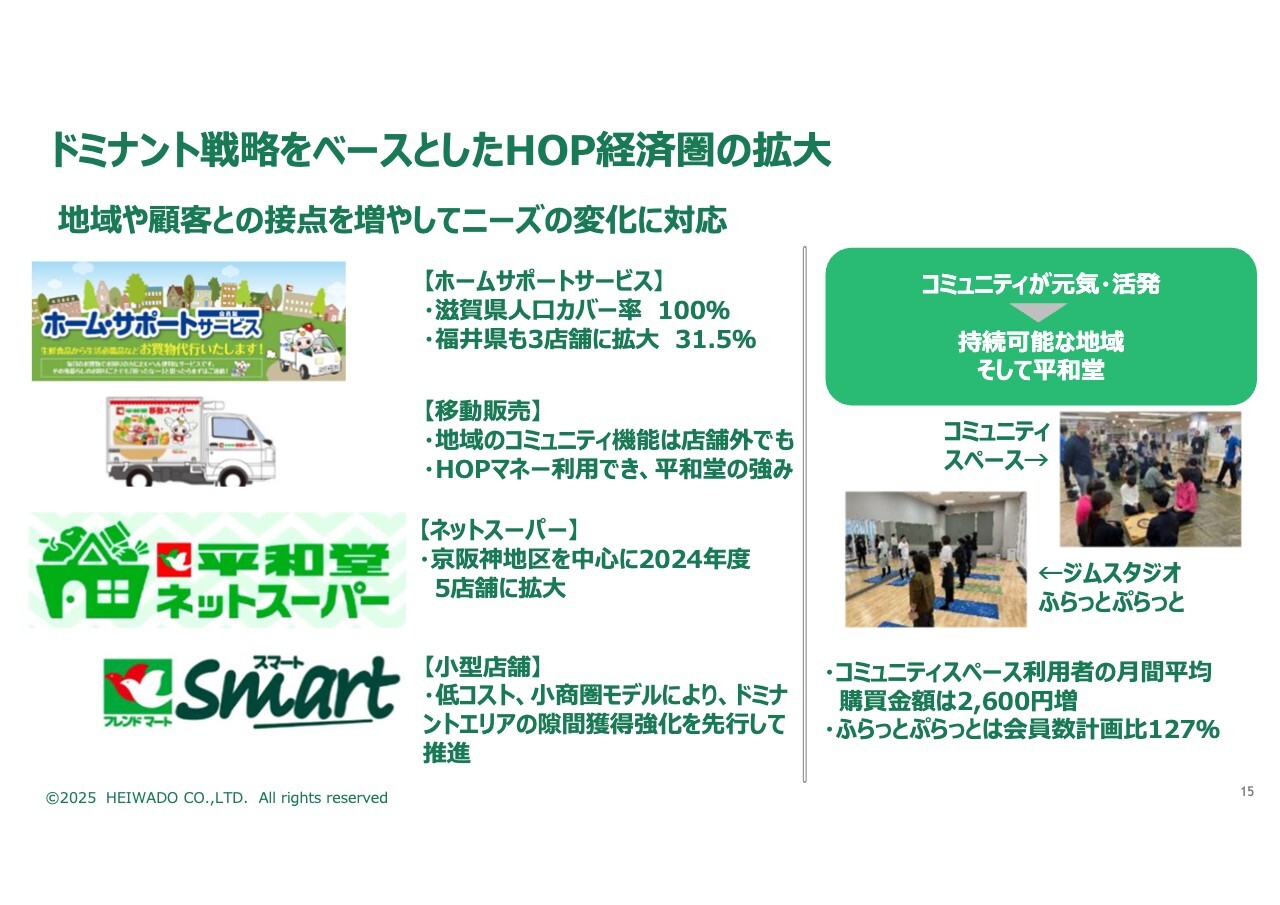

ドミナント戦略を進めていく中で、いくつかの取り組みを行っています。お店に来ていただくと、魅力ある商品・数多くの商品があります。しかし、お客さまの買物を考えた時に、利用が難しいこともあると考え、2010年から電話1本でお届けする「ホームサポートサービス」や、「移動販売」を進めています。

「ホームサポートサービス」は1対1ですが、「移動販売」は車が止まったところに5人、10人、20人が集まり、買物する「コミュニティ+α」のような要素があります。また、より利便性の高い「ネットスーパー」も展開しています。

このように、お店で買物するだけでなく、ライフスタイルに合わせたさまざまな取り組みも進めています。

一昨年、「フレンドマートスマート」という小規模店舗についてお話ししましたが、我々は取り組みを進める中、ドミナントエリアにおいて、商圏規模としては小さく、普通の店舗を建てるほどの商圏規模がないところに小規模店舗を展開しています。

大都市圏である大阪市内、京都市内では、場所があれば普通の店舗を作りたいと考えていますが、大都市圏での小型店舗の展開も進めていこうと考えています。まずは、ドミナントエリアで小商圏モデルをしっかりと構築していきます。

また、大型店舗においては、買物だけでなく、人と会う・運動するといった要素も含めて来ていただく、コミュニティの位置づけとしても展開しています。

その1つとして、2025年3月から「アル・プラザ敦賀」でジム&スタジオ「ふらっと ぷらっと」を始めました。体も動かしながら、日常の中、お店のスペースで楽しんでいただく取り組みも進めています。

ドミナント戦略をベースとしたHOP経済圏の拡大

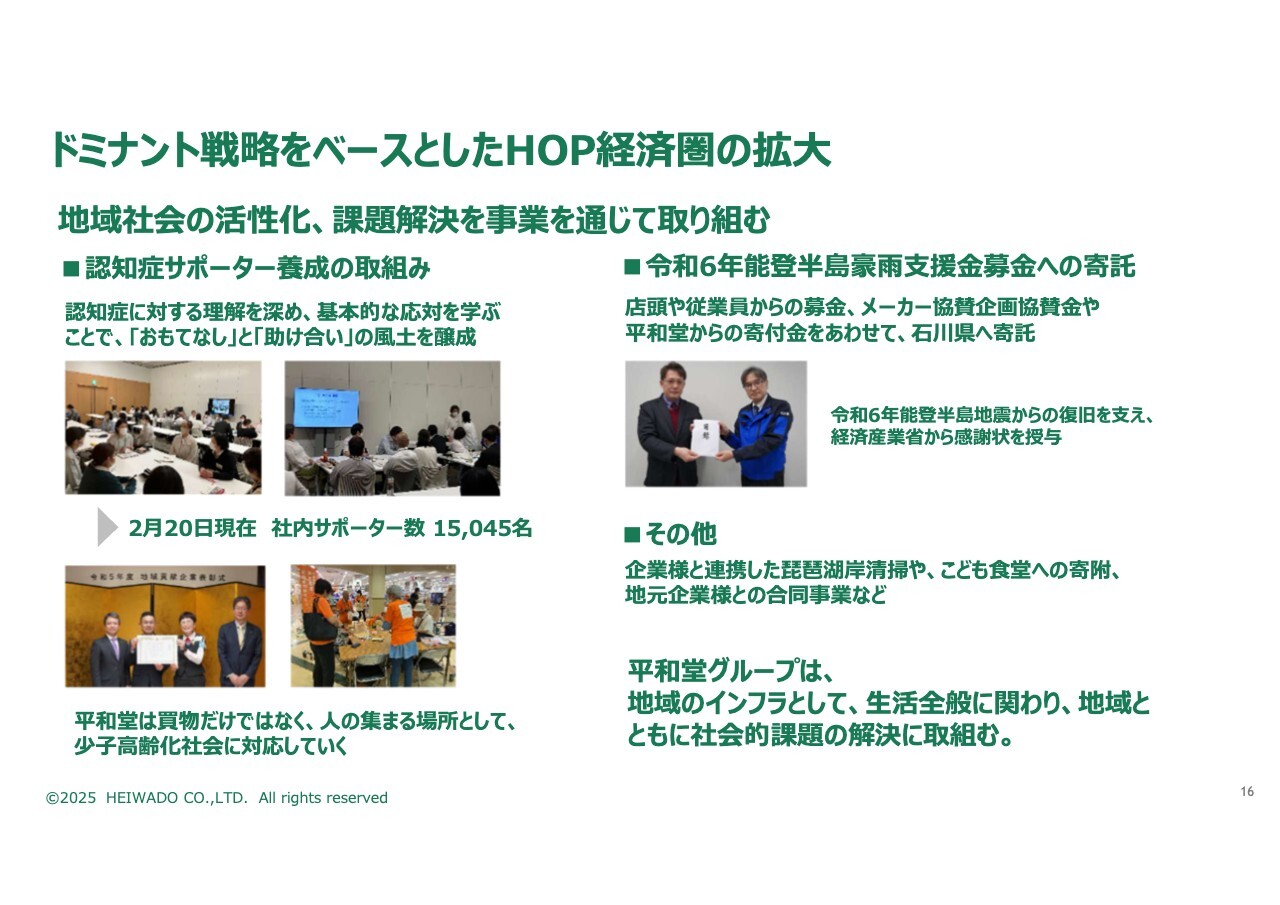

我々と地域社会との距離を短くし、お客さまとの接点をいろいろなかたちで増やしていく中で、さまざまな課題があります。

例えば、スライドに「認知症サポーター養成」と記載していますが、認知症の方だけでなく、動くことが難しい方に対しても、どのように対応していくかを考えています。

現在、社内サポーターは1万5,045人います。「認知症サポートサポーター養成」で学び、サポーターとしてお客さまに対応できるようにと考え、全店舗でこの取り組みを広げています。

非常に残念なことに、災害は日常的に起こります。それらを含めた社会課題の解決に対しても、地域とともに貢献していきたいと考え、取り組みを進めています。

ドミナント戦略をベースとしたHOP経済圏の拡大

滋賀県では、「2025年滋賀県国民スポーツ大会」「障害者スポーツ大会」が開催されます。このような時にも、地域を盛り上げるため、ボランティアの方々への対応や店舗での応援などに取り組んでいます。

滋賀県には滋賀銀行があります。これまでもいろいろなかたちで連携していますが、それをさらに強固なものにすべく、包括連携協定を結びました。

このようなかたちで、我々は地域のみなさまと日常的に距離を縮めながら、さまざまな社会課題を解決します。それが、平和堂の成長にもつながると考えています。

生産性改善も含むコスト構造改革の推進

当然ながら、生産性などについてもしっかりと進める必要があります。

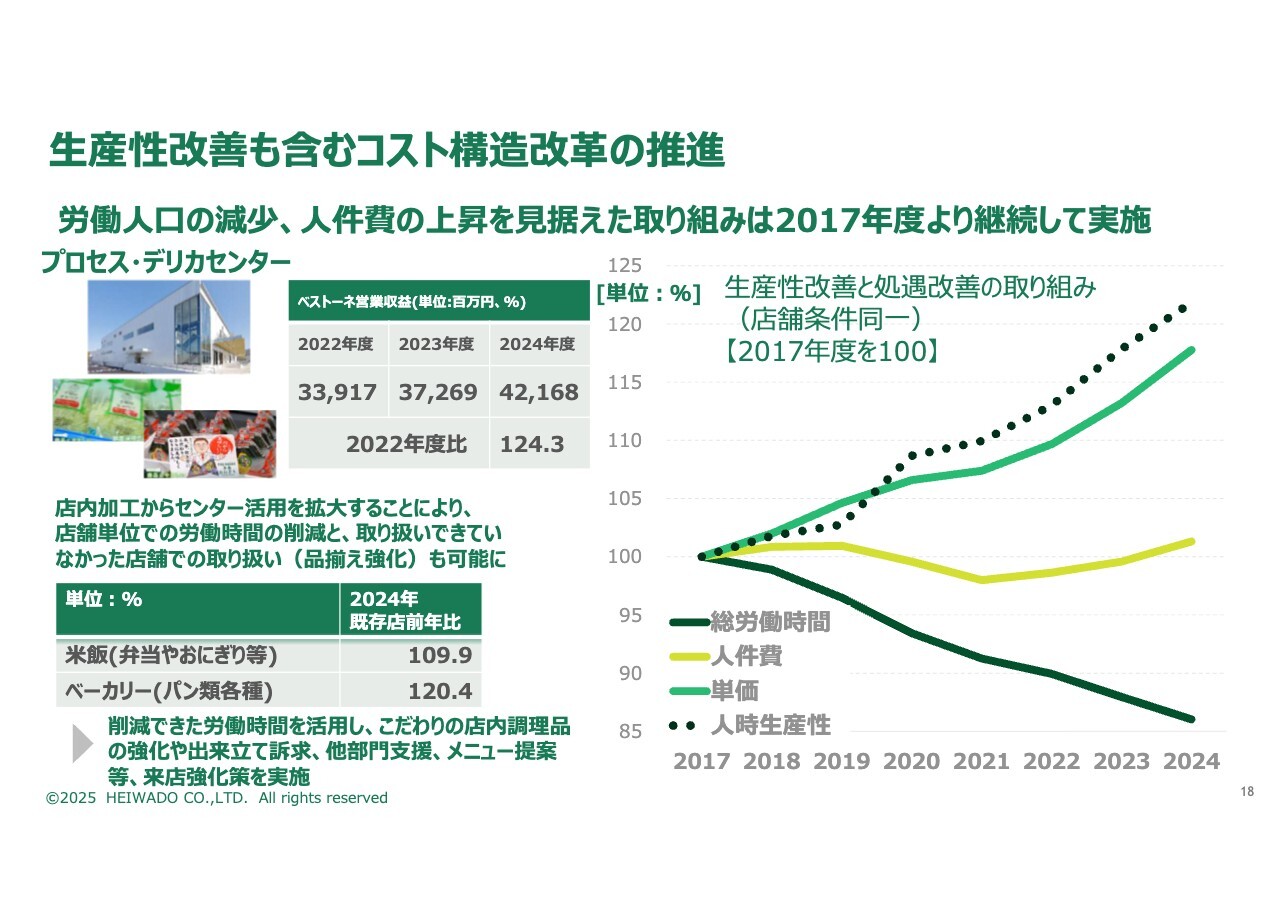

今回、中期経営計画の3つ目の項目として、「生産性改善を含むコスト構造改革」を進めています。1つは、先ほどもご説明したセンター活用です。2023年5月、新たに「プロセス・デリカセンター」がスタートしました。現在、食品センター(PC)が京都の久御山と滋賀県の多賀にあり、これら3つのセンターの活用を広げていきます。

お客さまは、店内加工商品への支持が高いのですが、店舗での人材採用が難しくなってきています。その中で、センター活用を広げました。ベストーネにおいては、2022年比で営業収益が20パーセント以上も上がっています。

センター活用により、お店では食品の提供バリエーションが広がります。小さな店舗ではさらに人手が不足しており、惣菜などを作るのが難しい部分があります。しかしセンターを活用することで、小さな店舗でも大きな店舗でも、魅力ある商品を展開できます。

単に店舗の作業時間を削減するだけではなく、品揃えが増えることにより、お客さまへの提供内容も広がり魅力が向上します。両面の効果があることで、売上高が伸び、人時生産性の改善が進みます。その中で、米飯やベーカリーは非常に大きな伸びを示しています。

我々は、2017年以前からこのような取り組みを進めています。スライド右側のグラフに示したとおり、総労働時間は15パーセントほど減っています。それに対して、2017年度から従業員一人ひとりの給与を上げていますが、効率を上げることによって、総人件費は大きく上昇していません。

また、生産性を向上させる中で、従業員1人当たり、1時間当たりの人時生産性も上がっていきます。今後、このような取り組みを、さらに進めていきます。

生産性改善も含むコスト構造改革の推進

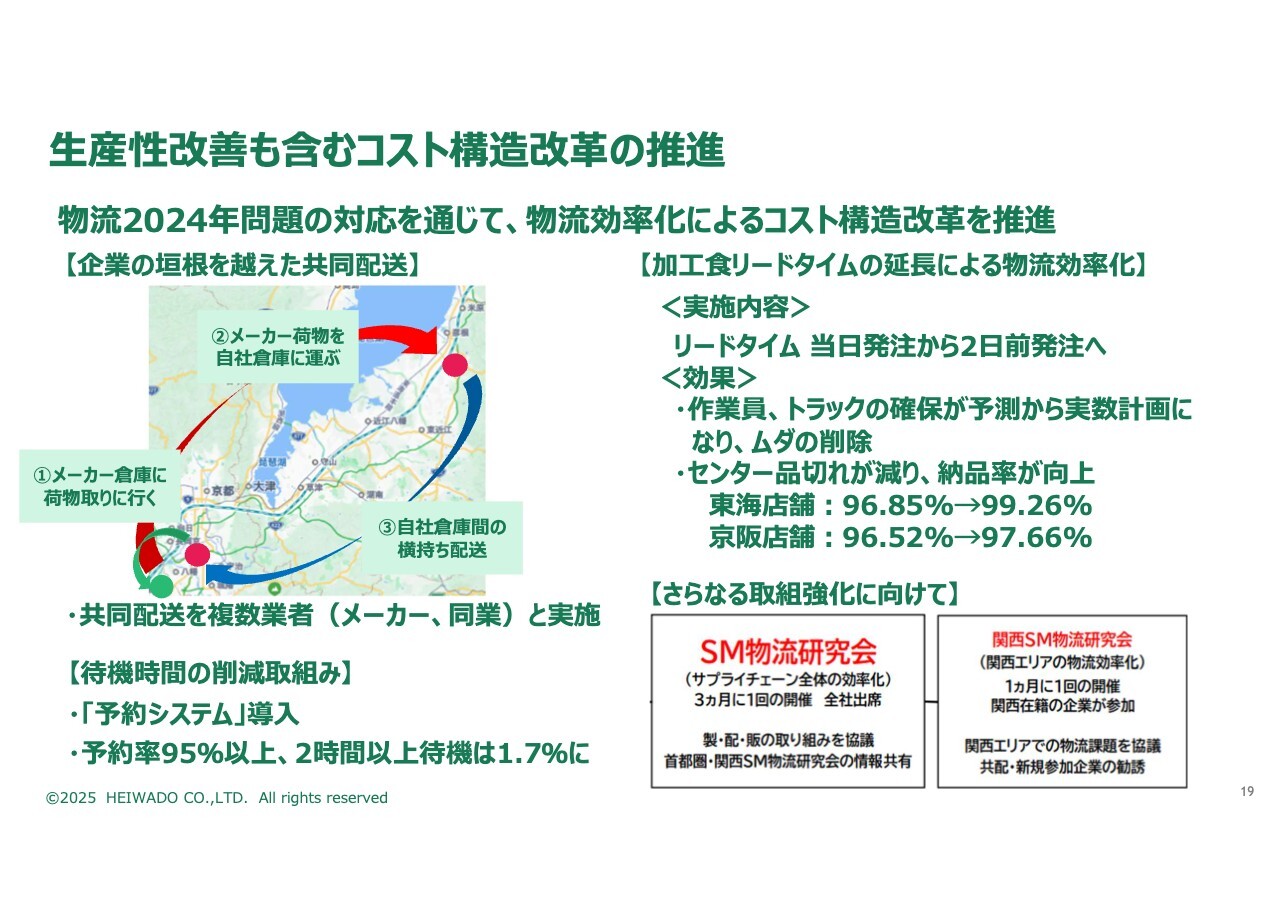

物流2024年問題がハイライトされていますが、平和堂の中でもいろいろな課題がありました。それは、いわゆる待ち時間です。センター・倉庫のトラックの待ち時間がムダに長いことが課題になりましたが、GPSや予約システムを入れることで大幅に減少させ、ほぼ解決しています。

発注のリードタイムについても、「今日・明日でこれだけ必要だ」ということで、できるだけ短い期間での発注を進めてきました。しかし、ギリギリまで発注が見えないと、中間在庫など、サプライチェーンの在庫が膨らみます。

また、数字が変わって荷物が増えると、トラックを急に増やさなければなりません。逆に荷物が減ると、予約していたトラックがムダになります。そのような変化に対応することにより、結果的にコスト増につながっていました。

そこで、加工食のリードタイムを当日発注から2日前発注に切り替え、早めに発注することで、トラックの確保についても安定しました。

このように対応を進めていますが、パレタイズなど、さまざまな問題がまだあります。そこで我々は「SM物流研究会」を発足し、関東・関西など、20社以上の食品スーパーが集まっています。

関西の動きも含めて取り組みを強化するため、ライフ・オークワ・万代とともに進めています。また、同業・取引先との空きトラックの有効活用にも取り組んでいます。

物流問題は、サプライチェーン全体で解決していかなければ進まない部分があるため、このような流れがあります。我々は、こちらにしっかりと取り組んでいきます。

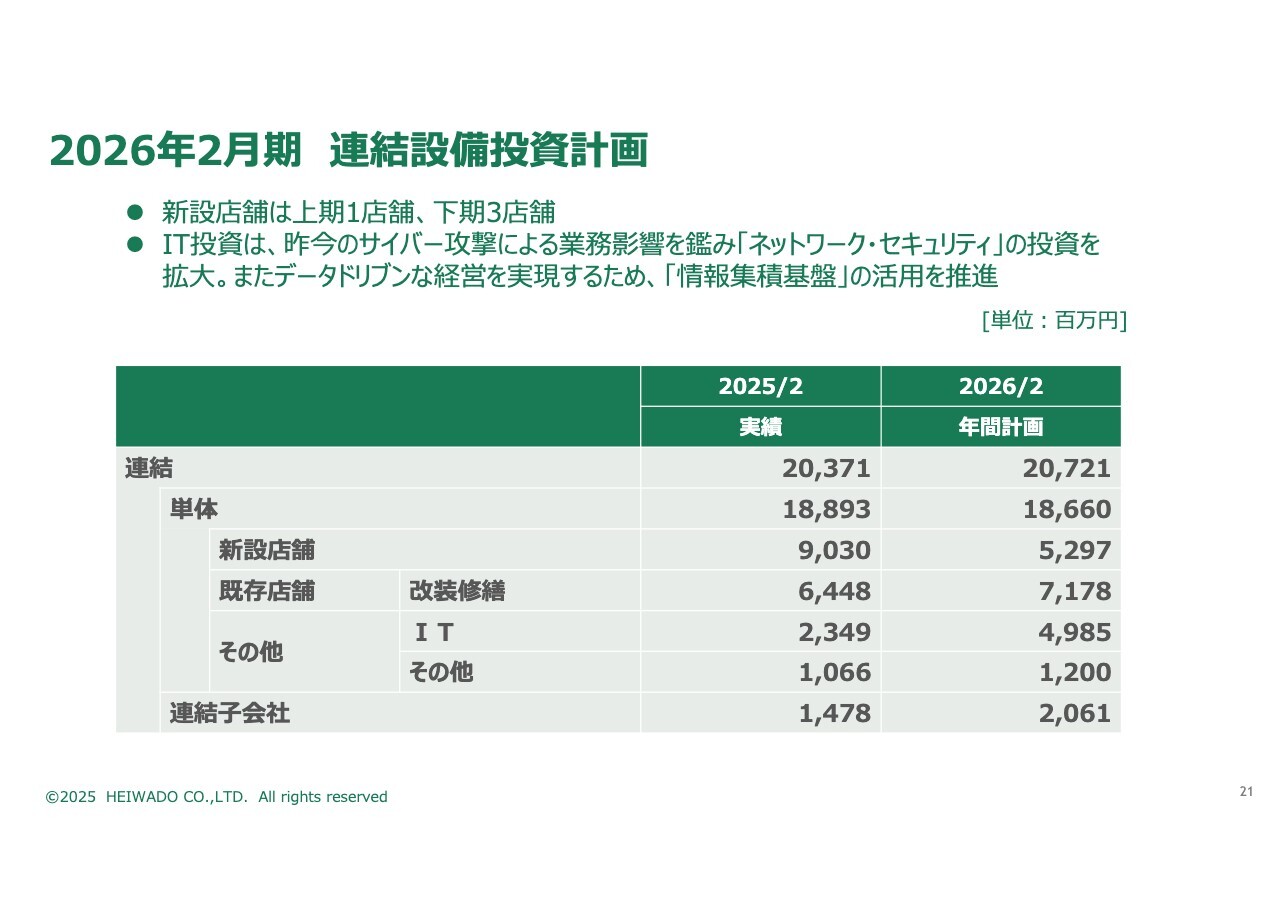

2026年2月期 連結設備投資計画

最後に、2026年2月期の計画をご説明します。まず、連結設備投資計画です。2026年2月期は、連結で200億円の投資を計画しています。以前は100億円前後でしたが、2年前から200億円を超える投資を行っており、2026年2月期も同様の計画です。

主な部分として、新設店舗への投資が52億円、修繕を含めた改装投資が71億円です。IT投資は50億円と、昨今のセキュリティ問題を考えて増やしています。また、データドリブンな経営を実現するため、「情報集積基盤」の活用を推進します。

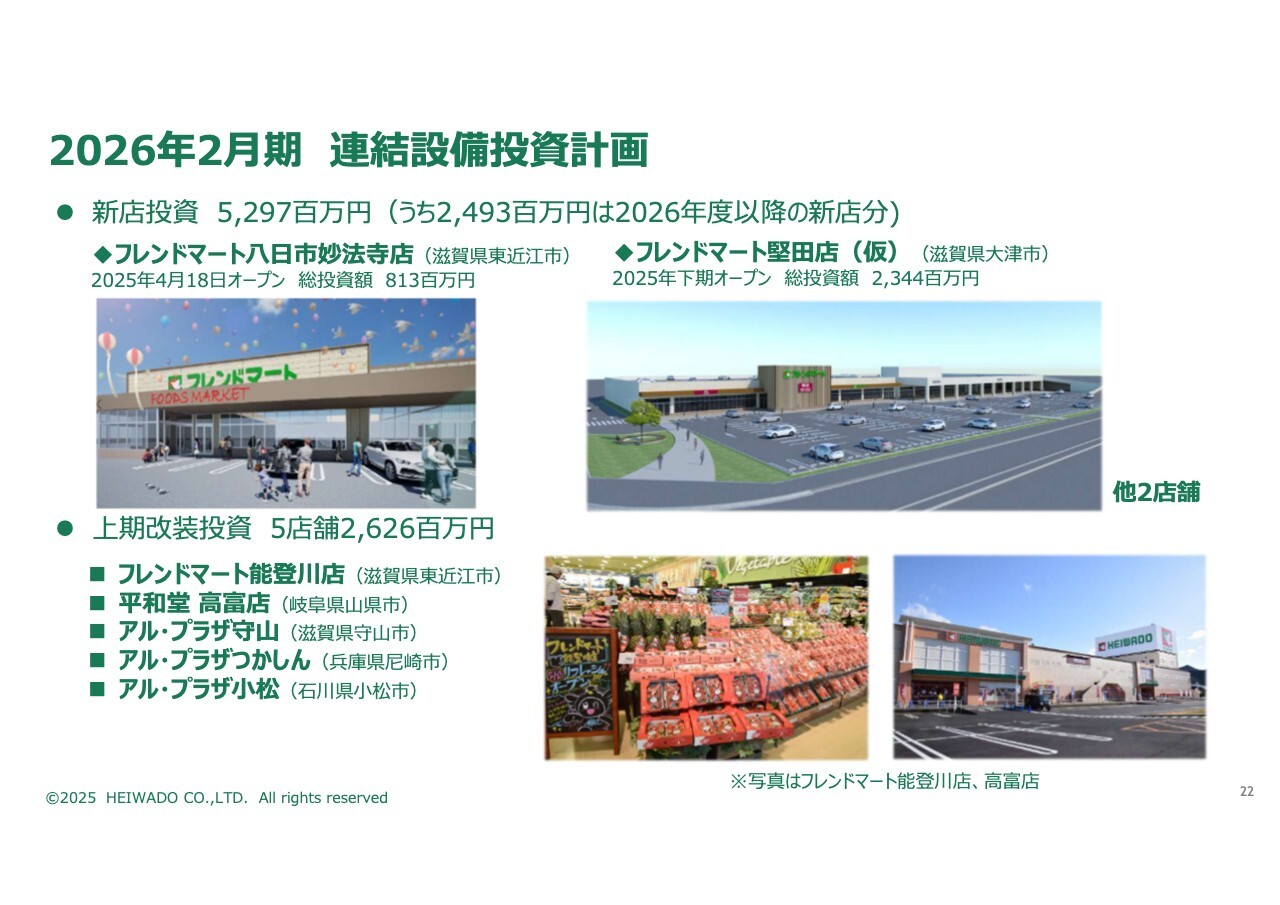

2026年2月期 連結設備投資計画

新店投資についてです。52億円のうち25億円は2026年度以降の新店分で、2025年度は滋賀県の「フレンドマート八日市妙法寺店」「フレンドマート堅田店(仮)」と他2店舗を計画しています。改装については、引き続き積極的に進めていきます。

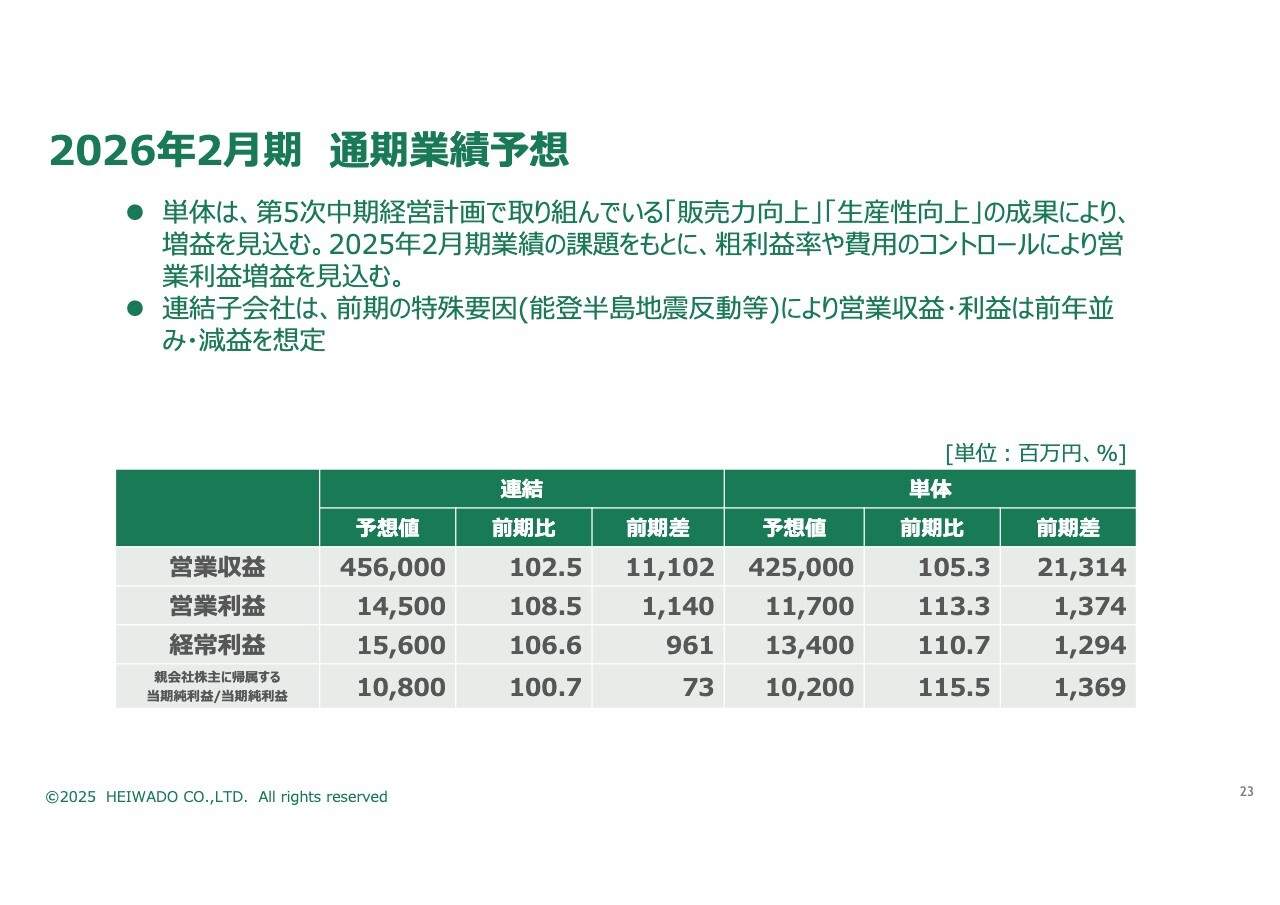

2026年2月期 通期業績予想

通期業績予想です。第5次中期経営計画で取り組んでいる「販売力向上」「生産性向上」を、引き続き進めていきます。

取り組みの成果により、連結の営業収益は前期比102.5パーセントの4,560億円、純利益は前期比100.7パーセントの108億円としています。単体の営業収益は前期比105.3パーセントの4,250億円、純利益は前期比115.5パーセントの102億円を計画しています。

以上、2025年2月期の業績結果、第5次中期経営計画の進捗状況、2026年2月期の計画についてご説明しました。ありがとうございました。

新着ログ

「小売業」のログ