【QAあり】ぐるなび、営業利益は前年同期比で大幅伸長 飲食店支援事業の順調な推移が寄与

サマリ

杉原章郎氏(以下、杉原):みなさま、おはようございます。社長の杉原です。私より2025年3月期第3四半期の決算をご説明します。

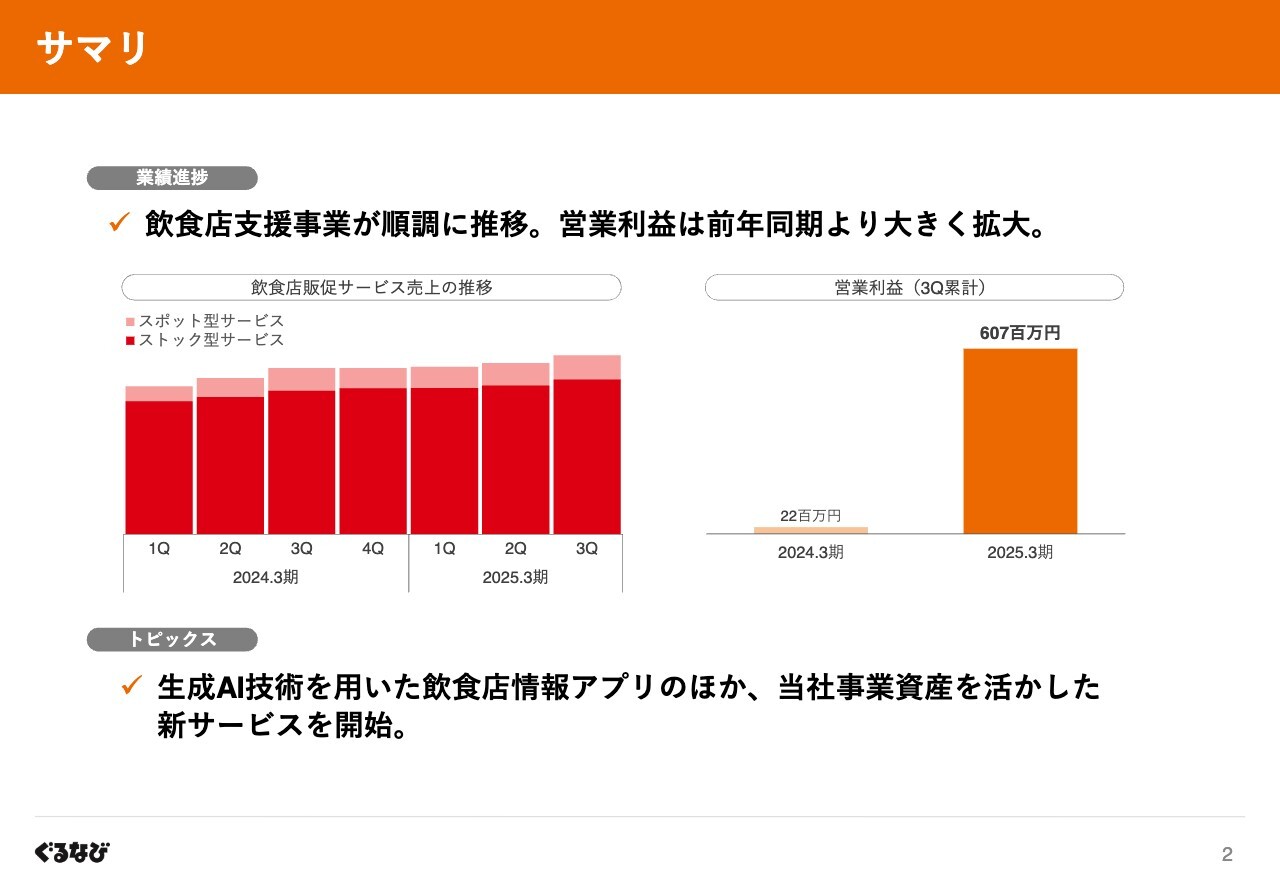

はじめに、今回の決算説明のサマリーをご説明します。

第3四半期累計期間の業績について、中核事業である飲食店支援事業が順調に推移しました。また、全社的な業務効率化および効果や効率性に留意したコスト投下を徹底したことにより、営業利益は前年同期より大きく伸長しました。

サービスの面においては、2024年8月に本格始動した生成AI技術の徹底活用を目的とする「ぐるなびNextプロジェクト」のもと、新たな飲食店情報アプリの開発を進めました。2025年1月にβ版のテスト運用を開始するなど、当社の事業資産を活かした新たな取り組みを展開しています。

連結損益計算書

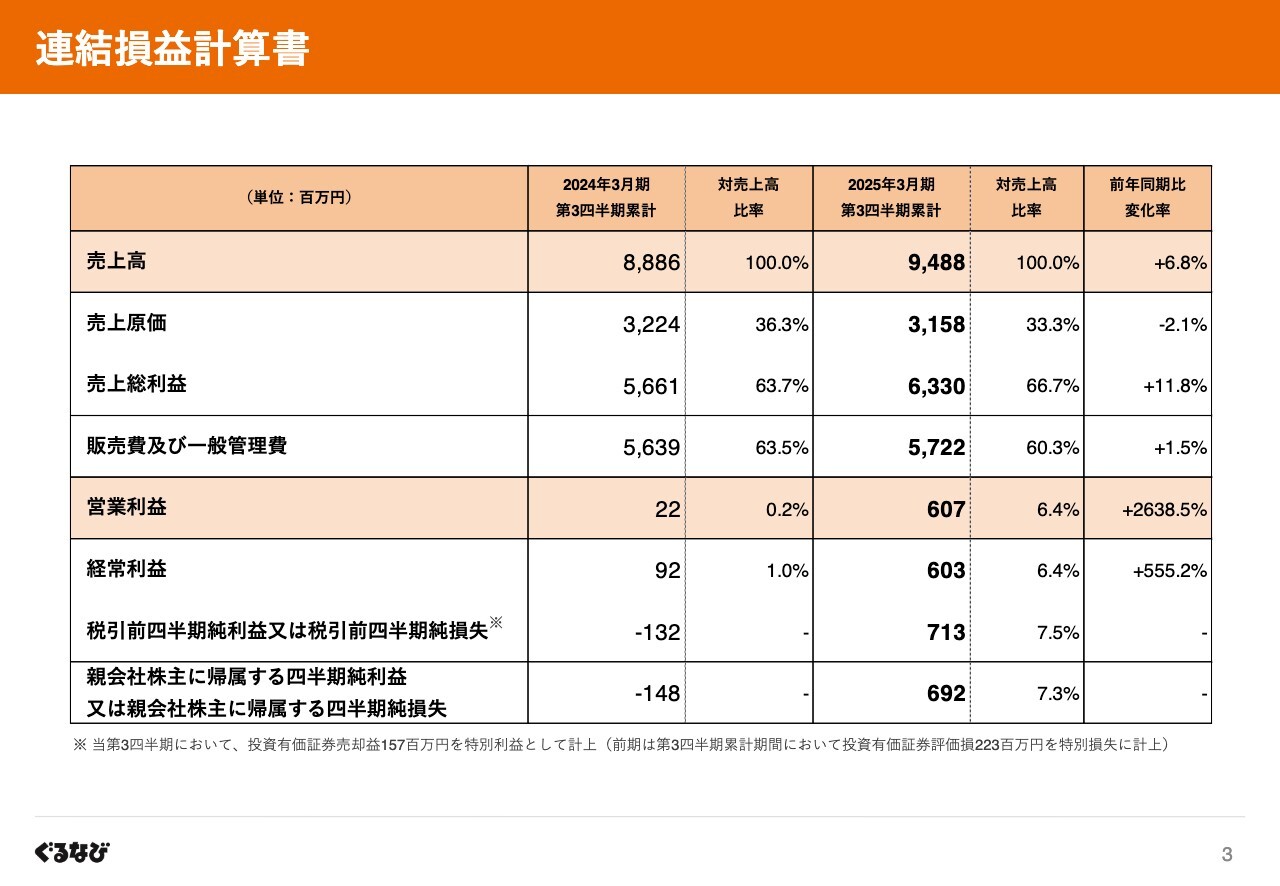

第3四半期累計期間における損益の状況はスライドに記載のとおりです。

売上高は94億8,800万円、営業利益は6億700万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益については、投資有価証券売却益1億5,700万円を特別利益に計上した一方、2024年11月21日にお知らせのとおり、店舗開発事業における一部施設の撤退に係る費用5,200万円を特別損失に計上したことなどから、6億9,200万円となりました。

売上高内訳

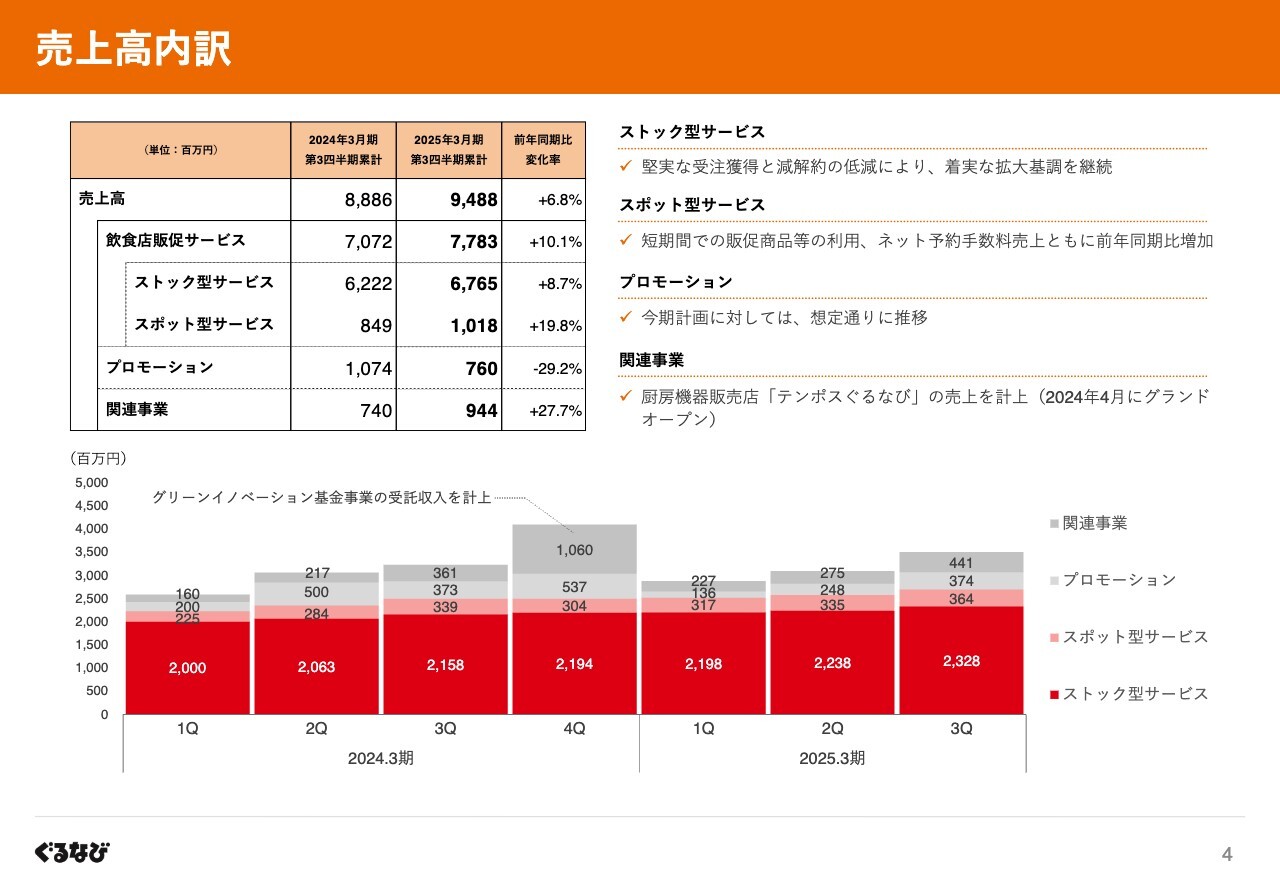

次に、売上高の内訳についてご説明します。

ストック型サービスは着実に拡大し、前年同期より8.7パーセントの増加となりました。詳細は、次のスライドでご説明します。

スポット型サービスについては、販促商品などのスポット販売、ネット予約手数料売上ともに拡大したことから、前年同期をおよそ20パーセント上回りました。その結果、飲食店販促サービス全体では、前年同期比10.1パーセントの増加となりました。

他方、プロモーションが前年同期を下回りましたが、今期計画に対しては想定どおりに進捗しています。

関連事業の増加については、主に2024年4月にグランドオープンした厨房機器販売店「テンポスぐるなび」の売上を計上したことによります。

飲食店販促サービス(1) 〜ストック型サービス売上の月次推移〜

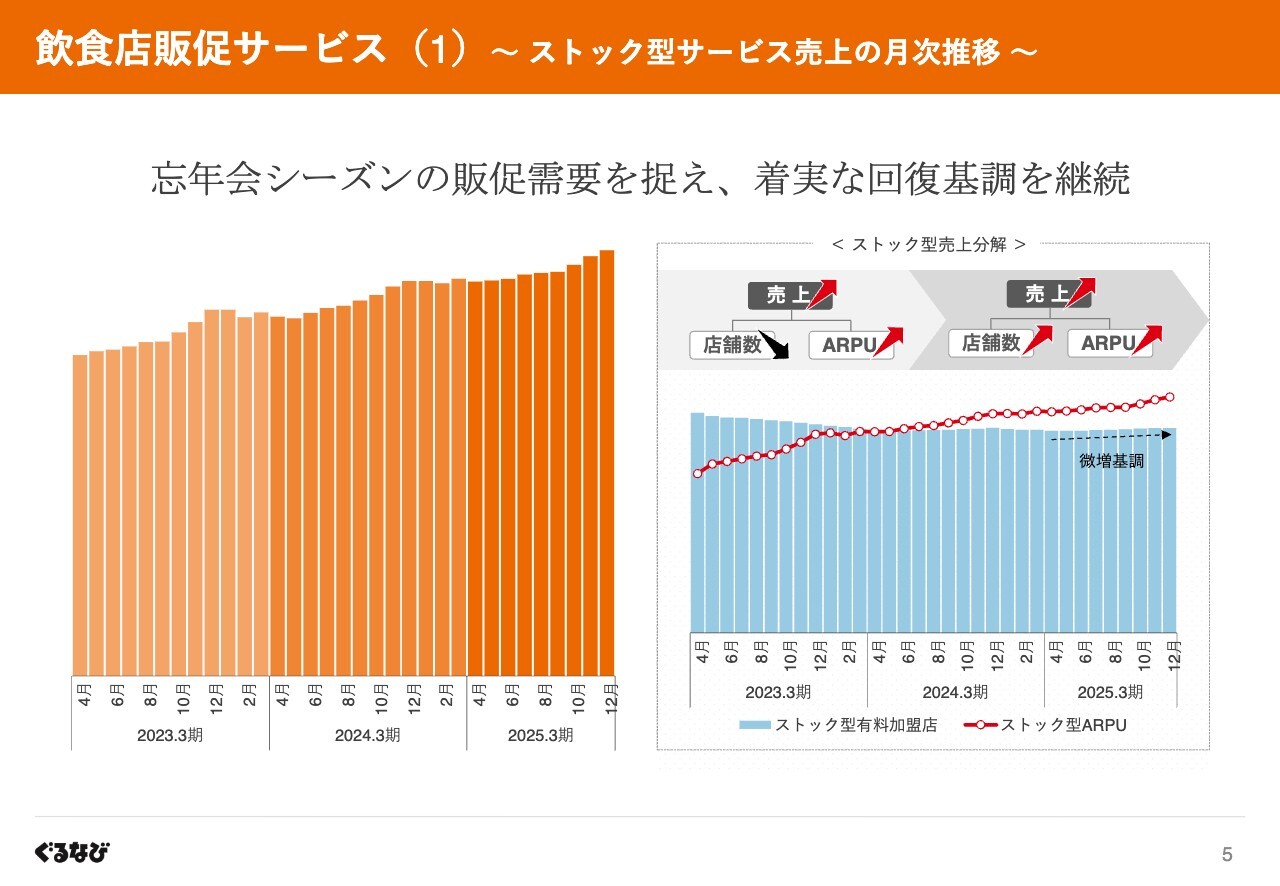

続いて、ストック型サービスの詳細についてご説明します。

まずスライド左側に示したストック型サービスの月次売上は、堅実な受注獲得と減額・解約の低減により、着実な拡大基調を維持しています。忘年会シーズンである第3四半期は、一層の積み上がりを遂げることができました。

スライド右側のグラフは、ストック型サービス売上を「ストック型有料加盟店舗数」と「ARPU」に分解したものです。

前期および前々期においても、ストック型サービス売上は総じて増加傾向にありました。しかし、既存加盟店に対する提案に重点をおいた営業活動であったことから、ARPUが高まった一方、新規獲得が少ない状態が続き、店舗数は減少ないし横ばい傾向にありました。

他方、今期においては引き続きARPUを高めると同時に、店舗数を僅かではありますが増加させることができています。

例年、忘年会シーズン後の1月から3月は、解約や減額が増えやすい時期となります。ただし、次のスライドでご説明する当社ネット予約におけるポジティブな変化や、「 Google ビジネスプロフィール運用支援商品」の成功事例などを加盟店へ示すこと、また2025年3月に初回のランク判定を迎える「幹事ランク制度」の推進を通じて、宴会需要を喚起すること、さらに、今期より開始したインサイドセールスの強化を通じた効率的な新規獲得を推し進めることにより、拡大基調の継続、来期以降のさらなる成長につなげていきます。

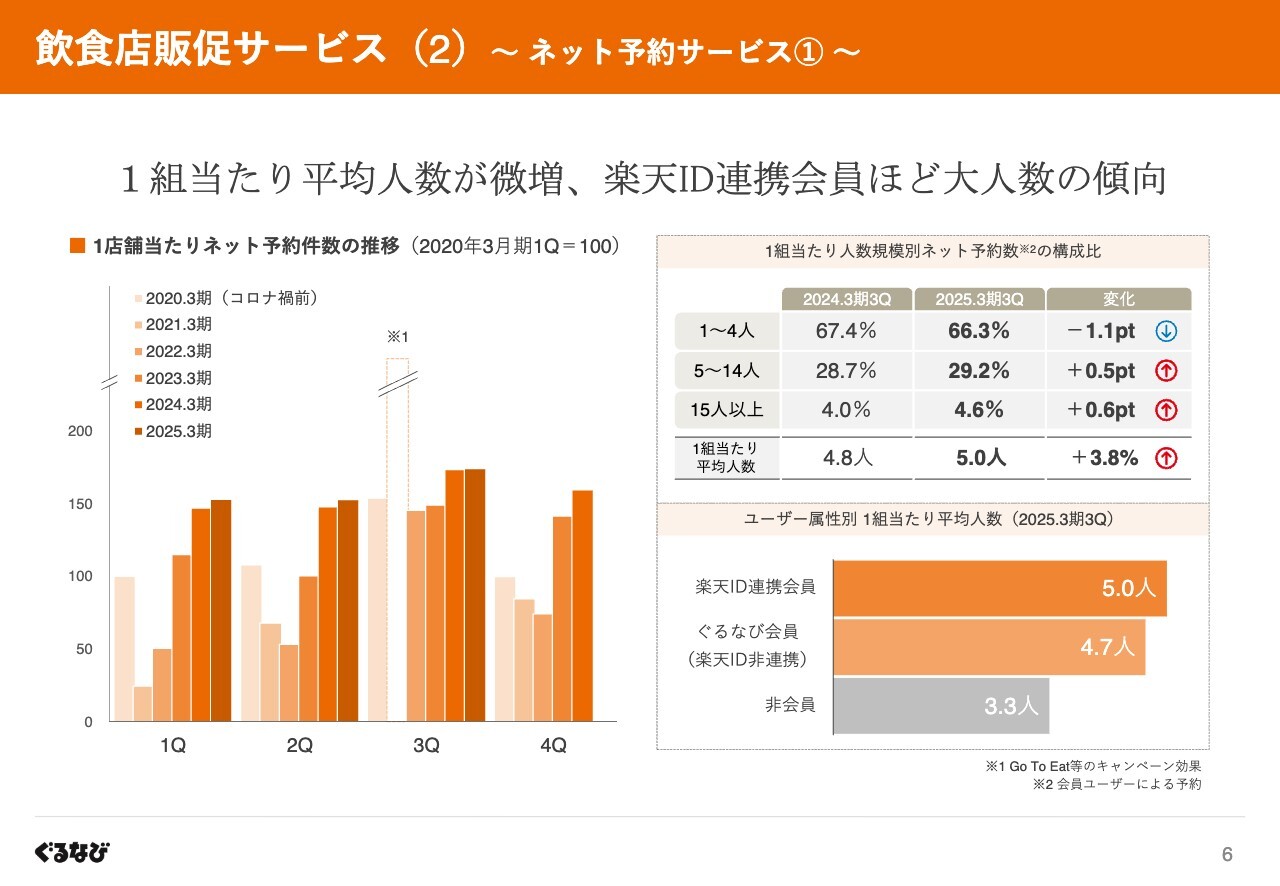

飲食店販促サービス(2) 〜ネット予約サービス①〜

ネット予約の状況についてご説明します。

まずスライド左側のグラフで示した加盟飲食店1店舗当たりのネット予約件数について、第3四半期は前年同期をやや上回る程度に留まったものの、スライド右上の表で示すとおり予約の中身に良い変化が生じています。

こちらの表は、第3四半期のネット予約数を1組当たりの人数規模別に見た構成比です。前期の第3四半期と比べると、「1~4人」という小人数の予約が1.1ポイント減少したのに対し、「5~14人」が0.5ポイント増、「15人以上」が0.6ポイント増となり、大人数需要の高まりを確認できる結果となりました。

また、1組当たりの平均人数をユーザーの会員属性別に見ると、明確な違いが生じています。スライド右下のグラフに示すとおり、会員でないユーザーが平均3.3人であるのに対し、楽天ID連携会員は平均5.0人と、楽天会員ほど大人数で予約される傾向にあります。

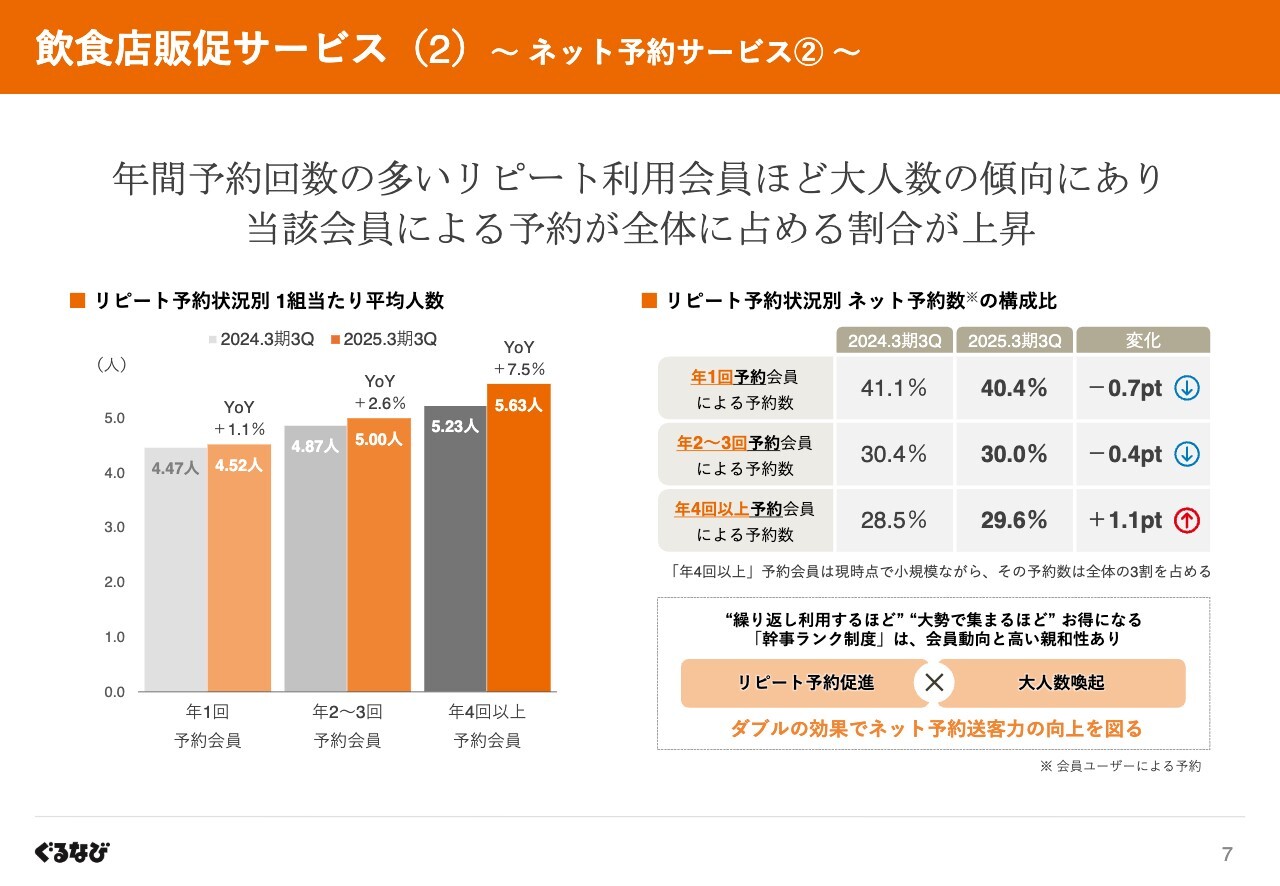

飲食店販促サービス(2) 〜ネット予約サービス②〜

続いて、“繰り返しネット予約される会員ほど大人数で外食を楽しむ”という注目すべき特徴についてご説明します。

スライド左側のグラフは、第3四半期における1組当たりの平均人数を、年間のネット予約利用が「1回だけの会員」「2〜3回の会員」「4回以上の会員」に整理したものです。前期の第3四半期をグレー、今期の第3四半期をオレンジで示しています。

グラフのとおり、年間のネット予約回数が多い会員ほど大人数の傾向にあります。また平均人数の増加率についても、「年4回以上予約される会員」が最も高い伸びを示しています。

さらに、スライド右上の表に示すとおり、「年4回以上予約される会員」による予約の全体に占める割合が増加しており、「楽天ぐるなび」に対するロイヤリティの高い会員の存在感が高まりつつあります。

こうしたことから、「当社ネット予約を積極的に利用いただくこと」と「大人数需要」には密接な関係があると言えます。2024年11月よりスタートした“繰り返し利用するほど” “大勢で集まるほど”お得になる「幹事ランク制度」は、こうした会員動向と親和性の高い、大きなシナジーを期待できる仕組みであると考えています。

引き続き、ランクが上がるほど楽天ポイントがアップする「幹事ランク制度」の推進を通じ、リピート予約促進と大人数喚起というダブルの効果でネット予約送客を強化し、加盟飲食店の売上アップ・外食産業の活性化に貢献していきます。

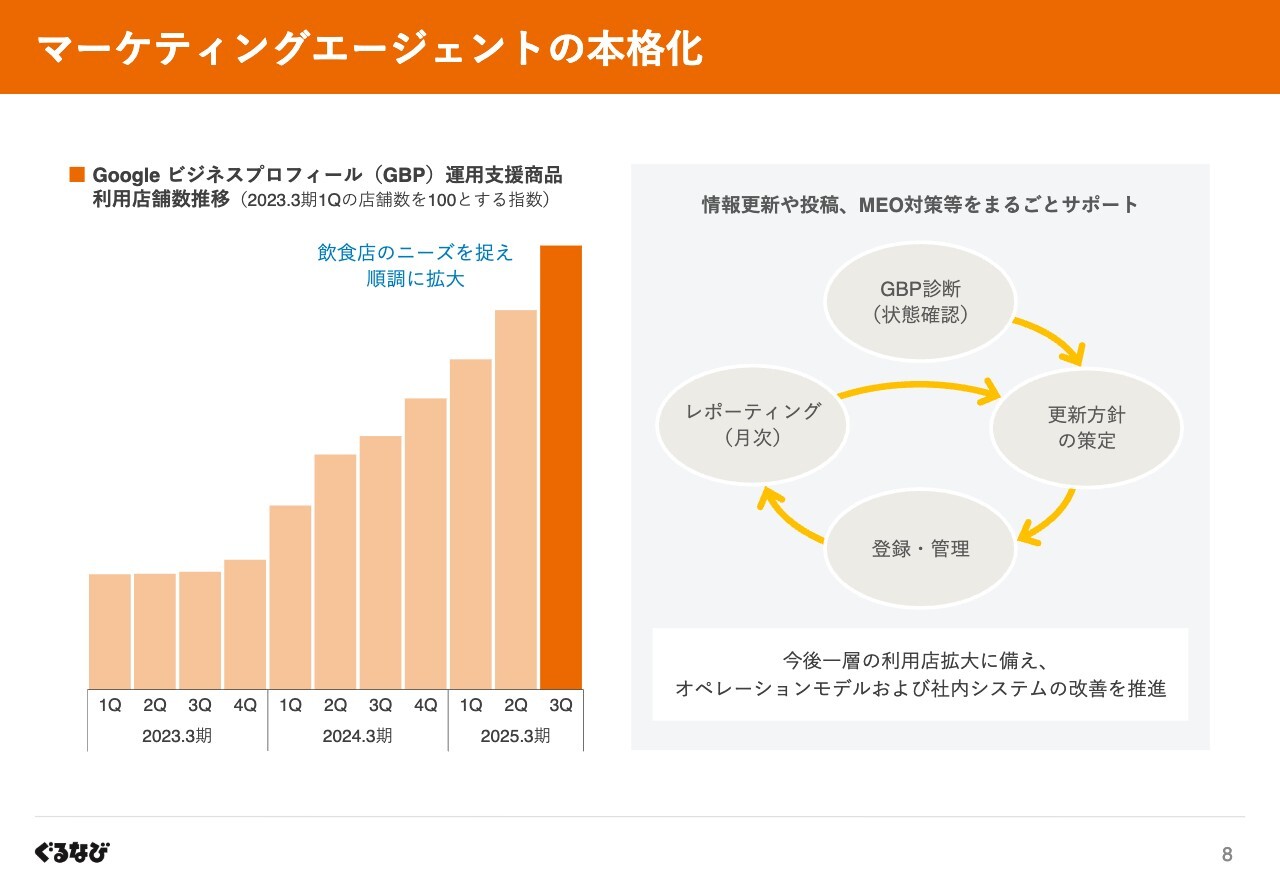

マーケティングエージェントの本格化

こちらは、飲食店が取り組むWeb販促活動の一括支援を目指す「マーケティングエージェント」サービスの1つである「 Google ビジネスプロフィール運用支援商品」についてです。

情報更新や投稿、さらにはMEO対策に至る幅広いサポートが飲食店のニーズを捉え、スライド左側のグラフで示すとおり、利用店舗数は順調に拡大しています。

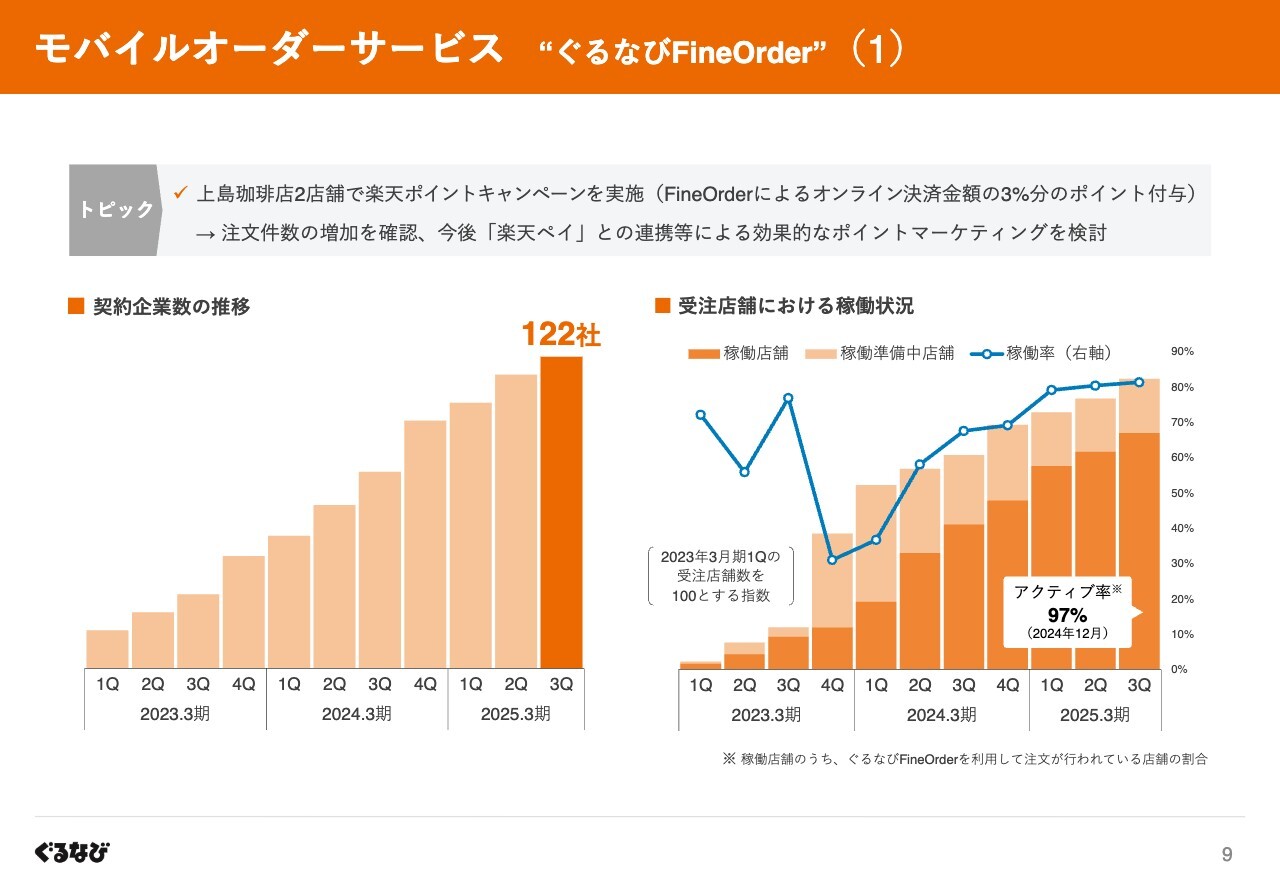

モバイルオーダーサービス “ぐるなびFineOrder”(1)

続いて、モバイルオーダーサービス「ぐるなびFineOrder」についてご説明します。

スライド左側の契約企業数については、2024年12月末で122社と引き続き拡大しました。店舗ベースで見た場合も、契約企業における受注店舗数が着実に拡大しているだけでなく、システムオンボードが完了した稼働店舗の割合は、8割を超えてきました。

また、稼働店舗のうち実際に「ぐるなびFineOrder」を利用して注文が行われている店舗の割合であるアクティブ率は、97パーセントと引き続き高水準にあり、確実にお店のオペレーションに組み込まれています。

なお、「上島珈琲店」の2店舗で楽天ポイントを活用したキャンペーンを実施したところ、注文件数の増加という成果を確認することができたことから、今後「楽天ペイ」との連携などによる効果的なポイントマーケティングを検討していきます。

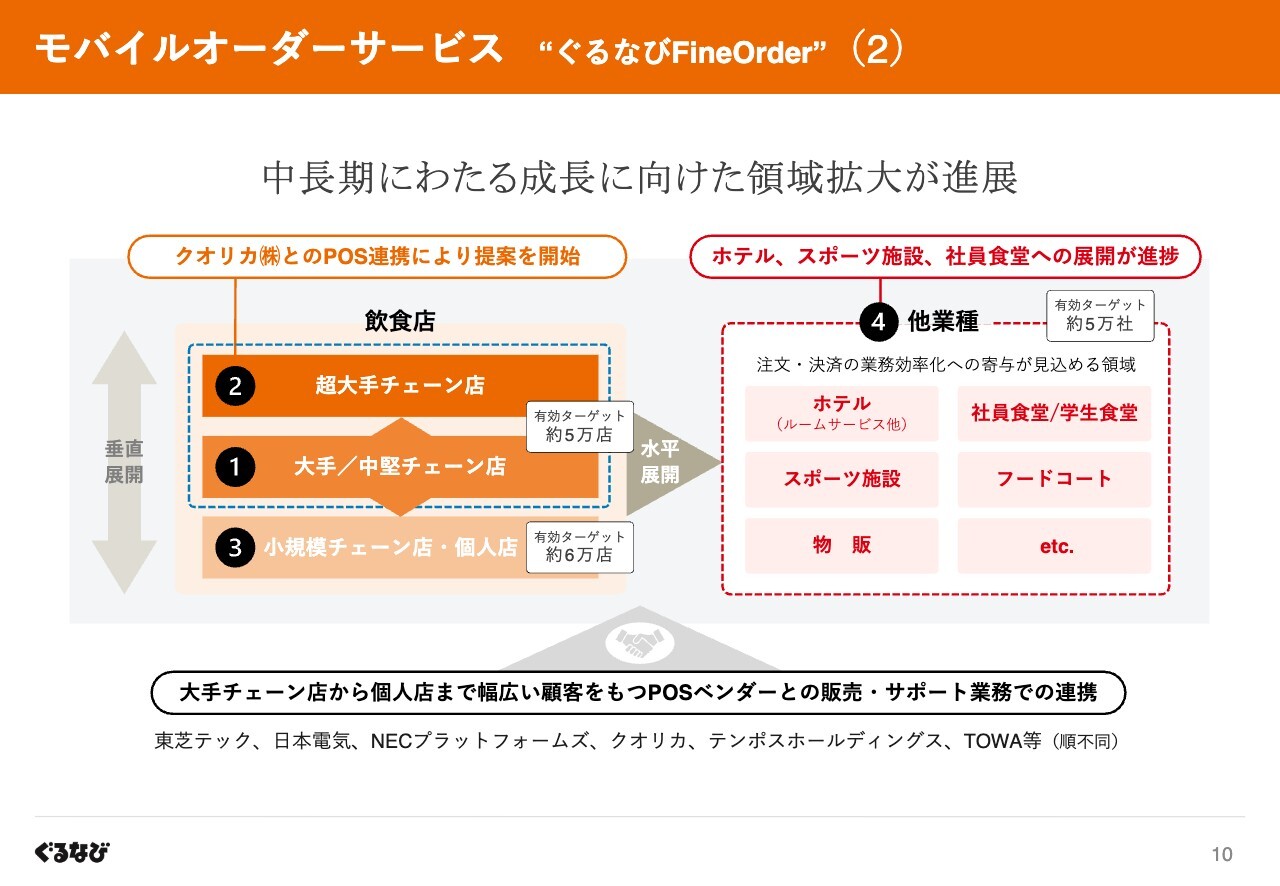

モバイルオーダーサービス “ぐるなびFineOrder”(2)

次に、「ぐるなびFineOrder」の展開領域についてお伝えします。

当初、①の大手/中堅チェーン店領域よりスタートしたところ、クオリカ社のPOSとの連携により、②の超大手チェーン店領域に着手した状況にあります。

加えて、スライド右側の④と付した飲食店に限らず、「ぐるなびFineOrder」によって業務効率の向上・人手不足の低減などに寄与できる領域に関しては、ホテルのルームサービスやスポーツ施設、社員食堂への導入・提案が進展しています。

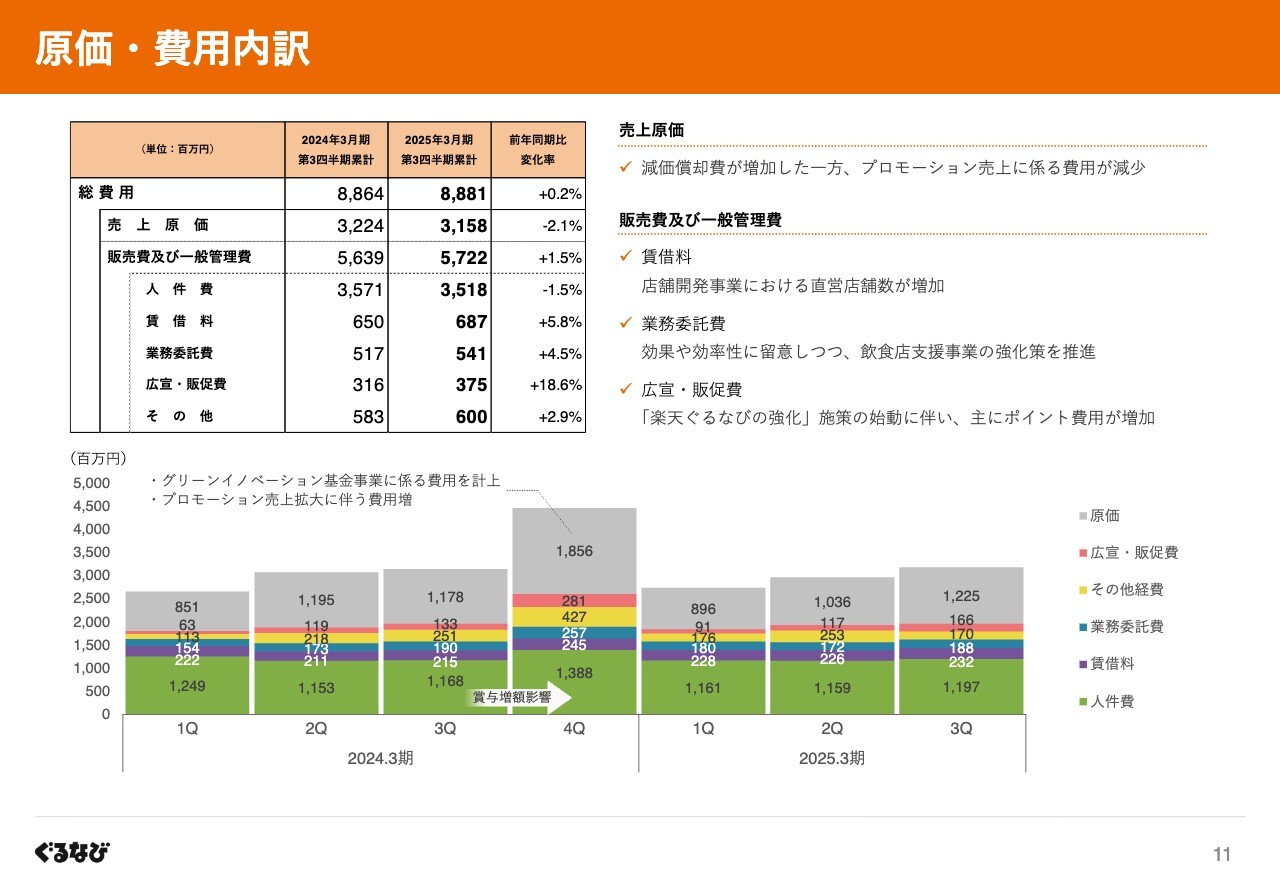

原価・費用内訳

それでは、原価・費用の内訳についてご説明します。

売上原価については、2023年3月末に実施した減損処理により前期において低減されていた減価償却費が増加した一方、プロモーション事業に係る原価が減少したことなどから、前年同期と比べ微減となりました。

販売費及び一般管理費については、業務委託費や広告宣伝・販促費などが飲食店支援事業の強化に伴い増加しましたが、全社的なコストコントロールを通じて微増に留まりました。

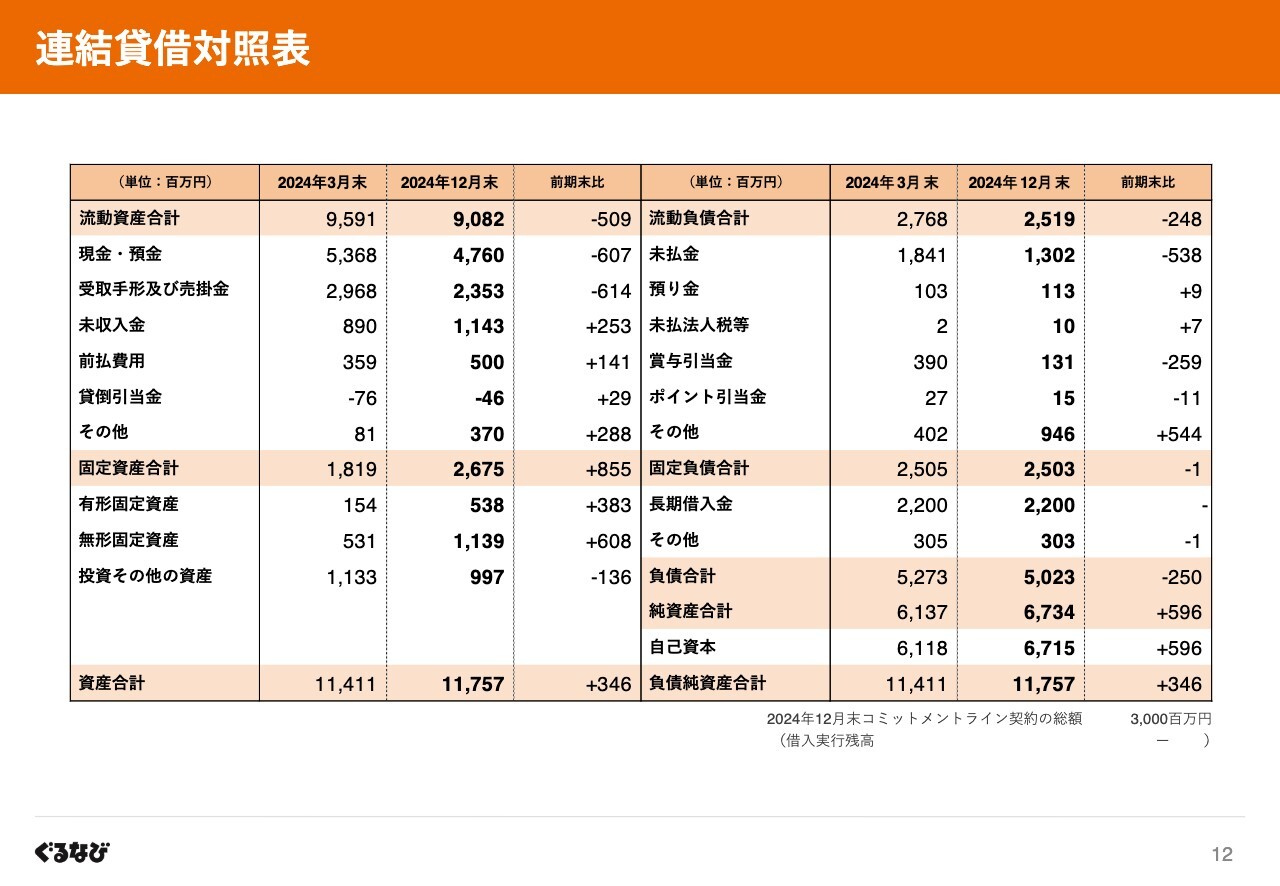

連結貸借対照表

貸借対照表については、スライドに記載のとおりです。以上、第3四半期累計期間の業績についてご説明しました。

なお、第3四半期累計期間の営業利益は6億円となりましたが、現時点では通期業績予想を据え置くこととしました。

背景はいくつかあります。まず、商業施設における飲食フロアのプロデュースなどを行う店舗開発事業について、展開する施設が一定程度の規模に拡大していることを踏まえ、より収益性を意識した事業運営へともう一段精度を高めるべき時期にあると認識しています。

そこで、資材価格の動向や候補物件の集客ポテンシャルなどを総合的に勘案の上、あえて新規受注を見送る動きを第3四半期よりとっていることが1つです。

また、費用面において、積極的な人材採用活動を継続することに加え、社員一人ひとりのがんばりにより、利益予想を当初発表数値より向上させることができていることを踏まえ、期初時点では低水準に設定していた賞与支給率について、見直しを検討したいことなどが挙げられます。

今後、業績予想を修正すべき場合は、速やかに公表します。

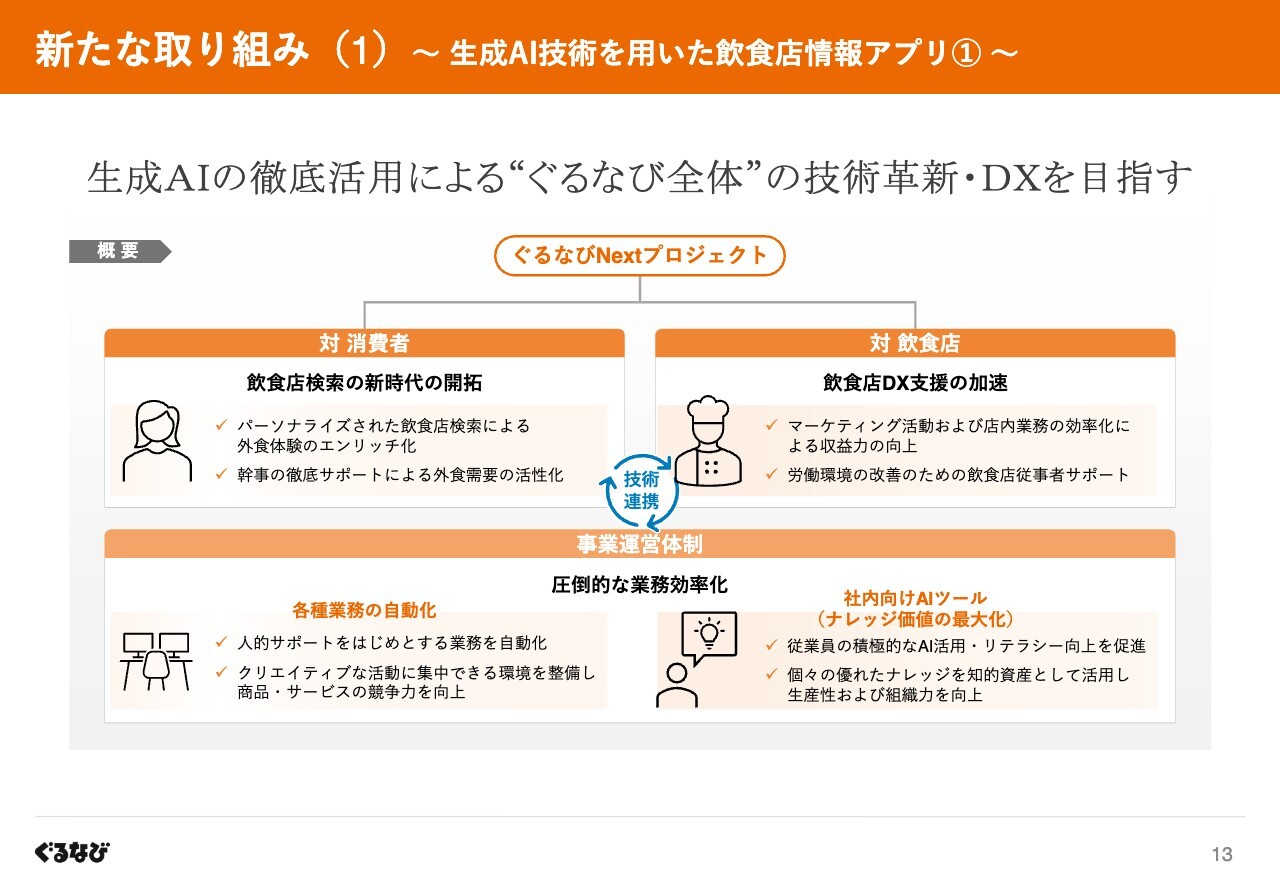

新たな取り組み(1) 〜生成AI技術を用いた飲食店情報アプリ①〜

それでは、ここからは当社の事業資産を活かした新たな取り組みについてご説明します。

こちらは、2024年8月に本格始動した生成AI技術の徹底活用により、“ぐるなび全体”の技術革新を図る「ぐるなびNextプロジェクト」の概要です。

本プロジェクトは、「次世代食体験の実現」および「圧倒的な業務効率化」をビジョンとし、消費者に対してより便利で楽しく豊かな外食体験を提供すること、また飲食店に対しては収益力の向上と労働環境の改善のための店舗DXの加速を支援することを目指しています。

そして、これらの取り組みの強力な推進を可能とする「生産性高く、創造性豊かな事業運営体制」を構築すべく、社内業務におけるAI技術の積極導入に取り組むこととしています。

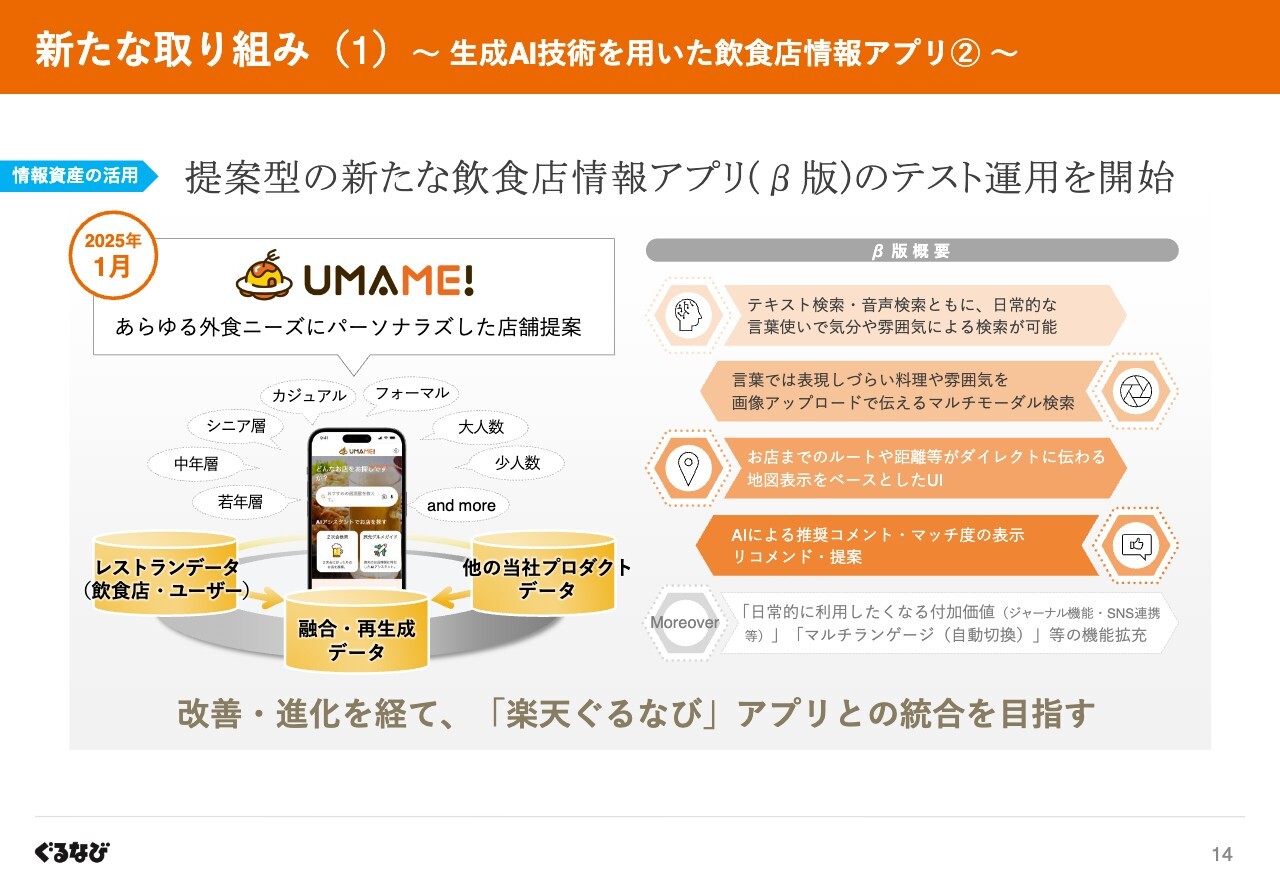

新たな取り組み(1) 〜生成AI技術を用いた飲食店情報アプリ②〜

この度、本プロジェクトの一環として、スライドに記載の新たな飲食店情報アプリのテスト運用を開始しました。

「楽天ぐるなび」を含め、従来型の飲食店情報サービスは、ユーザー側がエリアや料理ジャンル、予算などを指定し、情報を探し出す「検索」であるところ、今回開発したアプリは基本的な条件に加え、気分や雰囲気などを日常的な言葉使いで話しかけるだけで、最適なお店をAIが「提案」してくれるというものです。

また、使えば使うほどカスタマイズされて提案の精度が高まり、よりパーソナライズされた自分好みのアプリに進化する点が特長です。

まずは、iOSでのβ版の提供からのスタートとなりますが、テスト運用を通じた改善はもとより、新たな機能を拡充した上で、正式版のリリースにつなげたいと考えています。また、アンドロイド版については、マルチランゲージ対応と併せて準備を進める予定です。

「ぐるなびNextプロジェクト」は緒に就いたばかりですが、AIを当社事業の成長ドライバーとしていくことを考えています。本アプリの開発・改良を通じて蓄積するノウハウやデータなどを、消費者向けサービスの強化に留まらず、飲食店向け経営支援サービスに応用・発展することで、AI活用による外食産業の発展をリードしていきます。

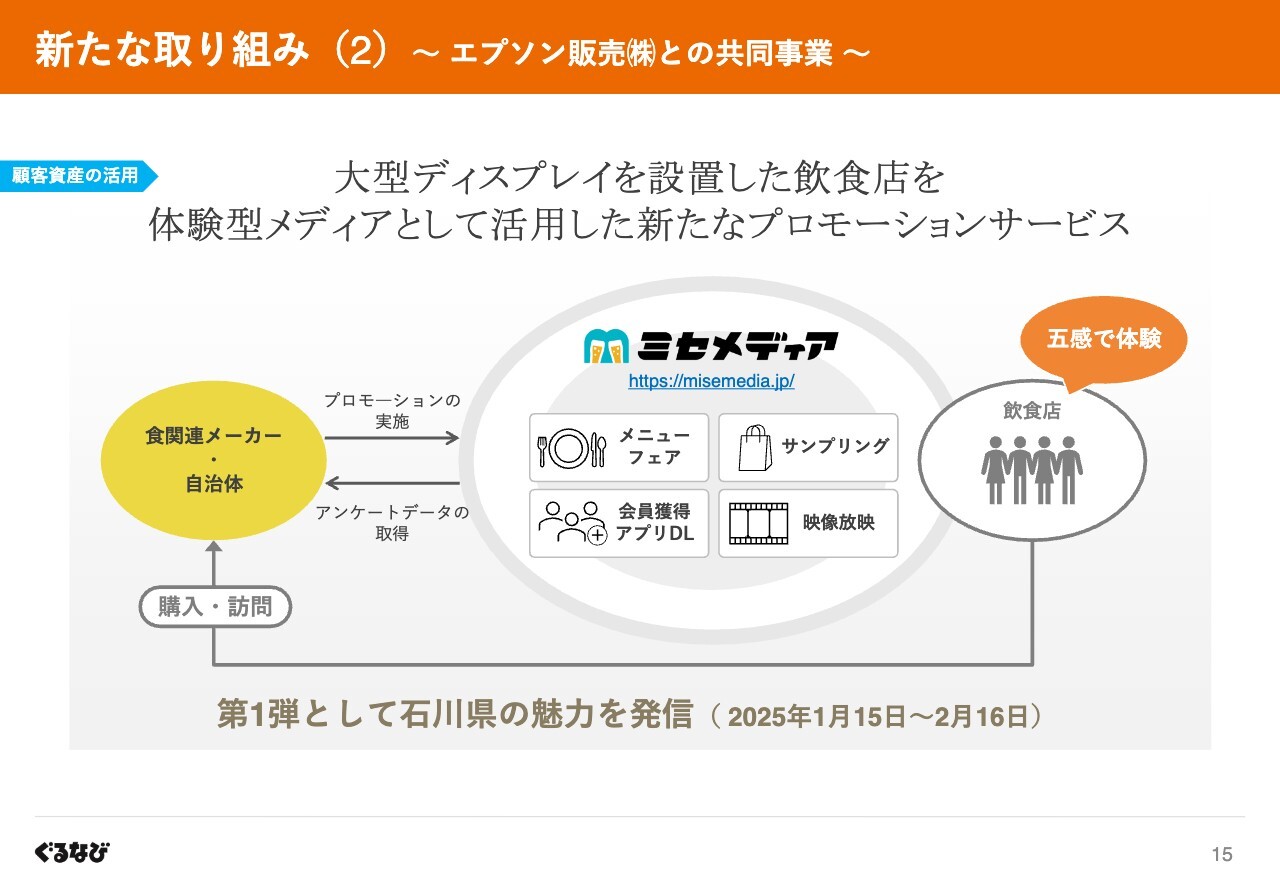

新たな取り組み(2) 〜エプソン販売(株)との共同事業〜

続いて、食関連メーカーや自治体など向けの新たなプロモーションサービスについてご説明します。

当社では、以前より飲食店でのインストアプロモーションを展開する中で、創り手の想いや商品価値をよりダイレクトに消費者に体験いただける仕組みを模索していました。他方、エプソン販売株式会社では、外食領域でのビジネス展開を進めているところです。

こうした状況の中、飲食店という「集まる場」を活用したメディアはなく、大きな価値を生み出す可能性があるとの考えが両社で一致し、今回の協業に至りました。

具体的には、飲食店内にプロジェクターなどの大型ディスプレイを設置し、商品ストーリーなどを伝える「映像放映」で視覚に訴えていきます。

加えて、スポンサー商品を利用したメニュー提供や商品サンプルの配布といった「店内プロモーション」、さらに「アンケート調査」や店舗スタッフによるアプリダウンロード促進などのアクションを掛け合わせた体験型のプロモーションサービスです。

参加する飲食店にとっては、コラボレーションメニューの販売による売上効果に加え、プロモーションフィーの一部が広告収入として入る仕組みとなっています。

まず第1弾として、東京23区を中心とした20店舗での石川県プロモーションを実施していますが、今後、首都圏での参加店舗の拡大に加え、大阪や名古屋といった他の大都市圏での展開について検討していきます。

トピックス 〜日本の食文化振興に関する取り組み〜

その他のトピックスとして、日本の食文化振興に関する取り組みをご紹介します。

1つ目は、料理人コンペティションです。日本の料理界の未来を担う意欲・才能溢れる料理人を日本の食業界の総力を挙げて後押しする「RED U-35 2024」を2024年11月に開催しました。

2つ目は、優れた日本の食文化を人々の記憶に留め、より豊かな食の未来の進化、発展につなげるため、その年の世相を反映した「食」を選定・発表する「今年の一皿」です。2024年の一皿は、希少資源の保護に向けた完全養殖の実用化のための研究開発が進んでいる「うなぎ」となりました。

今後も、日本の食文化を守り育てるという創業からつなぐ想いのもと、サステナブルな食の未来の実現に資する取り組みに尽力する所存です。

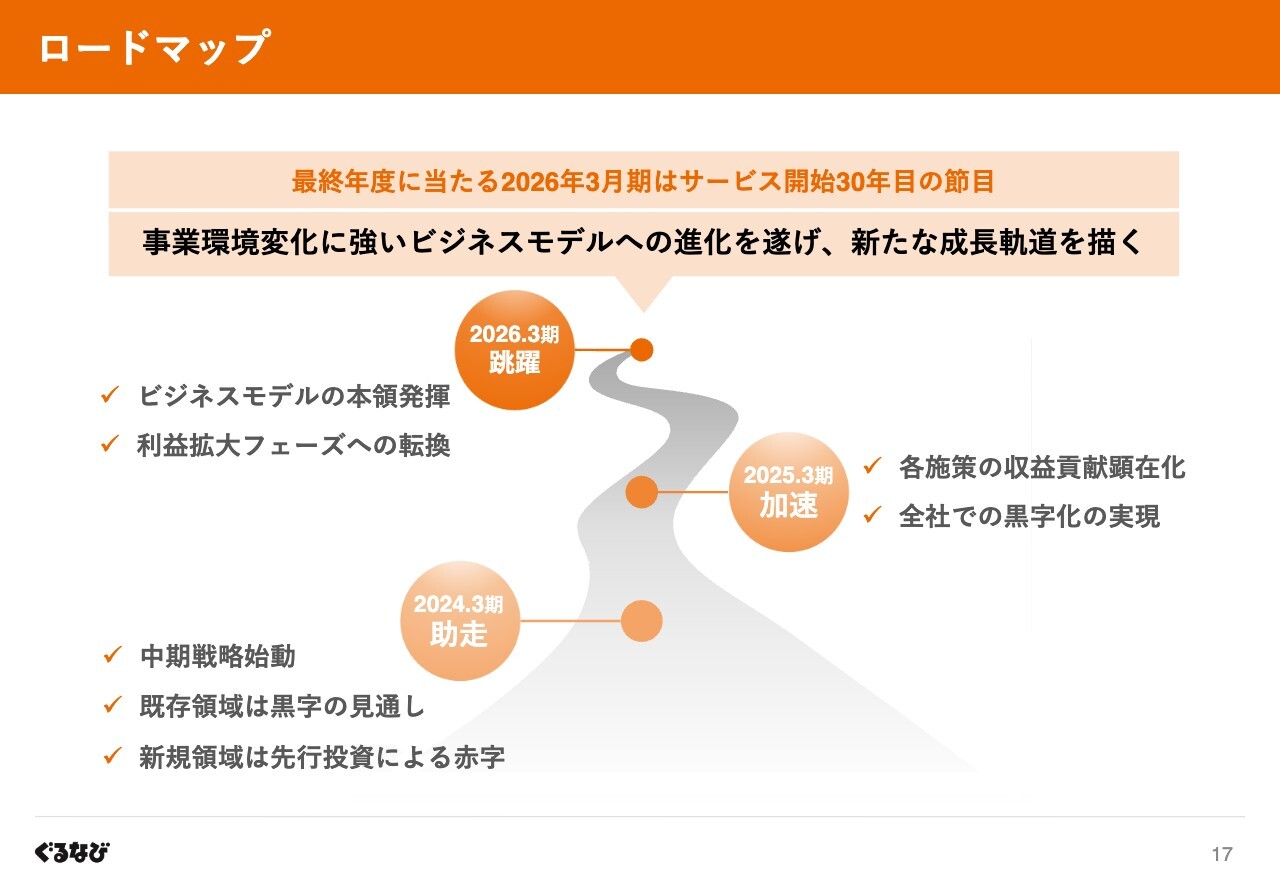

ロードマップ

最後に、中期事業方針のロードマップです。

引き続き、今期の注力施策と位置づける「楽天ぐるなびの強化」と「マーケティングエージェントの本格化」、そしてこの2つの取り組みの推進力や実効性を高める「商品造成力の向上」の強化を通じた飲食店支援事業の成長力の引き上げを進めていきます。これに加え、生成AI技術の徹底活用を推し進めることで、中長期にわたる新たな成長軌道を描きます。

以上、決算説明と今後の展開についてご説明しました。ありがとうございました。

質疑応答:第4四半期の増収と費用増の要因について

質問者:第4四半期は、第3四半期比で差し引き12億円から13億円の増収を予定しています。費用に関しては19億円から20億円の増加です。これらは普段とは違うものを計上する予

新着ログ

「サービス業」のログ