【QAあり】AI CROSS、取引社数は7,719社へ堅調に増加 業界初ノーコードAI予測サービスを開始し事業領域を拡大

INDEX

原田典子氏(以下、原田):みなさま、こんにちは。AI CROSS代表取締役CEOの原田です。本日は、当社の2025年12月期第2四半期の決算についてご説明します。

本日の流れです。第2四半期の業績ハイライト、KPIサマリー、ビジネスラインの状況、当四半期のトピックスについてご説明します。

FY2025.2Q業績ハイライト(2025年4月1日~6月30日)

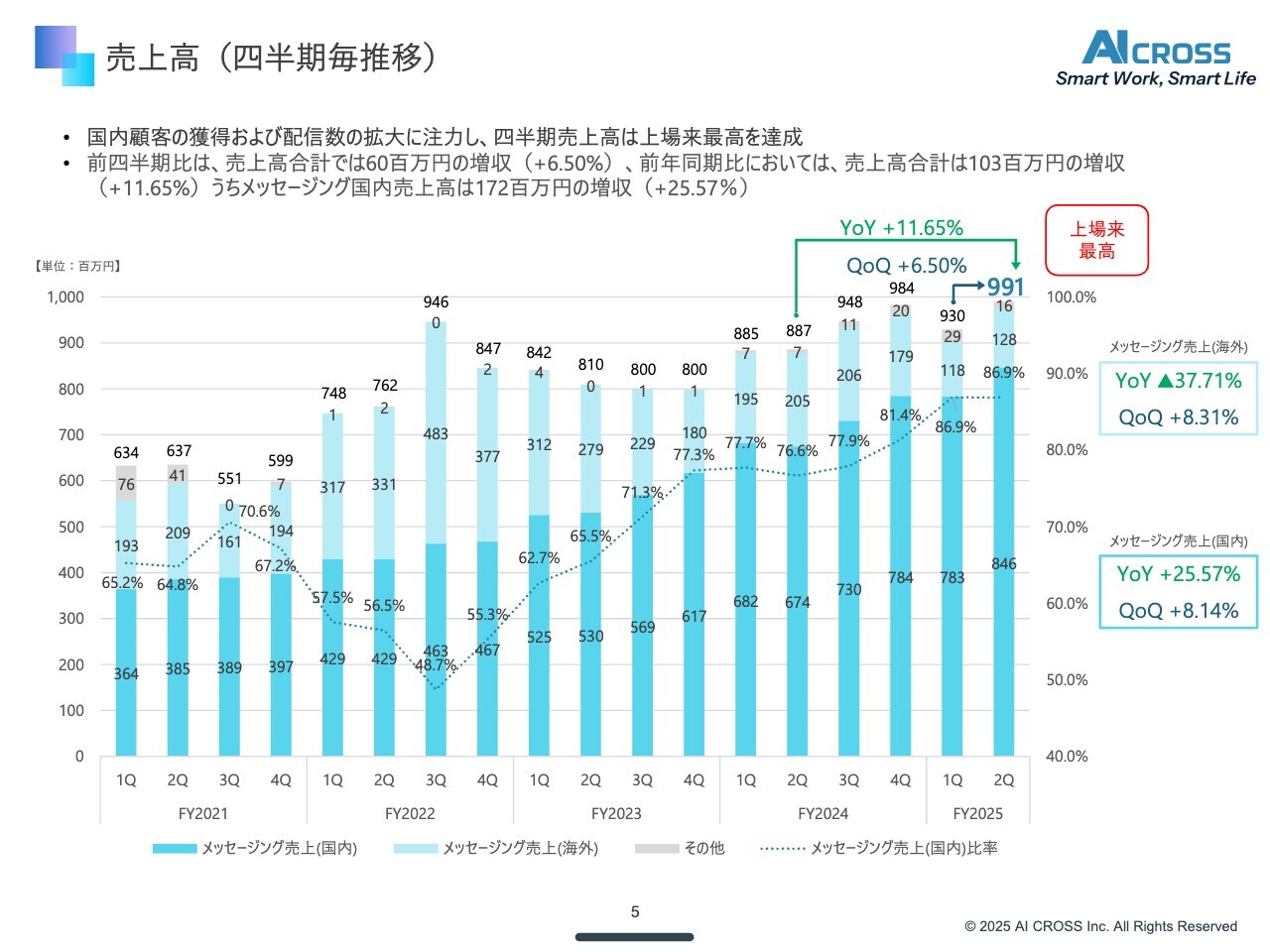

原田:第2四半期の業績ハイライトです。各業績、売上高、営業利益、経常利益はスライドに記載のとおりの結果となりました。売上高は、上場来最高の9億9,100万円となりました。

売上高(四半期毎推移)

原田:それぞれ四半期ごとに推移を追ってご説明します。まず売上高です。スライドのグラフでは、内訳を濃い青色、薄い青色、灰色に分けています。今回、上場来最高の売上高となった主な要因は、濃い青色で示している国内のメッセージングの売上が伸びたことによるものです。

過去の推移を見ていただくとおわかりのとおり、現在はまだショートメッセージの配信のプラットフォームが、弊社の収益の一番大きな部分を占めています。国内のお客さまにおいては、本人認証だけでなく、ユーザーとの連絡手段として利用されるなど、ショートメッセージの利用用途も広がってきています。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):国内の売上が伸びている要因は、メッセージングサービスの部分というお話ですが、直近ではどのような業態のお客さまが多かったか教えてください。

原田:弊社が注力している人材業界や金融業界のお客さまが主になります。当期は、証券会社において本人認証が義務化されたり、人材業界においても既存のお客さまにさまざまな用途でご利用いただいた結果、既存の業界や弊社が狙っている業界において売上が伸びる結果となりました。

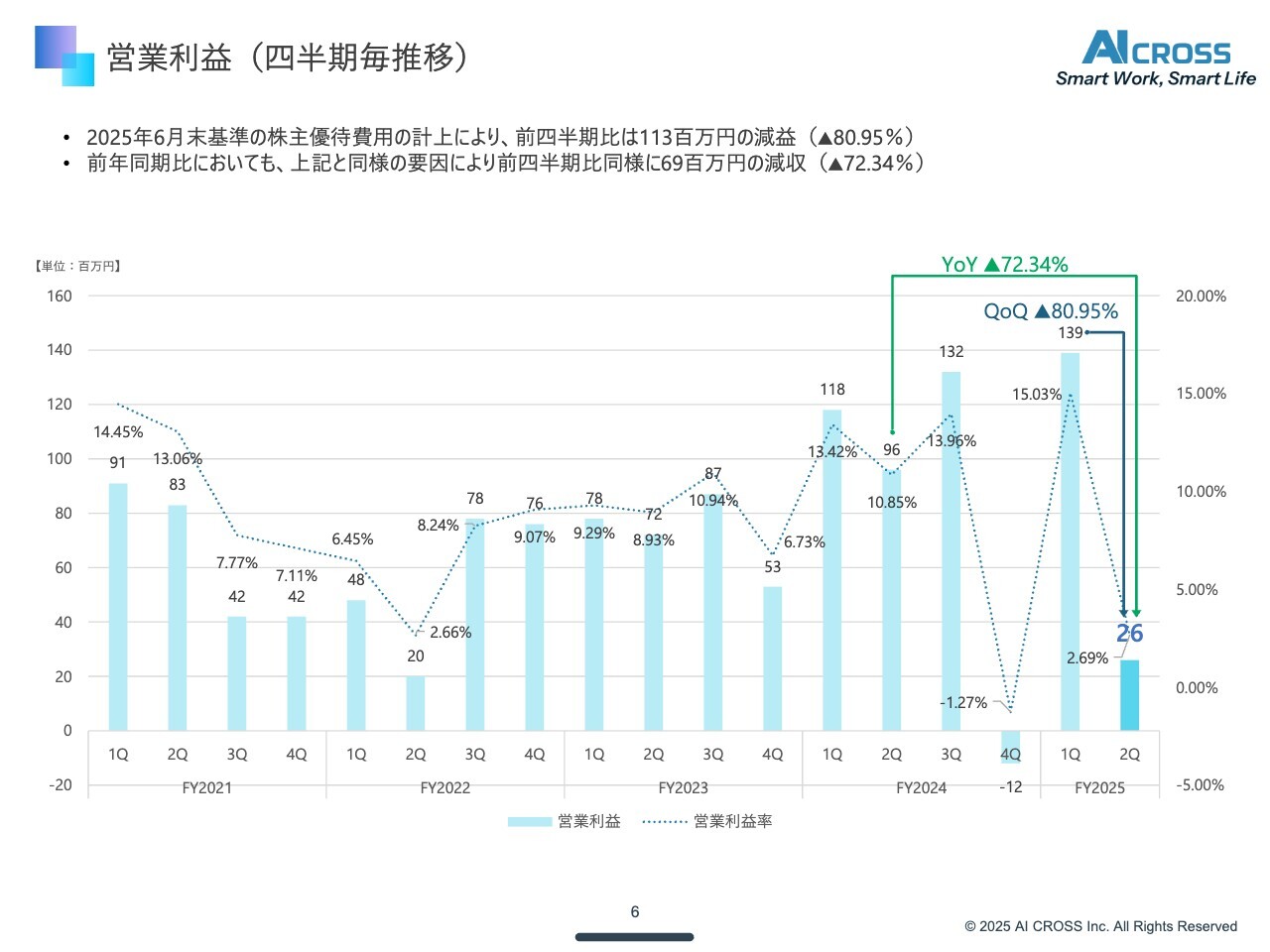

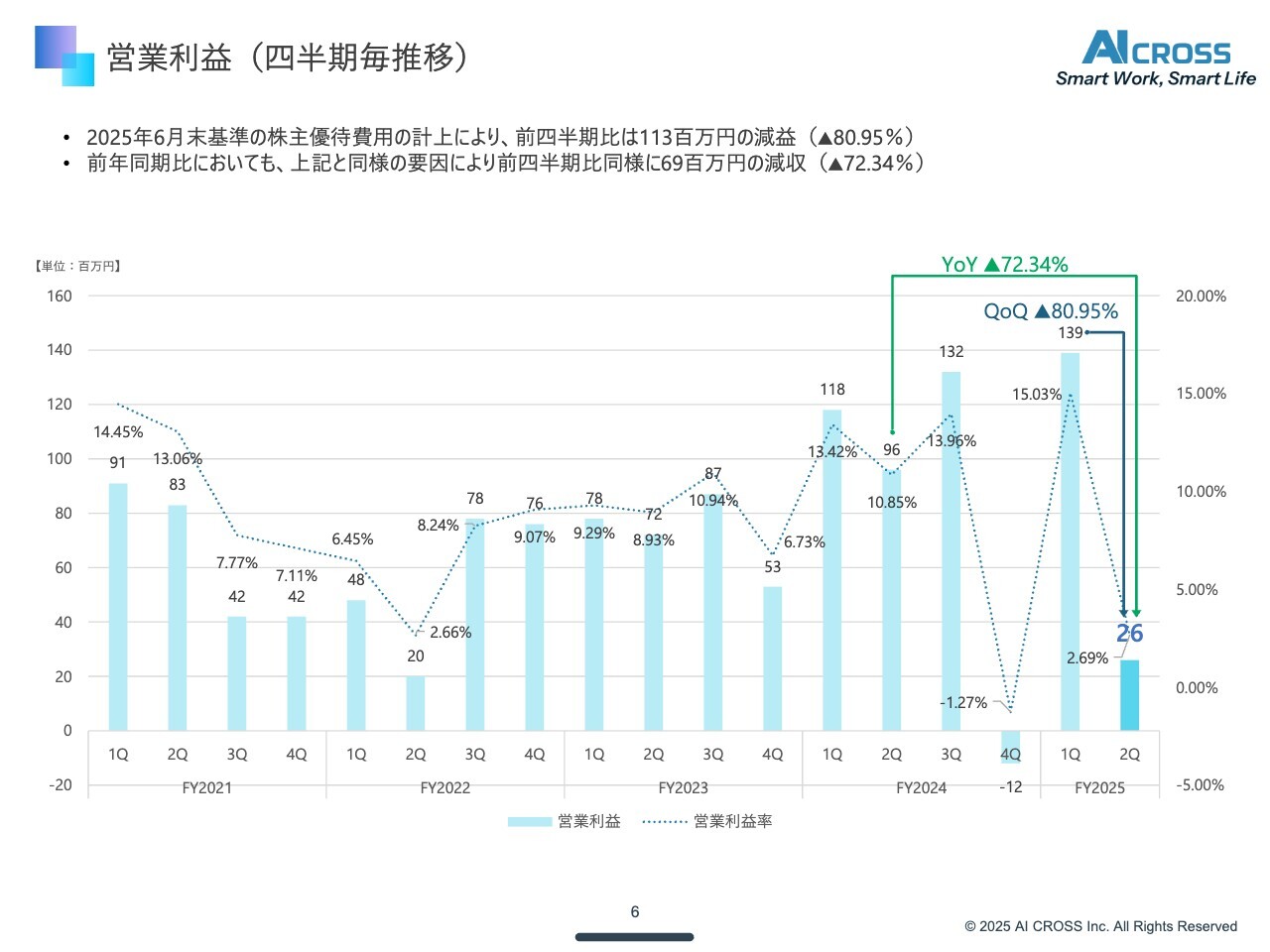

営業利益(四半期毎推移)

原田:営業利益の推移です。スライドのグラフでは、第4四半期と第2四半期が落ち込んでいますが、調整後の方がわかりやすいため、次のスライドでご説明します。

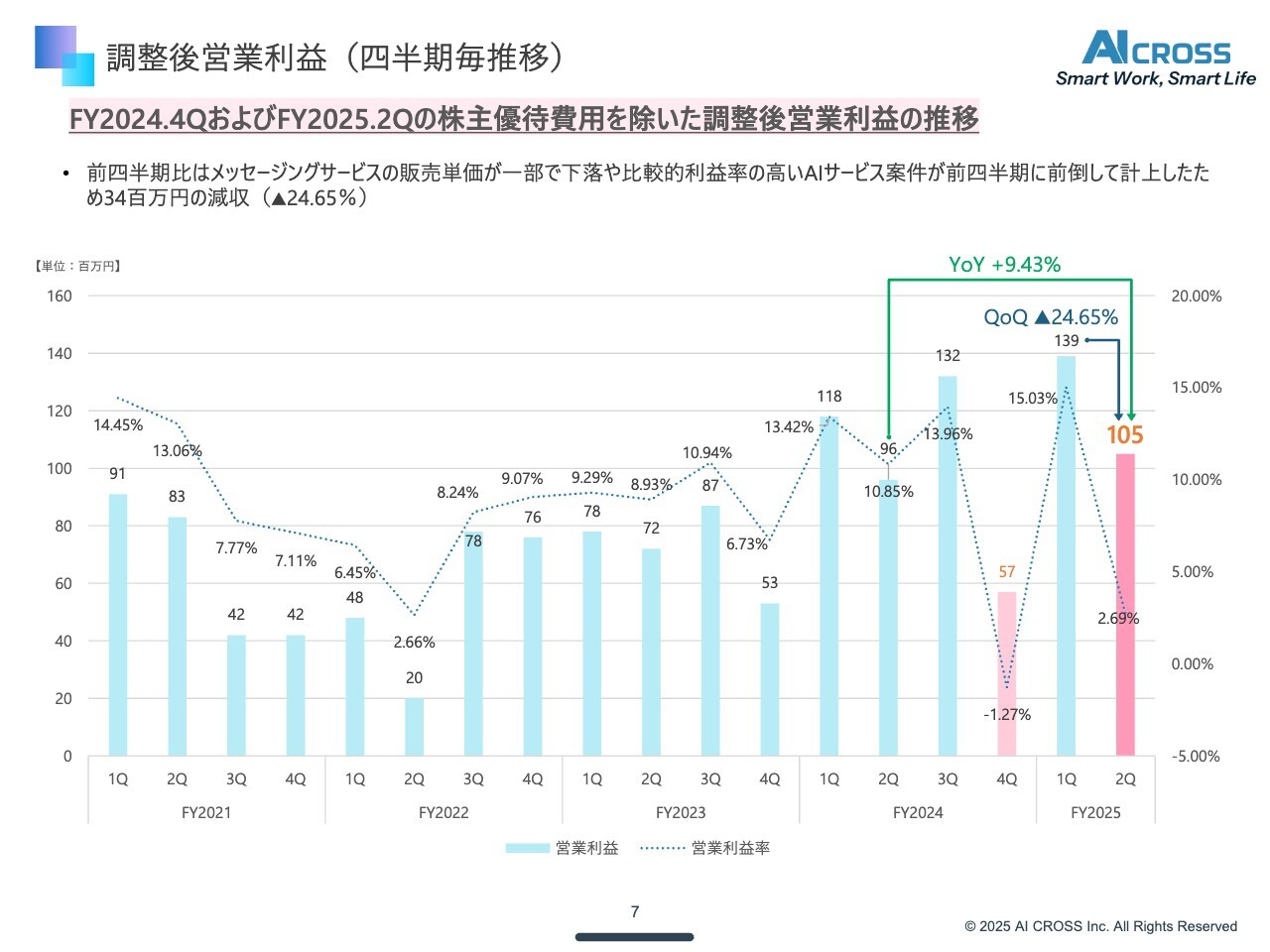

調整後営業利益(四半期毎推移)

原田:弊社は株主優待を実施しており、その費用を第2四半期と第4四半期に計上しています。そのため、営業利益が若干落ち込んでいるように見えますが、株主優待費用を除いた営業利益では、前年同期比で10パーセント弱伸びており、事業利益はしっかり伸ばせている状況です。

坂本:スライドに記載されている「比較的利益率の高いAIサービス案件」とは、どのような案件か教えてください。

原田:こちらは第1四半期から落ち込んだ要因でもあります。第1四半期、主に3月に、AIの初期費用や生成AIのコンサルティングなどに予算を使う企業が多いため、前四半期が大きく伸びたという背景があります。

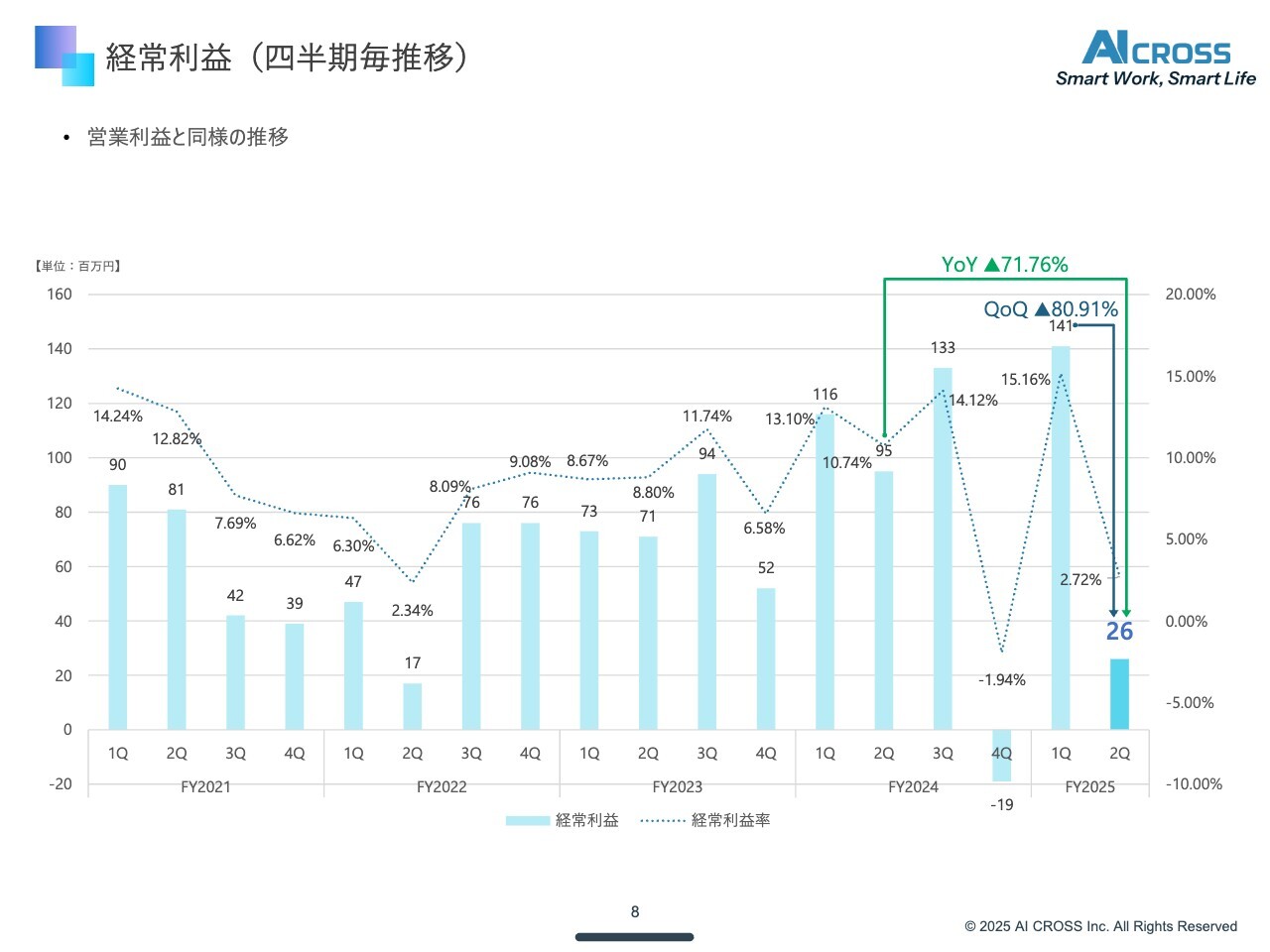

経常利益(四半期毎推移)

原田:経常利益は、営業利益と同様の推移となっています。

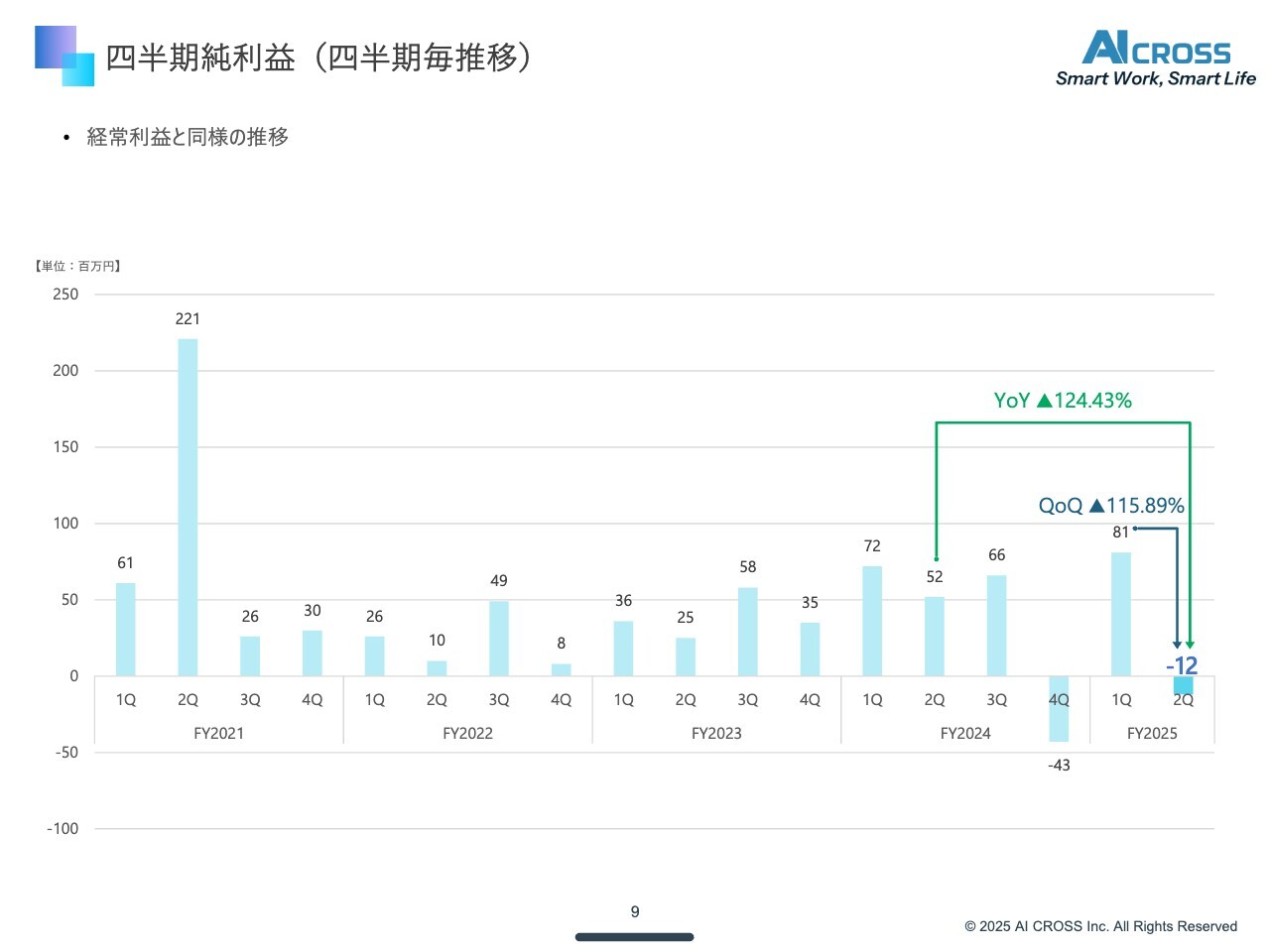

四半期純利益(四半期毎推移)

原田:四半期純利益も、通常どおりの動きとなりました。

(参考)前年同連結累計期間比

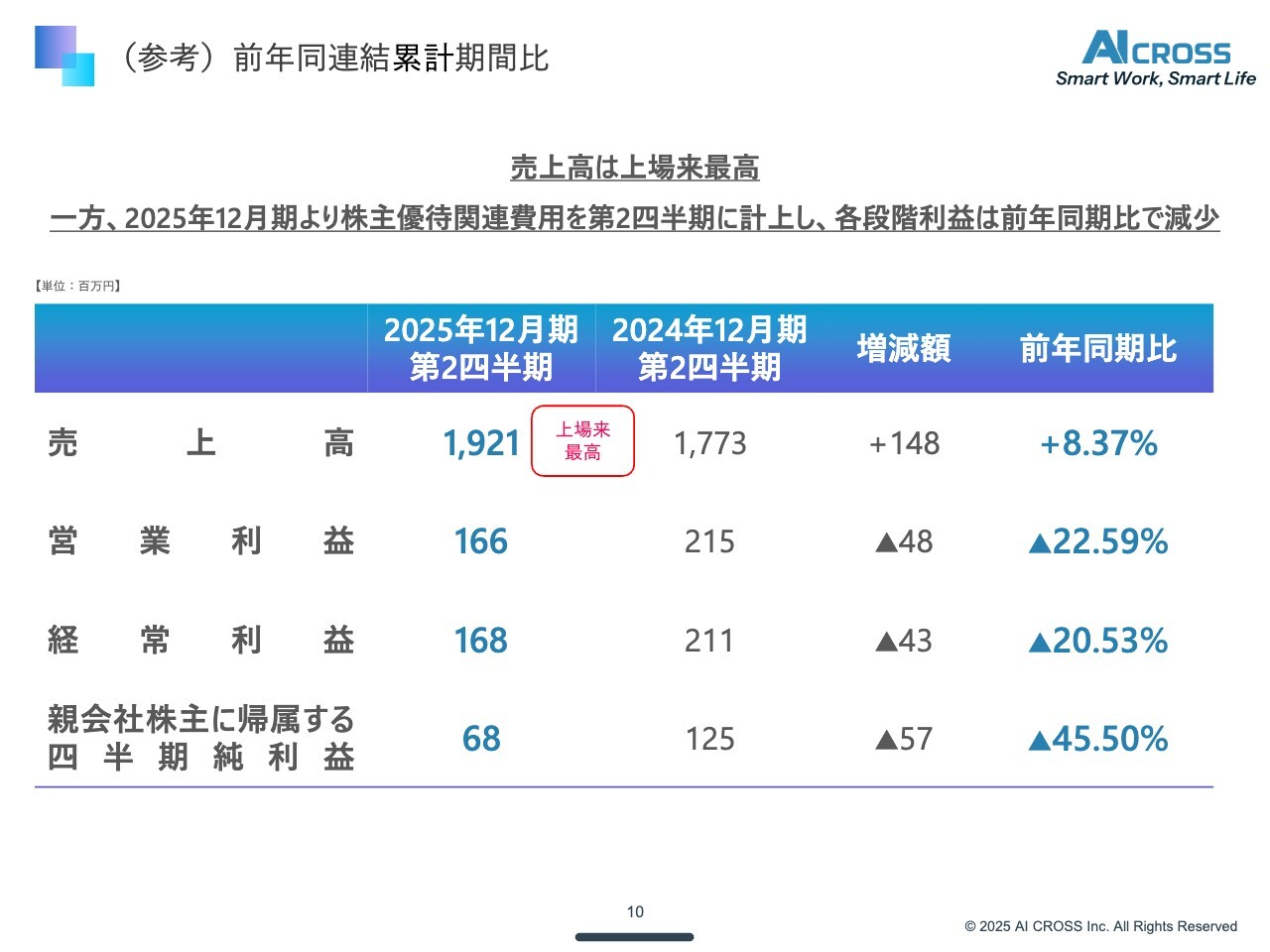

原田:ご参考までに、前年同連結累計期間比をスライドに記載しています。前年の第1四半期から第2四半期と比較しても、売上高は上場来最高値で着地しています。

(参考)調整後前年同連結累計期間比

原田:営業利益に関しても、先ほどお伝えしたとおり、株主優待関連費用を除いた営業利益では、前年同期比でしっかりと伸びている状況です。

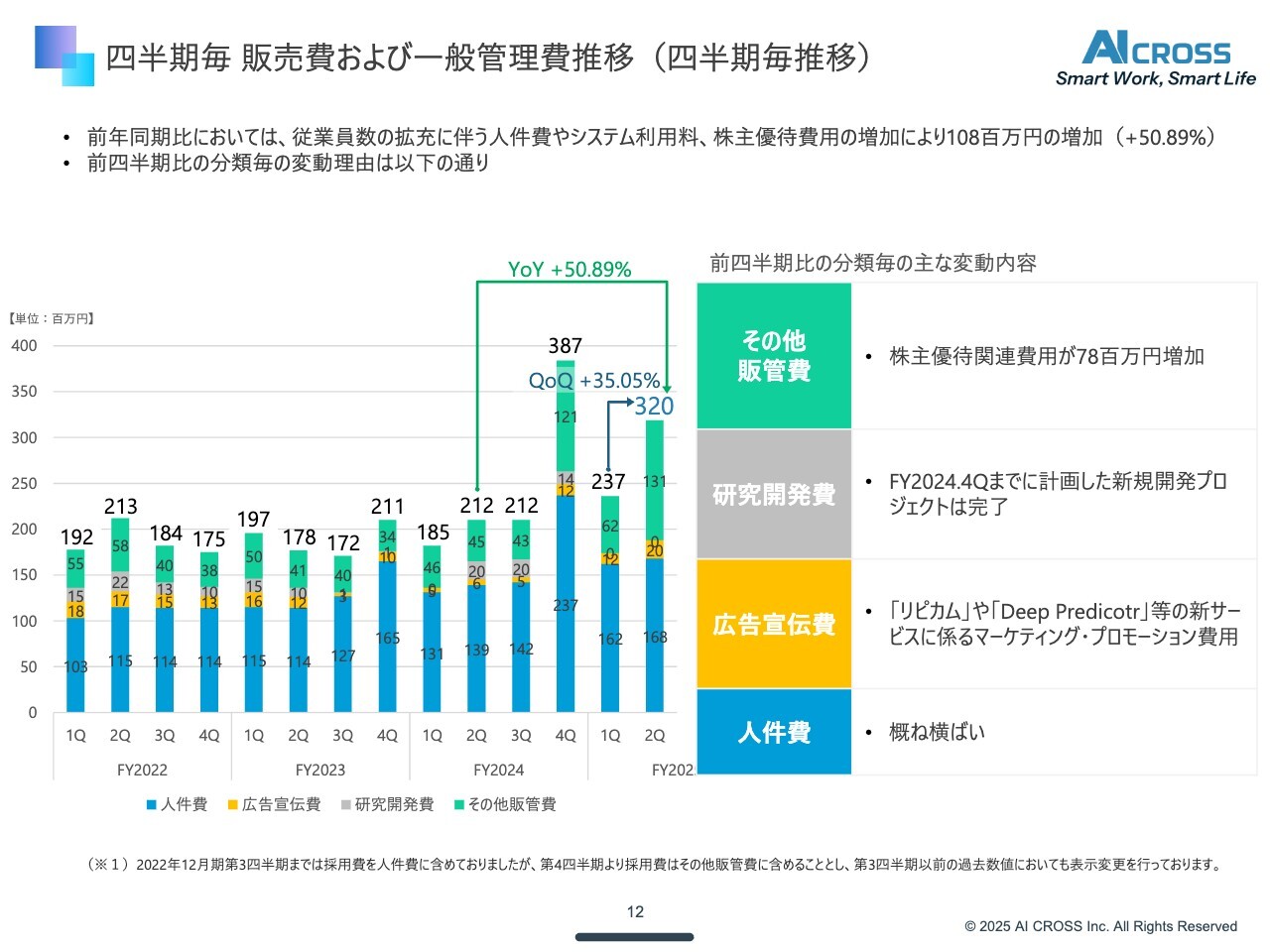

四半期毎 販売費および一般管理費推移(四半期毎推移)

原田:販管費の四半期ごとの推移です。主に人件費が多く、広告宣伝費、研究開発費、四半期ごとにスポットで発生するその他販管費で構成されています。人件費は、営業、データサイエンティスト、エンジニアの採用を計画どおりに実施し、ほぼ横ばいとなっています。

広告宣伝費は、新規に関わるAIサービスや、メッセージングの中でもソリューションのデジタルマーケティング費用が主なものです。研究開発費は、AI系の新規開発がいったん落ち着いて、原価のほうに計上されるため、今回はほぼなしとなりました。その他販管費は、先ほどお話しした株主優待費用が7,800万円増加しました。

坂本:株主優待費用について、本日のご説明でもすでに何度か出てきていますが、どのような株主優待を採用されているのか教えてください。

原田:当社の株主優待は、年に2回、6月と12月末時点で株主になっていただいている方に、QUOカードもしくはデジタルギフトを進呈しています。300株以上持っている方に対し、半年で1万5,000円、年で3万円分をお配りしています。

坂本:この株主優待は、手厚いと思っていて、個人投資家に人気が出ると考えられます。現時点で、株主優待費用が上振れる可能性はあるのか、もしくはかなり余裕を持って見積もっているのかについて教えてください。

原田:昨年は1回実施し、今年も6月で締めた時は予算どおりでした。もちろん多少は前後しますが、人数やその他傾向でだいたい費用は見積もることができ、予算内で収められています。

坂本:研究開発費について「新規開発プロジェクトは完了」となっていますが、今後新規プロジェクトは計画されていますか?

原田:今後、AIの市場がすごいスピードで広がっていくため、私たちの7,000社の既存の顧客基盤と、新規で獲得しているお客さまのニーズをお聞きし、ニーズのありそうなサービスには状況を見て投資していきたいと考えています。

坂本:広告宣伝は、どのような媒体やチャネルで行っているのか教えてください。

原田:ほとんどがデジタルマーケティング費用で、SEOやリスティングが主なものです。

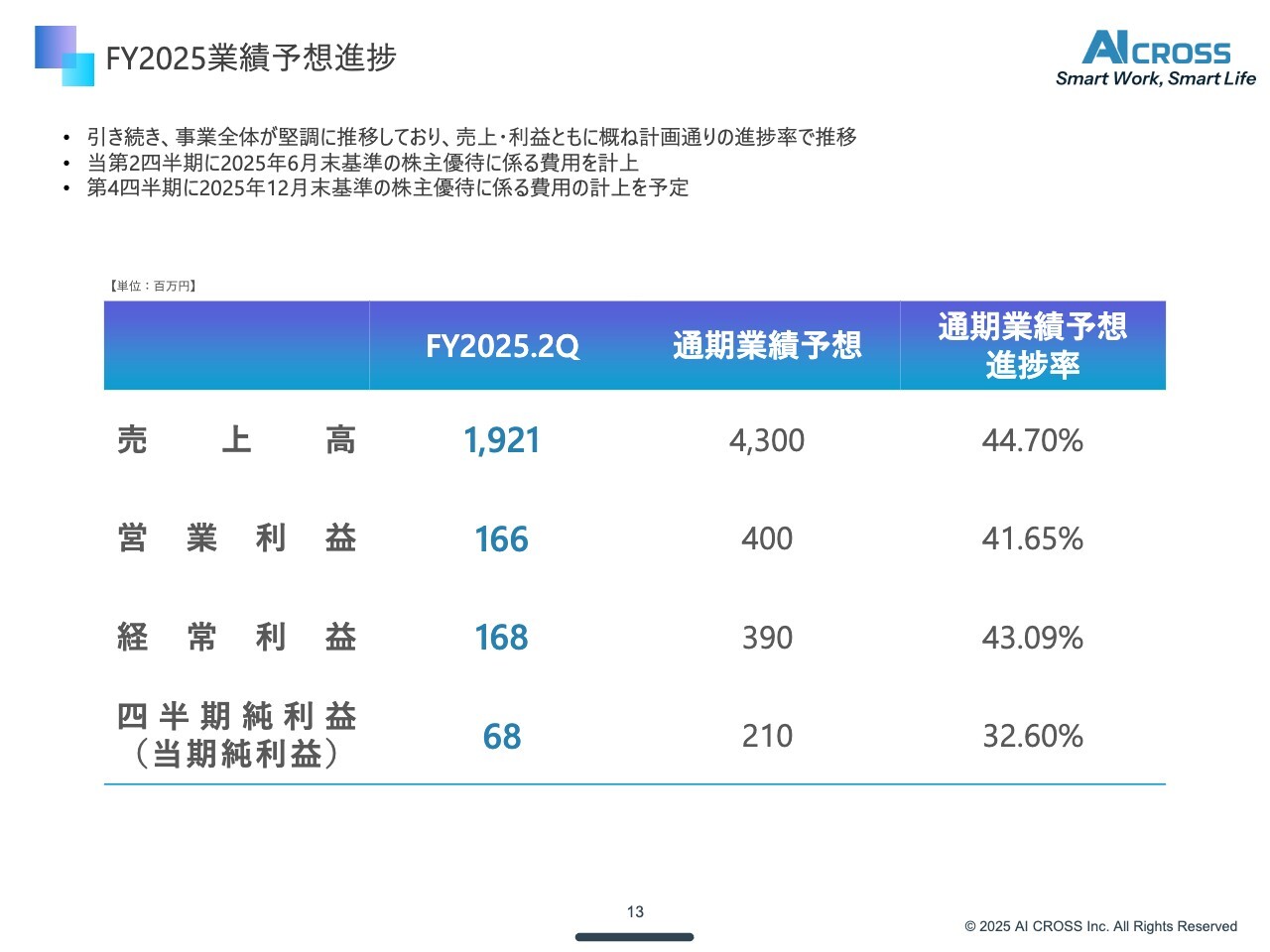

FY2025業績予想進捗

原田:業績予想の進捗状況です。期の半分を終えたところで、売上高は45パーセント弱、営業利益は約41パーセント、経常利益は約43パーセント、四半期純利益が少し落ちて約32パーセントと、おおむね予算どおりの進捗となっています。したがって、通期の業績予想は据え置きとしています。

坂本:売上高と利益の季節性についてお聞きします。先ほど3月のお話がありましたが、あらためて、教えてください。

原田:売上の大部分を占めているメッセージングの利用は、業務に入っていれば、ほぼストックのようなかたちで推移します。スポットでは、3月、12月、そして9月も例年大きく上振れる時期です。また、業務でお客さまが積み上がっていくため、どうしても下半期偏重となる傾向があります。

中期経営計画(AIX2027)進捗

原田:中期経営計画の進捗状況です。弊社は、今年新たに3ヶ年の中期経営計画を発表しました。KGIとKPIをスライドに記載のとおり開示しているため、その進捗についてご説明します。

先ほどお話ししたとおり、全体の売上高は約44パーセント、営業利益は約41パーセントの進捗となっています。1人当たりの売上高については、生産性を上げ、利益率を向上させることを目指しています。現段階では1人当たり約7,000万円と、計画を上回って順調に推移しています。

KPIは、メッセージングサービスとAIサービスの2つに分けて、それぞれの売上高、貢献利益、貢献利益率で進捗を追っています。メッセージングサービスに関しては、全体の売上高とほぼ同じ推移で、売上高、貢献利益ともに順調です。また、貢献利益率も計画を上回っています。

AIサービスは、今期までは投資フェーズで、来年から黒字化する計画です。現在、若干上振れている状況で、売上高に関しては期の半分を終えたところで約57パーセントの進捗率と、順調に推移しています。予定どおり、来年にはしっかり黒字化させて、その後は利益回収フェーズで推移する計画です。

坂本:2027年には、売上高、営業利益ともに飛躍的に伸びる予想になっています。この背景を教えていただけると、収益に対するイメージが湧くかと思いますので、お願いします。

原田:メッセージングサービスについては、これまではプラットフォームとして、「配信量×SMSの配信単価」で伸ばしてきましたが、ここに加えて、RCSという高単価のサービスがこの3年で伸びていく計画です。

さらに「ソリューション」と呼んでいる、他のAIを組み合わせて月額利用料をいただくサービスで利益率を上げていきます。

AIサービスについては、これまで完全に投資フェーズで赤字だった部分が、来年は黒字化してとんとんとなります。再来年はしっかりと利益が取れると見込んでおり、利益や利益率の向上に貢献する要素となっています。

最後に、1人当たりの生産性を開示しているように、バックオフィスを中心に、全体的に本社の経費率を下げていくことに取り組んでいます。AIや自動化する業務システムによって効率性を上げることで、営業利益率をこの3ヶ年で一気に上げていくことがポイントとなっています。

坂本:スライド下段の貢献利益などを見ると、確かにそのとおりですね。メッセージングサービスの単価のご説明の中で出てきたRCSについて、どのようなものか簡単に教えてください。

原田:SMSは電話番号でテキストのやりとりができる便利なツールですが、RCSはこれに加えて、「LINE」のように動画や画像を送ることができます。

坂本:前回「RCSがあると、かなりコミュニケーションが深まるので使われるツールになるかもしれない」とお話しされていたものですね。

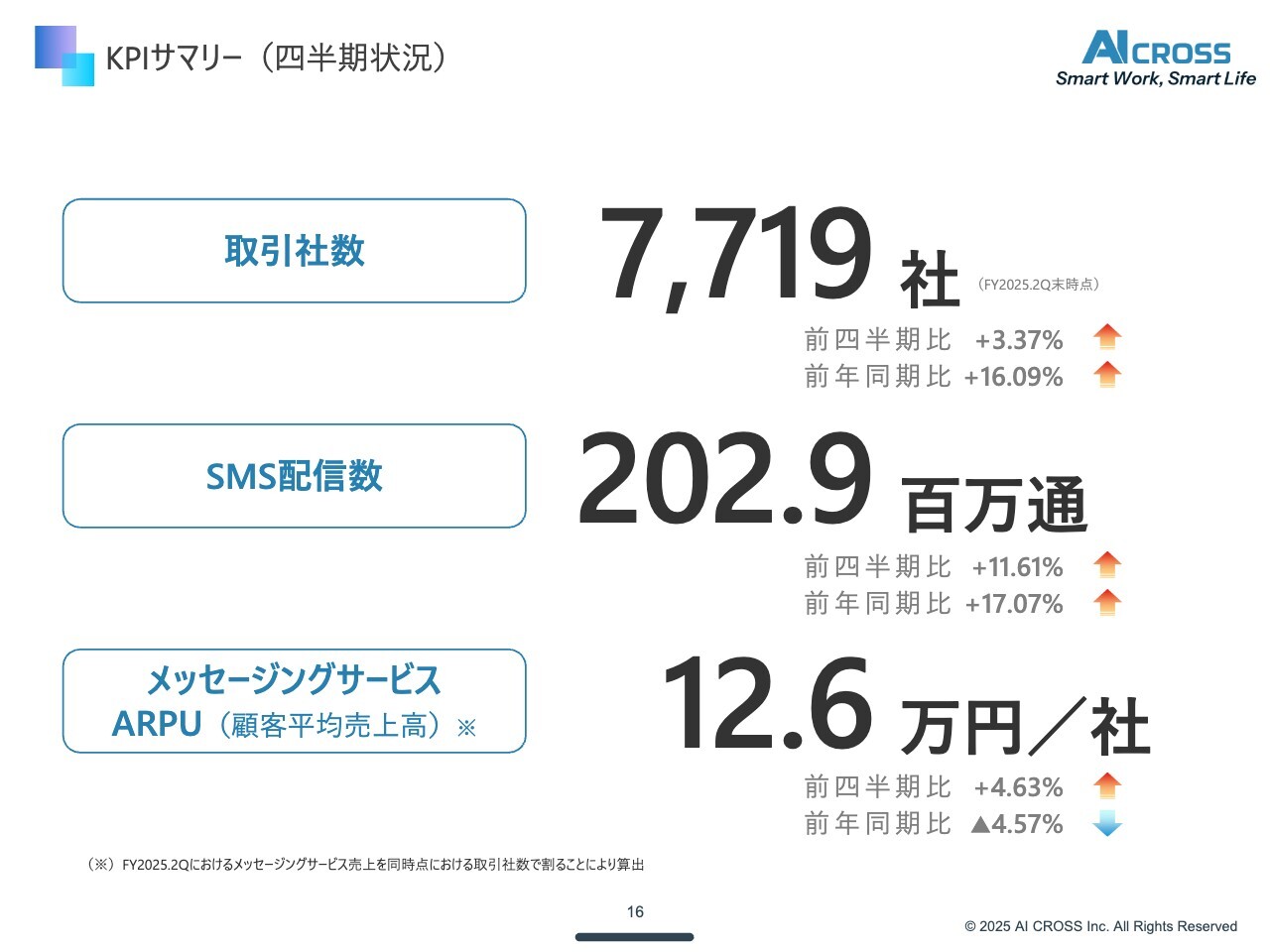

KPIサマリー(四半期状況)

原田:KPIのサマリーです。取引社数、SMS配信数、メッセージングサービスのARPUを、四半期ごとの推移でご説明します。

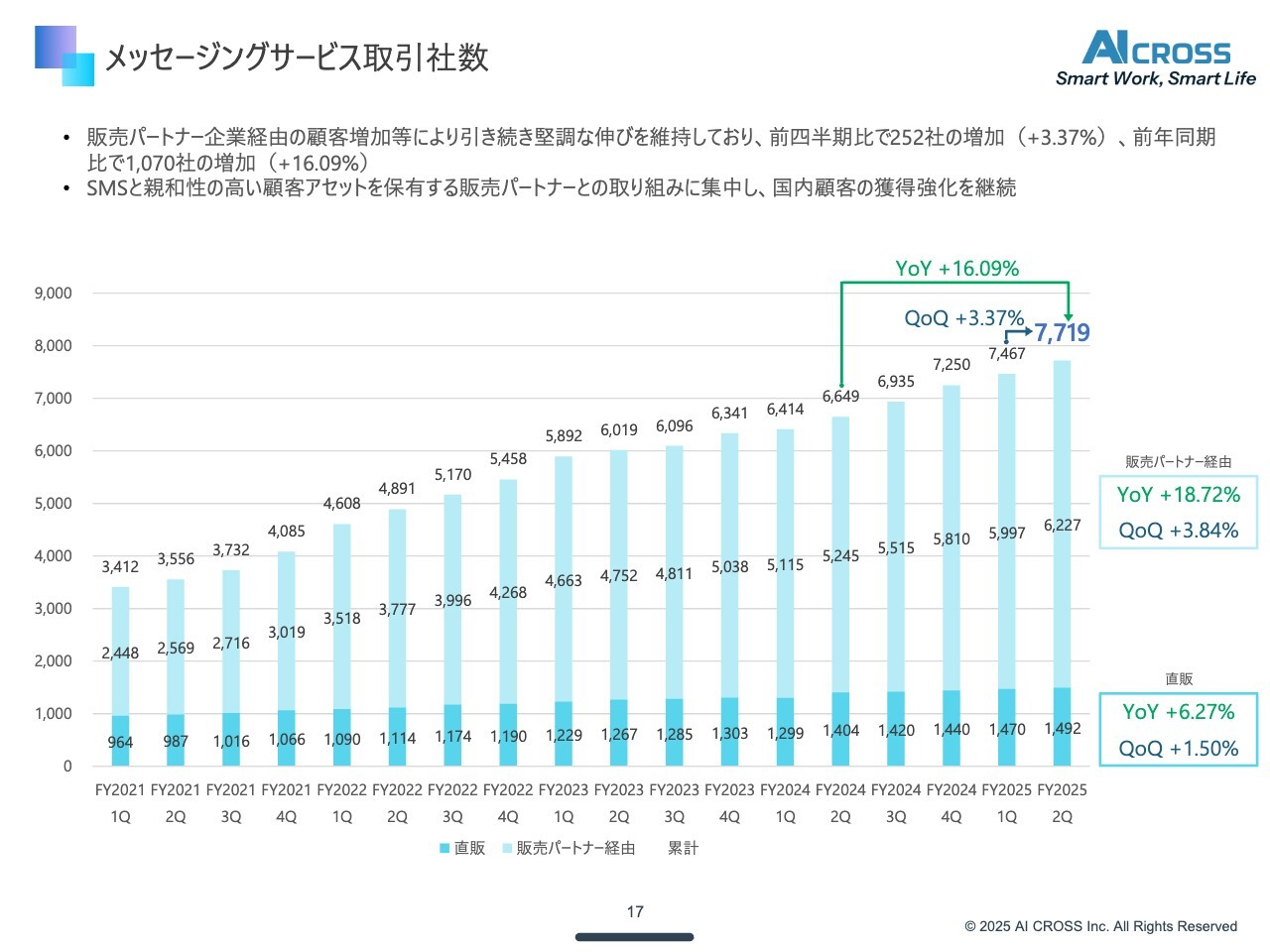

メッセージングサービス取引社数

原田:取引社数についてです。スライドのグラフの薄い青色が販売代理店経由、濃い青色が直販となっています。代理店経由の取引社数が伸びているような状況です。

SMSの企業浸透率はまだ20パーセント弱ですが、昔と違い、SMSを利用したいお客さまが増え、かつ私たちに利用用途などの知見がたまっているため、現在は代理店経由で販売パートナーをサポートすることで浸透率を伸ばしていく戦略に変えています。代理店経由の企業が増加しています。

坂本:販売パートナーとの取り組みにより、取引社数が伸びているというお話ですが、どのような取り組みをされているのでしょうか? おそらく2つあると思います。1つは、代理店と御社とのコミュニケーション、さらには代理店と顧客とのコミュニケーションとしてご利用いただけるような提案も含め、どのようなかたちで取り組まれているか教えてください。

また、それが奏功して利益や売上の増加につながっている部分についても教えてください。

原田:代理店と弊社とのコミュニケーションについては、さまざまなノウハウの提供やサポートをしっかりさせていただいています。新しい利用用途が出たらすぐにサポートしており、その結果、代理店経由での提案も増えています。

加えて、個別の大事な案件に関しては、パートナーサクセスということで、弊社も専任スタッフを増員し、一緒にご提案に行くことで、大きな案件を確実に獲得しています。

さらに、共同セミナーも実施しています。新しく弊社に来ていただいたお客さまも含め、共同でセミナーを実施し、代理店経由でご利用いただくなど、サポートを厚くしています。その結果、取引社数が伸びています。

坂本:パートナー社数自体は増えているのでしょうか?

原田:増えていますが、稼働していないパートナーもいるため、増やしているというより、パートナー経由でしっかり収益を上げられるようにサポートすることのほうが大きいです。

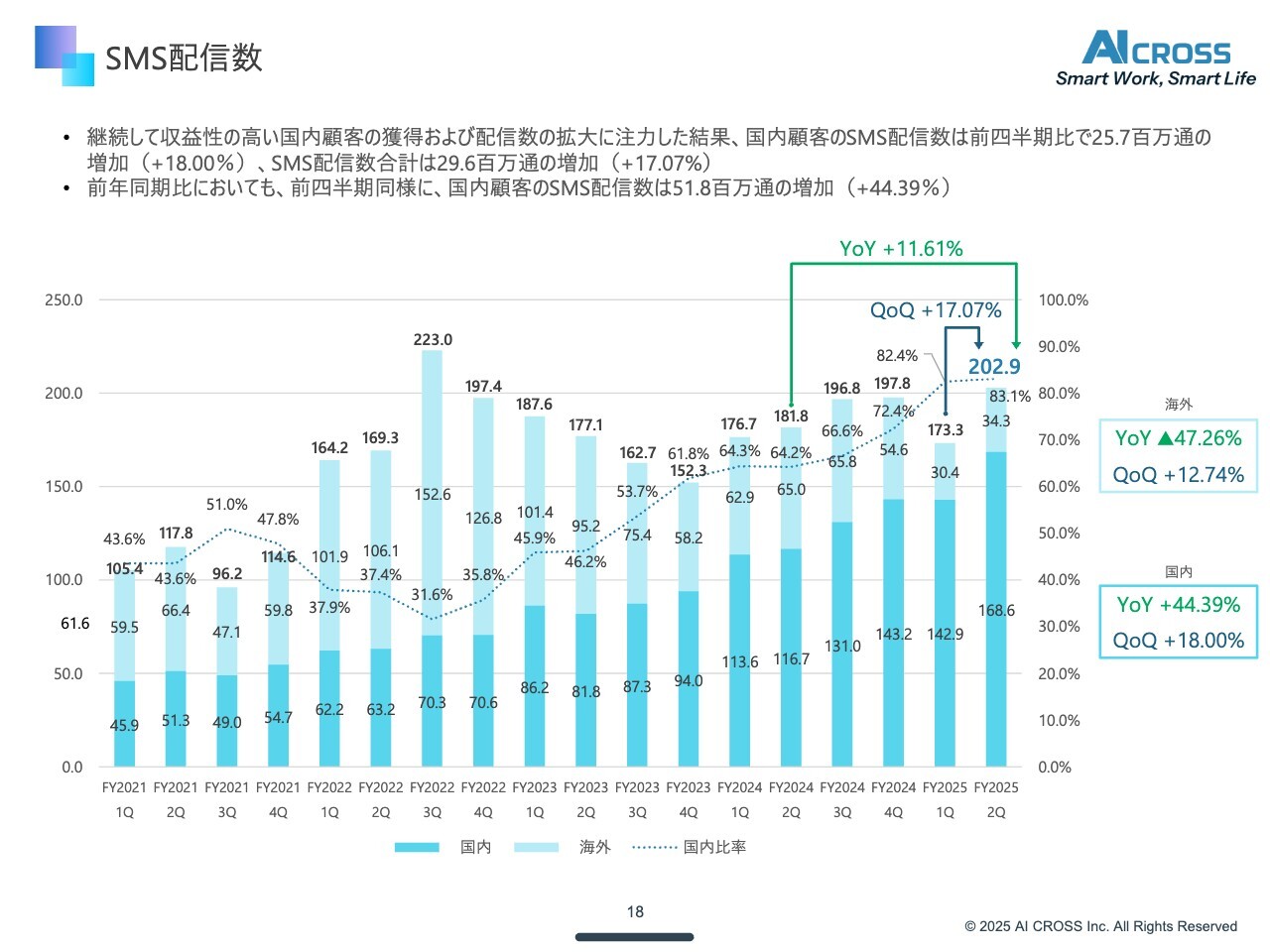

SMS配信数

原田:SMS配信数の推移です。売上高と同様に、国内の通数が非常に伸びています。前四半期比で約17パーセント、前年同期比で10パーセント少しとなります。前年同期は比率的に海外が多かったものの、今回は、国内が多い状態でも通数をしっかり伸ばせたところがハイライトとなっています。

坂本:この通数が伸びた背景は、先ほどもお話しいただいたように、証券系会社の認証が増えてきたためでしょうか? もしくは新しい用途が増えたのでしょうか?

原田:金融業界や人材業界において、既存の利用用途が非常に伸びています。新規の利用用途も少しずつ広がってはいるものの、今回配信数が伸びたのは既存の利用用途の伸びによるものです。

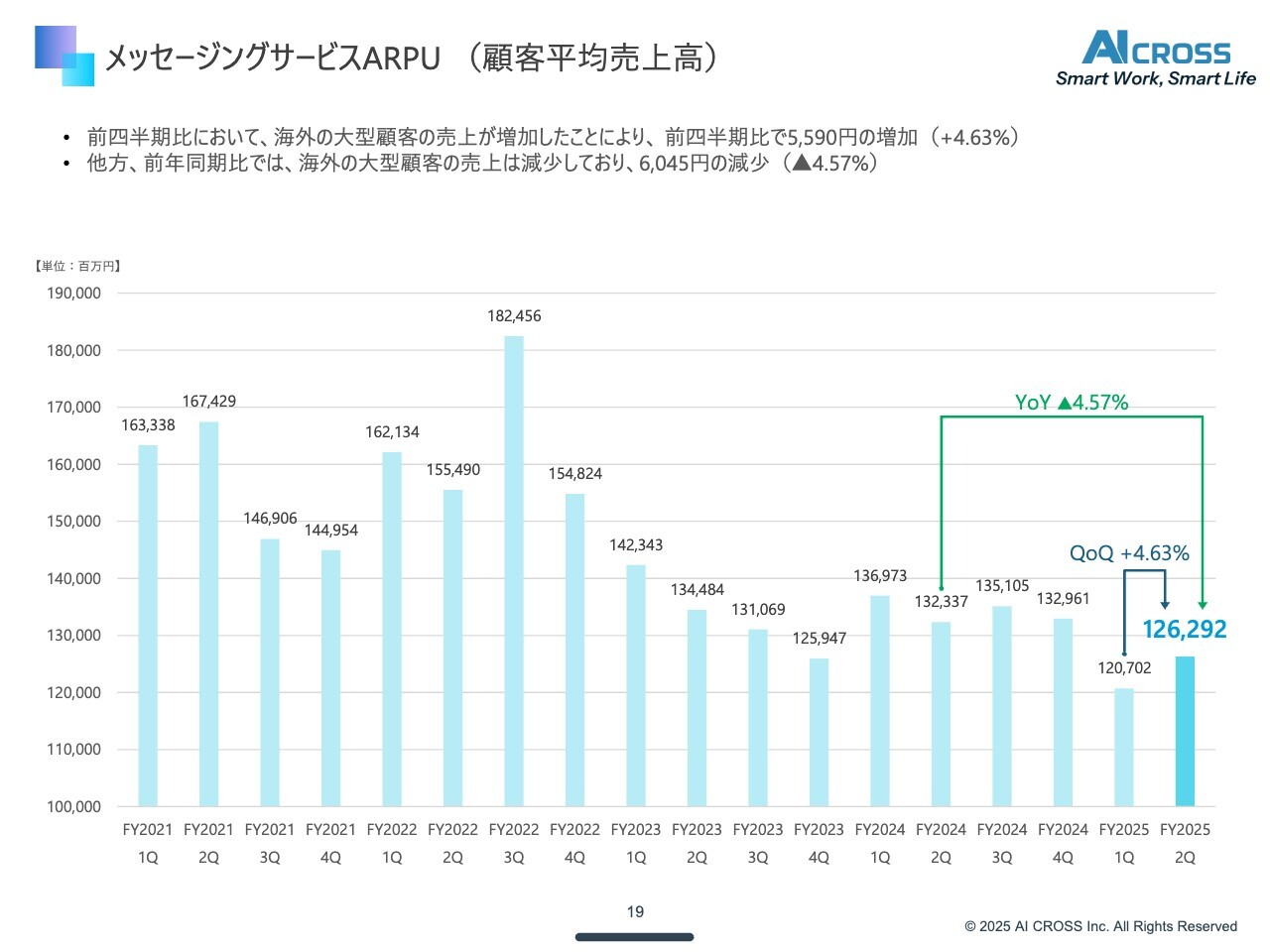

メッセージングサービスARPU (顧客平均売上高)

原田:メッセージングサービスのARPUについてです。前四半期比では伸びているものの、前年同期比では若干減少しています。これまで海外に注力しているのですが、海外のお客さまは大きな代理店が多いため、1社のARPUが非常に強く、そこの売上が落ちると平均ARPUが落ちてしまう状況です。

今後は、国内の顧客のARPUを上げていくための施策をしっかりととっていきます。

坂本:ARPUが低下している理由について、競争が厳しいのか、もしくは月額の課金が少ない企業が増加しているのか、教えてください。

原田:海外と国内の売上ミックスが変わってきています。海外はどうしてもARPUの高い顧客が多いため、そこの売上が落ちると売上が減少します。結果的に、1社当たりの売上が少ない国内のほうが広がっていて、顧客数が増加しているため、今後は国内のARPUを上げていく計画です。

坂本:メッセージングサービスを御社だけでなく何社も使っている顧客はけっこういるのでしょうか? 国内のARPUを上げていく施策については、使い方の提案も当然ありますが、 何社も並行して使っている会社を獲得すれば単価が上がるかと思います。

一般的な話にはなりますが「この会社は通数が安いから利用する」というふうに、複数社利用している会社は多いのでしょうか?

原田:基本的には1社1ベンダーというかたちですが、クリティカルな、例えば金融系で多く配信している企業では、1社をメインとしつつ、そこが落ちた時にすぐ切り替えられるようにしています。

坂本:サブというか、補完的なベンダーを確保していないと、サービスが継続できないため、そのような利用方法もあるんですね。

原田:はい。弊社をメインとする会社も、サブとする会社もあります。これは季節性にも関わってくるのですが、弊社がある会社のサブに入っていて、メインのサーバーが落ちた時に一気に売上が上がることもあります。ただし、ほとんどは1社1ベンダーというかたちです。

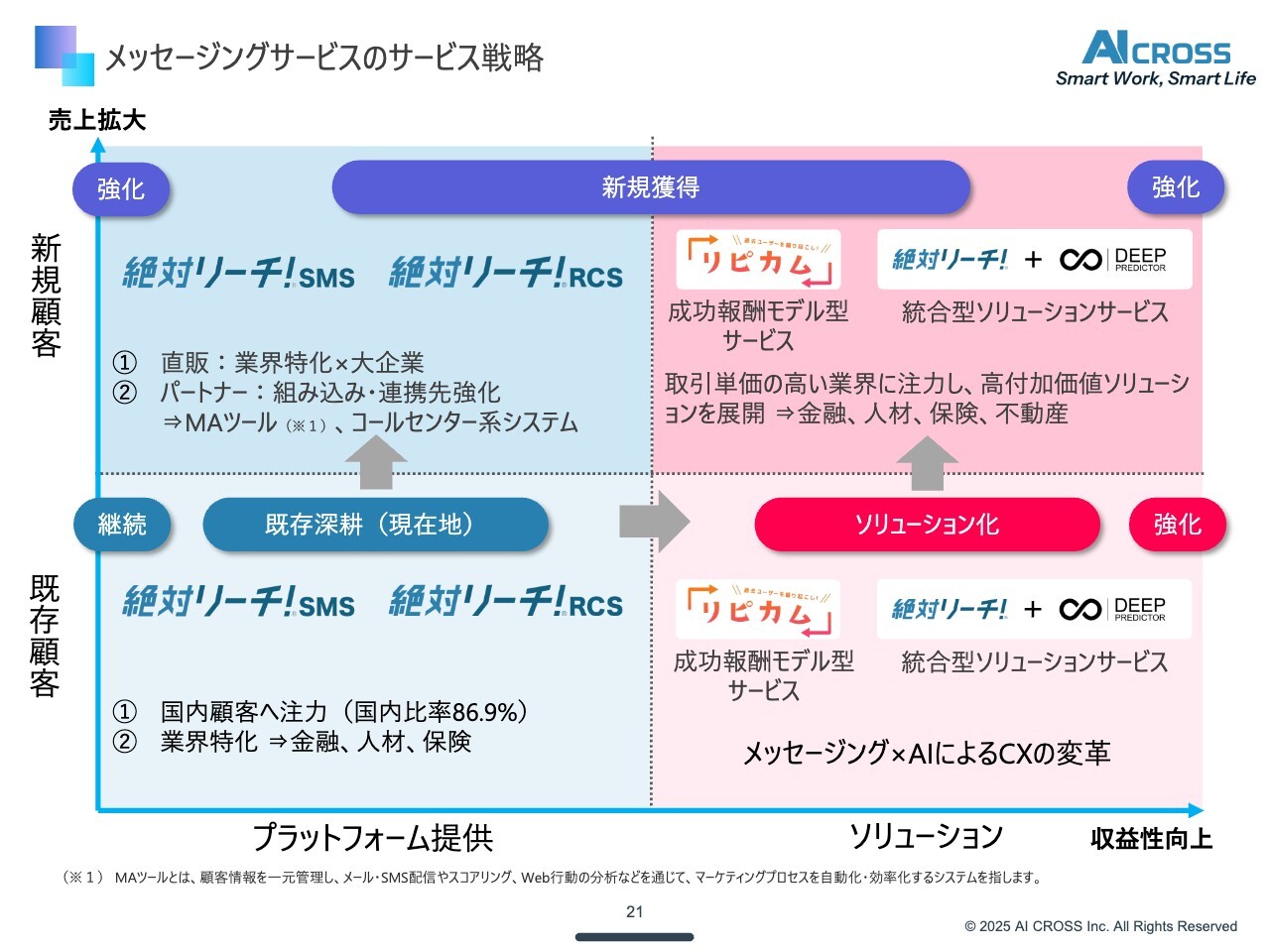

メッセージングサービスのサービス戦略

原田:第2四半期のビジネスラインの状況です。メッセージサービスの戦略マップをスライドに記載しています。前回もご説明しましたが、現在は、左下の「プラットフォーム」と呼んでいるSMSで、どんどん通数を増やしていくことがメインとなっています。ここはまだ伸びている市場ですので、しっかりと継続していきます。

また、最近のAIブームにより、コールセンター系のシステムの自動化やマーケティングオートメーションの自動化など、アナログだった部分がどんどん自動化に流れていく関係で、ショートメッセージのニーズも増加しています。

今後は、大手のパートナーへの組み込みを増やすことで、この領域を強化していく戦略です。

ソリューションとしては、取引単価やARPUを上げていく施策です。企業がSMSを送る際に、ただ送るだけではなく、コンバージョンの上がりやすいユーザーを特定することで、さらに効果の高いアプローチが可能となります。

そのため、AIでターゲティングを出すことで月額をもらうパターンなど、既存の「通数×単価」というモデルとは別の新しいモデルをお客さまに提案し、現在強化している状況です。

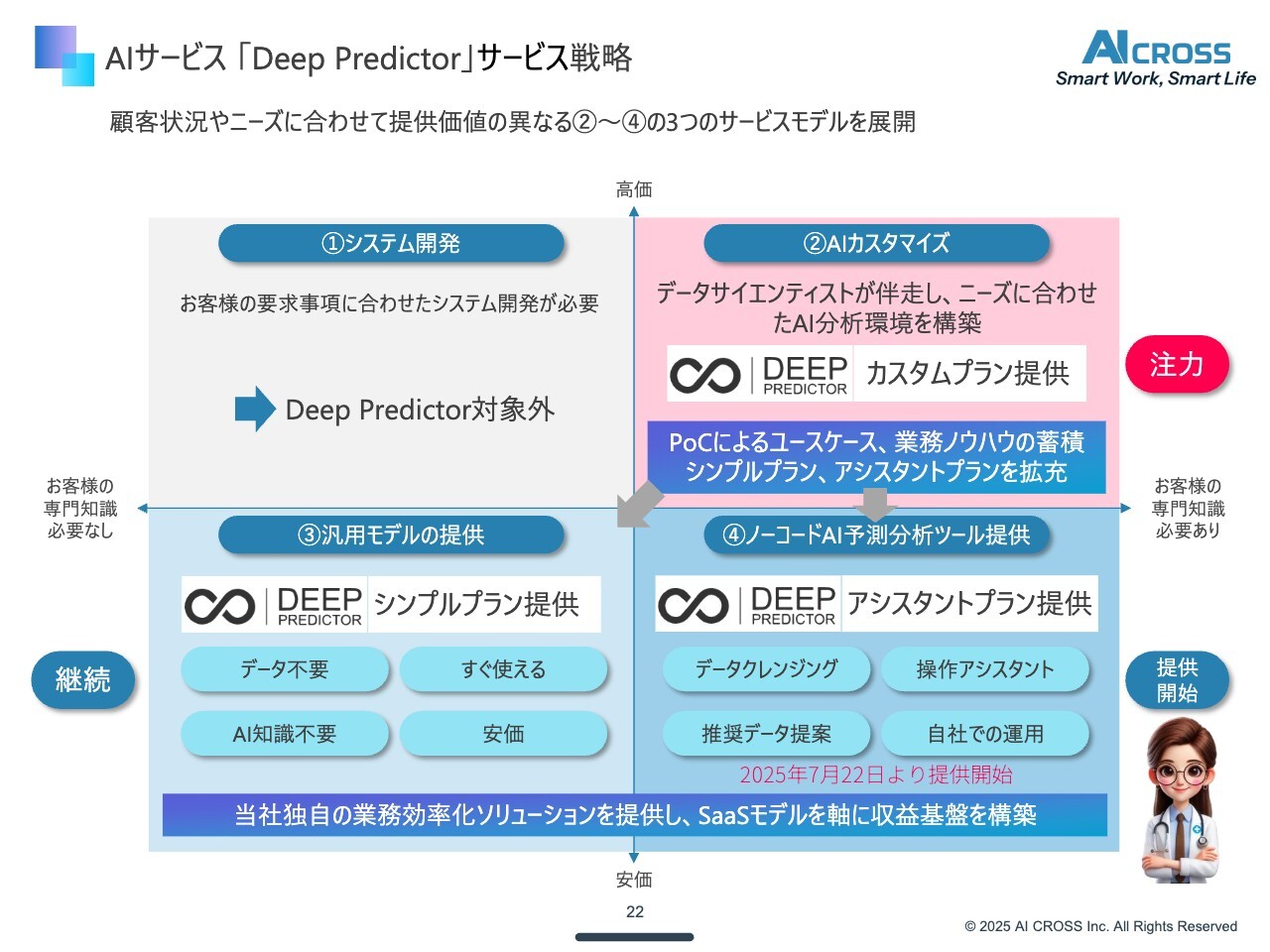

AIサービス「Deep Predictor」 サービス戦略

原田:AIサービスの戦略です。現状お客さまが多いのは、スライド右上の「AIカスタマイズ」です。「Deep Predictor」というAIの予測モデルを簡単に作れるプラットフォームで、中でも製造業の需要予測でのカスタマー事例が積み上がってきています。

初期費用としては、まず私たちのデータサイエンティストが入り、3ヶ月から6ヶ月かけて精度を検証し、本番環境を導入して月額をいただきます。さまざまなパターンが積み上がってくると、スライド右下の初期費用をもらわない、完全サブスクリプションプランを代理店経由でどんどん加速化し、売上を上げていきます。こちらは、2025年7月にリリースしました。

現在、メインで力を入れているのは、スライド右上のカスタムプラン、そして今期後半から来年にかけてしっかり伸ばしていこうと考えているのが、スライド右下のアシスタントプランです。

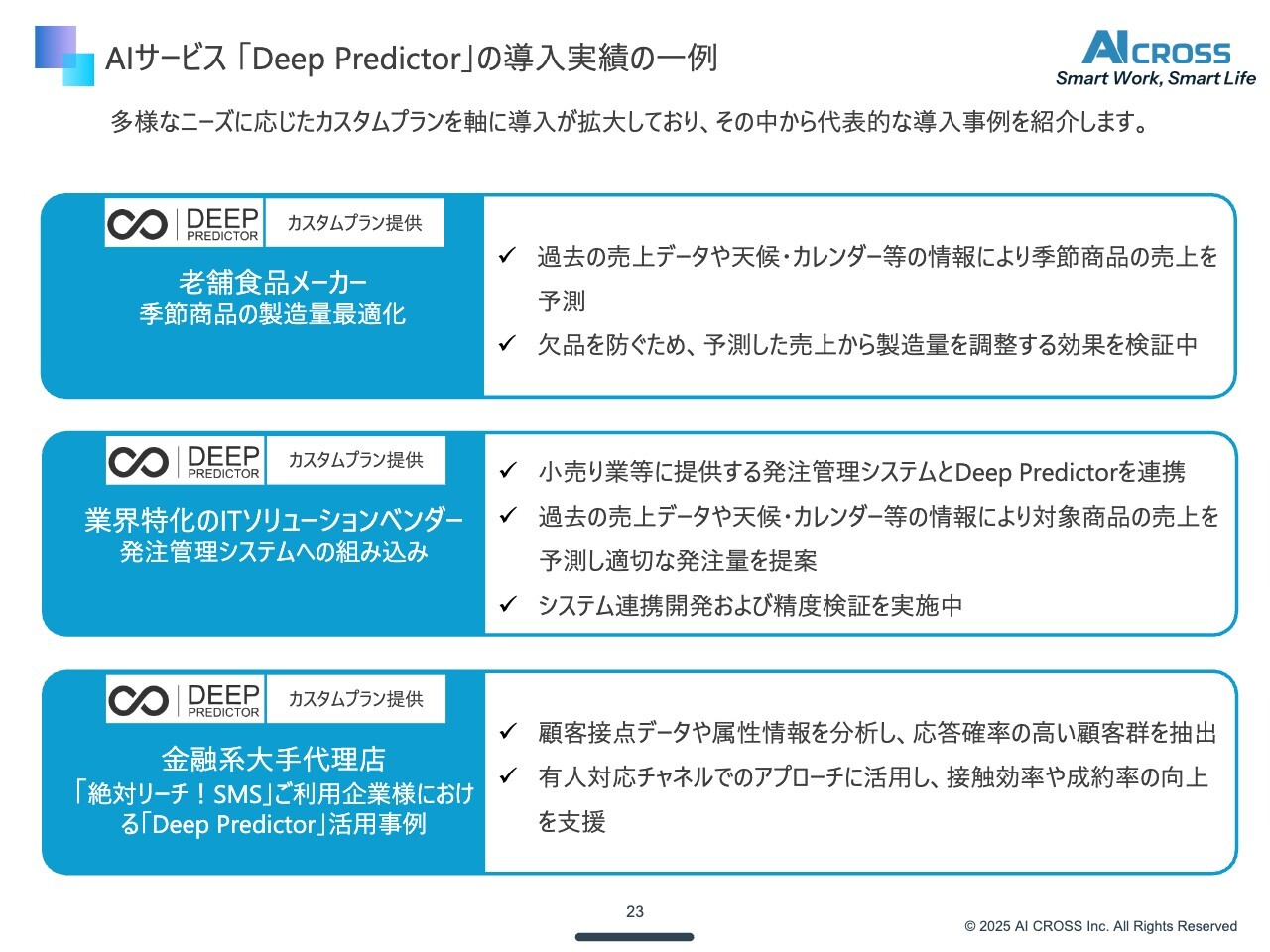

AIサービス「Deep Predictor」の導入実績の一例

原田:「Deep Predictor」の導入事例をいくつかご紹介します。

1つ目は、老舗の食品メーカーでの導入事例です。例えば、暑い夏に食べる冷たいアイスのような季節性商品の予測については、これまではベテランの方が季節性に応じてしっかりと需要を予測し、発注をかけ、在庫を持つという流れでした。しかしながら、食品メーカーの商品には賞味期限があるため、在庫が足りなくなってしまう会社が多いです。

製造業における売上予測では、一定の需要を予測できれば利益向上が見込めます。しかし、多くの場合、在庫が足りない、もしくは在庫を持ち過ぎているかのどちらかになります。特に食品メーカーにおいては、在庫が足りないと機会損失につながります。

そこで、過去のデータと弊社が持っている外部データを組み合わせることによって、機会損失を防ぎ、利益を上げる取り組みを進めています。現在、精度検証を終え、本番導入に進んでいる状態です。

2つ目は、業界特化のITソリューションベンダーにご利用いただいている事例です。大手の企業において自動発注管理システムに組み込み、そこから予測した最適な発注を自動化しています。これにより業務効率も上がるため、発注管理システムに組み込んでいただきました。

導入いただいた企業が小売業などに発注管理システムを提供しており、ここが自動化できると業務効率でも利益を上げられるため、弊社の需要予測と組み合わせてお客さまに提供していくという事例です。

最後は、SMS×AIの事例です。先ほどソリューションの観点でお話ししたように、保険業に近い金融系代理店がお客さまに対して新しいプランのご紹介をSMSで送っています。

今までは上から順番にユーザーに対してSMSで連絡するというパターンでした。ここに対して、例えば「何回コンタクトした時にどのような返事が来たか」といった過去のデータから属性の分析を行っています。

「このような案内をしたらどうか」「この順番でSMSを送ると最も効果的だ」という使い方をAIで分析することによって、お客さまから月額をいただきます。そして、お客さまは最適なコンバージョンが上がる仕組みで、SMSをユーザーに送ることができます。

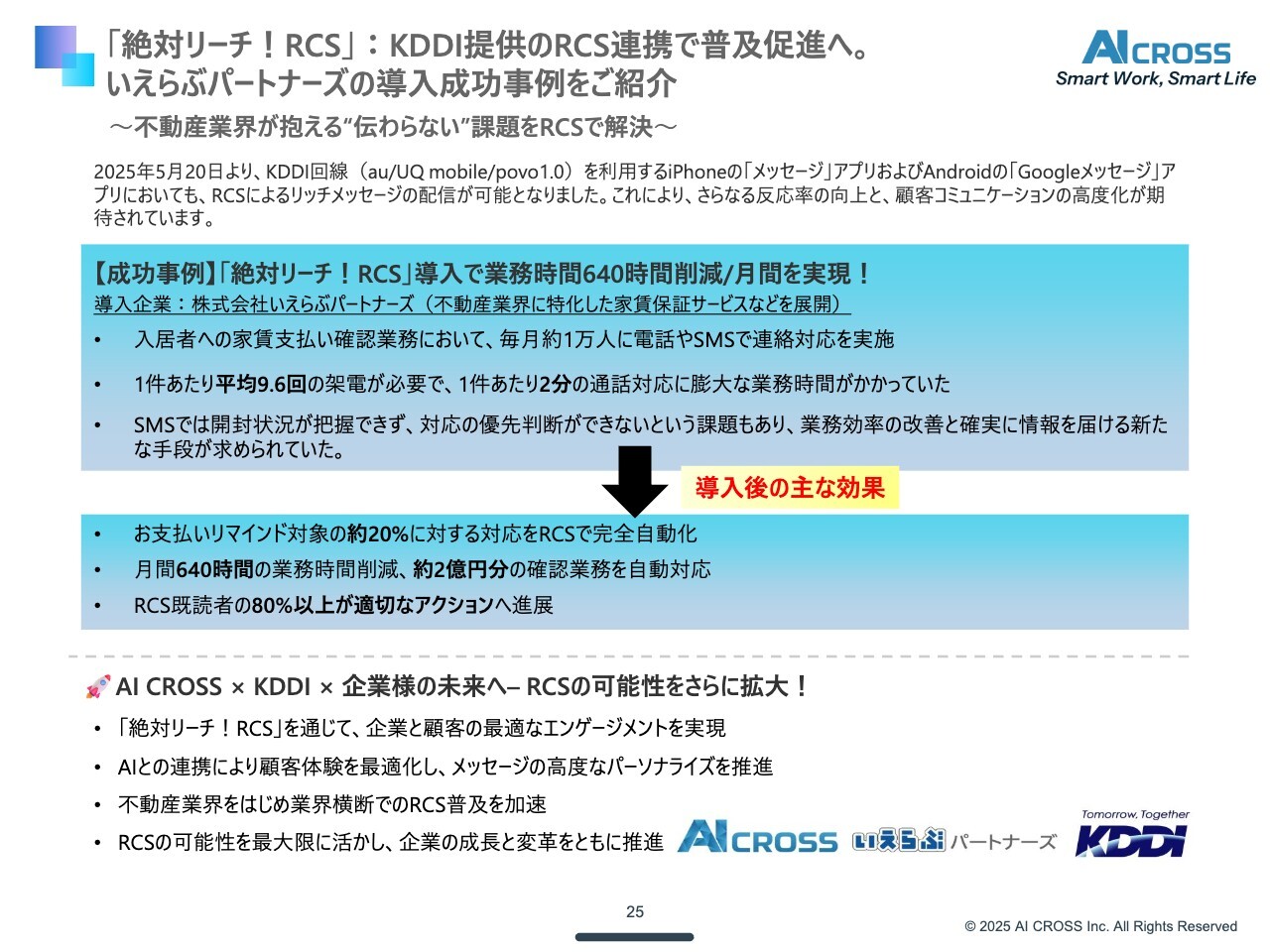

「絶対リーチ!RCS」:KDDI提供のRCS連携で普及促進へ。 いえらぶパートナーズの導入成功事例をご紹介

原田:この四半期のトピックスを2つほどご説明します。

まず「絶対リーチ!」のRCSの事例です。前回「RCSが来る」とお話ししたかと思います。現在は、特にKDDIのユーザーが「iPhone」の「メッセージ」アプリおよび「Android」の「Googleメッセージ」ともによく使っています。

デフォルト端末で勝手に動画や画像が送れる機能は、欧米ではすでに始まっており、今後その方向に流れていきます。ただし、いつからというのは私たちではコントロールできないところです。

各キャリアについては、KDDIからスタートして、NTTドコモ、ソフトバンク、準備が整ったら全端末に広がると見込んでいます。特に「iPhone」は近い将来、デフォルトのすべてのメッセージングで動画や画像が送れるようになっていきます。

これができるようになると、電話番号があれば「LINE」のようなコミュニケーションができる状況になります。現在、宅急便などいろいろなところで「LINE」が使われ始めていますが、企業側にとっては「LINE」にも便利な点と不便な点があります。

よく言われるのは「友だち登録を外されてしまう」ということです。宅急便などは電話番号から「LINE」が届いたりしますが、それはレアなケースです。「友だち登録」を獲得するにはそれなりにコストがかかるにもかかわらず、登録を外されてしまいます。

そのため、SMSは電話番号でしっかりプッシュできるといった点にも期待を寄せていただいています。

坂本:「LINE」の登録をして、クーポンがもらえると、すぐブロックしている人がとても多いですね。

原田:はい。そうなんです。

坂本:確かに「通知がたくさん来るから嫌だ」という人はいるかもしれません。SMSであればブロックという概念がないので、メッセージを読みますよね。

原田:そうですね。ただし、私たちと企業でしっかりとコントロールしたほうがいいと思っていることがあります。

「LINE」をブロックしているのは「迷惑だから」であって、強制的にプッシュする内容は、広告というよりもお客さまに役に立つ情報がよいと考えています。現在、SMSというと、リマインダーといったオフィシャル感のある使い方になっていると思います。

坂本:「LINE」の場合は日常でメッセージをやりとりするため、おそらく通知で埋まってしまうのが嫌でブロックするのだと思います。言い方は悪いですが、SMSはメインのメッセージアプリでなくサブツールですよね。

昔はメインでしたが、今はサブになっているため、日常のメッセージではなくオフィシャルの通知だけになっている感じがします。私もそうです。

原田:そうですよね。私も「LINE」は友だちとのやりとりや、よく行く歯医者、美容室とのやりとりに使っています。そのため、SMSはそれ以外に使っているサービスのオフィシャルメッセージが来るような位置づけを目指していきたいと思っています。

坂本:はい。それは行けそうな感じがしますね。

原田:「LINEはこんなもの、SMSはこんなもの」というユーザーの認知をしっかりとしていき、チャネルを汚さないというのを意識していきたいと思います。現在、KDDIでしか使われていない中、どのような利用用途が反応がいいのか、事例を積み上げている状態です。

これは1つの事例ですが、いえらぶパートナーズという家賃の保証サービスを展開している企業で、家賃を督促する場面があります。

お客さまのほとんどはお金を支払えないのではなく、支払いを忘れているケースが多く、口座にお金が入っていなかった際に連絡すると、すぐに振り込んでいただけたりするため、何度もコールセンターから電話することはお互いにとって迷惑な話です。企業側にはコストもかかります。

そこで、SMSよりもわかりやすいRCSでメッセージを送ったところ、SMSよりも反応率が良いという結果が出ました。月640時間の業務時間の削減ができ、手ごたえを感じています。現在はこのような用途を広げている状況です。

坂本:AIだけで削減しようという話がよくありますが、既存のプラットフォームを使ったり、組み合わせたりすることで、削減しようとする取り組みは非常にいいですね。

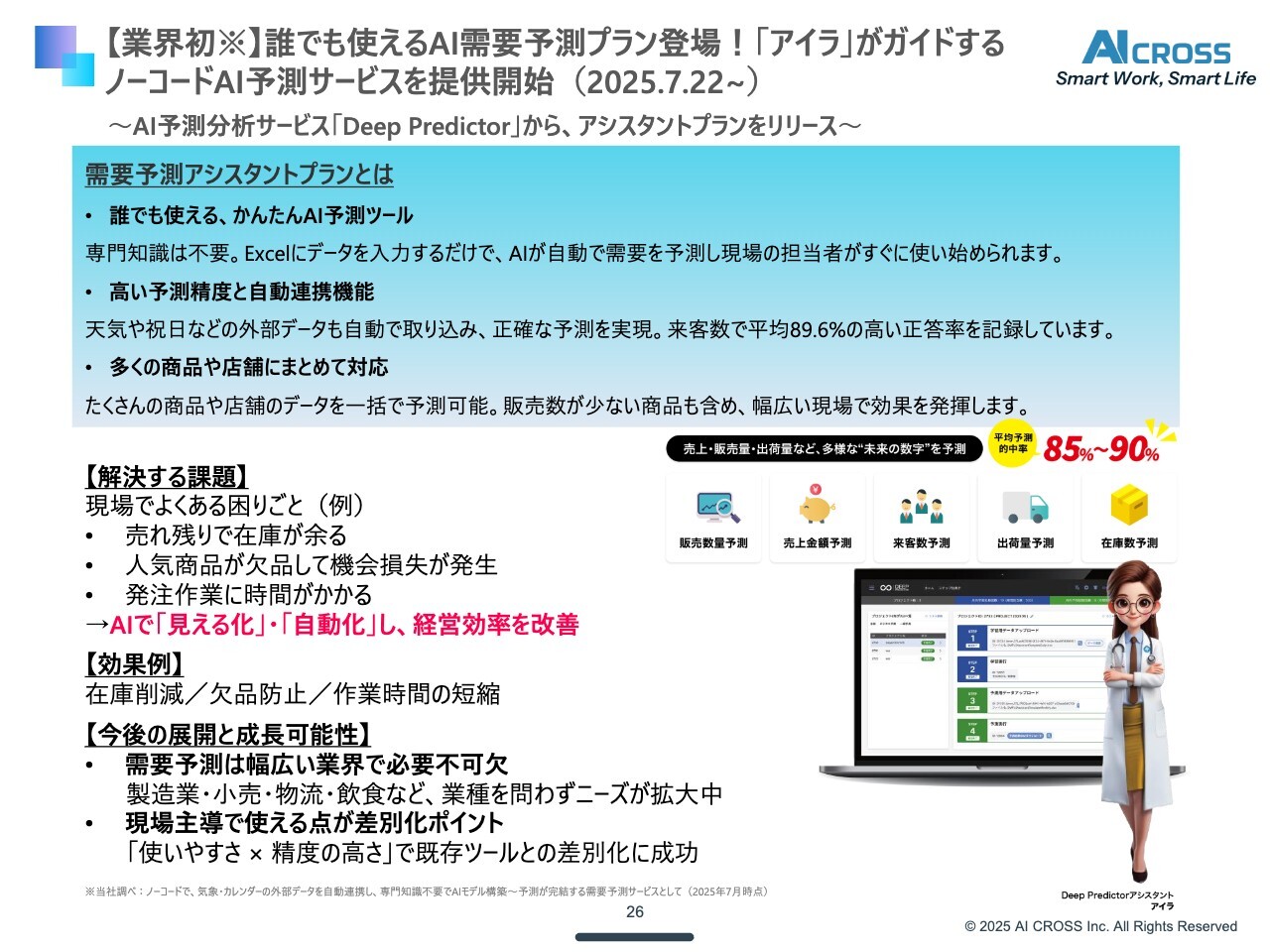

【業界初※】誰でも使えるAI需要予測プラン登場!「アイラ」がガイドするノーコードAI予測サービスを提供開始(2025.7.22~)

原田:最後の事例です。先ほどお話しした、AI予測分析サービス「Deep Predictor」の販売代理店経由で利用いただけるプランです。日本の製造業界をずっと見ていくと、需要予測にExcelが根強く使われています。

ベテランの方がExcelで需要予測していくことがずっと続いていましたが、AIブームによりここ1年ぐらいでAIに置き換えていくという意思決定がされています。したがって、精度検証で、ある程度業務にはまっていくと、本番導入するというお客さまが増えています。

製造業の中では、代理店で自動発注システムを納品しているパートナーや、製造業に入り込んでいるパートナーが増えているため、このようなパートナーが弊社のAIの需要予測を入れていくということで、このプランを打ち出しています。

どのようなサービスかというと、まずはじめに、データサイエンティストが150万円から200万円ぐらいの初期費用をいただき、その企業の状態に合わせてどのデータが一番予測できるのか調整していきます。

その後、ユーザーが「アイラ」というキャラクターに「どのような時に需要が上がると思いますか?」という風に質問を繰り返すと、チャットボットで対応しながら、自動的に予測モデルが出来上がっていきます。データサイエンティストが入らなくてもこのモデルが出来上がるというものになります。

2025年7月に提供を開始し、本格的には2025年から2026年にリリースしていく予定です。

私からの説明は以上です。

質疑応答:赤字になった主な理由について

分林里佳氏(以下、分林):「売上が順調に伸びている一方で、赤字になった主な理由は何でしょうか? 開発投資や人件費などというところでしょうか?」というご質問です。

坂本:赤字ではなく、費用がかさんでしまっ

新着ログ

「情報・通信業」のログ