【QAあり】ドリーム・アーツ、営業利益は連結業績予想の進捗率78.2%と高水準で推移 3Q以降は成長投資と広告販促活動を本格化

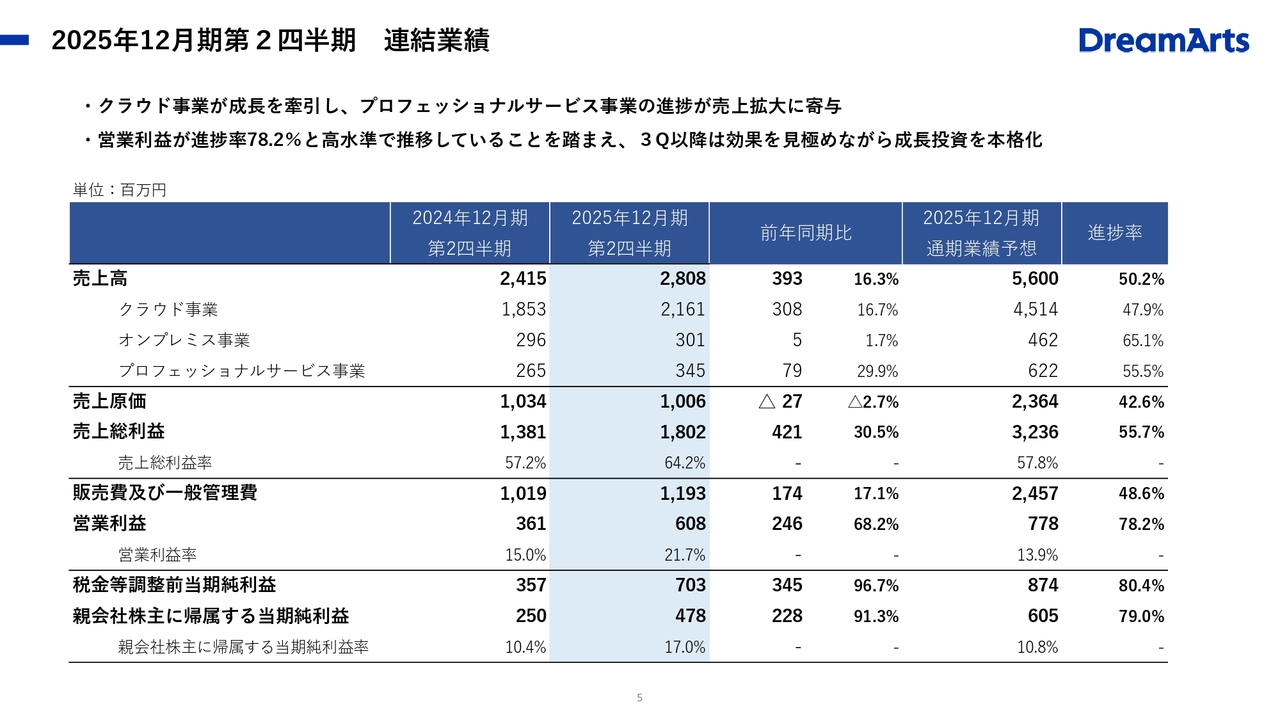

2025年12月期第2四半期 連結業績

山本孝昭氏(以下、山本):代表取締役社長の山本孝昭です。本日はありがとうございます。これより、2025年12月期第2四半期決算説明会をはじめます。

まず、上半期の状況についてです。すでにご存知の方や、資料をお目通しいただいている方もいらっしゃるかもしれませんが、売上高の進捗率は50パーセントとなっています。また、利益の進捗率は80パーセント前後と非常に順調に推移していると言えます。

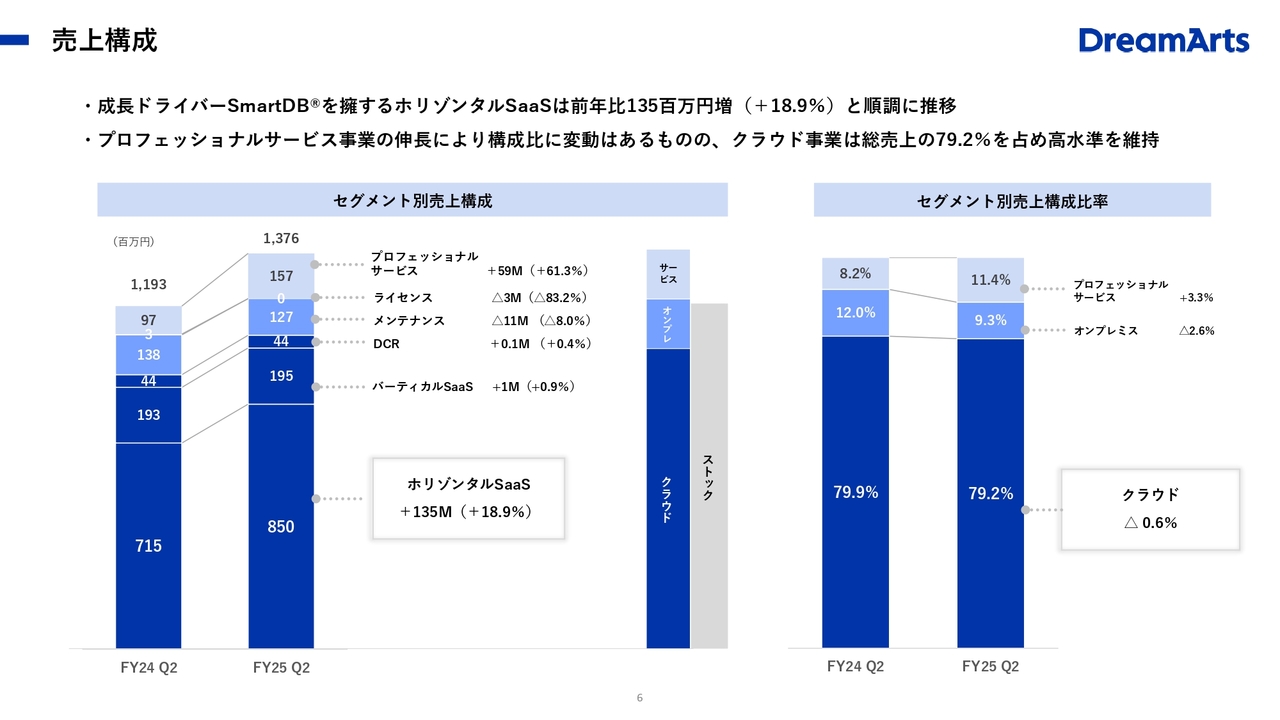

売上構成

売上構成についてです。当社の成長ドライバーである「SmartDB」はホリゾンタルSaaSに分類しています。前年同期比プラス約19パーセントで推移しています。

スライド右側のセグメント売上構成比率をご覧ください。クラウド事業が前年同期比0.6パーセント減と若干下がっていますが、概ね誤差の範囲内かと思います。一方で、プロフェッショナルサービス事業は少し増加し、オンプレミス事業の売上割合は「剪定戦略」により想定どおり減少している状況です。

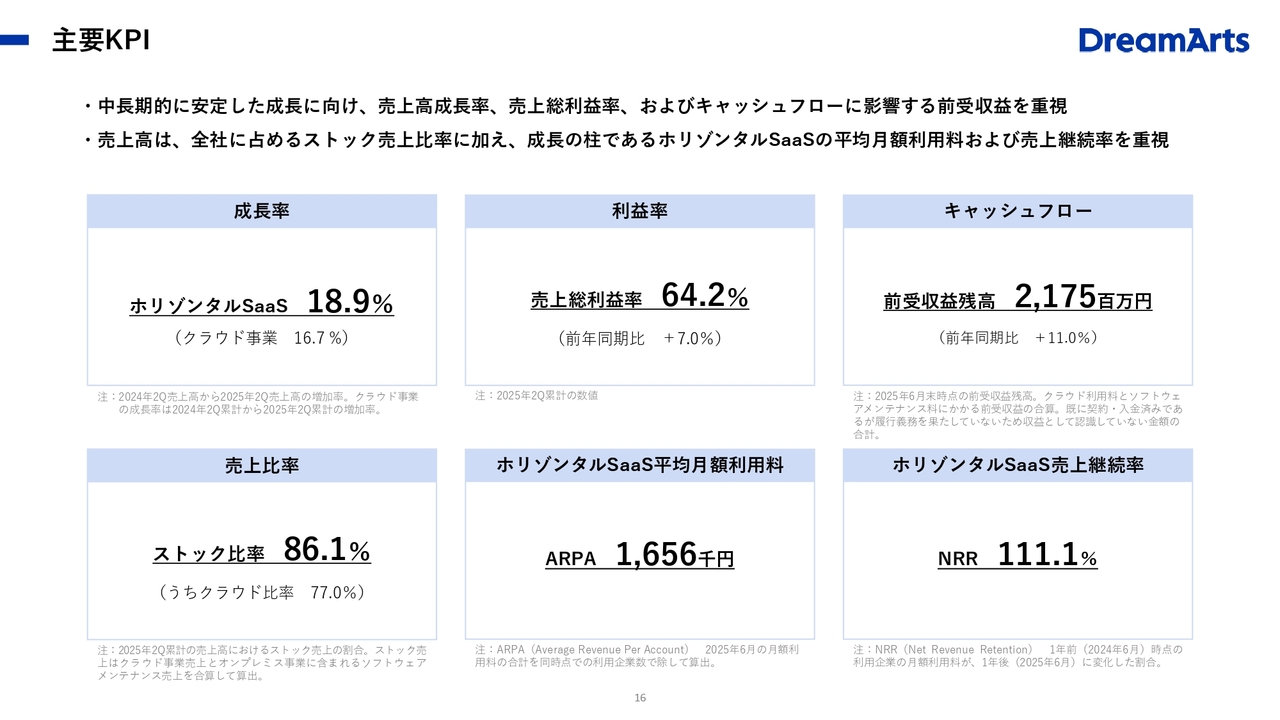

主要KPI

スライドは、主要KPIについてまとめたものです。ホリゾンタルSaaSの成長率は約19パーセント、クラウド事業全体では16.7パーセントです。また、より確実に利益を獲得した結果として、売上総利益率は64.2パーセント、前年同期比で7.0ポイント上昇しています。キャッシュフローも前年同期比でプラス11.0パーセントの伸びを記録しました。

ホリゾンタルSaaSの売上継続率は111.1パーセントとなり、昨年と比べてやや低下しています。この要因としては、前期からお話ししている「剪定戦略」の取り組みが背景にあります。「剪定戦略」は、今後の成長をさらに促進するため、高い成長力が期待できる分野にリソースとエネルギーを集中させることを目的としています。

ただし、これらは来年以降順調に改善し、再び成長軌道に乗ると考えています。

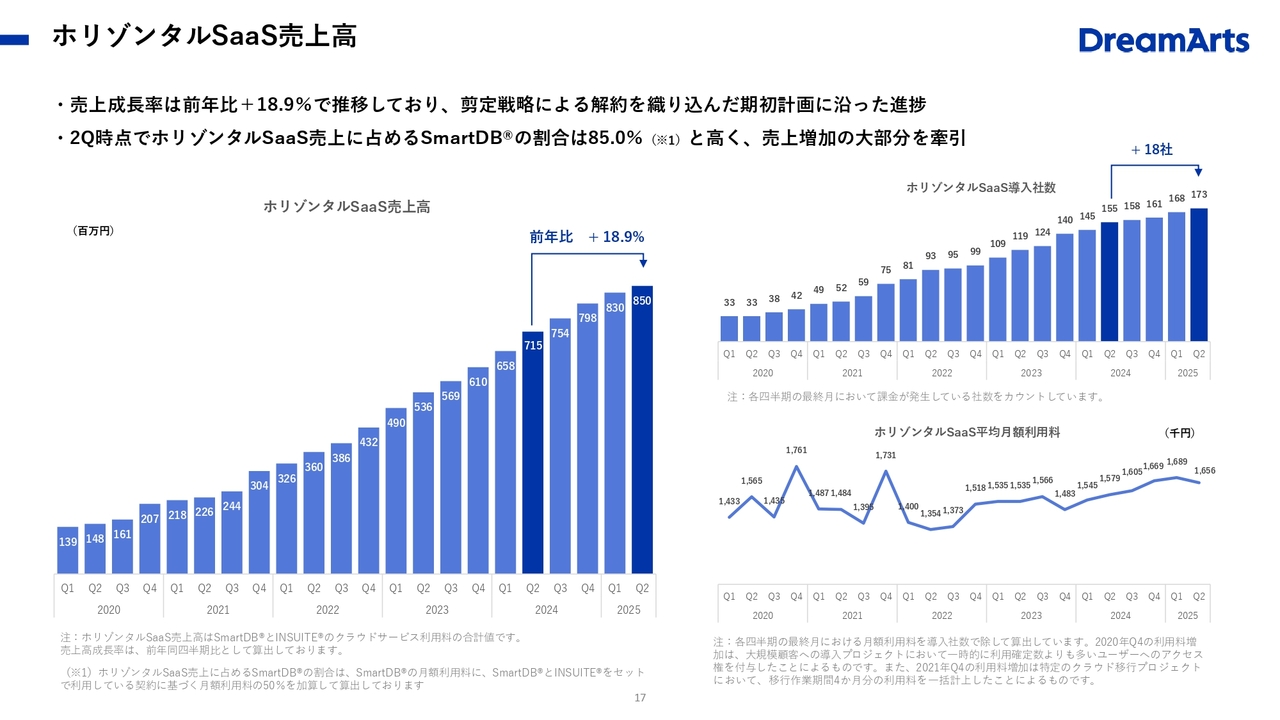

ホリゾンタルSaaS売上高

ホリゾンタルSaaSの売上高についてです。スライド左側のグラフのとおり、順調に伸びていると考えています。来年以降は、大型案件が増える中で件数も含めてさらに加速し、順調に推移すると見込んでいます。

2025年第2四半期のトピックス(プレスリリース/お知らせ)

こちらのスライドは、プレスリリースやお知らせとして外部に発表した内容のうち、第2四半期のトピックスを記載しています。中でも大きな取り組みとして、KDDIが全社で約1万数千名の稟議システムを「SmartDB」で刷新しました。これは、当社が戦略の中心に据えている「デジタルの民主化」という概念に基づく取り組みであり、無事サービスインを果たしました。このほか、ツルハホールディングスや日清製粉グループ本社などにも「SmartDB」を導入しました。

製品戦略としては、「DAPA(DreamArts Practical AI)」というコンセプトを発表しました。また、「SmartDB」ではマイナンバーカードを用いた本人確認、すなわちマイナンバー認証の対応を、「Shopらん」では外国人スタッフの活躍を支援する「AI翻訳」機能を発表しました。いずれも非常に強い支持と期待を得ています。

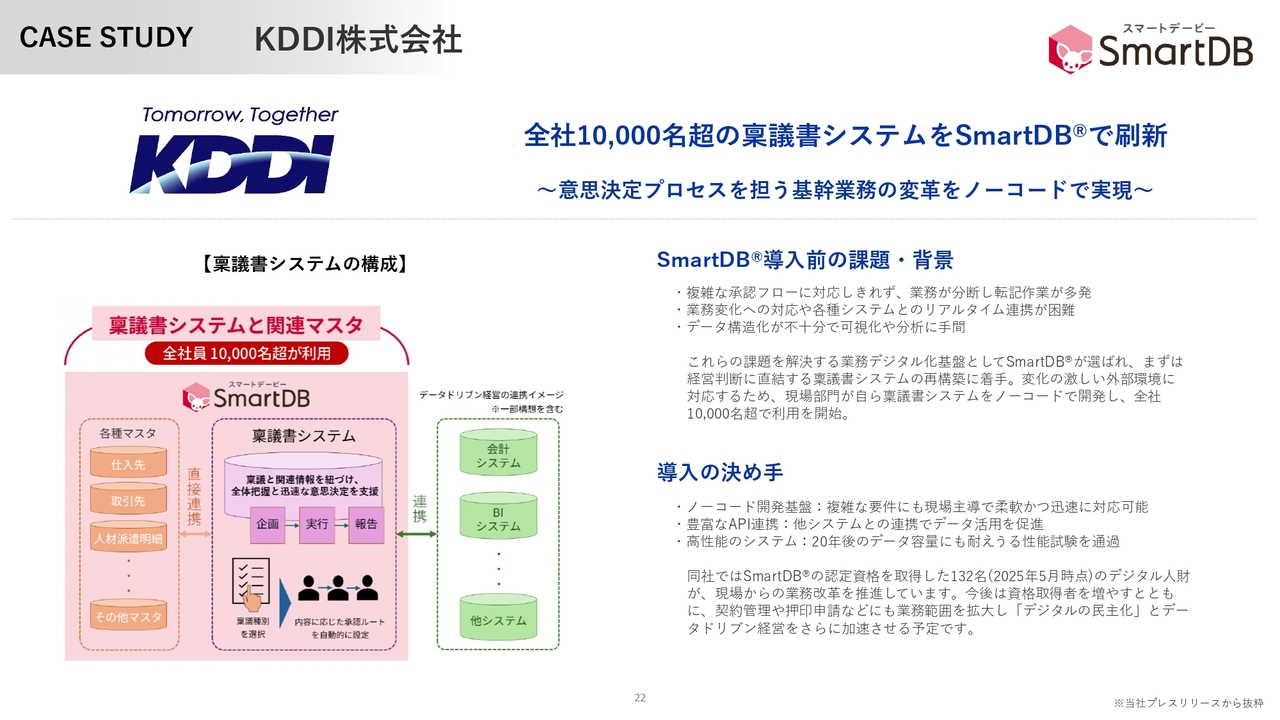

CASE STUDY KDDI株式会社

KDDIの取り組みについてご説明します。以前はエクセル・メール・紙や古いオンプレミスの仕組みを利用していましたが、「もうこれは変えなければならない」と、当時の社長肝いりでプロジェクトを開始したとうかがっています。

サービスインを果たした後、7月だったと思いますが、取締役執行役員専務(CFO)から急遽お礼の会を開催したいとお話をいただきました。当社の執行役員や担当者が参加し、KDDIの新しい本社オフィスで「新稟議システムサービスインおめでとう&ありがとうパーティ」を開催していただきました。

その際に、おもしろいエピソードがありました。専務が「今日は全員来れなかったのかな? なんだか少ないね」とおっしゃったのですが、「いやいや、このメンバーでやったんです」と言ったら非常に驚かれたそうです。

これはまさに、コーポレート本部という、システム部門ではないバックオフィスの総務部や人事部などが中心となり、スペック・仕様の決定を主導し、詳細設計もすべて責任を持って決定・進行した「デジタルの民主化」による事例です。

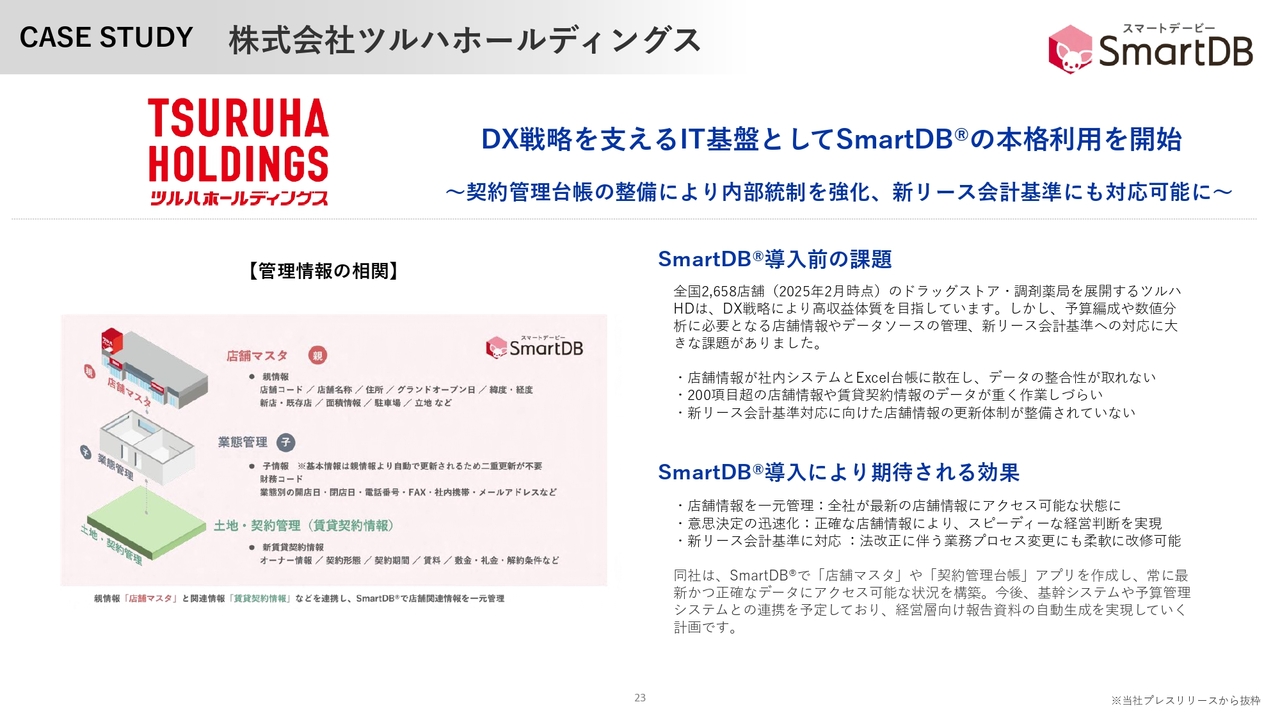

CASE STUDY 株式会社ツルハホールディングス

次に、ツルハホールディングスの取り組みについてご説明します。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ツルハホールディングスは過去の決算に誤謬があった可能性を発表し、直近の決算発表が延期されるという事象がありました。

実は、それを救ったのが「SmartDB」だったということを聞き、私たちも驚きました。当時、店舗情報をエクセルで管理していたそうなのですが、「ファイルが重く作業しづらい」「データの整合性が取れない」など店舗情報の管理に課題を抱えていました。経営企画の方が情報を整理する過程で、「SmartDB」による管理のしやすさに気づき、煩雑なデータ管理を「SmartDB」で整理したそうです。

2日間で店舗マスタのプロトタイプを作成、関係各部署のレビューを受けて、「いいね」「すぐにやろう」となり、2週間で店舗管理に関する総合的なデータベースとプロセスを構築されました。これは、私たちのユーザー会でも発表された非常に興味深い事例です。

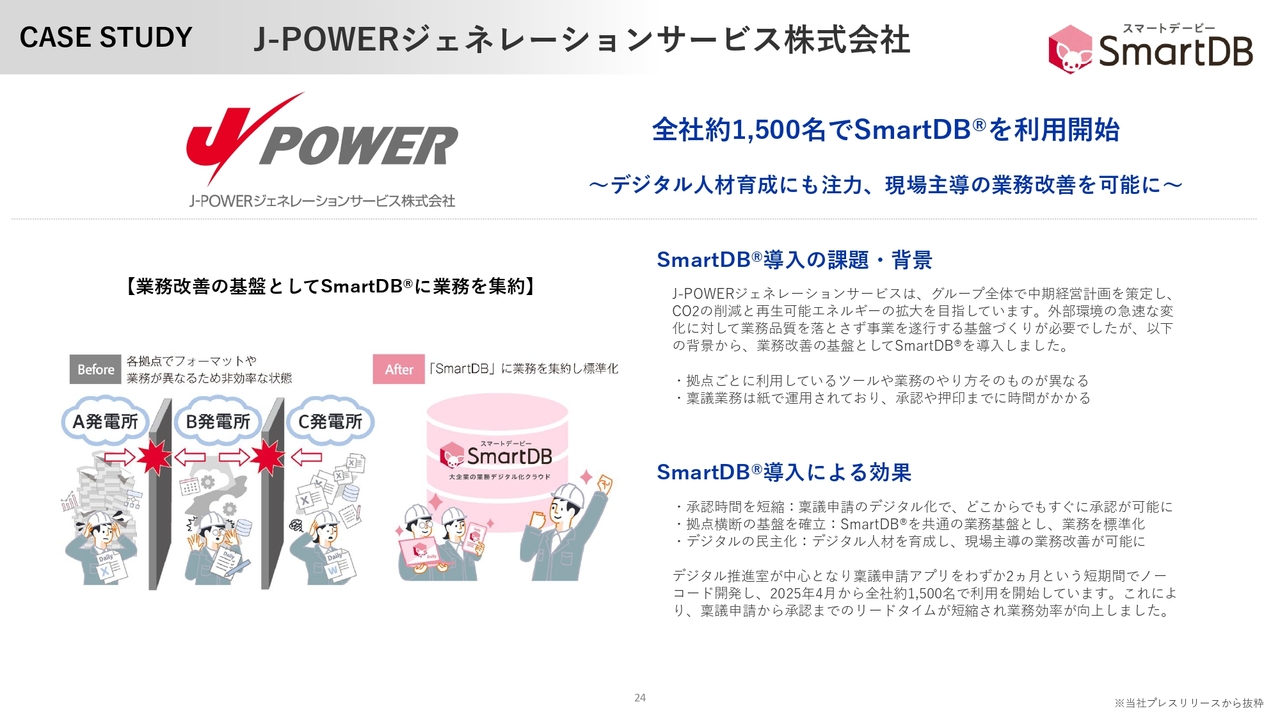

CASE STUDY J-POWERジェネレーションサービス株式会社

J-POWERジェネレーションサービスの事例についてご紹介します。特に印象深かった点として、広島や沖縄など全国6ヶ所にある発電所すべてに当社のスタッフが訪問し、「SmartDB」活用促進のための講座を実施したことが挙げられます。

ちなみに、「SmartDB」には認定資格制度があります。KDDIではすでに約150名が資格を保有し、人事評価の対象となる推奨資格として活用されています。J-POWERジェネレーションサービスにおいても、各発電所の現場職員が「SmartDB」を活用し、自分たちの業務をDX(デジタルトランスフォーメーション)化していく取り組みを進めています。当社のスタッフが6ヶ所の発電所を訪問した際、非常に温かく迎えていただきました。ヘルメットとユニフォームを着用して発電所の見学をじっくり行った上で、発電所のスタッフのみなさまに向けて「SmartDB」の講座を開きました。この取り組みは、まさに「デジタルの民主化」の一環であり、約1,500名を対象に「SmartDB」の利用が開始された事例として、私たちのユーザー会で発表されました。

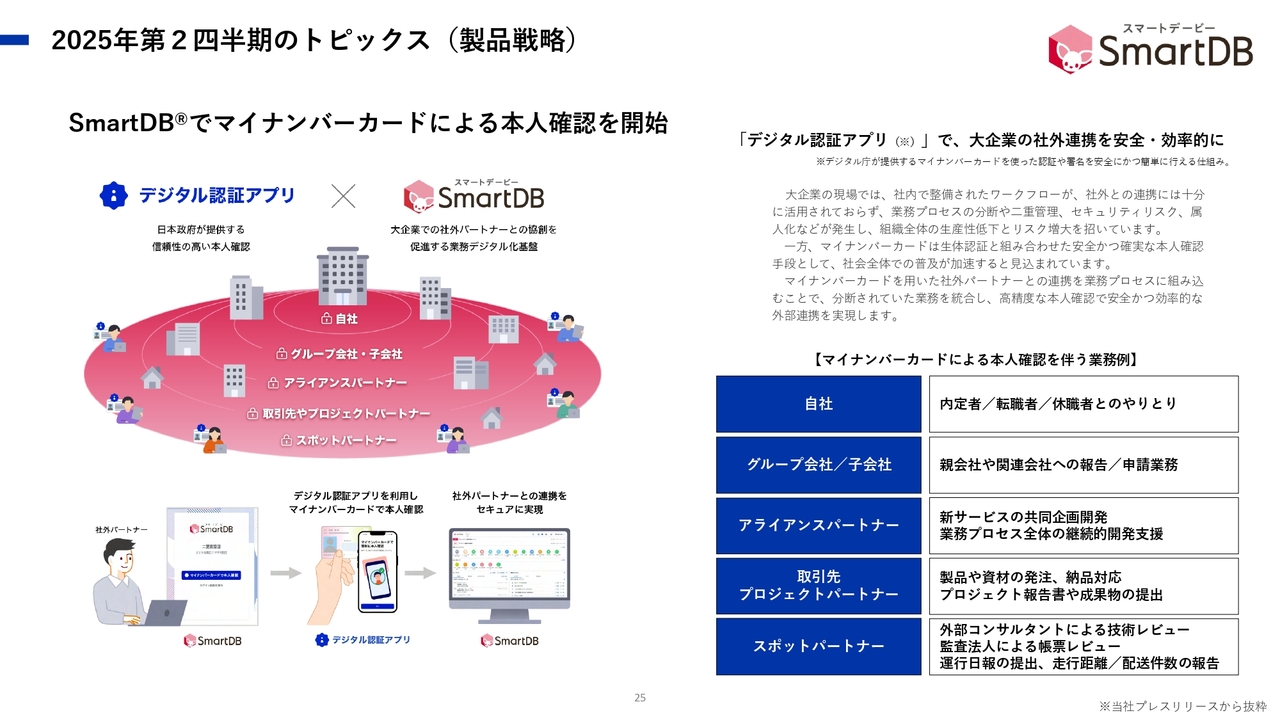

2025年第2四半期のトピックス(製品戦略)

製品戦略のトピックスとして、マイナンバー認証についてご説明します。これは、世界で初めて国家がデジタルネットワークを通じて本人確認を行うことが可能となるサービスで、「SmartDB」もマイナンバー認証に対応しました。

当社のターゲットは大企業です。大企業は自社の社員だけでオペレーションを回しているわけではないため、グループ会社や取引先のパートナー企業、さらには短期間だけプロジェクトに参加するスペシャリストといった外部の人々にも「SmartDB」を利用してもらいたいというニーズがあります。

以前から社外のパートナーにも使ってもらえる機能を提供していますが、本人確認のレベルを最高位に引き上げるため、デジタル認証アプリとの連携機能を追加しました。

2025年第2四半期のトピックス(成長投資/広告販促活動)

「SmartDB」は「スマデビ」の愛称で呼ばれています。この度、「スマデビジャンボリー!」というユーザー会を、ウェスティンホテル東京の最も大きな宴会場で開催しました。「スマデビジャンボリー!」は事例の共有にとどまらず、ネットワーク効果や横のつながりを非常に重視しています。

午前10時からの第1部では、当社が独自に開発した「デジ民ゲーム」を用いて、「デジタルの民主化」を進めていく上で重要な点をカードゲームやゲーミフィケーションを通じて学ぶことを中心に行いました。200人弱となる多くのユーザー企業の方々にお集まりいただきましたが、複数の企業の方々が、このゲームを通じて情報交換やネットワーク形成を図り、非常に好評でした。

スライド右側は、午後の「スマデビ's got Talent」というイベントの写真です。『アメリカズ・ゴット・タレント』を模したユーザー事例コンテストで、6社のユーザー企業が「SmartDB」の活用方法について発表し、8分間のピッチを通じて優勝企業を決定するというイベントです。夜にはネットワーク効果の拡大を狙った交流会を実施しました。

このイベントに参加しているオーディエンスの7割は非IT人材です。まさに現場でそれぞれの実務を担い、「デジタルの民主化」を主導的に進めようとしている方々に、今回は620名ほど集まっていただきました。

今回のイベントでは、漫画をモチーフにしたデザインを意図的に取り入れました。「本当に『デジタルの民主化』をやろう」「紙と判子はもちろん、メールとエクセルとか、古いオンプレのシステムでは業務が進まない」「僕たちがやる」という層の人たちがここに集まっています。年齢層は主に30代中盤から40代までで、漫画やアニメとともに育った世代です。その感性に合うインターフェースを目指し、漫画をデザインテーマに設定しました。

さらに、この世代が10年後には意思決定者になることを見越して、今回のイベントを企画しています。昨年「スマデビ20周年生誕祭」という同様のイベントを開催し、約350名にご参加いただきました。「スマデビ's got Talent」は非常に好評を博し、他社からも「うちも出てみたい」という声をいただき、今後も継続可能なイベントとして考えています。

「スマデビジャンボリー!」は、99パーセント以上の参加者が満足または大満足と評価しており、大変好評でした。来年も引き続き開催予定です。

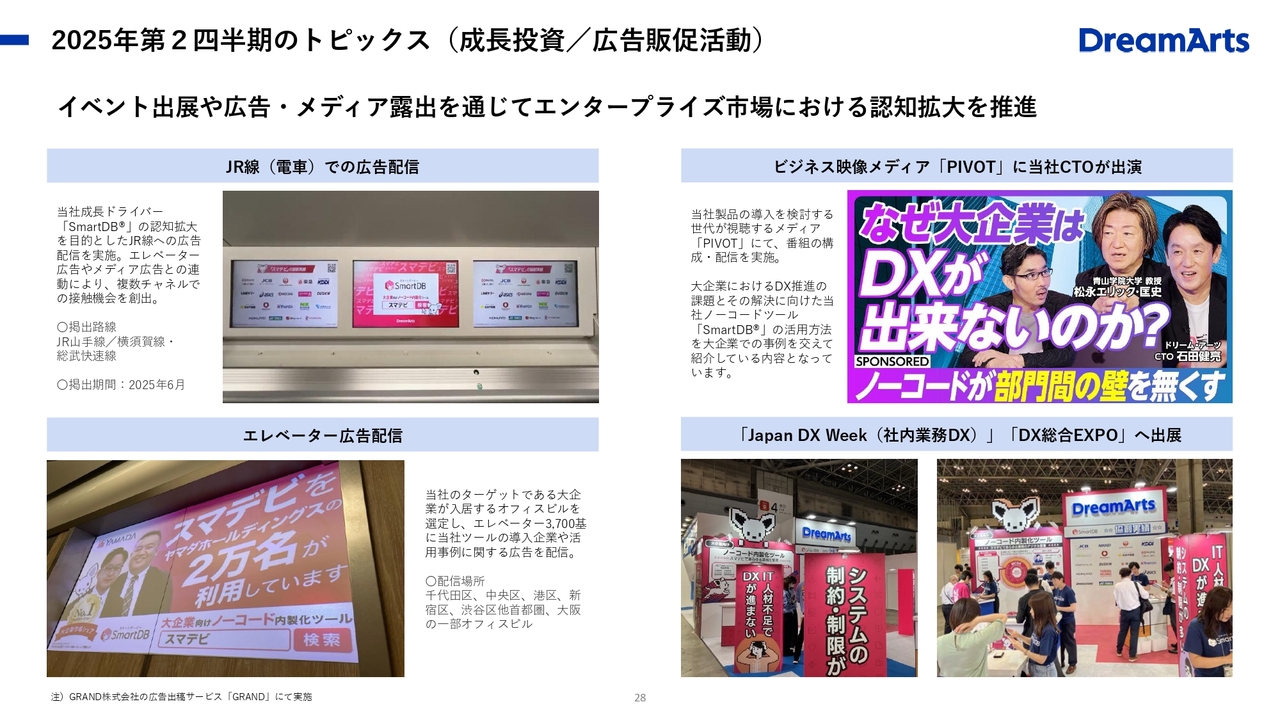

2025年第2四半期のトピックス(成長投資/広告販促活動)

プロモーションについてのトピックスです。JR山手線沿線に位置する、1,000名以上の企業が入居している大型ビルでエレベーター広告を実施しました。この広告は、当社のユーザーに相当する企業をターゲットにしたものです。また、同じ期間にJR山手線での車内電子広告も併せて展開しました。これらを通じてのお問い合わせもいただきました。

さらに、「PIVOT」というビジネス映像メディアで、当社CTOの石田が出演する「デジタルの民主化」についての番組を制作しました。これは今年の視聴回数トップテンに入り、先々週の段階で視聴回数が15万回を達成しています。この数字は1ヶ月で達成したもので、視聴回数ランキングで8位という結果です。他の番組が複数ヶ月の放映期間で達成する記録の中、私たちの動画は1ヶ月で15万回に到達しています。

また、「Japan DX Week」や「DX総合EXPO」といったイベントにも、細やかに出展を重ね、知名度を向上させるべく努めています。

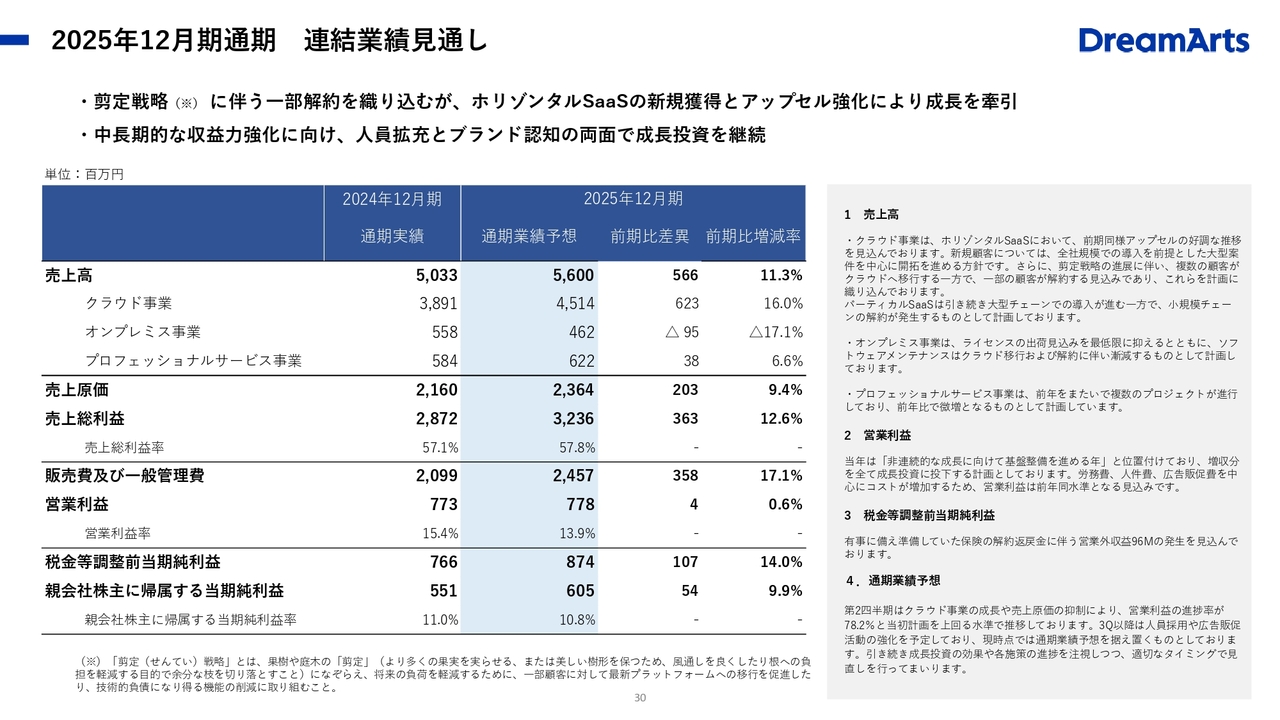

2025年12月期通期 連結業績見通し

業績見通しは、年初に発表した予想から変更していません。

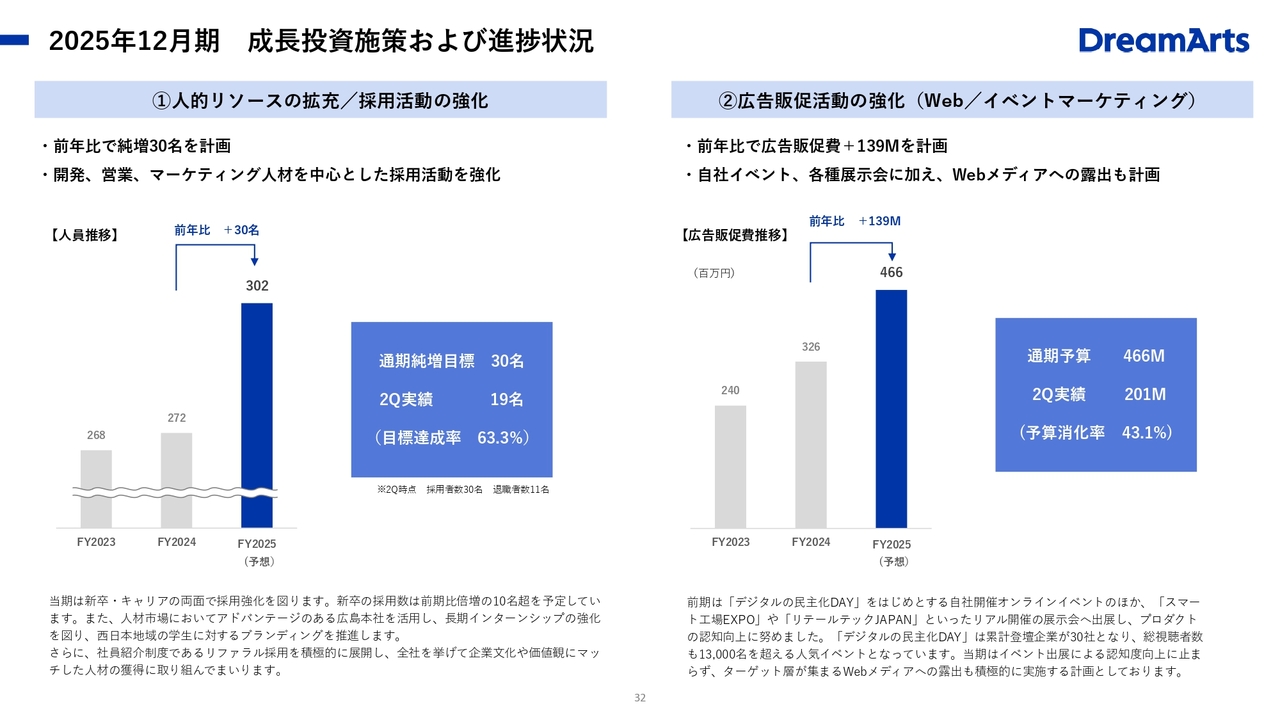

2025年12月期 成長投資施策および進捗状況

人的リソースの拡充についてです。スライド左側のグラフの四角部分に記載しているとおり、通期の純増目標は30名を掲げています。第2四半期時点では19名の増員となり、目標達成率は63パーセントに達しています。

広告販促活動についても積極的に取り組んでおり、予算消化率は43.1パーセントとなっています。十分に効果が期待できる活動が実施できている状況です。

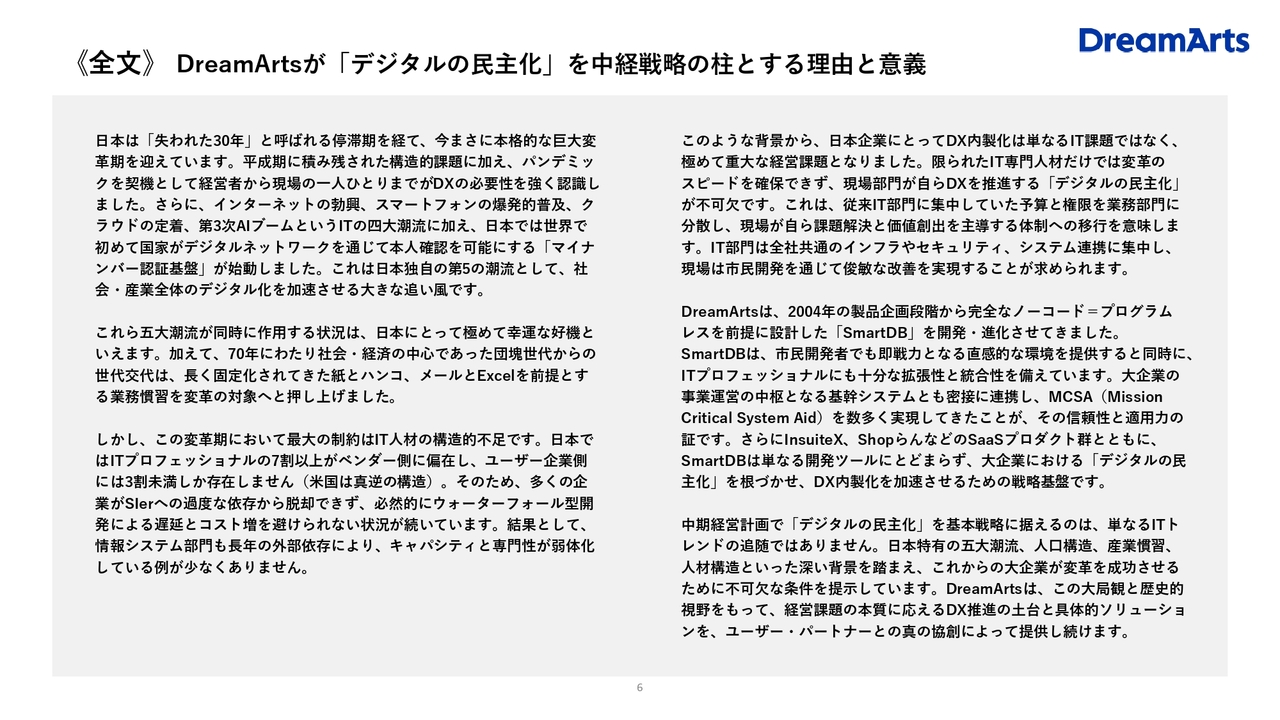

《全文》 DreamArtsが「デジタルの民主化」を中経戦略の柱とする理由と意義

今回、中期経営計画を発表しました。ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、スライドをご参照ください。

戦略の柱については長文になりますが、この部分は私が直接執筆しました。中期経営計画を発表した主な理由は、当社の戦略ストーリーを投資家のみなさまにご理解いただくためです。あわせて、3ヶ年の事業計画という数値面も含めていますが、解像度はあえて低めに設定しています。何を目指しているのか、またその背景となる認識についてお伝えすることを重視しました。

スライドでは、まずはじめに環境認識についてどのように考えているのかをお伝えしています。「失われた30年」の間に、業務改革や事業変革がかなり進展しました。それに伴いデジタル・DXは不可分のものとなり、大きく積み上がっています。ただし、それが積み上がった今、非常に良いタイミングでDXを伴う事業変革の波が始まっています。

この好機は、インターネットの勃興、スマートフォンの普及、クラウドの定着、そして第3次AIブームというITの大きな潮流が背景にあります。

日本におけるDXの本格化について、上記の世界の主要な4つの流れに加え、日本政府は5つ目の要素として「マイナンバー認証基盤」という国家的な本人確認基盤を導入しました。このタイミングでDXが本格的に始まるとされています。また、団塊の世代の世代交代が進む中で、さまざまな意味で新しい方向性に向けた風が吹き始めています。

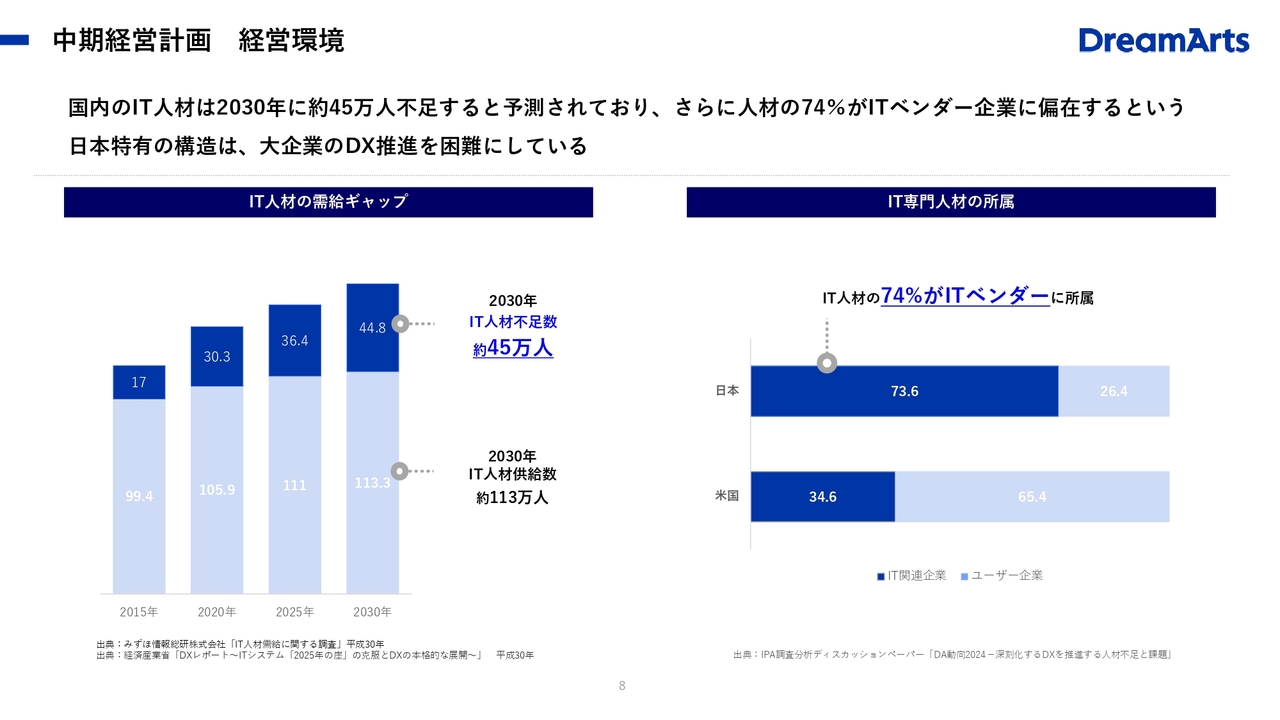

中期経営計画 経営環境

経営環境についてご説明します。当社が大きな問題・課題として認識しているのは、IT人材の不足です。日本のIT人材の7割強がベンダー側に属しており、ユーザー側には3割弱しか属していない状況です。アメリカではこれが逆転しています。そのため、日本ではベンダーに依存するしかありません。ベンダーと協力する際には、責任分界点を明確にする必要があり、その結果、ウォーターフォール型開発を採用せざるを得ません。

これにより、遅延やコスト増といった避けられない構造的な課題があります。しかしながら、企業はDXを進めなければなりません。DXを進める理由は、DX自体が目的ではなく、事業変革や業務変革と不可分な関係にあるからです。そのため、内製化を進める必要があると考えています。

日本には長いビジネスコンピューティングの歴史があり、中国や韓国とは大きく異なります。この50年から60年の歴史の中には、古くて大切なシステムが数多く存在します。ITベンダーの仕事が増加する中、これまでのシステムを守ることも重要ですが、事業変革や業務改革を進めるためには新しいことにも取り組む必要があり、その中で内製化の推進が求められます。

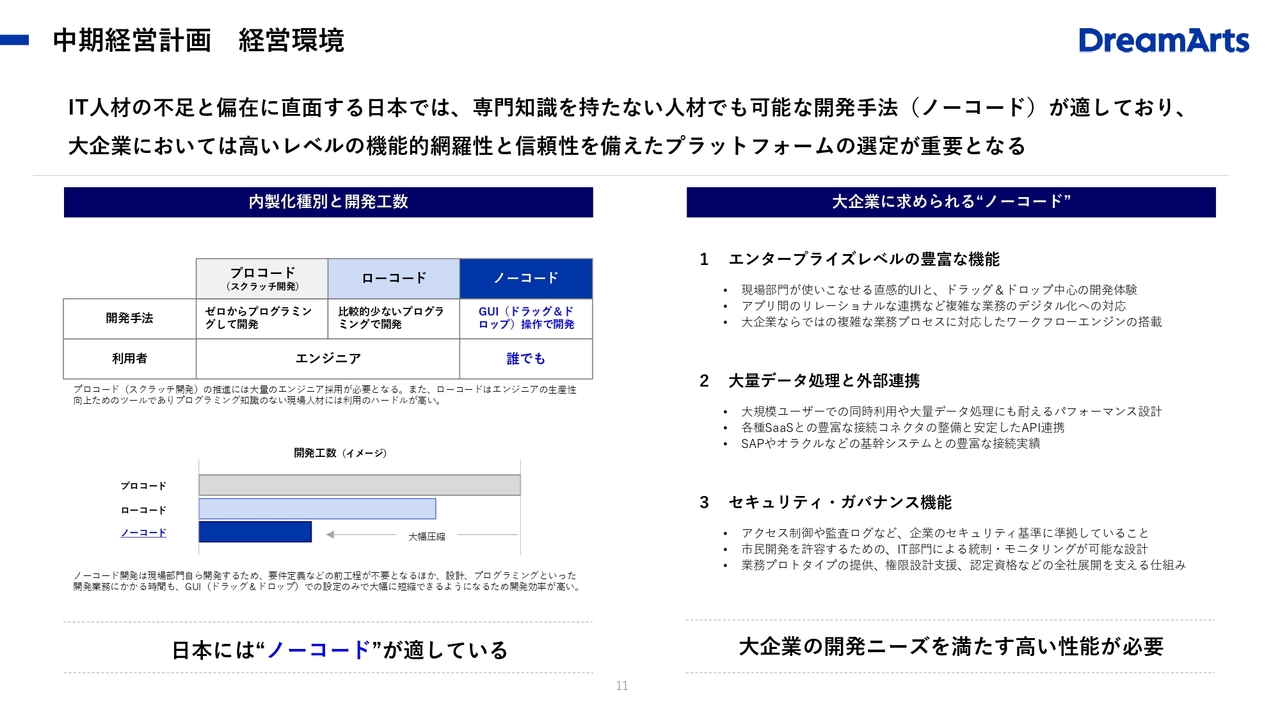

中期経営計画 経営環境

内製化を進めるにあたって、ITスペシャリストがユーザー側にいない場合、どうするのでしょうか。答えは、実務現場の人たちが自分たちで取り組む、いわゆる「デジタルの民主化」です。その際、ノーコードが重要な役割を果たします。

当社の「SmartDB」はノーコード開発ツールです。2004年に製品の概要設計を行った際には、まだ「ノーコード」という言葉は存在せず、「プログラムレス」という概念でした。当社はその「プログラムレス」の理念を2004年から取り入れています。そのため、非常に長い歴史を持ち、それに基づいて多くのユーザーの実績を重ねてきました。

なお、「ローコード」という、非常に似た言葉を持つツールがありますが、これは完全にプロ向けのツールです。したがって、日本で「デジタルの民主化」を進め、現場の人たちが内製化の力や能力を高めることを「ローコード」で実現するのは困難です。ここに、ノーコード開発ツールを持つ私たちの強みがあります。

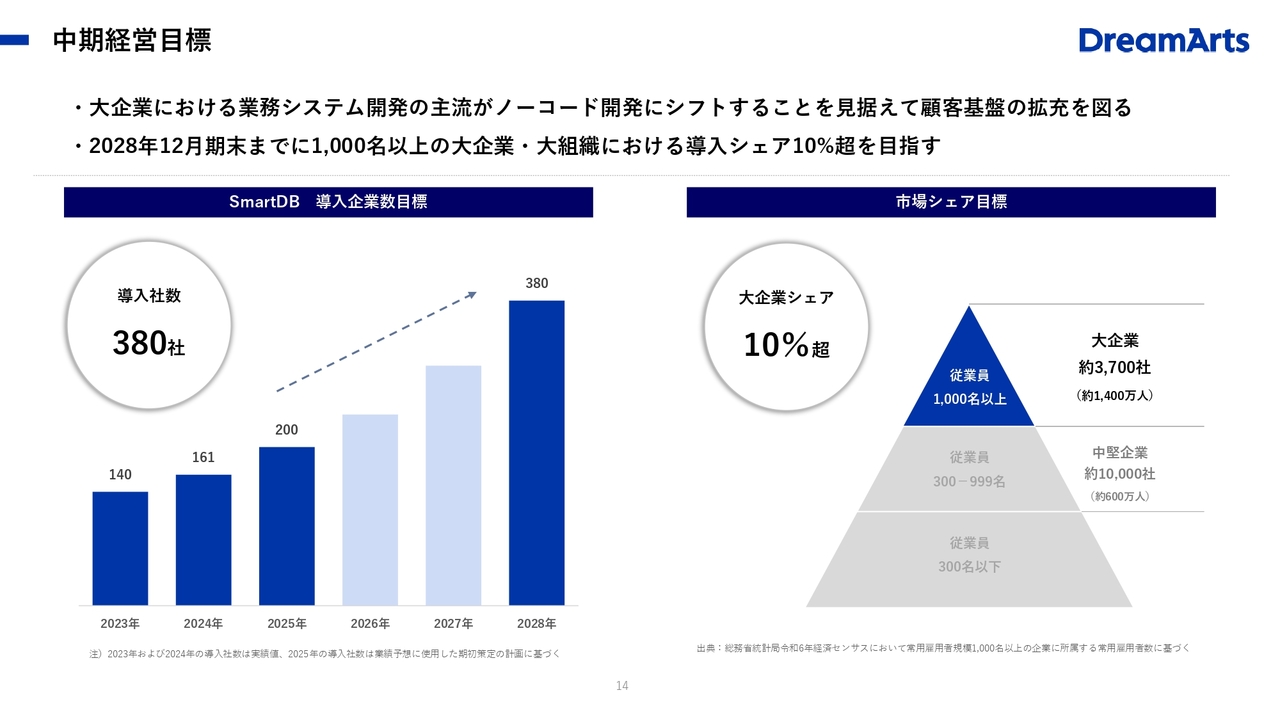

中期経営目標

中期経営計画では、2028年12月期までに380社の顧客獲得を目指しています。これは、当社のターゲットである大企業市場のシェア10パーセントに相当する計算です。これを目標に取り組んでいきます。

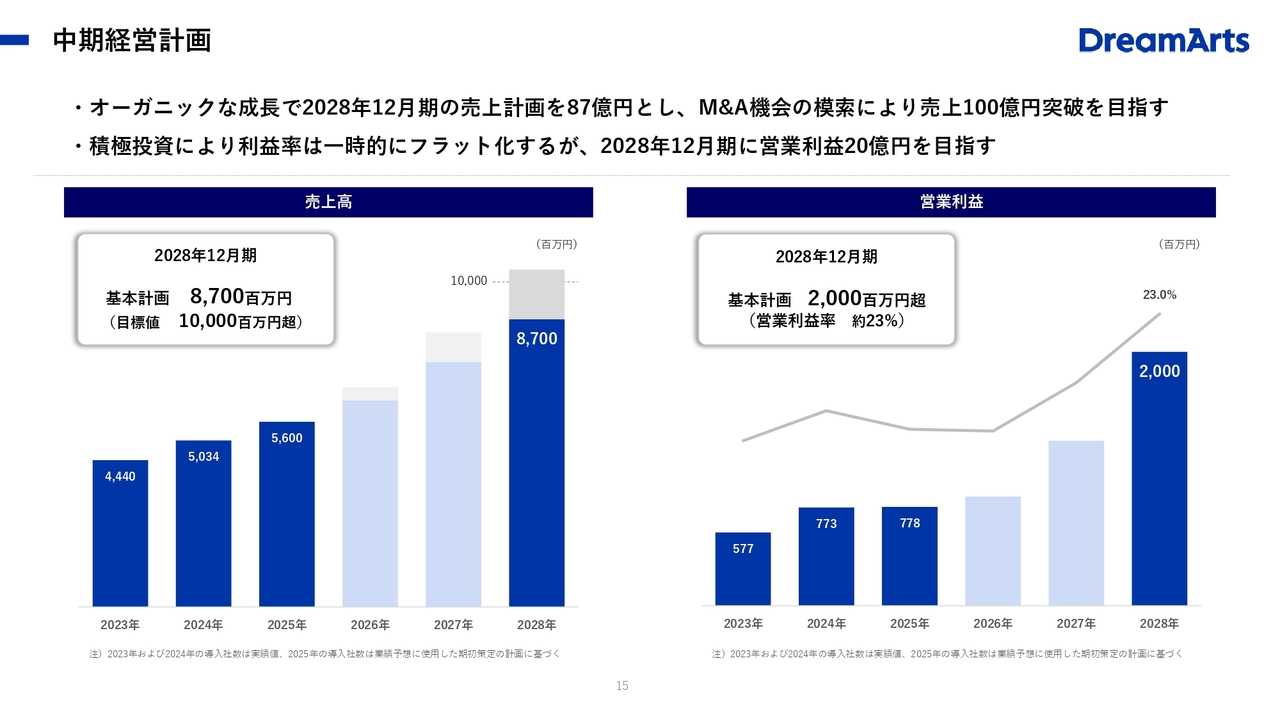

中期経営計画

中期経営計画目標はオーガニック成長に基づいており、2026年12月期・2027年12月期の具体的な数字はあえて明記していませんが、2028年12月期に売上高87億円、営業利益20億円を目指しています。

スライドのグラフでは、灰色のバーで100億円を超えた部分を少し示しています。これはM&Aの可能性を含めた数字です。すでに模索を始めているものの、相手があることのため、中期経営計画にはその数字を反映していません。ただし、M&Aに対して決して消極的であるというわけではありません。

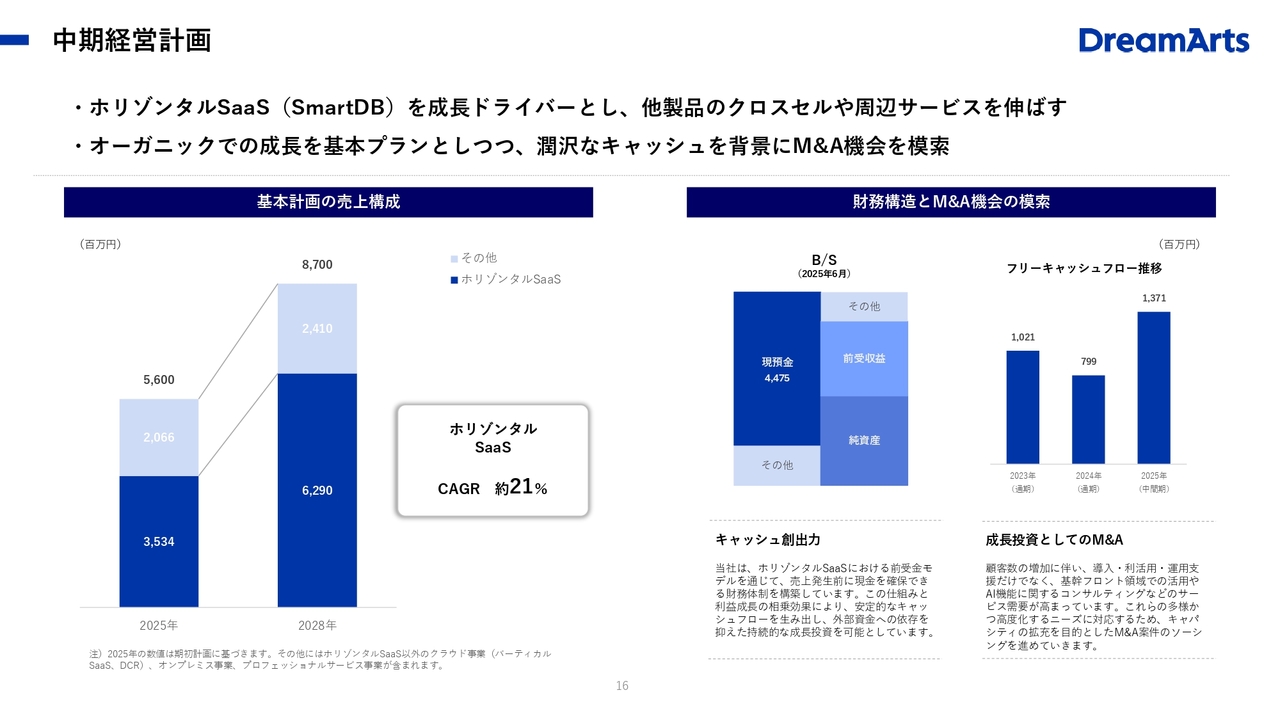

中期経営計画

売上構成については、ホリゾンタルSaaSの割合が増加していくと考えています。スライド右側のB/Sでは、キャッシュが順調に蓄積される体質転換がすでに確立されており、その状態を維持できる状況にあります。そのため、キャッシュフローの推移も順調に進むと考えています。

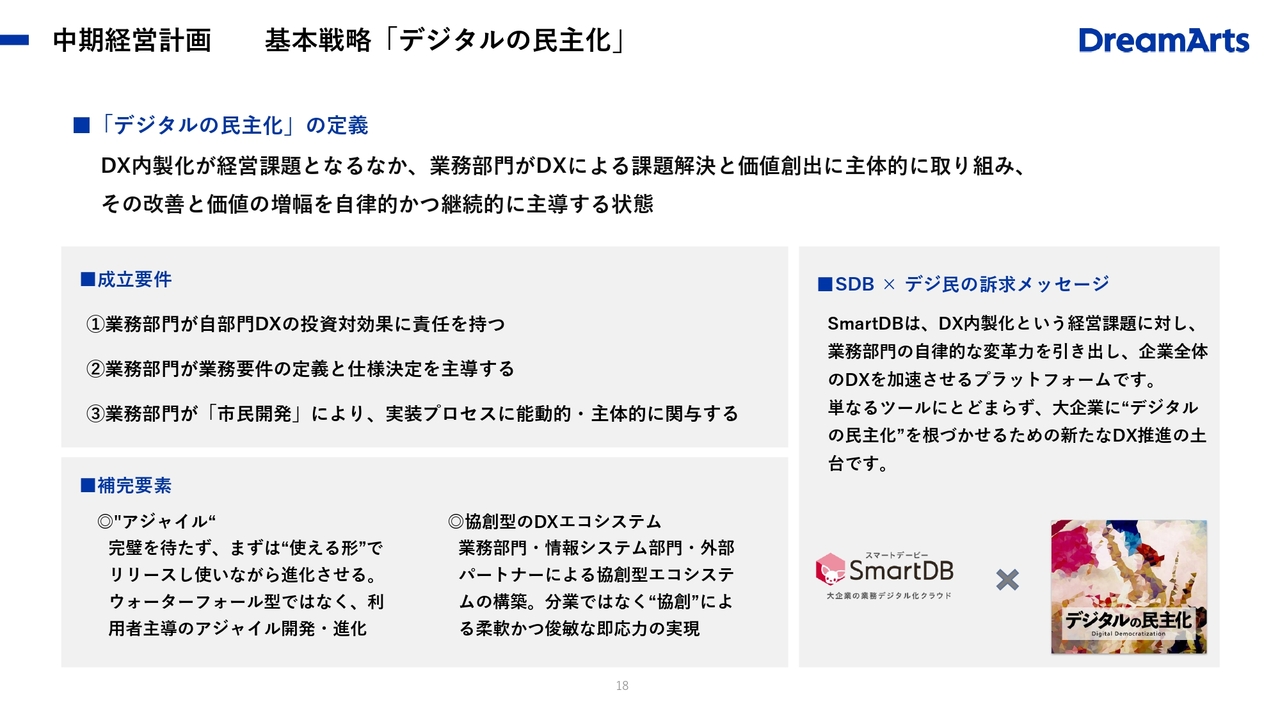

中期経営計画 基本戦略「デジタルの民主化」

「デジタルの民主化」についてです。社内および顧客との間では「デジ民」と呼んでいますが、今回この定義を明確にしました。これは、DXの内製化が経営課題となる中で、業務部門がDXを通じて課題解決と価値創出に主体的に取り組み、その改善と価値の増幅を自立的かつ継続的に主導する状態を指します。

また、成立要件や補完要素についても記載しています。この分野では、ツールベンダーやソリューションプラットフォームとして当社のような存在は少なく、ブルーオーシャンであると考えています。

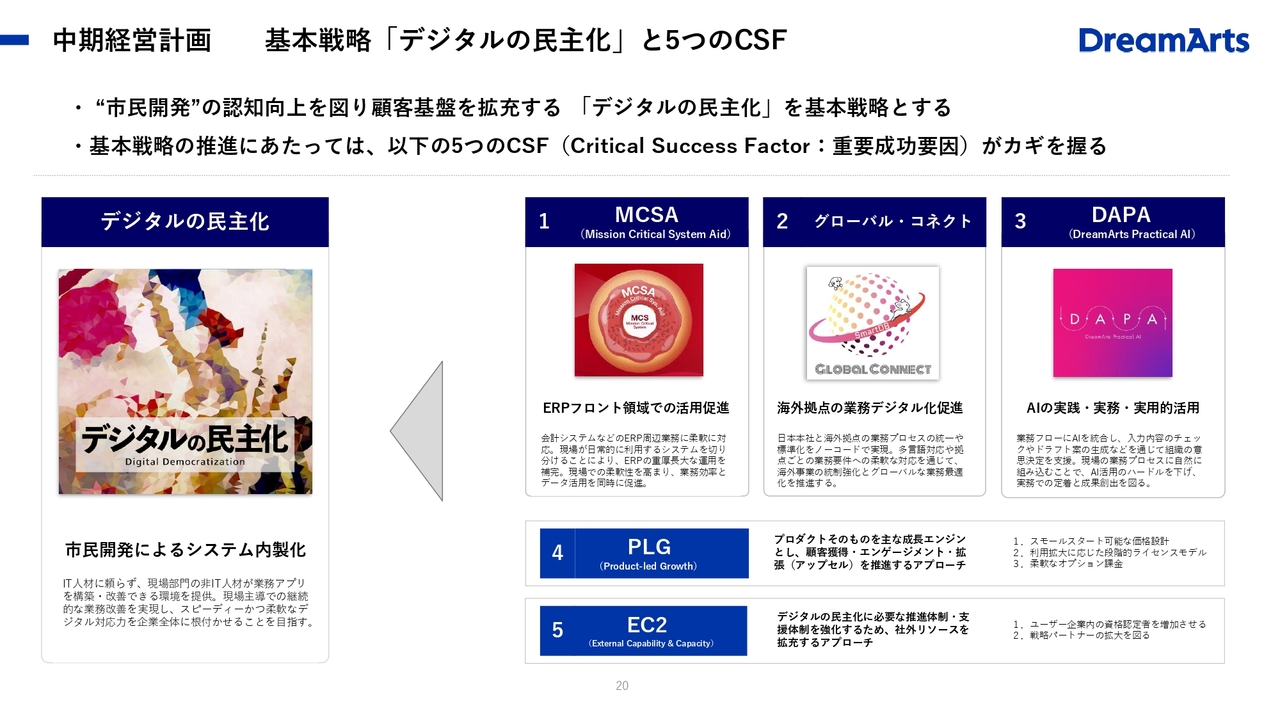

中期経営計画 基本戦略「デジタルの民主化」と5つのCSF

「デジタルの民主化」は、当社の中期経営計画における基本戦略です。この戦略を補完するためのCritical Success Factor(CSF:重要成功要因)が5つあります。

1つ目は「MCSA(ミッション クリティカル システム エイド)」です。これはERPフロント、つまり基幹システムの前受け・後受け処理を指します。

2つ目は、日本企業のグローバルビジネスを支える取り組み「グローバル・コネクト」です。当社はすでに20年以上にわたりこの支援を行っており、全ユーザーへ広げていく考えです。

3つ目は「DAPA(DreamArts Practical AI)」です。

4つ目は、「Product-led Growth(PLG)」です。これはプロダクト自体が成長をリードしていくという意味で、製品づくりの考え方を示しています。

5つ目は、「EC2」です。当社で独自に定義した言葉で、外部のケイパビリティとキャパシティを獲得することを指します。この中には、SmartDB認定制度における有資格者を増やすためのプログラムも含まれています。この一環として、「スマデビジャンボリー!」のような取り組みに参加する人々を増やし、来年末までに1万人規模を目指していきたいと考えています。

この他にも、パートナーシップを強化し、中期的な目標達成に向けて取り組んでいきます。私からの説明は以上です。

質疑応答:新サービス投入の進

新着ログ

「情報・通信業」のログ