【QAあり】パワーソリューションズ、営業利益は前年比+75.7% 単体売上高が成長、DX推進・DXコンサルティングが好調に推移

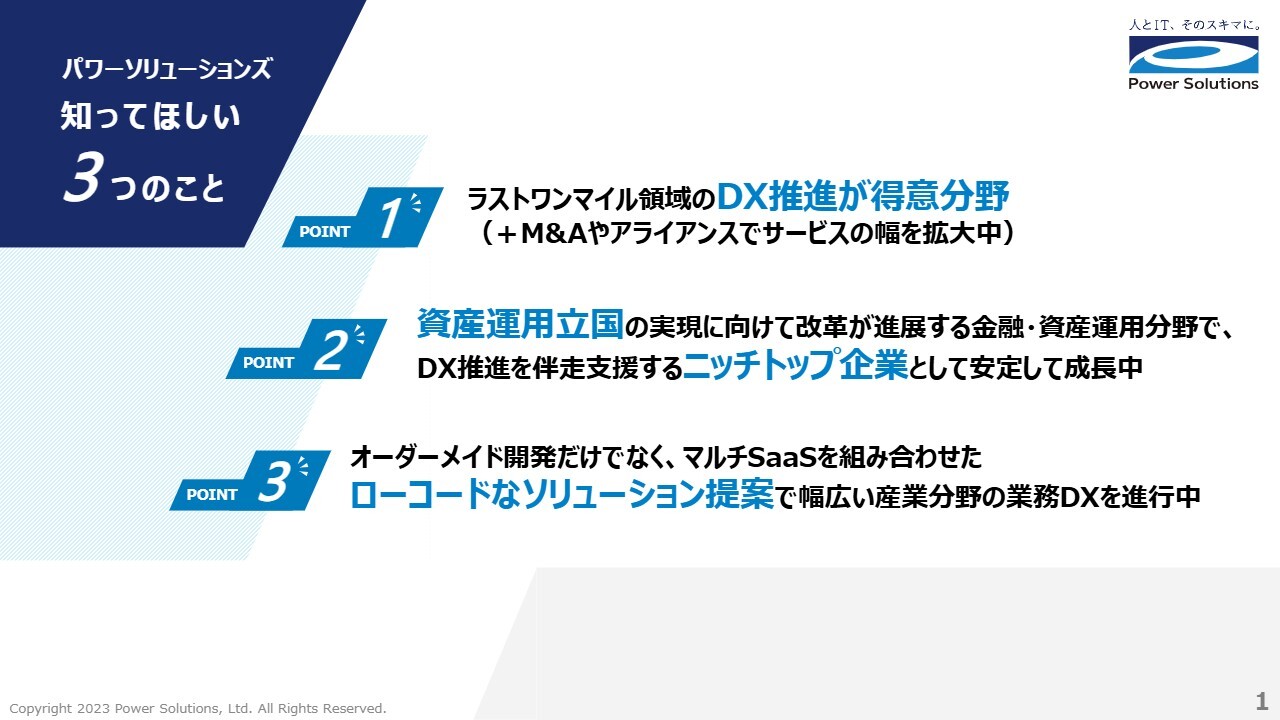

パワーソリューションズ 知ってほしい3つのこと

高橋忠郎氏(以下、高橋):株式会社パワーソリューションズ代表取締役社長の高橋です。この度は当社の説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

本日みなさまに知ってもらいたいことは、こちらのスライドに記載している3つです。1つ目は、パワーソリューションズはラストワンマイル領域のDX推進が得意分野で、M&Aやアライアンスでサービスの幅を拡大中であるということです。

2つ目は、資産運用立国の実現に向けて改革が進展する金融・資産運用分野で、DX推進を伴走支援するニッチトップ企業として、安定して成長中であるということです。

3つ目は、オーダーメイド開発だけでなく、マルチSaaSを組み合わせたローコードなソリューション提案で、幅広い産業分野の業務DXを進行中であるということです。

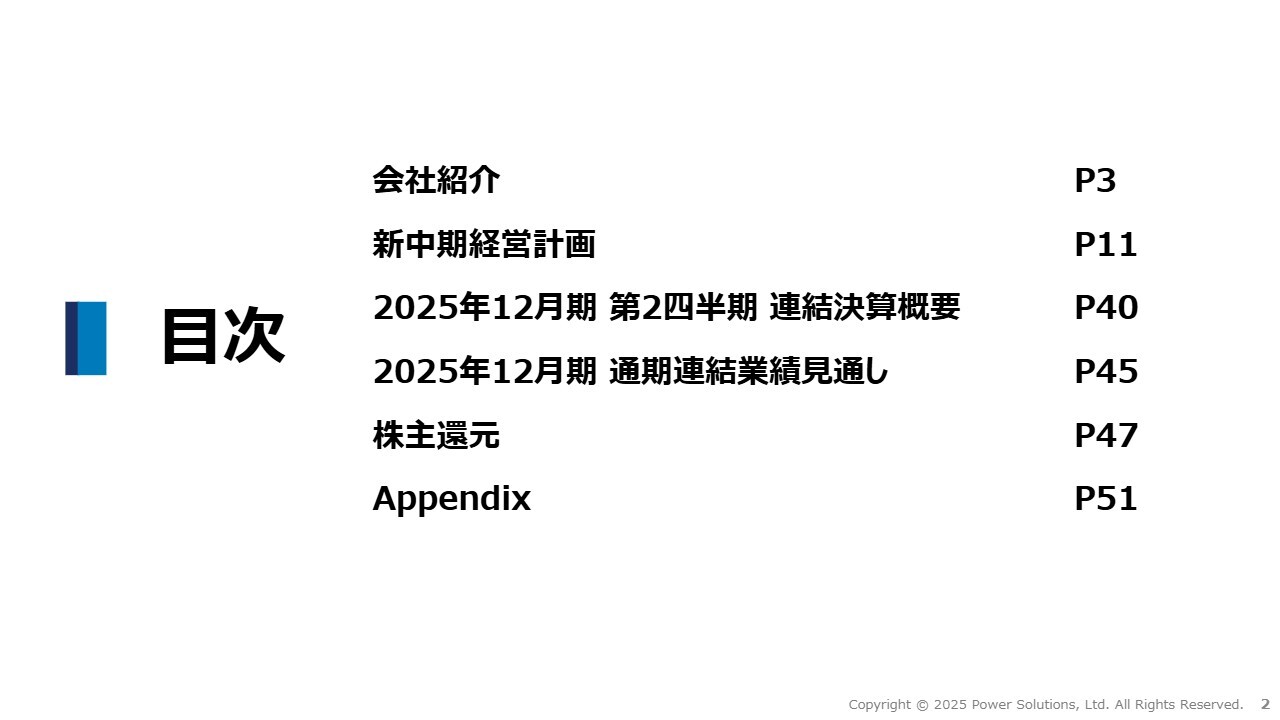

目次

高橋:本日の目次です。まず会社紹介を行い、今年公表した新中期経営計画を通じて当社の事業環境や成長戦略をご説明します。その後は2025年12月期第2四半期連結決算、当期の通期連結業績見通し、株主還元についてご説明します。

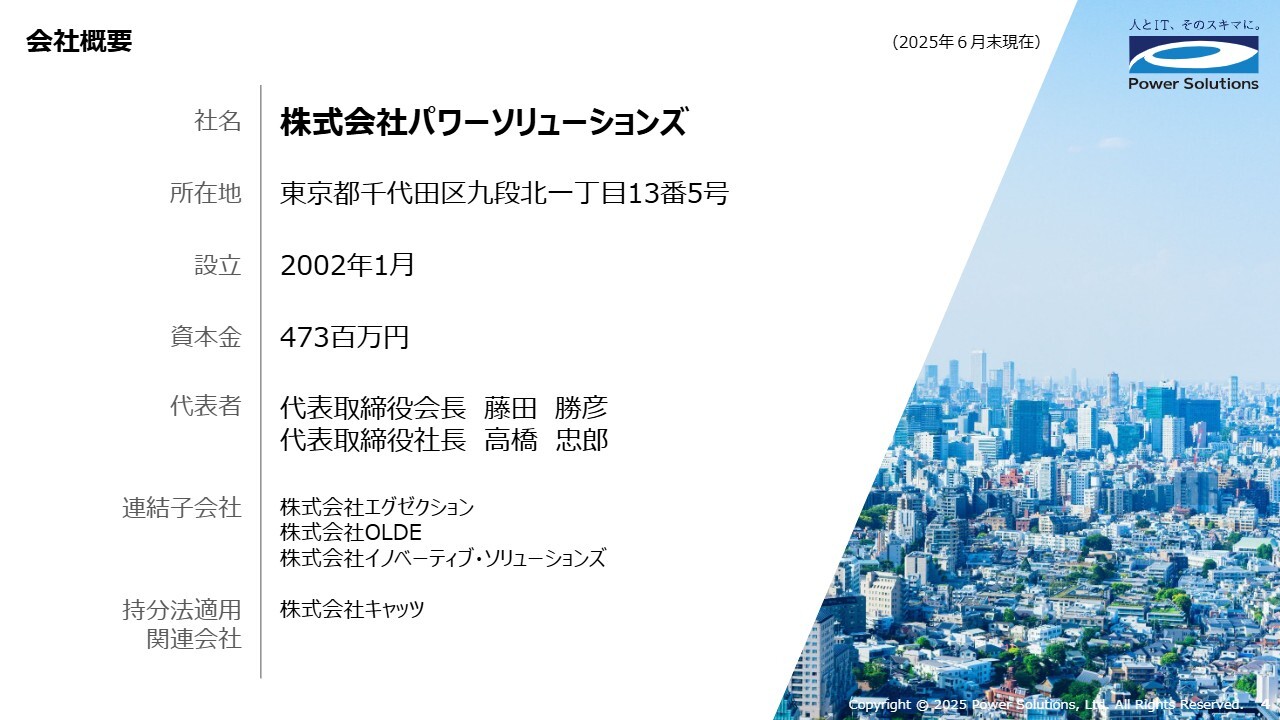

会社概要

高橋:はじめに会社紹介です。パワーソリューションズはBtoB、つまり企業向けのIT会社であり、設立して23年です。2019年に上場し、現在の代表は私と藤田です。私は、上場後の2021年に創業者である佐藤よりバトンを受け継ぎ、代表に就任しています。

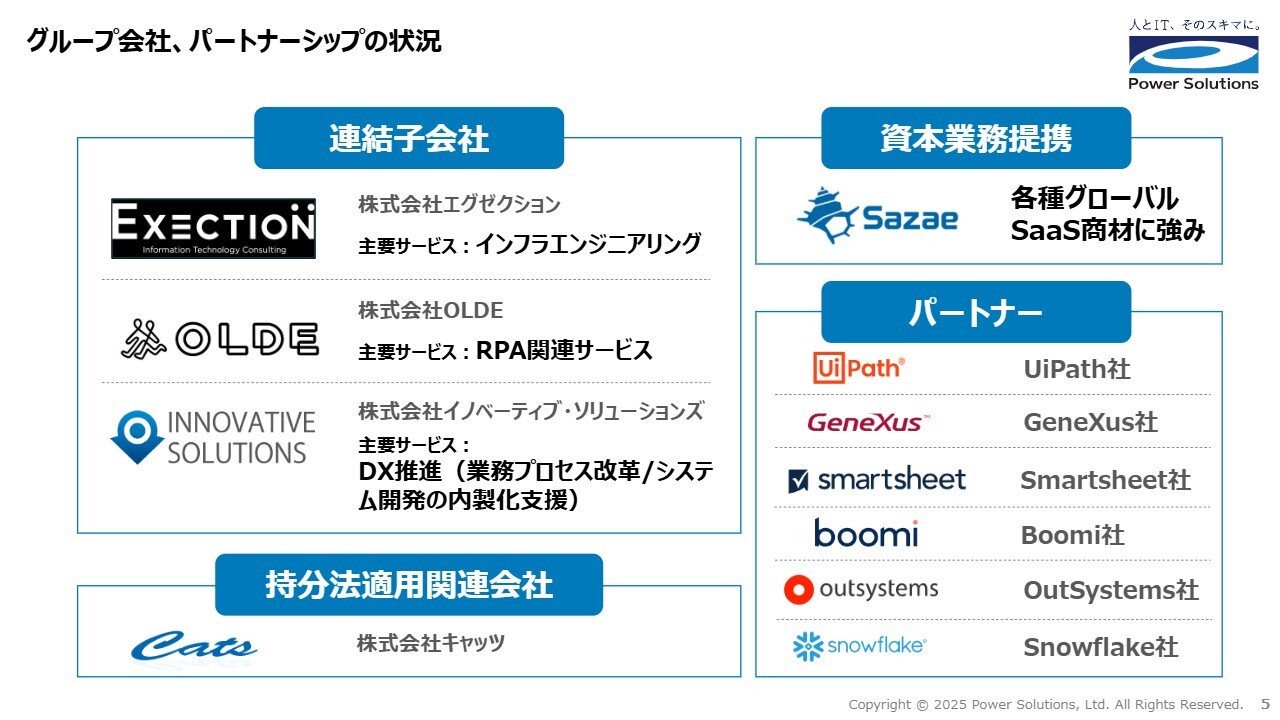

グループ会社、パートナーシップの状況

高橋:こちらが、当社のグループ会社やパートナーを表したスライドになります。当社は2019年に上場後、サービスの幅を広げるべく継続的にM&Aを実行しています。

エグゼクション社はクラウドインフラ、OLDE社はRPA関連サービスに強みを持ち、イノベーティブ・ソリューションズ社はDX推進に関する業務コンサルティングを得意としています。

また、スライド右側にあるようなAI搭載のグローバルSaaSをマルチに活用したDX支援を実行支援しており、その先行実現をしているオーストラリアのSazae社と資本業務提携をしています。

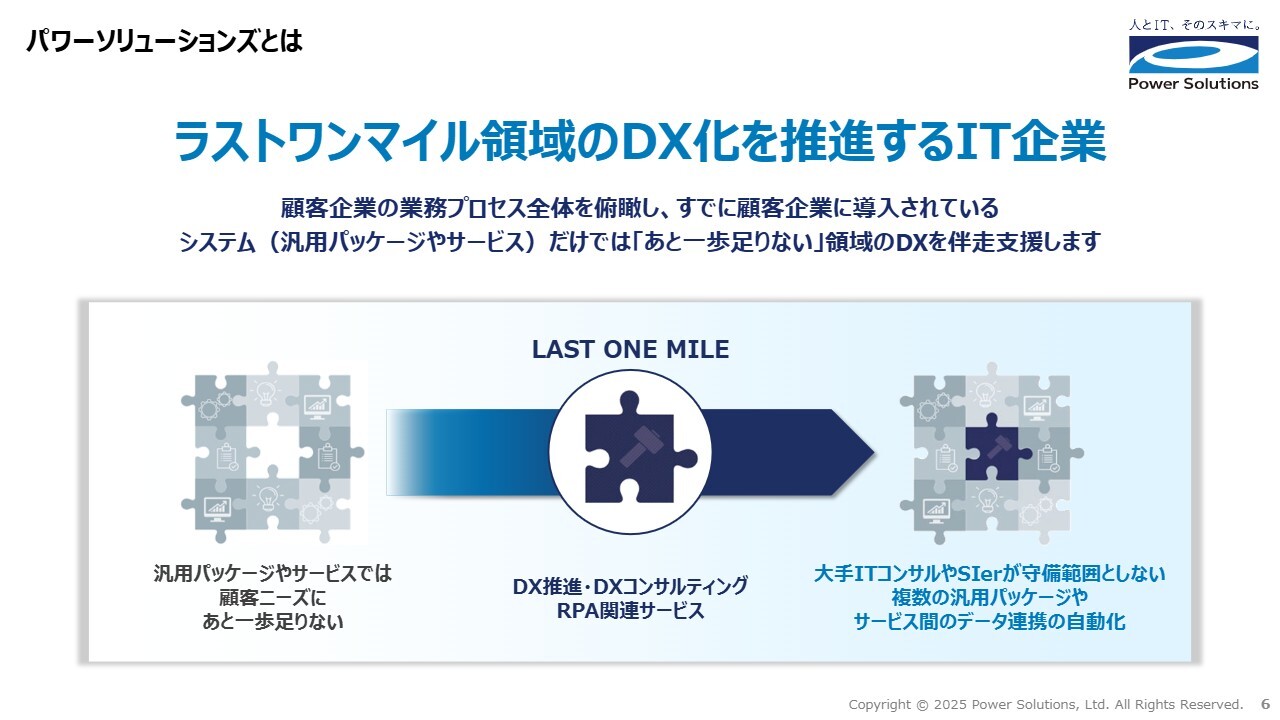

パワーソリューションズとは

高橋:パワーソリューションズは、簡単に言うと、ラストワンマイル領域のDX化を推進するIT企業です。ラストワンマイルとは、お客さま企業が導入している業界スタンダードな汎用パッケージやサービスとエンドユーザーの間にできる、スキマ領域の業務を指します。

このスキマ業務は往々にして自動化ができておらず、非効率になっていることが多く、お客さまのお困り領域です。当社はこの「あと一歩足りない」領域をラストワンマイルと称し、DXの伴走支援をしています。

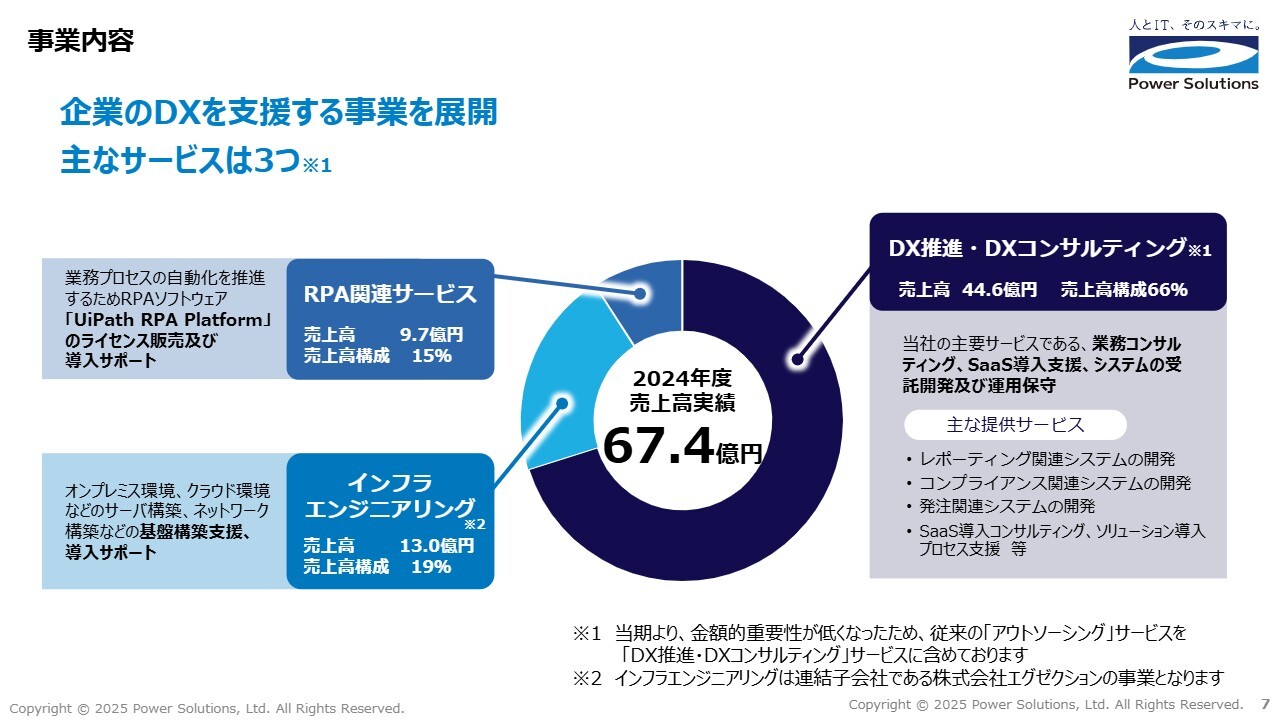

事業内容

高橋:当社グループの事業内容です。当社グループはBtoBのIT企業として、お客さまのDXを支援する3つのサービスを提供しています。

DX推進・DXコンサルティングの規模が最も大きく、パワーソリューションズとイノベーティブ・ソリューションズ社の事業となります。

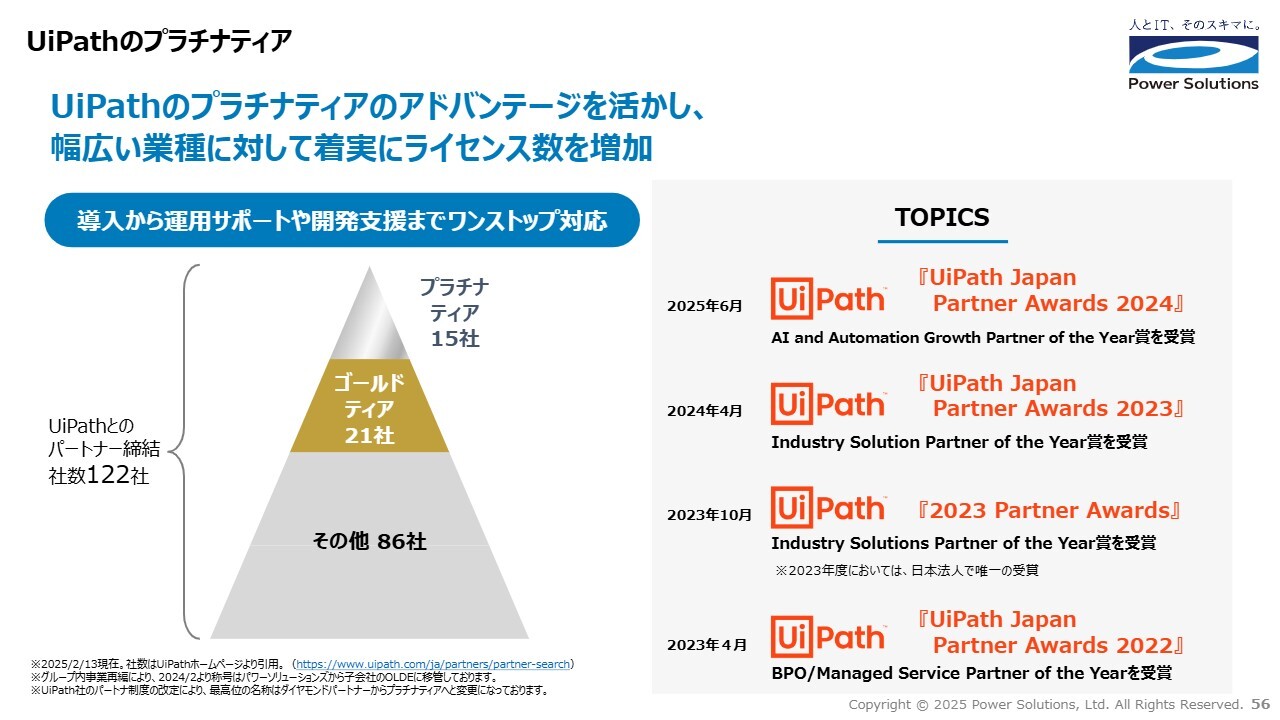

インフラエンジニアリングは、エグゼクション社によるIT基盤の事業です。また、RPA関連サービスはOLDE社が手掛ける事業です。「UiPath」プロダクトを用いて、AIとオートメーションの融合による業務革新を提供しています。

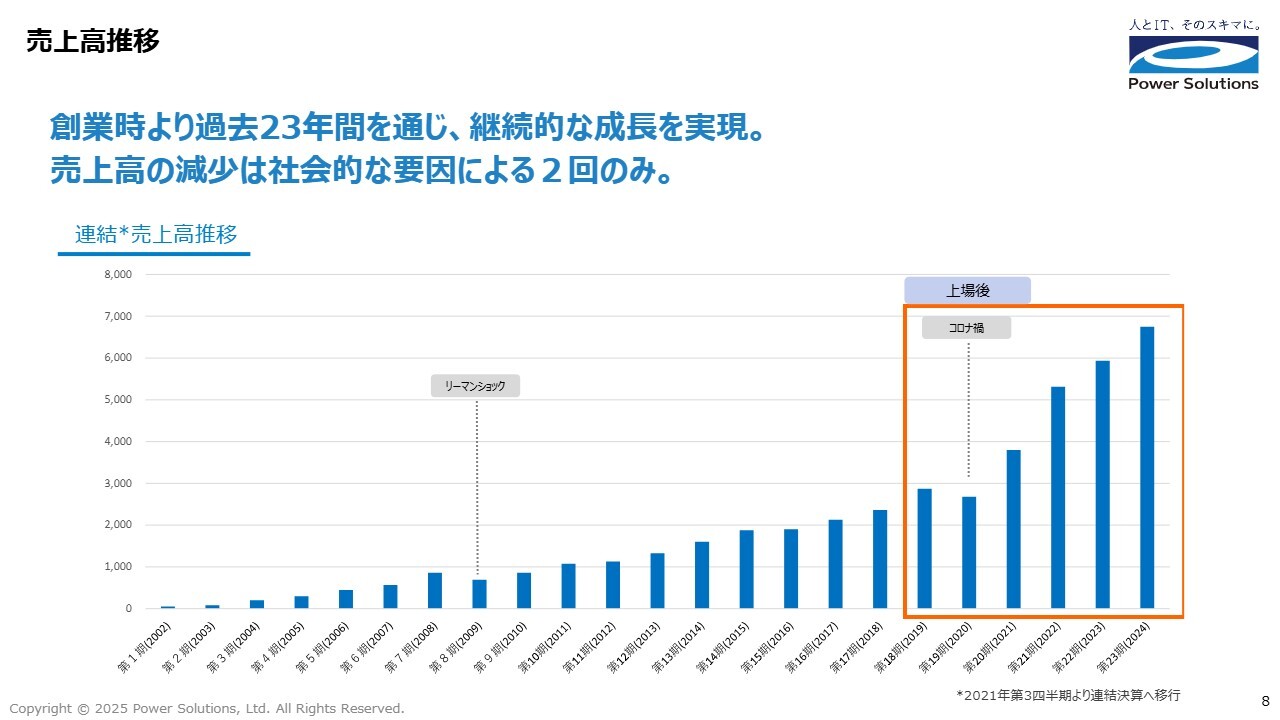

売上高推移

高橋:創業時からの売上推移のグラフです。当社グループは創業時から継続的な成長を実現しており、売上高は安定して成長しています。

前年度比で売上高が減少したのは、過去2回のみです。これらの要因は、第8期がリーマン・ショックによる影響、第19期が新型コロナウイルス感染症拡大の影響となっています。

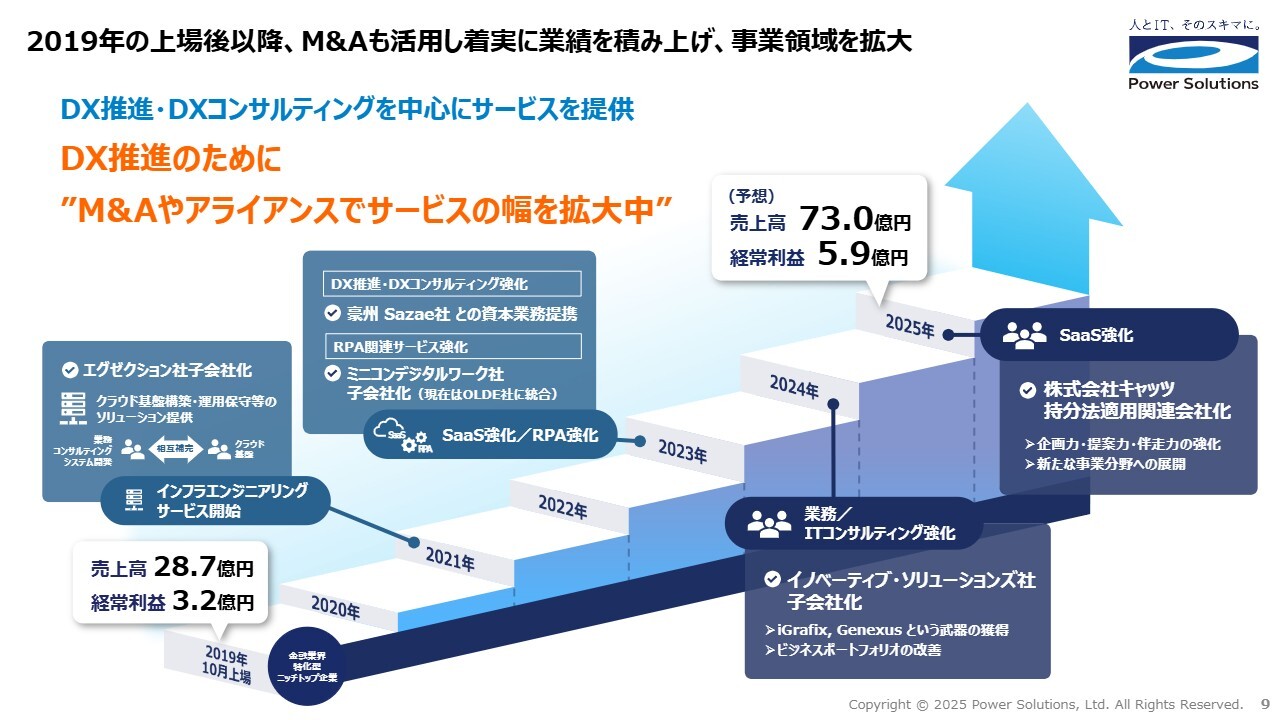

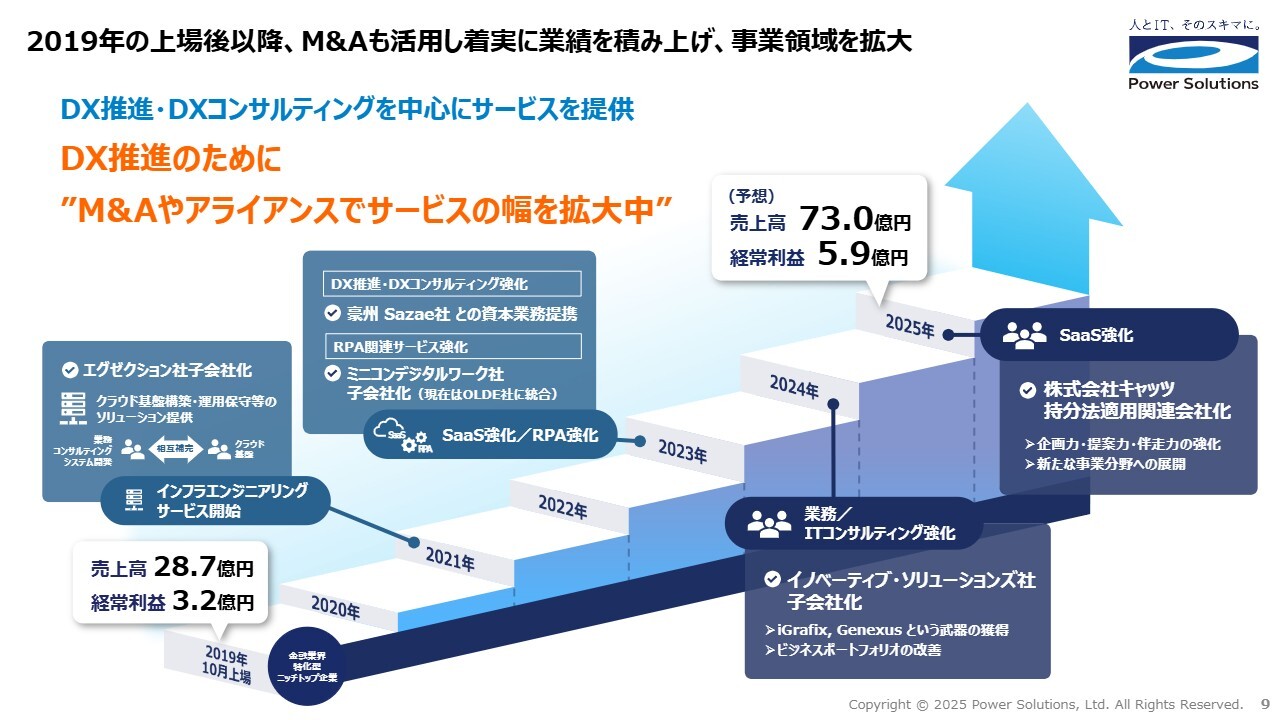

2019年の上場後以降、M&Aも活用し着実に業績を積み上げ、事業領域を拡大

高橋:こちらのスライドは、上場からの当社グループの成長を表したものです。上場後はM&Aやアライアンスも活用し、DX推進のためのサービスの幅を拡大中です。

2021年にはエグゼクション社がグループジョインし、インフラエンジニアリングサービスの提供を開始しています。2023年にはオーストラリアのSazae社との資本業務提携を行い、DX推進におけるSaaSノウハウの補完をしています。

また、RPA関連サービスについては、グループジョインしたミニコンデジタルワーク社にパワーソリューションズのRPA事業を合流させてOLDE社とすることで、サービスを強化しました。

2024年はイノベーティブ・ソリューションズ社がグループジョインし、コンサルティング機能を強化しています。そして今年は、キャッツ社を持分法適用会社化しました。

ミッション / ビジョン

高橋:当社紹介の締めとして、当社のミッションとビジョンを紹介します。当社のミッション、いわゆる私たちの使命は「あらゆるラストワンマイルに、ITで立ち向かう」です。繰り返し出てきますが、「ラストワンマイル」という言葉は当社事業を象徴する言葉です。ぜひ覚えていただければと思います。

また、当社が目指す未来は「誰もが新たな一歩を、踏み出せる社会」です。ラストワンマイル領域は非効率になっていることが多く、そのような非効率にITを活用した解決策を提供することができれば、人はもっと創造的な仕事に挑戦することができます。

人間の力をもっと、創造することへ。そのために、私たちは力を尽くしていきます。

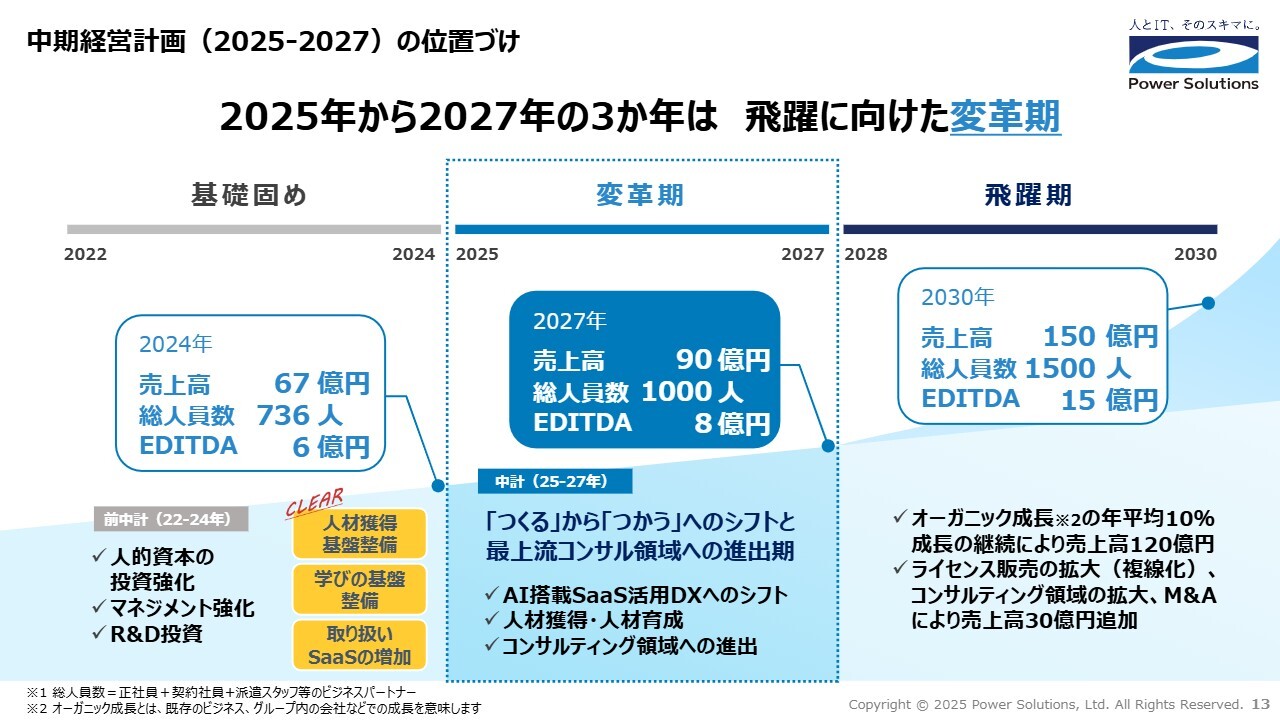

中期経営計画(2025‐2027)の位置づけ

高橋:ここからは、今年2月に公表した新中期経営計画についてご説明する中で、当社の事業環境や成長戦略をご紹介します。

基本方針です。今回の中期経営計画の対象は、スライド中央の点線で囲ってある部分です。2022年から2024年までの前中計期間は人材獲得や人材育成の基盤を整備し、R&DやM&AによってAI搭載のグローバルSaaSの取り扱いを増やしてきました。

それを受けて、2025年から2027年の3ヶ年は「将来の飛躍に向けた変革期」と位置づけ、「つくる」から「つかう」へのシフトと最上流コンサルティング領域への進出を基本方針とし、変革しながらも、2027年は売上高90億円、総人員数1,000名、EBITDA8億円を計画しています。

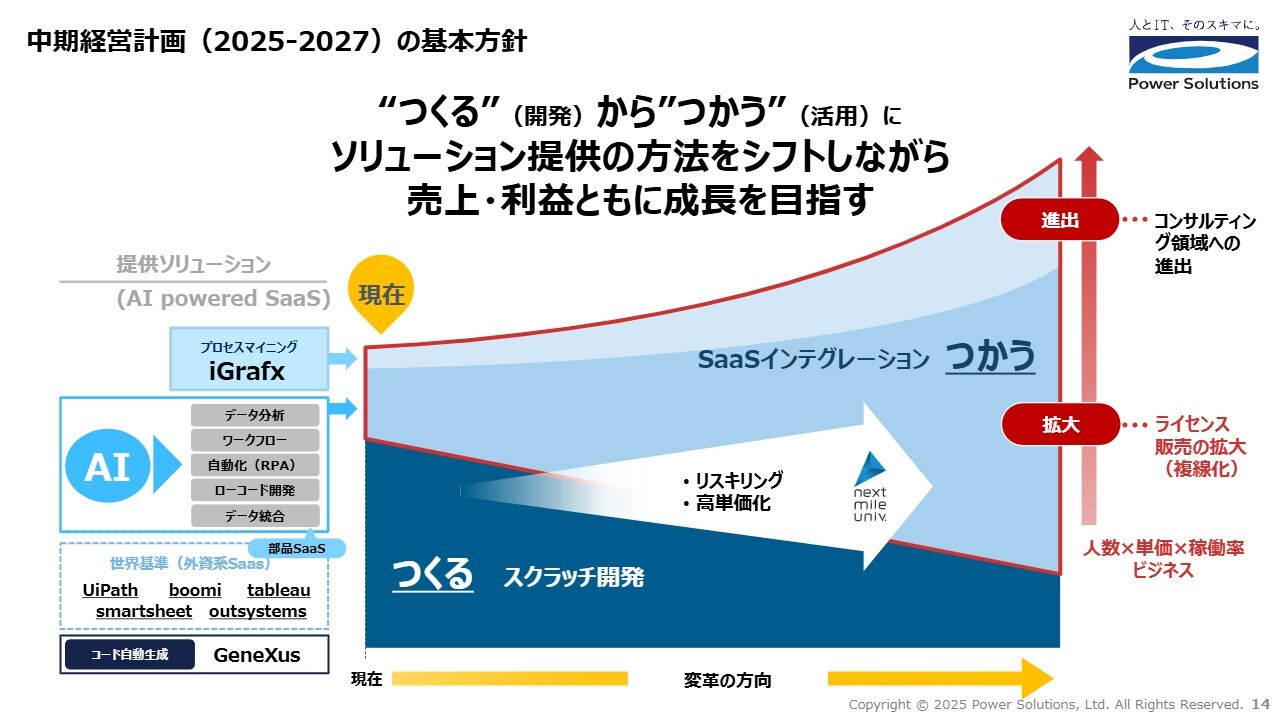

中期経営計画(2025‐2027)の基本方針

高橋:今回の新中期経営計画の基本方針で掲げた、「つくる」から「つかう」へのシフト、および最上流コンサルティング領域への進出について、あらためて図示しています。

スライドの図は、パワーソリューションズのビジネス領域であるラストワンマイル領域の「つくる」と「つかう」の状態図です。「つくる」とは従来の手法によるシステム開発で、「つかう」とはAI搭載のグローバルSaaSを活用したDX推進です。

現時点では「つくる」が大半ですが、スライド左側にある前中計期間で取り扱いを増やしてきたAI搭載のSaaSを利用し、この3年間で「つかう」中心のソリューション提供へとシフトさせたいと考えています。これにより、「人数×単価×稼働率」というビジネスに複数のライセンス販売の収益機会が創出されます。

「つかう」を中心としたソリューション提供のためには、最上流コンサルティング領域において、より顧客業務の全体を俯瞰し、どの部分にどのAI搭載のグローバルSaaSを採用すべきかを企画立案する必要が高まるため、コンサルティング領域への進出が非常に重要になってきます。

そのため、全体最適を考えたITのリデザインを行うべく、DXデザインコンサルティング領域への進出を目指しています。

このような変革の成果として、SaaSのライセンス販売はもちろん、それらを組み合わせたコンポーザブルなSaaS基盤を活用したシステム開発の継続受注といった、長期的な収益機会の創出の実現を目指します。

以上が、当社の中期経営計画の基本方針です。

中期経営計画(2025‐2027)の数値計画

高橋:数値計画です。売上高、EBITDA、総人員数の3つについて数値目標を設定しており、内容はスライドに記載のとおりです。

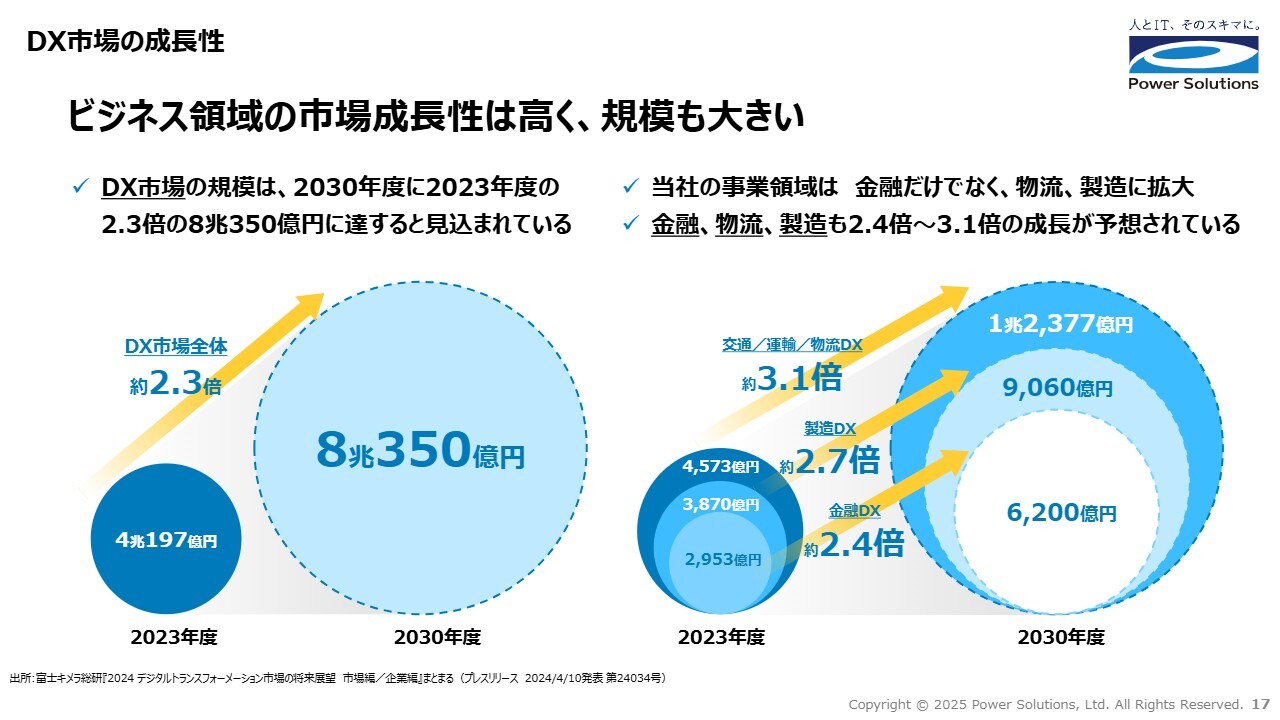

DX市場の成長性

高橋:外部環境です。当社グループがターゲットとしている市場についてご説明します。当社グループの事業はDX市場に属しますが、この市場は成長性が高く、規模も非常に大きいです。市場規模は、2030年度までに、2023年度の2.3倍となる8兆350億円に達すると見込まれています。

現在、当社の事業領域は金融だけでなく物流、製造にも拡大しています。金融、物流、製造は、いずれもDX市場全体を上回る成長が予想されています。

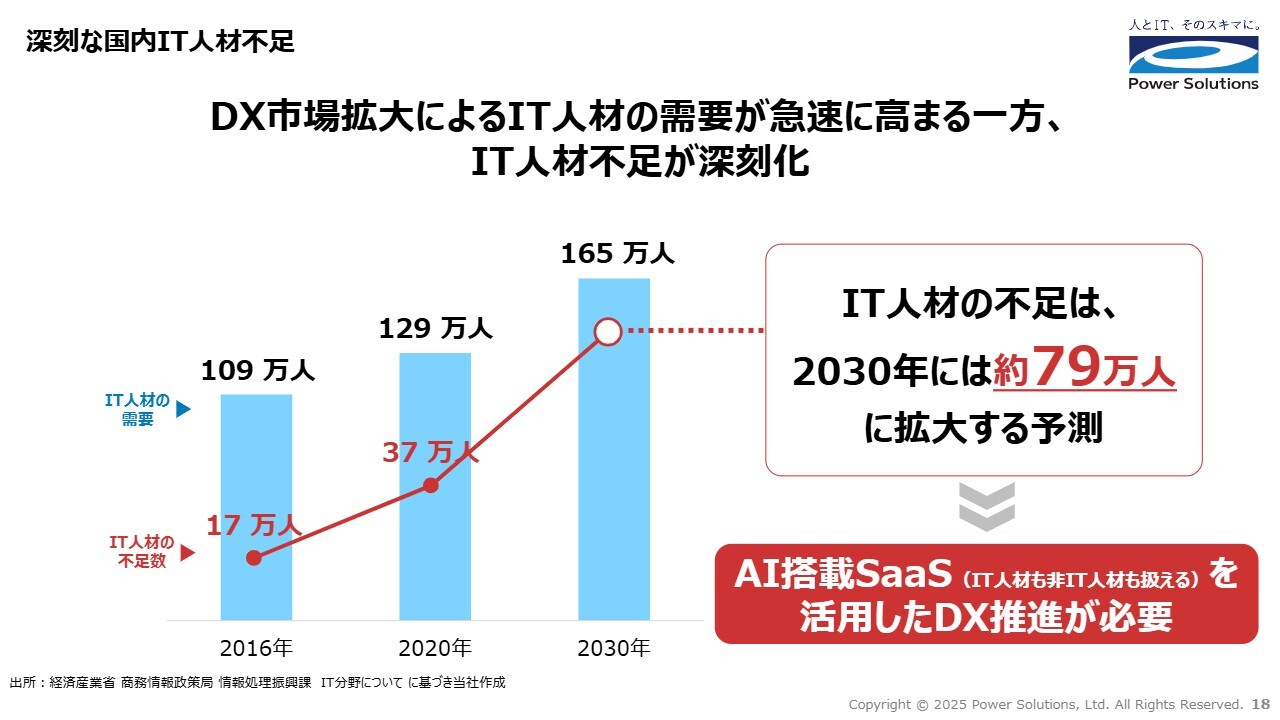

深刻な国内IT人材不足

高橋:DX市場に高い成長性がある一方、国内のIT人材は供給が追いついていない状況です。このIT人材不足は、将来的にさらに拡大すると予想されています。

拡大する需要と供給のギャップの解決、つまりIT人材の不足を補うためには、非IT人材も取り扱えるAI搭載SaaSを用いた、現場主導のDX推進が重要になると考えています。

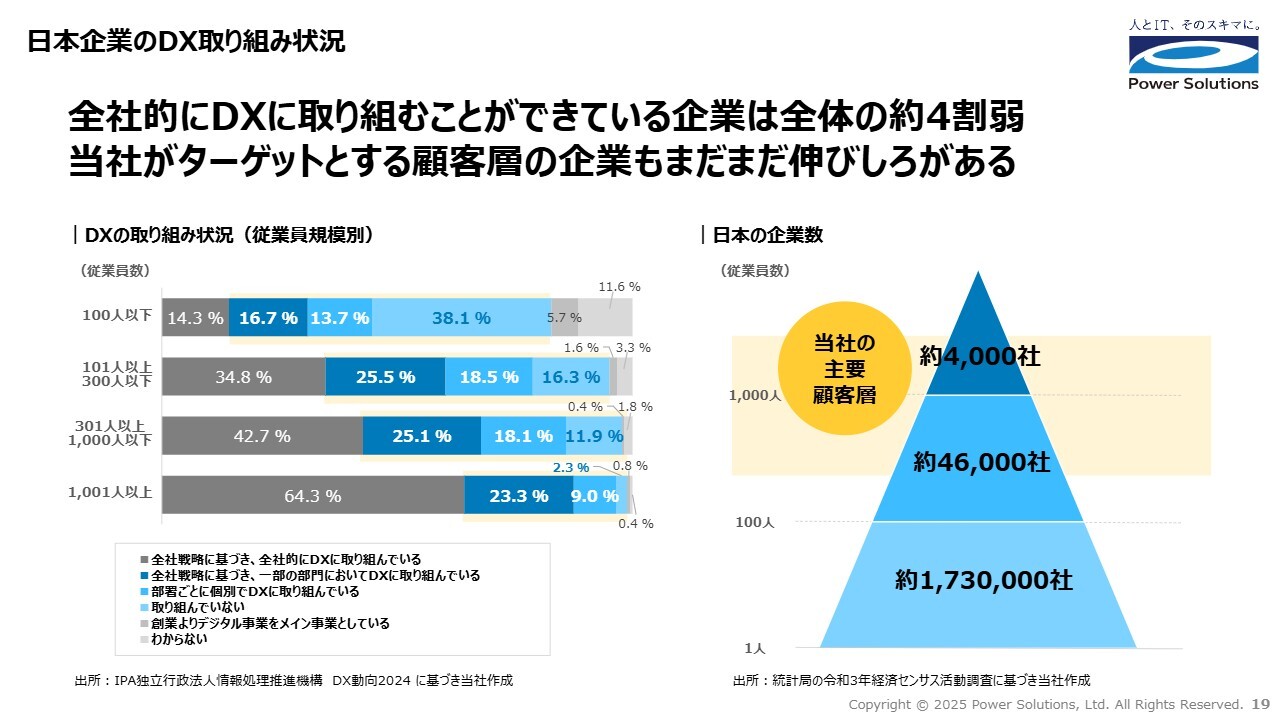

日本企業のDX取り組み状況

高橋:国内のDX取り組み状況に着目すると、全社的にDXに取り組むことができている企業は全体の約4割弱であり、当社がターゲットとする顧客層の企業もまだまだ伸びしろがあると考えています。

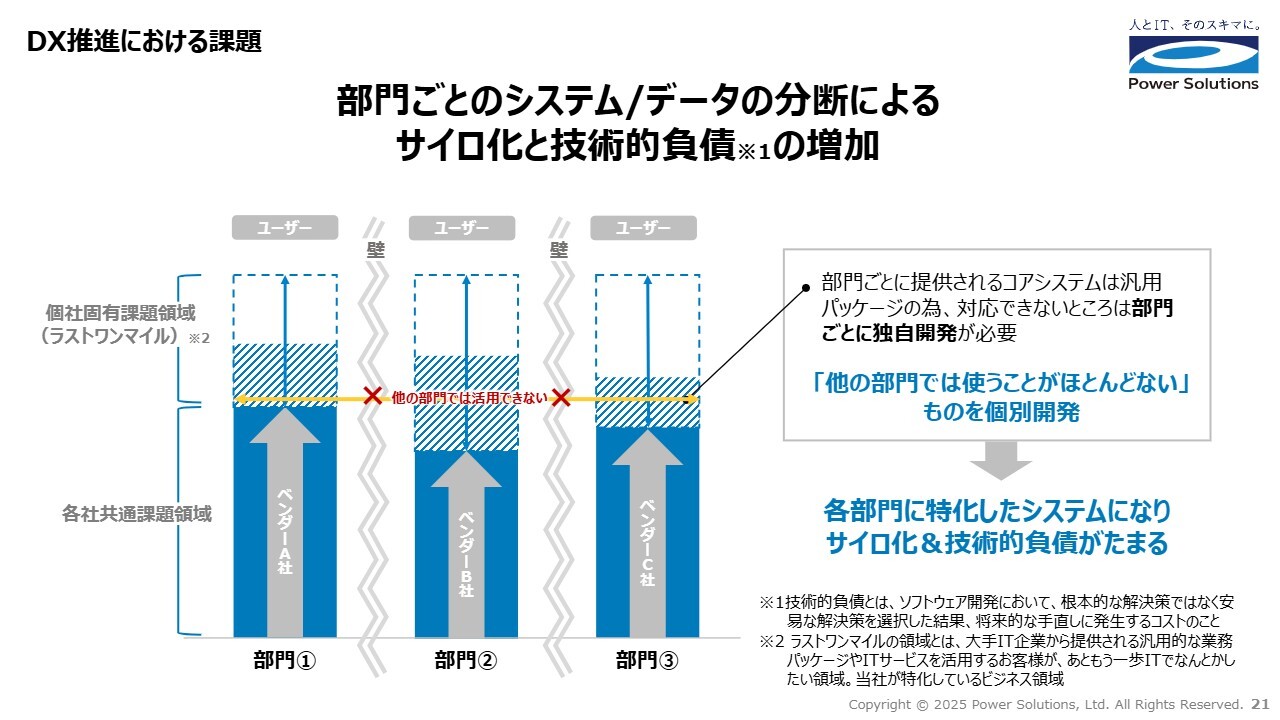

DX推進における課題

高橋:ここまではDX市場を中心にご説明しましたが、ここではDXの課題とその解決策とともに、当社のビジネス領域についてご説明したいと思います。

DX推進における課題は、部門ごとのシステムやデータの分断によるサイロ化と、技術的負債の増加です。スライドの図にあるとおり、部門ごとで使われているコアシステムは汎用パッケージのようになっているがゆえに、個社固有の課題については、部門ごとに独自開発が行われます。

例えば、エンドユーザーがつくっていたExcelアプリケーションが意外に巨大化するなどして、各部門に特化したシステムとなり、サイロ化して、技術的負債がたまります。当社のビジネス領域はこのような課題を抱える領域であり、ここを「ラストワンマイル領域」と呼んでいます。

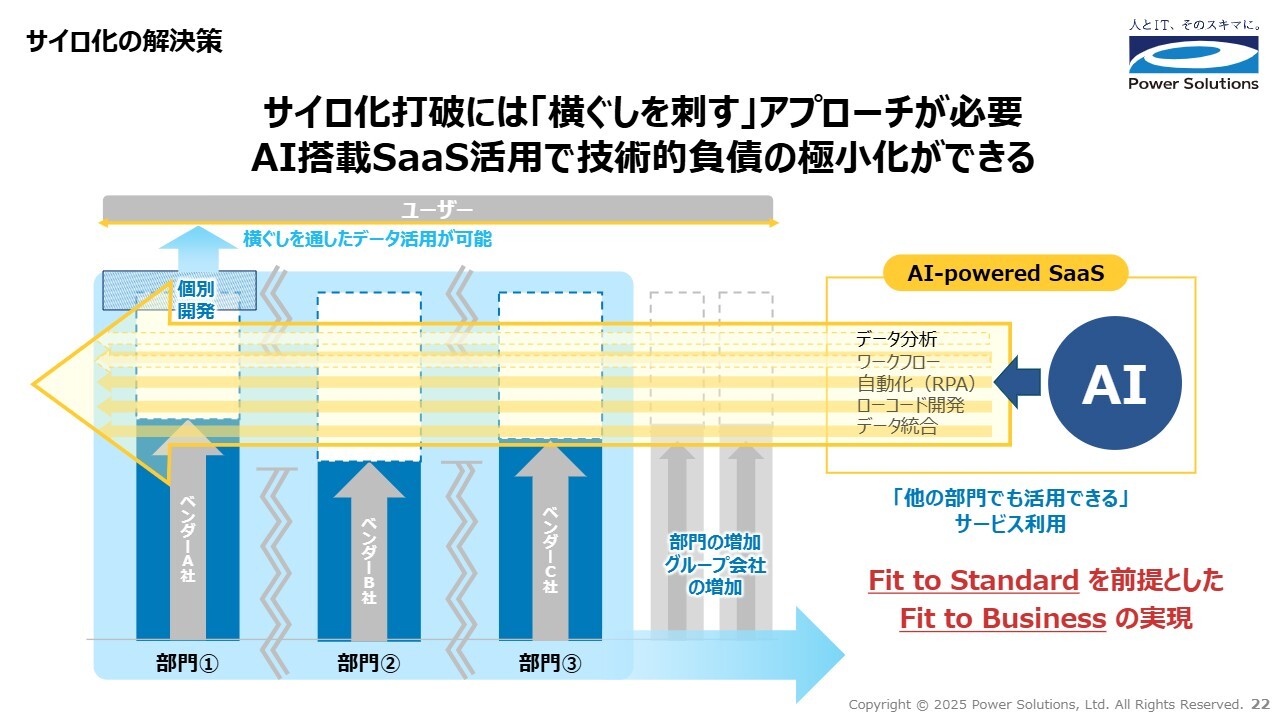

サイロ化の解決策

高橋:サイロ化打破には、部門ごとのシステムやデータの壁を壊し、「横ぐしを刺す」アプローチが必要です。

解決のヒントは、部門をまたいで活用できる共通中間解としてのAI搭載SaaSです。具体的には、スライドに記載してあるようなデータ分析やワークフロー、自動化(RPA)、ローコード開発、データ統合などの利用です。

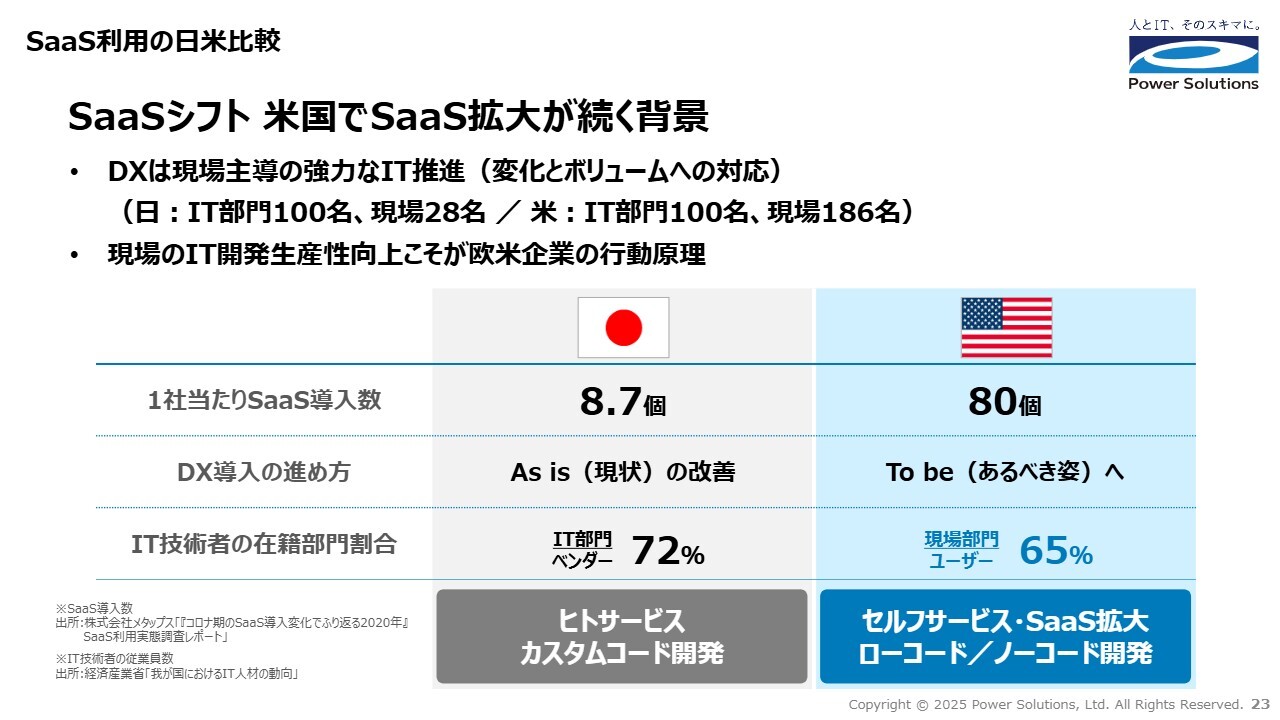

SaaS利用の日米比較

高橋:実際に、米国ではすでにSaaSシフトが行われており、DXは現場主導で行われています。1社当たりSaaS導入数をご覧いただくと、約10倍も違っている状況です。

DXの進め方も、日本はAs Is(現状)の改善である一方、米国はTo be(あるべき姿)を描き、SaaSの最適配置を行い、現場でセルフサービスができる状況にしています。我々も、こちらの方向にシフトできればと考えています。

競争力の源泉(前中期経営計画の期間で基盤固めしたもの)

高橋:当社の内部環境、競争力の源泉についてです。前中計期間において当社が基盤固めしたものが、スライドに記載の4つになります。

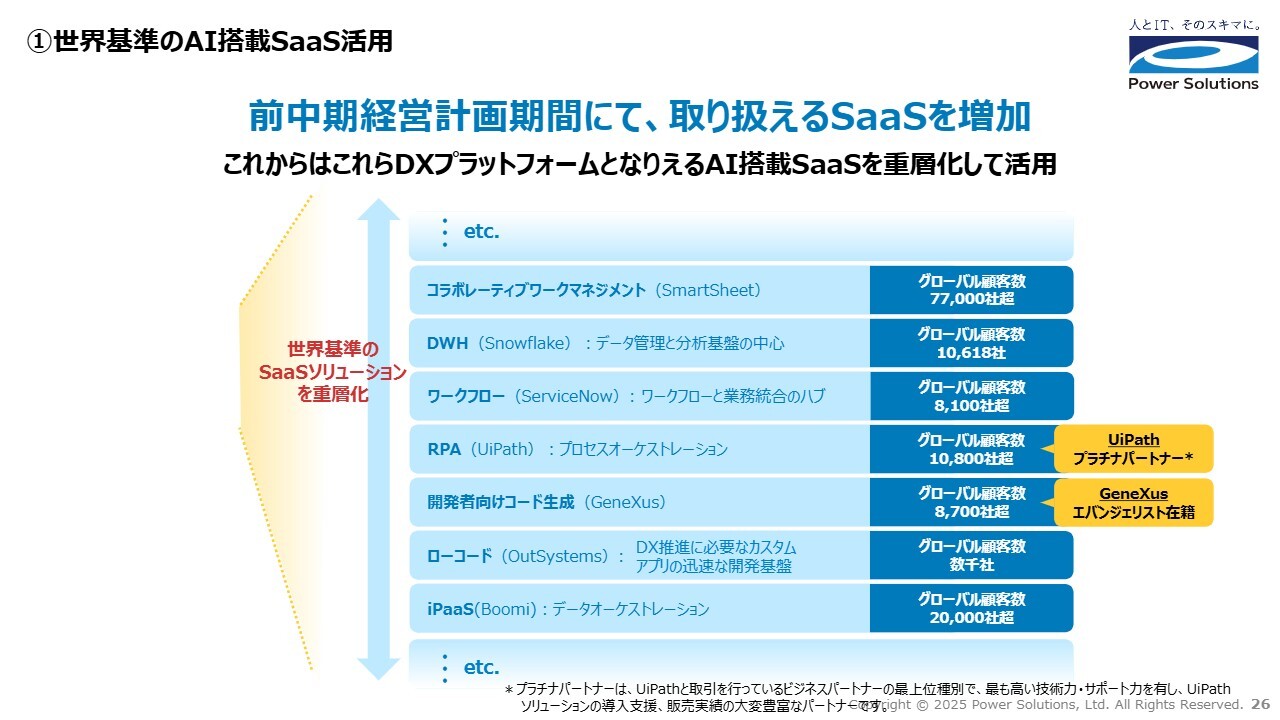

①世界基準のAI搭載SaaS活用

高橋:1つ目は、繰り返しとなりますが、世界基準のAI搭載SaaSの活用です。前中期経営計画期間はR&DやM&Aを通じて、グローバルに利用されているAI搭載SaaSの取り扱いを増やしてきました。

今後は、DXプラットフォームになりえるこれらのSaaSを組み合わせたコンポーザブルSaaS基盤を提供し、システム開発の継続受注といった、長期的な収益機会の創出の実現を目指していきます。

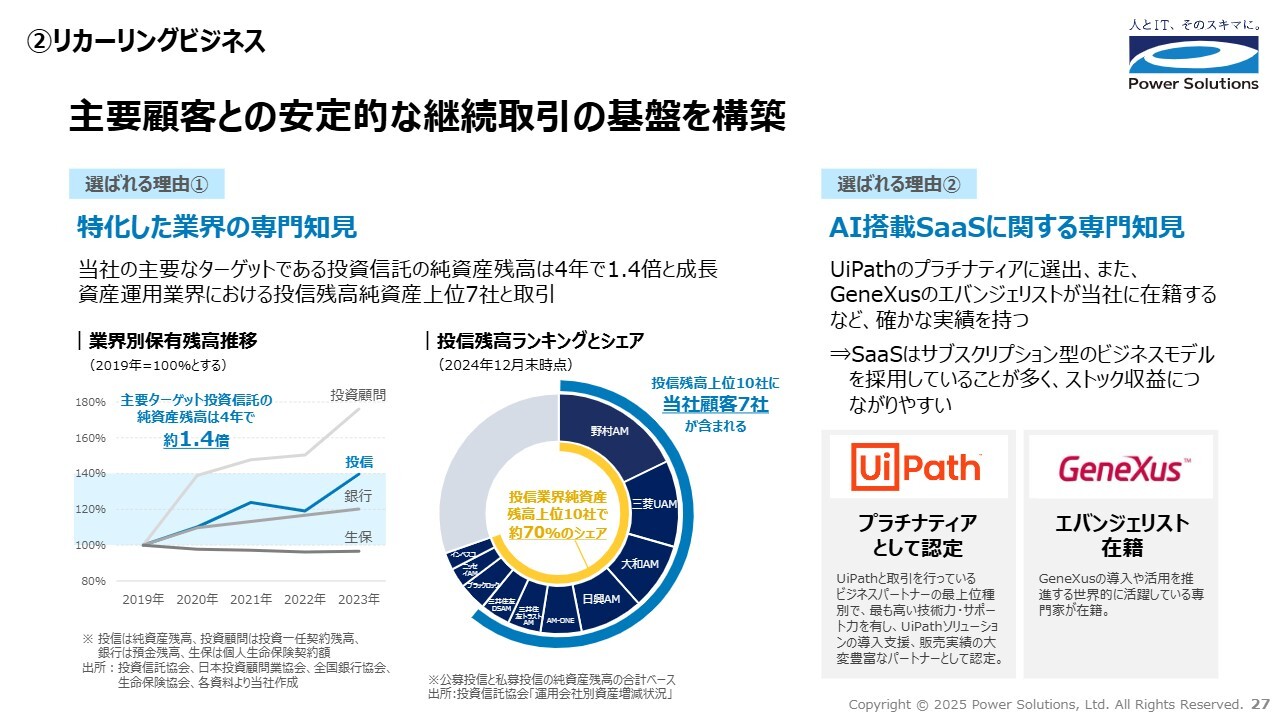

②リカーリングビジネス

高橋:2つ目は、主要顧客との安定的な継続取引です。当社が継続して選ばれる理由は、大きく2つあるのではないかと思っています。

1つは、特化した業界の専門知見です。特に、祖業である資産運用のビジネスは資産運用業界に強く、投信残高ランキングなどをご覧いただくと、上位7社はすべて当社と継続取引をしている顧客です。

もう1つは、AI搭載SaaSに関する専門知見です。プラチナティアである「UiPath」はもちろん、エバンジェリストのいる「GeneXus」をはじめ、「SmartSheet」「Boomi」「Outsystems」など、ライセンス販売もできるSaaSの取り扱いが増え、その専門知見が弊社が選ばれる理由となってきています。

1UP投資部屋Ken氏(以下、Ken):ここでご質問です。大手とのお取引が非常に多く、直接取引なども多いということを過去の資料で拝見しました。その理由について、あらためて具体的に教えていただけますか?

高橋:どのような単位で大手と言うかにもよりますが、資産運用業界における大手の上位7社が、我々の主要取引先であります。

これらの企業は、これまで我々が23年ビジネスをやってきた中で、創業者が資産運用業界に対する知見を持っていたというところもあります。そこで使われているシステムのインターフェイスなどに強かったこともあり、このラストワンマイルの解消において、我々の知見を高く評価いただき、直接取引できている状況です。

後ほどご紹介しますが、我々の人材教育基盤のようなもので、資産運用に関する業務知識などはお客さまと相対する際に非常に重要です。そのため、社内教育の中でも、これまでの事例なども含めて知見の共有を行っている点も強みになっているのではないかと思います。

Ken:金融機関などであれば、毎回同じお願いをしている企業に依頼しやすいのでしょうか? 特に投信などの場合は規模もとんでもないことになっているかと思いますが、業界的にもそのような傾向が強いのでしょうか?

高橋:そうですね。やはり、前々から取り組んでいたことがわかっている我々であれば、社内データがどこに存在しているかなどの前提知識をあまり入れなくても理解できるということも、継続取引につながっているのではないかと思います。

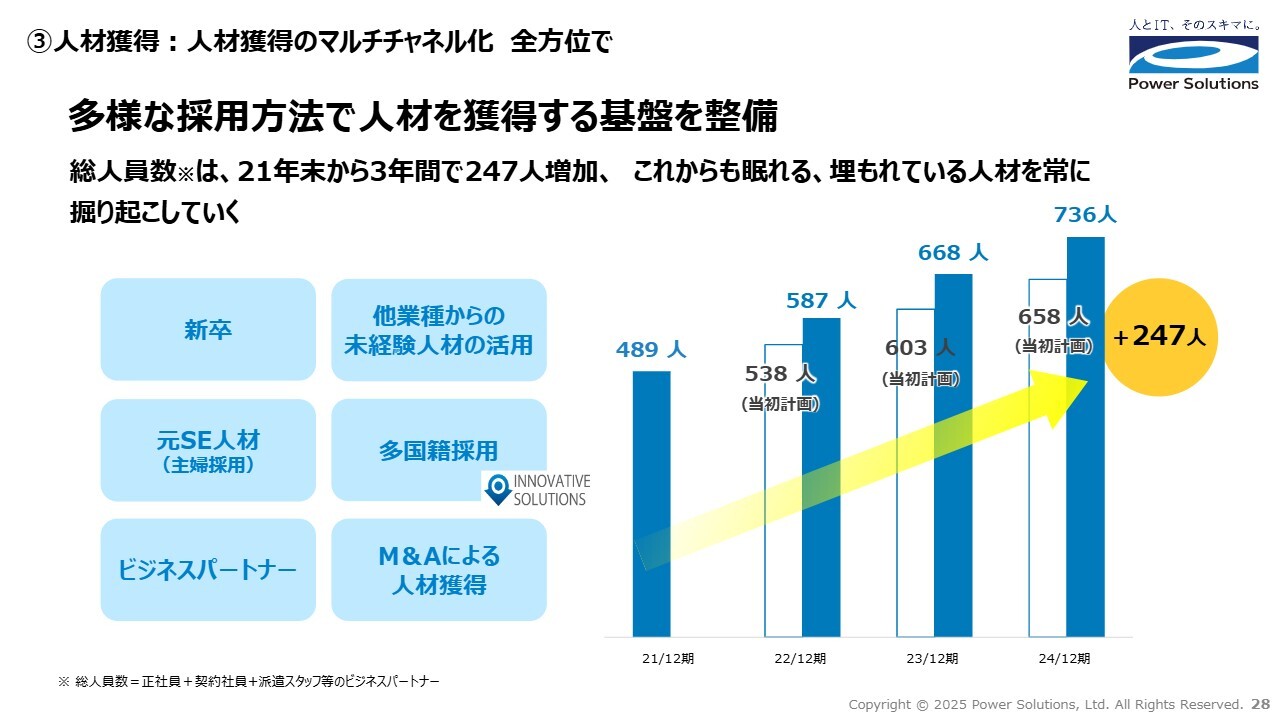

③人材獲得:人材獲得のマルチチャネル化 全方位で

高橋:3つ目は、人材獲得です。当社は一般的な新卒採用、キャリア採用に限らず、他業種未経験からの採用や元SE人材の主婦採用、多国籍採用、ビジネスパートナーの活用、M&A等、さまざまな方法で人材を獲得することで、安定して人材を増加させてきています。

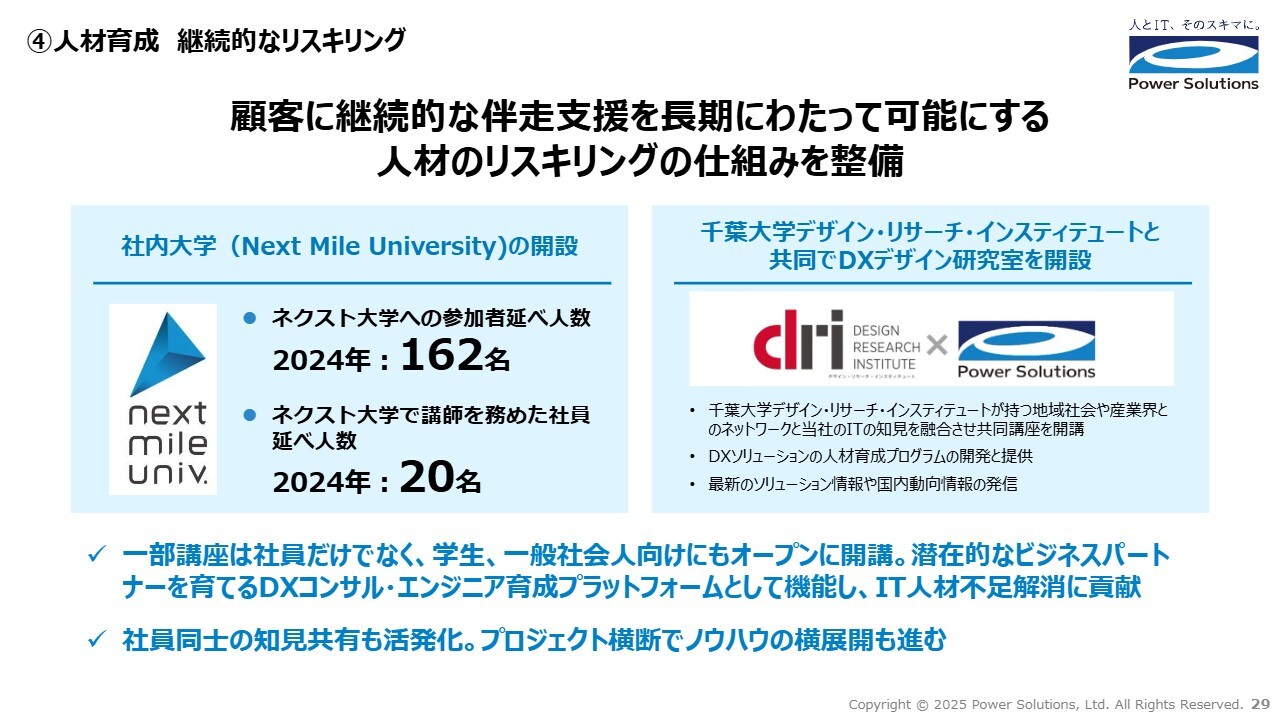

④人材育成 継続的なリスキリング

高橋:4つ目は、人材育成です。当社は常に刷新され続けるIT環境の中で、継続的な伴走支援を実現するため、「Next Mile University」という社内大学や、共同研究パートナーである千葉大学DXデザイン研究室と協働した人材のリスキリングの仕組みを整備しています。

以上が、当社の強みとなります。

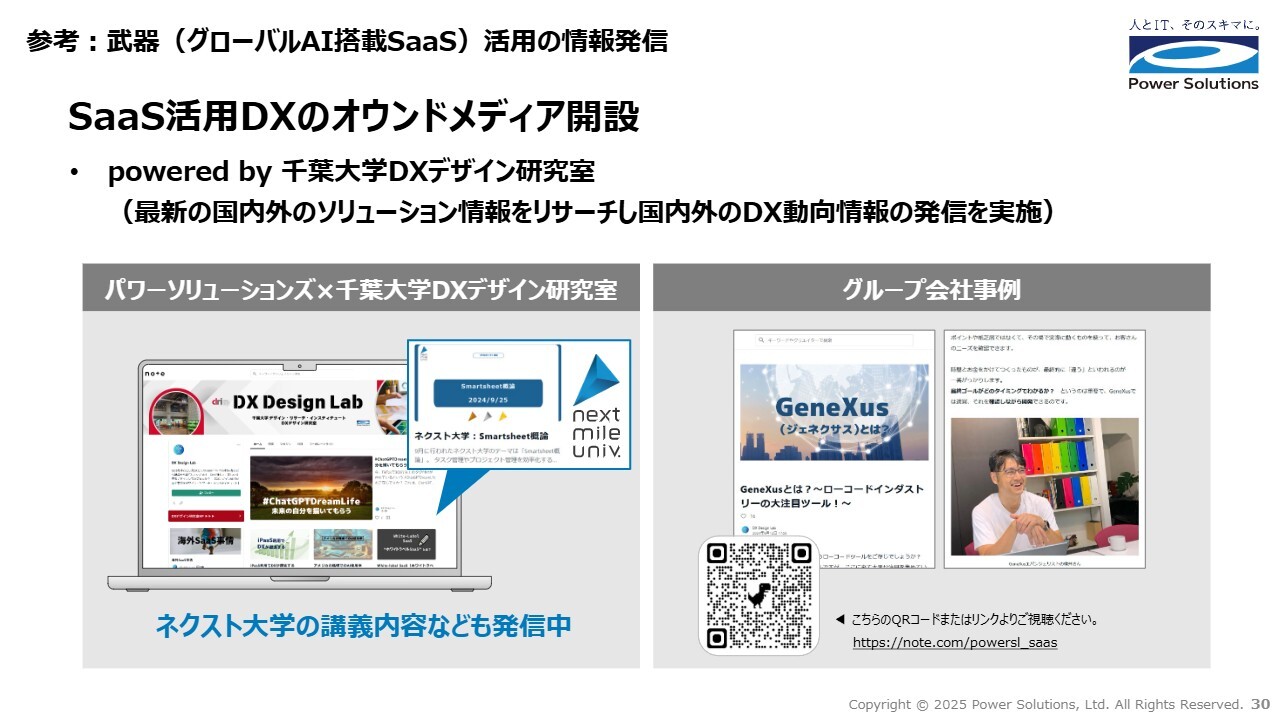

参考:武器(グローバルAI搭載SaaS)活用の情報発信

高橋:参考となりますが、共同研究パートナーである千葉大学DXデザイン研究室とのオウンドメディアを紹介します。

ここでは最新の国内外のソリューション情報をリサーチし、国内外のDX動向情報の発信を実施しています。スライド内のQRコードまたはURLより、ぜひご覧いただければと思います。

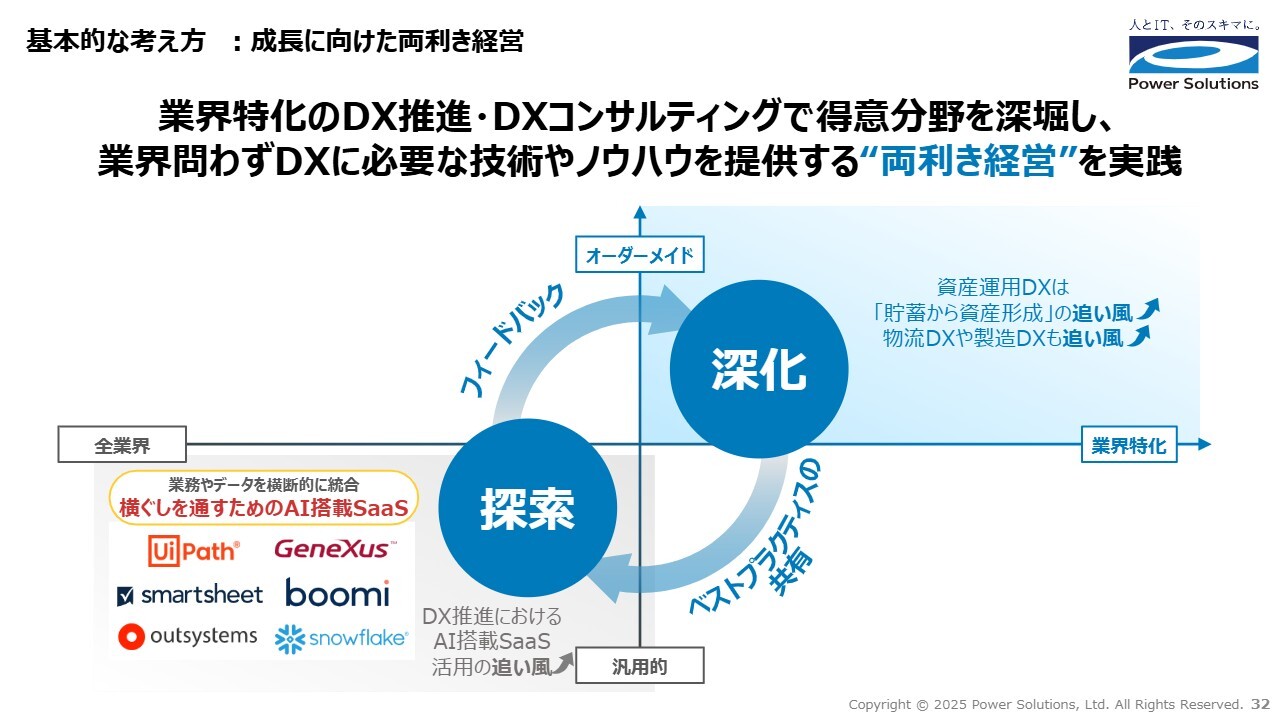

基本的な考え方:成長に向けた両利き経営

高橋:ここまでご説明した内容を踏まえ、当社の成長戦略をご説明します。まずは、当社のポジショニングおよび成長戦略の基本的な考え方についてです。

業界特化のDX推進・DXコンサルティングで得意分野を深掘りすると同時に、業界を問わずDXに必要な技術やノウハウを提供するという「両利き経営」を実践しています。

「深化」のターゲットとしているのは、当社グループが得意とする業界の業界スタンダードのアプリケーションでは解決できない、「あと一歩」です。当社はその領域を埋める役割を果たすことで、強固な顧客基盤の確立と安定した成長を実現しています。

「探索」は、DXに必要な技術やノウハウを探索し、幅広い産業分野のDXニーズに応えることが目的です。

「深化」は「貯蓄から資産形成」の追い風、物流DXや製造DXといった非金融のDX需要の増加も追い風です。「探索」は業界を問わないDXテーマである「AI搭載SaaS活用」の追い風という、2つの追い風を受けていると考えています。

重要施策

高橋:重要施策は、スライドに記載の4つです。

①既存顧客との取引拡大(カスタマーサクセス戦略)

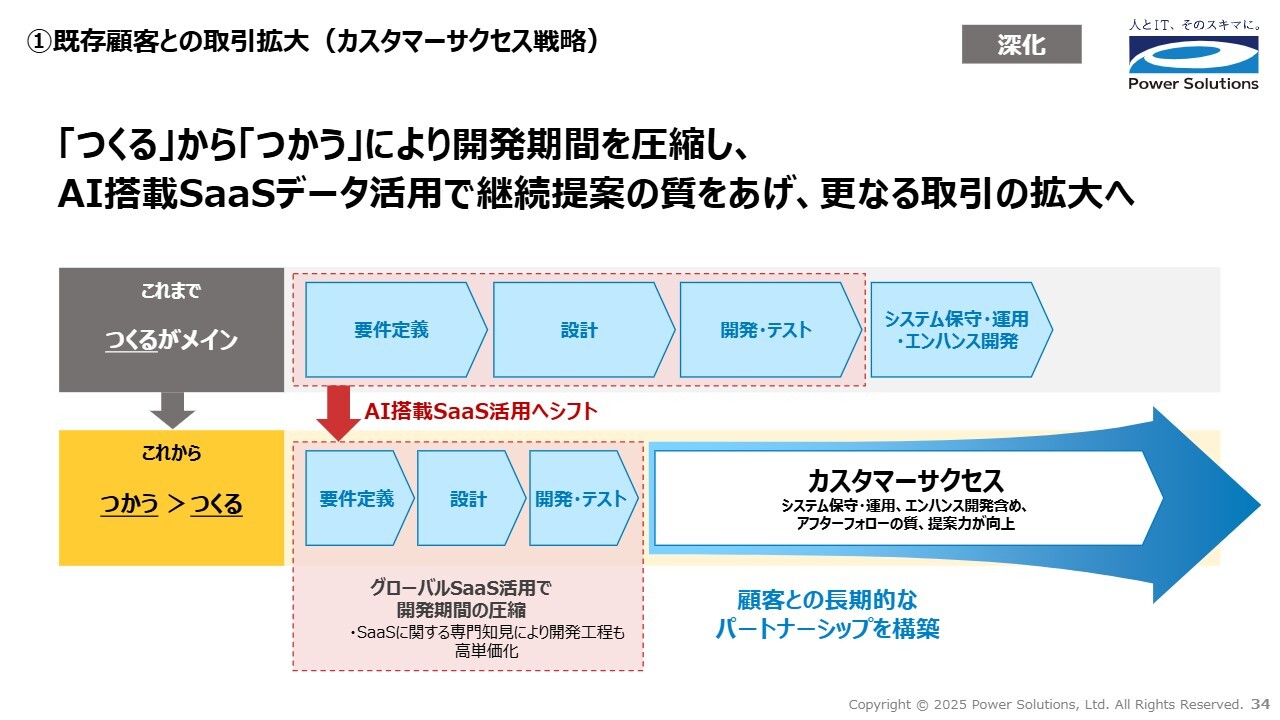

高橋:1つ目は、既存顧客との取引拡大です。これまでは「つくる」がメインでしたが、「つくる」から「つかう」にシフトして共通中間解としてのAI搭載SaaSを活用することで、開発期間を圧縮することができます。さらに、その基盤を利用することで継続提案の質を上げ、さらなる取引の拡大をしていきます。

②新規顧客獲得(顧客基盤の拡大)

高橋:2つ目は、新規顧客獲得です。世界的に有名なAI搭載SaaS企業のブランド力も活かし、新規顧客を拡大していきます。

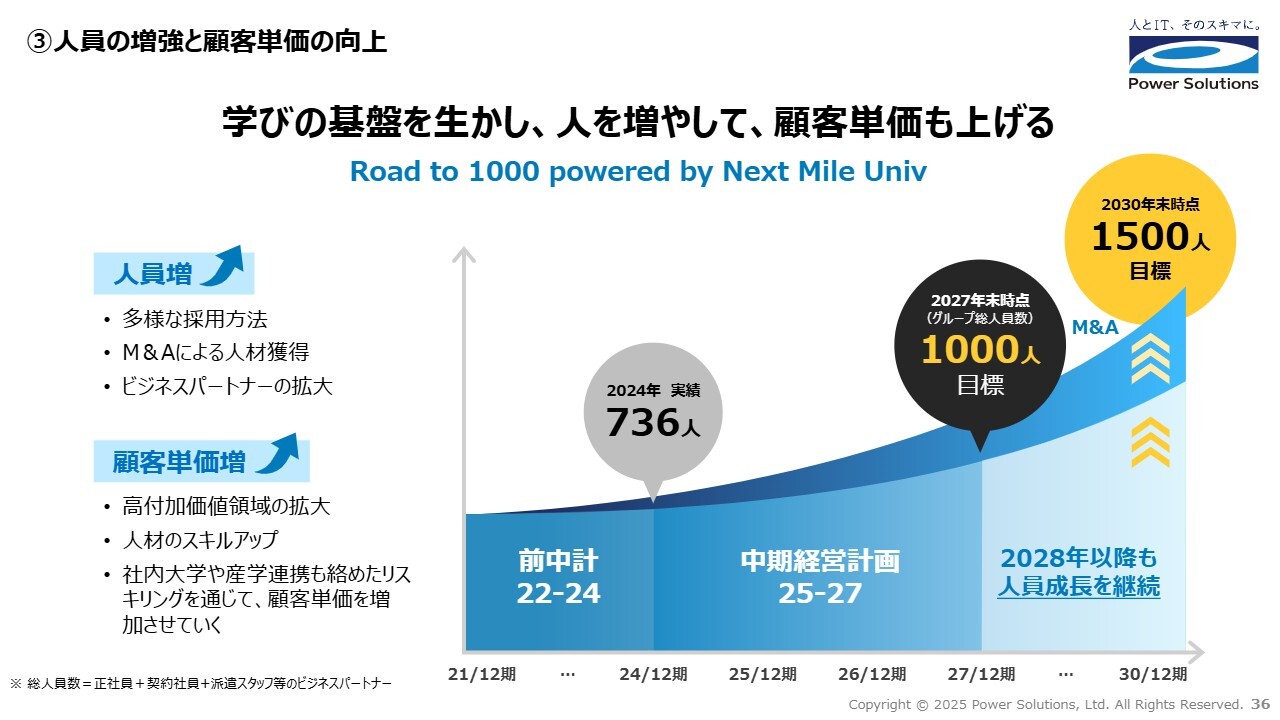

③人員の増強と顧客単価の向上

高橋:3つ目は、人員の増強と顧客単価の向上です。社内大学という学びの基盤を活かし、人材拡大とスキル高度化を両輪で進めます。

リスキリング・アップスキリングによって付加価値を高め、持続的に顧客単価を向上させる成長サイクルを構築します。

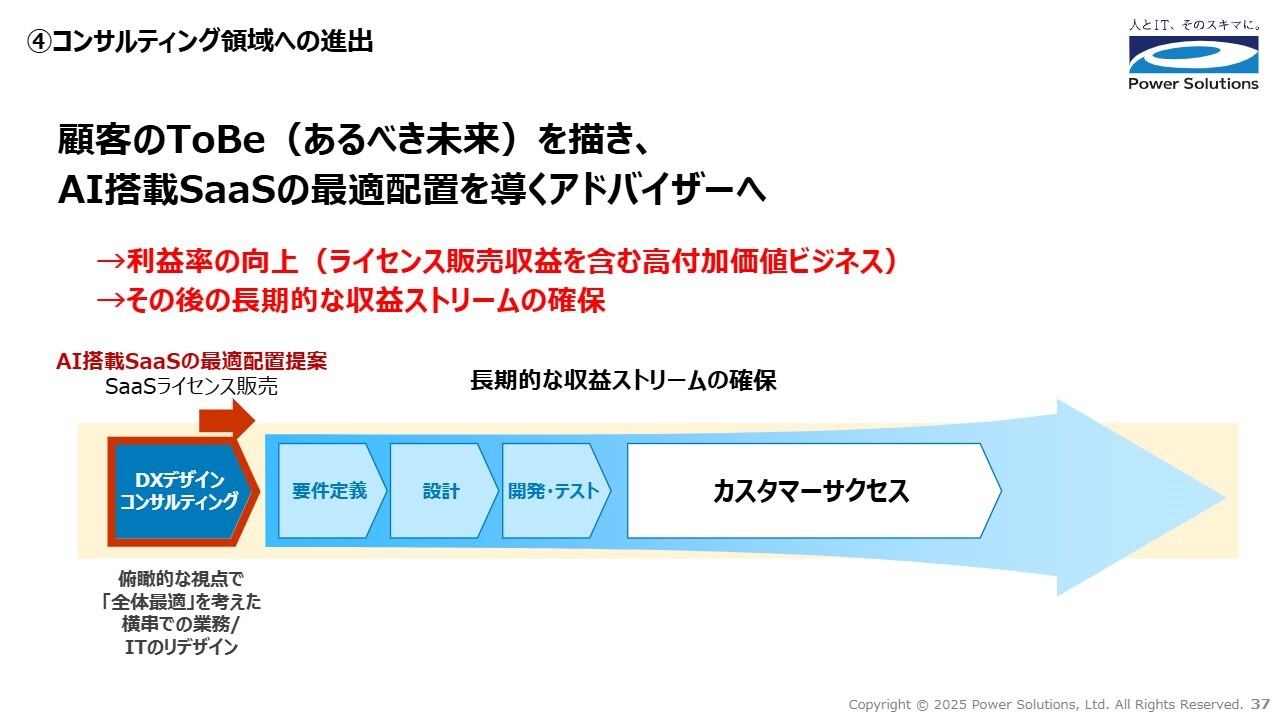

④コンサルティング領域への進出

高橋:4つ目は、コンサルティング領域への進出です。「つかう」中心のソリューション提供のためには、どうしても最上流コンサルティング領域において顧客業務全体を俯瞰し、どの部分にどのSaaSを配置するかをアドバイスする必要性が高まります。

そのため、このようなコンサルティング領域への進出が重要になっていきます。全体最適を考えたITのリデザインを行うべく、DXデザインコンサルティング領域への進出を目指しています。

Ken:ここで1点ご質問です。4つ目のコンサルティング領域への進出の戦略について、どのようにそこに入っていくのかなど、あらためて教えていただいてもよろしいでしょうか?

高橋:こちらのスライドに記載しているM&Aなどをはじめ、さまざまな方に協力いただいたり、ジョインしていただいたりしています。

特に、昨年ジョインしていただいたイノベーティブ・ソリューションズという会社は、そもそもコンサルティング強化という意味もあり、子会社化しています。したがって、ここには業務コンサルティングのような事業を得意とするメンバーやチームがあります。

コンサルティング領域にも、ある種のSaaSを活用できる領域があります。プロセスを分析するようなところを、ヒアリングだけでなくシステムで行うような手法を彼らも持っているため、そのような知見を活用するということが戦略の1つです。

もう1つの戦略は以前資本業務提携を行ったオーストラリアのSazae社が、まさにこのような複数のSaaSをどのように最適配置するかという領域を先行実現していた会社です。したがって、そのような知見も使いながら、その領域を高めていきたいと思っています。

Ken:単価が高いコンサルティングの比率が増えれば、単価アップや利益率の改善などにもつながってくるということですね?

高橋:そうですね。最初の段階でDXのデザインをきちんとすると、「どこにSaaSを置くか」というようなところも、ある種決められます。

したがって、そこであらかじめライセンスの販売ができる上に、継続支援する中で活用度合いが広まればアップセルにもつながります。そのようなところで、最初の段階から入っておけるという点が重要ではないかと考えています。

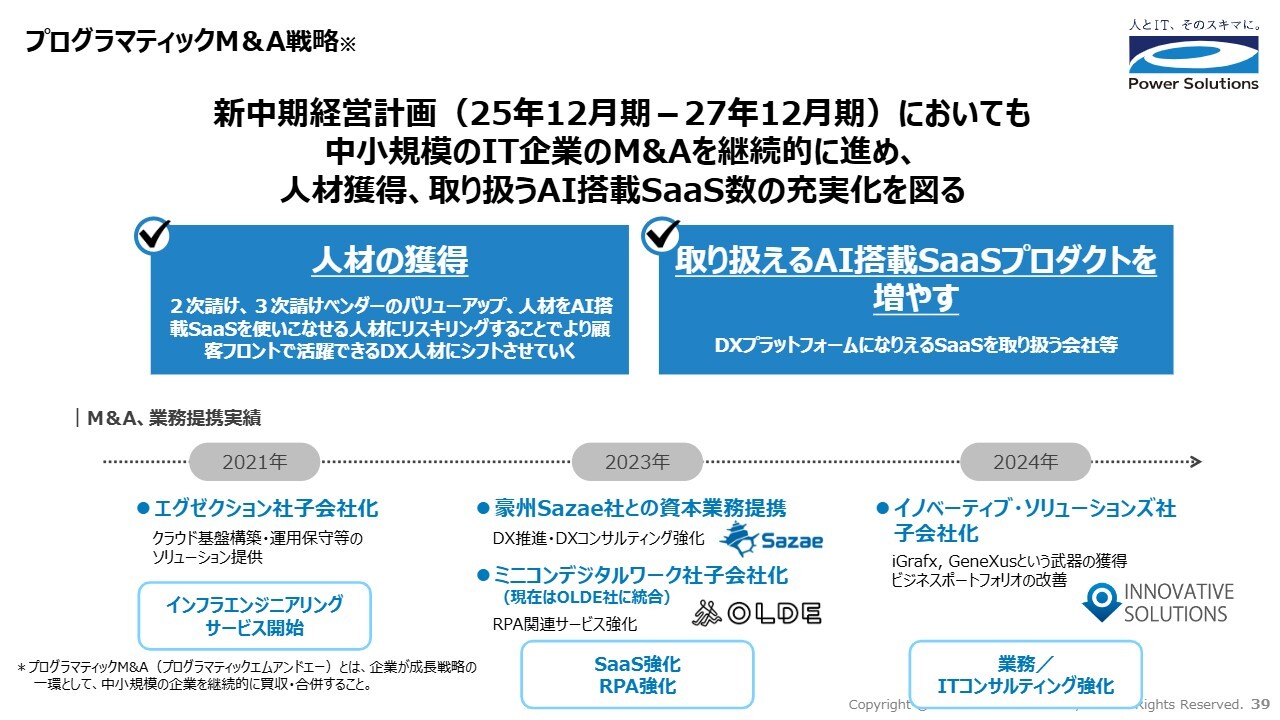

プログラマティックM&A戦略

高橋:中期経営計画の最後として、これまでも当社がいろいろと取り組んできたM&A戦略についてご説明したいと思います。

当社のM&Aの目的は、大きく2つです。1つは「人材の獲得」、もう1つは「取り扱えるAI搭載SaaSプロダクトを増やす」ことです。今後も、中小規模の企業のM&Aを継続的に行うプログラマティックM&Aを進めていきます。

当社の中期経営計画のご説明は以上です。

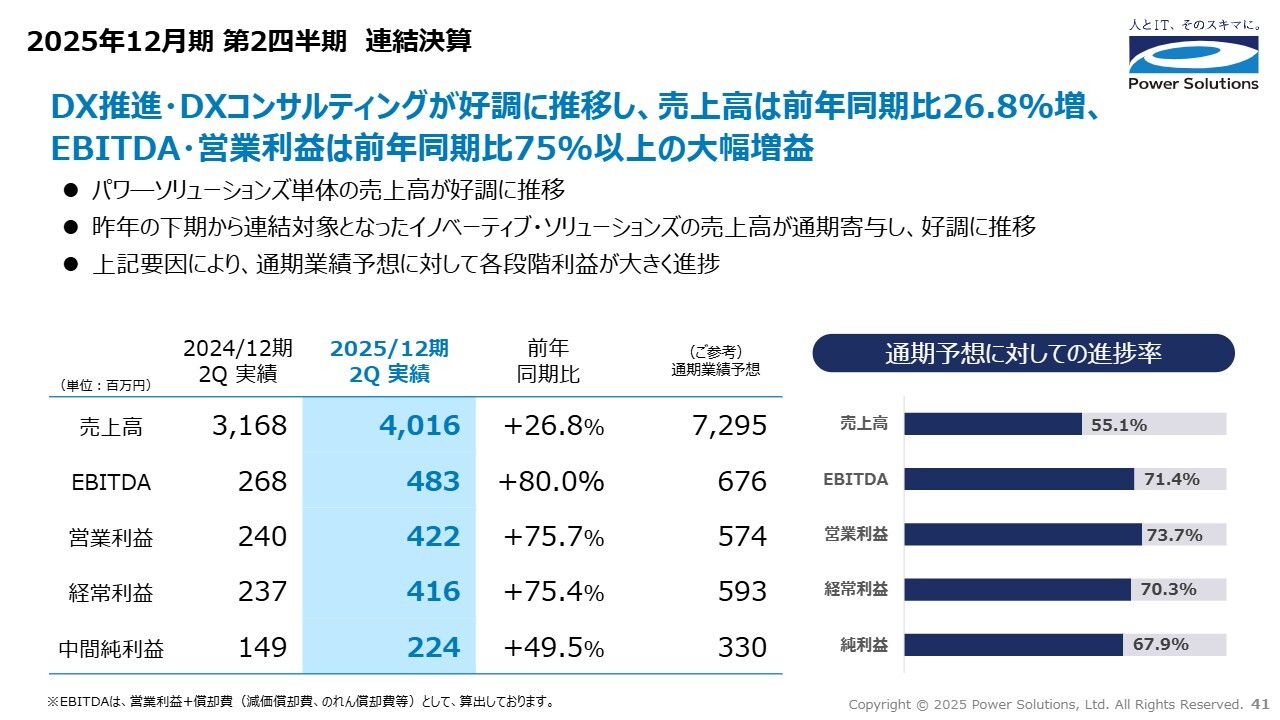

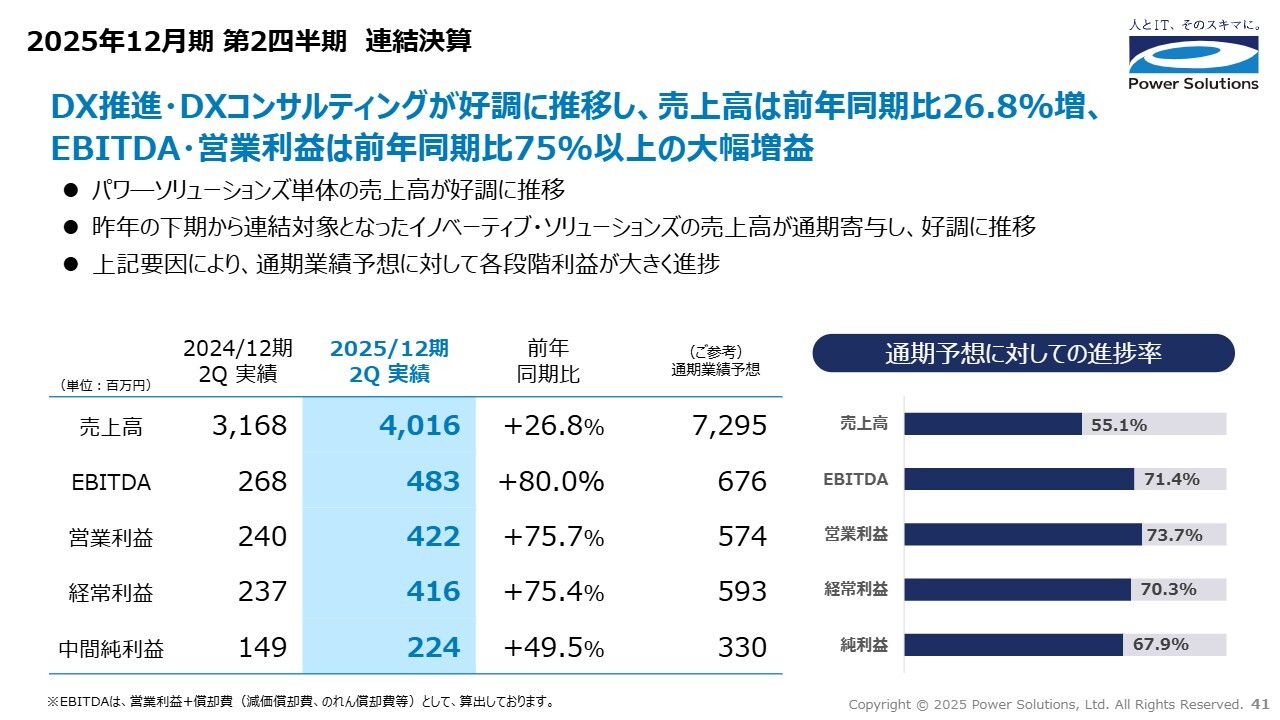

2025年12月期 第2四半期 連結決算

高橋:ここからは当期の業績と通期見通しについてご説明します。まず、2025年12月期第2四半期連結決算概要です。

DX推進・DXコンサルティングが好調に推移し、売上高は前年同期比26.8パーセント増、EBITDA・営業利益は前年同期比75パーセント以上の大幅な増益となりました。

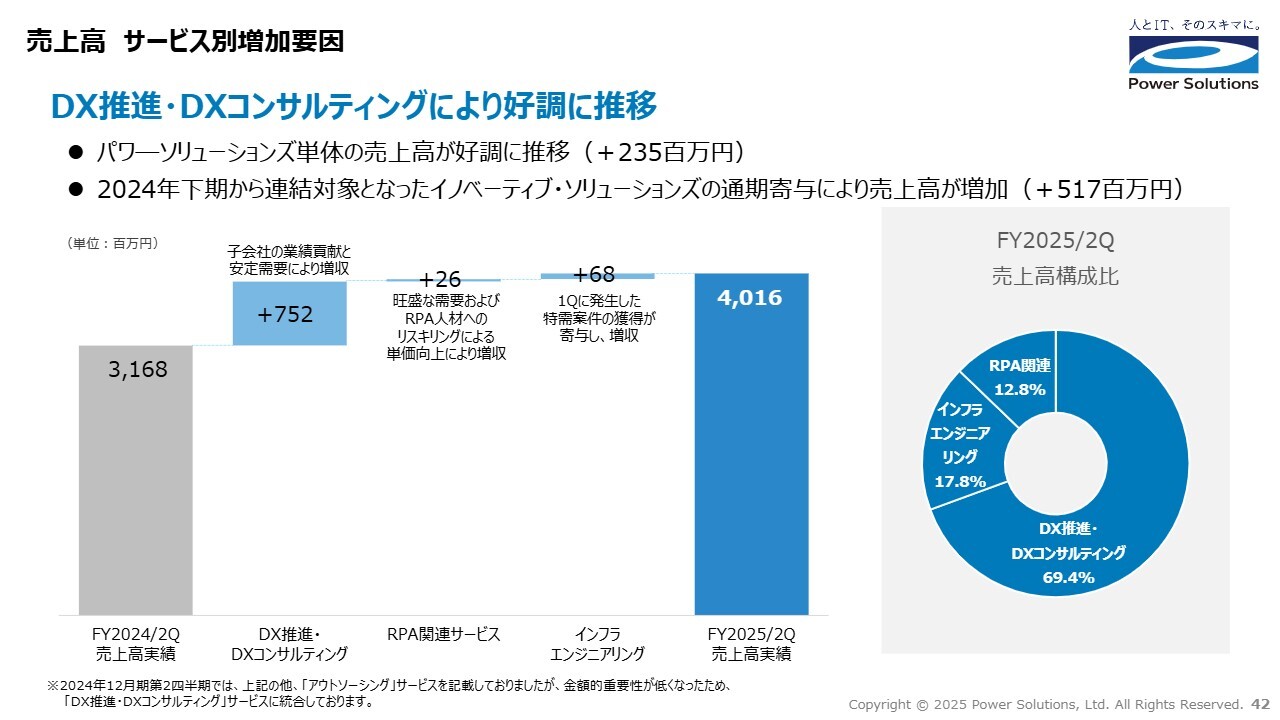

売上高 サービス別増加要因

Ken:DXの推進とコンサルティングが伸びていますが、この部分の背景について教えてください。

高橋:DX推進・DXコンサルティングが好調に推移した理由、また、スライドグラフから読み取れる差分の中身に関してですが、売上の大半は、やはりこのセグメントの増収によるものです。

パワーソリューションズ単体の売上高が、前年同期に比べて好調に推移したこと、また、イノベーティブ・ソリューションズは2024年の下期から連結対象となったため、前年度の第1四半期、第2四半期は連結対象ではありませんでした。その売上が通期で寄与してきたことが理由です。

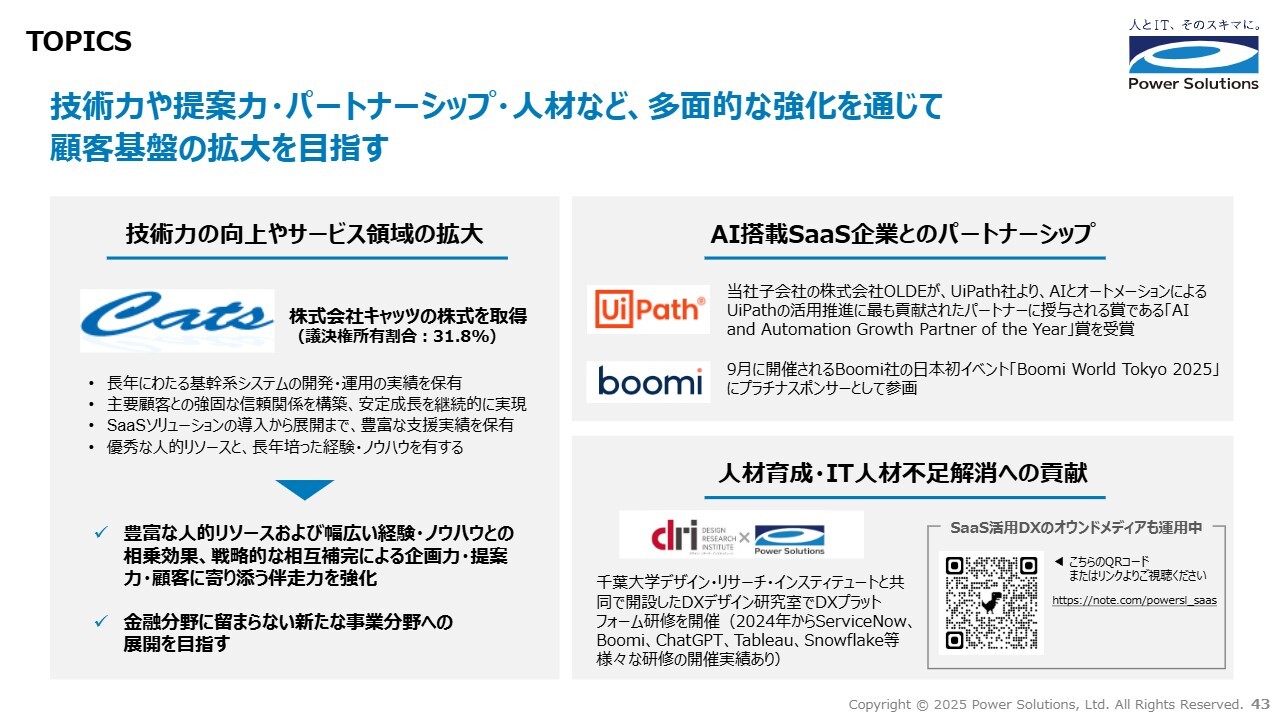

TOPICS

高橋:当期のトピックスです。当期は新たに持分法適用関連会社として、株式会社キャッツの株式を取得しています。

また、「つくる」から「つかう」へのシフトのため、AI搭載SaaSを取り扱う企業とのパートナーシップを深め、DX人材育成や中長期的な人材確保のために、共同研究パートナーである千葉大学のDXデザイン研究室と研修などを開催しています。

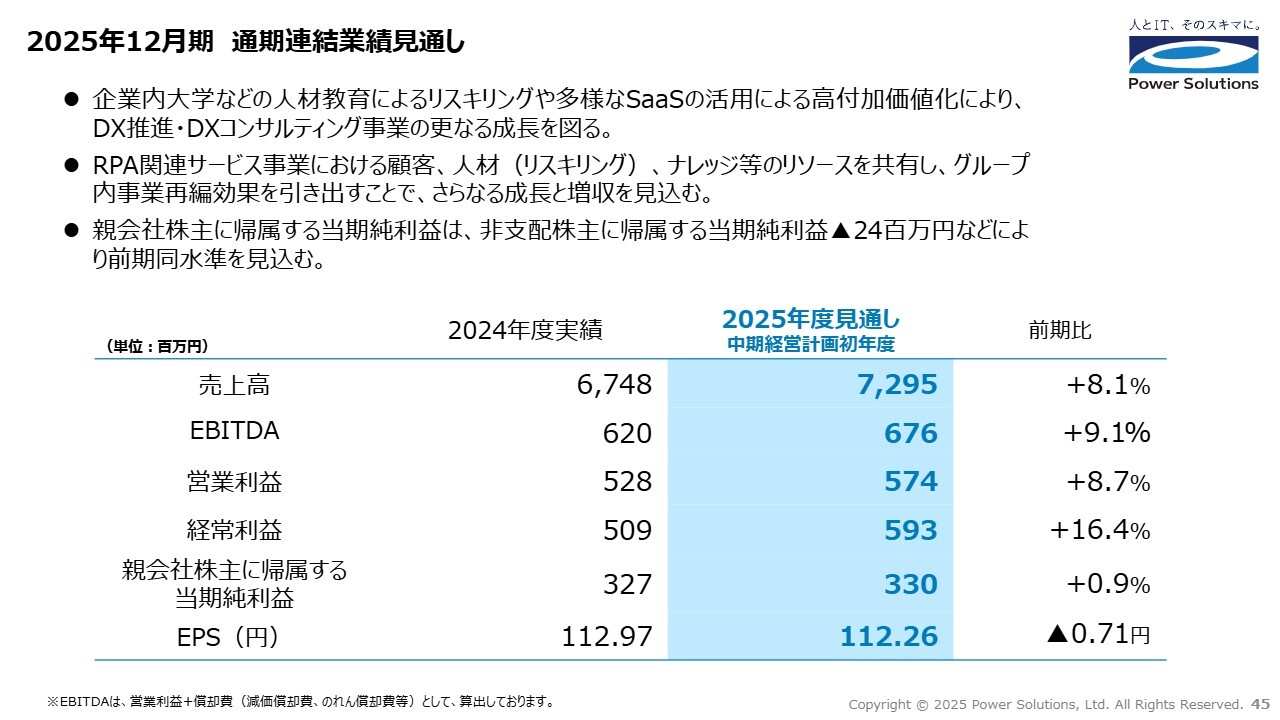

2025年12月期 通期連結業績見通し

高橋:最後に、2025年通期業績見通しです。現時点で2025年12月期通期連結業績見通しに変更はありません。

Ken:中期経営計画の部分等も含めてご質問です。足元では、利益率もかなり改善されていますが、そのあたりを踏まえた中期経営計画の進捗や手応えについて教えてください。

高橋:中期経営計画の初年度ということで、現状では非常に順調に推移しています。

こちらのスライドに記載のとおり、売上高の進捗率は順調に推移しており、利益については進捗率100パーセントまであともう少しというところまで推移しています。ですので、非常によい状況かと思います。

しかしながら、この結果の一部は、イノベーティブ・ソリューションズの通期寄与が第1四半期、第2四半期であった部分があります。もちろん、全体的にはきちんと成長していますが、この第1四半期、第2四半期は、特にその部分が大きく寄与しているところがあります。

Ken:イノベーティブ・ソリューションズの寄与が大きいということですが、投資家的に利益の部分もかなり上振れているように見えるのは、買収後にうまく軌道に乗っているということなのでしょうか?

高橋:そうですね。イノベーティブ・ソリューションズは例えば「GeneXus」というプロダクトを使うのがうまかったり、コンサルティングなどが得意だったりします。

そのようなところに我々のメンバーが人数をかけて助けに行くといったこともけっこうしています。したがって、そのようなところですごくシナジーが効いている、または人事交流がうまくいっているのだと思います。

Ken:ちなみにコンサルティングへの配置転換も、徐々にできてきているのでしょうか?

高橋:今申し上げたのは「GeneXus」を活用した開発に関してになります。コンサルティングに関しては、先ほどお伝えしたように、現在はSazae社とイノベーティブ・ソリューションズのコンサルティングチーム、また、我々の中でも一部R&D的に行っている部隊がありますが、そこが互いに連携し合いながら行っている状況です。

まだ大きな成果は出ていませんが、少なくともSaaSを使う開発等の部分では、互いの人事交流等がうまくいっているという状況です。

Ken:進捗がこれだけ良いと、「上方修正しないのか」という話もけっこうあると思います。その部分について、下期に大きな投資があるとは思えませんが、投資などの温度感を聞かせていただけますか?

高橋:東証の開示基準もありますので、売上高でいうと10パーセント、利益でいうと30パーセントを超えてくるというのが1つの基準となっています。この「100パーセントまで」という点でいえばかなり良い進捗ですが、130パーセントぐらいまでと考えると、現状、上方修正のタイミングではないと考えています。

少しだけ補足すると、利益が上がっているのはイノベーティブ・ソリューションズだけではありません。パワーソリューションズやOLDE社なども売上が伸びていますので、稼働率も上がり、それによって粗利率が改善している部分もあります。

そのようなところも寄与して、今回利益率は高まっています。一方、上期に利用しようとしていた費用があまり使えておらず、下期に使うという状況です。

Ken:粗利の改善に関しては、お客さまの都合などもあると思いますが、単価や粗利の部分は徐々に改善しやすい環境になってきているという理解でよろしいですか?

高橋:これに関してはいくつかあるのですが、1つはライセンス販売の複線化がきちんと行われるようになってくると、当然ながら粗利改善につながります。

顧客単価でいうと、新しい技術を使うという場面になると、できる方が非常に限られています。我々の中でも教育投資が必要になりますので、そのような投資をしたメンバーを我々がプロフェッショナルサービスとして出す場合は、単価に非常に寄与します。したがって、そのようなところでの粗利率改善は今後見込めるかと思っています。

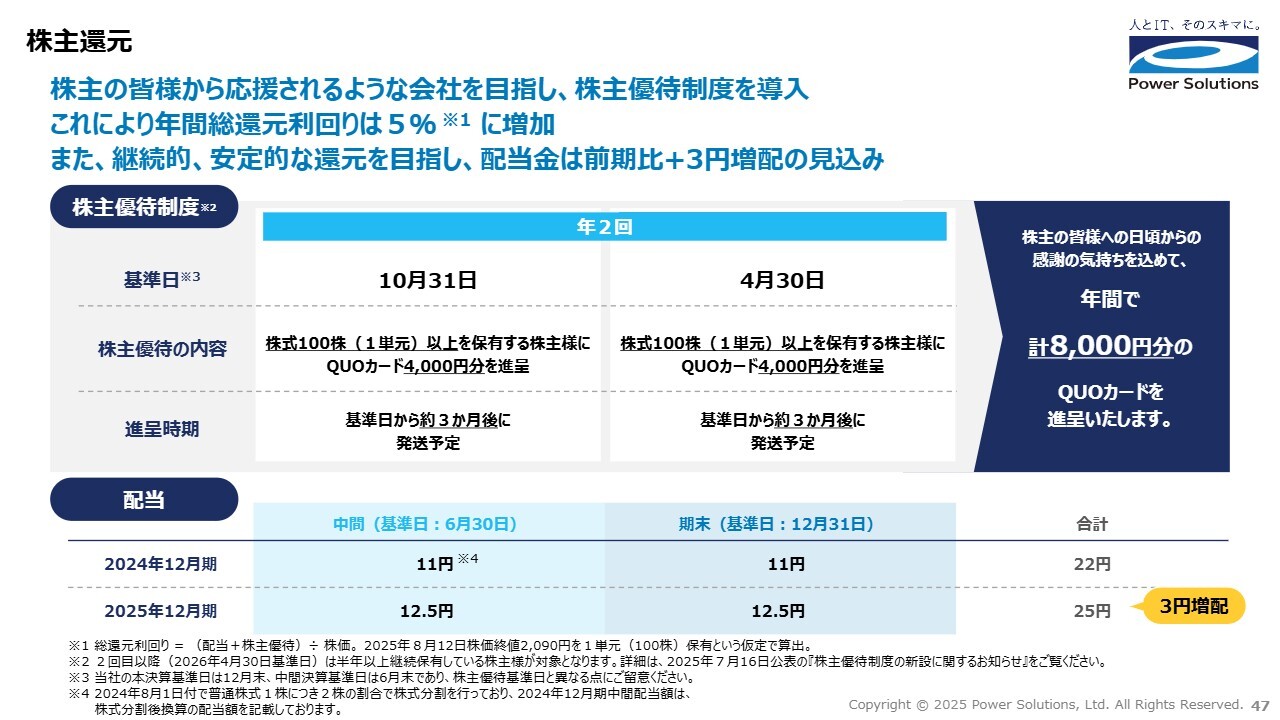

株主還元

高橋:株主還元についてです。当社は株主のみなさまから応援される会社を目指しており、2024年度に配当を導入し、今年から株主優待を導入しました。

株主優待の条件や内容の詳細は、7月16日に公表した「株主優待制度の新設に関するお知らせ」をご覧いただければと思いますが、年間8,000円の「QUOカード」のご提供を予定しています。配当は継続的かつ安定的な配当を目指しており、前期と比較して、実質3円増配の年間25円を予定しています。

Ken:株主優待の導入にあたり、社内でどのような議論があったのでしょうか? また、株主還元の方向性についてあらためて教えてください。

高橋:株主還元の方向性は、「継続して安定的に」ということを基本方針としています。

これまで株主のみなさまに応援されるという目的のために、どのようなことをすべきかといろいろな手を打ってきました。その中で株主優待の導入にあたっては、株主優待に一定のニーズがあるということ、そして、たくさんの方に株主になっていただくためにも、このような制度の確立が必要ではないかという話があり、導入することになりました。

また、年間で計8,000円分の「QUOカード」を進呈するということでいうと、最初は条件を設けていませんが、2回目以降で条件を設けています。理由としては、中長期的に保有していただく方を増やしていきたいという気持ちがあるため、このような制度設計になりました。

株主還元

高橋:8月26日から立会外分売を実施する予定です。今回の立会外分売や、新たに実施する株主優待を機に、より多くの株主さまに当社を応援していただけると幸いです。

パワーソリューションズ 知ってほしい3つのこと

高橋:最後に、知ってほしいことのおさらいです。1つ目は、パワーソリューションズはラストワンマイル領域のDX推進が得意分野で、M&Aやアライアンスでサービスの幅を拡大中です。

2つ目は、資産運用立国の実現に向けて改革が進展する金融・資産運用分野で、DX推進を伴走支援するニッチトップ企業として、安定して成長中だということです。

3つ目は、オーダーメイド開発だけでなく、マルチSaaSを組み合わせたローコードなソリューション提案で、幅広い産業分野の業務DXを進行中ということです。

以上で会社説明を終了します。本日は、最後までご清聴いただきありがとうございました。

質疑応答:RPAの現状について

荒井沙織氏:「ホームページでRPAの事例紹介が2021年までされているのですが、そこからの更新がないようです。その後はどのような案件を受注され

新着ログ

「情報・通信業」のログ