【QAあり】ガイアックス、売上高・営業利益ともに上振れて着地 ショートドラマへの先行投資を継続しつつ計画達成を目指す

目次

上田祐司氏(以下、上田):株式会社ガイアックス代表執行役社長の上田です。よろしくお願いします。

本日は、はじめに「人と人をつなげる」という当社のミッションについて、次に取り組んでいる事業について、最後に中期経営方針をご説明します。

人と人をつなげる

上田:インターネットが私たちの生活の中に入ってきて、「人と人をつなげる」さまざまなかたちが出てきました。ソーシャルメディアを通じてオンライン上で赤の他人と話す、シェアリングエコノミーを通じてリアルな社会で家や車、土地を貸すといったことも出てきました。

また最近では、Web3/DAOということで、見知らぬ人がインターネット上で組織を作り、物事を回していく仕組みも出てきています。当社はそのような分野に注力し、社会の課題を解決することを目指しています。

その際には、当社が取り組むケースもありますが、投資したり、当社の中からカーブアウトしたりして、次々とスタートアップを創出しています。我々は、これを「STARTUP STUDIO」と呼んでいます。

人と人がつながる社会とは

上田:赤の他人に対して、心遣いをすることはあまりないと思います。しかし、人と人がつながり、話をすることでさまざまな事情を知り、友だちや家族のような関係になっていくと、自然と助け合うのではないかと思っています。

ソーシャルメディア、シェアリングエコノミー、DAOを通じてたくさんの人が通じ合うことで、お互いに温かさを持てる社会を作っていきたいと考えています。

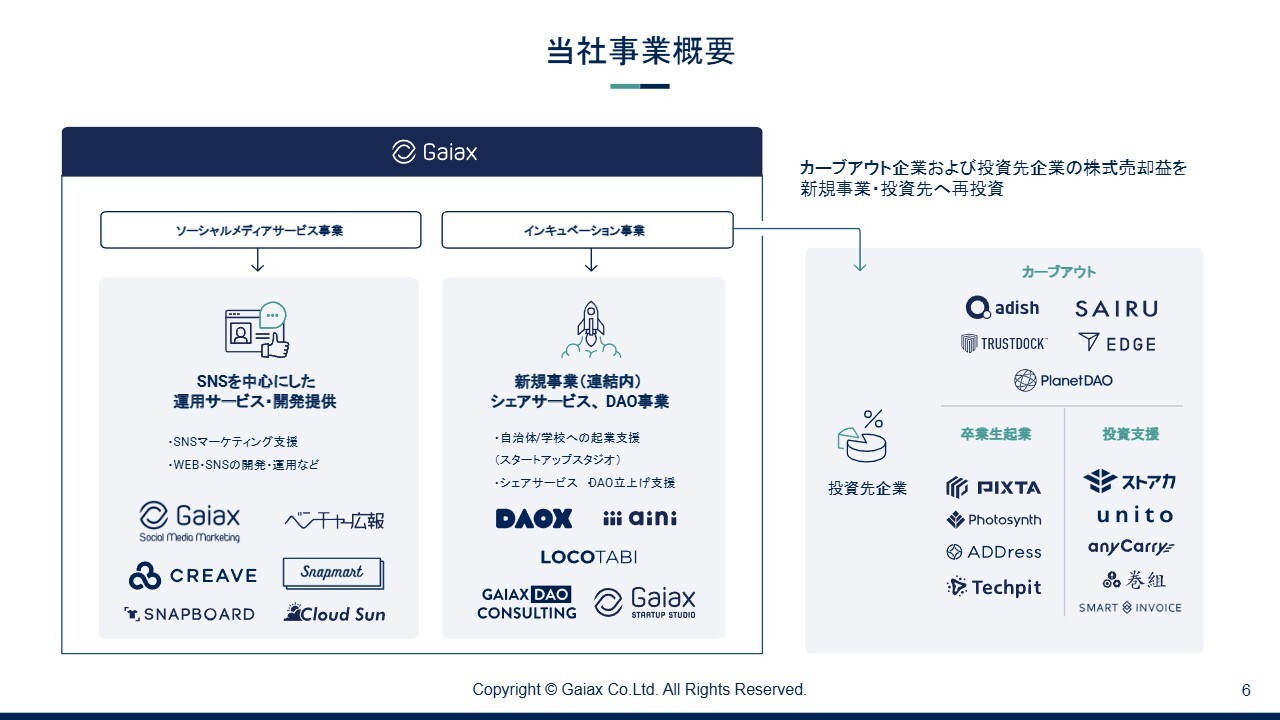

当社事業概要

上田:そのような中で、当社は事業を大きく2つのセグメントに分けて管理しています。1つはソーシャルメディアサービス事業です。SNSを活用することに関してサービスを提供し、お金をいただいています。主にBtoBというスタイルでサービスを提供している事業が多くなっています。

もう1つは、新しいビジネスを次々と作っていくということで、インキュベーション事業です。インターネット上での組織づくりを指すDAOや、シェアリングエコノミーなどは、このインキュベーション事業に含まれます。当社自身が行っているものもありますが、投資も含まれています。

投資においては、もともと当社内で行っていた事業のカーブアウト、当社で働いていた人間が起業した場合の卒業生投資、また外部の会社への投資も行っています。

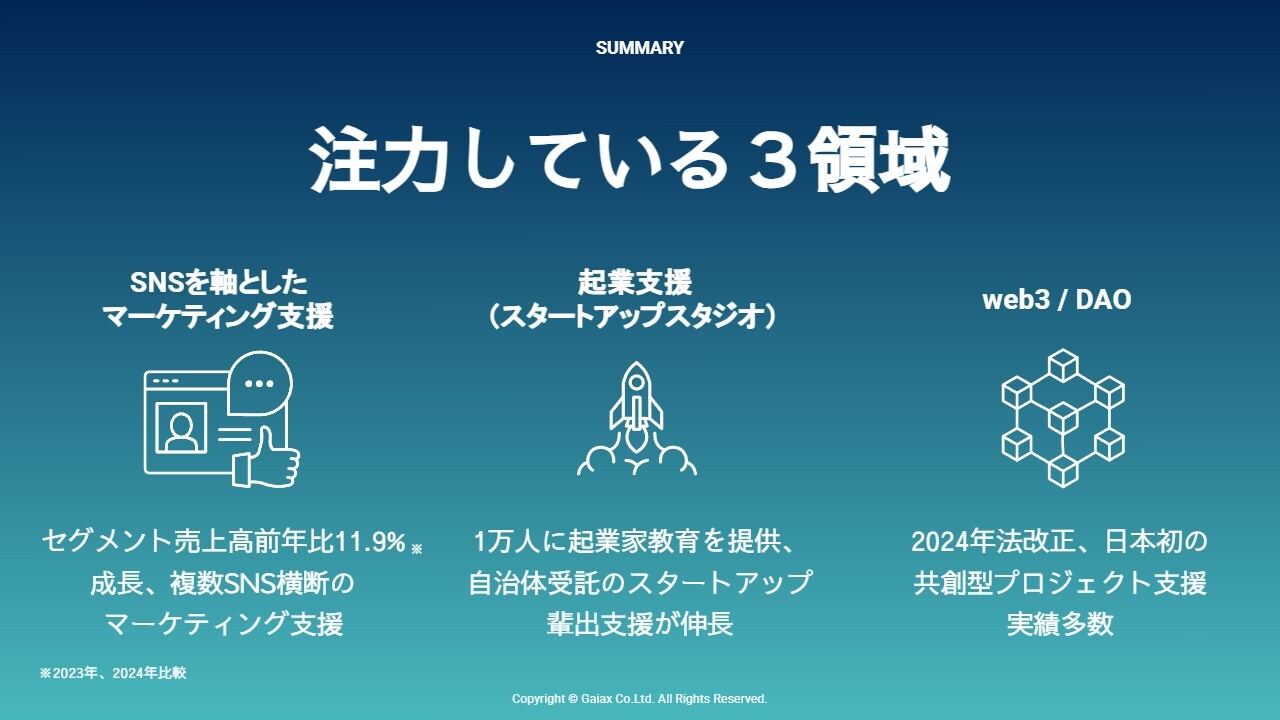

注力している3領域

上田:この中で当社が注力しているのは、SNSを軸としたマーケティング支援、起業支援(スタートアップスタジオ)、Web3/DAOの3領域です。

ガイアックスの3つの注力領域

上田:3つの注力領域を、順にご説明します。

ソーシャルメディアの運用・マーケティング支援

上田:1つ目は、ソーシャルメディアの運用・マーケティング支援です。ユーザーのみなさまは、自分の好きなアプリをスマホに入れています。例えば、「Facebook」が好きな方もいれば、「X」が好きな方もいれば、「TikTok」が好きな方もいます。

ところが企業の立場になると、対応は非常に大変です。「少し前まで『X』に注力していたのに、最近は『TikTok』が流行っているが、どうすればいいのか」「企業が持つ商品の顧客は、どのソーシャルメディアをよく使っているのか」については、ソーシャルメディアで発信すればいいという話ではなく、そもそもどのような戦略で運用しいくのかというプランニングが必要です。実際にはクリエイティブ活動も行い、その結果をデータ分析し、また最初のプランニングに戻るといったことを、統合的に行わなければなりません。

もちろん、消費財メーカーや飲食業の企業は、ソーシャルメディアのプロではありません。ですので、我々はまさにソーシャルメディアのプロとして、そのような企業に最適なサービスを提供しています。

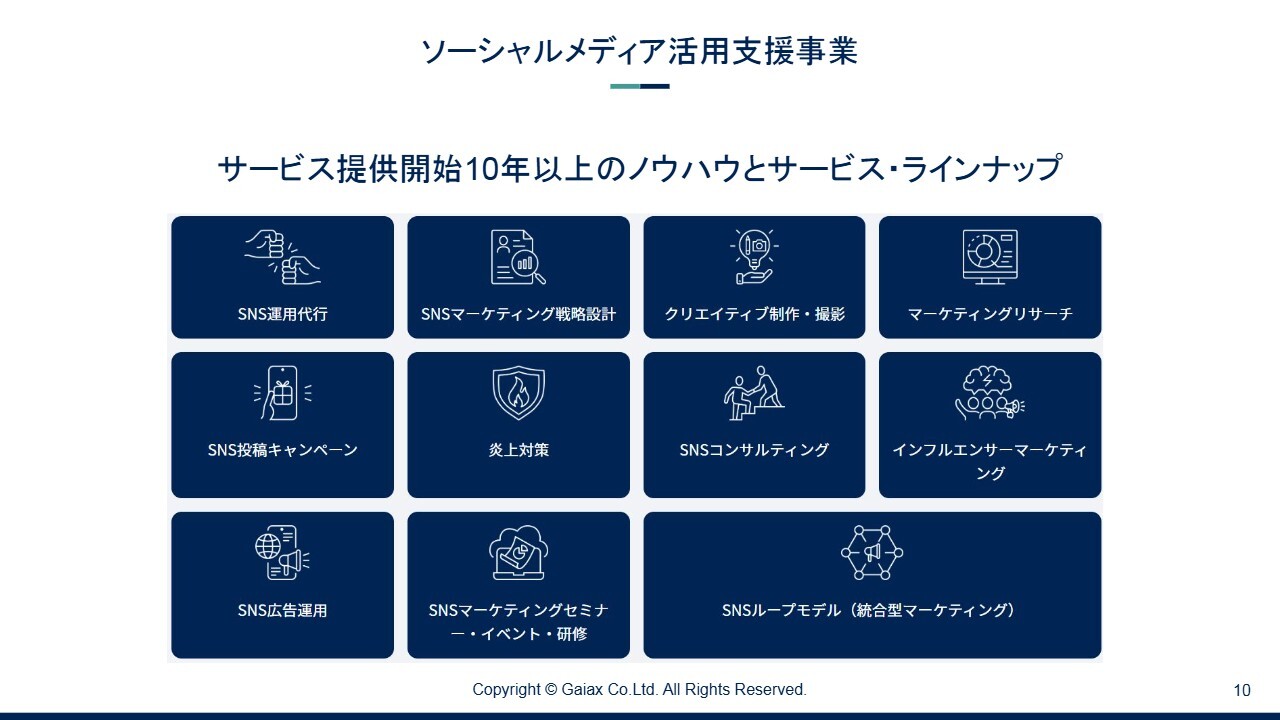

ソーシャルメディア活用支援事業

上田:サービス提供を開始して10年、支援した会社は累積で1,000社以上になり、多種多様なサービス・ラインナップを展開しています。

先ほどお伝えしたように、「いかにお客さまを取ってくるか」「いかにお客さまをファン化していくか」といった攻めの部分もあれば、従業員の不適切な投稿によって会社のブランドが損なわれるケースもあります。そのため、「インターネット上での炎上にどのようにアプローチすべきか」という守りの部分も含めて、サービスを提供しています。

また、当社グループ内にはインフルエンサーを抱えるポータルサイトもあり、コンサルタントがサービスを提供するだけでなく、インフルエンサーとも協力しながらサービスを展開しています。

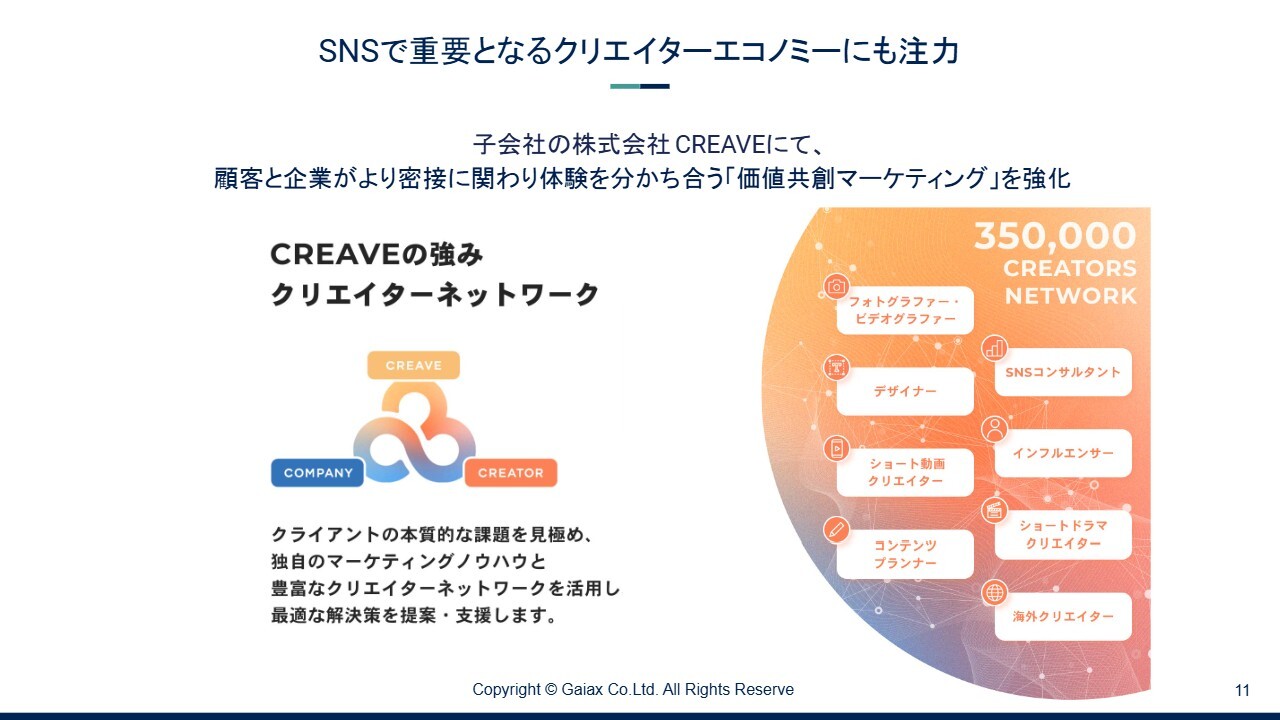

SNSで重要となるクリエイターエコノミーにも注力

上田:特にCREAVEという会社は、35万人を超えるクリエイターやインフルエンサーを抱えています。我々のコンサルタントが「このような写真をアップするといいですよ」と提案するだけでなく、35万人のクリエイターによるコンテスト形式で、「このようなコンテンツを上げたほうが響きますよ」と提案するサービスも提供しています。

以上のように、当社はクリエイターのネットワークを活用し、幅広いサービスを展開しています。

ショートドラマ市場に参入

上田:みなさまもイメージしていただけると思いますが、一昔前は「X」や「Facebook」のようにテキスト中心のコミュニケーションがソーシャルメディアの主戦場でした。その後、「Instagram」のような縦型の画像が登場しました。直近では動画が非常に多くなっており、我々も力を入れているところです。

1UP投資部屋Ken氏(以下、Ken):ここでご質問です。ショートドラマ市場に参入した狙いと、その後の状況について教えていただけますか?

上田:もともとは、「テキストや画像ではなく動画でユーザーに商品を広めたい」というお客さまの要望があり、我々も多くの動画を作っていました。その中で、単に動画を流すだけでなく、テレビCMでもよくあるように、家族や犬が登場するストーリー仕立てのドラマ調動画のほうが、ユーザーには親しみがあることがわかりました。そこで広告の一環として、ショート動画、ショートドラマを制作するようになりました。

実際に取り組んでいく中で、マーケット全体としては、1時間のドラマや2時間の映画を見るのが一般的ですが、今時の人には、その尺が長く感じられることが見えてきました。正直、若干信じがたい部分ではありますが、「1話1分×30話」といったショートドラマが、隙間時間を楽しむ方々や、タイパ(タイムパフォーマンス)を意識する若い方々には、中心的なメディアの消化方法のようです。

ドラマも、昔のように50分の作品を作るのではなく、1分の作品を30話ほど続編で作るかたちがマーケットとして出てきています。特に中国、アメリカではユニコーンのような企業が次々と生まれており、日本にも徐々にその文化が入ってきています。我々も広告の一環としてショートドラマを作るだけでなく、このマーケットを取りにいくべきではないかと考え、参入を始めました。

Ken:ちなみに、今後どのようなかたちで収益に貢献していくのでしょうか?

上田:主な収益構造は3つあります。1つ目は、我々の後ろにスポンサーがいて、そのスポンサーからお金をいただくケースです。これが広告型のショートドラマです。

2つ目は、「Netflix」や「Prime Video」のようなプラットフォームです。日本では数個、グローバルでは数十個出てきており、そこにショート動画を配信します。ユーザーがお金を支払って視聴すると、その収益がプラットフォームとシェアされて、お金が入ってくるモデルです。

3つ目は、我々自身が「TikTok」や「Instagram」にチャンネルを開設し、1日に1回から2回、ショートドラマを流し続けるかたちです。ユーザーに日々視聴していただくことで、自社のメディアやIPとなり、そこに広告やタイアップ案件が入ってきます。このようなベースを作った上で、将来的には実際に課金プラットフォームに出せるドラマを作ります。

イメージしていただきたいのがアニメです。『ドラえもん』は、毎週30分の番組を放映していますが、時々2時間の映画を公開して、売上を上げています。我々の場合は1日1回1分のショート動画を出していますが、作品が蓄積され、ファンがついたタイミングで課金型のコンテンツを出します。これが、自社のIP化による収益構造です。

Ken:SNSやショートドラマに対しては、テレビからの予算もつくのですか?

上田:もちろんです。若い方がテレビから離れ、30分、50分の長尺番組からも離れ、「TikTok」のような1分ぐらいの動画へと流れてきています。ユーザーが移動すれば、企業側の予算もこちらに流れますし、この流れは当面続くと思います。

そして何より、当社はスタッフ20人でドラマを作るのではなく、2人から3人でスピーディに制作します。これは、しっかりとした制作会社には難しい部分です。

Ken:きちんとしすぎてしまうということですか?

上田:そのとおりです。それよりもスピーディに出して、ユーザーの反応を見て、素早く改善していくことが求められています。我々はまさにクリエイターを抱えているため、このような作業を得意とする人間が多いのがポイントだと思っています。

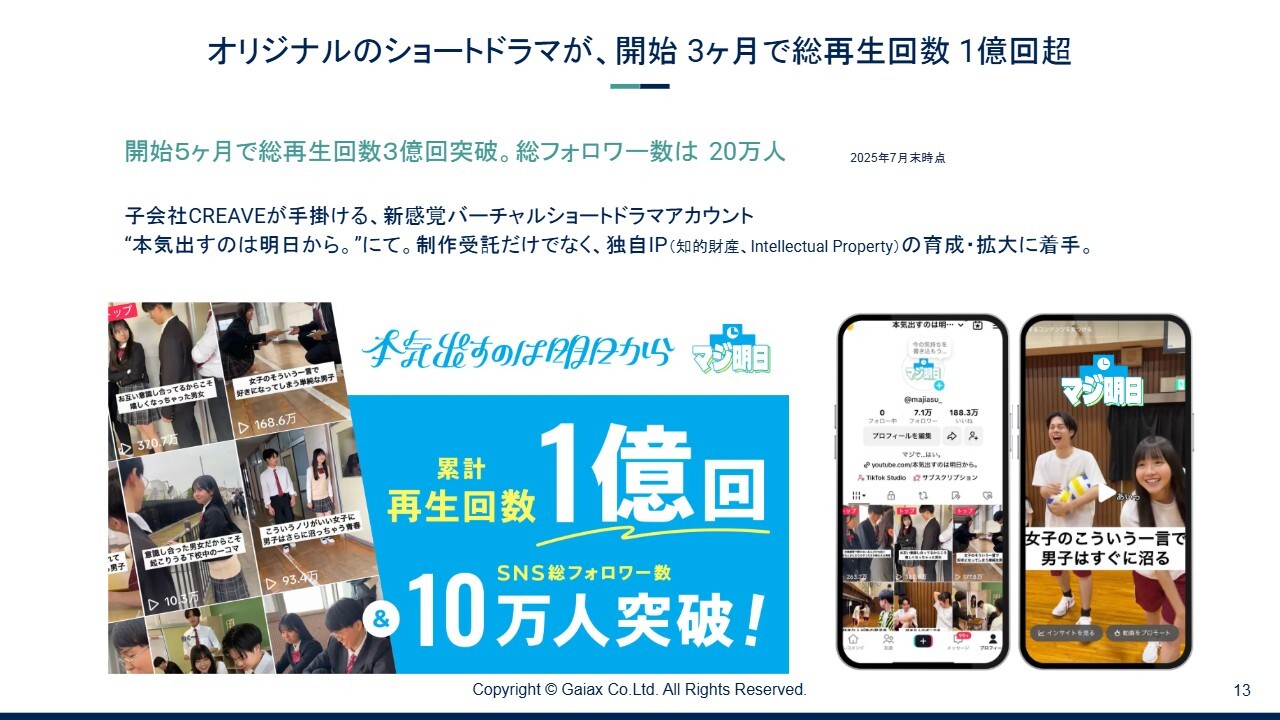

オリジナルのショートドラマが、開始3ヶ月で総再生回数1億回超

上田:実際に、自社IPである「本気出すのは明日から。」は、開始3ヶ月で総再生回数1億回超、5ヶ月の現在では3億回と非常に伸びてきています。ローコストで運営していますが、このようなチャンネルを我々自身で次々と作っていく、あるいは企業からスポンサーシップをいただきながら作っていくことを、さらに進めていきたいと考えています。

ガイアックスの3つの注力領域

上田:2つ目の注力領域は、起業支援(スタートアップスタジオ)です。スタートアップをアメリカの映画スタジオのように次々と生み出していく「STARTUP STUDIO」について、お話しします。

GAIAX BUSINESS MODEL

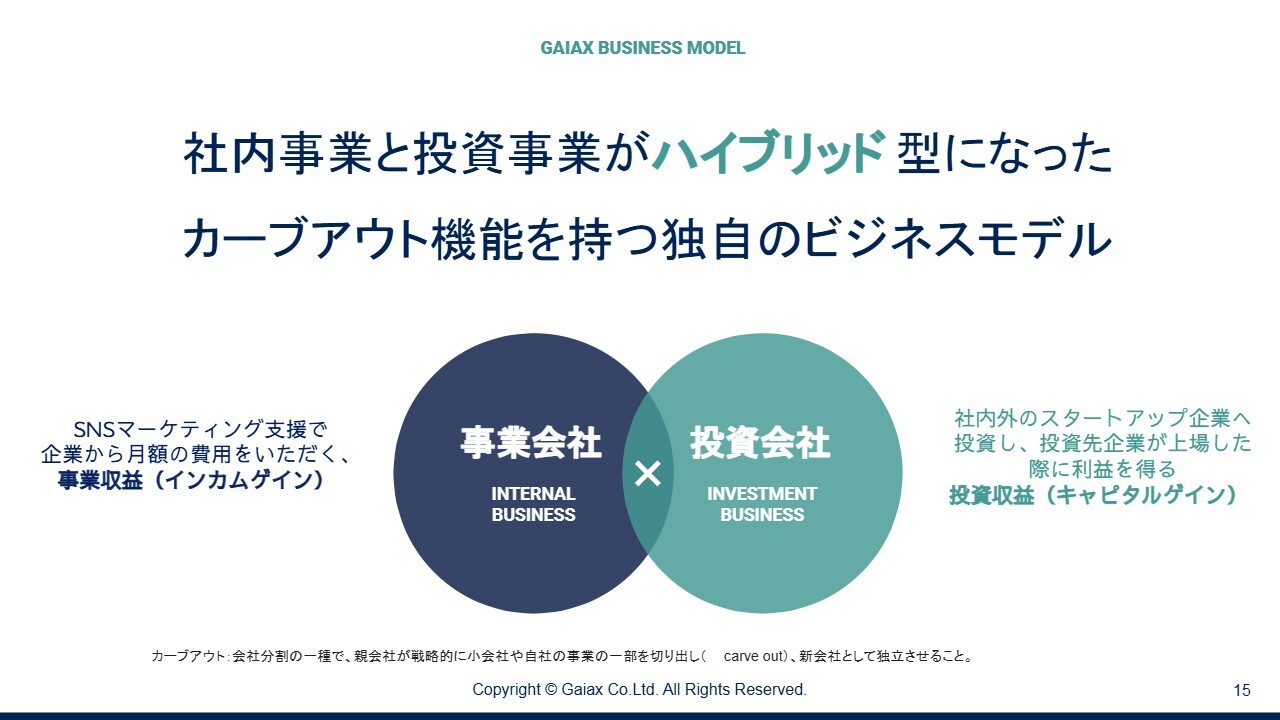

上田:事業会社からは、当然ながら事業収益(インカムゲイン)が入ってきますし、投資を行う事業部からは投資収益(キャピタルゲイン)が入ってきます。ガイアックスは、この両方の事業を行っている会社です。

そのため、スタートアップ投資や「スタートアップをどのように伸ばして投資を受けていくのか」といった点に長けており、非常に経験のある会社だと考えています。

事業輩出

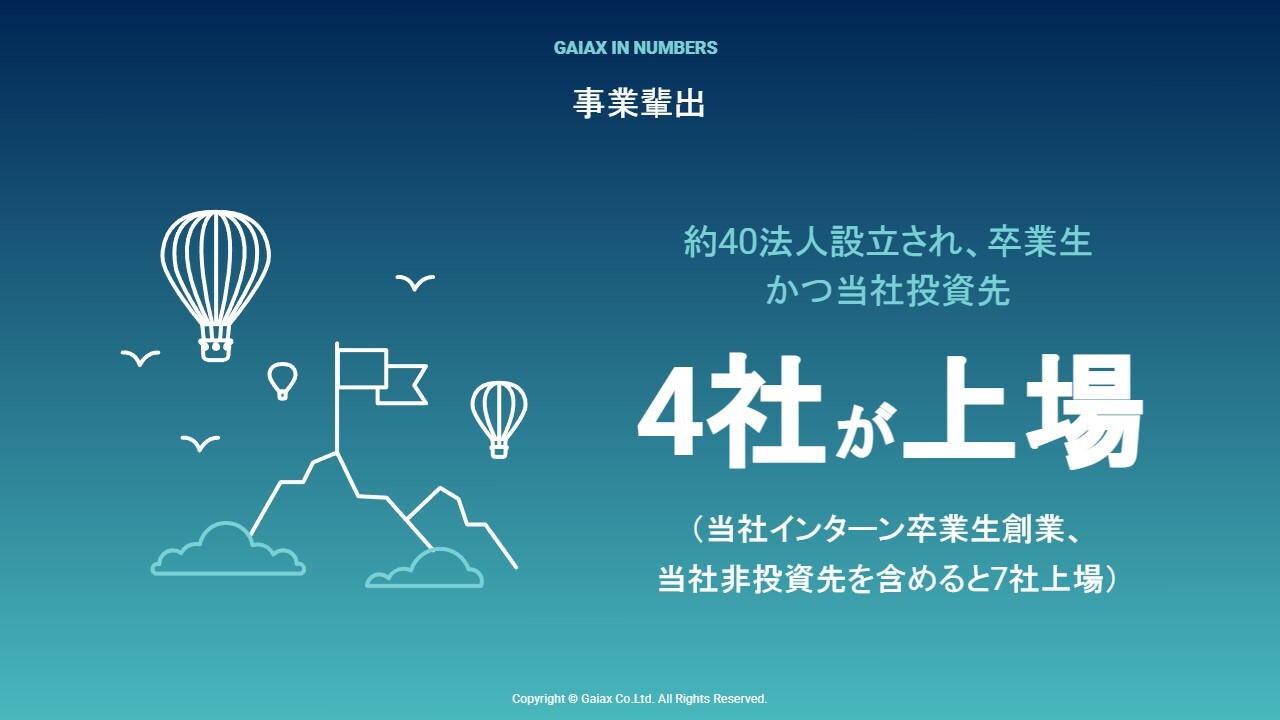

上田:実際に当社の新入社員として入ってきた人間は、ほとんど転職しません。辞める時は起業するケースが大半です。当社に残って活躍するか、起業するかの2択です。

事業輩出

上田:起業した人材の多くが高い確率で事業を成功させています。当社が投資した会社だけで4社、投資していない会社も含めると7社が上場しています。当社に新入社員で入ると、高確率で宝くじが当たるような状況が実現しています。

なぜこのようなことができるかというと、「ビジネスを作るにはどうすればいいか」「スタートアップとして成功するために、組織、司法、労務をどうするか」といったナレッジを、社内で徹底的に伝承・共有しているためです。

今後もこの取り組みを突き進め、引き続き、当社からカーブアウトした会社や卒業生の会社を上場まで持っていきます。

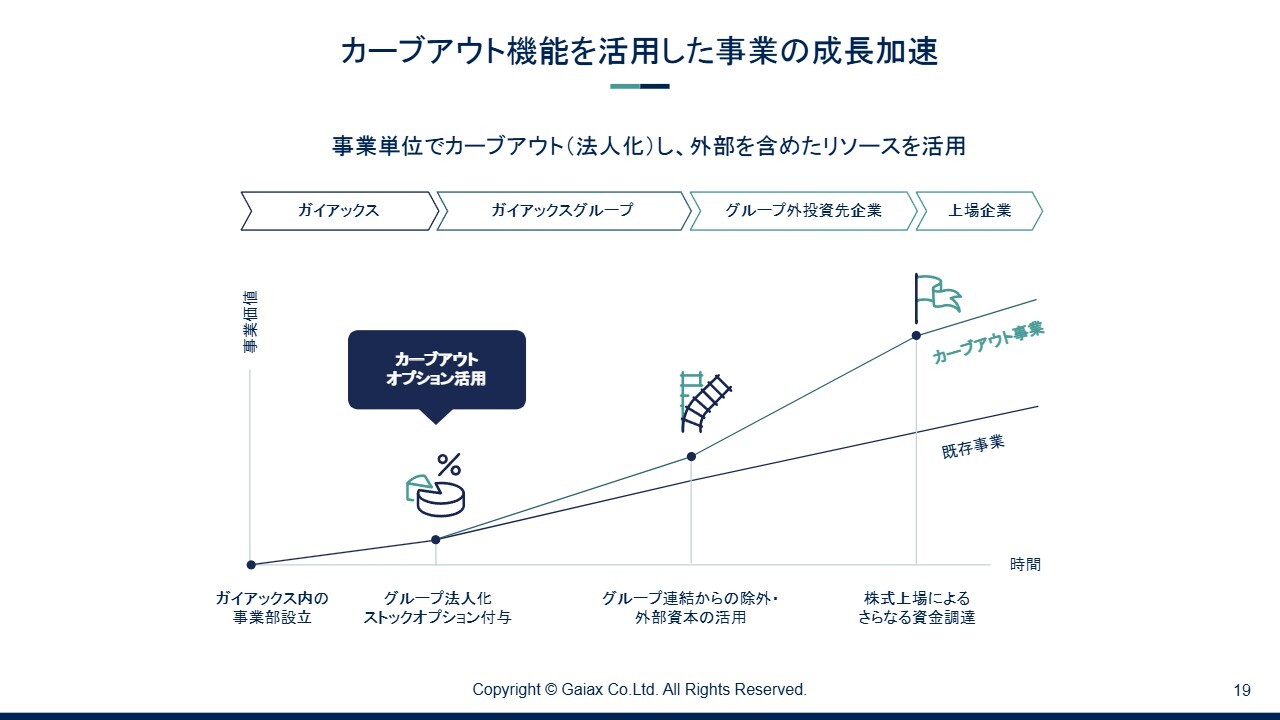

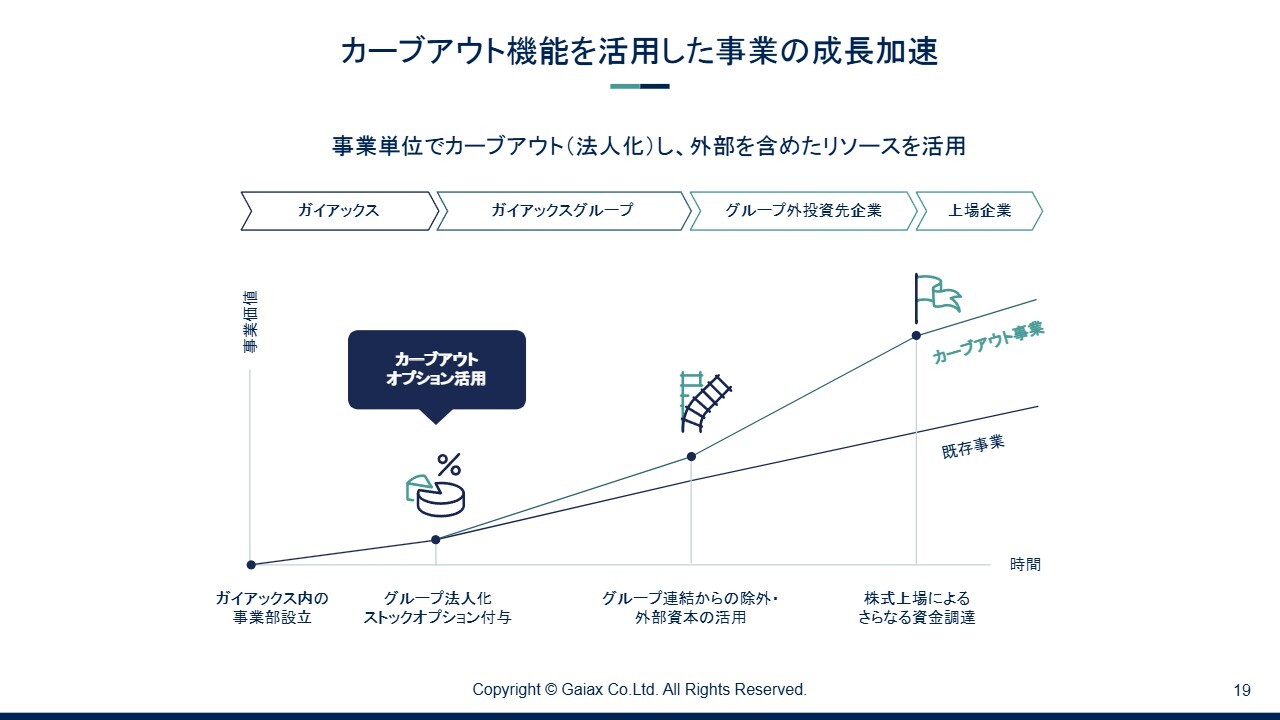

カーブアウト機能を活用した事業の成長加速

上田:特にカーブアウトに関しては、グループにあったほうがより成長する時にはそのままグループに残し、外部資本の導入や提携によって成長スピードが加速する時には、カーブアウトを行っています。このようにして、成長を優先させています。

注目されている投資先

上田:実際に我々から見て投資先となる会社に、TRUSTDOCKがあります。もともと当社内の事業でしたが、カーブアウトして非常にたくさんのお客さまを獲得しています。

TRUSTDOCK

上田:TRUSTDOCKは、eKYC本人確認サービスの専門会社です。例えばシェアリングエコノミーのサービスで、誰かわからない人から車を貸し借りするのは非常に不安なものです。ですので、その際には「貸してくれる人はどんな人なのか?」「借りる人はどんな人なのか?」という本人確認が必要です。

このような本人確認サービスを提供するTRUSTDOCKは、当社からカーブアウトして順調に成長しており、いろいろなカテゴリでNo.1の結果を残しています。

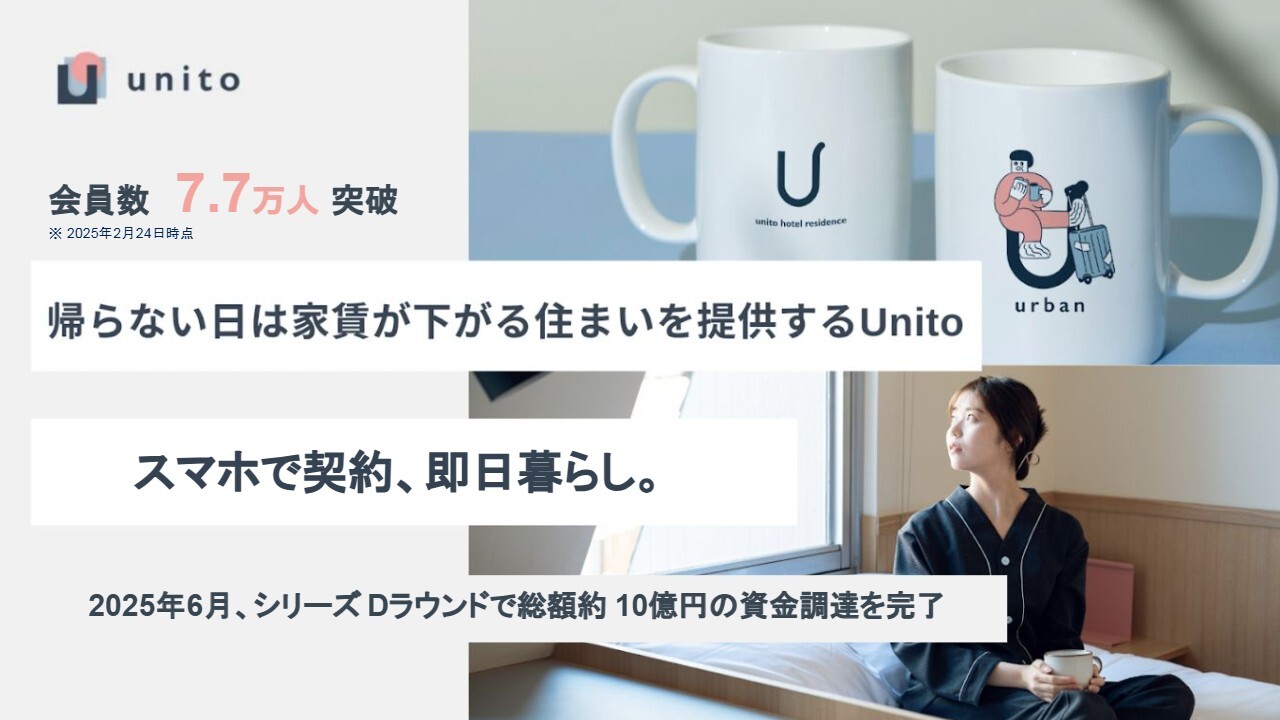

帰らない日は家賃が下がる住まいを提供するUnito

上田:他にもUnito社という、非常に順調に成長している投資先があります。同社が提供している「unito」は、民泊と住宅を掛け合わせたようなサービスです。スマホで契約して即日暮らすことができ、自分が旅行に行く時には、民泊や旅館業としてお客さまを受け入れ、その分家賃が下がる仕組みになっています。

スタートアップスタジオの知見を起業家輩出支援として自治体へ提供

上田:我々は、このようなスタートアップを次々と作り、上場させるサイクルを過去20年間にわたって築いてきました。直近では政府が「スタートアップ育成5か年計画」を打ち出し、「日本でいかにスタートアップを生み出していくか」を突き進めています。

ただし政府の方々は、スタートアップ支援の経験が十分ではないと思います。これまで企業支援といえば、中小企業診断士や税理士、信用金庫の職員が中心でした。しかしスタートアップを作るとなると、より適切な業務委託先が必要だと考え、我々が手を挙げ、多くの案件を任せていただいているのが現状です。

起業家輩出プログラム

上田:特に東京都からはたくさんのプロジェクトを任せていただいています。例えば、一度失敗した起業家の再出発の支援や、学生を対象とした起業への興味付けなどです。このように多種多様なプロジェクトのパートナーに選んでいただき、一生懸命取り組んでいます。

起業支援(スタートアップスタジオ)

上田:東京都以外にも、全国の自治体や教育機関、金融機関、さらにはスタートアップを作りたい会社などから運営に関して任せていただいています。

また「起業ゼミ」というかたちで、全国の中学生・高校生を対象に、学校の授業で「起業とは何たるか」を教えるプロジェクトもスタートしています。先生方が起業について教えることが難しいため、我々のスタッフや卒業生が学校を訪れ、「起業ゼミ」を実施しています。

ガイアックスの3つの注力領域

上田:最後に、3つ目の注力領域であるWeb3/DAOについてご説明します。

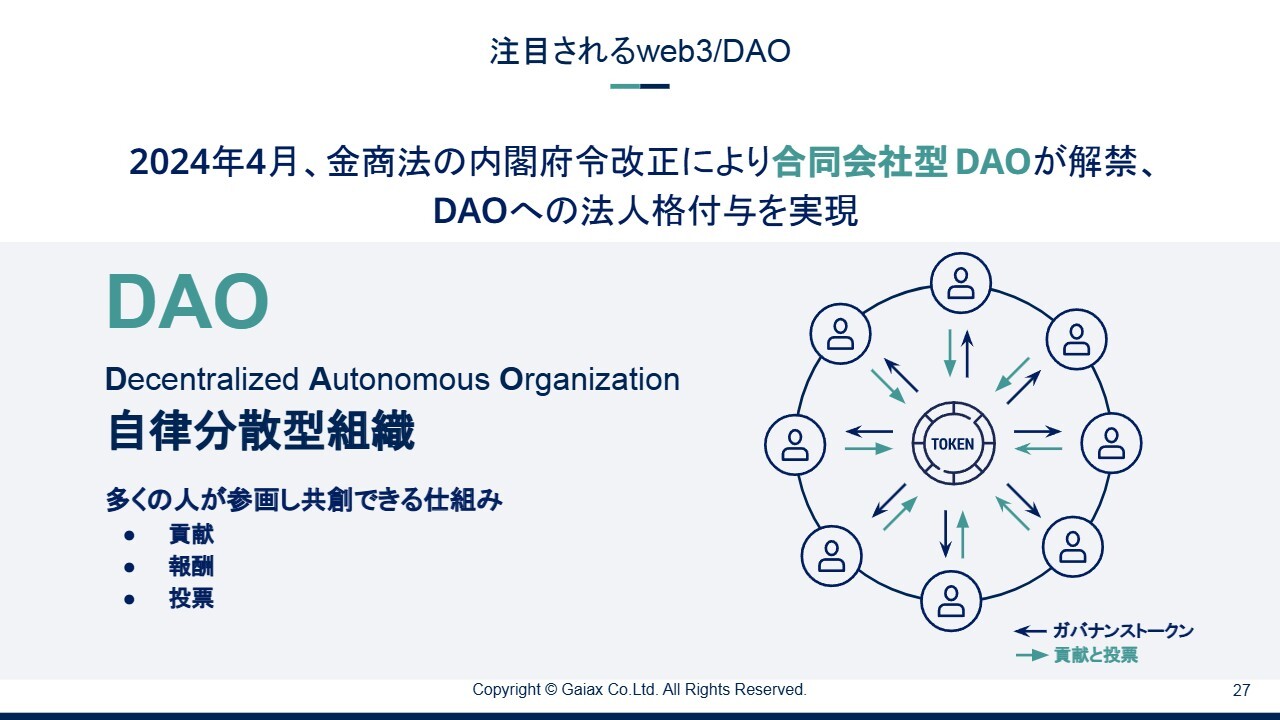

注目される web3/DAO

上田:DAOはDecentralized Autonomous Organization(自律分散型組織)の略称です。通常の組織であれば、社長や店長、部長のようなトップが存在し、運営されています。しかし、最近出てきているのは、インターネット上に形成される自律分散型の組織です。そこにはトップが存在せず、あるのはルールのみです。

最も有名なのが、みなさまご存じのビットコインです。日本円を管理しているのは日本政府ですが、ビットコインを管理しているのは誰でもありません。ビットコインを売買したり、マイニングしたりしている方々が、それを支えています。中心を持たず、自律分散型で運営しているという点で、本当に新しい組織です。

このような自律分散型組織を、インターネット上だけでなくリアルの社会にも作っていこうという取り組みが進んでいます。実際に2024年には内閣府も、DAOをリアル社会で適用できるよう、会社法を改正し、法人格を付与できるよう調整するなど、法律面でも変わりつつあります。

2024年4月、DAOに関する法律が改正

上田:我々はDAO法改正を含め、数多くの事例を通じてリアル社会に自律分散型の組織を実装することを積極的に進めています。また、そのために必要なツールやソフトウェアの提供も開始しています。

DAO の立ち上げ支援・ツール提供

上田:自律分散型の組織が、実際の世の中でどのように運営されるのか、まだイメージが湧かない方も多いと思います。そこで、シェアハウスの運営にDAOを導入した事例について、お話しします。

これまでは、シェアハウスを運営する会社が存在し、ハウスルールはその会社が、究極的には社長が決めていました。どのような家具やテレビを買うのか、どのようなレイアウトにするのかも、すべて運営会社が決めていたのです。そして会社がスタッフを雇い、お客さまに説明を行い、入居が決まれば売上につながるという仕組みでした。

一方、DAO型シェアハウス「Roopt DAO」は運営の仕方がまったく異なります。ハウスルールは住民や、DAOのトークンを購入した人たちの投票によって決まります。例えば、「LGBTの方もいる中でドミトリールームをどうするか」は、運営会社の社長からすれば、踏み込みづらい話題です。しかしDAOでは、住民やトークンを持っている人たちが議論を重ね、最終的に「女性のドミトリールーム」と「男女問わないドミトリールーム」の2種類を設置する話で着地しました。これは良し悪しではなく、そのように確定したということです。

リビングルームは夜10時まで利用可能にするか、11時までにするかにしても、運営会社の社長からすると、決めたくないのです。決めるだけで時間の無駄ですし、決めてから文句が出れば、何のためにやっているのかもわからないためです。さらに、家具や家電の購入についても、トークン購入によって集まったお金をベースに、住民に100万円を渡し、「この100万円で好きに購入してください。何を買うかは自由です」と任せました。その結果、置き場所もないのに洗濯機と乾燥機を2台ずつ購入し、DIYで家の外に軒先を作り、そこに洗濯機を置きました。そのくらい洗濯機が欲しかったということも、我々にはわからないわけです。

新しいお客さまが見学に来た際には、住人が対応します。そのバイト代も100万円から出すかたちです。住人にとって、入居希望者がどんな人なのかがわかるし、入居希望者にとってもどのような住人がいるのかがわかります。リアリティのある話が聞けることで、「なるほど。この家はいいな」となって入居するわけです。DAOの議論は、住人もネット上で入居前からすべて見ることができます。「このシェアハウスはなかなかおもしろいな」「盛り上がっているな」「いい感じだな」と、実際に行かなくてもわかるのです。

運営会社は多くのシェアハウスを運営しており、いずれのシェアハウスにも週に1回は顔を出すようにしていましたが、どのようになっているのかは把握できていませんでした。しかし、DAO型シェアハウスに関しては、年に2回程度の訪問であっても、その様子が手に取るようにわかります。このシェアハウスを運営してみると、確かに利益の一部は働いている住人に分配しますが、売上・利益自体が他のシェアハウスよりも格段に大きく、非常に投資効率の高い運営が可能です。みなさまにも「本当にトップダウンでなければ組織は回らないのか」と、イメージしていただきたいと思います。

多くの権限をみなさまに委ね、組織全体のルールを整備すれば、うまく回り、儲かるようになるのではないでしょうか。このような分野は多く存在し、すでにさまざまな事例が出てきています。我々が使いやすいツールの提供とともに攻め込もうとしているのが、このDAOの分野です。

Ken:企業や自治体がDAOを使う場合、今後、どのようなかたちで、どのような目的での利用が想定されますか?

上田:我々は、これまでソーシャルメディア支援を企業に提供してきました。例えば企業からの、「新しい消費財をお客さまに知ってほしい」「ファンになってほしい」「ファン同士で使い方をさらに議論してほしい」「ファンが自らネットにアップして、新しいファンを呼び込んでほしい」という要望に対して、我々はソーシャルメディアで支援してお金をいただいていたわけです。

言ってみれば、DAOはその最終形だといえます。お客さまと一緒に物を作っていく際に、DAOにすることにより、場合によっては商品が盛り上がるほど参画してくれた人にも収益が入ります。そこまで実装しているのがDAOです。

企業の中には「これはすばらしい、ぜひDAOを活用したい」という方もいる一方、説明を聞いた上で「やはりややこしいから、普通のソーシャルメディアマーケティングでけっこうです」という方もいます。我々は、そのどちらであっても支援します。

Ken:インフルエンサーがトークンを持つような未来も出てくるということですか?

上田:もちろんです。消費財を作った株式会社がすべての収益の利権を持っていることが、本当に正しいことなのかということです。

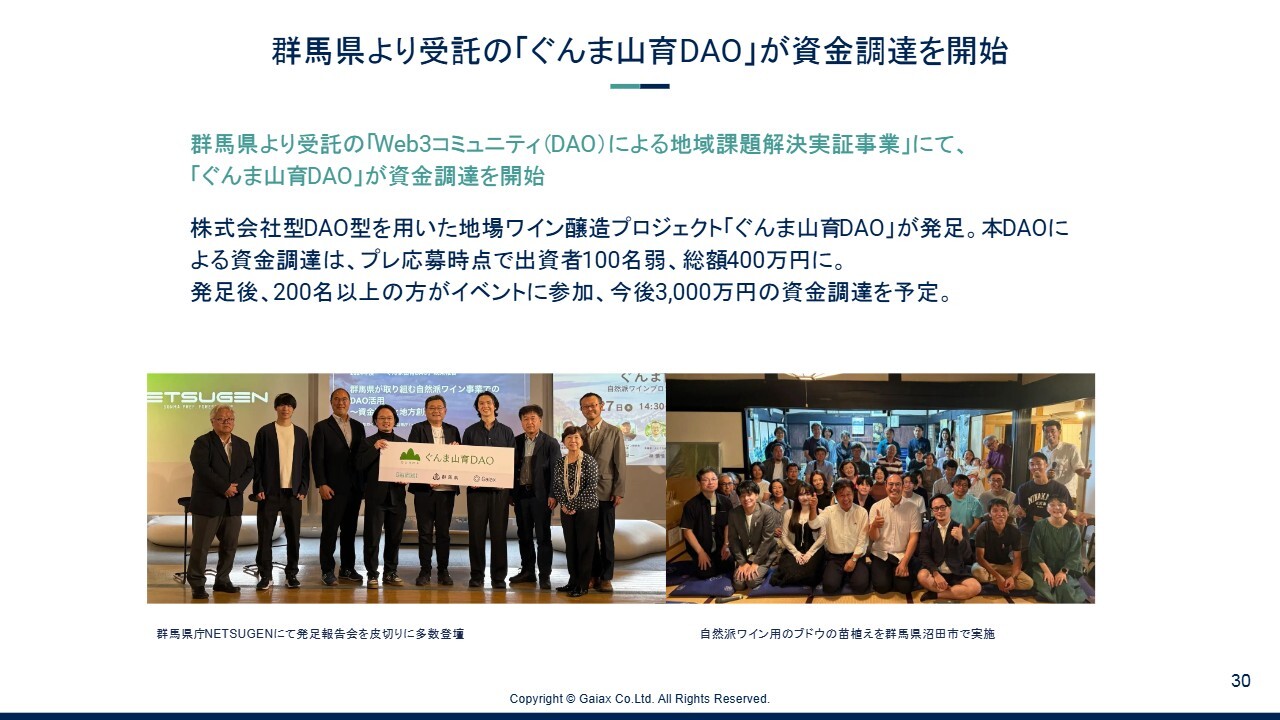

群馬県より受託の「ぐんま山育DAO」が資金調達を開始

上田:自治体で多いのは、どのように地域を盛り上げていくのかというニーズです。ふるさと納税はみなさまも日頃から利用されているかと思いますが、寄付した地域に足を運び、地域の方々と触れ合い、盛り上げるために自身が動いたかと問われれば、多くの方はそうではないと思います。

もちろん、ふるさと納税が悪いということではありません。ふるさと納税を通じて地域のものが消費されることは良いことです。各自治体の方は、これほどふるさと納税の利用が増え、ニュースでも報じられ、全国の人が地域のことを知っている状況だからこそ、さらに踏み込んで人々を巻き込めないかと考えています。

我々はDAOを通じて、より踏み込んでいこうとしています。例えば、群馬県から受託した「ぐんま山育DAO」では、群馬の山で生産されるワインについて、みんなでお金を出し合ってワインを作り、その売上・収益を分配しています。さらに、「このワインを売るために、もっと手伝ってください」呼びかけ、取り組んでいます。

今はまだ、直接的には関わっていませんが、掛け合わせることにより、「お金を出すだけでなく、できることは手伝ってもらう」というように、どんどん巻き込んで、地域を盛り上げていけると考えています。

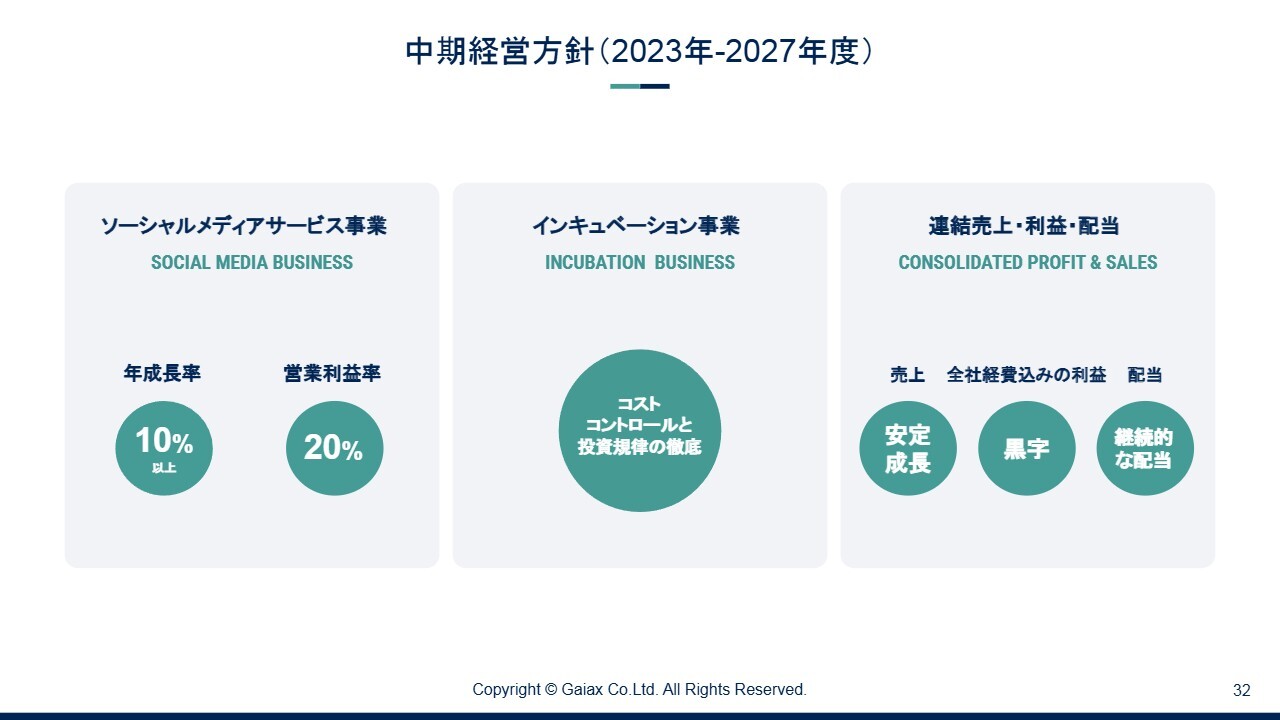

中期経営方針(2023年 - 2027年度)

上田:中期経営方針についてご説明します。まずBtoBのソーシャルメディアサービス事業では、コンサルティングにあたり、さまざまなサービスラインナップを揃えています。案件の大型化も進んでおり、事業規模としては年成長率10パーセント以上を確保し、営業利益率は20パーセント程度を維持していく方針です。

次に、インキュベーション事業ですが、投資したスタートアップが上場した後に株を売却し、当社にキャピタルゲインが入る仕組みになっています。この分野は基本的には非常に流動的で、安定性に欠けますが、コストコントロールと投資規律の徹底により、大きな赤字は出ていません。

当社はこのような活動に20年間取り組んでおり、上場を果たす銘柄も出てきています。このようなところから、キャピタルゲインを得ています。結果として、連結売上・利益・配当について、売上は安定成長、利益は黒字を確保し、継続的な配当を行うことが中期経営方針となっています。

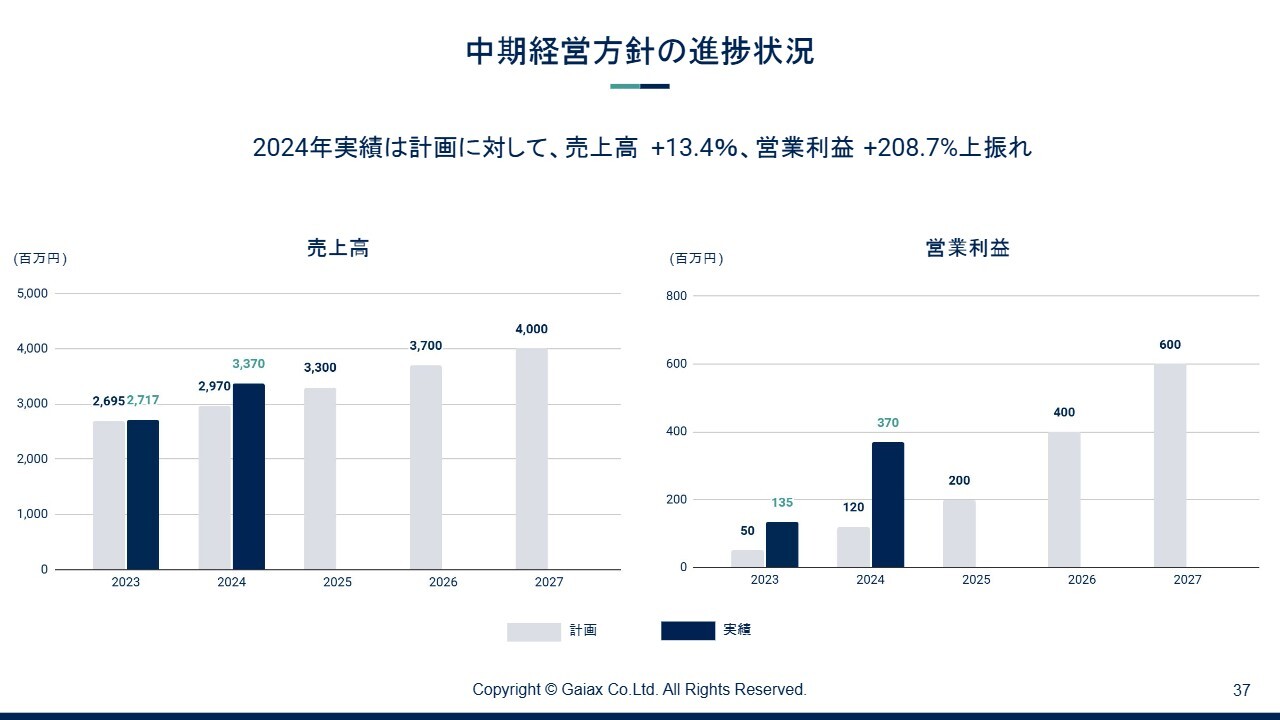

2023 - 2027年度 中期経営方針 業績目標

上田:中期経営方針の具体的な金額についてです。2027年度の連結売上は40億円、営業利益は6億円を目標に掲げています。現在2年目となる2024年度まで終わり、売上高・営業利益ともに上振れしています。

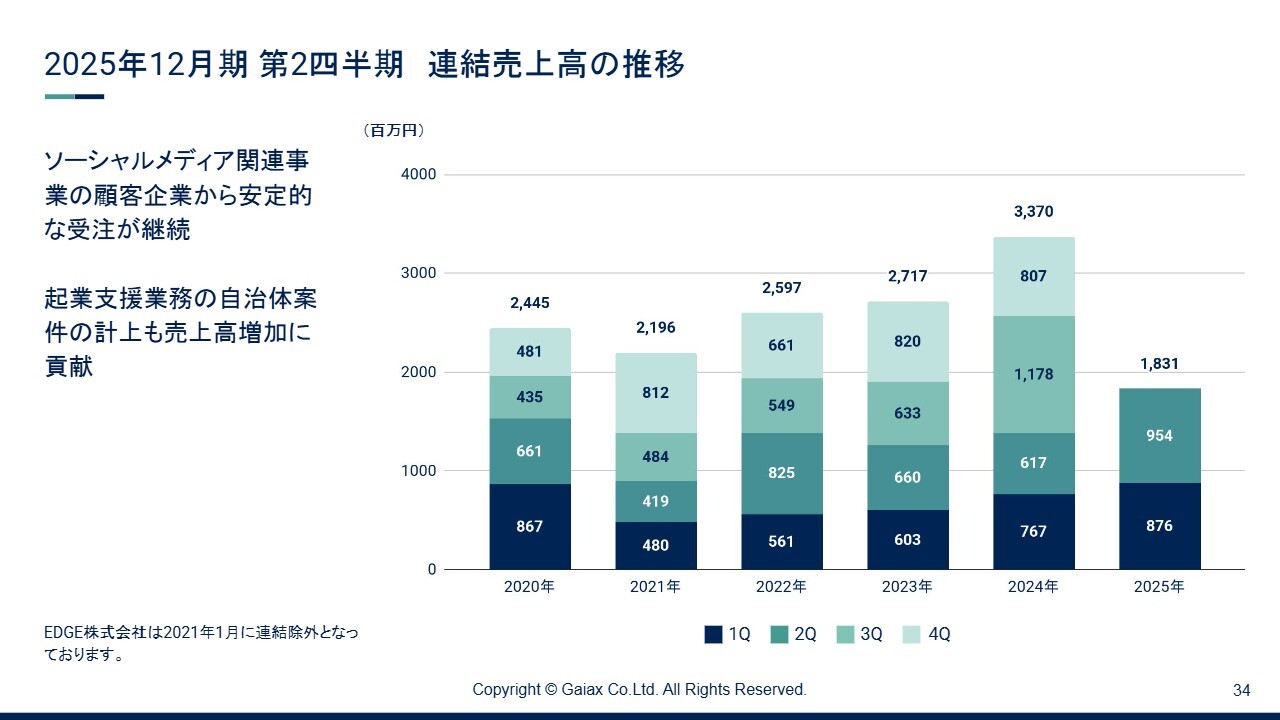

2025年12月期 第2四半期 連結売上高の推移

上田:2025年12月期は3期目となります。第2四半期までの連結売上高の推移は、第1四半期は8億7,600万円、第2四半期は9億5,400万円と、売上の規模は順調に拡大しています。

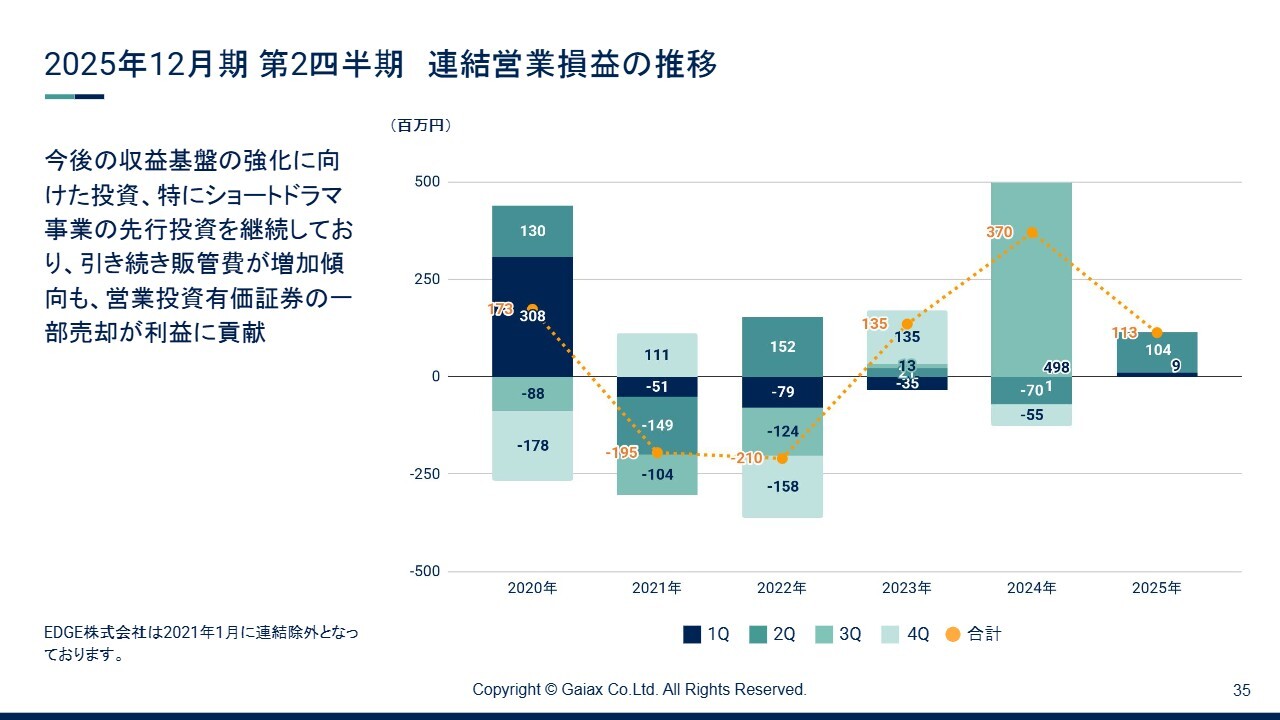

2025年12月期 第2四半期 連結営業損益の推移

上田:連結営業損益の推移です。特にショートドラマ事業等の先行投資があり、第2四半期時点で1億1,300万円の営業利益となっています。

先行投資を継続しているため、非常に順調とまではいきませんが、販管費をこなしながら、着実に中期経営方針を達成していく考えです。

2025年12月期 業績見通し

上田:2025年12月期の業績見通しです。売上高33億円、営業損益2億円、経常損益2億円、親会社株主に帰属する当期純損益1億8,000万円を目指しています。

中期経営方針の進捗状況

上田:5ヶ年計画の中期経営方針の進捗状況は、スライドに記載のとおりです。

Ken:中期経営計画を発表された後の事業と業績の進捗をあらためて教えていただけますか?

上田:安定的に売上・利益を出せているのはソーシャルメディアサービス事業です。特にトップラインが重要ですので、売上が毎年10パーセント伸びているかを重視しています。この点については、お客さまにすばらしいサービスを提供できていることで引き合いが多く、10パーセント程度の売上規模拡大には課題を感じていません。

一方、営業利益は、ショートドラマに大きな魅力を感じて先行投資しているため、売上に応じた利益はあるものの、少し投資がかさんでいる状況です。

Ken:わかりました。DAOについても、大きな成果が出てきたように見えます。こちらの投資フェーズはいつ頃まで続く想定でしょうか?

上田:DAOという単語は、ご存じの方もいれば、よくわからないという方もいると思います。実際のところ、認知度はまだ高くありません。DAOは非常にすばらしいサービスですので、成功事例を作ってPRすることで、案件は増えていくと思っています。そのような意味の投資です。

もう1つは、オールインワンパッケージのソフトウェア開発にも投資しています。こちらは継続的に投資しますが、現状を超える投資はあまり考えていません。現在の投資量で売上が徐々に追いついていく見込みですので、投資規模は年々減少していくと考えています。

Ken:中期経営計画で見ると、想定よりも利益は上振れているように思います。その理由をあらためて教えていただけますか?

上田:2023年度と2024年度に利益が大幅に超過したのは、インキュベーション事業が要因です。投資していた銘柄が上場し、そのタイミングで売却したことによるキャピタルゲインが非常に大きく寄与しました。特に2024年度は「タイミー」です。我々はシェアリングエコノミーが注力分野ですが、タイミーがサービスインする前から投資を行っていました。

ただし、キャピタルゲインは毎年安定的に得られるものではありません。我々のインキュベーション事業は数十社に投資していますので、何年か後にはその中から上場やエグジットする事業が出てきます。ある程度の予測はできますが、通常のビジネスのようには読めないカテゴリです。

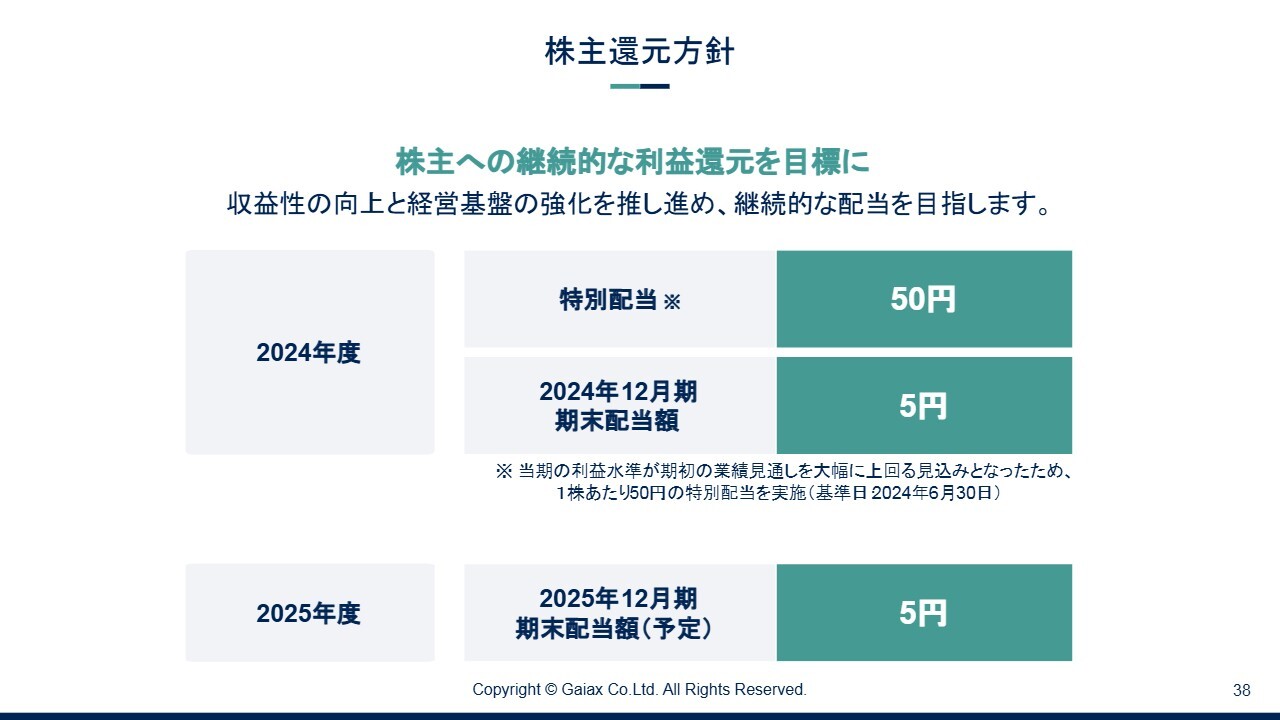

株主還元方針

上田:株主還元方針です。期末配当額は1株あたり5円を基本としています。昨年度は利益水準が見通しを大幅に上回る見込みとなったため、1株あたり50円の特別配当を実施しました。

Ken:株主還元の方針について、あらためてお聞きします。特別配当のお話もありましたが、大きな売却などがあった場合は配当について検討し、それ以外は安定的な配当を目指すというイメージでよいですか?

上田:おっしゃるとおりです。スライドに記載のとおり、安定的な部分は1株あたり5円です。もちろん利益水準が向上していけば、この5円についても引き上げていきたいと考えています。加えて、大きな利益が発生した場合には、特別配当を出していく考えです。

質疑応答:カーブアウトした法人の扱いについて

荒井沙織氏(以下、荒井):「御社からカーブアウトした法人は連結子会社になるの

新着ログ

「情報・通信業」のログ