【QAあり】Laboro.AI、連結決算へ移行 第3四半期は軟調に着地も、新たな切り口のプロジェクト等確定済受注残を積み上げ、通期見込の達成を目指す

2025年9月期第3四半期の総括

椎橋徹夫氏(以下、椎橋):株式会社Laboro.AI代表取締役CEOの椎橋徹夫です。これより2025年9月期第3四半期の決算説明を開始します。

椎橋徹夫氏(以下、椎橋):株式会社Laboro.AI代表取締役CEOの椎橋徹夫です。これより2025年9月期第3四半期の決算説明を開始します。

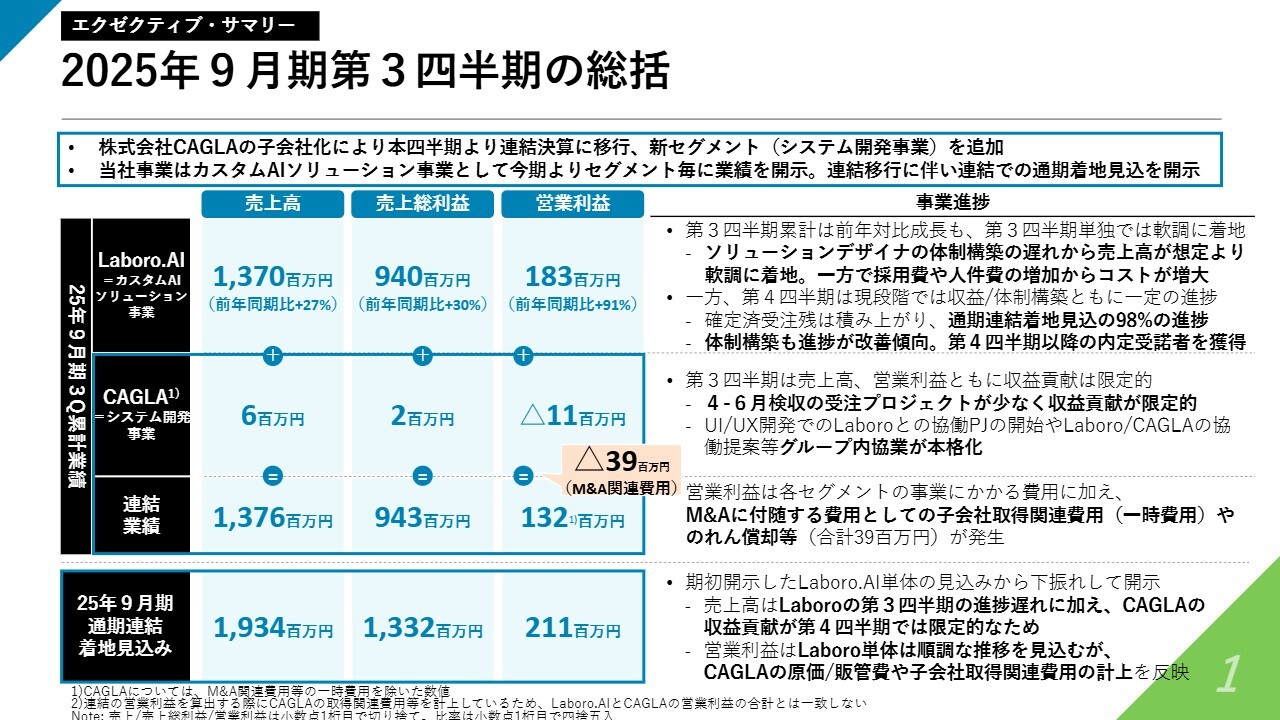

まず、総括として全体のサマリーをご説明します。今回から、前四半期までと形式を一部変更してご説明します。

その背景として、株式会社CAGLAの子会社化により、本四半期から連結決算に移行していることから、新たに「システム開発事業」というセグメントを追加していることがあります。

これに伴い、当社は「カスタムAIソリューション事業」として従来の内容もセグメントとして業績を開示します。また、通期の着地見込みについては、今後連結決算の形式で開示していく予定です。

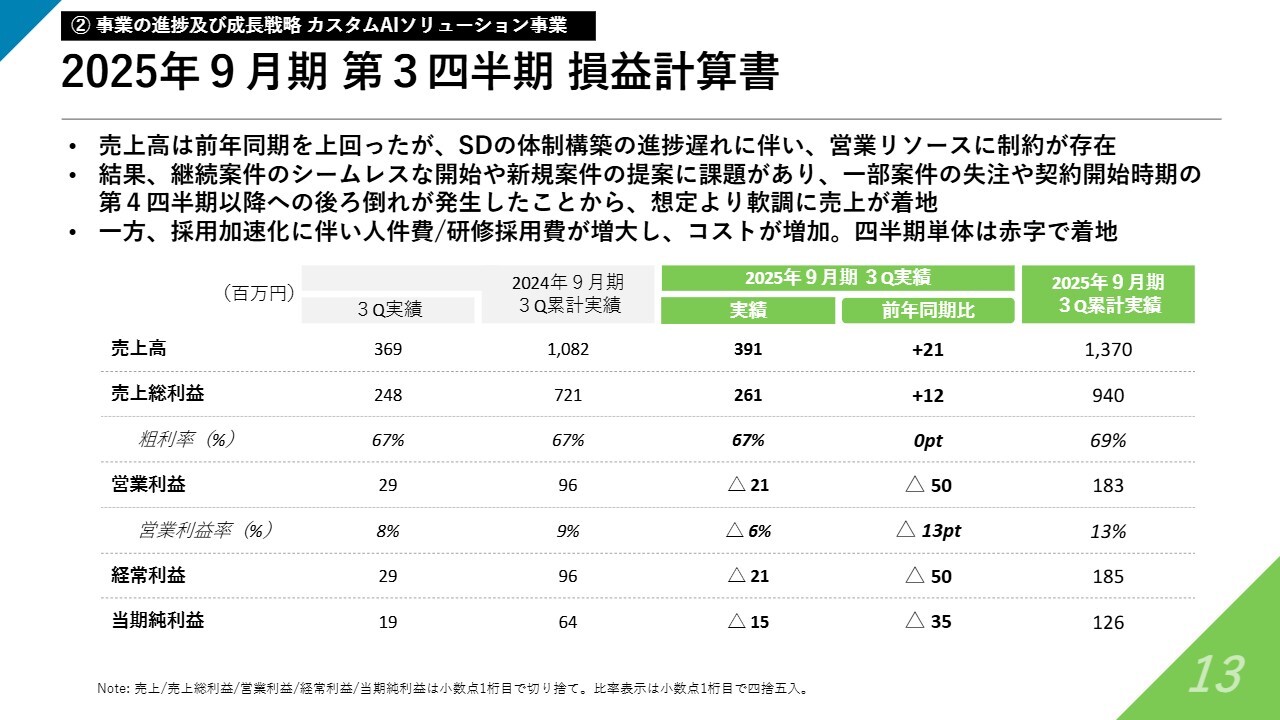

それでは、各事業セグメントについてご説明します。まず、Laboro.AIのカスタムAIソリューション事業についてです。第3四半期までの累計では、売上高が13億7,000万円、売上総利益が9億4,000万円、営業利益が1億8,300万円となっています。

事業進捗はスライドの右側に記載しています。単独の第3四半期ではやや軟調な結果となりましたが、累計では前年同期比で売上高が27パーセント増、売上総利益が30パーセント増、営業利益が91パーセント増となり、全体として前年より成長している結果となりました。

この第3四半期単独で軟調に着地した背景についてご説明します。主要な要因として、売上高を牽引しているソリューションデザイナの体制構築が、引き続き予定よりやや遅れて進行していることがあります。一方で、採用費や人件費が売上高に対して増加し、利益を圧迫しました。

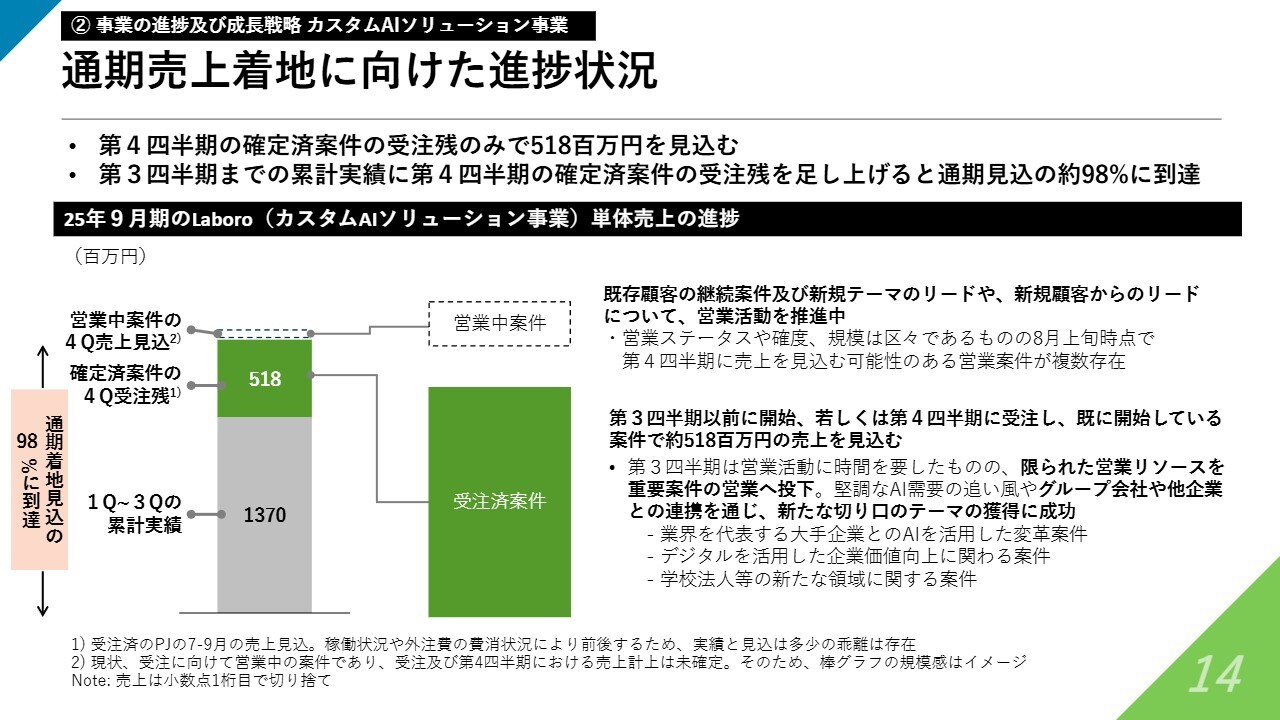

第4四半期については、現時点で収益および体制構築が順調に進捗しています。現時点で第4四半期の確定済み案件の受注残を確認すると、今回新たに開示した通期の連結着地見込みに対して、98パーセントがすでに進捗している状況です。

また、ソリューションデザイナの体制構築については、第4四半期以降、内定受諾者を複数確保しています。第4四半期から来期の第1四半期までの採用ペースは、計画に沿ったペースに戻りつつあります。

次に、CAGLA社のシステム開発事業についてご説明します。売上高は600万円、売上総利益は200万円、営業利益は1,100万円の赤字となりました。

この要因として、CAGLA社では検収のタイミングで売上が計上される仕組みになっている中、今年の4月から6月に検収となる受注プロジェクトが少なかったことにより、収益貢献が限定的となったことが挙げられます。

一方、グループとしての連携に関しては、UI/UX開発やグラフデータベース技術を含めた協業が本格的に進展しており、定性的に見ると連携が順調に進んでいる状況です。

この2つの事業セグメントを総合した連結業績ですが、売上高は13億7,600万円、売上総利益は9億4,300万円となっています。営業利益については、それぞれのセグメントの数字に加え、M&A関連の一時費用3,900万円が発生しており、最終的に1億3,200万円の営業利益となりました。

2025年9月期の通期連結業績見込みについて、第3四半期までの連結累計を踏まえてあらためて開示します。通期の売上高は19億3,400万円、売上総利益は13億3,200万円、営業利益は2億1,100万円を見込んでいます。

Laboro.AIのミッション

ここまでの総括を踏まえて、それぞれの詳細について詳しくご説明します。

まず、当社のミッションとして「すべての産業の新たな姿をつくる。」「テクノロジーとビジネスを、つなぐ。」を掲げています。

ビジネスアップデート(1/2)

このミッションの達成に向けて、全体のビジネスについて特に進展がありますので、あらためてご説明します。

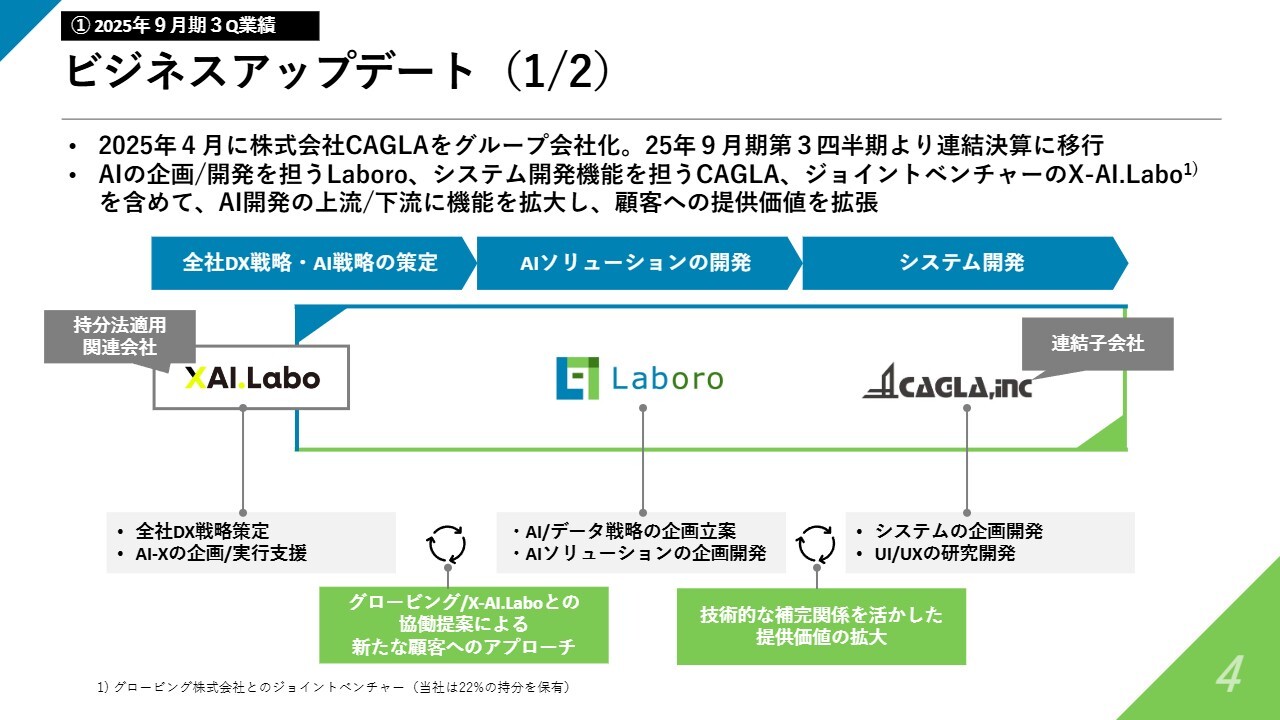

今年4月に株式会社CAGLAをグループ会社として迎えました。それに伴い、グループとしてはスライドの図のような全体像となっています。

CAGLA社はスライド右側のシステム開発に該当する、連結子会社となっています。もともとLaboro.AI単体では、主にAIソリューションの開発を行っていました。

加えて、スライド左側に示されているAIソリューション開発に入る前段階として、全社のDX戦略やAI戦略を描く部分については、グロービング社とのジョイントベンチャーとしてX-AI.Laboという会社を立ち上げています。こちらは当社における持分法適用関連会社となっています。

このように、ミッションに資する成果を達成するため、ポートフォリオや事業領域を拡大する取り組みを進めており、今後も続けていく方針です。

ビジネスアップデート(2/2)

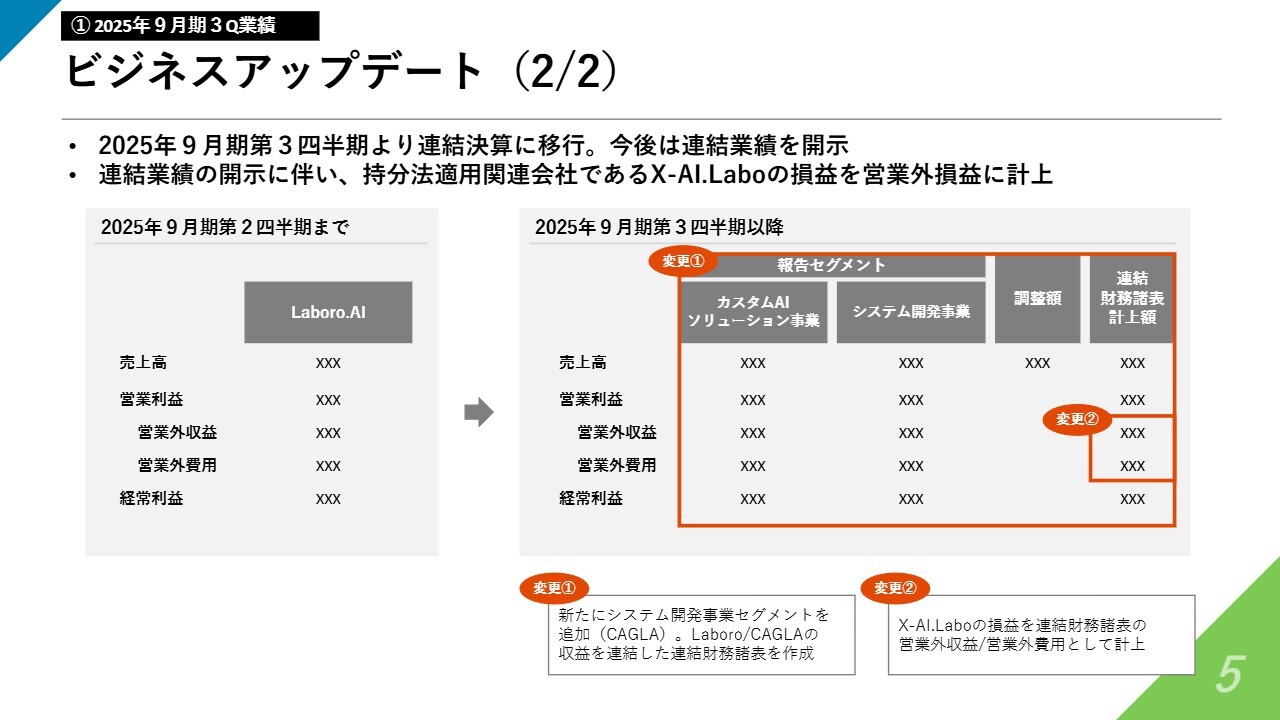

この連結に伴い、開示に関して2つの大きな変更点があります。

1つ目は事業セグメントにおいてシステム開発事業セグメントを新たに追加し、今後2つの報告セグメントで報告する点です。

2つ目は、先ほどご説明したX-AI.Laboが持分法適用関連会社という位置付けになる点です。X-AI.Laboの投資損益については、連結財務諸表上で営業外収益および営業外費用として計上されています。

2025年9月期 第3四半期 損益計算書

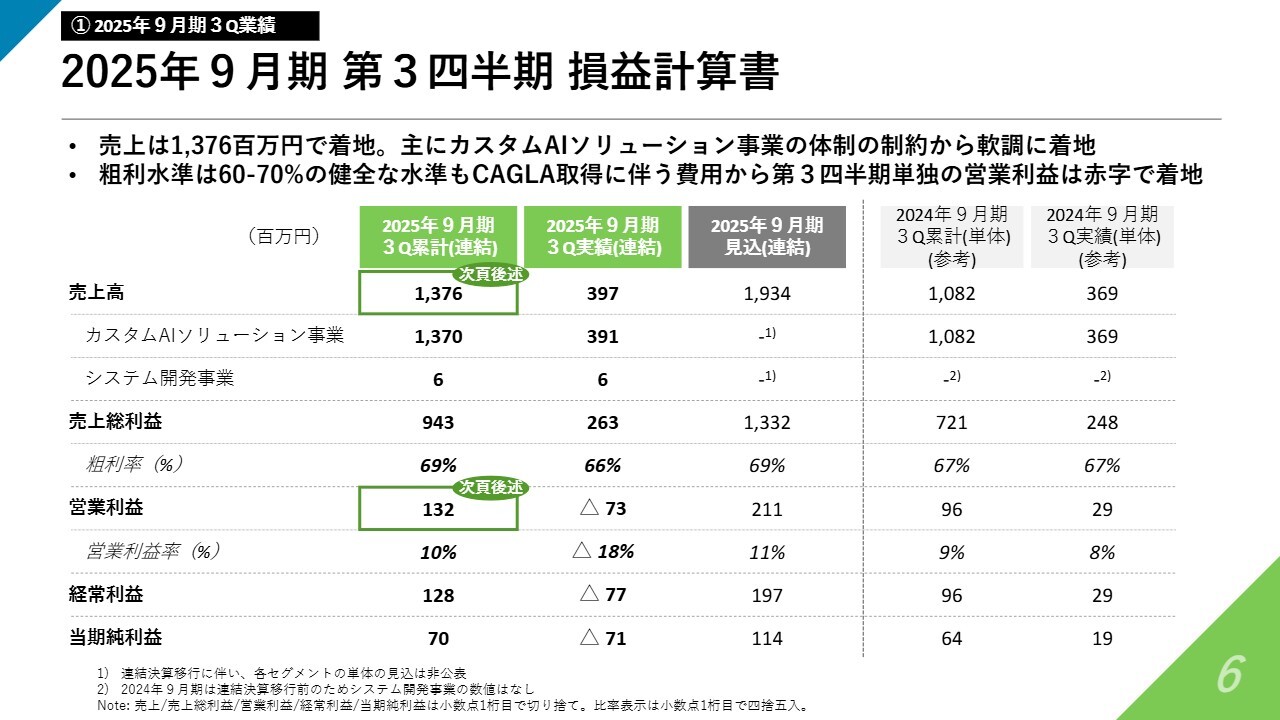

このような変更を踏まえ、連結の損益計算書について説明します。スライドの表左側には第3四半期までの累計を示しています。前述の総括でも触れたとおり、売上高は13億7,600万円、営業利益は1億3,200万円となっています。

左から2番目は第3四半期単独の数字です。ご覧のとおり、第3四半期の営業利益は赤字となっていますが、累計では単体の前年同期と比較して一定の成長を遂げています。

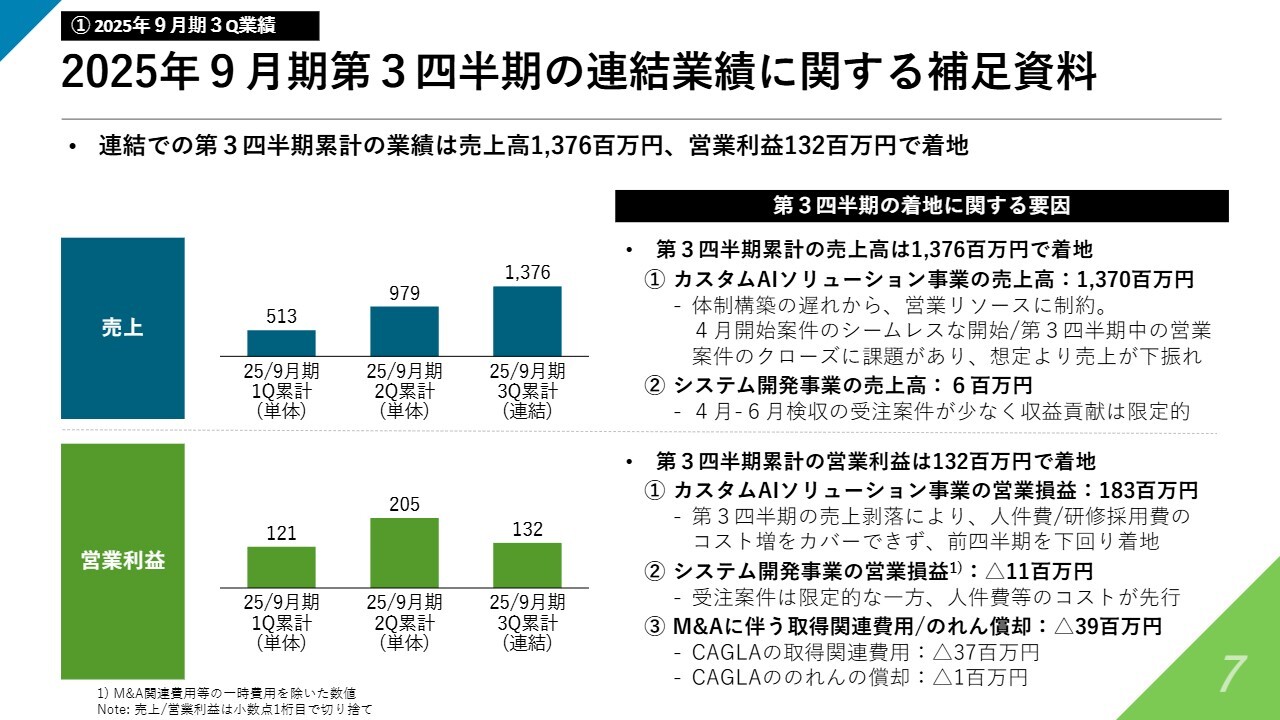

2025年9月期第3四半期の連結業績に関する補足資料

参考として、第2四半期までの単体との比較で売上高と営業利益を示しています。売上高は第3四半期にやや軟調に着地したものの、成長を続けています。

一方、営業利益は第3四半期に赤字となったため、第2四半期累計単体からやや低い結果となっています。

この要因についてですが、総括でも触れたように、売上高については体制構築の遅れが影響しました。ソリューションデザイナ組織の拡大が計画より遅延したことで、営業リソースに制約が生じました。

その結果、ニーズはあったものの、いくつかの案件を最終的に獲得しきれなかったことがあります。加えて、CAGLA社については、第3四半期の収益貢献が限定的だったことも影響しています。

営業利益については、カスタムAIソリューション事業でエンジニアの採用が順調に進み、組織が成長している反面、営業活動が遅れたことで、利益の圧迫要因となりました。そのほか、CAGLA社およびそのM&Aに伴う費用が一時的なものも含めて計上されたため、第3四半期単独では赤字を計上する結果となりました。

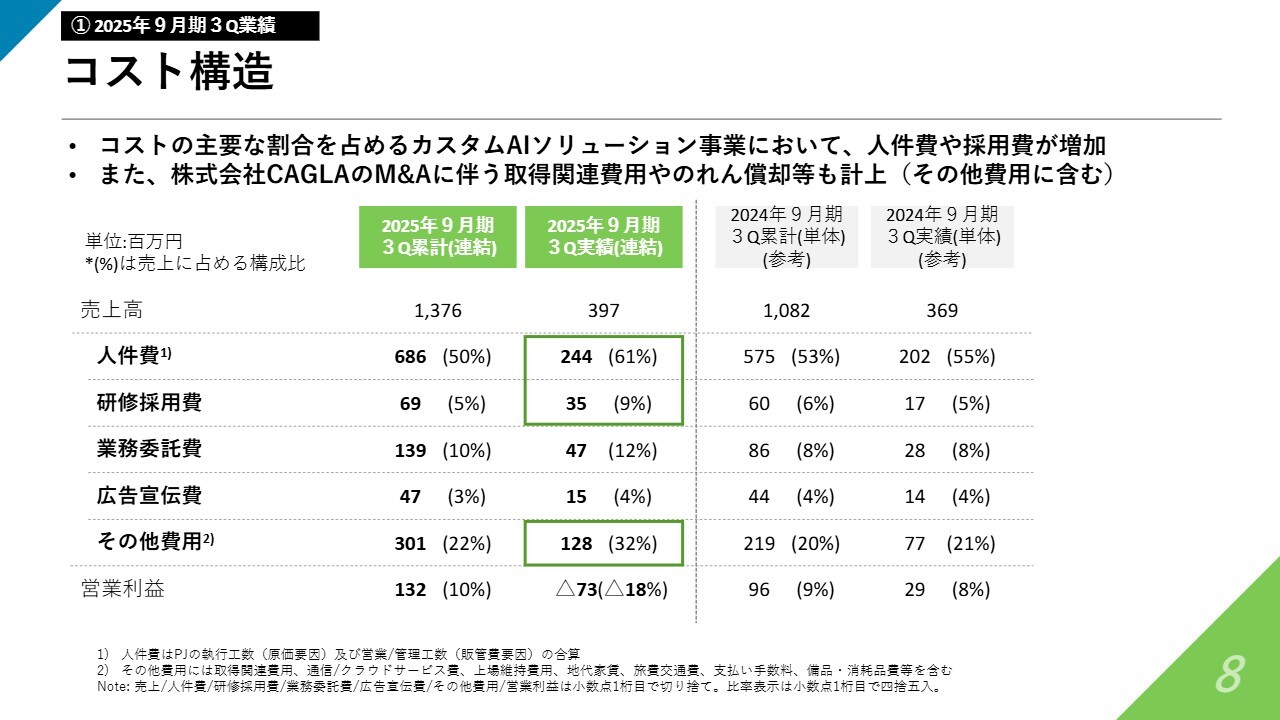

コスト構造

コスト構造についてです。先ほど述べたとおり、主に人件費や研修採用費が売上高の伸びに比べて速いスピードで増加しました。特にエンジニアを中心に組織拡大が進んだことから、このコストの比率が上昇したことが一因です。

また、その他費用の中には、CAGLA社のM&Aに伴う費用が含まれており、その影響でコストがこれまでよりもやや膨らんだ状態となっています。

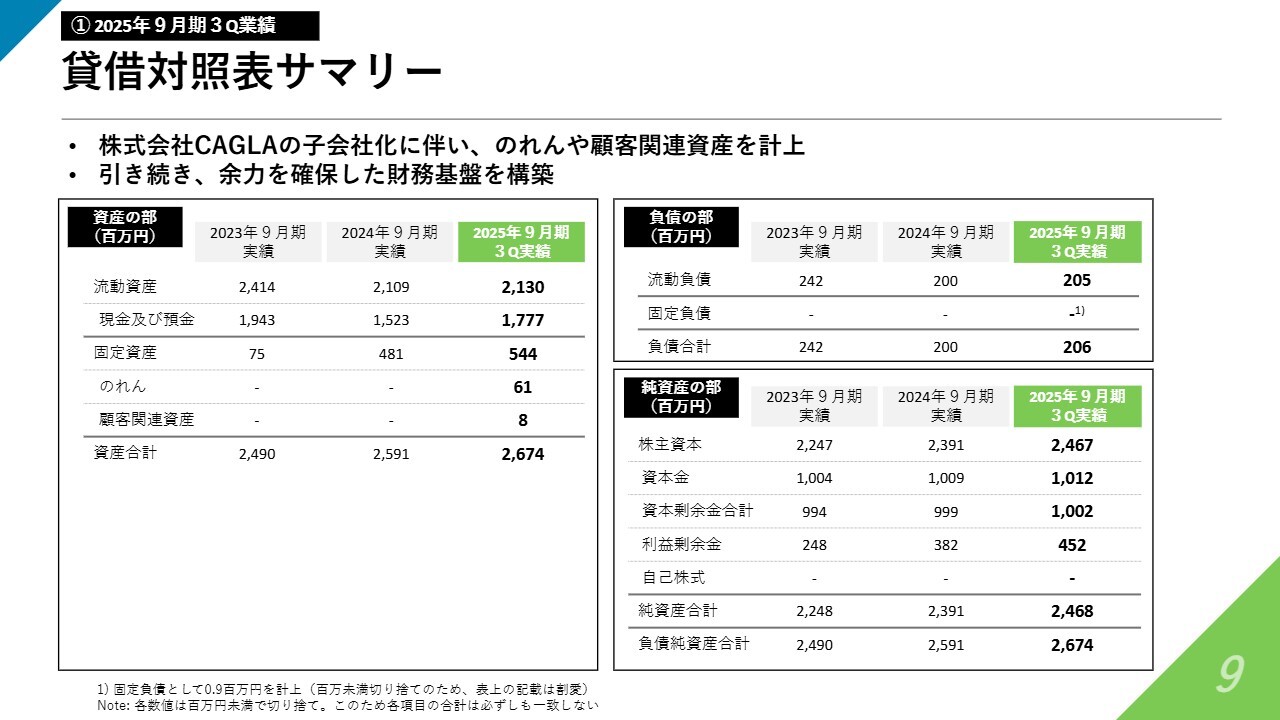

貸借対照表サマリー

貸借対照表についてです。CAGLA社の子会社化に伴い、のれんや顧客関連資産を計上したことで、第2四半期から変化がありました。一方、全体としては引き続き余力を確保した財務基盤を維持しています。

「カスタムAIソリューション事業」とは

事業の進捗および今後の成長戦略について、セグメントごとに説明します。

まず、カスタムAIソリューション事業についてです。この事業では、これまでと変わらずオーダーメイドでAIソリューションを開発し、それを通じて顧客企業のコア業務を変革する取り組みを行っています。

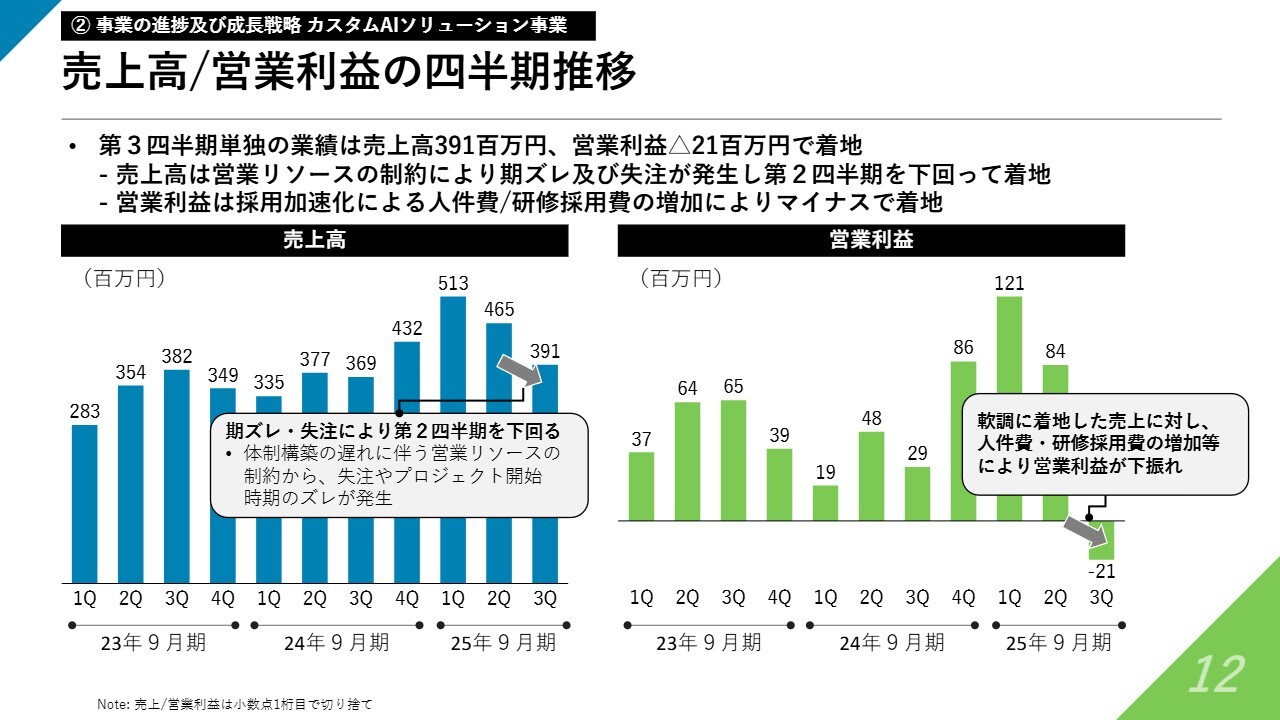

売上高/営業利益の四半期推移

売上高と営業利益の四半期推移についてです。冒頭でご説明したとおり、第3四半期の売上高は第2四半期をわずかに下回り、利益は赤字となりました。背景については前述のとおりです。

2025年9月期 第3四半期 損益計算書

損益計算書についてです。これまでご説明したとおりですが、単体で見るとスライドのような数字になっています。第3四半期のカスタムAIソリューション事業における粗利率はこれまでと大きく変わらず、案件ごとのコスト構造も大きく変わらないかたちで進展しています。

一方で、営業利益以下が赤字となった要因としては、これまでも触れているとおり、営業のリソースに制約がかかっている一方で、エンジニアの採用が順調に進み、人件費が売上高に対して膨らむかたちとなったことが挙げられます。

通期売上着地に向けた進捗状況

一方、第3四半期は軟調に着地したものの、累計では一定の進展を見せています。また、第4四半期においては、確定済み案件の受注残が積み上がっています。今回開示している通期の連結売上見込みに対して、確定している受注残を含めると、現時点で98パーセントの進捗に到達しています。

また、未確定のものについても、既存顧客企業からの継続案件が複数積み上がっており、新規テーマに関しても複数の営業中案件があります。さらに追加の売上も一定程度見込める状況です。

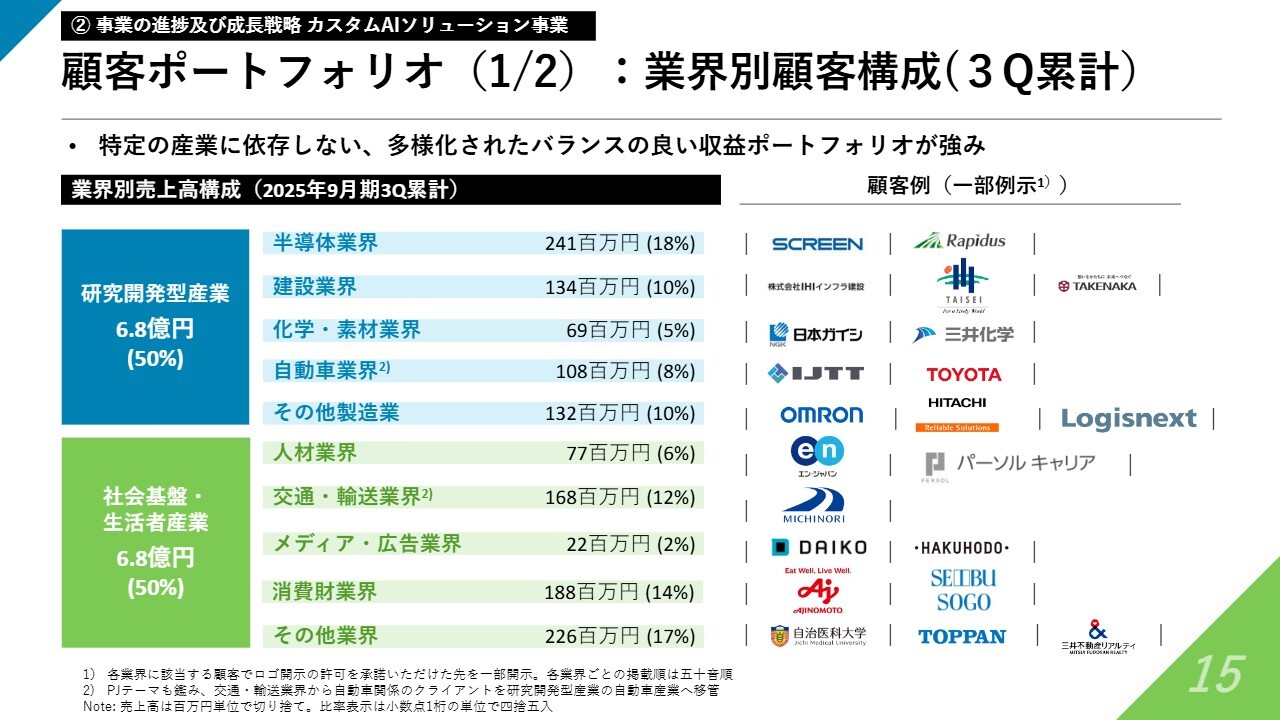

顧客ポートフォリオ(1/2):業界別顧客構成(3Q累計)

顧客のポートフォリオについてです。第2四半期から大きな変化はなく、研究開発型産業として高付加価値な製造業を中心とする研究開発が非常に重要な領域、および社会基盤・生活者産業として消費者や社会インフラが関わるような領域、これらがバランスよく半分ずつとなっています。

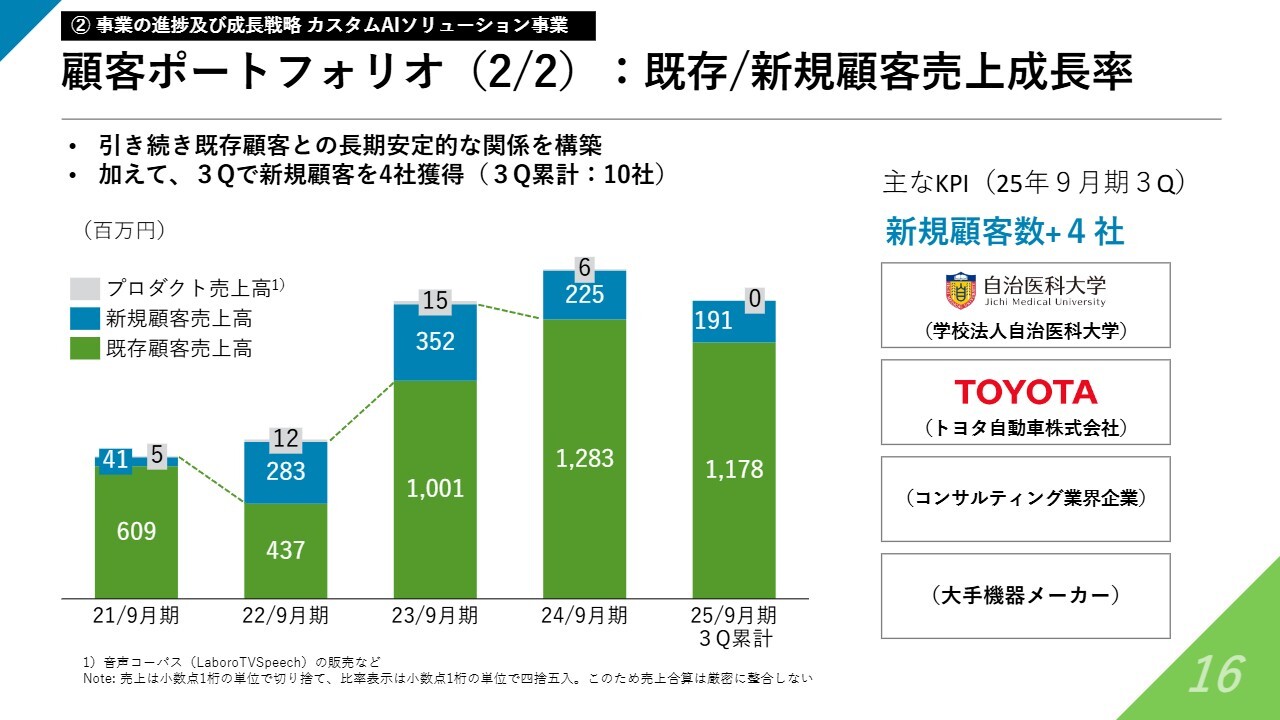

顧客ポートフォリオ(2/2):既存/新規顧客売上成長率

既存・新規顧客の売上成長については、スライド右側に示されているとおり、第3四半期に新たに顧客企業となった新規顧客は4社で、計画どおり順調に進んでいます。

新規4社のうち2社の名前を開示しており、トヨタ自動車と自治医科大学が追加されています。累計では10社となり、この数字も計画に沿って良い進展を見せています。

スライド左側のグラフは、既存顧客および新規顧客の売上高比率を表しています。この比率も計画から大きく乖離しておらず、狙いどおりのバランスを維持しています。

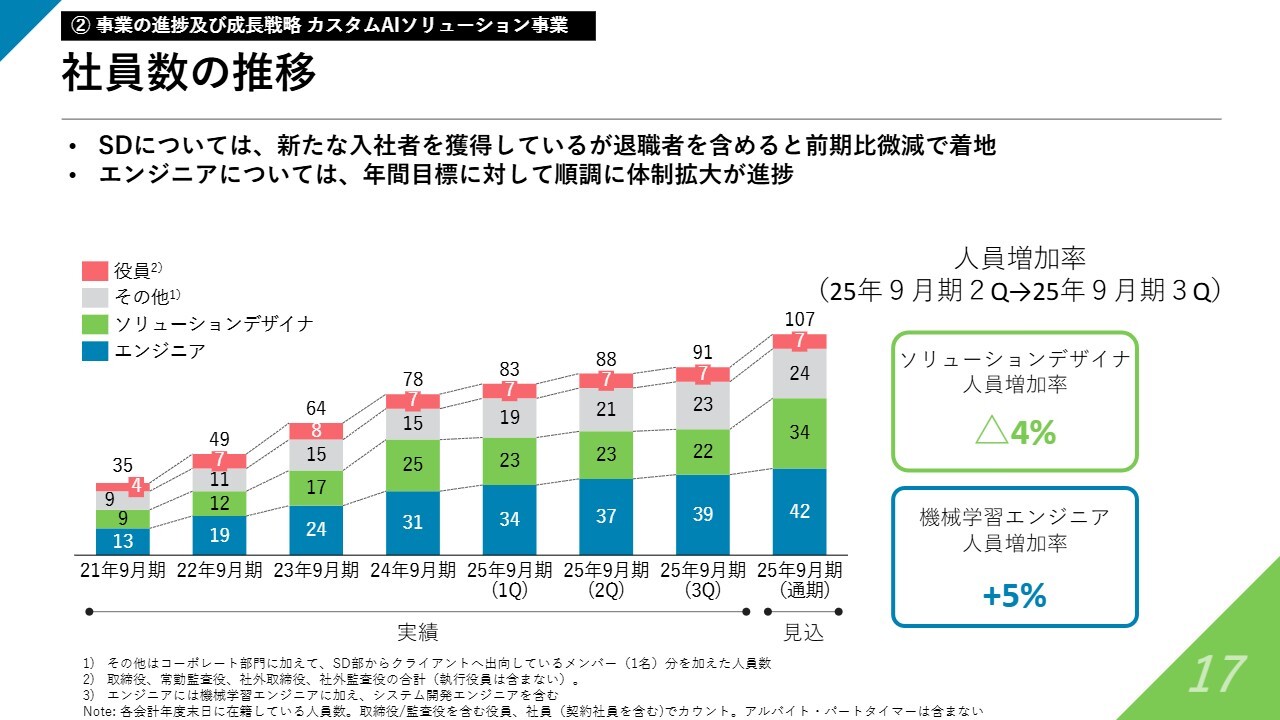

社員数の推移

次に社員数の推移についてです。第3四半期が軟調に着地した要因として共有していますが、ソリューションデザイナについては、第3四半期末の数値を見ると1名の純減となっています。一方、エンジニアについては計画どおり進捗しており、順調に組織が拡大しています。

ただし、ソリューションデザイナについても、これまでご報告しているとおり、第4四半期以降はペースを盛り返してきています。

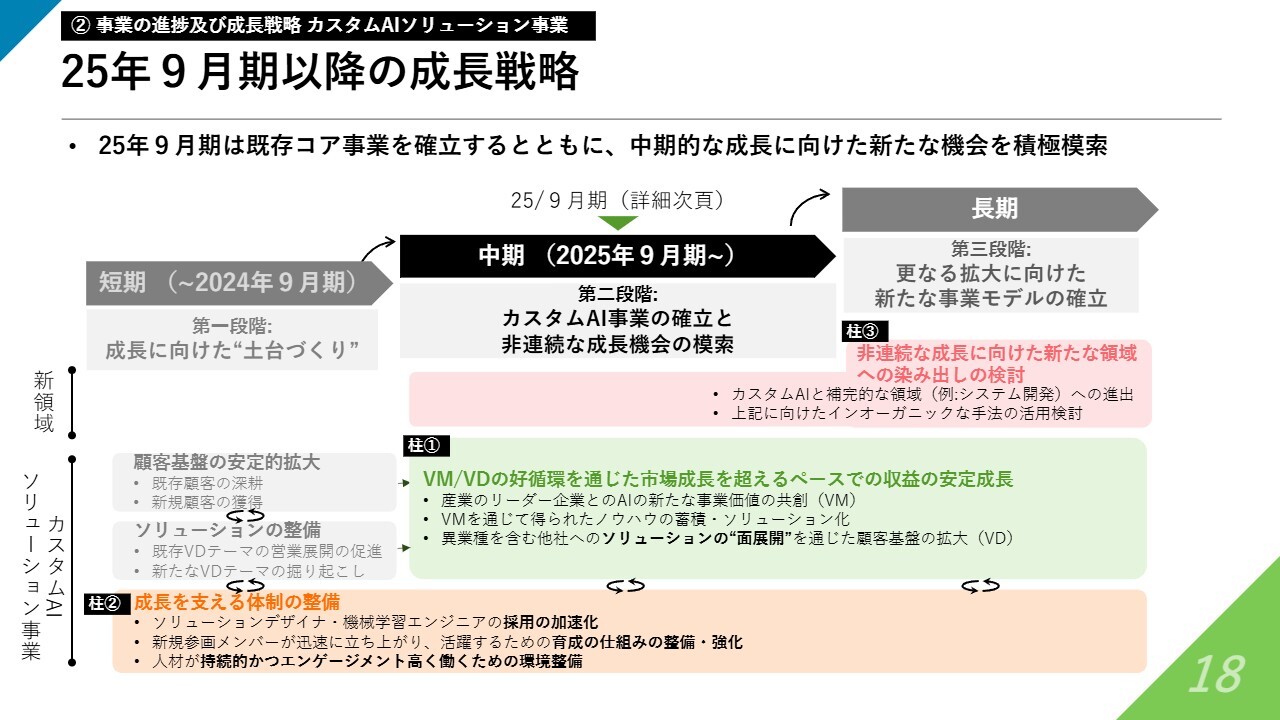

25年9月期以降の成長戦略

2025年9月期以降の成長戦略についてです。これまでと内容に変わりはなく、引き続き3つの柱を掲げています。

柱①は顧客基盤を確実に拡大していくことで、市場成長を超えるペースで収益を安定的に成長させることを重視しています。

また、それを支える柱②の体制整備については、第3四半期においてもまだいくつか課題が見られるものの、解消に向けてさまざまな取り組みを進めています。

さらに柱③では、既存事業に加え、非連続な成長を目指して新しい領域へと進出することを掲げています。

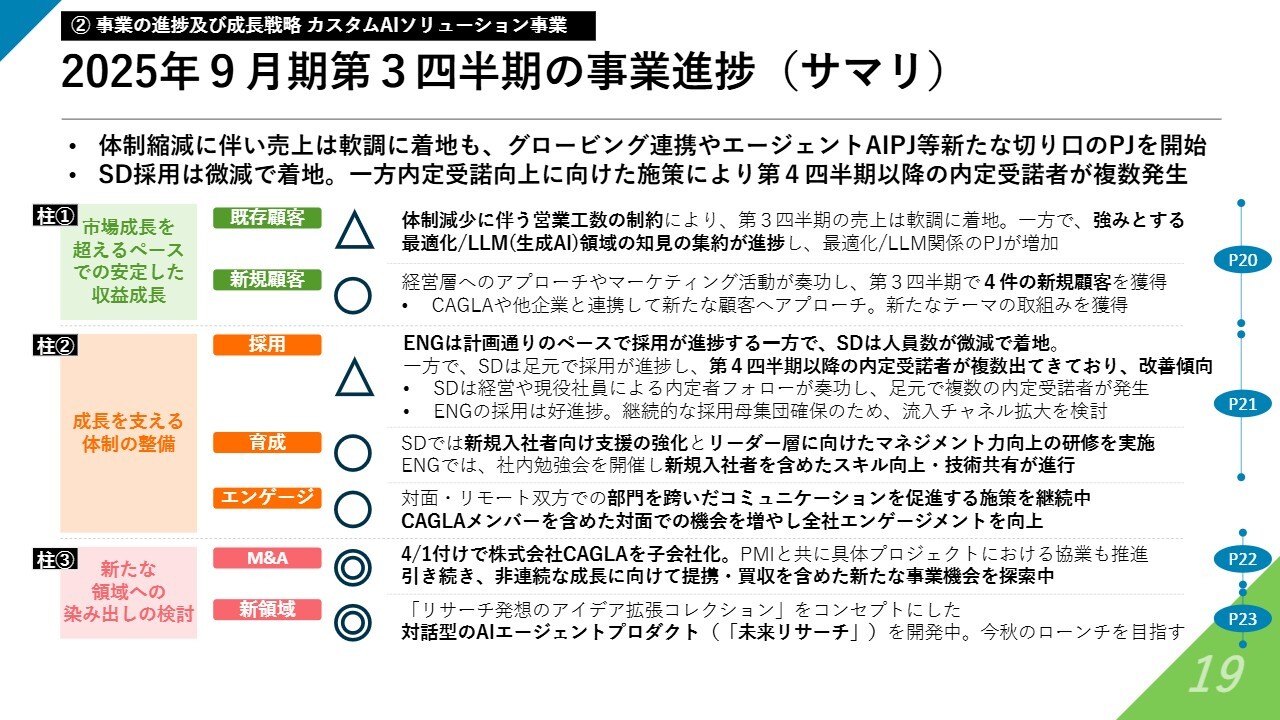

2025年9月期第3四半期の事業進捗(サマリ)

この3つの視点で第3四半期を振り返ると、スライドのような内容となっています。

柱①では既存顧客について営業体制が制約されたことが影響しています。特に既存顧客企業に高いニーズがある中で、大きく拡大していくプロジェクトの機会については、すべてを獲得することはできませんでした。

一方で、営業リソースや営業工数が制約されている中で、当社が強みとしている最適化やLLMという生成AI領域の知見を集約・結晶化し、効果的かつ効率的に営業を展開することによって、顧客や案件を獲得することができました。

この点については良いかたちで進展を見せたと考えており、新規顧客は4件と先ほど触れたとおり概ね計画どおりに進んでいます。

次に、柱②の組織体制についてです。この点は再三申し上げていますが、ソリューションデザイナの採用が引き続き課題であり、まだ解決しきれていない状況が顕在化しています。

一方、エンジニアは計画どおり順調に進展しています。育成やエンゲージメントについても、第1四半期・第2四半期でご報告したとおり前期からの課題がありましたが、さまざまな施策を講じた結果、現在ではかなり良いかたちで改善・進展してきているとみています。

柱③は新たな領域への進出に関する検討です。M&Aの観点ではCAGLA社の子会社化を完了しました。PMIは順調に進んでおり、引き続き提携や買収のさまざまな機会を模索していきます。

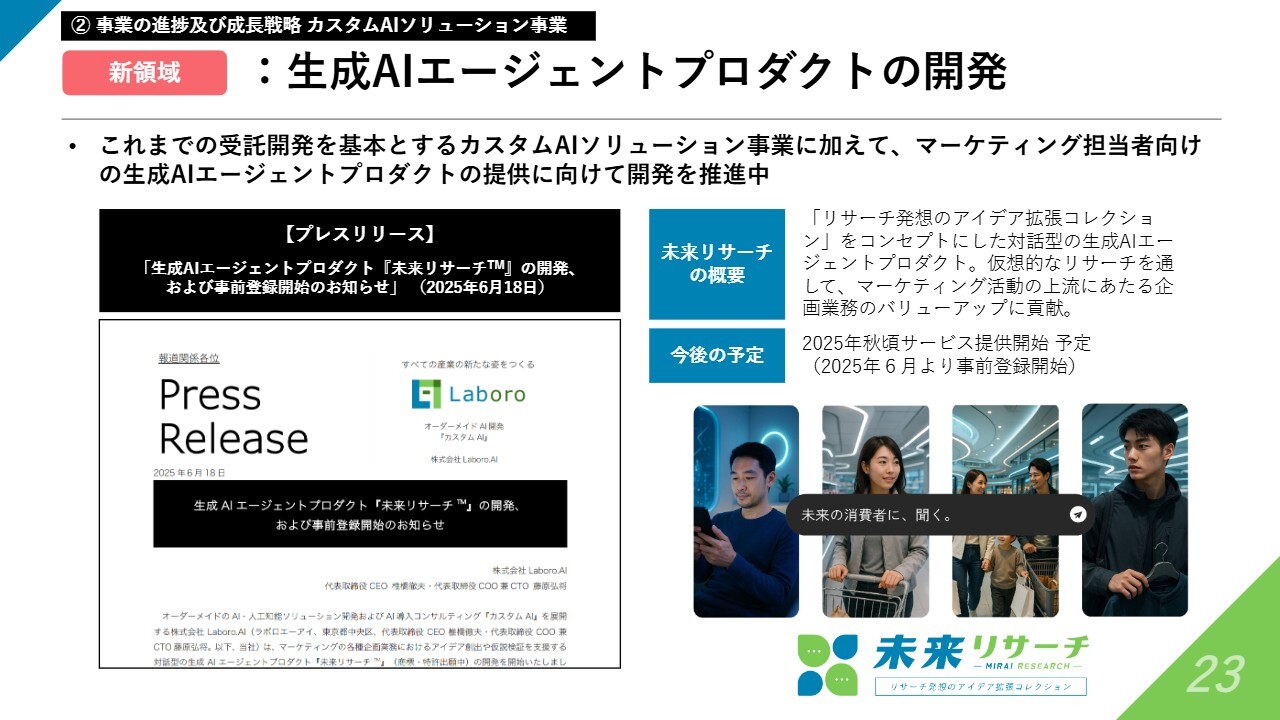

また、新領域に関しては、これまでご説明には含めていませんでしたが、生成AIを用いたAIエージェントとしてプロダクトタイプのサービス「未来リサーチ」を発表しました。本サービスは今年秋の正式ローンチを目指し、現在準備を進めている状況です。

それぞれの内容については、次のスライド以降でもう少し詳しくご説明します。

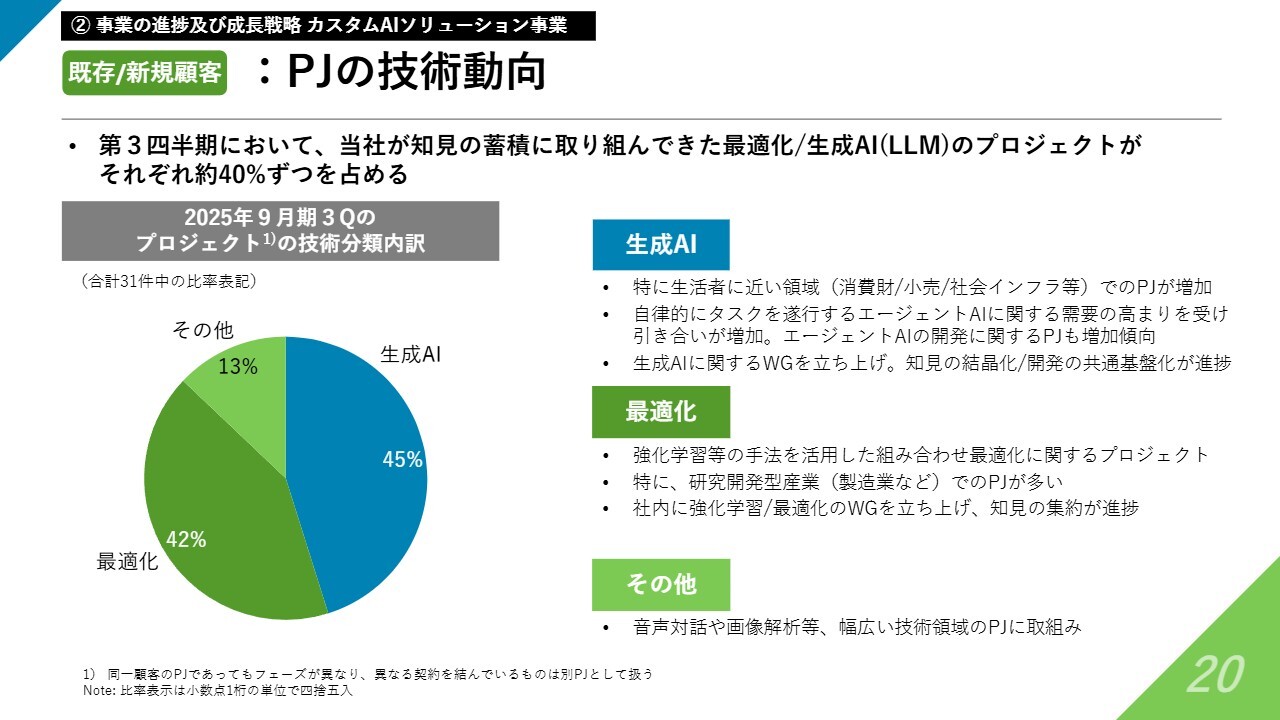

既存/新規顧客:PJの技術動向

まず、プロジェクトの技術動向についてです。既存顧客の部分で営業リソースがやや逼迫した一方で、最適化や生成AIの分野では良好なかたちで結晶化が進みました。

第3四半期における技術分類内訳を見てみると、当社の強みやユニークネスとして訴求していた生成AIおよび最適化は、合わせて9割弱、それぞれでは4割強と大きな2つの柱となっています。

生成AIと最適化のそれぞれにおいて、複数のプロジェクトをまたぎながら知見を集約し、ノウハウ化を進めています。その成果としてプロジェクト数が大きく増加し、進展を見せている状況です。

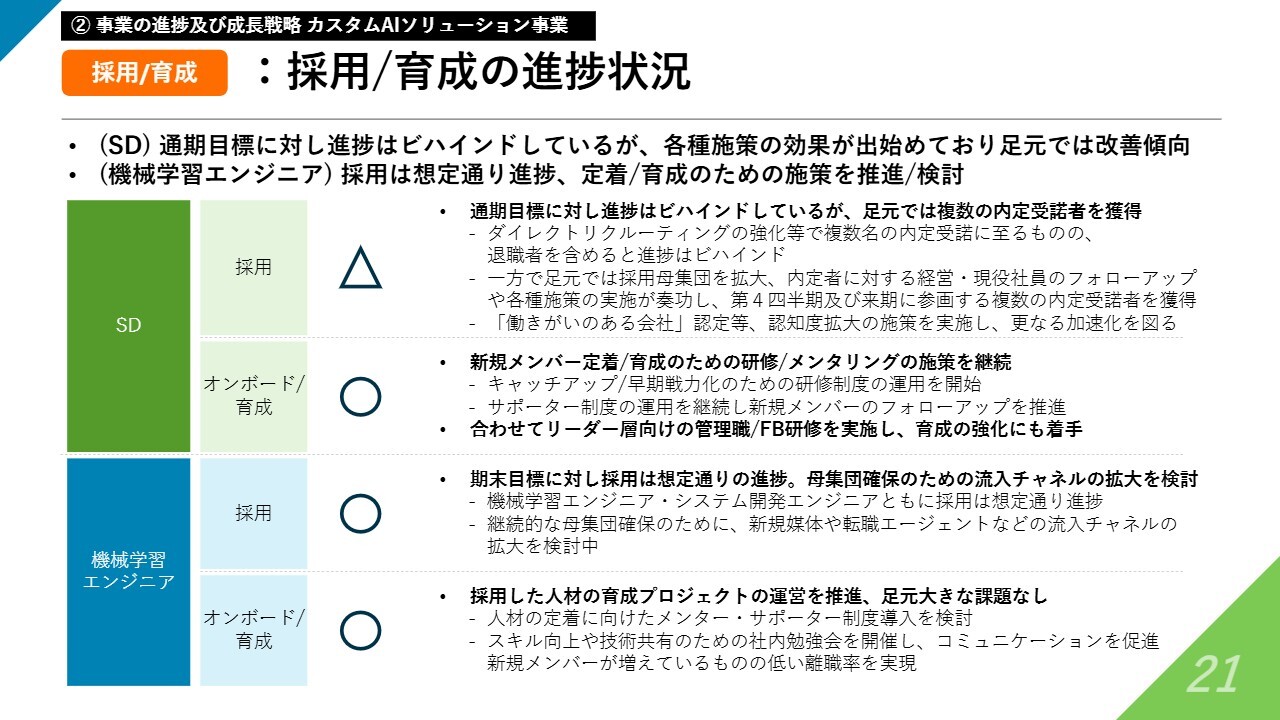

採用/育成:採用/育成の進捗状況

採用・育成の状況についてです。これまでもご説明しているとおり、ソリューションデザイナやエンジニアの採用、およびオンボーディング・育成において、ソリューションデザイナの採用が足元の第3四半期までは少し遅れている状況でした。

一方で、採用チームを中心にさまざまな施策を実施しており、現時点では第4四半期以降、計画どおりのペースを取り戻してきています。

その他、ソリューションデザイナのオンボーディングおよび育成、エンジニアの採用、オンボーディングおよび育成については、これまで課題があったものの、良いかたちで改善・進展しています。

そのため、ソリューションデザイナの採用に適切に対応し、組織全体を良好な状態に保つことを来四半期以降の目標として進めていきたいと考えています。

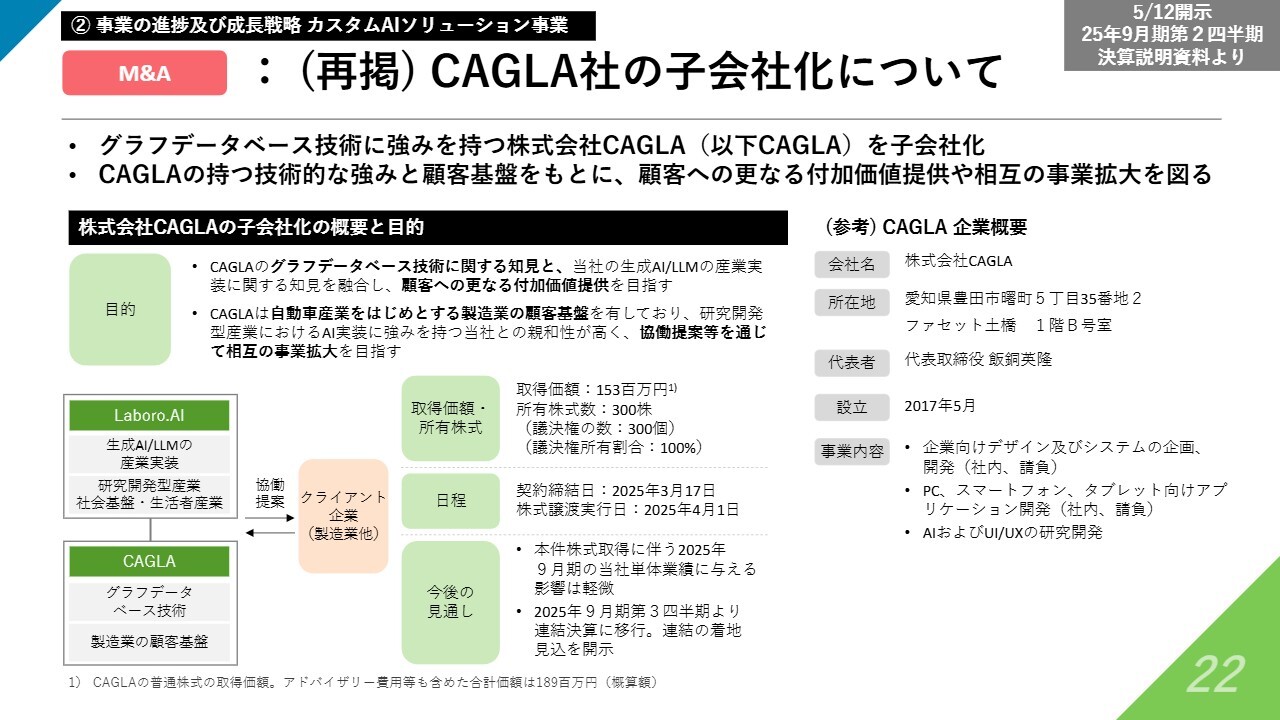

M&A:(再掲)CAGLA社の子会社化について

CAGLA社のM&Aに関しては、第2四半期の決算説明時にもご報告しています。

CAGLA社はグラフデータベース技術の知見と、自動車業界をはじめとする製造業の顧客基盤を持っており、当社のカスタムAIや当社の顧客基盤と非常に相性が良いことから、第3四半期でグループへの迎え入れを完了しました。

新領域:生成AIエージェントプロダクトの開発

新領域では先ほども少し触れた、生成AIエージェントを活用したプロダクトタイプのサービス「未来リサーチ」を新たな挑戦としてローンチしました。今年6月半ばにプレスリリースを配信し、今年秋からサービスとして正式提供することを目指し、現在準備を進めています。

主要な事業の進捗(1/4):主要取引先様

その他、主要な事業の進捗として、スライド中央にあるトヨタ自動車などの新規の取引先をはじめ、複数の新しい企業が主要取引先に加わりました。

主要な事業の進捗(2/4):主要プレスリリース

主要プレスリリースについてです。引き続き対外的に情報を発信し、ブランド認知を向上させる取り組みを進めています。

スライド右側には、先ほど申し上げた「未来リサーチ」があります。スライド左側では、採用を加速する手段の1つとして、Great Place to Work Institute Japanの「働きがいのある会社」認定を取得し、これも対外的に開示しています。

主要な事業の進捗(3/4):主要な出展・講演・掲載

また、EXPOや展示会への出展、講演などの露出拡大についても、引き続きさまざまな施策を進めています。

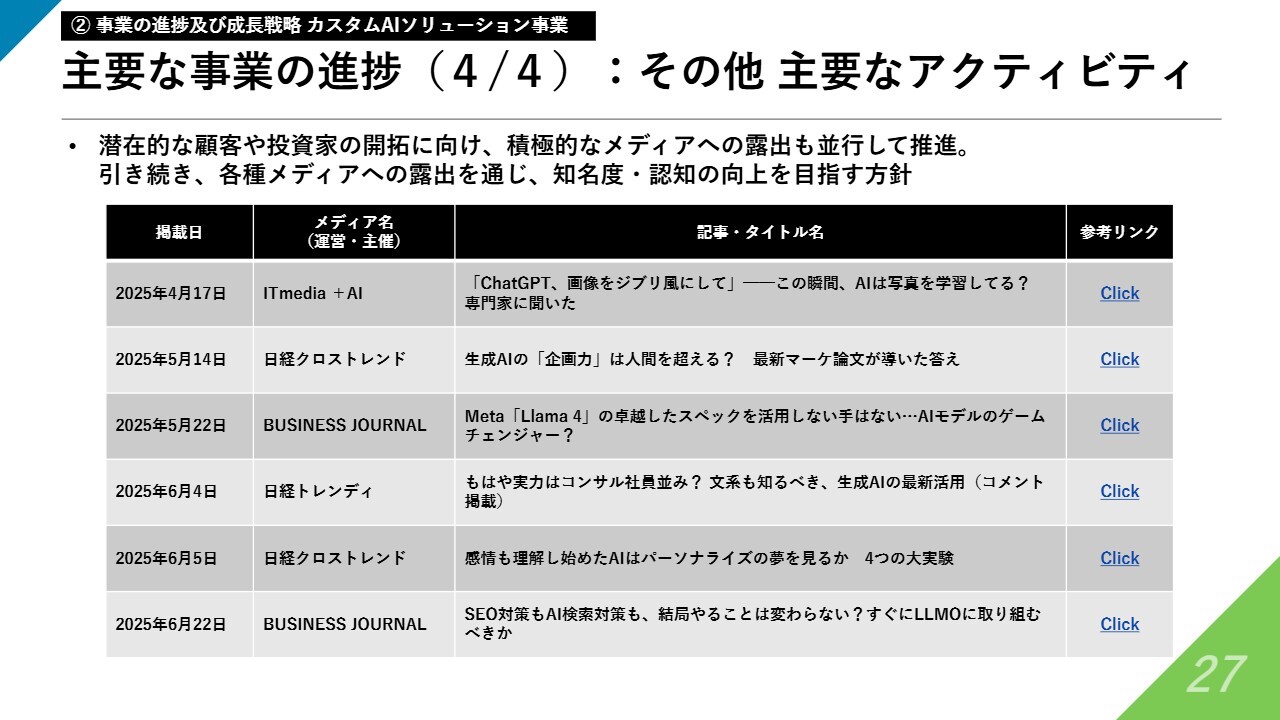

主要な事業の進捗(4/4):その他主要なアクティビティ

その他の主要なアクティビティについては、スライドのとおりです。

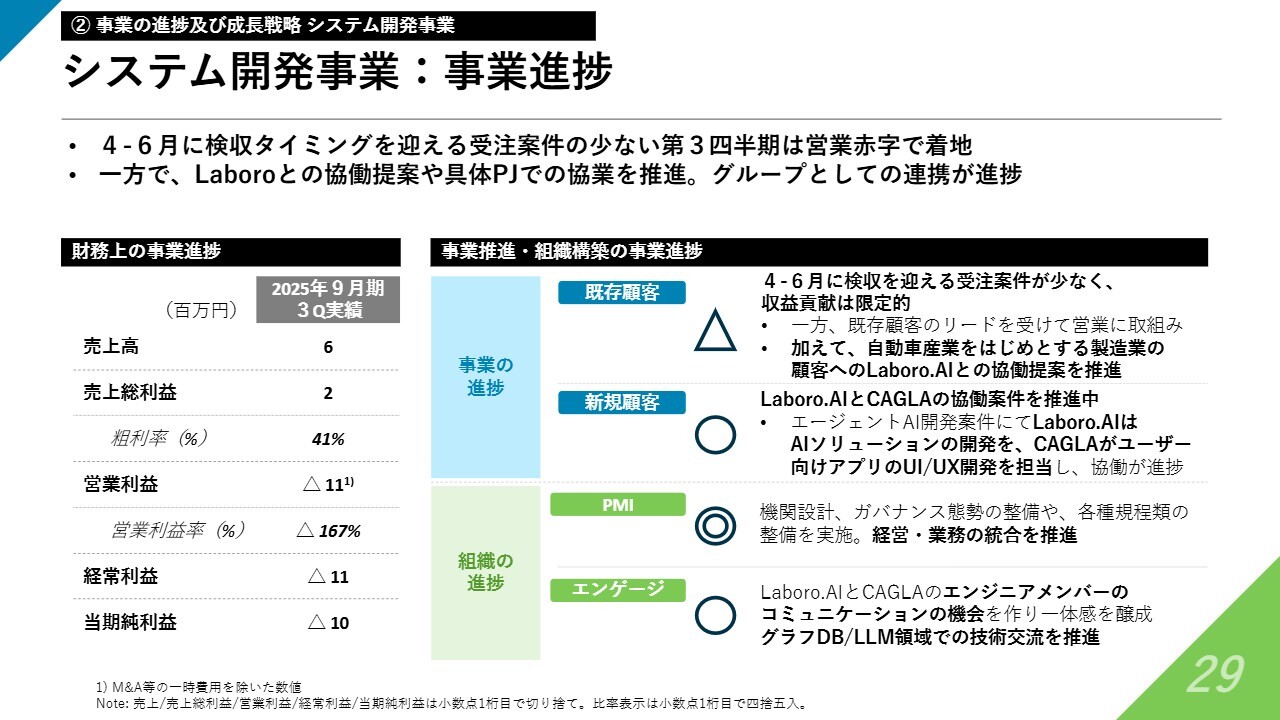

システム開発事業:事業進捗

次に、システム開発事業セグメントとして、CAGLA社の事業についてご説明します。

スライドの左側には財務上の事業進捗を示しています。第3四半期で売上高は600万円、売上総利益は200万円、営業利益は1,100万円の赤字となりました。

背景についてはスライドの右側に記載しています。第3四半期で検収に至った案件が少なく、収益への貢献が限定的だったことが要因です。

一方で、Laboro.AIのチームとCAGLA社のチームが共同で進めている案件や協働提案も複数あり、まだ数字には表れきってはいないものの、具体的な協業は良いかたちで本格化しています。また、コーポレートサイドにおける統合や連携についても、良いかたちでPMIが進んでいる状況です。

このような背景を踏まえ、組織間の人材交流や接点も良好に進んでおり、Laboroグループとしてのエンゲージメント向上も順調に滑り出しています。

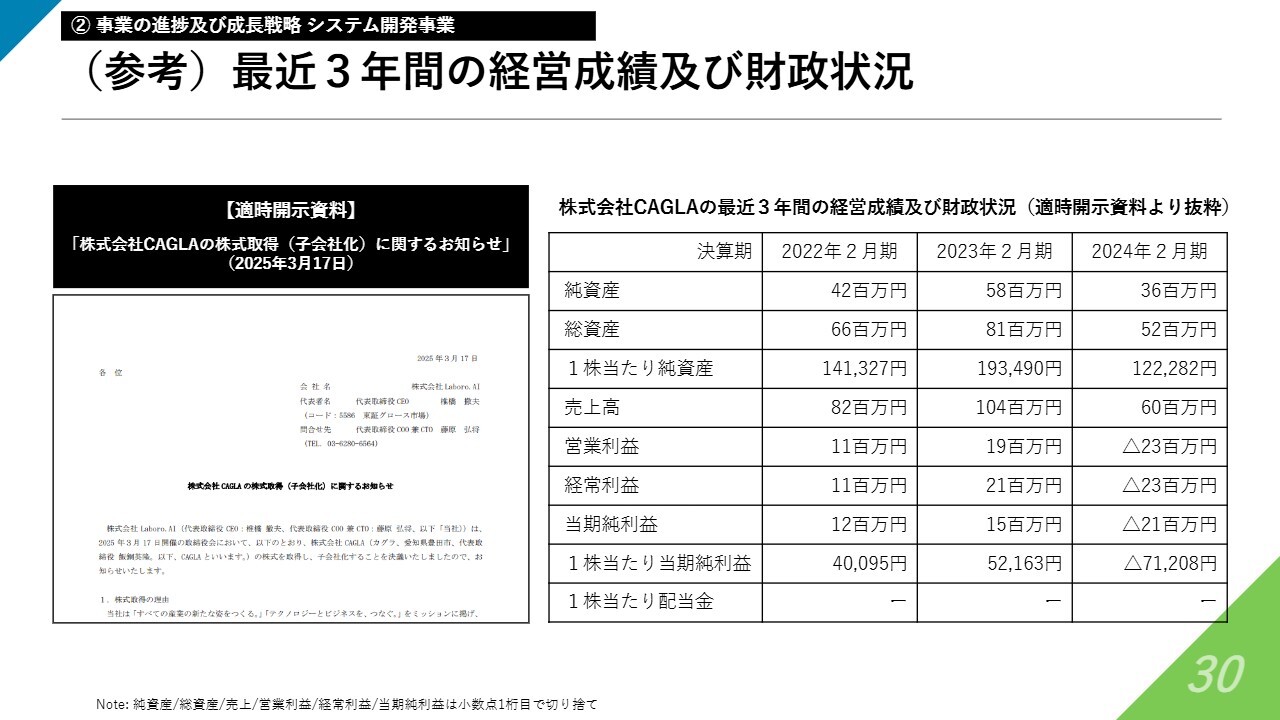

(参考)最近3年間の経営成績及び財政状況

参考として、直近3年間のCAGLA社の数値や経営成績を掲載しています。過去3年間の水準に比べて本第3四半期の数字は限定的ですが、通期で見た場合には過去と近い水準の収益貢献を想定しています。

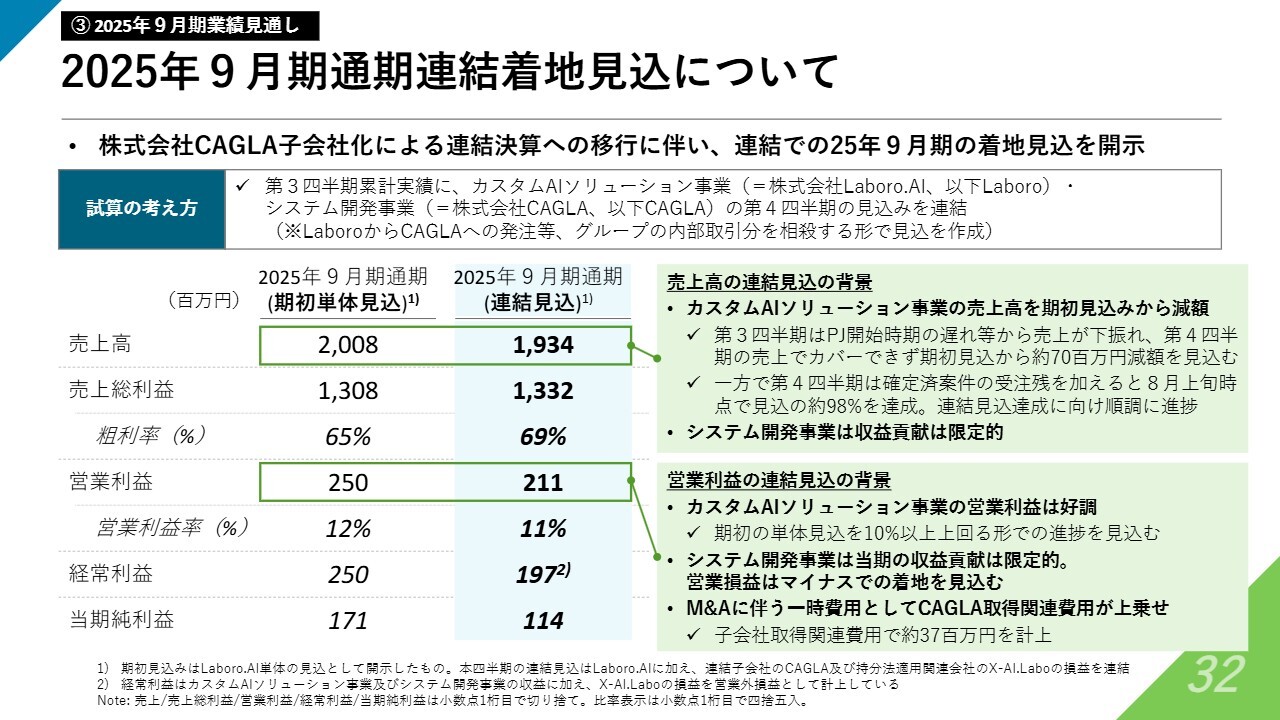

2025年9月期通期連結着地見込について

ここまでの進捗を踏まえ、あらためて2025年9月期通期の連結業績見通しについてご説明します。

冒頭の総括で触れましたが、通期連結業績では売上高19億3,400万円、営業利益2億1,100万円を見込んでいます。

表中には期初の単体見込とその変化要因についても記載しています。売上高については、第3四半期でやや軟調に着地したことを踏まえ、通期でも期初単体見込からはやや抑えられた見通しであることから、先ほどのような数字としています。

営業利益についてです。単体で見ると、Laboro.AIのカスタムAIソリューション事業では売上高が期初単体見込をやや下回る水準になったものの、営業利益は期初見込を10パーセント以上上回る見通しです。

一方で、CAGLA社の営業損益やM&Aに伴う一時的費用を含めたコストを考慮した結果、通期の単体期初見込よりもわずかに下回る着地を見込んでいます。

以上で2025年9月期第3四半期決算の説明を終わります。ありがとうございました。

質疑応答:ソリューションデザイナの採用状況について

司会者:「カスタムAIソリューション事業について、こ

新着ログ

「情報・通信業」のログ