上場企業の1,100社強が既に開示済み 企業価値向上につながる「いい統合報告書」作成のポイントとテクニックとは?

ログミー×Sacco共催 IR担当者向けセミナー「統合報告書、そろそろ考える? 〜最新トレンド&成功の秘訣〜」

富山蔵人(以下、富山):ログミーFinance事業部の責任者の富山です。IR担当者向けセミナー「統合報告書、そろそろ考える? 〜最新トレンド&成功の秘訣〜」を始めたいと思います。

今回も300名近くのIR担当者さまからお申し込みいただきました。このテーマは非常に注目度が高いことがうかがえます。

今年の9月、10月に向けてはすでに進行している会社がほとんどですが、今回ご参加いただいているのは、これから統合報告書を作るかどうか検討するというフェーズの会社が中心だと思います。どうぞよろしくお願いします。

本日はSaccoの加藤さんをお招きしました。加藤さんよろしくお願いします。

加藤俊氏(以下、加藤):みなさまはじめまして。株式会社Saccoの加藤俊です。どうぞよろしくお願いします。本日は「統合報告書 最新潮流と制作の秘訣をお伝えするセミナー」というテーマでお話ししたいと思います。

目次

加藤:本日は4点お話します。まずは自己紹介、次に統合報告書は本当に必要なのかという率直なお話や成功企業の実例、最後に発行を迷っている企業のみなさまに対して、という順でお伝えできればと思います。

運営会社 概要

加藤:あらためまして、株式会社Saccoという編集プロダクションの会社を経営している加藤俊と申します。どうぞよろしくお願いします。

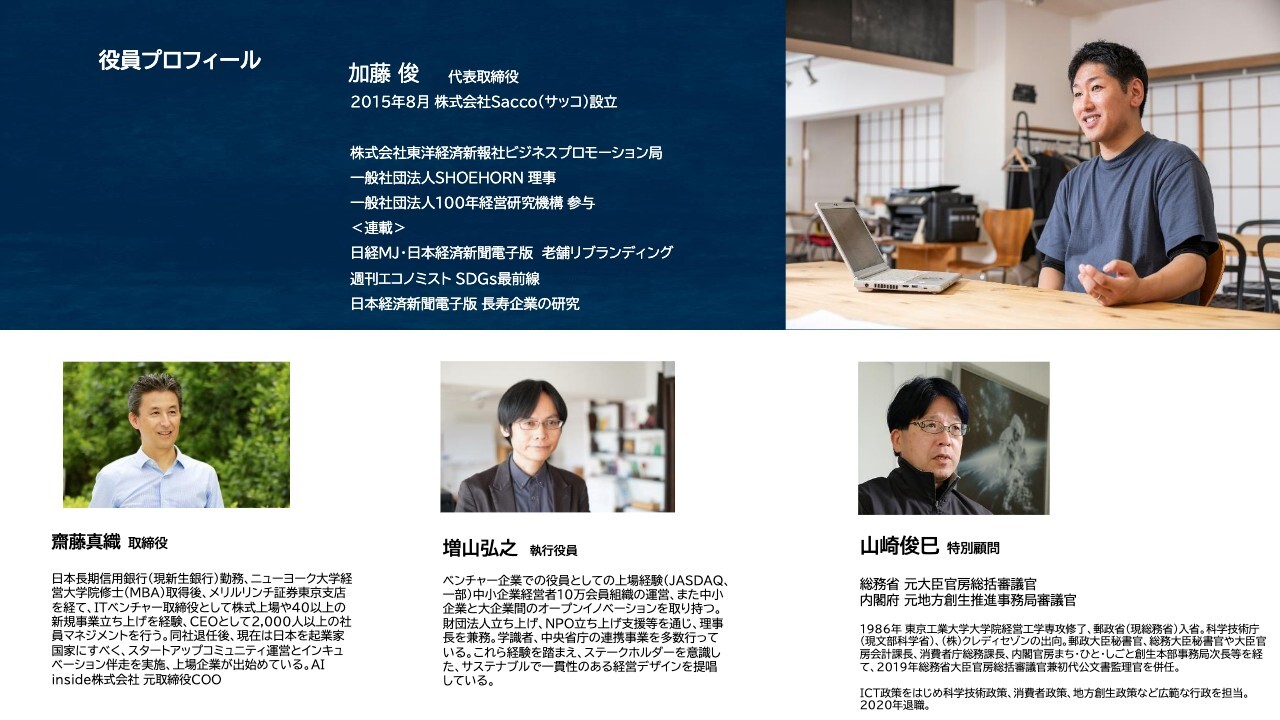

役員プロフィール

加藤:私は長らくライターをしてきました。元々は週刊誌の記者で、現在はSaccoを経営していますが、毎月書いている他の媒体としては、『日経MJ』という小売り向けの情報誌や、日経新聞の電子版、週刊エコノミストなどでもSDGsをテーマにした連載などを持たせていただいています。

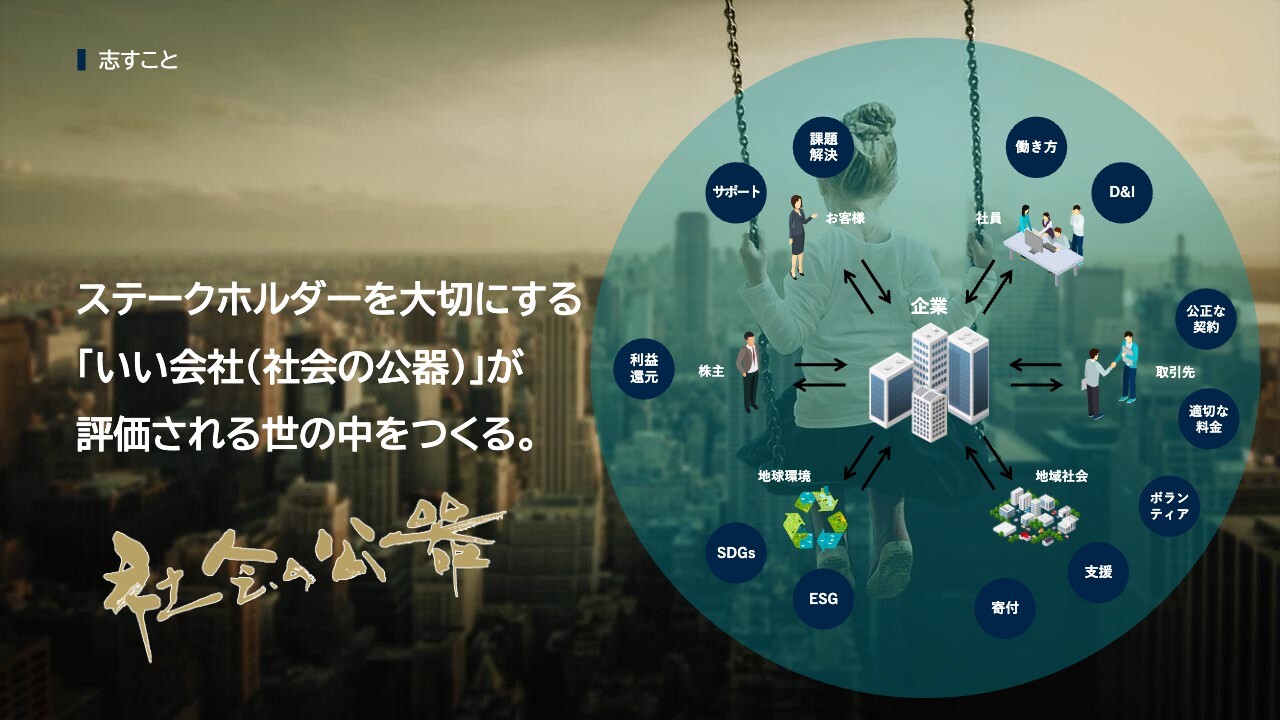

志すこと

加藤:会社として、志していることは、「ステークホルダーを大切にする『いい会社(社会の公器)』が評価される世の中をつくる。」ということです。

WEBメディア「coki(公器)」

加藤:当社は編集プロダクションですので、基本的には統合報告書や雑誌を作ったり、WEBメディアやオウンドメディア運用がメインです。その一部として、WEBメディア『coki』を自分たちで運営しています。

サステナブル情報に特化したWEBメディア

加藤:『coki(https://coki.jp/)』は、法人が人や社会をどれだけ大切にできているかを情報開示する場というところを標榜しており、掲載している法人は基本的には上場会社です。

プライム市場の会社から非上場の会社や小さな会社まで、ステークホルダーとどのように向き合っているかを記事化するメディアです。小さなメディアですが、2025年1月はだいたい170万PVありました。

当社の特徴として、産学官幅広く対応できることが、おそらく他の編集プロダクションにはないところだと思っています。本日のテーマである統合報告書も、年間数多く作っています。その話は後ほどしたいと思います。

富山:加藤さんはさまざまな媒体で執筆されているということですが、社長インタビューや統合報告書系で、これまで累計で何社くらい携わってきましたか?

加藤:CSR報告書からサステナビリティレポートへと変遷しながら、長きにわたって携わっているため、トップメッセージや社外取座談会などのコンテンツも合わせれば累計では数百件にのぼります。東洋経済新報社や出版社などの名前で受託させてもらうことも多いです。

統合報告書は本当に必要なのか?

加藤:本題の「統合報告書、本当に必要なのか?」に入ります。本日お集まりいただいている方は統合報告書の必要性を探りながらも、実際には出していない方が多いとお聞きしています。

そのような方の声を聞くと「自社はサステナビリティに注力していない」あるいは「何もやっていないため、開示するものがない」とおっしゃいます。また、「そもそも統合報告書を出しても儲けにならない」とも聞きます。確かになかなか儲からないところです。

「経営者からコストセンターだから予算がつかないと言われる」というお話もよく聞きます。「経営陣の理解がない」「社内の理解が得られない」など、実際に非常に多くのお客さまからお悩みをお聞きします。

IRやバックオフィス側、広報としては、サステナブルに力を入れていきたいと思っていても、どうしても売上を立てるメインの営業のセクションからは「何の意味があるの?」と、なかなか理解が得られないという声をよく聞きます。

必須ではありません

加藤:「本当に必要なの?」に対する答えとして、私としてお伝えできるのは「必須ではありません」ということです。

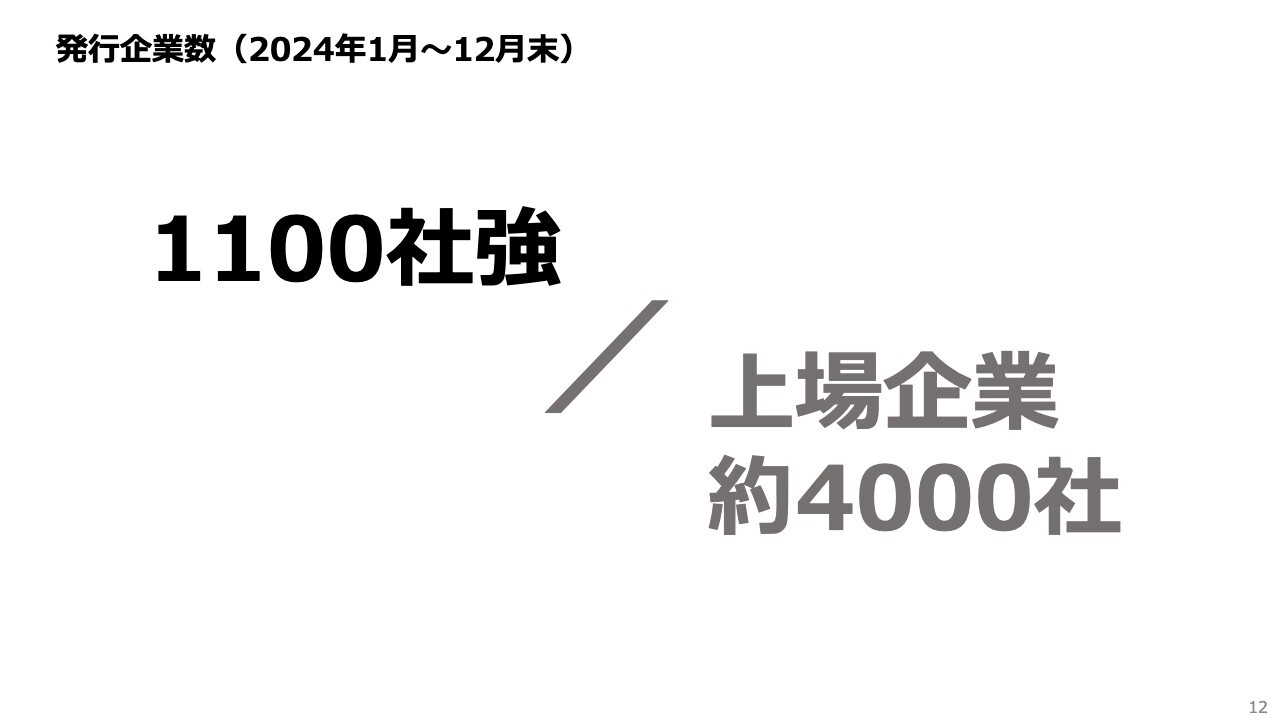

発行企業数(2024年1月〜12月末)

加藤:必須ではありませんが、2025年は上場企業約4,000社のうちおよそ1,100社が統合報告書を開示しているという現状があります。

そもそも統合報告書の目的とは?

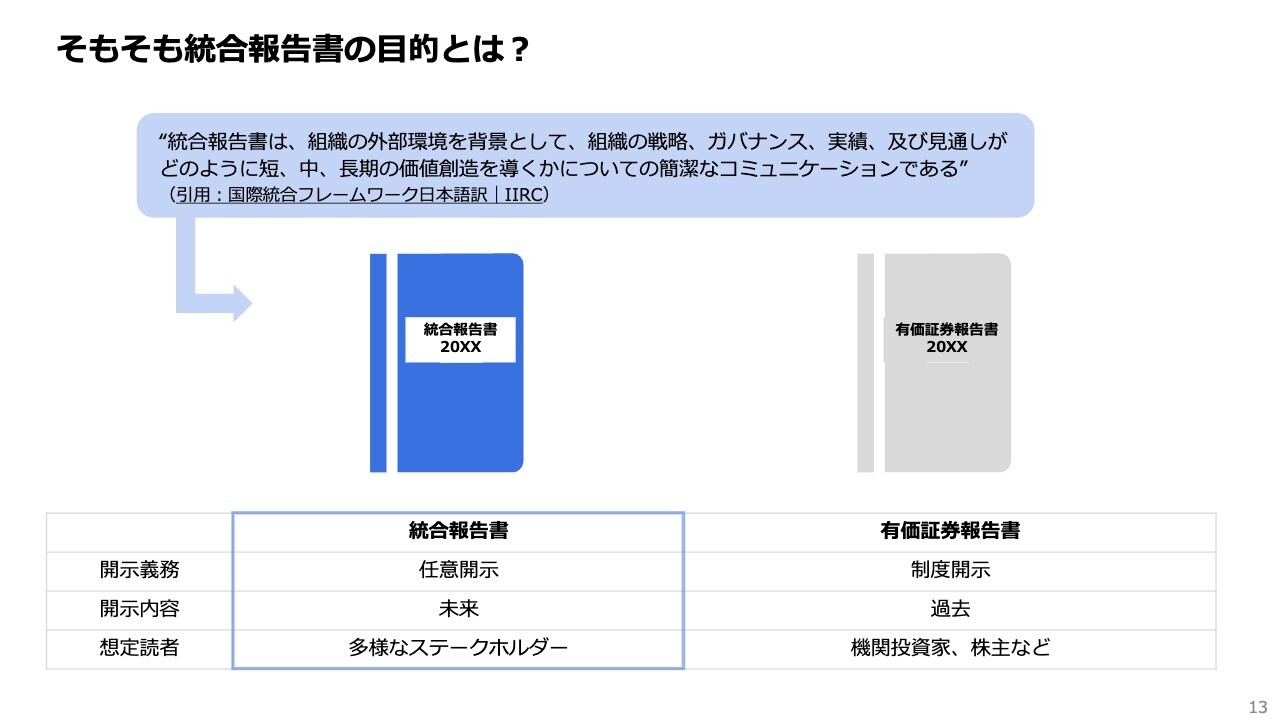

加藤:そもそも統合報告書の目的はどんなところにあるのというお話をします。上場している会社を前提とすると、有価証券報告書は制度開示ですので、やらなければいけないこととして対応していらっしゃいます。

一方で統合報告書は任意開示ですので、絶対ではありません。それにもかかわらず、なぜ1,100社もの会社が統合報告書を出しているのかというと、いろいろな理由があると言えます。

有価証券報告書との違いとしては、やはり向いている目線がそもそも違います。機関投資家向け、株主向け、個人投資家向けというところは同じでありながらも、有価証券報告書は事業年度の過去の成績を開示することがメインになります。

それに対して、統合報告書はその会社が実際にどのように企業価値向上に寄与していくのかという、未来の話がメインとなります。加えて、投資家を見ているのは同じですが、読者層が少し違うというところも挙げられると思います。

なぜ出すのか?

加藤:「なぜ出すのか?」ということで、実際に統合報告書を出している会社にとって、率直な理由は4つほどあると思っています。

1番目は、やはり多くの会社は株主や投資家に請われて出しています。昨今は社外取締役に女性を入れる企業も非常に多く、その方から「どうせなら統合報告書もきちんと作ったほうがよいのではないですか?」という意見があったというお話もよく聞きます。いずれにせよ、株主から言われたために重い腰を上げたというのが実際のところだと思います。

2番目は、ESG評価機関やデータプロバイダーを対象としているという理由です。プライム市場の企業のように機関投資家や金融機関が株主となっている企業の場合、非常にいろいろなESG評価機関が対象となります。

MSCIやFTSE、CDPなど、いろいろな評価機関が会社のサステナビリティの開示に対してレーティングをしています。例えばCDPがつけたレーティングがAからBに下がると、機関投資家の見方が変わり、株価に影響を与えるという影響力があったりします。

したがって、ある程度の規模の会社になると、評価機関のために仕方なく統合報告書を作るという会社が多いと思います。

3番目はステークホルダーリレーションです。先ほどご説明したように、有価証券報告書は株主向けに発行するものです。任意開示である統合報告書も株主に向けていますが、出している1,100社強の方たちを見ると、株主だけでない活用の仕方のほうが要望として多いです。

具体的には大切な顧客であったり、サプライヤーへの配布だったり、自社のサステナビリティの取り組みを知ってほしいなどです。あるいは、働いてくれる社員に対し、自社がサステナビリティの開示に積極的であることを知ってもらうために出しているという会社も多いです。

このような観点で、ツールを作る方はデータだけというのが最近のトレンド、潮流にはなっていますが、今も印刷して、いろいろな方に配るということをしている会社もあります。

効果

加藤:4番目に、これはいろいろな会社にお聞きして私自身が思うところですが、結局、統合報告を作る意味とは、作る社員が自社の現在地を知ることと、自社の未来を語れる人材を作ることです。これはやはり非常に大きな意味があると思います。

統合報告書を作るには、それなりに大きなコストがかかります。統合報告書を作る意味を考えた時、結局サステナビリティとは何なのか、例えば気候変動のシナリオで、これから世界の気温上昇が1.5度とも4度ともいわれる中で、自社の企業活動自体をどのように継続していくのかを考えます。

あるいはBCPです。東日本大震災などいろいろな有事が起きても、いかに自社のサービスを止めずに、顧客に迷惑をかけずに円滑にサービスを続けていくかを、サステナビリティのチームを中心に考えていきます。

そのようなところで、いろいろな未来のシナリオ分析や、自社のリスク、機会を把握していく、学んでいくということです。やはり強い会社、評価される会社には、そのような自社の未来を語れる人材が社内に多くいらっしゃいます。

そのためにも実は統合報告書は大きな意味があるのではないかと、非常に強く思うところです。

いい統合報告書のポイント

加藤:ここまでを整理すると、投資家が統合報告書に求めているのは、いかに自社の企業価値向上につながるストーリーが納得性を持って語られているかということが重要だということです。

また、有価証券報告書はやはりお作法というか、ルールがいろいろ決まっているため、統合報告書という自由演技の中で自社のサステナビリティを語りたいという方たちがいらっしゃるということです。

よく誤解されていますが、統合報告書と銘打ちながらサステナビリティに寄り過ぎている、あるいは、あまり自社の企業価値向上には触れずに環境への取り組みや、人的資本について行っていることなど、ふんわりとしたお話が連続しているだけというものも確かに多いです。

それについて率直に言うと、統合報告書である必要性がどこまであるのかという疑問を持っています。

企業価値向上につながる、いい統合報告書のポイント

加藤:ここからは具体的によい統合報告書のポイントについてお話しします。統合報告書にはいろいろなフレームワークがあります。みなさまには釈迦に説法ですが、SSBJやIIRC、経産省の価値協創ガイダンスなど、さまざまなフレームワークに準じて作っていくものです。

サステナビリティの基本的な考えで参考になるのは、あまり流行りませんでしたが、ISO 26000というかなり昔にできたCSRの国際規格があります。7つの中核主題が掲げられており、これらがサステナビリティの基本になっていると私見では考えています。

また、内閣SDGs推進本部が日本の政府としてサステナビリティの開示について、5つの側面を押さえなさいと提言したものもあります。ここは後ほどまたお話しします。

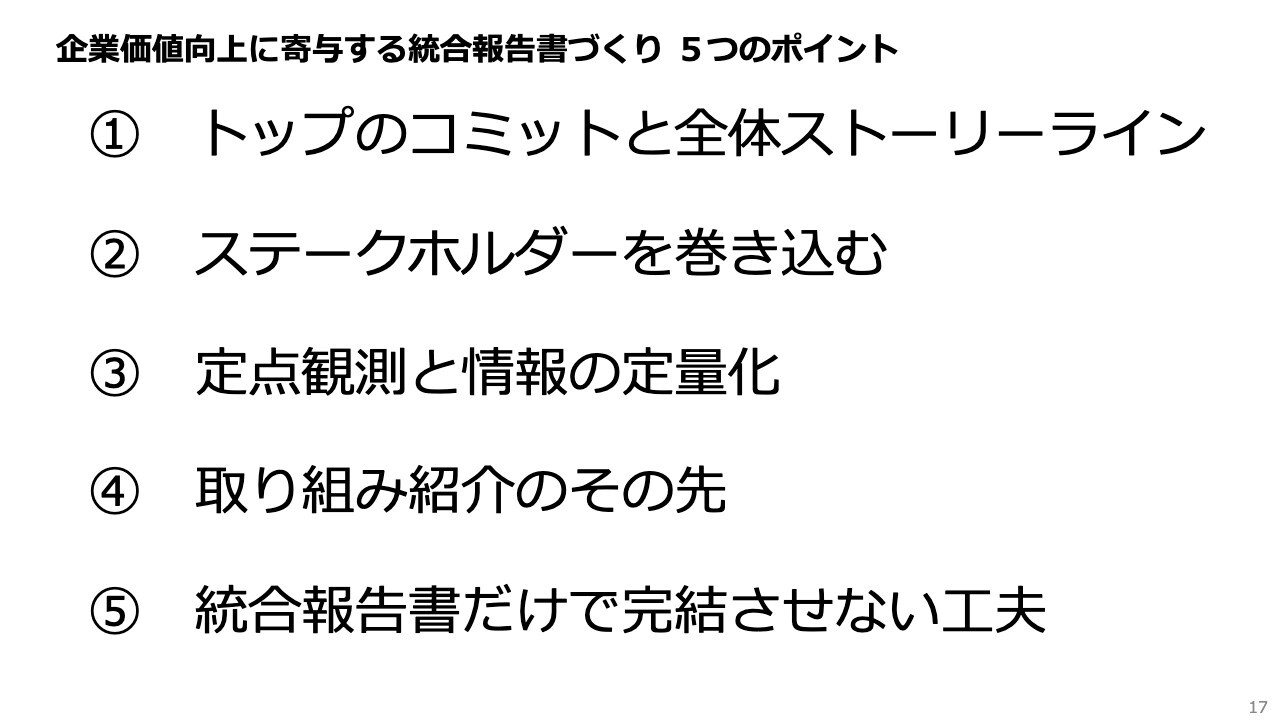

企業価値向上に寄与する統合報告書づくり 5つのポイント

加藤:こうしたフレームワークがあるという前提をおさえつつ、最近の潮流も踏まえ、私なりのいい統合報告書の条件が5つあります。1つ目はトップのコミットとストーリーラインです。2つ目はステークホルダーを巻き込んでいくこと、3つ目は定点観測と情報の定量化、4つ目は取り組み紹介のその先をどのように考えているかということ、5つ目が統合報告書だけで完結させない工夫としています。

①自社ビジネスモデルの独自性を踏まえた企業価値向上につながるストーリーライン

加藤:統合報告書にはいろいろなコンテンツがありますが、やはり極めて最重要なコンテンツはトップメッセージです。

トップがメッセージの中で何を語るかが非常に重要です。トップの力強いコミットメント、熱量を持って、きちんと数値にコミットして語っていくとうことです。

また、自社にはどのような課題があるのか、しっかりと現状把握をした上で、その課題をどのように解決していくのかについてストーリーを語ります。

全体を通して言えるのは、トップの方が力強いコミットを持って、統合報告書全体で一貫性を持って企業価値向上につながるようなストーリーラインが展開されています。そこが非常に重要だと思っています。

伊藤忠商事の統合報告書は、日本経済新聞の「日経統合報告書アワード」や、GPIFの優れた統合報告書などでよく表彰されていますので、これから統合報告書を作りたい方はぜひ見てみてください。

岡藤CEOの人柄もあいまって、本当に力強くコミットされています。なかなかここまでのものを作るのは容易ではありませんが、1つの参考として、ぜひお読みになるといいのではないのかと思います。

②多様なステークホルダー(サプライヤー、地域、社員など)を巻き込む開示

加藤:2つ目は多様なステークホルダーを巻き込んでいく開示が必要ということです。

統合報告書のコンテンツの中では「うちの会社はこのようなことをやってますよ」「事業部としてこんな取り組みをしてますよ」「R&Dではこのようなことを行ってます」など、いろいろなことを語ります。

社会貢献活動についてもCSRで具体的な活動を挙げていきますが、一方的な自社の独りよがりのような開示をするよりは、統合報告書のストーリー自体にうまくステークホルダーを巻き込んでいくことが必要です。ステークホルダーにも登壇していただき、実際の声として語ってもらいます。

おそらくみなさまも、自社製品やコーポレートサイト上で、導入事例やお客さまの声などいろいろなコンテンツを紹介していると思います。独りよがりに「うちの商品いいでしょう」と語るよりも、それを実際に使っているお客さまが「この会社のこの商品がいいんだよ」と話を展開するほうが、信憑性や読者の納得感が高まると思います。

それと一緒で、やはり統合報告書も多様なステークホルダーと一緒に、サプライヤーがどのように協創しているのかということや、地域のNPOと一緒に行っている取り組みなど、そのような開示を意識付けるというのが、優れた統合報告書の多くが評価されているポイントだと言えると思います。

このあたりはオムロンが非常にうまく展開していると個人的に思っています。

③定点観測(過去→現在→未来)と情報の定量化

加藤:3つ目は定点観測と情報の定量化で、これも極めて重要だと考えています。統合報告は先ほどご説明したように、未来に向けた自社の企業価値向上のストーリーを、読者に納得性を持って理解してもらうことが目的です。

したがって、「今年はこうです」といった単年度の開示ではなく、どのようなものでも極力定点観測し、過去・現在・未来でどのように成長していくのかを示すような作りにしていくことが、納得性を持たせる上での重要なポイントになると考えています。

例えば、「2010年代から2023年はこのような結果で、今の中期経営計画はこの内容で、目指す姿として未来はこうなっていきます」といった定点観測をした上で開示します。事業のポートフォリオに限らず、例えばコーポレートガバナンスとして、社外取締役たちのスキルマトリックス上で役員会に何回出席しているかなどの公開もそうです。

また、多様な働き方に関しては、女性の役職者比率なども含まれます。どんなことであっても、過去・現在・未来という開示を目指していくことが、非常に有効なポイントだと考えています。

④単なる取り組み紹介で終わらせないアウトカムの表現

加藤:4つ目は単なる取り組み紹介で終わらせないアウトカムの表現です。こちらも釈迦に説法ですが、必要性やノウハウを学ぶインプットや施策を実施するアウトプットに加えて、アウトカムは成果です。

開示でよく見られるのが、「うちの会社は、社会のためにこのようなよいことをしています」というものです。例えば、幼稚園や小学校に寄付活動をしている、学校に出前授業をしているといったことを統合報告書の中で語る企業は多くあります。

しかし、みなさまも株主であればわかると思いますが、それだけで終わってしまったらおそらく「どのような意味があるの?」と思うポイントだと思います。

出前授業を行ったのであれば、参加した社員たちが何に触れて、どのような機会を得て成長し、その成長が会社の事業サービスにおいてどのように企業価値向上に反映されるのか、成果まで含めて書くべきです。

どのような成長を遂げたかが、社員のコメントなどによるアウトカムといったかたちで表現されていないとあまり意味がありません。そこまで踏み込んだ開示というのが重要だと言えると思います。

実際の例では、エンゲージメントサーベイの結果から、どのように実際に自社の企業価値向上につながったかが書かれていたりします。

⑤統合報告書の内容を届ける工夫 コーポレートサイトなどと連動

加藤:5つ目が届ける工夫です。あくまで私個人の考え方ですが、統合報告書にはトレンドがあり、この数年間、2020年から2022年、2023年は重厚長大なもので、プライム市場の会社だと100ページや140ページといった膨大さで、もはや書籍というくらいの分厚い統合報告書になっています。

統合報告書の中ですべての情報を総合的に網羅する傾向が強かったのですが、今は「それ読まないじゃん」ということで、限られた情報を70ページくらいで届けるのが、昨年くらいから見られる最新のトレンドといえると思います。

昨今は社員の座談会や社外取締役の座談会を展開した上で、後半はQRコードでYouTubeなどに接続するようなかたちや、リンク先から該当ページを閲覧できるインタラクティブPDFと呼ばれるものが出ています。

統合報告書はあくまで1つの窓口として、コーポレートサイト上におけるサステナビリティの開示と連動して組み合わせていく会社が非常に多く見られるようになりました。

例えば、花王の統合報告書は記載したQRコードからYouTubeに移動できるようになっており、興味を持った人にその先のコンテンツに進んでいただくという作りになっています。

その他のテクニック

加藤:ここまでご説明した5つのテクニックに加えて、その他に3つのテクニックがあります。これについてはそこまで深い話ではないので、簡単にご説明します。

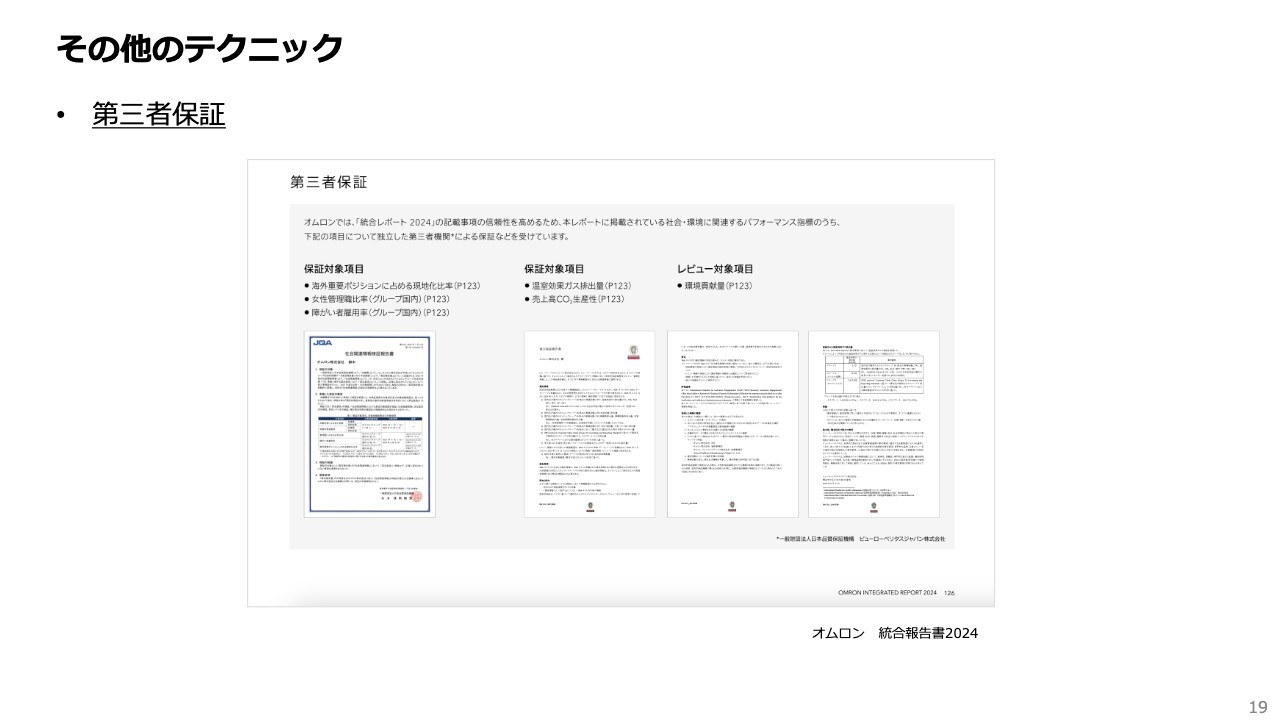

その他のテクニック(第三者保証)

加藤:みなさまが統合報告書を出したいと思っており、企業も成長していき、実際に出そうという段階になった時には、ほぼルール化されるかと思います。統合報告書に記載した取り組みについては、GHGの排出量の算出やCO2の排出量の算出、人的資本の状況を開示した上で、独りよがりな数字ではなく、第三者の保証機関を入れて検証してもらいます。

そのようなことが求められるようになると思います。今もESG評価機関のレーティングを高めるためには、保証はほぼ必須です。保証を入れないと事実性の確認が取れないため、評価機関のレーティングを高めたい人たちは第三者保証を入れます。

しかし、保証を入れるためには、ISO支援系の安いところでもやはり200万円から300万円くらいはかかってきます。監査法人系であればさらに倍はかかる世界で、現況は必要がある企業が行っているといった状態です。今後は必須化していくものと言われています。

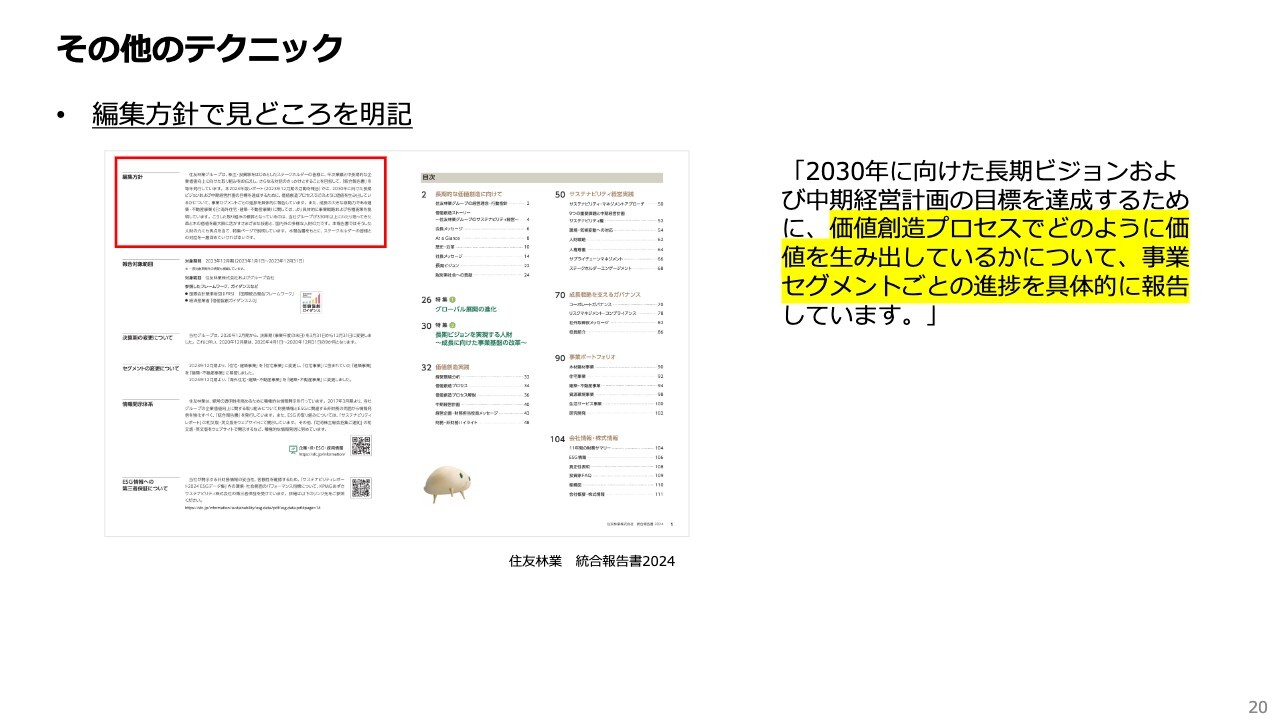

その他のテクニック(編集方針で見どころを明記)

加藤:編集方針で見どころを明記するというのは、みなさまぜひとも行ったほうがよいことです。機関投資家に「統合報告書を読んでいますか?」と聞いてみると、「あまり熟読はしないよ」と答える方もいらっしゃいます。

1,100社という膨大な数の企業が出したものを見ていく中で、100ページ超えのコンテンツをくまなく読むことはできないですよね。多くの方が最初に見るのは、やはり編集方針、冒頭のところだというのもあります。

そこまで注力していない会社は、編集方針の中で書いている内容が、どこかのフレームワークを使っているような、ありきたりな表現にとどまっているケースが多いです。一方で、力を入れている会社は、「今年はこの開示のこの部分にこだわりました」としっかり出しています。

そのようなことからも、編集方針は注力して、サステナビリティ担当者の方たちの声を入れるとよいと思います。

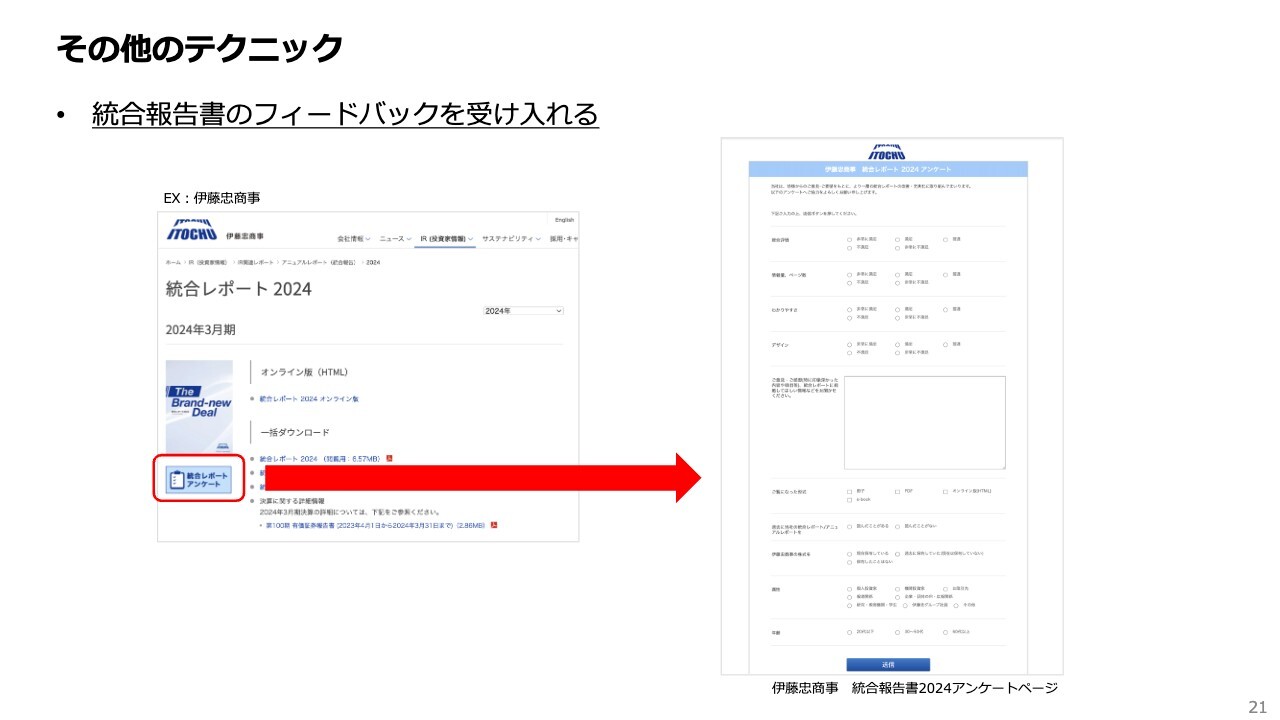

その他のテクニック(統合報告書のフィードバックを受け入れる)

加藤:統合報告書のフィードバックを受け入れることも、ぜひやるべきことです。統合報告書は本当に多様なステークホルダーに向けたものです。読んだ人たちがどのようなところを楽しいと思うのか、あるいはつまらないなと思うのか、やはり読者の声をきちんと拾い上げる仕組みを入れたいものです。

せっかく御社に興味を持って統合報告書を見てくれた人たちの、感想や不満な点を無記名式のかたちで書いてもらう仕組みは必須だと思います。それを翌年度以降の開示につなげていくということが重要なのではないかと思っています。

スケジュール

加藤:実際にどう作っていくのか、スケジュールについてご説明します。3月が締めの会社の場合は、だいたい9月か10月に開示するケースが多いです。進行は早ければ2月、遅くとも3月にキックオフ期間として企画を立てていきます。

インタビューものを入れたり、データを組んでいったりしながら、9月の開示を目指していくような流れが、ほとんどの会社の流れだろうと思います。期が締まってからだいたい半年後に出すということが、暗黙のルールになっています。

制作プロセス例

加藤:私たちが制作会社として、どのようにやり取りしているかといいますと、どのようなプロジェクトでも同じだと思いますが、ガントチャート上で管理していくかたちです。制作進行におけるサポートなども、そのように組んでいきます。

全体の企画のコンセプトがあった上で、企画出しや、デザインのレイアウトが合っているかを進めます。レイアウトのフォーマットが決まれば、次は取材、原稿作り、DTPでレイアウトの完全なものを組んで、必要に応じて印刷します。制作の流れは普通の冊子などと一緒です。

アワードで選出されるのはどんな統合報告書か

加藤:統合報告書を出している方々の中で、最近のトレンドとして話題になっているのが、日本経済新聞の「日経統合報告書アワード」です。これが非常に力をつけています。

聞き及ぶところでは、今年は確か400社以上の会社が数十万円というお金を払って、そのレビューを受けているとのことで、さすが日経新聞社というかビジネス構築がうまいと思って見ています。

GPIFの優れた統合報告書や日経統合報告書アワードで選出されているポイント

加藤:優れた統合報告書として語られるのはどのようなところかというと、冒頭でお伝えしたような今年の開示では、やはりストーリーラインやトップのコミットが評価されています。

例えばGPIFでは優れている報告書に対して「社長メッセージで企業価値向上策が明確に示され、CFOが非財務資本の長期的資産化に言及するなど統合手法が見事に結実した報告書」であると評価しています。

また、ステークホルダーとの関係性でいうと、「各ステークホルダーとのリレーションシップの説明がなされていることが不可欠と言える」という書き方がされています。ストーリーラインに関しては「ストーリーの解像度が高いことや経営トップメッセージから企業理念やパーパス・ビジョンと整合性がとれていること」がレビューされています。

さらに、アウトカムについては「何に取り組んだか、その実績などの『What(何)』の開示が未だ中心となっている状況にあり、今後、どのように取り組むのか、その目標に至るまでのプロセスなど、『How(どのように)』の開示はまだ充実の余地があり」とレビューされ、定点観測については「ありたい姿に向けて、現状とのギャップが従業員も含めた会社全体で認識され、その解決に向けた取り組みが開示されているか」というように書かれています。

まとめ

加藤:ここまでをまとめます。最後の締めとして、統合報告書を出すことを迷っている人たちにに向けてお話します。

統合報告書の役割と目的は、企業の戦略やガバナンス、業績、将来展望を一体として統合思考で伝えることです。

企業価値を投資家をはじめとする多様なステークホルダーに伝える、そのためのツールということです。特に企業の未来に目を向け、自社の持続的な成長の可能性を示すことが非常に重要です。

5つの制作ポイントについては繰り返しお伝えしていますが、自社のビジネスモデルの独自性を踏まえた企業価値向上につながるストーリーラインを意識していくこと、ステークホルダーを巻き込んで開示をすること、定点観測を行い、過去・現在・未来の情報を定量化すること、取り組みの紹介だけでなく、その表現自体を工夫すること、統合報告書の内容を届ける工夫を検討すること、この5つが重要だと思います。

それでも悩みがつきない担当の皆さん

加藤:それでもIR担当者の悩みはつきません。おそらく「そんなこと今日聞いてもなぁ」「サステナ対応は自分も所管しているが、実はIRと兼務している」「総務と兼務している」「広報が兼務している」といった状況の方も多いのではないでしょうか。

それがおそらくみなさまの現実だと思います。あるいは「本当にがんばって開示したのに、まったく反応も反響もない」という方もいるかもしれません。

先ほどフレームワークのお話をしましたが、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)という日本初のサステナビリティの開示が作られ、今年3月に発表されました。

これにより、かなり解消されると思いますが、フレームワークは非常に複雑に思われがちです。「ストーリーと言われても作り方がわからない」という声もあるかと思います。

社会性=サステナビリティの本質は何か?

加藤:そのような方々に、シンプルにお伝えするとこういうことだというお話を最後にできればと思います。

「社会性とは何か」「サステナビリティの本質とは何か」というお話です。冒頭でフレームワークについてお伝えしましたが、内閣府のSDGs推進本部は、「我が国として重要なサステナビリティの開示のポイントは、結局この5つに集約される」と示しています。

1つ目は「参加型」で、今日のお話にもあった「ステークホルダーを巻き込んでいくこと」です。

2つ目は「透明性と説明責任」で、「積極的な情報開示を行うこと」です。しかし、みなさまは適時開示を実施しており、上場企業であれば透明性の部分はかなり担保された経営をしていると思います。

3つ目は「統合性」で、環境面や社会面とガバナンスをきちんと統合しているかということです。

4つ目は「包摂性」で、ダイバーシティとインクルージョン(D&I)です。昨今、D&Iはトランプ政権により非常に逆巻きにもなっていますが、インクルージョンを高めるような仕組みができているのかということです。

5つ目は「普遍性」で、国際標準に照らし合わせたフレームワークに準拠して作っているかということです。この5つが国として大事にしていることです。

これはやや難しいお話ですが、「参加型」と「透明性と説明責任」が、サステナビリティを始める第一歩として、差別化できるという点で取り組むといいのではないかと思います。

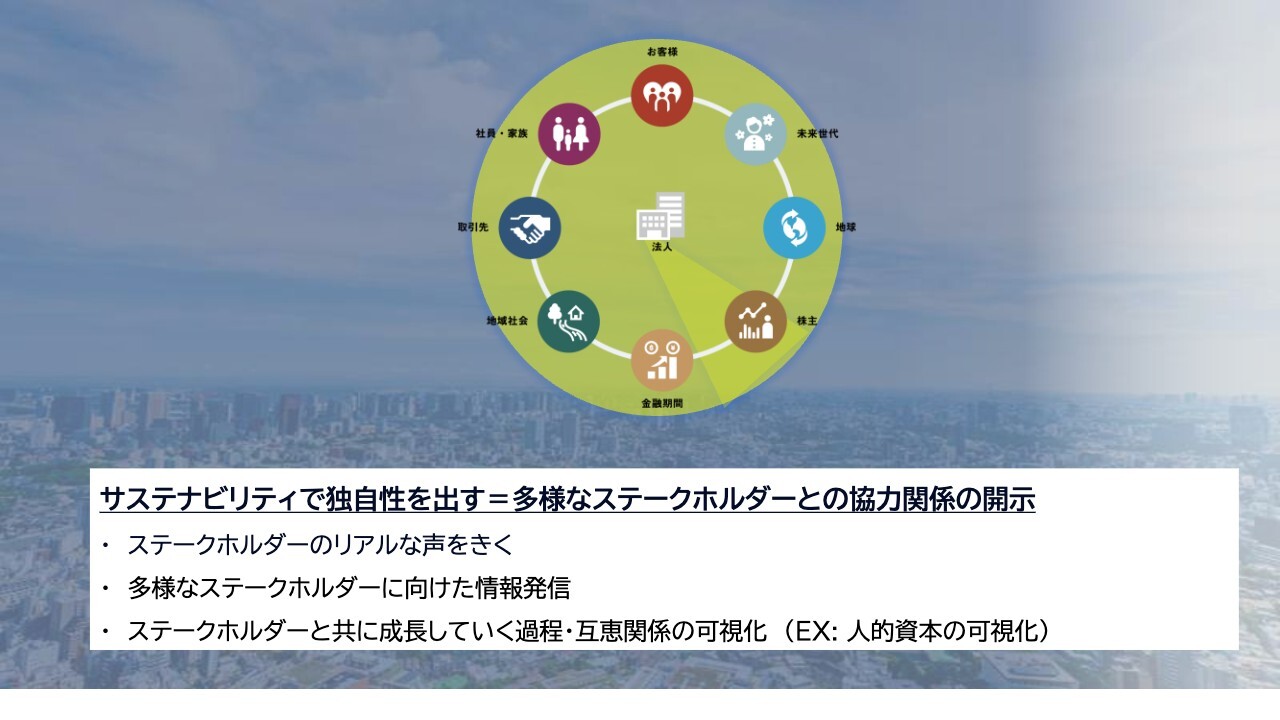

上場するような会社には、社員、株主、サプライヤー、地域など、多様なステークホルダーがすでに存在しています。その中で、ステークホルダーとのWin-Winの関係、すなわち互恵的な関係をどのように定点観測し、評価されているのかを記録し、開示することが求められます。

究極的には、サステナビリティの本質とは「自社が社会の役に立っていることを内外に証明していくこと」だと考えます。自社がどのように社会の役に立っているのか、みなさまの会社で働く社員の方々にも、多様なステークホルダーにも知ってもらうという側面があるのではないかと思います。

実際のステークホルダーにヒアリングを行ってください。

加藤:「サステナビリティをどこから始めればいいのだろう」と考えた時、まずはさまざまなステークホルダーに話を聞いてください。例えば、地元の金融機関や株主に話を聞くのも有効です。

ステークホルダーとのリレーションをとる際に、単に話を聞くだけではなく、生成AIも活用し記録に残すことが大切です。開示しなくても、記録にとってコンテンツ化しておくことが非常に重要なのではないかと思います。

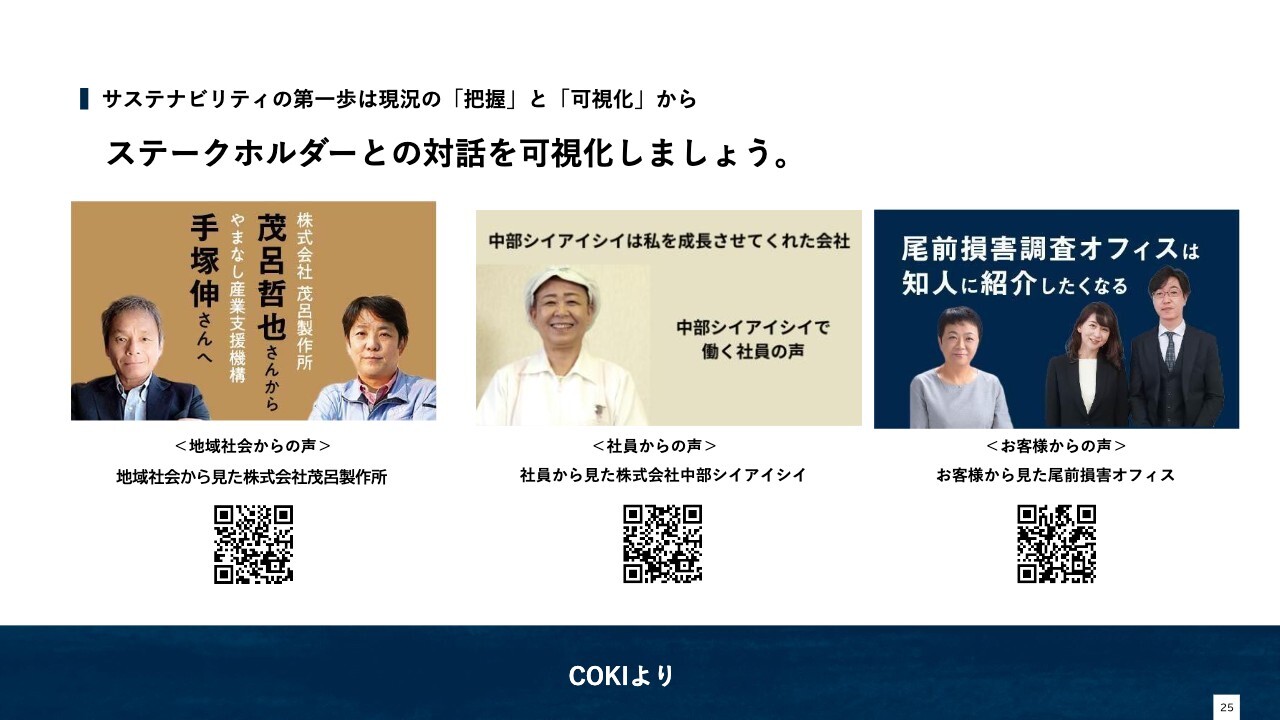

サステナビリティの第一歩は現況の「把握」と「可視化」から

加藤:ステークホルダーとの対話をきちんと可視化していくことが重要だと考えています。

サステナビリティで独自性を出す=多様なステークホルダーとの協力関係の開示

加藤:株主に目を向けることは当たり前ですが、サステナビリティにおいては全体に目を向けることが重要になるため、その点を意識するといいと思います。

サステナビリティ(社会性)を自社の取組みに掛け合わせましょう!

加藤:「サステナビリティ(社会性)を自社の取組みに掛け合わせましょう!」という考え方は、ステークホルダーとの取り組みを可視化することにもつながりますが、「それがサステナビリティになるのか?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。

これは私個人の意見ですが、サステナビリティに関する取り組みは、何かを始めると「嘘っぱちだろう」「グリーンウォッシュだ」など、企業はさまざまなことを言われます。

グリーンウォッシュは非常に問題だと思いますが、先ほどお伝えしたとおり、約4,000社のうち約1,100社しか開示していません。まずは、つべこべ言わずにやることです。「やらない善よりも、きちんとやる偽善だ」と私は思います。

今日お伝えしたい最も重要なポイントは、定点観測の重要性です。小さくてもサステナビリティの記録を取り、開示していくための材料を作り、統合報告を始めることが大切です。

もし、御社が「自分たちの会社をきちんと未来に向けて持続させていきたい」という思いがあるのであれば、できるだけ早く始めることが極めて重要なポイントだと思います。

「coki(公器)」をご活用ください

加藤:とはいえ、サステナビリティ対応について「どのように進めればいいかわからない」「独自性を出しにくい」と感じることもあるかもしれません。そのような場合は、冒頭でご説明した、当社の「coki(公器)」という媒体をご活用ください。

オンラインの取材であれば大きな費用はかからず、記事を作成することも可能です。さまざまな企業の記事を掲載しています。せっかくのご縁ですので、一度ご覧いただければと思います。

「ログミーFinanceとのセミナーを視聴したのですが、当社も記事にしてもらえませんか?」と、お問い合わせフォームからご連絡いただければ対応させていただきます。

これから統合報告書を作りたいという時は、ぜひログミーFinanceにお問い合わせください。私もご対応できる余地があるかと思いますので、ご一考いただければと思います。

駆け足となりましたが、ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:少人数での統合報告書の作成について

富山:統合報告書を作成したいと考えている企業にとって、そのコストやリソースなどの問題がやはり大きな課題だと思っています。

加藤さんが今まで携わってきた事業会社の中で、関係者が1名、2名という少人数でも、実際に統合報告書を作成している会社があれば、そのような事例を教えてください。

加藤:具体的な社名を挙げるのは難しいですが、多くの会社が1名、2名のサステナビリティ担当者で対応している状況ですので、ご安心ください。それも専任者ではなく、総務やIR、広報の方が兼務しているケースが一般的です。つまり、その程度の体制でも対応できるということです。

一方で、プライム市場で時価総額が1兆円以上ある会社では、サステナビリティ担当者がおそらく10名以上いることもあります。そのような会社は、自社の開示内容を本当に極めて、自分たちで考えるというかたちをとっています。

しかし、サステナビリティ担当者が1名、2名の会社では、「社長から開示を求められた」「同業他社が開示を始めたため、うちも始めなければならない」というお問い合わせが非常に多いです。そのような場合には、まさに私どものような制作会社がお力になれると思います。

また、統合報告書の費用について、問い合わせている方々もいると思いますが、この分野は価格の幅が非常に広い世界です。

みなさまのような上場企業であればご存じだと思いますが、例えばビッグフォーなどのコンサル系の会社に、サステナビリティのコンサル込みで作成してほしいと依頼すると、統合報告書のメニューの中で、価値創造プロセスやマテリアリティなどを組む場合、1メニュー1,000万円程度が相場と風の噂では言われてきました。

そうしたコンサル込みで統合報告書全般を作成すると、数千万円かかるということはIR支援系の会社で言われてきました。これに対し、宝印刷やプロネクサスなど、みなさまもお付き合いのあるようなディスクロージャーやIR支援大手の会社では、日英同時で1,000万円から1,500万円程度が一般的な価格帯と聞いたりしています。

そこまでの予算はないという会社向けに、印刷系の会社では、原稿を企業側で準備し、レイアウトだけ組むという対応をしていることが多く、200万円から300万円程度の低価格帯で作成できる場合も非常に多いです。

私たちの強みは、ビッグフォーのような、サステナビリティの文脈でのコンサルは難しいものの、原稿は自社では書けないという企業にしっかりと対応できることです。また、非常にリーズナブルに取り組めることが評価していただけるポイントだと考えています。

富山:スモールスタートのほうがいいような気もしています。初めは30ページから多くても50ページ程度で、ぜんぜんいいのではないかと思います。

加藤:おっしゃるとおりです。むしろ20ページ程度でもいいと思っています。

一番お伝えしたいのは、サステナビリティとは未来に向けたストーリーであるということです。今は開示するものがなくても、出すこと自体に意義があります。ないところから翌年は成長すると見込んで成長曲線のストーリーをいかに見せていくかが最も重要です。

定点観測の重要性については、例えば予算が100万円、200万円しかない場合でも、その範囲内でできるかたちで進めていくことが重要です。未来に向けて持続的に成長したいと考えるのであればそうすべきだと強くお伝えしたいと思います。

質疑応答:統合報告書を読みやすくするための工夫について

富山:先ほどのご説明にあったように、私も100ページの統合報告書を見るのは非常に大変だと思います。うまく伝える工夫の5つのポイントや、ステークホルダーに対して読みやすくするための工夫について、もう少し詳しくお願いします。

加藤:ステークホルダーが読みやすくするためには、その会社がBtoBなのかBtoCなのかを押さえておいたほうがいいと思います。例えば、自社製品を持つ会社は、たいてい統合報告書の最初の部分で「At a Glance」というようなかたちで、強調したい数字やブランドを開示していく傾向が非常に強いです。

一方で、BtoBのため、わかりにくい会社がどのようにするのかは、なかなか難しい問題です。先ほどご説明した取り組みと近いものにはなってしまいますが、取引先やサプライヤーと対談するなど、自分語りしないコンテンツを入れることは重要だと思います。

また、総合報告書が株主向けの性質を持つことを考えると、社外取締役の座談会を掲載することは押さえるべきコンテンツだと思います。現在、統合報告書を発行している企業の約6割が、社外取締役の声を取り入れていると考えられます。

しかし、非常にもったいないものも多くあります。せっかく社外取締役の方々にお話を聞いていても、内容が社員と変わらないようなものになっているケースもあります。「自社商品はこんなところがおもしろいよね」という内容では、「それは社外取締役に聞きたい話じゃないんだよ」と感じます。

社外取締役の方々には、「執行役との情報格差を、社外取締役としてどう監督しているのか」「社外取締役の立場で、この会社にはどのようなリスクがあると考えているのか」「幹部は次の代をどのように育成していく方針なのか」といった内容を語ってもらうことが重要です。

そこに合わせたコンテンツを用意しなければ意味がないと思います。株主が求める内容に応えられるようなコンテンツになっておらず、社外取締役を形式的に取り入れるだけではもったいないと思います。

これはトップのインタビューについても同様です。株主目線で読みたいコンテンツになっているのかを意識すると非常にいいと思います。M&Aでさまざまな企業を買収し、成長している企業が中期経営計画でM&Aによる成長戦略を進めていると語るのは当然のことですが、それだけでは不十分です。

もし、その年に大きなM&Aがあったら、PMIがうまくいっているのかを示す必要があります。買収された側の経営者に登壇してもらい、どのような点に共感してグループ入りを決めたのか、実際に参画してから戸惑いがありながらもその企業に貢献していこうと考えているのか、という内容が開示することが求められます。

M&Aで成長するといっても、買収を繰り返した結果、うまくいかなかった会社も数多く存在します。株主目線できちんと入れたいコンテンツになっているかを意識するといいと思います。

富山:加藤さんの支援やサポートは、「社外取締役にはできればこのようなコメントをいただきたい」というようなところまで行いますか?

加藤:もちろんです。トップの方々に語ってほしいところについてご説明します。私は記者ですが営業のようなこともしているため、サステナビリティ担当者に「統合報告書の合議を取りたいので、社長にプレゼンしてください」と請われて、その会社の社長にお話しすることもあります。そのようなことは喜んでお引き受けしますので、ご用命いただければと思います。

富山:心強いですね。ありがとうございます。

質疑応答:デジタル化について

富山:現在、紙ベースではなくデジタルでの対応が増えている傾向ですが、加藤さんが見ている中では、ほぼデジタルに移行されていますか?

加藤:ほぼというわけではないですね。近年はPDFで提供し、印刷しない会社が増えています。これまで統合報告書は、A3見開き(A4)サイズで作成されるのが一般的でした。これはIRレポートやCSR報告書の流れを引き継いだ形式でしたが、ここ数年で変化しています。

最近では、PowerPoint型といいますか、短辺とじの横長のフォーマットを採用する企業が増えており、PDFでもPowerPointのようなかたちで作成するケースが非常に増えていると実感しています。

制作する立場からすると一長一短です。例えば、PDF版ではテキスト量が従来の約6割程度に減ってしまうため、どのように作成するかは考えなければいけません。しかし、全体としてはPDF形式の統合報告書が増えているのは明らかです。

富山:統合報告書は本来、加藤さんがご説明したように自由演技であり、非常に重厚な読みものです。冒頭に「今回の総合報告書はここに注力しています」といった見どころやポイントを明確に説明するケースが増えていますか?

加藤:編集方針に力を入れている企業もあるため、そこまで増えていないと思います。しかし、私が機関投資家の方々にインタビューをしていると、多くの方が編集方針やトップのメッセージは読むと言います。逆に、それ以外の部分はパラパラとめくり、気になったところだけを読むというのが実情のようです。

したがって、統合報告書を一番読んでいる読者は、私のような制作会社の人間ではないかと思います。これは嘘偽りのない、リアルなのではないかと感じています。

質疑応答:魅力的な表紙について

加藤:オンラインでご質問が届きました。「当社ではまだ統合報告書は発行しておらず、現在いろいろと調査検討中の段階です。加藤さんの主観で問題ありませんので、どのような表紙が魅力的だと思われるか、おうかがいできますか?」というご質問です。

個人的には攻めた表紙が大好きです。めくってもらわなければ意味がない世界ですよね。上場企業はさまざまな事業を展開しているため、「一つの製品に特化できない」とか、「さまざまな事業部に配慮して個性を打ち出せない」といった事情はよく理解できます。

その結果、例えば社員の顔を画面上に並べたり、サーキュラーエコノミーを意識した循環のモチーフを使ったりと、全体を包括しようとするデザインになりがちです。しかし、そうすると多くの会社の表紙デザインが似通ってしまいます。

やはり大切なのは「読まれること」です。記事も同じで、どれだけいい内容を書いても、読まれなければ意味がありません。いかに力強いタイトルをつけるか、やりすぎと思われてもデコレーションをすることです。めくらせる、読ませることが正義であるため、個人的にはもっと個性を打ち出してほしいと思います。

質問をいただいた会社がどのような業界かは分かりませんが、思い切ってふざけた作りにしてみるのも一つの手です。例えば、トップの方を表紙にするのはあまりありませんが、筆文字で力強い漢字をドーンと配置するなど、読者が思わず「おっ」と思うような遊びを取り入れるべきだと思います。

また、表紙だけでなく、トップのメッセージにも工夫の余地があると思います。もちろん、重厚長大な産業の方で、どうしてもそのようなイメージを求められる場合は、スーツで構えるスタイルが適していると思います。

しかし、BtoC企業であれば、もっと遊び心を取り入れてもいいのではないかと思います。また、BtoB企業でも、メッセージの写真の撮り方やレイアウトの凝り方も工夫できるのではないかと思います。

その点で非常に評価が高かったのは、ゴールドウインの開示です。これは当社が制作に関わったわけではないのですが、デザイナー界隈で非常に評判です。トップの方が釣りの格好をしており、表紙も含めてかっこいいと話題になりました。

富山:スモールスタートであれば、ライトな感じで、多少遊び心も入れながら進めてみるのもいいですよね。

加藤:そうですね。繰り返しになりますが、みなさまが半年から1年という時間をかけて精魂込めて作るものが、読まれないのは非常にもったいないと思います。そのため、読まれるための工夫はぜひするべきだと考えます。

質疑応答:制作のスケジュールについて

富山:「今は作っていませんが、次のタイミングではやってみようかな」という方向けに、具体的なスケジュール感について教えてください。先ほど制作のスケジュールについてお話がありましたが、例えば3月決算の会社の場合、基本的にはその年の8月か9月頃に統合報告書を発行するということですよね。

加藤:初年度はスケジュールがずれてしまう会社も多いですが、だいたいみなさま半年後の発行を目指して進めていますね。

ただ、上場企業の方々はご存じの方もいらっしゃると思いますが、政府としては、もう有価証券報告書と一緒に出すという流れです。これはなかなか難しいところです。

ぜひご理解いただきたいのは、まさに今年3月に日本初のSSBJという基準ができたと先ほどご説明したように、現在進行形でルールメイキングがなされている世界線です。そのため、現時点では半年後の発行が主流ですが、来年、再来年にはどのようなスケジュールになるかは予測が難しい部分もあります。

富山:では、次の3月期決算の会社の場合、スケジュールが早まることも加味すると、準備はどのくらい前から始めるのがいいでしょうか? 夏頃からでしょうか?

加藤:一般的な会社であれば、夏頃からが多いです。特に、指定の業者が決まっていない会社の場合、コンペを実施する流れが一般的です。

初めて統合報告書を発行する場合、夏頃に準備を始め、10月から12月の間でコンペを実施し、選定を行い、1月頃にキックオフするといいと思います。発行し慣れている他社が3月からキックオフするのに合わせ、初年度の場合は9月頃の発行を目指すことで、余裕を持ってスケジュールを組むことができます。

ただし、会社によってはトップの判断で急遽発行が決まり、3ヶ月程度の短期間で突貫工事のように作成するケースもあります。「価値創造プロセスなどの整理ができていないが、とにかく出す」といった状況でも、当社では対応可能です。

富山:今年ですが、今からでも間に合いますか?

加藤:もちろん50ページ、60ページのものだと、さすがにみなさまも相当ハードになりますが対応できますので、ぜひお声がけいただければと思います。

質疑応答:読まれるための発信強化について

加藤:「たくさんの方に見てもらうために、発信を強化することも重要ですか?」というご質問です。

非常に重要だと思っています。統合報告書を発行しても、なかなか読んでもらえないという悩みを持っている会社が非常に多いです。

これに対応できるのがログミーFinanceの大きな強みだと思います。統合報告書を作成した後、その内容を個人投資家向けに発信できる連動メディアとして、ぜひご活用いただきたいと思います。

また、発信の強化は外部メディアに限らず、noteなど自分たちでも発信を強化していくのは必要だと思います。

時代は大きく変わっています。特に生成AIの進化は著しく、昨年末のChatGPTのアップデートには驚きました。私は長年ライターをしていますが、正直なところ、今年の年末にはライターという仕事はなくなっているのではないのか思うほど、急速に進化しています。

したがって、ステークホルダーの方々へのインタビューで得た声も、きちんと記録することが重要です。ChatGPTは嘘はつくかもしれませんが、誤字脱字がなく、私のようなライターよりも正確な文章を作成することができます。

また、AIは誤った情報を提示した場合でも、指摘すればすぐに修正してくれます。私のようなライターだと、違うと指摘された際に少しふてくされたり、修正に時間がかかったりすることもあります。こうした技術の進化を活用しつつ、ぜひ情報発信の強化に取り組んでいただければと思います。

富山:ライトに作る場合はまだしも、制作期間や費用をかけてせっかく作ったのにぜんぜん見てもらえないというのは、一番ショックですよね。

加藤:上場企業である以上、必ず見てくれる方はいますが、かけた労力に見合う状態かというと、多くの会社がもったいない状況になっています。そのため、読まれる仕組みはぜひ作っていくべきだと思います。

富山:わかりました。加藤さんに相談すれば、今からでも今年の発行に間に合うということですね。

加藤:かなり突貫工事になるかもしれませんし、みなさまもハードな状況にはなると思いますが、特にサステナビリティの開示という部分では、実際にそのような企業が多いです。

したがって、お気軽にお問い合わせいただければと思います。せっかくログミーFinanceを通じてつながっているみなさまですので、微力ながら私もお手伝いできるところがあればと思います。

富山:わかりました。お時間になりましたので、加藤さん、本日はありがとうございました。

加藤:こちらこそ、どうもありがとうございました。みなさまもご参加いただき、ありがとうございました。