【QAあり】東亜建設工業、土木事業は国交省港湾局が主要顧客 防衛予算増を受け、前倒しで中計目標超の売上高3,000億円を達成

アジェンダ

木村章氏(以下、木村):東亜建設工業株式会社、経営企画本部経営企画部長の木村です。

こちらが本日のアジェンダです。当社の概要をご説明した後、中期経営計画、株主還元についてご説明します。

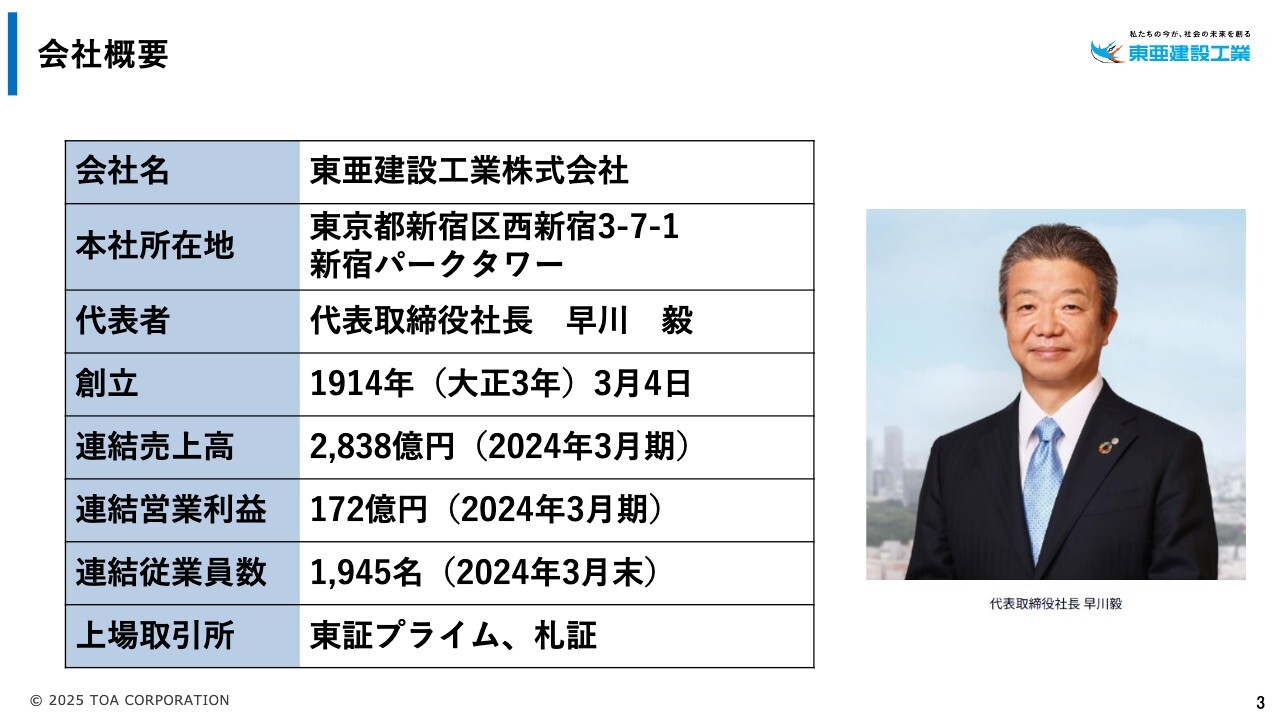

会社概要

木村:当社の概要です。当社の2024年3月期の連結売上高は2,838億円、連結営業利益は172億円で、今期はさらに上回ると見込んでいます。

会社概要は動画でご説明します。

(動画始まる)

「この100年、日本は大きく変わりました。その象徴の1つが東京湾です。100年以上前に港湾の近代化、ひいては日本経済の発展を目指した男がいました。東亜建設工業の創業者、浅野総一郎です。訪れた欧米諸国で目を奪われたのは、巨大な船舶や港湾施設。日本経済の発展のために、今、港湾を近代化しなければ。

帰国後、幾多の困難を乗り越え、安田善次郎、渋沢栄一らとともに、鶴見、川崎の埋立事業を実現させました。港湾から日本を豊かに、その夢を実現し、日本経済の発展に寄与したこの埋立事業が、私たち東亜建設工業の礎となりました。

そして現在、私たちは高い技術と人材という礎によって、ESG経営を実践。今、この時の行動1つ1つを大切に積み重ねながら、新たな価値を創造し続けています。社会を支え、人と世界をつなぎ、未来を創るために。創業者、浅野総一郎が100年前の今に向き合い、実現させた壮大な夢。次は私たちの番です。これからの10年後、20年後、100年後を見据えて。『私たちの今が、社会の未来を創る』東亜建設工業」

(動画終わる)

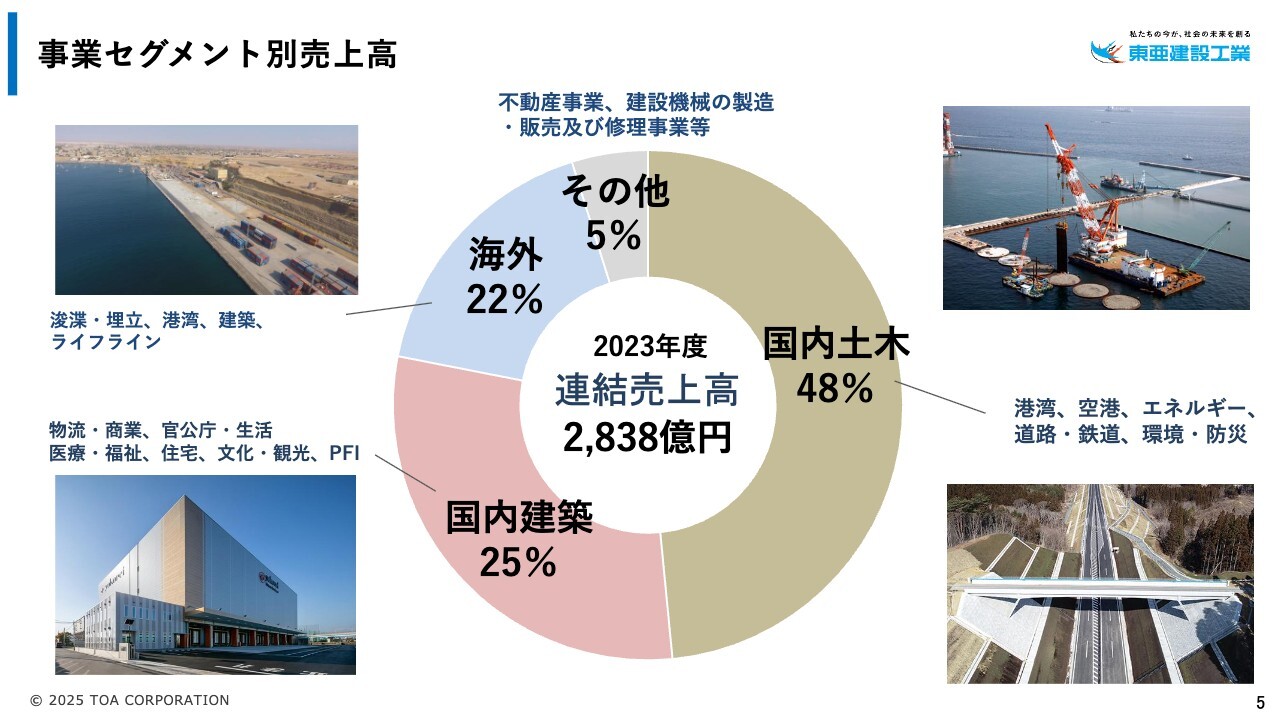

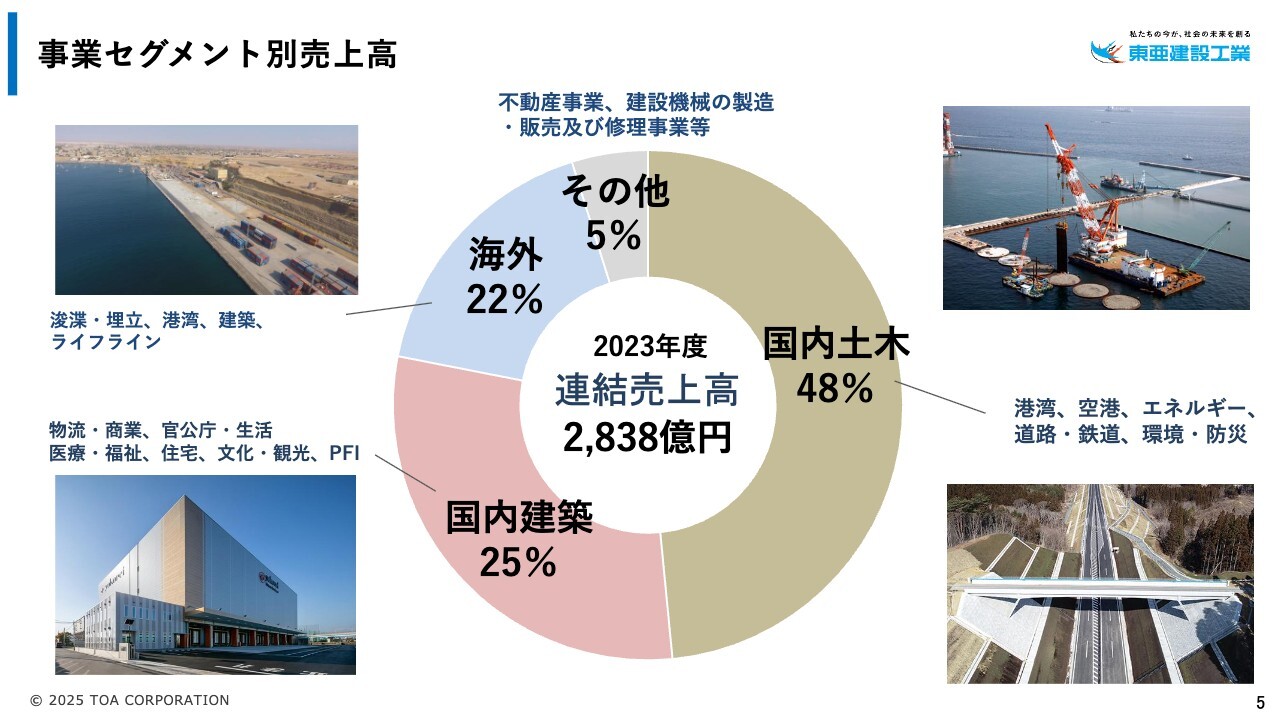

事業セグメント別売上高

木村:2023年度の事業セグメント別売上高の構成についてご説明します。国内土木事業がおよそ5割、国内建築事業が2割から3割、海外事業が2割を少し超える水準となっています。

国内土木事業については、スライド右上にあるような港湾工事が例年7割から8割、道路やトンネルなどの陸上土木が2割、3割を占めています。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):ここからは質問をはさみ込みながらお話をうかがっていきたいと思います。今、事業の割合や歴史などをご説明いただきました。

御社は港湾工事、土木工事に非常に特徴を持つ会社ですが、売上高の構成割合は近年変わってきていますか? なにか特徴があれば教えてください。

木村:基本的にはおおむね変わっていません。ただ、特に国内建築事業、海外事業の売上構成は若干増加傾向にあります。こちらは後ほどご説明します。

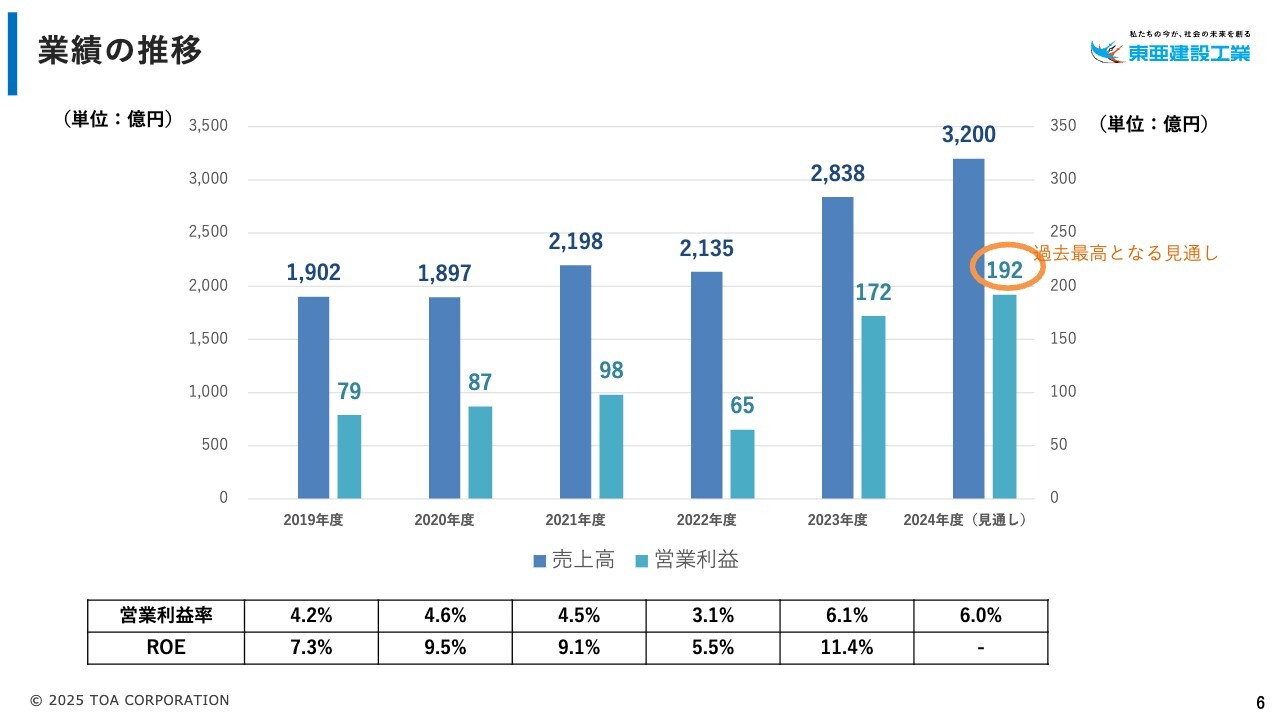

業績の推移

木村:業績の推移です。売上高の水準は、2年前までは2,000億円ぐらいでしたが、2024年度は3,000億円を超える計画になっています。営業利益はほぼ倍になると見込んでおり、今年は過去最高の192億円を計画しています。ROEについても、昨年の11.4パーセントに近い水準が維持できると考えています。

坂本:売上ももちろんですが、利益がかなり伸びています。最近は東証の改革などもありますが、ROEが大幅に伸びている背景などを教えてください。

木村:まず、営業利益の段階で伸びてきており、受注環境が非常に良いため、かなり強気なかたちで組めるということが挙げられます。ROEについては、1株当たりの純利益を伸ばしていきたいと思い、2023年度は67億円程度の自己株式取得を行いました。利益のみならず、分母の部分も考慮しながら進めている中でROEが向上しています。

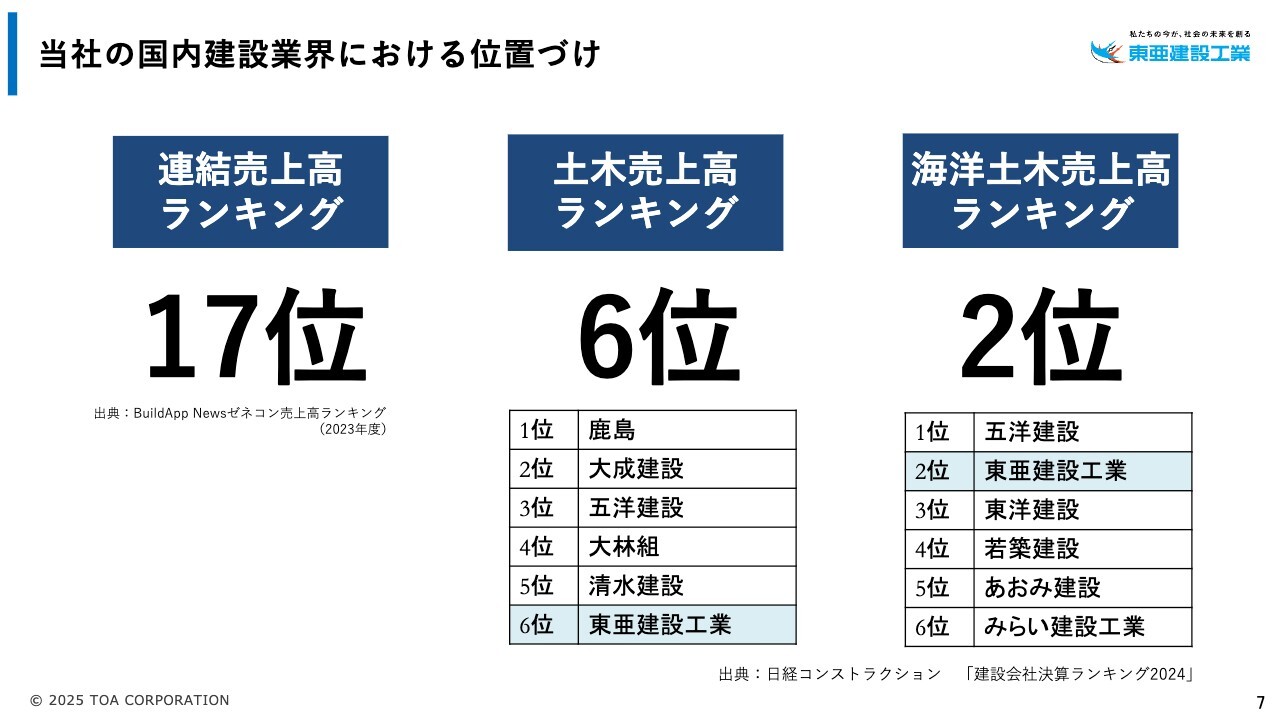

当社の国内建設業界における位置づけ

木村:当社の特徴としては、土木事業の売上高が国内建設業界で6位、海洋土木事業は2位となっており、特に海洋土木が強い会社です。

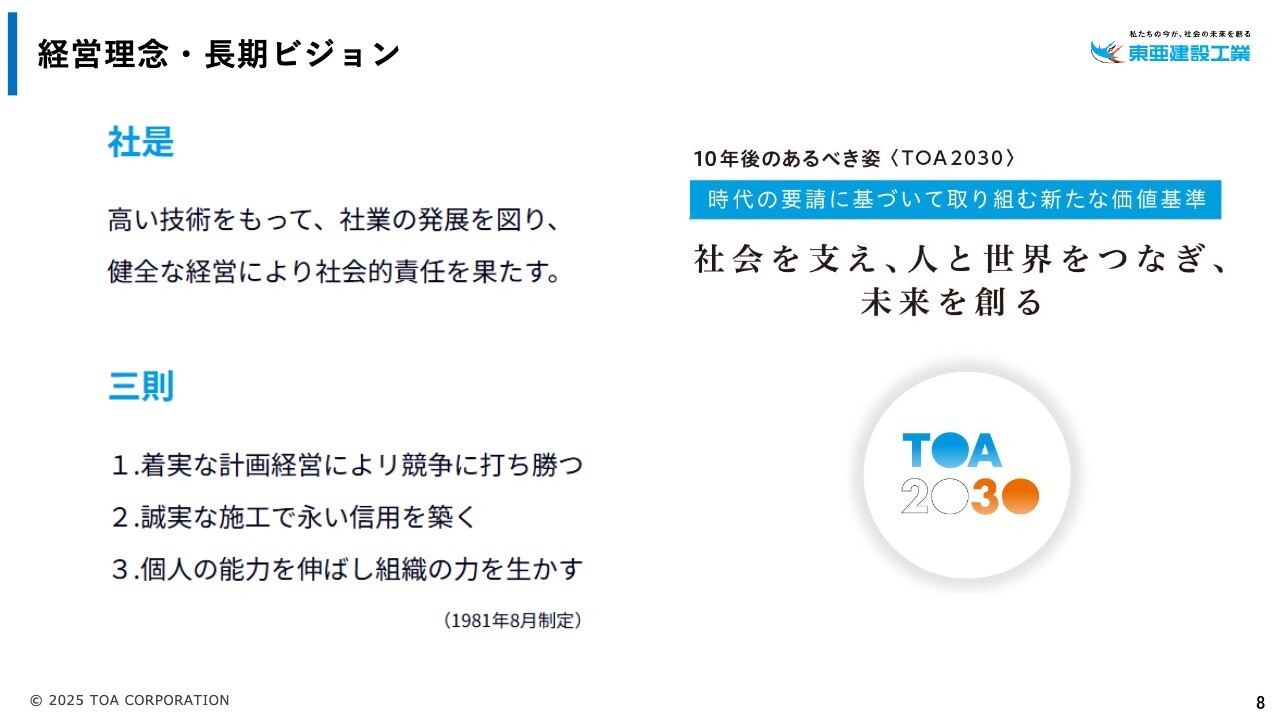

経営理念・長期ビジョン

木村:経営理念と長期ビジョンです。当社はインフラ整備が中心のため、「社会的責任を果たす」という社是があります。

また、先ほどご説明しませんでしたが、当社の利益向上の背景には、計画どおりきちんと施工できているという実績があります。三則に掲げる「誠実な施工」という言葉のとおり、無駄がなく、安全と品質管理を徹底することでトラブルを未然に防いでいます。このように、経営理念を着実に実践していることが利益向上に直結していると考えています。

坂本:施工が粗かったり、適当に進めてしまったりしてやり直しが発生すると、やはり時間と人がかなり必要になるのでしょうか?

木村:おっしゃるとおりです。大きなトラブルが発生すると最低でも10億円ぐらいの出費を伴います。ですので、そのようなことがないように取り組み、利益を積み上げています。

当社の強み①:海洋土木のスペシャリスト

木村:当社の強みである、海洋土木のスペシャリストについてです。スライドにあるようなポンプ浚渫船や地盤改良船、SEP船などは、「マリコン」と呼ばれる海洋土木に特化した建設会社の上位企業でなければ保有できない大型船舶です。当社はこれらを保有しており、これを武器に工事を行っています。

井上綾夏氏(以下、井上):御社は海洋土木に特徴があるというお話ですが、御社のみが保有している特殊作業船舶などがあればご説明をお願いします。

木村:必ずしも当社のみが保有しているわけではありませんが、スライドにあるようなポンプ浚渫船は、当社以外には五洋建設社、東洋建設社のみが保有しています。また、当社の深層混合処理船はかなり大型のものです。これらを武器にし、差別化できる技術で利益を上げられる工事の受注ができています。

坂本:御社では特殊な船舶、機械を数多く保有されているとのことですが、これらを持つ会社でなければ工事が実施できない場合、必然的に受注につながると思います。やはり「JVに御社が必要なので参画してください」という依頼があり、受注につながるケースもあるのでしょうか?

木村:これらの船舶は子会社が運営していますが、その子会社が「船舶ごと運営してほしい」という依頼を受け、新たなビジネスチャンスにつながることはあります。

当社の強み①:海洋土木のスペシャリスト

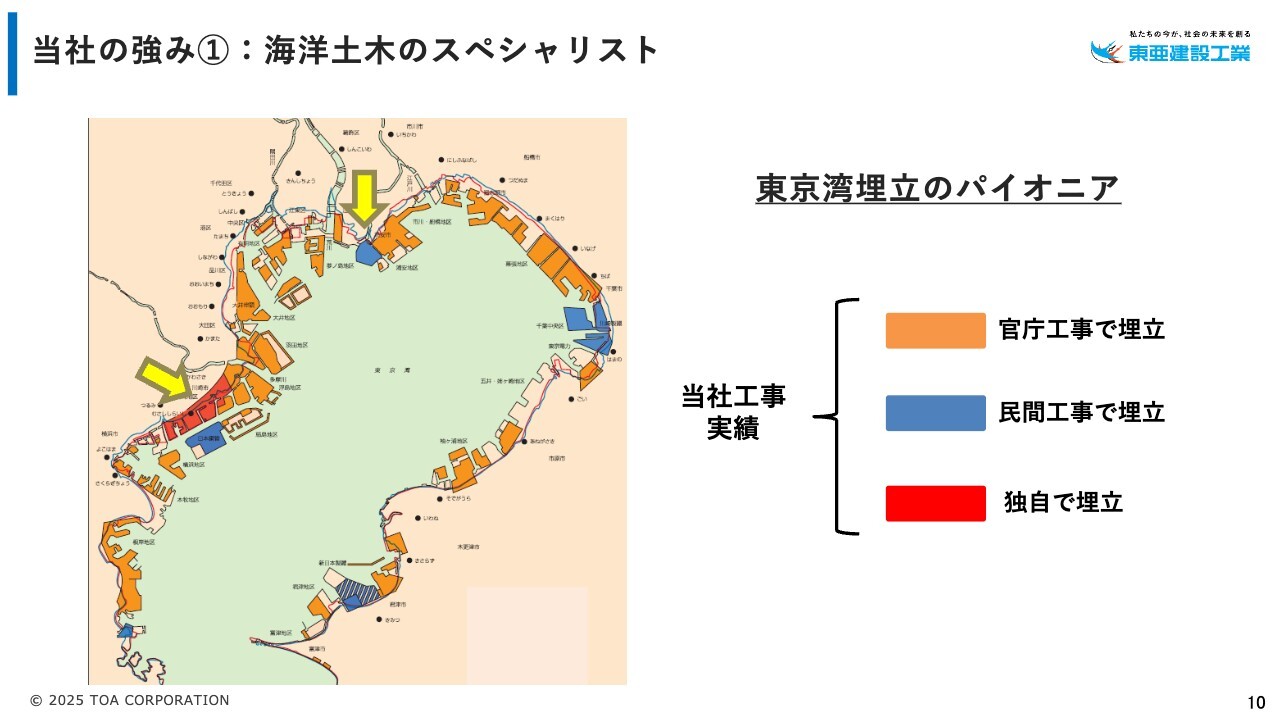

木村:当社の成り立ちは、東京湾の中から始まりました。最初はデベロッパーとして、スライド赤色部分の京浜工業地帯の埋め立てから入りましたが、高度成長期になり、官庁工事で埋め立てを行うようになりました。

さらに、川崎製鉄社やNKK社のように自社で埋め立てを行うようなところにも取り組むようになり、東京湾の埋め立てはほとんど当社が行っている状況です。そこから港湾土木が強くなっていきました。

坂本:スライドを見るとほとんど御社が関わっていますが、海洋土木工事を長く積み上げるために必要な技術や難しさなどがあれば教えてください。

木村:港によって海象条件が違っている中で、そのエリアに精通し、海象条件や地元のニーズを把握している業者が、よりその場所に強くなるという傾向があります。ですので、当社の場合は東京湾に非常に強みを持っています。

坂本:砂が多い、ある地点から急に深くなる、波があるなどのデータが収集できているということですね。

木村:おっしゃるとおりです。例えば「ここは何月から何月は波が高くなるから絶対にだめだ」なども含めて把握していなければ、仮に受注したとしても利益に結びつかなかったり、長期化してしまったりします。

坂本:そのようなことも高収益につながっているのですね。

当社の強み②:倉庫建設で高い実績

木村:当社は倉庫施設に強みを持っています。スライド中央にあるとおり、特に倉庫のような単純な構造物は、経済性が保てるような工法で差別化できる技術があるかどうかが1つの勝負となっています。当社はそのような簡単な構造物で経済性を保つ技術を持っています。

また、当社は冷蔵倉庫を得意としていますが、冷蔵倉庫は周辺と温度差ができるところの管理が非常に重要です。例えば、壁の内側と外側で温度がまったく違う時は氷が凍りついてしまうことがあります。豊富な施工経験によって、そのような温度帯管理についてのノウハウを積み重ねることができています。

その他にも、差別化できる技術をさらに補強しようと考え、スライドにあるような経済性が保てる工法などを武器にして強みを活かしています。

当社の強み③:PFI事業においてトップレベルの実績

木村:当社は、約20年前から札幌市の斎場のPFI事業に関わってきました。そこから斎場や給食センターなどのニッチな分野において、建設会社としてトップの実績を保有しています。

坂本:これにはどのような背景がありますか? 営業面と施工面、どちらに強みがあるのかを含めて教えてください。

木村:建設会社の中でもパートナーによって変わってきます。例えば、斎場では炉のメーカー、給食センターでは食品会社など、建設のみでなく、後工程である運営でも勝負できるようなパートナーと組んでいます。そのような営業力と企画力を効果的に組み合わせることで、パートナーとしての力を高めています。

坂本:作るのみでなく、その先の運営まで考えているのですね。

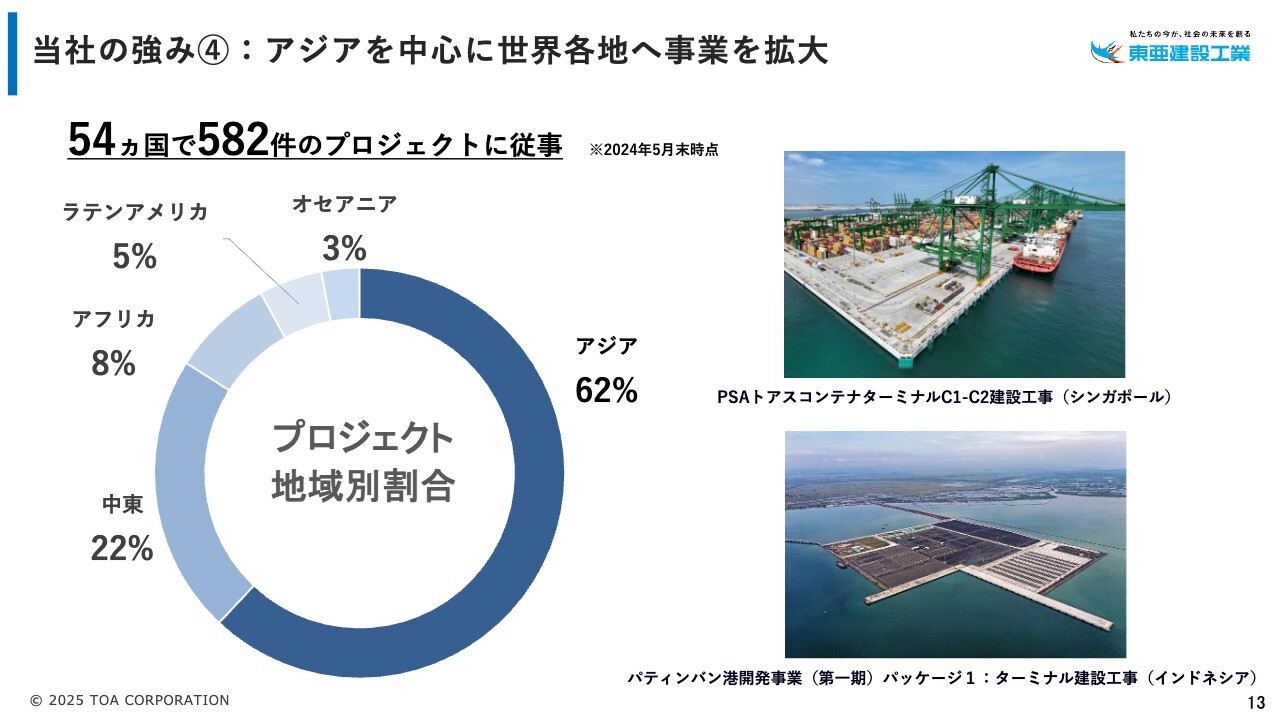

当社の強み④:アジアを中心に世界各地へ事業を拡大

木村:海外事業では、アジアが大きなウエイトを占めています。アジアの拠点であるシンガポールのトゥアス港では、約20年かけて世界最大のコンテナターミナルを建設しており、数百億円規模の工事を毎年1本ずつほど受注し続けています。

その他にも、インドネシアのパティンバン港については、シンガポールの現地資本に対するアプローチのみならず、ODAでも開発を行っています。エリアとしてはアジアが中心ですが、世界54ヶ国以上のプロジェクトに参画しており、当社はゼネコンの中でもトップクラスに多いのではないかと思っています。

坂本:御社は海外事業にかなり早い段階から取り組まれている印象がありますが、この背景についてもう少し詳しく教えてください。

木村:日本国内ではかなり小さなプロジェクトで、技術的には非常に難しいことが要求される傾向があります。一方で、海外は非常に大型のプロジェクトになります。そこまで高度な技術は求められないものの、工期内に決められた量を処理するマネジメントができるプロジェクトマネージャーがいるかどうかが大きな決め手になります。

そのため、いろいろな経験を積みながら人材をきちんと育てていることが、一番大きな強みだと思っています。

坂本:もちろん働く方は現地の方がほとんどで、技術も含めてそのような管理が求められると思います。御社ではその経験を積み上げられてこられたのですね。

地域別の割合を見ると、やはりアジアが多いですね。今もそのような構成でしょうか?

木村:おっしゃるとおりです。今後もそのような展開になってくると思います。

中期経営計画(2023~2025年度)の基本方針

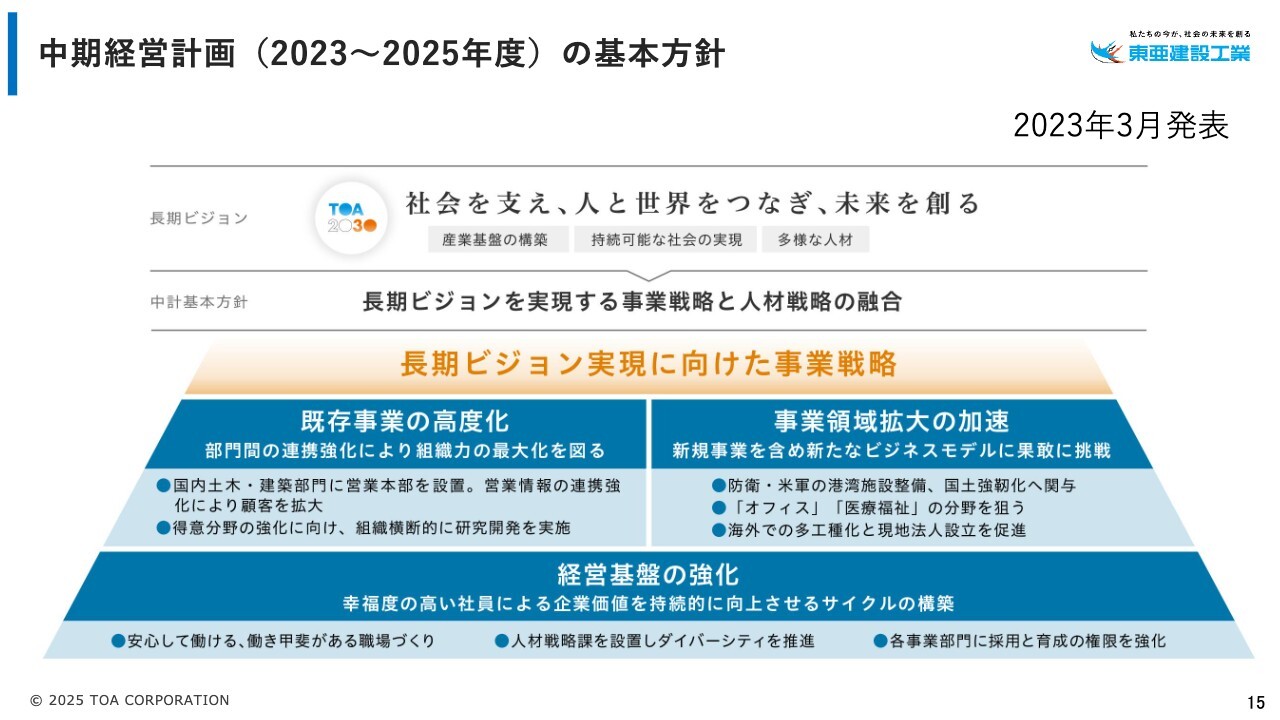

木村:当社の中期経営計画のポイントをご説明します。当社は既存事業の高度化によって強いところをより強くしていきます。ただし、それのみでは成長につながらないため、事業領域を拡大していき、それに必要な経営基盤を整えていくことを基本方針に掲げています。

続いて、各事業別に詳細をご説明します。

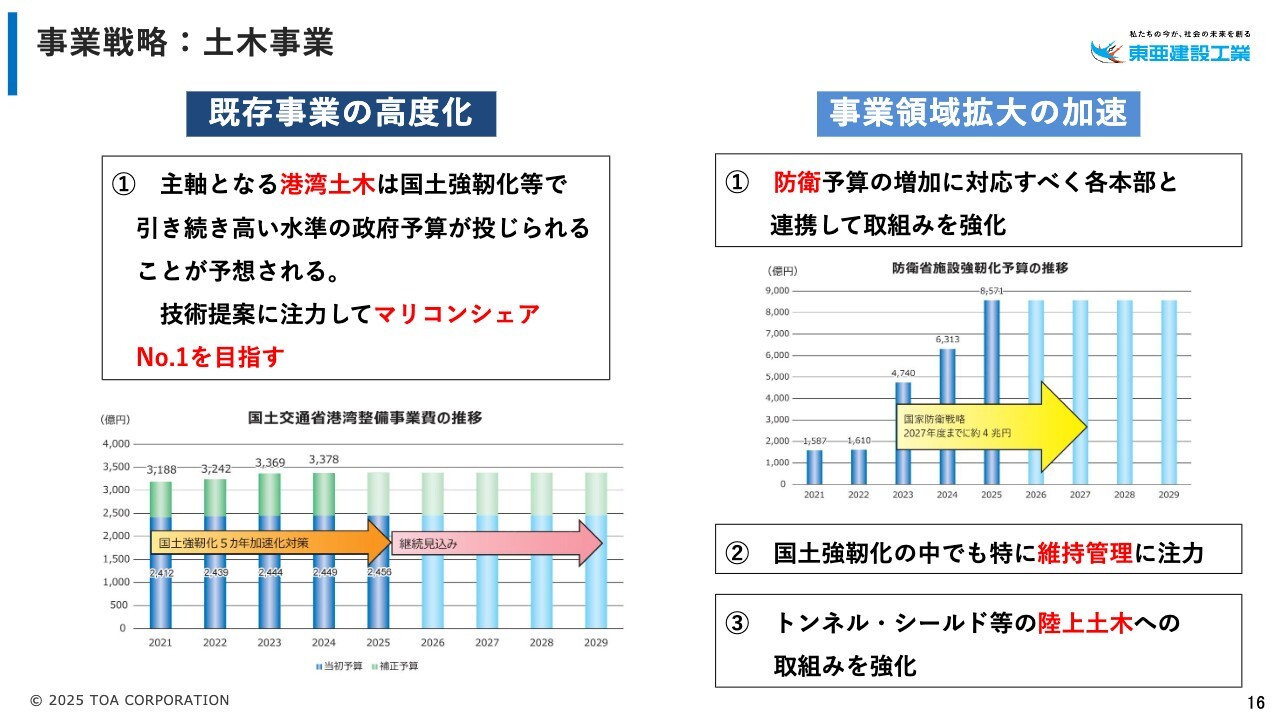

事業戦略:土木事業

木村:国内土木事業の事業戦略です。既存事業の高度化における主力顧客は、国土交通省の港湾局です。港湾局の工事については、国土強靭化の加速化が制定された2019年以降、非常に高い水準を維持できています。国土強靭化の計画は来年度でいったん終了しますが、八潮市の下水陥没が起きたことを受け、今後も継続して高い水準を保てるのではないかと思っています。

このような事業の好調に加え、防衛予算が3年ほど前から急増しています。そのような中で、大型プロジェクトをかなり受注できるようになってきたことが強みです。

坂本:防衛予算の増額は少しずつ進んでいる状況ですが、海洋土木以外にも御社の売上が上がっているところがあれば教えてください。

木村:現状、土木事業で売上高が上がっているところは、例えば馬毛島、辺野古など南西諸島の防衛関係の大型案件です。また建築事業になりますが、自衛隊隊舎には予算がそれほどつかなかったため、旧耐震基準である築40年以上の非常に古い建物が全体の4割を占めています。築20年以上となると8割以上の建物が該当します。

現在、そのような施設にも予算が配分されるようになり、1基地あたり10年程度の期間で、500億円から1,000億円規模のパッケージ工事が出てきています。当社の建築事業でもそのような案件をターゲットとしており、ビジネスチャンスはあると考えています。

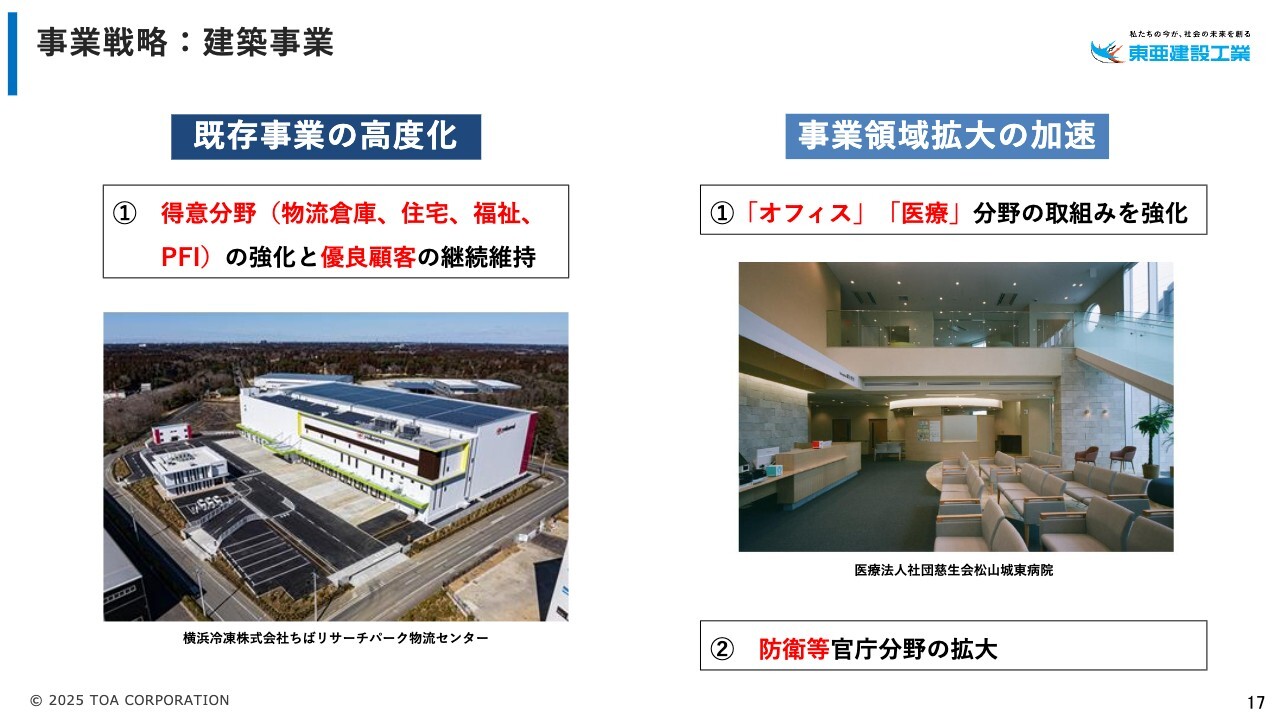

事業戦略:建築事業

木村:建築事業の事業戦略です。当社は、特に物流倉庫を得意分野としていますが、福祉施設・PFIについては成長分野として力を入れていき、住宅に関しては優良なお客さまがいるため今後も維持していきたいと考えています。リスクヘッジとして今後はオフィス、医療、官庁など受注分野の拡大をしていく方針です。

坂本:スライドに「オフィス、医療分野の取組みを強化」という記載があります。もともと得意な分野もあるかと思いますが、どのように取り組まれていくのでしょうか?

木村:実は、オフィスはあまり得意な分野ではありませんでした。特に大きなオフィスはスーパーゼネコンには勝てないため、数十億円規模のオフィスを狙っていきたいと考えています。そのような中で、いろいろとつながりなども使いながら取り組んでいるところです。

現在、倉庫関係は数百億円規模の案件を手がけるようになってきましたが、そのような大規模工事の所長はベテランでなければ担当できません。オフィスをターゲットに据えているのは人材育成の側面としても重要です。数十億円規模の内装まで確実に施工できる人材を育てていくことを重視しながら取り組んでいます。

事業戦略:国際事業

木村:国際事業の事業戦略です。先ほどご説明したシンガポールのトゥアス港では、コンテナターミナルの工事が最低でも14年、15年ぐらいは続くと思います。そのような数百億円規模の事業を軸に、ODAでもアジアやアフリカを狙いながら事業規模を維持していきます。

ただし、それのみでは限界があります。土木事業はシンガポールの事例を除けば、ODAは東京での営業活動で成立しますが、建築事業は海外の現地に出ていかなければ仕事を獲得できません。そのため、インドネシアに現地法人を設立し、ヴィラという高級住宅などに取り組みながら伸ばしていこうと考えています。

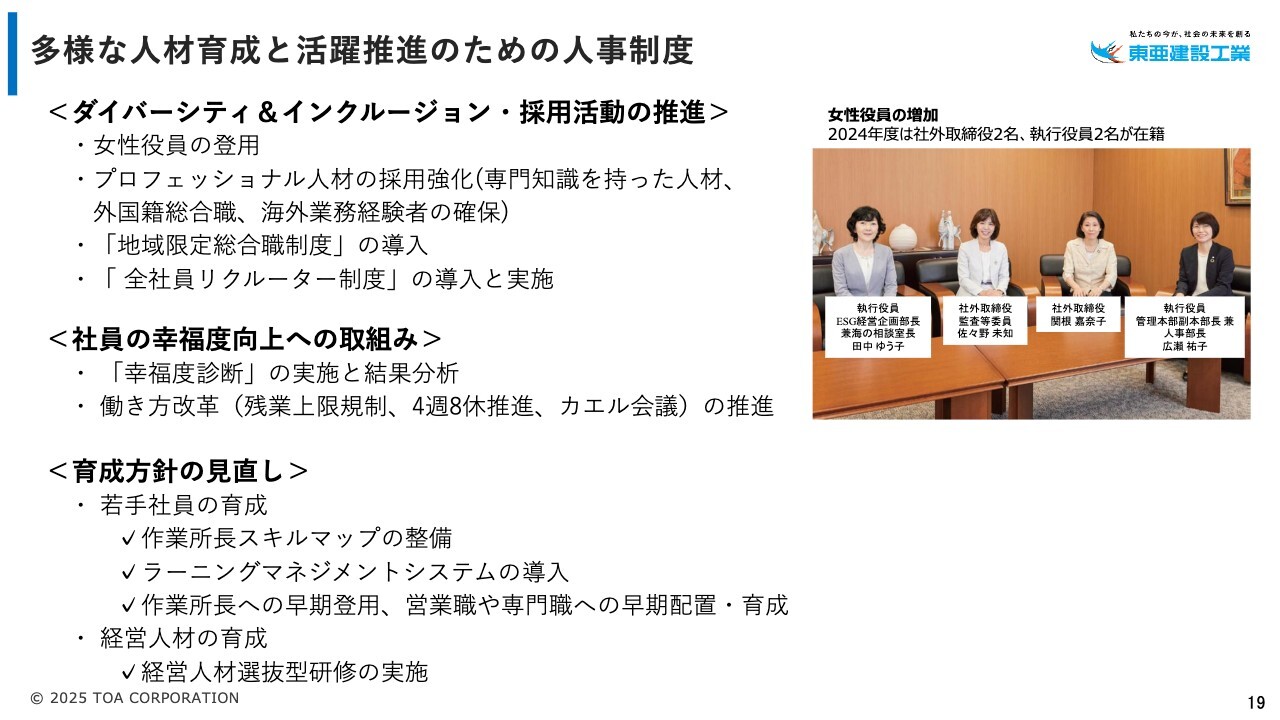

多様な人材育成と活躍推進のための人事制度

木村:多様な人材育成についてです。スライドにあるとおり、女性役員の登用などを積極的に推進しています。現在は社外取締役2名、執行役員2名の計4名の女性役員がいます。

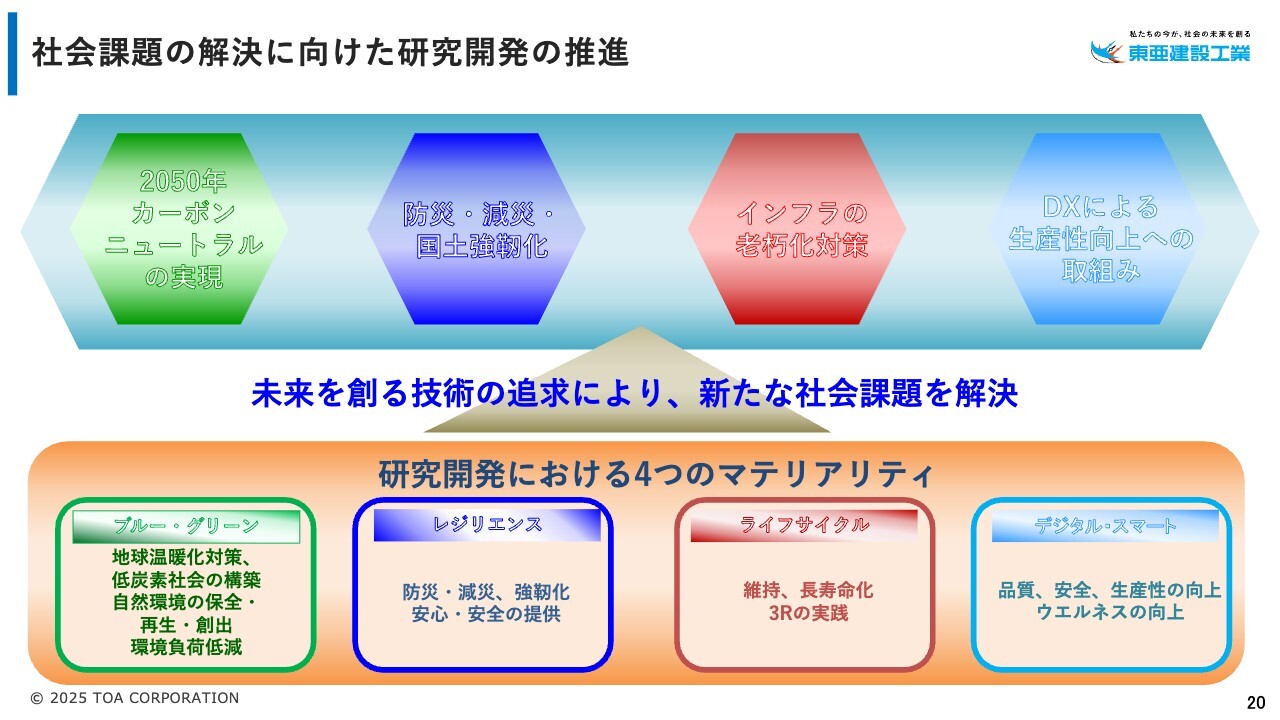

社会課題の解決に向けた研究開発の推進

木村:技術開発の方針です。社会環境を考慮し、カーボンニュートラル関連のいろいろな案件が登場しています。地球温暖化対策に関連する技術、防災・減災・国土強靭化に資する技術、インフラの老朽化対策、DXによる生産性向上への取り組みなどによって、差別化できる分野を作っていきたいと考えています。

技術研究開発センター整備によるイノベーションの加速

木村:スライド左上に、それらを統括する研究施設を示しています。そのような施設を作った上で、例えば、ブルーカーボンに資する海域の環境保全・再生・創出技術、自動化に向けたプレキャスト技術、水中ロボットや施工機械の自動化、気候変動や高波・高潮対策、海洋資源開発などの技術開発に取り組んでいます。

坂本:御社が今まで蓄積してきた技術で、これからの技術もさらに伸ばしていけるのだと思います。特に、御社が強みを持つ海洋の資源開発については、個人投資家のみならず日本国民全員が、資源の乏しい国として認識していると思います。一方で、日本の周りには、実は非常に多くの資源が眠っているという話をよく聞きます。

「実際に掘ればいいじゃないか」と言う人がけっこういるにも関わらず、なぜ進んでいないのかというと、中国との関係のほか、非常に深いところにあることも理由の1つではないかと思います。また、単純に掘ればいいわけではなく、技術が伴っていなかったり、環境への配慮だったり、効率的に掘る方法などを考えた結果、現在のかたちになっていると思います。

御社が今まで蓄積されてきた技術に対しては、非常に期待が寄せられていると思いますが、レアアースを含めた資源の掘削、海洋開発技術について、もう少し教えてください。

木村:海洋資源の開発について、当社はかなり早い段階から東京大学の先生と組みました。レアアースのプロジェクトに関しては、建設会社では唯一、当社のみが参画しています。

ロボットとまではいかないものの、当社はスライドの3番に挙げたような水中ロボットを地下に延長させるという発想のもと、水中での採掘を中心としたチームを組み、参画しています。JOGMECの補助金をいただき、パートナーを選びながら、その技術開発に取り組んでいる最中です。

スライドに記載のとおり、当社の技術はレアアースのみならず、日本海側にあるメタンハイドレートや、レアアースと同じく南鳥島近海にあるコバルトリッチクラストなどにも適用可能です。そのため、そのようなところも視野に入れ、パートナーと協力しながら開発を進めています。

坂本:開発の進捗状況についても教えてください。実用化までには予算や規制など、さまざまな課題があると思いますが、採掘できる技術はすでに確立されているのでしょうか?

また、映像などを見ると資源がキラキラと光って見えるため、「これを採ればいいじゃないか」と思われる方もいると思います。実際の採掘はすでに可能なのでしょうか?

木村:正直に回答すると、レアアースやコバルトリッチクラストは水深3,000メートルのところに存在するため、現時点ではまだ採掘には至っていません。現在、その技術開発に取り組んでいる段階です。

坂本:水圧が非常に高いため、それに耐えられるものが必要ということですね。

木村:おっしゃるとおりです。

坂本:現在、すでに海洋で掘削されている原油や天然ガスなどに比べると、技術的に難しいのでしょうか?

木村:それらと比較するとさらに難しいです。

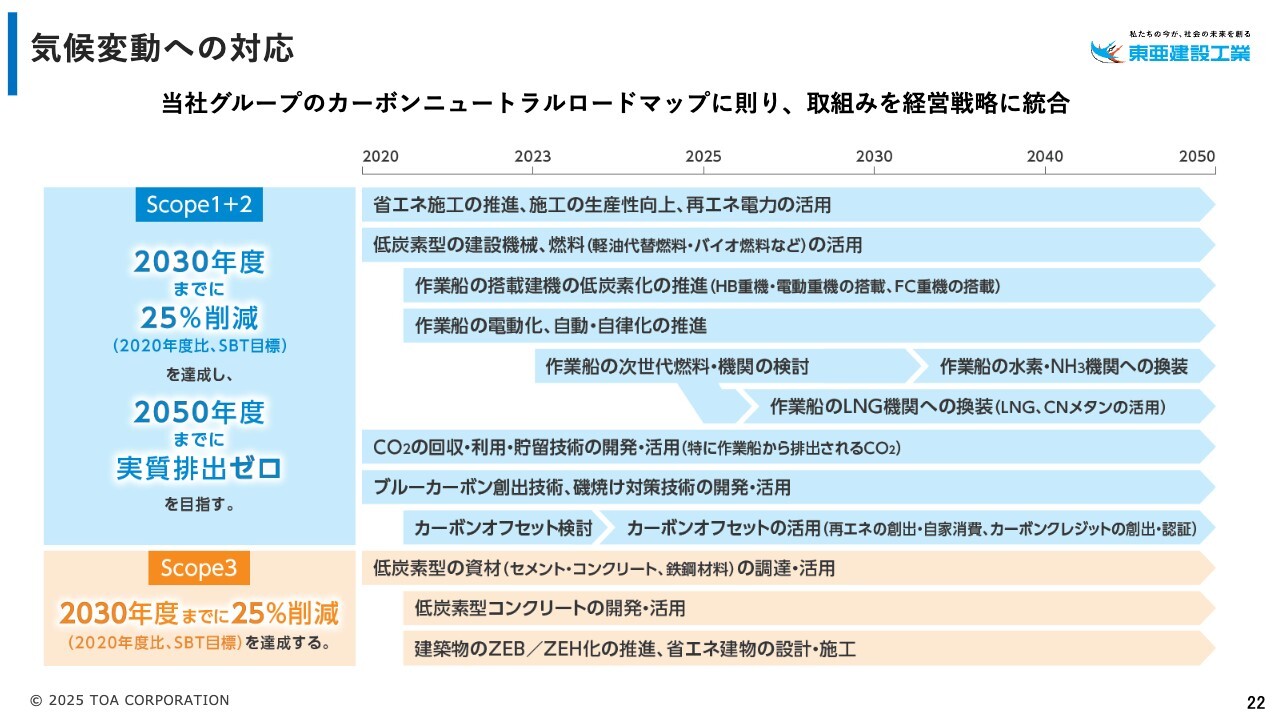

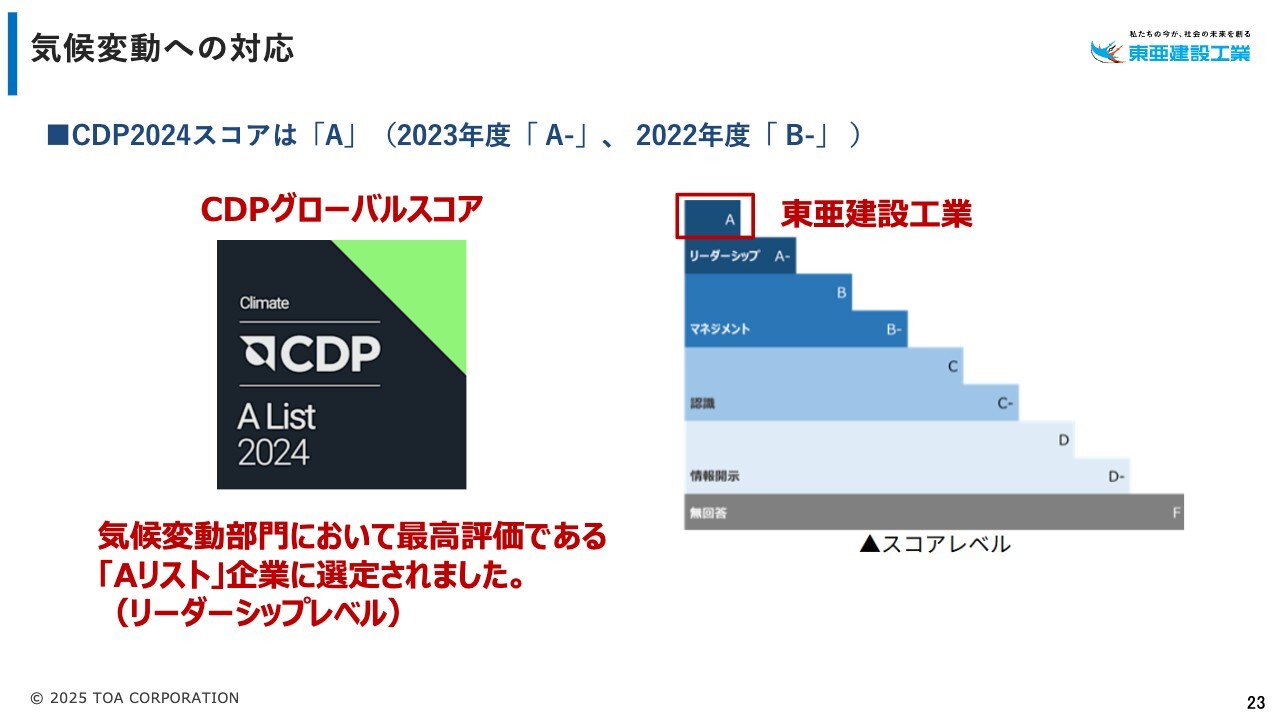

気候変動への対応

木村:気候変動への対応として、Scope1・Scope2で、2030年度までに温室効果ガスの排出量を25パーセント削減します。そして、2050年度までに温室効果ガスの実質排出量をゼロにすることを目指します。

特に作業船の次世代燃料への移行には少し時間を要すると思っています。まずはバイオ燃料などを使いながら従来型燃料の使用を減らし、さらにバイオ燃料自体を新規事業として展開したいと考えています。このように、気候変動への対応を確実にビジネスチャンスにつなげていけるよう、取り組んでいるところです。

気候変動への対応

木村:気候変動への対応では、CDPグローバルスコアでAランクを獲得できるよう、さまざまなビジネスチャンスとリスクの低減に対し、積極的に取り組んでいます。

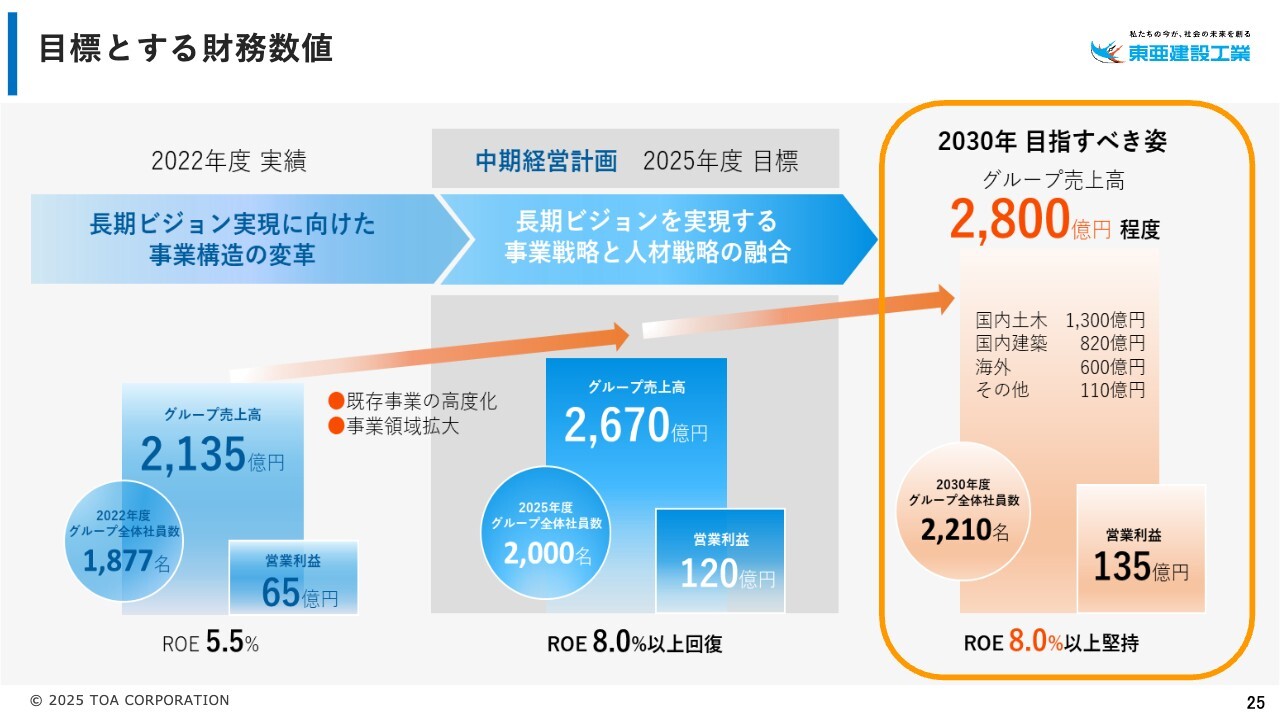

目標とする財務数値

木村:中期経営計画についてです。当初、グループ売上高は2030年に2,800億円、今中期経営計画期間に2,600億円から2,700億円を想定していました。しかし、防衛予算が想定を上回り、案件の大型化が進み、倉庫についても数百億円規模まで大型化した結果、すでに3,000億円を超えています。このため、2025年度の目標を大きく上回るかたちで進めていきます。

基本方針はスライドのとおりですが、受注環境は中期経営計画の目標を大きく上回る好調な状態で推移しています。

坂本:先ほどのお話のとおり、現在の好調な受注環境や防衛関連事業の拡大を考えると、2030年の売上高・営業利益の目標を保守的に思う方もいるかと思います。適切な時期に、中期経営計画以降の見直しを行う可能性はありますか?

木村:少なくとも来年度は、今年度と同様の環境が続くと予想していますが、その先については、次期中期経営計画を立てる段階であらためて精査します。来年度中には具体的な報告案を提示したいと考えています。

坂本:スライドの「目指すべき姿」のところには、国内土木からその他まで、各事業の売上高が記載されています。例えば、「ここは変えていきたい」「利益率の高い分野に注力したい」あるいは「受注残がたまり過ぎているセグメントがあるから調整したい」といった考えはありますか?

木村:特定の事業ということではありませんが、人員を増強できれば、トップラインを伸ばし、収益も上げることができます。後ほどお話ししますが、M&Aも真剣に検討しています。つまり、人員増強によりトップラインを拡大し、それを通じて利益を向上させることも考えていく必要があります。

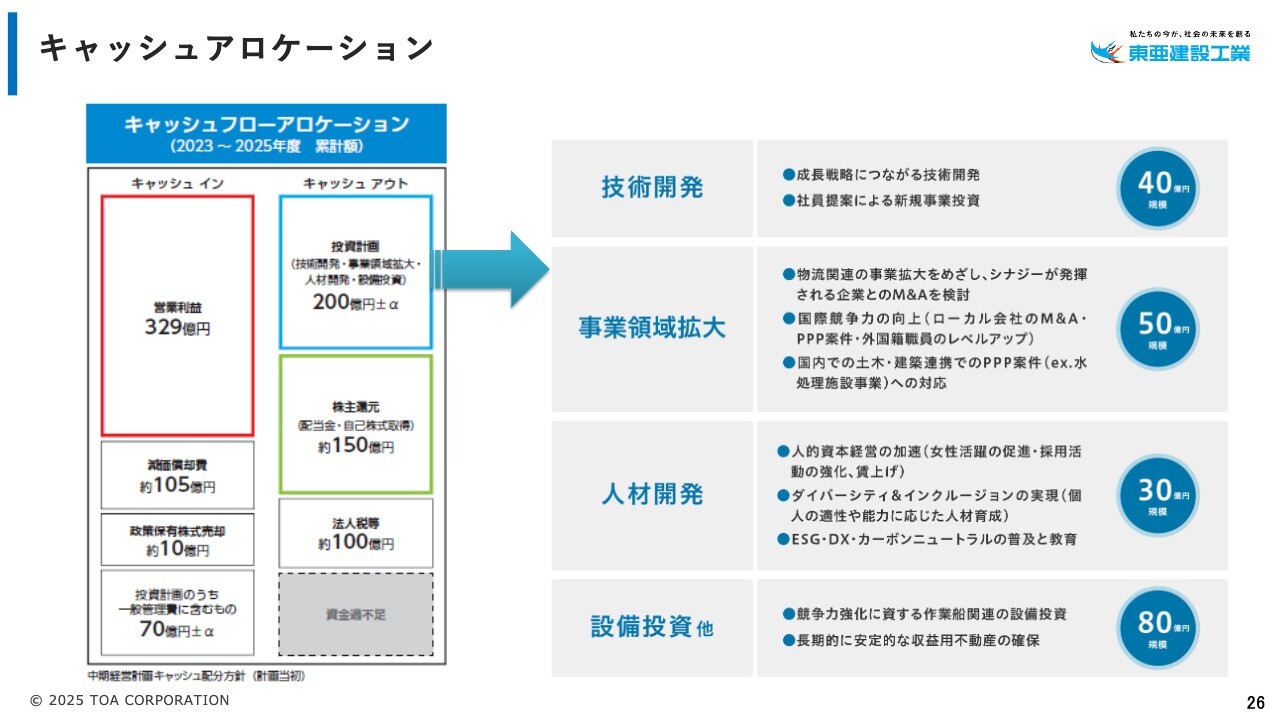

キャッシュアロケーション

木村:スライドに記載のとおり、当初の計画では、営業利益を株主還元と投資にほぼ均等に配分する予定でした。キャッシュアロケーションの枠内の左側にあるように、不足分については政策保有株式の売却で補い、株主還元と投資のバランスがイーブンになるかたちで考えています。

特に領域拡大に向けた投資も堅実に行っていかなければ、売上高や規模に限らず、利益も上がりません。そのため、さまざまな案件を精査しながら、確実に取り組もうとしているところです。

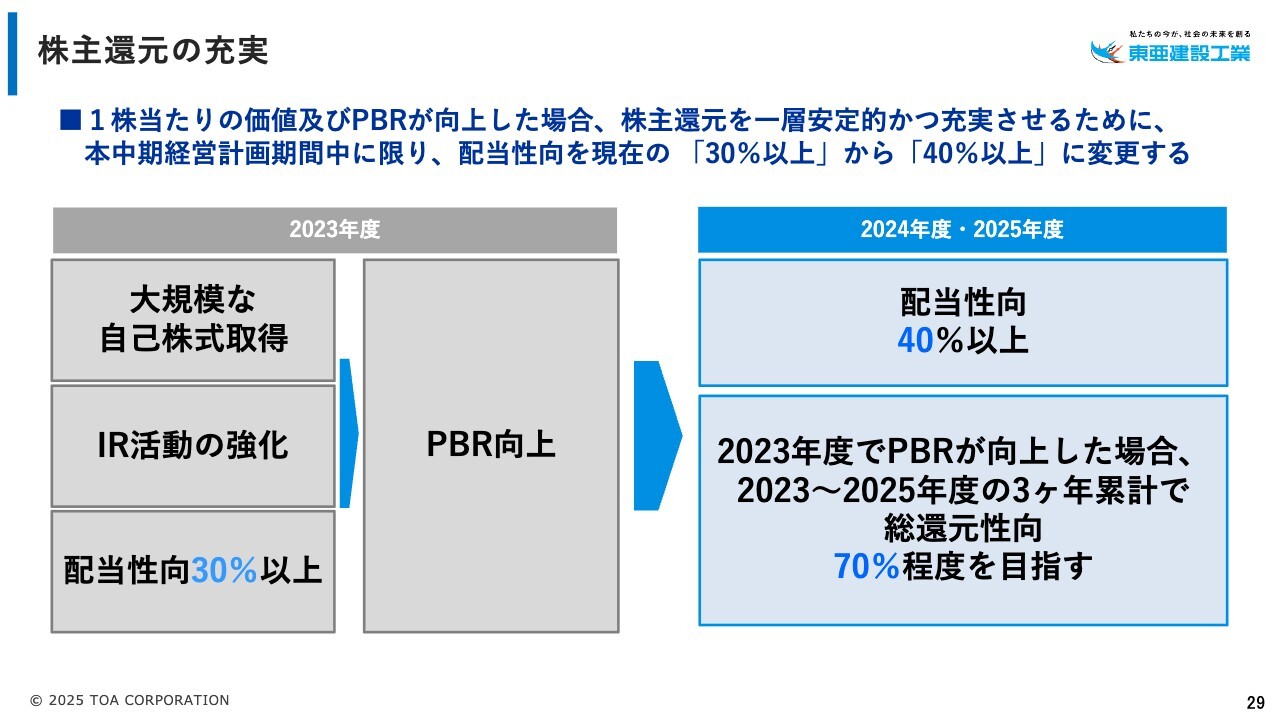

株主還元の充実

木村:昨年度の株主還元については、冒頭でも述べましたが、スライドに記載のとおり、最初はEPSを上げたいという思いがありました。

そのため、大規模な自己株式取得を行って、1株当たりの価値を上げていくことに重きを置きました。昨年は配当性向が30パーセント以上でしたが、一定程度PBRも上がってきた感覚があります。残りの今年と来年については、配当性向を40パーセント以上にした上で、この3年間での総還元性向70パーセント程度を確保できるようにしようと取り組んでいます。

坂本:配当の考え方についての質問です。配当性向は、本中期経営計画期間に限り30パーセント以上から40パーセント以上へ変更となっていますが、その後のイメージを教えてください。これまでは、大きく自社株買い等を実施し、ROEの向上に寄与されています。今後の姿はどのようになるのでしょうか?

また、配当落ちが多すぎる問題について危惧している方から、「中間配当の考え方を教えてください」というご質問をいただいています。

木村:今中計期間は3年間で200億円の投資を実行予定でしたが、正直なところ、そこまで大きな投資ではないという前提で考えていました。ただ、売上高と利益を上げていくためには、M&Aなども含めて考えることが必要です。したがって、次の3年間の投資については次期中期経営計画であらためて考えたいと思っています。

企業価値をトータルで上げていくために、株主のみなさまが納得できる投資案件があれば、積極的に実行していく方針です。その中で事業全体を伸ばしていくことを重視します。当然ながら、一定の株主還元は継続しながら、投資と還元のバランスを維持できる次期中期経営計画を策定していきます。

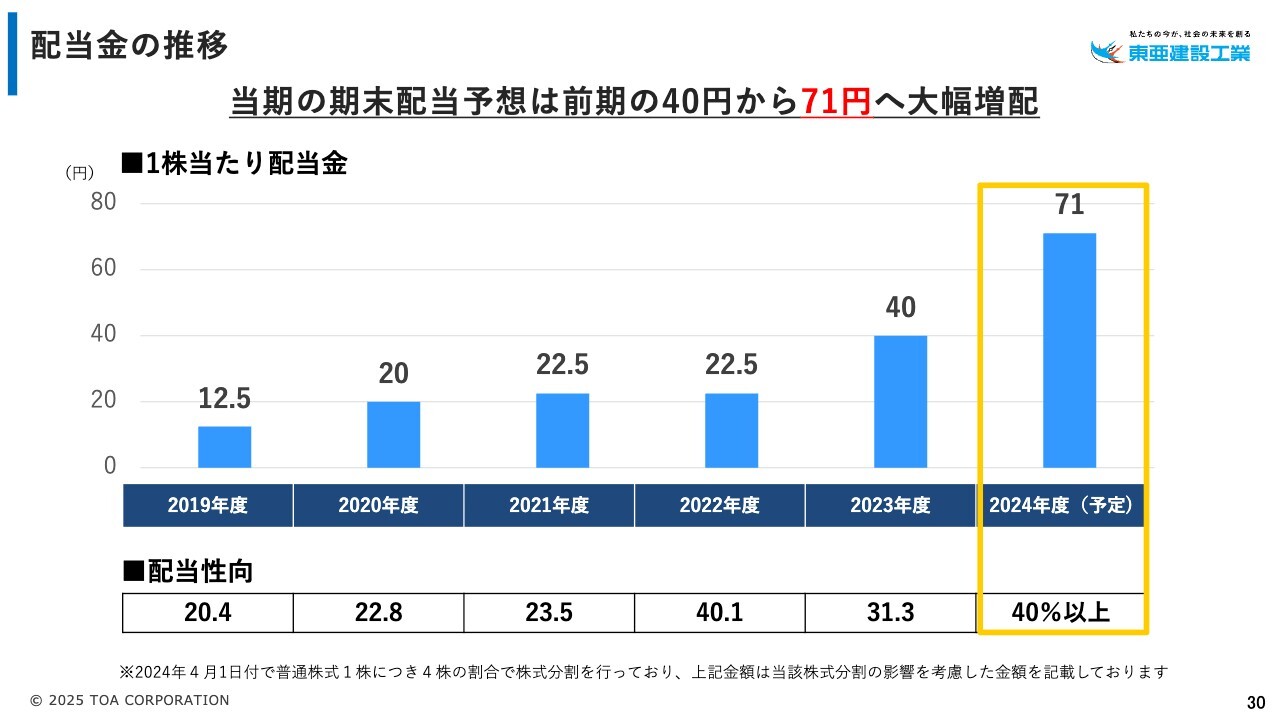

配当金の推移

木村:今年度は配当性向40パーセント以上という状況で、利益水準も大幅に上昇しています。今期の配当は1株当たり71円となりますが、さらに利益を伸ばし、株主のみなさまへの還元を可能な限り増やしていきたいと思っています。

また、先ほどご質問をいただきましたが、この急激な配当の増加を受け、取締役会では中間配当の実施についても議論を進めています。方針が決まり次第、適時開示していきます。

お知らせ

木村:遅まきながら、当社はSNSを始めました。ぜひ、当社に興味を持っていただければと思います。

坂本:特に「YouTube」のほうは技術の部分を知ることができるため、おもしろそうですね。

木村:当事者のみでなく、発注者である国土交通省からも「ぜひ、IRなどの場で売り込んでほしい」と明言されています。次世代の担い手を確保するために、このような取り組みを進めていきたいという思いを業界全体で持っています。ぜひともご覧ください。

以上で私からの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:受注高に占める各事業の割合について

坂本:「選別受注の受注環境が非常に良く、受注高が過去最高まで積み上がっていますが、この割合はどのようになっていますか? 先ほど、売上高の約半分を国内土木事業が占めているという図がありました。その図のとおり、国内土木事業の受注が多いのでしょうか? それとも防衛関係が多いのでしょうか?

また、防衛関係の受注についても、土木と海洋土木のどちらに振り分けるのかなど、環境面も含めた受注高の話をうかがわ

新着ログ

「建設業」のログ