【QAあり】QPS研究所、成長続く小型SAR衛星市場 宇宙戦略基金84億円の採択を追い風に衛星コンステレーション構築加速化

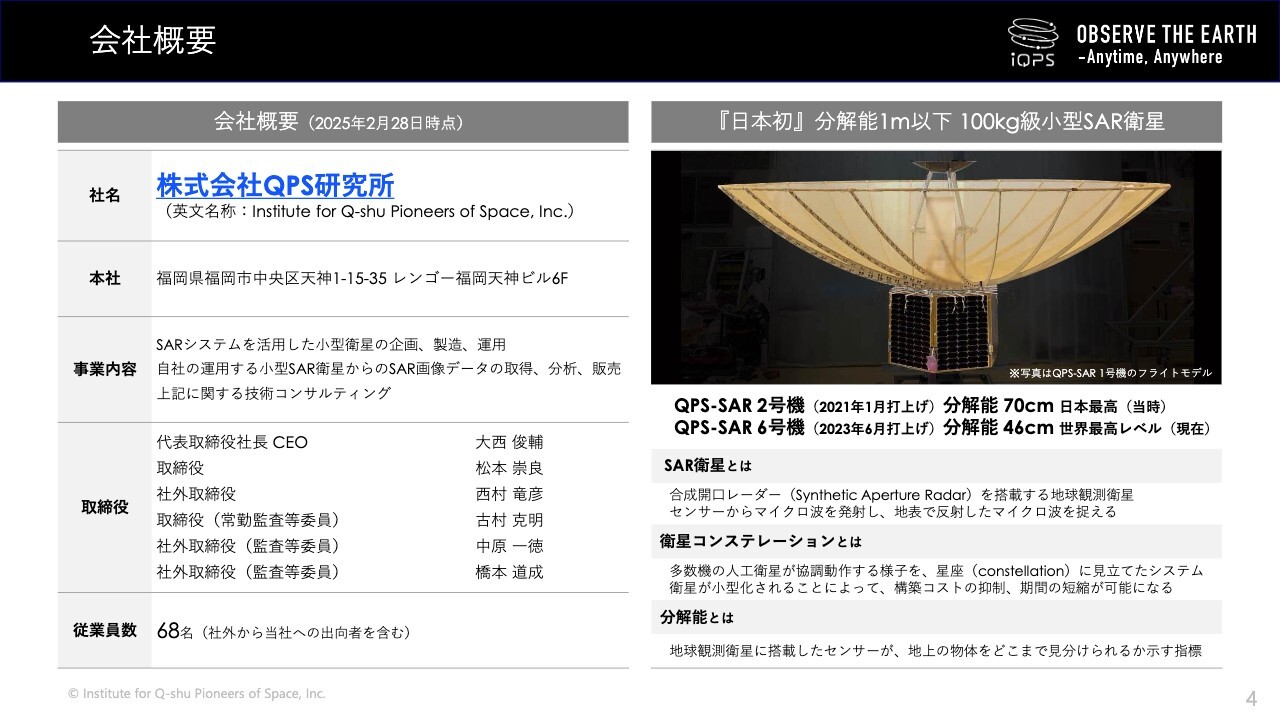

会社概要

大西俊輔氏(以下、大西):QPS研究所代表取締役社長 CEOの大西です。本日は、会社概要を中心にご説明します。

QPS研究所は福岡にある宇宙関連の事業会社で、現在の社員数は68名です。この先は衛星をたくさん打上げ、地球を観測するコンステレーションの構築を目指しながら社員数を増やし、事業を伸ばしていきます。

沿革

大西:沿革です。実は私は創業者ではなく、2005年に「九州に宇宙産業を根付かせる」という目的のもと、九州大学の名誉教授である八坂哲雄先生と桜井晃先生、そして同期で三菱重工業でロケットを作っていた舩越国弘氏の3名が設立した会社です。

先生方は1995年から九州大学で小型衛星の研究開発を行ってきました。九州には、当時から内之浦や種子島などにロケットの射場がありましたが、ロケットや衛星は九州外で作られていました。

そうした中で、「このような良いインフラがあるのなら、やはり九州に宇宙産業を根付かせることができるのではないか」ということで、取り組みを進めてきました。

また、大学での衛星開発は2000年台初め頃から盛んに行われてきましたが、問題が1つありました。学生が研究室に入り、衛星を作って卒業していくまでのスパンが2年から3年しかなく、さまざまなものを一生懸命に研究・開発しても、その引き継ぎまではなかなかできていませんでした。

私も大学で衛星を作っており、非常に楽しかったのですが、それを次に伝承しないといけないものの、おろそかになってしまっていました。長い期間をかけて作っていく中で、伝承されなければ、また同じことを行う必要が出てきます。そこで先生方は、「地元の企業に入っていただこう」と考えました。

企業は2年や3年で変わっていくわけではないため、しっかりと知識を伝承できます。大学の衛星開発プロジェクトに地元企業を入れることで、宇宙産業が九州に根付く土壌となっていくことに加え、技術伝承ができるのです。

また、新たに研究室に入った学生が企業の方々から「このようなことがあった」とフィードバックを受けられれば、その後の2年から3年は全速力で開発し、次へとつなげていくことができます。このようなかたちを作ってきたのが、創業当初です。

私も大学時代は、八坂先生の研究室で衛星を開発してきました。また、JAXAを含めた日本中のさまざまな地域の小型衛星開発プロジェクトに運良く携わる中、振り返ると、大学、QPS研究所という会社、地域企業の方々など、複数の組織が連携する体制や仕組みが、日本にはなかなかないことに気づきました。

大学はさまざまなことを研究し、突き詰めていく場ですが、人工衛星のような物を作る際の知識はありません。一方、企業はそれぞれ高い製造能力を持っているため、そこと合わさることで、自分たちが開発したい衛星を、より早く作ることができる体制がとれています。

「これは日本にはなかなかない」「先生方が培ったものはすごく貴重なものだ」と思ったことから、大学卒業時にQPS研究所に入りたいと考え、2013年に入社しました。

当時は先生方の3人しかおらず、73歳のおじいちゃんが3人いる会社に私が加わりました。最初は平均年齢を下げるところからスタートし、仕組み・土壌をより発展させたいと考えていました。

入社時は賛成する方もいれば、反対する方もいました。「これから宇宙が大きく発展していく中で、しっかりとした企業に行ったほうがいいんじゃないか」と言っていただきましたが、私は「宇宙という領域は、この先まだまだ新しいことが多く出てくる、成熟していない産業だ」と思っていました。

だからこそ、「ここでしっかりと新しい事業を作っていくことは、非常に良いことになるのではないか」と考え、説得しました。

平均年齢が若返った中で「やるなら社長になれ」と言われ、2014年に社長に就任し、現在に至り、まさに現在取り組んでいる小型SAR衛星につながっていくことになります。

2015年から2016年にかけて、会社としてのプロジェクトを行うことになりました。QPS研究所という会社も大きくなり、地域で連携する企業の方々との仕組みもどんどん発展していくであろう中で、当時はまだ誰も手掛けていなかった小型SAR衛星に着目しました。

その技術として大切なアンテナを開発し、VCから出資をいただきながら、2023年12月に上場しました。資金調達を行いつつ、多数の衛星を打上げることにつながっています。

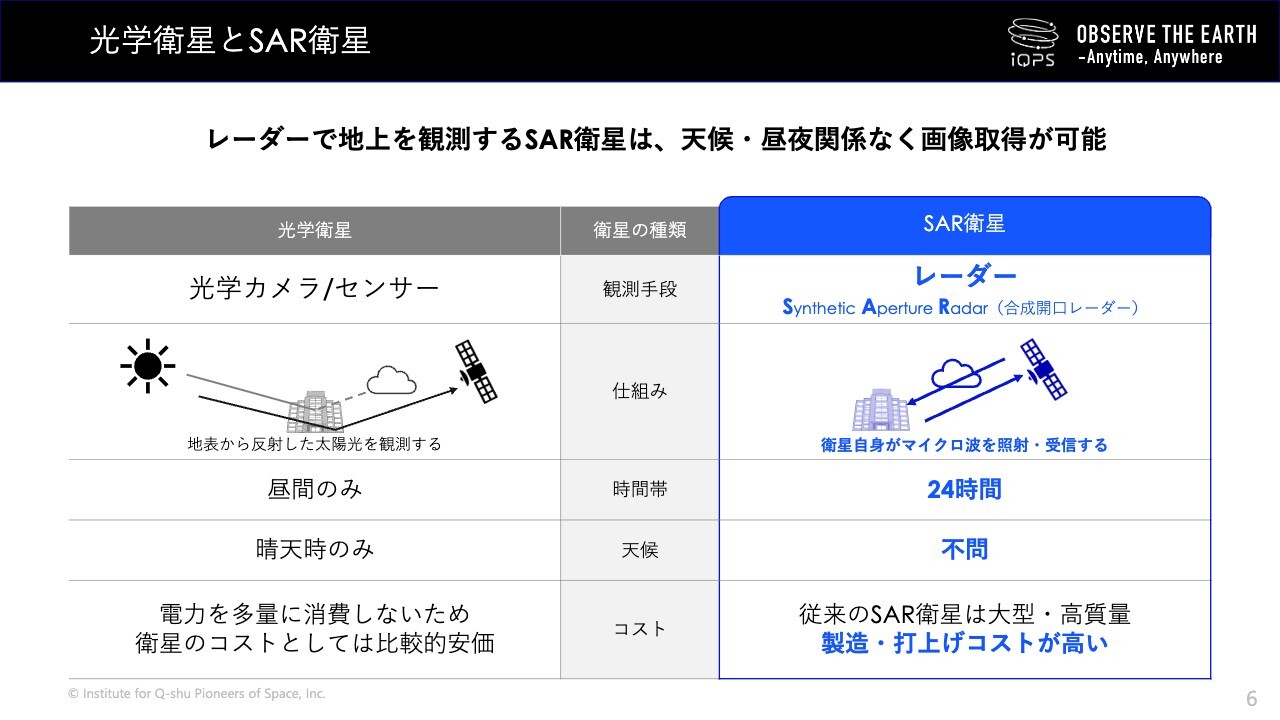

光学衛星とSAR衛星

大西:小型SAR衛星の特徴についてご説明します。小型衛星の開発が2000年頃から始まる中で、最初に主要なものとして使われたのは、地球を観測する衛星です。

こちらは、大きく分けて2つあります。スライド左側に示しているのがカメラを使った光学衛星、右側に示しているのが電波を使ったSAR衛星です。SAR衛星は、まさに私たちが開発している衛星です。

光学衛星は、「Googleマップ」のように1枚できれいな画像を見ることができ、視認性は非常に高いです。みなさまの手元にあるスマートフォンや一眼レフと同じように、宇宙から撮影します。

光学衛星は、太陽の光を使って撮影しますが、宇宙でフラッシュは焚けないと言いましょうか、そこまで光が届かないため、夜は少し見えづらい側面もあります。

また、天気予報で使われている気象衛星「ひまわり」の映像は、朝の天気予報では雲の動きがきれいに見える点が非常に重要かと思います。通常、地表面を見ようとすると、雲が邪魔して見えづらいものです。したがって、地表面をリアルタイムで見ていこうとすると、撮影できるタイミングが少ないのではないかと思います。

一方、SAR衛星は衛星から地上に向かって電波を打ち、跳ね返ってきた電波を衛星がキャッチし、処理することで画像化します。太陽光も必要ないため、昼でも夜でも観測することができるということです。

さらに、使用する周波数が雲や煙を透過します。たとえば、みなさまがふだん使っているWi-Fiは、雲があってもそこまで影響なく使えるように、SAR衛星も基本的には悪天候時でも見ることができ、いつでも撮影できる衛星となります。

ただし、良いところもあれば悪いところもあります。問題点として、使う電力が相当多いです。イメージとしては、光学衛星がスマートフォンの電池程度だとすれば、SAR衛星は相対的に見て電子レンジ並みの電力を使用します。家のブレーカーを落とすほどの電力になる可能性がある程度の電力が必要です。

宇宙へ行く衛星は、太陽電池パネルで電力を賄っています。太陽光を受けて電力を発生させるため、衛星のサイズによって取得できる電力量が限られます。

つまり、非常に大きな電力を使うSAR衛星は小型化することが難しく、従来はマイクロバスほどの大型衛星となっていました。

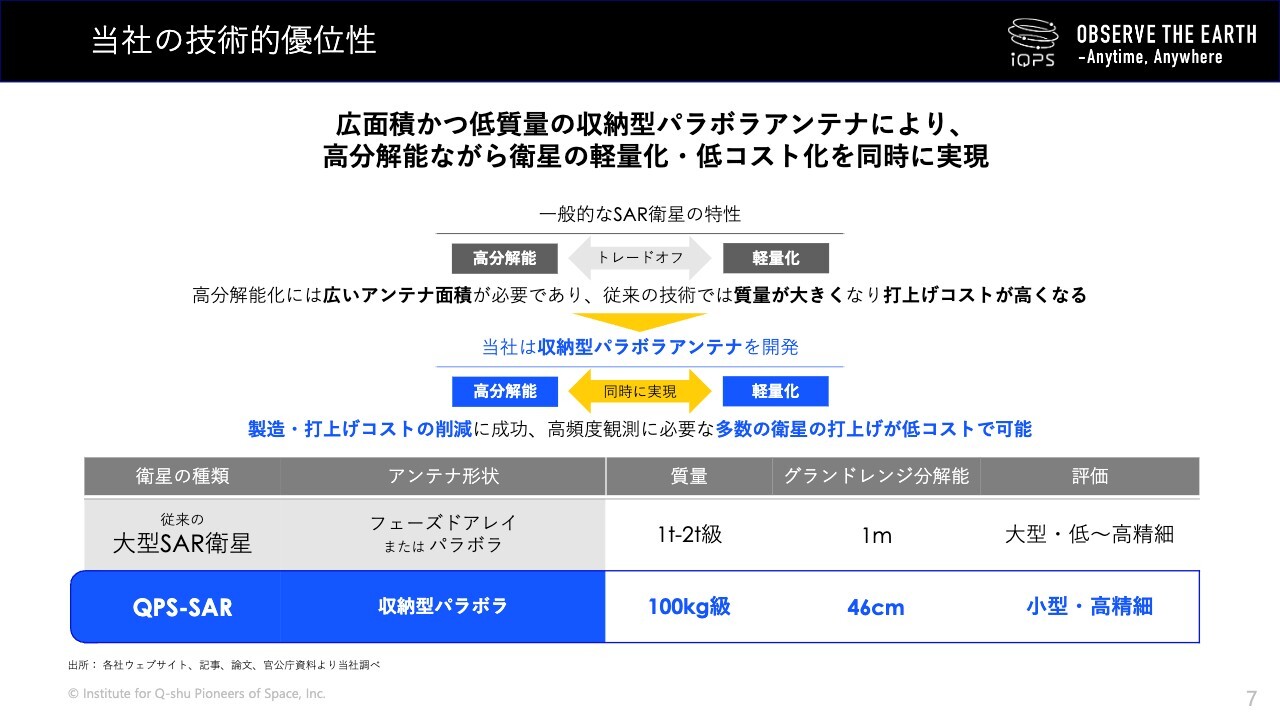

当社の技術的優位性

大西:小型衛星の開発における、私たちの技術的優位性についてご説明します。電力を使う衛星において、どこで省電力化するかが一番重要です。そこで、私たちは展開型の大きなパラボラアンテナを使いました。

パラボラアンテナは、テレビ局の上によく見られるお椀型のアンテナで、電波を絞ることができます。「絞る」とは、イメージを変えると、虫眼鏡で太陽光を黒い紙の1点に集めると火がつきますが、あれは太陽の光を「絞って」います。同じ太陽光でも、1点に絞れば火をつけるほどの力があります。

一方、パラボラアンテナは電波を1点に集中させることで、大きな電力を使わずに強い電波を打つことができます。つまり、大きなパラボラアンテナがあれば、省電力化につながっていくことになります。

現在採用しているのは3.6メートルの大きなアンテナです。これは、大型のSAR衛星にも引けを取らない大きさです。

したがって、そのままでは非常に大きな衛星になってしまい、製造に1機当たり数百億円かかるため、なかなか大量に打上げることができません。そこで、打上げる前はコンパクトに収納し、宇宙で開くようなアンテナにしました。

当社の収納型パラボラアンテナ

大西:スライドの写真をご覧ください。左側が0.8メートルのサイズに収納している時で、右側のように3.6メートルにまで開くことができます。左側の状態まで収納すれば小型衛星になりますが、重さは100キログラム級に留まります。

この構造により、製造費用を抑えることができます。これまでは数百億円かかっていたものを5億円で製造できるようになり、コストを抑えつつも大きなアンテナになるため、しっかりとしたSARの画像を撮ることができます。

この技術があるからこそ、私たちは小型SAR衛星を実現でき、多量に打上げることができるということです。

そのため、見えるところは特許でしっかり固め、かつ周辺特許も固めています。見えないところにノウハウがあるため、このあたりはしっかりと確保しながら競争優位性を保っているところです。

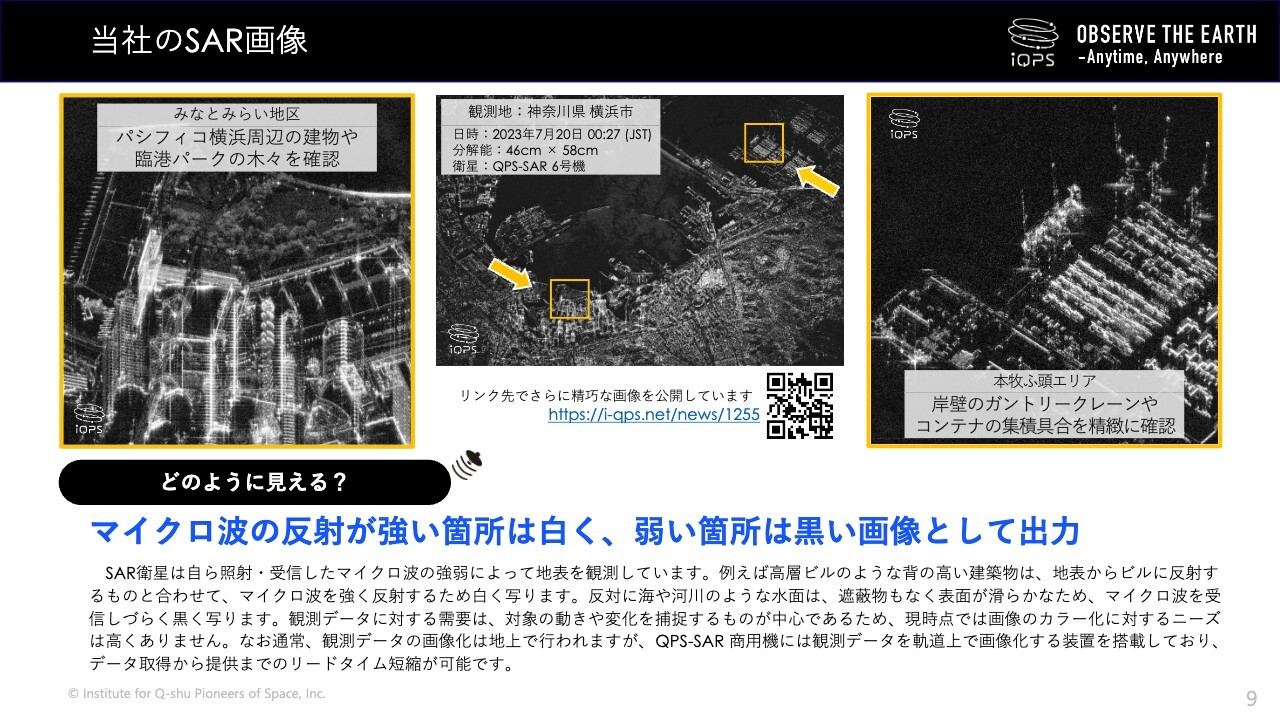

当社のSAR画像

大西:SAR衛星の画像です。地表面から跳ね返ってきた電波の強弱を、白黒の濃淡で表しています。白く見えているところは電波がよく跳ね返ってきたところ、黒く見えるところは跳ね返ってきていないところです。

スライドにも記載のとおり、分解能は46センチメートルです。つまり、画像を拡大すると46センチメートル四方となり、細かいところまで見ることができます。

スライド左側の写真では、公園に生えている木が一本ずつ見えるかと思います。右側の写真は、コンテナがそれぞれ見えています。このような写真が、世界中のあらゆる時間で撮れることになります。

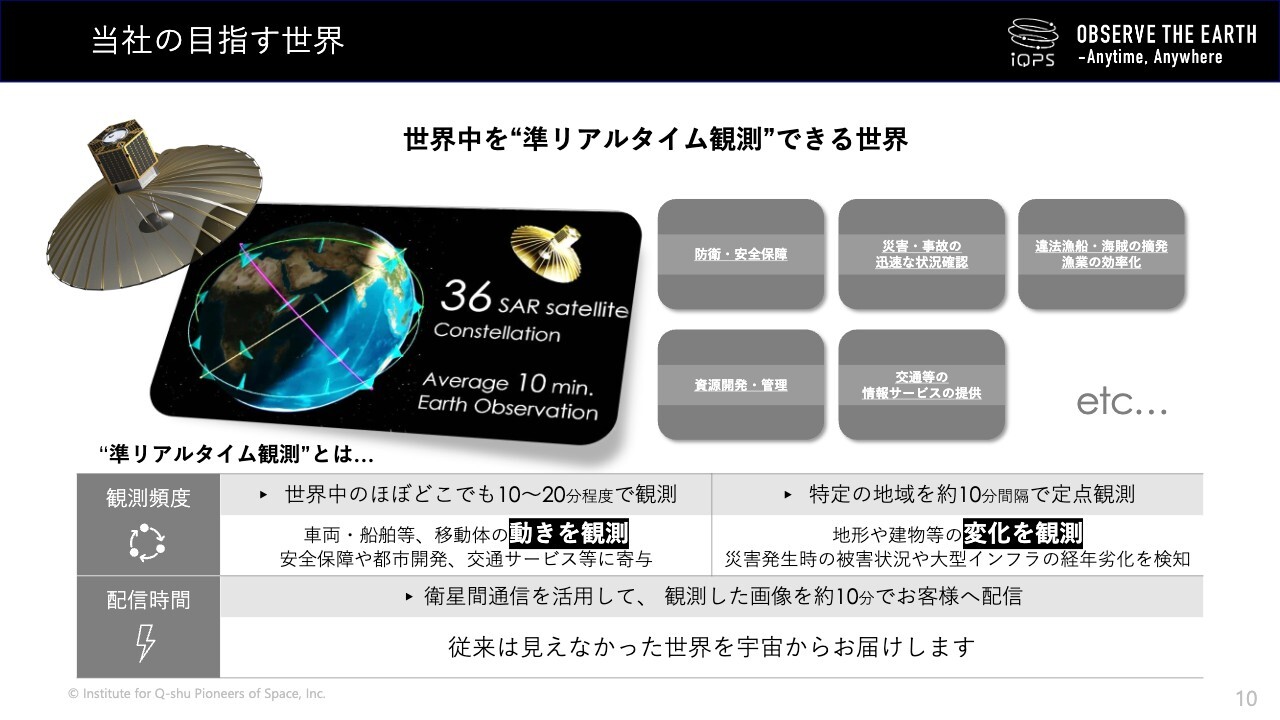

当社の目指す世界

大西:私たちは、最終的にこの衛星を36機打上げることで、世界中のほとんどの地点を10分から20分で観測し、衛星間通信を使って10分以内でお客さまのもとに画像を届けるという、リアルタイム観測ができる世界を目指しています。

ビジネスモデルと商流

大西:ビジネスモデルについてです。スライド左側から、まずは私たちがパートナー企業と一緒に衛星を作ります。次に、ロケット会社にお金を支払い、宇宙に衛星を打上げていただきます。宇宙に行って地球を観測し、最後にそのデータをエンドユーザーに販売することで、売上を立てている会社です。

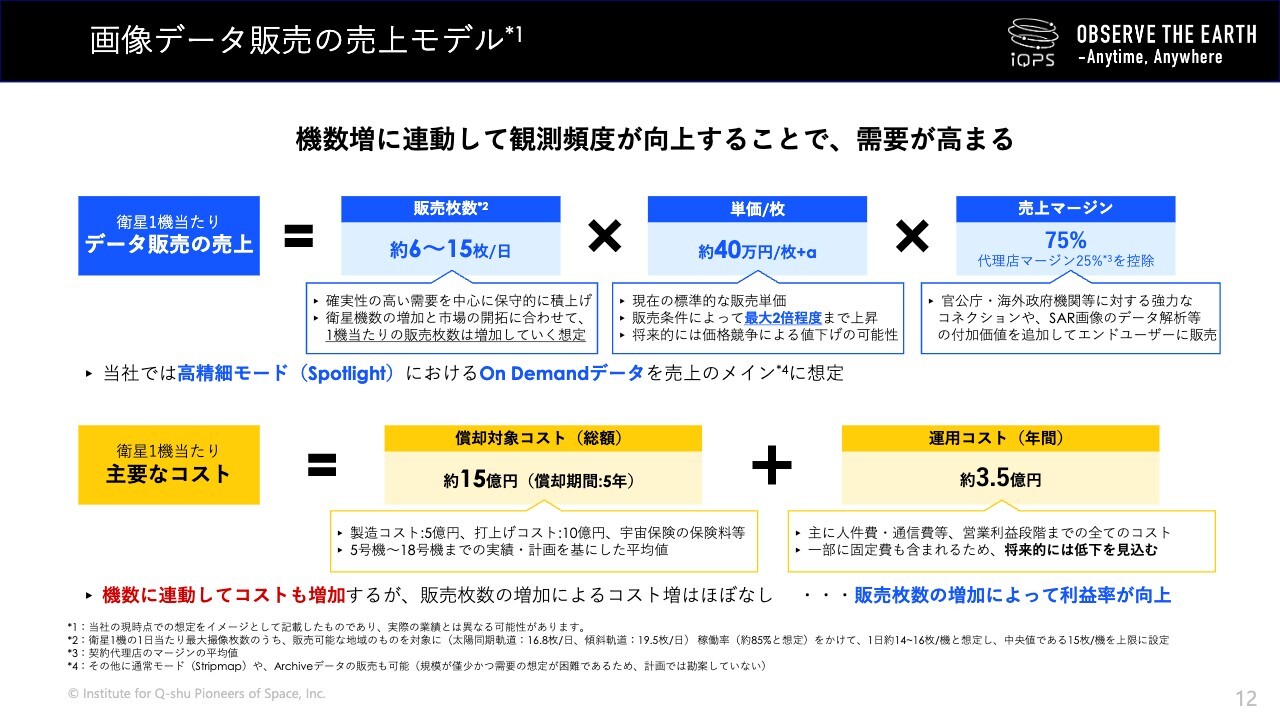

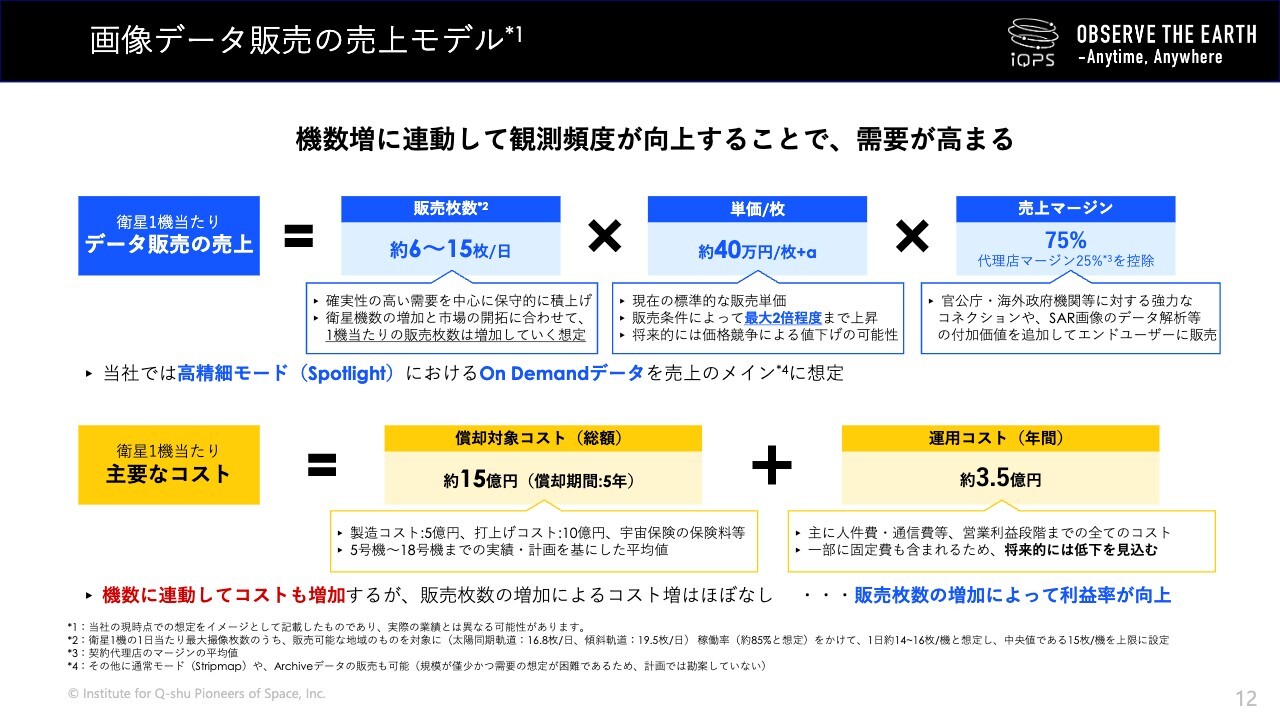

画像データ販売の売上モデル

大西:売上モデルについて簡単にご説明します。衛星1機当たりのデータ販売の売上は、販売枚数、単価、売上マージンから成り立っています。

主要なコストとしては、衛星の製造費用や打上げ費用を含む償却対象コスト、およびそれ以外の会社の運用コストがあります。これにより、衛星1機当たりのコストと売上が見えてきます。

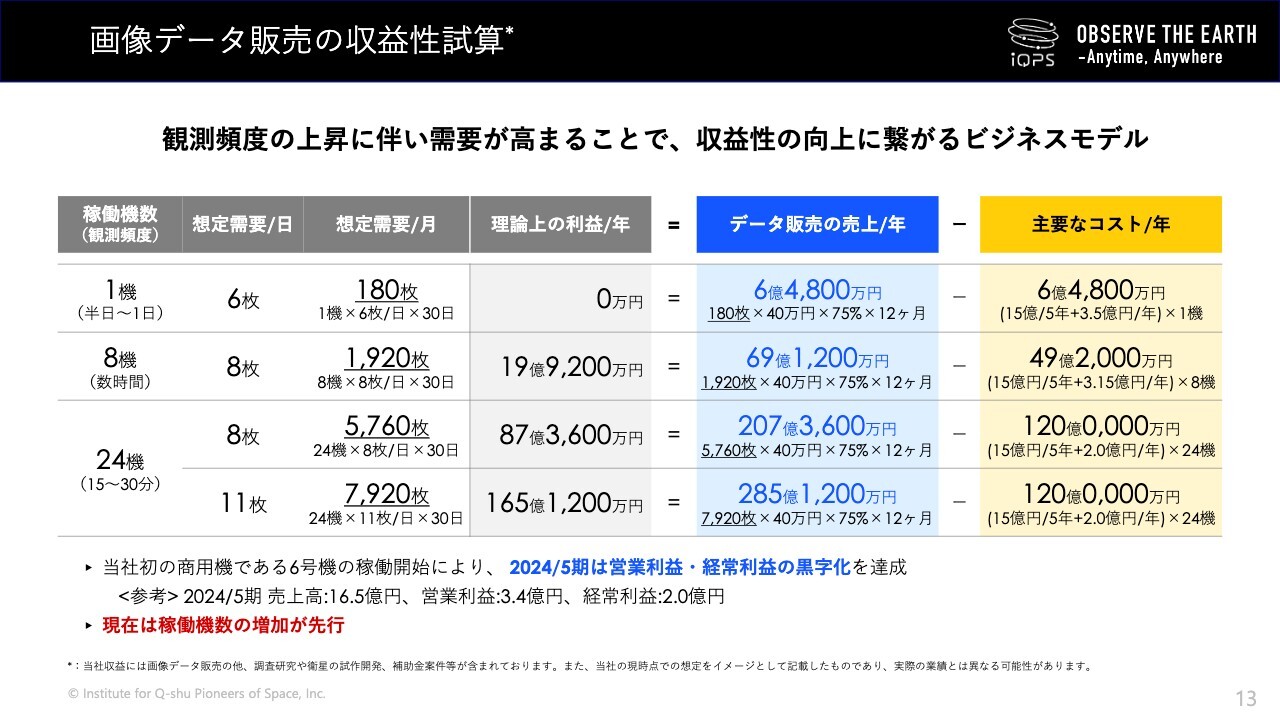

画像データ販売の収益性試算

大西:画像データ販売の収益性試算です。衛星の稼働機数が1機から24機に上がっていく中で、どの程度の売上が立つか、それによってどれくらいのコストがかかるかが見えてきます。

これにより、どの程度の利益があるかがわかります。衛星の稼働機数が上がっていけば、それだけ販売できる枚数が増えるということです。

また、稼働機数を上げていくとコストも薄まっていき、利益を多く得られるため、現在は衛星の数を出していくところに注力しています。

世界の小型SAR衛星プレイヤー

大西:市場環境です。Xバンドを使って、非常に細かなものが見える小型SAR衛星を開発し、打上げ、実際に画像を取得して商業的に使っていこうというプレイヤーは、世界でも5社のみという状況です。

ロケット会社や地球を観測する衛星の会社は多くありますが、小型SAR衛星は実現が非常に難しい領域であることから、数が少ない状況です。現在は、スライドに示した5社がそれぞれ衛星の開発・運用を進め、事業を発展させています。

さまざまな数値を記載していますが、まずはグランドレンジ分解能の欄をご覧ください。各社で50センチメートル未満という高い分解能となっており、一番高いところでは25センチメートル分解能があります。

SAR衛星は電波を使う衛星ですが、実は、電波には世界的なレギュレーションがあります。電波の仕様は国際的にある程度決まっていて、その範囲で実現できる分解能の最大が、25センチメートルです。したがって、各社ともほとんどがこの最大値まで近づいている状況です。

私たちも、分解能を上げるところに技術的なマイルストーンを置いています。ただ、ここに障壁があるわけではなく、ユーザーの声をいただきながら適用していきたいと思っています。

データを扱うユーザーの方々にとっては、分解能が50センチメートル未満あればしっかりと見ることができるため、「衛星の数を多く出し、見られる頻度を上げてほしい」という声が大きいです。

大西:先ほどのご説明では触れませんでしたが、衛星の数が多ければ、観測できる頻度も高まります。

衛星1機の場合は1日に1回、上空を通る時に観測することができますが、衛星の数が増えれば、数時間に1回、数十分に1回は上空を通ることになります。私たちは、最終的には10分に1回の頻度まで持っていきたいと考えています。

これが実現すれば、「見たい」というニーズにしっかりと応えられるようになるため、私たちは、数を出していくことが重要であると考えて注力しています。

大西:一方、スライド右側に示した「打上げ実績」をご覧ください。先行するA社は、46機を飛ばしています。

打上げ数が多ければユーザーにとって非常に使い勝手が良いため、私たちはしっかりと上場し、直近では資金調達を行い、JAXAの宇宙戦略基金をもってこのあたりを加速させていくことに取り組んでいるところです。

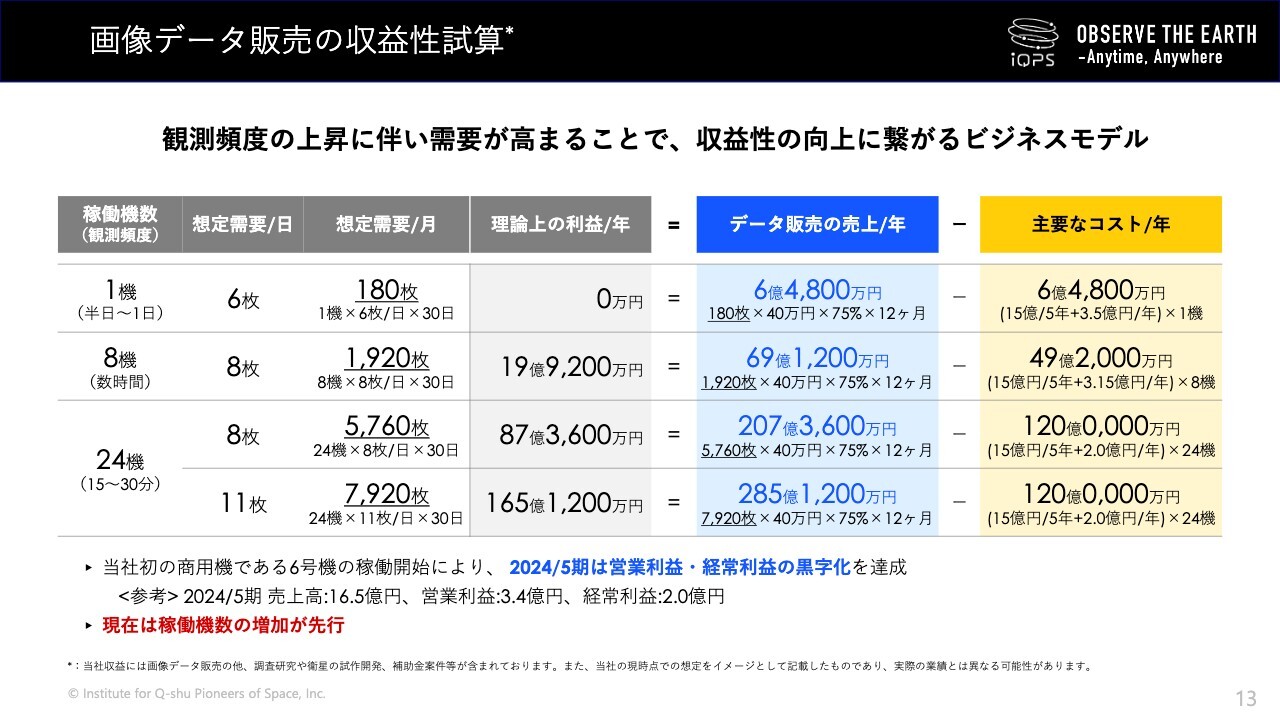

SAR衛星関連市場規模と成長性

大西:SAR衛星関連市場規模と成長性についてです。小型SAR衛星は、世界的にも「小型でできる」と言われ始めたのは2016年と、宇宙関連の中でも比較的若い領域です。

宇宙全体が伸びていく中で、新しい手段として小型SAR衛星が出てきました。その数は非常に増えてきています。特に、小型SAR衛星のシェアは今後さらに伸びていく領域であると想定されており、そのような実感も持っています。

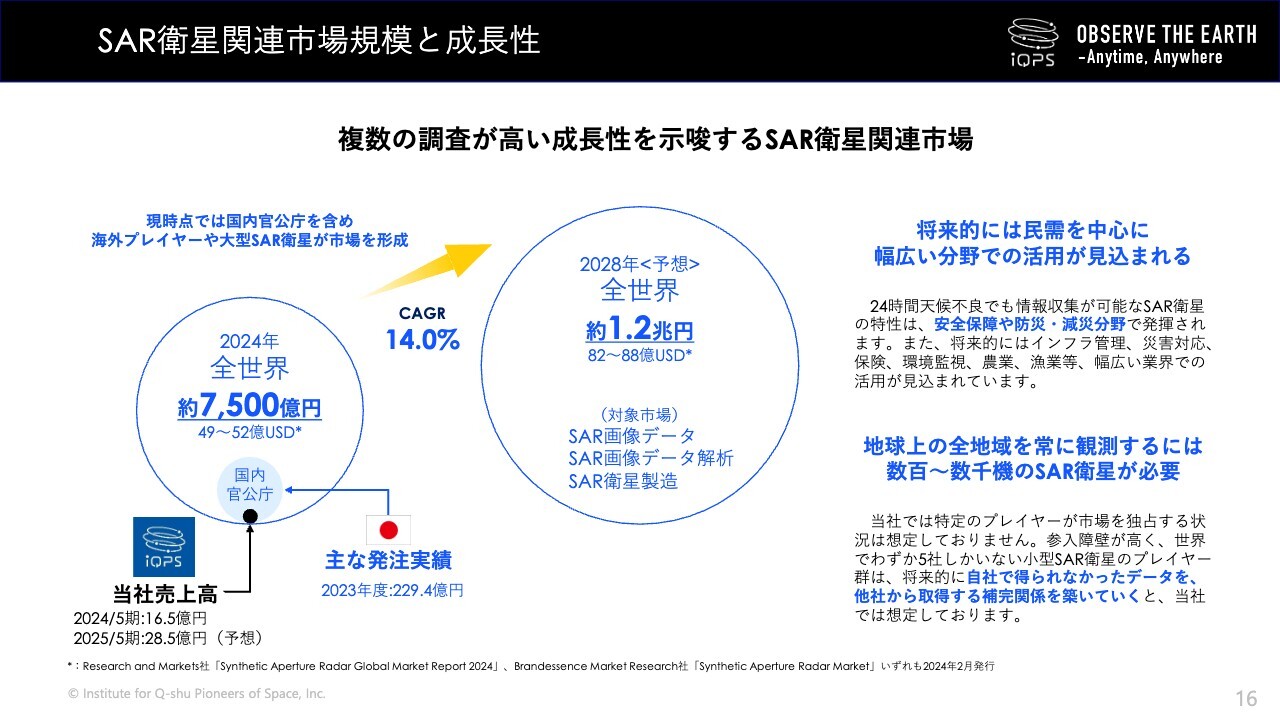

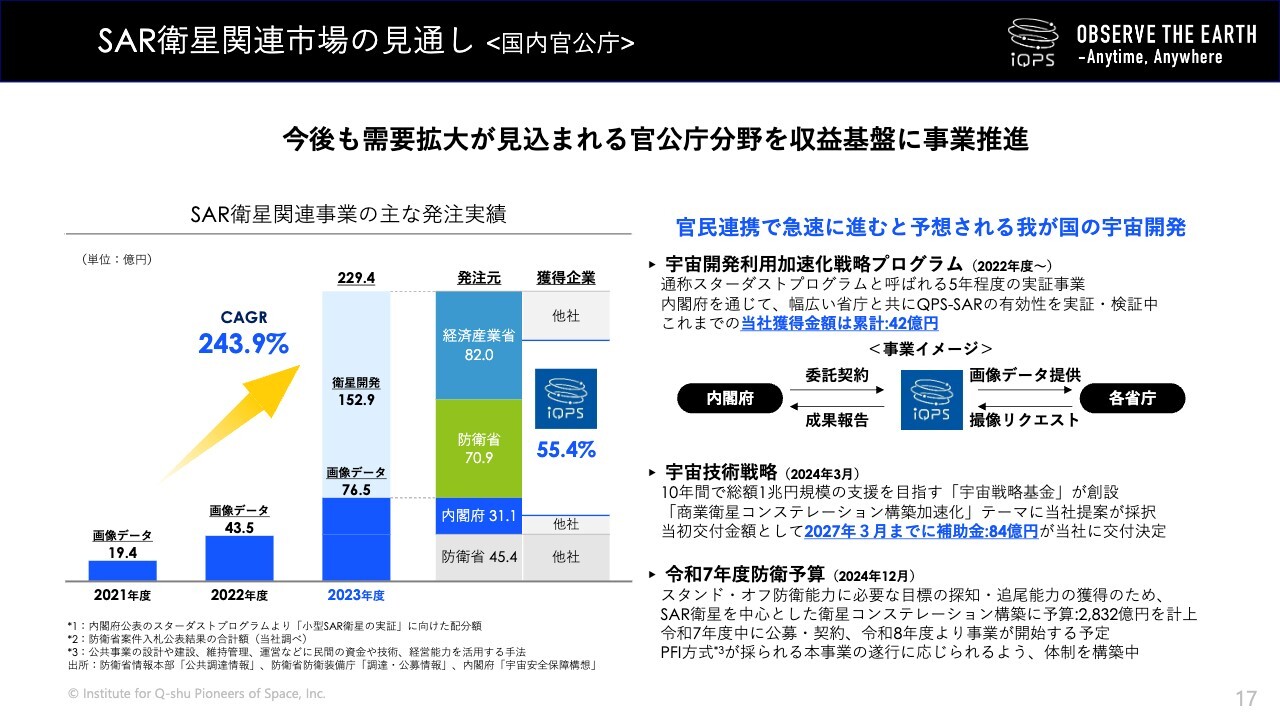

SAR衛星関連市場の見通し <国内官公庁>

大西:世界だけでなく、日本国内も同様です。スライド左側の棒グラフは、SAR衛星関連事業の主な発注実績を示しています。

多くの案件の中で、私たちは2023年度の案件全体の55.4パーセントを獲得しています。これを遂行しながら、目の前の売上に加え、この先のしっかりとした技術開発も行っています。

スライド右側をご覧ください。やはり国としても、宇宙業界を支えていく流れができています。また、小型SAR衛星のコンステレーションは、世界でもまだ戦える領域であることから、ここに対して支援を行っていくことが予想されます。

宇宙開発利用加速化戦略プログラムでは、内閣府を通じてさまざまな省庁とともにSAR衛星のデータの実証・検証を行っており、「スターダストプログラム」と呼ばれています。この取り組みによって、官公庁内でのSAR衛星の活用実績を作っていきます。

宇宙技術戦略に関しては、10年間で総額1兆円規模と言われるJAXAの宇宙戦略基金が創設されました。この中の「商業衛星コンステレーション構築加速化」に採択いただき、私たちは2027年3月までに補助金として84億円をいただきます。これを私たちの衛星製造・打上げに充て、加速していきたいと考えています。

さらに、令和7年度の防衛予算では、SAR衛星を中心とした衛星コンステレーション構築において、2030年度までに2,832億円の費用を計上し、ここを着実に作っていこうということになりました。

その中で私たちは、SAR衛星の画像データの提供により、この事業を支援していこうと考えています。

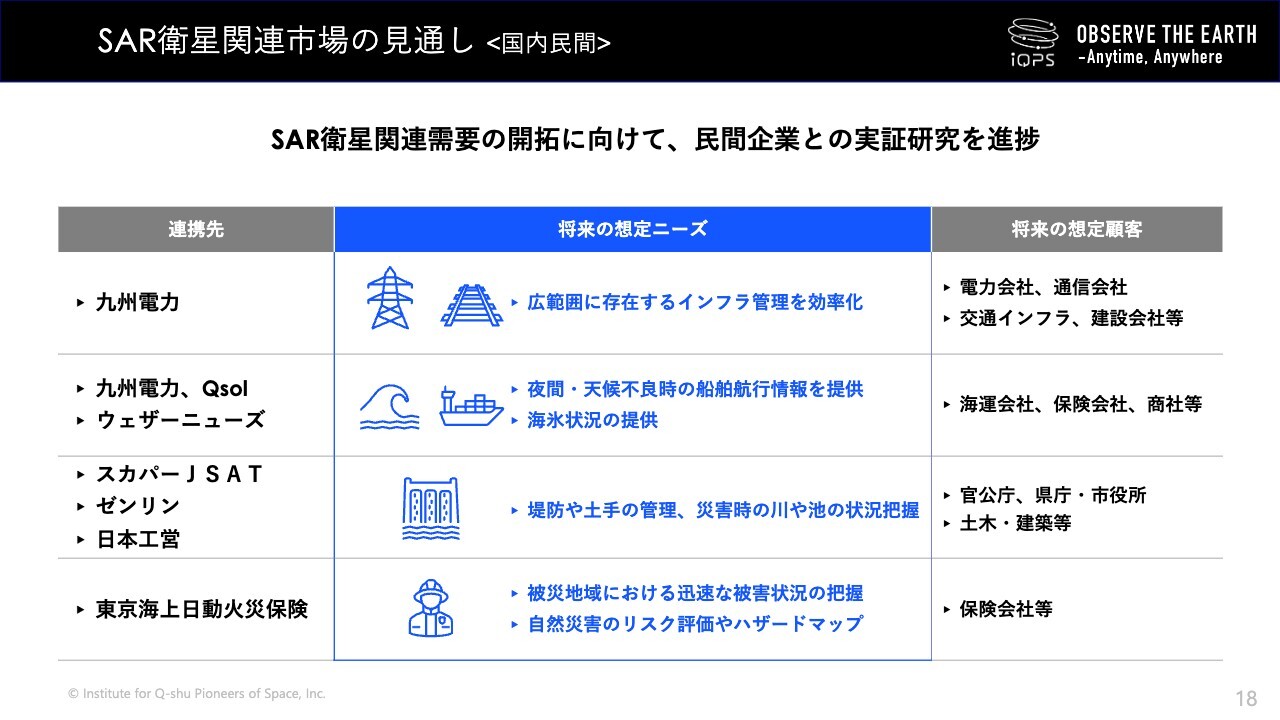

SAR衛星関連市場の見通し <国内民間>

大西:SAR衛星の画像について、私たちは民間領域もしっかりと作っていきたいと思っています。

GPSデータはこちらを想定して使用されておらず、サービスの中に溶け込んでいると思いますが、リアルタイム観測を行う中では、SAR衛星の画像においても、さまざまな方々が「SAR衛星の画像を使っています」というかたちではなく、生活に溶け込んでいくだろうと考えています。

そこに持っていく中で、官公庁の事業立ち上げに加え、民間領域も立ち上げながら進めていきたいと思っています。スライドに記載しているとおり、民間領域は多様な業種の中での活用が期待されています。私たちは企業の方々と連携し、一緒に市場を作っていきたい考えです。

特に、スライド一番下に記載している保険業界の東京海上日動火災保険は、現在、被害状況の算定に人手を使っています。そこを省人化するための1つの策として、SAR衛星画像を検討していただくなど、このような動きを進めていきたいと思っているところです。

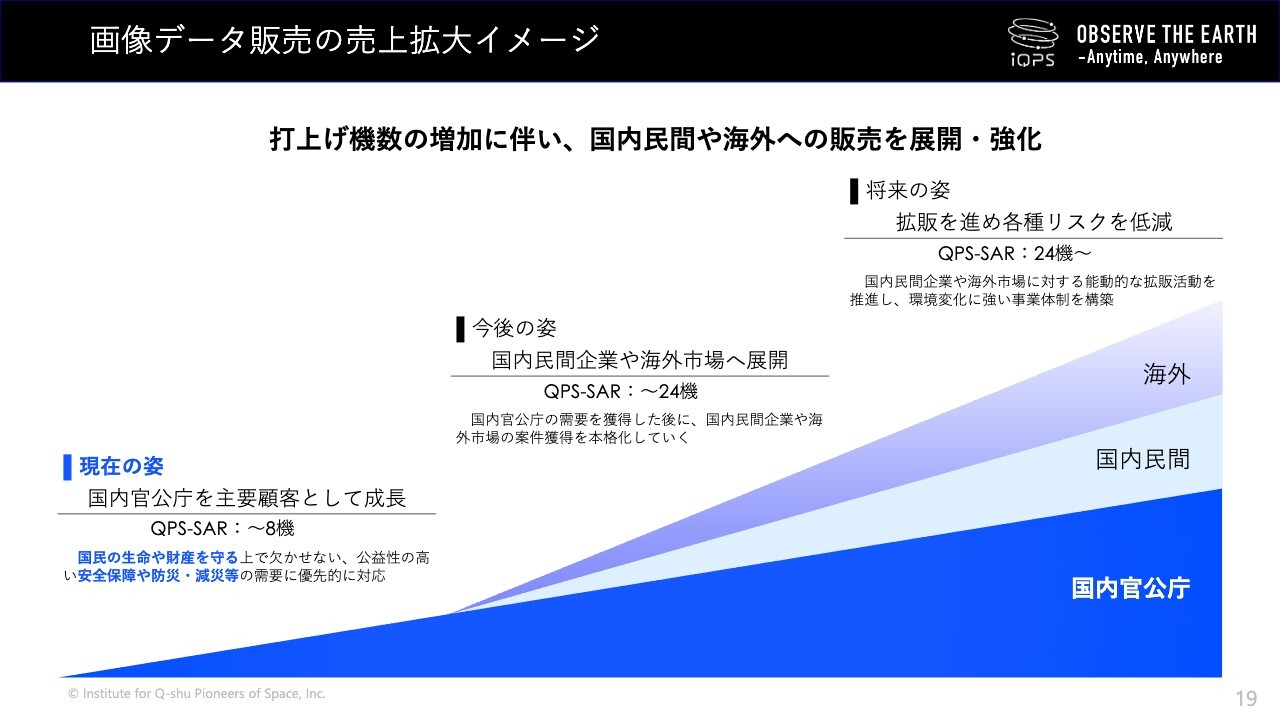

画像データ販売の売上拡大イメージ

大西:売上の拡大イメージです。スライド左側からご覧ください。

国内の官公庁のニーズを獲得し、売上を立てながら衛星の数を出していきます。数を出すことにより、官公庁以外の領域である国内民間企業・海外市場への展開を見据え、しっかりとデータ提供できる体制を整えていきます。

これらの市場を拡大していくことで、国内官公庁とそれ以外で半々になるように、事業の発展に努めていきたいと考えています。

契約獲得実績

大西:ありがたいことにさまざまなご評価をいただき、案件を獲得することにより、私たちの事業や会社を成長させているところです。スライドに記載しているとおり、省庁としては、内閣府、防衛省、経済産業省があります。

内閣府では、データ提供を行っています。先ほどお伝えした、各省庁との「実際にSAR衛星の画像を使ってどのようなことを行っていくか」を検討していく事業になります。

防衛省では、なかなか難しい内容を記載していますが、宇宙領域の活用に必要な共通キー技術の先行実証に向けた衛星の試作、および打上げを進めています。

経済産業省では、SBIR(中小企業技術革新制度)において、こちらも補助金をいただいています。「高分解能・高画質かつ広域観測を実現する小型SAR衛星システムの実証」というかたちでいただいている案件です。

また、スライドの表の一番下には、JAXAの宇宙戦略基金における案件についても記載しています。

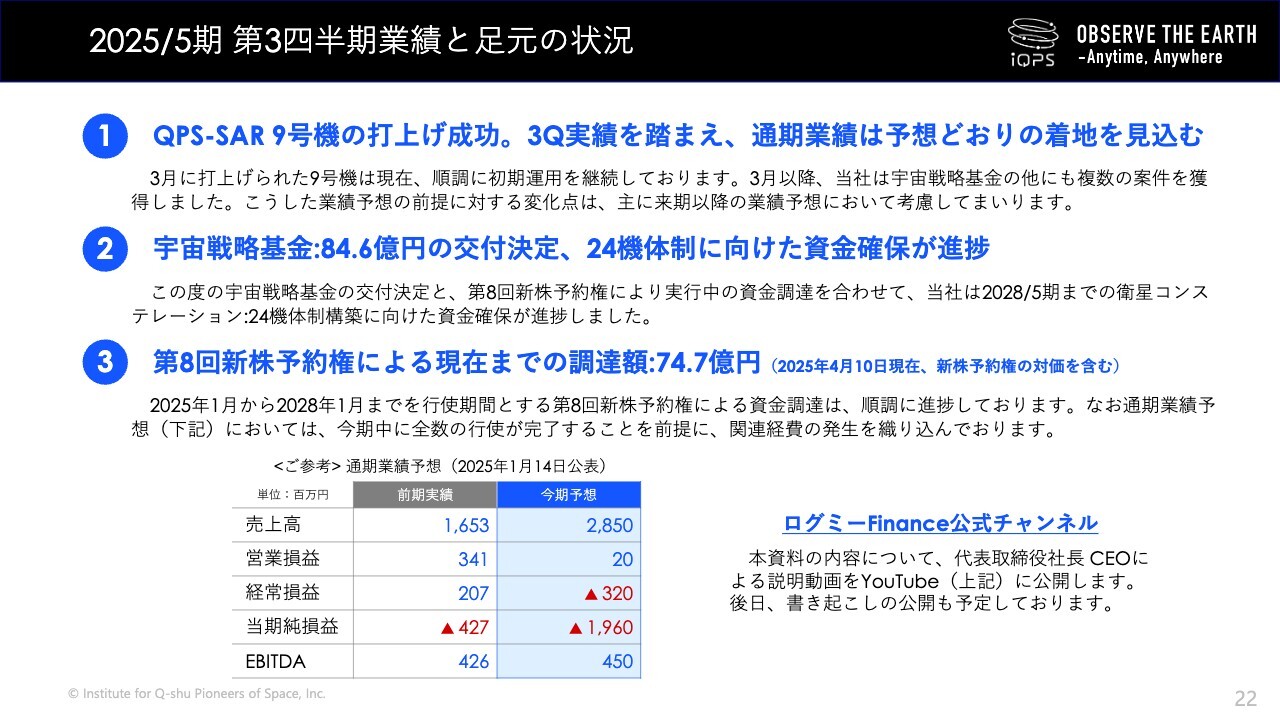

2025/5期 第3四半期業績と足元の状況

大西:私たちは、現在、7号機・8号機は定常運用を開始し、データ提供を行っています。加えて、9号機はまさに打上げを終え、初期運用を進めています。

9号機の初期運用とは、データを提供していくための定常運用の前に、衛星の基本機能を確認している状況です。こちらは順調に進んでおり、定常運用の開始を見込んでいます。

また、10号機がまさに今日、Rocket Lab社で打上げられます。私たちとしては、衛星の機数を上げていくところに注力している段階です。

計画では、3年後の2028年5月期に24機体制を確実に作っていくことを目指し、進めています。今期は7号機、8号機、9号機を運用しており、4機を作っている段階です。

9号機はすでに打上げており、10号機もそろそろ打上げられます。11号機、12号機まで作っている段階であり、8号機、9号機、10号機、11号機と打上げていきます。

11号機の打上げは、6月以降の予定です。現在5月末に近づいていますが、前のロケットの状況によっては、期を跨ぐことがあるかもしれません。しかしながら、現在作っている中で打上げていこうと進めています。

また、3年後の2028年5月期に向けて24機を作る中で、来期以降も衛星をしっかりと作っていくことに加え、「Q-SIP(キューシップ)」という新しい工場もできました。

これまでの、年に4機作ることのできる体制から、年10機を作れる体制に持っていく中で、来期はまず年6機を作り、計画遂行に向けて取り組んでいこうと進めています。

私たちとしては、2028年5月期の24機体制から早く36機体制に向けて進められるよう、この先も衛星の開発・打上げに取り組みながら、事業を展開していきたいと思っています。

以上、まずは、私たちの事業がどのようなものかについてご説明しました。

質疑応答:画像データ販売の単価が上昇する条件について

1UP投資部屋Ken氏(以下、Ken):「1UP投資部屋」のKenです。よろしくお願いします。画像データ販売について、販売条件によって単価が最大2倍程度まで上昇する可能性があるとのことですが、どのよう

新着ログ

「情報・通信業」のログ