【QAあり】YE DIGITAL、ビジネスDXの牽引により3期連続の増収達成 カスタマーサクセスの実現を重視する新中計を発表

2025年2月期決算および新中期経営計画説明会

玉井裕治氏(以下、玉井):株式会社YE DIGITAL代表取締役社長の玉井です。本日はお忙しい中、当社の2025年2月期決算および新中期経営計画説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

最初に、当社は昨年秋に物流事業において、大きな品質トラブルを発生させてしまいました。大変ご心配をおかけしました。本トラブルは、2025年2月に正常稼働に目処をつけることができましたことを、ご報告します。

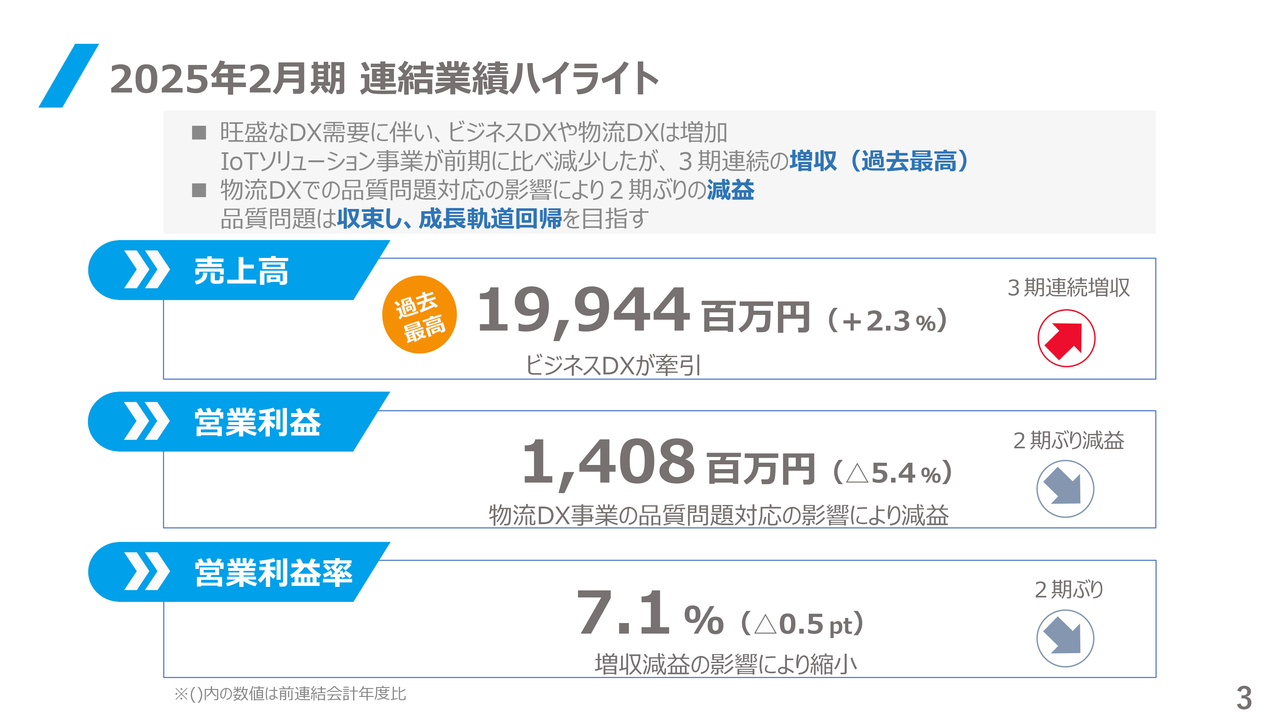

2025年2月期 連結業績ハイライト

本松隆之氏(以下、本松):管理本部長の本松です。私からは、2025年2月期の決算概要と株主還元についてご説明します。

まず、連結業績のハイライトについてです。売上高は199億4,400万円、前年度比プラス2.3パーセントでした。ビジネスDXが牽引し、3期連続の増収となりました。

営業利益は14億800万円、前年度比マイナス5.4パーセントでした。売上高は増加しましたが、物流DX事業における品質問題の対応の影響などにより営業利益は減益となりました。営業利益率は7.1パーセント、前年よりマイナス0.5ポイントとなりました。

2024年度は増収減益という結果になりましたが、先ほど玉井からお伝えしたとおり、品質問題は収束しました。2025年度以降、再び成長軌道への回帰を目指していきたいと思っています。

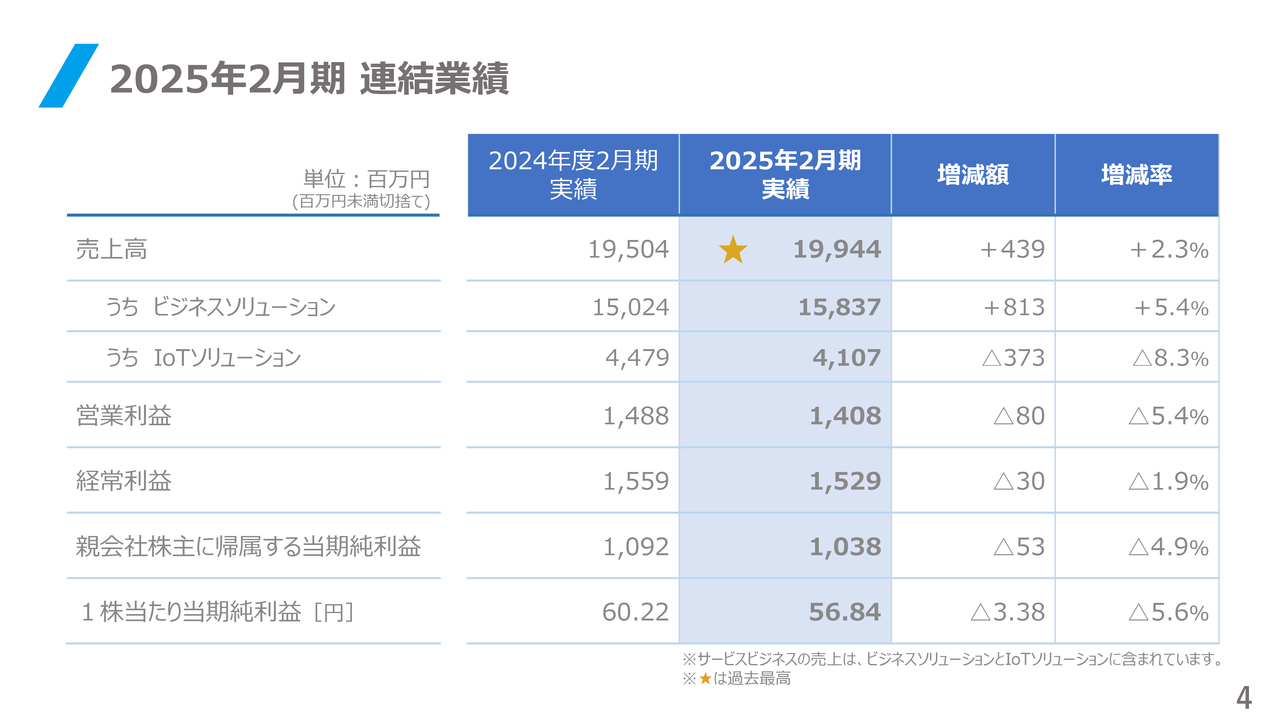

2025年2月期 連結業績

連結業績についてです。2025年2月期の実績は、スライドの表のブルーの列に示しています。売上高が199億4,400万円、前年度から4億3,900万円のプラスで、増減率はプラス2.3パーセントでした。

内訳として、ビジネスソリューション事業が158億3,700万円、前年度から8億1,300万円のプラスで、増減率はプラス5.4パーセントでした。IoTソリューション事業が41億700万円、前年度から3億7,300万円のマイナスで、増減率はマイナス8.3パーセントでした。

営業利益は14億800万円、経常利益は15億2,900万円、親会社株主に帰属する当期純利益は10億3,800万円、1株当たり当期純利益は56円84銭となりました。

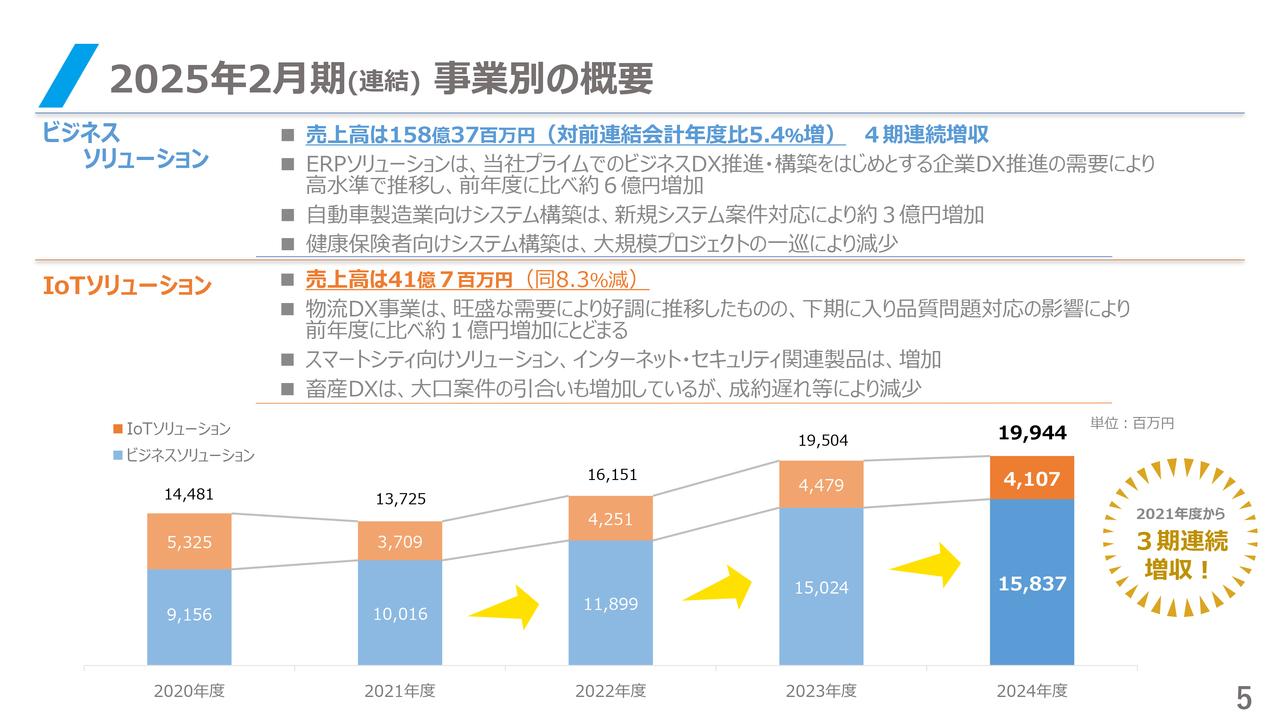

2025年2月期 (連結) 事業別の概要

事業別の概要についてご説明します。ビジネスソリューション事業の売上高は、158億3700万円、前年度比プラス5.4パーセントで、4期連続の増収となりました。

内訳をご説明します。ERPソリューションは、当社プライムでのビジネスDXの推進・構築をはじめとする企業DX推進の需要により、高水準で推移しています。前年度比プラス約6億円となりました。

自動車製造業向けシステム構築は、新規システム案件の対応により、前年度比約3億円の増加となりました。健康保険者向けシステム構築については、大規模プロジェクトの一巡により、減少となりました。

IoTソリューション事業の売上高は41億700万円、前年度比マイナス8.3パーセントとなりましたが、内訳を見ると、物流DX事業は旺盛な需要により好調に推移してきました。

下期に発生した品質問題の対応の影響により、前年度に比べて約1億円の増加にとどまりましたが、全体としては好調に推移しています。

スマートシティ向けソリューション、インターネット・セキュリティ関連製品は、前年度に比べて増加しました。畜産DXは、大口案件の引き合いが増加していますが、成約の時期の遅れもあり減少しています。

スライド下部のグラフで示したとおり、全体では2021年度から3期連続で増収となっています。

2026年2月期 通期 業績見通し (連結)

2026年2月期の通期の業績見通しについてご説明します。

スライドの表で示したとおり、2026年2月期の売上高の予想は200億円で、2025年2月期に比べ5,600万円の増加、増減率はプラス0.3パーセントです。内訳として、ビジネスソリューション事業が150億円、IoTソリューション事業が50億円です。営業利益は16億円、経常利益は17億円、親会社株主に帰属する当期純利益は11億5,000万円、1株当たり当期純利益は62円93銭です。

今回、大規模プロジェクトの一巡があったため、ビジネスソリューション事業については前年並みを維持するかたちで150億円としています。IoTソリューション事業については、物流DXの再加速による事業の拡大によって、大きく伸長させる計画です。

注力分野であるIoT事業や人的資本など、今後の成長に向けた投資は今期も継続して実施していく予定です。

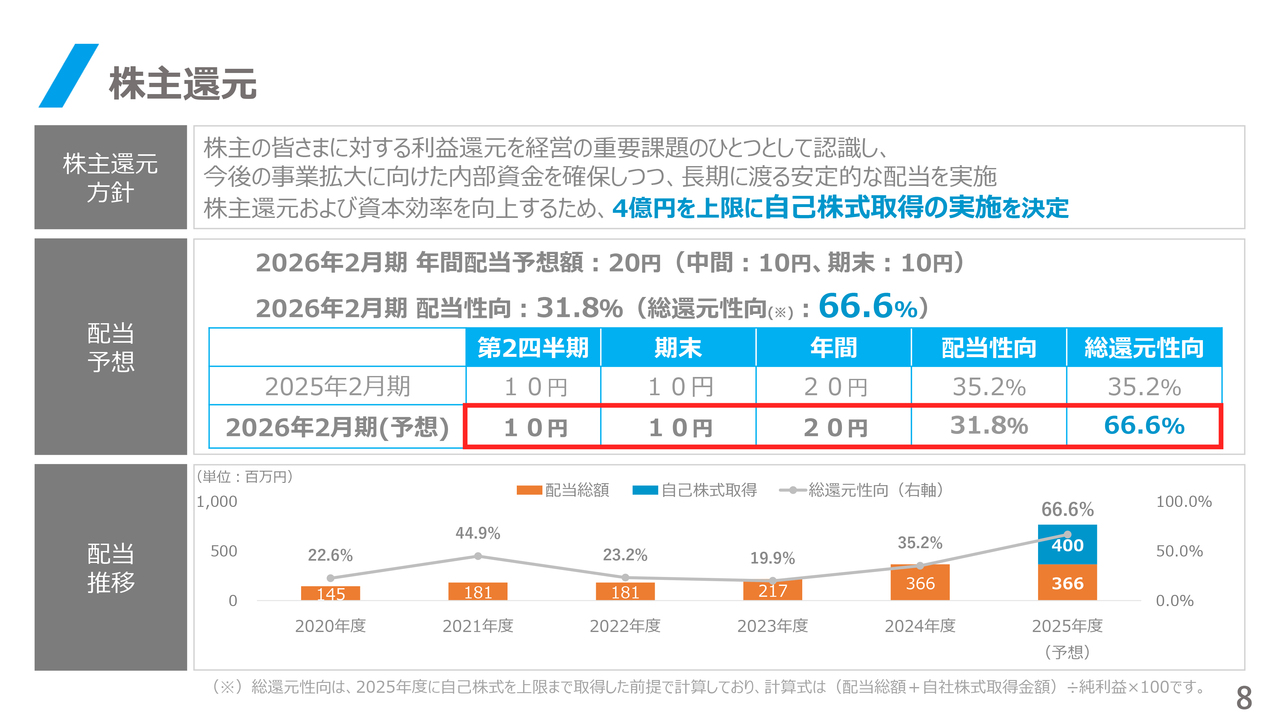

株主還元

株主還元についてご説明します。当社の株主還元方針では、株主のみなさまに対する利益還元を経営の重要課題の1つとして認識しています。今後の事業拡大に向けた内部資金を確保しつつ、長期にわたる安定的な配当を実施していきます。

2026年度2月期の年間配当は20円を計画しています。これに合わせて、株主還元および資本効率の向上を目指すために、4億円を上限として自己株式取得の実施を決定しました。

2026年2月期の配当性向は31.8パーセント、自己株式の取得分も合わせた総還元性向は66.6パーセントを計画しています。

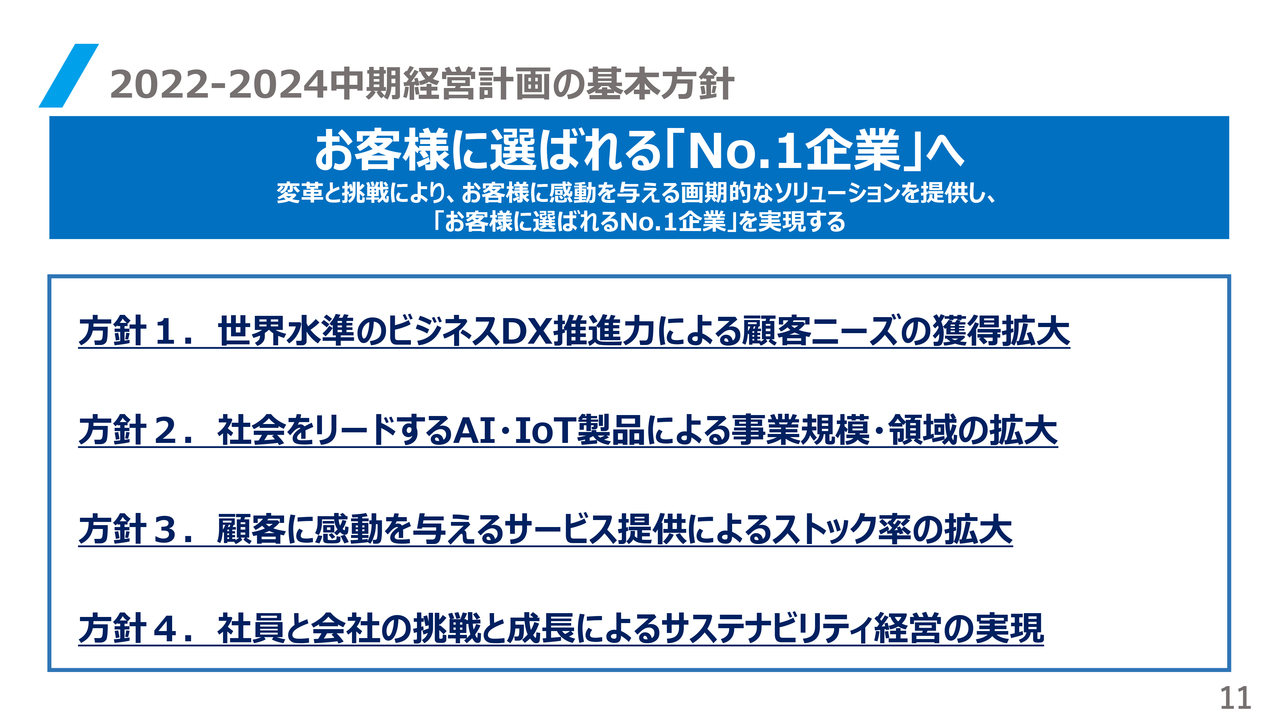

2022-2024中期経営計画の基本方針

「2022-2024 中期経営計画」の基本方針では、「お客様に選ばれる『No.1企業』へ」を大きなテーマとし、4つの方針を掲げて取り組んできました。

方針の1つ目が「世界水準のビジネスDX推進力による顧客ニーズの獲得拡大」、2つ目が「社会をリードするAI・IoT製品による事業規模・領域の拡大」、3つ目が「顧客に感動を与えるサービス提供によるストック率の拡大」、4つ目が「社員と会社の挑戦と成長によるサステナビリティ経営の実現」です。

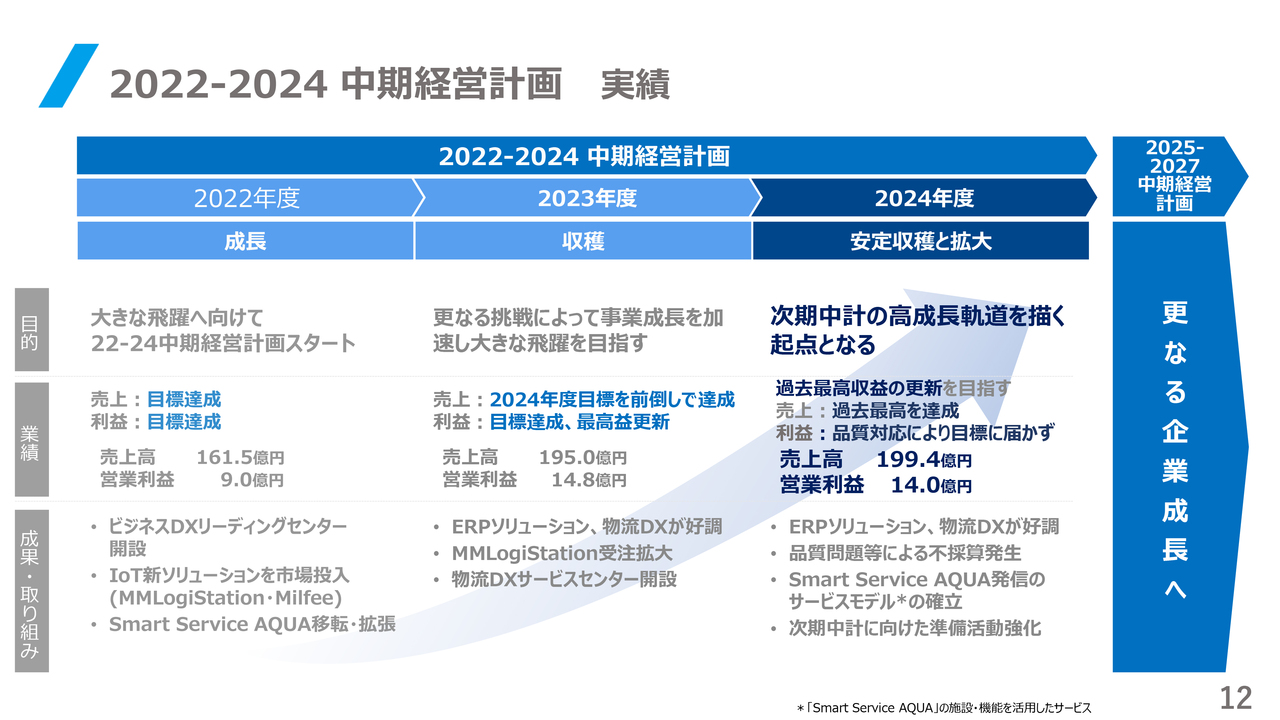

2022-2024 中期経営計画 実績

スライドには、「2022-2024 中期経営計画」での取り組みと成果を記載しています。2022年度は成長、2023年度は収穫、2024年度は安定収穫と拡大、と位置づけて取り組みを進めてきました。

2022年度には「Smart Service AQUA」の移転・拡張を実施しました。2023年度には物流DXサービスセンターを開設しました。このような設備投資に加えて、渋谷オフィスの開設によるオフィスの充実、賃上げやチャレンジ応援制度といった人的投資も行ってきました。

業績としては、2023年度の売上高は目標を前倒しで達成し、利益についても過去最高益を更新しました。2024年度においても、売上高は過去最高を更新しました。

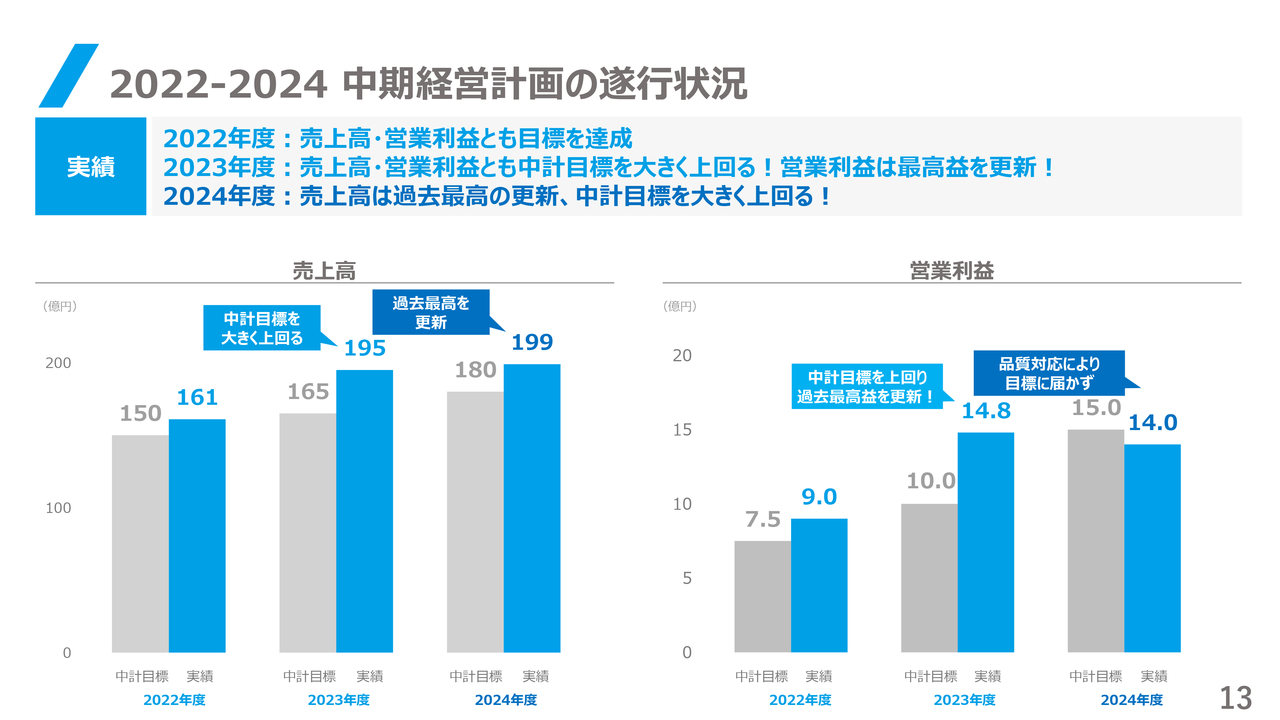

2022-2024 中期経営計画の遂行状況

スライドのグラフは実績を示したものです。左側が売上高、右側が営業利益のグラフです。グレーの部分が当初の中期経営計画の目標、ブルーの部分が実績を示しています。

売上高は、各年度とも当初の目標をクリアしています。営業利益についても、2023年度には14億8,000万円という、中期経営計画目標を上回る実績を出すことができました。残念ながら、2024年度は品質問題の対応によって目標には届きませんでしたが、それでも14億円を確保する実績を残すことができました。

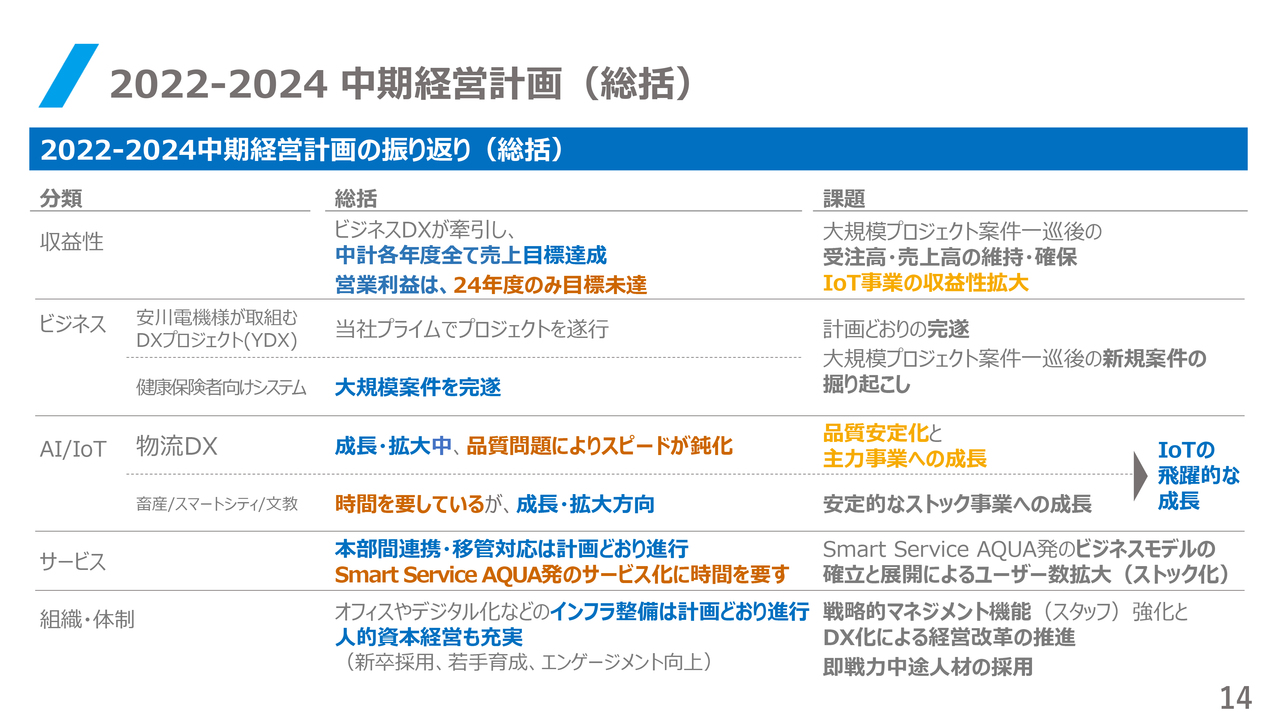

2022-2024 中期経営計画(総括)

「2022-2024 中期経営計画」の総括についてです。収益性については、大規模プロジェクト案件が一巡した後の受注高・売上高の維持・確保と、IoT事業の収益性拡大を課題として認識しています。

事業別では、ビジネスソリューション事業については、大規模プロジェクトを計画どおり完遂することと、その後の新規案件の掘り起こしが課題であると認識しています。

AI/IoT事業については、品質を着実に安定化させることと、今後の主力事業となるよう成長を進めていきます。畜産/スマートシティ/文教といった事業については、安定的にストック事業として成長させていくことが課題であると認識しています。

サービス事業については、「Smart Service AQUA」発のビジネスモデルを確実に確立・展開させることでユーザー数を拡大し、全体としてのストックを拡大させていきます。

組織・体制としては、さまざまなDXのインフラが進みました。今後は戦略的マネジメントの強化、またDX化による経営改革の推進が課題であると認識しています。

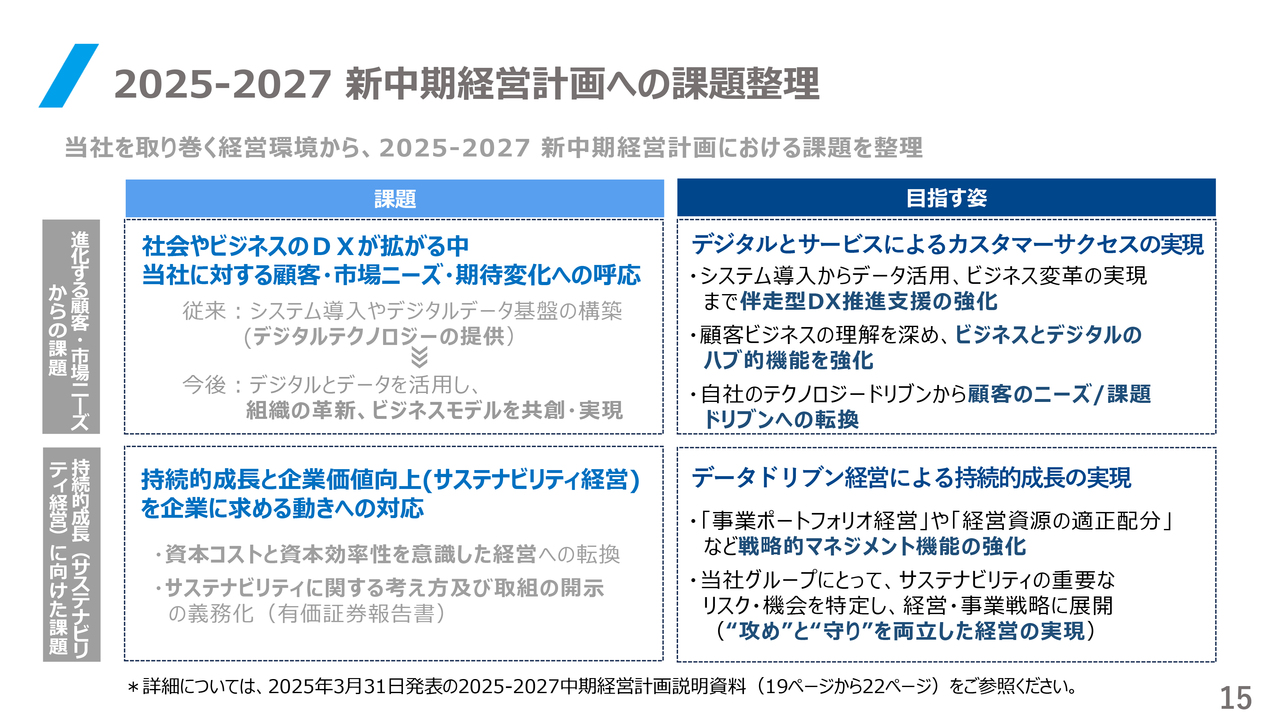

2025-2027 新中期経営計画への課題整理

スライドには、当社を取り巻く経営環境からの課題と目指す姿を整理して示しています。

スライドの左上には、顧客・市場ニーズの課題を記載しています。経営環境が大きく変わり、社会やビジネスのDXが拡がる中で、当社に対する顧客・市場ニーズ、期待変化への呼応を着実に行わなければならないと思っています。

具体的には、デジタルとデータを活用し、組織の革新やビジネスモデルの共創を実現していくことが課題です。目指す姿は、デジタルとサービスによるカスタマーサクセスの実現です。具体的には、伴走型DXの推進支援の強化、ビジネスとデジタルのハブ的機能の強化、顧客のニーズと課題ドリブンへの転換を目指していきます。

当社内部の持続的成長とサステナビリティ経営に向けた課題は、スライドの左下に記載しています。企業に求める環境の動きを着実に対応していきます。特に資本コストと資本効率性を意識した経営への転換を重視していきたいと思っています。

そのためにも、スライド右下の目指す姿に記載したとおり、データドリブン経営による持続的成長を実現します。事業ポートフォリオマネジメントや経営資源の適正配分などの戦略的マネジメント機能を強化していきます。

2027年度 YEデジタルの目指す姿

玉井:「2025-2027 新中期経営計画」とトピックスについてご説明します。

まず、2027年度YEデジタルの目指す姿について、「最高のエクスペリエンスを支援するデジタル・サービス企業」をスローガンに、3年間前進していきます。

株主さま・投資家さまに対しては、中長期的なアウトカムを実現する企業、社会・お客さまに対しては、デジタル・データで課題を解決する企業、そして従業員に対しては、高い誇りを持ち、働きがいのある企業を目指していきます。

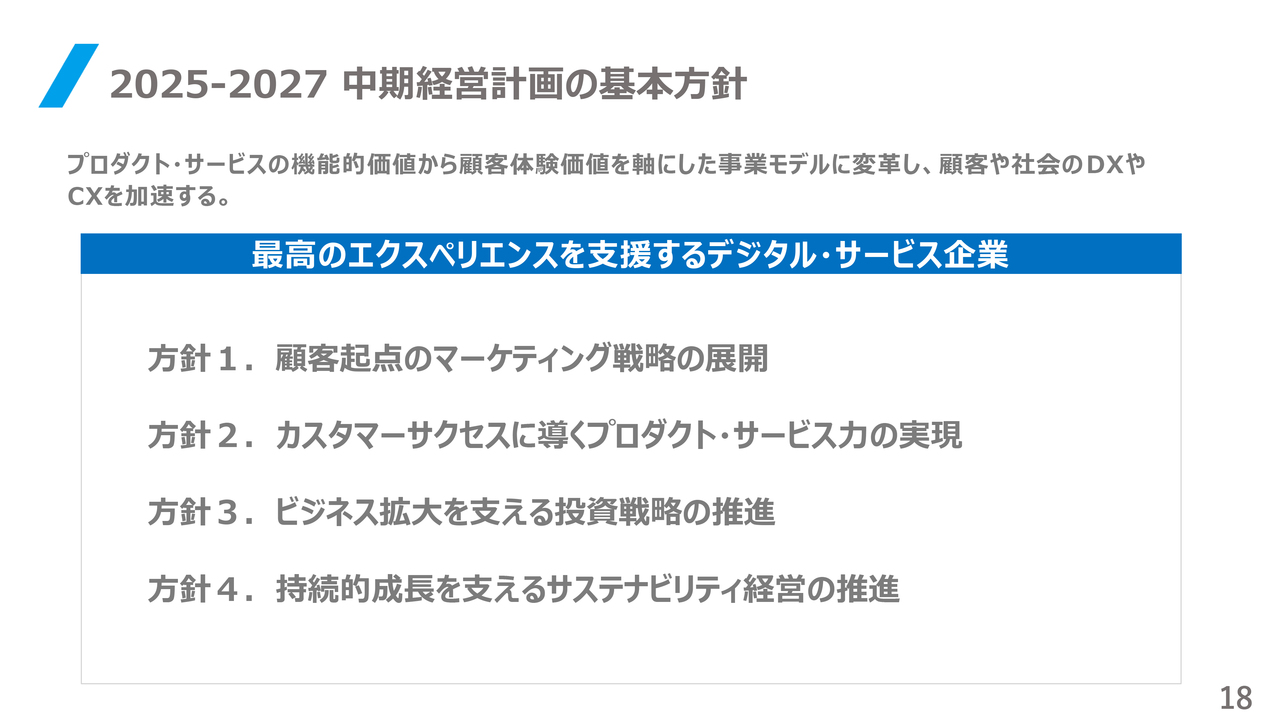

2025-2027 中期経営計画の基本方針

「2025-2027 中期経営計画」の基本方針についてです。プロダクト・サービスの機能的価値から、顧客体験価値を軸にした事業モデルに変革し、顧客や社会のDXやCXを加速します。

方針の1つ目が「顧客起点のマーケティング戦略の展開」、2つ目が「カスタマーサクセスに導くプロダクト・サービス力の実現」、3つ目が「ビジネス拡大を支える投資戦略の推進」、4つ目が「持続的成長を支えるサステナビリティ経営の推進」です。

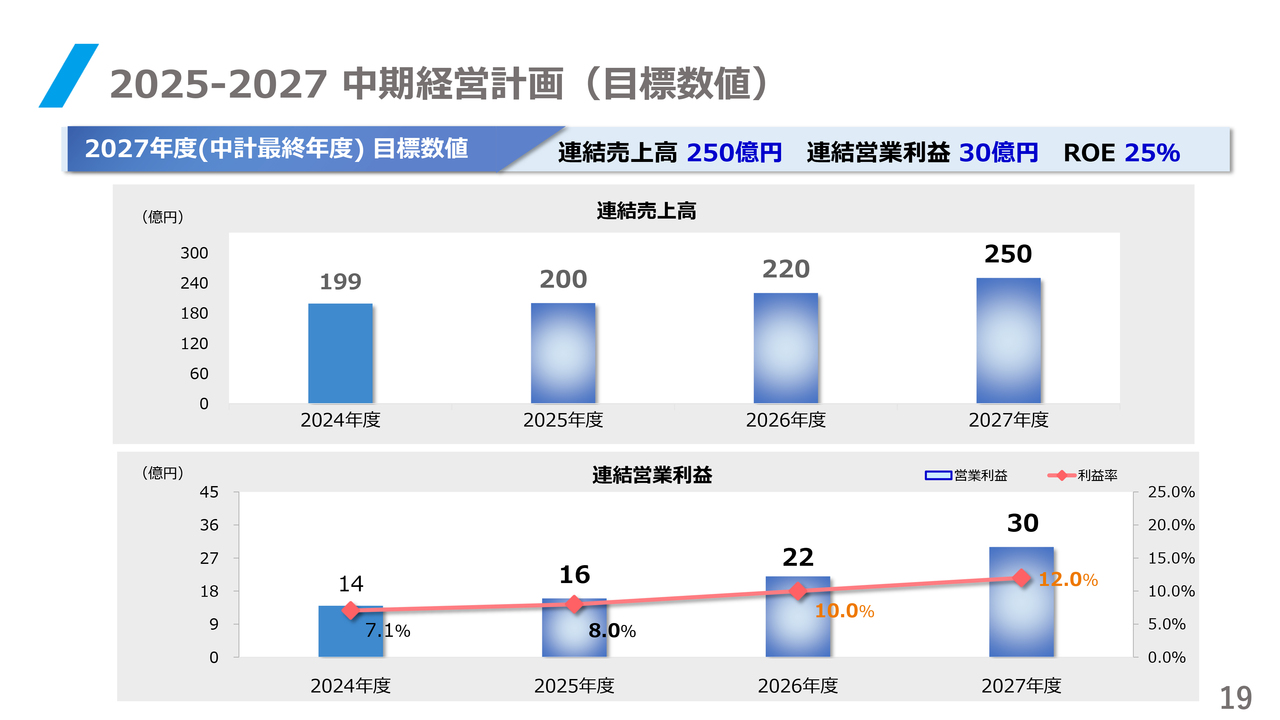

2025-2027 中期経営計画(目標数値)

「2025-2027 中期経営計画」の数値目標についてです。

中期経営計画最終年度の2027年に、連結売上高は250億円、連結営業利益は30億円、ROEは25パーセントを目指します。2026年度には営業利益率10パーセントを目指します。そして2027年度には、その利益率を12パーセントにまで引き上げる計画で進めていきます。

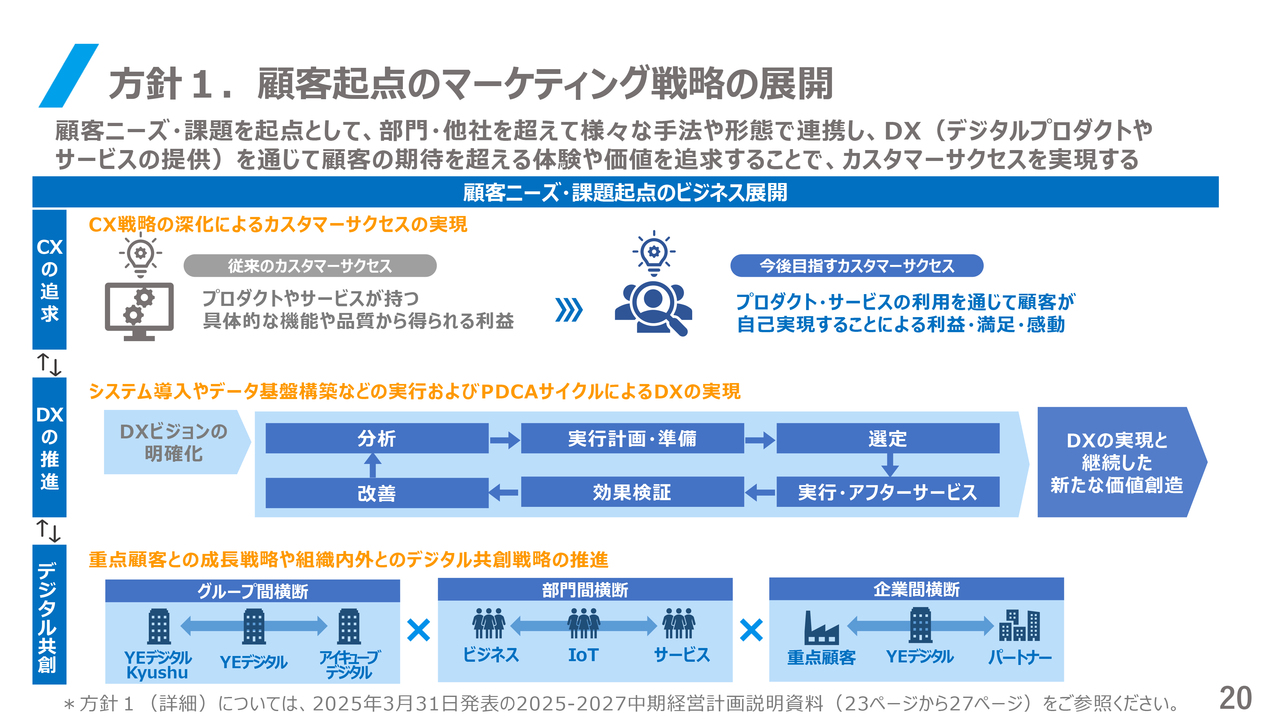

方針1. 顧客起点のマーケティング戦略の展開

4つの方針をもう少し詳しくご説明します。方針の1つ目「顧客起点のマーケティング戦略の展開」では、顧客ニーズ・課題を起点としたマーケティング活動を行っていきます。

当社起点のパートナーや重点顧客といった、企業間やグループ間、部門間を横断したリソースを活用していきます。

例えば、ビジネスDXにおいては、安川電機さまで培ったノウハウや経験などを他社へ展開していきます。

物流分野においては、豊田自動織機さま、並びにWMSベンダーさまとの連携を強化していきます。

システムの導入からデータの利活用へ向かいます。業務改革・改善など、PDCAサイクルによるDXの実現、継続的な価値創造を行っていきます。

これらの取り組みにより、カスタマーサクセスを実現していきます。この方針1の詳細については、2025年3月31日に発表した2025-2027中期経営計画説明資料の23ページから27ページに記載していますので、ご参照ください。

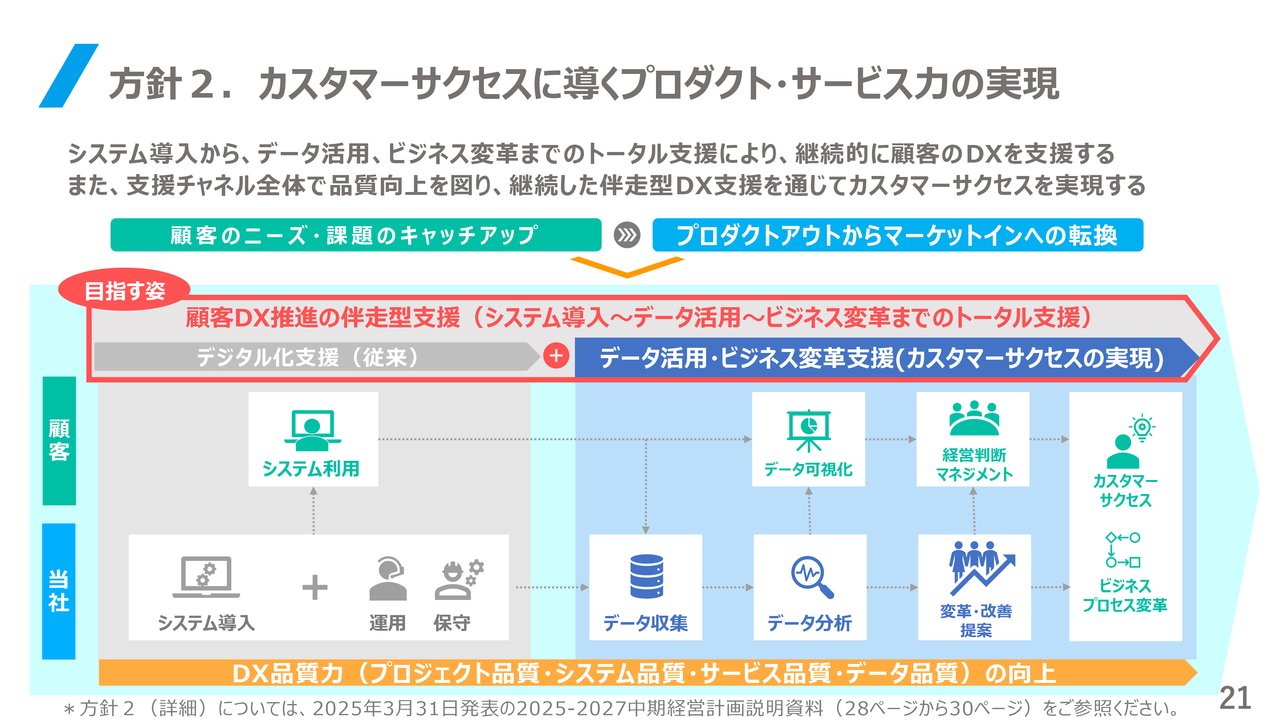

方針2. カスタマーサクセスに導くプロダクト・サービス力の実現

方針の2つ目「カスタマーサクセスに導くプロダクト・サービス力の実現」についてです。

これまでは、システム導入と運用・保守といったデジタル化の支援が当社の主力ビジネスでした。

今後はシステム導入と運用・保守だけではなく、データの利活用やビジネス変革の支援まで、伴走型のトータル支援のビジネスモデルへと転換していきます。

このため、データ利活用やビジネス変革支援などのサービスビジネスを強化し、システムだけではなく、データやサービスまでのDX品質力の向上を図っていきます。

こちらの方針2の詳細についても、2025-2027中期経営計画説明資料の28ページから30ページに記載していますので、ご参照ください。

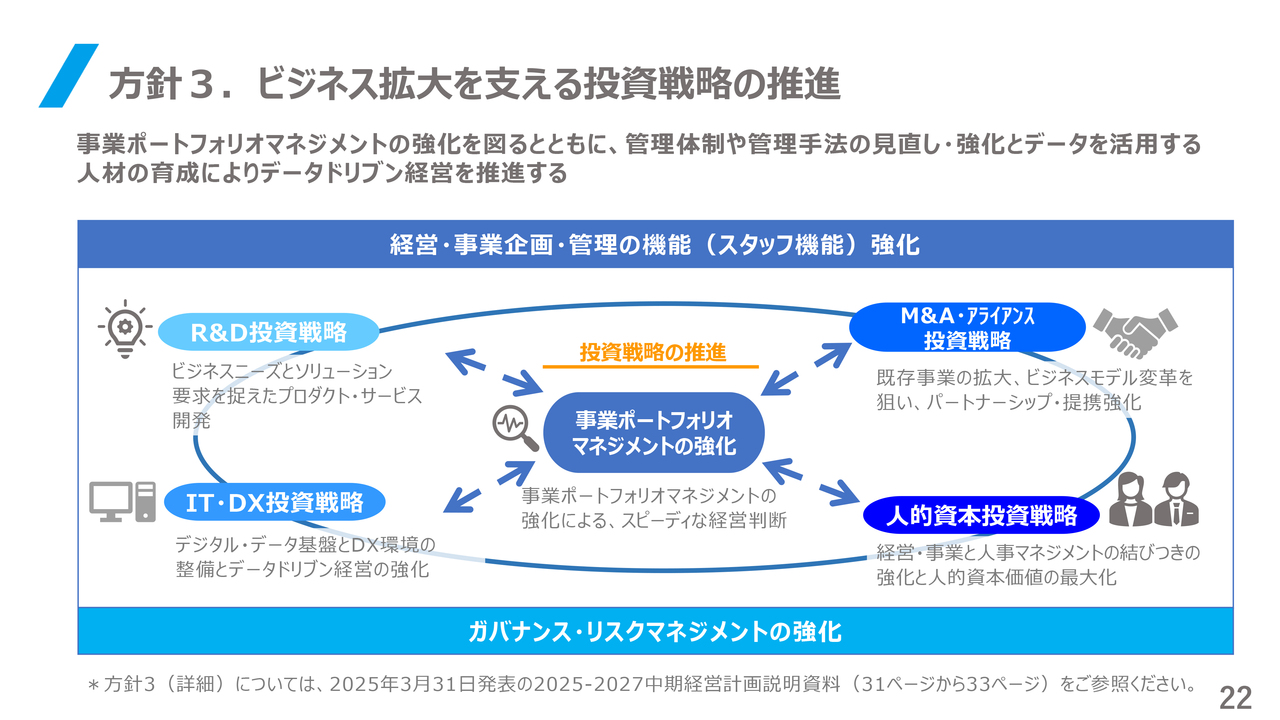

方針3. ビジネス拡大を支える投資戦略の推進

方針の3つ目「ビジネス拡大を支える投資戦略の推進」についてです。

これまでは事業の売上高や利益など、いわゆる収益性を主とした経営管理を行ってきました。今後は、投下した資本に対してどれだけ利益を上げているかという効率性を、重要な経営指標として管理していきます。このために、事業ポートフォリオマネジメントを強化し、管理体制や管理手法を見直します。また、データの利活用を促し、データドリブン経営を推進していきます。

事業ポートフォリオマネジメント強化により、事業に必要な投資戦略の立案や投資配分の最適化を行い、経営の効率性を高めていきます。

方針3の詳細についても、2025-2027中期経営計画説明資料の31ページから33ページに記載していますので、ご参照ください。

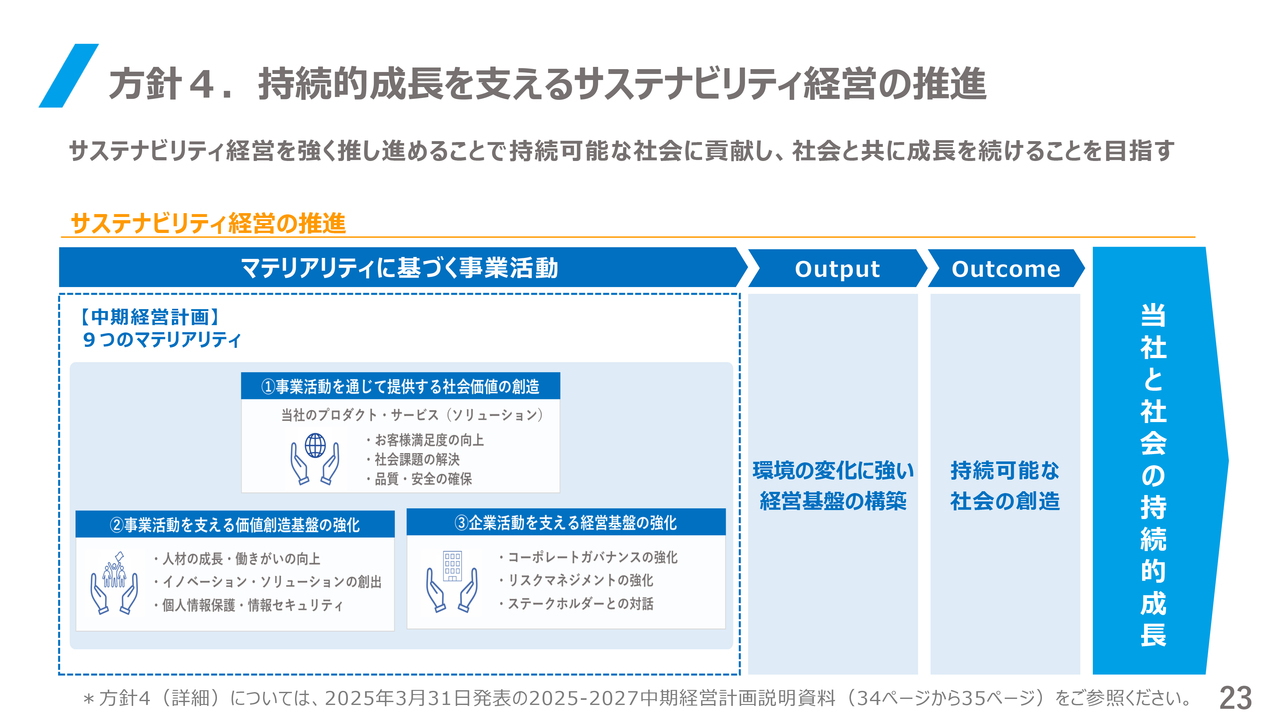

方針4. 持続的成長を支えるサステナビリティ経営の推進

方針の4つ目「持続的成長を支えるサステナビリティ経営の推進」についてです。

企業にはESGなどの社会的責任や、企業の持続的成長を両立させたサステナビリティ経営が求められています。

当社は、サステナビリティ経営における9つのマテリアリティを掲げ、各マテリアリティの中期的目標とKPIを設定し、取り組んでいます。

このサステナビリティ経営の推進により、環境変化に強い経営基盤を構築し、持続可能な社会の創造に努めていきます。方針4の詳細についても、2025-2027中期経営計画説明資料の34ページから35ページに記載していますので、ご参照ください。

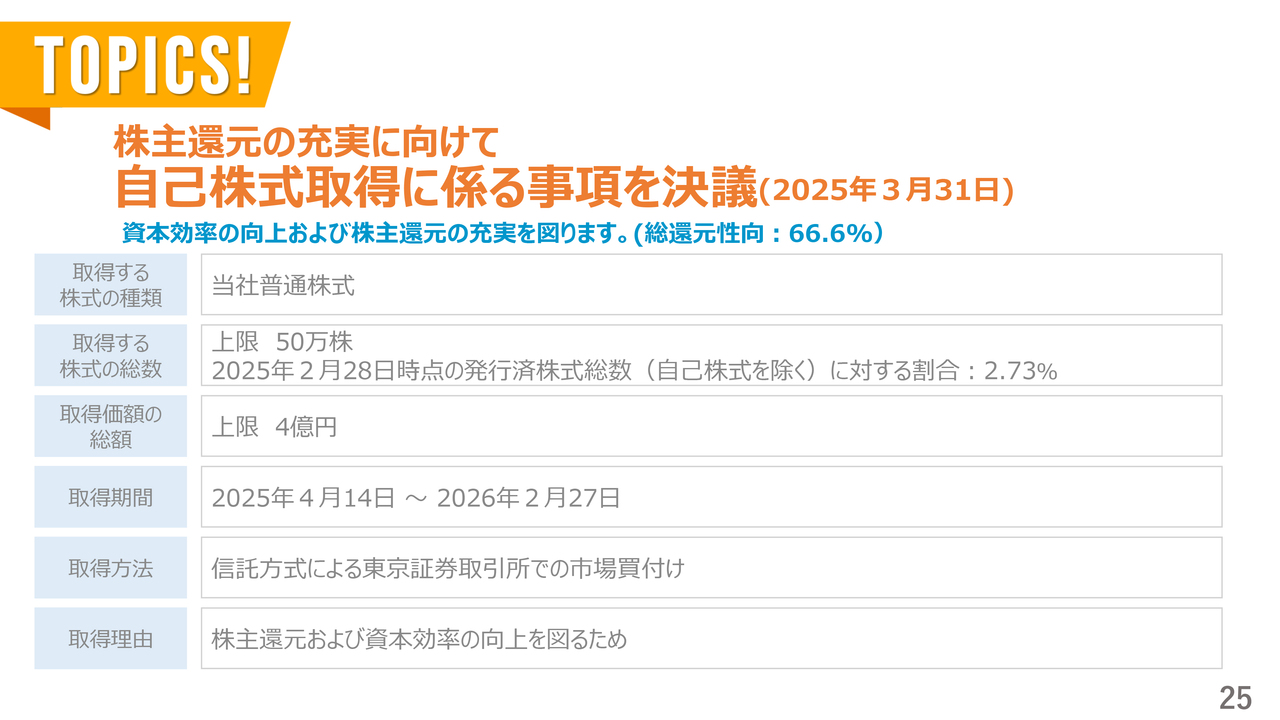

TOPICS!

トピックスを6つご紹介します。

1つ目のトピックスです。株主還元の充実に向けて、自己株式取得に係る事項を2025年3月31日の取締役会にて決議しました。

2025年4月14日から2026年2月27日までの期間において、上限50万株、金額にして4億円を上限として自己株式の取得を実施していきます。

TOPICS!

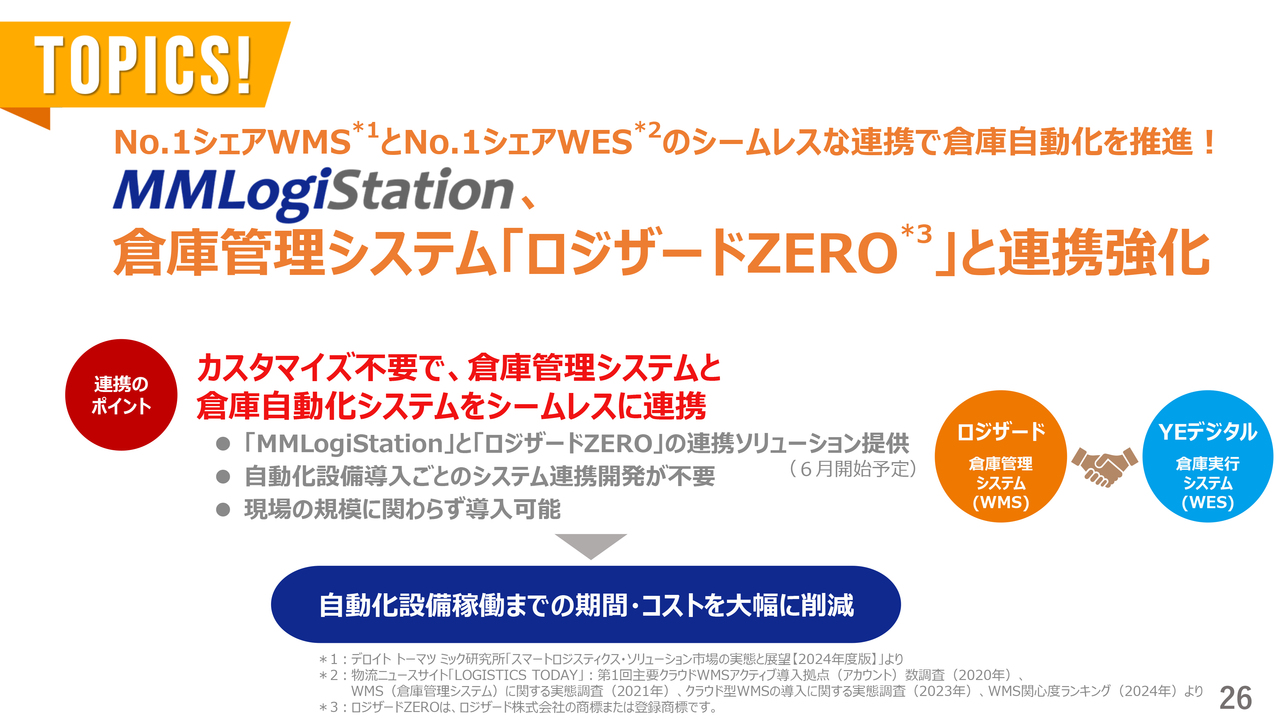

2つ目のトピックスです。No.1シェアWMSメーカーのロジザードさまとの連携強化を進めていきます。

当社のWESパッケージである「MMLogiStation」と、ロジザードさまのWMSを連携させることで、当社が最も苦手としていたWMSをゼロベースで作り込む工程が省けます。信頼のおけるパートナーと連携していくことで、WMSをイチからオーダーメイドで作るという取り組みをなくしていきます。

これによって、自動化設備稼働までの期間とコストの大幅な削減が可能になります。さらには、当社が昨年発生させてしまった品質問題といったようなものも、この取り組みにより撲滅できます。

このようなことから、ぜひ取り組んでいこうと考え、中期経営計画のスタートにおいて、ロジザードさまとの連携に踏み切りました。

TOPICS!

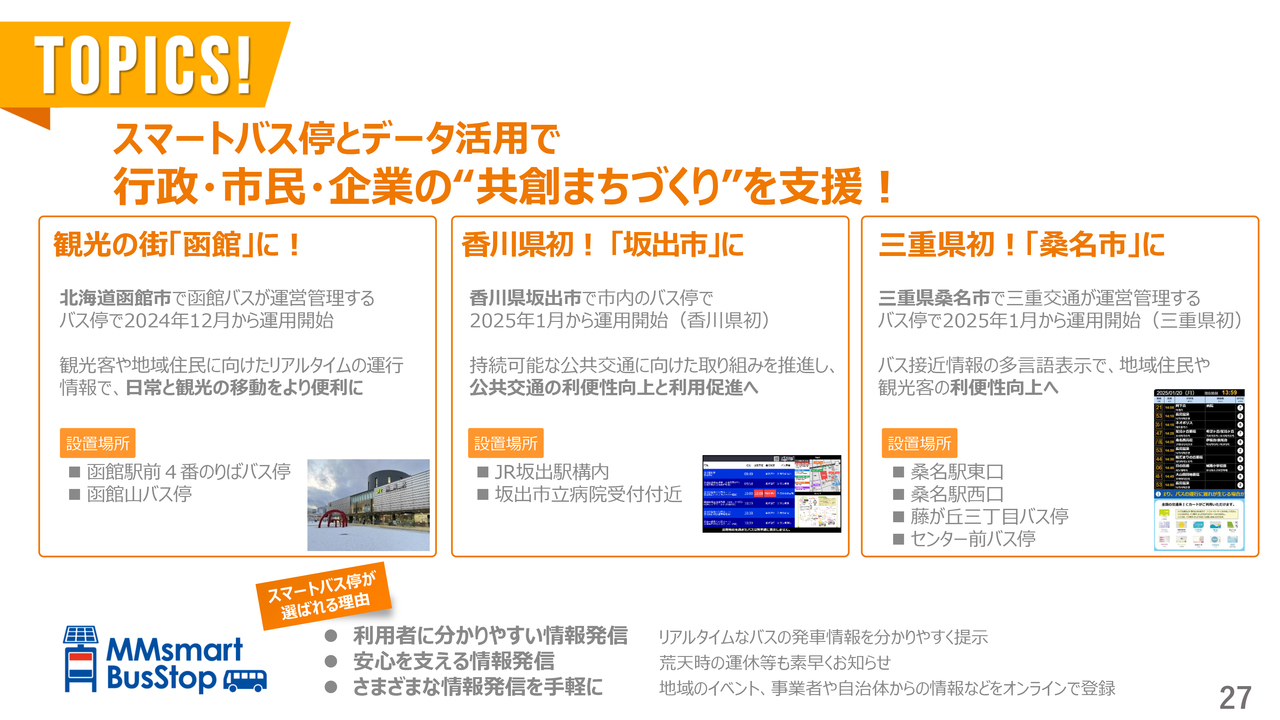

3つ目のトピックスは、当社が従来進めているスマートバス停事業についてです。

スライドに記載のとおり、観光の街である北海道函館市に日常と観光の移動をより便利にという目的で、函館駅前4番のりばのバス停と函館山バス停に設置されました。

また、香川県初となる坂出市に、公共交通の利便性向上と利用促進に向けて、JR坂出駅構内と坂出市立病院受付付近に設置されました。

加えて、三重県初となる桑名市に、バス接近情報の多言語表示で、地域住民や観光客の利便性を高める目的で、桑名駅の東口と西口、他2ヶ所に設置されました。

TOPICS!

4つ目のトピックスは、飼料タンク残量管理ソリューション「Milfee」についてです。

「Milfee」は、2022年7月から提供を開始しました。2024年11月時点で市場投入から2年4ヶ月が経過していますが、この度1,000農場を突破し、1,057農場への導入が確定しました。

スライド右側の日本地図において、緑色の丸が牛、赤色の四角が豚、青色の星印が鶏の農場を表しており、それぞれ802農場、87農場、168農場で当社の「Milfee」が稼働しています。

「Milfee」は、飼料メーカーや飼料販売会社、運送会社に飼料流通の合理化を目指して導入していただいています。地域としては、北海道や九州などで配送効率化の機運が高まっており、全国的に「Milfee」の展開が進んでいます。

また、当社では、この監視装置の上位で動く「Milfeeデリバリー」や「Milfeeオーダー」というアプリケーションの提供を2024年3月に開始しています。これらのアプリケーションが「Milfee」の設置を後押ししています。

エリア営業で、点からエリア一帯の面への展開により、今後ますます導入拡大が期待できます。

TOPICS!

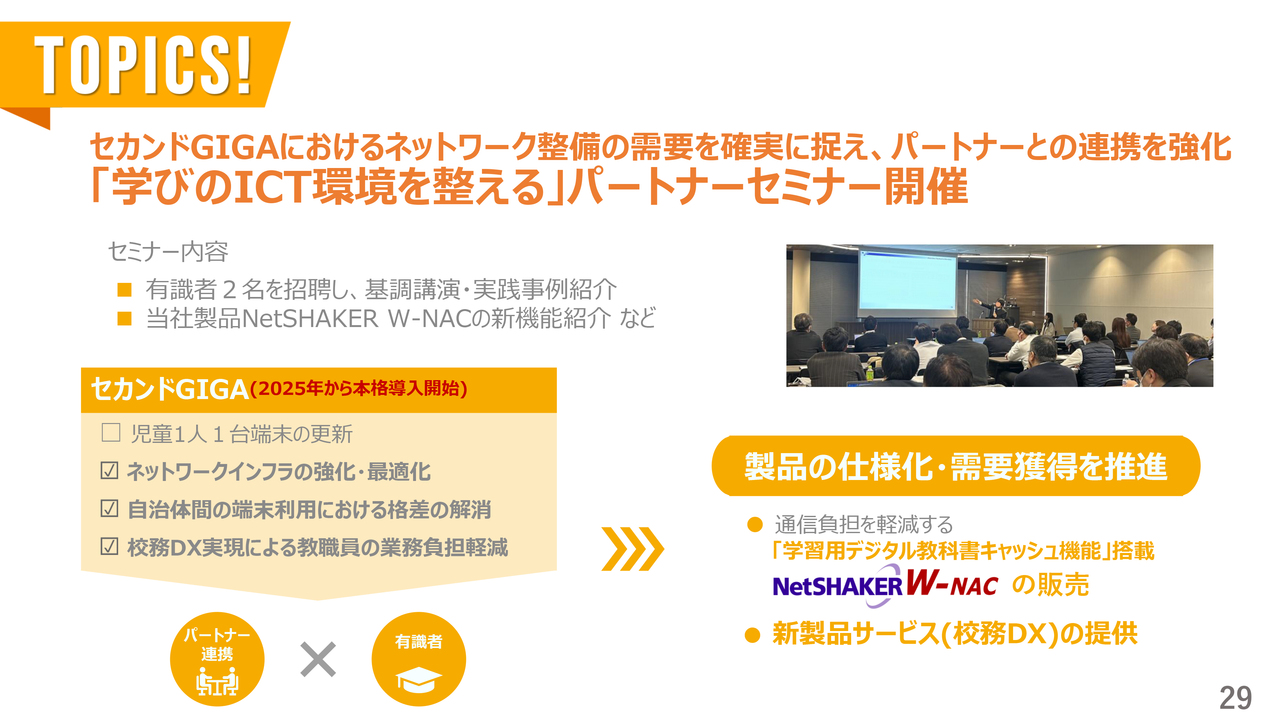

5つ目のトピックスは、当社が30年来取り組んできた文教市場に向けたものです。

「セカンドGIGA」におけるネットワーク整備の需要を確実に捉え、パートナーとの連携を強化していきます。

先日、当社の渋谷オフィスにお客さまをお招きし、「学びのICT環境を整える」パートナーセミナーを開催し、大盛況でした。内容としては、有識者2名を招聘し、基調講演と実践事例を紹介しました。

また、当社製品「NetSHAKER W-NAC」の新機能紹介も行いました。こちらの本格導入は、向こう3ヶ年にかけて2025年から始まります。

本格導入に向けて、ネットワークインフラの強化・最適化、自治体間の端末利用における格差の解消、校務DX実現による教職員の業務負担軽減というところから「NetSHAKER W-NAC」の特徴であるデジタル教科書を用いた授業が盛んに行われています。

また、基調講演を行った先生方からも、この事業を支援する強力な武器として当社の「NetSHAKER W-NAC」がぴったり当てはまるとお褒めの言葉をいただいています。

今から3年間、活発になる「セカンドGIGA」に取り組んでいくのが、この中期経営計画になります。

TOPICS!

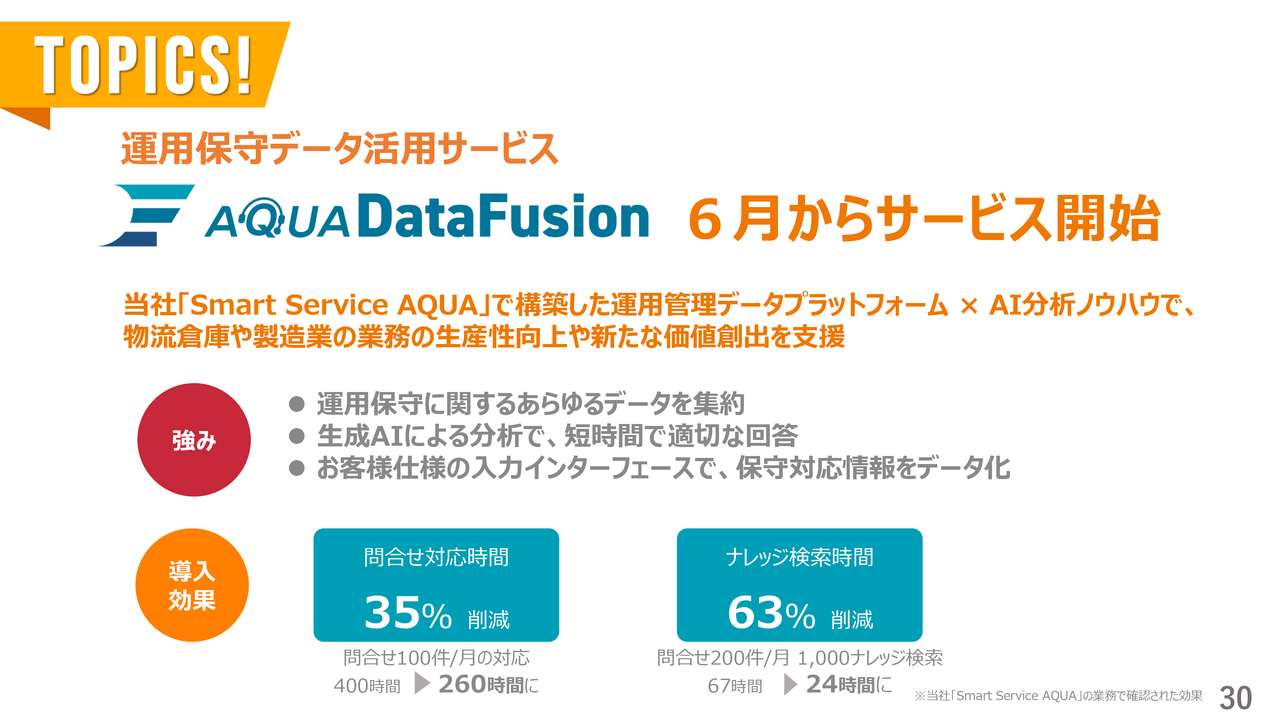

6つ目のトピックスは、北九州にある「Smart Service AQUA」という当社の運用保守センターについてです。

この6月から、物流倉庫や製造業界に向け「AQUA DataFusion」というサービスを開始します。

当社の「Smart Service AQUA」で長年構築してきた運用管理データプラットフォームに、AI分析ノウハウをかけ合わせて、物流倉庫や製造業の業務の生産性向上や新たな価値創出を支援するものです。

当社の「MMLogiStation」を導入いただいたお客さまのデータなどは、もれなくこの「AQUA DataFusion」のサービスに蓄積されます。

強みとしては、1つ目に運用保守に関するあらゆるデータを集約し、2つ目に生成AIによる分析で、短時間で適切な回答が可能になり、3つ目にお客さま仕様の入力インターフェースで、保守対応情報をデータ化できるようになります。

もう少し具体的にご説明すると、ある物流倉庫において何らかのトラブルが起こったとします。そのトラブルが、当初は修復に2時間くらいかかってしまったというケースで、どのような対処をして、どのようなリカバリーを経て正常化できたのか、お客さまのあらゆるデータが「AQUA DataFusion」の中に溜まっていきます。

これを蓄積していくことで、同じようなエラーコードが出た際には、修復に従来2時間かかっていたものが、10分から15分で解決できるようになります。

このような機能を提供するサービスで、導入効果としては問い合わせ対応時間を35パーセント削減し、ナレッジ検索時間も63パーセント削減することが期待できます。

質疑応答:IoTソリューション事業の成長要因について

司会者:「IoTソリューション事業が大きく成長する見込みですが、物流DXの再加速が主な要因でしょうか? 具体的に見通せている計画などがあれば教

新着ログ

「情報・通信業」のログ