【QAあり】アピリッツ、成長路線への土台作りを推進 2030年1月期には売上高200億円・営業利益20億円の実現を目指す

目次

永山亨氏(以下、永山):ご視聴いただき、誠にありがとうございます。株式会社アピリッツCFOの永山です。本日はわかりやすくご説明できればと思っていますので、よろしくお願いします。

本日のコンテンツです。当社はまだ小型株でご存じない方も多いと思いますので、まずコーポレートサマリからお話しした後、当社の3つの主軸事業についての概要、そして3月17日に発表した前期の決算および業績予想・配当予想を踏まえた足元の状況、最後に成長戦略ということで、全部で5つのポイントについてお話しします。

会社概要

永山:コーポレートサマリです。当社は「ザ・インターネットカンパニー」というビジョンと、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」というミッションを掲げています。

簡単に言いますと、当社の事業の中心はデジタル化に伴う開発です。創業は2000年で、それ以来一貫してシステム開発などに取り組んできました。将来的にもこの取り組みを継続していきたいという想いで掲げています。

会社概要

永山:主な事業は3つあります。1つ目はWebソリューション事業で、アプリケーションや大規模システムの開発を行っています。

2つ目は、デジタル人材育成派遣事業です。ここで急に「人材派遣」という言葉が登場したことを不思議に感じられるかと思いますが、ニュースでも報じられているように、現在デジタル人材が不足しています。当社はエンジニアやクリエイターを数多く抱えており、作ることと人材を貸すビジネスが両輪で成り立つため、これに取り組んでいます。

3つ目は、オンラインゲーム事業です。この事業では、「PlayStation(プレイステーション)」といったコンシューマー向けのゲームではなく、スマートフォンのゲームに限定して取り組んでいます。

本日は、これら3つの事業が当社の軸になっていることを覚えていただければ幸いです。

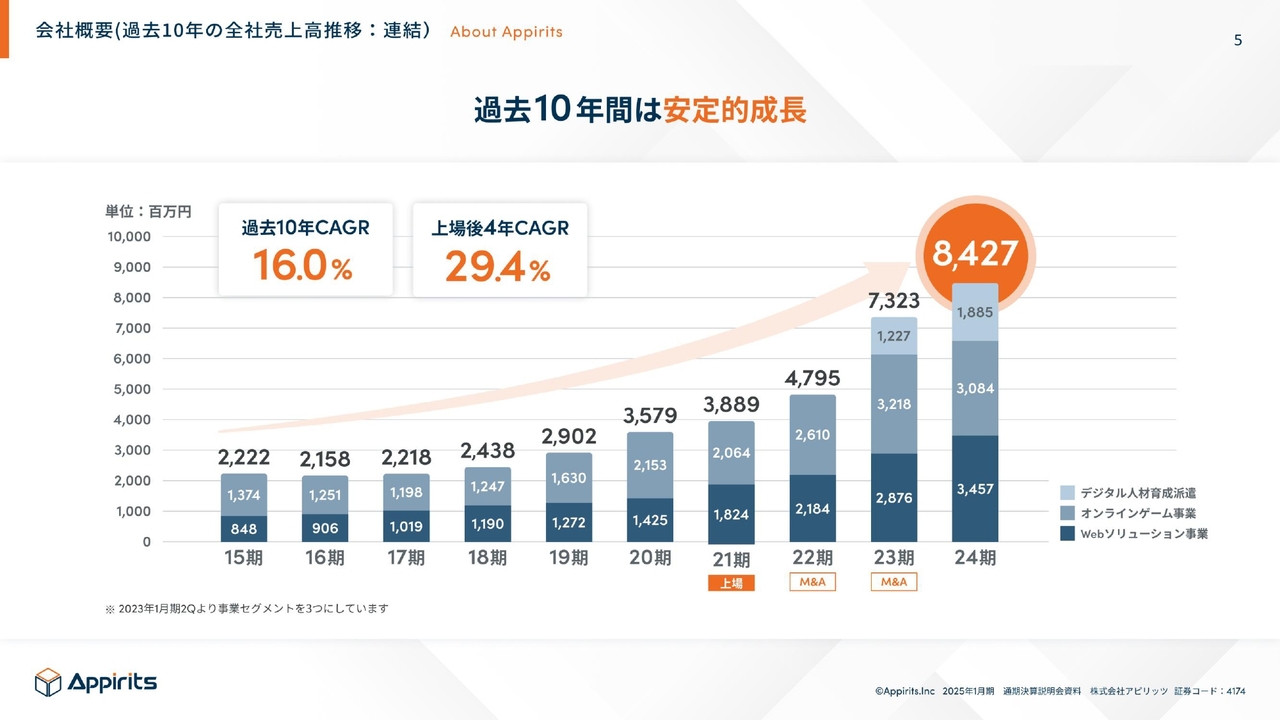

会社概要(過去10年の全社売上高推移:連結)

永山:過去10年間の成長の軌跡です。ご覧のとおり、2021年2月の上場以降、急カーブでなんとか成長しています。特に安定的に成長しているところがポイントです。

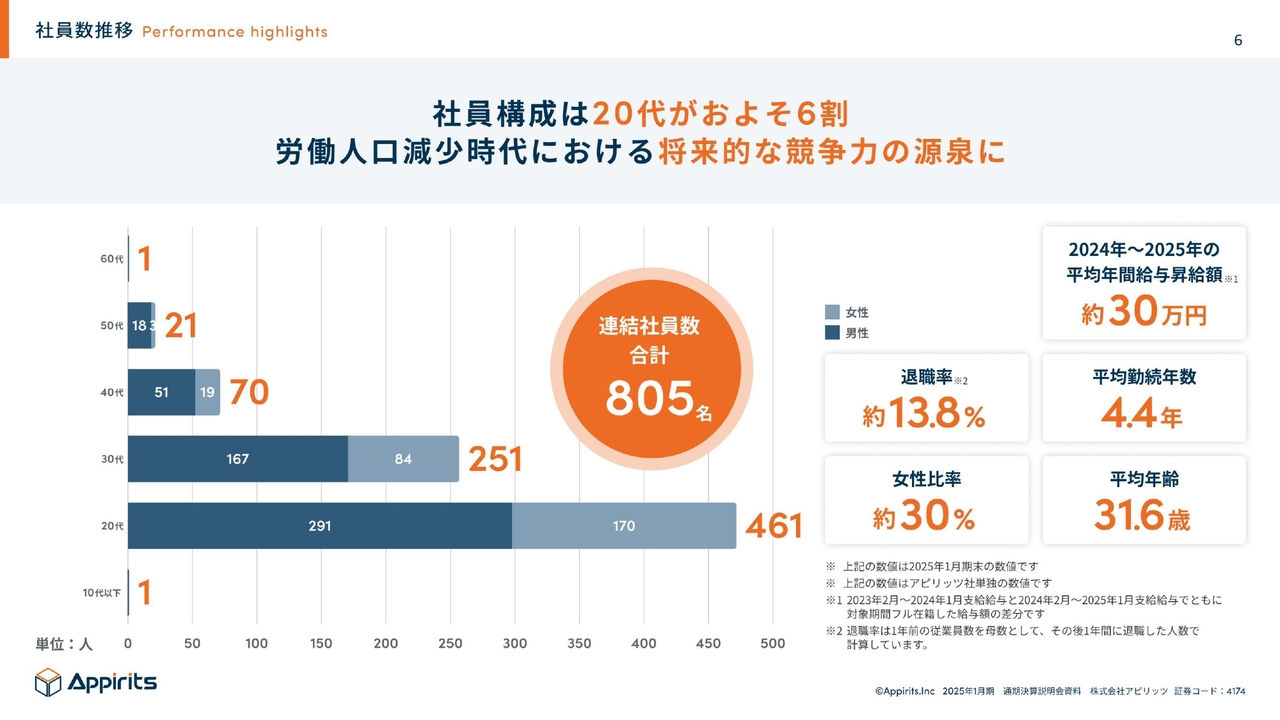

社員数推移

永山:当社のもう1つの特徴である、社員の年齢構成をスライドに示しています。ご覧のとおり、20代がおよそ6割を占めています。昨今、「労働力が足りない」と言われている中、若者を採用しなければ、10年、20年単位で会社が衰退していってしまいます。したがって、当社ではこの構成で若者を継続的に採用しています。

当社には3つの主要事業があり、社員は若者が中心であると覚えていただければと思います。

井上綾夏氏:ここからは、質問を交えながら進めていきたいと思います。退職率は、同業他社と比較すると低い数字になっているのでしょうか?

永山:まったく同じように取り組んでいる会社のデータはなかなか出てきませんが、同業他社と比較すると退職率は高くもなく、低くもないと思います。退職・採用については、後ほど成長戦略のところでもご説明します。

24期トピックス

永山:事業概要をご説明します。まず、Webソリューション事業についてです。何を作っているのかは見てもらうほうが早いと思い、スライドに事例を挙げています。

例えば、株式会社カプコンさまの40周年記念サイトを担当しました。「サイト」と言うとホームページを作っていると思われてしまいますが、どちらかというと、Webサイトを訪れた方が、サイト内でファミコンのゲームで遊べるといった大規模開発を担当しています。

当社では、システム開発に加え、オンラインゲームの事業も営んでいるため、カプコンさまから「両方わかるよね」ということで指名された事例です。

23期トピックス

永山:もう1つの事例は、株式会社さとふるさまです。投資家のみなさまにはなじみ深い企業かと思いますが、スマートフォン向けのアプリケーションを開発しています。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):最近はOEMで顧客名簿など接点がある会社に出しているケースがあります。さとふるさまも、そのようなことを行っているのでしょうか?

永山:そこまでは至っていません。

坂本:これが進むと、御社の仕事が増えると考えてよろしいですか?

永山:おっしゃるとおり、パッケージ化することができれば一番よいと思います。しかし、どうしてもお客さまごとにカスタマイズの要件が違ってくるため、ある程度体系立てて、似たものを作れるように社内で工夫している状況です。

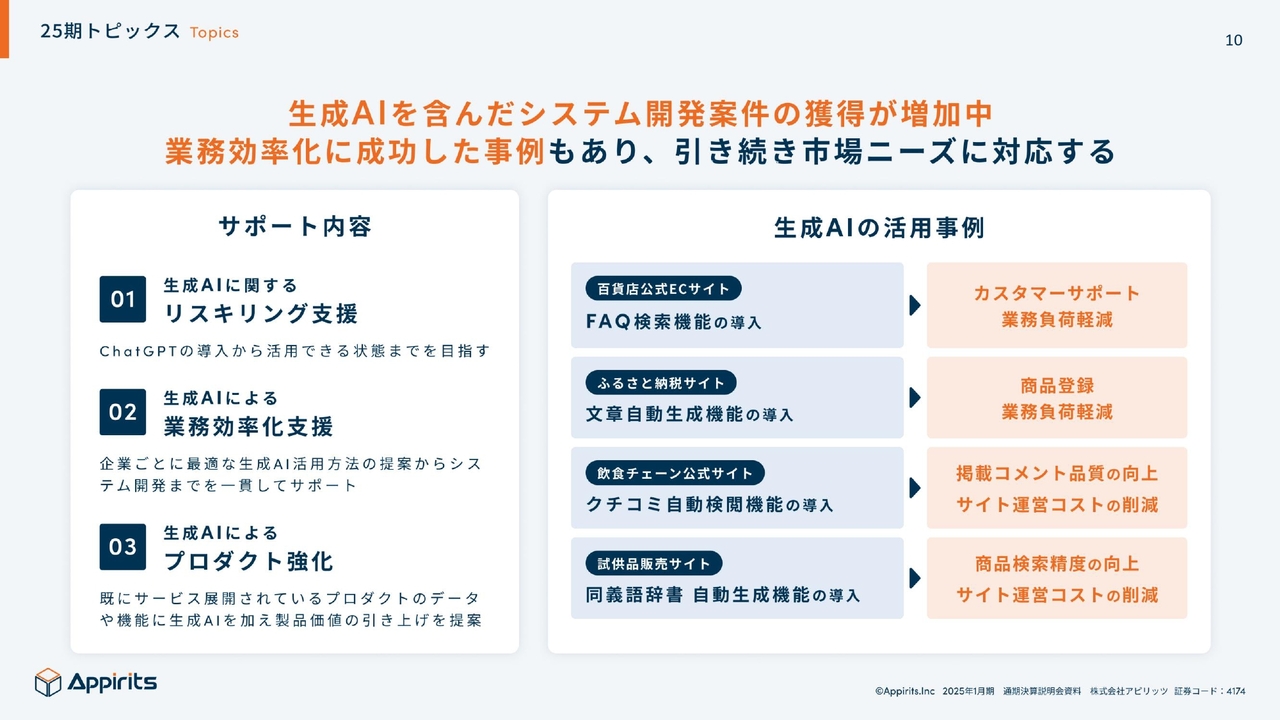

25期トピックス

永山:最近では聞かない日がないほど、「AIを活用していますか?」というご質問をいただきます。大規模システムの開発時には、お客さまから「生成AIを組み込んでください」という要望が増えている傾向があるため、当社も当然対応しています。

生成AIの活用には2つの観点があります。1つはエンジニアリングする時の効率化、つまり社内の効率化に活用しています。もう1つは、それをプロダクト化し、開発時に組み込むことを推進しています。

坂本:生成AIの活用例があれば教えてください。

永山:例えば、ECサイト上でFAQ検索機能をみなさまも使っているかと思います。わからないことを検索できる機能ですが、自分が欲しい答えになかなかたどり着けないことが往々にしてあると思います。

そこに生成AIを組み込むことで、より精度の高い答えが返ってくる仕組みを実装したことが、お客さまの事例の1つとしてあります。

坂本:生成AIは開発側でも使われていますか? 例えば、開発プロセスに生成AIを使うことによってスピードアップした事例はあるのでしょうか?

永山:現在、段階的に取り組みを進めているところです。ソースコードのレビュー方法など、生成AIを活用した開発手法を検討・推進しています。

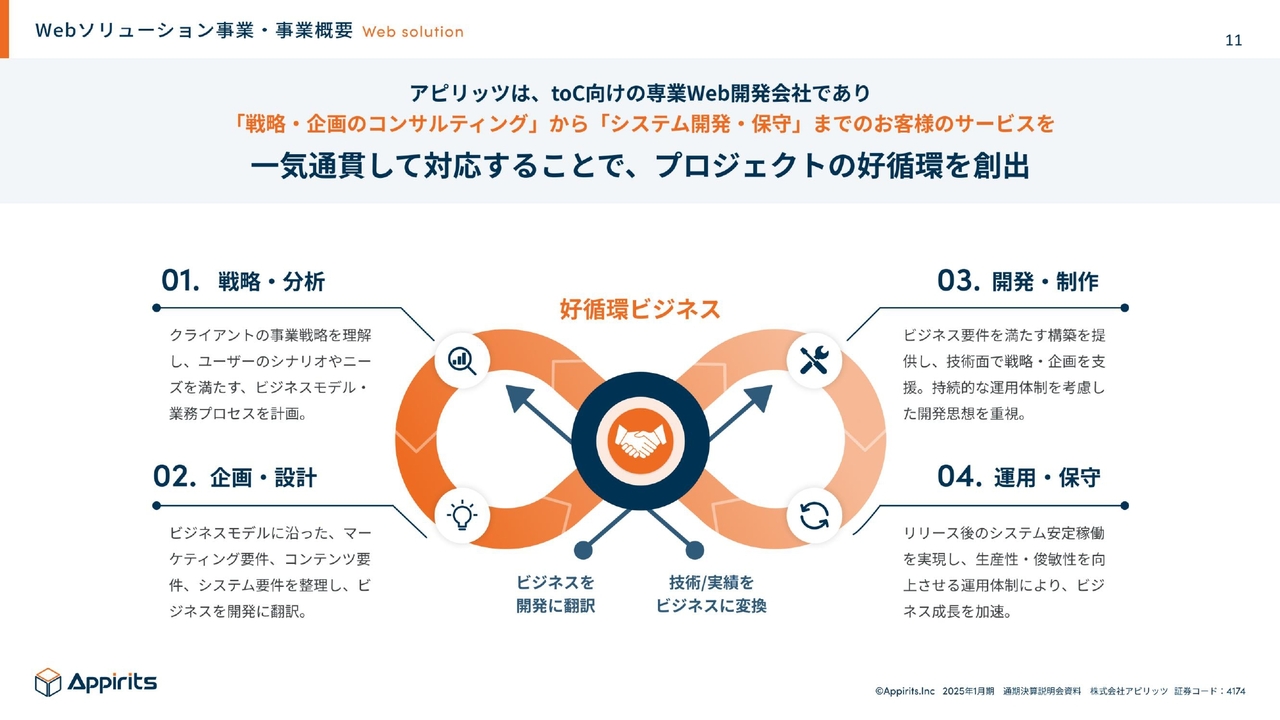

Webソリューション事業・事業概要

永山:ここまでは我々が作っているものについてご説明しました。次に、どのような特徴があるかをご説明します。

当社の特徴は、一気通貫での開発です。当社をあまりご存じない方には、言われたものを作っていると認識されています。

しかし実は、先ほどご紹介したさとふるさまを例に挙げると、「ふるさと納税のために、このようなアプリケーションを作りたい。ユーザーはどの層で、どのように取り組んでいけばよいのだろうか?」といった戦略・分析といったコンサルティングから行っています。

その後、要件をかため、企画・設計を行った後、開発に進みます。さらに、アプリのリリース後には継続的な運用・保守が必要になります。このように、上流から下流まですべてを担当できることが当社の特徴の1つです。

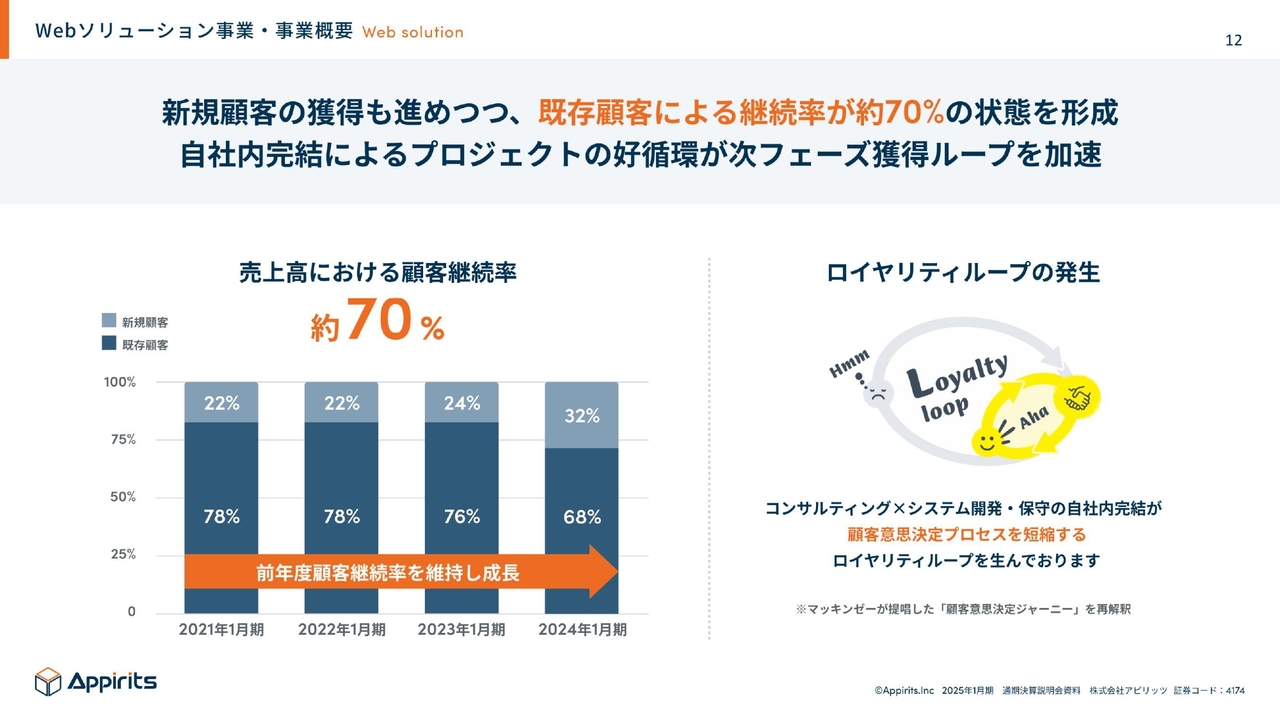

Webソリューション事業・事業概要

永山:この特徴を活かして事業を進めることで、当社では売上高における顧客継続率が約7割と非常に高い状態になっています。請負契約のため単発での受注となりますが、それでも高い継続率を形成しています。

この理由として、当社がお客さまのビジネスを理解し、開発・運用・保守まで行っていることで、次に新しい機能の開発を求められる時に、当社がお客さまのビジネスを最も理解しているパートナーになり得ていることが挙げられます。

お客さまがわざわざもう一度ゼロイチで知らない会社へ開発をお願いするかというと、お客さまのリソースやコストを考えると、よほどのことがない限りそうはならないため、当社を指名していただいている状況です。

坂本:これまでのご説明で、お客さまが御社の仕事に非常に満足されているため、ロイヤリティループが回り続けていること、またDX案件を含む開発案件の引き合いが非常に強く、案件を選べる状況にあるというお話がありました。これらが成長の重要なポイントの1つだったと思っています。

足元で新規の案件が増えているのは、受注環境が一段落したからなのでしょうか? あるいは、他の案件が獲得できるようになったのか、または新規顧客の開拓に方針転換したのかなど、理由を教えてください。御社ではM&Aも実施していますので、その影響も含めてお願いします。

永山:既存顧客の継続率は若干下がっていますが、戦略的な判断というよりは自然な流れであり、引き合いは引き続き多くいただいています。

坂本:営業活動はほとんど行っていないとうかがいました。

永山:おっしゃるとおりです。市場は引き続き活況のため、案件の組み合わせや選択を慎重に検討しています。当社としても新規顧客を開拓し、システム開発の領域も広げていきたいと考えています。そのため、ある程度意図的に受注を進めていますが、新規案件の獲得を方針として掲げてそちらに振り切っているわけではありません。

坂本:自然な流れでそのようになっていると理解しました。それでも高い継続率だと思います。従来どおり取り組んできた結果、このような状態になったということですね。

永山:おっしゃるとおりです。

坂本:環境は変わっていないと理解しました。

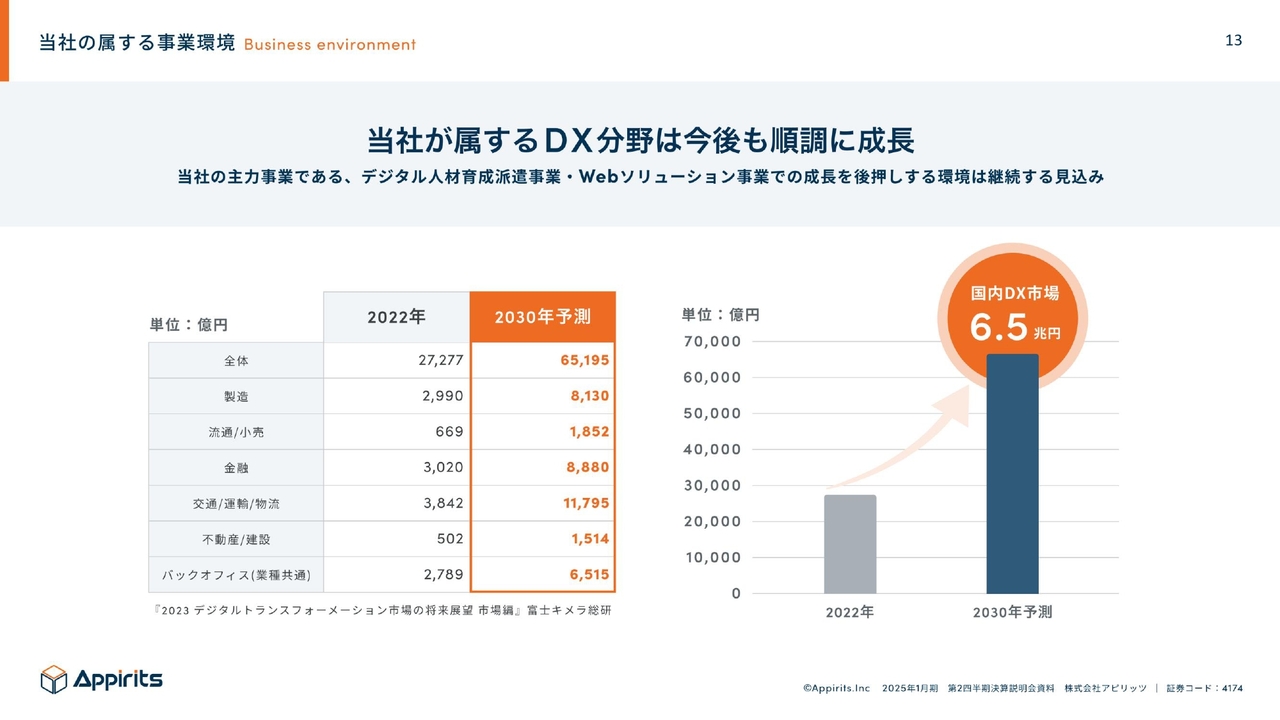

当社が属する事業環境

永山:市場環境です。DX市場、いわゆるデジタル化の市場環境について、我々もその海で泳いでいますが、非常に良い状況となっています。

坂本:各セクターで市場規模が伸びていく見通しですが、御社はどのセグメントが強いのでしょうか? 例えば百貨店やさとふるさまの案件など、今までに大規模な案件に取り組んだところでは売上が伸びているかと思いますが、御社で得意としているセクターはあるのかを教えてください。

永山:実は特定の「ここが強い」という領域は持っていません。当社には、いろいろな事業や業態のお客さまがまんべんなくいます。業態によって「苦手だから受注しない」ということも、現状は行っていません。

坂本:そうなのですね。あまり言い方は良くありませんが、仕事がひっ迫しているからという理由で、驚くほど安価で依頼してくるような企業はなく、各社に適正な単価をご理解いただいているということでしょうか?

永山:おっしゃるとおりです。

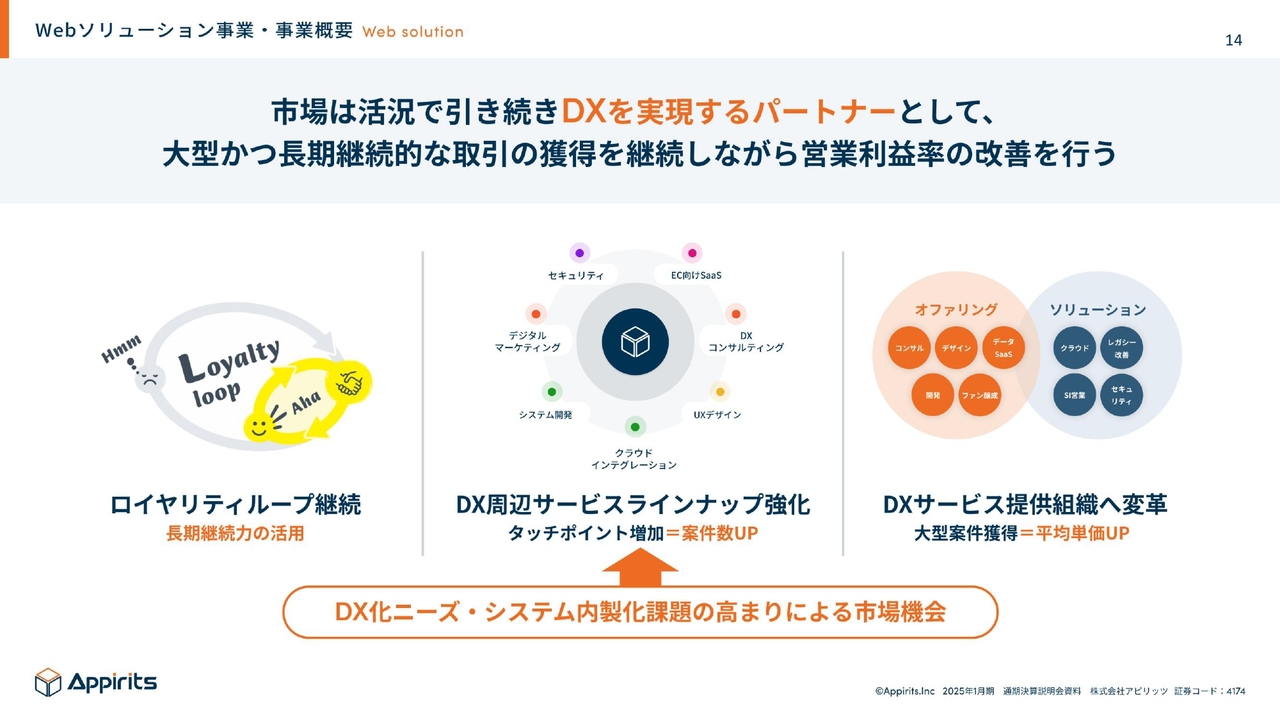

Webソリューション事業・事業概要

永山:そのような市場環境においてロイヤリティループを継続し、さらに一気通貫で取り組んでいるため、「ゼロイチで作ってね」というお客さまもいれば、「作るところだけ担当してね」「企画のみ担当してね」というお客さまもいます。我々はお客さまのニーズに応じ、どの工程であっても柔軟に対応できます。

そのため、お客さまとの接点が増え、さらに市場環境も良好なため、案件の大型化が進んでいる状況です。案件の大型化は平均単価の上昇につながり、この相乗効果によってWebソリューション事業の持続的な成長を目指しています。

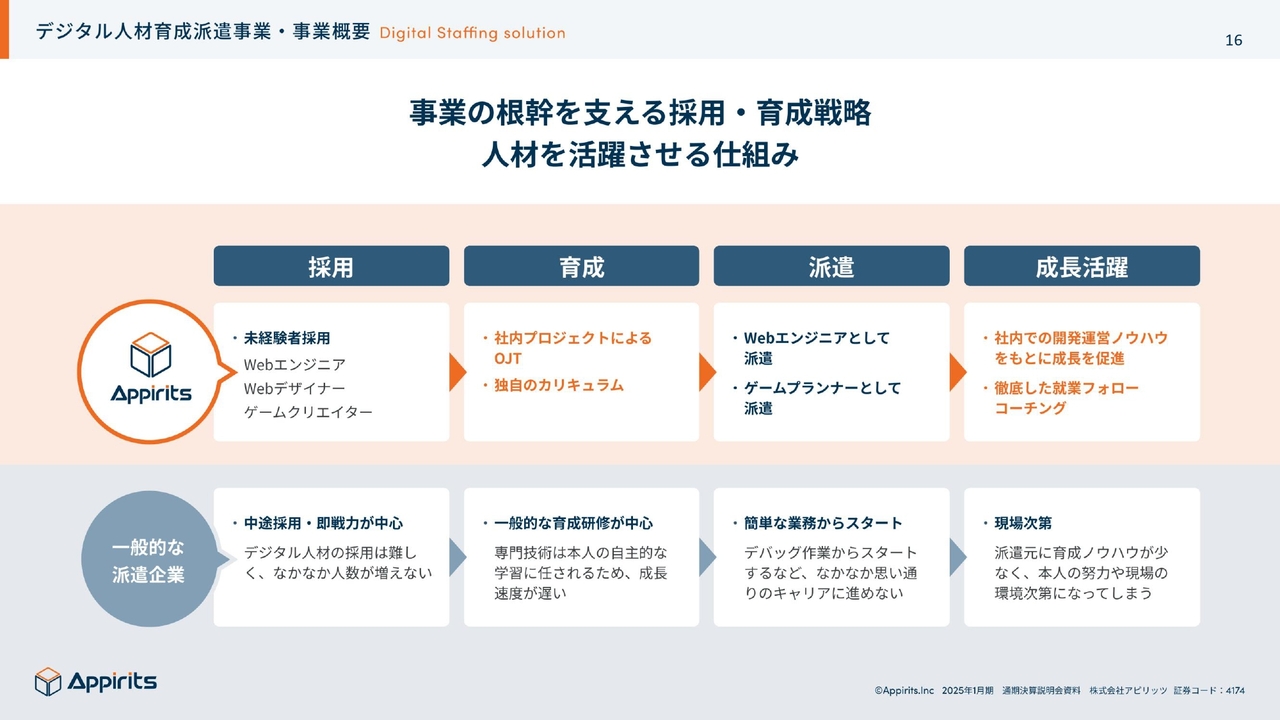

デジタル人材育成派遣事業・事業概要

永山:デジタル人材育成派遣事業についてです。この事業の特徴は、単に派遣事業と言わず、名称に「育成」が含まれていることからも伝わるかと思います。

冒頭でご説明したとおり、お客さまのシステム開発のニーズはWebソリューション事業で対応しています。一方、デジタル人材育成派遣事業では、自社内に開発部隊を持ちながらも人材が不足している企業に対するサービスとなっています。

未経験に近い人を多く採用し、育成してから派遣するところも特徴です。スキルのある経験者を採用しようとすると、コストと時間が非常にかかります。しかし、当社は20年以上にわたってこの事業を続けてきており、人材の育成に強みがあるため、未経験に近い人を採用し、育成して派遣するという事業を確立しています。

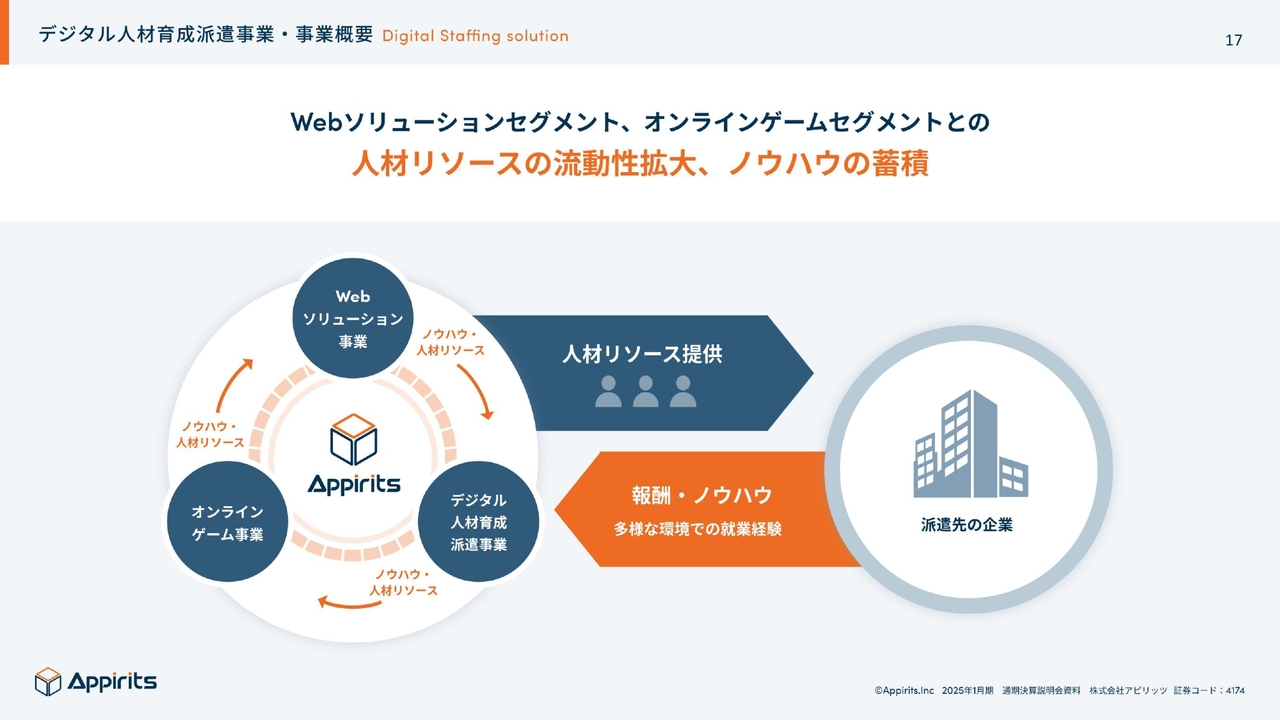

デジタル人材育成派遣事業・事業概要

永山:デジタル人材育成派遣事業は、3つの事業のハブのような役割も持っています。例えば、オンラインゲームが終了して次のプロジェクトが始まるまでの期間や、Webソリューション事業で受注の合間に人材を効率的にアサインできない時期があります。

このような場合、社内の人材を人材派遣部門へ一時的に異動させて外部へ派遣することで収益化が可能です。受託開発会社の宿命として、どうしても空き稼働が発生してしまいます。投資家や株主の方々からも、「空き稼働はどのくらいですか?」というご質問をいただきますが、この事業が3つの事業間のハブとして機能することで、空き稼働の低減に貢献しています。

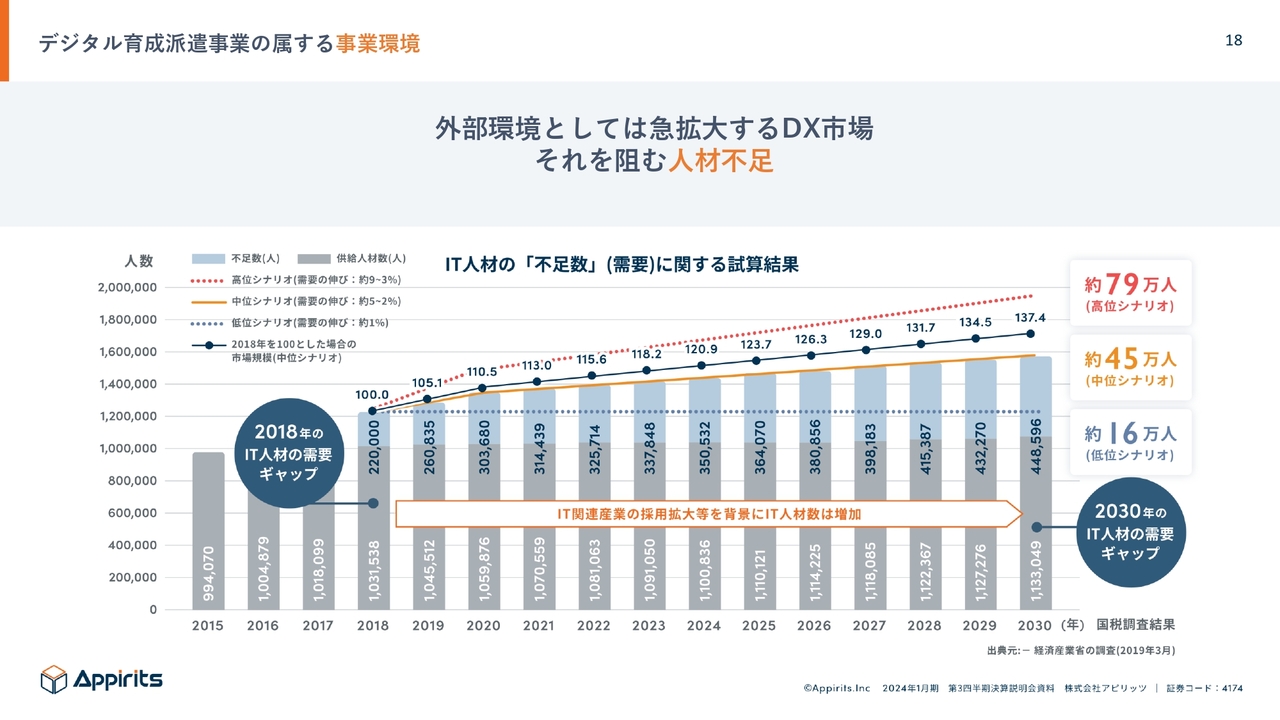

デジタル育成派遣事業の属する事業環境

永山:デジタル人材育成派遣事業の市場環境です。ご覧のとおり、少子化や労働人口の減少を背景に、これからも引き合いは増えると予想しています。

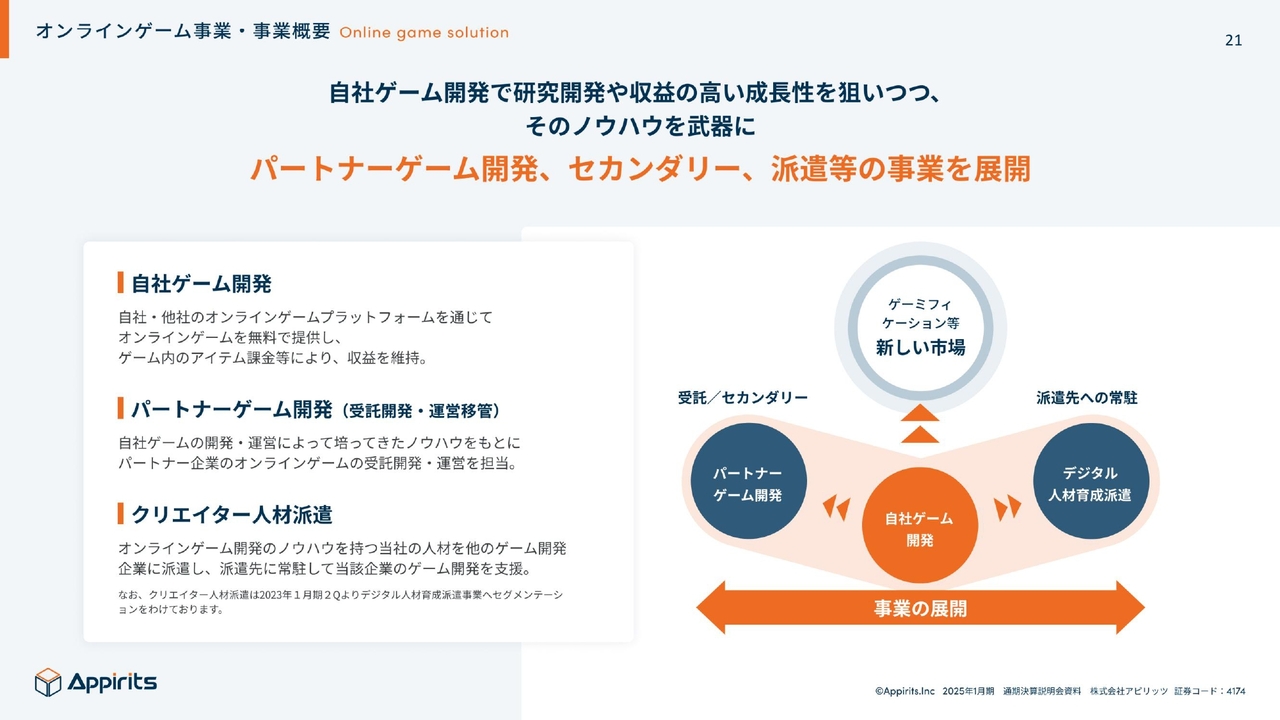

オンラインゲーム事業・事業概要

永山:オンラインゲーム事業です。この事業は、投資家の方々からはボラティリティーが高いという理由で嫌われる傾向がある分野かと思います。

このオンラインゲーム事業の中には、3つのポートフォリオがあります。1つ目は「自社ゲーム開発運営」です。これがみなさまのイメージする、自分たちでIPを考えて開発し、運営するというものになります。

2つ目は「受託開発・運営」です。これは、アカツキさま、セガさま、マーベラスさまなどの大手ゲーム会社から開発あるいは運営を委託されるものになります。ゲームの売れ行きに業績が左右されず、受託開発や受託運営の費用として収益が上がるため、非常に安定的な売上が確保できます。

3つ目は「運営移管(セカンダリー)」です。他社が運営していたゲームを移管し、当社が引き続き運営します。スライドにある「UNI'S ON AIR(ユニゾンエアー)」はアイドルに関するゲームで、もともとはアカツキさまが運営していたものを当社に移管し、引き続き運営しています。

受託開発・運営による安定的な売上をもとに、自社ゲーム開発運営や運営移管でトライしています。ボラティリティがまったくないわけではありませんが、一般的なゲーム会社に比べて抑えながら取り組んでいることが、当社のオンラインゲーム事業の特徴です。

オンラインゲーム事業・事業概要

永山:さらに、先ほどデジタル人材育成派遣事業のところでご説明したように、ゲームの案件が終了したら人材派遣のほうへ異動してもらい、空き稼働を作らないことも、収益の安定性を図るための方法の1つとして行っています。

以上、3つの事業のご説明でした。

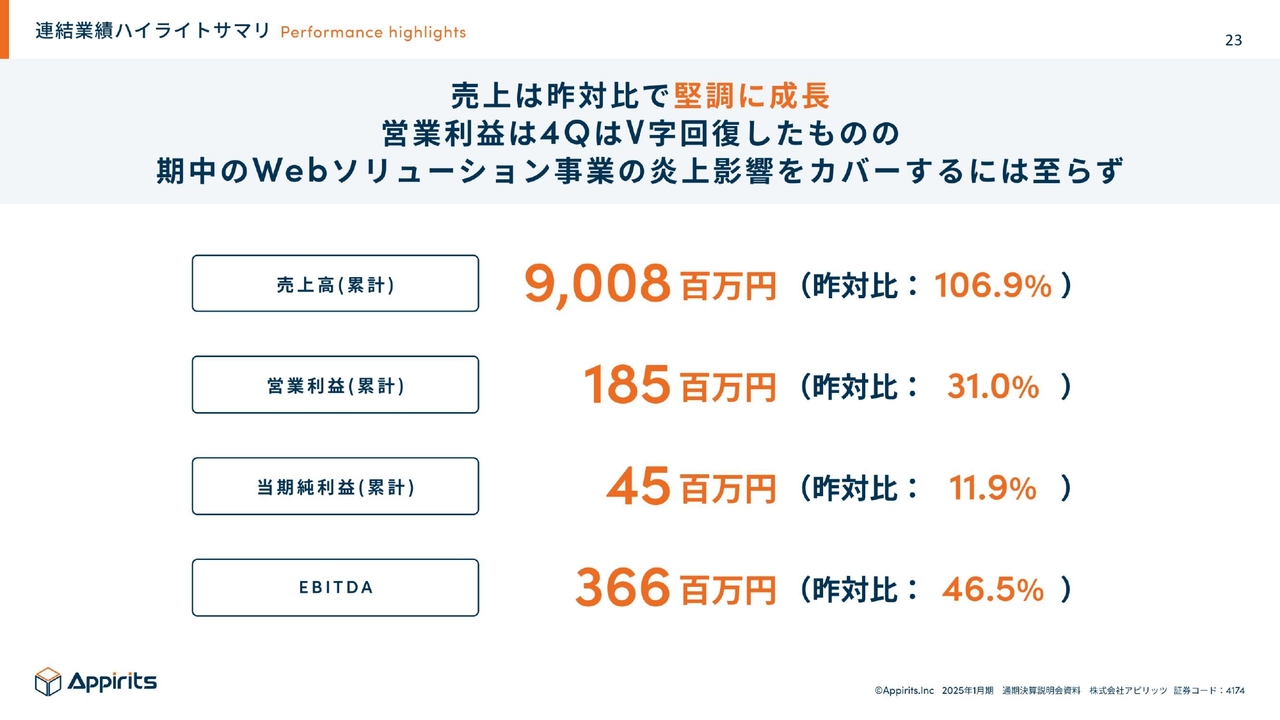

連結業績ハイライトサマリ

永山:3月17日に発表した2025年1月期の通期決算についてご説明します。本日は時間の都合上、セグメントごとの詳細説明は割愛しますが、詳しい内容はIRページでご確認いただけます。

売上高は90億800万円で、昨年比106.9パーセントとなりました。営業利益は1億8,500万円で、昨年比31パーセントでした。本日初めて聞いた方にとっては、「先ほど安定的な経営と言っていたではないか」と思われるかもしれません。実は第2四半期に、Webソリューション開発において納期の遅延が発生してしまいました。

この遅延をリカバリーするため、外注費の投入や各種コストを集中的に投下して対応しました。その影響もあり、売上高は業績予想および昨年比ともに計画どおりとなったものの、営業利益が大幅に減少する結果となりました。

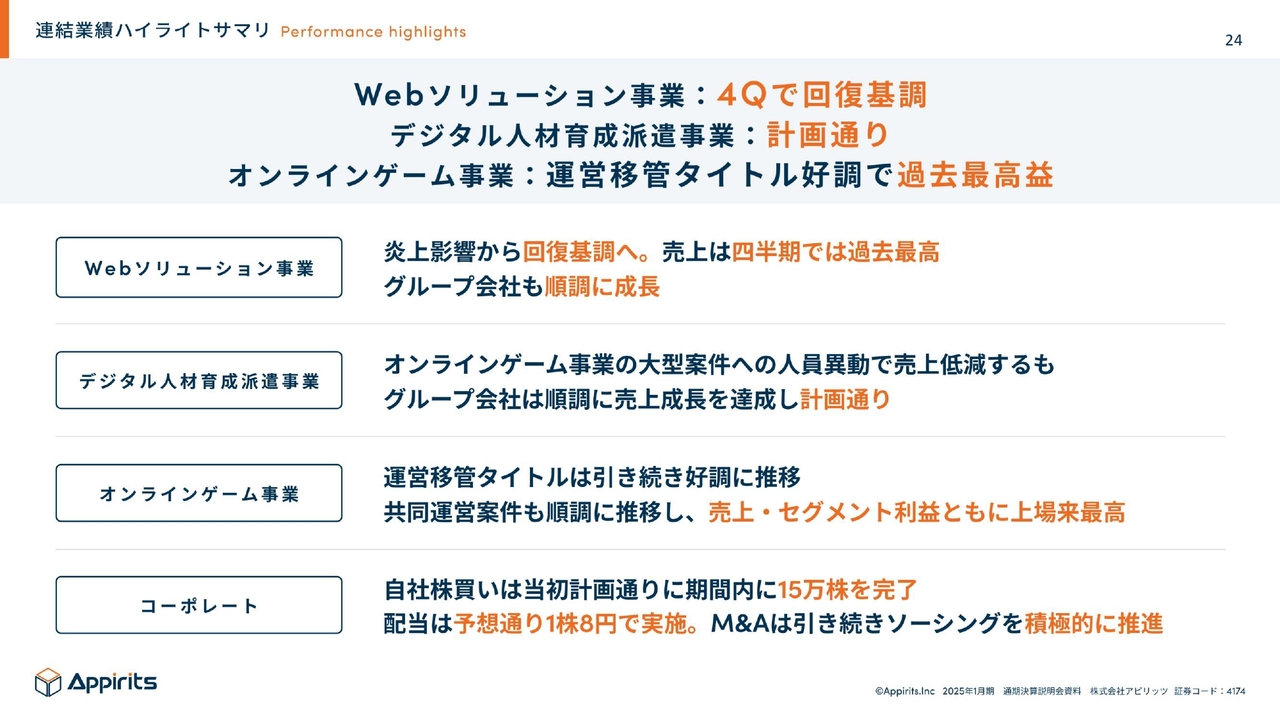

連結業績ハイライトサマリ

永山:事業ごとの業績ハイライトです。先ほどご説明したとおり、Webソリューション事業は納期遅延の案件があったため、第2四半期、第3四半期に減少しました。

ただし、Webソリューション事業全体の業績が悪かったのではなく、該当の大型案件1つのみが課題を抱えた結果です。したがって、受注環境は良好です。言葉を選ばずに言えば、我々が自爆してしまったという状況です。

デジタル人材育成派遣事業は計画どおりでした。オンラインゲーム事業は、売上高・セグメント利益ともに上場来最高となりました。

Webソリューション事業での課題が発生しなければ、業績予想を達成できたはずでしたが、結果として株主のみなさまにはご迷惑をおかけし、利益目標を達成することができませんでした。しかし、この影響は1案件に限定されていたことは強調させていただきます。

そして、当社の成長戦略の重要な柱として掲げているM&Aも、着実に進めています。前期においては2社とのM&Aを実施することができました。

また、1株当たりの配当は、上期8円、下期8円と予想していました。業績は落ち込んだものの、財政状況を総合的に勘案し、予定どおりに実施しています。

坂本:デジタル人材育成派遣事業に関して、グループ会社が好調な理由を教えてください。

永山:グループ会社の中でも、Y's社は採用が非常に強く、人員の確保と教育を実現できています。また、実は福岡県にも支店のようなものを出し、地域展開を広げているため、そこが非常に強みとなって伸びていることが理由になります。

坂本:オンラインゲーム事業では、2025年1月期の第4四半期において共同大型案件が好調だったというお話がありました。来期も好調が継続する見込みでしょうか?

永山:その運営移管後も、実はまた「乃木坂的フラクタル」というアイドルゲームの運営移管があります。

坂本:新しい運営移管があるのですね?

永山:そのとおりです。ただし、周年イベントが第3四半期にあり、今回はその好調が第4四半期まで続いた経緯があるため、次の第1四半期も同水準とはなりません。年間では、今期も第3四半期が最も上がる見込みです。

坂本:案件の運営移管にはかなり慣れてきましたか? 過去には移管作業にかなり苦労されていたと思います。最近では移管案件の数も増えており、以前よりも慣れてきたのではないかと推察していますが、体制などは整ってきているのでしょうか?

永山:ご指摘のとおり、当社は過去に運営移管を数多く経験してきました。最近も「乃木坂的フラクタル」や「UNI'S ON AIR」といったアイドルゲームの運営移管を行っており、特に推し活を重視するIPを非常に上手に運営できています。

運営移管後も、さらなる効率化によって利益を上げる体制とノウハウをこれまでの経験を通じて蓄積してきたため、これからも継続できるという自信は持っています。

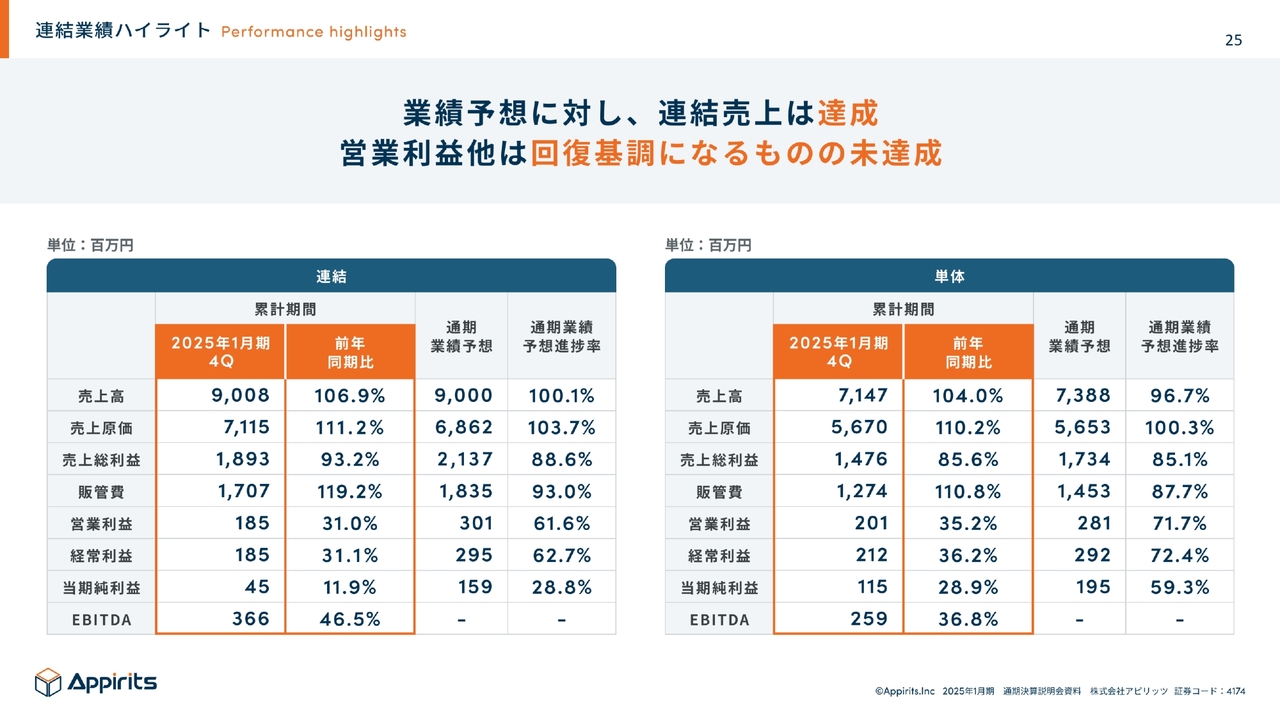

連結業績ハイライト

永山:業績予想に対する進捗についてご説明します。連結の売上高は業績予想を達成しました。先ほどご説明したとおり、営業利益が減少してしまったところが課題となっていましたが、第4四半期からは回復基調を見せています。これについては、次のページ以降でお話しします。

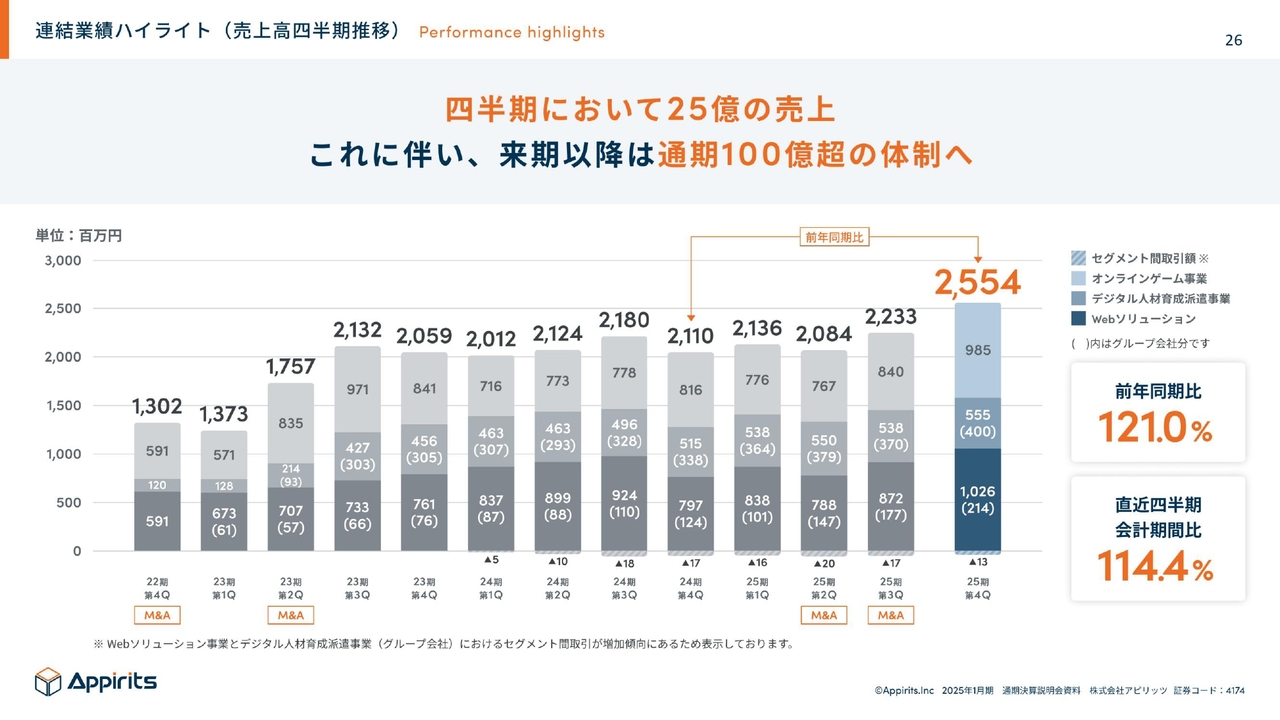

連結業績ハイライト(売上高四半期推移)

永山:売上高の四半期推移です。第4四半期の売上高は25億円を達成し、過去最高となりました。この売上規模を年間ベースに換算すると、約100億円の体制になることができています。

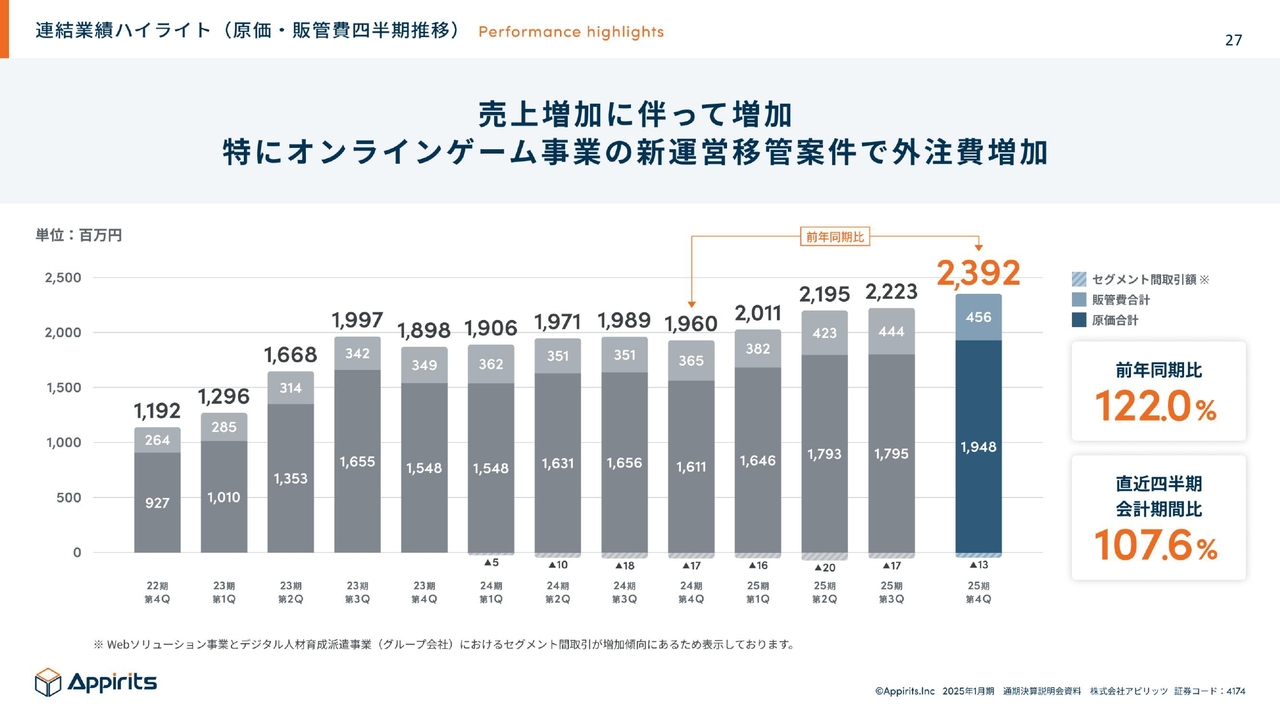

連結業績ハイライト(原価・販管費四半期推移)

永山:原価と販管費の四半期推移です。当社のビジネスモデルでは、売上の増加に伴い、原価も上がる傾向があります。特にオンラインゲーム事業で新たな運営移管案件があり、外注費が一時的に上がっているため、原価は上昇傾向です。

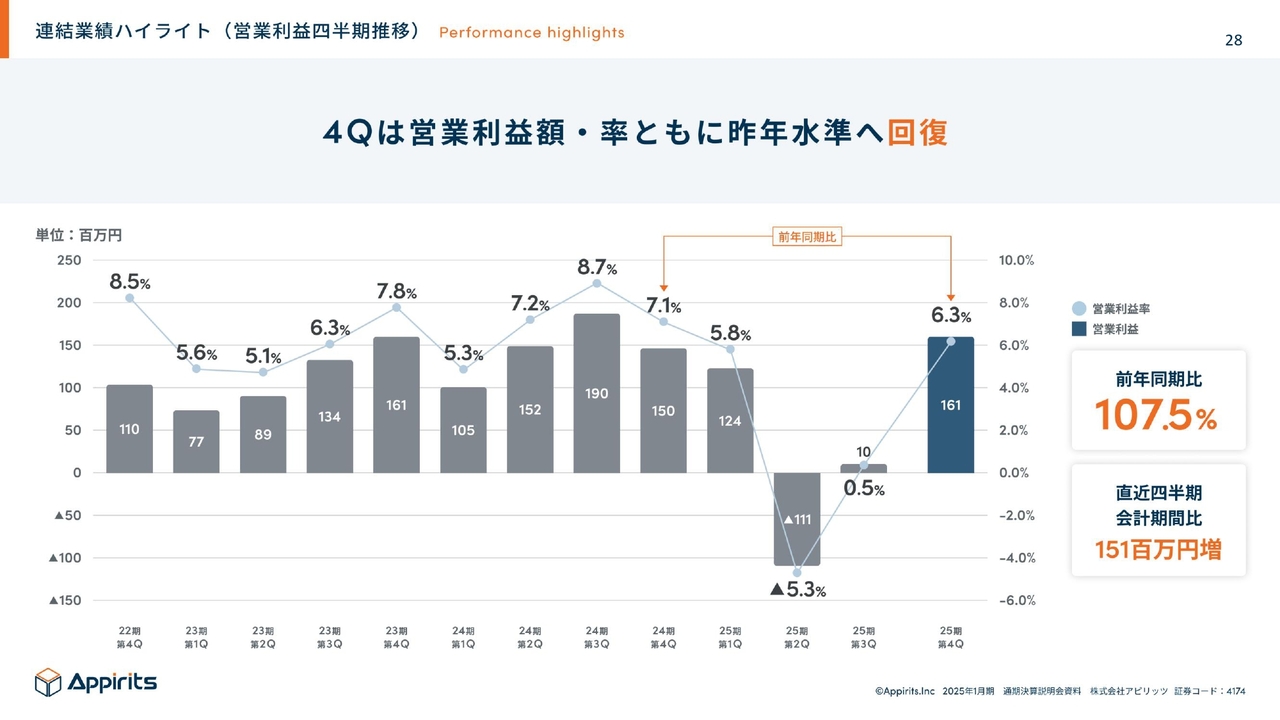

連結業績ハイライト(営業利益四半期推移)

永山:営業利益の四半期推移です。先ほどご説明したとおり、第2四半期で赤字を出してしまったものの、第3四半期で一気に戻し、第4四半期でさらに引き戻している状況です。ご覧のとおり、きれいにV字回復しています。

一方で、我々の本音としては、第4四半期でもう少し戻したいと思っていました。Webソリューション事業で発生した課題は解決できたため、あとは通常運転にきちんと戻していくところがポイントになると思います。

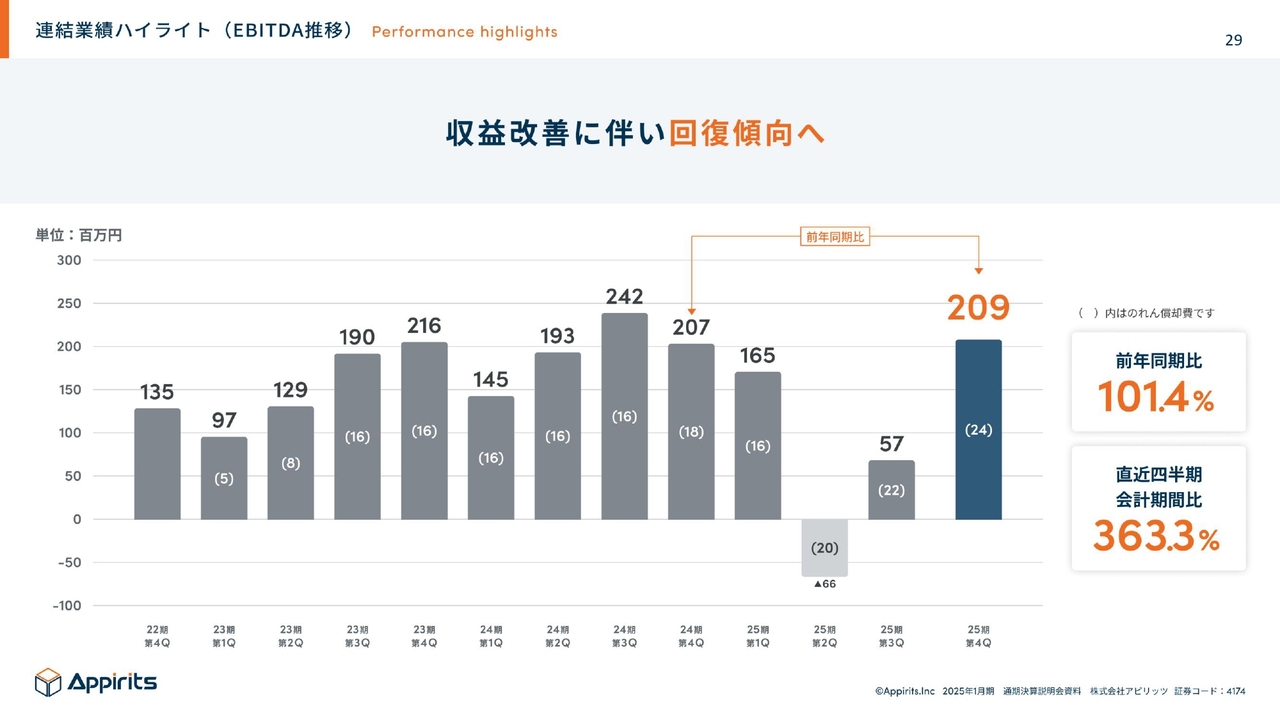

連結業績ハイライト(EBITDA推移)

永山:EBITDAの推移です。当社ではM&Aを連続的に行っており、のれんが償却負けしないかをよくご心配いただくため、EBITDAを載せています。ご覧のとおり、収益は第2四半期、第3四半期と悪化したものの、回復傾向にあります。

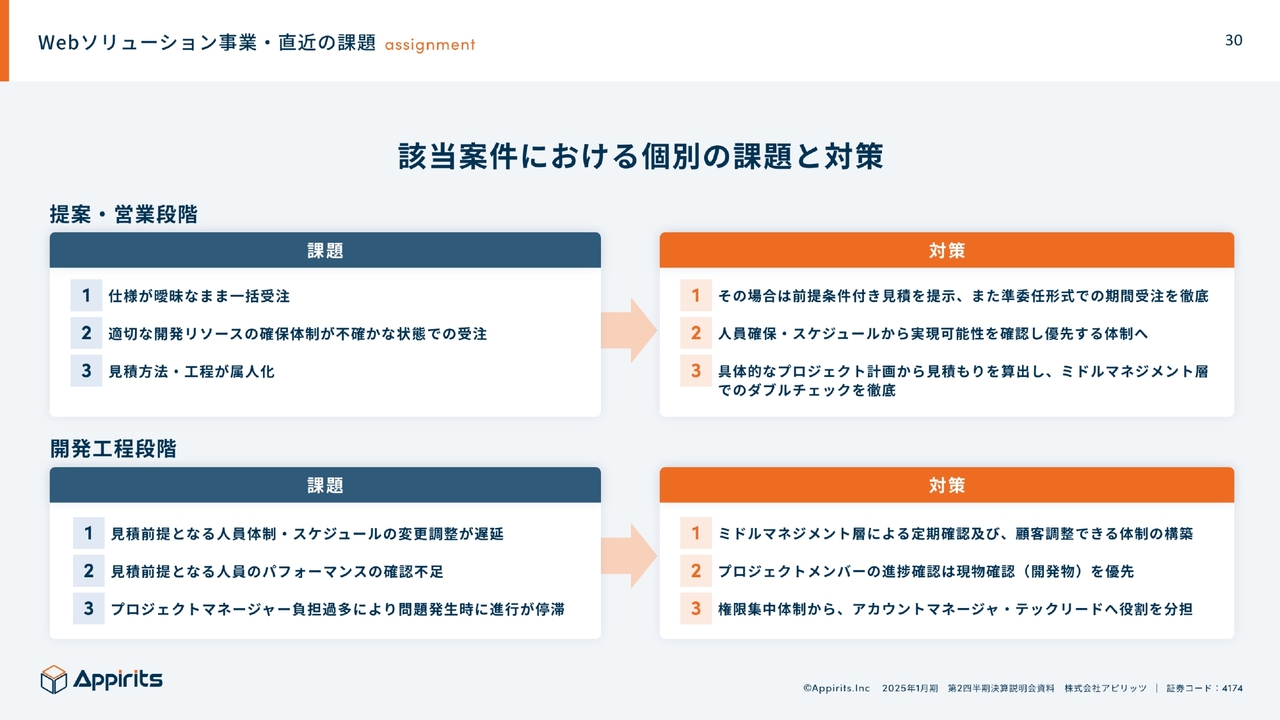

Webソリューション事業・直近の課題

永山:このスライドでは、Webソリューション事業で起きた課題をどのように解決したのかを説明しています。提案・営業段階から開発工程の段階で、2つの課題がありました。本日は時間が限られているため詳細は割愛しますが、個別の課題に十分な対策を講じています。

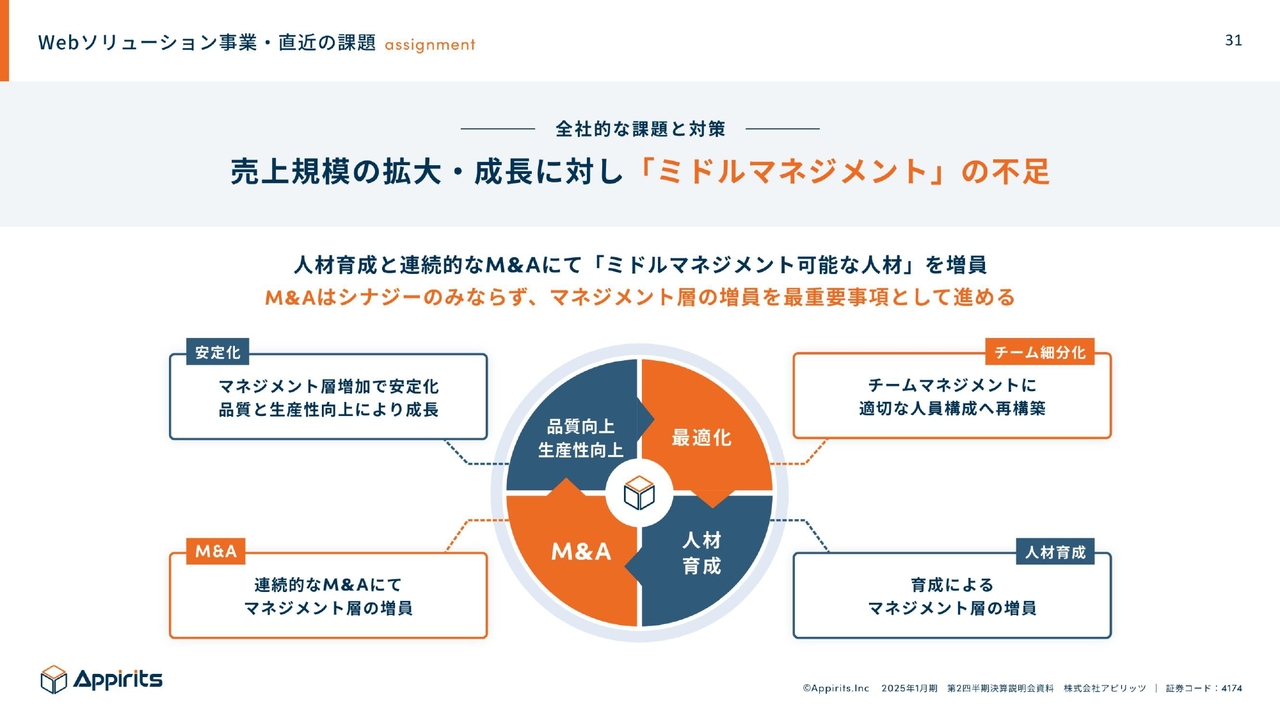

Webソリューション事業・直近の課題

永山:端的にお伝えすると、Webソリューション事業の課題は「ミドルマネジメント」の不足でした。冒頭で「上場来、順調に成長を遂げてきた」とお伝えしましたが、これは裏を返せば業務負荷が着実に増大してきているということです。

案件数が好調に増えており、さらに規模も大型化してきています。そのため、これらの案件を取りまとめるプロジェクトマネジメントの担当者が、当然のことながら限界に近づいてきている状況です。

本来であれば、品質チェックや進捗管理を別チームの人が担当する横ぐしの体制を整えるべきでした。しかし、今まで炎上のような重大な問題が発生したことがほぼなかったため、潜在的なリスクは認識しつつも、そこまでの体制強化には踏み切っていませんでした。

今回、このような事態が発生してしまったため、チーム任せにせずに、別チームの人たちが横ぐしでプロジェクトマネジメントの品質管理を行っていこうという体制を取りました。

株主のみなさまには非常にご迷惑をおかけしましたが、潜在的リスクが顕在化することによって早急に動けたという意味では、今期の非常に良いことの1つであったと個人的には思っています。

坂本:Webソリューション事業の課題は期中に解決したのでしょうか?

永山:そのとおりです。

坂本:実際に横ぐしを通すようなチェックを入れる体制を整備したとのことですが、PMが足りないため、中途採用を進めていくと思います。御社は20代の社員が6割で、この層からPMができるような人材が育っていますが、それでも足りない状況でしょうか?

永山:おっしゃるとおりです。年次が上がれば上がるほど経験値は上がるため育ってきてはいますが、それが市場の拡大と我々の成長に追いついていないのが課題です。中途採用を行いながら、成長速度を速める教育をうまく組み合わせて対応していっています。

これは非常に難しいところで、安全を取って大型案件にトライしないようにすると、成長が鈍化してしまいます。反対にアクセルを踏みすぎてしまうと、今度はメンバーに負荷がかかってしまうのです。この絶妙なバランスをどのように着地させるかが、経営側の課題だと思っています。

坂本:年齢がイコールではなく、経験値によっては若い方もPMができると思います。御社が今採りたいPMのレベル感はどのくらいですか?

永山:やはりビジネス理解ができるレベルまで求めています。エンジニアリングだけできる方はいっぱいいます。ただしPMは、お客さまから受注した時にお客さまのビジネスを理解し、どのようなターゲットに向けてどのような機能をつけたら良いのかというコンサル的な視点と、チームマネジメントするところの板挟みになります。

お客さまの要望を聞きながら社内のマネジメントも行わなければいけないため、コンサル的な視点を持ったエンジニアリングができる人で、PMをできる人となると、年齢は上になります。

坂本:それこそ、今の20代がそうなるまでに時間がかかるかもしれないですし、スペシャリストを目指させるのか、ゼネラリストを目指させるのかで変わってくると思います。

今いる若い社員については、「この人をPMにしたい」というような育成を行っているのか、「スペシャリストを目指す人はスペシャリストの道で」と分けているのか、とりあえずその中から人材が出てくるのを待っているのか、どのような状況なのでしょうか? 方向性がある程度決まっていないと、継続して中途採用しなければいけなくなるかと思います。

永山:そのような意味では、「PMになっていただきたい」という方向で教育しています。

坂本:いろいろな経験を積んでいきながらということですね。

永山:そのとおりです。また、評価制度上、負担が全部PMにいってしまうため、技術に関する責任者、クライアントに対する責任者という役割で負荷を分散し、トライしやすい環境を作るようにしています。

坂本:おそらくこれが再発防止につながると思います。

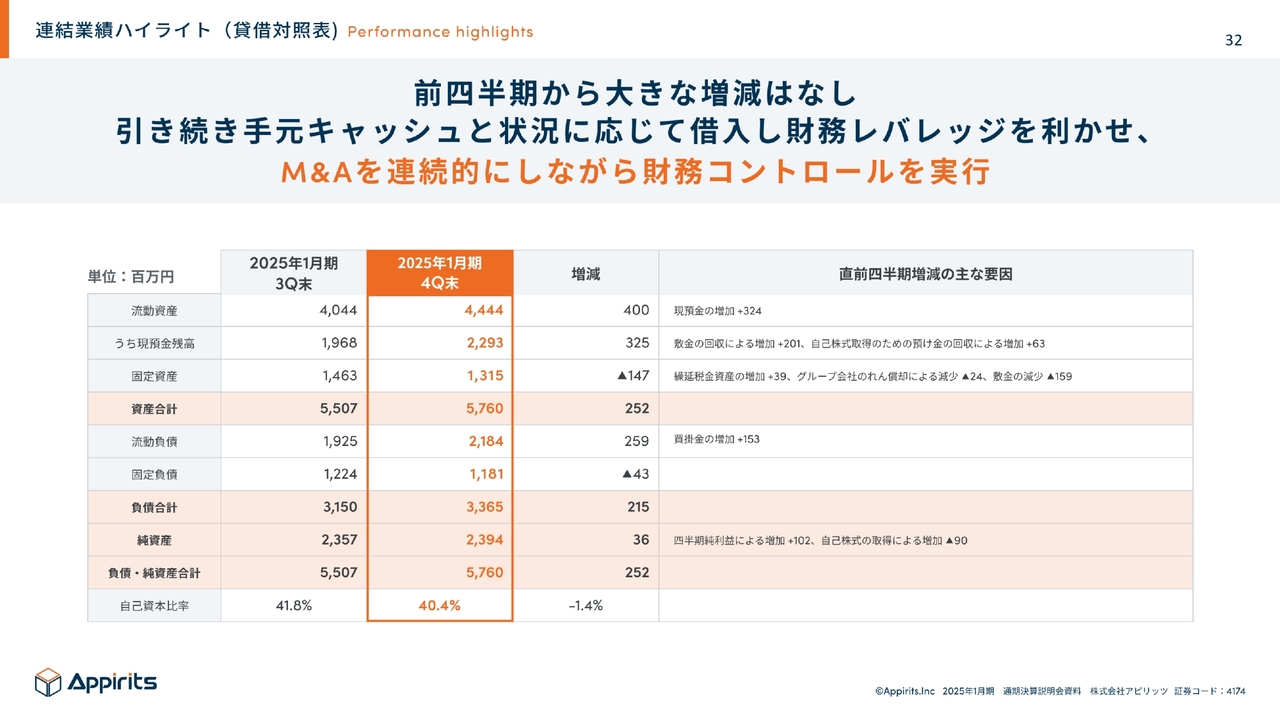

連結業績ハイライト(貸借対照表)

永山:貸借対照表です。現状では自己資本比率は40.4パーセントです。M&Aを積極的に行っており、借入をうまく活用しながらレバレッジを効かせて財務コントロールをしています。

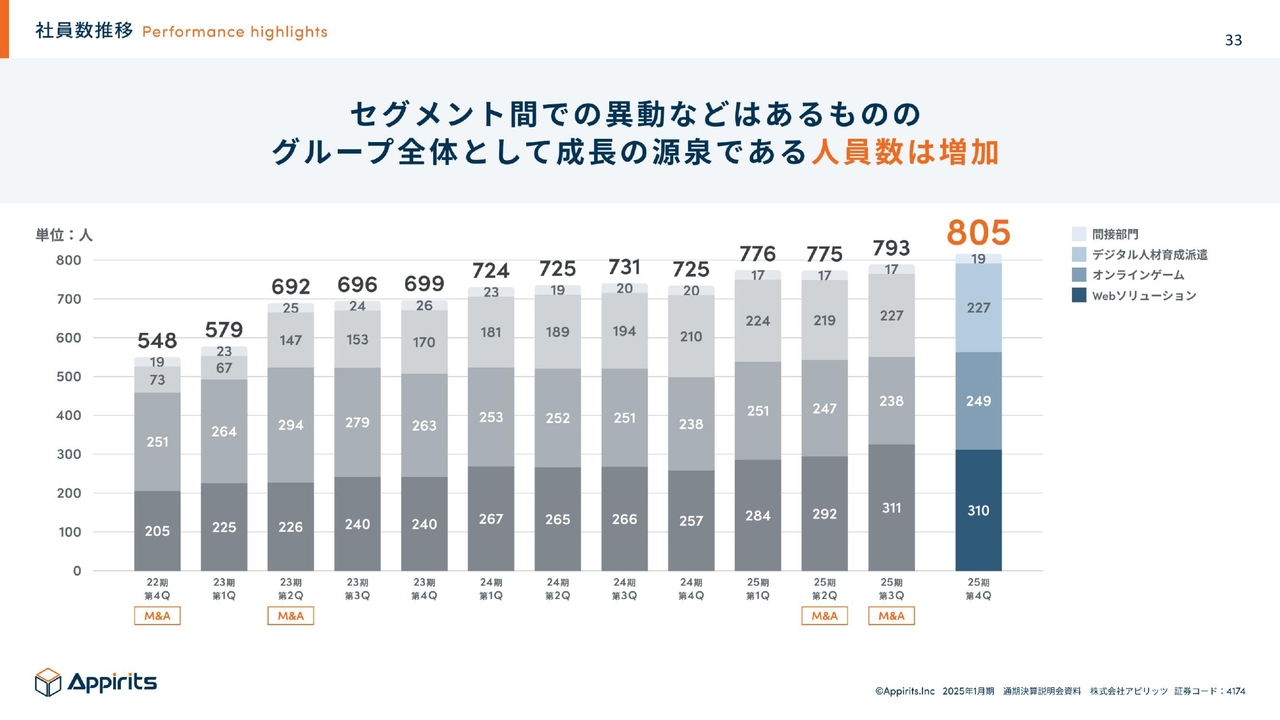

社員数推移

永山:社員数の推移です。当社はデジタルのものを作っていますが、作っているのは人ですので、労働集約型の事業です。そのため社員数の増加が鍵になりますが、順調に伸びてきています。ただし、本音としてはさらに欲しいところです。

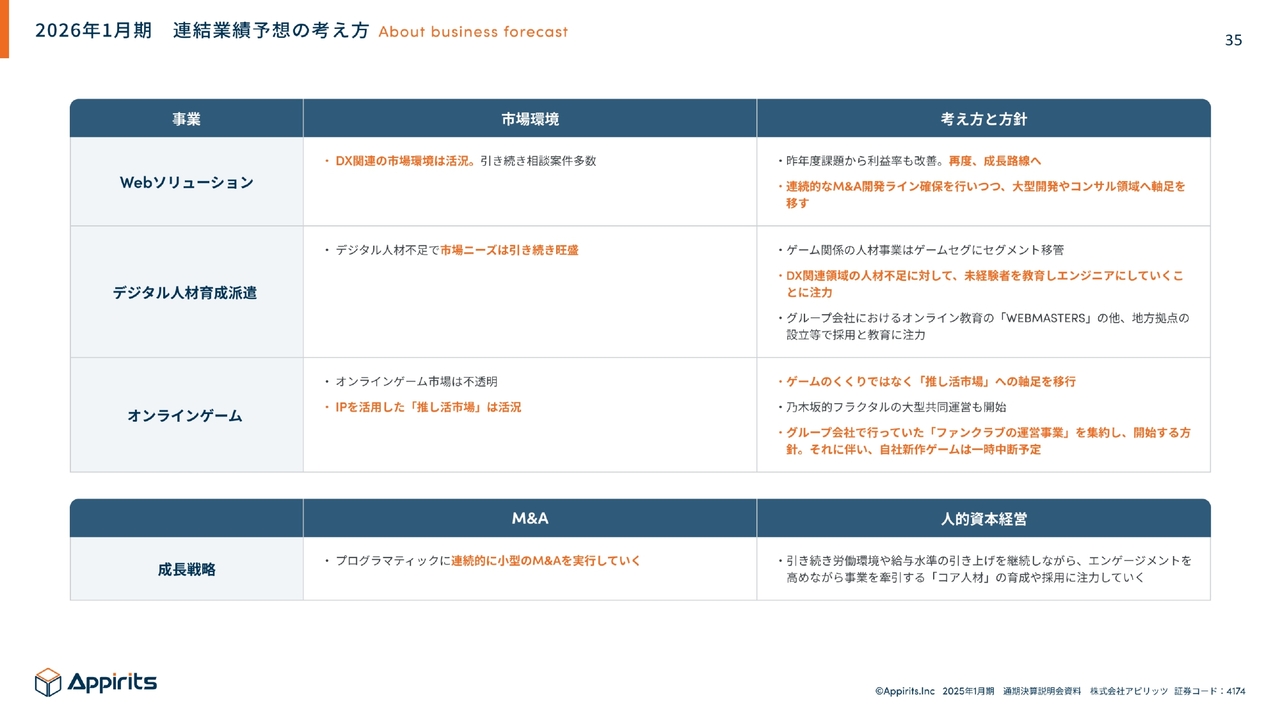

2026年1月期 連結業績予想の考え方

永山:今期の業績予想と配当予想です。Webソリューション事業およびデジタル人材育成派遣事業は事業環境が良いです。したがって、きちんと人を採用していけば成長できます。

オンラインゲーム事業に関しては、スマホゲームの市場環境は不透明ですが、例えばアイドルのゲームなどは非常に活況です。スマホゲームではありますが、推し活に近いため、このあたりを中心にうまく活用していければと思っています。

また、成長戦略としてM&Aを連続的に行っていきます。

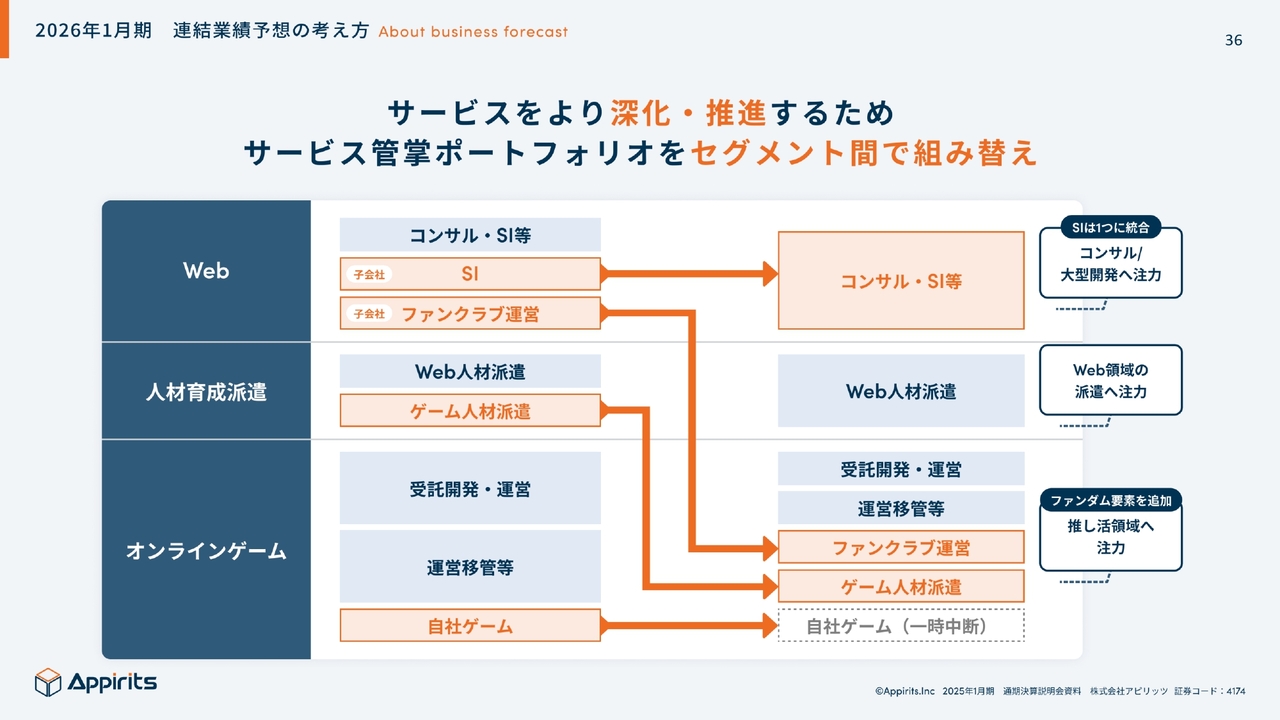

2026年1月期 連結業績予想の考え方

永山:3事業のサービス管掌ポートフォリオを組み替えました。例えば、Webソリューション事業で韓国の有名グループのファンコミュニティのシステム開発や運営を行っていました。開発に紐づいていたためWebソリューション事業に入れていましたが、推し活という意味ではオンラインゲーム事業で取り組んだほうがいいということで、サービスを組み替えています。

管掌を組み替えただけで、3事業が軸であることは変わりません。純粋なSIに関してはWebソリューション事業に残します。

デジタル人材育成派遣事業は、一般的な事業会社およびゲーム会社への派遣という2つに分かれています。この中で、ゲーム会社への派遣についてはゲームを扱っている事業できちんと管掌したほうがお客さまへのリーチもできるとして、組み替えを行いました。

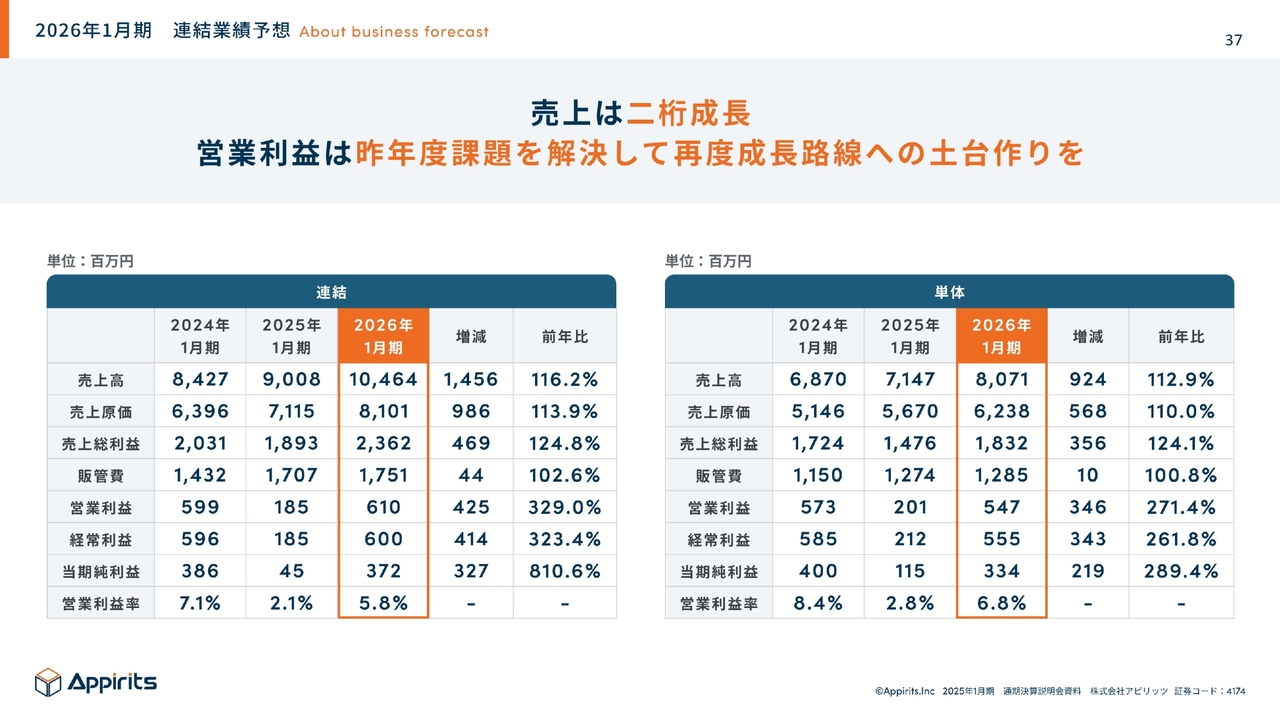

2026年1月期 連結業績予想

永山:組み替えを行った結果、今期の連結売上高は104億6,400万円と2桁成長、営業利益は6億1,000万円という予想です。営業利益は、前期が悪すぎたため前年比329パーセントと当てになりませんが、前々期は6億円弱でした。

今期は売上をきちんと成長させ、利益についてはもう一度成長曲線に戻すために、2024年1月期の水準まで上げたいと考えています。

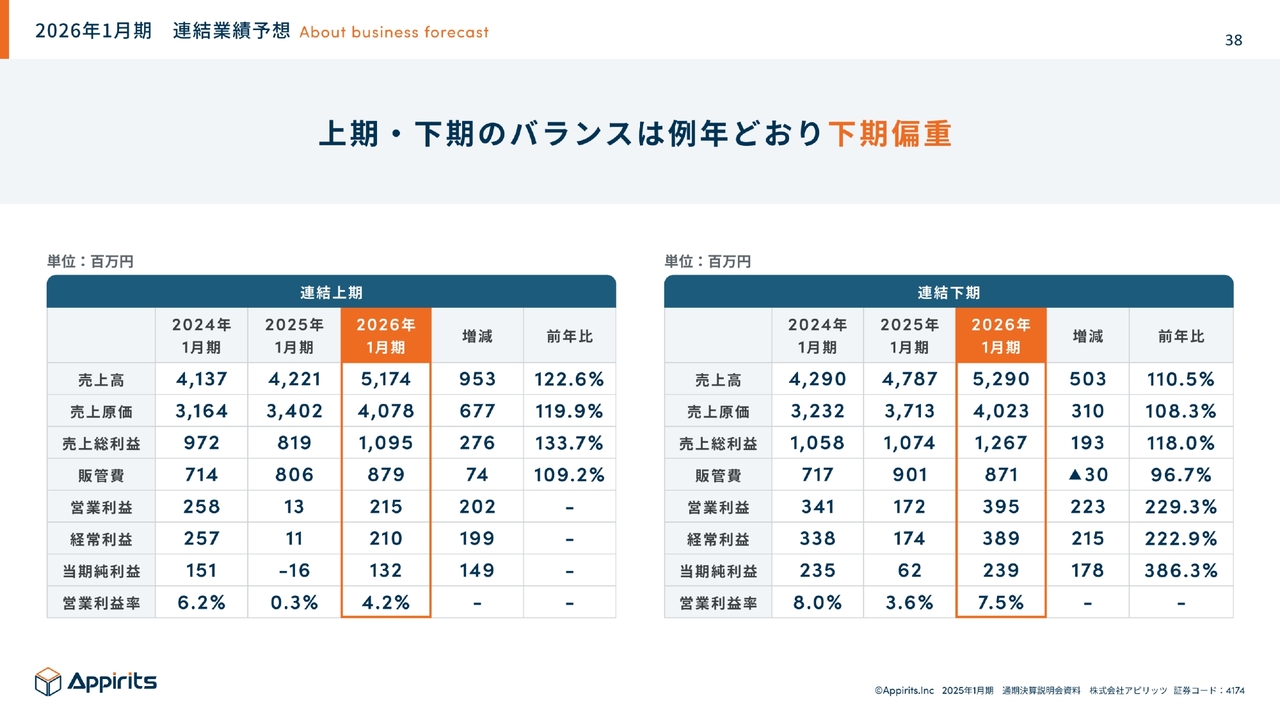

2026年1月期 連結業績予想

永山:上期・下期の業績予想です。売上はそれほど変わりませんが、利益は下期偏重です。これは今期に限ったことではなく、毎期このようになっています。

理由としては、上期は新卒などで人員が一気に入りますが、教育していないため、まだ売上が立たず利益がそこまで上がりません。下期になると、オンラインゲーム事業での周年イベントが第3四半期に集中しており、新人も戦力化してきて売上と利益に貢献するため、下期偏重となっています。

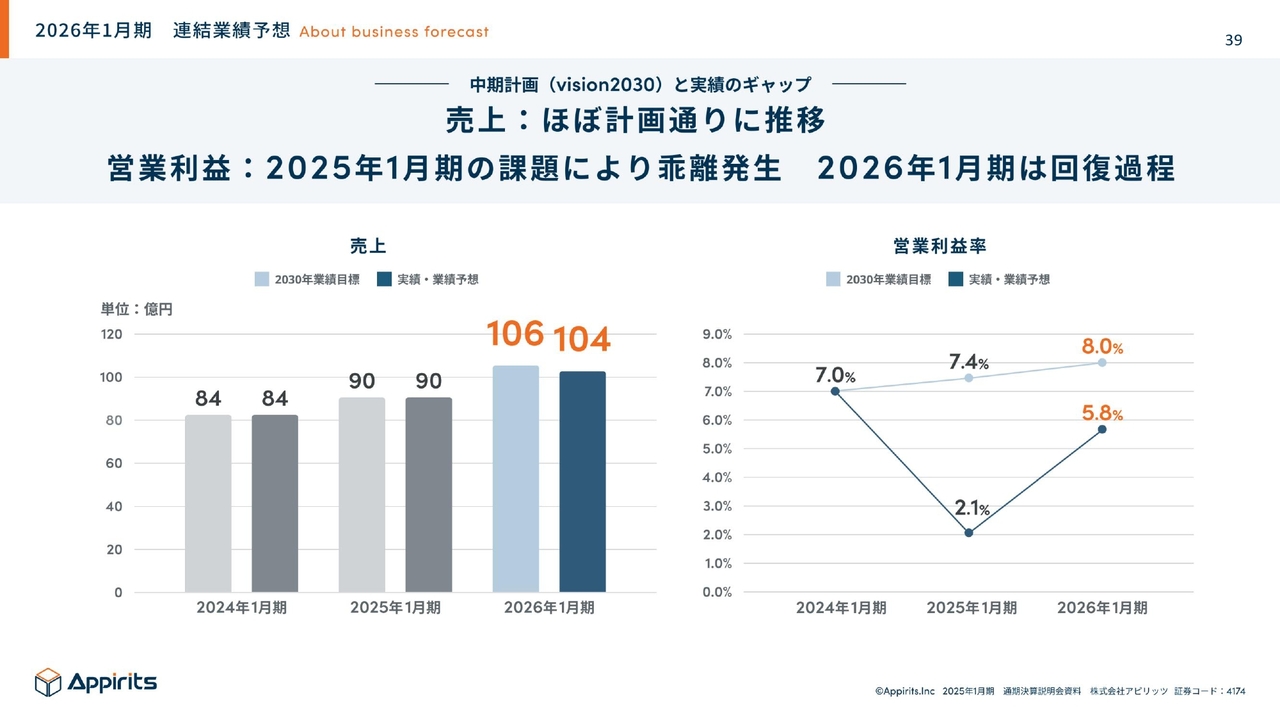

2026年1月期 連結業績予想

永山:中期計画についてです。前期に課題が発生したため、売上と営業利益率に関してご説明します。売上に関しては、ほぼ中期計画どおりに進んでいます。

営業利益率は、2025年1月期に7.4パーセントを目指していたのですが、課題が発生し2.1パーセントにへこみました。今期はもともと8パーセントを目指していましたが、まだ復帰過程のため、5.8パーセントまで引き戻し、2027年1月期に向けての土台をきちんと整える期になるかと思っています。

坂本:2026年1月期の業績予想は保守的ですか? それとも、将来の既存環境の伸びなどを含めて策定されたものでしょうか?

永山:前期に課題が発生してしまったため、気持ちとしては保守的です。

坂本:落ち込んだ後に「もう少し戻っていたかもしれない」というお話もありましたね。

永山:ただし、オンラインゲームを抱えているため読みづらいところはありますが、個人的には適正値だと思っています。高すぎず、低すぎずというところです。

坂本:現状、人材の部分は若干あるかもしれませんが、不確定要素はあまりありませんか?

永山:不確定要素としては、オンラインゲーム事業の大型の共同運営がうまくいくかというところです。またWebソリューション事業に関しては、課題は潰したものの、恒久的に課題がゼロになるわけではないため、そこがうまくいくか注視したいと思っています。

坂本:オンラインゲーム事業について、営業交渉中であった中規模案件は、この期に寄与するイメージでしょうか?

永山:そのとおりです。補足として、M&Aは入っていません。

坂本:入れるとなかなか難しい話になりますからね。

永山:期中でM&Aが発生して業績予想の修正が必要な場合は、適時開示できちんと開示します。

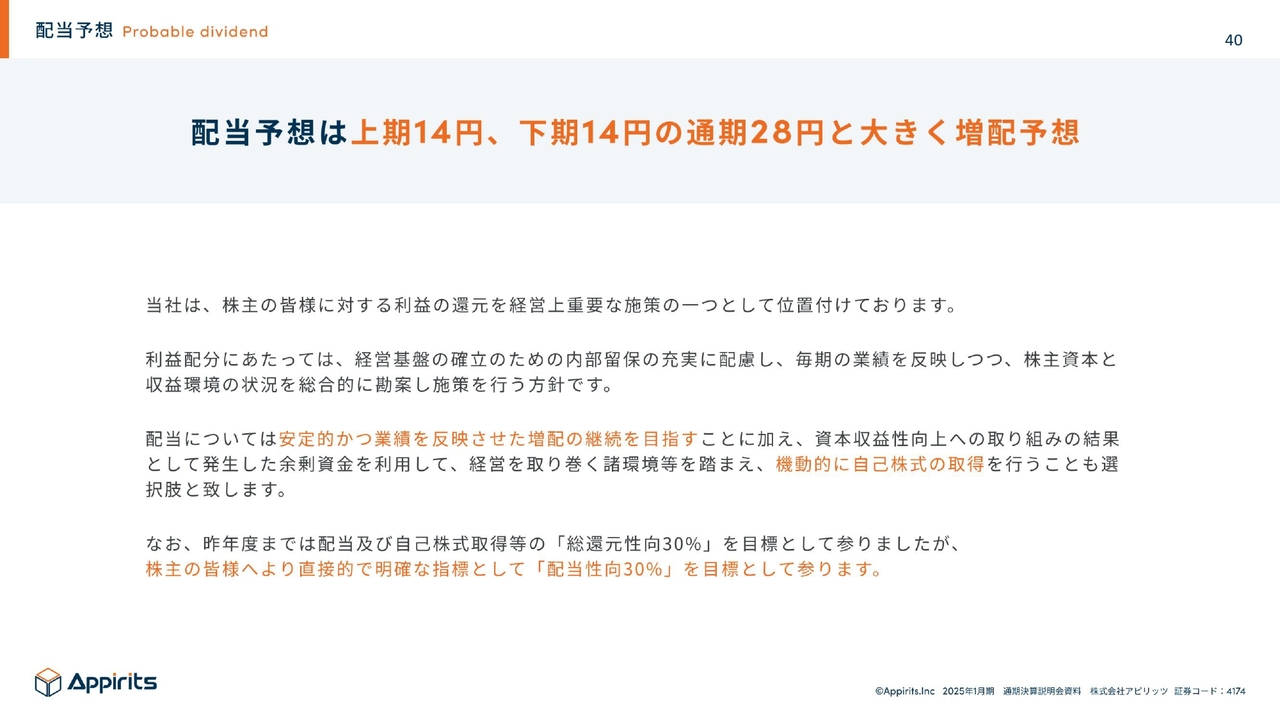

配当予想

永山:配当予想です。今期は上期14円、下期14円、通期で28円と、前年比で大きく増配の予想としています。

前期までは、機動的に自社株買いや配当を出したりしながら「総還元性向30パーセント」という方針でした。社内でいろいろ議論し、その方針を変えています。自社株買いは、行うことを前提にするものではありません。

坂本:株価にもよりますからね。

永山:おっしゃるとおりです。したがって、そこを方針に含めてしまうと株主や投資家のみなさまにとってわかりづらいと思い、「配当性向30パーセント」という方針に決めました。大きく増配したのは、そのような背景があります。

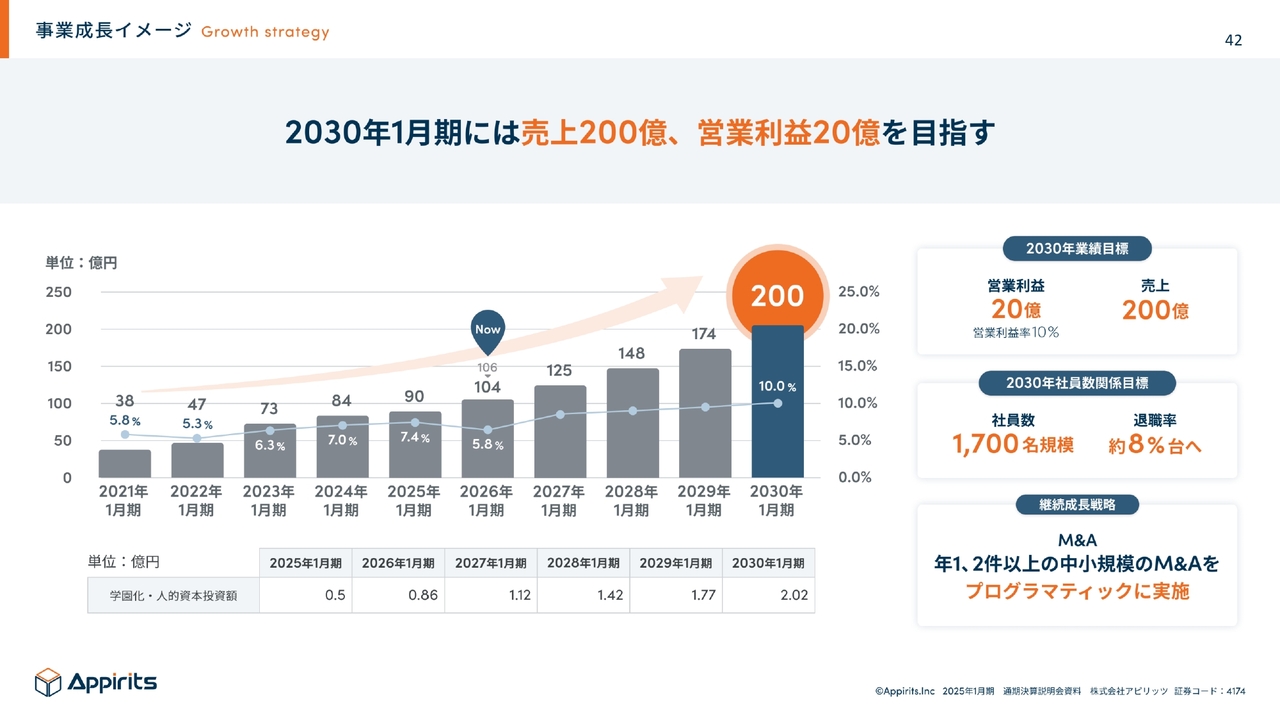

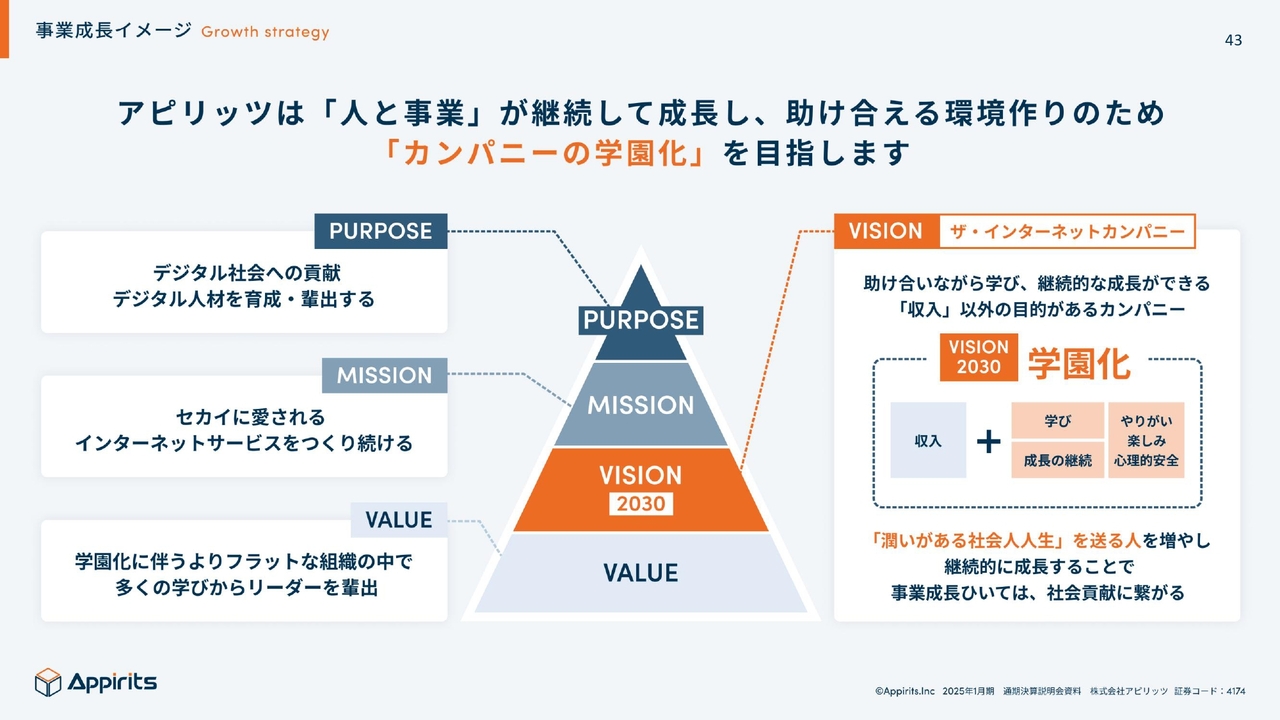

事業成長イメージ

永山:今後の成長戦略です。2030年1月期に売上高200億円、営業利益20億円を目指します。前期に一度へこんでしまったのですが、2026年1月期に土台を整えて、また同じ曲線に戻したいという目標です。

事業成長イメージ

永山:労働集約型の事業において、一番大事にしなければいけないのは人です。ニュースでも報道されているとおり、価値観が多様化しており、働き方も稼ぎ方も多様化してきています。私のような昭和の人間のように、たくさん働いてお金を稼いで出世したいと考えている人はほぼいません。

坂本:役員はそうかと思いました。

永山:多様な価値観の方が働いているため、そこに寄り添うことが大切です。もちろん上場来、収入を上げていったり、昨年にはオフィス環境を整えるために新しいオフィスに移転したりと、ハード面には取り組んでいます。

ただし、今注目すべきは、成長実感や学び、さらには心理的安全性です。「何か大変なことがあってもこの会社にいればいい」と感じさせるような、ソフト面にしっかり取り組んでいこうと考えています。そうでないと人はいなくなってしまいます。

スライドでは、抽象的に「学園化」と表しています。学校は、運動をしたい子は運動をするために、勉強をしたい子は勉強をするために行っていました。人それぞれ学校に来る理由は違っていたと思います。そのようなところにしたいという思いがあり、人を大切にしないと開発もできないため、このようなVISIONを掲げています。

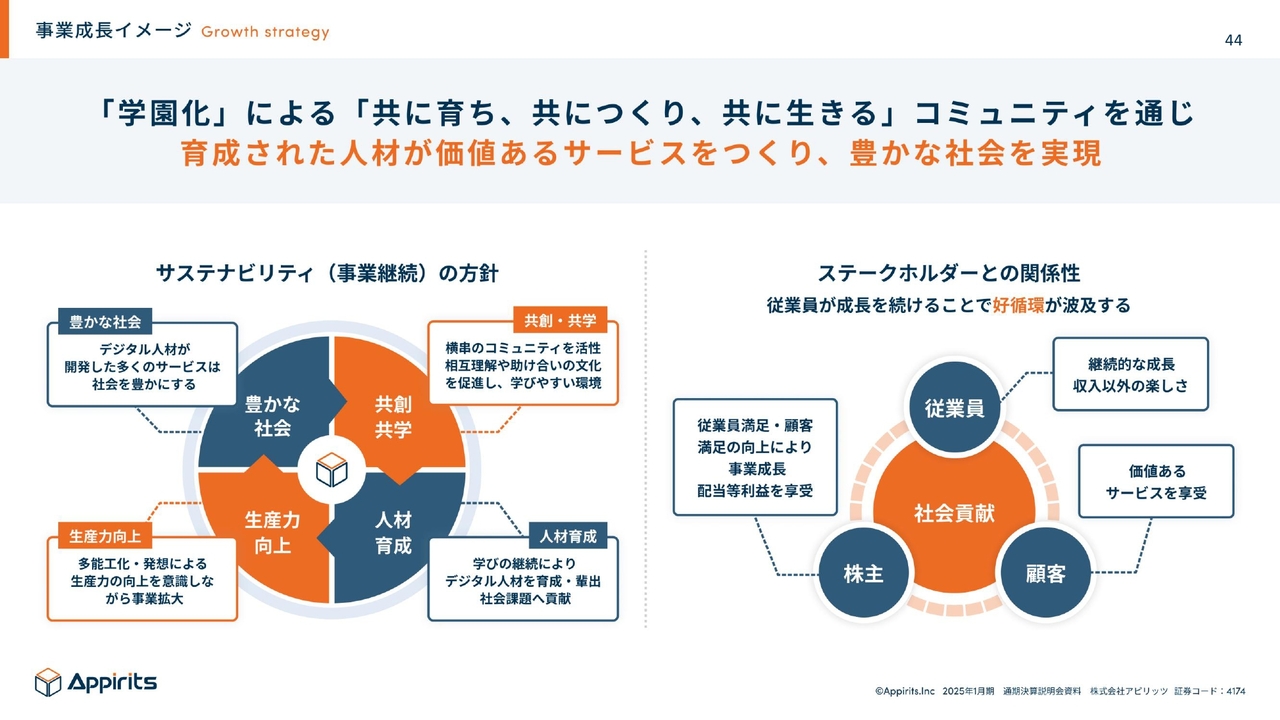

事業成長イメージ

永山:株主さまから電話で「株主はどうしたんだ」とよく怒られたのですが、これは従業員を起点にしただけです。

従業員が働きやすい環境で成長すると、今度はお客さまが望む価値あるサービスを作ることができます。さらに、それが収益化することで、配当性向30パーセントに還元できます。我々の事業は労働集約型のため、その起点が従業員になるのだとご理解ください。

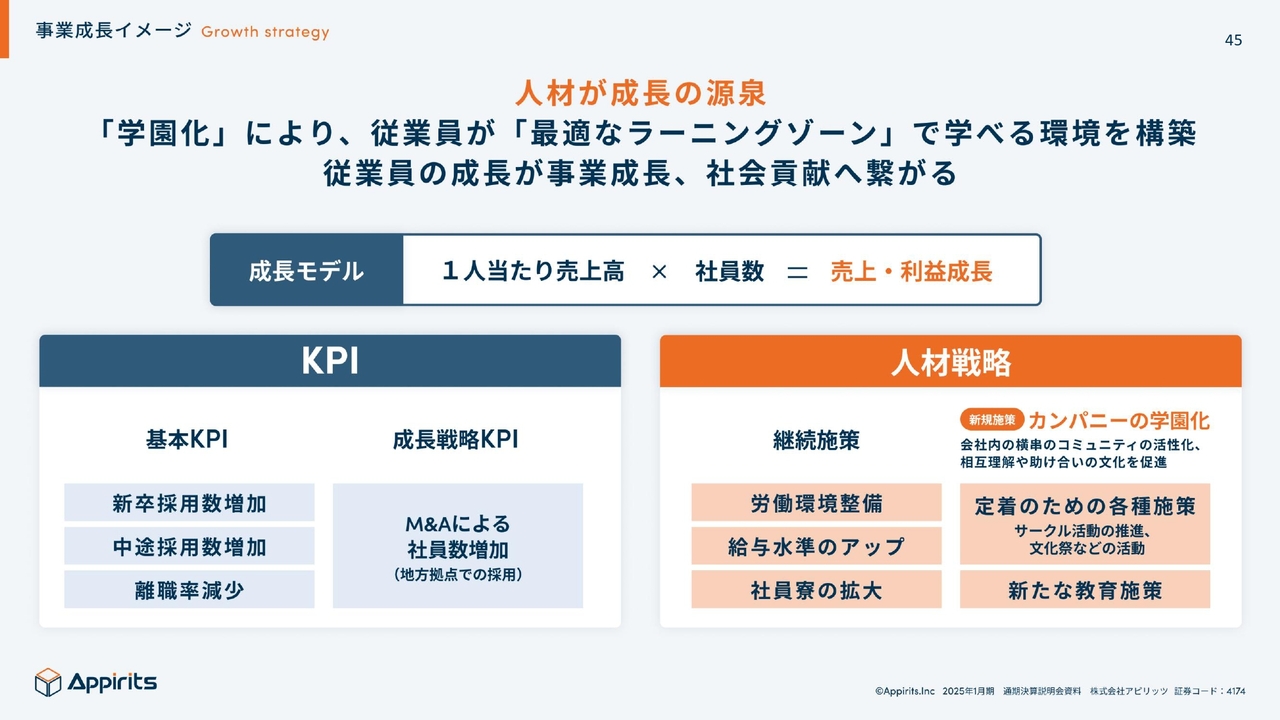

事業成長イメージ

永山:売上・利益の成長は、1人当たりの売上高、すなわち従業員の成長と社員数を掛けたものです。

KPIとしては、やはり人が大事なため、採用数の増加と離職率の減少を掲げています。もう1つはM&Aです。また、人材戦略として、労働環境整備、給与水準のアップ、若い従業員向けの社員寮の拡大にも取り組んでいます。

坂本:学園的な寮もあるのですね。

永山:水道光熱費なしで、非常に喜んでいただけています。

坂本:すごいですね。会社にも近いですか?

永山:おっしゃるとおりです。

坂本:最高の社員寮ですね。

永山:あとは定着のための施策をいろいろと行い、KPIを見ながら進めていきます。

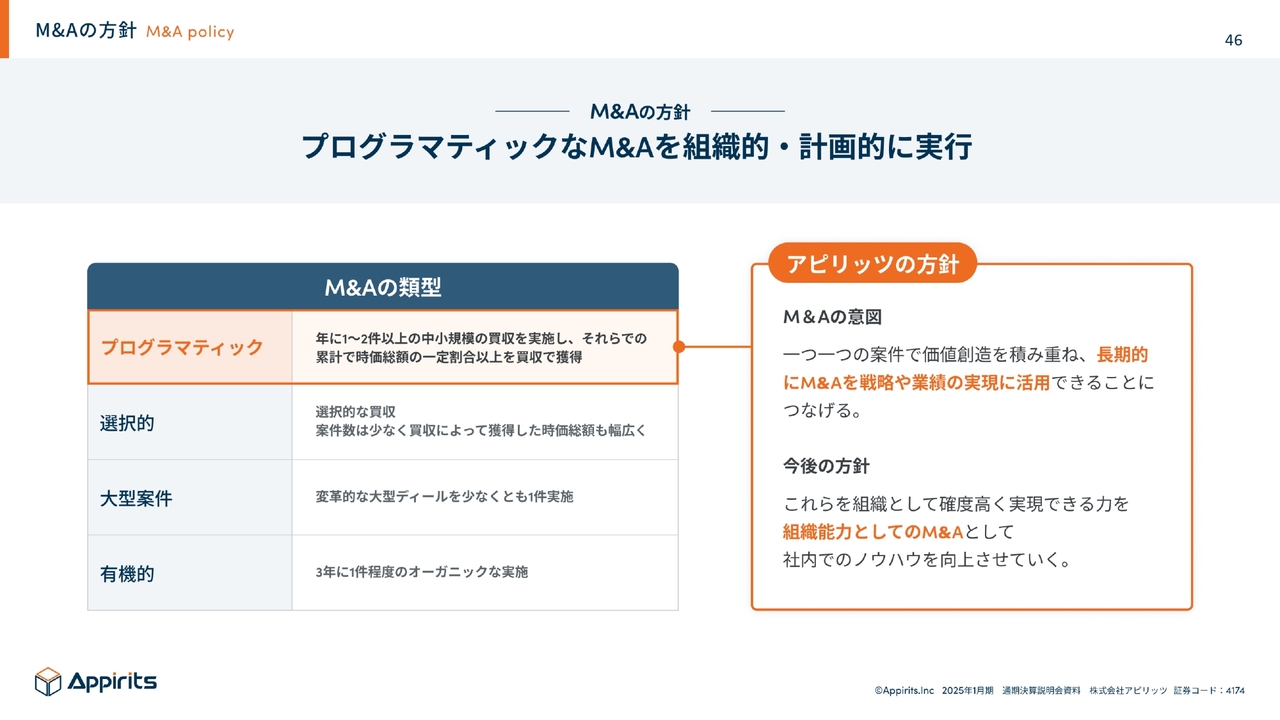

M&Aの方針

永山:M&Aの戦略はいくつかに分類できますが、我々はプログラマティックに行います。つまり、きちんとターゲットを決めて、年1件から2件以上の中小規模の買収を実施し、小さいものの積み上げで時価総額を上げていきます。投資家の方から「小さいものばかりM&Aしていても全然インパクトがない」と言われますが、あえてそうしているということです。

買収には資金調達を行い、デューデリジェンスをして問題ないところを買ってくれば良いのですが、一番大事なのは、箱を買っているわけではなく、そこにいる人を買っているということです。現場で一緒に協業しようとする時に、やはり人と人であるため、そのノウハウはすぐには確立できません。まずはそこにきちんと取り組んでいく方針です。

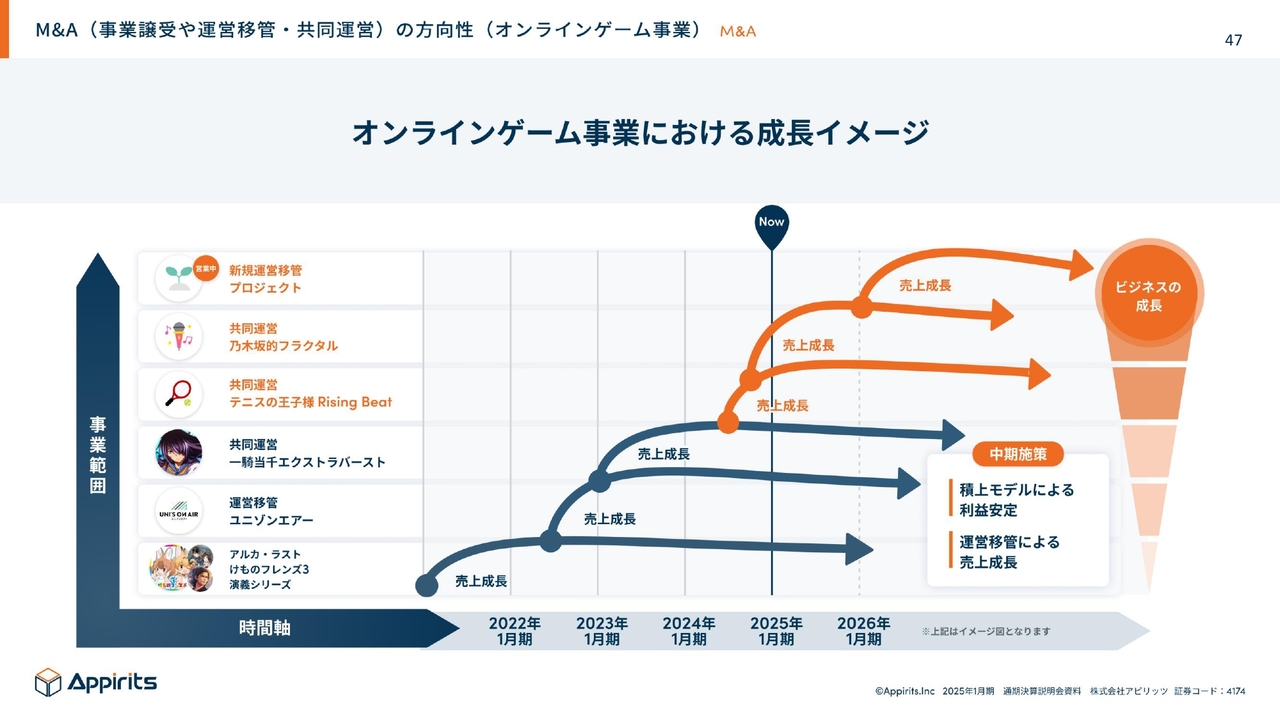

M&A(事業譲受や運営移管・共同運営)の方向性(オンラインゲーム事業)

永山:オンラインゲーム事業に関しては、共同運営や運営移管で大きく伸ばしていきます。先ほどお話ししたIP、推し活の分野を伸ばしていきたい考えです。

コーポレート

永山:株主還元方針と資本政策についてです。スライドの図のとおり、まずは株主還元方針として配当性向30パーセントを目安に行います。そして、内部留保は期ごとの成長戦略に振り向けます。人的資本投資については、当社にとって大事なのは人ですので、成長戦略の中でも人に投資することを示しています。

コーポレート

永山:IRについてです。当社はまだ小型株で、株主構成を見ても個人投資家の株主さまに支えられているため、今日のような場に積極的に参加していきます。

また、コンテンツの充実については、ファクトブックを出したり、英文開示を出したり、グロース市場に上場しているnote社さまの「note」で記事を書いたり、「X」も活用することで、認知度を上げていこうと活動しています。

質疑応答:主力サービスと今後の展望について

坂本:御社

新着ログ

「情報・通信業」のログ